結連理戍兵入鄉俗 辦衛學軍官傳書香

第四章 衛所裡的新社會關係

儘管只是一名下級軍官,陳用之已然成為永寧衛最受尊重的人物之一。衛裡的同袍漠視教育,令他憂心忡忡。他一戶又一戶地登門造訪,軟硬兼施,努力說服各家就學。至少文獻中是這麼記載的。

陳用之,成化中永寧衛知事。永寧濱海,弦誦聲稀。用之訪諸貴胄及戎籍子弟之秀者,勸使就學,諭之曰:「古人雖在軍旅,不廢詩書,人間唯此一種味最不可少。」且為敦請興化耆宿陳愈為諸生師,三年得可造者三十人。白當道乞如民間俊秀例,充附府學,均教育,以勸來者。自是永寧文風日進,學者立祠祀焉。01

陳用之勸告衛所的年輕人:「古人雖在軍旅,不廢詩書。人間唯此一種味最不可少。」想要永寧軍戶積極向學,單憑口舌之功遠遠不夠。十五世紀中期,陳用之決定辦學,於是創立永寧衛的第一所學校,即「衛學」。(或許所謂辦學,即陳用之獲得上級的同意與經費支持。)學校聘請一位興化府的讀書先生。而後陳用之又說服當地主管教育的官員對永寧衛學的軍戶學生與其他學校的民戶學生一視同仁。衛學中透過遴選考試的學生,可以進入泉州府學,並領到一筆津貼。在陳用之的不懈努力下,「永寧文風日進」。

清朝時,永寧的讀書人建立祠堂,祭拜陳用之。如今祠堂不復存在,但陳用之依然活在大家的記憶之中。永寧已無陳用之的後人,沒有親族為他掃墓祭祀,但當地另一個顯赫的陳氏家族卻在自家祠堂裡供奉著陳用之的牌位——該家族曾有許多族人就讀於他創辦的衛學。

既不是功勳卓著的將軍,也不是驍勇善戰的士卒,陳用之在一個軍事基地被隆重紀念,這似乎有些奇怪。然而,永寧除了是一座衛城,還是一個社區,陳用之的名望乃是來自他對該社區的傑出貢獻。

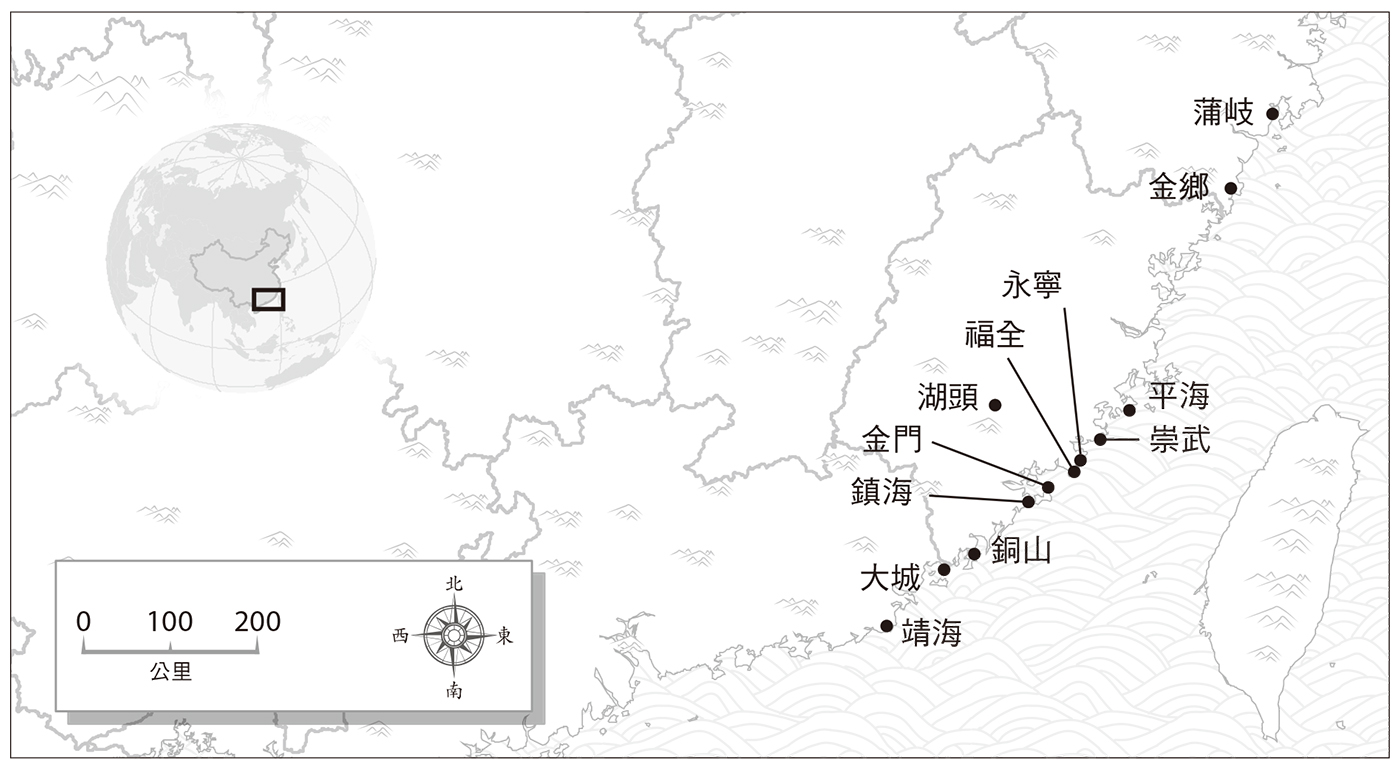

明初,周德興在東南沿海地區廣設衛所,同時也建起一個個新的社區,衛所中的士兵及軍眷成為新社區的一部分。平海和普門等地就是如此,雖然平海早在衛所設立之前就已有村落形成,而普門雖然最終被明軍放棄,但現在村落又在衛所廢墟之上重生。除了明末一段插曲(我將在第七章討論),這些社區一直延續至今。衛所社區的發展是軍事政策的非預期後果。然而,衛所體制畢竟意味著一定的限制,這些社區又是如何超越這種局限性呢?