藏禍心惡少誣富族 噤蜚語軍叔訪故親

第二章 士兵與親屬的新社會關係

葉向高(一五五九—一六二七)出生於福清的一個軍戶家庭。福清位於泉州和福州之間。葉氏先祖於明初被強徵入伍,派駐南直隸鎮江衛。後來,他的兒孫補伍,其孫卻被調到遙遠的北方衛所,很可能要麼是因應軍事需要的正常調動,要麼是針對作奸犯科的充軍發配。但在葉家的集體記憶中,原因卻與上述兩個猜想大相逕庭。根據葉家口耳相傳的家族史,十五世紀初,本戶正軍堅決反對朱棣的篡位之舉。新登基的永樂帝聞知後惱羞成怒,下旨將他斬首,然而轉念之間,又發現自己實在不忍失去這樣一位「義士」,於是最後僅讓他徙戍北疆。北部邊地環境嚴酷,如此懲罰,實則與死刑相差不遠。

宜興公七世孫曰大者,以洪武九年摘充鎮江衛軍,籍名葉大郎。大郎死,不嗣,行籍勾補。時族人多遷徙,其存者又竄入他籍,獨康公、宏公兄弟二人當行。而宏公幼,父母戀不忍割。康公慨然曰:「我不可以憚役憂我父母,且我長也,我固當行。」於是攜妻子赴役。未幾調龍江右護衛,荷戈之暇,輒誦說詩書、忠孝大義。其曹偶皆傾聽悅慕之。

康公沒,季子貴公嗣。文皇帝入南京,下令軍中予我者左袒,不則右。貴公獨右。文皇帝怒命斬之。已而曰:「此義士也,其為我備北邊。」乃徙戍懷來。子孫遂世懷來為老家。屯田產亦蕃,至有牛數千蹄、羊數千角矣,然以遠故聲問絕。

而其時淮公父子以富名,諸惡少年屢要脅不遂,則恐喝之:「汝家軍也,何得久逋?」淮公無以辯,則腰百金,與所善者林確疾走懷來訪之。相見歡甚,解腰金為贈,辭謝數四乃受,留月餘歸。惡少乃罷不敢言。

而自是懷來軍每十餘歲輒一來視族人,族人輒斂錢為治裝,更相飲食畢歡而後去。諸兒童輩皆呼之曰「軍叔」也。嘉靖乙卯後,倭難流離,族人多貧困。軍叔來而意憐之曰:「我奈何復以橐裝累族子弟哉,且為是僕僕道路也。」遂去絕不來。

蓋貴公之後獨賢矣。貴二子,長全,次勝。全亦二子,長京,次恕。京三子,長佛受,餘皆失其名。而當貴公移屯時,康公有長子壹,次子貳,留居鎮江。其後有仲輝者,以孝廉同知吾郡。嘗一至雲山展墓去,今亦不相聞。01

「以遠故聲問絕」,葉氏族譜寫道。由於懸隔千里,福清老家的葉氏宗親和北方的正軍失去了聯繫。儘管族譜隻字未提,但我們可以根據第一章的內容得知,雙方失聯的真正原因,很可能是「義士」攜妻已於北境安家。補伍之時,勾軍官吏只需找到其生活在衛所的子嗣即可,不用再向原籍福清要人。在地化的改革,令衛所軍戶與原籍軍戶之間的聯繫日益生疏。

與此同時,福清的一些葉氏宗親變得腰纏萬貫。他們很可能是靠背地裡從事海上走私貿易發家。海上走私(本書第三章的討論重點)乃本地繁榮富裕的主要因素之一。明代中葉,一夥「惡少年」陰謀敲詐葉家一名富有的族人淮公。他們恐嚇淮公:「汝家軍也,何得久逋?」顯然,這項指控,或是意指淮公就是逃兵,或是在說葉家缺伍已久,而淮公不去補伍,乃是推脫責任。大概這些陰險小人是受本地官府委派向百姓徵收賦役之人,他們的要脅令葉家感到恐懼。能為葉家辯護的軍籍文書業已過期作廢。唯有設法證明「惡少年」所言子虛烏有,方能度過難關。

所幸葉家不缺果敢能行之人。他長途跋涉至帝國北疆,找到了本家的正軍。可惜族譜沒有記載他在路上的任何資訊,但我們可從其他史料處推知那肯定是一趟歷盡艱辛的旅程,歷時數月乃至數年之久。02他尋得失散多年的親人,受到熱情的款待,並贈予正軍一筆金錢。當他回到福清,必然會攜回一份文書,很可能是葉家軍籍黃冊的副本,證實了葉家正軍在伍,並未犯法,之後「惡少乃罷不敢言」。

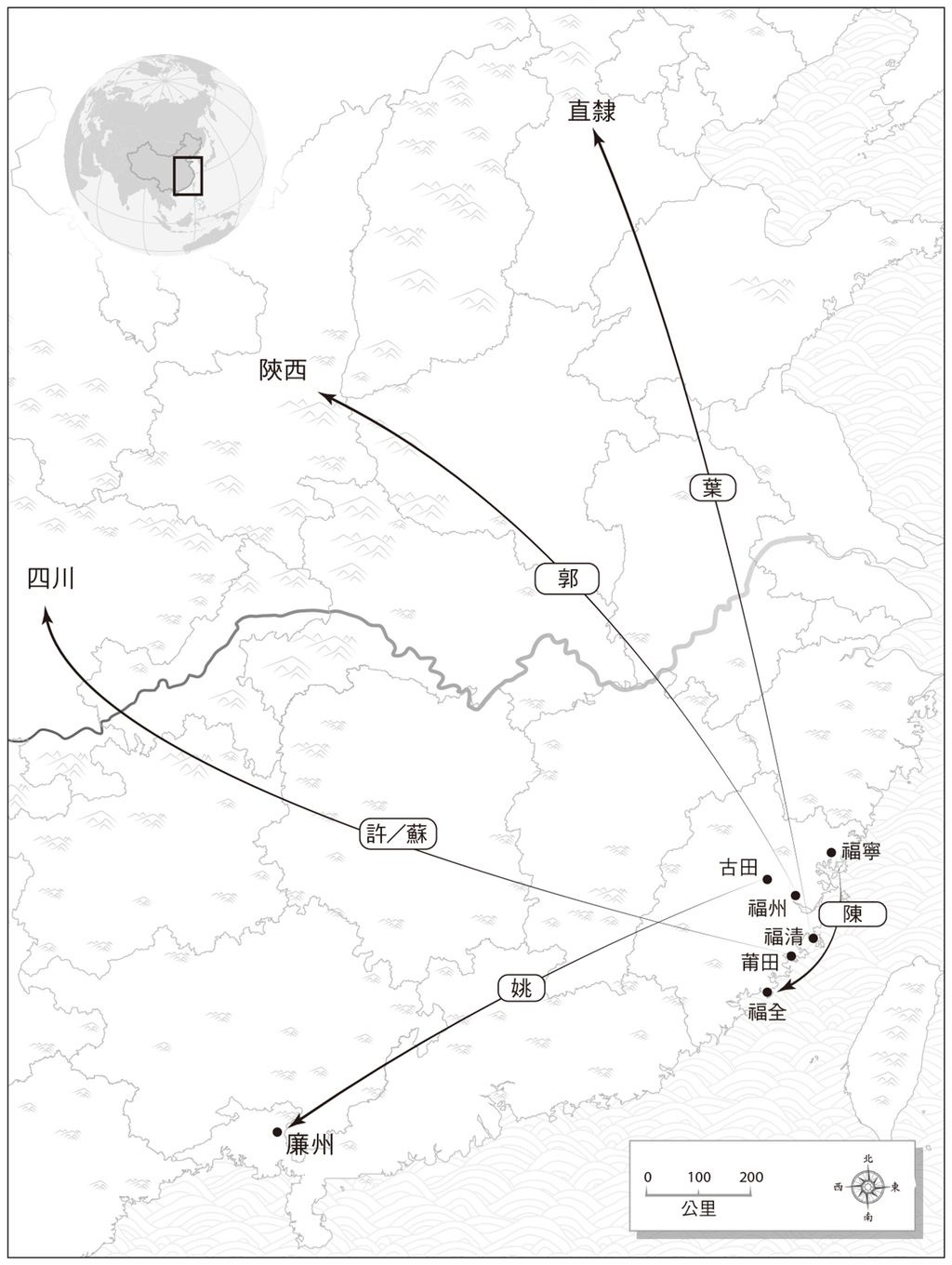

自此,葉家兩邊的親人恢復聯繫,北方正軍開始回鄉探親(圖12)。福清宗族的孩子們把來訪者喚作「軍叔」。族人則籌錢相贈。衛所軍戶在沒有任何津貼的情況下一直補伍,已歷數代。如此看來,他們獲贈的銀兩恐怕不是一般為保證正軍服役的報酬,而是對他們願意證明原籍軍戶清白的謝禮。當然,這筆錢也可能兼有報酬與答謝之意。