家族策略

多數族譜對徵兵和勾軍的描述十分簡略。譬如,我們會讀到某個族人「入伍編入軍籍」,或者「其子從征未歸」。有時,表述甚至更為隱晦,如「遷徙入滇」,族譜的文字平淡無奇,但如果我們對照官方史料,會發現其所講的乃是福建士兵遠調雲南,平定當地的叛亂。這般簡略記述的背後,盡是個人或家庭的創傷與悲劇。

部分族譜提供了更多細節。在某個家庭,兩個兒子中的老大被派出補伍,因為父母「不忍與幼子別離」;但在另一個家庭,去當兵的則是年僅十幾歲的小兒子。然而,即便是這些篇幅較長的記述,也幾乎沒有告訴我們軍戶身分如何影響著百姓的內心世界。軍籍與效忠國家之間的關聯更鮮有提及。通常我們只能根據蛛絲馬跡,如家長在兒子被強徵入伍後感受到的內心煎熬,或老婦人在反對篡改家族習俗時表現出的義憤填膺,發現相關的證據。族譜能夠告訴我們的是百姓在面對問題時實際的解決辦法,以及他們認準時機、把握機會的能力。當然,族譜沒有直接書寫他們的策略,只是平鋪直敘地交代他們做了什麼,或僅僅抄錄一份成文協議或合同。所以,我們必須憑直覺判斷他們所作所為背後的動機與目的。

應對徵兵最簡單的策略是逃逸。但我在導論中已說明,本書不會討論這個主題。許多官方記述會涉及逃兵問題,推測其原因,並提出解決方案。在明代史料中,有一群漂泊不定的亡命之徒,他們或藏身於荒野山林,劫掠平民,或浪蕩於花街柳巷,聚眾鬧事。32他們很多就是逃兵。但我們已聽不到逃兵自己的聲音,原因顯而易見,他們沒有留下任何紀錄,他們沒有告訴後人自己為何選擇逃逸,又遭逢怎樣的後果。另一方面,在明代,數以千萬計的軍士並沒有當逃兵。族譜透露出他們如何精心謀劃補伍事宜,如何努力降低不當逃兵的代價,以及希望從中撈取怎樣的好處。因此,族譜能夠告訴我們軍戶制度在明代及其後所造成的更廣泛的影響。

明初福建軍戶有三種應對徵兵的基本策略,可以分別稱之為「集中」(concentration)、「輪替」(rotation)和「補償」(compensation)。它們不是互相排斥,而是互相重疊。許多家族會同時採取兩到三種策略。「集中」策略,即家族的共同義務集中由一人履行。該人或代表自己,或代表自己的子孫,承擔起整個軍戶的服役重任。我們之前已經見過「集中」策略的兩個實例:勇於代兄從軍的鄭家次子,以及精明貪財的朱尚忠(當然,兩人之所以形象迥異,是因為我們對前者的認識來自鄭家的內部史料,而對後者的認識則來自談及朱家的外部史料)。

「集中」策略的邏輯延伸是「代役」。軍戶很快發現,集中承擔本戶義務的人不一定非得是本戶成員。他們通常以支付酬勞的方式,說服外人代本戶服役。

第二種基本策略是「輪替」,即家庭和宗族(由最初的祖軍家庭開枝散葉而成)內部的不同群體輪流服役。「代役」策略幾乎毫無例外地涉及金錢上的報酬或「補償」,而「輪替」策略則並不一定要付出金錢上的代價。回過頭來看,我們會發現漳浦鄭氏同時採取了「集中」和「補償」策略,而顏家則同時採取了「集中」、「輪替」和「補償」策略。明代家族靠兩種基本途徑籌集資金,用作實行「集中」或「輪替」策略的報酬。其一,按人頭向家族成員收錢;其二,建立一份固定家產,用其收益支付補償金。

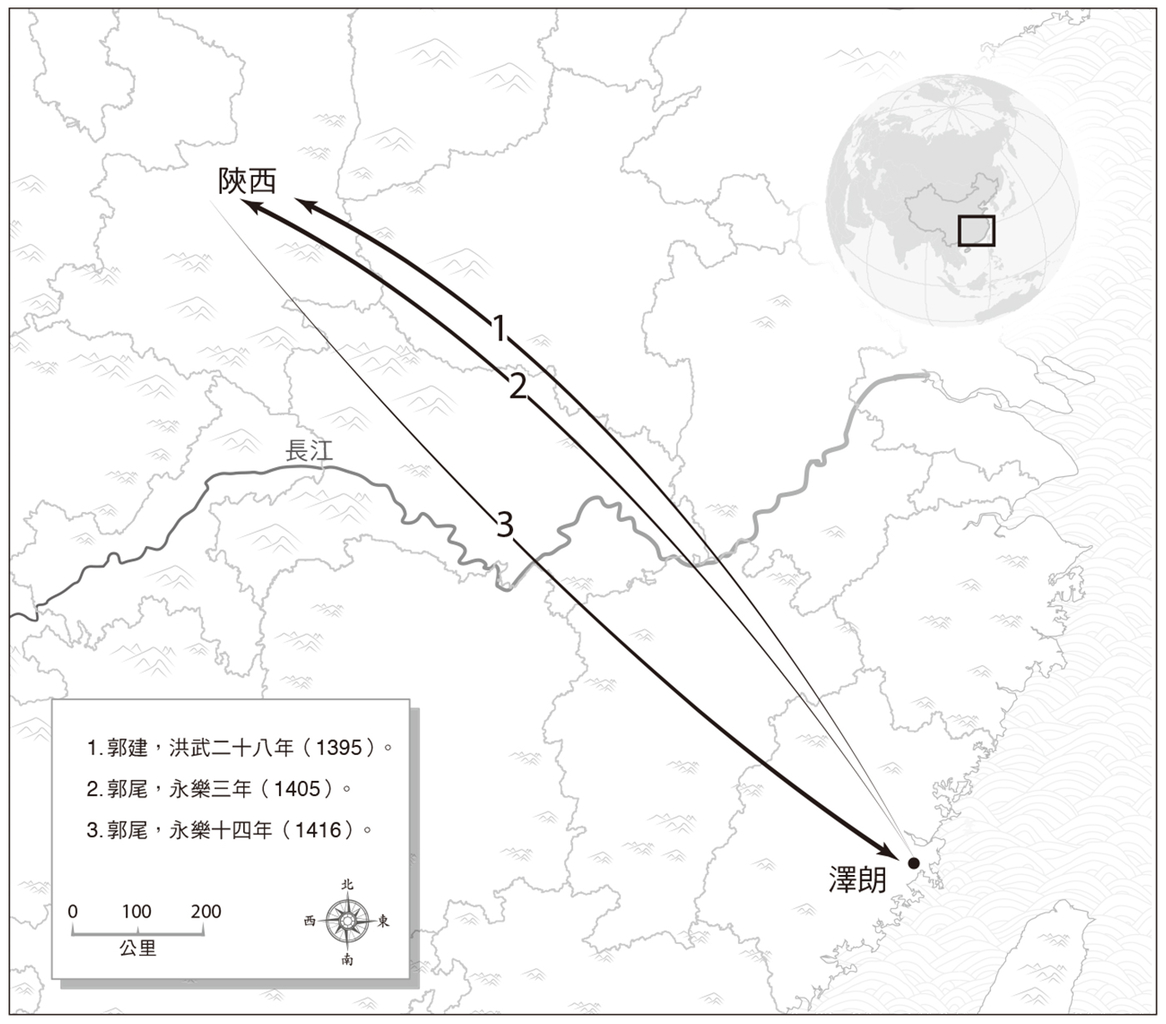

澤朗郭氏因罪沒入軍籍。洪武二十八年(一三九五),當地縣令被害,郭元顯的兒子郭建郎受到牽連,被判有罪,充入軍伍(郭氏族譜竭力辯解,此乃奸人陷害,令郭建郎含冤負屈)。在京師的黃冊中,郭家條目開頭的姓名是郭建,很可能就是郭建郎之名的縮寫。之後發生的事情清楚地表明,郭元顯的全部子嗣均被納入同一軍籍。郭建郎被遠調西北邊地,戍守在陝西的衛所(圖11)。他隻身前往,與子孫永別,於永樂三年(一四○五)在衛所孤獨地死去。郭氏族譜與前述的《雙珠記》一樣,關注官僚體制細節。「營無次丁,發冊行勾。」勾軍官文隨即送發澤朗。