制度

明代軍隊的士兵,大多數其實不是真正的士兵,至少不是大家想像的那種從戎之徒,而是務農之人。即使是在明初,各衛所中僅有少數正軍做著我們通常認為的士兵工作:練武、出操、巡邏或偶爾奔赴戰場。其餘正軍都是面朝黃土背朝天的農夫,做著通常被拿來當作對比的民戶的工作。

想要理解這一表面上的悖論,就必須追溯到明朝開國皇帝朱元璋身上。一個剛建立的國家在解決徵兵問題時,要在幾個方案中做出選擇,軍隊財務及補給問題的解決也同樣如此。其中一個極端是「征服型國家」(conquest state),它將戰利品作為軍隊主要的乃至唯一的收入來源。形式更為複雜的國家一般則會向平民徵稅,以此滿足軍事開支。08

「吾養兵百萬,不費百姓一粒米。」09這句長久以來為人津津樂道,但很可能是後人捏造的話,很好地概括了朱元璋解決軍隊後勤補給問題的方針。世襲軍戶制度的設立旨在確保明軍擁有持續而穩定的兵源。軍隊的後勤補給體制則致力於確保軍隊能夠自給自足。上述兩個方針,實際上是同一計畫的兩個部分,其背後的邏輯是相同的。朱元璋希望他的軍隊成為一個自給自足的封閉系統,既不需要投入新的人力,又不需要提供額外的供給。有能力餵飽自己的軍隊,必然是一支亦兵亦農的軍隊。

為了實現軍隊的自給自足,明初,朝廷恢復了一項歷史悠久的制度:屯田制。「屯田」一詞的核心含義便是由士兵開墾並耕作田地。據估計,明末時,軍屯面積占到全國耕地總面積的百分之十至百分之十五。10在各個衛所,部分士兵負責墾殖屯田,為執行軍務的同袍提供糧米。這些亦農亦兵的屯兵沒有生活在衛所裡,而是和其他農民一起散居在鄉間。他們的社交世界非常不同於那些居住在戒備森嚴的衛城或所城裡的士兵,在軍屯及其周邊地區的微生態中,他們有著自己的策略,追求自身利益的最大化。

為了更好地瞭解屯田制的實際運作,我們還是先來看一戶軍屯人家的具體經歷吧。胡家和第一章的倪家一樣,並非出於虛構,而是真實存在的,他們生活在明代福建,他們的後人現在依然生活在那裡。明初,胡家生活在安溪縣湖頭鎮外。正如倪家僅有隻言片語的資料,我們對胡家亦知之不多。他們於洪武九年(一三七六)入軍籍。當時,周德興在福建大規模垛集抽軍,胡家被徵入伍,在「胡六仔」名下編為世襲軍戶。類似於之前登場的一些家庭的情況,胡家屬於「正貼軍戶」。該軍戶由胡氏、王氏和林氏三家組成。胡氏族譜不惜筆墨地將各家在軍戶中的身分寫得清清楚楚,因為不同的身分承擔不同的義務。理論上,王家為正軍戶,軍戶的具體義務要由其承擔,王家無法履行時,義務將轉到林家和胡家身上。林家為貼軍戶,率先承責。胡家為湊軍戶,只有在王家和林家均不能完成義務時,才會輪到胡家出面。

明洪武九年,抽充南京留守左衛軍。二世詒齋公,以胡六仔姓名,與林遂幫、王丙仔輪當。王為正軍,林為貼軍,胡為湊軍。至宣德三年,照例撥回永寧衛福全千戶所寄操,後收入李世康名伍屯田。至嘉靖十四年,三姓合約,輪各十年,租輪收,米輪納。至隆慶四年十月內,本衛所分給二帖,一付林遂,頂種故軍王拱政田;一付王丙仔,頂種故軍倪宗顯田,不登胡六仔名字。11

明初,三家輪流出丁補伍。12胡家的第一個士兵胡六仔抽充南京。宣德三年(一四二八),該正貼軍戶被調回福全所(亦即在第三章登場的蔣家擔任千戶之地)。這次換防,肯定是拜「自首政策」所賜(導論中的顏氏族人也透過同一政策得以回到福建)。胡家所在軍戶沒有長駐福全。不久之後,他們又經歷一次調動。此次調動的性質與之前不同。他們依然在福全所轄下,而非調入另一個衛所。這純粹是一次功能性的調動。他們如今奉命耕田,為衛所駐軍提供軍糧。

這令胡家進入了軍屯體制。明帝國的各個衛所均配有耕地,並會撥出一定比例的士兵前去屯種。比例視當地情況而定,考慮的因素包括衛所的戰略地位與區域的土地肥力。軍事威脅愈嚴重的地區,承擔作戰任務的士兵便愈多;土地愈貧瘠的地區,負責屯種的士兵便愈多。一般而言,在邊地,屯軍數量占總兵力的百分之七十;在腹地,這一比例上升到百分之八十。13

福全所的部分屯田坐落在南安縣,胡家即被調入那裡的軍屯。胡六仔(也可能是另一位胡氏族人)在南安獲派一塊屯田,畝數也要視當地情況而定。福建的標準是一軍受田三十畝(大約兩公頃,差不多有兩個足球場那麼大)。每塊屯田都會授予一位特定的正軍或軍餘,這些田地有時也被稱為一「分」屯地或一「名」屯地。它們都被記錄在屯田黃冊中。這些黃冊好比民政官吏用來記錄民戶土地所有情況的魚鱗圖冊。

無論被分配到衛所還是軍屯,世襲軍戶的核心原則始終如一。每戶人家必須按定額派出一名男丁到軍屯耕地——他的姓名就被登記在屯田黃冊上。當他變老或去世時,軍戶需派出替役者。上任正軍的軍屯分地將由替役者繼承,後者的姓名也將加入屯田黃冊。久而久之,和衛選簿一樣,屯田黃冊看起來就像一部族譜,一部記錄軍屯軍戶為明代國家服役的族譜。但是,耕種軍屯和戍守衛所之間存在重要差別。衛所正軍通常是軍戶中唯一一名當兵的人,而軍屯正軍則實際上並不是獨自承擔屯田的全部農活。和中國歷史中的所有農民家庭一樣,他和家庭成員共同勞作。

根據第一章中粗略估算的畝產資料,三十畝的軍屯分地應該能夠生產六十石左右的大米。明初數十載,朝廷規定福建屯軍每年向官府上繳二十四石米糧,比總收成的一半還少一點。半數上繳的糧米會發還屯軍,作為其每月的口糧。這一半糧米被稱為「正糧」。另外一半則被稱為「餘糧」,會運至衛所,供給官兵,作為其軍糧。每個士兵每月的官俸軍糧應是一石大米,理論上屯軍和衛所駐軍待遇相同。永樂二十年(一四二二),為了鼓勵屯軍恪盡職守,朝廷將餘糧減半,每名屯軍每年僅需上繳正糧十二石與餘糧六石。官吏還發現,整個安排根本不需要這麼複雜。與其先繳納收成再逐月發還,還不如讓屯軍自我管理,顯得更為合理。正糧被取消了,屯軍只需上繳六石大米。令人費解的是,儘管「正糧」之名不再使用,上繳的六石大米依舊被稱為「餘糧」。就這樣,到了十五世紀中期,福建屯軍對官府的主要義務是交出六石糧米,大約相當於他們軍屯分地平均收成的十分之一。14

胡氏族譜並未提及胡六仔和另外兩個家庭起初是如何協商分擔軍屯義務。但在一百年後的嘉靖十四年(一五三五),他們約定「輪各十年,租輪收,米輪納」。換句話說,他們用以分配納糧責任的原則和衛所軍戶用以分擔兵役的原則如出一轍。此時,三戶人家的後人已不再親自耕作,而是將田地外租,交由佃農打理。胡家甚至搬回安溪老家。正如勾軍官吏只關心缺額是否有人頂補,而不管頂補之人來自何方,管屯官吏最關心的是餘糧是否按時上繳。至於正軍人在哪裡,或屯地由誰耕作,則都是次要的事情。

胡家一直很重視自家的軍屯分地,並認真對待監管體制的規則和程序。我們之所以知道這一點,是因為胡家將兩份隆慶四年(一五七○)的「帖」抄入族譜,記錄著他們獲得兩名已故屯軍的軍屯分地。兩名屯軍很可能沒有在世親屬,管屯官吏乾脆將屯地轉到胡家名下,保證餘糧的繳納,從而省卻尋找替役者的麻煩。萬曆十二年(一五八四),朝廷勘合土地,相關文書有胡家軍屯分地的紀錄。當時,胡家族人已將這份文書收入族譜,在接下來的五百年裡,該文書被抄入各個版本的族譜中。他們的一絲不苟,使我們有機會一窺來自明代地方冊籍庫的官方文書,雖然文書本身與收藏該文書的府庫已湮沒於歷史長河中。當前的版本經過重新打字排版,我們已無法看到文書的原始樣貌。但我們可以從內容推測出其最初的格式。它很可能類似於現代的表格,上方是印刷的抬頭,下方是手寫的正文。印刷體抬頭闡述文書主旨,並說明該如何填寫,此外還包括永寧衛指揮奉旨丈量土地的命令。抬頭後面是主要內容,在原始文書中肯定是手寫的,記錄土地勘合的結果。

至萬曆十二年,奉文丈量,再給二帖,分管如舊。抄給付王丙仔文帖:

永寧衛指揮使司馬,為丈田畝、清浮糧以更民困事。准衛掌印兼管屯指揮使干,關蒙欽差督理屯鹽兼管水利道福建按察司僉事劉憲牌准,布政司照會,奉按、撫院案驗題奉勘合,丈量過通省屯田糧額,備案行司,即使轉行屯田道,〔通〕行所屬,將今次丈過屯田,逐戶查造(源)〔原〕頂故軍姓名,開載坐落地方四至號段,各軍(田)〔由〕帖另填撥換執照等因。到道除通行外,為此票牌仰本衛管屯官照依事理,即將所丈過實在四至號段填送衛用印,赴道掛號給照等因。蒙此,理合就行。為此,遵將原撥丈過各軍實在屯田畝數四至號段文冊,逐戶依式照填由帖,依蒙呈送掛號,給付本軍執照,務遵今丈過實在屯田畝數四至號段管種,依期納糧,毋致拋荒,亦不許詭寄冒頂。如違查出,本田追奪,決不姑息。須至帖者。

計開福全所屯軍王丙仔,係本所百戶柳毓芳所屯軍,頂故軍倪宗顯本邑屯田一分,坐貫南安縣九、十都土名等處。今丈實田七段共三十畝,(辨)〔辦〕納本邑糧六石。後田被水拋荒,止實納五石三鬥五升五合。

一田,佛內壟一畝五釐五毫三丘,東至雷君貞田,西至楊鳳鳴田,南至李春田,北至李繼宗田。

一田,佛內乾一畝四分三毫三丘,東至澄獻及李春田,西至楊鳳鳴田,南至李繼芳,北至山。

一田,門口壟不等丘七畝二分八釐二毫,東至侯家田,西至李繼芳田,南至山,北至楊鳳鳴田。

一田,鋪後五畝一分五丘,東至黃以敦田,西至山,南至雷中田,北至楊鳳鳴田。

一田,崎坑壟不等丘八畝七分五釐五毫,東至自田面,南北至山。

一田,烏橋壟二十九丘五畝三分五釐,東南至侯家田,西至戴以選田,北至山。

一田,至黃埔山地園一廂一畝五釐。

共三十畝,東北至林鳳翔田,西南至山。

萬曆十二年十二月□日,給付王丙仔執照。15

屯地共有七段,表格列出它們的方位和面積。正如我們所料,屯地總面積為三十畝,共需繳納六石餘糧。由於洪水導致部分田地受澇,官府稍微減少了相應的稅負。

洪武初年,胡家成為軍戶,被納入軍事制度。永樂時,他們成了亦兵亦農的屯軍,或撥一分屯地。萬曆初年,他們除了負責最初的軍屯分地,還獲得更多屯地。事實上,他們與屯地的關係將持續到明亡之後。我們會在第七章看到,直至清朝的乾隆年間,世襲軍戶制久已廢除,胡氏後人仍在繳納與軍屯體制相關的賦稅。

大多數官方史料對軍屯制度持負面評價。早在永樂年間,就已有朝廷大員抱怨軍屯制名不符實。戶部尚書郭敦(一三七○—一四三一)在奏疏中寫道:「各衛所不遵舊例……雖有屯田之名,而無屯田之實。」軍屯稅糧遠少於規定數額,意味著衛所軍糧供給不足。數年之後,江西左布政使上報:「各處屯種衛所下屯軍人,百不遺一。」16數字肯定有所誇張,但問題無疑十分嚴重。有些屯軍被徵調去作戰,他們留下的名額卻一直無人頂補;有些則當了逃兵;還有些要被迫為軍官或其他官員做苦役。屯田要不是荒廢,就是被他人非法侵占。

此後的事態依循稅收赤字的一般規律持續惡化,陷入虧空愈來愈大的惡性循環。泉州本地人朱鑒(一三九○—一四七七)在請求賦稅減免的上疏中道出這個問題。急於完成徵稅指標的官吏不擇手段,對屯軍敲骨吸髓,以致「無力者典賣妻孥」,造成更多屯軍的逃亡,並使得餘下屯軍的負擔愈來愈重。面對虧空,官吏的對策是重新分攤稅負,從不考慮屯軍擁有多少軍屯分地。其結果是,有些屯軍儘管已不再耕種屯地,卻仍舊必須為之上繳餘糧。17

為了確保稅收,地方官尋人替代逃兵耕作荒廢的屯地。「軍餘」——正軍在軍屯的眷屬——是逃兵現成的頂替者。官員們開始允許乃至強迫軍餘耕種屯田,是為「頂種」。這就是倪宗顯名下屯地歸入王丙仔名下的來龍去脈。

來自軍屯的餘糧日漸減少,愈發難以滿足衛所官俸軍糧的需求。在明帝國的部分地區,官府透過「開中法」解決軍糧短缺問題。該政策規定,商人若想取得鹽引(食鹽貿易許可證),必須向邊境地區輸送糧米。18福建官吏也曾實行過該政策,並多方嘗試,反覆調整。有段時間,軍隊的軍餉甚至就是食鹽。但軍餉不足的應對之策主要還是仰賴抽取民戶賦稅。這無疑嚴重違背了開國皇帝朱元璋的初衷,但此時官員認為沒有其他的選擇。官府命令民戶將部分賦稅上繳到附近衛所。早在洪熙元年(一四二五),鎮東衛就已在向福清縣百姓抽稅了。最終,在福清縣令的堅持下,衛所糧倉搬入縣城,從而免除百姓為繳稅而長途跋涉之苦。久而久之,民政系統和軍政系統相互交織,且如同民戶的賦稅愈來愈多地使用白銀,軍屯「餘糧」也逐漸以白銀上繳。19

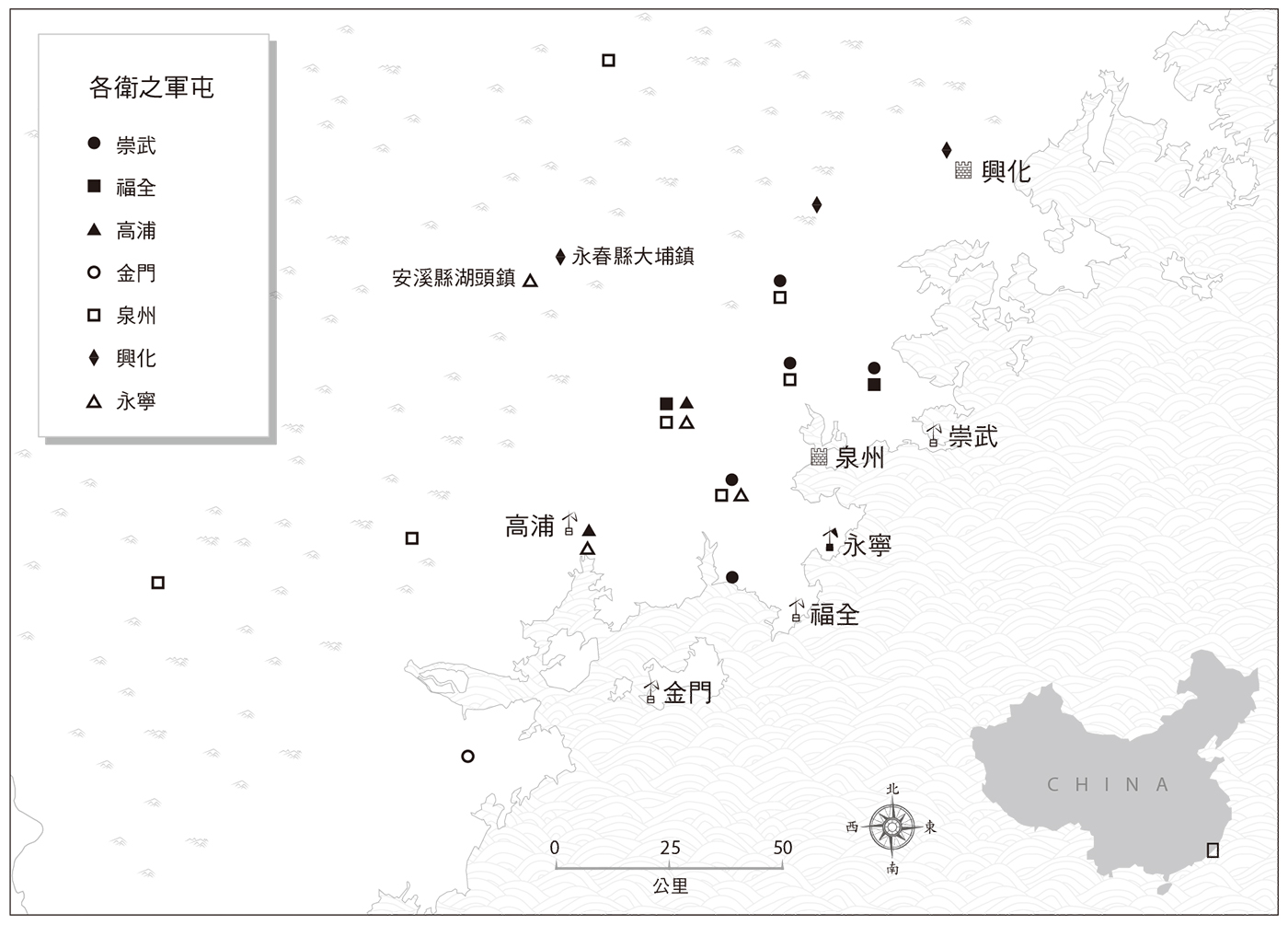

在北部邊疆,屯田大多都來自開墾荒地。每分屯地皆由一整塊耕田組成,而屬於同一衛所的屯地則連成一片。福建是另一類型的邊疆,這裡沒有可供開墾的廣袤土地,沒有可資開拓的邊疆界域。在福建,屯田大多是元明鼎革之際的荒廢之土與明初強徵的寺院之地。因此,一分屯地往往由零零散散的多塊耕田拼湊而成,與民田交錯相間。20官府只能將閒置的隙地和荒地劃為屯田,因此軍屯很可能會遠離其所屬的衛所,甚至往往跨州越縣。不少沿海衛所的軍屯都分布在內陸山區(見圖20)。朱鑒寫道:「所撥旗軍屯田,俱係深山窵遠處所。山嵐瘴氣所侵,軍民亡故不少,以此懼怕前去。名雖下屯,實在衛所。」21屯軍不願親至軍屯,並非僅是因為害怕瘴氣。他們都來自沿海地區,缺乏開墾高山土地所需的技能。即使他們或他們的子孫掌握了這些技能,當地惡劣的環境條件依然讓農事困難重重。農具、種子、肥料只能靠人力運輸,部分地區甚至連灌溉用水都要肩挑背扛到山上。(有一次,我和永春縣的一位老人聊天。他是屯軍的後人,熱心地幫我尋找晚明一份遺囑提到的軍屯方位。老者仍然能夠辨認出大部分屯田的所在地,並一一為我說明。他舉手指深山,那裡濃霧繚繞,布滿山坡的層層梯田依稀可見。)