定居與在地化

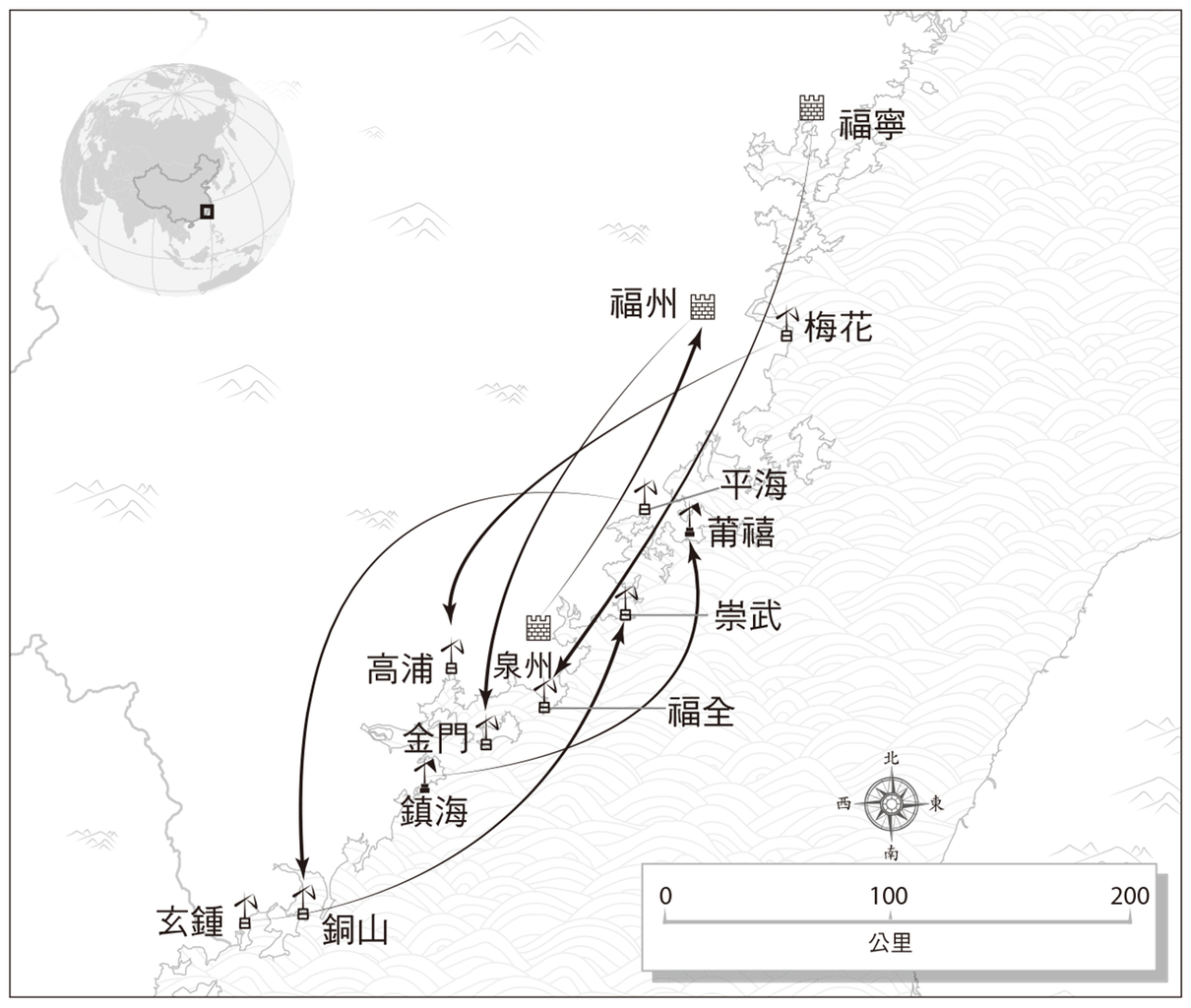

倪五郎的出生地福州距其駐地金門僅三百公里之遙。但在中國大部分地區,新兵的駐所遠離原籍,有時甚至遠隔千山萬水。不僅如此,來自一地軍戶的正軍並不一定會被分派到同一駐地。這可能是朝廷有意為之,旨在避免同鄉士兵一起服役;但也可能只是出於戰略上的考量,為因應眼前的軍事需求而抽調士兵戍守新建衛所。23位於華中的河南固始縣,簿冊中共有一千七百三十個軍戶。他們的正軍被分派到三百五十八個不同的衛所,如圖10所示,這些衛所遍布全國各地。因此,至少在明初,整個軍戶制度依照計畫運作時,雲南一名正軍的死亡,會引發勾軍的官僚程序,最終導致兩千公里之外的某個河南軍戶遣人補伍。明史大家黃仁宇將明朝強徵勞力的整個制度比喻為「從深井中汲水,不僅僅是一桶一桶地,也是一滴一滴地」。將該比喻運用到具體的徵兵制度,可謂十分切近。24

圖10 固始籍衛軍的分派示意圖(本圖資料乃于志嘉根據《固始縣志》整理,參見〈試論明代衛軍原籍與衛所分配的關係〉,60.2(1989):367-450)頁409及其後)

主張軍政改革的楊士奇(一三六五—一四四四)曾上疏痛陳明軍的制度性問題。對其中的內容,顏觀田肯定不會感到陌生:

切見今差監察路御史清軍,有以陝西、山西、山東、河南、北直隸之人起解南方極邊補伍者,有以兩廣、四川、貴州、雲南、江西、福建、湖廣、浙江、南直隸之人起解北方極邊補役者。彼此不服水土,南方之人死於寒凍,北方之人死於瘴癘。且其衛所去本鄉或萬里,或七八千里。路遠艱難,盤纏不得接濟。在途逃死者多,到衛者少。25

十五世紀初,永樂帝朱棣遷都北京後,分派政策開始改變。為了發展新的京畿之地,以保障自身安全,永樂帝命令在京郊勾取的新兵不得分派至遠方衛所(即軍戶原本服役之地),而應直接留守北京周邊的衛所。他的繼任者進一步推廣該政策,規定將新兵根據原籍所就近分派,但家有逃兵者例外。楊士奇希望將此政策常規化。他的諫議被採納,新兵就近補伍的原則成為律例。26令顏氏族人顏良興避開西南瘴癘之地,得以在家鄉附近的泉州就役的「自首政策」,即濫觴於此。

明朝官員也為如何安置士兵之妻及其他隨行家屬感到煩惱。他們上疏皇帝,論難於朝堂之上。「隨軍眷屬」一直是世界史中軍隊都要面對的棘手問題,明軍概莫能外。簡言之,該問題牽涉到讓軍眷與其他平民住在軍隊附近的利弊。一方面,隨軍平民能夠為軍隊提供一些本來需要由軍方提供的服務,從而降低軍方的成本;另一方面,平民的存在使軍營社群規模膨脹,製造出新的補給負擔,並為從事非法勾當提供新空間。27早在洪武七年(一三七四),朱元璋就表明了自己的政策傾向:「凡軍婦夫亡無依者,皆送還鄉。其欲改嫁依親者,聽於是願。」十年後,朱元璋發現軍官的家屬、鄰居和隨從一窩蜂地湧入京師。他命令五軍都督府:「核遣其疏屬還鄉,唯留其父母妻子於京師。」28

但是,十五世紀初,軍隊的官員發現,將士兵及軍眷一道安置在衛所是件利大於弊的事。每當軍隊調至新的衛所,都會出現一大波逃兵潮。「因無家屢逃。」29鼓勵士兵落地生根,或許有助於減少逃兵的出現。而且,軍眷在衛所安家,當需要勾軍補伍時,事情也會方便得多。如果能在衛所找到正軍的兒子或弟弟,便會免去諸多繁瑣的官僚程序。勾軍官員只需給京師的黃冊庫和軍戶原籍的縣令送去一紙公文,通知他們更新簿冊即可。如此一來,向軍戶原籍發出勾軍命令,在當地尋找補伍之人,再把補伍者送至衛所這一整套煩瑣程序,便可通通免去。

到了宣德年間,地方官員鼓勵要去補伍的新兵娶妻,並攜妻前往衛所。正統元年(一四三六),這成了一項基本政策。先在衛所而非原籍勾取補伍者的做法漸成定例。嘉靖十年(一五三一),朝廷頒布一項新規定:若必須回原籍勾取補伍者,而補伍者又尚未娶妻的話,那麼他的親人應當為他操持娶妻,並為一道奔赴衛所的新兵夫婦準備盤纏。這項規定一直實行到明代滅亡。30

上述的一系列改革有助於我們理解倪五郎之妻為何也出現在金門。但是,倪氏族譜沒有透露她的背景資訊:她究竟原籍福州地區、隨夫來到金門,還是原籍金門、嫁給了戍守在此的倪五郎?族譜只提到她姓阮。今天金門姓阮的居民極少,而且都是近來的移民(包括一名來自越南的外籍配偶)。他們都沒有族譜。所以,我們無法利用族譜史料確認倪五郎之妻來自何方。唯一能夠確定的是,倪五郎偕妻子及家人基本上就在金門落地生根。他們開始和周圍百姓建立社會關係,完成了「再域化」的過程。他們的後人最終將會與當地民戶的女子通婚。譬如,據族譜記載,倪五郎的七世孫就迎娶了庵前曾氏家族的一女為妻。