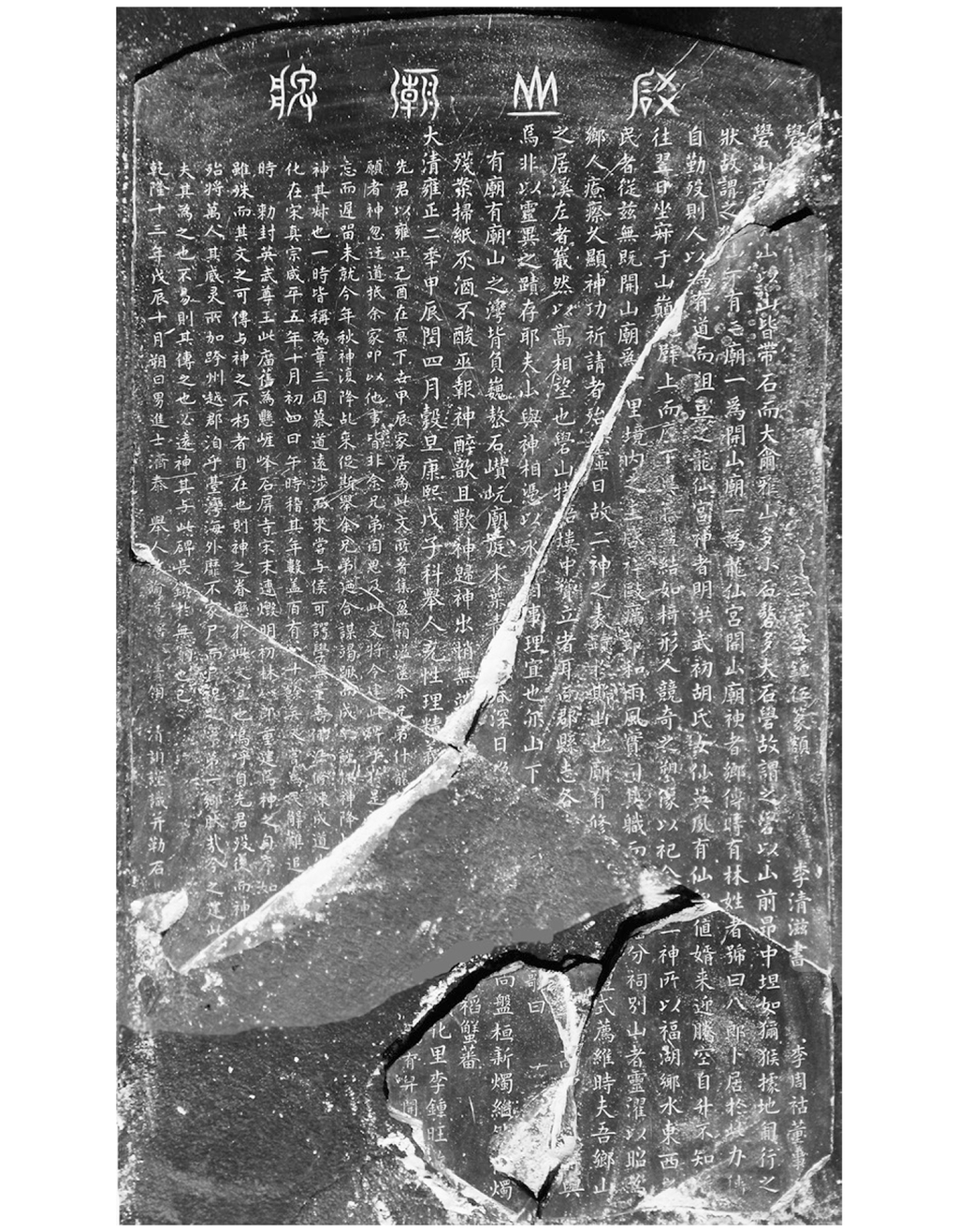

圖27 第一塊侯山石碑的碑銘

林氏族譜的記載和莊際昌所撰碑文還有兩處重要的差異。根據莊際昌記載,初次興建侯山廟的並非林八郎的後代,而是林八郎本人。莊際昌還寫道,侯山廟一直都供奉著真武大帝。眾人請莊際昌撰寫碑文,是為了紀念重修真武廟。鄭仙養是主持這項工程的關鍵人物,鄭氏族譜收錄了他的生平傳記,而我們之前推測鄭家可能是軍屯軍戶。

仙養公,字有育,號次宇,彬山公之次子。生隆慶辛未年十一月初五日戌時,卒崇禎癸酉年三月初七日酉時。娶傅氏,生萬曆癸酉年八月二十日寅時,卒崇禎辛巳年八月廿七日申時。合葬本鄉崎路尾蜈蚣牙,坐子向午。

子二:華瑛、華璿。

公少負豪邁,不專精舉子業……萬曆庚申年,同兄聲宇公築室蕭厝前,才落成,適值裡中議葺帝廟。眾難之,公毅然董其事。期年,黝堊並拓楠西堂,置爐盂祭器於中,而施薄產,令祝者每歲中元祀廟之功神。公歾,鄉送公像於廟。

鄭仙養生於隆慶五年(一五七一)。重修真武廟的時候,他是一名年屆天命、德高望重的富人。他在當地舉辦多項慈善事業,這項工程不過是其中的一項。鄭仙養的生平傳記提到他確實主持了這項工程,並慷慨解囊,為擴建真武廟、購置祭器提供經費。鄭仙養傳記接著提到,當地人感念他生前做出的巨大貢獻,因此在他於崇禎六年(一六三三)過世之後,也在廟裡為他設像。在今天的寺廟重修工程中,所有的參與者都希望自己的貢獻能夠得到承認。這類工程一般都由多人集體主持,以確保人人都能沾光。明代末年的情況大概也是如此。因此,儘管真正主持真武廟重修工程的是鄭仙養,紀念重修工程的碑文則是由上仕洪家的兩名當地男子請人撰寫並雇人刻上碑的。我們知道,洪家人也都是屯軍。這樣來看,目前已知主持這項工程的三個人當中,其中兩個人肯定來自屯軍的家庭,而第三個人大概也不例外。32

至於林氏族譜記載和天啟元年(一六二一)碑刻有所出入的原因,我們可以從兩組人,當地居民以及初來的屯軍的交流互動中找出答案。如其他地方的情況,後者的到來肯定使湖頭當地社會陷入混亂。初來者的其中一項影響是改變了侯山廟的性質。他們將自己的神明帶到侯山廟。我們之所以知道這一點,是因為當鄭仙養和兩位洪家族人重修侯山廟時,章公像旁邊已經有一尊真武大帝的神像。侯山廟成了同時供奉兩位神明的寺廟。這兩位神明的地位並不平等,大家後來供奉的真武大帝在眾神當中的地位遠遠高於當地居民一開始供奉的章公。在被屯軍帶到侯山之前,真武大帝和當地社群並不存在任何紐帶。他的故事和傳說,主題並不是湖頭地區的繁榮昌盛;它們所強調的,是尚武精神與忠君愛國。作為一位英勇善戰的神明,真武大帝是湖頭屯軍彰顯他們自己的最佳媒介。這位新來的神明所象徵的無非是他的信徒,即新移居到這個地區的屯軍之特質。

因此,我們可以將莊際昌的碑文理解為混淆侯山廟起源的嘗試。它聲稱侯山廟一直都供奉著真武大帝;這一點和我們所知道的真武大帝信仰在該地區傳播的時間以及林家自己的記載完全不符。碑文表明侯山廟一直都供奉著兩位神明;實際情況是,儘管第二位神明更強大並且為更多人所熟悉,他卻是一個外來者,在世人初次興建侯山廟數百年後才被引入湖頭。

民間傳說為這個解讀提供了理論支撐。村民們為我們講述一則故事:很久以前,來自外地的一尊真武大帝神像遊神到湖頭附近。當遊神隊伍到侯山廟的時候,真武大帝對侯山非常滿意,再也不願離開此地。神像奇蹟般地變得無比沉重,以致他的轎夫無法將他抬起。但是,當地人不願這位外來的神明留下來。經過一些協商,英武尊王嘗試捉弄真武大帝。英武尊王告訴真武大帝,只要他能夠使附近的一條小溪倒流,就會允許他留下來。英武尊王失算了,對法力如此強大的神明來說,這易如反掌。真武大帝使那條小溪倒流。因此,英武尊王和林家別無選擇,只好允許真武大帝進入侯山廟,甚至將最尊貴的神位讓給他。33

當地道士的科儀書也為這個解讀提供強而有力的根據。當地一名道士的手稿收藏包括題為「什事咒等等破胎收雲科」的一篇文本,內容如下:

王公孩子時砍柴燒炭,手脂〔指〕砍著,所以雙手抱著,有人叫燒炭王。森林興盛,臼落坑溝而亡。當時很靈驗,住猴山後,就此地建一塊岩,叫新岩垵。很顯赫,識風水。王公香爐飛到侯山廟來,眾等才建侯山廟,越來越顯。

又忠義廟,現叫關帝廟。上帝到侯山廟請火,上帝識風水,抬不動,不回。眾怒氣,王公跳肢〔乩〕童開口,落須定冇穀殼流落忠義廟的,流起侯山廟的,神助碰起風流起。這一條又不同意,再落須石板條,如果沉忠義廟的石板浮,才決定侯山廟的。所以大殿讓上帝公坐,王公讓左邊殿。當時越顯越強,所以眾等越並越多,全來蘇里稱里祖尊王。各姓人丁太盛,分九甲,上到下鎮、白瀨,下到五社大演、淵兜、田頭、山門、當埔。時□年二月十一日。34

這篇文本收錄了最詳細的英武尊王生平傳記。身為燒炭翁,他出身卑微,在深山老林中不慎失足跌入山谷,傷重而死,之後便成了神明。他的香爐飛到了侯山,於是當地人便為他興建一間寺廟。有一天,眾人抬著真武大帝神像前來侯山廟請火(就像今天的擷火儀式一樣)。真武大帝來到侯山廟之後,便拒絕離開。這令當地人十分惱火。但是,英武尊王透過一個乩童表示,應該讓真武大帝顯靈證明法力高強,他就主動讓座。結果真武大帝「越顯越強」,信徒愈來愈多,被視為來蘇里的「里祖尊王」。「所以大殿讓上帝公坐,王公讓左邊殿。」

根據這個解讀,天啟元年(一六二一)重修侯山廟,具體地表現出外來的屯軍家庭在侯山廟的權力結構以及周邊社群的地位。就如當地居民在數百年前將林八郎像安置在侯山廟一樣,這時大家也把鄭仙養像安置在侯山廟。根據林氏族譜,林八郎的子孫也在天啟元年修葺了林八郎神祠。35由此可見,天啟元年,侯山廟並不只有一項工程,而是同時有兩項工程。兩項工程彼此相鄰,齊頭並進,如果當時侯山廟的布局和今天完全一樣的話,它們還共用一堵牆——這一切都隱約反映出兩個群體之間的緊張關係。兩篇記錄這兩項工程始末的文本都對另一項工程隻字不提。

在林家人看來,他們被排除在規模更大的真武廟修葺工程之外,必然讓整個狀況看起來像是廟的領導權落到這些後來崛起的家族手中,這些家族的祖先在明代初年時才以屯兵的身分搬來。侯山廟原有的神明,即英武尊王,被迫退居次要地位,這樣的差別也延伸到祂們的信徒身上。原有的居民必須反擊。他們確實也這麼做了。他們和整個地區實力最強大的家族,西溪對岸的感化里李家,締結盟約。

莊際昌碑文所在寺廟附近一間廢棄的小屋裡,還有另一塊石碑。這塊石碑同樣裂成數塊,散落在地。碑文被分成兩段(圖28)。第一段碑文寫於雍正二年(一七二四),作者是李光地之侄李鍾旺。李鍾旺的碑文紀念的是十八世紀初的另一項寺廟修葺工程。李鍾旺筆下的侯山廟與之前的相關敘述又非常不同。李鍾旺將侯山廟稱為「開山廟」。根據李鍾旺的說法,村人告訴他「時有林姓者,號曰八郎,卜居於此,力穡自勤。歿則人以為有道,而俎豆之」,而廟裡的神是「為一里境內之主,啟祥毆癘,節和雨風」。