在一座墓旁1

于是,一切都过去了!——现在,这在此第一个向墓前走去(因为他是最亲近的人)的人,当他在讲演的短暂瞬间之后2成了留在墓前的最后一个(唉,因为他是最亲近的人)的时候,于是,一切就都过去了。如果他想要留在那里,他也仍体验不到死者所做的事情,因为死者是一个宁静的人;如果他在自己的担忧之中想要呼唤他的名字,如果他在自己的悲哀之中想要坐着倾听,然而,他什么都体验不到,因为墓中有的是宁静,而死者是一个沉默的人;如果他每天都带着回忆去他的坟墓,这死者也不会回忆他……

因为在墓中没有任何回忆,甚至没有对上帝的回忆3。看,这人是知道这个事实的,关于这个人,我们现在必须说,他不再回忆任何事情,而现在对这个人说这一点,已经太迟了。但是,正如他知道这事实,于是他按他所知的去做,因此,在他活着的时候,他回忆上帝。他的生命在可敬的默默无闻之中走过,并非很多人曾对他的存在有所知,只在很少人之中,有几个认识他。他是这个城市的公民,在自己的作为之中努力工作,他不因玩忽社会义务而打扰什么人,不因自己为这一切的不合时宜的担忧而打扰什么人。如此一年又一年,单调但却并不空虚;他成为男人,他变老,他进入高龄;——他的作为是并且继续是同样的事情,在不同的年龄阶段之中忙碌着同样的事务。他留下一个妻子;在以前她因为与他结合而感到快乐,而现在她是一个为逝者悲伤的老妇人,一个真正的寡妇,被遗弃而无靠,寄希望于上帝4。他遗留下一个儿子;这儿子学会了爱他,并且学会了在自己的境况和父亲的作为之中找到满足;作为小孩子他曾快乐地居住在父亲的房子里,作为年轻人他从不觉得这房子窄小,现在它成为了他的守丧之房5。

一个这样的不被人留意的人的死亡并不引起许多人的谈论,不久以后,有人走过他在自己卑微的生命中曾居住过的房子,并且在门上看到他的名字,因为他名下的资产业务仍被继续经营着,于是,看起来就好像他还没有死去。仿佛他是在温馨平和之中睡去,这样,在周围的世界里,他的去世就是一种宁静之中的消隐。他是一个好人,诚实地做自己的生意,节俭持家,根据自己的能力行善,真诚地心怀同情,忠实于自己的妻子,对自己的儿子是真正的父亲;看,所有这一切,所有能够用以说明这一切的事实真相都无法令人心生对一种意义重大的终结的期待,在这里,这是一种生命的活动,在这活动中,一种宁静的死亡成为了美丽的终结。

然而他却还有一桩作为,这作为在心灵的单纯6之中是以同样的忠信被达成的:他回忆上帝。他是男人,老了,进入了高龄,然后他死去,但关于上帝的回忆仍一直不变,这回忆,在他的所有活动之中是一种指南,在虔敬的思索之中是一种宁静的喜悦。是的,没有任何人在死亡之中想念着他,是的,如果他现在不是在上帝那里,那么上帝就会在生活之中想念他,并且会想要知道他的居住地址并去那里寻访他,因为这死者在上帝面前行走,并且上帝对他比对任何别人更熟悉。他回忆上帝,他变得精于自己的工作,他回忆上帝,他因自己的工作和自己的生活而喜悦,他回忆上帝,他在自己简陋的家室里幸福地与亲人们在一起,他没有因为对“一种公共的上帝崇拜”的漠不关心而打扰任何人,他没有因为不合时宜的急切热情而打扰任何人,上帝的家7是他的另一个家,——现在他已经走回了家。

然而,在墓中没有任何回忆,——因此这回忆就被遗留下来,它留在了那两个他生活中所亲爱的人那里:他们回忆他。现在,这第一个向墓前走去的人,因为他是那最亲近的,在这讲演的短暂瞬间之后,他成为了留在墓前的最后一个,在他带着回忆离开那里的时候,这时,他就走回家,到悲伤中的寡妇那里;门上的名字成为了一种回忆。这样,在一个时期,时而会有一个顾客上门,偶然地或者更多是关心地询问关于这个去世的人的事情;而在听到了他的死讯的时候,这顾客会说:哦,他去世了。在所有老顾客都有了这样的经历的时候,周边的社交圈就不再有什么方式来保存关于他的回忆了。但是,年老的寡妇则会回忆着他,无需任何提醒,而工作努力的儿子则不会觉得在“去回忆”之中会有什么耽搁性的成分。于是,在没有人再来问及他的时候,这时,门上的名字,在这房子不再明显地是守丧之房8的时候,在一家人的悲伤也得到了缓解并且日常的思念借助于安慰来不断地进行回忆的时候,这时,这门上的名字对这两个人意味着,他们也有了更多的一桩作为:回忆死者。

现在,讲演结束了9。剩下只有一件事情要做:仪式性地把三铲泥土投在死者的棺材上,所有来自尘土的,要重新归于尘土10,——然后,这一切就结束了。

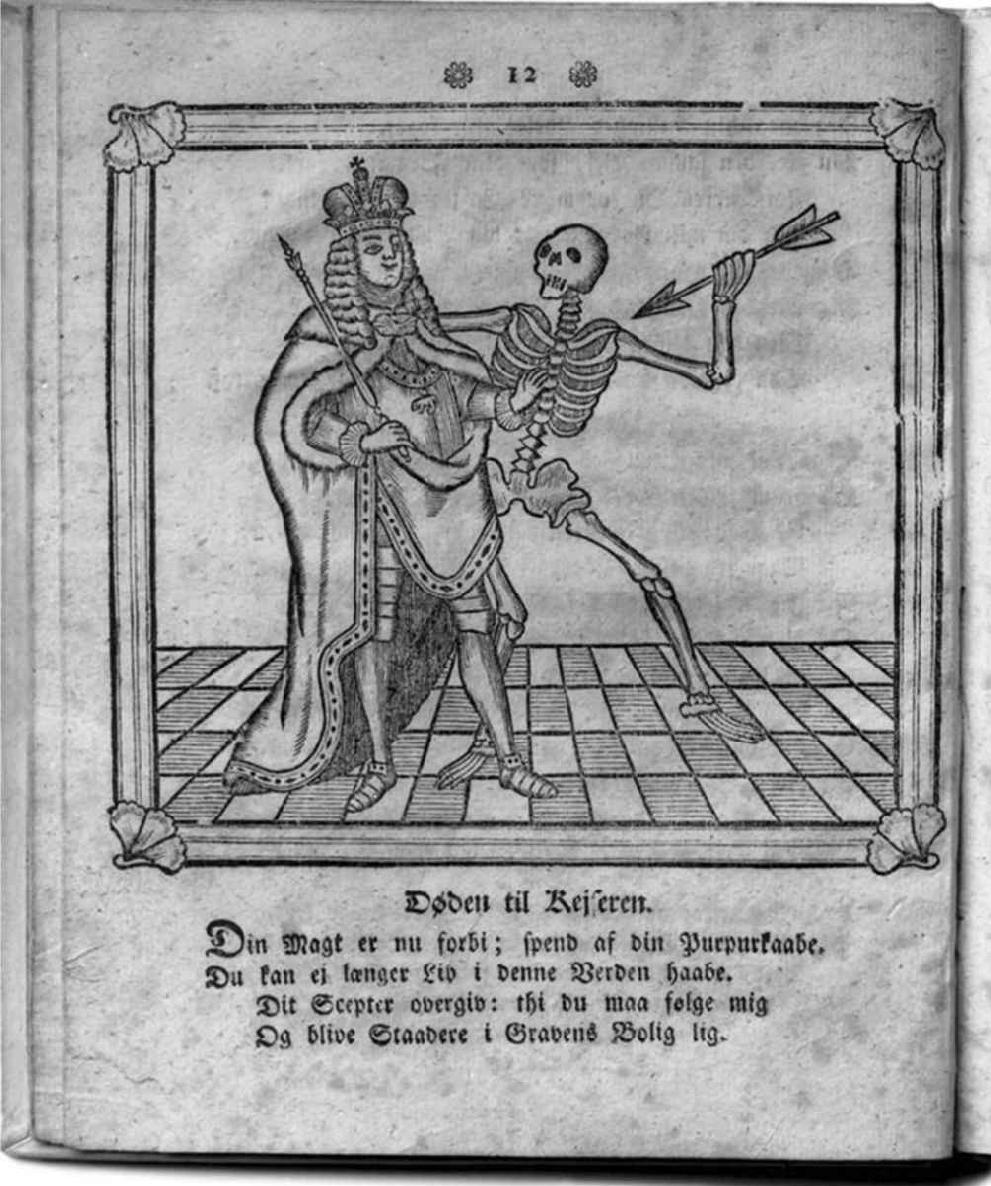

无权威的讲演11无法以这样的方式由此得出任何严肃的结果,没有任何死者等待这样的讲演来让一切结束。但是正因此,你倒是可以留意一下这讲演,我的听者。因为死亡本身有着自己的严肃;严肃之处不在于这事件,不在于这外在的——“现在又有一个人死去”之中,正如严肃之差异不在于有许多辆马车12;是啊,正如那种令人舒缓的“只想说及死者的好处”13的心境不是什么严肃,也根本就丝毫不能令“严肃地思考了自己的死亡的人”感到满意。死亡恰恰能够教人知道,严肃是在“那内在的”之中,在思想之中;它教人知道:如果人们是在轻率或者沉郁地看“那外在的”,或者,如果观察者在关于死亡的深刻想法之上忘记“去想到并思考自己的死亡”,那么,这就只会是一种幻觉。如果一个人真正地想要提及一件“严肃”的对象,那么他就可以提及死亡和“死亡的严肃想法”;然而,在根本上却仿佛有着一种玩笑在那里,作为死亡的基础,这一玩笑在心境与表达之差异性14之中变得有了差异,它是在每一种对死亡的观想之中的本质性的东西,在这种观想之中,观想者自己并没有直面死亡,也没有想象自己是与死亡在一起。一个异教徒已经这样说过,我们不应当畏惧死亡:“因为,死亡在的时候,我不在;而我在的时候,它不在”。15这是玩笑,通过这玩笑,狡猾的观想者将自己置于事外。但是,尽管这观想为了描述死亡使用了各种恐怖形象,令一种病态的幻觉感到惊骇;然而,如果他只想到死亡,而不想到在死亡之中的自己,如果他把死亡想成人类的境况而没有将之当成自己的境况,那么,这就只是玩笑而已。这玩笑是:那种绝无变通的权力就似乎是无法击中自己的猎物,这之中有着自相矛盾的地方,死亡就似乎是欺骗了它自己。因为,悲伤,如果你用悲伤来与死亡比较,如果你想要把这悲惨称作射手,正如死亡是一个射手,那么,悲伤不会射偏,因为它击中活着的人,并且,在它击中了他的时候,悲伤才开始;但是,在死亡之箭击中了之后,这一切就结束了。16疾病,如果你以之来与死亡比较,如果你想要将之称作一个圈套,正如死亡当然就是捕捉生命的圈套17:疾病确实地捕捉,并且,在它抓住了健康人的时候,疾病才开始;但是,在死亡收紧圈套的时候,它则当然什么都没有抓到,因为,这时一切都结束了。但是在这之中恰恰就有着严肃,并且恰恰是在这一点上,死亡之严肃不同于生命之严肃,后者是那么容易让一个人欺骗自己。因为,当一个人在逆境、痛苦、疾病、不被人认可、艰难的境况、悲惨的前景之中屈身走自己的路时,如果他马上就由此得出结论说,他是严肃的,那么,他就犯了判断谬误;因为严肃不是直接的再现,而是高贵化之后的再现,就是说,在这里再一次是如此:“那内在的”、“思想”、“吸收”和“高贵化”,这些东西才是“严肃”。或者,在一个人忙于繁复的事务——也许是要指挥许多斗士、也许是要写许多书、也许是处于各种高位之上——的时候,在一个人也许有许多小孩、或者常常不得不进入有生命危险的处境、或者有着“为死者穿衣服”的严肃作为18的时候,在这时,如果他直接就由此得出结论说,他是严肃的,那么,他就犯了判断谬误,因为严肃是在内心烙印之中,严肃是“内在的人”的严肃,而不是“职位”的严肃。相反,死亡在这种意义上则不是什么确实的东西,并且,在一个人死了的时候才变得严肃,这就太迟了;如果一个人遭遇猝死,这在一个更严肃的时代会被看成是最大的不幸,也正是因此,老式的祷告词也提及这种死亡19,但这在一个当今时代被看成是最大的幸运,就仿佛这个人得到了帮助。生命的严肃是严肃的,然而,如果意识没有去使得“那外在的”变得高贵,那么这之中就有着幻觉之可能;死亡的严肃是没有欺骗的,因为严肃之处不是在于死亡,而是在于对死亡的思考。

因此,我的听者,如果你要坚持这想法,并且,在除了“思考你自己”之外,不以任何别的方式来挂念这种观想,那么,这无权威的讲演在你这里也会变成一件严肃的事情。“想象自己死去”是严肃;“见证另一个人的死”是心境。如果从那里经过的是一个父亲,在他背负着自己的孩子去坟墓的时候,是他最后一次背负这孩子,那么,这是忧伤之轻拂。或者,在简陋的柩车驶过的时候,除了“他曾是一个人”之外,你对死者一无所知;在青春和健康成为了死亡的猎物的时候,在许多年之后,在美丽者的形象在野草的环拥中呈现在坟墓残颓的石碑上的时候,这是忧伤;在死亡强行介入各种虚妄的事业的时候,在死亡抓住那穿戴虚荣服饰的痴愚女孩的时候,在死亡在痴愚者最虚荣的瞬间抓住他的时候,这是心境之中的严肃;在死者——只因为他忘记“死亡是唯一的‘确定的东西’”——给出了确定的许诺而无缘无故地成为了一个欺骗者的时候,这是对“生命之讥嘲”的叹息;在死亡拿取又拿取、并且在某个时刻带走了你所知的最后一个卓越者的时候,这是对“那永恒的”的思念;在某人与死亡、与“丧失自己最亲近的人”的经历如此熟悉,乃至生命对于他成为了“精神之耗蚀”的时候,这是一种灵魂疾病的高烧或者坏疽;在死者是你的亲人之一的时候,这是纯粹的悲伤;在你所丧失的是你的爱人的时候,这是“不朽的希望”的娩痛;在你所丧失的是你唯一的导师、并且孤独攫住你的时候,这是“严肃”的震撼性的突破;——然而,即使这是你的孩子,即使这是你的爱人,即使这是你唯一的导师,这也毕竟是心境;即使你自己想要为他们而进入死亡,这也毕竟是心境;即使你认为这更容易,看,这也只是心境。严肃是:你所想的是死亡,然后,你将之想作是你的命运,然后你做出死亡所无法做的事情——“你在并且死亡也在”。死亡是严肃之教训师,但恰恰是在此,我们再次认出它严肃的课程:它听任那单个的人自己向上去寻找20,以这样的方式来教会他严肃,——这只能够通过这人自己来被学到的严肃。死亡在生命之中留心着自己的作为,它不像一种恐怖的想象所描述的那样到处跑着、磨利大钐镰21并且吓唬女人和小孩,就仿佛这是严肃。不,它说:我存在着,如果有人想要向我学习什么东西,那么他就可以到我这里来。死亡只以这样的方式来让人严肃地专注于它,否则的话,它只是处在借助于思想的机敏与深刻而得到的心境中,或者促狭地处在一种兴高采烈的突发奇想之中,或者躬身处在深刻的悲哀之中(这悲哀在其最痛苦的表达之中也仍不是严肃,因为严肃恰恰是想要教人在悲伤与哀悼之中保持节制22)。

一个诗人曾经讲述过一个少年,这少年在除夕之夜梦见自己是一个老翁,并且,作为梦中的老翁,他要回顾自己所虚度的一生,一直到他在恐惧之中醒来;他醒来的时候,已是元旦的早晨,他不仅仅进入新的一年,并且也进入一种新的生活23;同样,警醒地想着死亡,想着比“古稀之年”(这古稀之年当然也有自己的时间)更有决定性的东西,想着:“这一切已经过去,为了在生命之中赢得一切,一切都随生命一同被失去”,——这是严肃。有一个皇帝,他观察了所有外在的风俗,让自己在这些风俗中被安葬24。他所做的事情也许只与一种心境有关25,但是,为自己的死亡作见证,为“棺材被关起”作见证,为“所有‘在世间尘俗之中满足感官的东西’都在死亡之中终结”作见证,——这是严肃。“死”是每一个人的命运,并且因此而是非常卑微的艺术,但是“能够死得好”则无疑是至高的生活智慧26。差异是在什么地方?差异是在于:在一种情形之中,严肃是死亡的严肃,而在另一种情形之中,严肃则是“终有一死的凡人”的严肃。这作区分的讲演当然不是针对死者的,而是针对生者的。

于是,这讲演因此是关于:

死亡之决定27。

在这一点上我们当然是一致的,我的听者,一个虔诚的讲演绝不应当是分裂性的28,也不应当与任何并非不虔诚的东西29有不一致。比如说,一个穷人,那不得不节俭地使用难得的休息日里不多的几个小时的侍者,在他走到一座墓前去回忆一个死者并且也去思考自己的死亡的时候,在一个这样的人因而不得不根据零星的一点机会来为自己做些什么的时候,于是,“去那里走一下”也成为一种生命的享受,于是,“在那里逗留”也成为出离那“许多日子的工作”的欣悦而爽快的消遣,于是,在那里,在时间的流逝过程中,他时而回忆那故去的死者、时而在严肃之中思考关于自己、时而因自由和环境而欣悦,就好像是一个人在乡间美丽的区域之中寻求娱乐,就好像这行走只是为了让心情愉快,并且,为了多方面综合的喜悦,因而吃的东西也被带上了。我们当然都同意,一个这样的人,他在他高贵的简朴之中美丽地把各种对立面统一起来(这样的事情,按照智者们的说法,无疑就是艰难至极的事情30),他的回忆对于死者是宝贵的,在天上欣悦地被接受,他的严肃,与那以罕有的能力把日日夜夜都用于“在自己的生活中演练31关于死亡的严肃想法”的人的严肃相比,也同样是如此值得称赞,同样地令上帝喜欢,对他是同样地有益,因而,有时候他停下、并且再次停下,以便摆脱那虚妄的忙碌,有时候他赶紧、并且再次赶紧,去迅速地在“那善的”的路上奔跑,有时候他戒绝掉“在生活之中滔滔不绝忙忙碌碌”,以求在沉默之中学到智慧32,有时候他学着“不为各种鬼魂和各种人为的虚构而战栗,但为死亡的责任而战栗”,有时候他不惧怕那些杀死肉体的人33,却惧怕他自己、惧怕“在虚妄、在瞬间、在幻想之中拥有自己的生活”。我们会赞美他,他很好地用上了那被提供给他的机会,但是反过来,如果他时而在日常美好的作为之中为自己安排出一个休息日,去通过“他比那既没有这样的时间也没有这样的能力的简单的人更好、更取悦上帝”的想法来让自己获得娱乐,就仿佛上帝纯粹是在做错事,拒绝给予这个人时间和能力,也就是说,幸运之天赋,这样,再一次是如此,正如人们有时候在思考之缺席中粗暴地行事,把匮乏弄成一种罪行;唉,他难得的休息日与那简单的人的休息日有着怎样的差异啊,如果他丧失一切而那简单的人则赢得一切!不,所有各种比较都只是玩笑,而虚荣的比较则是一个可悲的玩笑。即使那得到幸运偏爱的人有更多时间,严肃和死亡也仍会教会他,他没有时间去浪费,更没有时间去丧失一切。相反,如果有人要迅速地完成,也像完成别的想法一样地完成关于死亡的想法,并且也许还会高傲地担忧“在这贫困而朴素的生活之中会没有足够的东西可供一个这样的迅速思考者去思考”,那么,我们当然同意,我的听者,对于每一个对象来说,这都是典型的特征,如果它成为一种虔诚思考的对象的话:简单的人迅速得到帮助而达成有益的理解34,而最具天赋的人欣悦地用上一辈子的全部生命,尽管他承认,他既没有完全地明白它,也没有在自己的生活中完全地把这想法演练到完美的程度。因为那“没有上帝35而存在于世上”的人,他不久就厌倦自己,并且通过“厌倦全部生活”来高傲地表达出这一点;然而,那与上帝为伴的人,他则当然是与那“其在场甚至赋予那最微不足道的事情无限意味”的同伴36在一起。

关于“死亡之决定37”,首先必须说的是:它是决定性的38。对这句话的重复是标志性的,重复本身提醒我们,死亡是多么寡言。生活之中有着许多其他决定,但只有一个决定是像死亡之决定那样地具有决定性。因为生命的所有各种力量都不能够与时间对抗,时间在自己的进程中剥夺走一切,甚至“回忆”也是在“那现在的”之中。“让时间停下”是活着的人没有力量做到的事情;在时间之外、在完美的终结中找到安息,在一种喜悦的终结之中找到安息,就仿佛明天什么都没有,在一种悲伤的终结之中找到安息,就仿佛它在一点一滴之上都不能变得更苦涩,在一种思量的终结之中找到安息,就仿佛意义完全消失,甚至思量也不是这意义的一部分,在一种算计的终结之中找到安息,就仿佛算计之瞬间并没有把自己的责任也承担下来,——这些都是活着的人没有力量做到的事情。相反,死亡则有着这种力量;它不在这上面弄虚作假,让人觉得仿佛还是会剩下一些什么;它不像活着的人那样追猎“决定”,它使“决定”变得严肃。在它到来的时候,事情就是如此:只可到这里,不可越过39;然后就得出结论,一个字母都不被添加上;于是意义就此结束,不再有任何声音会被听见,——于是这一切就都过去了。如果说,“要把所有这无数活着的人们的关于生命的看法都统一在一种看法之中”是不可能的,那么,所有死者们则在一种看法之中达成一致,在一句唯一的对活着的人所说的话中:站定。如果说,“要把所有这无数活着的人们的关于他们的生活追求的看法都统一在一种看法之中”是不可能的,那么,所有死者们则在一种看法之中达成一致,在一种唯一的看法之中:现在这一切都过去了。

看,这是死亡所能做的。然而它也不是一个没有经验的“尚未学会使用大钐镰”40的少年,能让什么人来使它感到意外。如果你想要有什么观念,你尽管可以去具备它,幻想的或者真实的,关于你的生命,关于它对于所有人的重要性,关于它对于你自己的重要性;死亡没有什么观念,也不会去考虑各种观念41。哦,如果说有什么人会对重复感到厌倦的话,那么,死亡肯定是厌倦了,它见过了一切,又一再再三不断地看见同样的东西。甚至数百年中罕见的死亡,它也见过了许多次;相反,倒是不曾有正死去的人见过死亡改变颜色、见过它因其的所见而震惊、见过大钐镰在它手中摇晃不定、见过在它镇定的脸上有丝毫会变色的征象。而现在,死亡也不会变成一个老人,因年岁而变得虚弱,走路摇摆跌撞,不知道确切的时间是几点钟,或者因为虚弱而变得有同情心。哦,如果有人敢自夸没有变化的话,那么这就会是死亡:它既不变得更苍白也不变得更老。

然而这讲演并不是要去赞美死亡,正如它也不是要去忙碌于幻想。死亡能给出一个终结,这是很确定的,但是,严肃对活着的人的要求是:去思考它,去思考“一切都结束了”,去思考“一切都结束的时刻会到来”。看,这是麻烦的地方;因为,即使在死亡的瞬间,在正死去的人看来,他也仍还能够有一些可以活着的时间,甚至人们还会怕对他说,这一切都过去了。现在,这活着的人,只要他也许还生活在健康、青春、幸福和权力之中,就是说,还有着安全保障,是的,很好的安全保障,如果他不想为自己打开对死亡的思考之门并让自己进入之中,——那么,这对死亡的思考会向他说明:这安全感是欺骗。在生活之中有一种安慰,一个虚假的奉承者,在生活之中有一种安全保障,一个伪善的欺骗者,它叫作“延缓”。但是它很少以它真正的名字被提及,因为,甚至在有人想要提及它的时候,它也会迂回地潜入到说词之中,它的名字就变得稍稍温和,而这变得温和的名字则当然也是一种延缓。相反,没有什么人能够像“对死亡的严肃思考”这样地来教人去厌恶这奉承者并且看穿这欺骗者。因为死亡和延缓是无法统一的,它们是天敌,而严肃者则知道,死亡是两者中的强者。

于是,这一切就都过去了。如果这是一个带着“对整个一生的要求”的孩子,如果他为自己而哭泣,——那么,现在,这一切都过去了,一瞬间的让步都没有。如果这是一个带着自己的美丽期望的少年,如果他为自己请求,哪怕只是为一个期望而请求,——那么,现在,这一切都过去了,一枚白币42都不会因他对生命的要求而被付出。如果在某人的名作之中缺少了一小点,如果这部作品是世界级的奇迹之作,如果全世界都会因为其终结部分的缺乏而误解它,——那么,现在,这一切都过去了,这工作没有完全地得以了结。如果那对他来说有着一生的意义的东西就只是一句话,如果为了敢让自己说出这句话他愿给出整个一生,——那么,现在,这一切都过去了,这句话没有被说出。

在死亡的决定之下,一切就这样过去,剩下安息;没有任何东西,没有任何东西来打扰死者;如果前面所提及的那很短的一句话、如果前面所提及的那仅缺的一个瞬间曾使死亡的搏斗变得不安,那么,现在,死者不受打扰;如果前面所提及的“那句短话的未被说出”曾打扰了很多人的生活,如果那神秘的作品一再再三地让钻研者不断地投入研究,那么,死者不受打扰。这样,死亡之决定就像一个夜晚,这“在人们不能做工的时候来到”的夜晚43;这样,人们当然也曾将死亡称作一个夜晚,并且通过将之称作一场睡眠44来使得这观念变得温和。这对活着的人会起着缓和的作用,——在他不眠而徒劳地在夜晚的床上寻找着安宁的时候,在他逃避着他自己徒劳地寻找着一个“意识不会发现他”的藏身之处的时候,在这饱受折磨的人因为过度紧张的痛苦而身心交瘁却徒劳地想要找到一个能够缓解痛苦的姿势的时候,在他因为痛苦的骚动而无法站定并且因为精疲力竭而无法行走,直到他瘫倒并且又在新的努力中徒劳地寻找能放松休息的姿势、徒劳地在这炙灼之中寻找凉意的时候,于是,这想法会对他起到缓和作用:这些终究还是存在的,——一种能够让紧张过度的人放松休息的姿势,这是死亡的姿势,一张他能够在之上宁静地安息的床45,这是死亡的床,一种不逃遁的睡眠,这是死亡的睡眠,一个凉爽的地方46,坟墓,一个藏身之地,在那里意识只能站在外面,坟墓,在那里回忆本身就像树木间的微风那样逗留在外面,一条床毯,这宁静的人无法扔掉,他安然地睡在它下面,绿色草地的床毯!于是,这应当会对他起到缓和作用。如果一个人在青春期就已经变得疲倦,忧伤要开始照料这孩子,这时,去想一想自己温馨舒适地躺在大地的怀抱47中,这应当会对他起到缓和作用,去想一想这一安慰,并且这样地想它:那永恒者终于成为了不幸的人,就像守夜妇48那样,在我们所有其他人都在酣眠的时候,她却不敢睡!于是,这应当会对他起到缓和作用。

但是,我的听者,这是心境,这样地去想死亡,这不是严肃。以这样的方式去思念死亡,这是沉郁从生活中的出逃49,以这样的方式不愿去畏惧它,这是造反;不愿去理解“除生活之外还有别的东西要惧怕,因此除了死亡之睡眠之外必定还有着另一种安慰人的智慧”,这是忧伤之诡诈。确实,如果“畏惧死亡”是虚弱的,那么,在一个人畏惧生命的时候,那使得他自欺地以为“自己不畏惧死亡”的东西,则是一种装扮出来的勇气;这是一种女人的懒慵50,想要上床睡觉,就是说,以女人的方式想要让自己入睡到安慰之中,以女人的方式想要让自己睡离苦难。

是的,死亡是一场睡眠,于是,我们会这样去说每一个在死亡之中安息的人,说“他在睡眠”,我们会说,一个宁静的夜晚笼罩他们,没有任何东西打扰他们的和平。然而,难道在生命和死亡之间没有差异?那想着自己的死亡的生者,他以另一种方式来看这个问题。如果这是你自己,如果你是那以另一种方式看问题的生者!看,那在死亡之中沉睡的人,他不像睡眠中的孩子那样地在脸上泛出红晕;他不像那恢复了元气的男人那样地集聚起新的力量;梦不会像拜访睡眠中的老翁那样地拜访他!如果你在生命之中看见一个类似于死亡的事件,你怎么做?你叫喊那昏倒的人,因为你会因这一状态而颤栗,就是说,在死亡的状态是一个生者的状态时;你不叫喊那死者,因为“叫喊那死者”是没有用的,那么,这是不是一种安慰?然而,你当然没有死,并且,如果沉郁要通过癫痫发作来强化你,如果忧伤要让你在一种死亡之倦惫(这倦惫在死亡的睡眠之中找到那唯一的安慰)之中晕眩,那么喊叫吧,那么呼唤你自己吧,为你自己做你想要为每一个“其他人”做的事情,不要在“想要让一切成为过去”之中寻找欺骗性的安慰吧!关于你自己的痛苦的“意义重大性”的观念,不管是幻想的还是真实的,去拥有这观念吧:哦,如果一个人不得不对抱怨之尖叫的重复感到厌倦的话,那么这时,死亡就在那里了;即使一个人因其苦难而是数百年之中罕有的不幸者,甚至他的抱怨之尖叫,死亡也曾听见过许多遍,但是没有人,没有人预感到:这打动了死亡,使之更迅速地到来!如果你的尖叫能够打动他51,——这真的是你的意图吗,或者更确切地说,那强化“违抗之自我感觉”的,难道不正是这否定吗——“他并没有因为你呼唤而到来”,难道不正是这否定,是它帮助胆怯的人去与那可怕的东西玩勇敢的游戏,——因而,如果你的尖叫和你的思念打动了他(尽管我们在一瞬间之中会忘记那一贯驻留的责任),难道这就不是你在欺骗你自己?那缓痛的东西是什么,难道是“这一切已经过去”,或者,难道它不是对此的观念,正如在沉郁和忧伤的力量之下——因而也就是在活着的人的力量之下,这想法仍是一种消遣,一种玩具!看那在死亡之中睡眠的人,他不动,即使没有裹尸布紧紧地裹住他,他也仍不会动;他变成尘土52。在他这里并不存在那种关于“这一切已经过去”的想法,——在观念幻想出的预支之中,这想法在顽抗着的无奈之中沉郁地让人振作起精神,或者在忧伤之中轻浮地为人缓解痛苦53。所以说,他并没有因“这一切已经过去”而获得喜悦;那么,他为什么如此强烈地想要让一切成为过去?这是什么样的矛盾啊!那么,就这么说吧:在土里腐烂是多么令人欣慰的事情。然而,关于死亡,如果你还知道一些其他东西的话,那么你就也会知道要去惧怕生命之外的其他东西。

严肃对死亡当然有着同样的理解,但理解的方式有所不同。它理解,这一切都已过去。而在这种理解在心境之中得到了缓解之后,它是不是可以被表述为“死亡是一个夜晚、一场睡眠”,这则并不是严肃所很关心的问题。严肃并不把很多时间浪费在猜谜之上,它不会坐在那里陷于沉思,不会去改写各种表述,不会去考虑比喻的丰富创意,它所做的不是论述,而是行动。如果“死亡存在”是确实的,正如死亡确实存在;如果“一切随着死亡的决定而成为过去”是确实的;如果“死亡本身绝不让自己被牵涉进‘作解释’之中”是确实的;——那么,好吧,现在要做的事情就是理解自己,并且,严肃之理解就是,“如果死亡是黑夜,那么生命就是白天,如果在黑夜无法工作,那么在白天就可以工作54”;严肃之简短而催促着的叫喊,正如死亡的简短叫喊,它是:就在今日55。因为没有任何别的东西是像死亡这样地在严肃之中给出生命力量的,没有任何别的东西是像它这样地使人警醒。死亡在感性的人身上发生作用,使得他说:让我们吃吃喝喝,因为明天我们将死去;然而,这是感官性怯懦的生命愿望,那种可鄙的事物秩序,在那秩序之中一个人为吃喝而活着,而非为活着而吃喝56。死亡之观念在更深刻的人身上发生作用,使之虚弱,于是他就松弛下来,瘫倒在心境之中;但是死亡的想法为严肃者在生活之中给出正确的动力,也给出正确的目标,他把动力对准这目标。在严肃拉紧了死亡的想法的时候,这死亡想法能够去催促那活着的人,——任何弓弦都无法以这样的方式来被拉紧并且给予弓箭一种这样的动力。这时,严肃抓住“这当场的东西”,就在今天,绝不把任何任务看成“过于卑微”而藐视,绝不把任何时间视作“过于短暂”而拒绝,竭尽所能地工作,尽管它很愿意作一下自嘲——如果这一努力要在上帝面前作为邀功的依据的话,尽管它很愿意在虚弱之中明白:一个人根本就什么都不是,而那竭尽所能地工作的人只是得到了“去为上帝感到惊奇”的恰当机会。当然,时间也是一种好处。如果一个人能够在外部世界造出“涨价时间”57,是的,这样一来他就会很忙;因为商人说得当然很对,商品当然有着其价格,但价格则仍在极大的程度上依赖于各种有利时机,——在涨价时间出现的时候,商人就赚钱了。在外在的世界里,一个人也许无法做到这一点,但是在精神的世界里每个人都能够做得。相对于死者,死亡本身就在时间之中造就出“涨价时间”,谁不曾听说过:在某一天,有时候是某一个小时,在正死去的人与死亡讨价还价的时候,价格是怎样地被抬高的;谁不曾听说过:某一天,有时候是某一个小时,获得无限的价值,因为死亡使时间变得昂贵!死亡能够做到这个,而严肃者则能够通过死亡之想法来生产出涨价时间,于是一年一日就获得无限的价值,——在涨价时间出现的时候,商人就通过使用这时间而赚钱。但是,在这样一种社会保障是多变而不稳定的时期,商人并不是无所谓地把一堆堆的货物堆起,相反,他看守着自己的宝藏,不让窃贼入室从他那里偷走宝藏58;——唉,死亡也像是夜里的一个窃贼59。

不是吗,我的听者,你自己不就是这样地经历了这情形吗?在死亡之想法来探访你、但又使得你怠惰的时候;在它悄悄溜进来并且在浪漫的梦中骗走生命力量的时候;在死亡之沮丧想要为你把生命弄成虚妄的时候;在那个诱惑者,忧伤,悄悄地在你周围盘桓的时候;在观念想要麻醉你让你进入沉郁之睡眠的时候;在你沉陷进“出神”在“死亡之比喻”上的专注工作的时候;——这时,你并不将这些归咎于死亡,因为所有这些当然都不是死亡。但是你对你自己说:“我的灵魂在心境之中,并且事情会继续是如此,于是在那之中有着一种针对我的敌意,它会控制一切。”这时你并不逃避死亡,就仿佛这做法会使人康复。绝不逃避。你说:“我想召唤出死亡的严肃想法。”并且,这想法帮助了你。因为死亡之严肃曾帮助人去使得最后的一小时无限地有意义,它的严肃想法曾帮助人去使漫长的一生变得像是在“涨价时间”之中,警醒着,就仿佛那是窃贼之手所要追寻的东西。

那么,就让死亡保存其权力吧,“一切成为过去”,但也让生命保存其“在白天的时间里工作”60的权利;并且让那严肃者寻找死亡之想法作为对白天工作的帮助。犹豫不决的人只是一个对“生命与死亡之间持续不断的边界战争”的见证者,他的生命只是“怀疑”对这关系的描述,他的生命之终结是一个幻觉;但是,严肃者与这战争的双方建立了友谊,他的生命在死亡的严肃想法中有着最忠实的盟友。尽管所有死者都有着这一相同性——“一切成为过去”,却仍存在着一种差异,我的听者,这差异向着天叫喊61,它是在这样一个问题上的差异:随着死亡而成为了过去的生命曾是怎样的一种生命。因而,一切并没有都成为过去,尽管面对着所有死亡之恐怖,“不”,得到了死亡的严肃想法的支持,严肃者说:“这一切没有成为过去”。然而,如果这一光明前景在引诱着,如果他哪怕只是在思索的微曦之中再瞥上它一眼,如果它使得他远离那任务,如果这时间没有成为“涨价时间”,如果“对时间的拥有”对他来说是安全的;那么这时,他就再次不是严肃的。如果死亡说:“也许就在今日62”;那么,严肃则就说:“管它是不是‘也许在今日也许不在今日’吧,我说:‘就在今日’。”

关于死亡之决定63,我接下来必须要说的是:它是不可定性的。这等于是什么都没说,但是,如果所谈是关于一个谜,那么事情也就必须是如此。固然,死亡使得所有人都相同,但是,如果这一相同是在乌有之中、在毁灭之中,那么,这死亡本身就是不可定性的。如果我们要继续谈论这一相同性,那么,我们只能够以这样的方式来谈论:我们必须提及生命的差异性,并且必须为死亡之相同性而拒绝这差异性。在这里,在墓中,孩子与那“改造了一个世界”的人是同样地怠惰的;在这里富人就像穷人一样地贫穷,贫困不乞讨,富人没有东西可给予,最知足者和最不知足者需要同样少的东西;在这里听不见统治者的声音,听不见受压迫者的尖叫;在这里傲慢的人和受侮辱的人同样地虚弱无力;在这里,他们墓挨着墓躺着,并且相互忍受着,他们这些被敌意以一个世界隔离开的人们;在这里,美好的人躺着,在这里,悲惨的人躺着,美好并不把他们分隔开;那把死亡当成隐蔽的宝藏来探寻的人和那忘记了“死亡是存在的”的人,他们都躺在这里,我们无法发现差异。

因其相同性,死亡之决定64的情形就如同虚空、如同一种沉默,在之中什么都不发声,或者全都缓和下来像一种不被打扰的沉默。在这沉默的王国之中,死亡统治着。尽管单独的一个65对所有活着的人,它却强大得足以令他们屈服并且命令他们沉默。如果你想要拥有什么观念,关于你的生命的,是的,甚至关于它对于“那永恒的”的意味,那就去拥有它吧,你不可能通过言谈来让自己摆脱死亡,你不可能在言谈的过程之中并且在一呼一吸之间构成通向“那永恒的”的过渡;他们全都必须沉默。即使一代代人为“去做出共同的作为”而联合在一起,即使那单个的人忘记自己并且退隐到人众之中为自己找到安全感:看,死亡单独地领取每一个人,——并且他变得沉默。不管那活着的人与其他人有着怎样的差异——你可以按自己的意愿随便想象这差异,死亡总是一视同仁,使得他与那“在其差异性上无法被辨认出的人”相同。因为,借助于一种对人进行恭维的忠诚,生活之镜有时候确实会为虚荣者反映出他的差异性,但死亡之镜则不恭维,它的忠诚展示出“所有人都是一样的”,在死亡用自己镜子测试过了“死者沉默”66之后,他们相互间全都是相像的。

因此,死亡之决定因相同性而是不可定性的,因为这相同性是在“已灭性”67之中。考虑这个,对于活着的人来说,应当是有着缓痛作用的。在“精神”厌倦于那不断持续又持续并且永远没有结束的差异性68而骄傲地撤返回其自身之中、并且在无奈之顽抗中聚集起愤怒(因为它无法阻止差异性的生命力量)的时候,——这时,去考虑“死亡有着这种权力”,应当能起到缓痛作用,这时,这一观念应当会把那种毁灭之热情吹煽得炽热起来,而在这炽热的火光之中应当会有得到了提升之后的生命。在那悲惨的人因生活如继母般亏待他而在自己的角落里叹息的时候,在他由于畸形而不敢让人看见自己(因为甚至最善良的人都会情不自禁地笑他那令人难以忍受的,唉,但却又可笑的悲惨)的时候,在他如此地在与他人的隔绝中不去爱(因为在他徒劳地想在别人那里寻找什么相同的东西的同时,没有人能在他身上找得到这相同的东西)的时候,——这时,去考虑“死亡使得所有人都相同”,应当能起到消解痛苦的作用,就像雪的冷冽有助于减弱心底隐藏的怨恨之火。在受侵害的人在那权势者的不公正之下痛苦扭动的时候,在仇恨在无奈之中绝望地放弃复仇的时候,——这时,去考虑“死亡使得他们所有人都相同”,应当会是一种受欢迎的安慰,这安慰几乎能把生命的愿望召唤回来。在那受宠于命运而万事如意的人怠惰地坐着,调侃着愿望关于自身的伟大观念,但却只看着其他人努力追求并成就大事的时候,然后,在焦躁之激情使得这受宠于命运的人呼吸艰滞的时候,——这时,去考虑“死亡在一切之上画上一条杠并使得所有人都相同”,应当能起到消解痛苦的作用、应当能够让人呼吸舒畅。在失败者完全明白了“现在战斗已经结束,他自己是弱者”,并且也明白了“这一切其实并没有结束,他的失败把幸运之动力给予了胜利者,他的痛苦在失败的后果之中,在日常的每一天,尽管越来越遥远,都是关于‘那另一个人在远处攀登’的消息69”的时候,——这时,去考虑“死亡赶来带走他并且使得分隔成为一种乌有”,应当能起到缓痛作用。在疾病成为每天的常客并且时光流逝——欢悦的时光流逝的时候,在甚至最亲密的人都厌倦于这受苦者并且许多不耐烦的言辞构成伤害的时候,在这受苦者自己都觉得“单是他的在场就已经对那些快乐的人们构成打扰,因而必须坐在远离欢舞的地方”的时候,——这时,去考虑“死亡也邀他共舞并且在这舞蹈之中所有人都变得相同70”,应当能起到消解痛苦的作用。

但是,我的听者,这是心境;并且,其实这是那通过一种仿冒伪造、披上了诗意的外表而想要把自己想象得更优越(尽管它在本质上是同样地可鄙)的怯懦。如果说简单的人也许没有能力去把握这一类型的心境的话,那么,这一出类拔萃就其本身而言是不是一种决定性的价值、难道它不是只在“使这类心境更可靠”这一点上起着决定作用?“想要昏晕进‘那空虚的’,并且由此而在这一昏晕之中寻找最后的消遣”,这是“沉郁”的怯懦欲望;“被差异性伤害了,想要损坏自己的灵魂71”,这是“对上帝的反叛”之中的妒忌;“无力地想要去恨”,这是自我泄露72,它泄露出:在一个人令人恐怖地滥用“无奈”的时候,他其实只是缺乏力量73;“一个人只是想要,然后因为自己没有成为自己想要成为的人而抱怨,并且变得除了有‘去想要’的能力之外毫无其他能力,最终悲惨得足以想要去让一切消失”,这是通往“对生活的无理抱怨”的可鄙捷径;“除了你我间的斗争以及两者的毁灭之外,不想去理解任何更高的东西”,这是被征服者自我折磨的固执;“不想去明白‘病人所需要的是哪一个医生’”,这是一种更可怕的病症。确实,如果说,“甚至在思想之中都不敢放弃有利于自己的差异性并且让自己的生命在这差异性之中迷失”,这是怯懦而刺激快感的放纵,那么,在这同一个人在生活的差异性之下叹息或者喘息的时候,那想要在关于死亡之相同性的观念之中试探自己的,就是一种打扮出来的勇气。

如果确实有人这样想(那为“放肆的冒险”提供其诱饵的,难道不是“他仍活着”这一矛盾吗?),如果确实有人想要通过死亡的相同性来让自己得到安慰,那么,他的这种关于死亡的观念在死亡中,就是说,在思维之忙碌不再取悦激情的时候,是不是仍然能够成立呢?死者当然是忘记了差异性;并且,即使他打算想要贯穿整个一生去回忆它,以便能够获得“在死亡中看见它被从另一个人那里剥夺去”的喜悦,但在死亡中,他也还是不会具备这一想法,即便我们在一瞬间之中会忘记掉那等待着的责任。这是在那放肆的对抗中的谎言和欺骗,它们想要与死亡合谋来反对生命。人们忘记了,死亡是最强者,人们忘记了,死亡是没有差异性的,它不会与什么人结盟而让这人在死亡之中获得“毁灭之快感”的玩闹许可74和施展空间。只有在活着的人的观念如童话般地漫游在死者们的沉默王国中、模仿着似乎自己就是死亡并且在死亡之中消失的时候,只有在活着的人的观念75扮演着死亡的样子、把他所妒忌的人招来、剥夺掉这人的所有荣耀并且为这人的无能而欣悦的时候,只有在这观念跑到坟茔之中、放肆地铲土、在对抗的快感中(想象着这一个死者的残骸看来完全就像那另一个死者的残骸76)侵犯着死者的安宁的时候,只有在这时,它才起到消解痛苦的作用。

但是,所有这一切都不是严肃;不管这一切有着多么昏暗的本质,不管这享受是多么阴森,它都并不会因此而是严肃。因为严肃并没有阴沉的表情,而是与生命得到了和解的,并且知道怎样去畏惧死亡。

这样,严肃对死亡是有着同样的理解的,但却以另一种方式来理解它。严肃者明白,死亡使得所有人都相同;这是这严肃者本来已经知道的,因为严肃教会这严肃者77在上帝面前寻找相同性,在这相同性之中所有人都会是平等的。在这一追求之中,严肃者发现了一种差异性,就是说,他自己的目标和那为他而设定出的目标之间的差异,并且发现,在距离这一目标最远的地方会有一种状态是类似于死亡所具的相同性。但是,每一次在尘世的差异性想要诱惑、想要拖延的时候,关于死亡之相同性的严肃想法就出来干涉并且再次催促。正如任何邪恶的灵都不敢提及神圣的名78,同样,每一个善的灵都会在虚空79前、在毁灭之相同性前打颤,并且这一颤栗,它在自然之生命之中是创造性的,在精神之生命之中则是催促性的。哦,难道事情不是常常如此吗:在死亡降临到一个人身上的时候,毁灭之相同性教他去想要重新得到那最沉重的差异性,教他去觉得自己所处的境况是他所想要的,既然这时死亡之境况就是那唯一的境况!以这样的方式,死亡的严肃想法教会了那活着的人以“在上帝面前的相同性”去渗透最沉重的差异性。除了活着的人拿自己与死亡之相同性所做的比较之外,任何其他比较都没有这种催促性的权力,任何其他比较都无法如此确定地为那匆忙者给出真实的方向。如果说,在一个人鄙视所有其他比较而在自我满足之中与自身作比较的时候,这种比较是所有比较之中最虚荣的,如果说,与那孤独地站在自己的镜子前的虚荣女人相比,也许就不再会有更虚荣地被景仰围绕的虚荣女人,——哦,那么,在一个人孤独地拿自己与死亡的相同性作比较的时候,我们就可以说:没有任何比较是能够像这个人的比较那么严肃的。孤独;因为,在坟墓被闭合的时候,在墓园的大门被关上的时候,在夜晚降临的时候,死亡之相同性为他所做的事情当然也就是使他孤独;他孤独地躺着,远离所有同情,无法被辨认出,在一种只能够唤起颤栗的形象之中,孤独地在那里,在那死者们的数量构不成任何群体的地方。看,死亡曾能够颠覆掉帝王公侯的各种权位,而死亡的严肃想法则曾做出同样伟大的事情,曾帮助严肃者去把那最有利的差异性置于“上帝面前谦卑的相同性”之下,曾帮助他在“上帝面前谦卑的相同性”之中将自己提高到那最沉重的差异性之上。

难道不是这样吗,我的听者,你自己不就是这样地经历了这情形吗?在你的灵魂在有益于你的境况之中迷路的时候,在你在那荣耀面前几乎不能认出你自己的时候,这时,那关于死亡之相同性的严肃想法就来使你以另一种方式变得无法辨认,你学会去认识你自己,并且想要让自己在上帝面前能够被认出。或者,如果你的灵魂在痛苦、逆境、屈辱和沉郁的最艰辛的局限之中叹息,唉,在你看来,这局限似乎将会持续一生,然后,如果引诱者也来到了你家,(你知道这引诱者,他是我们自己内心中所具备的、并且欺骗性地为我们带来他人的问候),如果他首先是让你去幻想他人的幸运,直到你变得沮丧,然后他想要给你补偿,那么,在这时,你并不让自己投身在这心境之中。你说,“这是一种对上帝的反叛,一种对我自己的敌意”;然后,你说,“我要召唤出死亡的严肃想法”。它帮助你去克服差异性,去找到上帝面前的相同性,去想要表达这相同性。因为,死亡的相同性可怕,是因为没有任何东西能够抵抗它(多么无慰无告!),而上帝之相同性80是至福,则是因为没有任何东西能够阻挡它,如果人自己不想要阻挡它。难道生命的差异性会那么大吗!因为,让我们看那快乐的人,让他为自己的幸运而欢欣,在你这不幸的人因他的幸运而又重新快乐的时候,那么你们是不是两个人都快乐?看那显赫的人,让他为自己的优越而欢悦吧,在你这受侵害的人忘记了侮辱并且时而看见他的优越之处的时候,难道这差异确实很大吗?看那年轻人,让他带着希望的信念向前疾跑,在你尽管为生命而失望但却也许甚至在暗中支持他的时候,难道这差异就那么大吗?哦,幸运、荣誉、财富、美貌和权力,这些是构成差异性的东西,但如果差异只是这样的差异——“这一个人的幸运、荣誉、财富、美貌和权力是一株在野地里自由生长的植物,而那另一个人的则是一株培植在自我拒绝的神圣土地81上的坟墓之花”,那么,这差异难道就是如此之大吗;当然,这两者都是幸福、有荣誉、富有、美丽而强势的。唉,不,那样的话,我们就不需要什么补偿了,尤其是这样一种虚伪地隐瞒“一个人自己变成乌有”的事实的补偿。不管这差异性有多么沉重,那关于死亡之相同性的严肃想法也仍会像最严格的教育一样地帮助一个人去放弃世俗的比较、去把毁灭理解为更可怕的东西并且去寻找上帝面前的相同性。

死亡之相同性没有获得许可来以自己的魔法迷惑你;而且也没有时间去这样做。因为,正如死亡之决定因相同性而是不可定性的;那么,它在同样的程度上也因不相同性而是不可定性的。谁不是这样经常听人说及,死亡不作任何差异分别,它不认阶层不认年龄;谁又不是经常自己这样思量:如果他提及一个活着的人的最不同的境况、并且随后想要相对于这境况来考虑死亡,那么在这时它的定性就是:它可以在这里或者那里寻找自己的猎物,都无所谓,都一样,因为它对此不作任何考虑,而所有差异性则恰恰正是在于“去作出考虑”之中。这样,它就因其不相同性而是不可定性的。它几乎就是抢在生命前面,小孩子作为死胎被生产出来,而它却让古稀老人一年年等下去。在人说平安稳妥82的时候,它就站在一个人面前;有时候人们在生命危险之中徒劳地寻找它,而它却去找到那躲藏在一个角落里的人;在仓房满了并且有足够的财富供养一个人长寿的时候,死亡就来要求富人的灵魂83,而在生活中只有匮乏的时候,它却不在那里;在饥饿的人忧虑地设法作出安排、让自己在明天可以获得吃的东西84的时候,死亡就到来把他为生计的担忧从他那里拿走;在纵情享乐厌腻了之后在为“他在明天该吃一些什么”而担忧的时候,死亡就带着审判到来使得这担忧变得多余。

于是,死亡是不可定性的:唯一确定的东西,关于它,唯一的就是“没有什么是确定的”。为了想要在这一颤栗之中——就像在一场游戏之中——检验自己,为了想要猜出这奇妙的谜,为了想要投身于“那突然的”的不可解释的消失和不可解释的爆发之中,这一观念把思想引发出来,引到“那不可定性的”的变换之中。去考虑这一不期而遇的叠合85、这一相同的与不相同的、这一在“那无规律的”之中隐约感觉到的规律86:它既在又不在,它与所有活着的东西有着关系,并且它在它的每一个关系中是不可定性的,——这应当是会起到缓痛作用的。在灵魂变得厌倦于强制与约束、厌倦于“那可定性的”、厌倦于“可定性的任务”勉强的日常目标87并且厌倦于对“被忽略的东西越来越多”的意识的时候,在意志的力量已经老化失效而那乏力的人变得如一块朽木的时候,在好奇心厌倦于生活而去寻找一个对好奇心来说更多样化的任务的时候,——这时,去考虑死亡的不可确定性,应当会起到娱乐作用,并且,以这样一种方式去熟悉这想法,应当会起到缓痛作用。有时候一个人会为一个死亡事件而惊奇,有时候为另一个惊奇,有时候一个人以一般的表述来谈论“那躲避开一般定性的东西”以至于晕眩,有时候一个人处于一种心境之中,有时候处于另一种心境,有时候忧伤,有时候无畏,有时候讥嘲,有时候把死亡与最幸福的瞬间联系在一起以此作为最大的幸福,有时候作为最大的不幸,有时候想要猝死,有时候想要缓慢的死,有时候一个人厌倦于那关于“哪一种死亡是最令人想要的”的谈话,有时候一个人因所有这方面的思考而觉得无聊,忘记死亡,直到这观想的轮子再次被启动并且把这观想的各种细节在新的关联之中震撼进新的惊奇,——唉,是啊,直到对自己的死亡的想法被蒸发进眼前的雾气中,直到关于自己的死亡的提醒成为耳边一种不确定的飒飒声。在迟钝呆滞者的观想之中,这就是熟悉感所提供的缓痛作用:在高尚化的非人格的健忘之中(这健忘因整体而忘却自己,或者更确切地说在思想匮乏之中忘却自己,而借助于这思想匮乏,自己的死亡就成为混同在这些丰富多样的叵测的事件之中的一个可笑事件,而“老化失效”则是一种使自己的死亡之过渡变得轻松的准备),现在,事情就是这样了。88

然而,尽管这样的一种生命通过“考虑死亡之奇妙性”而经历了所有可能的心境,难道这种观想就因此而是“严肃”了吗?各种心境的繁复性是不是总会终结于严肃呢,严肃之初始岂非更应当是“去阻止这繁复性”?——在这种繁复性之中,思考者忽略生命而变得如同那嗜赌的人,不是在白天工作,而是在黑夜里反复苦思冥想,做梦都是关于数字89。如果一个人是这样看待死亡的,那么,考虑到他的精神生活,他就是处于一种被麻醉的状态;他弱化自己的意识,因而意识就无法忍受对那不可解释的东西的严肃印象,于是,他就无法严肃地屈从于这印象,而这样,他也就无法在意识中压制住那神秘如谜者90。

是的,死亡确实是一个奇妙的谜,而只有严肃能够为它定性。上面的那种思想匮乏之困惑是从哪里来的?不会是别处,它只会是来自这样的事实:单个的人的思想,审视着地在生活之中冒险,想要综观整个存在,那种“各种力量间的运作”91;而只有上帝才能够在天上平静地审视这一“各种力量间的运作”,因为上帝在自己的总体眷顾92之中带着智慧而全在的意图控制着这运作,但是对这“各种力量间的运作”的审视却会弱化一个人的精神,使得他意念虚弱,为他带来错位的忧愁,并且以可悲的安慰来强化。就是说,错位的忧愁是在心境之中,因为他为如此多的东西担忧;就是说,可悲的安慰是在松弛的懒散之中,如果他的审视有着如此多的出入口,以至于这审视在最后成为一种恍惚。然后,在死亡到来的时候,它却欺骗这审视者,因为他的所有审视根本没有使得他距离解释更近,哪怕只是更近一步,而只是从他那里骗走了生命。

严肃对死亡则也有着同样的理解:它因不相同性而是不可定性的,任何年龄、任何境况、任何生活关系都无法保障不让它出现;但是那严肃者则以另一种方式来理解它和理解自己。看,斧子已经在树根旁,每一棵不结好果实的树,都要被砍下93,——不,每一棵树都要被砍下,那结好果实的,也要被砍下。确定的是:斧子在树根旁;尽管你并没有留意,死亡走过你的坟墓而斧子动起来,不确定性则每一瞬间都在那里,那不确定的东西(在斧子砍下的时候),——和树。但是,在斧子砍下了之后,这就是已被决定了的:这树所结是好果实还是烂果实。

严肃者审视自己;如果他年轻,那关于死亡的想法就会教他知道:如果死亡在今天到来,那么,在这里成为它的猎物的就是一个年轻人,但是他不会在一般的关于“作为‘死亡之猎物’的青春”的言谈中玩闹。严肃者审视自己,因而他知道,如果死亡在今天到来,那将在这里成为死亡之猎物的人有着怎样的特性;他考虑着自己的作为,因而他知道,如果死亡在今天到来,那将在这里被中断的会是怎样的一个作为。于是,这游戏就结束了,谜被猜出了。对死亡的一般审视只会使思想困惑,正如一般意义上的“想要去经历”。死亡之确定性是严肃,它的不确定性是教学课程,严肃之实践;严肃者是这样的一个人:他通过不确定性依据于确定性而被教育成严肃。一个人怎样去学习严肃?难道是以这样的方式:一个严肃者向他传授一些什么,难道这样他就能够学会这些东西?绝非如此。如果你自己没有这样地向一个严肃者学习过什么,那么想象一下,这会是怎样。看,这学习者用自己的全部灵魂为某个对象担忧着(因为如果没有忧虑就不会有学习者);同样,死亡之确定性当然也是这忧虑之对象。现在,这担忧者就去求教于严肃之老师;死亡当然就是这样,它不是一个妖怪,除了对幻想而言。现在,这学习者想要这个或者那个,他想要在这些预设假定之下去这样做:“于是就成功了,不是吗?”但是严肃者根本就不作回答,最后他说,不过没有任何讥嘲的意思,带着严肃之镇定:“是的,这是可能的!”这学习者已经变得有点不耐烦了;他设计出新的计划,改变那些预设假定,并且以一种更迫切的方式来结束自己的讲话。但是严肃者沉默,冷静地看着他,并且在最后说:“是的,这是可能的!”现在这学习者变得激动起来,他诉诸祈求,或者如果他是有着这样的天赋,机智于辞令,是的,他也许甚至还侮辱这严肃者,乃至变得完全困惑,他周围的一切看来都是令他困惑的;但是,既然他带着这些武器并且在这一状态中扑向那严肃者,那么他就必须忍受他那不变而镇静的目光、接受他的沉默,因为严肃者只是看着他并且在最后说:“是的,这是可能的!”死亡的情形就是如此。确定性是那不变者,不确定性是这简短的话语“这是可能的”;每一个“想要把死亡之确定性弄成一种对于那想要的人94而言的有条件的确定性”的条件,每一个“想要把死亡之确定性弄成一种对于那作决定的人而言的有条件的确定性”的协议,每一个“想要通过时间和岁月来使死亡之确定性对于那作出行动的人而言变得有条件”的约定,每一个条件、每一个协议、每一个约定,都在这句话上搁浅;并且,所有激动、所有机智和所有顽抗都因这句话而变得无力,直到这学习者反省认识到自己的谬误。但恰恰就在这之中有着严肃,确定性和不确定性要帮助这学习者的,恰恰就是去走向这严肃。如果确定性能够得到许可代表它现在所能够是的东西,作为生活的一种普通名目,而不是像那借助于不确定性而发生的事情那样,作为单个的日常事件的运用许可证,那么,严肃就没有被学习。不确定性出场并且像老师一样地不断地指向那学习的对象,并且对学习者说:好好留意确定性;——这时,严肃就进入存在了。没有什么老师能够像死亡之不确定性(在它指向死亡之确定性的时候)这样地教弟子去留意那被说的东西;没有什么老师能够像那关于“死亡之不确定性”的想法(在它温习关于“死亡之确定性”的想法的时候)这样地保持让弟子的思想集中在那教学的唯一对象之上。

死亡之确定性在严肃之中一了百了地为学习者定性,而死亡的不确定性则是那日常的,或者至少是那频繁的,或者至少是那必要的监督,它看守着严肃;——这才是严肃。没有什么监管会是如此谨慎,父亲对孩子的监管不是如此,老师对学生的监管不是如此,甚至狱卒对囚徒的监管也不是如此;没有什么监督会像死亡之不确定性这样(在它测试“时间之运用”与“作为之特性”95的时候)使人变得高贵,不管是对决定者还是行动者,对少年还是对老人,对男人还是对女人。因为,考虑到被美满地度过的时间,时间是长是短,这相对于“死亡之打断”而言并不是什么本质性的问题;考虑到本质性的作为,这作为已被完成或者刚刚开始,这相对于“死亡之打断”而言也不是什么本质性的问题。考虑到偶然的事物,时间的长度是决定性的,比如说,我们可以看一下幸福:只有“终结”决定一个人是否曾幸福96。相对于偶然的作为(它是在于“那外在的”之中),“作品被完成”是本质性的。但本质性的作为并不是通过时间和“那外在的”来被定性的,只要死亡是“打断”。因此,严肃就成为这“去生活”的严肃:“每天都生活得仿佛这是漫长生命之中的最后一天并且也是第一天”;和“去选择自己的作为”的严肃:这作为并不依赖于“一个人是被赋予‘去很好地完成它’的一生时间,抑或只得到‘让它有了不错的开始’的短暂时光”。

最后要说一下死亡之决定,它是不可解释的。就是说,不管人类是否找到一个解释,死亡自己不作任何解释。因为,如果你能够看见他,苍白而冷酷的收割者97,在他闲散地站着的时候,身子倚靠在镰刀上,如果你在这时想要走向他,这样,不管你认为你对生命的无聊感会在他那里为你博得好感,还是认为你对于“那永恒的”的炽烈的思念会打动他,如果你把你的手放在他的肩上说:解释一下你自己,只用一句话,——你以为他会回答吗?我想,他根本就感觉不到你把手放在他肩上对他说话。或者,如果死亡到来,唉,如此适时,就像最大的行善者,就像一个拯救者;如果它到来并且拯救一个人,使得他不去招致那种不会在生命之中被悔过的辜——因为这辜使生命终结98;如果现在这个不幸的人想要感谢死亡,感谢它为他带来他所寻找的东西并且阻止他变得有辜;——你觉得它会明白他的意思吗?我想,它根本就不听他所说的任何一句话;因为它什么都不解释。不管它到来是作为最大的善举还是作为最大的不幸,不管它是得到欢呼的问候还是绝望的抵抗,死亡对此一无所知,因为它是不可解释的。它是一个过渡;对这关系它一无所知,彻底一无所知。

看,这不可解释性当然是需要一种解释。但是,这解释不解释死亡,而是揭示出,这解释者在其内在本质之中是怎样的;——此中恰恰有着严肃。哦,对于“说话要缓慢”的严肃提醒99!尽管,在我们看见思想匮乏性伸出手支撑起那应当能够想出解释的“正思考着的头颅”的时候,我们不得不发笑;尽管,在这思者带着解释跑出来的时候,我们不得不又一次发笑;或者说,在这样的一种情况下,就仿佛这是一个一般意义上的召唤,甚至那些附带着出现的最轻佻的想法也准备好了一种突发奇想、一种说辞来作为解释,要利用这难得的机会,是啊,既然死亡对所有人都是不可解释的谜,——唉,对于这样的行为,严肃就作出判定:这解释者告发了他自己,泄露了他的生命是多么缺乏思想,多么痴愚。因此,对解释的缄默就已经是某种严肃的一个标志了,这严肃至少还明白:死亡,恰恰因为它是乌有,而不是某种这样的东西,像一种奇怪的碑铭,每个经过的人似乎都应当试图去读一下,或者像一种稀奇的东西,每个人必定都会看见过并且对之有着一种看法。关于解释,那决定性的事实,那阻止死亡之乌有去使得解释成为乌有的事实,是:它获得反向追溯性的力量,并且由此而在那活着的人的生活之中获得现实,于是,死亡对于他来说就成了一个老师,并且不会叛卖性地帮助他去做出自我告发,这自我告发把解释者作为一个痴愚者揭发出来。

作为不可解释的东西,死亡似乎可以是一切也可以什么都不是,解释看来是把这两方面都一次性地说出来。一个这样的解释描述出一种生活,这生活满足于“那现在的”,借助于一种心境(这心境使得死亡停留在“未决定性”的平衡之中)来保护自己,使自己不受到死亡的影响。死亡没有获得权力去打扰一种这样的生活,相反,它获得影响力,而不是用来改造一种这样的生活的“反向追溯性的力量”。解释不在各种不同的心境之中变动,但死亡在每一个瞬间都在“未决定性”的平衡中被引到生命之外,这平衡把死亡置于远距离之外。异教文化的至高勇气是在于:那个智慧的人(其严肃的标志恰恰是“不急于找到解释”)有能力以这样一种方式带着关于死亡的想法活着,——“借助于‘未决定性’在自己的生命的每一个瞬间都克服着这一想法”100。尘世生命被活到了尽头,这智慧的人知道死亡存在,他生活着,没有思想匮乏地遗忘死亡之存在,他与它在思想中相遇,他在“不可确定性”之中使它无力,这是他对死亡的战胜;但是,死亡并不会改造性地渗透进生活。

作为不可解释的东西,死亡看起来可以是至高的幸运。一个这样的解释把一种处于孩子气之中的生命泄露了出来,这解释就像是这种孩子气的最终果实:迷信。解释者有着孩子与少年人的关于“那舒服的”和“那不舒服的”的观念,而生命流逝,他看见自己被欺骗,他在年岁上长大但没有在意念上长大,他没有抓住任何永恒的东西;这时,孩子气在他身上就聚成一种关于“死亡将到来并让一切都得以实现”的夸张的观念;它现在成为了被寻觅的朋友,被爱者,富有的行善者,所有这孩子气的人曾徒劳地寻求要在生命之中实现的东西,它全都有,都可以奉送。时而有人轻率而鲁莽地谈论这一幸运,时而有人忧伤地谈论,时而这解释者甚至带着自己的解释大声喊叫地冲出来,想要帮助别人;但这只是泄露出,这解释者在其内在是怎么一回事:他并没有感觉到严肃之“反向追溯作用”,而只是孩子气地急着向前,孩子气地希望着死亡,正如他曾孩子气地希望着生活。

作为不可解释的东西,死亡看起来可以是至大的不幸。但是这一解释泄露出,这解释者怯懦地抱紧生命,也许是因其厚待而怯懦,也许是因其痛苦而怯懦,因此畏惧生命,但更畏惧死亡。死亡得不到反向追溯性的力量,这就是说,依据于这一解读是得不到的,因为否则的话,它就当然会反向追溯地发生作用而使得幸运之厚待对这一个人变得毫无快乐、使得尘世的痛苦对那另一个人变得毫无希望。

于是,这解释也使用了其他的各种标示性的名字,它曾把死亡称作:一个过渡,一次变化,一种痛苦,一场搏斗,最后的搏斗,一次惩罚,罪的工价101。每一个这样的解释都蕴含了一种完整的生命观。哦,对解释者严肃要求!这里所谈论的东西是:这解释在生活之中获得反向追溯性的力量;如果一个人不用花很多功夫就能够拒绝去理解这一点,那么,要把所有这些都背诵出来是很容易的,要解释死亡也是很容易的。为什么有人会想要把死亡转化为一种对自己的讥嘲?因为死亡不需要这解释,它无疑从来就不曾请求任何思想者来帮助它。但是活着的人需要这解释,为什么?因为要根据这解释去生活。

如果有人认为,死亡是一种变化,那么,这当然可以是完全正确的;但是,现在设想一下死亡之不确定性,设想它就像一个老师一样地来回走动,在每一瞬间都留意地看着,弟子是不是全神贯注,现在设想一下,它发现,这解释者的想法差不多是这个:我尚有很长的生命,还可以活三十年,是的,也许四十年,然后死亡会在某一时刻作为一种变化而来临;那么,老师到底会怎么去想这个根本就没有搞明白死亡所具的“不确定性之定性”的弟子呢?或者,如果有人认为,这是一个在某一时刻会出现的变化,死亡之不确定性现在审视并且发现,他与一个赌徒没有什么两样,把它当作一种在某一时刻会发生的事件来期待;如果这是一个弟子,他根本就没有去留意:“在死亡之决定中一切都成为过去,并且这变化无法作为一种新的事件而排在一系列其他的事件之中,因为在死亡中一切都已结束”,对一个这样的弟子,这老师到底会怎么想呢?102

看,一个人可以对各种遥远的事件、对一个自然对象、对大自然、对学术著作、对另一个人以及同样地对许多别的东西有一种看法103,并且在他表达这看法时,那智慧的人能够决定,这看法是对的或者不对的。相反,没有人会以“审视真相的另一面”来麻烦这持有看法的人104,——一个人是否真的有这看法,这看法会不会只是一个人说说而已的东西。然而这另一面也是同样地重要的,因为不仅仅那说毫无意义的话105的人是疯狂的,而如果一个人说着一种真正的意义,而如果这意义对他来说是彻底而完全地毫无价值的话,那么这人就也同样是完全疯狂的。这一个人向那另一个人展示这样的信任和认可,设想他在说这话时所说的是他的看法。唉,然而,要得到一种真正的意义106,却又是如此容易,如此地非常容易,唉,然而,要具备一种意义,要真正地具备它,却又是如此艰难,如此地非常艰难。现在,既然死亡是严肃之对象,那么,严肃就再次在这里:关于死亡,我们不应当急于去获得一种意义。死亡的不确定性在完全的严肃之中其实一直不断地允许自己去审视,那表达看法的人107是不是真的有着这看法,就是说,他的生活是不是表达着这看法。相对于其他东西,一个人可以表述出一种看法,而在他被要求去依据于这看法来行动(就是说去显示出自己有这看法)的时候,这时就会有无数种可能的藉口开脱。但是,死亡之不确定性是听着学生讲话的严格的老师;在他说出这解释的时候,这不确定性就对他说:现在,我要查一下这到底是不是你的看法,因为现在,现在就在这瞬间里,一切都过去了,对于你,都过去了,不用去找什么借口开脱的想法,一个字母都不用往上加,然后我会看,你说的关于我的东西是否真是你的看法。唉,所有空洞的解释,所有滔滔不绝,所有粉饰,所有为找到一个更聪明的解释而对以前的各种解释做出的串连,所有对此的惊奇和所有与此关联着的艰难,——所有这些,都只是神不守舍状态之中的消遣和心不在焉,——对此,死亡之不确定性又会想些什么?

因此这讲演要避免所有解释;正如死亡是一切之中的最终物,这也应当是最终的关于死亡所说的东西:它是不可解释的。不可解释性是边界,这陈述的价值只是给予死亡之想法“反向追溯性的力量”,使得它在生活中起着催促作用,因为随着死亡之决定,一切过去了,因为死亡之不确定性审视着每一个瞬间。因此,这不可解释性不是一种“让人去猜谜”的要求,不是一种“令人聪明”的邀请,而是死亡对活着的人的严肃警告:我不需要任何解释,你要记住,在这一决定之下一切都过去了,并且这决定在任何瞬间都有可能被作出;看,这对你来说无疑是值得去记住的。

*

我的听者,也许你觉得,你从这讲演之中只得知了很少一点东西;也许你自己知道远远更多东西,然而它却并非是徒劳的,如果说,考虑到那关于死亡之决定的观念,它是一个机缘,使得你提醒你自己:“知道很多东西”并非是一件无条件的好事。也许你觉得:死亡之想法只是变得令人觉得恐怖;死亡其实也有着一个更温和、更友好的方面,可让人去观想;疲乏的工人对休息的思念、困倦的旅人奔向旅途终结的急速、担忧者对死亡之“镇痛的安息”的信任、被误解者对于“平和地睡去”的忧伤的需要,也是对死亡的一种美丽而合理的解释。毋庸置疑!但是,它不是让人背诵的,它是无法通过“阅读关于它的事情”而被学会的,它是慢慢地被获取的,只有在它被那在善的作为之中让自己工作得疲乏的人、那在正确的道路上旅行得困倦的人、那在公正的事情之中心怀担忧的人、那在一种高贵的追求之中被误解的人很好地获取的时候,只有在它以这样的方式被很好地获取的时候,那么,它才是落在了正确的地方,它才是令人敬畏者108嘴中的一个合理的109讲演。但是年轻人不敢这么说,唯恐那出色的解释,正如“智慧的言辞落在一个痴愚者嘴里”的情形,到了他嘴里变成一种假话。确实,我曾听说过这个:孩童和少年的严肃的老师到了后来成为成年人和成熟者的朋友;但是,我从来没有听说过,至少不曾从某个我想要向他学习的人那里听说过:这一切是从“老师马上就成为玩伴而孩童马上成为年长者”开始的;我也不曾听说过上面所说的那种友谊之关系真正出现。这就是关于死亡的想法。如果它根本就不曾以恐怖来中止这年轻人的生命,并且只是使用严肃来使恐怖变得适度,如果“死亡之不确定”不曾有过教学的时间,它可以这时间里以严肃之严格来教导他,那么,我从来没有听说过,至少不曾从某个我希望能够与他共享他的知识的人那里听说过,我从来不曾从一个这样的人听说过:这会是真的,如果有人把死亡称作自己的朋友;这是因为,如果他在青春时代就已经厌倦于生活,并且为了欺骗生活而狡诈地谈论死亡之友谊,如果他不曾像一个老翁那样地享用过生活,并且为了欺骗自己而狡诈地谈论死亡之友谊,那么,死亡对于他就至多只是一个玩伴,而从来不是别的。——在这里作了讲演的人,他还年轻,还在学习者的年龄110;他只明白教学的艰难和严格,哦,但愿他成功地这样去做,这样,他恰恰因此变得够格(vœrdig)111,在某个时刻敢于去因为老师的友谊而感到高兴!这在这里作了讲演的人,他当然不是你的老师,我的听者,他只是让你,正如他自己,见证“一个人是怎样寻求从关于死亡的想法之中学到一些什么的”;死亡,这个严肃之教师,从诞生时起,他就被指派为每一个人整个一生的老师,并且,他在不确定性之中一直准备好了可以去开始课程,如果有人想要学习这课程的话。因为,死亡并不因为有人召唤它就会到来(弱者以这样一种方式给强者下命令,这只会是笑话),但是,一旦有人打开“不确定性”的大门,那么老师马上就在那里。这老师,他有时候会来做测验并对学生进行考核,不管学生是不是曾想要使用他的教学。这一死亡之考核,或者使用一个标示同一个意思的外来词,这一生命之最终考试(Examen)112,对所有人都是一样难的。这并非是像平常一样,有天赋的幸运者容易通过,而天赋差的就难以通过,不,死亡让这考核对应于人的能力做调节,哦,调节得如此准确,这考核对每一个人都一样难,因为这是严肃之考核。

注释:

1 在一座墓旁]尽管这一场合讲演是被设定为“在墓前的讲演”,但看来它并非是被设想为一种取代牧师讲演的葬礼讲演,更确切地说,它是一个“要在牧师讲演之后作的讲演”。按照1817年6月21日的公务描述中的规定:不管是在教堂,停尸房,还是在墓地,在举行葬礼的时候,如果没有得到相关牧师的同意,任何人都不允许作任何讲演。葬礼讲演应当由“根据法律规定是有资格布道的人”来给出,其他人都不应当被指定去作这类讲演。(可参看Samling af Forordninger,Rescripter,Resolutioner og Collegialbreve,som vedkommer Geistligheden,udg.af J.L.A.Kolderup-Rosenvinge,bd.1—3,Kbh.1838—40;bd.1,s.366.)

按照法律,神学硕士在得到教区牧师的许可后是可以布道的。

明斯特尔(J.P.Mynster)曾在自己的一次讲演中使用同样的标题(1828年12月3日,收录于Kirkelige Leilighedstaler,af danske Prœdikanter,udg.af G.P.Brammer,bd.1,s.275—277)。

2 在讲演的短暂瞬间之后]按照《丹麦与挪威教堂仪式》(Dannemarkes og Norges Kirke-Ritual,Kbh.1762)第九章(第326—336页)规定,在墓前一般不作任何讲演。葬礼过程一般是如此:“在尸体到达坟墓后,马上被置于墓穴中,然后任何人都不做进一步举动,直到牧师到来。牧师用铲子向墓中投土三次。牧师第一次投土时说:你来自尘土。第二次投土时说:你要归于尘土。第三次投土时说:你要从尘土再次复活。然后其他抬尸体的人投土,直到墓穴被完全填上。同时,学校里的学生或者乡村教堂工作人员唱一首或者数首安魂诗篇。”(从第328页起)。然后参加葬礼的人们走进教堂,如果要举行安魂布道的话;牧师从布道台作安魂布道,然后唱一首赞美诗。而根据1791年11月19日的公务描述所提及的例子看,一个短暂的讲演是可以在墓前或者,如果天气不允许在墓前,那么就在死者被送往墓地之前所停留的房中被给出的。关于墓前讲演,明斯特尔主教(J.P.Mynster)在他的《教会的场合讲演》(Kirkelige Leiligheds-Taler bd.1,s.VII)的前言之中写道:“在我作为牧师任职于首都(1811年在圣母教堂任最高助理)的时候,墓前讲演尚未普遍,我的那些年长的同事不是很喜欢它们被引入。因此,在我任职的第一年不曾有过这一类讲演,并且,在后来,在大多数时候还是在墓前,在这样的讲演被给出的时候,它们必须是简短的。”在1822—1830年,明斯特尔自己发表过六篇短的墓前讲演(Kirkelige Leilighedstaler,af danske Prœdikanter,udg.af G.P.Brammer,bd.1,s.273f.,s.275—277,s.313—315,s.349f.,s.370—373 og s.374—378)。

也可参看明斯特尔的《给丹麦教堂仪式的建议》(“Forslag til et:Kirke-Ritual for Danmark”收录于Udkast til en Alterbog og et Kirke-Ritual for Danmark,Kbh.1838)第七章“关于葬礼”第108节,有这样的定性:“如果有人希望,并且牧师愿意接受,那么可以在墓前做讲演(……)。/不管是在教堂,停尸房,还是在墓地,在举行葬礼的时候,如果没有得到相关牧师的同意,任何人都不允许作任何讲演。葬礼讲演应当由根据法律规定是有资格布道的人来给出,其他人都不应当被指定去作这类讲演”(第76页)。在第109节,有关于付钱让教堂敲钟以及教堂唱诗班和学童们在墓地唱诗的各种定性:“在死者被置于墓穴之后,投土时的歌声和钟声停下,讲演在这时被给出。讲演后歌和钟声又继续,直到人众离开墓地”(第76页)。尽管这一建议没有被正式认可,但是它在极大范围里反映出当时的习俗。按照1829年3月31日的公务描述,这一说法被确定下来:“不会有任何异议:讲演要么在停尸房、要么在墓地被作出。”(Samling af Forordninger bd.1,s.357.)

3 在墓中没有任何回忆,甚至没有对上帝的回忆]指向《诗篇》(6:5):“因为在死地无人记念你,在阴间有谁称谢你。”

4 一个真正的寡妇,被遗弃而无靠,寄希望于上帝]指向《提摩太前书》(5:3—15),在第五句中:“那独居无靠真为寡妇的,是仰赖神,昼夜不住地祈求祷告。”

5 守丧之房]丹麦语“Sørgehuus”,是指死者去世之后一直到葬礼(特别是指死者被从家里抬往墓地的那一天)这段时间里死者的家。在这里是广义地指逝者的家,人们在那里吊唁逝者。

6 心灵的单纯]在中文圣经的《以弗所书》(6:5)和《歌罗西书》(3:22)中被译作“诚实的心”。《以弗所书》(6:5):“你们作仆人的,要惧怕战兢,用诚实的心听从你们肉身的主人,好像听从基督一般。”

7 上帝的家]“教堂”的固定表述,比较阅读《提摩太前书》(3:15):“倘若我耽延日久,你也可以知道在神的家中当怎样行。这家就是永生神的教会,真理的柱石和根基。”

8 这房子不再明显地是守丧之房]这也许是指向当时的“使用守丧窗帘”的风俗,就是说,在有人去世的时候,在死者家的窗户上,特别是棺材所在房间的窗户,会被装上白色窗帘。

9 讲演结束了]是指牧师的墓前讲演(不过根据明斯特尔的《给丹麦教堂仪式的建议》,这讲演应当是在投土之后,见前面的注脚)。

10 仪式性地把三铲泥土投在死者的棺材上,所有来自尘土的,要重新归于尘土]参看前面的注释。

11 无权威的讲演]参看前面的关于“陶冶讲演”的注释。

12 有许多辆马车]“有许多马车”是一种成语表述,就是说,有着显赫的社会地位、声望、财富和荣誉。

13 只想说及死者的好处]演绎拉丁语成语“De mortuis nil nisi bene”(关于死者们,我们只能谈论好的东西),据说这句话是公元前556年斯巴达的监察官契罗(他被称为“希腊七贤”之一)说的。

14 “心境与表达之差异性”或者说“心境的差异性与表达的差异性”。

15 一个异教徒已经这样说过……我在的时候,它不在]指向希腊哲学家和唯美生活艺术家伊壁鸠鲁(公元前341—前270年)。据说,他曾这样说:因为对于真正明白“在‘不生活’之中是没有什么可怕的东西”的人来说,生活是没有什么好怕的。所以,如果一个人说“死亡被人惧怕,不是因为它在当场之时会令我们痛苦,而是因为它在将来会令我们痛苦”,那么这个人就是一个痴愚者;因为,对于那当场之时不伤害人的东西,在它到来的时候,我们毫无理由预期它会带来痛苦。所有恶事之中最可怕的事情,死亡,是与我们毫无关系的;我们在的时候,死亡不在,而死亡在那里的时候,我们则不在。它既与活着的人们无关,也与已经停止生活的人们无关;与那些人(活人)无关,因为在他们那里它不存在,也与这些人(死人)无关,因为他们已经不再存在。(第欧根尼·拉尔修的哲学史第十卷,第125段。)

16 死亡是一个射手……这一切就结束了]参看《人的生命之出路,或者死亡舞蹈》中的插图,在之中死亡两次手中拿着箭出现在画面中。在对皇帝的对话中,死亡说:“这箭的终结处,就是它要杀死你的心”。而对土耳其人则说:“我的箭马上将插在你不信的心上”。(参看两幅插图)

《人的生命之出路,或者死亡舞蹈》(Det menneskelige Livs Flugt,eller Døde-Dands)是托马斯·拉森·波若朴(Thomas Larsen Borup)在1762年所出的一本书的书名缩写,全名为:Det menneskelige Livs Flugt,eller Døde-Dands,hvorudi ved tydelige Forestillinger og Underviisningsvers vises,hvorledes Døden uden Personsanseelse dandser af med Enhver,endog ofte uformodentlig,fra Verden til Evigheden;afbildet ved lœrerige Stykker,og Samtaler imellem Døden og Personerne。书中有许多版画插图。

17 死亡当然就是捕捉生命的圈套]译者稍作改写,直译是“死亡当然就是那令生命在之中被捕捉的圈套”。

参看《撒母耳记下》(22:6)和《诗篇》(18:5):“阴间的绳索缠绕我,死亡的网罗临到我。”

18 “为死者穿衣服”的严肃作为]是指专门为死者穿衣的妇女。死者家的女人们也可以在邻居妇女的帮助下为死者穿衣。

19 猝死……老式的祷告词也提及这种死亡]指向启应祷文(礼拜仪式上的祷告,由主持人所背诵的一系列祷文所组成,在过程中,教众交错着作出固定回应)。在第三个交替祷告“亲爱的主,让我们得免”之中是“得免于所有罪、所有谬误、所有邪恶所是,得免于突然降临未被留意的猝然暴死,得免于烦恼、饥饿与涨价时期,得免于战争和血光之灾,得免于叛乱和纷争,得免于不合时宜的恶劣气候,得免于永恒的死亡”。《丹麦圣殿规范书》(Forordnet AlterBog for Danmark,s.229)。

20 自己向上去寻找]自己去寻找,要么寻找死亡并且找到它,要么寻找自己并找到自己。

21 死亡常常被想象为手里拿着一把长柄镰刀骷髅形象。

22 在悲伤与哀悼之中保持节制]指向赞美诗《在悲伤与哀悼之中保持节制》,简写自西班牙宗教诗人普鲁登修斯(A.C.Prudentius)四世纪写的歌,在1586年由黑格伦(P.Hegelund)翻译成丹麦文,格隆德维在1844年也翻译过。后被收入丹麦教会的赞美诗集。

23 一个诗人曾经讲述过一个少年……也进入一种新的生活]指向让·保罗(Jean Paul,德国浪漫主义诗人Johann Paul Friedrich Richter的笔名)的“一个不幸者的除夕之夜”(“Die Neujahrnacht eines Unglücklichen”1789年)。在“遗稿”的第二部分,“给贝妮娜的第四封信”(Jean Paul’s Briefe und bevorstehender Lebenslauf,i Jean Paul’s sämmtliche Werke bd.1—60,Berlin 1826—28,ktl.1777—1799;bd.35,1827,s.46—48)中:

在除夕夜,一个伤心的失眠老人站在窗前向外看;他的坟墓是被老年的雪而不是被青春的绿草覆盖。除了谬误与罪、破残的躯体、颓败的灵魂、充满毒汁的心和充满悔的晚年之外,他没有从生活之中带出任何别的东西。他回顾自己美好的青春年华。那时候,他父亲把他带到人生的十字路口:向右拐是美德的太阳轨道,沿着这条路可以走进充满光明而果实累累的安宁国土;向左转则是罪恶的鼠窜之道,通向滴着毒汁、挂着毒蛇的黑洞穴。在他感觉到胸前有毒蛇、舌尖有毒汁的时候,他知道了自己在什么地方。在惊骇之中他向天上喊叫:把我的青春还给我!哦,父亲,请把我重新带回十字路口,然后我会作出另一种选择!但是他的父亲和他的青春早已不在。就在这可怕的恶梦正继续的时候,他突然听见来自一座塔的新年音乐,一种遥远的赞美诗。这老人被感动,他望向地平线,想着自己青春时代的朋友,他们现在比他更幸福,他们是一些得到祝福的人们。他说:如果我愿意,我也可以像他们一样地闭上干涩的眼睛入睡,进入新年之夜。他的梦越来越像是发高烧,在最后他什么都看不见了,他的眼睛被盖住了,热泪涌向地上的雪中。他只是更轻地发出无告无慰的叹息:回来吧,青春,回来!“青春回来了;因为这只是一场他在新年夜做的可怕的梦;他仍是一个少年。只是他的谬误并不曾是一个梦;但是他感谢上帝,因为他仍年轻,他还可以在罪恶之路上回头转向美德的太阳轨道,然后走向果实茂盛的纯净国土。”

24 一个皇帝……在这些风俗中被安葬]指向西班牙国王神圣罗马帝国皇帝查理五世(1500—1558年,从1516年起作西班牙国王,从1519年起作神圣罗马帝国皇帝。1555—1556年间,查理五世退位不再作国王和皇帝,住到西班牙埃斯特雷马杜拉的尤斯特修道院旁的私人住宅中,孤独地生活。“在孤独之中,可怕的臆想症常常发作。人们说,有一次在臆想症发作的时候,他举行自己的入葬仪式;附近的修道院修士不得不在这过程之中扛着(躺在开着口的棺材里的)他到教堂,并完成所有通常的葬礼仪式。不久之后,他死于1558年9月21日。没有人想念他,尽管他曾是四大王国的统治者,在他活着的时候,他几乎已经被人遗忘。”(《卡尔·菲特烈·贝尔克尔的世界史》/Karl Friedrich Becker’s Weltgeschichte,J.G.Woltmann改编。丹麦文版:Karl Friedrich Beckers Verdenshistorie,omarbejdet af J.G.Woltmann,overs.og forøget af J.Riise,bd.1—12,Kbh.1822—29,ktl.1972—1983;bd.6,1824,s.166.)

25 这里译者稍作改写。原文直译是“他所做的事情也许只是一种心境”。

26 “能够死得好”则无疑是至高的生活智慧]俗语有“宁可死得快而好,也不活得久而糟”和“生得好是一种安慰,更好的是好的教养;好的婚姻是生命的快乐;说到底,事情关键还是在于死得好”。斯多葛学派把“能够死得好”视作美德。罗马哲学家塞涅卡在自己的书信中常常强调“死得好”的必要性,并且宣称自己准备好了去为一种有尊严的死亡而牺牲生命。克尔凯郭尔有好几个版本的塞涅卡著作。

27 这里的这个“决定”丹麦语原文是“Afgjørelse”是指对外在的人的命运或者事物的走向所作出的决定,或者一个人的命运受外来的权力做出的决定。另外也有一些地方出现的“决定”(Beslutning)概念,是指一个人所做的选择,选择让自己做什么。

28 “分裂性的”就是说,有着这样一种倾向,要去把不同的人区分开,分别对待,有可能导致纠纷。

29 “任何并非不虔诚的东西”。译者稍作改写,原文直译是“除了‘不虔诚的东西’之外的其他东西”。

30 把各种对立面统一起来……是艰难至极的事情]指向黑格尔的辩证法的根本动力。根据黑格尔的辩证法,原本给定的一个概念(比如说“在”)是第一环节,它生成对自己的否定(比如说“无”)是第二环节,最后在第三环节达成一个更高的概念性统一,使得对立的两者被扬弃在自身之中。当时在德国和丹麦都有对黑格尔对古典逻辑中矛盾律和排中律的批判的讨论。

31 “演练(indøve)”。

32 在沉默之中学到智慧]也许是指向人们所说的毕达哥拉斯的实践:他的弟子要在沉默之中吸收他的智慧。可参看第欧根尼·拉尔修的哲学史的第八卷第一章第10段。

33 不惧怕那些杀死肉体的人]指向《马太福音》(10:28)之中耶稣对自己的弟子说:“那杀身体不能杀灵魂的,不要怕他们。惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的,正要怕他。”

34 简单者迅速得到帮助而达成有益的理解]参看前面“简单的人从中找到一切”的注释。在上一个讲演《在一个忏悔仪式的场合》的结尾处。“……简单的人明白它,最有智慧的人无法完全参透它……”

35 没有上帝]指向《以弗所书》(2:12),之中保罗说及那些生为异教徒(“外邦人”)和未受割礼的犹太人的人:“那时你们与基督无关,在以色列国民以外,在所应许的诸约上是局外人。并且活在世上没有指望,没有神。”

36 这个“同伴”就是上帝。

37 这里的这个“决定”丹麦语原文是“Afgjørelse”是指对外在的人的命运或者事物的走向所作出的决定,或者一个人的命运接受外来的权力作出的决定。另外也有一些地方出现的“决定”(Beslutning)概念,是指一个人所做的选择,选择让自己做什么。

38 “决定性的(afgjørende)”,见前面的注释。

39 只可到这里,不可越过]也许是演绎《约伯记》(38:11)之中上帝为大海定出边界:“说,你只可到这里,不可越过。你狂傲的浪要到此止住。”

40 手里拿着一把长柄镰刀的死神形象。

41 各种观念]也就是说,各种解释、建议和反对。

42 白币]中世纪的一种银币,相当于1/3斯基令。或者说,“一分钱”。

43 “在人们不能做工的时候来到”的夜晚]指向《约翰福音》(9:4),之中耶稣说:“趁着白日,我们必须作那差我来者的工。黑夜将到,就没有人能作工了。”

44 将死亡称作一个夜晚……称作一场睡眠]明斯特尔(J.P.Mynster)在圣三主日之后第24个星期天的布道书“睡眠之画面下的死亡”中谈论“死亡之夜”并且把死亡比作睡眠。《年度所有礼拜日和神圣庆典日的所有布道》(Prœdikener paa alle Søn-og HelligDage i Aaret)第63号,第二卷第378—391页。关于死亡如同睡眠,他写道:“圣经谈论那些沉睡在大地的怀抱里的人们,它谈论关于那睡去者,所谈的是那些死者,并且以这样的方式来给予我们一种观念,比单纯自然的审视在我们这里所能够唤出的关于人的最终命运的观念,更为温和、更安慰性”……“许多时候,痛楚在死亡之前出现,我们的身体剧烈地受打击,最后的搏斗常常是很艰辛的,就仿佛是生命并非必然地就愿意让自己的敌人战胜,但是不管它怎样强劲地守卫着,它到最后还是屈服。这观念是黑暗而令人憎厌的,而为了去掉它的恐怖性我们使用更温和的比喻,并且把死亡称作睡眠。”

45 这对他会起到缓和作用……宁静地安息]明斯特尔(J.P.Mynster)在圣三主日之后第24个星期天的布道书“睡眠之画面下的死亡”[《年度所有礼拜日和神圣庆典日的所有布道》(Prœdikener paa alle Søn-og HelligDage i Aaret)第63号,第二卷第382页。]中写道:“死亡如睡眠。/为什么我们使用这样一种比喻?为什么我们在许多时候更愿意说那些死去的人是睡去了,而不是使用本来的说法?首先,毫无疑问,因为我们很愿意让自己回想起,正如睡眠终结白天的艰难,并且那通过睡眠而振作起精神的人不再感觉到通常的悲伤,同样死亡终结生命的艰辛,生命的痛楚不会触及那在死亡的宁静之中安息的人。”

46 一个凉爽的地方]明斯特尔(J.P.Mynster)在圣三主日之后第24个星期天的布道书“睡眠之画面下的死亡”[《年度所有礼拜日和神圣庆典日的所有布道》(Prœdikener paa alle Søn-og HelligDage i Aaret)第63号,第二卷第391页。]中写道:“先是工作,然后是休息;先让我们好好考虑怎样使用这生命,正如这生命应当被使用,然后我们能够为一个终结而高兴:有一个终结来结束所有辛劳,一种对所有生活之痛楚的缓解,在一个炎热的白天之后的一个凉爽宁静的夜晚。”

47 大地的怀抱]见前面“将死亡称作了一个夜晚……称作一场睡眠”的注释。

48 守夜妇]人们付钱雇守夜妇在夜里醒着看护病人;医院里值夜班的女性工作人员也被称作是守夜妇。

49 这是心境……以这样的方式去思念死亡,这是沉郁从生活中的出逃]明斯特尔(J.P.Mynster)在圣三主日之后第24个星期天的布道书“睡眠之画面下的死亡”[《年度所有礼拜日和神圣庆典日的所有布道》(Prœdikener paa alle Søn-og HelligDage i Aaret)第63号,第二卷第383页。]中写道:“因为,如果我们生活在对主的畏惧之中,那么,这在所有我们的逆境之中作为安慰而被给予我们的确定性就是:我们应当在主所赐的和平之中睡去;我们不仅仅只是应当在一瞬间的悲伤心境之中保持让自己具备这一确定性,而且我们也应当以这样一种方式把它钉在我们的内心之中,——我们在很早之前就已经知道,这事情会发生,如果在某一时刻这事情真的发生了;在我们以为这时刻与我们相距遥远的时候,我们多次曾想要去临近它,如果这时刻真的要到来了,那么,我们也会心平气和地向他致意,这样,我们真的像接受一种平和的睡眠一样地接受死亡,它为我们合上我们的眼睛,这样我们就不用去看见如此之多我们长时期一直希望不要再看见的东西,在它之中,我们遗忘掉生命的漫长、忙碌、并且常常是悲惨的日子的辛劳,正如在睡眠把自己的影子覆盖在我们身上的时候,我们就会遗忘掉甚至最艰难的日子的悲惨。”……(384页)“在这里我们也想提醒自己,正如睡眠终结白天的艰辛并让疲劳者休息,同样死亡也为我们所哀悼的人终结,不仅仅是一天的,而是所有日子的辛劳;所有他们的负担,都被承受掉了,他们打完了所有仗,精疲力竭的身体、困乏的灵魂找到了和平,他们无疑曾一直思念着这和平。”

50 Hong的版本把“女人的”改写掉了。这里他使用的是“indulgent lethargy”。

51 这里的几个“他”是指死亡。作者有时候直称死亡,使用的是代词“它”;而在这里,作者对死亡进行了拟人化,所以使用代词“他”。

52 他变成尘土]指向《创世记》(3:19)罪的堕落之后,上帝对亚当的诅咒:“你本是尘土,仍要归于尘土。”

53 译者在这次稍作改写。按原文中的语序翻译的话,则是:“关于‘这一切已经过去’的想法,——在观念幻想出的预支之中,这想法在对抗性的无奈之中沉郁地让人振作起精神,或者在忧伤之中轻浮地为人缓和痛苦——,这想法在他这里并不存在。”

54 如果在黑夜无法工作,那么在白天就可以工作]指向《约翰福音》(9:4),之中耶稣说:“趁着白日,我们必须作那差我来者的工。黑夜将到,就没有人能作工了。”。

55 它是:就在今日]也许是指主对十字架上的犯人说:“我实在告诉你,今日你要同我在乐园里了。(《路加福音》23:43)”也可参看《希伯来书》(4:7)“所以过了多年,就在大卫的书上,又限定一日,如以上所引的说,你们今日若听他的话,就不可硬着心。”和(3:7)“圣灵有话说,你们今日若听他的话”。

56 一个人为吃喝而活着,而非为活着而吃喝]演绎丹麦成语:“人为活着而吃,而非为吃而活着”。

57 涨价时间(Dyrtid)]丹麦语Dyrtid,是指物品短缺、价格奇贵的时期。这个词由“贵(Dyr)”和“时间(tid)”两个词合并而成。

58 看守着自己的宝藏,不让窃贼入室从他那里偷走宝藏]演绎《马太福音》(24:43),之中耶稣说:“家主若知道几更天有贼来,就必警醒,不容人挖透房屋。这是你们所知道的。”

59 像是夜里的一个窃贼]演绎《帖撒罗尼迦前书》(5:2),之中保罗写道:“主的日子来到,好像夜间的贼一样。”

60 在白天的时间里工作]指向《约翰福音》(9:4),之中耶稣说:“趁着白日,我们必须作那差我来者的工。黑夜将到,就没有人能作工了。”。

61 向着天叫喊]也许是指向《创世记》(4:10),在该隐杀死了自己的兄弟亚伯之后,上帝对该隐说:“你作了什么事呢,你兄弟的血,有声音从地里向我哀告。”

62 就在今日]也许是指主对十字架上的犯人说:“我实在告诉你,今日你要同我在乐园里了。(《路加福音》23:43)”也可参看《希伯来书》(4:7)“所以过了多年,就在大卫的书上,又限定一日,如以上所引的说,你们今日若听他的话,就不可硬着心。”和(3:7)“圣灵有话说,你们今日若听他的话”。

63 这里的这个“决定”丹麦语原文是“Afgjœrelse”是指对外在的人的命运或者事物的走向所作出的决定,或者一个人的命运接受外来的权力作出的决定。也参看前面的注释。

64 参看前面的注释。

65 死亡是这“单独的一个”。

66 死亡用自己镜子测试过了“死者沉默”]指向这样一个习俗:人们把镜子放在死者的嘴前,看是否仍有呼吸的水气出现在镜子上,抑或呼吸已经停止。

67 就是说“已被消灭”或者“已被摧毁”这一性质。

68 那“不断持续又持续并且永远没有结束”的差异性:这差异性不断持续又持续,并且永远没有结束。

69 “他的痛苦在失败的后果之中,在日常的每一天,尽管越来越遥远,都是关于‘那另一个人在远处向上攀登’的消息”(丹麦原文为:“at hans Liden i Nederlagets Efterfølge dagligt,men fjernere og fjernere er Efterretningen om den Andens Stigen i det Fjerne”)。

这一句,Hong的英译做了改写:“…that his suffering is every day in consequence of the defeat butthe report of the other’s ascent at a distance is more and moreremot”(他的痛苦是失败的后果之中的每一天,但是关于‘那另一个人在远处崛起’的消息则变得越来越遥远)。

Emanuel Hirsch的德文版则是按丹麦文原文意思翻译的:“…sein Leidenim Gefolge der Niederlage sei täglich,obzwar ferner und ferner,die Kunde vom,Emporsteigen des andern ins Ferne.”

70 死亡也邀他共舞……所有人都变得相同]指向民间死亡之舞的表演:死亡以骷髅的形象出现,向各年龄各阶层的人们邀舞并将他们带进墓穴。(参看《人的生命之出路,或者死亡舞蹈》中的插图。在本书的“飞鸟百合”讲演之前)。

71 损坏了自己的灵魂]指向《马太福音》(16:26):“人若赚得全世界,赔上自己的生命,有什么益处呢?人还能拿什么换生命呢?”丹麦语版《圣经》之中“赔上自己的生命”这一句是“损坏了自己的灵魂”。

72 就是说,自己把自己告发了,自己把自己出卖了。

73 这“力量(Magten)”是指权力,权柄的力量。

74 玩闹许可]“玩闹许可”或者说,“开极端玩笑或者恶作剧的许可”,丹麦文原文是Frispas,容易被误看作是Fripas。Hong的英文版译成“a free pass”,Emanuel Hirsch的德文版译作“Freipaβ”,看来两者都是读作Fripas了。

75 “活着的人”所具的观念。

76 这一个死者的残骸看来完全就像那另一个死者的残骸]也许是指莎士比亚悲剧《哈姆雷特》第五幕第一场,哈姆雷特在墓地里抓起掘墓人所挖出的骷髅时所作的独白。

77 这一句在丹麦语原文中有含糊的地方,因为作者在这里没有明确地用到“严肃者”这个词,而是用了代词“它”(或者说“这/那”)。如果按字面意思直译就应当是:“它明白,死亡使得所有人都相同;这是它本来已经知道的,因为严肃教会它在上帝面前寻找相同性,在这相同性之中所有人都会是平等的”。当时我的问题是:这个“它”是什么?难道是“严肃”吗?但“严肃”已经是主语了。它是指“死亡”吗?那也解释得很牵强。后来,在与克尔凯郭尔中心丹文版文集的出版者和注释者的卡布伦先生(Niels Jørgen Cappelørn)商讨之后,我们得出的结论是,这个代词所代的是后面的句子中出现的“严肃者”。

这句的丹麦文是:“Alvoren forstaaer da det Samme om Døden,men forstaaer det anderledes.Den forstaaer,at Døden gjør Alle lige;og det har den allerede forstaaet,fordi Alvoren har lært den at søge Ligheden for Gud,i hvilken Alle kunne være lige.”

Hong的英文版:“Earnestness,then,understands the same thing about death but understands it in a different way.It understands that death makes all equal,and this it has already understood,because earnestness has taught it to seek before God the equality in which all are able to be equal.”

Emanuel Hirsch的德文版:“Der Ernst versteht also das gleiche vom Tode,aber er verstehtes auf andre Art.Er versteht,daβ der Tod alle gleich macht;und das hat er bereits verstanden,weil der Ernst ihn gelehrt hat die Gleichheit vor Gott zu suchen,in der alle gleich sein können.”

78 任何邪恶的灵都不敢提及神圣的名]但是在《马可福音》(5:1—17)之中,在格拉森人的地方的那个污鬼附身的人还是呼唤了耶稣和上帝。

79 虚空]在草稿中,克尔凯郭尔在这个段落的边上加了“horror vacui”(Pap.VI B 122,2),拉丁语“虚空前的恐惧”。这是过去自然科学对“绝对虚空在自然之中不存在”本原表述;人们认为,以此可以来解释各种不同的现象,比如说,水在水泵之中被吸起。

80 上帝之相同性]上帝面前的相同性。这里所想到的也许也有“与上帝的相同性”。参看《创世记》(1:26):“神说,我们要照着我们的形像,按着我们的样式造人,使他们管理海里的鱼,空中的鸟,地上的牲畜,和全地,并地上所爬的一切昆虫。”

81 神圣土地]一般丹麦的墓地都是坐落在举行过教堂神圣仪式而得到了祝福的土地上。

82 说平安稳妥]指向《帖撒罗尼迦前书》(5:1—11),之中说主的日子如夜里的贼一般到来,但是“人正说平安稳妥的时候,灾祸忽然临到他们,如同产难临到怀胎的妇人一样,他们绝不能逃脱。”

83 仓房满了……就来要求富人的灵魂]指向耶稣关于一个财主的比喻,参看《路加福音》(12:16—21)。其中(19—20),财主在心里说:“要对我的灵魂说,灵魂哪,你有许多财物积存,可作多年的费用。只管安安逸逸地吃喝快乐吧。神却对他说,无知的人哪,今夜必要你的灵魂。你所豫备的,要归谁呢。”

84 饥饿的人忧虑……在明天可以获得吃的东西]指向《马太福音》(6:25),之中耶稣说:“所以我告诉你们,不要为生命忧虑,吃什么,喝什么。为身体忧虑,穿什么。生命不胜于饮食吗,身体不胜于衣裳吗。”然后在第34句:“所以不要为明天忧虑。因为明天自有明天的忧虑。一天的难处一天当就够了。”

85 “那突然的”……不可解释的爆发……这一……叠合]关于作为中止、作为断续和作为跳跃的“那突然的”,可参看比较《恐惧的概念》第一章第二节和第四章第二节(社科版《畏惧与颤栗恐惧的概念致死的疾病》第189页以及从第344页起)。

另外,在阿德勒尔的《对黑格尔的客观的逻辑的普及讲座》中有这样的阐述:“这一出自一种新的实在的‘质’的对‘量’的创造,这些突然的质的突现和跳跃,解决了那些打断了存在的蜿蜒进程的缠结,那些被我们称作是‘偶然事件’的不期而遇的突现,那些被我们称作是‘神秘’的突然过渡。”(文献:jf.§ 21 i A.P.Adlers Populaire Foredrag over Hegels objective Logik,s.98.)

“不期而遇的叠合(Træf)”,丹麦语的意思是指“一件事情与另一件事情相合,尤其是偶然的事件,意外地同时发生或同时存在”。

86 这一相同的与不相同的、这一在“那无规律的”之中隐约感觉到的规律]也许是指向毕达哥拉斯关于差异的学说,它将有限/无限和相同/不相同等作为差异的最高形式。

另外在《恐惧的概念》第一章第二节的一个注脚中,克尔凯郭尔写道:“其实,整个希腊诡辩术只是在于建立一种量的定性,因此,其最高的差异性是等同性和不同性。”(社科版《畏惧与颤栗 恐惧的概念 致死的疾病》第189页)。

87 “勉强的日常目标”。丹麦语原文是“den bestemmelige Opgaves knappe daglige Maal”;Hong译作英文“the meager daily measure of the definable task”,Emanuel Hirsch的德文翻译是“des kärglichen täglichen Maβes der bestimmbaren Aufgabe”。

88 这个长句子的丹麦语原文是:“Denne er Fortrolighedens Formildelse i den Afsløvedes Betragtning,at det nu engang er saaledes,i den opløftende upersonlige Glemsomhed,der glemmer sig selv over det Hele,eller rettere sig selv i Tankeløshed,hvorved den egne Død bliver et snurrigt Tilfælde med i disse mangfoldige uberegnelige Tilfælde,og | Udtjentheden en Forberedelse,der gjør den egne Døds Overgang mild.”

Hong的英译为:“This is the mitigation of familiarity in the dulled one’s view that for better or for worse this is the way it is,in the elevating impersonal forgetfulness that forgets itself over the whole or,rather,forgets itself in thoughtlessness,whereby one’s own death becomes a droll instance in all these manifold unpredictable instances,and the ending of one’s time of service becomes a preparation that makes the transition of one’s own death easy.”

Emanuel Hirsch的德文翻译是:“Dies ist die Linderung wie in der Betrachtung des Abgestumpften die Vertraulichkeit sie gibt,daβ es nun einmal so ist in der erhabenen unpersönlichen Vergeβlichkeit,die sich selbst über dem Ganzen vergiβt,oder vielmehr sich selbst vergiβt in der Gedankenlosigkeit,vermöge derer der eigne Tod ein schnurriger Zufall mehr wird unter diesen mannigfachen unberechenbaren Zufällen und die Ausgedientheit eine Vorbereitung wird die den Übergang des eignen Todes gelinde macht.”

89 赌轮盘赌的赌徒在梦中梦见应许中奖的数字。

90 一开始我对这里的所指有疑问,我的问题是:“那神秘者(den Gaadefulde)”,“那谜一样的”,是指什么?是死亡吗?但是,如果我们读到下一段的“死亡确实是一个奇妙的谜”,那么,我们就可以反过来认定它是指“死亡”了。

这个断句的丹麦语原文是:“…han svækker sin Bevidsthed,saa den ikke kan udholde det alvorlige Indtryk af det Uforklarlige,saa han ikke i Alvor kan bøie sig under Indtrykket,men da ogsaa betvinge den Gaadefulde.”

Hong的英译为:“…he weakens his consciousnessso it cannot endure the earnest impression of the inexplicable,so he cannot in earnestness submit to the impression but thenalso represses the enigmatic.”

Emanuel Hirsch的德文翻译是:“…er schwächt sein Bewuβtsein,so daβ es den ernsten Eindruck des Unerklärlichen nicht aushalten kann;so daβ er es nicht vermag mit Ernst unter den Eindruck sich zu beugen,dann aber auch den Rätsdvollen zu bezwingen.”

91 就是说“单个的人的思想,审视着地在生活之中冒险,想要综观整个存在——各种力量间的运作”造成了上面的那种困惑。

92 总体眷顾]参看《巴勒的教学书》第二章“论上帝的作为”第二段“圣经中关于上帝的眷顾以及对受造物的维持”,§ 5:“在生活中与我们相遇的事物,不管是悲哀的还是喜悦的,都是由上帝以最佳的意图赋予我们的,所以我们总是有着对他的统管和治理感到满意的原因。”然后,在对此的一个说明中,则有:“我们所不应当做的事情是,在逆境之中消沉,因为我们知道,上帝的总体眷顾关照着我们,艰难只会是上帝之手为我们带来真正益处的一个工具。”

93 斧子已经在树根旁,每一棵不结好果实的树,都要被砍下]参看《马太福音》(3:10),之中施洗者约翰说:“现在斧子已经放在树根上,凡不结好果子的树,就砍下来,丢在火里。”

94 就是说,想要死亡的人,希望死去的人。

95 “时间之运用”,亦即,对时间的运用;“作为之特性”亦即,这作为所具的特性。

96 只有“终结”决定一个人是否曾幸福]也许是指向富有的吕底亚国王克洛索斯(或译克罗伊斯)。在希罗多德的史书(Historiae,第一卷第32章和第86章)中记载,有一次克洛索斯邀请雅典智慧的梭伦,并且向他展示自己的财富。他问梭伦怎样看他的幸福。梭伦在回答的时候说:“按我所看到的说,你非常富有并且是许多人的君主;但是你问我的,我无法告诉你,因为我还没有看到你幸福地终结你的生命”。后来,在公元前546年,克洛索斯败在波斯国王居鲁斯手下,居鲁斯抓住了他并且决定烧死他。在克洛索斯不幸地站在柴禾上时,他想到雅典的智者梭伦对他说过的话,只要人还活着,没有人能够是幸福的,于是他大喊三声“梭伦”。在居鲁斯听到了他的叫喊之后,让翻译去问他为什么这样喊叫。在居鲁斯知道事情的缘由之后,他下令灭火让克洛索斯得以活命。(Jf.Die Geschichten des Herodotos,overs.af F.Lange,bd.1—2,Berlin 1811,ktl.1117;bd.1,s.18f.og s.49f.)

另见《便西拉智训》(11:28):“这么说来,就不必论定任何人生前的幸福与否了,因为‘全部证据得到死的时候才会完满’(他将被自己的子孙所认识)。”

97 苍白而冷酷的收割者]死亡常常被想象为手里拿着一把长柄镰刀,也被称作是“死亡之收割”。

98 这辜使生命终结]可能是指自杀。

99 对于“说话要缓慢”的严肃提醒]指向《雅各书》(1:19):“我亲爱的弟兄们,这是你们所知道的。但你们各人要快快的听,慢慢的说,慢慢的动怒。”

“说话要缓慢”,译者稍作改写,原文直译是:“在‘说话’之中的缓慢性”。

100 异教文化的至高勇气……智慧者……“未决定性”在自己的生命的每一个瞬间都克服着这一想法]指向苏格拉底。对照阅读《申辩书》42:“我们离开这里的时候到了,我去死,你们去活,但是无人知道谁的前程更幸福,只有神才知道。”(《柏拉图全集》,第一卷,第32页,王晓朝译,人民出版社,2002年。)

101 罪的工价]指向《罗马书》(6:23):“罪的工价乃是死”。

102 “……如果这是一个弟子,他根本就没有去留意:‘在死亡之决定中一切都成为过去,并且这变化无法作为一种新的事件而排在一系列其他的事件之中,因为在死亡之中一切都已结束’,对一个这样的弟子,这老师到底会怎么想呢?”

这里译者对句子作了一定的改写,如果按原文直译的话,应当是:

“……那么,这老师到底会怎么去想这个根本就没有去留意‘在死亡之决定中一切都成为过去,并且这变化无法作为一种新的事件而排在一系列其他的事件之中,因为在死亡之中一切都已结束’的弟子呢?”

103 看法(Mening),也是意义(Mening)。

104 持有看法的人(den Menende)。“有着看法(menende)”是分词,如果说是动词,也就是“认为(mene)”。

105 “毫无意义的话”,det Meningsløse,也就是说“那没有意义的”,是看法(Mening),亦即意义(Mening),加上后缀“无(-løs)”。

106 “意义(Mening)”,也是“看法(Mening)”。

107 那表达看法的人(den Menende)。

108 令人敬畏者]丹麦的“令人敬畏者(Højærværdig)”的称呼属于较高和最高的神职,在九个等级之中位于第二到第六级。

109 就是说,按照规则说是有资格的。

110 在这里作了讲演的人,他是年轻的,还在学习者的年龄]克尔凯郭尔写下《三个想象出的场合讲演》的时候31岁。

111 “够格(værdig)”,见前面对这个词的注释。

112 “使用一个标示同一个意思的外来词,这一生命之最终考试(Examen)”。原文中所用词Examen(考试),是拉丁语,所以说是外来语词。在现代丹麦语中,eksamen已经成为丹麦语中的一个常用词了。