日记 NB

1

NB

2

只有在最后那本大厚书《最后的附言》出版之后,我才敢假以时日环顾四周,关心一下我的外在生存状况。(1)

我的经济状况不再允许我当作家了。(2)

对于丹麦文学状况的总体评论。

我要向国家提出申请;因为在上帝的帮助下,我要骄傲而平静地与奇幻如公众一般的东西、与报纸卑躬屈膝式的专横等等保持反讽的关系——在上帝的帮助之下,我还想体面地一如既往地保持谦卑顺从。(3)——或许我可以调整自身,让我为公众所喜爱,但我不愿意:那样我压根不愿当作家。

可推荐的诸因素。

1)我作为作家的努力肯定与国家利益一致。

2)我已经表现出,我能够利用闲暇(4)

3)我年轻并且为了工作过着严苛的与世隔绝的生活。

4)我未婚,没有他事占据心思。

这不似其他情况下国家支持一个人当作家,那人还有许多其他的事,或者有家庭。(5)

我非常希望我会被考虑,因为其他作家多少能靠他们的书赚点稿酬(尽管稿酬从来都很微薄),但我实际上是自己出资的,结果在字面意义上,给我审读校样的人比我挣的还多。(6)

3

▶ 报告。 ◀(7)

4

在整个无意识世界,外部世界造成的压力与个体对压力的抵制是同一的。自发性的最初迹象表现在,这种压力和对压力的抵制通过第三方调和:普遍情感,情感,自感。

无意识状态。——因此必须形成一种能够承纳印象的实体(神经系统);其次必须有一个外部世界,——世界意识;——然后是把保存的印象集中起来(内化——或者在更高境界上的回忆);这种保存必须通达一个确定的目标:自我意识。——关于上帝的意识。

动物:自然本能;技艺本能;迁徙本能。

儿童理智;青春期幻想;理性。如同人的机体通过统一的重复发展自身,原初细胞重复性地繁殖;回忆亦然,回忆当然是一种重复。正如机体同时有一种趋向整体的努力,幻想亦然,幻想就是整体。——幻想使人完满。(8)

5

第一条

舆论。

第二条

我们从田野的百合和天空的飞鸟学到了什么。(9)

第三条

做一名优秀的听众。

第四条

笑的滥用。

第五条

超凡脱俗者在小国家的困难处境。

第六条

精神事业自身的有效性。

第七条

苏格拉底为何自比牛虻。(10)

[a]第八条

孤独与沉默作为个人生活中的本质组成部分。

[b]第九条

论儿童的培养。(11)

[c]第十条

统计学的普遍运用造成的令人沮丧和误导之处,在精神领域中也存在。(12)

6

不同于过去的编辑成功地将自身置于谈话的瞬间——因此而受到欢迎。

我宁可努力将自身置于沉默之中

人们有太多报纸要浏览,如同大学生们有太多书籍要读,因此人们不好好读。

[a]在严格的意义上,政治绝对应被排除。

内容应该是人们所能称之为的精神意义上的每日口粮。

阐明和谐,普遍性,对所有人而言的共同事物(宗教的微妙性)。

很快,我将选择一个稍微困难的想法——那就好像是地位低下者受到贵族的宴会邀请——很快则是一个完全单纯的想法:好像贵族应邀参加地位低下者的宴会。如果可能,读者要高声朗读。

7

1846年3月

9日

《最后的附言》出版了;假名写作的责任被承担了;那本《文学评论》不日将付梓。(13)一切正常;现在我只想平静地、沉默地依靠《海盗船》完全如我希望的那样以否定的方式支持整个事业。(14)在这一刻,从理念的角度出发,我在文学事业中的位置无比正确,以此方式,当作家已经成为了一个行动。这本身就是最幸运的理念,就在我结束了我的作家生涯之际,并且还通过承担全部假名写作的责任而冒着成为某种权威的风险之际,我与《海盗船》决裂了,为的是阻止一切直接的接近。(15)而且,就在我与时代进行斗争的一刻,我要把阻止与《海盗船》摆放在卑劣的跳舞厅里的反讽性的劣质酒搅和在一起这件事归功于理念和反讽。(16)顺便说一句,这件事于我就像通常的情况一样,在我所有的反思之外,总有更多的东西出现,它们并不归功于我,而要归于天命。因此事情一直如此,对于我在最大可能的反复思量后所做的事,我在事后总能理解得更好,既有关于这件事的理想的意义,又有关于这正是我要做的事这一事实。

[a]在此之前什么都不能做,我为我的理念所从事的工作要求我付出所有的时间,每一分钟,如果可能的话尽可能地不受干扰。这真是绝妙,正当有人认为、甚至或许恶意地为我迈出了鲁莽的一步而高兴时——这时的我恰恰是最有筹划、最冷静的。不过对所有行动的最佳支持就是——去祈祷,这的确是真正绝妙的,结果他永远立于不败之地。

不过,这生存是艰难的;我确信,没有一个人理解我。至多会有人承认,尽管是一个崇拜者,我会以某种姿态承受所有的胡说八道,但说我想要这些,真的,当然没有人愿意要这些东西。从另一方面说,假如那种快速的凡人的轻率明白了我为何凭借双重反思的理念必须希望如此,那么就会有人得出结论,因此,他根本没有受苦嘛,对于所有那些粗暴言论和无耻谎言毫不在意。就好像当理念下了命令,人们无法用自由的决断承担所有的麻烦似的。反对P.L.穆勒的那篇文章是在极度的恐惧与战兢中写就的,我利用假日完成,既避免去教堂,又避免阅读我的布道词,以便形成一种带约束性的反对意见。(17)反对《海盗船》的文章也是这样写成的。而从另一方面说,这些文章写得好,因为假如我表达的是激情,那么就会有一些人沿着这条道路找到机会与我建立直接的关系。看到P.L.穆勒迅速接受了暗示从《海盗船》中退出是好笑的,在心理学意义上是绝妙的。他走上前来,恭敬地鞠躬,然后从那里退回到他所属的地方。(18)

顺便说一句,令我最感痛苦的不是庸俗,而是那些好人对这庸俗的暗中参与。不过我仍然希望为一个单个的人所理解,为我的读者所理解。但我却不敢这样做,因为那样我就是在欺骗理念。就在我获胜时,在粗野表现得最为无耻时,我却不敢这样说。最终这对我成了一个责任,不然的话,恰恰因为我一贯的不可动摇,我会使很多人步入歧途。事情就是这样。我必须保持沉默。

在过去的两个月中我的观察成果丰硕。我博士论文中这句话的确是真的,即反讽使现象显现。(19)首先,我反讽性地卷进《海盗船》,为清楚地揭示出《海盗船》没有任何理念这一点做出了贡献。从理念的角度出发,《海盗船》死了,尽管它多了几千名订阅者。(20)这报纸想成为反讽性的,但它甚至不理解何谓反讽。总体看这将成为关于我的生存的格言,假如有一天有人会说:在他的时代有份浅尝辄止的、反讽性的报纸,他受到那家报纸的赞扬;不,等等,——他被骂了,那是他自找的。——其次,我之反讽性地卷入《海盗船》使外部世界暴露在自相矛盾之中。现在所有人都出来说:这不算什么,谁关心《海盗船》呢,凡此等等。会发生什么呢?当有人这样做时,他会被评判为轻率,人们说这一切是他自找的(因此现在的事情就成为了“这一切”),因为是他本人挑起的;人们不敢跟我在街上一起走——他们害怕也会出现在《海盗船》上。顺便说一句,这里的自相矛盾是有其深刻根源的;也就是说,他们怀着基督教式的嫉妒有一点点希望报纸继续办下去,而每个人都希望自己不被攻击。如今的人们就这份报纸说,它令人鄙视,它什么都不算;他们给那被攻击的人留下的印象是,他们不敢发怒或者做出回应,因此,报纸不得不繁荣下去。公众先是因嫉妒而感到刺激,然后是那种可耻的享受——看那被攻击者是否受到了影响。这现象在一个如丹麦这样的小国中;这现象作为唯一的统治者——这算不了什么!在与悲惨相关联时,怯懦和卑鄙是多么的合拍啊。如果这一切有朝一日崩盘了,它会反弹到哥尔德施密特身上;而且完全是同一批公众,——然后,这世界就成了一个精彩的世界!(21)

[b]人们在这里有机会说他的谎话了:说他受到了影响;他能够加以掩盖,但仍然受到了影响。后一个方案是最方便的诽谤。

而且,我的观察使我充分确证了一点:当一个人一贯性地表达一个理念的时候,每一个针对他的反对意见都会包含说话人的自我宣告[1]。人们说,是我自己关注《海盗船》的。发生了什么呢?在我写作反对 P.L.穆勒的文章之前,《最后的附言》就已完整地交给印刷厂了。如今人们在书中,尤其是在“前言”中(顺便说一句,它写于5月4或5号)可以找到某种据信暗示着后者的东西。(22)(别的不说,这一点显示出我早就提前开始警觉起来了)。因此假如我现在要理会《海盗船》,那么我在那里稍做改动就可以避免这个现象。我知道我在内心里斗争过是否应该这样做,因为我一想到,比如明斯特主教会说,克尔凯郭尔甚至在一本书中考虑这类事,我就会感到痛苦。不过我本人坚信,我并没有理会《海盗船》——发生了什么呢?是的,正如我所期待的,人们从我写的任何东西当中都看出了对《海盗船》的影射。这是自我宣告,因为正是那些自己满脑子想着《海盗船》的“人”,他们甚至从在此之前完成的作品当中发现了那种影射。(23)

尤其占据我心思的有两件事:1)在希腊的意义上,我在智识层面上是忠于我的生存理念的,不管它代价几何;2)在宗教的意义上,这事对我而言要尽其可能地崇高。我向上帝祷告的就是后者。我一直是孤独的,现在我又一次真正获得了历练自己的机会。看,我孤独的秘密并不是我的忧伤,而恰恰表明我有强力,我在敌对势力本身毫无察觉的情况下,把它转化为服务于我的理念的东西。是的,这种生活的确令人满意,但它又艰难得可怕。我们所认识的是人类怎样令人悲伤的面向啊,这是何等可悲,从远处看着美好的东西,却总是为同时代人所误解!但是宗教再次成为我们的拯救,宗教同情所有人,不是那种对同道者和追随者的闲谈式的同情,而是无限地同情每个人——在沉默中。

但是,像我这般栖身于一个哥本哈根这样的小城市无疑是一种教育。(24)竭尽所能地工作至近乎绝望,怀着深沉的灵魂痛苦和内心生活的多种苦难,自己出资出书——结果呢,从字面上讲好好从头读到尾的不足十人,而那些大学生和其他作家却很方便地把写本大厚书视为近乎滑稽可笑之事。然后还有一份人人阅读的报纸,它甚至拥有卑劣的特权,什么都敢说,那些虚假的歪曲——这算不了什么,但所有人都读它;还有一大群嫉妒者发挥了作用,他们说着完全相反的东西,以此方式进行贬低。一再成为所有人谈话和观察的对象,还有完全相反的情况,也就是在我遭到攻击时捍卫我,如果有人这样做,那是为了他们自己可以更猛烈地攻击我。所有年轻屠夫认为自己实际上是有权侮辱我的,根据《海盗船》的命令;年轻的大学生们咧嘴笑,咯咯笑,为一个出众人物遭践踏而高兴;教授们是嫉妒的,秘密地对攻击者表示同情,在发声时当然要加上一句“这是可耻的”。我起码能做的只是去拜访一个人,而这件事被虚假地歪曲,被四处谈论;如果《海盗船》知道此事,就会把它印出来,被所有民众阅读。我拜访过的那人因此陷入尴尬境地,他几乎生我气了,但我们无法怪他。最后我不得不退缩,只跟那些我不喜欢的人打交道,因为与其他人交往几乎就是罪。事情就是这样,只有我死了,人们才会睁开双眼,钦佩我所意愿的东西,同时他们又会以同样的方式对待一个他们的同时代人,很可能正是那唯一理解我的人。上帝在上,如果一个人身上最终没有内在的东西,在那里一切都将被遗忘,噢,在与你的关联中完全被遗忘:那么谁人能够忍受这一点呢。

但是我的作家生涯现在结束了,赞美上帝。就在我出版了《非此即彼》之后,感谢上帝所给予我的,我可以自行结束这一切,自己体会何时应该终止。(25)事实上我能用几个字证明事情是这样的,可人们又一次不认同:对此我知道得很清楚,且认为这是正常的。使我痛苦的是,我本以为自己多少能够希求这种承认:不过就这样吧。

假如我能够使自己成为牧师。(26)在平静的活动中,业余时间让自己写点作品,我会更轻柔地呼吸,比现在的生活更令我满意。

但不该再写了,一个字都不写了;我不敢写。我将写下的东西会给读者以暗示并且因此干扰他。事情不应该如此,他不应该秘密地有所知。这段时间我抛出了不少作品,它们写得并不糟,但却只会被用在完全不同的语境之下。

我所想到的最后的形式应是这样的:

简明扼要。

在我看来,编辑是要负文字责任的,如果没有作者的话。《海盗船》的编辑是哥尔德施密特先生,大学生,一个聪明人,没有理念,不做研究,没有观点,缺乏自我控制力,但却并非没有一定的才能和审美层面上令人绝望的力量。他在生活中的一个危急关头曾经向我求助;我间接地尝试以否定的方式支持他;我赞扬他在从事自己的事业时的自信。(27)我认为他成功地实现了自己的意愿。我一直希望他选择一条荣誉之路去获得声名;真诚地讲,作为《海盗船》的编辑,他持续选择了卑劣之路去赚钱,这使我痛苦。我的愿望是,如果可能的话,把一个相当有才华的人从作庸俗的工具当中拽出来;但是说实在的,得到如是无耻回报并不是我的愿望,我因一份本不该存在的卑劣报纸而不朽,我只愿挨这报纸的骂。我作为作家的生存状态与挨骂是相匹配的,因此我愿意如此,我刚写完时就要求这样,因为当“沉默的兄弟”写作时,约翰尼斯·克利马克斯已经在几天前被交到印刷厂了。(28)我本希望以这一步使他人受益;可他们不愿意,那好吧,我继续要求挨骂,因为它与我的理念相匹配,而且为了使这样一份报纸的存在至少有点好处。看到这么多愚人和没有理智的人发笑是可悲的,在这桩事情上他们压根不知道自己在笑什么。只有上帝才知道,我是否在与我的同时代人的关系方面下了过高的赌注;我的理念要求如此;他们的一贯表现令我无法言说地感到满意——我做不到其他的。对于那些缺乏辩证性或者缺乏足够的资质去理解我为什么必须这样行动的好人,我请求原谅;然后前行——真希望我会挨骂。无论我作为作家的生存是否有意义,有一点是肯定的:我是唯一的辩证状况与理念正相匹配的丹麦作家,所有可能的谎言、歪曲、胡说八道和诽谤的出现都是为了干扰读者,由此帮助他们实现自我行动,并阻止他们建立起直接的关系。所有其他的丹麦作家都不可能有此待遇,他们转向一百名读者,而谎言和歪曲却有一千名读者[2]。相反,每次他为我奉上谩骂之时,他是肯定会这样做的,他都是在服务于我;他不能没有我,他缺乏从善的力量表现为他的不幸爱情所具有的攻击性和他被谩骂言辞淹没这一点之上,这结果的确令我痛苦,因为我本意是让他好。不过,他的谩骂与我无关;我能够很好地抽身。

如果哥尔德施密特先生愿意在一份体面的报纸上做出答复,签上他的名字,我是会读的;《海盗船》我是不会再读了;我甚至不会要求我的仆人读它,因为我认为主人无权要求他的仆人出入不体面的场所。(29)

S.K.

#

#

34

我这样理解整个作家生涯中的自己

我是最深刻意义上的不幸个体,从很早的时候起我就被牢牢钉在了一两种濒临疯狂边缘的痛苦之上,其深层根源当在于我的灵魂和肉体之间的错位关系;因为(这一点既值得关注,又是对我的无限鼓励)这痛苦与我的精神没有任何关系,相反,或许因为灵魂与肉体之间的紧张关系,这痛苦反而获得了一种罕见的张力。

一位老人,他本人极其忧郁(何等的忧郁,我不愿写下来),他老来得子,儿子继承了父亲全部的忧郁——但是,因为儿子还有一种精神张力能够掩盖忧郁,另一方面,正因为他的精神在本质上和更杰出的意义上是健康的,忧郁没有将其控制住,但精神亦没有能力消解忧郁,至多有能力承载它。(30)

一个年轻女孩,(她以女孩式的过度自信暴露出了强大的力量,让我隐约捕捉到了一条从发端于可悲错误的事件中走出去的道路,这出路就是取消婚约,因为她首先让我感觉到的是她的力量,她压根不关心此事)在一个庄严的时刻谋杀了我的良心,一位操心的父亲庄严地重复,他确信这将导致女孩的死亡。她是否在胡说,这与我无关。(31)

从那一刻起,我就把自己的生命奉献给对理念的服务,竭尽我贫乏的能力。

尽管我不是知己密友,尽管我绝对无意向他人倾诉衷肠;但我相信且一直相信,人类有义务不跳过那个向他人咨询的上诉法庭;只是不要使之成为轻浮的倾诉衷肠,而要成为严肃的和正式的沟通。因此我与我的医生交谈,看他是否相信我的身体和灵魂在构造上的那种错位关系,我能否克服它,以便让我能够实现普遍的东西。(32)对此他是持怀疑态度的;我问他,他是否相信精神有能力借助意志再造或者重塑这样一种根本的错位关系,他表示怀疑;他甚至不建议我动用全部的意志力量,对此他是有种看法的,因为那样我会把一切炸飞的。

从那一刻起我进行了选择。那个令人伤心的错位关系连同其痛苦折磨(这痛苦无疑会令绝大多数拥有充足的精神去把握痛苦的惨状的人自杀),被我视为我的肉中刺,我的界限,我的十字架;我相信,这是一桩昂贵的交易,在天的上帝出售给我一种精神力量,这力量在同时代人当中寻找自己的对手。(33)我并没有感到自负,因为我真的被压垮了,我的愿望最终成为了我日常的苦痛和屈辱。

我不敢求助于启示或者诸如此类的东西,在一个被扭曲的和令人泄气的时代,我自认自己愿意坚持普遍的东西,并且使之成为对于其他人而言可爱的、可以企及的,那些人有能力实现普遍性,但却因时代之故错误地追求非普遍性的东西,非同寻常的东西。正如一个自身不幸的人,假如他爱人类,他就会希望去帮助那些能够获得幸福的人,我就是这样理解我的任务的。

但是因为我的任务对我而言还是怀着全部的谦卑所进行的一种虔诚的努力,我要做好事以弥补曾经犯下的错误,我格外警觉,不让我的努力服务于虚荣,尤其是不要以这样的方式服务于理念和真理,即我从中获得世俗的和一时的好处。因此我知道我是在真正的弃绝中工作的。

通过我的工作我还一直相信,我越来越清楚上帝对我的意思了:我背负痛苦,那是上帝加诸我身的缰绳,然后或许成就非凡之事。

假如我要详细描写生活中对那些具体事件的内在的理解,那会成为一整本书,只有极少数人有能力和严肃性去理解。不过,我也并无时间去写那样的东西。

我真正可以说的是,我的力量在软弱和迷恋之中。(34)我永远都无法想象,比如说一位姑娘会不要我,只要我自己确定我敢做任何事去赢得她;我永远都无法想象,我没有能力做最令人惊讶之事,只要我自信我敢于去做。我的悲惨生活是因为后者,而我近乎超自然的力量是因为前者。绝大多数人的情况正好相反,他们害怕来自外部的对抗,不知道内部对抗带来的可怕折磨。但是我对于外部对抗的可怕一无所知,而内部对抗,当上帝想让我感受到那肉中刺的时候——这是我的痛苦。

[a]我服务于文学时一直都是把生存领域中所有决定性的范畴表现得辩证性地尖锐,表现得极具原创性,结果至少是我并不知道文学上有任何先例,而且我也没有任何作品可以参考。其次是我的沟通艺术,它的形式和一致性的贯穿;但是有一件事,根本没有人有时间去严肃地阅读和研究;因此时至今日,我的创作是被浪费了,就像对牛弹琴。

#

#

36

1846年9月7日

报告。

结果

1

我们身边的文学上的卑劣行径的真正粗鄙之处,不在于它都写了些什么,而在于它为谁而写。假如一份如《海盗船》这样的报纸能够向我们保证,它只为这个国家那几百名智识分子所阅读,那么它不会造成任何损害。当然,为了讽刺杰出之士,它还对要这样做的人提出一个重要要求,即在智识层面上受到培育,以便能够做出评估,还要有足够的情致,以便能够激动起来:只有这样,反讽才会去嘲弄一个人身上的偶然特征,作家的身材,等等。(35)但是,当为底层写这类事情的时候,为学徒、男学生、女仆以及蠢婆娘之类的人而写,正因为如此,这就是粗俗无礼和奴隶反抗。对于这个阶层的人而言,评估或理解的观念根本无从谈起,对于他们而言,一个作家就像所有人一样只是作为动物性的人而生存,他们评估一个人是看他是否强壮、是否能打等等。

是的,甚至为那些自身值得尊敬的、诚实的、但却头脑简单且在本质上未受教育的社会阶层写作这类东西,它仍然是粗鲁无礼。头脑简单的原因恰恰在于(它在某种意义上是美),它无法思考辩证的双重性。头脑简单的人会认为杰出的东西就是杰出的,不会说其坏话。如果一个人是位杰出的哲学家,那么人们不应该揶揄他。如果一个头脑简单的人无法亲自评判一个人是否是杰出的哲学家,而这人被如此这般地描绘过,那么头脑简单的人定会被误导得出结论:因此,此人绝非大哲学家。

文学上的卑劣行径的可鄙之处在于,有作家在一定程度上是体面的,尽管居于次等位置,但为了报复、中伤、制造混乱、抹黑,它们煽动群众。

2

当我写作假名作品的时候,我常在大街小巷上活动,这对我而言是反讽得恰到好处。这反讽性就在于,我作为作家是隶属于一个完全不同的领域的,我待在大街上和广场上。这是对于我们这里所有的或曾经有过的智识层面上被扭曲的黑格尔式的强力的反讽。但在另一方面,一旦人们从另一面出发,从文学上的卑劣行径出发试图制造一种表面现象,即我实际上是隶属于大街的,那么反讽真的就消失了,然后我从此处退出。——的确,假如哥尔德施密特本人洞悉到这一点,并且亲自开我的开玩笑,他仍然还算是个人物。但是那样我就得亲自挑战他——并且肯定只有等我完成之后才这样做。假如P.L.穆勒的文章早发表一个月,那么他得不到任何回应。那时的我既不能回避这个情境,只要我在本质上保持多产状态,我也不敢把自己暴露在与那些胡说八道接踵而来的可能的干扰之下。

使我的生活艰难但却丰富的是,哪怕几乎是无意义的表现,无论身在何处,我都必须拥有理念,相反,其他人甚至没有这方面的丝毫需求。不过由此我又有了优势,在所有这些胡说八道中间,我从未真正地成为其中的一分子,那是因为我的观察乐趣持续地使我成为第三方。

3

过去半年时间的全部历史使我进一步确认了这个说法:世界将被欺骗。(36)假如我们向文学上的卑劣行径的追随者发问:干嘛要去攻击克尔凯郭尔啊;他们会这样回答,就像他们当中的一员(顺便说一句,他无疑是有身份的人)回答我的一样:“权威是不该有的啊!”那就让我们来看看吧。一个作家,在本质上受到苏格拉底和古希腊人的滋养,他理解反讽,开启了多产的作家生涯;他恰恰不想成为权威,为了实现这个目标,他相当正确地领悟到,他通过持续地在街上活动必然会减弱他本人的影响力。完全正确,在所有上流圈子里,人们还真是在那里寻找权威,他也是被各种可能的权威加以评判的。接下来发生的是,庸俗针对他挑起事端,逼迫他为了服务于理念而做他无论如何也会做的事,往后退一点。就让他只在这半年时间里活得收敛一些吧,那样他就是权威了。他的声望仍然高,他本人才是唯一真正能够减弱其影响的人。究竟是谁在帮他成为权威呢?恰恰是借助那句“权威是不该有的啊”而开始其言谈和行动的人们。

4

那么,对我来说令人不快的、讨厌的事情在哪里呢?自然不会在已经被说出的东西之上(因为我本人就常常戏谑地这样说我自己),而在于对谁说;人们把我弄成了一个群氓口中的街头贱民,而我跟这些人没有、也不会有任何共同点。与犹太商人、商店店员、公娼、男学生、年轻屠夫这些人为武时,我实在是无法像跟卡尔·维斯在一起时那样开怀大笑。(37)也就是说,当我跟他一起嘲笑我的一双瘦腿的时候,我假定我们的共同基础是在本质上都受到了智识的滋养。假如我与群氓一起笑它们,那么我就是承认了我与这些人有共同的基础。——恰恰因为事情是这样的,奇怪的事情涌现了,在这个国家唯一能够以真正的反讽劲头风趣幽默地处理如讽刺一个有才能的人这类辩证问题的人,他恰恰无法辩白——而这个唯一的人就是我本人。我的确感到自己有责任去撰写关于我本人和我的双腿的风趣幽默的文章,与哥尔德施密特所能写的完全不同,不过群氓还是无法理解它们。

题解

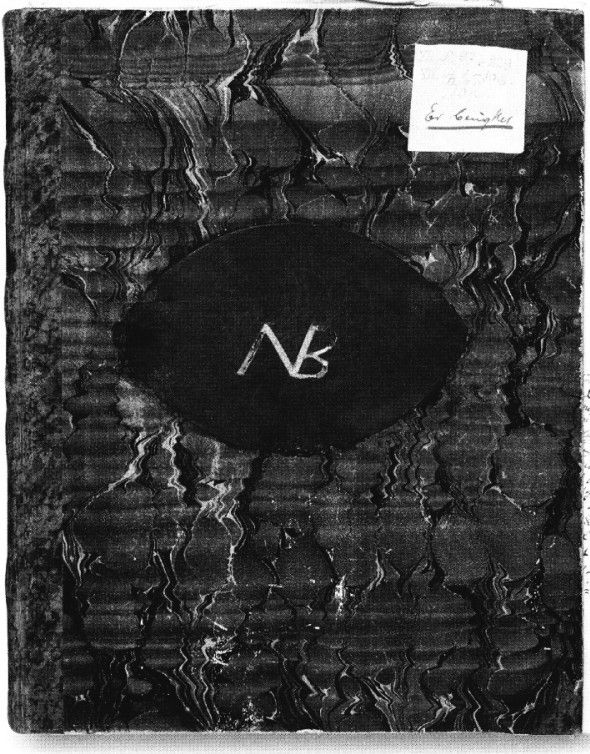

日记NB是一个四开本硬皮笔记本。封面中央,克尔凯郭尔贴有标签“NB”——拉丁语Nota Bene的缩写,意为“注意”;字母周围涂黑。这是克尔凯郭尔自1846年春开启的NB写作的开端,直到1855年9月,他共有这样的笔记本36个(即NB至NB36),总计7600页。

根据汉斯·巴福的《克尔凯郭尔遗稿分类目录》(B-fort),NB原由140张、280页构成,最初两张以及第29页遗失。根据巴福的描述(B-fort 382),笔记本最初两张纸上粘贴有三张散页,即NB:2和NB:4—6。其中,NB:2粘贴在日记本衬页的背面;NB:4粘贴在第一张背面;NB:5—6在第二张的正面。在第97页处,有一则丢失的附录,即NB:215。丢失日记转至汉斯·巴福出版的《索伦·克尔凯郭尔遗稿》(Af Søren Kierkegaards Efterladte Papirer,简称EP)。另外,根据巴福的描述(B-fort 382),在第77页处,夹有散页,编辑者无法判定其性质。在第56页和57页之间,夹有20个散页,它们并未在B-fort上登记,故编辑者推断这些散页为巴福所夹。在丹麦文《克尔凯郭尔全集》(SKS)中,所有散页均另册出版。

日记NB共215则,仅8 则标有日期,它们依次为:1846年NB:7(3月9日),NB:12(3月16日),NB:36(9月7日),NB:57(11月5日);以及1847年NB:101(1月),NB:107(1月20日),NB:114(1月24日),NB:203(5月5日)。据此可以推断,日记NB始于1846年3月9日,终止于1847年5月的上半月,很可能在NB2开始使用的5月14日之前。

遗失页上的日记——NB:2和NB:4—6——虽然没有日期,但根据日记内容可做出比较确切的推断。NB:2开始提及《附言》完成,故可断定为1846年2月27日之后。NB:4包含了对生理学家C.G.Carus的书《心灵:心意发展史》(Psyche.Zur Entwicklungsgeschichte der Seele,Pforzheim 1846)的摘抄。根据克尔凯郭尔在瑞兹书店的购书小票,他于1846年11月20日购得此书。NB:5提到了“我们从田野的百合和空中的飞鸟学到了什么”的主题,该主题在NB:49中再次出现,后者写于1846年秋。在同则日记中,克尔凯郭尔讨论了“苏格拉底为何自比为牛虻”,该主题在NB:28中有所讨论,在JJ:477中有详细展开,而JJ:477可断定为1846年。

遗失的第97页上的日记NB:215的时间无法准确断定。日记内容日后成为《关于我的作家生涯的两则“笔记”》(作为《关于我的作家生涯的观点》的附录)的草稿,时间标为1846年。根据对标题“献给‘那个个体’”的一则脚注的内容,可以推断,NB:215写于1846年底或1847年初。

本卷选译的是NB:1—7,NB:34,NB:36,其中 NB:7和NB:36 标明是“报告”,这是克尔凯郭尔对《海盗船》事件的反思以及对他是否继续作家生涯的思考,写作时间截止为1846年9月7日。自1847年开始,克尔凯郭尔全面转向宗教写作。

NB封面

注释

(1)《最后的、非科学性的附言》于1846年2月20日在印刷厂完工,2月27日送至瑞兹(C.A.Reitzel)书店销售。该书496页,售价3元(rigsdaler)。

(2)克尔凯郭尔的父亲1838年去世,他留下的遗产在1839 时约合125000元(rigsdaler),由克尔凯郭尔和长兄彼得共同继承。至1846年,克尔凯郭尔的经济状况能维持平衡。1847年3月2日左右,他出售了所继承股票的剩余部分;12月14日左右,又出售了所余皇家债券,不再享有股息和利息收入,因此必须缩减开支。

(3)“向国家提出申请”指的是向基金会提出申请。见注(5)。

(4)“闲暇”原文为拉丁文otium。

(5)“国家支持一个人当作家”指两家基金会,一个是“公益基金会”(Fonden ad Usus Publicos),成立于1765年,最初以支持优秀公务员为目的,后来转向支持文学、艺术和学术事业。在基金会的辉煌时期即1814年至1842年被终止这段时间中,基金会对青年艺术家给予旅费支持,例如,安徒生就于1841年获得600元旅行资助。另一家基金会“财政代表团”(Finansdeputationen)成立于1816年。安徒生自1838年起,每年获得400元资助(后增至600元);诗人、戏剧作家亚当·欧伦施莱格尔(Adam Oehlenschläger)每年获得600元资助,因此他得以出版自己的著作。

(6)①克尔凯郭尔1847年出版《不同情境下的建设性演讲》(Opbyggelige Taler i forsjellig Aand)时,第一次获得了稿费。在其他情况下,克尔凯郭尔是自费出书,然后通过商业出版社售书。

②大约在1844至1850年间,文学家、语言学家列文(Israel Levin,1810—1883)担任克尔凯郭尔的秘书。列文自陈,他跟《人生道路诸阶段》的完成有极其密切的关系。根据1849年夏克尔凯郭尔在NB12:43 中的记述,克尔凯郭尔为列文审读《附言》校样支付了100元,而这本书克尔凯郭尔只赚到188元,故克尔凯郭尔的实际所得略低于校样审读者。

(7)根据汉斯·巴福整理的《克尔凯郭尔遗稿目录登记》(H.P.Barfords fortegnelse,简称B-fort),NB第一张丢失。

(8)①NB:4是克尔凯郭尔研读德国医生、自然研究者、画家和哲学家卡尔·古斯塔夫·卡鲁斯(Carl Gustav Carus)的生理学著作《心灵:心意发展史》(Psyche.Zur Entwicklungsgeschichte der Seele,Pforzheim 1846)的读书笔记,克尔凯郭尔于1846年11月20日在瑞兹书店购得此书。受歌德和谢林影响,卡鲁斯在其浪漫主义的自然哲学当中,探寻人的自然本性当中“前意识”和“无意识”的层面。卡鲁斯在书中指出,“无意识”是作为前提被规定的,以便能够接收印象;意识的生理学前提是大脑和神经系统。克尔凯郭尔记录了卡鲁斯对动物发展历程中的三种本能的讨论:自然本能即生存和繁衍本能;技艺本能,如蜘蛛结网,鸟筑巢。卡鲁斯还讨论了人的成长历程:儿童期与理智对应,青春期与幻想对应,成人与理性对应。

②译文中的“自感”原文为Selvfølelse,对应于德文Selbstgefühl。

③“内化”原文为德文Innerung;“回忆”原文为德文Erinnerung。

④“原初细胞”原文为德文Urzellen。

(9)“田野的百合和空中的飞鸟”典出《马太福音》6:25—28。

(10)“苏格拉底自比牛虻”在日记JJ:477中做过解答。

(11)“论儿童的培养”可能指德国神学家、理性主义教育家巴斯多(J.B.Basedow,1790年去世)发起的博爱运动。巴斯多深受卢梭影响。他于1753年至1768年受聘于西兰岛中部一家教育机构索湖学院(Sorø Academi),与当时在哥本哈根上流社会中颇有影响力的德裔人士过从甚密。巴斯多主张废弃一系列核心基督教教义,其博爱主张对人性持乐观看法,开启了学校教育改革和以行为训练为中心的儿童教育理念。

(12)“统计学在精神领域的运用”或许指贝尔苏(S.F.Bergsøe)于1844年出版的四卷本《丹麦国家统计》(Den danske Stats Statistik)。其中第一卷有一章题为“宗教信仰表白人数”,在列出了信奉作为丹麦国教的新教路德宗的人数后,还列出了表白信仰其他宗教如犹太教、天主教等的人数。

(13)①在《最后的、非科学性的附言》结尾“最初的和最后的说明”中,克尔凯郭尔承认自己是之前出版的假名作品的真实作者。

②《文学评论》写于1846年1月,书稿于3月4日送交印刷厂,3月30日面世。

(14)《海盗船》(Corsaren)是一份政治讽刺周刊,由哥尔德施密特(M.A.Goldschmidt)创刊,并担任编辑和记者,直到1846年10月。在1840年10月8日的创刊号上,发表有两篇纲领性的文章,一篇题为《作为纲领的祝酒词》(En Toast,der kan gjølde som Program),宣称《海盗船》持保守派和自由派之间的中间立场。另一篇题为《真正的纲领》(Det egentlige Program),称《海盗船》不是狭隘意义上的政治报刊,而是希望成为“舆论”(Folkemeningen)的器官,满足“所有读者阶层的兴趣”。报纸主要由年轻的大学生主办,他们熟知国内外的科学研究,欲尽己所能“捍卫文学的纯粹性和价值”。文章结尾还提出,《海盗船》就是一艘“强盗船”(et Røverskib),因而就是一张“强盗报”(Røverblad),但它不会抢劫民众,而要发起严厉批评。为缓解民众的担忧,文章保证《海盗船》编辑人员具有高贵之心。《海盗船》的目标计划和具体实施使该报与新闻检查冲突不断。1842年,哥尔德施密特获刑24天,罚款200元,并被判终生需接受新闻检查。

(15)“与《海盗船》决裂”指1845年12月22日,丹麦作家、诗人和文学评论家彼得·穆勒(Peder Ludvig Møller,1814—1865)在他出版的1846年美学年鉴《盖亚》(Gæa)中,撰文《索湖之行》(Et Besøg i Sorø),对《人生道路诸阶段》提出了粗暴批评。克尔凯郭尔假借“《人生道路诸阶段》第三部分作者,Frater Taciturnus”之名,在《祖国报》12月27日撰文《一位云游美学家的行为,以及他如何前来为宴会付账》(En omreisende Æsthetikers Virksomhed,og hvorledes han dog kom til at betale Gjæstebudet)加以回应。文中克尔凯郭尔把穆勒认同为《海盗船》,并且说他无法接受只受报刊好评而不被攻击。在文章结尾,克尔凯郭尔请求“真希望我现在就上《海盗船》”(Gid jeg nu blot maatte komme i‘Corsaren’)。克尔凯郭尔的博士论文《论反讽风格概念》出版时,曾受到《海盗报》的评论,哥尔德施密特对评论只关注论文的语言表示不满,自己加了编者按。1843年3月10日,哥尔德施密特(M.A.Goldschmidt)在报上发表了对《非此即彼》的评论,称书的作者是“一个强大的精神,他是一个精神贵族(Aandsaristocrat),他嘲笑整个人类,揭示其可悲之处,而且作者设立了一种荣誉,他自费出书而不考虑是否有人会买书。”但1846年,《海盗船》出版了一系列讽刺文章,影射并且描画克尔凯郭尔,共18期,具体时间为:1月2日、9日、16日、23日、30日;2月20日、27日;3月6日、13日;4月3日、17日;5月1日、29日;6月12日、19日;7月17日;10月23日;12月24日。

克尔凯郭尔在日记JJ:414及相关注释中反映了与《海盗船》决裂的事。

(16)①“卑劣的跳舞厅”(Foragtelighedens Dandsebod)指的是《海盗船》,语出《文学评论》中“文学上的卑劣行径”(den literaire Foragtelighed)。

②“劣质酒”是对Finkel(英译fusel)的意译。这是一种未经充分蒸馏的、有刺鼻气味的酒。

(17)①“恐惧与战兢”(Frygt og Bæven)语出《腓立比书》2:12,保罗写道:“这样看来,我亲爱的弟兄,你们既是常顺服的,不但我在你们那里,就是我如今不在你们那里,更是顺服的,就当恐惧战兢,作成你们得救的工夫。”另见《哥林多前书》2:3。

②“利用假日完成”中的“假日”指1845年的圣诞节。

③“阅读我的布道词”很可能指克尔凯郭尔阅读明斯特布道词的习惯。

(18)“穆勒快速退出《海盗船》”指1845年12月29日穆勒在《海盗船》上发表的对克尔凯郭尔发表在《祖国报》第2079 期的回应文章的回应。穆勒说,他在《盖亚》上评论了很多文学作品,而非单论一部。还说,所有出版作品的人,都要冒着评论不如己愿的风险。穆勒写道:“您找不到确定无疑地使您的作品免遭批评的其他方式,除非——不让您的作品出版,那样您就可以达到您非常看重的仅有‘一名读者’(een Læser)的目的了。”评论署名为“Deres ærbødigste P.L.Møller”,克尔凯郭尔说“恭敬地鞠躬”(bukkede ærbødigst)即是对此的讽刺。

(19)“反讽使现象显现”(Ironie gjør Phænomenerne aabenbart)是克尔凯郭尔学位论文《论反讽概念》中的一句话。该书出版于1841年,克尔凯郭尔以之于1841年9月29日获得博士学位(magistergrad)。

(20)《海盗船》在19世纪40年代中期拥有三千订阅者;至1845年11月21日,订阅者人数将近五千。

(21)哥尔德施密特(Meïr Aron Goldschmidt,1819—1887)是丹麦犹太记者、编辑和作家,1845年曾出版小说《一个犹太人》,创办并主编周刊《海盗船》。1846年10月,他将《海盗船》出售,在国外游历一年。自1847年12月起,出版月刊《北与南》(Nord og Syd)。

(22)在《最后的、非科学性的附言》的“前言”中,假名作者克利马克斯回顾他之前的《哲学片断》的接受情况——实际上是没有被接受,但他认为这种不被打扰的状态是理想的。

(23)“满脑子”对应拉丁文in mente。

(24)1845年,居住在哥本哈根的人口为126,787人。

(25)《非此即彼》于1843年2月15日完成印刷,2月20日问世。

(26)在JJ:415中,克尔凯郭尔表示正考虑使自己成为牧师。该日记有明确的写作时间:1846年2月7日。

(27)《论反讽概念》的书评发表在《海盗船》后,克尔凯郭尔与哥尔德施密特在街上碰面。克尔凯郭尔对他上报纸没有表示反对,但他抱怨,说书评缺乏了“成分”(Komposition),他要求哥尔德施密特追求一种“滑稽的成分”(komisk Komposition)。哥尔德施密特的直接反应是自己被恭维了,但细思又觉自己受到羞辱,因为克尔凯郭尔的话等于否认他拥有“严肃,尊重,敬畏”(Alvor,Ærbødighed,Ærefrygt)的品格。哥尔德施密特很想在接下来的谈话中质问克尔凯郭尔到底何谓“滑稽的成分”,但他感到气怯。“人们一遇到他,就感到了某种压力,感到自己被审视,而他本人却又有所保留。”哥尔德施密特日后承认,克尔凯郭尔含糊的建议使得“那个日后穿透他的点”变得锋利了。

(28)“沉默的兄弟”指克尔凯郭尔1845年12月27日在《祖国报》上发表的回应P.L.穆勒的文章《一位云游美学家的行为,以及他如何前来为宴会付账》的作者;约翰尼斯·克利马克斯指《最后的、非科学性的附言》的作者,《附言》在1846年2月20日已经完成印刷,2月27日问世。

(29)自1844年5月起,安德斯·维斯特郭尔(Anders Christensen Westergaard,1818—1867)为克尔凯郭尔的男仆。

(30)“一位老人”指克尔凯郭尔的父亲米凯尔(Michael Pedersen Kierkegaard,1756—1838)。克尔凯郭尔是家中最小的孩子,他出生时父亲已经57岁,属于老来得子。

(31)“一个年轻女孩”指雷吉娜·奥尔森;“操心的父亲”指雷吉娜的父亲。关于婚约事件,可参日记JJ:115及相关注释。

(32)克尔凯郭尔说“我的医生”时,不能确定他指的是奥陆夫·邦(Oluf Lundt Bang,1788—1877),还是狄特里夫·努兹霍恩(Ditlev Andersen Nutzhorn,1800—1865)。在日记JJ:374中,克尔凯郭尔提到的“我的医生”是指前者。后者自30年代起就一直担任克尔凯郭尔家族的医生。克尔凯郭尔的父母去世时,努兹霍恩医生均在场。

(33)“肉中刺”(min Pæl i Kjødet)语出《哥林多后书》12:7,保罗说:“又恐怕我因所得的启示甚大就过于自高,所以有一根刺加在我肉体上,就是撒但的差役要攻击我,免得我过于自高。”在1819年的丹麦语《新约》中,“肉中刺”改为en Torn i Kjødet,与英文本用法thorn in flesh接近。

(34)“我的力量在软弱和迷恋之中”(min Kraft i Skrøbelighed og i Svaghed)很可能是对《哥林多后书》12:9的戏仿。保罗写道:“他对我说:‘我的恩典够你用的,因为我的能力是在人的软弱上显得完全。’(min Naade er dig nok,thi min Kraft fuldkommes i Skrøbelighed)所以,我更喜欢自己的软弱,好叫基督的能力覆庇我。”

(35)“嘲笑一个人身上的偶然特征,作家的身材”尤指彼得·克莱斯楚普(Peter Klæstrup)在《海盗船》上发表的克尔凯郭尔漫画,着重表现克尔凯郭尔讲究的衣着、长短不一的裤腿以及过于瘦弱的双腿。在1846年1月9日(第277期)上,还发表有《新星球》一文,虚构了在海贝尔(Heiberg)、天文学家奥陆夫森(C.F.R.Olufsen)与克尔凯郭尔之间的对话,奥陆夫森实际上是影射克尔凯郭尔的裁缝,他说:“一条该死的裤腿总是跟另一条一样长,除非我直接要求它是另外的样子,以便为了看上去像天才。”1846年4月3日,《海盗船》发表“1846年最丰富和最美的装饰性大丽花目录,计划在《海盗船》花园里逐一展出”,对九朵花中的第三朵这样描写:“克尔凯郭尔的美,饼干色,出色的体格,下有长短不一的两支茎,出众的、给人印象深刻的姿态;在每个方面都无可比拟;在茎上的色彩运用格外精彩。”5月29日,又有文章《<海盗船>最新和最好的解梦书,为所有希望能够确切释梦者的取乐和享受而出版》,其中说道“可以看到短裤子……也就是指……沉默的兄弟。”

(36)“世界将被欺骗”原文为拉丁文mundus vult decipi,语出decipiatur ergo(就让它被欺骗吧)。

(37)卡尔·维斯(Karl Weise,1809—1872)拥有法学学位,任职于文化部。1841—1842年克尔凯郭尔在柏林期间与他相识。