[7][他为此花了很长时间]托尔瓦尔德森的这些雕像的石膏像制作时间是1819—1827年;然而两个使徒,安德烈和犹大(达陡),在1841—42年以新的形象完成。这些雕像后来在意大利的卡拉拉以大理石雕刻出来;耶稣的雕像大约是在1830年、众使徒则在1834年前后完成,但在1839年才被陈列出来,——安德烈和犹大(达陡)的新版本则分别是在1842年和1848年完成。关于托尔瓦尔德森为圣母教堂所创作的形象,可参阅丹麦国家博物馆在1845—1858年出版的第一版《丹麦教堂》(Danmarks Kirker.Københavnbd.1,udg.af Nationalmuseet,Kbh.1945—58)第157—220页。

[8]这个“他”在丹麦语中是大写。

[9]这个“你”在丹麦原文中带有双引号,Hirsch的德译保留了这双引号,Hong的英译则去掉了双引号。

[10][那首敬神的歌,“我们的救主是在午夜时诞生的”]大致地引自哥本哈根巡夜人在午夜所唱的歌词:“是在午夜的时分,/我们的救主他诞生了,/成为全世界的安慰,/这本来是荒凉的世界;/我们的钟声敲响了十二下;/以舌头和嘴/从内心底处/把你们自己托付给上帝吧”,(丹麦文原文出自Instruction for NatteVægterne i Kiøbenhavn,Kbh.1784,s.21.)。

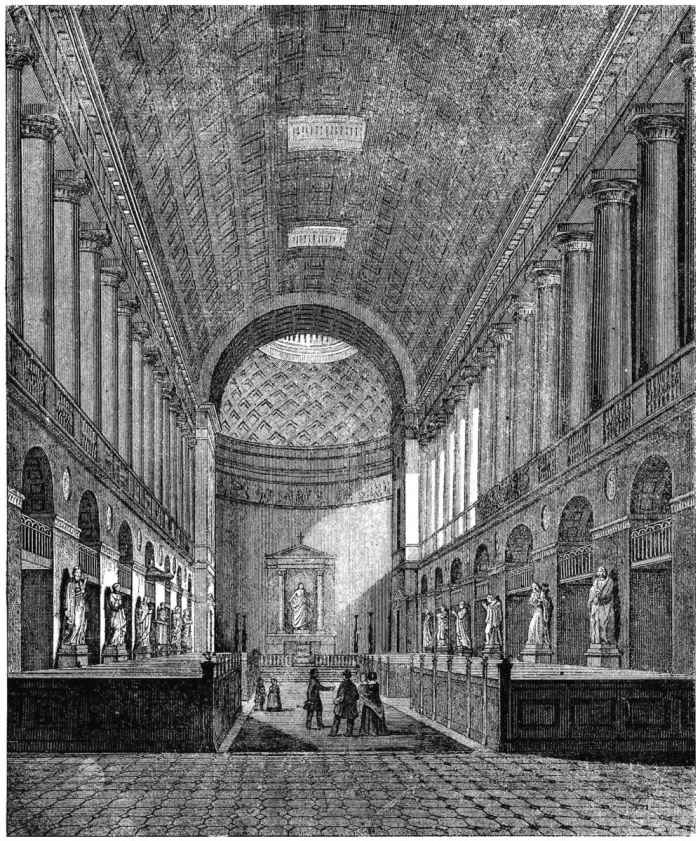

[11][华美的神殿]可能是指向哥本哈根的圣母教堂。这座教堂在建筑风格上令人联想到古典的神殿。

[12][人们这样所称谓的,时代的要求]一个在当时很频繁地被使用的说法,关联到对于“政治意义上的变化(自由派们)、教会意义上的变化(格伦德维主义者们)”的要求或者更普遍的对于精神生活的要求(比如说海贝尔,J.L.Heiberg),出自自己的黑格尔主义关于“历史的必然进程”的观念,加上一种想要“把哥本哈根市民阶层的意识和品位提高到进步的欧洲大城市水准”的愿望,常常谈论“时代的要求”。这方面的丹麦文文献有比如说他的典礼要求论文“论哲学对于当今时代的意义”(丹麦文:Om Philosophiens Betydning for den nuværende Tid,Kbh.1833,ktl.568,s.52f.))。

[13]“一致于对艺术的各种要求”,在丹麦文原文中是“konstnerisk”,译者本来简单地将之理解为是“艺术化地”,Hong 将之译作 artistic,Hirsch 将之译作künstlerisch。但是克尔凯郭尔研究中心版SKS 10的注释(由卡布伦教授给出)是“overensstemmende med fordringerne til kunst”,亦即“一致于对艺术的各种要求”。

[14][治理]亦即“上帝的治理”。参看《巴勒的教学书》第二章“论上帝的作为”第二段“《圣经》中关于上帝的眷顾以及对受造物的维持”,§5:“在生活中与我们相遇的事物,不管是悲哀的还是喜悦的,都是由上帝以最佳的意图赋予我们的,所以我们总是有着对他的统管和治理感到满意的原因。”

[15]内心交战(anfægtelse)。

Anfægtelse是一种内心剧烈冲突的感情。在此我译作“对信心的冲击”,有时我译作“在宗教意义上的内心冲突”或者“内心冲突”,有时候我译作“信心的犹疑”,也有时候译作“试探”。

按照丹麦大百科全书的解释:

Anfægtelse是在一个人获得一种颠覆其人生观或者其对信仰的确定感的经验时袭向他的深刻的怀疑的感情;因此anfægtelse常常是属于宗教性的类型。这个概念也被用于个人情感,如果一个人对自己的生命意义或者说生活意义会感到有怀疑。在基督教的意义上,anfægtelse的出现是随着一个来自上帝的令人无法理解的行为而出现的后果,人因此认为“上帝离弃了自己”或者上帝不见了、发怒了或死了。诱惑/试探是anfægtelse 又一个表述,比如说,在“在天之父”的第六祈祷词中“不叫我们遇见试探”(马太福音6: 13)。圣经中的关于“anfægtelse只能够借助于信仰来克服”的例子是《创世记》(22: 1—19)中的亚伯拉罕和《马太福音》(26: 36—46; 27: 46)中的耶稣。对于比如说路德和克尔凯郭尔,anfægtelse是核心的神学概念之一。

[16][平安稳妥没有危险]大致引用《帖撒罗尼迦前书》(5: 3),其中保罗写道:“人正说平安稳妥的时候,灾祸忽然临到他们,如同产难临到怀胎的妇人一样,他们绝不能逃脱。”其中的“平安稳妥”,按照丹麦语1699年的圣经译本,直接翻译成中文的话就是“平安无险”,马丁·路德的德文翻译是:《Denn,wenn sie werden sagen: Es ist Friede,es hat keine Gefahr(…)》,Die Bibel nach der deutschen Uebersetzung D.Martin Luthers.

[17]作为感叹句,作者在这里省略掉了句子的一部分内容,就是说,这一句可以理解为:“但是,如果在上帝的家中时而却又有如此多‘想要让我们入眠’的东西的话,那又会是怎样的情形呢!”

[18]“在其自身为其自身”,丹麦语是“i og for sig”。Hong译作in itself。Hirsch译作an und für sich。

[19][畏惧与颤栗]这是一个固定表述。参看《腓利比书》(2: 12—13)。保罗在信中说:“这样看来,我亲爱的弟兄你们既是常顺服的,不但我在你们那里,就是我如今不在你们那里,更是顺服的,就当恐惧战兢,作成你们得救的工夫。因为你们立志行事,都是神在你们心里运行,为要成就他的美意。”(“畏惧与颤栗”在这里的经文里被译作“恐惧战兢”。)也参看《歌林多前书》(2: 3)、《歌林多后书》(7: 15),《以弗所书》(6: 5)。

[20][那么,在我们谈论传道书的这些话的时候,就让我们……吧]在明斯特尔(J.P.Mynster)布道的时候,他总是一次又一次使用类似于“那么就让我们谈论”的表述的不同变体形式,作为一次布道的主题的引言。见前面的注释。

[21][上主的家]这里用动词“上”,是指向耶稣在《路加福音》(18:9—14)中对法利赛人和税吏的比喻,以这样的话开始:“有两个人上殿里去祷告”(18: 10),也参看《以赛亚书》(3: 2):“来吧,我们登耶和华的山。奔雅各神的殿。主必将他的道教训我们,我们也要行他的路。”

[22]这个“他”在丹麦语中是大写。

[23][这至高无比者]是作为对上帝的称呼的希伯来语El Eljon(上帝至高者或者一切中的至高者)的翻译。参看《创世记》(14: 18—22),《诗篇》(78: 35和56)。还有《马可福音》(5: 7)中污鬼附身者说:“至高神的儿子耶稣,我与你有什么相干。我指着神恳求你,不要叫我受苦。”

[24]这个“他”在丹麦语中是大写。

[25]知人心者]参看《路加福音》(16: 15),之中耶稣对法利赛人说:“你们的心,神却知道。”也参看《使徒行传》(1: 24)以及(15: 8),之中彼得谈论“主阿,你知道万人的心”和“知道人心的神”。

[26]这个“他”在丹麦语中是大写。

[27]这个“他”在丹麦语中是大写。

[28]这个“他的”在丹麦语中是大写。

[29]这个长句,译者对一些部分的顺序进行了变换。丹麦文原文是“Er det maaskee verdslige Anliggender,barnagtige Bekymringer,Ubetydeligheder,i Anledning af hvilke Du vil paakalde hans Hjælp-og ikke,for at Han maatte hjælpe Dig til at glemme dem,men for at beskjeftige Dig med dem; altsaa er det i Anledning af Ubetydeligheder,som Du dog maaskee har glemt imorgen,og dermed da ogsaa dette ingenlunde Ubetydelige,at Du paakaldte den Høiestes Bistand: saa har Du jo spottet Gud-og Han | glemmer ikke,at Du paakaldte Hans Hjælp.”

Hong的英译是“If it is perhaps on account of worldly affairs,childish concerns,and trivialities that you invoke his help-and not in order that he might help you to forget them but in order to occupy yourself with them-consequently,if it is on account of trivialities,which you perhaps will have forgotten tomorrow and with them also this by no mean trivial thing,that you invoked the assistance of the Most High-then you have indeed mocked God,and he will not forget that you invoked his help.”

Hirsch的德译是“Sind es etwa weltliche Anliegen,kindische Sorgen Geringfügigkeiten,um derentwillen du seine Hilfe anrufen willst-und zwar nicht,damit er dir helfe,sie zu vergessen,sondern um dich mit ihnen zu beschäftigen; also geschieht es umgeringfügiger Dinge willen,die du doch morgen vielleicht vergessen hast,und damjt denn auch das keineswegs Geringfügige,daß du den Beistand des Allerhöchsten angerufen:ja,so hast du Gottes gespottet-und Er,er vergißt es nicht,daß du seine Hilfe angerufen hast.”

[30]这个“他”在丹麦语中是大写。

[31]这个“他”在丹麦语中是大写。

[32]这个“他的”在丹麦语中是大写。

[33]这个“他”在丹麦语中是大写。

[34][全能者,能够做一切他想做的事情]参看比如说《巴勒的教学书》第一章《论上帝及其性质》第三段“圣经之中所教的关于上帝之本质和性质的内容”§3:“上帝是全能的,能够做一切他想做的事不费工夫。但他只做确定而好的事情,因为除了唯独这个之外,他不想要别的”。

[35]这个“他”在丹麦语中是大写。

[36][一个诺言是一个圈套]对《箴言》(20: 25)的随意引用。《箴言》(20: 25)的中文和合本译文是:“人冒失说,这是圣物,许愿之后才查问,就是自陷网罗。”

[37][牵引带]成人在小孩子学走路的时候拴在小孩身上的套带,用来阻止小孩摔倒。在这里转义为“让自己听任另一个人(在这里指上帝)指导”的表达,让自己的行动取决于另一个人(这里是指上帝)。

[38][去轻率而虚妄地对待上帝和上帝之名]马丁·路德在《小教理问答》之中这样解释摩西十诫的第二条:“第二条诫 你不可妄称主你上帝的名。这条诫是什么意思?答:我们应当敬畏敬爱上帝,使我们不至指着祂的名咒诅,起誓,行巫术,说谎言,哄骗;但要在各种需要中呼吁祂的名,祈祷,颂赞,感谢。”在《出埃及记》(20: 1—17)之中此诫是第三条。

[39][传道书中的话:“……你许愿不还,不如不许。”]引自《传道书》(5: 2,4—5):“你在神面前不可冒失开口,也不可心急发言。因为神在天上,你在地下,所以你的言语要寡少。你向神许愿,偿还不可迟延。因他不喜悦愚昧人。所以你许的愿应当偿还。你许愿不还,不如不许。”克尔凯郭尔跳过了“神在天上,你在地下”后面的“所以你的言语要寡少”。

[40][因此你要小心火,它燃烧]也许是联系到《箴言》(6: 27):“人若怀里搋火,衣服岂能不烧呢?”

[41][亚当躲在树丛间]指向《创世记》第三章,之中讲述亚当和夏娃偷食禁果的故事。在罪的堕落之后,他们在上帝面前隐藏自己,躲在树丛间。第八段“那人和他妻子听见神的声音,就藏在园里的树木中,躲避耶和华神的面。”

[42][胡言]这个“胡言”在丹麦语中的意义等同于《路加福音》在描述妇女们说耶稣复活而使徒认为这是“胡说”时的用词(《路加福音》24: 11:“她们这些话,使徒以为是胡言,就不相信。”)。

[43][死离出有限]就是说:彻底不关心并且让自己摆脱任何与有限的事物有关的东西。见前面对“死离出现世”的注释。

[44][作为眼目之喜乐或肉心之欲望的东西]指向《约翰一书》(2: 16)和《罗马书》(1: 24)。

[45][死离出这世界]见前面对“死离出有限性”的注释。

[46]这一句“你在上帝之家,想要干什么呢?”(Hvad vil Du saa i Guds Huus?)与下面句子中所列出的内容有点对不上。可能因此 Hong对此做了改写,英译为“What,then,brings you to God's house?(那么,是什么把你引到了上帝之家呢?)”。Hirsch的德译也是直译“Was willst du denn nun in Gottes Haus?”

[47][畏惧与颤栗]这是一个固定表述。参看《腓利比书》(2: 12—13)。保罗在信中说:“这样看来,我亲爱的弟兄你们既是常顺服的,不但我在你们那里,就是我如今不在你们那里,更是顺服的,就当恐惧战兢,作成你们得救的工夫。因为你们立志行事,都是神在你们心里运行,为要成就他的美意。”(“畏惧与颤栗”在这里的经文里被译作“恐惧战兢”。)也参看《歌林多前书》(2: 3)、《歌林多后书》(7: 15),《以弗所书》(6: 5)。

[48]这一句“你在上帝之家,想要干什么呢?”(丹麦语为:Hvad vil Du da i Guds Huus?)

Hong做了改写,英译为“What,then,brings you to God's house?(那么,是什么把你引到了上帝之家呢?)”。Hirsch的德译仍是直译“Was willst du also in Gottes Haus?”

[49][你们看这个人]引自《约翰福音》(19: 5):“耶稣出来,戴着荆棘冠冕,穿着紫袍。彼拉多对他们说,你们看这个人。”

[50]这一句译者稍稍做了改写,按原文直译是“不,祂应当在危险和恐怖的瞬间里被人记住,既然平静的观想者无疑最好还是待在家里,既然如果有人崇拜地或者哪怕只是温柔地看着祂的话,这也会变得可疑,既然没有这一句‘你们看这个人’的话就不会有什么可看的,既然甚至根本就没有‘去看着祂’的时间,因为恐怖把眼睛从一个人头上挖出并引它去盯着自己。”因为后面的四个以“既然”引导的从句的第一句是现在时,回应上一句中关于把耶稣形象作为一种平静的观想之对象陈列出来的说法,而其他三句则都是过去时,就是说,是在设身处地描述耶稣陷于危险和恐怖的那个瞬间中的情形:危险和恐怖让人心惊胆战,甚至没有人敢去好好看着祂(“平静的观想”就免谈了)。但因为中文没有这时态的差别,所以译者在后面的三个既然从句中加上了“在这个瞬间”作为时间定性。这句的丹麦语是:“Nei,Han skal mindes i Farens og Rædselens Øieblik,da den rolige Beskuer vistnok helst bliver hjemme,da det havde været at gjøre sig mistænkt,om Nogen havde seet tilbedende eller blot kjerligt paa Ham,da der Intet var at see uden dette《see hvilket Menneske,》da der end ikke var Tid til at see paa Ham,fordi Rædselen tog Øiet fra En og drog det stirrende paa sig.”

Hong的英译对句子内容作了几处改写,所以意思与丹麦文有点不同:“No,he must be brought to mind at the moment of danger and horror,when the tranquil spectator no doubt would rather stay at home,since it would have aroused suspicion if anyone had looked worshipfully or merely lovingly at him,when there was nothing to see except this“See what a man,”when there was not even time to look at him because the horror averted one's eyes and fastened them fixedly on oneself”。

Hirsch的德译是:“Nein,es soll seiner gedacht werden so wie er im Augenblick des Grauens und der Gefahr gewesen,da der geruhsame Beschauer sicherlich am liebsten daheim bleibt,da es bedeutet hätte,sich verdächtig zu machen,wenn man anbetend oder auch nur liebevoll auf ihn geblickt hätte,da nichts zu sehen war denn allein dies“Sehet,welch ein Mensch”,da noch nicht einmal Zeit war,auf ihn zu sehen,da das Grauen einem den Blick benahm und diesen starrend auf sich zog.”

Tisseau的法译是:“Non,il doit être montré au moment du danger et de l'effroi où le paisible contemplateur préfère assurément rester chez lui,où l'on aurait été coupable de regarder Christ en adorant ou Simplement avec charité,où il n'y avait rien à voir,sinon le condamné:《Voici l'homme》,où il n'était pas même loisible de le voir,parce que l'effroi ôtait tout regard et l'attirait fixement sur soi.”

[51][一种血天呼寃的辜]关联到一个拉丁语表述peccata clamantia,指一些天主教伦理学中的重罪。

[52][难入耳的安慰话语]指向《约翰福音》(6: 60):“他的门徒中有好些人听见了,就说,这话甚难,谁能听呢?”

[53][上帝的友谊]参看《雅各书》(2: 23):“这就应验经上所说,亚伯拉罕信神,这就算为他的义。他又得称为神的朋友。”也可参看《历代志下》(20:7)。

[54]“看在天上的上帝的份上”。Hong的英译是For God's sake,略去了“在天上的”。

[55][让你自己配去使用那被向你提供的东西]参看后面《在星期五圣餐礼仪式上的讲演》第一篇“《路加福音》(22: 15)”中对“够格去想要参与领圣餐礼上的神圣餐食”的注释。

[56][畏惧与颤栗]这是一个固定表述。参看《腓利比书》(2: 12—13)。保罗在信中说:“这样看来,我亲爱的弟兄你们既是常顺服的,不但我在你们那里,就是我如今不在你们那里,更是顺服的,就当恐惧战兢,作成你们得救的工夫。因为你们立志行事,都是神在你们心里运行,为要成就他的美意。”(“畏惧与颤栗”在这里的经文里被译作“恐惧战兢”。)也参看《歌林多前书》(2: 3)、《歌林多后书》(7: 15),《以弗所书》(6: 5)。

[57][在上帝之家中一日胜过别处千日]指向《诗篇》(84: 10):“在你的院宇住一日,胜似在别处住千日。宁可在我神殿中看门,不愿住在恶人的帐棚里。”

[58][去赢得人们]指向《哥林多后书》(5: 11):“我们既知道主是可畏的,所以劝人,但我们在神面前是显明的,盼望在你们的良心里,也是显明的。”

II “看哪,我们已经撇下所有的跟从你,将来我们要得什么呢?”(马太19:28)——将来我们要得什么呢?[1]

上面引用的话是使徒彼得[2]说的,是在基督对“进入上帝的国有多么艰难”作出确认[3]的情况下说的。问题的最后则与我们所有人都有关:我们将会得到什么,基督教应许我们什么?但是现在这问题开头的“我们已经撇下所有的跟从你”,这也与我们有关吗?确定无疑。它适用于我们吗?也许。当然有这样的可能它可以以不同的方式适用于不同的人。这些话完全适用的人,有福了[4],那敢说出“我撇下了所有东西跟从基督”的人,也有福了。然而,这些话也能够以另一种方式完全地适用:作为对那一类自己说并且自己认为自己是基督徒的人们——也就是追随基督但却全心全意地依附着“那世俗的”的人的讥嘲。我们能够在一种更为彻底的描述之中试着展示出:这类人的基督教是一种幻觉,一种欺骗;但是我们也能够把这整件事描述得更简短,不过以这样一种更难以令其作用失效的方式,通过简单地引用彼得的这话:“看我们已经撇下所有的跟从你”——这话完全适用!

常常有人谈论,作一个基督徒是多么荣耀,谈论关于做基督徒之大善,谈论某个是基督徒的人拥有并且到时候还将更丰富地获取的东西,谈论在基督身上一个人会被提供怎样的好处;于是,这善被以各种至高而最强烈的表述来赞美。这当然也完全是有道理的,是对的并且是可以得到辩护的;人们以这样的方式做这件事,这就简直是一种义务。但是,我们完全可以以另一种、也许是更儆醒的方式来说这同样的事情,完全同样的事情。哦,这两种说法中的哪一种真正是最真实的呢:是那以各种最荣耀的表达来描述它的说法,抑或是那说“看,为了这善的缘故我撇下了所有东西”的说法?于是他不说任何直接地关于这善是多么荣耀的话,他不在这上面使用、他不在这上面浪费哪怕一词一句,他认为这说得更好:看,我撇下了所有东西,查看吧,检查我的生活、它的外在境况、我的灵魂的内在状态、其愿望与渴慕与欲求,你将看见,我撇下了所有东西。或者,难道这不是一种非常可疑类型的自相矛盾:一个人对善之荣耀有着完全的信念,但这善却没有这种支配他的力量让他为它的缘故而放弃哪怕一丁点那与这善有冲突并且无法与这善共同被拥有的东西?难道这不是一种测试“善对于一个人来说是多么荣耀”的极佳方式吗,这:一个人为它的缘故撇下了多少东西?如果这是一个坠入爱河的人,他以最美丽和最热烈的表达赞美他所爱的人的各种完美和好处;如果有另一个坠入爱河的人,他对此一句都不说,而只是说“看,我为了她的缘故放弃了一切”;在这两个人赞美她的时候,哪一个的赞词更美好呢!因为没有什么东西跑动起来是像嘴巴跑马这么轻松的,没有什么事情是比让嘴巴跑马更轻松的,而只有这是同样轻松的:借助于嘴巴跑离自己,并且在自己所说的事情之中去站在位于自己前面好几千公里的地方。[5]

因此,如果你想要赞美基督教,——哦,你不用去神往天使的舌头[6]、不用去神往诗人们的技艺、不用去神往讲演者们的雄辩;你的生活在怎样的程度上展现了你为基督教的缘故放弃了怎样多的东西,你就是在这同样的程度上赞美基督教。如果我们想要测试我们的基督教信念,我们是不是真正地肯定和确信“善”的荣耀如基督教所应许的,那么,就让我们别去某个讲演者那里寻找一种我们完全同意并且弄成是“我们自己的”的完美描述,也别(如果我们自己是讲演者的话)自己去试图以言辞和演说去赞美这“善”的美好。相反,让我们使目光回视进我们自己,并且,在我们诚实地测试我们的生活时,听彼得这就我们而说的话,“看哪,我们已经撇下了所有东西”,然后,让我们自己说这最后的一句:将来我们要得什么呢?

“看哪,我们已经撇下所有的跟从你”。因而,使徒在这里并非是像一个在世上遭受了巨大损失的人、一个上帝也许剥夺了其一切的人那样描述,——他不是一个说着“收取的也是主”的约伯[7]。不,使徒使用了另一个表述,他说,我们已经“撇下了”所有东西。这是约伯所不曾做的,约伯没有撇下哪怕一丁点东西,相反是主拿走了一切,直到他连一丁点也没有。约伯的虔敬[8]是,他在主拿走了一切的时候说“主的名是应当称颂的”[9],因而,他谦卑而信仰着地,甚至称颂着上帝地,感谢着地,甘心让自己安于丧失,或者安于“将丧失视作是对他最好的事情”。使徒的情形不同,他撇下了一切东西,就是说,是自愿地放弃它们;没有任何强力被用在他身上,哪怕是剥夺掉他一丁点,没有;但是,他自愿地放弃了这一切。这是“那基督教的”。因为,我们也能够在异教文化之中看见“一个人安心于那不可避免的损失”的情形。一个人以这样的方式安心于那不可避免的损失,他不仅仅没有失去对上帝的信,反而信仰着地崇拜和称颂他的爱,这是犹太教的虔诚。但是自愿地放弃一切,这是基督教。

哦,我们常常听到一种虚假的想要蒙骗人的说法:说这“自愿地放弃尘世财物”应当算是挑衅上帝,这“自愿地去在人们本来能够避免的危险之中冒险”应当算是挑衅上帝。人们认为这是在试探上帝,并且带着论断地说那以这样的方式进入危险的人,说他是“他咎由自取”。是的,确实,他是咎由自取;但这却是对他的颂词。如果他聪明地缩在后面,出于对“挑衅上帝”的畏惧而允许自己去愚弄上帝,那么他想来就会得免于危险,安全地拥有着一切他所拥有的东西。但是使徒说“看哪,我们已经撇下所有的”,而他绝不会想到要在这样的情形中有什么自责,他简直就将之视作是对自己有好处的,是某种必定会令上帝喜悦的事情。然而,他当然加上“跟从你(基督)”;因为,自然,如果一个人放弃并且撇下一切东西为了去跟从自己脑袋所想,那么他就在挑衅上帝了。

相反,事情确实是如此,基督要求基督徒,他应当自愿地放弃和撇下一切东西。在旧约的日子里,对人并没有这要求;上帝并不要求约伯说他自己应当放弃什么东西,并且考验着地,只明确地向亚伯拉罕要求以撒[10]。但基督教当然也是自由之宗教,“那自愿的”恰是“那基督教的”。自愿地放弃一切来跟从基督,这就是对“那基督教所应许的‘善’的荣耀”的确信。出于对“试探上帝”的畏惧,怯懦而畏缩地不敢冒险去这样做,是一种奴隶的精神[11];狡猾地假装仿佛这是因为自己害怕试探上帝,则是愚弄上帝。有的东西是上帝不能够剥夺一个人的,这就是“那自愿的”,——而这恰恰是基督教所要求的。上帝能够剥夺走一个人的一切;但是他把“自愿地放弃一切”留给一个人自己去决定,而这恰恰就是基督教所要求的东西。所有那些自愿地撇下一切来跟从基督的荣耀的人们[12],他们进入所有这些麻烦和艰难、遭受所有讥嘲和迫害,从人之常情上说,这是他们咎由自取;他们承受死亡之苦,这是他们咎由自取。他们曾经(是的,这要说一下,他们的做法在世界的眼里是在令他们受藐视,在上帝的眼里是他们的荣誉)完全能够做到让自己退缩,避免所有这些危险;但是自愿地撇下所有的东西。这是“那基督教的”——并且因此正是引起人愤慨的。因为不管怎么说世界能够理解这一点:一个人会为那些承受不可避免的损失的人们找到一小点安慰。但是,如果一个人自愿去让自己遭受损失和灾难,那么,这在世界的眼里则是疯狂,——而完全正确地说,这就是“那基督教的”。

自愿地撇下一切东西来跟从基督,这是世界既不能够也不愿意不受冒犯地去听见的东西,这也是所谓的基督教世界[13]更想要隐瞒掉的,或者,如果这还是被说出来了,那么它更想要忽略掉,在每一次都以这样的方式来听,去让人由此得出一些什么别的结论来。因此,这样的事情不是不可能:甚至一个其意图是令人惊骇的讲演也许会起到安神的作用。比如说,一个人可以把事情描述得,当然事情也确实是这样,描述得如此可怕,在那些基督教世界中早已消失的时代,在各种基督徒遭迫害的时代,一个人也许敢冒险出去成为烈士,而现在,在已经以各种各样的方式承受了苦难之后,在更长久的时间里,在最后的、在生命危险的、在“痛楚的死亡”的瞬间倒是可能丧失了勇气,变得沮丧,——不再认基督教。于是,这该是那令人感到恐怖的事情,这也确实是。但是,在哪里,又会有“那催人安眠的东西”的可能性呢?这催人安眠的东西是或者将是错误的运用,如果这里加上,或者如果它允许听者沉默地加上:我们没有以这样的方式拒绝基督教,——我们,也许是借助于怯懦的聪睿知道怎样保持让我们自己处于每一种危险之外,而我们的基督教则是在这危险之中能够得到考验。唉,那么,怎样一种类型的拒绝是最糟糕的一种?无疑是后一种,那怯懦的、狡猾地算计的、一年又一年地继续的、延续一辈子不间断的、每一天的(哦,要执行基督关于“每一天的拒绝”的命令[14],是多么可怕!),那每一天的对基督的拒绝。当然,这拒绝不会变得如“一个这样的不幸的人在痛苦煎熬的死亡的决定性瞬间拒绝基督”的情形那么明显(至少不是在一种戏剧的意义上;然而,对于知人心者[15]和全时在场者[16]来说,无疑是足够明显的)。但是,最糟糕的是,对此我们无法有任何怀疑。然而,对于每一个其罪已被意识到的人来说,拯救与希望仍存在并且总是存在,他的罪越是会向他显现为一个可怕的形象,拯救就距他越近。但是对这一聪睿所耍的狡猾游戏,则不存在任何拯救;秘密恰是在于“维持这‘一个人并不曾拒绝基督’的表面”。在罪与罪之间有着差异,这每个人都知道;但是有一种差异却是我们似乎并非一直足够地留意的、介于这两者间的差异:“瞬间之罪”或者“瞬间里的罪”,与“持续的、每天的罪”或者一种“带着对这些关系的意识和概观而让自己去在罪中适应、并且另外还为自己提供了必需的虚伪以便保留一种‘善’的表面”的生活。成语说,“行罪是人性的,但继续不断地停留在罪中,则是魔鬼性的”,然而我们所谈论的这种,则还要更可怕,这种有意识地让自己狡猾地在罪中适应,或者如果不是完全对此有意识的话,但却还是有意识地让自己在灵魂之中保持一种对于“自己有足够的理由不想去搞清楚的事情”的含糊性。——在罪与罪之间有着差异,这每个人都知道;但是有一种差异却是我们似乎并非一直足够地留意的:介于那“被世界看作是可鄙的”的罪和那“被世界看作是‘善’(或者对此世界还是有着缓和并美化的名称)”的罪。后一种罪明显是最糟糕的;因为,“那被世界看作是罪的罪”要能够成为最糟糕的罪,这是不可能的,如果那样的话,那么世界本身倒会是好的了。所有罪都是来自“恶”,但是,那种“世界有着为之准备好的缓和性的名字”的罪,它则是在更严格的意义上的罪,是第二次来自“恶”的罪,它可是在那种“本是世界之罪的邪恶性”之中有着支持和认同的。因此,在上帝的眼中,再也没有比聪睿之罪更可鄙的罪了,恰是因为这种罪有着世界的认可。或者,如果我们继续谈论这举出的例子,这东西是什么,如果世界会是诚实的话,它在这一个这样的不幸的“在决定性的瞬间拒绝信仰”的人身上所谴责的这东西,在严格的意义上是什么?除了“他太不聪明以至于去这样过分地冒险,乃至他的拒绝会以这样一种决定性的方式来变得臭名昭著”之外,再也不会是别的东西了。因而,这被谴责的是他的第一次,是开始,但开始当然恰恰就是好的;那不是这样地开始的人,他则也绝不会到达“那荣耀的”,亦即,在痛楚的死亡之中仍忠实于自己的信念。聪睿之罪是这样行罪的:一个人狡猾地知道怎样避免惩罚,是的,狡猾地知道怎样去给出一种善的表象。聪睿之罪狡猾地知道怎样避免每一个决定[17],由此来赢得“从不曾拒绝”的殊荣,而这则被世界视作是“非凡的事情”。因为世界其实并不恨“恶”,相反它倒是恨“那不聪明的”,亦即,它爱“恶”。——“看哪,我们已经撇下所有的跟从你”——而我们,我们将要得什么呢?

“看哪,我们已经撇下所有的跟从你”。使徒彼得不是什么在生命的初始这样如痴如醉地谈论“撇下一切东西”的少年人。他自己真正地知道他由此所领会的东西,我们知道,在他这样说的时候,这有多真实,这会多么真实地在他以后的生活里继续,这“使徒撇下了所有的东西”是多么的真实。

他离开自己通常的活计,一种平静的满足于菲薄的收入、在安全之中过日子的市民生活[18];他撇下了对“几率可能的事情”的安抚心灵的信任(一个人通常是在这“几率可能的事情”之中有着自己的生活,除了通常发生的事情之外不会受任何别的考验):他撇下了那确定的而选择了那不确定的。因为基督(为了追随祂的缘故,彼得撇下了一切)不是什么能够每年给自己的门徒某种确定收入或者给予他们一种固定职位和一种生计的富人,——祂,一切人之中最穷的人,祂这在自己的生活的关联上只对“祂将被献祭”这一件事是确定的人。但是,一旦基督呼唤彼得,他就撇下所有这一切,《马太福音》(4: 20)上这样写道[19]。这是一个慷慨的决定[20],我们不可以想象彼得,一个与我们一样的人,想象他的低级本能或许并不曾也在任何瞬间带着怀疑和忧虑在那里伺机以待;因为“那真正伟大的”不是这样地得免,不是没有怀疑和忧虑,相反恰恰是通过克服这些东西来是其所是。他则是作出了慷慨的决定去撇下所有这一切。但是“那慷慨的”的麻烦总是双重的,首先是那“在其自身去战胜‘那低级而尘俗的’”的麻烦。然后,在这一点被做到之后,下一个麻烦就来了:在每一个时代,同时代的人都会觉得“那慷慨的”是那么痴愚而昏聩。因为,一个人选择一种生活,他通过这生活赢得了许多好处(这绝非是慷慨的),这是世界所赞叹的;但是,一个人放弃所有好处,甚至也放弃这“得到世界的尊敬”(这正是“那慷慨的”),然后世界觉得这是可笑的。——因而,彼得离开了那确定的而选择了那不确定的,选择了作基督的门徒,祂这样一个“自己没有可让祂来枕头的东西”的人[21]的门徒。彼得选择那不确定的,然而不,他没有选择那不确定的。他让自己去依附的,不是什么使得可能性保持同样地开放的冒险:有“在世界之中变成某种伟大的东西”的可能性,有“失去一切”的可能性。基督没有让门徒们对“那等待他们和祂的事情是什么”感到不确定[22],——这等待着的,是确定的毁灭。因而彼得选择了这确定的毁灭。

他撇下家人和朋友和伙伴,撇下了他的交往圈子中人们的生活所立足的概念和观念,他变得对他们比那讲异乡话的人对他们更陌生。因为这是一种比语言差异更高、更为无限的差异,是介于两种人之间的差异,其中的一个只想着并且谈论着关于天上的东西、关于上帝的国和他的义[23],而另一个则只想着并且谈论着关于收入、职业、妻子和孩子,以及城里有什么新事情,以及关于“在世界里有出息[24]”。他撇下了所有这些,尽管家人和朋友在一开始肯定在他们的话语里觉得他有点奇怪并且紧张,并且因此变得不再是他的朋友,他们讥嘲他,然后,在他们看见他的生活变得有多么危险之后,还会说:这是他咎由自取。

他撇下了父老们的信仰,因而他必须恨父母。因为这是基督的话中的意义:那不能为祂的缘故而恨父母的人,是不配祂的[25],——彼得是配祂的。如果有一种宗教的差异,就是说,一种介于父子间的永恒地决定着的永恒之差异,儿子全心全意、竭尽全力、以全部灵魂[26]清楚地相信:只在这宗教之中有着至福,因而他当然就恨父亲,亦即,他爱某种别的东西如此之强烈,以至于他对父亲的爱就像是恨。如果一个人有着合法合理的、有着神圣的要求,有着对你的爱的第一要求,但在这样的情况下,“爱另一个人”,尽管这[27]只意味着“对那第一个变得毫不在意”,但这当然就像是“恨他”,恰是因为他有着对你的爱的要求。但是如此强烈地爱什么东西,以至于一个人认为,单是在它之中可以找到拯救,并且有着至福,而在它之外则是迷失,——这样,如果你父亲,你通过爱的最真挚的绑带与之关联着的父亲,他不相信这同一样东西,因而,如果那信仰者,他自己越是真挚地带着爱坚持抓住这唯一的其中有至福的东西,被迫(哦,恐怖,就像是去打自己的父亲!),被迫去这样想,不得不(哦,恐怖,就像是能够拒绝给予父亲生活必需品!),不得不把这样的想法放在心上去认定“由此看来,父亲是迷失了”,——这当然就是恨父亲。对另一个人,“相信他是迷失了”,这不是恨他吗,——难道这是“那更少一点的”[28]吗,这让人感觉是多么不可描述地沉重啊!因而,这就是恨父亲,或者更确切地说这是恨他但却爱他!哦,怎样可鄙的处境啊,去恨自己所爱的,以至于一个人的爱变成了恨;哦,所有灵魂痛苦之中最沉重的、最苦恼的,去恨自己所爱的,但却又爱他。想要为他做一切,想要为他牺牲自己的生命,——但却被绑定了,被绑定,是的,或者说被钉住了,或者说被像钉上十字钉那样地钉在这样的条件上,而这条件是一个人自己所不能控制的,这条件把至福联系到一种境况上,这样,如果没有这境况,就没有至福,于是,他的选择因而就必须是:要么放弃自己的至福而与自己所爱的人一同失落,要么自己去信托于至福——唉,以这样的方式,恨着地,放弃自己所爱的人!

他撇下了父老们的信仰,由此也撇下了他所属的民族,撇下了那其爱以最强有力的绑带将他绑住的故土。因为他现在不再属于任何民族,他只属于主耶稣。在信仰中他必须明白:这一上帝之选民[29],他生来所属的民族,它被断绝了这关系[30],不再有什么选民存在;他在信仰中必须明白,那本来对他而言确实是最骄傲的想法——“属于上帝的选民”,这想法从现在起对于每一个继续坚持这想法的人来说都是僵化和迷失。

以这样的方式,使徒撇下了一切,与一切把一个人与尘世捆绑在一起的东西、与一切把人囚禁在尘世的东西断绝了关系。他撇下一切,进入对基督的爱,或者说在对世界的恨之中,他撇下一切,自己的生活位置、职业、家族、朋友、人的语言、对父母的爱、对故土的爱、父老们的信仰,他撇下了自己迄今所崇拜的神。他撇下这些,不同于那因世界中的海洋而被与自己的故土分隔开的人;比那离开自己的父母而去与自己的妻子固守的男人[31]更真挚;比那离开娘家的女人更心灵激荡,——他根本就不转身回顾,他更不要求有埋葬死者的时间[32]。他撇下了这一切,是的,以最决定性的方式;因为他留在这地方,为所有他撇下的东西所环拥;他的生活的日常艰难,作为一种确定的见证,表达出了“他撇下了这些”。他仍留在他撇下的人们中间;这些人恨他、迫害他,这表达出“他撇下了他们”。他当然没有离开所有这些,不,他留下来见证“他撇下了这些”,让自己承受着所有后果,而这则再一次又是“他撇下了一切”的见证。

“看哪,我们已经撇下所有的跟从你,将来我们要得什么呢?”使徒撇下了所有一切,而这是在曾有过的最严格的意义上的严肃,严肃地撇下所有东西,他的情形不同于我们的,我们的情形是:在丝毫不改变“那外在的”之中的任何东西的情况下,确定“我们是愿意撇下所有东西,如果这是对我们的要求的话”。现在使徒问:“将来我们要得什么呢?”——并且,我问,或者最好是,你问你自己,我的听者(因为这样做是最正确也是最有用的),你问:将来我们要得什么呢?

哦,再也没有什么东西是比人心更不可靠而诡诈的了,在寻找藉口和辩解理由上富有无比的创造力;无疑也没有什么东西是比“在上帝面前的真正诚实”更艰难更罕见的了。确实,我们应当警惕,不要让自己在这里作一种惩罚训诫的布道,尤其是要警惕不要让自己相对于别人去成为那种“简直就像在要求支付上帝的应付账款”的人。因为,固然上帝能够向每一个人要求诚实——因而是向“我”要求;但此中绝不意味了我会是被要求去以上帝的名义向别人要求这诚实。如果我让自己看上去是有着这样的一个职业,那么我就是在为自己招致一种对上帝的不诚实。不,我们不想以这样的方式来吓人。但是“对上帝不诚实”的恐怖有着另一个方面。对于每一个人,不管所有其他帮助对于他是在场的,还是这帮助破灭,在天上和在地上只有一种帮助,亦即,这:“上帝帮助他”。但是上帝又怎么能够帮助一个人,如果一个人对上帝不诚实?人们也许常常认为,上帝帮助得很缓慢,或者那在世界统治[33]之中的无限多的各种关系的复杂性使得这帮助如此缓慢地对人起到好的作用。哦,绝非如此;上帝迅速地帮助,比思想更迅速;对于上帝根本就没有什么复杂性。但是,在“欲求帮助”上,人对上帝不诚实,并且无论如何,人在“变得诚实”上是很缓慢的。

如果一个人声称,如果他被这样要求的话,他愿意为耶稣的缘故撇下所有东西;好吧,我又怎么敢说这不是真的呢。但是看,在那个时代,在“要撇下所有东西”真正是严肃的时候,在这样的情况下,那时会不会有很多愿意的人呢,而那可以找得到的不多的几个人,他们是不是恰是在贫穷和卑微的人们之中被找到的?但是现在,现在既然这“真正严肃地按着字面意义去做而要撇下所有一切”不是一件那么容易做到的事情,那么现在,我们倒全都是愿意的了,——如果被要求这样做的话。让我们不要欺骗我们自己,不要欺骗上帝。把自己想得如此之高是没用的:继续拥有一切,然后还要设想有可能是一个这样的人。如果说上帝没有要求我们要撇下所有一切,那么,他仍要求我们诚实。绝非是不耐烦而急切地催促什么人去不耐烦而急切地尝试撇下所有一切,这也许不是上帝所要求的,并不向他要求,相反,我们倒是想要赞美诚实,这是上帝对所有人要求的;然而,把[34]这弄成一种套话,或者以一种套话的形式来把它说到我们所有人身上,这就是大错特错了;这事情,如果它真正成为严肃的话,在成千上万个人之中,只会有一个人能够完美地达成。——也许上帝并没有向他要求这个,这就是说,这是向每个人要求的,但这不是无条件地向每一个人要求的,亦即,这是被托付给了自由的。如果一个人信仰着地,并且因而是谦卑地去这样做,那么,他就是按基督教的方式在做;如果一个人谦卑地明白自己没有在这样做,谦卑地把自己想得很卑微,那么,他也是按基督教的方式在做。也许上帝不要求这个,亦即,也许上帝并不以这样一种方式来要求生活在基督教世界之中的我们。这自愿的事情,这“自愿地撇下所有一切”,无论如何,只有在这是,如前面所展示,为了追随基督的时候,因而是一致于上帝的要求,才是“那基督教的”;在基督教世界,这“自愿的”,只有在它面对上帝默契地明白那本质的差异——“那些使徒和最初的基督徒,是在犹太人和外邦人[35]的围绕之下,就是说,在非基督徒们的围绕之下,做着他们所做的事情”——的时候,才是应当被推重的。对于那生活在基督教世界里的人,——有一样东西是他无论如何都不应当像使徒撇下它一样地撇下的,这东西就是:父老们的信仰;在“受迫害”这一点上,这是并且继续是一个特有的麻烦:不是被犹太人、不是被外邦人,而是被基督徒处死,——为了基督教的缘故。[36]

在基督教世界里有过一个时代,那时人们认为只能够这样修行:一个人真正地撇下所有的一切,逃进沙漠的孤独之中,或者努力让自己在城市密集的人群之中受迫害。另一种修行方式是存在的,它就是:真正地对上帝诚实。我不知道,而如果我知道有什么两样,但愿我会敢于说出不同的东西,我并不知道,在新约里有什么地方无条件地这样去要求一个在基督教世界的人,要求他按字面上的意义所说应当撇下一切,或者也许甚至要求他应当牺牲自己的生命,为基督教的缘故而被处死,——以便去作一个基督徒并且变得至福。但是,这是我知道的:一个不诚实的人,上帝是无法与之有什么关系的。因此,按我的理解,我们所选择的彼得的这些话——“看哪,我们已经撇下所有的跟从你,将来我们要得什么呢?”,这是一个悔罪布道的主题;在你缘于这些话而问你自己“我们要得什么”的时候,这就是主题。如果不是出自恩典,没有人变得至福,使徒也只是被带入了恩典。但是有一种罪使得恩典变得不可能,这罪就是不诚实;有一件事是上帝无条件地会要求的,这就是诚实。相反,如果一个人以不诚实来蒙上帝,那么,一个这样的人,既不会搞明白上帝是否会要求他,让他在严格的意义上撇下一切,也不会懂得让自己谦卑地承认:他没有按着字面上的意义所说撇下所有的一切,但却把自己托付给了上帝的恩典。

哦,在使徒说“看哪,我们已经撇下所有的跟从你,将来我们要得什么呢?”的时候,和在一个谦卑地坦白说自己没有受这样考验并且诚实地在上帝面前承认自己从来就不敢相信自己做得到这一点的人说“将来我们要得什么呢”的时候,不管按人的理解这是多么不同,从上帝的恩典中,他们两个得到完全一样的东西。

注释:

[1][哪……将来我们要得什么呢?”(马太19: 28)——将来我们要得什么呢?]引自《马太福音》(19: 27)。另外参看1847年8月的日记NB2:102:“使徒们说:‘哪,我们已经撇下所有的跟从你,将来我们要得什么呢?’人们常常使用这些话来作警醒布道,——在我们的时代有多少这样的、‘他们放弃了一切’这句话是适用于他们的人呢?”(SKS20,181)。另外可以看日记NB4:5,关于这个讲演,克尔凯郭尔这样写:“第一‘我们已经撇下所有的跟从你,将来我们要得什么呢’?基督回答:你们将坐在宝座上,等等(参看《马太福音》19: 28)。/这问题之中对于我们来说是讽刺性的成分——看来是根本不曾放弃任何东西的我们”(SKS20,289,1—4)。克尔凯郭尔在标题中错误地写成“(马太19: 28)”,这是因为他本来是同时考虑到第27和28句。这一讲演在日记里被写成“第一”是因为前一篇本来是被考虑做“序篇”的,就是说,作为第三部分的引入的讲演。进一步可以看1848年3月的日记NB4:102:“在塔乌勒(Tauler)的Nachfolgung des armen Lebens Jesu Χsti(追踪耶稣基督的贫困生活)中(目前我阅读这本书作为陶冶),我发现与我在基督教的讲演第三部分第二个讲演之中所论述的东西有着极好的一致性。尤其是这里非常好:爱更愿听从忠告而不是服从诫命。因而(在边上写有:我也是这样描述的)这‘放弃一切’是一个基督教的忠告,正如‘你会这样做’是基督的一个愿望,但是他没有命令,也没有去把每一个不这样做的人论断为‘不是一个基督徒’。”(SKS20,335)。在边沿的补充之中我们可以看出,克尔凯郭尔所想是《追踪耶稣基督的贫困生活》(Johann TaulersNachfolgung des armen Lebens Christi,Frankfurt amMain 1821,ktl.282.)之中的“2den Afdl.§ 33 p.137”。

“我们已经撇下所有的跟从你”:参看《马太福音》(4:18—22):“耶稣在加利利海边行走,看见弟兄二人,就是那称呼彼得的西门,和他兄弟安得烈,在海里撒网。他们本是打鱼的。耶稣对他们说,来跟从我,我要叫你们得人如得鱼一样。他们就立刻舍了网,跟从了他。从那里往前走,又看见弟兄二人,就是西庇太的儿子雅各,和他兄弟约翰,同他们的父亲西庇太在船上补网。耶稣就招呼他们。他们立刻舍了船,别了父亲,跟从了耶稣。”。

[2][使徒彼得]《马太福音》(19: 27):“彼得就对他说,看哪,我们已经撇下所有的跟从你,将来我们要得什么呢?”彼得本名西门,十二门徒之一。关于耶稣招彼得和其兄弟为自己的最初门徒,见前面注释。

[3][基督对“进入上帝的国有多么艰难”作出确认]参看《马太福音》(19: 16—24)。

[4][有福了]指向《马太福音》(5: 3—10)的至福赞词。

[5]这句的丹麦文是“ved Hjælp af Munden at løbe fra sig selv,i hvad man siger at være mange,mange tusinde Mile foran sig selv.”

Hirsch的德译是“mit Hilfe des Mundes sich selber zu entlaufen,in dem,was man redet,viele tausend tausend Meilen sich seihet voraus zu sein.”

Hong的英译则有改写:“by means of the tongue to run away from oneself in what one says and to be many,many thousands of miles ahead of oneself”(借助于嘴巴在自己所说的事情之中跑离自己,并且处在位于自己前面好几千英里的地方。)

[6][天使的舌头]热烈地有说服力地说话的能力。保罗在《哥林多前书》(13: 1)之中使用了“天使的话语”这一表述。

[7][说着“收取的也是主”的约伯]引自《约伯记》(1: 21)。约伯得知家里蒙受了诸多灾难和损失,得知儿女死去的消息之后说:“我赤身出于母胎,也必赤身归回。赏赐的是耶和华,收取的也是耶和华。耶和华的名是应当称颂的。”

[8][约伯的虔敬]见《约伯记》(1: 1)“乌斯地有一个人名叫约伯。那人完全正直,敬畏神,远离恶事。”

[9][说“主的名是应当称颂的”]引自《约伯记》(1: 21)。

[10][明确地向亚伯拉罕要求以撒]指向《创世记》(22: 1—19)中的故事。上帝考验亚伯拉罕,要求他献祭自己的儿子以撒。

[11][奴隶的精神]指向《罗马书》(8: 15),之中保罗写给罗马教众说:“你们所受的不是奴仆的心,仍旧害怕。所受的乃是儿子的心,因此我们呼叫阿爸,父。”

[12][那些……荣耀的人们]对于基督教在最初几世纪之中因他们的基督教信仰而遭迫害和被处决的烈士的固定表述。

[13][所谓的基督教世界]见前面对这个名词的注释。

[14][基督关于“每一天的拒绝”的命令]可参看比如说《马太福音》(16: 24—25):“于是耶稣对门徒说,若有人要跟从我,就当舍己,背起他的十字架,来跟从我。因为凡要救自己生命的,(生命或作灵魂,下同)必丧掉生命。凡为我丧掉生命的,必得着生命。”和合版中译本中的“舍己”就是这里所说的“自我拒绝”。

[15][知人心者]参看《路加福音》(16: 15),之中耶稣对法利赛人说:“你们的心,神却知道。”也参看《使徒行传》(1: 24)以及(15: 8),之中彼得谈论“主阿,你知道万人的心”和“知道人心的神”。

[16][全时在场者]在《巴勒的教学书》(14页)第一章“论上帝及其性质”第三部分第六节:“上帝是在一切地方全在的,带着自己的力量在一切东西上起作用。他不会在任何地方不关注自己的造物”。上帝作为永恒既没有空间也没有时间的限定,因此可以说既是“全时在场的”也可以说“全在的(全处在场的)”。另可看施莱尔马赫的德语著作(Fr.SchleiermacherDer christliche Glaube nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche im Zusammenhange dargestelltbd.1-2,3.udg.,Berlin 1835-36[1820-21;2.udg.1830],ktl.258;bd.1,s.264-280.)。

[17]这个“决定”(Afgjørelse)是一个人对外在的人的命运或者事物的走向做作出的决定,或者一个人的命运受外来的权力所做出的决定。见前面对此的注释。或者参看后面“一个陶冶性的讲演”中对这个词的注释。

[18][他离开自己通常的活计,一种平静的……市民生活]按照《马太福音》(8: 14—15),渔夫彼得是结了婚的:“耶稣到了彼得家里,见彼得的岳母害热病躺着。耶稣把她的手一摸,热就退了。她就起来服事耶稣。”

[19][一旦基督呼唤他,他就撇下所有这一切,《马太福音》(4: 20)上这样写道]《马太福音》(4: 18—22)。参看对这个讲演的标题的注释。

[20]决定(Beslutning)。

[21][己没有可让祂来枕头的东西的人]指向《马太福音》(8: 20)。

[22][基督没有让门徒们对“那等待他们和他的事情是什么”感到不确定]新约之中有很多地方,耶稣预示了各种等待着门徒们的迫害和苦难,尤其是《马太福音》(10: 16—23)和(24: 9),正如他多处预言自己受难和死亡,见《马太福音》(16: 21; 17: 22—23; 20: 18—19),也参看《约翰福音》(15:18—21)。

[23][关于上帝的国和他的义]指向《马太福音》(6: 33)。

[24]参看前面对“像模像样的一回事”的注释。“有出息”,就是说“成为像模像样的一回事”,丹麦语原文是at blive til Noget,直译是“成为某物”,可以毫无问题地翻译成英文的to become something和德语的etwas zu werden,在这一用法上都有着“成为似乎是很重要的某物”、“是个人物”的意思。

[25]那不能为他的缘故而恨父母的人,是不配祂的]一方面指向《路加福音》(14: 26)中耶稣对人众说的:“人到我这里来,若不爱我胜过爱自己的父母,妻子,儿女,弟兄,姐妹,和自己的性命,就不能作我的门徒。”一方面指向《马太福音》(19: 29),耶稣对门徒们说:“凡为我的名撇下房屋,或是弟兄,姐妹,父亲,母亲,儿女,田地的,必要得着百倍,并且承受永生。”

[26][全心全意、竭尽全力、以全部灵魂]指向《马可福音》(12: 30):“你要尽心,尽性,尽意,尽力,爱主你的神。”

[27]这个“这”就是指“爱另一个人”。

[28][“那更少一点的”]也许是针对各种受理性主义影响的新约释经,把《路加福音》(14: 26)之中的“恨”解释为“爱得更少一些”。比如说,W.M.L.de Wette对这一句的注释,他引用了《马太福音》(10: 37—38)(亦即“爱父母过于爱我的,不配作我的门徒,爱儿女过于爱我的,不配作我的门徒。不背着他的十字架跟从我的,也不配作我的门徒。”),把希腊语的表达 (ou miseî)理解为一个夸张比喻、一种过于强烈的表达,他以德语“weniger als mich liebt”(比爱我更少)来取代。(德语文献:Kurze Erklärung der Evangelien Lukas undMarkus,bd.1,2.Teil,inKurzgefasstes exegetisches Handbuch zum Neuen Testament,Leipzig 1836,ktl.108,s.77)。

(ou miseî)理解为一个夸张比喻、一种过于强烈的表达,他以德语“weniger als mich liebt”(比爱我更少)来取代。(德语文献:Kurze Erklärung der Evangelien Lukas undMarkus,bd.1,2.Teil,inKurzgefasstes exegetisches Handbuch zum Neuen Testament,Leipzig 1836,ktl.108,s.77)。

另外也可以参阅《畏惧与颤栗》之中对此的讨论,我摘引部分如下:

在《路加福音》(14: 26)中,大家都知道有一个关于对上帝的绝对义务的醒目教导:“人到我这里来,若不恨自己的父母,妻子,儿女,弟兄,姐妹,和自己的性命,就不能作我的门徒。”(注释:也有译成“人到我这里来,若不爱我胜过爱自己的父母,妻子,儿女,弟兄,姐妹,和自己的性命,就不能作我的门徒”的。)这是一段很严厉的说词,谁能够忍受着听这样的话(注释:耶稣在迦百农会堂说出了食人子之肉和饮人子之血的必要性,一些门徒相互说:“这话甚难,谁能听呢。”《约翰福音》6: 60)?正因此人们也极少听见这样的说词。然而,这一沉默只是一种无济于事的逃避。不过,神学系的学生,他却得知这些话出现在《新约全书》里,他在某种释经的帮助材料中找到说明:μισειν(去恨)在这一段落以及几个其他段落中per μειωσιν(就其意义而言)意味着:minus diligo,posthabeo,non colo,nihili facio(爱得少、旁置、不尊敬、不当一回事)。然而,这些词语所出现的关联看来却并不支持这一很有格调的解说。就是说,在接下来的文句中就有关于“一个要造塔的人首先考虑自己是不是有能力建造以免人们会在背后笑话他”的故事(注释:《路加福音》(14: 28—30):“你们那一个要盖一座楼,不先坐下算计花费,能盖成不能呢。恐怕安了地基,不能成功,看见的人都笑话他,说,这个人开了工,却不能完工。”)。这一故事与前面引句的准确关联看来恰恰表明了,那些话要在尽可能可怕的意义上来理解,以便每个人都可以考验自己是否能够建造起这建筑物。

(若需较完整地看,可阅读社科版《克尔凯郭尔文集》第六卷:《畏惧与颤栗恐惧的概念致死的疾病》第72—75页。也可参看对之的注释(第25页,注释145)

[29][上帝的选民]就是说犹太人是上帝的选民。根据旧约,以色列是上帝与之定约的选民。参看《出埃及记》(19: 5—6)和《申命记》(7: 6)。

[30][它被断绝了这关系]见保罗在《罗马书》第9—11章中关于在怎样的情况下上帝丢弃或者想要拯救其以色列民族。

[31][离开自己的父母而去与自己的妻子固守的男人]指向《创世记》(2: 24):“因此,人要离开父母与妻子连合,二人成为一体。”另外可参看《马太福音》(19: 5)和《以弗所书》(5: 31)。

[32][他根本就不转身回顾,他更不要求有埋葬死者的时间]指向《路加福音》(9: 59—62)中关于追随耶稣的境况的描述:“又对一个人说,跟从我来,那人说,主,容我先回去埋葬我的父亲。耶稣说,任凭死人埋葬他们的死人。你只管去传扬神国的道。又有一人说,主,我要跟从你。但容我先去辞别我家里的人。耶稣说,手扶着犁向后看的,不配进神的国。”

[33][世界统治]参看《巴勒的教学书》第二章“论上帝的作为”第二段(《圣经》中关于上帝的眷顾以及对受造物的维持),§3:“作为世界的主和统治者的上帝,以智慧与善良治理,任何发生在世界里的事情,这样,善和恶都会得到一个这样的他觉得是有用处的结果”(第23页)。也可参看第二章“论上帝的作为”第二段(《圣经》中关于上帝的眷顾以及对受造物的维持),§5:“在生活中与我们相遇的事物,不管是悲哀的还是喜悦的,都是由上帝以最佳的意图赋予我们的,所以我们总是有着对他的统管和治理感到满意的原因。”(从第24页起)

[34]这个“这”就是“要撇下所有东西”。

[35]Hedning,译者一般是译作“异教徒”。但是在和合本圣经之中这个相应的词被译作“外邦人”,因此,在圣经的关联上,译者也沿用“外邦人”的说法。

[36]这一句在丹麦文原文之中因为句子结构而有着一种模棱两可。这句的丹麦语原文是:“og en egen Vanskelighed er og bliver det dog med at forfølges,at henrettes ikke af Jøder,ikke af Hedninger,men af Christne-for Christendommens Skyld”,它也可以被理解为:“在这一点上,‘不是被犹太人、不是被外邦人,而是被基督徒迫害和处死——为了基督教的缘故’,这是并且继续是一个特有的麻烦。”译者在翻译的时候参考Hong的英译和Hirsch的德译。

Hong的英译是:“and there is and remains a distinctive difficulty in relation to being persecuted:to be put to death,not by Jews,not by pagans,but by Christiansfor the sake of Christianity.”

Hirsch的德译是:“und es ist und bleibt,wenn man verfolgt wird,doch eine eigenartige Schwierigkeit,_ daß man nicht von Juden,nicht von Heiden hingerichtet wird,sondern von Christen-um des Christentums willen.”

III 在我们爱上帝的时候,万事必定都为我们效力[1]

如果一个人以最庄严最强烈的表达来声称自己爱上帝,声称“上帝、只有上帝是他的爱、他的唯一、他的最初”,——而这个人,在有人问他为什么的时候,回答说“因为上帝是至高的、最神圣的、最完美的存在[2]”;如果这个人,在有人问他,他是否从来没有出于别的原因而爱上帝、他是否有时候也出于别的原因而爱上帝的时候,回答“否”,那么,人们就必定会对他有一种怀疑,怀疑他是一个狂想者,必定会很严肃地警告他要小心,千万别让他的这种狂想的心境发展到最后成为一种放肆。“那简单而谦卑的”是:爱上帝,因为一个人需要上帝[3]。固然这看起来是那么自然:一个人为了爱上帝必须设法高飞到上帝所居的天上;然而最正确而最可靠的则是在“谦卑地爱上帝”中留在大地上。固然,“因为上帝是如此完美而爱上帝”看起来是如此崇高,而“因为一个人需要上帝而爱上帝”看起来是如此自爱;然而,这后者却是一个人能够真正爱上帝的唯一方式。有祸了[4],那“胆敢想去爱上帝而不需要上帝”的放肆的人!在人与人的关系中也许可以说得上“只为一个人的完美而爱他”这样一种狂想的爱;但是,一个人的爱与上帝的根本的首要关系是彻彻底底地去理解“一个人需要上帝”,简单坦白地就是“爱他因为一个人想要他”。那最深刻地认识到自己对上帝的需要的人,爱上帝爱得最真实。你不应当放肆地想要去为上帝的缘故爱上帝;你应当谦卑地明白:你生命的福祉永远地依赖于此,你应当因此而爱他。

于是,每一个人都问自己,为自己福祉的缘故,自己是不是爱上帝。这在最深刻的意义上是一个福祉问题:我爱上帝吗?如果回答是“是”,那么你的福祉也就有了永恒的保障;因为“万事都为爱上帝的人们效力”[5]。哦,这句话被人多么频繁地说出,重复,再重复,作为陶冶、作为安慰、作为缓解而被解释和被解说。人们展示了:经验是怎样确认其真相的,万事是怎样确实地为爱上帝的人们效力的。人们克服了各种怀疑,使这一点看上去就是显然理所当然地如此:无论一切在苦难、考验、精神磨难(Anfægtelse)[6]的时刻或者时代中显现得多么完全地不同,到最后,万事必定为爱上帝的人们效力[7];对这想法来说,安宁是不存在的,任何怀疑都无法与这确定信念对抗,而到最后怀疑终究不得不认输屈服。[8]

然而,随后呢?因为这“万事都为爱上帝的人们效力”是永恒地确定的,是不是就可以由此推导出:“我”爱上帝?而这却恰恰是起着决定作用的问题。与怀疑的所有各种异议作出的不带有个人情感的斗争越多,(在你——在反驳了所有这些异议之后——让事情看起来就仿佛是“现在一切都已得出定论”的时候),人的注意力就在越大的程度上从那“在严格的意义上起决定作用”的东西上被引开。是的,人们常常以一种奇怪的方式在错误的地点上忙碌。他们斗争又斗争,苦思又苦思,想要证明基督教的真理[9],而在这被证明了之后,于是他们就抚慰自己,然后他们认为,现在一切都被搞定了。这是“在初始让自己安宁下来”,而其实一个人在到达终结之前是不应当安宁下来的,而这样的做法在我们的时代是特别地奇怪的,因为在我们的时代,人们本来是一直忙于去走得更远的[10]。哦,那对这事情只有很少理解力的人,很容易看出,所有别的都只是预备工作,一种进入那作为主项的事情的引子:现在,以这样一种方式,这是为我[11]的吗?但是,人们把事情完全翻转过来,因此人们开启了一项基督教做梦都想不到的工作。基督教被以一种神圣的权威被宣示出来;其意义在于,人们不应当浪费哪怕一瞬间去证明它是真的,相反,每个人马上应当各自转向其自身并且说:你要怎样地让自己与基督教发生关系?这一自我忧虑,这一考虑到“一个人自己是不是一个信仰者”的畏惧与颤栗[12],是针对所有对于基督教学说之真理的怀疑的最好工具;因为自我忧虑的人带着自己全部灵魂力量在完全另一个地方工作。但是,因为人们完全废除了这一自我忧虑,人们也打开了一种类型的怀疑,一种撒旦都无法与之搏斗、但却能够将之发明出来的怀疑;一种类型的怀疑,人不可能与这怀疑搏斗,因为如果要与它搏斗,这其实是要求一个人走到它的这一边,就是说,为了克服它而自己去叛卖基督教。因为按基督教的理解,对付怀疑的唯一武器就是:沉默,或者,路德式的,闭嘴![13]相反,怀疑则说“你让我进来,与我斗争,——用我自己的武器来与我斗争。”怎样的无理和怎样的不可能啊!如果一个撒谎者要说“你让我进来,用我自己的武器来与我斗争”,那么真理难道会得益于这建议,或者,得益于去赢得一场这样的胜利吗!

现在,因为这事情是如此,并且如此普遍,因此,这无疑会是有益的,如果人们把事情翻转过来,把人们从“那基督教的”上取下的人格之弹簧重新装上。在这个讲演之中就是这样;不是去证明事情是如此,万事都为爱上帝的人们效力,我们倒是完全简单地想要,正如事情本来应该如此,将之看成是永恒地决定了的,看成是一切之中最确定的事情,并且相反要谈论[14]

“在”我们爱上帝“的时候”[15],万事必定都为我们效力。

因而,这讲演其实就是围绕着“在……的时候”这个词。这是一个小词,但却有着巨大的意味;这是一个小词,围绕着这个词的则是一个世界,人格的世界。你肯定知道那个以“简短地表达自己”闻名的民族[16],你也许也还知道那个简短的回答:“在……的时候”。看,这是超级强国骄傲地说出的,谈论它的无数军队在它征服了一切的时候所想要做的事情;那是一个短小的回答:“在……的时候”[17]。所有这些证明和证明和反驳的情形,在一种多少有点相似的意义上也是如此,它们以骄傲的言辞谈论自己的能力,尽管它们——在它们自己不信的时候——却是连做哪怕一丁点事的能力都没有,尽管它们——在它们自己不信的时候——却是从这证明之中连一丁点的好处都没有得到,尽管它们——在你不信的时候——却是对你无法有一丁点的好处,无法以哪怕最微不足道的方式来帮助你进入信仰,而相反在你信的时候,它们对你来说则可以是完全无关紧要的。是啊,这就是这个小词,这个在……的时候!如果上帝是爱,那么这是自然而然:万事都为爱上帝的人们效力;但是从“上帝是爱”[18]绝不会推导出“你信‘上帝是爱’”或者“你爱他”。相反,如果“你”信,那么理所当然,你就必定会信,万事都为“你”效力;因为这当然是蕴含在你关于上帝所信的东西之中。在一种情形之中是这样的一个人,他放肆得简直就要设身处地地想象上帝并且证明某种关于他的事情,证明关于他的“他是爱”以及由此可以得出的东西;在另一种情形中,这人谦卑地明白,事情是这——“他是不是相信上帝是爱”,因为,如果他相信这个,那么所有别的事情就无需证明地成为理所当然:对于我,从证明得不出任何东西,对于我,从信仰得出一切东西。

于是,我们所谈的是关于这个在……的时候并且因此而关于信仰,在一切善[19]之中是最高的和唯一真实的善。因为所有其他善的情形是:与它们相关的有着一个但是,这样它们有着一个方面,从这方面出发,我们可以有这样的疑问:现在这种善到底是不是一种善,如果一个人没有得到这种善的话,这事情会不会对他更有好处。但信仰是有着这样的特性的善:如果你信、假如你信、在你信的时候、只要你信,哪怕你所最害怕的事情发生在你身上,你会信着地明白:这必定对你是最好的,因而是一种善。在怀疑对所有人们本来称作是“各种善”的东西有着控制力、有着使它们变得可疑的力量的同时,信仰则有着对会发生在你身上所有善和所有恶的控制力、有着使“这是一种善”变得毫无疑问的力量。

在我们爱上帝的时候,万事必定都为我们效力。

设想一个人拥有着所有幸运之好处[20],从不曾触及任何痛楚与逆境,他的每一个愿望都得到满足,被心胸狭窄的人们嫉妒,被少年们推崇为幸福的人:他敢把自己看成是幸福的吗?是的,——在他相信上帝是爱的时候,因为这样一来,万事都为他效力。“在……的时候”,这是一个很坏的小词,这个“在……的时候”!是啊,有祸了[21],那胆敢把对上帝的怀疑投进另一个人的心中的人;因为所有这些怀疑都是有罪的,“在另一个人身上唤起这种怀疑”就是“去诱惑”。但是如果一个严肃的人不怕去唤醒另一个人身上的那种“教会人怀疑自己”的怀疑,那种是自我忧虑之本源的怀疑,荣誉是这个人的,他应当得到赞美,他应当得到感谢。因而“在……的时候”,这个“在……的时候”,它是悔罪布道者。哦,也许你认为,一个悔罪布道者,他就像一阵在感官上令人惊骇的猛烈的暴风。不,真正的悔罪布道者,也像是上帝的嗓音一样,在一阵轻盈的微风之中到来[22]——然而并不因此就温和,而是严厉的,如此严厉,正如永恒之严肃是严厉的。真正的悔罪布道者只盯着一个目标,想要尽可能密切地趋近你或者我,单个的人,以这样一种方式来伤害他,以至于他现在在本质上对自己来说成了自己的悔罪布道者。你要留意这个“在……的时候”——在另一种意义上,还是要小心,你要爱这个“在……的时候”,因为如果你不爱,那么你就是在想要你自己的毁灭。然而你却要留意这个“在……的时候”:如果它击中了你,你也许要使用很多年才能够让自己与它两迄,或者更确切地说,如果它真正地击中了你,你永远都无法完全与这个“在……的时候”两迄,——你也不应当与之两迄。这个“在……的时候”变得像一支插在你心头的箭;它留在那里直至最终。因此如果有一个悔罪布道者,也许他在其形象中有着恐怖、在其声音中有着愤怒,咒骂、惩罚并且发着雷霆,不要怕他。这类东西只是一个游戏,并且只会继续是一种惊悚的娱乐。不,在每一个人的内心深处,那里住着他的悔罪布道者。如果他发言,他不是为他人布道,他不会让你去成为一个悔罪布道者,他只为你布道;他不在任何教堂里为聚集起来的人群布道,他在心的密室里——并且是为你——布道,不管你愿不愿听他;除了要注意你自己之外,他根本就没有任何别的事情要去留意的,在你周围的一切都静下来、宁静使得你完全孤独的瞬间,他会留意着让自己被听见。

你这幸运者,你这个让如此多人羡慕、让如此多人认为“你是幸运的”的人,——如果你被这个“在……的时候”伤到,或者如果你在它之上伤到你自己,那么,如果你试图想要在他人对于“你是幸运的”的担保之中寻找安宁的话,那么这只会是徒劳,哪怕所有人都联合起来向你保证这个,这都不会给予你丝毫确定性。你现在只与你自己有关,与这在你自己内心之中的悔罪布道者有关。他不会弄出许多话来,对此他了解太多,他只说“在……的时候”。不管你想要对他作一个长篇讲演,还是想要向他提出一个简短的问题,他只说“在……的时候”。如果你考虑到你的财富,想着你是怎样自己能够决定让自己的生活变得尽可能舒适、尽可能充满享受,更美好的是,想着你能够自己决定去为如此多的人做好事,如果你考虑到这些而想要认定你自己是幸运的,那么,这悔罪布道者就会说“是啊——在你信上帝是爱的时候,在你爱上帝的时候,因为,这时所有这些都为你效力”。这有点令人忧虑,这个回答;在一定的意义上这是如此冷然,在其模棱两可之中如此平静;这既不是一个“是”也不是一个“不”。如果你问他“难道我不爱上帝吗”,他就会回答“这我一无所知,我只说事情所是:在你爱上帝的时候,这时……”即使你要恳求祈愿他最终还是说是,即使你要以死要挟来威胁他说是,你也仍同样打动不了他;通过奉承或者请求,你是不可能赢得他的,如果不是在非常比喻性意义上说的话,你是无法杀死他的,不管怎么说,他并不怕死。但是,只要他活着,只要你还听见他的声音,他就重复这“在……的时候”。如果你想要对他说“我把我的财产的一半给予穷人们[23],如果只要我可以得到确定,余下的真正为我效力”,那么他不会给你任何回答,因为他无法在这话语中回答你,或者他回答说“是,在……的时候”,如果你这时,因为感觉到在这个他对你说的“在……的时候”之中有着怎样的权力而被推到了极端,要说“我把我的全部财产给予穷人们,如果只要我可以得到确定,贫困真正为我效力”,那么,他会回答“是,——在你爱上帝的时候”。

在你爱上帝的时候,或者在你信“上帝是爱”的时候;因为,如果你信“上帝是爱”,那么你也爱他,——这样,万事就都为你效力。但是,不要搞错,不要在你的幸福的涌动情感之中随波逐流并且这样地爱上帝,就仿佛你其实并不需要他,因为你够幸福了。不,你应当学会需要上帝,因为你需要他而爱他,你这所有人中最幸运的人。你的福祉绝非,哦,绝非以你的幸福来得以决定,在你信上帝是爱的时候、在你爱上帝的时候,这时它才得以决定,但这时也永恒地得以决定。哦,你这幸运的人,在你信这个的时候,贺喜你的幸运!在这时,所有这一切都为你效力,你的财富,你的健康,你美好的天赋,你在你的爱人边上的喜悦,你在人众之中的荣誉和名望,你孩子们的天真烂漫的快乐,——在你爱上帝的时候,这一切都为你效力,而这时你是真的在至福之中。也就是说,不管一个人是多么幸福,如果他没有意识到自己的幸福,我们还是说,他缺少一样东西。但是对自己的幸运的真正意识是,让这意识(如前面所说,若没有这意识,幸运就不是幸运)被包容在、被蕴含在对于“上帝是爱”的意识中而拥有着它。一种关于“上帝是爱”的知识仍不是对此的意识。因为要有意识,个人的意识,这要求:我在我的知识里面另外还了知[24]着关于“我自己”和“我与我的知识的关系”。这就是“去信”,在这里是“去信上帝是爱”;而“去信上帝是爱”就是“去爱他”。

你肯定常常听说关于言辞的权力,关于那能够控制言辞者所能,然而,这个小小的“在……的时候”,在那对一个人说出它的是那在“这个人”的内在之中的悔罪布道者的时候,它有着无限的更多的权力。言辞的权力曾推翻过各种王座、改变过世界的形象,但这小小的“在……的时候”则有着还要更大的权力;在一个人永恒地在这个“在……的时候”上被改变的时候,这则是还要更大的改变。在一个人开始爱上帝的时候,这是一个永恒的变化,这变化比世界上最显著的事件更为显著。它是否发生,它什么时候发生,无人能够告诉他。在上帝的灵以这个人的精神来见证“他爱上帝”[25]的时候,他的内在之中的悔罪布道者能够有助于他去留意,帮他去在自我忧虑之中寻找这精神的确定性。但是,能够给予他这确定性的只有上帝。保持让他在不确定之中儆醒以便去追求确定性,这是那悔罪布道者所能的,他说:在你爱上帝的时候,万事都为你效力。他以这句话在生命之晨呼唤少年;他以这句话在生命的忙碌的日子里许许多多次以许许多多方式对着成年人叫喊;他以这句话阻止老人变得迟钝困倦。他不添加任何音节,他不去除任何音节,他不改变语音,不以别的方式发声;不变如一个死者,平静如永恒,他重复“在……的时候”。

在我们爱上帝的时候,万事必定都为我们效力。

你想象一个人,一切人之中最悲惨的,——人类的同情早已放弃并且离开他,唉,为了它自己的缘故,不敢靠近他,只希望,为了它自己的缘故,对所有他的悲惨一无所知,并且因此对“一个人真的会变得如此悲惨”一无所知;现在他敢不敢说,“发生在我身上的只有邪恶,而由此只是不断地有更多的邪恶到来”?绝不,是啊,如果他不爱上帝,那么他在这一点上可以是对的;但如果是如此的话,那么这所谈的自然也就是关于某种与他所谈完全不同的东西。因为这“不爱上帝”,神圣地理解,是一个人的决定性的悲惨,不管他除此之外是幸运的还是不幸的。相反,那被人类语言称作是匮乏、逆境、苦难、纯粹的悲惨,在一个人爱上帝的时候,所有这些也必定都为他效力。

然而它却是一个特别的双重存在物,这个“在……的时候”。然而,事情也确如它所应是的;因为,不是吗,悔罪布道者,如果他是真正的悔罪布道者,那么他就也总是安慰者,在人的帮助已是徒劳并且已放弃了那受苦者的时候,知道怎样去安慰和忍耐。因此他被人爱,在同样的程度上正如他被人惧怕。在绝望的黑夜,在每一道光都在受苦者面前熄灭掉的时候,——仍有一个地方,那里的光仍亮着,绝望者正是应当沿着这条路走,它是出路:“在”你爱上帝“的时候”。在无告无慰的可怕瞬间,在不再有关于任何结论句子[26]的说法或者想法的时候,按照人的说法意义已不存在,而在这时候,仍有着一个句子,一个勇敢的安慰句子,果断地穿透进那最可怕的,并且创造出一种新的意义:“在”你爱上帝“的时候”。在局势已定[27]之可怕瞬间,按人情说,在任何转变都已不可能的时候,——仍有着一个转变还是可能,它会奇迹般地为你把一切转向“善”:“在”你爱上帝“的时候”。

但是,是谁对一个人说这个的?哦,在每一个人的内心深处住着一种安慰,苦修布道者住的地方也是在那里。如果另一个人想要为你作悔罪布道,那么这只会有很小的帮助,这另一个人帮不了你,这变成一场空洞的游戏;他能为你做的最大事情就是帮你自己去成为你自己的悔罪布道者。如果另一个人想要安慰你,那么这只会有很小的帮助。如果你在各种艰难的定决[28]之中受考验,那么,另一个人的安慰不会明白你,因此也就帮不了你;如果你真正变得很悲惨,那么,合情合理地说,你不可能要求,另一个人的同情有着胆量来真正触及你。但是在你的内心深处,在那悔罪布道者居住的地方,那里住着安慰,这个“在……的时候”。正如这个词不会让自己受“幸运者之恭维和祈求”贿赂,并且藐视他的威胁,它也同样地,赞美上帝,在患难的日子[29]里无所畏惧。如果你认为,那最病态的和最忧虑的幻觉有能力去发明一种能够令这句话沉默的恐怖,那样的话,你就错了。去告诉这一安慰者任何你想要告诉他的事情,去向他倾诉,说出那正在控制你的东西,不管你为此有了多么强烈的惊悚,它就在你的两唇之间,以至于你,尽管心灵之中充满了矛盾,想要推导出“上帝不是爱”,他毫不震惊,他只是重复说:“在”你爱上帝“的时候”,这也一样必定都为你效力。

哦,最终的安慰,至福的安慰,哦,极度的安慰!因为,如前面所说,在人的同情停止的时候,在这一个人不敢进入那另一个人的内心时,在人的内心深处有着一种安慰;如圣经所说“你们里头应当有盐”[30],这也是在说,在每个人的内心深处有着安慰。但是,这一安慰却绝没有拒绝其作为悔罪布道者的特质。因为,如果你在你的所有悲惨之中、在身处苦难的某种痛苦尖叫之中或者在面对你所畏惧的苦难的恐惧尖叫之中试图想要打动他给予你一种“你爱上帝”的确定性,那么,他会在这时回答“在你爱上帝的时候”。不要让你自己以为,他是真正出自对所有你这种悲惨的同情才说并且重复这安慰的话。不,这是因为他害怕,你绝望地让你自己坠进那“神圣地理解是一个人的悲惨”的东西,坠进那“不爱上帝”的悲惨。他不是专注于想要让你的苦难消失,他也无法给予你他所无法给予的,“你爱上帝”的确定性。但是,在悲惨为你做悔罪布道的同时,他作安慰布道,不是人的安慰,而是神圣的安慰;在神圣的安慰之中,悔罪总是被包括在内并且是被要求的。

哦,你这受苦的人,在你信上帝是爱的时候,或者换一句话说同一件事,在你爱上帝的时候(因为如果你信上帝是爱,那么你也爱他),那么所有这一切都为你效力。不要说你无法理解,所有这悲惨怎么会为你效力,也不要在怀疑的谬误面前放弃,以至于你开始这“上帝是否是爱”的问题;害怕你自己,但也在你自身之中找到安慰,留意这个在你的内心之中发声的小词吧:在你爱上帝的时候。“给予你对于‘你爱上帝’的确定性”,这是这个词所不能做到的[31],只有上帝,在他的灵与你的精神[32]共同见证“你爱他”的时候,在你与他一同知道“你信‘他是爱’”的时候,上帝能够把这确定性给予你。但是这个词能够帮助你去追求这确定。在绝望想要笼罩住你的时候,这时,这个词仍造就向着拯救的前景;在你瘫倒在精疲力竭之中并且放弃你自己的时候,这时,这个词保持让帮助之可能性开放着,——在你爱上帝的时候。

在我们爱上帝的时候,万事必定都为我们效力。

你想象一个人,如果可能,具有不仅仅是非凡的精神之天赋,有着沉思方面的深度、有理解方面的锐利、有描述方面的清晰,我们从不曾也永远不会见到另一个他这样的人,一个思想家;他审思了关于上帝的本质,“上帝是爱”,他审思了那由此得出的结论,“世界因而必定是最好的世界[33],一切事物为善效力”。他所弄明白的东西,他将之写进了一个文本,这个文本可以被视作是全人类的财产,人类的骄傲;它被翻译成各种语言,在科学的各种场合里被引用,被作为课堂授课的基础,并且牧师们从这文本里取得他们的证据。这个思想家,被各种优越的条件保护着——这当然也是科学探索所必需的,他迄今作为一个与世界不认识的人生活着。这时,这样的事情发生在他身上:他被扯到一个决定[34]之中;他不得不在一个决定性的瞬间、在一个艰难的事件中做出行为。这个行为引出了一个他最想不到的结果,一个令他自己和更多别人坠入悲惨的结果。这是他的行为的后果,——然而他确信,除了他在最诚实的审思之后所做的行为之外,他无法有不同的行为。因而,这里所谈不仅是关于一个不幸,而且是关于“他在这之中是有辜的,不管他知道自己是多么无辜”。现在他受伤了;一种怀疑在他的灵魂之中醒来,他怀疑这是否也会为他效力。这一怀疑马上在他——这思想家——这里进入了这样一种思维方向:“上帝是否也是爱”;因为,在信仰者那里,怀疑有着另一个方向,是自我忧虑的方向。然而忧虑却在越来越大的程度上控制着他,以至于他到最后完全不知所措。在这一状态中,他去请教一个不认识他的牧师。他向牧师打开心扉并且寻求安慰。这位神职人员与时俱进并且以这样一种方式是一个思想家,现在想要向他证明:这也必定是最好的事情,必定会为他效力,因为上帝是爱;但是他[35]马上又确信,他不是适合于在思想讨论中与这陌生人谈这问题的人。在几次徒劳的尝试之后,这神职人员说:“是啊,这样的话,我就只知道有一个忠告;有一本某某人写的关于上帝的爱的书,去阅读这书,好好研究它,如果它帮不了你的话,那么就没有什么人能够帮得上你了。”这陌生人回答说:“我自己就是这本书的作者”。

现在,看,思想家写进那本书中的东西是极出色的;是的,我怎么会怀疑这一点呢。思想家对上帝的理解肯定也是真实而深刻的。但是思想家没有明白自己;他迄今一直生活在这样的幻觉之中,以为若“上帝是爱”得到了证明,这样就会自然而然地得出结论:你和我信“上帝是爱”。也许,作为思想家,他把“信”想得很无足轻重,直到他——作为人学会了把“思”想得不那么重要,尤其是纯粹的“思”。他的思维方向被翻转过来,他的思路变成了另一种思路。他不说上帝是爱,ergo(拉丁语:所以)万事为一个人效力;但是他说:“在”我信上帝是爱“的时候”,那么,万事为“我”效力。那为他把一切倒转过来的,是这个“在……的时候”。现在这思想家作为一个人在生活面前成熟了;因为迄今在他身上一直有着某种非人的东西。正如人在自己是小孩子的时候得到一个名字,结果他就一辈子都叫这个名字;同样就是这样:在自己的生命里,曾有一次,在这个“在……的时候”上决定性地、永恒地伤了自己,并且因此就开始爱上帝,而与此同时,这个“在……的时候”总是在以后就绪着,保存这“人用来爱上帝”的爱,永恒地年轻,——正如上帝是永恒的[36];永恒地年轻,在最初的激情的张力之中,但越来越真挚热忱。

在我们爱上帝的时候,万事必定都为我们效力。

现在,事情是不是如此,事情是不是真的如此,我能不能证明这个?哦,在“你”信这个的时候,如果“你”信这个,那么,你就会至福地让自己确信:不仅仅像通常那样,你所寻找的东西在这里,这样你不应当出去寻找它,而且你找到了它[37],你拥有它。如果你信这个,那么,你就很容易理解:在每一个证明都欺骗性地为自己给出一个“要把你引向那你所具备的东西”的表象的同时,这证明都只是在把你从你具备的东西那里引开。

让我们相互明白对方。你当然很可能知道(谁不知道!)高贵的诗人(他让那不幸的女孩大致地这样说:“我不再欲求更多,我生活过,并且我爱过”[38],或者那在她的想法里会有的,完全是同样的一句话)的那句如此幸运地表达出的、如此真挚的:我爱过——并且生活过。为什么?因为她在人的意义上把情欲之爱(Elskov)看作是至高的好处,因此她把这两个概念弄成完全是一个意思:“去生活”和“去爱”;去爱就是去生活,去生活就是去爱;把她所爱的人从她那里剥夺走,那么生命就结束了,——但是她爱过。我们不想与这可爱的女孩争论,——另外,她自然也是最强者。她强过所有我们的理解力,——因为她信情欲之爱。她强过所有世俗的权力,她在某种意义上克服了死亡,不惧死亡;因为生命已被从她那里剥夺走,对于她,生命就是她的情欲之爱,——唉,她曾爱过。

但是现在我们看“爱上帝”的关联。无疑,这是至高的好处;就像上面我们谈论这女孩,虔诚地被自己的心欺骗,情欲之爱的情形是如此,同样,永恒之真理的情形也是如此:“去爱上帝”就是“去生活”。“去生活”!在人们这样地带着特别的强调使用这个词的时候,人们是以此来标示那完全而丰富的生活——这生活拥有“去生活”所需的条件;人们是以此来标示一种真正值得去生活的、一种简直就是在“至福的生活情感”之中膨胀开的生活。只有在一个人拥有至高的好处的时候,他才这样地生活;但这至高的好处是“爱上帝”。但是,这样,如果一个人,不管什么事情发生在他身上,他都是爱着上帝,那么他当然就拥有至高的好处;因为爱上帝就是至高的好处。哦,不是吗!如果你想要让我为“一种虔敬的促狭”的缘故、为对这一证明着的自以为是开一次玩笑的缘故而加上这么一句的话,那么我就这么做吧,如下:quod erat demonstrandum[39](拉丁语:这是所要证明的东西)![40]

在我们谈论关于损失的时候,事情也是如此。人们很愿意在关于损失、关于“一个人在世界上能够丧失的东西”的谈论之中忘记“至高的好处是爱上帝”。这样,如果一个人丧失了世界上的一切,如果他没有丧失对上帝的爱的信,那么他当然就没有丧失至高的好处。或者,你想象一下两个人,都是丧失了一切的,但是一个还失去了对“上帝是爱”的信,在这两者间有着什么样的差异呢?我们是不是应当以一种可怜的方式说:这差异是这一个还是比那另一个多少好一点?不,让我们说出真相吧,这差异是:这一个真的失去了一切,而那另一个则其实什么都没有失去,因为他保存了那至高的好处。

“——在我们爱上帝的时候”!哦,我的听者,也许习惯于向讲者要求一切的你,在这里你看见,一切是怎样都在听者这里的。你会否认这说“在你爱上帝的时候,那么所有事物都为你效力”的人所说是真的吗?你肯定不会。好吧,但是如果你要求他要招致一种特定的效果:令人安宁或者令人害怕,那么你就是在想要向他要求不可能的事情。因为,这真正的讲演将会招致的东西完全取决于这听者是谁。也许会有人,这讲演能够令这个人变得前所未有地恐惧,但这不是讲演之辜,辜是在于听者。也许会有人,他完全同意地对之说“是”和“阿门”[41],将之当作最至福的抚慰;但这不是讲演之功(Fortjeneste),功是在于听者。不是这讲演使这一个人害怕,不是这讲演使那另一个人安宁;是这一个或者那另一个,是他在讲演之中明白了他自己。

注释:

[1][在我们爱上帝的时候,我们知道万事都为我们效力]指向《罗马书》(8: 28),之中保罗写道:“我们晓得万事都互相效力,叫爱神的人得益处,就是按他旨意被召的人。”

另外可看日记NB4: 5,克尔凯郭尔这样写及这个讲演:“第二。/在我们爱上帝的时候,一切事物都为我们效力。/在我们爱上帝的时候。(反讽)”(SKS20,289,5—7)。

这个标题的丹麦文是“Alle Ting maae tjene os til Gode-naar vi elske Gud”,译者本来是把这个标题译作“我们知道万事都为我们效力,只要我们爱上帝”,因为时间连接词naar可以同时有表示时间的“在……的时候”、“如果”的意思,也有表示条件的“只要”、“如果”的意思,而是用“只要”在汉语中读得更顺。但是这里作者在强调这方面的细微差别,所以译者有必要把这个词限定在时间的表达上“在……的时候”。在这讲演稍后面的文字中有:“如果你信,假如你信,在你信的时候、只要你信”(hvis Du troer,dersom Du troer,naar Du troer,forsaavidt Du troer),这恰恰是把不同连词的细微差别罗列出来了。

[2][上帝是那至高的、那最神圣的、那最完美的存在]在《巴勒的教学书》第116页,“福音基督教宗教首要学义概述”:“这(就是说创造、维持和治理着的)上帝用于各种至高的性质,是权柄、智慧、善良、神圣和公正中的最完美者”。

[3][爱上帝,因为一个人需要上帝]参看《四个陶冶性讲演(1844年)》中的第一个讲演“需要上帝是人的至高完美”。(社科版《克尔凯郭尔文集》第八卷《陶冶性的讲演集》第73—96页)。

[4]丹麦语原文是叹息词“vee”。相应于中文圣经中的“有祸了”。

[5][万事都为爱上帝的人们效力]随意地引用《罗马书》(8: 28)。在《巴勒的教学书》第25页是这样引用《罗马书》(8: 28)的:“我们知道,万事都为爱上帝的人们效力”

[6]精神磨难(Anfægtelse): Anfægtelse是一种内心剧烈冲突的感情。在此我译作“精神磨难”,有时我译作“在宗教意义上的内心冲突”或者“内心冲突”,有时候我译作“信心的犹疑”或者“对信心的冲击”,也有时候译作“试探”。可参看前面有过的对这个概念的注释。

[7][不管一切……显现得多么完全地不同,到最后万事必定为爱上帝的人们效力]《巴勒的教学书》第二章“论上帝的作为”第二段(《圣经》中关于上帝的眷顾以及对受造物的维持)§5:“在生活中与我们相遇的事物,不管是悲哀的还是喜悦的,都是由上帝以最佳的意图赋予我们的,所以我们总是有着对他的统管和治理感到满意的原因。”(从第24页起)。这里引用的是《罗马书》(8: 28),这在一个注释中被说及:“如果我们在逆境之中坠入怀疑,则是不恰当的;既然我们其实是知道的,上帝的眷顾守护着我们,并且灾难只应是上帝手上的工具来推进真正的好处。”(第25页)

[8]译者觉得这个句子可以有两种理解,因为在丹麦语原句中有一个转折词要镶入上面所理解的意思有点牵强(译者译作“而”: ……而到最后……),所以Hirsch的德译就跳过了这转折词。译者对这句子的另一种理解是“思想得不到安宁,没有任何怀疑能够忍受这种确定信念,但是,到最后这怀疑终究不得不认输屈服。”

这个句子的丹麦语是“at der ingen Ro er for Tanken,at ingen Tvivlkan holde ud med denne Forvisning,men dog tilsidst maa give sig tabt og underlægge sig.”

Hong的英译是:“that there is no rest for thought,that no doubt can stand up against this assurance but finally must give up and submit.”

Hirsch的德译是:“der Gedanke komme nicht zur Ruhe,der Zweifel komme nicht auf wider diese Gewißheit,nein,er müsse zuletzt sich doch verloren geben und sich unterwerfen.”

[9][证明基督教的真相]可参看比如说《非科学后记》的第一部分:“基督教真理的客观问题”。

[10][在我们的时代,人们本来是一直忙于去走得更远的]“走得更远”、“出离”和“超越”是丹麦黑格尔主义中的固定说法,用来谈论“比笛卡尔的怀疑走得更远”;这之后,丹麦黑格尔主义者们又把这说法用在更广的意义上:超过了另一个哲学家,比如说,黑格尔。

[11][为我]路德在其文稿中一再不断地使用“为我”这个语式(或者说“pro me”,他是以拉丁语表述的)以强调信仰关系中的个人化性质,比如说,相信基督教对于我(亦即“为我”)是真理,基督“为我”而死。比如说路德对福音的解释,《马太福音》(21: 1—9),用于降临节第一个礼拜日,之中有:“如果你想做一个基督徒,那么你就必须留意这句话:为你,为你,并且在之上坚持,无疑地信:如它们所说,发生在你身上”。引文译自丹麦语译本的马丁·路德著作(En christelig Postille,sammendragen af Dr.Morten Luthers Kirke-og Huuspostiller,overs.af Jørgen Thisted,1.-2.del,Kbh.1828,ktl.283(forkortetEn christelig Postille);1.del,s.17,sp.1.)

[12][畏惧与颤栗]指向《腓利比书》(2: 12):“这样看来,我亲爱的弟兄你们既是常顺服的,不但我在你们那里,就是我如今不在你们那里,更是顺服的,就当恐惧战兢,作成你们得救的工夫。”(和合本将“畏惧与颤栗”译作“恐惧战兢”)。

[13][沉默,或者,路德式的,闭嘴!]可能是指向《路加福音》(4:31—37):“耶稣下到迦百农,就是加利利的一座城,在安息日教训众人。他们很希奇他的教训,因为他的话里有权柄。在会堂里有一个人,被污鬼的精气附着,大声喊叫说,唉,拿撒勒的耶稣,我们与你有什么相干,你来灭我们吗?我知道你是谁,乃是神的圣者。耶稣责备他说,不要作声,从这人身上出来吧。鬼把那人摔倒在众人中间,就出来了,却也没有害他。众人都惊讶,彼此对问说,这是什么道理呢?因为他用权柄能力吩咐污鬼,污鬼就出来。于是耶稣的名声传遍了周围地方。”其中“耶稣责备他说,不要作声,从这人身上出来吧。鬼把那人摔倒在众人中间,就出来了,却也没有害他”。路德是这样翻译的:“Und Jesus bedrohete ihn,und sprach:Verstumme,und fahre aus von ihm.Und der Teufel warf ihn mitten unter sie,und fuhr von ihm aus,und that ihm keinen Schade”(Die Bibel nach der deutschen Uebersetzung D.Martin Luthers)。

[14][相反要谈论]在明斯特尔(J.P.Mynster)布道的时候,他总是一次又一次使用这一表述的不同变体形式,作为一次布道的主题的引言。丹麦文文献可参看Prædikener paa alle Søn-og Hellig-Dage i Aaret(所有礼拜日与节日的各种布道)。

[15]这个“在……的时候”的丹麦语是 naar,它可以同时有表示时间的“在……的时候”、“如果”的意思,也有表示条件的“只要”、“如果”的意思,而是用“只要”在汉语中读得更顺。但是这里作者在强调这方面的细微差别,所以译者有必要把这个词限定在时间的表达上“在……的时候”。

[16][以“简短地表达自己”闻名的民族]指向斯巴达人或者拉刻代蒙人,他们因“以非常简短的话来表达很多意义”闻名。

[17][“在……的时候”。……一个短小的回答:“在……的时候”]在马其顿权重的国王菲利普(公元前382—336)写信威胁斯巴达人或者说拉刻代蒙人说要入侵他们的国土并且把他们从自己的国土上驱逐出去的时候,斯巴达人或者说拉刻代蒙人给出了一个非常简短的回答:“ (Aíka)”(德文译成Ween“在——的时候”,更确切地应当是“如果”)。参看Plutarchi Chaeronensis varia scripta quae Moralia vulgo vocantur,stereotyp udg.,bd.1-6,Leipzig 1829,ktl.1172-1177;bd.3,s.365。德文译本《De garrulitate》(论话多),511a,Plutarchs moralische Abhandlungen,(译者 J.F.S.Kaltwasser),bd.1-9,Frankfurt a.M.1783-1800,ktl.1192-1196;bd.4,1789,s.486。

(Aíka)”(德文译成Ween“在——的时候”,更确切地应当是“如果”)。参看Plutarchi Chaeronensis varia scripta quae Moralia vulgo vocantur,stereotyp udg.,bd.1-6,Leipzig 1829,ktl.1172-1177;bd.3,s.365。德文译本《De garrulitate》(论话多),511a,Plutarchs moralische Abhandlungen,(译者 J.F.S.Kaltwasser),bd.1-9,Frankfurt a.M.1783-1800,ktl.1192-1196;bd.4,1789,s.486。

[18][上帝是爱]指向《约翰一书》(4: 8)和(4: 16)。

[19]这个“善”是一个复数。丹麦语是Goder,其单数形式是Gode。这个词在丹麦语里同时也有“好东西”和“好处”的意思。所以译者在有的地方需要译作“好处”的时候也将之译作“好处”。

在Hirsch的德译之中,他做了一个注释“Die Übersetzung des Folgenden hat mit der Schwierigkeit zu kämpfen,daß die deutschen Worte“das Gut”und“das Gute”im Dänischen zusammenfallen.”

[20]这里的这个复数词“好处”的丹麦语是Goder。

[21]丹麦语原文是叹息词“vee”。相应于中文圣经中的“有祸了”。

[22][像是上帝的嗓音一样,在一阵轻盈的微风之中到来]指向《列王记上》(19: 11—12):“耶和华说,你出来站在山上,在我面前。那时耶和华从那里经过,在他面前有烈风大作,崩山碎石,耶和华却不在风中。风后地震,耶和华却不在其中。地震后有火,耶和华也不在火中。火后有微小的声音。”

[23][我把我的财产的一半给予穷人们]指向《路加福音》(19: 1—10)之中撒该所说。在耶稣到税吏撒该家的时候,撒该高兴地接待耶稣,并对耶稣说:“撒该站着,对主说,主阿,我把所有的一半给穷人。我若讹诈了谁,就还他四倍。”(19: 8)。

[24]Hong在英译中把这里的对后面两者的了知也直接改写为“知识”:“Consciousness,personal consciousness,requires that in my knowledge I also have knowledge of myself and my relation to my knowledge.”Hirsch的德译则仍保持了“了知”,但改写成动词形式:“Denn zu Bewußtsein,persönlichem Bewußtsein,gehört notwendig,daß ich in meinem Wissen zugleich von mir selbst und meinem Verhältnis zu meinem Wissen weiß.”在丹麦语原文之中则使用现在分词“(是)了知着(的)”:“Thi til Bevidsthed,personlig Bevidsthed,fordres,at jeg i min Viden tillige er vidende ommig selv og mit Forhold til min Viden.”

[25][上帝的灵以这个人的精神来见证“他爱上帝”]指向《罗马书》(8: 16):“圣灵与我们的心同证我们是神的儿女。”

这里,(上帝的)“灵”、(人的)“精神”、“圣灵”和(我们的)“心”在丹麦语中都是同一个词Aand,(德语是Geist)。一般在神(上帝)的关联上,译者将之译作“灵”,而在人的关联上译作“精神”。和合本圣经在这里对神(上帝)的关联翻译是“灵”或者“圣灵”,而在人的关联上译作“心”。

[26]“结论句子”,就是说,在假设判断之中的包含有结论的环节。

[27]这个“局势已定”的丹麦语是Afgjorthed,直译的话可以是“已被决定性”。

[28]这里的这个“定决”其实就是“决定”(Afgjørelse)。这个“决定”(Afgjørelse)是一个人对外在的人的命运或者事物的走向做出的决定,或者一个人的命运受外来的权力所做出的决定。见前面对此的注释。或者参看后面“一个陶冶性的讲演”中对这个词的注释。

[29][患难的日子]这一表述在《诗篇》中多次出现,比如说(50: 15;59: 17; 77: 3; 86: 7)

[30][如圣经所说“你们里头应当有盐”]引自《马可福音》(9: 50):“盐本是好的,若失了味,可用什么叫它再咸呢?你们里头应当有盐,彼此和睦。”

[31]这一句话的丹麦语是“Give Dig Visheden om,at Du elsker Gud,kan dette Ord ikke…(给予你对于你爱上帝的确定性,这是这个词所不能给你的……)”。Hong的英译做了不恰当的改写:“If the words cannot give you the certitude that you love God-if the words cannot do this…(如果这个词不能给予你对于你爱上帝的确定性,如果这个词不能……)”。Hirsch 的德译是忠实于丹麦语原文的:“Dir Gewißheit darüber geben,daß du Gott liebst,daskann dies Wort nicht…(给予你对于你爱上帝的确定性,这是这个词所不能给你的……)”。

[32](上帝的)“灵”、(你的)“精神”在丹麦语中都是同一个词Aand。见前面“上帝的灵以这个人的精神来见证‘他爱上帝’”的注释

[33][世界因而必定是最好的世界]指向德国哲学家莱布尼茨的哲学和宗教的乐观主义,它预设一种基础性的世界和谐,其基本想法如下:世界只在这样的程度上对应于这“上帝在创造世界的时候带着的”和“‘事物的和谐’和人的自由允许的”目标。固然它不是完美的,但它却是所能够达到的最可能地完美的,设定人的自由和事物的不完美。因而它被视作是所有可能世界中的最好世界,不与上帝的全权、善良与公正相冲突。莱布尼茨在他的Essais de Théodicée sur la Bonté de Dieu,la liberté de l'Homme et l'Origine duMal(1710)中做了表述。克尔凯郭尔有着法语版文本(出自God.Guil.Leibnitii opera philosophica,quae exstant,udg.af J.E.Erdmann,bd.1-2,Berlin 1839-40,ktl.620)和德语版翻译文本(Herrn Gottfried Wilhelms,Freyherrn von Leibnitz,Theodicee,das ist,Versuch von der Güte Gottes,Freyheit des Menschen,und vom Ursprunge des Bösen,udg.af J.C.Gottsched,5.udg.,Hannover og Leipzig 1763[1710],ktl.619.)神正论(theodicé,希腊语“捍卫上帝”的意思)源自莱布尼茨,是关于相对于人的自由和世界中的恶去为上帝的善和旨意做合理性辩护。

另外,参看笔记3: 23—24(SKS19,390—394以及注释)。

[34]“决定”(Afgjørelse),是一个人对外在的人的命运或者事物的走向做出的决定,或者一个人的命运受外来的权力所做出的决定。

[35]这个“他”是指牧师。

[36][上帝是永恒的]比较阅读《巴勒的教学书》第一章《论上帝及其性质》第三段,§2:“上帝是永恒的,他既不是初始也不是终结。他是恒定地不变的,并且总是如一。”(第13页)

[37][你所寻找的东西……你找到了它]也许是指向《马太福音》(7:7—8)。

[38][高贵的诗人……那不幸的女孩……“我不再欲求更多,我生活过,并且我爱过”]对席勒的《特克拉之歌》的第二段:《Das Herz ist gestorben,die Welt ist leer,/Und weiter gibt sie dem Wunsche nichts mehr./Du Heilige,rufe dein Kind zurück!/Ich habe genossen das irdische Glück,/Ich habe gelebt und geliebet》(“心已死去,世界空虚/它不再给予愿望任何东西/你,圣者,召回你的孩子吧!/我已享受了尘世的幸福,/我曾生活过、爱过”),《华伦斯坦三部曲》的第一部分《皮柯洛米尼父子》的第三幕第七场(《Die Piccolomini》(1799),Wallenstein.Ein dramatisches Gedicht(1791-99,udg.i 1800).德文版Schillers sämmtliche Werkebd.1-12,Stuttgart und Tübingen 1838,ktl.1804-1815);bd.4,s.145.)。

“高贵的诗人”是指德国诗人席勒(Johann Christoph Friedrich v.Schiller/1759-1805年)

[39][quod erat demonstrandum]数学证明中常用的结束语,类似于“证毕”。

[40]这里又是典型的克尔凯郭尔式的感叹,这个感叹句只有条件词句而没有主句(就是说主句被省略掉了)。这里的“这么一句的话,那么我就这么做吧,如下”都是译者自己加的。按原文直译的话就是这个没有主句的从句:“如果你想要让我为一种虔敬的促狭的缘故、为对这一证明着的自以为是开一次玩笑的缘故而加上quod erat demonstrandum(拉丁语:这是所要证明的东西)的话!”

Hong的英译也作了改写:“If you will permit me for the sake of a pious jest to make fun just once of this demonstrating conceit,I shall add:quod erat demonstrandum[which was to be demonstrated]!”

Hirsch的德译保持了原文中的这种不完整句感叹形式:“Willst du,daß ich eines frommen Scherzes halben,um einmal diese beweisende Wichtigtuerei zum Besten zu haben,hinzufügen soll:was zu beweisen war(quod erat demonstrandum!)?”

丹麦文原文是:“Vil Du,at jeg for en gudfrygtig Spøgs Skyld,for engang at drive Gjæk med denne bevisende Vigtighed,skal tilføie:quod erat demonstrandum!”

[41]阿门,希伯来语:确实。

IV 死人,无论善恶,都要复活[1]

我的读者,你也许自己曾碰上过这样的情形,或者,不是吗,你知道,这也是如此多人所遭遇的情形:一个人在自己的生活之中的不同时期会希望有人能够为他证明灵魂的不朽性。他不曾要求:这些证明会使得他的所有努力变得肤浅,他愿意自己思考着参与这工作。他获得某个相关的文本[2],平静地坐下阅读了它,或者他从头到尾地听了一个以证明灵魂的不朽性为己任的讲座。那么现在,在这样的情况下,这个人的状态会是怎样的呢,我该怎样描述它?在市民生活中,我们谈论关于在城里有安全:公共安全得到了保障,人们在夜里很晚都能够平安地回家而不用畏惧任何危险;很少听说有盗窃,并且在这里只有过一次无足轻重的小小“盗用”;暴力袭击从不发生。因此人们是安全的,生活在安全保障之中。这样,在精神的意义上理解,安全的情形就是:各种思想去去来来,甚至各种有最决定性的思想也都擦过灵魂,乃至一个人让自己去进入最可怕的东西,或多或少地对之进行考虑;但是在内心深处的安全,它则是得到了保障的,一个人是安全的,也许我们还可以更正确地将之称作:一个人是放心的。

这一关于不朽性的说法[3]则相反,它的意图是与那公共的安全,或者在这里更正确地说,与那私下的安全决裂,它的意图是打扰安全感:它就像是一种袭击,大胆得如同光天化日之下的袭击,可怕得如同一场黑夜里的袭击。在它证明任何东西之前,——但不,让我们别把心思留在一种幻觉之中,它根本就没有想要证明任何东西。它对人作出区分,公正的和不公正的,并且以此来问你,你把自己看成是属于公正的人还是属于不公正的人。这问题把它置于与不朽性的最密切的关联之中,是的,它在严格的意义上不是谈论不朽性,而是谈论这一差异。难道这不像一场突袭!无疑,任何一个证明着的人都不会想到要作出这一分类或者提出这个问题,——这会过于靠近听者或读者;因为一个人害怕自己过于靠近听者或读者,——这[4]会是不科学而没文化的。挺奇怪的,人们害怕太靠近听者或读者,而与此同时人们却忙于向他证明与一个人最密切相关的东西;是的,再也没有什么东西是比一个人的不朽性更与这个人密切相关的。然而人们却想要在不太靠近他的同时向他证明这不朽性。想来他也许想要依据于这证明来这样地设想他自己的不朽性,而不去太靠近他自己或者自己的不朽性。以这样的方式,“证明不朽性”就成了一种游戏。而在这个游戏长期地被人继续并且受人喜爱的时候,如果一个讲演把不朽性当成是一切之中最确定的事情,直接带着由这不朽性得出的结论逼向一个人,尽可能地要靠近他,而不是想要证明它(因为这“证明”是将它置于与这个人的一定距离之外,并且使它保持这种距离),那么,这就变得像是一种突袭[5]。这讲演不是,在它证明不朽性的同时,请求你把你的注意力投向它并且平静地倾听,相反,它是以这样一种方式来袭向你:“没有什么东西是比不朽性更确定的;你不用担心,不用浪费时间,不用以‘想要证明它或者希望它得到证明’来寻找借口,——去畏惧它吧,它实在是太确定了;不用怀疑‘你是否不死’,颤抖吧,因为你是不死的。”

这些话是保罗说的[6],估计法利赛人[7]和撒都该人[8]都在同样的程度上对他恼怒。圣经明确地表述了,在保罗谈论不朽性的时候,那些不接受不朽性的撒都该人变得恼怒[9];然而,是不是尤其因为他的谈论方式,所以法利赛人在本质上同样地被激怒?当然,对于保罗来说,有利的机会是有的,是的,就仿佛在各种情形之中有着一种对他的要求,几乎就像是时代对他有着要求[10]:为灵魂的不朽性给出一些证明。如果他这样做了,如果他召集会议,计划要就灵魂不朽性的各种证明做一些讲座,那么在这时,甚至撒都该人可能都不会有什么对之的异议。作为受过科学教育的人,他们也许有足够的自由意识去想诸如此类的想法:“哪怕我们否认灵魂的不朽性,在另一个方面还是会有来自另一方面的某种说法,人们当然能够听他所说。”但是,以这样的方式带着一个关于公正或者不公正的问题冲向或者扑到一个人面前,以这样一种方式移动立足点,为走向“那个人私下的”(det Personlige)而离开“那科学的”;是啊,一个人对这样的一种行为感到恼火,又有谁会感到奇怪呢!作为有文化的人,人们聚在一起,一个严肃者们的圈子,这些人想要听关于不朽性的事情,关于“有一种不朽性存在”,关于“真地有一种不朽性、一种个人的不朽性”,关于“人们是不是真地会重新相互认识”[11],关于“在永恒之中人们要以什么事情来打发时间”,关于“是不是真的这样:在那里、在那些穹窿高耸的大厅里[12],在那里人们在自己的至高人格之中、在自己生命的最幸福的瞬间(在一个人做新郎的时候、在一个人在自己的科学协会[13]之中以自己的魅力迷住所有人的时候)之中重新找到自己”,被织入回忆之绣帷[14];然后,不是所有这些,不是去度过一个愉快的时辰、并且作为严肃者在之后能够说“这却还是一个不朽性的问题”,而是让事情以这样的方式得以决定:你变得恐惧而害怕!

现在,是的,确实是这样,如果一个人从不曾以这样的方式来让自己的不朽性得到决定,以至于他变得恐惧而害怕,那么,他就从不曾信过自己的不朽性。在我们这个如此忙碌地要去证明不朽性的时代[15],人们完全地忘记了这一点——这事实也完全符合这一点的;在我们这个时代,人们几乎就是开始无赖地让这个问题停在那里,就像是将之留给每一个人自己去判断:他愿意或者不愿意,是大部分地、几乎地、差不多地、在某种程度上地或者就这么一小点地愿意相信不朽性。因为不朽性对于人类来说正在成为一种奢侈,被留给了一个人的喜好。因此,恰是因此,有那么多所谓证明灵魂的不朽性的书被写下,——并且正因此我们有必要去为这事情给出另一个方向。于是,我们将谈论关于这些话[16]:

死人,无论善恶,都要复活,或者,关于灵魂不朽性证明,这样地表述:它只是太确定了,畏惧它吧!

因为不朽性是审判。不朽性不是一种继续的生命、这样一种在永恒的东西之中继续的生命,不,不朽性是对于公正的人们与不公正的人们的永恒的分隔[17];不朽性不是什么直接跟在后面的继续,而是一种作为“那过去的”的后果的分隔。

那为关于不朽性的整个谬误给出机缘的东西是什么?它是:一个人移动了这事情的位置,一个人把不朽性弄成了一个问题,把那是一个任务的东西弄成了一个问题,把那“是一个‘为行动’的任务”的东西弄成了一个“为思想”的问题。这是一切谬误和藉口之中最令人败坏的一个。一个完全地把“义务”弄成了一个“对思想而言”的问题的时代,这时代岂不也是最败坏的时代?因为,什么是义务?义务是一个人所应当做的事情[18]。不应当有关于义务的问题,而只应当有“我是否履行我的义务”的问题。不应当有关于不朽性的问题,关于“它是否存在”的问题,而问题应当是“我是否如‘我的不朽性对我所要求的’那样地生活”。不应当有什么关于不朽性、关于“它是否存在”的说法,我们所谈应当是关于我的不朽性对我所要求的东西、关于我的巨大责任——“我是不死的”。

这就是说:不朽性和审判是完全同一回事。只有在我们谈论审判的时候,我们才能够谈论关于不朽性;自然,在我们谈论审判的时候,我们谈论不朽性。因此,腓力斯对保罗关于不朽性的说道感到害怕;因为保罗不想说得不同于他“通过‘谈论审判[19]、谈论公正的人们与不公正的人们之间的分隔’来谈论不朽性”的方式。如果保罗想要以另一种方式来说的话,如果他按照更新的品味来把审判和不朽性分隔开,来谈论——或者喋喋不休地说着不朽性而不说出任何一句与审判有关的话,谈论关于不朽性,让它看起来似乎是“不存在什么审判”,是啊,那么腓力斯当然就不会感到害怕,那么,腓力斯无疑就会带着一种有文化的人的关注来倾听,然后说“听这个人说话确实是很有意思的,但这是一种狂想的热情,不过,只要你听着它,它就能够为人带来娱乐,它与焰火[20]有着某种相似的地方”。

不朽性是审判。关于不朽性没有任何别的话可说;如果一个人说一句更多或者在别的方向上的话语,那么他无疑要小心这审判。但是一个人把不朽性弄成某种完全别的东西,并且因此是颠覆了它。通过想要证明它,一个人把力量从它那里抽走,把权威从它那里骗走,然后听任它留在原地,不管一个人是否想要认定它,而不是那恰恰相反的情形:要么你想要,要么你不想要,“你是否不死的”这个问题根本就没有被问及,——你只是要小心!如果一个有权威的官员给出什么命令,——如果在这时候有些什么人,自己觉得是想要通过证明“他是一个非常聪明的人”等等来帮助他,想要说服属下的人们去服从这个官员,然后会是怎样呢?这样,这些雄辩者就是通过欺骗来夺走他的权威;因为他不是鉴于“他是聪明的”而应当被服从,不是鉴于这个或者那个原因或者诸如此类而应当被服从,而是因为他有着权威。在义务,不是作为命令者,而是被作为一种问题而置于事外的时候,那么,尽管人们去做了义务所要求的事情,他们仍没有去履行他们的义务;因为,义务要被履行是因为它应当被履行。这样,如果一个人借助于各种各样的证明而做到了去认定自己的不朽性,那么他也仍不是信自己的不朽性的。因为,你因为各种原因不会得出比“你是不死的”的几率性[21]多一丁点的东西。不,上帝已经完全地让你得免了这麻烦;你是不死的,你要为上帝给出账目:你是怎样生活的,你这不死的人!正因为你是不死的,你就避不开上帝,你无法把自己错放在一个墓穴里并且就像没事一样;你被上帝审判所依据的尺度就是“你是不死的”。

不朽性是审判,或者说,是公正的人们与不公正的人们之间的分隔。保罗就是这样地将之联系在一起的。他不把任何话语浪费在谈论不朽性、谈论“它是否存在”上,他所说的是关于“不朽性之所是”,它是公正的人们与不公正的人们之间的分隔。这尘世生命的不完美性,它的尘世性正是:它无法呈示出这一介于公正的人们与不公正的人们间的差异。这里,在这一尘世生命之中,有着这混淆:不公正者能够给出“是公正者”的表象;公正者不得不受苦就仿佛他是不公正者;有一种不可穿透的黑暗覆盖着,分不清谁是公正者、谁是不公正者;公正看来就像是人们自己发明的东西,以至于大多数人认为是公正的东西就是那公正的,这样公正看起来就有着与所有其他尘世的东西一样的性质,只在一定的程度上是公正的,就像美的要求是既不大也不小,这公正也同样是一种中庸之道[22],以至于它不可以被过度地追求,因此,只有在(作为世俗中庸性的结论),只有在“痛苦”和“人们的反对”被赋予了那只想要公正、爱公正高于自己的生命的人的时候,事情才是公正的。但是,永恒生命的真实[23]和完美是:以永恒之严格永恒地呈示出对与不对之间的差异,审慎如唯永恒所是,带着一种“在尘世心念看来是卑微和古怪”的尊贵。因此,在永恒之中要在对与不对之间做出区别是足够容易的;但关键是,你不是在永恒之中才作这区分的,在永恒之中你要被审判:你是否在尘世生活之中曾作出这永恒想要作出的这区分。“那永恒的”是什么呢?它是对与不对之间的差异。所有别的东西都是无常流逝的:天地要崩溃[24];所有其他差异都在消失;所有介于人与人之间差异都是尘世生活的间奏曲之中的一个部分,并且是某种正在停止的东西。但是对与不对之间的差异永存,正如他,那固定下这一来自永恒的差异(不同于那他在初始于天地间固定下的差异[25])的永恒者,存留着,并且存留直至永恒,正如他,永恒者,存留,这卷起天空就像是卷起一件衣服一样[26]的他,改变一切,但从不改变自己,——因此也从不改变这一永恒之差异。“那永恒的”是对与不对之间的差异,因此,不朽性是公正的人们与不公正的人们之间的分隔。不朽性不是一种继续,不是以这样一种就像“现在的生活继续着”这样的方式让自己与现在的生活发生关系,不,它是分隔,以这样一种方式:生活固然继续着,但是在分隔之中。在“一种长久的生命”的意义上的“想要在死亡之后的生命”,这是一种毫无结果的、一种惰性的、一种软弱的想法;这是永恒之想法:在这尘世的生活中,人们要把自己分隔出去,分隔是在永恒之中。

但是,“那永恒的”怎么会是一种差异的呢?这“是一种差异”,要能够作为“那永恒的”,难道它不是一种太不完美的在(Væren)吗?那么好吧,“那永恒的”也不是这差异,“那永恒的”是公正。但是,公正之在(Væren)有着这一完美:它在自身之中有着一种翻倍;这一它自身所具的翻倍就是对与不对之间的差异。一种在自身之中根本没有差异的在(Væren)是一种很不完美的在[27],部分地是幻想的在,以这样的方式是一个点的在。一种在自身之外有着差异的在,是一种消失着的在;这是尘世生命之各种差异的情形,因此这些差异是消失着的。那永恒的,公正,在自身之中有着差异,“对”与“不对”之间的差异。但是,如果人们,不是习惯于去相信“在对与不对之间有着一种永恒的差异”,不是实践这差异而让自己能在它之中有着自己的生活(这要花费很长久的时间和勤奋,因此整个尘世生命都被定性于此),——如果人们相反让自己转身背离这差异,而习惯于去认为“固然在对与不对之间这样地有着一种差异,但人也不可以那么迂腐”,认为“固然这有时候偶尔会做出差异,但如果将之弄成日常实践,那么这就会败坏一切”,那么,这“本来就是在事情本身之中”的事实——“在永恒之中有着对与不对的永恒差异”,看来似乎就难以理解了。因为,如果在对与不对之间有着一种永恒差异(这本该是在此世已为人所见,唉,但却没有被看见):那么它又怎么会不在永恒之中!随便拿一种尘世的差异来阐明这一点吧:一种差异自然是在它有着其居所的地方最清楚地被看见。让我们看这个差异:贵族的和平民的。在贵族生活在一个“在之中他是唯一贵族而别人都是平民”的城市的时候,那样,他无法强调其差异,平民对这差异有着压倒性优势;但是在他到了他自己的阶层的时候,因与同阶层的人们在一起而得以强化,于是你就看见差异了。对与不对之间的永恒差异的情形也是如此。在尘世生活中,它就仿佛被压倒了,无法真正强调自身的身份,被降格了;但是在它返回到了永恒之中后,它就完全重新获得对自己的控制。现在,不管我们相信这差异是在永恒之中,还是不相信它在永恒之中,它就是在永恒之中。“永恒”的情形并非是那常常发生在那强有力的人、那见识广博的人、一个思想者、一个老师身上的情形:他在最后,因为被巨大的数量压倒,不得不屈服。恰恰相反!在现世性之中看起来几乎就是,永恒已经屈服;因而,它没有在最后屈服,不,在最后它可怕地到来了。它在这尘世生活之中考验人们,它有时候让自己在这里的尘世生活之中被讥嘲,但是在最后,在最后它就给出审判;因为不朽性就是审判。

不朽性就是审判;而这与“我”有关;在“我的”各种思想之中,它是一切之中与“我”最相关的,正如在“你的”各种思想之中,它是一切之中与“你”最相关的。我无法以别的方式来理解这事情。但也许这是由于我的狭隘。因为,在我的想法之中我无法理解:会有一些人以完全另一种方式来考虑这事情。关于那将会在前面所说的永恒之分隔之中发生在他们身上的事情,他们是足够地确定的,关于他们的至福的事,亦即,“他们是公正的人”,他们是足够地确定的,或者,他们是足够地确定于“他们是信仰者”;而现在,他们抛出了“别人是否能够获得至福”的问题。对于我,这事情从不曾有着这样的外观,除了“任何一个别人都能够轻而易举地得到至福”之外,我从来就不曾想到过别的,只有在与“我”相关时,它才在“我的”各种想法之中是可疑的。是的,如果我抓住我自己有这样的行为,去怀疑另一个人(哪怕只是一个)的至福,那么这就足以让我自己放弃所有对我的至福的希望。

但是这事情必定是被以两种方式中的一种被展示出来;一个人无法同时在两个地方,也不可能同时在两个地方致力于自己的各种想法。你要么在自我忧虑的想法“你是不是会获得至福”里,带着自己的全部灵魂的努力在畏惧与颤栗[28]之中不停地工作;这样,你就确实既不会有时间也不会有想法去怀疑别人的至福,并且也不会觉得想要去这样做。你要么自己在你自己的事情上就变得完全确定,——然后你有时间去考虑别人的事情,有时间去担忧地站出来为别人的缘故而颤栗,有时间去作出担忧的姿势和态度,有时间去实践那种“在你为另一个人缘故而颤栗的同时看上去是在颤栗着”的艺术。

然而,如果一个人,在他处理这个永恒地决定着的问题的时候(比一个外科医生使用手术刀的确定性更值得钦佩,因为相对于那个关于一种永恒至福的问题,要做到“不在自己身上而在另一个人身上开刀”则是不可能的),如果在这时他以这样一种方式变得如此完全确定、如此了如指掌地确定的话,那么,他也毕竟并非一向都是如此确定的。因而,他是随着时间的流逝而改变了自己。这是自然的,一个人随着时间的流逝当然会改变自己。看,在一个人变得年长的时候,那么在生理方面会有一种变化出现:皮肤精细如丝绒般的表面变成了起皱的干皮,关节间柔软的连接处变僵,胫腱硬化,骨头钙化,——难道这一变化、这一确定性,这是更好的事情吗?一个年轻女孩,曾经她只要听见“他的”名字就会在脸上泛着红晕,她独处时高声提及这名字就会有红晕;一个年轻女孩,每次钟声敲响指示出“他”将到来的时候,她的心就会剧跳;一个年轻女孩,她只要想到这个就会颤抖,并且,如果她做出哪怕一丁点微不足道的有可能让他不快的事情,她都会失眠;一个年轻女孩,她曾因为恐惧“他”会有一瞬间待她不如往常那么温柔而变得死一样冰冷;这个年轻女孩现在与他结婚多年。现在她变得确定了,确定地知道自己完全是配得上他的;她感觉不到任何少女的微妙感觉,她对与自己有关的事情是完全地确定的;她自取其悦,——而如果事情不是如此,如果她没有取悦,我几乎说“爱人”[29],但是现在我们当然不谈这个,她没有爱人,尽管她有他作为丈夫;她只是专注于论断别的妇人;她在其改变了的状态完全地自得其乐,她不同于那个老人——那个佝偻着、其胡子垂到膝盖的老人,在他被问及他为何如此难过的时候举起双手回答说“我在大地上丢失了我的青春,现在我在到处寻找它”[30],——她什么都不寻找;她,曾经寻找过的她,唉,曾带着全部恋爱之真挚寻求去取悦,现在,她自取其悦,她是完全地确定的。难道这一确定性是一种通往“那更好的”的变化?

不,避开那败坏人的确定性,哦,上帝,拯救我远离“在任何时候变得完全确定”,让我只是在不确定之中走到极端,这样,如果我接受到至福,那么,这就会完全确定地是“我蒙受恩典而得到这至福”!因为,去保证“一个人相信‘这是蒙受恩典’”——然后却又完全地确定,这是一种无中生有的装模作样[31]。对于“这是蒙受恩典”的真正的、本质的表达恰恰就是“不确定性”之畏惧与颤栗[32]。在那里有着信仰,以同样的距离远离绝望恰如远离确定性。那浑浑噩噩地、不思考不朽性地生活下去的人,他也许还是不能被说成是“鄙视那至高的善”;但是那变得完全确定的人,他则是在鄙视那至高的善。那轻率地活了一辈子的人,他无疑可以被说成是丢弃了自己的不朽性;但是那完全确定的人,则是更可怕地丢弃了它。永恒的上帝啊,因此而在我自己的内心最深处沉默地保存好我最深刻的忧虑吧,只为你所理解,这样,我绝不与任何人直接谈论这个话题。因为,否则的话,我也许就会在不久之后把事情驾驭得像其他人们一样地确定,比各种不同的其他人更确定,——并且是完全地确定;在各种确定和确定之中变得熟练直到我自己变得完全确定。让我得免于人众,让我得免于去欺骗任何别人;因为,如果你把自己的上帝关系处理得就仿佛是一种与其他人的直接关系,以至于你进入“比较”和“人际的确定性”,那么,这一欺骗只会是太过于靠近你了。如果有一个被许多人视作是罕有地高贵而正直的人,如果他想要继续停留在畏惧与颤栗[33]之中为“自己的至福”的事情而努力工作的话,那么,人们在这时就会变得对他感到愤怒。就是说,他们想要拥有他的确定性(Sikkerhed)来作为他们的安全感(Tryghed)的藉口,并且他们想要让他们的安全感去作为他的确定性。但是,你,我的上帝和父,这关于我的至福的问题与任何别人当然没有什么关系,而只与我有关,——并且与你有关。如果我是我所是,你是你所是,我在地上,你在天上,唉,差异是无限大的,我是一个罪人,你是神圣者,那么,直至最后,在畏惧与颤栗之中是不是必定会有不确定性呢!那么,难道不会有,难道不应当有,难道不是必定会一直有着畏惧与颤栗,直到最后?或者,这岂不就是那些愚拙的接新郎的童女们所犯的错吗,她们变得确定而睡着了;而那些聪明的则相反保持让自己清醒着[34]?但那使得一个人醒着的东西是什么呢?那是畏惧与颤栗之中的不确定性。如果信仰不是醒着的话,那么它除了是一种空虚的幻想之外又会是什么呢?在信仰不是醒着的时候,那么,它除了是前面所提到的那种败坏人的确定性之外又会是什么呢?因为,那从不为自己的至福担忧的人,他也不会变得确定;但是那睡着了的信仰,它则是确定性。

这样,这与我有关,在我的想法之中是先于一切地最与我有关;我能够明白,这也是以这样一种方式在你的想法之中是先于一切地最与你有关。我无法以别的方式明白你,我不想要以别的方式明白你,我不想要以别的方式被你明白。相关于我的至福的事情,我一无所知;因为我所知的东西,我只是在畏惧与颤栗之中与上帝一同而知道的,因而,关于这个我无法谈论。如果我们在国家议会[35]里谈论什么事情,但这事尚未被决定,那么“去在城里讲述这事”难道不是一种犯罪吗,——而我的至福就是尚未被决定的。相关于你的至福的事情,我一无所知,关于这个只有你能够与上帝一同知道。但这是我信的:死人都要复活,公正的人们复活,——不公正的人们也复活。

我的听者!这个讲演还是令人安心的吧?你不可能讲演得更令人安心了,在一个人对那如此想要去信不朽性、如此想要看见它得以证明的人说“在这方面你完全可以安心,你是不死的,不管你是否愿意”的时候[36],你不可能说得更令人安心了,除非这恰恰会是那让人不安心的说法。然而如果这是令人不安的话,那么,那“如此想要并且如此想要以及诸如此类”的人,在他口里和心里也有过诡诈[37]。如果他是诡诈的,那么,他的不安就不是我的辜,我这个(如果他所说的事情在他那里是真的)按理是曾与他说过话来令他安心的人。如果在他那里有着诡诈,那么他在严格的意义上就恰恰是他说自己所是的对立面,他害怕不朽性,——因此他很想要让它得到证明,因为他隐约地明白,不朽性,在它成为了证明的对象之后,就被推下了宝座,被废黜,成了一个无奈的可悲形象,可被人调笑,就像非利士人对参孙所做的[38]。在人类中、在这一代人之中有着一种狡诡,它比那最狡猾的政治家更阴险叵测。这一人类之狡诡正是那把不朽性的位置弄反的东西;单个的人们绝非总是明白,这一切是多么诡计多端,因此他们在一种轻信之中说出那几乎就是在空气之中的东西,因为它属于人类本性。那曾想要造反上帝的,正是人类,那曾想要让不朽性被废除并且已经使之成为了一个问题的,正是人类。因为,有不朽性在(并且这之中也包括了每个单个的人的不朽性),那么上帝就是主和统治者,而“那单个的人”让自己与他发生关系。但是,在不朽性成为了一个问题的时候,上帝就被废除了,而人类自己就是上帝了[39]。单个的人们也许感觉不到,他们是怎样处于人类的影响力之下,人类是怎么通过他们来发言的;因此他们以为,那呼唤他们并且将他们称作“单个的人”[40]的人是一个造反者,——不过他也确实是一个造反者,他以上帝的名义让自己去对“把人类弄成上帝、把不朽性弄成问题”造反。以上帝的名义,他造反,他呼吁人们去听上帝的话:死人都要复活,公正的人们复活,——不公正的人们也复活!

注释:

[1][死人,无论善恶,都要复活]对《使徒行传》的随意引用。见《使徒行传》(24: 15):“并且靠着神,盼望死人,无论善恶,都要复活,就是他们自己也有这个盼望。”另外可参看日记 NB4: 5,关于这个讲演,克尔凯郭尔写道:“第三。死人的复活,理解为无论公正者或不公正者。/你高兴吧,你不应当去问及那三个证明,——确实,你是不朽的——确实——因为你要面对审判。这是不朽性的新证明”(参看SKS20,289,8-12.)。

[2][获得某个相关的文本]保罗·马丁·缪勒(PoulMartin Møller)的论文“证明人的不朽性的可能性的思考(Tanker over Mueligheden af Beviser for Menneskets Udødelighed,med Hensyn til den nyeste derhen hørende Literatur)”,载于Maanedsskrift for Litteraturbd.17,Kbh.1837,s.1-72 og s.422-453。见Efterladte Skrifter af Poul M.Møllerbd.1-3,Kbh.1839-43,ktl.1574-1576; bd.2,udg.af Chr.Winther,1842,s.158-272。

在第三章,保罗·缪勒插进了一个小故事“考虑到这里所谈的不朽性,为了阐明这心境,这完全有理由有一个标题叫诗与真”。有一个段落是这样的:“叙述者在一些时候拜访一个他认识的未婚的簿记,他是在一次在与一个神学硕士大声对话之中与这个簿记认识的。他一进房,簿记就以下面的话来欢迎他:你来了,这很好;现在你要在费尔南德与我之间做判断。他在一瞬间之间拿回了一本很好的关于灵魂不朽性的书,他是直接去订书人那里拿的。现在他直接就拒绝我,不愿借我看两个小时。”稍后簿记继续说:“从我还是一个男孩做作业在坎普的《指导》中阅读这方面知识的时候起,我就没有怎么特别想过灵魂的不朽性(……)。但我在根本上是一个宗教性的人。我完全认识到,要搞清楚这事情,这是值得去努力的,我在许多年都期待着能够有机会去阅读某些关于这方面材料的好书。”在谈话的后面,簿记说:“我不装着让自己像是有着强大的精神;如果有人能够真正地为我给出一种关于灵魂的不朽性的具体证明,那就会是很宝贵的。如果我现在没有再次获得机会去阅读这本关于这证明的深刻的书籍的话,那么明白地说吧,我在黑暗的时分里就没有东西可依托了。但是,这其实是谁之辜呢,我的好费尔南德?顺便说吧,既然我们提起了这件事,那么作为神学家的你,在我用剃刀刮掉胡子的同时,你可以简要地为我演示一下灵魂的不朽性的各种最好的证明;但别太靠近我,我很容易割伤自己。——要告诉你我的想法,神学家说,这让我觉得很难,这想法对你来说是新的,甚至要为你弄清楚一瞬间都很难。”在神学家尝试了各种不同的神学表述(这些表述都被簿记认为是不可理解的而驳回)之后,簿记以这些话结束了谈话:“现在你是通过重复《巴勒的教学书》中的一些旧定理来浪费了我们的时间,而不是为我作一种严格的证明。再见!”第二卷,第177—180页。

[3][关于不朽性的说法]《使徒行传》(24: 15)。参看前面关于“死人,无论善恶,都要复活”的注释。

[4]这个“这”就是“过于靠近听者或读者”。

[5]这一句的丹麦语原文是:“Og naar denne Leeg er længe fortsat og blevet meget yndet,saa bliver det som et Overfald,naar en Tale,antagende Udødeligheden for det Allervisseste,kommer En saa nær som det er muligt ved,istedetfor at ville bevise den(thi det er at bringe den paa og at holde den paa Afstand fra En),uden videre at rykke fremmed hvad der følger af den.”

Hong的英译是:“And when this game is continued for a long time and becomes very popular,it is like an assault when a discourse,assuming immortality as the most certain of all,presses as closely as possible to a person by unceremoniously bringing up what follows from that instead of wanting to demonstrate immortality(since that places it at a distance and keeps it at a distance from one).”

Hirsch的德译是:“Solchermaßen wird eine Art von Spiel daraus,die Unsterblich keit zu beweisen,Und wenn dies Spiellänger fortgesetzt und überaus beliebt geworden ist,so wird es zu einem überfall,wenn eine Rede,indem sie die Unsterblichkeit für das Allergewisseste nimmt,einem so nahe als nur möglich auf den Leib rückt und,statt sie beweisen zu wollen(denn das heißt,sie auf Abstand gegen den Einzelnen zu bringen und zu halten),ohne Umstände herausrückt mit dem,was aus ihr folgt.”

[6][这些话是保罗的]见前面“死人,无论善恶,都要复活”的注释。

[7][法利赛人]法利赛党的成员。法利赛党是希腊和罗马时代犹太教的一个宗教政治群体。通常说来是撒都该人的对立面(见下面的注释),对“摩西十诫之持守”表露出狂热的激情,为保持纯洁而与俗世保持距离,并且强调对死人复活的信仰。

[8][撒都该人]撒都该人政党的成员。撒都该人政党是希腊和罗马时代犹太教的一个重要宗教政治群体。通常说来是法利赛人的对立面,拒绝教义的口头传述,只承认“被写下的传述”中的内容,拒绝对灵魂不朽的信仰(见下面的注释)。

[9][圣经明确地表述了,在保罗谈论不朽性的时候,那些不接受不朽性的撒都该人变得恼怒]指向《使徒行传》(23: 1—10),其中(23: 6—8)述及:“保罗看出大众,一半是撒都该人,一半是法利赛人,就在公会中大声说,弟兄们,我是法利赛人,也是法利赛人的子孙。我现在受审问,是为盼望死人复活。说了这话,法利赛人和撒都该人,就争论起来,会众分为两党。因为撒都该人说,没有复活,也没有天使,和鬼魂,法利赛人却说,两样都有。”两派间的争执如此激烈,以至于千夫长不得不派兵去救出保罗。

[10][时代对他有着要求]见前面对“时代的要求”的注释。

[11][人们是不是真的会重新相互认识]指向关于亲属和朋友们在重生之后的永恒之中的再见与重聚的观念,——这种观念不仅仅广泛地流传在民间,而且也常常出现在各种布道与基督教信仰学说之中。比如说在明斯特尔的《关于基督教学说的考虑》的第60篇《肉体的重生》(nr.60 om《Legemets Opstandelse》i J.P.MynstersBetragtninger over de christelige Troeslærdommebd.1-2,2.opl.,Kbh.1837[1833],ktl.254-255;bd.2,s.347-358;s.357)中有:“以这样的方式我们也将在他(基督)那里找到同样的忠实的老友,——我们在这里是与他们分离了,有的先到一步,有的在我们之后逐渐来到”。在第61篇《将来的生命》之中有“在那里母亲找到自己的孩子,孩子找到自己的母亲,在坟墓间孤独的道路上行走的丈夫、妻子和朋友,重新相遇,在不朽性之泉中重返青春,在一种永恒的生活中变容”。

[12]在Hirsch的德译本中,“在那些穹窿高耸的大厅里”被打上了引号。德语引号中的这个“in den hochgewölbten Hallen”是应该是引自德国民间成语。在德国作家 Julius Wolff(1834-1910年)的流浪传奇诗篇(Till Eulenspiegel redivivus.Ein Schelmenlied,1874)中就有这样的诗句:“Und in den hochgewölbten Hallen,/Den prunkenden Gemächern allen/Da wimmelte von tausend Zwergen/Der Troß der Diener und der Schergen,/Die uns den Weg der Freude zeigten,/Sich tief vor unsrer Größe neigten.”

但是,克尔凯郭尔在这里并没有对之加引号,而丹麦文的注释版中对这“在那些穹窿高耸的大厅里”也没有特别说明,因此译者也无法断定它是不是克尔凯郭尔对什么书的随意引用。

[13][科学协会]也许是指哥本哈根的“科学协会”俱乐部,1783年建立的,其主要目的是娱乐。在冬天会安排音乐演出或者舞会,另外,俱乐部成员可以在协会的房间里阅读报刊杂志,还有各种游戏,比如说台球等。丹麦语资料可参看Love for Det Venskabelige Selskab,antagne i Generalforsamlingen den14April1819,Kbh.1819。

[14][被织入回忆之绣帷]也许是指向“歌德的母亲(从贝蒂娜的信来看)的一句陈述:‘天上的住宅将会是披挂着幻想之绣帷’”——马腾森(H.L.Martensen)在自己在《祖国》(Fædrelandet,nr.398-400,den 10.-12.jan.1841;nr.398,sp.3210.)上刊发的对海贝尔的《新诗(1841年)》的评论中这样引用。“从贝蒂娜的信来看”是指德国作家安娜·伊丽莎白·冯·阿尔宁(“贝蒂娜”)所发表的一系列虚构的信件,贝蒂娜曾是老歌德的一个亲密的忘年交,她以《歌德与一个孩子通信》(Goethe's Briefwechsel mit einem Kinde(1835))的标题发表了这些信件。

[15][在我们这个如此忙碌地要去证明不朽性的时代]在黑格尔(G.W.F.Hegel)死后,在德国,在他的追随者和反对者之间开始了一场漫长而激烈的讨论,是关于“黑格尔的思想是否为个体的不朽性给出空间”。费尔巴哈在其左派黑格尔主义的文本《对死亡与不朽性的思考》(Gedanken über Tod und Unsterblichkeit(1830))之中否认了个体不朽性。但是,弗里德里希·里希特(Friedrich Richter)两卷本著作《最终物的学说》(Die Lehre von den letzten Dingen)的第一卷《宗教立场上的科学批判》(Eine wissenschaftliche Kritik aus dem Standpunct der Religion unternommen(1833)),使得这争论真正变得剧烈。里希特以黑格尔的前提推出关于灵魂不朽性的学说是一种被扬弃的信仰,在科学之中没有归宿,所以只能够终结于作为一种简单的迷信。这招致了依玛纽尔·赫尔曼·费希特(I.H.Fichte,约翰·戈特利布·费希特之子)(在其著作《人格与个体延续的理念》(Die Idee der Persönlichkeit und der individuellen Fortdauer(1834,ktl.505))中)的批判。右派黑格尔主义的郭希尔(C.F.Göschel)也在自己的著作《论思辨哲学所阐明的人的灵魂的不朽性的证明》(Von den Beweisen für die Unsterblichkeit der menschlichen Seele imLichte der speculativen Philosophie(1835))中对之进行批判。在丹麦,这讨论引发出保罗·马丁·缪勒(PoulMartin Møller)的批判性论文《对证明人的不朽性的可能性的思考》(Tanker over Mueligheden af Beviser for Menneskets Udødelighed,med Hensyn til den nyeste derhen hørende Literatur)。另外还有海贝尔的对儒特博士的《三一性与和解赎救的理论》书评中有一长段“精神与不朽性”(《Aand og Udødelighed》i J.L.Heibergs anmeldelse《Recension over Hr.Dr.RothesTreenigheds-og Forsoningslære》iPerseus,Journal for den speculative Idee,udg.af Heiberg,nr.1,Kbh.1837,ktl.569,s.56-74)和西贝尔恩书评之中的两个片段,“对海贝尔教授所写关于人的不朽性学说的意见的评论”和“一个不朽性理论的基本特征”(《Bemærkninger ved Prof.Heibergs Bidrag til Læren om Menneskets Udødelighed》og《Grundtræk til en Udødelighedslære》,i F.C.Sibberns anmeldelse《Perseus.Journal for den speculative Idee.Udgiven af Johan Ludvig Heiberg(…).-(Med stadigt Hensyn til Dr.Rothes:Læren om Treenighed og Forsoning.Et speculativt Forsøg i Anledning af Reformationsfesten)》iMaanedsskrift for Litteraturbd.20,Kbh.1838,s.222-244 og s.296-308)。

[16][于是,我们将谈论关于这些话]在明斯特尔(J.P.Mynster)布道的时候,他总是一次又一次使用类似于“那么就让我们谈论”的表述的不同变体形式,作为一次布道的主题的引言。见前面的注释。

[17][对于公正的人们与不公正的人们的永恒的分隔]见前面“死人,无论善恶,都要复活”的注释。这里的“公正的”与“不公正的”在和合本圣经中被译作“善”与“恶”。也参看《马太福音》(25: 31—46),之中耶稣说到“当人子在他荣耀里同着众天使降临的时候,要坐在他荣耀的宝座上。万民都要聚集在他面前。他要把他们分别出来,好像牧羊的分别绵羊、山羊一般。把绵羊安置在右边,山羊在左边。于是王要向那右边的说,你们这蒙我父赐福的,可来承受那创世以来为你们所预备的国。因为我饿了,你们给我吃。渴了,你们给我喝。我作客旅,你们留我住。我赤身露体,你们给我穿。我病了,你们看顾我。我在监里,你们来看我。义人就回答说,主阿,我们什么时候见你饿了给你吃,渴了给你喝?什么时候见你作客旅留你住,或是赤身露体给你穿?又什么时候见你病了,或是在监里,来看你呢?王要回答说,我实在告诉你们,这些事你们既作在我这弟兄中一个最小的身上,就是作在我身上了。王又要向那左边的说,你们这被咒诅的人,离开我,进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去。因为我饿了,你们不给我吃。渴了,你们不给我喝。我作客旅,你们不留我住。我赤身露体,你们不给我穿。我病了,我在监里,你们不来看顾我。他们也要回答说,主阿,我们什么时候见你饿了,或渴了,或作客旅,或赤身露体,或病了,或在监里,不伺候你呢?王要回答说,我实在告诉你们,这些事你们既不作在我这弟兄中一个最小的身上,就是不作在我身上了。这些人要往永刑里去。那些义人要往永生里去。”这里的“公正的人们”在和合本圣经中被译作“义人”。

[18][义务是一个人所应当做的事情]参看《爱的作为》第一系列“II.A.你应当爱。”、“IV.我们的‘去爱我们所见到的人们’的义务。”和“V.我们的‘去驻留在相互所亏欠的爱之债务中’的义务。”(《克尔凯郭尔文集》第七卷《爱的作为》第17—39页,第168—185页和190—215页)

[19][腓力斯对保罗关于不朽性的说道感到害怕;因为保罗……谈论审判]指向《使徒行传》(24: 22—26)保罗被腓力斯关着:“腓力斯本是详细晓得这道,就支吾他们说,且等千夫长吕西亚下来,我要审断你们的事。于是吩咐百夫长看守保罗并且宽待他,也不拦阻他的亲友来供给他。过了几天,腓力斯和他夫人犹太的女子土西拉,一同来到,就叫了保罗来,听他讲论信基督耶稣的道。保罗讲论公义,节制,和将来的审判,腓力斯甚觉恐惧,说,你暂且去吧,等我得便再叫你来。腓力斯又指望保罗送他银钱,所以屡次叫他来,和他谈论。”

腓力斯:公元50—62年间罗马在巴勒斯坦地区的总督,尽管相对于保罗被描述为一个公正的审讯判官,他在史书中仍以他那反复无常而血腥的暴政闻名。

[20][焰火]趣伏里于1843年在西门外建成,在整个夏天,哥本哈根人都能够付钱进趣伏里看焰火。

[21]几率性,几率意义上的可能性,一些黑格尔著作的译者将之译作“或然性”。它与哲学中的“可能性”(Mulighed)概念是不同的,在数学中被称作“概率”,是对随机事件发生之可能性的度量。

[22][中庸之道]也许是指向“黄金的中道”(出自拉丁语“aurea mediocritas”渊源于贺拉斯的《颂歌》第二卷,第十,5)。“行走于黄金中道”意味了:远离各种极端和夸张,在两个极端之间选择中间物是最可称道的,这可以被理解为“适度”的表达。

[23]通常译者把Sandhed译作“真相”或者“真理”,但是这里它是永恒生命所具的“真”性,与“完美”性一同出现,因此译作“真实”。“永恒生命的真实和完美”也可以说是“永恒生命的真实性和完美性”。

[24][天地要崩溃]也许是指向《马太福音》(24: 35),之中耶稣说:“天地要废去,我的话却不能废去。”也参看《希伯来书》(1: 11—12)。