第十六章

从斯多葛到大一统(公元1200—公元1506年)

宋代的政府控制力不强,如果宋朝不灭亡,那么道学还无法取得控制一切的权威。但宋代灭亡之后,上台的元朝在哲学和文化上是一个极端落后的政权,它对于南宋哲学和科举的画瓢,最终确立了道学在哲学上至高无上的地位。

在辽金元时代,科举仍然显得幼稚、时断时续。明代完整的考试体系以及僵化的课本,终于将隋代建立的科举制度,从唐代灵活的运用,变成了明清的八股文。

从受迫害到被尊崇,形势反转得如此之快,不管是道学家们,还是他们的对手,都没有料到。

公元1211年(南宋嘉定四年),道学被禁才十五年之后,人们已经开始热情地呼吁恢复道学的地位,甚至要将它树立成政权的统治思想。

事实上,恢复道学的思潮从韩侂胄活着的时候已经开始,韩侂胄禁止道学几年后,就意识到他树立了太多的敌人,有意识地放松管制。

但道学真正的解放,却源于韩侂胄在四年前的死亡。由于北伐失败,金军要皇帝用韩侂胄的人头换和平,韩侂胄被杀死后,人头送往了北方。之后,南宋以岁币增加50%(银三十万两,绢三十万匹),并一次性补助对方三百万贯的代价换取了和平。

韩侂胄死后,皇帝放弃了任何政权优化,南宋进入了一个僵化等死的阶段。皇帝意识到与其听从改革派的进取之心,不如采纳道学家的方法,将人们的注意力从现实政治中引开,去讨论那些天理问题。这种姑息疗法使得道学再次得势。

这一年,著作郎李道传上书请求尊崇道学,他的提议包括:重用道学人才、提倡道学著作、尊崇死去的道学家(二程、邵雍、张载、朱熹)。但这一次,人们仍然无法从变化中回过味来,没有采纳。 [44]

五年后,潼川府路提点刑狱魏了翁再次提议尊崇二程和周敦颐。这一次皇帝开始认真考虑问题,又过了四年,他下令给二程、周敦颐、张载加谥号,算是对道学的一次承认。 [45]

宋宁宗由于参与了对道学的禁止,还磨不开面子,全面废除自己之前的政策,对于朱熹仍然不闻不问。等他死后,宋理宗继承了皇位(宋宁宗无子,理宗只是他的养子),这位养子就开始大刀阔斧废除先皇的政策。

公元1228年(宝庆三年),宋理宗追赠朱熹为太师,追封信国公,第二年,又封为徽国公。 [46]

公元1241年(淳祐元年),更是道学家们大书特书的一年,这一年,宋理宗将周敦颐、张载、二程、朱熹送入了孔庙,享受从祀的待遇。与此同时,原本从祀的王安石则被请出了孔庙。朱熹的著作《四书集注》也成了政府的必读书,确立了未来在科考中的统治地位。 [47]

宋代的文庙制度发展,可以看作是政治斗争的延续。历朝历代在供奉孔子时,除了在大殿里供奉孔子像之外,还一起供奉了孔门弟子和历代先贤,这些人又分成了三个等级,第一个等级叫“配享”,一般只有对儒教贡献最大的一人到数人能享有这样的待遇,这些人的塑像比孔子的塑像要小,位于孔子像的两侧,共同享受香火,这些人是面南背北的。第二个等级叫从祀,其中第二等级的人也有塑像,位于孔子像两侧的东西厢,东面的人面朝西方,西面的人面朝东方。一般享受塑像待遇的,是孔子最著名的弟子以及后来的对儒教贡献很大的学者。第三个等级也叫从祀,却没有塑像,只有画像,他们位于大堂周围的东西走廊内。 [48]

宋代最初享受“配享”的只有孟子一人,而“从祀”有塑像的,是孔子最著名的十位弟子,号称“孔门十哲”,其余有画像的还有孔门七十二弟子,以及历代命儒二十一人。孔子的封号是至圣文宣王。

到了宋神宗熙宁年间,王安石改革之时,封孟子为邹国公,颜回为兖国公,让这两个人享受“配享”的待遇。同时,增加了荀子、扬雄和韩愈三人享受从祀(画像)的待遇。

到了公元1102年(宋徽宗崇宁初年),由于新党在蔡京的聚合下重新执政,新党为了加强凝聚力,开始神化王安石,把王安石说成是当代圣人,结果荆国公王安石也加入了配享的行列,和颜回、孟子一起被塑在了孔子身旁。

到了公元1113年(政和三年),又追封王安石的儿子王雱为临川伯,让他也加入了从祀(画像)的行列。到此时,孔庙之中一共有配享三人、从祀(塑像)十人、从祀(画像)九十七人。

但王安石配享的时间是短暂的,到了宋徽宗下台后的公元1126年(靖康元年),道学家们开始了反攻,二程的重要弟子、右谏议大夫杨时请求剥夺王安石配享的权力,最后皇帝下诏,把王安石从配享降为从祀。

南宋公元1177年(淳熙四年),王安石儿子王雱的画像被逐出孔庙。

到了宋理宗时期,道学家们终于得势,此时的主战派和改革派已经彻底失去了市场,王安石也就被请出了孔庙。公元1241年(淳祐元年),皇帝借着考察太学的机会,废除了王安石,同时把道学家周敦颐、张载、程颢、程颐、朱熹请入了孔庙,列于从祀的地位,这是朱熹第一次进入庙堂。公元1262年(景定三年),从祀的名单中又加入了张栻和吕祖谦。

公元1267年(咸淳三年),封曾参为郕国公,孔伋为沂国公,这两人和孟子、颜回一起享受配享的待遇。到这时,配享一共四人,从祀(塑像)十人,而从祀(画像)一百零四人。由于后世统治者都继承了宋代的理学,配享就再也没有变化,直到今天,孔庙中仍然是这四人配享。到了元代,封颜回为兗国复圣公,曾参为郕国宗圣公,子思(孔伋)为沂国述圣公,孟子为邹国亚圣公,四圣的名称就来自于此。 [49] 从祀的名单仍然有所变化,皇帝根据兴趣或删或加,但规模也基本上保持了下来。

宋朝的灭亡对道学来说,也是一种幸运。如果宋朝仍在,其内部的斗争迟早还会激化,随着道学变得越来越无力改善政治和社会,道学说不定还有被废除的那一天,但宋代灭亡后,统治中国的蒙古人还没有能力辨别道学的优劣,只是一味地接受汉地的传统,这使得道学固化在了制度之中。明代这个保守的朝代为了控制社会,更是继承了元代的制度和统治思路,将道学神化成了统治哲学,并禁锢了中国六百年。

辽金:野蛮人学舌

与人们认为中国是十几个朝代的循环不同,中国从汉代以来的大一统历史实际上分成三个大的周期。 [50] 第一周期从秦汉延续到南朝,经历了秦、西汉、新莽、东汉、三国、两晋、南朝宋齐梁陈等共十三个政权,这个周期中的财政、经济、政治制度都是连续变化的,每一个政权都继承了前代的制度,在此基础上发展,直到南朝陈,这一套制度体系才跟着政权一同毁灭。

第二周期从北朝的北魏开始,北魏建立制度后,由东魏西魏、北齐北周继承,并由北周传给了隋唐,经过五代,直到两宋后垮台,一共经历了十四个政权。

第三周期从辽代开始,经过金、元,到明、清,一共经历了五个政权。宋代的道学之所以能够统治第三周期,恰好在于它出现在第二周期的末尾,在第二周期灭亡之前上升为统治哲学。而第三周期由于是野蛮人建立,在学习汉化的过程中,将前一周期中的统治哲学照搬了过来,结果道学固化成了第三周期的思想基础。又由于第三周期各个政权的保守性,道学(理学)越来越僵化,成了禁锢人们思想的牢笼。

在第三周期中,最早尝试利用儒教进行统治的是辽代。在唐灭亡之后、北宋建立之前,契丹人在辽太祖耶律阿保机统治时期,他的大儿子耶律倍就是一个汉化派,试图依靠儒教来统治契丹人。根据记载,阿保机曾经问部下:作为国君应该敬奉天地诸神,可是神灵宗教众多,我应该首先尊崇哪一个呢?

大部分人都认为应该学习其他游牧民族的做法,敬奉佛教。但阿保机否决了,认为佛教不是中国本土宗教。

这时,耶律倍说:中国最大的圣人是孔子,已经供奉了万世,我们既然要占领中国,就应该首先敬奉孔子。 [51]

耶律倍虽然最终没有继承皇位,却将儒教引入了契丹人之中,从此,辽国兴建孔子庙,并由太子率领年年祭祀。

辽国由于是初创帝国,许多制度都很原始,比如,辽国也采取了唐代的进士科考法,但由于各种杂项的官员太多,官员中进士比例最高不过百分之三十。 [52]

辽代灭亡后,北方进入了金的统治,制度比起辽代已经相对完善,科考法则也模仿了唐代和宋代的做法。不过,金代的科考与唐代更为相近,不仅考儒经,也考文章和词赋,以及其他专科。 [53]

金代的考试分为词赋、经义、策论、律科、经童,后来又创造了女直进士,也就是专为女真人开的,还曾经加过制举鸿词科,为那些非常之士开辟门路。所以金代的考试一共是七科。在这七科当中,词赋、经义、策论三科的中选者称为进士。律科、经童两科的中选者称为举人。考试分成四等,分别是乡试、府试、省试、殿试,四次都考取了,就授予官职。

政府开设的学校包括几类,最早开设的是国子监,后来又设太学。地方上则有府学和州学,形成了相对完善的学习体系。金代之所以能够如此完善,是因为它在北方继承了北宋的疆域,也继承了北宋的人才。

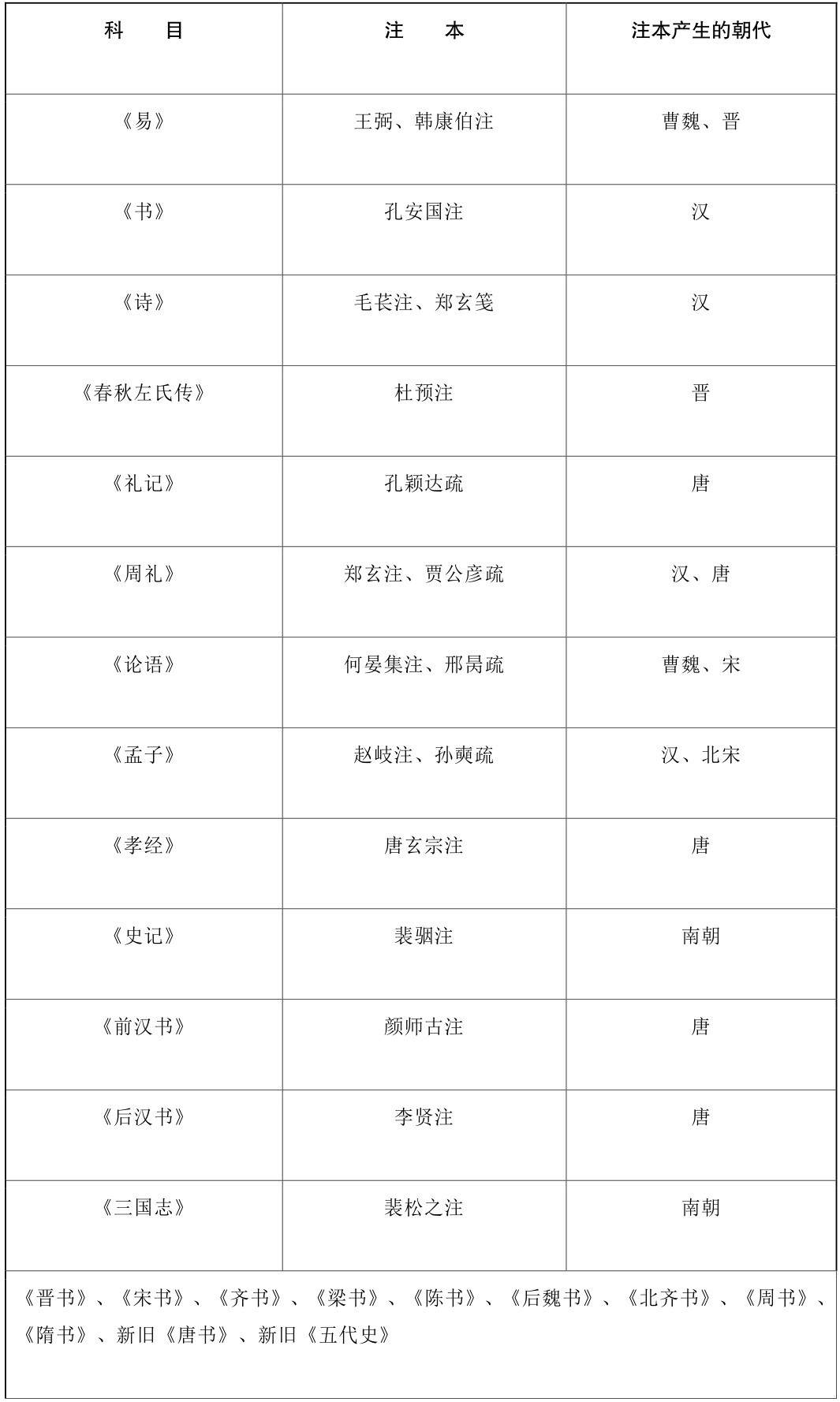

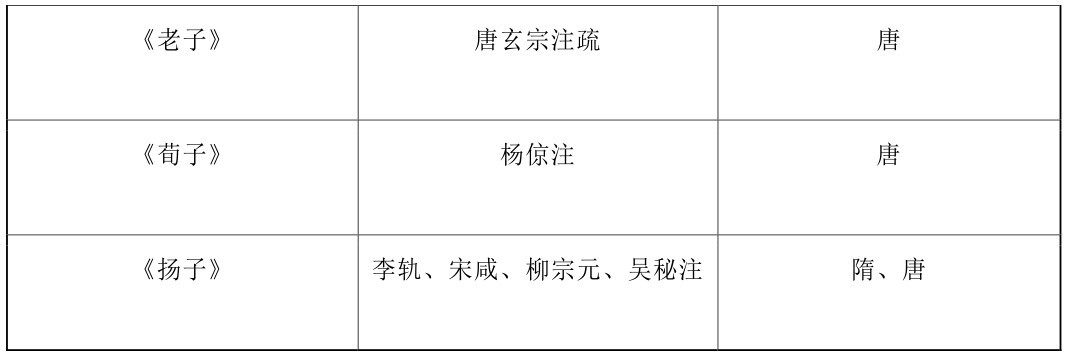

至于所用课本,由于宋代理学还没有成为气候,大都是沿用了前人的课本。这些课本以五经、史学为主,加上少量的其他典籍(《老子》《荀子》《扬子》)。这里也可以看出金代的另一个倾向:没有自己独立的哲学系统,以拼凑前人的资料为主。到了后期,可能由于组织难度的原因,甚至把经义和策论科目都取消,只用词赋来录取人才。由于词赋是最简单的,这样的考试方法实际上是放宽了人才录取的标准。

表9 金代课本使用情况 [54]

金代虽然没有形成完整的哲学体系,但皇帝已经非常重视儒教。对于儒教最重视的是熙宗皇帝,公元1140年,金和南宋刚形成了稳定的疆界不久,就学着宋代的样子,封孔子的后代为衍圣公。 [55] 第二年(皇统元年),又亲自到孔庙中去祭奠,并以身作则地学习儒家经典和史学著作。 [56]

金代这种带有一定灵活性,却又充满了原教旨虔诚的学习方法,成为后世王朝的榜样。金人选择前朝课本苦读,到了元代,就把前朝课本换成了宋儒理学的课本,但是对于课本原教旨般的崇拜却毫无变化。到了明代,这种做法更是变本加厉,就让学习变成了巨大的思想包袱。

元代画瓢

公元1237年(元太宗忽必烈九年),中书令(宰相)耶律楚材开始为蒙古江山制定一项长治久安的规则:科举制度。

耶律楚材曾经是在金国当官的契丹人,当蒙古人不断地对金国的中京(现北京)进行打击时,金宣宗逃难到了南京(汴京,现开封),留下丞相完颜承晖守卫中京,耶律楚材就在中京担任左右司员外郎。

公元1215年(成吉思汗十年),蒙古大军攻克中京,耶律楚材作为俘虏,被成吉思汗选中,开始为蒙古人的大业出谋划策。在此之前,蒙古人喜欢使用心理震撼战术,对于不投降的城市,一旦攻克后就进行屠城,甚至有意识地消灭当地人,将耕地变成草场养马。耶律楚材逐渐地教育蒙古人,耕地比草场更重要,能够提供更多的税收。

到了太宗窝阔台即位后,耶律楚材的建议显示出越来越大的价值。蒙古人之前主要靠掠夺获取财产,再交给回人拿去放贷,产生利息,所以蒙古人对于回人非常倚重。而耶律楚材则通过征收土地税和商业税,获得了大量的收入。 [57] 这种试验成功后,耶律楚材以征税为借口,开始建立元代的统治机构。公元1231年(太宗三年),蒙古人开始实行行政官僚制度,建立了中书省,以耶律楚材为中书令,并设立了左右丞相。 [58] 耶律楚材帮助窝阔台编订了汉地的户籍,设立了税收制度,甚至仿照金代推出了纸币。 [59] 之后,为了官僚制度的正常运转,他开始设立学校和科举制度,为雏形中的中央政府选定官员。

在此之前,蒙古人选择人才大都是掠夺式的,还有各种江湖人士投靠。蒙古人最重视的,是回人中的商人,他们能够帮助蒙古人理财,获得了极大的信任。耶律楚材试图通过正规化制度,来减少非正规的理财商人的影响力。

公元1237年,在灭亡了金国三年之后,元代的科考制度开场了。

根据耶律楚材的规划,科考分成了三科,分别是策论、经义和词赋。其中策论以考实务为主,而经义以考儒术为主,词赋以考文采为主。考中的人不仅可以免去赋役,还可以担任官员。

从耶律楚材制定的考试规则中可以看出,元朝最初的考试制度是继承自唐宋传统,唐代考试有秀才、明经、进士、明法、明算等科目,兼用诗赋、策论、算术、法条、历史、经学等各种学科,虽然元代取消了法条、算术、历史等考核,但保留了诗赋与经学并行,并兼顾了策论,也可以说是一个比较完整的考试体系。

第二年在耶律楚材的组织下,考试大获成功,这次考试一共录取了4030人 [60] ,大都是当时的名士。这次考试也为蒙古人统治初期输送了大量的人才,保证了政权的平稳。

但可惜的是,这次考试并没有持续下来形成制度,蒙古人最终证明自己是缺乏耐心的。作为游牧民族,他们最大的目标就是掠夺财物,靠建立制度收税来慢慢获得财富的吸引力,比不过来快钱的诱惑,当耶律楚材在孜孜不倦地为蒙古人建立制度时,蒙古人自己却开始挖他的墙角。

窝阔台为了要更多的税收,开始把征税权外包出去,由回人给蒙古人一百四十万两银子,就获得了一年的征税权,至于他们如何横征暴敛,蒙古人就一概不问了。如果有人反抗,则由蒙古人出面镇压。最后,征税权已经拍卖到了二百二十万两,又有更多的财富流入了包税人的腰包。

耶律楚材对于这种涸泽而渔的方式痛心异常,却毫无办法。窝阔台死后,耶律楚材被边缘化郁郁而终。蒙古人由于无法建立良好的统治秩序,成了短命的王朝。 [61]

耶律楚材试行科举制没有成功,元代就在混乱中度过了几十年,直到公元1314年(仁宗皇庆三年),才再次开始了科举尝试。此时的元代已经到了中期,统治混乱,汉化派和骑马派互相争斗,使得政治的进程异常颠簸。

仁宗时期,元朝的政治正好摆到了汉化派一边,经过了几十年的统治,由于秩序的恢复,中原的读书人也恢复了对于治国的兴趣。更重要的是,程朱理学经过了若干年的沉淀,已经成了当时的显学,这时候恢复科举,就已经无法避开程朱理学的影响。

在金代,所选择的课本大多数都是老课本,来自从汉代到唐代的宽广时域,再加上对于词赋、历史的考核,使得儒教学问对读书人的束缚很小。可是元代时蒙古人能够得到的课本大都已经理学化,这就导致蒙古人的科考必定是理学化的。

这一点也许蒙古人自己都不知道,他们只是选择了最流行的课本,却导致了意想不到的结局。

另外,让蒙古人兼考词赋、经义、策论、历史等科目是做不到的,由于政治制度过于简单,必须将科考简化再简化,才能保证推行下去,到最后,科考将词赋、历史、算学等全部砍掉,只保留了最容易考核的经义,加上时务策,而经义又采取当时最通行的四书,五经由于过于繁复,也很少使用。这样,历史上最单调的科举考试就出现了。

元代的考试是这样的:每三年考一次,对蒙古人、色目人,分为两场,第一场考背诵四书,一共五条,会背就通过;第二场考一篇时务策一道,要求五百字以上,比现在的高考还简单得多。对汉人和南人,则分为三场:第一场考明经,在四书内出题;第二场考诏诰章表,也就是检查考生的应用文能力;第三场考时务策一道。 [62]

课本主要选择四书,而四书又选用朱熹的《四书集注》,其余五经也主要以朱熹的理论为主,这就使得元代的科考好像是专门为朱熹设计的。

宋代的理学革命在宋代没有发挥出最大的威力,当它成为统治哲学时,整个社会都快崩盘了,但宋代理学却在蒙古人手中被无意间发扬光大,这也许对于宋朝皇帝来说,是一种绝妙的讽刺。

这对于中国的文化来说,也绝不是福分。

明代考试体系如何固化道学?

我们现在生活在一个教科书的世界。对一个出版社来说,最重要的版块不是经典书,也不是畅销书,而是各种各样的教科书。

中国历史上教科书的发达,来源于明代的科举制度。

在唐代印刷术刚刚兴起,出版商们印行的大都是宗教、实用性书籍。宋代,由于科举考试范围很广,进士科目考试更偏重于能力和实务,很难通过一两本粗糙的教科书就能准备得当,因此,宋代的出版业以出版文人的文章文集为主。

到了明代,政府出版的考试教程《五经大全》《四书大全》《性理大全》等占据了主流市场,四书五经大行于世。而这三套七部(五经分别各一部,四书、性理各为一部)的所谓“大全”,编制得粗制滥造,明代的科考就成了一种批量生产废品的工场,将科举制度演化到了荒谬的地步。

唐宋的科考能够较好地区分出优秀的文人,而元代虽然实行了科考,却将原本内容丰富的考试进行了极度的简化,导致考试的内容过于偏向朱熹的理学,成了文化的禁锢。

明代作为一个汉人的朝代,本来应该打破元代的失误,重新回到唐宋传统,但是,由于开国者的封闭和小农意识,不仅没有打破,反而将元代的错误更加放大了。

明太祖朱元璋从开国之初,就充满了对文人的不信任,他一方面大兴文字狱,另一方面设立特务机构来防范大臣,同时又破坏官制的完整性,取消了宰相。为了加强思想控制,朱元璋对于任何能够被解读为反皇权的思想都充满了警惕。这种警惕甚至让他对准了“四书”之一的《孟子》。

在读《孟子》的过程中,明太祖发现,其中有一句话大意是:如果皇帝把臣民当作草芥,那么臣民就把皇帝当作寇仇。 [63] 这句话惹恼了朱元璋,就算君再胡作非为,臣也没有资格说三道四,他决定将孟子在孔庙中的配享废除,逐出孔庙,并且下令任何敢为孟子说情的人都以大不敬论处。后来刑部尚书钱唐强谏,朱元璋忍住没有治罪。孟子的配享地位最终也得到了恢复。 [64] 不过,朱元璋为了对付孟子,出了一本“洁本”的《孟子》,将对皇帝不利的话全部删掉了,明代所学的就是这个阉割版。

公元1370年(洪武三年),为了统治人才的需要,朱元璋在刘基的帮助下,恢复了科考,但为了让人们只学那些听话的内容,皇帝开始对考试内容做出限制。

首先,他意识到,元朝的考试内容从四书五经里出题,已经很大程度上帮助他完成了限制思想的工作。而刘基又帮助朱元璋更进了一步,发明了“八股文”,要求考生将文章写成起承转合的固定格式。这样,考生们就只能学习四书五经,写作八股文,也就不用学什么诗词歌赋了。明代的考试制度也和现在很类似,一位现代的考生穿越到明代,一定感到很亲切,考试有专门的考房,考卷是糊名制的。 [65]

在朱元璋时期,根据刘基的安排,所用的课本主要是:“四书”采用朱熹的《四书集注》,《易》采用《程传》和《朱子本义》,《书》采用《蔡沈传》和夏僎的《详解》,《诗》采用《朱子集传》,《春秋》采用《左氏传》《公羊传》《谷梁传》三传及《胡安国传》《张洽传》,《礼记》采用《陈浩集说》。这些大都是理学课本。

但就算这样,明朝的皇帝仍然担心人们思想失控,决定在这个基础上再编纂一套教科书,“教”会人们怎么安全地思考。这套书由中书庶吉士解缙提出 [66] ,但在朱元璋活着的时候,并没有编撰,解缙也没有得到机会参与。到了明成祖时代,皇帝终于下决心编纂教科书,这就是著名的《四书大全》《五经大全》和《性理大全》。

七部大全可以说是中国教科书最糟糕的典范,受到了后人激烈的批判。之所以糟糕,是因为一方面它编纂得极为仓促,带着粗制滥造的痕迹;另一方面它抄袭严重。由于元末的战乱和靖难之役,中国的文化还没有恢复到一个创造性的时期,这时如果编纂大部头著作,大都是抄袭前代而来的。

比如《四书大全》,主要是抄袭了元代倪士毅的著作《四书辑释》,稍作修改之后刊行。倪士毅作品本来就错误很多,而经过修改后,错误更多,这本书就成了明代文人学习“四书”的标准著作。考生们可能没有读过朱熹的《四书集注》,反而对于《四书大全》都了如指掌,这样考出来的学生到底有多少真的领悟,的确令人感到担心。

其余的大全,也基本上都有一个到数个蓝本,《周易大全》抄袭自元代文人董楷的《周易传义附录》、董真卿的《周易会通》、胡一桂的《周易本义附录纂疏》,以及胡炳文的《周易本义通释》。《书传大全》以南宋蔡沈的《书集传》为抄袭对象。《诗经大全》抄袭元代刘瑾的《诗传通释》。《礼记大全》抄袭元代陈澔的《礼记集说》。《春秋大全》采用了元代汪克宽的《春秋纂疏》。

而《性理大全》则主要采纳了一些解说四书五经之外的关于理学的文章,比如周敦颐的《太极图说》、张载的《西铭》、邵雍的《皇极经世》等。

这七部大全就构成了明代文人的学术世界,至于七部之外的文章和学问,是读书人不关心,也学不到的,因为其余的学问对于做官毫无用处,考不到,甚至学多了反而会给自己带来危险。

就这样,中国的哲学从宋代的程朱理学,在极端保守的明代科考机器中找到了自己的位置,造就了中国历史上最僵化的时期。