战略地理:楚汉战争的决定要素

关于刘邦为什么会崛起,项羽为什么无法统一全国,答案可以有很多。

有一条重要的原因:项羽太年轻了,巨鹿大战时他只有二十四岁,可以打仗,却缺乏战略眼光。那一年刘邦却已经四十八岁,早已懂得战略和谋士的重要性。

在战略中,最重要的因素是地利与人和。所谓人和,并不是人们通常理解的士气,而是一个有效的组织形式,最能够激发战斗力的制度。所谓地利,指的是必须了解全国的山川地理,以便选择主攻点和战场。

项羽是一位战术家,在局部战役时可以选择战场,但他不是战略家,并不了解全国山川关隘的优势所在,所以才会在分封诸侯时,将所有战略要点都拱手让给别人,只选择了最不能守的平原之地给自己。要想认清人才、制度和地理的重要性,必须经过足够的历练才行,项羽太年轻了,没有办法积累这些经验。

在项羽依靠年轻人的冲击力发动巨鹿大战时,在远处的刘邦却已经展现出他战略天才的一面。

刘邦对于中国的地理结构要更熟悉,当他从彭城向关中地区进发时,首先选择了通往关中的最主要通道:长安(咸阳)洛阳道(函谷关大道)。为了获得这条通道的控制权,首先要夺取洛阳。为了进攻洛阳,刘邦先占领了嵩山以南的阳城。在阳城与洛阳之间,是一道著名的关隘——辕关,越过关口后,就可以袭击洛阳。

但刘邦的兵力太弱小了,虽然秦朝的主力已经北上,但他仍然无法攻克洛阳。

如果是项羽,可能会选择在洛阳与秦军决一死战,但刘邦却选择了迂回战略。既然洛阳不容易攻打,就绕过去。除了函谷关大道,在洛阳以南的南阳盆地,还有一条越过秦岭,经过武关直插关中的道路,也是当年楚国与秦国对峙的主要通道。

刘邦从洛阳回到阳城后,折向了西南方,越过了伏牛山脉进入南阳盆地。他的战略其实是钻了一个空子:当章邯带着主力与项羽鏖战时,秦朝关中的兵力已经不足。同时,由于项羽的主力部队随时可能从函谷关进攻关中,秦王必须把函谷关作为第一保护目标,不敢从函谷关调兵去支援武关,使得武关一直处于空虚状态。

刘邦借着这个空当,在武关打败守军,进入了关中平原,又在蓝田附近取得另一次胜利。他的出现引起了关中地区的恐慌。此时秦朝早已出现了严重的内斗,权臣赵高杀死了秦二世,立子婴为秦王,他本人又被子婴杀死。没有执政经验的子婴在获悉了蓝田的失败后,放弃抵抗投降了刘邦。

曾经不可一世的秦王朝在刘邦不起眼的起义军面前消失了,此时,起义军主力项羽的部队还没有赶到关中。

当子婴投降后,所有的将士都无比激动地开始了狂欢,纷纷到秦朝的各个府库中瞄准金银珠宝时,只有一个人显得与这样的场景格格不入。而这个人的所作所为,也预示着未来楚汉战争的走向。他就是萧何。

萧何进入秦王的宫殿后,并没有被其中的华丽所吸引,只是默默地将秦丞相府和御史处的法令、文书与天下图籍收藏了起来。

日后,这些图籍成了刘邦的重要资料,天下的关塞、户口、强弱,萧何都了解得清清楚楚,也只有这样,才能在战略上进行针对性的军事准备。刘邦对于萧何的倚重,表明了一个拥有足够阅历的人的智慧,而萧何的谋略则是刘邦胜利的保证。

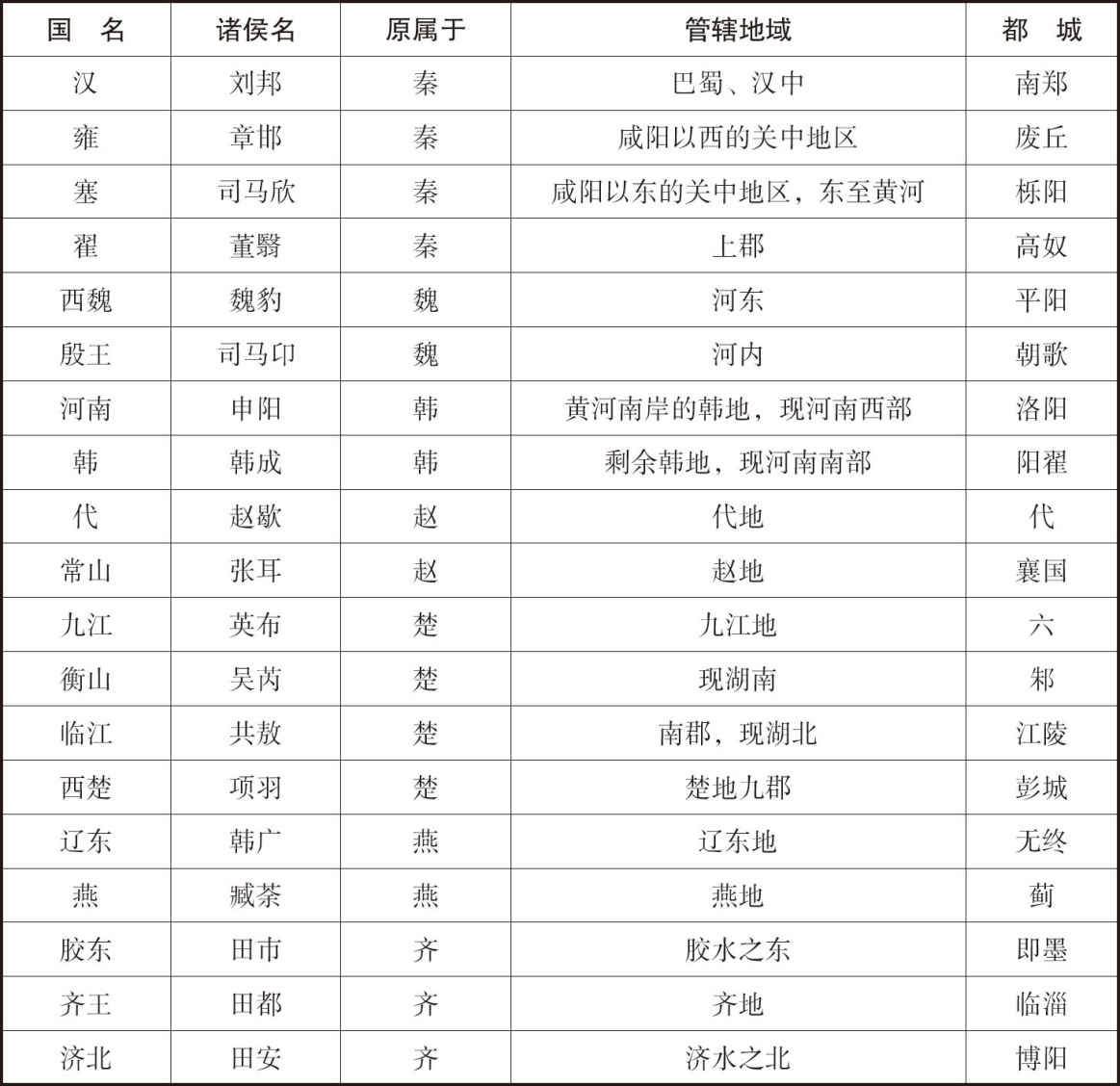

公元前206年,项羽入关,对各路将领进行论功行赏,共封了十九个国家。

项羽的分封是周代的封建制继续,在他的理想中,世界并不需要统一,只需要如同战国时代一样分为许多国家各自为政,再由一个如同春秋五霸那样的“霸王”进行总的约束。不过这个霸王只是负责监管国际秩序,并不干预各国的内政。从这方面讲,项羽心目中的霸王很像现在的美国扮演的角色。

十九国也只是七国时代的更加碎片化。在灭秦战争中,由于需要犒赏的人太多,项羽将原七国疆土中每一国,都再次分成大小不等的几部分,比如,齐国分成了三国(济北、齐、胶东),韩、赵、魏、燕各分为二(依次为:河南、韩;常山、代;殷、西魏;燕、辽东),秦国和楚国由于地域广大,各分为四(依次为:汉、雍、塞、翟;西楚、九江、临江、衡山),其中项羽的西楚出自楚国,刘邦的汉只是原秦朝领土中最偏僻的一个。

表2 项羽分封的十九诸侯 (1)

但项羽没有预料到,这种更加碎片化的政治局势是不稳定的,必然会出现许多摩擦,很难通过一个“霸王”协调国际秩序。如果西楚想把所有的国际事务管起来,会立刻陷入疲于奔命的状态。在现代社会中,作为“霸王”的美国也同样受困于此,参与国际事务太深,就影响国内的发展,而不参与国际事务,又受到国际的批评,只能在参与与收缩之间来回摇摆。

在分封结束后,各国的政治形势也果然向着分崩离析滑去,立刻陷入了互相征伐,西楚霸王徒劳地维持着国际秩序,却没有效果。即便没有刘邦的出现,项羽的精力也必然被这种徒劳无功和诸侯的怨恨所削弱。

更加令人不解的是,项羽由于缺乏战略眼光,留给自己的国土实际上是最危险的。西楚名为楚国的西部,却处于当年楚国疆土的东北部, (2) 在现在江苏、安徽与河南东部一带。按照经济学来看,这里一马平川,的确是产粮食的好地方,然而从军事角度入手,却发现这是一个无险可守的四战之地。

当年的楚国之所以强大,除了有东部平原之外,还在于它拥有着地理的优势,西部、南部、北部都被高山包围,易守难攻。当秦国攫取了楚国的西部之后,楚国就衰落了。

项羽为了尽量攫取膏腴之地,无意中放弃了西部的山川地带,就失去了雄关险隘,变得易攻难守。这样的地方,必然是所有人觊觎的对象,最容易发生战争的所在。

与项羽相对应的刘邦则把地理上的优势发挥到了极致。表面上看,项羽把刘邦分到了最偏僻的地方,在楚汉相争的时代,汉中只是关中的附庸,而四川只是半开化土地。但汉中和巴蜀却几乎是封闭的地域,只需要少量的兵马把守住几条秦岭通道,就可以拒敌于险阻之外,没有后顾之忧。

消除了后顾之忧,就到了扩张的时候。刘邦在分封几个月后,就从汉中出发,利用“明修栈道,暗度陈仓”的做法,出其不意,用一个月时间的闪电战,绕道剿灭了关中地区的三个王。分封时,秦朝原本的关中地区分给了三个秦朝的投降将领,项羽这样安排,就是为了让他们抵御刘邦,把刘邦封锁在最偏僻的地方。

战国和秦汉早期,汉中(包括四川)与内地的联系,大都必须经过关中地区,主要道路就是翻越秦岭进入关中平原的山路。项羽认为,当三个秦将占据了关中,刘邦就没有办法进入函谷关以东地带了。

但项羽没有想到,如果刘邦消灭了三个关中王,就统一了关中、汉中和四川,形势就与当年的秦国很相似了。一旦获得了关中四塞,山东(崤山以东,即中原地区)的军队打不过去,关中的军队却可以随时骚扰山东地区。由于四川根据地的存在,刘邦在战争中不会缺乏后勤支持,变得更加强大。

刘邦强大的同时,面对的却是一个比当年六国更弱小的中原。当年山东六国由于领土太分散,形不成合力,被秦国一一歼灭;楚汉时期,山东地区变成了十五个国家,更加碎片化,根本无法协调。

更麻烦的是,年轻的项羽在性格上不仅无法联合山东诸侯,还将他们推向了对立面,变成了刘邦的友军,他的灭亡也就指日可待了。