3.捉襟见肘的落地实践

领导拍板决定要做O2O,人员从哪儿来?

大部分企业选择在电商部门的基础上组建O2O团队:四成O2O操盘手来自电商部,两成来自市场部,空降比例不足一成;绝大多数(85.19%)O2O团队不超过十人。

人手有限,资源更是匮乏,过半(53.53%)的企业在O2O导入阶段仅有不到十万元的费用,另有33.02%的企业费用在十万到一百万元之间。

巧妇难为无米之炊,在这样窘迫的现实条件下,大部分企业的O2O实践开展得颇为捉襟见肘。

(1)服务商鱼龙混杂

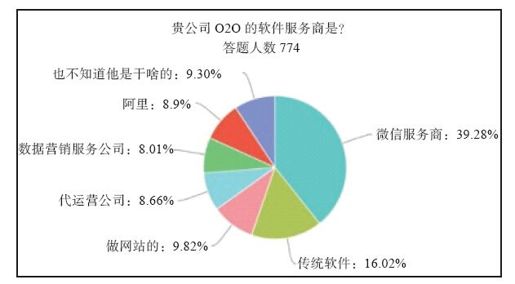

在“O2O软件服务商是谁”这一题中,我们得到了本次调研最“多彩缤纷”的一张饼状分布图(上图)。占据最大头的是微信服务商(39.28%),其次是传统软件商(16.02%),“阿里”“做网站的”均有不到一成的占有率。

让人哭笑不得的是,原本为了调节气氛、让问卷更活泼而设置的“也不知道他是干啥的,反正他说他会”选项,居然也得到了近一成的票数,甚至高过阿里的占有率!

(2)线上线下数据不通

在实践O2O的企业中,线上线下几乎势均力敌(可以理解为渠道销售力和企业重视程度),26.76%的企业只建立了线下CRM,24.63%的企业只建立了线上CRM,仅有两成多的企业建立了全渠道CRM,也就是实现了线上线下的信息共享,而这其实是O2O最核心的实施要件。缺少了这项基本功,不管商品在微信、App上卖得多好,都是“伪O2O”,因为根本没有实现中间的那个2(to)。

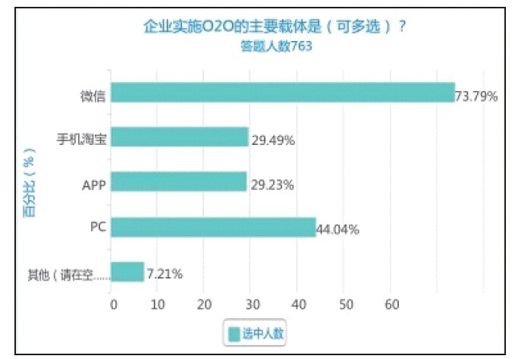

外没有成熟的服务商,内没有扎实的基本功,这O2O到底该怎么做?只能靠流量,靠跟风,哪里人多去哪里。因此微信成了企业的首要选择—73.79%的企业把微信作为自己O2O的主要载体之一。

因为O2O的操盘手大多来自企业电商部,他们对PC的玩法最熟悉,在他们的惯性思维下,PC网站也顺理成章成为企业O2O的第二大载体—44.04%的企业选择以PC为主要载体之一(“O2O的主要载体有哪些”是多选题,故占比相加不等于100%)。除此之外,手机淘宝、企业App、实体店、二维码、微博也成为企业O2O的载体,但显然不是主流。

企业App原本被认为是做O2O的标配,但在受访企业中,真正开发了独立App的仅有三成,这显然与资源有关,开发、推广费用都不是一笔小数目。调查显示,当企业年销售额迈上十亿元的台阶后,开发独立App的比率显著增加,从三成增加至近六成。

而对已经开发了独立App的企业来说,它的定位也是不清晰的。在B2C还是SNS的选择上,竟有41.42%的企业选择了“两手都要抓,两手都要硬”这种模棱两可的答案。模糊中庸的定位,在十亿~一百亿元规模的企业身上体现得最为突出,有过半(53.7%)的企业在开发App时并没有明确到底要做B2C还是SNS。而当企业做到一百亿元规模后,更多企业想清楚了App的定位,有55.1%的企业将App的职能明确为B2C。