身体的社会构造

在一个类似卡比利亚社会的空间中,性的秩序并不是按照原样形成的,性差别淹没在组成整个宇宙的一系列对立之中,性属性和性行为过多地负载着人类学和宇宙学的决定。如果我们按照性本身的范畴考虑性属性和性行为,就会沦落到认识不到其深刻含义的境地。(在色情中得到完善的)性欲的原样构成使我们丧失了被赋予性征的宇宙学的意义,这种宇宙学植根于直接受到一种社会意义影响的社会化身体及其运动和移动的性拓扑学之中———比如向高处的运动与男性相关,意味着勃起或性行为中的支配地位。

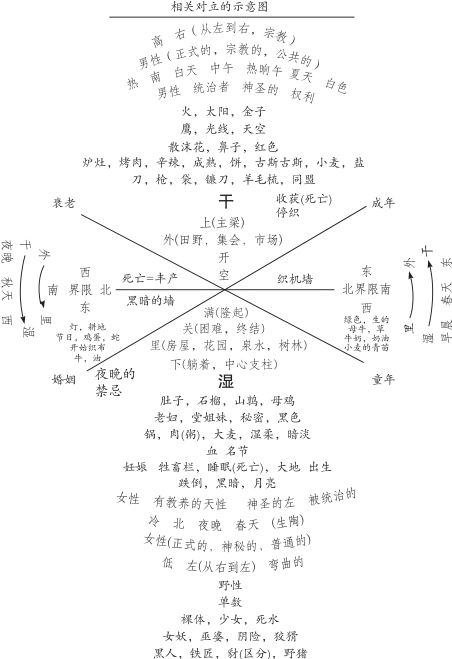

基于男女之间的对立对(性或其他)事物和行为的划分,作为处于孤立状态的随意性,获得了进入一个同源对立系统的客观和主观必要性,这些同源对立包括:高/低、上/下、前/后、右/左、直/弯(狡猾)、干/湿、坚挺/柔软、辛辣/无味、清楚/模糊、外(公开)/里(私下)等,其中的某些对立与身体的运动(高/低//升/降,外/里//出/进)相关。这些对立在差异中表现出相似,在实践转换和隐喻的无限游戏中,彼此协调,相反组成。同时,这些对立又互相抵触,能够赋予每种差别一种语义学的深度,这种语义学的深度来自协调、内涵与对应这些多种原因的决定。[1]

这些普遍应用的思维模式,把在它们推动下产生的这些特殊差别和特征(比如身体方面的),当做被纳入客观性的自然差别记录下来。与此同时,这些思维模式将这些差别和特征纳入一个表面上完全自然的差别系统,将它们“自然化”;因此,这些思维模式引起的预测不断被世界的进程,尤其被所有生物学的和宇宙的循环所证实。我们看不到统治的社会关系如何能够出现在人们的意识中,统治的社会关系是这些思维模式的源头并通过彻底颠倒因果关系,表现为一个完全独立于力量关系的意义关系系统的应用之一。神话—仪式系统在这里扮演了一个角色,这个角色相当于归于彼此分化的社会中的司法场的角色:在它提出的观念和区分原则客观上适合先存的区分需要时,它通过将法定秩序变成熟悉的、公认的、正式的存在,认可了这种秩序。

性别划分看起来似乎“存在于事物的秩序中”,我们有时为了谈论正常的、自然的东西不可避免要这么说:这种划分既以被客观化的状态存在于事物中(比如存在于房子中,房子的各个部分都有“性别”),存在于整个社会世界中;又以被归并的状态存在于身体中,存在于行动者的习性(habitus)中,习性作为认识、思想和行动的模式发挥作用(在某些地方,如同在这里,出于交流的需要,我冒着可能重蹈我曾不断批评的唯智主义哲学覆辙的危险,用认识范畴或结构这些词,但我最好还是用实践模式或配置这些词;“范畴”这个词有时被接受,因为它能同时指涉一个社会单位———农业劳动者等级———和一个认识结构,并表现将它们联系在一起的关系)。正是客观结构与认识结构之间的一致,存在的构造与认识的形式之间的一致,世界的进程与人们对它的期待之间的一致,促成了与世界的这种关系。胡塞尔将这种关系描述为“自然态度”或“信念经验”———但是他没有强调它产生的可能的社会条件。这种经验把社会世界及其自社会关系中构成的性別区分开始的随意区分理解为自然的、明显的,并照此理由包含着对合法性的一种完全认可。由于没有看到深层机制,比如使认识结构和社会结构达成一致的机制的作用,进而没有看到关于社会世界的信念经验(比如,在我们的社会中,教育体系的再生产逻辑),哲学信仰迥然不同的思想家们会把所有合法化(或社会承认)的象征作用归咎于某些因素,这些因素属于多少有意识或意向性的表象范畴(“意识形态”、“话语”等)。

男性秩序的力量体现在它无需为自己辩解这一事实上[2]:男性中心观念被当成中性的东西让大家接受下来,无需诉诸话语使自己合法化[3]。社会秩序像一架巨大的象征机器一样运转着,它有认可男性统治的趋向,因为它就是建立在男性统治的基础之上的:这是劳动的性别分工,是对两性承担的活动及其地点、时间、工具的非常严格的分配;这是空间的结构,存在着专属男人的集会地点或市场与专属女人的家庭之间的对立,或在家庭内部,照管炉火的男方与照看牲畜棚、水和植物的女方的对立;这是时间的结构,劳动日、农事年或生命的循环,中断的时刻是男人的,漫长的妊娠期是女人的。[4]

社会世界把身体构造为性别现实及性别的观念和区分原则的拥有者。这个被归并的社会认识纲要适用于世界上的所有事物,而且首先是生物学现实中的身体本身:这个纲要明确了一种符合世界的神话观念原则的生物学性别的差别,这种神话观念植根于男人统治女人的偶然关系之中,由于劳动分工,这种差别本身被纳入社会秩序的现实之中。性别之间也就是男性和女性身体之间的生物学差别,尤其是性器官之间的解剖学差别,可能表现为性别之间从社会方面被构造的差别的自然证据,尤其是劳动的性别分工的自然证据。(身体及其运动是服从于一种社会建构作用的共相的模子,它们在意义上,特别是在性的意义上,既非完全确定,亦非完全不确定;所以,与它们相联系的象征主义既是约定俗成的,又是“理由充足的”,因而几乎被视为自然而然的。)由于社会观念原则构造了解剖学差别,而这种社会构造的差别变成了建立这种差别本身的社会观念的自然表象之基础和保证,我们因此陷入了一种循环的因果关系,它将思想围困在统治关系的明证性之中,统治关系既以客观区分的形式被纳入客观性,又以认识模式的形式被纳入主观性,认识模式是依据这些区分形成的,同时也形成了对这些区分客观的认识。

在看这幅图时,既可着眼于垂直的对立[干/湿,高/低,右/左,男/女,等等],也可着眼于过程[比如,生命循环过程;结婚,妊娠,生育,等等,或农事年过程]和运动[开/关,进/出,等等].

男子特征,从其伦理特征来看,作为力量(vir)、英勇(virtus)的本质,名誉问题(鼻子)、保持和扩大名誉的原则,至少暗中与生理上的男性气概密不可分,尤其是通过性力量显示———破坏未婚妻的童贞、子孙满堂等———真正的男人理应如此。众所周知,男性生殖器总是以隐喻的形式出现,很少被指明,也很少可以明指,它集中了授精力量的所有集体幻觉。[5]它如同人们在分娩、行割礼或长牙期间所食用的馅饼或烘饼,“隆起”或“鼓起”。鼓胀的暧昧模式是丰产仪式的发生原则,丰产仪式旨在借助鼓胀或促使鼓胀的食物,模拟鼓胀(男性生殖器和女性的肚子),并且在男性力量授精的时刻如结婚———以及开犁的时候———变得必不可少,这是类似于开犁和丰产的行动的时机。[6]

结构上的模棱两可,由一种形态学联系(比如abbuch———阴茎与abbuch的阴性形式thabbucht———乳房之间的联系)和某些与授精相关的象征的存在表现出来,这种模棱两可可以通过这个事实得到解释,即它们代表了生命的丰盈和孕育生命的人的不同表现(通过奶汁和类似奶汁的精液[7]:男人离家很久时,有人会对他们妻子说,他们会带“一壶奶,一壶凝结的奶”回来;一个在婚外关系上不怎么严谨的男人,人们会说“他把奶倒在了胡子上”;yecca yeswa,“他又吃又喝”,意味着他做爱;抵制诱惑,就是“不把奶倒在胸脯上”)。在thamellalts和imellalen之间也存在着形态学的关系,前者指的是蛋,尤其象征女性的生殖力,后者指的是睾丸;人们说阴茎是孵两只蛋的唯一阳具。同样的组合也出现在指涉精液的词中,zzel,尤其是Laâmara,通过其词根aâmmar(意味着充满、丰饶等)表示丰盈,充满生命和充实生命的东西,充满的模式(满/空,肥沃/贫瘠,等等)通常与丰产仪式发生过程中的鼓胀模式相结合。[8]

性器官的社会构造通过将男性生殖器勃起与一切自然生殖(发芽、怀孕等)过程中固有的鼓胀活力相联系,以象征的形式记录和认可了某些不可辩驳的自然属性。因此,这种构造与其他机制一道有助于将社会规范(nomos)的随意性转换为自然(phusis)的必要性。毫无疑问,正如我们所看到的,这些机制中最重要的是每种关系(比如满/空)进入一个同源和互连的关系系统。(这种对客观的、宇宙的尤其是生物学的过程的象征认可逻辑,在整个神话—仪式系统中起作用———比如,将种子萌芽视为复活,与之相当的还有认为祖父可因孙子取了他的名字而复活———为这个系统并进而为由于系统的一致性而得到加强的信仰提供几近客观的基础,系统就是信仰的对象)。

如果被统治者将作为统治结果的模式应用于他们的统治者,换句话说,如果他们的思想和认识按照强加给他们的统治关系的结构构成,那么他们的认识行为就不可避免地成了认可的、服从的行为。但是,无论自然世界的现实或过程与应用于它们的观念或区分原则之间的联系多么紧密,总存在着为了世界事物的意义,尤其是为了性现实的意义而进行认识论斗争的余地。其实,某些事物的部分不确定性允许对抗性的阐释,这些阐释为被统治者提供了一种反抗象征强制作用的可能性。因此,尽管占统治地位的认识模式(高/低,坚挺/柔弱,干/湿,等等)致使女性对自己的性器官形成一种极端否定的表象[9],但她们能够依赖这些模式,将男性的性特征视为悬垂的、柔弱的、没有活力的东西(laâlaleq,asaâlaq,也用来指洋葱或被刺穿的肉;或acherbub,指老年人软弱无力、没有活力的性器官,这个词有时与ajerbub,即破布连用);[10]甚至利用男人的性衰退状态突出女性性器官的优势———比如在谚语中:“你,你的那玩意儿(laâlaleq)垂下来了,”女人对男人说,“而我,我是一块粘在一起的石头。”[11]

因此,性器官的社会定义并不是直接付诸认识的自然属性的一种简单记录,而是以一系列定向选择为代价,或更确切地说,通过强调某些差别或盲目夸大某些相似性而得以实行的一种构建的产物。阴道作为倒挂的男性生殖器的表象,是玛丽-克里斯蒂娜·普谢勒Marie -Christine Pouchelle)在中世纪的一个外科医生的著作中发现的,这种表象同样遵循肯定与否定、正面与反面之间的基本对立,自男性原则作为衡量一切事物的标准被提出之时,这些对立就通行了。[[12]因此,了解到男女被视为同一生理状况的两个高低有别的变种,我们就可以理解,为何一直到文艺复兴时代,人们还不曾拥有描述女性生殖器的解剖学词汇,因为在人们的想象中女性生殖器与男性生殖器是由相同的器官组成的,只不过组成的方式不同。[13]同样,正如伊冯娜·克尼比勒(Yvonne Knibiehler)所指出的那样,19世纪初的解剖学家,特别是维雷(Virey),沿用伦理学家的话语,试图在女性的身体中找到他们以内部与外部、感性与理性、消极与积极这些传统对立的名义,分配给女性的社会地位的证据。[14]只要跟随托马斯·拉克尔(Thomas Laqueur)引述[15]的阴蒂的“发现”史,并将它延伸到弗洛伊德的女性性欲从阴蒂转到阴道的理论,就可以最终得出令人信服的结论,男性与女性性器官之间的明显差别,扮演的远非人们分配给它们的创立者角色,而是一种社会构造,这种社会构造根源于以男性中心为根据的区分原则,而这种男性中心的根据,本身就建立在男人和女人被指定的社会地位区分的基础上。[16]

构成对性器官乃至性行为的认识的模式,同样也适用于男性或女性身体本身,身体有上部和下部———分界线的标志是腰带,那是禁地的标记(束紧腰带、不解腰带的女人被认为是贞洁的、纯洁的),或至少说是女人贞洁与不贞之间的象征界线。

腰带是女性身体禁闭的标志之一,正如许多分析家所指出的一样,双臂交叉于胸前、大腿合拢、衣服束紧,对于欧美社会的妇女们来说,即便在今天仍是必须做到的。[17]腰带同样象征着保护阴道的神圣屏障,阴道被社会认为是神圣之物;因此,按照涂尔干的分析,它服从于规避或进入的严密规则,这些规则非常严格地决定了允许接触的条件,也就是合法的抑或亵渎的施动者、时刻和行为。这些在婚姻的仪式中表现为非常明显的规则,在今天的美国同样可以看到,比如一个男医生做阴道检查的情形。由于要从象征方面和实践方面抵消妇科检查中潜在地具有性特征的所有内涵,医生服从一种真正的仪式,这种仪式倾向于维护一向不被同时看待的公众意义上的人与阴道之间的屏障。这个屏障的标志是腰带:开始时,他与一个人面对面;然后,一旦这个接受检查的人当着一个女护士的面脱掉衣服,他就为病人检查,病人躺着,上半身盖着床单,他检查着一个在某种程度上与病人脱离的、被归于物的状态的阴道,对女护士讲他的意见,以第三人称谈论病人;最后,他再次面对在他不在时穿好衣服的女人。[18]这显然是因为阴道仍被视为偶像,被当成神圣的、隐秘的、禁忌的东西,无论在公众意识中还是在法律条文中,性交易都是受到谴责的,两者都禁止妇女选择卖淫作为工作。[19]某种男性的色情借助金钱,将寻欢作乐与对沦为物的身体粗暴地行使权力和亵渎神圣联系在一起。亵渎神圣指的是违反法律,依照法律规定,身体(如同血液一样)只能在一种纯粹无偿的奉献行为中付出,这种行为意味着暴力的中止。[20]

身体有前面,即性差别的所在;也有无性差别的后面,后面是潜在的女性的;也就是说是被动的、顺从的,正如地中海人通过动作或言语对同性恋的辱骂(尤其是臭名昭著的“模仿阴茎勃起的嘲弄动作”)[21]。身体的公共部分,面孔、前额、眼睛、胡子、嘴,是表现自我的高贵器官,是凝聚社会身份的所在,比如名誉问题(鼻子)迫使人们对抗和正视别人;身体的隐私部分,则被掩盖起来或是令人羞耻,名誉迫使人们掩饰这个部分。(精神分析宣称的)男性生殖器与逻各斯之间的关系,就是通过对身体合法用途的性别划分建立起来的:身体的上部,男性部位的公众的、积极的用途———对抗、正视、直面(qabel)、面对、直视、公开讲话———是男人的专利;而女人,在卡比利亚深居简出,在某种程度上她应该在公众场合放弃使用其目光(她在众人面前走路时,眉目低垂)和言语(唯一适合她说的话是“我不知道”,她的言语与男性话语完全相反,男性话语是果断、鲜明的,同时也是深思熟虑的)。[22]

尽管性行为可以表现为原始的模子,二元对立组合的所有形式———犁与犁沟,天空与大地,火与水,等等———都是从这个模子出发而产生的,但人们还是根据男性至上的原则思考性行为本身。生殖器官之间的对立包含在神话—仪式的一系列对立中:高/低,上/下,干/湿,热/冷(性欲勃发的男人被说成是“他的kanoun变红了”,“他的锅烧着了”,“他的鼓变热了”;女人被说成有能力“灭火”,“消热”,“解渴”),消极/积极,活动/静止(性行为被比做石磨,它的上面是活动的,下面是静止的、固定在地上;或被比做来来往往的扫帚与房间之间的关系)[23]。由此,被视为正常的位置必然是男人“占上风”的位置。阴道无疑具有有害的、不详的特征,原因是它被视为是空洞的,是男性生殖器否定意义上的倒错;如同女人在性交时处于男人之上在许多文明中受到明确谴责一样。[24]尽管卡比利亚传统在合法化的话语中对此很少提及,但仍借助一种原始神话,使两性在性别劳动分工中被分配的位置合法化,并通过生产和生殖活动的性别分工,使两性在整个社会秩序中,并进而在宇宙秩序中被分配的位置合法化。

第一个男人在泉水(tala)边遇到第一个女人。她正在汲水时,盛气凌人的男人走近她,要喝水。但她是第一个来的,她也渴了。男人很不满,把她推开。她趔趄了一下,摔倒在地上。于是,男人看到了女人的大腿,女人的大腿跟他的不一样。他惊呆了。女人更狡猾,教了他许多东西。“躺下”,她说:“我告诉你你的器官是做什么用的。”他躺在地上;她抚摸他的阴茎,阴茎大了两倍,她躺在他上面。男人体验到一种很大的快乐。他到处跟着女人,重做同样的事情,因为她知道的东西比他多,比如点火,等等。一天,男人对女人说:“我也想向你展示我自己;我懂得做某些事。你躺下,我在你上面。”女人躺在地上,男人在她身上。他也感受到同样的快乐,并对女人说:“在泉水边,是你(占上风);在家里,是我。”在男人的想法中,总是最后的话才算数,从此以后,男人总喜欢在女人上面。因此,他们变成了第一位的,理应由他们进行统治。[25]

社会正义论的意图明确体现在这里:创始神话在文化的起源之处,建立了自然与文化、自然的“性欲”与文化的“性欲”之间组成的对立(实际上,这种对立已经通过泉水与房屋的对立,加入了用来为这种对立辩护的理由),这种文化被理解为受男性原则统治的社会秩序:泉水边是特定的女性场所,女性主动,是主动性的倒错,这是从性事上自然而然得出的;而与在泉水边做出的越轨行为和女人的主动性对立的是服从于规范、家庭和奴役的行为,这种行为是应男人的要求并遵照事物秩序、社会秩序和宇宙秩序的基本等级在家庭中实施的,家庭是有教养的自然场所,是男性原则对女性原则的合法统治的场所,凌驾于支柱(thigejdith)之上的主梁(asalas alemmas)的优越性是合法统治的象征,支柱是向天空敞开的女性分叉。

上或下、消极或积极,这些平行的取舍,将性行为描述为一种统治关系。性占有,在法语中是“发生性关系”(baiser),在英语中是“性交”(to fuck),这就是让别人服从其权力意义上的统治,但也是欺骗、滥用,或如我们所说的“骗人”(抗拒诱惑就是不受骗,不“任人欺骗”)。男子特征的(合法或不合法的)表现处在赢得荣誉的建功立业的逻辑中。尽管微不足道的性违反带来的极端严重性都对此讳莫如深,可是对男子气概的一切肯定也意味着对其他所有男人的间接挑战,这种挑战包含了男性特征的角斗观念的原则,这种原则在地中海其他地区及地中海以外地区表现得更加显著。

关于性行为的一种政治社会学研究显示,正如在一种统治关系中常见的那样,两性的行为和表现一点也不对称。这不仅是因为,即便在今天的欧美社会中,女孩和男孩在爱情关系上的观点相当不同,男人通常用征服的逻辑看待性关系(尤其在朋友之间的谈话中,这类谈话的内容往往是吹嘘如何征服女人)[26],而且因为,性行为本身被男人看做统治、强占、“占有”的一种形式。男人和女人在性方面的期待由此可能产生差距———以及从差距中生出的误会,误会与对“信号”的错误阐释有关,“信号”有时是故意暧昧或骗人的。从社会方面来看,女人期望将性爱作为一种内心的经验来体会,这种经验充满了感性且不一定排斥进入,但可能包括一系列活动(说话、接触、抚摸、搂抱等)[27]。男人与女人不同,他们倾向于“分隔”性爱,性爱被视为以进入和性高潮为目标的一种侵犯,尤其是一种肉体的征服行为。[28]无论在这方面还是在所有其他方面,尽管社会地位千差万别[29],年龄———和先前的经验———不尽相同,我们仍可以从一系列谈话中得出这样的推理,即表面上对称的行为(如口交和舔阴)往往对男人(趋向于通过服从获得的快感,从中看到统治行为)和女人体现出迥然不同的意义。男人的快感,一部分是因女人得到快感、因有能力提供快感而生的快感。因此,凯瑟琳·麦金侬(Catharine Mac Kinnon)无疑有理由在“假装的性高潮”(faking orgasm)中看到男性权力的一种典型体现,男性权力要使性器官之间的相互作用符合男性的观念,男人期望从女人的性高潮中得到一种他们男子气概的证明,以及这种最高形式的服从所提供的快感。[30]同样,性骚扰并不总是以性占有为目的,尽管表面上别无他求:有时它的目标是单纯的控制,即在纯粹状态下进行统治的纯粹证明。[31]

倘若性关系表现为一种社会关系,这是因为性关系是通过主动的男性与被动的女性之间的基本区分原则形成的,而且这个原则建立、组成、表达和支配欲望。其中男性的欲望是占有的欲望,是色情化的统治;女性的欲望是男性统治的欲望,是色情化的服从,或者,严格来讲,是对统治的色情化认可。在一个类似同性恋关系的状况中,相互性是可能的。性与权力之间的联系以特别明确的方式显示出来,在性关系中所处的地位和扮演的角色,尤其是主动的或被动的角色,似乎与社会条件之间的关系密不可分,社会条件同时决定了地位和角色的可能性和意义。进入,尤其当用在男人身上时,是统治欲望(libido dominandi)的一种体现,统治欲望与男性的力比多并非完全没有瓜葛。我们知道,在许多社会中,同性恋占有被看做一种“力量”的表现,一种统治的行为(在某些情况下是这样实现的,即通过使别的男人“女性化”来证明自身优越性)。因此,对古希腊人而言,同性恋占有会给承受者带来耻辱,使他丧失作为一个完整的人的地位和公民的地位[32],而对一个罗马人来说,与一个奴隶发生“被动的”同性恋关系,则被视为某种“可怕的”事情[33]。同样,按照约翰·博斯维尔(John Boswell)的看法,“进入和权力是男性领导精英的特权;听任进入是一种对权力和威信的象征性废除”[34]。我们知道,从这个将性与权力联系在一起的观点出发,对一个男人而言,最屈辱的事就是被变成女人。在这里,我们可以提及这些男人的见证,那些为了让他们女性化而有意进行的折磨,尤其是通过性侮辱进行的折磨,对他们男性特征的取笑,对同性恋的谴责,等等,或简而言之,他们表现得像女人一样的必要性,都揭示了“不断地意识到自己的身体,总是处在屈辱或可笑的境地,以及在做家务或与朋友聊天中寻求安慰这种做法意味着什么”。[35]

注释

[1]关于不同性别之间活动分配的详细情况,参见P.Bourdieu,Le Sens pratique,op.cit.,p.358。

[2]我们经常会看到,无论是在社会认识还是在语言方面,在某种程度上,阳性总是表现为无标记的、中性的,相形之下,阴性具有明确的特征。多米尼克·梅利耶在写作的“性别”确认状况中证明了这一点,女性特征仅被看做是存在的或不存在的(参见D.Merllié,Le Sexe de l′écriture: Note sur la percepG tion sociale de la féminité ,Actes de la recherche en sciences sociales,83,juin 1990,p.40-51]。

[3]很明显,比如,我们实际上没有看到过解释性别等级的神话[也许除了关于大麦起源的神话(参见P.Bourdieu,Le Sens pratique,op.cit.,p.128)以及力图使男人和女人在性行为中的“正常”地位合理化的神话,我在下文还要说明这一点]。

[4]这里应该提及对神话—仪式系统的整个分析(比如,关于房屋内部空间的结构,参见P.Bou rdieu,Le Sensprat ique,op.ci t.,p.441-461;关于劳动日的组织,参见p.4 1 5-4 2 1;关于农事年的组成,参见p.361-409]。我在这里只粗略地构造一个模式,邀请人种志“分析者”的读者,仔细阅读《实践意识》或至少这里复制的示意图。

[5]欧洲传统也将生理的或心理的勇敢与男性特征联系在一起(有勇气),并如柏柏尔传统一样,在作为名誉问题象征的鼻子的大小与男性生殖器的假定尺寸之间建立了明确联系。

[6]关于自身鼓胀的食物,如蚕豆和促使鼓胀的食物,参见P.Bourdieu,Le Sens pratique,op.cit.,p.412 415;关于从神话意义来看模棱两可、由多种原因决定和模糊不清的行为或物品的功能,参见p.426sq。

[7]最能唤起联想的词是ambul,这个词的本义是膀胱、大肠,但也是男性生殖器[参见T.YacineGTitouh,Anthropologie de la peur.L′exemple des rapports hommes-femmes,Algérie ,in T.YacineGTitouh(éd.),Amour,phantasmes et sociétésen Afrique du Nord et au Sahara,Paris,L′Harmattan,1992,p.327;以及 Laféminitéou la représentation de la peur dans l′imaginaire social ka-byle ,Cahierdel ittératureorale,34,INALCO,1993,p.19-43]。

[8]关于满/空模式和充满,参见P.Bourdieu,Le Sens pratique,op.ci t.,p.452-453,以及p.397[关于蛇]。

[9]女人们认为她们的性器官只有在隐藏起来(“粘在一起的石头”)、聚在一处(yejmaâ)或在serr(魔力)的保护下才是美的(男性性器官则不同,男性没有serr,因为男性无法隐藏自己)。有一个词表明了这一点,即takhna,它同“阴户”一样,被当成感叹词(A takhna!)来表示愚蠢(一张“takhna脸”是一张变形的、平板的脸,没有漂亮鼻子衬托的突出轮廓)。柏柏尔人用另一个词指涉阴道,还有一个更具贬义的词,即achermid,意思是黏糊糊的。

[10]所有这些词显然都是避讳的,某些表面上微不足道的词也是如此,比如duzan指事物、工具,laqlul指碗碟,lah′wal指配料,azaâkuk指尾巴,这些词通常用做婉转措辞的代替物。在卡比尔人那里,同在我们的文化传统中一样,男性性器官至少在委婉的措辞中类似于工具、器械(“机械”、“某东西”等)———也许应该把它与这个事实联系起来:在今天,操作技术工具一向是男人的分内之事。

[11]参见T.YacineGTitouh,Anthropologie de la peur ,loc.cit.

[12]M.GC.Pouchelle,Cor ps et Chirurgieàl′apogée du Moyen Age,ParG is,Flammarion,1983.

[13]参见T.W.Laqueur,Orgasm Generation and the Politics of Reproduc Gtive Biology ,in C.Gallagherand,T.W.Laqueur(eds.),The Making of the Modern Body: Sexuality and Society in the Nineteenth Century,Berkeley,UniG versity of California Press,1987。

[14]Y.Knibiehler,Les mƨdecins et la“nature fƨminine”au temps du Code civil ,Annales,31[4],1976,p.824-845.

[15]T.W.Laqueur,Amor Veneris,Vel Dulcedo Appeletur ,in M.Fe-her,avec R.Naddafet N.Tazi(eds.),Zone,Part III,New York,Zone,1989.

[16]在说明自然史和自然主义者对性差别(及根本差别:逻辑是一样的)的自然化功不可没的数不清的研究中,可以举出Londa Schiebinger的研究(Nature′s Body,Boston,Beacon Press,1993),这种研究指出自然主义者如何“将他们指望在其妻女身上发现的廉耻心(端庄)归于雌性动物(p.78)”;他们如何通过寻找处女膜得出结论说:“只有女人天生(有幸)拥有处女膜”,它是“她们贞洁的保护者”,“她们圣殿的前庭”(p.93 94),而胡子通常与男人的名誉相关,将男人与不大高贵的女人和其他“种族”区分开来。

[17]参见N.M.Henley,Body Politics,Power,Sex and Non Gverbal ComG munication,Englewood Cliffs(N.J.),Prentice Hall,1977,尤见p.89sq。

[18]参见J.M.Henslin,M.A.Biggs,The Sociology of the Vaginal Examination ,in J.M.Henslin(ed.),Down to Earth Sociology,New YorkG Oxford,TheFreePress,1991,p.235-247。

[19]美国法律禁止“依靠不道德收入为生”,这就意味着只有性的自由赠与才是合法的,功利的爱情更是一种亵渎,因为它把身体拥有的最神圣的东西当成了交易(参见G.Pheterson,The Whore Stigma,Female Dishonor and Male Unwor thiness ,Socia l Text,37,1993,p.39-64)。

[20]“金钱构成了反常的表现方式不可或缺的组成部分。因为反常的幻觉本身是难以理解和不可交换的,货币借助其抽象特征构成了它可以被普遍理解的对等物”(P.Klossowski,Sadeet Four ier,Paris,FataMorgana,1974,p.59-60)。“通过这种挑战,萨德恰好证明了价值和价钱的观念被纳入淫乐的快感深处,没什么比无偿与享乐更背道而驰的了”(P.Klossowski,La Révocation de l′édit de Nantes,Paris,Éditions de Minuit,1959,p.102)。

[21]没什么辱骂比骂男人“被占有”、“遭到性侵犯”(maniuk,qawad)更恶毒的了。

[22]根据不利于女性的带有偏见的习惯逻辑,男性的表象可以谴责女性的能力或无能,这种能力或无能是这种表象所要求或促成的:于是,我们看到“女人买东西没完没了”———她们多嘴多舌,尤其可以讨论七天七夜不做决定———或者,为了表示她们同意,她们说两回“是”。

[23]参见T.YacineGTitouh,Anthropologie de la peur ,loc.cit.。

[24]根据查尔斯·马拉姆德(Charles Malamoud)的观点,梵语用“Viparita”即倒错这个词表达此意,这个词也用来指颠倒的、混乱的世界。

[25]参见T.YacineGTitouh,Anthropologie de la peur ,loc.cit.

[26]参见B.Ehrenreich,The Hearts of Men,American Dreams and the Flight f rom Commitment,Doubleday Anchor,Garden city,New York,1983;E.Anderson,Streetwise: Race,Class and Change in an Urban Community,Chicago,Chicago University Press,1990。

[27]M.BacaGZinn,S.Eitzen,Diversity in American Families,New York,Harper and Row,1990,p.249-254;L.Rubin,Int imateSt rangers,New York,Basic,1983。

[28]D.Russell,The Politics o f Rape,New York,Stein and Day,1975,p.272;D.Russell,Sexual Exploitation,Beverly Hills,Sage,1984,p.162.

[29]尽管出于说明的需要,我曾经不得不在谈及男人或女人的时候,不去考虑他们的社会地位,但现在我意识到,应该在任何一种情况下,考虑社会区分原则强加给性区分原则的规定(反之亦然),而且我在这本书接下来的部分还要多次这样做。

[30]C.A.Mac Kinnon,Feminism Unmodi fied,Discourses on Li fe and Law,Cambridge(Mass.)et Londres,Harvard University Press,1987,p.58.

[31]参见R.Christin,La possession ,in P.Bourdieu et al.,La Misère dumonde,Paris,ÉditionsduSeui l,1993,p.383-391。

[32]参见如K.J.Dover,Homosexualitégrecque,Paris,La Pensée sau-vage,1982,p.130sq。

[33]P.Veyne,L′homosexualitéŤRome ,Communications,35,1982,p.26 32。

[34]J.Boswell,Sexual and Ethical Categories in Premodern Europe ,in P.McWhirter,S.Sanders,J.Reinisch,Homosexuality/Heterosexuality: Concepts of Sexual Orientation,New York,Oxford University Press,1990.

[35]参见J.Franco Gender,Death,and Resistance,Facing the Ethical Vacuum ,in J.E.Corradi,P.Weiss Fagen,M.A.Garreton,Fear at the Ed ge,State Terror and Resistance in Latin America,Berkeley,University of California Press,1992。