前 言

写作这篇对科学实践的思考的文字是为冲击两类人的思想:思考人文科学而不运用者,以及运用人文科学而不思考者。科学实践逃不出这里所述的实践理论的范畴:最好的实践者可能谙熟科学操作的实际运用,但却既无闲暇也无必要的工具去走出这种“广博的无知”;认识论或方法论的思考专家则必然不得不更多考虑操作成果(opus operatum)而非操作方式(modus operandi),这就不仅导致了一定的延迟,也导致了系统性的偏差。除偶有例外以外,本文既不参考实践者也不参考思考专家们的意见,而且会更少参考那些自认为在科学和意识形态间的交界地带——或者说在这两者特别难以区分的地带——进行很前卫的斗争的人们的意见。这就是为什么我们要在此记述所有能从这些巧言当中抽取出由科学实践所导致并填充和引导了科学实践的思考的东西,至少是仅仅按照话语意涵的现状所规定的影射意义。

因为坚信实验室方法不必然严谨,正如校园中的创举不必然导致发明,所以我们要把源于其产生条件本身的双重性保留给这篇工作论述,或者说是工作中的论述:如果借用雅克·德里达(Jacques Derrida)的风格,我们可以说,如果我们能完整出版这些记录所辅助的研究成果(对经济结构和仪式实践的分析),那么这些处于边缘地位的记录本身就能充满意义,就能发挥全部效果。但我们在这里只能偶尔以简略和暗喻的方式提及这些研究成果。因此这一双重陈述也很可能带来双重的失望,因为一方面理论建构(下文中还将再次被运用)如果无法完全脱离其构建时所论述的对象,就无法达到其最普遍和最有力的形式,而另一方面,理论建构所依托的经验研究只以隐晦的方式获得了陈述。

虽然作为这些思考的根基的科学实践无疑在很大程度上来自一段人生经历的特殊性,但这科学经验并不一定因此该将其逻辑归因于偶然。因为与被观察世界在很多方面很接近的农村世界的第一印象不断影响和引导着1957年到1963年间在阿尔及利亚多个农村地区进行的民族学研究,这避免了外国观察者固有的客观主义倾向,所以我们设计了一种认识论实验,即考察人们在熟悉的环境里遇到的一个问题[贝阿恩(Béarn)地区年长者的单身问题]。这一实验与人类学家的做法完全相反,是引导我们观察和分析我们可以称作客观化效应的现象,也就是将熟悉的关系转化为学术知识:我们在数据背后看到一张张脸,在传记背后看到集体记忆中抽离出来的离奇故事,从制图符号中看到一个个农民,我们不断面对那些“业余社会学家”,他们以实用主义的轻蔑鄙视系统的精神,看重个别案例、例外、微小差异这些意义并不小于数据的异常情况(différences)而非自己的抽象理性,在这样的时候,我们并不觉得客观主义(这并不意味着客观)科学建设配得上其过早和过高地自诩的赞誉。

被观察的观察者

我们不是不知道,在围绕着一整套两两对立物组织起来的认识论范围里,一切对客观主义的质疑都首先显得像是对主观主义的平反,因此我们很犹豫是否只对存在客观主义谬误的人类学和社会学基础进行草草的分析——虽然想要把那些成见连根拔除就必须做这样的分析,不管这一谬误是出现在民族学家对外国人境遇的观察中,还是出现在艺术史学家对观众的境遇的分析中,抑或是更广泛地出现在摆脱了束缚和实践急迫性的知识分子的状况中,而这两种摆脱又是对事物进行学术观察的必要条件:我们恐怕是要进行把客观主义的严密性和神奇的“参与式观察”的美德对立起来[根据柏拉图所述的分割(拉丁化希腊文chorismos)与参与(拉丁化希腊文methexis)这对概念]的解读,或是进行另一种解读,这种解读认为实践乃是理解实践的唯一方法,把两种实践理论(théories)的对立简化为理论与实践的对立,不管这种对立是贵族式的还是平民式的。

我们已经重申,作为严密的实践科学条件的实践理论从理论和实践上都与实践相脱离,因此它不比明确地被纳入客观主义范式的实践理论更不具有理论性,那么,我们也就可以自问,为使一类因素能够暂时被搁置以便进行一种理论类活动而应该在事实上(en fait)满足的社会条件是否并不利于某一确定类型的实践理论的无意识的适用。奥古斯特·孔德(Auguste Comte)曾有很著名的分析,他注意到,无产阶级是“直接操作者”,“孤独地直接与自然做斗争”,也因此容易讲求实际;而与此不同的是,资产阶级“主要跟社会打交道”。[1]如果发展一下这一著名分析,我们可能可以认为,一个我们能以近乎神奇的方式以符号——语言或金钱——换言之以他人的劳动操纵的社会世界的经验,完全不会使人把社会世界看作必要性(nécessité)之地。这一经验也与一种行动理论有某种契合,这种理论把行动看作某种机械模式的机械性执行或是自由决策的纯粹发生,而看作是前者还是后者取决于主要着眼于自我还是主要着眼于“他人”。一种更精确的对知识分子的社会地位的分析大体上认为,知识分子是统治阶级内部的被统治者,他们很容易承担弗吉尼亚·伍尔芙(Virginia Woolf)所说的中等水平文化(middlebrows)的角色,也就是集团或阶级间的中介的角色:他们是使者或代表,为别人说话,也就是为别人的利益代替(à leur place)别人说话,他们被驱使着去欺骗——往往也出于善意——他们所谈论的人和他们谈话的对象;至于知识分子中出身于被统治阶级的人,不论是因为投靠还是突然发迹,他们之所以能说话仅仅是因为他们抛弃了他们所代言的人们的无发言权的位置,而所用的方法则是在口头上表示代表他们,而为了获得承认(以承认的双重含义去理解),他们会趋向于出卖他们所携带的信息资本。[2]简言之,我们应该至少重申,特权是一切理论性活动的原则,因为理论性活动不仅前设了一种认识论分割,也前设了一种社会分割。而特权只有在不以特权的面目出现,且衍生出一种因为遗忘了理论可能性的社会条件而产生的暗含的实践理论时,才能灵巧地操纵理论性活动。

民族学家与其研究对象之间的特殊关系还包含着一种潜在的理论扭曲,也就是说译码者和诠释者趋向于对社会实践进行阐释学解释,这就会把所有的社会关系都简化为交流关系,而把所有互动都简化为象征性交流。夏尔·巴里(Charles Bally)注意到,在研究母语和外语时,语言学研究会走向不同的方向。由于主要通过理解主体而非表达主体的角度去理解语言,换言之主要将语言当作解码工具而非“行动与表达手段”,所以外语研究趋向于唯智论(intellectualisme):“聆听者是在语言这一边的,他用语言来诠释话语。”[3]外在性之所以引发对距离的崇尚,其原因恐怕是把民族学家的客观地位——用胡塞尔(Edmund Husserl)的说法就是“不偏不倚的看客”的地位——变成认识论选择。这一地位使得民族学家把所有现实和实践,包括他自己的实践,都看成一场演出。

只要民族学家没有认识到自己看待研究对象的视角的固有局限,只要他并不掌握被证明有效的(理解)能力,他就不得不借用以规则汇编(répertoire de règles)或是社会学家所称“角色”——也就是符合某种“做法”[4]的言语和行动的前设章程——的形式出现的明确的或至少半正式化的替代品,因此也就定然会在不知不觉中以自己的方式看待一个个体或一个群体不得不采取的行为意象。饶有意味的是,人们有时把“文化”描绘成一张地图(carte),这就好比一个要在陌生国度辨明方向的外国人,由于没有本地人对地形的熟悉,所以需要了解所有可能的路线:因为没有任何优先方向和中心[就好比是在家谱中的自己(ego),这个自己跟笛卡尔坐标系中的原点(origine)一样不真实],所以这个虚拟、抽象的空间和实际路线的真实空间之间的距离,或者说和正在行进的路线之间的距离非常之大。而当我们无法把虚拟空间的轴线和庞加莱(Poincaré)所说的“与我们的身体始终联系,被我们随身携带,且确定左右上下前后的轴线系统”重合起来的时候,我们甚至无法在一张平面图或地图上找到我们熟悉的路线。也就是说,人类学不仅仅应该与这一体验中的本土经验和本土变形形式决裂;还应该有第二种决裂,也就是人类学应该质疑外国观察者地位所固有的前设,因为致力于解读(interpréter)行为方式的外国观察者趋向于将其与研究对象的关系原则掺入研究对象中,其对交流与认识功能(无论是对言语、神话,还是对婚姻)的重视就是这一掺杂的明证。认识并不像初级的相对主义认为的那样,仅仅取决于一名“特定地点和时期”的观察者对研究对象的特殊观点,而是取决于一个更基本的事实,那就是,作为在某个视角(point de vue)观察一个行为的旁观者,观察者为了能从远处和高处观看,需要把实践活动看成观察与分析对象(objet d'observation et d'analyse)。建筑师们花了很长时间才发现,建筑平面图和模型的俯视角度使得他们不是为了真正的居住者而设计城市,而是为了神一般的观察者而设计:没有视角的绝对科学视角类似于莱布尼茨所描述的上帝的视角。就像一个预先掌握下属行动(行动需要符合军事规律)的将军,这位上帝能实在掌握的本质,是亚当和恺撒需要花很长时间才能了解的东西。客观主义总是包含着本质主义的虚拟性。

在分析外国群体和社会阶层时还是有避免种族中心主义的方式的,而那可能不过是保持距离的方式,且至少是勉为其难地把事实排除变为方法选择的方式。因此,如果我们能对我们已经在实践上掌握的某社会阶级的社会行为有理论上的掌握,我们恐怕就不大容易仅仅把名誉交换或最为仪式化的礼物交换放在被物化或使物化的范式里考察。举例来说,对于从外部观察结构必要性的幻象的人来说,恐怕没有比被迫的交谈(conversation obligée)更好的例子了。为了能够延续下去,被迫的交谈必须不断创造和重新创造——且往往动用一切资源——谈话者之间的关系。谈话者的关系忽远忽近,他们不得不抱着相同的真诚且虚伪的信念,去寻找共同点和不同点。他们轮流占据上风,佯装争吵但又很快恢复冷静,以妥协或回归共识的方法终结争吵。可一旦彻底转换视角,我们也可能像马克思在《关于费尔巴哈的提纲》中大胆提出的那样“以主观视角”看待这一系列的姿态与言语,或者说以一种把实践当实践来看(en tant que pratique)的恰当的实践理论[相对于把实践看作客体(objet)的暗示或明示的理论,也相对于把实践看作可以通过反躬自省来理解的亲身经历(expérience vécue)的理论]来看待它们:正如全身心投入军事演习的战士那样,只有保持警惕,才能在游戏中“随波逐流”,但又不被游戏外的游戏“迷惑”,这一点证明,明显是被规限和强迫的行为,却和虚张声势(bluff)或是引诱(séduction)之类看似偶发的行为遵循着一样的原则。这些偶发行为尽模糊、一语双关、象征映射之能事,以产生一旦稍有退缩或拒绝信号即可撤销的试探性的行为,同时也为了维持始终介于虚与实、放弃与距离、殷勤与冷淡之间的意图的不确定性。只要相应地将视角翻转过来,就能看到,我们可以意识到所有真正能被观察到的(或有被观察潜力的)名誉行为,这些行为因无穷的多样性和几乎结构性的必要性令人震撼;看到这一点并不需要兴师动众地开启“机械性”模式,机械性模式之于有名誉的男人的有规律的即兴发挥,顶多相当于生活艺术教材之于生活艺术本身,或是相当于音律著作之于音乐创作。要产生能为存在的挑战所召唤的名誉行为,并没有必要拥有这种罗曼·雅各布森(Jakobson)所说的用以“选择”适合每种情况的“提前生产的意象文件”[5],只要实际掌握名誉平等原则(principe d'isotimie)即可。根据这个原则,任何人,只要跻身于名誉人的行列并按名誉人的准则行为,那么也会暗含地要求别人以名誉人的身份对待自己,比如他发起一个挑战的时候,就会要求对方回击。从这个原则可以推导出,不回击就会令名誉受损,要么是让挑战者的名誉受损,因为这明摆着是不屑于回击,要么是让被挑战者的名誉受损,因为他受到的挑战已经暗含了把他归入名誉人阶层的意思,而无力回击的事实又把他排除出了这个阶层。

规则与范式的术语用来描述陌生实践的时候尚且显得可以忍受,但还是无法呈现社会互动中符号体系在实践中表现出的控制,这些社会互动包括最为日常的社交博弈所必然包含的身体接触、手指的动作、实用技能或名誉感,同时又融入了自发的符号学,也就是一系列戒律、方法和符号化标志。这种解码工作通过把他人列入按年龄、财富、权力或文化排序的等级体系,让使用者在不知不觉中趋向于形式和内容上都最适合互动个体的客观关系的交流方式。其中最好的例证就是双语环境下的对话者,他们在完全无意识的情况下,根据局势、谈话内容、对方社会地位(因此也根据他的文化水准和双语程度)等因素决定采用两种语言中的哪一种。我们所观察到的实例是一个法语和贝亚恩方言并存的村庄,我们发现,村中语言的使用和性别、年龄、居住地(在镇子里还是在村子里)、职业(或教育水准)等因素有密切的统计学联系。在一个大家都互相熟悉的群体里,个体甚至不需要通过解读社会特征来使他们的表达形式更适合听话者,因为听话者的所有社会特征他们都了然于胸。可以说,整个交流的内容(不仅仅是使用的表达方法)都在无意中被说话者之间的关系结构改变了。交流所处的客观的社会情势的压力是如此之大,以至于某些措辞、开玩笑的方式、语调甚至有时重音都会在特定情况下自然地被使用,而相反,在其他一些情况下,哪怕再想提起,也不能使用这些措辞或方式,恐怕每个人都有这样的经历。例如,我们都知道,在某个特定社会背景下发生的奇遇的种种跌宕起伏,想要在一个全然不同的社会环境下再现是非常困难的。夏尔·巴里认为,交流的内容、措辞的性质和所采用的表达方法的一切形式(态度、步骤、模仿等),且可能尤其是它们的风格(style),都受经历这奇遇的人们之间的社会关系结构的影响,更确切地说,是受他们年龄、权力、声望和文化的相对关系的影响:“当与某人说话或是谈论某人时,我会情不自禁地提醒自己与此人的特殊关系(不论是亲近的、过得去的、不得已的还是正式的),我会不由自主地不仅仅想起此人能对我采取的行动,我会提醒自己他的年龄、性别、资历、所属的社会圈子。所有这些考虑都能改变我表达的选择,并让我避免所有能引起话题转移、冒犯或使人悲伤的话。有必要的时候,措辞会显得有保留和谨慎,言语会缓和和委婉,一语带过而不是咄咄逼人。”[6]这种实用知识建立在对已采取的行为的回应的“感觉到”而非“意识到”的征兆的持续破译的基础上,且持续进行监控和修正,以便让行为和表达适应其他交流参与者的期待和反应,其运行机制是种自动调试机制,即根据发出信息的接受度和该信息产生的效果持续调整行动的方向。我们看到,典型阐释学的话语交流范式恐怕没有乔治·贺伯特·米德(George H.Mead)所采用的交锋范式恰当[7]:狗之间的打斗,跟小孩或是拳击手之间的打斗一样,每个动作引发反应,对手的每个身体姿势都被看作在初露端倪时就该理解的意图的征兆,这个征兆能在攻击或躲闪的初期就显露出其趋势,也就是能判断是真正的攻击还是佯攻。不论是在拳击赛还是在交谈当中,无论是在名誉交换还是在婚姻交易中,佯攻的前提都是存在一个能根据初露端倪并可能遭到回击的动作提前准备反制措施的对手。忘记自身地位带来的后果的观察者很容易忘记一些事情,特别是,参与比赛的选手不能等到动作结束才去解读动作的意图,否则就会为此迟钝付出现实的代价;他们还忘记了,正如约翰·奥斯丁(J.L.Austin)所说,我们可以“用词语来做事”,也就是不仅仅告知他人的思想,也告知他人的行动(informer l'action);最后,他们还忘记了,对于其本身并非终极意义的信息来说,它的意义不是别的,就是它所引发的行为的全部。

三种理论知识模式

社会世界可以成为三种理论知识模式的探讨对象,每个模式都是一系列经常是暗含的人类学假设。尽管三种模式至少在法律上讲并不具有排他性,但它们唯一的共性是与实践知识模式相对立。我们称之为现象学的(phénoménologique)(或者,如果用目前存在的学派的名字称呼,要叫作“互动主义的”或“常人方法论的”)知识阐明了社会世界的第一经验的真相,也就是熟悉性(familiarité)和熟悉的环境之间的关系,把社会世界看作自然的、不言自明的世界。这个世界从定义上来说就不被反映,也排除了其自身可能性条件的问题。我们可以称为客观主义的(objectiv-iste)知识(其中结构主义阐释学是个特例)建立起调整实践和实践的意象之间结构的客观关系(例如经济的或语言的关系),所谓实践的意象就是实践的和心照不宣的对熟悉世界的第一手知识,而所付出的代价是与一手知识的决裂,也因此与给社会世界赋予显然和自然特性的暗含的先决条件决裂:事实上,只有提出了社会世界的信念性(doxique)经验从定义上就排除的问题,也就是使这一经验成为可能的(特殊)条件的问题,客观主义知识才能建立起社会世界的客观结构和这些结构的明示(explicite)知识的第一手且私人的经验的客观真实。最后,我们能称为人类行为学的(praxéologique)知识的对象,不仅是客观主义知识模式建立起来的客观关系系统,还包括这些客观结构与客观结构实现所处的和趋向于复制客观结构的结构化倾向性之间的辩证(dialectiques)关系,也就是外在性的内化和内在性的外化的双重进程:这种知识意味着与客观主义知识模式的决裂,也就是说对可能性条件进行质问,并且由此对把外部实践当作已完成事实而不是通过身处于其实现过程中来建立起其发生原则的客观的和使客观化的观点的极限进行质问。

如果说人类行为学的知识模式就像是向现象学知识模式的纯粹且简单的回归,如果说人类行为学引发的对客观主义的批评极可能跟天真的人文主义以感受经验和主观性权利的名义对科学客观化的批评相混淆,那是因为人类行为学是一种双重理论移位(double translation théorique)的产物:人类行为学实际上是再次颠覆了社会世界的客观科学以及意识和个人意志的客观和独立的关系系统通过自己提出第一经验和这一经验的现象学分析趋向于排除的问题而建立起来的或然判断。正如客观主义知识提出第一经验的可能性条件的问题,并由此揭示出这一经验从根本上能被定义为不提出这个问题,人类行为学知识是通过提出这个问题(理论和社会条件)的可能性条件问题来重振客观主义知识,并且由此显现出,客观主义知识从根本上能被定义为排除了这个问题:在其反对第一经验即对社会世界的实践性理解的条件下,客观主义知识脱离了社会世界的实践知识理论的构建,通过生产社会世界的理论知识,反对社会世界的实践知识所暗含的预先假定,客观主义知识至少是消极地制造了社会世界实践知识理论的缺乏;人类行为学知识并没有消弭客观主义知识的成就,而是通过囊括这一知识曾经排除的东西,保存并超越其成就,最终获取其成就。[8]

这种社会世界的交叉经验,也就是在人文科学研究过程中居于主要地位的与一个异世界的熟悉过程(familiarisation)以及与一个熟悉世界的超脱过程(déracinement),绝不仅仅是回到主观主义的神秘和幻象中:对最熟悉的世界和对这个世界上的土著经验的客观探索同时也是对所有客观探索的极限的探索。这个探索意味着,只有对使得一个客观上可理解的行动成为可能的实践掌握的生产与运作方式发问,只有用与实践所历经验的现象学重建无关的实践以及实践的第一经验的理论(théorie),并同时用一种客观理解和这种知识模式的极限的理论与社会可能性条件的理论,来解释所有科学实践操作,我们才能走出一直到今天还禁锢着人文社会科学发展的、客观主义与主观主义之间的仪式性的取舍。尽管人类行为学知识囊括了现象学知识的成就,但它与后者在一个关键点上有区别:与客观主义一样,人类行为学知识认为,科学的对象是通过一个建构过程而被征服(conquis),从而打破显而易见的所谓常识的,而这个建构过程必然是和所有诸如预先设定的分类和官方定义之类的“预先建构”的意象的决裂(rupture)。这就意味着要绝对拒绝像阿尔弗雷德·舒茨(Alfred Schütz)那样,把社会科学的建构矮化为“第二级概念,社会舞台的行为者们概念的概念”[9],或是像哈罗德·加芬克尔(Harold Garfinkel)那样,将其矮化为人们生产出来并赖以生产出其所属世界的意义的“说明(accounts)”的说明(accounts)[10]。只有当我们不把对社会世界的前科学意象科学的贡献错当作社会世界科学本身时,才能把为诸多记录制作一个记录当作目标。事实上,这样说依然是让步过多了,因为一门不把自己矮化为简单描述的常识意象科学的先决条件是起支配作用的结构的科学,以及其伴生的实践与意象,而这个先决条件就是建构这门科学主要的障碍。[11]简而言之,我们有权拒绝把社会科学矮化为客观机构的更新,但条件是绝不忘记经验的真实性存在于决定经验的结构之中。事实上,客观结构(价格曲线、接受高等教育的机构或婚姻市场的法则)的建构使得我们能对结构跟与其伴生的实践和意象之间的关系赖以建立的机制进行思考,而不是把这些被认为是“理由”或“动机”的思考出来的对象(thought objects)当作实践的决定性原因。确实,一旦在分析中只考虑象征性互动逻辑和行为者因预判其他其直接面对的行为者的行动而所做意象对实践和意象的影响,互动主义就把客观结构中不同立场的关系简化为不同立场的行为者之间的主体间关系:通过心照不宣地排除这些结构对行为者可能有的互动和意象的影响,互动主义暗含地肯定了行为的自发理论,这一理论把行为者或其意象当作能够产生和改造社会世界的战略的最高原则(也就是把小资产阶级将社会关系看作人们施予别人和被施予的东西的看法加入社会世界理论的序列)。

如果像常人方法论那样认为科学只能是由陈述或者说用普通用语(langage ordinaire)组成的通常经验的概念化,那就是把社会科学当成了一五一十对已知的记录(enregistrement du donnétel qu'il se donne),也就是对既有秩序的记录。在此重申,我们有足够的理由把目标设定为给出对所有的说明的说明,只要头脑中对这些说明在实践中被赋予的功能保持清醒:被赋予普通用语的组成性权力并不来自普通用语本身,而是来自许可并赋予普通用语权威的群体;官方用语,也就是被许可的用语和权威的用语,兜售和强加它所表达的东西,暗中规定着可想的和不可想的之间的界限,并由此维持象征体系的秩序以及赋予了官方用语权威的社会秩序。记录这样的用语,而不考虑其执行的功能和确保其效力的社会条件,那就意味着让一种社会实在的建构在科学上存在,并由此获得合法性,而这种建构从来不是简单的私密且个人化的经验,而是最符合特定群体利益的实在的意象。更深入地说,从根本上离构成社会世界“原初经验”的“自然观点的普遍正题”的现象学分析最远的,是这种“一五一十对待‘实在’(法文réalité,德文Wirklichkeit)”[12]的信仰(croyance)的经济和社会条件问题,而一经“矮化”,这种信仰未来可能就以“正题”或者更确切地说以悬置判断(epokhe)的面目出现,也就是怀疑自然态度的世界可能是另一种模样。由于不对现象学试图阐释的经验的条件即其有效范围提出问题,现象学就将某种社会世界经验普世化了,而这种经验与一种特定的经济和社会条件相联系,局限在简单复制循环中的社会培训机制就是这些经济和社会条件中的典型。[13]在分为若干阶级的社会里,对实在(réel)的定义是公开的或潜伏的阶级斗争的关键点,意见领域,也就是明确成为问题的领域(有了一种意见,无论其是正统意见还是异端邪说,也就意味着需要思考另一个群体捍卫的另一种意见是否可能以及是否合法),以及信念(doxa)领域,也就是不能质疑和所有行为者都通过行为遵守社会习俗的方式同意其现状的领域之间的严格区别,本身就是这种阶级间政治斗争形式的关键,而斗争的目的就是把占主导地位的阶级区分系统强加给社会:居于被支配地位的阶级会倾向于缩小信念(doxa)领域的疆域,并倾向于表现理所当然(taken for granted)的泼皮态度;而居于支配地位的阶级则倾向于捍卫信念的完整性,而一旦做不到,就退而维护其天生就不完美的替代品,也就是正统(orthoxie极可能是orthodoxie之误,因后者中就有doxa这个词根)。我们看到,对社会世界的天真经验如此一番的分析可能给知识的社会学带来东西,而知识的社会学必定是政治的社会学,因为知识的社会学表现出有利于维持既有秩序的认识论机制。

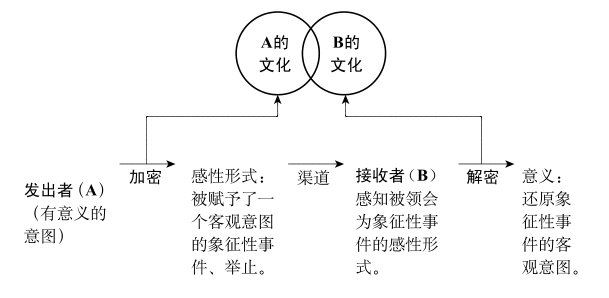

不过我们还是尤其应该略微谈一下作为客观主义理论的主战场的索绪尔(Ferdinand de Saussure)以降的语言学以及符号学。当索绪尔认为语言是独立自主的且不可等同于其具体体现,即不可等同于说话行为的客体时,或当潘诺夫斯基(Erwin Panofsky)认为他继李格尔(Riegl)之后称为艺术的意图(德文Kunstwol-len)——大概就是指作品的客观意义(sens objectif)[14]——的东西可以被等同为艺术家的“意志”,也可以被等同为“时代意志”以及作品在观赏者心中勾起的亲历经验的回忆时,他们其实是在说话这一特殊行为以及艺术作品这一行为的特殊产物的领域完成了关系所有客观主义科学得以形成的操作,客观主义科学的形成有赖于建立起一套体系,这一体系无法等同于系统完成和自我体现时所处的实践,无法等同于主体的意图,也无法等同于主体对于系统的局限和逻辑性的意识。正如索绪尔让人们认识到,主体间交流的真正手段并不是作为可以在可被观察的物质性中被考虑的即时数据的言语,而是作为令交流得以实现的客观关系结构的语言以及言语的产生和解读,潘诺夫斯基也展示出,伴随着其所引起的情感经验,寓意解读把艺术作品的可感知属性看作简单的“文化症候”,这些文化症候只有在对作者隐含在作品中的文化密码进行有准备的解读(lecture armée)时才会完全展露其意义。

即时的“理解”意味着,无意识的解码操作只在行为者中的一方在其行为或其作品中动用的才能与另一位行为者在感知这一行为或作品时客观调动的才能完美对应时才完全恰当。也就是说,将一种意义变为行为或作品的加密行为和相应的解码行为同时发生。理解就是这样无意中的解码行为,只有历史上被产生和被重复产生并让(无意识)解码成为可能的密码被感知者立即和完全掌握(作为被培养出来的倾向性)并与使行为或被感知的作品的产生成为可能(作为被培养出来的倾向性)的密码是一回事的时候,“理解”才有可能且能真正被实现。在其他所有情况下,部分或完全的误解就是铁定的,即时理解的幻象导致虚幻的理解,而种族中心主义的幻象就是对密码的误解。简言之,当这种幻象建立在天真的对人性统一的信仰之上,当其除了胡塞尔所说的“对他人的意图转达”之外再无别的知识工具时,那最“善解人意”的解读也可能只是一种无懈可击的种族中心主义。

结构主义民族学家在理论上仰语言学之鼻息,他们经常在实践中犯认识论无意识(inconscient épistémologique)的毛病,而这是因为他们忘记了语言学史如何建立起自己的研究对象:他们继承了一份他们没有自己去建立也始终不知道如何重建其产生条件的思想遗产,他们过分满足于语言学术语体系的字面解释,而这套体系已经脱离了其源学科的思维秩序,这样他们也就并未从认识论角度思考过把索绪尔那一套搬过来在何种条件和范围内有效。如果我们排除掉爱德华·萨丕尔(Edward Sapir)——因为他兼通语言学和民族学,天然会思考文化与语言的关系问题——那么值得注意的是,任何一位人类学家都没有试图去理清把语言、话语和文化、行为、作品混为一谈[莱斯利·怀特(Leslie White)大概是唯一指出这一现象的学者]的后果。客观主义分析认定,只有在行为者被客观协调起来,也就是说给同一符号(话语、行为或作品)赋予相同含义,或以相同符号来表述同一含义,或者说在其加密和解码/行为和解读的过程中采用相同又单一的、稳定的、独立于意识和个人意志且无法等同于它们在实践或作品(代码或密码)中的执行(exécution)的关系的系统时,交流能够即时,因此客观主义分析并没有在真正意义上反驳对社会世界第一经验和他人话语和行为即时理解的现象学分析:客观主义分析只是通过阐明自身得以实现且现象学忽略的特殊条件,明确了现象学分析的有效界限。借用胡塞尔的话说,人文科学必然是“拥有双重重大方向的主题的科学,这一主题一贯将科学领域的理论与这一理论的认识的理论结合起来”[15]。或者换句话说,有关人类学可能性条件的认识论思考是人类学不可分割的一部分,那么首先应承认,一门以使其自身成为可能的东西——例如语言或文化——为对象的科学,无法在不讨论其可能性条件的情况下存在,这同时也意味着对科学的条件或者说对科学得以从象征意义上掌握一门语言、一个神话或一种仪式的操作的完全认识,也就意味着对作为这些操作的执行的初步理解的认识,但后一种认识是基于另一种模式,是建立在对赋予这一认识特殊性的普遍和特殊条件完全无意识的基础上。

但如果要更新所有把实践或作品当作需要解码(déchiffrer)象征存在或者更广义地说当作被生产的作品而非实践的认识模式的隐含的前提,则只需要再次拷问索绪尔是如何通过把语言建立为独立于话语中的应用的独立客体的方法来建立语言科学的理论操作的。尽管我们能够想到,由于存在死语言和在年龄较大时患上的缄默症,然而人们完全可以在仍然保留语言的情况下丧失话语,尽管语言的错误使得语言成为话语的客观标准(如果不是这样的话,任何语言的错误都能修改语言,那也就不存在语言的错误了),话语还是语言的条件,不论从个体还是从集体的角度来看都是如此,因为没有了话语,语言就无法被领会,因为语言的学习要通过话语进行,也因为话语是语言创新和变化的源头。但这里提到的两个进程在重要性上并无差别,只有时间先后,而且,当我们为了解解码的逻辑条件(conditions logiques)而像客观主义阐释学所做的那样离开个体或集体历史(histoire)的领域的时候,这个关系就反过来了:作为媒介的语言保证了说话者采用的音意对应关系的一致性,保证了互相的理解,因此语言是话语的可理解性(intelligibilité)的条件。换言之,在可理解性的逻辑顺序里,话语是语言的产物。[16]因此,由于话语是以严格的唯智论的观点或者说是以解读的观点被建立起来的,索绪尔的语言学优先考虑符号的结构(structure)或者说符号之间的关系,而忽略了它们的实用功能(fonctions pratiques),而正如结构主义暗含地认为的那样,它们的实用功能绝不能被等同于交流与认识的功能,因为在表面上最严格地趋向于为了交流的交流功能(应酬功能)或是为了认识的交流功能,例如节日、仪式、礼节或在另一个完全不同领域的信息流动,也都是以一定程度的公开的方式趋向于政治和经济功能的。

索绪尔的建构只有在给出去人格化的、可互换的,也就是任意的发出者和接收者,并且暂时搁置每个信息因为在某种从社会层面被结构化的互动(interaction socialement structurée)中运用而产生的功能属性时,才能将某一信息的结构性属性原本地建立起来,即建立为一个系统。事实上,我们通过各种方式都能知道,任何群体内部的象征性互动都不仅像社会心理学阐释的那样[17]依赖于互动所处的互动群体的结构,也取决于互动中的行为者所被嵌入的社会结构(例如阶级关系的结构)。如此,很有可能一种能够像查普(Eliot Dismore Chapple)和昆(Carleton Stevens Coon)[18]那样区分只发出(originate)信息的人、只回应信息的人和回应前者所发消息并发出要后者回应的消息的人的测量,就能显示出象征力量对比结构对政治力量对比结构的依赖。纯粹和完美的竞争模式在此处或是他处都一样不真实,象征性物品的市场也有其垄断和统治结构。

简言之,一旦我们从语言的结构过渡到语言承担的功能,也就是说过渡到行为者实际对语言的应用,我们就会感受到,如果只是单单认识代码(code),就只能部分理解实际发生的语言互动。事实上,正如路易斯·皮埃托(Louis Pieto)观察到的那样,一个语言元素的含义受非语言因素的影响与受语言因素的影响至少一样多。所谓非语言因素就是指含义所处的上下文(contexte)和处境(situation)。其原理如此,在抽象地对应于一个发音的众多词义当中,接收者“挑选”一个在他看来与他所感知到的情境相匹配的词义。[19]也就是说,信息的接收(信息的发出毫无疑问也适用)很大程度上取决于互动行为者社会结构中客观立场间关系的客观结构(竞争或客观对立关系,或者权力和权威关系),这一结构决定了在某一特殊情境中观察到的互动的形式[例如莫斯科维奇(Moscovici)所表述的口头信息发出量和社会等级之间的相关性]。那些借助于“上下文”或“处境”来在某种意义上“修正”结构主义模式中在他们看来不真实和抽象的成分的语言学家或人类学家,还是为他们试图超越的理论模式的逻辑所囿(尽管这一企图是正确的)。因此,被称为“处境分析”(法文analyse situ-ationnelle,英文situational analysis)[20]的方法虽然旨在“观察不同社会处境中的行为者”,以便确定“个体如何能在某一特定社会结构的限制下做出选择”[21],但它似乎仍然被局限在了规则和例外的交替出现当中,这一局面埃德蒙·利奇(Edmund Leach)(“处境分析”的支持者们很愿意自称受其启发)有清楚的表述:“我认为,所有社会行为的途径都被严格制度化的结构系统是不存在的。在任何可维持的系统中,都应该存在这么一个空间,其中的个体可进行自由选择,以使系统对其有利。”[22]

一旦陷入模式和局势、结构和个性变体等各种模式和执行之间的对立与交替的模式,我们就不得不简单地反对结构主义抽象,结构主义抽象是把被当作简单变种的变体消解在结构中的:劳神于“把变体、例外和意外融入(integrate)对现实的描述中”并展现“一个特定结构中的个体如何迎战他们所面对的抉择,就像所有社会中的个体一样”[23],就导致退回到了个体及其抉择的前结构主义阶段,并且掩盖了结构主义谬误的原则[24]。

事实上,正如索绪尔所说,没有什么比实践理论无法将所有属于执行范畴的事物归入理论这一事实更能展现让语言学(以及民族学)结构主义深感不安的实践理论的不足,而这一不足的关键在于无法思考话语,或者更广泛地说是无法将实践看成执行以外的东西[25]:客观主义建构了一种(作为执行的)实践的理论,但这一理论仅仅是客观关系系统建设的负面的副产品,或更大胆地说,是客观关系系统建设的立刻被丢弃了的垃圾。正是这样,由于希望在措辞事实的内部划定“语言的疆界”并提取出一个“明确限定的客体”,一个“均质的”“我们可以单独研究的客体”,索绪尔分离出了“交流的物理部分”,也就是作为预先建构的客体的话语,这样的话语能用来阻碍语言的构建,随后他在“话语的回路”中分离出了他称为“执行部分”(le côtéexécutif),也就是由某种声音的特定组合中某种意思的现实化所限定的作为被建构客体的话语,但他最后又摒弃了执行部分的概念,因为他认为“执行从不由大众进行”,而“从来都是个体化的”。这么一来,一样的话语概念,就被理论构建弄得有了双重性(dédoublé):一方面成了预先构建的且可被即时观察的假定(donnépréconstruit),而理论构建的操作正是与这个假定对立着进行的;另一方面成了被建构的客体(objet construit),也就是构成语言本身的或者说通过建立两个客体得以被限定的对立关系而产生了这两个客体的操作的负面产物。我们恐怕也不难展示出,(在文化人类学意义上的)文化或[在拉德克利夫-布朗(Radcliffe-Brown)和社会人类学意义上的]社会结构的概念的建构也意味着建构一种运作的概念,这里的运作是作为一种执行,这种执行使得运作的原初概念——作为仅仅具有票面价值的行为——有了双重性。有关“文化”(或“社会结构”)和运作之间关系的辩论中出现的最极端的混乱主要表现为,辩论带来的运作的建构意义和实践理论无论在文化人类学的支持者还是反对者的言论中都隐约存在:事实上,像拉德克利夫-布朗这样的“文化”概念的最激烈的反对者也不过就是用一种天真的现实主义来反对心智的现实主义,后者把“文化”看作一种超验的、具有自主性的,并在其自身历史中遵循其内部法则的现实。[26]客观主义也就在这个理论所处的隐含状态[27]保护下,避开了唯一具有决定性的质疑,那就是对其实践理论的质疑,而其实践理论正是有关“文化之地”、有关“结构”的存在模式和有关系统史的无意识目的论的所有形而上谬论的关键,更别提著名的“集体意识”了。

简言之,由于不能以否定——把实践当作执行(exécution)——以外的方式来建构实践,所以客观主义要么不得不把规则性生产原则的问题放在一边,仅仅记下有这么个问题,要么通过处理科学建设的客体的谬误推理来使抽象物化,不论这种抽象是“文化”“结构”“社会阶级”或“生产模式”等,还是被赋予了社会效力,能够作为为历史行动负责的主体或作为能够限制实践的权力来行动的自主现实。如果说实践至少能够使最粗放的意识以现实的形式远离,无意识的假设其实趋向于隐藏实践理论的不确定性引发的矛盾,而“结构性人类学”,当其无法通过表面上被结构化但无法使结构化的原则的结构世俗化的形式重建社会形而上学的古老的“隐德来希”时,至少是通过遗漏来接受这些不确定性的。若我们不愿意像涂尔干那样认为任何限制主体的规则“都不完整存在于由个体制造的应用中,因为这些应用可能甚至没有在现时被采用”[28],不愿意把涂尔干赋予所有集体“现实”的超验和永久的存在赋予这些规则,除非玩弄“规则”这个词的多种词义,我们就无法逃脱死抠法律条文主义(juridisme)的最粗野的天真,而死抠法律条文主义把实践当作遵守标准的产物:规则通常表述明确设定和明确被承认的社会标准(norme)的含义,例如道德或法律法则,有时也有理论模式(modèle théorique,也就是科学为解释实践而进行的建构)的含义,规则这个词偶尔也会有实践内在的图式(schème)(或是原则)的意思,也就是说规则存在于行为体实践的实践状态中,而不是存在于行为体的意识中。

要相信这一点,只需要重新读一下《亲属的基本结构》第二版前言有关区分“优先系统”和“规定系统”的段落即可,从中我们可以认为有关标准、模式或规则的术语的使用都受到高度控制:“鼓励(préconise)与母亲兄弟的女儿结婚的系统可以被称作规定性的系统,即便这一规则(règle)很少得到遵守:它只是规定应该(il faut)做什么。一个特定社会的成员在何种程度上遵守标准,他们中多少比例的人遵守标准,这一问题很有趣,但这与另一个问题有区别,那就是从类型学角度来说,在这个社会做这件事有多合适。因为,如果要承认在这个社会的运作中我们称之为母系操作者(opérateur)的东西起到了引导作用,只需要根据真实性的原则承认规则的意识(conscience)在规定(prescrit)的方向上同等地或很少扭曲选择(choix),并承认正统(orthodoxes)婚姻的比率高于自然联姻的比率:某些联姻至少遵循了母系操作者规定的途径,而这足以在家谱中画出一条特殊曲线。也许会有很多本地曲线而不是单单一条曲线;很可能,这些本地曲线经常会简化为一些开端,而仅在极少的情况下才成为闭合循环。但只需要看看这里或那里的结构的草案就能把这一系统做成更严格系统的或然版本,这一版本的概念是完全理论性(théorique)的,在那里,婚姻可能严格遵守社会集团乐于声称的规则。”[29]这一段落以及整个前言的关键词就是标准,而《结构人类学》强调的则是模式,或者说是结构;但并不是说在这篇前言里没有模式或结构这类字眼,因为主要段落当中充斥的数学-物理隐喻(“操作者”“某些联姻至少遵循了母系操作者规定的途径”“家谱”中的“曲线”“结构”)唤起了理论模式的逻辑,以及被教授和被放弃的模式(modèle)与标准的对应物:“当我们在模式层面考察一个系统时,一个优先系统就成了规定系统,而只在现实层面考察一个系统时,一个规定系统就只能成为优先系统。”[30]但对于还记得《结构人类学》有关言语与亲属关系之间联系的文字(例如“‘亲属系统’和‘音位学系统’在无意识思想的层面被精神制定出来”[31])以及导致土著生产的“文化标准”和所有“理性化”或“次要制定”消弭而有利于“无意识结构”的蛮横的清晰有记忆的人——何况有人甚至还记得承认来自族外婚的规则的普世性的文字——来说,此处对“规则意识”所做的让步以及与这些“概念是完全‘理论性’的”的严格系统所保持的距离,还是会和前言中另一段落一样令人感到意外:“所谓规定性系统的经验真实还是只有在与土著人自己在民族学家之前制定的理论模式(modèle théorique élaborépar les indigènes)发生关系时才有意义。”[32]甚至和以下段落一样令人感到意外:“实践这些系统的人很明白,这些系统的精神不仅仅是一种套套逻辑,也就是每个集团从‘给予者’那里得到妻子,而把女儿给予‘承受者’。他们很清楚,与单边交叉从表姐妹[1]结婚是规则最简单的注释,是最能保证规则永存的方式,而与父系交叉从表姐妹结婚恐怕就是对规则无可救药的违反。”[33]我们不得不提及维特根斯坦(Wittgenstein)的一段文字,其中戏谑式地提及了结构人类学避开的所有问题,从更广泛的意义上说也是被所有唯智论避开的问题,唯智论把科学建立的客观真相传递到了将能使建立这种真相成为可能的态势排除在外的实践之中[34]:“我怎样称呼‘他操作所遵循的规则’?以满意的方式描述我们观察到的词语使用方式的假设,或是使用符号时参照的规则,抑或我们询问其规则时他对我们所回答的规则?——但要是我们的观察无法使我们清楚地识别出任何规则,我们的问题是否也就什么都无法确定?因为对于我想知道他对‘N’的理解的问题,他确实给出了解释,可他准备好了要重新回答或是修正解释。那我怎样才能确定他所遵循的规则?连他自己也不知道。或者更确切地说,以下的话在这里确切的意思可能是什么:‘他操作所遵循的规则’?[35]”把以相当程度上可测量的频率(fréquence)发生的事情,即把规律性(régularité)变成有意识地颁布和遵守的规章(règlement)(也就是说我们能解释规则的起源和有效性)或是大脑和(或)社会机制无意识调整(régulation)的某种谜一般的产物,就等于从现实的模式滑向了模式的现实:“考虑一下‘火车规律性地(régulièrement)误点两分钟’和‘规定(il est de règle)火车必须误点两分钟’”:……在后一种情况下,我们认为火车误点两分钟这一事实符合某种政策或是计划……。规则是遵照计划和政策,而非规律性……。认为在自然语言里应该有规则,就等于认为道路应该是红色的,因为它们对应地图上的红线。[36]蒯因(Quine)提供了解释这段文字中包含的区分的方法:“想象一下有两种英语语法系统:一种是奉拉丁语法学家圭臬的老派系统,另一种是叶斯柏森(Jespersen)的新潮语法。假设两个系统在以下意义上是全面对等(extensionally equivalent)的:它们能以递归的方式规范同一套无穷的形式完整的英语语句。在丹麦,一所学校的男孩用其中一套语法学英语,而另一所学校的男孩用另一套语法学习。最后,男孩们看上去都一样。两套规则都适配(fit)所有男孩的行为,但每套语法都只指导半数男孩的行为。两套系统也都适配我们这些以英语为母语的人,这也是两套系统之所以正确的原因。但任何一套系统都不指导我们这些以英语为母语的人,也没有规则指导我们,除了可有可无的对作业的一些指导意见以外。”“正如你们所见,我对适配和指导的区分是明显和断然的。适配指的是一种确实的描述,而指导是指因果关系。当行为符合规则而规则真实地描述了行为时,行为就被规则适配了。可行为并非被规则指导,除非行为者知道规则并能陈述规则。行为者遵守规则。”[37]

以这个区分为起点,蒯因讨论了乔姆斯基(Chomsky)趋势并承认“考虑到‘即便我们无法说出这些规则,英语的话语也在某种意义上受一些规则指导(rule-guided),无论是在丹麦学生的情境中还是在我们自己的情境中’,简单调整(即适配,fitting)和完全指导(guidance)之间就出现了中间位置,即‘暗含的指导’(implicit guidance)”。蒯因还得出结论,“只有当谈论调适过程的时候”,可以承认“暗示地或无意识地符合某种规则这一概念(的存在)”。事实上,所有社会学表述中的命题前面都该加上一句“一切就好像是……”这样的话,且这句以逻辑量词的方式存在的话不停提醒着客观科学所建构概念的认识论特性。事实上一切都有助于使概念物化,其中最重要的就是普通言语中的逻辑,这一逻辑倾向于推断出名词的本质或是赋予概念在历史中行动的权力,正如作为历史主体的指称历史描述的句子的词语在句子中的行动一样:正像维特根斯坦注意到的那样,只需要把副词“无意识地”(“我无意识地牙疼”)变为名词“无意识”(或者以某种方式使用形容词“无意识的”,例如“我有种无意识的牙疼”)就足以制造出有形而上深度的奇迹。[38]同样,我们也能看到集体的人格化(personnification des collectifs)(例如说“资产阶级认为”或是“工人阶级不接受……”)能产生的理论化(和政治化)效果,这样的人格化必然会导致假设存在一种集体或阶级的“集体意识”——涂尔干的同道们也会同意:当把只能在个体意识中形成的倾向算到团体或是机构的头上时——即便这些倾向是集体条件的产物,例如阶级利益的意识形成(prise de conscience)——我们忽略了对这些条件的分析,特别是决定有关集体的客观和主观均质性程度及其成员集体意识程度的条件。

谬误推理(paralogisme)是上述内容当中非常有意思的变体,也是死抠法律条文恶习这一社会人为主义的源头,其机理是暗自在个体行为者的意识中置入只有通过反对这一经验才能构建起来的理论知识,或者换句话说,是将人类学描述的价值赋予建构的理论模式,以便解释实践。如马克思所说“为物的逻辑而设的逻辑的物”,当由于马克思所说的不可能的经济人(homo economicus)以理性计算的方式来做决定,其行动者根据模式来扮演角色或行为或是其说话者在现象中进行选择,客观主义把实践或作品的客观意义变成这些实践或作品的生产者的行动的主观终结时,作为模式的简单执行的行动理论(具有标准和科学建构的双重意义)只是客观主义导致的想象中的人类学的诸多事例之一。

结构、惯习与实践

因此,作为所有研究的必要阶段并作为与第一经验和客观关系建构决裂的工具的系统客观主义需要被超越。要逃脱因为误把客观关系系统转化为已经在个人历史和集体历史之外组建起来的整体而把客观关系系统误认为现实的结构的现实主义(réalisme de la structure),只需要从操作成果(opus operatum)走向操作方式(modus operandi),从数据规则性或是代数结构走向这种被观察的秩序的生产原则,并建构实践理论,或更确切地说,建构实践生成模式的理论,而这一理论是构建内在性和外在性辩证法(la dialectique de l'intérioritéet de l'extériorité)——也就是外在性的内化(l'intériorisation de l'extériorité)和内在性的外化(l'extériorisation de l'intériorité)——的实验科学的条件:组成某种特殊环境类型(例如某种阶级条件特有的存在物质条件)并可以以与某种被社会结构化的环境相联系的规则性的形式凭经验的方式捕捉的结构会产生惯习,惯习是可持续的倾向性系统[39],是先期被结构化且作为使结构化结构——也就是作为可以被客观“支配”且“规则的”但又不是遵守规则(这些规则客观适应其目标,但并不意味着有意识的目的和明确掌握为达目的所需要的操作,因此这些规则是被整体协调的,但又不是协调者组织行动的产物)的产物的实践与意象的产生与结构化原则——来运作的结构。

即便当实践显得是为未来所决定,也就是为某个计划或规划的明确的和明确提出的目的所决定,作为令人得以应对不可预见和不断变化的局势的战略的产生原则的惯习所产生的实践是由暗含的对局势后果的预见所决定的,换句话说是为过往的局势的生产原则的产生条件所决定的,以便实践总是趋向于复制最终产生了实践的客观结构。具体来说,因为如此,所以在拥有相同惯习的两个行为体或者两组行为体(A和B)之间的互动中,一切的规律就是,任意一方的行动(即A的行为a1)都以呼应其引发的有相同惯习的任意行为者的反应(即b1,也就是B对a1的反应)的方式进行,以至于这一反应客观地引发对其所引发的反应的预备(即a2,也就是A对b1的反应)。但最天真的看法就是认同一种目的论的描述,这种描述认为,每个行动(如a1)的目标都是使对其引发的反应的反应成为可能(即a2对b1的反应)。惯习原则上是一连串“行动”,这些行动以战略的形式被客观组织起来,但惯习绝不是一种真正意义上的战略意图的产物(例如,这些行动可以被理解成很多可能性中的一种战略)。

如果说,并不完全排除这种情况,那就是,惯习的回应伴随着一种趋向于以几乎有意识的模式实现惯习以另一模式实现的操作的战略计算,而所谓另一模式就是对过往效果转化为预期未来的几率预测,那么还得认识到,这些回应首先是按照立即能映入现时的客观潜在性来确定的,所谓潜在性就是能做的和不能做的事、能说的和不能说的话,而判断能与不能的依据就是是否将发生(à venir),这个将发生与黑格尔所说的由“否定性自由”的纯粹计划所规划的“绝对可能性”(absolute Mglichkeit)相反,其基础是排除了商议过程的存在的紧急性和抱负。那些象征性刺激,也就是惯例性的和条件性的只在遇到被调试为可感知刺激的行为者时才启动的刺激,趋向于在专断的反复灌输消弭了反复灌输和被灌输意义的专断时以无条件和必要的方式确立地位:紧急性、已实现的目标和诸如工具的具有胡塞尔所说的“永久目的论性质”的客体、需遵循的过程、被完整描述的进程和被物化的价值的世界,也就是实践的世界,只能给予一种有条件的自由[如果我可以,我就会(liberet si liceret)],这一自由很像磁针的自由,在莱布尼茨的想象中,磁针在指北过程中可能是自得其乐的。如果我们周期性观察科学地建立起来的客观概率(probabilités objectives)(例如进入高等教育或是博物馆等的机会)和主观憧憬(aspirations subjectives,即“动机”)之间的紧密相关性,就会发现,并不是行为者有意识地将其憧憬调整到符合其成功机会的精确评估的程度,调整到像一名选手根据有关其获胜机会的完全信息调节战术那样的程度,当忘记了“一切就好像是”这一前提,我们做得就好像(fait comme si)游戏理论或概率计算这两个有悖于(contre)即兴倾向性的东西构成了实践的人类学描述似的。一旦完全逆转客观主义的趋势,我们就能够在概率或战略的科学建构的规则里面寻找因为规则清楚地以有悖于这些暗含规则建构(例如突出早期经验的倾向)而使规则必然包含的自发数据(statistique spontanée)的暗含规则的否定性描述(description négative),而不是一种实践的人类学模式。不同于科学以一定方法和可控经验为基础、根据以准确规则获得的数据建立起来的概率估计,对特定局势下的特定行为的成功机会的主观评估利用的是一整套半形式化的智慧体系,即格言、老生常谈、伦理戒律(“这不是为我们而设的”)以及更深层次的精神的无意识的原则,这一套体系具有普遍的和可换位的倾向性,是被一种被客观规律性决定的类型主导的学习的产物,为所有从属于这些规则性的行为者决定了“理智的”或“非理智的”行为(“疯狂”)。[40]休谟在《人性论》中说:“我们刚刚知道不可能满足欲望,欲望就自己消失了。”[41]而马克思则在《1844年经济学哲学手稿》中说:“如果我没有供旅行用的货币,那么我也就没有旅行的需要,就是说,没有现实的和可以实现的旅行的需要。如果我有进行研究的本领,而没有进行研究的货币,那么我也就没有进行研究的本领,即没有进行研究的有效的、真正的本领。”实践可能客观地被调试到适合客观机会的程度[“一切就好像是”(tout se passant comme si)根据以往经验获知的某一事件逆推的(a posteriori)或是根据过往经验分析的(ex post)概率,决定了事件的先验(a priori)的或根据预期而变化的(ex ante)被主观赋予的概率],而行为者没有进行哪怕是简单的计算或是多少有意识的对成功机会的估计。由于持续被客观条件灌输的倾向性(科学可以通过诸如与某一团体或阶级客观相关的概率那样的数据规则性来理解客观条件)引发了可以客观与这些客观条件兼容并在某种意义上事先与客观条件的客观要求相适应的憧憬与实践,所以最不可能的事就被排除了,要么是由于不可思议(impensable)而在任何检验开始前就被排除,要么在付出双重否定(double négation)的代价后排除,双重否定导致不得已而为之,也就是导致拒绝被拒绝的并喜欢不可避免的。精神或者说是不得已而为之的事(nécessitéfaite vertu)的产生条件导致风气引发的预防措施趋向于无视概率计算有效性所受的局限,这一局限就是未被改变的经验条件:与每次经历后都会根据严格的计算规则修正的学术性估计不同,实践估计很大程度上取决于初期经验,因为是特定的存在条件类型的特征性结构,通过其附加给相对独立的家庭关系领域的经济和社会必要性——或者更确切地说是通过(au travers)这些外部必要性的严格的家庭表现(例如禁止、忧愁、道德课、冲突、品位等)——产生了惯习的结构,而惯习的结构也导致所有日后经验的感知和评价。因此,由于在惯习构成逻辑中必然会出现的迟滞(hysteresis)效果,当实践真实面对的环境与其客观适应的环境差距过大时,实践总是可能受到负面的认定,也就是一种“负面的次要性加强”。根据同一逻辑,我们也能理解,代际冲突并不是让在属性上有区分的不同年龄组对立起来,而是让不同惯习对立起来,这些惯习由不同的代际模式(modes de génération)产生,也就是由存在条件产生,通过强加不同的对不可能、可能、或然或肯定的定义,这些存在条件让一些人感到某些实践或憧憬是自然的或理智的,而另一些人则觉得这些实践或憧憬不可思议或令人齿冷,或是反过来。

也就是说,需要抛弃所有明示或暗示把实践当成直接被先前条件确定并完全被简化为事先建立的组装的机械运作的机械性反应的理论,所谓事先建立的组装是指“模式”“标准”或“角色”这些我们应该能举出无数例子的东西,例如能从外部引发这些组装的刺激的偶然的配置,这些配置因此专注于这位民族学家伟大但令人绝望的事业,他怀着实证主义的勇气把他对妻子在厨房的活动的观察变成20分钟时长的480份行为基本单元记录。[42]但对机械主义理论的拒绝并不意味着,根据客观主义和主观主义的必然的非此即彼关系,我们要赋予一位自由的造物的裁判者在事件发生时构建处境意义的自由和专断的权力并最终转化权力,也不意味着我们要把客观意图和行动与人类作品组成的意义简化为行动与作品主体的有意识的和审慎的意图。实践相对于从其即时性角度考虑的处境来说既是必要的又是相对自主的,因为实践是一种处境与一种惯习之间辩证关系的产物,惯习被理解成一种可持续可换位的倾向性系统,通过综合所有过往经验,这一系统每时每刻都像一个感知、评估和行动的框架(matrice de perceptions,d'appréciations et d'actions)那样运作,并使无限区分的任务的完成成为可能,完成的方式或是能解决相同形式问题的模式类比转移,或是对获得的结果不断修正,辩证地说,这些修正也是由这些结果产生的。

我们通常所说的隐喻(métaphore)只不过是这些图式转移(transferts de schèmes)的产物之一,模式转移通过应用于新的感知和行动的实用模式领域而产生新的意义:通过不断将适用于人际关系的模式应用于人与自然界的关系,同样的戏法不断地把相同的分类图式(schèmes classificatoires)从一类事物(如人体)转移到另一类上(如房屋或是自然界)。一个有完美结构的灵魂于是就封闭在了一个隐喻圈(cercle de métaphores)里,隐喻圈与无限世界相互映照:源于因运用相同类型而产生的建构的完美叠合的客观性的幻象被加强,例如对相关性的信仰,原因是如此组成的客观世界包含着许多客体(工具、房屋、纪念建筑等),这些客体是真实客观化操作的产物,进行操作根据的分类标准与客体被领会所依据的分类标准相同。客观性的融入因此必然也是集体模式的内化和对集体的融入,因为被内化的东西是同样被结构化的主观性外化的产物。代际的延续性是通过内在性的外化和外在性的内化之间的辩证法建立起来的,这一辩证法的一部分就是逝去的几代人内在性客观化的产物。[43]

不断地为处于一定规范中的临场应对所充实(principium importans ordinem ad actum,正如经院哲学家所说的那样),惯习作为生成的依据,生产着实践。这些实践既无法从看似直接发动了这些实践的客观条件(暂且定义为促因)推导出来,也无法从它们自己的生产过程的持久依据的生产条件中推导出来。实践趋向于再生产其产生原则生产过程中的客观条件所具有的内在的规律性,但在这一基础上会根据以客观潜在性的名义嵌入直接面对的处境的要求而作出调整:我们论证这些实践的方式就只能是把确定了产生实践的惯习的生产的社会条件的客观结构与这一惯习的实施条件联系起来,也就是与除彻底变形以外代表这一结构的特殊状态的局势(conjoncture)联系起来。如果说惯习可以像一个确实把这两种关系体系在实践生产中并通过实践生产联系起来的操作者那样运行,那么惯习就是自然形成的历史,也就是不被当成历史的历史,因为它是在第二天性中实现的;“无意识”其实从来不只是历史自己产生的历史的遗忘,而遗忘的原因就是把历史在惯习这一准自然中生产的客观结构融入了进来:“……我们每一个人身上都存在着不同比例的昨日之人。由于事物的力量,甚至昨日之人才是我们身上的主导力量,因为与我们形成和导致我们的漫长的过往相比,现时微不足道。只是我们感觉不到这个昨日之人,因为他深深地根植于我们,他构成了我们无意识的部分。随后,我们还趋向于不意识到他的存在,甚至也不意识到其正当的要求。相反,我们能鲜活地感觉到人类文明最新近的成就,因为这些成就太新,还没有时间植入无意识。”[44]作为历史的悖论的效果的对人类起源的遗忘也是为客观主义感知所鼓励(或者所引发)的,客观主义感知把历史的产品看作操作成果(opus operatum)并在一定意义上面对成就(fait accompli),只能乞求预先建立的和谐的奥义或是有意识的商讨的奇迹,以便充分考虑在纯粹共时性中被感知的显得像客观意义的东西,无论是涉及神话、仪式或法律条文之类的作品或者制度的内部一致性,还是涉及相同集体或相同阶级成员的一致的甚或冲突的实践表现出的以及前设的(考虑到实践导致一系列索引)客观协调。事实上,客观主义的谬误推理是内化和外化双重进程的所有分析的缺陷的后果,或者更确切地说是惯习的生产的后果,惯习被客观上商讨,因此能够也趋向于产生本身被客观商讨的实践和作品。

由于存在条件的一致性趋向于产生(至少部分地)相似的倾向性系统,由此产生的惯习的(相对)均质性导致了给惯习带来规律性(régularité)和客观性(objectivité)的实践和作品的客观和谐化,规律性和客观性确定了惯习的特殊“理智性”,并被认为是明显的(évidentes)或自发的(allant de soi),也就是可以立即被实际掌握客观上被其运用系统启动的行动与解读模式系统的行动者且仅被这些人理解和预见[也就是被由相同客观条件生产出来的相同集团或相同阶级的成员理解和预见,客观条件趋于同时起到普遍化和特殊化效果(effet d'universalisation et de particulari-sation),因为客观条件只能通过将一个集团的成员与其他人区分而使他们均质化]。只要我们不了解这个使一个集团或一个阶级的实践具有规律性、统一性和系统性的没有首领的甚至没有任何自发或强加的个体计划的组织过程的协调过程的真正原则,我们就陷入了天真的人为主义,天真的人为主义不承认阴谋的有意识的和有谋划的商定以外的集体或阶级的正常或非正常的行为的统一原则。某些人由于没有社交印记以外的证据而可以否认主导阶级的统一性,因为他们认为,当他们让持相反意见的人去找出主导阶级成员有种明示的且用明示的商定来明确的强加的政策的经验证据时,他们触到了问题的本质;而其他人虽然至少给这个集体行动的天真意象提供了一种明示的和系统的表述,但在集体层面上考察了意识哲学的类型化问题,并把意识形成变为一种革命性的我思(cogito),只有我思能够通过把阶级变成“为我的阶级”而让阶级存在。

对于导致客观主义和主观主义的无休止的辩论的惯常的问题(从范式上来说,这个问题可以是“是因为我喜欢她她才漂亮,还是因为她漂亮我才喜欢她?”),萨特提供了一个高度主观主义的回答。通过把革命性的意识形成变为某种想象变体的产物,萨特给其赋予了创造现时意义的权力,但又创造了否认这一权力的革命性未来:“应该要逆转普遍舆论,同意这样一个观点:我们要构思出一种皆大欢喜的事物状态的动机并不是由于某个局势的严酷性或是严酷性导致的痛苦。相反,从我们能构思出另一种事物状态的那天起,新的光明才洒在我们的悲痛和痛苦上,我们才认为这些痛苦是不可容忍的。”[45]如果要把一种意义赋予的绝对行动、一种“发明”或一种转化变为革命性行动,那么只需要无视或者回避经济与社会条件的意识形成的经济与社会条件(conditionséconomiques et sociales de la prise en conscience des conditionséconomiques et sociales)问题。[46]如果行动的世界仅仅是这个完全依赖于创造了它自身的意识意旨的且因此完全失去客观性(objectivité)的可能的可互换物的想象世界,如果想象世界因为主体被感动而令人感动,因为主体自己选择被反感而令人反感,那么激情与行动就只是恶意与严肃精神的游戏和双重游戏,就只是闹剧,我们在闹剧中既是糟糕的演员也是好的观众:“并不是因为凑巧,唯物主义才是严肃的,也并不是因为凑巧,唯物主义才始终且到处都成为革命者的教义。这是因为革命者是严肃的。他们首先是以压迫他们的世界为起点相互认识的……。严肃的人‘属于世界’且不再有任何援助;他们甚至不要求有走出世界的可能……他有恶意。”[47]值得注意的是,对情绪的分析被不彻底主观主义描述的《想象》一书从《情绪理论纲要》中分离了出来,在对情绪的分析中能观察到以被谴责的“严肃精神”的形式以外的方法遇见“严肃”的无力感:“谁决定了我是要选择世界的魔力一面还是技术一面?只能是世界本身。为了表达自己,世界等待着被发现。因此,世界的计划中的‘为己’需要选择成为世界用以展现魔力面还是理性面的为己,也就是说,作为世界的自由计划的这个‘为己’,自己赋予自己魔性的存在或理性的存在。不管是哪个性,为己都是有责任的(responsable),因为只有自我选择时为己才存在。为己就显然的成了世界的情绪和意志的自由基础。我的恐惧是自由的且表达我的自由。”[48]类似的行动理论应该不可避免地导致一个绝望的社会和历史的超验起源的计划(我们将来会承认《辩证理性批判》),涂尔干在《社会学方法的规则》中写下如下文字时似乎就指出过:“因为想象世界没有赐予精神任何抵抗,没有感受到被任何东西包含的精神委身于无限制的雄心,并相信可能以其力量并按其意志建设或重建世界。”[49]尽管我们可以用其他一些文字(数量很大,尤其在其早期和晚期作品中)来反对这种萨特式的人类学分析,在这些文字里,萨特承认已经组成的意义的世界的“被动综合”并明确回避了其哲学的原则。例如这段《存在与虚无》[50]的选文,他在其中希望与笛卡尔的瞬间主义哲学划清界限,而在《辩证理性批判》[51]的一句话中他提到了“没有行为者的行动,没有总额计算器的生产和反目的、地狱似的流动性”的研究,而且萨特怀着一种发自肺腑的反感排斥“这些胶状的而且多多少少被一种高度个人化的意识笼罩的现实,一种令人感到羞耻的有机论仍然在有悖真实性,在粗糙、复杂但断然被动活动的领域重新找回这种意识,这一领域中存在个人的有机体和无机的物质现实”[52]。“客观”社会学被赐予了研究“惰性社会性”的任务(尽管这个任务很可疑,因为它是本质主义的)。所谓惰性社会性,就是例如屈从于惰性(inertie)即因此沦入无力量境地的阶级,是物化的阶级,是本质上或者说在其“曾经的状态上”已经“令人生厌”和“被套牢的”阶级:“阶级的系列性把个体(不论个体是什么,也不论是什么阶级)变成了一个自我定义为人化的物的存在。……另一种形式的阶级,也就是在实践(praxis)中的统合性的集团,是从被动形式的核心中诞生的,且就像前者的否定一样。”[53]社会世界是这些物与意义的“杂交”妥协之地,如同意义产生物那样,这些妥协定义了“客观意义”,社会世界对于只在意识或是个体“实践”的纯净透明世界呼吸的人构成了真正的挑战。这种人为主义不承认任何自我(ego)自由的限制,只有两个例外:一是自由通过以誓言的形式进行的自由放弃或是通过恶意的放弃强加给自由自己的限制,萨特以此来称呼权利让与;二是另一个我(alter ego)的让与自由在黑格尔式的主人与奴隶之间斗争强加给自我的限制。随后,正如涂尔干所说,在“社会倾向性”中,只能看到“人为的或多多少少武断的组合”[54],他不假思索地就使被简化为“局限和自主的交互性”的社会的超验性从属于“自我的超验性”,正如萨特首次如此说道:“在这个行动的过程中,个体当自己做了辩证法时就将其作为理性透明来发现,而当辩证法逃脱了他即仅仅是(tout simplement)别人做了辩证法时就将其作为绝对必要性来发现。最后,由于他在其需求的超越中认出了自己,所以他通过超越他人的需求而承认别人强加的法律(他承认法律不代表他要屈从于法律),他把自己的自主(当自主可以被别人使用且确实每天被人使用时,例如佯装、伎俩等)看作外来力量,而把别人的自主看作可用于限制别人的无情的法律。”[55]社会的超验性只能是“递归”的结果[56],最终来说就是文化客体中的数(nombre)(因此“系列”才显得重要)或是“递归的物质化”的结果,让与即存在于屈从于“被加工材料”的要求的自由的自由放弃之中:“19世纪的工人量力而行(se fait ce qu'il est),也就是说工人实际地并理智地决定自己的支出——他在自己的实践中做决定,而通过这样的自由,工人根据自己过往、现今和将来应该有的状态来生活:一架工资仅仅能负担其维持费用的机器。……作为实用惯性存在的阶级存在通过被加工材料的被动综合由人降临到人。”[57]在其他地方,对于作为构成性理性的“个人实践”相对于被构成理性的历史的逻辑性优先的承认,导致出现社会缘起的问题,如果用社会契约论理论家的话来说就是:“历史决定了人际关系总体存在的内容,而这些关系……与一切都有关系。但并不是历史导致(fait)了总体上来说存在的人际关系。并不是组织与分工的问题导致人类这些起先被分开的(d'abord séparés)客体之间建立起了关系。”[58]正如笛卡尔认为的那样,让·瓦尔(Jean Wahl)说“创造是连续的,因为时间不是连续的”,也因为延展的实体自身并不包含存在的权力,而上帝则被赋予了每次都会重新开始的通过一份表达其意志的自由法令创造从零开始(ex nihilo)的世界的任务,同样,对“客观潜在性”的令人生厌的不透明性和对客观意义的典型笛卡尔式的拒绝,导致萨特把未被明确定义的把社会整体或是阶级从“实践惰性”的惰性中剥离出来的任务交给了“历史行为者们”的绝对的首创,无论这些行为者是个人还是像“党”一样的集体。从宏伟的自由的死亡和复活的想象小说的意义上来说,通过其双重运动,即从自由导致让与,从意识导致意识的物质化,或者从书的题目的意义来说,“从实践导致实践惯性”的“内在性的外部化”,以及通过意识形成和“意识熔合”这样的艰涩的捷径把“集体带进历史”,把让与的集体的物化的状态带向历史行为者的真实存在的“外部性的内化”,意识与物质与开始时一样无可挽回地被分开,任何类似制度的东西或是类似自主空间(甚至例证的选择)的象征性系统都还没有被察觉或是建构起来;(除了是言语的辩证表象外什么都不是的)辩证言语的表象无法为了在纯粹物质性中把集体从沮丧中拯救出来,掩盖自在(en-soi)和自为(pour-soi)之间——或者用新的话语来说,是物质性和实践之间——被压缩为其“实质”即其(抛给了社会学家的)被超越的过去和其必要性的集体的惰性和作为不可或缺的终结行动系列的集体自有计划的连续创造之间的未被定义的摆动。而我们要自问,我们怎么能不把萨特哲学的客观意图用以否定其主观意图也就是否定持久的“改宗”计划的恒量归咎于惯习的持久性,而这“改宗”在某些革出教门的命令中表现得最明显和最真诚,这些命令如果不是因为有了有意或无意的自我批评的味道,也不至于显得如此激烈。例如,如果想要完全赞赏如下的句子,恐怕心中就要牢记咖啡馆男孩的著名分析:“对于所有把自己当作天使的人来说,他人的活动是荒唐的,因为他们号称能通过拒绝参与其中而超越人类活动。”[59]萨特关于福楼拜与资产阶级关系的理论恐怕最明显和最直接地表达了资产阶级与存在以及存在的物质条件的关系,通过把意识的形成当作一种存在与一种作品的缘起,这种关系证明,要从阶级条件产生的持续的倾向性中摆脱出来,光意识到阶级条件是不足够的。[60]创造一种“行动的社会学”的计划也遵从同样的逻辑[只要做些必要修改(mutatis mutandis)],用勒·普莱(Le Play)曾采用的说法来讲,行动的社会学被定义为“自由的社会学”,这很可能是相对于必要的社会学而言的。[61]对社会学的“矮化”定义的拒绝在这里重新寻回了由亨利·柏格森(Bergson)首创的永恒的主题和话语,这话语便是封闭与开放、持续与中断、墨守成规与创新以及机构与个人的对立。

集体或阶级惯习的客观协调过程导致实践可以在“缺少任何直接互动”(en l'absence de toute interaction directe)的情况下被客观许可,在缺少明确商定的情况下自然更是如此(a fortiori)。莱布尼茨说:“设想一下两座完全一致的钟或者表。且这有三种实现方式。第一种是相互影响;第二种是派一个能干的工人将钟校准并随时让它们一致;第三种是以高超的技艺和准确性制造两座钟,以确保其随后保持一致。”[62]当我们让党或者魅力领袖扮演显圣天神(Deus ex machina)的角色时,如果系统地采用第一种方法,或是勉强用第二种方法,我们就无法领会集体或阶级融入最牢靠也是隐秘的最好的基础。如果说同一集团或阶级的成员的实践协调的程度总比行为者知道和希望的程度要高些或低些,那么正如莱布尼茨所说,是“由于只遵循他自己的法则”,每个人“都还是与他人协调”[63];惯习只不过是这个由早期教育以每个行为者的名义提交的内在的法律,即植入法律(lex insita),而早期教育不仅是实践的商定的条件,也是商定的实践的条件,因为由行为者自己有意识地进行的校准和调整需要对一种共同规章的掌握,也意味着集体动员的行动只有在起发动作用的行为者(例如先知、党首等)的惯习和诉求借助其来表达的行为者的倾向性之间有最低限度的协调时才能成功。实践的商定远不总是商定的产物,一切都指明,惯习协调的首要功能之一恐怕就是使“意图”和“向他人转达意图”的经济成为可能,其手段就是允许某种实用的行为主义,这种行为主义在生活境况的要素的领域免除了对他人行为的微妙差异或对其意图的直接质问(“你想说什么?”)的精细分析。正如某人在邮局寄了封信仅仅意味着某些不知名的员工将会有符合其匿名意图的匿名行为,就像舒茨展现的那样,把货币当作交易工具的人也暗含地意识到——正如韦伯指出的那样——其他行为者承认这一交易功能的机会。尽管日常生活行为是自动的、无个性的,具有意义但又没有表示意义的意图,日常生活行为还是遭受着更加自动和非个性化的解读,因为重拾其所表达的客观意图绝不意味着完成行为的人的“被经历过”的意图的“重新激活”。[64]

每个行为者,无论其是否知晓、是否愿意,都是客观意义的生产者和复制者,因为其行动和作品都是一种并不由他产生也并不被他有意掌握的操作方式(modus operandi)的产物,如经院哲学认为的那样,其行动和作品包含着一种始终超越其有意识的意图的“客观意图”。因此,像盖尔普(Gelb)和戈尔特斯坦(Gold-stein)展示的那样,正如某些失去了就某个词或问题想起被意义唤起的词或概念的能力的失语症患者能够不留神地说出一些句子,事后他们才会认识到这个句子中就包含了正确的回答,被获得的思想和表达模式导致了被调节的即兴发挥的“无意图的发明”(invention sans intention),后者的出发点和支撑点存在于完全现成的“固定说法”中,固定的词语搭配或是图像的反差就是这样的固定说法[65]:如尼古拉·哈特曼(Hartmann)所说,天才的嘴总是比他的脑子还快,他用言语维持着“引导与被引导”之间的关系,他在操作成果(opus operatum)中为产生了新触发器和新载体的操作方式(modus operandi)发现这些新触发器和载体,以便其言语持续地自我滋养,就像火车自己带来轨道那样。[66]如果说俏皮话更让说者感到意外而非让听者感到意外,且俏皮话成功的原因既是其回顾性又是其新颖性,那是因为奇思妙想显得就像是一种被埋藏在语言结构里的可能性的不经意的和不可避免的简单的更新。这是因为,主体并不真正知道他们在做什么,也不真正知道他们做的事比他们所知的要更有意义。惯习是普及性的调停,这种调停使得一个特定行为者的没有明示理由和没有有意义意图的实践仍然“合理”“理智”,并获得客观上的协调:实践当中的在实践的实施者自己看来都很难理解的部分就是实践借以适配其他实践和结构的部分,而这些实践的产生原则本身也是其他实践和结构的产物。为了通过喋喋不休地谈论对他人行为或历史事实的理解——此种理解是反对人类科学的“矮化帝国主义”的主观主义权利捍卫者的最后手段——而对此有所了断,只需要重申,“意识的交流”意味着“无意识”(例如语言与文化才能)的群落,也意味着实践与作品的客观意图的解读与经历的体验的“复制”[德文:Nachbildung,由狄尔泰(Dilthey)首先提出]和无用且不确定的并不真正导致了经历的体验的“意图”的个人特殊性的重组并无关系。

正是因为实践是作为相同客观结构内化结果的且被客观商定的倾向性的产物,相同集团或在一个分层社会中的相同阶级的成员的实践被赋予了统一和系统性的且超越了主观意图和个人或集体的有意识的计划的客观意义[67]。这就意味着,客观化进程无法在互动和相互调整的措辞中获得描述,因为互动本身的形式也是归功于产生了互动行为者倾向性并为行为者指定了互动(interaction)在其他框架内的相对位置的客观结构。如果说通过一种稍有些过度的模式化,我们把明显无限的文化适应和文化接触理论的世界简化为心智的现实主义和感性的现实主义的对立,前者把文化或语言接触看作服从于普遍法则(例如借用的重构的法则)和特殊法则(语言或接触的文化特有结构的分析建立起来的法则)的文化或语言接触,而后者强调在场的社会(sociétés)(或人群)之间的接触,或在最好的情况下,强调对立的社会之间关系(一方统治另一方等)的结构,我们就能看到它们互补性的对立指明了超越其自身的原则:并不存在两个特定行为者的特殊对立,这一对立,无论互动关系(例如向下级下命令的老板、谈论其学生的同事、参与研讨会的学者等)的局势结构(structure conjoncturelle)如何,其实并不在由对应集团(例如殖民者/被殖民者)间关系的客观结构(structure objective)定义互动中直面普遍惯习(habitus,由“自然人”携带的。所谓普遍惯习就是例如一种语言能力与一种文化能力的倾向性系统),也不通过这些惯习直面所有产生惯习的客观结构,特别是包括语言在内的象征性关系系统的结构。因此,在场的音位学系统结构只有在融入(incorporées)在一种特殊历史(各种双语现象对应不同的获取模式)中获取的能力时才是活跃的[例如主导语言的非本土使用者的口音(accent)],而特殊历史导致一种选择性耳聋和系统性重构。

谈论阶级惯习(或在由一个均质集团中获取的文化能力的意义上谈论“文化”惯习),也就是重申,与所有形式的旨在把实践直接和某种局势下的特有属性联系起来的偶因主义幻象相反,“人际”关系从不只是表面上看来的从个人到个人(d'individuà individu)的关系,互动的真相从不完全存在于互动中:社会心理学和互动主义或民族学方法论忘记了这一点,通过把聚集起来的个人间的关系的客观结构简化为特定局势和集团中其互动的局势性结构,这些学问试图用局势的受试验性控制的特性——例如参与者在空间中的相对位置或所使用的渠道的性质——来解释在试验性的或被观察到的互动中发生的一切。个人所穿的外衣是作为自然人的个人在任何时间地点都以惯习的形式携带的社会结构中的现时的和过往的个体的立场,也正是这立场如同袈裟般造就了僧侣,即社会人,造就的手段是所有的倾向性,倾向性中既有社会位置(position sociale)即客观位置间——在局势上接近(物理空间而非社会空间)的社会人之间——社会距离的标识,也有对这些距离和行为的提醒,提醒是为了“保持距离”,或从战略上、象征性上和实际上操纵距离、缩小距离(这一点对主导者来说比被主导者容易)、扩大距离或只是(通过避免“听凭发展”“熟悉”,简单来说,就是通过“保持地位”,或是反过来说通过避免“自行其是”“自由行事”,也就是通过“各安其位”)简单地维持距离。

即便同情、友谊或爱之类借用“向他人的意图转换”的措辞的描述的表面看来最应受评判的互动形式,也还是通过惯习,或者更确切地说,通过精神和品味的——可能是通过身体仪态(hex-is)难以察觉的迹象被预感到的——和谐而为条件和位置间关系的客观结构所支配,正如阶级内联姻所证实的那样:相互选举或宿命的幻象来自对美学品味或伦理倾向和谐的社会条件的无知,这和谐被认为是幻象建立的难以形容的兴味相投的证明。简而言之,作为历史产物的惯习,根据历史造成的模式,产生个体和集体实践,也因此产生历史。倾向性系统——幸存在当下且趋向于通过其原则,即不能缩减为局势的立即的局限的外部必要性的法则赖以持续奏效的内部法则,在结构化的实践中自我更新而在未来永存的过去——是客观主义赋予社会世界的延续性和规律性的原则,而客观主义无法在承认变化与被调节的革命合理性的同时承认延续性和规律性的合理性,机械论的社会学家的非固有的和即时的决定论和纯粹内部的且同时唯意志论的或自发主义的主观主义的守时的决定论都无法意识到变化和被调节的革命。

说集体行动产生事件或集体行动是事件的产物,既是对的也是错的。事实上,行动是一种局势的产物,也就是说,是倾向性的必要(nécessaire)局势和一个客观事件(événement objectif)的产物。只有对于准备好进行回答的人,政治局势(例如革命局势)才能进行它的向正确理解要求的人呼唤或要求一个坚定回答的条件性刺激行动,因为这些准备好的人被赋予了一种确定的可以被“意识形成”——直接或间接拥有一种能够确保象征性地掌握阶级惯习的被实际掌握的原则的言语——重叠和增强的倾向性。[68]正是在倾向性与实践的辩证关系中,把客观协调的实践转化为集体行动(action collective)的局势才能形成,因为实践被命令要符合部分或完全一致的客观必要性。倾向性和局势由于是呈现出不同结构性时长的“原因系列”的产物,所以从没有被完全协调,为构成一种被确定的局势而在共时性中调整的倾向性和局势从不完全独立,因为倾向性和局势是由客观结构引发的,如果深入分析,就是由被观察的社会形成的经济基础引发的。惯习中的机构复制的社会条件所固有的惯习的迟滞恐怕是时机与用以抓住时机的倾向性之间的结构性差距的基础之一,正是这一差距造成了时机的错失,尤其造成了经常能被观察到的以过往——哪怕这个过往是革命性的——的感知和思想类别以外的类别思考历史危机的无力。

无视客观结构与认知、动机结构之间的辩证关系,就是屈服于把不同的结构之间的关系简化为逻辑公式。这一简化使得可以从任意一个结构中看到其他的结构。客观结构是认知结构和动机结构的生产者,同时它本身也是历史实践的产物,而历史实践的产生原则便是客观结构自己正在再生产的这一结构的产物。而不同结构间的关系,正如斯宾诺莎主义的一个暗喻所形容的那般,可以被看作“同一句话的不同翻译”,从而把客观主义术语的实质局限于“列举事实”(articulation)。也难怪,如果我们在某种理论单性繁殖中发现结构的前途的原则,也因此无意中对《历史哲学》的黑格尔和他的始终如一的“发展他的唯一天性”的世界精神进行了反驳。[69]只要我们依旧接受在社会思想史中不断以新形式重生的经典二择一——这种二择一至今还把对马克思的“人文主义”解读和“结构主义”解读对立起来,那么,当通过在结构和实践之间建立起从虚拟到现实、从划分到执行、从本质到存在的关系,以被自然历史的死法则支配的人简单取代创造主观主义的人时,反对主观主义就并不是真正与之决裂(rompre),而是陷入客观主义所钟情的社会法则的拜物教。那么,当我们看到,对被视作最实在的存在(ens realisimum)的个人(l'individu)的批判仅仅导致使之成为谬误结构的附带现象,且对客观关系的至上的确立的肯定导致赋予这些作为人类行动产物的结构根据自己的法则发展和确定或多重决定其他资源的权力时,我们怎么能低估主观主义和客观主义形成的意识形态双子星的力量呢?这个问题并不是现在才有的,而超越外部性和内部性对立、多样性和单一性对立的努力总是遇到这个认识论障碍,这个障碍就是个人,即便我们像恩格斯那样把个人缩减为当在布朗运动中与其他分子碰撞时能产生可缩减为特定巧合的机械组合的客观意义的分子状态时[70],这个障碍仍能给历史理论罩上阴影。

正如作为简单执行甚或作为预先构建客体的语言与话语的对立掩盖了语言的客观关系与语言能力的构成倾向性之间的对立,结构与结构需要与之相对才能被征服和不断被重新征服的个人的对立阻碍了结构与惯习的构成倾向性之间的辩证关系的建设。如果说在美国人类学整个一个时期占统治地位的有关“文化”与“个性”的关系的辩论在现在看来虚幻而无效果,那是因为这场辩论是在逻辑的与认识论的谬误推理的膨胀中进行的,是围绕着同一个科学对象的现实主义的和实体论的意象的两种互补产物的关系进行的,其一是被理解为“属于其特有门类的(sui generis)现实”的文化的概念,其二是“基础个性”,是个诞生于为逃脱难以解决的个人和社会的二律背反而进行的努力的既抽象又具体的概念。如果根据其最简单化的表达,基础个性理论倾向于把个性定义为“文化”的反映或(通过“制作模型”获得的)缩小版,而这个“文化”在相同社会除“异常者”以外的每个个人身上都可能显现。杜波伊斯(Cora Du Bois)著名的有关阿洛岛土著的分析提供了源于“文化”与个性相互可扣除性理论的混淆与矛盾的最典型的例证:与其合作的心理分析学家致力于不遗余力地把这位民族学家的建立在一个公设(那个公设就是相同的影响产生相同的基础个性),也建立在他自己对四名对象的临床观察(作为“与特有命运联系的特殊因素”的产物,这些对象在他看来显得“高度个人化”)上的建构保持为一个整体,而这位竭力找到基础个性的个体化身的心理分析学家也注定要推翻自己的观点,并无法自圆其说。[71]他可能把曼哥玛(Mangma)看作四个被研究案例里面“最典型的”案例,“他的个性符合基础个性结构”,于是他开头写道:“很难确定曼哥玛在多大程度上是典型的。我敢确定,如果他是典型的,社会将不能继续存在。”里帕尔达(Ripalda)很被动,且有强烈的超我,因此“不典型”;范丹(Fantan)也是如此,他“具有最强的性格组成,缺乏对女人的生理抑制”(一种极端的异性恋抑制被认为是正常的),且“与他人的差异就像城里人与乡下人之间的差异一样大”。最后,尽管马雷卡拉(Malekala)的履历很典型,但他是个试图发起宗教更新运动的公认的先知,而他的个性也接近里帕尔达,即另一位被描述为非典型的巫师。为了画龙点睛,这位分析师写道,“任何社会都可能出现曼哥玛、里帕尔达和范丹这样的人”,这一批判是从华莱士(Anthony F.Wallace)那里借用来的[72],华莱士中肯地认为,模态个性的概念理应逃脱无差异对于差异(因此也是对于数据)的相关的不一致性,而这不一致性往往就是基础个性概念引发的。然而,本来可以成为简单的旨在验证一种理论建构有效性的测量和核实技术的完善的东西最终会导致一种对象的取代:我们用一种变量的价值的分配的中心趋势或是一种变量的组合的简单描述,取代了一个有关被构思为通过根据其自身逻辑重新解读外部压力来自我转化的动态静止系统的个性结构的假设系统。华莱士因此可以建立起这样的套套逻辑描述,那就是,在一个塔斯卡洛拉(Tuscarora)印第安人人群里,根据21个维度定义的个性模态类型只能在37%的被研究对象中观察到。关联性研究和因素分析并不能在经济与社会分化不明显的社会中得到比分层社会的同一社会阶级中更多的规律性得以产生的规则系统:阶级精神的建设可能伴随着被当作指数(indices)看待的数据规律性地解读,但这些规律性地起统一作用和解释性的原则并不能被缩减为展现出这个原则的规律性。简而言之,由于在“基础个性”中只能看到指定一个可以直接观察的“数据”(这个数据就是特定社会大多数成员共有的“个性类型”的方式),所以面对以相同的科学对象的现实主义意象的名义将这个理论付诸数据批判的考验的人,基础个性概念的捍卫者无法做出符合逻辑的回应。

作为可以简化为拥有、曾经拥有、决定存在的拥有的一个实体(être),惯习是反复灌输和必要适应的产物,这一适应的目的是使这些集体历史的产物——客观结构(例如语言和经济等)——以可持续倾向性的形式,在长期处于相同条件下,也就是所有被置于相同的存在的物质条件下的有机体(我们可以,如果我们愿意的话,将其称为个人)中再生产。也就是说,社会学把所有作为相同客观条件产物且是相同惯习载体的生命个体都看作是一样的:作为客观关系系统的社会阶级不是应该与个体或作为人群(population)(例如作为可数的和可测量的生物个体的总和)的“阶级”产生联系,而是和作为(部分)普遍适用于所有相同结构的产物的倾向性系统的阶级惯习产生联系。如果排除了相同阶级的所有(tous)成员(哪怕是其中的两个)经历了完全相同的事且按照同样的顺序经历,那么可以肯定的是,相同阶级的任何成员都比一个其他阶级的任何一名成员有更多机会以行为者或见证者的身份面对对这个阶级的成员来说最频繁发生的境况:科学以数据规律性的形式(即大批量的数据,比如就业率、收入曲线、进入中学的可能性、度假的频度等)领会的,且将其表情(physionomie)与某一社会环境——其“封闭”行业形成的集体图景、其不可进入的“地域”、其“闭塞的维度”——相对照的客观结构,通过始终趋同的直接或间接经验灌输这种莱布尼茨所说的“估计真实性的艺术”,也就是客观预测未来的艺术,简言之就是对现实的感觉,这种感觉恐怕是客观结构之所以有效的隐秘的、最好的原则。

社会学言语里,有机个性这个词从不会完全消失,因为会被立即感知(intuitus personae)的有机个性也会得到社会性的指明和承认(专有名词、法律人格等),也因为有机个性是由极其严格的无法缩减为另一个轨迹的社会轨迹塑造的,而要定义阶级、惯习和有机个性之间的关系,我们可以至少隐喻式地使用超验理想主义的逻辑,正如无意识这一概念的使用者有时候以暗含的方式做的那样。如果把惯习看作被内化结构的主观系统而非个体系统,而被内化结构即适用于同一集团或阶级所有成员并构成所有客观化和所有统觉的条件的感知、酝酿和行动模式,那么我们就是把实践的客观商定和世界观的统一性建立在了实践和特定视野的完美的非个人性和可替代性之上了。但这就又是把所有根据相同模式产生的实践或意象看成是非个性化和可相互替换的,这与康德所相信的不反映经验的“我”的任何特殊性的空间的特殊直觉如出一辙。如果要说明作为同一阶级不同成员的特殊惯习的特性,且反映产生这些惯习的社会条件的特有均质性中的多样性的合理性,只需要领会在同一集团或阶级成员的惯习之间建立起来的同源(homologie)的基础关系就够了,而这惯习是相同基础结构内化的产物。借用莱布尼茨的逻辑,这就是说,一个集团或一个阶级的世界观,正如与感知模式同一性相关的世界观同源性,意味着存在将特定世界观区分开来的系统性差异,这些世界观是以特殊的但协调过的观点为基础的。

惯习起源的逻辑本身使得惯习成为按时间组织的一系列结构,一个特定等级的某种结构规定低等级的(即在基因上发生在前的)结构,且通过结构化行动决定高等级的结构,而这个特定等级的结构又对高低等级的结构的发生性的被结构的经验施加结构化行动。因此,举个例子来说,在家庭中获得的惯习导致了学校经验(特别是真正意义上的教育信息的接纳和吸收)的结构化,被多样化的学校行动改造的惯习则又导致了所有此后(例如文化产业产生和传播的信息以及职业经验的接受和吸收的)经验的结构化,此后亦然,从一次重构到另一次重构都是如此。(多重验证的分析能够通过可逻辑交换的标准的交叉来区分和规定的)经验融入到了从来源于阶级的、在特定家庭结构类型中得到验证的处境出发组织起来的系统的生平(biographie systématique)的统一性当中。个体的历史从来不仅仅是其集团或阶级集体历史的某种特殊化,我们能在个人倾向性的系统中看到集团或阶级惯习的结构性变体(variantes structurales),这些变体系统存在于将变体分开的差异中,这些差异也体现着阶级内部或外部的轨迹和立场间的差异:“个人”风格,也就是这种同一惯习的所有产物——实践和作品——都携带的特殊标签,从来都不只是一种被规定和有时被程式化的与某个时代或某个阶级特有风格(style)的差距(écart),以至于个人风格还是皈依于普遍风格,皈依的手段不仅仅有菲迪亚斯(Phidias)式的在黑格尔看来没有“风度”的一致性,还有造成所有“风度”的差异。