第三章 作为意象与意愿的亲属关系

男孩们在春天刚到来的那几天玩软木球游戏(qochra)。他们在一个软木球周围围成一圈,每人手执一根一端弯曲的棍子,游戏一开始先抽签决定谁当球的“父亲”,守护这个球:旁边的这位父亲要努力让球——他的“女儿”——不出他们围成的圈,即“家”。而其他游戏参与者则要试图用棍子把球弄出圈。如果“女儿”直接碰到了一位选手,或是“父亲”自己用棍子碰到了一位选手并说“这是你女儿”,那么被碰到的选手就成了球的“父亲”,先前的选手则不再承担这个职责。最敏捷的选手能将迷途的“女儿”据为己有,使其成为自己的“妻子”。如果“父亲”未能将“女儿”带回“家”,大家就会说他老了,并唱以下的歌嘲笑他的衰弱:“他老了,他老了,他成了下流胚(Beni Kelleb[1]),他吃了一整个饼,喝了一壶奶清。”大家也会把球粘在失败者的衬衣下,他被视作一个怀上了别人孩子的女孩。被如此羞辱的“父亲”失声痛哭的事也并不罕见。

——阿格贝尔采集的仪式性游戏

在列维-斯特劳斯看来,只有对那些受无法容忍与父系平行从表姐妹(bent‘amm,父亲的兄弟的女儿)[1]结婚的思想支配的人来说,此类婚姻才显得“像一种丑闻”[2]。这种正当的准乱伦对单系血统群体的理论和联姻理论都发起了可怕的挑战:事实上,由于族外婚(exogamie)是不同血统再生产的条件,也是连续的家族单位保持永久性和可识别性的条件,因而这种婚姻让单系血统(uni-lineal descent)的概念成了问题,使得我们无法再根据某人父系或母系祖先的身份,且仅仅通过其中一系的祖先的身份,来确定此人的身份,这也让把婚姻看作以一个女人换另一个女人的理论成了问题,而乱伦的问题就在于没有实现交换。族外婚的规则严格区分联姻群体和血统群体,两者从定义上来说就不能重合,因为血统是被严格定义的,权力、特权和义务要么依照母系传承,要么依照父系传承,族内婚则是要消弭各支脉之间的区隔。因此,在一个可能真正建立在与平行从表姐妹联姻基础上的系统的极端案例里,一个特定个体就既通过其父亲也通过其母亲与其祖父相联系。但另一方面,由于选择把平行从表姐妹——这位准姐妹——留在自己的支脉中,群体会因此失去从外部获得女人从而建立联姻关系的机会。是否只需要把这类婚姻看作例外(或“变形”),而这例外仍然不至于推翻原有规则,或者只需要把原来与此不匹配的认知分类调整一下,给它空出个位子,换言之给它一个名字?抑或要彻底质疑滋生了这个怪胎(impensable)的思想分类体系?

阿拉伯和柏柏尔传统对现有理论的反驳,至少像路易·杜蒙(Louis Dumont)指出的那样,重申了单系血统群体理论和联姻理论仍然只是“地区性理论”,这个地区性既是从地理上讲也是从认识论角度讲的,但这两个理论还是触到了普世理论的外围。[3]如果说一种文化传统的特殊属性所鼓励乃至强加的对这些理论的某些基础的批评显然并不更加普世,这些批评还是有助于通过突出某些对象的特殊性从而以一种特殊的韧劲展示普世问题,使其朝着一种摆脱了所有地理或认识论的地域性的理论前进。因此只需要观察到以下现象就可以了,尽管在一个有族外婚群体且严格区分平行亲属和交叉亲属的社会的案例中使用“婚姻倾向”这个概念无可厚非,但在一个没有族外婚群体的社会,这样做就不再妥当了;或者是不是需要在这个例外中找到一个理由,以便不仅质疑指示或倾向的概念,还一方面质疑以家谱定义的群体的概念(这个群体的社会认同及其界定标准都稳定且单一,并赋予其每个成员一个鲜明和永久的社会身份),另一方面质疑规则(règle)和由规则支配的行为(comportement gouvernépar des règles)的概念——这个概念拥有(客观地)符合规则和被对规则的服从所确定的双重意义?

在父系血统婚姻的案例中,指令与规则的措辞是如此明显地不匹配,以至于我们不得不重新想起罗德尼·尼德汉姆(Rodney Needham)对这样一种法律式措辞的或许从未满足过的成立条件的拷问。[4]但这种对惯例的概念的认识论地位的拷问(这些概念与规则、指令或倾向的概念一样普遍和普世)很难不触及这些概念暗中作为前提的实践理论(théorie de la pratique):我们是否可以把马林诺夫斯基(Malinowski)说的“亲属代数”当作一种亲属实践和“实践”亲属的理论,哪怕是非明示的,但同时又心照不宣地假设亲属名称和各种“亲属态度”之间存在一种推论关系?我们能不能赋予这种关系一种人类学意义,但又不假设亲属间被规定的且规则的关系是对被认为以法律规则的方式支配时间的规则的遵守的产物,尽管涂尔干谨慎地称之为“与法有关的”(ju-ral)而非法律的或合法的(规则)?[5]最后,我们能不能把群体的谱系定义作为社会单元切分和行为者归属于这些群体的唯一原则,但又不暗含假设行为者在任何关系中都永远地被其对群体的归属所定义,也不假设——简单地说——这个(le)群体定义行为者及其利益要多于行为者根据其利益定义有关的若干(des)群体。

亲属关系的意象与意象的亲属关系

所有的与平行从表姐妹婚配的理论,尤其是其中最新近的弗雷德里克·巴特(Fredrik Barth)的理论[6]和罗伯特·墨菲(Robert Murphy)与雷奥纳尔·卡斯丹(Léonard Kasdan)的理论[7],都引入了结构主义忽略或不重视的功能,无论是诸如将财产保留在支脉内的经济功能,还是诸如加强支脉完整性的政治功能。而我们看不出这些理论还能有什么别的法子,否则它们就要把一种明显无法像与交叉从表姐妹婚配那样完成交换或联姻功能的婚姻斥为荒唐了。就这样,以往的大部分分析家沿用了土著解释,即族内婚的功能是把财产留在家族内[8],这是突出了婚姻和继承习俗的关系。针对这个解释,墨菲和卡斯丹提出了反驳,因为把儿子一半份额的财产分给女儿的《古兰经》戒律只在极少情况下被遵守,而反过来,家族则可以在多数情况下指望嫁进来的女孩带来遗产。巴特则坚持指出,族内婚“决定性地有利于”巩固最低限度的支脉,使其完整并能抵抗叛乱。而墨菲指责巴特是在用“个体行为者有意瞄准的目标”,或者更确切地说,用支脉的族长拴住可能叛乱的侄子们的意图,来解释这种婚姻。墨菲是用其“结构功能”来解释的,即有利于“父系支脉的极端裂变,并通过族内婚促进支脉的孤立和自我封闭”。列维-斯特劳斯颇具眼光地指出,这两种对立的立场其实殊途同归:巴特的理论把这种婚姻看作巩固支脉团结和遏制分裂的手段,而墨菲的理论认为这是为了寻求更大规模的单元的完整性,这些单元能最大限度地以共同的起源为基础包含所有阿拉伯人。两种理论都承认,与平行从表姐妹的婚配无法用纯粹的婚姻交换系统逻辑来解释,而是必然会实现经济或政治的外部功能。

让·居伊瑟尼耶(Jean Cuisenier)在他的理论构架里充分考虑了上述观点带来的后果,他的构架试图考虑几乎所有观察家指出的“模式”与各种实践之间的不和谐[9],以及婚姻交换的——至少是经济意义上的——外部功能,在架构所应用的结构主义客观主义和实践理论的范围内最大限度地接近了实践的现实。“正是土著思想自身走上了解释性模式的道路。土著思想是从两兄弟的根本对立出发再现一个群体中的联姻的,两兄弟之一要按照族内婚的逻辑结婚以便保持其群体的稳固,而另一个则要按照族外婚的逻辑结婚以便为群体建立联姻关系。这种两兄弟的分道扬镳存在于父系群体的所有层级。用阿拉伯思想体系中惯常的族谱措辞来说,这一对立表达了一种选择,这种选择可以用‘部分秩序’的简图来表示,其中选项a和b的数值分别是1/3和2/3。如果a是选择族内婚,b是选择族外婚,且我们从根部开始跟进二分法树的逐步分叉,a中在谱系圈层中最浅表层的选择就是选择平行从表姐妹(所有选项的1/3)。……这个极其简单的模式……提供了一种解释阿拉伯—伊斯兰文化的族群中父系支脉族内婚和其他有效婚配的典型形式的频率的假设。”[10]我们可能会认为这一模式的优势是它表现为行为者婚姻战略的意象之一向客观和集体秩序的转化,且这一模式努力考虑统计数据,这就与传统的“倾向性婚姻”理论不同了,后者仅仅看到了次要因素——例如人口因素——带来的“标准”(或“规则”)与实践之间的分歧[11];但这恐怕是被经验主义和形式主义的结合体最终廉价产生的严密表象迷惑了:“科学性”外在符号的令人眼花缭乱的堆砌——例如晦涩的图解和玄妙的计算——能起到的作用恐怕只是掩盖在对象构建和事实建立过程中的偷工减料。既然我们观察到,恐怕只需要多少把——可用于把与平行从表姐妹的婚配等同于任何支脉内部的婚配[12]的——家谱扩展一下,以便多少脱离令人意外的百分比(36%=1/3?)就已足够(这个百分比一旦和土著意见结合,就生成了一个“理论模式”),那么我们就不需要使用认识论批判来说明,这个模式只是因为是被调整(ajustement)所建构——换言之是专门为此(ad hoc)而发明的,以便解释一个数据造假现象——而非从一种实践生产原则的理论出发构建起来[13],才如此完美地与事实相协调。莱布尼茨曾说,每张脸的曲线都能对应一个方程式。而随着时间的流逝,我们总会找到某位数学家,证明平行于同一个第三位从表姐妹的两位从表姐妹之间是平行关系……

对家谱进行数据分析的意图在形式上虽是严谨的,但其结果并不严谨,这一并不严谨的结果至少揭示了谱学的最根本的属性,而谱学本身则正是从未被分析过的一个分析工具。我们可以立即看到这个案例当中计算族内婚率的不妥之处,因为族内婚群体(groupe endogame)概念本身都有问题,也就是计算的基础有问题[14]。是否应该满足于纸上(sur le papier)——在考虑到与群体记忆拥有相同广度的众多家谱的情况下,而群体记忆本身的结构和范围又取决于群体赋予其记住或忘记的人的功能——抽象地进行的划分呢?由于在支脉图解中看到了贝都因人用以对其现有关系进行“初步理解”的一种意识形态化意象,彼得斯(E.L.Peters)注意到,这个图解忽略了在谱学上对等的分支之间真正的力量对比关系,遗忘了妇女,还把最根本的生态、人口和政治因素当作简单的“琐碎的意外”来处理。[15]其实,受到最严格审查的家谱含有塑造了集体记忆的系统漏洞。

由于记忆的力量与群体在重修家谱时赋予每个个体的价值成正比,家谱对男人(及其婚配)的记述(尤其当他们产生了大量男性后代时)多于女性(显然除非她们在支脉内部婚嫁);对与邻近家族的联姻的记述多于遥远的联姻,对唯一的婚姻的记述多于同一个体的一系列婚姻(多配偶、离婚和鳏居或孀居后多次再婚)。而一切都让人认为,如果最后一位传人死去却又无后,或者无男性后人——这导致相同的结果,那么其所属的血脉就会被家谱记载者整个抹去。(见表3-1)

表3-1 家谱对男性和女性的记录

在所有家谱世代,尤其是最高辈分的世代,女性的婚姻总是比男性明显少很多:这个差距无法用男人理论上享有的拥有数个妻子、休妻而又不必感到不光彩的自由来解释[而女人则在稳定婚姻中获得物质和象征性利益及“成就感”(thachbahth,美),让自己的父母和公婆家满意],也无法用鳏夫必须续弦的义务来解释。寡妇,即便很年轻,其母亲的身份也使其无法再进入婚姻市场,身为母亲就得抚养她丈夫的孩子,尤其当这个孩子是男孩的时候。“一个女人不能为了另一个女人而孀居。”人们这样说。因为只拥有女儿的寡妇是被鼓励改嫁的,而男孩的母亲则会因为守寡受到赞颂,尤其是当其还很年轻,在姑子们和妯娌们当中显得像个外人的时候。我们在此不给出搜集的全部家谱材料(从科洛高原、大小卡比利亚地区、瓦尔塞尼斯山山民家庭和契立夫河谷地的农业工人家庭等搜集来的超过30份家谱),也不列出对材料进行的处理(根据世代清点男人和女人的婚姻数,这些婚姻中与严格的从表姐妹的婚姻、与任何其他父系从表姐妹的婚姻、在扩大的亲属群体中的族内婚、与母系交叉从表姐妹的婚姻——无论这位从表姐妹是否是隔一代的父系从表姐妹——等等的分布;族内婚比率,从最严格的族内婚——与父亲兄弟的女儿的婚姻——的比率,直到最宽泛的族内婚——在所有人互相认为是亲戚的一个群体内部的婚姻,即便他们之间没有任何谱系联系和任何有名称的共同体关系——的比率;一夫多妻的比率;男人和女人在离婚和鰥居或孀居后再婚的比率等),我们仅仅给出两个家谱——分别来自科洛山区和小卡比利亚地区——中婚姻的数量,其中可以看出,随着辈分的升高,男女婚姻数的差距在扩大。直到第六代,两份家谱对男女的记载才几乎一样多:到第五代时,出现在家谱中的女性数量也才只有男性的三分之一。整体观察家谱,女性的数量也低于男性,尽管随着辈分的下降差距在缩小(科洛地区的家谱记载了57名女性和102名男性,而小卡比利亚地区的家谱记载了97名女性和121名男性)。在被遗忘的婚姻的比例(直到第五代)上,男性为四分之一(两份家谱情况分别为47桩婚姻中被遗忘12桩,以及28桩中被遗忘7桩),女性为三分之一(一份家谱中13桩婚姻被遗忘5桩,另一份中8桩婚姻被遗忘3桩)。

或者应该重新采用行为者自己根据并非严格谱学意义的标准进行的划分?但这只是为了发现以下现象,即通常的(即实际可被动员的)支脉更大(潜在盟友也更多),且让其趋向于或不得不在支脉内婚配的压力更大、情况更紧迫时,一个个体进行一次社会上被认为近似于与其父亲的兄弟的女儿进行的婚配的可能性也就更大。当共有终止且并无任何力量来重申和维持谱系关系时,在实际的社会空间里,父亲的兄弟的女儿并不比任何其他父系血缘从表姐妹(甚至母系从表姐妹)更亲近;相反,如果与一个在谱系上更远的从表姐妹同为一个紧密团结的“大家庭”的成员,过着完全共有的生活,在同一位长者的领导下,那么这位姐妹就完全等同于一位父亲的兄弟的女儿了。如果说信息提供者不断坚称支脉内部的婚姻如今比以往少得多,那么可能是因为他们怀着共同大家族衰亡所带来的幻觉。

我们看到,像最审慎的观察者那样谨慎地从与平行从表姐妹的倾向性婚姻的概念转换到“家族内部婚姻”的概念,并在这种宽泛但又有区分的措辞中找寻一种逃脱族内婚概念带来的问题——这些问题本身又是过于通俗的群体概念所隐藏的问题——的方式,是不足够的。我们可以首先探究这么一个事实的后果,那就是用且仅用凝聚起成员的谱系关系来定义一个群体,并因此(暗含地)把亲属关系看作一个群体统一的必要和充分条件。把两类人对立起来从而摆脱这个问题的办法恐怕是简单且诱人的。所谓两类人,一类至少暗含地假设,亲属的称谓(noms)系统——用于称呼和区别亲属及其关系的措辞——实质性地支配着实践,或者换句话说,表达了能实际支配实践的结构和结构性机制;另一类人反对这种理想主义(idéalisme),他们在称谓系统和更宽泛的谱系意象中只看到了一种建立在其他原则之上的社会结构的合理化系统。事实上,恐怕应该拒绝这种非此即彼的做法,以便思考:亲属结构难道不是作为社会世界的知识和建构工具来实现一种政治功能的吗(这与宗教和任何其他意识形态方式相同)?亲属关系措辞毫无疑问提供了社会世界的意象的结构化的原则,也因此提供了所有社会实践的基本原则之一:被集体认可且被集体认为是显然和必要的,集体和公共归类的词源学意义上的(katègoreisthai原始的意义是公开地确认,在所有人面前把某物记入某人名下)称呼和参照,或者说亲属类别(catégories de parenté)的词语是什么?“部族的单词”是一些秩序语词,这里的秩序当“命令”来理解,但可以只是指示性地使用这些词,因为它们只是表达了世界的秩序。提到一个男人时说“这是个男人”,其意义远超过其属于男性这一事实,而当所有“这是什么什么”的句式貌似是要宣称某物属性,实际上却是要使其成为被宣称的东西时,这个句式就充满了原则的请愿。要衡量这些认知—实践称谓的构成能力,即亲属关系词汇、一整套感知和禁止体系的构成能力,只要思考一下诸如“这是你姐姐”——这个强制性指示(indication impérative)是乱伦禁忌的唯一实际言辞——这样的表达所包含的所有含义就够了。如果说不存在不按照被亲属关系类别结构的社会世界意象来组织的社会关系,那么,相信社会实践——哪怕是与亲属的关系——被包含在谱系定义中就是幼稚的。民族学家建立的亲属关系的谱系图解只是复制了社会结构的正式(officielle)意象,即因为采用主导的(dominant)结构化原则而产生的、在一定的关系下(sous un certain rapport)即在某些局势中并为实现某些功能而公开宣布的意象,这与特定局部所特有的私下的意象相对。

一旦我们明确提出亲属关系理论倾向于处理已经解决的——可能因为这个问题会把利益的措辞引入人们更喜欢谈论的更体面的规则措辞的领域——亲属关系的功能问题,或者更直白一点说,处理亲属的用途的问题,我们就不得不意识到我们称之为谱系性的亲属关系习俗仅仅适用于正式的局势,这些习俗在其中起到整理社会世界秩序和将该秩序合法化的作用,这些习俗也由此与其他种类的亲属关系实用习俗相对,而后者自身又是关系(relations,那些我们认为拥有和培养的关系)使用的一个特例。婚姻提供了一个很好的机会来观察实践中一次性被谱系的仪式标准定义的、唯一和恒定的、正式的亲属关系与边界及定义因使用者和使用场合而异的日常亲属关系之间的区别。正是日常亲属关系造就了婚姻,而操纵婚礼的则是正式亲属关系。在通常的婚姻中,正式提亲(akhtab)前的接触,以及涉及正式意识形态想要忽略的问题的不太容易启齿的谈判,例如婚姻的经济层面、妻子在夫家取得的地位、与婆婆的关系——就丢给了最无资格的人,让她们代表群体并让群体缔约(因此这些接触和谈判的结果也很容易被否认),她们要么是一位老妇,且往往是某种负责此类秘密接触的职业妇女,要么是位接生婆,要么是某位习惯于走村串巷的其他种类的妇女。在相距遥远的群体间的比较艰难的谈判中,宣布意图的职责就落到一个属于足够遥远且区别于迎娶群体的德高望重的男人身上,以显得中立(neutre),并能够融洽地与另一位对于出嫁群体来说占有大致同等地位的人物(朋友或联姻者而非亲属)合作。如此,受到委托的人可以避免草率行事,并尽力找到一个会见“姑娘家那边”的代表且向其阐明有意迎娶她的家庭的意图的机会。而至于正式的提亲,则由婚姻负责人中最不重要的人——姑娘的兄长而非父亲,叔伯而非祖父,以此类推——实施,这位提亲者还要由另一支脉的一位亲属从旁帮衬,尤其是当他比较年轻时。至于调停者的游说(ahallal),则是由在谱系关系上与新郎更近和更有威望的男人(例如,首先可以是兄长和舅舅,其次可以是叔伯或群体中的一位长老,再次可以是这些人再加上几位长老的协助,也可以是群体、村庄的长老和秀才,随后可以是村里的隐士,乃至父亲,但由邻村甚至邻近部落等的长老陪伴)来向新娘家里在族谱和空间上更疏远的人阐明他们的请求。此后就轮到姑娘的亲属中德高望重但最疏远的人受男方最亲近和最有威望的亲属之托向姑娘的父母美言,而这些男方亲属自己也向她的父母说尽好话。最后,要在尽可能多的人面前宣布接受提亲,要由姑娘的那位被请求去美言的最显赫的亲属把喜讯告知男方最显赫的亲属。如果说,随着谈判的推进,谈判走向成功,那么日常亲属关系就会让位于正式亲属关系,而用途(utilité)关系下的等级就几乎与谱系正当性关系下的等级相反。那首先是因为人们不倾向于一下子就“陷入”亲属间的谈判,由于其谱系和社会地位,亲属可能在委托中承担过多的责任[在一种通常与结构优势相联系的劣势环境中(由于男人更多自上而下地结婚)则尤其如此];其次是因为人们不能请求随便什么人去充当可能遭到拒绝的提亲者,更重要的是,不能让随便什么人进行往往很吃力、并不光彩甚至有时让双方都受辱的谈判(例如被称为thaj‘alts的做法,即花钱请被提亲的姑娘的亲属游说负责决策的亲属);最后是因为在谈判有用(utile)的阶段,要寻求最高的效率,就要选择著名人物——因为他们的才干,或对有关家庭的特殊权威,或他们与一个能够影响决策的人的良好关系。真正“促成”婚姻的人自然就应该在正式阶段满足于他们在谱系中的地位所决定的位置,而非他们的实际作用所决定的位置,就像在戏剧中那样,他们注定为了“主角”的利益“起到实际作用”。如果要总结一下,那就是意象的亲属关系与日常的亲属关系的对立,正如正式与非正式的对立(后者包括非正式的和难以启齿的),正如集体和局部的对立(后者指最不集体的东西),正如魔法般的或准法律化的形式主义所明确规定的公和维持在暗含甚至隐藏状态中的私之间的对立,正如由于由集体执行因此可由可替换的执行者执行的,作为无主体的实践的仪式和追求一名行为者或一个个别行为者群体实际利益的满足的战略之间的对立。服务于所有功能,即不服务于任何特定功能的由简单的理论划分产生的抽象单元——例如这里的单系血统谱系(或者年龄层)——唯一的实践层面等同物就是亲属关系最正式(officiels)的惯例:意象(représentation)的亲属关系只不过就是群体自己产生的意象及其通过自己的意象行动而自我赋予的几乎戏剧式的意象。与此相反,日常群体只通过且为了其实际被动员(effectivement mobilisés)所要实现的特殊功能而存在,日常群体之所以存在,只是因为它们是被其使用本身和一整套维持工作(其中包括其实现的婚姻交换)维持运作的,只是因为它们的基础是一个惯习和利益共同体,正像物质和象征遗产的共有建立起来的共同体。

用途、符合与符合的用途

把亲属关系看作人们制造出来的东西以及制造别的东西的原料,这不仅仅像严格的分类学可能让人认为的那样,是让“功能主义”诠释取代“结构主义”诠释,这是以作为实践的实践理论的名义,彻底质疑像马克思说的那样引导民族学传统“以客体或直觉的形式”领会亲属关系,而非以参照必然实用的功能而产生、再生或使用亲属关系的实践的形式来领会亲属关系的实践的暗含的理论。[16]相当于血统关系的东西,更有理由(a fortiori)相当于姻亲关系。事实上,只有当我们在尘埃落定时(post festum)将这些关系作为既成事实(fait accompli)来记录,就像民族学家记录一个谱系那样,我们才会忘记,这些关系是为了满足物质和象征利益且依照一种确定的经济和社会条件类型来组织的(有意识的或无意识的)战略的产物。当我们只考察已经进行的战术回合(如果不是考察土著意识形态认为最值得注意的回合,例如与父系平行从表姐妹的婚姻的话),且有关这些回合我们只掌握一些谱系信息(即婚配对象之间的亲属关系)时,我们就不得不在不知不觉中重新采用总是迫使我们努力去从产物中提取其产生原则,即从操作成果(opus operatum)中提取出操作方式(modus operandi)的实践理论。通过对一种产生了所有这种方法的言语的谬误推理,人们做得就好像已走过的道路是根据规则产生的似的(当学院派和方法者希望把产生过程诉诸事后从产物中提取的规则时,他们只不过是领受了这种无逻辑的后果而已)。

名字的传承引发的竞争和冲突提供了观察这些谱系标识的实用功能和政治功能的机会:获取这些同时也是获取一种徽章(emblèmes),并作为一个支脉累积的象征资本的谱系地位标志(某某、某某之子等),在某种意义上就是获得一个能带来对群体遗产的特权的头衔(titre)。兄弟情(thaymats),即同时代亲属间的力量和权威对比状态,决定了其是否将成为先祖(thadja- dith)——集体历史——的东西;但这种处于竞争关系的个人和群体间力量对比的象征性投射还有利于加强这些力量对比,因为主导者被赋予了讲授过往有关记忆的权力,而这个过往已经被尽可能地修饰过,以为其当下利益找到合理性。把一位伟大祖先的名字赋予一个新生儿,这不仅仅是完成一个孝道行为,而是某种程度上预先让这个孩子命中注定要“复活”这位命名祖先(isakrad djedi-s,他“复活”了他的祖父),即继承他的责任和权力。我们可以这样理解:人们倾向于避免把一位还在世的亲属的名字给一个新生儿,因为这可能意味着在这个人去世前就“复活”他,向他发起侮辱性的挑衅,甚至是诅咒(起名中神奇因素的存在可以从其他很多迹象中看出来,例如,为了祛除某些名字带有的不育的威胁,就把它稍作改动)。即便当庄严的分家已经宣告共有中断,或是由于移居至其他城市或移民法国造成家庭崩解之后,也依然如此。依据相同的逻辑,我们也理解一位父亲不能把自己的名字给他的儿子,如果儿子用父亲的名字,那是因为他是在其父去世后不久出生的,是遗腹子。但是,不论是在这个领域还是其他领域,总还是有摆脱困境的办法和狡猾的托词的。有时人们会改掉原先给孩子起的名字,以便把由于其父亲或祖父去世而空出来的名字赋予他(其母和家中的女性会继续使用其原先的名字,但仅限于私下的称呼)。也可以用同一名字的不同形式给几个孩子起名,它们各自之间只有细微差别,只要稍作加减(例如用Mo-hand Ourabah取代Rabah或倒过来;Akli取代Mohand Akli或倒过来)或修改(Beza取代Mohand Ameziane,Hamimi或Dahmane替代Ahmed,Ouali或Alilou替代Ali,抑或用阿拉伯化的Seghir 或Mohand Seghir替代Meziane或Mohand Ameziane)即可。同样,如果要避免让一个孩子叫跟他哥哥相同的名字,往往就把相近的或来源于同一个名字的名字连接起来(Ahcène和Elhocine,Ahmed或Mohamed,Seghir或是Meziane和Moqrane等),尤其是当这些名字中的一个来自一位祖先时。

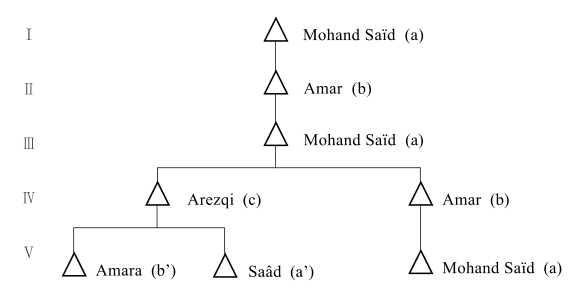

Mohand Saïd(Ⅲa)(见图3-1)使用了他祖父Ⅰa的名字;他给自己的长子起了个新出现的名字Arezqi,而给自己的次子起了自己父亲的名字Amar(Ⅳb)。Arezqi想给自己的长子起自己爷爷的名字(Amar),但这个名字他的弟弟仍在使用,因此不能原封不动地用这个名字,否则难免引起混淆,且更加难免显得不礼貌,甚至显得像对他弟弟的挑衅,以至于带有神秘—仪式色彩的解读。他只能采用Amar(Ⅳb)的变体之一:Amara(Ⅴb')。他的次子也是如此,他父亲(Ⅲa)去世后Mohand Saïd这个名字一度可用,但被他弟弟Amar(Ⅳb)用来给自己的儿子(Ⅴa)起名,于是他用了Sad(Ⅴa')这个变体。

图3-1 Mohand Saïd家谱

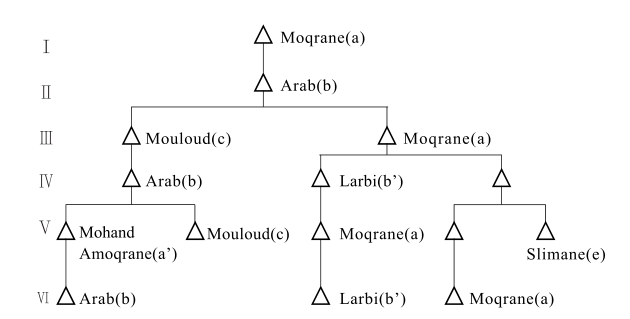

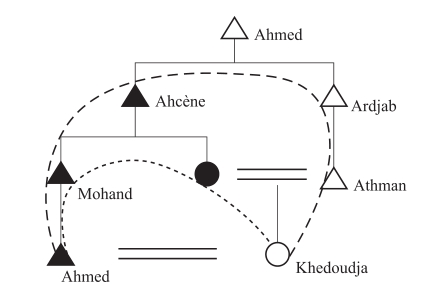

Mouloud(Ⅲc)的后代(见图3-2)保留了祖先Ⅱb的Arab这个名字,给了Ⅳb和Ⅵb;他们还发明了一个来自初代祖先Ⅰa的名字的变体Mohand Amoqrane(Ⅴa);Moqrane(Ⅲa)的后代则作出了对称和补充性的选择,即照搬了Moqrane这个名字(Ⅰa-Ⅲa-Ⅴa和Ⅵa)并新增了Larbi这个名字,即Arab的变体(Ⅳb'和Ⅵb')。

图3-2 Moqrane家谱

由于家族越大不可用的名字就越多,所以我们可以在名字的分配中找到支脉的“情感”的表征。相同的名字或是若干由相同名字组成的完整系列可以在同一谱系中平行并存:共同的起源越是远(或小群体之间的统一越是被削弱),使用相同的名字来在越来越自主的支脉中永久保存相同祖先的记忆就越是显得正当。

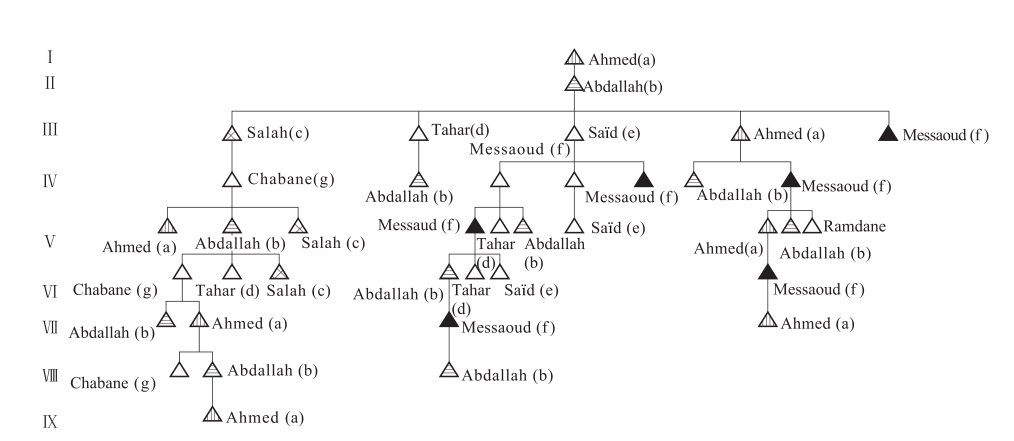

Ahmed(Ⅰa)的儿子Abdallah(Ⅱb)的后代(见图3-3)分为三支,一支源于Salah(Ⅲc),一支源于Saïd(Ⅲe),另一支源于Ahmed(Ⅲa)。每一支显然都使用了其创始者的名字,因此Salah的名字在Ⅲc,Ⅴc,Ⅵc等人中出现,Saïd的名字在Ⅲe,Ⅴe,Ⅵe等人中出现;Ahmed的名字在Ⅲa,Ⅴa,Ⅶa等人中出现。

图3-3 Ahmed家谱

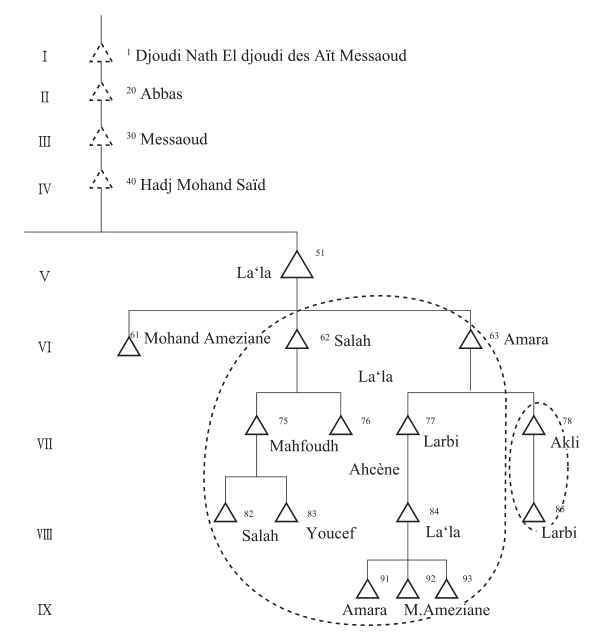

图3-4 La‘La房群体家谱

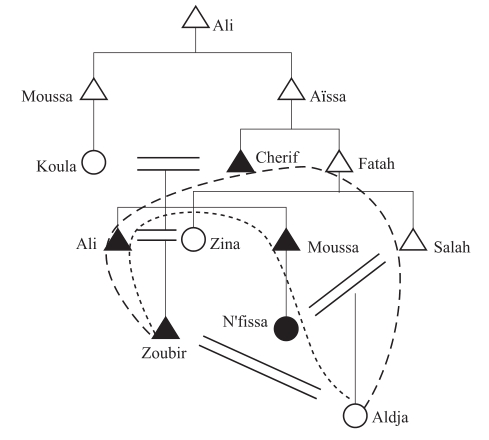

图3-5 Zoubir的婚姻谱系图

除了这些可能构成各个支脉自身的“资本”的名字,三个支脉还都采用了一定数量似乎属于整个家族共同遗产的名字,也就是说,要么是Ahmed和Abdallah这两位祖先的名字,要么是未能留下男性后代因此未能传承其记忆的男人们的名字。与Ahmed(Ⅲa)在第三代即已开创的支脉相平行,Salah(Ⅲc)的后代中也含有一系列叫作Ahmed的人(Ⅴa,Ⅶa和Ⅸa):最初被Ahmed(Ⅲa)和Tahar(Ⅲd)的后代重新使用的Abdallah这个名字,虽在以上两个分支中都在Ⅳb处凋零,但其后又被Ⅶb重新采用,并在Ⅷb处被采用两次。由于在第四代中两个叫Abdallah的男人都没有儿子,这个名字也就无法再被直系后代传承,Tahar(Ⅲd)的名字也好不到哪里去,且后者被抛弃的风险更大,因为与共同祖先(Ⅱb)的名字Abdallah相反,已经没有直系后代来继承这个名字,而旁系后代不会比直系更倾向于重拾和维持这个名字所代表的象征资本。因此就需要在某个支脉中有大量男性,以便Tahar被再次利用(也就是Ⅲc后代当中的Ⅵd,以及Ⅲe后代中的Vd和Ⅵd)。至于Messaoud(Ⅲf),由于没有后代,这个名字分散在各个分支里,即Saïd(Ⅲe)后代中的Ⅳf和Ⅶf,以及Ahmed(Ⅲa)后代中的Ⅳf和Ⅵf。

名字在各分支和各代间的分布很好地显示了集团通过应对继承问题包含的潜在危机来维持其完整的能力,而继承问题是特别难掌控的问题:只有奇迹般的一系列巧合才可能自动协调一系列让名字可用的死亡和一系列带来名字声索权问题的出生,以便谱系优先性的等级能得到维护。

正因如此,高度内婚制的瓦尔塞尼斯山区的一个隐士家庭才能最大限度地减少名字的数量,全家只有14个男名和10个女名,却有124名男性和84名女性,以此显示其象征遗产的共有。即便对于掌握多种识别技术(亲子关系,参考家族的一个分支、一个家庭或是一个绰号等)的亲近者来说,由此产生的混淆仍在所难免。为了摆脱这样的混淆,人们采用了一系列技巧,其中一些供亲密者使用(要么是名字的缩略形式或其他变形,比如Hand表示M'hand,或Aqa表示Abdelkader,把母亲的名字加在父亲名字上,而由于高度内婚,母亲往往也是同一支脉成员),其他一些供外人使用,即完整指明谱系关系(例如Djelloul M'hand Mohamed Abdelkader Ahmed Amar Ouali)。

其次,正如最高贵的土地,最荣耀的名字也是一种有规则的竞争的争夺对象,而由于最炙手可热的名字持续意味着与群体内外纪念的祖先的传承关系,因而取得这样的名字的“权利”是按照一种等级来分配的,这一等级类似于复仇的名誉义务的等级,或是出售祖传土地时的优先权等级。就这样,名字通过直系父系血脉得以传承。如果某人自己的父亲的兄弟或自己的兄弟(孩子辈的‘amm)留下了已婚的儿子,他就会给自己的孩子起他们的名字,因为他自己的儿子可能会给自己的儿子或孙子之一起自己父亲的名字。无论在哪里,由于更加迅捷且更加方便的标准与义务的措辞(应该、不能,等等)毫不含糊,我们才会看到,一位兄长会利用有利于自己的力量对比关系给自己的孩子起自己的一位尊贵的弟弟——这位弟弟去世了,只留下了幼子——的名字,随后弟弟的孩子会觊觎其名誉点,冒着陷入窘境的风险夺回自认为可合法使用的名字。当几个兄弟都想给自己的孩子起自己的父亲的名字时,竞争也就尤其明显。由于担心某个名字被遗弃且不希望由此留下持久的空白,人们通常会给叫这个名字的人死后出生的第一个男孩起这个名字,但长兄可以延迟起名,以便把这个名字留给自己的某个孙子,而非留给自己某个弟弟的儿子,这样就跳过了一代。但相反,在没有任何男性继承人的情况下,也会出现某个名字无人继承的情况,将其“复活”的使命就落到旁系身上,随后落到整个群体身上,群体的功能也由此显示出来,其团结程度和男丁的兴旺使其可以重拾所有直系祖先的名字,并且可以修补其他地方出现的漏洞(当自己的父亲的兄弟去世而又无男性后人时,娶其女的功能之一就是让其女确保她父亲的名字不至消失)。

民族学家要去揣测正式亲属关系和日常亲属关系的区别是尤其难的:除了认知用途外,民族学家本身与亲属关系并无瓜葛(至少与被他们当作对象的其他人的亲属关系并无瓜葛),只要素材提供者们自认为是受群体委托就有关群体的问题进行正式发言的发言人,民族学家就准备好把这些提供者倾向于向他们提供的正式说辞当作无须质疑的真相。民族学家的死抠法律条文主义与素材提供者的死抠法律条文主义半斤八两。而当观察者以谱学家自居时,他无法感受到自己被强加了社会现实的正式定义(définition officielle),而这个定义本身就盖过或驱逐了其他定义:几代民族学家为了肯定或否定与平行从表姐妹的“倾向性婚姻”的存在而作出的绝望的努力便是例证。一旦他们纯粹从谱学的角度看待婚姻问题[正如素材提供者也是通过提及与父亲兄弟的女儿(bent‘amm)的婚姻而纯粹从谱学角度看待这个问题],游戏便已成形,或者更确切地说,游戏的边界便已经被确定:所提问题的所有解决方案都会被接受,只要方案是以谱学的语言表达的。……民族学家通常恐怕无法打破其与其素材提供者[这些人通常自己也是因其“能力”而被群体指定的、“被许可”的发言人,在特殊情况下,就是指一些男人(hommes)和年长(gés)且有影响力的(influents)的男人]的正式意识形态之间的同谋关系,也不能与我们称为谱学的亲子、联姻、兄弟姐妹关系的图解的建立所需的前提决裂,除非确定这种特殊的亲属关系用法与行为者应用它可能的不同方法之间的关系:当民族学家把亲属关系的土著术语体系看作纯逻辑关系的封闭和连贯的系统,而这些纯逻辑关系又是一劳永逸地仿佛通过建构从而在一种文化传统暗含的公理体系中被这公理体系定义时,民族学家就与此同时自我禁止获取一种实践的认识论地位,这种实践正如他们自己的实践那样,把这些语汇和关系的实践功能的中性化当作前提和必不可少的条件。

由于不了解民族学家构建家谱——能够一望而知(uno intuitu)、能够从任何一个出发点出发以任何方向被浏览,并能让数代亲属关系的完整网络以这种理论对象(即tota simul)的特殊存在方式完全存在于自发状态下的空间图标——的方式,我们也就无法了解作为实践(en tant que pratique)的实践,也就是行为者实际使用其亲属关系的社会习俗。

为了通过追溯到共同祖先的方法测量两人之间的亲缘“程度”,或为占据尊位,(获得或不获得专业人士辅助的)行为者在正式场合可能采取的谱学计算,就是在满足直接的实践功能,这还没有考虑把某些关系展现为纯粹的血统或联姻的谱学关系所带来的意识形态功能,而本来这些关系也可以有其他解读(例如兄弟姐妹关系),且也总是(aussi)建立在其他原则(例如经济或政治的原则)之上,每当人们在因现实需要而回溯以往的关系时,这种建立的方式也就起作用了,现实关系的存在理由其实遵循着其他原则。另一方面,民族学家建立起来的逻辑关系之于日常关系[即“实践”(含有双重意义)关系,因为被持续实践着,且正如人们所说,是被维护和丰富的关系],正如作为理论上可能的所有道路和所有途径的想象中的意象的一张图纸的几何空间,之于实际上被维持、参考、开辟,因此也易于采用的道路网。而不再得到持续的维护且只被断断续续地使用的正式关系,便趋于成为谱学家自珍的敝帚,也就是理论上的关系,即一张老地图上实际已被废弃的道路:在这种逻辑中,最重要的交换并非由于其超常和浮夸的气质而引起民族学家们的注意且由于挑战逻辑而隐含着断交威胁的那些交换,而是那些不被察觉,在通常场合交换、维系日常关系延续性(continuité)的小礼物。简而言之,被结构主义传统赋予了对于经济决定因素而言的几乎完全的自主性且因此拥有几乎完美的内部一致性的亲属逻辑关系,仅仅通过且为了某些行为者的正式与非正式使用而存在于实践模式中,由于亲属逻辑关系在现实或虚拟环境中实现着对其更为不可或缺的功能,或更直白地说,可以满足一些至关重要的(物质或象征性)利益,因而这些行为者会倾向于继续使用亲属逻辑关系并使其被使用得更频繁——由于开辟效应,也总是能使其被使用得更容易。

与饱读诗书或粗通文墨的谱学家们所了解的无历史的关系相对,日常关系是由将之产生出来的历史所定义的,这历史就是日常关系允许的并重新产生日常关系——与此同时产生的还有日常关系运行所处的局势的历史,而最值得注意的局势就是犯罪、土地买卖或婚姻——的经济的和象征交换的历史。由于存在仅仅根据谱学标准抽象地进行武断切分的风险,应该在应用谱学的同时,获取谱学涵盖的所有个体间交易状态的完整知识,也就是荣辱祸福之中不可或缺的团结的基础——物质和象征交换的整个历史。这里举一个例子(见图3-4),即称作La‘la房(akham)的群体的例子,也就是Djoudi Nath El djoudi des Aït Messaoud(Ⅰ代)、Abbas(Ⅱ代)、Messaoud(Ⅲ代)、Mohand Saïd(Ⅳ代)、La‘la(Ⅴ代)的全部后代。一切的倾向性都是为了突出家谱的解读所要体现的血脉的意象:喜欢提及凝聚了La‘la房(akham)的所有成员的“血统共同体”的行为者们的言语,表示直接血统(某人、某人的儿子)或远房血统(某人的后代某人——具体到这里,就是X…n La‘la)的用以索引的表述,以及可以通过“复制”父亲、祖父或叔父——及其权力——在某个特定继承者身上体现血统延续性(例如这里,Amara n La‘la——Ⅸ代,重新用了他的曾祖父Amara n La‘la——Ⅵ3——的名字;Mohand Ameziane n La‘la——Ⅸ2,重新采用了他没有后代的曾叔祖Ⅵ1的名字;Larbi La‘la——Ⅷ1,用了他的叔叔Ⅶ3的名字;Salah La‘la——Ⅷ1,用了他的祖父Ⅵ2的名字)的起名做法的显然具有谱学意义的象征系统。可这太明显了,且民族学家能够在亲属关系的意识形态用途中找到的表面的肯定信息,无法掩盖所有群体用以重申其不把La‘la的全部后人当作同一家族成员的迹象:由此,不仅为了精确地辨认个体,也为了达到与谱学联系所寻求的意识形态神秘化效果精确对应的去神秘化效果,父母和非父母放弃了援引最遥远和最显赫的祖先的做法,以突出确切体现每个个体特色并将其与其他所有人区分开的谱学关系,例如用La‘la n Amara(援引其祖父的名字,因为其父Larbi英年早逝)来指称La‘la后代的两大分支中较大一支当时的族长La‘la La‘la——Ⅷ3,或是用Akli n Amara来指称Ak-li——Ⅶ4。即便在土地仍然未经分割的情况下,上述现象也存在。我们可以说土地是“X家的土地”,而男人们则被称为“Y和Z的儿子”(前者自己也是X的儿子)。行为者的实践依据现行的划分的实践知识而进行调整,他们把谱学意象作为社会秩序合法化的工具来使用,而分析者则把谱学意象看作社会现实的理论模型,而无法了解只有群体的经济和社会历史能够提供的非谱学的联合与分裂的原则。因此,在这个具体案例中,行为者可能提及的谱学单元,尤其是在与民族学家的关系这个正式背景下,实在地被分为两“房”,即得名于其各自族长名字的Akli n Amara(Ⅶ4)房和La‘la(Ⅷ3)房。这次分割发生在一次危机之后,由于危机发生在La‘la最小的儿子(Ⅵ3)活着的时候,当时权力正进行着世代交替,所以我们可以称之为结构危机:Amara n La‘la(Ⅵ3)将其掌握的对整个支脉的权力传给了已经拥有祖先名字——而这绝非偶然——的孙子La‘ala,因此排斥了Akli n Amara(Ⅶ4),而后者不论是从年龄(他是La‘la后代的所有男丁中的居长者)还是从与掌权者的关系(他是Amara的儿子)来论,都是正统继承者。人们称为“他祖父的儿子”(相对于只是“他父亲的儿子”的Akli)的La‘la n Amara从祖父那里不仅获得了成为指定继承人——他的名字只是这一事实最显见的标志——的特权,而且得到了特殊培养,要承担起“房长”(aqaruy ukham)的责任:从孩提时开始,他就被免除了田间劳作之苦,转而研习人们姑且可称为家庭对外政策的事务,即研习对外经济交流,掌握市场技能,学习进行有关与其他群体关系的决策,也因此获得了“全体大会男子”(argaz ladjma‘)应有的以语言和修辞为主的能力,以及与此角色相关的权威。因为象征资本,尤其是有关政治和经济游戏的知识,至少在支脉内部是获取政治权力的决定因素之一,而(无论在何地都比经济资本的传承更难掌控的)该资本的带有差别性的传承,是逆转谱学上的优先次序的方式之一。这个很简单的例子能让我们看到正式关系与日常关系之间、正式及公共单元和日常单元之间——两者偶尔也会重合——的关系从根本上来说成问题(problématique)的性质。

谈论族内婚,并且希望以严谨的态度来测算族内婚率,这样做本身就好像是存在一个支脉的纯粹谱学的定义一样。而事实上,每个成年男性,无论其在家谱中代际关系如何,都是可能根据某种特殊社会用途而事实上被激活的潜在的分割点。人们越是在时间和谱学空间(espace)(在这个抽象空间中没有任何因素能阻止人们无限远地去追溯)里远溯源头,支脉的疆界(frontières)也就越是会消弭,谱学意识形态的同化(assimilatrice)力量也就越是强大,但其区分(distinctive)功能也就越是弱,而当临近共同先祖的时候,区分功能则又转强。也正因如此,我们对ath(……的后代)一词进行的运用,遵循一种相对主义或者更确切地说是取决于定位的逻辑,这一逻辑颇似埃文斯-普理查德(Evans-Prit-chard)所说的部落单元(cieng[2])一词的用法具备的逻辑,即同一个体,可以根据情况、局势、对象,因此也可以根据称谓的同化或区分功能,来自称为Ath Abba(房,akham),或Ath Isa‘d (takharrubth)、Ath Ousseb‘a(adhrum),或Ath Yahia(‘arch)的成员。绝对相对主义赋予行为者一种权力,使其可以无限制地操纵其自身的社会认同或通过操纵各个人群所属的社会界限而同化或排斥对手或伙伴的认同,但这种绝对相对主义恐怕至少与那些不懂如何用拥有直观界限的人群以外的眼光来看待一个群体的人的天真的现实主义相决裂了。然而,仍然囿于谱学逻辑的我们极容易忽视这样一个事实,那就是一个群体的结构(也可扩展至其组成个体的社会认同)取决于其组成和组织的基础的功能。试图摆脱谱学抽象的人们也忘记了这一点,他们摆脱抽象的方法是将两样东西对立起来。其一是单系血统线,或应像路易·杜蒙(Louis Dumont)那样更确切地称其为“图表线”,以表明其仅仅存在于图表中;其二是本地线或本地血统线,即居住单元允许以群体身份集体行动的单系血统整体的一部分。[17]

无视空间距离的效果取决于社会关系为之建立的功能这一事实就是再次屈从于现实主义。如果我们能够承认一个事实,例如,一个合作伙伴的潜在用途随着距离缩短而趋弱,而每当由于远离的人之间建立起关系而获取了更高的象征收益——正如在荣耀的婚配中那样——时,这个原理也就不再奏效;同样,如果居住单元促进群体的完整性,那么其为实现共同功能而进行的动员赋予群体的统一性会减弱距离产生的效应。简而言之,尽管我们可以在理论上认为存在多少功能就存在多少可能的群体,但正如我们在婚姻中看到的,并不是在任意场合都能请任何人来办事,人们也不能为了任意目的给任何人帮忙。即便为了脱离相对主义而又不陷入现实主义,我们也能认为,潜在有用——既因为在空间上邻近而事实上可用,又因为拥有社会影响力而有用——的合作伙伴的常量使得每个行为者群体趋于通过持续的维持工作维系一个日常关系的优先网络的存续,这个网络不仅包括保持在运转状态的谱系关系(这里称为日常亲属关系)的全部,也包括能被动员以满足存在的通常需求的非谱学关系(这里称为日常关系)的全部。[18]

如果说能被与家谱中某(任意)一代的某位祖先的相同关系定义的个体的正式整体构成一个日常群体,那么在这个案例中,以谱学为基础的划分在双重语义上涵盖了基于其他原则——生态学的(邻近)、经济学的(共有)、政治的——建立的单元。即便谱学标准的描述性(descriptive)的价值由于共同源头更近、社会单元更小而更大,这也并不意味着其统一效力(efficacitéunifica-trice)相应增加。事实上,我们将看到,谱学上来说最紧密的关系,即兄弟间的关系,也是最紧张的关系场域,只有持续的工作才能维持利益的一致性。简言之,孤立的谱学关系从不足以完全确定关系所涉及的个体之间的关系,只有当与对一种物质和象征性遗产——包括共同的易损性和财产——的共同拥有所产生的利益共同体相联系时,谱学关系才拥有这样的保障性的价值。日常亲属关系的广度,即正式亲属关系和日常关系的整体的交叉,取决于正式单元的成员超越共有的生产和消费共同体内部的利益竞争引发的紧张关系、维持符合任何自认为完整的群体的正式意象(例如借用共同意识中常见的反对派的说法:“把他的兄弟当作朋友”)的实践关系以及聚集任何实践关系带来的优势和社会上给予符合实践的正式意象的实践的赞许所确保的象征性收益的禀赋。

我们从中看到了日常与正式的辩证法的意象之一,而这个辩证法恐怕是所有社会互动的最高原则。日常和正式的重合事实上只是表现了任何社会互动的这两方面之间关系的一种特殊状态,而且是种优先状态,因为正如我们看到的,这种重合使得行动者可以同时获得实用性的收益和因符合性带来的利益。我们也明白,在使战略产生双重作用(并将之掩盖)的第二级战略中,最常用的一种就是模拟这种重合。如果民族学家曾经对所谓人们借以“遵守规则”(met en règle)并显示出实践且没有作为原则的规则[19]的实践的客观意义的象征性操纵的存在产生怀疑,他们本可以不那么天真的方式使用规则的措辞,即行为者用来谈论他们的实践的措辞……民族学在有一点上也许说对了,那就是只有在遵守规则带来的利益大大超出违背规则带来的利益时,人们才遵守规则(当规则确切存在时)。但是,民族学家即便信奉最极端的唯物主义,也只求被精心维护的模棱两可的说法欺骗,借由这些说法,任何一个群体都能肯定其“唯灵论的名誉点”,并通过努力自我掩盖和掩盖其实践的真正决定因素从而在意识形态上建立起统一性,或者更确切地说,肯定其实践屈从于若干决定论,尤其屈从于物质或象征性利益(intérêts)。谈论规则(règle)措辞,意味着相信并让人相信,人们不知道除自己给自己规定的法律以外的法律;也意味着给予和给予自己其动机最值得尊敬的意象,因为最符合群体对值得尊敬的动机的定义,也就是能够正式展示并公开再现的动机。

但旨在产生作为规则的实践(pratiques en règle)的战略自身也只是一类旨在把“自私”的、私人的、特殊的(这永远是个相对概念,这个概念只能在一个单元和一个更大单元之间的关系中进行定义)动机和利益转变为无私的、集体的、可公开承认的,亦即正当的动机和利益的正式化(officialisation)战略的一个特例。在一个缺少依法组织并事实上垄断正当暴力的政治当局的社会里,一个只能通过正式化效应来执行的真正意义上的政治行动要以权限[compétence,意即集体地赋予一个公共当局的资格(aptitude collectivement reconnueàune autoritépublique)]为前提来操纵局势的定义,以便使其接近于可以动员尽可能大的群体的局势的正式定义,这一权限是必不可少的,而如果采取相反的做法,则又能趋于把相同的局势压缩为单纯的私事。

仪式性的游戏和战斗(对垒各方的划分标准纯粹是人名和神话方面的,例如帮派——sfuf,suff的复数)所导致的暴力的仪式化是战略与仪式的辩证法最典型的表现之一:尽管战斗几乎总因对经济或象征性利益的冒犯(一起牲畜偷窃案或是对群体中任何成员例如牧羊人的侵害)而起,其仪式化模式还是规定了比季节性游戏更严格的界限,而诸如被称为“kura”或“qochra”的那些球类游戏(选手分为两个阵营——东或西,他们要用木球棍把被叫作kura的球打进对手的场地)的季节性游戏也是起到一种仪式功能的。我们可以以相同的逻辑(即将之看作旨在缓解由两个有时是世仇的异族群体的接触引发的紧张态势的暴力的象征性操纵)理解所有两个遥远群体间的婚姻引发的异常严格的仪式:随着人们无法再指望惯习和利益的均质性所保障的实践的自动协调化,规则和利益显得越来越必要(由此就能在总体上解释为什么个体或群体间的距离越大,群体的规模越大,互动的仪式化程度就越高)。

拥有对强加局势定义有必要的权威资本,特别是在集体判决无能为力的危急时刻,就意味着能够通过以神圣化和正式化[例如把对一个个别女性的辱骂说成对整个群体的名誉(hurma)的冒犯]来将一个私人事件集体化的方式来动员群体,或是通过否定个人,或否定直接被牵涉、由于不懂得遵守规矩而被矮化为个体、由于想要强加其个别道理而显得没有道理的群体[希腊语的idiôtès和卡比尔语的amahbul(无赖)],来解除对群体的动员。事实上,群体的要求比死抠法律条文主义所以为的不知少了多少,但又比“游戏捣乱者”所想的多很多。游戏捣乱者认为,在负责任人(responsable,注定要因为掌握由被规则调控的惯习产生而直接符合正式规则的实践而被集体任命的发言人)和不负责任人(irrespon-sable,其不仅违反游戏规则,还公然质疑其合理性并扬言要强加自己的规则)之间,还存在一类善意的违反者(transgresseur de bonne volonté),后者通过遵守规则,表现出符合或者说承认(reconnaissance)其既不能尊重也不能拒绝的规则的表象或意图,对规则的正式存在做出了贡献。我们明白,政治给予了正式和有用之间的辩证法选择的余地:在获取群体的代表权并从竞争对手那里剥夺代表权的努力中,政治权力的竞争者们只能以仪式战略和战略性仪式来对垒,而产生仪式战略和战略性仪式的又是私利的象征集体化和正式利益的象征化的产物。

但是,围绕着集体道理和个别道理、被集体委托并被集体赏识包围的负责任人和不被赏识的不负责任人之间的对立展开的争夺合法行使暴力垄断权[也就是在一个没有经济积累的社会里,争夺集体承认的债权(crédit)的象征资本]的斗争,不该让人忘记注定是隐蔽的正式与非正式之间的对立。集体思想类别系统的结构以公理的名义认为,针对正式权力的竞争只能在男人之间展开,而女人则可以参与一场针对一种从定义上就是非正式(officieux)甚至是地下和隐秘的权力的竞争。事实上,在政治领域,同一种分工把公开、正式、神圣、集体的宗教交给了男人,也把秘密、地下和私人的魔法交给了女人。在这场竞争中,男人拥有所有正式工具,其中首要的就是神话仪式意象与亲属关系意象,通过调停和把正式与个别的对立简化成外/内即男/女的对立,两种意象建立起了一种把女性实践和从中衍生的一切变为可耻的、地下的或更确切地说是非正式的存在的系统等级化过程:即便女性掌握实权,至少在婚姻问题上就是如此,女人只有在把权力的表象(即正式表现)都留给男人,满足于做幕后心腹的非正式权力(因为只能在正式权威的包装下通过委托来行使)——既相对于正式权力(因为其服务于其所利用的权威)也相对于游戏破坏者的颠覆性拒绝的被支配的权力(pouvoir dominé)——的情况下才能完全行使权力。

亲属关系——总是满足一种政治功能的社会世界的结构化原则——的真实地位,在男人和女人在相同的谱学关系领域能采取的不同做法中,尤其在其对谱学上模棱两可(联姻关系越近也就越模棱两可)的亲属关系的不同“解读”中看得最清楚。因此,在所有谱学上模棱两可关系的案例中,人们总可以通过强调起团结作用的东西,即强调男人之间的关系[这就是父亲的兄弟(‘amm)这个称谓的作用]来笼络最亲近的亲属或与之亲近,而与此同时,人们也可以通过强调起疏离作用的东西,即由女人结成的次要关系来与最亲近的亲属保持距离。仅仅由于它们无法蒙骗任何人就认为这些把戏不可靠实属幼稚,这些把戏的关键无论在何种情况下都是明确群体的实际界限,人们可因此根据需要将想要团结或疏远的群体划在界限之内或之外。我们可以通过khal(专指舅舅)这个词的用法来了解其中的奥妙:如果一位修士对一个世俗农民用这个词,就是通过在礼貌的范围内表示没有任何正式亲属关系来表达与他人相区分的意愿;如果是在农民之间使用,这个称谓就是通过提及一种遥远的和靠不住的联姻关系来表达建议保持最低限度的亲近关系的意图。

如果民族学家把第二级父系平行从表亲——其中一人自己也出自与从表亲的婚姻甚至两者都出自类似联姻(例如在妇女交换的情况下,labdil或阿拉伯语ras-b-ras,即以头换头——两兄弟的儿子间的交换,一个娶另一个的姐妹)——之间的关系看作和平行从表亲之间的婚姻类似,那他就是受了其素材提供者的蛊惑,接受了正式解读。男性的、主流的解读(在所有公共的、公开的、男人对男人的场合,简言之在所有一个名誉男人对另一个名誉男人说话的名誉关系中,这种解读显得尤其迫切)倾向于强调一个多面的、将所有有关个体与其父系祖先相联系并通过后者将其与所有人的共同父系祖先相联系的关系中最高贵、最配被公开宣布的一面。主流解读将另一个可能的、有时更直接的、往往在时间上更简单的,即通过女人实现的路径变得不被提及、不可想象,换言之根本无法直呼其名。因此,谱学礼节就要求人们认为,Zou-bir娶Aldja是娶了其父的父亲的兄弟的儿子的女儿,或是其父的兄弟的女儿的女儿,而不是其母的兄弟的女儿,即便正如在这个案例里,正是最后这一层关系促成了这桩婚事(见图3-5);又如,同一谱系里的另一个例子,人们必须把Khedoudja看作其夫Ahmed的父亲的父亲的兄弟的儿子的女儿,而不是其夫的交叉从表姐妹(其父姐妹的女儿),而后一种关系其实是事实(见图3-6)。突出女性层面的关系、被正式言语排除的异端解读仅限于在私人场合使用,除此之外便是在魔法中使用了,和辱骂一样,魔法把要诅咒的人说成“他母亲的儿子”而非“他父亲的儿子”。从妇女视角看待的亲属关系可被感知和表达,甚至可被男人或当着男人的面感知和表达,但绝不在公共场合,仅限于在私密场合。除了一些女人向另一些女人谈论一个女人的亲属关系的场合,或是从女性视角看待的亲属关系措辞显得天经地义的场合,这种措辞也能在家庭生活最私密的圈子里使用,即一名妇女与其父亲、兄弟、丈夫、儿子甚至丈夫的兄弟的谈话,这能起到认定谈话人的亲密关系、认定亲密关系中的人的归属感——至少是象征性的归属感——的作用。事实上,民族学家是唯一痴迷于对谱系空间中两点间所有可能路径的纯粹和无私的搜寻的人。在实践中,把婚姻导向这个或那个支脉的这样或那样、男性或女性视角的路径的选择,取决于家庭单元内部的力量对比,这个选择还趋向于通过捍卫力量对比的正当性对其进行加强。

图3-6 Khedoudja的婚姻谱系图

集体信仰与虔诚的谎言

没有什么比与平行从表姐妹的婚姻的地位更难定义的了,民族学家如果知道,在生产土著实践理论的表象之下,他们只是复制了日常与正式的辩证法最完备的产物之一,他们玩弄“规则”这个词的各种不同意义就是完全有依据的:与平行从表姐妹的婚姻代表的是一种在实践中几乎从未实现过的完善婚姻的理想,一种强加于所有适婚个体但又是可被违反(例如在不可抗力的情况下)的伦理标准(这里当名誉义务讲),一种需要绝对执行但仅在某些条件下执行的标准,还是仅仅是在某些局势下被推荐的“策略”?事实上,四者都是,这也让这种婚姻成为优先的操纵对象。在婚姻这个案例里面,旨在在遵守规则的表象下掩盖战略及其追求的利益的第二级战略的起源,在于一种可被双重解读评判的实践的模棱两可性,一重解读是备受鼓励的谱学解读,另一重则是经济和政治的解读,而这一种解读甚至没必要去遏制,至少在民族学家那里是这样,因为这种解读要以对所研究的群体间的交换的完整了解为前提。但意识形态陷阱在两重意义上都非常彻底,且无论在何案例中,去神秘化的狂热一旦随性而为,自身也就会被神秘化:一旦过分把土著言语当真,我们就可能把一种简单的意识形态表象当成标准或是实践规则;而一旦过分质疑,我们则可能无视被集体地倾向和鼓励的谎言的社会功能,这种谎言是行为者仅仅通过对象征战略的完美掌握赋予他们的机巧来纠正被强加的战略的后果的手段之一。

正是这样,婚姻谈判中表面看来最仪式化的行动,以及婚庆所伴随的并通过其所拥有的或多或少的庄严性实现宣布婚姻社会意义的功能的仪式性表现(联姻的家庭社会等级越高,在谱系上的关系越远,婚礼就越神圣),就是施展旨在操作一种不完全单义的关系的客观意义的战略的场合,而所采用的方法,要么是选择不可避免的仪式并且尽可能地严格遵照仪式,要么是在婚礼的外衣下掩盖婚姻的客观意义。

毫无疑问,与平行从表姐妹的婚姻之所以在土著言语中也因此在民族学言语中地位突出,是因为其最完美地符合了两性分工特别是男女在群体间关系中的各自功能的神话仪式意象。首先,因为这一婚姻形式最彻底地拒绝承认真正意义上的——不作为血统关系的简单加倍(redoublement)的——与岳父母或与公婆的亲密关系:人们喜欢赞美平行从表亲间婚姻本身的效果,即由此产生的孩子(“家世毫无混杂,血统纯正的孩子”——mahd)无论从父亲还是从母亲论都属于相同支脉(“凡他拥有根的地方,他便能找到舅舅/姨夫”——ichathel,ikhawel;或者用阿拉伯语说,“他的舅舅/姨夫就是他的叔伯/姑父”——khalu‘ammu)。而另一方面我们也知道,丈夫(理论上)拥有的休妻的自由一定程度上造成了妻子只要没产下男性后代就被当成外人的古怪局面,乃至外甥与舅舅/姨夫(khal)之间关系的两面性:“没有敌人的人只需要等他姐妹的儿子。”(也就是说,此人始终可以无视名誉,索要他母亲那份遗产。)但拒绝承认与公婆/岳父母的关系(“女人既不使两家联结也不使之疏远”,thamattuth ur thazeddi ur theferreq)也有借口或是依据,那就是女性的神话性意象,依据这样的意象,支脉可能蒙受杂质和玷辱。没有什么完满的事能经女人之手发生;女人只能带来恶(mal)或是小恶(moindre mal),其恶意只能用其弱小来纠正(“神知道他给了驴什么;他没给它安上角”)。这种小恶,这种恶中的善,只能经由男人,通过其纠正和保护的行动,才能降临到女人身上。也就是说,女人从不会与其相同支脉的男人拥有同等价值。这也意味着,最好的或是最不坏的女人,就是出自本支脉男人的女人,即父系平行从表姐妹,也就是女人中最男性的,其极端例子即父系制度的想象产物——从宙斯头部(tête)诞出的雅典娜。“娶你父亲的兄弟的女儿吧,即便她会咬你,也不会吞下你。”作为有教养、被矫正过的女人的父系平行从表姐妹,与作为自然的、扭曲的、不祥的、不纯的女人的母系平行从表姐妹对立,正如女-男(féminin-masculin)与女-女(féminin-féminin)的对立,其结构(a-b/b1-b2)与家宅和农历的神话空间的结构一样。我们明白,当一个女人无法通过一名男性祖先成为支脉的一分子,当其不能被类比为平行从表姐妹时,人们就倾向于将之视为外人,即某人的女儿。(为表示完全没有谱系关系,人们会说:“你对我来说算什么?你甚至不是我母亲的姐妹的女儿的儿子。”——mis illis khalti.)[20]我们也明白,在所有婚姻中,与父亲兄弟的女儿的婚姻是最被保佑、最能给群体带来护佑的。这种婚姻好比婚姻季节的开幕仪式,正如在耕种过程中由每个村子最具德行和被赐福(baraka)的家庭承担的类似仪式那样,负责祛除男与女、水与火、天与地、犁与田交合中包含的——作为不可避免的亵渎的——威胁。

完成与开幕婚姻类似行动的人,即给战争和耕种带来福气的人,不承担任何政治角色(aucun rôle politique),其责任也是纯粹名誉性(honorifique)的,或者也可以说是象征性的,也就是说是既微不足道又受尊重的,从这个事实可以看出一种对赋予平行从表亲间婚姻的意义的间接的肯定。这个拥有赐福(baraka)的人被称为amezwar(第一)、aneflus(可信任的人),甚至aqdhim(长者)、amghar(老男人)、amas‘ud(幸运者),甚至被更准确地称为amezwar、aneflus、amghar nat-yuga(第一的、可信任的人、一对牛的老者或是犁的老者)。最意味深长的称谓毫无疑问是boula ‘ras(婚礼的男人),因为它明确地说出了耕种与婚姻的相通性,这个相通性也有无数其他表达方式。另一种说法mefthahn ss‘ad[幸运的钥匙,“开启”(ouvre)的人]也有类似意涵。埃米勒·拉乌斯特(Émile Laoust)则更宽泛地强调:“只有围绕在一名ane-flus,即拥有赐福(baraka)的人周围时,柏柏尔人才进行集体行动或是远征。……因此,组织沙漠商队时,商人和旅行者聚集在一名aneflus n-umuddu周围,后者既是他们的向导,也是他们的幸运星。他发出出发和停顿的信号;他第一个给牲畜装上或卸下货物。有了他,才能确保人们平安地穿过中途各地并无恙地抵达目的地。发生灾祸时,部落在其aneflus elbarud的带领下投入战斗。人们相信他拥有一种赐福,正是因为有了他,部落才能不为敌人的着数所害,才能保护己方战士。他带着叫作la‘lam的旌旗,发射头几颗子弹,他的在场就是胜利的保证。而aneflus elhadert则用手鼓发出友好部落间的tinubga(意为‘邀请’)大会的颂唱的信号,会议期间游吟诗人会颂唱历代功业。”[21]耕种开幕仪式会在历史最悠久的家族的土地上进行,这样的土地一般用于播种最珍贵的种子(小麦和蚕豆),用于三区轮作的集约农业,没有裸露的休耕地,每轮耕作开始时都施肥,靠近村子,有时甚至毗连房舍,是最好的土地。如果“幸运星”不能亲自履行义务,则至少要到场;无论如何,人们都不会把耕第一条犁沟的任务交给一个年轻人、佣人或任何一个不是耕种开幕仪式所用土地的主人的人。

神秘思想的类别在亲属关系上的投射产生了很多对立,如果这些对立产生的分裂不对应家庭政治的一种根本分裂——就是母亲与父亲各自利益差异产生的分裂,母亲趋向于通过把一个她自己支脉的女性娶进门来巩固自己在婆家的地位,而父亲则通过与其男性亲属(诸如兄弟或其他父系亲属)商定自己儿子的婚事,来巩固父系内部的统一并相应地巩固他在家中的地位。事实上,嫁入家门的媳妇(thislith)与其夫母亲(thamgharth)的力量对比取决于她是与其夫的父亲有联系(她是通过自己的父亲或者说是一位男性,或通过自己的母亲与之联系)还是与其夫的母亲有联系(也是通过她自己的父亲或母亲与之联系)。这个力量对比显然还取决于其夫母亲与家庭所属支脉的男人们的谱系关系(例如与其夫的父亲的关系)。因此父系平行从表姐妹如果与一位支脉以外的“老妇人”有直接关联,就会马上占据优势地位,而相反如果媳妇是老妇人自己姐妹的女儿,“老妇人”对媳妇的地位优势就会增强,她相对于自己丈夫的地位也会得到间接的提升,如果媳妇是她兄弟的女儿就更是如此了。由于父亲和母亲有着(在某种关系上)结构对立的利益,儿子的婚事必然会导致带有潜伏性的对垒,因为女人无法采取正式的战略,父亲倾向于支脉内部联姻——作为男性主导的意识形态合理化的神秘意象认为的最佳的婚姻,而母亲则用私下的运作将好事引向自己的支脉,一旦时机成熟,她就会让丈夫公开认定私下运作的成果。当她们儿子的婚事中并不包含其权力颠覆的可能性时,女性通常不会在两性分工保留给她们的至少在男人的正式谈话展开之前可以进行的婚姻对象勘探工作上花那么多才智和力气,而通过这种颠覆,一场家庭经济危机会演变为长久的消耗(lakhla ukham,家庭的空虚),长远看来会演变为共同体的中断。这也就是说“老男人”(amghar)和“老妇人”(thamgharth)的利益并不必然对立:老男人能意识到选择一位完全忠实于一位老妇人——她自己也忠实于自己的支脉——的年轻媳妇对他自己的有利之处,也会允许老妇人在自己的支脉中找一位温顺的姑娘;不仅如此,由于父母间实际关系的整套结构也存在于每组特定关系中,老男人会断然为自己的儿子选择自己姐妹的女儿(父系交叉从表姐妹)或干脆鼓励自己的妻子让儿子迎娶妻子兄弟的女儿(母系交叉从表姐妹),而非让他娶自己的一个已经很强势(由于其年龄或威望)的兄弟的女儿(父系平行从表姐妹)以让其兄弟进一步得势。

在某些情况下,与平行从表姐妹的婚姻可能由于某种必要性而成为必然,而这个必要性却不因此就是谱系规则的必要性。在实践中,这种理想婚姻确实往往是一种人们有时试图当作理想选择的强迫(forcé)的选择,于是这也成了不得已而为之。认为每个个体都有某种对其平行从表姐妹的“优先权”的死抠法律条文主义迫不及待地援引的土著“理论”,恐怕不过就是男性特权意识形态的另一种表达,这种意识形态给了男人优越的地位,也因此给了他们在所有两性关系中,特别是在婚姻中的主动权。事实上,只要紧贴实践的真实处境,就能意识到,与平行从表姐妹的婚姻更多地被领会为一种义务而非一种权利:“拒绝对父亲的兄弟的女儿的提亲不合惯例。但一个姑娘迟迟找不到夫婿是有辱家族的。如果她等待过久,她的从表兄弟就要照俗语说的做。”(Aït Hich-em)“要娶叔伯的女儿,即便她无人过问。”很多俗语都表达了类似的意思:“如果道路转弯了,就跟着转弯。如果你的父亲的兄弟的女儿被弃入荒芜之境,那就娶她。”其他变种有:“即便有曲折,也要走这条路;即便你父亲的兄弟的女儿无人问津,你也要娶她。”“娶你父亲的兄弟的女儿,即便她被弃之不理了;走太平(安全)的道路,即便它曲折。”正如这个比喻[扭曲(tordu)的道路相对于笔直(droite)的道路]指出的那样,与平行从表姐妹的婚姻往往被看作一种被强加的牺牲(类似于与兄弟的遗孀的婚姻),我们恐怕更该将之看作是对一种名誉义务的有指向性的服从:“如果你不娶你父亲的兄弟的女儿,那谁会娶她?不管你愿不愿意都是你来娶她。”“哪怕她很丑且一无是处,她的叔伯/姑父都得强迫自己的儿子娶她;如果他找了个外人当儿媳妇而让他兄弟的女儿被抛下,人们就会笑话他说:‘他找了个外人却抛下了他兄弟的女儿。’”而事实上,在实践中,只有在被高度凝聚的家庭里,与平行从表姐妹的婚姻才包含正式言语所赋予的理想意义和功能,以求这种凝聚的进一步加强,而且也仅仅在存在不可抗力的情况下,诸如这位从表姐妹的父亲是“犯大错者”(amengur),也就是没有男性继承人,只有在这种情况下才会绝对地向家庭内的男性强加这样的婚姻。在这种情况下,利益和义务共同决定了平行从表亲间的婚姻,因为犯大错者的兄弟及其子女们无论如何都不仅将继承“犯错”者的土地和房屋,还将继承对其女儿们的义务(特别是在寡居和休妻的情况下),而且,这种婚姻是唯一能避免与外人的婚姻可能带来的对群体名誉和遗产的威胁的方法。当需要“保护”一位迟迟未婚的姑娘时,从表亲之间的婚姻也同样需要赶紧进行。“有女儿但不把她嫁出去的人就该承受相应的耻辱。”“自己女儿长大却没出嫁,那此人活着还不如死了。”这些在有关从表亲间婚姻的谈话中不断重复的宣示显示出,由于荣和辱不可分割,父亲兄弟及其儿子的义务在这里再次与利益相重合。也就是说,在这些极端情况下,必须极其坚决地选择平行从表姐妹,但即便在此情况下,要理解有意或无意间用于满足特定类型的物质或象征性利益的战略产生的实践,也不需要援引伦理或法律规则。名誉的道德就是象征资本在其遗产中占重要地位的社会团体、群体或阶级的利益道德:把对一种伦理或法律规则的遵守误认为是旨在预防、掩盖或修补受辱行为的行动的原则,只能是对支脉妇女在名誉上的损害可能给群体带来的可怕和持续的损失一无所知的结果。

即便在实践的最基本的原则受到被违反的威胁的极端情况下,该局势和相应的反制措施也从不因为某种伦理义务的绝对必要性而得到战略性的认定。只需要一种被实践的合适的理论引导的追问能够打破调查关系的结构——这种结构使得素材提供者赋予战略的假设以义务道德的典型义务的形式,并陈述规则或手段。这种做法好比向一个初学者传授一种游戏的基本知识,以便传授诡计以及脱身技巧,而后者制度化的程度不亚于相应的“规则”:“某些人,为了逃脱强迫的婚事,就逃走了,有时父母也或明或暗地共谋,他们因此可以拒绝(或食言)而又不违反原则:‘你看,我们的儿子跑了。我们不能为了善待我们的兄弟而失去我们的儿子。’”(变种:“它——对兄弟的义务——重于我的儿子。”)

很多在谱系角度看来相同的婚姻却可能根据其所嵌入的战略有着不同甚至相反的意义和功能,而要解读这些战略,就必须重建两个相联系的群体间关系的完整系统以及某个特定时段这些关系的状态。我们一旦不再局限于谱学家们已经归类和清点过的已经完成的婚姻,转而对有意识和无意识的战略和使其可能和必要的客观条件感兴趣,也就是对战略起到的个体和集体功能感兴趣,就无法不察觉到下面的现象:根据是祖父生前就确定的[要么共同确定,要么可能由祖父本人确定(两位新人的父亲也同意,或“凌驾于他们之上”)],还是两位新人的父亲两兄弟间的直接协议,两桩平行从表亲间的婚事可能毫无共同点。而在后一种情况中,婚事的性质也取决于确定婚事时未来新人是孩子,还是已到适婚年龄(更不必说女方已成大龄青年的情况)。根据两兄弟是分开各自工作和生活还是完全维持了共同的劳作(涉及土地、牲畜和其他财物)和家庭经济(“大锅饭”),婚姻的性质会不同,更别提他们只维持了共同生活表象的情况。根据是兄长(dadda)把女儿许配给弟弟做儿媳,还是将弟弟的女儿迎娶为儿媳,婚姻的性质会不同。因为年龄的差距,尤其是排行,与社会等级和威望的差异息息相关。根据嫁女儿的那位兄弟有男性继承人还是犯大错者,婚姻的性质会不同。根据婚事缔结时两兄弟都在世还是只有一位在世,更确切地说,根据健在者是男方的父亲,还是能够利用其主导地位要挟女婿的女方的父亲,事情也有所不同。这种婚姻状态模棱两可,对异质生活艺术的判断无能成了唯一可被认为无可辩驳的东西。我们会看到以下现象并不罕见,那就是牺牲自己、成为“遮羞布”以便保护岌岌可危或失宠的姑娘的义务落到支脉中最贫穷的分支的一位男子身上,对于这个分支来说,强调完成对其父亲的兄弟的女儿的名誉义务或行使其支脉男性成员权利的紧迫性是容易、有用和光荣的。[22]

素材提供者不停地通过其不一致和矛盾本身提醒人们,一桩婚事的定义从不完全取决于谱学,它可以根据限定它的条件而涵盖不同甚至相反的意义和功能。根据是被视作选择还是迫不得已,也就是首先根据有关家庭在社会结构中的相对关系,与平行从表姐妹的婚姻能成为最好或最坏的婚姻。它可以成为最好的(“娶父亲的兄弟的女儿,就像吃到了蜜”),这不仅是从神话的角度来看,而且是出自实践的考虑,因为其经济和社会成本最低(明里和暗里的交易、物质和象征性成本降到最低),且是最稳妥的。人们用形容农民间交易和市场交易的对立的措辞来形容近亲联姻和与外人的联姻间的对立[23]。而它也能成为最糟糕的婚姻(“‘叔伯’间的联姻——azwaj el la‘mum——让我内心痛苦;我求求你,我的神啊,让我免除这痛苦吧!”[24]),也是最不光彩的婚姻,因为当它成了掩盖一个支脉的分化或维持受到威胁的家庭联系的唯一方法时,或当其成为缺乏男丁和土地的家庭的不二选择时,这种婚姻就显得像个万不得已的选择。(“胜过你的朋友们来了,黯淡的你还留在那里。”)简而言之,素材提供者言语(自视甚高的客观主义在其中只看到了所有行为者对其自身实践的意象的构成属性)的明显不一致,确实引起了对一桩单纯谱学性婚事(mariage univoque généalogiquement)的根本性的模棱两可的注意,也因此引起了对这种模棱两可和单一性的结合所允许和促进的操纵实践及其产物的客观意义的注意。

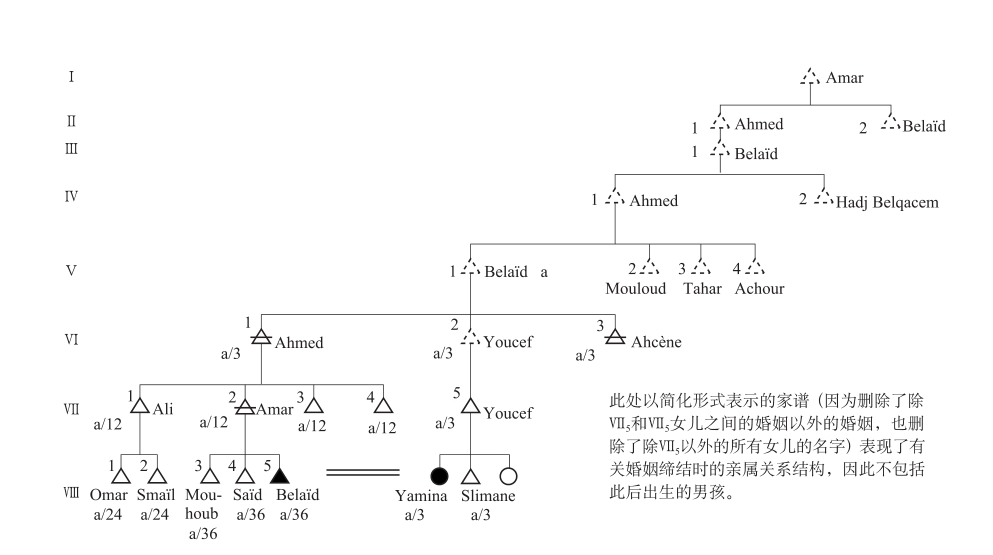

图3-7 Belaïd家谱

图3-8 M'hamed与Abderezak家族的联姻

这些操纵的唯一受害者恐怕就是民族学家,后者把所有与父系平行从表姐妹的婚姻(及类似婚姻)归入同一类,而不问其对有关个人和群体能起到的作用,从而把可能在谱学所忽略的方面不同的实践混为一谈(见图3-7)。只需要一个例子,就能大致说明分类学上的平行从表亲间(父亲的父亲的兄弟的儿子的女儿)的谱学关系下可能隐藏的经济和象征性不平等,并说明披上这种关系正当性外衣的真正意义上的政治(politiques)战略。夫妇二人属于“Belaïd房”,即Belaïd n Ahmed u Belaïd(Ⅴ1)的后代,此房未分家,无论从人丁(10多名处于劳动年龄的男子,总人数40多人)还是从其经济资本来论都是其村庄最大的家族之一。这一“房”的鼎盛要归功于一笔特别可观的遗产,而这笔遗产的历史再次让人们看到,继承人之间的物质遗产分配取决于受赠人或声索遗产者之间的力量对比,而非一种法律标准的严格实施。其中发生过两次大家族统一史的中断。第一次发生在大约1875年,Belaïd(Ⅴ1)当时拒绝接受其叔父Hadj Belqacem(Ⅳ2)的权威,并逼迫其父Ahmed(Ⅳ1)与自己的弟弟分离;第二次则是几年之后他与自己的兄弟(Mouloud,Tahar,Achour)的决裂,Belaïd(Ⅴ1)成功获得了一定数量的窃取的特权。他不是让他父亲从共同体中带走属于父亲的原始合法遗产的四分之一,而是要求给他父亲遗产的三分之一(根据公平的分配方法,他父亲和他叔父Hadj Belqacem都本该得到四分之一);而他对自己的兄弟声称,此前分配得到的份额只是为排除父亲买个清净所支付的“代价”,且尽管遭遇过几次压力,但那仅仅让兄弟吐出了几小块贫瘠的土地,他还是获取了远超过按照严格的伦理应该得到的份额。因此,由于从一开始就占有了超过其他分支的遗产,这一支在几代人时间里不断通过众多男丁每年在播种季节的40多天里的劳作(且往往用两套犁和两对牛进行)所带来的收益中壮大。这一房也是该村最后几个能炫耀所有农民财富和威望的古老象征物的家族之一。正因如此,该房仍然继续保有一对牛、一头公骡、一群羊(尽管只是一小群,也是当地最后一群),尤其值得一提的是一头仅仅用来产奶的母牛。也正因如此,该房能够维持当地最后两座水力磨坊(一座由溪流发动的冬季磨坊和一座由长年不断的泉水驱动的夏季磨坊)的运转。这个家族的显赫来源于以下事实,那就是它不仅是这些传统财富的最后保有者(之所以能保有,不仅是由于财富带来的象征性收益,也是由于其带来的不容忽视的经济优势),还是最早在此之上又加入了现代技术(一台与所有族人共有的拖拉机)所赐的同样荣耀的一系列生产手段,以及商业活动和新建的大房屋的家族。共同体从不仅仅是被否认和拒绝的分裂,不同分支各自的潜在“份额”和贡献之间的差距是能让人有强烈感受的:正是这样,Ahmed的后代分支,即例证牵涉的新郎所属的分支,男丁比新娘所属的Youcef的分支繁盛得多,但与此对应,Youcef分支的土地则较多,因为Amar(Ⅶ2)的三个儿子如果分家的话能得到共同遗产的1/12(即理论上每人得到1/36),而同一代的Youcef的唯一继承人(Ⅷ6)则能分到1/3。男丁兴盛被认为是繁殖力和日后男丁兴旺的保证,而由此能推导出的是一整套优势(前提是我们明白怎么评估这种资本),其中最重要的是在家族内外食物处理中的权威。人们常说:“男丁兴旺之家胜过拥有牛群之家。”(adham irgazen if akham izgaren.)这一房懂得且能够重新使用家族祖先的名字,除了代代交替使用的Ahmed和Belaïd之外,还包括有些被遗忘的最远先祖Amar的名字(Ⅶ2),这就是这一房显耀地位的表征。我们能看到,政治权力可能建立在经济财富以外的原则基础上,例如兴盛的男丁或是对政治策略的完美掌握这一特殊形式的资本。因此,在这一支脉内部,是排行第三的兄弟(Ⅵ3)在所有重大外事活动——不论是冲突还是庄重仪式——中充当支脉的代表,而其长兄(Ⅵ1)是位“智者”,通过其调停和建议保证支脉的内部统一。而第三分支的首领(Ⅶ5)被完全排除在了权力之外,与其说是由于他与他叔父的年龄差[因为即便比其年轻不少的Ahmed(Ⅵ1)的儿子们也能参与决策],倒不如说是由于他已在男丁数量、额外贡献以及一定程度上的土地耕种的竞争中败下阵来。由于他是独子且没有父亲(其父在他出生前不久去世),或者正如人们所说,由于他是“寡妇的儿子”,所以他作为支脉的唯一希望受到一群妇人(母亲、婶娘/姑母等)的抚爱,为了上学而未经历过其他孩子所有的玩耍和劳动,他事先就被注定了这样的命运,被迫一生陷入边缘化的境地:先是参军,随后在国外当农业工人。拥有大笔遗产却没多少口人要养活,他借此有利局势,在回到村里后,仅仅做些监视、园艺和(磨坊、花园和无花果晒场的)看管这样的不需要主动性和没多少责任的工作,简而言之做些男性工作里最不男性的工作。要理解Amar(Ⅶ2)的小儿子Belaïd(Ⅷ5)和Youcef(Ⅶ5)的女儿Yamina这两个从表亲之间的婚姻对内和对外的政治功能,这就是需要考虑的因素中的一部分:按照惯例,这场婚姻是掌权的Ahmed和Ahcène商定的,并未征求Youcef的意见,后者的妻子虽然对这桩少有利益可图的婚事表示了抗议,但于事无补。通过这样的婚事,主导分支巩固了自己的地位,与富有土地的分支拉近了关系,但又没有损害对外的威望,因为内部权力的结构从不对外公开,而支脉中最穷的成员也分享支脉的荣耀。如此,这场婚事的完整真相包含在其双重真相中,双重真相的前提是这种双重意识,正是通过这种双重意识,一个群体才能满足于其为自己提供的正式真相:正式的形象是,一个希望通过一场美满婚姻展现其团结以便加强团结,并且展现其对最神圣的祖先传统的眷恋的大家族的平行从表亲之间的婚事,而与此并行不悖的是,大家也知道一个客观的真相,那就是这场婚姻表明了两个多少有消极关联也就是有谱学关联的社会单元的被迫的联姻(alliance),其目的是整合其互补的财富(即便在群体之外的人看来也是如此,而这些外人为了不上人们给出的表象的当,总是在这个熟人社会里保持消息灵通)。

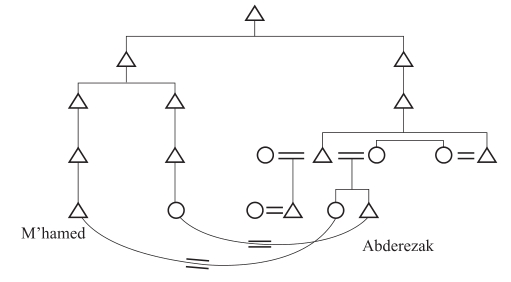

这样的集体恶意双重游戏的例子不胜枚举。因此,在另一个案例中(见图3-8),人们把一场联姻说成是大家一致赞扬的平行从表亲之间的婚姻,决定婚事的是支脉的主导分支的首领(M’hamed),男方是一个贫穷分支的小伙子(Abderrezaq),女方则是另一个贫穷分支的一位远亲(其父亲的父亲的父亲的兄弟的儿子的儿子的女儿)。女方的父亲在其婚嫁前就去世了,且未留下子嗣,她自己也被置于主导分支的保护之下,主导分支在道德上也有义务把她嫁出去:通过让自己的穷亲戚履行与自己早已缔结的协议中的义务,主导分支以很低的成本挽救了自己的名誉,因为它因此避免了陷入不得不牺牲自己的一个男丁或是支付迎娶外人的代价的境地,与此同时还把一个男丁重新凝聚到了支脉中,这个男丁是他母亲抚养长大的,其母是受自己丈夫的兄弟保护的寡妇,且直到此时他仍然受到其母亲家族的离心力的影响,由于其兄长也娶了其母亲家族的一位姑娘,这种影响也就更大。我们由此可以理解,在利弊掩盖艺术如此完善的产物——其表达方式能把即时的阐释学导向道德和义务更不真实却更容易被承认的动机——面前,集体评判是摇摆不定的。

并不存在这样一种案例:一桩婚事的客观意义是如此重大,以至于象征性的曲解无立足之地。因此,人们称为mechrut(“有条件”)的、一个没有男性后代的男人把自己的女儿嫁给一个“继承人”,但这个继承人需要倒插门的婚姻,仅仅在民族学的故事和书籍中才存在,其形式就是买一个女婿,买的是后者的劳动力和繁殖力,而被机械化应用的卡比尔世界观的原则也能印证这些故事和书籍。[25]谈论这些事的人,无论是在哪个地区,都能理直气壮地说,这类婚姻在自己的家乡并未有过,只在别的地方存在。事实上,即便对家谱和家族历史进行最仔细的排查,也无法发现任何一个完全符合土著定义(“我把女儿给你,但你要来我家”)的案例。我们也能同样理直气壮地声称,不存在任何一个继承人都没有的家族,只是继承人藏在了“联姻者”和“义子”的正式外衣之下:awrith这个词,即“继承人”,难道不是用来体面地称呼说不出口的东西——在收容他的家庭里恐怕只能被定义为其妻子的丈夫的人——的正式委婉说法吗?当一位知晓习俗的有名誉的人试图把一桩以犬儒式契约确定的婚姻[这桩婚姻是所有婚姻的体面形式的反面,这对于怀着利益计算嫁女儿以换取免费佣人的父母来说令人不齿,对于继承人来说也不是体面的事(人们会说“他才是新娘”)]描述成一次收养时,其所属群体必然会善意地充当掩盖真相的同谋者:群体怎能不急着参与到这场利益驱使的谎言游戏中,以图掩盖这样的事实,即它没能找到体面的避免犯大错者采用这样的极端方式来避免家族“大错”(lakhla)的方法?

但家谱中还隐藏着一些其他案例,我们很难理解这些案例中也存在着类似的同谋行为。正因如此,我们才能在一个显赫支脉的社会史中找到一系列猎取女婿的事件,而这些事件既不会被看作也不会被宣称为有条件的,尽管这些女婿的入赘并无绝对的必要,而几乎系统性地增加男性资本的努力会进一步增强耻辱感。在第一个女婿的案例中,其修士的身份有利于让人承认并乐于赋予他“义子”的身份,尽管其在自己家居住几个月(这是被强加的,以保持体面)后就要到妻子家居住(妻家权威的标志),与此同时也就陷入了继承人的地位。但人们并不因此就少用各种诡计来解决他入赘带来的问题:他会负责磨坊的工作,这样就能离家远些;根据类似情况下通常的做法,人们会把饭送到(冬季或夏季的)磨坊,以便他只作为外人来到家里。随后他会悄悄地被支脉的负责人请到外地劳作,这便是既排除入赘妻子家带来的困扰同时又获取其劳作收益的精妙方法。如果一个妇人丧夫再嫁,与第二任丈夫生了个儿子,第二任丈夫又去世,那么妇人将此子带回自己的支脉。为了拉拢他,其舅舅/姨夫们让他与他们保护下的一位孤女结婚,此子并不会因此更多地被当作继承人来看,因为舅舅/姨夫们“视同己出地”抚养这位半子(半子继续叫他们舅舅/姨父,而他自己也还被叫作Ahmed u Agouni,即其父的村庄名),并使其与自己的半女之一结合,这样也就充分表达了他们对这位awrith作为“继承人”和“义子”的正式地位的认定,从而也逼迫群体来认定这个地位。就这样,趋于把实用关系转化为正式关系,使事实上遵从其他原则的实践显得是从谱系定义推演(déduire)而来的第二级战略,就达到了一个意外目的,其对实践的意象就好像是契合了结构主义民族学家表现实践的形式。

通常与非常

由此可见,婚姻远非在遵循一种在正式亲属关系的整体中指定一名强加的配偶的标准,婚姻的缔结直接取决于通常亲属关系——由对男人有利用价值的男人和对女人有利用价值的女人结成的关系——的状态,也取决于“房”内部的力量对比,即在上一代缔结的婚姻所凝聚的支脉之间的力量对比,被凝聚的支脉倾向于也允许培植男人或女人系统的关系。

如果我们承认,婚姻的主要功能之一是复制产生了婚姻的社会关系,那我们立刻就能明白,我们以被凝聚的群体的客观特征(他们在社会等级中的位置,他们在空间中的距离等)和仪式本身(特别是其庄严性)为标准区分的不同种类的婚姻,严格对应使这些婚姻成为可能且这些婚姻趋于复制的社会关系的不同类型的特点本身。公开命名并被社会承认的正式亲属关系使正式婚姻成为可能且有必要,而正式婚姻又给了正式亲属关系唯一一个实际作为群体被动员和由此重申其庄严性和人为的统一性的机会,也提供了庆祝正式亲属关系的机会。被日常维护和使用的通常亲属关系是通常婚姻的舞台,由于其频率,通常婚姻注定陷入不显著事件的无意义和日常生活的平庸:由于这些日常关系如果不采用正式关系的有些不现实的和人为的存在模式就无法自行获得永恒,所以它们不得不不断(sans cesse)被使用和因此被重新激活,以便被重新使用。一个群体越是在社会等级中占据高位,即越是拥有大量正式关系,也就越是把社会关系复制工作的重点放在复制正式关系上,这是顺理成章的事。而与此相反,卑贱的群体和贫困的家族不需要在庄严性上投入,可以满足于日常亲属关系给予作为正式家长的穷人的通常婚姻。

在素材提供者的自发民族学固有的遁词中,最狡诈的恐怕隐含在以下事实中,那就是自发民族学把一个不成比例的地位留给了通过一个积极或消极标志与通常婚姻区分的非常婚姻。除去民族学家经常被善意的素材提供者赋予的这些妄念(curiosa),例如交换式的婚姻(abdal,两个男人之间“交换”他们的姐妹)、“添加”式的婚姻(thirni,两兄弟娶了两姐妹,第二个姐妹“加入”第一个,儿子娶其父的第二任妻子的姐妹甚至女儿),甚至是作为“修补”式婚姻的特殊形式的弟娶寡嫂(thiririth,从err一词而来,即返还或重获),土著语言还指出了那些极端案例:从神话角度而言最完满的平行从表姐妹之间的婚姻,以及从政治角度最完满地凝聚两个部落或氏族的大佬的婚姻。

正因为如此,故事——半仪式化的说教功能的言语、简单的以作为道德标杆的谚语或俗语中的寓言为形式的改编曲——里只传颂被强调和突出的婚姻。换句话说,首要的就是各种与平行从表姐妹的婚姻,不论其目的是保存一笔政治遗产还是掩盖一个支脉的消亡(在仅有独女的情况下)。随后是明目张胆地与门第低的人联姻,好比灰林鸮迎娶了雄鹰之女,即一个社会地位低下的男人、一个继承人,和一个名门闺秀之间的以卑娶尊(既社会意义上的,也是神话意义上的,尊相对于卑,正如白天、光明、幸福、纯洁、名誉相对于黑夜、黑暗、不幸、污迹和可耻)的婚姻的绝妙典型。在这样的婚姻中,因为夫妻在社会和两性地位上不和谐,传统的妻子辅助丈夫的关系颠倒了过来。给予的即高贵的一方应该扶助获取的即低贱的一方:雄鹰应该帮衬自己的女婿灰林鸮,以免其在与雏鹰的争斗中惨遭可耻的失败。一则谚语揭示了这样可耻的局面:“把闺女许配给他,同时也给他些小麦。”

与这些正式表象(民族学传统本身也因为仅仅描述显著的案例,即像韦伯所说的那样使用了非常的仪式的案例而增强了这些表象)相反,观察与数据表明,所有被观察的群体的婚姻绝大多数属于通常婚姻的范畴,这些通常婚姻往往是女性提出的,属于日常亲属关系或使这些婚姻成为可能且又能被纳入这些婚姻巩固的日常关系的范畴。[26]素有频繁往来的家族之间根据长久以来摸索出来并被数代人持续维系的方式缔结的在这一范畴内的婚姻是无可指摘的,正如一切自古以来即是如此的事情那样,除了生物学的生育外,这些婚姻似乎没有复制使其成为可能的社会关系以外的功能。这些通常并不举办仪式来庆祝的婚姻相对于非常婚姻(非常婚姻在不同部落或村庄的男人之间缔结,或更简单地说,在通常亲属关系之外缔结,且因此要以庄严的仪式来认定),就好比日常生活中的交换,即女人们相互交换并用来“结成友谊”的小礼物(thuntichin),相对于非常场合中的非常交换,即庄严的且被庄严宣布的由意象的亲属关系承担的赠物(lkhir)。与平行从表亲之间的婚姻(以此且仅仅以此[28]与通常婚姻相区别)一样,非常婚姻也将妇人排除在外,而通常婚姻则几乎总是意味着女性的参与。与得到族长祝福的兄弟之间,或更广泛地讲,与支脉内部的男人之间缔结的婚姻不同,疏远者之间的婚姻是被正式承认为具有政治性的:在通常关系范畴以外缔结,以众人参与的仪式来庆祝,只有政治才能为其提供合理性,正如我们在用于认定两个部落的“头领”间的和平或联盟的婚姻的极端案例中看到的那样。[29]通常来说,这是市场上的婚姻,市场是中立的区域(因此女性才被排除在外),也是各支脉、氏族和部落始终保持警惕会面的地方。因而由一名叫卖者(berrah)在市场上“发布”这种婚姻的消息也就不是偶然的。这与其他婚姻不同,其他婚姻只有亲属参加,并无尊贵的宾客。这种婚姻把女人当作一件政治工具,当作某种抵押物或是能够带来象征收益的货币。这是个公开、正式因此也是光明正大地展示家庭象征资本的场合,如果大胆一些,甚至可以认为这是个以巨额花费为代价,展示其亲属关系的意象(représentation)并由此增加象征资本的场合,因此其在任何时刻都遵循追求象征资本积累的原则。因此,与一个与其群体断绝了关系并在存在避免的外人的婚姻是完全被瞧不起的,而与一个住在遥远地方的外人的婚姻则很荣耀,因为这表明支脉的威望及于远方。同样,与遵循古老“世交”的通常婚姻相反,政治婚姻不被也不能被重复,因为一旦变得普遍,或者说变得平庸,联姻的价值也就打折扣了。也因为如此,这从根本上是男人的事,新娘的父母也往往意见不一,因为其母没那么关心由此带来的象征收益,但却忧心于女儿远嫁(thaghribth,即流亡或迷失)带来的不便。“远嫁就是流亡。”“外嫁的婚姻就是流亡的婚姻。”女儿被许配给她毫无熟人(tham-usni),更不要提哪怕是远亲的亲戚(arriha)的遥远群体的母亲们常常这样说。遭遇这种流亡婚姻的新娘也这样唱:“哦,高山啊,为流亡者打开大门吧。让她看到家乡吧。陌生的土地是死神的姐妹。对男人如此,对女人也是如此。”由于其通过直接相关的家族和支脉将大型的群体、氏族或部落联系起来,这类婚姻完全是正式的,婚礼中没有什么不是严格仪式化并神奇地被程式化的。这恐怕是因为事情太过重大,且有那么多那么严重的导致中断的风险,所以人们无法以约定俗成的方式即兴发挥,每个动作都必须按部就班地进行。

被长老的权威和人们的团结打造成特区的——因此所有的竞拍和竞争都被立即排除了——这种优先的次级市场[房屋(akham)的市场]中缔结的婚姻的物质和象征成本,都毫无疑问地比非常婚姻低得多。多数情况下,这种婚事天经地义般地降临,而当情况并非如此时,家族中女性的私下说合就足以让婚事成功。婚礼被严格降低到只是必要的限度。首先,女方家里接待迎亲队伍的花费(thaqufats)减少了(大体而言,就是20升的面粉,半升黄油,一些咖啡和糖,市场上买来或宰杀牺牲所得的10公斤肉);被称作消夜(imensi)的用以交付彩礼的仪式仅仅(至少在日常亲属内部缔结的婚姻中)由联姻的两家最重要的代表(大约20名男性)参加;新娘的衣装(ladjaz)仅仅是3条连衣裙、2条方巾和几件借来的其他物品(一双鞋、一件haïk[3]);彩礼的金额事先根据女方父母在市场上买来装备自己女儿的物品(一个床垫、一个枕头、一个箱子、床单、母亲传给女儿的家庭手工制品)来商定,交付彩礼并无仪式,不大张旗鼓但也不遮遮掩掩(15 000 到20 000旧法郎);而至于婚礼的花费,人们则通过在节日时举办婚礼来将其降至最低——传统上在这个节日里献祭的绵羊满足了婚礼的需要,而被邀请的宾客由于此时要待在家里,也多数推脱不来参加婚礼。非常婚礼从各个角度上看都与这种古老农村道德称颂的通常婚礼(与包括“寡妇的女儿的婚礼”在内的超出社会赋予每个家庭的底线的婚礼相对)相反。为了拥有去远方寻找新娘的雄心,首先要有维持非常关系的习惯,也因此要拥有一些在这些场合不可或缺的能力,特别是语言能力:需要有雄厚的耗资巨大的遥远关系的资本,也只有这样的关系能带来确定的信息[4]并邀请缔结婚事必需的调停者。简而言之,为了能够在必要的时侯动用这笔资本,需要进行大量和长时间的投入。因此,在这类婚姻中,人们登门请求其充当说客的修士家庭的族长会以多种方式获得回报:村里的秀才(taleb),更别提参与到迎亲队伍中的最高级别的宗教人士,会被“婚礼指挥者”穿戴上新衣服和新鞋——通常给予他们的馈赠在宗教节日以金钱的方式出现,在收获时以实物的方式出现,而其额度与其帮的忙成比例;人们今年送给他的节日的绵羊只是他因为去请求一个世俗人士(此人哪怕再有权势,其“内心”也未必通晓《古兰经》)并以其信仰和学识来为婚礼祝圣所蒙受的“羞辱”(ihachem udhmis,他脸上蒙羞)的补偿。协议一旦缔结(前提是没有向任何一位女方的近亲支付thaj‘alts),起到占有仪式(a‘ayam——指定,或a‘allam——做标记,类似于对第一块被耕种的田地的标记,或更确切地说是amlak,即与土地占有类似的占有)功能的“订婚”仪式(asarus,下聘礼)本身就起到了婚礼的作用。参与者要带礼物,不仅给新娘(新娘获得给她的“聘礼”,如一件贵重首饰,并从所有这一天见她的男人那里获得金钱——tizri),也给房中所有其他女性;其中还要加上食品(粗面粉、蜂蜜、黄油等)、几头牲畜,牲畜要么被宰杀并由宾客享用,要么成为属于新娘的一笔资本。宾客人数很多,家族的男人通过他们打出的步枪子弹来展示力量,婚礼那日也是如此。这个仪式和婚礼之间的时间内庆祝的节日就都成了给媳妇“份子”(el haq)的机会:相距遥远的几个家族无法满足于只是交换几盘古斯米,礼物是与其所凝聚的人挂钩的。但即便被许配,也就是被“给予”(athnafka:“她被给予了”)、“被占有”(malkants:“他们占有了她”)和“被(众多给她的‘份子’)唤起记忆”(thaswafkar:“她被召唤了”),这位姑娘也还是未被获取:在姑娘家族愿意等待和愿意让人等待的时段里,其家族要被赋予一个名誉点。婚礼显然是两个群体象征性交锋的顶点,也是开销最大的时段。人们会把thaqufats,即两公担[5]粗面粉和至少半公担面粉、大量肉类(我们也知道肉不会都被吃掉)、蜂蜜(20升)、黄油(10升)送去姑娘家里。人们提到,曾有一个姑娘家里收到一头小牛、5头活绵羊和一副绵羊骨架(ameslukh)。迎亲的代表团竟有40人,他们拿着步枪,外加所有由于过于年迈而不必再开枪的亲属和乡绅们,这又是50多位男性。新娘的衣装可能有30多件,另外还有送给家族中多位其他女性的衣物。如果说我们经常听说,家长间并无chrut(父亲在同意许配女儿前要求的条件),那是因为两家的地位本身就是种保障,明确规定的“条件”无论如何会被超出。尽管彩礼的金额总是受到社会的严格控制,例外的婚姻还是能够无视由群体默认的限制。如今听起来像是挑衅的一些说法便是证明:“你当自己是谁?是14块大洋的女人吗?”所谓14块大洋是妇女的最高额彩礼。“14块大洋的女人”也就是最富有、男丁最多的家族的女主人。对1900—1910年左右结婚的妇女来说,同样的说法意味着40杜罗(douros)的彩礼,根据民间的换算法(我们可以将其换算为“相当于两对公牛”,elhaq nasnath natsazwijin),这相当于两对公牛的价钱;在第二次世界大战前夕,彩礼的金额通常是2 000法郎左右。1936年的一场部落几乎所有男人参与(一队tbal演奏了三天两夜)的盛大婚礼不但让其举办者花掉了所有现金,还让其搭上了最肥美的一块土地的价值。举办者为了宴请宾客,宰杀了两头公牛、一头小牛和六头绵羊。事实上,与消夜的象征成本相比,经济成本恐怕只是小事。交付彩礼的仪式是两个群体全面交锋的场合,而经济因素在其中只是象征和借口。为了嫁女而要求高额彩礼或是为了儿子的婚事而支付高额彩礼,都是为了显示威望,并由此获得威望:两家都认为这是在证明自己的“身价”,其手段要么是让人看到懂得欣赏的有威望的男性把他们的联姻抬到怎样的高度,要么是通过展示他们为了获得门当户对的亲家愿意支付的价钱来高调表示其自我估价。通过一种通常的讨价还价外衣掩盖下的逆向讨价还价,两大群体默契地同意提高彩礼金额,因为他们都倾向于提高这个他们在婚姻交易市场上交易的产品象征价值的毋庸置疑的指标。

然而,近与远的对立掩盖了另一种赋予了与平行从表姐妹婚姻暧昧性的对立。最远距离的婚姻完全没有疑点,因为至少直到离现在很近的年代,人们即便无法在近距离内婚配,也绝不能为了负面的原因进行远距离联姻;像所有近距离婚姻一样,作为通常婚姻中唯一被积极和正式地载入史册(marqué)的婚姻的与平行从表姐妹的婚姻可能包含相反的意义,这取决于其是自愿选择还是被迫。如果说拥有积极和自愿迹象的家族中有这样的婚姻,最贫穷的支脉或是强势支脉中最贫穷的分支(佃户)也会有此类婚姻。

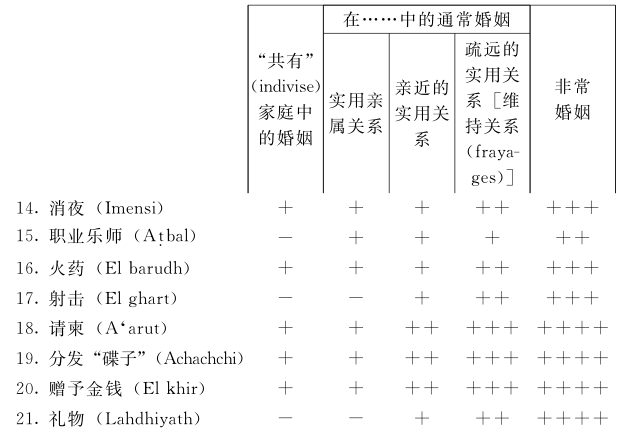

这个对应每种婚姻战略类型的模态化仪式的恰当特征的概要性表格(见表3-2)不应让人遗忘,第二级战略的原则之一即为给予某种特定类型的婚姻的庆典至少某些属于更高庄严等级的婚姻的特征。

表3-2 婚姻的类型和仪式的类型

续前表

1.Aqalab:搜寻(年轻女孩)。

这是女性的专属事务(除非因为战略目的,搜寻需要进行模拟)。

2.Anqadh:(对年轻女孩的)审查。

当对年轻女孩的家族一无所知又不可能间接打听时,就会委托一位与家族关系密切的老妇对年轻女孩进行“审查”。从给予“审查者”饮食,哪怕只是饮料,以及她接受赠饮这一事实,就能看出在有关的婚事中的制度倾向性对女性有利。

3.Assiwat wawal:宣布意图。

这个步骤的内容是“传话”,标志着在远距离联姻中谈判进程的开始。如果没有立即给予答复,那么就不能再给予负面答复,否则就是冒犯。除去这些情况[6],这个最初的步骤就已经是一种刚刚揭晓的请求了。

4.Akhtab:正式请求。

在实用亲属关系中,这个请求不怎么含蓄,有时以开玩笑的形式进行,在实用关系范围内由婚事的负责人明确和直接地说出;在非常婚姻中,在这之前则要进行漫长的秘密操作。

5.Ahallal:调停者的游说。

除亲属关系之外,还要通过礼遇和请求(礼遇和请求要由在谱系关系和威望等级中地位较高的调停者来操作)来“酬谢”。

6.Aqbal:协议。

达成协议所花时间越长,协议也就越是神圣。

7.Asarus af thislith:新娘的应允。

只有在不存在亲属关系且婚礼要推迟时,这个仪式才会举行,且会在非常婚姻中成为一种“小婚礼”。

8.Elhaq n‘thislith:对新娘的赠予。

在疏远群体的关系中必需的、神圣的(为她自己以及必须为年轻女孩考虑的场合、每年举行的大型节庆等)和花费巨大的赠予;在实用关系的范围内变得朴实的但更频繁的、比女性间通常交换的礼物(食物)略贵重些的赠予(戒指、腰带等)。

9.Amlak thislith:新娘被订亲。

这是“应允”和婚礼之间的时段。在疏远群体间的婚姻中,女方家族尽可能地拖长这个时段,以便保持其相对于亲家的优势。

10.Ahayi:筹备工作。

这些是在女性范围内的、祈福的仪式(例如为首次耕田进行的仪式——献上小麦和煮熟的蚕豆;庆祝新娘嫁妆和献祭牲畜到来的仪式),在通常婚姻中相对不重要;首批用以在“家庭”中或近亲中正式宣布婚事的神圣仪式。

11.Aghrum:糕饼。

亲属所属的群体对新郎家族的宴请(有时也宴请新娘家族),所有被指定参与迎亲的人都参与。

12.Aquffi:迎亲。

婚事越是荣耀,迎亲队伍的阵容也就越是强大,其中的男性也就越是尊贵。

13.Awran:礼物(“面粉”)。

在盛大婚礼中,由精心挑选的成员(主要是女性)组成的面粉长者代表团(imgharen wuren)浩浩荡荡出发,随行一头专门驮运礼物的公骡子。

14.Imensi:消夜。

两大群体借此机会全体见面,并进行聘礼(douaire)交换。在通常婚姻中只是父母和“近人”间的见面,交付的聘礼也相对不那么贵重,甚至是象征性的(如果是未分家的家族内部的婚姻)。消夜是一种名誉的交锋,如果是显赫的婚事,则必有一场口才的比拼,且聘礼金额可以非常高。

15.Atbal:职业乐师(演奏)。

这是婚礼中能够进行的最盛大的庆祝活动:近亲家族间的婚姻并不举办,如果举办会受诟病。

16.El barudh:火药,放枪。

如果没有迎亲队伍,通常进行这个仪式。

17.El ghart:射击。

在与外来群体会面时,在迎亲队伍行进途中“射中”竖立的靶子——这犹如发起一个挑战——是件荣耀的事。在通常婚姻中就变成亲属和近人间的普通游戏了。

18.A‘arut:请柬。

19.Achachchi:分发“碟子”。

在通常婚姻中仅限于亲属内部。

20.El khir:(向新娘和新郎)赠予金钱。

21.Lahdhiyath:(给新娘家中女性送)礼物。

无论婚姻的庄严程度如何,女性参与仪式的方式基本不变(urar即祝贺新娘的歌舞、在新娘家中以散沫花装扮新娘和为其进行准备工作,在新郎家中以散沫花进行装扮等)。

通过这种最经济的联姻,这些支脉或是分支以最佳方式(避免让群体崩解)让群体免除了让自己的两名在婚姻市场上没有优势的成员婚配的义务。这种婚姻总是能起到加强最低限度的团结以及相对于其他群体认同的客观效果,也成了有强烈的宣示其负面团结——其自身个性(distinction)——愿望的群体的成就。可能由于其功能的双重性,它也被预设了让穷人有美好婚姻的功能:我们恐怕也就能理解,正如那些无法用在象征领域以外的方法表明其不愿有失身份决心的没落贵族一样,进行这种婚姻的,主要是那些在严守戒律的外衣下找到了宣示其身份的方法的人。但代价是这看似一种双重否定,例如某个分支要脱离其原属群体,致力于维持其独特性,某个家族妄图通过更严格地执行戒律来宣示其支脉的独特性(教士社群的特定家族往往如此),某个氏族希望通过更严格地遵守传统来彰显其相对于对立氏族的独特性(Aït Madhi相对于Aït Hichem即是如此)等。由于这看起来可能是最神圣的婚姻,甚至在某些情况下是最“高贵”的婚姻,因而它也是人们可以以低成本实现的非常婚姻形式,不必为仪式大肆花费,不必进行很冒险的谈判,也不必承担过高金额的彩礼:没有更好的迫不得已遵守规则(即符合规则),又自然而然地让人相信这么做是为了遵守规则的方式了。

但无论何种婚姻,其意义仅在相对于所有可能的婚姻(或者更具体地说,是相对于所有可能的配偶)时才能显现。换句话说,一桩婚姻处在一系列婚姻可能性中,从平行从表亲婚姻直到最冒险但也是最荣耀的不同部落成员联姻,因此衡量婚姻的价值也必然具有两重维度,即一定程度的对团结的加强和一定程度的对联姻关系的扩大。上述两种婚姻在两个维度上分别达到了最高值,所有婚姻都试图将两大维度最大化,要么最大化小群体的团结和安全感,要么最大化联姻和威望,也就是最大化对外、对外人的开放。裂变和聚变之间、内和外之间、共同资源分享的互助性(mutualité)和各自占有但对等的资源的交换的互惠性(réciprocité)之间、安全与开拓之间的选择,是每桩婚姻必须考虑的事:如果其为小群体保证最大限度的团结,与平行从表姐妹的婚姻则只是通过婚姻加强了血统关系,这样的重复,浪费了通过婚姻创造新联姻关系的权力;与此相反,与疏远者的婚姻只有在牺牲支脉团结和兄弟间关系——父系家族团结的基石——的前提下才能带来荣耀的联姻。而土著言语也不厌其烦地强调这一点。向心运动,也就是对内部、安全、自给自足、血统优越、父系团结的鼓励,也总是呼唤——甚至是为了反对向心——离心运动,即对荣耀的联姻的鼓励。在严格的义务的外衣下,总是隐藏着对最大化和最小化的计算、对不妨碍维持和加强兄弟间团结的最大化的联姻的追求。这能从言语的句式——总有一种倾向性(préférence)的句式——中看出来:“宁可隐藏起名誉点也不要示人。”“我不会为aghrum(饼)而牺牲adhrum(支系)。”“内优于外。”“最大的疯狂(大胆、冒险行为):把父亲的兄弟的女儿许配给别的男人;第二大的疯狂:不带货物去市场;第三大的疯狂:在山顶上对抗狮子。”最后这个俗语最是意味深长,因为在对与疏远者联姻的绝对谴责的表象之下,它也承认了这种婚姻的逻辑,即开拓、英勇、荣耀的逻辑。不拿钱就去市场上买东西是需要疯狂的傲气和胆魄的,要挑战狮子也要有疯狂的勇气,而根据很多起源神话,城邦创始者们都是以疯狂的勇气从勇敢的异邦人手中夺回自己的妻子的。

婚姻战略和社会再生产

一桩婚姻的特点,尤其是它在从政治婚姻到与平行从表姐妹婚姻的婚姻光谱特定点上的地位,取决于集体战略自我设定的目标,而集体战略则是这桩婚姻的各种利益有关者赋予婚姻的目的和他们为实现战略可动用的手段的总和。更确切地说,由于目标本身高度取决于可用的手段,所以对导致了各种婚姻的操作的分析就成了对婚姻可能应满足——可想象和可实现——的条件的分析:就像一局牌那样,胜负一方面取决于发牌,取决于手上握有的牌(牌的价值又由游戏规则即特定社会的特点决定),另一方面取决于玩家的技巧,婚姻战略的逻辑和效率也一方面取决于有关家族掌握的物质和象征资本,更确切地说是他们的生产工具和男丁(男丁被同时认为是生产力、生育力、政治力,因此也被认为是象征力)的丰富程度,另一方面取决于采取这些战略的人通过对资本巧妙投资将利益最大化的能力,即对某种特定生产方式暗含的(最广泛意义上的)经济公理体系的实际掌握,这种掌握是产生在群体内被认为是“合理”且被(物质财富和象征财富的)市场客观规律认可的实践的条件。导致这样或那样的“策略”(在婚姻的例子中或在其他实践领域里)的集体战略只不过是有关行为者战略的组合的产物,而这个组合趋向于给予他们有关时段在家庭权力关系结构中的地位相应比重的利益。事实上,值得注意的是,婚姻谈判确实是整个群体的事,每个人都在适当的时候扮演自己的角色,并能够因此导致计划的成功或失败。首先是女性,她们负责非正式和可反悔的接触,有了这些接触才能启动由男人操作的半正式的谈判,这样就可避免遭到粗暴拒绝之辱;而作为意象的亲属关系的最具代表性的要人们则作为受到群体意志明确委托(mandatés)的保证人和被明确认可(autorisés)的代言人,进行调停和游说,他们同时也是一个能劳动如此显赫人物的家族的象征资本的显著的证人;最终,两大群体整体对婚姻计划、对游说代表所提建议的回应的总结和对日后谈判的指导意见进行讨论,并由此进行决策。也就是说,正是因为通过并特别针对满足于只通过谱系决定就对一桩婚事定性的民族学家们,两大群体才通过意象的亲属关系提供的近乎戏剧化的意象,进行一场旨在建立不仅是两位新人也是其群体的具有特色的变量(年龄,尤其是年龄差,此前的婚史、排行、与家庭权威持有者的理论和实践上的亲属关系等)的完整体系的系统性调查,即联姻的两家及其所属的更大的群体的经济和社会史、象征遗产(尤其是两家掌握的名誉和名誉男子资本)、两家能指望的联盟网络及其传统对立群体的性质、家族在其群体中的地位(这尤其重要,因为显耀亲属的炫耀可能会掩盖被一个显赫群体支配的地位)、家族与其群体其他成员的关系的状态——家族融入群体的程度(如未分家等),以及在家庭单元中的力量和权威关系的结构(在嫁女的情况下,尤其是指在女性圈子中的力量和权威关系的结构),等等。

在一个趋向于其自身基础的简单再生产,即趋向于群体的生物学再生产和生产令其得以存在和进行生物学再生产的必要数量财物,即必然也趋向于生产活动进行和获得合理性所处的和所借由的社会和意识形态关系结构的再生产的社会群体中观察到的实践,可以被当作个体或群体借以试图满足与对一种物质和象征遗产的占有相关的物质和象征利益——并由此趋于保障这种遗产以及有关的社会结构的再生产——的(有意或无意的)战略的产物来分析。更确切地说,在一个家庭单元中(在婚姻等情况中)利益可能相悖的不同种类的行为者的战略遵循由自然和他们掌握的遗产的价值——支配生育、血统、居住、遗产和婚姻通过履行群体的生物和社会再生产的功能而客观上协调的特定再生产模式(mode de reproduction)的组成原则的系统[30]——所客观为他们指定的利益系统的原则。

在一个(往往整体由家族占有的)生产资料相对平均分配、生产力弱而稳定且无法产生和积累大量剩余也无法出现明显的经济实力分化(尽管在“劳役-互助”所代表的劳动抽取中,我们能看到一种被伪装的劳动力出售)的经济系统里,家庭经营的目标是家庭的维持和再生产,而非价值的生产。如果我们非要把thiwizi(帮助)看作一种劳役(以便实现包括把现实更好地放进生产模式的现实主义的和物化的定义的框架中在内的目的),那就必须考虑到,这种劳役隐藏(déguise)在互助(entraide)的外衣下。在现实中,帮助主要有利于最富有者和秀才(其土地被共同耕种和播种):穷人在收获时不需要帮助;但在建造房屋(运输石料和房梁)时,帮助也可能有利于一个穷人。“一个受尊敬的人为某一天请求帮助。他上午在参与者出发劳作前在家里为他们提供食物。他也为他们提供他们带去工作地点的食物。有时也会为了一次大规模的橄榄收获劳动全村人。这就要花费很多。不讨人喜欢的人是被排除在帮助之外的:帮助他是被禁止的,即使是帮他往骡子身上装货。互助是不可或缺的。被排除的人什么也干不了。”被隔离是种可怕的且不仅仅是象征性的制裁:由于技术不足,很多活动如果没有群体的帮助是无法进行的(例如建造房屋,石料的运输、磨坊轮的运输需要40多人在数天内不断轮班工作)。此外,在这种不安全的经济中,给予的帮助和赐予的礼物所形成的资本构成了抵御“万一”的最好和唯一的保障,正如马克思注意到的那样,工作条件的保存和失去取决于这些“万一”:从一头牲畜发生的意外直到导致歉收的突发的坏天气。在这样的情况下,如果以严格的经济眼光看,人们只把人看作“人手”和“肚子”(由于卡比利亚始终有一支在大规模劳作时段走村串巷的流动的穷人劳动力队伍,也就尤其如此),丰富的人力恐怕就是额外的负担了。事实上,由于对战争、争吵、偷窃或是复仇(reqba)进行的报复引起倾向性,因而政治持续不安全,这恐怕也导致人们把男人看作“枪”,也就是不仅看作劳动力也看作战争力量:土地的价值不仅来自耕种它的人,也来自保卫它的人。如果说姓氏所象征的支脉的遗产不仅体现于拥有作为珍贵、易损财产的土地和房屋,也体现于拥有保卫它们的手段,即男丁,那是因为土地和妇女从不仅仅是简单的生产或再生产工具,更不仅仅是商品或“财产”:对土地、房屋甚或妇女的侵犯就是对其主人的侵犯,对其名誉点即对其群体定义的存在(être)的侵犯,而不仅是对其财产的侵犯。未复仇的强奸或谋杀以及被让与的土地是同一种侵犯的不同形式,无论如何都要求对名誉点的相同的反击:正如根据变本加厉的象征逻辑,对谋杀要通过尽可能打击与谋杀者最近的人或是有关群体中最显赫者来“复仇”,人们要不惜代价(à tout prix)地“收回”一块哪怕并不肥沃的祖传土地,以便消除对群体名誉点的长期挑战[31];正如在遭到挑战的逻辑中,在技术和象征角度看来最好的土地是遗产中最不可分割的部分,人们可以借打击他来以最庄严因此也最残酷的方式冒犯一个群体的人,也就是群体里最具代表性的人。

由于男丁构成一种政治和象征力量,这力量是遗产受保护和扩大、群体抵御暴力侵犯、群体确保主导地位以及群体满足其利益的条件,也由于除了女性不孕外,对群体力量唯一的威胁是男丁间的不和导致的物质和象征遗产的分裂,因而旨在(通过早婚)尽可能多和尽可能快地产出男丁的生育战略和趋于灌输对支脉和名誉价值——名誉价值是行为者与极端易受损和始终被威胁的物质和象征遗产之间客观关系的变相的表达——的狂热信奉,有利于巩固支脉团结和将冲突倾向向外转移。“土地是铜(nehas),人手是银。”这则俗语的模棱两可——铜也代表嫉妒——通过让男丁依附(attachant)于土地,揭露了继承习俗引发的矛盾的原理。尽管旨在通过保证继承权的平等和通过剥夺妇女的继承权来确保遗产的统一性从而让尽可能多的男丁依附于遗产的继承战略客观趋向于实现相同的功能,但这些战略带来了一种不可避免的矛盾,因为让人数众多的继承人平均分割遗产恐怕会让祖传土地分崩离析,也因为家庭经济和政治权力的竞争原则成了系统的核心:首先是父与子之间的竞争和冲突,只要族长健在,这种权力传承的模式就会让父子陷入一种不负责任的状态(大量平行从表亲联姻是这个“老家伙”在没有征求新人父亲们意见的情况下决定的);其次是兄弟和从表亲之间的竞争和冲突,他们至少在自己成了父亲的时候,会不可避免地发现各自的利益相悖。[32]同族成员的战略受到一对对立关系的支配,这就是政治统一的象征利益和保障统一的经济共有,与不断被计算精神唤起的分裂能带来的物质利益之间的对立,计算精神在男人那里遭到压抑,而在结构性地被预设为对政治统一体获得的象征利益相对不敏感且能更自由地进行真正意义上的经济实践的女性那里可以更公开地被表达。女性之间的借贷被认为是无名誉的商业的象征;而且,事实上,这种商业比男性的商业更接近交换的经济真相。对于过分轻易地去借贷尤其是借钱的男人(相对于不希望浪费自己的“信誉”资本的有名誉的男人来说),人们会说:“对他来说借贷(arr tal)就跟女人间的借贷一样。”每次请求借贷都深感耻辱、“面色发黄”,让贷款者和借贷者之间的名誉关系失去了神圣性和魔力。两种“经济”的对立如此明显,以至于在男性措辞中,用表示完成了复仇的表达法err arrtal来表示归还馈赠(restitution de don)、交换,而同一个表达法在女性措辞中则表示“还贷”。女性可以为任何用途向别人借或借出任何东西,借贷在女人中确实要频繁和自然得多;在女性的交换中,期限更加明确(“直到我女儿分娩”),借贷数量计算更精确,交换关系中包含的经济真相在女性交换中也更明显地显露出来。简而言之,与地产统一体、扩展联姻关系、家族群体物质和象征力量、铸就akham amoqrane——大房——的名誉和威望价值的象征和政治的(symboliques et politiques)利益会有利于加强社群联系;相反,货币交换的普及和(与此相应的)计算精神的传播导致分家持续增加,这显示,(狭义上的)经济的利益尤其是触及消费的利益促进分家。

象征价值的大幅贬值导致的凝聚力量的衰微,以及与货币收入来源的出现和农村经济的连续危机相关的碎裂力量的加强,导致对长者权威和农村生活中艰苦、简朴的一面的拒斥,也导致人们期待用劳动所得购买消费财产而非能给家族带来更多威望和影响力的象征财产。我们可以从以下这些证言中看到这一点:“我知道这(决裂)总有一天会来。这是不可避免的。现在没有两兄弟住一起(zaddi)了,我们还不是同母兄弟,那就更不用说了。我发誓我都不知道我和兄长(dadda)布拉哈姆(Braham)间有什么亲缘关系。早晚有一天,这会发生的,每个人内心深处都希望这样,每个人都觉得自己为了别人受了太多苦,所以就更是会发生。‘如果我没有妻儿,我就不会受那么多苦’,甚至我本该登上‘神的宝座’(七重天)。人一旦开始这么想,那就是终于完结了。这是果子里的蛀虫。愿神对这样的家庭慈悲!因为一旦这么想,男人就会与女人合流,会帮助女人,然后就完蛋了。所有女人都希望这样,她们是共同体的敌人,因为她们被魔鬼附体了;她们试图传染男人。在这种心态下,她们难免会成功。能拯救我们的,能维持共有的办法,是我们懂得调整;我们每个人都有个专业,这样就不会分裂,不会有太僵化的权威,每个人都是自己领域的主人,也负相应的责任。没有对权威的争夺,男人不会,女人也不会。我们的所有男人都能在自己愿意的时候去市场,也没有任何一个我们的女人‘把仓库的钥匙挂在自己腰带上’。而且我们是Aït Amara族人中最后未分家的(izdin)的家庭。Aït Ali还保持团结,Aït Ahmed也是,甚至Akham Youcef也是,这种情况下如何能接受分裂的风险。只要看看Aït Hamana和Aït Chikh所发生的事就够了:他们的土地一直延伸到家门口(thamurth arthimira,从家乡到胡须),尽管如此,他们已经完了,他们不再是个大房(akham amoqrane),他们也不再是‘家族’。”而对古老价值崩塌的描述则比任何分析更能显示古老价值所依托的基础:“如果我们想用丁烷气炉做饭,家里就只能有四口人。而为20个人做饭,就无法享受这样的便利……要么就得每顿饭用一瓶气。如果要20人一起生活,就得接受去找木柴,去伐木,把木柴挖出来,就得接受kanoun,即木柴的烟火,以及其污秽。如果要享受便利,就得放弃共同体。其他所有事都是如此:穿衣、劳作,等等。我想吃烤排骨,我就得独居,就得像在城里那样买小包装的排骨,我做它的时候也得掩人耳目,即便我住的房子也很小,只是为我一人所使用。没人能看到我做什么或我吃什么。当大家住在一起时,就得接受共同的规矩,年成好的时候,每隔四到五个月能享受一次大餐,一次能煮十公斤肉。我们需要选择。看看Abderrahman的例子,他是个孩子,他父亲大概15年前去世了。由于他母亲希望能进城去她姐姐家里(那里生活更好),也由于他自己想在工地干活儿并且享用自己的工作所得,他拒绝了跟可能担当他父亲角色的兄长一起生活。但他还是要求拿到他那份遗产,他也拿到了。没人拒绝他,没人觉得不正常。以前,没有人敢于要求分家。从前年长者有权威。从前我们打击敢于要求的人,把他赶走,并诅咒他:‘他是败家(lakhla ukham,家族的空虚、家族的荒废)子。’‘他为分家找理由。’人们拒绝给予他‘自己那份’。现在,每个人都知道,寡妇的家庭比(有名誉的)男人的家庭更富有。从前的孩子当家做主了!”

即便家庭权力掌握者通过左右众人的憧憬,通过将每个兄弟引导向在家庭劳动分工中适合他的“专长”,来长时间地准备其传承大业,家庭权力的竞争还是几乎不可避免,尤其在长子没有被明确指定为家长的情况下,只有男子们不断自控,群体也不断控制每名男子,这种竞争才能升华为名誉竞赛;但土地共有和家庭团结——大量相互加强的制度——构成的凝聚力量持续与裂变力量碰撞,后者包括权力或责任的不平等分配甚至个体对生产和消费贡献的不调和(“勤劳者的劳动成果被靠墙倚着的家伙吃掉了”)[33]引起的“嫉妒”。总体而言,经济层面——包括劳动的分配或支出的控制和财产的管理——和政治层面的权威在事实上或按道理都归于一人,这样此人也就独享各种象征利益。能带来象征利益的有赶集、参与氏族大会或相对少见的部落显贵会议、通常发给家族中被认为承担最多责任和最具代表权的男人的请柬等。这还没算上以下事实,那就是这些责任免除了其承担者持续的、没有期限、没有中断、最不高贵的劳作之苦。

兄弟们虽客观上被团结起来,但其实不管往坏了想还是往好了想,他们主观上在共同体中还是被分裂的。“我的兄弟,”一位素材提供者说,“是我的名誉点可能出问题时捍卫我的名誉的人,也就是通过让我感到耻辱来让我免受耻辱的人。”“我的兄弟,”另一位转述他认识的一个人的说法,“是如果我死了,可能娶我的妻子并因此被颂扬的人。”惯习(即存在的物质条件和教育行动)的产生模式的均质性,导致了制度倾向性和利益的均质化,后两者不只没有排除竞争,反而能在某些情况下诱发竞争,诱发的方式是让自身也就是作为生产条件产物的人,去承认和追求相同的财产,财产的稀缺性必然导致这种竞争。正如马克斯·韦伯所说,家庭单元是排他地占有一种特定类型财产(土地、名字等)的垄断性联合,是对此资本,或者更确切地说,对支配此资本的权力的竞争的场所。值得注意的是,很少干预家庭生活的习惯法明确支持共有制度(thidukli bukham或zeddi):“以家族形式聚居的人,他们即便打架也不支付罚款。但如果他们分家,那就像其他人那样付罚款。”[34]

兄弟间的关系是家庭结构的拱心石,但也是其中最脆弱的点,有一整套的机制致力于对其给予支持和巩固,最重要的机制就是平行从表亲之间的联姻,这是一种再生产模式的特殊矛盾的意识形态决策,但在某些情况下也能在实践中实现。一切就好像,这一社会结构为了从意识形态上缓解其核心存在的紧张状态,不得不正式确认了这种可能性,而多数社会把这种可能性看作乱伦。如果我们注意到父亲的兄弟的女儿(ben‘amm[7])最终是指定了敌人,或至少是指定了亲密的敌人,且敌意被称作thaben‘am-mts——“叔伯的孩子的敌意”,我们恐怕就能更好地理解与父亲的兄弟的女儿的(ben‘amm[8])婚姻的狂热。事实上意识形态凝聚的力量在长老的人格中找到了着力点,长老的权威建立在剥夺继承权的权力和诅咒威胁的基础上,尤其建立在通过先祖(thadjadith)对象征化价值的归附基础上,而长老只能通过在兄弟(及其配偶)间维持最严格的劳作(例如女性轮流承担家务劳动、做饭、担水等工作)和消费的平等来保障兄弟间的平衡。只要这个积极凝聚的因素还维持着,兄弟间的关系的紧张状态就转化到了父子关系中,而一旦父亲去世,所有儿子都成年但又没有任何一个儿子拥有(根据年龄差或任何其他原则确立的)明确的权威,这个因素就会骤然消失。这种建立在长老或先祖基础上的权威和积极的凝聚原则与同龄人之间平均主义的竞争和竞赛的关系之间的对立存在于社会结构的所有层级:聚变和裂变趋势的极端多变的相对力量首先在家庭统一和更大范围统一(例如氏族或部落)的层面上取决于群体和外部单元之间建立的关系,不安全提供了一个能够弥补积极原则的不足的消极凝聚原则。[35]“我恨我的兄弟,但我也恨他的敌人。”共同感受到的威胁造成的且每次有对共有物质或象征财产的威胁时就得到加强的消极和被迫的团结,与其在特定时段反对的分裂趋向基于相同的原则,即家族成员间竞争的原则,以至于从未分裂的家族到最大规模的政治单元,被神话和谱学意识形态不断激发的凝聚只剩下了能够包含个别利益的力量对比,即“把他们分开以便仇恨不把他们分开”或“分裂破解了仇恨的缘由”。

既然已经重申了推导出了婚姻领域集体战略的定义的且定义了家庭力量对比中牵涉的各类行为者利益系统的原则,那么要理解在婚姻中相对立的战略的基本原则,就只要理解为系统的运作越是完整地服务于其利益,行为者就越是趋于服务于系统的运作。[36]虽然说婚姻确实是保持、增加和(通过解除联姻)减少一种强大的凝聚赋予的权威资本和与一个扩大的盟友网络(nesba)有关的威望资本的主要机会之一,但是并不是参与婚姻缔结的家庭单元的所有成员都在相同程度上承认其在支脉的集体利益中的个别利益。

由于婚姻是处心积虑的战略的产物,且人们对战略的期待绝不仅仅是简单的生物性繁衍,而是旨在再生家庭和政治力量对比的外部和内部联姻,尤其是由于人们特别注意“舅舅/姨夫”的选择,即某种既是短线也是长线的投资,因而婚姻不能被轻佻地解除(最古老和最荣耀的关系显然最受保护,以免被草率地打破),并且,在不可避免的休妻的情况中,人们会采用所有形式的诡计来避免浪费联姻资本。人们可以去“恳求”女方父母以便他们归还女儿,把这次离婚算在年少无知、轻率冒失、言语莽撞、过于年轻而不懂得联姻价值的不负责任的丈夫头上;人们会提及,休妻的表述未说出三次,仅仅是因为冒失而说了一次,且没有证人。离婚就成了thutchha(生气的妻子回娘家),人们甚至会重新举办婚礼(包括消夜和嫁妆)。如果休妻不可挽回了,那么也存在几种“离异”的方式:婚姻越是重要、神圣,在其中的“投入”越多,人们就越倾向于维持与已离异方的关系(要么通过家长间的团结,要么通过邻里间的团结,要么通过利益计算),离异也就越低调;女方也不立即要求获得女方应得的夫家财产,但也不会拒绝[battal(“免费”)休妻是一种严重的冒犯],甚至一直等到女儿再嫁;人们避免进行过于严格的计算,也避免让证人尤其是外人参与离婚的清算。

将妇女排除在遗产继承之外的继承传统,只给妇女低等的存在方式并从不给予其全面参与婆家支脉象征资本权利的神话世界观,将家务劳动留给女人而把意象职能交给男人的两性分工,都有助于把男子利益等同于支脉的物质尤其是象征利益,如果男子拥有群体内部的更大权威,就更是如此。事实上,与平行从表姐妹的婚姻和政治婚姻就是男人的婚姻,两者毫无疑问地证明了男子的利益被更直接地等同于支脉的正式利益,而他们的战略也更直接地服务于家庭单元的凝聚或家族联姻网络的加强,且在这两种目的中都有利于增加支脉的象征资本。

与平行从表姐妹的婚姻是一件男人的事,符合男性的利益,也就是说符合支脉的高级利益,且经常在女性不知情的情况下缔结。如果两兄弟的配偶不和睦,其中一个不希望迎娶另一家的女儿,另一个也不愿意让自己的女儿处在自己妯娌的权威之下(这并不妨碍她们忍辱负重,并懂得以不违逆男人意志的有名誉的女人的姿态行事),那么这往往是违背他们的意愿的(contre leur volonté)。这是如此地天经地义,以至于父亲常常这样告诫儿子:“别听你们媳妇的,你们要保持团结!”这就很自然地引申为:“让你们的孩子相互通婚。”儿子还没学会走路,父亲就已经定了他的婚事。一天晚上,吃过夜宵之后,Arab到他兄长家去。两兄弟进行了交谈。他的嫂子把女儿抱在膝头上,小女孩把胳膊伸向自己的叔叔,叔叔一边把她抱过来,一边说:“愿神让这女孩成为Idir的女人!不是这样吗,兄长,你不会拒绝吧?”他哥哥回答说:“你想要什么,瞎子?光明!如果你免除了她给我带来的烦恼,那就让神解除你的烦恼。我把她连同她的粮食和稻草都给你,白给!”而对于女人,她们负责的婚姻属于通常婚姻,或更确切地说,人们仅仅把没有历史也没有仪式的婚姻的责任留给了她们。这绝非偶然[37]:由于从意象亲属关系中被排除,妇女被限于实用亲属关系并趋于亲属关系中的实用习俗,她们在为自己的儿子或女儿寻找配偶时比起男人更追求(狭义的)经济实惠。[38]恐怕在嫁女儿时,男性和女性利益最容易发生分歧:比起父亲来,母亲对倾向于把女人看作增强家庭群体凝聚力的工具或能够与外部群体建立荣耀的联姻关系的象征交易货币的“家庭理性”没那么敏感,而且,当把自己的女儿嫁到自己的支脉并因此强化了群体间的交易时,母亲趋于提高其在家庭单元中的地位。对于家里的老女主人来说,儿子的婚事首先是提出了自己对家庭经济的主导地位的问题,而其自身利益与支脉利益的对比必然经历对自己不利的调整,而原因则是,如果娶了一个与自己相同来源的儿媳,母亲就遵循了支脉给她描画的轨迹,而错误的选择导致的婆媳不和会在远期威胁家庭群体的统一。

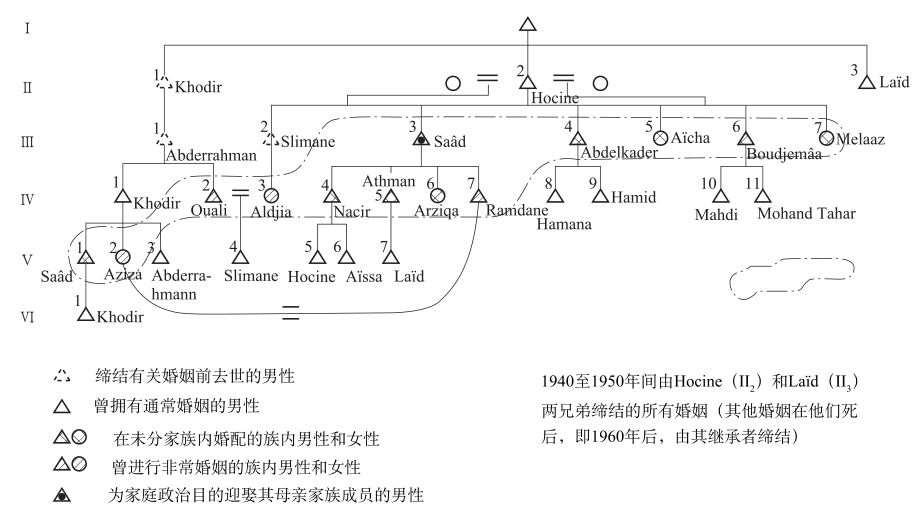

当家族群体的凝聚力更强(在支持共有的论据中,有一条就是能更好地监控女人,说这样的话时便是间接指凝聚力更强),且父亲的支脉在社会等级上至少与母亲的相当时,在正式视角看来且至少从趋势上看来在事实上居主导地位的男人的利益也就更具有主导性。如果说整部群体的婚姻史都存在于每次婚姻计划的内部交易中,那也仅仅是有点夸张而已:支脉的利益,也就是男性利益,需要避免一个男人因娶了一个地位明显高于自己的女人而在家庭中处于被支配地位(人们说,男人可以抬举女人,但不能反过来;人们把一个女孩许配给一个地位平等或更高的男子,而娶一个女孩则要考虑地位低的人)的情况,承担婚姻(至少是正式的)责任的男子自己如果没有娶地位高于自己的女性,那么支脉利益也就更可能居于主导地位。婚姻越荣耀就越烦琐的一整套机制,包括未来可从亡夫那里继承的遗产的金额和聘礼,趋于排斥在经济和象征资本关系中过于不平等的群体间的联姻[往往有这种情况,一对新人中一人的家族富有一种资本(例如男丁数),而另一人的家族则富有另一种资本(例如土地),这恰恰不是例外,而是完全符合规律]。俗话说:“人们联姻会选择门当户对者。”简而言之,作为男人或女人并作为特定支脉的成员的负责婚姻决策的亲属之间的客观关系的结构,有利于确定计划中的婚姻所联结的支脉间的关系的结构。[39]事实上,如果认为,待婚个体所属支脉与给予联姻可能性的支脉之间的决定性关系总是由家庭权力关系的结构进行调节的,恐怕更为确切。因为要完整描述两个群体间不能被简化为亲属关系的多维度、多功能的关系,只考虑在(以男丁和名誉男性数量以及家庭凝聚程度等测量的)经济资本和象征资本力量对比关系下两个群体之间在联姻时的空间距离和经济、社会距离是不够的,还需要考虑在当时双方之间物质和象征交换的收支状态,即包括婚姻在内的已兑现的或至少由男性们确认的正式和非常交换的完整历史,以及与男性协同进行、有时也在他们不知情的情况下进行,且由女性持续承担的非正式和通常交换的完整历史,促使两个群体联姻的客观关系正是通过上述交换酝酿和成形的。如果说经济资本是相对稳定的,象征资本则更为易变:一位德高望重的家长的去世便足以在某些情况下对象征资本产生强烈影响,更不必说分家了。相应地,家族希望自己拥有的整套意象以及婚姻——联姻或亲上加亲——要达到的目的会随群体的象征财富的起伏而变化。因此,在两代人的时间里,一个经济状况改善了的大家族(见图3-8)从男性婚姻——近亲联姻或非常联姻(由男性缔结的、超出家族范围、起联姻作用的婚姻)——转向通常婚姻(通常由女性在其自己的关系网中策划)。就在婚姻政策的变化过程中,最年长的两兄弟(HocineⅡ2 和LaïdⅡ3)去世,最年长的男性长期不在家(去了法国),失明的老妇人的权威被削弱,事实上的权力落到了Boudjema(Ⅲ3)手里,时不时也落到Athman(Ⅳ5)手里。事实上,由于对主持秩序和肃静(ta‘an thamgharth,da-susmi——对老妇的服从便是肃静)的老妇人的继承未能进行,妻子间关系的结构就反映了丈夫间关系的结构,家庭女主人的位置空缺:在这种情况下,婚姻对象趋于倾向女性各自的支脉。

图3-8 Hocine和Laïd家族的婚姻缔结状况

从属性上确定了婚姻交易市场上一个支脉的产品价值的结构特性显然为次要特性所明确,次要特性包括待婚个体的婚姻状态、年龄等。根据待婚男性是“适婚”单身者、“大龄”、已婚再寻妻[9],还是鳏夫或离异寻求续弦或再婚者(根据其第一次婚姻是否有孩子,情况也不同),群体的婚姻战略及其产生的婚姻会大不相同。对于一个姑娘来说,变化的原则是相同的,但所不同的是,此次婚姻之前的婚姻造成的贬值(dévaluation)要严重得多(这是由于童贞的价值,尽管“休妻男人”的名声和“要被休的女人”的名声一样糟糕)。这只是男女在婚姻面前不平等状态的一面而已。人们说:“男人永远是男人,不管他处在什么状态(而女人则可能丧失价值或陷入耻辱之中);男人有选择权。”由于有战略的发起权,男人可以等待:他肯定能找到妻子,尽管他要为晚婚付出娶一个已经结过婚、社会地位低或有某些残疾的女人的代价。由于传统上姑娘在婚姻中是“被提亲”和“被许配”,所以父亲为自己的女儿主动找夫婿恐怕是最荒谬的事。另外一个区别是,“男人可以等女人(等到她适龄),女人不能等男人”:要嫁女儿的人可以操弄时间,以便让被求婚地位带来的行情优势持续,但这要有限度,否则会因为被怀疑“卖不出去”或是因为女儿人老珠黄而让他的货物贬值。婚姻战略需要考虑的最重要的局限因素之一就是婚姻的紧迫性,越是紧迫也就越是不利。使婚姻紧迫的理由可以是父母已年届高龄,希望参加自己儿子的婚礼并有个能照顾他们的儿媳,也可以是不想看到已经相中的姑娘被许配给他人(为避免这种情况,父母“赠送一只鞋”,以此在年幼时就“指定”此女,有时父母还让人念诵《古兰经》法谛海章[10]。独生子也会早婚,以便他尽早延续支脉香火。离婚后抢在前配偶之前再婚所能带来的象征收益往往让离婚双方都赶紧再婚(如此缔结的婚姻很难稳定,这就是为什么某些男人或女人“执着于”再婚)。根据寡妇是没有过孩子、把孩子“留给”前夫还是自己带孩子(在这种情况下她更不自由,因此也不倾向于再婚),她的情况大有不同。这是婚姻战略的有趣案例,根据情况,寡妇可以再次嫁入前夫家(这是正式做法,如果她有儿子那就尤其推荐这样做),或由其父亲家(她没有孩子时这是更通常的做法)或其前夫家做主改嫁。确定左右特定战略的“选择”的全部变量(其中恐怕包括地方传统)是很难的。但要摒弃把每桩婚事当作孤立单元的传统,要意识到,同样家庭单元(例如同一个父亲的孩子或同一个祖父的孙辈)的每个孩子的(在让孩子结婚、放到婚嫁市场上的操作的积极意义上的)婚姻取决于所有其他人的婚姻,因此也随着每个孩子在待婚孩子的整体的特殊构成(configuration)内部所占据的位置(position occupée)而变化,而这个构成又取决于其规模和性别构成。因此,对于一个男性而言,其与对婚姻拥有法定决定权的人的亲属关系越近(从父子、兄弟,直到远房从表亲关系),其地位也就越有利。此外,尽管人们不正式承认任何居长者(显然特指长子)的特权,一切却都对其有利而对居幼者不利,共同体倾向于使其尽早、尽好地结婚,也就是说尽量对外联姻,而居幼者注定更多进行生产而非进行市场或全体大会的交易,进行田间劳作而非决定家族的对外政策。而根据他是诸多儿子中的长子,还是因为是独子或只有姐妹而担负起了家庭的全部希望,长子的地位也不同。[40]有很多女儿,尤其是有很多未(受儿子们)良好“保护”于是很难进行联姻、易受伤害、行情不被看好的女儿的家庭,处于不利地位,不得不向接收其女子的家庭欠债,而男丁兴旺的家庭在游戏中处于有利地位:后者可以选择根据行情以不同方式出售每个儿子,可以选择用一个儿子来增加联姻关系,用另一个儿子加强内部凝聚,甚至可以迫使一位只有女儿的从表亲把一个女儿嫁给自己的第三个儿子。[41]在这种情况下,主事者可凭娴熟技巧游刃有余,并如同在游戏中那样,让不可并存的凝聚的加强和联姻的扩大变得可以两全其美。相反,只有女儿或有太多女儿的人不得不采取消极战略,其技巧仅限于让市场绷紧,操弄可能的联姻对象阵营和可能的竞争者阵营之间的关系,让亲疏对立,让近人的提亲与外人的提亲竞争(为了以不冒犯的方式拒绝或为了让人等待),以便保留选择最体面选项的权利。

我们很快就能看到,对婚姻方面的集体战略的目的和手段之间的划分是多么地人为:事实上,一切就好像是,这些战略客观上趋于在维持扩大联姻的前提下寻求巩固或增强凝聚,或与此相反,这取决于主要强调两个大方向中的哪一个,同时在逻辑和效率上取决于特定社会单元的物质和象征资本,也就是既取决于其物质遗产的价值,也取决于其象征遗产的价值,而后一个价值本身又一方面取决于(由物质财产的生产和消费的共有等因素来表现的)家族群体的规模和凝聚力,另一方面取决于其掌握的联姻资本,两种象征资本形式的每一种又明显取决于整个婚姻史。其次,任何婚姻都趋于(tend)复制使其成为可能的条件。[42]婚姻战略客观上趋向于保持或增加一个或大或小的群体共同拥有的物质和象征资本,是复制战略系统的一部分,这个系统即个体或群体用以在客观上趋于通过复制和提高其在社会结构中地位复制与特定生产方式联系的生产关系的战略的集合。[43]

我们离“婚姻规则”和“亲属关系的基础结构”因无限简化而变得纯粹的世界还很遥远。由于已经定义了行为者以之为基础产出被调节和规律化的婚姻实践并从实践层面理解其他行为者的婚姻实践的原则系统,我们可能可以要求用一种可靠信息的统计学分析来确定客观对应这些信息的结构性或个体性变量各自占的比重。事实上,重要的是,一旦我们能建立起行为者在快速识别出了在婚姻市场的特定状态下从社会学角度可婚配的个体时采取的原则和这些原则的组合法则的体系(换种措辞来说,就是变量和操作者的体系),行为者的实践就变得可认知了;或者更确切地说,当考察一个特定男子时,行为者指定了几个在实用亲属关系内部对他来说在某种意义上应许的(promises)女子,以及若干严格意义上被允许的(permises)女子,而这一切如此清楚、如此不容置疑,以至于任何对最可能的路径的背离,例如与另一个部落的联姻,都被认为是对有关家族以及整个群体的挑衅。

注 释

[1]该调研是1960年至1970年间进行的一项研究的成果,这一研究后期曾被其他一些工作打断。通过首先在卡比利亚的多个村庄,随后在科洛地区,最后在契立夫河谷和瓦尔塞尼斯山区进行的对经济和社会结构的分析,我们搜集了一些家谱,这些家谱试图大体上确定婚姻所联结的群体的相对经济地位。通过1962年至1964年进行的对这些家谱的数据分析,一些极其粗略的关系得以建立起来,例如修士家庭族内婚更多,经济上不平等的群体间婚姻交换不对称。可一旦我们希望计算与平行从表亲结婚的比例,我们就感到我们不得不进行的区分或是归并有多人为化和抽象。于是我们放弃了对仪式的分析只带来反面教材的家谱调研,并很快察觉到在我们一开始趋于当作简单“变种”看待的仪式进行中观察到的“变异”(variations),在婚姻的案例中对应结构和功能上不同的联姻,在不同部落的大家族之间婚姻中完全使用的仪式在平行从表亲之间的婚姻中简化为最简单的表达:每桩婚姻(以及仪式所采取的每种形式)都显得像一种战略的运用时刻,这个战略的原则在于一种特定的客观条件类型,而并不在于一种被明确提出和遵守的标准,也不在于一种无意识的“模式”。除了搞清配偶间纯粹的谱学关系,我们要解释婚姻交换,只能通过建立联姻的群体在社会结构中地位之间的客观关系,建立群体间经济和象征交换的历史,建立婚姻谈判期间这些交换的状态,建立这个谈判的历史及其在配偶双方生命中所处的时段(童年还是少年)、谈判的持续时间、负责谈判的人、谈判缔结的交换,尤其是嫁妆的金额,等等。也就是说,对婚姻交换的调研几乎等同于有关家族的经济和社会史,而其谱学结构只能还原婚姻的骨架。我们开展了研究家族社会史的工作,但又未能真正将这项任务进行到底,因为即便我们满足于收集从婚姻视角来看的可靠信息,这些任务也确实是永无止境的:这项工作使我们得以具体测量所有普通的谱学家弃之不理的问题,也提供了对本文提出的理论分析的大部分阐释。

[2]Cf.C.Lévi-Strauss,“Le Problème des relations de parenté,”Systèmes de parenté(intervention aux entretiens interdisciplinaires sur les sociétés musulmanes),Paris,École pratique des HautesÉtudes,J.Mergue éd.,1959,p.13-14.

[3]人类学越来越清楚地察觉到从往往对应于若干特殊地区文化的半抽象理论过渡到涵盖所有这些理论的普世理论的困难。我们察觉到了统一群体理论与非洲诸社会或者与至少某些非洲社会之间存在的相当紧密的关系。同样,对于东南亚诸社会来说,联姻理论恐怕是不可或缺的。相反,在进行父系平行从表姐妹婚姻的阿拉伯诸社会,这个理论就无法适用。两大理论在所谓母系或未分化的系统面前都显得无力,借用列维-斯特劳斯本人的话,在这些系统中,“我们可以说亲属关系跟与土地的关系不离不弃,我们也能模糊感到,需要把两大理论结合起来才能隔离出一个真正的‘系统’。总之,正如常言所说,我们仍然处于一个很低的抽象水平上,我们所掌握的最有趣的理论仅仅各自适用于一种社会或是特殊系统。”(L.Dumont,Introductionàdeux théories d'anthropologie sociale,Paris,Mouton,1971,p.119.)

[4]R.Needham,“The Formal Analysis of Prescriptive Patrilateral Cross-Cousin Marriage,”Southwestern Journal o f Anthropology,14,1958,pp.199-219.

[5]关于把亲属名称或称呼系统和亲属态度联系起来的推演关系,可参看A.R.Radcliffe-Brown,Structure and Funcition in p rimitive Society,Londres,1952,p.62;Af rican Systems of Kinship and Marriage, 1960,introduction,p.25;C.Lévi-Strauss,Anthropologie structurale,Paris,Plon,1958,p.46。有关“与法有关的”这个概念和拉德克利夫-布朗对它的运用,参看L.Dumont(如前引著作,41页):“与法有关的”关系就是“确切、正式的规定的对象”的关系,“无论是关于人还是关于物”。

[6]F.Barth,“Principles of Social Organization in Southern Kurdistan,”Universitetets Ethnogra fiske Museum Bulletin,n°7,Oslo,1953.

[7]R.F.Murphy and L.Kasdan,“The Stucture of Parallel Cousin Marriage,”American Anthropologist,vol.61,February 1959,pp.17-29.

[8]H.Granqvist,“Marriage Conditions in a Palestinian Village,”Commentationes Humanarum,Societas Scientiarium Fennica,vol.3,1931;H.Rosenfield,“An Analysis of Marriage Statistics for a Moslem and Christian Arab Village,”International Archives of Ethnography,48,1957,pp.32-62.

[9]由此,墨菲指出,尽管数据材料稀少,但我们很久以来就知道与平行从表姐妹的婚姻不是一种“恒定的做法,且仅适用于首次婚姻”,虽然这是“‘受偏爱’(préférée)和‘起规范作用的’(normative)的联姻形式”。

[10]J.Cuisenier,“Endogamie et exogamie dans le mariage arabe,”L’Homme,Ⅱ,2,maiaoût,1962,p.80-105.

[11]“我们很久以来就知道,且昆特施塔特(K.Kundstadter)及其团队所进行的计算机模拟已经证实这一点,主张某种类型亲属间婚姻的社会仅在少量案例中能够符合其标准。生育和繁衍率、两性人口平衡和年龄金字塔从未提供在规定的等级上确保每个个体在适婚时段找到合适伴侣所需的美妙和谐和规律性,哪怕亲属关系术语系统庞大到足以混淆同样类型但疏远程度不等的等级,且这些等级往往疏远到共同后代这个概念变得完全停留在理论上的程度。”(C.Lévi-Strauss,Les Structuresélémentaires de la parenté,préface de la 2eédition,Paris,Mouton,1968,p.ⅩⅦ.

[12]让·居伊瑟尼耶在此追随了列维-斯特劳斯,后者指出“从结构的角度来看,我们能把与父亲的兄弟的女儿的婚姻和与父亲的兄弟的儿子的女儿的婚姻看作同等的”(C.Lévi-Strauss,“Le Problème des relations de parenté”,loc.cit.,p.55)。让·居伊瑟尼耶写道:“……相反会有这么一种事发生,‘自己’(Ego)与其舅舅/姨夫的孙女或者叔公/姑爷爷的女儿结婚。从结构的角度来看,这些联姻可类比,一个可与和叔伯/姑父的女儿的婚姻类比,一个可与和叔公/姑爷爷的孙女的婚姻类比。”(J.Cuisenier,loc.cit.,p.84.)当民族学家把错将称呼系统的严密性当作倾向性与实践的实践逻辑的唯血统论的唯名论和一种建立在一些抽象划分基础上的统计学的形式主义结合起来的时候,他们就被引导着去进行了一些谱学操纵,这些操纵在实践上等同于行为者用来掩盖其婚姻实践和他们对其所做的理想化意象或他们希望给予它的正式形象之间的不一致的操作。如此,他们就能为了事业的需要,不仅把叔伯/姑父的女儿,也把第二甚至第三级的父系从表姐妹——例如父亲的兄弟的儿子的女儿或父亲的父亲的兄弟的女儿,甚至父亲的父亲的兄弟的儿子的女儿,以及以此类推(也可参看他们对亲属关系词汇进行的操纵,例如当他们把‘amm的概念当作可能用于任何年龄更长的父系亲属的礼貌称谓的时候)——归入平行从表姐妹的名下。

[13]有关模拟模式和类比模式的区分,参见P.Bourdieu,J.-C.Chamboredon et J.-C.Passeron,Le Métier de sociologue,Paris,Mouton,1968,p.82-83。

[14]对各个谱系级的“族内婚率”的计算——抽象“类别”的不真实的交叉——导致通过一种第二级的抽象化把很多个体看作是一样的,尽管这些个体处在家谱的同一级,但他们年龄各异,也因为年龄各异,其婚姻可能是在对应婚姻市场的不同状态的不同行情中缔结的;或者与此相反,这也可能导致把在谱学上相区分但时间上同时发生的婚姻看成是不同的,例如一个男人可能与自己的一个叔伯/姑父/舅舅/姨夫同时结婚。

[15]E.L.Peters,“Some Stuctural Aspects of the Feud Among the Camel-herding Bedouin of Cyrenaica,”A f rica,vol.ⅩⅩⅩⅦ,n°3,July 1967,p.261-282.墨菲并无其他意见,但当他注意到,家谱和家谱的操纵的主要功能是加强社会单元的垂直凝聚,而与平行从表姐妹的婚姻趋于分割社会单元并令其自我封闭时,他没有指出相应的后果。

[16]显然,“作为实践的实践的理论知识”(connaissance théorique de la pratique en tant que pratique)与“实践知识”(connaissance pratique)毫无关系,尤其与所有自发主义和民粹主义意识形态所酝酿的实践知识无关,这些意识形态认为实践知识拥有一种奥义经验的神奇美德,而与参与型观察的意识形态甚至某些形式的“当地”的神秘狂热就更没有关系了。作为实践的实践理论是避免唯物主义和唯心主义交替的唯一方法,这一理论反对实证主义的唯物主义,重申知识的课题是建构起来的,也反对唯智论的唯心主义,重申这一建构的原则是以实用功能为导向的实践活动。

[17]L.Dumont,op.cit.,p.122-123.

[18]这从根本上就是正式亲属关系和日常亲属关系之间的对立,这一对立又包含在thaymats(从ayma即兄弟这个词派生,意即所有拥有共同父亲或母亲的人)和thadjadith(从djedd即祖父这个词派生,意即自称源出相同的真实或神话祖先的人的共同先人)之间的对立之内,尽管前一种对立仍然是以谱学措辞来表达的。人们常说:“thaymats属于今天,th-adjadith属于昨天。”当要与另一个群体对立时,例如在氏族受攻击的情况下,人们就会搬出thaymats的概念,它是建立在由于不断被激活而真正被感受且现在得到承认的亲属联系基础上的当下的和积极的团结。但是thaymats团结起来的群体只是建立在thadjadith基础上即建立在共同起源——共同起源可以因为从意识形态上捍卫一个“正式单元”(unitéoffi-cielle)的原因而被援引——基础上的单元的一个组分(这个组分的扩张取决于一整套因素,一方面依赖于群体的结构,另一方面依赖于动员的时机)。

[19]我们在此无法对民族学的措辞方法进行真正的逻辑分析(这一分析恐怕在此也是认识论批判最极端的形式),仅满足于引用准备此次研究期间读到的一篇文章,尽管这篇文章恐怕不比其他文章更富含死抠法律条文主义的典型特征,但确实是如此明确地将正式标准错当成了实践的原则,以至于其该把利益——在文章末尾重新提及——当作规则例外的原则:“在Tiyha人看来,与平行从表姐妹的联姻既是‘权利’(droit)也是‘义务’(devoir),准确来讲,因为它是‘义务’所以它是‘权利’。从表兄弟确实有保护他的从表姐妹、像亲姐妹那样帮助她、在她孀居或是离婚时供养她并照顾她的孩子的‘义务’和‘权利’。一个素材提供者说,这是我的‘ar,这个词字面上是‘耻辱’‘不名誉’,但事实上是双刃剑,因为这个‘ar在游牧民看来,可能同时是不名誉或名誉的对象,这要取决于这位从表姐妹的行为。当其行为符合习俗,那就‘该由’父亲兄弟的儿子劝说她甚至利用其脆弱性来更好地说服她。如果她无论如何都固执己见,且其不合规矩的做法有伤家族名誉,那么为此报仇雪恨的责任就‘落到’(incombera)她的从表兄弟身上。如果她嫁给了外人,他就‘应该’(doit)在她受欺负的时候帮助她。最佳的、能求得精神安宁的做法就是娶她。从女方来看,比起对外人,父亲的兄弟的女儿对自己的从表兄弟不会那么苛刻,在有什么需要的时候会满足于必要的东西。一个六十岁的游牧民总结了上述说法:‘如果一个男人有个保守他的秘密、维护他的名誉的血脉相连的从表姐妹,那他还可能娶一个外人吗?’这是不是说男人的行为总是被这样高尚的情感所驱使?从表兄弟的行为似乎证明他更多考虑最有利于其利益的一面。”(J.Chelhod,“Le Mariage avec la cousine parallèle dans le système arabe,”L’Homme,Juillet-décembre 1965,n°3 et 4,p.113-173.)

[20]谢罗德曾写道:“在阿勒颇的俗语中,妓女被称作‘姨母/舅母的女儿’。”他也引用了一个叙利亚格言,这则格言表达了对与母亲的姐妹的女儿的婚姻的反感:“由于他不纯洁的品质,他娶了自己姨母/舅母的女儿。”

[21]Cf.É.Laoust,Mosts et choses berbères.Notes de linguistique et d’ethnographie,Paris,Challamel,1920.

[22]对于一个严格地不给没有丈夫的女人甚至没有妻子的男人(鳏夫应该赶紧再婚)任何社会地位的群体来说,物质和精神上的失势都会带来严重的问题。如果感知和解读失势是通过神话-仪式类别进行的,那问题就更是严重:在这种逻辑中,人们会想象与左撇子、独眼的、跛脚的、驼背的(这种畸形正好与怀孕相反)或虚弱的女人结婚带来的痛苦,那充满了绝后或恶毒的兆头。有时女人被休仅仅因为她被认为会带来厄运。

[23]“给予小麦,拿回大麦。”“他们给的小麦品相差。”“用你的土塑造你的后代,如果不出个大锅,那就出个做古斯米的锅。”在我们能搜集到的对于平行从表姐妹的婚姻的颂词中,我们会记住以下这些非常典型的:“她不会为自己向你要很多东西,婚礼也不必花费很多。”“他能随心对待他兄弟的女儿,她不会带来任何坏事。随后与他兄弟的团结会加强,正如他们父亲从前关于兄弟之情对他们做的劝诫一样:‘别听你们的老婆的!’”“外来女人会看不起你;她认为自己的祖先比你的祖先高贵,因此侮辱你的祖先。而如果是你父亲的兄弟的女儿,你的祖父和她祖父是同一个人,她永远不会说‘让你父亲的父亲受到诅咒吧!’。你父亲的兄弟的女儿不会抛弃你。如果你没有茶,她不会管你要茶,即便她在你家饥肠辘辘,她也会忍受,不会抱怨你。”

[24]A.Hanoteau,poésies populaires de la Kabylie du Djur djura,Paris,Imprimerie impériale,1867,p.475.

[25]法律专家对母系亲属关系遗存的热情让他们也对继承人的案例感兴趣,借用他们的话来说,他们将其看作“成年男性的收养契约”(有关阿尔及利亚的情况,参看G.H.Bousquet,“Note sur le mariage mechrouth dans la région de Gouraya,”Revue algérienne,janvier-février 1934,p.9-11,et L.Lefèvre,Recherchessur la condition de la femme ka-byle,Alger,Carbonel,1939;G.Marcy,“Le Mariage en droit coutumier zemmoûr,”Revue algérienne,tunisienne et marocaine de législation et ju-risp rudence,juillet 1930;“Les vestiges de la parentématernelle en droit coutumier berbère,”Revue af ricaine,n°85,1941,p.187-211;Gapitaine Bendaoud,“L’adoption des adultes par contrat mixte de mariage et de travail chez les Beni Mguild,”Revue marocaine de législation,doctrine,jurisprudence chérif iennes,n°2,1935,p.34-40;Capitaine Turbet,“L'adoption des adultes chez les Ighezrane,”ibid.,p.40,et n°3,1935,p.41)。

[26]小卡比利亚的艾格巴拉村(2000居民)的一个大家族的婚姻统计数据显示,在218个男性婚姻案例(都是首次婚姻)中,34%都是与部落以外的家庭缔结的;其中仅有8%是与地理和社会地位层面上遥远的群体缔结,它们都有显赫婚姻的特征:一个家庭希望通过不寻常的婚姻来使自己区别于其他支脉,这便造成了这些婚姻;其他远距婚姻仅仅是延续已经建立的关系(通过婚姻、出发远行、远行归来、葬礼甚至大型工程等机会获得持续维护的“通过女人”或通过“舅父/姨夫”建立的关系)。三分之二的婚姻在(由九个村庄组成的)部落的范围内缔结:如果排除罕见的且由于两个群体间的世仇而总带有一种政治意义(特别是对长辈来说)的与敌对氏族的联姻(4%),则其他联姻都属于通常婚姻。

[27]有个具有特别意义的证言:“自打她有了第一个儿子,法蒂玛(Fatima)就开始苦心为他寻找未来妻子,她尝试了很多选项,不错过任何机会,不论是在女邻居那里,还是在她自己的家族、在村子里、在朋友那里、在各种婚礼上、在朝圣过程中、在汲水时、在外地甚至在她应该出席的吊唁活动中。她正是这样让所有孩子顺利婚配,而又没有察觉。”(Yamina Aït Amar Ou Saïd,Le Mariage en Kabylie,Fichier de documen- tation berbère,1960,p.10.)

[28]如果将围绕着纯粹家族内婚姻的神话式理想化(血统、纯粹、内部等)和伦理鼓励(名誉、美德等)进行评论,那么对于这些通常婚姻,我们只能做出对与平行从表姐妹婚姻一样的评价。因此,与父亲姐妹的女儿的婚姻就被认为能够像与平行从表姐妹的婚姻一样,保证女性间的和睦,保证媳妇尊敬丈夫的父母(她的khal和她的khalt),而这样的成本又极低,因为在这样的亲近程度下,疏远群体之间婚姻暗中引发的有关给予媳妇的地位和生活条件的对立制造的紧张关系无法出现。

[29]这些非常婚姻逃脱了通常婚姻的局限,但也没有其便利(例如通常婚姻没有“后续”):除了战败群体(氏族或部落)向战胜群体献上一个女子,以及两个群体为了表示并无胜者、败者之分而交换女子的案例,战胜群体也可能将一个女子许配给另一方而不要回报,但这种婚姻不会在最显赫的家族间进行,而是在地位差距悬殊的家族间发生,即战胜群体的一个小家族把一个女子嫁给另一群体的一个大家族。战胜群体希望通过门户差距的悬殊显示,自己最小的家族比对手最大的家族还大。

[30]复制机制中的失败的机制,即“去联姻”(mésalliance)、引发支脉凋零的“不育”(stérilité)、“共有的终止”(rupture de l'indivision),恐怕是经济和社会等级转化的主要因素。

[31]胡搅蛮缠(chikayat)数不胜数,有些甚至要对簿公堂,但它们并非源自一种“无理取闹”的精神,而是来自引发或是应对一个挑战的意图:(非常罕见的)为了以收购优先权的名义取消一项土地买卖而提起的诉讼就是如此。

[32]习惯法毫无例外地都规定要对杀害自己要继承其遗产的人的人进行制裁,而习惯法也证明,公开的冲突非常频繁:“如果一个人没理由地杀害了一个亲人(前者是后者的继承人)以便继承遗产,村庄就会获得凶手的所有财产。”(Qanun de la tribu des Iouadhien,rapportéin A.Hanoteau et A.Letourneux,La Kabylie et les coutumes kabyles,Paris,Imprimerie nationale,1873,t.Ⅲ,p.432;cf.aussi p.356,358,368,etc.)

[33]如果在此不对这些事情之间的关系的意义持任何立场,我们可以注意到“尖锐的‘嫉妒’病”特别受到父母尤其是母亲们的关注,母亲们有的是办法预防和治疗这种红眼病。要表达一种无法缓解的仇恨时,人们会提到因为弟弟/妹妹出生而在母亲那里失宠的小男孩的感受,失宠男孩像垂死的人(am‘ut)或是“便秘的人”(bubran)一样瘦弱和脸色苍白。

[34]A.Hanoteau et A.Letourneux,op.cit.,t.Ⅲ,p.423.

[35]谢罗德很中肯地重申,所有观察都在一件事上达成一致,族内婚在永远处于战争状态的游牧部落比在定居部落更多,且在战争威胁或冲突的情况下趋于重新出现或加强(如前引页码)。

[36]这个公理的功能就是逃脱无用的把功能主义者和反功能主义者对立起来的辩论(主导者是功能主义者,因为功能——从功能主义派的意义上来说——就是主导者的利益,也就是主导者趋于将一个符合其利益的系统长久化的利益):那些从效果上去解释婚姻战略的人——例如墨菲和卡斯丹主张的裂变和聚变是我们无法称为功能的效果——并不比那些指望规则的有效性的人离现实更近。认为与平行从表亲的婚姻有裂变和/或聚变的功能,却不思考“为谁”(pour qui)、“为什么”(pour quoi)、在多大程度上(这需要测量)以及在何种情况下,那就是可耻地用“最终原因”(causes finales)进行解释,而没有思考一个社会组织的特征性的经济和社会条件如何导致其必须寻求某种特定类型的利益的满足,这种满足本身又会导致一种特定类型的集体效果的产生。

[37]“老妇人”可能借助秘密谈判插手完全由男人执掌的婚事,并让“儿媳”许诺把家中权威保留给自己,否则婚事将不成。儿子们经常不无道理地怀疑自己的母亲让自己娶她很容易支配的女人。

[38]穷人(特别是缺乏象征资本的人)的婚姻之于富人的婚姻,就好比女人的婚姻之于男人的婚姻。众所周知,穷人的婚姻不应该显得过于苛求名誉。“穷人只剩下显得嫉妒了。”也就是说,就像女人们一样,穷人对婚姻的象征和政治功能的考虑少于其“实用”(pratiques)功能,例如更注意新郎或新娘的个人优点。

[39]女孩在婚姻市场上的价值在某种意义上是其所源于的两个支脉的社会价值的直接投射。如果父亲的孩子源自多次婚姻,那这就更明显了:男孩的价值与其母亲的价值无关,但如果女孩的母亲来自更高地位的支脉并在家族中占据更高的地位,那么女孩的价值也就更高。

[40]“自发心理学”完美描述了“女孩们的男孩”(aqchich bu thaqchichin),后者被家里的女性养育和疼爱,相对于其他男孩,女性们会趋向于将其留在身边更久,最终这样的男孩也会认同人们留给他的社会命运,变成一个娇弱多病、“被他众多的长头发的姐妹们吃掉”的孩子:以一切办法照顾和保护这颗掌上明珠,以便其少冒险,并且避免其干农活,令其受更长时间教育的理由就将其与伙伴分开,他的措辞更文雅,衣服更干净,饮食更精致,这些理由也会令其早婚。

[41]女孩如果有更多作为其名誉(尤其是其贞操)捍卫者和其未来丈夫潜在盟友的兄弟,其价值就更高。民间故事这样描述有7个兄弟、像“叶子中的无花果”那样受到7倍保护的女孩引发的嫉妒:“有幸拥有7个兄弟的女孩可能非常自豪,且‘不乏追求者’(prétendants ne manquaient pas)。她确信自己‘炙手可热且备受欣赏’(sûre d'être recherchée et appréciée)。一旦结婚,她丈夫、丈夫的父母、全家甚至男女邻居都会‘尊重’(respectaient)她:她不是有7个男人站在自己一边,她不是7个兄弟、7个‘保护者’(protecteurs)的姐妹?即便发生微不足道的口角,兄弟们也会过来恢复秩序,而如果他们的姐妹‘错’(fautiv)了,或她刚刚被‘休’(répudiée),他们会把她接回家,她会得到礼遇。他们不会被认为‘不名誉’(reprendraient chez eux,entourée d'égards.Aucun déshonneur ne pouvait les at-teindre)。没人敢于进‘狮穴’(antre des lions)。”

[42]由于特别精妙的战略能从一笔特定资本中获取最大收益,无论是通过虚张声势(如果不脱离熟人圈,这很难做到),还是干脆巧妙利用象征遗产的模棱两可或遗产不同组分之间的不一致。尽管我们可以认为能力也是象征资本的一部分,而象征资本本身相对于狭隘的经济资本具有相对的自主性,能从遗产中取得最大收益并通过例如成功的婚姻的巧妙投资来让遗产增值的能力相对独立于象征资本。正因如此,有些除了自己的美德一文不名的穷人可以从自己女儿的婚姻中受益:通过把名誉出售给身居高位者,结交显赫盟友或至少结交有用的保护者。

[43]考虑到婚姻战略属于复制战略,它们在逻辑上并无独特之处,这一逻辑无外乎旨在保持或增加象征资本,也遵循名誉的辩证法,无论战略的对象是购回土地还是回击冒犯、强奸或暴力(谋杀):无论在哪个案例中都能观察到相同的(土地、女人、房屋,简言之就是名誉的)脆弱性和(通过男人、枪,简言之就是名誉点来得到的)保护之间的辩证关系,这一关系能够保护和增加象征资本(威望、名誉,简言之就是名誉)。

注释

[1]卡比尔语原意为狗杂种。——译者注

[2]见于其对今南苏丹努尔人(Nuer)的研究。——译者注

[3]北非马格里布地区妇女穿戴的覆盖全身的一整块布做成的服装。——译者注

[4]疑原文infirmations(撤销)为informations(信息)之误。——译者注

[5]1公担约为100千克。——译者注

[6]即负面答复。——译者注

[7]应为bent‘amm之误。——译者注

[8]应为bent‘amm之误。——译者注

[9]指多妻制背景下已婚者寻找其他妻子。——译者注

[10]《古兰经》第一章,又称开端章。——译者注