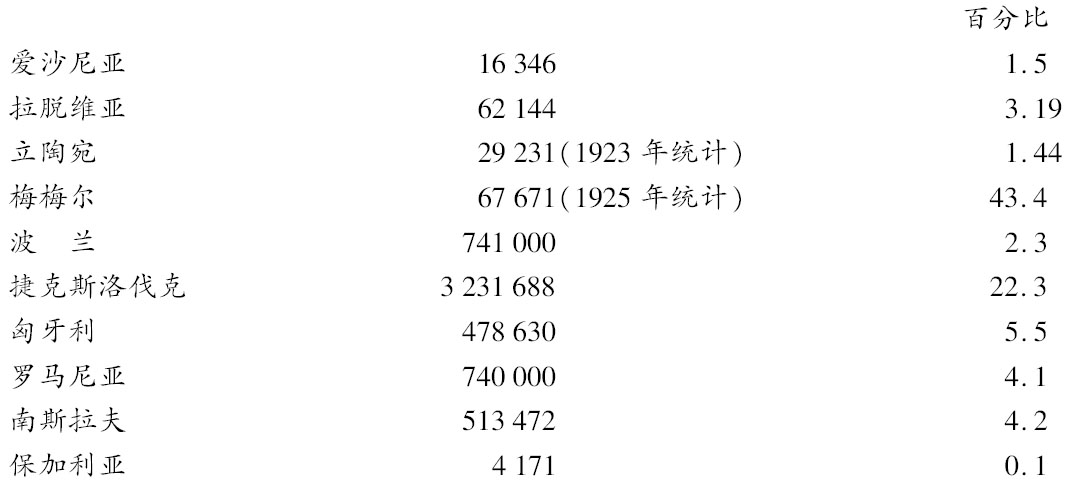

爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛和梅梅尔的数字引自皇家国际事务学会:《波罗的海国家》,第36页,第33页,第30页以及第94页的附表;波兰和捷克斯洛伐克的数字,引自塞顿-沃森:《东欧》,附录,第430—431页;其余各国的数字,见皇家国际事务学会:《东南欧:政治经济概览》(South-Eastern Europe: A Political and Economic Survey),第2(修订)版(伦敦,皇家国际事务学会,1939年),第8页附表。每项数字都是官方估计;德国的估计有时高出30%或40%(见同上书及麦卡特尼:《民族国家》,附录iii)。伏尔加德意志人苏维埃社会主义自治共和国在1933年有58 800人〔N·米哈伊洛夫:《苏联地理》(N.Mikhaylov:Soviet Geography),伦敦,梅休因,1935年版,第222页〕,但是1/3的人口是俄罗斯人或乌克兰人。

(981) 参阅泰勒:《德国历史教程》,第63页。

(982) 见上文,原著第260—261页。

(983) 见下文,原著第484—487页。

(984) 关于利斯特对军事思想的贡献方面的有益材料,见爱德华·米德·厄尔所撰“亚当·斯密,亚历山大·汉密尔顿,弗里德里希·利斯特:军事国家的经济基础”,载于《现代战略拟订者:从马基雅弗利到希特勒的军事思想》,爱德华·米德·厄尔编(Edward Mead Earle ed.,Military Thought from Machiavelli to Hitler),新泽西,普林斯顿大学出版社,1944年版,第138—152页。

(985) 弗里德里希·瑙曼:《中部欧洲》(Friedrich Naumann:Mitteleuropa),柏林,赖默尔,1915年版;英译本C·M·梅雷迪斯译,W·J·阿什利写的导言(伦敦,金,1916年版)。

(986) L·B·纳米尔在《和会史》,iv.71。

(987) 《概览,1933年》,第184—186页;《概览,1934年》,第386—387页;《概览,1935年》,i.60,204—210。当时还不知道,希特勒只是在1933年秋季向捷克斯洛伐克提出缔结互不侵犯条约而被贝奈斯拒绝之后,才同波兰谈判同样的条约的(见贝奈斯1944年4月20日致纳米尔的信,载于纳米尔:《衰退中的欧洲》,第281—282页)。

(988) 见《我的奋斗》,第1页。

(989) 关于“罗森贝格计划”,见《概览,1933年》,第176页和注②。

(990) 见《我的奋斗》,第13—14页,第100—103页,第118—119页,第139—143页;墨菲译本,第26—27页,第88—91页,第102页,第118—120页。参见希特勒:《言论集》(贝恩斯),i.46,55。

(991) 见泰勒:《德国史教程》,第218—219页。

(992) 《我的奋斗》,第736页,第738—739页;墨菲译本,第529页,第530—531页。

(993) 参阅上文,原著第211页注③(即本书第295页注②。——译者),以及原著第282页注③(即本书第396页注③。——译者)。

(994) 《我的奋斗》,第752页;墨菲译本,第533页;分别参阅第154页及墨菲译本,第128页。(在《我的奋斗》中,未指名提到乌克兰。)大约在希特勒写这段话的同时,丘吉尔正在阐述同样的德国政策的目标,这是在他批评法尔肯海因于1916年决定向西方而不是向东方进攻时谈到的。“看来,1916年德国的真正战略目标是黑海和里海。这些都是举手可得之物,而并非遥不可及之事。如果继续向俄国南部进军,进入乌克兰,直指敖德萨,就会以较小代价得到条顿族足够的粮食……用白白浪费在对凡尔登的进攻上的一半力气,1/4的牺牲,就可以克服‘在富饶的乌克兰土地上’交通不便的困难”,温斯顿·S·丘吉尔:《世界危机,1916—1918年》(The World Crisis, 1916—1918),第1编(伦敦,巴特沃思,1927年版),第80—81页,第82页。该卷序言的日期是1927年1月1日;《我的奋斗》第2卷于1926年12月10日出版。

(995) 《我的奋斗》,第767页;墨菲译本,第549页。

(996) H·威克姆·斯蒂德:《哈布斯堡王朝》(H.Wickham Steed:The Hapsburg Monarchy),第4版(伦敦,康斯特布尔,1919年版),第289—293页;艾伦:《乌克兰》,第251页;威斯克曼:《不宣而战》,第196—197页。

(997) 劳施宁:《希特勒谈话》,第73页,第80页,第122页;贝洛夫,i.94。

(998) 阿尔弗雷德·罗森贝格:《德国对外政策的前途》(Alfred Rosenberg:Der Zukunftsweg einer deutschen Aussenpolitik),慕尼黑,埃尔,1927年版,第97—98页。

(999) 参阅艾伦:《乌克兰》,第330—331页,第341页。

(1000) 在纽伦堡党代会对劳工阵线的讲话,1936年9月12日〔《概览,1936年》,第381—382页和注,希特勒:《言论集》(贝恩斯),i.929〕。

(1001) 霍斯巴赫备忘录,《纽伦堡国际军事法庭》,xxv.404(386—PS);《德国外交政策文件》,D辑,i.30;《文件,1939—1946年》,i.17;参阅《阴谋与侵略》,iii.296。

(1002) 《纽伦堡国际军事法庭》,xxv.406(386—PS);《德国对外政策文件》,D辑,i.31—32;《文件,1939—1946年》,i.18—19;参阅《阴谋与侵略》,iii.298。

(1003) “在我们今天谈到欧洲的新领土的时候,我们主要应当想到俄国和依附于它的周边国家。”(《我的奋斗》,第742页;墨菲译本,第353页)

(1004) 参阅特雷弗-罗珀:《希特勒末日》,第5—7页。西里尔·福尔斯在《第二次世界大战》(Cyril Falls:The Second World War),伦敦,梅休因,1948年版,第1页提出一个说法:“1939年的战争……实质上是一场复仇战争……德国国家社会主义,纳粹的教义,首先就是主张复仇,这样说并不过分。其他目标,如通过征服邻国来获得‘生存空间’,吸收所有的条顿族或据称是条顿族的居民,对乌克兰那样的农业区进行殖民化,控制欧洲所有的主要工业,都是作为巩固一旦复了仇后的手段,或是作为纯掠夺的本能的表现,如同一直在普鲁士盛行、新近又由普鲁士在全德国加以传播的那些表现。”这一论点看来不仅得不到第三帝国的文件的历史的支持,而且也缺少内部联系。也许这是一个为时甚晚的例子,说明外国的自由主义者没有相信关于希特勒的自称为事实的能力。

(1005) 1939年5月23日会议记录〔《纽伦堡国际军事法庭》,xxxvii.548(079—L);《文件,1939—1946年》,i.272;参阅《阴谋与侵略》,vii.849〕。

(1006) 《纽伦堡国际军事法庭》,xxvi.329(789—PS);《文件,1939—1946年》,i.529—530;参阅《阴谋与侵略》,iii.574。

(1007) 《我的奋斗》,第707—711页;墨菲译本,第510—512页。

(1008) 同上书,第718页;墨菲译本,第517页。

(1009) 参阅劳施宁:《希特勒谈话》,第83页,第214页。

(1010) 腓特烈大帝:《我的时代的历史》,第1章,载于《腓特烈大帝全集》(Œuvres de Frédéric le Grand),柏林,1846年以后各年,ii.31。参阅阿尔贝·索雷尔:《欧洲和法国革命》(Albert Sorel:L'Europe et la Révolution Française),i.393。

(1011) 1941年8月24日关于同罗斯福在大西洋会谈的广播讲话〔温斯顿·S·丘吉尔:《严峻的斗争:战时讲话集》,查尔斯·伊德辑(Winston S.Churchill:The Unrelenting Struggle: War Speeches, compiled by Charles Eade),伦敦,卡斯尔,1942年版,第235—236页〕。

(1012) 《我的奋斗》,第759页;墨菲译本,第544页。

(1013) 见《概览,1934年》,第471—487页。后来发现的关于德国政府牵连在这次暴动中的证据,见《多德大使日记,1933—1938年》,小威廉·E·多德和马撒·多德合编(Ambassador Dodd's Diary, 1933—1938,ed.by William E.Dodd, jr., and Martha Dodd),伦敦,高兰兹,1941年版,第143—144页,1934年7月26日条;乔治·S·梅塞史密斯的供词〔见下文,原著第346页注①(即本书第489页注①。)——译者〕,1945年8月28日〔《纽伦堡国际军事法庭》,xxviii.255—293(1760—PS);《阴谋与侵略》,iv.305—325〕,以及美国驻维也纳总领事给国务卿的报告,1938年7月26日〔《纽伦堡国际军事法庭》,xxxviii.94—96(273—L);《阴谋与侵略》,vii.1094—1095〕。

(1014) 墨索里尼指挥4个陆军师向布伦纳和卡林西亚边界移动(《概览,1934年》,第475页)。下一个反对希特勒的军事调动的例子是1938年5月20—21日捷克斯洛伐克的局部动员(见上文,原著第268页)。但是,1934年奥地利暴动失败却使希特勒更受鼓舞而不是相反,因为这件事表明西方国家除了抗议而外,不愿采取更有力的行动。

(1015) 《概览,1934年》,第325页。

(1016) 《概览,1933年》,第305—306页。

(1017) 同上书,第184—186页;《概览,1934年》,第386—387页;《概览,1935年》,i.60,204—210。

(1018) 《概览,1934年》,第619页。

(1019) 《概览,1935年》,i.140—142。

(1020) 同上书,第178—188页。

(1021) 《概览,1936年》,第263—266页。

(1022) 同上书,第581—582页。

(1023) 《概览,1937年》,ii.256—257。

(1024) 《概览,1936年》,第384页。同月,德国另一个小的成就是1936年11月14日废除凡尔赛和约中关于德国航道的条款〔《概览,1937年》,i.373—377;参阅上文,原著第262页,第285页,以及下文,原著第343页注⑤(即本书第485页注②。——译者)〕。

(1025) 《概览,1938年》,i.211—212。

(1026) 见上文,原著第270页以下。

(1027) 对司令官们的讲话,1939年5月23日〔《纽伦堡国际军事法庭》,xxxvii.548(079—L);《文件,1939—1946年》,i.272;参阅《阴谋与侵略》,vii.848〕。

(1028) 参阅上文,原著第260页以下。希特勒很懂得这点。“是的,”他在1938年2月12日对许施尼格说,“两年以前我们只有几个营便进入莱茵兰——那时我冒着大风险。如果法国进军,我们只得撤退……但是现在对法国来说就太晚了!”〔库特·冯·许施尼格:《红—白—红中的安魂曲》(Kurt von Schuschnigg:Ein Requiem in Rot-Weiss-Rot),苏黎世,阿姆施蒂茨,1946年版,第43页〕参阅施密特:《外交舞台上的死角》,第320页;以及1939年8月22日希特勒对司令官们的讲话:“谈谈以前的风险……最危险的步骤是入侵中立区。仅仅一周以前,我接到法国的警告。在确信可以成功的情况下,我总是甘冒大风险”〔《纽伦堡国际军事法庭》,xxvi.341(798—PS);《文件,1939—1946年》,i.445;参阅《阴谋与侵略》,iii.584〕;以及福克的证词(《纽伦堡国际军事法庭》,xiii.57)。弗朗丹自称当时看见:“这一次将是决定性的放弃,因为它将产生一系列其他的放弃”(《法兰西政治,1919—1940年》,第204页)。

(1029) 1936年3月9日。下院辩论,第5集,第309卷,第1841栏(转引自《概览,1936年》,第276页);参阅丘吉尔:《第二次世界大战回忆录》,i.153。

(1030) 以下是希特勒的星期六危机的清单:1933年10月14日退出国联;1935年3月9日正式通知各国政府业已重建德国空军(《概览,1935年》,i.140注①);1935年3月16日宣布征兵;1936年3月7日重新占领莱茵兰;1936年11月14日重新完全控制德国水道;1938年3月12日入侵奥地利(开始于11日星期五夜间;13日星期日在法律上完成德奥合并的手续)。1934年6月30日也是星期六,不过这是由于党内紧张关系的发展所决定的(见海登:《元首》,第592页)。1939年3月15日却是星期三。

(1031) 乔治·S·梅塞史密斯的纽伦堡法庭供词〔《纽伦堡国际军事法庭》,xxx.309(2385—PS);《阴谋与侵略》,v.36—37〕。

(1032) 参阅《概览,1935年》,ii.339—340及394注①。

(1033) 前一段提出的假设是“德国不需要考虑来自任何方面的进攻”。

(1034) 布洛姆贝格关于国防军联合备战的训令,1937年6月24日〔《纽伦堡国际军事法庭》,xxxiv.735(175—C);《文件,1939—1946年》,i.8;参阅《阴谋与侵略》,vi.1007〕。

(1035) 霍斯巴赫备忘录〔《纽伦堡国际军事法庭》,xxv.411(386—PS);《德国对外政策文件》,D辑,i.37;《文件,1939—1946年》,i.23;参阅《阴谋与侵略》,iii.303〕。

(1036) 《纽伦堡国际军事法庭》,xxxv.46(203—D);参阅《阴谋与侵略》,vi.1083。本书作者感谢伊丽莎白·威斯克曼小姐,因为她引起作者注意了这篇讲话;她是第一个指出其重要性的人(见威斯克曼:《罗马—柏林轴心》,第18页)。

(1037) 霍斯巴赫备忘录〔《纽伦堡国际军事法庭》,xxv.408—409(386—PS);《德国对外政策文件》,D辑,i.34—35;《文件,1939—1946年》,i.21;参阅《阴谋与侵略》,iii.300—301〕。

(1038) 《纽伦堡国际军事法庭》,xxvi.340(798—PS);《文件,1939—1946年》,i.444;参阅《阴谋与侵略》,iii.582。正是由于选择时机的问题,才在这个时候,在战争的前夜,造成德国同意大利之间的政策分歧,墨索里尼的实力顶点同希特勒的不一致。见1939年8月12日希特勒同齐亚诺的会谈〔《纽伦堡国际军事法庭》,xxix,41—53(1871—PS);《文件,1939—1946年》,i.172—181;参阅《阴谋与侵略》,iv.508—517,以及门德尔松的评论:《纽伦堡文件集》,第169页〕,以及1939年9月3日希特勒致墨索里尼的信〔《纽伦堡国际军事法庭》,xxviii.547—549(1831—PS);《文件,1939—1946年》,i.507—508;参阅《阴谋与侵略》,iv.465—466〕。

(1039) 《纽伦堡国际军事法庭》,xxvi.332(789—PS);《阴谋与侵略》,iii.576。希特勒也是被同一种关于他的年龄和非他不可的计算所驱使。他在8月23日告诉亨德森说,他宁愿在50岁而不是55岁或60岁时打仗〔英国外交部:《关于德国波兰关系和1939年9月3日英德战争爆发的文件集》,敕令第6106号(以下简称敕令第6106号),伦敦,英王陛下文书局,1939年,第58号文〕。参阅1939年8月22日他对司令官们讲话中对自己重要性的估计〔《纽伦堡国际军事法庭》,xxvi.339(798—PS);《文件,1939—1946年》,i.443;参阅《阴谋与侵略》,iii.582〕。

(1040) 尼科洛·马基雅弗利:《君主论》(Niccolò Machiavelli:Il Principe),第21章,L·A·伯德编(牛津,克拉伦敦,1891年版),第343—344页。

(1041) 参阅H·巴特菲尔德:《拿破仑的和平策略,1806—1808年》(H.Butterfield:The Peace Tactics of Napoleon, 1806—1808),剑桥大学出版社,1929年版,第56页,第74页,第82—83页,第170页,第207页;同一作者的《拿破仑》(Napoleon),伦敦,达克沃思,1939年版,第78—79页。

(1042) 希特勒同哈利法克斯的谈话,1937年11月19日(《德国对外政策文件》,D辑,i.63—64)。

(1043) 见《概览,1933年》,第305—306页;海登:《元首》,第535页。1933年5月17日的和平呼吁就含有退出的威胁:“任何利用简单多数表决来伤害德国的尝试……只能是由那种要把我们排除出会谈〔即裁军会议〕之外的意愿所支配的。不过,今天德国人民在这种情况下拥有足够的骨气,不把它的合作关系强加于其他民族,但是尽管心情沉重,还是得出了惟一可能的推断。作为一个经常受到诽谤的国家,我们难于继续属于国际联盟。”〔希特勒:《言论集》(贝恩斯),ii.1057〕

(1044) 关于用单方面废除的办法来修改凡尔赛和约对德国水道的管理,见《概览,1937年》,i.371—373;科尔特:《幻想与现实》,第79页注②;纳米尔:《衰退中的欧洲》,第233页。

(1045) 《概览,1936年》,第581—582页。

(1046) 同上书,第384页。

(1047) 牛赖特同齐亚诺会谈的报告(1937年9月25日)〔《秘密文件》(埃利斯托夫),第3卷(西班牙),第2册,第21页〕。关于墨索里尼1937年9月25—29日对德国的访问,见《概览,1937年》,i.334—335,以及339注①。

(1048) 齐亚诺:《欧洲》,第214—216页;英文本,第139—141页;另见下文,原著第360—361页。

(1049) 《纽伦堡国际军事法庭》,xxv.412(386—PS);《德国对外政策文件》,D辑,i.37—38;《文件,1939—1946年》,i.24;参阅《阴谋与侵略》,i.386和iii.304。

(1050) 新训令草稿,1938年6月18日〔《纽伦堡国际军事法庭》,xxv.446(338—PS,第14项);《德国对外政策文件》,D辑,ii.473;《文件,1939—1946年》,i.34;参阅《阴谋与侵略》,iii.324〕。

(1051) 齐亚诺:《日记(1939—1943年)》,1939年3月14日。1939年5月23日,希特勒在对他的司令官们讲话中再次规定了这条原则:“保密是取得成功的决定性需要。我们的目的甚至对意大利和日本也要保密”〔《纽伦堡国际军事法庭》,xxxvii.556(079—L);《文件,1939—1946年》,i.277;参见《阴谋与侵略》,vii.854〕。因此,1939年8月23日苏德条约签订之前并没有通知日本〔见德威特·C·普尔:“纳粹外交政策线索”,《外交》季刊(De Witt C.Poole:“Light on Nazi Foreign Policy”,Foreign Affairs),1946年10月号,第187—188页〕。

(1052) 紧接在希特勒宣称他要凭他的自由决定来解决捷克问题,而且要利用每一个有利的政治机会来实现这一目的,其后在1938年6月18日训令的草稿中有一句不为人注意的话提出了这点:“朋友们,有关各方和敌人们因而都能被引进来,而其他国家保持不关心,尽管事先不能绝对肯定地把它们归入前述任何一类”〔《纽伦堡国际军事法庭》,xxv.446(338—PS,第14项);《德国对外政策文件》,D辑,ii.473;《文件,1939—1946年》,i.34;参阅《阴谋与侵略》,iii.324〕——就其表面价值而言,这是慕尼黑的非凡的预报。

(1053) 德国外交部关于希特勒、里宾特洛甫、伊姆雷迪和卡尼亚会谈记录,1938年8月23日〔《纽伦堡国际军事法庭》,xxxi.137(2796—PS);《德国对外政策文件》,D辑,ii.611〕。讲话中陈词滥调和修辞手段的重复是纳粹外交的特点:希特勒在下午会见伊姆雷迪;同日上午,里宾特洛甫对卡尼亚说,“谁要是不帮忙,只能空着手离开”(同上书,分别见第136页与第610页)。

(1054) 希特勒同恰基谈话的记录,1939年1月16日〔《秘密文件》(埃利斯托夫),第2卷(匈牙利),第25号,第79页〕。

(1055) 见上文,原著第284—285页。

(1056) 见上文,原著第281—282页。

(1057) 1918年2月10日托洛茨基在布列斯特-立托夫斯克的声明〔见J·W·惠勒-贝内特:《布列斯特-立托夫斯克:忘却的和平》(J.W.Wheeler-Bennett:Brest-Litovsk: The Forgotten Peace),伦敦,麦克米伦,1938年版,第185—186页,第226—227页〕。

(1058) 威斯克曼:《不宣而战》,第7页。

(1059) 关于一般的宣战,见奥本海姆:《国际法》,ii.234—241。希特勒入侵其他国家没有一次是事先宣战的。不过,1941年12月11日,他对美国宣战,因为他不能侵入美国。还可加上一句:苏联在1939年11月30日侵入芬兰也没有宣战,尽管苏联的外交要比德国外交更注重一些形式,它先在1939年11月28日废除1932年同芬兰的互不侵犯条约,并在11月29日断绝同芬兰的外交关系。

在纳粹外交中,不让预先最微小的暗示而使突然进攻的好处受到损害。参阅“关于X号命令的时间安排”备忘录,1938年8月24日〔《纽伦堡国际军事法庭》,xxv.461(388—PS,第17项);《阴谋与侵略》,iii.333〕:“并且,外交部提出了问题,从可能成为敌人的领土上及时召回所有的德国人,这一点是否决不应该造成任何德国公民在事变发生前令人生疑地离开捷克斯洛伐克。甚至在第一次空袭以前对驻布拉格的外交代表发出警告都是不可能的,尽管他们万一成为这次空袭牺牲品的后果可能十分严重(如友好国家和公认的中立国代表的死亡)。”

(1060) 乔治·S·梅塞史密斯在纽伦堡法庭的供词〔《纽伦堡国际军事法庭》,xxx.298—299(2385—PS);《阴谋与侵略》,v.26〕。梅塞史密斯自1930年至1934年任美国驻柏林总领事,1934年至1937年任美国驻奥地利公使。

(1061) 劳施宁:《希特勒谈话》,第19页。

(1062) 1938年5月20日“绿色”行动的训令修正稿〔《纽伦堡国际军事法庭》,xxv.423—424(388—PS,第5项);《德国对外政策文件》,D辑,ii.301;《文件,1939—1946年》,i.29;参阅《阴谋与侵略》,iii.312〕。

(1063) “论述‘绿色’的基础”,1938年4月22日〔《纽伦堡国际军事法庭》,xxv.418(388—PS,第2项);《阴谋与侵略》,iii.308〕。

(1064) 参阅巴特菲尔德:《拿破仑》,第78页,第80页;并参阅他的“拿破仑及历史的研究”,《时与潮》(“Napoleon and the Study of History”,Time and Tide),1949年1月22日,第80—82页;C·H·弗思:《奥利弗·克伦威尔》(C.H.Firth:Oliver Cromwell),伦敦,普特南,民族英雄丛书,1924年版,第477—482页,以及同一作者的《英美内战的相似点》(The Parallel between the English and American Civil Wars),剑桥大学出版社,1910年版,第36—37页。

(1065) 在慕尼黑的讲话,1936年3月15日〔希特勒:《言论集》(贝恩斯),ii.1307〕。参阅1934年德国人之间的谈话,引自诺拉·沃恩的《伸手摘星星》(Nora Waln:Reaching for the Stars),伦敦,克雷斯出版社,1939年版,第85页:“‘我们都是德国人——德国人遇见麻烦事了——德国人正在做阿尔卑斯恶梦’。(阿尔卑斯恶梦是做梦的人梦见阿尔卑斯山压在身上)……‘我们是梦游的民族’。”

(1066) 希特勒对司令官们的讲话,1939年11月23日〔《纽伦堡国际军事法庭》,xxvi.336(789—PS);《阴谋与侵略》,iii.580〕。参阅《我的奋斗》,第20页;墨菲译本,第31页:“当厄运缠身,置我于死地,反抗的意志高涨,并终于取得胜利。”

(1067) 《纽伦堡国际军事法庭》,xxvi.328(789—PS);《阴谋与侵略》,iii.572—573。强调领袖个人意志是与希特勒关于领袖“责任”的理论相连的,也就是说他不负责任(除了对他的直觉以外,他不向其他负责)。在德国的民主中,“领袖是自由选举的,他必须对于他的一切行动和疏漏负完全责任。需要处理的问题不是交付多数票表决;而是由他个人决定;作为对那些决定的责任的保证,他宣誓以他在世上的全部所有包括他的生命在内来对各种决定负责”(《我的奋斗》,第99页;墨菲译本,第88页)。换言之,他是一个暴君,只有通过暗杀或在战争中打败才能除掉他。参阅同上书,第378—379页,第501—502页;墨菲译本,第289页,第375—377页。

(1068) 希特勒同内维尔·亨德森爵士的会见,1939年8月25日(敕令第6106号,第68号文)。

(1069) 希特勒同哈查的会谈,1939年3月15—16日〔《纽伦堡国际军事法庭》,xxxi.145(2798—PS);《文件,1939—1946年》,i.55;参阅《阴谋与侵略》,v.439〕。

(1070) 海登:《元首》,第592页;参阅第293页。

(1071) 希特勒一生中等待机会最富戏剧性的例子也许是1945年4月,当时期待罗斯福的逝世能改变德国的命运,如同1762年伊丽莎白女皇的逝世改变了普鲁士的命运那样。在这里,破产的赌徒对运气的崇拜落到一无效果的境地。见特雷弗-罗珀:《希特勒的末日》,第109—112页。

(1072) 希特勒对司令官们的讲话,1939年11月23日〔《纽伦堡国际军事法庭》,xxvi.334(789—PS);《阴谋与侵略》,iii.578〕。

(1073) “但是即使我们不能战胜……也要把半个世界拉进来和我们同归于尽,而不能让人战胜德国。不会再有1918年。我们决不投降”,希特勒在1934年初说(劳施宁:《希特勒谈话》,第125页)。“因此,我要向全世界保证,德国历史上决不会再现1918年11月”,希特勒的国会讲话,1939年9月1日(敕令第6106号,第106号文,第165页;《文件,1939—1946年》,i.511)。“我在这场斗争中不是站着就是倒下。我决不活着看到我国人民的失败。决不向外部力量投降,决不让内部力量爆发革命,”希特勒对司令官们的讲话,1939年11月23日,末尾〔《纽伦堡国际军事法庭》,xxvi.336(789—PS);《阴谋与侵略》,iii.580〕。

(1074) 见特雷弗-罗珀:《希特勒的末日》,第5页。这个公式在《我的奋斗》中没有出现;具体措辞是“德国如果不是世界强国便会化为乌有”(第742页;墨菲译本,第533页)。

(1075) 参阅劳施宁:《希特勒谈话》,第128页。

(1076) 《我的奋斗》,第154页;墨菲译本,第128页。

(1077) 《概览,1920—1923年》,第30—31页;参阅《概览,1930年》,关于德俄关系的评论,第125—127页。

(1078) 见上文,原著第258页以下;《概览,1934年》,第388—404页;《概览,1935年》,i.77—82。

(1079) 1936年9月4日内阁会议记录〔《纽伦堡国际军事法庭》,xxxvi.489—490(416—EC);《阴谋与侵略》,vii.471—472〕。

(1080) 见贝洛夫,i.94—100,以及海登:《元首》,第481—482页;参阅劳施宁:《德国的革命》,第271—275页。

(1081) 贝洛夫,i.94。

(1082) “德国同胞们,国家社会主义党党员们!经过沉重忧虑的压抑,几个月的被迫缄默,现在我可以公开讲话的时刻来到了”,希特勒对德国人民宣布入侵俄国的讲话,1941年6月22日(《泰晤士报》,1941年6月23日)。

(1083) 《我的奋斗》,第757页;墨菲译本,第542页。

(1084) 《概览,1920—1923年》,第201—202页;《概览,1924年》,第268页以下。

(1085) 法国于1925年7—8月撤出鲁尔(《概览,1925年》,ii.47;补编,第134页)。

(1086) 《我的奋斗》,第769页;墨菲译本,第550—551页。

(1087) 见《概览,1920—1923年》,第60—64页。

(1088) 《我的奋斗》,第695—696页;墨菲译本,第503页。

(1089) 同上书,第705页;译本,第509页。参阅齐亚诺描写赖伐尔于1942年12月在东线格尔利茨森林希特勒指挥部的情况:“赖伐尔是个下流的法国人——所有法国人中最下流的。为了得到德国主子的欢心,他毫不犹豫地背叛同胞,诽谤他自己的不幸国家……然而,德国人是如何回答法国人的诱惑,甚至是这个法国人的诱惑呢!除了希特勒而外,别的人都围着他转,抢着和他讲话……似乎是从前的爵爷进入了刚发财的暴发户圈子当中。里宾特洛甫也极尽其能事,不过最后失言了。他提醒赖伐尔说,他的‘显赫同胞’拿破仑也到过这个森林。如果我没有记错的话,拿破仑当时情况完全不同。”〔齐亚诺《日记(1939—1943年)》,1942年12月19日〕

(1090) “希特勒很理解这一点:‘今天〔1923年〕法国内部实力和外部力量之间的不平衡比以往更甚。法国只是由于德国暂时的衰弱才有今天的实力地位’——又一次看透敌人弱点的深刻洞察力,他的多次胜利应归功于这一点。”(海登:《元首》,第135页,照例从不引证希特勒的讲话来源)

(1091) 《我的奋斗》,第704页;墨菲译本,第508页。

(1092) 见希特勒:《言论集》(贝恩斯),ii.1381,1592—1593。

(1093) 《我的奋斗》,第766—767页;墨菲译本,第549页,不过“铲除法国”一词被无力地译作“平定法国”。参阅“摧毁法国在欧洲的霸权企图”(《我的奋斗》,第757页;墨菲译本,第542页;引文见上文,原著第351页)。

(1094) F·A·沃伊特:“欧洲的十二月”,《十九世纪》(F.A.Vaigt:“December in Europe”,The Nineteenth Century),1942年1月号,第2页。参阅劳施宁:《希特勒谈话》,第124页。

(1095) 希特勒同齐亚诺在贝希特斯加登的会谈,1936年10月24日(齐亚诺:《欧洲》,第98—99页;英文本,第60页;《文件,1939—1946年》,i.4)。

(1096) 《纽伦堡国际军事法庭》,xxxiv.738(175—C);《文件,1939—1946年》,i.10。《阴谋与侵略》删去此段(见vi.1009)。

(1097) 霍斯巴赫备忘录〔《纽伦堡国际军事法庭》,xxv.409,411(386—PS);《德国对外政策文件》,D辑,i.35,36;《文件,1939—1946年》,i.21,23;参阅《阴谋与侵略》,iii.301和303〕。参阅1939年8月12日希特勒同齐亚诺会谈记录:“此外,领袖深信目前在英国和法国表现出的热情不可能持续很久。尤其在法国,很快神圣同盟就会被党派争论所取代,假如轴心国保持一段时间沉默的话。”〔《纽伦堡国际军事法庭》,xxix.49(1871—PS);《文件,1939—1946年》,i.178;参阅《阴谋与侵略》,iv.514〕

(1098) “对于英国来说,战争必须尽可能地靠近鲁尔盆地。不能吝惜法国人的鲜血(西墙)。是否拥有鲁尔盆地将决定我们抵抗的时间长短”,1939年5月23日的会议〔《纽伦堡国际军事法庭》,xxxvii.550(079—L);《文件,1939—1946年》,i.273;参阅《阴谋与侵略》,vii.850〕。参阅1939年11月23日的会议〔《纽伦堡国际军事法庭》,xxvi.334(789—PS);《阴谋与侵略》,iii.578〕。

(1099) 《我的奋斗》,第705页;墨菲译本,第509页。

(1100) 参阅劳施宁:《德国的革命》,第237—239页。

(1101) 《我的奋斗》,第366页;参阅第158页,第746—747页;墨菲译本,第279页,第131页,第536页。没有什么证据证明希特勒像第二帝国的政治家和宣传家有时表现的那样,重视英国自称是雅利安或北欧国家的说法。在1939年5月23日的会议上谈到英国坚持反对德国的时候,他说:“他们具有北欧民族爱好冒险和勇敢的特点”〔《纽伦堡国际军事法庭》,xxxvii.552(079—L);《文件,1939—1946年》,i.274;参阅《阴谋与侵略》,vii.851),但是这是顺便的而不是习惯的解释。确实,英国的清教徒的习俗和教义和商业上的卓越成就使它成为犹太精神的最高代表者(参阅劳施宁:《德国的革命》,第205页)〕。但是除了雅利安这个字的玄奥意义外,意大利和日本都不是雅利安人。希特勒的政治结合并没有被种族思想所触及。

(1102) 《我的奋斗》,第154页;参阅第157页;墨菲译本,第128页,第130页。“小的德国野心指向英国和法国,而由于反对波兰,意味着对俄国友好。德国大的野心指向斯拉夫人和乌克兰,是反俄国的,而且由于不想要殖民地,意味着对西方国家友好”(泰勒:《德国历史教程》,第218页)。

(1103) 《我的奋斗》,第699页;墨菲译本,第505页。

(1104) 在《我的奋斗》一书中有一段描述了法国军事设施和空军建制对英国的危险(第699—700页;墨菲译本,第505页),这段话响应了拉姆齐·麦克唐纳1924年2月21日写给普恩加赉那封著名信件,并且也许就是根据这封信写出来的(见《泰晤士报》,1924年3月3日;参阅《概览,1924年》,第360页)。

(1105) 《我的奋斗》,第162页;墨菲译本,第134页。

(1106) 同上书,第142—143页;墨菲译本第120页;参阅希特勒:《言论集》(贝恩斯),i.55。

(1107) 《我的奋斗》,第142页;墨菲译本,第119—120页。

(1108) 同上书,第712页;墨菲译本,第513页;参阅希特勒:《言论集》(贝恩斯),i.46。

(1109) 《我的奋斗》,第768页;墨菲译本,第550页。希特勒夸大了意大利对法国占领鲁尔的反应:见《概览,1924年》,第268页,以及马克斯韦尔·H·H·麦卡特尼和保罗·克里蒙那:《意大利的对外政策和殖民政策,1914—1937年》(Maxwell H.H.Macartney and Paul Cremona:Italy's Foreign and Colonial Policy, 1914—1937),伦敦,牛津大学出版社,1938年版,第145页,第154页。

(1110) 《我的奋斗》,第755页;墨菲译本,第541页。

(1111) 同上书,第521页,第721页,第744页;墨菲译本,第388页,第519页,第554页。

(1112) 见G·沃德·普赖斯:《我了解这些独裁者》(G.Ward Price:I Know these Dictators),伦敦,哈拉普,1937年版,第79页,摘引了希特勒在1935年的一句话。参见希特勒:《言论集》(贝恩斯),i.159—160。

(1113) 《我的奋斗》,第711页,第718—719页;墨菲译本,第512页,第517页。见上文,原著第338页。

(1114) 《我的奋斗》,第707—711页;墨菲译本,第510—512页;劳施宁:《希特勒谈话》,第47页;海登:《元首》,第133页。

(1115) 《概览,1934年》,第475页。参阅上文,原著第339页注③(即本书第479页注②。——译者)。

(1116) 墨索里尼同戈林的谈话,1937年1月23日(齐亚诺:《欧洲》,第140页;英文本,第89页)。戈林接着指明未明确的势力:“法国,英国,俄国很可能都认为,只要有用奥地利把它炸掉的可能,意德协定就不危险。”

(1117) 希特勒:《言论集》(贝恩斯),ii.1000。

(1118) 同上书,第1001页。

(1119) 1938年3月11日希特勒致墨索里尼的信(《概览,1938年》,i.218)。1938年5月7日,希特勒在威尼斯宫宴会上的讲话中,把不可侵犯的德意边界更含糊地规定在阿尔卑斯山脉(威斯克曼:《罗马—柏林轴心》,第108—109页)。

(1120) 南蒂罗尔于1943年10月5日并入帝国(威斯克曼:《罗马—柏林轴心》,第313页)。

(1121) 参阅劳施宁:《德国的革命》,第226页。

(1122) 希特勒对意大利人作为士兵的看法,见劳施宁:《希特勒谈话》,第37页,第57页。可以认为如果希特勒惯于随意评论意大利的军事素质的话,齐亚诺早就会记录在他的《日记》中,用以动摇墨索里尼的对德结盟。

(1123) 霍斯巴赫备忘录〔《纽伦堡国际军事法庭》,xxv.407(386—PS);《德国对外政策文件》,D辑,i.33;《文件,1939—1946年》,i.20;参阅《阴谋与侵略》,iii.299〕。

(1124) 参阅1939年8月22日希特勒对司令官们的讲话〔《纽伦堡国际军事法庭》,xxvi.339(798—PS);《文件,1939—1946年》,i.443;参阅《阴谋与侵略》,iii.582〕。希特勒在1934年某个时候对墨索里尼的评价是“他缺乏对事物展望的胸襟和勇气。他永远不可能超越完全令人误入歧途的罗马帝国原型”(劳施宁:《希特勒谈话》,第276页)。在齐亚诺于1936年10月第一次前往贝希特斯加登代表意大利领袖向希特勒致意时,希特勒向“世界第一位的政治家,没有人能与他甚至稍微比拟一下的政治家”,表示感谢(齐亚诺:《欧洲》,第93页;英文本,第56页)。三年以后希特勒得到了这一权利,宣称他本人“幸运地生活在这样的时代,除他自己而外,还有一位在历史上伟大而罕见的政治家;他能成为这位伟人的朋友,是一件令他本人至感愉快的事情”。希特勒和齐亚诺在上萨尔斯堡会谈的备忘录,1939年8月13日〔《阴谋与侵略》,viii.529(077—TC);《文件,1939—1946年》,i.184〕。

(1125) 《戈培尔日记》,第378页。参阅威斯克曼:《罗马—柏林轴心》,第312—314页。

(1126) 《概览,1934年》,第468页。对那一次墨索里尼的举止最详尽的描写很可能是载于弗农·巴特利特:《这就是我的生平》(Vernon Bartlett:This Is My Life),伦敦,查托和温德斯,1937年版,第269—272页。这次会见还有另一面:“希特勒没有给墨索里尼留下好印象;他滔滔不绝地谈了一个小时,用不同的话重复《我的奋斗》中所有论点,只让墨索里尼回答几分钟。墨索里尼本人回到罗马时告诉我,希特勒简直是一架备有7张唱片的留声机,把所有的都放完一遍以后又从头再放。他对陪同他前往会见的所有随行人员都这么说,而这句时髦话又在全罗马城被他的‘信徒’所一再重复”〔彼得罗·巴多利奥:《第二次世界大战中的意大利》(Pietro Badoglio:Italy in the Second World War),穆里尔·柯里译(伦敦,牛津大学出版社,1948年版,第2页)〕。

(1127) 后来希特勒对墨索里尼的怠慢,表面上看来不是故意的,而是由于希特勒天生缺乏教养。例见1941年8月墨索里尼到希特勒在乌克兰的指挥部访问的报道,那时墨索里尼受到的接待是怠慢而失礼的,为了弥补受伤害的虚荣心,他要求驾驶元首的专机,这一要求是不能拒绝的〔迪诺·阿尔菲耶里:《两个独裁者会面》(Dino Alfieri:Due dittatori di fronte),米兰,里佐利,1948年版,第220—221页〕。

(1128) 见1939年8月22日希特勒对司令官们的讲话〔《纽伦堡国际军事法庭》,xxvi.339(798—PS);《文件,1939—1946年》,i.443;参阅《阴谋与侵略》,iii.582〕,及1939年11月23日的讲话〔《纽伦堡国际军事法庭》,xxvi.331(789—PS);《阴谋与侵略》,iii.575—576〕。

(1129) 劳施宁:《希特勒谈话》,第130页;参阅第276页。关于法西斯主义未能消灭意大利的传统制度和统治阶级,见弗朗兹·博肯瑙:《集权主义的敌人》(Franz Borkenau:Totalitarian Enemy),伦敦,费伯,1940年版,第41页,第152—153页,第229—230页。希特勒和墨索里尼都时常提到这一对比。“总的说来,世界上只有三个伟大的政治家:斯大林、我本人,还有墨索里尼。最差的是墨索里尼,他既未能粉碎王室的权力,也未能粉碎教会的权力”,未经核实的希特勒于1939年8月22日对司令官们的讲话记录〔《阴谋与侵略》,vii.753(3—L)〕;参阅墨索里尼自己的讲话,载于齐亚诺:《日记(1939—1943年)》,1939年3月27日及1939年5月25日。

(1130) 劳施宁:《希特勒谈话》,第34页,第71—72页,第82页,第123—124页,第127—129页。

(1131) 见德威特·C·普尔:“纳粹外交政策分析”,《外交》季刊,1946年10月号,第132—133页,第145—146页,第154页。

(1132) 见德威特·C·普尔:“纳粹外交政策分析”,《外交》季刊,1946年10月号,第146页。参阅里宾特洛甫致丘吉尔和艾登的信,未署日期,但是在希特勒死后(《阴谋与侵略》,vii.839—847)。

(1133) 《概览,1935年》,i.178—193。

(1134) 邓尼茨:“关于进行海上战争的论文”,引自未公开发表的官方资料。

(1135) 德威特·C·普尔,前引书,第133页。“确实,里宾特洛甫起初被整个纳粹那帮人都看作不错;戈林嘲笑说,他们还将发现,他只是通过香槟酒了解法国,通过威士忌了解英国。”

(1136) 对阿尔贝特·施佩尔的审讯,1945年6—7月,据未出版的官方资料,1945年8月28日;参阅《概览,1935年》,第90—92页,在这个时候,在这一点上施佩尔的证词也许不充分:希特勒似乎还不惯于用“兴登堡的政治遗言”这样的话同他的亲信讨论政策。

(1137) 见《概览,1936年》,第259—260页。关于谣传希特勒正考虑入侵奥地利作为一项选择办法,见同上书,第261页注和第402页注④。

(1138) 国会演说,1939年1月30日〔希特勒:《言论集》(贝恩斯),ii.1576〕。

(1139) 1937年6月24日布洛姆贝格指令〔《纽伦堡国际军事法庭》,xxxiv.738(175—C);《文件,1939—1946年》,i.10〕。此段在《阴谋与侵略》略去(见vi.1008)。

(1140) 希特勒同黑森菲利普亲王电话通话记录,1938年3月11日〔《纽伦堡国际军事法庭》,xxxi.369(2949—PS);《阴谋与侵略》,v.642;又见门德尔松:《纽伦堡文件集》,第161—162页〕。关于1938年3月11日希特勒致墨索里尼的信,见《概览,1938年》,i.217—218;关于1938年3月12日他致墨索里尼的电报,见同上书,第211页,第218页。

(1141) 德威特·C·普尔,前引文。

(1142) 当时任不管部长。

(1143) 齐亚诺:《欧洲》,第75页;英文本,第44页。关于这时德国对英国类似的乐观态度,见齐亚诺于1936年7月30日同德国大使哈塞尔的谈话(同上书,第45—46页;英文本,第22页)。

(1144) 同上书,第95—96页;英文本,第58页;《文件,1939—1946年》,i.2。

(1145) 《概览,1936年》,第384页。

(1146) 齐亚诺:《欧洲》,第98页;英文本,第59—60页;《文件,1939—1946年》,i.4。关于牛赖特对里宾特洛甫幻想的意见,又见齐亚诺同牛赖特在柏林的谈话,1936年10月21日(齐亚诺:《欧洲》,第88页;英文本,第53页)。

(1147) 齐亚诺:《欧洲》,第129页;英文本,第82页。

(1148) 同上书,第137页;英文本,第87页。

(1149) 墨索里尼同牛赖特的谈话,1937年5月3日(同上书,第177页;英文本,第116页)。

(1150) 《纽伦堡国际军事法庭》,xxxiv.744(175—C);《文件,1939—1946年》,i.13;参阅《阴谋与侵略》,vi.1010。

(1151) 见牛赖特同齐亚诺的谈话记录〔1937年9月25日〕〔《秘密文件》(埃利斯托夫),第3卷(西班牙),第2册,第21页〕;齐亚诺同里宾特洛甫首席顾问劳默尔的谈话,1937年10月20日,以及齐亚诺同里宾特洛甫的谈话,1937年10月22日(齐亚诺:《欧洲》,第214—215页;英文本,第139—140页;《文件,1939—1946年》,i.14)。见上文,原著第343—344页。

(1152) 墨索里尼同里宾特洛甫的谈话,1937年10月22日(齐亚诺:《欧洲》,第216页;英文本,第140—141页;《文件,1939—1946年》,i.15)。

(1153) 《德国对外政策文件》,D辑,i.55—71;《概览,1937年》,i.337—340。“在朗西曼出使捷克斯洛伐克之前不久,哈利法克斯勋爵在贝希特斯加登会见了希特勒,他说起话来像按时做礼拜的人——据译员保罗·施密特说——而希特勒则像种族主义宣传家。会晤在紧张的气氛中结束。”(德威特·C·普尔:“纳粹外交政策分析”,《外交》季刊,1946年10月号,第140页)

(1154) 《德国外交政策文件》,D辑,i.60。

(1155) 同上书,第61页,第63页。

(1156) 《概览,1937年》,i.42—46。1939年8月23—24日夜间在克里姆林宫的会谈过程中,里宾特洛甫说,“反共产国际公约从根本上说不是反对苏联而是反对西方民主国家”;斯大林回答说,它“实际上主要是吓坏了伦敦城和英国小商人”(《纳粹—苏维埃关系》,第75页;《文件,1939—1946年》,i.406—407)。参阅爱尔兰外交部意见,载于1937年11月17日德国驻都柏林公使的电报(《德国对外政策文件》,D辑,i.50—52)。

(1157) 《纽伦堡国际军事法庭》,xxxiv.732页以后(175—C);《文件,1939—1946年》,i.7页以下;参阅《阴谋与侵略》,vi.1006页以下。

(1158) 霍斯巴赫备忘录〔《纽伦堡国际军事法庭》,xxv.402页以下(386—PS);《德国对外政策文件》,D辑,i.29页以下;《文件,1939—1946年》,i.16页以下;参阅《阴谋与侵略》,iii.295页以下〕。

(1159) 德威特·C·普尔,前引书,第138—139页。在布洛姆贝格指令中认为战争问题是“两条战线作战而以西方为重点(‘红色’行动)”以及“两条战线作战以东南方为重点(‘绿色’行动)”〔《纽伦堡国际军事法庭》,xxxiv.736(175—C);《文件,1939—1946年》,i.9;参阅《阴谋与侵略》,vi.1008〕。

(1160) 霍斯巴赫备忘录〔《纽伦堡国际军事法庭》,xxv.406(386—PS);《德国对外政策文件》,D辑,i.32;《文件,1939—1946年》,i.19;参阅《阴谋与侵略》,iii.298〕。

(1161) 《纽伦堡国际军事法庭》,xxxix.91—92(075—7C);《阴谋与侵略》,viii.513。

(1162) 希特勒同亨德森的会谈,1938年3月3日(《德国对外政策文件》,D辑,i.247;科尔特:《幻想与现实》,第88—89页;又见上文,原著第164—165页)。希特勒希望在大陆东部征服领土,却用殖民地问题转移视线;这并不意味着他本来不打算接受海外殖民地来增强转移视线的分量。从1937年11月5日的会议上可以看到这种可能性,他说英国和法国“从德国建立海外军事基地可以看到是对它们交通运输的威胁,对德国贸易的保障,其结果是加强了德国在欧洲的地位”〔霍斯巴赫备忘录:《纽伦堡国际军事法庭》,xxv.406(386—PS);《德国对外政策文件》,D辑,i.32;《文件,1939—1946年》,i.19;参阅《阴谋与侵略》,iii.298〕。

(1163) 1937年5月28日,张伯伦继鲍德温任首相;1938年2月20日,艾登辞去外交大臣职务。

(1164) 《纽伦堡国际军事法庭》,xii.531:惠勒-贝内特:《慕尼黑》,第331—332页(不准确地叙述说,这句话是希特勒对沙赫特说的);基思·法伊林:《内维尔·张伯伦传》(Keith Feiling:The Life of Neville Chamberlain)〔以下简称法伊林:《张伯伦》〕,伦敦,麦克米伦,1947年版,第390页。希特勒对慕尼黑的憎恶表现在一年后于1939年8月22日他对司令官们的第一次讲话。据叙述生动但不可靠的记载,他说:“现在比以往任何时候都有利。我现在只担心一点,就是那个张伯伦或者另一个这样的下流胚带着具体建议或者改变想法来见我。他要给扔到楼底下去。即使当着摄影记者的面,我也要踢他的肚子”〔《阴谋与侵略》,vii.754;参阅《纽伦堡国际军事法庭》,xxvi.343(798—PS);《文件,1939—1946年》,i.446;《阴谋与侵略》,iii.585〕。1939年4月28日,希特勒在国会讲话中把他的失望情绪归咎于民主国家:“如果‘不准慕尼黑事件重演’的口号在今天提出来,这仅仅是确认了这个问题的和平解决是那些战争贩子们所曾见过的最致命的事情。他们为不曾流血而遗憾——当然不是他们的鲜血:因为在子弹横飞的地方当然是找不到这些煽动者的,只有在赚钱的地方才能找到他们!的确,那是许多无名士兵的鲜血”〔希特勒:《言论集》(贝恩斯),ii.1617;参阅《文件,1939—1946年》,i.214;载有讲话全文〕;上面谈到的估计的另一个例子,在第321—322页。

(1165) “在英国,现在需要的不是张伯伦,而是达夫·库珀先生、艾登先生或丘吉尔先生应该执政;那时,我们很清楚,立即开始一场新的世界大战就是这些人的目标”,希特勒在萨尔布吕肯的讲话,1938年10月9日〔《言论集》(贝恩斯),ii.1535。参阅同上书,1532,1546—1549,1555—1559〕。

(1166) 埃里奇·雷德:“德国海军政策的发展,1933—1939年”(《阴谋与侵略》,viii.688,700;附作者的校正)。

(1167) 墨索里尼同里宾特洛甫的会谈,1938年10月28日(齐亚诺:《欧洲》,第373页;英文本,第242页;《文件,1939—1946年》,i.146)。

(1168) 齐亚诺:《欧洲》,第374页;英文本,第243页。里宾特洛甫一定知道这是假的:日本军部在这一阶段所设想的三国联盟主要针对俄国(远东国际军事法庭审讯记录(油印本),第33718—33719页及第34116—34119页)。

(1169) 四天前,里宾特洛甫在贝希特斯加登同利普斯基会谈,通过提出全面解决波德之间的问题,包括但泽并入帝国版图,已经开始谈判波兰问题(见上文,原著第281页)。

(1170) 齐亚诺:《欧洲》,第375页;英文本,第244页;《文件,1939—1946年》,i.148。

(1171) 乌尔里希·冯·哈塞尔:《来自另一个德国》(Ulrich von Hassell:Vom andern Deutschland),苏黎世,阿特兰提斯,1946年版,第37页。

(1172) “接着就是建立保护国,并以此为征服波兰打下基础,不过那时我不清楚究竟是先向东方进军,然后转向西方,还是倒过来”,希特勒对司令官们的讲话,1939年11月23日〔《纽伦堡国际军事法庭》,xxvi.329(789—PS);《文件,1939—1946年》,i.529;参阅《阴谋与侵略》,iii.573〕。

(1173) 哈塞尔,前引书,第55页。3月22日,哈塞尔在日记中写道:“这是肆无忌惮的第一个实例,是超越一切界限和一切正当行为的第一个实例”(同上书,第52页)。

(1174) 科尔特:《幻想与现实》,第146页。

(1175) 发自库隆德雷的电报,1939年3月19日(《法国黄皮书》,第80号)。