第五章

劳动力

帕特里夏·哈维

缺乏劳动力是战争爆发时德国面临的主要问题之一。经济动员到1936年已使1933年德国存在的大批失业者全部就业,而为武装部队征召人员,显然会使人力更加紧张。可是,德国的领导人已经制定了应付这种局面的计划。德国的劳动力可能很缺乏,但是在很大程度上可以由外国劳动力来替代。早在1939年5月23日,希特勒在讨论进攻波兰的建议时就说过:“如果命运使我们同西方发生冲突的话,在东方占有较多的空间将是有利的。……德国以外地区的居民将不服兵役,因而可以作为劳动力的来源。”(1)在德国对波兰发动进攻后,德国人几乎立刻就推行了一项将劳动力运往德国去的方针。这项方针在战争期间发展到这样的程度,以致到1944年,有700多万外国人受雇在德国工作,而德国本国的平民劳动力大约为2 850万人。(2)然而,德国雇用的外国人,决不仅限于那些在德国本土工作的。虽然目前没有数字可考,但是不妨这样说,在德国以外的国家里为德国工作的人数,远远超过了在德国本国工作的人数。这一点对德国作战的重要性是显而易见的。

第一节 德国劳动力的发展

(一)战争爆发时的情况

上一段里已经说过,希特勒上台时面临的大规模失业现象,在战争爆发前不久已一变而为缺乏劳动力。不再需要制定计划——例如,兴建党的办事处和建筑高速公路——以创造工作机会了。相反地,德国当局不得不加强管制措施。在纳粹政权成立之初,这些措施就是它的经济政策的一个组成部分。劳动力,如同其他生产因素一样,在建立纳粹的战争机器方面注定要发挥作用。到战争爆发时,劳动力已受到一系列的管制,使它完全惟政府的要求是从。劳资关系的正常结构,由于解散了工会,并由于采取了旨在使雇用工人要凭政府特别许可证的措施,已经遭到了破坏。同时,对工资的限制,也使雇主在企图满足其日益增长的对劳动力的需要时,更难以竞相出价来招募工人。

尽管德国人实行了控制并采取了旨在增加国内劳动力总数的措施,但是劳动力缺少的现象继续存在,而且到1938年底开始变得相当严重。那年年底,劳动力的供应据估计大约缺少200万人。(3)虽然的确有着某些后备的劳动力,尤其是妇女,但是从国内后备人力中抽出来的平民劳动力的任何大幅度增加,势必使雇用工作的结构作出重大的、因而也是痛苦的重新调整。鉴于德国准备发动战争,它就必须在国境之外找到替代的劳动力来源,以增加总的劳动力供应。

德国政府认识到正在发生的从就业不足转为劳动力缺乏的这场变化,早在1937年就已经决定向外国工人重新开放边界了。(4)于是劳工开始流入德国,主要是从波兰和意大利流入,而随后的领土扩张更便利了这种迁移。到1939年夏天,除奥地利人和苏台德的日耳曼人外,有30万以上的外国人(5)受雇在原来的德国境内工作,而平民劳动力的总数大约为34 269 000人。(6)可是,对于德国的需要来说,添出来的这些工人只不过是不无小补而已。在进攻波兰后不久,除了工人自愿迁移外,还辅之以强制征募。

(二)波兰战役的影响

战争的爆发使德国国内的劳动力立刻紧张起来,而在农业方面尤其感到这样。可是,利用外国劳动力的计划立刻便付诸实行。招工人员紧跟在开进波兰的德国军队后面,数以千计的波兰平民,尤其是农业工人,被押送到德国去。(7)此外,还有20万到30万战俘被扣留在德国工作。(8)早在1940年就已经决定,运送到德国去工作的波兰平民的人数,至少将增加到100万人,其中有75万人将从事农业劳动。(9)

波兰战事结束后,敌对行为的暂时停止就有可能巩固一下德国劳动力的情况了。对农业工人的迫切需要,已经由于运入波兰人而得到了满足。武装部队的动员意味着从平民劳动力中抽走了好些人,但是由于战争爆发而立刻进行了改组,情况已经稳定下来;对于例假日所作的许多限制和1939年9月1日的一道命令(10)所规定的发放加班费的办法,1939年底全撤销了。

(三)德国领土的进一步扩张

西欧战役使德国控制下的劳动力来源大形增加。军事上的损失是轻微的,(11)而从被占领国家搞到手的劳动力抵消损失还绰绰有余。他们抓了将近200万战俘,其中有许多都被弄到德国去做工,主要是在田地上。(12)此外,物质上的破坏和随后的经济紊乱,在西欧造成了广泛的失业,(13)这样就提供了更多的后备劳动力以便德国利用。为维持德国工农业生产所需要的那么多平民新手,不用施加多少压力就可以征募到。(14)的确,在1940年秋季的几个月中,德国控制下的劳工总数足以供应德国的需要而有余。德国能够从中挑挑拣拣。在某些地区,招募工作暂时停止了,而在法国,尽管国内失业现象很普遍,并没有作过任何努力去动员平民劳动力。(15)

在1940—1941年的冬天和春天,招募外国劳工的工作一直不断地进行着,受雇在德国工作的外国工人的总数从1940年10月的220万人左右(16)增加到1941年5月31日的3 033 000人。(17)进攻俄国的准备工作和更多的人应征入伍,增加了对外国劳工的需要,但是仍有足够的人可供招募。他们从西欧弄来了更多的劳动力。此外,德国控制的加强(不是通过直接的军事行动,就是通过政治压力),也方便了在东南欧的招募工作。从意大利也弄了更多的工人到德国来。1941年2月初,德国和意大利当局签署了一项新的协定,规定德国工业增加雇用意大利人。(18)到1941年9月25日,德国使用的外国平民和战俘的总数,已经增加到370万人左右。(19)

从战争爆发直到1942年春天的这段时期内,德国雇用人员的组成发生了重大的变化。到1941年5月31日,已有大约5 808 000人从平民劳动力中应征入伍。一年以后,这个数目增加到7 805 000人。(20)然而对比之下,雇用的外国工人的总数从1939年的301 000人增加到1941年5月的3 033 000人,到1942年5月更增加到4 224 000人。(21)这样,外国人从1939年在德国劳动力中仅占无足轻重的数目,到1941年5月占雇用人员总数的8.4%左右,到1942年5月已占11.7%。(22)在截至1942年5月31日为止的3年时期内,劳动力的总数紧缩了将近400万人,这是由于从事批发行业和从事手工业的人数减少的缘故(分别减少了140万和180万人)。(23)用了这么许多外国人,就不需要对德国的劳动人口进行任何普遍的重新分配,也不需要大规模地动员妇女。事实上,平民劳动力中的妇女总数减少了249 000人,而仆役的数目则只减少了165 000人。(24)同时,由于劳动力供应的充沛,除了临时和局部地延长工作周的时间外,不需要采取进一步的措施。(25)

(四)劳动力管理机构的改组

1942年初,劳动力的情况发生了重大的变化。俄国反攻的成功,不仅摧毁了出现一个节省开支的时期的任何希望(如同前几个冬季都有可能出现的那样),而且要求立刻增加武装部队人员的总数。同时,武装部队损失的比重,也第一次变得严重起来。

情况的日趋严重,从行政管理的变动上便反映出来了。第一个变动是任命德国劳工部一个团体的前首脑维尔纳·曼斯费尔德去主管四年计划组织下面的劳动力分配司,以代替弗里德里希·聚鲁普,后者据称患了重病。曼斯费尔德在支配劳动力方面取得了很大的权力,他着手来收紧控制劳工的机器。但是经过6星期后,他又由弗里茨·绍克尔所接替,后者是图林根省的行政长官,又是最坚定地拥护希特勒的党员之一。这时不得不采取断然的措施,于是执行这项政策的责任,不是委托给劳工部的官员,而是交给一个具有第一流党内工作经历的人,虽然这个人先前并没有处理劳工问题的经验。

根据任命绍克尔的命令,(26)他在招募、使用和分配劳动力方面取得了几乎无限的权力,他的惟一上司就是四年计划总负责人戈林。关于绍克尔职务的范围概述如下:

为了保证整个战时经济,尤其是军备方面可以获得需要的劳动力,必须建立一定的制度,以指导分配所有可以利用的劳动力——包括被运送来做工的外国人和战俘在内——并动员大德意志帝国——包括保护国在内——以及总督辖区与占领区内所有尚未充分利用的劳动力。(27)

影响到绍克尔的职务的因素之一是,武装部队需要的人员增加了。德国企图说服它的盟国增加提供开赴东线作战的部队的人数,(28)但是这种增援部队比起德国的需要来,只能是为数很少的。同时,德国也决不能依靠在占领区征集的劳动力来补充它的武装部队。(29)约德尔后来说:

征募外国人作为战斗人员的问题,无论如何应该极端慎重并持极端怀疑的态度来进行审查。有一个时期,东线曾出现过一种近似神经病的状态,提出的口号是:“俄国可以由俄国人去征服。”一支庞大的弗拉索夫军队的想法,萦绕在许多人的脑海中。当时,我们招募了160多个营。在我们自己进攻得手时,我们的经验是好的。当局势恶化,我们不得不撤退时,这种经验就变得不妙了。(30)

因此,大部分新兵不得不从德国的劳动力中来征募。(31)

鉴于德国的后备劳动力,至少是后备男子,实际上已经消耗光了,要提供更多数目的人给武装部队,就只能以牺牲工业为代价。可是工业生产,至少是兵工部门,总得设法维持下去,甚至还得提高,以满足对军备的日益增长的需要。采取了种种不同的措施,力图补救这种局面。工业生产进一步集中在那些据认为对作战关系重大的工厂里,其他的工厂则部分或全部停工。发起了一场宣传运动,提出“以二顶三”的口号,来强调加强工业奋战的必要性,强调国内战线上的工人有责任发挥作用来支援正面临着“德国军队有史以来最艰苦、最巨大的义务”的武装部队。(32)训练计划也予以扩大,以便有助于把技术工人替换下来应征入伍,还作出了努力把德国最后的一些后备劳动力搜罗无遗。然而,不论这些措施取得了何种程度的成功,德国承担的义务所需要的全部劳动力,终究无法指望都搞到手。于是,剩下来可以大幅度增加劳动力的惟一方法,就是充分利用外国劳工了。

这就是绍克尔的主要目标。

这项新的、庞大的劳工动员工作的目的,是把我国作战的武装部队在阿道夫·希特勒的领导下为我们征服和取得的全部丰富、巨大的资源,用于武装部队的装备,也用于增加祖国的营养。被征服地区的原料和富源,以及人们的劳动力,应全部认真地用于对德国及〔其〕盟国有利的工作。(33)

然而,征募劳工的机会已经不像战争初期那样多了。在波兰,由于德国一开始占领后就实行了一种残暴的劳工政策,这时要照先前那种规模进一步调拨劳工已经办不到了。在东南欧,由于那个地区在农产品的生产方面对德国很重要,大多数剩余的劳动力非保留下来不可。在西欧,占领后很普遍的广泛失业现象,这时多半已经不复存在。(34)后面这一改变的原因很多,其中包括:所有可以多少用和平方法说服的人,都已经移居到了德国;把德国的订货包给了被占领国家的厂商;(35)以及许多国家的政府都采取了行动,把当时现有的工作全派给了所有寻找工作的人。只有在苏联被占领的地区,还有相当未经挖掘的劳动力来源,可是即使在那里,把劳工调往德国去也受到某种顾虑的限制,其中最重要的是,俄国已经把技术工人同战斗部队一起撤退了,而德国又希望在它控制下的地区维持生产。(36)

绍克尔在他的劳工动员计划中,强调了苏联被占领区作为劳动力来源的重要性。他说:“可是,必须着重指出,已经又为德国找到了数量惊人的外国劳工。东方占领区是可供这种用途的最大来源。因此,必须立即最最充分地利用已征服的苏联领土上的人力。”然而,西方的动员工作也不容忽视。他又说:“另一方面,按照现在可能实现的情况,需要的外国劳工总数有1/4可以从德国以西的欧洲占领区内获得。”不过,“从友好国家,还有从中立国家获得的劳工,只占总需要量的一小部分。实际上,在这方面,只能考虑技术工人和专家。”(37)

绍克尔推行的更加残酷的招工政策取得了相当的成功,至少在他初就职后的那段时期内是如此。靠了从花言巧语的哄骗到公然的逼迫这种种不同的手段,(38)他把越来越多的外国人运到了德国。在1943年6月23日的一封信中,绍克尔声称,在他管理下的头12个月中,有3 638 056个外国人被送到德国经济部门中工作。(39)虽然这并不说明德国雇用的外国人的总数有了等量的增加(因为有许多人回乡、患病或由于别的缘故而脱离了劳工队伍),但是雇用的外国人的人数的确从1942年5月底的4 224 000人增加到一年以后的626万人。(40)1942年春天和夏天,德国军队一直不停地开进苏联的领土,便利了招募俄国劳动力的工作,因此虽然在1942年春天只有微不足道的人数(41)受雇在德国工作,但是到1943年初,据估计大约有150万人在那里工作。(42)绍克尔推行的政策的全面成功,从表2列举的数字上可以看出(见下文,原著第235—236页)。平民劳动力的总数,截至1942年5月31日为止的那一年中,曾减少了50万人以上,在此后的12个月中又增加了大约100万人,尽管为武装部队的进一步动员工作并没有停顿。

(五)德国劳动力情况的恶化

到1943年初,德国劳动力的总数达到了最高峰。诚然,从1941—1942年冬天起,劳动力的趋势是求过于供,然而由于广泛地使用了外国工人,不论在民用还是在军工部门中,劳动力总数都在增加。但是从1943年起,受雇在德国工作的平民的总数却不断减少。德国人于是就面临着要以减少了的人力来应付日益增加的义务这一问题。种种不同的因素使这一问题更形复杂,其中最重要的就是丧失了军事主动权和被占领国家中为德国工作的厂商数目增加了。1942年的最后几个月,标志着德国军事力量的最大的扩张。(43)到那时为止,不断有新的地方落入德国控制之下,因此就有新的地方可供招募人员之用,可是从那时以后,情况就完全相反了,德国控制的地方不断在缩小,而最先失去的地区就是那些在1942年曾经证明是如此丰富的劳动力来源的俄国领土。被占领国家内为德国生产的制造业的发展,呈现出一个多少不大相同的问题,因为它尽管并不损害德国的利益,却减少了可以从该国调往德国去的工人的数目。(44)招募外国劳工到德国去干活的工作继续进行,但是规模比前一年要小得多。在截至1944年5月31日为止的12个月中,受雇在德国工作的外国人的总数仅增加了866 000万人,而一年以前则为200万人以上。(45)

对劳动力需要量的增加,再加上维持大规模招募外国工人所遇到的困难,这时已使国内劳动力的彻底改组刻不容缓了。自从战争爆发以后,劳工法律实际上始终没有修改过,这时却变本加厉起来,目的在于挖掘出最后的储备力并最恰当地分配已在使用的劳动力。戈林于1942年6月13日颁布了一道法令,规定除非劳工部门有令,否则禁止工作上的任何调动,从而对劳工的流动实行了有效的管制。(46)劳工的征募工作,先前是根据1939年2月13日的法令(47)执行的,这时则根据1943年1月27日的法令(48)大大加强了。根据新的法令,所有年龄在16岁到65岁之间的男人和所有年龄在17岁到45岁之间的女人,除了某几类已婚的妇女外,都被要求去登记从事对国家有重要意义的工作。(49)可是,这项措施的结果是使他们失望的,登记的虽又有大约350万人,但是绝大多数是妇女,其中有许多人不是留作别用,就是每周不能做足48小时的工作。(50)

鉴于一方面要大幅度增加劳动力的总数具有困难,另一方面武装部队和军备工业又需要更多的男人,惟一可行的政策就是把可以利用的平民劳动力进一步集中在兵工部门里。为了达到这个目的,他们于1943年3月颁布了一道命令,要求同作战不直接有关的所有厂商不是完全歇业,就是大力集中。有过一段时期,军事工业中雇用的劳工可以免服兵役,但是到1943年秋天,武装部队的需要是如此之大,以致年纪较轻的熟练工人也应征入伍了。

不过,总的说来,在1944年上半年结束以前,军事工业一直拥有充足的人力,使它们可以维持,甚至增加生产。(51)但是德国的敌人于1944年夏天在诺曼底登陆,这标志着德国劳动力动员的一个新阶段的开始。从那时起,德国显然面临着一场围攻战。在戈培尔于1944年7月被任命为总体战全权代表后,(52)接下去公布了一系列命令。进行了最后一分钟的努力,企图为武装部队,为军工生产或为构筑防御工事,动员一切可能动员的后备力量。征募的年龄在1942年夏天已经从18岁降低到17岁,这时又进一步降低到16岁;征募妇女的年龄限制从45岁提高到50岁;一般工作周的时间则从48小时增加到60小时。(53)此外,还采取了许多措施,目的在于停止对于战事并不直接和立即有所贡献的一切活动。各种形式的娱乐,例如戏院,都遭到取缔;出版的报纸的数目大为减少;邮政业务削减了一半;铁道业务也减少了。可是,到1944年秋天,轰炸所造成的混乱,以及随之而来的供应物资和劳动力的调度失灵,竟然比实际缺乏劳动力更严重地妨碍了生产,而10月间人民冲锋队的成立,以及几乎所有的人都有义务在冲锋队服役这一点,进一步造成了困难。(54)在德国各地,总的说来,对劳动力进行任何周密的重新分配已变得不可能,小批人失业的现象开始出现了。

第二节 德国在欧洲其他地方雇用劳工的情况

德国利用欧洲的劳动力决不仅限于调到德国本土去工作的那些人。希特勒在1941年11月9日发表的一篇演说中说:“就德国的领土而言,即就我们占领的地区和我们已置于行政管理下的地区而言,我们将能利用所有的人去从事这项工作,这是毫无疑问的。”(55)一切其他的考虑都服从于德国的需要。一个人究竟奉派在他的家乡地区、在他本国的另一个地方、在德国,还是在德国占领下的欧洲的其他地方工作,这最终取决于他在各有关地方对促进德国作战所起的相对的作用。甚至盟国和卫星国,也由于德国对原料的控制和德国施展的种种财政金融手段,而被迫在得不到足够的金钱补偿的情况下,根据德国的需要来使用它们的很大一部分劳动力。(56)

一个工人受雇在自己本国工作,并不表示他在生产供本国分配的商品,或者他的劳动在任何方面的确有利于本国。这一点明白地见之于绍克尔1942年8月22日发布的一道命令中,该命令作了如下的指示:

占领区可用的劳动力,首先必须用来满足德国本身的主要作战需要。

这种劳动力在占领区必须按照下列次序使用:

(1)用于军队、占领机关和民政机构的必要工作;

(2)用于德国军备计划;

(3)用于同粮食供应和农业有关的工作;

(4)用于军备工业以外的其他对德国国家有利的工业工作;

(5)用于对该地区居民有利的工业工作。(57)

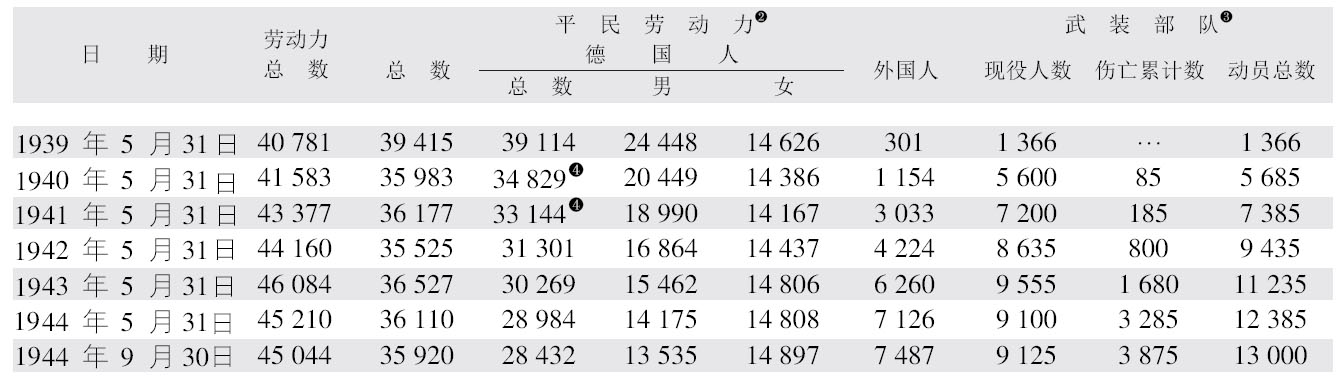

表1 平民劳动力(按国籍与性别划分)和武装部队(现役人数与伤亡人数) 〔单位:千人〕

❶见《战略轰炸的影响》,第207页。

❷1940—1942年的平民劳动力数字,系根据1944年版《战时经济的均势》(Kriegswirtschaftliche Kräftebilanz)所注明的修订数字订正的。

❸1939—1941年的现役人数数字发表于武装部队最高统帅部:《武装部队的人员和武装配备情况的对照》(OKW: Zusammenstellung über die personelle und materielle Rüstungslage der Wehrmacht),1941年4月版,1941年10月以前的数字均行补入。1942—1944年的数字系从动员总数中减去伤亡人数得出的。据陆军人事局报告,武装部队的伤亡人数,包括死亡、被俘和失踪、退役和净逃亡在内,至每年的9月1日为止,其数字如下:1939—1940年,112 000;1940—1941年,217 000;1941—1942年,626 000;1942—1943年,970 000;1943—1944年,1 819 000。从9月1日至次年5月31日的伤亡人数,据信为上述全年损失的75%,只有1940—1941年是例外,该年的伤亡人数据信为1941年9月1日为止的12个月中伤亡人数的1/3。1944年9月的伤亡人数据估计约为136 000万人。为了获得1941年以后的动员总数,我们将《战时经济的均势》所报道的征兵人数每年加上约5万人,这个数目代表那些在应征入伍时不列为劳动力的人们。

❹这一数字不等于男女两数的总和,因为依据《战时经济的均势》中的数字尚有差异。

资料来源:1939年、1943年和1944年的平民劳动力数字,根据《战时经济的均势》,1944年版;1940年和1941年的数字,根据同上书,1942年版;1942年的数字,根据同上书,1943年版。武装部队的数字,根据武装部队最高统帅部:《武装部队的人员和武装配备情况的对照》(1941年4月,1941年10月以前的数字均已补入)和陆军人事局的统计数字。

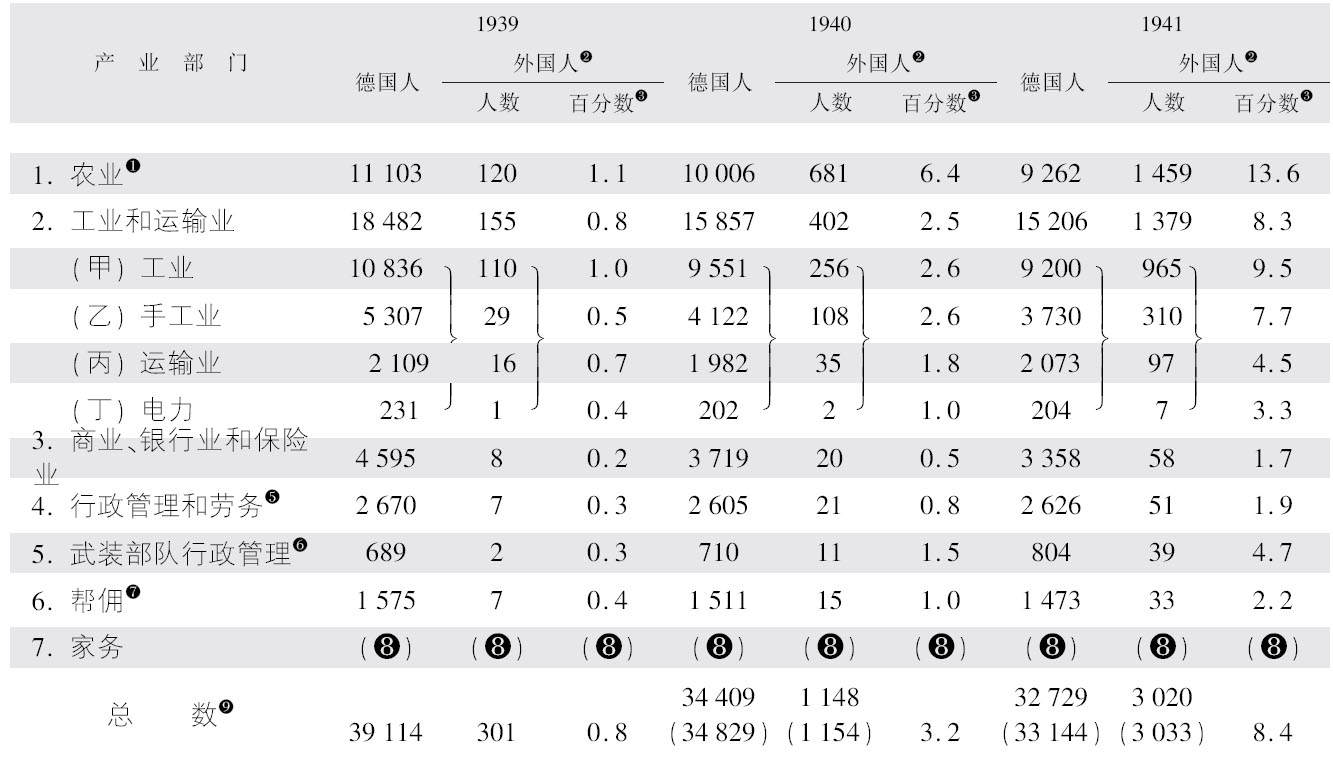

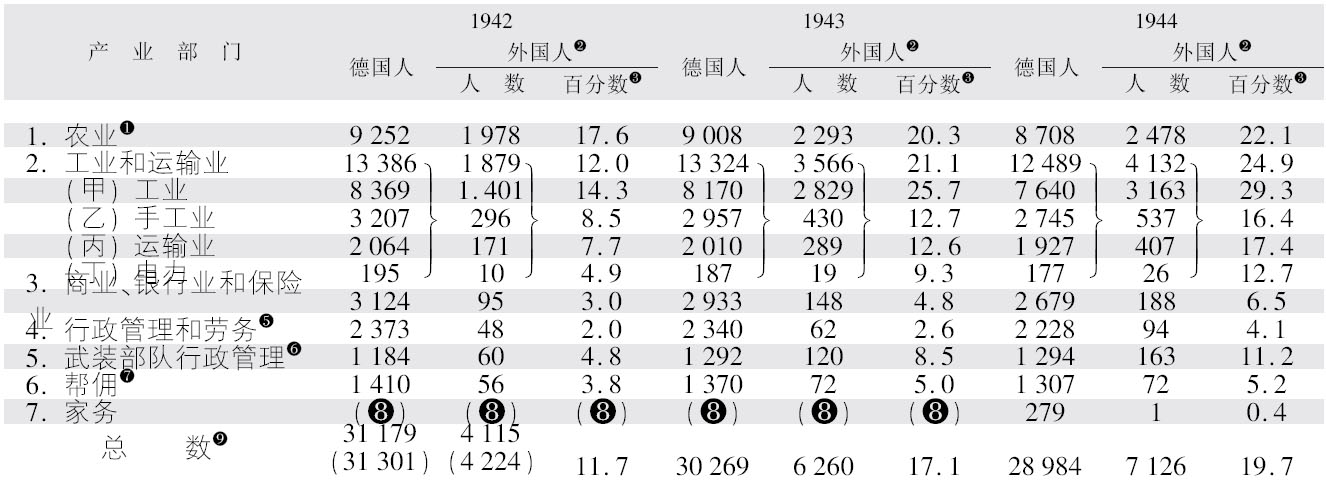

表2 1939—1944年每年5月31日为止的平民劳动力(按国籍与产业部门划分) 〔单位:千人〕

(续表)

❶见《战略轰炸的影响》,第206页。

❷包括德籍和外籍犹太人,以及战俘。

❸指外国人在每一产业部门的平民劳动力总数中所占的百分数。

❹包括林业和渔业。

❺除警察和军备部以外的政府行政管理,以及公用事业和私人服务性行业、艺术、体育。

❻包括警察和军备部。

❼这些数字包括对《战时经济的均势》中的数字的下列增补,以便使这一组数字可以逐年进行比较。增补的数字为:1940年,440 000;1941年,420 000;1942年,400 000。

❽缺乏资料。

❾括号内的数字系根据1944年版的《战时经济的均势》所注明的修订数字订正的。

资料来源:1939年、1943年和1944年的数字,根据《战时经济的均势》,1944年版;1940年和1941年的数字,根据同上书,1942年版;1942年的数字,根据同上书,1943年版。

这样,只是在德国可能提出的一切需要都满足了以后,被占领国家本身对工业品的任何要求才能获得满足。

(一)雇用劳工构筑防御工事

除了用在田地上外,还有两种主要方法可以使用被占领国家的居民来为德国的作战效劳出力。第一是构筑防御工事和其他防御工程,第二是生产武装部队和德国战时经济一般所需要的物品。

构筑防御工事的大部分工作,由“托特协会”主管。这个组织系弗里茨·托特于1938年5月28日创办的,(58)其主要目的是加速建成西线壁垒。随着战争的爆发和其后德国领土的扩张,“托特协会”的工作大为增加了。它进而负责建造公路、铁路、桥梁和碉堡,负责挖掘战壕,还负责建造像大西洋壁垒和利古里亚壁垒那样大规模的工程。大西洋壁垒从挪威北部一直延伸到西班牙边境,利古里亚壁垒则是1943年9月开始建造的海岸防御工事体系,目的在于掩护土伦到斯培西亚一线。除了严格的军事任务以外,“托特协会”还负责兴建港口和兵工厂,有时甚至负责开发和经营矿山。

“托特协会”的工作人员有德国人也有外国人。同在别处一样,德国人也得到优待,尤其是在特种制服方面,以及在报酬和津贴方面,发放津贴是表示承认构筑工事和建筑工作的危险性,因为这些工作往往是在前线后方很近的距离内进行的。由于外国工人的数目增加了,德国人越来越多只被用作工头。招募外国人的工作,是按照招募工人运往德国的工作大致相同的方针进行的,必要时除说服外,还辅之以公开的强迫。(59)“托特协会”究竟雇用了多少德国工人和外国工人,没有什么统计数字可查。根据绍克尔于1943年5月17日呈给希特勒的一份报告,雇员的总数已从1942年3月底的270 969人增加到12个月以后的696 003人。(60)然而,招募工作却继续进行到1945年,以满足德国在垂死挣扎阶段的需要,因此最后的数字多半大大超过了1943年3月的数字。

(二)为德国进行的生产

德国原来的想法是,把一大部分工业生产,尤其是军备和军火工业的生产,集中在德国境内。(61)但是,随着战事日趋激烈,把订货单包给被占领国家的工厂去生产所获得的好处也就更为明显了。大批工人被招往这些工厂里劳动,被占领国家的生产对德国的作战于是就具有不可忽视的重要性了。(62)

可是,招募工作开始出现了困难。到1942年底,后备劳动力已经不足以应付对他们提出的全部需要了;(63)为被占领国家的工厂招工的工作,开始同招工送往德国的工作发生了冲突。由于绍克尔作为劳动力分配全权代表,有责任为德国提供工人,可是被占领国家的工厂却不归他管,而归施佩尔以德国军备与军火生产部长的身份主管,因此这场冲突便有了个人的因素。从1942年秋天起,招募工作上的争执变得日益尖锐。越来越多的劳工被转到被占领国家内为德国工作的工厂去,绍克尔对于这种做法给他自己的招募计划所造成的有害影响发出了怨言。(64)可是,为被占领国家的工厂招工的工作却继续进行。到1943年秋天,“限制性企业”的概念被设想出来了。它的目的是确保那些据认为对军备和战时生产必不可少的企业有劳动力供应,并且规定,除非事先征得施佩尔同意,否则军备和战时生产工业的工人不得由绍克尔调走。(65)绍克尔抱怨得更厉害了。在中央计划委员会1944年3月1日召开的会议上,绍克尔叙述前一年秋天他为招募工作所尽的力时,说:

这个计划破产了。法国、比利时和荷兰的人全都认为劳工将不再从这些国家调到德国来,因为现在工作必须在这些国家的境内完成。几个月来——我有时在一个月内要到这些国家去视察两次——人家一直说我是一个毫无理性跑遍了这些国家去榨取劳动力的傻瓜。说实话,甚至法国所有的省份都奉到通令不得满足我的要求,因为就连德国当局也在争论,绍克尔究竟是不是傻瓜。

在同一篇讲话里,他后来又说:

我要清楚而大胆地声明:我认为,就法国供应的劳动力而言,滥用受保护的工厂这一概念,包含着对德国劳动力供应的重大危险。如果我们不能作出决定,要我的助手同军备当局一起,到所有的工厂去进行搜罗,那么劳动力的这一来源将来也仍然会遭到限制,不能为德国所利用。假使这样,元首向我叙述的计划就很可能会失败,意大利的情形也是如此。(66)

于是这场争论就呈交希特勒去解决。在1944年3月17日的一份备忘录中,绍克尔重申了他的不满,并且声称,他的1944年的整个招募计划由于在被占领国家内广泛储备工人而受到了危害。“为了确保军备任务和调拨分派到的平民名额而指定一些受保护工厂一事,在西方占领区内已经发展到这样的程度,并采用了这样的方式,以致要顺利而有条不紊地执行招工任务已经不可能了。”(67)作为答复,施佩尔于4月5日也提出了一份备忘录,阐明了这个问题的相反的一面。他说,被占领各国的生产,对德国作战是必不可少的,由此而产生的对后备劳动力的要求,并不过分,而且他认为是可以很好地得到满足的。(68)从7月11日举行的一次会议上施佩尔发表的一项声明来看,很可能这场争执的解决是对他有利的。

施佩尔部长说,他对于推动为德国招募更多的劳工的工作和对于维持德国境外的生产这两方面都得加以关注。到目前为止,德国的战时生产有25%到30%是由西方占领区和意大利提供的,单是意大利就提供了12.5%。元首新近决定,这项生产必须尽可能长时期地维持下去,尽管已经出现了不少困难,特别是在运输方面。(69)

此后不久,西方盟国挺进的部队就使这场争论失去了意义,因为从那时起,生产不得不在任何有可能进行生产的地方在一种特定的基础上进行了。

(三)德国在国外雇用劳工的规模

除了在德国本土雇用的人以外,为德国的作战从事工作的总人数,至今还没有人作过全面的估计。在战争的全过程中,人口一直不停地流动,“不论运往德国的人数多么大,不是送往德国,而是送往他们本国的其他地方或者送往其他占领区的人数,也许还要大”。(70)

可是,根据法国政府关于德国雇用法国劳工的一份正式报告中所列举的数字,我们对于德国雇用外国工人在他们本国做工的规模可以稍许得到一个概念。(71)在德国工作的法国工人,包括使用的战俘在内,相当于法国损失了77.485 68亿个工时,(72)德国直接雇用的(73)在法国工作的人,对德国的作战献出了51.363 46亿个工时,(74)而德国间接雇用的在法国工作的人,另外又提供了99.176 4亿个工时。(75)因此,可以说,德国人从那些在法国工作的法国工人那里得到了150.539 89亿个工时,而从那些在德国工作的法国人那里则只得到了77.485 68亿个工时。

第三节 德国给予外国劳工的待遇

(一)基本原则

德国对待外国劳工的态度以德意志民族人种优越的学说为其基本原则。这种“主宰民族”的理论由德国驻乌克兰的专员埃里希·科赫用下面这句话表达了出来:“我们是主宰民族,因此必须记住,从人种和生物学的观点来看,最卑贱的德国工人也比这里的居民高贵千倍。”(76)这个方针的实际应用,必然使欧洲的非德意志人口的权利和利益完全从属于他们的德国主子的权利和利益。

一个俄国人,一个捷克人的遭遇如何,我丝毫也不关心。这些民族所能提供的像我们这样优良的血统,我们将予以接受,必要时把他们的儿童掳来,由我们在这里抚养成人。这些民族繁荣昌盛还是活活饿死〔原文用verrecken,是指牲口倒毙〕,只有在我们需要他们作为我们文化的奴隶这一点上才使我关心,否则,我根本就不关心。一万名俄国妇女在挖反坦克壕时是否累倒,我关心的只是为德国挖的反坦克壕是否完工这一点。在不必要的场合,我们决不应该粗暴无情,这是无疑的。……但是,为他们操心,给他们理想,从而使我们的子子孙孙更难以对付他们,那就是对我们自己的同胞犯罪。(77)

种族歧视的方针几乎影响到德国对待外国劳工的每一方面——招募方法、生活条件和雇用条件,无一不是如此。除了这种总的歧视以外,在不同类别的外国工人之间还有更进一步的歧视。大致说来,外国人在这方面被分为三类。最低级的是犹太人,这种人根据一项总的方针,被认为是应当灭绝的,不管他们的劳动对德国的战时经济作出了什么贡献。(78)其次是所谓“东方”工人,这一类里包括从波兰、前波罗的海国家和俄国被占领区来的人。在这一类里,也有某种区别,俄国人被认为最不值得体恤,其次是波兰人,而前波罗的海国家的国民则得到了某种优惠待遇。第三类包括从盟国和中立国以及西欧被占领国家来的人,他们之间也有一些区别。不过,在这一类人里,按照技术高低给予的不同待遇不下于按照国籍的区别对待,因此,总的说来,匈牙利人、瑞士人、丹麦人和佛兰芒人作为熟练工人得到了最好的待遇,甚至政治上被认为不可靠的法国人和荷兰人也比技术较差的意大利人、(79)保加利亚人、罗马尼亚人和西班牙人过得好些。

促使德国严厉对待外国劳工的另一个因素是,雇用大批外国工人在德国工作和明确表示“要划出更清楚的种族界限”(80)的长期目标这两者之间的矛盾。这个矛盾的存在,产生了两个主要的后果。第一个后果是,纳粹领袖们在战争期间一直不断强调这种雇用的临时性质,随后又未能提供必需的设施以解决这些工人的食宿问题。第二个后果是,行政当局经常感到有必要向德国人民证明外国人的卑贱地位。后者的结果是排除了把任何形式的民权给予在德国工作的外国人的可能性,并强调了把外国人同德国人隔开,以符合于国家社会主义的种族学说的必要性。(81)

(二)平民劳工

德国要靠得到额外的劳动力供应来维持其作战,这一点上文已经叙述过了。(82)在它控制下的地区,主要有3种人是它可以吸收来补充自己国内日益缺少的劳动力来源的。那就是战俘、集中营的囚徒(其中有些是德国人),以及最重要的,外国的平民工人。

(1)招募

大战期间,德国对于招募外国的平民劳工并没有遵循一项始终如一或前后一贯的政策。某一时候在某一国家所采用的具体方法受到各种因素的支配,其中最重要的是:德国和工人的祖国之间的政治关系属于何种类型,当时需要劳工的迫切程度,以及对于人种低劣这一概念的应用情形。(83)所用的方法各不相同,从自愿应征直到强迫押送。由于有时候在一个地方同时采用了各种不同的招募方法,所以情况更形复杂。不过,总的趋向大致如下:在德国以东的各国,等占领军取得控制权后,立刻就进行了强迫招募,但是在西方,这种方法一直推迟到劳动力情况恶化以后,也就是说,直到1942年方才采用。可是,某些地区在1942年前没有发生过直接强迫的事,并不表示大多数工人是完全自愿地选择到德国去的。根据绍克尔在1944年3月1日向中央计划委员会发表的讲话,“来到德国的500万外国工人中,甚至没有200万人是自愿来的”。(84)

在任何办得到的地方,如数提供所需招募的工人送往德国去的责任,是留给有关工人的本国行政机构的,这样便减少了对德国劳工组织的压力。可是,这一点能够做到什么程度取决于这些机构是否愿意合作。在有些盟国和中立国里,德国对劳工的要求被欣然接受,至少在战争的头几年是如此。对于某些国家来说,劳工移居到德国乃是一项传统的政策。鉴于战争爆发后,正常的经济活动业已停止,造成了就业人数的减少,这项政策就证明是更加可取的了。德国同这些国家签订了一系列新的双边协定,规定把季节工和长工运送到德国。(85)根据大多数这类协定,德国的合伙国家负责对应召的工人先行挑选,最后的抉择则由德国劳动机构派驻当地的代表作出。(86)

可是,在大多数国家里,德国并不能指望当地人民对它的招募政策给予多少积极的支持,它于是被迫成立了自己的机构来招募劳工。(87)这些机构有时同原有的机构并行不悖地工作,有时则完全取代了它们。在合并区,劳工组织全被并入了德国的劳工体系,招募工作大致按照旧德国的方式进行。

在战争的后期,德国在欧洲占领区各地的招募方法是非常相似的,强制性的征募往往总是通过暴力来进行——这已经成为常例。不过,在西方占领区,在实行强制性招募之前,先采用了种种其他的不那么严厉的措施,只是在劳动力情况变得非常严重以后,先前一直认为只适于用在“劣等的”东方民族身上的野蛮手段,才在西方广泛地予以应用。

最不费力的招募方法,也是在西欧最初使用的方法,就是说服工人自愿移居到德国去。发动了一场声势浩大的宣传运动,着重指出到德国去做工不仅对工人本人,而且对他的家属所会带来的好处。通过报纸和无线电广播,通过散发引人入胜的小册子和举办群众大会,德国人企图诱骗男男女女自愿到德国去做工。对于那些自愿前去的人,答应给他们高工资,答应提供方便让他们把工资中的很大一部分汇回家给他们的家属,答应给予良好的生活条件,答应定期有探亲假,不扣工资,还答应让他们参加比别处已有的远为先进的德国社会保险计划。

当时普遍存在的情况有助于这项政策的成功。在西欧,军事行动固然很短暂,却使生产资源遭到了大规模的破坏,经济也全面脱了节,而德国侵略者直接执行的掠夺政策,则使这种情况更形恶化。失业现象十分普遍,德国人提出的高工资和优惠条件全很动听。

可是,几乎立刻就变得很明显,自愿应征不大可能为德国提供需要的工人的人数或工种。对于劳动力的需要日见增加,加上有关德国真实情况的消息的传播,这就有必要在西欧采用别的招募方法。他们使用了各种间接的强制性措施,其中最常用的是对那些被宣布身体合格但拒绝自愿到德国工作的人取消其失业救济,不发粮食配给证,以及把当时选定要调遣到德国去的某几类或某种年龄的工人强行解雇。(88)德国在被占领国家实行的关闭工厂和延长工作时间的政策,也增加了失业的人数,从而使可以采用上述方法强迫前往德国的人数有所增加。

与此同时,在东欧被占领区,强迫应征从一开始就是常事。在总督辖区成立民政机构的第一天,对波兰人就规定了劳动义务,(89)对犹太人则规定了强制劳动,(90)而1940年2月的另一道法令更进一步规定:遵照第一道法令征募的人可以送往德国去从事农业和其他工作。(91)德国东方占领区事务部长于1941年12月19日颁布了一道类似的法令,规定在以前的波罗的海国家和苏联被占领区内也采用强迫劳动的办法。(92)

德国先对波兰劳工,后对“东方”劳工提出的需要是如此之大,以致强迫招募的方法势在必行。早在1940年5月10日,弗朗克的日记中就记下了下面这一段话:“根据德国的要求,现已颁布法令,鉴于自愿去德国服务的人力不够充足,可以实行强制。这种强制意味着大有可能逮捕波兰男女。”(93)在德国以东的全部占领区内,为了使德国获得越来越多的工人,恐怖、暴力和纵火无所不用。那些拒不应征的人,他们的产业全被烧光,他们的亲属也遭到逮捕并被关进强迫劳动营去;(94)不仅在大街上,而且还到住宅和教堂里进行搜捕。(95)1942年10月25日的一份备忘录,对于在俄国被占领区所用的招募方法作了如下的笼统叙述:

在目前对斯拉夫人普遍进行的漫无止境的虐待中,所用的“招工”方法也许只有从贩卖奴隶的最黑暗时期才能找到其根源。经常展开搜捕,不问健康状况和年龄大小,把人民运送到德国去,结果立刻发觉有10万多人患有严重的疾病,或有种种缘故不能干活,因而不得不再遣送回去。(96)

只要德国对它以东的地区还保持着控制,招募工作就以这种步调继续下去。诚然,俄国人的挺进,促使德国人试图把最后的一点后备劳动力在完全丢失给敌人以前全部搜捕起来。(97)

从1941—1942年的那个冬天起,德国劳动力情况的急剧恶化,导致了在西欧各国全部采用强制劳动服役的方法,而不像以前那样主要是在东欧国家推行了。(98)例如,在比利时,驻军司令官于1942年10月6日颁布的一道命令规定,凡年龄在18岁至50岁之间的男子和年龄在21岁至25岁之间的未婚女子,一律有义务接受强制劳动,并可送往德国。(99)在荷兰,全体居民从1942年3月起,也有义务或是在本国,或是到外国去参加劳役。(100)到了1942年秋天,强制劳动服役在大多数被占领国家和被统治的国家里已经成为常事,虽然在被统治的国家里,这种服役主要是为了提供劳动力来为德国当局进行建筑和其他工作,来保养运输设备和从事农业,而把劳工送往德国去则只是次要的。丹麦的情形是一个例外。在1943年8月的那场起义以前,它一直作为德国的“模范”保护国而受到优待。(101)从那时起,随着在东方丢失了土地以后,在别处,特别是在法国和仍然受到德国控制的那一部分意大利地区,招募工作强化了,因为据认为这两处还有大量的后备劳动力。(102)西方盟国于1944年夏天在诺曼底的登陆,带来了一个新的、更为不顾一切的招工阶段,终于把能够找到的体格健全的男子全都抓了起来。(103)

(2)生活条件

外国人到了德国后所受到的待遇,同招募其中许多人时所用的手段一样严酷。除了少数人(主要是从西欧各国来的熟练工人)以外,“奴隶劳工们受到了俘虏他们的人的几乎难以置信的摧残和凌辱”。(104)绝大多数人住得差,吃不饱,而且简直不大有或根本没有行动自由。官方对外国劳工采取的方针,从1942年4月20日绍克尔拟定的劳工动员计划中摘录出一句话,便可予以说明:“对于所有的人,都必须以这样的方式给予食宿和其他待遇,以便我们能够用可以设想的最低限度的开支使他们生产出可能的最高的产量来。”(105)可是,就连这种标准也没有维持下去。有许多外国工人,尤其是从东方占领区来的人,被迫在严重损害他们工作能力的条件下生活,从而造成了产量的大大减少,尽管德国人对所谓偷懒怠惰的人总给予十分严厉的处罚。

虽然为了方便起见,大部分农业工人(106)是由雇主供应住处的,大多数工业工人却住在营房里,不同国籍的人有各自的营房,至少有各自的营棚。在德国人看来,这种安排具有明显的好处。它不仅花费小,而且减少了监督的问题和把外国工人同德国工人分隔开的问题。(107)虽然理论上,(108)这些营房是旨在供给外国工人良好的设备,但是事实上,它们在许多方面都有缺陷。大多数营房都是因陋就简地仓促建成的,没有足够的家具供应,甚至连必要的桌椅或盥洗设备也没有。营房里住得过于拥挤;冬天,由于配给的燃料根本不够而非常冷。(109)在战争的后期,情况更进一步恶化:不仅弄到德国去的外国人日益增多,而且各种材料都缺乏,这也意味着必要的修理往往无法进行。(110)

粮食的情况同样不能令人满意。虽然除来自东方占领区的人外,外国人有权领到相当于他们工种的德国人所获得的配给量,(111)但是事实上,由于种种相对的非常不利的条件,他们吃了亏。德国工人可以随意更换配给证,而外国人则不得不把配给证交给营地的长官,然后到公共食堂去就餐。“工人们必须到营地上的食堂去就餐,那里配给的数量,比他们凭配给证应可领到的要少得多。”(112)在购买不配给的食品的条件方面,外国人也受到限制。“德国当局对于暂时或经常不实行配给的食品采取了其他的管制措施,例如顾客身份证、顾客记录表和家庭购物证等等以限制其出售。禁止店主把不实行配给的商品卖给没有正式列入这些记录表或没有领到这些证件的顾客,违者严惩。”(113)由于实际上没有几个外国人持有配给证,他们显然不能用这种方法来补充他们的配给量。

在粮食供应方面,待遇特别差的是从东方占领区来的外国工人,尤其是俄罗斯人,其次是乌克兰人、波罗的海国家的人和波兰人。其他的外国人至少有权享受和德国平民一样的配给量,但是东方工人却明文规定得不到这些供应。“俄国人是容易满足的。因此应当少给他们吃些,免得我们的粮食平衡受到严重的破坏。不应把他们养娇或让他们吃惯德国的伙食,而应使他们感到满足,并保持同派给他们的任务相称的生产能力。”(114)供应的食品质量既差,数量又不足,往往只有少量用黑麦麸皮、甜菜片和麦秸粉做成的所谓“俄国面包”,(115)或者只有几瓣菜叶和几片萝卜的水一般的清汤。(116)这样的饮食造成了疾病率的惊人增加,负责照料东方工人的人因而提出了一系列的抗议。(117)可是,尽管有这些抗议,尽管国社党当局承认这些抗议不无理由,(118)对东方工人的粮食供应并没有显著地增加。(119)

(3)雇用条件

德国当局对于自愿到德国工作的人,曾经答应给予优厚的工资、合理的工作时间和固定的假期等等。这些许诺全没有兑现,那些获得保证可以同德国工人享受同等待遇的人,发现自己的处境大不相同。就算他们的物质境况同德国工人一样(实际上并非如此),也还有某些不利之处使得在德国工作的所有外国工人都感到苦恼。那就是在一个陌生的国家工作,讲一种陌生的语言办事,感到自己正被迫为一场往往是针对着自己本国同胞的战争出力。虽然从西欧自愿来的工人的条件已经令人不满了,从东欧来的工人的条件却更为恶劣得多,因为德国人曾明白表示不给予他们和德国人同等的待遇。

除明文规定不列在内的人外,所有的外国人都有权支取和他们同工种的德国人所支取的相等工资。但是对于同一工种付给相等工资的做法,决不能保证一个熟练的外国工人就支取到和同样熟练的德国工人相同的报酬。例如,派给外国人做的工作,往往比他们在国内惯做的工作级别要低,而他们的工资也就按照这种熟练程度较差的工作级别支付。从西欧和中欧来的绝大多数工人(120)还得按德国规定纳税并对社会保险计划缴费,虽然从这些计划中他们当然决不能希望得到全部的好处。战争期间发展起来的另一种不满的原因关系到汇钱回家给家属的问题。在大多数被占领国家内,通货膨胀得很厉害,可是汇款的兑换率并没有大幅度地改变,结果汇出的款项的购买力大大地降低了。

东方工人和犹太人则受到另一种不同的待遇。官方曾经声明,德国的劳动法规和劳动保护条例只有在特别指定的范围内才适用于俄国人、波兰人和所有的犹太人。(121)他们不仅工资被定得特别低,而且交税的税率也要高得多。俄国工人最受歧视,他们必须缴纳一种特别的“东方税”,从而造成了这样一种情况:一个工人倘使每星期所赚的工资在10马克至70马克之间的话,他只能领到其中的一部分,其余的在发薪时作为缴纳德国的税款都给扣除了。税率定得非常高,因此一个工人不问工资多么大,每星期的收入决不会超过17马克,其中10.5马克又被雇主作为伙食费和住宿费而扣去了。东方工人的条件是如此恶劣,以致从1942年夏天起,曾经作过某种努力想来改善情况。每星期17马克的最高限额取消了,工资等级稍许提高了一点,东方税相应地降低了。最后,根据1944年3月25日的一道命令,(122)专门用于东方工人的工资制度也废除了。可是,总的说来,东方工人从这些改变中实际上似乎并没有得到什么大的好处。

除了从苏联被占领区和前波罗的海国家来的工人外,所有外国工人按规定都有固定的探亲假。但是拿波兰人来说,只有工业工人依法有权享受这种假期,而在战争的大部分时期内,甚至这些人的权利也被暂时停止了。有许多来自西欧的工人在战争的初期获得过休假,但是由于发放必要的证件和运输方面的困难,加上德国当局不愿意失去(即便是一个短时期)任何劳动力,这就意味着批准外国人的休假变得越来越罕见了。

在德国的工厂和田地上工作的外国工人,都要工作很长的时间,每周很少有不足60小时的,尽管随着战事的发展,工作日的长度和每一工时的生产率之间的关系变得更为密切了。为了试图补救这种局面,德国当局采用了许多措施,从公开的高压到答应改善条件和增加工资。到战争末期,高压手段用得越来越频繁,工作时间延长了,因此到1944年秋天,要求外国人每天至少工作12小时,中间只有1小时的休息。(123)

(三)战俘

战争爆发以前,德国就已经认识到战俘作为劳动力来源的潜在重要性。他们发布过命令,规定万一发生战争时,将俘虏作为工人使用,并强调了同招募民工的当局密切协调的必要性。(124)

根据1929年7月27日日内瓦(战俘)公约的条款,(125)使用俘虏是准许的,但是关于可以使用的战俘的种类和可以要他们去做的工种,都订有严格的规定。

交战国可将军官和与之地位相等的人员以外的身体健壮的战俘,按照其身份和能力,作为工人使用。但倘使军官和与之地位相等的人要求适当的工作时,应尽可能为他们安排此项工作。被俘的未授军官衔的军官,除明白要求从事有报酬的工作外,一概可以强迫他们仅仅担任管理的工作。

对于可做的工种则作了如下的规定:

战俘所做的工作不得同作战有关。具体地说,禁止使用俘虏制造或运输任何种类的武器或军火,或运送指定供作战部队使用的物资。(126)

由于德国人企图从他们控制下的俘虏身上得到最大的好处,这些规定一贯遭到他们的忽视。俄国战俘受到特别野蛮的对待,理由是既然苏联没有遵守日内瓦公约,德国当局在对待俄国人时也就绝对不必受该公约条款的约束。许多国家的未授军衔的军官,以及俄国正式任命的军官,都被迫干活。使用俄国军官一事,的确有明确的指示,例如1942年3月24日武装部队最高统帅部的一道命令中就说:“由于总的劳工情况,使用苏联战俘,包括军官在内,就具有决定性的重要作用。原则上到处都允许这样做,除非在个别情况下出于防务的缘故而提出异议。”(127)各个国籍的俘虏都被迫在军火工厂做工,他们被用来把炸弹装上飞机、修理飞机场和构筑防御工事。(128)

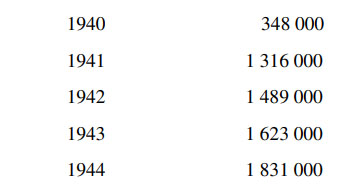

战俘作为劳动力来源的重要性,从下面这张表中就显示出来:

使用的战俘(5月31日的统计数字)(129)

关于战俘生活条件的规定,也同关于使用条件的规定一样遭到忽视,而最受虐待的仍然是俄国人。

他们有几十万人确实是饿死或冻死在我们的营房里,这件事对我们的友人或是敌人已经不是什么秘密了。据说是手头没有足够的粮食供应他们。特别奇怪的是,惟独苏联战俘缺乏粮食供应,而波兰、塞尔维亚、法国、英国等其他国家的战俘,对于所受待遇发出的抱怨,却并没有变得很强烈。(130)

可是,在许多情况下,其他国籍的战俘受到的待遇,也决不符合日内瓦公约所规定的最低标准。(131)

(四)集中营的劳工

鉴于大战期间德国出现的严重缺少劳动力的情况,放着大批闲置未用的人(虽然他们受到严密的监禁),显然是违反德国的利益的。因此,希姆莱在1942年春天作出决定,(132)要在可能的最大范围内动员集中营里可加利用的劳动力。

战事已经引起了集中营结构上的显著变化,并改变了集中营在使用囚犯方面的职责。单纯为了治安、教育或防范的缘故而把犯人拘禁起来,已经不再成为主要的理由了。当前为了这场战争,在不久以后的和平时期为了建设,把所有适合工作的囚犯动员起来,越来越显得重要了。根据这种认识,产生出了某些必要的措施,其目的是把集中营改变成更适合于执行经济任务的机构,而在过去它们仅仅同政治有关。(133)

在使用集中营的劳动力时,除了从囚犯身上榨取最大的工作量外,其他概不考虑。

这种使用必须真正做到竭尽其力,以便取得最大限度的工作量。……工作时间没有限制。时间的长短取决于营中工厂的种类和所要做的工种。它们由集中营长官单独决定。因此,任何会使工作时间减少的情况(例如就餐、点名)都必须尽量加以限制,使其缩短得无可再缩。禁止让他们走很长的路去干活,中午休息只是为了就餐。(134)

纳粹分子并没有作过任何努力使犯人保持健康,使他们能够继续工作一个长时期。的确,消灭所谓“反社会的”分子,也是所宣布的计划的一部分,这从1942年9月18日希姆莱和司法部长蒂拉克达成的一项协议的备忘录中便显示出来了:

反社会的人不必叫他们去服刑,只要将他们移交给党卫队首长让他们工作到死。受到保护性拘留的人、犹太人、吉普赛人、俄罗斯人和乌克兰人、刑期在3年以上的波兰人、刑期在8年以上的捷克人和德国人,都将依据德国司法部长作出的决定移交出去。(135)

长得异乎寻常的工作时间所造成的后果,由于犯人被迫在其中生活的骇人听闻的条件而加剧了。营房里十分拥挤,简直没有或根本没有提供什么家具或被褥,卫生设备多半根本没有。在附属于埃森的克虏伯工厂的洪堡街集中营内,犹太女人“没有鞋子穿,赤着脚走路。每个人仅有的衣服是一只麻袋,袋上有些窟窿让脖子和脑袋伸了出来。”(136)粮食供应全然不足。在布痕瓦尔德,配给量每天为600至700卡路里,通常总是用卷心菜和其他蔬菜烧的极淡的汤,早晨一小块面包,晚上一小块面包。(137)

使用集中营犯人一事原先由希姆莱以党卫队头子的身份负责,但是到了1942年秋天,施佩尔作出了安排,把这个劳动力来源置于他的控制之下。(138)这个行动的目的,是在施佩尔领导下的工厂中,使用犯人以增加生产,因为在那里工具和设备全可以保证供应。为了补偿这项损失,他们商定希姆莱应当为党卫队分到一部分军备产品。(139)这些协议为全面使用集中营劳动力大开了方便之门。希姆莱保证供应这类牺牲品,他除了采取一般性的措施外。必要时还展开特别行动,把那些本来不会进集中营的人也抓了进去,(140)同时生产也由于在重要的工厂附近建造了小型集中营而有了提高。(141)

(1) 《纽伦堡国际军事法庭》,第37卷,第549页(079-L);《文件,1939—1946年》(皇家国际事务学会),第1卷,第272页。

(2) 见下文,原著第234页,表1。

(3) 弗里德里希·聚鲁普博士:“劳工安置站”,《社会实践》(Dr.Friedrich Syrup:“Die Etappen des Arbeitseinsatzes”, Soziale Praxis),1939年,第141页。

(4) 雇用外国工人,尤其是季节性的农业工人,本是德国的传统政策,但在30年代初期,由于德国有大批人失业,所以中止执行了。

(5) 由于德国统计工作中的某些不一致之处,发表的德国境内外国工人的总数只能是近似的。关于这一点的进一步说明,见国际劳工局:《德国如何利用外国劳工》(International Labour Office: Exploitation of Foreign Labour by Germany),研究与报告,C辑,第25号:蒙特利尔,1945年版,第54—64页。

(6) 1939年大德意志(包括萨尔、奥地利和苏台德区)的相应数字为39 416 000人。此后平民劳动力的数字也系指这一地区而言。

(7) 根据1940年2月17日的《人民观察家报》,在1939年9月中旬和1940年2月之间,应募到德国从事农业工作的大约有7万人。

(8) 1940年1月23日的《泰晤士报》引用了从柏林发给丹麦报纸的报道,举出了34万人这一偏高的数字。

(9) 1940年1月25日弗朗克致戈林的信〔《纽伦堡国际军事法庭》,第27卷,第200—206页(1375-PS);《纳粹的阴谋与侵略》,第3卷,第925—929页〕。

(10) 《法令公报》,1939年,第1部分,第1683页。

(11) 从战争爆发到1940年9月1日,武装部队的伤亡总数为112 000人(《战略轰炸的影响》,附录,表6,注②,第207页)。

(12) 库利舍尔:《欧洲人口的移动》(Kulischer: Displacement of Population in Europe),第123页。

(13) 同上。

(14) 见下文,原著第244页。

(15) 库利舍尔,前引书,第124页。

(16) 库利舍尔,前引书,第160页。

(17) 见下文,原著第234页,表1。

(18) 库利舍尔:《欧洲人口的移动》,第156页。又见下文,原著第323页。

(19) 《德国劳工公报》(Reichsarbeitsblatt),1941年12月5日,第34号,第5编,第610页。

(20) 《战略轰炸的影响》,第204页。

(21) 见下文,原著第234页,表1。

(22) 见下文,原著第235—236页,表2。

(23) 同上。

(24) 雇用妇女的总数从1939年5月31日的14 626 000人下降到1942年5月31日的14 437 000人。受雇从事家务劳动的德国人的数目在1942年5月31日为141万人,而3年以前则为1 575 000人(见下文,原著第234—236页,表1和表2)。

(25) 各项工业中雇员工作周的平均时数从1939年9月的47.8小时增加到1942年3月的48.7小时。可是,也有同这个平均数相差很远的情况。妇女每周的平均工作时数由于非全日工作的人数较多,所以倾向于减少,而制造品工业中熟练男工的每周平均工作时数,则从1939年的50.7小时增加到1942年的52.4小时。不过,后面这些数字大概并不能反映出主要军火工业中工作时数的增加,因为它们是根据德国统计局社会统计处对工资劳动者(战俘不算在内)每周收入所进行的一项调查,其中并没有把军火工业充分包括在内(《战略轰炸的影响》,第199页和第215页)。

(26) 1942年3月21日希特勒关于劳动力分配全权代表的命令〔《法令公报》,1942年,第1部分,第179页:《纽伦堡国际军事法庭》,第27卷,第432页(1666-PS);英译文载《文件,1939—1946年》(皇家国际事务学会),第2卷:《希特勒的欧洲》,第41页;参阅《纳粹的阴谋与侵略》,第4卷,第182页〕。劳动力全权代表的权力后来又由1942年9月30日的一道命令予以扩大〔《纽伦堡国际军事法庭》,第29卷,第93—94页(1903-PS);英译文载《文件,1939—1946年》(皇家国际事务学会),第2卷:《希特勒的欧洲》,第48—49页;参阅《纳粹的阴谋与侵略》,第4卷,第546—547页〕。

(27) 《纽伦堡国际军事法庭》,第27卷,第432页(1666-PS);英译文载《文件,1939—1946年》(皇家国际事务学会),第2卷:《希特勒的欧洲》,第41页;参阅《纳粹的阴谋与侵略》,第4卷,第182页。

(28) 关于意大利军队在东线所担负的战斗任务,见下文,原著第300—301页;关于东欧各卫星国所担负的战斗任务,见下文,原著第604—611页。

(29) 关于武装党卫队“日耳曼”部队的招募工作,见上文,原著第78页;关于弗拉索夫的军队,见上文,原著第80页。

(30) 《纽伦堡国际军事法庭》,第37卷,第662—663页(172-L);《纳粹的阴谋与侵略》,第7卷,第961页。

(31) 居住在国外的德国人也应召回国到武装部队中服役〔参阅“美联社通讯”(Associated Press Report),转引自《纽约先驱论坛报》(New York Herald Tribune),1942年10月31日〕。

(32) 《纽伦堡国际军事法庭》,第25卷,第56页(016-PS);《纳粹的阴谋与侵略》,第3卷,第46页。

(33) 《纽伦堡国际军事法庭》,第25卷,第57页;《纳粹的阴谋与侵略》,第3卷,第47页。

(34) 在法国,接受援助的失业人数从1940年11月的805 409人减少到1942年4月的88 707人。到1943年5月,这个数字已减少到20 429人,这时失业现象可以说是已经不复存在,因为这20 429人中多数是不适于雇用的〔参阅法国国立统计与经济研究所:《1938—1948年法国的经济动态》(France, Institut National de la Statistique et des Études Économiques: Mouvement économique en France de 1938 à 1948),第63页和第307页〕。

(35) 见上文,原著第197—198页。

(36) 这一点后来成为施佩尔和绍克尔在生产地点上,从而也在德国控制下的欧洲分配劳工的问题上,意见不一的主要争端之一,见下文,原著第238—240页。

(37) 《纽伦堡国际军事法庭》,第25卷,第62—63页(016-PS);《纳粹的阴谋与侵略》,第3卷,第52页。

(38) 见下文,原著第242—247页。

(39) 《纽伦堡国际军事法庭》,第26卷,第5—8页〔407(Ⅵ)-PS〕;《纳粹的阴谋与侵略》,第3卷,第391页〔407(Ⅴ)和(Ⅵ)-PS〕。

(40) 见下文,原著第234页,表1。

(41) 从伦敦发出的一篇新闻报道估计为8 000人,转引自《纽约时报》,1942年5月3日。

(42) 库利舍尔:《欧洲人口的移动》,第160页。

(43) 阿拉曼战役、盟军在北非的登陆、斯大林格勒的反攻和列宁格勒的解围,都发生在1942年10月23日至1943年1月18日这段时期里。

(44) 见下文,原著第238—240页。

(45) 见下文,原著第234页,表1。

(46) 到那时为止,甚至在军事工业中,工人也可以自由离开他们的工作,只要他们和雇主互相同意就行。可是,除了在农业和采矿业中,雇用新工人却一概需要取得劳工部门的同意(限制调动工作的法令,1939年9月1日:《法令公报》,1939年,第1部分,第1685页,以及随后的修正条例)。

(47) 同上书,第206页。

(48) 同上书,1943年,第1部分,第67页;《文件,1939—1946年》(皇家国际事务学会),第2卷:《希特勒的欧洲》,第49页。

(49) 根据1939年2月的那道法令,并没有按照年龄分类登记的一般制度。只有在照顾军事工业时,才可以公开征募劳工。申请征募劳工的厂商应使劳工部门确信,为了满足自身的需要,它们通过内部改组和其他方法,已经尽了自己的全力。征募劳工最初是在地方和区域的基础上进行的,跨区域的征募工作只有在必要时才进行。

(50) 根据1943年4月15日绍克尔呈给希特勒的一份报告,截至1943年4月7日为止,登记的结果如下:男子,553 415人;女子,2 696 328人。男人中不超龄或合格的只有32.5%。女人有732 489人——男人只有66 008人——被安排去工作,但是其中有44%的人每周工作不到48小时〔《纽伦堡国际军事法庭》,第26卷,第7页(407(Ⅵ)-PS);《纳粹的阴谋与侵略》,第3卷,第392页(407(Ⅴ)和(Ⅵ)-PS)〕。

(51) 见上文,原著第192页。

(52) 见上文,原著第43页。

(53) 从1942年3月到1944年3月这段时期里,各项工业中雇员工作周的平均时数实际上从48.7小时减少到了48.3小时〔又见上文,原著第226页注⑧(即本书第286页注②。——译者)〕。可是后面这一数字可能又掩盖了巨大的差别。“很可能,至少在制造品和军备工业中,专职的男工每周平均工作50小时以上,并且当战争进入最后阶段时,主要军备工业中的工作达60小时。”(《战略轰炸的影响》,第35页)

(54) 凡年龄在16岁至60岁之间适于携带武器的男子,都有义务在人民冲锋队中服役。它既不进行体格检查,也没有可以免役的工作,虽然在安排训练和值勤时,也考虑到非军事性工作紧要的程度。理论上,服役不是全日制的,队员除奉命值勤外,仍旧担任他们日常的非军事性工作,但实际上这对许多人来说是根本办不到的。

(55) 《人民观察家报》,1941年11月10日,转引自《纽伦堡国际军事法庭》,第5卷,第440页。

(56) 见上文,原著第200页。

(57) 《训令》,第2卷,第532页;《纽伦堡国际军事法庭》,第32卷,第216页(3352-PS);英译文载《文件,1939—1946年》(皇家国际事务学会),第2卷:《希特勒的欧洲》,第47页;参阅《纳粹的阴谋与侵略》,第5卷,第764—765页(3044-PS)。

(58) 弗里茨·托特是一员空军少将和冲锋队的高级军官。1933年6月起,他任德国公路系统总监,1938年12月9日起,任建筑工业总专员。他是托特协会的会长,还曾担任过的其他职务如水电站和发电厂的总监等。德国在西线发动攻势前夕,他奉命出任德国军备与军火生产部长。1942年2月乘飞机失事殒命后,他的职务由阿尔贝特·施佩尔接替。托特协会仍旧沿用他的姓名。

(59) 见1942年9月8日希特勒的命令。“我下令在西方集团军防区内建造的广泛的海岸防御工事,使得有必要把占领区所有可用的工人都派去从事这项工作,并为这项工作竭尽其生产能力。先前分派的、由这些国家调拨去的工人是不够的。为了增加人数,我下令采用强迫劳动,并禁止未经占领区当局许可擅自更改工作地点。而且,对于应予征召去参加劳动的人,今后在发放食品和衣着配给证时,一律应凭就业证。拒绝接受指派的工作,以及未经主管当局同意擅自离开工作地点,就将导致收回其食品和衣着配给证。”〔《纽伦堡国际军事法庭》,第26卷,第150页(556〔2〕-PS);英译文载同上书,第3卷,第455页〕关于德国招募外国劳工的方法,较为全面的叙述,见下文,原著第242—247页。

(60) 《纽伦堡国际军事法庭》,第26卷,第10页〔407(Ⅷ)-PS〕;《纳粹的阴谋与侵略》,第3卷,第394页。

(61) 见上文,原著第166—167页,第193—194页。

(62) 见下文,原著第280—281页。

(63) 见上文,原著第230页。

(64) 1943年2月16日在中央计划委员会的会议上,绍克尔声称,他的招募计划在前一年秋季因生产德国订货的工厂添用工人而受到了严重的妨碍〔《纳粹的阴谋与侵略》,第8卷,第182页(R-124)〕。

(65) 见1944年4月5日施佩尔呈给希特勒的信件〔《纽伦堡国际军事法庭》,第33卷,第183—186页(3819-PS);《纳粹的阴谋与侵略》,第6卷,第763—765页〕。

(66) 《纽伦堡国际军事法庭》,第38卷,第349—352页(124-R);《纳粹的阴谋与侵略》,第8卷,第147—151页。

(67) 绍克尔声称,单在法国,大约就有515万工作年龄的人受到保护,可以不被招募到德国去。其中有89万人是军备企业的雇员,55万人是属于“受保护工业”一类的民用品厂商的雇员。此外,也包括在上述总数中的,有农业方面雇用的275万人,铁路和运输方面的45万人,托特协会的15万人,以及其他在德国空军和海军的建筑工程中,在林业和在宪兵中工作的人〔参阅《纽伦堡国际军事法庭》,第33卷,第181页(3819-PS);《纳粹的阴谋与侵略》,第6卷,第760—761页〕。

(68) 参阅《纽伦堡国际军事法庭》,第33卷,第183—186页;《纳粹的阴谋与侵略》,第6卷,第763—765页。施佩尔声称,西方占领区内限制性的军备和战时生产企业中受保护的工人总数当时仅为270万人(后来增至300万人),这个数字仅占总人口的1.21。比较起来,德国的相应数字为1.8。

(69) 1944年7月11日在德国总理府召开的各部门首长会议的记录(《纽伦堡国际军事法庭》,第33卷,第190页;《纳粹的阴谋与侵略》,第6卷,第769—770页)。

(70) 国际劳工局:《德国如何利用外国劳工》,第56页。

(71) 法国损失与赔偿事宜咨询委员会:《德国利用法国劳工的情况》(France, Commission Consultative des Dommages et des Réparations: Exploitation de la maind'œuvre française par l'Allemagne),D.P.I.专题论著(1948年),载入《1939—1945年……法国蒙受的损失》(Dommages subis par la France ...1939—1945),第9卷,巴黎,国家出版社,1950年版。

(72) 《1939—1945年……法国蒙受的损失》,第9卷,第154页。

(73) 包括根据海牙公约第52条征集的劳工,以及托特协会和武装部队雇用的劳工。

(74) 《1939—1945年……法国蒙受的损失》,第9卷,第45页。

(75) 同上书,第56页。

(76) 1943年3月5日在基辅召开的国社党会议上科赫发表的演说〔《纽伦堡国际军事法庭》,第27卷,第9—11页(1130-PS);《纳粹的阴谋与侵略》,第3卷,第798页〕。

(77) 1943年10月4日在波森召开的党卫队少将会议上希姆莱发表的演说〔《纽伦堡国际军事法庭》,第29卷,第122—123页(1919-PS);《纳粹的阴谋与侵略》,第4卷,第559页〕。

(78) 例如,见1941年12月18日东方事务部给德国东方专员的信件:“在解决这个问题时,经济上的理由基本上仍应不予考虑。”〔《纽伦堡国际军事法庭》,第32卷,第437页(3666-PS);《纳粹的阴谋与侵略》,第6卷,第402—403页〕关于犹太人所受到的待遇,又见上文,原著第153—164页。

(79) 参阅下文,原著第322页。

(80) 希特勒在国会发表的演说,1939年10月6日(《人民观察家报》,1939年10月7日)。

(81) 国际劳工局:《德国如何利用外国劳工》,第8页。

(82) 见上文,原著第223—232页。

(83) 见上文,原著第241—242页。

(84) 《纽伦堡国际军事法庭》,第38卷,第355页(124-R);《纳粹的阴谋与侵略》,第8卷,第160页。1945年12月13日,施佩尔在纽伦堡受审时,证实了这一点:“问:这意思是说,从西方国家——被占领的西方国家——来的绝大多数工人,都是违反他们的意愿到德国来的啰?答:是的。”(《纽伦堡国际军事法庭》,第3卷,第488—489页)

(85) 战争期间同下列国家签订了双边协定:意大利、匈牙利、保加利亚、西班牙、斯洛伐克、维希法国、罗马尼亚和荷兰。

(86) 例如,见1941年8月2日德国—西班牙协定中的主要条款,转引自国际劳工局:《德国如何利用外国劳工》,第82—83页。

(87) 招募工作或是由绍克尔的代表执行,或是在他的要求下,由各地的驻军司令官执行。

(88) 其他的方法有:释放民事犯,以他们自愿到德国去工作为条件。1942年6月,维希政府和绍克尔的办事处达成协议,规定每3个法国熟练工人到达德国,就释放一名战俘。这个协定就是所谓“替换”办法(又见下文,原著第409页)。

(89) 总督辖区波兰居民工作义务实施条例,1939年10月26日;扩大总督辖区波兰居民工作义务实施条例,1939年12月14日(韦,A第330页,A第331页)。

(90) 总督辖区犹太居民强制工作实施条例,1939年10月26日(韦,A第425页)。

(91) 国际劳工局:《德国如何利用外国劳工》,第30页。

(92) 东方占领区工作义务实施条例,1941年12月19日(迈尔编,Ⅰ.Ⅲ.Ba5经济)。

(93) 《纽伦堡国际军事法庭》,第29卷,第376页(2233-PS);《纳粹的阴谋与侵略》,第4卷,第884页。又见下文,原著第557页。

(94) “拒绝工作的人,其产业应予烧毁,其家属则应作为人质加以逮捕,并押往强迫劳动营。”〔1942年9月21日驻卢茨克总专员的指令,转引自1943年11月12日德国东方占领区事务部给政治部工作组的一封密信(《纽伦堡国际军事法庭》,第25卷,第329—331页(290-PS);《纳粹的阴谋与侵略》,第3卷,第241页)〕

(95) “近几个月内使用得越来越频繁的那种不适当的寻找劳工的方法,使得全面紧张不安的情绪更为剧烈。在城镇和乡村,在大街、广场、车站,甚至教堂和夜晚在住宅里到处进行的任意而无情的搜捕,大大动摇了居民们的安全感。”〔1943年2月乌克兰主要委员会会长给弗朗克的信件(《纽伦堡国际军事法庭》,第27卷,第300页(1526-PS);《纳粹的阴谋与侵略》,第4卷,第80页)〕关于在乌克兰招工的情况,又见下文,原著第639页。

(96) 1942年10月25日,德国东方占领区事务部的一个高级官员勃劳蒂加姆的秘密札记〔《纽伦堡国际军事法庭》,第25卷,第339页(294-PS);《纳粹的阴谋与侵略》,第3卷,第248页〕。

(97) 在东方战役的最后阶段,有了一种新发展,那就是把少年,包括10岁以上的男孩,大规模地押送到德国去。例如,见1944年7月20日罗森贝格给拉默斯的电传打字电报〔《纽伦堡国际军事法庭》,第25卷,第362—365页(345-PS)〕。

(98) 征集劳工在挪威和荷兰也已经实行。

(99) 《比利时和法国北部驻军司令官公报》,第87号,1942年10月7日。又见下文,原著第485页。

(100) 库利舍尔:《欧洲人口的移动》,第141页。又见下文,原著第503页。

(101) 见下文,原著第519—528页。

(102) 在法国,直到那时情况一直是特殊的。德国人坚持要求提供熟练工人,赖伐尔也同意不时供给工人,一面又强调自愿应征比强制征募好处多。自愿应征的原则在1942年11月以前一直没有放弃。甚至那时招募工作也不是按照1942年8月22日绍克尔的命令,而是根据维希政府于1942年9月4日颁布的法令进行的。关于详情,见下文,原著第409页,以及《国际劳工评论》(International Labour Review),1944年1月号和1945年3月号。在意大利,当墨索里尼于1943年夏天下台后,德国控制下的地区的招工工作同其他占领区所遵循的方式大体相同。关于详情,见下文,原著第322—324页,以及国际劳工局:《德国如何利用外国劳工》,第39—41页。

(103) 例如,在荷兰,“德国人于1944年11月撇开劳工局,发动了一场无情的搜捕运动。他们事先没有警告,就选定了城镇的整个整个区,抓去了街上或住宅里的人,把他们运走。”〔荷兰政府关于起诉和惩办德国主要战犯的声明:《纽伦堡国际军事法庭》,第27卷,第543页(1726-PS)〕

(104) 托马斯·J·多德在纽伦堡提起公诉时的讲话(《纽伦堡国际军事法庭》,第3卷,第440页)。

(105) 同上。

(106) 受雇在德国工作的外国工人分别由德国粮食管理局和德国劳工阵线负责照管,前者照管农业工人,后者负责非农业工人。

(107) 见上文,原著第242页。德国人作了认真的努力,力图使德国工人和外国工人之间,尤其是德国工人和东方工人之间只有最低限度的接触。“安顿(东方工人的)住处并不按照对待其他外国人的政策办理,而只是像对集中营的平民囚犯那样,围以带刺的铁丝网,严密看守,根本不准外出。”〔东方占领区事务部的报告,1942年9月30日:《纽伦堡国际军事法庭》,第25卷,第163页(084-PS);《纳粹的阴谋与侵略》,第3卷,第132页〕

(108) 见1942年5月7日劳动力动员全权代表关于外国男女工人的招募、管理、食宿、待遇的第四号条例〔《纽伦堡国际军事法庭》,第32卷,第209—212页(3352-PS);《纳粹的阴谋与侵略》,第5卷,第762—764页(3044-PS)〕。

(109) 例如,见法国政府(战俘和遣送出国人员管理部)关于将法国工人送往德国的官方报告〔《纽伦堡国际军事法庭》,第39卷,第195页(078(3)-UK)〕。

(110) 同上。

(111) “外国工人领到的口粮,是德国粮食与农业部长所规定的。这基本上就是德国平民通常的口粮。住在营房期间,集体的伙食一直都保证供应。在这方面,必须在战争条件许可的情况下,照顾到外国工人本国的风俗习惯。”〔劳动力分配全权代表的第四号条例:《纽伦堡国际军事法庭》,第32卷,第211—212页(3352-PS);《纳粹的阴谋与侵略》,第5卷,第763页(3044-PS)〕

(112) 法国政府(战俘和遣送出国人员管理部)关于将法国工人送往德国的官方报告〔《纽伦堡国际军事法庭》,第39卷,第195页(078(3)-UK)〕。

(113) 国际劳工局:《德国如何利用外国劳工》,第98页。

(114) 1941年11月7日戈林的指令〔《纽伦堡国际军事法庭》,第27卷,第58页(1193-PS);《纳粹的阴谋与侵略》,第3卷,第836页〕。

(115) 德国粮食部一次讨论的记录,1941年11月24日〔《纽伦堡国际军事法庭》,第39卷,第446—447页(177-苏联)〕。

(116) 在埃森克虏伯工厂锅炉制造车间工作的俄国人的主管人员蒂勒的报告,1942年3月26日〔《纳粹的阴谋与侵略》,第7卷,第10页(291-D)〕。

(117) 1942年1月17日克虏伯工厂装甲车修理车间主管外国工人伙食的奥古斯特·格罗利乌斯写给监工科尔施的一封信,就是这类抗议中的一例。信上说:“〔我们〕不能继续让人们在这里工作时死去。”〔《纳粹的阴谋与侵略》,第7卷,第16页(310-D)〕

(118) 例如,见1943年3月10日德国公共教育与宣传部就受雇在德国工作的外国工人的待遇问题下达指示事宜召开的会议的记录〔《纽伦堡国际军事法庭》,第25卷,第346—350页(315-PS);《纳粹的阴谋与侵略》,第3卷,第251—255页〕。

(119) 见威廉·耶格尔博士关于1942年10月以后克虏伯工厂工人营地情况的供述:“规定给东方工人的伙食根本不够。每天给他们的数量比规定给任何德国人的最低数量要少1 000卡路里。……东方工人每天只供给两餐和他们的定额面包。其中一餐只有水一般的清汤。我不敢保证东方工人事实上领到了规定的最低限额。”〔《纽伦堡国际军事法庭》,第35卷,第58页(288-D);《纳粹的阴谋与侵略》,第7卷,第2页〕

(120) 证明其法定居住地点在德国境外的少数人,可以不向德国纳税(国际劳工局:《德国如何利用外国劳工》,第110—119页)。

(121) 例如,见1942年6月30日戈林关于如何对待东方工人的命令〔《法令公报》,1942年,第1部分,第419页;《纽伦堡国际军事法庭》,第29卷,第239—247页(2039-PS);英译文载《文件,1939—1946年》(皇家国际事务学会),第2卷:《希特勒的欧洲》,第42—46页;参阅《纳粹的阴谋与侵略》,第4卷,第655—661页〕。

(122) 《法令公报》,1944年,第1部分,第68页。

(123) 例如,见1944年10月17日克虏伯工厂工人营地伙食部门主管的备忘录:“应当考虑到的是,原则上外国人必须工作12小时,其中1小时是作为休息的,因此将不计算工资。”〔《纳粹的阴谋与侵略》,第6卷,第1095页(233-D)〕

(124) 1939年1月28日经济事务会权代表给武装部队最高统帅部的信件〔《纽伦堡国际军事法庭》,第36卷,第545—549页(488-EC);英译文载《文件,1939—1946年》(皇家国际事务学会),第2卷:《希特勒的欧洲》,第19—21页〕。

(125) 英国外交部:《关于战俘待遇的国际公约》(Great Britain, Foreign Office: International Convention relative to the Treatment of Prisoners of War),敕令第5941号(伦敦,英王陛下文书局,1931年版)。

(126) 同上,第27条和第31条,第54页和第55页。

(127) 根据1945年10月18日施佩尔在纽伦堡受审时的供述,在1944年,全部战俘中有40%被用在武器和军火生产以及辅助性的工业上〔《纽伦堡国际军事法庭》,第32卷,第505页(3720-PS);《纳粹的阴谋与侵略》,第6卷,第456页〕。

(128) 《纽伦堡国际军事法庭》,第5卷,第470—477页。

(129) 美国驻德军政府办事处经济室:《德国统计手册》:第1编,《人口与职业》(U.S.Office of Military Government for Germany, Economics Division: Statistisches Handbuch von Deutschland: Part Ⅰ, Bevölkerung und Beschäftigung),菲尔斯滕哈根,政府资料搜集中心,1946年,油印本:表B.If.

(130) 1942年10月25日勃劳蒂加姆的札记〔《纽伦堡国际军事法庭》,第25卷,第338—339页(294-PS);《纳粹的阴谋与侵略》,第3卷,第247页〕。

(131) 例如,见《法国政府关于德国人违犯国际公法和惯例虐待法籍战俘的正式报告》(Official Report by the French Government concerning Violations of International Law and Custom committed by the Germans against Prisoners of War of French Nationality),载《纽伦堡国际军事法庭》,第39卷,第162—171页〔078(2)-UK〕。又见1945年10月15日威廉·耶格尔博士(1942年10月1日起担任克虏伯工厂工人营的高级营医)的供述〔《纽伦堡国际军事法庭》,第35卷,第61—62页(288-D);《纳粹的阴谋与侵略》,第7卷,第5—6页〕。

(132) 见下文,原著第254页。

(133) 1942年4月30日党卫队经济与行政总局局长波尔给希姆莱的报告,其中叙述了在希姆莱3月3日的命令下达后集中营的主要用途〔《纽伦堡国际军事法庭》,第38卷,第363—365页(129-R);《纳粹的阴谋与侵略》,第8卷,第200页〕。

(134) 1942年4月30日波尔向各集中营当局发出的指示〔《纽伦堡国际军事法庭》,第38卷,第365—367页(129-R);《纳粹的阴谋与侵略》,第8卷,第201页〕。

(135) 《纽伦堡国际军事法庭》,第26卷,第201页(654-PS);英译文载《文件,1939—1946年》(皇家国际事务学会),第2卷:《希特勒的欧洲》,第13页;参阅《纳粹的阴谋与侵略》,第3卷,第468页。

(136) 1945年10月15日威廉·耶格尔博士的供述〔《纽伦堡国际军事法庭》,第35卷,第62—63页(288-D);《纳粹的阴谋与侵略》,第7卷,第6页〕。

(137) 《纽伦堡国际军事法庭》,第37卷,第617页(159-L)。

(138) 1942年9月20—22日施佩尔同希特勒会商的记录〔《纽伦堡国际军事法庭》,第38卷,第359—360页(124-R);《纳粹的阴谋与侵略》,第8卷,第186—187页〕。

(139) 1942年9月20—22日施佩尔同希特勒会商的记录。

(140) 例如,见1942年12月17日米勒签署的一项命令〔《纽伦堡国际军事法庭》,第26卷,第701页(1063(d)-PS);《纳粹的阴谋与侵略》,第3卷,第778—779页〕。

(141) “我们急于在工厂中使用来自集中营的工人,并在工厂附近建立了小型集中营,以便使用那里可以使用的人力,这一点本是一个普通的事实。”〔1945年10月18日施佩尔在纽伦堡的证词:《纽伦堡国际军事法庭》,第32卷,第507页(3720-PS);《纳粹的阴谋与侵略》,第6卷,第458页〕