第十章

捷克斯洛伐克:1945年春至1947年2月和约的签订

伊丽莎白·威斯克曼

1945年4月3日,贝奈斯总统从伦敦经莫斯科回国,在当时已经解放了的那部分斯洛伐克领土上的科希策市,建立捷克斯洛伐克临时政府。1944年斯洛伐克起义时的情势(1)使他不能不接受起义领袖们要求斯洛伐克自治的主张,但是,虽然布拉迪斯拉发第二天就解放了,他还是不同意斯洛伐克人要把政府设在那里的要求,而宁可留在科希策,直到回布拉格的时候为止。人们看到,贝奈斯总统对于他同苏联的关系是比较乐观的;他认为他的国家在对外政策上能够而且应该同莫斯科合作,他又采取了一种类似于英国工党的态度,认为在捷克斯洛伐克第二共和国内,有必要广泛实行国有化。(2)

随同贝奈斯在一起的捷克和斯洛伐克的政治流亡者,既有来自伦敦的,也有来自莫斯科的:看来他的对俄政策防止了他们之间的摩擦——的确,也有人认为他的这次重访莫斯科,防止了一个共产党赞助的政权抢先一步把他完全排斥在外。(3)不管怎么说,国内绝少有什么对手能够蔑视这些回国的流亡者;国内的抵抗运动主要是由捷克人在伦敦搞的广播鼓舞起来的,它的一些幸存的领袖如前布拉格市长增克尔等都曾关在德国集中营里。(4)因此,在这位总统身上体现着全国的团结,在那时全国团结已成为现实,而不只是自我吹嘘。这一团结由于组成了一个包罗四个捷克政党和两个斯洛伐克政党在内的民族阵线而有了进一步的表现,这四个捷克政党是:捷克国家社会党、(5)社会民主党、天主教人民党和捷克共产党,两个斯洛伐克政党是斯洛伐克民主党和斯洛伐克共产党。其他政党在法律上是不许存在的,也就是说不允许有公开的反对派,这种决定似乎很难同贝奈斯所代表的西方传统相符合;这样做的理由据说是因为当初第一共和国就是吃了政党过多的亏,总的来说,这确是事实。

在贝奈斯到达科希策后没有几天,他就任命了一个临时政府,1945年5月,该政府随同他一起迁回布拉格。左翼社会党人费林格担任总理,他是一位职业外交家,曾任捷克斯洛伐克驻维也纳和伯尔尼的公使,战时曾作为捷克斯洛伐克的代表驻在莫斯科。同他一起入阁的还有其他两位社会党人部长,7位共产党人(其中3人是斯洛伐克人),3位捷克国家社会党人,3位天主教人民党人,以及3位斯洛伐克民主党人。一直在伦敦流亡政府中担任外交部长的扬·马萨里克,继续担任这一职务。他和斯沃博达将军(曾指挥过附属于俄国军队的捷克斯洛伐克部队,现担任国防部长)不是任何一党的成员,但马萨里克同捷克国家社会党有关系,而斯沃博达则似乎是从他在俄国军队里的同事们那里吸取他的政治观点的。共产党人控制的有内务部(部长诺塞克)、教育部(部长内耶德利)、农业部(部长杜里什)和情报部(部长科佩茨基),同时一位斯洛伐克共产党人克列门蒂斯担任马萨里克的副手。每个党的领袖都任副总理——共产党由哥特瓦尔德任副总理。

临时政府一经组成,民族阵线中的各政党就签署了一个体现着它们目标的纲领。这个文件的第一部分是关于怎样进行当时尚未结束的战争,除其他内容外其中还特别规定由红军训练捷克斯洛伐克部队。这个所谓科希策纲领,把捷克斯洛伐克的未来对外政策建筑在“国家同苏联结盟以及决心在东欧大力推行泛斯拉夫政策”这一基础上。捷克人和斯洛伐克人都有着一个隐约地带有泛斯拉夫色彩的传统,对这种传统,波兰人一直是有反感的,而在1945年波兰人又一次成了捷克斯洛伐克前进道路上的障碍。有一系列的波捷边界争执,当然对切欣地区的丰富资源争得特别凶。1938年时,波兰人取得了整个这一地区,现在希望保有它。1945年6月20日,莫斯科把波兰人和捷克人召去商讨这件事。7月6日有报道说,捷克部队在以前属于捷克斯洛伐克的那部分切欣接替了波兰驻军。(6)大约在同一时间出现了这样一个事态发展,即捷克斯洛伐克第一共和国东端的附属地卢西尼亚将被并入苏联的乌克兰共和国。俄国的这一干预既不是完全没有料到的,也不是完全没有理由的,因为,该地人口中最大的一个种族成分是操乌克兰语的,在宗教上他们大多像东加利西亚的乌克兰人一样,是“尤尼埃特”教派的罗马天主教徒,也有一部分则像苏联的乌克兰人一样信奉东正教,(7)而该地人民作为一个整体来说则从未为捷克斯洛伐克生活所同化。(8)但是这一改变就使苏联的边界越过了喀尔巴阡山脉,同斯洛伐克及匈牙利的边境接壤。虽然捷克人和斯洛伐克人是俄国军队的同盟者,他们也发现俄军在他们国家内的行为是令人讨厌的原始人式的。在经济上,他们只付出一笔大的代价,这就是把耶希莫夫(耶希姆施塔尔)铀矿让给苏联,据说是以此来换取一项“战利品”——德国人建造在摩斯特的一座合成汽油厂。(9)1945年12月,俄国和美国的部队都撤离了捷克斯洛伐克共和国。

关于捷克斯洛伐克第二共和国内部的政治和经济发展问题,科希策纲领则提到把捷克和斯洛伐克作为两个各别的民族。按照以前发表的声明,这一个双民族的新斯拉夫国家将不容忍非斯拉夫少数民族存在;日耳曼人和马扎尔人,(10)除非能证明自己在战前或战时曾是反法西斯的积极分子,都将被驱逐出境。将设立特别人民法庭来审判战犯和通敌分子,他们的财产要加以没收。这后一规定对大多数日耳曼人和马扎尔人都适用,其中的日耳曼人当初都曾欣然同纳粹当局合作,至少在战争后期以前是如此。1945年5月,在总统回到布拉格之后不久,就颁布法令没收财产。随着纳粹政权的消灭(该政权曾接管过许多捷克工业)和它的犹太受害者的消失(其中有些人是大工业家),就留下了大量的无主土地和为数更多的无主工业。这样就创造了条件,得以根据科希策纲领的规定,加紧实施早先开始过的土地改革,并实现主要工业、银行业和保险业的国有化。同时,纲领保证“支持雇主、商贩及其他生产者的私人积极性”。它也规定要通过社会福利和工业中的工人自治委员会来实现经济民主,并保证一切政治自由。在两次世界大战之间的那段时期内,捷克斯洛伐克的行政管理曾被批评为过于集中;因此现在规定,各地将由选举产生的议会来解决当地行政管理问题,在必要的选举能够举行之前,将由各地反法西斯民族委员会(这是德国权力垮台时组织起来的)负责当地的行政管理。后来即由这些委员会推定临时国民议会的选举人,该临时议会于1945年10月间召开。

在1945年夏季,总统和民族阵线的一个核心委员会用法令统治国家。联合国善后救济总署对捷克斯洛伐克特别慷慨,(11)可是,那时整个欧洲所共有的经济问题,不可避免的是捷克人所最关心的事情。这些问题以及对激进改革的普遍要求,首先是通过试图把两次世界大战间的土地政策推行到底的办法来应付的。1945年6月21日法令就是打算执行科希策纲领中有关土地的规定,要把土地“一举而从异族的日耳曼—马扎尔贵族手里和一切卖国贼手里统统”夺取过来。在第一共和国时幸免于没收的施瓦尔岑贝格大庄园和图恩大庄园,以及被判驱逐出境的日耳曼人和匈牙利族人的农场,都将分配给捷克族和斯洛伐克族的移民,每户不超过13公顷。面积不超过50公顷的林地可以分配给法人团体(包括合作社),但仍由国家控制。(12)可供分配的土地大多是在边境地区,而且,由于党派利益影响到移民的挑选,这种挑选总是偏向于以前的流亡者和游击队员的,因此最强大的党就能在一些大的农业地区得势,于是这些地区就变得很像是共产党的殖民地。

工业问题对捷克斯洛伐克来说可能是更为基本的。除奥地利外,波希米亚与摩拉维亚就是多瑙河流域惟一高度工业化的地区,虽然,一般地说,人们对这一点都有一致看法,即仍然落后的斯洛伐克还需要进一步发展工业。上面已经提到过,纳粹分子的所有权被剥夺后,很大一部分捷克工业处于无主状态。捷克工厂,其中许多还是在哈布斯堡王朝时代建立的,亟需现代化。布拉格、布尔诺和比尔森的重工业都是如此,那些小的消费品工业从来没有从30年代初期的经济危机中真正恢复过来,那就更是如此了。因此,一切国有化计划都面对着要同时进行大规模的现代化和合理化的问题,而这总是需要由国家提供资金的。所以,1945年10月24日关于捷克斯洛伐克工业国有化的三个法令是以需要进行广泛的改组为出发点的。好在德国和奥地利一样,由于银行业和工业是密切关连的,所以把银行业同时国有化是合乎逻辑的。另一方面,所有在农业以外的工业中实行国有化的只有大约65%,许多私营企业和合作企业仍听其继续存在。虽然像里普卡那样的一些部长从一开始就对所有国有化都感到遗憾,(13)实际上,当时的目标却是“以私营、合作社营和公营三种所有制为基础的三角经济”。(14)

在颁布国有化法令的时候,捷克斯洛伐克国内形势多少有点混乱。驱逐日耳曼人的工作已于1945年6月18日发表一项公告后认真开始。在波茨坦会议原则上同意驱逐出境的这一措施之后,曾推迟采取行动,以待就日耳曼人的去向问题作出决定,但后经商定从1946年1月25日起应把其中的大部分人送往德国的美国占领区。(15)自从朗西曼出使和慕尼黑协定以来,捷克人已这样默然地忍受了这么多的痛苦,因此不难理解为什么在1945年他们当中有许多人要对苏台德区日耳曼人如此狂暴。捷克斯洛伐克解放后的头几个月中,许多苏台德区日耳曼人在能够逃离以前,遭到了严重的虐待或被关进捷克的劳动营,或两者都有。他们有时被故意用纳粹分子对待斯拉夫人或犹太人的那种办法对待,不过有一点不同——他们中因此而致死的比较少。实际发生的情况究竟怎样,决定于当地的头头们和共产党的影响,因此各个地方是不同的。虽然贝奈斯和他的同僚们长期来鼓吹要使捷克斯洛伐克成为一个捷克斯洛伐克民族国家,但是,毫无疑问,他们对初期阶段的这些过火行为是感到遗憾的,而且本来曾想把驱逐的范围限于捷克斯洛伐克境内前日耳曼少数民族的一个较小的百分比。(16)275万日耳曼人的逃亡或被逐,再加上卢西尼亚的丧失,使捷克斯洛伐克第二共和国大大不同于第一共和国。不仅捷克族和斯洛伐克族移民被迁入波希米亚,而且整个国家的人口也明显地有所减少,这对斯洛伐克人是有利的,使他们当时在整个共和国总人口中占有较高的百分数。(17)虽然苏台德日耳曼人的一些规模较小的工业久已不再有什么生命力了,但在许多人看来,在极端需要熟练劳动力的时候失去这些日耳曼熟练工人,是捷克斯洛伐克经济结构中一个灾难性的变化。可是必须指出,到1946年底,(18)当驱逐日耳曼人的工作宣告结束,剩下约20万日耳曼人以捷克斯洛伐克公民的身份留在该国境内时,捷克斯洛伐克似乎已顺利地走上了经济恢复的道路。而且,熟练体力劳动者的缺乏,也不仅仅是由于驱逐的关系,也许其他的原因至少是同样重要的,例如被吸引去从事战后政权中的政治工作和机关工作、党派的活动以及国有化和土改所需要的办公室工作和其他工作等。还有一些新的重要的全国性组织,如青年的组织、(19)农民的组织和工会等,所有这些看来都需要大量人员。共产党似乎在这些组织中都占优势。

临时议会于1946年(20)10月28日即第一共和国建国27周年纪念日开幕。(21)这一临时议会,由各个民族委员会选出的两百名捷克人和100名斯洛伐克人所构成,在这些民族委员会里,6个党派所占的人数几乎是相等的。议会着手批准临时政府所颁布的各项法令。但它的主要任务是准备选举制宪国民议会。这次选举定于1946年5月26日举行。那年年初,有两个新的斯洛伐克政党获准加入了民族阵线。一个是由斯洛伐克的社会党人组成,这样一来,社会党人脱离共产党就得到了承认。另一个是斯洛伐克民主党中一些天主教徒对该党的新教调子实行造反的产物;(22)它叫做斯洛伐克自由党,为旧赫林卡党的许多前党员提供了一个政治避难所。

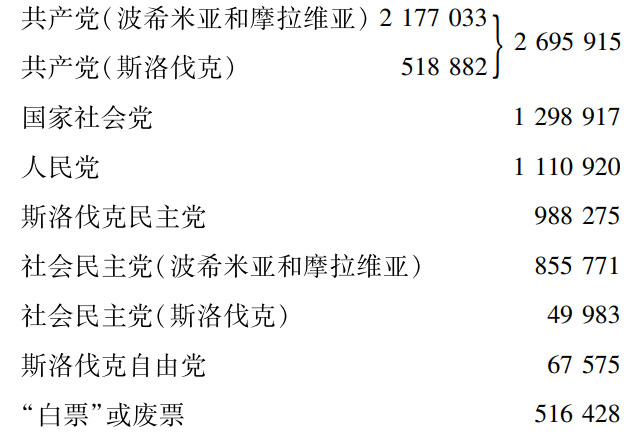

在选举准备过程中,发生了一个尖锐的争执:选举人如果不把选票投给8个民族阵线政党中的一个,是否应容许其作一票登记?很奇怪的是,马克思主义政党赞成这种自由,而其他政党则表示反对,它们希望从压制这一自由中得到好处。最后,议会以155票对131票认可了“白票”(即不是投给任何一个政党的选票,表示对民族阵线的不满)。(23)开始享有选举权的年龄从21岁降低为18岁,选举是强制性的。当选举实际举行时,政治派别大不相同的各个目击者都同意,投票是真正秘密而自由的,是正确地遵守了民主形式的。选举结果如下:

这意味着制宪国民议会将由114名共产党人、55名国家社会党人、46名人民党人、43名斯洛伐克民主党人、39名社会民主党人和3名新的斯洛伐克自由党成员组成。两个马克思主义的政党合在一起(即共产党人和社会民主党人)将拥有一个微弱的绝对多数。

共产党获得的选票几占民族阵线所得票数的38%和选民总数的35.5%的这一事实,使各个非马克思主义政党深为震动。众所周知,捷克斯洛伐克在东欧国家中,社会进步是首屈一指的;虽然它具有传统的亲俄情绪,这种情绪又由于慕尼黑和斯大林格勒而有所加强,但它是最西方化,同西方的关系最密切的;然而,在1946年5月,它却表明了它拥有欧洲东半部最强大的共产党。对那些表示诧异的人不难这样答复,即正是因为捷克斯洛伐克工业发达,马克思主义思想在那里扎根很深,而从1938年以来的种种事态发展,又合起来使社会党人的渐进主义名誉扫地,从而有利于共产党。不管怎么说,意大利和法国毕竟也发生了同样的情况,尽管理由不那么充分。

然而捷克共产党在1946年5月取得成功,还有其更特殊的原因。战前捷克农民惯常是投农民党的票,但是这个党后来曾同德国人合作,现在已被取缔。地方上的共产党势力,往往通过新的“捷克斯洛伐克农民协会”施加影响,取得了这些选票的一部分,当然也得到了边境地区新移民的许多选票;这样,共产党第一次在工业地区以外享有相当巨大的支持。在工业地区内,在工人群众中,曾组织对德抵抗运动(先是组织怠工破坏活动,后来是保护工厂防止德国人破坏)的共产党领导人,建立了一个新的“革命工会运动”;由扎波托茨基主持的执行委员会在选举前一个月召开了它的第一次代表大会。1945年时“革命工会运动”能够像苏维埃那样自发地崛起这一事实很为人们所强调,的确,当人们想到能有一个革命的组织作为工业自治的基础,以代替30年代的那种自满的、体面的工会,就产生了很大的热情。

另一方面,虽然选举日的投票是正常地进行的,但毫无疑问,人们的恐惧心理,有助于1946年5月26日共产党的胜利。内务部长诺塞克是共产党员;正是他决定哪些人因为以前曾同德国人合作过而应该从投票人名单上除名。特别人民法庭在1946年初开始审判战犯和“通敌分子”,由美国人引渡给捷克人的那个臭名昭著的卡尔·赫尔曼·弗兰克就恰好是在选举前4天被处绞刑的。在其他一些不那么明显的案件中,司法部长(捷克)国家社会党人斯特兰斯基运用他的影响以制止不公正的做法;但是,由非专业的和专业的法官一起主持审判的人民法庭却是半独立的。

可是,共产党人只是在捷克的波希米亚省和摩拉维亚省获得巨大胜利;他们确实在那里赢得了整整40%的选票。在斯洛伐克,情况正好相反,民主党人所获的选票几乎是共产党人的两倍;在这里,倒是共产党人感到了惊异;因为很明显,他们本来以为把斯洛伐克人争取过来要比争取捷克人容易得多。正因为这样,他们曾支持一种为斯洛伐克制定的几乎是分离主义的政治(不是经济)政策,有时还暗示,如果斯洛伐克成为苏联的一个成员国,境况也许会好些。事实上斯洛伐克人已做到了两全其美,因为他们既在布拉格有着充分的代表权,同时又小心翼翼地为设在布拉迪斯拉发的斯洛伐克民族行政委员会,(24)保留着对斯洛伐克事务的一切控制权。不可避免地,捷克人中间重又燃起了一股反斯洛伐克情绪,而且鉴于战时斯洛伐克同德国之间的关系,就更为如此。作为对新的双民族体制的一种抗议(这一体制似乎给予斯洛伐克人和捷克人同等重要的地位,虽然在共和国中,捷克人比斯洛伐克人仍要多一倍以上),捷克人建议采用一种鼎足三分的行政区划,把全国分成三个省:波希米亚、摩拉维亚和斯洛伐克。但这显然是一种虚假的手法,因为波希米亚和摩拉维亚之间,就同〔英国的〕沃里克郡和肯特之间一样,并没有多大不同之处。

在1946年5月选举以后,民主党在斯洛伐克民族行政委员会中的代表额几乎是共产党人的两倍;从这时起,共产党人就转而反对斯洛伐克自治,成了布拉格中央政府权威的最坚决的支持者。他们现在也发出一向是捷克国家社会党人所提出的抱怨,说斯洛伐克民主党收容着过多的前赫林卡和蒂索的追随者,(25)这批人只是在这个新政府里避难而已。这当然是真的,虽然共产党人自己也是会乐意欢迎这些人到他们中间去的。但现在共产党的政策却把捷克国家社会党人推到同捷克人民党和斯洛伐克民主党的反共联盟中去;然后共产党人转过来嘲笑贝奈斯-马萨里克的党同法西斯分子和“通敌分子”搞在一起。也许全国任何地方都不会有什么人对1946年8月20日图卡被执行死刑提出指责,但当时蒂索正在等待受审,而他的这一审讯势将在捷克人和斯洛伐克人之间引起截然不同的感情反应。(26)

与此同时,一个新政府组成了。它和上届政府没有多大不同,只是共产党的优势稍有增长,共产党领袖哥特瓦尔德自然地接替费林格成为总理。新内阁比以前多了两个共产党人,使财政部、国内贸易部和社会福利部均归共产党控制。国家社会党人斯特兰斯基现被任命为教育部长,而另一个国家社会党人德尔蒂纳则继斯特兰斯基而任司法部长。耐人寻味的是,这个政府只包括5个而不是7个斯洛伐克族的阁员。(27)

继1946年5月选举之后的12个月〔据说〕是这重建起来的共和国最美好的一段时期。工业生产迅速发展;贸易,特别是西方国家的贸易在迅速增长;收成很好,食品还比较丰富,同时共产党看来满足于它在政府中所处的领导地位,准备按照正常的西方惯例,遵守议会政治的规则。同波兰的领土纠纷已束之高阁,只是同匈牙利的一场争吵扰乱着捷克斯洛伐克宁静的国际关系。(28)

如果说共产党在一些捷克省份中所得选票之多使其敌手感到惊异的话,那么这一事实在当时却并没有使他们感到沮丧。整个说来,新制宪国民议会中的情绪是乐观的,非共产党人相信,他们将会在1948年的下一次选举中赶上他们的对手。制宪国民议会的第一个行动是再一次选举贝奈斯为共和国总统。从理论上说,它的下一个任务是起草宪法,但它当时的注意力却首先对准经济计划问题。虽然科希策纲领未提到订计划的事,但自从全国解放之日起,人们就普遍地认为,在当时的情势下,经济的恢复和发展都将有赖于国家来组织。政府从一开始就是按这种假设行事的。因此,1945年成立了一个经济委员会,其成员包括内阁中负责经济事务的各部部长、国家银行的总裁、斯洛伐克民族行政委员会的一名代表、工会理事会主席、捷克斯洛伐克农民协会主席、中央合作总社主席以及一位秘书长;后者还主持一个直接对总理负责的中央计划委员会。总计划的实际拟订工作是委托给国家计划局办理的,计划局的局长也是经济委员会的一个成员。1945年银行和重工业的国有化为制定一个正式计划提供了基础,这个计划事实上于1946年由国家计划局专册发表,称为《捷克斯洛伐克共和国重建》。有了一位共产党人担任总理,计划的大纲就于7月5日提交国民议会。接着,在10月25日,一个详尽的两年计划得到了议会的批准。三天之后,1946年10月28日,即召开临时议会和公布国有化法令的周年纪念日,总统签署了这一计划。计划于1947年1月1日起开始实行,一直执行到1948年底。

捷克斯洛伐克这第一个短期计划基本上是一个恢复经济的纲领。其总目标只是比并不特别繁荣的1937年的生产水平提高10%;另一方面,人口的减少意味着工业方面的人力比战前损失了将近20%,还不算技术方面的退步。同那个时候所有东欧各国的计划一样,重点是放在发展重工业以及发展电力和运输方面。捷克斯洛伐克过去有名的纺织业和制鞋工业相对地说来遭到了忽视。可是,不能忘记,这些工业大部分还在私人手里;让它们衰落是符合共产党人的意图的,因为它们以往依赖西方的市场,而要完全重新占有这些市场无论如何总将是困难的。计划考虑到农业机械化,但它所作出的安排是在比1937年为小的耕作面积上进行更集约的耕种;因此农业生产只有很少的增长。

在大战期间斯洛伐克的工业有了相当大的发展;可能就是由于这个原因,才使共产党人在1946年5月间过高地估计了他们在工业方面的影响。但不管怎么说,他们对地区自治或民族自治的概念是同苏联在这一问题上的看法类似的,一方面对斯洛伐克作为一个单独的文化实体十分强调,同时又倾向于使它的经济生活受制于来自布拉格——或者可以说实际上是来自莫斯科——的许多指示。尽管在蒂索时期有了一些发展,斯洛伐克的社会仍处于东欧其他地区的水平而不是波希米亚和摩拉维亚的水平。换句话说,农业人口的过剩要求进一步工业化;而这既适合于俄国的需要,又符合于共产党的学说。1946年5月选举以后,哥特瓦尔德和他的同志们特别热衷于推进斯洛伐克的工业化,以便加强他们的控制并结束那里的倾轧混乱状态。因此,到了制定两年计划的时候,就规定整个捷克斯洛伐克的投资总额为700亿捷克克朗,其中有220亿要用于发展斯洛伐克,(29)发展它的工厂、它的矿山,特别是它的发电站。

两年计划是在捷克斯洛伐克公众一致默认下开始实施的,而且,除官方的口号外,确实还有某些真正的热情。戴蒙德在1947年初写道:“在过去一年中,任何访问过捷克斯洛伐克的人,都能证实这样的情况,即几乎对每一个行动,政府的也好,任何机构或任何个人的也好,人们都是以对‘计划’是否有利作为衡量的标准来判断它的是非得失的——看来,‘计划’几乎已自成一体。”(30)在国家重建时期,非马克思主义者对这一类措施的必要性往往是愿意承认的;有着像捷克斯洛伐克那样的混合经济,加上土地改革迄至那时所造成的小土地所有者的增加,他们觉得在某种程度上是有保障的,可以避免马克思主义的命运。

捷克斯洛伐克对外贸易方面的演变鼓励人们产生这种希望。直到1946年头几个月为止,人们一直有着这样一种普遍的看法,认为捷克斯洛伐克的任务应该是为东欧和俄国供应机器,认为它天生要在这方面取代德国以前的地位。1946年4月,当里普卡在莫斯科同苏联签订贸易协定时,甚至在演说中提到世界(即资本主义)市场上的“竞争性变化”(意思是指萧条和需求的突然紧缩)的危险。(31)但东方国家既不能供应捷克斯洛伐克所需要的原料,也不能供应它需要的消费品,而且,东方国家的货币用处又是有限的。的确,在1946年这一年中,因在战时保持中立而得以大大发展其对各方面贸易的瑞士,成了捷克斯洛伐克最重要的供应者和主顾,同时捷克斯洛伐克同英国、瑞典和美国的贸易额也不比它对俄国的贸易额差多少。1947年的头3个月中,同俄国的贸易额暂时落后于同西方国家的贸易。这样,给人们的印象是,捷克斯洛伐克同西方国家的联系是在扩大而不是在缩小。

也许,如果没有1947年夏季的旱灾,没有莫斯科同华盛顿关系的恶化,非马克思主义者的希望可能不一定是虚幻的。就算是这样吧。但实际的事态发展是,当时得到政府支持的一些国有化工业往往完成或超额完成它们的计划指标,而大部分仍留在私人手中的行业,譬如说建筑业,景况却很不妙。这样,两年计划加强了捷克斯洛伐克共产党人的论据,使形势对他们格外有利。事后回顾起来,很难不把这个计划看作是捷克斯洛伐克第二共和国走向彻底社会主义化的一大步。

(1) 见《概览,1939—1946年:希特勒的欧洲》,第602—603页。

(2) 同上书,第595页。

(3) 约瑟夫·乔斯顿:《啊!我的故国》(Josef Josten: Oh My Country),伦敦,拉蒂默出版社,1949年版,第185—186页。俄国大使佐林也陪同贝奈斯一起从莫斯科到达科希策(见《纽约时报》,1945年4月7日)。

(4) 据称佐林坚决主张5月间领导布拉格起义的普拉日阿克和库特尔瓦什两人应视为“不可靠人物”而不予考虑〔见乔斯顿,前引书,第186页;以及扬·斯特拉恩斯基:《东风吹到了布拉格》(Jan Stránský:East Wind over Prague),伦敦,霍利斯和卡特,1950年版,第112页〕。

(5) 这是同马萨里克一家和贝奈斯有关系的党,用英国人的讲法,它是属于自由派左翼。

(6) 在捷克人提出领土要求的其他几小块边界地区上,占有这些地区的波兰人拒绝撤走。迟至1946年3月30日,费林格还在公开要求格拉茨地区,但是当然毫无结果。

(7) 见《概览,1938年》,第3卷,第124页及第128—129页。

(8) 以前的布拉格政府对卢西尼亚的经济发展和教育做了很多工作,但在培养对捷克斯洛伐克的忠诚这一点上没有取得多大效果。

(9) 乔斯顿:《啊!我的故国》,第55页。

(10) 见《概览,1947—1948年》,第157—158页。

(11) 捷克斯洛伐克从联合国善后救济总署得到的货物价值共达261 337 000美元。见上文,原著第104页,第106—107页。

(12) W·戴蒙德:《东西方之间的捷克斯洛伐克》(W.Diamond: Czechoslovakia between East and West),伦敦,史蒂文斯,1947年版,第98页。

(13) H·里普卡:《布拉格的政变》(H.Ripka: Le Coup de Prague),巴黎,普隆,1949年版,第34—35页。

(14) 戴蒙德,前引书,第129页。

(15) 1947年11月,克列门蒂斯宣布,“捷克斯洛伐克已在波茨坦会议允许迁移的范围内迁出了2 251 000名日耳曼人,其中1 464 000名迁到美国占领区,814 000名到苏联占领区”。大约有50万人在驱逐令颁布前已经逃走。

(16) 1951年流亡在外的苏台德区日耳曼人领袖,在慕尼黑出版了一本记录所谓捷克暴行的集子《关于苏台德区日耳曼人被逐的文件》(Dokumente zur Austreibung der Sudetendeutschen),无可否认,这本书的编纂是有宣传意图的。1945年夏季后,对日耳曼人肉体上的虐待看来已告结束,但许多人在驱逐出境前显然已被剥夺了一切财产。

(17) 到1947年3月份占28.8%〔见该月的《统计报告》(Statisticky Zpravodaj),第111页〕。斯洛伐克人的出生率尽人皆知要比捷克人高。

(18) 最后一批日耳曼人的正式遣送出境是在1946年10月29日从卡罗维发利遣送的。

(19) 捷克童子军拒绝参加新的“青年运动”组织,而那个老的、民族主义倾向非常强的“雄鹰体协”组织,在共产党人渗入以前照样很兴旺。

(20) 原文误,应为1945年。——译者

(21) 见乔斯顿:《啊!我的故国》,第62页。

(22) 斯洛伐克的新教徒是一个为数不多的少数派,但很重要,他们的独立自治情绪没有占多数的天主教徒那么强。

(23) 戴蒙德:《东西方之间的捷克斯洛伐克》,第11页。

(24) 见《概览,1939—1946年:希特勒的欧洲》,第603—604页。

(25) 他们中的许多人仍占有行政职务,外表上还是“左派”。

(26) 见《概览,1947—1948年》,第174页。

(27) 同上书,第157—158页。

(28) R·R·贝茨:“捷克斯洛伐克”,载贝茨编:《中欧和东南欧》,第180页。

(29) 休·塞顿–沃森:《东欧的革命》,第241页。

(30) 戴蒙德:《东西方之间的捷克斯洛伐克》,第158页。

(31) 同上书,第139页。又见R·R·贝茨:“捷克斯洛伐克”,载贝茨编:《中欧和东南欧》,第174页。