第六章

运输

战争期间,一个效率很高的运输网是德国所迫切需要的,而欧洲的运输,像欧洲的其他资源那样,也被用来为德国的需要服务。为了这一目的,所有国家的运输网——不仅被占领国家的,还有德国盟国的运输网——都被置于一个控制系统之下。这个控制系统虽然有时仅仅间接地发挥作用,实际上在所有的情况下都是完善的。德国的运输任务十分繁重。敌人的封锁和越来越多的海外国家的敌对情绪,使它的海外贸易大为减少,从而也减少了海运,但是另一方面,在欧洲境内,运输的需要却不断地增加。战争初期,落入它控制下的地方日益扩大,它所承担的军事义务也就日益扩大。主要物资的缺乏,妨碍了任何大规模更新装备的措施。后来,投在德国控制地区的炸弹重量一天天增加,这造成了严重的混乱,终于在1944年秋天把运输业务几乎完全破坏了。直到那时,德国都能满足它的最重要的运输需要,这一点既表明了德国运输机构的冷酷无情,又表明了它的效率极高。

第一节 战争爆发时德国的运输情况

甚至在战争爆发以前,对德国运输网的要求已经开始大为增加。到1937年,德国已经做到全民就业,因而对运输的要求也提高了。在这上面,又加上建造齐格菲防线这类军事工程和增加合成原料的生产等所带来的要求。德奥合并和对波希米亚与摩拉维亚的占领,使德国控制下的车辆的数目和设备的数量有了增加,但是总的说来,得到的收获,实际上并不足以抵消在这些国家所承担的新增加的义务。

德国国内的交通运输大部分由德国国营铁路承担。在1937年,它的运输量约占德国国内货运吨数的2/3,经由内河——天然河流和运河——运输的约占1/5,其余的则由公路或由私营铁路承运。(1)德国的沿海运输处于次要地位,不过即使在平时,它也被用来补充其他的运输工具。(2)大多数运输工具都受到20世纪30年代初期不景气的有害影响,因为它使运输的需要减少并使竞争有所增加,从而限制了发展。德国国营铁路局拥有的车辆数目在1929年到1937年间减少了,不过这一减少在很大程度上由于新车辆的效率提高而获得了补偿。内河航运多少有所增加和改善,但是由于不景气时期的航运危机而实施的不准造新船的禁令,直到1937年才取消,不过那时候已经不可能着手进行任何大规模的造船计划了。德国的公路网大为改善,这是希特勒发动的消灭失业运动的一个结果,但是卡车和货车却并没有增加。因为公路的货运受到一种严格的领取执照制度的限制,以防它同国营铁路展开激烈的竞争。商船的情况多少有些不同,因为自从第一次世界大战结束德国的船队被没收后,它在两次世界大战之间的这段时期内就一直致力于重建船队,所以到1939年,德国已拥有一支效率高的现代化商船队。(3)

第二节 变动的军事形势对德国运输情况的影响

除了向波兰进军而产生的要求以外,大战的爆发使德国的运输情况立刻发生了变化。最显著的变化出现在海外运输网和内陆运输网的相对作用上。1939年9月以后,商船的全部作用起了根本的变化。除少数几艘船只有能力突破敌人布下的封锁线,试图把重要的供应品运进德国外,所有行驶国外的远洋航行都放弃了。在战争的其余时期,商船或多或少仅限于从西班牙和瑞典装运某些重要的作战物资,装运军需品,以及在办得到的地方维持沿海的贸易,以便减少内河运输网的负担。(4)商船队获得了从被占领国家夺取来的船只,加强了实力后,(5)对于这些任务是应付裕如的。

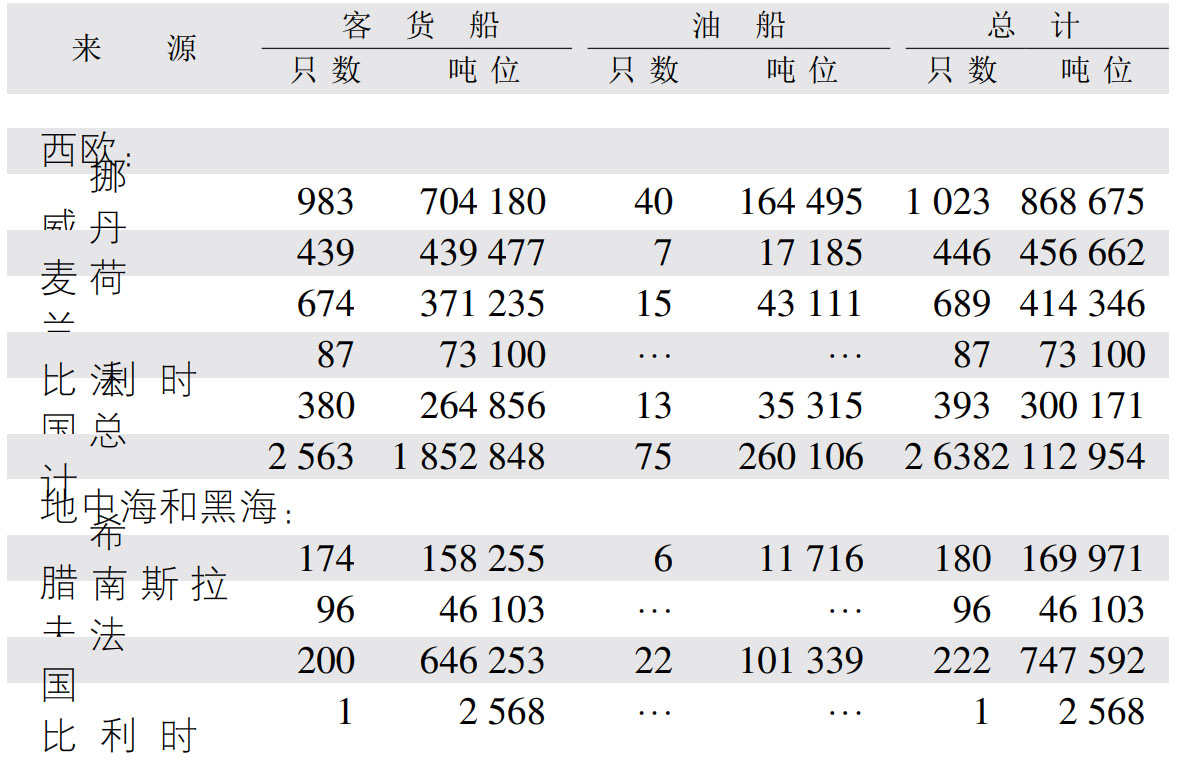

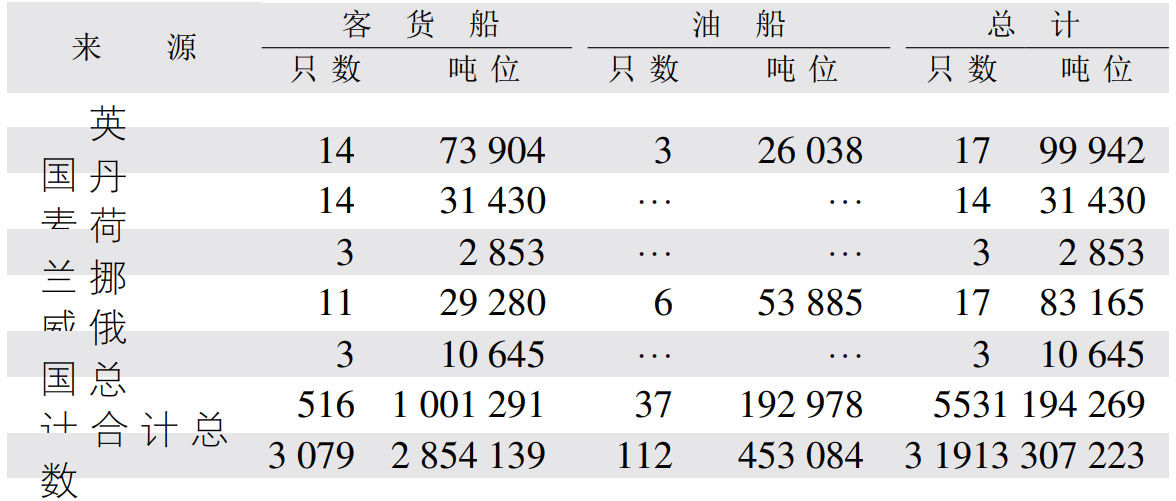

德国在战争时期夺取的船舶的总吨位

(续表)

资料来源:美国战略事务局研究与分析组:《民政指南,德国的商船》(华盛顿,美国政府印刷局,1944年版),第54页。

内陆运输的情况则迥不相同。日益增长的军事活动自然而然地增加了对运输网的要求,而先前出入德国北部各港口经由海路运输的货物中,有不少必需另找陆上路线来替代,这就对运输网提出了更多的要求。例如,出口到意大利的燃煤有很大一部分过去是海运的,但在战争的某几个阶段却不得不通过已经很拥挤的铁路取道瑞士运送。德国从东南欧进口的商品也不得不经由内陆路线来运输,其中有一部分通过河流和运河,大部分则通过铁路。(6)这些新增加的要求,必须在供应有困难的背景下予以满足,因为封锁立即造成了某些原料的缺乏,其中最重要的是燃油和橡胶。这种缺乏使公路运输大受影响,结果对民用机动车辆采取了种种限制。这种缩减进一步加重了国营铁路不得不承担起的负担。

战争初期,德国在运输方面承担的义务不断增加,但是总的说来,资源也同时有相等的或更多的增加。虽然由于波兰和东南欧某些地区普遍遭到破坏,运输设备又比较落后,占领这些地方并没有使德国增加多少资源,但是西欧的战役却带来了丰硕的收获。在这些国家,尤其在法国和比利时,运输网非常发达而且效率很高,它们被迫把大批车辆交给了德国人,到了战争后期,甚至把设备也交了出去。荷兰政府在纽伦堡审讯期间提供的官方数字,就是德国征用范围的一个实例:

铁路——890辆机车中,征用了490辆;3万节货车中,征用了28 950节;1 750节客车中,征用了1 446节;300列电气列车中,征用了2 15列;37列柴油列车中,征用了36列。一般说来,德国人留下的那一点物资,不是由于损耗和作战就是由于故意破坏,已经糟踏得十分厉害了。除了车辆以外,德国人还把大量的铁轨、信号器材、起重机、转车台、修理车等等送到德国去。(7)

德国征用的外国运输工具,决不限于铁路车辆和设备。驳船、机动车、近海和远洋船舶,甚至电车,无一不被德国人用来弥补其本国资源的不足。

德国对苏联发动的进攻和入侵,标志着一个新阶段的开始。在西欧,原来的运输工具有很大一部分原封未动便落到了德国人的手中,使德国得以大大增加各种后备的车辆,可是对苏联大片土地的占领,却使德国的运输立刻变得非常紧张。俄国的焦土政策广泛地实行在运输方面,不仅所有的铁路机车和车辆、机动车和驳船全朝俄国内地深入转移,而且大段大段的铁路路轨也被拆下来,不是运走,就是弄得完全无法使用。更麻烦的是,俄国人用的不是欧洲的标准轨距,而是一种宽得多的轨距,(8)这使德国人不经过多方面的改动就无法使用自己的或是从被占领国家夺取来的机车和货车。鉴于有极大数量的物资必须长途运输,以便进行一场德国进攻俄国那样规模的战事,又鉴于任何大规模的重建或更换车辆或设备的方针这时已不再可能实行,这些困难就格外严重了。(9)

在一定程度上,德国的运输问题从1943年起有所缓和,这是因为德国的武装部队逐步向本国边界后撤,从而减少了运输路程的平均长度。但是其他的困难又发生了。日益恶化的军事形势,特别意味着地中海上的和通过地中海的海运贸易被切断,而德国的敌人不断加强的海军力量进一步又减少了通过大西洋进行贸易的安全性。中立国也开始变得不听话起来。这种情况的一个结果就是,瑞典在1943年8月废除了一项允许不带武器的军人和战争物资通过其领土的协定。(10)

可是,在战争的后期,德国运输网不得不应付的最为严重的问题,倒是敌人投在德国的炸弹重量与日俱增。对于工业区的密集轰炸,使得有必要把一些工厂和大批人员转移到比较安全的地方去,而与此同时,运输网本身也因桥梁和铁轨、火车货运集结场以及制造和修理铁路设备的中心遭到轰炸而直接受到影响。在整个战争中,投在德国和德国占领区的运输目标上的炸弹吨数十分可观,不过在盟军进攻欧洲大陆开始以前的几个月中,这种形式的攻击加强了,在1944年底以前甚至进行得更加猛烈,结果使各种运输工具几乎完全陷入了混乱。(11)

第三节 德国在欧洲各地控制运输的方法

德国对欧洲运输的控制,不仅在全部占领区内是有效的,而且在它的盟国的领土上,甚至在一定程度内在中立国家里,也是如此。但是实现这种控制的方法,同用来控制欧洲经济其他领域的方法一样,各各不同。在可能的情况下,日常的管理工作也是留给地方当局去办理,德国人员只是用来担任监督的职务。

可是,在某些地区,德国人却认为把运输工具置于德国直接控制之下较为可取。这些地区大致可分为两类:一类是已经并入德国或预定要并入德国的地区,另一类是从战略观点看来重要的地区。属于第一类的有奥地利和卢森堡,以及捷克斯洛伐克、波兰、比利时、法国、南斯拉夫和立陶宛的部分地区;第二类则包括法国和比利时的大西洋沿岸地带,以及俄国被占领的许多地方等。第一类地区的全部铁路都并入了德国国营铁路系统,而在第二类地区,铁路不是由军队就是由德国国营铁路局管理。前波罗的海国家的铁路有一段短时期也由军队管理,但在1942年春天却移交给了本国的行政机构去管理。

由于领土的改变,德国人设立了好几个新的运输管理单位,所有这些单位虽然名义上是独立的,事实上却由德国牢牢地控制着。其中最明显地受到控制的是东方铁路局,它设在波兰总督辖区,以接管该地区内前波兰国营铁路公司的职权。东方铁路局的行政管理和财务,都同德国国营铁路局明确地分开,但是所有的高级职员都是德国人,其中有许多是从德国国营铁路局的职员中抽调去的。在其他地方,除已经并入德国的那些地区外,以前的捷克铁路系统被一分为二,分别由波希米亚—摩拉维亚和斯洛伐克的行政机构管理。在南斯拉夫,他们遵循着大体相同的政策,分别由斯洛文尼亚和克罗地亚政府管理。在所有这些地区,铁路的行政管理理论上一概掌握在有关国家的手里,但每一地区的铁路管理无不受到德国官员的严密监督。

在西欧和北欧,除上文提到的地区外,德国人宁愿让行政结构多少保持原样。但是德国人到处都取得了监督的权力,以便确保德国在交通运输方面的要求全部得到满足,并且比其他国家的交通运输获得优先的照顾。例如,在法国,尽管全国铁路公司继续营业,对铁路的最终控制权却操在德国武装部队交通管理处(后改称交通总管理处)的手中,其中有一个设在布鲁塞尔,控制着比利时和法国北部及东部某些地方的铁路,另一个设在巴黎,控制着法国其余被占领地方的铁路。它们都有分支机构,负责主要地区内的专门一段。然而,不论这些机构的确切名称叫什么,它们的职务却是一样的,即向有关的经营单位发出指示,以便保证德国对交通运输的要求得到绝对优先的照顾。

甚至德国的盟国也没有逃脱对它们运输网的某种控制。早在1941年就有报道说,德国国营铁路局的官员控制了意大利的主要铁路车站,(12)而东南欧的重要性(不但作为必不可少的粮食和原料的供应地区,而且后来还作为进军苏联的基地),意味着德国在战争初期就确立了自己作为该地区运输纠纷的仲裁人的地位。中立国虽然无需顺从德国在运输方面的详细指示,但是由于它们依赖德国的供应,在战争的大部分时期也不得不迎合德国在运输方面的大多数要求。(13)

第四节 德国组织的欧洲运输

对欧洲大多数国家运输网实行的控制,使德国有力量把它的意愿强加给整个欧洲大陆。由于这种控制在大多数情况下都是间接实行的,因此德国人多半不是从德国制订法令,而是在不同的国家同时发布命令,就能够达到他们的目的。事实上,除了某些货运管理处以外,在德国控制下的欧洲并没有设立任何超国家的运输机构。

德国控制欧洲运输工具的目的,在于尽可能满足德国的全部运输需要,如果必要的话,以牺牲其他国家为代价。为了达到这项目的,必须使最需要车辆和设备的地方有这些东西可用,根本不管这个地方是否在拥有车辆和设备的那个国家里,同时还必须使这些可用的车辆获得最为有效的利用。

关于德国征用外国运输工具的规模,上文已经叙述过一些。(14)在战争期间,这些运输工具一直不断地从一个地方转移到另一个地方,而在德国进攻俄国以后,这种移动更是有增无已。由于德国的车辆被调往东线,所以别国的车辆就从西欧,特别是从法国和比利时调到德国去填补空缺。

他们采取了种种措施以保证最有效地利用当时可用的运输工具。到处都实行了一种严格的顺序安排的办法。根据这种办法,非必要的运输,尤其是客运,大为减少,而民用运输的需要则服从于必要的战争物资运输的需要。在可能的情况下,总把货物从较拥挤的运输工具移交给用得较少的运输工具去装运,也就是说,从铁路移到内河,虽然这种转移的范围由于水运旷日持久而受到了限制。在欧洲各地全颁布了规定,以保证货车的满载和机车能力的最大使用,他们还力图以提高停留费来加速铁路车辆的周转。另外,他们又采用了一些旨在要求厂商只向最近的供应者去采购货物以减少运输里程的措施,试图以此来限制对运输网提出的要求。

(1) 纽约,世界事务研究所社会调查新学院:《战争时期德国的运输政策;分析者:赫伯特·布洛克博士》(New York, New School for Social Research, Institute of World Affairs: German Transportation Policy during the War; Analyst: Dr.Herbert Block),1944年,油印本,第1页。

(2) 美国战略事务局研究与分析组:《民政指南:德国的商船》(U.S.A., Office of Strategic Services, Research and Analysis Branch: Civil Affairs Guide: The German Merchant Marine),华盛顿,美国政府印刷局,1944年版,第11页。

(3) 1939年,德国的商船队是相当新的。超过20年船龄的只占总吨位19.3%,不足5年船龄的为19.9%(《民政指南:德国的商船》,第14页)。

(4) 《民政指南:德国的商船》,第9页。

(5) 见上表。

(6) 水路运输除较慢外,还有其他的缺点,特别是每年冬天有一段时期多瑙河总要结冰。

(7) 《纽伦堡国际军事法庭》,第5卷,第562页。

(8) 欧洲的标准轨距为4英尺8英寸或将近4英尺8英寸,为的是使机车和其他车辆可以到处通行。另一方面,俄国铁路的轨距为5英尺。在德国人看来,使问题更形复杂的是,俄国人把他们占领的那部分波兰地区的许多铁路也改成了宽轨。

(9) 见上文,原著第191—192页。

(10) 《铁路新闻》(Railway Gazette),1943年8月13日,第166页。

(11) 《战略轰炸的影响》,第5—6页。

(12) 《铁路新闻》,1941年7月25日,第95页。

(13) 例如,在1942年,据报道,德国曾要求瑞士提供75辆蒸汽机车。据说如不交付,德国将停止向瑞士出口燃煤(同上,1942年5月15日,第578页)。

(14) 见上文,原著第258页。