第十二章

轴心国入侵埃及

供应问题长期存在,华夫脱党的新政府必须立刻予以处理,它一反前政府试行无效的管制政策,在1942年2月12日废除了对小麦、玉米的征购,取消了对谷物、禽、蛋在国内贩运的限制。继而于14日,以3月31日为限期,暂停执行对囤积居奇者严惩不贷的军令,并宣布政府将以高出现行管制价50%的价格向农民收购小麦和玉米,增加的价格将不转嫁给消费者,而由国库支付。2月24日,内阁秘书处宣布,所有农业劳动者和政府各部门雇用的其他劳动者的生活费津贴将予增加,使正式受雇的成年劳动者的每日收入不低于一先令,即把先前最低的工资提高50%。(1)3月1日,据宣布,英国当局已经同意从进口军用储备中贷给埃及政府大量小麦。鉴于生产者和商人对政府提高价格的反应令人失望,财政大臣因为手头有了这批供应品,加上已经运到的或据称已经装运在途的数量又很可观,于是便向他们发出警告:凡到3月31日尚未向政府出售其囤积存货的,以后只准按老的管制价格而不得按提高的价格出售。

3月份整月为选举运动所占用。华夫脱党曾向各反对党提出,在某种条件下,可给他们全部席位的1/4,但谈判破裂。2月23日,报上发表了萨德党领袖的信,猛烈抨击华夫脱党利用新闻检查压制报道或发表使政府麻烦的消息和意见,而新闻检查理当是保障军事安全的工具。自由党和萨德党宣布抵制选举,(2)不过准其党员以个人身份参加竞选。投票人数相当少,华夫脱党在众议院获得89%的席位;国王指派的参议员经调整之后,使该党在参议院也得到54%的席位。

华夫脱党已迁就民族主义分子的意见,释放了阿齐兹·阿里·米斯里,并释放了在上年5月他企图偷离埃及一案中有牵连的两名埃及空军军官,(3)还解除对巴勒斯坦极端分子穆罕默德·阿里·塔希尔的拘留,把他释放出来。据报道,纳哈斯在与极端主义的穆斯林兄弟会领导人会谈中,得到这位领导人的保证,支持他的政策。政府宽恕了这些情节较轻的捣乱分子,但在另一方面,对危险的对手阿里·马希尔公然拒绝关于停止他的一切政治活动和责成他乡居家中的命令,竟于4月8日在参议院出头露面的情形,就不能容忍了。他一离开参议院,就遭到逮捕,一道军令,把他拘禁在乡间。21日,纳哈斯向众议院作了解释,他说:“提起阿里·马希尔的名字的时候,总是同‘危及国家安全的某些重大事件’联系起来”,还说,作为首相和军事长官,他决不允许任何人在埃及干出“任何可能破坏正在捍卫民主和自由的盟国有权取得信任的事情”。他得到185票赞成、5票反对、6票弃权的信任票。

财政大臣科普特人马克拉姆·乌拜德在4月27日提出预算时,谈到通货膨胀的危险(4)和必须采取的适当对策——鼓励生产,控制消费,节约政府开支和限定主要必需品的价格。可是,这是他作为华夫脱党内阁大臣最后一次的重要行动,因为他在5月23日把21日他在内阁反对3名官员破格提级的意见告诉了报界,而这3名官员中的两名是首相的亲戚。但是,马克拉姆采取这个行动的真实原因,可能是他一直在进行活动,想保住他以往压倒纳哈斯的优势和凌驾于华夫脱党之上的地位,而纳哈斯也由于多少受到妻子的挑唆,对马克拉姆已有所不满,便不再甘愿让他声势夺人,希望保持独立行事而不受其支配。马克拉姆在内阁中未能取得任何支持。5月26日,纳哈斯提出政府辞呈并组织了新的内阁,这位竞争对手不在其内。7月7日,马克拉姆被解除了15年来一直担任着的华夫脱党总书记职务。13日,拥护他的15名众议员和4名参议员被开除出党。这些不满分子重新组织了一个华夫脱党独立小组,亦称同盟。

1940年和1941年,埃及处境已是危如累卵,而今更是战云空前密布。当隆美尔的1月挺进在绿山东端停顿下来,其伸向沿海一翼已在托卜鲁克西面约55英里的时候,德国人已自1941年12月21日起对马耳他发动了猛烈的空中攻势,(5)致使该岛的供应情况到2月中旬已经非常危险。参谋长委员会要求奥金莱克考虑发动一次进攻,确保绿山东端的一些机场,(6)以便为4月中旬前往马耳他的一支巨大护航队提供充分的战斗机掩护。可是,敌人的一支由7艘船只组成的护航队,前不久却利用对马耳他的空中攻势已经到达了的黎波里,几乎可以肯定,上面载有大批坦克。所以奥金莱克预料如果要发动一次有相当把握可操胜券的攻势,最快在6月以前,他未必能够具备必要的坦克优势;没有这种游刃有余的优势,他势必要冒被各个击破的严重风险,甚至可能失掉埃及。(7)然而陆军部对他所作坦克实力对比的估计表示怀疑,并坚持下几周内在昔兰尼加发动一次攻势是当务之急,因为这不仅是马耳他的安全所需,而且也是在敌人还比较软弱和后援不济的时候惟一有希望的一战。(8)也还有一种想法,用丘吉尔对奥金莱克的话来说,即“预计不久德国即将对俄国发动一次极为猛烈的反击,你的给养人数635 000之众……如仍按兵不动,而准备在7月份进行另一次事先精心布置的行动,实令人难以容忍”。(9)丘吉尔提议奥金莱克去伦敦面商。奥金莱克踌躇再三,方始决定不宜离开他的司令部而应命前往伦敦。于是,改由前往印度的斯塔福德·克里普斯爵士和帝国副总参谋长中途在开罗停留,同他进行了研究,并经同意暂定5月15日为进攻日期,但以届时必须具备必要的坦克优势为条件。(10)可是,丘吉尔对此仍感不满:“我们不得不接受的是,马耳他的可能丧失以及陆军的无所事事,而此时俄国人却正在奋不顾身地抵抗德国的反攻,敌人则比我们更快地向利比亚增援。”(11)4月23日,奥金莱克在他本人的要求下,从参谋长委员会收到一份关于印度洋形势的详细的长篇评判。这一评判迫使他作出如下结论(对一位中东总司令来说,这是个不寻常的结论):

按参谋长委员会所描述的情况,马耳他的命运可能已经决定,(12)但我们担当不起在利比亚发动攻势。我们宁可集中力量加强中东防线;并抽出我们所能抽出的全部力量增援印度,以冀堵住日本人的前进而不致为时太晚。

他指出,如时机尚未成熟而即发动进攻,使他的装甲部队毁于一旦,则他不仅守不住埃及边境上的设防阵地,而且势必要退到阿拉曼,那距亚历山大就不到70英里了。(13)他说:“那时候,埃及经受的风险可能比马耳他沦陷要产生更坏的后果。”反过来,他认为,如果“我们在利比亚采取守势……则在8月以前,乃至8月以后,都不致发生新的危险;纵或我们在昔兰尼加的兵力削弱了,敌人在3个月左右也未必能够集中足够的力量来发动一次重大的进攻。”(14)这就促使丘吉尔于5月10日向他下了“必须服从,否则免职的明令”,饬令他及时发动一次“牵制性的战斗”,协助一支护航队在6月里没有月光的一周内前往处境困难的马耳他。丘吉尔指出:“敌人本身可能正在计划于6月初向你进攻”,情况也确实如此,所以,奥金莱克在5月19日接受这些命令时,复称:“有可靠的迹象表明,敌人打算在最近向我们进攻。”(15)

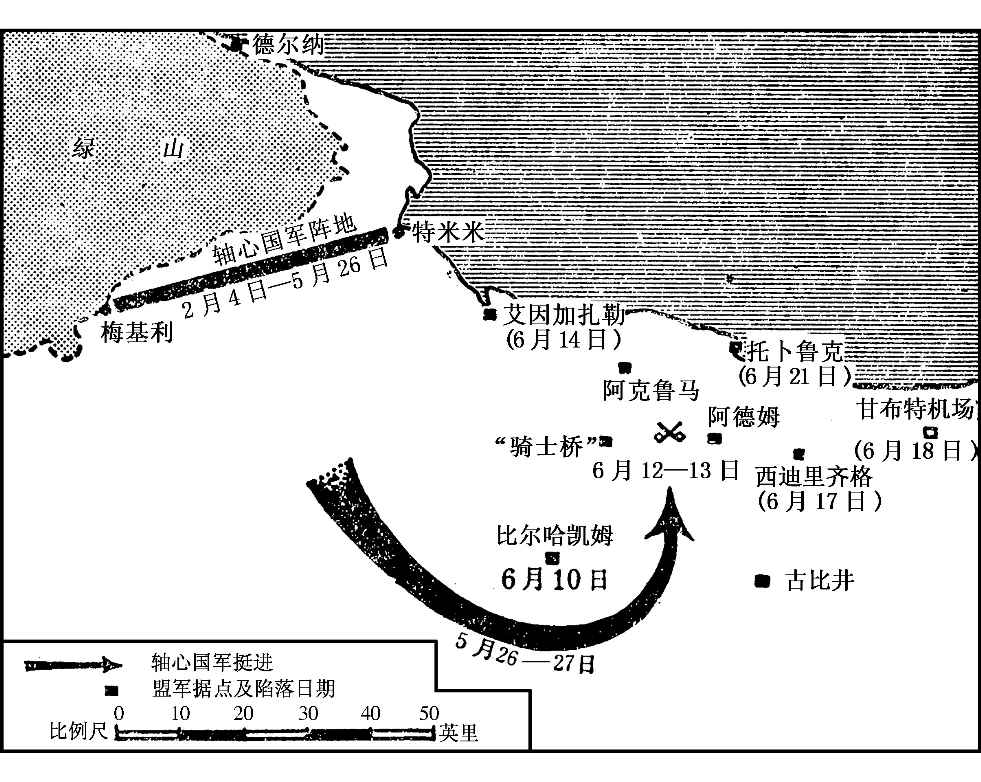

隆美尔的部队已不断得到加强,5月26日晚,他向艾因加扎勒—托卜鲁克—比尔戈壁—比尔哈凯姆(16)四边形的英国第八集团军防御体系发动进攻。据后来了解,他曾希望在进攻的第二天就拿下托卜鲁克。在这方面,他是落空了;但是,他却成功地突破了盟军的防线,在对方的主要阵地上建立了一个具有威胁性的突出部,并使盟军装甲兵团受到重大损失。第8集团军反攻被阻。隆美尔于是迫使自由法国第一旅在坚持将近两周的英勇抵抗之后,于6月10日撤出比尔哈凯姆。接着是6月12日和13日阿德姆和“骑士桥”附近的装甲大战。在这场大战中,英军原有的300辆坦克残存下来的只有50辆左右中型坦克和20辆步兵坦克,而敌人看来很可能仍拥有其两倍之数,并由他们占领了这个战场。这一失败使英军同艾因加扎勒的交通线受到威胁,艾因加扎勒后来也被迫放弃了。奥金莱克这时命令里奇将军(第8集团军总指挥官)将敌人牵制在阿克鲁马到阿德姆一线以掩护托卜鲁克,并向首相作了汇报,他希望阻止敌人控制托卜鲁克和埃及边境之间的地带;但是6月17日敌人占领了阿德姆东面的西迪里齐格,从而开始包围托卜鲁克。同日下午,英军的残余装甲部队在与敌人强大部队的遭遇战中,受到重创,全部坦克除20辆外均遭损失,遂使敌人得以完成对托卜鲁克的包围。20日,敌人遂向托卜鲁克发动进攻,第二天这一要塞就陷落了。(17)

埃及方面对比尔哈凯姆的失守,非常镇静,原因之一是官方多次说明其失守不会有任何重大的战略意义;可是,托卜鲁克陷落的消息却引起了公众极大的注意,谣言蜂起。(18)6月24日,纳哈斯告诉议院,他已得到英国政府的明确保证,它将坚决竭尽全力抵御对埃及的任何侵略。他对英国的形势比去年退却时期已有好转,感到满意。蛊惑人心的煽动性的谣言必须批驳。他警告那些散布谣言的人说,等待着他们的必然是最严厉的惩处。公众能作的最大贡献,莫过于警惕每个阴谋分子和间谍。关于英国政府已要求埃及动员和宣战的传说,绝非事实,全属虚构(这一最后说明得到热烈欢呼)。6月27日,《报道报》发表述评来安慰读者,说韦维尔将军一贯认为马特鲁是天然屏障,想来奥金莱克正在该地从事准备,以求一战。可是,奥金莱克于6月25日作出决定,鉴于第八集团军处境如此危急,埃及面临的危险如此巨大,他不得不亲自挂帅:(19)

隆美尔在占领托卜鲁克前的胜利(1942年6月)

(按原图译制)

我感到,我们在坦克和野战炮这两个在沙漠战争中克敌制胜的主要因素方面,力量都非常薄弱,所以我们能否有守住马特鲁阵地之望,是个很大疑问。……敌人既有坦克优势,看来可能会包围我们敞开的南翼,或者突破我们的中心,而这些地方,我们都只能稍事防守而已。但不论何种情况,敌人可能会孤立我们的一部分部队,然后加以各个击破,而这正是我所决心避免的。我确信,首要的是把折损很大的第八集团军集结起来作为一支机动部队,保持其行动自由。因此我决定,我不能冒把它束缚在马特鲁的风险。

马特鲁一旦失守,对埃及士气将会是进一步的打击,而轴心国的宣传无疑将欢呼为又一胜利。但这些不利之处同被打得七零八落的危险相比,看来还是微小的。那时候,除了我从叙利亚调动前来的澳大利亚第九师外,可以防守亚历山大、开罗一线和敌人之间的地带的,只有第八集团军,别无其他部队了。进一步后退虽会把敌人带到恰好通向三角洲的入口,但是阿拉曼无疑可作为西部沙漠最坚固的阵地,因其两翼所倚靠的是无法通行的屏障。此外,诱敌深入也就拉长了敌人的补给线和缩短自身的补给线——这个好处,非同小可,因为第八集团军迫切需要一个重新装备和整编的机会。因此,我撤销了坚守马特鲁的命令,指示第八集团军向阿拉曼撤退。(20)

经历了一些困难,撤退于6月30日完毕,而隆美尔于7月1日就向新阵地发动了他的首次进攻。这个新阵地,虽有很大的地利,但也决不足恃。第八集团军非常缺少坦克,大炮火力又弱,经过5周的殊死奋战,溃不成军,结局是迅速退却,敌人尾追于后。奥金莱克感到,他尽管具有空中优势,但阵地防备不足,守备力量薄弱,倘敌人坚决进攻,他可能抵御不住,所以预为绸缪,万一遭到新的挫折,就进一步撤到三角洲,并将总司令部迁出开罗,他甚至还考虑到在必须放弃整个下埃及时的作战方针。(21)至于隆美尔本人,则在7月初飞回德国,他对非洲部队的前景满怀激情,深深影响了希特勒:他已在托卜鲁克缴获了大量汽油、运输工具和给养,而败军第八集团军的军需品已是他的囊中之物,唾手可得。“他现已准备出击;何必浪费时间去攻夺马耳他?”(22)

德国人也很可能一直在指望他们再一次战胜英军之后,埃及会发生政变,倒向他们。(23)1941年间,他们似乎曾经从宫廷方面得到过保持中立的暗示,并且很可能高估了1942年2月4日事件,认为是英埃关系紧张的表现;他们不能想象华夫脱党政府竟会成为英国大使馆的一个顺从的同盟者。战局急转直下,轴心国军队向前推进了200英里,在这次战争中比以往任何时候更逼近三角洲了。这在开罗和亚历山大各族居民中间自然引起了一些惊惶不安,而有迹象表明,那里的英军司令部,也在准备撤走;可是《基督教科学箴言报》驻开罗记者后来却作了如下的报道:

在这些危急的日子里,基本情况……是,秩序井然,丝毫不乱,这在此城各个地区广大的各国居民中间确是普遍的现象。英国人完全做到了无愧于他们传统的沉着和自信的声誉。在吉齐拉体育俱乐部里……那些板球迷坚持进行习以为常的午后比赛……只不过悠悠自在的观众……是显然减少了。

市面同往常一样,好像到处都保持着正常景象。……夜生活稍有缩短,到9时为止。所有商店无不生意兴隆,特别是珠宝店……因为人们都想把现金换成携带方便而有实际价值的东西。服装和食品商店也应接不暇。早已上涨的汽车价格又猛升到新的高峰。投机商转手很快,轮胎和配件买卖获利可观。……但是,哪里也看不出惊慌失措或秩序混乱的丝毫迹象。银行照常支付大量提现而没有发生任何意外事件。(24)

……记者招待会……无论如何也跟不上谣诼纷纭。……据一个危言耸听的报道,德国两个师已神不知鬼不觉地脱离了轴心国的主力部队,而今动向不明。正在进餐的时候,电话铃响了,一声对不起,主人告退,一会儿回来了,向大家宣布,电话里告诉他德国人已进入亚历山大。……但是,并不是所有的无稽之谈都是不利的。一天,据流传,而且被广泛地信以为真,英军克复了马特鲁,澳军也已在德尔纳登陆。……股票价格随谣言而涨落,但是仍然没有惊慌失措或是秩序混乱的丝毫迹象。在英军退却的高峰时刻,一些英国、美国和其他同盟国的居民撤退了,这些人被认为没有必要留在这里,有些人一旦落入轴心国之手,有遭受迫害的可能。不过,这是官方有计划、有步骤、有条不紊地完全作为预防万一的措施进行的,便于减少临时的手忙脚乱。所以,美国的传教士、美国大学的教职员以及美国公使馆的女职员等,都被送到上埃及和厄立特里亚。……个别非官方人员惶惶不安的少数情况,成了一般笑柄,同大部分英美侨民的典范行为形成强烈的对照。(25)……埃及人和所有其他国家的侨民,都密切注意并估量着他们的每一行动。……

在非盎格鲁撒克逊居民中,受军事危机影响而感到个人安危生死攸关的,以犹太人为最。他们中间,有些人本身就是从纳粹恐怖中逃跑出来的,而其余的人,对于同教者在希特勒铁蹄下的命运,是再也熟悉不过的,不愿再蹈覆辙。……

关于埃及对日益增加的轴心国威胁作出反应的方式,当然有很多想法。有些观察家坚持极端分子的看法,认为隆美尔元帅的炮声将是发动亲轴心国暴动的信号。为了支持这种观点,他们列举了很多例证,如埃及政府对英国人的作战并没有给予热心支持;宫廷本身就有了强大的亲轴心国集团;华夫脱……党的许多成员具有亲轴心国的倾向;开罗和其他地区广泛地存在着政治腐败现象;埃及有很多“第五纵队分子”;还有回教徒历来就容易被军事胜利所动摇,等等。

然而,绝大多数受过教育的埃及人,甚至过去是反英或亲轴心国的那些人,现在由于隆美尔元帅突然出现在他们家门口而变得亲同盟国了。不论他们过去同英国人有过什么样的争执,但对纳粹即将占领埃及的前景都感到不是滋味。特别是地主们忧心忡忡,唯恐一旦轴心国入侵,农民会乘机夺取土地,(26)并采取暴力行为来对付财产。当然,也有少数无赖,一些轴心国的忠实党羽,他们在像〔埃及〕〔皇家〕汽车俱乐部这类亲轴心国的巢窟里公然为隆美尔元帅干杯,像俄国人那样地摔着酒杯,直到警察因此封闭了这家俱乐部并对他们采取了一些其他措施。

但是,广大的“一无所有”的埃及居民,自始至终保持着无动于衷的镇静态度。原因之一,是由于他们受到穆斯林信念“这是命中注定的”、“这是真主的意志”等宿命论的影响。……但这也是这个民族淡然冷漠的态度,他们世世代代已习惯于让征服他们的浪潮在他们俯伏的背上翻来滚去,并且自从他们的祖先建造金字塔以来,劳累和贫困从不容许……他们上升到关心政治的高度。(27)

澳大利亚第九师于7月4日从叙利亚开始到达,增援阿拉曼阵地。这时,奥金莱克采取从敌人手里夺取重要战术据点的方针,打下日后发动决定性进攻的基础。7月10日,他夺取了阿拉曼西面的图卢勒伊萨山丘,他说:“我们已经阻止德国人向三角洲推进,并已开始为进一步发动攻势奠定基础。”可是,7月21—22日和26日向敌人中心阵地和北部阵地的进攻,由于训练有素的生力军不足,不能保持攻势而告失败。于是,奥金莱克向伦敦汇报,不可能在9月中旬以前重新采取攻势。(28)

在这一阶段,丘吉尔“对中东最高司令部……的怀疑……,不断因来自各方面的……报告……而增加”,他早就决心亲临战场视察;并于8月8日通知奥金莱克,将由陆军上将哈罗德·亚历山大爵士接替他担任中东总司令,奥金莱克本人在托卜鲁克陷落后两天也曾以电报提出过这一问题;另设波斯—伊拉克司令部,使奥金莱克的后任可免于兼顾防御德国人从俄国南部发动进攻向该地区挺进的问题,这一问题一直是奥金莱克所全神贯注的。(29)丘吉尔8月10日给亚历山大的指示如下:

1.你的基本的和主要的职责,是尽快俘获或摧毁在埃及和利比亚由隆美尔陆军元帅指挥的德意军队及其全部给养和设施。

2.你必须在不影响第一节所列任务的情况下,完成或促使完成你的司令部所属其他职责,第一节所列任务必须视为英王陛下至高的利益。(30)

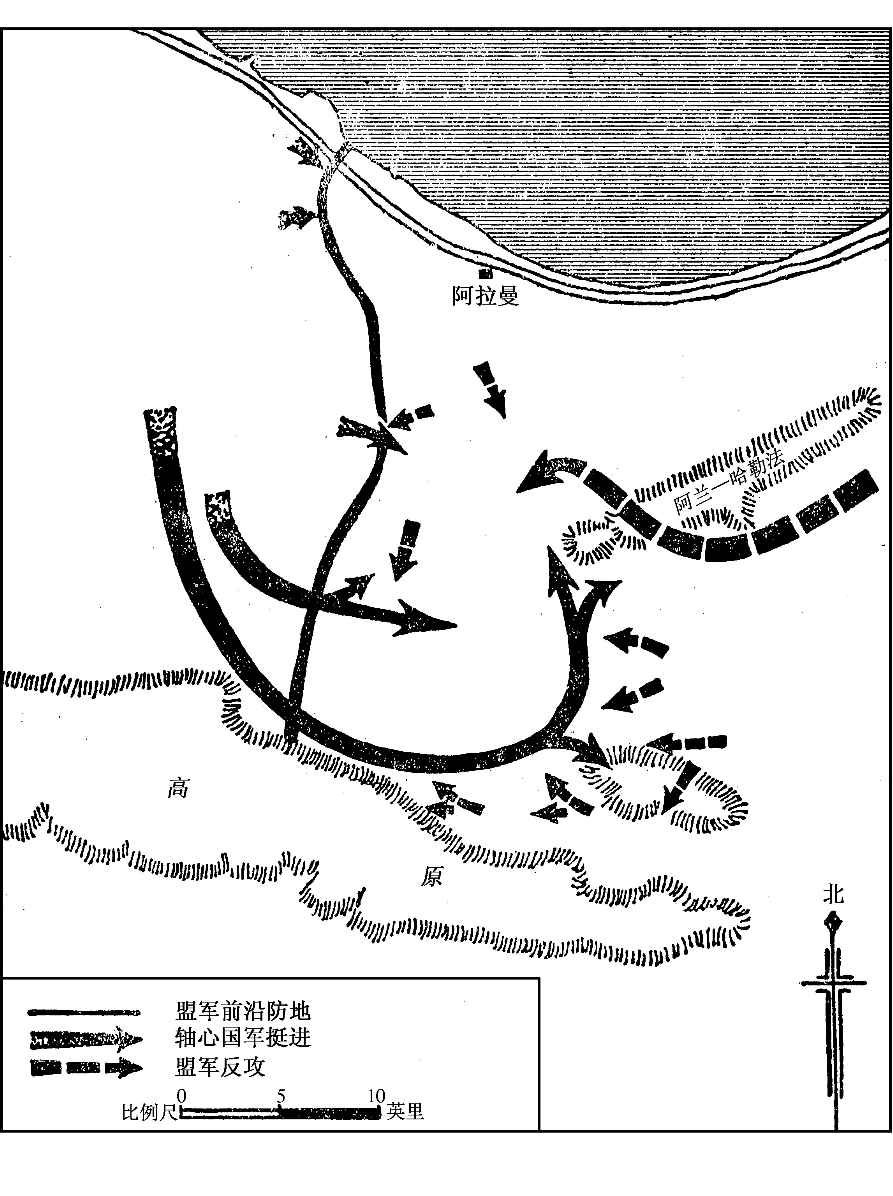

隆美尔在阿兰—哈勒法的失败(1942年9月)

(按原图译制)

新任总司令在准备即将到来的战役中,特别重视部队的士气:“我第一步……就是定下不可动摇的原则并让所有官兵知道:不再考虑撤退,我们要在我们固守的地方打即将来临的一仗。”(31)这是对他前任计划的彻底改变,他得到新任第八集团军总指挥官的蒙哥马利中将的完全赞同。总指挥官一职,原拟委由戈特中将担任,但他不幸丧命敌手,乃由蒙哥马利于8月12日前来补缺。(32)亚历山大研究了隆美尔非洲战役的资料,认识到同他对垒的是

一个最有雄才大略的战术家,运用装甲部队作战,深得其奥,掌握运动战中转瞬即逝的战机和抓住运动战中胜败所系的转折点,迅捷神速。然而,对于他的战略才能,特别是他是否洞悉一个健全的后勤计划的重要性,我不能无疑。他亲自掌握一支快速部队,真是其乐无比,然而也易于过分急功近利而远虑不足。……

隆美尔在地中海战区的上级是陆军元帅艾伯特·凯塞林……他在1942年4月……荣任南方总司令之职。其统辖范围广及地中海四岸;相形之下,隆美尔只是个陆军司令官,而他是当时的三军最高统帅。担任这一崇高职位,反映了他的卓越的战略才能。但是,他自然而然地不得不将非洲作战的指挥实权交给他那个更加勇往直前的下属。……其后在意大利战役中,我更直接地同凯塞林对抗,论将才,我认为各方面他都远在隆美尔之上。(33)

8月19日,亚历山大向蒙哥马利发出下列命令,重申以前的口头指示,并责令他下达到所有部队:

1.你的首要而迫切的任务,是准备对德意军队发动进攻,以求尽早歼灭他们。

2.在准备这次进攻的同时,你必须坚守现有阵地,决不可让敌人窜到阵地以东。(34)

正当在沙漠从事准备的时候,当时已有美国第九航空队协同作战的皇家空军,对敌人的各条交通线进行了有计划的作战。

轴心国军队在北非的补给线从未像他们停顿在阿拉曼时拉得那样长,所以他们特别感到燃料紧张。储存在军用仓库中或由车队运输在途的燃料,相对而言,可幸免于空中攻击。但从意大利运油到非洲来,则非用油轮不可,这些油轮便成了空袭的首要目标。

轴心国的油轮,被击沉的比到达目的地的为多,敌人“被迫改用来自希腊的汽油飞行,这是最浪费的做法”。(35)由于燃料短缺,隆美尔想利用8月25—26日月盈之夜进攻的计划拖延下来了。然而,他在8月30日向南翼发动进攻,深入到通向阿兰—哈勒法山脉的英军布雷阵地,但在9月1日午夜被阻停顿下来。

9月2日,敌人整天没有出动,他们的燃料情况发生了新的严重危机,因为我们又曾再一次成功地袭击了他们的油轮,两天内击沉了3艘。随着时间的消逝,对他们来说,显然最后的希望已经破灭,由于不可能停留在这个前进阵地上,势必要撤退。这是德国人所曾占领的最接近三角洲的阵地。……

敌人稳扎稳打地撤退,到9月5日晚,已退回到我方布雷阵地。他们在此转而稳住阵脚,显然想竭尽全力至少保住已经到手的这部分地区。……

得到一小块不过四、五英里地的沙漠地带,绝不足以抵偿物质损失。……但是,阿兰—哈勒法战役的重要性,远不是任何得失的统计或是投入兵力的数目所能表示。这是德军在非洲最后的一击,正如他们所估计,是在我们的实力日益强大而使他们不可能获得胜利之前,他们最后一次取胜的机会。(36)

6月份英国人战争失利的时候,英美正好在华盛顿举行会议,因此,丘吉尔、罗斯福及其部属能立刻研究需要采取的联合应急措施。(37)这是英国人的大幸。由于美国租借法大规模的援助,亚历山大不再像韦维尔、奥金莱克那样苦于缺少武器和车辆。他特别赞赏他得到的300多辆备有转动炮塔和75毫米大炮的“谢尔曼”中型坦克:“我们第一次得到在装甲、武器、性能方面同德国非洲部队最好的坦克相等的一种坦克。”(38)

丘吉尔在访问埃及时,曾渴望在8月或9月对隆美尔打一胜仗,因为美英已计划在11月初入侵北非,先打一次胜仗对于北非的法国人的态度可能会起决定性的作用。但蒙哥马利于8月19日陈言,他必须有6周的时间才能将第八集团军整顿就绪,并提出以9月底作为发动进攻的暂定日期。这已使丘吉尔失望,而今9月初阿兰—哈勒法一战又需要把整编时间再向后推迟。丘吉尔再度表示失望,不过他最后还是依从了亚历山大所坚持的意见:“在我准备妥当之前发动进攻,纵使不遭灾难,也有失败的危险”,因而一致同意于10月23—24日月盈之夜或其前后的一段时间内发动进攻。(39)轴心国军队忙于精心布置他们的地雷阵地和其他防御工事,同时争取增援,但并不十分成功:

许多运载坦克、枪炮、军需和给养的船只,或被击沉,或被迫返航。那些顺利到达港口的船只,也因我方轰炸机对托卜鲁克和班加西造成的严重破坏而卸得很慢;还必须记得,即使是托卜鲁克,它距前线尚有350英里,道路又不堪行。增援的人力……每周平均约为5 000人,赶不上病员比率的大幅度增加。也许由于地面部队在沙漠地区的拥挤情况较过去任何时候更为严重,并由于医疗卫生组织工作,特别是意大利军队方面的医疗卫生组织工作不够完善,痢疾、传染性黄疸病等疾病在轴心国军队中非常流行。有些部队的患病人数竟高达他们兵员的25%。幸而我们自己的医疗工作得力,我们病员的比率没有高出同期的通常情况,也绝不像敌方那样严重。轴心国军队中最重要的一名病员是陆军指挥官。隆美尔自8月以来一直身体不好,并在9月以休假为名,离开北非回德国去了。可是,看来他是无意回来了。(40)

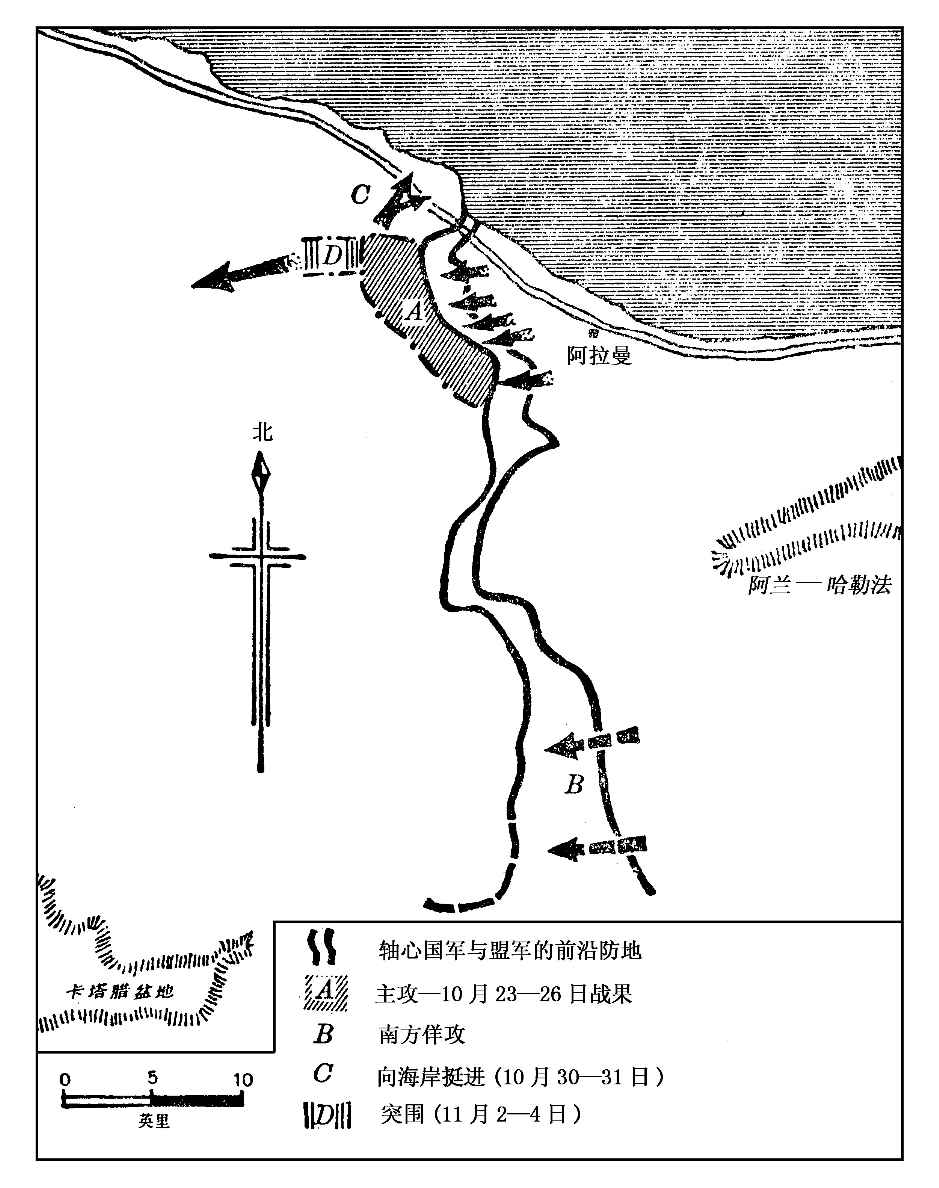

蒙哥马利的计划与以前历次的攻势截然不同,将主攻北面,辅以进攻南面,作为牵制,把敌方兵力拖住在那里。

敌人的战线,可用一扇大门来比喻,北面是铰链所在;推其把手一面,也可将它推开稍许,但不能造成任何严重损害;可是,在它铰链上致命一击,会使敌人的整个战线失据而大门敞开。(41)

(按原图译制)

阿拉曼战役(1942年10—11月)

有一条精心设想的迷惑敌人的妙计,用以使敌人误以为主攻方向将在南方,且将在发动真正的主攻之后;这个计谋果然非常成功,直到发动攻势的第四天,敌人才最后集中全力来抵御这一真正的进攻。这次进攻之前,先是重炮轰击,犹如第一次世界大战时的情景。进攻是在10月23日下午10时开始的,到了26日午后,敌人虽然奋力抵抗,但一条13英里宽、2.5—5英里深的缺口给打开了,直接威胁敌人的交通中心。蒙哥马利当即休兵两日,以重振队伍,并使敌人特别是意军误以为他已承认败北而不再攻下去了。(42)10月28—29日夜间,进攻重新开始,敌人被诱,以为主攻将北向海边;事实上,主攻是11月1—2日夜间向西面发动的。敌人

作战时,无疑了解生死存亡在此一战,因此使出装甲战长期经验的全部韬略。……随着时间的消逝,敌人逐渐被迫后退。敌人损失惨重,非洲部队不再成为在埃及土地上作战的部队了。

11月2日一役是场决战,敌人定必是在当夜决定撤退的。撤退的迹象初见于11月3日晨,其后越来越为明显。……我方空中攻击的全部压力转移到主要公路,一路上已在撤退的车队,首尾相接,行驶缓慢,成了极好的目标。……

11月4日,加扎勒外围一战结束了阿拉曼战役。轴心国军队能够逃脱的不到原有兵力的1/3。我们估计敌人死1万人,伤15 000人;被俘人数在3万以上,其中1万名为德国人。……敌方600辆坦克中,有450辆丢弃在战场上。……

我方伤亡并不过于严重——死伤和失踪的,共为13 500人,还不到参战人力的8%。……就追击敌人而言,这些伤亡无足轻重;11月4日,第八集团军有将近600辆坦克可投入战场,而德军只有80辆了。主要问题不在于是否能有足以击溃在逃敌人的强大兵力,而是在于掌握追击速度,不致使供应接济不上。……

这场伟大的战役是个前奏,接着是一连串的胜利,一往无前,直到最后把敌人清除出非洲大陆。在艾森豪威尔将军指挥下的英美远征军在法属北非登陆之前4天,我们就已取得决定性的胜利了。全世界都知道轴心国遭受到巨大灾难,所以毫无疑问,这种认识影响了法国人和西班牙人的看法,从而对于协助艾森豪威尔将军完成任务有着极其重大的意义。(43)

当7月间轴心国的轻率前进显然已在阿拉曼受阻的时候,(英国)开罗赛马俱乐部的会员们曾请求英国大使向纳哈斯转达“我们对你的万分感激。在近来令人焦虑不安的时刻,你态度坚决,为全国人民和我们树立了榜样,更确切地说,对全国人民和我们是个激励”。这位埃及首相复称:

维护埃及人民的利益,保障他们的权利,使他们不受任何侵害,并鼓舞他们的信心,这些是我必须做到的事。使我高兴的是,埃及人表明他们是有胆识的,有坚定的信心的。他们每个人都意识到,在我们的友邦和盟国——英国——处于困难的时刻,支持它是职责所在。埃及政府和人民以及我本人,无不竭诚提供了一切可能的协助,而这种协助并不违背本国的利益;所以使我自豪的是,每个埃及人在此时刻对于祖国,对于埃及的盟国,都尽了责任。(44)

由于按伊斯兰教历选定9月18日为爱资哈尔大学(公元972年)奠基1 000周年纪念日,英埃关系在军事局势处于危机时刻几乎受到一次考验。按照安排,国王法鲁克将在王宫为教师和毕业生,并在校内为1万名学生,举行斋月的晚间开斋。但在最后关头,经宣布这一仪式已“因国王政躬违和而无限期延展”。延期的真正原因是由于宫廷和华夫脱党政府之间争夺爱资哈尔大学。该校校长谢赫·穆斯塔法·马拉吉是最得国王法鲁克宠信的顾问之一,政府唯恐在宫廷主办下所拟举行的庆祝仪式会形成反对华夫脱党人的示威。(45)

11月埃及议会开幕时,首相宣读了英国大使的一封来信,宣称,作为对纳哈斯在6月份所提口头意见的答复,英国已授权该大使通知埃及政府,英国政府“将从中斡旋,以求保证埃及代表在直接影响埃及利益的一切和平谈判中具有平等的地位”。信中还补充说,英国政府未经事先同埃及政府协商,决不参加直接影响埃及利益的任何谈判。(46)

(1) 开罗下中阶层1941年11月和12月的生活费指数,以1939年8月为100,据估计分别为152和156(《埃及公报》,1942年2月6日)。

(2) 华夫脱党曾在大致相仿的情况下抵制过1931年的选举(见《概览,1936年》,第665—666页),后来又抵制了1945年的选举〔见下文,原著第263页注④(即本书第385页注②。——译者)〕。

(3) 见上文,原著第200页。

(4) 货币流通额已从1938年底的2 540万英镑上升到1942年3月的5 200万英镑(埃及国家银行年度大会报告,1942年3月18日);关于同盟国军队每月在埃及的开支约为300万英镑的估计(《埃及金融市场报》,1942年4月30日)可能是偏低了(参阅普雷斯特:《战时经济》,第128页)。

(5) 参阅上文,原著第208页注①(即本书第302页注②。——译者)。

(6) 这是马尔图巴的机场群,在德尔纳东南约15英里。参阅弗朗西斯·德·甘冈爵士少将:《胜利行动》(Maior General Sir Francis de Guingand:Operation Victory),伦敦,霍德和斯托顿,1947年版,第213—214页。

(7) 奥金莱克:《战况报告之二》,第319—320页。在隆美尔1月反攻前后,奥金莱克曾提请丘吉尔注意英军武装配备同德国坦克相比,处于全面劣势(同上书,第314—315页;丘吉尔,第4卷,第29页;美国版,第4卷,第33页)。隆美尔本人也确认这种质量上的劣势,不过,他还归咎于英国现场指挥缺少灵活性,以及英国在高级指挥官好不容易才得到经验时就加以更换的做法(隆美尔:《没有仇恨的战争》,第395—398页)。

(8) 奥金莱克:《战况报告之二》,第320页。丘吉尔就中东英军补给的大问题,即绕道好望角,遭受潜艇袭击风险极大的“两三个月”之久的航程,同轴心国在北非的补给问题充其量也不过是从意大利横渡地中海的“两三天”航行进行了对比(丘吉尔,第4卷,第265页;美国版,第4卷,第295—296页)。然而,隆美尔在对英美补给问题的严重性感到高兴的同时,却也狠狠埋怨德国最高司令部忽视了他自己的问题,特别是意大利当局未能组织横渡地中海的补给工作(《没有仇恨的战争》,第111—113页,第177—179页,第227—230页,第288—290页)。

(9) 丘吉尔,第4卷,第263页;美国版,第4卷,第293页(1942年3月15日)。

(10) 奥金莱克:《战况报告之二》,第320—321页。

(11) 丘吉尔,第4卷,第264页;美国版,第4卷,第295页(1942年3月22日)。4月8—9日丘吉尔同马歇尔将军和哈里·霍普金斯交谈时,曾多少着重地批评了奥金莱克;霍普金斯注意到,丘吉尔同他的一些司令官之间,在他们是否已经有了充分的装备足以采取攻势的问题上,总是意见相左的(见舍伍德:《罗斯福与霍普金斯》,第523页;英国版,第2卷,第528页)。

(12) 另一方面,按坎宁安海军上将的看法:“马耳他确是地中海战争中的一个要冲。既然该岛作为水面舰只、潜艇和飞机破坏轴心国北非补给线的主要作战基地,则守住马耳他对于昔兰尼加战役的进程就有着直接关系,但这一事实并不总是为人们所理解的。”(《一个水兵的漂流记》,第421页;参阅隆美尔:《没有仇恨的战争》,第229页)

(13) 这块防御阵地是在韦维尔领导下于1941年夏初建立的(柯林斯:《韦维尔》,第365—366页,第434页;参阅威尔逊:《海外八年》,第27页)。

(14) 奥金莱克:《战况报告之二》,第322页。他的重视印度防务,很可能是由于他从1929年至1938年在那里连续担任过指挥职务,在接替韦维尔任中东总司令之前,且刚担任过印度总司令。

(15) 丘吉尔,第4卷,第275—276页;美国版,第4卷,第308—309页。

(16) Bir Hakaim,较之传统的拼译“Hacheim”为好;参阅E·E·埃文斯–普里查德:《昔兰尼加的塞努西》(E.E.Evans-Pritchard:The Sanusi of Cyrenaica),牛津,克拉伦登出版社,1949年版,第230页。

(17) 奥金莱克:《战况报告之二》,第324—327页。对英军这几次指挥作战的评价,参阅隆美尔:《没有仇恨的战争》,第126—128页;扬:《隆美尔》,第121—125页;威尔逊:《海外八年》,第131—133页;甘冈:《胜利行动》,第116—118页;丘吉尔,第4卷,第329页;美国版,第4卷,第368—369页;贾德鲁,第247—248页。

(18) 《每日电讯报》,1942年6月27日;贾德鲁,第246—247页。

(19) 5月20日,丘吉尔曾致电奥金莱克:“如果你亲自直接指挥,我个人觉得更有把握。……但是,在这一点上我绝不强迫你。”国务大臣在6月14日前又曾重复向奥金莱克提出这一劝告,但无效果。“曾经负直接指挥之责的奥金莱克,看来已不再是一个深谋远虑的战略家,那时,他一面要照顾一场决战,一面要防备叙利亚和波斯那边隐伏着的危险了”(丘吉尔,第4卷,第277页,第385页;美国版,第4卷,第310页,第427页);参阅隆美尔:《没有仇恨的战争》,第183—184页,第396页。

(20) 奥金莱克:《战况报告之二》,第328页。阿拉曼阵地介于地中海和卡塔拉盆地之间,只有35英里宽。这个盆地自阿拉曼的经度向西南延伸至接近锡瓦绿洲的边缘,形成一个200英里长的半月形。盆床是“流沙和盐沼地,几乎无处可以通行,甚至连一头载重的骆驼也无法通过”。盆地北面,为高达约750英尺的悬崖绝壁所包围。轴心国要通过盆地南面的沙漠行军进攻尼罗河流域是不切实际的,尽管它们确曾从这条路派遣过一支侦察分遣队〔见突尼斯战线陆军元帅亚历山大子爵:《从阿拉曼到突尼斯的非洲战役,自1942年8月10日至1943年5月13日》(Field Marshall Viscount Alexander of Tunis:The African Campaign from ElAlamein to Tunis,from 10th August,1942 to 13th May,1943),《伦敦公报》附刊,1948年2月5日,第38196号,以后简称亚历山大:《战况报告》,第840页;参阅W·B·肯尼迪–肖:《沙漠长征队》(W.B.Kennedy-Shaw:Long Range Desert Group),伦敦,柯林斯,1945年版,第168—172页〕。

(21) 奥金莱克:《战况报告之二》,第328—329页。丘吉尔后来评论说:“我敢断言,我们将遇到灾祸。……这支军队已支离破碎,充满了沮丧和不稳的情绪。……很多人左右张望,看看卡车上有没有自己的坐位,而且部队也不了解明确的作战计划或上级的指挥毅力。”(丘吉尔,第4卷,第465—466页;美国版,第4卷,第518页,1942年8月21日)参阅甘冈:《胜利行动》,第132页。

(22) 马廷森:《希特勒及其海军将领》,第130页;参阅《元首会议》,1942年,第52页;《希特勒在元首司令部的席间谈话,1941—1942年》(Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier, 1941—1942),波恩,雅典那出版社,1951年版,第109页,第164页。隆美尔本人对于他当时所列举的种种论点,在其回忆录中只字未提,而只限于说明他向阿拉曼进军的战略是正确的。显然,只是在接近7月底的时候,他被迫停滞在阿拉曼,才意识到他的军队已精疲力竭,才尝到补给线拉长的恶果,而英军的补给线却相应地缩短了〔《没有仇恨的战争》,第163—166页,第177—180页,第196—199页;参阅扬:《隆美尔》,第165页,第170—172页;利德尔–哈特:《山那边》,第244—245页;米尔顿·舒尔曼:《西线的失败》(Milton Shulman:Defeat in the West),伦敦,塞克和沃伯格,1947年版,第78—81页〕。关于美国陆军6月30日对隆美尔前景的判断,参阅舍伍德:《罗斯福与霍普金斯》,第595—598页;英国版,第2卷,第598—599页。

(23) 参阅《法兰克福日报》,1942年6月1日和8月18日,安卡拉电讯。

(24) 提款的情况是,巴克利银行(自治领、殖民地和海外)分行在6月末的某一天,票面50皮亚斯特(10先令)到50镑的钞票库存竟被提空。

(25) 乔恩·金奇曾写过关于“英国平民自开罗和亚历山大仓皇出逃”的情况(《七根倒了的柱子》,第36页),这位作者在战争结束以前并没有访问过中东;但可参阅扬的《隆美尔》,比较可靠,该书第162—164页写道:“英国得到的一般印象,甚至在今天,似乎是……在开罗的一批惊恐万状的工作人员,烧毁了堆积如山的一堆堆文件,准备撤退到巴勒斯坦或东非。……7月初,那里确实‘有点儿慌乱’。在当地称之为‘灰星期三那天’,确实烧了文件。……以防万一的计划总是由计划人员准备好的。这就是他们去那里的任务。”

(26) 据非常可靠的消息,约在此时,一个埃及地主到他的庄园去看了一次,发现农民已安放了石碑,作为预计将来在他们中间分地的标记。与此同时,在叙利亚南部的豪兰,农民拒缴地租,盼望德国人到来。

(27) 埃德蒙·史蒂文斯,《基督教科学箴言报》,1942年7月24日。

(28) 奥金莱克:《战况报告之二》,第329—330页;丘吉尔,第4卷,第411页;美国版,第4卷,第455页;参阅甘冈:《胜利行动》,第125页;隆美尔:《没有仇恨的战争》,第177—199页;扬:《隆美尔》,第164—165页。

(29) 波斯和伊拉克不久又于1942年1月5日重新拨归中东司令部。丘吉尔评论说:“中东总司令因为职责过多而束缚了手脚。他把这次战役……仅仅看作是他的职责之一。……我把他个人的失败归咎于此,其中有些过错无疑应由我和我的同僚负责,因为在一年以前〔原文如此〕把不适当的庞大任务分配给中东司令部。不过,我们曾尽我们的全力通过明确、及时和一再变换的建议来减轻他这些不应有的负担,可是他没有接受。我个人认为,如果他一开始就负起指挥之职,并充分行使他的权力,把一位助手留在开罗照顾北方和料理他所主持的这个庞大战区的许多杂务,那么他是很可能赢得这场战役的。……这种种印象,使我深感痛苦,所以我在8月10日给亚历山大将军的指示中,把他的主要职责清楚地明确下来。一个人真是活到老学到老。”(丘吉尔,第4卷,第329—331页;美国版,第4卷,第368—369页)

(30) 亚历山大:《战况报告》,第840页。

(31) 同上书,第842页。

(32) 丘吉尔,第4卷,第413—419页;美国版,第4卷,第457—464页。

(33) 亚历山大:《战况报告》,第843—844页。他批评说,正当英国孤军在战场上同隆美尔的部队作战之际,英国报纸对这位德国指挥官津津乐道,“导致了对他无可置疑的才能的夸大渲染,且不论这对国内读者会有多大的吸引力,但对我们自己的军队不免有志气消沉的影响”。

(34) 亚历山大:《战况报告》,第844页。

(35) 同上。关于轴心国未能对马耳他保持压力而迅速产生的后果,参阅马廷森:《希特勒和他的海军将领们》,第131—132页。

(36) 亚历山大:《战况报告》,第846页;参阅隆美尔:《没有仇恨的战争》,第199—219页。

(37) 《陆军上将乔治·C·马歇尔、陆军上将H·H·阿诺德、海军上将欧内斯特·J·金的军事报告》(The War Reports of General Geo.C.Marshall,General H.H.Arnold, Admiral Ernest J.King),费城和纽约,利平科特,1947年版,第98—99页,第119—120页;丘吉尔,第4卷,第343—346页;美国版,第4卷,第382—385页。

(38) 亚历山大:《战况报告》,第847页。等到蒙哥马利开展攻势时,美国已向英国中东部队提供了700多架双引擎的轰炸机,近1 100架战斗机,900辆中型坦克,800辆轻型坦克,90门反坦克炮(105毫米)以及25 000辆卡车和吉普车(见斯退丁纽斯:《租借法》,第290—291页)。

(39) 见亚历山大:《战况报告》,第849—850页;丘吉尔,第4卷,第527页;美国版,第4卷,第587—588页。

(40) 亚历山大:《战况报告》,第850页。隆美尔由于他的后任暴卒,于10月25日在病假中被派回非洲(参阅《没有仇恨的战争》,第206页注①,第233—234页,第237—238页,第247—250页)。

(41) 亚历山大:《战况报告》,第851页。

(42) 英国驻中东的国务大臣凯西,在10月29日确实显得有些忧虑,因为还没有取得较大的胜利;参阅甘冈:《胜利行动》,第206页。

(43) 亚历山大:《战况报告》,第857—858页。

(44) 《埃及人报》,1942年8月5日。

(45) 参阅《每日电讯报》,1942年9月16日和17日;《泰晤士报》,9月18日和19日;《法兰克福日报》,9月23日;《民族观察家》〔后为伊斯坦布尔《共和国报》(Cumhuriyet)〕,10月23日和12月3日。关于谢赫·马拉吉,参阅海沃斯–邓恩:《现代埃及的宗教和政治趋势》,第33—34页。

(46) 《泰晤士报》和《每日电讯报》,1942年11月20日。