第八章

马格里布的独立要求(1)

第一节 法国和西班牙的政策(1939—1940年)

战争爆发时,摩洛哥的苏丹、突尼斯的贝伊、阿尔及利亚的帕夏-阿加和其他穆斯林著名人士纷纷宣布效忠并号召属下人民同法国合作,抵抗共同敌人。与此同时,法国当局却采取了严厉的行政措施来对付在战前几年就开始酝酿自治的民族主义运动的领袖,这些运动虽然还只具雏形,但已扰攘不安。在摩洛哥,民族主义运动已被镇压;在一系列骚动后,运动的领导人已于1937年10月被拘禁。(2)在阿尔及利亚,主张极端分裂主义的阿尔及利亚人民党的25名成员,包括他们的领袖艾哈迈德·马萨利·哈吉在内,于1939年10月被捕,拘禁于沙漠南部。(3)在突尼斯,新宪政党的领导人哈比卜·阿布·拉基巴(布尔吉巴)和他的7个主要追随者被递解到沙漠南部的集中营,随后又被解送到马赛的一个堡垒。(4)

另一方面,弗朗哥将军的西班牙政府对西属摩洛哥的穆斯林却报以青睐,因为他们的军队在西班牙内战中起过重要作用。一个“对当地事务最熟悉、最活跃的专家”胡安·贝格贝特中校在1936年被任命为西班牙地区高级专员。在以后3年中,他和他的僚属忙于

作官方访问,授勋,为儿童开办穆斯林学校,在最积极的民族主义领袖之一的穆罕默德·马基·纳西里的指导下创立了哈里发学院,此人在数年前已被法国当局逐出非斯。为了实行东方的新教学法,这个学院从埃及聘来教师,并为来自得土安和这个地区西部的40个青年学生在开罗成立了“摩洛哥之家”。宗教产业的管理不是由高级专员秘书处过问而被授权予另外一个著名的鼓动者阿卜德·哈利克·(5)图赖斯。

为了使他自己不致在这一运动中受到束缚,高级专员对分享他的恩惠极为注意:马基·纳西里代表的是泛阿拉伯政策,而这项政策正是那个具有更多摩洛哥传统气息的阿卜德·哈利克·图赖斯所反对的。这两个对手相互颉颃,高级专员有时就借助“清教徒”一派起中和作用,这一派主要是由宗教界著名人士组成的。(6)

出于他们对法国的敌意,西班牙当局准许从法属摩洛哥流亡的民族主义者在得土安设立一个国防宣传处。在1940年法国崩溃前夕,纳西里和图赖斯领导的两派联合起来。他们有时甘愿充当轴心国的宣传工具,逃避了镇压,因而他们的活动比他们那些在法属摩洛哥的同志们更有持续性,也更有效力。(7)正如一个美国观察家所写:

弗朗哥对摩洛哥民族主义的鼓励,初看起来,似乎同西班牙的利益背道而驰。实际上,民族主义运动如果只以解放西班牙地区为目标,那是没有意义的。民族主义者希望整个摩洛哥解放,而9/10的摩洛哥是在法国统治之下。因此弗朗哥尽可以谨慎地与民族主义者调情以赢得亲摩洛哥和亲阿拉伯的声誉,而让法国去任其咎。他以偏爱摩尔人,并作出诸如为去麦加朝圣的摩洛哥人提供西班牙客轮舱位等这样狡猾的事而已为众所周知。他与法国人不同。法国人正在野心勃勃地推行一个“同化”其殖民地人民的计划,并因此而与民族主义集团为敌,但是弗朗哥却并不打算使北非人民成为西班牙人。(8)

第二节 维希的政策

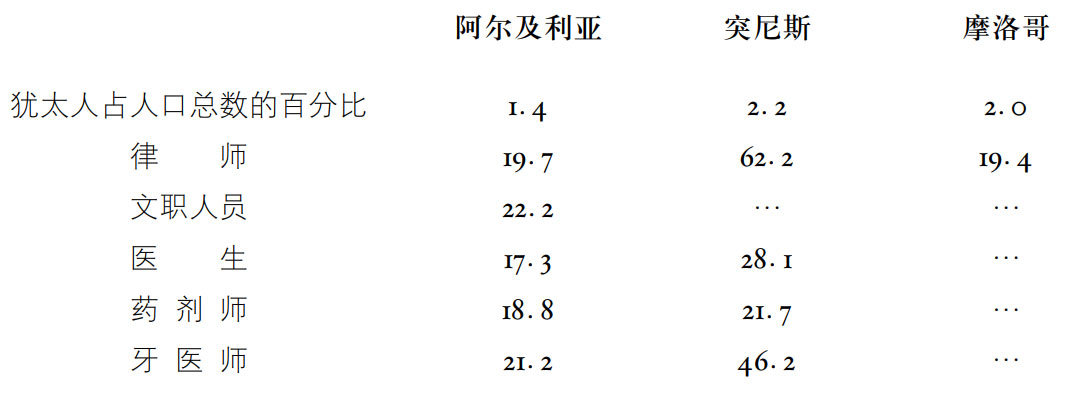

1940年6月停战后,维希政府获准在法属北非保持的军队以12万人为最高额。据说用以驻在摩洛哥的约有55 000人,阿尔及利亚45 000人,突尼斯2万人,(9)生动地反映了一句谚语:“摩洛哥是雄狮,阿尔及利亚是男子,突尼斯是女人”,使人们对法国民族主义者后来声称突尼斯在那个时期相当不稳的说法不予重视。(10)由于有了庞大的驻军,维希政府维持治安并无重大困难:大部分穆斯林居民习惯于专横的统治,不知有其他政体。(11)而且正如我们所知,由于民族主义运动的领导人身陷囹圄,这些运动已经削弱了。维希政府几个月来忙于恢复法国本土的工作,无暇兼顾海外事务。但在1940年10月8日公布的一条法律,废除了1870年10月24日颁布的“克雷米厄法令”。这一法令将法国公民身份给予全部土生的阿尔及利亚犹太人,其人数在1940年达10万左右。免受新公布的法律限制的人,只有阿尔及利亚犹太人中曾在第一次世界大战或第二次世界大战中英勇受勋的人以及由于曾经为国出力而可能由特殊法令规定除外的人;除此以外的其余犹太人在政治上被降至与穆斯林居民相同的地位。(12)在以后几个月中,维希反犹太的立法,特别是1941年6月2日的立法,适用范围扩及北非,从而使阿尔及利亚犹太人断然处于比穆斯林更为低下的地位。他们不得在军队、警署、地方行政官署、高级行政机关或教育机构中任职,即使他们在战争中卓有功绩也不例外。1942年5月,维希报纸声称,在阿尔及利亚的行政机构中被撤销职务的犹太人达82%。许多在公用事业的垄断企业中当职员、技工和普通工人的犹太人被无条件解雇。在各种自由职业中规定了犹太人充任律师、医生、牙医师、助产士、建筑师和行政官员的最高限额,对某些军事部门也不予以优先考虑。据维希报纸称,开业犹太律师到1942年5月已缩减到原来人数的16%,医生则减至48%。犹太人除担任次要工作或从事手工操作外,被禁止在这个国家的大部分重要商业中参与任何工作,特别是在银行、财政、粮食贸易、出版(纯粹科学性刊物或确属犹太人宗教性质的刊物除外)、电影制片或戏剧以及广播等方面。1941年11月,犹太人被禁止置产或受盘企业,他们手中的财产也大部分被没收。最高限额的原则同样适用于受教育的犹太人。1942年5月,维希报纸称,受高等教育的犹太学生已减至原有人数的17%。1942年10月19日的一项法律使公立(初级和中级)学校的犹太学生比率从14%降至7%,被除名的学生不得参加最后一次主要考试。在突尼斯,法国总督埃斯特瓦海军上将解释说,在实行最高限额时,照顾到了具体情况,例如在内地,既无法国律师,也无穆斯林律师。在摩洛哥,受到维希政府法律全部压力的只是11 000个外来的犹太人,18万名摩洛哥犹太人仍被准许从事手工业和小商业;但放债是被禁止的,那些从战争爆发以来一直居住在城镇中欧洲人地区的比较富有的犹太人都被赶回到拥挤不堪、卫生条件极差的犹太区去。(13)

与此同时,摩洛哥和突尼斯的总督实行了一项安抚穆斯林的政策。阿尔及利亚极端主义者马萨利·哈吉后来说,1940年11月和1941年3月,当他尚在狱中的时候,总督向他建议“一项由法国人同穆斯林在平等的基础上进行合作的政策,但以他放弃普选和组织阿尔及利亚议会等等要求为条件”。在他第二次加以拒绝后,军事法庭判处他16年徒刑;(14)法国人退而求其次,于1941年5月25日发布命令,任命4个阿尔及利亚穆斯林知名人士为维希政府全国咨询委员会委员。潜在的不满与不安情绪是不少的,主要是由于战争造成的经济困难。(15)尽管如此,法国人仍有效地控制着他们的全部北非领地直至1942—1943年的北非战役。(16)法国安全部门采取戒备,看来主要是对付轴心国停战委员会在土著中进行的宣传。(17)登陆前在北非极为活跃的美国政工和情报人员所公布的报告,对土著居民几乎完全漠视。这主要倒不是由于美国对人种肤色或文化有何歧视,而是因为只要法国人在这个地区的军事和民政当局还健全存在,占人口总数89%而居于多数的穆斯林同占人口9%而居于少数的法国公民相比,在政治上和战略上简直是无足轻重的。(18)充其量,美国人员在1942年一度考虑过这样的建议:如果法国或西班牙的权力垮台,他们可能会把流亡在法国其他殖民地的具有号召力的那些摩尔民族主义人物找回来,如领导1921—1926年期间里弗叛变的穆罕默德·阿卜德·卡里姆,或青年学者穆罕默德·阿拉勒·法西等人。(19)

第三节 同盟国的政策(1942—1943年)

北非登陆后,同盟国(首先是美国)在政治上所全神贯注的工作按优先顺序排列有以下几项:第一,与一个能够生存的政府达成一项暂时解决办法;第二,对于“食品、纺织品和其他日用必需品已经荡然无存的”国家,缓和其经济上的困境;第三,废除维希政府反犹太的法律。同盟国同法国领导人之间达成的解决办法将在本《概览》其他各卷中加以叙述;经济上的困境则是在1943年这一年中通过进口各种生活用品着手处理的。艾森豪威尔和英国常驻北非大臣哈罗德·麦克米伦两人虽然都保证反犹太的立法应予废除,但当时已任法国驻北非高级专员的吉罗将军及其顾问们认为必须逐步予以废除,以避免在北非法国武装部队中占70%而居于多数的穆斯林作出激烈的反应,当时在突尼斯的反轴心国战役尚远未取胜,这些人在这个问题上易受轴心国广播宣传的影响。根据科德尔·赫尔的说法:“法国的指挥官们……明确地通知我们的军事和民政代表,他们对阿拉伯人的善意,甚至对他们的不侵犯,不能承担责任。”(20)1943年3月14日,在美国和英国常驻使节在场的情况下,吉罗宣布废除维希政府的歧视性法律,但补充说:“为了消灭一切种族歧视的同一愿望,1870年造成土生穆斯林与土生犹太人之间地位差别的‘克雷米厄法令’一并予以废除。”(21)这意味着虽然阿尔及利亚犹太人可以根据与阿尔及利亚穆斯林同样的条件,个别正式申请法国公民身份,但他们并不自动取得公民权,而“克雷米厄法令”则曾以他们作为一个整体给予公民权。对此,法国和阿尔及利亚犹太人的中央宗教法庭庭长爱德华·德罗特希尔德男爵立即“忧伤而愤怒地”提出抗议。他说:“在非洲出生的法国犹太人的经济和社会地位已经被迫降到远低于法兰西帝国的阿拉伯人的地位”;美国犹太人代表大会和世界犹太人代表大会发表联合声明,宣称这是“不能容忍的态度”。(22)在阿尔及利亚当地,据说犹太人威胁要反对重新武装法国军队,直至他们获得满意为止。他们甚至已经着手在土著军队中进行煽动,以期赢得军人对这个起阻碍作用的策略予以合作。(23)戴高乐主义运动全国委员会(现在自称为“战斗法国”)也要求恢复“克雷米厄法令”,不少犹太人由于维希政府的歧视已经团结在这一运动的旗帜之下。(24)8月1日公布了科德尔·赫尔写给美国犹太劳工委员会主席的一封信,信中赫尔为美国国务院在轴心国军队被逐出北非前支持吉罗的态度进行了辩护,他补充说:

我们希望并要求早日找到方法使阿尔及利亚犹太人恢复法国公民身份。你当然知道,这不再是取决于吉罗将军一个人的事情。根据我们所得的情报,这个问题目下正由法国民族解放委员会审慎研究中。你可以确信,我们对于这件事所抱的希望,法国主管当局是完全理解的。(25)

10月21日,该委员会在吉罗将军出外巡回视察时决定,“克雷米厄法令”在法律上仍属有效,吉罗废除这一法令是有具体条件的,但这些条件后来未曾颁布。(26)

就美国陆军对穆斯林居民的态度而言,《纽约时报》军事记者的意见可以说是颇具特色的:

北非的阿拉伯问题被过分强调了。阿拉伯人生活在一个封建社会里,就同他们一千年以前的情况很相似。他们意志消沉,疾病丛生,赤贫如洗,委靡不振。虽然许多北非的阿拉伯人对我方的宣传无动于衷,轴心国的宣传也没有能把他们拧成一股统一的力量。(27)

另一方面,从罗斯福和(他派往北非的使节)罗伯特·墨菲以下的一些美国政界人士都没有忘记民族自决的理想,它起源于《独立宣言》,通过威尔逊在1918年所提出的“十四点”,产生了《大西洋宪章》和“四大自由”,而总统自己也率先想象战争结束后在法属北非的土地上将会出现(由美国给以技术援助)幸福的自治。美国公使罗伯特·墨菲“轻率表态”,(28)美国宣传机构则广泛散发阿拉伯文传单,其中刊有《大西洋宪章》全文和对自由有挑动性的消息,这就更不能不促使民族主义者认为他们的解放就在眼前了。(29)然而,在北非战役时已经无可奈何地开始使自己适应充当大西洋彼岸那个民主国家的小伙伴这一新角色的英国人,则要沉默得多,因为1904年英法缔结协约后的一个时期,双方的官方相互尊重、相互容忍对方的殖民政策,英国的报界,尤其是《泰晤士报》,对于北非民族主义的活动也一向持审慎态度。(30)

第四节 自由法国与突尼斯

同盟国部队在摩洛哥和阿尔及利亚登陆后不到一星期,达尔朗的文告结束了维希部队的抵抗。根据美国报道,从那时起,“除偶发事件外,穆斯林居民对同盟国部队始终是友好和忠诚的”。“在整个突尼斯战役中,在摩洛哥和阿尔及利亚的军事运输系统,从未在任何环节上察觉到可以直接归咎于破坏行为的重大差错。”(31)相反,在突尼斯,轴心国的迅速到达使同盟国部队占领这个地区推迟了6个月,因此情况远较复杂。轴心国的军政府成立后,立即对犹太居民处以2 000万法郎的罚款,并从这项罚款中拨款补助“在同盟国空袭中遭受损失”的人,特别是穆斯林。穆斯林律师和工程师,包括一个著名的民族主义者马哈茂德·马提里博士在内,被委任为各专门委员会委员,指导当地与战事直接有关的各部门。轴心国当局释放了被拘禁在马赛的新宪政党的几个领导人,并在罗马对他们进行训教后于1943年3月初遣返突尼斯。几乎与此同时,意大利指挥官迫使埃斯特瓦总督停止付给法国官员超过同级土著官员薪给的补助津贴,后者对这种做法早就心存不满。(32)由于这般奉承讨好和穆斯林居民长期以来对法国人的厌恶,穆斯林终于倒向德国人而对同盟国的事业并不热心。他们之中有的人为这一方或那一方收买,充当间谍和特务,有的甚至脚踏两头船。(33)

吉罗于5月12日首次访问了“被解放”的突尼斯并会见了贝伊的土著行政官员。在场的贾德鲁记载了当时冷冷清清的情景:

这真是一个死气沉沉的仪式,参加仪式的人曾经驯良地为埃斯特瓦效力,看来他们只是由于一种行政上的自动作用从一个主子转到另一个主子罢了。人们原来希望在他们的脸上会发现一种出于爱国而欢乐的反映。(34)

阿尔及利亚电台于15日广播了一份官方公报:

在就地调查了突尼斯解放后的情况后,吉罗将军认为,在目前情况下,继续维持贝伊殿下的王位不利于这个国家在摄政时期的国内外安全,而法国作为保护它的国家,决心确保这种安全。因此,总司令决定废黜殿下。(35)

对被废黜的贝伊穆罕默德·蒙西夫提出的罪状是:他没有积极地响应罗斯福在同盟国部队登陆时写给他的私人信,信中要求他协同驱逐轴心国部队;(36)相反,他在轴心国部队抵达突尼斯时表示欢迎,在诸如先知诞辰等法定节日接见轴心国高级代表并对好几个轴心国军官授勋;他积极鼓励其臣民志愿参加军事兵工队帮助轴心国家,并遣送数以千计的劳工去德国;他的侍从中有许多意大利人;他自己还充当反法的宪政党的领导人,等等。(37)但是,蒙西夫及其拥护者对这些罪状作了如下答复:他不能控制法国军队,他的私人卫队只有1 000人左右,武器陈旧,因此除了以宣布中立来答复罗斯福的信外,别无他法;(38)他与轴心国周旋一向是为了顺应时势;遣送突尼斯劳工去德国和对轴心国军官授勋是出于埃斯特瓦的授意;他曾保护犹太居民不受维希歧视性立法之害,等等。此外,蒙西夫及其拥护者还指出,确立为法国保护国的条约(1881年巴尔多条约和1883年马尔萨条约)中并无废黜君主的规定。(39)事实是,在1942年6月19日蒙西夫61岁时接位之前,王位继承法规定(如同1617年以来在奥斯曼帝国中的情况那样)(40)王位由王室中最年长的男子而不是由前王的长子继承,因此以前的统治者都是一些年长的、安分守己的、有名无实的人,他们没有干扰过掌握实权的法国总督。相反,蒙西夫早就伙同宪政党要求把实际主权归还给一个突尼斯立宪政府,并于1942年8月2日向埃斯特瓦提出了修改保护领地条款的书面要求,嘱转达贝当元帅。在这一书面要求中,他援引了《大西洋宪章》和英国同意印度于战后完全独立的诺言。据报道,埃斯特瓦绝对拒绝这些要求,并建议贝伊退位。对此,据说蒙西夫答称,他是一个国家的统治者,在这个国家里法国军队是不受欢迎的。据说10个星期后,法国总督在开斋节以官方身份向蒙西夫祝贺时,强烈暗示法国作为保护突尼斯的强国所拥有的权利,而蒙西夫则抓住机会公开要求突尼斯立即实行自治。(41)他利用轴心国部队的登陆以及随后总督权力的削弱,在1943年1月任命了一个从未有过的政府。在这个政府中,两个宪政党的领导人同突尼斯大企业的代表们和大资产阶级平起平坐地显露头角。(42)这些重申突尼斯主权的企图才是他开罪于法国人的基本原因。(43)他于1948年9月1日死于流放期间。在此前后的报刊文章指出,许多法国人那时已经感到废黜他是不公正的,而且铸成了大错;(44)也很有意思的是,吉罗在他的备忘录中对这件事不置一词。其后,法国人严惩了被判决或被怀疑曾与轴心国合作的穆斯林;许多新宪政党人遭到取缔。(45)对这个保护领地“法国毫不掩饰地确立其统治”,使突尼斯政府中一向由法国人充当秘书长的这一职位改由法国中央政府直接委派,在这之前,委派秘书长表面上还算有些行使突尼斯主权的气息。(46)

将近1943年底时,严峻的军事管制有所放松。新总督马斯特将军(47)宣布了一个内容广泛的政治和社会改革方案。他

严肃地保证他本人将“采取一项使突尼斯社会名流进入政府的政策”。(48)其后,他采取措施,立即执行1937年6月通过的一项突尼斯人和法国人担任公职一视同仁的法令;设立一个新的突尼斯社会事务部,由突尼斯人担任领导;通过法令重新建立突尼斯战前的地区组织,同时恢复在突尼斯战役后为了有利于实行更为专制和集权的统治而废除的由选举产生的地区参议会;改革大参议会,使法国人和突尼斯人两个组成部分以后各占53个席位,并扩大咨询范围,不再像以前那样只限于经济和金融方面的事务;在一定程度上,放松新闻检查;为突尼斯设置一个由选举产生的市参议会,法、突参议员各占半数,作为摄政时期各地参议会的典范。

为了使这些改革具有巩固的基础,在穆斯林教育领域中也作出了很大的努力,取得了相当的成绩。……

在进行教育改革的同时,对发展一项“农民”政策作了尝试,官方文件中把它解释为“政府权力机关和私人积极性集中力量为发展社会效用而发挥农民的劳动和土地资源最高效力的专业计划和各项立法、行政、财政措施的总和”——这就是在突尼斯的政策,特别适用于“那些计划中关于农民所占有并耕种的土地的那个部分”。因此,突尼斯在1944年2月成立了“农会”,并草拟了行动方案和第一个五年计划。(49)

问题是如何为突尼斯将近300万的人口获得粮食,这个人口数字比1881年法国人占领时的估计数字要高一倍多,在过去的10年中每年还以2.5%的比率在增长着。在未来的岁月里,工业和采矿的重要性看来没有希望会大大地增加,因为这个国家的磷矿不可能与摩洛哥和阿尔及利亚的含磷量高得多的磷矿竞争,而且由于缺乏水力和煤炭,工业发展一直受到障碍。只有在这个国家的北半部地区每年平均雨量才超过12英寸,但这里的一半土地却为3 000个法国和意大利的移住民所有。

为此缘故,虽然农业计划……规定在突尼斯北方兴修水利的某些大计划……但主要考虑的是……占全国面积3/4的中部和南方的草原地区,那里主要的是游牧人口,计150万左右……〔而且〕还在迅速增加。……这些地区的行政当局主要的努力……除了弄清楚土地制度外,看来是针对……(1)发展“农民中心”……部分根据受到灌溉的耕作,部分则如同早先的许多罗马居民点那样,根据橄榄树的种植……;(2)为创设其他“农民中心”作好准备,其中有一些是属于游牧性质的;(3)改进并增加深井……;(4)发展小型水利工程,这项工作看来平凡但却十分重要。……

不幸的是,这项工作的推进无可避免地受到了1943—1947年期间连续五年旱灾的影响,它给整个草原造成了灾难和贫困,尤其是由于萨赫勒〔从苏萨到斯法克斯南面的沿海肥沃大平原〕也受到了影响,因而使这个地区丧失了雇佣季节工的一切可能。在战前,突尼斯的粮食平均产量达600万公担。在1943—1947年期间约为300万公担,在情况最糟的1945年,产量竟低至1 483 000公担,要不是从法国大量进口,苦难还会大得多。

毫无疑问,这种苦难加深了民族主义情绪,这种情绪不管怎样对马斯特将军的改革总是不会满意的。(50)

被拘禁在法国后来被德国人开释的新宪政党领导人哈比卜·阿布·拉基巴于1943年4月已回到突尼斯。由于没有证据足以证实拉基巴曾与轴心国有牵连,他没有受到法国“解放”当局的折磨,但仍处于一种软禁状态,不准离开突尼斯市。于是,在阿拉伯联盟即将成立时,他化装逃离突尼斯去开罗。(51)接他衣钵的是他的副手萨利赫·伊本·优素福。优素福表示他的党不满于马斯特将军的行政改革,因为他所希望的是产生立法议会来控制突尼斯的内阁。突尼斯的民族主义者毕竟是认真看待《大西洋宪章》的,何况最近还看到了法国同意让他们的叙利亚和黎巴嫩“阿拉伯弟兄们”自治。在突尼斯市,至少有2万人于欧洲胜利日跟在宪政党领导人后面列队游行而没有出什么不幸的事故。但在其后几个星期中,由于毗邻的阿尔及利亚君士坦丁省发生严重叛乱的消息传来,在这里引起了一些骚动,(52)有些欧洲移住民还扬言突尼斯正在酝酿于6月2日起来响应起义。当局采取了戒备措施,“给移住民分发枪枝,出动了一些坦克,从而维持了正常秩序”。总督府发言人宣称政府打算继续执行经济和社会计划,并准许给予较大程度的地方自治,但仍须受法国总督及其秘书长的控制。他们希望宗主国法国紧密团结,建立一支强大的军队,重振法国作为世界强国的威望。(53)

第五节 自由法国与阿尔及利亚

同盟国部队到达不久就激发了具有政治觉悟的少数穆斯林的壮志。他们现在的主要发言人法哈特·阿巴斯生于1889年,其父因服务有功曾由法国人授给军官军衔和荣誉军团勋章。法哈特在阿尔及尔大学毕业后开设了一家药铺,他本人则同当时主张全体阿尔及利亚穆斯林应取得法国公民身份的那些人一起从事政治活动。(54)战争爆发时,他曾在一个战斗部队自愿充当助理药剂师,但在停战后回家,感到自己蒙受了耻辱,因为在业务上同他资格相等的法国人都获得了军衔而他却没有;(55)他回到家乡后,维希政府的总督又不把阿尔及利亚金融委员会的席位给他,而(他认为)战前他曾被选为金融界代表,有资格得到一个席位。于是,在同盟国部队登陆六星期后,他向美国、英国和法国当局提出了一封“阿尔及利亚穆斯林代表的信”,由于美英两方未予接受,他把信件的内容略加修正后于1942年12月22日送交阿尔及利亚政府秘书处。它由一些穆斯林的主要政治人物署名,援引“四大自由”和《大西洋宪章》,明白表示阿尔及利亚穆斯林的意向是只有在他们选举产生的代表举行会议确定了他们的政治、经济和社会地位之后,才参加共同斗争。法哈特显然不仅得到罗伯特·墨菲的鼓励,而且也得到法国在阿尔及尔的穆斯林事务处处长的鼓励,(56)于是他在1943年2月10日提出了一份由穆斯林居民推选出来的22个代表签名的《阿尔及利亚人民宣言》。这一宣言详细控诉了法国过去“使这个国家整个从属于欧洲”的政策后,要求准予制定一部阿尔及利亚宪法,以保证:

1.所有居民不分种族、宗教,享有自由和绝对平等;

2.大规模地进行土地改革以遏止“封建”的土地占有权,(57)并确认广大农村无产者享受合理生活的权利;

3.承认阿拉伯语与法语相同,都作为官方语言;

4.言论自由与集会权利;

5.男女儿童都享受义务教育;(58)

6.宗教自由,并对所有宗教实行政教分离;

7.阿尔及利亚穆斯林立即实际地参加政府工作,并释放一切政治犯和在押的人,不论属何党派。(59)

法哈特·阿巴斯应政府之请,提出具体建议。他草拟了一个改革方案,由这个国家的最高代议机关金融界代表会议的穆斯林成员于5月26日递呈法国当局。方案的签署者虽然同意在战争结束后举行公民投票之前推迟成立阿尔及利亚国,但在方案内提出了下列迫切需要的改革:

1.把现在的总督政府改为阿尔及利亚政府,穆斯林和法国人的部长人数相等;

2.在由选举产生的议会和咨询机关中适用人数相等的原则;

3.准许穆斯林担任一切公职,废除一切歧视性的法律和条例;

4.招募新兵和军饷完全平等;准许穆斯林充任各级军官,穆斯林各团恢复使用阿尔及利亚旗帜;

5.教育自由与宗教信仰自由。(60)

这些文件的好些签署者受到欧洲人批评,被称为曾与轴心国或维希政府有牵连,但《阿尔及利亚人民宣言》却在穆斯林世界产生了极大的热情。仍使这个国家大伤脑筋的各种经济困难为煽动生事提供了肥沃的土壤。当贾德鲁总督于9月23日在金融界代表会议主持开幕时,包括法哈特·阿巴斯在内的穆斯林成员干脆不出席。对此,贾德鲁立即作出反应,他下令撤销穆斯林成员的代表职务,并像他在记者招待会上解释的那样,以“煽动人民反抗,企图干扰公共机关正常工作,破坏战时公共秩序”为由,拘禁了他们的主席和法哈特·阿巴斯;而一些重要的法国人士更把这两个罪犯描绘为“图谋私利的阴谋家”。(61)然而贾德鲁于10月16日宣布,由于穆斯林成员们作了适当的道歉,撤销他们职务的命令业已收回。11月份,由于黎巴嫩爆发了严重的政治危机,贾德鲁到那里去力图为法国挽回局面。(62)回来后,他下令“出于对穆斯林居民的友好精神”,开释了那两个被拘禁的领导人。(63)

戴高乐在君士坦丁发表了一个预示性的声明后两天,法国民族解放委员会于12月14日宣布它决定给予穆斯林的优秀分子法国公民身份而不须履行放弃穆斯林法律规定的个人身份这一现行的使人懊恼的条件。在现行条件下,在大约700万现存阿尔及利亚穆斯林中,到1936年只有7 817人取得了法国公民身份。这一拟议的改革在原则上恢复了“维奥莱特计划”。这个计划在战前由于法国移住民和由他们选出的代表们的坚决反对而夭折。(64)为了研究有关改革的细节,经指派高级法国官员和人数相等的穆斯林与非穆斯林成立一个委员会,非穆斯林成员中包括在阿尔及利亚和法国本土的法国人。贾德鲁提供这个委员会参考的条款含蓄地表示,他知道早就应该在阿尔及利亚进行政治、经济和社会改革。条款内容如下:

1.确定可以取得法国公民身份的“优秀分子”的范围;

2.增加穆斯林在咨询议会的代表名额并扩大他们的参政权;

3.容许穆斯林担任更多的行政职务;

4.在穆斯林城乡居民中广泛扩展学校教育和技术训练;

5.在穆斯林地区有效地改组公共卫生和医疗工作;

6.使尽可能多的穆斯林农村家庭定居在无人占用的或可以用适当方法改善的土地上;

7.改进牧民生活条件并繁殖家畜;

8.创办能够吸收大量穆斯林工人的新工业;

9.扩大城乡穆斯林熟练工人队伍;

10.发展信用贷款和农业合作计划以支援穆斯林农民;

11.发展城乡住房;

12.对穆斯林工人实行欧洲工人在阿尔及利亚享受的社会法规;

13.规定穆斯林农业劳动者的劳动条件和工资率。(65)

民族解放委员会在1944年3月7日通过了一项法令,首先是宣布取消穆斯林与非穆斯林之间的一切差别。这一法令把选举权扩大到曾任特定公职,或曾由法国人授予特定勋章,或具有特定教育资历的穆斯林成年男子,把他们列在非穆斯林的同一选举名单上。缺乏上述资格的穆斯林成年男子的选举权以后由国民制宪议会决定,但同时他们将列入选举人团,享有选举阿尔及利亚省议会和市议会2/5代表名额之权,但在穆斯林居民比例低于2/5的那些市区则属例外,其名额将相应减少。该法令提出了长远规划,为目前居住条件恶劣的50万穆斯林居民重行解决住房问题;为5万户农民在主要是国家所有的200万英亩土地上重新落户作出安排;将穆斯林在学儿童人数扩大四倍,甚至六倍;发展工业,等等。(66)

这是朝正确方向迈出的一步,但它终究不过是“那个倒霉的维奥莱特计划修修补补的翻版,而且为时已晚。……那些在七年前原来会加以赞赏的人现在的反应却是漠不关心,或者满腹狐疑”。(67)巴黎的北非人民组织委员会主席指出,根据这项法令,阿尔及利亚仍然是宗主国法国的一部分,它的命运决定于法国的议会;有完全选举权、可以参加选举法国议会中阿尔及利亚议员的穆斯林仍只有6万人,而有选举权的欧洲人却至少有40万人,因此他们获得充分代表名额的机会是不大的。他主张,在地方议会中,150万穆斯林选民至少应有与欧洲人等额的代表(不是现在的2/5),因为欧洲人比他们少得多。(68)法哈特·阿巴斯曾在他的《宣言》中指出,现在大家已很清楚,对穆斯林多数来说,以前想要同化他们成为法国公民的目的是“达不到的”;1944年3月15日,即在法令颁布后八天,他同他的朋友们创立了“宣言和自由之友”党。他同长期以来反抗法国同化政策的穆斯林圣职人员社团“乌拉马”(69)以及被软禁在阿尔及尔以南120英里一个小镇的极端分子马萨利·哈吉建立了联系。1945年1月,他们各自的民族主义力量暂时联合在一起,法哈特·阿巴斯成为要求阿尔及利亚自治“统一战线”的临时领导人,但他们仍同意给予占少数的欧洲人在议会和内阁中占有一半席位。(70)2月初,在许多城镇秘密地张贴了有下列内容的传单,号召新近获得选举全权的穆斯林起来抵制即将举行的市议会选举:

穆斯林弟兄们!

你们的国家正处于危急存亡的关头。殖民化已经在物质上、精神上组织起来,要毁灭我们。由于法国殖民主义的罪过,阿尔及利亚人民一直不能登上现代文明的阶梯;自从阿尔及利亚沦为殖民地以来,阿拉伯语已经失去了它的地位;伊斯兰教一直受到侮辱,现在正由同政府意向相反的极大努力使它获得新生。

人们对我们和我们的财产的尊重,只有在阿尔及利亚民族的范围内建立一个以阿尔及利亚人民的主权为基础的、完全排除任何外国主权的自由政府之后才能得到保证。

正是为了实现这个理想,你们一些最优秀的弟兄已经在地牢中死去,有的在监狱和集中营中遭受折磨,有的则正在用合法的或者主要是秘密的手段进行着坚强不屈的斗争。……

选票计数在全世界人民的眼中将是一个极其明显的证据,说明阿尔及利亚人民要求自由、独立地生活。因此,阿尔及利亚穆斯林弟兄们,切勿忘记你们对解放自己的人民所负的崇高使命。你们决不能让已经捐躯的人、正在遭受折磨的人和正在进行斗争的人白白牺牲,否则你们将对你们的人民和真主犯罪,并且迟早要对他们作出回答。人民的正义和寓于万物之中的正义是不朽的,也是无情的。(71)

战争的变化(在这种变化中,随着1940年法国威望遭到的灾难性打击而来的是美国式民主概念的传入),移住民的冥顽不灵,毫不让步,(72)以及阿拉伯联盟作为一个政治实体振奋人心地出现,三者相结合,唤起了那些虽占少数而有政治觉悟、半受教育的阿尔及利亚穆斯林的自治要求。但是这个进步人士的圈子很小,(73)它只不过是冰山露出在水面上的尖端,在远处阳光的照耀下看来不会伤害什么人,而在这下面的贫穷、无知的漆黑深渊里却虎视眈眈地潜伏着不为人所见的99%的城乡土著无产阶级。(74)他们的生活条件是可悲的:因为,法国移住民虽然为这个国家增加了大量财富,却把其中的较大部分留给了自己;土著生产者没有从欧洲人的榜样中学到什么东西;土著农民的耕地大部分是贫瘠的土地;他们的总产量即使有所增加,也不够抵消穆斯林人口的迅速自然增加,而在过去100年中至少已经增加了两倍的穆斯林人口,现在还在以年增13万人的速度继续增加着。(75)在以谷物为土著居民的基本粮食而以前的生产与需求大体上还能平衡的一个国家里,1944年的收成只有正常需求量的40%。这是因为战时缺少肥料、机油和农业机械,部分也由于一些土地所有者不愿种植谷物而宁可种植利润较高的饲料作物。这个国家在1944—1945年的冬季经历了自1856年以来最严重的一次旱灾,粮食供应的前景是黯淡的。官方规定的每日250克(9盎司)的微薄粮食配给,能够履行配给的日子倒是例外(部分是因为黑市粮价暴涨而诱使地方上许多穆斯林官员舞弊所致),而在许多地区,土著居民每日的粮食配给减少到130克至150克(5盎司)。“人们在路上到处可以见到衣衫褴褛、面容憔悴的人。……整村整村的居民在泥土中挖掘苦涩的但还可以充饥的野菜根,这些菜根虽无营养,但煮熟后至少还可以使人苟延残喘。”(76)

在君士坦丁省产麦高地,同移住民的大庄园为邻的是贫瘠窳劣的山冈农田和人数众多、没有土地的农村无产阶级。法哈特·阿巴斯就是在这个地区的塞蒂夫开始他的政治生涯的。(77)1945年4月24日,这个省有6个法国参议员写信给该省的行政长官莱斯特拉德-卡博内尔,措辞不自然地交织着殖民统治的少数人所特有的自满情绪和外来者的恐惧心理。他们告诉他说:

一年以来在阿尔及利亚农村的法裔移住民的不安情绪在不断增长。那些通过他们自己或他们的前辈的努力在北非取得了经济上的成就、为法国人的才华增光的人,早已看到他们周围的不友好的迹象正在发展。这些迹象看来如出一辙并为来自远方的指示所遥控。在政府当局采取有利于土著居民的一般措施的同时,不友好突然转变为富有集体憎恨的敌意。在迄今平静无事的那些地方,人们也情绪激昂。在这个领地里,到处发生用恶言谩骂、挑衅、侮辱,有时甚至是恫吓的事件,即使对法国的妇孺,也不放过。

不管在哪里,那些昨天还没有恶意,乐于同移住民、官员和商人共事的人,现在已经变得傲慢不逊,并且无视法国的权利,宣称要在他们祖先的土地上实现完全独立,这是1943年2月《阿尔及尔市代表宣言》的目标。那些以前无保留地站在我们一边的土著已经改变态度。他们不敢再对我们表示同情,怕遭到他们的教友摒弃,做牺牲品。

不安全现象到处有增无已。传称财产受到袭击,供应村庄用水的管道被破坏,孤立的法国人的生命遭到公开威胁。在城镇里,尽管官方禁止游行,街上的示威者公开高呼:阿尔及利亚是阿拉伯人的。……

所有这些事实,是令人不安的迹象,有可能明天就会大规模地发生危害孤居在阿尔及利亚农村的法国人生命的事件,因为在农村里私贩军火的勾当几乎已经公开地进行了三年之久了。当我们考虑到阿尔及利亚现在正处在多年未有的大饥荒的前夕,而这种形势可能引起一次突然而普遍的戏剧性事件,其灾难性的后果是不堪设想的,看来很清楚,即使对那些最不关心的人来说,迫在眉睫的祸患决不是光说几句要谨慎小心或者呼吁人们控制情感的话,就会被驱走,只有采取具有严厉警告作用的措施才有可能避免有害于公共秩序和法国尊严的突然袭击。……

签名人……以选举他们为君士坦丁省参议员的人们的名义迫切要求你作我们的代言人,吁请政府当局立即采取示威性措施。这些措施无须是挑衅性的,但只有采取这些措施才能在地中海以南的一些法属领地恢复秩序和信心。

这些措施是在这个国家的当局被授予的职权范围之内的。农村代表们认为即使由于那些丧失了现实感同时也丧失了感谢之心的鼓动者们所作夸大宣传,目前的形势已经危险地恶化,但当机立断地确定十分明确的措施还是可以达到期望的目的的。(78)

实际上,早在4月初,法国当局已经对尚在软禁之中的马萨利·哈吉同法哈特·阿巴斯和“乌拉马”的代表们保持接触感到担心,因此把他放逐到赤道非洲去,并逮捕了他的一些主要的拥护者。(79)民族主义者对外公开了这件事,随后在“五一”节的示威游行显然是要求把他开释,虽然在塞蒂夫,有5 000个穆斯林游行时没有受到警察的袭击或干涉。在“宣言之友”地方组织的倡议下,塞蒂夫的穆斯林决定不参加5月8日欧洲胜利日那天下午官方安排的庆祝会,而自行在当天早晨组织游行。地方副长官准许了这次游行,条件是参加者不得使用民族主义的旗帜和标语。可是在集合起来的6 000至8 000人的穆斯林游行队伍中,

以童子军为前导,抬着巨大的同盟国和阿拉伯旗帜而嘲弄地举着一面九英寸见方的法国旗。他们还掮着巨大的横幅,上面写着“阿尔及利亚是我们的”、“释放马萨利”,等等。示威者中有许多人还带着木棍和军刀。当游行队伍经过市中心时,警察局长为了执行命令要夺取那些煽动性的横幅,挤进了游行队伍的前列。(80)

据内政部长说,那时是谁开的第一枪,后来无法证明:有人说是警察,也有人说是示威者开枪后警察还击。总之,接着是一场混战。警察和宪兵迫使示威者退至市场。但示威者在那里又立即如潮水般地涌回城里,高呼“圣战!”其中一些更为大胆的人在街上奔跑时,见到欧洲人就刀刺棍打:据官方发表的数字,那天早晨在塞蒂夫有22个法国人毙命。(81)当天下午在塞蒂夫以东120英里的格勒马,民族主义示威者和警察之间也发生了一场较小的冲突。在这次冲突中,示威者死1人,伤6人,警察伤5人。这些事件发生后,据说几乎全是“宣言之友”地方组织的通讯员分头骑马、步行或乘出租汽车去四周村落传布有关塞蒂夫和格勒马出事的消息,甚至宣称在阿尔及尔已经成立了阿拉伯政府。这就引起了群众对市政厅、邮局、税务局和警察局等法国地方行政机构进行系统的袭击。欧洲人遭到袭击、杀害、强奸,他们的住房被洗劫,有时被纵火焚毁。一群群土著从远处的营地和群山中蜂拥而来。他们在开始劫掠前有时还设置路障,并割断电话线。受波及的地区的100万穆斯林中,据信有5万人参加了动乱。据官方最后估计,欧洲人死103人,重伤约500人。从较小的居民点或孤立的农场到较大的中心来避难的欧洲人对这次动乱的范围有时言过其实,给人以夸大的印象。这些欧洲人由当局加以组织,参加临时民兵,协助警察和宪兵恢复地方秩序,但内政部长后来“并不排除发生非法执行死刑、个人或集体报复等的可能性”。在警察和宪兵的力量显然不足以恢复秩序的布日伊、塞蒂夫、格勒马和波尼等郡,行政长官受命把职权移交给当地部队司令官。后经官方宣布,那时动用了陆军1万名,轰炸了44个土著居民村,3艘巡洋舰炮击了沿海山区,以阻止土著起来暴动。据民政当局统计,穆斯林死亡人数“未超过1 500人”,被捕的有2 400人,包括“宣言之友”(法哈特·阿巴斯本人也在内)和马萨利的阿尔及利亚人民党的全部主要成员。(82)法国官方消息对镇压暴动采取了怎样的手段略而不详,然而不仅那些切望清洗前维希官员和大庄园主的共产党议员就这事提出了尖锐的批评,(83)那些更为负责和客观的法国人方面的批评也指出:

这次镇压太过分了。军事当局在塞蒂夫周围纵容塞内加尔和外国军团肆意屠杀抢劫。军队挺进后,接着高原一带就是一片熊熊火光。在季杰利附近一带,原先并无变故,那里的穆斯林居民也平静无事,而另一些塞内加尔军队却在当局纵容之下恣意杀人放火。〔欧洲〕居民因身受危险而感到愤怒。在塞蒂夫,只要见到不佩带臂章的穆斯林〔这种臂章是由当局发给他们所信任的人的〕就横加杀戮。在格勒马,青年被枪杀的达数百人。在季杰利,武装民兵和士兵在君士坦丁行政长官赞赏下公然劫掠穆斯林区。(84)

据非官方的外国人和穆斯林估计,穆斯林死亡人数在7 000至4万之间。人们有理由相信较低的那个数字比法国官方发表的死亡1 500人或许更接近事实。(85)

总督委派的调查委员会终于报告说,这次暴动的近因是当时民族主义者普遍认为旧金山会议将宣布阿尔及利亚独立以及阿拉伯联盟的成立所激起的热烈情绪。而法国的威望低落、由于装备较好的外国军队到来而造成的印象以及粮食的严重缺乏,也都是重要的助因。至于法国官方在发生暴动后遽即对它的“希特勒式”的鼓动所作的种种说法都是感情用事和本能的,没有证据可以说明他们言之有理。(86)相反,到7月份,内政部长已认为民族主义领导人当时的意图只不过要“检验一下他们的力量,展示一下他们的游行队伍,对他们的成员作一估价,加强他们的纪律性,巩固他们的行动能力,并在法国当局,或许特别是在同盟国政府面前,强调他们的重要性”。一个在暴动爆发后立即到达阿尔及利亚而又被法国政府匆匆召回的调查团发言人在议会里提出了同样的看法,并补充说,在地方当局不去干涉民族主义者游行队伍的那些地方,他们仍然是平静的。因此,看来正是那天早晨警察与示威者之间在塞蒂夫发生的那场混战为种族之间的仇恨和嫉妒、疑忌和恐惧“点燃了火药包,爆发定时炸弹”,而当时欧洲各国人民正在以宽慰和感谢的心情庆祝他们从6年的战争恐怖中抬起头来。(87)

法国对这次暴动的镇压虽然被那些可怕的行动弄糟了,但至少阻止了原来可能发生的甚至更为广泛、更为血腥的叛乱。(88)英国的读者们会想起,1919年戴尔准将在旁遮普的阿姆利则采取的类似的严厉镇压措施。虽然他后来由于越权而受到了纪律处分,但“许多评论家断言〔他〕制止了当时极为严重和危险的形势不致向远为恶劣的方向发展,而他所造成的伤亡较之由于混乱的局面可能蔓延而必然带来的灾难是微不足道的”。(89)只有顽固的和平主义者或哲学上的无政府主义者才会否认在那样的局面下使用暴力有时是有道理的(而那些人中罕有在经受考验时会言行一致的)。而况在任何特定情况下,使用暴力到何种程度算是正当,不过是事后猜测而已,因为在当时,很难估计如果减少使用暴力,后果会怎样。历史学家将仔细研究的倒是采取这种“警察手段”的动机和时间。如果只是为了支撑一个已将完蛋的政治秩序或社会秩序,从长远来看是不会有什么效果的。另一方面,暴力的民族革命和社会革命非常可能造成恐怖,对人类的长远利益有无好处也大有问题。因此,后世可能会认为一个统治当局镇压叛乱是正当的,即使这个当局本身的过分保守的政策也许就是导致叛乱的一个助因。然而民族自决的种子一旦在人民中间牢固地扎根后,也许只有进行大规模的镇压才能制止它成长,而这样规模的镇压将违反20世纪西方文明的道德观,并且就统治当局的物质力量和精神负担来说,也会造成过度的压力。因此,我们可以作出结论:1945年5月阿尔及利亚的暴动虽然多半是由于法国过去种种违法的或不违法的罪恶所造成,但这次暴动发动了如此惊人的破坏力和非人的力量,以致法国人只能迅速对之进行镇压而没有别的抉择。有理由予以批评的是:法国人使用了塞内加尔和外国军团,而这些人在法国人的纵容下素有残暴之名;法国国民的士气在1870—1871年、1914—1918年,尤其在1940年遭到了一系列打击,从而滋生了过度的复仇心;占少数的殖民地统治阶级处于被夺去了财产并受剥削的土著“无产阶级”的包围中,双方易于相互憎恨,而当憎恨达到顶点时,就转而成为种族猜忌,对此现象,自由派人士的斗争显然并无效果。(90)在本书以后的一卷中,我们将看到战后法国历届政府怎样力图医治阿尔及利亚政体内的这个痼疾,因为法国政府再也不能置之不理或躲躲闪闪了。

第六节 自由法国与摩洛哥

现在还得了解一下摩洛哥到战事结束为止的事态发展。在战前,那里的政治骚动远不如在阿尔及利亚或突尼斯那样势头大,因为阿拉伯语、伊斯兰教的神法以及苏丹政府的实际权力过去从来不曾远越西北低地及其非斯、梅克内斯和拉巴特等城市。另一方面,在阿特拉斯高地,那些残存的、实际上独立的部族酋长说的是柏柏尔方言,这种方言没有化为文字,更谈不上作为传布经文和伟大文献的媒介。(91)这些酋长只是在名义上承认苏丹的权力,而仍旧依据伊斯兰教产生前他们祖先的习俗统治各部族。法国人从来没有考虑到要使柏柏尔人阿拉伯化。相反,法国人看到了一个机会,只要在军事上征服阿特拉斯高地,他们就可以在这个“富有生产力的白种野蛮民族的没有打开的宝库”中移植法国的语言和充分的法国文化,这些人已经证明他们自己是优良的战士。这一政策已经在阿尔及利亚某些地区使用柏柏尔语的卡比利亚农民中取得一些成就。(92)在摩洛哥,1930年公布的柏柏尔法令使柏柏尔的不成文民法合法化而与伊斯兰教的神法并立,并使刑事犯受法国刑法的制裁。这就“立刻在使用阿拉伯语的非斯市的为数尚少而毫无经验的知识分子……几百个大、中学生中激起了强烈的反法民族主义”。我们已经看到,战前法国人在镇压这个初发的运动时采取了他们一贯的严厉手段。(93)与此同时,1936年人民战线政府所委派的诺盖总督“用他的权贵政治胜利地获得了摩洛哥贵族的拥护,这种权贵政治就是支持和加强势力较大的帕夏和卡伊德原已被利奥泰的一些继任者所削弱的权力”。(94)不幸的是,一位法国权威人士接着说:

正在逼近的全球冲突使摩洛哥作为一个国家而发展的先决条件的两大改革不得不推迟,这两大改革就是在文化上、政治上教育人民并组织一个现代化政府。……

〔1940年法国战败后〕,为了要维持一个良好的相互谅解的气氛,诺盖将军不惜一切代价放松了法国历来对摩洛哥王室的严厉监督。……因此,苏丹政府立即又恢复了过去30年有条理的统治所要设法根除的那些旧习惯。在接着产生的那个政权下,人们得再度用丰富的礼物来表示对权威的尊敬。统治部族的权力被用来勒索不正当和过分的贡品。与此同时,统治家族对自己的朋友优惠有加,对敌人则恣意报复。(95)

这位权威人士在别处还说,卡伊德们从配给品的黑市交易中获得“巨大的利润”,因为这些物品往往是委托他们管理和分配的。(96)

苏丹穆罕默德·伊本·优素福五世在1927年继承王位时,年方16岁。法国人撇开他的两个兄长而选中他,因为他的性格似乎很驯良。(97)1943年1月22日,在卡萨布兰卡会议期间,他被邀请与罗斯福一同就餐,那时他才30岁出头。当时胸怀宽大的罗斯福来到北非,乐观地设想在这些古老而荒芜的地方通过开发计划进行建设。(98)他很快地断定,诺盖并无他那种热情。(99)因此(据当时伴随他的父亲而比他父亲更加厌恶外国帝国主义的埃利奥特所说)他对这位年轻的苏丹给以希望:摩洛哥在战后可能在美国的帮助下获得主权,美国的企业界也可能会愿意开发这个国家的天然资源,(100)为它训练技术人员,条件要比那些素有自私自利之名的法国和英国金融界的辛迪加优惠有利。(101)6月间,这位苏丹到美军第五军司令官马克·克拉克中将的司令部去作了为期两天的访问。在那里他观看了美国和法国部队的演习,并接受了艾森豪威尔将军赠送的礼物——一辆美制七座小轿车。(102)据说在这几个月中,苏丹政府的代表们向美英两国当局要求结束法国的保护关系,因为它不符合《大西洋宪章》精神,但是没有得到鼓励可以在战时抱有这种希望;看来那时法国人正在力图减少抱有过度热忱的美国人与摩洛哥知识分子之间的接触,并力图使美国人相信后者同轴心国有勾搭。(103)

在这些情况下,那些由于美国人的到来而抱有过分希望的为数不多的民族主义者因美国人并不准备迫使法国人放松控制而幻想破灭。另一方面,近东国家于1943年末迫使法国作出让步的事实(104)促使他们考虑采取直接行动可以得到些什么——当然是指通过谈判,因为他们对法国人的严厉镇压是深有体会的。(105)他们由于个性不同,曾于1937年分裂成为两派,(106)现在重新建立联系,并在一个拉巴特的年轻校长艾哈迈德·巴拉弗拉杰的指导下成立了统一的独立党,这位校长同马萨利·哈吉一样从泛阿拉伯主义过去的一位大师埃米尔沙基卜·阿尔斯兰那里得到了鼓舞。(107)巴拉弗拉杰为了逃避法国人1937年的镇压,离开过摩洛哥,在流亡期间曾在德国呆过,后来诺盖准许他在1943年间回来,因为他那时似乎已经愿意同法国当局合作。(108)1944年1月11日,57个主要的民族主义者向皮奥总督(他在1943年6月接替诺盖)、苏丹、美国和英国的领事以及军事当局提出了一份由他们签署的宣言,其内容如下:

1.这个保护领地是在异常情况下使用武力强加于摩洛哥民族的政体。这个国家在1907—1934年期间对法国军事占领进行武装反抗的事实说明了这一点。

2.在实施1912年的保护领地条约中,正是这个应该尊重这一条约的国家违反了条约的条文和精神。实际上,从那时起,摩洛哥的主权已不存在。

3.条约的执行被用作偏袒欧洲人的利益并推迟或阻碍摩洛哥人民进步的手段。

4.同盟国的历次宣言,尤其是《大西洋宪章》,确认了民族自决权,其次,摩洛哥军队出现在整个西线使摩洛哥有权为自己获得一个较为美好的未来。

鉴于上述一切理由,独立党代表全国人民的意志,要求:

(1)在穆罕默德·伊本·优素福陛下领导下的摩洛哥的独立、统一和领土完整。

(2)成立一个“民主政体,具有类似东方穆斯林国家所采取的那种政府形式,保障摩洛哥社会各阶级、各阶层的权利并确定它们各自的义务”。(109)

苏丹及其内阁于1月13日成立了一个委员会,同独立党领导人进行协商。这些领导人在18日由巴拉弗拉杰签署的信中说明,虽然他们认为坚持恢复穆斯林的完全主权是必要的,这在“经济发展和进步程度不如我们”的那些国家里已经做到了,

但是摩尔人为了组织行政、经济和国防,倾向于同法国的专家们和著名人士进行合作。摩尔人并不抹煞这一事实:法国人和外国人在这个国家里有合法利益,这种利益必须加以保护。……我们也并不要求摩洛哥立即建立一个类似西方大国那样的政体。我们所要求的不过是……一个能够不断发展并在国家各个领域中具有活动能力的政体。(110)

一位法国权威人士后来以也许是过分戏剧性的笔调,把宣言描绘成为

一个在非斯策划了……一个多月时间(其间穿插了几次在王宫的秘密召见)……大胆而又极其隐蔽……的阴谋。……1月11日……北方各城市的墙上到处出现标语,街头充满着异常兴奋的气氛,被阴谋活动的头头们动员起来的城镇居民每天都在期待着彻底的、奇迹般的胜利。……阿尔及尔临时政府的坚定立场直截了当地提醒摩洛哥,它是一个保护领地,从而恢复了宁静。这时,继人们怀抱的奢望而来的是一种惊惶失措的心情,尤其是那时苏丹本人意识到他所负的条约义务,不承认那些自称得到过他的支持的人。清醒过来的城镇居民于是再度静静地各安生业,而在占全国面积9/10的摩洛哥农村,人们对这些事情本来是模模糊糊的,这时也知道了危机的发生和结束。(111)

法国的新闻检查官禁止报纸或电台对宣言作任何报道,与此同时,军方保安当局则在追查这次事件的组织者。(112)1月28日,法国民族解放委员会的外交委员同苏丹会谈;苏丹内阁的司法大臣和教育部的穆斯林高级官员奉命辞职,因为他们被认为曾对青年民族主义者给以鼓励;次日,保安当局“并无足够证据”(113)就逮捕了巴拉弗拉杰和其他14个民族主义者,其中3人曾在宣言上签名,这事立即成了开展反法示威运动的信号。在拉巴特,配备装甲车的正规军奉召去镇压数达2 000人以上的穆斯林群众,这些穆斯林主要是用石头扔死了3个法国人,伤了12人,他们自己也死了7人;在萨累,死了1个警察和9个示威者;在非斯,示威群众用石块袭击塞内加尔军队,这些军队立即还击,杀死了至少30人,为了恢复秩序,还截断这个土著城镇用水供应达数日之久;在卡萨布兰卡,法国人展示了坦克和重炮的巨大威力,使局势比较平静。许多杰出的民族主义者后来被捕拘禁,数以千计的次要人物受到了严厉的审讯。这些示威运动意味深长的是,“以前的民族主义者只不过是居民中或多或少孤立的一小群行为反常的人”,但现在的青年“知识分子”、保守的伊斯兰教神学家和手艺人行会等,由于受到了战时黑市和通货膨胀所造成的苦难,都已经同民族主义者联合起来向外国统治者抗议,他们认为这些外国统治者是造成他们各种苦难的罪魁祸首。甚至连法国人在阿兹鲁(非斯南50英里)设立的柏柏尔学院的学生也同他们那些讲阿拉伯语的同志们团结在一起举行罢课。(114)

法国民族解放委员会外交委员1月28日同苏丹的换文中说:“法国注意到它谋取进步所作的努力由于战事而放慢了速度,现在必须在陛下的同意下……重新有力地在行政和经济、社会两方面重新迅速进行改革。”法国总督在听取了4个委员会的意见后,在10月份得到了苏丹对下列拟议的改革的正式同意:

1.司法:设置穆斯林地方法官,逐渐接管目前由作为苏丹政府行政人员的帕夏和卡伊德所行使的司法权。这只适用于民事和商业案件,不影响法国权力机关在刑法上的权限。

2.行政:苏丹政府的穆斯林文职人员今后应享有在这个政府中法国文职人员相等的干部地位,(115)同级同酬。

3.教育:建议今后10年中在学校系统增加1万名学龄儿童入学。(116)学生可以选择完全法国式的教育以便升入公立中等学校和大学,或者选择“更为传统的法—阿课程”。

4.土地:为了保护自耕农,建议确立不得侵夺最低额家庭占用土地的条例,类似基钦纳在1912年所采取的埃及土地丈量法,(117)但主要侧重点应放在利用法国技术知识和摩洛哥劳动力相结合的机械化集体农业的发展。(118)

1945年6月5日颁布的一项法令批准设立一批类似苏维埃集体农庄的模范集体农场,其中有5个各占土地500公顷(1.93平方英里)的农场列入1945年计划,还有10个列入1946年计划。在摩洛哥,部族占有的集体土地约为2万平方英里(500万公顷),“其中耕地面积仅约1/10,此外至少还有1/10的土地极易犁成耕地而无损于有关部族的畜牧业”。(119)这一事实为这些促进农民利益的计划提供了现实基础。但法国有地位的报纸在宣布这些计划时所用的热情奔放的语调(120)却是像不久以后人们对那个注定要倒霉的英属东非种植花生计划所抱的那种乐观希望(121)的前奏。

这一经济、社会和行政改革的计划当然不能视为政治上移交的序曲,而是为了保持法国统治权的一种手段,使之更易为广大人民所接受,从而防止民族主义理论的传布。1944年12月22日,总督在一次记者招待会上说:

我们必须留神观察这个民族主义运动,但也要给以同情。我们对摩洛哥民族主义者的公正批评是,他们操之过急,尤其是因为他们走在他们的同胞前面太远了。在我们设立的学院里读过书的摩洛哥人(122)同在阿特拉斯高地的柏柏尔人之间存在着一道鸿沟。因此,我们必须要求年轻的民族主义者信任法国,而我们自己也须对他们加以遏制,使他们不致走向极端。

叙利亚和黎巴嫩的独立宣言给了摩洛哥民族主义者这样一个印象:盎格鲁撒克逊人会积极努力使摩洛哥获得完全独立。实际上,英国和美国已经表明,他们对这个保护领地惟一关心的是这里应该维持良好的秩序。摩洛哥当局因此确信“独立”这个词必须从人们的心里和嘴里去掉。(123)

青年民族主义者的反应是以备忘录形式提出了他们对拟议的改革毫无建设性的批评。(124)同时,他们继续进行地下宣传运动,迫使法国人不得不“多少改变一下我们以前确实已经是过分仁慈的态度”。诚然,在1944年1月动乱中被判处徒刑的那些人中已经有387人在7月份开释,但穆斯林的政治性集会再度被禁止,而且只有直属政治处或得到政治处鼓励的一些阿拉伯语报纸才能获准发行;从1938年起,穆斯林一直被禁止成立工会,因为它们无疑会成为政治活动中心。(125)尽管如此,1944年冬到1945年春在中东成立的阿拉伯联盟对摩洛哥民族主义者是一个鼓励,他们在开罗的代表是一小批流亡者,组成“保卫委员会”;他们津津有味地收听英国广播公司和得土安电台的阿拉伯语广播,内容是有关那些已经取得主权国地位的或者正在向这个目标迈进的阿拉伯国家的消息。(126)1945年2月和3月,当年青的苏丹在访问摩洛哥南部的马拉喀什时,民族主义者借此举行示威运动表示拥护。据报道,他对这些运动表示同情的关心。3月19日,民族主义者的领导人之一穆罕默德·亚齐迪(127)向总督和美英两国的领事馆提出了一份请愿书,要求给予“摩洛哥直接参加即将召开的各种国际会议的权利”。(128)

因此,虽然使摩洛哥在政治上的统一一直受到阻碍的种族、语言、阶级和宗派(129)的分歧仍旧是一个强大的离心力量,但是民族团结的观念已经开始增长,而且(尽管人民对许多以苏丹的名义协助治理这个国家的摩洛哥人的自私自利常常提出批评)(130)也已开始在年轻的穆罕默德·伊本·优素福五世这个人身上找到了效忠的中心。正在为其自己的人民从失败、占领、清洗、报复等乌烟瘴气的气氛中求得解脱而进行着斗争的法国政府,战后还要凭借经济和社会方面的改革以及通过教育来继续努力博得摩洛哥人民群众的效忠,而法国政府在当地的工作人员这时却继续对这个还在青春期的民族主义运动交替使用残暴的镇压和不足以置信的妥协两种手法。但在1945年,情况已很明显:只要马格里布对自治的期望(他们所处的阶段比埃及、伊拉克、印度要晚20年,比近东国家晚10年,而英—埃苏丹当时已后来居上)(131)继续受到中东泛阿拉伯中心的鼓励,只要法国以前由于移住民和行政人员(132)不妥协而推迟了的改革和让步还总是“太少太迟”,那么将来政治上的紧张局势必然有增无已。一个敏锐的法国观察家说过,战争已经大大地强化了一个强有力的基本因素:

东方对现代(即西方)文明已失去信心,缅怀自己昔日的伟大而自我陶醉,力图在种族团结的基础上而不是在西方人道主义准则的基础上重组古老的帝国。法国在摩洛哥遭到的困难或许只是在东西方之间的斗争中的一个插曲,在这种斗争中,归根到底,精神因素所起的重要作用远远大于物质力量和权力角逐。(133)

(1) “马格里布”(al-Maghrib)一词系阿拉伯语源学上名称,作“西方”解。与此相反,“马希里吉”(al-Mashriq)则作“东方”解。“马格里布”包括现代摩洛哥、阿尔及利亚、突尼斯,以及在前一节叙述过的的黎波里塔尼亚(见上文,原著第400—401页)。

(2) 见《概览,1937年》,第1卷,第534—540页。

(3) 凡是读过保罗–埃米尔·萨拉森所著《阿尔及利亚危机》〔(Paul-Émile Sarrasin:La Crise algérienne),巴黎,牡鹿出版社,1949年版,第101页〕一书的人都认为这些人不可能在战争爆发仅几星期后就遭逮捕。该书称:“在1939—1940年战争期间,忠于他们自己的主义的阿尔及利亚人民党人在军队中流露出激烈的反法和反军国主义情绪。这种隐蔽得极为巧妙的激烈情绪只是在有利场合,背着法国军官在土著军队中流露出来。这时,他们情绪激昂,毫无约束,尽可能地积极进行旨在瓦解我们部队士气的宣传。当时的北非部队总司令诺盖将军拘留了那些在进行反法活动时被当场察觉的人,特别是该党领导人马萨利·哈吉。”有关马萨利的简史以及人们对他表示同情的印象,见尼娜·埃普顿:《新月地带行纪》(Nina Epton:Journey under the Crescent Moon),伦敦,高兰兹,1949年版,第190—192页,第246—250页;马萨利的照片,见罗宾·莫姆:《北非随笔》(Robin Maugham:North African Notebook),伦敦,查普曼和霍尔,1948年版,第89页;参阅萨拉森,前引书,第99—100页。

(4) 有关阿布·拉基巴的报道,参阅突尼斯新宪政党:《突尼斯发展近况,1950年4月—1951年5月》(New Dastūr Party:Recent Developments in Tunisia,April 1950—May 1951),巴黎,1951年版,第9—17页;埃普顿:《新月地带行纪》,第116—118页以及第160页和第161页之间的照片。

(5) 法国作家时常把他误称为“阿卜杜勒·马利克”。

(6) 罗贝尔·蒙泰涅:“西班牙的非洲政策”(Robert Montagne:“La Politique africaine de l'Espagne”),《外交政策》双月刊,1939年8月,第439页;又见第435—438页。1939年在巴格达设立的另一个“摩洛哥之家”,见《现代东方》,1939年9月,第514页。

(7) 参阅沃尔特·B·克莱因:“摩洛哥的民族主义”(Walter B.Cline:“Nationalism in Morocco”),《中东杂志》,1947年1月,第1卷,第23—24页;埃多雷·罗西:“法属摩洛哥的民族主义运动”(Ettore Rossi:“Il movimento nazionalista nel Marocco francese”),《现代东方》,1939年8月,第435—436页;同上书,1940年8月,第411页。图赖斯的民族革新党最为德国人所宠。另一方面,纳西里领导的人民运动似乎从未得到过德国人的资助,但至少到1941年夏季之前,却曾得到西班牙当局的鼓励,那年夏季,当局为了避免承担西班牙地区内民族主义无法控制的风险,采取了相反的政策。

(8) 罗伯特·盖尔·伍尔伯特:“作为非洲一个强国的西班牙”(Robert Gale Woolbert:“Spain as an African Power”),《外交》季刊,1946年7月,第24卷,第734—735页。

(9) 《自由法兰西报》(La France Libre),1943年7月15日,第6卷,第235页。

(10) “这种普遍的骚动在整个战争期间连续不断。……使政府对一再发生的破坏活动采取严峻措施:对进行破坏活动的人就地处决,民族主义者在集中营中有人满之患。……新宪政党成员的一个代表团在1940年7月20日向贝伊请愿,要求开释布尔吉巴和他的朋友们,并将保护领地条约作为无效而予以废除。……埃斯特瓦总督的回答是把代表团全体成员抓起来,幸而由于贝伊亲自干预,这些人只关押了几个星期。”〔伦敦,阿拉伯事务部:《突尼斯问题》(Arab Office,London:The Tunisian Question),阿拉伯事务手册,第5号,伦敦,1947年版,第11页〕1940年9月初,总督接到法国政府指示,要他同贝伊及其家属加强联系,扩大贝伊对其臣民的影响,并要求多接近宪政党中的最温和派和最孚声望的一些人士(夏尔–鲁:《悲惨的五个月》,第221页)。尽管如此,据悉,“破坏活动和各种事件还是时常发生,而萨米尔博士(他在阿布·拉基巴关押期间领导着新宪政运动)和他的政治局成员终于在1941年1月被捕”(伦敦,阿拉伯事务部:《突尼斯问题》,第11页)。布鲁诺·阿格利蒂〔“突尼斯自由党党章”(“Il Partito liberale constituzionale tunisino”),《现代东方》,1943年4月,第157页〕证实,这个运动犯有破坏电报线的行为,直至进行逮捕后,破坏活动才几乎全部停止。

(11) 关于穆斯林习惯于接受专横的统治,见H·A·R·吉布和H·鲍恩:《伊斯兰社会与西方》,H.A.R.Gibb and Harold Bowen:Islamic Society and the West),第1卷:“18世纪的伊斯兰社会”(“Islamic Society in the Eighteenth Century”),第1编(伦敦,牛津大学出版社为皇家国际事务学会出版,1950年版),第204—206页。法国人一贯以激烈手段镇压民间动乱,正因为这样,维希时期一个在摩洛哥的美国间谍看到穆斯林有一种“无可救药的趋向,只是分析批判而不是把他们的不满情绪落实到行动”〔肯尼思·彭德:《外交上的冒险》(Kenneth Pendar:Adventure in Diplomacy),纽约,多德,米德,1945年版,第39页〕。

(12) 全文载《今日报》,1940年10月9日。

(13) 根据1943年4月19日一份未经发表的资料;参阅《费加罗报》,1941年9月17日;《法国行动报》(Action Française),11月13日;《芝加哥每日新闻》,1943年2月13日;亨利·伯纳泽:《垂危的法属非洲》(Henri Benazet:L'Afriquc française en danger),巴黎,法亚尔,1947年版,第195页。1942年2月23日《时报》曾发表在职犹太人的统计数字,下列百分比即从该项统计数字得来:

(14) 《战斗报》记者阿齐兹·凯苏斯(Azīz Kessous)的采访,1946年7月26日。

(15) 在一个有800万人口的国家阿尔及利亚,由于法国的重商主义,竟没有一家现代化的生产陶器、玻璃或肥皂的工厂。这种情况在摩洛哥和突尼斯尤其突出。因此,在战争期间,如同在其他地区一样,黑市不断扩大〔伯纳泽,前引书,第23—24页;贝尔纳·拉韦尔涅:《法国殖民政策的一次革命》(Bernard Lavergne:Une Révolution dans la politique coloniale de la France),巴黎,水星书店,1948年版,第162页;参阅下文,原著第434页,第432页〕。

(16) 一些穆斯林组织发电向贝当元帅表示效忠,纯属矫揉作态。例如在朝圣中集合的卡迪里教派团体8万成员所发的电报颂扬法国是“圣热纳维埃夫和贞德的故土”(《时报》,1942年8月31日)。

(17) 魏刚:《回忆录》,第3卷,第406—417页;参阅兰格:《我们对维希的孤注一掷》,第227页。但1942年轴心国在突尼斯登陆后,在土著中更可肆无忌惮,有些人为宣传所愚,或被收买;参阅下文,原著第412—413页。

(18) 参阅阿尔贝·卡马拉:《从非洲登陆到达尔朗遇刺》(Albert Kammerer:Du débarquement africain au meurtre de Darlan),巴黎,弗拉马里翁,1949年版,第70页。

(19) 兰格:《我们对维希的孤注一掷》,第319—320页;关于阿拉勒·法西的早期事迹,参阅《现代东方》,1939年8月,第429—434页;法西像见埃普顿:《新月地带行纪》,第160页和第161页之间。

(20) 致犹太劳工委员会主席函,《纽约时报》,1943年8月2日;参阅《概况,1937年》,第1卷,第502—503页。

(21) 1943年3月15日《纽约时报》在报道吉罗的一个口号时略去了它的多么令人生气的上半截:“犹太人摆货摊,阿拉伯人种田”。吉罗在他的回忆录中解释道,“维希已经废除‘克雷米厄法令’;尽管美国施加压力,我当然不想恢复这一法令。……我认为我对北非的情况比所有才到那里的人要熟悉得多。我过去持有,现在仍持有这样一个论点:在北非,考虑犹太人的问题不应与考虑穆斯林的问题有所不同。他们都是土著,只是宗教不同于他们的邻居而已。当然,不管这些土著是犹太人还是穆斯林,要是他们的才智、教育、毕业证书、工作表现能够说明他们够得上成为法国公民,我准备给他们公民身份,只要他们放弃原来的身份。自从戴高乐将军抵达非洲以来,在这件事上所作的蠢事,我可不承认。”〔亨利·吉罗将军:《惟一的目标——胜利》(General Henri Giraud:Un Seul But,la victoire),巴黎,朱利亚尔,1949年版,第122—123页〕苏斯戴尔(第2卷,第207页)说道,有一些阿尔及利亚犹太人不但“摆货摊”,而且还在“大学教授的讲座上,在医生的诊察室,或在实业家办公室工作”。他的这番话在吉罗准备对一些受过教育的人让步中已经体现出来了。

(22) 《纽约时报》,1943年3月19日、20日。参阅亨利·托里斯:“克雷米厄法令”,《自由世界》(Henry Torres:“The Crémieux Decree”,Free World),纽约,1943年5月,第405—409页。

(23) 见卡马拉:《非洲登陆》,第611页注①。同样地,埃斯特瓦总督于1940年10月24日在突尼斯通知维希:“自〔规定〕在法国的犹太人身份〔的法律〕公布时起,犹太人就急剧地脱离我们,请求贝伊保护,并欢呼阿布·拉基巴的名字”(夏尔–鲁:《悲惨的五个月》,第222页)。

(24) 卡马拉,前引书,第737页。据说他们在民族解放委员会之下获得了那么多的职位,以致在阿尔及尔耸立的总部大楼,不久得到了“郇山”的诨名(拉韦尔涅,前引书,第116页)。

(25) 《纽约时报》,1943年8月2日。民族解放委员会成立于6月3日,由吉罗和戴高乐联合担任主席。

(26) 《法兰西》和《纽约时报》,1943年10月22日。当时据说吉罗是同意的,但参阅他自己的否认〔见上文,原著第410页注②(即本书第607页注②。——译者)〕。

(27) 汉森·W·鲍德温,《纽约时报》,1943年5月15日。参阅美国海军预备役哈里·C·布彻上校:《我与艾森豪威尔相处的三年》(Capt.Harry C.Butcher,USNR:My Three Years with Eisenhower),纽约,西蒙和舒斯特,1946年版,第237页(1943年1月17日):“在〔阿尔及尔和卡萨布兰卡〕两地,阿拉伯人的情况大体上是相同的……两地的赶车人鞭打牲口同样地狠毒。看来这是阿拉伯人表示他们高出于某种东西的一种方式,即使仅不过是对一匹又脏又湿的马。”

(28) 伯纳泽:《垂危的法属非洲》,第43页;参阅第79—80页。又见贾德鲁,第329页,第431页。

(29) 根据《人民报》(1945年5月29日)某作者文章,这种传单不计其数;参阅帕斯卡尔·米塞里的发言(《政府公报,辩论》,1945年7月11日,第1355页)。另一方面,美国当局似乎对法国提出的抗议迅速地作出了反应。法国人认为美国和“不习惯于美国式自由的封建民族”阿拉伯人之间的友好关系正在破坏“旨在保持安宁的法国控制”〔马克·克拉克将军:《故意的冒险》(General Mark Clark:Calculated Risk),纽约,哈珀,1950年版,第155页;伦敦,哈拉普,1951年版,第154页〕;参阅勒内·皮埃尔–戈塞:《在阿尔及尔的阴谋》〔(Renée Pierre-Gosset:Conspiracy in Algiers),纽约,《民族》周刊,1945年版,第217页,第223页〕。1944年,法国民族解放委员会因美国驻突尼斯领事的“不友好行为”要求予以撤换(伯纳泽,前引书,第167页);此人即空军上将杜利特尔之弟H·A·杜利特尔,据说他为突尼斯的民族主义领导人的利益而介入〔G·内维尔–巴戈特:“北非的阿拉伯民族主义”,《世界评论》月刊(G.Neville-Bagot:“Arab Nationalism in North Africa”,World Review),1947年11月,第33页〕。

(30) 关于丘吉尔在卡萨布兰卡会议期间因见罗斯福对摩洛哥苏丹鼓励备至而感不安的报道,见埃利奥特·罗斯福:《见闻录》,第109—112页;参阅下文,原著第432—433页。

(31) 斯退丁纽斯:《租借法》,第307页;参阅约翰·拉德纳,《纽约先驱论坛报》,1943年3月23日。

(32) 《泰晤士报》外交通讯员,1943年1月22日;埃贡·凯斯克林,《基督教科学箴言报》,1943年2月20日;保罗·格利,《芝加哥每日新闻》,1943年3月5日;参阅《概览,1937年》,第1卷,第505页注①。

(33) 德国使节鲁道夫·拉恩写道:“突尼斯人对我们富有热忱。……当然,他们中间也有流氓和窃贼,但大多数人对德国人是极其友好的……很少给我们找麻烦。”(《动乱的生活》,第214—216页)参阅约翰·麦克文:《战争的道路》(John MacVane:Journey into War),纽约,D·阿普尔顿–百年公司,1943年版,第203页;肯尼迪–肖:《沙漠长征队》,第236—237页。根据《经济学家》(1943年6月26日,第824页)记者报道,维希战士军团招募了12 000名穆斯林同轴心国合作。

(34) 贾德鲁,第358页。

(35) 全文载《法兰西》,1943年5月17日。

(36) 全文载卡马拉:《非洲登陆》,第323页注③。

(37) 参阅《新苏黎世报》,1943年6月16日;伯纳泽:《垂危的法属非洲》,第135—138页;伦敦:《当茨》,第50—51页。“此人中等身材,蓄短须,脸部表情暴躁,具有我在童年时代想象中的一个亚洲君主应有的形象”,德国人拉恩(前引文)对他印象良好。

(38) 卡马拉,前引书,第497—498页。

(39) 伯纳泽,前引书,第138页;雅克·H·盖里夫,《世界报》,1948年9月3日。

(40) 参阅吉布和鲍恩:《伊斯兰社会与西方》,第1卷,第1编,第37页。

(41) L·亚当博士:《突尼斯政治发展近况》(Dr.L.Adam:Jongste politieke ontwikkelingen in Tunesië),莱登,大学出版社,1951年版,第12—13页,内容大都根据雅克·盖里夫的文章。参阅1942年11月4日《芝加哥每日新闻》刊载保罗·格里有关维希闲话的报道;让·阿姆鲁舍,《战斗报》,1947年8月5日;伦敦,阿拉伯事务部:《突尼斯问题》,第11页。

(42) 阿格利蒂:“突尼斯自由党党章”,《现代东方》,1943年4月,第157页;让·肖沃,《战斗报》,1946年10月31日。

(43) 参阅1950—1951年法国总督朱安在摩洛哥与苏丹之间的意志斗争。当时强迫退位的威胁再度压到苏丹的头上〔S.E.C.:“摩洛哥的逆流”(S.E.C.:“Cross-Currents in Morocco”),《今日世界》月刊,1951年5月,第7卷,第212—226页;罗贝尔托·鲁比纳奇:“摩洛哥独立运动,自1940年至今”(Roberto Rubinacci:“Il Movimento per l'independenza del Marocco dal 1940 ad oggi”),《现代东方》,1952年1—2月,第20—26页〕。

(44) 参阅阿尔贝·布赞凯的发言(《政府公报,辩论》,1945年8月2日,第1714页);1947年7月17日《泰晤士报》所刊新近驻在突尼斯的一位记者的文章;S.E.C.“突尼斯——一个在恢复元气中的保护领地”(S.E.C.:“Tunisia — A Convalescent Protectorate”),《今日世界》月刊,1948年6月,第4卷,第264页;莫里斯·马丹·迪加尔:《帝国的策略》(Maurice Martin du Gard:La Carte impériale),巴黎,安德烈·博纳,1949年版,第357—359页。

(45) 拉韦尔涅称,纳粹非洲部队主宰突尼斯的几个月里,在许多农庄被移住民雇佣已有10年、20年,有时几乎待如家人的穆斯林雇工利用政权更迭的时机杀死了移住民以便抢夺他们的财产〔《法国殖民政策的一次革命》,第108—109页;参阅上文,原著第413页注③(即本书第611页注②。——译者)〕。

阿拉伯联盟方面的消息称,数以百计的穆斯林遭到杀害,数以千计的穆斯林则被送进监狱(伦敦,阿拉伯事务部:《突尼斯问题》,第12页),另据1944年7月10日未发表的报道,新总督据说“有些不加区别地”任意命令枪杀土著。在1944年3月至6月之间,在阿尔及利亚军事法庭被控叛国罪的人中(人数在100至200之间),大部分是土著。由于他们年纪轻,出身微贱,起初处刑极重,死刑和长期徒刑的百分比很高。但是后来处刑要轻得多,大部分被判处期限短得多的劳役。当突尼斯总督在1945年8月宣称有2 900个突尼斯人在1943年底获释时,法国外交部长并未否认一个议员所说,“成千上万”的人仍在狱中,其中有些人迄今未加以审讯(《法兰西》,1943年12月30日;布赞凯的发言,《政府公报,辩论》,1945年8月2日,第1714页)。

(46) 1943年6月21日和1944年3月27日的命令;参阅法国法学家维克托·西尔弗拉:“突尼斯政府最近的改革”,《法国法律与政治评论》(Victor Silvera:“La Récente Réforme gouvernementale tunisienne”,Revue Juridique et Politique de l'Union Française),1948年4—6月,第2卷,第193—196页。

(47) 1949年降为退伍军官,因议会的一个特别委员会诬指他用“不名誉的”阴谋手段获得印度支那高级专员职位(《泰晤士报》,1950年11月4日)。

(48) 社会名流们感到气愤的原因之一是由于他们不是法国公民,他们不能充任法国文职官员,因而战前在突尼斯任文职官员的法国人实际上是突尼斯人的一倍半(让·德比埃斯的发言,《政府公报,辩论》,1945年3月21日,第606—607页;《概览,1937年》,第1卷,第505页注①,第522页注②)。参阅维克托·西尔弗拉:“文职人员是突尼斯法国居民的不可缺少的轴心”〔“1951年2月突尼斯的改革”(“Les Réformes tunisiennes de février 1951”),《法国法律与政治评论》,1951年1—3月,第5卷,第48页〕。

(49) S.E.C:“突尼斯——一个在恢复元气中的保护领地”,《今日世界》月刊,1948年6月,第4卷,第265—266页。

(50) S.E.C.:“突尼斯——一个在恢复元气中的保护领地”,第267—269页;参阅“突尼斯实况”(“Situation actuelle de la Tunisie”),法国,内阁会议主席府:《文件摘记与研究》(France,Présidence du Conseil:Notes Documentaires et Études),第460号,1946年11月8日。

(51) 参阅新宪政党:《突尼斯发展近况》,第16页;伯纳泽:《垂危的法属非洲》,第143—145页;伦敦,阿拉伯事务部:《突尼斯问题》,第12页;埃普顿:《新月地带行纪》,第114页。

(52) 见下文,原著第425—427页。

(53) 伯纳泽:《垂危的法属非洲》,第145—147页;皮埃尔·迪巴尔,《费加罗报》,1945年7月25日;阿尔贝·布赞凯的发言(《政府公报,辩论》,1945年8月2日,第1714页)。

(54) 《概览,1937年》,第1卷,第512—520页。法哈特·阿巴斯那时曾写道:“没有人真正相信我们的民族主义。他们希望在这个名词背后进行斗争的目标是我们在经济上和政治上的解放。为了这个双重解放,我们要以坚强的意志和社会理想来全力以赴。有600万穆斯林依靠着已经属于法国有100年的这块土地生活。他们局居陋屋,赤着脚,没有衣服穿,而且时常连面包都吃不到。我们要以这个广大的饥饿人群为基础实现一个现代社会,使它通过教育来保护农业和各种社会服务。我们要把这个社会提高到人类应有的水平,使之无愧于法国领地的称号。难道还会有什么更有成效的殖民政策吗?我们不要忘记,土著人民不获解放就不会有持久的法属阿尔及利亚。法国——我就是法国,因为我是多数民族,我是军人,我是劳动者,我是手艺人,我是消费者。拒绝我的合作,不顾我的幸福,不让我为共同事业作出贡献,那是十足的邪道。从我们的利益成为法国的利益那时起,法国的利益也就是我们的利益。”〔萨拉森:《阿尔及利亚危机》,第171页,引自《协调》(L'Entente),1936年2月23日〕

(55) 参阅法哈特·阿巴斯本人在《阿尔及利亚人民宣言》(见下文)中的抱怨:“阿尔及利亚的穆斯林……即使是大学毕业生或专家,都必须以土著身份参加战斗直至战死,而领取的是雇佣军的饷薪和抚恤金。”

(56) 夏尔–安德烈·朱利安,《人民报》,1945年6月28日;让·皮埃尔–布洛赫和若斯·阿布尔凯的发言(《政府公报,辩论》,1945年7月11日,第1345页和第1352页);参阅贾德鲁,第328—329页;萨拉森:《阿尔及利亚危机》,第77页。

(57) 在北方三省(只有这里每年平均雨量超过10英寸),26 000户欧洲地主每户平均拥有90公顷(222英亩)土地,而549 000户土著地主每户平均仅有土地17.5公顷(43英亩);此外,还有55 600户土著佃农、713 000户用谷物缴租的土著和462 000户土著农业劳动者〔“穆斯林新法令”,《法国手册》(“Le Nouveau Statut des Musulmans”,Les Cashiers Française),法国临时政府新闻委员会发行,第55号(1944年5月),第7页;参阅《概览,1937年》,第1卷,第493页〕。

(58) 穆斯林学龄儿童只有8%在法国小学就学(《法国手册》,第55号,第6页);参阅下文,原著第437页注②(即本书第646页注②。——译者)。

(59) 全文载“阿尔及利亚宣言民主联盟”(“L'Union démocratique du manifeste algérien”);法国,内阁会议主席府:《文件摘记与研究》,第333号(1946年6月22日),第9页。

(60) 原文见法国,内阁会议主席府:《文件摘记与研究》,第333号(1946年6月22日),第11页。

(61) 《法兰西》和《纽约时报》,1943年9月25日;《观察家报》,1943年9月26日;伯纳泽:《垂危的法属非洲》,第47—48页。根据1943年9月28日《基督教科学箴言报》驻阿尔及尔通讯员报道,穆斯林成员似曾反对法国民族解放委员会所作关于阿尔及利亚对战争预算应作出更多贡献的决定。但如果确实是这样,那么贾德鲁必然会在记者招待会上宣布。正如《纽约时报》记者所评述的那样,“北非的英美记者没有人能得到与此相反的消息”。

(62) 见上文,原著第276页以后。

(63) 《法兰西》,1943年10月18日;《纽约先驱论坛报》,1943年12月3日。

(64) 《法国手册》,第55号(1944年5月),第4页;《概览,1937年》,第1卷,第515—520页。

(65) 《法兰西》,1943年12月15日和18日。

(66) 《法国手册》,第55号(1944年5月),第3—7页;参阅贾德鲁,第434—438页。

(67) 伯纳泽:《垂危的法属非洲》,第49页;参阅阿尔贝·卡米,《战斗报》,1945年5月18日。但要对照拉韦尔涅的反动哀鸣:《法国殖民政策的一次革命》,第132—139页。

(68) 《战斗报》,1944年12月1日。

(69) 参阅《概览,1937年》,第1卷,第505—506页,第517—518页,第528—530页。

(70) 法国,内阁会议主席府:《文件摘记与研究》,第333号(1946年6月22日),第9页。

(71) 萨拉森:《阿尔及利亚危机》,第63—65页。

(72) “他们大都与外界无接触,对震撼世界的新生力量的重要性毫无认识而只想重温旧梦,恢复权力。”〔罗贝尔·蒙塔涅:“阿尔及利亚的发展”(Robert Montagne:“Evolution in Algeria”),《国际事务》,1947年1月,第23卷,第46页〕

(73) 法哈特·阿巴斯自己在其《宣言》中估计,“约有熟练的工匠1 000人,医生41人,药剂师22人,牙医师9人,工程师3人,律师70人,中学教师10人,小学教师500人”〔法国,内阁会议主席府:《文件摘记与研究》,第333号(1946年6月22日),第9页〕。

(74) 让·德普瓦教授说,城市的阿拉伯上层阶级大部分源出东方穆斯林和西班牙穆斯林,加上一些已经发财致富的土耳其人或柏柏尔人。这些上层阶级人士即使是正统的穆斯林,也同农村里未受教育和崇尚迷信的柏柏尔人绝少相同之处。后者并不指望由城镇来领导他们,而寄希望于无数“不信奉国教’的穆斯林修道士;见《北非》,第156—157页。

(75) 见《概览,1937年》,第1卷,第506—508页。

(76) 阿尔贝·卡米,《战斗报》,1945年5月15日和16日;若斯·阿布尔凯的发言(《政府公报,辩论》,1945年7月11日,第1354页)。

(77) 见S.E.C.:“阿尔及利亚的政治和经济”(S.E.C.:“Politics and Economics in Algeria”),《今日世界》,1948年2月,第4卷,第83—85页。参阅法哈特·阿巴斯:“向阿尔及利亚青年呼吁”(1946年),〔Farhāt ‘Abbās:“Appeal to the Young People of Algeria”(1946)〕,重刊于萨拉森:《阿尔及利亚危机》,第207—214页。关于这个地区内人民被归类于贫苦和赤贫的巨大百分比,参阅路易·谢瓦利埃:《北非人口统计问题》(Louis Chevalier:Le Problème démographique nord-africain),巴黎,法国大学出版社,1947年版,第92页。

(78) 萨拉森:《阿尔及利亚危机》,第203—206页。法哈特·阿巴斯称,据说两天之后莱斯特拉德–卡博内尔曾说:“对一个即将解体的政党采取大规模的打击行动已经迫在眉睫。”(同上书,第212页)

(79) 法国内政部长阿德里安·蒂克西埃的发言(《政府公报,辩论》,1945年7月19日,第1406—1407页);萨拉森,前引书,第102页。

(80) 皮埃尔·迪巴尔,《费加罗报》,1945年7月7日。

(81) 1949年萨拉森在他的文章中莫明其妙地把动乱的开始说成是在塞蒂夫以北12英里的佩里戈维尔的武装穆斯林的袭击(《阿尔及利亚危机》,第12—13页),而只字不提在塞蒂夫当地的游行。

(82) 法国内政部长蒂克西埃的发言(《政府公报,辩论》,1945年7月19日,第1402—1406页)。

(83) 他们声称,在暴动发生之前一个月,移住民的一个主要代言人曾说过:“要闹事了,政府可能不得不背弃1944年3月7日颁布的法令”(《政府公报,辩论》,1945年7月11日,第1352页;7月12日,第1373页);参阅上文,原著第426页注①(即本书第630页注①。——译者)。

(84) 夏尔–安德烈·朱利安,《人民报》,1945年6月28日;参阅若斯·阿布尔凯的发言(《政府公报,辩论》,1945年7月11日,第1353页)。法国著名阿拉伯语学家路易·马西尼翁教授在《战斗报》(1947年6月22—23日)写道:“在近东国家,我们原以从少数民族中抽调军队保卫地方为得计,但这样做却使那些军人的家属遭到占多数的穆斯林的憎恨。我们大量使用马格里布的黑人军队,难道要让久经考验的穆斯林步兵的忠诚遭受损伤吗?我们感到黑人军队易于对付,因为他们受到的训练就是机械行事。从阿拉伯—柏柏尔人的自尊心出发,也从法国人的自尊心出发,难道我们能认为使用军事‘机器人’会有什么好处吗?”(转引自萨拉森:《阿尔及利亚危机》,第223—224页)

(85) 曼弗雷德·哈尔彭:“1945年阿尔及利亚的暴动”(Manfred Halpern:“The Algerian Uprising of 1945”),《中东杂志》,1948年4月,第2卷,第191—198页;参阅伯纳泽:《垂危的法属非洲》,第51—52页;S.E.C.:“阿尔及利亚的政治和经济”,《今日世界》,1948年2月,第4卷,第85页。

(86) 德国人在1941年遣返了将近1万名北非战俘。据说当时曾给以金钱和宣传品〔L·莫拉尔:“阿尔及利亚危机”,《政治与议会评论》(L.Morard:“La Crise algérienne”,Revue Politique et Parlementaire),第457号,1945年7月10日,第155页〕。“这是可以理解的……为什么当局在报告中说遭到袭击的从来不是轴心国的战俘而只是他们的雇主,又说曾发现纳粹徽章一枚,从而觉得合乎需要的是暗示这些事态不过是早已湮没无闻的往事的余波,不是什么对未来的征兆”(哈尔彭,前引书,第196页)。官方当时否认居民的经济困难与暴动有任何关系,而一个当地的法国官员在1947年也明确地加以重复,此人从其他各方面来说,不愧为一个“颇不令人讨厌的自由派人士”。

(87) 见内政部长蒂克西埃的发言(《政府公报,辩论》,1945年7月19日,第1407页)和保罗·蒂贝将军的发言(同上,1945年7月11日,第1361页);皮埃尔·迪巴尔,《费加罗报》,1945年7月7日;哈尔彭,前引文。法国人传说,在暴动发生前不久,英国空军曾用飞机送阿拉伯联盟的特务到阿尔及利亚,后来阿尔及利亚人民党书记沙齐利·马基即搭乘其中一架飞机逃往开罗(伯纳泽:《垂危的法属非洲》,第55页;参阅拉韦尔涅:《法国殖民政策的一次革命》,第97—98页,第141—142页;萨拉森:《阿尔及利亚危机》,第14页)。

(88) S.E.C.:“阿尔及利亚的政治和经济”,《今日世界》,1948年2月,第4卷,第85页。

(89) 查尔斯·格温爵士少将:《帝国警察》(Major General Sir Charles Gwynn:Imperial Policing),伦敦,麦克米伦,1934年版,第35页;参阅W·E·D·艾伦:《赛伯邑国》(W.E.D.Alien:Béled-es-Siba),伦敦,麦克米伦,1925年版,第36—37页:“法国人同土著之间的交往类似长者与儿童之间的关系,而不是主仆之间的关系。但在这些原始人的狂怒被激起时,法国人立即开枪射击,他们的土著军队也跟着射击,使那些忘记了机关枪那个道道儿的人又一次得到了教训,从而恢复了稳定的、有纪律的、友好的秩序。法国人之在北非,是为了自己的利益和表示法国的伟大。他们不像城里人那么温和,贴着品格高尚的标签,动起脑筋来要绕圈子。这一点土著居民是知道的。他们尊重法国人,因为他诚实,给他们带来了他们感到兴趣的好处——平等公正,较好的农业、道路和卫生,使他们在酋长的压迫下松了一口气。”当然,这是在民族主义运动出现之前写的,涉及的是摩洛哥,而不是那个有着更为黑暗的掠夺和殖民史的阿尔及利亚。

(90) 汤因比博士使用“无产阶级”一词,见《历史研究》,第1卷,第41页注②,以及第5卷,第63页。法国惯常企图用下述论点来回避民族主义的挑战:“政治上的自由只有对知道怎样合理地运用它的人才是好的。……民主只有在人民有自尊心和责任感的国家里才行得通;人们难以同意阿尔及利亚的750万穆斯林在公民教育和政治教育方面已经达到了可以认真看待的水平。看来那些向我们要求对阿尔及利亚人民群众实行民主的领导人主要是为自己的个人威望打算”(萨拉森:《阿尔及利亚危机》,第21页)。1945年7月,有人在法国议会发言说:“毫无疑问,我们的穆斯林弟兄们如果有了必要的训练和经验,是能够成为,譬如说,熟练工人的。拒绝他们获得这样的地位是没有道理的。但是我们必须承认,即使只从气候和他们的宿命论来说,他们的生产积极性也是不如我们的。……由于伊斯兰文化的某种倾向性,他们对具有惊人的物质上进步和发展特点的一种文明不如我们那样能够适应。这是事实,没有什么可以争论的(鼓掌)。……我绝对认为,按常例我们的穆斯林弟兄对自由的概念和要求与我们是有所不同的(鼓掌)。”(《政府公报,辩论》,1945年7月19日,第1417页)

(91) 据估计,大约40%至45%的居民仍使用柏柏尔语(参阅德普瓦:《北非》,第138页)。“摩洛哥各部族的广大人民群众……仍旧被他们世代以来的传统所束缚,现代生活的洪流显然未曾触动他们。世界上巨大力量之间的冲突远非他们所能判断和理解。同盟国部队登陆后,他们饶有兴趣地获知世界上又一次在打仗。于是9万山地人参加了正规军和补充部队……去突尼斯、意大利和法国寻求荣誉和冒险生活。这些士兵赢得了胜利,使他们感到骄傲;他们如同大孩子一样,对战争给他们带来的微不足道的好处感到惊奇。民族气概在这些战士的心底里是不存在的。”〔罗贝尔·蒙塔涅:“东西方之间的摩洛哥”(Robert Montagne:“Morocco between East and West”),《外交》季刊,1948年1月,第26卷,第364页;又见第360—361页〕

英国的读者们会回忆起,他们的政府在军事上用亚述山区的少数民族来支持英帝国在伊拉克的地位(《概览,1934年》,第136页注②和第138页注②),给亚述人造成了灾难性的后果。他们也会回忆起下列事实:阿拉伯军团中不问政治的贝督因人竟被有效地用来对付拉希德·阿里和“四大金刚”所动员起来反抗英国的伊拉克军队(见上文,原著第73页)。法国所持的对柏柏尔分裂主义和泛阿拉伯民族主义的态度,可以分别同英国人在英—埃苏丹对1881年由马赫迪的遗腹子领导的、背叛埃及的“独立阵线”的态度和对亲埃的联合主义者的态度相比(见上文,原著第260—261页)。

(92) 欧仁·盖尔尼埃〔《柏柏尔,伊斯兰教和法国》(Eugène Guernier:La Berbérie,l'Islam et la France),巴黎,法国统一出版社,1950年版〕曾重复这样的论点(根据他的评论者勒内·阿尔布雷克特–卡里的文章,载《中东杂志》,1952年冬季,第6卷,第106页):法国把北非当作阿拉伯看待,因而未曾采取“使柏柏尔人重行意识到他们自己有截然不同的个性”的政策,这是一个根本性错误;但可与莱昂·罗歇:“北非政治演变的面面观”,《非洲与亚洲》,1950年第4季度,第21页对照,他谈到某些法国人“为了实行一种‘分而治之’的策略”,对柏柏尔人的独立发展论寄以“轻率的政治希望”。罗贝尔·蒙塔涅承认,在卡比利亚这一“被迫使用法语的柏柏尔古老的省里”,深受穆斯林正统派影响的年轻人力图学习阿拉伯语而在偷偷地学,大概是因为害怕法国人在行政上采取行动(“阿拉伯国家联盟”,《外交政策》双月刊,1946年5月,第213页)。

(93) 《概览,1925年》,第1卷,第126—127页;《概览,1937年》,第524—527页,第534—540页。

(94) S.E.C.:“法国与摩洛哥”(“France and Morocco”),《今日世界》,1948年3月,第4卷,第128页;又见夏尔–鲁:《悲惨的五个月》,第226页,第229页,第244页。

(95) 罗贝尔·蒙塔涅:“东西方之间的摩洛哥”,《外交》季刊,1948年1月,第26卷,第363—364页。据说诺盖曾评论欧洲人和土著的黑市敲诈说:“让这些人全都被金钱胀死,我们反倒太平。”(伯纳泽:《垂危的法属非洲》,第195页)

(96) 罗贝尔·蒙塔涅:“摩洛哥酋长的权力”,《非洲行政》季刊(Robert Montagne:“The Power of the Chieftains in Morocco”,Journal of African Administration),1949年7月,第1卷,第118页;又见同一作者:“摩洛哥的社会进化在何处?”(“Où en est l'évolution sociale du Maroc?”),《非洲与亚洲》,1950年,第1季度,第57—58页。

(97) S.E.C.,前引书,第126页。

(98) “他在谈论法兰西帝国时的口气,好像这个帝国就是他的个人财产”〔约翰·根室:《追忆罗斯福》(John Gunther:Roosevelt in Retrospect),伦敦,哈米希·汉密尔顿,1950年版,第59页〕;参阅罗斯福支援波斯所抱的热忱(《罗斯福书信集》)第3卷,第497—498页,第511页〕。

(99) 吉罗和达尔朗于1922年11月15日商定,并取得美国同意,保持诺盖的摩洛哥总督地位,据说他在那里能控制那些撒野、麻烦的阿拉伯人(布彻:《我与艾森豪威尔相处的三年》,第191页;埃利奥特·罗斯福:《见闻录》,第85—89页)。由于自由法国施加压力,他终于被撤换。

(100) 据说罗斯福曾特别提出过那里可能有石油蕴藏的问题。关于美国政府当时对西半球石油资源枯竭的严重关切,见上文,原著第357—358页。

(101) 见埃利奥特·罗斯福,前引书,第110—112页。1947年6月,当阿拉伯联盟秘书长又一次提出,总统曾向苏丹保证美国将要求法国同意摩洛哥独立时,“国务院官员推测,苏丹……可能从罗斯福对殖民地人民将来的自决和自由的无可置疑的关怀中得出了不正确的推论”(弗兰克·凯利,《纽约先驱论坛报》,1947年6月20日);但参阅《罗斯福书信集》,第3卷,第494—496页。

(102) 《纽约时报》,1943年6月27日;参阅迪洛斯·W·洛夫莱斯,《纽约太阳报》,(New York Sun),1945年3月24日:“战争开始时,苏丹有一个法国摩托车队随时待命。然而,沙漠里的沙子已经把这些车辆磨损,或者几乎磨损了,以致苏丹和他的两个儿子就不得不到处寻找机械化的玩意儿。在这方面,乔治·巴顿将军暂时帮了大忙。他在北非时迅速地为西迪·穆罕默德和他的两个茁壮的儿子开出了一辆坦克。年轻的哈桑和阿卜杜拉会钻进这辆‘谢尔曼将军’坦克的肚子里待上几个小时,两个小小的摩洛哥头颅埋在钢盔里几乎看不见,而西迪·穆罕默德则面露笑容,对着坦克的齿轮和巨大的履带,啧啧之声不绝。”

(103) 见伯纳泽:《垂危的法属非洲》,第196—197页;沃尔特·B·克莱因:“摩洛哥的民族主义”,《中东杂志》,1947年1月,第1卷,第25页。

(104) 见上文,原著第285—286页。

(105) 克莱因,前引文,第19页。

(106) 罗西:“法属摩洛哥的民族主义运动”,《现代东方》,1939年8月,第429—430页。

(107) 参阅E·莱维–普罗旺萨:“埃米尔沙基卜·阿尔斯兰”,《现代东方手册》(E.Levi-Provençal:“L'Emir Shakib Arslan”,Cahiers de l'Orient Contemporain),原名《东方研究院手册》(Cahiers de l'Institut d'Études de l'Orient),第9—10期(1947年,第1—2季度),第11—12页;埃普顿:《新月地带行纪》,第37—39页。

(108) S.E.C.:“法国与摩洛哥”,《今日世界》,1948年3月,第4卷,第128页;参阅《德国》(Das Reich),1944年3月5日。法国人后来指责巴拉弗拉杰曾从柏林和丹吉尔广播宣传民族主义〔F·塔亚尔:《摩洛哥民族主义》(F.Taillard:Le Nationalisme morocain),巴黎,牡鹿出版社,1941年版,第18页〕。在1949年同巴拉弗拉杰见过面的罗姆·兰多对他的印象是:“为人正直,全神贯注于提高道德和伦理标准。……一个热烈的爱国者,但不同于法国人传说描绘的那种激烈的革命者。”〔《邀访摩洛哥》(Invitation to Morocco),伦敦,费伯,1950年版,第19页注①〕

(109) 全文及签署者名单见摩洛哥独立党:《文件,1944—1946年》(Morocco,Istiqlāl Party:Documents,1944—1946)巴黎,文件编纂及新闻处,1946年9月,第1—5页。

(110) 全文见摩洛哥独立党:《文件,1944—1946年》,第6—7页。参阅摩洛哥独立党:《摩洛哥民族主义运动》(Maroc,Parti de l'Jstiqlāl:Le Mouvement national marocain),巴黎,文件编纂及新闻处,1946年11月,第15—22页。

(111) 罗贝尔·蒙塔涅:“东西方之间的摩洛哥”,《外交》季刊,1948年1月,第26卷,第365—366页。

(112) 克莱因:“摩洛哥的民族主义”,《中东杂志》,1947年1月,第1卷,第25—26页。

(113) 参阅蒙塔涅,前引文。他们之所以遭到逮捕,表面上据说是由于被认为同德国人有勾结。据说,他们同在西属摩洛哥的阿卜德·哈利克·图赖斯有接触,并通过他同德国情报机构联系(塔亚尔:《摩洛哥民族主义》,第23—27页;《纽约时报》,1944年2月6日,阿尔及尔电讯)。军事法庭于2月2日对他们进行审讯后,迅即判处7人死刑,1人无期徒刑,4人20年徒刑,1人10年徒刑(《法兰西》,1944年2月3日);但上述判决,后来大大地减轻。伯纳泽(《垂危的法属非洲》,第197页)又说,安居在得土安的阿卜德·哈利克·图赖斯趁艾森豪威尔从摩洛哥撤出美军的机会,宣布进行一次“圣战”。

(114) 塔亚尔:《摩洛哥民族主义》,第27—32页,第52页;克莱因:“摩洛哥的民族主义”,第26—27页;摩洛哥独立党,前引书,第22—24页;《法兰西》,1944年2月3日和4日。塔亚尔又称,如同在其他国家一样,有些谴责外国当局最激烈的人,他们自己就在最恶劣的黑市商人之列。关于战前摩洛哥民族主义在柏柏尔人中传播的情况,参阅“柏柏尔地区摩洛哥民族主义的发展”(“Les Progrès du Nationalisme marocain en milieu berbère”),《政治与议会评论》,第524号(1938年7月10日),第92—100页。

(115) 在英—埃苏丹的文官分类中,苏丹人现在所占职位达总数的84.6%,而在摩洛哥,摩洛哥人只占政府预算范围内文官职位的29%〔苏丹政府:《1946年苏丹政府报告》(Sudan Government:Report on the Administration of the Sudan in 1946),喀土穆,1948年,第16段;摩洛哥独立党引自1944年12月29日摩洛哥政府:《官方公报》:《法国在摩洛哥的“成就”》(The “Achievements” of France in Morocco),巴黎,文件编纂及新闻处,1949年版,附录一〕。

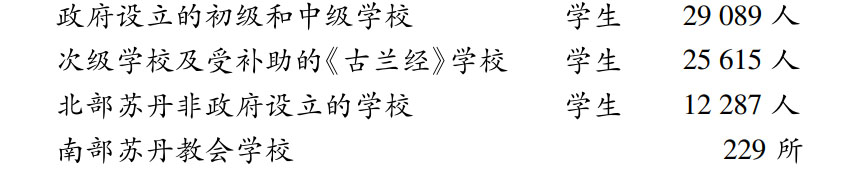

(116) 在大约100万名学龄儿童中,有35 000名在法国—穆斯林学校就学,或许有20万名在《古兰经》学校就学,但《古兰经》学校在欧洲人眼中教育价值极低(皮埃尔·帕朗的发言:《政府公报,辩论》,1945年8月2日,第1707页)。

战争结束时,约有750万人口的英—埃苏丹在教育方面的情况与摩洛哥颇为相似:

(苏丹政府,前引书,第403和424段)。

(117) 参阅劳埃德勋爵:《克罗默以来的埃及》(Lord Lloyd:Egypt since Cromer),伦敦,麦克米伦,1933—1934年版,第1卷,第148—150页。

(118) 塔亚尔:《摩洛哥民族主义》,第23—27页,第74—81页。

(119) S.E.C.:“法国与摩洛哥”,《今日世界》,1948年3月,第4卷,第130页。

(120) “这个主意旨在……促进的不是缓慢的发展,而是非常快的、健康的、示范性的革命。它将在技术上提高生产质量,在社会上改进与这些事业有关的工人们的地位。……进步必然会造成以前零零碎碎的革新措施从未在摩洛哥农村引起过的那种‘心理上的大震动’。……真正的现代化农村将环绕着集体农场、学校和医院发展起来。它们将逐渐推广,在试验成功后的一二十年内……土地面貌必将改观。……如果能够及时得到劳动力和必需的物资,那么5年后15万至20万公顷(580至770平方英里)土地……就可以分成大约100个区,开垦完毕,从事耕种。”(罗贝尔·雅克,《世界报》,1945年4月10日和9月5日)

(121) “我确实认为,非洲人民可以合理地用先知以赛亚的话来宣布英王政府这一伟大行为的日子已经不远了:‘茫茫大地和穷乡僻壤将为他们充满喜悦,沙漠将欢欣鼓舞,如同玫瑰那样鲜花盛开。’”〔联合非洲公司总经理弗兰克·塞缪尔在粮食部长约翰·斯特雷奇于1947年3月26日担任主席的一次皇家帝国协会上的讲话,《非洲事务》(African Affairs),1947年7月,第46卷,第143页〕

(122) 在1943年底,摩洛哥穆斯林获得法国学校高中毕业生证书的有146人,获得学士学位的据说不到20人。在1944年11月,穆斯林男女儿童在法国公立中等学校肄业的有212人,还有25人在技术学校〔加布里埃尔·热尔曼:“摩洛哥穆斯林的教育”,《经济与社会评论》(Gabriel Germain:“L'Enseignement musulman au Maroc”,Revue Économique et Sociale),1945年,第18号,第59—60页〕。

(123) 《战斗报》,1944年12月23日。

(124) 全文见摩洛哥独立党:《文件,1944—1946年》,第10—18页。“民族主义者大部分居住在城市里,他们把这个保护领地看作只有城镇办公室里的老式的帝国主义者”,而不是把它看作有许多办理土著事务的“既富于想象力,又讲求实际”的官员,“对其存在,似乎毫不知情”,“这是最大的不幸”(罗姆·兰多:《邀访摩洛哥》,第194页)。

(125) 1945年3月14日,总指挥官发布命令:“在获得当地监督机构准许后尚未经军事当局核准前不得举行公开的或非公开的集会。军事当局的许可证必须由法国公民两人签署,在会议前48小时发给。在一切公开的或非公开的集会中,只有法国人可以发言,发言时必须用法语。可以拒绝摩洛哥公民进入会议厅。”(摩洛哥独立党:《法国在摩洛哥的“成就”》,附录二)根据1938年6月24日制定的法律,凡加入任何合法的或非法设立的工会的摩洛哥人以及招揽摩洛哥人参加工会,或分发会员证的摩洛哥人,将被处以徒刑和罚金(同上书,附录三);参阅皮埃尔·帕朗和保罗·奥朗热的发言(《政府公报,辩论》,1945年3月21日,第601—602页)。

(126) 参阅让·德比埃斯代表突尼斯在协商议会上的发言(《政府公报,辩论》,1945年3月21日,第606页):“夜晚在阿尔及利亚的咖啡馆里……你会听到开罗和伦敦的阿拉伯语广播,甚至今天你还会时常听到柏林的阿拉伯语广播,但你从来不会听到突尼斯的广播。”一个拥护法哈特·阿巴斯但“十分厌恶和蔑视”马萨利的极端民族主义的欧仑阿尔及利亚人宣称,同盟国的阿拉伯语广播强调民族自决和民族自由,这对助长阿尔及利亚民族主义的影响,要比法国垮台更大,因为家里有收音机的城市中产阶级把宣传内容在咖啡馆和市场里到处传播,因而使没有受过教育的广大群众也都迅速地知道了,宣传内容无疑是断章取义的。

(127) 关于他在战前的活动,参阅罗西:“法属摩洛哥的民族主义运动”,《现代东方》,1939年8月,第425页,第429页,第434页。

(128) 塔亚尔:《摩洛哥民族主义》,第115—125页,第153页。

(129) 关于或多或少是非正统的宗教性兄弟会在摩洛哥的蔓延及其深远影响(“柏柏尔人反对阿拉伯统治”的一种说法),参阅H·A·R·吉布:《伊斯兰教——历史研究》(H.A.R.Gibb:Mohammedanism,an Historical Survey),伦敦,牛津大学出版社,1949年版,第157—158页,以及F·S·维达尔:“摩洛哥政治中的宗教性兄弟会”(F.S.Vidal:“Religious Brotherhood in Moroccan Politics”),《中东杂志》,1950年10月,第4卷,第427—447页。

法国保守派认为,这种流行一时的、迷信的、被歪曲了的伊斯兰教比神学家的(“改良派的”)正统伊斯兰教更符合他们的利益:参阅《概览,1937年》,第1卷,第505—506页,第528—529页,以及协商议会议员马克·鲁卡特的发言(《政府公报,辩论》,1945年7月12日,第1379页):“人们责怪我们的政策比‘修道士’还要缺乏民主精神。这个问题还有待于讨论;不管怎样,修道士显然是从心灵上来理解宗教的。至少他们在古兰经的诗句里看出了和平……但是在战争爆发前的10年中,沙暴给我们从东方送来了其他的诗句和其他的教义。神学家们借口宗教改革而从字面上来贯彻教义,‘文字杀人而精神赋予生命’。古兰经比以前任何时期更加成为不仅仅是一本圣经,而且是法典、宪法和道德标准的调节器。由于伊斯兰教神学家们的所作所为,恺撒与上帝、俗世与心灵、宗教与政治,已成为一体,这就成了麻烦的根源。……至于泛阿拉伯主义的主张,我认为,这个阿拉伯帝国同耶稣基督的天国一样,不是在我们这个世界上的。伊斯兰教确实存在某种统一性,它是一种很崇高的统一,它是在祷告上的统一。在战前10年,他们开始宣传一些别的教义。为了阻挠法国所贯彻的工作,神学家们使宗教堕落为狂热盲信,使天国沦为俗世的帝国主义。”拉韦尔涅(《法国殖民政策的一次革命》,第131页)谴责阿尔及利亚的维希分子政府“停止了对诸如提贾尼亚等大教团的支持,而他们这些人即使在1871年卡比利亚叛乱后仍然是效忠我们的”;那时,“艾因马迪的提贾尼亚的首领同一个年轻的法国妇女结了婚……她在这个教团起了极为深远和有益的影响”〔G·H·布斯凯:《马格里布人的伊斯兰教》(G.H.Bousquet:L'Islam maghrebin),第2(修订)版,阿尔及尔,月光书店,1944年版,第137页〕。

我们应该从上述言论的角度来理解萨拉森的话(《阿尔及利亚危机》,第119页):“法国政府没有资格干预穆斯林的宗教纠纷,但是它有权维持地方治安。神学家们由于同拒绝他们的宣传的穆斯林时常闹对立,因而时常给法国人进行干涉的机会。……改良派的宣传所引起的无数次骚乱事件,极大部分是神学家们挑起的。法国政府不能不制止所有这些骚乱事件,并严厉对付神学家们的某些党羽。但是必须肯定的是,法国政府实施惩罚,但并不在宗教纠纷中袒护任何一方,或者对神学家的协会作为一个整体表示敌意。法国政府只是根据习惯法对捣乱分子个人予以打击。”

(130) “摩洛哥的司法机关……是由拥有无上权力的法国统治者在一些摩洛哥傀儡首领的掩护下操纵的。这些傀儡大部分是文盲,贪婪成性,为了对人民顺利无阻地进行掠夺,抓住权力不放。”(摩洛哥独立党:《文件,1944—1946年》,第11页;参阅法国人的批评,见上文,原著第432页)

(131) 见上文,原著第260—261页。萨拉森写道(《阿尔及利亚危机》,第91页):“我清楚地知道,英国人处在我们的地位可能会怎样干,在他们曾保证其政治发展的那些穆斯林国家里,他们又干了些什么。他们面临排外的社会运动时,就抛弃人的问题而专注于经济问题,把引导那些处于极大苦难之中的广大群众进行社会改革的工作,放弃给穆斯林上层阶级去做。我不认为这种利己主义的做法合乎法国的传统。”可是,他忽视了利己主义也可能在智力上或精神上的自傲表现出来,它不亚于在经济方面表现出来的利己主义。他继续写道:“法国人将来的义务是不因阿尔及利亚穆斯林抱着反对态度而耿耿于怀。法国人对那些使用暴力、胸怀憎恨的激进分子一经采取必要的防卫措施,就应该为他们自己找寻,并向阿尔及利亚的青年穆斯林提出可以促使两国齐头并进、相互谅解的基础。恃强蛮干是野蛮的,必然会在别的暴力下失败。爱博得爱,这一完美的理想在宗教界得到了具体的体现。毫无疑问,指导人民必须以下面两个治理原则为基础:要刚柔并济,为仁爱的愿望而服务。”

(132) “人们奇怪地看到在这个谢里夫帝国里,有一些显得很重要的移住民,他们面色红润,嘴脸刚毅,工作努力,生活优裕,但智力却类似小农暴发户,他们在本国不会爬上高于县参议员的职位;可是这样的人自诩可以左右驻节官员的成败得失,而谁也说不准这些人是否只是在信口开河”(《世界报》通讯员,1951年2月14日);参阅贾德鲁,第432—433页;罗贝尔·蒙塔涅“阿拉伯国家联盟”,《外交政策》双月刊,1946年5月,第221页。可以看到,在北非的法国公民中,法裔大约只占半数,其余都是西班牙、意大利、马耳他和近东国家的后裔(卡马拉:《非洲登陆》,第69页;伯纳泽;《垂危的法属非洲》,第15—16页,第154页)。

(133) 蒙塔涅:“东西方之间的摩洛哥”,《外交》季刊,1948年1月,第26卷,第372页。然而,目光不甚远大的法国人已有迹象表示由于美国国民在北非政治和贸易方面的活动,准备让美国扮演无执照营业者的角色,如同他们已让英国在近东扮演的角色那样。在摩洛哥,特别使法国人恼火的是,美国在几个大国中独自保持着法国在建立其保护领地之前就获得的治外法权;参阅安德烈·德洛巴代尔:“美国在摩洛哥的司法地位”,《当代经济》(André de Laubadère:“Le Status juridique des Américains au Maroc”,Économie Contemporaine),1949年10—11月,第27—29页;塔亚尔:《摩洛哥民族主义》,第151—152页;让·巴尔当纳:《清真寺荫影下的雷达》(Jean Bardanne:Le Radar à l'ombre de la mosquée),巴黎,西博内,1947年版,第187—194页;萨拉森:《阿尔及利亚危机》,第162页。