第三章

阿拉伯世界和埃塞俄比亚

布尔什维克由于英国在干涉战争中所起的作用而对它进行的反击,首先关心的是同他们本身接壤的国家,包括土耳其、波斯和阿富汗;但到20年代中期,阿拉伯国家的民族运动使他们有了可乘之机。(1)

1924年,给共产国际活动打掩护的商业机构苏英贸易协会在埃及设立分会,由拉察尔·格勒泽尔主持,但不久他被英—埃警察驱逐出境。该协会接着又在叙利亚和巴勒斯坦设立分会,其管理人爱德华·戈尔茨曼在6个月后也被驱逐。此后,有一家俄土有限公司在埃及开张,并在叙利亚和巴勒斯坦设立分公司;总经理伊格纳兹·谢麦纽克持有美国护照,因而在埃及受治外法权的保护。他一面亏本出售干酪,一面设法宣传共产主义,几达三年之久。1927年,苏联政府同埃及政府就购买大批剩余棉花开始谈判,并为此而在亚历山大设立了一个机构,叫做纺织品进口公司。不过从后来获得的文件中证明,该公司经理阿列克赛·瓦西利耶夫在担任苏联驻蒙古大使期间,曾组织过一次叛乱,他和他的助手胡戈·鲁道夫被派到埃及来,是专门为了在中东建立一个宣传中心。鲁道夫的兄弟是苏联商船公司伊斯坦布尔代理处的负责人,他凭着立陶宛的护照进入埃及,携有立陶宛驻罗马公使馆出具的证明,说他是个希望研究绘画的艺术家。这两个特务的信件证明,他们通过苏联商船公司驶往亚历山大的船的船长们同莫斯科共产国际总部通信。由于上述情况的暴露,他们于1929年被驱逐出境,1932年,埃及的纺织品进口公司关闭了,另以苏联商务办事处的名义设立了一个正式的贸易代表机构;但在1932年8月,长期以来对俄国的手法感到不满的埃及当局,要求商务专员福尔别耶夫离开埃及并关闭其办事处。(2)

1924年,一个穆斯林特务阿卜德·卡里姆·哈基穆伍·卡扎尼出任苏联驻汉志国王侯赛因宫廷的总领事;但在1925年伊本·沙特推翻哈希姆王朝后,苏联是第一个承认他为汉志国王的国家。(3)哈基穆伍不久就以麦加的港口吉达为基地,同很多穆斯林国家中心怀不满的分子接触,并利用阿拉伯商人和往麦加朝圣的印度尼西亚人把影响扩大到整个红海流域,且远达荷属东印度。根据他的建议,1927年,俄国船开始定期航行,运载朝圣旅客,还以半价推销俄国货物。同年还在吉达的苏联领事馆中开设俄土有限公司分公司,但其经理别尔金不久就被伊本·沙特逐走。1928年,前苏联驻日本大使馆一等秘书阿斯塔霍夫和充当他助手的别尔金一起被派往也门。11月1日阿斯塔霍夫同伊玛目叶海亚缔结了一项贸易协定,后者对亚丁的英国人和伊本·沙特都是疑神疑鬼的。哈基穆伍被任命为驻萨那的商务代表,他在吉达的职务由另一个穆斯林、莫斯科东方研究科学协会负责人之一纳德希尔·图拉库洛夫接替。同时,一艘俄国船抵达波斯湾,在摩西·阿克塞尔罗德主持下举办了一个苏联产品展览会,他在波斯湾的一个港口开设了一家俄波进出口公司。据说,阿斯塔霍夫还派遣两个代理人去埃塞俄比亚,使1927年摄政公爵塔法里(后为海尔·塞拉西皇帝)同苏联驻雅典商务代表之间的会晤继续进行下去,那位商务代表曾建议派遣俄国工程师、医生和农业专家去埃塞俄比亚并支持其外交政策,而以互换外交代表为条件,但未能如愿。(4)1930年,苏联显然受到圣约翰·菲尔比在报上鼓吹英国应把它在吉达的代表机构升格为公使馆一事(5)的启发,抢先行动,因而为其公使取得驻伊本·沙特宫廷的外交使团首领的地位。

希特勒的兴起以及苏联政府随即采取的“人民阵线”政策,使共产国际在中东的活动减少到最低程度。可是,我们可以想一想,1934年在伊拉克设立的苏联商务代表团(6)对“民粹派”的鼓励达到了何等程度,这一派人在1936年巴克尔·西德基的政变中是起了作用的,因为在该派的左翼人士中,有“鼓吹不折不扣的共产主义、直言不讳的马克思主义者”阿卜德·卡迪尔·伊斯梅尔;有显然是因为在哥伦比亚大学阅读了关于苏联的书籍而成为社会主义者的阿卜德·法塔赫·易卜拉欣;还有在伦敦经济学院毕业、“深受该院的公开的社会主义倾向影响”的穆罕默德·哈迪德。(7)一位伊拉克共产党员狂热地写文章拥护这个通过政变掌权的政府,他宣称:政府赞成把民族主义者、社会主义的民粹派、工人和农民都结合在某种形式的“人民阵线”之中;它已经在采取措施镇压“反动派”;它铭记着其他阿拉伯国家“民族解放运动”的希望以及欧洲一切“民主进步”人士的同情。(8)可是,进行改革的尝试却引起了地主和部族酋长的“顽强反抗”。政府同民粹派割断联系,转而依靠军队里巴克尔·西德基一派势力的支持;当西德基于1937年8月11日遭到暗杀时,政府没有其他抉择,只得辞职。(9)

这一届政府在其短短的生命中于1937年7月4日同土耳其、波斯和阿富汗缔结了萨达巴德互不侵犯公约。这项公约草拟就绪已近两年,其目的是组成一个有足够力量反抗大国干涉的区域性集团,不论这种干涉是来自对地中海野心勃勃的法西斯意大利,(10)还是来自英国和俄国在中东的传统的角逐。一位意大利评论家,对于他自己国家的扩张政策促成这一公约的作用当然只字不提,但也指出苏联原先对于公约的热心在其谈判过程中已经起了变化,因为它怀疑波斯的黑海贸易从此以后也许要取道土耳其的特拉布松,而不愿取道苏联。它还担心英国可能通过伊拉克对4个缔约国施加影响。另一方面,他还说,人们普遍感到,土耳其会成为老大哥,而由于俄国仗恃它在15年前曾对阿塔图克的支持,英国则在最近已经发现安卡拉对政治、经济合作的主张更具好感,所以这两个大国最终都认为,这项公约对于它们各自在中东的利益有利而无弊。(11)

可是,“1937年,苏联在国内进行了一系列的‘清洗’,这种‘清洗’把这个迄今为止毫无疑问的大国变为‘一空二白’的未知数。”(12)由于苏联的这种“自暴自弃”,同样也由于西方民主国家在埃塞俄比亚战争和西班牙战争中表现出来的道义上和物质上的软弱无力,纳粹德国的侵略势力遂得扩张到这个暴露出来的权力真空中去。德国在政治舞台上称霸自然而然地进一步促进了苏联和英国在中东的缓和,如同在其他地方一样;对于苏联在1938年关闭其驻沙特阿拉伯和也门公使馆的决定,毫无疑问,我们也应该把它归于这个原因,(13)这些使馆的主要目的是在搞颠覆活动,破坏英国在中东的地位。

所以,意味深长的是,苏联政府在执行其政策的下一阶段,即同德国缔约的阶段,对埃及新组成的民族主义的阿里·马希尔政府,承诺不在埃及进行共产主义宣传,作为1939年8月21日取得埃及外交承认的代价。上届穆罕默德·马哈茂德政府虽渴望向苏联重新出售埃及剩余棉花,但由于它对苏联过去的颠覆活动,事隔不到十年,记忆犹新,因而不愿让步。(14)苏联政治局所希望的无疑是为了恢复其积极颠覆西方“帝国主义”的政策而充分利用它在开罗的这个新的立足点;但埃及政府在战争爆发时遵守了英埃条约的条款,没有同苏联互换外交代表。

1940年底,极端民族主义者拉希德·阿里·吉拉尼首相的兄弟、伊拉克驻土耳其公使一再向苏联大使建议两国建立外交关系,不过他建议,苏联政府应同时宣布承认“阿拉伯国家的独立”,这无疑是指叙利亚、黎巴嫩和巴勒斯坦而言。苏联政府这时还不打算跑得这样远;可是在不符宪法的拉希德·阿里的新政府和英国人之间爆发了敌对行动之后,他的兄弟于1941年5月3日重新提出建立外交关系的建议,而不附带先前的条件。(15)此时,苏联政府接受了建议,但在互换代表之前,拉希德·阿里的叛乱已告失败,巴格达又成立了一个亲英政府。

德国对苏联的入侵并没有立即使埃及的侯赛因·西里政府像西方很多人士那样相信克里姆林宫的寡头统治者心中有了基本的改变。李维诺夫1941年11月19日赴美就任苏联大使途中,埃及政府不许他在开罗着陆,而当英国驻德黑兰的外交官不得不临时编造出一些难以令人信服的理由,要他改乘一架飞机时,还造成了一次“事件”。埃及上层政界人士的态度在多大程度上是由于他们对苏联的动机抱有根深蒂固的怀疑,在多大程度上是目前由于他们认为德国可能取得胜利而不愿自己受累,那就只能听凭猜测了。(16)可是,1942年1月,俄国已入冬令,迫使德国进军停顿,红军发动反攻取得胜利,英国又从轴心国手中暂时收复了昔兰尼加,据说埃及议会的外交委员会曾于此时要求政府同苏联建立外交关系;据了解,纳哈斯掌权之后,就在研究这个问题了。(17)1942年4月,埃及外交官从俄国革命以来第一次出席了俄国驻土耳其大使馆庆祝斯大林寿辰的招待会,还达成一项协议,由苏联供应埃及极其需要的5万吨化学肥料,以换取埃及日益积压的、销售不出的剩余棉花。(18)埃及报纸由于怀疑苏联是否能顶得住德国1942年的攻势,对它的态度一直不明朗;但是,斯大林格勒保卫战却赢得了热情的赞扬,9月27日,政府机关报《华夫脱—埃及人报》对斯大林格勒之战所表现的自我牺牲精神,发表如下评论:

不仅仅因为斯大林格勒是他们的一块国土,也不仅仅因为他们认为它具有多大的军事重要性,而更重要的是,它标志着一种神圣的象征……在某种制度的基础上把俄罗斯民族凝结起来的领导的神圣。

可是,这篇文章的后半部分被新闻检查官全部删掉;两天之后,同一报纸刊登了一篇署名的社论,哀叹埃及受到了“包括放肆的共产主义和极权主义制度在内”的新的社会思潮的污染。1943年5月22日共产国际的解散为5月31日埃及对苏联的承认扫清了道路,其条件为:两国互不干涉内政,苏联政府不再进行任何宣传去鼓励共产主义的传播或危害埃及的现政权。8月26日,苏联副外交人民委员迈斯基途经埃及时,拜会了纳哈斯,埃及外交部宣布,从这一天起就可以认为两国已经建立外交关系了。10月15日,尼古拉·诺维科夫被任命为苏联驻开罗公使,并于11月24日到任。阿卜德·拉赫曼·索尔坦诺夫被任命为驻开罗公使馆一等秘书这件事,恢复了苏联派遣信得过的穆斯林作为它驻穆斯林国家外交代表的惯例;索尔坦诺夫去开罗清真寺参加祈祷,很得埃及报纸的好评。

1942年12月,近东国家积极亲苏的势力包括两个国家的共产党、反法西斯联盟以及新成立的苏联之友协会,该协会在首次集会时就阐明其宗旨是:为反对殖民化和地方势力的寡头政治而斗争。(19)1943年,戴高乐既受罗斯福的冷遇,又同丘吉尔疏远,乃转而谋求斯大林的支持。近东国家的法国人所允许的亲苏集会中,据报道有一次是在贝鲁特的一所罗马天主教学校的会堂里举行的,会堂的墙上交替挂着锤子镰刀旗、洛林十字旗和贞德的画像;在法国人逮捕黎巴嫩内阁的晚上(1943年11月10—11日),整个贝鲁特到处并排张贴着斯大林和戴高乐的画像。(20)共产党对这场政治危机的态度在伦敦的《工人日报》上充分反映出来。1943年11月12日,该报外交记者说,“英国和美国最反动的分子正在蓄意设法使法国左翼政党为难”,第二天又说“反动分子要在阿拉伯民族主义中混水摸鱼”。14日,轮到合作党的机关刊物《雷诺新闻》周刊了,它(通过该刊记者戴维·雷蒙德)指出,“美国的反动分子……为了在中东树立势力范围”而进行“煽动”是黎巴嫩危机的“阴险的背景”,“或者最低限度也要加以利用”。15日星期一,《工人日报》的编辑一开头就引用了《圣路加福音》第4章第42节,攻击外交部对危机所持的态度,他无疑认为他的读者们在前一天参加了礼拜,思想上是正好合拍的。11月16日,又由《工人日报》的沃尔特·霍姆斯谴责《每日快报》和《新闻纪事报》批评法国对危机的处理是“给纳粹帮忙”。当缓和终于实现之时,D·G·沃尔顿在11月23日的《工人日报》写道,由于“人民自由运动”的结果,一个独立的阿拉伯联邦的观念已经传布,其中已经产生“一个极端腐朽的反动阴谋的核心”,企图把英国目前在埃及、伊拉克和外约旦享有的势力扩大到整个地区。最后一句话则要仰仗通常以“弗兰克·皮凯恩”为笔名在《工人日报》写文章的克劳德·科伯恩来说了,他在25日公然宣称,英国和开罗的“相当一部分有影响的英国官员”,“厌恶”贾德鲁所作的让步,他们“下定决心不让他们在过去十天中如此热切地煽动起来的火焰熄灭下去”。

这些事件发生以后,叙利亚和黎巴嫩旗开得胜,取得了事实上的、而不是名义上的独立,叙利亚共产党和黎巴嫩共产党在1943年底召开的联合代表大会上,决定各自采用它们的国旗和国歌来代替红旗和国际歌。叙利亚共产党领导人、富裕的大马士革青年库尔德人哈利德·巴格达什在1944年发表的宣言中强调了这样一种和解态度:

民族解放符合所有居民的利益,不论他们属于哪一教派、宗教或阶级。它符合工人的利益,不亚于它符合雇主的利益;它符合农民的利益,也不亚于它一视同仁地符合大小商人的利益。……我们对忠诚为民族解放而斗争的民族资本家的赞赏和尊崇毫不亚于我们对于为民族解放而斗争的民族工人。……

我们向地主保证,我们不要求,也不会在议会里要求没收他们的花园和土地,而是相反,我们要求建设大规模的灌溉事业,促进化肥和现代机械的进口来帮助他们。……我们对此的交换条件是要求对农民发点善心,摆脱他们的贫困和文盲状态,在村子里传播知识和改善卫生。(21)

1944年7月底,苏联驻埃及公使向叙利亚政府和黎巴嫩政府递交信件,宣布苏联承认它们的独立,并同意互换外交代表。(22)

现在伊拉克左翼报纸批评政府还不与苏联恢复外交关系,关于复交谈判年初已有报道,5月里国王在议会开幕时的致词中也已予以证实。这些批评者争辩说,阿拉伯世界在战后将需要一个“有势力的、中立的”调解人,来抵消犹太复国主义对英国和美国的影响;由于犹太复国主义旨在使巴勒斯坦殖民化,而苏联则支持每一个真正的民族主义事业,它无疑会站在阿拉伯人一边。(23)伊拉克内阁在8月份两度改组后,(24)9月10日宣布同苏联建立外交关系。9月3日问世的《人民报》一面言不由衷地赞颂苏联是英国的盟国,接下去就说,同苏联建立关系将使阿拉伯人得到好处,因为它“对小国的独立和自由的同情、对和平和勤劳的热爱,以及它的反帝政策,都是人所熟知的”。1944年,苏联同沙特阿拉伯也恢复了中断六年的外交关系。(25)

1945年1月,俄国正教会理事会召集会议选举一个新的莫斯科大主教。(26)从中东去的有:安条克的正教大主教,苏联驻大马士革公使馆在他动身之前举行了欢送招待会,他从巴库乘斯大林的专车前往莫斯科;君士坦丁堡的正教大主教和耶路撒冷的正教大主教;霍姆斯的正教大主教,提尔和西顿的正教大主教,据说他们都曾在基辅和莫斯科上过学。亚历山大的大主教在归途中与英国议会访苏代表团的成员之一斯蒂芬·金-霍尔结伴同行。大主教告诉他,他带回了价值3万英镑的圣像,是苏联政府赠送给他的,他“感受很深,但在他行过圣事的一所莫斯科教堂的后墙上,还可以透过石灰,看出‘宗教是人民的鸦片’的标语,心中有些不安”。(27)2月份,据报道,同苏联驻近东各国公使有密切联系的人士说,苏联政府正在谈判收回前俄国传教会在近东的财产,目的是要把它变为能接纳4万名学生的技术学校。(28)5月31日,新任莫斯科大主教在基辅主教和其他10名俄国教会的显贵陪同下到达耶路撒冷,访问正教大主教,并在圣墓教堂中登上圣座。他还从耶路撒冷前往开罗,受到了苏联公使的迎接和国王法鲁克的接见。他拜访了亚历山大的正教大主教,并在这位大主教和安条克的正教大主教陪同下回到了贝鲁特。值得一提的是,尽管君士坦丁堡的正教普世大主教在整个正教会中是地位最高的大主教,且在1月份出席过莫斯科理事会,但由于苏土关系在此期间严重恶化,莫斯科大主教的周游访问中却引人注目地把他漏掉了;(29)据推测,这次访问并不仅是对近东各大主教的莫斯科之行作礼节性回访,而更其是一个政治计谋的一部分;要把他们对“第二罗马”君士坦丁堡普世大主教的效忠转移到“第三罗马”莫斯科去。(30)

1945年5月法国和叙利亚之间的冲突使苏联政府的立场变得暧昧不明,因为它新近在1944年12月同法国签订了条约,但是它又保证过要支持叙利亚和黎巴嫩的独立。在英国公开干涉这场冲突之前,苏联的重要评论似乎只以莫斯科电台的一篇引人注意的声明为限,它说为首作乱的是叙利亚国民党的“法西斯”领袖;(31)但在英国干涉之后,苏联政府却向掌握战后和平和国际安全组织主动权的法国、英国、美国和中国政府发出呼吁,要求它们采取“及时的措施,制止军事行动,并以和平方式解决冲突”。(32)据一位法国人士说,苏联驻埃及公使在阿拉伯联盟理事会6月4日开会时,向埃及外交部长递交了一份照会,声称苏联政府期望阿拉伯人民摆脱英、法两国的支配,它将不允许把法国从近东排挤出去,而使英国取而代之。(33)

总的说来,苏联与西方大国的战时结盟使它获得机会,把它在中东的外交代表权和宣传活动扩展到前所未有的地步。在波斯,它恢复了革命前的一个世代里沙皇俄国在北部诸省拥有的势力;这种由于俄日战争的失败而黯然失色的势力,现在却因红军近来节节胜利而有所加强。7月13日,苏联军方的报纸《红星报》就曾断言,“英国在阿拉伯世界的势力从1941年以来已经日益衰落;英国担心其他大国被石油吸引而渗透进来”。(34)美国战后在中东的利害关系尚难断定。主动权操在莫斯科之手;一俟远东的战事结束,它的意图何在,便见分晓。

(1) 参阅:“东方劳动者共产主义大学对东方各殖民地和附属国所担负的任务”〔“Tasks of the U.T.E.(University of the Toilers of the East)in Relation to the Colonies and Dependent Countries of the East”〕,1925年5月18日,约瑟夫·斯大林:《马克思主义与民族和殖民地问题:文章和演说集》(Joseph Stalin:Marxism and the National and Colonial Question: a Collection of Articles and Speeches),伦敦,劳伦斯和威沙特,1941年版,第214—220页。

(2) 《泰晤士报》,1929年4月30日和7月9日;维奥莱特·康诺利:《从太平洋到近东的苏联贸易》(Violet Conolly:Soviet Trade from the Pacific to the Levant),伦敦,牛津大学出版社,1935年版,第98—99页。

(3) 菲尔比:《在阿拉伯的岁月》,第254页。

(4) 《泰晤士报》,1929年7月9日;《现代东方》,1930年4月,第174页,1930年6月,第266—268页〔引自一名叛变的苏联外交官1930年5月28日对《晨报》(Matin)发表的声明〕;萨那协定的文本,见《现代东方》,1929年9月,第394—396页;《文件,1929年》(皇家国际事务学会),第272—274页。关于沙皇俄国对埃塞俄比亚的关心,参阅奥古斯塔斯·B·怀尔德:《现代阿比西尼亚》(Augustus B.Wylde:Modern Abyssinia),伦敦,梅休因,1901年版,第50—51页,第417页;朱利叶斯·里克特:《近东新教教会史》(Julius Richter:History of Protestant Missions in the Near East),爱丁堡和伦敦,奥利芬特、安德森和费里尔,1910年版,第57页。

(5) 菲尔比,前引书,第254页,第274页。

(6) 康诺利,前引书,第115—117页。

(7) 马吉德·哈杜里:《独立的伊拉克》,第72页,第75页。参阅R·维托尔:“伊拉克政变”,《革命的东方》(R.Vitol:“Gosudarstvenniy Perevorot v Irake”,Revolyutsionniy Vostok),第1期(41),莫斯科,1937年,第82页:“1929年,民粹派出现在巴格达和其他城市,并在其日报《国民报》(al-Ahālī)上提出了进步要求。……民粹派当时主要由知识分子组成,他们在人民中间,特别在小资产阶级和伊拉克工人中间,具有很大的影响。他们的报纸《国民报》事实上已成为整个伊拉克革命的民族解放运动的机关报。”

(8) 萨利姆·阿布德:“伊拉克争取民主、和平的斗争”(Salim Abbud:“The Struggle for Democracy in Iraq and for Peace”),《共产国际》1937年,第14卷,第2期,第877页。这段话宛如斯大林在1925年对形势的分析,他说当时的民族“资产阶级”已经分裂成革命的一翼和准备与“帝国主义”妥协的一翼:在这种形势下,共产党人不应组织“反帝国主义的民族统一战线”,而应组成“工人和小资产阶级革命联盟”,等待时机,直至后者完成其使命,可以平安无事地把它一脚踢开(见斯大林:《马克思主义与民族和殖民地问题》,第216—217页)。

(9) 哈杜里,前引书,第103—126页。

(10) 见《概览,1936年》,第801—803页;文本见《文件,1937年》(皇家国际事务学会),第530—533页。

(11) 弗兰契斯科·卡塔卢乔:“萨达巴德公约”,《意大利评论报》(Francesco Cataluccio:“Il patto di Sa‘dabad”,Rassegna Italiana),1940年4月,第247页。

(12) 《概览,1937年》,第1卷,第12页。

(13) 1938年1月,苏联驻也门代表团中维持到最后的成员是位女医生,那年她也离开了(斯科特:《在上也门》,第137页)。关于所谓对驻沙特阿拉伯使馆人员的“清洗”,见菲尔比:《阿拉伯五十大庆》,第170—172页。

(14) 《曼彻斯特卫报》,1938年6月21日和12月1日,1939年5月29日和7月8日;《泰晤士报》,1939年8月22日。

(15) 《纽约时报》,引塔斯社,1941年5月12日。从那时以来一直有人说,冯·巴本和伊拉克驻土耳其公使逼迫苏联大使提供军事援助和给予外交承认〔拉迪斯拉斯·法拉戈:“苏联中东政策的根源”,《联合国世界》(Ladislas Farago:“The Sources of Soviet Policy in the Middle East”,United Nations World),1948年8月,第18页〕。莫斯科电台曾尖锐地批评伊拉克民族主义者的一篇报道(《曼彻斯特卫报》,1941年5月13日,安卡拉电讯),其含意可能是对于他们过于坚持要求军事援助的驳复。

德国入侵苏联后,意大利有人推测,苏联承认拉希德·阿里是虚张声势,以此掩盖苏英勾结的程度(《现代东方》,1941年7月,第336页);但是,这种推测确实可以驳斥。德国驻莫斯科大使解释这个行动是企图缓和日益紧张的苏德关系(《纳粹—苏联关系》,第338页;参阅丘吉尔,第3卷,第326页;美国版,第3卷,第364—365页),法拉戈(前引文)说,苏联一贯支持摆脱西方帝国主义的“民族解放”运动;参阅一位黎巴嫩共产主义者1941年对拉希德·阿里的赞扬,纽约出版的《第四国际》(Fourth International)引述,1946年2月,第51页。

(16) 埃德蒙·史蒂文斯,《基督教科学箴言报》,1945年12月17日;参阅《纽约时报》,1941年11月20日;1941年11月20日和26日,下院辩论,第5辑,第376卷,第464栏,第728—729栏;1941年11月26日,上院辩论,第5辑,第121卷,第137—141栏(在两院中对质询的答复)。

(17) 《新闻纪事报》,1942年1月21日,《法兰西》,4月18日。

(18) 《新闻纪事报》,1942年4月20日。

(19) 《叙利亚回声报》,1942年12月9日、12日和24日。

(20) 亨里克斯,笔名:“阿拉伯中东的权力模式”,《政治季刊》(Henricus,pseud.:“Patterns of Powers in the Arab Middle East”,Political Quarterly),1946年4—6月,第17卷,第104页;玛丽·博登(斯皮尔斯夫人):《死胡同之行》,第230页;参阅上文,原著第278—279页。

(21) 《第四国际》引文,1946年2月,第8卷,第50页。事实上,近东各国仍处于斯大林在1925年所预言的那种形势,在这种形势下,民族“资产阶级”还来不及生育社会革命的后代,“共产主义者”的任务仍然是要为建立“反帝国主义的民族统一战线”而努力(见斯大林:《马克思主义与民族和殖民地问题》,第216—217页)。

(22) 《埃及金融市场报》,1944年7月27日,《穆克特姆报》,7月28日。关于在近东各国的正教徒中当时传播的一种自称是共产主义的机会主义的俄国热,参阅皮尔斯:《近东三年》,第164—172页。

(23) 《时代报》(az-Zamān),1944年5月19日,《人民之声报》(Sawt al-Ahālī),8月6日。

(24) 《伊拉克时报》,1944年8月5日和30日。

(25) 圣约翰·菲尔比,致《曼彻斯特卫报》的信,1945年1月22日。

(26) 1943年9月,苏联政府允许十月革命后解散的圣教会议重新建立〔约翰·S·柯蒂斯:“第二次世界大战期间的俄国东正教”,《美国对苏评论》(John S.Curtiss:“The Russian Orthodox Church during World War II”,American Review on the Soviet Union),1946年8月,第7卷,第34页,第43—44页〕。反宗教的政策也已放宽,有利于苏联的2 000万穆斯林;有谣传说,他们的穆夫提将于1944年访问埃及,那年晚些时候,他们的一批圣职人员获准前往麦加朝圣,这是革命以来的第一次〔见上文,原著第257页,第479页注③(即本书第706页注②。——译者)〕。

(27) 约翰·帕克(议员):“苏维埃中东印象记”(John Parker,M.P.:“Impressions of the Soviet Middle East”),《皇家中亚洲学会季刊》,1946年,7—10月,第33卷,第353页。

(28) 据说,1910年俄国在叙利亚和巴勒斯坦拥有101所学校、363名教师和10 430名学生(里克特:《近东新教教会史》,第57页)。

(29) 见上文,原著第463—466页。

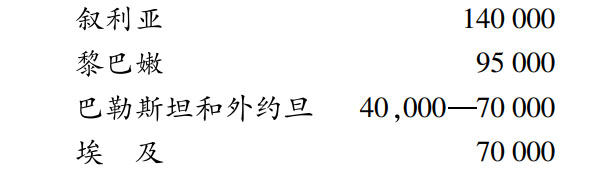

(30) 《今日报》(贝鲁特),1945年1月17日,《埃及金融市场报》,1月18日,《巴勒斯坦报》,2月14日,《世界报》,6月5日,《新苏黎世报》,5月31日和6月7日。关于1589年建立莫斯科大主教区的政治意义,彼得大帝对它的镇压以及1917年3月自由主义革命后它在临时政府手中昙花一现的复活,参阅伯纳德·佩尔斯爵士:《俄国史》(Sir Bernard Pares:A History of Russia),第3版,伦敦,凯普,1947年版,第120页,第162页,第246页,第552页。俄国大主教访问的各国中,正教徒数目大致如下:

(31) 《基督教科学箴言报》,1945年6月1日;法国电台别有用心地重复这种说法。

(32) 文本见《纽约时报》,1945年6月2日。叙利亚议会议长萨杜拉·贾比里躲在苏联公使的私人汽车中,得以逃出大马士革(1945年5月31日对记者的谈话,据阿布·沙迪德的引文,第3—4编,第97页),这同伊拉克摄政于1941年4月藏在美国公使的汽车中逃出“四大金刚”之手,堪称无独有偶(见上文,原著第67页)。

(33) 1945年6月22日《战斗报》补充了一点,即英—埃新闻检查绝对禁止报刊提及这份照会。法国报纸一直强调苏联对法国人民的友谊的巩固,而“不论对于在近东所采用的方法有什么保留。……莫斯科充分认识到,石油问题同某些大国的近东和波斯政策有密切联系”(《费加罗报》,1945年6月14日,莫斯科电讯)。

(34) 《工人日报》报道,1945年7月14日。