第三章

法国的利益和政策

第一次世界大战后,掌握着近东国家委任统治权的法国,对于受权委任统治毗邻地区的英国,显然怀有一定的疑惧,这种疑惧肇源于两国在中东由来已久的角逐,英国之终于得居上风则纯系法国在1870年的战争中败于德国所致。(1)除了这场角逐之外,在对这些委任统治地前途的看法上还有着根本的分歧:英国方面自1920年以后,即已对阿拉伯民族运动一再让步(与此同时,既设法引导它沿着健全行政组织的道路前进,又设法确保英国人自身的战略和经济利益);法国的政策,则以法兰西在近东国家负有历史性的“传播文明的使命”的观念为主旨,“大体上,它的出发点一般地在于保护人口居少数的基督教徒的权利,而着重的,则是保护黎巴嫩的完整。”(2)因此,它在第一次世界大战刚结束的时候,就同那些在1914年以前领导阿拉伯民族运动的叙利亚人和黎巴嫩人发生冲突。法国的时事评论员指责英国扶植这一运动以损害法国;法国实行委任统治的历史是两个时期的交替:短时期内设置议会政府,在此期间,居于多数地位的民族主义派立即就同法国的特权发生冲突,而在长时期内,则停止一切议会职能,由法国人通过他们得到谅解的一批当地政客进行统治。表面看来,这种情况同两次世界大战之间埃及的华夫脱政府和“王宫”政府的相互更迭如出一辙——然而,却有一条根本的区别,即同华夫脱党对立的、以王宫为中心的反对派是以阶级利益和政策的分歧为基础的一个真正的政党派别,虽然不免有点松松垮垮,却也不时有人从华夫脱党倒戈来投,扩充它的阵容。不无相似的是,黎巴嫩的亲法派是以马龙派为主体的那些人组成的,这一派的人,与其说对阿拉伯内地有文化交往与兴趣,确实还不如说是面向着“拉丁”地中海。而在叙利亚则相反,民族主义者几乎包容了一切政见(除了下面要说到的一些少数民族之外),如同1918—1919年间的埃及华夫脱派,即在它还没有定形成为一个政党并开始分裂之前的作为一样;所以法国人所能得到的那种支持主要是他们煽起的少数民族社会(3)的分离主义倾向,或是煽起同民族主义者闹个人意见分歧的结果。此外,1930年签订结束委任统治的英伊(拉克)条约之后,1935—1936年间意大利的侵略威胁促成了英埃条约,使英国的政策目标和华夫脱党的目标暂时得到调和。叙利亚也希望同法国订立这样一项条约作为代价而取得独立,无奈第三共和国不稳定的政府制度,生就没有“和困难搏斗”的能耐,遂使叙利亚的希望化为泡影。

第二次世界大战一开始,近东国家的议会机构就悉被封闭,叙利亚民族主义者全遭迫害,给他们罗列了一大串罪名,说他们密谋暗杀政敌云云。情况既是如此,无怪乎1940年法国崩溃之后,叙利亚的民族主义领袖们会向德国停战委员会试探实现独立的前景,虽然与此同时,他们似乎也在通过伊拉克和埃及的温和民族主义分子的斡旋,同英国人保持接触。(4)1941年6月,近东国家“解放”之时,自由法国的首脑戴高乐和贾德鲁宣布,叙利亚和黎巴嫩的主权独立必须以订立确保法国的权利和利益的条约为条件。英国政府的希望是,法国对这两国的关系会形成类似他们自己对埃及和伊拉克的关系。可是,自由法国犯了一个错误,它以为只要把法国政府于1938年搁在一旁的那个1936年的法叙草约重新捡起来就行了,似乎法国的威望并未在1940年遭受到一蹶不振的打击,似乎叙利亚的民族主义者理当接受他们的论点:小小的自由法国运动已自动承受了战前法国全部委任统治的权力。事实上,自由法国运动的生存,纯粹是依靠英国的庇护和物质支持。英国人发动近东战役,仅不过是因为这个区域是他们的中东防御体系中一个必不可少的部分,他们只求它在维希政府手里保守中立就心满意足了,但是维希政府当时却居然荒唐地把它开放给德国空军。在这场战役中,英联邦军队的作用大大超过了自由法国。在这种情况下,尽管英国人正式承认法国在近东国家的利益居于领先地位,但由于迫切需要切实解决防御问题和治安问题以及防止一次行将面临的饥荒(1940年6月到1941年7月的动乱时期造成的后果),这就促使他们一步步地(当然事先是几乎没有经过考虑的,更其是英国式的)建立起某种形式的共管。此外,法国人未能同叙利亚民族主义者达成谅解,又回过头来施展战前搞傀儡政府的计策,把宣布独立弄成了一场笑话。民族主义者同埃及和伊拉克两国政府都有密切关系,两国政府的友好态度又是英国在1942年的战争部署中不可缺少的,这就促使英国人对自由法国施加压力,要它恢复议会政府和举行自由选举。然而,在任何方面交出法国的权力都会使自由法国受到维希政府敌对宣传的攻击,这是他们担当不起的。这种情况,再加上涉及个人的和出于自尊的等等动机,是他们坚决拒绝英国人“在近东国家事实上行使权力”的一个因素。(5)

深有城府的贾德鲁,在其近东国家总代表的任内,本来就已步步为营,坚决捍卫法国的权力,严防他视为英国人越俎代庖的情况出现。到了1943年春季,他甚至认为不仅有可能保住黎巴嫩信奉基督教的多数派历来对法国的支持,并且还可以使叙利亚的民族主义从倾向英国转而倾向法国。(6)就在这时候,他奉调前往阿尔及尔,要他在戴高乐和吉罗二人争夺法国民族解放委员会领导权的角斗中一显身手,代表法国处理近东事务的担子便落到次要的人物身上,这些人全神贯注的只是“同斯皮尔斯代表团日夕口角……而看不见那个敏感而满身是刺的黎巴嫩民族主义在他们的眼皮底下日长夜大”。(7)因此当黎巴嫩的民族主义者通过选举取得了权力并因英国曾努力保证实行自由选举而敢于大刀阔斧地准备通过立法把法国的委任统治权力一笔勾销的时候,在现场就没有一个能负责任的法国人士出面劝阻法方不要采用高压手段,而采用这种手段显然是戴高乐私下口头授权的。(8)美国政府当即对法国的行动表示大不赞成,英国人则认为法国囚禁黎巴嫩总统和政府当局所引起的泛阿拉伯反感业已危及他们的中东基地的安全,在此关头,自由法国和英国之间的公开破裂,总算由于贾德鲁的外交手腕而得以幸免,其代价是把大多数与主权有关的职权畀与两国。事关重大的一点却是法国人仍然把持着在当地征募的特种部队,而两国则想把它作为日后武装力量的核心,同时法国人也尽其所能阻止武装当地的宪兵队。直到1945年2月为止,英国的政策都是一贯地敦促两国,特别是敦促比较难以说服的叙利亚,遵循1930年英伊(拉克)条约的路子去同法国人进行谈判;但是成问题的倒完全不是英伊条约那样的条文在隔了这么些年以后同现时要求完全独立的泛阿拉伯目标之间是否还有调和的余地,而是在于欧洲胜利日之后不久,法国总代表带着方案从巴黎回来的时候,同时又有两支部队从法国战舰上岸,英国人“百般劝阻”都未生效,此举诚属莽撞唐突。法国人宣布这是部队轮换,不是增兵,岂能令人置信。新近被接纳为联合国会员的这两国的政府,明知他们要在胁迫之下举行谈判,也就拒不会见法国代表;骚乱有增无已,情况严重到大马士革的法国驻军司令下令出动飞机和野战炮轰击首都,罹难的叙利亚人为数不下500。(9)自从法国政府回到巴黎以后,戴高乐就一直同他的美英盟国分庭抗礼,以示独立。苏联和美英一样,也已承认近东国家的独立;在英国再度以对日作战的中东基地的稳定受到威胁为理由出面干涉叙利亚的时候,法国孤掌难鸣,惟有放弃它对叙利亚的一切主张,虽然它在黎巴嫩还有一批追随者。

另一方面,法国人在北非的属地仍然保持着有战斗力的军事力量,1942年11月盟军登陆以前是如此,盟国渡海进攻西西里岛之后也是如此。所以自由法国在这里能够称心如意地不听英美的耳提面命,放手对付萌芽时期的各地民族运动。美国人来到北非,对四大自由和大西洋宪章曾大肆宣传,未免不现实地(虽然未必是不自然地)鼓励了这种运动。当时法国人在这里的政策是双管齐下,一方面推行经济计划和小心翼翼的(10)政治改革,务使实权掌握在殖民地的法籍居民手中,(11)一方面对民族主义者进行镇压。比大马士革危机早3个星期,在阿尔及利亚东部就引起了势如燎原的农民起义,它遭到无情的镇压。

意大利在非洲的殖民帝国崩溃的时候,自由法国的军队就赶紧抢占了费赞(的黎波里塔尼亚南方),他们把这块地方视为法国同乍得领土和马达加斯加的交通线上用得着的一个环节;法国人担心,如果泛阿拉伯主义在的黎波里塔尼亚的其余地方为英国治理当局所宽容,就不免要从比先前更加逼近的地区波及他们的北非属地,所以他们在1945年4月完成的一项研究,要求把该国的西半部归并法国,以便使锡尔特沙漠成为法属北非和中东之间的屏障。(12)

(1) 参阅作者所著《中东简史》(Short History of the Middle East),伦敦,梅休因,1948年版,第71—86页和亨利·H·卡明:《法英在战后近东的竞争》(Henry H.Cumming:Franco-British Rivalry in the Post-War Near East),伦敦,牛津大学出版社,1938年版。自1941年以来,每当英法关系紧张之时,法国的负责人士不论是效忠维希的或是效忠戴高乐的,都会情不自禁地在公开言论中透露出一种恐英情绪,表现在那些历史习语,如“法肖达”、“贞德”和“狮心理查”〔参阅外交部长皮杜尔,《政府公报,辩论》(Journal Officiel,Débats),1945年6月16日,第1117页〕。这些词语对于心平气和的判断所起的搅乱作用可以和历史上新教徒的习语“宗教法庭”、“血腥的玛丽”等相比。

(2) 乔治·贾德鲁将军:《地中海之战:埃及—近东—北非,1940—1944年》(General Georges Catroux: Dans la battaille de Méditerranée: Egypte-Levant-Afrique du nord 1940—1944),以后简称贾德鲁,巴黎,朱利亚尔,1949年版,第289页(版权属勒内·朱利亚尔所有)。

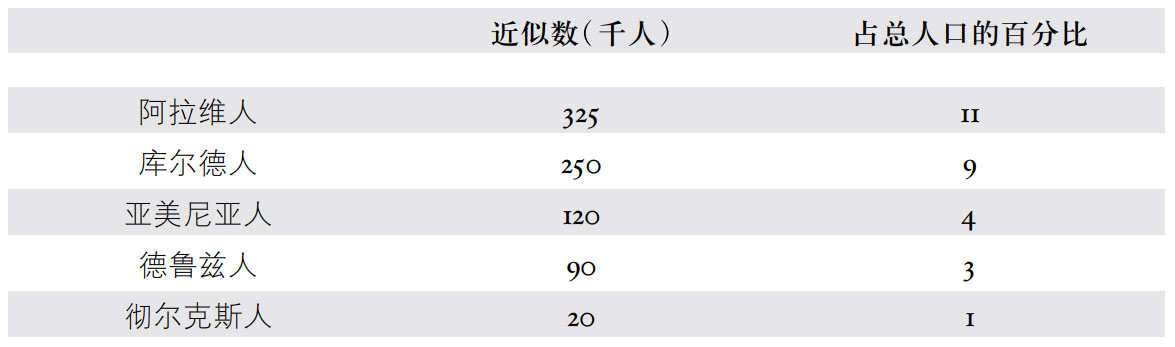

(3) 较著名的如下:

〔参阅A·H·胡拉尼:《阿拉伯世界的少数民族》(A.H.Hourani:Minorities in the Arab World),伦敦,牛津大学出版社为皇家国际事务学会出版,1947年版,第12页,第76页,第86页〕。

(4) 1941年6月进攻近东国家时,总司令部为参与作战的部队准备的一本军事手册,对叙利亚的政党表示了很不以为然的议论〔美国基督教巴勒斯坦委员会:《阿拉伯的奋战:根据文件编纂的实录》(American Christian Palestine Committee:The Arab War Effort: A Documented Account),以后简称《阿拉伯的奋战》,纽约,1947年版,第28—29页〕,这种议论主要是以自由法国情报部(参阅贾德鲁,第39—40页,第46—47页)提供的有倾向性的、质量较低的情报为依据的,且未根据(例如)送达I·N·克莱顿准将的更为机密准确的情报进行核对校正。“供部队使用的军事手册”里的情况介绍,并不是政治上的政策的惟一依据,也不反映政治上的政策。

(5) 戴高乐致贾德鲁,1941年8月5日(贾德鲁,第176页)。

(6) 见下文,原著第272—273页。

(7) 贾德鲁致戴高乐,1943年11月22日(贾德鲁,第425页)。

(8) 法国人为了证明他们做得有理,立即就把这一行动同英国人1942年2月4日的胁迫埃及国王相比。两者在形式上固有相似之处;但是有两点根本的不同。第一,英国的行动是有效果的,它通过支持埃及的友好政府以确保盟国的安全,直至战争结束,而法国的行动看来只能有损于盟国的安全(因为,据贾德鲁自己承认,此举在近东国家引起的危局,他们并没有实力去对付),同时近邻各国的泛阿拉伯热情已到新的高峰,它们对于此事的反响势必严重危及盟国的战争部署。其次,英国人在埃及千方百计扶植一个受到全国大多数人拥护的政府,法国人则是恃强推翻了这样的一个政府。

(9) 1925—1926年叙利亚叛乱期间,该城两次遭到法国人的轰炸;见《概览,1925年》,第1卷,第429—431页,第451—452页。

(10) “‘自治政府’的学徒阶段……是一项长期的工作”〔达尼埃尔·布瓦东(法兰西联盟议会主席)等:《法兰西联盟的组织机构》(Daniel Boisdon and others:Les Institutions de l'Union Française),巴黎,贝尔热—莱弗罗,1949年版,第57页〕。

(11) 民族解放委员会一心巴望要成为法国政府,得到这些法籍居民的支持在政治上是有利的,尽管许多委员对他们的“封建”面貌大感吃惊。见贾德鲁,第422—423页。

(12) 见让·皮雄:《和约中的利比亚问题》(Jean Pichon:La Question de Libye dans le règlement de la paix),巴黎,佩罗内,1945年版,第312—316页。在北非的法国人把阿拉伯联盟看作是“一种恶魔的事业,它几乎只有一个目的,就是破坏法国人正在建设的一切”,见罗伯特·蒙塔涅:“阿拉伯国家联盟”,《外交政策》(Robert Montagne:“L'Union arabe”,Politique Étrangèue),1946年5月,第211页。