第三章

伊拉克的独立要求

(1940—1941年)

战争爆发前夕,伊拉克国内最活跃的力量是军队、青年和德国公使馆。常备军约2万至28 000人,并有一支有四五十架飞机的空军,主要是想约束北部的强悍多事的库尔德人以及几乎同样难于驾驭的下伊拉克的阿拉伯部族。委任统治期间,在英国监督下,伊拉克军队的规模一直不大,但1932年伊拉克独立后开始实行征兵制,军队即已扩大。根据1930年英伊(拉克)条约,英国政府保证:“在可能向它提出要求的任何时候……(给予)一切可能的方便……以提供可以得到的最新型武器、弹药、装备、船只和飞机。……”(1)然而,1935年以后,英国武装力量的扩充使英国政府无法满足伊拉克的军备要求;1937年以后,虽然伊拉克不再坚持要求最新型的武器,并同英方商妥由伊拉克接受英军在更新装备后替换下来并经修复的陈旧枪炮,但在谈判尚未完全结束时,战争即已爆发。(2)一些较年轻的伊拉克军官,所负军事任务不足,对西方世界与文官老爷们怀有同样错综复杂的心情:这种半是明言、半是隐忍的心情中,交织着自卑感和妒忌心,缅怀往昔历史上依稀存在的辉煌业绩,借以寄托精神,他们渴望有所作为,把外国巨人打翻在地,像大卫王射杀歌利亚那样凯旋而回;这种隐忍不言的要伤人、要复仇的愿望特别是针对着一个强国,它通过隐藏在一项不平等条约中的监督特权,使他们处于无法动弹(这是他们的想法)的境地,还用翻新的枪炮和废弃的飞机来使他们丧尽体面。

少年气盛的“知识分子”在中学里就已饱受令人醉心的民族主义的熏陶,然后被扔进一个落后的经济体系中去,在这个经济体系中,连让他们活命的薪金都难以支付;他们醉心政治,但又难有机会钻进那个壁垒森严的圈子,那个圈子中的政坛耆宿都像玩皮球一样把官职传来传去,(3)英国、犹太复国主义者和法国否定了他们的巴勒斯坦兄弟和叙利亚兄弟的独立,有关这个问题的宣传鼓动,他们听了更是心潮澎湃,块垒难平。

这两股心怀不满的力量都被德国人巧妙地利用过。纳粹党驻伊拉克高级代表朱利叶斯·乔丹博士担任了政府的文物局局长,这个职务使他能够自由自在地旅行各地并同伊拉克的官吏厮混。1934年以来驻在伊拉克的德国公使弗里茨·格罗巴博士是位才干出众和富有东方经验的人。

格罗巴博士一表人材,令人倾慕,他的浑身活力加上他的阿拉伯语知识和对东方人心理的深刻了解,为他在一大批有权有势的伊拉克人中博得了亲密的交情。他抛弃〔原文如此〕外交的先例,亲身前往政府各部、局去拜访部长、局长们。他经常在德国公使馆大开盛宴,邀请的宾客“无分贵贱”。他又通过举办小型宴会的手段,尽情款待一些精心挑选的伊拉克人,这些人是有指望能给公使馆的特殊工作出力效劳的。(4)

他对伊拉克人的奉承拉拢不会得不到实惠的报答。

1937年,当时担任教育总长的法迪勒·贾马里博士访问德国,他在那里受到正式的欢迎和盛情的款待。回国以后,贾马里博士就被德国人说服,派遣了一个伊拉克代表团参加1938年的纽伦堡党代表大会。代表团由……穆罕默德·法迪勒·贾纳比率领,他受到引见,亲自与元首会面。这次会见,加上大会上军容整饬〔原文如此〕的气氛,印象深刻,在若干程度上可能说明为什么贾纳比一回到伊拉克后就如此热中于按照希特勒青年团的方式改组福图瓦(伊拉克青年运动)。代表团成员在纽伦堡党代表大会上所穿的特别设计的制服,后来为福图瓦所采用。

在这个时候,要对德国人能在教育部里产生影响这一件事负责的教育专家们,如法迪勒·贾马里博士、萨米·舒卡特博士等人,心目中可能只有一个愿望,那就是向伊拉克青年灌输健康的民族主义精神。他们无疑看到,德国和意大利的方法对那两个国家的青年具有神奇的效力,使那里的青年产生了狂热的爱国心。那么,把这种方法应用于伊拉克也必定会有好处,那时伊拉克青年还不知“爱国主义”为何物。他们满可以振振有词地说,要使一个尚在胚胎之中的国家发育成长,惟一的方法就是向它的人民灌输深切的民族自豪感,他们的说法未必没有道理。……

医务人员也受到德国人的拉拢劝诱。一些曾经在德国学习受业的医生也被诱导去对医科学生散布纳粹的理想。皇家医院院长、伊拉克医学院院长赛卜·沙瓦克[原文如此,系舒卡特之误],系声名狼藉的穆萨纳俱乐部(5)的创始人之一,当这个俱乐部后来成为德国人的工具时,他做了它的主席,于1937年访问第三帝国,在那里受到正式接待,并接受了全套纳粹制服的礼物。……

与此同时,德国人对待军队,也像对待其他社会阶层一样,不惜耗费相当大的精力,灌输纳粹主义。通过他们的教育方针,德国人确保这个国家的青年在成年后能作为受过纳粹制度基础训练的青年军官,源源不断地输送到部队中去。另一方面,除了遍布全国各地的宣传小组外,德国公使馆还竭力对军官们表示殷勤款待的热情,并使唤年轻美貌的德国姑娘为他们的宴会增添异性的迷人色彩。然而,德国人活动的主要焦点仍然是怂恿和资助高级军官搞阴谋和颠覆计划。(6)

1933年国王费萨尔的逝世使这个国家失去一位能掌握其命运的人物,他的儿子加齐(1912年生)统治的时期也就相应地是一个极度动荡不安的时期,在此期间,军人扮演了政治舞台上的主角。(7)1936年10月,巴克尔·西德基将军建立的军事独裁政权因他在1937年8月被暗杀而告终。(8)继任的贾米勒·米德法伊政府存在了16个月,它试图通过实施新闻检查和限制主要政敌的自由等办法来遏制那种照常日益增长的反抗。最后,新任命的年轻国防部长萨比赫·纳吉卜侵犯了参谋长的职权,迫使后者愤而辞职;他还把一些年轻军官列入退役名单,以致巴格达附近的拉希德兵营的军官在1938年12月24日至25日要求国王解散内阁和任命那个“不知休息的智囊”努里·赛义德为首相。努里是一位经历过阿拉伯叛乱的政界显要人士,自从巴克尔·西德基建立独裁政权之日起就寄寓国外。他深知与英国保持密切关系对伊拉克的好处;但他在这个时刻重新掌权却把私人仇杀之风又带回政治舞台。这种风气由于巴克尔·西德基的政变而激化,但在米德法伊政府执政期间有所缓和;努里重新掌权,使伊拉克军队的有害的政治影响复活,并使塔哈·哈希姆在以后两年中做了国防部长。此人曾为努里效劳而一手策划了12月24日至25日的政变,但才智有限。他深深为德国的军事力量以及从它那里获得武器的可能性所打动。不久前,阿拉伯人在巴勒斯坦的叛乱触发了巴格达的反英骚动,他就是这次骚动的领导者之一。(9)1939年初,努里在伦敦出席关于巴勒斯坦问题(他对这个问题兴趣很浓,因为他和泛阿拉伯运动各方人士已有长久的交往)的圆桌会议,据说他的出国鼓励了军官中一个敌对集团,即已故的巴克尔·西德基的党羽,趁机进行反对他的阴谋活动。(10)但在3月5日他们被发觉了,那个在巴克尔·西德基独裁时期做过首相的希克马特·苏莱曼及其他50多人被捕,经军事法庭判处徒刑。

4月3—4日夜间,国王加齐在巴格达的御花园里驾车高速行驶(这是他的爱好),因失去控制,汽车越出路面,撞上路灯支架,支架倒塌,压在车上,国王当场身死,同车二人受伤。(11)当国王去世的消息传到摩苏尔时,据说居住在该市的一个德国眼科专家(12)手下的特务挑动了一伙愤怒的暴民袭击英国领事馆,特务告诉那些暴民,英国人害死国王加齐,罪责难逃,甚至还说前王费萨尔在瑞士中毒殒命,也是英国人下的毒手。在随后的骚动中,英国领事蒙克–梅森被殴倒在地,并遭杀害。(13)伊拉克政府匆忙赔偿损失并正式确认,国王之死完全是意外事故;但是对英国特务卑鄙勾当的指责,很快在近东各国和埃及的反英分子中间传开,并受到轴心国报刊和电台的呼应。

加齐的儿子费萨尔二世继承了王位。费萨尔二世出生于1935年;在王子成年以前,费萨尔的长兄阿里的儿子阿密尔·阿卜杜勒·伊拉(出生于1913年)受命摄政。加齐死后的几个月是平静的,(14)当时人们一心关注的大事是国家的财政,赤字已达100万英镑,相当于岁入的1/8,然而,伊拉克石油公司按低息贷款300万英镑,英国政府又进一步提供用于购买武器的325万英镑贷款,另外55万英镑用于接通著名的巴格达铁道从摩苏尔向南到巴伊季之间尚未完工的100英里的一段。尽管有这种援助,两位议员还是抱怨说,英国向伊拉克提供贷款的条件同它对其他国家的慷慨相比是不相称的。(15)

1939年9月战争爆发时,伊拉克政府于9月3日实施新闻检查,并在首相与“伊拉克的老大哥”埃及的首相经过一番电话磋商之后,于9月7日同德国断绝外交关系,没收德国财产,并拘留尚未离境的德国侨民。伊拉克首相在说明他的国家根据1930年英伊(拉克)条约所承担的义务时,正确地声明,这些义务限于提供“一切便利与援助,包括铁道、河流、港口、机场和交通工具的使用”(第4条);除非伊拉克领土受到直接威胁或伊拉克遭受任何形式的侵略,伊拉克的军队不介入。伊拉克政府继续谋求同阿拉伯各邻国和在萨达巴德公约签字的北面各国的深切了解。10月,土耳其同英法两国签订条约后,伊拉克也向它表示祝贺。然而,除了这种表面上的礼尚往来之外,政界人士却对英法两国深怀仇恨,因为它们拒绝让巴勒斯坦和叙利亚的阿拉伯兄弟们独立。极端分子所持的这种不起作用的敌视态度并不因为耶路撒冷的穆夫提穆罕默德·阿明·侯赛因以及伴随他前来的那些流亡的巴勒斯坦极端分子于10月中旬到达而有所改善。这些极端分子两年前逃离巴勒斯坦后一直在近东各国受到监视。英国外交次官知悉,“穆夫提进入伊拉克,并未获得伊拉克主管当局的许可,并且是在没有被人发觉的情况下越过国境的。”(16)但是几乎可以肯定的是,伊拉克最高当局对他的到来是知情的;对他殷勤接待可以在政治上获得好处;而且,他们似乎曾经希望说服他,他对巴勒斯坦事业所能作出的最大贡献莫过于公开宣布,甚至通过电台广播,说他站在盟国一方,从而使英国政府要对他知所报答。他到达伊拉克后不久,摄政即在王宫正式设宴对他表示敬意;努里和其他显贵均出席宴会;此后,穆夫提即开始从伊拉克官方领取丰厚的津贴。(17)可是,努里为了要弥合穆夫提的企求和英国的巴勒斯坦白皮书政策之间的分歧所作的努力,尽管几乎又经过了一个年头,却是注定要失败的。(18)

1940年1月18日,财政大臣拉斯坦·海达尔(什叶派)被刺毙命,开枪行凶的是一名因办事不力而被撤职的前警官。根据凶手(一个笨蛋)在伊拉克军事当局审问下所作的口供,萨比赫·纳吉卜(据说他在一次酒醉时曾辱骂过拉斯坦和什叶派)以及其他政界显要被捕。一个包括伊拉克刑事调查局的英国顾问在内而以一位素有清名的伊拉克法官为主席的调查委员会根据大多数的意见裁决,没有证据表明受控的那些政界人物是有罪的。(19)这个时候,努里感到他一方面受到什叶派教徒和一些军官的压力,前者希望为已故的拉斯坦报仇,后者则与萨比赫·纳吉卜怀有宿怨而要清算旧账;另一方面,他又受到3位大臣的压力,他们要求释放那些被告。在进退两难的情况下,他于2月18日辞职,遗下的真空几乎引起两个敌对的高级军官集团统率的部队之间的火并。在这个紧急关头,年轻的摄政在2月21日授命努里重新组阁。努里得到这两个敌对集团中较强一派的支持,于是遵命组阁。(20)然而,他只答应在涉嫌的政界人士受审期间任职。除萨比赫·纳吉卜外,他们全部获释,纳吉卜则因其“言语容易引起仇恨情绪与纷争”而被判处一年徒刑。一般认为,这个判决不过是为了安抚什叶派教徒和纳吉卜在军队中的私敌;然后,努里就辞职,让位给以拉希德·阿里·吉拉尼为首的新阁。(21)

此人是一个古老的贵族之家的后裔,1892年生于巴格达,经过在当地的法律学校毕业后当过法官的途径而在32岁的早年首次当上大臣。(22)弗雷亚·斯塔克在描述他的时候,说他是一位“工作努力、言语动听的狂热的民族主义者。他野心勃勃,不顾一切,经常在激烈辩论时作出当时确是真诚、但以后却无法履行的保证”。(23)上面提到过的一位有地位的权威人士曾经这样强调过他的鲁莽:当他登上高位的时候,他还几乎不曾出过国门,对伊拉克外面的世界一无所知,因此他也就无法看出他的政策和措施将会造成的后果。他不是一个因为抱着民族主义或反英态度而在伊拉克政界出人头地的人:他的突出之处在于他是个毫不克制的人。努里尽管不喜欢他,却仍在1938年12月为他谋到宫廷总管的职位;但人们认为,由于处在这个有利地位,他的影响曾有助于阻止伊拉克像努里所盘算的那样,在英法对德宣战之后也对德宣战。到了1940年3月,努里似乎已经拿定主意,让拉希德·阿里当政比不让他当政要少些麻烦,因此就在上面所说的情况下一手策划,让他当上了首相;然而,这样一来也正好显出了努里的弱点,他制造了一个局面,事后又证明他自己无力加以控制。(24)

新政府在人事方面没有多大变动,努里仍然主持外交部,塔哈·哈希姆蝉联国防部。公开宣布的政策还是同阿拉伯人民、英国以及萨达巴德公约各签字国保持友好。但具有重大意义的是,新政府立即解除“戒严状态”,在所谓1939年3月阴谋案发生后,努里曾经利用它把军官们约束在拉希德营里面。1940年4月德国向丹麦发动进攻后,拉希德·阿里同受人支配的丹麦政府断绝了关系;但德国人首先在挪威后来又在西线所取得的节节胜利,使得新闻界的审慎的中立态度越来越带有反对盟国的偏向。意大利参战后,一些意侨立即被关进集中营,(25)但伊拉克政府仍然不顾英国大使馆的抗议,拒绝同意大利断绝外交关系,尽管意大利公使卢吉·加布里埃利被公认是轴心国安插在这个国家里的间谍头子,并且还传说他曾付给穆夫提1万英镑的津贴。(26)伊拉克政府提出的借口是,有必要同埃及和土耳其就它们的政策进行磋商:外交大臣努里·赛义德和司法大臣纳吉·舒卡特在6月25日至28日同土耳其总理和外交部长在安卡拉举行谈判。所发表的公报没有表示明确的态度,(27)但可以认为,土耳其不愿断然与意大利断交,有助于坚定伊拉克政府的决心,继续同英国人拖延一阵。(28)

采取这种延宕策略是由于拉希德·阿里和努里两人都试图利用战争局势为手段,以促使英国政府加速实现1939年的巴勒斯坦白皮书,立即让那个国家走上独立的道路,那里的阿拉伯人对犹太人以2 ∶1以上的优势占据多数。S·F·纽科姆上校于1940年7月对巴格达作半官方访问,伊拉克通过他向伦敦提出,愿意根据这些条件宣战。(29)然而,刚上任的英国首相丘吉尔却已热切地赞同犹太复国主义者的要求,主张让他们武装起来,实行自卫,他认为这样就有机会把巴勒斯坦的英国驻军调往别处,以供差遣。(30)英国政府终于在8月29日拒绝了泛阿拉伯的建议。伊拉克政府因未能给巴勒斯坦的阿拉伯人争得一点让步而陷于分裂,只不过在世人面前把这次分裂隐瞒了几个月。它严重地削弱了像努里那样的温和分子的影响,驱使野心勃勃、渴望成为巴勒斯坦解放者而被欢呼喝彩的拉希德·阿里去同意大利公使,同穆夫提和他的巴勒斯坦流亡人士组成的影子内阁,以及同号称“四大金刚”的4名上校(31)的野心集团携手合作。

英国最后拒绝伊拉克政府关于巴勒斯坦的建议之后大约一星期,曾在6月份陪同努里与土耳其政府磋商的纳吉·舒卡特再度前往安卡拉,这次名义上是为了治病,但实际上是同冯·巴本商量。(32)他在10月28日才返回巴格达;23日,德国政府和意大利人一致行动,在阿拉伯语广播中宣布他们对阿拉伯人的友谊,他们祝愿阿拉伯人万事顺遂,繁荣昌盛,并对阿拉伯人的独立斗争表示关注和同情。(33)英国政府于是怀疑拉希德·阿里同轴心国的一些代表关系密切,接触频繁,怀疑他正在密谋策划,重新挑动一次巴勒斯坦骚动并与德国恢复外交关系。因此,到11月末,英国大使巴兹尔·牛顿爵士受命极力劝说摄政要努里辞职,并劝说摄政趁此时机扶植一位比拉希德·阿里更加友好的首相。然而,摄政和努里都慑于极端主义者的势力,尤其是统率驻巴格达4周的部队的萨拉赫丁·塞巴格,因此他们暂时采取观望态度。拉希德·阿里此时对英国大使保证他对盟国的忠诚,并否认有关纳吉·舒卡特在土耳其同德国代表会晤以及有关同德国恢复外交关系的建议的传闻。英国人怀疑他在拖延时间,以俟轴心国对他所提出的军事、财政和经济援助的要求给予答复。根据可靠的权威消息,可以相信他已经提出上述要求。因此,他们明白表示,伊拉克政府在同意大利断绝外交关系以表明它对盟国的忠诚以前,不能期望获得英国的经济援助。12月15日,努里给拉希德·阿里一份备忘录,指出美国和土耳其两国政府最近均对伊拉克的外交政策倾向表示关注,并极力主张内阁对维护同英国所订盟约这个已经公开宣布的政策,有合作的必要。他希望借此促使内阁倒台;(34)但他认为本来会支持他的两位大臣却使他大失所望;接着拉希德·阿里在接到摄政要求他辞职的通知时当着塔哈·哈希姆和财政大臣纳吉·苏瓦伊迪之面告诉摄政,政府已决定留任。他于是对财政委员会发出一份有关政府对外政策的声明,在承认与英国有结盟关系的同时,他又说同“其他友好国家”正在加强和谐的关系。

到了1941年1月中旬,有很充分的理由可以相信,拉希德·阿里已从轴心国那里获得了保证,而穆夫提的秘书则被秘密派往欧洲同它们进行谈判。但在这个时刻,尽管摄政的干预并未如愿以偿地引起内阁垮台,(35)但这种干预却的确使努里、塔哈·哈希姆和其他3位大臣离开了内阁。拉希德·阿里向各方面谋求支持,终于同“四大金刚”联合起来,在以一次新的军事政变的威胁为背景的条件下,试图以他所提名的人员组成新阁。然而,议院内正在发展的反对派现在又得到刚辞去职务的几位前大臣的支持而加强,形成了通过不信任案的威胁,根据宪法规定,那是可以使政府倒台的。摄政拒绝拉希德·阿里解散国会的要求;为了避免受到强制要挟,他离开首都,前往位于首都以南90英里的迪瓦尼亚,得到当地驻军司令易卜拉欣·拉维的保护。由于受到这番挫折,拉希德·阿里在1月31日辞职;2月3日左右,摄政返回巴格达,塔哈·哈希姆组成新阁。(36)

这些事件给英国政府的教训是,它驻在伊拉克的外交代表如果是一位具有专家资格并对伊拉克人民的风俗习惯、性格和语言有丰富经验的大使,那么,他会更有效地代表英国政府。(37)因此,英国政府在2月13日宣布任命基纳汉·康沃利斯爵士为大使,他毕生在中东任职,1935年退休之前曾经担任过伊拉克内政部顾问达14年之久。(38)可是,任命发表后整整7个星期的宝贵时间过去了,他才迟迟于4月3日飞抵伊拉克。3月底他路过开罗时,韦维尔向他明确指出,为了恢复伊拉克的秩序而要从中东抽调任何部队是十分困难的:但同时他与陆军中将奎南商讨了对策。为了达到使伊拉克恢复秩序的目的,有可能要从印度抽调部队,而奎南中将已被选派为这支部队的司令。(39)在此期间,塔哈·哈希姆使“四大金刚”就范的努力已完全失败;同时,

拉希德·阿里周围的文职政客一直活跃非凡,看来他们不仅夸大摄政对“四上校”所怀的敌意以吓唬这4人,而且呼吁这4人为了国家的利益去反对摄政,以免终于站在英国一边卷入战争。(40)

3月份,已被任命为外交大臣的陶菲克·苏瓦伊迪首途赴开罗同艾登会晤,后者在不久前重新被任命为英国外交大臣后正再度访问中东。苏瓦伊迪回到巴格达后,内阁在3月26日决定首先拔掉“四大金刚”中势力最小的一个,它根据摄政的指示,命令他和易卜拉欣·拉维对调职务;但在“四大金刚”又一次发出威胁时,首相便缩手缩脚,结果不了了之。国会按时在3月31日休会。4月1—2日夜间,“四大金刚”出动了他们的部队迫使首相辞职。然而,他们为逮捕摄政而采取的步骤失败了。美国公使保罗·纳本休暗地里把摄政护送到英国在哈巴尼亚的空军基地。(41)伊拉克参谋长宣布,摄政由于未能履行职责而丧失其地位;在拉希德·阿里主持下的国防政府宣告成立,该政府保证恪守伊拉克签订的国际条约,尤其是英伊(拉克)条约。4月10日,根据拉希德·阿里的建议,议会一致选举谢里夫沙拉夫为摄政。他是个62岁的汉志人,与伊拉克哈希姆王朝同一个祖先,他本人已是第5代了。(42)拉希德·阿里一再声称,政府将继续信守英伊(拉克)条约,但与此同时,《独立报》却公开宣布,这个新运动必须摆脱“曾经使伊拉克的伟大形象受到侵蚀的那种相沿成习的政策”。(43)

拉希德·阿里的声明之虚伪太明显了,岂能使英国人对政变政府产生任何信任之感。但伦敦方面来得太迟的反应看起来既带有挑衅性,同时又对可能招致的后果缺乏认识。4月8日,丘吉尔通知印度事务大臣:“伊拉克局势已变坏。我们必须确保巴士拉,因为美国人越来越渴望在那里立即建成一个巨型的飞机装配基地,以便直接向那里运送物资。”(44)有可能立即从印度派遣一个印度师的主力旅,20日,丘吉尔通知外交大臣:

应该向基纳汉·康沃利斯爵士说明,我们派遣部队到伊拉克的主要目的在于掩护和建立位于巴士拉的大型装配基地;并向他说明,除了哈巴尼亚外,发生于内地的一切事情目前完全不在优先考虑之列。……不可就派遣部队到巴格达或假道前往巴勒斯坦,作出任何保证;对于一个通过政变而篡夺权力的政府,或在一个早已在精神实质上破坏我们的条约权利的国家,我们不承认它有权要求这种保证。然而,基纳汉·康沃利斯爵士也不应擅自解释,以免束缚自己的手脚。(45)

康沃利斯在17日宣布主力旅将于次日到达巴士拉,这消息的确使拉希德·阿里为之愕然,伊拉克的参谋长当即奉命偕同英国军事代表团的团长前往巴士拉,协助办理部队登陆事宜。然而,他的政府接着便谋求对开抵巴士拉的部队提出下列条件:

一、必须将该部队迅速运往位于通向巴勒斯坦的大道上的边境防地鲁特巴。

二、今后应将有关英国部队到达的充分情报事先通知伊拉克政府。

三、伊拉克境内的英军总数在任何时候不得超过一个旅。

四、在已抵达巴士拉的部队越过边境之前,其他部队不得登陆。

他们宣称,在去年夏季同英国政府交换意见期间,他们最后在1940年7月16日的备忘录中坚持“不得在伊拉克境内建立基地或驻军”。(46)这份备忘录发出的日期,是德国在法国取得胜利,伊拉克拒绝与意大利断交之后不久,现在值得注意的是,当伊拉克人试图单方面对他们应尽的条约义务加以更多限制时,轴心国军队已将消耗殆尽的西部沙漠部队逼回埃及边界,并切断了托卜鲁克的退路;再加南斯拉夫已降服,英国部队正退往希腊中部的温泉关阵线。(47)

据伊拉克5月3日的备忘录说,英国驻巴格达大使已于4月28日给予答复,表示条约不容许有任何像伊拉克政府所建议的那样限制,英国有权在巴士拉建立一个基地以开辟并确保通过伊拉克的交通线。伊拉克政府接着宣布,英国的主张是违反条约规定的,伊拉克负有保卫交通线的责任;(48)它还对英国部队最近在伊拉克的活动提出抗议。那时大使宣布,为支援已经开抵巴士拉的一旅部队,另外3艘载有辅助兵种、后备部队和给养的船只即将到达。拉希德·阿里当即拒绝准许这些人员和给养在已登陆的部队开拔之前登陆。当大使询问,如果这些部队实行登陆的话,伊拉克政府将怎么办的时候,拉希德·阿里回答说,对这种违反条约的行为,应由英国负责。29日,新到达的部队开始登陆,大使命令住在巴格达的英国妇孺撤至哈巴尼亚的英国空军基地。据说那时伊拉克政府认为,这一行动的含意就是将从哈巴尼亚出动飞机轰炸巴格达,并导致伊拉克政府调集一旅左右的兵力驻守在距哈巴尼亚约1 000码而可加以控制的高地上。他们在那里掘壕据守,并架设大炮;好几个星期以来,伊拉克部队内就纷纷传说要炮轰哈巴尼亚,现在英国人在希腊部队投降,希腊首相自杀之后,正在撤离希腊,看来时机已经成熟了。无论如何,当英国大使在4月30日要求把这些部队撤离哈巴尼亚时,他被告知去查阅一下伊拉克先前发出的关于英国部队在巴士拉登陆以及关于他们通过伊拉克的行动的备忘录。与此同时,哈巴尼亚的伊拉克军队又得到增援,至5月1日傍晚,他们的兵力增加到9 000多人,约有大炮50门,而英军只有从巴士拉空运到达的大约350名步兵,一个由18辆装甲车组成的皇家空军装甲车中队,大约1 000名皇家空军人员和6连伊拉克征募兵(亚述人和库尔德人),在没有炮兵的情况下,他们守卫的阵地外缘长达7英里。1名伊拉克军官向英国空军指挥官(斯马特空军少将)传达了一个口信,禁止一切飞行或部队移动,否则进行炮击。空军指挥官因此“决定,有必要不再提出警告就向这些部队发动进攻。于是,在5月2日清晨,一队临时凑合的空军……向伊拉克部队进攻,希望空中轰炸能够收到动摇伊拉克军队的士气并迫使他们退却的效果”。(49)

尚未撤离巴格达的英国国民和受英国保护的人已经集中在英国大使馆,并在美国公使特许下,也集中在美国公使馆内。英国人威胁说,如果伊拉克部队不撤离哈巴尼亚,他们将轰炸巴格达的公共建筑物,此后,伊拉克当局也扬言要轰炸大使馆和公使馆以示报复,并在5月4日通知美国公使,他必须立即交出居住在公使馆内的全部英国国民,以便加以拘留。在美国公使要求伊拉克当局出具一份有关这些英国国民将受到符合国际法的待遇的书面保证之后,他们终于免受干扰;但美国公使馆和英国大使馆同外界的联系被割断了约有一个月之久。(50)

面临哈巴尼亚和驻巴格达大使馆受到迫在眉睫的威胁,已经抵达巴士拉的部队和从印度派来的增援部队(5星期后到达)都是远水救不了近火,因为自巴士拉向北推进,既受到伊拉克人破坏交通线的阻挠,又受到两河每年一度泛滥的影响。事实上,来自巴士拉的部队在6个星期之后(6月12日)才到达巴格达。(51)尽管韦维尔有话在先,说他“在各处的部队已经十分紧张”,从巴勒斯坦抽调兵力势必将该地区置于极度脆弱的地位,因为巴格达正在发号施令,煽动巴勒斯坦阿拉伯人进行一次新的叛乱,(52)参谋长委员会现在还是不得不向他去讨救兵。他们在5月4日发给他的电报如下:

用兵于伊拉克是不可避免的。我们必须在巴士拉建立基地,并且控制该港口,以便在必要时确保波斯的石油,由于德国空军在爱琴海上的优势,经由伊拉克到土耳其的交通线已显得更加重要。……即使我们没有向巴士拉派遣任何部队,但在轴心国的指使下,目前在哈巴尼亚出现的局势也是会发生的,我们日后仍不免要在遇到抵抗的情况下不得不在巴士拉登陆,而不是像现在这样能够在没有抵抗的情况下取得一个桥头堡。……接受土耳其出面的调停,当然不成问题。我们不能让步。(53)埃及的安全仍然是首要的。但我们有必要竭尽所能来挽救哈巴尼亚,并控制通往地中海的输油管。(54)

人们获得的印象是,目前在希腊和昔兰尼加遭到惨败后,伦敦已手忙脚乱,穷于应付,对这个问题今后可能发展到怎样,无法判断。当丘吉尔决心“确保巴士拉”时,是否已预见到伊拉克人对哈巴尼亚的围攻?5月4日所说“目前在哈巴尼亚出现的局势也是会发生的”这句话,可以解释为他承认并没有预见到这种情况;韦维尔在5日答复:

来电几乎毫不考虑实际情况。你必须面对事实。”他怀疑他本人正在集结的部队是否有足够的力量解救哈巴尼亚,或者哈巴尼亚是否能够坚持到这支部队可能在12日到达的时候。他说,“我觉得有责任用最严重的措辞提醒你,我认为伊拉克战事拖下去,将严重地危及巴勒斯坦和埃及的防务。其政治反响将是难以估量的,其后果可能是我花了将近两年的时间力求避免的那种情况,即在我们的基地内部发生严重麻烦。因此,我再次最强烈地恳请你尽早谈判一项解决办法。(55)

对此,参谋长委员会在6日答复如下:

除非是在伊拉克作出重大让步的基础上,确保轴心国今后对伊拉克不再有所图谋,否则我们不能接受谈判解决的方式。局势的实际情况是,拉希德·阿里一直同轴心国勾结在一起,他不过是想等轴心国能够给予援助时动手罢了。我们的部队到达巴士拉后,迫使他在轴心国准备就绪之前就开始行动。因此,只要不失时机,大胆行动,就有扭转局势的大好机会。……

国防委员会指示,应通知空军少将斯马特:他将得到支援,在此期间,他的任务就是要保卫哈巴尼亚到最后一刻。在埃及的安全得以维持的前提下,应尽可能对我军在伊拉克的军事行动给予最大限度的空军支援。(56)

在发出这道命令以前,丘吉尔曾提过这样的问题:“为什么驻守在哈巴尼亚的军队在5月12日之前要屈服?”但对身历其境的人们来说,他们的任务真像是一个“令人伤心的玩笑”。(57)

哈巴尼亚奇迹的出现是镇定沉着,极端不屈不挠的努力以及无法估量的克制约束的结果。有些军官对于战争的常规是知之有素的,他们懂得什么是办得到的,什么是办不到的;他们在内心深处也明知这个驻军点的陷落只不过是时间问题罢了。……只要拉希德·阿里的几旅兵力,有足够的大炮和坦克作掩护,决定扫荡这个驻军点,那就谈不到什么投降,而是整个儿报销。(58)

对被困在哈巴尼亚的英国人和驻巴格达大使馆以及英国在整个阿拉伯世界的政治地位来说,幸运的是,伊拉克司令官缺乏把对哈巴尼亚的包围圈收紧的决心,他们只满足于进行炮击,相对地说,这几乎是没有什么破坏性的。“我们发现,”丘吉尔写道,“敌人的炮手在受到空袭时,甚至在看到我们的飞机在上空掠过时,就不愿守在炮位上。”(59)在英国人发动机动灵活的反击面前,伊拉克部队在5—6日的夜里从高地撤退;伊拉克的空军已经失掉战斗力;7日,哈巴尼亚守军出击,把伊拉克人逐退到幼发拉底河。这次侥幸取胜使丘吉尔受到鼓舞,他在7日致电韦维尔:

现在对伊拉克人采取果敢的行动,就可能在德军到达之前粉碎这次叛乱。……我们必须予以沉重的一击,使他们在德军到达时也鼓不起士气。我认为,如鲁特巴和哈巴尼亚已肃清,〔我们的〕纵队即可占领巴格达,或乘胜尽量扩大战果。(60)

但对韦维尔来说,事情并没有这么简单,他在次日致电丘吉尔:

我认为,你们应该重视,在今后几个月伊拉克的政局不利于我的情况下我们采取军事行动的局限性。来自印度的部队能够确保巴士拉,但是据我看来,他们不能向北挺进,除非得到当地居民和部族的充分合作。(61)来自巴勒斯坦的部队,可以解救哈巴尼亚,并固守从巴格达通往哈巴尼亚的通道,以防伊拉克人再度向哈巴尼亚进军,但这支部队不能在遭遇抵抗的情况下进入巴格达,或在那里据守。……因此,为了避免在一个并非极端重要的地区进行重大的军事行动,我仍然建议通过一切行得通的方法谋求政治解决。(62)

对此,丘吉尔于9日答复如下:

我们获悉,拉希德·阿里和他的党羽正处于绝望的窘境中。不管这一情况如何,你仍须同他们奋战。……在与哈巴尼亚的部队会师后,你应该尽量利用当时的形势,毫不迟疑地设法攻入巴格达,甚至不惜用一支人数很少的部队,采用德军惯于冒险而从中得利的那种行动。

除非拉希德·阿里立即接受参谋长委员会电报中的条件,就谈不到同他进行谈判。这样的谈判只会徒然耗时费日,而德国空军则将在此期间到达。……当前你的任务是在巴格达建立一个友好的政府,并全力以赴地击溃拉希德·阿里的部队。……关键在于行动,即机动纵队的迅速推进以建立巴格达与巴勒斯坦之间的有效联系。此事一天也不能耽误,因为德军不久即将到来。(63)

韦维尔能够从巴勒斯坦抽调出来的惟一的机动部队只有一个旅团,外加3个外约旦边防军骑兵连和350名阿拉伯军团的士兵。(64)即使是这支小部队,为它提供足够的运输设备也遭遇到极大的困难,直到5月10日,它才越过伊拉克边境。与此同时,应拉希德·阿里的紧急要求,约有120架德国飞机自5月12日起开始到达伊拉克,通过同维希政府作出的安排,这些飞机在途中使用了叙利亚的着陆场。德军调不出更多的飞机,因为他们即将投入进攻克里特岛的战斗,这次战斗从5月20日进行到31日,使他们的“人员与飞机损失綦重,一蹶不振”,(65)为此,叙利亚的轴心国委员会征用了自休战以来一直堆存在叙利亚的法国战争物资,自5月16日起,有几列车的物资从叙利亚取道阿勒颇和摩苏尔运往伊拉克。(66)然而,对伊拉克人来说,轴心国的这种援助是很不够的;或许是为了鼓舞士气,巴格达报纸和电台在5月15日宣布,刚同拉希德·阿里政府建立外交关系的苏联政府已为伊拉克空军招募俄国志愿兵。(67)

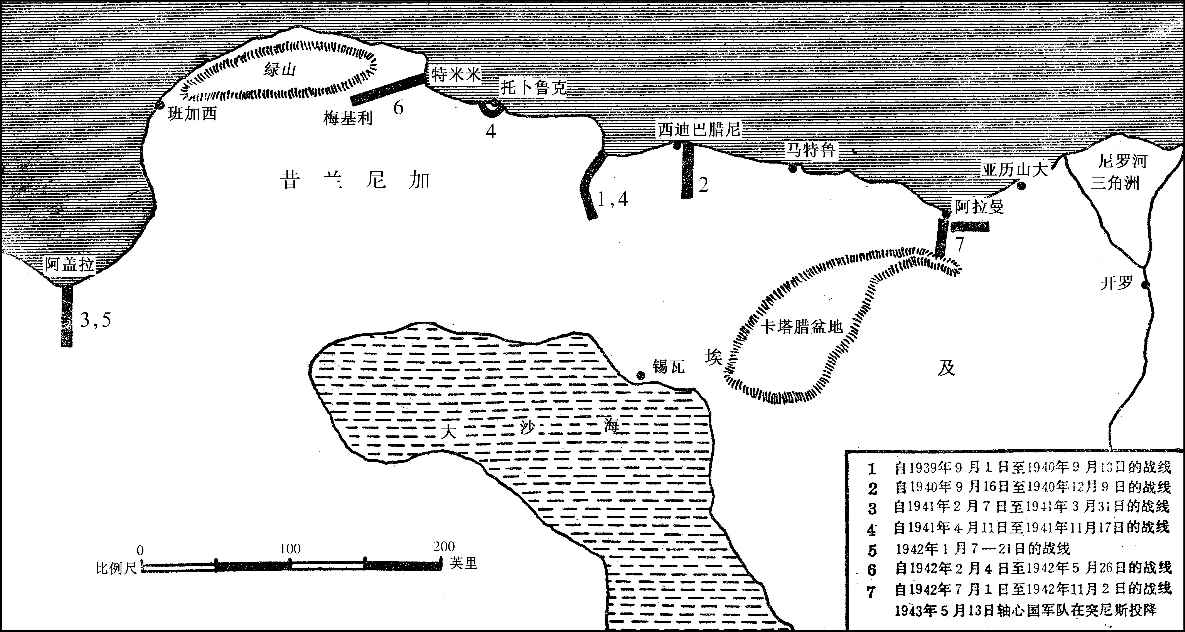

下伊拉克(1941年5月)

(按原图译制)

从哈巴尼亚向前推进的英军和阿拉伯军团,由于敌人在幼发拉底河渡口的抵抗,由于洪水泛滥,同时也由于敌人对交通线的破坏而受到耽搁,但在5月30日进抵距巴格达不远的地方。从军事上说,这支部队仍未脱离险境:它的实力只有1 200人,炮8门,几辆装甲车,后方的交通线岌岌可危,而且无险可守。另一方面,伊拉克人在巴格达几乎有一师之众,并在英军后方幼发拉底河畔的拉马迪另有一支部队。可是,伊拉克人大大地高估了英军的实力,而且由于自己遭到重大伤亡而垂头丧气。(68)拉希德·阿里和支持他的人仓皇逃走,有的去土耳其,有的去波斯。(69)以巴格达市长为首的治安委员会下令解散那些准军事性的编制,向英国人乞降。英方提出的条件计有:把伊拉克的军队恢复到和平时期的常态,移交战俘和拘留敌国国民。因为没有经过正式宣战,因此也就没有什么和平条件的问题:英国与伊拉克之间的关系继续遵照1930年的条约处理,由印度调来的部队则作为战时守备部队予以默认。已经随同英国部队从外约旦返回伊拉克的合法摄政和他的一部分大臣于6月1日到达巴格达。德国空军使用过的摩苏尔着陆场也已在德军开往叙利亚之后收复。然而,秩序的恢复却因6月1—2日夜间发生了一次巴格达犹太人区的大屠杀而受到妨碍。(70)

当时在旁观者看来,拉希德·阿里的暴动好像是德国在中东展开大规模钳形攻势的北路行动的一部分,其南路是由隆美尔出兵昔兰尼加。(71)但是我们现在知道,那几个月内,德国人主要考虑的是计划中的入侵俄国。(72)显而易见,伊拉克战火爆发时,德国人并没有做好协助拉希德·阿里的任何有效安排。(73)如果德国人当初从希腊把可以调动的全部空军立即支援而不是从事于征服克里特岛的话(5月15日到31日,包括初期的空中轰炸),那么,英国人恢复伊拉克局势的可能性是很微小的,哪怕是那些真正到达的德国飞机因为当地航空汽油的缺乏而受到掣肘。(74)但是,希特勒的视野局限于欧洲,他此刻正全神贯注于即将发动的入侵俄国,他曾想在德军进抵马塔潘角后,就停止巴尔干战役,(75)头脑里当然不是从伊拉克出发来考虑问题。因此,德国同维希法国关于利用近东各国设施的谈判一直要到拉希德·阿里发动政变后4个星期方才开始,而且里宾特洛甫于5月13日会见墨索里尼时所说的话显得相当谨慎小心:“如果〔从叙利亚或土耳其启运的〕大宗武器能运抵伊拉克的话,把空运部队调入该地区才有可能。”(76)尽管没有直接的证据,但看来德国在1940—1941年冬向拉希德·阿里提供支援的建议,很可能同这个计划有关:占领直布罗陀并将英国人从当时正在受到雷德尔海军上将进逼的地中海赶出去;(77)后来即使由于希特勒决心进攻苏联而佛朗哥将军的态度又是暧昧不明,这个计划只得作罢,但韦维尔在西部沙漠发动攻势,意大利军队溃不成军,为了分散英国在中东的资源实力而怂恿拉希德·阿里行事,无疑仍然是有吸引力的一着。随着拉希德·阿里在1941年1月底建立独裁统治的尝试失败后,外交主动权暂时转到英国人手中;我们看到,尽管他们没有立即以军事力量支持这个主动权,但康沃利斯的任命以及艾登在3月份对陶菲克·苏瓦伊迪的态度使拉希德·阿里分明察觉,他再也不能坐失时机了。4月1日到2日的政变同德国人的入侵南斯拉夫和希腊,同隆美尔在昔兰尼加的攻势,究竟配合到什么程度,现在还不得而知;但看来政变和哈巴尼亚之围都是拉希德·阿里被迫采取的行动,前者迫于康沃利斯的到来,后者迫于印度旅的登陆,而不是一个“宏伟计划”的组成部分。(78)总之,没有证据可以表明德国人对伊拉克这次暴动所持的态度,除了把它看作是一个牵制性的可乘之机以外,还另有企图;已经弄清楚的一点是,迟至希特勒发出5月25日第30号命令的时候,伊拉克人之所以受到鼓励,只是为了他们具有同英国人捣乱的价值,好让德国人放手入侵苏联。(79)

从历史的角度看来,整个事件给人留下的印象是,当时的形势比参与其事的人起了更大的推动作用。伊拉克的政界人士虔诚企求泛阿拉伯独立,不管他们及在其邻国中和他们同样的人的愿望在多大程度上是一种过度的、长期受到挫折的贪得无厌的表现——“在很大程度上不是对物质利益的追求,而是一种得寸进尺的精神病态”。(80)他们希望在战争的压力下强迫英国和法国承认巴勒斯坦和近东各国独立,但是到1940年9月还没有结果:维希法国仍然恃强行暴,压制近东各国的民族主义者;那时,由于1939年的巴勒斯坦白皮书而在国内和美国(81)受到猛烈攻击的英国政府也难以同意对阿拉伯人再作让步。以努里和摄政为首的伊拉克温和派,虽然感到失望,但仍愿意暂时维持现状,以便等待新的机会来提出阿拉伯问题;可是拉希德·阿里和极端分子的视野,在西面仅以伊斯坦布尔为限,他们根本无法理解在全世界进行的这场斗争的规模,也不理解在这场斗争背后的种种问题,因此他们就迫不及待地转而向德国人求援。由于他们的无知和自大,他们也可能当真认为不是他们把自己缚在希特勒的战车上,而是在他们自己的斗争中把德国人拉过来作为盟友。(82)就这样,他们被卷入“行动主义”的漩涡中去,在这个漩涡里,随着伊拉克的每个行动,英国马上采取反行动,如此循环不已,越来越带有必然性;双方都不信对方的决心,而伊拉克人又对轴心国的物质支援过于相信。

(1) 条约附录,第5条〔《文件,1930年》(皇家国际事务学会),第138页〕。

(2) 参阅弗雷亚·斯塔克,《泰晤士报》,1941年6月27日;又见下文,原著第59页。

(3) 弗雷亚·斯塔克,前引文。

(4) 犹太复国主义者获得的英国情报机构报告:“1935—1941年敌人在伊拉克破坏活动的简要记录”(“A Short History of Enemy Subversive Activity in Iraq 1935—1941”),部分发表于《阿拉伯的奋战》(Arab War Effort),第32页。

(5) 以穆萨纳·伊本·哈里萨命名,他是公元7世纪时征服伊拉克的穆斯林首领之一。有关伊拉克青年运动在中古时期的原型,参阅《伊斯兰百科全书》(Encyclopaedia of Islam)中的“福图瓦”(Futuwa)词目,以及伯纳德·刘易斯:“伊斯兰行会”,《经济史评论》(Bernard Lewis:“The Islamic Guilds”,Economic History Review),1937年11月,第8卷,第20—37页。

(6) “敌人在伊拉克破坏活动的简要记录”,《阿拉伯的奋战》,第31—32页;参阅哈杜里,第157—161页。

(7) 莫里斯·彼得森爵士(Sir Maurice Peterson),1938—1939年任英国驻巴格达大使,有过这样的议论:尽管国王加齐具有他父亲的某些魅力,他的三心二意的性格使他成为一个非常不得人心的君主〔见《帷幕前后:自传》(Both Sides of the Curtain:An Autobiography),伦敦,康斯特布尔,1950年版,第138—139页〕。

(8) 巴克尔·西德基在政变前访问过德国,娶了一个德国妻子,据信他接受过德国的金钱支持(“敌人在伊拉克破坏活动的简要记录”,《阿拉伯的奋战》,第32页)。这次政变也受到伊拉克左翼的支持,并得到希望削弱英国影响的苏联的赏识(哈杜里,第71—76页;参阅下文,原著第489页)。

(9) 见彼得森,前引书,第142—143页。关于武器问题,见上文,原著第57页。

(10) 这是伊拉克官方的说法;参阅彼得森,前引书;但一位有地位的权威人士声称:他认为这次所谓阴谋是伊拉克陆军情报处处长捏造的,主要是为了制造逮捕希克马特·苏莱曼的借口,因为努里把他的姻兄弟贾法尔·阿斯卡里在1936年被暗杀一事归罪于苏莱曼(有关这个问题,参阅哈杜里,第90—92页)。

(11) 审查这次事故的法官的报告,哈杜里,第138页。

(12) 见“敌人在伊拉克破坏活动的简要记录”,《阿拉伯的奋战》,第32页。

(13) 英国外交次官在1939年5月10日声明:“据我了解,迄今未能证明因蒙克–梅森先生谋杀案而被捕或判刑的人与任何外国的特务有联系。”(下院辩论,第5辑,第347卷,第447栏)

(14) 加齐生前一直通过报刊和电台鼓吹把科威特并入伊拉克,英国政府为此在他死前约一个月曾向伊拉克政府提出过紧急抗议〔彼得森,前引书,第150—151页,《泰晤士报》(社论),1941年4月9日;参阅下文,原著第350—351页〕。

(15) 大概指最近向土耳其提供的贷款。两位批评者之一是穆罕默德·尤努斯·萨巴维(《现代东方》,1939年8月,第477—478页),他后来在拉希德·阿里1941年4月至5月的违宪内阁中担任经济大臣,因参与暴动被处绞刑。

(16) 1939年10月25日,下院辩论,第5辑,第352卷,第1440栏。

(17) 《金字塔报》,1939年11月4日,据《现代东方》的引文,1939年12月,第656—657页;参阅“前穆夫提在伊拉克叛乱中的作用”(The ExMufti's Role in the Iraqi Revolt),英国情报处报告,载《阿拉伯的奋战》,第35—40页。

(18) 参阅下文,原著第63—64页和第229—230页。

(19) 据罗西塔·福布斯(Rosita Forbes)的暗示,可能是穆夫提策划了这次谋杀拉斯坦事件〔“亚洲之桥”,《两周评论》(“Bridge of Asia”,Fortnightly Review),1942年12月,第378页〕,但他用语含混,无法肯定。

(20) 见哈杜里,第144—149页。

(21) 见哈杜里,第146—155页;“前穆夫提在伊拉克叛乱中的作用”,《阿拉伯的奋战》,第35页。拉希德·阿里的姓有各种拼法(如Kailani,Kilani,Gailani),其原因是阿拉伯和波斯文的字体含混不清。作者根据《伊斯兰百科全书》中他的祖先的名字“阿卜德·卡迪尔·吉拉尼”的拼法。

由于把《泰晤士报》的日期1941年4月8日误为1940年4月8日,莫里斯(摩西)·皮尔曼错误地说拉希德·阿里于1940年4月3日发动政变后夺取政权〔《耶路撒冷的穆夫提,哈吉·阿明·侯赛因的故事》(Mufti of Jerusalem,the Story of Haj Amin el Husseini),伦敦,高兰兹,1947年版,第36页〕。

(22) 《中东》(The Middle East),伦敦,欧罗巴出版社,1948年版,第370页。

(23) 《泰晤士报》,1941年6月28日;参阅彼得森:《帷幕前后》,第151页。

(24) 但请参阅哈杜里,第153—155页。

(25) 在意大利公使再三要求下,他们后来获准离境〔《现代东方》,1940年9月,第433页,引用《意大利之声》(Voce d' Italia),1940年8月11日〕。

(26) 参阅C·L·苏兹贝格:“德国在中东的准备”,《外交》季刊(C.L.Sulzberger:“German Preparations in the Middle East”,Foreign Affairs),1942年7月,第20卷,第666—671页。

(27) 《现代东方》,1940年7月,第333页。

(28) 在法国同德国签订了停战协定以后,伊拉克政府却表示同意要伊拉克石油公司切断通往黎巴嫩的黎波里的油管(《泰晤士报》,1940年7月6日)。

(29) 参阅J·C·赫尔维茨:《争夺巴勒斯坦》(J.C.Hurewitz:The Struggle for Palestine),纽约,诺顿,1950年版,第149—150页;哈杜里,第170页。

(30) 见下文,原著第237—238页。

(31) 他们是:(1)萨拉赫丁·塞巴格,第3师师长,曾服役于奥斯曼帝国陆军,后进英国参谋学院学习,他在那里同一个英国妇女结婚,回伊拉克后不到一年,他的妻子即去世:“此人的聪明才智同他的自负相去不远,他具有良好的想象力和工作能力,这后一点在伊拉克是难能可贵的品质;他是一个热情的泛阿拉伯民族主义者”,他因为英国未能以最新式武器供应伊拉克而心怀不满(弗雷亚·斯塔克,《泰晤士报》,1941年6月28日);(2)卡米尔·沙比布,第一师师长,“一位矮胖、顽固而好争辩的人物,外貌酷似黑人”,他在1940年8月伊拉克空军节的讲话中,称呼他的听众为“真主特选的军队”〔同上以及《独立晚报》(al-Istiqlal),1940年8月11日〕;(3)法赫米·赛义德,机械化部队司令;(4)马哈茂德·萨尔曼,空军司令。这些军官在1938年12月政变后就已在政治上同努里和塔哈·哈希姆结合起来(参阅哈杜里,第148—149页)。关于他们的最后下场,见下文,原著第158页和注⑤(即本书第235页注①。——译者)。

(32) 在努里任首相期间,纳吉·舒卡特曾迫切要求接受一项主要是由德国政府提出的建议,资助并装备一所设在巴格达的现代技术学院。英国大使提出一项由伊拉克石油公司保证的相似的反建议,从而使这项建议遭到拒绝(见彼得森:《帷幕前后》,第144页)。

(33) 宣言全文见《民族观察家》,1940年12月6日;参阅《现代东方》,1940年12月,第577页;哈杜里,第165页。

(34) 在当代未发表在英国资料中,可以看到英国大使馆、摄政和努里之间对改组政府是否可取这一问题曾进行过几次谈判的证据。1947年,据说努里曾证实哈杜里所表达的疑虑,即拉希德·阿里是否真的愿意与英国决裂;并认为“拉希德·阿里的一些政敌应对他和英国之间的误解负责,他们在英国大使馆里愚蠢地搞阴谋诡计来反对他”(哈杜里,第169页)。哈杜里由此得出的结论是,“如果努里将军的意见是正确的话,那么,犯错误的只能是巴格达的英国当局,因为它建议其本国政府提出解除拉希德·阿里职务的要求而使矛盾激化。”但哈杜里的推论未免太不花力气了。纳吉·舒卡特与德国驻土耳其大使搞的阴谋明目张胆地破坏了联盟条约,对此英国政府是不能宽恕的;6个月以前,它成功地在埃及搞掉了一个有害的内阁。看起来,这两个事例的主要差别在于:伊拉克的军队受到的感染要比埃及的军队严重得多,同时巴兹尔·牛顿爵士也缺少像迈尔斯·兰普森爵士那样享有的个人权威。

(35) 参阅哈杜里,第174—175页。宪法没有规定国王有权解散内阁。与国王费萨尔一世的意愿相反,第66条反而规定大臣们对议会负责。然而,在他统治期间(1921—1933年),15个内阁没有一个是直接由于议会投不信任票而辞职的。“内阁的辞职几乎每次都是由于国王的直接授意或由于它自身认为已经失去国王陛下的信任。”〔P·W·艾尔兰:《伊拉克,政治发展的研究》(P.W.Ireland:Iraq,A Study in Political Development),伦敦,凯普,1937年版,第422页〕

(36) 哈杜里说,在各敌对派别中充当居间人的参议院议长事后告诉他,“四大金刚”曾威胁要发动内战,如果塔哈当不上首相的话。而塔哈则相信他们的“诚意和真正的爱国心”,因而认为他能设法使他们和摄政之间达成和解。如果易卜拉欣·拉维在军事上支持摄政的话,摄政是准备迫使“四大金刚”摊牌的,但这位军官却要小心行事,不肯冒险,他后来对哈杜里解释说,“尽管他同情摄政……作为一个忠诚的军人……他只能对他的顶头上司即总参谋长负责(此人是个听凭“四大金刚”摆布的胆小鬼),这样,他对摄政的支持可能被视为发动一场反对总参谋长的叛变。”(哈杜里,第177—178页)

(37) 参阅《泰晤士报》社论,1941年5月6日;弗雷亚·斯塔克:《东方是西方》(Freya Stark:East is West),伦敦,默里,1945年版,第139页。

(38) 哈杜里(第187页)指出,他的任期是在拉希德·阿里担任内政大臣时告终的。

(39) 柯林斯:《韦维尔》,第356页。

(40) 哈杜里,第179页。3月,英国经济作战部得悉伊拉克向德国供应羊毛,德国向伊拉克提供武器与铁路客车厢的计划。这两笔交易都将通过波斯来完成〔W·N·梅德利科特:《经济封锁》(W.N.Medlicott:The Economic Blockade),第1卷,《第二次世界大战史,联合王国文官丛书》(History of the Second World War,United Kingdom Civil Series),伦敦,英王陛下文书局及朗曼斯·格林,1952年版,第614页〕。

(41) 见斯塔克:《东方是西方》,第139页。

(42) 他在阿拉伯叛乱中起过突出的作用。T·E·劳伦斯当时把他描绘成“一位有力的人物,也许是陆军中所有的谢里夫中最能干的一个,但缺乏雄心壮志”〔《七根智慧的柱子》(Seven Pillars of Wisdom),伦敦,凯普,1935年版,第142页〕。

(43) 4月8日,引文见《现代东方》,1941年5月,第256—257页。新政府首先采取的行动之一是释放因蒙克–梅森暗杀案被关押的几个人(《泰晤士报》外交记者,1941年5月2日)。

(44) 丘吉尔,第3卷,第225页;美国版,第3卷,第254页。

(45) 丘吉尔,第3卷,第225—226页;美国版,第3卷,第255页。康沃利斯在4月17日通知伊拉克政府,英国的目的是“开辟通过伊拉克的交通线”。韦维尔向参谋长委员会“经常提出警告说,在目前情势下,从巴勒斯坦抽调力量支援伊拉克是不可能的,并……总是提出建议,避免在伊拉克承担义务”。“我在各处的部队〔他说〕已经十分紧张,我决不能再把其中的一部分调去为不能产生任何效果的事情冒风险。”(丘吉尔,第3卷,第227页;美国版,第3卷,第256页)

(46) 伊拉克政府于1941年5月3日致各国驻巴格达外交使节的备忘录;其译文载《现代东方》,1941年5月,第234—236页;参阅哈杜里,第163—164页。

(47) 在拉希德·阿里政变以前,1941年3月21日的《佩斯特·劳埃德》(Pester Lloyd)已引用《意大利人民报》(Popolo d'Italia)驻贝鲁特记者的报道,说伊拉克政府倾向于不准英国目前的驻军再有增加。

(48) 条约第5条与第4条之间存在着可供诡辩之处。第5条规定着英国无论何时都能占用的两个空军基地,而第4条的规定是无限制性的:“一旦战争爆发,伊拉克国王陛下的援助……在于向英国国王陛下提供在他权力范围之内的、在伊拉克领土上的一切方便和支援。”看来伊拉克政府把第5条的最低限度的规定解释为英国在任何时候有权援用的最大限度的规定,对第4条的规定则置之不顾;参阅哈杜里,第189—190页。

(49) A·P·韦维尔将军(后为勋爵陆军元帅):《在中东的作战,自1941年2月7日至1941年7月15日》〔Operations in the Middle East from 7th February,1941 to 15th July,1941,(《伦敦公报》附刊,1946年7月3日,第37638号),以后简称韦维尔:《战况报告之四》〕,第78段。第一批英国官方公报错误地声明或暗示,是伊拉克人首先开火(《泰晤士报》和《每日电讯报》,1941年5月3日,《观察家报》和《星期日泰晤士报》,5月4日);看来是弗雷亚·斯塔克第一个承认,首先发动攻击的是英国人(《泰晤士报》,1941年6月28日)。

(50) 《泰晤士报》,1941年6月3日。尽管以机枪相对,“敌人还是供应水电……在花园里,市内一些胆子大的商人一直在卖茶叶、糖果、烟草、化妆品和相当陈旧的《伦敦新闻晚报》”(《波伊部队》,第31页)。

(51) 伊拉克人调走了驶向北方的火车头和内河轮船,拆掉路轨,破坏了电报系统;参阅柯林斯:《韦维尔》,第394页;A·P·韦维尔爵士将军(后为勋爵陆军元帅):《在伊拉克、东叙利亚和伊朗的战况报告,自1941年4月10日至1942年1月12日》〔Despatch on Operations in Iraq,East Syria and Iran,from 10th April,1941 to 12th January, 1942(《伦敦公报》附刊,1946年8月14日,第37685号),以后简称韦维尔:《战况报告之六》〕,第15段,第18段;《波伊部队》,第42页。鉴于上述情况,丘吉尔在5月14日对印度部队总司令的说法似乎有点轻描淡写:“我们觉得还不能承担向北进攻巴格达(除非情况顺利,才能以小股部队推进)”(丘吉尔,第3卷,第232页;美国版,第3卷,第262页)。

(52) 参阅下文,原著第237—238页。韦维尔所承担的沉重而多方面的责任在他5月13日发出的电文中有很好的说明:“如果在西部沙漠进行顺利,我将设法增兵巴勒斯坦,以便对伊拉克采取行动。……我们要尽速解决这个讨厌的伊拉克问题。……我正在竭尽全力加强克里特岛的防御,以对付敌人即将发动的进攻。今天下午,我同贾德鲁讨论了叙利亚问题。”(丘吉尔,第3卷,第232页;美国版,第3卷,第262页)必须根据这种情况来看待丘吉尔在5月6日发出的怨言:“韦维尔将军的态度使我深感不安。看来他在东西两翼都感到措手不及,尽管他手下兵员众多,加上庞大的护航队源源到达,他似乎还是连几营几连的兵力都调不出来。他给我的印象是,他已精疲力竭。”(同上书,第228—229页;美国版,第258页)

(53) 据说伊拉克驻安卡拉公使要求将巴士拉的部队除一个旅外全部撤出,而英国政府则坚持必须撤走围困哈巴尼亚的部队。罗马外交界在5月4日报道说,伊拉克政府已正式向德国乞援。穆夫提在巴格达的广播中宣布发动圣战,逊尼派和什叶派教长们也都发表意见,支持这个决定。拉希德·阿里不但拒绝埃及首相提出的本着和解的精神明智地解决纷争的劝告,反而向沙特阿拉伯、波斯、阿富汗等国政府呼吁支持,但徒劳无功。

(54) 丘吉尔,第3卷,第227页;美国版,第3卷,第257页。

(55) 丘吉尔,第3卷,第288页(应为第228页——译者);美国版,第3卷,第257页。

(56) 丘吉尔,第3卷,第229页;美国版,第3卷,第258—259页。

(57) 《波伊部队》,第22页。

(58) 同上书,第24页。

(59) 丘吉尔,第3卷,第229页;美国版,第3卷,第259页。

(60) 同上书,第230页;美国版,第3卷,第260页。

(61) 那次暴动到头来很少受到下伊拉克各部族的支持,也根本没有得到北方库尔德人的支持。实质上,它仍然是一次军队的行动,人民群众袖手旁观。

(62) 丘吉尔,第3卷,第230—231页;美国版,第3卷,第260页。

(63) 同上书,第231页;美国版,第3卷,第261页。

(64) 参阅《波伊部队》,第28页。1939年春,阿拉伯军团在外约旦村民的支持下,击退了一次巴勒斯坦的阿拉伯叛乱分子从叙利亚发动的对外约旦北部的入侵〔J·B·格拉布准将:《阿拉伯军团史话》(Brigadier J.B.Glubb:The Story of the Arab Legion),伦敦,霍德和斯托顿,1948年版,第234—241页〕,阿密尔·阿卜杜拉看到拉希德·阿里政府对待他的侄子即摄政的情况,因而不用说他是反对这个政府的〔参阅:《外约旦国王阿卜杜拉回忆录》(Mémoirs of King Abdullah of Transjordon),伦敦,凯普,1950年版,第234—240页〕。一些鼓动者对阿拉伯军团的士兵们说,英国人正在把他们送去打他们自己的阿拉伯弟兄,竭力煽动他们开小差(格拉布,前引书,第311页)。外约旦边防军奉命开入伊拉克时,鼓动者的活动见效,造成了一个骑兵连的哗变(外约旦边防军系由巴勒斯坦政府招募,用以维持巴勒斯坦与外约旦内部治安的部队)〔J·克里斯托尔准将(Brigadier J.Chrystall)致《皇家中亚洲学会季刊》(Journal of the Royal Central Asian Society)函,1946年7—10月,第33卷,第383—384页;《阿拉伯的奋战》,第12页;威尔逊:《海外八年》,第106页〕。

(65) 韦维尔:《战况报告之四》,第84段。

(66) 英国政府提请土耳其政府注意这些通过土耳其领土运送的军火,但土耳其人答复说,根据1921年10月20日签订的法土条约第10条,这种运输是容许的〔英国外交部:《发自英国驻巴黎大使的电文,附1921年10月20日……签订的法土条约》(Great Britain,Foreign Office:Despatch from H.M.Ambassador at Paris enclosing the Franco-Turkish Agreement Signed...on October 20,1921),敕令第1556号(伦敦,英王陛下文书局,1921年版)〕。又见下文,原著第93页。

(67) 参阅下文,原著第491页。尽管苏联一再否认,伊拉克驻安卡拉公使馆在5月20日以前一直以大量具体情节为这一谎言虚张声势(也同传说的来自波斯和阿富汗的志愿兵一样);但25日又有报道说,该公使馆声言,“即使是俄国的支援也不会遭到拒绝”〔《现代东方》,1941年7月,第365页,引用1941年5月15日的《国家报》(al-Bilad);《纽约时报》,1941年5月21日。《纽约先驱论坛报》(New York Herald Tribune),5月26日〕。

(68) 见柯林斯:《韦维尔》,第398页;格拉布:《阿拉伯军团史话》,第298—299页。

(69) 早在5月25日,拉希德·阿里本人和纳吉·舒卡特已将他们的家眷迁至土耳其;同时,表面上是在23日因公赴德黑兰的纳吉·苏瓦伊迪也已深谋远虑地把家属带去。

(70) 据韦茨曼博士说〔“巴勒斯坦在解决中东问题中的作用”(Palestine's Role in the Solution of the Middle East Problem),《外交》季刊,1942年1月,第20卷,第335页〕,120名犹太人被杀,850名受伤,再加上他们的财产所受的严重损失;较早的估计要比这些数字大一倍。哈杜里(第203—204页)对于杀人的事情没有提到。在5月份的战斗中,拉希德·阿里政府给青年组织发了武器(参阅《波伊部队》,第35页),并释放罪犯,此外,还有散兵游勇在农村到处乱闯。一些伊拉克警察和士兵也从事劫掠。导致大屠杀的一个原因是,年轻的摄政回到巴格达时并没有作出组织内阁的任何决定,尽管他有努里、贾米勒·米德法伊以及其他2位前大臣陪随着。直至6月2日中午,他才责成米德法伊筹组内阁。

(71) 参阅英国外交大臣1941年5月6日在下院的发言:“我想提请下院回顾一下2月初的那些日子以及当时政府心目中的德国早春攻势计划。……那时,我们似乎看得很清楚,所有这一切的目的是一步步地蚕食巴尔干国家……并凭借那个地位……从他们已经得到的基地对我们在东地中海的阵地发动总攻击。”(下院辩论,第5辑,第371卷,第728栏)这个假定没有提到后来出现的德国人真正意图的迹象,但官方著作《波伊部队》对此深信不疑(第6页,17页)。

(72) 《纳粹的阴谋与侵略》〔Nazi Conspiracy and Aggression,美英检察人员为……纽伦堡国际军事法庭准备的罪证文件与参考材料汇编,华盛顿,美国政府印刷局,1946年版〕,第1卷,第794页以后。

(73) 见奥托·阿贝茨:《没有解决的问题:20年来德法政策的回顾》(Otto Abetz:Das offene Problem:ein Rückblick auf zwei Jahrzehnte deutscher Frankreichpolitik),科隆,格雷文出版社,1951年版,第186页。

(74) 见丘吉尔,第3卷,第236页;美国版,第3卷,第256页:“当然,德国人有一支随时可以调动的空运部队,这支部队这时可以拿下叙利亚、伊拉克和波斯以及它们的宝贵的油田。希特勒的手也可远远地伸向印度,并向日本招手。”参阅柯林斯:《韦维尔》,第399页;《泰晤士报》,1941年6月2日和8月6日。

(75) 参阅米尔顿·舒尔曼:《西线失利》(Milton Shulman:Defeat in the West),伦敦,塞克和沃伯格,1947年版,第55—59页;B·H·利德尔–哈特:《小山的另一边》(B.H.Liddell Hart:The Other Side of the Hill),第2版,伦敦,卡斯尔,1951年版,第238—239页,引用斯图登将军的话。

(76) 《纽伦堡国际军事法庭》,第29卷,第33页(1866—PS);《纳粹的阴谋与侵略》,第4卷,第502页。

(77) 英国海军部:《关于海军事务的德国元首会议,1939—1945年》〔Great Britain,Admiralty:Fuehrer Conferences on Naval Affairs,1939—1945(海军部,1947年版),以后简称《元首会议》〕,1940年,第104—137页;参阅威廉·L·兰格:《我们对维希的孤注一掷》(William L.Langer:Our Vichy Gamble),纽约,诺夫,1947年版,第113—114页。

(78) 德国外交部1941年3月致穆夫提电文草稿声称:“如果阿拉伯人为了实现其民族目的而被迫同英国人发生冲突,德国将乐于尽一切可能给予军事和财政支持。为了帮助阿拉伯人准备将来同英国人作斗争,只要能够找到运输方法,德国尤其愿意立即向他们供应军火。”〔《阿拉伯最高委员会的起源、人员和目的》(The Arab Higher Committee,its Origins,Personnel,and Purpose),纽约,民族之友社,1947年版;原书不标页码〕参阅丘吉尔,第3卷,第234—236页;美国版,第3卷,第265页:“印度部队的一个旅于4月18日在巴士拉登陆是及时的。这迫使拉希德·阿里在尚未布置就绪前就开始行动。”

(79) 《元首会议》,1941年,第50—52页;鲁道夫·拉恩:《不安宁的生活》(Rudolf Rahn:Ruheloses Leben),杜塞尔多夫,迪德里希斯,1949年版,第152页;威尔逊:《海外八年》,第108页。

(80) 卡农·V·A·德曼特:《宗教与资本主义的没落》(Canon V.A.Demant:Religion and the Decline of Capitalism),伦敦,费伯和费伯,1952年版,第189页。

(81) 关于罗斯福总统对白皮书的“强烈反对”,参阅《科德尔·赫尔回忆录》(The Memoirs of Cordell Hull),以后简称赫尔:《回忆录》,纽约,麦克米伦,1948年版,第2卷,第1529—1531页〔同样是两卷本的英国版赫尔:《回忆录》于1948年由伦敦的霍德与斯托顿公司出版;其页码与美国版同。本书在以后章节中所有引用《回忆录》之处,均经纽约麦克米伦公司许可(1948年版权为科德尔·赫尔所有)〕。

(82) 摩根·菲利普斯·普赖斯似乎是第一个公开表达这种解释的人,他在下院说:“我并不是认为拉希德·阿里和他的朋友们是为亲德而亲德的那种人。我相信他们不过是像德国利用他们那样利用了德国。他们是民族第一、民族至上的信徒,他们为了巴勒斯坦问题而热血沸腾。”(1941年9月9日,下院辩论,第5辑,第374卷,第106栏);参阅克米特·罗斯福:《阿拉伯人,石油及历史》(Kermit Roosevelt:Arabs,Oil and History),纽约,哈珀,1949年版,第103页。