第七章

财政

第一节 德国国内战时的财政

在现代战争的条件下,财政在任何国家都成了一种次要的考虑事项。生产完全受到可以获得的资源——人力和物力——的限制,而增筹资金供给国家购买国民生产中不断增多的产品的需要,决不可能成为一种限制性的因素。通常的价格结构不再调节国家的经济生活,由一种直接控制生产与消费的制度取而代之。纳粹德国从国内资源筹措作战资金的实际手段,同任何一个主要交战国所采用的方法相去无几,所不同的地方只是,民主国家在战争爆发后方才采用的措施,德国却已经实施了好几年了。关于战前的这些准备工作,别的著作中已经全面叙述过了,(1)这里只需要把其中比较重要的简略地叙述一下。

(一)战前的财政准备工作

1933年后纳粹政府奉行的财政政策不仅非常适于应付不景气这一直接目的,而且非常适于发动战争所必要的各项准备工作。这个国家的财政制度完全从属于党的政治目的,而要做到这一点,是有某些要求的。必须不折不扣满足政府对贷款的要求,另一方面又必须仔细审查私人对资金的要求,以保证它们的目的完全符合于政府的全盘计划。必须维持稳定的经济,使公众不必为通货膨胀担忧,因为公众对通货膨胀的灾难前不久所造成的后果记忆犹新,同时还使政府需要的原料和货物的价格不致上涨。最后,必须防止私人的消费额有所增加,以免把政府需要用来生产战争物资的劳动力和原料用在别的方面。

提供充足的贷款并将其导入预期的渠道一事,是通过政府将其控制权扩大到银行和金融市场而实现的。政府从1933年起,通过一系列法令,完全控制了德国国家银行,并采用了“领袖”原则,使该行总裁和董事会成员都由德国总统任命。政府的控制确立以后,国家银行的权力便有所扩大,使它有能力提供希特勒和他的顾问们决定的任何数目的公共贷款。到1939年,对于国家银行经营信贷业务的权力已经没有法律限制:“它甚至可以发行货币来购买商业的和财政部的证券和债券,然后把这些证券和债券作为用以购买它们的货币的保证金。对于这种做法并没有任何限制。”(2)

在政府取得对中央银行控制权的同时,他们也在扩大对商业银行的管理。1934年12月5日的德国信贷法(3)使政府可以监督银行业务活动的各个方面,而1934年2月27日的重建德国经济准备法和同年11月27日的第一项实施条例,则采纳了“领袖”原则。(4)根据信贷法,政府不仅能要求知道银行各项办事手续的全部细节,而且能对银行放给客户的任何大额贷款实行严格的控制。

为了对国家的金融生活取得全面的控制,政府不得不把金融市场也置于自己的影响之下,并使其适合于吸收数目越来越大的政府公债这一目的。采取的措施包括限制分红,降低股票的利息率以防把资金从政府公债引向他途,以及最重要的,大力限制新股票的发行。为了最后这一目的,成立了一个专门委员会来审查每一种预定要发行的股票,并且授予它全权来决定某一种股票的发行是否可能有利于国家。

同调节投资额有关的一个补充问题是,限制个人手中保留的、准备花费在政府认为不必要项目上的款项的数目,并防止因为不加制止地听任增多了的游资去购买数量不变的消费品而可能造成的物价普遍上涨。鉴于大战爆发前的那几年政府在军备和其他计划上的开支大大增加,这是一个非常现实的问题。要处理这些问题,最明显和最重要的方法就是征税。纳粹党侥幸发现:在他们上台时德国存在着一个效率很高而包罗很广的税收制度。这个制度以1919—1920年的所谓埃茨贝格尔赋税改革法为蓝本,是在德国面临巨额的赔款要求时开始实行的,其目的在于征收国民收入的一大部分来应付这些要求。纳粹党未作什么修改,就采用了这一制度。

作为减少购买消费品和防止通货膨胀的手段,除了高税率和控制发放红利外,还有种种有关物价和工资的规定予以补充。物价管制作为经济政策的一种主要武器,早在经济萧条时期就作为布吕宁政府的通货收缩政策的一部分而在德国实行,但在纳粹党的手中,它的作用既经过修改而又予以扩大了。问题从降低原有的物价水平变成在可能的情况下防止物价上涨,而物价管制当局的作用,也从主要从事监督变成主动规定物价。随着20世纪30年代的日益繁荣,再加上——特别在1936年以后——大规模的重整军备,几乎在经济的各个领域内都是求过于供。对于重整军备的计划所感到的忧虑,导致德国政府在1936年秋天收紧了对整个物价管理机构的控制。根据1936年10月29日的一项法令,设立了一个直属四年计划组织的新的物价管制委员会。(5)先前授予任何政府部门的监督、批准或规定物价的全部权力,都移交给了物价管制委员会主任。除工资和薪俸不归他负责外,管理商品和各种各样服务项目的大权都授给了他。(6)他不仅负责为到达最后消费者手中的商品规定价格,而且负责对生产过程各个中间阶段中的价格也进行监督。

从1936年起,德国物价政策的基础就是1936年11月26日的冻结物价法令(7)。根据这项法令,除特别许可的外,物价管制委员会主任禁止任何物价提高到超过1936年10月17日的水平。由于物价冻结不仅冻结了个别商品的价格,而且冻结了各种商品价格之间的关系,例外的情况在随后几年中必然非常多,到1940年中期,总计达到7 000起左右。(8)但是总的说来,物价水平却保持得相当稳定,批发价格的指数(以1913年为100)从1936年的104.1上升到1939年的106.9。(9)

由于经济萧条造成了普遍失业,工资管制的必要性比物价管制的必要性晚得多才显露出来。诚然,必要的权力早在行使以前就已经掌握在政府的手中了。1934年1月20日的劳工管理法(10)具有把工业关系的组织工作直接置于政府控制下的效果:实行了劳工信托人的办法,授权他们颁布有关工资和雇用条件的“集体规则”,以代替先前雇主和工人之间的集体协议。当1938年初劳动力严重缺乏,提高工资成为普遍的趋势时,劳工信托人根据同年6月25日的一项法令有权在劳工部指定的工业中规定最高的工资额,并且要求雇主在给予工人较好的雇用条件以前应先征得劳工信托人的同意。(11)尽管由于亟须劳动力,雇主还是设法通过发放住房津贴、增加家属津贴,以及通过种种其他方法来规避这项命令,可是在1933年到1939年的这段时期内,工资几乎一直是稳定的。(12)

(二)战时的措施

正如上一节中所说的那样,为战争筹集经费的整个机构,早在进攻波兰以前就已经存在了。战争的爆发在财政政策方面并未造成任何根本的改变,只不过加紧了限制,并通过对生产和消费的直接控制,进一步代替了财政上的控制。

大战期间,并没有设想出几种额外的收税方法来,国家的开支由税收支付的部分不断地减少。(13)赋税法的头一次改变,是随着1939年9月4日的战时经济法令(14)而发生的。这一法令采取了三项措施,即:对所有超过2 400马克的收入征收附加税,对销售的烟草和酒类征收20%的战时特别附加费,以及要求各州、各地方当局和其他公共团体及半公共团体缴纳一笔战时捐款。此后并没有作过任何进一步的改变,直到1941年夏天,才把对烟酒的附加费提高到50%,对股息开始征税,并在公司税之外增收25%的战时附加费。惟一重要的其他改变,就是通过互相让步解决了1924年的税款争端。这笔税是强迫房主缴纳的,为的是赔偿他们用房屋抵押的贷款由于通货膨胀而造成的贬值。按照新的规定,房主在最后结账时应付出一笔相当于每年金额10倍的款项。

由于税收的增加跟不上政府开支的增加,不得不另找筹款的方法。部分赤字靠了在被占领国家进行征敛而弥补掉了,(15)但主要的财源却是在国内借债。德国政府主要依靠的方法是所谓“静悄悄的筹款”,也就是说,由国家直接向信贷机构和银行借款。并没有向公众发出全面的呼吁,要求他们认购战时公债:事实上,直到战争的第三年,采用了“铁的储蓄”计划后,才试图利用个人的收入。可是,由于是自愿参加的,而且每月的储蓄额起初限制为26马克,后来改为39马克,因此这项计划的范围是非常有限的。

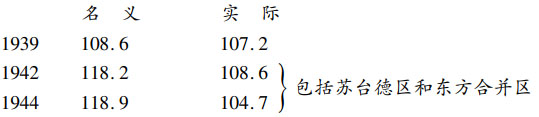

在正常的经济情况下,“静悄悄的筹款”可能会产生灾难性通货膨胀的后果,但是在德国,这种通货膨胀的趋势受到强有力的控制。在外国进行的征敛,由于增加了可以获得的商品数量而又丝毫未增加流通的货币数量,所以大大削弱了通货膨胀的趋势。对物价和工资的管制,总的说来,在战争期间一直是有效的。1936年的冻结物价法令仍然是物价政策的基础,可是它具有某些新的特点:凡未尽最大可能来降低物价者均应定罪惩处。1939年9月4日的战时经济法令禁止用提高物价的办法来转嫁由于战争风险甚或战争损失而增加的成本。(16)对于卡特尔价格和根据政府合同所付的价格,也拟定了新的定价方法。(17)尽管金融界施加了很大的压力,物价的上涨仍然保持在狭小的范围内,批发价的指数(以1936年为100)从1939年的102.7上升到1942年的109.9,再升到1944年的113。(18)工资总的说来一直也比较稳定,名义工资稍有增加,但另一方面,实际工资却有下降之势。(19)

战争期间,对经济领域各个部门的财政控制日益加强,甚至还由直接控制所取代。就个人来说,广泛的管制制度意味着仅仅有钱已不再有权购买商品了。假如不同某种许可证配合使用,那就只好把钱储蓄起来,从而通过信贷机构或银行自动地提供给国家使用。

第二节 德国对外国的剥削

德国同它的大多数敌国不一样,进入第二次世界大战时自己并没有任何丰富的国外资产可以用来补充国内对战争的支援。可是它靠了种种手段,的确成功地大量利用了其他国家的资源。甚至在大战爆发以前,通过实行限制马克流通的安排和票据交换的协定,它已经为一种剥削制度奠定了基础,而战争的爆发和随后德国在欧洲控制的土地的扩张,更大大增加了它的机会。在被占领的国家里,财政手段只是德国可以用来取得它所需要的东西的方法之一。在大多数情况下,使用武力来夺走对德国作战有用的一切东西,完全是办得到的。但是财政方法却有某些非常明确的优点。它给这种行动蒙上了一层合法的外衣,使剥削的过程更方便一些,至少在德国的意图还未被人完全识透的初期是如此;它保证了对细节的尽可能严密的控制和监督,并且提供了一种方法,使欧洲的工业和银行业系统能按照德国的要求进行改造;同时,这些措施又不用德国破费分文,因为管理的费用一律由被征服的国家、卫星国和中立国出钱支付。

德国人所用的财政剥削方法是多种多样的,从没收和强迫收购被占领国家拥有的黄金和国外资产,直到在它同被占领国、中立国和盟国的结算账目上一律积欠下大笔的债务。除了上面提到的几种方法外,最最重要的措施是干涉被占领国家国内流通的货币,把这些货币同德国马克的兑换率人为地定得很低,勒索占领费,征收罚金,以及改造并周密地控制被占领国家的银行系统。

(一)德国信贷银行

德国人占领了一个又一个欧洲国家以后,财政上的第一桩需要就是提供一种支付的手段,以满足占领军和行政单位的要求。在以往的战争中,占领军往往依靠使用自己本国的货币或是当地的货币,可是这两种方法都有人表示反对,于是德国人决定,在能够设想出一种比较持久的制度以前,先发行一种新的、临时的交换媒介,即德国信贷银行纸币,以应付他们的需要。这些德国信贷银行纸币在被占领国家内按固定的兑换率同该国的货币一起流通,兑换率通常大致相当于入侵前的比率,它们不能随便兑换成德国国家银行的钞票。这是一项必要的规定,用来防止因发行大量德国信贷银行纸币而造成的通货膨胀影响及于德国本土。

德国信贷银行起初是根据1939年9月23日的一项法令(20)在波兰创办起来的,后来根据另一些法令又在其他被占领国家里,甚至在同德国结盟的国家里成立。各个区域的信贷银行都隶属于设在柏林的中央管理委员会——这个委员会由德国国家银行总裁、财政部、经济部、武装部队最高统帅部和陆军总司令指派的委员组成——但是却享有相当大的地方自主权。按照1939年9月23日的那项法令,信贷银行有权将高达10亿马克的款项(21)贷给德国供它在占领区使用,也可发放短期抵押贷款,贴现和接受不计息的转账及存款,以及发行票面额从50芬尼到50马克的纸币。纸币的准备金据说包括以下各项:德国信贷银行由于贷款和贴现的票据而拥有的资产,德国货币的准备金,在德国国家银行和各票据交换所的贷方余额,德国国库债券的准备金,以及给予德国的贷款。

除了在德国占领下的俄国领土上外,德国信贷银行纸币的流通大都是临时性的。等到可以同当地政府就供应足够数量的当地货币问题作出安排后,这些纸币随即逐步收回。至于信贷银行本身是否停业,这要看它们所在的地区而定。在合并区,它们全改成了德国国家银行的分行,它们发行的纸币兑换成了德国马克。在西方占领区、希腊、塞尔维亚和克罗地亚,这些银行全部停业。在总督辖区、乌克兰和奥斯兰,由于正常的银行结构已经完全打乱,而且成立了一些新的发钞银行,信贷银行就改成了这些银行的分行。在罗马尼亚和保加利亚,由于同那里的政府达成了协议,使德国军队对货币的需要立刻得到满足,所以没有发行德国信贷银行纸币,信贷银行的活动仅限于充当结算和汇兑的机构,以及充当德国政府和当地政府进行联络的媒介。在匈牙利,德国信贷银行纸币只在1944年春天使用过一个短时期。

在任何一个时期,德国信贷银行的数目都变动很大。1942年底有52家,但是下一年有20家歇业,16家被接过去改为奥斯兰中央银行的分行,而在意大利、达尔马提亚、阿尔巴尼亚和门的内哥罗,则新开了23家信贷银行。(22)

(二)黄金和国外资产的没收

德国人占领任何国家以后,立即采取的另一个步骤是,没收该国中央银行拥有的黄金和国外资产,以及褫夺或废除其处理其他银行或私人拥有的黄金和国外资产的权利。然后,德国便使用这些资产作为资金,在那些提出要求、并能坚持要德国用可以流通的货币来偿付的盟国和中立国内购买货物。

从各国中央银行没收的金额,在很大程度上取决于有关银行能否在德国占领军进入该国以前就把一部分存款转移到安全的地方去。在奥地利,没收的黄金和外汇合计大约有4.5亿先令,在1938年夏天支付重要的进口商品时便成了一笔非常有用的资金。后来,德国人又接收了捷克斯洛伐克、(23)法国和比利时的一部分黄金储备。德国人没收比利时黄金的经过,多少有点曲折。在比利时遭到入侵以后,有些黄金储备就委托法兰西国家银行保管。(24)当法国的沦陷迫在眉睫时,比利时要求把它存在法国的黄金送到美国去。可是,这宗黄金只送到达喀尔为止。德国人在占领法国后,要求取得它,终于从那里把它先运到马赛,随后又转运到柏林。(25)

对于私人持有的黄金和国外资产,德国人在占领后立即采取的步骤是:禁止一切外汇交易,下令对私人持有的全部黄金和外汇进行登记,并限制使用敌方的账户,最后,竟命令个人一经要求立即交出全部黄金和外汇,按照官价卖给中央银行或任何指定的机构。1940年8月2日在比利时颁布的条例,就是这种做法的一个例子。

在本条例生效后,比利时的居民……必须在1940年8月31日或该日以前,向布鲁塞尔发钞银行的各地分行交出并一经要求即行出售和转让下列资产:

(1)美元钞票;

瑞典克朗钞票;

瑞士法郎钞票;

法国法郎钞票。

(2)金币、足赤纯金及未加工或半加工的成色不足的金子。(26)

在大多数被占领国家里,都通过了类似的法令。

不仅黄金和外汇,被占领国家原来用作本国部分货币的、其他贵重的金属,有时也被运走了。例如,在南斯拉夫,凡“含有一定百分比的白银和黄铜的”硬币“均被收回,而代之以质量低劣的合金硬币。当然,德国人把大量最贵重的南斯拉夫钱币都运到了德国。”(27)

(三)占领费用和其他捐税

德国人一旦自己办得到时,就开始在被占领国家内定期摊派财政捐税。这些捐税采取的形式在很大程度上取决于缴纳的地区,不过它们的目的却到处一样,那就是,供给德国征服者不仅为维持占领军所需要的款项,而且为其他采购用途所需要的款项。

最最重要的捐税来源是在法国、比利时、荷兰、挪威、希腊和南斯拉夫征收的所谓占领费,以及在保护国、总督辖区和丹麦征收的性质相似而名称不同的捐税。丹麦由于就技术角度而言未被占领,所以不能缴纳占领费用,于是不得不把需要付的款项交给德国信贷银行管理委员会的首长去处理。(28)在保护国,这种捐献列入“上缴金”项下,而在总督辖区则叫做“防务捐献”。

征收的占领费的高低,理论上取决于德国在有关国家维持一支占领军所需要的费用。但事实上,总额却根据德国要求的标准和各个国家支付的能力来决定。在这方面,德国人的做法远远超出了1907年的海牙公约规定的限度,(29)该公约的有关条款如下:

第四十八条

占领者如在占领区征收应向国家缴纳的种种捐税,必须尽可能遵照当时生效的法律根据和估价方法进行,因而还有义务支付占领区的行政费用,支付的限度与本国政府一贯有义务支付的相同。

第四十九条

除前一条所说的捐税外,占领者如在占领区征收其他现金捐款,只应限于驻军或该地行政管理的需要。(30)

征收这些税款并不单是用来维持占领军这一点,已经清楚地证明了。在比利时,军事司令官于1942年3月2日写给财政部长的一封信中公然说过,“在1942年1月1日—31日这一期间,比利时的占领费用提供了总数为25 803 899.99马克的开支。这笔款项从一开始就被用去支付比利时境外武装部队的需要(非占领费用)。”(31)沃尔特·W·奥斯特罗于1945年9月29日根据德国信贷银行的档案和对德国国家银行负责管理柏林德国信贷银行的两个董事之一(安东·维尔茨)的审讯记录所写的报告,对法国的情况提供了翔实的证据。

战败的法国为偿付占领费用所缴纳的税款,被用以支付从法国转运往德国的原料、粮食和其他物品的货款。为了诸如此类的目的,设立了一些专门的政府采购机构。

从这个来源得到的款项,还被用来购买证券、绘画和其他艺术品,也为德国购买无线电设备,购买德国人在法国掠夺的黄金,购买罗马尼亚货币供德国武装部队在罗马尼亚使用,以及为在空袭中遭到毁坏的德国各图书馆购买图书。占领费用还被用来支付出口到德国的货物的战灾保险费,支付从法国招募到德国去干活的工人的家属赡养费,为在法国的党卫队和德国海关与国内税收业务的活动提供经费,以及为外交部的宣传活动提供经费。(32)

德国以占领费形式征收到的款项为数极大。德国财政部长施威林·冯·克罗西克在1944年4月15日的一份报告中估计,截至1944年2月底为止,德国收到的占领费用总数达到476.631亿马克。下页的表便是从该报告中摘出的,它表明了占领费用的摊派情况。(33)

在这个日期以后,由于德国丧失了土地,占领费用的总数减少了。据估计,在整个战争中德国收到的款项约在600亿马克以上。(34)可是,这笔数目不包括以“上缴金”名义向波希米亚—摩拉维亚保护国征收的总计在60亿到80亿马克之间的捐款,也不包括由于驻扎军队或征集军需品而收的费用。在波兰、巴尔干各国和俄国被占领区的某些地方,并没有建立清算办法或征收占领费用的制度。与此相反,德国军队奉命直接从他们驻扎的地方搜刮他们所需要的东西。

除了上述的经常缴纳的款项外,德国人还不时在被占领国家内以实际的或莫须有的理由课处罚款来取得更多的资金。例如,单在1943年内,驻贝尔格莱德的德国野战司令部就强行课处了价值48 818 068第纳尔的现金罚款。(35)在挪威,他们课处了一系列的罚款,其中包括1941年1月对特隆赫姆、斯塔万格和佛斯特—奥普兰等地分别征收的价值6万、5万和10万克朗的罚款。同年9月,斯塔万格市政当局又因所谓破坏电话线的罪名被迫再行缴纳200万克朗。(36)在荷兰,仅仅对62个市政当局课处的罚款,合计起来至少就有20 243 024盾,(37)而在法国,集体罚款的数目至少有4.126 365 5亿法郎。(38)

截至1944年2月底为止所征收的占领费用 (单位:百万马克)

①1943年3月以后,希腊缴纳的占领费用通称“军饷的物价上涨津贴”,实付的总额随着德拉克马的贬值而变动。

②西班牙何以同意向德国缴纳占领费用,原因不详。

(四)清算协定

清算协定的谈判,以及随后的巧妙运用,使德国有办法不仅可以向被占领国家,而且可以向它的盟国以至某些中立国家勒索财政捐款。在正常情况下,清算协定缔结国之间的贸易,在一段时期内必须大致平衡,除非债权国愿意不断贷款给债务国。可是在1940年5月以后,德国凭借占压倒优势的军事、政治和经济力量,能够强迫贷款国提供远超出它乐于借出的数量的贷款。欧洲作为一个整体,被迫不断供给德国它所需要的任何货物,而收回的却是清算账目上给予德国的贷款,这些贷款要到战争结束后才会偿还。德国在清算账目上欠下的债务,不仅是为了购买商品,而且是为了运输和过境费用,为了履行德国向国外的订货,以及为了外国工人在德国的储蓄存款的汇划。(39)

德国建立的清算协定体系,范围非常广泛。到1941年底,德国已同欧洲大陆所有其他的国家都谈判了清算协定,(40)这些国家彼此之间有许多也进行了这种谈判。后一类协定中有些是通过设在柏林的中央票据交换所结算的,于是德国便毫不踌躇地操纵这些协定使其对自己有利,冻结了有利于协定一方的贷款,并利用这种贷款来弥补它自己的交易。(41)

德国通过清算账目上的债务而得到的款项为数相当可观,到1944年9月总计约达360亿马克。(42)各个国家——尤其是东南欧的卫星国家——曾经作过努力,想通过诸如购买黄金和收回在德国手中的证券,以至订购战后交付的货物这类办法,来减少它们的马克债权。但是,除挪威和土耳其外,所有同德国有清算协定的国家,在战争结束时都对德国保有为数可观的债权。

德国在战争时期建立起来的清算协定体系,是朝着在欧洲建立新秩序的方向所采取的惟一现实的步骤,因而值得注意。正如上文已经说过的那样,(43)德国的计划着眼于把战前德国与其贸易伙伴的双边清算协定体系扩大成为一种多边体系,在这一体系中,欧洲的对外贸易将通过设在柏林的一个中央票据交换所来进行。可是,有意义的是,在德国的势力范围之外,竟然没有一个国家愿意通过柏林来进行金融交易。

(五)操纵外汇兑换率

德国对欧洲其他国家的财政剥削,由于它能够定出对马克非常有利的兑换率而变得广泛得多,这至少在战争的初期是如此。在已经并入或计划并入德国的某些地区,新的兑换率表示了当地货币的升值。采取这个步骤是为了使这些地区的物价和工资水平同德国的一般水平相一致,但是在所有其他的地区,新的兑换率却意味着当地货币折合马克大为贬值。(44)

德国通过增加马克对其贸易伙伴的货币的比值,增加了它在这些国家的购买力,它之所以能够保持这种优势,是凭借它当时在欧洲据有的所向无敌的地位。在正常情况下,为任何货币定出一种高的兑换率,意味着自动减少出口商品和增加进口商品,随后还为有关国家带来兑换的困难。币值定得过高的国家,只有在贸易伙伴准备把该国入超的数目借给它的情况下,才有可能保持这样的兑换率,但是这种局面是不大会持续很久的。第二次世界大战期间,德国在欧洲的贸易伙伴虽然不愿意给它贷款,但是因为它们自身相当软弱,所以在面临德国的要求时不得不这样做,于是德国的赤字不是靠征收占领费便是靠增加清算账目上的债务而弥补掉了。

在战争的后期,由于欧洲普遍出现通货膨胀,使德国进口商品的价格大为增高,因此德国通过把马克的币值定得过高而获得的利益大为减少了。

(六)德国对欧洲银行业的控制

德国对欧洲的财政剥削得以顺利进行,是由于德国控制了被占领各国的银行系统,并加以重建或改组,使它们成为各自营业的地区内奉行德国指示的工具。

德国人采取的第一个步骤是,在沦入他们统治下的国家里取得对发钞银行的控制,要是这种银行已不存在,那就开办新的。在总督辖区、斯洛伐克、塞尔维亚、克罗地亚、奥斯兰与乌克兰,以及比利时,他们都设立了新的银行,但是在别处,德国人觉得原来的机构还可以利用。比利时的情况是特殊的,因为在占领期间有两家中央银行同时营业。这是由于该国沦陷前不久,国家银行的董事全逃走了,直到德国占领后不久才回来,可是这时德国人已经在布鲁塞尔新办了一家比利时发钞银行,名为钞票发行银行。两家银行都获准营业,国家银行负责发行钞票和发放贷款给政府机关,而钞票发行银行则专门办理票据交换和外汇业务。尽管这样划分责任,但是银行业务方针的一致性,却由于银行管理部门以及国家银行和钞票发行银行全体高级职员之间私人关系融洽而得到了保证。(45)

总的方针是把银行的日常管理工作留给有关国家的国民办理,而派一个或几个德国人或德国所赞助的人担任监督。后一类人大多称做银行专员,虽然在名义上独立的傀儡国家克罗地亚和斯洛伐克,他们的名称只是顾问。在丹麦这个名义上也是独立的国家里,德国人不是通过银行专员,而是通过德国公使馆办事处的官员和从德国派去视察的顾问进行控制的。在荷兰,由于该国的纳粹党人罗斯特·范·托宁根奉派出任荷兰银行总裁,银行专员的任务就大大地简化了。(46)不论这些银行是否是新办的,也不论这些银行和德国代表名义上的关系是什么,德国的要求同样是咄咄逼人的。在一切情况下,德国代表都有权要求得到他们希望知道的银行工作的任何情形,他们的命令必须予以执行,他们对于自己不赞同的任何行动还有权否决。例如,对比利时国家银行就颁布过下列这样的规定:

(1)国家银行的一切措施应随时报告驻该行的专员。专员可以获得有关该行一切业务的情况。

……

(3)比利时国家银行总裁、常务董事和总管理处的一切重要措施,尤其是批准贷款和规定该行往来业务的利率,均需得到驻该行专员的同意。专员可全面批准各批交易,他也可随时撤销此项同意。

(4)专员有权发布命令,促使该行完成任务。(47)

因此,在德国的控制下,各个中央银行的权力都进行了调整,以适合德国作战的需要。完全取消了对于发行钞票和批准贷款的限制,于是这些银行就得以筹集资金来支付占领费用和德国在被占领国家的直接军事开支。另一个步骤是降低借款应付的利率,从而奖励生产,其中大多数是为了德国而进行的。

德国对被占领国家银行系统的控制,不是只限于中央银行,而是扩大到包括商业银行和其他私营银行在内。在许多国家里(最引人注目的例外是法国和荷兰),已经存在着一种对银行进行监督的机构,德国人在大多数情况下也就满足于通过当地的这些机构来进行工作。在另一些国家里,则成立了德国的控制银行业务的机构,往往就由银行专员担任领导。在这方面,比利时的情况也是特殊的:保留了享有自主权的比利时银行委员会,同时又设立了一个德国机构。

控制私营银行有许多目的。除了执行中央银行的金融方针外,这种控制还大大地方便了对有关国家的剥削,尤其是在为德国进行的生产方面,同时又为德国参加当地的企业创造了机会。在这方面,单纯的政府行动由于德国私营银行的参加而得到了支持,这些私营银行对于在被占领国家,甚至在盟国取得关键性的地位都很积极。(48)

第三节 德国的政策对欧洲其他地方的影响

德国的财政政策,对被它占领的国家,以及在小得多的程度上,对它统治下的国家的影响,是灾难性的。一方面,德国在战争中始终从这些有关国家的总产量中把越来越多的部分攫为己有,另一方面,它的行动又大大增加了可利用的支付手段,这就造成了一种通货高度膨胀的局面。

德国的某些措施,特别是发行德国信贷银行纸币,直接起了通货膨胀的作用,因为它等于立刻增加了流通的货币的数量。甚至后来收回了这种纸币,也没有消除掉这种压力,其原因在于它们只不过由数目相等的本国货币取代而已。柏林的德国票据交换所积欠的借款,也起了严重的通货膨胀的作用。一则,它等于单方面把商品取走;二则,虽然德国人对于他们拿到的商品并不付钱,但本国政府为了防止其出口商破产,却不得不以清算债权的形式自己先垫付出来。同样,在银行内部,修改银行章程以便有可能无限制地批准贷款一事,意味着把防止通货膨胀的另一项措施也取消了。

货币发行额的大量增加,结合上商品供应的减少,造成了人们手头不留现钱的情况和全欧洲黑市买卖的普遍滋长。德国人利用了这种局面,他们有着无限的钱,能够而且愿意利用这一点作为进而获得他们需要的商品的手段。德国在黑市上的采购工作是由官方控制和集中管理的,尤其是在西欧。它是一个重要的供应来源,至少在1943年3月15日明令取消以前是如此。

(1) 例如,见奥托·内森:《纳粹的战时财政与金融》(Otto Nathan: Nazi War Finance and Banking),纽约,全国经济调查局,1944年版;路易·E·达万:《1939—1945年的财政:第2编,德国》(Louis E.Davin: Les Finances de 1939 à 1945: Ⅱ.L'Allemagne),巴黎,梅迪西书局,1949年版。

(2) 内森:《纳粹的战时财政与金融》,第14页。

(3) 《法令公报》,1934年,第1部分,第1203页。

(4) 同上书,第185页和第194页。

(5) 《法令公报》,1936年,第1部分,第927页。

(6) 奥托·内森:《纳粹的经济制度;德国的战争动员》(Otto Nathan: The Nazi Economic System; Germany's Mobilization for War),北卡罗来纳州,达勒姆,杜克大学出版社,1944年版,第222页。

(7) 《法令公报》,1936年,第1部分,第855页。

(8) 内森:《纳粹的经济制度》,第236页。

(9) 德国,美军占领区州议会:《1928—1944年德国统计手册》(Germany, Länderrat des Amerikanischen Besatzungsgebietts: Statistisches Handbuch von Deutschland 1928—1944),慕尼黑,弗朗茨·埃伦维特,1949年版,第460页。

(10) 《法令公报》,1934年,第1部分,第45页。

(11) 《法令公报》,1938年,第1部分,第691页。

(12) P·韦尔布勒克和I·贝斯林:《纳粹政权下德国的劳工政策》(P.Waelbroeck and I.Bessling: Labour Policy in Germany under the Nazi Regime),蒙特利尔,国际劳工局,1941年版。

资料来源:理查德·W·林霍尔姆:“第二次世界大战中的德国财政概况”,《美国经济评论》(Richard W.Lindholm:“German Finances in World War Ⅱ”, American Economic Review),1947年3月,第128页。

(14) 《法令公报》,1939年,第1部分,第1609页以后;英译文载《文件,1939—1946年》(皇家国际事务学会),第2卷:《希特勒的欧洲》,第21—28页。

(15) 见下文,原著第267—278页。

(16) 国际联盟经济情报处:《1939—1941年世界经济概览》(League of Nations Economic Intelligence Service: World Economic Survey 1939—1941),日内瓦,国际联盟,1941年版,第122页。

(17) 详情见《纳粹德国的经济管制》,第150—162页。

(18) 根据《1928—1944年德国统计手册》,第460页。

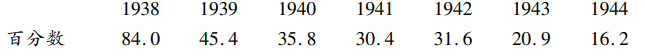

(19) 每小时平均总收入的指数(以1936年为100)如下:

(《1928—1944年德国统计手册》,第472页)。

(20) 韦,E.第201页;英译文载《文件,1939—1946年》(皇家国际事务学会),第2卷:《希特勒的欧洲》,第236—238页。

(21) 1940年5月15日的一项法令将这一数目提高到30亿马克,1941年8月6日的一项法令更把这一限额完全取消。根据这项法令,“德国信贷银行中央管理委员会将给予德国……一笔贷款,其数目由德国财政部长确定”〔克利福德·J·海因宁:《德国:关于金融法、法令和条例选编的初步报告》(Clifford J.Hynning: Germany: Preliminary Report on Selected Financial Laws, Decrees and Regulations),美国财政部总顾问办公室,1944年5月,油印本,第2卷,第B35—42页〕。

(22) 国际结算银行:《第十四次年度报告》(Bank for International Settlements: Fourteenth Annual Report),巴塞尔,1944年版,第159页。达万:《1939—1945年的财政:第2编:德国》,第280—285页,列举出所有的德国信贷银行及其开创和歇业的日期(根据国际结算银行供给的资料)。

(23) 见《概览,1938年》,第3编,第243页。

(24) 比利时国家银行以及在该行存有黄金的第三者的黄金储存额合计有241亿比利时法郎,其中有80亿委托给法兰西银行保管〔《驻比利时国家银行专员的年度报告》(Annual Report of the Commissar at the National Bank of Belgium),1940年5月至1941年5月:《纳粹的阴谋与侵略》,第7卷,第646页(24-ECR)〕。又见下文,原著第370页。

(25) 《驻比利时国家银行专员的年度报告》,1940年5月至1941年5月〔《纳粹的阴谋与侵略》,第7卷,第646—647页(24-ECR)〕。法、比两国的国家银行于1944年10月19日达成最后解决办法,把相等数量的黄金从法国运到了比利时。1947年,法国又从德国取得了黄金作为赔偿。

(26) 埃米莉·W·托曼:《对比利时某些金融法和制度的初步研究》(Emily W.Thomann: Preliminary Study of Certain Financial Laws and Institutions, Belgium),美国财政部总顾问办公室,1944年7月,油印本,第338页。

(27) 《纽伦堡国际军事法庭》,第8卷,第13页。

(28) “丹麦不算被占领区,因而不付占领费。德国军队需要的款项概由丹麦中央银行通过寻常贷款的渠道交给德国信贷银行中央管理委员会去处置。总之,在战争期间,丹麦是担保始终如一地交款的。”(1944年10月10日国外工作部的秘密报告,转引自《纽伦堡国际军事法庭》,第5卷,第538页;参阅《纳粹的阴谋与侵略》,第7卷,第274页)

(29) 英国:《1907年在海牙召开的第二届和平会议的最后决议书及附属的公约和声明》(Great Britain: Final Act of the Second Peace Conference held at The Hague and Conventions and Declaration Annexed thereto),敕令第4175号(伦敦,英王陛下文书局,1914年版)。

(30) 《关于陆战法律与惯例的公约》(Convention concerning the Laws and Customs of War on Land),敕令第4175号,第59页。

(31) 《纳粹的阴谋与侵略》,第7卷,第683页(89-ECR)。

(32) 同上书,第6卷,第323页(3615-PS)。该报告中附有根据德国来源所搜集到的、德国滥用法国占领费用的详情细节(同上书,第331—388页)。

(33) 参阅达万:《1939—1945年的财政:第2编,德国》,第290页。

(34) 参阅同上书,第291页。

(35) 《纽伦堡国际军事法庭》,第8卷,第13页。

(36) 挪威政府关于德国对挪威所犯罪行的报告,转引自《纽伦堡国际军事法庭》,第5卷,第547页。

(37) 荷兰代表关于集体罚款总额的宣誓证词,转引自同上书,第554页。

(38) 同上书,第6卷,第33页。

(39) 又见上文,原著第250页。

(40) 参阅海因宁:《德国:关于金融法选编的初步报告》(1945年2月),第1卷,第100页。

(41) 莱姆金:《轴心国在欧洲占领区的统治》,第61—62页。

(42) 国际结算银行:《第十四次年度报告》(巴塞尔,1944年版),第147页。

(43) 见上文,原著第168页。

(44) 皇家国际事务学会:《希特勒统治下的欧洲,其前景与实况》(Europe under Hitler in Prospect and in Practice),伦敦,牛津大学出版社为皇家国际事务学会出版,1941年版,第34—38页。

(45) 《驻比利时国家银行专员的年度报告》,1940年5月至1941年5月〔《纳粹的阴谋与侵略》,第7卷,第643—646页(24-ECR)〕。

(46) “荷兰银行的新任总裁罗斯特·范·托宁根先生同大部分领导人全不一样,他的行动和公务举措中贯穿着大德意志思想,本人又坚信有必要开拓一个更大的欧洲经济空间。这种看法本身,就使他在其本国与大德意志经济空间有关的金融和货币政策问题上能有正确的立场。而且,这也使得他同我在职务上的合作比较容易。鉴于在这位新总裁就职以前经常看到荷兰机构行动消极,所以这一点是值得专门提出的。”〔《驻荷兰银行专员的报告》(Report of the Commissar of the Netherlands Bank),1941年5月9日:《纳粹的阴谋与侵略》,第7卷,第748页(196-ECR)〕

(47) 布鲁塞尔钞票发行银行章程〔《纳粹的阴谋与侵略》,第7卷,第667页(24-ECR)〕。

(48) 关于通过德国私营银行的活动渗入欧洲工业的叙述,见上文,原著第206—207页。