第一编

角逐中东的各种政治动机

(1939—1945年)

第一章

阿拉伯民族主义

在第二次世界大战爆发的时候,整个中东可按其政治演进分为三大地区。北部的土耳其、波斯和阿富汗三国在第一次世界大战后,就摆脱了大国的控制成为主权国家,它们的政府推行强烈的民族主义政策。迤南一带的“肥沃新月”,从伊拉克起,经过近东国家和巴勒斯坦,直至埃及,乃是英法两国生死攸关的势力范围,但如火如荼的民族主义总算向两个帝国主义强国那里争得了不同程度的自治。最后是由阿拉伯半岛和英埃苏丹组成的南方的一批政治上不发达的国家,其中有英国直接治理的国家,也有受英国保护的国家;沙特阿拉伯和也门虽属主权国家,但也处在英国的势力范围之内。在关系重大的“肥沃新月”的中部,英法霸权,不论是实际存在的(如在巴勒斯坦—外约旦和近东国家),还是在条约里隐而不露的(如在埃及和伊拉克),对于城市里民族主义的中、上层阶级来说,都是不得人心的,而这两个阶级是那些国家里最活跃的(甚至几乎是惟一活跃的)政治力量。这些国家一心要争取主权的独立或使已取得的独立臻于完整,并保持它们的行动自由,以防任何大国企图把它们卷入一场它们认为(不管怎样目光短浅)并不危及它们切身利益的战争。(1)

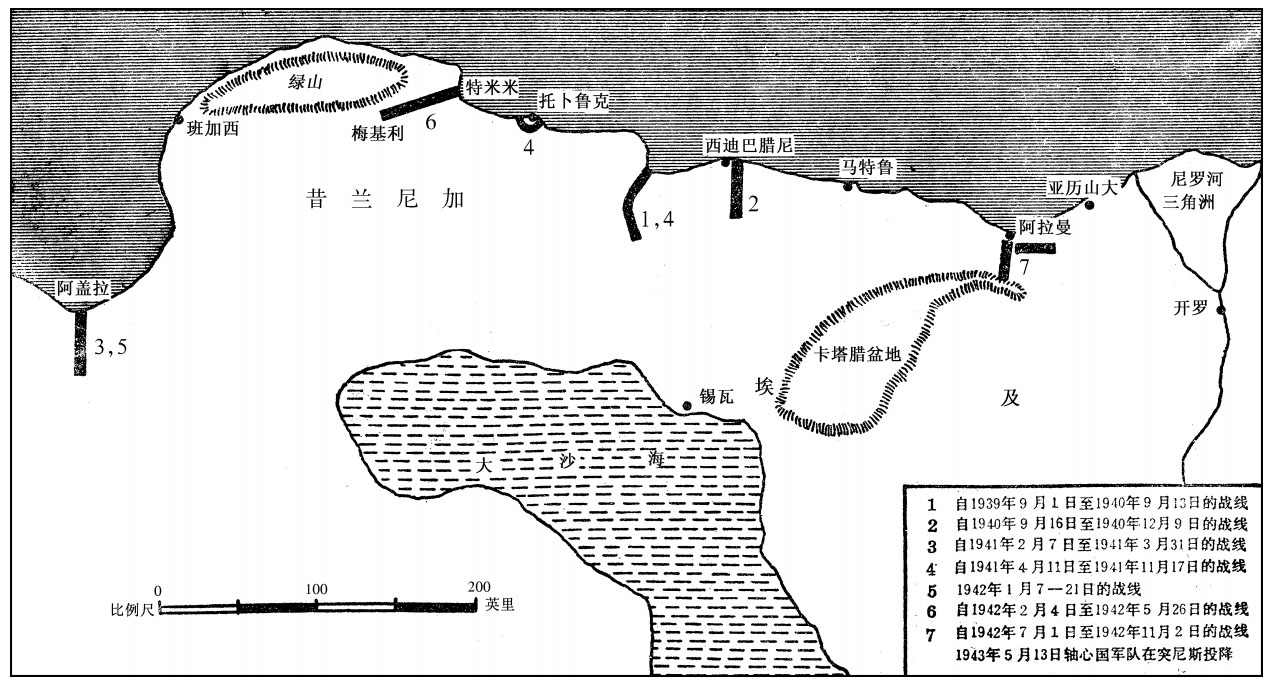

西部沙漠战役的拉锯战

(按原图译制)

战争爆发之前,轴心国家就及时利用了民族主义者忿懑不平的情绪,特别是从1936年以来,巴勒斯坦这个特殊问题使他们的忿懑心情发展到激烈的程度之后。(2)但是“阿拉伯人以眼见为实”。1939年9月,他们见到的是英法两国在中东驻有重兵,德国人虽在过去18个月中长驱直入,咄咄逼人,但毕竟还远在千里之外。意大利人在非洲有一个殖民帝国,就近驻有军队,是埃及特别感到担心的;但是,尽管墨索里尼摆出了“伊斯兰教保护人”的架势,大多数穆斯林对他的国家所作的评价,仍以定居近东各国的意大利人的不足称道的行径为依据。因此操阿拉伯语的世界也自周旋有方,它们把最后抉择之权紧抓不放,而口头上则对英国人、法国人表示忠贞不渝,因为他们近乎大权在握;虽然如此,埃及和伊拉克两国的舆论在这时候马上又强调说明,他们虽已同德国断绝外交关系,也已采取适当的安全措施,但两国同英国分别签订的条约除了保卫本国的国土之外,并不承担在别处用兵的责任。泛阿拉伯的政治人物,特别是伊拉克的努里·赛义德,也顿时看到,当此英法两国为了欧洲的战事而无心旁骛之时,正是他们在巴勒斯坦和近东国家朝着自治方向谋求让步的良机,所以他们花了1939年最后3个月的时间为此进行交涉,然而未能取得尺寸之功。埃及方面类似的希望也有所抬头,想使它的要求得到满足,即在英埃苏丹的“共管协定”中占有更加平等的地位,并在阿拉伯世界取得领袖资格;但是直至德国入侵挪威和低地国家之时,它也同样未能从英国政府取得任何让步,意大利于1940年6月10日宣战,力量对比显著地改观,战火立即蔓延到中东门口。

盟国的威望在中东出现逆转,这是第一遭,在此以后的漫长岁月中,继之而来的还有在昔兰尼加的受挫,1941年4月出征希腊的溃败,1942年1月同时发生了中东的失利和远东的灾难,以及1942年夏托卜鲁克失陷之后的轴心国大举进犯。回想起来,值得注意的倒不是在许多人看来轴心国似乎已操胜券之时,有少数极端民族主义分子(如耶路撒冷的穆夫提、伊拉克的拉希德·阿里·吉拉尼、埃及的阿里·马希尔之流)巴望轴心国给他们撑腰,而是这些人的种种作为始终不过是孤立的现象;有一批为数大得多的中东政界人士并未对“英联邦忘情”,而在那些危急艰难的时日采取了更加积极的步骤,以保证他们自身和他们的国家的安全。设若轴心国穿越西部沙漠,进入尼罗河流域,或者对近东国家的滨海地带出动空运部队,或者渡过马里查河并跨越过高加索山脉进入土耳其和波斯,中东的这些政界人士和人民无疑都会为了保全自己而靠拢他们;然而在当时的情况下,第五纵队之所以如此微弱,或许要归功于以下数端:一是国王阿卜德·阿齐兹·伊本·沙特的影响,他在最暗淡无望的时日还是态度明朗,深信英国必能渡过难关,二是土耳其政府顶住了德国的威胁利诱和软硬兼施,做出了榜样,再是英国对不忠分子和动摇分子采取了行动——1940年6月和1942年2月在埃及的两次行动都不失时机,只是1941年4—5月间在伊拉克的行动失之过慢。

处置伊拉克的挑衅事件(此事在1940年终之前即已险象毕露)之贻误时机,很可能导致重大损失,而其原因在丘吉尔的《第二次世界大战》第3卷中没有讲清楚,书中有关伊拉克的当时局势,是从半路说起的。(3)但是在前一个夏天,惯常对中东和印度的民族主义因素嗤之以鼻的丘吉尔,却是显得过分地看重了一个友好的土耳其可以立即起稳定作用的影响;(4)意大利在北非和东非的殖民帝国突然土崩瓦解,(5)也造成了一种不符事实的乐观,以为英国在中东的地位已经稳固;正如这位身居英国首相和国防大臣之职的叱咤风云的“业余战略家”(6)稍后在1941年10月就已催促一位疲于奔命的中东战场总司令孤军出击,进攻西西里岛一样,(7)此时的中东司令部,只有有限的兵力分散把守,徒然心怀希望,以冀能有“良好机会,挡住德军进犯,勿使希腊国土横遭蹂躏”。(8)事实上,这几个月中丘吉尔是在孤注一掷,苦心孤诣地想要立即树起一道屏障,以抵挡敌人朝东南方向发动攻势的咄咄逼人的威胁,但是只要这一进攻一鼓作气而来,那确实是没有希望可以抵挡的;1941年5月21日,他怀着这一战略上侥幸取胜的心理,指示韦维尔不顾“可能造成更加严重的政治危险”而走一险着,(9)这一指示可就忽略了一个事实:中东是他们“家门口的球场”,万一出师不利,在一批用情不专的阿拉伯“观众”眼里,英国人的威望所蒙受的损失将比德国人大得多,因为德国人毕竟不过是外来的寻衅者。希腊之役对于整个战争进程有何影响,尽管还是个有争论的问题,而此战的直接影响却给中东司令部压上了力不能胜的重担,(10)招致了在沙漠地带首次受挫于隆美尔之手,还使英国的威望下降到使伊拉克的极端分子敢于铤而走险,公然要一决雌雄的地步。(11)这些极端分子之所以归于失败,也许纯粹是因为德国人正全神贯注于即将发生的对俄国的进攻;(12)但是这次失败却使其他中东国家的极端分子为之丧胆,不敢再作类似的尝试;1942年夏,轴心国军队深入埃及远达阿拉曼时,那个在反映舆情力求信实的政府统治之下而其居民大都是文盲的国家,竟始终巍然不动。

然而深有意义的是,这届埃及政府同前届政府一样,一方面在国防和治安方面同英国人忠心合作,但在英方处于战局危急,无暇他顾的时刻,它又趁机促进民族主义性质的立法,想要砍掉外国公司迄至当时还享有的特权;因此提出了一些法案,迫令各公司在其各类人员中按照规定的百分比雇用埃及人,一切会计工作和正式函件都必须使用阿拉伯语;后者是在1942年6—8月间匆匆通过的法律。1943年初,蒙哥马利把轴心国军队驱逐到突尼斯之后,中东战场的战斗结束,和平时期的政治角逐又复重现,战前的民族主义企求又告抬头,只因有英国的重兵驻屯,这些现象的威力要到战后方才充分显露出来。埃及国王先后于1943年4月和1944年4月两次因英国大使的干涉而未能行使宪法权力,以罢黜他的首相,干涉的理由是纳哈斯政府“不论其过失如何,一直在对盟国提供全面的、宝贵的支持”。(13)可是到了1944年10月,国王法鲁克行使这一权力时就不再受英国掣肘了。还值得注意的是,1943年一项宪法修正案给予伊拉克的君王同样的权力,使他就此可以把一个不得人心的政府一脚踢开,而不必借助于军事干涉;毫无疑问,这项修正案是得到英国首肯的,而军事干涉业经证明,在1936年至1941年期间,它的祸害已愈演愈烈。(14)至于叙利亚和黎巴嫩的民族主义分子得以在大战结束时赢得完全独立,则是由于英国和自由法国对近东各国的基本政策的冲突所致,单凭他们自己孤立无援的奋斗和牺牲,是未必能从法国人手中争得独立的。

第一次世界大战后,把“肥沃新月”分割为英法两国的委任统治地,这个局面从来不曾为阿拉伯民族主义者所接受,他们朝思暮想的是一个自成一体的阿拉伯国家,隶属于奥斯曼帝国,或者独立自主。(15)1943年,伊拉克首相努里·赛义德颁布了一份机密的蓝皮书,设想将联合的过程分为两个阶段:第一步,把叙利亚、黎巴嫩、巴勒斯坦和外约旦联合成为一个国家,并对居于少数的基督教徒和犹太人给予保障;第二步,建立一个阿拉伯联盟,伊拉克和上述“大叙利亚”应立即归并进去,其他阿拉伯国家参加与否,悉听自愿。至于埃及是否应该包括在内,这个问题避而不谈;但是埃及通过首相纳哈斯出面,主张它理应站在阿拉伯集团的“最前列”。(16)那时候,它的经济实力几可与整个阿拉伯亚洲相埒,那是肯定无疑的;埃及国王法鲁克的祖先易卜拉欣帕夏的霸权曾经统治过那里的大部分地区(1833—1841年),(17)这一历史先例对法鲁克无疑也是有利的;埃及的帝国版图扩展到亚洲的史实,还可以上溯到马末娄克王朝、阿尤布王朝、法蒂玛王朝、图伦王朝、托勒密王朝,直至公元前第15世纪到第13世纪的“新王国”时期。因此进行谈判,在克服解决导致阿拉伯世界领袖人物分裂的那些地区之间或王朝之间的分歧和利害冲突上,就花了两年时间。最后在1945年3月问世的阿拉伯国家联盟公约,强调的是缔约各国的独立和主权,而只笼统地提到它们日后更为密切的联合。

(1) 参阅第一次世界大战大部分期间犹太复国主义运动顺应时势的态度:见钱姆·韦茨曼:《磨炼与错误》(Chaim Weizman:Trial and Error),纽约,哈珀,1949年版,第164—170页;内维尔·巴伯:《真主作主:巴勒斯坦问题争论的调查》(Nevill Barbour:Nisi Dominus: a Survey of the Palestine Controversy),伦敦,哈拉普,1946年版,第54—55页摘引N·M·盖尔伯(N.M.Gelber)的希伯来文著作:Hatsharat Balfour ve Toldoteha(耶路撒冷,1939年版)。土耳其和波斯两国政府和人民也都设法尽少卷入战争,不过土耳其政府的亲盟国态度和国王礼萨的亲德倾向是大有区别的,后者因此被迫逊位。

(2) 见《国际事务概览,1939—1946年:1939年3月的世界》(Survey of International Affairs,1939—1946: The World in March 1939),伦敦,牛津大学出版社为皇家国际事务学会刊行,1952年版,第136—138页〔这套丛书以后简称《概览(后附年份)》〕。

(3) 伊拉克的历史学家马吉德·哈杜里归咎于“首相的干涉政策”,并说:“事后看来,韦维尔将军要同民族主义分子谋求政治解决的见解,或许对于英国和中东国家之间日后的友好合作更有裨益。”〔《中东杂志》(Middle East Journal)1951年冬季,第5卷第108页刊登的关于丘吉尔的《第二次世界大战》第3卷的书评〕“友好合作”之所以陷入僵局,系因英国政府拒绝了民族主义分子提出的关于他们应该进一步加强1939年巴勒斯坦白皮书中强行提出的靠不住的妥协方案以有利于阿拉伯人的要求;因此,1940年晚夏,伊拉克政府中的极端分子即已开始与纳粹密谋勾结。韦维尔要求政治解决,纯粹是出于他在军事上有“捉襟见肘”之感,而不是由于他在政治政策上与丘吉尔有任何分歧(参阅下文,原著第70—72页)。

(4) 见下文,原著第238页和注①(即本书第347页注①。——译者)。

(5) 艾弗·托马斯(Ivor Thomas)是一个偏袒意大利的殖民地要求的人,他后来提出,意大利人之所以一败涂地,是因为他们发生了一次“军人罢工”〔《曼彻斯特卫报》(Manchester Guardian),1944年5月9日;《泰晤士报》(The Times)读者来函,1948年7月8日〕。这种现象的出现,只限于他们为英军所困的时候;在隆美尔的1941年和1942年的攻势中,有德军为他们的进军开道时,就显然不是那么一回事了。隆美尔本人写道:“意大利军人积极主动,不怀私心,不愧是好战友,从其处境而言,其成就远在平均水平之上。所有的意大利部队的表现,特别是摩托化部队的表现,都远远超越了100年来意大利陆军的任何一次征战。意大利的校尉和将军中,以其丈夫气概和骁勇善战而博得我们钦敬的,大有人在。意大利的溃败系因其整个军事和国家体制所致,因其装备窳劣所致,因其众多的高级领导人士和政界人士对于战争漠不关心所致。”〔陆军元帅埃尔温·隆美尔:《没有仇恨的战争》(Field Marshall Erwin Rommel:Krieg ohne Hass),海登海姆/布伦兹,海登海姆日报出版社,1950年版,第197页;上引译文见德斯蒙德·扬:《隆美尔》(Desmond Young:Rommel),伦敦,柯林斯,1950年版,第271页〕

(6) 参阅杰拉尔德·埃利森爵士中将:《业余爱好者的战略的危险,以1915年进攻达达尼尔要塞之战为例的论述》(Lieut.-General Sir Gerald Ellison:The Perils of Amateur Strategy,as Exemplified by the Attack on the Dardanelles Fortress in 1915),伦敦,朗曼斯,格林,1926年版。海军元帅、海因德霍普的坎宁安子爵(地中海总司令,1939—1943年;海军大臣,1943—1946年)尽管对丘吉尔备致颂扬,说“那个最杰出、最无畏的英国人,凭着他的精力过人,坚韧不拔,禀性刚毅,率领了不列颠及其人民,渡过了这个国家空前的重重难关”,却也不免对那些他常常叫手下的前线总司令领教的“不假颜色,急切从事”,“迭加催逼”的电令道出心里话:“这样的电令,对于那些勉力奋战、捉襟见肘的将领,说不上什么鼓舞激励,只是徒然乱人心意”,而在“处境窘迫之际,就格外是于事无补,惹人恼火”〔《一个水兵的漂流记》(A Sailor's Odyssey),伦敦,哈钦森,1951年版,第647—648页,第231—232页,第402页〕。

(7) “鞭绳”行动(丘吉尔,第3卷,第479—482页;美国版,第3卷,第540—543页);参阅坎宁安,前引书,第417—418页。

(8) 艾登致丘吉尔,1941年2月(丘吉尔,第3卷,第63页;美国版,第3卷,第70页)。海军元帅坎宁安不由得会想,“国内当局是在乐观的梦乡中”(坎宁安,前引书,第314页)。

(9) 丘吉尔,第3卷,第290页;美国版,第3卷,第325页。

(10) “一直到在昔兰尼加、克里特岛和沙漠地区败北之后,我才体会到韦维尔将军的机构担负了多么重的担子,而得到的却是多么少的支持。”(丘吉尔,第3卷,第239页;美国版,第3卷,第269—270页)

(11) 英国人当时毫不知悉俄国是轴心国的主要目标,由此产生了一个说法,以为伊拉克的事变是轴心国要攫取波斯湾油田的协同行动的一部分,并且在有大量证据表明德国对这次事变的兴趣只不过是要乱人耳目之后,这一说法还是像神话一般地经久流传着〔参阅大不列颠,中央新闻局:《波伊部队:波斯与伊拉克司令部的官方报告,1941—1946年》(Great Britain,Central Office of Information:Paiforce: The Official Story of the Persia and Iraq Command,1941—1946),以后简称《波伊部队》,伦敦,英王陛下文书局,1948年版,第6页,第17—18页〕。还有一种可能是夸大的说法,以为德国的空运部队已在希腊和克里特岛待机而动,以便从他们的代理人拉希德·阿里发动的事变中立即捞一把,此说出自萨姆纳·韦尔斯〔见萨姆纳·韦尔斯:《我们未必失败》(Sumner Welles:We Need Not Fail),波士顿,霍顿·米夫林,1948年版,第21页;关于德国没有准备,见下文,原著第75—77页〕。

(12) “当然,德国人有一支随时可以调动的空运部队,这支部队这时本来可使他们取下叙利亚、伊拉克、波斯,以及它们的宝贵油田。”(丘吉尔,第3卷,第236页;美国版,第3卷,第265页)

(13) H·梅特兰·威尔逊爵士将军(后为利比亚的陆军元帅威尔逊勋爵):《在中东的作战,自1943年2月16日至1944年1月8日》〔General Sir H.Maitland Wilson(afterwards Field Marshal Lord Wilson of Libya):Operations in the Middle East from 16th February,1943 to 8th January,1944〕,《伦敦公报》(London Gazette)附刊,1946年11月12日,第37786号,以后简称威尔逊:《战况报告之二》,第318段。

(14) 按照先前的宪法规定,要推翻一个政府,只有议会通过对它的不信任案;事实上,每届议会对主持议会选举的政府显然都是百依百顺的,所以从来也不曾有过一届政府因此而倒台〔参阅马吉德·哈杜里:《独立的伊拉克:1932年以后的伊拉克政治研究》(Majid Khadduri:Independent Iraq: a Study in Iraqi Politics since 1932),以后简称哈杜里,伦敦,牛津大学出版社为皇家国际事务学会出版,1951年版,第206页〕。

(15) 参阅乔治·安东尼厄斯:《阿拉伯的觉醒:阿拉伯民族运动史话》(George Antonius:The Arab Awakening: The Story of the Arab National Movement),伦敦,哈米什·汉密尔顿,1938年版,第109—110页。

(16) 据说,埃及在泛阿拉伯运动中领导地位的观念,是日后的首任阿拉伯联盟秘书长阿卜德·拉赫曼·阿扎姆启发阿里·马希尔(埃及首相,1939—1940年)的〔J·海沃思–邓恩:《现代埃及的宗教和政治趋势》(J.Heyworth-Dunne:Religious and Political Trends in Modern Egypt),华盛顿,作者本人刊行,1950年版,第23—26页〕。

(17) 参阅马塞尔·科隆贝:“埃及与阿拉伯主义的真实危机”,《非洲和亚洲》(Marcel Colombe:“L'Égypte et la crise actuelle de l'aradisme”,L'Afrique et l'Asie),1950年,第3季,第39—40页。