第十一章

埃及的独立要求

(1942年1—2月)

鉴于哈桑·萨卜里政府在战事方面提供了更多的合作,(1)英国为报答起见,对埃及给予及时的经济援助。意大利参战后,地中海已被封闭,只有必不可少的护航船队才得通行。意大利在红海所占地位,也使那条海路的通行成了问题。因此,1940年埃及的全部棉花收成可能无法脱手,损失浩大,弥补乏术,对其经济造成灾难性的后果,并对驻埃英军不断增加的基地设施的安全和有效作用产生不可估量的不利影响。为此,英国政府于1940年8月7日答应按议定价格购买当年的全部棉花收成,亚历山大棉花业认为,考虑到国际情况,这一价格算是公道的,甚至是慷慨的;英国政府还答应,若有亏损,英国将全部承担,若有纯益,则与埃及政府平分,其条件是所得纯益将用于埃及农民的福利事业。(2)埃及各界对于这一协议普遍感到如释重负,不过也有人因为上一季剩下的7万吨余棉不在收购之列而感到失望。然而,英国购买的数量已可满足其正常商业需要的一倍左右,并且估计这批棉花大部分还将存放在亚历山大。(3)

与此同时,埃及政界人士正继续就参战的技术问题进行辩论,不过英国军事当局更感兴趣的,倒可能是在由他们自己作战的时候能够得到埃及行政方面的合作,而且,埃及参战后如果开罗遭到严重袭击,反而可能成为一个额外的累赘。(4)英国人曾试探性地建议,既然埃及军队按其政府愿望避免介入战争,英国将购回一部分最近供应给埃及的新装备,以供中东部队使用,那些部队装备不足已到危险地步,现在不得不经由漫长的好望角航线进行补给;虽然据说埃及政府欢迎这一提议,可是军队出于威望的缘故却表示反对。国防大臣于7月17日宣称,政府业已同意军队有必要保留它现有的全部武器装备;军队将继续据有它现有的基地,政府并将从数量和装备上增强其力量。(5)8月21日——到这天为止,亚历山大在空袭中已约有10人死亡,30多人受伤——埃及众议院一致决定,“如其领土遭到进犯或其军队受到进攻”,埃及应即自卫。(6)9月13日,意军越过埃及边界,《报道报》声称,意军将发现英埃军队并肩作战,并说埃及人深信“他们自己的和英国的〔原文如此〕防御手段是坚不可摧的”;(7)但是,埃及政府几乎同时为其按兵不动立即找到借口,或曰相信英国能够阻挡入侵,或曰意大利的进犯并非真正要进攻埃及,而不过是诈兵之计。(8)

9月19日,意军进抵边界以东50英里的西迪巴腊尼村后第三天,萨德党领袖、众议院议长艾哈迈德·马希尔(9)在曼苏拉省府发表了一篇重要演说,主张埃及人应该同仇敌忾,捍卫独立,驱敌出境。他的这一主张出于民族利己的考虑,这种考虑在战后英埃谈判过程中证明为很有先见之明:

如果我们接受这一立场〔不参战〕,我们将为之付出高昂的代价。战争结束时,我们将何词以对盟国?……“现在让我们自己管理自己的事吧!”如果他们回答说:“你们无力履行捍卫你们国家的责任。经验已经不止一次地证明了这一点。我们怎么能听任你们成为另一次进攻的牺牲品呢?为了你们本身的利益,我们要留在这里,保护你们。”这不也是言之有理吗?(10)

继而在9月21日的内阁会议上,艾哈迈德·马希尔及其萨德党的副手马哈茂德·法赫米·努克拉希建议向意大利宣战。当这一建议遭到内阁的所有其他阁员拒绝时,4名萨德党部长辞职。内阁却决定将埃及军队增加5 000人,并宣布全国实行全面戒严;首相在接受萨德党人辞职时宣布,在没有明显的好处或必要的情况下,他反对将国家投入战火;假以时日,以待高深莫测的种种秘密意图真相大白,方较稳妥有利。这一政治危机最后确定了埃及不参战的方针。埃及的行政机构、社会团体和个人以及埃及部队都继续协助盟国的事业,但政界人士对战争的态度则消极如故。他们虽然有时也由于在埃及国土上作战的英军当局的推动,勉强有所行动,但这方面的自觉活动却很罕见。事实上,他们的主要活动仍然停留在惯常的党同伐异和个人争权的水准,犹如一群潜居海底深处的动物,只有当海面上的战争风暴掀起万丈怒涛之时,其我行我素的态度才能有所触动。几位萨德党大臣的辞职使《最后一点钟》周刊恳切陈词,对埃及政局作了一番评论:

自由立宪主义者与华夫脱党基本上一心一德,都坚持要求英国应该保证在战后撤出埃及,承认埃及在苏丹的权利,并且修改条约条款。人们问道:埃及人为了避免意大利可能的占领而奋起作战,其结果却是维护英国人实际上的占领,那又为什么要作战呢?如果英国人能够对现在提出的要求作出保证,那么意大利自称是为埃及自由而战的口实也就失去了依据,如若继续进军,就证明是蓄意侵略了。(11)

11月14日,众议院新的一届会议开幕,65岁的首相在开幕式上宣读国王圣谕时心脏病发作,猝然身亡。(12)次日由侯赛因·西里组成一个同前内阁大同小异的新内阁。侯赛因·西里是位著名的无党派人士,是个土木工程师,曾历任公共事务大臣、国防大臣和财政大臣等职。华夫脱党拒绝支持新政府,萨德党则宣布,他们虽然准备在国家重大问题上同政府合作,但仍将保持其反对派的立场。

9月16日,意军可能由于补给跟随不上,到达西迪巴腊尼以东后便停止前进。26日,海军上将雷德尔向希特勒进言,他怀疑意大利人是否能够独自占领苏伊士运河,因此敦促德国插手。希特勒先派冯·托马将军往利比亚,就战局提出报告,后于10月4日在勃伦纳山隘同墨索里尼会晤时,又建议在西部沙漠投入一个德国装甲师。然而意大利人不甘在自己的战场上相形见绌。墨索里尼表示,在前进计划第三阶段,即自马特鲁向亚历山大推进以前,他不接受这一建议;可是,墨索里尼并未向西部沙漠进逼,而是认为入侵希腊易如反掌,几乎未经与德国人磋商,便鲁莽从事了。(13)

1940年12月9日开始向意军发动反攻,(14)1941年2月6日攻克班加西,反攻大获全胜,意大利人被逐出了埃及领土,埃及举国上下为之欢欣鼓舞。由于意大利占领的危险突然解除,大批外国军队驻在埃及所造成的种种麻烦也就得到了补偿,对于英国这一功绩的颂扬,也由衷而生,溢于言表。1940年12月15日的《金字塔报》写道,现在没有任何人再能怀疑,英埃条约对埃及的安全乃属必不可少,而埃及为履行其条约义务所作出的牺牲不过是为其获得的利益所应付的代价而已。而况英埃友谊已经由于近来许多事件得到巩固,所有的埃及人都终于认识到,这一条约并不单是些书面文件,而是关系到共同的命运和共同的利益。不过,当时也有一种倾向,过分夸大埃及对胜利的贡献。《图画》周刊(1940年12月20日)写道,埃及针对意大利以及意大利在埃及的财产和侨民所采取的行动,远远超过了条约规定的法律要求。“但是,埃及所采取的最有力和最有效的行动是它没有对意大利宣战”,因而保护了作战部队的运输和供应。各部大臣和政府各部门,无不花费了大量时间和精力,以满足英军司令部每日每时提出的要求,甚至把这些要求置于埃及人民需要之上,而埃及人民因为懂得“联合防御”符合双方利益,所以甘愿忍受一切。“这是埃及的一次惊人壮举”;一旦认识到现代战争的根本在于准备和补给,认识到“平民军队”和作战军队的同等重要,也就能够理解“为什么埃及人民如此热烈欢呼最近的胜利捷报,这是因为他们完全有理由认为自己有权声称他们也是胜利者,他们也收复了失地,他们也虏获了战俘,他们也进行了战斗并赢得了战斗”。这种“战场内外结合的战略”,是两国外交家和军事领袖的一项杰出成就,应予保持和发扬。(15)

1941年1月10日以后,韦维尔一再收到战时内阁发来的指示:为了从中东抽调尽可能多的陆空军支援希腊人,以防御德国料将从保加利亚发动的进攻,昔兰尼加只能由保护埃及基地侧翼所必需的最低限度的兵力驻守。(16)韦维尔后来承认说:

在昔兰尼加冒了相当大的危险。……当时我估计,对的黎波里塔尼亚的意军可以置之不理,而德军鉴于意大利海军起不了什么作用,也不大可能冒险将大批装甲部队调来非洲。我因此作出安排,仅将少数装甲部队和一个受过部分训练的澳大利亚师留驻昔兰尼加。

我们对希腊承担义务以后,德军增援的黎波里的证据越来越多,他们在增援的同时并对马耳他进攻,阻止从该岛对的黎波里的轰炸,对这种轰炸,我曾寄予很大希望。德国对班加西的空袭,使得补给船只无法利用该港,这又增加了我们的困难。……(17)

“鉴于德国装甲部队和飞机抵达的黎波里塔尼亚,”韦维尔被要求对此发表简要意见,他于3月2日复称:“我认为他们(敌人)不会用这样的兵力试图夺回班加西。最后可能使用两个德国师来发动一次大规模进攻。……这样的攻势在夏末之前也未必能够展开。”(18)帝国总参谋长于3月中旬巡视班加西以南的前沿阵地后,曾于18日电告伦敦:韦维尔对防御问题筹措有方;但据说他同时也曾对澳大利亚参谋人员说:“部队看来不久要‘碰得头破血流’。”当轴心国军队在阿盖拉以西的结集已是显而易见的时候,韦维尔于27日向参谋长委员会汇报说,鉴于上文已经提到的困难,

目前我在昔兰尼加的兵力薄弱,而又无法获得最感需要的装甲部队的增援。……今后一两个月的情况令人忧虑,但是敌人也有极为困难的问题,我敢断言,敌军人数是大大地夸张的。不过,目前我不敢随意地大胆使用我这支力量单薄的装甲部队。现正采取措施增援昔兰尼加。……我本身的主要困难在于运输。(19)

轴心国军队于3月31日发动进攻,事实上其目标只限于向班加西以南80英里的阿杰达比亚推进。不过他们的装甲部队、枪炮武器、机动能力和技术效率都大大胜过力量薄弱的英军;且有德国空军逞威,获得全部制空权。结果是造成了一个“悲惨插曲”,英国装甲部队“由于机械损坏,供应脱节,几乎没有打就全部溃散了”。(20)到4月11日,英军被赶回到埃及边界,托卜鲁克要塞受围。埃及国内一片沮丧,人心惶惶,首相虽一再公告安定人心,也无济于事。股票价格暴跌,大资本家伊斯梅尔·西德基力促内阁向德国声明:埃及是独立的非交战国家,它虽反对损害其领土完整的任何企图和任何侵略,但其行动只不过是履行英埃条约规定的义务而已。(21)据报道,德国外交部曾于4月17日宣布:

德国政府怀着极大的兴趣注意到埃及政府的态度,埃及政府现在谋求奉行的政策,旨在使埃及这个国家和民族免受战祸的牵连。德国政府除非必要,无意为埃及的此项政策制造困难。但是,众所周知,哪里有英国军队,我们就必将在哪里予以歼灭,因此,我们也将在埃及这么做。(22)

西部沙漠战线刚刚恢复稳定,伊拉克的政局又因拉希德·阿里的暴动而动荡不安。当伊拉克军队与英国驻军发生火并的时候,埃及首相于5月4日致电拉希德·阿里,吁请他以睿智和谅解平息事端。(23)同时对一些潜在的颠覆性人物采取了防范措施,前任首相阿里·马希尔亦在其中。现任首相要他离开开罗,乡居家中。(24)5月15—16日夜间,曾任阿里政府埃及部队总监的阿齐兹·阿里·米斯里,乘坐1架埃及空军飞机,由两名埃及空军军官驾驶,潜离开罗飞往贝鲁特,但仅飞出10英里,即被空中交通管制当局迫降。机上人员逃脱,但于6月6日在开罗郊区某处被捕。(25)5月19日,教育大臣宣布,极端主义的穆斯林兄弟会首领、教育部雇员哈桑·班纳已由军方命令遣往上埃及。(26)次日,据宣布,阿里·马希尔内阁的社会事务大臣及其“核心内阁”成员阿卜德·拉赫曼·阿扎姆重任由他创建而曾被两名议员于4月16日谴责为危险组织的国防义勇军的首领。日本公使馆被褫夺发送密码电报和派遣外交信使的权利,电话通话受到检查,日本、匈牙利、罗马尼亚和保加利亚设在亚历山大和苏伊士运河区的领事馆被迫关闭。(27)

6月7日和8日,亚历山大两次遭到空袭,死650多人,市内居民,特别是贫民阶层,仓皇外逃,据估计共达30万人,几占居民总数的40%。(28)政府因无适当防备、拆屋救护工作迟缓、难民收容场所安排不足等等而受到指责。首相于6月11日宣布,英国政府已表示愿意提供100万英镑作为防空之用,并从英国运来必要的物资和派遣专家前来指导。(29)但是,民族主义议员菲克里·阿巴扎则要求在柏林和罗马进一步力陈埃及的非交战国地位。一周后,在华夫脱党的猛烈抨击之下,内阁首相被迫表示,政府希望德意两国能够理解埃及并非交战国家。(30)6月24日,参议院就政府应“竭尽全力使非军事目标免遭空袭”这一动议以及其他动议进行辩论。华夫脱党领袖坚决主张应同英国谈判,承认开罗为不设防城市,首相答称,他希望能在数天之内宣布一项赞成举行这一谈判的决定。一位民族主义参议员随即又提出,应要求英国海军撤出亚历山大,以使亚历山大也可以被宣布为不设防城市。这一运动日渐得势,直至英国当局于9月中旬要求埃及首相对此类煽动加以制止,因为“要将英国军队和军火库迁出开罗是绝对不可能的”。后来敌军对埃及城市的空袭日渐减少,这一问题就不再提及了。(31)

将近5月底的时候,1940年生产的谷物已告枯竭,小麦、面粉匮乏,造成严重困难。埃及通常很少进口谷物,英国当局购买的数量也微乎其微。(32)《报道报》商业编辑称,这种匮乏现象主要是由于运输困难,也是由于商界的操纵,他们煽风点火,反对出口,扬言当年收成将大大低于去年,以此为幌子哄抬物价;而促使商人囤积居奇的另一个重要因素,无疑是担心隆美尔在惊人的推进之后入侵埃及。(33)6月2日,小麦、面粉和面包的管制价格提高,面包商获准可以搀用米粉或玉米粉最高到10%。但是,不满情绪依然如故,一些生产者和商人扬言要拒绝出售,继而面包商也在6月8日要挟政府,如不维持小麦和面粉的供应,他们就将罢市。政府于是立即颁布了一项法令,规定征收商店、银行等库存的小麦,按管制价格出售。两天后,这一命令又扩大到囤存的玉米,并对拒不开业的面包商实行惩罚。与此同时,据报道,已从英国军事当局购得15 000吨小麦和面粉。管制价格再次提高,据官方初步估计,1941年的谷物收成将较前一年下降17%,这就加强了政府应该限制下一季棉花种植面积而扩大粮食播种面积的主张。(34)将近6月底时,开始试销一种含有65%面粉和35%玉米粉的标准面包,售价降低。7月2日,政府订购的首批澳大利亚小麦到货,作为储备,以防当地小麦价格进一步上涨。

鉴于上述各方面的困难日益增加,政府谋求在国会内扩大其支持基础已非一日。参议院有坚强的华夫脱党反对派集团占到议员总数的43%。按宪法规定,参议员中半数将于5月6日任期届满卸职,其中部分将进行补选,部分将由国王根据各部大臣推荐任命接替。3月24日,首相宣布,因为国际局势的缘故,由选举产生的议员,其缺额补选将无限期地推迟,本应卸职的议员将延长任期;但另一方面,任命议员的补缺则照常进行,结果华夫脱党的13名任期届满的议员中只有一名得到重新任命,这样把反对派集团降低到36%的比例,就比较可以驾驭了。华夫脱党当然非常愤慨,当德军于4月间横扫昔兰尼加而使埃及再次确实相信面临战争现实的时候,他们于是拒绝同政府进行任何合作。5月初,建立国民政府的尝试失败,主要原因就在于华夫脱党坚持要求解散议会,举行新的选举,而一些自由立宪主义者和萨德党人则坚决反对这些要求。6月初,首相再次试图扩大其联合政府的基础,但在职位分配上发生了最后一分钟的分歧,未能同在野各党达成协议。(35)内阁到7月31日才最后重新建立,由5名萨德党人参加进来,同5名自由党人和5名无党派人士联合组成:据称萨德党人鉴于公众舆论的反对,已经断然放弃其主张埃及宣战的政策。华夫脱党仍拒绝合作。(36)

由于运输困难,英国向埃及所购1940年生产的棉花至多只运出了60%。为了不使埃及棉花落入不友好的中立国家之手,而又不使埃及经济受到损失,英国曾于1940年8月以2 500万英镑左右买下了埃及1940年的全部产量。虽然埃及农业部已经劝告减少棉花种植,种植人依然指望英国会再次收购1941年的全部棉花收成,且会提高价格,因为生产成本增加了。他们还期望战后也会像第一次世界大战后一样,出现繁荣局面。(37)不过,英国政府却不愿如此遭受盘剥,只同意按上一年的价格与埃及政府分购当年所产棉花,最高额不超过800万埃担(35万吨)。埃及首相在作此宣布的同时,把规定来年植棉面积减少近25%的法律递交议会讨论,随后又宣读了英国大使的一封信,声言:本届议会如不通过此项法律,英国政府就将认为不再负有收购的义务。(38)当指出由于埃及货物无法出口,其棉花价格不能随美棉价格(已经上涨)核定的时候,贪心重利的地主和商人都不信服,有些人甚至主张埃及政府收购全部收成,并以此作为储备,发行必要的公债以解决支付问题。政府坚决拒绝了这一建议,因为在财政上和经济上都不妥善,但最后,为了安抚他们,却不得不牺牲埃及纳税人的利益,提出对全部棉花收成每埃担付给40皮阿斯特(8先令)的附加费。(39)

政府此时又面临肉食业出现的危机,开罗和亚历山大的肉食供应已经中断数日。零售商诉苦说,他们无法按管制价格出售,因为他们不得不以高价向批发商买进;而批发商则又抱怨牲口贩子索价太高。物价委员会于是决定提高价格,同时颁布一项法令,规定对牲畜实行征购。(40)在此之前,其他一些商品如食糖、石蜡、棉线等等,也发生了严重危机,在大多数情况下政府不得不实行征购办法。这时另一个困难是开罗电车和公共汽车司机举行罢工,要求增加工资以敷日益增长的生活开支,据估计,当时的生活费用已为1939年的142%,并正以每月4%的速度继续增加。(41)罢工很明显是由王室子弟、工会主席纳比尔·阿巴斯·哈勒姆组织的,他声言,工人几经努力要求政府考虑他们的情况,但均遭失败,最后才不得已举行罢工。当首相向纳比尔保证半月之内满足某些要求之后,罢工宣告终止。(42)9月24日,军方发布命令,宣布严惩囤积居奇或违反管制价格的生产者或商人,并规定强迫申报库存物资。(43)9月29日,内阁同意凡月薪不满10英镑的职工一律增加10%,此项标准经与主要私营企业的董事们商定,同样适用于他们的企业。(44)与此同时,政府发出正式警告,凡企图罢工、煽动罢工或制造事端者都将严惩不贷。

虽然征购了大量食品,并努力实行价格管制,危机却更趋严重。10月2日,供应大臣宣布,自5日起开始配给含有85%小麦和15%大米的面粉,磨坊主和商人还必须在10月5日前申报所有与官方规定比例不符的面粉存量。面粉商拒不服从。10月8日,开罗面包商由于无法弄到面粉,被迫停业;据报道,位于三角洲的扎加济格市已有4天不见面包。不过到10月月中,首相就宣称已作好安排,将从加拿大和澳大利亚进口大批小麦和玉米;20日,供应委员会也已能宣布本国储备的小麦和玉米正在运抵开罗了。与此同时,政府发出呼吁,要求种植人将棉田面积减低到最近法律规定的最高限度以下,以改种粮食,还提出凡种植粮食超过规定限额者受奖。第5纵队当然不会坐失时机,他们立即指责英国囤积埃及出产的粮食,造成了粮荒,其实英国在1941年所购粮食还不超过全部产量的2%,而在1940年则是应埃及政府的请求而购买的。(45)再一个困难是由于囤积贫民日常购物不可缺少的小辅币而造成的,要兑开一张1镑的纸币就得付2%到6%的贴水。据统计,纸币的流通量与战前相比增加了90%,5皮阿斯特与10皮阿斯特(1先令与2先令)的辅币增加了100%,而小辅币却只增加了12%,同时,突然回收第一批发行的10皮阿斯特的纸币也造成恐慌。(46)但在10月底,据宣布,价值10万英镑的小辅币正从伯明翰运来,另有75 000英镑的银币将由国内铸币厂铸造。此外,由于棉织品生产战前只占消费量的1/3左右,加之1941年进口棉布又降低到1938年大批进口的44%,于是又引起衣着奇缺。国内生产当时已经扩大,工厂主也被强迫生产一定数量的“大众棉织品”;(47)但在向各省、各县分配时却需“根据购买力和心理上的地位加以调整,结果等于城市的配给量两倍于小的城镇,三倍于乡村”。(48)

11月议会复会时,经济情况仍无好转,珍珠港事件爆发后又立即引起了争购进口货,尤其是美国货。(49)这种不论价格只顾抢购的现象促使商店老板把价格又提高了30%—40%。而另一方面,议员菲克里·阿巴扎则埋怨说,政府要商号与政府一致行动,将雇员的最低工资增加10%的建议,没有收到什么效果,或者根本无效。(50)12月末,亚历山大和苏伊士再次发生面包和面粉短缺现象,其原因不一,有的是由于种植人、商人和消费者的囤积,有的是由于规定面粉掺和玉米粉和米粉后面粉厂的工作混乱。据农业部估计,消费者的粮食需要量总共短缺9%。(51)下一季节作物播种数量和面积分配虽已作出规定,但却迟迟未经落实,阻力主要来自大地主集中而又为资本家伊斯梅尔·西德基所把持的“农业协商委员会”,《金字塔报》和其他报纸对此纷纷提出强烈抗议。《金字塔报》(1942年1月12日)指责某些人由于不愿“开罪大多数种植人”而对此事听之任之。政府乃提出建议,将棉田面积作一定程度的削减,做到通过鼓励种植粮食,可望增加粮产270万伊尔达卜(irdabb),以此弥补预料的不足之数。但是华夫脱党则要求完全用进口来弥补差额,并且质问:战争如果很快结束而埃及却有大量余粮在手,后果将会如何?(52)在1942年1月19日的第二次辩论中,伊斯梅尔·西德基争辩说,战时匮乏是不可避免的,按现有面包供应量削减7.5%左右绝不致造成饥荒。如果不作削减,国家的整个经济结构势必崩溃。棉花仍旧是埃及经济的根本。但是首相提醒议院,英国不会以高于1941年的价格购买1942年收获的棉花,甚至很可能降低价格。供应部大臣并宣称,大家作为依据的粮食差额数字是过于乐观的,实际的差额不是200万伊尔达卜,而是400万,近乎消费者需要量的15%。(53)

这时,麻烦的事从四面八方涌向西里帕夏。1941年期间,维希法国驻开罗公使馆同其他不友好的中立国家一样,其密码电报和外交信贷往来都受到限制,驻亚历山大和苏伊士运河区的领事馆也受到限制。(54)1942年1月6日,埃及政府宣布,鉴于它已陆续同所有与其盟国英国交战的国家断绝关系,它现在决定“暂时中断”同维希法国的外交关系。1月8日,外交部向新闻界发布了一份备忘录,提到

〔维希〕政府官员所作所为同驻埃英军的安全不协调。埃及政府处理了这种情况……对某些官员……采取了措施,拘留了一些人,驱逐了一些人。但是,事端依然不断发生,致使对某些官员个别采取措施已经不能达到预期目的,因此,英国政府又重新要求断绝与维希政府的……外交关系。……

英国政府最近得到重大消息,使它不得不催促埃及政府就此问题迅速作出决定。(55)

1941年12月31日,财政大臣宣布辞职,原因显然是与阁僚意见不合,但他此时的辞职并未加强首相的地位,因为首相物色不到愿意担任此职的人选,最后不得不由他自己在兼任内政大臣和掌握大权的军事长官以外再暂时兼代了。与此同时,维希法国的公使波齐正四出私下活动,竭力设法使埃及政府收回与维希断交的决定,而且确已煽起22岁的法鲁克国王的愤慨,因为决定断交时他不在开罗,他认为他的政府没有按常规征求他的意见。据一些报道说,这位国王在他的两个兄弟阿卜德·瓦哈卜和阿卜德·阿齐兹——两人都是宫廷大员,也是阿里·马希尔的马前卒——劝导驱使下(56),要求撤换外交大臣。但首相却支持其阁僚;当时看来也有妥协的可能,但阿里·马希尔在宫廷里的朋友们却利用群众对供应状况的不满,利用日本最近在远东的胜利和德国最近在昔兰尼加的得逞,(57)鼓动极端主义学生于1942年2月1日上街举行游行示威,于是西里在第二天便提出辞呈。西里素来完全忠于英埃条约,英军总司令将埃及军队所给予的协助视作西里政府友好愿望的一种最真诚的表现。(58)

以后的情况,英埃双方可能出于当时相互之间的某种谅解,都从未发表过权威性的叙述,甚至现在,英国官方对此问题仍然讳莫如深。不过,毕竟还有一些非官方的报道问世,透露了下述情况,某些细节或有不确之处,但基本情节可能与事实相去不远。(59)英国大使(迈尔斯·兰普森爵士,后为基勒恩勋爵)为挽救西里政府,曾于1942年1月28日谒见国王,其后又于2月3日晨,在国王未及与任何埃及政界领袖会商之前,再次谒见国王。据悉,他曾抱怨说:友好的西里政府同英国的合作因外来阴谋而受到阻挠;对轴心国的宣传未加充分制止;亲轴心国分子逍遥法外;学生受到鼓动举行亲隆美尔的示威;现在敌军正在昔兰尼加前进,战略局势对埃及这个英国在中东的重要基地已是危机四伏。大使说,他因此不得不坚决要求按宪法上的习惯做法,组成一个能够控制全国大多数人,因而也能控制国内局势的政府;大使要求国王诏令穆斯塔法·纳哈斯组织新政府,他身为华夫脱党领袖,定能控制这一多数。(60)然而国王回答说,他要同包括纳哈斯在内的政界领袖商量,以建立一个联合政府。不难推测,有些出谋划策的人很想值此战略局势动荡不定之际,将实权控制在自己手中,其目的很可能是要在隆美尔一旦长驱直入到尼罗河流域的时候建立以阿里·马希尔为首的政府,那就可以按他1940年6月曾经图谋采取的方针,同轴心国打交道了。(61)于是,英国大使遂于2月4日中午发出警告:“如若我于下午6时仍未听到纳哈斯帕夏受命组阁的消息,法鲁克国王陛下就必须自食其果。”(62)据报道,美国公使曾应英国大使的要求通知国王,他的政府希望任命一位对盟国事业抱友好态度的人士。国王于下午3时至4时召集政界重要人士开会,与会者劝告国王不要接受英国最后通牒。下午6时,宫廷总管艾哈迈德·哈萨纳因拜访英国大使馆,转达这一答复,大使馆告诉他,英国大使将于晚上9时去见国王。届时,三辆英国轻型坦克,由步兵随同,未遭皇家卫队抵抗就进入了皇宫大门。大使在英国驻埃及军队总指挥官R·G·W·H·斯通中将陪同下,坚持国王传唤多数派领袖纳哈斯已属绝对必要。国王显然出于哈萨纳因的建议,于10时再次召集政界领袖,告诉他们他已决定委托纳哈斯组阁。(63)次日,纳哈斯在上书接受这一任命之前,向英国大使递交了一封信,主要内容如下:

不言而喻,我接受此项重任是立足于无论是根据英埃条约或者是埃及作为一个主权和独立国家的地位,都不允许盟国干涉埃及的内部事务,特别是政府各部的任免事宜。

英国大使对此表示确认,并且声明,“英王陛下政府的政策……是谋求同作为一个独立的盟国的埃及政府进行真诚合作,共同履行英埃条约。”(64)纳哈斯在这一声明发表后组成内阁,并于2月7日宣布解散国会,以便重新选举。

这样,英国人就克服了盘踞在埃及宫廷之内的强大的敌对势力,这些势力不相信英国能够拒德国人于尼罗河流域之外,并希望不受掣肘,调整政策,使之适应日后德国的入侵。埃及宫廷不得不有所考虑的,不仅是意大利政府正在培植一个“设在欧洲的埃及国民协会”,而且还有于1914年12月被英国人废黜、现正在欧洲中立国家逍遥自在的前国王阿巴斯·希勒米二世的要求重登埃及王位,如轴心国一旦得胜,便可能支持他的要求。(65)另一方面,英国人的看法是,有一切理由需要成立一个合乎宪法规定的、以广泛的人民群众拥护为基础的政府(西里政府虽有良好愿望,但却缺乏这一基础)。而华夫脱党不像其他各党那样充满着大生产者和大商人的代表,因此说不定会对囤积居奇和投机倒把分子采取更为强硬的方针;至少,它的优良的组织遍布全国,在应付群众不满情绪方面,也许可望比那些没有扎根在广大公众之中的“贤达名流”拼凑的联合政府更为有效。事实上,后来当英国军队和轴心国军队在阿拉曼对垒相抗、充满危机的几个月里,纳哈斯确实给予英国充分合作;华夫脱党的反对派虽曾佯称英国2月4日的行动使他们受了奇耻大辱,但在1942年夏,许多人也协同安定了民心。

(1) 见上文,原著第40页。

(2) 1950年曾从中拨出400万英镑用于改善农村水利的计划〔参阅《中东镜报,阿拉伯通讯社……每周评论》(Mideast Mirror,a Review of the Week ...by the Arab News Agency),1950年9月30日,第14页〕。

(3) 《泰晤士报》,1940年7月29日、8月8日;《大不列颠与东方》,1940年8月15日,第133页。

(4) 不过,考虑到撤退至尼罗河三角洲西部边缘地带防线时可能会有需要,丘吉尔于8月16日写道:“必须使埃及军队发挥其作用,支援三角洲战线。”(丘吉尔,第2卷,第382页;美国版,第2卷,第432页)

(5) 《泰晤士报》,1940年7月19日;威尔逊:《海外八年》,第45页。

(6) 《泰晤士报》,1940年8月26日。

(7) 1940年9月16日《埃及公报》报道;1940年9月18日逐字引录。

(8) 鲁萨尔–优素福,《报道报》,1940年9月19日和20日,1940年9月20日《埃及金融市场报》转引。

(9) 有关萨德党在1937年至1938年间自华夫脱党分裂出来的经过详情,见菲利普·格雷夫斯:“埃及危机始末”,《十九世纪》(Philip Graves:“The Story of the Egyptian Crisis”,Nineteenth Century),1938年3月,第297页。艾哈迈德·马希尔是阿里·马希尔的胞弟,但外貌和性格都与其兄不同:阿里“瘦弱缄默,稍嫌孤介拘礼”;艾哈迈德则“壮健豁达,落落大方”〔让·吕戈尔:《埃及与第二次世界大战》(Jean Lugol:Egypt and World War Ⅱ),A·G·米切尔译自法文,开罗,东方宣传协会,1945年版,第107页〕。艾哈迈德经历早期政治生涯一段时间的徜徉徘徊之后变得成熟老练了(参阅《概览,1925年》,第1卷,第224页),他也是1939年以来一直主张埃及宣战的一员(吕戈尔,前引书,第34页注)。1945年2月他向轴心国宣战后不久,即死于极端主义分子的弹下,当时任首相(见下文,原著第266页)。

(10) 1940年9月20日埃及各报。

(11) 1940年9月28日《埃及金融市场报》引述。华夫脱党曾于1940年4月1日向英国大使递交一份备忘录,提出了他们的要求(备忘录全文见《现代东方》,1940年5月,第228—231页)。

(12) 轴心国宣传机器立即宣称他是被英国谍报机关毒死的。在反对埃及参战的新国防大臣于11月27日也因心脏病发作暴毙后,谣传更是言之凿凿,虽不可信,但却绘声绘色,煞有其事(《民族观察家》,1940年11月15—17日、29—30日、12月16日)。

(13) 见《元首会议》,1940年,第105页,第112页,第125—126页,第128—129页;利德尔–哈特:《小山的另一边》,第233—236页;齐亚诺:《欧洲》,第598—599页,英译本第398页;赫尔穆思·格雷纳:《国防力量的最高领导,1939—1943年》(Helmuth Geiner:Die oberste Wehrmachtführung,1939—1943),威斯巴登,林梅斯出版社,1951年版,第175—188页,第203页。

(14) 墨索里尼曾于1941年2月12日告诉佛朗哥,意大利计划在12月15日至18日之间发动进攻(参阅齐亚诺:《欧洲》,第632页;英译本,第420页);但是韦维尔冷然评道:“迄今为止,敌人既未表现出什么胆略,也未表现出什么机动能力。”(《战况报告之三》,第13段)

(15) 《图画》周刊,1940年12月20日。这种自鸣得意的情绪却因丘吉尔12月23日对意大利人民发表广播演说中的一句话而变为惶惶不安。丘吉尔在演说中问道:“埃及既在英国保护之下,则又何需入侵埃及?”(《泰晤士报》,1940年12月24日)这句话刺到了埃及人的痛处。埃及首相要求对此作出解释,艾登于是不得不否认这句话含有任何暗示英国保护国地位之意;参阅下文,原著第260页。

(16) 参阅丘吉尔,第3卷,第64页;美国版,第3卷,第70—71页。

(17) 同上书,第179页;美国版,第202—203页。

(18) 参阅丘吉尔,第3卷,第174—175页;美国版,第197—198页。隆美尔本来受命守卫的黎波里塔尼亚,3月21日才获准制定向昔兰尼加发动最后攻势的计划(见隆美尔:《没有仇恨的战争》,第20页;扬:《隆美尔》,第93—94页;格雷纳:《国防力量的最高领导》,第230页)。

(19) 丘吉尔,第3卷,第179页;美国版,第3卷,第203页。韦维尔后来写道:“意大利参战前,我们在那里(的黎波里塔尼亚)没有建立谍报机关,现在也不可能建立起来。因此我们几乎完全在耳目闭塞的情况下行事。……我们来自意大利和利比亚的情报微乎其微,可供远距离侦察用的飞机又少得可怜,致使我们对敌方的实力及其真实意图基本上一无所知。”(《战况报告之四》,第10段、第20段)韦维尔传记的作者进一步写道,昔兰尼加司令部已被希腊战役搞得精疲力竭,此时“智短技穷,敌情不明,既不谙沙漠地形通道,又少作战经验,也无战功赫赫、士兵推戴的知名将领,既少通讯设备,又缺无线电联络技能,尤其是机械配备不足——实际上几乎是一无所长”(柯林斯:《韦维尔》,第354页;参阅丘吉尔,第3卷,第191—192页;美国版,第3卷,第216—217页)。

(20) 韦维尔,1941年4月25日(丘吉尔,第3卷,第192页;美国版,第3卷,第217页);参阅隆美尔:《没有仇恨的战争》,第34—37页。

(21) 《金字塔报》,1941年4月14日。韦维尔曾于这一天前后电告:“埃及可能采取的态度显然将成为令人非常担忧的问题。今后几个月将会非常困难,且不论目前希腊会发生什么情况。”(丘吉尔,第3卷,第185页;美国版,第3卷,第210页)

(22) 《现代东方》,1941年5月,第267页。4月18日,唐宁街10号发布声明称:“鉴于德国扬言要轰炸雅典和开罗,英王陛下政府特此知照,这两个城市如有任何一个遭到空袭,陛下政府将对罗马进行有系统的轰炸。”(《泰晤士报》,1941年4月19日)

(23) 《泰晤士报》,1941年5月6日。

(24) 《现代东方》,1941年10月,第521—522页,转引自《报道报》,1941年7月10日。

(25) 《泰晤士报》,1941年5月19日、6月7日。据审讯透露,米斯里曾再次向英国军事当局提出前曾屡次提出过的阿拉伯建议,即牺牲巴勒斯坦犹太人的利益而在阿拉伯国家和英国之间建立深切的谅解;英国阿拉伯事务顾问I·N·克莱顿准将回答说,此项建议不切实际,米斯里遂决定逃跑(《埃及金融市场报》,1949年1月22日;参阅《现代东方》,1941年12月,第644—645页,转引自《金字塔报》,1941年10月7—10日)。

(26) 参阅下文,原著第212页。

(27) 《现代东方》,1941年10月,第523页,转引自《报道报》,1941年7月10日。参阅丘吉尔于3月9日发给当时在开罗的艾登的电报:“你在现场的时候,应开诚布公地同埃及首相、法鲁克以及其他任何有关人员磋商我们对安全的要求。罗马尼亚公使馆竟变成了德国间谍的巢穴,苏伊士运河区竟成为敌特的出没之地,这都是不能容忍的。那些得到我们拯救的人以这种不友好的态度对待我们,务请设法制止。”(丘吉尔,第3卷,第95页;美国版,第3卷,第107页)据《纽约时报》1941年8月12日报道,日本驻塞得港领事因在一次空袭后拍照被捕;埃及政府后来于1941年12月8日珍珠港事件发生之后,当天就同日本断绝了外交关系(《泰晤士报》,1941年12月10日)。

(28) 《现代东方》,1941年10月,第525页,转引自《报道报》,1941年7月18日。当时港口和码头工作完全停顿,英国地中海舰队司令向海军部报告说:“如果我们再遭到一些空袭,即使是这种小规模的空袭,亚历山大恐将失去其船舶修理和卸货港口的作用。”后来事实证明,他是过分悲观了。“大多数男子把家属安顿到安全地点后都回来工作了。”(坎宁安:《一个水兵的漂流记》,第399—400页)

(29) 《泰晤士报》,1941年6月13日。

(30) 《埃及金融市场报》,1941年6月13日;埃及各报,6月19日。

(31) 奥金莱克:《战况报告之一》,第32段。

(32) 查尔斯·伊萨威:《埃及:经济和社会分析》(Charles Issawi:Egypt: An Economic and Social Analysis),伦敦,牛津大学出版社为皇家国际事务学会出版,1947年版,第68—69页;参阅普雷斯特:《战时经济》,第129页。

(33) 《报道报》,1941年5月24日和25日;参阅普雷斯特,前引书,第158页。

(34) 《报道报》,1941年6月18日。

(35) 《埃及邮报》(Egyptian Mail),1941年6月6日。

(36) 《泰晤士报》,8月1日;《埃及金融市场报》,1941年7月27日,引自《和平报》(al-Ithnain)。

(37) 以千费丹(1费丹=1.038英亩)计的植棉面积为:

1939年……1 625

1940年……1 685

1941年……1 644

〔巴勒斯坦犹太代办处,经济研究所:《中东国家统计手册》(Jewish Agency for Palestine,Economic Research Institute:Statistical Handbook of Middle Eastern Countries),第2版(耶路撒冷,1945年版),第61页〕。

(38) 《泰晤士报》,1941年8月12日,《金融新闻》,8月20日和22日。

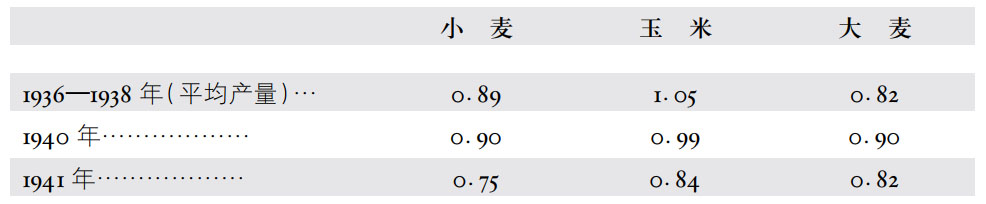

(39) 《曼彻斯特卫报》,1941年10月31日;参阅《大不列颠和东方》,1941年8月21日,第126页。《报道报》1941年9月8日曾以社论总结了减少棉田面积的整个问题,社论说,肥料奇缺,弥补粮食的减产只有扩大播种面积一法。种植人可能会蒙受损失,但这是相对而言的,粮价肯定要上涨;何况不论损失如何,总比让全国沦于饥馑要好。肥料的进口,已自1938年的514 000吨减少到1941年的5 000吨(普雷斯特:《战时经济》,第153—154页),粮食产量也随之锐减:

每费丹产量(单位:吨)

(统计数字来源:《中东国家统计手册》,第62页)

(40) 《埃及公报》,1941年9月15日和19日。

(41) 《国外商业周刊》(Foreign Commerce Weekly),美国商业部,1942年3月14日,第27页;《埃及公报》,1941年11月4日。

(42) 《埃及公报》,1941年9月18日。

(43) 《纽约时报》,1941年9月26日。

(44) 财政部的一名英籍官员,曾按政府指示草拟了一份建议,提出月薪中的第一个10英镑,增加20%,10英镑以上的部分,以30英镑为限,按递减的比例增加,但据说内阁认为这样开支太大(《埃及金融市场报》,1941年10月15日)。

(45) 阿瑟·默顿,《每日电讯报》,1941年10月25日;参阅该报,1940年7月23日;普雷斯特,《战时经济》,第129页。

(46) 《埃及金融市场报》,1941年10月24日,转引自一位经济学家,《埃及进步报》(Progrès Égyptien)。回收这种纸币,系因怀疑有大量伪造。

(47) 普雷斯特,前引书,第133—135页,第152页。

(48) 同上书,第137页。普雷斯特还说:“上埃及缺少布匹,不无可能是引起1944年流行性疟疾的一个重要原因。”(参阅下文,原著第257—258页,并参阅下注)

(49) “直到1942年,在中东补给中心的坚持下,才对进口严格限制,但到1943年才真正得到有效实施。其结果是,战争期间由于进口总吨数所受限制系来自航运而非供应来源不足,于是半奢侈品在牺牲必需品的情况下进口。例如,1941年私商所进口的啤酒为870万公升(为了转卖给盟军),据估计,这就占了船舶净吨位15 000吨。而1938年的啤酒进口量仅为350万公升。与此相反,棉织品的进口从1938年的1 690万吨降低到1941年的750万吨。必须着重指出,这不单是一个理论上的取舍问题,而是一个实际的取舍问题,因为当时可以从国外得到棉织品的供应,而在国内则可以生产大量啤酒。这个例子清楚地说明,政府软弱无能,私商唯利是图,不顾公益,会给整个社会带来祸害。甚至在以后的战争年代,当控制更加严格的时候,中东补给中心当局依然不得不为粉碎埃及和美国商人采用非法手段进口非必需品的阴谋多次进行斗争。”(普雷斯特:《战时经济》,第153页)

(50) 《报道报》,1941年10月27日,《图画》周刊,1941年12月12日。

(51) 按战前平均总产量2 570万伊尔达卜计算,短缺数额为235万伊尔达卜(伊萨威:《埃及》,第68—69页)。

(52) 《华夫脱—埃及人报》(al-Wafd al-Misri),1942年1月17日。

(53) 《金字塔报》,1942年1月20日。

(54) 保罗·格利,《芝加哥每日新闻》,1941年9月15日,发自维希的电讯。

(55) 正式备忘录见《报道报》,1942年1月8日;《金字塔报》,1月9日。法译文发表于《埃及金融市场报》,1942年1月8日。让·吕戈尔在所著《第二次世界大战中的埃及》(Egypt in World War Ⅱ)第304—305页转录时,作了大量删节,改变和降低了阿拉伯文的调子。据贾德鲁(第243页)的说法,促使英国采取行动的所谓“重大消息”,是指增援隆美尔的部队在利用突尼斯的领海避开英国海军的巡逻(参阅魏刚:《回忆录》,第3卷,第447—451页;伦敦:《当茨》,第80—81页;阿贝茨:《没有解决的问题》,第188页)。关于以前把维希法国知名人士从埃及驱逐出境的情形,参阅《观察家报》,1941年7月20日;贾德鲁,第59页。

(56) 参阅《埃及金融市场报》,1942年1月30日和2月9日,转引自《最后一点钟》周刊和《和平报》。1941年10月间,国王对于政府未能处理好供应问题已经流露出烦躁情绪,并于10月18日接见了阿里·马希尔(《金字塔报》,1941年10月20日,《现代东方》报道,1941年12月,第649页)。宫廷和阿里·马希尔是通过极端主义的宗教政治组织穆斯林兄弟会对广大公众施加影响的,西里当时虽曾竭力压制该会的活动,但未收效(参阅海沃斯–邓恩:《现代埃及的宗教和政治趋势》,第33—34页,第36—38页;《泰晤士报》驻开罗记者,1946年11月28日)。

(57) 1941年5月30日,海军上将雷德尔曾紧急要求轴心国于秋季对埃及发动决定性的攻势,但因俄国战役时间拖长,未获结果〔参阅《纽伦堡国际军事法庭》,第34卷,第705—707页(170C);《纳粹的阴谋与侵略》,第6卷,第998—1000页〕,而英国海空军在地中海出击告捷,致使轴心国来往于意大利和利比亚之间的护航队在1941年第四季度仅仅卸下了载货的36.6%。丘吉尔原来希望英国于1941年11月17—18日发动的陆上攻势能夺下的黎波里塔尼亚,并可能直取西西里——“当我们在西线独力作战的时候,这是我们力所能及的惟一可能开辟的‘第二战场’”(丘吉尔,第3卷,第479页;美国版,第3卷,第540页);但是,用海军上将坎宁安的话来说,“国内通常所持的乐观态度并不是建立在对事实有任何切实了解的基础之上的”(《一个水兵的漂流记》,第423页)。进攻虽然歼灭了昔兰尼加的2/3以上敌军并把他赶回到锡尔特湾,但较之奥金莱克原来的希望则“进展缓慢,代价巨大,且不是那么完满”(奥金莱克:《战况报告之二》,第309页,第312—315页)。这次进攻使希特勒于12月5日从俄国调来一个空军大队整部,并任命凯塞林为南方地区总司令,命令他“取得意大利南部和北非之间的制空权和制海权,从而确保通往利比亚和昔兰尼加交通线的安全;为此目的,制服马耳他特别重要”(《元首会议》,1941年,第127页)。“在此关键时刻,”丘吉尔写道(第3卷,第512—513页;美国版,第3卷,第576—577页),“我们在东地中海的海军屡遭重创,实际上已被全歼。……及至年底,控制通往的黎波里海上通道的是德国空军”;1942年1月份,在此航道上轴心国船只一无损失。隆美尔因此得以于1月21日发动第二次反攻,并于29日收复班加西〔参阅丘吉尔,第4卷,第30页;美国版,第4卷,第33—34页;安东尼·马廷森:《希特勒和他的海军将领们》(Anthony Martienssen:Hitler and his Admirals),伦敦,塞克和沃伯格,1948年版,第125—126页;《元首会议》,1941年,第100页,第122页,同上书,1942年,第35页;扬:《隆美尔》,第82—84页,第98—100页,第103—117页;迪诺·阿尔菲耶里:《前线的两个独裁者》(Dino Alfieri:Due dittatori di fronte),米兰,里佐利,1948年版,第362—363页,引用1941年11月6日墨索里尼给希特勒的一封信〕。

(58) 《泰晤士报》和《每日电讯报》外交记者,1942年2月3日;关于学生示威,参阅弗农·巴特利特,《新闻纪事报》,1942年2月3日,拉塞尔·希尔,《纽约先驱论坛报》,2月6日。关于埃及军队的协作,见奥金莱克:《战况报告之一》,第34段。

(59) 由斯蒂法尼通讯社驻里斯本记者于1942年2月11日首次报道(《现代东方》,1942年3月,第123—124页),不过可以想象有关此事的传闻,这时已由飞机乘客自开罗带到了里斯本。这些事件发生后不久,一位驻埃及的战地记者乔治·塔克曾予以证实并作了详细叙述(《纽约时报》,1945年6月3日);英国外交部对他的说法拒不发表意见。乔治·比莱因金(George Bilainkin)在其《从开罗到利雅得日记》〔(Cairo to Riyadh Diary),伦敦,威廉斯和诺盖特,1950年版〕中提供了更详细的情况,见该书第52—53页,第58—61页,第64—67页。

(60) 从1941年8月以来,华夫脱党对英国在埃及的政策所作的批评,语调显然更为尖锐〔参阅昂伯托·里齐坦诺:“埃及华夫脱党在当前斗争中的态度”(Umberto Rizzitano:“L' Attegiamento del Wafd egiziano durante il presente conflitto”),《现代东方》,1942年3月,第85页〕,这个征兆说明华夫脱党处于反对党的地位,其态度越来越难以驾驭,如果英国大使馆对此置之不理,就会意味着英国的安全将受到威胁。

(61) 据比莱因金报道(前引书,第53页),沃尔特·斯马特爵士(1942年任英国驻开罗大使馆东方参赞)曾对他说:“我们知道阿里·马希尔是幕后人物,大家相信他是会执政的。”另一方面,据报道,国王法鲁克曾对他的主要私人秘书说:“现在不是起用阿里·马希尔的时候。我根本没有这个打算”(同上书,第59页);但这句话看来证实了准备将阿里·马希尔用于英国战略地位进一步恶化的时候。根据一份据说是在德国外交部档案中发现的文件,德国驻波斯公使在1941年9月被逐出境以前曾向埃及大使询问阿里·马希尔的下落(《埃及公报》,1947年9月7日,英国新闻参赞给《今日消息》周刊的一封信)。英国由于怀疑阿里·马希尔对盟国的忠诚,于1940年6月把他赶下了台,而今在他家中召集一次政界人物会议(威尔逊:《海外八年》,第129页),表明了他是如何急于回到那个政治舞台(见上文,原著第38—40页)。

埃及宫廷的意图如果受到英国的误解,那也是他们自己不够光明磊落所致。值此危急关头,根据条约规定,他们有义务像侯赛因·西里那样,同其盟国保持密切关系,但埃及宫廷却宁愿私下活动。另一份据说是缴获的德国文件提到,德国驻波斯公使曾报告说,埃及大使(国王法鲁克的岳父)告诉他,法鲁克希望德国胜利,并提议通过布加勒斯特或安卡拉同德国当局建立联系(《埃及公报》,前引文)。类似的情况是,据报道,法鲁克国王据说曾于1941年7月警告国王礼萨注意英国对波斯的干涉已迫在眉睫〔同上书;见上文,原著第141页注①(即本书第210页注①。——译者)〕。此外,关于埃及在战前曾主动向意大利建议谈判之说,齐亚诺曾有所记述〔见上文,原著第31页注①(即本书第53页注①。——译者)〕。战后埃及否定了上述证据的真实性,但没有说服力。所以这些有关材料看来是意味深长的。

(62) 1949年《基本报》(al-Assās)曾逐字引述作为攻击华夫脱党的竞选宣传(《埃及金融市场报》,1949年12月8日和9日);参阅比莱因金,前引文。

(63) 据《最后一点钟》周刊说(引文见《埃及金融市场报》,1942年2月14日),艾哈迈德·马希尔曾力劝纳哈斯在当时情况下不要就任,但为国王所阻。

(64) 《金字塔报》,1942年2月6日,《泰晤士报》,1942年2月7日。

(65) 前国王于1944年12月20日逝世。关于“埃及国民协会”,参阅《现代东方》,1942年和1943年,索引,该协会“总会长”泰伊卜·〔穆罕默德〕·纳西尔条。