第二章

征服非洲的意大利帝国和埃塞俄比亚的复国

1940年6月意大利参战的时候,从纸面上看,它在中东和东非拥有的兵力,同英国相比,占有压倒的优势。在利比亚的意军有215 000多人,在意属东非,意军也在20万人以上。韦维尔将军失去了法国驻近东国家军队的支援之后,从分散各处的管辖地区,那时也包括东非在内,所能张罗来同意军抗衡的约有85 000人。(1)诚然,意大利的军队中,非洲土著部队占了很大的比例,他们征募的埃塞俄比亚士兵是靠不住的,但是,话要说回来,他们有几个厄立特里亚团为意大利人忠诚效劳的记录可以追溯到50年以上。(2)意军在其占据的地方不能维持自己的给养,英国海军的封锁可以切断他们赖以生存的运输、汽油和轮胎的增援,这也是事实;但同样真实的是,英国在中东的部队不但数量上处于严重劣势,而且武器装备大大不足,空中力量又众寡悬殊,以驻苏丹的部队为例,在1940年6月,除了两门固定的海岸炮和一门供斋月庆典放礼炮用的老式榴弹炮外,别无任何坦克和大炮,而区区一点空军又大多陈旧过时。(3)意大利的参战使英国部队通过地中海进行增援变得异常危险,而意大利驻在厄立特里亚的海空部队甚至使取道好望角和红海这条远程航线也变得很不牢靠,因此,另行勘察取道巴士拉—巴格达—海法的航线及取道蒙巴萨和尼罗河流域的航线,确实被认为有其必要。(4)按照教本上所说的战略来看,意大利从利比亚和东非发动坚决果断和相互配合的进攻,可望对埃及形成一举奏效的钳形攻势:“不列颠帝国大有可能被一个从纳尔维克伸展到布拉瓦尤的敌方集团纵队分割开来。”(5)

意大利人果真以为战争已告结束。1940年7月7日,齐亚诺向希特勒递交了墨索里尼重组中东的方案:

埃及和苏丹:意大利将取代不列颠的政治、军事和法定地位。撤销苏伊士运河公司,建立运河区特别政权。

叙利亚和黎巴嫩:承认独立;意大利占领战略据点。

巴勒斯坦和外约旦:与意大利单独结盟的条约;让与石油公司股权〔原文如此〕。

亚丁,丕林岛,索科特拉岛:军事占领。

英属索马里兰和吉布提:割让给意大利。(6)

不过,意大利的负责人士对于同不列颠进行一场殖民战争的前景则是疑虑重重。根据记录,齐亚诺在1939年8月12日与希特勒会晤时曾经说:

阿比西尼亚虽已大部平定,但与英国领地接壤的边界沿线某些地区则不然,英国使用金钱和宣传在这些地区的居民中制造了种种麻烦,因此这种平定只不过是表面现象。在一场全面的冲突中,只需几架英国飞机在阿比西尼亚撒下传单,扬言全世界已经起来反对意大利,皇帝就要回国,那就足以重新煽起阿比西尼亚人的叛乱。况且,一旦发生冲突,阿比西尼亚就将完全同祖国割断,在阿比西尼亚的20万意大利人的命运行将处于风雨飘摇之中。只消几年工夫,在阿比西尼亚就会有一支四、五十万人的部队,如果那时发生冲突,就有可能向苏丹、肯尼亚和法属索马里兰进攻而取得成功。(7)

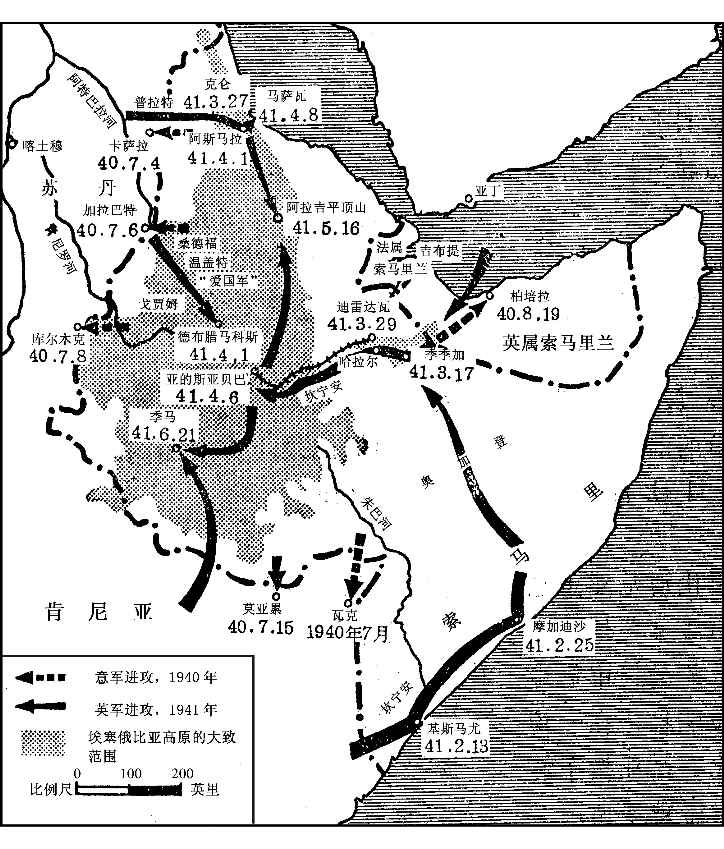

东非战役(1940—1941年)JZ)

(按原图译制)

东非黑衫党总监在1940年4月的一份报告中显露出同样的忧虑;(8)以后几周的齐亚诺日记更是直言不讳:

巴多里奥……对利比亚的局势感到关切。……必须速战速决。最多不能超过两三个月……因为我们的给养极为有限,令人担心。……巴尔波〔利比亚总督〕……认为战事无法速决,也不会轻松。他手下的部队只够应付短期的冲突。……在阿尔卑斯山战线的进攻证明我军完全缺乏准备,进攻性武器一无所有,高级军官毫无能力。……如果利比亚和埃塞俄比亚的战事也照此办理,前途凶多吉少,不卜可知。(9)

处身在独裁者的手下,战场上的失利足以招致严重的个人后果,致使意军将领小心翼翼,不敢造次。英国人行使诡计,搞了些叫他们上当的假情报,把英方的实力夸大了一倍有余,他们对于这些情报,也就容易信以为真。(10)因此他们在开始发动进攻时,极为审慎。据齐亚诺日记所载,格拉齐亚尼借口埃及正值盛夏酷暑,希望等到来年开春才向埃及进攻,他还口出怨言,说:“给水不足。我们是在走向失败,而在沙漠之中,这种失败必然会迅即招致全军覆没。”他属下的司令官全部反对发动攻势,说:“如此不顾司令官的反对而采取的军事行动,实为前所未见。”(11)

不过,到了9月,格拉齐亚尼还是越过了埃及边界,由于英军一路后撤,他得以跟踪推进50英里,在抵达西迪巴腊尼后停止前进。(12)东非意军已在7月间占领了苏丹的卡萨拉、加拉巴特、库尔木克等处边境哨所以及肯尼亚的莫亚累边境哨所,动用的兵力远远超过守军:在卡萨拉约有8 000人,配备18辆坦克和许多大炮,并对苏丹的两个机枪连和一个骑马步兵连进行了12小时的空中轰炸;在加拉巴特为了对付一个排就用了2 000人,还配备了大炮和飞机;在库尔木克用了一营兵力对付70名苏丹警察;在莫亚累出动了两旅兵力进攻皇家非洲步枪队的一个连。(13)法属索马里兰的维希行政当局拒不支持勒让蒂约姆继续抗战的意愿,使毗邻的英国保护国只能靠它仅有的3 000名兵员加上一个轻炮连去保卫比英格兰和威尔士还要大的一片国土,而他们所抗击的意军,不但兵力至少要大上10倍,而且装备也远为精良。到了8月19日,即意大利人越过边界两周以后,这一支小规模的英军便被迫撤离这个保护国,伤亡不过5%。同韦维尔的“少得可怜的人力和物力”(14)相比,意军尽管占有绝大优势,但是,他们在各条战线上的推进也只能到此为止。意大利人之所以没有乘此机会扩大战果,韦维尔认为其原因是:

首先,我们的空军虽然在数量上处于劣势,但到处都采取和掌握主动;其次,由于我们在埃及、苏丹和东非的少量防守部队的顽强战斗;第三,敌军既未准备,也不愿意打硬仗。(15)

另有一位知情的英国权威人士还谈到:

意大利人心神不宁,担心最后关头的汽油供应,担心车辆和轮胎是否坚固耐用,也许还担心某些部队的忠诚和素质……此外……又完全误信了关于英军实力的假情报,那些都是一个精心设计的诱敌上当的情报网所提供的。(16)

意大利人在战争爆发之前就已十分满意地平定了埃塞俄比亚的东部、南部和北部各省,但却始终未能镇压1937年至1938年在西面山区戈贾姆省爆发的严重叛乱。英国政府在意大利人参战之前,不愿触犯他们,因而给韦维尔下了一道禁令,不得与埃塞俄比亚的叛乱首领接触;(17)但是这些首领却设法同流亡在英国的海尔·塞拉西皇帝取得了联系,塞拉西并于1939年下半年派了他手下的洛伦佐·泰扎兹秘密访问了戈贾姆及其邻近地区。据称,泰扎兹在前往苏丹—埃塞俄比亚边界时,曾得到开罗英军总参谋部的帮助,并在返回开罗之后,就此行向他们作了报告。(18)此外,皇帝的友人、在埃塞俄比亚有15年阅历的D·A·桑德福上校,也于1939年9月抵达开罗作韦维尔的顾问,并立即同开罗、耶路撒冷和喀土穆的埃塞俄比亚难民接触。一个英埃使团在喀土穆建立起来了,并且得到了少量武器作为训练之用。(19)在意大利宣战的当天晚上,向埃塞俄比亚的爱国首领们送去了信件。(20)6月24日,海尔·塞拉西及其幕僚离开伦敦前往苏丹,但是到了苏丹却使他大失所望,因为可以供他进行冒险所使用的装备竟少得可怜,特别是完全没有空军的支援,也没有炮兵。(21)8月12日,(22)桑德福的使团自苏丹进入埃塞俄比亚,到10月25日圆满地促成了戈贾姆省两位爱国首领曼加夏侯爵和纳加什侯爵的携手合作,而在此之前,他们两人从未想到会有合作的一天。

在中东战役的这个阶段,韦维尔认为,埃塞俄比亚爱国运动汹涌澎湃,正是利用现有兵力困扰意军的大好时机;但他此时尚未考虑到大举进攻意属东非。(23)事实上,他正在为计划中的西部沙漠攻势集中全部资源;不过,当这一攻势在12月已经取得了完全出乎意料的胜利之后,他就决定将印度第4师从那条战线调往苏丹,以便发动收复卡萨拉边界哨所的战役。而意大利最高司令部在西部沙漠惨败之后,就已决定将部队从苏丹边界撤退到沿埃塞俄比亚高原边缘阿戈达特—阿杜瓦—冈达尔一带最有利的防线。(24)意军于1941年1月17日按决定撤出了卡萨拉。这使韦维尔改变了他本来的有节制的计划,而命令普拉特中将乘胜追击,直达厄立特里亚的首府阿斯马拉。在丘吉尔的“强大压力”下,(25)驻扎肯尼亚的东非部队司令官艾伦·坎宁安中将奉命攻打意属索马里兰南端的港口基斯马尤,并且续接指示,如果进攻得手,即应一鼓作气切断敌军赖以取得大量给养的摩加迪沙—亚的斯亚贝巴公路。与此同时,在戈贾姆发动爱国起义的准备工作正在积极推进,皇帝也于1月20日越过边界进入他的王国。

1月31日,普拉特将军所部在阿戈达特击败了意大利守军,并且紧追不舍,向东进击,直到离克仑不远的高山脚下,“一座黑压压,坚不可摧的高墙挡住了去路”,“悬崖绝壁,峭削如锋,巍然高达2 500英尺”,只有一条公路和铁路穿过峡谷,但意军已经炸掉200码长的一段山岩把它堵塞。韦维尔原来希望在2月份第一周拿下克仑,再过一周拿下阿斯马拉;但是帝国军队被数量上居于优势而且是居高临下的敌军挡住了去路,无法前进;起初曾几次试图拔掉意军阵地,但均未成功,因此必须聚集物资,以便大举进攻。(26)与此同时,坎宁安从肯尼亚一路进军,迫使意军于2月13日撤出基斯马尤。他接着在一周内沿着广阔的战线强渡朱巴河。这时他知悉所有意军各部正溃散入灌木丛林,敌军已陷于极度混乱的境地。他断定从朱巴河前进250英里,直趋摩加迪沙,势将如入无人之境。一到摩加迪沙陷落,他再进军800英里到哈拉尔,也将易如反掌。韦维尔将军不顾内阁在2月初决定尽一切可能从中东派遣最大量的陆空部队去支援希腊抵抗即将来临的德军攻势,而批准了坎宁安的计划:“坎宁安将军驰骋纵横,气势磅礴,勇往直前,常常在我还没来得及提出方案和说明意图时就走在我的前面。”(27)2月25日,摩加迪沙陷落,遗下大批战争物资,完好无损,其中有35万加仑车用汽油,8万加仑航空汽油,这一笔意外之财使轻武器部队不用等到摩加迪沙港口重新开放,仅仅休兵3天,就继续前进。先头部队平均每天推进65英里,于3月17日占领季季加,打通了易守难攻的马尔达山口,这是从东北方进入埃塞俄比亚高原的门户,接着在3月25日占领了穆斯林的东埃塞俄比亚首府哈拉尔。29日,兵不血刃就进入了从吉布提到亚的斯亚贝巴铁路线上的迪雷达瓦。在这些交战中,到此时为止,意军被俘、被杀和开小差的达5万人,英联邦军队的死伤仅500人,其中阵亡者仅150人。

意军士气消沉,亚的斯亚贝巴的陷落已是指日可待。坎宁安面临着保护城内处身在10万埃塞俄比亚人中间的2万来名意大利人的安全问题。意大利人的行径表明他们是凶恶的征服者,又是暴虐的统治者,埃塞俄比亚人渴望报仇雪恨,乃是意料中事,就连阿奥斯塔公爵比较温和的施政,也没有希望使他们忘却1937年格拉齐亚尼总督遇刺脱险后意大利人到处干下的惨绝人寰的兽行。(28)因此,坎宁安与东非意军统帅阿奥斯塔作了安排,负责保护亚的斯亚贝巴妇孺的意大利武装力量应留驻市内,以待英军前来解除他们的任务。4月6日,进占首都:

埃塞俄比亚人行动举止的知所克制,令人钦佩,除了一些细小的抢劫情况以外,他们方面没有发生过什么重大的事件。意大利人就不然,他们都陷于极度紧张不安的状态,平民和警察都是那样。进城后48小时内,意大利人方面就发生了两起枪杀事件。……这两起事件使亚的斯亚贝巴当局相信,听任意大利人持有武器,其危险要比从其他〔例如埃塞俄比亚人〕方面可能出现的更大。

因此收缴武器的计划用最快的速度执行,到4月底,全市已没有意大利警察。他们的职务由听命于英国警官和警士的埃塞俄比亚警察接替。(29)

普拉特也同时于3月15日再次发动对克仑阵地的进攻,到27日胜利结束,全部代价是500人阵亡,3 000人负伤,这是整个战役中最重大的伤亡数字。4月1日,意军放弃阿斯马拉,马萨瓦港口也于8日投降。罗斯福总统于11日宣布红海和亚丁湾都已不再是美国中立法案所说范围之内的交战地区,因此美国船只即可循此航线为英国中东部队运送作战物资。(30)

在戈贾姆省,意大利人早已把该省的世袭统治者海卢·塔克尔·海马诺特公爵封为总督。这位“爵爷”是个两面派,从来也没有甘心情愿地承认过海尔·塞拉西的至尊地位。(31)意大利人希望爱国力量将各事其主,形成分裂。但是温盖特上校的一支由苏丹人和埃塞俄比亚人组成的小小队伍成功地骗过了那位优柔寡断的意军司令,没有让他摸清它的实力,迫使他在3月份向东撤退到德布腊马科斯。在这里两军对垒,众寡悬殊之大,简直令人难以置信:温盖特的300名士卒要对付的意军和殖民地部队不下12 000人。可是这场神经战显出了苏丹人天生骁勇善战的素质,成功地使意方的土著部队中倒戈来投的每天在百人以上,最后并迫使意军于4月1日撤离德布腊马科斯。皇帝于6日驻跸该城,海卢公爵表示臣服,(32)但是人们相信他仍然同敌人有往来。在这6周的战役中,全部的正规力量只不过是50名英国军官,20名英国士兵,苏丹和埃塞俄比亚的部队各800人,仅有4门3英寸的迫击炮,就肃清了整个戈贾姆省的意大利殖民地军队16个营、2支正规的班达部队(征集来的土著兵)和4营黑衫党卫军,他们配备有相当数量的大炮和飞机。(33)这一卓越的游击战绩,多半要归功于苏丹部队的机灵善战。那些爱国的非正规部队在此役胜败未卜以前,不愿冒险牺牲,他们害怕意大利人对他们的家属或村庄实行报复,他们所起的真正作用不过是给实际作战的少量正规部队充当掩护;但是在打下德布腊马科斯以后,他们就勇气倍增,越来越奋不顾身地冲锋陷阵了。(34)

亚的斯亚贝巴失守之后,意大利人分别撤守位于首都和厄立特里亚之间的三处坚固据点和南方的盖拉族的锡达莫省。这一批分散了的兵力为数仍然可观(单是锡达莫省就有4万人),征服他们的战争正在进行时,夏天的雨季就来临了,大雨如注,不可能作战;最后一个据点冈达尔直到11月底才被攻克。

征服的最后形式乃是一次最大规模的钳形攻势,取道厄立特里亚和索马里兰两路出击……又有爱国力量穿越阿比西尼亚西部的直接插入相配合。这次战役的构思和执行好像是条顿人的方式;然而……如此的结果不是原来的计划所能预见,而是通过战局的发展而逐渐呈现出来的。事实上,同德国人按部就班的作战方式相比,这更像是按英国人的方式临时搞出来的东西。(35)

这一胜利的得来,在很大程度上得力于运输路线主管部门的调度有方,军需补给都要远道运来,其中有一条路线甚至是要从西非的港口经由乍得湖通向喀土穆;皇家空军的一支小规模的分遣队保护了红海的英国航运,也起了作用。(36)

埃塞俄比亚的英国军事当局一开始就有这样的观点:维护法律和秩序,撤退55 000名意大利居民以及对意大利政府和私人的财产在处理前的照管,这些都不能托付给恢复起来的埃塞俄比亚当局,因为埃塞俄比亚的一批为数不多的受过西方训练的官员,大部分都已在大战开始前被意大利人谋杀了。因此有必要由英国的军事管制政府来治理埃塞俄比亚,等到战事结束而可以把政府正式移交给皇帝时为止。但是皇帝从来没有承认过意大利对他的国家享有主权,英国外交大臣哈利法克斯勋爵也于1940年8月13日曾经声明:

英王陛下政府前已宣布,本政府不再认为需要遵守先前对意大利政府所作有关地中海、东非、北非和中东等地区的诺言。这当然也包括有关意大利对阿比西尼亚的主权的任何诺言在内。(37)

海尔·塞拉西在1941年1月20日返回埃塞俄比亚以前就已一再谋求与英国政府签订条约,建立两国之间的关系;但英国政府认为在那个阶段还不能超越新任外交大臣安东尼·艾登1941年2月4日所作下列声明的范围:

英王陛下政府将欢迎重新出现一个独立的埃塞俄比亚国并承认海尔·塞拉西皇帝对皇位的主张。海尔·塞拉西皇帝业经告知英王陛下政府,他将需要外来的援助和指导。英王陛下政府赞同这一意见,并且认为在经济和政治问题上任何外来的援助和指导都应是缔结和约时作出国际安排的问题。本政府重申对阿比西尼亚没有领土野心。在此期间,帝国武装力量在阿比西尼亚各地进行的军事行动,将需要采取若干军事指导和控制的临时措施。上述措施的实施将与皇帝协商进行,并将于局势许可时立即终止。(38)

新任命的驻埃塞俄比亚副政治长官同皇帝在2月中旬进行的讨论中显示出他们之间的相当大的不一致。从2月到3月,前意属东非政治长官(菲利普·米切尔爵士,前任乌干达总督)、英国外交大臣和帝国总参谋长在开罗决定,任何要在埃塞俄比亚建立保护国或强有力的西方行政制度的打算,一律都作罢论。副政治长官于是把总司令的决定带回亚的斯亚贝巴:只有皇帝一人有权以颁布敕令的方式立法,而英国占领当局则可以发布具有临时立法性质的公告;战争罪行和涉及外国人的案件将由英国军事法庭审判,埃塞俄比亚人之间的讼案则由埃塞俄比亚法院处理;英国当局在任命负责人时要与皇帝协商,并将在可能的情况下接受皇帝提名的人,只有在没有时间或机会同他协商而任命地方负责人时,不在此限;各级政治官员的权力由总司令根据占领军的法定权力授予,他们的建议,不论是向处于中枢的皇帝提出,还是在地方上提出,都应予以接受,这是军事需要所决定的。

4月9日,亚的斯亚贝巴投降3天以后,丘吉尔要求他的防务委员会考虑他们对待皇帝的政策,并说明他本人认为皇帝应该立即正式返回他的首都。但是,还需要解决各种内部的安全问题和收缴意大利居民的武器,而坎宁安将军报告说皇帝似乎信不过英国人的意图。(39)雨季已经开始,向皇帝提供从德布腊马科斯启跸的交通工具也是个大问题;但隆重的返都仪式已经安排在5月5日,那一天就是5年前意大利人进入首都的日子。(40)

英国外交大臣从中东回到伦敦后,于5月17日发出一道关于对待埃塞俄比亚的政策的详尽指示。指示表明,一个独立的埃塞俄比亚国的重新出现是受欢迎的,同时,在现有的军事局势继续存在的时期内,皇帝必须严格遵守英国军事当局的建议。埃塞俄比亚仍然要处于英国的军事指导和控制之下,以俟英国政府作出新的决定。在英国军队占领的地区内,由副政治长官担任总司令辖下的政治和行政首长,占领区的范围将由总司令知照,并可根据对意大利作战的需要予以变更。菲利普·米切尔爵士同皇帝讨论了这一指示,又去伦敦磋商,于6月底回到亚的斯亚贝巴,带来一套建议,谋求按照下列轮廓达成谅解:

(一)皇帝同意凡涉及埃塞俄比亚政府的一切事项都接受英王陛下政府的建议。

(二)税收和开支须先经英王陛下政府核准。

(三)对外国人的司法权须由英国法庭行使。

(四)如总司令认为有必要在埃塞俄比亚的任何部分恢复军事管制,皇帝不得提出异议。

(五)除非得到英王陛下政府代表的同意,不得另行建立武装力量或进行军事行动。

根据上述条件,英国政府将愿意

(1)提供基金以建立埃塞俄比亚所需的武装力量、行政设施和其他;

(2)为皇帝提供专家顾问;

(3)竭尽全力重建埃塞俄比亚政府;

(4)经营必要的交通事业;

(5)研究各项方案,以备与皇帝签订条约,其中要包括一项总的财政安排。(41)

这些建议反映了一种观点,就是这个国家需要一个监护阶段,这正是曾在苏丹和东非任职并且知道一点1935年以前埃塞俄比亚行政管理情况的许多英国负责官员所持有的观点。(42)另一方面,皇帝对于任何可能限制他的主权,或者甚至似乎会限制他的主权的建议,作坚决顽强的斗争,他的坚持终于使英国政府让步。既然皇帝关心他的主权胜过关心国家的改革,英国又何必去招惹“帝国主义”的罪名,更何况此事花费既大,又不讨好。(43)因此,内阁委员会于11月11日致送了一份新的草案,对先前的建议作了相当大的修改。其中规定,拟议中的英国的财政补助款项应直接拨交皇帝,而不必由任何英国财政顾问过手,这样就取消了英国对埃塞俄比亚的开支掌握任何有效的控制。此外,英国政府先前着眼的是:为了协助建立各级行政机构,向皇帝派出的英国顾问将归一个或几个英国顾问小组组长节制,而这些组长本身的权力和支持则是英国驻亚的斯亚贝巴的公使给的。可是,皇帝却坚持凡是他所任用的顾问一律都要听命于他本人,或者至多是听命于他已任命为私人政治顾问的桑德福少将。(44)

政治长官于12月12日把这些建议带回亚的斯亚贝巴,再经一番交涉,作了几处无关紧要的修正之后,英国—埃塞俄比亚协定和军事协定乃于1942年1月31日签字。它的有效期可以保持到由一项条约来代替时为止,或者在两年后由签字双方的任何一方在3个月前提出废止。皇帝承诺给予东非总司令在任何地区宣布紧急状态后所具有的权力,这些地区是总司令认为必须对共同的敌人进行军事行动的地区。他同意把奥加登全境〔埃塞俄比亚最东面的一省,1891年归并给它,但从未受它治理;居民几乎全是索马里人,1936年以后它并入意属索马里领地(governo)了〕在协定生效期间置于索马里的英国军事管制之下;他还同意,只要东非的英军总司令认为有必要,英军就可占领从亚的斯亚贝巴到法属索马里兰边界的铁路和从厄立特里亚沿这一段边界延伸到索马里的25英里宽的地带。英国承诺为征集、组织和训练埃塞俄比亚军队而派出一个军事代表团。这支军队尽可能用从意大利驻军缴获的军需来装备。英国还将在皇帝未经与英国政府磋商将不另派顾问这一谅解的基础上,为埃塞俄比亚的行政、警察和司法部门提供顾问和官员。英国将给予财政援助,协定生效后第一年为100万英镑,以后逐年递减,至第4年如协定仍然有效,则为25万英镑。在埃塞俄比亚的敌国私人财产将按国际法处理,至于被转移到意大利的埃塞俄比亚的公共财产,英国政府将努力设法追回。(45)

英国有一批人对协定提出不太负责的批评,其中黑利勋爵以其权威与经验而著称。他在上院提出抗议说,苏丹的625万居民就有475万镑的预算,给予埃塞俄比亚的财政援助本来“已经不够充分”,如若皇帝果真要按现代方式来发展他的国家,或者甚至要确保法律、秩序和像样的施政,他所需要的财源就要大得多。然而,自治领地事务国务大臣(埃森登的塞西尔勋爵)却声称,埃塞俄比亚在财政上永远依靠英国,是同皇帝所希望的独立自主不相容的;(46)政府遵循的原则是英国的拨款加上当前财政收入的估计数,不宜超过埃塞俄比亚政府最后可望达到的税收所得。(47)英国曾经试图通过在驻有英国政治官的省区组织临时国库的办法,为埃塞俄比亚建立一套西方的财政制度,但是事与愿违,“因为皇帝从一开始就宁愿按照在意大利占领以前的老方法通过各地方的首领和官员尽量聚敛而不借助于英国军事管制当局”。(48)

因此,英国人所作的安排,从他们的观点来看,是一次买卖式的安排。如果皇帝准备让他们更加放手地去对他的国家进行改组和现代化的话,毫无疑问,他们也会更加乐于慷慨解囊;但是显然他们在过去一年中幻想破灭的感觉与日俱增,因为皇帝既倾向于企求使他的流亡岁月得到实惠的补偿,同时又舍不得让任何外国对于可以由他随意开支的款项进行控制:

一些国家……为了非要他们感恩戴德不可而怀恨,而且因为国与国之间的施舍是极其难得完全不抱私心的,受惠的一方通常也都能找到理由去规避不惬意的义务。埃塞俄比亚人可以认为,英国军队之所以使他们得到解放,只不过是为了英联邦的利益而必须采取的军事行动。其次,在被解放的国家中,领导人为了鼓舞全国的士气民心,都以为歌颂抵抗运动的成就比歌颂盟军的胜利更好些。埃塞俄比亚是这类国家中的第一个,但不是最后一个。而况,埃塞俄比亚人记忆犹新的,不仅是英国在本世纪开头的25年间曾经不时卷入的不光彩的外交活动,并且还有在史册所载的那次最为明目张胆的侵略案件中,埃塞俄比亚之遭到国际联盟的遗弃。英国带头反对侵略者时显得如此畏首畏尾,后来同侵略者言归于好时却又那么轻松愉快,算起这笔账来是对它不利的。诚然,给出走的皇帝提供交通工具和栖身之处的是它,然而,就是在这一点上,也可以说当皇帝平白无故地遭遇大难的时刻,为了他的体面,为了给他支持而使出的气力又是少得可怜。(49)

另有一位关心这段时期英国与埃塞俄比亚关系的观察家评论说:

由于丧失掉埃塞俄比亚对一个为它恢复它所万分珍惜的独立的那个国家的良好情谊,而去批评驻在当地的英国官员,自然是便当不过的事(批评伦敦当局更加便当),但是也应该承认他们的困难和成绩。这些人在战争结束后为法律和秩序的恢复作出了大好的开端。他们人员不足,一筹莫展,加之大多数人员虽然都是受过训练的殖民地行政人员,却都不曾有过同一个以其自己的文化而自豪和独立的人民打交道的经验。大多数人员有生以来只同迤南一带的讨人欢喜、秩序井然而又驯服易管的东非班图人打过交道。根据他们以往的一套堂堂不列颠帝国的治政方法的经验,他们对周围的腐败无能以及他们要为之负责的那一批人民的公然侮慢和故意阻碍感到没有信心。他们当中的许多人未能体察埃塞俄比亚人的性格,把埃塞俄比亚人同英国属地的和蔼可亲、善迎人意的非洲人对比而使前者相形见绌,这一点也许是可以理解的。最优秀的官员自然有本事对付这一情况,不因埃塞俄比亚人表面上乖戾粗暴的特性而束手无策,他们懂得存在于他们自身和他们的新职务所要治理的人民之间的不同的心理关系;他们也就得到了那些人民忠心耿耿、竭诚拥戴的报答。但是在战争时期,行政人员不能个个都是经过挑选的,很多英国官员提到埃塞俄比亚人的时候,说出许多考虑不周、心直口快的话,对两国人民的关系趋于恶化也有很大的关系。

如果说英国的官员以及后来的英国顾问感到他们所处的地位并不十分令人称羡,那么回返故国的皇帝本人也同样发现此时的埃塞俄比亚同他仓皇出走时的埃塞俄比亚相比,问题复杂得多。他必须不断讨好英国人,但又不能搞得那么完善,使自己的一批满腹狐疑的民族主义者同他疏远。他必须使他的王国现代化,它那种与世隔绝的状态已经一去不复返;但也不能搞得那么快,使他的那些反动的贵族和教士们同他疏远。他的知识分子已经被格拉齐亚尼杀光,他不得不起用年轻人担任异常重大的职务。他的各种问题也同伊拉克已故国王费萨尔的那些问题差不多。此刻在他身边的那些尚未成熟的政治顾问们之所以焦急不安,并且心怀疑虑,担心会有什么外来的政治影响,或许不是不合人情的。……

说来有趣,埃塞俄比亚人在他们自己的头脑里把英国人严格地划为两类,一类叫做“宗主国的”,另一类叫做“殖民地的”。他们相信,前者大体上都已超越了比较低级形式的帝国主义、肤色偏见和白人主宰的意识。对于后者,他们干脆不信任。不管这一干净利落的分类有什么谬误,可是必须认识到亚的斯亚贝巴对此是深信不疑的。调派到埃塞俄比亚军事代表团去的皇家非洲步枪队的英国军官一开头就在这一方面遇到障碍。如果这些军官里面有谁在入伍前是定居在肯尼亚的,人们对他的怀疑就更严重。有些人靠以后的表现消除了人家的怀疑;另一些人却不幸成为火上加油的人。说一句不免要显得有失厚道的话,南非部队在解放埃塞俄比亚的部队中所占百分比高,真是一件可悲的事。没有他们及时来援,埃塞俄比亚的解放就会推迟相当长的时间。然而,无可回避的事实是,南非人对待肤色问题的态度,实在不容易为受到种族歧视的人们所理解。还应该记住一点,解放埃塞俄比亚的兵力都是从非洲各地抽调来的,那些地方的非洲土著在白人面前所处的社会地位决非骄傲的阿姆哈拉人或绍阿人所能忍受。可是,埃塞俄比亚人自己就是把许多非洲种族看作是生来只配充当奴隶的,他们也没有资格对南非人提出指责。

从国内当局方面来说,他们对于重大的政治问题的郑重关注,在某种程度上可能使他们把这一次解放的困难看得小了。在战争开始时,负担过重的文官有其他更加迫切的问题须待解决。在这场为了不列颠帝国的生存而进行的规模最大的斗争中,对于那些比较起来毕竟是次要的问题有深切了解的人,或者甚至说,有所关心的人,即使有,也不多。……

总的看来,可以说,这么一个极易导致相互触犯的阶段毕竟是经历过来了,其结果也不是那么糟不可言,像当初可能会担心的那样。但是,埃塞俄比亚的新政府在英国的直接控制放松之后,就立即动手把自己身上任何形式的英国建议,特别是英国控制的痕迹,都要急急匆匆地揩拭干净,几乎到了有失体统的地步,这也是不足为奇的。(50)

(1) 见韦维尔:《战况报告之一》,第14段;丘吉尔,第2卷,第370页;美国版,第2卷,第418页。

(2) 见英国新闻部:《阿比西尼亚战役:战胜意属东非的官方报告》(Great Britain,Ministry of Information:The Abyssinian Campaigns:The Official Story of the Conquest of Italian East Africa),以后简称:《阿比西尼亚战役》,伦敦,英王陛下文书局,1942年版,书中举例提到,“令人敬佩的厄立特里亚第二旅……自‘90年代’建立以来就保持着常胜不败的传统”(第26页,第33页)。

(3) 见韦维尔:《战况报告之一》,第16段;柯林斯:《韦维尔》,第249页;《阿比西尼亚战役》,第10—11页。

(4) 同上书,第17段;达德利·克拉克:《七项任务》(Dudley Clarke:Seven Assignments),伦敦,凯普,1948年版,第25—77页。

(5) 《阿比西尼亚战役》,第22页;参阅J·F·C·富勒少将:《第二次世界大战,1939—1945年:战略与战术史》(Major-General J.F.C.Fuller:The Second World War 1939—45:A Strategical and Tactical History),伦敦,艾尔和斯波蒂斯伍德,1948年版,第91—92页。

(6) 参阅利昂纳多·西莫尼:《柏林:1939—1943年的意大利大使馆》(Leonardo Simoni:Berlino,Ambasciata d'Italia,1939—1943),罗马,米格利阿雷西,1946年版,1940年7月7日。没有提到伊拉克和波斯,当时显然都已属于德国的势力范围。

(7) 《纽伦堡国际军事法庭对主要战犯的审讯,1945—1946年。审判记录与罪证文件》(Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal,Nuremberg,1945—1946.Proceedings and Documents in Evidence),纽伦堡,国际军事法庭,1948年,以后简称《纽伦堡国际军事法庭》,第29卷,第47—48页(1871—PS);译文见《文件,1939—1946年》(皇家国际事务学会),第1卷,第177页。

(8) 见G·L·斯蒂尔:《密封送到:阿比西尼亚战役纪事》(G.L.Steers:Sealed and Delivered:A Book on the Abyssinian Campaigns),伦敦,霍德和斯托顿,1942年版,第41—42页。

(9) 齐亚诺:《日记(1939—1943年)》,1940年5月29日,6月2日和25日。

(10) 见柯林斯:《韦维尔》,第200页,第248页,第268—269页;关于韦维尔的实力,参阅同上书,第235—236页。

(11) 齐亚诺:《日记(1939—1943年)》,1940年8月3日、8日、20日及9月9日。墨索里尼本人在7月17日给希特勒的信中也故意夸大困难,说什么昔兰尼加和亚历山大之间是长达600公里的“地地道道的沙漠”,说什么就是荫温也高达摄氏55度(华氏131度)等等〔见《希特勒与墨索里尼:书信和文件》(Hitler e Mussolini:Letter e documenti),V·津柯内(V.Zincone)编,米兰,里佐利,1946年版;国际新闻社,纽约,第55页〕。事实上,一般夏日最高荫温不超过华氏110度,超过120度是罕见的。

(12) 见下文,原著第195页。

(13) 见《阿比西尼亚战役》,第14页;韦维尔:《战况报告之一》,第20段;柯林斯:《韦维尔》,第259页。

(14) A·P·韦维尔爵士将军(后为勋爵陆军元帅):《在索马里兰保护国的作战,1939—1940年》〔Operations in the Somaliland Protectorate,1939—1940(《伦敦公报》附刊,1946年6月5日,第37594号),以后简称韦维尔:《战况报告之二》〕,陆军部的序言,第2段。有关1940年8月和9月为增援中东所采取的步骤,参阅丘吉尔,第2卷,第378—381页,第395—401页,第445页,第588页;美国版,第2卷,第428—430页,第446—453页,第503页,第664页。

(15) 韦维尔:《战况报告之一》,第50段。

(16) 斯蒂芬·H·朗格里格:《厄立特里亚简史》(Stephen H.Longrigg:A Short History of Eritrea),牛津,克拉伦登出版社,1945年,第144页。

(17) 韦维尔:《战况报告之一》,第8段。

(18) 克里斯廷·桑德福:《海尔·塞拉西统治下的埃塞俄比亚》(Christine Sandford:Ethiopia under Haile Selassie),伦敦,登特,1946年版,第94页,第104页。但是斯蒂尔(《密封送到》,第8—9页)却说泰扎兹曾不得不避开加达里夫的英国地区专员;不过,桑德福夫人由于她丈夫桑德福的关系可能更为知情。

(19) 柯林斯:《韦维尔》,第226—227页;韦维尔:《战况报告之一》,第22段。

(20) 见罗德的伦内尔勋爵:《英国在非洲占领区的军事管制,1941—1947年》〔Lord Rennell of Rodd:British Military Administration of Occupied Territories in Africa during the Years 1941—1947(以后简称伦内尔)〕,伦敦,英王陛下文书局,1948年版,第2页。

(21) “早知如此,倒还是不离开英国为好。”(斯蒂尔:《密封送到》,第29页。)看来大概是皇帝在英国以及或许还有在喀土穆的那批比较热心的支持者使他产生了这样的印象,以为他会得到相当规模的军队和装备。

(22) 桑德福:《埃塞俄比亚》,第106页;参阅斯蒂尔,前引书,第60页。伦内尔在他的著作的第2页上说,这是8月1日的事,日期似有误。

(23) A·P·韦维尔爵士将军(后为勋爵陆军元帅),《东非作战,1940年11月—1941年7月》〔Operations in East Africa,November 1940—July 1941(《伦敦公报》附刊,1946年6月10日,第37645号),以后简称韦维尔:《战况报告之五》〕,第3528页,第6段。早在11月就曾在加拉巴特有过一个小战役,虽然不是什么了不起的胜利,但也发挥了牵制敌军的作用,使意大利人沿阿特巴拉河向喀土穆进军的计划落了空(柯林斯:《韦维尔》,第395页)。

(24) 见《阿比西尼亚战役》,第32页。

(25) 丘吉尔,第3卷,第75页;美国版,第3卷,第84页。本来的打算是要等到初夏的雨季过后,这显然是由于过高地估计了意军的实力。

(26) 韦维尔:《战况报告之五》,第3533—3538页;《阿比西尼亚战役》,第37页以后;柯林斯:《韦维尔》,第342页。

(27) 韦维尔:《战况报告之五》,第3563—3566页和第3529页,第14段和第16段。2月12日,墨索里尼向佛朗哥保证,说他在东非有30万大军,又有良好的将帅统率,敌军进展一定是慢若蜗步(见齐亚诺:《欧洲》,第633页;英译本,第423页)。

(28) 桑德福:《埃塞俄比亚》,第93—94页;斯蒂尔:《密封送到》,第29—40页。

(29) 韦维尔:《战况报告之五》,第3589页,第77—78段。

(30) 小爱德华·里·斯退丁纽斯:《租借法,胜利的武器》(Edward R.Stettinius,jr.:Lend-Lease,Weapon for Victory),纽约,麦克米伦,1944年版,第136—138页。

(31) 桑德福:《埃塞俄比亚》,第39—40页。

(32) 斯蒂尔有目击的记叙(《密封送到》,第187—189页)。

(33) 温盖特上校于1944年在缅甸战场牺牲,当时他正从事于组织在日军战线后方活动的各路队伍。在镇压1938年巴勒斯坦阿拉伯人的叛乱事件中,他起过重要的作用,他本人又是一个犹太复国主义运动的热忱的同情者,所以在犹太人的心目中成了一位富有传奇色彩的人物。“他昂首阔步,走在他的那支‘基甸部队’的前头,俨然是一位义愤填膺的天赋将才……他消灭了一支36 000人的意大利殖民地军队……他和海尔·塞拉西皇帝并肩而行,直向亚的斯亚贝巴进军。”〔T·R·法伊维尔:“温盖特、奥韦尔和‘犹太人问题’”(T.R.Fyvel:“Wingate,Orwell,and the ‘Jewish Question’”)《评论》,1951年2月,第138页〕

(34) 韦维尔:《战况报告之五》,第3556页,并参阅第3579页。柯林斯将军评曰:“要对(爱国力量的)作战的价值作出估价,为时尚早。……所出的力是巨大的。表面看来,成效似乎微不足道,也不曾有什么真正的战斗可言。然而有一点是清楚的,爱国部队的活动迫使意大利人……在阿比西尼亚的北部保持了相当大的兵力,否则,这一支兵力很可以在紧急关头驰援厄立特里亚的主力军。从空中散发传单的宣传工作做得巧妙灵活,细致深入,对于爱国力量的上述活动是一大帮助。”(《韦维尔》,第278—279页)

(35) 同上书,第3530页,第26段。

(36) 参阅西里尔·福尔斯:《第二次世界大战简史》(Cyril Falls:The Second World War,a Short History),伦敦,梅休因,1948年版,第82页;丘吉尔,第2卷,第401—402页;美国版,第2卷,第453—454页。

(37) 上院辩论,第5辑,第117卷,第206栏。

(38) 下院辩论,第5辑,第368卷,第804栏。1940年12月底,艾登对丘吉尔的意图作了一些抵制,丘吉尔认为应该立即允许皇帝进入他的国土,不得有误(丘吉尔,第2卷,第549—550页;美国版,第2卷,第622页)。

(39) 1926年关于塔纳湖(原文为Tsana湖,与通行的拼法Tana有异。——译者)的英意协定订立时,尚为王储的海尔·塞拉西曾经致函国际联盟各成员国,声明:“在他们(阿比西尼亚人民)的整个历史中,他们很少遇见过不想把阿比西尼亚的领土据为己有和不想摧毁他们的独立的外国人。……因此,我们务必要审慎对待,才能在必要时使我们的人民相信,那些出于经济方面的原因希望在我国定居执业,或者在介于我国和他们属地之间的边界上定居执业的外国人确属真诚无私,不怀政治目的。”〔英国外交部:《有关联合王国和意大利1925年12月14—20日关于塔纳湖的协定的通信》(Great Britain,Foreign Office:Correspondence respecting the Agreement between the United Kingdom and Italy of December 14—20,1925,in regard to Lake Tsana),敕令第2792号(伦敦,英王陛下文书局,1927年版),第7—8页〕

(40) 伦内尔,第41页,第62—67页;韦维尔:《战况报告之五》,第3589—3590页;斯蒂尔:《密封送到》,第203—210页。

(41) 伦内尔,第75—76页;并参阅第72—75页。皇帝于5月11日任命了7个内阁大臣和1名首都所在地绍阿省的省长而未知照英方,那时皇帝就已显示出他的独立态度。

(42) 埃塞俄比亚人在被意大利征服前,盛行向毗邻的地方袭击掠奴之风,参阅《概览,1935年》,第2卷,第40—42页。

(43) 参阅马杰里·佩勒姆:《埃塞俄比亚政府》(Margery Perham:The Government of Ethiopia),伦敦,费伯和费伯,1948年版,第392页。

(44) 伦内尔,第87—92页。结果是除了英国军事代表团的人员以外,几乎没有什么行政官员同意继续任职。军事代表团的首长是一位英国高级军官,直接受东非总司令的指挥。皇帝在英国有一批支持他的非官方人士,他们人数不多,但很活跃,鼓励皇帝实行这条毫不妥协的政策的,就是他们。他们的态度被说成是“一味给埃塞俄比亚捧场,把它的错误说成是功绩,大错大功,小错小功,甚至于有谁想对它的社会状况作一个客观的估价都要受到他们的反对,要对皇帝及其政策作评价,就更加要受到反对”〔马杰里·佩勒姆:“埃塞俄比亚的未来”,《议程》(Margery Perham:“The Future of Ethiopia”,Agenda),1942年1月,第1期,第76页〕。

(45) 英国外交部:《联合王国和埃塞俄比亚的协定与军事协定……1942年1月31日》(Great Britain,Foreign Office:Agreement and Military Convention between the United Kingdom and Ethiopia...January 31,1942),敕令第6334号(伦敦,英王陛下文书局,1942年版)。由于埃塞俄比亚人占据了意大利人的私人产业,英国人的敌产管理处的工作到头来被搞得纠缠不清。“有时以强有力的理由表明有关的财产先前本属埃塞俄比亚人;有时则辩护说,意大利人建造了新房,而所用的那块空地,原先本是埃塞俄比亚人的产业而为意大利人所购买或夺占的。”(伦内尔,第85页)

(46) 1942年2月4日,上院辩论,第5辑,第121卷,第666和675栏。

(47) 伦内尔,第90页。

(48) 英国陆军部:《英国在非洲占领区的军事管制,1941—1943年》(Great Britain,War Office:British Military Administration of Occupied Territories in Africa during the Years 1941—43),敕令第6589号(伦敦,英王陛下文书局,1945年版),第10页。

(49) 佩勒姆:《埃塞俄比亚政府》,第390页。

(50) P.S.M.:“英国与埃塞俄比亚的关系”,《今日世界》(P.S.M.:“Britain's Relations with Ethiopia”,The World Today),1946年8月,第2卷,第236—238页。