(三)帝国的问题

英帝国主要是海上霸权的创造物。只要皇家海军能控制七大洋,帝国的防务就不会发生很大的困难。但这种情况到20世纪就不复存在了。英国的海上霸权在世界各大洋上的消失,对维持既定的帝国关系提出了一系列几乎无法解决的问题。在第二次世界大战期间,当英国本土迫切需要军事力量来捍卫的时候,这些问题自然变得更其尖锐了。然而,由于特别带有讽刺意味的历史的扭转,英国之能够作为一个大国幸存下来,在很大程度上是靠了它不仅可以从帝国汲取到经济力量,而且还可以汲取到军事力量。

一个新的海军大国——日本——在太平洋上兴起,从后方打击了英国海军。在19世纪,对欧洲海岸用海军布下一道包围圈,实际上便可以保证帝国分散得很开的前哨阵地不受到任何重大的军事威胁,因为那种军事威胁只能来自欧洲大陆。(83)日本发展成为一个重要的海军大国之后,英国起先是使它成为一个盟国来抵消这一不利的发展,但到了本世纪的20年代,部分由于来自美国的压力,这项政策被放弃了。从那时以后,英国海军就处于两条战线——同欧洲的一个征服者和同日本——作战的威胁之下。这种战略形势在1941年12月果然成为现实,而面临这样的形势,皇家海军的确是不够强大的。

军用航空和潜水艇的发展,也同样促成了这种形势的变化,削弱了战舰在海上的统治权,特别像地中海那样狭小的海域,不再能像纳尔逊时代那样由一支英国小舰队加以控制了。地中海上通往中东和远东的交通线受到了威胁。与此同时帝国内的一条重要链环也受到了威胁。

按照帝国有关领土的性质来说,摆在英国政府面前的战略问题,有这样两个不同的方面:居民大部分是英国后裔的自治领,其感情和态度和那些主要居住着异族人民的英国领地大不相同;其次,就英国保护这些领土的力量日益削弱而言,则对帝国这两类领土都引起了一些根本的变化。

就自治领而言,英国对它们事务的管理权除礼仪方面外,全都早已放弃了,但感情和休戚相关的联系仍然是强有力的,足以使所有的自治领(爱尔兰自由邦除外)在欧战爆发以后几乎立即站到英国一边参加战争。自治领能够和愿意提供的援助是很大的,既有经济援助,也有直接的军事援助。然而,英国战略上的软弱,却引起了帝国整体防务与各自治领本身的防务之间有可能产生一场实际的利害冲突。1941年春季在制定太平洋方面的参谋计划时,这种潜在的分歧就变得很明显,当时澳大利亚人担心澳大利亚大陆本身的安全,不愿意像英国海军方案制定人希望他们所作的那样,把他们薄弱的海军力量大量派去防卫新加坡。太平洋战争爆发后,这种分歧变得更加尖锐了。英国力图在缅甸使用澳大利亚军队,也引起了他们很大的反感。(84)

力量的现实使自治领同美国建立起新的关系。1941年以后,单就自卫这项直接的工作来说,加拿大和太平洋上两个自治领,主要是指望美国而不是指望英国给予援助。加拿大长期以来就既隶属于美国的经济范围,又隶属于英国的政治家庭。在战争的年代里,加拿大仍保持着这样一种地位。但是在太平洋上,战争引起了相当引人注目的变化。1941年以前,澳大利亚和新西兰同美国的接触很少,而在日本发动进攻后,援助它们的主要是美国人。英国人在新加坡失陷后,(85)几乎已被完全逐出了太平洋地区。

就南非而论,由于荷兰血统的南非白人与英国人之间的内部倾轧,以及他们双方对于在数量上占优势的黑人居民都抱有同样的恐惧,因而对战争的军事贡献较少。南非正如它的人口组成一样,它对战争的贡献,恰恰介于各自治领与英帝国的殖民地之间。

各殖民地和印度的战争动员不可能达到像自治领那样的规模。落后程度各不相同的那些土著居民,只有经过长期训练之后才能投入战斗,而且,他们对英国政权在政治上缺乏任何强烈的感情,他们之所以服役,主要是出于雇佣兵那种职业的自豪感。(86)由英国部队和印度部队混合编成的印度军,提供了几个精锐师参与英国的作战,但总的说来,印度的情绪说明了英国人在同帝国的那些土著居住地区打交道时所面临的进退两难局面。

这种进退两难局面是这样的:当印度人经过训练和教育,熟悉了西方的思想和技术,因而可直接投入现代战争时,在受过教育的人中间有很大一部分便对英国的政治统治不满,不想为加强英国的军事力量而效劳。有许多印度兵则几乎或完全不受反英运动的影响,而且对印度农民来说,当兵在经济上具有很大的吸引力,因此英国当局在招募他们所能训练和装备的新兵方面始终没有遇到任何困难。但国大党的积极反对,严重地干扰了印度为英国作战作出贡献,在1942年日本虎视眈眈地迫近印度的时候,这种反对就达到特别危险的程度。

本来可以用于向敌人发动进攻的士兵,这时却需要在印度维持治安;成千上万受过良好教育的印度人拒绝服兵役,或者甚至在监狱里忍受折磨而憔悴。

在帝国殖民地中的不发达地区,不满英国统治的情绪比较淡薄,但是土著居民的军事价值也比较低。像马来亚、近东及非洲殖民地这类地区,它们所起的作用大半是经济方面的。土著工人生产各种原料和半制成品,这些产品有时对英美两国的经济极为重要。但是这些地区的战时动员工作做得极不充分,则仍是事实,因此,当香港、马来亚和缅甸这类地区遭到敌人进攻时,土著居民对于英国统治的覆灭,不是无动于衷,就是表示积极欢迎。

在管理殖民地和印度的工作中存在的这些微妙的问题,被美国人所采取的态度弄得更形复杂。许多美国人都抱着赞同的态度指望在战后取消一切牌号的欧洲帝国主义,并在以前的殖民地区内施行一种世界范围的新政。帝国这个词在美国人听来通常是一个带有邪恶与犯罪意义的词。这是美国国内政治上各趋极端的派别都一致同意的一个论点。罗斯福的最忠诚的自由派支持者和孤立主义者当中他的最激烈的政敌,在不信任英帝国主义上是团结一致的。总统一直担心的一件事就是,他可能会受人操纵而利用或者好像是在利用美国的权力去支持英国的殖民帝国。

罗斯福本人并不相信殖民帝国能够存在下去或是值得存在。他对未来的世界怀有宏大的梦想,在那个世界里,各族人民都能够自由自在地生活,能够主宰他们自己的政治命运;他想象,对不能立即在平等基础上加入民族大家庭的那些落后民族,规定一个国际托管的临时过渡时期。罗斯福和同他意见一致的其他美国人无疑低估了任何这种规划实行起来会遇到的困难。他们往往以为美国的政治方式几乎可以随心所欲地搬用到完全不同的社会中去。这一点在罗斯福信口向丘吉尔提出的一项建议中便得到了证明,他建议印度问题可以这样解决:仿照美国大陆会议和《联邦约法》建立新的统治机构,到适当的时候再制定宪法,成立一个固定的政府。(87)

英国与美国对帝国的看法,分歧点集中在对《大西洋宪章》用语所作的解释上。宪章第三条申明:“第三,他们尊重一切民族关于选择自己将在其管辖下生活的政府的形式的权利;他们希望看到那些被强行剥夺了权利的人们重新享有主权和自治。”罗斯福把这个申明公开解释为适用于全世界,以此类推,就包括在欧洲各帝国统治下生活的亚洲各民族。(88)与此相反,丘吉尔却把他的完全不同的解释叙述如下:

……联合宣言决没有限制以前历次发表的关于在印度、缅甸或英帝国的其他属地发展立宪政府的各项政策申明。……在大西洋会议上,我们心里想的主要是恢复目前处于纳粹奴役之下的欧洲国家和民族的主权、自治和民族生活,以及在可能不得不对疆界有所变更时起支配作用的那些原则。因此,这个问题同效忠英王的那些地区和民族的自治机构向前发展的问题是风马牛不相及的。(89)

英帝国的前途是罗斯福和丘吉尔两人的观点正面发生冲突的主要问题之一,他们的冲突只不过反映出两国人民的态度不一致而已。

(四)欧洲问题

(1)流亡政府

英国对欧洲沦陷区的政策,在短期与长期目标之间碰到了一个严重的矛盾。从根本上说,英国人是想促成一场不是大变革的革命。他们谋求在短期内用一切可能的方法鼓动骚乱、起义和抵抗。但是就长期目标而言,英国人则希望见到战争结束后,大体上恢复战前的那种政治和社会安排,当然,再加上各种改革。这两个目标常常发生冲突,因为被征服的欧洲居民中最乐意参加颠覆活动的,并不是支持恢复战前社会状态的那些团体。

在1941年6月以前,抵抗运动取得的进展很少。1940年夏季,大多数欧洲人都预料英国会战败,所以他们似乎必须同希特勒“新秩序”下的生活协调一致,不论这种生活可能是多么令人厌恶,多么残忍和暴虐。既然对未来抱着这样的预测,那就很少有人会甘冒丧失生命、财产以及人类正常生活的种种关系的风险,而去为一个已经失败的事业表示一下毫无益处的姿态。1940年秋季,英国顶住了德国的空袭而生存下来,给许多欧洲人带来了新的希望,各种抵抗团体于是成立起来了。其中有些团体同英国代表暗中进行接触,但是除了在南斯拉夫的以外,这些组织的活动,都仅仅限于情报工作和为将来奋起反对德国人拟订计划。

德国对俄国的进攻,对欧洲各国共产党来说,成了起来抵抗纳粹党人的一个信号。在欧洲的许多国家中,共产党人早已处于接近非法的地位,或早已转入地下,这一事实意味着在他们近旁已经有一个适合于进行非法活动的组织了。而且,革命的理想吸引了一些热狂献身的人,这是较老的教义很难办到的。因此,共产党几乎立即就成为欧洲抵抗运动中一个重要的因素。(90)

共产党在抵抗运动中的势力实际上到底有多大,这是很难确切说明的。共产党的政策是同愿意积极参加对纳粹斗争的所有团体组成“统一战线”,并且为了使抵抗运动的号召力尽可能地广泛,共产党有意避免居于突出的领导地位。这项政策的一个结果是,在许多非共产党的团体被吸引到抵抗运动中来的那些国家里,共产党的势力仍然是有限的。另一方面,在战前的政治和社会领袖不愿冒险进行非法活动的国家里,尽管共产党人主要是进行幕后活动,但也还是充当了主要的角色。一般说来,除波兰外,在欧洲越是往东,共产党人在抵抗运动中所起的作用便越重要。

1941年英国官方的政策,并不十分担心这些反纳粹的组织战后可能产生的影响。这些非法的组织在欧洲各地来说几乎都还处于萌芽时期,所有新来参加的人都受到欢迎。许多人都希望共产党人所作的关于他们将信守民主程序的表白,是真心诚意的;而且欧洲地下组织的游击队、破坏活动以及情报工作,在军事价值上,无论如何比任何其他需要考虑的因素都更为重要。

在纳粹征服者到来以前,就逃出国外居留在伦敦或其他地方的欧洲各国政府,曾以各种不同的途径为英国政府效劳。首先,它们成为被征服国家的人民的象征——是关于一个美好的过去和对一个美好的将来寄托希望的象征。而且,这些流亡政府也是具有合法的延续性的东西,英国政府还希望将来在它们的本土一旦解放之后,在正规的立宪机构再次成立起来以前的那段困难时期里,它们能立即行使权力。流亡政府又能够提供特工人员在欧洲内部进行搜集情报和破坏活动。在好些情况下,它们还继续在对英国的作战很有价值的殖民地区行使政治权力;而且就自由法国运动和波兰政府而论,两者都在逃亡国外的侨胞当中组成了相当重要的军队。

英国官员并不是不知道他们对欧洲沦陷区的政策所遇到的许多困难,英国政府有很长一段时期延缓宣布战争目的和战后计划,就是试图把它对欧洲沦陷区的政策这个问题缩小到最低程度。但是,在丘吉尔和罗斯福发表了《大西洋宪章》以后,对于其中所宣布的原则要取得各个盟国政府的同意,这似乎是恰当的。因此,1941年9月,在伦敦召开了盟国政府代表的一次全体会议,全体代表都严肃地接受了《大西洋宪章》的条款。最意味深长的是以俄国驻英大使伊凡·迈斯基为代表的苏联政府的姿态。他宣布他的政府接受《宪章》的“基本原则”,并详细说明:“苏联保障所有民族的国家独立和领土完整的权力,以及所有民族为了促进经济和文化繁荣,按照它们自己认为合适和必要的方式建立社会秩序和选定政府形式的权利。”(91)

发表这样的宣言,对于俄国迎合英国的观点是很有帮助的。但是,不论这样的宣言听起来多么令人安心,英国政府却有充分理由知道俄国对“独立和领土完整”这类词的应用,是可以作出富有伸缩性的解释以适应俄国的民族和帝国利益的。(92)然而,不管怎样,俄国和其他盟国的政府,在1941年9月对《大西洋宪章》表示赞同,似乎已经缓和并推迟了关于欧洲在战后的前途问题所发生的冲突。

英国同欧洲两个沦陷国家的关系特别微妙,并且牵涉到三个主要盟国之间政策上的重大分歧。这两个国家就是法国和波兰。

1940年法兰西第三共和国的崩溃,留下了一个苦涩的回味,此后发生的那些事件也丝毫没有能冲淡这个回味。英国认为法国能够而且本当从北非继续作战。不少法国人则认为在1940年的战役中,英国人对他们的支持是很不够的,而且有些人至少怀着某种可怕的满意的心情指望他们先前的这位盟友即将遭到失败。这种态度,在贝当元帅在维希成立的新政府的领导人中特别流行。

在1940年7月,英国人袭击奥兰港的法国海军舰艇以后,维希政府就同英国政府断绝了外交关系。双方的关系一直很糟,而由于英国对夏尔·戴高乐将军领导的后来通称自由法国运动既给予道义上的支持又给予财政上的支持,更使这种关系不断恶化。(93)戴高乐的支持者丝毫没有代表正统的法国政府的合法要求,但戴高乐确实代表着某种法国精神,以他为首的自由法国运动,几乎从一开始就努力争取人们承认它是一个同欧洲其他那些被征服的国家的流亡政府相类似的合法政府。

在1940年至1941年那个危急的关头,到底哪个法国政府合法,这对英国人简直无关宏旨。重要的是戴高乐和他的自由法国能够代替一个法国流亡政府有效地采取行动。特别是戴高乐已成了一个不受德国统治的法国的宣传象征和中心,他能够吸引一支人数虽少但很有价值的武装力量由他指挥。自由法国运动还成功地争取到了法兰西殖民帝国的部分属地,这样,这些地区就可以供英国使用。戴高乐还负责治理以武力从维希法国夺过来的其他地区。

在不友好的人们看来,戴高乐似乎只是英国政策的一个傀儡,并且是一个骄矜自负、野心勃勃和难以约束的傀儡。诚然,戴高乐的个性是不容易对付的。他念念不忘法国的伟大形象,因此很容易把别人对他个人的轻视(不论是真有其事还是出自他的想象)都看做是对他的国家的尊严、权力和荣誉的轻视。在短时期内,这种态度使许多本来可能成为他的朋友的人全同他疏远了,但戴高乐对国家荣誉的极端敏感却打动了许多法国人的心弦,我们可以很冒昧地揣测,他成功的主要奥秘也就在于此。至少可以这样说,像他这样一个能激怒丘吉尔和罗斯福的人,是决不能视做一个无足轻重的人而随便打发开的。而且他越是同他的“盟国”争吵,他就越能得到法国人的支持,因为他们像戴高乐本人一样,也认为需要不屈不挠地重申法国的国家尊严。

英国对戴高乐的政策,由于美国所采取的态度而更加复杂化了。虽然,英美两国政府对法国的事务有—个一般性的谅解,(94)但实际上,要避免难堪的分歧还是很困难的。美国国务卿科德尔·赫尔确实对戴高乐将军几乎怀有一种私人的怨恨。他的这种厌恶,在罗斯福总统和美国政府的其他领导人物的心中也有同样的反应,尽管并没有完全达到他那样的程度。美国人之所以持这种态度,其原因很难理解。偶然事件、美国政府内部的权限争执和私人冲突,似乎已大量地掺进了美国政策的制定工作,而一旦出现了比较实质性的争端,情绪便变得更为激烈。

在1940年混乱的日子里,贝当最早出来执政时,美国政府认为没有理由不承认这个在法国出现的新政权。因此,当自由法国运动开始向维希政府的合法性提出挑战时,美国官员们无意认真看待戴高乐及其追随者的主张。美国自由派报刊对承认维希政权这项政策所作的批评,结果只是起到增强国务院坚持原来立场的顽固性的作用而已。(95)虽然如此,在自由法国运动的实际重要性显露出来后,美国政府还是同它建立了有限的官方关系。1941年11月11日,罗斯福宣布,自由法国控制下的领土有资格要求租借援助,美国的领事人员也同殖民地的自由法国当局保持着官方的接触。但是,这些姿态并没有改变美国政府这个看法:在他们看来,戴高乐是一个不值得信任的冒险家,(96)而贝当则是法国人民正式的代表,并且在很大程度上是真正的代表。美国的这种态度同英国力图诋毁贝当而提高自由法国运动的威望和有效性的政策很难取得调和。(97)

苏联对戴高乐和自由法国运动的政策,则远不像美国这样勉强。1941年9月27日,俄国驻伦敦大使伊凡·迈斯基在给戴高乐将军的一封信中承认他“是全体自由法国人的领袖”,并答应“在反对希特勒德国的共同斗争中给予自由法国人一切可能给予的援助”。(98)实际上,苏联政府所能做到的就是指示法国共产党支持戴高乐。这一点对自由法国运动的成长并不是无关紧要的,但是这样也使维希政府所指控的看来并非全属子虚,所以多少是毁誉参半的。

如果英国同法国的关系牵涉到同美国的某种龃龉,那么,波兰问题对于同苏联搞好关系,也造成了同样的障碍。英国在1939年就是作为波兰的盟国卷入战争的,而且至少在道义上,答应大体按照与1939年相同的或差不多相同的疆界恢复一个独立的波兰国。俄国的参战以及随后缔结的英—俄同盟,在这样一个计划的道路上设置了一个难以克服的障碍。俄国人在1939年已经把战火中的波兰东部地区正式并入了苏联,斯大林对于他所获得的领土不想放弃权利。在波兰流亡政府方面,他们也不愿放弃他们对从前的波兰任何一部分领土的权利。诚然,波兰的爱国人士还梦想把波兰的政治—军事—文化领导作用大大扩张,遍及整个东欧,从而结成一个联邦的形式,由波兰在其中起统治作用。(99)

对于波兰人同俄国人之间相互对抗的领土野心是找不到一个妥协方案的,(100)但英国人如果不努力在这两国之间搞出某种暂时解决的办法,那就很难同两国都保持联盟关系。因此,1941年7月5日,俄国同波兰的代表在伦敦开始了外交谈判。这次谈判历时很久,而且往往争论得很激烈,但终于在1941年7月30日缔结了一个协定,根据这项协定,波兰流亡政府同苏联恢复了外交关系。在领土争端上,协定中说:“苏联政府承认,1939年苏—德条约中关于变更波兰领土的条款业已失效。”(101)此外,苏联政府同意释放在苏联的全体波兰战俘,并允许从释放出来的战俘中招募新兵,在俄国境内组成一支波兰军队。

就领土问题而言,波兰人并不满足于这个协定中的模棱两可的措辞。英国政府想用一份官方照会使他们安心,该照会宣布:“英王陛下政府不承认1939年8月以后在波兰所出现的任何领土变更。”但是外交大臣在下院答复一项质询时却说:“我刚才向下院宣读的两国交换的照会,并不涉及英王陛下政府对疆界的任何保证。”(102)他的这番话大大抵消了上述照会的效力。

实际上,对于把波兰东部的边界调整一下,使之更接近于种族边界的这种意见,英国有些官员并不是漠然置之的。(103)丘吉尔认为不急于对战后波兰的疆界承担任何义务,是英国可以采取的惟一明智的方针。这样,敌对的波—俄领土野心的正面冲突,便可以推迟到将来的一次和平会议上去处理,那时战争时期集结起来的军事和经济实力,可望有利于英国人和美国人而不利于俄国人。(104)丘吉尔在鼓吹他这种拖延办法时,得到了美国的大力支持。(105)有些波兰人至少也情愿把边界问题留待将来处理,他们想象到那时被战争削弱或战败了的俄国,对波兰至少实现其一部分领土野心也许无力来反对了。(106)

在1941年7月30日这个协定的解释方面,俄国和波兰两国政府当局之间发生了许多针锋相对的分歧点。波兰人张扬地把协定的本文解释为作战前的疆界已经恢复;俄国人则正式否认曾对任何最后决定取得一致的意见。此外,俄国人在波兰士兵出狱以前或以后,对待他们都很苛刻,而且俄国国内军需不足,使得组成一支新的波兰军队并不那么容易办到。波兰总理瓦迪斯瓦夫·西科尔斯基将军早在1941年12月就访问了莫斯科,力图解决一部分这类难题。经过几次同斯大林长时间坦率的商谈之后,他在大多数问题上都能够获得满意的承诺。斯大林想再次提出边界争端,但西科尔斯基拒绝作出任何保证。斯大林经过短暂的坚持后,就让这个问题暂时搁置下来。(107)这一次,斯大林同西科尔斯基的接触大体上说是友好的,1941年12月4日发表了友好互助联合声明,结果竟然成为战时俄—波亲善的最高点的标志。

因此,到珍珠港事件发生时,敌对的俄国与波兰双方的领土野心,已经取得了一个看来颇为有效的调解。英国作为这两国的盟国的地位开始具有意义了。(108)

(2)英国同苏联的关系

1941年6月22日,德军入侵俄国。这天晚上,丘吉尔为了欢迎俄国这个新盟友发表声明说:“让以往的一切罪恶、愚昧和悲剧都随着往昔的日子瞬息逝去吧。”(109)但是,不论丘吉尔在那个夏天的晚上想到些什么,实际上,以往的事决不会也并没有停止发挥它的影响。相反,俄英两国之间多难的关系史所带来的回忆与忧虑,仍然妨碍着希特勒硬加在这两国肩上的共同进行的作战任务。

只要回溯到1917年,当时曾经最直言不讳地鼓吹协约国应当对布尔什维克采取干涉政策的那个英国人,居然会是那个担任英国战时首相欢迎苏俄成为反对希特勒的斗争中一个新的十分需要的盟国的人,这真是历史的一个绝妙的讽刺。但是,即使丘吉尔本人可以忘却往事,俄国人却无法忘却丘吉尔在25年前所推行的是什么政策。

英国同俄国的关系还受到另外一个时间更近,因而也记得更清楚的阴影的影响。在本世纪30年代后期,某些身居要职的英国人曾经希望,如果纳粹的扩张行动不能和平地加以制止,那么,至少可以把它引向东方,离开他们本国而转向俄国。斯大林和他的那些顾问的希望正与此相反,他们利用1939年8月缔结的互不侵犯条约,顺利地使纳粹进攻的主要压力针对两个西方国家——法国和英国。俄国政府也不甘心保持“思想上和行动上的中立”。俄国的军需品大量地运到了德国,而且直到德国进攻俄国的前夜,共产党的宣传机器还全力以赴地攻击西方的“帝国主义战争贩子”。

西方国家方面也完全以牙还牙地回敬了苏联对它们的憎恨。当俄国人在1939—1940年的冬季进攻芬兰时,法国和英国就着手准备组织一支远征军去帮助芬兰人。如果这支远征军真的派出,那么,西方国家显然会发现自己既在同德国交战又在同俄国交战。的确,法国和英国的作战计划是把这样一个局势也考虑在内的,它们曾设想从中东的基地对巴库油田进行一次轰炸,希望由此切断德国的石油供应。

幸而,挪威和瑞典不肯让法英两国军队在它们的领土上自由通过,而土耳其人也不肯让法国和英国的飞机飞越国境,因而延误了这次行动,直到芬兰投降和德国在法国发动闪电战,才打消了盟国先发制人的一切想法。从后来事态的发展看来,1939—1940年的这些计划似乎很轻率,但是,这些计划却是基于一种信念而认真制定的,那就是确信俄国的社会制度正在爆炸的边缘上摇摇欲坠,只要轻轻一击,就会取得重大的成果。这种低估俄国军事力量和内部稳定的残余观念,直到珍珠港事件发生以前,甚至在以后,一直构成英—俄关系中最重要的因素之一。

法国的沦陷并没有在俄国对英国的态度上引起任何明显的公开变化。诚然,直到德军入侵俄国的前夕,斯大林还希望,只要不去得罪希特勒,他就可以避开或至少延缓德国的进攻。在俄—德战争爆发的10天以前,英国和美国提出的关于德国准备进攻俄国的那些警告,被俄国官方说成是“那些仇视苏联和德国的势力笨拙地捏造出来的宣传”。(110)

但是,尽管根据个人的历史看,丘吉尔是共产主义的敌人,尽管他最近同俄国的关系很不友好,他在听到俄—德战争爆发的消息时却毫不踌躇。在他所作的最重要的一次演说中,丘吉尔保证英国将在可能范围内帮助俄国进行反希特勒的斗争,最后并说:

因此,俄国人的危难就是我们的危难,也是美国的危难,正像任何俄国人为他的家庭而战的目的,也就是世界各地的自由战士和自由人民的目的那样。让我们从这种残酷的经验中汲取教训。让我们加倍努力,趁我们还活着、还有精力的时候,联合起来进行战斗。(111)

丘吉尔的慷慨陈词,给英国舆论界对战争新形势的直接反应定下了调子。然而,要英国记者们忘掉俄国人一贯的,而且最近还直接指向英国的谩骂,那还需要一些时间,因而对这个新盟国的初次接待很有点冷淡。(112)人们喜欢谈论的题目,是希特勒的背信弃义而不是苏俄的任何美德。有些记者担心共产党俄国参加到反纳粹的事业中来可能会使美国的同情淡薄了,(113)但是代理国务卿萨姆纳·韦尔斯所作的一次官方声明中,把任何希特勒的敌人全看做对盟国事业的有效的增援而加以欢迎,从而大大消除了这种顾虑。

在俄国前线一天天不断传来进行着激烈战斗的消息,渐渐地开始在英国人的心里引起了反响。事实上,英国人自己的军队出动作战较少,这恰恰突出了俄国人的勇敢。早在1941年7月,有些报纸,特别是工党的和比弗布鲁克主办的那些报纸,对英国军队的不出动作战表示不满,并且极力主张给予俄国人更多的援助。(114)

英国舆论的情绪变化由一件涉及飞机生产大臣J·T·C·穆尔-布拉巴宗中校的事件表现出来了。穆尔-布拉巴宗在7月间的一次私人聚会中表示,他希望德国和俄国的军队同归于尽,而同时英联邦则集结自己的军队,以保证在欧洲取得统治的地位。当这种轻率的言论在1941年9月职工大会的一次会议上公开宣布后,群情激愤,丘吉尔不得不在议会里为之转圜,他宣布这位大臣是说着玩的,他实际上是支持政府的政策的。(115)

这个事件揭露了英—俄关系中一种神经过敏的状态。穆尔-布拉巴宗讲出了俄—德战争爆发后的最初几星期内英国保守党中相当普遍的一种态度,(116)这也正是接受了马克思主义教导的俄国人所怀疑的英国政府正在暗中采取的一种态度。官方的否认和竭力掩盖这个问题的做法,在英国只能消除一部分怀疑。我们只能推测穆尔-布拉巴宗的话在俄国人中间所造成的影响。

不过,英国公众对俄国人的钦佩和尊敬则有增无减,这部分地是出于一种内疚心情,因为在整个夏季和初秋,英国的军事努力仍然主要是防御性的。到了1941年11月(这时,两国的官方关系几乎已坏到极点),对俄国战争的同情已扩展到了平时对俄国和共产主义毫无好感的地区了。(117)到了珍珠港事件发生时,如果报上发表的意见可以提供任何正确的线索的话,那么,英国人民看来似乎已经把仅仅6个月前对俄国还是那么普遍的敌意差不多完全忘掉了。代替这种敌意的是敬佩,而在有些地方还带有一种认为英国的努力很不够的感觉。但是在官方的圈子里,对于过去是不那么容易忘记的,俄国的实际困难太叫人熟悉了,而且保护英国和英帝国的利益,当然是放在对俄国承担的任何义务之前的。

英国官方同这个新发现的俄国盟友的关系受到一种信念的约束,即认为苏联遭受的严重的失败是不可避免的,即使不是全面失败的话。(118)东方的战事使德国的陆军和空军主力远离英国,这对英国来说,意味着一次宝贵的休整,同时还给了英国一个机会去加强它本土和中东的防御,以抵抗预料德国会再次开始的进攻。对未来作出这样的估计以后,英国政府所能采取的惟一合理的政策,就是设法尽可能地延长这一休整时间。

为了鼓励和延长俄国人的抵抗,英国人准备把包括军用飞机这类珍贵物品在内的军需品大举运往俄国。实际上在1941年10月《对俄国供应第一号议定书》生效以前,英国已把大约450架飞机运交了俄国人,(119)大量的其他军需品也运去了。同美国人比较起来,英国人运送作战物资给俄国要迅速得多,这部分是因为英国的动员比美国要早得多,军需品的储备量也比较大,部分还因为英国当局比较肯冒军需品落入德国人手中的风险。但是英国人也面临着这种困难的抉择:是节省国内的物资供他们自己的军队用呢,还是放弃这些一旦可能对保卫英国本土或中东是迫切需要的物品。实际上,由于物质方面的困难,特别是由于缺乏船只,运交俄国的物资一开始便受到了限制。

英国政府试图用来延长俄国人抗战的第二种方法是政治方面的。俄—德战争爆发后不久,英国大使斯塔福德·克里普斯爵士同斯大林和莫洛托夫就在莫斯科开始了会谈,他们的目的是使两国政府之间由于希特勒的进攻而建立起来的新关系正式化。谈判的结果在1941年7月12日签订了一个协定。其原文如下:“(1)两国政府相互保证,在当前对希特勒德国的战争中相互提供各种援助和支持。(2)两国政府进一步保证,在这场战争中,除经相互同意外,决不单独谈判或缔结停战协定或和平条约。”(120)根据这两条中的第二条,英国人希望排除他们在同俄国联盟后的头几个月里经常想到的一种危险——担心俄国人可能单独媾和,并把他们的资源完全听任德国利用。(121)

当然,1941年7月12日的协定并未解决英俄两国政府之间发生的任何具体问题。这个协定的性质主要是公开宣布团结一致而不是什么别的。关于供应和财政关系问题的谈判进展情况已在上面约略提及,这里无须概述了。但是在军事和政治方面,英俄两国政府之间在珍珠港事件前的那几个月里,已经进行了一系列最重要的意见交换。

斯大林不久就确定,他想要英国人做的最重要的事情,是对德国后方发动牵制性的进攻。1941年7月18日,他在第一次发给丘吉尔的那份电报里,提出了第二战场的问题,说得恰当一些,是提出了两个第二战场的问题,一处在法国,一处在挪威。斯大林建议这些计划应当趁德军正忙于攻击俄国人的时候,并在希特勒有时间“巩固他在东方所占领的阵地”以前迅速实行。斯大林相当牵强地认为进犯法国会“受到英国军队的欢迎,同样也会受到英格兰南部全体人民的欢迎”,而且会“对英国本身有利”。(122)

反之,在英国人看来,进袭法国似乎肯定是一场灾难,英国的利益倒是应当着眼于谨慎地节约国内资源,并在运输和供应条件许可下,迅速在中东集结兵力。英国军事当局预料俄国人会崩溃或退往西伯利亚,因而试图做好准备在中东对付德国从高加索方向发动的进攻。但是,英国人为了提防万一德军突破防线而同俄国人商议共同行动计划的种种努力——他们特别担心里海和高加索区域的油田,认为应当在落入德国人手中以前加以破坏——只是激起了俄国人的愤怒,他们对于在他们战败后可能发生的事情,是不感兴趣的。(123)

英国和俄国的军事概念有一点是完全一致的,那就是必须防止德国渗入波斯。因此,那个国家在1941年8月及9月间被俄国和英国军队共同占领了。不久,经由波斯开辟了一条通往俄国的新供应路线,但是尽管这样,这两个占领国之间的摩擦和猜忌并未消失。(124)

英国不肯在法国冒第二次敦刻尔克的危险,也不愿在挪威冒第二次败退的危险,导致斯大林于1941年9月4日提出了在巴尔干半岛登陆的建议。(125)英国认为这一建议也不切实际,斯大林于是建议英国派遣一支远征军,或者在阿尔汉格尔登陆,或者到高加索,以便接防属于俄国战线的一部分地区。(126)但斯大林的这些建议很少或根本没有考虑到妨碍英国一切行动的供应上和运输上的巨大困难,英国政府也不准备让他们的军队像斯大林所建议的那样去冒险,因为在他们看来,这些行动肯定是不会成功的。

随着德国人不断向俄国境内推进,丘吉尔同斯大林之间往来电报的语气变得越来越尖刻了。斯大林在9月4日说,如果不开辟第二战场,如果不供应充足的铝,苏联的战败或部分崩溃肯定将成为事实。(127)丘吉尔感到不论这样一种结果对英国多么危险,却不是他控制下的兵力所能防止的。根据英国的情报,已经驻扎在西欧的德国后备部队,完全有能力打败英国向欧洲大陆发动的任何进攻,在这种情况下,丘吉尔和他的那些顾问们心里很明白,轻率地消耗英国的兵力不大可能延缓俄国的战败,只会使往后的局势更糟。丘吉尔在答复斯大林的责难时,有力地驳回了关于英国没有担负起它分担的那部分作战任务的一切讽示。有一次,他甚至提起斯大林最近与纳粹合作的问题来,使苏联大使感到很窘。(128)

早在11月间,双方的诚意已下降到最低点,这时丘吉尔打电报给斯大林说:“我无法告诉你我们最近的军事计划,就同你无法告诉我你们最近的军事计划一样,但请你放心,我们决不会按兵不动。”斯大林回答说:

你认为苏联同英国之间的关系必须予以澄清,我完全同意。这种澄清目前并未实现。其所以没有澄清是由于以下两种情况:(1)我们两国之间在战争的目的方面和战后和平机构的计划方面,都没有取得明确的谅解;(2)苏联同英国之间,没有一个关于在欧洲抵抗希特勒的军事互助协定。

如果在这两个问题上不达成协议,英—苏关系就不可能澄清。不仅如此。坦率地说,如果目前的情况存在下去,要取得相互信任就很困难。当然,对苏联供应军需品的协定具有很大的实际价值,但是它没有解决,也没有彻底消除我们两国之间的一切问题。

斯大林在讽刺地谈到丘吉尔所提出的关于派遣两位英国将领去莫斯科进行磋商的建议时,继续说:“但是,如果两位将军的使命仅仅限于情报问题以及次要问题的商谈,我认为这就不值得打扰两位将军了。在这种情况下,我也很难抽出时间参加会谈。”(129)

这样一份电报必然会在所有见到这份电报的英国人心里引起反感。这听起来太像1939年那次流产的谈判了,那次谈判是由于纳粹同苏联缔结了条约而中断的。斯大林可能也感到这份电报的语调太生硬了;无论如何,12天以后,俄国大使拜访了外交大臣安东尼·艾登,并向他解释说,斯大林无意用他11月8日的电报去得罪他们。(130)英国人马上接受了这个送上门来的橄榄枝。第二天(1941年11月21日),丘吉尔就打电报向斯大林建议,派遣艾登前往莫斯科并授以全权“讨论有关战争的一切问题,包括派遣军队,不仅进入高加索,而且到你们军队在南方的战线上去的问题”。讨论战后的问题也将包括在艾登的权限范围之内。(131)斯大林接受了这个建议,艾登的旅行便迅速安排好了。他在12月7日珍珠港事件的消息传到英国几小时后就出发了。

一个附带的争端是由于英国政府不顾芬兰人已同德国人联合进攻俄国这一事实,而仍然不愿向芬兰宣战而引起的,这一争端显然在斯大林和他的顾问方面激起了很大的不信任。丘吉尔终于作出让步,于1941年12月6日对芬兰宣战,并于第二天生效。同时,英国也对匈牙利及罗马尼亚宣战,作为同俄国人团结一致的一个姿态,因为俄国人已同这两国处于战争状态。

这种不信任,可以在1941年秋季丘吉尔同斯大林交换的电报中清楚地看出来,它基本上是由这两人自始至终都极力想保护自己的国家的利益这一点引起的。一直要到英国官员深信苏联政权不会垮台的时候,英国人才会真正有兴趣去减少俄国人对他们的不信任,因为善意最好,也是捉摸不到的,而一个战败国政府的善意,对任何人都没有多大用处。英国政府的行动在俄国人看来是不合作的这一点,肯定是不幸的,但是能使斯大林满足的惟一途径,就是把英国本国和帝国的利益置于俄国的利益之下,而这一步,却是任何一个英国政府,特别是温斯顿·丘吉尔领导的政府,一刻都不能也不会考虑的。

到了珍珠港事件发生时,第一个危机已经过去了。德国向莫斯科发动的强大攻势一无所成;英国人在利比亚的攻势业已展开;从英美两国运出的军需品开始到达俄国的港口;芬兰和波兰的问题,已经达到使英俄两国或多或少都满意的地步;而美国成为正式的战争伙伴参加作战,在英—俄关系中带来了第三种成分,使英—俄关系起了深刻的变化。在此后的几年里,罗斯福往往能够在俄国和英国的观点之间起调解作用,而美国的实力和政策也往往有利于缓和或延缓斯大林同丘吉尔之间的冲突。

(五)影响盟国合作的英国政府的特性

尽管这场战争在英国引起的变化比在美国更为激烈,联合王国的政府管理仍然比美国有秩序,比美国接近正常状态。那些和平时期的正规的政府机构对重要政策仍然具有影响,远不是那么被新成立的官僚机构所掩盖。换言之,英国政府的行政机构显现出了巨大的灵活性:在不丧失既定的性质和连贯性的情况下,具有承担起新任务和吸收新人员的能力。

对这一成就,可以提出三条主要的理由。一条是经验。在英国,现代战争动员的基本措施,早在第一次世界大战时期就曾经很费力地逐步发展起来了,这种经验教训在两次大战之间的年代中并没有被忘记。而且,到珍珠港事件发生时,英国已经参战两年多,因而有充裕的时间使行政机构适应于战时的需要。

第二条主要的理由是,英国政府的结构,几百年来已逐渐发展成一种适于进行大战的形式。而美国政府在这方面则往往受到一部成文宪法条款的妨碍,起草这部宪法时的情况,与20世纪中叶的情况早已完全不同了。当然,议会的至高无上,内阁制政府以及文官政治构成了英国政府的基础。这里不打算对战时政府工作在这个总的体制内的运行作任何阐述。但是拿外交部所处的地位同美国国务院的地位作一番比较,也许还是值得的。

几世纪以来,对于英国政府来说,外交政策一直具有头等重要的意义。在战时,同和平时期一样,外交部高级官员和驻外大使的意见都要呈报外交大臣,外交大臣作为一个重要的和受尊敬的阁员,直接参与抉择政府的重要决定,并在议会中为这些决策辩护。因此,外交部同权力中心之间的一条清楚而有效的渠道便由内阁和议会制度仿佛是自动地建立起来了。在这种情况下,在活动涉及外交问题的各个机关之间,进行协调政策的工作就比较容易。只要外交部同最终的权力中心有牢固的联系,政府其他部门在从事某种行动以前,就不得不先与外交部的代表商议,否则可能会冒遭到驳斥的危险。由此可知,尽管官僚政治在战时大大发展了,尽管增加了几个新的部和局,它们的职能又侵犯着外交事务,外交部却仍然大权在握。

相比之下,美国国务院的地位却糟透了。尽管宪法赋予国务院形式上的首要地位,但是从传统上来说,国务院在政府部门中并没有很高的威信,这主要是因为迄至近时为止,对外政策问题在美国的政治生活中显然还是无关紧要的。即使在外交事务变得重要起来的时候,这种缺乏强有力的传统威信的情况,也很不容易改正。在战争年代里,国务院同权力的机密中心之间缺乏牢固的明确的联系渠道,而在罗斯福任总统的时期,这种机密中心就在他的书房里。重要决定是由总统同一小批变换不定的人商讨后作出的,所以国务院高级官员的意见是否获得认真的听取,这多少是一个偶然的问题。而且在总统作出决定后,国务院也不一定就会迅速地获得正式通知。结果,国务院往往发现自己在同其他政府部门进行竞争,每一部门都有一项外交政策逼着总统采纳。陆军部、海军部和财政部是国务院的特别突出的竞争部门。在这种情况下,英国在外交事务方面的意见所特具的贯串与一致,在美国官员中却无法建立起来。

英国战时行政井然有序的第三条主要理由,是因为有文官制度和那种凡受过优良教育和具有高超识见的人出来当政府官员的传统。由于这个传统,英国政府机关普遍拥有水平很高的干练人才,致使那些古老的部易于把它们的办事方法和组织机构适应于新的情况。战时成立的几个新的部,开头都是设在老的部内的附属机构。当它们从老的部里分出去时,许多出于战略需要而安插在部内的常任文官也跟着进了新的部。因此,官僚政治机构的新老各部之间没有出现重大的社会或心理隔阂。大批大学和企业界出身的人都拥了进来,使政府所有部门都受到影响。但他们所有人中间有一个由老一辈的文官组成的核心,在组织上和行动上确保了全面的一致。(132)

当然,英国政府内部也有权限争执和意见分歧的情况,而且不同部门有时也执行着互相冲突的政策。这一情况的例子,可以在外交部的代表与那些在欧洲,特别是在巴尔干各国负责情报和破坏工作的军事单位之间经常发生的分歧中见到。但是,这种争吵和分歧一般说来总是私下解决的,而且解决得相当快。行政上的争论公开暴露,这种情况始终远不像在美国那么常见。在美国,官方的胡言乱语有时竟成为争夺权力的武器。

关于英国行政机构的这些特性,也应该提一下它们的相反的一面。官僚政治,就连在最有才智的人的身上也会助长保守主义和缺乏想像力的。不提别的,仅仅是单调的日常例行公事,就有可能使人心智衰退、束缚思想、习惯走老路。如果我们从战时英国政府的某些行动上,察看一下文职人员和军事人员中间这种僵硬的判断方法所造成的影响,这样也许是正当的吧。最好的例子就是战争的前一年和战争的第一年内英国动员工作做得很缓慢——大部分是由于财政部对支付能力感到关切而促成的。(133)其他后来发生的,但更成问题的事例——例如,大大低估了俄国的军事潜力一事,又如新加坡的那次灾难性挫败——也可以用来说明事务主义的流毒。

但我们决不可以过分强调这一点。到1941年,英国的战争动员远比美国在任何时候所实现的任何事情都要激进。由于政府推行财政、人力和定量配给等政策,一种类似有控制的社会革命在战争时期发生了。把一种有能力实现这样一系列激烈行动的官僚政治,称之为保守的或缺乏想像力,那是并不确切的。

在政治上,英国也实现了一个可供外界观瞻的异常统一的共同阵线。国内不存在有重大的公开反对政府的党派,尽管对实际工作的批评却往往很尖锐。这种政治上的团结的一些表面理由(如1940年5月以后组成的联合政府,以及使公众领袖受到适当遏制的严明的党纪)只是部分地说明了这种现象。在这后面存在着英国固有的社会结构,这个社会结构,虽然外表看来存在着阶级和生活方式的差异,但本身却极为严密。

反对党并没有像奇迹般地消失。但是反对党并不像和平时期在政党政治下常见的那样表现在公开辩论和责难上,而是表现在一小批政党领袖和内阁阁员的私下讨论中。议会在一定程度上起着政党巨头私下讨论的响板和回声的作用。报纸也起着同样的作用,不过程度较轻。

姑不论白报纸的缺乏,半自觉的战时新闻检查通过制止发表新闻,就已经消极地限制了英国传统的新闻自由。但是英国政府同报界之间最重要的关系,却没有体现在正式的法律或规定中。这种关系是很“非正式的”和“没有明文规定的”。是政府代表同报界代表之间的一种合作,根据这种合作,微妙的问题多少按照官方的意见予以处理。这种把报刊变为政府半官方喉舌的措施并不是全面的。报纸还是自由的,必要时还会找出理由去反抗政府的意愿。但英国报纸的态度,特别是对国际问题的态度,如果确实没有受到约束的话,一般说来是受到官方政策暗中指示的影响的。

政府同报界之间的这种关系,可以看做不过是英国人在进行战争的各个方面所能取得的全面协调中的一个特殊的例子。报纸越能响应官方的意见,政府在同朋友和敌人的关系上就越能享有一种较为自由的活动余地。(134)但是这种控制不是强制性的控制:只有在政府能够用内部情报和正确论据说服新闻记者的情况下,新闻记者才会遵照政府的愿望行事。因此,政府的活动自由远不像苏联那样广泛。在苏联,政策的任何变动肯定会受到报界的欢迎和辩护。说得恰当一些,英国记者同议员一起,是一般公众享有特权的代表,政府有时在实际方面,有时在法律方面,都不得不设法取得他们的赞同。(135)

在现代政治中,个人所起的作用是难以估量的。然而,正如罗斯福控制着美国政府并给予美国政府一种特殊的性质那样,丘吉尔从1940年5月成为首相的时候起到1945年7月他卸任的时候止,也对整个英国政府的领导起了深远的影响。

丘吉尔作为联合内阁的首相和国防大臣,法律上对他所处的地位的限制,比罗斯福受到的限制为大。根据美国宪法,总统对许多决定单独负责,而同样的决定在英国就得由全体内阁成员共同来作出。在罗斯福同丘吉尔的定期会议中,一个经常出现的特点就是,常常需要把会谈中的建议提交伦敦的内阁审查。诚然,丘吉尔通常能够说服内阁同意他所提出的建议,但内阁始终还是可以要求对那些提议表示拒绝或修改的。

因此,从内阁政治制度来看,丘吉尔个人对英国政府所有部门的控制,不可能达到罗斯福控制美国政府的那种程度。每一位大臣都有他自己特定的活动范围,而丘吉尔所选定的活动范围就是军事,他作为国防大臣,同海、陆、空三军的计划和主管人员经常保持着密切接触。我们只要粗略地检阅一下他亲手写的大量备忘录,(136)就能为他的非常广泛的活动范围提供令人信服的证据了。

丘吉尔认为他本人完全有资格领导英国军事领袖拟订作战计划,他也积极地经常地同三军参谋长合作。但是,尽管丘吉尔不断地提出质问和下达命令去折磨他的军事助手们,尽管他感到可以通过军事部门传达下去,纠正他认为不得当的任何细小事项,但他是通过惯例和法律所明白规定的渠道去进行他的多种多样的活动的,这一点仍然是事实。他并没有像罗斯福经常所作的那样,越过各部大臣或者置正式的行政渠道于不顾(137)。

总的说来,如果我们考虑一下美、俄、英三国政府的主要轮廓,那么,似乎很难否认,英国的官僚政治,在美国官僚政治的杂乱无章和俄国官僚政治的前后紧密衔接、步调一致之间恰好是个中不溜儿。英国政府的中心目标和政策得到一种几乎是普遍赞同的支持,因而它只消象征性地使用暴力或强制的手段,便能够作出可以称之为“人的管理”的那种奇迹来。人口、财产、产品和价格全遭到空前未有的变动、控制和调节。一种接近于警察制度的极权主义政权,在没有割断把人民同政府联系在一起的那条自愿赞同的线索的情况下建立起来了。而通过自愿赞同完成了这样一次革命,这的确是英国政府战时的最大成就。在政府这方面当然需要果断与机智,但英国社会的异常团结以及英国在1940年面临的那种显而易见的致命危险,也是取得成功的必要条件。

第三节 展望俄国

(一)谜一般的俄国

要展望一下珍珠港事件发生时俄国的形势,就必然要遇到几乎不可克服的困难。首先是资料缺乏。在1952年,俄国并没有像英美最高统帅部一些成员所撰写的那种回忆录。在俄国,官方历史自然让人有所怀疑,因为它是为了宣传的目的而随意重写的。(138)俄国报纸以及斯大林和其他人在战时所作的官方声明,也同样值得怀疑。(139)当然,俄国政府所采取的宣传方针本身,有时也可能是饶有趣味的,而它的宣传方针的改变就会反映出克里姆林宫内部人士的计划和意图的改变,这一点也是确实的。但人们不得不盲目地去猜测哪些是真实的,哪些是虚假的或歪曲的,再不然,更慎重一点,干脆把问题搁起来,不作定论。

就盟国之间的关系而言,根据英美方面的各种记载,可以约略知道斯大林与西方国家谈判时的举止态度。但是,这里还有一个如何解释的问题。斯大林所说的和所作的,究竟有多少是坦率地表达了他内心的思想和愿望?有多少是他为了打动外国客人而故意表现出来的?斯大林简直不能被描绘成一个可以信任的人,如果认为他在某个时候并没有故意哄骗他的来访者,那就未免过于轻率了。

的确,斯大林似乎是一个双面人,连他自己也说不清他显露出来的面目到底哪一面是“真的”,哪一面是“假的”。这种在两个角色之间踌躇不决的情况,在政治家当中是很常见的,他们往往采用一种最适于吸引或打动当时听众的伪装。但在连续扮演两个角色之间,其矛盾程度则有变化,即有些政治家比其他的人更接近于前后一致。但斯大林作为革命的马克思主义者和作为俄国统治者——且不提他可能扮演过的其他角色——是大不相同的,而且常常是互相矛盾的。要决定哪个是真的,哪个是假的,那就会把个人与政治心理状态的神秘过于简单化了。在这些领域里,逻辑上的统一律既不适用也不应该用做为一项准则。

当我们致力于叙述俄国民众的态度时,也发生了类似的、同样不可克服的困难。俄国人自己只能利用官方的表达渠道,这些渠道是经过设计而且受到指导和控制的。普通人同外国人的接触都遭到警察有系统、有效的阻止。因此,外国记者的新闻报道价值是有限的,而且由于战时从俄国发出的电讯受到极其严厉的、有时好像毫无道理的新闻检查,所以价值更为有限。

当战时盟国之间的紧张和敌对情绪变得尖锐的时候,任何一个人要动笔写作就会遇到另一种困难。人们几乎不能不根据后来发生的事情来看战时的历史,探索1946年或1947年以后普遍存在的紧张局势的迹象,并忘掉或低估战争年代盟国之间“要什么给什么”的关系。但是在1941年和1942年,德国的失败还未成为定局,在1943年和1944年,大联盟的解体也还看不出是不可避免的,而在1945年和1946年,把世界划分为共产主义地区和非共产主义地区的分界线也还没有明确地划出。面临这些以及无数较小的捉摸不定的事实,盟国政府不得不尽力而为。如果设想在1952年为大家所知道的这种结果是不可避免的,或者认为这种结果是由盟国的一位领导人或一国政府“那样安排好的”,那肯定是大谬不然的。

概括地说,对于苏联政府的政策可以采取两种对立的看法。一方面,他们的行动可以解释为马克思主义原则的应用,不论这种应用多么背离了原意。在国际事务中,这意味着,第一是保护社会主义祖国,第二是在全世界发动无产阶级革命。根据对俄国政策的动机作出的这种解释,苏联与非共产主义国家之间惟一可能的关系就是一种敌对的关系,这种敌对关系有时是隐蔽的,有时则是公开的。一时的形势可能需要同其他国家结成联盟或进行表面的合作,但是这样的结盟是暂时的,是一种假象,而不是真相。(140)

这可以称之为阴谋论:从共产主义的观点看来,资本主义正阴谋包围并推翻这个苏维埃国家,而反共产主义则看到一种威胁要发动世界革命的巧妙地伪装起来的红色阴谋。缩短成这样夸张的语言,这种理论当然过于简单化了。不过人们越是倾向于简单地生动地并用阴谋与反阴谋这种概念去看事物,这样一种理论就越可能呈现出相当大的真实性。在人类事务中,人们经常设想出他们最恐惧或最希望的事物。他们的所作所为就好像他们的情感是以事实为根据的。由于他们自己的行为(以及别人的相反的行为),他们相信的事物,不久就变得至少有几分是真实的了。所以,我们不能不假思索就摒弃俄国所提出的阴谋论,也不能轻易就否认类似这种理论对俄国及俄国以外的官方决定已经起了作用,而且继续在起作用。

对俄国政府行动所作的第二种总的解释,则是摒弃意识形态和阴谋论,认为那是口头虚构,不让天真无知的人们知道真相。相反,现实政治,即追求权力,安全地享有权力,这些都可以提出来作为对苏联迂回曲折政策的一种充分的解释。根据这种看法,苏联同其他国家之间的关系,和通常存在于民族国家同帝国主义国家之间的关系,并没有任何实质上的差别。(141)俄国的统治阶级或集团愈觉得自己的政权不巩固,他们就愈变得不安,于是通过自我约束(即通过党),并辅之以宣传和警察,以争取获得国内的安全。与此同时,统治者则通过联盟、领土扩张以及军备来追求国外的安全。

根据这种看法,苏维埃政权的特点是来自困扰着统治集团的那种持续不断的不安全感。强烈的不安全感导致斯大林和他的顾问们对国内政治及国际事务的政策作出剧烈而突然的改变。比较稳定的政权,如美国或英国存在的那种政权,对内对外都已在较长的时期内稳定下来,不致被迫在政策方面作出比较激烈的改变。但是,尽管有这种差别,我们仍然可以争辩说,实质上到处都是同一个动机在起作用:民族的利己主义以及统治阶级或集团(如目前所理解的那样)的利己主义支配着一切掌握权力的团体;政府领导人所唱的高调和道德或政治原则,事实上只不过是一种手法——在某些情况下,或许是不知不觉地使用的——凭着这种手法更容易使群众服从。

尽管在极端的形式下,这种理论事实上显然也过于简化,但是认为这种理论不屑一顾,那也是错误的。政府毕竟要尽力去维护自己的权力,而且只要有机会更要增强这种权力。(142)同时当道德原则同那些看来是自身利益的事情发生抵触时,原则很少能占优势。

每一个政府的政策,在宣布的原则与自身的利益之间,在意识形态与权宜手段之间,在道德与不道德之间,实际上都显得含糊不清。有见识的人在设法说明官方的政策时,总是将两者都考虑在内。实际上,要在两者之间划出一条清晰的界线,或者要精确地估计,在作出任何特殊决定时所涉及的力的指向和大小,那是不可能的。

苏维埃社会主义共和国联盟的特点是,意识形态与权宜手段之间所发生的剧烈的相互作用。俄国共产主义意识形态是一种使人易醉的酒,能赢得许多人情感上强有力的支持。另一方面,俄国的地理位置,以及俄国社会和技术发展的水平,则使它容易受到攻击。在一个划分为实际的或潜在的敌对民族国家的世界上,这样一个比较软弱的社会要存在下去,就需要有敏捷的步法和出于权宜之计的小心谋算才成。(143)但是共产主义的理想越强,就越难制定出与俄国国家安全的要求相一致的办法。

对布尔什维克领袖们的内心安宁和他们的实际效力来说,幸运的是这种冲突通过一种并不费事的合理处理,往往就可以消除。共产主义理想的中心,毕竟是对一个未来的美好社会的幻想,但是这种幻想并不意味着有一个明确的时间表。因此,一再肯定一个没有国家的、平等、自由、和平的社会这一最终的理想,而同时又在社会主义自卫的名义下,实际上扩大国家的权力,在不同的社会集团之间划分严格的差别,利用暴虐的警察去制止危险的行为和思想,并建立起一支庞大的军队,这完全是可能的。经过列宁和斯大林重新诠释的马克思主义,实际上就是把这样一种解决原则与权宜手段之间的矛盾的办法奉为神圣。策略与最终目的是截然不同的,如果是为形势所迫,那么,任何策略都可以认为是正当的。

原则与权宜手段之间一系列的妥协,经过一段为时数年或数十年的时期的作用以后,结果当然会使理想变成徒有其名的东西,最后可能变成一种在举行仪式的时候嘴上说说的东西。但原来感染着白热化革命热情的理想失去对日常行动的支配力量是需要时间的,而这样一种对理想的完全背叛,在俄国似乎还不可能说已经发生了。同时,在克里姆林宫的领导集团里大概存在着原则与权宜之计的一种持续不断的、可能还很尖锐的紧张状态。

体现俄国政策对立两极的那两个机构是,布尔什维克党和红军。党的存在的全部目的和它掌握权力的正当理由,就在于它完成革命的能力,年轻的共产党员都信徒般地从伟大的革命英雄——马克思、恩格斯、列宁和斯大林——的经文中学习马克思主义的神圣理论。红军则首先是俄罗斯国家和民族的保卫者。它直接继承了沙皇时代军队的传统,红军军官始终没有完全受到共产党的支配。(144)如果把1941年至1950年间俄国国内的发展看成是一种介于军队的统治与党的统治之间的摇摆,这是可能的,而且也许还颇能说明问题。当然,党和军队之间并没有公开发生冲突,但军队和党的领袖在群众中所据的显要地位,却有了引人注目的改变,而且在宣传方面,也有同样的改变,从战时的爱国主义,恢复到战后年代中宣传布尔什维主义。

共产主义原则同俄国国家利益之间的不调和,并没有越出俄国历史中业已持续了多年的一种更为广泛的紧张状态的范围。俄国对西欧国家的态度至少从伊凡大帝的时代起,就是吸引与排斥,模仿与拒绝,羡慕与厌恶的一种稀奇的大混合。(145)斯大林政府并没有避免这种由来已久的两类互相冲突的情感。布尔什维主义本身,至少就起源来讲,原是一种西方的信条。美国的效率作为一种理想早已向苏联工人和企业管理人员推荐了。1936年的宪法大部分是仿照西方的典范而拟定的。另一方面,对西方的排斥则采取了新的形式:资本主义和帝国主义以及一切邪恶都归诸欧美社会,而始终坚持,有时甚至可笑地坚持苏维埃制度的优越性。人们认为俄国人进行外交谈判时的那种僵硬死板的作风,就是由于他们竭力压制面对资本帝国主义以及较为开明的西方国家所感到的根深蒂固的不快的结果,这种看法似乎是有理由的。

俄国社会与西方社会差别之大,足以使某些观察家相信,有两种互相关联而又各自分开的文明彼此对立着。无论如何,差距是如此之大,哪怕要取得谅解也是困难的。苏联警察和新闻检查对俄国人与国外人之间的正常接触所加上的人为的封锁,再加上政府对重大政策问题的决定一贯的严格保密,使困难更加增大了。但是尽管结果势必不尽确实,约略地展望一下珍珠港事件发生前后俄国的形势,似乎仍然是适当的。

(二)展望东方

本世纪30年代后期,俄国最东部的边境曾经是日俄两国军队不断发生边境事件的地点,这些事件有时候几乎达到了大规模战斗的地步。但到了1941年春季,日本的帝国野心已经转向西南太平洋的岛屿及沿海地方,而俄国则日益关心德国人渗入巴尔干半岛。结果,两国政府都准备达成协议。1941年4月13日签订的中立条约,正式建立了这种新关系。(146)

尽管日俄利益的真正分歧继续存在,但是1941年的中立条约,在1945年4月以前一直是两国关系的正式基础。利益的主要分歧有二:在中国,俄国继续支持中国抗日;在欧洲,在那年年底之前俄国人正在同日本的敌人英国和美国联合作战。

在中国,俄国的政策,由于存在着一个强大而活跃的中国共产党而更形复杂了。中国共产党实际上在华北接近俄国边境的一片变动不定的地区内行使着政府的控制权。国民党政府与中国共产党之间早已存在着猜疑,不时爆发成敌对的行动。但是俄国人却渴望防止这种内讧干扰中国的抗日,因为如果日本巩固了它对中国的控制,日本军队便可以抽调出去在西伯利亚采取冒险行动。因此,按照共产党的全球政策,中国共产党至少在名义上仍旧遵守着与国民党结成的“统一战线”。苏联承认蒋介石政府为中国的合法政府,事实上还同国民党政权缔结了互不侵犯条约和通商协定。(147)根据鼓励中国抗日的政策,苏联在对德战争爆发以前运送了大量军需品给蒋介石。(148)1941年6月以后,俄国没有多少或根本没有多余的军需品可以供给中国了。关系冷淡下来,国民党人与中国共产党人之间重新发生了冲突。虽然如此,俄国人却并未撤销对蒋介石的正式支持。(149)

美国官方低估了日—俄中立条约的重要性,私底下把它解释为斯大林面对着希特勒的威胁而想去巩固他的东翼的一种努力。(150)只要日本继续同英美保持和平,这项条约便不会使苏联与西方国家的关系发生特殊的问题。但珍珠港事件发生后,事情就变得相当为难了。俄国、英国和美国是否能够在欧洲是盟国而在太平洋则是陌路人呢?再不然,俄国继续对日保持中立,会不会导致美国人,也许甚至英国人,停止交付军需品或拒绝合作呢?另一方面,这个条约到底有没有价值?日本人是否会无视这个条约,决定进攻西伯利亚以帮助德国人呢?或许,最为紧急的问题是:美国的兵力是否会从欧洲战争中转移到远东来打一场单独的战争呢?(151)

在这些问题的答案变得比较清楚之前,俄国人采取谨慎的步骤,并设法避免同美国人或日本人发生对抗,这原是应该的。俄国的报纸和官方声明都充分反映出需要保持这种慎重的态度。日本人袭击珍珠港和日本在太平洋地区胜利的消息,最初都不加评论地予以发表。美国和日本政府的公报都获得同等显著的地位。

然而在一星期内,局势就澄清了。德国和意大利都对美国宣战(1941年12月11日),这使俄国人确信欧洲的战争不会与美国人无关,而且在日本作战的规模显露出来后,对西伯利亚的忧虑可以消除了。(152)同时,美国的舆论对俄国没有向日本宣战也显出了急躁不安的迹象。(153)因此,莫斯科和华盛顿两方面都采取了步骤来说明并解释俄国的立场。

1941年12月12日,德国对美国宣战的第二天,《真理报》发表了一篇关于太平洋战争的社论。这篇社论的调子是反日的,主题是肯定日本最后的失败,尽管日本利用偷袭开头占了些便宜。这篇文章的清楚的含义是,打败日本无须苏联的援助。(154)下一天,新到任的俄国驻美大使马克西姆·李维诺夫向美国新闻界发表声明说:“我们因为把自己看做你们伟大国家的盟友而感到骄傲和幸福。我深信,关于这三个盟国〔苏联、美国和英国〕中哪一国应该把最大的精力集中于哪一战区的这个问题已经取得了或即将取得完全的谅解,而且在这问题上三国将为共同事业的利益所支配。”(155)就在1941年12月中旬的这些日子里,派驻俄国的新闻记者也寄回给英美报纸一系列报道,说明并认为俄国集中力量只打希特勒的这一决定是正当的。(156)由于这些行动的结果,当然还结合英美政府所采取的官方政策和新闻的趋向(俄国在东线的胜利,日本在太平洋地区的胜利),英美公众要求俄国参加对日战争的压力减少了,甚至消失了。因此,在太平洋战争爆发后不出一星期,俄国的任务就有了明确的规定,而且为它的英美盟友所接受了。(157)至于日本人,他们正忙于应付别处的事务,只能注意到俄国对他们国家的虽不友好而在礼节上却无懈可击的态度。

我们可以说,俄国人在远东竟然能够享有两个世界中最为有利的地位。同日本签订的条约,至少在纸面上保卫了西伯利亚,而日本军队卷入同英美作战并拖在中国境内,事实上保卫了西伯利亚。然而同时,斯大林却能够同中国人——共产党人和非共产党人——相当友好,并且说服了美国人和英国人,俄国加入对日战争是不切实际的。这是出色的成就,而且对于战争的总的进程具有无法估计的重要性。俄国东方政策的成功,揭露出轴心国家缺乏任何真正的团结一致。如果德国与日本真诚合作,日本对西伯利亚俄国的防线发动的一次进攻,可能就会打垮俄国的最后抵抗。

(三)展望西方

在第一个冬季战役的冷酷的日子里,列宁格勒和莫斯科的命运都十分危急,苏联政权的整个前途也岌岌可危,远东在俄国人眼里只能算做一个小问题。真正关系重大的问题是同德国的战斗。俄国本身的军事力量同德国军事力量的比较,显然是事态发展的主要决定因素。但是俄国的统治者一定也依靠其他两个——而且多少是相互冲突的——因素。德国后方发生革命的可能性,是一个真正的马克思主义者决不会忘却的。另一方面,英美提供援助的可能性,也不能逃过注重实际的政治家和外交家的注意。直到珍珠港事件发生以前,导致西方盟国与俄国人合作的那些主要步骤已经在上文叙述过了。(158)现在我们要谈的就是俄国对战争、对希特勒后方发生革命的可能性,以及对英国和美国的态度。

尽管英美两国政府都向斯大林发出警告,说德国即将发动进攻,(159)但是当希特勒的军队于1941年6月22日展开进攻时,苏联政府给打了个措手不及,这一点似乎是毫无疑问的。斯大林正远离莫斯科在度假,红军也没有全面动员,(160)而且苏联政府借以指导国内政策的经济计划是以假定1941年战争不会妨碍工业的发展为基础的。(161)斯大林对希特勒意图的估计所犯的重大错误,只可以归因于他以极不信任的态度看待西方国家的警告,以及他自己的情报系统有着严重的缺陷。(162)

在同德国作战的最后一段时期里,事态的发展使俄国舆论界感到有些惊慌失措,这似乎是有充分理由可以设想到的。宣传使大多数俄国人都相信红军是世界上最最强大的,(163)因此斯大林觉得有必要相当详细地来说明红军为什么遭到这样的挫败。(164)另一方面,1941年春季巴尔干战线崩溃以后,俄国政府作出的种种努力,甚至是安抚希特勒的颇为屈辱的努力,以及莫洛托夫想同纳粹谈判到底的尝试,(165)都暗示俄国政府的内部圈子里早已认识到,甚至夸大了红军的相对的软弱。

重大的问题必然是士气问题。1936—1938年的清党有很多军官被捕,有些被处死,(166)在这次清党以后,没有人能完全确定,在斯大林政权的领导下红军和一般人民对战争会作出什么反应。看来完全有可能的是,斯大林也意识到他的人民的忠诚出了问题,(167)而在战争的最初几个月中,乌克兰和其他地方红军的大规模投降,就使问题变得十分明显了。(168)

当德国进军事件展开,俄国肥沃而富饶的地区遭到侵略军蹂躏时,斯大林和他的顾问们对红军能否抵挡得住它所遭到的打击,可能有时已经感到怀疑了。在1941年中,军需生产一直在下降。到1941年11月,工业总产量比5个月以前的6月份产量少了一半以上。(169)来自英美的供应当然远远不能弥补这样的损失,但是,除非工业生产能够恢复,否则红军长期抗战的力量就要面临装备缺乏的危险。在“这种极为不利的情势下”,(170)斯大林对丘吉尔预言说,“苏联不是遭受失败,就是将被削弱到在一个长时期内没有力量对盟国提供帮助的地步”。(171)

但是这种阴暗的前景可能是夸大了,目的是想激起英国人采取行动。对于其他的听众,斯大林则发表了完全不同的意见。例如,在写出以上所引的词句一个月之前,斯大林向哈里·霍普金斯表示,他相信德军士气低沉,已临涣散的地步。(172)两个月后,当俄国军队遭到了更大的灾难时,斯大林在布尔什维克革命周年纪念日发表的一篇讲话中说:

德国全国都饥饿贫困。在四个半月的战争中,德国损失了450万名士兵。德国已经筋疲力尽:它的人力就要耗竭了。一种起义的精神不仅在德国侵略军奴役下的欧洲各民族中,就连在德国人中也蔓延开来,因为他们看不到战争的结局。

德国侵略军正在用尽他们最后的力量。毫无疑问,德国无法长时期保持这样的努力。再过几个月,再过半年或者一年——希特勒德国一定会在自己罪行的沉重压力下崩溃。(173)

如果我们可以怀疑那份给丘吉尔的报告是夸大了的悲观主义,那么,这篇演讲显然夸大了斯大林当时可能具有的不论何种乐观主义的原因。

斯大林自己真正相信的是什么呢?凭着这种矛盾的证据,我们当然不可能知道。可能他太忙于处理俄国日常的作战工作,不能抽出许多时间去推测未来事态的发展。但是斯大林发表的讲话里有一篇倒有一点诚实的味道。1945年,在克里姆林宫举行的招待红军司令员的一次宴会上,当他举杯为俄国人民祝福时,他用下面这些话提到了战争的最初几个月:

我们的政府犯了不少错误,在1941—1942年我们有时感到形势十分危急,当时我们的军队不断地撤退并放弃我们的村庄和城市……因为当时别无他法。换上一个别的民族就会对政府说:“你们不符合我们的希望。下台吧。我们将任命一个新政府,同德国人讲和,保证我们过一个平静的生活。”但是俄罗斯民族并没有采取这条途径,因为他们相信政府的政策是正确的,并且不惜牺牲以保证德国的溃败。俄罗斯民族对苏联政府的这种信心,表明是保证对人类的敌人——对法西斯主义——取得历史性胜利的决定力量。(174)

是酒后吐真言吗?也许是。他在级别很高的场所这样一反常态地承认错误,以及他强调士气的至关重要,听起来都是真实的、坦率的。根据我们所知道的俄国在这场战争中的前后经过,几乎可以肯定斯大林一定不止一次看到溃败迫在眼前,而几乎凭着他独自一个的意志力,把它压制了下去。

的确,斯大林个人的行为是保持住俄国士气的最为重要的因素。甚至当形势看来极端绝望的时候,他也始终没有公开作出任何畏缩的暗示。1941年,当外国外交官员和苏联政府的某些部门撤离莫斯科时,斯大林仍然留在克里姆林宫,甚至在为庆祝布尔什维克革命周年纪念而照例举行的一次检阅上还公开露面,这一事实对俄国人民说来,象征着他的刚强不屈和人民自身的坚韧不拔。

斯大林在对局势作出估计时,一个重要的因素必然是,他估计德国后方很可能爆发一场革命。马克思主义的宗旨自然会要求俄国人把他们战时的宣传完全放在革命的基础上。斯大林并没有这么做,不过也并没有完全放弃对全世界的工人发出号召。在盟国境内,这种宣传表现为鼓动开辟第二战场和生产更多的军需品。在德国占领区,则采取了“人民阵线”的形式,而其纲领则是改良主义和爱国主义的:简言之,就是撵走德国人,建立起一个美好的世界。至于德国本身,在俄—德战争的第一年里,斯大林在演说中一再努力把希特勒政府同德国人民区别开来,(175)莫斯科电台也遵循着同样的路线。

但德国并没有发生革命,而抵抗运动也只获得了有限的成功。在战争的较后阶段,斯大林往往不再把德国人民同政府区别开来。相反,他谴责全体“法西斯野兽”。1941年,斯大林也许认为德国可能会发生革命,但是,当1941年12月德军在莫斯科城下开始遭到失败,随后出现德军最初的几次后撤,却没有产生预期的结果时,斯大林似乎抛弃了他早先认为的可以使德国人民离开希特勒的任何信心。(176)既要一心一意去同德国人作战,同时又把他们看做潜在的无产阶级弟兄,这无疑是难以办到的。

根据手边的一点点证据,我们也许可以推测,俄国最高统帅部在战争的头6个月中一连经历了三种心情:从开始的大吃一惊,晕头转向,到近于恐慌的状态,然后在1941年11月左右俄军在莫斯科地区反攻开始实现时,又变得过分乐观。当最坏的情况并没有出现,红军经受住了最初进攻的冲击,并且证明虽然在德国人面前撤退,但是还能保持军纪时,人们相信,德国人面临在俄国的冰天雪地里长期作战而西面又有一个敌对的英国的前景,将畏缩不前,这种想法就变得是可能的了。纳粹早期的进军,毕竟都是短暂的,而且避免两面作战早已就是德国军事和政治思想的主要原则。还有,在希特勒这一次没有能轻易取胜之后,德国工人是否还会对他表示忠诚呢?德国工业又怎么能无限期地为一场在两条战线上作战的战争提供军需品呢?像斯大林在1941—1942年冬季不止一次公开叫喊的那样,早日结束战争的希望,就是以这些理由为根据的。

然而,虽然斯大林和他的顾问们可能在情绪方面受到剧烈的挫折,他们却始终能作出不屈不挠的努力把整座整座工厂迁移到东方,以保全并重建战时的工业,而同时需要无情地动员一切人力和生产的资源把红军建设起来的工作,始终没有放松。希望和忧惧的纷纭交错,并没有使有力的行动因之瘫痪。

共产主义的学说早已预见到苏联有一天会遭到外来的攻击。自从斯大林最初巩固了对党政机构的控制后,斯大林政府的全部政策主要在于使俄国对这样一次攻击有所准备,这一点是可以证明的。但共产主义的学说没有认真考虑过在战时同资产阶级帝国主义的国家结成联盟的可能性。斯大林常常强调两种竞争的经济制度,即社会主义俄国和资本主义西方之间的不可避免的敌对。根据这种看法,在一场进攻苏联的战争中,英美两国应是法西斯德国的天然的同盟者,因为这三个国家都有着本质上相同的资本主义经济制度。(177)

1941年,在对德战争来到“社会主义祖国”的那种特殊的情况下,正统的马克思主义者大概料想英美会站在这场新战争的外面,利用适当的干涉力求使德俄的兵力互相保持平衡,这样它们便会互相消耗兵力,而使英美两国得以规定一项新的和平解决办法。事实上,渔翁得利的第三者的角色,恰恰是斯大林在1939年竭力想使俄国扮演的角色,(178)而丘吉尔在俄国人受到袭击后立即把他们当做盟友来欢迎的那种急躁举动,很可能使斯大林大吃一惊。(179)宣传的突然转变——从猛烈责骂英国延长战争改为把它当做盟友来欢迎——即使得到训练有素的俄国新闻界的协助,无疑也是很困难的。(180)斯大林也许觉得使这种转变进行得慢点就会容易点,一面还是先等着看看英国的支援究竟会有多大价值,这样做才是明智的。空洞的语言不能给他留下深刻的印象。(181)他毕生所受的全部重要的马克思主义教导,使他无法认为英美资本主义者能够真诚地对苏维埃国家提供援助。(182)英美同布尔什维克俄国之间的纷乱的关系史,使双方都没有互相信任的基础。

但是从实际的观点看,斯大林在1941年的目的必然是防止马克思主义的预言成为事实。西方以军需品的形式,尤其是以打击德国的第二战场的形式提供的援助,都是俄国人非常需要的。意识形态的分歧,无疑不会阻止斯大林接受可以得到的全部援助并要求更多的援助。这就要求苏联官方对于战争的性质和英美社会的特性的解释作出巨大的修改。不作出这种脱离传统的共产主义观点的改变,同西方盟国的关系就很难使苏联人民认为是正当的,英美同俄国的合作,即使不是完全不可能的话,也会是接近于不可能的。

斯大林的演说为苏联新的宣传方针提供了最易为人理解的,也是最具权威性的指导。在1941年7月3日发表的第一篇战时演说中,斯大林宣布这次战争是“保卫我们国家的民族战争”,并继续说:

在这次解放战争中,我们将不是孤立的。在这次伟大的战争中,我们将在欧洲和美洲的各国人民中,包括被希特勒暴君奴役的德国人民在内,获得忠实的同盟者。

我们为我们国家自由的战争,将同欧美各国人民为他们的独立、民主权利……的战争融合在一起。……

在这方面,英国首相丘吉尔关于援助苏联的历史性讲话和美国政府表示愿意援助我们国家的声明,是完全可以理解的而且是有代表性的,这篇讲话和这项声明只能在苏联人民的心里唤起一种感激之情。(183)

由此看来,这次战争是为民族独立、自由和民主而战的,不是为了保卫社会主义或者在全世界发动革命。在以后的几年里,这始终是苏联战时宣传的基石。直到1944年,“民主”这个词模糊不清的含义才变得明显起来了。

斯大林于1941年11月6日发表的第二篇战时演说,更明晰地否认了传统的马克思主义分析。他说德国人认为他们能够用共产主义革命的幽灵去恐吓英美的统治阶级,这样就可以说服他们协力来反对苏联。“可是德国人的估计犯了严重的错误。尽管有赫斯的努力,英美不仅没有参加德国法西斯侵略者向苏联的进军;相反,它们同苏联站在同一个阵营里反抗希特勒德国。”(184)

在演说的较后部分,他用一种乍看起来似乎很不必要的方式辩论说,德国人既不是国家主义者,也不是社会主义者,像他们自称的那样。他继续说:

为了掩盖他们的反动、下流的本质,希特勒匪徒污蔑英—美国内的政权为富豪政权。但是英国和美国有一些基本的民主权利,有工人和雇员的工会,有工人的政党,有议会,而希特勒的政权,则把德国的所有这些机构完全废除了。(185)

斯大林在演说的这一部分中答复了德国宣传机构向全世界发出的假革命或半革命的号召。他否认社会主义与富豪政治对立的说法,尽管这种说法以前好多年一直是苏联宣传中的特点,而且戈培尔还曾借用这种宣传去达到他自己的目的。斯大林把这次战争说成是反动派(“实际上,希特勒政权是俄国沙皇时代反动政权的翻版”)(186)与民主政治之间的斗争,他承认西方国家也在自己这一边,认为它们至少具有基本的民主权利。列宁时代在布尔什维克的圈子内曾经把爱国主义看做资产阶级的迷信,可是现在爱国主义则受到了赞扬。斯大林甚至把沙皇政权下的爱国英雄拿过来加以宣传。这些人从俄国统治阶级的走狗忽然一下变成了适合于鼓舞红军士兵们的人物了。(187)

一场为这样一些目的而战的战争,不会挫伤英美的感情。但是还有一个问题从一开始就为俄国统治者所注意。他们希望这些新盟国同意让他们并吞边境上的那些地方——波罗的海国家、波兰东部、比萨拉比亚。这些地方是在1939—1940年作为同希特勒联盟的副产品而获得的。但是这个问题不可能很轻易地就同西方国家达成协议。斯大林并不准备放弃他的要求,但是他极为审慎地不公开提出这项要求来。事实上,他在演说中采取了一种稍为不同的策略。(188)如同我们所知道的那样,苏联于1941年9月正式签署了《大西洋宪章》。这种姿态是可以用来消除西方公众的不安情绪的。当纳粹正深入俄国领土,而且就最近的将来而言,整个问题也还只是纸上空谈的时候,斯大林满足于私底下提出他的要求,而并不施加压力。

如果有人提出这样直率的一个问题:斯大林和他的顾问们相信这场战争是为他在演说中所说明的那些目的而战的吗?答复必然是否定的。斯大林根本不相信西方的民主政治。他和他的共产党员同志们宣扬的所谓以生产资料私有制为基础的民主政治虚伪的那种观点已经历时太久了。不过,斯大林满足于暂时坚持他所制定的认为可以用之于国内外以取得支持的最有效的宣传方针。苏联同西方资产阶级国家联盟,系出于它所处的情况的需要;如果最后资本主义者同社会主义者之间无可避免的冲突不得不发生,那么,它反正会发生的。这时候,西方的援助极为重要,去做什么危害到这种援助事情,那将是愚蠢的。等局势改变时,将有充分的时间使苏联的政策按照情况可能指引的任何方向改变。

如果上文所述恰当地说明了1941年最后几个月内苏联领袖们对英美的态度,那么,还应该记住,根据理论,可以很容易就能证明这种行为是正当的。资本主义—帝国主义阵营内部利害关系的冲突,已使它们对苏联的包围破裂了。只要世界上第一个社会主义国家的比较软弱的地位有所需要,那么,尽力保持这种破裂基本上讲是明智的。至于苏联是同“诚实的人”还是仅仅同目光短浅的“资本主义者”结成了盟友,这将由未来事态的发展去决定了。

(四)影响盟国合作的苏联政府的特性

权力集中于斯大林身上,这是苏维埃制度最为突出的特点。事实上,同任何别人进行谈判都是不可能的,因为只有斯大林才有权作出有约束力的决定。甚至级别很高的军政人员未经斯大林授权,也都不愿意讲或做任何事情。(189)结果,俄国政府低级官员同西方国家的代表在交涉中出现的那种麻痹状态,往往令人非常生气,(190)这对于他们之间合作的顺利开展的确毫无帮助。另一方面,最高级的磋商处理起来却异常敏捷,尽管斯大林所作的让步,事后常常由于下属没有把协议付诸实行而被取消了。

然而,斯大林的权力确实是有限度的。有些西方观察家便认为他实际上主要是看不见的政治局的发言人,而不是一个完全可以独立行动的人。(191)的确,最绝对的权力都会有限度,这是人类事务中所固有的。一个领导人在某些意义上始终是他的下属的俘虏,因为他要靠下属提供情报,他的决定也要靠下属去执行或不执行。还不止此,斯大林似乎采用了向他左右的人征询意见的办法。只有在听取了各种争论及建议之后,他才作出决定。(192)因为决定并非完全出自斯大林的头脑,而是把他的顾问们发表的意见和态度也考虑在内,然后再作出选择或者加以折衷的,所以,斯大林的行为可能至少部分地反映出政治局、他的将领们,或许还有其他的同僚们的影响,这种推测也许是恰当的。

但是,政治局及军队最高统帅部都是斯大林的信奉者,这也是事实。在1939年以前的那几年里,他有系统地杀掉或除去那些胆敢以某种方式反对他的领导的人。当战争临到俄国的时候,斯大林个人的支配地位没有受到挑战而且也是不可挑战的。我们没有理由设想政治局的成员曾经试图通过多数票或任何这类的方法去压倒他们的领袖。不论斯大林多么依靠政治局的成员提供意见,他却远远不只是政治局的发言人。

斯大林有一个微妙而困难得多的问题,就是他和红军领袖们的关系。布尔什维克党人受过法国革命历史的教育,始终知道在革命以后有出现波拿巴主义的危险。如果不预先加以防范,那么,伟大的卫国战争似乎会向一个野心的将领提供模仿拿破仑的机会。斯大林和党内的同志们的确采取了预防的措施,结果竟然十分成功。战争爆发后不久,作战的最高指挥权便交到了一个新机构,国防委员会的手里。斯大林担任委员会主席,其他成员都是政治局委员。但是这个办法似乎不足以保证党和斯大林防止一场军事政变的危险。1942年年初,斯大林亲自接过了日常指挥作战的工作,同时把军区划分为相当小的军,每一个军都直接隶属于斯大林。(193)采用这种编制办法很明白地是为了防止某一将领上升到权力与威望足以危及斯大林领导的地位。

但是,相当小的独立的军,就意味着要进行大规模的战略行动是困难的。邻近的各司令员之间个人的竞争以及通过莫斯科进行联络的不便,妨碍了军事效率。因此,快到1942年年底,这个制度又作了更改。较大的军区重行建立起来,即所谓“战线”。斯大林依靠他亲自同将领们的日常接触而使他们安守本分。(194)

这样发展起来的制度,在随后的战争年代里一直效果很好。斯大林同各战地主要司令员之间几乎每天都通过电话进行联络,这使他们觉得斯大林的确是他们中的一员,是发布命令并给予帮助的最高权威。只要斯大林本人积极行使司令权,他就不会轻易地成为军事政变的目标,因为军方同最高民政当局之间不可能发展起一种心理上分离与对抗的意识。斯大林于1943年3月接受苏联元帅的军衔,象征了并且帮助巩固了他异常急切地想保持的军方与民政领导之间心理上的这种团结一致。(195)

斯大林作为红军总司令的任务,只是他战时职务的一部分。在战争爆发前几星期,他就任了人民委员会议主席的职位,即苏联政府总理的职位。另外,他又是布尔什维克党的总书记。因此,所有的权力这时候终于公开地完全集中到了他的手里。政府、军队和党都直接隶属于他。斯大林的权力在30年代中是半遮半掩的,现在通过职务关系已公开获得承认并受到了尊重。

苏联的出版物、示威行动、公开演说、无线电广播等给予斯大林的奉承——几乎可以说是崇拜——在他的权力中是另一个重要因素。这种奉承很奇怪地跟斯大林的缺乏戏剧性作风或口才是一致的。他这种类型并不是西方的那种鼓动群众的人,而是农民所想象的高不可攀的父亲般的沙皇。斯大林神话同沙皇神话之间相似的地方,部分是由于有意识的目的而造成的,(196)但是这种崇拜表面上的成功和过度,只是由于俄国人民特别易于接受才出现的(197)。

斯大林的个性是西方人士感到很难理解的。(198)他有时温和、斯文,有时又故意粗鲁,而且经常十分多疑。也许,他也真正感到迷惑,这些西方人士的举止为什么不像资本主义政权的代表应有的那样——斯大林神话面对着斯大林这个真人,使西方人士感到很不容易应付。他个人的能力和勤劳是显而易见的,但是他内心深处想些什么,他真正感到的和想到的又是什么,却始终只能加以猜测。作为一个谜一般的民族的谜一般的领导人,斯大林很恰当地象征着俄国和西方战时合作下面的那种含糊不清的情况。

俄国官僚政治(或者说是各个官僚政治,因为党、政府和军队在自己的权力范围内各自构成一类官僚政治)的传统,在一种意义上抬高了斯大林的权力,而在另一种意义上又限制了它。各类官僚政治中,每一类都独具一种严格的独裁主义:命令就是命令,对不服从命令的惩罚可能是很严厉的。一道连续不断的控制权从最低级的公务员直达俄国政府、党和军队的最高一级:这就给了斯大林如此巨大的权力。

但是正像斯大林依赖他个人周围的顾问和同僚们帮助他作出决定并提供便于他作出决定的情报那样,这个苏联领导人也是在他指挥下行使权力的行政机构的俘虏。这些机构是不灵活的、代价高昂的,对地方情况不能很好地适应。俄国行政机构的这种笨拙不便是由于它的内部结构和传统所造成的。当办事没有成效或没有显示出热情就有可能被判处死刑、流放或监禁时,各级属员便不得不尽力胜过他们的上级,过火地去完成派给他们的任务,不顾别人的反对,疯狂地尽力使他们的顶头上司获得良好的印象。(199)但是下属的这种服从必然往往不能体现出最高领导人原来的意图。完全丧失了个人主动性的人们,不能够使自己的行动适应于当地的情况,或预先没有见到的新情况,直到由于愚蠢的、疯狂的努力去完成无法施行的命令而造成了也许是严重的损失为止。(200)我们的确有理由可以假定,斯大林并没有经常预见到,也不是经常赞同他的工作人员在国内外的某些行为,但是除非在很严重的情况下,他几乎无法公开否认他们的行为,他也不能防止偶然造成严重损失的那种过火地去完成任务的举动再次出现。

害怕和拍马无疑是强有力的动机,但是它们在行政工作上并不有助于增加智慧和灵活性。特别是,下属很可能把没能完成任务的情况故意隐瞒起来不让上司知道,这样便会使上司对事实真相有所误解。视察人员和新闻工作者对这种行为起制止作用,但他们也可能受到腐蚀,需要有视察人员的视察人员,这样漫无止境地延伸下去。

这些弊病是任何官僚政治组织或多或少必然会有的。但在沙皇政体下和在布尔什维主义下的俄国,官僚政治特别容易发生这些弊病,这是因为有下列原因。假如个别官员在私生活中有机会到另外地方去发迹,他们有时就敢跟他们的上级顶嘴,并且总能够用反映出某种人类平等意识的精神去接近较高的权力。这种半独立性可以准许官僚阶层上上下下有效地交换意见和消息。可是在俄国,官员们始终没有可供挑选的职业,这种情况在布尔什维主义下比在革命以前更为确实。结果,一切事情都取决于获得主管当局的爱好——甚至对最愚蠢的命令也像奴隶那样服从,这几乎是不可避免的后果。总的说来,由于这种情况而在官员中间产生的那种心情,建立起一个疯狂的不负责任的机构——一个不能由最高级充分加以控制的机构,因为当一项命令发布出来时,没有一个人能够理解可能出现的全部情况或预见到可能出现的全部困难。同时,如同已经说过的那样,最高级的人员有时也不能够防止他们原来的意图不被那些没有头脑、没有道德心的下属由于夸大或过火地去完成任务而有所背离。

尽管如此,无论俄国的官僚政治如何笨拙和反常,必须承认的是,它们的严格的独裁主义和冷酷的不顾人情却获得了它们的报酬。正像西方的军纪表明能够把人力组织成不然便无法获致的巨大的权力工具那样,俄国的行政机构也表明,它能够把俄国社会的全部力量组织起来去完成传统的社会和经济关系中空前未有的各种改革。布尔什维克的成就应当与18世纪后期法国革命人士的成就相比拟。正像法国人那时候向一个难以驾驭的欧洲所表明的,政府是人们意志和习惯的创造物而不是上帝建立的制度那样;俄国人在20世纪似乎正在向一个难以驾驭的世界表明,经济和社会关系是人为的,能够依照周密的计划加以改变。在法国和俄国,革命人士使用暴力和流血的手段使局外人大为惊骇,但是为了应付每一个革命政权所引起的挑战,竟然有必要在原则上模仿革命的重要改革,尽管在细节上有所改变。因此,打败拿破仑的是一个国家化的、本质上多少自由化的欧洲;在20世纪中叶,西方国家努力把它们的经济按照布尔什维克首先有意识地、考虑周详地创造出来的方式,改变成为有计划的、政府指导的政策工具。

布尔什维克所发展的经济和社会计划的主要优点是,把社会的全部资源比较大规模地集中起来,这样可以用于任何希望达到的目标上。自从30年代初期起,布尔什维克全力以赴的重大目标就是军事力量。第二次世界大战的过程充分表明了这个制度新发现的军事效能。

像布尔什维克所着手的这种宏伟的社会物质工程的成功,首先需要有一批干练的、辛勤的管理人员负责管理和计划。通过共产党,俄国人能够产生出这样一批优秀分子。成功还需要人民顺从。俄国人部分通过说服、部分通过强迫,也创造出了这个先决条件。管理人员和群众之间的关系是工匠和材料的关系,结果必然会冷漠无情——这种冷漠无情在俄国传统中根深蒂固,但是布尔什维克的学说使之更为加强而且在道义上受到尊敬。原来的马克思主义理想很古怪地被颠倒过来了。自我任命的统治者奉行的原则是,他们比群众更知道什么是对群众有利的。这个学说从道义上批准了布尔什维克对自己人民和对邻近的各族人民推行的可怕行为——一切都是为了绝大多数人在遥遥无期的将来的更大的利益。这种道义上的态度或许可以看做布尔什维克在社会物质工程方面取得成功的第三个先决条件。没有这个条件,统治集团的勇气几乎肯定会受到挫折,(201)而且群众的默认也更不容易争取到。

不管布尔什维克改造俄国的某些实例在西方人士看来可能多么令人厌恶,必须承认的是,他们的榜样已经间接地影响了世界上所有主要国家政府的政策。布尔什维克的榜样,通过证明在人类社会里政府控制的范围可以如何予以扩大,已经改变了国际关系的性质。在第二次世界大战中,所有交战国家发展起来的那种动员的方法就特别表明了这一点。(202)

的确,布尔什维主义最重要的方面之一就是它的战争学说和实践。从一开始,布尔什维主义就是一种战争的信条。布尔什维克就是在战争时期首次掌权的,他们作为在内战和对外战争中的领袖巩固了对俄国的统治。布尔什维克经常想到战争,并且致力于这种主张,认为直到世界革命改变了人类社会的基础以前,战争是不可避免的而且是绝对的,因此布尔什维克的语言中尽是战争的隐喻,这决不是偶然的。生产战线、工业化的战斗、收割小麦的战役、革命干部等等,充斥了30年代俄国报纸的篇幅,正像莫斯科和斯大林格勒的战役在1941年和1942年那样。

的确,人们可以说,苏联政权摧毁了战争与和平的传统区别。根据正统的学说,除了会产生太平盛世的世界革命以外,国内的阶级斗争以及国与国之间的阶级斗争成为正常关系。按照这种见解看来,公开的“合法”战争仅仅是长期敌对的一种非常活跃的状态。政治变成了仅仅是国内或国与国之间阶级斗争的代名词,战争并不被看做是使用强制手段的政治的一种暂时的、非常的扩张。

在实际战争中,俄国人的最为显著的特征就是他们乐于镇静自若地忍受巨大的损失。“当我们来到一片地雷区时,”朱可夫元帅于1945年对艾森豪威尔将军说,“我们的步兵展开进攻,就仿佛那里不是地雷区一样。我们认为,我们从地雷蒙受的损失只等于我们从机枪和大炮所会蒙受的损失,如果德国人选择用大量军队而不用地雷区防卫那个地区的话。”(203)由于几乎所有的苏联公民都过着艰苦和困难的生活,苏联军队的吃苦耐劳、不顾死活和勇猛坚忍是俄国将领们采用的政策取得成功所必不可少的。

在战争年代里,俄国人作战方面的特点并没有促使盟国之间的关系有所缓和。俄国领导人们不能很容易地就理解英美将领们遇到损失时的那种神经质。这在关于第二战场问题的辩论中变得特别突出。英国对一次登陆可能蒙受的可怕的生命损失所表示的反对,在俄国人听来是虚伪的。英国的这种态度引得俄国人把它解释为根本不愿意站在苏联方面作战的一种薄薄的伪装,而马克思主义的基本信条又无限地加强了俄国人的这种思想,因为根据马克思主义的基本信条,英国人和美国人是应该采取这样的态度,让德国同俄国去搏斗,一面保全他们自己的实力。

当我们考虑到俄国社会和政府同英国和美国的社会和政府在根本上多么不同,马列主义的意识形态多么不利于同西方合作,以及俄国的国家利益同它的盟国的国家利益分歧多么大——当我们考虑到所有这一切,那么奇怪的不是合作不久便失败了,而是合作竟然有可能变得像在战争后期的年代里那样有效。双方的克制和妥协——不仅在罗斯福和丘吉尔方面,而且也在斯大林方面——使所取得的成就成为可能,但是大联盟的主要建筑师并不是盟国的任何领袖而是希特勒本人。当他那只支撑的手移开以后,这个联盟不久就垮掉了。

但是不管希特勒在促成这个最终给他带来灭亡的联盟方面扮演了一个多么重要的角色,不少事情还是取决于盟国对他的挑战作出了什么样的反应。下文将试图追述一下美国、英国和俄国作出的反应的历史。

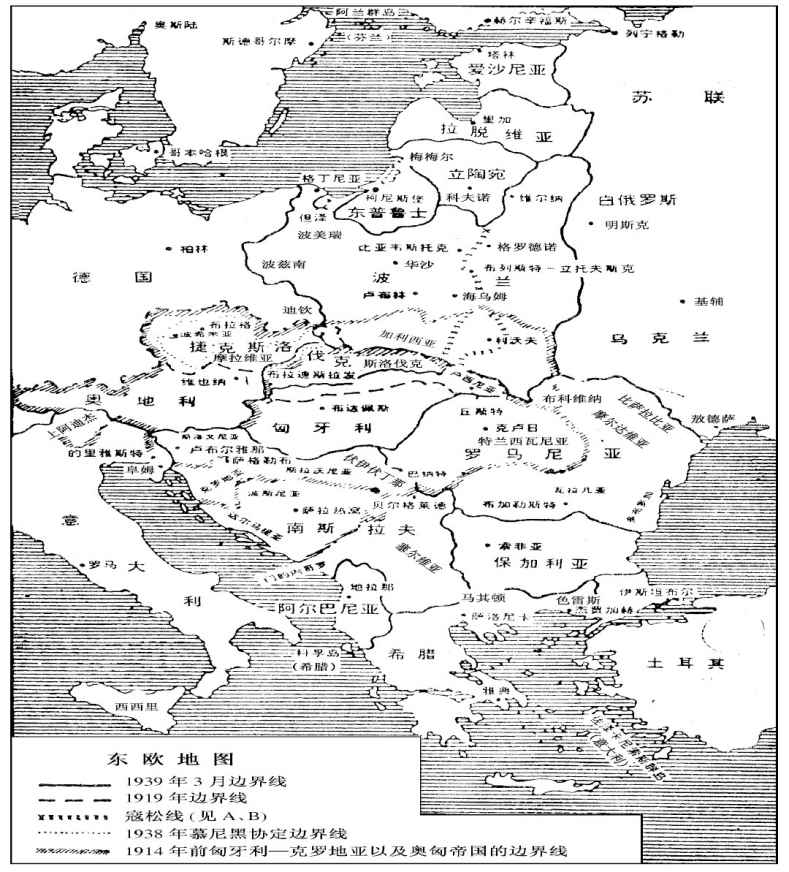

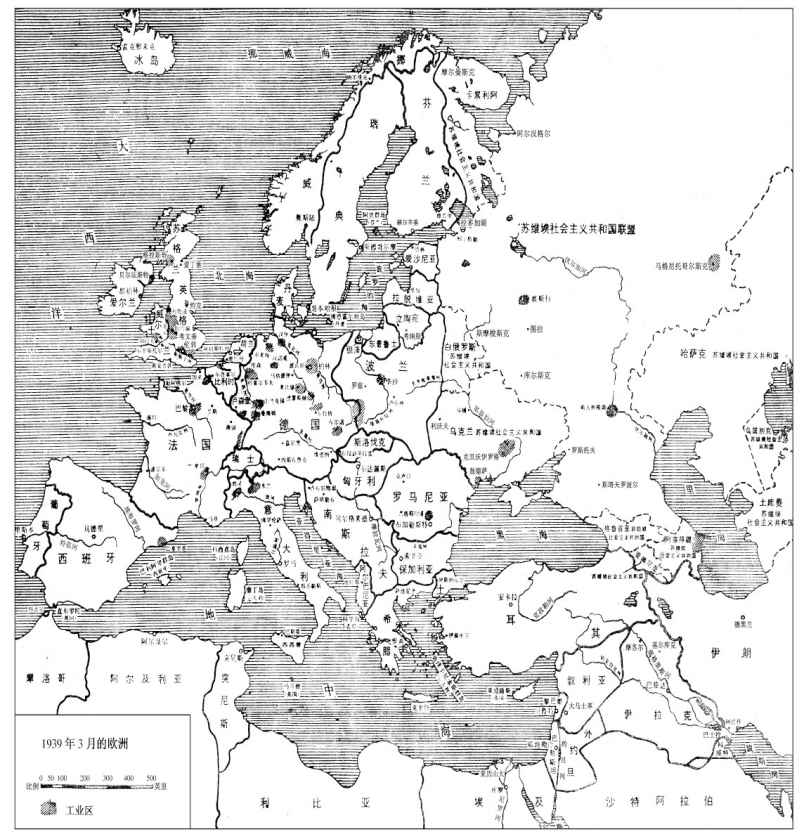

(按原图译制)

欧洲战线,1941年12月31日(阿卡迪亚会议)

(按原图译制)

太平洋战场,1941年12月31日(阿卡迪亚会议)

(1) 较为详细的记述见《概览,1939—1946年:轴心国的初期胜利》(Survey for 1939—1946:Initial Triumph of the Axis)。

(2) 一个最著名的孤立主义者的组织“美国第一”委员会在发出一份呼吁书要求它的成员支持战争之后,就解散了〔《芝加哥每日新闻》(Chicago Daily News), 1941年12月8日〕。

(3) “请永远记住:德国和意大利,不管有没有正式宣战,目前却自认为已同美国开战了,就像它们自认为已同英国和俄国开战了一样。”1941年12月9日的广播讲话〔《美国对外关系文件,1941年7月—1942年6月》,利兰·M·古德里奇编(Documents on American Foreign Relations,July 1941—June 1942, ed.Leland M.Goodrich),波士顿,世界和平基金会,1942年版,第42页〕。

罗斯福于12月8日向国会发表演说,要求宣战,他当时并未提及德国,这一点无疑是由于他不希望再煽起过去那场论战的余烬而已。他知道希特勒最近曾在11月29日答应日本,如果日本同美国人开战,他就向美国宣战。罗斯福可能把日本同德国合作的程度估计得太高了。实际上,日本的进攻对德国人说来是一桩最不称心的意外事件。参阅F·H·欣斯利:《希特勒的战略》(F.H.Hinsley: Hitler's Strategy),剑桥大学出版社,1951年版,第188页;塞缪尔·埃利奥特·莫里森:《第二次世界大战中美国海军作战史》(Samuel Eliot Morison: History of United States Naval Operations in World War Ⅱ),波士顿,利特尔-布朗,1948年版,第3卷,第48页;罗伯特·E·舍伍德:《罗斯福与霍普金斯:珍闻秘史》(Robert E.Sherwood: Roosevelt and Hopkins: an Intimate History),纽约,哈珀,1948年版,第441页;英国版,两卷集,《哈里·L·霍普金斯的白宫文件》(The White House Papers of Harry L.Hopkins),伦敦,艾尔和斯波蒂斯伍德,1948—1949年版,第1卷,第445页〔本书以后引用时用美国书名,但注明美、英两种版本的页码〕。

(4) 例见1942年1月6日总统向国会提出的年度咨文,《美国对外关系文件,1941—1942年》,第47页。

(5) “集中兵力对付主要的最迫近的敌人,是一个正确的作战原则。对美国来说,那样的敌人就是日本……如果我们把兵力分散成10多支零零落落的远征军,派遣到世界各地去,我们反而只会给日本造成攻击我们本土的机会。”〔《芝加哥论坛报》(Chicago Tribune),1942年1月14日〕

(6) 在美国人的态度中另一个不应忽略的因素是,对日本人所抱的一种种族上的优越感。白人的至高无上的优越感受到了挑战。而且,至少在太平洋作战的士兵中,说“日本鬼子不是人”已成为一句口头禅。这部分地说明了太平洋战事特别残酷的性质。直到最后,日本的俘虏为数很少,不仅是因为日本人的武士道精神,还因为美国人往往也不肯活捉俘虏。当然,对德国人就不存在这种种族仇恨了。

(7) 莫里森(《美国海军作战史》,第3卷,第125、132页)认为,这次袭击实际上是集中在战舰上的,要是对珍珠港的修理、维护及供油设施进行一次袭击,那就会对美国舰队造成更大的长期性的损害。而且,如果日本比较正式地宣战,让美国海军按照它的计划向西方的马绍尔群岛进击,那么莫里森认为,美国舰队很可能会在公海上遭到同样的损害。

(8) 参议员杰拉尔德·P·奈是1936年《中立法》的主要起草人和坚定的孤立主义者,他在12月7日把珍珠港事件说成是“英国给我们设下的圈套”,但第二天他却同其他的参议员一起投票赞成宣战〔《纽约先驱论坛报》(New York Herald Tribune),1941年12月8日〕。他是毫不在意地公开发表这类评论的惟一显著的孤立主义者。

(9) 在派遣美国海军对前往英国各港口的船只给予护航这件事情上,这一点特别真实。美国海军当局在1941年3月对此事已表同意,但直到珍珠港事件后才付诸实行(莫里森:《美国海军作战史》,第1卷,第50、84页)。海军在技术上需要考虑的问题也使计划作了更改。

(10) 舍伍德:《罗斯福与霍普金斯》,第428、431页;英国版,第1卷,第433、436页。

(11) 温斯顿·S·丘吉尔:《第二次世界大战》(Winston S.Churchill: The Second World War),伦敦,卡斯尔,1950年版,第3卷,第538页;波士顿,霍顿-米夫林,1950年版,第3卷,第605页〔这部著作以后引用时简称“丘吉尔,第1卷,第2卷等”,并注明英美两种版本的页码〕。

(12) 罗斯福在1941年10月27日宣布,他已向美国海军下令,在西大西洋美国的安全区内对任何德国船只“见到就打”。这不过是公开宣布当时已经存在的一个情况。莫里森是把实际的敌对行动从1941年9月4日的“格利尔”号事件算起的(《美国海军作战史》,第1卷,第80页)。详见《概览,1939—1946年:轴心国的初期胜利》。(按1941年9月4日这一天,德国潜水艇向美国驱逐舰“格利尔”号发射了两枚鱼雷,都未命中。——译者)

(13) 莫里森:《美国海军作战史》第1卷,第40页。详见《概览,1939—1946年:轴心国的初期胜利》。

(14) 美国国会:《珍珠港事件两院调查委员会意见听取会记录》(U.S.A.Congress: Hearings before the Joint Committee on the Investigation of the Pearl Harbor Attack),第15部分,华盛顿,美国政府印刷局,1946年版,第1487页(这一卷以后引用时简称《珍珠港事件》)。

(15) 拟定ABC—1的英美参谋计划工作是以两个假设作为指导思想的,但是1941—1942年日本在太平洋发动的攻势表明这两个假设全都不正确。第一,他们认为一旦战争蔓延到美国,那将起于大西洋或欧洲战场,日本本身只有在美国对德开战后才会参战。第二,他们所估计的日本陆军和海军实力远远不如实际所证明的那样强大。

如果美国的军事计划制定者能够较为精确地预见到未来事态的发展,他们会不会同意这个实际商定的计划,这似乎是值得怀疑的(参阅莫里森:前引书,第1卷,第47页)。但是根据错误的预见来制定计划和作出估计,这在人事中本是正常的现象。这件事情只是由于受到影响的兵力非常之大,才成为一个特别显著的例子。

(16) 《珍珠港事件》,第1491—1492页。按照所议定的海军部署计划,北大西洋的大部分指挥权将移交给美国,而西太平洋的指挥权则移交给英国(同上书,第1505、1516页)。

(17) 《珍珠港事件》,第1490—1491页。

(18) 同上书,第1523、1531页。

(19) 然而必须记住的是,ABC—1是在英军实际上已在希腊作战的时候起草的。

(20) 丘吉尔,第3卷,第8、90页;美国版,第3卷,第7—8、102页。

(21) 《珍珠港事件》,第1489页。

(22) 同上书,第1494页。

(23) W·K·汉考克和M·M·高英:《英国的战时经济》(W.K.Hancock and M.M.Gowing: British War Economy),伦敦,英王陛下文书局,1949年版,第402页。

(24) “对在陆上参加联合进攻行动的军队进行战略指挥的责任,将按照在适当的时候缔结的联合协定予以规定。在这样的情况下,应当在战场上建立统一的指挥。”(《珍珠港事件》,第1503页)

(25) 《珍珠港事件》,第1493页。

(26) 同上书。

(27) 特别是美国海军按照ABC—1计划加强了大西洋舰队(参阅莫里森:《美国海军作战史》,第1卷,第49—50页)。

(28) 《珍珠港事件》,第1558页。

(29) “如果日本明了英帝国、美国和荷兰的联军会迎击它所发动的侵略,它就不大可能立即介入这场战争了。”(《珍珠港事件》,第1563页)

(30) 《珍珠港事件》,第1564页。

(31) 同上书,第1568—1570页。

(32) 莫里森:《美国海军作战史》,第3卷,第55页。当然,这意味着从ABC—1协定中把西太平洋的战略指挥权授予英国人这一条款上后退了。

(33) 英国和美国的战略家在新加坡作为一个基地的重要性上意见分歧,这并不是一个新问题,早在1941年1月至4月的华盛顿参谋会议上就造成一个僵局了。澳大利亚在新加坡问题上也同英国意见不一致,澳大利亚宁愿把自己的海军留在手边,以便防御本土(同上书,第54页)。

(34) 同上,第154页。

(35) 丘吉尔,第3卷,第524页;美国版,第3卷,第589页。

(36) 亨利·L·史汀生和麦乔治·邦迪:《和平时期和战争时期在第一线供职》(Henry L.Stimson and McGeorge Bundy: On Active Service in Peace and War),伦敦,哈钦森,1949年版,第193页(本卷以后各节从《和平时期和战争时期在第一线供职》中引用的文字已得到伦敦哈钦森公司的许可);马克·S·沃森:《参谋长:战前的计划和准备》(Mark S.Watson: Chief of Staff: Prewar Plans and Preparations),陆军部战史编修馆发行的丛书(华盛顿,美国政府印刷局,1950年版),第423—426页。

(37) 莫里森:《美国海军作战史》,第3卷,第153—154页。

(38) 关于美国通过租借法背景的叙述,见《概览,1939—1946年:轴心国的初期胜利》。另见本卷附录二中戴维·韦利爵士撰写的关于租借法的研究,韦利以前在联合王国财政部工作,在处理这类事务中,个人起了重要的作用。

(39) 过了好几个月租借物资才大量交货。这时候,英国对以前定购的军需品和其他物资仍然支付现款。诚然,到珍珠港事件发生时为止,英国人从美国得到的物资中,有一半以上仍然是用美元支付的(参阅汉考克和高英:《英国的战时经济》,第236—237页)。

(40) 开始时并没有设立单独的租借机构,而由哈里·霍普金斯代表总统接受关于租借援助的要求,并将这类要求交由美国政府的相应的采购部门处理。1941年8月28日,爱德华·R·斯退丁纽斯被任命为租借法督办;1941年10月28日,罗斯福颁发行政命令,设立了租借物资管理局。

(41) 小爱德华·R·斯退丁纽斯:《租借法:取得胜利的武器》(Edward R.Stettinius, Jr: Lend-Lease, Weapon for Victory),纽约,麦克米伦,1944年版,第95—96、105—106页〔本卷以后各节从《租借法》一书(1944年麦克米伦公司取得了版权)中引用的文字已得到纽约麦克米伦公司的许可〕。

(42) 汉考克和高英:《英国的战时经济》,第383页。详情见《概览,1936—1946年:轴心国的初期胜利》。

(43) 关于英国重新输出租借物资的争论,参阅汉考克和高英:《英国的战时经济》,第244—245页。这场争论导致1941年9月10日发表了一份白皮书〔英国外交部:《英王陛下政府关于使用根据租借法所接受的物资的政策信件》,(Great Britain, Foreign Office: Correspondence respecting the Policy of His Majesty's Government in the United Kingdom in Connexion with the Use of Materials received under the Lend-Lease Act)〕,敕令第6311号(伦敦,英王陛下文书局,1941年版)。按照这份白皮书的说法,除了列举的、有限的情况外,英国政府保证不将租借物资用做出口产品的生产。又见下文,附录二,第三节(一)。

(44) 汉考克和高英:《英国的战时经济》,第381—382页。

(45) 美国转入战争状态的速度反映在1941年8月21日发布的削减载客汽车生产的那道命令上。到1941年11月30日,生产量将减缩26%,到1942年7月将减缩50%〔唐纳德·M·纳尔逊:《民主主义的兵工厂》(Donald M.Nelson: Arsenal of Democracy),纽约,哈考特-布雷斯,1946年版,第146页〕。(按“民主主义的兵工厂”是罗斯福提出的口号,意思是说,第二次世界大战时期的美国是许多“民主国家”的兵工厂。——译者)

(46) 纳尔逊:《民主主义的兵工厂》,第172—173页。

(47) 当然,如果不是这样,另一个办法就应该是对美国民用消费加以更为严格的限制了,因为美国国内的经济始终没有接近于英国和俄国所建立的那种斯巴达式体制。但是,像这样一种政策必然会对美国的士气产生难以估量的影响。美国公众由于习惯于一种较高的生活水平,而且没有直接遭到外来的危险,他们同英国人或苏联人的情况相比起来,在心理方面更加难于适应。

(48) 详见《概览,1939—1946年:轴心国的初期胜利》。

(49) 叙述“胜利规划”起源的各种出版物中,对于谁是主要负责起草这个规划的人,众说纷纭。法国人让·莫内肯定起了主要的作用,美国和英国方面的一些人也都作出了贡献。参阅汉考克和高英:《英国的战时经济》,第384—388页;纳尔逊:《民主主义的兵工厂》,第130—138页;沃森:《参谋长:战前的计划和准备》,第330—366页;美国民用生产管理署复员处:《战时工业动员:1940—1945年战时生产管理局及其前身机构的历史》(U.S.A.Civilian Production Administration, Bureau of Demobilization: Industrial Mobilization for War: History of the War Production Board and Predecessor Agencies 1940—1945),第1卷:《规划和管理》(华盛顿,美国政府印刷局,1947年版),第134—135、138—140页(本书以后引用时均简称《战时工业动员》,第1卷)。

(50) 丘吉尔开始同罗斯福通信的时候是海军大臣,因而用“海军人员”署名。等他当上首相后,他改用“前海军人员”署名。当然,这是私人之间的一种玩笑,但丘吉尔的这种虚假的谦逊,还是多少反映出了两人之间的真实关系。

(51) 舍伍德:《罗斯福与霍普金斯》,第364页;英国版,第1卷,第365页。

(52) 从1940年开始通讯起,直至1945年罗斯福逝世时为止,丘吉尔和罗斯福之间一共大约交换了1 700次私人电讯。这就是说,平均每天通讯1次以上。参阅温斯顿·S·丘吉尔:《胜利》(Victory),伦敦,卡斯尔,1946年版,第103页。

(53) 体现在《大西洋宪章》中关于战争目的的正式声明是这次会议的另一个主要成就。这个关于战争目的的声明也许在宣传方面的作用比在其他任何方面为大。这次会议对以往的计划或政策都没有作决定性的更改,这一点深深地挫伤了英国公众(也许还有官方)的期望。参阅沃森:《参谋长:战前的计划和准备》,第400—410页。

(54) 参阅1941年12月6日《纽约时报》(New York Times)所报道的国会议员汉密尔顿·菲什的讲话:“如果我们击溃德军,俄军就将攻占整个德国,德国势必会完全破产,共产主义就会来临,同时带来混乱和革命。”这是极少数人的意见,这种意见同共产党报纸的单方面攻击一样,都不代表一般人的态度。

(55) 舍伍德(《罗斯福与霍普金斯》,第384、398页;英国版,第1卷,第386页及第401页)很重视罗马天主教的势力和罗斯福对教会统治集团在美国政治中所拥有的势力的尊重。参阅《罗斯福总统与罗马教皇庇护十二世在战时的往来信件》(Wartime Correspondence between President Roosevelt and Pope Pius Ⅻ),纽约,麦克米伦,1947年版,第57—64页;《科德尔·赫尔回忆录》,两卷集(The Memoirs of Cordell Hull, 2 vols.),纽约,麦克米伦;伦敦,霍德-斯托顿,1948年版,第2卷,第997页〔本书以后引用时简称:赫尔:《回忆录》,第1卷、第2卷;本卷以后各节从《回忆录》(科德尔·赫尔1948年取得版权)中引用的文字已得到纽约麦克米伦公司的许可〕。

(56) 例如,《芝加哥每日新闻》,1941年12月11日;《圣路易邮报》(St.Louis Post Despatch),1941年12月12日。

(57) 例如,见安妮·奥黑尔·麦考密克在1941年12月15日的《纽约时报》上所写的文章,她预见到“这种景象所呈现出的离奇古怪的矛盾会早日结束,那就是当美国首当其冲地遭到日本袭击时,日本的宿敌俄国却站在一旁踌躇不决”。参阅《纽约先驱论坛报》社论,1941年12月17日,以及沃尔特·杜兰蒂在1941年12月29日《克利夫兰实话报》(Cleveland Plain Dealer)上所写的文章。

(58) 《美国对外关系文件》,第3卷,1940年7月—1941年6月,S·谢泼德·琼斯和丹尼斯·P·迈尔斯合编(波士顿,世界和平基金会,1941年版),第365页。

(59) 参阅舍伍德:《罗斯福与霍普金斯》,第303—304页;英国版,第1卷,第303—304页;史汀生和邦迪:《在第一线供职》,第189页。

(60) 斯退丁纽斯:《租借法》,第122页。这可能主要是想作为一种心理战的姿态,旨在鼓励俄国人抵抗下去。当时舍伍德同罗斯福十分接近,他说,总统的政策是“慢慢地加速”,在运送大批作战物资给斯大林以前,先要等待从俄国获得更多的情报(参阅舍伍德:《罗斯福与霍普金斯》,第308页;英国版,第1卷,第309页)。

(61) 同上书,第124页。1941年10月底以前,(到同俄国的租借协定开始执行时)美国运给俄国的物资的总值仅为4 100万美元,虽然订货总值已超过这个数目的一倍以上(同上书,第128页)。

(62) 总统颁发给租借法督办的训令,1941年11月7日,载《美国对外关系文件,1941—1942年》,第607页。

(63) 认真地而且全心全意地把美国援助物资运往俄国的日子,一定是在霍普金斯从俄国回来后才开始的。这是罗斯福作出的一个最伤脑筋的决定,因为反对援助英国的孤立主义情绪仍然很强烈,反对援助共产主义俄国的情绪当然更加强烈了。

(64) 《美国对外关系文件,1941—1942年》转载了电报的原文,第602页。电报的原文是霍普金斯访问俄国首都时他和当时的英国驻莫斯科大使斯塔福德·克里普斯爵士一同起草的(舍伍德:《罗斯福与霍普金斯》,第331页;英国版,第1卷,第332页)。

(65) 《美国对外关系文件,1941—1942年》,第606页。

(66) 但是这种不公平的待遇并没有保持多久。到1942年6月11日,对俄国租借援助的条件便作了更改,基本上同对英国的租借条件一样,这样便取消了上述信件内所规定的偿还安排。

(67) 当给予俄国信贷的问题第一次提出来时,罗斯福说,为了取得租借的资格,俄国人必须提出他们资产的确切的报告来。对于这一点,俄国大使回答说,他宁愿采取直接贷款的办法(赫尔:《回忆录》,第2卷,第977页)。

(68) 参阅波兰驻美大使的相当愤懑的评论,见扬·切哈诺夫斯基:《胜利中的失败》(Jan Ciechanowski:Defeat in Victory),伦敦,高兰兹,1948年版,第75页。

(69) 舍伍德所写的《罗斯福与霍普金斯》,当然是叙说这两个人之间不平常的伙伴关系的最好的著述。

(70) 参阅切哈诺夫斯基:《胜利中的失败》,第95—102页,以及其他各处。

(71) 据舍伍德统计,总统在战时只有两次驳回他的军事顾问的建议(《罗斯福与霍普金斯》,第446页;英国版,第1卷,第450页)。

(72) 见下文,原著第85—87页。

(73) 许多美国人希望有一个美好的新世界,由一个恢复了生气的国际联盟联结成一个和谐一致的整体。这一点同灌注在美国民众思想和军事思想中的基本上是“孤立主义的”态度并不冲突。国际主义者也需要一个国际组织,主要是为了可以在和平时期自由地去栽种自己的庭园,他们的目标和孤立主义者的目标基本上是相同的,差别则在于如何最为有效地去达到这个共同的目标。

(74) 例如,见《每日快报》,“舆论”栏(Daily Express, “Opinion”),1941年12月8日;《泰晤士报》(The Times),社论,1941年12月9日;《曼彻斯特卫报》(Manchester Guardian),社论,1941年12月10日。

(75) 例如,《新闻纪事报》,“希特勒将他们推过了危险的边缘”(News Chronicle, “Hitler Pushed Them over the Brink”),1941年12月8日;《曼彻斯特卫报》,社论,1941年12月9日;《每日邮报》,“同舟共济”(Daily Mail, “Each for All”),1941年12月10日。

(76) 直到那时为止,对于美国战争政策的问题,英国报纸几乎一致地保持着审慎的沉默。说来很奇怪,美国对日宣战后耽搁了3天才对德宣战,这一点几乎没有引起报刊主笔的注意。1941年12月11日《每日快报》的“舆论”栏吁请“美国人民效法他们的总统,宣布轴心国的头子〔即希特勒〕是他们的公敌”,则是一个例外。报刊在这个毕竟是英国生死攸关的问题上所持的明显克制的态度,必定是受了官方政策的影响。

(77) 丘吉尔,第3卷,第539页;美国版,第3卷,第606—607页。

(78) 同上书,第567—571页;美国版,第3卷,第641—643页。

(79) 参阅舍伍德:《罗斯福与霍普金斯》,第314—317页;英国版,第1卷,第313—317页:载有英美军事领袖关于把英国部队在中东与英国本岛之间作最妥善的部署的辩论。美国人最初对中东战役是否明智抱怀疑态度,这至少部分反映出军事同政治领域之间的分离,这种态度在美国军人的思想中是极为普通的。参阅上文,原著第29—31页。

(80) 沃森:《参谋长:战前的计划和准备》,第403页。

(81) 同上书,第408页。

(82) 同上书,第407—408页。看来很有意思,在这么早的时候,在美国成为一个交战国以前,后来在战争中使两国一直对立的战略重点的不同,便已经显露出来了。

(83) 美国偶尔对加拿大进行的威胁,特别在美国南北战争初结束后的那些年里,则是这种概括的一个例外,但这种威胁始终不是很严重。如果英美之间的关系不很和睦,那么,美国可能会接过这个实际上保留给日本的角色,但美国人正忙于开发美洲大陆,而且没有军国主义的传统,所以一般说来,甘心让英国人去安享他们的帝国之乐,英国19世纪的贸易政策,对待外商也比20世纪的宽大,这使美国人保持他们这种态度要比后来容易得多。

(84) 丘吉尔,第4卷,第3—17页;美国版,第4卷,第3—19页。

(85) 1942年2月15日。

(86) 雇佣兵的自豪感,在某些情况下可能产生出很优秀的士兵,但是要获得这种结果,必须以土著居民固有的军事传统为基础。例如,廓尔喀人和印度某些其他的民族,如果一对一作战,可能抵得上任何欧洲的步兵,但是他们作为雇佣兵所表现出的独特的自豪感、忠诚和大胆,至少在某种程度上是不能在那些幼年时期未曾受过军事道德熏陶的人中培养出来的。

(87) 舍伍德:《罗斯福与霍普金斯》,第511—512页;英国版,第2卷,第516—517页。

(88) 无线电广播演说,1942年2月23日,转载于《美国对外关系文件,1941—1942年》,第61页。

(89) 1941年9月9日,下院辩论(H.C.Deb.),第5辑,第374卷,第68—69栏。

(90) 波兰成为这种概括的一个突出的例外。波兰在历史上和宗教上对俄国的仇视,对1939年红军进入的记忆以及当时存在的一种激烈而传奇色彩的波兰民族主义,这一切都使共产党在波兰抵抗运动中的势力受到挫折。参阅休·塞顿-沃森:《东欧的革命》(Hugh Seton-Watson: The East European Revolution),伦敦,梅休因,1950年版,第110—115页。

(91) 演说,1941年9月24日,转载于《美国对外关系文件,1941—1942年》,第215页。

(92) 战后变更疆界的要求,已向英国人秘密提出,关于这一问题的谈判正在积极进行中。见下文,原著第167页。

(93) 关于自由法国运动及其与英国政府的关系,较为详尽的叙述,见《概览,1939—1946年:希特勒的欧洲》(Survey for 1939—1946:Hitler's Europe)。

(94) 参阅赫尔:《回忆录》,第1卷,第805—806页。

(95) 有人认为国务卿赫尔不习惯于听取公众对他处理外交事务所提出的批评,所以,当他在维希-自由法国问题上意外地遭到攻击时,他就变得十分固执。参阅丘吉尔,第3卷,第590—591页;美国版,第3卷,第665—667页。舍伍德:《罗斯福与霍普金斯》,第482—483页;英国版,第1卷,第459—460页。赫尔《回忆录》的特点是,一般有点自以为是,这个特点在论述维希政策的各章中尤为显著。特别请参阅第2卷,第1045页和第1132—1133页。

后来赫尔极其迫切地想替他自己和国务院撇清,不承认别人指责他对半法西斯的维希的过分同情。因此,他请美国一位主要的历史学家哈佛大学的兰格教授来调查这整个事件,官方的档案资料几乎或完全可以不加限制地供他利用。调查的结果就是威廉·L·兰格:《我们对维希的孤注一掷》〔(William L.Langer: Our Vichy Gamble),纽约,诺夫,1947年版〕一书,这是一部半官方的历史,实际上是一部替赫尔辩护的著作。参阅路易斯·R·戈特沙尔克反驳兰格见解的文章:“我们对维希的失策”(Louis R.Goftschalk: Our Vichy Fumble),《现代史杂志》(Journal of Modern History),第20卷,1948年,第47—57页。

兰格和戈特沙尔克作为历史学家继续进行着这场当代保守派与自由派之间的辩论。保守派一般是赞成国务院对这个问题的处理的,自由派则加以攻击。但是这件事还有另一个方面,这可能是使国务院决定对戴高乐采取僵硬的态度的最为有力的一个方面。维希问题当时成为经济战委员会(它力图阻止运送货物前往北非)同国务院(它希望将来在政治上和军事上得到好处,要求把供应品送往北非)之间一场激烈的权限争执的起因。由于国务院的那些领导人采取了一夫当关的态度,死命拒绝其他机构的官员侵犯这个外交政策的圣地,这些情况是不适于作出一种完全不偏不倚的决定的。在国务院的某些官员看来,对戴高乐让步无疑是使国务院外的人们取得一次胜利。鉴于国务院的大部分人员都是保守派,而经济战委员会则是新政派的根据地,这种权限上的冲突,不过是保守派与自由派之间,在美国对维希政策的是非曲直上,比较一般的意见分歧中的一个特殊例子而已。

(96) “戴高乐是英国人的雇佣兵,他在叙利亚给英国人造成了没完没了的困难。在法国,甚至在法国境外的法国人中间,他也没有明确可靠的追随者。到处人们都知道他是一个自命不凡和野心勃勃的人,他以自我为中心,几乎无法与他共事。”(兰格:《我们对维希的孤注一掷》,第394页)

(97) 诚然,丘吉尔有时偶然也同意,美国同维希的关系对盟国的事业是有益的(参阅赫尔:《回忆录》,第2卷,第1132页;丘吉尔,第3卷,第561页;美国版,第3卷,第631—632页)。但是,如果根据这种评论就硬说丘吉尔或英国政府一般还是喜欢美国对戴高乐的政策,那就歪曲了事实真相。在英国人看来,美国的政策没有必要对戴高乐那么不友好。

(98) 这封信的全文见《卫国战争期间的苏联对外政策:文件与资料》(Soviet Foreign Policy during the Patriotic War: Documents and Materials),安德鲁·罗思坦译,两卷集(伦敦,哈钦森,1946年版),第1卷,第99页(本卷以后各节从这部著作中引用的文字,已得到伦敦哈钦森出版有限公司的许可)。

(99) 切哈诺夫斯基:《胜利中的失败》,第29页。

(100) 关于1941年至1946年之间波—俄关系的叙述,见《概览,1939—1946年:欧洲的重组》(Survey for 1939—1946: The Realignment of Europe)。

(101) 协定的全文见《美国对外关系文件,1941—1942年》,第260—261页。

(102) 丘吉尔,第3卷,第349—350页;美国版,第3卷,第392—393页。

(103) 切哈诺夫斯基:《胜利中的失败》,第46—47页;戴维·J·达林:《苏俄外交政策,1939—1942年》(David J.Dallin: Soviet Russia's Foreign Policy, 1939—1942),纽黑文,耶鲁大学出版社,1942年版,第398页。

(104) 丘吉尔,第3卷,第486页及第616页;美国版,第3卷,第548页及第696页。

(105) 赫尔:《回忆录》,第2卷,第1167—1168页。

(106) 参阅据报道是波兰总理西科尔斯基将军于1942年3月所说的这句话:“波兰边界的问题将在战后兵力的相互关系中获得解决。”(达林:《苏俄外交政策》,第399页)

(107) 切哈诺夫斯基:《胜利中的失败》,第63—92页。

(108) 就美国而言,在珍珠港事件以前,它同波兰流亡政府的关系大部分限于作出一些同情的表示。租借法是在1941年9月4日扩大到波兰军队的,但波兰人并没有立即得到多大利益,那时军需品已经很缺乏,优先供应英国和俄国。

(109) 温斯敦·S·丘吉尔:《无情的斗争》(The Unrelenting Struggle),伦敦,卡斯尔,1942年版,第178页。

(110) 塔斯社公报,1941年6月23日,达林:转载于《苏俄外交政策》,第372—373页。

(111) 丘吉尔,第3卷,第333页;美国版,第3卷,第373页。这篇演说的全文见《听众》(The Listener),1941年6月26日,第896页。

(112) 例如,《泰晤士报》,社论,1941年6月23日;《每日邮报》,社论,1941年6月23日;《每日先驱报》(Daily Herald),社论,1941年6月23日。

(113) 《泰晤士报》,社论,1941年6月25日:“意味深长的是,美国的那群为数不多但叫得很响的孤立主义者正在利用这样一种议论,说这个新发展使美国对英国的援助不那么迫切需要了。”参阅《曼彻斯特卫报》,“英国与俄国”(Britain and Russia),1941年9月11日。

(114) 例如,见《星期日快报》,“第二战场何在?”(Sunday Express, “Where's that Second Front?”),1941年7月6日;《每日先驱报》,“清除反苏的闻人”(“Clean Out Anti-Soviet High-ups”),1941年7月17日。

(115) 1941年9月11日,下院辩论,第5辑,第374卷,第296栏,并见《纽约时报》的报道,1941年9月30日;《基督教科学箴言报》(Christian Science Monitor)的报道,1941年9月4日。英国报纸在报道这一事件时显然受到限制,只有《每日先驱报》把它显眼地刊登出来,甚至把经过的详情都细加报道。见《每日先驱报》,1941年9月4日,1941年9月9日;《新闻纪事报》(1941年9月3日,9月11日)也对这件事作了有限的报道。等这个问题在议会里冒出来以后,报纸上才第一次发表了正常的报道。见《泰晤士报》,1941年9月12日;《每日电讯报》(Daily Telegraph),1941年9月12日;《曼彻斯特卫报》,1941年9月12日。

(116) 《纽约时报》,1941年9月3日。

(117) 例如,见《泰晤士报》社论,1941年11月7日;《纽约时报》:“英国全力支援俄国”(“British Go All Out for Aid to Russia”),1941年11月6日;《曼彻斯特卫报》,“英国与俄国”,1941年9月15日。

英国公众表达他们对俄国反希特勒战争的钦佩的一种途径,就是通过各个私人机构募集救济基金。丘吉尔夫人于1941年10月开展了一场红十字会救济俄国的运动。两个多月后,公众总共捐助了100万英镑。其他的机构也同样活跃,尽管规模较小。

(118) 英国军事专家普遍认为,德国人能够随心所欲地在俄国推进,而当他们的交通线伸展到令人不安的地步时,也许会在乌拉尔下令停止前进。事实上,这正是德国的意图。参阅切斯特·威尔莫特:《争夺欧洲的斗争》(Chester Wilmot: The Struggle for Europe),伦敦,柯林斯,1952年版,第72页。英国人并不排除斯大林政权在乌拉尔后方无限期地存在下去的可能性,但是在这样的情况下,他们认为,俄国人的抵抗将减弱到同游击战差不多的规模,这时候希特勒就能再一次把他的主力转向英国。

(119) 见上文,原著第23页。

(120) 英国外交部:《关于在对德战争中联合行动的协定》(Great Baitain, Foreign Office: Agreement providing for Joint Action in the War against Germany),敕令第6304号(伦敦,英王陛下文书局,1941年版);《美国对外关系文件,1941—1942年》,第252—253页。

(121) 参阅丘吉尔,第3卷,第409页;美国版,第3卷,第460页。

(122) 丘吉尔,第3卷,第342—343页;美国版,第383—384页。

(123) 参阅丘吉尔,第3卷,第466页;美国版,第3卷,第525页。丘吉尔在这里引述了1941年11月5日他的一份备忘录中的话,他在备忘录中曾经以为德国必然将征服高加索。

(124) 丘吉尔切望俄国在波斯的势力应“保持在合理的范围内”,并建议如果斯大林需要把他的军队调到别处去,英国人愿意接管波斯全国的防务(同上书,第430—431页;美国版,第484—485页)。俄国人谢绝了扮演这种和英国人一起这样来扩大英国势力范围的同谋犯的角色,这件事于是就作罢了。

(125) 丘吉尔,第3卷,第405页;美国版,第455页。

(126) 同上书,第411页;美国版,第462—463页。

(127) 同上书,第406页;美国版,第456页。

(128) 同上书,第407页;美国版,第457—458页。参阅丘吉尔在给斯塔福德·克里普斯爵士的一份电报里申述的立场,摘引见同上书,第420页;美国版,第472页。

(129) 丘吉尔,第3卷,第468—469页;美国版,第528—529页。丘吉尔的去电日期是1941年11月4日;斯大林的回电日期是1941年11月8日。

(130) 英国于1941年11月18日在利比亚展开进攻一事,其部分原因也许就是想缓和一下斯大林的情绪,这至少是表示,当德国和俄国进行殊死战的时候,英国人并不打算按兵不动。

(131) 丘吉尔,第3卷,第471页;美国版,第3卷,第531页。

(132) 这些情况在美国就不普遍,美国的政府机构各个部门之间的社会的和心理的差别很显著。在“新政派”和老式官僚之间存在着一条较大的裂痕。当然,新政派是在罗斯福当总统的初期拥入华盛顿的那些人。在政府的某些部门里(在这方面最值得注意的是国务院),“新政”以前的人员和传统,原封不动保留了下来,而在其他政府部门中,新政人员和新政的社会态度与信仰都占优势地位。新政派在某些新的战时机构里——特别在副总统华莱士的经济战委员会里——占统治地位,但一般说来,战时行政部门的最高指挥权,落在其他两类人的手中:暂时到华盛顿来的前企业界人士和陆海军的职业军人,在这种变化多端而且往往相互敌对的人群中,寻求一个共同的观点常常是困难的。而且,各个机构之间的权限争执往往因它们的组成人员之间的社会和心理的悬殊而恶化。最清楚的例子是上文〔原著第45页注②(即本书第60页注②。——译者)〕所讲的美国对法国政策的争议。

(133) 参阅汉考克和高英:《英国的战时经济》,第93页。

(134) 上文(原著第32—33页)提到的关于英国对珍珠港事件的反应,就是控制报纸的一个例子。我们可以想象,如果英国报界,或一部分报纸,在1941年12月7日至11日这几天内大叫大嚷要求美国对德国宣战,那么英—美之间的关系就可能变得多么为难。

(135) 美国记者的地位同英国记者相比,并不是完全不同的。在战争年代里,这种地位变得更像英国那个样子了。但是在美国,政府政策和报界舆论的协调工作,从来没有像在英国那样紧密,这部分是由于长时期来报界认为自己是与政府相对立的公众利益的监护人这一传统,部分则是由于美国的政党制度,因为政党把持着某些有影响力的报纸,使它们故意地而且有时令人难以忍受地对罗斯福政府的任何政策都加以反对。

(136) 转载于丘吉尔第3卷,第4卷和第5卷的附录中。

(137) 罗斯福的不规则的管理方法,同第一次世界大战时期劳合·乔治所用的方法极其相似。事实上,这两个人都是作为改革家而担任要职的,对传统的政治和社会惯例,多少有点故意反对,这也许就是两人相似的原因。丘吉尔对传统具有强烈的意识,不能那么轻易地便越出正常的官僚政治途径。而且,他自己大体上很同情高级文官们的观点,这些人在相当大的程度上体现了他想要维持的那种传统。

(138) 一个事例就是故意贬低朱可夫元帅在战争中所起的重要作用,而详细地把他的一个下属描述为斯大林格勒战役的指挥员〔见Ⅰ·多伊舍尔:《斯大林:政治传记》(Ⅰ.Deutscher: Stalin: A Political Biography),伦敦,牛津大学出版社,1949年版,第483页〕。

(139) 在编写本书时,并没有试图使用第一手的俄国文件,这就是说,关于俄国参加战时联盟的叙述,是以翻译的和第二手的资料为根据的。

(140) 关于这种看法的一篇有学识而给人深刻印象的论述,见“历史”:“斯大林论革命”(“Historicus”:“Stalin on Revolution”),《外交》季刊(Foreign Affairs),第27卷,1949年1月,第175—214页。

(141) 关于这种看法的一篇论述,见巴林顿·穆尔:《苏联政治》(Barrington Moore: Soviet Politics),马萨诸塞州,坎布里奇,哈佛大学出版社,1950年版,第394页及各处。还可参阅汉斯·J·摩根索:“历史的教训”(Hans J.Morgenthau:“History's Lessons”),《民族》周刊(The Nation),第171卷,1950年,第587—591页。

(142) 这一点对内对外都是正确的。关于欧洲各国政府对普通平民、对殖民地人民和支持者进行长期侵略的一篇有趣的讨论,见贝特朗·德儒弗内尔:《论权力》(Bertrand de Jouvenel: On Power),纽约,瓦伊金出版社,1949年版。

(143) 俄国的历史就反映出这一事实。诚然,我们可以说,俄国社会在技术方面的落后,已从国家对社会资源的较大的动员得到了补偿。这种动员使沙皇以及较近的斯大林,能够应付较为高度发展的西方邻国所发出的军事威胁。19世纪当沙皇政体戒备松弛,没有能利用俄罗斯帝国的财富与人力充实国防,以凌驾于西方国家之上时——例如,准许私人控制国家的资源这种做法,连彼得大帝都没有做过——俄罗斯社会的相对虚弱便暴露无遗,结果导致了1917年的失败。

(144) 因为无法找到其他的在军事技术方面合格的人员,托洛茨基被迫从沙皇军队的士兵中招募他的大部分军官;参阅D·F·怀特:《红军的成长》(D.F.White: The Growth of the Red Army),普林斯顿大学出版社,1944年版。关于红军军官中所残存着的非共产党传统的证据,参阅西里耶·D·卡利诺夫:《苏联元帅演讲集》(Cyrille D.Kalinov: Les Maréchaux soviétigues vous parlent),巴黎,斯托克出版社,1950年版,各处;以及伊凡·克雷洛夫:《苏维埃参谋人员》(Ivan Krylov: Soviet Staff Officer),伦敦,福尔肯出版社,1951年版,第11—22页,以及其他各处。

(145) 任何社会发现自己邻近一种蓬勃发展的文明,而自身只分享到这种文明的一部分时,大概都会出现同样混杂的心情。例如,拉丁美洲对于美国的态度就显出许多相同之处,17世纪以前的苏格兰人和19世纪以前的爱尔兰人对于英格兰的态度也是如此。附带说一下,苏格兰和爱尔兰代表着解决两种相互冲突的感情的两类截然不同的办法,苏格兰人发展成了英格兰文明的完全平等的伙伴,从而摆脱了早期的自卑感,一面又保持着一种温和而并无恶意的信念,认为自己比较优越。爱尔兰人在另一方面拒绝了(至少是试图拒绝)英格兰的文明,并转为内向,但几乎下意识地仍然怀有一种失败感,一种自卑感。俄国社会革命党人的纲领——土地归农民所有并保存农村公社——本来可能在俄国产生一种类似爱尔兰所盛行的那种情况,而防止出现这样一种解决办法,其主要因素必然就是需要有一个俄罗斯国家的军事组织来保护它不受外来侵略。毕竟布尔什维克对俄国的控制已经由于内战和1918—1922年的外国干涉而变得根深蒂固了。

(146) 1939年的俄—德条约与1941年的俄—日条约两者之间相似的地方很值得一提。1941年4月,斯大林还不是英国或美国这些“资本主义战争贩子”的朋友,而且他对摆在日本帝国主义分子面前的选择——西伯利亚还是南太平洋——知道得十分清楚。他毫不怀疑,签订这个中立条约,就是鼓励日本向南扩张,为进一步扩大战争铺平道路,正如同1939年的互不侵犯条约为发动欧战铺平道路一样。在两件事的每一件中,斯大林主要关切的大概是使苏联避开危险,但他也可能是受到列宁主义原则的影响,把国际战争看做是传播革命与阶级斗争的大好机会。

(147) 互不侵犯条约签订于1937年8月21日,有效期为5年;通商协定签订于1939年6月16日。两项文件的本文见哈里特·L·穆尔:《1931—1945年苏联的远东政策》(Harriet L.Moore: Soviet Far Eastern Policy, 1931—1945),普林斯顿大学出版社,1945年版,第187—199页。

(148) 这时期,俄国交给中国的军需品数量比美国交给蒋介石的要大得多(穆尔:前引书,第118页)。这部分是由于美国与重庆之间运输很困难,部分是由于这样的事实:其他许多地方都嚷着要求美国提供军需品,还有一部分则是由于美国政府的政策,因为美国政府正在寻求与日本取得一项外交解决,所以踌躇不决,不愿引起无可挽回的对抗。在1941年,中国曾有好多次怕被美国出卖。

(149) 俄国对日本保持中立,又继续援助中国,这种矛盾必须理解为出于这一事实的结果:导致缔结中立条约的谈判系日本人首先提出的,所以他们极其渴望达成协议。为了取得俄国的同意,日本人事实上愿意答应放弃在萨哈林岛(即库页岛。——译者)上的石油开采权。在日本人看来,有希望获得的荷属东印度石油,无疑似乎可以弥补这一损失。

(150) 美国国务卿赫尔于1941年4月14日发表声明说:“这个条约似乎说明了过去若干时期两国之间事实上已经存在的一种局面。”(赫尔:《回忆录》,第2卷,第993页)

(151) 没有理由认为美国人和英国人也让俄国人知道该两国政府从翻译日本电报中所获得的情报。但是西方国家就是从这样获得的情报中,预先知道了希特勒答应对美国宣战的消息的。

(152) 俄国特工人员当然能够得到关于日本军队调动的情报,或者甚至关于日本军事计划的情报。这一点无人能够知道,而且因为缺乏情报,也不可能知道在珍珠港事件发生时,俄国政府是否对苏联东方各省的安全感到严重的关切。美国估计日本在满洲兵力的情报在1941年可能和在1944—1945年同样错误。它估计日本在满洲的军队为将近100万人〔见约翰·R·迪恩:《奇异的同盟》(John R.Deane: The Strange Alliance),纽约,瓦伊金,1947年版,第223页〕。迪恩将军在1943年赴莫斯科之前,是联合参谋部的秘书,所以能够知道美国对日本兵力的准确的权威性估计。

(153) 见上文,原著第21页。

(154) 这篇社论的译文见穆尔:《1931—1945年苏联的远东政策》,第254—256页。

(155) 李维诺夫声明的全文见《纽约时报》,1941年12月14日。在声明中李维诺夫强调,俄国需要第二战场和英—美需要俄国帮助打击日本一样。两者都是需要的,但是正如俄国“从未向我们的盟国英国提出要求,说它应该开辟这样一个战场”那样,所以,他暗示,美国人也不应该要求俄国人参加对日本的战争。

(156) 例如,见《每日邮报》,“俄国暂时不参加,全力与德国周旋”(“Russia Will Keep Out for Present, Fully Occupied with Germany”),1941年12月11日;《每日快报》:“俄国首先与希特勒作战”(“Russia Fights Hitler First”),1941年12月12日;《芝加哥每日新闻》:“不要对俄国施加压力”(“No Pressure on Russia”),1941年12月13日。

(157) 一件奇怪的事是《真理报》(Pravda)于1941年12月31日发表一篇社论。它严厉地抨击了美国宣布马尼拉为不设防城市的行动。作者说,这种行为完全是懦弱。下一天,该报正式否认,说这篇文章只代表个人的意见。一般说来,在第一个月里俄国报纸对太平洋战事的评论始终都保持谨慎的态度。参阅《芝加哥每日新闻》:“俄国对太平洋战争的政策?”(“Russian Policy in Pacific War?”),1942年1月8日。

(158) 见上文,原著第22—26页和第48—56页。

(159) 丘吉尔,第3卷,第319—323页;美国版,第3卷,第357—361页;赫尔:《回忆录》,第2卷,第1174页。

(160) 舍伍德:《罗斯福与霍普金斯》,第333、335页;英国版,第1卷,第335、336页。

(161) N·A·沃兹涅先斯基:《第二次世界大战期间苏联的经济》(N.A.Voznesensky: The Economy of the U.S.S.R.during World War Ⅱ),华盛顿,公共事务出版社,1948年版,第21页。

(162) 卡利诺夫(《苏联元帅演讲集》,第28—35页)说,红军的情报机构预先知道德军的进攻,但是却遭到内务部(那时称作内务人民委员会)的驳斥。它的国外情报部门相信,德军集中在边境上不过是一种威胁,目的在于从俄国人手里勒索更大的经济让步。

(163) 参阅亨利·C·卡西迪:《莫斯科通讯》(Henry C.Cassidy: Moscow Dateline),波士顿,霍顿-米夫林,1943年版,第50页,作者当时恰巧在黑海一个海滨胜地休假,他对战争爆发时该地的直接反应作了一篇有趣的记载。

(164) 约·维·斯大林:《苏联的伟大的卫国战争》(J.V.Stalin: The Great Patriotic War of the Soviet Union),纽约,国际出版社,1945年版,第9—10、24—25页。斯大林战时演说不同译文的文本也见于罗思坦:《卫国战争期间苏联的外交政策》以及约·维·斯大林:《斯大林的战时演说》(Stalin's War Speeches),伦敦,哈钦森,1946年版。

(165) 参阅德国大使记载的1941年6月21日晚距离入侵开始前仅仅数小时,他同莫洛托夫的一次谈话〔美国国务院:《纳粹—苏联关系》(U.S.A., Department of State: Nazi-Soviet Relations),出版物编号3023(华盛顿,美国政府印刷局,1948年版),第355—356页〕。

(166) 埃里奇·沃伦堡〔《红军》(Erich Wollenberg: The Red Army),伦敦,塞克-沃伯格,1940年版,第253页〕说,红军军官由于清党而被清除的约有25%,关于清党,另见《概览,1938年》,第3卷,第393—400页。

(167) 报告不同政治见解的危险,并在报告中加以夸大,这本是秘密政治警察的一部分本性。没有强烈的危险,政治警察就没有存在的理由了,所以,从警察的集体和个人利益来说,强调真实的或假想的危险都变得很重要。

(168) 卡利诺夫:《苏联元帅演讲集》,第273页;克雷洛夫:《苏维埃参谋人员》,第112—118页。

(169) 沃兹涅先斯基:《第二次世界大战期间苏联的经济》,第24页。

(170) 斯大林于1941年9月4日给丘吉尔的电报中所说的话,见丘吉尔,第3卷,第405页;美国版,第3卷,第456页。

(171) 同上书,第406页;美国版,第456页。参阅多伊舍尔:《斯大林》,第465页,该书记载有英国驻莫斯科大使斯塔福德·克里普斯爵士与斯大林一次谈话的报告,在谈话中斯大林预见到莫斯科可能失陷和苏军可能要退到伏尔加河东岸去。

(172) 舍伍德:《罗斯福与霍普金斯》,第339、342页;英国版,第1卷,第340、343页。

(173) 斯大林:《伟大的卫国战争》,第37页。

(174) 斯大林:《战时演说》,第139页。

(175) 斯大林:《伟大的卫国战争》,第12、16、31、37、44、48—50页和第69页。

(176) 支持早期认为德军可能会突然崩溃的信心的,不仅仅是马克思的辩证法。拿破仑的大军经过一次进军后被迫从俄国的荒凉的平原上撤退的命运,在人们的心中占有显著的地位。战争一开始就给它定下卫国战争这个名称,它是模仿传统上给予抵抗拿破仑的那场战争的名称的。莫洛托夫在首次向俄国人民报告战争爆发的那篇演说中,就明白地作出这样的对比。斯大林在战时的第一篇演说中也含蓄地这样加以比较(《伟大的卫国战争》,第9页)。但参阅他在1942年11月6日的一篇演说中对这种比较的驳斥,因为这时德国人不会像拿破仑的侵略军那样轻易地崩溃已经变得很清楚了。

(177) 1947年斯大林会见哈罗德·史塔生时断言,纳粹德国与美国实质上具有同样的经济制度〔《苏联新闻》(Soviet News),1947年5月9日;《纽约时报》,1947年5月4日〕。关于斯大林提到社会主义与资本主义最终的和无可避免的冲突的最为显著的议论,《外交》季刊,第27卷,“历史”:“斯大林论革命”(1949年1月,第175页以后)一文中把它们很便利地汇集到了一起。

(178) 早在1925年,斯大林就把苏维埃国家战时的正式任务规定如下:“和平的旗帜像过去一样,依然是我们的旗帜。但是如果战事发生,我们是不会袖手旁观的。我们将不得不出兵,但我们应该是最后一个出兵的,而且我们的出兵应该是决定性的,是举足轻重的。”(1925年1月在布尔什维克党中央委员会全体会议上的讲话,引自多伊舍尔:《斯大林》,第411页)

(179) 斯大林并没有立即采取行动对丘吉尔提出的援助与友谊表示谢意,丘吉尔的演说在俄国国内也没有得到广泛的宣传。丘吉尔说,“最高一级的缄默是令人难堪的。”(第3卷,第340页;美国版,第3卷,第380页)

(180) 卡西迪(《莫斯科通讯》,第67页)报告说,直到1941年7月12日那么晚的时候,苏—英同盟已经宣布,他还偶然听到一个俄国人说:“我想我们是在和诚实的人签订盟约吧。”

(181) 舍伍德:《罗斯福与霍普金斯》,第309页;英国版,第1卷,第311页。

(182) 据比弗布鲁克勋爵说,斯大林在同比弗布鲁克—哈里曼代表团的谈判中遇到因为翻译而暂时中断时,总“在纸上”画上“无数幅狼的形象,用红铅笔把背景全部涂红”(同上书,第390页;英国版,第1卷,第391页)。当然,这些一定是资本主义的狼吧?是马克思主义神话中的纸狼吗?这时,几乎是斯大林一生中第一次,现实的资本主义的狼——报业巨头比弗布鲁克和阔绰的银行家族的苗裔哈里曼——同他面对面坐着,磋商极为重要的问题。但是他们没有露出他们的牙齿。这是一条奸计吗?比弗布鲁克后来成了全力援俄的一个主要拥护者,他抗议提得太多了吗?当斯大林信手画着,译员在单调地翻译下去时,谁能知道斯大林心中在想些什么呢?

(183) 斯大林:《伟大的卫国战争》,第15—16页。

(184) 斯大林:《伟大的卫国战争》,第21页。

(185) 同上书,第27页。

(186) 同上书,第27—28页。

(187) 斯大林:《伟大的卫国战争》,第38页。

(188) 参阅1941年11月6日的演说:“我们没有,也不可能有攫取外国领土、征服外国人民这种战争目的。……我们没有,也不可能有把我们的意志和我们的政体强加于等着我们帮助的斯拉夫人民及欧洲其他被奴役的人民这种战争目的。我们的帮助包括支援这些人民进行反抗希特勒暴政的解放战争,然后再让他们可以依照自己的意志去统治自己的国家。决不干涉别国人民的内政!”(同上书,第33页)当然,斯大林是把波罗的海国家、波兰东部和比萨拉比亚当做苏联整体中的一部分,所以他的话并不自相矛盾。但是他肯定是试图利用上文所引的这类声明,把西方公众的注意力从他的领土野心上转移开去。

(189) 当哈里·霍普金斯第一次访问莫斯科时,他发现除了同斯大林和莫洛托夫外,同任何别人交涉都是毫无用处的。关于他同红军雅科夫列夫将军会晤的有趣的叙述,参阅舍伍德:《罗斯福与霍普金斯》,第330页;英国版,第1卷,第331页。

(190) 迪恩在他的《奇异的同盟》一书内,记载了关于商定美国同俄国合作的计划所作的努力一再遭到失败的情况。

(191) 这种见解是根据斯大林在和西方谈判人举行的一连串会议中所表现的显然矛盾的心情而得出来的。哈里·霍普金斯就抱有这种见解,丘吉尔也是如此,尽管不那么肯定(舍伍德:《罗斯福与霍普金斯》,第345、621页;英国版,第1卷,第346页和第2卷,第621页;丘吉尔,第4卷,第440页;美国版,第4卷,第489页)。

(192) 多伊舍尔:《斯大林》,第495—496页;卡利诺夫:《苏联元帅演讲集》,第202页;克雷洛夫:《苏维埃参谋人员》,第123—130页。

(193) 卡利诺夫:《苏联元帅演讲集》,第24—25页。

(194) 根据卡利诺夫的记载,斯大林毫不犹豫地当面对朱可夫说,企图发动军事政变的将领在红军内是不会受到宽容的(卡利诺夫:同上书,第26页)。

(195) 参阅多伊舍尔:《斯大林》,第496页,以及卡利诺夫,前引书,第196页和第79页转载的斯大林通过电话同将领们谈话的实例。卡利诺夫战时是红军总参谋部的一名陆军上校,据说无意中曾听到过好几次这样的谈话,有几次是在克里姆林宫斯大林的司令部里,有几次则在巡视战地司令部的时候。

(196) 1905年当斯大林第一次会见列宁时,他对列宁的举止平易近人感到惊奇和失望。他写道:“不瞒你说,那时候这(即列宁的谦逊的举止)在我看来似乎可以说是违反某种根本规则的。”(多伊舍尔:《斯大林》,第78页)

(197) 人们指出以父亲的专制权为特征的俄国农民家庭制度,为民众接受沙皇或斯大林作为所有俄国人的一种太上父亲准备了基础,这在群众心理学的领域里是一个有趣的推测。这种关系在儿子之间引起的两种相反的情感,在俄国历史上是很容易举出相似的例子的——在战场上英勇地献身同激烈地反抗权力交替出现。假使这种心理学上的分析很有根据的话,那么我们可以预期在一代人或两代人的时期里,俄国人对权力的态度将有所改变,因为革命做了不少工作使俄国的青年和妇女从农民的权力下解放出来,而新的工业中心里家庭生活的情况不大可能很准确地重新产生出乡村棚户的那种情况来。

(198) 罗斯福在第一次会见斯大林后说:“我不理解俄国人”,并且抱怨说,他发现在斯大林的个性里“没有丝毫通达人情的地方”〔弗朗西丝·珀金斯:《我所知道的罗斯福》(Frances Perkins: The Roosevelt I Knew),伦敦,哈蒙德-哈蒙德公司,1947年版,第72页〕。

(199) 凡是熟悉战争时期美国或英国的军事机构的人都会认识到,一个将军所说的一句最随便的话,都会在他的助手和属员中间促成没完没了的忙碌和奔走,有时还远远超出了将军原来的意图。造成这种现象的一个因素就是一个热心的助手作为将军的代表而暂时掌握将军的权力时,个人所感到的一种灵感。这是许多人都感到陶醉的一种状况,因为在某种程度内,他们可以大胆地预测将军的愿望,甚至歪曲他的愿望,安排出将军所不要,甚至不赞同的事情来。关于这类事情的一个实例,参阅哈里·C·布彻:《我与艾森豪威尔相处的三年》(Harry C.Butcher: My Three Years with Eisenhower),纽约,西蒙-舒斯特,1946年版,第536—537页,以及其他各处。俄国大概也有些拍马好事之徒,他们必然会促使俄国政府成为当时的那种狂暴、动荡的机构。

(200) 这种现象的最明显的例子当然就是1930年造成严重损失的过火地去完成集体化计划那件事。斯大林感到有必要用他的演讲“胜利冲昏头脑”来公开加以制止。

(201) 参阅斯大林对丘吉尔所说的最富有启发性的话,拿战时的紧张同集体化的紧张作比较(丘吉尔,第4卷,第447—448页;美国版,第4卷,第498—499页)。

(202) 西方在第一次和第二次世界大战中发展起来的战时经济同俄国在两次大战之间发展起来的和平时期的布尔什维克经济,两者间的相似之处是值得详细研究的。有人提出,布尔什维克早期的蓝图一部分就是从1914—1918年德国的战时动员措施中假借而来或是受到启发的(多伊舍尔:《斯大林》,第341页)。英国和美国在1939—1945年的战时动员有意识或无意识地都吸取了一些俄国的方式。运用物质控制来完成事先规定的生产指标而不是依靠价格来支配和控制生产,这成了英国、美国以及俄国的经济实施的特征。

(203) 德怀特·D·艾森豪威尔:《远征欧陆》(Dwight D.Eisenhower: Crusade in Europe),纽约,道布尔戴,1948年版,第467—468页。艾森豪威尔评论说:“美国人以人命估计战争的损失,俄国人则以民族的全面消耗来估计。”(英国版的《远征欧陆》于1948年由威廉·海涅曼在伦敦出版)