第二章

强国的地缘政治地位

关于强国,至今还没有一个令人完全满意的定义。(1)但构成强国地位是有某些基本的必要条件的。这些条件就是,一个国家要拥有相当发达的制造工业,有比较众多的、受过教育的和有技术的人口,有效率高的运输组织,以及有着强烈的国家统一感并具有陆军或海军传统的人民。有7个国家符合这个定义。这便是美国、苏联、大德国(包括奥地利和苏台德区)、联合王国、法国、日本和意大利。这些民族国家在1939年以前个个都比其他任何国家拥有更大的制造业能力。意大利是这7个强国中工业化程度最差的国家,而最接近意大利的是加拿大。(2)根据较宽的标准——一个国家的货物(包括农业、建筑业和采矿业)和劳务的总产量——来衡量,结果还是一样,这7个国家的任何一国的实际国民收入都比世界上其他任何国家为高,只有中国和英属印度是两个例外。(3)但无论是中国或英属印度都没有能同日本或意大利比拟的制造业能力;它们的运输组织和教育系统也无法相比。然而,强国的这些特征却正在许多落后国家中形成。的确,日本侵略的一个基本目的就是要阻挠中国的现代化和工业化,因为中国看来对日本的强权具有那样一种潜在的威胁。日本发动战争的目的是要摧毁中国新赢得的政治统一;简言之,旨在阻挠中国成为一个强国;(4)或者,说得温和一点,旨在为日本本身能享有开发中国资源之利而创造条件。

第一节 地理基础及其资源

处在1939年那样的世界里,一个国家的地理位置不但决定了它宜于进行不同种类的经济活动的条件,而且也决定了该国靠近其他国家权力中心和国际交通线的程度。这是一个国家上升到强国地位的基础,它的对外政策永远要受这个基础的影响。其他影响对外政策的因素还有,政府和人民不断改变着的抱负、信念和恐惧。德国人和意大利人利用真实的或虚构的布尔什维主义威胁来博取人们对他们自己的制度的好感,同时以嘲笑“富豪民主国家腐朽的资本主义”来破坏各国人民之间的信任和团结,为的是进一步推行他们自己的侵略政策。另一方面,俄国人巧妙地在他们认为需要的时候借助于世界革命的意识形态武器,来加强他们基本上是防卫的战略。而且,这些意识形态的水龙头要关要开都能做到同样便捷。因而政治和意识形态的战争着重说明了存在着潜在的冲突。但是最终决定一个国家是否能为实现其抱负而冒战争风险的,则是建立在一个国家的地缘政治地位和实力基础上的纯属物质的力量。构成这7个国家的强国地位的条件是什么?这七国彼此之间的关系怎样?它们同世界其他国家的关系又怎样?

地球表面只有29%是陆地,2/3的陆地在北半球:在北纬60°到70°之间,几乎全是陆地环绕着地球,而在南纬40°到70°之间,则几乎全是海洋。(5)一个国家所处的纬度位置大体上决定着该国的气候;但地球上陆地分布的不均匀和陆地的地形影响着风和洋流,因而在热带、温带和极地的大范围内使温度和季节有所变化。气候和土壤的情况给可种植范围设下了界限,而地质构造则有助于指明在什么样的地层里可以找到水、煤、石油和各种金属资源。(6)

七大强国的本土全都分布在北半球的两大陆,6个在欧亚大陆,1个在北美。欧亚大陆占地球陆地面积40%,居住着世界近80%的人口。(7)欧亚大陆的面积比北美大陆大1.5倍,其人口则比北美几乎多9倍。欧亚大陆的东西前哨是日本列岛和不列颠群岛。该大陆的欧洲部分北接极冠,西临大西洋,东至乌拉尔和高加索山脉,占地球陆地面积的8.5%,居住着世界上1/4的人口。7个强国中有4个强国的领土在欧洲;第5个,也就是苏联,有部分领土在欧洲,而其人口则几乎全在欧洲。高度发达的工业化国家就集中于欧洲,挤在这一小块地区内的国家比世界任何其他大陆上的国家都多,这些情况不断地促使欧洲成为世界事务的中心,成了有案可查的冲突最经常发端的地区。欧洲国家异乎寻常之多,(8)以及因而造成的每个国家的领土之不安全,形成了既刺激欧洲的经济发展又限制住了它作最大限度扩张的政治结构。

以往,联合王国由于它的岛国位置和它在世界海上力量方面的优势,所以比欧洲的任何其他国家享有较大的领土安全,以及较多的在世界各大洋行动的自由。由于享有这种安全,联合王国就能够鼓励商业、金融和制造业的发展,并把作为一个就业领域的农业的相对重要性降低到任何其他国家所无法比拟的程度。(9)

法国发展成为一个海上强国的条件也同样很好,但与它东部接壤的是德国,那是一个有技术、有纪律的,人口多于法国的国家;西边是处于强有力竞争地位的联合王国。因而法国既不愿意,也没有能力做到像联合王国那样广泛地依赖国外的食物供应来源。

大德国虽然在面积上只比法国大一点点,但它的人口却几乎2倍于法国。德国的四周都是些较小的大陆国家,它们没有一个能单独给德国造成实际威胁,但德国还是不愿意把工业化推进到如此地步,使它在自己领土之内丧失食品生产的可靠基地。(10)德国较晚才成为强国,在进入世界的海道方面也不及联合王国方便。因此,它在力求建立海上力量均势而走向同联合王国发生冲突和加强它作为大陆强国的地位之间不得不权衡利弊。

同其余3个欧洲强国相比,意大利的弱点在于:一方面,它极端缺乏供工业体系顺利运转所必需的煤炭资源;另一方面,它在地中海的地位不佳,因为进入地中海的门户没有一个受它控制。

苏联是世界上最大的国家。它在欧洲和亚洲的领土为整个欧洲(除苏联外)的面积的4倍,但它通往海洋的路线受到严重的限制。不过,在它的领土之内可以找到所有的气候区和地理构造,这表明它的粮食和矿物资源将足以支撑最迅速而广泛的工业化。(11)

日本是新近取得强国地位的。它只是到了第一次世界大战以后,才在制造业能力方面超过像比利时、加拿大,甚至意大利这样的国家。日本同联合王国一样处于岛国地位,在相对说来政治发展不受干扰方面有某些有利之处。但它远离欧洲的大权力中心这一点,对于它的工业发展来说甚至更为重要。由于欧美国家的商业和政治利益范围扩大到了远东,日本固然有理由认为会和比较成熟的欧美强国发生冲突,但它在工业增长阶段会同像中国这样的潜在强国发生直接冲突却更是迫在眉睫。日本除了丰富的木材资源与一些煤和铜外,基本的工业资源很少。但在东南亚,尤其在中国,却有着这类资源。姑不论正确与否,日本担心,如果亚洲大陆觉醒了的民族运动(占有世界人口的半数以上)把这些民族造就成为强大的民族国家,那时它们也许就会对它们边界以内发现的资源提出优先要求权,那么日本的加速工业扩张就可能受到损害。

美国的地缘政治地位的优越不止是在一个方面。美国地处北美洲,横跨整个大陆,在自然资源的多样性和丰富性方面应有尽有。美国北边同加拿大接界,虽然加拿大的领土比美国大,但其人口只有美国的1/10;南边同墨西哥毗连,其人口大约是美国的1/7。美国东西濒临大洋,比任何欧洲强国享有更大的领土安全,并能直接进入世界的贸易主航道。而且,同赤道把地球分为南半球和北半球相类似,一种任意的政治划分也已把世界垂直地分成不相等的两半。(12)西半球在西经180°和30°之间,包括北美和南美两个大陆。南美洲国家很多,每一国——以及总合在一起——在人力和在物力上都弱于美国。因此,几乎不会有可能构成对“北方巨人”领土安全的威胁,除非也许它们成了该半球境外的某个其他国家的工具。此外,美国在默认欧洲国家(即英国、法国、荷兰和丹麦)已在新世界确立的政治利益范围的同时,早在1823年(制定门罗主义的那一年)就已经向这些国家表明,它不会容忍利用这些属地作为基地进一步在西半球进行领土扩张,1898年它采取有力步骤摧毁了老西班牙帝国的残余。

其余的两个大陆——大洋洲(即澳大利亚、新西兰和南太平洋诸岛)和非洲,面积大而人口少。大洋洲是最后发现的一块大陆,位于南半球,距离西欧比距离亚洲东部或美洲西部要远1倍。从欧洲来看,大洋洲是坐落在地球的最远边缘——确实有很长一段时间正好离开了主要的贸易航线;它的开发非常缓慢,直到它本身变得重要起来,堪充往返于新老世界之间的定期贸易航线的终点站,情况才有所改变。同大洋洲潜在的自然资源相比,它的人口是非常稀少的。

非洲大陆大部分坐落在热带,1938年时人口大致同美国相等,所占面积比美国大3倍。在当时的技术条件下,非洲是不那么适合白人定居的,因而经济的发展和国家的成长一直受到阻碍。在非洲的极南和东北地区,由于有水和矿物资源,土地还算丰饶,气候条件比较温和,因而有一些国家发展起来。但这些国家的成长,初始与其说是由于它们具备适合于发展的固有条件,不如说是由于它们在世界贸易主航道上所占的关键地位。但一般说来,这个大陆政治上的弱点,以及首先是它和人口稠密的欧洲国家靠得很近,使非洲成了欧洲扩张主义的民族国家的一个殖民地区。

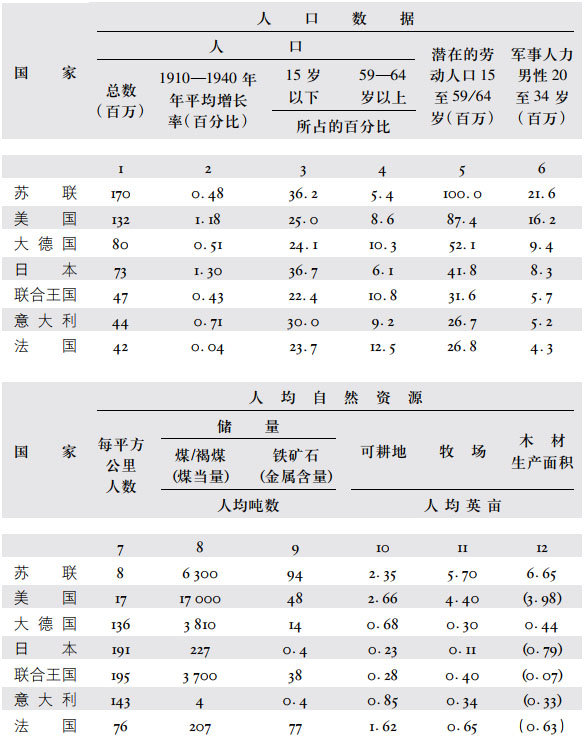

表Ⅰ(下页)以与人口相比较的方式展示了强国本土有可能得到的某些基本的工农业资源。该表(第8栏到第12栏)说明了1939年意大利和日本在可开采的天然资源方面与苏联和美国相比所处的相对弱势地位。此外,在近30年中,日本和意大利迅猛增加的人口(第2栏)对这些资源的压力大大增加了。这种压力对于人的生活水平必然会产生灾难性后果,除非能够通过无求于这些特定种类的基本资源的工业化,通过大规模向外移民,或通过获得外国领土上的资源来解除这些压力。在20世纪20年代中期以后,上述的第二条出路多半已被堵死,日本和意大利这两个鼓励在向它们开放的范围内发展工业的国家,都同德国一唱一和,成了领土扩张的最直言不讳的鼓吹者。

表Ⅰ 1939年的人口和原料资源

注:除另有说明外,统计数字根据的资料是,国联:《统计年鉴,1941/1942年》,第13—30页;第3栏的百分比是所有15岁以下的男孩和女孩占总人口的百分比,即包括0到14岁各年龄组的;第4栏是所有59岁以上的妇女——即包括60岁的妇女在内,加上所有64岁以上的男人——即包括65岁的男人在内,占总人口的百分比;第5栏的数字是指被任意确定为潜在劳动人口的人数,包括15到59岁在内的妇女和15到64岁在内的男人;第6栏只是包括20到34岁在内的男人数,是被任意定为军事人力的;第7栏是以总人口除以平方公里数求得的。

所有关于苏联的数字都是指1939年1月的;有关第3至第6栏,见弗兰克·洛里默:《苏联的人口:历史和展望》(Frank Lorimer:The Population of the Soviet Union: History and Prospects),日内瓦,国联,1946年版,第143页;所有有关美国的数字系指1940年4月的;所有有关大德国的数字系指1939年5月的;至于第3栏发表的数字,则只包括14岁以下各年龄组,作者估计所遗漏的14岁那一年龄组的人数占德国总人口的2.5%;所有有关日本的数字系指1940年10月的,所根据的是美国战略轰炸调查局积累的官方数据,载于《日本战时生活水平和人力的利用》(The Japanese Wartime Standard of Living and Utilization of Manpower),华盛顿,美国政府印刷局,1947年版;第4栏有关日本的数字是作者根据轰炸调查局和国联的数据所作的估计数,而第6栏则根据轰炸调查局表RR的资料加上表PP中“武装力量”一项的数字;所有有关联合王国的数字系指对1937年6月英格兰和威尔士的估计数,有关苏格兰的数字是指1938年6月的,有关北爱尔兰的数字系指1937年2月的;所有关于意大利的数字是指1939年12月的;所有关于法国的数字系指1940年1月的;第2栏关于对平均“中项”人口而言的平均年增长率取自《德意志帝国统计年鉴,1941/1942年》(Statistische Fahrbuch für das Deutsche Reich,1941/1942),柏林,国家统计局,1942年版,第174页;第8栏至第11栏取自A·J·布朗:《工业化和贸易》,第18—21页,但略有校正;第12栏括号里的数字系指所生产的木材总数,其他数字指“生产出来使用的”木材数。

在这30年中,美国人口的平均年增长率仅次于日本,那是有好几个原因的。在所考查的7个国家中,每一个国家的人口平均增长率不仅反映了自然生育率和移民入境增添的人口,而且反映了对第一次世界大战中的丧亡以及战后时期的饥馑造成的损失的补偿情况。同苏联、德国和法国因战争和饥馑而遭受的生命损失相比,美国在这方面是没有受到什么损失的,至少是在20世纪20年代中期以前,美国由于大量接纳移民入境而保持了高出生率。但在20世纪30年代,移民入境停止,出生减少,结果是,这30年的平均年增长率趋于下降。另一方面,苏联的平均年增长率则趋于上升,这是因为自然生育率一年高于一年,开始超过了在第一次世界大战以及战后年代的饥馑造成的灾难性损失。

20世纪30年代美国和苏联之间在人口增长比率方面出现的这种相反趋势,也反映在它们各自人口组成的相应变化上(表Ⅰ,第3栏)。

1939年,美国和德国、法国以及联合王国一样,年轻人在总人口中占的比例小,而苏联同日本和意大利一样,则拥有大量精力旺盛的年轻人。马尔萨斯的幽灵,即关于人口的不断增长——像在日本和意大利那样——是对有限的潜在资源的压力的论断,对于苏联来说,根本就不是问题。的确,苏联尽管人口增长迅速,它的巨大的国内资源的开发(除其他困难外)还是因人力短缺而受到阻碍。(13)

在法国,那个马尔萨斯幽灵是被紧紧锁住的。法国是30年来人口几乎不变的惟一强国。它一直没有从第一次世界大战中所遭受的巨大流血牺牲中恢复过来。(14)但是,法国虽然没有人口急剧增加的威胁——同法国的潜在资源相比,法国本来会比美国和苏联更早感到这种威胁,尽管比意大利和日本会迟一些感到——但它却面临在某些经济政策条件下,由于人口不变而将会出现的其他危险。(15)人口不变的一个结果是,法国总人口中老年人所占的比例比当时的其他强国都大(表Ⅰ,第4栏),而在所有的强国中,法国总人口最少(第1栏),潜在的劳动人口最少(第5栏),尤其是军事人力最少(第6栏)。

如果我们暂且不论后面将会谈到的其他因素,那么,实际情况大体上说来就是,这7个国家天然资源的不均确实给它们的工业化设置了不同的限度。由于最近几十年中人口增长的差异,1939年已经到了这样一个地步:在战后的异常情况下,远东的日本本土、欧洲的意大利以及在小得多的程度上还有德国,它们的原料资源从长远观点看将支撑不住像美国或苏联那样的累进的发展。但是,日本、意大利和德国的统治者蓄意增加的人口压力本是一笔负债,然而却以精力旺盛而又年轻的人口形式成了一笔资产,因为年轻的人口中储存着服兵役的适龄男子,这对于执行野心勃勃的领土侵略政策可能会证明是非常有用的。

第二节 由世界贸易引起的经济改造

1939年的世界经济结构以及不同大陆各国之间的关系,主要是通过世界贸易的发展形成的。正是对外贸易的作用支持了发轫于西欧及美洲东部那些国家的工业化进程。由于私人企业的首创精神,资本主义制造业中心的兴起逐步改变了濒临北大西洋的那些国家的经济结构。农业作为就业的一个领域相对衰落,而在农业活动收缩的同时,对遥远地区的农产品及工业原料的需求增加了。(16)西欧和美洲东部的制造业中心愈是工业化,它们在自己国土内的农业和矿业资源就愈来愈少,对更遥远地区的依赖就愈大。在这种内部发展以及随后的对外贸易扩张的过程中,有愈来愈多的“开放边界”被越过,亚洲的人口稠密地区以及美洲大陆和大洋洲人口稀少的领土被打开。(17)世界经济的金字塔在高度增加的同时也拓宽了它的基础。但是贸易的这种从最早的制造业国家作离心方向的扩张,创造了在以欧洲为中心的世界的外围建立新的工业中心的有利条件。因此,世界贸易的扩大和加强刺激了比较遥远的国度的工业化和经济结构改革。随着更多的国家被卷入世界贸易体系并实行了工业化,这些国家也就开始在它们相对说来占有成本上最有利条件的那些生产行业中实行专业化。大体说来,效率上相对差别的存在意味着每个国家都从国际贸易中得到好处,因而在这种自由国际交换制度下,无论是作为一个整体的世界,或是其中的个别国家,其经济利益往往是朝同一方向发展的。

但还有一些力量在起作用,这些力量使得从世界贸易体系得到的好处分配不均。这里只能谈一谈几种这样的力量。在晚近阶段才被卷入世界贸易体系而且仅仅依靠私人企业积极性的国家发现,要建立那些它们似乎拥有某些“天然优势”的工业并非易事。较老的国家有在它们的发展过程中臻于完善的运输、信贷和销售组织,因而能吸引它们的“天然优势”根本不算最好的那些较新的工业。正如皮古所说,在自由贸易制度里,基础巩固的工业国家的有利条件要比新来的竞争者多千种,而如果听任事情“自然”发展,那么年轻国家的“潜在”力量的开发也许会被无限期地拖延下去。(18)在这样的情况下,为了民族经济的利益而实行保护贸易制度便有了强有力的理由。

在某些年轻的国家里,私人企业由于缺乏资本,不能开发潜在的生产资源,国家就担负起企业家的职能,而不是仅仅为私人企业维持秩序了。日本就是这样的例子。有人谈到19世纪后期日本的纺纱工业时说,“政府是这一工业孜孜不倦的革新者……在提供资本方面,国家占主要地位。实际上当时所有引人注目的扩张都是直接或间接由国家提供资金的。”(19)一般说来,如果由于国家的刺激,规模较大的生产最终提高了效率,那么对于国际专业化和合作是没有害处的。但是生产的主要动机是为了提高生产率,抑或仅仅是为了威望和军事目的,则很难区分。许多欧洲国家的工业是在本来会经受不住公开的国际竞争考验的两次大战期间发展起来的。美国和日本在20世纪30年代都能够生产汽车、打字机和化学品,而且在较低的价格幅度上具有相当的质量。但是尽管日本工资标准低得多,还是要有高度的保护措施,才能防止同类的美国产品完全统治日本市场。(20)

这是一个困境。新生工业有一个习性,即使它们的规模扩大了,也还是要依赖在它们诞生时援助过它们的支持者。但这种保护为什么要继续下去,而且,较老的国家既然维持低效率肯定不符合它们的利益,那为什么也采取保护措施呢?

解答必须从这些国家各国内部的经济和社会气候的变化方面去找。随着工业的发展,组成这些工业的各家公司在竞争的角逐中便面临着严重的风险。拥有和经营一家工厂的人除非运用他的才智,便无安全可言。为了在市场上立足而不至于被迫歇业,他就得紧紧跟上最新的技术发展。他必须通过降低成本的办法保持住他的公司的效率。只有那些不断创造新的生存条件的人才能坚持下去;那些落在后面的就被摧毁了。这个“创造性的破坏”过程就是资本主义的基本现实。(21)生意第一,生意最重要,乃是一种没有人能够躲避得开的教义。在一个冷酷无情的世界里,软弱是不行的。对现实的清醒估计和为效率而奋斗——不论用什么方法,亦不论付出多少的人所能及的努力来提高效率——便是求得生存的惟一道路。在这场斗争的过程中,所有社会的内聚力破坏殆尽,而那些确乎生存下来的人所得到的报偿便是财富的积聚。

随着市场的扩大,商业的报偿和风险都增加了。随着更多的国家被卷入世界贸易体系,老的工业国家在开始的时候积累起巨额财富;但是一旦“正在工业化的”国家在某些活动部门推进到足以在它们的国内市场向较老的工业国家提出挑战的时候,重点就从利润转到了风险。随着在比较成熟的工业国家里竞争的加剧,企业家在看到没有希望把他们的营业扩大到独家垄断的规模时,就愈来愈热切地希望得到安全,希望把风险减少到最低限度。这就导致在商人中间成立贸易联盟和卡特尔,目的是要局部地,即一个行业一个行业地调节和控制竞争。

在这种组织从一开始便不存在的地方,既得利益者组织起来了。这些垄断联合体不必把行将过时的工厂设备无限期地保存下去,就此而言他们也不冻结现状和阻挠进步;他们的目的更确切地说是分别做到“有秩序的撤退”和“有秩序的前进”。在一国之内获得局部的社会内聚力是一回事,要消灭所有导源于外部竞争而对内部稳定产生的不利反响,则又完全是另一回事。但假定这些垄断联合体足够强大,那么它们就不难使政府相信,在一个迅速变化的世界里,为了确保有秩序地进行调整和取得进展,实行保护贸易制度是合乎社会需要的。

这种伴随着工业化而来的社会气候的变化,垄断组织的发展,以及保护贸易制度,各国均不相同。这个变化有代表性的一点是,在19世纪的大部分时间里,世界贸易是同世界工业生产的扩大以同一步调增长的,而在20世纪的头30年,贸易增长率却落后于生产的增长率,第4个10年更是停滞,乃至下降。(22)

但最令人惊讶的是,虽然1938年世界贸易量超过1913年大约13%,成熟的工业国家的贸易却绝对下降。例如,英国和德国的出口量下降了2/5,法国出口量下降了1/5,而美国的出口量则增加了1/5。(23)但甚至美国也在1929年以及1936—1938年之间的这一时期出口量缩减过1/4。更惊人的是,英国出口量的下降全是因为它同世界上的工业化国家和正在工业化的国家的贸易减少了一半,亦即同欧洲的工业化国家、美国、日本、苏联和印度的贸易锐减的缘故。它向三个正在迅速工业化的国家即印度、日本和苏联的出口实际上减少了2/3。(24)另一个说明较老的国家在世界贸易中地位变化的方法是记住这样一个事实,即欧洲所占的份额已由1900年的66%下降为1937年的52%。

那么,较老的工业国家把机器出口给世界的其余部分就是在破坏出口国自己的长远利益,这难道不是真的吗?斯彭格勒指控西方人民把他们的技术传给亚洲人,说那是在背叛他们自己的文化并为西方世界不可避免的衰落铺平道路,这种说法难道没有某些正当的理由吗?

总的说来,支持这些指控的证据是不足的;不过,从成熟的工业国家的经历来看,却也并不叫人宽心。它们是否会逆流而行是很值得怀疑的,因为它们过去从国际专业化中得到过巨大的好处,而它们现在也没有保护它们原先的技术垄断的手段。

某些当代的观察家评论说,随着紧挨西方世界周围的开放边疆的消灭,随着开放空间的填补完毕,人同物质自然界的斗争必定要被竞争着的人类社会之间的政治斗争所代替。(25)这个结论过分悲观。但变得明显的是,工业基础巩固的国家正像它们现在这样,面临的局面是从前不断打开新市场的情况已不复存在,国内人口增长速度放慢或固定不变,以及外国在它们的国内外市场加强竞争的威胁,因而它们会被迫接受在其工业中作非常痛苦的调整。它们缓和这些调整的一个权宜之计便是采取保护措施。

可是结果是,旨在便于有秩序的调整而征收的关税,像那些旨在保护年轻工业而设立的关税一样,往往蜕变为保护低效率的工具。某些国家推行经济民族主义的政治目的是直率宣布的。早在1930年国际行为准则彻底崩溃很久以前,德国——以及其他某些工业国家——通过一些蓄意采取的措施,从关税到补助金都有,企图为它的经济保留一个广阔的农业基础。工业国家的这种政策在许多农产品生产领域提高了生产率的同时,导致了生产过剩和农产品价格的严重下跌。虽然在1927年和1933年之间贸易条件变得对英国、德国、美国和法国非常有利,但只有农业在其经济中是个最小部门的国家英国才充分得到了这个好处。在像德国那样既得利益集团强大的国家里,根本就不想以任何有秩序的方式去拆除支撑农业的人为支架。相反,出于政治原因,农业得到更多的援助,尽管这些工业国家里的贸易条件的有利趋势部分地一直维持到1937年。(26)显然,这种经济民族主义对世界贸易是具有抑制影响的。

20世纪30年代贸易条件已经变得对包括苏联、意大利和日本在内的生产初级产品的国家不利。所以这些国家现在用一切可能的刺激手段去促进它们自己国家的工业化。在苏联——但日本不是这样——工业化的同时是伴随着进口量的下降的。加以在这种情况下,由于工业化是经过有意计划要实现自给自足的,所以世界生产和世界贸易之间的差距便不可避免要扩大了。

然而,经济民族主义除有政治根源外,也还有真正的技术方面的根源。这就是说,世界贸易的相对衰落虽然多半要归咎于垄断的“压力集团”对政治家们施加的影响,但把经济民族主义轻率地说成完全是根据荒谬的错觉提出来的,则过于简单了。(27)主张世界范围的专业化和交换的论点所依据的是,物质资源、人类技术和资本储备向来分布得很不均匀这一事实。但是,在技术进步和工业化的过程中,正是这些曾经造成了有利可图的贸易的条件在不断变化中。例如,在美国或德国获得的技术知识很快也就可以在俄国或日本得到。不同国家之间工人技术的差异在工业化扩展和教育普及的同时趋于减少。而且,由于现代电力技术和化学方法的进步,某些或以活的有机生命为形式或以有机生命的化石产品为形式存在的自然原料资源,因其甚为稀少,或只有少数地方才有,或多或少被用比较丰富、比较易于得到的非有机物质制造的新的人工合成材料所代替,这也减少了一个地区对另一个地区的依赖。把所有这些因素放在一起加以考虑,我们便可看出一个总的趋势,即制造品成本的相对差距在缩小,从国际专业化和交换获得的经济收益在减少。

就经济民族主义中这个真正技术性因素所起作用而论,它确实是20世纪30年代世界贸易停滞的部分原因,但还有两个因素意义更重大。一方面,大多数国家,尤其是德国和苏联,都出于政治上的原因想实现高度的经济自给自足;另一方面,像美国和法国这样的强国在这10年中确实不能使内部活动达到并维持在一个高水平,这也是事实。这种无能为力的局面减少了它们传统的进口需求,结果对世界贸易量产生了令人沮丧的影响。

所以,要确切估计促成经济民族主义的各种推动力的相对力量究竟各有多大,那是不可能的。但有一点却很清楚,即1930年贸易和货币领域中的国际关系的破裂使传统的、通过关税进行的国家保护方法变本加厉,因为又对贸易设下了限制性更大得多的新障碍,例如配额和外汇管制,从此世界作为一个整体的经济利益同各个国家的经济利益之间,便不再有任何协调一致的表象了。

第三节 利益范围和交通

20世纪30年代多边贸易的崩溃以及随之而来的各个国家采取的单方面行动的一个结果是,强国的地缘政治地位及其政治和商业利益范围的重要性增加了。由政治上同强国联系在一起或受其控制的领土所构成的政治范围,在强国之间的划分是很不均匀的。

的确,在7个强国中,无论是苏联或大德国——在其他国家事实上承认了强行将奥地利和苏台德区并入第三帝国之后——都没有对它们自己国界以外的领土进行直接的政治控制。美国实质上也属于这一类型的国家,因为它在亚洲和大洋洲的附属国的经济资源,比起在大陆美国所发现的资源来是很少的。

意大利的政治属地在有一点上和日本的政治属地相同,这便是那些属地同它们的基地——宗主国靠得很近。但是,相同之处也仅限于此。意大利的几大块非洲属地在资源方面都比较贫乏,人口只占意大利人口的1/5。(28)与此形成对照,日本在亚洲的大部分属地和占领领土——撇开大洋洲的几块在经济上无足轻重的日本托管地不谈——在资源方面非常丰富,人口同宗主国一样多。

法国则同英帝国及其联邦国家一样,领地遍布各大洲。法国属地的人口合计起来和日本属地的人口一样多,而在法国控制的非洲部分和亚洲部分,所发现的稀有资源都能补充法国本土资源的不足。但尽管法国的政治利益范围分散在全世界,法兰西帝国在地理上还是比英联邦要紧凑得多,因为法国最大的和经济上最重要的属地集中在非洲。

英帝国及其联邦国家几乎拥有地球上领土的1/4和人口的1/4,它是世界上最庞大的政治单位。除开5个自治领和印度,英国殖民地和委任统治地的人口比日本属地的人口多,而其在各大陆之间的分布很像法国殖民地人口的分布。就原料资源的多样性而论,英国殖民地超过了法兰西帝国。如果再把印度计入英帝国,则原料资源就更多得多。然而,真正的实力既不在这些殖民地,也不在印度,而在5个自治领。这5个自治领的人口总和还不到联合王国人口的2/3,但潜在的——而在许多方面是现实的——资源超过了不列颠群岛所已发现的资源。而且,这些自治领像印度一样,拥有相当多的制造业能力,只要这些在法律上独立的国家决定同母国一起行动,英帝国及其联邦国家手里可以自由支配的实际资源就比德国或苏联多。

与政治利益范围的不平衡情况形成对照,每一个强国都从事对外贸易,因而各有其商业利益范围。政治利益范围和商业利益范围不一定是恰好相符的,但是一个国家对另一个国家政治上的忠顺往往会加强它们相互之间的商业交换;反过来也一样,一个国家对另一个国家的商业渗透可能是朝向对后者实行政治征服迈出的第一步。20世纪30年代这两个趋势都特别显著,因为国际贸易和货币关系的崩溃实际上意味着每个政府的行动自由。强国现在能够直接影响贸易的地理分布了,这是它们以往做不到的。结果是,意大利、日本、法国和联合王国加强了它们同政治上受它们直接控制的范围内的那些国家的商业关系,德国则加强了同它紧邻的那些小国的商品交换,因而也就加强了它对这些小国的直接政治影响。(29)

在这种为使商业范围和政治范围具有共同疆域所作的广泛努力的背后,最大的强制力量也许是要提高迫切需要的外部供应的可靠性和交通路线的安全程度。谁也不能忽视交通的极端重要性,一个强国的外部利益范围对这个国家究竟有多大价值全看交通的安全程度如何。如果不是预期会有战争,关于可靠性和安全程度的考虑便毫无意义。因此,30年代大多数国家奉行的商业和运输政策竟忠实地反映了战争在它们面前投下的阴影,这便是必然的了。

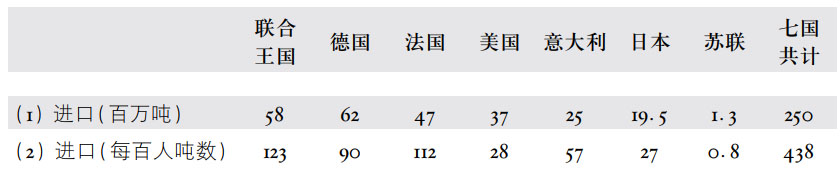

既然贸易和交通相互紧密依赖,那么,强国所面临的运输任务的规模和特点是什么呢?这两者都是由每个强国进入对外贸易的货品总重量、货物的地理分布以及货物的构成(即是否笨重等等)直接决定的。这可以拿1938年的状况来做说明。那一年世界贸易中从原产地国运往最终目的地国的货物重量据估计大约为4.2亿吨。(30)这7个强国进口供自己使用的货物(即除去仅仅是过境的货物)约为2.5亿吨,即按重量计算占世界总额的59%,(31)而按价值计算则占世界总额的49%。德国和联合王国共吸收了世界有形进口量的1/4以上。联合王国对外部供应十分特殊的依赖性可以从这样一件事情上看出来,即它每100个人进口了123吨,美国是28吨,而苏联还不到1吨。(32)

然而,强国不仅是相对说来分量轻的值钱的制成品的出口国,而且也是大量粮食和工业原料的供应国。实际上,它们出口了2.1亿吨,按重量计算占世界出口总额的50%,以价值计算占世界出口总值的48%。美国是世界最大的出口国。(33)除了谷物、水果、蔬菜、棉花、烟草这些很占重量的全部货物外,更有两种工业原料即石油产品和煤共占去美国出口吨位的一半以上。正如联合王国的出口品有4/5是煤那样,德国和法国的出口重量中,煤和铁矿石分别占有最大比重。苏联在世界出口品重量中所占的比重——主要是木料和谷物——超过了意大利和日本两国的总和,虽然按价值计算苏联只占世界总额的1%,而意大利和日本加在一起占8%。

强国之间不但在对外贸易的分量方面有着明显的差别,它们在外贸的地理分布上也显然殊异。除去联合王国是个例外,各强国的主要商业利益范围都在该国所在的大陆区域之内。因此,如将世界划分为三大地区组,即(1)欧洲—非洲、(2)西半球、(3)亚洲—大洋洲,则对于政治和交通都具有重要意义的是:1938年德国、法国和意大利各从欧—非组取得其有形供应品的85%以上。同样地,美国从西半球国家取得其有形供应品的70%。(34)日本以重量计算有大约60%的供应品来自亚洲—大洋洲国家。独有联合王国的情况与此迥然不同,它从西半球国家进口的(占46%)比从欧—非组国家进口的(占42%)多。

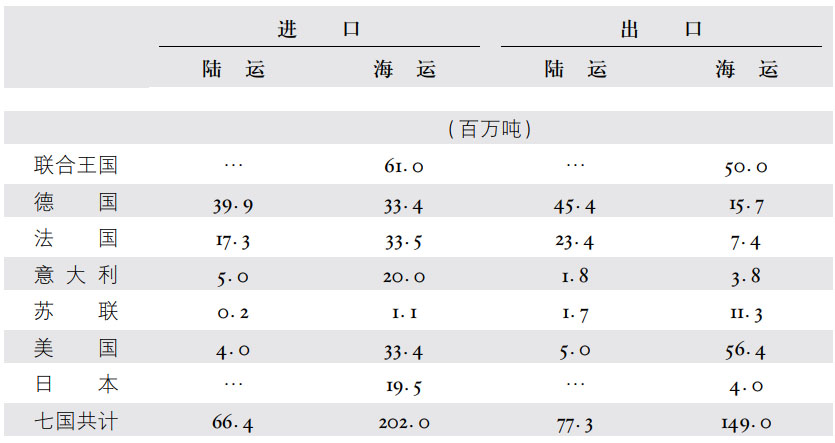

这种与各强国地缘政治位置有关的贸易区域分布,对各个强国的运输任务的规模和特点有着非常直接的影响。欧亚大陆东西两侧的联合王国和日本,由于其岛国的地位,贸易全靠海运。其他强国的贸易则部分靠海运,部分靠陆运(即由铁路、公路、运河以及比重不大的空运来运输)。德国的陆路贸易比重最高,其次是法国和意大利。(35)

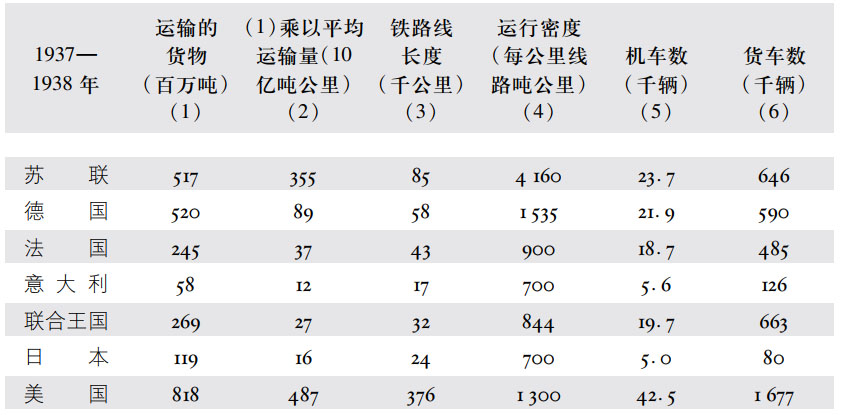

德国、法国、意大利和苏联对外贸易中陆运部分的运输任务是和国内运输任务直接结合在一起的。(36)这就是说,来自邻国的进口品通常是由在各国领土之内经营的各种运输机构在国境上接收的。这四个国家——尤其是德国和苏联——在两次大战之间的时期里对于完善它们的铁路、公路和运河系统取得了相当大的进展。但尽管有这些改善,以苏联为例,其铁路的超载情况在1938年比在1928年还要严重。铁路线的扩建以及机车和货车车辆的增添赶不上这10年中货运大量增加的速度。苏联的铁路系统仍然是世界上超载最甚的铁路系统。1938年,苏联每公里铁路线货物运行的吨公里密度几乎比德国高出2倍,比法国和意大利高出3倍多。换句话说,一列和德国货车约莫同样长短的俄国货车,就得载着同量的货物比德国货车多跑大约3倍的距离。(37)

各强国运输系统的效率固然有着上述差异,但陆运机动性的普遍改善为进行更多陆运商业交换展示了可能性,而从长远来看也展示了横贯欧亚大陆的空间统一的可能性。但这些可能性离实现还远。当时只有西欧有跨越国境的紧密交织的运输网。东欧的运输网还处于初期状态,既有的交通也不那么衔接得上(就是因为西欧和俄国的铁路轨距宽度不同,等等)。东方的维斯杜拉河和奥得河作为国际运输线的水道在重要性方面亦不及西方的莱茵河。(38)因此,正好位于欧洲中心并且——如希特勒所承认的——正在觊觎在东方赢得一个帝国(39)的德国,在这种依靠陆运的冒险中便遇到了一个严重的限制。它不能正常地强行加快东方的运输发展步伐;它在和平时期也不能在拥有主权的邻国的领土上经营它自己的铁路或公路车辆。正是出于这个原因,德国在它1933年以来的军备竞赛中极为注意加强其国内超过眼下需要的运输系统,设计连接鲁尔和柏林以及德国东部省份的战略公路和运河,积聚适宜于支持在外国领土上进行军事行动的铁路和公路车辆。

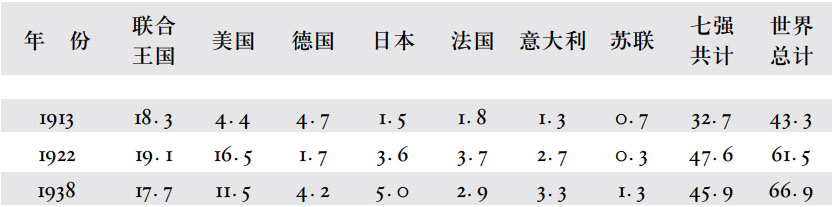

海运贸易就不同了。在自由的世界海洋上,任何强国都可以在租用外国船队和建造自己的船队之间进行选择。影响此种抉择的有许多因素。伹主张经营一支国家船队的一个最通常的论据是,运输任务乃是一个强国的海运贸易所产生的。基本上是两个因素决定着运输任务的规模。第一个决定因素是海运贸易的重量。就进口品的重量而论,世界上没有任何其他国家有联合王国那样巨大的运载任务。1938年,英国进口了6 100万吨货物(包括过境运输的货物)。其次是美国、德国和法国,它们各由海路进口了大约3 300万吨货物,尽管德国和法国经由陆路的进口量也十分可观。最后,意大利和日本各进口了大约2 000万吨货物。第二个决定因素是拖运的距离。例如,联合王国每吨进口品的平均拖运距离比法国要多1倍多。因此,各大强国面临的实际运输问题反映在它们进口品的吨英里上,即海运进口品总重量乘以拖运距离。(40)1938年各强国的运载任务如下:

进口品运载任务(1938年)

(单位:10亿吨英里)

1938年每个强国拥有的运载能力亦即商船队同各该国的运载任务相比,情况如何呢?世界商船队(即只计100英吨及其以上的汽轮和内燃机轮)从1913年的4 330万英吨增加到1938年的6 690万英吨。世界商船吨位增加了50%以上,而世界海运贸易量同期仅增加22%左右,(41)所以在两次大战之间的时期航运设施超过了需要。考虑到1938年时船只的平均容量更大和平均速度更快,则超过需要的程度就更大了。

世界航运共增2 360万英吨,其中多半是由于第一次世界大战的结果。1922年,世界运载能力已达6 150万英吨。战时的5个协约国英、美、法、意、日领先增加。它们在1913年拥有2 730万吨。其中最重要的航运国家是英国。英国的盟国由于在战争中失去了它们在战前一直非常依赖的英国航运,便采取步骤来大大增加自己的运载能力。确实,1922年这5个战时的协约国共拥有航运总吨位大约4 560万英吨。另一方面,德国和俄国的商船航运吨位则从1913年拥有的540万吨下降到1922年的200万吨。

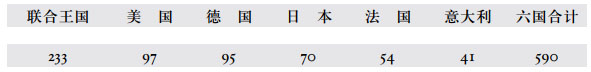

强国的相对航运实力由于第一次世界大战而造成的这种结构变化后来再也没有恢复原样。很自然地,德国和俄国作出了果敢的努力来补偿战时的损失,但意大利和日本也不放弃其战时的收获;相反,它们继续扩大自己的运载能力。因此,在1922年至1938年之间,这四个国家——即意大利、日本、德国和苏联——的运载能力共增加了550万吨;而在同期,联合王国、法国和美国的运载能力却降低了720万吨。列强中商船吨数的增长和分布情况如下:(42)

运载能力(百万英吨)

1938年,美国商船队是世界上第二支最大的商船队,占世界船舶总吨位的17.2%。这一年它的进口品按重量计算仅占世界海运进口品总量的大约10%。显然,美国的航运能力用来应付它自己的贸易应该是绰绰有余的。然而美国关税委员会指出,美国进口品总货量中由美国船只运输的约占1/3,其出口品总货量中由美国船只运输的还不到1/4,“不论美国在战时多么有效地使用它的商船,要是外国拥有的船只严重短缺,那就不可避免地不仅要影响到美国出口品的运输能力,而且要影响到它的进口品的运输能力。”(43)那么,是否可能是,美国比其他强国有更大一部分船只是不能横渡大洋的吗?然而情况并非如此。相反地,以3 000英吨以上的船只而论,美国仍然拥有1 000多万吨,而它在世界这一级的船舶中的相对地位甚至更强大。(44)

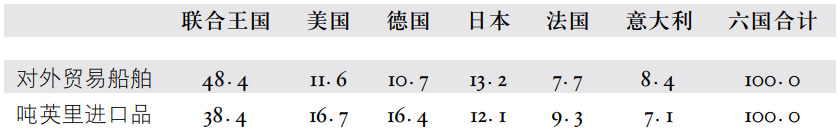

造成这一出入的原因是,美国有两条大洋海岸线,美国商船队有近70%从事沿海运输。把港口船舶、渔船和近海船只从每个强国的商船队中除去,列强可用于对外贸易的绝对和相对运载能力便根本改变。撇开苏联不谈,其他六个强国的运载能力可以估计为大约3 100万英吨,其中单是联合王国便拥有大约1 500万吨。(45)其次是日本,有410万吨;(46)再次是美国,有360万吨;(47)德国,330万吨;(48)意大利和法国分别为260万吨和240万吨。(49)把各强国所拥有的“外贸商船”的份额(即3 100万英吨=100)同它们的运输任务所占的份额(即5 800亿吨英里的进口品=100)加以比较,我们所要分析的主要问题便可以得到最好的回答。因为这些数字说明了1938年列强本国拥有的运输能力和它的海运任务之间的关系。(50)状况如下:

运载能力和运载任务的比较(1938年)

(百分比分布)

从上表比较中得出的结论是,1938年德国、法国和美国所面临的海运情势要比联合王国、意大利和日本困难得多。确实,看来在强国之中德国是最完成不了它自己的贸易货运任务的。但德国的船舶吨数的短缺情况被夸大了,而法国和美国的短缺情况则被低估了,因为在1938年法国和美国的运载能力没有充分发挥,它们的进口处于相对萧条状态。而与此相反,德国的国内活动和进口正兴旺发展。此外,德国需要远洋运输从南美输入的进口品数量特别大,这使人们过于严重地估计了它的吨英里运载任务以及它的航运地位的明显困难处境。(51)然而,除了这些差别之外,1938年情况的真正显著特征,以及同1913年情况形成鲜明对照的是,所有强国在运载本国的贸易货物方面都比第一次世界大战以前装备得更好。

所以造成这种情况与其说是经济方面的原因,毋宁说是政治和战略方面的因素。根据纯经济的理由,认为一个国家应该自己运输它的贸易货物的理论是站不住脚的。英国在19世纪的大部分时间里曾经是世界上的主要货物承运者。由于它的地缘政治地位、它的悠久的海运传统和它的不乏熟练的航海技术,它或许比别的国家更适合于担当这一任务。相对说来,它占有成本方面的优势,这部分地是因为它过去还一向是世界上煤的主要供应国。用英国船从世界各地运载大宗货物到欧洲的费用要比用外国船便宜,因为装载从英国出口的煤,就可作为英国船只出航的压舱物。这些有利条件并不持久。第一次世界大战以后,英国煤的出口量急剧下降,而运费中的重要一项——英国海员的工资则开始高于其他许多国家。这些变化缩小了英国在成本方面的相对优势,就此而言,世界运输业从英国船只转向外国船只是有其经济上的原因的。但是,比这更重要并且可能更起作用的还有两个原因。

首先,需要进口品的国家必须依靠直接的货物销售(即有形出口)、过去的海外投资的收入或提供劳务等(即无形出口)来支付它们的进口品。在两次大战之间的时期,特别是在30年代,当时关税以及在更大程度上的配额安排限制了货物的销售。许多国家的政府都急于通过提供劳务来为自己取得一笔收入,以填补直接出口的收入同所需进口品的费用之间的差额。虽然以量计算的出口品总额,尤其是以价值计算的出口品总额,是有波动的,但有一部分骨干商品的销路是多少有保证的。这些货物的运输可由卖方进行,也可以由买方进行。某些国家的政府往往劝说其本国的出口商让他们的货物由本国船队来运输,以便获得从航运服务形式赚取无形出口收入的好处。这种考虑在德国和日本船队的成长过程中是起过作用的,它们不顾国家资源受制于航运这一点在正常情况下并不是最经济的使用办法。

其次,国家威望问题起过极大作用。“德国在世界上的荣誉有赖于它是一个强大的航运国家,”北德意志劳埃德航运公司董事会董事长卡尔·林德曼写道:“非此,德国的外交政策便软弱无力。”(52)

各国船队的发展,不论其属何缘由,自然都被老早确立了地位的传统海上强国视为对它们商业地位和利益的威胁。在这方面,“对英国航运的最严重威胁来自日本”。(53)日本船主协会代表T·斋藤对英国提出日本到了1937年已有能力运载其贸易量的两倍的指控加以反驳:“认为各国只能拥有够其贸易量所需的远洋航行吨位,这种看法在英国倒是异乎寻常的。”(54)但劳埃德勋爵说,虽然对于一个国家拥有多于其本身贸易所需的吨位这一原则是不可能有例外的,但“在这一原则的应用必须有限制”,而“当它终于威胁到英帝国的交通时,那我们就得说清楚:维持英帝国的航运对整个英帝国具有无比巨大的战略和商业利益”。(55)问题的核心是,日本像德国一样决心扩张,而因为这两个强国的帝国主义目的——国家主办的和国家补贴的航运扩张,只是这种帝国主义目的的一个表征——这两个国家的政策就不可避免地要侵犯到那些基本上想保持现状的国家的政治和商业范围。

在两次大战之间的时期,各国普遍都不愿意本国的贸易在运输上受制于外国吨位。但拥有本国的商船队并不一定意味着供应安全便有了保证,或物资供应的交通线安全便有了保障。此外还需要陆海军实力。

海军实力不仅仅是军舰数量的问题。军舰的装甲、速度、火炮射程等等,以及舰队的构成都非常重要。(56)舰队的构成这个因素视其所执行的任务为防卫性抑或为进攻性而定,而一个强国的舰队任务的性质又取决于既涉及其自身的政治和商业利益范围,又涉及它同其他(潜在的敌对)强国利益范围的交叉点的地缘政治位置。在现在所谈的问题上,我们只需将各强国的相对海军实力(战列舰、航空母舰、巡洋舰、驱逐舰和潜水艇等以千吨计的总排水量为尺度)(57)同它们的相对商船实力(以千英吨计的外贸船舶吨位来衡量)作一比较。下表大体上表明了1938—1939年有关这方面的情况。

军舰和商船吨位

就海军实力而论,英国大于德国,单凭这一点英国就有足够的能力保住它的主要交通线,但来往于英国同波罗的海沿岸国家之间的交通线除外。另一方面,德国除了它同北欧国家的极为重要的贸易外,它对于保卫它的海运贸易不能有任何指望。北欧是德国主要商业利益范围,这是从重量来说,而不是从价值来说的。

意大利海军力量足以威胁英国通过东地中海的交通,并迫使英国商船远航,绕道好望角,尤其是考虑到意大利的潜艇和驱逐舰分遣队,情况更是如此。但意大利海军力量固然可以迫使英国商船改变航路,英国海军力量也能有效地阻止意大利船只经由直布罗陀海峡进入大西洋,而且,只要英国在亚历山大和海法拥有基地,甚至可以阻止意大利船只进入苏伊士运河。因此,封锁地中海出口,英国海军就不仅会迫使意大利船只改道,而且会完全切断意大利同它在地中海以外的主要海运贸易中心的交通。

强国在太平洋的相对海军实力完全是另一种情况。日本海军有足够力量保护其通往远东大陆和西半球国家的主要供应来源的航线,以防英国的干涉;但英国海军能否防止日本对英国同大洋洲贸易的袭击,却至少是个疑问。能否保卫英国同大洋洲的贸易,首先取决于英国在大洋洲、香港,尤其是新加坡的军港的安全。如果英国所要对付的日本是一个单独的敌手,那么英国还有一线希望,能把日本对英国商业的袭击可能造成的破坏减少到最低程度。同样地,如果英国所要对付的只是德国和意大利,英国海军也可能足以保护英国商船对付德国和(或)意大利的干涉。但英国的海军实力敌不过德、意、日加在一起的海军实力。即使法国站在英国一边,它们的联合海军力量也只比反共产国际公约的伙伴德、意、日的海军实力稍强一点。因此,如果美国的巨大海军力量不投入英法一边,英法联合海军实力有限,就得让1938—1939年的外交去担负起这样的任务,以制止反共产国际国家公然结成反对它们的海军同盟。

考虑到强国在军用飞机方面的实力对比,外交手腕就更有迫切的需要了。空中机动性的臻于完善,是第一次世界大战战后时期技术和工业进步的最大成就之一。不过,飞机的作战范围并不是无限的。飞机固然几乎不能用来保卫从一个大陆的某个终点基地到另一个大陆的某个终点基地间的海洋通道,但用之于在欧洲打击这些基地本身却是足够完善的。轰炸机的攻击价值是各不相同的(例如,由于大小、速度、装备的差异),其效能取决于它们可能遇到的战斗机、高射炮火等的防卫力量。

1939年初,单是德国拥有的可以作战的第一线军用飞机就比英法加在一起的还多。在德国的总共大约2 400架第一线飞机中,轰炸机差不多和战斗机同样多,而英法合计约2 000架飞机中,轰炸机航空分队就没有那么引人注目。如果我们再把意大利为数不足1 000架的第一线飞机同德国的第一线飞机加在一起,那么轴心国的空中联合优势就超过了英法的联合力量,比率大约是二比一不到一点。如果把拥有1 000多架飞机的日本也计入轴心国阵营,轴心国的空中优势就比英法的联合力量相应地又大了一些。(58)因此,像计算相对海军力量一样,通过对相对空军力量的计算,就看出英法联盟较之德意日联盟是处于劣势,除非即刻能使苏联或美国站到英法这一边。1939年初,消息灵通的专家们一致认为,从军用飞机数目上说,世界上没有一个国家能胜过苏联。苏联在飞机数目上的绝对比重(3 000到4 000架)和英法的空中力量加在一起,会同反共产国际国家的联合空中力量恢复均势。另一方面,拥有1 500架战斗机的美国,(59)不论它作为英法的一个亲密军事盟国可能会多么有用,但除非它本身遭到挑衅,它是不可能被拉进这样一个同盟的。

既然反共产国际国家到了1939年已积聚起数量上几可与英法相匹敌的强大海军,又有一支占优势的空军——更不用说地面部队的悬殊了——英法这两个西欧国家就必定要考虑通过谈判同苏联结成联盟来改变这种危险的不利处境的可能性。苏联同西欧国家一样而不同于美国,早就很清楚它已处在受轴心国进攻的危险之中。英法政府对苏联政府作出建议的犹豫不决,以及它们后来为时已晚而又不热情的尝试的失败等,将另外记叙。(60)在英国人和法国人的考虑之中,三个起了阻碍作用的主要问题似乎是:(1)尤其是1937年大规模清洗武装部队以来,苏联在军事上的价值值得怀疑;(2)基于意识形态的原因,同苏联交往不足取;(3)苏联本身就有领土野心,去鼓励它的野心是不明智的。没有证据可以证明,在这个赞成或反对同苏联达成谅解的关键问题上,英法政府在制定政策的时候,曾对各强国的国内经济结构和对外贸易结构作过任何对比考察而受其影响,虽然对于国际形势要作出现实主义的评价和处理本应当考虑到这些问题。

事实上,苏联的情况不同于其他六个强国。那六个强国的工业实力有赖于它们的供应线以及其帝国各部分之间交通的安全,而惟有苏联对外部交通线安全的依赖程度不及对本国领土安全的依赖程度。可以表明这一点的是——虽然不能就此作出结论——它的进口额无论从总计数来看或以每百人计算都比较低。(61)在1938—1939年,不仅苏联对外部世界的实际依赖程度很低,而且外部世界也不能把苏联看作是不可缺少的贸易范围。苏联既无强大的朋友,又成了反共产国际集团扩张主义国家敌视的焦点,看来最有可能成为这些国家的侵略的牺牲品。因为,正如日本在中国的军事胜利使日本占有更广阔的基地可以从那里出兵进犯苏联领土,同样地德国在慕尼黑的不流血胜利也打开了德国进攻苏联的大门,因为德国占有慕尼黑打断了把这两个旧世界最大的大陆强国分隔开来的缓冲国链条中最重要的一环。(62)

另一方面,对英法说来,如何保住它们的供应线和帝国交通使之不受任何干扰,乃是一个生死存亡的问题。它们按每百人计算的进口品超过了其他任何强国,尤其是英国的贸易分布十分独特,遍布世界各大陆。确实,英法拥有高效率的海军,而且——由于它们在世界范围占有领土——它们占有海军基地的优势,可以利用这些基地保护许多大洋航线。但在1939年,在大西洋上拥有制海权已不像在19世纪的大部分时间里那样意味着在远东海域拥有实际控制权。鉴于日本有强大的海军,在作战范围上又得到它的南太平洋基地(即它的委任统治地)的加强,英国通往大洋洲的贸易航路就特别易受攻击。因此,如果西欧国家遭到日本的攻击,它们就会发现日本是一个可怕的对手;但没有迹象表明,惧怕挑起日本的攻击是英法政府对于寻求同日本深恶痛绝的苏联结成联盟一事踌躇不决的原因之一;因为——除了苏联也是英法的保守政治家们所猜疑的对象外——看来英国参谋长们正在对这样一个假设进行仔细的分析,即不但有德国和意大利的进攻,而且有日本的进攻,这无论如何都是意料之中的。(63)

慕尼黑以后人们最担心的不是日本,也不是意大利,而是德国。但所有这三个强国都在20世纪30年代的不同阶段采取了步骤,单方面改变了它们领土的政治疆界,而且没有遇到过什么有效的抵抗。确实,正如戈林向一个外国外交家夸口时说的:“你只要砰地在桌上捶一拳。接着各个民主国家在国会里发表几次演说,就什么事都没有啦。”(64)胜利是累积起来的,随着一个接一个的胜利,也就愈益得寸进尺地提出更多生存空间的新要求。第一次世界大战以后过了20年,这个从前的战败国同意大利和日本一起,不只是准备提出修改条约和帝国主义的要求,而且准备并乐于付诸实施,这是怎么成为可能的呢?要寻找这个问题的答案必须考察德国新近获得的工业和军事实力,并与其他强国相比较。首先必须到这样的一个事实中去寻找,即德国在20世纪30年代便把它的广泛的工业潜力日益转向生产作战武器。有两个问题需要阐明:第一,在1938—1939年前生死攸关的20年中改变了强国相对工业实力的变化是什么;第二,这些变化如何才能解释?

(1) “强国可以说就是一支发挥着同其活动于其中的社会的最广阔范围同样广泛的作用的政治力量”(汤因比:《和会后的世界》,第4页);或是“……那些自认是强国并在占有这个地位方面不言而喻地告知人们,它们自信能够甚至在一个无法无天的世界凭它们自己的力量保持自己地位的国家”(《概览,1935年》,ii.79);或者,将各式各样的国家加以区别的话,“一个强国就是一个拥有普遍利益并拥有足够的力量可以试图在各个领域推进或保护那些利益的国家……一个强国就是一个能够承受得起在一场一决雌雄的战斗中同不论什么样的其他一个国家较量的国家;而一个主宰国家则是一个能够同任何其他数国同时进行较量的国家”〔马丁·怀特:《实力政治》(Martin Wight: Power Politics),伦敦,皇家国际事务学会,1946年版,第19页〕。又见下文原著第509页注①(即本书第710页注①。——译者)。

(2) 国联:经济、财政和运输部:《工业化和外贸》(Industrialization and Foreign Trade),国联印于美国普林斯顿,1945年版,第13页。

(3) 见科林·克拉克:《经济进步的条件》(Colin Clark: The Conditions of Economic Progress),伦敦,麦克米伦,1940年版,第40—56页。当然,实际收入总计仅仅是部分地说明经济实力的一个指数。更说明问题的是按人口计算的实际收入以及特别是此种收入在消费、投资和军费开支之间的分配。这些问题将在下文(原著第455页)以下进行讨论。

(4) 见“战争在中国进行了两年”,《经济学家》,1939年7月8日,第58页。

(5) R·P·贝金赛尔:《土地、空气和海洋》(R.P.Beckinsale: Land, Air andOcean),伦敦,达克沃思,1943年版,第29页。

(6) 见W·戈登·伊斯特:《历史背后的地理》(W.Gordon East: The Geography Behind History),伦敦,麦克米伦,1938年版,第17页。

(7) 据估计,全部陆地面积为1.327亿万平方公里,1939年时居住人口为21.7亿。国联:《统计年鉴,1941—1942年》(Statistical Year Book, 1941/1942),日内瓦,1943年版,第12—20页。

(8) “虽然欧洲只占地球上有人居住的陆地面积的大约1/12,但1938年欧洲却占世界独立国家的2/5强。”W·戈登·伊斯特:《欧洲的政治分野》(W.Gordon East: The Political Division of Europe),就职演说,伦敦大学伯克贝克学院,1948年5月18日,第14页。

(9) A·J·布朗:《工业化和贸易》(A.J.Brown: Industrialization and Trade),伦敦,皇家国际事务学会,1943年版,第12页。

(10) 德国总理卡伯利维1891年12月10日向国会发表的一项声明中说:“我认为较好的政策是,德国应依靠自己的农业,而不要相信一旦发生战争时来自第三方的帮助的没有把握的估计。我的不可动摇的信念是,在未来的战争中,军队和国家的粮秣情况可能要起绝对的决定性作用”,W·H·道森:《现代德国的演变》(W.H.Dawson: The Evolution of Modern Germany),修订版(伦敦,T·费希尔·昂温,1919年版),第249页。

(11) 阿尔弗雷德·奥斯特黑尔德:《欧洲经济区》(Alfred Osterheld: Wirtschaftsraum Europa),奥尔登堡/柏林,格哈德·施塔林出版社,1943年版,第99—106页。

(12) 鲁道夫·韦斯特曼:“冰岛争端的起因”,《地缘政治杂志》(Rudolf Westermann.“Zankapfel Island”,Zeitschrift für Geopolitik),1944年第2期。

(13) 从苏联要求已婚妇女从事全劳动时间的工作这一点,便可以明显看出这种劳动力短缺的情况。正如科林·克拉克正确地注意到的,人所熟知的关于苏联正在实行母亲分娩前后可离职作短期休息的宣传运动,转移了人们对更重要得多的一个事实的注意,这个事实是,工厂里雇佣有家小的母亲在苏联是被视为常事的。科林·克拉克:“苏联的军事潜力”,《探测》(Colin Clark:“Soviet Military Potential”,Soundings),第6期,1947年9月,第40页。

(14) 又见上文,原著第166—169页。

(15) 正如已故的凯恩斯勋爵指出的,在人口不变的情况下,除非推行更平等地分配收入来增加消费的政策,或推行强迫降低利率,促使投入与产出相比多得多的资本,以刺激技术改革的政策。否则,就有很大的危险,因资源长期使用不足的趋势而致终将耗竭并毁灭那种形式的社会。J·M·凯恩斯:“人口下降的某些经济后果”,《优生学评论》(J.M.Keynes:“Some Economic Consequences of a Declining Population”,Eugenics Review),1937年4月,第13页。

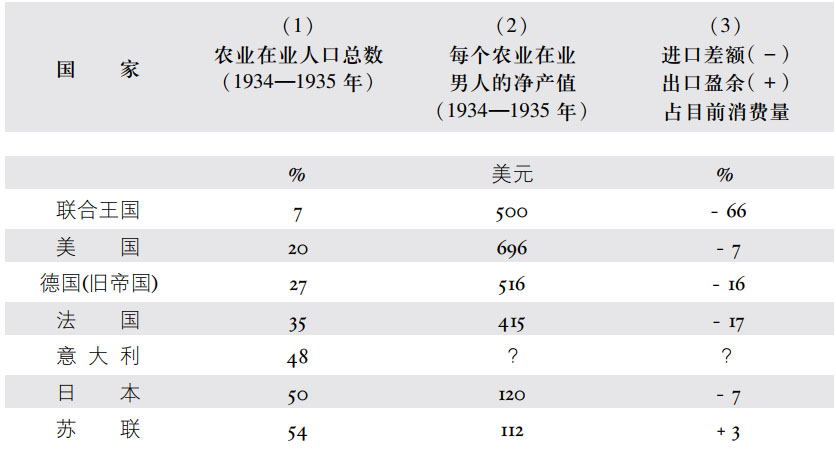

(16) 20世纪30年代七大强国各国的综合进口差额大致如下:(1)各国农业部门的大小可以用从事农业的全部在业人口所占的百分比来说明(见《德意志帝国统计年鉴,1941/1942年》,第39—40页)。有关苏联的数字是根据以农业为生的总人数与总人口相比较估计出来的(见国联:经济、财政和运输部:《工业化和外贸》,第28页);(2)农业的效率依土壤肥力、牲畜质量和机械化情况的不同而不同,这种效率可以用“每个从事农业的男人的净产值”的大致估计数来说明(见克拉克:《经济进步的条件》,第244页对页的表);(3)国内生产的供应品的量是根据农业人数和人均净产值来确定的。而食品和农业原料的消费水平与国内生产的供应品的关系则确定综合的进口差额(见同上书,第249页)。这种三重关系大致如下:

(17) 见弗兰克·H·奈特:“经济理论和民族主义”,载于《竞争的道德标准及其他》(Frank H.Knight:“Economic Theory and Nationalism”,The Ethics of Competition and Other Essays),伦敦,艾伦和昂温,1936年版,第290页。

(18) A·C·皮古:《保护性的和优惠的进口税》(A.C.Pigou: Protective and Preferential Duties),伦敦,麦克米伦,1906年版,1935年重印,第13页。

(19) 都留重人:“1868—1893年日本的经济波动”,《经济统计评论》(Review of Economic Statistics),1941年11月,第179页。

(20) 雅各布·瓦伊纳:“战后世界的外贸前景”(Jacob Viner:“The Prospects for Foreign Trade in the Postwar World”),1946年6月19日在曼彻斯特统计协会的讲话。《曼彻斯特统计协会会报,1945—1946年会议》(Transactions of the Manchester Statistical Society,session 1945—1946)。

(21) 有关私人企业制度下经济进展的最深入的分析,见约瑟夫·A·熊彼特:《资本主义、社会主义和民主》(Joseph A.Schumpeter: Capitalism, Socialism and Democracy),伦敦,艾伦和昂温,1943年版,特别是第7章和第8章。

(22) 工业生产量和世界贸易量(都以1913年的价格计算)以及贸易对生产的比率用百分比表示如下(以1913年等于100):

资料来源:哈代有限公司:《经济前景与投资》(柏林,1939年4月),第8页。

*罗尔夫·瓦根菲尔:“工业经济——1860年至1932年德国和国际工业生产的发展趋势”(以下简称瓦根菲尔“工业经济”),载于《经济调查研究所:1933年季刊,特刊31》(Institut für Konjunkturforschung: Vierteljahrsheft 1933,Sonderheft 31),第69页。

(23) 根据W·阿瑟·刘易斯引用的数量指数,见刘易斯:《经济概览,1919—1939年》(W.Arthur Lewis: Economic Survey, 1919—1939),伦敦,艾伦和昂温,1949年版,第122页。有关德国的材料,见哈代有限公司,前引文。

(24) G·D·A·麦克杜格尔:“英国的对外贸易问题”,《经济杂志》(G.D.A.Macdougall: “Britain's Foreign Trade Problem”,Economic Journal),1947年3月,第81页。

(25) 见奈特:《竞争的道德标准》,第291页。

(26) 克拉克:《经济进步的条件》,第456页。

(27) 阿道夫·洛:《世界事务研究》(Adolph Lowe: The Study of World Affairs),1943年11月17日在世界事务研究所的讲话,纽约,牛津大学出版社,1944年版,第12—13页。

(28) 即使把阿尔巴尼亚(实际上是意大利属地)和多德卡尼斯群岛也算进去,情况也还是差不多。

(29) 又见下文,原著第481—488页。

(30) 有关价值的数据是可以得到的,但用它来估计世界贸易所需的运输量无异于缘木求鱼,但相形之下关于重量的统计数字却又不易得到。幸而对1938年以重量计算的世界贸易量可以作出相当可靠的估计。根据对52种基本食物和原料的重量所作的一份分析,其合计重量约为3.54亿吨〔见国际联盟:经济情报处:《世界贸易网》(The Network of World Trade),日内瓦(在美国普林斯顿印刷),1942年版,第71页〕。没有包括进去的是黑麦、大麦、燕麦、土豆、可可粉、乳酪、鸡蛋和酒。这几项的重量是900万吨(见《德国统计年鉴,1939—1940年》,国际部分,第185—189页)。加上1 350万立方米用于采矿的木料、用于制造纸浆的木料和铁路枕木,以及3 170万立方米的圆木和锯木〔见国际联盟:经济情报处:《按原产地国和消费国划分的某些原料和粮食的国际贸易,1938年》(International Trade in Certain Raw Material and Foodstuff by Countries of Origin and Consumption, 1938),日内瓦,1939年版,第125页〕。按1立方米=0.6吨折合,木材贸易量总计为2 800万吨。其他进入世界贸易的原料和制成品估计约为3 000万吨。这后一个数字只是大约的估计数,是根据公布这种数据的一些国家的制成品对原料的重量比率估算的。

(31) 这些总计数字是根据对每个国家除过境外的进出口品重量的估计数计算出来的。所有国家的一般数据可查阅国际联盟:《国际贸易统计,1938年》(International Trade Statistics, 1938),日内瓦,1939年版。也可查阅《德国统计年鉴,1939/1940年》,第121—125页。又拿各国的具体数据对这些数据作了补充,有关英国的数据,见英国商务部:《1938年至1944年各年联合王国进口贸易和再出口贸易账目》(Accounts Relating to the Import Trade and the Re-export Trade of the United Kingdom for each of the Years 1938 to 1944),伦敦,英王陛下文书局,1945年版。有关美国的数据,见美国商务部:《美国统计摘要,1940年》(Statistical Abstract of the United States,1940),华盛顿,美国政府印刷局,1941年版,第458页和第482页;关于德国的数字,不包括奥地利和苏台德区,见《德国统计年鉴,1939/1940年》,第266页;关于法国的数据,见法国统计研究所:《法国统计年鉴,1940—1945年》(Annuaire Statistique,1940—1945),巴黎,国家印刷局,1946年版,第215页和第224页;关于意大利的数据,见意大利皇家中央统计研究所:《意大利统计年鉴,1938年—XVI》(Annuario statistico italiano,anno,1938—XVI),罗马,国家印刷所,1938年版,第104页和第119页;关于日本的数据,见横滨商工会:《1940年年度统计报告》(The Annual Statistical Report,1940),横滨,1940年版,第130页以下,又见美国关税委员会:《日本贸易研究》(Japanese Trade Studies),华盛顿,美国政府印刷局,1945年9月。

(32) 美国的载货吨、日本的石、担等都已换算成吨。因此,按重量计算的进口额是可比的;见下表(1)项。这些进口总额除以原著第373页表Ⅰ所列的人口数,便得出每百人的进口吨数;见下表(2)项。这里有一个例外,表中的德国系仅指旧帝国,其人口为6 900万:

(33) 1938年的出口(以百万吨为单位)是:美国约为61,德国52.5,联合王国47,法国27,苏联13,意大利5.6,日本4,七大强国总共约为2.1亿吨。

(34) 如以价值计算,则只占大约33%。

(35) 1938年各强国海运和陆运在贸易总额——包括过境贸易——中所占的比重分布如下:

(注:美国的数字是根据公布到1935年为止的以价值计算的数据估算出来的。)

(36) 在地缘政治上一般被认为是强国中内陆性最强的苏联,通过陆地进出口的货物只占很小的比例,这个现象必须同下列情况联系起来予以解释:1.一般说,苏联对外贸易量小;2.同直接毗连国家的经济具有补充性质;3.东欧与西欧比,国际交通线不发达。

(37) 下列数据大体上表明了强国铁路系统的相对实力:

见《德国统计年鉴,1939/1940年》,第108页,又见伯明翰苏联经济情况调查局:《第二个五年计划的结果和第三个五年计划的规划》(Birmingham Burean of Research on Russian Economic Conditions: Results of the Second Five-Year Plan and the Project of the Third Five-Year Plan),第12号备忘录,1939年7月。〔以下简称伯明翰局:第12号备忘录。〕

(38) 就西欧陆运商品交换的结构而言,莱茵河及运河运输在重要性方面事实上超过了铁路和公路运输。例如,1938年德国的4 000万吨陆路进口品(包括过境运输商品)和4 500万吨陆路出口品中,分别有2 700万吨和3 000万吨是由驳船运输的。法国的1 700万吨陆路进口品和2 300万吨出口品中,90%以上是从同它毗连的或不远的邻国即德国、荷兰、比利时、卢森堡、瑞士、意大利和西班牙收到或向这些国家供应的。此等贸易的绝大部分也是由驳船运输的。

(39) 确实,戈林在1936年9月4日的一次内阁会议上宣布,希特勒给这位国防部长发过指示,声称“同俄国摊牌是不可避免的”,并说“得采取一切措施,一如我们真的处于……燃眉的危险之中”〔《纽伦堡国际军事法庭》,xxxvi.490—491(416—EC);《阴谋与侵略》,vii.472—473〕。又见上文,原著第349—350页。

(40) 这种吨英里的估算数是近似值。要确定比如说联合王国从美国的进口品是从美国的大西洋港口抑或是从美国的太平洋港口发运,以及弄清这些货物是运往格拉斯哥、南安普敦,抑或是运往赫尔,那是极为困难的。这就影响到用来乘进口品重量的拖运距离。就各国而言这样的困难都存在着。例如,法国的进口品是在大西洋港口卸货的呢,抑或是在地中海港口卸货?德国的进口品卸在不来梅港呢,还是卸在柯尼斯堡?看一看每个强国的港口统计数字可以在某种程度上看出在每个国家的不同港口进出口的相对重量。计算距离时已考虑到这些相对重量。在有些国家(如日本)的某些基本商品不列出进口重量时,就用了其他国家向这些国家的出口重量。而在主要的装货港和卸货港无法知道时,则用了两个贸易伙伴间的最短距离,假定把它用作这些计算是正确的。

(41) 1938年世界陆运和海运贸易合计总额(即矫正了价格变化的价值)比1913年高大约13%〔见上文,原著第378—379页注①(即本书第536页注①。——译者)〕。据估计,海运贸易在世界贸易中的比重从1913年的75%增加到1936年的81%〔见H·利克:“英国船舶运输业”,载《皇家统计协会杂志》(H.Leak: “The Carrying Trade of British Shipping”,inJournal of the Royal Statistical Society),第102卷,第2编,1939年版,第260页〕。由于1938年全部贸易的总额只比1936年高出一点点,就不妨假定,1938年海运贸易量比1913年约高22%(113×81÷75)。在1938年,这相当于世界海运贸易总额以重量计算进口为3.28亿吨,出口为3.16亿吨。这些数字是这样估算出来的:首先把七大强国的陆运贸易重量加上世界其余国家的大约3 500万吨,再从1938年的4.2亿吨世界贸易总重量中减去陆运进口和出口的总重量。

(42) 见联合王国航运商会:《年度报告,1937—1938年》(Chamber of Shipping of the United Kingdom: Annual Report, 1937—1938),伦敦,威瑟拜公司,1938年,第57—59页,以及《德国统计年鉴,1939—1940年》,第110页。

(43) 美国关税委员会:《欧战与美国的进口》(United States Tariff Commission: The European War and United States Imports),华盛顿,1939年11月,第iii页。这是指1936年的船运货物,但1938年的情况并没有多大不同。

(44) 联合王国航运商会:《年度报告,1937—1938年》,第63页。

(45) L·艾泽利斯:“非定期航运、船货和运费”,《皇家统计协会杂志》(L.Isserlis: “Tramp Shipping,Cargoes, and Freights”,Journal of the Royal Statistical Society),第101卷,第1编,1938年版,第103页。

(46) 商船总吨位减去经营正常的和平时期沿海贸易的大约90万英吨。见克莱顿·D·卡勒斯和查尔斯·L·麦克尼科尔斯:《日本:它的资源和工业》(Clayton D.Carus and Charles L.McNichols: Japan: Its Resources and Industries),纽约,哈珀兄弟,1944年版,第93页。

(47) 正式登记为“对外贸易”的,以区别于1 090万英吨登记并领有执照为沿岸及国内贸易的所有种类及大小的船只。见《美国统计摘要,1940年》,第468页。

(48) 整个商船队中,有390万吨是登记从事贸易的(见《德国统计年鉴,1939—1940年》,第227页),其中应减去用于沿海贸易的70万吨。这个数字系据德国船主协会私下传布的备忘录中的数字估算出来的。备忘录名为《和约所载的德国海运业》(汉堡,1947年1月),第12页。

(49) 根据《意大利统计年鉴,1937年—XV》第101页和《法国统计年鉴,1938年》第132页的船舶分类估算。

(50) 必须强调指出,这些是包罗一切的船舶吨数,包括定期客轮和定期货轮、不定期货轮、油轮和冷冻船在内。十分有可能的是,根据进口货物的具体特点,一个国家尽管整个船舶吨位很大,但却缺乏适合运输此等货物所需要的那些种类的船只。但这里不可能作进一步的详细分析了。

(51) 例如,1938年德国从西半球国家输入的进口品只占它以重量计算的海运进口品总额的25%。但这25%要是用吨/英里计算就占到它的运输任务的一半了。

(52) 卡尔·林德曼:“战后至1936年期间德国海运的变化”,载《德国经济问题》(Karl Lindemann:“Die deutsche Seeschiffahrt im Wandel der Nachkriegsjahre bis 1936”,inProbleme des deutschen wirtschaftslebens),柏林、莱比锡、瓦尔特·德格鲁伊特,1937年版,第420页。

(53) 英国航运商会主席F·弗农·汤姆森爵士在呈交1937年英帝国会议的一封短柬中促请英国政府注意日本航运活动。他说,“当英帝国船舶占世界船舶的比例相当于帝国贸易额占世界贸易额的比例的时候,日本船舶占世界船舶比例却两倍于其在世界贸易额中所占的比例”。可以指出,这话说过分了,因为它根据的是价值,而不是“吨英里数”,只有用吨英里数才适合于估计出运载任务。

(54) 1937年1月27日致《泰晤士报》函。斋藤还强调,直到那天为止,日本政府付给日本航运利益集团的补贴要低于任何其他强国的政府付给它们国家的航运公司的补贴。

(55) 1937年1月29日致《泰晤士报》函。劳埃德勋爵特别关切的不是过去的补助,而是官方计划为以后五年内日本商船队作进一步的巨大扩张增加补贴。或如F·弗农·汤姆森爵士在1937年2月1日致《泰晤士报》函所说的:“如果〔日本的〕这个〔由国家长期提供援助的〕政策延长下去而不加以制止的话,那么英国的旗帜被撵出这些〔同英帝国的以及往往在英帝国范围内的〕贸易市场就只是一个时间问题了。因此,在这样一些贸易中,帝国的交通和帝国产品的销售将主要依靠外国拥有的吨位,这件可能发生的事必须引起深切关注。”

(56) 《概览,1938年》,第3卷第5编对该题有更详尽的讨论。

(57) 国联发表了以这种形式所作的一个对比,见《军备年鉴,1939—1940年》(Armaments Year Book 1939—1940),日内瓦,1940年6月。

(58) 上述有关各国的数字所依据的是:(有关德国的数字)美国战略轰炸调查局:《战略轰炸对德国战争经济的影响》(U.S.Strategic Bombing Survey: The Effects of Strategic Bombing on the German War Economy),华盛顿,美国政府印刷局,1945年版,第149页,以及美国首席检察官贾斯蒂斯·杰克逊先生于1946年7月26日在纽伦堡国际军事法庭的闭幕辞(《纽伦堡国际军事法庭》,xix.397);(有关英国的数字)《国联军备年鉴,1938年》,第155页和《国联军备年鉴,1939/1940年》,第63页,以及英国:《有关联合王国战争努力的统计数字》(Statistics Relating to the War Effort of the United Kingdom),敕令第6564号(伦敦,英王陛下文书局,1944年),第14页;(有关法国的数字)博内:《从华盛顿到凯多赛》,第372页,以及佩蒂纳克斯〔安德烈·热罗〕:《掘墓者》〔Pertinax(André Géraud):Les Fossoyeurs〕,纽约,法国大厦出版社,1943年版,i.39—40和163;(有关意大利的数字)齐亚诺:《日记,1939—1943年》,1939年4月29日;(有关日本的数字)美国战略轰炸调查局:《简报(太平洋战争)》〔Summary Report(Pacific War)〕,华盛顿,美国政府印刷局,1946年,第2—3页。

关于20世纪30年代空中力量发展情况的详尽分析,见《概览,1938年》,第3卷,第5编。

(59) 这个估计数根据的是1939年5月1日的《对外政策报告》第38页和第45页以及汉森·W·鲍德温的《西方世界的防务》〔(Hanson W.Baldwin: Defence of the West World),伦敦,哈钦森,1941年版〕,第161—162页中的数字,也参照了弗雷特里克·帕尔默上校的估计数,《国会记录》(Congressional Record),1939年1月26日,第1188页。

(60) 在《概览,1939—1946年》的稍后一卷。

(61) 不是结论性的,是因为这个判断还要看进口品的构成如何。即便是就价值或重量而论不算高的进口品,如果完全被切断的话,也会使庞大而重要的工业无法动弹,假设这些进口品是一些关键性材料的话,例如某些工作母机、磁电机、染料、光学玻璃等,这些材料是许多工业的运转所不可缺少的。但从苏联第二个五年计划特别重视关键工业这一点可能推断,1938—1939年这种进口品勉勉强强可以由国内产品代替了。

(62) 见上文,原著第280—281页,第293页。

(63) 见丘吉尔:《第二次世界大战回忆录》,i.196。

(64) R·M·布鲁斯·洛克哈特:《大炮和黄油》(R.M.Bruce Lockhart: Guns and Butter),伦敦,普特南,1938年版,第228页。