第二编

阿拉曼大捷之前

(1939—1942年)

第一章

埃及的独立要求

(1940年6月)

有一位在慕尼黑协定时期深知内情,颇能对埃及舆论进行评价的英国官方人士,曾给笔者作过一番描述,认为情况是:

如堕五里雾中,既是焦虑不安,又怀有喜悦的期待,期待着英法在阿拉伯世界的势力日见衰微,或者毁灭无遗。根本谈不上什么惊惶失措,因为公众还没有认识到战祸已迫在眉睫。(1)

1939年3—4月间,德国并吞了波希米亚—摩拉维亚,意大利兼并了阿尔巴尼亚,接二连三地打击了英法的威望,却并未引起埃及公共舆论任何肯定的动向。它依然无动于衷,至多不过是在试图说明欧洲大事的时候,把表明轴心国的坚定决心和无情手腕的事实同英法方面显而易见的束手无策加以对照。1939年春天,德国的将军们访问了昔兰尼加数达8万之众的意大利驻军。该地区的边界距离开罗不过400英里,而有关的新闻报道所产生的影响,比起埃及人对英国在埃及的驻军(人数约为1万)或对埃及陆军的信心来,却远远不可同日而语,虽然埃及陆军这时还不过是在改组和扩充之中,英国人出于对这支队伍有朝一日或许会发挥的作用有所怀疑,所以过去一直使它处于萌芽时期和没有实效的状态。(2)

1939年5月初,意大利驻埃及公使访问罗马归来时,带来了意大利保证亲善的口信;接着在5月9日到10日又有利比亚总督巴尔波的来访。巴尔波觐见了国王法鲁克,首相为他举行了公宴。有人以为意大利是在引诱埃及上钩,签订一项互不侵犯协定;但是首相穆罕默德·马哈茂德尽管口口声声要同意大利修好,对英埃盟约却是信守不渝。在意大利入侵阿尔巴尼亚的同一天,沿海公路以南的整个西部沙漠被宣布为封锁区;英国军事代表团增加了人员,以与埃及陆军日益扩大的规模相适应;反英宣传的首要人物、《民族观察家》驻开罗记者保罗·施米茨于5月10日被驱逐出境。7月28日韦维尔将军被任命为中东地区总司令官,(3)印度的增援部队又于8月到达,使埃及的民心士气为之一振;而当德波关系在8月底的几天中陷入危机的消息传来时,埃及的舆情却是沉着镇静的。处于反对党地位的华夫脱党由于党争的策略,在这一年的春天还在对英国攻击诋毁,不遗余力,此刻也已偃旗息鼓;甚至那个喋喋不休的青年埃及党(米斯尔法塔赫党)的党魁艾哈迈德·侯赛因(据说埃及警方已经查出了他同德国和意大利特务机关有关系的书面文件证据)(4),也公开宣布他那一派要“站在英国一边,直至最后胜利,为埃及光荣的未来奠定基础”。(5)

但是在此以前,关于穆罕默德·马哈茂德健康不佳的报道,刊登已历数月,他对首相任务的日益繁重早已感到力不能及,因而在1939年8月12日辞职。他的后任阿里·马希尔是一位从政的律师,于1935年到1936年间做过4个月首相,那时他就已显示出干练有为,公正不阿。(6)国王法鲁克于1937年曾任命他为宫廷总管,从埃及宪法授予国王的大权来看,这个职位的权势仅次于首相一人而已。从那时起,阿里·马希尔就已对年轻的国王树立起非同小可的个人影响,国王几乎事无大小,悉听他的指导,唯他是赖。(7)在此期间,他还树立了左右政府常设机关,特别是警察部门的势力。当时他组成的内阁多少带点民族主义色彩,他任职之后,立即以“撙节开支,励精图治”为由免去了5位副大臣,这就有些引起英国的疑惧。5人中最引人注目的是阿明·奥斯曼爵士,他是英埃条约的缔造者之一;这位亲英人物,在40岁时就享受养老金赋闲了。(8)据一位知情的评论员说:

阿里·马希尔在此时期有三大雄心。他诚心诚意为了一个独立的埃及而奋斗,希望利用这次大战而为他的国家争取到一个无愧于它的地位。阿里·马希尔希望让整个阿拉伯世界看到,埃及有能力制定一项独立的政策,用不着仰赖英国的批准。……他为了竭力争取利用伊斯兰的宣传而强调宗教仪式,以使埃及在穆斯林世界内部享有更大的威望。(9)

英国对德宣战之后,埃及政府立即断绝了同德国的外交和商务关系,接管了德国财产,并把所有的德国人,除了反对纳粹情况属实者外,悉数集中监管起来。他们宣布了全国处于“戒严状态”,由首相兼任军事长官;全国港口悉归英国海军控制;对邮政、电报、电话和报刊实行严格的检查,检查工作有英国人参加。必须指出,这些措施不是像第一次世界大战时那样由一批常任的英国官员支配的行政当局决定的,而是由一个完全是埃及人的政府和当局决定的,其中至多不过有少数受埃及人聘用的英国专家,但他们无权将他们的建议直接付之实施。首相告诉《泰晤士报》的记者:

埃及和它的人民是对不列颠忠贞不渝、赤诚相见的朋友,我们愿意竭尽全力给它援助。对于任何蛮横恃强、逼我们就范的企图,我们将全力反抗。……我们经过多年斗争取得了独立,为了保持独立,我们不惜作出任何牺牲。(10)

11月18日埃及议会复会,国王致辞,重申政府的意愿,对盟邦英国予以通力合作,并尽其全力以捍卫本国的领土和独立。

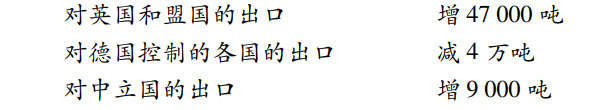

战事还远在欧洲,它给埃及的第一个重大冲击,涉及正待上市的当年收获的棉花的出口问题,因为棉花及其副产品,占埃及出口总额的80%。前一稔棉花售价一蹶不振,人们希望这次大战会像第一次世界大战一样给棉花市场带来繁荣。但眼下显然看到对德国、奥地利、捷克和波兰的出口已不可能,而这四国在1938—1939年度曾购买了7万吨左右,约为埃及棉花出口总额的1/6;而且令人担心的是,英国实施的战时船运执照制度也许会妨碍欧洲中立国家的进货大大超过前一年度。因此有人主张英国应补偿埃及的损失。但是亚历山大的出口商希望至少有一部分棉花的售价要高于英国大宗购买的价格,他们拒绝埃及某些有关方面要英国全部买下本年新棉的建议;最后,他们缩小了要求范围,而是建议英国应买进无法售予大德意志和被占领各国的7万吨。在埃及政府保证按照10月25日的市价购买剩余棉花之后,棉价已开始上涨。11月16日,英国政府答应购进7万吨,如果市价跌到11月11日的水平以下的话,这个水平,比起埃及政府规定的10月25日的基价来,已高出了5%—10%;但是埃及的棉商公会拒绝了这个建议,力争英国应按当时的价格购买,而从11月11日以来,市价又已上涨了3%—4%。事实上,埃及的棉商并不把英国的收购建议当作是在困难关头的救急措施,而把它作为自己的发财之道,因为棉农早已按先前的低价行市把大部分收成售给这些棉商了。(11)结果,英国和它的盟国比上一个年度增购的数量,除了补偿德国控制的市场的损失以外,还有多余,出售给中立国家的数字也同时增加了;算起来,在最近10年之内,只有一次超过了这一季每一英亩棉田的总收入。(12)然而,不满情绪还是毫无道理地占了上风,埋怨不肯忍受盘剥的英国,对待埃及没有像给土耳其贷款那样慷慨大方;所以这个问题就成了颠倒黑白、(13)进行反英宣传的话柄。

英国政府这时对待埃及军队的政策是要使之发展成为一支战斗力强的现代化部队,能够同英军合作以捍卫埃及;当时的设想是投入战斗的埃及陆军,只要当时的埃及政府同意,即可置于埃及英军总司令官的指挥之下。(14)由于埃及尚未宣战,埃及陆军的指挥大权还没有移转,英埃两国部队之间的联络事宜仍由英国军事代表团保持着。代表团的建议并非经常受到埃及总参谋长,那位泛阿拉伯民族主义者阿齐兹·阿里·米斯里(15)的欢迎,所以首相不得已而于1940年2月初将他免职,表面上是给了他三个半月的病假。他被免职的首要原因是瞒不过埃及的舆论的,一位议员在议会质询,英国军事代表团是否有过越权的情况,内阁在维护埃及主权上采取了哪些措施。

2月17日,首相偕同国防大臣和公共工程大臣前往英埃苏丹进行正式访问,自从1936年的条约恢复埃及在1924年以前对苏丹的权利以来,这样的访问还是第一次。(16)由于这次访问本来是由英国驻苏丹的总督出面邀请的,所以在首相宣布行将出访的时候,埃及报纸为之喝彩,认为这样一来就肯定了埃(及)苏(丹)统一的民族主义纲领。(17)首相和大臣们在访问期间发表的讲话、发出的电报,经报纸刊登以后,使民族主义的激情持续不衰。国防大臣号召苏丹港的埃及官员们不惜流出最后一滴血以捍卫尼罗河水(防御什么人则秘而未宣)。首相访问回来后在下院讲话的时候,把他的此次出访同穆罕默德·阿里帕夏1839年之行进行了比较,他说:“那时候,欧洲对埃及就是不公平。”(18)有一家民族主义报纸居然进一步号召改变苏丹的地位,澄清英埃关系中这一“暧昧”之点,也就不足为奇了。(19)

随着德国人在挪威作战得胜和德国西线攻势的展开,埃及感到意大利的参战已在旦夕。埃及各城市共有意大利侨民6万人,无论如何,这批人的存在显然给敌人的谍报和宣传活动开了方便之门。4月间,在亚历山大港的一艘埃及船上捕获一名身藏炸药的匈牙利人弗朗茨·阿科齐,据供炸药是从热那亚德国领事那里得来的,准备在该船停靠的下一个港口马赛进行破坏;报纸上也说意大利的反英宣传,“为害之大,令人难以置信”。(20)于是埃及政府颁布了法令,对犯有间谍、谋叛和散布颠覆性谣言罪行的人判处死刑;苏伊士运河设施被宣布为封锁地区;(21)西部沙漠总督也已被授权在必要时撤退距利比亚边界150英里以内的沿海小城镇的平民。3月间,首相曾正式否认一则关于意大利重新提出同埃及商订友好条约的新闻报道,(22)但是齐亚诺在他的《日记》中5月30日这一天的记载里写着,当时已经调任埃及驻罗马公使的穆拉德·西德·艾哈迈德曾以自己的名义说他的政府终将宣布中立。(23)尽管在5月间有过几次公开声明作了郑重保证,无如德国的捷报频来,轴心国的宣传奏效,致使阿里·马希尔,而且可以相信,还有他的国王,在日甚一日地采取一条重新保险的政策,力求避免同轴心国发生冲突,因为它们似乎已经胜利在望。在这一过程中,君臣两人受到埃及新闻界起劲的拥戴。(24)早在6月,由于意大利的参战有剑拔弩张之势,新闻界即已开始扬言在当前的情况下,英军部队可能使用在法律意义上是中立的埃及境内的基地,发动对意大利的进攻,因而造成了条约中所未能预见的一种局面;各报普遍的结论似乎是埃及不宜采取攻势,除非它首先受到侵犯或者它的重大利益受到威胁。对于宣布开罗为不设防城市的拟议曾被详细讨论,但是有人声称,鉴于开罗作为一个交通中心所具有的重要性,“某方军事当局”势必要以不切实际为由,加以反对。(25)墨索里尼在1940年6月10日宣布意大利参战的演说中声称,意大利没有侵略埃及的意图。埃及政府于6月12日同意大利断绝外交关系,但在断交之前把埃及议会的下列决议通知意大利政府:

(一)埃及将恪守它同不列颠的联盟,将遵守其义务,并将承担在其领土内向其盟国提供凡所要求的一切援助与方便。

(二)埃及将不参与战争,除非它遭到意大利下列方式之一的攻击:

(1)如果意大利军队进犯埃及领土,发动战争;

(2)如果意大利以炮火轰毁埃及城镇;

(3)如果它对埃及军事目标进行空中攻击。(26)

意大利人很快就空袭了塞卢姆和其他埃及边界哨所;但是阿里·马希尔于6月17日(贝当要求停战的日子)表明态度,认为这些都是边界事件,可以通过外交手段予以解决。(27)两天以后他告诉议会,埃及部队已从边界后撤数英里,以免在政府和议会作出决定之前,就把国家陷于战争状态——这个声明博得了整个议会雷鸣般的喝彩欢呼。(28)6月21日,《泰晤士报》的外交记者报道,埃及方面谣传英国有意迫使埃及在未受到敌方直接攻击的情况下参战,伦敦权威方面已予否认:

但是英国当局有合法的权利要求,凡属可能妨碍英国军事行动的种种活动,埃及当局均应忠实地予以劝阻。被认为保障埃及人民利益所必需的国内措施,尚未充分实行。……大使业已接奉指示,敦促埃及政府方面必须采取最坚决的态度。

威尔逊勋爵评论说:

与上一年9月对待德国人相比,埃及政府在拘留意大利侨民和接管银行及商号的房产时采取了迥然不同的态度。……在前一个年头,我们的保安机关还能够掌握一些碰头的地点和最活跃的特务。现在警察局虽然还是极其合作并且常常根据我们的要求采取行动,但是要使埃及政府尽其职责却会遇到莫大的困难。碰到的尽是遥遥无期的拖沓延宕,有时还会遇到根据某一位部长的命令就予以开释的情况,既不知照,也未磋商。至于有多少是由于传来了法国溃败的消息,有多少是由于一大批埃及人在社交上、财政金融上同意大利人和在埃及的意侨打成一片,殊难估计。(29)

英国外交部于1947年声称:

自从战争结束以来,我们所能见到的书面证据证实了前此我们已经拿到的证据。这些证据无可置疑地说明了……联合王国为何要被迫向埃及国王如此据理力争,要求更换政府。(30)

国王主持了一次埃及所有政界元老的会议,会议开得很长,但未能就成立一个各党联合的政府取得一致意见。6月23日,国王接受阿里·马希尔辞职。意大利公使连同他的庞大逾常的使馆班子也终于在同日撤离埃及。

隔了5天之后,哈桑·萨卜里组成了新政府,他是一个无党派人士,1938年曾任国防大臣,先前还做过埃及驻伦敦公使。对上届政府所作的调整之一,是屏除了担任国防大臣的民族主义者穆罕默德·萨利赫·哈卜,有人说得很有意思,这可望促进英埃军事上的协作。(31)总参谋长阿齐兹·米斯里原已从5月31日起再延长“病假”6个月,但在8月7日就改为享受养老金退休了,接替他的是一位更使英国当局满意的将军。(32)宫廷总管的职位,现在由牛津大学出身的亲英派艾哈迈德·哈萨纳因执掌。有了这些新的支柱,英国也就得到了对它最重要的防务上的密切协作。8—9月间,有相当一批及龄服役或者有嫌疑的意大利人被监禁起来;(33)对于来自德国自称是反纳粹的难民是否可靠也作了更严密的审查;尽管埃及并未宣战,埃及的军事单位却已编入了西部沙漠的防御体制,埃及的防空部队参加了亚历山大和马特鲁的空防,埃及陆军也担任了三角洲上薄弱点的警戒。(34)

当战争的现实出现在中东门口之日,正好是欧洲大陆上盟军的抵抗土崩瓦解之时,也正好是在中立国看来轴心国已操胜券之时,这对英埃关系的未来是不幸的。在这样的情况下,阿里·马希尔政府踟蹰不前,不敢贸然同英国人同乘一条船,而要设法给自己留下一条保守中立的后路,以便恢复同轴心国的接触,这是不足为奇的。这个政府本已得到国王法鲁克的赞同,也已取得国民中有政治头脑的阶层中的大多数人的同意,要谋求完全的独立。埃及既要设法给自己重新保险,就使英国别无选择余地,只得以雷霆万钧之力相威胁,干涉埃及的内政,因为下埃及乃是不列颠和意大利两帝国海、空交通线的交点,英国当时面临的战略要务就是保卫这块生死攸关的地盘,防备意大利的攻击。而英国这一干涉的结果却又使埃及民族主义者比过去更加感觉到,1936年的条约还没有使他们确实取得完全的独立,他们的目的还没有达到。

(1) 中东国家“舆论”的狭隘浅陋,可参阅《概览,1939—1946年:1939年3月的世界》,第125—127页。慕尼黑以后,资力雄厚的实业家、前首相伊斯梅尔·西德基曾在议会里发出怨言,他说,1936年的英埃条约〔皇家国际事务学会:《国际事务文件,1936年》(Royal Institute of International Affairs:Documents on International Affairs,1936),以后简称《文件》,皇家国际事务学会,伦敦,牛津大学出版社为皇家国际事务学会出版,1937年版,第476—503页〕虽然并不强使埃及站在英国一边作战,然而却要它把领土和军务置于它的盟国军队的摆布之下。他的主张,认为埃及应该根据争端的是非曲直自行决定行动方针,在当时几乎得不到任何支持(《泰晤士报》,1938年12月23日和28日);但是,据齐亚诺说〔《日记,1939—1943年》(Diario 1939—1943),两卷本,第4版(米兰,里佐利,1947年版);《齐亚诺日记,1939—1943年》,马尔科姆·马格里奇编(Ciano's Diary 1939—1943,ed.Malcolm Muggeridge),伦敦,海涅曼,1947年版,1939年2月25日〕,埃及驻柏林公使穆拉德·西德·艾哈迈德曾经以“宣称自己是反英的”埃及国王的名义,向意大利大使询问,如果埃及宣布中立而英国设法干涉,轴心国是否会立即支持国王法鲁克的政策。齐亚诺的《日记》出版后,开罗《金字塔报》(al-Ahrām)刊出了官方授意的否认,声称这一记述和提到所谓在意大利参战之前不久,埃及驻罗马公使表示愿意保守中立的另一记述,均不属实(见下文,原著第37—38页)。

(2) 参阅《联合王国的政治和战略利益概述》(皇家国际事务学会),第121—122页;R·J·柯林斯少将:《韦维尔勋爵(1883—1941年):军事传记》〔Major-General R.J.Collins:Lord Wavell (1883—1941):a Military Biography,以后简称柯林斯:《韦维尔》,伦敦,霍德和斯托顿,1948年版〕,第197页。英埃苏丹的埃及驻军中有几支部队曾积极参加1924年的反英民族主义骚乱(《概览,1925年》,第1卷,第247—251页)。

(3) 关于这一任命的军事背景,见柯林斯:《韦维尔》,第191—192页。

(4) 《每日电讯报》(Daily Telegraph),1939年4月14日。

(5) 《青年埃及》(Misr al-Fatah),8月31日,据《现代东方》(Oriente Moderno)的引文,1939年9月,第512页。

(6) 菲利普·格雷夫斯:“埃及危机始末”,《十九世纪》(Philip Graves:“The Story of the Egyptian Crisis”,Nineteenth Century),1938年3月,第302页。据说英国大使迈尔斯·兰普森爵士(后为基勒恩勋爵)有一次曾经称道他是“独步中东的智多星”〔《法兰克福日报》(Frankfurter Zeitung),1939年2月23日〕;参阅J·海沃斯–邓恩:《现代埃及的宗教和政治趋势》,第23—28页;威尔逊:《海外八年》,第23页,第39页。

(7) 据报纸报道,阿里·马希尔在接见《今日消息》〔Akhbar al-Yawm,(1945年4月25日)〕记者的谈话中曾说,他担任首相时,在向国王福阿德驾崩以前最后一次觐见中,临终的国王表示反对把法鲁克王储从英国召回,王储其时方在英国就学;但是阿里·马希尔坚持这是政治上的需要,福阿德驾崩以后,他就自行作主责成法鲁克的师傅哈萨纳因立即伴同幼主回国(第二天刊登了一个通告,声称在这次谈话中据说是阿里·马希尔说的某些话,并不确实;但是这个通告倒完全像是有人授意发出的正式辟谣的声明)。人们还记得,克罗默勋爵在1894年认为当时担任国防副大臣而深得年轻的总督阿巴斯二世宠信的马希尔的父亲所起的影响是要不得的,遂使他被免职。这位马希尔帕夏最后在政府中还是获得了一个职位,并且据说与英国官员共事也融洽无间〔克罗默勋爵:《阿巴斯二世》(Lord Cromer:Abbas Ⅱ),伦敦,麦克米伦,1915年版,第50—59页〕;但是这一事件无疑地影响了他的年方11岁的长子的观点。

(8) 《泰晤士报》,1939年8月20日;《大不列颠与东方》(Great Britain and the East),1939年8月31日,第224页。

(9) 海沃斯–邓恩,前引书,第25—26页。后来有报道说,英国情报机关曾经(或许是从战争爆发时抄获的德国文件)发现阿里·马希尔一直在通过德雷斯德纳银行收受轴心国的金钱〔彭丹尼斯,假名,《观察家报》(Observer),1952年2月3日〕。

(10) 《泰晤士报》,1939年9月8日。

(11) 《大不列颠与东方》,1939年12月7日,第460页。

(12) 《曼彻斯特卫报》,1940年4月29日。到3月31日为止的7个月的出口,与1938—1939年度同期相比,表明:

(13) 例如在1940年4月1日反对党华夫脱党给英国大使的备忘录中所说的(备忘录文本见《现代东方》,1940年5月,第230—231页,第5段)。

(14) 1939年7月24日陆军委员会致中东总司令官指令。A·P·韦维尔爵士将军(后为勋爵陆军元帅):《在中东的作战,自1939年8月至1940年11月》〔General Sir A.P.(afterwards Field Marshall Lord)Wavell:Operations in the Middle East from August 1939 to November 1940,《伦敦公报》附刊,1946年6月13日,第37 609号(以后简称韦维尔:《战况报告之一》),附录A,第7段〕。

(15) 阿齐兹·阿里以前的履历,参阅安东尼厄斯:《阿拉伯的觉醒》的索引条目。威尔逊勋爵说他的任命“令人不胜诧异;年纪六十过五,他跟埃及陆军不相闻问已有若干年了。他历来是个对上级诡计多端、惹是生非的人。……他访问了某些陆军驻地,对军官训话的时候一味颂扬德国陆军的优越,借以贬低英法部队”(《海外八年》,第24页;参阅海沃斯–邓恩,前引书,第25—26页)。

(16) 见《概览,1936年》,第696—697页。

(17) 例如《报道报》(al-Balagh),1939年12月27日,《金字塔报》,1939年12月28日。

(18) 《现代东方》,1940年4月,第173页。

(19) 《图画》周刊(al-Musawwar),1940年3月8日。

(20) 阿瑟·默顿,《每日电讯报》,1940年5月7日。

(21) 英国外交部却继续坚持,根据1888年的君士坦丁堡公约,要向意大利通过运河的船运提供一切方便,甚至在意大利的宣战已昭然若揭,只不过是在等候适当时机的时候,仍然如此,以致大量的军火和汽油在此期间通过运河送达意属东非(《泰晤士报》驻开罗记者,1949年9月14日)。

(22) 《埃及金融市场报》(Bourse Égyptienne),1940年3月24日,《金字塔报》和《埃及人报》(al-Misri),3月25日。

(23) 见齐亚诺:《日记》(1939—1943年),1940年5月30日。

(24) 海沃斯–邓恩说,阿里·马希尔“因其反对英国大使的立场而为众望所归。……况且,大多数埃及人都确信不列颠要输掉这场对德战争,特别是在法国沦亡之后”(前引书,第86页注 )。

)。

(25) 《最后一点钟》周刊(Ākhir sa‘a),1940年6月9日(巴黎直到13日才被宣布为不设防城市)。接着举出的理由是,开罗为“伊斯兰的心脏,穆斯林文化的一个中心”(《大不列颠与东方》,1940年7月11日,第32页)。1936年的英埃条约第7条规定:“如果……缔约国任何一方处于战争状态,缔约国另一方应……立即以同盟国的资格予以援助。

“在发生战争的情况下,埃及国王……的援助……将包括根据埃及的行政和立法制度在埃及的领土内向英国国王和皇帝尽力提供……一切便利和协助,其中包括使用其港口、机场和交通工具。因此,埃及政府应采取使这些便利和协助产生效力所需的一切行政和立法措施,包括制定戒严法和建立有效的检查制度。”〔《文件,1936年》(皇家国际事务学会),第479页;又见第476—503页〕

(26) 《现代东方》,1940年7月,第342页。

(27) 《纽约时报》(New York Times),1940年6月18日,该报驻开罗记者电讯。

(28) 《纽约时报》(New York Times),1940年6月21日。意大利公使马佐利尼伯爵和公使馆100多名人员都还没有撤离开罗,他们都在“露出口风,只要埃及不顾它的条约义务,就可避免意大利侵略的最严重的后果”(哈利法克斯勋爵在上院的发言,1940年7月11日:上院辩论,第5辑,第116卷,第887栏)。同时,齐亚诺在6月19日同里宾特洛甫会见时,告诉他,意大利政府希望取代英国在英埃条约和苏丹共管协定中的地位〔参阅加里亚佐·齐亚诺:《走向悲剧的欧洲》(Galeazzo Ciano:L'Europa verso la catastrofe),米兰,蒙达多里,1948年版,第564页。此书英译本于1948年出版,书名为《齐亚诺的外交文件》(Ciano's Diplomatic Papers),马尔科姆·马格里奇(Malcolm Muggeridge)编,斯图尔特·胡德(Stuart Hood)译,伦敦,奥达姆斯出版社,1948年。两种文本以后都简称齐亚诺:《欧洲》;英译本〕。

(29) 威尔逊:《海外八年》,第39页。

(30) 联合国:《安全理事会正式记录》(United Nations:Security Council,Official Records),第2年,第76号(1947年8月13日),第1953页。1940年冬,英军在利比亚发动攻势的过程中,在缴获的意军司令官的文件中发现了一件埃及英军总司令官致当时的埃及总参谋长阿齐兹·米斯里的绝密亲启信的摹真复制本,信中说的是关于一支埃及守备部队担任锡瓦绿洲的防务问题。埃及当局随即进行查究,据称无法确定是英国还是埃及泄露了秘密(威尔逊:前引书,第53—54页;《埃及金融市场报》,1946年7月15日;《泰晤士报》,1946年7月25日,开罗电讯)。

(31) 参阅阿瑟·默顿,《每日电讯报》,1940年6月20日;《泰晤士报》,社论,1940年7月30日;海沃斯–邓恩,前引书,第25页。

(32) 1941年5月伊拉克政变时,米斯里企图潜离埃及未成(见下文,原著第200页),经军法审判予以监禁。萨利赫·哈卜也随之遭受监禁。他们两人和阿卜德·拉赫曼·阿扎姆(社会事务大臣和本土军总监;后为阿拉伯联盟秘书长)似乎在阿里·马希尔的内阁中形成了一个核心内阁,它的工作是加强武装部队对国王的效忠,因此也就利用军队作为他们自身的权力的支柱。德国的《欧洲评论》(Europäische Revue)在1939年8月就已预测阿里·马希尔可能出掌一个“权威的、超越党派的内阁”(第15期,第127—128页)。

(33) 报上的数字(例如《纽约时报》,1940年9月24日)往往是夸大的。据柯林斯:《韦维尔》,第293页,受监禁的意大利人的最后数字约为7 000人。

(34) 见韦维尔:《战况报告之一》,第56段。