第八章

难民问题

在我们转而考虑占领政策的各个方面之前,最好先谈一谈盟国和德国人不得不对付的最大问题之一,即难民问题。这些不幸的人可以分为截然不同的五大类;

(1)在战争期间,许多城市居民奉政府之命或出于自愿,疏散到德国和奥地利的农村地区。据说到战争结束时,其人数已达1 000万。(1)有些人在轰炸一停止便又返回城市了,但有些房屋被毁者则仍留居农村。这些人并未增加德国的人口,却增加了农村与未遭破坏地区的住房压力。当然,有许多疏散者的老家已为占领区边界所阻隔,由于明文禁止占领区之间的往来迁徙,他们只好悄悄地往回搬。对这一类情况作了特殊的安排,1946年10月估计有557 000人从西方国家占领区迁至俄国占领区,有190万人从俄国占领区迁至西方国家占领区。(2)

(2)在欧洲胜利日,德国有600万外籍工人,到7月份,西方国家占领区内外籍工人的数字已减至250万人,大部分收容在联合国善后救济总署管辖的流亡难民营里。他们主要是波兰人、波罗的海国家人和俄国人,还有一些南斯拉夫人。他们中有许多人害怕重回故土,担心遣返后可能遭到不良待遇(由于这个原因,如果类似的问题在俄占区内发生,可能立即就被处理掉了)。10月份,英美当局开始遣返50多万波兰人。对个别人并不强迫他们违愿离开,但也不鼓励他们留居。对其他国家的人也采取同样措施,到12月1日,只剩下90万人,其中40万人在美占区。(3)留下来的人大多数是在英占区,到1946年6月还有35万人。(4)俄国人提出波罗的海国家人和乌克兰人(占有相当大的比例)应予强制遣返,理由是他们都是苏联公民,但这一要求被拒绝了。其他非德国难民从更远的东方源源不断地大批涌入西德。直到1947年4月,为了想堵住这股人流,才不许新来者前往集中点。这时西方国家占领区共有649 000名难民。(5)后来采取官方的和不完全是官方的移民方法,逐步组织这批人迁居到英国、西欧、巴勒斯坦、南北美洲以及其他地方,但在本书所叙述的时期内这项工作尚难收效。而且走的人总是年纪较轻,能力较强,身份较高,留下的则都是年老、多病、丧失能力和不守法纪的人。他们感到前途茫茫,不免干出许多伤风败俗的事情。他们的口粮定量比德国人的定量高,因此要额外进口供应品来养活这批多余的人。由于反正有救济当局来养活,他们根本就不打算工作。这些人是德国经济上的一个负担,而且不断引起麻烦。

(3)在战斗结束前,有一批住在德国东部各省或东欧非日耳曼国家中的德国人在俄国军队来到前就逃跑了。据说在美军开到时,美占区内已经逃来了150万人。(6)这些人中如果有谁溜回老家去取遗留下来的东西,或者去看一看那边在新情况下生活得怎么样,他们几乎肯定会再折回西方来的。(7)

(4)波兰人、捷克人和马扎尔人一摆脱德国的控制,想起过去纳粹利用他们之中的德国侨民团的情况,就立即驱逐那些侨民,送他们回德国本土。我们看到,在被俄国人置于波兰治理之下的那些德国地区内,也发生过同样的情况。(8)可以预料得到,在胜利之初的一阵激动中,这种举动是仓促行事、并无组织而且是不近人情的。被驱逐的决不能带走他们的全部财物,而是被迫留下许多东西和大部分金钱。他们不顾交通运输情况的混乱,七零八落地通过欧洲,到达俄占区时已奄奄一息,身无分文;他们还想朝西去,却只能发现西方盟国在对大批战时难民安排好之前,要暂时封锁一下占领区的边界。

这种形势使波茨坦的政治家们不得不予以注意,从而要求管制委员会对此作出报告,而在报告提出之前,要求波兰、捷克斯洛伐克、匈牙利等国政府暂时停止驱逐德国侨民。(9)这一要求在很大程度上被置若罔闻,即使接受此项要求,也会采取种种手段,诸如不发口粮配给卡、不给工作等等,逼得德国侨民无以为生。例如,布雷斯劳的情况是在10月6日,即盟国的计划准备提交管制委员会之前20天发生的:

拂晓,5个波兰民兵命令一位教师和他的妻子在10分钟内离开寓所。他们的钱全给拿走了。教师夫妇和其他130人到达集中点之后,他俩的手提行李包遭到检查,本来东西不多,又轻了许多。……马车把他们送到车站,赶进装牛的车厢。车上没有任何卫生设备。晚上6点起就锁车厢,早上6点才开锁。……这批乘客连续旅行了11天。11个晚上有9个晚上遭到抢劫。(10)

管制委员会于11月20日最后批准了计划,(11)规定迁徙的德侨不下650万人。350万人从波兰和波兰所占地区尽可能取道海上归来,其中200万人被安排到俄占区去,余下的去英占区。175万苏台德人从捷克斯洛伐克到美占区去,还有75万人去俄占区。50万人从匈牙利去美占区,150万人从奥地利去法占区。迁徙定于1946年1月开始,持续7个月,头3个月只安排迁徙1/5。难民在迁徙时有食物和医药照顾。后来的几个协定都保证难民可随身携带一切能带的私人财物,每个人最多带500马克。

制定计划是一回事,但执行计划则往往是另一回事。来自波兰的首批德国人到2月26日才抵达英占区。(12)4月11日英方占领当局发表一项声明,谴责波兰政府没有遵守诺言。(13)提供的迁徙条件一直不能令人满意,只是由于俄国的协助,难民们才免于一路吃苦。迁来的人中,生病、年老及体弱的比例过高。到6月份,迁来的人只有18%是男性,而男性中有40%不适宜于劳动。(14)从匈牙利和捷克斯洛伐克迁至美占区的人,情况也大致相同,而且也是一贫如洗。(15)捷克扣留着年轻干练的工人不放。由于对此种种提出了指控,遣返安排才有所改进,但情况从未变得令人满意,在迁徙中难民们备尝艰辛。遣返过程比预定的时间要长。1946—1947年冬季,遣返工作中断。到那时,英占区和美占区预定接收的难民都未到齐。(16)

(5)最后一类是从俄占区逃到西方国家占领区的德国人。初期逃出的人并没有后期那样多。一个原因是在1947年底以前俄占区内的生活条件比较起来还算不错。(17)另一个原因是认识“人民民主”是虚伪的,也需要一些时间;许多非共产党人迟迟不愿断定他们只有牺牲他们的正直,才能在那里找到安身之所。从另一方面来说,偷越占领区边界并不困难,有些人因为他们的社会背景,留在东德心神不安,就随着相当数量的商人、黑市投机分子、罪犯和特务偷越边界来到西方占领区了。当然,这些人中有的来自更远的东方。1946年10月份,据估计俄占区居民有922 000人逃到西方占领区,其中60%以上在英占区,其余全部在美占区。(18)这些难民有许多是偷越柏林分界线过来的,在那里设立了临时收容所来收容他们,直到把他们运送(通常是用飞机)到西德。根据以上数字来计算,从欧洲胜利之日起,平均每天流入的难民数为1 700人。

大约有1 000万人加进德国的正常人口之中,这在经济方面给盟国和德国当局增添了不少问题。即使没有这许多人流入,情况也并不见得很好,膳宿供应也不见得绰绰有余。实际上把一切可用的场所、临时营房和收容所都利用起来,也不足以解除老百姓居住得拥挤不堪的困境。俄占区和法占区情况最好,俄占区好的原因是逃往西方的难民大大抵消了从东方迁来的难民,法占区好的原因是它离难民流出的地区最远,而且法方当局以不让他们参加波茨坦会议为理由,拒绝接受组织迁徙的一批批难民。(19)然而在整个美占区,流入的难民占该区人口的20%;在英占区,流入的难民则仅占该区人口的18.4%,但由于英占区人口本来就比较多,再加住宅缺乏,这就构成了差不多的负担。(20)

在一个社会集体中,陌生人是很少受到欢迎的,即使讲的是同一种语言。许多难民是几代甚至几个世纪侨居德国之外的。在某些情况下,他们讲的话几乎是他们身上惟一的典型的德国特征。有些地区流入的人口改变了居民的整个特点。例如黑森,本来是新教徒占优势,现在新教徒和天主教徒则接近于旗鼓相当了。(21)威斯特伐利亚的情况也大致相同。在巴伐利亚,定居了大量苏台德区日耳曼人,很快就看出他们对当地产生的影响。这一些结果自然不为原来的居民所欢迎。他们心怀不满,因为不是勉强让房屋与陌生人同住,就是被迫交付额外的救济税款。有些难民精力充沛,有才干,因此飞黄腾达,他们不消多少时间就在新环境里变得水乳交融,但在那儿不一定能得人望。还有许多人不是年老,就是多病,不是毫无能力,就是庸庸碌碌。已交中年的男女一旦突然失去生活中的既定地位,并不是人人都能重起炉灶,恢复原样的。这样一些人适应不了环境,对社会起不了什么作用,很可能到死都成为社会的负担。难民们纷纷涌到农村,而不是去城市,因为农村地区有许多完好无损的房屋。(22)结果农村变得拥挤不堪。因此,难民问题不是一个工业无产阶级的问题,而是一个农村贫民的问题。

最后的结果是难民的存在成了德国,尤其是西德的永久刺激。一方面,原来的居民给他们弄得很不方便,一心想把他们搞走,另一方面,难民本身因遭受外国的驱逐而感到愤恨不平,又遭受本国同胞的勉强接待而心怀不满,从而缅怀故居,思念既往的生活(在朦朦胧胧的美好记忆中无疑地变得更美了)。惟一能使双方一致起来的是这样的信念,就是说如果收复了奥得河那边的失地,问题便可迎刃而解了。既然纳粹利用定居国外的日耳曼少数民族作为干涉和征服的借口,那么住有这类少数民族的国家在德国战败的时候把他们驱逐出境,这或许是不可避免的。例如,指望捷克人允许苏台德区日耳曼人继续定居在重要的前线地带,就等于要他们置历史教训于不顾,因为1938年的记忆犹新。波茨坦会议只是承认和设法调整它无力阻挠的既成事实。罗斯福和丘吉尔都同意把德国东部相当大的一片地区划归波兰,尽管他们对西尼斯河线并不赞成。真正要对这种结局负责的是纳粹分子,而不是西方盟国和俄国人,甚至也不是波兰人和捷克人。但是,要指望这种政策的可怜牺牲者们懂得归罪于谁,那反过来将是对人性要求过分了——即使懂得这一点,他们的境遇也不会变得愉快,他们的愤恨也不会稍减。

如果说有这么一种情况的话,那就是很可能产生过激政策。避免这种后果的惟一办法是使西德达到一定程度的繁荣,这样一来,难民的人力和才能就会受到欢迎,他们就会很容易地为社会所吸收。但无法把他们全都吸收到农业中去。这就暴露出波茨坦协定的又一个缺点。协定的一项条款规定剥夺大量的德国工业,而另一方面则又强化工业所必须履行的责任。难民们并不定居在工业区,前面已经说过,情况适得其反,因此解决难民问题,要么把他们再迁徙一下,要么在新地区兴建工业。这二者在某种程度上已经在做了。这样做,再加上德国经济的恢复,大有可能不使难民问题变得十分紧迫。尽管如此,在德国居住着那么许多想起德国失地的人,这仍然是刺激民族主义感情的一种因素。毫无疑问,一次严重的经济衰退会立即使难民问题重新突出起来。不管怎样,难民们的阅历很可能使他们因经济衰退而采取极端措施。由于许多难民的生活并不十分有保障,经济衰退对他们的打击将超过别人。这个问题当然不是永久存在的。到公元2000年的时候,还能记得奥得河那边生活的人将所剩无几了。但这个日期本身就告诉人们,欧洲不得不经历一定程度的危险。

(1) 博曼、贝杰尔和乌德盖斯特:《西德的难民问题》(Boumen, Beijer, and Oudegeest:The Refugee Problem in Western Germany),第viii页。

(2) J·B·海因德1946年10月21日在下院的发言(下院辩论,第5辑,第427卷,第302栏)。

(3) 《美占区月报》,1945年12月。

(4) 《对德管制委员会月报》,1946年6月。

(5) 其中165 000名是波罗的海国家人,105 000名是乌克兰人,189 000名是波兰人,138 000名是犹太人(克莱,第232页)。

(6) 克莱,第313页。这个数字中似乎包括属于第一类的一些人。

(7) 他们回来时,会第二次被算作难民。这是难民统计工作中的一个困难问题,不能把截至某一天为止来到的难民都加在一起就有把握算出某一天的总数字。

(8) 见上文,原著第78页。

(9) 见上文,原著第90—91页。

(10) 引自赫尔曼,第248页。

(11) 见《德国文件,1945—1954年》,第89—90页。

(12) 《泰晤士报》,1946年2月28日。

(13) 同上,1946年4月12日。

(14) 《对德管制委员会月报》,1946年6月。

(15) 克莱,第313页。

(16) J·B·海因德1946年10月21日在下院的发言(下院辩论,第5辑,第427卷,第1302栏);克莱,第314页。但是,难民统计令人非常不满意,数字很少互相符合。据克莱说,英占区和美占区的难民和被驱逐者的总数是7 817 000人。博曼、贝杰尔和乌德盖斯特〔《西德的难民问题》,第37页引基尔大学世界经济学院(Kiel University Institut für Weltwirtschaft)的《德国难民问题》(Das Deutsche Flüchtlings Problem)〕认为这两个占领区到1946年10月难民和被驱逐者的总数为5 853万。《世界经济研究季刊》(Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung)1953年第4期所载格莱策:“在第二次世界大战过程中德国人口的损失”(Gleitze:“Deutschlands Bevölkerungsverluste durch den zweiten Weltkrieg”)一文中认为四个占领区共有750万被驱逐者和510万“从外国归来的侨民”。

(17) 内特尔,第183页。

(18) 博曼、贝杰尔和乌德盖斯特:《西德的难民问题》,第viii页。

(19) 皮埃特尔,第60页。

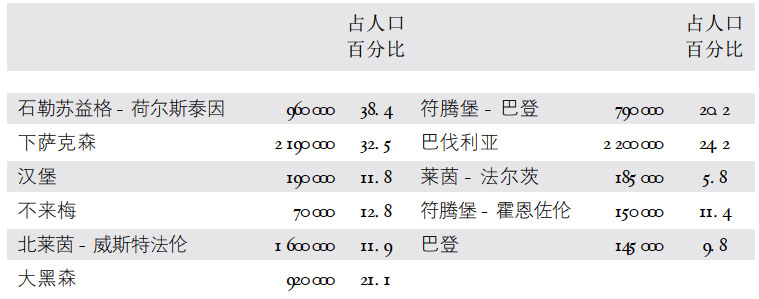

(20) 1950年各州的具体数字如下:

见难民与德国融合技术援助委员会:《难民与德国生活的融合》,呈交德意志联邦共和国总理的报告(Technical Assistance Committe on the Integration of Refugees into Germany:The Integration of Refugees into German Life, report submitted to the Chancellor of the Federal Republic of Germany),波恩,1951年版,第23—25页。

(21) 海伦·利德尔:“被占领德国的教育”(Helen Liddell;Education in Occupied Germany),《国际事务》,1948年1月,第24期,第30—36页。

(22) 1939—1950年间西德人口增加820万,其中810万人住在农村,10万人住在城市地区。5 000人以下的乡镇,大致增加人口420万(《难民与德国生活的融合》,第27页)。