第三章

强国的工业力量对比

第一节 20世纪20年代的重建和工业发展

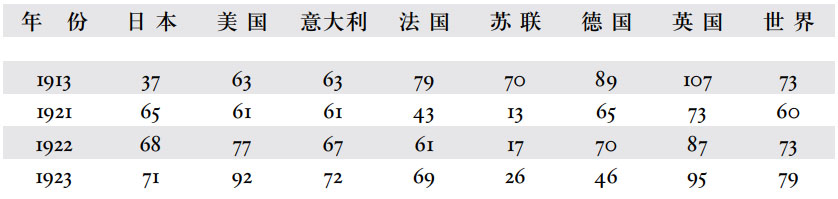

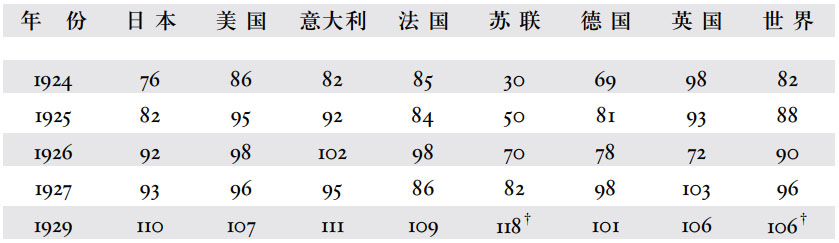

第一次世界大战以后若干年,当工业的严重失调得到调整、大陆欧洲摆脱了史无前例的货币混乱而出现了比较有秩序的金融局面、战败国的工业和战胜国的工业都和新的领土解决结果相适应时,一些强国——虽然不是全部——很快恢复了它们战前的工业产量。以一国的工业有形生产(1)量的指数作为衡量该国工业实力的主要尺度,全世界1923年生产的工业品超过了1913年;各强国工业品产量超过1913年的年份是:意大利和美国,1922年;法国,1924年;苏联,1926年;德国,1927年。惟有日本的产量从未降低到战前水平以下。而英国则是强国中最后一个于1929年达到——而且还不是完全达到——它的战前产量的国家。各国以及全世界的有形工业产量指数在1913年以后(指第一次世界大战后的领土)的变动情况见下表:

表Ⅱ 工业产量*(1928年=100)

(续表)

注:*瓦根菲尔:《工业经济》,第38页和第64—67页。

官方指数苏联原为124,世界原为107,考虑到苏联数字中因通货膨胀存在的偏差,故向下调整。关于估算的依据,见下文,原著第432页表3注(即本书第607页表Ⅲ注。——译者)。

(一)意大利和日本

在截至1929年的这一时期,日本的工业进步最大,其产量几乎比1913年增加2倍,意大利和美国的工业也取得了很大进步,其产量各比1913年增加了近1倍。战争本身对日本就是一个最大的恩惠。日本在战争中被剥夺了许多它原先可以进口的工业品,加以外国对它的商品的需求很旺,它就发现了迅速推动自己工业发展的极为有利的条件,在采矿、冶金和造船方面更是如此。由于战争而建立起来的许多工业生产能力后来也只是一部分成为多余。因此,日本从战争结束时大大改善了的处境起步,其工业生产发展的速度类似于20年代意大利的增长速度。

影响工业发展速度的因素是什么呢?产量至少是由3个因素中的一个决定的:(1)工业生产能力,即工厂,尤其是资本设备;(2)一国之内,或其贸易范围之内的原料供应;以及(3)可资利用的人力(包括工时)的数量及其劳动生产率。

在日本和意大利,一半以上的劳动力从事农业,和比较成熟的工业强国相比,总人口的实际收入很低,因此几乎全部收入都用于购买供直接消费的商品,于是购买以及从而生产投资货物或资本货物就受到非常严格的限制。但是要增加整个工业生产,包括提供更多的消费品在内,就绝对有必要在机器方面和建立工业生产能力方面进行投资。这就陷入了真正的困境。一方面,由于没有足够的工业,总产量和实际收入很低;另一方面,由于普遍贫困,要人民少消费多储蓄也就日益困难,因而工业只能慢慢地建立。而日本和意大利人口的年平均增长率很高,普遍贫困更有日益严重之势。

但与意大利形成对照的是,日本有记录的储蓄显然达到了国民收入的10%到20%之间。(2)这个特别高的比例更突出了另一个特点的意义。因为储蓄不只取决于收入水平,还取决于收入的分配;而在所有强国之中,日本的收入分配是最不均的。日本在战争刚结束的时期受国家控制的银行奉行扩张主义货币政策,日本政府、尤其是日本商人,都能得到用于开发国内资源的低息贷款。这笔支出创造了新的收入,在收入不均等的条件下,结果是创造出储蓄,取代了原初国内投资项目借以获得资金的贷款。

然而,国内产量的扩大在某种程度上要看能否获得外国的机器和设备。虽然出口有所增长,可由其收入支付一部分必要进口品的费用,但外汇拮据的情况却不能完全避免。日本和意大利不同,它幸运的是在战后初期还有战时积累起来的黄金和外汇结余可花。当这些结余花完时,它就和意大利一样不得不利用外资,即借助外国人的存款了。截至1929年,美国在意大利的私人投资已达到12 100万美元,其中一半投资于公用事业。美国在日本的私人投资达6 100万美元,其中4/5是美国公民在日本制造业中拥有的投资。(3)美国除了在有形资产方面的投资外,还为意大利和日本政府在美国出售公债券,为日本出售的债券总额是美国在日本的私人直接投资的8到10倍。(4)外国贷款对日本经济日益增加的重要性还可以从这样一点看出来,即在1923—1929年这一时期付给外国人的利息和日本债券债息以及外国在日本的企业的净收入几乎增加了1倍。(5)这些贷款有一部分浪费在进口额外的消费品上了,这部分无助于提高生产能力;但其他部分确实用来进口投资货物,尤其是用来进口工作母机,即用在进口制造机器的机器上的。(6)日本战后时期的工业化虽然不是全部,但却主要靠的是私营工商业家的主动性。人们曾经看到,在19世纪80年代,“给几乎所有惹人注目的经济增长提供资金的”是政府。(7)日本政府在第一次世界大战以前开办纱厂并把铁路收归国有,其明显的目的是鼓励日本偏僻地区的经济发展。国家在八幡拥有最大的钢铁厂;国家拥有军火工厂、制造军舰的船坞、纺织和成衣设施、一支吨位很大的商船队;国家并同私营工商业集团合办电力公司、无线电公司、殖民地开发公司和银行。(8)在这方面,当时存在着许多政府直接投资的机会;政府可以用借来的外国资本安装机器和设备,并通过“政府开支超过税收”的手段从就业不足的大批大批农业过剩人口中吸收“额外的”人就业。这种扩张政策的真正危险在于,吸收到就业行列中来的额外的人的收入总要同用于购买食物和各种消费品的现有收入相竞争,因为食物和各种消费品的供应从短期来说是不会随着一个新钢厂的建立、一条新铁路的修建等等而以同等步伐增加的。(9)

由于工业生产能力有限而在扩大生产方面出现的暂时性障碍同原料匮乏引起的障碍只有程度上的不同而已。日本和意大利许多工业原料都极为短缺。因此,在工业扩张时期(1922—1929年),意大利的进口量增加了50%多,(10)日本进口额几乎增加了100%。(11)出口额——其中日本约60%是丝织品和棉织品,意大利25%是丝织品和棉织品——增加的百分比略高一点。但这两个国家的贸易收支赤字仍然相当大,用无形出口的收入抵补不了。(12)日本企图制止外汇收支的恶化,因而强行增加出口并通过关税以及更直接地通过限制对被认为是国家经济生活所不需要的交易提供进口信贷以限制进口。但这些措施没有一项是完全奏效的。在整个20年代,意大利和日本的外汇收支都有逆差,它们的外汇率始终存在着压力。之所以没有由此而导致崩溃,没有危及国内的工业扩张,乃是由于外部世界准备把存款转移到这两个国家去。

只要外部世界准备为意大利和日本弥补国际收支赤字提供资金,真正限制工业扩张的因素就既不是工业生产能力,也不是原料,而是人力了。人力绝对缺乏的情况当然是不存在的,但是恰好需要的那种劳力,即有知识、有干劲、有技术的劳力却严重短缺。工业就业的先决条件是那些将要被吸收进工业的人应当具备一定的教育和训练水平,而且,还有一个必备条件,那就是围绕着工业活动的各种服务要顺利进行。运输组织工作效率之低,治安机关及地方和国家行政方面的松垮状态和腐败现象——这一切都取决于人而不是取决于设备和原料——都必须予以克服,才能取得工业的真正进步。在这方面,意大利、日本以及其他正在工业化的国家是在向前迈进的;但它们的人民中的一个重大缺点是,组织能力、技能和适应性不及西欧那些比较成熟的工业国家和美国的人民中普遍。这个缺点也抑制了意大利和日本工业产量的增长率和劳动生产率的提高。(13)

(二)美国

美国同日本一样,也没有受到第一次世界大战的不利影响,美国20年代人口的年增长率也同日本和意大利一样,虽然是下降的,但仍旧很高。不过相似之处仅止于此。美国在过去就建立了巨大的工业,它有天赋的丰富自然资源,它有高度熟练的工人阶级和朝气蓬勃、富于进取心的实业界和管理人员,他们准备冒险并在技术上应用科学知识和新发现来进行实验。但是从长远来看,美国产量的增长也受到可以利用的生产能力、原料和合适的劳力的制约;不过在短时期内,这些限制远不像欠发达国家那样严重。战后初年的繁荣有助于把它的工业从战时体制调整到平时轨道上来。继繁荣而来的是1920—1921年的萧条,这次萧条虽然严重,但为时不久,因为一旦紧缩通货降低了价格水平,美国企业家对生意有利可图的信心很快就恢复了。无论在国内国外,仍然有待于完成的任务是太多了。企业家开始用更好的机器更换过时的机器,并提出扩大现有工厂的订单,尤其是在电机技术、汽车及化学工业方面,看来所有这些工业都提供了特别有利可图的投资机会。由于人口增长和从农村地区向城市地区的高速率迁移而使建筑物和住房建造方面有了投资出路,这就有力地支持了美国工业生产的恢复和一浪高过一浪地向前发展。加之,欧洲遭受战争蹂躏地区的巨大重建任务和世界许多地区工业化的巨大任务给国外投资提供了机会。美国的私人国外投资支持了外国对美国机器的需要,这种需求反过来又有助于增加美国的工业产量。

然而——而这一点是美国和正在工业化的较穷国家之间的巨大悬殊——在产品和就业的各个等级上,美国的储蓄都自然增长,不但足以支付国内机器的更新和工业生产能力的扩大,而且还能支付国外的重建和工业发展。美国非同寻常的生产力可以从这样一个事实看出来:按平均数计算,从1925年到1930年,美国在全世界自然增长的储蓄中所占的比重是42%,而在第一次世界大战前则占世界储蓄总额的31%到35%。(14)美国制造业工业生产力的加速发展可以从20年代投资景气过程中每个人工时生产率的不断提高来衡量。(15)即使在1929年,当美国工业产量达到最高峰时,既不能说在可以利用的工业设备方面的障碍使得进一步扩大产量一般说来已不可能,(16)也不能说,劳力供应方面的障碍广泛地存在着。(17)

(三)法国

法国同意大利一样,其某些地区已被堑壕战彻底破坏,战后的当务之急是重建工厂和设备、房屋、铁路等等。这是一个艰巨的任务,因为法国的人力资源已严重耗竭。(18)为了克服人手的短缺,20年代法国成了移民的主要接收国,尤其是接收来自波兰、意大利和西班牙的移民。到了1929年,战争所引起的这一可怕差距已经得到弥补,这是多亏移民中年轻男子占着绝大多数。但是,尽管有移民,还是劳力的短缺而不是原料的短缺限制了重建的速度;由于归还了洛林德语区,法国得到了几乎和洛林法语区一样多的铁矿储量;由于暂时获得了萨尔区,以及在洛林德语区发现的一个重要煤田,法国战前对煤的进口需求现在减少了;由于合并了阿尔萨斯,法国取得了一个重要的钾碱矿区。新归并的领土除扩大了法国经济的原料基础外,还提供了钢铁厂、纺织厂等等,所有这些工厂尽管已部分地受到破坏,但增加了法国的潜在工业实力。法国在私营工商业家的发动下作出了坚定而成功的努力来解决它的重建任务。法国的劳动力从一开始便得到充分就业,在整个这10年中除1921年的短暂衰退外,实际上是不知失业为何物的。在一个充分就业的制度下,加速重建的工作就要依靠:(1)进口超过出口,(2)减少国内消费,或(3)提高劳动生产率。法国只是在头三年中确实依靠过外部世界的帮助;(19)1921年以后,法国的国际收支就年年有盈余了。(20)因此,重建和工业扩张主要是靠减少国内消费和提高劳动生产率实现的。通过自愿储蓄以及对收入和大众消费品大幅度提高税率,把劳力、原料和生产能力从消费品工业节省出来用于重建目的。至少在1924年以前,储蓄不仅足以为私人投资提供资金,而且还能为政府巨大的预算赤字提供资金。(21)1924年,普恩加赉政府在选举中一败涂地,部分是因为人民对税收负担不公平心怀不满,部分是因为对占领鲁尔感到失望。当初占领鲁尔的意图是强迫德国缴付赔款,但结果是鲁尔的全部生产陷于停顿,因而引起德国货币的全面崩溃。新政府动起对资本课税和对最高收入增加税收的念头,致使“富人”不买政府债券而将资本转移到国外,而政府债券在那以前一直是为弥补预算赤字而筹措资金的手段。这种可悲的抽逃资本引起了两个后果:第一,迫使政府——它既不能增加税收,也不能大幅度降低支出——靠向银行借款(即实际上靠制造额外货币)来为其预算赤字提供资金;第二,商品外流(即抽逃资本采取的形式)减少了国内可以得到的商品数量。两项措施都导致价格上涨。(22)1924年到1926年时期的物价飞涨起到了同自愿储蓄和税收同样的作用,因为物价飞涨也降低了消费,并把生产要素节省下来用之于重建目的。不过,借通货膨胀降低消费是以杂乱无章的、不公正的方式发生的。1926年,“右翼”政府上台执政。一切向富人课征重税的计划均被放弃,信心得到恢复,资本又从国外回来,货币事实上稳定在其战前黄金比价的1/5水平上。与此同时,重建业已完成。重建给法国每一种主要的工业(除丝织工业外)提供了最现代化的工厂。“北部的毛纺和棉纺厂、洛林的钢铁厂以及主要的煤矿现在同世界上的任何工业处于同一技术水平。”(23)

法国工业生产继续扩大,主要原因是劳动生产率大大提高。(24)加之,由于法国出口盈余相当多,不会有原料和设备短缺的事来牵制工业的发展。惟一的限制是人力短缺造成的,而这一限制可以通过进一步移民入境,或甚至通过更有魄力地把人口从农业转移出去来消除。在当时的条件下,法国工业的恢复搞得十分出色。确实,“在1919年时要是有人预见到,不到10年之后,法国竟会从它的苦难中如此彻底地恢复过来,而且是几乎全靠它自己的努力恢复过来,那是过分乐观的”。(25)像美国一样,法国1929年在工业上比1913年强大得多。

(四)英国

在20世纪20年代,联合王国的工业产量从未超过其战前水平,这和所有其他强国的经历形成惊人的对照。其所以惊人,是因为骤然一看,经济恢复的条件似乎对英国非常有利。它在第一次世界大战中的人力损失虽然严重,(26)但仍较法国为小;它的工业生产能力已经扩大而且没有受到破坏;它通过出口换回原料的前景比以前任何时候都要光明,因为它的主要出口竞争者即德国和比利时已被暂时消灭。

同几乎所有交战国一样,英国在重置存货和修理工厂和设备方面也要花许多力量才能恢复旧观。此外,英国重建工作的需要主要还靠把它的商船队恢复到战前规模。(27)它在这方面的任务同国土受到军事行动影响而整个区域遭到彻底破坏的国家所面临的任务在性质上是一样的,当然在程度上有所不同。英国干劲十足地投入重建工作;三年之内,医治创伤的工作获得成功,英国商船队业已恢复,而且1922年的世界航运吨位确实比1913年差不多提高了50%。这种为重建目的而提出的直接需求达到饱和,战后的繁荣遂告中断,而作为一个起因,利率提高到7%便宣告了1920—1921年萧条时期的到来。

在萧条后的缓慢恢复期间,英国商人的投资机会和投资刺激因素要比美国商人遇到的更为有限。如果私人投资利用闲置的生产能力和人力受到妨碍,政府就可能会进行干预,创造有效需求。但事实上,财政政策减损了而不是增添了有效需求。在整个20年代,中央、地方和社会保险机关的统一预算表明略有盈余。(28)

在这种情况下,便把很大的希望寄托在国外需求的恢复上。但是在1922年以后,世界其余地方的产量和就业增加了,英国的出口却没有恢复到预期的水平。没有充分认识到英国工业现在不得不适应的世界格局已经根本不同于第一次世界大战前的局面了。出口不能充分恢复的原因是多方面的。首先,内燃机的发明缩小了煤的需求,因为内燃机意味着石油代替了煤被用于公路车辆(作为一种运输手段,公路车辆已在某种程度上代替了铁路),世界上的船舰也愈来愈多地用石油而不用煤。依靠褐煤和水的落差的电力得到发展又进一步降低了对煤的需求;第二,在那些英国从前在其销售中占有支配性份额的制造行业中,世界上许多地方都实行了工业化。新的工业——往往受到人为的保护——迫使较老的工业国家接受调整的负担;第三,当欧洲受到战争蹂躏的农业地区完全恢复生产而又没有引起曾在战争期间扩大了生产的地区的相应收缩时,农业价格下降了。英国作为世界上最大的食品进口国是从这一价格的下降中得到好处的。但是,外国人从他们的产品中得到的收入少了,他们可以花费的也少了,所以,外国对英国工业产品的需求从未完全恢复。而且,英国海外投资下降到战前水平以下,因此不像过去那样去支持外国对英国产品的需求。(29)就英国出口工业面临的困难是由于技术的变化和外国工业化所致而论,除非根据新的情况作出重新调整,是没有其他办法可以改变这种困境的。就上述困难是由于英国成本昂贵所致而言,振兴出口工业的惟一办法——在成本没有很大降低的情况下(30)——是叫英镑贬值;但是由于在1919年已放弃了金本位制,英国政府坚决打算重新建立(31),而且事实上确实在1925年按旧平价用金本位重新建立通货。

作出这个决定的原因很复杂。主要动机无疑是想恢复外国对英镑的信心,在纽约日益加剧的竞争面前再次坚持伦敦作为国际金融界中心的地位。事实仍然是,在确立旧的平价以后,以及鉴于英国的价格和成本同国外的价格和成本相比的变动,英镑还是定价过高。加之,英国劳动生产率的提高程度显然低于其他主要国家,(32)而且有理由认为,其他国家工业中效率的迅速恢复比起原初的过高估值使英国的平价更加难以维持了。

由于英国的工农业总产量有1/4以上是要出口的,并由于出口部门雇佣的人数在就业总人口中占的比例日益提高,(33)英国在世界市场上竞争力量的孱弱对国内便有严重的后果。它使英国的失业现象长期存在。到1929年,英国的出口量比1913年低20%,而进口量则高了大约20%。(34)然而,从无形出口中的收入抵消了贸易平衡中这一巨大差额而有余,所以至少从1924年起国际收支年年盈余,这虽然不是一个完全精确的指南,但却能够说明英国在这一时期的国外投资额有多大了。(35)

因此,虽然英国的国际金融地位稳固,英国的债权国地位仍然无比坚固,但它的工业活动在整个20世纪20年代或多或少是停滞不前的。工业生产总的说来不稳定,在1929年才达到战前产量,但失业人数的幅度在几乎所有的工业部门中仍然很高。作为失业者记录下来的有保险的工人人数在1923年以后的任何一年都没有下降到工人总数的10%以下。(36)人力情况如此,工业生产能力的情况也是如此。确实,英国同意大利、日本、美国或法国不一样,它从未达到过接近于把它的潜在生产资源都充分利用起来的地步。

(五)德国

德国和俄国的重建工作比上述5个国家都着手得迟一些,这两个国家进行重建的环境也比较复杂。

德国是战败国,不得不付出战争的代价。根据凡尔赛和约,它丧失了约10%的战前人口,约14.6%的可耕地区和10%的工业生产能力。(37)它丧失了国外的全部资本投资、大部分商船队和大量的铁路车辆、渔船等。但在魏玛共和国这个新的帝国里却既不缺人力,也不缺工业生产能力。德国在第一次世界大战中异常惨重的伤亡,(38)由于从割让的领土转移过来一些人口以及由于自然增长而得到弥补;而且德国不同于法国和意大利,它的工业生产能力没有遭到物质上的破坏。它仍然是欧洲最大的政治单位,它的人口和工业实力被某些战胜国尤其是法国视为必须予以遏制的潜在威胁。

德国人口和工业实力这一基本事实(1925年为6 320万居民,而法国是4 000万)自停战之日起就支配着法国的对德政策。

负责法国政策的那些人所考虑的德国威胁不在于它当前的长处,而在于它未来的潜力……德国的野心将来可能被安抚下去。但法国的命运却不能信赖这样一个臆测的方法。确凿无疑的是,就算其他方面都是旗鼓相当,一个不到4 000万居民的国家按对等条件是打不过一个工业产量比它自己占有极大优势而且拥有近7 000万居民的国家的。法国在上次战争结束时的政策所依据的就是这一条根本真理。(39)

法国人不要含糊的保证,他们要的是有绝对的把握。克雷孟梭想要的“迦太基和平”是一种通过破坏德国业已取得的经济力量来实现法国安全的和平。“通过割去领土及其他措施削减其人口,但主要的是它的经济体制必须摧毁,因为它就是依靠这一体制取得新的实力的,那是一个建立在铁、煤和交通运输上的巨大结构”。(40)暂且引用劳合·乔治过时的见解:法国的政治家们,

一心要充分利用这个机会〔在制订条约中〕削弱德国的潜在力量。任何可以想象的和平都会让那个可怕的敌人拥有大大超过法国的人口……在我所见过的法国政治家中,从没有一个考虑过德国和法国可能成为朋友。(41)

决心抑制德国工业实力,是法国奉行的一项政策,它是由于法国遭受了特别巨大的流血牺牲和破坏而产生的,而在和约的赔偿条款中也有所体现。然而见识广博的对这些条款的批评者当时认为,(1)交纳这样巨额的赔款是行不通的,(2)负担过重,会妨碍德国的恢复,从而也会妨碍欧洲的繁荣,这些观点后来促使对赔偿义务作了相当大的修改。(42)但是,在作出这些改变以前,无论是已缴付的实际数额,抑或是收取赔款的方法,都促使德国货币彻底崩溃,造成持久的社会和政治后果。只是根据道威斯解决办法——即正是“因为缺乏迦太基式的和平”——对德国的债务作了修改,德国的工业实力到了1929年才不但恢复到战前水平,而且大大地超过了。魏玛共和国的经济是如何使自己适应于战后的条件的呢?

概括地说,德国的重建任务同其他交战国面临的重建任务相似,它得补偿设备的损耗,库存的亏空和根据停战协定所承受的船只和车辆等等的损失。这些重建方面的要求不仅同消费者的需求发生矛盾,而且同外国的赔偿要求发生矛盾。但要在没有以外国贷款为形式的任何援助的情况下满足赔偿要求,就有必要通过税收和储蓄的有秩序的方式,或者通过通货膨胀的无秩序的方式,削减或推迟物质重建和消费。但是只要价格继续上升得比收入快,通货膨胀就只能削减消费。一旦人们开始害怕并预料会发生通货膨胀,通货膨胀作为一个抑制消费的手段,其作用会愈来愈小。这种局面实际上在1922年秋和1923年底之间便在德国出现了。

在极度通货膨胀到来之前,德国工业恢复得十分出色。到了1922年底,它的工业生产已恢复到战前水平的80%(以魏玛共和国区域作为这两个时期局势对比的基础)。资本货物的生产量自1919年以来已经增加了一倍;钢铁产量增加了一倍以上,水泥生产和房屋建筑几乎增加了两倍,而船舶建造增加了两倍以上。(43)专家们提交给道威斯赔偿委员会的报告指出,(44)德国的港口和运河自1919年以来已大大扩展,铁路网扩大了,电话和电报系统装备了最现代的设备,工业的许多部门由于建立了新的工厂和安装了最新的设备,能够比战前生产出更多的东西。这个重建和投资的鼎盛期首先是由政府的花费开始的。到了1921年年中,政府支出确实很高,单是预算赤字就超过了全部岁入。(45)赤字开支导致在一些工程中重新雇佣复员军人,这些工程一部分旨在缓和各种原料的奇缺(如开采新的褐煤、煤和劣质矿藏),一部分为了改善运输和交通系统的混乱状态。许多原料货源不畅,尤其是粮食和消费品的绝对短缺导致了国内价格上涨。价格虽然还算公道,但刺激了生产。不过与此同时,由于这对收入的再分配产生了有利于利润的影响,实际消费被保持在低水平,而重建的速度则加快了。在这第一阶段,赔款主要以实物支付,(46)尤其是以煤支付,虽然德国的国际收支是逆差,但马克的对外价格并没有发生明显的下跌。(47)

第二阶段逐渐引入极度通货膨胀时期,那是由于要求在1921年8月以前缴付第一批巨额现金赔款一事开始的。(48)即使没有提出这个要求,德国在第二阶段的头几个月里外汇结存也已出现赤字,其速度超过了每年10亿金马克。由于交割了又一笔10亿金马克的赔款,马克的交换价值的贬值在没有相应地增加出口或削减进口的情况下必定是相当大的。除了需要履行这个赔偿责任外,几个月以后,国联行政院又作出瓜分西里西亚的决定,结果是,“在柏林的外汇市场上便出现了其猛烈程度势不可当的一场大恐慌”。(49)在第二阶段中,政府把预算赤字缩小了相当多,以致在通货膨胀中起作用的主要因素已不是赤字开支,而是马克交换价值的下跌。(50)这就提高了生活费用,(51)同时出现了要求增加工资的不可抗拒的压力,(52)并引起对货币的额外需求。确实,自1922年年中以后,政府赤字开支的削减被私人开支的大量增加抵消了。(53)虽然这一年7月暂时停止了用现金支付赔款,但对货币的信用已经严重动摇,普遍抽逃资金投入所谓“实际价值”(Sachwerte)。对于大工业家和投机商来说,“尽可能多借债成了善于经营的准则之一:因为以后是用贬了值的货币去还债的。”(54)受完全反常的刺激支配的大规模的滥用乱花表明了这种将资金抽逃到投入“实际价值”中去的现象。1922年下半年在发生这种抽逃资金的同时,出口却没有相应的增加——部分是因为外国的抵制。(55)外贸额的这种变动直接造成了外汇收支的恶化(56)和马克的继续贬值。

德国在这种绝望的情况下不履行它应以实物交付的赔款,法国人和比利时人便占领了鲁尔。这一占领引起了消极抵抗并产生两个后果:由于第一,鲁尔停止了生产以及由此产生的对于帝国其余部分的生产的非常重要的副作用(即因为鲁尔不再交出煤、钢和化学品以及帝国产品不能再在鲁尔销售而减少了活动力);第二,帝国政府对消极抵抗的资助使预算赤字大大增加,致使“德国货物和劳务总生产”灾难性地下降。极度通货膨胀和马克的全面崩溃就不可避免了。一旦对通货的信心丧失殆尽,外汇市场上的极度膨胀就像国内市场的情况一样,再也限制不了消费,而是实际上刺激了消费。1923年,工业总产量降回到了1919年底的水平,大规模的失业现象普遍存在。

1923年11月的两项决定性措施结束了极度通货膨胀并成为新通货稳定化的先导:第一项是稳定税收;第二项是停止消极抵抗。但财政改革和初步的稳定化是伴随着外援而来的,这种外援使德国的财政和货币政策受到某种外部控制,但它保证了最终的、持久的稳定。如果早一点提供这种援助并且也许还辅之以某种形式的控制——就像根据道威斯解决方案所采取的那样——大概就可以使这个新共和国避免出现一个陷入贫困的、怀有敌意的中产阶级的政治后果。

道威斯计划作为一个解决赔款问题的临时办法,削减了德国每年的赔偿债务,给了它一个喘息的时间以便真正恢复过来。正是在1924年至1928年这一时期,私人投资活动——只是在最后三年才由政府投资来补充——推动了经济的恢复。在大约400亿帝国马克的私人和国家投资总额中,1/3用于增加被战争和通货膨胀耗尽了的库存,2/3用于扩大工厂、运输、住房和公用事业,以及用于德国工业生产工艺的合理化和机械化。(57)这个时期的德国工业是根据美国模式制定它的技术政策的,这种模式通过大大提高劳动生产率(58)提高了生产总量并部分地减少雇佣人数。(59)

真正阻碍进一步扩大生产的,既不是人力的短缺,也不是缺少可以利用的生产能力,(60)而是缺乏原料。德国在整个这一时期都赚不到所需外汇来支付进口品并用这些钱转而满足赔款要求,当时德国在交割赔款方面是分毫不差的。德国从未达到过它的战前出口量,外汇收支长期存在赤字,所以只能靠向外国借债来维持它内部活动的现有水平。事实上正是靠了净增它的对外债务,德国才为偿还赔款和部分地为扩大工业生产能力并使之现代化筹得资金。(61)颇费揣测的是,德国能否依靠直接限制进口和削减消费以大大减少它的外汇收支赤字。这类措施肯定会有一个先决条件,那就是要比民主国家政府在这种情况下可能做到的对外贸更大程度上的控制,而协约国是没有手段强制推行旨在削减消费的财政政策的,除非由一个协约国军政府对这个主权共和国实行绝对控制。像法国人那样说德国在道威斯计划时期净投资额为实际缴付的赔款额的3到5倍,因此有相当大的余地可以叫它负担更多得多的赔款,(62)这样论证是不够的。应当表明的是,没有外国对德国经济生活极其严格的控制如何能把德国的投资或消费削减下去。通过榨取赔款,直到德国的资本不可能有任何增长的地步,这样实现迦太基式的和平,也许“在经济上是可能的”,但要假定:第一,已施行了外国控制;第二,世界的其余部分愿意接受巨额的出口盈余和对它们自己的经济和对外贸易结构作必要的调整。如果做不到这一点,在短期内可供德国选择的替代办法将是借助于外国援助把本国的生产力提高到一个效能很高的程度,使它最后能够实现真正的出口盈余,从而可以偿还赔款、外债以及外债利息。这便是那些虽然不是全心全意,但却也诚实地支持一项履行条约政策的政府所抱的意图。(63)但在这一点能在实际上得到检验之前,纸糊的房子早就倒塌了。德国的工业和经济实力——到1928年至1929年的时候已比战前强大——是建立在不稳定的金融基础上的。最终破坏了德国金融基础并瓦解了国际支付体系的,不在于赔款方面,不在于协约国之间的债务,而主要是由于某些原因制止了迄今一直资助了它们自己的出口盈余的国家的资本继续外流。

(六)苏联

在1920年10月内战结束以前,苏联是不能认真进行重建工作的。战前的苏联有85%以上的人口从事农业,它是强国之中工业化程度最低的国家。(64)而且,它的工业在很大程度上依靠从外国进口原料、依靠外国技术人员,而尤其是依靠外国资本来发展的。苏联过分孱弱,是经受不住现代战争的严峻考验的。被第一次世界大战的匮乏和苦难——苏联在这场战争中的人力损失比美国、联合王国、意大利和法国加在一起的人力损失还大(65)——彻底搞垮了的俄国农业和工业人员接受布尔什维克对政权的夺取,把它作为向和平迈出的第一步。共产党人为了巩固他们的权力,把大地产分给了比较贫苦的农民,平均了农民占有的土地。这不可避免地意味着内战;而在革命斗争的过程中把全部工业收归国有时,俄国的前统治阶级在他们为生存而进行的殊死斗争中便接受了外国人的积极援助。这些外国人的物质利益直接受到了威胁,而且从意识形态出发也有理由对布尔什维克政权深恶痛绝。

大战和内战给俄国带来了灾难性的经济后果。外部供应完全断绝,在外国干涉战争的过程中又丧失了对于该国基本的煤、钢和工业生产中心所在地区的控制,苏维埃政府只能靠通货膨胀性的赤字开支来取得对实际资源的控制。但是到了1918—1919年,极度通货膨胀已把货币的购买力降低到几等于零的时候,苏维埃政府只好实行强迫征集。以一个把基础建立在对农产品实行征集和由中央对国有化工业、消费者以及武装部队一律实行配给的制度来代替自由市场,这种做法没有使俄国的经济得到恢复。政府人员里没有经验的人太多、办事效率很低、中央控制紊乱、被称为“战时共产主义”的整个制度本身就包藏着最终失败的胚芽。在这个混乱的内战时期,当对财物的破坏、运输失调和行政混乱成为普遍现象时,人口中恰恰是布尔什维克靠它们支持的那些阶层——工人和小农都日益敌视“新的共产主义奴隶制度”。(66)工业中,每个工人的生产率降到战前水平的1/3;农业中,农民反对强迫征集,他们不只是不拿出农产品,而且更糟的是削减了种植面积。最后结果是,当内战结束,苏维埃政府再度控制了他们的领土时,工业总产量只有战前产量的14.5%,农业土地耕种的只有战前面积的一半,而卢布的价值只有1917年10月时候的1%。(67)

重建的任务是巨大的。政府的第一个目标是重新取得工人和农民的信任。为此目的,列宁在同波兰缔结了和约之后不久便制定了新经济政策。这便是放弃许多内战时期的紧急措施。以向农民的剩余产品课取实物税代替强迫征集。放弃了由中央分配物资的做法——除给重工业分配物资外——而代之以一种社会化企业可以自行签订获取和处置货物和劳务的合同制度。加之,在贸易和手工业中部分地恢复非国有化的私营部门作为社会化工业和私有农民的农业之间的一种经济,大大地加速了城乡之间正常市场联系的恢复。虽然苏联政府把新经济政策下的“国家资本主义”看作不过是一种过渡性制度,但它还是一直延续到1928—1929年。

毫无疑问,新经济政策刺激了经济的恢复。但由于缺乏某些原料以及存在其他因素,恢复的速度受到了限制。起初,从农业税所得的收获不及原先实行强迫征集取得的收获。由于借不到外国长期贷款,而税入和自愿储蓄又远远不足以用来购买为重建运输和重工业主要部分所需要的实物资源,苏联政府继续靠印发新货币来为重建工作筹资。的确,直到1924年采用新的稳定的货币为止,货币和物价比以往任何时候都增长得更快;但和内战时期相比,货币的增加却是超过了物价的上涨,以致货币的实际价值逐渐提高了。随着货币改革的完成,预算中的赤字下降到微不足道的比例,用发行新货币弥补赤字的筹资办法遂告停止;实物税改变为可以用货币缴付的收入—财产累进税;税收和来自国家财产和企业的利润——而不是自愿储蓄——成了政府开支的主要经费来源。(68)到了1926—1927年时,重建工作已经完成。而到1928年,工业产量和工业工人的实际工资已比战前高出1/3,而农业的种植面积和总产量已恢复到了战前水平。

但经济情势绝不是令人满意的。首先,在整个20年代,人口一直增长到超过战前水平,(69)而农业总产量则仅仅恢复到战前水平。由于据估计人均粮食消费已达到战前水平,结果是可以用来出口的粮食数量下降,(70)又因没有外国援助,出口情况就决定着苏联能够获得的进口量。因此,1928年的出口额只达到战前的大约40%,(71)这便引起了很大的忧虑。所以,尽管政府通过全面的对外贸易垄断,确实控制了出口品的构成,他们也知道,进口品的短缺对国内工业的进一步迅速发展是一大障碍。但是,如果他们鉴于人口日益增长的压力而想防止人民依然很低的生活水平逐渐恶化,就需要迅速发展国内工业。其次,除了存在农业人口过剩和人口还要进一步增加的威胁外,(72)由于工业设备不足,工业的失业人数也在增加。虽然在1926年和1928年之间缩短了工时,采取了两班制,工业工厂和设备仍不足以防止苏联工业失业高出于其他资本主义制度下的强国。1928年年中工会会员中的失业人数增加到大约200万人。靠工资和薪水为生的总人数从1924年的800万增加到1928年的将近900万,其中400万不到一点受雇于大型工业和建筑业。失业者有12%以上失业达一年以上,其所得救济金为正常工资的1/5到1/3。(73)

如何解决这些困难呢?要在人口增加的同时吸收失业群众并对付生活水平下降的威胁,就得全面大大地提高生产率。直接妨碍生产进行的环节是钢、工业设备和农具的短缺,以及农业组织效率差。在生产率和实际收入水平低的情况下,要把生产消费品的资源重新转移到生产工农业设备上去,可能性是极有限的。而由于难以获得外国贷款,创造实际盈余就全靠改善农业组织了。在整个新经济政策时期,由于革命时期将大地产加以分割的结果,进入市场的农产品从未超过战前年代可供销售的农产品剩余额的一半。增加这个剩余额是一个主要目标;而用大型集体农业去代替小型私有农业是为达到这个目的而采用的手段。一党专政的政府手里有的是严格的手段,这场一切社会革命中最大的社会革命便从1928年起实行下去了。这个主张集体化的决定也是苏联从新经济政策过渡性的国家资本主义向社会主义转变的转折点。在贯彻这场第二次革命的过程中,确实实现了可销售的剩余,这一剩余的增加也还用了其他限制消费的办法。一部分从消费中转移出来的资源被投资于制造投资货物,一部分剩余被出口去为进口更大量的工业设备换取外汇。这些革命措施创造了这个国家根据第一个五年计划(1928—1932年)迅速实现工业化的条件。(74)这个五年计划是打算解决农业人口过剩和贫困的问题的。

(七)小结

七大强国在20世纪20年代的工业发展有五个主要特征。

第一,每个强国所面临的重建任务是轻重不等的,因为它们在第一次世界大战中所遭受的破坏和减少投资的程度大不相同。对可以动用的资源的需求——不论是用于重建或是用于赔款——超过了从消费中节约下来(通过自愿储蓄或税收)的资源时,就在特定的设备、原料和劳力的供应方面遇到了绝对的短缺和阻塞,不可避免的结果就是通货膨胀。然而,通货膨胀本身只要还没有从和缓阶段进入失去控制阶段,却是有利于扩大生产的,并且通过收入分配的改变,解脱出用于重建所需要的资源。

第二,当战时的破坏和减少投资得到了弥补,以及暂时经受了通货膨胀的这些强国的货币稳定下来时,新的投资就被引导到生产的扩大或合理化。新投资成了生产率或每人工时的产量赖以得到改进和增加的基础。到1929年,生产率和效率,即一切进步的真正源泉,在所有这7个国家里都超过了以前达到过的任何水平。

第三,充分就业和随之而来的每人工时工业产量的提高,使法国和美国达到前所未有的生产水平。而在联合王国,则由于国外需求的根本改变,由于奉行了使得英国停留在资源长期得不到充分利用的毫无生气状态的金融和财政政策,致使它在生产率方面的改善未能导致生产扩大到超过战前水平。然而,在它们相互歧义的活动和就业水平上,这三个国家由于通行的收入和消费结构的缘故,都能够在国外放款,并且凭借国际收支顺差维持各自的生产量。

第四,日本和意大利实现工业化所需要的投资额,超过了它们准备通过降低已经很低的消费水平所能节约下来的资源。在这种情况下,它们便向国外举债。只要这些借款不浪费在提高当前的国内消费水平上,用这些贷款进口的原料和设备就可以使本国经济的工业部门得到扩大,并把一部分愈来愈过剩的人口吸收到工业部门去。而且,只要进口的机器补充了国内供应不足的资源,每人工时的工业生产率便提高了,这与高度的、日益增加的就业相结合,在战后10年使战时显而易见的生产不断扩大的趋势得以推进。德国同日本和意大利一样,也广泛利用外国贷款来履行其赔款义务,并使它的工业现代化和合理化。与日本形成对照的是,德国每人工时生产率所得到的改善,从1927年以后随之而来的便是失业人数的增加。

第五,苏联国内的长期动乱对它战后初期的工业生产水平产生了有害影响。然而,经济恢复开始以后,速度很快。每人工时的生产率有了提高,但当现有工业能力得到充分利用时,引起了工人失业率的增加。由于丝毫得不到外国援助,苏联主要依靠刺激本国的出口来支付迫切需要的设备和原料。这就首先需要使农业生产有可销售的剩余。可是,作为那场从下面发动的革命(1917年)的结果的小型农业,使生产出这样的剩余受到了限制。从上面发动的那场革命(1928年)的目的之一,就是要增加这样的剩余,从而为加速工业化创造必要条件。农业集体化就是那场第二次革命的实质所在。

正如业已表明的那样,如果每一个强国都在20年代达到或超过了它的战前工业产量,那么,当从战争时期转变到和平时期的恢复和重建完成时,它们的相对实力如何呢?

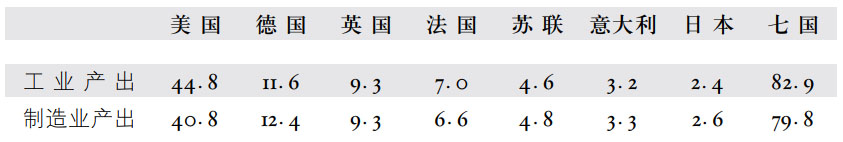

第二节 相对的工业实力和大萧条

1928年是比较繁荣的一年。据估计,这一年世界工业产值约为180亿英镑。(75)7个强国这一年所生产的工业品约占世界总产量的4/5,这一数字清楚地表明它们合在一起在工业世界所占有的霸权。(76)但它们各自在这个总数中所占的份额却是极不相等的,各强国在世界工业品和制成品总产量中所占的相对份额或即它们的相对实力如下:

1928年的相对实力(世界产量=100)

这一对比中最引人注目的数字是,美国无论在工业实力方面或在制造业实力方面都占世界的领先地位。在20年代后期,美国占有无敌的地位,它一国的产量比其他六大强国的产量加在一起还多。它占压倒优势的生产实力还可以从这样一个事实得到有力的说明,这便是,美国按人口平均计算所生产的制成品的毛值几乎比英国或德国高1倍,比苏联或意大利高9倍到10倍。(77)而就是这样高的产出水平,美国的现有工业能力和可动用的人力资源也都还没有充分利用起来。

但美国在世界上的政治影响同它非凡的工业实力毫不相称。至少在欧洲,发挥重要政治影响的是英国,或者是法国,而不是美国。不过,政治力量和经济力量之间并没有紧密的关联。大体上说,赤裸裸的强权政治在20世纪20年代的世界是吃不开的。那时是国联的全盛期。由于美国和苏联不是国联的成员国,由于英美两国抛弃了原来答应保护法国的保证,法国被迫运用它在国联的影响玩弄强权政治以对付德国;不过法国政策的基础是它的军事实力,而不是它那广泛的工业实力。各强国虽然潜在地拥有工业手段来强调它们的意志——如果它们想这么干的话——但在当时的情况下有两个考虑严格限制了它们的政治野心。第一,鉴于工业地区和初级产品(即食物和原料)生产地区之间、工业伙伴国家之间以及各种初级产品生产国家之间互相紧密依赖,每个强国都需要有某些国外的主要供应品来源。要是它得不到这些来源,它的工业实力便会受到破坏。因此,任何想搞赤裸裸的强权政治的国家都被迫在它的领土以内发展有效的代用品(哪怕得付出代价),转向从比较靠近本国的国家进口和储存无法代替的进口品。第二,这类措施必须具备这样的先决条件,即政府能够控制国内的经济活动并能凭借经过深思熟虑的而且运用自如的商业政策去改变其进口品的地理分布。七大强国事实上已比第一次世界大战以前在更大程度上控制了国内外的经济事务,但它们之中没有一个国家的经济活动是直接听命于中央指示的,也许苏联是个例外。

大多数国家在它们的对外经济关系中的确是遵循国际上议定的法规的。根据金本位制的货币规则,不同国家的货币可以按固定比率进行交换,这就使得任何一国因其进口市场和出口市场并非同一而产生的许多支付差额可以进行多边结算。但由于黄金又是各中央银行信贷业务的基础,因而各个国家的经济又是互相紧密联系在一起的。这种世界范围的互相依赖好处极大,因为它使每个国家能够通过贸易收到最适宜于该国的产品生产专业化和劳务专业化的好处。其不利之处是,世界任何部分一有相当大的干扰总要波及广大地区。只要这个制度还起作用,那么至少可以说,任何国家都难以奉行广泛的独立的强权政策。如果哪个国家同世界的其余部分步调不相一致,如果——例如鉴于世界需求下降——该国试图维持它自己的资源得到充分利用,它的对外收支平衡就会受到有害的影响。除非它拥有大量国际黄金和外汇储备,否则就支持不住长期的贸易赤字,会被迫通过限制国内信贷、削减产量和失业来恢复其对外收支的平衡。

除苏联外,一切国家的对外贸易都主要是由许许多多个体商人进行的,因而就整个国家而言,一切现行的交易(例如,商品、贸易、航运、保险服务、旅游交通、对外投资等的支付和收入)是不可能完全平衡的。更有可能的是,一些国家出现赤字,而另一些国家则有盈余。然而,必要的国内调整过程通常保持在一定的限度之内,这是由于有盈余的国家准备把资本借给有赤字的国家。因此,国际的借进借出正如货币的统一定值和一个所有国家都按同等条件进入的世界市场的存在一样,是多边体制顺利运转的重要条件。(78)

导致1931年放弃金本位制的一场潜在危机萌发于20年代的世界经济情势。由于第一次世界大战和技术及经济的进步,世界工业之间的彼此关系出现了结构调整极为不当的情况。水力发电和石油的开发、印度和日本棉纺厂的扩大,以及许多非交战国在战争期间建立起来的工业保护在战后的继续存在,给较老的国家造成了它们不愿意正视的调整问题。加之,农业生产率大有提高,而在战争中扩大了农业的国家拒绝在战后降低产量,于是导致生产过剩。同样,由于20年代工业产量增加,原料的出口也增加了相当多;但世界原料的生产增加得更快,以致1929年的“出口限额”只有1914年以前的88%。(79)对生产初级产品的所有国家在价格方面的压力造成了它们对外结存的紧张局面。甚至某些较大的国家也在国际收支方面遇到了困难,它们因战争期间美国向它们提供了商品和劳务而欠了美国的债,情况同德国因为赔偿责任欠了协约国的债十分相似。但是,因为握有盈余的国家愿意借出资本而背着赤字苦苦挣扎的国家也愿意举债,调整的必要性被推迟了。

所有这些国际合作方面的潜在危险,还不及某些受国内经济活动的猛烈波动所造成的危险大,因为这些国家不仅在世界贸易中占有巨大份额而且是重要的资本输出国。在这方面,七大强国,尤其是美国,正如同它们能够把世界推入蒸蒸日上的繁荣局面一样,也能够把世界拖入萧条。它们加在一起不仅在世界收入总额和工业总产量中拥有最大份额,而且还占有世界贸易量的一半、世界商船队的约近2/3(80)和世界流动黄金储备的2/3以上。(81)这七国中的三国——美国、法国和联合王国——是世界上放债的主要债权国。很清楚,这三国中的某一个国家的商业活动发生大规模的衰退,而在此之前或同时停止在国际上发放贷款,就不可避免地要波及世界的其余地方。

鉴于国际上借进借出对于多边体制顺利运转的重要性,有必要谈一谈债权国和债务国这两个集团组成情况的变化。1914年时,强国中的主要债权国是英国、法国和德国,其对外投资分别为:英国约达200亿美元,法国90亿美元,德国62亿美元。(82)美国和日本都从战前的纯债务国变成战后的债权国,德国则由于战败而变成债务国。日本在战后时期为保持其债权国地位和维持其黄金和外汇储备进行的斗争失败了。(83)另一方面,被战争耗尽了国外资产的联合王国和法国同美国一样,在20年代做到了有形和无形出口超过进口而有盈余,并把这笔盈余增加到它们的国外投资上去。1923年到1929年这一时期,联合王国和美国的长期和短期净资本输出分别达到大约30亿美元(84)和50亿美元(85),远远超过像法国、加拿大或比利时这些国家的借出额。在债权国地位加强的同时,借款国家的负债额增加了。尤其是德国成了这个时期资本净输入最多的国家,约达42亿美元;其次是澳大利亚、阿根廷和日本。1928年,美国的国外净投资总额约为85亿美元。英国的国外资产要高得多,可能接近于战前水平,而法国的国外资产据估计为战前数字的60%。

战后时期美国取代德国而列入债权国集团,这一点并不重要。但既然国际体制的运转有赖于借出和借进的安排,那么极其重要的是,债权国不可突然不愿借出。确实,这种国际支付体制的破坏,主要不是由于“不健康的”举债,(86)或赔款以及协约国之间的债务安排,而是由于在这七国的每国内部起作用的、削弱了它们愿意出借程度的种种复杂原因。既然美国贷款对于支援世界的许多地方20年代的经济发展和扩张是一个那么强有力的手段,那么,美国国内的事态发展,就其对美国向外购买和对外放债的影响而言,就对整个世界有重要意义了。

20年代美国经济大繁荣,其基础首先是国内热火朝天的投资活动。在考虑导致投资景气结束的因素时,从工厂、商业设备等最紧迫需要的足量供应的意义上说,真正的原因是同金融和财政原因密切联系的。1927年便有发生一次真正衰退的迹象,但到了1929年,投资货物的总需求才开始呆滞。(87)1929年以前的五年中,新的投资总额规模如此巨大,以致进一步追加投资的预期收益——冷静地考虑一下——正在急剧下降。除非长期利率很低,经济繁荣就不能在健全的基础上继续下去。“事实上,除那些处于投机刺激影响下因而有过分利用的特别危险的个别方面外,利率已高到妨碍新投资的程度。”(88)的确,尽管1928年再贴现率已经提高,并以出售政府证券来制止投机性股票价值上升,美国的投机性股票价值还是继续上升。但投资商并不泄气,因为从投机性证券销售获得的利润远远大于借款的费用。(89)

然而,这种不可能永远持续下去的股票市场繁荣具有抑制从美国输出资本的作用。美国的长期放款在1928年和1929年之间减少了一半,净资本输出比美国往来账户上的盈余低许多。(90)法国的短期资本出于不同的原因在这些年里也收回了,不过对于国际支付体制的有害影响是一样的。结果是,许多国家的国际收支发生困难,而当1929年9月美国投机性繁荣崩溃,以及当接踵而来的萧条中美国骤然完全停止放债时,困难就更大了。

证券交易崩溃的原因是复杂的。伦敦哈特里骗局的揭发导致从美国抽回基金。预见到会出现麻烦的大投机商开始将他们持有的证券变成现金。(91)还有可能的是,利率的进一步提高使这种投机热情冷却下来。就金融政策具有抑制这种热情的作用而论,它属于以杀死病人来治病一类的补救办法。(92)在一般地谈到萧条的时候,R·G·霍特里教授写道:

即使1929年和1930年有非货币的原因在起作用,致使消费者的收入猛烈压缩和需求暴跌,情况仍然是,大的中央银行当时的行动所单独产生的也恰恰是那样的结果。中央银行作为货币的惟一来源必须对减少货币的流通负责。(93)

在证券交换发生崩溃以前,实际投资活动便已经减少了,不仅在美国,德国也是如此,德国自1927年以来公共和私人投资总额一直在下降。(94)德国并非不同于英国,有一个短时期从原料和食物价格的灾难性下跌中获得对外账目上的好处。德国对外结存的这种暂时增加在1930年由于抽回短期基金而告消失。甚至在联合王国,对外账目上以前的盈余在1931年也第一次变成了亏空。

一旦衰退在主要的工业中心开始,收缩的过程便累进加剧了。这些国家进口需求的缩减引起世界初级产品价格的进一步下降。然而,像美国和德国这样的国家由于有其自身的巨大农业利益,它们就不可避免地受到诱惑,要用提高关税来保护这些利益。1930年美国由于把关税提高到它历史上前所未有的最高水平,它当年的交易盈余同1927年或1929年一样高,没有被借出所抵消。因此,有赤字的国家——1931年联合王国也成了其中之一——的流动国际资金便流进了法国,特别是流到美国去了,可是美国不把流入的黄金用于扩大信贷,却“封存”在诺克斯堡的保管库里。由于对外赤字,或像德国那样,由于抽回短期资本而造成的变换现金能力的丧失,必定引起国内紧缩通货,限制产量和失业的增加。

在一个生产能力闲置、失业严重而陷入萧条的世界里,每个国家都倾向于排斥进口而鼓励出口。进口被认为是对国内就业的威胁,出口被认为是增加国内就业的手段,这不仅是因为从事纯出口品生产的工人人数增加,还因为实际需要生产出超货物的工人而创造出额外的就业。但如果其他国家不肯多买,则任何一个国家都难以促进出口。所能做的倒是通过关税、特许证、进口配额、货币贬值等来削减进口。各国都在不同程度上依赖这些措施。这些措施是防御的武器;但就它们造成出超而论,这些措施又成了最好的进攻武器。因为有盈余的国家的萧条程度减轻了多少,有赤字的国家的萧条程度便增加多少。的确,在一个陷入萧条的世界里,出超意味着输出失业;那是一场以邻为壑的游戏,(95)不妨公正地称之为经济侵略政策。正如科德尔·赫尔后来谈到对这场危机的看法时说的:“我们的人民是大概不会忘记1931年关税率的颁布对加强各国间的经济战的贡献的。”(96)

这场争取出超的疯狂斗争的一个不可避免的后果是,多边贸易的渠道狭小了。而当1931年联合王国为了制止变换现金能力的丧失而放弃金本位制并将它的货币贬值时,全世界各国采取单方面的金融和商业措施的倾向便占了压倒优势。国际贸易和货币规则的放弃,打开了个别国家采取行动的可能性,这种行动可能减轻它们各自的萧条程度,(97)但也可能有助于推动国家实行强权政治。当时克服萧条的挑战首先就是对把世界拖入萧条的这些强国的挑战。但是,它们甚至不去设法寻找采取联合行动的共同基础,这就让危机造成的畸形状态由每个国家孤立地采取经济恢复措施去矫正。经济民族主义便是对这种挑战的一个回答。但随之而来的是,国际关系中的强权政治便崭露头角了。

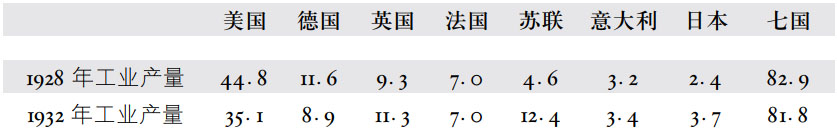

强国的相对工业实力在大萧条过程中有什么变化呢?萧条对某些国家工业产量的影响要比对其他一些国家严重。事实上,萧条对苏联和日本的工业产量几乎毫无影响。在别的地方产量渐次缩小的时候,苏联完成了它的第一个五年计划,1932年的工业产量比1928年高出大约85%。(98)日本开始时产量下跌的压力也迅速被克服,它用于对华战争的原料需要促使其工业产量在1932年比1928年水平高出约14%。其他五个强国的产量继续下降。英国减少了11%,意大利减少了22%,法国减少了26%,德国和美国减少了43%。

由于生产扩大和收缩的比率如此不同,所以七强的相对工业实力完全改变。在处于萧条最低点的1932年,各强国在世界工业产量中所占的份额同1928年相比的情况如下:

1928年和1932年的相对实力(世界产量=100)

萧条最惊人的后果是苏联的相对实力上升,以及在较小程度上英国、日本和意大利的相对地位的提高。美国虽然在经济力量方面仍占首位,然而相对地位已大为削弱。从前占第二位的德国则退居第四位。

但是,这种强国之间的相对实力的变化是伴随着萧条发生的,因此比较直接的后果是闲置生产能力和失业者人力的巨大而且是本可避免的浪费。据估计,在萧条时期原可以生产或提供而没有生产或提供的商品和劳务的损失至少同第一次世界大战中的所有交战国付出的代价一样高。(99)在所有国家中,政治结构同经济结构一样都陷入极度的紧张状态。在德国,这些内部的痉挛导致一切反革命力量在政治上联合起来,它们把可悲的事态,包括600万人失业和中产阶级大部分阶层的破产,归因于软弱无能的政府,归因于赔款,归因为领土和生存空间的丧失;而它们提出的口号,即欲救危难于当前,对内对外都需要采取彻底解决办法,这一口号证明是有效的。1933年1月胡根堡—希特勒联盟上台执政4个月内,德国出现了一个极权主义政权,这首先意味着德国修正和约论者的要求从此以后将以钢铁般的决心贯彻下去。

但对于德国说来,实现这样的对外野心似乎还有一段很长的路要走。虽然它有着巨大的潜在实力,但事实上是软弱的。它的相对工业实力不仅比之苏联已严重削弱,而且比之法国和意大利自第一次世界大战以来也是几乎毫不间断地在恶化。法国和意大利加在一起1913年的产量约占德国产量的3/4,(100)在繁荣达到顶点时几乎同德国相等,而1932年年中超过德国约1/5。此外,英国的工业产量在1932年超过了德国,而如果把英帝国的各自治领和印度的工业产量都算进去的话,则单是英联邦的工业产量就比德国多1倍。把产量作了这样一些对比之后,就可以了解到德国在军事准备方面的实际力量了,(101)但谨慎的观察家确信,至少在1932年以前,德国还没有大刀阔斧地进行重新武装。

在整个这段时期中(即1919—1932年,丘吉尔写道),协约国还保有足够的实力和权利,可以阻止德国进行任何可被察觉的重整军备的活动。而当时德国也不得不服从英国、法国和意大利所提出的强烈联合要求,迫使它遵守和平条约的规定……至少到1934年,我们还可以不损失一兵一卒来阻止德国重整军备。(102)

(1) “工业”活动系指从煤、矿石、石油的开采,到在各个不同的制造阶段将工农业基本原料改变成为产品,以及发电和房屋建筑等项活动。严格意义上的“制造”不包括采矿、发电和建筑。

(2) 日本大藏省和日本银行:《日本金融和经济统计年鉴,1948年》(Statistical Year-Book of Finance and Economy of Japan, 1948),东京,1948年版,第622—623页。

(3) 查尔斯·A·比尔德:《国家利益观念》(Charles A.Beard: The Idea of National Interest),纽约,麦克米伦,1934年版,第222页和230页。

(4) 比尔德,同上书,第235页和第560页。

(5) 见E·B·熊彼特、G·C·艾伦、M·S·戈登、E·F·彭罗斯:《日本和满洲的工业化,1930—1940年》(E.B.Schumpeter,G.C.Allen,M.S.Gordon,E.F.Penrose: The Industrialization of Japan and Manchukuo, 1930—1940),纽约,麦克米伦,1940年版,表iB:“全日本的国际收支”。

(6) 卡勒斯和麦克尼科尔斯:《日本:它的资源和工业》,第158页。

(7) 都留重人:“1868—1893年日本的经济波动”,《经济统计评论》1941年11月号,第179页。

(8) 熊彼特等:《日本的工业化》,第729页。

(9) 通过赤字给发展项目筹措资金的危险是很实际的,但正如已经正确地注意到的,这里的要害是“政府的扩张政策可能已把该国的生产力提高到一个放任主义的政权在同样的时间内所达不到的水平”〔G·C·艾伦:“在日本的最后10年”,《经济史——对经济日志的补充》(Economic History —— A Supplement to the Economic Journal),第2卷(1930—1933年),第631—632页〕。

(10) 进口价值指数除以恰尼价格指数:见联合国善后救济总署:意大利调查团,《意大利经济调查》(Survey of Italy's Economy),罗马,联总,1947年,第400页。

(11) 进口价值指数除以日本批发价格指数:见熊彼特等:《日本的工业化》,表iv。

(12) 无形出口包括从不同来源得到的收入,其中最重要的是移居国外的人的汇款、旅游花费、运费和航运服务、保险费、过境运输、版税以及国外投资的利润。在第一次世界大战以前,意大利的无形出口收入完全抵消了贸易(仅只商品)收支中的赤字。日本的国际收支无论战前或战后都有逆差;但在战争期间是顺差。

(13) 劳动效率提高的数量级可以从最广泛的方面来说明。在截至1930年的10年中,意大利工业中的从业人口增加了11%,从460万人增加到511万人(德国《统计年鉴,1935年》,第35页*),工业产量增加了52%(瓦根菲尔:《工业经济》,第67页)。得不到有关失业和工作小时变化的可比数据。因此,所能说的就是,每个意大利从业人员的生产率在10年中提高了37%。日本在1920年到1930年之间工业产量提高了77%,从业人口增加了7%,从572万增加到613万(熊彼特等:《日本的工业化》,第480页)。1919年和1929年日本事实上几乎是充分就业的。假定从1919年到1920年工业产量降低了17%、从1929年到1930年降低了7%的同时,失业也按比例增长,则在这10年中就业必定增长了大约20%,日本工业中每一个就业者的生产率增长了大约47%。

(14) “第一次世界大战前”是指1909—1914年这一时期。储蓄是以1925—1930年的价格估算的。数字取自J·马沙克和W·勒德雷尔:《资本形成》(J.Marschak & W.Lederer: Capital Building),伦敦,霍奇公司,1936年版,第121—124页。

(15) 美国制造工业的就业人数从1923年的962万增加到1929年的980万。但在1921年和1923年之间曾经增加了190万,见美国人口普查局:《1940年美国第十六次人口普查。1939年的制造业》(Sixteenth Census of the U.S.1940.Manufactures, 1939),华盛顿,美国政府印刷局,1942年,i.20。以1929年为100,制造业生产指数从1923年的77上升,雇佣人数指数从98上升很少,而每个工人的工时指数则从104下降,因此,每人工时的产量在1923年是76,到1929年增加了25%以上〔阿瑟·F·伯恩斯:“经济研究和我们时代的凯恩斯思想”,载于《全国经济研究局:第26年年度报告》(Arthur F.Burns: “Economic Research and the Keynesian Thinking of Our Times”,inNational Bureau of Economic Research: Twenty-Sixth Annual Report),纽约,全国经济研究局,1946年,第14页,表i〕。

(16) 面粉工业的生产能力只利用了44%,而生铁和电解铜工业的生产能力分别利用了93%和97%。整个工业的生产能力据估计利用了83%〔埃德温·G·诺斯等:《美国的生产能力》(Edwin G.Nourse and others: America's Capacity to Produce),华盛顿,布鲁金斯学会,1934年版,第118页〕。

(17) 整个美国经济中的劳动力据估计1928年大约有4 800万(阿瑟·F·伯恩斯,前引书,第30页)。没有关于失业的可靠数据,但可以估计1928年约占上述劳动力的5%(阿尔文·H·汉森:“国防筹资和通货膨胀的可能性——在通货膨胀座谈会上所作一些补充评论”,《经济统计评论》,1941年5月,第91页。

(18) “法国在第一次世界大战中的伤亡为:官方数字,死亡1 357 000人;伤4 266 000人;失踪537 000人(其中20多万实际上已死亡)”,皮埃尔·梅劳德:《法国》(Pierre Maillaud: France),伦敦,牛津大学出版社,1942年版,第68页,引用美国国防部正式记录;参见上文,原著第166页和注②(即本书第231页注①。——译者)。

(19) 弄不清楚的是,这种入超是不是全是由外部世界提供资金,即向国外举债的。很有可能是,其中有一部分是由法国向外国人出售黄金、不动产和其他资产支付的。

(20) 国联经济、金融和运输部:《通货膨胀的过程和控制:第一次世界大战以后欧洲货币经历的回顾》(The Course and Control of Inflation: A Review of Monetary Experience in Europe after World War I),国联(美国普林斯顿印刷),1946年,第52页。

(21) 政府的高额支出虽然在下降,仍是造成预算赤字的原因,但这并不意味着政府本身购买了大量的商品和劳务,例如在日本那样。它真正意味着的是,期望着德国赔款的政府为赔偿私人受到的战争破坏付款,这些私人实际上把政府付给他们的赔偿费投资于设备的生产,或以购买新的政府债券的方式把赔偿费储蓄起来。同上书,第33—35页。

(22) “1924年,预算赤字为90亿法郎,或低于当年国际收支盈余数;1925年,预算赤字为47亿法郎,比当年国际收支余额低得多。因此,在那些年份里,主要或完全由于资本外流所引起的外汇差额看来是一个比政府的国内赤字开支在数量上更为重要的通货膨胀因素”,《通货膨胀的过程和控制:第一次世界大战以后欧洲货币经历的回顾》(The Course and Control of Inflation: A Review of Monetary Experience in Europe after World War I),国联(美国普林斯顿印刷),1946年,第53页。

(23) D·W·布罗根:《现代法国的发展(1870—1939年)》〔D.W.Brogan: The Development of Modern France(1870—1939)〕,伦敦,哈米什·汉密尔顿,1940年版,第603页。

(24) 从事工业的人口估计在1924年和1929年之间增加了6%(《德国统计年鉴,1935年》,第35页*),工业产量增加了28%(见上文,原著第399页表Ⅱ——即本书第562页表Ⅱ。——译者),因此,这一时期每个就业人口的生产率提高了大约20%,或每年提高4%。

(25) 布罗根:《现代法国发展(1870—1939年)》,第609—610页。

(26) 大约80万人在战争中丧生。这是根据戴维·劳合·乔治:《关于和约的真相》(David Lloyd George: The Truth about Peace Treaties),伦敦,高兰兹,1938年版,i.87,书中引用的英帝国损失数字是90万人。

(27) 1918年10月,英国商船队的吨位比它在战争开始时约少18%(A·C·皮古:《英国经济史面面观,1918—1925年》A.C.Pigou: Aspects of British Economic History, 1918—1925),伦敦,麦克米伦,1947年版,第78页。

(28) 虽然中央政府账目上在1925年、1926年和1929年有赤字〔见大不列颠商务部:《联合王国1913年和1922年到1935年十五年的每年统计摘要》(Statistical Abstract for the United Kingdom for Each of the Fifteen Years 1913 and 1922 to 1935),敕令第5353号,伦敦,英王陛下文书局,1937年,第153页〕,所有当局的统一账目表明所谈年份每年都有盈余。科林·克拉克:《国民收入和支出》(Colin Clark: National Income and Outlay),伦敦,麦克米伦,1937年版,第140页。

(29) 据估计海外投资已从1907年的1.38亿英镑下降到1924年的7 200万英镑,1929年回升到1.03亿英镑(克拉克:《国民收入和支出》,第185页)。

(30) 有人指出,出口工业“事实上已大大降低了生产成本;同其他职业比较,工资率的确是低的。但出口工业需要那些工资率已比战前水平大大提高了的运输业和其他行业的服务,因此,出口工业的生产成本中就得包含有这些比较受到保护的工业所增加的某些部分。在这种情况下,出口工业如果要在竞争中取胜,便被迫还要进一步降低它们自己的成本,除非上述运输业及其他行业提高效率”。英国财政部:《金融和工业委员会:报告》,敕令第3897号〔通称《麦克米伦报告》,以下用此简称〕,伦敦,英王陛下文书局,1931年,第55页。

(31) 见皮古:《英国经济史面面观,1918—1925年》,第148页,又见莱昂内尔·罗宾斯:《大萧条》(Lionel Robbins: The Great Depression),伦敦,麦克米伦,1934年版,第78页。

(32) 据估计,每个雇佣工人的生产率在1924年至1929年之间提高了11%,或每年提高2%多一点,《麦克米伦报告》,第310页。

(33) 见皮古:《英国经济史面面观,1918—1925年》,第64页和《麦克米伦报告》,第308页。

(34) 见G·D·A·麦克杜格尔:“英国的对外贸易问题”,《经济杂志》,1947年3月,第79页。

(35) 《麦克米伦报告》,第305页和第82页。据指出,英国在国外长期投资的数额超过了可动用的流动资金盈余,差额靠吸收短期资金到伦敦来弥补。这种长期投资和短期投资之间的缺乏平衡当然“潜伏着发生广泛的大灾难的危险,如果别的地方发生了什么事情打乱了不可靠的繁荣的话”,罗宾斯,前引书,第9页;又参见W·A·刘易斯:《经济概览:1919—1939年》,第43页。

(36) 见《联合王国统计摘要》,敕令第5353号,第122—127页。

(37) 据估计,割让领土中的工业总产值占战前帝国总产值的10%,瓦根菲尔:《工业经济》,第24页。

(38) 德国人在战争中被打死了大约190万。见德国国家统计局:《德国经济学》(Germany,Statistisches Reichsamt: Deutsche Wirtschaftskunde),柏林,赖默尔·霍宾,1930年版,第2页。

(39) 梅劳德:《法国》,第68—69页。

(40) J·M·凯恩斯:《和平的经济后果》(J.M.Keynes: The Economic Consequences of the Peace),伦敦,麦克米伦,1919年版,第32页。

(41) 劳合·乔治:《和约的真相》,ii.990—991。

(42) 直到第二次世界大战结束,才有已故的艾蒂安·芒图提出了不同看法,当时他出版了一本书,鲜明的标题是:《迦太基和平,或凯恩斯先生的经济后果》(Étienne Mantoux: The Carthaginian Peace, or the Economic Consequences of Mr.Keynes),伦敦,牛津大学出版社,1946年版。

(43) 瓦格菲尔:《工业经济》,第26页。

(44) 同上书,第28页。

(45) 见科斯坦蒂诺·布雷夏尼-图罗尼:《通货膨胀的经济学》(Costantino Bresciani-Turroni: The Economics of Inflation),伦敦,艾伦和昂温,1937年版,第437—438页。

(46) 截至1921年5月,赔偿委员会收到的现金不过1.24亿金马克。J·M·凯恩斯:《条约的修订》(J.M.Keynes:A Revision of the Treaty),伦敦,麦克米伦,1922年版,第40页。

(47) 月平均美元牌价1920年1月为64.8马克,1920年7月提高为39.5马克,1921年7月下跌到76.6马克。古斯塔夫·斯托尔珀:《德国经济,1870—1940年》(Gustav Stolper: German Economy, 1870—1940),伦敦,艾伦和昂温,1940年版,第151页。

(48) 在1921年5月到8月之间要交割10亿金马克。R·G·霍特里:《货币和信贷》(R.G.Hawtrey: Currency and Credit),伦敦,朗曼,格林,1928年版,第420—421页。

(49) 布雷夏尼-图罗尼,前引书,第96页。

(50) 美元牌价从1921年7月的76.7马克上升到1922年1月的191.8马克和1922年7月的493.2马克。斯托尔珀,前引书,第151页。

(51) 生活费指数1920年稳定在10(1913年=1);它从1921年6月的12上升到1922年6月的42和1922年9月的133。布雷夏尼-图罗尼,前引书,第444页。

(52) 采煤工人工资指数1921年头6个月稳定在10;1921年12月上升到18;1922年8月上升到55;1922年12月上升到452。同上书,第450页。

(53) 正是从1922年年中开始,帝国银行持有的商业票据在其所持有的各种票据总额中所占的比重才不断提高。国联:经济、财政和运输部:《通货膨胀的进程和控制》,第30页。

(54) 布雷夏尼-图罗尼,前引书,第294页。

(55) 例如,“1922年原定给法国以货代款的货物值9.5亿金马克。实际上那一年法国只接收了价值1.79亿金马克的货物,几乎全是煤和焦炭,原因在于某些法国工业集团利用它们的影响阻止会同它们的产品发生竞争的货物供应。”而且,法国政府被迫取消了一笔价值1.17亿法郎的汽车订货,“因为法国制造商反对”。同上书,第99页。

(56) 在1919年至1922年的四年中,外汇赤字共达110亿金马克(同上书,第86页)。也有些人估计为100亿金马克〔H·G·莫尔顿和C·E·麦圭尔:《德国的支付能力》(H.G.Moulton and C.E.McGuire: Germany's Capacity to Pay),纽约,麦可喜图书公司,1923年版,第55页〕。然而,鉴于外汇赤字1920年为5亿金马克,1921年约为1亿金马克,而1919年是不很多的。那么,这个差额的扩大就几乎全是由于1922年将资金抽逃到实际价值中去所致。

(57) G·凯泽尔:“在德国的资本形成和投资”,《银行学》(G.Keiser: “Kapitalbildung und Investition in Deutschland”,Bankwissenschaft),1931年7月20日,第272页。

(58) 1929年工业中每人工时生产率确实比1925年高出25%。见瓦根菲尔:《工业经济》,第30页。

(59) 合理化的效果可以从1927年秋季以后失业的增加清楚地看出来,这种失业不是季节性的。见德国帝国统计局:《德国经济学》,第284页。

(60) 在1928年繁荣达于顶峰的时候,德国的工业生产能力普遍只利用了77%。经济形势研究所:《周报》(Institut für Konjunkturforschung: Wochenbericht),1935年9月18日,第152页。

(61) 在1924年至1929年的六年中,德国的对外债务净增了大约160亿帝国马克,其中有50亿为外国在德国工业中的投资,有大约110亿是用于德国支付赔款。见本书作者的“对德国的外贸和战争的分析”,《经济学》,1940年2月,第69页。

(62) 见芒图:《迦太基式的和平》,第116—123页。

(63) 履行条约政策的支持者同魏玛民主政体的真正支持者十分合拍。那些不喜欢这个新的国内制度的右翼人士大体说来也就是凡尔赛解决方案最猛烈的反对者。右翼夸大了赔款给德国造成的负担。其中一派要求立即废约;另一派鼓动拒绝接受某些外国贷款,以便表明德国无力支付赔款。这些修改条约论者和反革命集团不得不等待时机,直到经济和政治情况普遍明显恶化,致使大部分人对在国内外使用更激进的解决方法都能容忍。

(64) 1913年,在1.393亿人的总人口中,约82.3%居住在农村地区:见苏联国家计划委员会:《第一个五年计划完成情况的总结》(U.S.S.R.,State Planning Commission of the U.S.S.R.: Summary of the Fulfilment of the First Five-Year Plan),莫斯科,1933年,第269页。但有不到10%的人口是以工业为生的:见莫里斯·多布:《1917年以来的苏联经济发展》(Maurice Dobb: Soviet Economic Development Since 1917),伦敦,劳特利奇和基根·保罗,1948年版,第36页。

(65) 据估计,俄国在第一次世界大战中的人力损失总数为530万人(被打死280万,失踪250万),而其他四国的人力损失加在一起是330万人(被打死280万,失踪50万)。见W.P.和齐尔达·K·科茨:《1918—1922年在俄国的武装干涉》(W.P.and Zelda K.Coates: Armed Intervention in Russia 1918—1922),伦敦,高兰兹,1935年版,第17页。

(66) 见多布:《苏联的经济发展》,第120页。

(67) 但到1917年价格已经比1913年高出7倍:见亚历山大·贝科夫:《苏联经济制度的发展》(Alexander Baykov: The Development of the Soviet Economic System),剑桥大学出版社,1946年版,第31页。

(68) 贝科夫,前引书,表10,第95页。

(69) 人口从1913年的1.393亿人增加到1928年的1.542亿人。见苏联国家计划委员会:《第一个五年计划完成情况的总结》,第269页。

(70) 科林·克拉克:《俄国统计数字批判》(Colin Clark: A Critique of Russian Statistics),伦敦,麦克米伦,1939年版,第17页。

(71) S·N·普罗科波维茨:《苏维埃人统治下的俄国经济》(S.N.Prokopovicz: Russlands Volkswirtschaft unter den Sowjets),苏黎世,欧洲出版社,1944年版,第329页。

(72) 在1927—1928年,农业过剩人口据估计有800万至900万人。见多布:《苏联的经济发展》,第189页,引自俄国资料。

(73) 同上书,第190页,第417页。

(74) 又见上文,原著第56—58页。

(75) 即“净产出”或“增殖价值”。有人曾估计为3 500亿德国马克(瓦根菲尔:《工业经济》,第38页),与英镑的兑换率是20马克=1英镑。

(76) 如果将房屋建筑、发电和采矿从“工业”中除开而求得“狭义的制造业”,它们加在一起的实力也没有多少不同。国联经济、财政和运输部:《工业化和外贸》,第13页。

(77) 1926—1929年这一时期,制成品年平均总值除以年平均总人口所得的人均美元数估计大约为:

国联经济、财政和运输部:《工业化和外贸》,第84页。

(78) 国联经济情报处:《世界贸易网》,第73页以下。

(79) 德国:德奥合并调查:《世界经济结构变动影响下的德国对外贸易》(Enquete-Ausschuss: Der deutsche Aussenhandel unter der Einwirkung Veltwirtschaftlicher Strukturwandlungen),柏林,E·S·米特勒尔,1932年版,第273页,载于《德奥合并调查出版物》,i,第5工作小组,第20卷,第1分册。

(80) 《德国统计年鉴,1935年》,第101页。

(81) 《联邦储备公报》(华盛顿),1940年9月,第925—934页。

(82) 皇家国际事务学会:《国际投资问题》(The Problem of International Investment):研究小组报告,伦敦,牛津大学出版社为皇家国际事务学会出版,1937年版,第113—131页。

(83) 熊彼特等:《日本的工业化》,第866页。

(84) 国联经济情报处:《世界经济萧条的过程和阶段》(The Course and Phases of the World Economic Depression)修订版(日内瓦,国联,1931年),第31页。此外,据G·D·A·麦克杜格尔估计,英国所有往来交易的盈余在1923年和1929年之间为7%,而在1913年为30%。见“英国对外贸易问题”,《经济杂志》,1947年3月,第79页。

(85) 美国往来账户上的盈余据估计为52亿美元,黄金净流入量为1.8亿美元,而“有记录的”资本净流出为36亿美元。美国国内外商务局:《世界经济中的美国》(The United States in the World Economy),华盛顿,美国政府印刷局,1943年版,表i。

(86) 此指吸收和使用贷款的目的并不总是为了提高借债国家工业的生产效率,而只有提高生产效率,才能使这些国家在一个长远的时期内有出口盈余并偿清贷款。

(87) 阿尔文·H·汉森:《财政政策和商业循环》(Alvin H.Hansen: Fiscal Policy and Business Cycles),伦敦,艾伦和昂温,1941年版,第57页。

(88) J·M·凯恩斯:《就业利益和货币总论》(The General Theory of Employment Interest and Money),伦敦,麦克米伦,1936年版,第323页。

(89) 乔治·索尔:《繁荣的十年。美国经济史的一章,1917—1929年》(George Soule: Prosperity Decade.A Chapter from American Economic History,1917—1929),伦敦,实验出版社,1947年版,第280页。

(90) 美国国内外商务局:《世界经济中的美国》,第156页。

(91) 索尔:前引书,第306页。

(92) 凯恩斯:前引书,第323页。

(93) R·G·霍特里:《金本位制》(R.G.Hawtrey: The Gold Standard),第4版(伦敦,朗曼,格林,1939年版),第163页。

(94) 从1927年的113亿马克下降到1928年的99亿马克,再降到1929年的不到70亿马克。G·凯泽尔和B·贝宁:“1924年至1928年德国国民经济中的资本构成和投资”,载于《经济调查研究所,1931年季刊,特刊22》。

(95) 见琼·鲁宾逊:《就业理论随笔》(Joan Robinson: Essays in the Theory of Employment),第2版(牛津,布莱克韦尔,1947年版),第156页。

(96) 1940年2月26日向参院财政委员会所作的讲话。美国国会参议院财政委员会:《互惠贸易协定法的展期,听证会……第76届国会第三次会议,议院联合决议第407号,1940年2月26日至3月6日》,华盛顿,美国政府印刷局,1940年。

(97) 国际联盟经济情报处:《世界经济萧条的过程和阶段》,第315页。

(98) 不断有人提出这么一个问题:苏联的数字可信吗?很少有人说这些数字是故意歪曲了的。但大家都会承认,在社会正在进行急剧改变的时期,由于计入指数的项目的相对重要性有变动,要正确计算指数可不是一件容易的事。俄国官方指数从1928年的100增加到1932年的232(见伯明翰局:第12号备忘录,第12页)。所有挑剔苏联统计的人都指出,官方指数中有通货膨胀性偏误,因为指数依据的是以1926—1927年卢布计算的工业生产总值。虽然工业效率在第一个五年计划过程中高了一些,1927年以后投入市场的商品仍然是以它们第一次被采用时的价格估价的。因此,通货膨胀性偏误是存在的。问题是:偏误有多大?科林·克拉克对1928年和1934年的一些经过挑选的苏联商品用美国和英国价格作了重新估价,他得出结论说,在1928—1934年这一时期,增加的百分比还不到苏联官方指数百分比的一半(《俄国统计数字批判》,第46页)。反驳克拉克的说法,见莫里斯·多布:《苏联经济和战争》(Soviet Economy and the War),伦敦,劳特利奇,1931年版,第30—35页。看来克拉克的矫正数字把实际增加额算得太低了。A·格申克龙的计算比较重要:“苏联工业生产指数”,《经济统计评论》,1947年11月,第217—226页。他把大型工业的官方指数“增加”132和“整个工业”的官方指数增加140(都不包括建筑物的营造)同下列项目的有形计算单位的官方指数的增加作了对比,1932年比之1928年原油增加74%,煤80%,生铁84%,电力160%,钢仅40%。考虑到(1)伪造的程度,(2)外贸,以及(3)利用基本原料的效率有所提高,他得出结论说,工业产量的“真实”指数在官方指数和一系列原料的有形计算指数之间的某处。格申克龙的结论看来得到了经济形势研究所独立进行的一次调查的证实,见《周报》,1940年3月21日,第10—11号,第41—46页。以下各页,本书作者将假设1932年的官方数字232应为185较为准确,即自1928年以来“增加”了85,而不是132。

(99) 萧条期间因未生产商品造成的损失,据科林·克拉克估计为220亿英镑,“政治和经济计划”出版物《计划》1943年5月11日引用了这一数字。第一次世界大战的直接费用单就钱说据估计为1 860亿美元,全部间接费用为1 520亿美元〔欧内斯特·L·博加特:《世界大战的直接和间接费用》(Ernest L.Bogart:Direct and Indirect Costs of the Great World War),载卡内基国际和平基金会:《战争的初步经济研究》(Carnegie Endowment of International Peace:Preliminary Economic Studies of the War),第24号,纽约,牛津大学出版社,1919年版,第299页〕。除了对间接费用——即生命损失等资本化了的价值——的实际上毫无意义的估价外,应指出的是,(换算成的)390亿英镑的直接费用并非实际的费用。必须打个价格变化的折扣,价格(即月批发价格)——以德国为例——1918年12月比1913年高出2.5倍,1919年12月比1913年高出8倍。见布雷夏尼-图罗尼:《通货膨胀的经济学》,第442页。

(100) 根据德国1919年的疆界。

(101) J·H·摩根陆军准将引用了大量情报,表明希特勒上台前德国违反了和约精神,见《军队条令:德国裁军和重新武装真相(1919—1939年)》〔Assize of Arms:Being the Story of the Disarmament of Germany and her Rearmament (1919—1939)〕,伦敦,梅休因,1945年版。

(102) 丘吉尔:《第二次世界大战回忆录》,i.40。