第四章

战争的经济准备

第一节 20世纪30年代的生产率与制造业力量对比的变化

在从1932年开始的整个六年的过程中,德国成为欧洲最令人生畏的军事强国。这是国社党人上台之后的直接结果,该党要建立一个强大国家的决心是无止境的。国际上各种条件对他们有利,因为随着在萧条期间国际行为准则的彻底垮台,自己要生存下去就要求各国把自己的解决办法用到经济恢复问题上去。在德国和日本,恢复所呈现的特殊性质已为其他大国的政府所清楚地看到,但是它们过于埋首于各自的国内问题中,以致不愿意干预,或有效地阻止这类不可避免要发生的侵犯国际法和违反条约义务的事件。甚至更为重要的是,它们不肯,并且由于国内的原因,在某种程度上也不能够跟上德国的军备支出。结果是在不到10年的时间内,大国关系的整个格局发生了彻底的改变;这种变化的根本原因在于德国的相对军事力量的巨大增长,主持其事的政治领导准备迟早要将这一力量用于战争。

军事力量与经济力量不是同义词,虽然后者是获致前者的必不可少的条件之一。经济力量反映在制造业产品的数量上,无论它是否充分利用了国家可用的资源,而军事力量同消费货物与资本货物产量之间的分配具有更密切得多的关系。关于1938年经济力量的状态,提出以下问题是适当的:各国和全世界从萧条中恢复得如何?这种复苏是否恢复了1929年大国的相对地位,还是使1932年的相对地位固定化了?

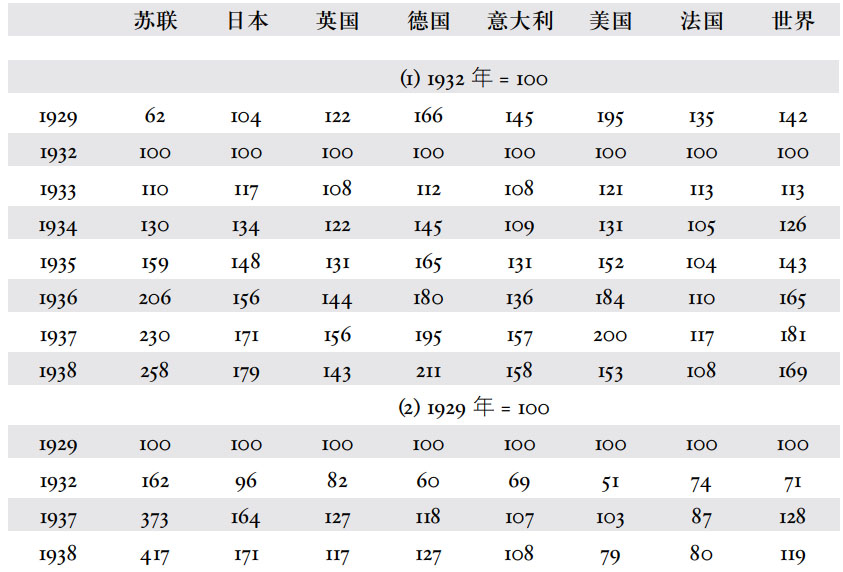

表Ⅲ 制造业生产*

*工业生产不包括采矿、建筑和发电。各项指数,除苏联的指数外均根据国际联盟经济、财政和运输部:《工业化和对外贸易》,第139页。通货膨胀偏误(见本书第602页注①),在1928年至1932年是47点,在《工业化与对外贸易》关于苏联的数字中已经除去。假定偏误是平均分配,制造业产量1929年的官方指数126(以1928年为基数)应是114(工业产量为118)。以1929年为基数,1932年的指数则为162。大多数批评家承认,第二个五年计划期间的通货膨胀偏误是小的,所以官方百分比的增长适用于修正的1932年数字,以便决定以1929年为基数的以后各年的指数。还可补充的是,笔者经过修正的1937年指数373仍然高于科林·克拉克的数字240——见《经济进展状况》,第66页。

制造业产量从萧条水平恢复过来并未显示出一致性,这与第一次世界大战以后10年恢复的特点迥然不同。在恢复的时日和程度方面存在着很大的悬殊,而且1937年艰难地达到萧条后新的生产高水平之后,由于美国十分严重的不景气和联合王国及法国产量的严重缩减,世界已陷入1938年新的衰退之中。1932年和1929年以后上述生产发展最引人注目的特点是苏联和日本的经济力量异乎寻常地增进和法国力量的绝对损失。从20年代繁荣的顶点(1929年)到30年代繁荣的顶点(1937年),苏联和日本的生产突飞猛进,而在联合王国、德国和意大利,生产只有中等幅度的增长。至于美国的发展情况,当生产刚刚超过上一次繁荣水平时,1938年的暴跌就产生了经济虚弱的情况,只有持续整个30年代的法国的虚弱情况才能与之相比。

从国际生产总的趋势的广阔背景来看,德国的成就毫不惊人。同1929年生产的繁荣水平相比,联合王国产量的增长在1937年就比德国更为明显,更不用说日本或苏联了;至于用生产的萧条水平相比,美国的恢复比率至少同德国的一样快。(1)不过,赋予德国经济力量以巨大意义的,最重要的是它同法国相比的相对的增进。因为在德国扩大生产的时候,法国的生产实际上是滞留在略高于萧条时的水平;当德国在1938年保持扩大产量的高比率时,在美国、联合王国和法国却发生了生产的绝对收缩。

上述生产发展与7个国家中每一国的就业水平和每人工时生产率密切相关。除了下文提到的几项保留外,后一概念粗略地衡量了每一国就业人口效率的提高情况。大致说来,1937年每人工时生产率与1929年相比,在意大利和德国约提高9%至10%;在美国和联合王国提高20%;在日本提高21%;在法国提高33%,而在苏联提高约70%。(2)同样,没有迹象表明德国的真正生产力或劳动效率要比其他国家发展得更好。看来情况恰巧相反,民主国家或共产主义苏联的劳动效率的增加要比纳粹政权统治下的德国为高。

在许多影响效率的因素中,只需提到少许就够了。最重要的是现有工业能力的利用程度。就生产设备利用不足可能使生产活动集中于最有效的工厂而言,每人工时的生产率在这种情况下似乎高于充分利用生产能力的情况。据估计1935年工业能力利用率,法国为60%,美国为66%,德国为76%,联合王国为80%,意大利约为80%,日本和苏联为95%至100%。(3)除了生产能力的利用问题外,缩短工作时间可能增加了个人劳动强度因而增加了每人工时的产量。由于进行教育和技术培训而提高了劳动技术,同样可能提高每人工时的产量;由于通过净投资而增加工具和设备,或是由于只靠折旧费的积累转化来的投资而向工人提供较好的工具,每人工时的产量也会提高。至于上述各不相同的因素哪一种对提高生产率的影响有多大,那就很难确定。因此,在解释七国中每一国增长的意义和原因中,我们只能考虑最主要的因素。

苏联在第一个和第二个五年计划这段时期内收获了积极投资的成果。人们指出,以工业部门雇用的工人人数进行比较,1928年以前苏联的失业状况高于七国中的任何其他一国。因为没有足够的工厂和设备,所以不能吸收失业工人。但是在两个五年计划期间,投资的费用创立了工业生产能力。所以大约从1930年以来,阻碍产量增长的主要环节是缺乏适当的劳动力而不是缺乏生产能力。工业劳动力日益增加,其专门技术随教育的同时扩展而提高,而且正在最新式设备的工厂中被雇用,这个情况就是俄国劳动生产率巨大增长的原因。(4)俄国劳动力的生产力的增长成为工业生产增长的主要来源。因为1937年整个工业产量的80%是由新建或由彻底改建的工厂所生产,(5)或许可以假定,劳动效率的提高主要是建立在更多更好的工具和设备的净投资的基础之上的。

日本也是直到1935年由于工厂的最后的扩大和现代化才造成劳动效率的提高。但是在那一年之后,新的投资没有跟上农村剩余人口继续进入工业的步伐,结果随之而来的是充分利用现有的工厂生产能力。由于工厂连续满负荷运转,机器难于保养,同时,又因为遇到了供应合适的劳动力的困难(必须略微增加劳动时间),1935年以后每人工时生产率开始下降。尽管如此,日本生产率的提高就像苏联一样,是1929年到1937年生产大增长的重要因素。但是这两国已在竭尽其可用的生产资源这一点,就意味着至少在短期内它们已获得的经济力量不可能有巨大增长。

法国和美国每人工时的高生产率,则是由一系列完全不同的情况造成的,其意义也与日本和苏联的迥然不同。法国人口增长停滞,生产能力利用率低,这就使增加现有工厂的刺激因素限于狭小的范围。在没有新的投资的情况下,劳动效率的提高主要是由耗尽工业劳动力得来的。1937年工业部门雇用的人力比1929年减少了21%;(6)20年代来到法国的许多移民在30年代返回自己的出生国,而许多法国人又离开城市到乡村去,所以留在工业部门的很可能是技术较好和效率较高的工人。有助于提高劳动效率的其他因素包括整顿某些工厂,生产集中于最有效的工厂。尽管每一正常工作周减少16%的工时很可能加强每人的劳动强度,但是这种以减少工时来提高生产率的有利影响似乎被相对于可以利用的生产能力而言的就业脱节所抵消。法国每人工时生产率的巨大提高依然是潜在的,这个意思是说它不反映为总产量的增长,而是被并入法国就业工人闲暇时间的增加之中了。(7)按照总产量来看,法国在30年代从来没有接近过它在1929年实现的经济力量。因而不像日本和苏联,它拥有本应能够使它在短期内相当大地增加产量的潜力。

美国每人工时生产率增加20%(8)不是由于对每一就业工人提供更多资本,因为直到1937年为止的八年中,对商业性工厂和设备的净投资只增加了大约10亿美元,而截至1929年为止的八年中却增加了250亿美元。(9)另一方面,由于大量偿还和折旧基金的再投资,30年代工业生产能力的质量构成有了很大的提高。(10)用上述手段在美国的大型工厂中引进了传送带,最重要的是安装了高效的原动机,如用电动机取代了蒸汽机,都是这一时期生产率提高的重要原因。正如一位对美国情况有见识的观察家所指出的,“生产率提高的最重要因素,无疑是由于增加使用机械能……机器的改善和使用它们的技术的提高。”(11)这种生产率的提高仍然是潜在的;它没有反映在更高的总产量上,而完全转化为劳动“人时”减少了15%。(12)结果在30年代位于繁荣顶峰的美国像法国一样,拥有更多的生产储备,既有未充分利用的生产能力,又有未充分雇用的人力,这都比20年代繁荣顶峰时要多。

联合王国生产率的高度增长,主要是由于工厂的内部调整和净投资的增加。(13)到1937年,就业水平已经超过了1929年;但是劳动时间既没有像日本那样增加,也没有像法国、美国和苏联那样减少,所以生产率的提高完全反映在总产量的大量增加上面。

在所有的大国中,意大利和德国的生产率的提高最少。两国的就业状况超过了20年代的巅峰。结果是,合适的劳动力的短缺以及原料供应的不足都使劳动效率受到不利影响。意大利从1935年起劳动效率开始下降,但是由于减少劳动时间(这很明显地增加了意大利工人的个人劳动强度)使它未曾下降到1929年的水准以下。不过,用这种办法扩大就业的结果是,由于更充分地利用工厂而发生专门设备短缺,从而加剧了现有技术工人和材料的匮乏。另一方面,德国的劳动时间仍没有改变,而新的投资直接受到控制。确实——而这是解释纳粹德国经济复苏的最重要的一点——直到1937年年初,对工厂和设备的总投资还不足以维持工业生产能力,所以1929年以后每人工时生产率的较小提高,主要靠折旧费的再投资。虽然1937—1939年的三年中工业净投资达22亿马克,但是这不足以使1929—1936年的八年间工业投资减少达26亿马克的情况得到弥补,而后来的投资肯定不能立刻有助于劳动生产率的提高。(14)因此,新投资的迟误就意味着现有生产能力的利用超过了通常的工作水平。(15)“过去的机器通常只工作一个或两个班次,而现在〔1938年〕却常常实行三班作业;如果停顿的话,也只是短暂的间歇,用作现场维修和必要的零配件保养。”(16)

不论有些统计数据多么可疑,根据这些数据作出的主要结论还是有效,即使后来试图作了还要精确些的统计。大体说来,与1929年相比较,30年代的工业生产能力在英国略有增长,而在日本和苏联大有增长。在其余4个国家中则没有增加。在就业状况即将达到生产潜力的限度,即现有生产能力所限定的程度之时,每人工时生产率的提高在那些工厂和设备净投资相当多的国家(苏联和日本),要比那些不这样做的国家(德国和意大利)更为明显。充分利用生产能力加上每人工时生产率的提高导致了苏联、日本、德国和意大利在1929年到1937年间制造业产量的提高。在上述四国中,为生产能力所制约的“潜在”经济力量,多多少少地得到“实现”。这就同法国和美国的情况形成尖锐对比,这两国生产率的提高完全表现在两国人民闲暇时间的增加,而在1937年两国的“潜在”力量同“实现”的力量之间还存在差距,由于产量重新收缩,这一差距在1938年又进一步扩大了。

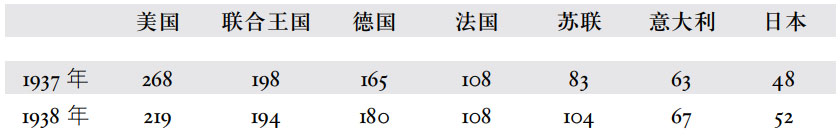

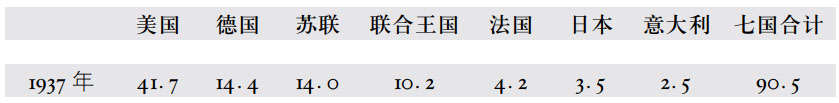

上述生产的不同发展完全改变了大国制造业力量对比的模式。1937—1938年与1929年相比,或与萧条的1932年相比,各大国在世界制造业产量中所占份额已经发生了变化,一如表Ⅳ所示。

表Ⅳ 相对的制造业力量

(世界产量=100)

注:国际联盟经济、财政和运输部:《工业化和对外贸易》第128页所载1925—1929年的权数,已经应用到经过改正的产量指数(上文表Ⅲ,原著第432页)。用联合王国、德国和美国净产量数据修正后的1937年权数,是从罗斯塔斯资料中推算而出(“工业生产……”,《经济杂志》,1943年4月,第41页)。如果把载于《工业化和对外贸易》的权数应用于未经改正的生产指数,则苏联在世界生产中的份额1932年为14.7%,1937年为18.9%,1938年为22.2%;也就是说这些份额肯定是很不确实的。

德国的相对实力从1932年以来已有巨大增长,由于奥地利和苏台德区并入帝国又进一步得到增强,所以在1938年大德国占世界制造业产量的14.3%,(17)它的生产超过法国和联合王国生产总和。这两个国家在20年代后期所共同享有的对德国的力量优势已经失去了。

更富有意义的是苏联在大萧条时期在大国制造业中的级别跃进到第二位,因为它没有受到大萧条的影响。一旦取得这样的地位,它就不可能回到萧条以前的状况了。虽然它在完成第二个五年计划的时候(1937年)只生产了美国产量的2/5,却超过了德国产量的1/4。有许多具体迹象可以证明它的伟大的成就。例如在1937年,苏联制造的汽车同德国相等,棉纱是德国的2倍,皮鞋和卷烟也是2倍,而拖拉机则6倍于德国。(18)或许在它的进展中最令人惊讶的特点是,就已查明者而言,是每一个就业的俄国工人生产率相当于,甚至高于一个英国工人或德国工人的生产率。(19)

但是德国人和任何别人都没有过分担心俄国的力量。他们同意斯大林的看法(这种看法表明俄国人自己对自身的力量不抱幻想)。这个看法是:

一个国家工业的经济力量表现形式,不是不顾及人口多少的一般工业产量,而是工业产量同每一人口的消费量直接关联。(20)

关于总人口中每人生产的制造单位,苏联远远落后于更为成熟的工业国家。(21)

按人口平均每人制造品的比较产量

上述比率说明,对于苏联、法国、意大利和日本来说,将省下来的工业资源用于建立军事力量,要比美国、联合王国和德国困难得多。确实,因为在1938年,仅次于美国的大德国实际生产的制成品按人口平均计算要比联合王国及其4个自治领的总和还要多,或是比联合王国与法国的总和还要多,(22)它有资格认为自己是世界上第二个最强大的工业国,是拥有巨大军事潜力的国家。

第二节 重工业和战争潜力

在评估战争潜力的时候,将制造业产出分为资本货物和消费品,要比只看产量更能说明问题。因为生产工业、农业、贸易和运输设备的资本货物工业,只要稍加调整,便可照样顺利地生产军事装备和车辆。因此,每一个强国经济中的资本货物部门的规模便反映出该国的战争潜力,这比制造业总产量所反映的准确。因此,恰当的做法是首先调查一下相当发达的资本货物部门赖以生存的条件和基础是什么;其次,该部门在每一个国家里以及同全世界总产出相比而言究竟有多大。

在自发的工业化条件下,如同较老的工业国成长的特点那样,资本货物工业(23)是在消费品工业达到一定规模之后才建立的。在消费品工业对机器的需求足够大的时候,生产机器才有利可图。但这不是惟一的发展模式。例如在国家指导下经过审慎计划进行工业化的条件下,就像苏联在30年代独具一格的情况,资本货物工业的发展先于而不是后于消费品工业的发展。

形成相当发达的资本货物部门的核心的,是钢和生铁工业,这两者又主要依靠煤和铁矿石。生铁工业多半设在煤和铁矿石最便于调集的地点,或是靠近煤田,或是靠近铁矿,或是在这两种原料中心中间的水路和铁路交通线上。一般地说,有效需求的结合——不论是自发的还是国家指导的,以及可以得到的煤和矿石资源的结合是世界铁工业集中的原因:(1)以煤为基础:鲁尔、比利时南部盆地、英格兰中部、顿涅茨和库兹涅茨地区以及宾夕法尼亚西部(匹茨堡周围地区);(2)以铁矿石为基础:法国洛林、亚拉巴马(伯明翰周围地区)以及俄国的克里沃罗格和乌拉尔地区;(3)以煤和铁矿石中心之间的水路和铁路为基础:莱茵兰、美国东海岸和中西部(芝加哥周围地区),在俄国的亚速海上(靠近马里奥波尔)以及横滨—东京、八幡和神户—大阪地区。

美国和苏联是面积广袤的大陆国家,煤铁矿藏丰富。德国和联合王国也恰好拥有巨大的煤矿储量,而法国则拥有丰富的铁矿资源。因此,生铁工业发展的根本条件在上述五国都已具备。但是即使在既极缺煤又极缺铁矿石的意大利和在有一些煤但几乎没有铁矿石(在获得满洲以前)的日本,生铁生产也在小规模地进行。(24)

虽然德国和英国的生铁工业依靠进口矿石,法国的生铁工业依靠进口煤,德国和英国的矿石需要却不是从法国那里得到满足的。在30年代后期,德国一半以上的铁矿石是从瑞典进口的,从法国和卢森堡进口的不到1/3;英国进口的铁矿石几近一半是来自西班牙,还有从斯堪的那维亚和北非的进口各占1/5。这还不是全部,因为德国从法国进口的矿石主要运往萨尔地区的铁厂,该地区于1935年重新并入帝国,而瑞典矿石供应鲁尔、莱茵和西里西亚地区的铁厂。从军事观点来看,有一点很重要,即德国在鲁尔的巨大铁工业对法国矿石的依赖程度要低于法国工业对鲁尔煤和焦炭的依赖程度。

钢生产的地理位置大体上取决于生铁工业的位置,除非钢厂是以熔炼废金属为主。这种例外对日本和意大利具有重要意义,这两国的钢产大部分基于利用进口的废金属。虽然德国(英国也是如此,但法国不是)炼钢的标准原料成分是65%的生铁和35%的废金属,废金属对选择炼钢厂的地理位置的吸引力不大:首先,因为生铁仍然是钢生产的决定因素;其次,因为废金属在德国钢生产中心自然增多;第三,因为废金属进口的范围,一般来自美国、比利时和荷兰,经过江河和运河到达德国生铁中心。由于水路运输的费用比铁路便宜,进口废金属不会明显影响钢厂的位置,钢厂大都设在距离生铁中心最近的地方。

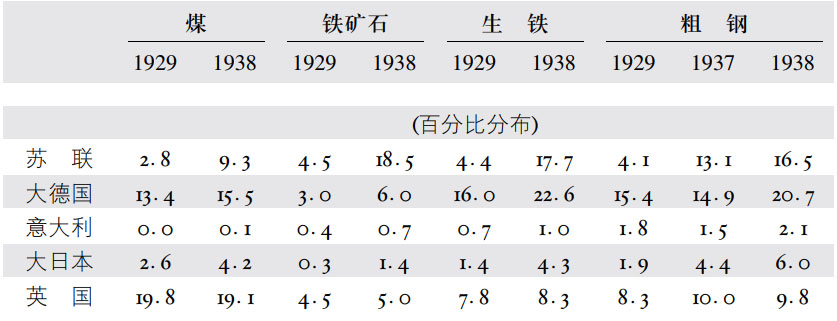

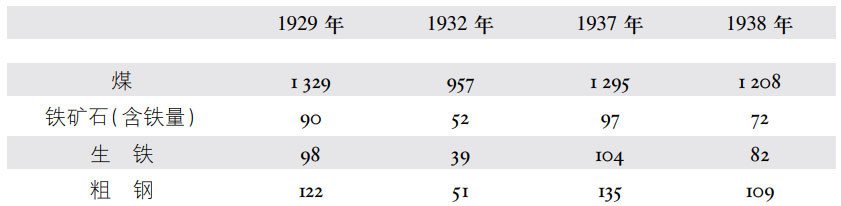

鉴于这些包括煤、铁矿石、生铁和钢的重工业在任何国家的经济中对于基础牢固的资本货物部门来说所具的重要性,所以所有强国除美国和法国外都在30年代提高了它们在世界重工业产出中所占的份额,这一点便意义深长了(见表Ⅴ)。(25)

表Ⅴ 重工业原材料方面的相对实力

(世界产出=100)

(续表)

注:1938年,以及1929年和1937年,大德国包括萨尔、奥地利和苏台德区;大日本包括满洲。

显然,正是苏联表现出在重工业原材料的生产方面增长最为显著。20年代末期,它在重工业原材料生产国中名列第四或第五位,而在30年代已在铁矿开采方面占第二位,在生铁和粗钢生产方面占第三位。在它的重工业巨大增长的同时,它的生产中心向东移了。显然是军事上的考虑起了几分作用,才有意鼓励在西伯利亚和乌拉尔建立生产中心。这两个地区在1938年占俄国钢产量的近1/3,而传统的乌克兰生产中心约占一半。(26)钢产量增长极快,速度仅次于苏联的是大日本,这多半是由于开发了满洲。

大德国在1938年的钢产量为2 200万吨,超过英法两国钢产量总和有1/4;而以钢的实际产出计算,虽然不是以其生产能力计算,大德国已接近于美国的产出。(27)德国按人口平均产量比世界其他任何地方都高。德国钢的实力还有另外两个特点:首先,钢产出上升时出口却下降,所以可供国内之用的钢由1929年的1 020万吨引人注目地增加到1938年的1 880万吨。因此,在纳粹统治下国内用钢量几乎增加了1倍。其次,德国像苏联一样,目的在于将它的工业在地理上进行重新布局。它计划疏散位于帝国西部和东部边境的鲁尔和西里西亚的两个重工业中心,而在德国中部的汉诺威—不伦瑞克地区以低品位矿石资源为基础建立战略上更为安全的中心:1937年在该地区建设赫尔曼·戈林帝国工厂的工程开工了。预期“新的高炉生产的生铁将占到目前产量的33%或未来产量的25%,由于德国的铁工业作了这一地理上的重新布局,重大的军事—政治需要便会得到满足了”。(28)

因此,苏联和德国重工业有计划的重新布局反映了这两国重视资本货物工业原料基地的安全。但是七国中每一国工业结构中资本货物部门究竟有多大?一切证据都使人想到德国的最大。将金属物资、光学、工程、造船、车辆和化学工业都列为资本货物工业,加上部分重工业(即生铁和粗钢),1937年整个制造业产量中资本货物部分所占份额,大体上是德国51%,美国48%,联合王国44%,日本40%,苏联39%,法国和意大利各为37%。(29)

德国以其制造业结构中最大的资本货物部门占显著领先地位,这说明在30年代末期,它已比其他强国更多地使自己的工业经济适合最大限度的战争潜力。因为正是这些工业的产品最容易转变成武器。不过,用这个比较作基础,美国并不落后于德国多少。而且,考虑到美国利用生产能力还没有达到德国利用的程度,它的制造业产量3倍于德国,美国军事潜力的绝对和相对优势都毋庸置疑。但是以美国和联合王国为一方,以苏联和德国为另一方,两者之间存在巨大差别,这对于德国的地位赋予特殊意义。从20年代末期到30年代末期,在美国和联合王国累积制成品的流量中资本货物所占份额几乎没有变化,而苏联和德国都有了相当大的增长。苏联的军事潜力在1928年构成总产量的20%,到1937年增加到39%,而德国在同期却从41%左右上升到51%。正是像在1928年德国经济那样完全成熟的状况下,这一向资本货物转移的做法明显反映了国家社会党政策对德国工业的冲击。

通常资本货物,尤其是机械产品的流量的大部分,是用来更换工厂和设备,或是扩大生产能力的;这不仅对于有军事潜力工业是如此,而且对于消费品工业亦然。因此,像苏联这样正在工业化的国家里,需要增加资本货物的流量以便创造更大的生产能力,而生产能力的扩大又是增加资本货物流量的必要前提。纳粹德国的情况则十分不同。那里,业已大大增加的资本货物流量不是用来建立和扩大现有的生产能力,而更确切地说——其中之一——是用于积聚军备。这一事实具有极其重要的意义,因为它反映了德国领导人所希望发动的那种战争的性质,这可以大体阐明如下:

资本货物流量增加了60亿马克,从1928年的117亿马克增加到1937年的176亿马克。同期德国工业投资总额只增加2亿马克,达到1937年的28亿马克。由于资本货物工业的投资总额增加5亿马克达到22亿马克,足见军事潜力工业生产能力的微小发展,也主要靠撤掉消费品工业的投资(大约为3亿马克)的资助。(30)用德国工业重新武装的最高负责人托马斯将军的话来说,有重要意义的事情是,直到1937年还几乎没有从创造军备“能力”意义上讲的“深度军备”,而毋宁是最大限度地集中在立即可用的已造好的武器上面,也就是“广度军备”。(31)

不过,德国认识到:武器的流量,尤其是武器的最终使用,也许会由于国内缺少铁矿石、石油、橡胶和有色金属而受到阻碍。这个认识导致某种“深度重新武装”。这最早在1936年德国的四年计划中提出,1937年积极推行;那一年就加速研制使用轻金属及其合金来取代铜及其合金,研制煤的氢化以取代矿物油,研制丁钠橡胶的合成生产以取代橡胶。军事潜力工业的投资总额由1937年的22亿马克逐步上升到1938年的29亿马克和1939年的36亿马克,(32)表明开始脱离德国重新武装运动集中于军备本身而不是军备的生产能力的基本特征。

但是在1937年德国的军事潜力同其他大国的军事潜力相比,情况如何呢?在大国之间资本货物生产分布中,它的相对实力又是如何?在世界资本货物产量中七国的共同份额约90.5%,(33)而每一国的相对份额(34)如下:

相对军事潜力(百分比分布)

在1937年德国的产量不仅与法国和英国的总和相等,而且超过了苏联的产量。确实,在1938年当上述两个西欧国家的总产量略有下降的时候,大德国对它们的优势又进一步扩大了,而按照人口计算每人平均产量来衡量,它在军事潜力方面居于无可匹敌的领先地位仅次于美国。

第三节 机床,重新武装的关键

现有的军事潜力已经转变和能够转变为武器的程度,取决于当时弹药和枪炮工厂的规模,甚至更多地取决于汽车、缝纫机和拖拉机制造厂等得以改装成生产坦克和军用载重汽车的速度。改装速度取决于资本货物部门本身的平衡程度;也就是取决于精密仪器和机床工业的规模。确实,后者是一切工业生产结构的关键,因为它保证了加工器械的制造,加工器械又制造出设备,而有了设备才能使工厂生产机械、装备,等等。

因为机床在任何国家的工业体系中都占有战略地位。对一切强国来说,易于获得加工器械的供应或者拥有机床工业都具有相当大的重要性。例如,如果对机械产品的需求改变了——比如说,从一种类型的汽车改变为另一种类型,从汽车引擎改为飞机引擎,从拖拉机改变为坦克——机械工厂能够满足改变要求的速度取决于它们设备更新换代的速度。同样地,由于立即的或强迫性工业化,或是由于在和平时期的生产之外加上了重新武装,对机械产品的要求增加了,那么满足这一要求的快慢又主要取决于加工器械的供应。各强国充分认识到车床、钻床、磨床、刨床、铣床、镗床和其他金属切削机械不仅对工业化而且对重新武装的极端重要性,这反映在30年代各强国几乎都竭力增加本国机床工业的生产能力上。

从传统上说,世界最大的生产国是美国和德国。它们进口加工器械的需求是微不足道的,而上述两国即占世界加工器械出口的70%至80%。(35)仅次于它们的三个主要出口国是联合王国、法国和瑞士;但是它们的进口需求与德国或美国相比则是相当大的。1938年与1928年相比,上述五国作为世界机床供应国的相对地位变化极少;但是世界机床“生产能力”有了很大的增长以适应俄国和日本的工业化和战争需求,以及德国的,随后是法国和英国的重整军备。

建立机床工业(如日本与苏联)或是扩大已有的机床工业(如德国与联合王国)所带来的困难是巨大的,因为没有任何其他机械部门对于熟练技术工人的需要是如此之高。但尽管由于缺乏技术构成了发展加工器械生产能力的主要障碍,然而正是加工器械供应的不足制约了工业化的速度,制约了工业为军备目的的再转变。拥有加工器械工业的另一固有的困难是,在正常时期它对商业盛衰的周期性的波动极为敏感。它是机械部门最捉弄人和最倒霉的分支之一;美国人称之为“宴会或灾荒”工业,因为对加工器械的需求取决于对资本货物的需求,而这种需求在商业盛衰的周期性中其波动要比对消费品的需求更为剧烈。但是30年代不是正常时期;对商业周期的考虑可以被那些早已从事对它们经济生活的计划工作的国家和那些意识到军事方面的需求的国家置于不顾。

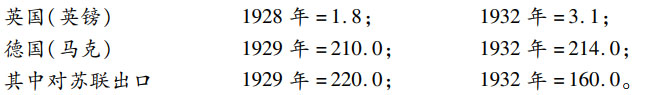

在大萧条时期,德国、英国和美国的加工器械生产严重下降。(36)如果不是苏联大量购买机床,产量下降的幅度本来可能更大。结果,与其他一切经济指数的发展相反,德国和联合王国的加工器械出口指数在萧条期间实际上是增加了。(37)只是由于这些重要供应,尤其是德国的供应的援助,作为苏联第一个五年计划的象征的“从上面的革命”才得以切实进行。但是,在得到最先进的机械设备供应以后,俄国人不失时机地分析了西方技术创造的奇迹,并为他们自己规定了第二个五年计划的任务“加速生产第一个五年计划期间不得不进口的机器、加工器械等项产品”,并将机床工业的地位提高到“可能获得最大的发展,以便满足国民经济对机床的需求,并使苏联在这个领域里获得技术上和经济上的独立”。(38)俄国国家计划委员会的目标是减少加工器械的进口,1933年以后这一目标即已达到。另一目标是在1937年生产4万台金属切削机床。(39)不过,尽管成就巨大,俄国总的生产仍旧远远落在德国的后面,德国在1938年生产了约18万台加工器械。(40)

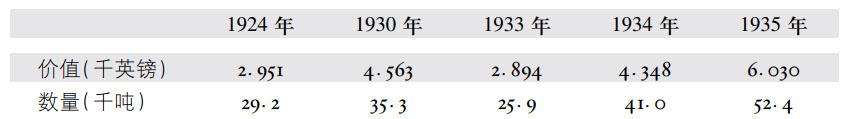

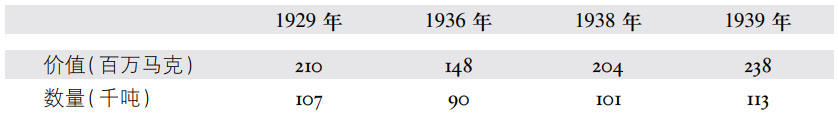

与苏联机床生产能力的增长相匹敌的是日本类似的增长。到1932年为止,日本大部分的需求靠从美国和德国进口。但在随后的几年中,加工器械工业的雇工人数估计由1929年的7 500人增加到1938年的约3万人。1938年机床产值约470万英镑,(41)而1935年联合王国的产值为820万英镑——不过这仅是21 000人的劳动力生产的。(42)由于加工器械生产能力的扩大,日本生产与加工器械需求的比率也随之增大,但是不像苏联的情况,日本的加工器械进口额继续上升。(43)这一点就意味着基于工业化和战争需要的需求速率,比国内加工器械生产增加的速率更高。

在1938年的前10年期间,机床生产能力不仅在苏联和日本得到了提高,而且在德国和英国那些更加成熟的工业国也得到了提高。从1928年到1936年,德国的总产值翻了一番;(44)在联合王国,已制成的加工器械出售值在1935年至少比以前的任何一年要高30%;(45)上述两国的机床生产能力在1935—1936年以后都有相当大的扩大。这种扩大主要由于缺乏技术工人而受到限制。(46)但是,虽然德国的加工器械生产能力提高,产量增加1倍多,而它的加工器械出口额从1932年到1939年却大约与1929年相同,(47)它的加工器械生产的巨大增长完全被德国自身的机械工业所吸收了。这种在帝国内“可供使用的加工器械”数量增加,就像钢产量增加一样,促进了迅速重新武装,而这在德国当时正在进行,而且这样做也提高了它把资本货物工业的大部分和迅速实现战争的目的结合在一起的能力,如果一旦有此需要的话。

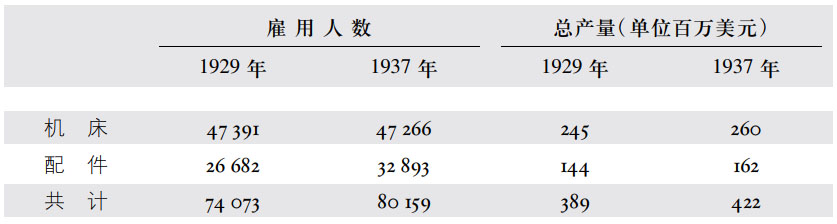

同德国形成强烈对比的另一个加工器械净出口大国,即美国,供应世界的加工器械数量越来越多,至少部分原因是国内市场不能吸收现有产量。美国加工器械生产工业的雇工人数和总产值在1937年和1929年差不多。如果加上机床附件,总产量的增加至多约10%。(48)但是美国的出口额增加了50%。确实,它在1939年的加工器械出口额几乎比1929年高2倍,(49)这就意味着在加工器械的产量不变的情况下,美国正在装备联合王国和法国的机械工业(两国占美国出口额的一半以上),(50)以及日本工业,而不是装备它自己的。

机床工业在联合王国工业结构中所占的地位不如在德国和美国的那么重要;英国加工器械在世界上的重要性也不如英国其他机械产品。因此在1935—1936年,以雇工人数和产量而言,英国加工器械工业的规模只有德国的1/4,而在总的经济活动迅速增进时,英国某些特殊机械部门感到严重缺乏加工器械。英国许多加工器械工厂甚至不能在一年之内交货;(51)作为国防协调大臣,托马斯·英斯基普爵士于1936年5月向下院作第一次工作报告时承认,他着急的是,计量工业和加工器械工业的发展受到阻碍,这个问题必须尽快得到解决方能着手大批量生产武器弹药。(52)与此同时,英国机床的出口量下降(53)而进口量增加得相当多。确实,英国于1938年仅从德国进口的加工器械就比前几年从所有国外供应者那里进口的还要多。(54)联合王国的机械类贸易就像日本和苏联一样,在所有比较先进类型机床方面在很大程度上依靠德国和美国,正如英国贸易统计资料所清楚地表明的,进口加工器械的平均值每吨要高于出口的加工器械平均值。(55)德国加工器械工业对英国的总的异常优势,可以从一件事上概括出来,1938年之前10年的每一年,德国出口的机床数量就超过了英国加工器械的产量。

此外,德国在1938—1939年不仅生产了比联合王国多1倍以上的类似机床,而且在它经济部门中还拥有130万加工器械的库存,这个数目至少是英国工业可用库存的2倍。美国经济部门的加工器械库存量略低于德国的库存量,(56)而苏联只有德国库存的1/3。(57)但是德国除了加工器械库存和现行生产的数量优势以外,还拥有最大份额的多用途机床,因而德国在重新武装的势头中改装和平时期的工业方面,比世界上其他任何国家的装备都要好,由于缺乏加工器械而形成生产上的障碍的可能性较少。

第四节 为军事目的所做努力的比较

到1932年为止,德国的重整军备一直受到充分的遏制;但是到1938年它已拥有一支庞大而装备精良的军队,它在第一线的飞机超过英法两国的总和。这一成就是将那些自20年代末期以来其生产能力没有很大变化的工厂的资本货物流动量加以扩大的报偿。这也意味着国家社会党人正在获得大萧条以前在德国开展的工业现代化和合理化运动的好处。因此基本的军备潜力早在1929年即已存在。那个时候未能生产大量武器:首先是因为条约义务限制生产某些类别的武器;其次,在魏玛政权下,连续几届德国政府都真诚地相信能够以和平方式解决现存的冲突;第三,因为赔偿的“沉重负担”阻止了任何以重整军备形态给人民加上额外负担的漫不经心的企图。对于这种企图,德国有些政党倒总是乐于支持的。

在国社党人上台的时候,上述限制性的三条都消失了。他们立即开始了冲突的准备,包括武器、建立兵工厂、要塞、兵营、士兵津贴和口粮等在内的军事支出由1932年的7.2亿马克提高到1933年的19亿马克和1934年的30亿马克。1934年的数额几乎相等于1929年军费和赔偿费的总和。但是1929年的这项支出相当于德国国民生产或收入净额的3.5%,而1934年则相当于大约5%。相比之下,法国于1934年用于军费上的款项约占国民生产净值的4%,而英国在那一年不到3%。(58)

德国的军费支出继续猛增。同意大利和日本一样,从1934年到1935年军费支出增加了1倍以上。除了苏联以外的其他强国,在加紧军事方面的努力上步伐缓慢。日本在中国的屡次成功,德国和日本退出国联,意大利进攻埃塞俄比亚,德军于1936年3月占领莱茵兰以及后来该地区的重新军事化,日本于1937年军费支出的巨大增长,甚至1937年11月关于远东问题的布鲁塞尔会议的解散——所有这些都不曾使英国和法国受到剧烈的震惊,从而迫使它们把军费支出增加到德国从1935年到1936年,又从1936年到1937年所达到的水平。只是1938年3月奥地利被兼并和1938年9月苏台德区投降德国,才使英法两国的军费支出在1937年到1938年增加的比率高于除日本以外的所有国家。美国制造业的产量和军事潜力3倍于德国,却在整个30年代对这种不均衡的军备竞赛置身事外。确实,美国的孤立主义,无论在精神上和事实上,使德国领导人有理由相信,可以实际上排除美国参与欧洲大陆上任何一场冲突的可能性。

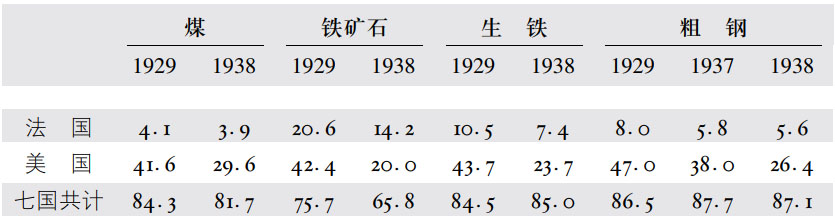

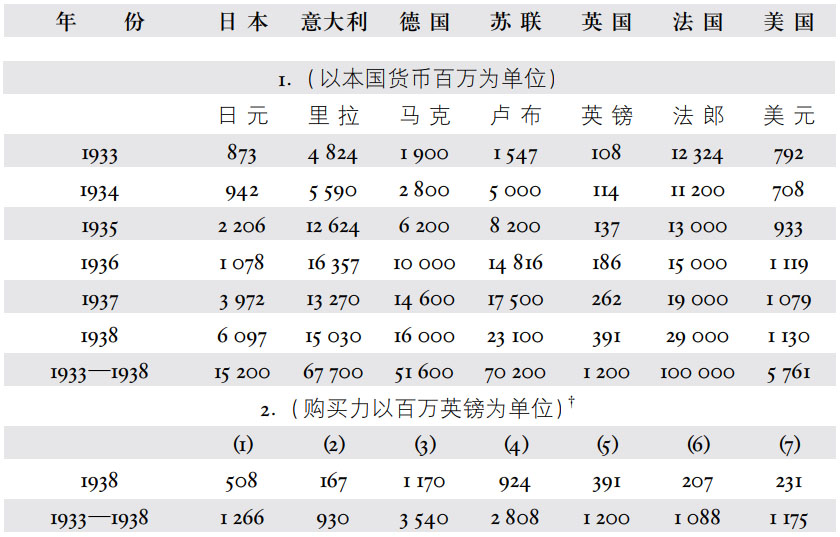

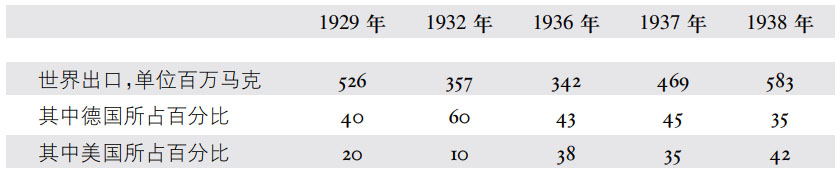

虽然大多数国家的政府粗略地了解军费支出的进程,上述累积支出只是不完全地关涉到对真正战备的估计。因为没有关于马其诺和齐格飞防线、机场、轰炸机和战斗机、军服、口粮、军饷等在累积支出中所占比率的具体情报,对一个国家同另一国家真正军事实力加以比较,几乎是不可能的。除了上述障碍之外,同样困难的是得出用一种货币在每一具体的支出项目中反映不同货币的真正购买力的兑换比率。正是出于这一理由,下列的表Ⅵ中关于1938年军事支出总额以及1933年到1938年的军事支出总额都已换算成英镑,该表仅能大致地、试验性地回答这个问题:“哪一个强国在1938年军备竞赛的数量优势上居于领先的地位?”

表Ⅵ 军费支出*

(按市场价格计算)

*关于德国的数据,见附录Ⅱ(下文原著第492页);关于其他国家的数据,见国际联盟:有关年份的《军备年鉴》,还有的资料摘自附录Ⅲ“军用开支”项目(下文原著第493—503页)。

†英镑兑换率:(1)12日元;(2)1933—1936年为64里拉;1937—1938年为90里拉;(3)1938年为13.5马克;以前几年的平均值假定为15马克;(4)25卢布;(5)1933—1936年为75法郎;1937年为108法郎;1938年为140法郎;(6)4.9美元。上述兑换率系根据《伦敦和剑桥经济公报》:第Ⅰ号公报,第xviii卷,1940年1月,第21页,以及根据A·J·布朗所著之《应用经济学》。

人们将会看到,德国在1939年之前6年的军事支出几乎高达英国军事支出的3倍。1937年,英国内阁“不得不训令陆海军大臣将意大利与德国和日本一起列入可能是侵略国的名单上,并相应地制定防御准备的计划”,(59)这时联合王国的实际准备情况就显得更不充分了。因为就军事准备的数量而言,这三个准备侵略的国家即使对英法两国加在一起所占的优势也约为二与一之比。这一差距大于两个强国集团在制造业产量或军事潜力方面的实力差距。除了德国以外,最大规模的武装是在苏联进行着。(60)由于苏联必须建立军火和武器工厂,而在更为成熟的工业国家主要只需要改换一下装备就行了,所以似乎很可能德国的有效军事力量远远超过苏联的有效军事力量1/3以上,1/3这个比例只是就累积军事支出进行比较而得出来的。

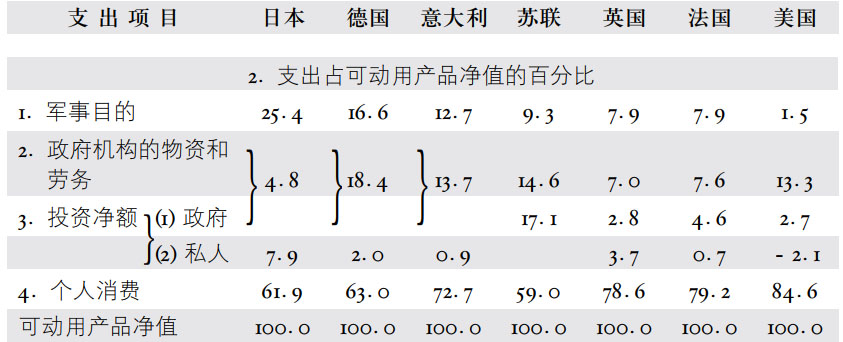

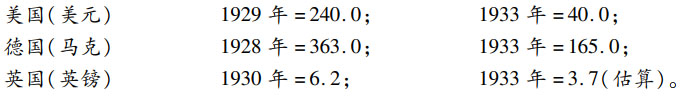

但是上述七国中每一国的军备努力究竟有多大?各国国内的总的可用的经济资源在1938年为了防御或侵略调动到何种程度?明显的是,军事目的的支出必须作为全部现有的物资和服务的支出的一部分表示出来。“国民生产净值”的概念表示一年内制造业和建筑业生产的物资总量和运输、行政管理等提供的服务总量,这总是假定在上述物资和服务的生产和提供过程中,国内资本储存,如工厂和设备仍原封未动。就一个国家内可动用的物资和劳务比一年内本国生产的要多而言,在国民生产净值方面就必须加上进口多于出口那一部分(即撤回国外投资或国外贷款)以及耗尽国内资本(即取消国内投资),以便得出国内可动用产品净值。此外,为了便于进行国际间的比较,也必须考虑到可动用净产品的估价。由于在有些国家价值是按物资和劳务的市场价格计算,也由于这类市场价格过高估价了一个国家的真正可动用产品净值——尤其是像苏联,间接税是政府收入的主要来源——在进行国际间比较的时候有必要排除一切间接税,按生产要素费用来估价可动用产品净值,间接税只是提高了产品的价格,实际上的价值没有提高。

下列表Ⅶ是打算仔细地对比一下1938年可动用产品净值的构成。因为这一年同1937年相比较,美国、法国和联合王国的制造业产量已经下降,显然短期的潜在储备要大于另外4个充分就业的国家的储备;另一点明显的是,仅仅重新利用未被利用或闲置的资源,它们的产品净值就能大量增长。要记住美国、法国和联合王国为一方,苏联、德国、意大利和日本为另一方,在人力和工业生产能力可利用的储备方面的显著差别,这里只是把注意力集中在1938年七国中每一国实际可动用的产品净值的构成:

表Ⅶ 1938年按生产要素费用计算可动用产品净值的结构(61)

(续表)

表Ⅶ2清楚地表明,日本、德国和意大利记录在案的军事支出占可动用产品净值中最大的比例。因而,它们在1938年的经济状况比起其他4个国家在更大程度上与侵略联系在一起。日本在军事方面的努力的领先地位是无可争议的。由于它正在进行同中国的战争,它在1938年已为此动用了全部资源的1/4。不过,那时世界的注意力从远东转移到欧洲,那里的进展速度完全由德国决定。它同意大利一样,用于军事的资源占可动用资源的1/6。

至少从形式上看,苏联用于军事的支出不超过它可动用资源的1/11。但是,那6个国家投资花费用于建设兵工厂和要塞就作为军事开支,却不能断定苏联是否也这样做。鉴于苏联用于投资的支出水平高得反常,至少有一种可能性是,其中有些是潜在的军事支出。例如,建设中的拖拉机制造厂可能设计为稍作调整便可生产坦克的工厂。

不过,苏联与日本、德国和意大利相同之处是,在可动用的产品净值中公民个人消费所占份额要比美国、法国和联合王国的同类份额低得多。这种消费的低水平与军事支出和投资支出的高水平是完全一致的。同样值得注意的是,由政府机构收购的物资和劳务在苏联、德国和意大利都高,而令人感到惊讶的是,最初在美国也是如此。不过在美国这反映了为克服1938年的不景气所做的努力,而在德国则主要反映了以政府基金来维持和供应庞大政党和半军事组织所付出的代价。确实,德国用在这一项目上的高份额暴露出它的特有的军事努力还没有达到最适合的程度。也就是说,政府当局在1938年仍旧对实际资源提出过高的要求,因而不能达到可能的最大限度的军事成就。

此外,在苏联集体主义社会里公共支出之所以高,简单的原因是大量劳务是由国家直接提供给公民消费者的。德国部分地也是如此,有些公民能够从国家发起的“欢乐产生力量”组织直接受益。可以假定,上述国家提供的对公民消费的补充,将能大量地提高苏联的和稍微提高德国的那种极其低下的消费水平。但是看来不太可能的是,这两个国家会提高到稍稍接近西方3个民主国家中任何一国的普遍水平。

德国同日本和意大利一样,将它可动用的资源投入加强战备工作要比民主国家多,对这一点不能有丝毫怀疑。不过,说由于德国在1938年的军事努力巨大,留给消费用的资源就小,这是一回事;说在一个时期内不断增加军事方面的努力,只有通过逐渐降低人民的生活水准才能实现,那就完全是另外一回事了。仔细的调查表明,虽然军事支出占可动用产品净值由1929年的不到2%上升到1938年的16%以上,但是在此期间德国的累积实际消费略有增加,按人口平均的实际消费水平在1938年只是略低于1929年。(62)实际投资净额也没有改变。因此,德国军事力量有了巨大增长的同时,政府当局收购物资和劳务也同样增长,这不是公民实际消费水平下降的结果;相反,这是德国从1929年到1938年实际国民生产或实际国民收入净值增长了约20%的结果。(63)德国实际国民生产的增长,同它制造业产量的增长是十分一致的(参阅本书第607页表Ⅲ),首先是它执行各项经济和贸易政策的结果,这些政策保证在30年代后期达到和保持充分利用它的各项资源。

第五节 经济和商业政策

(一)国内地位

很明显,经济实力同军事实力之间有些联系。从1929年以来产量一直上升的,并在1938年还保持着高水平产量的4个国家,也就是把它们可利用资源中几乎是最大部分用于战争或备战的国家。自从第一次世界大战以来,并由于大萧条的缘故,这4个国家都采取极权主义的政府形式。它们一直能使它们的经济稳定程度保持比3个西方民主国家中的任何一个都要高,这一点已经变得明显起来。确实,萧条以后法国从来没有、美国只有一次达到过各自在1929年曾经达到过的生产水平和繁荣程度;而两国像联合王国一样,1938年又一次陷入新的衰退之中。

如果经济成绩是实力的检验,那么怎样才能解释极权主义国家的经济实力和民主国家的明显虚弱呢?极权主义作为一种政治制度,意味着把一个政党的意志和目标强加于整个社会。(64)不论鼓舞着苏联共产党、意大利法西斯党、德国国家社会党的党员们和日本军国主义分子们的信仰的优点如何,上述集团决不会容忍对它们政权的目标的公开反对。(65)这种不容忍,这种镇压或者迫害违反执政党的各种意见,正是“民主制度确立于世以便防止的罪恶”。(66)

因此,极权主义政府比之民主政府所享有的巨大好处就在于,它们能够把国家政策的明确目标强加给本国人民。而民主政府在拟订这类目标的时候,不得不经常考虑到反对党的意见。极权主义政府能够把现有的机构和社会力量与实现它们的既定计划这惟一的目的联在一起,而在它们社会的经济生活中,它们又有权力施行极权主义的纪律。民主政府却要先得到同意才能依靠纪律执行其政策。虽然得到这样的同意是可能的,但却是从无保证的。

然而,极权主义强国所共同具有的许多政治特点,不应使我们看不到它们在其他领域中广泛的差别。一方面是苏联,另一方面是德国、意大利和日本,在经济和社会制度上存在着很深的鸿沟。苏联在连续几个阶段中,废除了土地和一切生产手段的私有制,从而取消了人类社会中主要的不平等的形式之一。而在其他3个极权主义国家中,这种不平等继续存在。的确,这一不平等在日本要比美国或者联合王国更甚。此外,虽然德国和意大利的工业家受到控制,却仍然行使在他们的企业中的管理权。(67)在这方面,与俄国标记的专政集体主义相比,极权资本主义同民主资本主义有多得多的共同之处。这意味着,不是它们经济和社会制度的相似,而是它们政府能够行使的政治权力相似,才造成极权主义国家工业较大的稳定。

但是在30年代,所有这些大国的经济和商业政策与它们相对的实力地位或者相对的虚弱地位有什么关系呢?

苏联的情况十分独特。政府服从共产党的最高权威,承担苏联经济命运的全部责任。政府把原来的农业社会转变成工业社会作为主要目标,通过各种机构,逐个工业部门地安排生产计划,按照可利用的资源情况事先决定用于消费和用于建立它的工业设备的数量。计划一旦决定,一切手段都用来保证计划的执行。如同斯大林在第十五次党代表大会上所说的:

固然,它们(也就是在资本主义制度下)那里也有某种类似计划的东西。但这是一种臆测的计划,想当然的计划,这种计划对谁也没有约束力,根据这种计划是不能指导全国经济的。我们这里就不同了。我们的计划不是臆测的计划,不是想当然的计划,而是指令性的计划。这种计划各管理部门必须执行,这种计划决定我国经济在全国范围内将来发展的进程。你看这里是含有原则性的差别的。(68)

这样一种计划经济能够消除剧烈的起伏不定。而迄今为止,这在个人主义和资本主义世界是有目共睹的;当然,即使在苏联,有些因素也难以预见到(例如,气候、收获、人的愚蠢),因而必然会使考虑得最周到的计划也出现脱节现象。的确,苏联计划工作人员——计划应当生产的品种及其规模——在判断中的任何错误,都可能造成福利方面的损失;这样的损失比之私人企业中进行反复试验的代价要大得多。实际上,在计划工业化过程中究竟犯下了什么代价高昂的错误,将永无人知。不过无法说明,在苏联的计划经济中,为什么却由于缺乏有效需求而存在不景气和失业现象。

国外需求的起伏也不能大幅度地影响苏联的内部稳定,因为在1937年出口货物还不到国民生产净值的1%。在执行两个五年计划期间,制造业生产增加了2倍以上(见上文,原著第432页表Ⅲ)。直到1931年止,这一增长伴随着进口物品的显著增长。其后,由于在这个大陆规模的国家可找到的多种潜在资源的情况有了进展,进口货品下降了。(69)苏联政府积极奉行代替进口品的政策取得了成功,这表现在从1929年到1937年之间进口货物降低了47%,还表现在苏联自称是解决制造合成橡胶所涉及的实际问题的第一个国家(70)。这一十分显著的朝向自给自足趋势,部分地是为政治权力和战略的考虑所激励的(因为决不能让俄国公众忘记他们处于敌对的资本主义世界的包围之中)。这一趋势意味着靠出口来支付进口的迫切需要已经结束。而且由于苏联政府完全垄断了对外贸易,苏联的商业政策(通过实行严格的外汇管制和进出口特许制度)保证国内生产计划不会遭受外部影响的危害。

通过定价,生产计划便转化为财政计划。国营贸易公司就一定数量和质量的商品与国营工厂或托拉斯签订交货合同,商品的价格不由工厂而由计划当局决定。由于计划价格的确定是根据包括工资在内的估算的生产成本,金融当局必须把资助生产计划所需的全部贷款交付托拉斯支配。(71)因此,上述贷款安排原则上完全依生产计划而定,而国家银行不可能通过它们的信贷政策造成实际需求、产量或就业方面的变化。

苏联财政或预算政策的职能是当心财务交易不致打乱经济计划。为了获得对巨大投资和工业化计划提供资金的手段,苏联当局几乎完全依靠单一的间接税,即营业税。这种税是这样设计的,它要在对消费品的需求(决定于工资收入)同消费品的供应(由生产计划安排)之间建立平衡。(72)商品出售的零售价格超过出厂价格的部分就是这部分计划当局决定加速工业化的程度(即决定投资率的增加幅度),也就是财政政策必须照办的程度和营业税必须增加的程度。

明显的是,工业化速度本身最初必须以俄国人民的巨大牺牲为代价。在第一个五年计划期间推行了强迫的集体化;农业总产量下降了,牲畜被屠宰了,当然这些产品没有进入城镇市场。在这减少了的农产品总量中,还必须增加出口量,以支付更多的进口的设备和机床以及补偿在世界其他国家处于大萧条时期对苏贸易的不利条件造成的损失。但是同时,当国内现有的可作消费用的农产品下降时,工业劳动力成倍增加后可供花费的收入却随之增加。在此严重的“商品荒”情况下,价格提高了,基本商品大部分实行配给,只有一小部分容许在合法的黑市上自行定价。官方的配给优待产业工人,虽然到黑市上去补充他的配给品的诱惑经常刺激他们去挣得货币收入,但是昂贵几倍的价格却剥夺了这个货币工资级差的普遍意义。这一级差本来是用来奖赏熟练工人,并导致流动性的。无疑地,这一情况以及在分配紧缺商品中有意区别对待,包含着可能导致一切有效规划垮台的危险。在第二个五年计划期间,由于供应状况得到改善,在1935年高价和配给可以取消了,人的痛苦至少没有增多,于是上述对于计划工作的明显的危险减小了。根据说明计划完成的数字来判断,不能说不同经济部门的成就是不相关联的或混乱的。(73)

在这个集体主义社会里,发展经济的决策牢固地集中在政府手中。这个社会要把经济计划、金融管理、财政和商业政策都密切协调起来。因此在这个社会里,保持经济稳定和获得国民生产的巨大增长并不是解决不了的问题。

在工业成长已经达到先进阶段的个人主义的国家中,要维持一个高水平或上升水平的生产就困难得多。由一个当局拟订一项总计划,然后把它强加于所有的人,在资本主义社会是不容许的。准备生产什么以及生产多少都取决于按当时市场价格对各种商品和劳务的有效需求。与苏联有计划地分配资源形成对照,资本主义或者市场经济依靠对价格变化的反应,来确定把资源投向需求最大的那些部门。

但是为什么自1932年以来,有效需求的恢复在法国完全没有,在美国很不完全,而为什么在英国不能维持下去呢?对于这个问题,不能作出对三个国家都有效的简单答复。它们所需要的是四大作用集团之一(或是四者的总和)增加支出,达四个团体是:消费者、商人、政府或外国人。普通的民众,尤其是失业者想要多买一些,但是他们连买基本必需品的钱都拿不出来。没有资产可以作为向银行贷款的抵押,人口中的这个大多数增加其有效需求的可能就被排除了。虽然国外需求对刺激生产极有帮助,但是这种需求在30年代受到直接管制和货币限制的阻碍。结果,需求、就业和生产的增加都仰赖政府和商人开支的增加。

只要公共开支(即政府和地方当局的开支)是靠税收提供资金,只要——税率结构没有任何显著变化——预算是平衡的,政府就既不能减少,也不能增加总的需求量。它们只能通过造成预算上的赤字来增加需求量,其途径是减少税收或是增加商品和劳务的支出。但是赤字支出(以借款来提供资金)由于多种原因,却受到商人的反对。1931年在联合王国,这一社会成分导致了工党政府的倒台,因为当时关于国家支出的美伊委员会(74)报告说,预算表明下一个财政年度里赤字达1.2亿英镑。要求预算平衡同样是法国勃鲁姆政府最终受到挫败的诱因。而要向由罗斯福新政造成的相当数量的“联邦”赤字提供资金,肯定地使美国企业界与政府之间早就存在的敌对情绪更为加剧。企业界巨头认为,把最广泛意义上的国民账目的平衡作为目标,不是政府的职能;而如果以“健全的财政”为名义,政府根据这种理论行事,并把它自己限于平衡预算账目,那么,能够增加有效需求的惟一渠道就是私人企业。

在作出是否增加支出的决定,以便扩大生产和就业,企业界巨头的动机——虽然并不是全部的动机——是获取利润。对取得利润的前景又受到下列事物的影响:成本变化、技术发明、税收结构的多样性等等,而最重要的是银行业系统的货币政策,也就是说,最终发生影响的是半自主的中央银行的货币政策。

在所有成熟的经济中,中央银行控制着货币的供应。只要公众宁愿把货币存在手头而不愿把它(按一定利率)存放出去,中央银行就可通过增加货币供应的办法来降低利率。(75)即使由于各种原因,公众愿意持有更多的货币,中央银行也能通过货币供应中的变换来满足他们,从而把利率维持在所期望的水平。银行活动首先影响短期利率;但是,中央银行通过对短期利率施加影响,可以间接影响长期利率。它们还可以通过适当的“公开市场活动”来直接影响后者,也就是通过买卖公债和长期债券。如果中央银行买进债券,它们就抬高了债券的价格,从而降低了长期利率。长期利率愈低,企业家们投资赢利机会的幅度也愈大。因此,如果有效需求又恢复到仅靠私人企业的投资政策(如同有的国家由于政治原因而禁止政府造成预算赤字就会有这种情况),银行的货币政策在创造适当的投资条件中具有决定性重要意义。

在生产能力闲置和工人失业的情况下,平衡的预算、低利率、原料普遍实行国际价格(原料的国际价格低于制造品价格)等,都是易于恢复企业家们对于在联合王国投资获利的信心的主要因素。当1931年工党分裂时,新的联合政府提高税额,降低救济金,通过把巨额国债转换为低利息而大量节约,并从1932年增加进口货物的关税中获得较高的税收。通过上述各种手段,直到1936年为止,国民账目逐年都充分实现平衡,只有1931年例外。(76)

新政府已经许愿要“挽救英镑”之后在上台不到一个月的时间内就放弃了金本位制。通过这一行动,它切断了英国同世界价格水准的联系——这种割断联系是必要的,如果英国要制止通货紧缩和失业增长的话。此外,英镑贬值是计划用来刺激出口的,只要竞争对手如美国、法国、德国、比利时、荷兰和瑞士继续实行金本位制,而英国的主要供应者和顾客,也就是大英帝国和有些斯堪的纳维亚国家,同样地贬值并把它们的货币与英镑保持固定比率。在这一方面,英国的幸运是十分独特的。她继续获得廉价的食品和原料,而又比她的竞争对手占有出口方面的优势。(77)金银两项姑且不算,英国国际收支收入项目下的差额在1933年和1934年达到平衡,而在1935年出现顺差。(78)

货币贬值的另一结果是利率的放松。中央银行通过公开的市场活动而增进整个银行系统的现金基础。但是,尽管利率较低,30年代“工业贷款”从来没有达到20年代的数量。结果是各银行拥有更多的现金而又不能找到“贷款”的顾客,于是它们就去购买证券和债券,从而帮助企业周转灵活,并使它们不必仰赖银行而能有钱扩大企业。

这些金融、财政和商业措施在雇主中产生了乐观情绪。不过,仅靠这种乐观情绪本身难以促进恢复。在整个20年代,具有决定意义的是,在所有大国之中只有英国仍然没有生气。它一直苦于没有投资;它的工业也没有经历过像德国或者美国那样的合理化和现代化;此外,还积压下来大量未满足的住房需求。因此,在一定的贸易、财政和金融的有利条件下,投资的机会是相当多的。

一上来,出口额的增长大于工业生产的增长。(79)货币贬值和关税刺激了在受保护的工业,特别是钢铁工业里的投资(见上文,第620页表Ⅴ),在这个部门投资所表现的形式是节省劳动力的设施;它也有助于提高每人工时的生产率。此外,贸易条件转为对英国十分有利后,它在整个30年代继续为全国提供了廉价食品与原料。这些基本原材料的价格继续保持低水准,部分原因是德国、意大利和法国的保护措施。由于生活费用下降的程度超过固定收入减少的程度或职工工资比率减少的程度,便出现了对住房(80)和对其他耐用消费品(例如汽车)新的需求。因此,在国内的恢复进行顺利的时候,英国却丧失了出口优势,原因是金本位集团国家的货币随后贬值,特别是国外加强对进口品数量上的限制。

同制成品产量的增长(见上文,原著第432页表Ⅲ)相一致,英国的进口货物也大量增加,1937年比1929年大约高4%。另一方面,出口货物却继续保持低20%的水平。(81)金银在外,对外收益账差额显示赤字由1936年的2 000万英镑增加到1938年的6 600万英镑。(82)上述对外赤字通过兑换率的波动也许能得到改正,但是对于一个贸易大国来说,当时要这样做会有明显的不利。通过汇兑平衡基金的建立,对外赤字,特别是短期的资本活动,对兑换率的影响是被阻了。但是这种外汇管制与极权主义国家所实行的是有根本区别的。(83)既然不准国外的逆差制止国内的恢复,英国就出售国外资产来弥补小额的,但是持续不断的赤字。

显然,在30年代,有若干有利条件联在一起来复苏英国的活动。政府为复苏准备了条件,但是它没有通过任何赤字支出来开始。一旦有效需求增长,就会变成累积的,在1937年年中就业和生产都高于1929年。(84)若干因素促成了1937年长期利率的提高,这种提高是紧接着政府2月份的宣告而来的。这份宣告说它们要在5年期间花费15亿英镑用于重新武装,这笔金额中的9亿要通过贷款获得。其余的将来自对公司利润增长的特别税。利率的提高和预期的利润税都对私人投资起到了反作用。总需求和就业都下降了,而这一下降并未因1937年和1938年预算赤字的剧增而受到多大遏制。因此,在联合王国,复苏(显著,虽然仅仅是短期的)是由企业家们造成的。政府所做的一切只是为他们铺平道路,恢复他们的信心,等待他们作出反应。

在美国,国内的恢复略差一些,尽管它与除苏联以外的任何大国不同,从1932年到1937年制造品的产量翻了一番(见上文,原著第432页表Ⅲ)。但它的情况是大萧条更为严重。国民收入从1929年到1932年,英国只下降了15%,而美国下降了44%。在随后的复苏中,制造品产量和实际国民收入仅恢复到萧条以前的水平;而这就意味着从1929年到1938年期间,美国经济是停滞的。不过,适当地考虑到不同的经济部门的经历迥然不同,这一概括不说明什么问题。这里只能着重强调几个具有十分显著意义的特点。

在罗斯福的新政派上台的时候,金融当局,也就是联邦储备银行,已经降低了利率,而且力图通过公开市场业务来扩大美国的信贷基础。但是这些打算因黄金的流失而完全被抵消了。由于英国汇兑平衡基金一直在吸收黄金,以便有意降低英镑集团货币的价值,而这正是美国政府所担心的,于是禁止美国黄金出口,并于1933年将美元贬值。(85)黄金禁令使国内的信贷活动有力地开展起来,1934年的出口货物也有了相当大的增长。(86)

但是,除了国外需求出现了短时间的恢复以外,美国的廉价货币本身没有自动地产生有效的国内的需求。考虑到20年代美国的投资热的气势,那里的萧条未必能够轻易摆脱,这种萧条主要地反映了对工厂、设备和住房的要求达到饱和状态。确实,新政派认为阻碍复苏的是(1)私人投资机会暂时减少;(2)经济权力极端集中在少数人手中。他们所集中注意的,不论正确与否,正是在后一方面。

不过,经济权力的集中起初没有受到实施当时的反托拉斯法的直接攻击,而是受到旨在对劳工和农民给予保护和增强实力等项措施的间接攻击。政府通过维持提价的方法来帮助农民,政府也支持组织工会,承认劳资谈判,改革职业介绍所制度等。大企业对各项革新措施不满。如果职业介绍所能够拒不将工人调往正在进行罢工的工厂或是拒不同意雇主雇用非工会会员,或是他们能拒不向申请人按照低于标准的条件提供就业机会,那么,“工厂纪律”怎么样维持?(87)“老板”作为一家之主的地位,就会被削弱,如果他不能解雇一个讨厌的工会会员,或是“捆行李”即失业的威胁不再能用来厉行纪律的话。美国新劳工法的政治及社会含义,远不是恢复了雇主们对企业赢利的信心,而毋宁说是动摇了这种信心。

由于国内私人投资总额1925年到1929年平均每年为140亿美元,1929年为160亿美元,到1932年却下降为10亿美元,所以新政派不愿仰仗企业家们的有效需求的恢复来把经济活动恢复到大萧条以前的水平。因为统一的联邦、各州和地方的预算从1925年到1929年拥有小额结余,新政派想要通过扩大在1930年亦已出现的预算赤字的办法来增加有效总需求。

从1931年到1938年的八年期间,每年平均预算赤字为17亿美元,1936年达到最高数29亿美元。同一期间,国内私人总投资额平均每年为53亿美元,1937年达到新的高水平为114亿美元。(88)因此,在此期间,私人投资加上政府赤字仅相当于20年代后期私人投资额的一半。如果没有别的解释,仅此一事就足以说明美国的停滞。但是为什么私人投资恢复得如此之慢呢?

无疑,突出特点是,由于20年代的大量投资,30年代初期需要异乎寻常的刺激来促进私人投资。当时缺乏这种刺激。已经受到劳工法震动的企业家们的信心(89)绝没有因为官方的赤字支出而加强。由于上述赤字是靠借贷获得资助的,短期或长期利率都未提高,人们本来预料企业家们会欢迎赤字支出。因为赤字支出几乎全都是救济性支出,既不向企业家的地位提出挑战,也不使政府卷入任何一种“企业”。不过,由于救济可能动摇工作的意愿,也可能侵害雇主向工人开价的力量,它遭到企业家的敌视,其激烈程度不亚于新政的劳工和社会法所引起的后果。(90)

最后,大企业对于政府直接干预就业问题(即通过公共工程的开支来干预)的反对是十分坦率的。因为一旦政府懂得了如何影响就业,企业领导人就担心他们的社会经济权力会受到威胁,担心扩大公共事业部门就意味着私人企业的结束。事实上,用于公共工程的政府支出总额(联邦、州、地方)从1931年到1938年期间每年平均约比1930年少5亿美元,所以与救济支出相比,用于公共工程的支出对恢复所作的净贡献等于零。(91)但是,1930年在所有的公共工程建设中,联邦用于公共工程的支出仅占10%,而1931年到1938年它每年约占58%。(92)正是由联邦专款资助的联邦支出戏剧性地增加,引起了注意。确实,“某些类似同田纳西河流域管理局有关的单项工程,规模如此巨大,种类如此异乎寻常,以至于造成普遍的夸大了的看法:认为正在实施的整个公共工程计划是野心勃勃的”。(93)联邦用于公共工程的支出,由于同私人企业竞争以及削弱企业家的信心而受到严峻的批评。人们认为,在美国类型的个人主义社会里,只有政府留在幕后,导向积极投资、雇用工人和经济繁荣的企业家们的信任状态才能出现。

新政派的种种措施继续使赤字维持下去。这些措施忽视了下列理论,即依靠私人投资解决就业是“健全财政”和预算平衡的社会职能。然而,根据20年代支出的惯例来判断,所需要的预算赤字至少要3倍于当时实际的赤字——在没有大规模的私人投资的情况下——才能把经济活动恢复到繁荣的水平。(94)不论美国的粗犷的个人主义在若干年内是否抵制了大量的,尽管是不足的,赤字开支的影响,就像有些评论家所暗示的那样,显而易见的是,政府扮演了新的角色,政府同大企业之间根深蒂固的敌对情绪又因政府提出劳工、成本和价格法律更为剧烈,而这种敌对情绪反过来破坏了私人投资所依赖的信心本身。从1937年8月起,在六个月内,美国已跌入一场萧条时期,其严重程度如同1929年9月开始的那次一样,(95)虽则持续时间不是那么长。

新的衰退有许多原因。在1937年上半年计时工资提高了并稳定在比1929年高20%的水平上。成本的这一提高并没有从较高的价格中得到补偿;因此利润幅度受到压缩。同时,雇主们又面临社会保险法规定的新税则。此外,1937年3月和5月,联邦储备委员会要求所属各银行冻结黄金进口和增加储备金,这两项措施导致长期利率可观的提高。上述各因素和扬言要实施的反托拉斯法一起,相当大地减少了私人投资进一步恢复的一切希望。但是,实际衰退的最重要原因是1936年6月及其后削减政府开支和增加税收:后者打击了私人消费和投资,而前者减少了总需求净额,把它减少到以前由预算赤字所产生的那个限度。

进口数量1937年比1929年高2%(出口数量则低21%),在新的衰退时期则灾难性地下降了。进口的下跌造成对外收支的巨大余额,从而清除了前三年往来账户上的对外赤字而有余。总的说来,美国在30年代仍然拥有一笔小的外贸顺差,而由于1934年的约翰逊法,美国资本借贷实质上被禁止,(96)世界上其他国家必须以黄金支付欠款。(97)但是流入美国的黄金10倍于它的对外顺差,反映了(1)偿还美国在国外的贷款(2)由于政治动乱和战争的阴影,资本从欧洲外逃。(98)到1938年底,美国“纯”持有的外国资产加上黄金几乎达到180亿美元。对比之下,联合王国“总”持有的国际储备为200亿美元。(99)美国在国际储备方面的实力地位仍是不次于任何国家的,但是美国国内的经济条件仍像罗斯福就职时一样处于严重的萧条状态。

在整个30年代,法国经济虚弱的突出特点是对外逆差、长期利率高、工资率不变三者的持续存在。另一方面,到1936年为止物价却一直在下跌。在这种情况下,企业家们没有赢利的希望,因而人们不能期待通过私人投资增加有效需求。但是另一个可能摆脱萧条的方法,即通过大规模赤字财政的方法,在法国同样也是不现实的——只要利率居高不下和外贸没有恢复平衡的话。因此,打开法国通向复苏道路的关隘的钥匙首先是掌握在法兰西银行的董事们手中,他们控制着利率,也能够通过他们对货币的黄金值采取的态度来影响外汇结算的平衡。

法国陷入萧条的时期,正是它财政上处于强有力地位的时候。它拥有仅次于美国的世界上最大的黄金储备。但是,由于国际上相对价格水平的变动,也由于其他国家货币贬值,法郎变成估值过高;此时,外汇账目的平衡就恶化了,黄金外流。法兰西银行,最终是法国政府面临着两种政策之间的抉择。他们可以迫使国内价格下降来证明目前的汇率是合适的(即通过紧缩通货)或是变更货币汇率(即通过贬值)这样两种方法来恢复外贸收支的平衡。法兰西银行的董事们决定不贬值的方法而采用迫使国内通货紧缩的方法;(100)他们使整个社会结构在释放出来的痛苦的阶级斗争震动下瓦解了。

对于法国这次极为悲惨的社会斗争的错综复杂的根源,任何简单的分析都不能充分说明问题。不过,社会力量的联合看来是如下的情况:一直到1936年在勃鲁姆主持下人民阵线联合政府上台之前,法国各届政府的主要支持者是农场主、企业家、金融家,即人口中代表着大多数所谓“靠投资生活者”的那些阶层。降低价格的政策直接有利于靠投资生活者,但不利于个别企业主,特别是如果事实证明不那么容易降低工资的话。但是,虽然作为企业主,他们可能希望改变紧缩通货的政策,然而作为靠投资生活者,他们又不愿如此,他们在靠投资生活者的许多集团中只是其中之一。此外,对于他们来说,这是一个政治问题:如果想要防止一个左翼政府上台执政的话,上述集团的支持是必不可少的。他们要反抗这些集团吗?

由于另外一些理由,答案也是否定的。法国工人正在争取承认集体劳资谈判的原则和增加工资。法国雇主对于不准他们照自己的办法规定工资和劳动条件的意图表示不满。他们和工人们都各执己见,工人们以罢工来反对削减工资。在这种情况下,失业增加了;而雇主们无疑地希望贫困和匮乏会给工人们一个教训,使得他们比较听话一些。当劳资之间的剧烈斗争在工厂中进行时,法国政府受到直接的压力,叫他们不要实施那些违背他们所代表的社会集团利益的政策(例如,提出种种公共工程计划从而向工人提供就业机会)。在法国,对于正式选出的政府所施加的或许是最大的压力来自法兰西银行的董事们,他们鼓动靠投资生活者抗拒每一个贬值的建议,从而迫使政府继续退居幕后,纵然国家的经济地位和全国的社会安宁已经岌岌可危。(101)

这场斗争一直斗到最后。金融家们希望他们会有更持久的力量,但是,随着斗争的加剧,国内的信心动摇了,以致投机商们将黄金携往国外。上述投机性黄金外流,比之逆差造成的外流更甚,极大地破坏了法兰西银行董事们能够施加影响的基础。在1936年最初几个月,左翼势力积聚力量,投机性黄金外流由于预料会引起贬值而日益增加,法国此时的对外财政地位危若累卵,经济萧条也达于极点。(102)

在希特勒进军莱茵兰两个月以后,勃鲁姆领导下的人民阵线联合政府开始执政。勃鲁姆像罗斯福一样,推行旨在把复苏措施同社会改良结合在一起的长远政策。法兰西银行受到政府更为直接的控制,但是同时工资率提高了,并开始实行带薪休假和每周40小时工作制。(103)由于对外收支的继续恶化,银行要求中止出售黄金。这时,勃鲁姆将法郎贬值25%,并与联合王国和美国缔结三国协定。这个协定规定:在未经相互磋商(并非相互同意)之前,禁止继续贬值。1937年,就业略有增加,但是工时总数下降了。进口额低于1929年20%,出口额低于同一年30%以上。工资和原料成本的增加,完全被物价的成比例的增加所抵消,(104)从而引起对外收支的进一步恶化。这种恶化如果不是由于政府在公共工程和重整军备方面实行赤字支出,就会使国内就业水平受到的影响达到悲惨的程度。(105)

勃鲁姆短命的联合政府使得阶级冲突严重化了,完全扼杀了私人投资的积极性。但是,只要对外收支继续不受控制——而这件事转过来又是信贷相对紧迫的主要原因之一——甚至通过赤字支出来实现经济恢复在法国也只能永远是当时情况下的偶然性产物了。在那里通行的成本和价格条件下,复苏的真正基础,即外汇管制,却是没有的。一直到1938年年底,成本和价格的上涨才被制止,每周40小时工作制才被宣布废除,货币才稳定在把所有估值过高的偏差都纠正过来的水平上,以及暂时地把有些外流的法国资本实际上收了回来。

这样,法国连一点真正经济恢复的火花都没有迸发出来,它在整个30年代仍然是虚弱的,而在此时期,德国和其他极权主义国家却正在增添力量。毫无疑问,在这10年中,经济力量在欧洲领导权的生死攸关的重新定向中,以及在全世界势力均衡的转移中,都起着关键作用。

在极权的资本主义(106)国家中,获得和维持经济实力的原因是什么呢?意大利、日本和德国,像民主国家一样,主要依靠对外贸易。但是,它们的政府确保把因外汇收支波动而引起的对国内经济的不利影响减少到最低限度。日本像联合王国和(为了不同的理由)美国一样,业已选择贬值作为改善对外收支的手段。但是,它在萧条期间也对资本移动实行外汇管制,并在第二次对中国的征战开始的时候把此项管制保留和扩大到商品支付上。德国和(初始的)意大利,像法国一样,拒绝了货币统一贬值。意大利于1934年代之以外汇管制,而德国在希特勒上台的两年内把1931年以来管理资本移动的外汇管制扩大到一切现行的交易。德国政府用这个方法确实能够防止外贸总支出超过总收入。

不过,这种对外贸易手法能给扩大的经济带来什么宽慰呢?如果世界需求恢复缓慢,外汇管制保证德国会得到它所需要的进口货物吗?当然不是。如果出口收入不扩大,进口就必须加以限制,而这一点反过来就会对任何国内复苏计划设置障碍。为了防止这种现象的发生,德国人又向前进了两步:(1)实行外汇管制的同时,还实行进口许可证和限额制度,这使得他们能对必不可少的和非必不可少的进口货物加以区别;(2)如他们所做到的,德国政府掌握了德国对外贸易状况和结构的全部情报,鼓励发展本国资源和代用品来取代原有的进口货物。这样就成功了一半。因为如果不准许国外影响来危害国内的恢复,那么复兴就只是通过金融和财政政策的手段来刺激国内需求的问题了。

在所有三个极权主义国家中,金融当局都同本国政府合作。这三国的长期利率都维持在远远低于萧条以前的水平上。虽然在德国,其稳定在4.5%至5%的利率仅仅在1935年才开始,但在1933年就已采取措施在相当大的程度上降低短期利率,恢复企业、银行和整个经济的周转。一是制止通货紧缩,一是发行免税证和特别的可以再贴现的职业证券(107)使所有企业和公共机构原来紧张的财政处境放松下来,正是这两项强有力地促使企业界的成员恢复了乐观。

对于恢复企业界人士信任感来说,较之有利的币制或许更有意义的是国内的政治稳定和社会安宁。既然强有力的财界和工业界巨头在帮助纳粹登台方面作出很大贡献,希特勒就履行对他们的诺言。(108)德国就像意大利一样,上述问题是用政治力量解决的。所有自由工会完全遭到禁止,还有集中营的威胁,是保证“工厂纪律”的比较有力和比较直接的武器;相形之下,民主国家的雇主必要时执行纪律所能使用的解雇和失业两项武器就间接得多。鲁尔的钢铁大王克虏伯提到,“通过合法手续任命雇主为职工的领导人,对于雇主来说,是赋予他比以往更加开阔、更加愉快、更有希望的活动领域”,(109)有如他另一次把“我们企业中的劳工平静”(110)说成是新政权伟大成绩中的一项那样。在这方面(一如其他许多方面),日本的情况同极权类型就不同。在日本工会组织还存在,甚至直到1937年还有罢工发生。不过,这些工会要比较为成熟的工业社会中的弱小些。日本那时还处在工业化的过程中,日本的雇主能从剩余劳动力的汪洋大海中吸收工人,而从农村吸收到工业中的工人,其收入要比从事农业所得为高,这种工人刚刚开始有政治觉悟,他还没有严重危及“社会政治安定”。

除了“企业中劳工平静”得到了保证之外,大企业的巨头们对新政权的信任其次还因为它的立法而加强了。1931年在日本,1932年在意大利,1933年在德国,为许多工业制定了“强制卡特尔化”的法律。(111)显然,强制卡特尔化的措施为企业提供了免受“毁灭性”竞争的保护,而这种竞争在萧条时期是十分突出的。因此,这一法令成为企业家恢复投资积极性的重要条件。

上述金融和组织措施,加上旨在鼓励私人投资的财政政策,在德国的雇主中造成彻底的心理变化。但是,有效需求的增加主要不是由企业家那里开始的。因为政府决定货币不再贬值,于是必须防止由于进口超过出口而造成对外收支的紧张状态。固然,外汇管制使当局能形式上保持对外收支的平衡,但是德国的物价高于外国的物价。如要降低物价,就会消灭萌芽状态的复苏信心。在这些情况下,保持当时的出口水平的先决条件就是德国的物价不能再涨。规定工资和物价的终点,就德国的行动而言,将使德国的出口额冻结在现有的水平上。不过,出口额的水平也限制了进口的规模。必须谨慎小心的是,公私投资要集中在国内能解决原料需求的工业部门,而不能依赖于外来供应。很明显,对建筑业和某些重工业可以给予最大限度的发展。对其他工业部门的投资则必须进行选择。分配原料的有关当局间接行使的选择权,又为在资本市场上对私人投资的严格管制以致几乎近于禁止的做法所加强。在上述情况下,通过对建筑业和类似工业的信贷投资造成的需求的扩大,主要是依靠官方当局而不是依靠企业家的行动。

纳粹政权一开始,中央、州、地方当局的公共支出就大大增加。从1932年的140亿马克增加到1938年的约400亿马克,1938年几乎高达1929年的两倍。公共支出的赤字从1933年的4%增加到1935年的约22%,以后两年有所下降,在1938年超过支出的25%。(112)在上述赤字全靠信贷资助的限度内,有效需求继续增长。由于这笔支出而刺激起来的经济复苏,以投资景气的形式出现,在德国是史无前例的。

截至1938年底的6年间,累计公私投资总额(折算成货币相当于732亿马克)超过截至1929年底的6年间(折算成货币为677亿马克)近60亿;但是,考虑到价格变化,实际增长约为29%。此外,虽然政府投资(此项投资决定复苏的速度)1938年与1929年相比增加了一倍,私人投资也达到了1928年的水平,超过1929年10%。(113)更有启发性的是,投资景气首先是和建设和建筑业的巨大扩展有关的。公共建设(即建筑党部大楼、体育场、道路、运河、机场和要塞),从1929年到1938年实际上几乎增加了3倍,而私人建设,住宅和工业建筑都计入,1938年达到了同1929年一样的高度。

极权国家的试验真正令人震惊的特点在于企业能够对政府的巨大支出加以配合。极权国家是怎样搞掉健全财政这个神话呢?这个神话是在民主国家里企业主用来阻止政府,使它不能用公共支出来抵消信任危机的。因为在美国,从1933年到1938年的政府支出仅仅增加了60%,而在德国却增加了170%,上述6年间在美国11%的支出是靠赤字资助,在德国约为19%。如果说美国和法国的政府开支动摇了企业家的信任,为什么极权国家政府的赤字开支没有在国内企业界引起同样的敌视态度呢?这有许多原因。

首先,企业界对政府支出的种种反对都被压倒了,因为政府机器,包括各“自治集团”(农业、工业、劳工和文化的),是在工业巨头和极权政党的头子们的伙伴关系的直接控制下的。这些头头之间是存在着摩擦和猜忌的,但是任何一方如果不与另一方勾结,都不能行动起来。工商界团体及其地区和职能性组织得到有意识的发展,以便在工业领域中能够保证政治优于经济,保证团体利益高于个人利益。不过事实上,由拥有最高产量或销售量的公司所领导的各卡特尔,比工商界团体及其附属各组织要重要得多,尽管在公众的眼里并非如此。确实,就像德国报界消息最灵通的机构在过去所经常抱怨的,“实际上,各个集团和卡特尔人员的公开身份导致了使用工商界团体的影响和权力(这不应该控制市场),有便于加强各卡特尔的私下的权力”。(114)因而极权组织的机构模式恰巧是这样安排的,它使得大企业在国内起到相当大的影响,这就有助于减少企业界对政府开支的反对。在民主制度下,如果一个政府拥有工业界的支持而执政,企业家仍然保持对政府支出的种种反对,因为他们不知道下届政府会怎么样。而在极权主义下,不会有什么下届政府。(115)

此外,在政府支出的目的不损害私营经济部门利润的情况下,企业家就不反对政府支出。诸如道路、党部大楼、体育场等规模宏伟、崭新的投资项目,都是从一开始就由政府支出,完全是私营企业“通常”投资计划的范围之外的。因此德国的工业家为自身利益欢迎上述公共工程项目,而这些工程又衍生出对许多工业部门特别是钢铁工业的好处。日本工业家对公用事业的发展感到高兴,这是成功地促进工业化的一个基本条件,意大利的工业家也欢迎政府当局执行的土地开垦方案。只要存在未被使用的资源,他们都赞成军费开支。民主国家也是一样,企业家对上述非竞争性的政府投资不可能持反对态度。尽管如此,在美国,他们反对田纳西河流域工程,因为他们看得出来,他们所不信任的罗斯福政府可能用这种手段更有效地强制执行反托拉斯法。此外,民主国家中的企业家还担心,政府对公共工程计划开支的范围狭窄,而导致左翼政府实行工业国有化以便创造政府投资范围的诱惑力却是巨大的。他们从法国和联合王国工人运动的党纲上发现他们的担心是有根据的。要是像德国和意大利那样没有自由的工运,企业家就有理由相信私营经济会受到尊重。(116)

只要存在未被使用的资源,企业家就不反对日益增加的政府开支。既然政府开支不像美国那样主要用于救济,而是用于公共工程和军备,减少失业的效果立竿见影。由于有了工资限额,充分地利用工厂设备便降低了生产成本,结果工业利润比其他收入增加得都要多。(117)因为股息是有限的,又因为与法国的地位不同,资金外流是不可能的,周转(尽管有高额捐税)是如此之灵活,以致企业家能在货币市场购买政府短期债券(全属勘探GmbH债券,通称“梅福”债券),并用这种方法来秘密地资助政府的赤字支出。

沙赫特和施威林·冯·克罗格负责货币和财政政策,最能正确评价从1935年以来由于加速增加军备支出可能引起的经济效果,他们开始要求政府注意除了军备以外的国家和党的其他方面支出。(118)从广义上说,他们的态度是,政府在促成充分就业方面应该仅仅是一个接生婆,在达到这一阶段以后,靠信贷资助的办法应立即停止,政府支出应该通过捐税和长期贷款来充分相抵。

1937年秋季,经济活动中的充分就业的水准从所有的实际意义上讲已经超过,(119)但是政府支出在1938年全年有增无已,一直继续到战争爆发。通过“梅福”债券(120)秘密地用贷款资助军备支出于1938年3月停止,但是施威林·冯·克罗格发现,尽管已有较高的税率,用增加税收和长期贷款的办法使收支相抵还是不可能的,因而被迫公开从短期货币市场上贷款来弥补差额。

但与此同时,政府支出集中于军备生产已经导致资本货物工业——也就是军备和重工业——达到最高生产能力。为了交付上述军备订货,必须增加工厂和设备。因此,上述工业中的私人投资总额已于1936年达到1929年的水平,1936年到1938年几乎又翻了一番。(121)在充分就业情况下,私人投资的兴旺意味着企业主互相竞争以吸收工人和争取稀缺原料。结果是由于明显的不顾工资限额,成本增加到对企业界不利的程度,而由于上述增加的成本只能部分地从较高的价格中得到补偿,工业利润趋于下降。然而,上述利润须交纳高税率,这就意味着减少资金周转,不仅阻止了企业家向货币市场贷出现金,而且实际上迫使他们把存在帝国银行的“梅福”债券贴现来补充现款。

债券贴现在1938年的后10个月中使流通的货币增加了30亿马克,也就是说,远远超过了前5年货币增加17亿马克的数字。(122)急剧的增长引起了不安。通货膨胀不是临近了吗?诚然,“当沙赫特看到他所搞出来的〔通过先前的“梅福”资助方法〕危险局面已变得不可收拾时,他越来越急于寻求出路。这……是沙赫特同银行董事们长时期谈话的主题。”(123)不过,他有胆量,把当时面临的危险和造成的原因向希特勒提出警告,并建议采取所需的补救办法来防止一场灾难。根本原因在于靠货币资助的政府赤字支出使有效需求增加,却没有使充分就业的条件下实际国民产值得到相应的增加。更糟糕的是,本来应该防备额外购买力浪潮的堤坝,以及各项精心筹划的控制办法,似乎完全失效。因为“订货的各方迫使制造商囤积原料和劳力”,而这样反过来造成“物价和工资的过分上涨”。(124)过去10个月奉行的政策所遗留下的影响仍可补救,只要通过税收和“不影响长期投资市场的贷款”能弥补政府支出,只要各种控制办法“变得有效”。(125)沙赫特被撤职,但是——因为他的建议大概受到了注意——接替他的职务的冯克得以在1939年8月25日写信给希特勒说:“我已拟订了具体建议,坚决削减非急需消费和任何与战争无关的政府支出,通过这样的办法我们将能处于满足各项对财政经济的需求而不受严重震动的地位。”(126)

在充分就业的条件下,连续推行靠多发货币资助的赤字支出,其直接后果是国内的紧张和疲敝;这无疑地造成了浪费和资源的无效使用。但是这种浪费属于一种不同的性质,较之与失业和真正资源闲置相连的浪费,其严重性要小一些。因此,极权国家的相对工业力量在30年代的增长是必然的,因为它们达到和保持了充分就业,而在民主国家中从来没有达到过充分就业,并且肯定地未能挡开1938年的又一次不景气。不过,发展军备成为极权国家经济政策的支柱这件事,对于这些国家经济的性质和结构却产生了深远的影响。

大规模备战离不开扩大武装力量和计划进行一次征服战争的准备。同时,也引起其他国家的重整军备竞赛。这就使支出的主要目的从充分就业逐步转向取得重新武装的最大效果。(127)

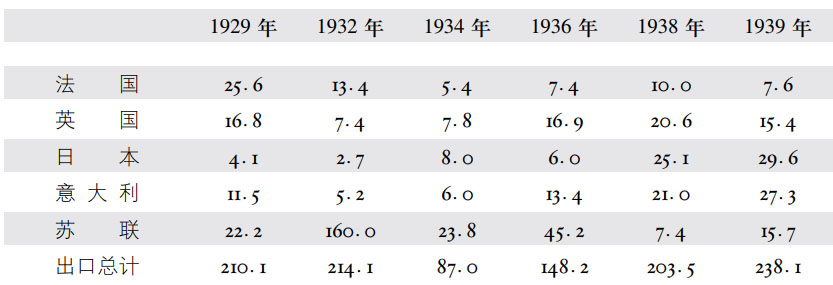

(二)国外地位

各强国在国内执行的经济政策的性质和方法对于它们同其他国家的关系产生决定性影响。在民主国家中,进口货物随着工业生产的波动而波动。极权主义国家的情况就不是这样,只有日本是例外。从1929年到1937年苏联的进口额下降了43%,德国下降24%,意大利下降31%,而日本却上升了30%以上。日本工业化的比率和战备的比率如此之高,国内可开发的资源比之苏联和德国又要少,因而自给自足规划的规模受到限制。

在德国,随着国内原料和代用品生产的增长,进口额减少了。毫无疑问,这意味着像苏联那样减少对外国经济的依赖。从军事强国的观点看,这是最为可取的,而德国人认为,即使从经济观点来说在一定限度内也是有利的。他们承认国内矿石、合成汽油和合成橡胶(丁钠)比进口的原料昂贵。(128)不过,他们争辩说,天然橡胶的成本为4英镑,而在国内生产合成橡胶的成本为10英镑,如果不能增加出口来获得购买进口的天然橡胶的4英镑,这对德国意味着什么?(129)这老一套的论点一有机会就向德国人硬灌。对于他们来说,所谓的30年代的和平的基础就是关闭边界。他们断言,美国关税、英国关税(加上英联邦范围内的优惠安排)和法国对进口的数量限制,都使得德国不可能获得购买外国货物的支付手段。有鉴于国外需求的伸缩性——如外国人所说的那样——通过出口货物减价(贬值)的办法,出口额可以有相当大的增长这一点真的可以肯定吗?如果真的贬值10%,出口额就要增加20%——这里引用凯恩斯关于20年代赔偿转让问题的著名例子(130)——那么,整个国家的边际生产率每增加20个出口实际单位就意味着最后只能增加8个进口实际单位(即1.2×0.9=1.08)。根据上述假设,停止进口某些商品肯定对整个经济有利,如果这些商品在国内生产的实际成本比两倍半后的世界市场价格要低的话。(131)因此,从纯经济的原因而言,——只要存在着失业问题——把实际资源向国内自给性项目投资而不是向增加出口方面投资,(132)并把马克的外汇比价保持在萧条前的水平上,是有利于德国的。不过,当德国接近实现充分就业,而军事和政治目的愈来愈刺激它坚持高度的自给自足性的时候,经济论点就不再重要了。1937年7月,戈林在对柏林国际商会发表讲话时,强调指出,如果长期依赖外国的或多或少的善意来生活,这对于一个自觉的民族是不可容忍的。(133)

在30年代,德国与意大利或苏联一样,都尽一切可能使这种依赖程度变得比较“可以容忍”一些。即使如此,1937年德国对外依赖的程度(按进口商品价值计算作为国民收入的百分比表示),以及它在世界贸易中的分量和意义(按上述进口货物价值计算作为世界进口货物的百分比表示),与其他大国相比仍是高的:

表Ⅷ 1937年各大国在世界贸易中的依赖性和重要性

上述比率的关联是两重性的。广义地说,为了维持高额国民生产或国民收入,德国对进口货物的依赖比美国和苏联更明显;另一方面,既成事实是德国在世界贸易中仅次于联合王国和美国之后占第三位。它在世界贸易上的分量和重要性,使之能够运用本国的商业政策,把它在战时可能是一个严重弱点的对其他国家的依赖,变为和平时期力量的源泉。只要德国继续保持世界最重要的贸易国之一的地位,它就有机会在它主要商业伙伴的国界内影响它们的经济活动的水平和性质。在极权主义的德国,对外贸易本身成为准备侵略的一种手段。与之相比,苏联由于对贸易的依赖程度低,在世界贸易中不重要,因而它奉行侵略性贸易政策的余地甚小。

从30年代中期以后,德国通过贸易成功地对毗邻国家施加像联合王国和法国在它们附属领土上所施加的那种政治影响。(134)德国在1934年将外汇管制扩大到所有的“现行”交易后,能够调整其进口以适应其出口的波动,但是它不能决定出口量。它的出口依赖于它所不能控制的国外需求的波动。因此,尽管有外汇管制和自给性项目来供应急需,德国出口量的波动在其保持充分就业的努力中仍是一个问题。为了逃避这种困境,德国规定同拥有对德国有补充性的自然资源的各国签订长期的补偿性合同,从而获得必不可少的供应。

不过,邻近德国的大部分国土的地理和气候条件都与之相似,结果只能提供相似的而不是相辅相成的生产机会。热带亚洲、南美和非洲的农产品、矿产品,对于德国制造商的辅助作用远远超过大部分欧洲的资源。但是同非洲国家签订长期合同以获得大量供应的可能性很有限,因为非洲大陆4/5以上的贸易都是同德国在欧洲的对手的帝国所属领土进行的。(135)

在30年代,拥有殖民帝国的欧洲国家从它们的非洲殖民地和自治领以及亚洲属地增加进口。南美的情况则不同。那里和非洲不一样,都是由政治上独立的国家组成的。因为随着美国的不完全复苏,它从拉丁美洲的进口削减了,也因为拥有殖民帝国的欧洲国家把采购的地点集中在飘扬着它们旗帜的自治领和附属领土,拉丁美洲便能同德国和日本自由缔结补偿贸易协议。这类协议能使德国在和平时期从一些互补性的南美国家获得“保证”供应,但在战时却不能保证这类供应。正是出于这种政治理由,德国也把它的贸易精力集中在经济上不那么相辅相成的欧洲国家,尤其是东南欧国家。不过,把几个国家组成一个军事安全联合地理单位的政治概念,同辅助资源国家联合的经济概念是不一致的。为了克服这一困难,德国设法使东南欧国家集中生产它所需要的原料,并取得了某些成功。

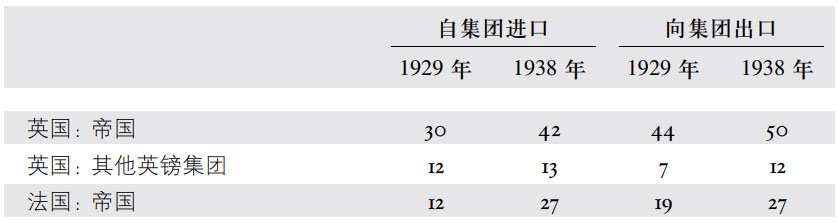

在过去,各国政府对于贸易的地理模式所施加的影响很小,因为贸易的进行所根据的原则是最惠国条款、非歧视性和货币的可兑换性,而且几乎完全受关税的调节。但是所有这些随着国际商定的货币和贸易守则的解体改变了。世界分裂成多少是长期性地区货币集团——中欧和东南欧的“外汇管制”集团,西欧的“金本位”集团,北欧和英联邦的“英镑集团”,日本的东亚“日元集团”——于是倾向于鼓励在各自的货币集团中进行贸易,因为每一集团内部都有汇率稳定。(136)30年代的歧视性贸易政策改变了世界贸易的地理模式。作为贸易政策手段的双边清算,不可避免地意味着歧视其他国家,但基于限额和关税特惠的贸易政策也是如此。在联合王国于1931年废除了自由贸易原则之际,它于1932年的渥太华协定中规定了英联邦内部特惠的原则,从而对世界其他地区实行歧视性政策。法国主要依靠限额和特惠协定作为调节进口货物的手段,而美国总的说来采用直接的关税的作法,避免贸易上的歧视,对于从菲律宾进口的糖等给予优惠则是例外。联合王国也小规模地利用限额和双边清算。确实,不是德国最先把双边手段带到西半球的,而是联合王国,先是在渥太华成功地把它用到自治领上,而后又于1932年同阿根廷签订的支付协定中使用了这一手段,这使得美国很不高兴。(137)尽管如此,纳粹所运用的双边原则在他们有意安排的歧视性贸易政策的武器库中成了最有力的武器。他们认识到,“国家经济和政治权力不仅必须在本质上就存在于国家对外贸易的大小幅度中,而且必须存在于国家进出口货物在其贸易伙伴中的分配之中。”(138)

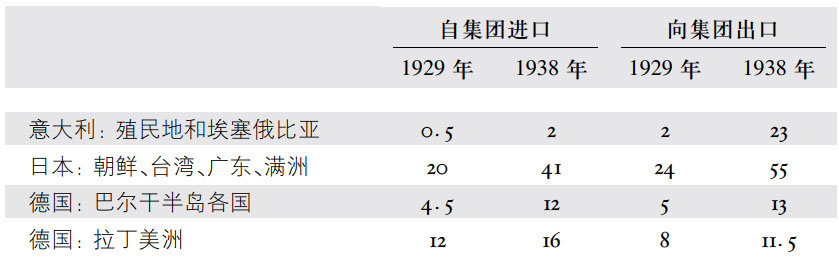

通过对1929年和1938年每个强国与其经济集团成员进行贸易的情况进行比较,能够看到世界贸易分崩离析的大致迹象:

表Ⅸ 贸易集团

(占大国贸易的百分比)

(续表)

虽然德国在东南欧的毗邻各国已成为它的经济伙伴,但它们提供给德国所需货物的份额要小于围绕其他大国所组成的国家集团所能提供的份额。然而出于政治和战略的原因,德国急于发展它在东南欧商业利益范围。因为是同独立国家打交道,它就不能把东南欧国家直截了当地变成自己的辅助国,就像日本和意大利在自己帝国范围内所做的那样。德国采用的办法比较精巧。(139)首先是,大采购量;其次,对于德国希望这些国家增加产量的原料,支付的价格高于世界市场的普遍价格,由当事国资助这类交易直到德国用出口货物来付清欠款;第三,向这些国家提供它们从别的国家不容易得到的货物。德国成功地使这些东南欧国家贸易额的40%至60%转向了自己。它用这种办法扶植起来的既得利益集团,可以在它们国内的政治生活中发表意见,影响视听。鉴于它们在若干原料的生产上已经专业化,而这些原料在世界市场上是可用较低的价格买到的,因此它们对德国依赖程度增加,它们对德国的出口如要转移到其他地区也随之变得愈来愈困难了。

而在双边主义的情况下,确实不可能转换出口货物;这就导致了转换进口货物技术上也成为不可能了。这样,双边主义的方法被看成是政策的重要纽带,执行这种政策能通过外贸达到获得最大权力的目的。(140)

由于德国关心供应的“确保”和连续性,德国极高水平的经济活动等于是为东南欧国家保证了一个市场。德国用这个政策使得上述独立国家在对外关系上难以独立自主。而且存在着这样的危险,德国作为一个大国与若干小国打交道,很可能利用其优越的讨价还价地位使贸易条件对自己有利。(141)但没有证据说明它在1939年3月以前就这样做了。(142)

经济集团的组成,或是以严格的双边主义为基础的,德国的情况即是如此;或是基于增加双边的转让,如“帝国”集团的情况。这些集团的组成意味着运输路线的缩短。这样就减少了像德国这样的国家可用的手段,本来它们可以资助购买它不能不买的原料。因为它既不能在国内生产,也不能从本集团内得到这些原料。正因为这个理由,“商业途径获取原料”这个问题就产生了。从国家社会党执政之初起,他们就强烈要求归还前殖民地。但是,如1937年以来德国经济在充分就业的情况下运转时,原料问题变得更加迫切了。德国武装部队对资本货物工业产品的强烈要求,减少了此类商品可供出口的余地。德国对殖民地的要求愈加紧迫。1937年国际联盟建立了特别委员会,来调查以商业途径获取原料的问题。对此,德国财政部长冯·克罗格坚持说,

德国的殖民问题不能用实行“门户开放”政策可以使德国得到充分的原料供应这一论点来摆脱掉。只有能用我们自己的货币购买到足够数量的时候,德国的外汇管理才能得到适当的平衡。(143)

德国人认为,世界其余各地区应该在两者之间作出抉择:或是给德国殖民地,或是接受马克以便在物资交流中当德国不能供应其他国家所需之资本货物时用以支付。在国联委员会提出调查报告草案后,苏联委员在明确提到德国的同时,坚持加上附文说明“某些工业国家抱怨在获取原料过程中的障碍,特别是财政性质的障碍,首先是因为它们的军备政策、它们的野心和侵略行为”。(144)

(1) 从1932年到1937年的五年中,年平均产量增长率,苏联为26%,美国为20%,德国为19%,日本为14.2%,意大利为11.4%,联合王国为11.2%,而法国只有3.4%。

(2) 假定根据美国、联合王国和德国制造业得出的指数(见L·罗斯塔斯:“英国、德国和美国的工业生产、生产率和分配,1935—1937年”,《经济杂志》,1943年4月,第40—54页)可与根据意大利、日本和法国工业生产的指数相比(国际联盟经济情报处:《世界生产和价格,1938—1939年》,日内瓦,国际联盟,1939年版,第34页)。用就业指数除产量指数便得出生产率指数,在就业指数中要考虑到工时的变化。关于苏联,见下文,原著第434页注②(即本书第610页注①。——译者)。

(3) 经济调查研究所(柏林):《工业动员:统计调查》,汉堡,汉萨出版社,1936年版,第76页。

(4) 作者估计俄国每人工时生产率增长了大约70%,与此相对照的是,1929年到1937年之间每人生产率的增长为49%。这一结果的推算过程如下:在1937年共有830万人在大工厂就业,不包括建筑业(贝科夫:《苏联经济体制的发展》,第348页),而在1929年的就业人数为337万(伯明翰局:第12号备忘录,第5页)。因此就业指数从1929年的100上升到1937年的246。上述数字包括采矿和发电部门的就业人数。已知铁矿石、煤、褐煤、铅矿石、锌矿石、铜矿石、锰矿石的有形计算单位和苏联1937年矿物油的产量,以及德国同类的产量和就业数字,估计俄国采矿业雇用人数约为80万。1929年以来,以有形单位计算的产量指数增加了2倍。考虑到每人有形生产率的增长,估计1929年采矿业雇用人数为37万。制造业的就业人数从300万左右增加到750万,而就业指数从1929年的100增加到1937年的250。由于制造业指数在1937年增加到373(见上文,原著第432页表Ⅲ),每人的生产率必然增长了49%。估计俄国劳动时间从1929年每人工年2 336小时减少到1937年的2 044小时(根据L·E·哈伯德:《苏联劳工和工业》,伦敦,麦克米伦,1942年版,第47页和第98页),俄国每人工时生产率从1929年到1937年必然增长约70%。顺便说一句,这里估计的每人生产率增长约49%可以与下述数字相比较:根据科林·克拉克的数字减少约3%;根据苏联官方宣布的数字增加157%。据多布的材料,俄国人预期在第一个五年计划期间劳动生产率翻一番,但到1932年底实际增长没有超过41%(见多布:《苏联的经济发展》,第239页)。另一方面,“第二个五年计划规定工业劳动生产率增长63%,实际增长了82%。”〔莫洛托夫:《第三个五年计划》……1939年3月14日的讲话,重印载入《社会主义国土的今天和明天:苏联共产党(布尔什维克)第18次代表大会的报告和讲话汇编,1939年3月10—21日》(莫斯科外文出版社,1939年版,第140页)〕

(5) 莫洛托夫,前引书,第105页,以及贝科夫:《苏联经济体制的发展》,第286页。

(6) 国际联盟:《1937—1938年统计年鉴》,第61页。

(7) 1936年和1937年总产量的微小增加在1938年法国工业陷入新的衰退时完全丧失。1938年法国汽车工业生产能力只利用了60%。对法国官方有关上述时期的某些统计资料的批评,见T·巴拉夫:“法国的重建和法美贷款协定”,《牛津大学统计研究所公报》,第8卷,1946年8月,第266页。

(8) 索洛蒙·法布里肯:《美国工业的劳力节省,1899—1939年》(Solomon Fabricant:Labor Savings in American Industry, 1899—1939),国家经济研究局,不定期刊物第23号(纽约,1945年版),第46页。

(9) 按1929年价格计算(克拉克:《经济进展的条件》,第419页)。

(10) 总的资本组成,如同在“耐用生产资料”和“私人非住宅建筑”方面所反映的,可说明这一点。它在30年代的八年期间增加了490亿美元,而20年代的八年期间增加了750亿美元(阿瑟·伯恩斯:《经济研究和我们时代的凯恩斯主义》,第31页)。

(11) 希契:《美国的经济力量》,第56页。

(12) 法布里肯,前引书,第46页。

(13) 手头没有关于对工厂和设备投资的精确资料。但是国内投资净额,即净投资总额,不包括外国投资、对住宅和公共建筑工程的投资,在30年代要比20年代高得多。国内净投资在1924年和1929年分别为1.01亿英镑和2 800万英镑,而1935年为1.2亿英镑,1937年为1.63亿英镑。这其中的相当大一部分无疑是工业的净投资(见克拉克:《经济进展的条件》,第397页)。至于如上文所估计的每人工时生产率提高20%,已从统计资料中得到进一步的证实。显然,每人物量产出从1924年到1930年增加了7%,而从1930年到1935年增加了15%至25%〔见G·L·施瓦茨:《联合王国的产量、就业和工资,1924年,1930年,1935年》(G.L.Schwartz:Output, Employment and Wages in the United Kingdom, 1924,1930,1935),《伦敦和剑桥经济公报》,第47号特别备忘录;伦敦,1938年版〕。

(14) 《德国统计年鉴,1941/1942年》,第610—612页。

(15) 德国的资料,经科林·克拉克作过调整,表明全部工业生产能力的利用状况,1928年下半年为77%,1929年为75%,1937年11月为85%(《经济进展的条件》,第65页)。

(16) 柏林帝国信贷公司:《1939年年中……德国的经济状况》(ReichsKredit-Gesellschaft A.G.,Berlin:Economic Conditions in Germany in the middle of … 1939),柏林,1939年版,第4页。

(17) 奥地利和苏台德区在1938年世界制造业产量中共同所占份额约为1.1%(国际联盟经济、财政和运输部:《工业化和对外贸易》,第128页)。

(18) 《统计年鉴,1941/1942年》,第90页,第83页,第215页,第260页,第94页*,及伯明翰局:第12号备忘录,第5页。

(19) 这一段话只能是大致不差,其根据是下列的考虑:将生产指数应用于1935年(英国的)和1936年(德国的)净产量统计数据,则可测定1937年的净产值,英国为13.66亿英镑,德国为16.69亿英镑,而美国为50.96亿英镑。既然英国的产值相当于世界产量的9.4%(见上文表Ⅳ),苏联占14.1%的份额应相当于20.49亿英镑。以就业数字,即英国580万,德国660万,苏联750万,美国980万(根据罗斯塔斯的材料,同前引文),去除产值,于是每一个就业人口在1937年的生产率,以联合王国=100,德国则为108,苏联为116,美国为220。

(20) J·斯大林:《关于中央委员会工作的报告……》,1939年3月10日的讲话,重载于《社会主义国土的今天和明天》,第22页。

(21) 除去1937年的德国=6 900万人口,表Ⅳ(J·斯大林:《关于中央委员会工作的报告……》第439页)用表Ⅰ第1栏(上文第373页)来除。并参见E·洛克欣:《苏联的工业》(E.Lokshin:Industry in the U.S.S.R.),莫斯科,外文出版社,1948年,第83页。

(22) 1938年,加拿大、澳大利亚、南非和新西兰计算在内便使英国在世界产量中的份额增加到13.4%,使英联邦按人口平均产量为173,而联合王国与法国总和的人均产量为154。

(23) 把工业分成资本货物工业和消费品工业困难很大。资本货物一般认为包括机械、造船、建筑以及其他不直接满足消费者需要的工业生产的耐用品;资本货物还包括钢铁、冶金、水泥和其他目的在于最终将之改变成资本货物的工业所生产的半制成品。采矿和类似的初级生产阶段或是全部包括在内,或是被分开。显然,任何分类必定是任意的;但是假如遵循同样的分类原则,则在国家之间作些比较应可看出各强国工业结构之间的某些基本差别。

(24) 据说日本需要的铁矿石有85%至90%是来自遥远的亚洲地区,“途中大部分是水运,费用要比一些西方国家低,那里的矿石得靠陆路运输,虽然距离较短”(熊彼特等:《日本的工业化》(Schumpeter and others:The Industrialization of Japan),第233页。

(25) 从大萧条的深渊中恢复过来以后,世界重工业原料的产出除煤以外,1937年都高于1929年,但在1938年又下降到1937年的生产高峰水平以下。世界产出的波动情况如下(单位:百万吨):

(参阅《德国统计年鉴,1935年》和《德国统计年鉴,1941/1942年》)

(26) 贝科夫:《苏联经济制度的发展》(Baykov:Development of the Soviet Economic System),第308页。

(27) 据美国钢铁研究所估计,1938年美国钢厂生产能力的大约2/3闲置无用,这同德国、苏联和日本的情况形成鲜明对比,这三国的现有生产能力得到充分利用(《纽约时报》,1941年12月11日)。

(28) 保罗·赖因伦德:“德国的钢铁经济”,《四年计划》(Paul Rheinländer:“Die deutsche Eisen-und Stahlwirtschaft”,Der Vierjahresplan),国家社会党经济政治杂志,柏林,1939年,第19页。

(29) 见下文,第491页,附录Ⅰ。

(30) 《德国统计年鉴,1941/1942年》,第610—612页,以及《德国统计年鉴,1935年》,第318页。

(31) 美国战略轰炸调查:《对德国战争经济进行战略轰炸的效果》,第20页。

(32) 《德国统计年鉴,1941/1942年》,第612页。

(33) 这一数字根据1935年的估计(经济调查研究所:《工业动员》,第79页)。

(34) 资本货物在各国制造业生产总额中所占份额在这里被用之于1937年的制造业相对产量(见上文,第439页,表Ⅳ),而七大强国的总额假定等于1937年世界资本货物生产的90.5%。

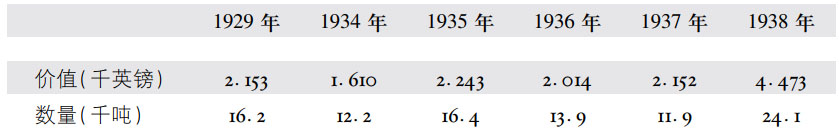

(35) 德国和美国在世界加工器械出口中所占份额:

(见《德国统计年鉴》,各年的国际部分。)

(36) 机床、金属加工器械和配件的出售价值(即总产值)按本国货币以百万为单位:

(见《美国统计摘要》、《德国统计年鉴》、《联合王国统计摘要》敕令第5353号,有关各年。)

(37) 加工器械出口按本国货币以百万为单位:

(见《联合王国统计摘要》,敕令第5353号,及《德国统计年鉴》有关各年。)

(38) 苏联国家计划委员会:《第二个五年计划》(莫斯科,苏联外国工人合作出版协会,1936年),第129页和第131页。

(39) 这一数字比1932年在数量上增长了1.7倍,价值上增长了4倍。此外,第二个五年计划打算在特种加工器械工业投资3亿卢布作为固定资本,意味着比第一个五年计划的这类投资增加了2倍(同上书,第132页)。

(40) 见N·卡尔多:“德国的战争经济”,《曼彻斯特经济和社会研究学院》(N.Kaldor:“The German War Economy”,The Manchester School of Economic and Social Studies),1946年9月号,第24页。德国在1941年加工器械生产增加到198 000台。1941年第三季度,苏联号召生产22 000台加工器械(即年产88 000台),其中14 000台分配给军火、武器和航空工业各部的企业〔尼古拉·A·沃兹涅先斯基:《第二次世界大战期间的苏联经济》(Nikolai A.Voznesensky:The Economy of the U.S.S.R.during World War Ⅱ),华盛顿,公共事务出版社,1948年,第22页〕。

(41) 1935年,日本的机床工业雇工约16 000人。从1936年到1938年,“机械总产”的在厂价值增加1倍以上,而雇用人数增加近1倍。假定加工器械生产同机械总产比率从1936年到1938年大体相同,那就意味着加工器械工业雇用约3万人,而1938年的加工器械产值约8 000万日元,按17.2日元=1英镑汇率计算(熊彼特等:《日本的工业化》,第610、797、812、813页)。

(42) “第7号主要报告第五项生产统计(1935年)”(《贸易部杂志》,附件,1937年4月22日,第vi页)。

(43) 见熊彼特等,《日本的工业化》,第814页。

(44) 从1928年的3.63亿马克(《德国统计年鉴,1935年》,第146页)增加到1936年的6.57亿马克,而在1936年共雇用9万人。见德国,帝国防卫经济计划机关:《德国工业》(柏林,P·施密特,1939年),第46页。

(45) 联合王国已制成的加工器械生产情况:

(见《商务部杂志》,1937年4月22日,以及《联合王国统计摘要》,敕令第5353号,有关各年。)

(46) 这一结论完全是在伦敦经济学院经济研究部主持下于1936年在伦敦地区对机械工人情况进行抽样调查而得出的〔见R·G·D·艾伦和布林利·托马斯:“在繁荣条件下机械工人的补充”,《经济杂志》(R.G.D.Allen and Brinley Thomas,“The Supply of Engineering Labour under Boom Conditions”,Economic Journal),1939年6月,第259—275页〕。德国采取了有力措施“保证增加技术工人的补充”,所依据的是1936年11月7日关于四年计划的法律,要求各机床企业提出证明它们所雇用的徒工数目同技术工人的总数成适当的比例。劳工部决定这项“适当的比例”(《德意志帝国和普鲁士国家报》,第262号,1936年11月9日)。

(47) 德国机床出口发展情况如下:

(见《德国统计年鉴,1941/1942年》,第316页)

(48) 美国加工器械工业的产量和雇工人数为:

(见美国统计局:《制造业统计》,1937年第ii卷,第413页,和《美国统计摘要,1931年》,第835—836页。)

(49) 美国加工器械和附件的出口从1929年的4 100万美元增加到1937年的6 400万美元,1938年的1.02亿美元,1939年1.18亿美元(《美国统计摘要,1940年》,第558—559页)。

(50) 1939年,美国加工器械出口到英国和法国的达6 500万美元(希契:《美国的经济实力》,第70页)。

(51) 《经济学家》机械附刊,1936年11月14日,第2页。

(52) 这位大臣当时正要按计划分配一批合同,以便供应加工器械和量具用于制造弹药。至于量具,他还不能预料在四五个月内能否大量供应。为了获得所需要的机器可能需要更长的时间(1936年5月21日,下院辩论,第5辑,第312卷,第1 403栏)。

(53) 联合王国机床出口的发展情况如下:

英国于1938年出口额的异常增长万万不可解释为当时加工器械工业的生产能力业已达到的规模可以充分供应国内外市场。它反映的是折磨英国和美国的那种总的经济活动中的衰退,以及国外持续地强烈需求英国特殊类型的加工器械。

(54) 加工器械总进口的重量在1929年为11 000吨,在1935年为7 700吨。英国在1938年仅从德国进口的达12 600吨。

(55) 从两个净出口大国的观点来看,作为政治上合作更为紧密的反映。30年代后期,美国成为向法国和联合王国供应机床的兵工厂,而德国成为它轴心国的伙伴意大利和日本的兵工厂。德国出口额分类情况如下,单位百万马克:

(见《德国统计年鉴》有关各年)

(56) 德国库存数是从1938年5月官方统计中推算出来的。联合王国加工器械库存在1943年初为74万,美国约160万(N·卡尔多,前引文)。美国战前库存低于1943年的数字,但是高于俄国人所估计的1940年为100万台加工器械(E·洛克欣:《苏联的工业》,第156页)。

(57) 系根据报告书所述1937年计划年产量为当时全部金属加工机床的12%至15%(苏联,国家计划委员会:《第二个五年计划》,第132页)。

(58) 德国国民生产净值的数字系根据A·J·布朗教授的研究报告。他在《国际新闻公报》(皇家国际事务学会)1941年(第12、13、15期)的一系列文章中提出了与英国作比较的数字。他后来重述他的结论,并加上了美国轰炸概览根据后来得到的更充分资料对战前某些年代所作的估计〔A·J·布朗:《应用经济学》(A.J.Brown:Applied Economics),伦敦,艾伦和昂温,1947年第14页第5栏及第15页〕。法国收入的资料系根据杜格·德伯农维尔:《私营企业的收入状况》,《政治经济评论》(Duge de Bernonville:“Revenus privés et consommations”,Revue d'Economie Politique),1939年5—8月,并根据1938年官方估计按比例提高,载于全国设备现代化规划委员会:《法国国民收入估计》(巴黎,1947年),第18页,项目11和15。德国军事支出的详情,见下文,第492页附录Ⅱ。

(59) W·H·汉考克和M·M·高英:《英国的战争经济》(W.H.Hancock and M.M.Gowing:British War Economy),伦敦,英王陛下文书局,1949年,第64页。

(60) 如果(像科林·克拉克就1937年所建议的那样)30卢布对1英镑的比率是准确的购买力折合数,而不是A·J·布朗所建议的25卢布(《应用经济学》,第29页),则俄国累积的军事支出仍达24亿英镑。

(61) 关于计算的详细情况,见下文原著第493页附录Ⅲ。

(62) 美国战略轰炸概览:《对德国战争经济实行战略轰炸的效果》,第19页。

(63) 根据费迪南德·格吕宁:“社会产品的组成和分配问题”,《经济研究季刊》(Ferdinand Grünig:“Probleme der Zusammensetzung und Verteilung des Sozialprodukts”,Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung),柏林,德国经济研究所,1949年,第i部分,第15—16页。同见伯顿·克莱因:“德国的战争准备:一次重新审查”,《美国经济评论》(Burton Klein:“Germany's Preparation for War:A Re-Examination”,American Economic Review),1948年8月号,第68页。

(64) R·G·霍特里:《经济命运》(R.G.Hawtrey:Economic Destiny),伦敦,朗曼,格林,1944年,第18页。

(65) 日本政府体制同英、法、美体制的区别在于:武装部队不隶属于文官政府。在有关军备和军事行动的问题上,天皇并不征询内阁的意见,而是听取在内阁中担任陆军大臣和海军大臣的陆海军军官的意见。例如,增加军备问题,可由最高统帅部提出建议。这类的增加需要款项,内阁的职责是争取议会投票通过拨款。内阁可能不得不要求批准它本身不同意的开支。在这个意义上说,军事当局的意志能够压倒任何其他意志;这就是把日本列入极权主义国家一类而不列入民主国家一类的原因〔见W·B·芒罗:《欧洲各国政府》(W.B.Munro:Governments of Europe),纽约,麦克米伦,1938年,第807页〕。

(66) 霍特里:《经济目标》,第56页。

(67) 霍特里:《经济目标》,第186页。

(68) 引自贝科夫:《苏联经济制度的发展》,第424页。

(69) 同上书,第265页。

(70) A·G·B·费雪:《经济上自给自足》(A.G.B.Fisher:Economic Self-Sufficiency),伦敦,牛津大学出版社,1939年,第21页。

(71) 格奥尔格·基泽尔:《为什么俄国如此强大?》(Georg Kieser:Warum ist Russland so stark?),比尔,查斯拉尔-维拉格,1945年,第111页。

(72) E·M·恰苏多夫斯基:“苏联的经济平衡概念”,《经济研究评论》(E.M.Chassudowsky:“The Soviet Conception of Economic Equilibrium”,Review of Economic Studies),第6卷,1938—1939年,第143页。

(73) 如果对苏联制度的强有力批评家的判断是正确的话,本来肯定会产生破坏性后果;这些批评家断言,不是清醒的经济计划,而是鲁莽的金融政策造成的通货膨胀,保证了苏联的充分就业和所需要的对消费的限制。见迈克尔·波拉尼:《充分就业与自由贸易》(Michael Polanyi:Full Employment and Free Trade),剑桥大学出版社,1945年版。

(74) 大不列颠:《国家支出委员会:1931年7月的报告》,敕令第3920号(伦敦,英王陛下文书局,1931年版)。

(75) 当然,条件是它们能够应付任何黄金的外流或是对外停止支付黄金〔参见R·G·霍特里:《中央银行业务艺术》(R.G.Hawtrey:The Art of Central Banking),伦敦,朗曼,格林,1932年版,第135页〕。

(76) 参阅厄修拉·K·希克斯:《英国政府的财政,1920—1936年》(Ursula K.Hicks:The Finance of British Government, 1920—1936),伦敦,牛津大学出版社,1938年,第287页。

(77) 国际清算银行:《第12次年度报告,1941年4月1日—1942年3月31日》(巴塞尔,1942年),第103页。

(78) 科林·克拉克:“国民收入的顶峰”,《经济杂志》(Colin Clark:“National Income at Its Climax”,Economic Journal),1937年6月号,第313页。

(79) 国际联盟经济、财政和运输部:《国际货币经验》〔国际联盟(在美国普林斯顿印刷),1944年版〕,第127页。

(80) 从1920年到1930年的11年间,在英格兰和威尔士大约建造了150万座房屋,其中近2/3是国家资助的。从1934年到1938年的5年间,建造的房屋略多一些,其中不到1/4是国家资助的〔F·贝纳姆:《保护措施下的大不列颠》(F.Benham:Great Britain under Protection),纽约,麦克米伦,1941年,第223页〕。

(81) 科林·克拉克:“国民收入统计数字倍数的决定”,《经济杂志》,1938年9月号,第444页。

(82) 贝纳姆,前引书,第253页。还有G·D·A·麦克杜格尔:“英国对外贸易问题”(G.D.A.MacDougall:“Britain's Foreign Trade Problem”),《经济杂志》,1947年5月号,第69—113页。

(83) 这种制度没有防止英国进口商获得购买外国货所需要的货币(贝纳姆,前引书,第47页以后)。

(84) 尽管如此,就业的增加并未充分赶上劳动人口的增加,所以1937年的失业人数仍然略高于1929年的水平(《劳工部公报》,1938年1月号)。此外,在所谓的英格兰和威尔士各特区中,甚至在1937年3月,仍有27%的失业,而这一失业比率在上述区域带来的社会政治问题,是私人企业制度没有解决,并且在没有政府积极行动下也不能解决的(大不列颠,英格兰和威尔士特区专员:《1937年9月30日为止的年度报告》敕令第5595号,伦敦,英王陛下文书局,1937年)。

(85) 1933年7月,美元低于黄金平价28%,在一场贬值竞赛中几乎赶上当时低于黄金平价31.5%的英镑(霍特里:《金本位》,第191页)。

(86) 较之1933年,货物出口顺差增长了2.5亿美元,全部贸易顺差增长到3.41亿美元。当时对其他黄金集团国家紧缩通货的压力随之大大加强(美国国际及国内商业局:《世界经济中的美国》,第181页)。

(87) 哈罗德·W·梅茨:《联邦政府的劳工政策》(Harold W.Metz:Labor Policy of the Federal Government),华盛顿,布鲁金斯学会,1945年,第136页。

(88) 所有数据均根据美国国际与国内商务局:《美国国民收入和产品统计资料,1929—1946年》(《当代企业概览》,1947年7月),表5。

(89) 关于影响美国大企业信心各种因素的详细分析,见约瑟夫·A·熊彼特:《企业界》(纽约,麦可喜图书公司,1939年),iii.983—1011。

(90) 见M·卡莱基:“充分就业的政治方面”,《政治季刊》(M.Kalecki:“Political Aspects of Full Employment”,Political Quarterly),1943年10—12月,第322—330页;还可见西德尼·S·亚历山大:“为防止失业而反对赤字支出”(Sidney S.Alexander:“Opposition to Deficit Spending for the Prevention of Unemployment”),载于《收入,就业和政府政策,纪念阿尔文·H·汉森论文集》(纽约,W·W·诺顿,1948年)。

(91) 汉森:《财政政策与商业盛衰的周期性》,第87页。

(92) 埃米尔·伯努瓦-斯沫利安:“萧条时期的公共工程”,《美国经济评论》(Emile Benoit-Smullyan:“Public Works in the Depression”),1948年3月号,第136页(表ii)。

(93) 埃米尔·伯努瓦-斯沫利安:“萧条时期的公共工程”,《美国经济评论》(Emile Benoit-Smullyan:“Public Works in the Depression”),1948年3月号,第137页。

(94) 希契:《美国的经济实力》,第92页。

(95) 1937年11月,一项失业统计在估计到统计中的不完全的数字以后说明,共有1 087万完全失业者;1938年2月,罗斯福总统估计在前三个月中又有300万人失去了工作〔国际联盟经济情报处:《世界经济概览……1937—1938年》(日内瓦,国际联盟,1938年),第13页〕。

(96) 国际清算银行:《第12次年度报告》(1941—1942年),第103页。

(97) 同20年代后期形成对比,抽出黄金不能危及企业活动,在大多数国家中,国家信贷政策不再主要以黄金为基础。

(98) 凯恩斯勋爵:“美国的国际收支差额”,《经济杂志》,1946年6月,第172—187页。

(99) 国际清算银行:前引书,第102页(汇率:1英镑=4美元)。

(100) 同时实行不完善的进口许可证和限额制度〔国际联盟经济、财政和运输部:《贸易数量管制》(日内瓦,国际联盟,在美国普林斯顿印刷,1943年),第11页〕。

(101) 法国金融寡头估计约有200个家族,他们控制权力的程度在法兰西银行1935年发表的半官方公报中有清楚的说明:“M·弗拉丹政府具有值得称赞的行动。表决预算的时机好。通过反对废除经济法令,政府显示出明智的态度。鉴于当时的情况,它的经济措施——虽然有点不肯定——还是够得上打好分数。给弗拉丹先生的好分数是以信贷方便的形式出现的。这些方便也许不够。他会要求更多的信贷。我们的回答将是根据我们对政府在第一次喘息时间中的行动是否满意而定;我们给了他这次喘息时间是作为对政府目前决心保卫货币的奖赏”〔戴维·汤姆森:《法国的民主》(David Thomson:Democracy in France),伦敦,牛津大学出版社,皇家国际事务学会,1946年,第70—71页〕。

(102) 就在此时,希特勒宣布了他占领莱茵兰的企图。最初法国人主张抵抗,但是在萨罗从甘末林那里了解到,动员军队要花费60亿法郎,他就担心预算之外再增加这笔沉重负担就使贬值成为不可避免的了,于是他决定不进行抵抗。正如艾因齐格博士当时所说的那样,萨罗必须在保卫法郎与保卫法兰西之间进行选择。他选了对他最为亲近的那一个,而这样一来,结果两样都丢光了。见G·R·泰勒:《被激怒的人们的经济学》(G.R.Taylor:Economics for the Exasperated),伦敦,约翰·莱恩,1947年,第332页。

(103) 不论对上述最后一项的措施从社会观点看有什么理由,鉴于在德国许多工业部门的工作时间都正在增加,这一点是致命的。此外,物价的随之上涨对于对外收支又是进一步的沉重负担,促使资本外流〔H·W·阿恩特:《20世纪30年代的经济教训》(H.W.Arndt:The Economic Lessons of the Nineteen-Thirties),伦敦,牛津大学出版社为皇家国际事务学会出版,1944年,第142页〕。

(104) 关于对最初的人民阵线联合政府从1936年中期持续到1937年中期的经济情况的深刻分析,见M·卡莱基:“勃鲁姆实验的教训”,《经济杂志》,1938年,第26—41页。

(105) 通常和非常的预算赤字从1935年的104亿法郎增加到1936年的169亿,1937年的212亿,1938年的277亿(见法国财政部:《统计公报》,第1期,季刊,1947年,第215页)。

(106) “资本主义”指的仅仅是个人财产所有制。

(107) 见C·W·吉尔博:《1933年到1938年3月的德国经济恢复》(C.W.Guillebaud:The Economic Recovery of Germany from 1933 to March 1938),伦敦,麦克米伦,1939年特别是第2章;还参见托马斯·巴拉夫:“德国的国民经济”(Thomas Balogh:“The National Economy of Germany”)。《经济杂志》,1938年9月号,第484页。

(108) 早在1932年1月希特勒应邀向迪塞尔多夫的著名的或声名狼藉的赫伦俱乐部成员发表演说,这些成员中包括鲁尔的主要企业家。他使他们深信极权主义国家是可取的,这样的国家是建立在国内的实力和政治稳定上,在外部又解除了凡尔赛号令的枷锁,而且强大得足以再次在世界上受到尊敬〔见希特勒:《演讲集》(贝恩斯),i.777—829〕。野心勃勃的沙赫特在1932年11月的大选之后感到非向希特勒写信表示不可:“我深信,目前的事态发展只能使你成为总理。看来为此目的从企业界征集过若干签名之举并非无效”〔《纽伦堡国际军事法庭》,xxxvi.535(456—EC);《阴谋与侵略》,vii.512—513〕。1933年3月选举之前两星期,希特勒对柏林大约20名主要工业家发表讲话。他预言“在民主时代不能保留私人企业”。他要求废除议会制,以暴力粉碎一切反抗,恢复德国军队的力量。这些预言和要求都受到欢呼。于是沙赫特便向听众劝募300万马克〔见《纽伦堡国际军事法庭》,xxxvi,521(439—EC);《阴谋与侵略》,vi.1080〕。

(109) 1944年1月克虏伯为应邀到柏林大学而准备的演说词(但未发表)〔《纽伦堡国际军事法庭》,xxxv.70(317—D);参阅《阴谋与侵略》,vii.23〕。

(110) 1936年5月1日克虏伯的演说〔《阴谋与侵略》,vii.8(291—D)〕。

(111) 纽曼:《巨兽》,第218页。

(112) 详见下文,本书第704页附录四,(一)。

(113) 详见下文,本书第705页附录四,(二)。

(114) 《法兰克福评论》,1938年11月18日。

(115) M·卡莱基:“充分就业的政治方面”,《政治季刊》,1943年10—12月号,第327页。还可补充的是,在日本,虽然至少民主形式是保留下来了,但如果天皇批准了军国主义分子决定行动的进程,工业界很难阻止赤字支出的执行。同军国主义分子保持过得去的关系是明智的,因为他们在国内的特殊地位,没有办法能防止他们从偏激分子那里得到支持。

(116) 由于德国在萧条时期获得的资产和没收的犹太人财产转移到私人投资者手中,他们的信念得到证实。此外,最初还曾邀请他们参加显然具有风险的赫尔曼·戈林企业;只是在他们表现犹豫的时候,政府才直接经营该企业。

(117) 奥托·多纳:“国家债务的界限”,《世界经济档案材料》(Otto Donner:“Die Grenzen der Staatsverschuldung”,Weltwirtschaftliches Archir),1942年9月,第217页。

(118) 沙赫特致内阁的备忘录,1935年5月3日〔《纽伦堡国际军事法庭》,xxvii.50—52(1168—PS);《阴谋与侵略》,iii.287—290〕。

(119) 当时失业数字不超过总劳动力的2.5%〔见牛津统计研究所:《充分就业的经济学》(牛津,布莱克韦尔,1944年),第182页〕。

(120) 截至1938年3月的大约三年半的期间内,秘密军备资助——“秘密”是因为不载入公开的公债账目——总计120亿马克。“梅福”债券在帝国银行和货币市场的账目上各占60亿马克〔《纽伦堡国际军事法庭》,xxxvi.367(369—EC);《阴谋与侵略》,vii.428〕。

(121) 见附录四,(二),项目5(下文第705页)。

(122) 见1939年1月7日由沙赫特和帝国银行其他董事签署的致希特勒的信件〔《纽伦堡国际军事法庭》,xxxvi.371(369—EC);《阴谋与侵略》,vii.431〕。

(123) 根据1945年11月8日埃米尔·普尔的誓词,他从1933年至1939年任帝国银行董事〔《纽伦堡国际军事法庭》,xxxvi.520(438—EC);《阴谋与侵略》,vii.500〕。

(124) 《纽伦堡国际军事法庭》,xxxvi.369(369—EC);《阴谋与侵略》,vii.429。

(125) 《纽伦堡国际军事法庭》,xxxvi.372(369—EC);《阴谋与侵略》,vii.432。四个月之前,1938年9月1日,施威林·冯·克罗格以同样的内容写信给希特勒,更具体地强调,长期投资市场会提供更多的军备资金,如果资金“不得用于其他目的,特别是限制用于建设住房的话”〔《纽伦堡国际军事法庭》,xxxvi.493—494(419—EC);《阴谋与侵略》,vii.475〕。

(126) 《纽伦堡国际军事法庭》,xxvi.257—258(699—PS);《阴谋与侵略》,iii.509。

(127) M·卡莱基:“充分就业的政治方面”,《政治季刊》,1943年10—12月号,第327页。

(128) R·雷古尔(“关税保护、物价保护和津贴作为国家经济政策的手段”,载于经济研究所:《经济研究季刊》,1938/1939年,第1部分,第84页),说生产100公斤合成橡胶的成本为260马克,而从汉堡进口天然橡胶加运费、保险费为100马克。

(129) 康斯坦丁·冯·迪策:“国民经济与1936年世界经济危机”(Constantin Von Dietze:“Volkswirtschaft und Weltwirtschaft 1936”),载于《德国经济问题》的一篇论文,第658页。

(130) J·M·凯恩斯:“德国的转让问题”,《经济杂志》,1929年3月号,第4页。

(131) 冯·迪策,前引文;雷古尔,前引文。

(132) 不过,要注意到的是,赞成自给自足的经济论点在下述情况下就再也站不住脚了,即一个国家已接近充分使用其资源,而大约从1937年起,德国许多自给性项目意味着实际资源分配不当所造成的浪费和代价过高。

(133) 参阅《德意志国民经济》,1937年8月号。

(134) 艾伯特·O·赫希曼:《国家权力与外贸结构》(Albert O.Hirschman:National Power and the Structure of Foreign Trade),伯克利,加利福尼亚大学出版社,1945年,第34—40页。

(135) 国际联盟经济情报处:《世界贸易网》,第42—48页。

(136) 国际联盟经济、财政和运输部:《国际货币的经验》,第198页。

(137) N·J·斯皮克曼:《世界政治中的美国战略》(N.J.Spykman:America's Strategy in World Politics),纽约,哈考特·布雷斯,1942年,第267页。

(138) 霍华德·S·埃利斯:《清除贸易和资本的限制》(Howard S.Ellis:Removal of Restrictions on Trade and Capital),载于S·E·哈里斯所编之《战后经济问题》(纽约,麦可喜图书公司,1943年),第355页。

(139) 见《概览,1938年》,i.43—62。

(140) 希尔曼:《国家政权与外贸结构》,第33页。

(141) Gh·N·莱翁:“持久和平的经济基础”,《世界经济的档案材料》,1942年1月,第34—52页。

(142) 见皇家国际事务学会:《东南欧》,第196页。

(143) 国际联盟经济、财政和运输部:《原料问题和政策》〔日内瓦,国际联盟出版(在纽约印刷),1946年〕,第57页。

(144) 国际联盟:《原料问题和政策》,第63页。