第四节 抵抗和镇压(1942—1944年)

(一)法国的经济情况

1942年11月是维希——“这个貌似忠厚而心怀奸诈,自由放任又吹毛求疵,外表谦恭但满怀自信的维希……民族革命的维希”——真正的结局。(330)当维希政府把它的海外领土一处接一处地丢失掉时,它在法国国内的势力也一天比一天削弱下去,因为它愈来愈多地、最后几乎是完全依靠占领国过日子了。这并不是说德国人想要直接统治法国。如果维希把传统的法国官员行政体系的残存当作法国人民和占领军之间一种缓冲手段(它无疑正是这样),那么,把继续运转的行政机器保留在法国人手里对德国人说来也是很有好处的。整个大战期间,除阿尔萨斯和洛林外,法国官员一直掌管着全法国的行政工作——不仅在非占领区,也包括占领区,甚至还包括诺尔与加来海峡。这两省为了军事上的目的是划归冯·法尔肯豪森的比利时军区管辖的。德国占领当局并没有取代法国的行政部门,而是与之并存。首脑是军事司令官冯·施蒂尔普纳格尔。1942年2月,冯·施蒂尔普纳格尔由他的更为凶残的亲戚海因里希接任,以便加强日益显得不足的镇压措施。在每一省和每一专区以及较为重要的城镇上都设有德国司令部。维希颁布的所有法律和命令都必须呈请德国人批准。从这一点看来,直到1942年11月为止,两区之间的不同在于,在占领区内,德国军事当局自己直接向法国行政部门发出命令。法国官员在一定程度内,普遍制造障碍,如果要避免发生这种情况,只有全部都用德国人来替换他们,这显然是办不到的。最后,德国人的命令只在可能的限度内生效。

在占领期间,德国人主要关心的始终是,对这个国家进行经济剥削。其形式是多种多样的。首先是勒索占领费,这笔费用在盟军攻入北非后每天从3亿法郎提高到5亿法郎。(331)在较早时期,德国账户上积有大量的余款,(332)到了1941年6月,德国在法兰西银行中的存款到了600亿法郎。这对法国经济是一个巨大的潜在威胁,(333)但是1942年11月以后,德国占领军的开支和在法国设置防御工事的开支大大增加,于是以提高勒索的数目来偿付。1943年9月意大利的投降,使德国人可以要求维希把从前付给意大利的钱都付给他们。1944年7月31日,作为油干灯尽前的最后一次勒索,这笔贡金从每天5亿法郎增加到每天7亿法郎。(334)根据德国军事经济研究室的计算,法国缴纳的占领费用如下:1940年为351亿8 000万法郎;1941年为1 017亿4 000万法郎;1942年为1 574亿4 000万法郎;1943年为1 959亿6 000万法郎;1944年第一季度为455亿法郎,总数为5 358亿2 000万法郎。(335)

这笔巨额存款被用于各种不同的用途,其中有许多都远远超出了实际占领开支的范围。例如,德国人用它去偿付从法国运往德国的原料、粮食,以及其他产品,偿付所取得的法国证券、所购买的名画和其他艺术品,支付招募去德国工作的工人家属的生活费,提供党卫队和德国海关及税务机关的经费,并且偿付德国人在法国的宣传费用。(336)同样地,从事修筑大西洋壁垒的庞大的托特协会也由法国提供经费。(337)

为了防止法国人援用早先德国人的先例,把通货膨胀作为一种经济防御的武器,占领当局借助于法国当局提供的大量补助金,坚持使工资和物价固定下来。(338)随着这种制度而来的必然是广泛的黑市,德国人自己设有一些专门负责在黑市采购物品的机构,其中最著名的是反间谍部门负责人卡纳里斯的代表奥托·布兰德尔掌管的奥托局。(339)由于德国武装部队极端腐败,这个局在1943年4月被撤销。(340)黑市在法国人和德国人的庇护下继续旺盛,黑市物价的继续上涨使抑低的官价显得毫无效用。不论这些数字是否可信,官方公布的物价上涨率在1939—1940年为32%,1940—1941年为23%,1941—1942年为18%,1942—1943年为16%,1943—1944年为13%。(341)

工资的增长比官方规定的物价的增长要慢得多,以1939年10月的工资指数为103,9月的零售物价指数为109,到1944年9月,工资指数为248,零售物价指数为290。(342)困苦的情况各地很不平衡,在生产的食物不够自身消费的地区和城镇,情况是严重的。由于个人到农村采办食物已是一种普遍通行的方式,又由于有食物黑市存在(当局对黑市是佯作不见的),困难在不同程度上有所缓和。法院始终不把破坏配给条例当作重大罪行处理,对于犯有这项罪行的人只处以些微的罚金。(343)由于有着许多分布在全国的小生产者,国家对食物分配的控制只能获得非常局部的成就。农民随时都可以逃避法律。在很多情况下,他们甚至会认为逃避法律是他们的本分。至于占领当局,只要自己的利益获得保障,并不真正关心法国人如何处理经济问题。

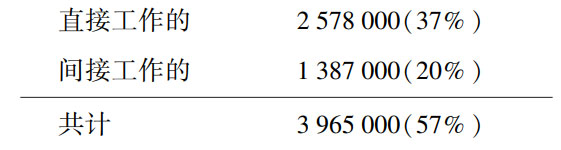

大战期间法国受剥削的程度可从下列法德贸易的统计数字显示出来。(344)

这些数字并不包括德国军队征用的牲畜或私人的采购品。由于法国法郎对德国马克的兑换率定得很低,因而更促进了私人的采购。

德国人除了大量征用法国的原料和工业产品外,(345)还要法国为德国的农业和工业提供工人。到1942年6月为止,官方公布的送往德国的法国工人人数为15万,实际的人数大概为7万上下,(346)但这只是开头。1942年夏季,他们作了更大的努力,包括贝当和赖伐尔在广播中呼吁为德国招募劳工。绍克尔颁布的在占领区实行强迫劳动的命令,在实行中遇到了困难,于9月间作了修改,以换取赖伐尔的一项保证,答应为德国提供15万名志愿工人。10月2日,根据赖伐尔和德国当局进一步达成的协议,德国人答应释放5万名战俘,以换取这些志愿工人。(347)这就是那项著名的“替换”办法。这个办法的实行引起了广泛的骚乱,包括里昂及其他地方的工潮在内。根据1943年2月16日的一项法令,(348)对某一年龄范围内的人实行强迫劳动,包括到德国去服劳役。这部分是因为法国人力短缺,部分则是因为“替换”办法对工人造成了公认的“严重不平等待遇”。这些努力并没有提供足够的劳动力以满足德国人的无厌的要求。绍克尔还答应希特勒要从西方地区再搜罗45万名工人。(349)他没有搜罗到这个数目,但是,据估计,到1943年秋,法国工人在德国的全部外国男工中占了1/4,其中有605 000人是男性平民,大约有44 000人是妇女。(350)

德国人对劳动力的要求越来越大,毫不放松,直到没有德国人留在法国来提出这种要求为止。1944年1月,绍克尔要求法国再提供100万名工人,以每月9万人的比例派往德国。这是异想天开的做法。这种做法对法国经济将产生严重的影响,因此连主管军备和农业的德国官员自身也表示反对,因为它给德国带来的损失远远超过收获。(351)赖伐尔可以趁机使德国各部门互相争吵以收渔翁之利了,结果在1944年,在德国的法国工人总数只增加了几千人。(352)这项庞大的征集劳动力的工作所需要的机构,自然遭到了许多人的逃避和反抗。在战争的最后阶段,为了避免被强迫送往德国而逃跑的工人,是“马基”(353)的主要补充来源。到1944年3月,绍克尔已宣称,要想进一步动员劳动力到德国去,只有在强有力的军事措施配合下才有可能。(354)

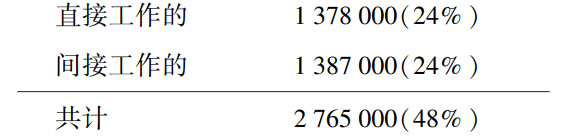

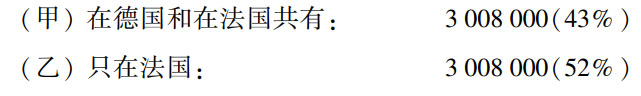

大战期间,德国在法国征用人力的前后经过用数字来做总结比用文字更好一些。1944年4月的一份德国报告书(355)对法国男劳动力的分配情况作了如下的估计:

(1)为德国工作的:

(甲)在德国和在法国共有:

(乙)只在法国:

(2)为法国工作的:

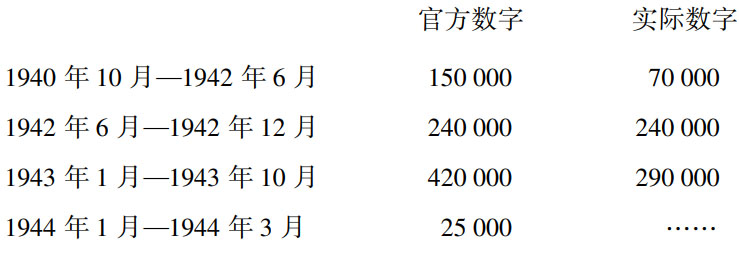

战后法国估计,到德国去的法国工人人数如下:(356)

此外,1940年夏,德国还拘留着大约1 835 000名战俘。这个数字减少得很慢。同年年底为150万,1941年12月为1 225 000,1942年12月为1 135 000,1943年12月为101万,1944年为96万。(357)除了已并入德国的阿尔萨斯和洛林外,还有因为政治原因被放逐的大约95 000名法国人,以及10万名犹太人,其中有1/4是法国人,大约有1/3是妇女和儿童。(358)在阿尔萨斯和洛林,据估计大约有20万人被强迫参加了德军或准军事组织,(359)再不然就是被迫迁入德国或其他被占领国家。(360)在所有这几类人中,许多人都是一去不复返了。从1939年到1945年,法国最终的人口损失据估计为150万人。(361)

(二)吉罗和戴高乐在北非的斗争

当维希在德国经济和军事机器的钳制下越来越无力自拔的时候,北非的法国人正在为团结和独立进行痛苦的斗争。盟军在北非登陆以后,戴高乐和法兰西民族委员会断绝了同达尔朗的谈判。尽管丘吉尔要求他们不要把他们的分歧公布出来,他们还是在伦敦广播了一份说明这种意见不一的宣言。英国人于是不让戴高乐发表广播讲话作为报复。自由法国一度撤销了他们的广播节目以示抗议。(362)戴高乐派对于盟国承认达尔朗所感到的愤慨必然是强烈的,达尔朗本人大概是想把各派人士都争取到自己周围,他除了任用维希从前的支持者外,还任命阿尔及尔反对运动的领袖为他的政府成员。上文已经讲过,自由法国运动在北非的力量并不很强大,后来达尔朗出乎意外地被人除掉是另一方面的人干的。

我们已经提到过,法属北非有一股保皇派的舆论,第三共和国的崩溃又激起了自称有权继承法国王位的巴黎伯爵的希望。他于1942年4月秘密会见了贝当,但是这个元帅不是个君主主义者,也无意牺牲自己的地位让君主政体趁机复辟。盟军攻入北非后,巴黎伯爵向美军司令艾森豪威尔进行试探,也未获得鼓励。他的支持者却没有放弃希望,虽然他们同后来发生的事情究竟牵连到什么程度今天仍不清楚。不过,这里没有必要详细探讨那项至今仍然暧昧不明的阴谋计划,我们只知道这项阴谋导致一个年轻的学法律的法国大学生博尼埃·德拉夏佩尔于1942年12月24日开枪打死了达尔朗。德拉夏佩尔一直同保皇分子亨利·达斯蒂埃-德拉维热里保持接触。他被仓促地处决了,这使人无法有效地查明是谁唆使他进行暗杀的。(363)但是,看来很可能在亨利·达斯蒂埃的心里至少有这样一套计划,想以吉罗和戴高乐二人的联合为基础,用巴黎伯爵的名义来建立一个政权。(364)当然,把两个将军都包括进去,便很好地表明,如果确实有这样一个计划的话,他们两人都没有暗中参与过。

不管这次暗杀的动机如何,除掉达尔朗就搬掉了法国各种力量将来走向团结的一块绊脚石。自由法国同达尔朗领导的一个政府进行合作是不能想象的,然而,尽管英国和美国有许多人从道义上表示反对,盟国政府已经对达尔朗承担了义务,几乎不能否认它们对他的责任了。同时,达尔朗的强有力的个性和威望也必然使他成为阿尔及尔局势的中心人物。他的消失使北非政府不得不进行彻底的改组。

12月26日,巴黎伯爵曾去要求吉罗宽大处理那个年轻的凶手,但是,后者已在当天上午被处决了。就在那一天,巴黎伯爵劝吉罗支持君主主义事业,并表示自己愿意听候阿尔及尔的帝国委员会调遣,可是他的倡议未被接受。(365)诺盖在北非的法国总督中资历较深,本应接替达尔朗的官衔和职务,但是,他以前效忠维希,名声太臭,盟军攻入北非后,又迟疑多时才转而效忠新政权,所以盟国无法接受他。(366)1942年12月25日,戴高乐从伦敦致电吉罗,要求举行一次会议,以建立一个单一的临时政权来统辖法国国境内外为解放而战斗的部队。吉罗回答说,现在还不是时候。(367)12月27日,他任命自己为军事和民政总司令以接替达尔朗。伦敦和阿尔及尔之间的分裂显然同先前一样一成未变。

然而,英国人和美国人却决定要作一次努力以撮合吉罗和戴高乐。这是1943年1月罗斯福和丘吉尔在卡萨布兰卡开会的目的之一。(368)他们电邀戴高乐到卡萨布兰卡去同吉罗会晤,遭到他直率的拒绝。在下一份电报中,英国首相说,他已竭尽所能解决戴高乐同美国之间的分歧,如果戴高乐不来卡萨布兰卡,那么英国政府将以撤销他在自由法国运动中的领导地位作为继续支持该运动的条件。(369)这一威胁使他来到了卡萨布兰卡。1943年1月24日,拍了一张戴高乐与吉罗当着罗斯福和丘吉尔两人的面握手的照片。戴高乐在美英两国的强大压力下作了一个姿态,但是,他不想走得更远。自由法国的这位领袖返回伦敦,和他的大多数主要助手一起逗留在那里,而在达尔朗死后,北非过去的贝当分子全都接受吉罗作为他们的领袖。

1943年1月,维希政府前部长和当时驻阿根廷大使马塞尔·佩鲁通,在罗伯特·D·墨菲和美国国务院的建议下,被搞到北非出任阿尔及尔总督,自由法国对阿尔及尔政府的敌对态度就更强烈了。(370)1月间还有一件事也扩大了吉罗与戴高乐之间的裂罅,那就是吉罗拘捕了几个戴高乐的拥护者,其中包括亨利·达斯蒂埃。(371)法属北非当局对曾经参与盟军登陆准备工作的集团表示厌恶,这给自由法国的宣传提供了一个有力的论点,他们于是充分利用了这一点。

1943年2月27日,伦敦的法国民族委员会提出了一份备忘录,阐明同吉罗和解的基础。他们提出的条件是恢复公民的各项自由权,重新采用共和体制和法律,以及成立一个由戴高乐与吉罗双方代表组成的新的民族委员会。(372)

与此同时,吉罗已在逐渐离开他原来的立场了。他的政治信仰是属于右翼的,但是,他的经济顾问让·莫内极力主张必须作出一种民主姿态以使美国的舆论放心。莫内是从美国来到阿尔及尔的,他在美国一直设法同戴高乐派人士保持友好关系而又不投身于他们的事业。他说服吉罗于3月14日发表演说,宣布1940年6月22日以后维希颁布的法律不再生效,并将恢复地方政府机构。吉罗后来说,这是他有生以来发表的第一篇谈民主政体的演说。(373)种族法律都被废除了,虽然吉罗并不打算做到恢复《克雷米厄法令》的地步。(374)与此同时,贾德鲁将军一直试图在戴高乐和吉罗之间进行调解。这时,吉罗发出函件,邀请戴高乐到阿尔及尔来,虽然显而易见,想让这两个将军并坐在驾驶员座位上的任何企图都可能是一种冒险的试验。对那些在1940年到1942年间效忠贝当的人说来,戴高乐无异于一个叛徒,而戴高乐派人士也对阿尔及尔的人极为怨恨,这从派到突尼斯去的科厄尼(375)和勒克莱尔部下的自由法国分遣队拒绝同法属北非军队的代表一起参加胜利检阅式就表现出来了。自由法国的几支小部队从人数比它们大得多的北非部队中招募兵员一事,也引起了强烈的怨恨。

艾森豪威尔以军事安全为理由,曾反对3月底提出的戴高乐应访问北非的建议,但是,5月中旬盟军在突尼斯获胜以后,这项反对就被撤销了,戴高乐终于在1943年5月30日到达阿尔及尔。他此行的目的与其说是来同吉罗合作,不如说是来把斗争推向顶点。危机在他到达后不久便出现了。除了那些想方设法立功赎罪的人外,戴高乐派禁止维希政府的一切人士参加工作,佩鲁通也在禁止之列,他于6月初辞职了。他把辞呈交给戴高乐,戴高乐没有同吉罗商量便自己接受下来。这件事使吉罗忍无可忍了。海军上将米塞利埃自从同戴高乐决裂以后(376)一直是最猛烈地批评戴高乐的人士之一。吉罗这时就任命米塞利埃为自己的参谋,并且不适当地采取了一些预备性步骤,准备宣布戒严。阿尔及尔一些较有理智的人都没有料到这两位将军会爆发一场个人的战斗,经过了很大的努力后,成立了一个7人委员会,使戴高乐的战斗法国(377)不再是一个单独的组织了。组成了一个民族解放委员会,由吉罗和戴高乐共同担任主席,国务委员中包括乔治将军和贾德鲁将军。(378)

两主席中每一个都仍然把自己视为法国解放运动的惟一合法的领袖。虽然戴高乐在委员会中获得多数,但是,吉罗有三四十万大军作为后盾,可以认为自己轻易地便能顶住自由法国科厄尼和勒克莱尔部下的大约15 000人的竞争。同时,北非的政府主要仍然掌握在憎恨戴高乐的人们手中。突尼斯战役结束后,长期解除武装、停泊在亚力山大港的舰队终于投到吉罗这边来了。在该港懒散无事似乎已经成了这支舰队司令戈德弗鲁瓦的第二天性。海军以及陆军中的高级军官全把吉罗当作他们合法的领袖。因此,如果吉罗善于加以运用的话,他手中是拥有许多张大牌的,但是,在北非事变中,他一直表现得异乎寻常地缺乏政治才干,结果在两个主席进行的这场斗争中,戴高乐便轻而易举地获得胜利。戴高乐把他的拥护者都安插在一切关键性的职位上。贾德鲁代替佩鲁通出任阿尔及尔总督,皮奥代替诺盖为摩洛哥总督,马斯特将军被确认为突尼斯总督,布瓦松则不得不辞去法属西非总督的职位。

戴高乐的支持者用来取得这些关键性职位的方法激起了美国人和某些英国人的强烈不满。(379)吉罗暂时还能牢牢地控制住军队。他的最大的,也是最后的胜利就是收复科西嘉岛。1943年9月,当意大利投降的消息传到该岛时,阿雅克修立即起义。一支迅速集结起来的部队从北非开来,以该城为桥头堡在科西嘉登陆。岛上8万名意大利军队毫不抵抗。事实上,那个意大利将领还把自己的物资交给法军使用,让他们去攻打单独进行抵抗的12 000名德国人。这次收复战役进行得很顺利,而且完全是由吉罗和他的支持者一手包办的。阿尔及尔委员会两个主席的关系坏到了这种地步,以致戴高乐、委员会和戴高乐派的情报机关(中央军事情报局)对这次准备工作都毫不知情。(380)吉罗非常高兴,认为自己这次总算比戴高乐棋高一着,但是,这是一场代价极大的胜利。他的地位本来已经日见削弱,这时戴高乐终于能够迫使民族委员会进行一次改组。乔治将军辞职,吉罗不再是两主席之一了。他仍然是总司令,尽管他对戴高乐的政策愈来愈不满意,尤其不满意戴高乐所认为的在解放事业上必须同共产党人亲密地合作,也不满意委员会对于法兰西帝国前途的意见,这些意见都是他极其厌恶的。(381)

吉罗仍旧保有的声望在1944年3月又因皮舍事件而遭到严重打击。贝当的这个前内政部长1943年5月是凭着吉罗的一封信来到北非的,惟一的条件是他不得从事任何政治活动,而应该参加一支作战部队。(382)皮舍和吉罗两人似乎都不曾认识到,在皮舍是维希政府的成员时,他的种种作为已在人们心里激起了憎恨情绪,这真是异常缺乏政治头脑的表现。共产党人特别仇恨皮舍,而在阿尔及尔,共产党的势力很强大。战争初期,大约有27个共产党领袖被拘禁在这里,现在全都获释了。他们认为皮舍本人应对德国人挑选共产党人作为要处决的人质一事负责,因为德国人自己对于法国共产党工作人员的情况不会如此了解,知道该挑选谁去处决。皮舍在受审时提出说,那些投靠纳粹的前共产党人可以很容易地提供这种情报。(383)两种见解似乎都有一些道理,但是,没有一种能够加以证实。然而,业已查明的是,当皮舍任部长时,他确曾采取强硬手段对付共产党人。对他们说来,他当然是一个危险人物。后来落到战斗法国手里的一份他在1942年10月写给贝当的报告,就充分证明了这一点。这份报告宣称,法国决不能希望德国在东方战败,因为这将使它失去抵挡俄国威胁的惟一屏障。他又说,法国同样不希望盎格鲁撒克逊人打败德国人,因为这只是意味着重犯1918年的错误。因此,法国的目标应该是使德国同盎格鲁撒克逊国家达成一种妥协的和平。(384)皮舍倒霉的是,他的死亡却成为戴高乐巩固他同共产党人联盟的一种有用的手段。而且,这还可以表示他决不同维希的人士妥协。经过共产党在阿尔及尔大肆鼓动了几个月后,皮舍于1944年3月被提交审讯。他被判死刑,就地枪决,吉罗始终不曾作过任何有效的反对。(385)

戴高乐和吉罗的最后破裂发生在对特务机关的控制问题上。两个互相竞争的组织,苏斯戴尔领导的从伦敦迁来阿尔及尔的中央军事情报局和罗南将军领导的北非部队的特种工作处发生了冲突。他们正是通过这两个组织而同法国国内抵抗运动保持联系的。1942年11月停战协定规定的部队解散后组成的武装部队抵抗组织是支持吉罗的,虽然其他一些组织大都同戴高乐有联系。法国国内抵抗运动对谁效忠这一点在解放的时刻显然一定会起决定性的作用,戴高乐最不能容忍在这方面有人同他竞争。(386)为了遏制吉罗想维护他对国内秘密运动的影响的努力,这时由戴高乐派支配的阿尔及尔委员会要求他放弃总司令的职位,另派给他监察总长这一有名无实的位置。吉罗没有接受这个职位,并且看到自己的势力已降低到微不足道的程度,他在1944年4月退休了。(387)

当吉罗的势力日见衰退时,共产党的势力却在不断增长。共产党人在法国国内和国外的抵抗运动队伍内部进行了隐蔽的斗争,以夺取对整个运动的控制,同时又保存他们自己部队的独立性。(388)圣但尼的共产党众议员格勒尼埃于1943年初从法国来到阿尔及尔,他带来了法国国内共产党正式支持战斗法国的保证。(389)戴高乐看到有可能打出俄国这张牌来对付美国人了。事实上,俄国于1943年8月(在所有其他盟国之前)便承认阿尔及尔委员会代表法兰西共和国了。

华盛顿对戴高乐的野心仍旧深感怀疑。1943年6月,罗斯福致电艾森豪威尔说,美国政府“不能容忍由任何不受盟国最高统帅指挥的机构控制法国军队”。(390)这种坚持统一指挥的意见可以用军事上的种种考虑作为理由来加以辩解。总统进一步说,“并且,对于组成任何政府或委员会,擅自以任何方式表示,直到法国人民自行选择一个政府以前,它将统治法国,我们都不感兴趣。”(391)这种议论不仅反映出戴高乐在华盛顿所激起的那种对他个人的敌对情绪继续存在,而且也反映出美国政府对法国形势的看法,这种看法其实在李海和墨菲时期倒要比在1943年夏天更为正确些。丘吉尔也对他所谓的戴高乐的“荒谬行为”感到气恼,不过,他希望把戴高乐这个人和他的权力同民族解放委员会及其权力融合在一起后,也许就能扫除美国承认该委员会的障碍。他一方面准备比罗斯福走得更远,把该委员会看作是一个事实上的政权,一方面又决心不走到同华盛顿疏远的地步。(392)丘吉尔那些必须同法国委员会打交道的同僚和下属都不断劝告他,认为必须以某种形式的承认来使局面正常化,而他则把这种压力转嫁到罗斯福身上。(393)最后,在1943年8月的魁北克会议上,他们达成了一项妥协办法。罗斯福并没有改变他的观点。据科德尔·赫尔说,罗斯福曾经讲过,“他不想给戴高乐一匹白马,让他骑回法国,使自己成为法国政府的主人。”(394)不过,他同意英美两国应该各自发表一项声明,用适当的措词给予民族委员会以某种程度的承认。(395)

经过长时期的斗争和谋划后,法国的海外属地终于明确地重新参战,并在戴高乐的领导下团结起来。戴高乐还成了法国国内日益增长的抵抗运动在法国国外公认的领袖。如果说,在不断发展的反对维希和德国人的人士中,各种不同的、对立的倾向已逐渐汇合成为一个单一的伟大运动的话,那么归于戴高乐将军的决心和他的强劲有力、不屈不挠的个性的比归于其他任何因素的都更大。在那些同他站在一边的人中,许多方面的人物无疑都有所保留,但是随着进攻法国的日期日益迫近,团结一致的需要使最终目标上的种种分歧都处于隐蔽地位了。戴高乐的姓名为各个派别提供了一个集合点,它们之间大相径庭的目标只是在解放以后才重新显露出来。

(三)法国国内的抵抗运动

抗德运动的壮大是大战最后两年中支配着法国局势的要点。关于抵抗运动初起时的情况,目前没有什么历史资料。(396)三个较大的运动逐渐从非占领区内日益增多的小型分散的抵抗组织中形成了:战斗,在这个组织内亨利·弗雷内和其他一些陆军军官同包括乔治·皮杜尔在内的天主教民主党人联合在一起;解放,这个组织的中心人物是埃马纽埃尔·德·阿斯蒂埃-德拉维热里,它主要是一个同工会有联系的反法西斯运动;法兰西袭击队,它的成员中有历史学家马克·布洛克。在占领区内,许多小运动发展成为大运动的机会较少。那里有两个准军事性组织,抵抗者和解放者,(397)但是,占领区内最为普遍的运动是社会主义的解放北方和军民组织,军民组织是从军队中发展起来的,并且通过戴高乐派的代表雷米同伦敦保持接触。共产主义民族阵线只是在1941年底前不久才出现在占领区里,它在南方的发展甚至还要晚些。在所有这些运动中,最早活动之一是办起秘密报刊。据报道,早在1942年2月,至少有三种秘密刊物的销量都达到1万份。(398)

1942年1月,自由法国派遣从前的县长让·穆兰空降到法国去协调各个抵抗运动。(399)让·穆兰的才能和勇气使他后来成为抵抗运动中的一个英雄。1942年10月,德莱斯特兰(维达尔)将军受命指挥秘密军队。(400)11月27日,由穆兰、德莱斯特兰、弗雷内(战斗)、德·阿斯蒂埃(解放)和勒努瓦(袭击者)五人组成的一个委员会第一次在里昂开会。(401)成立了一个空军和海军军事行动部,并任命了一些地区领导人和委员会。1943年3月,成立了联合抵抗运动,中心设在里昂,后来改称为民族解放运动。(402)只是在1942年底和1943年初,自由法国才能同占领区的抵抗团体建立有效的联系,(403)但是,在1942年11月德国人进入非占领区后,抵抗组织没有理由再留在南方,而巴黎的便于隐藏的有利条件使抵抗组织愈来愈集中到了那里。1943年5月,全国抵抗委员会在巴黎开会。(404)第一任主席是穆兰,6月间他被逮捕后便由皮杜尔继任。这个委员会在解放以前没有再开过一次全体会议,但是,它的执行局制订了一个统一行动的纲领,并开始协调抵抗活动。

随着抵抗运动的发展,德国人的镇压措施也日益加强,不过,他们的措施始终没有完全击中要害,因为纳粹分子疯狂地把心思全用在反犹太主义上。犹太人不管是否与抵抗活动有牵连,一律被挑出来作为人质处决。德国人的支持也给了法国的反犹分子一个机会,在1941年和1942年间,马赛、维希、尼斯、巴黎和其他地方的犹太人会堂都遭到炸弹袭击。(405)然而,除了在专门职业和行政人员方面采取限制犹太人的措施以外,(406)法国当局始终不肯实行德国人所希望的那种极端的反犹措施,尽管在1941年3月成立了一个由格扎维埃·瓦拉领导的犹太人事务委员会,(407)而皮舍则设置了一个犹太人问题警察局。法国政府对反犹运动的支持是很松弛的。1942年1月,达尔朗致函德国军事司令官说,倘使再采取进一步的措施,就可能会使舆论界深受震动。(408)图卢兹大主教萨利埃热阁下和其他宗教界领袖都为反犹运动的更加凶恶的发展而提出抗议。但是,到了1942年10月,在德国人所要求的5万人中,还是由非占领区交出了大约1万名外籍犹太人,他们被德国人押送到东方去。(409)赖伐尔在德国人的压力下,于1943年6月同意通过一项法律,剥夺1927年以后所有犹太人取得的法国国籍,但是,贝当始终没有签署这项法律,所以它也没有在《公报》上发表过。(410)

在占领区,德国当局可以比较任意地实行他们的迫害措施。从1942年5月起,他们强迫犹太人佩带黄星标志。(411)1942年7月,巴黎发生了对犹太人的第一次大规模围捕,大约有9 000人在骇人听闻的情况下被集中到冬季赛车场里。1942年8月,在维希教育部长阿贝尔·博纳尔的赞助下,在巴黎大学设立了犹太教历史讲座。1943年底以后,德国人开始实行反犹措施,根本不顾法国的法律。(412)当然,许多犹太人都受到法国一些人家的庇护,而在意大利占领区,他们则受到保护,没有遭到德国人迫害,并且遇有必要时,还受到保护,没有遭到法国警察的迫害。这种情况一直维持到意大利退出战争时为止。接下来德国人占领了西南几省,把在那里避难的犹太人都围捕起来。在占领后期,法国民团和极端主义的党派也狂热地参加迫害犹太人。1944年2月,法国当局不得不提出一份所有剩下的犹太人的名单,包括外籍的和法籍的。最后,巴黎的警察奉命逮捕仍然隐藏在巴黎的犹太人,但是,他们拖延了很久,没有执行这项命令,因此这项命令始终没有生效。(413)

从任何合理的观点看来,在法国迫害犹太人的全部惨史是一种荒谬的文不对题的行动。它只达到消耗德国人精力的目的,而这些精力本来是可以用于更为有效地镇压法国抵抗运动的。的确,费尔南·德·布里农声称,使德国人在挑选人质时不选法国人而选外籍犹太人是他的功劳。(414)德国人在进行镇压时受到维希当局一定程度的协助。维希建立的警察和法庭等机构(415)最初是为了自卫,后来日益转而为占领国服务了。据一个非常活跃的法国特工人员说,德国特务机关的工作效率是被大肆夸张了,要是没有法国人的合作,他们不可能在抵抗运动的队伍中造成那样大的破坏。(416)而且,严格地说来,力求进行镇压的也不仅是那些合作分子。莫拉斯还在《法兰西行动报》上同戴高乐派,即武装的游击队,进行他自己私人的战斗,他说,对这种人,法国军队有权一抓住就枪毙。他极力主张,如果死刑还不足以使这些人就范,就应该在他们的家属中逮捕人质,予以处决。(417)为了搜捕抵抗运动,成立了“别动队”,其中警察署长达维德的别动队尤其臭名昭著。在德国最高统帅部方面,它拥有谍报局、战地秘密警察和战地宪兵队。尤为可怖的是在卡尔登勃鲁纳指挥下的纳粹党的保安处。(418)随着战争继续进行下去,监禁、放逐、严刑拷打以及枪毙人质等也日见增多。

在镇压工作中,法国方面提供的最有效的协助来自约瑟夫·达尔南。他于1942年在阿尔卑斯海滨省建立了战斗人员军团的一个准军事性组织,军团服务处。1943年1月,这个组织从军团中分离出来,成为法兰西民团,由达尔南任秘书长。这一改变的结果是,把这个组织从隶属于贝当变为隶属于政府首脑赖伐尔。(419)1943年夏天,达尔南奉命率领一小队法国武装党卫队去东线作战,(420)不过,他还是在法国对德国人更为有用,因为民团的头目都参加了武装党卫队,民团已经成为德国镇压机器的一个组成部分了。1944年1月,达尔南被任命为负责维持治安的秘书长,他以这个身份参加了部长会议的例会。(421)尽管他智力有限,他的权力却迅速增大,虽然他对于最终获得的职位几乎不能胜任。(422)1944年1月颁布的一道命令还授权建立由警察控制的军事法庭,执行即决裁判。(423)在审讯达尔南时,他对民团所犯的日益增多的暴行供认不讳。他解释说,他的新职务工作过重,无法有效地控制民团的活动。然而,民团只不过是继续遵循他定下的方针办事而已。他把民团搞成了一个比党卫队本身更为可怕、更遭人憎恨的镇压工具。

尽管遭受损失,抵抗运动却增强了实力,加剧了破坏措施,这部分地是为了使盟国相信,在法国国内开展活动比战略轰炸更为有效,而法国人的生命损失也比较少。(424)因此对法国火车的空袭有所缓和,抵抗运动对铁路进行了广泛的破坏活动。(425)抵抗组织还为逃避去德国强迫劳动的人提供伪造的身份证和定量配给证,并且安排盟国士兵和空军人员逃出法国。全国逐渐建立起一个情报网,这些情报组织往往各自独立地工作,为自由法国中央军事情报局,即原来设在伦敦的戴高乐运动的第二局搜集情报,也为英国情报机关搜集情报。

在占领的最后两年中,秘密出版物有了惊人的发展。随着抵抗运动的日益强大,在报刊上讨论问题的可能性也更大了,于是党派政治也重新恢复了。共产党一方面致力于组成一个把各种不同意见都包括进去的民族运动,并且通过斗争取得对这一运动的控制,另一方面又决定把自己的组织民族阵线单独保存下来。共产党人成功地在全国抵抗委员会中取得了强有力的地位。除了在战斗的抵抗运动中具有影响以外,他们在1943年5月还控制了赛扬领导下的法国总工会,一个统一的、经过秘密改组的工会组织。(426)为了从智力和精神方面巩固他们地位的基础,他们着手改写1939—1940年的历史。1943年11月,共产党出了一本小册子,阐述他们对于法国沦陷的新见解,其中宣称:

1940年,法国在孤立和被出卖中沉沦了。……共产党人在这40天悲惨的日子里做了些什么呢?这场战争的技术条件决定了保卫大城市具有头等的重要意义,共产党人作为一个政党,采取了一项或许可以改变战争进程的行动,他们提议团结群众,保卫巴黎。……在法兰西这一战役的过程中,共产党人是军队中抵抗力量的核心。

这一颇富想象力的文件在盟军登陆以后又以《1940年6月6日到1940年6月18日》为题重新出版,还附有一份改订过的年表,其目的显然是要证明共产党号召大家抵抗德国人比戴高乐大约早12天,而不是在大约12个月后才跟在戴高乐后面号召抵抗的。(427)但是,尽管他们在根本上互相竞争,戴高乐派和共产党的组织却逐渐承认彼此都是法国国内外抵抗运动的各个派系中最最强大的。为了打败德国人,他们暗中结成了联盟,不过,每一方都不打算被对方完全束缚住手脚。

抵抗运动的第一个重大胜利是1943年9月解放科西嘉岛的战斗。(428)用小队的武装人员进行抵抗的这种新形式,名为“马基”,就是从科西嘉岛传来的。(429)德国强征劳工的机构是“马基”最大的招募中心。(430)在法国一些荒僻无人、正好藏身的地区,尤其是在中央高地、法属阿尔卑斯山区和汝拉,人们成群结队地逃避劳役的征召,钻进了森林和山区。这样便产生了“马基”。它的成分当然是鱼龙混杂的。当它不能在居民的同情下得到它所需要的东西时,它往往强行夺取。它的第一次战斗(不是在地方上进行抢劫)于1943年7月发生在上萨沃伊同意大利部队作战。1943—1944年的冬季,进行了一些零星的战斗,特别是1944年2月到3月间在格利埃雷高原上,当时一支大约有500人的“马基”战士几乎全被一支12 000人以上的德国部队消灭了。1944年盟军登陆以后,中部和南部爆发过多次不成熟的起义,其中最重要的一次是在维尔科,德军在一场激战中全歼了“马基”。“马基”在空投武器的支援、并在蒙受重大损失的情况下,使大量占领军不能开赴前线,使他们的士气进一步低落。这是一场毫不留情的斗争,德国人常常枪毙人质,有时还不分青红皂白地大规模屠杀。例如,1944年6月10日,党卫队的帝国师就在奥拉多尔絮格朗的教堂里烧死了大约600名妇女和儿童。到盟军登陆时,抵抗运动已成为一支有组织的军事力量。1944年2月1日,抵抗运动原有的各种军事组织联合组成了法兰西国内军,科厄尼将军被任命为军事代表,负责协调国内军与盟军的行动。(431)制订了在盟军进攻的海滩后一大片弧形地带内进行破坏和切断交通的计划。(432)成队的法国、英国和美国军官带着军需品,空降到法兰西国内军中。

尽管有了这些合作的措施,在登陆前夕,盟军最高统帅部对法国抵抗运动的军事价值仍然没有什么信心,对自由法国为法国提供一个临时政府的能力也没有什么信心。美国人认为,每解放法国一个地区后,就应交由盟国官员管理,他们将负责维持治安,管理地方,直到法国全面解放,全法国人民可以自由进行协商时为止。美国军官奉令将来在法国解放区担任行政官员,进攻部队在法国使用的纸币没有同法国民族委员会磋商就印好了。(433)甚至任命科厄尼将军为法兰西国内军司令一事也未得到盟军的承认。但是,要想阻止戴高乐去前线视察是困难的。6月14日,他到了贝叶。当他返回时,他留下了两个代表负责解放区的行政工作。这还只是个开头。盟军最高统帅部大吃一惊地发现,一个新的法国行政机构竟然从它的脚下冒出来了。既然美国人在法国同法国人有了直接的接触,他们终于发现了戴高乐派感情的力量。这个国家早已把戴高乐的姓名同解放联系在一起了,因此,任何不是以他的名义建立的其他政权,都是不能想象的。盟军最高统帅部在事实面前屈服了,它承认了科厄尼将军的地位,并且接受了由民族解放委员会任命去接管这个国家的行政工作的代表。(434)

凡是在德军撤退后,盟军立即向前推进而法国民族委员会也立即派出代表的地方,权力的移交就比较平稳。但是,在法国有些地方,特别是西南部,从德军撤退到戴高乐的代表到来,总要相隔很长一段时间,于是在这段时间里,法兰西国内军,尤其是共产党的法兰西袭击队与游击队,便能在地方上夺取政权,并建立一种暂时性的恐怖统治。

与此同时,法兰西国内军由于吸收了不断涌来的志愿参加者而扩大为一支正规军,它正在开始采取有效的军事行动。当美军在阿旺瑟突破以后,大约有8万人在布列塔尼从事肃清该省残敌的工作。在战斗迫近巴黎时,艾森豪威尔的作战计划就考虑绕过市区前进而不作正面攻击。巴黎的德军司令冯·肖尔蒂茨将军也同样急想避免一场巷战和因此而造成的不必要的破坏。赖伐尔在离开巴黎时,把权力交给了一个合作分子,市政委员会主席。据此人说,冯·肖尔蒂茨暗中商定逐步撤走他的部队,不枪杀人质,并且不进行不必要的破坏。(435)与此同时,铁路工人于8月10日开始罢工,其后一周内,驱逐德国人的热潮遍及巴黎全市。市内市外的抵抗运动领袖们都急想抢在盟军成立一个行政机构之前,自己解放这座城市,以恢复法国的威望。8月18日,共产党人四处张贴告示,号召巴黎拿起武器来,这是一个决非没有政治考虑的举动。共产党1940年的夺取政权的计划是立足于法国战败而制订出来的,结果未能成功,可是在1944年,它的目标是要抢在胜利前面,这就可能有更多的成功机会了。在巴黎挺身而出的那几千人遭受了重大的伤亡。惟一真正有组织的力量是巴黎警察,他们在这场斗争中起了主要的作用。德国人在剩下的那一点时间里仍然有可能粉碎这场起义,摧毁这座城市。巴黎逃脱了这种命运,是因为冯·肖尔蒂茨在阿贝茨的默许下没有听从下达给他的命令(希特勒命令他毁掉一切)。(436)通过瑞典领事诺德林的调停,缔结了一项停火协定。法国和德国的广播车周游全市,宣布在巴黎境内停火,本来只是零星的和局部的战斗便停止了。但是,冯·肖尔蒂茨(他在德国的家属将因为他公然违抗命令而遭殃)只准备把巴黎交给正规部队。幸好盟军最高统帅部这时已授权勒克莱尔师进军巴黎,于是冯·肖尔蒂茨于8月25日代表德国驻军签署了投降条款。第二天,戴高乐进入巴黎,他在无法描述的热情场面中步行走过香榭丽舍大街,终于同在法国国内战斗了那么久的抵抗运动全国委员会会合了。奥方海军上将取出贝当很早以前签署的一份文件来,希望成立一个和解政府,(437)但是,戴高乐一向就不是一个肯和解的人,他对这一提议置之不理。(438)他对法国有约在先,绝对不同维希达成任何谅解。国内外的抵抗运动现已汇合在一起了,于是法国从解放的时刻起便有了一个政府。

(四)维希的最后一年

这时候,处于占领国的压力和法国国内抵抗运动与国外盟军的打击的两面夹攻中的维希政权已经渐渐土崩瓦解了。在贝当这个姓名提供的延续不断的外表下,这个政权从1940年到1944年一直就处于几乎是不断在变动的过程中。一个集团接着一个集团退出了力量悬殊的斗争,或是由于德国人的反对而被撵走。贝当自己的态度却是在1940年就已确定了,直到最后基本上仍是没有什么改变。在审讯他时,有一个证人说,他的一成不变的主张是,认为他的任务在于“尽可能使占领的严酷状况减轻一些,使自己成为占领者和法国人之间的一种盾牌”。(439)在这整个时期中,德国人一直威胁说要迫害法国战俘,以此来对他进行讹诈。当他的合作者在德国人的压力下,或是由于他们自己变节或失望,一个接一个离开他时,他的地位变得日益孤立了。惟一的自始至终追随他的顾问就是他的侍从医生梅内特勒博士。这个人虽然没有担任官职,但是,人们公认他对贝当具有颇大的影响,在德军占领的后期尤其如此。

同这位元帅并起并坐、彼此都身不由己地被一种勉强的同盟关系联结在一起的就是皮埃尔·赖伐尔。也许,贝当并非不愿意有他这个眼中钉来当政府首脑吧,因为这样一来,那种由于必然是不得人心的局面所招来的冲击便会落到赖伐尔头上,而不会落到他这个国家元首的头上,是不是这样呢?他自己每天在维希可以不带警卫,安静地散步,而赖伐尔却不得不在严密的保护下才敢外出,贝当是否因此而感到难受呢?(440)赖伐尔虽然在舆论界信誉扫地,他仍能保住官职,那不过是因为德国人找不到一个比他更为有用的人来代替他,或许也因为他在四面八方树敌过多,丢掉官职,他就毫无希望了。(441)他死心塌地投靠德国人,同他们合作,他已经到了欲罢不能的地步了。而且,凭他的阴谋家的名声,人们定会以为他圆通善变而不大固执,其实他倒是比较固执而不大善变的。直到极晚的时候,他似乎还几乎令人可怜地坚信德国人在欧洲是不可战胜的。(442)他也有勇气,并且对自己凭着聪明机警在最后一刻能够摆脱任何困境的本领具有几乎不可压倒的信心。等到不可能再相信德国人必定胜利以后,赖伐尔有一度曾经浮泛着一种幻想,以为他可以在敌对势力当中起一个中间人的作用。阿贝茨说,他把自己看作是一个新的塔莱朗。(443)1944年春,他还向德国人建议,由他出面充当德国人和盟国之间的“诚实的掮客”。6月间,他曾经计划通过马德里建立联系。他甚至企图在德国和苏联之间发起外交谈判。交战国中没有一国要他来调停,他的这些花招都毫无所获。(444)

1944年的事态就这样打贝当和赖伐尔身旁掠过,撇下他们走投无路地在维希的死胡同里挣扎,设在那里的所谓政府显然逐渐变得愈来愈没有价值了。维希政府仰承占领国的鼻息已经太久了,这时已不能对它作出任何反抗。德国人从头到尾(虽然最后更露骨些)始终能从维希得到他们实际上有可能得到的一切,如果他们充分粗暴和坚持不让的话。当德国人在狼吞虎咽猎获物时,巴黎那群走狗就更加迫不及待地在一旁逗留不散,准备扑向那具在迅速减少的残骸。这群走狗对维希的挑战由于他们之间的争斗,又由于德国人知道下列两种情况而削弱了。德国人知道,大多数法国人民对巴黎的合作分子比对赖伐尔更为憎恶,知道如果硬把他们塞进政府,那很可能就此会使贝当垮台。如果他们不是那么腐朽败坏,他们本来是可以在法国形成一个亲德政府的合适的支柱的,因为他们已彻底接受了纳粹的意识形态。事实上,这些走狗的存在在某种程度上反而加强了赖伐尔的地位,因为赖伐尔至少还可以起着一种放在法国和这些人的统治之间的障碍物的作用。

然而,即使这种辩解也不是一直适用的。巴黎的合作分子为了要捞得一官半职,冒险押了那么大的赌注,结果却一直没能到手,他们那种怨恨情绪在1943年5月德·布里农送给戈培尔的一份报告中便流露出来了。德·布里农抗议说,第三共和国的那帮人和他们手下的喽啰依然盘踞在县政府、市政府和大行政组织的职位上,这就是何以德国胜利的现实简直不大被人认识到的原因。他极力主张必须信任那些甚至早在战前就已经公开宣布忠于德国理想的领袖们。(445)1943年9月,戴阿、达尔南、吕歇尔和其他一些合作分子提出了一份国家复兴计划,主张按国家社会党的榜样建立一个以一党为基础的政府,并同德国结盟。(446)他们的煽动使贝当那些顾问惊慌起来。他们说服贝当采取了一些预防措施,结果使贝当同德国人的关系又发生了一场危机。1943年11月,根据吕西安·罗米埃(贝当对他的信任并不超过对其他任何人)的建议,(447)他起草了一项宪法修正案,规定万一他在新宪法生效以前死了,就把他的权力移交给国民大会。(448)同时,他准备了一篇对法国人民的广播讲话,其中他准备宣称:“今天,我就是法国合法政府的化身。我打算把它作为一种神圣的委托保持下去,在我死后把它归还给我从它那里接受这项委托的国民大会。”(449)他把这些秘密策划的措施通知了赖伐尔,因为赖伐尔并不认为自己是可以被人如此轻易地撇在一旁的。赖伐尔向德国人报告,德国人就立即采取行动,占领了维希电台和官方的印刷厂,并查禁了该项宪法法令和那篇讲话。贝当所能做的只是暗地里印发了好几千份。(450)

稍事拖延之后,德国人作出了更为强烈的反应。12月4日,阿贝茨给维希带来一封里宾特洛甫的信(日期是11月29日),信中严厉指责贝当缺乏同德国合作的诚意,并且要求今后一切立法建议应先提交德国政府批准;委托赖伐尔负责“在确保合作的基础上”改组法国政府;信尾含糊地威胁说,如果法国政府无力在法国维持秩序和正义,德国政府将不得不自行采取措施以保护其利益。(451)贝当再次作了让步。罗米埃辞职,阿贝茨还要求允许戴阿、昂里奥和达尔南参加内阁。在这些人中,昂里奥是巴黎电台的大明星和反布尔什维克十字军中最有才华的演说家。达尔南这个得过很多英勇勋章的有胆量的军人,是专门从事反马克思主义战斗的人,元帅对他并非全无好感。赖伐尔对多里奥和戴阿又害怕又憎恶,对达尔南倒不十分猜疑,他觉得达尔南可能是一个有用的工具。(452)他倒的确是如此,不过,是德国人的工具而不是赖伐尔的工具。马塞尔·戴阿过去是议员和新闻记者,曾在《事业报》上为组成一个法兰西国家社会党进行过一场激烈而有手腕的宣传运动。在那场运动中,他曾不断攻击维希,因此很使贝当反感。在这一点上,赖伐尔至少是赞同贝当的,因为戴阿是个可能代替他当政府首脑的人选。因此,赖伐尔协助元帅把戴阿排斥在外,但是,德国人强行指定的其他人事变动都被接受下来了。(453)为了确保元帅不会再次企图把占领国所不同意的任何意见付诸实施,新指派了一个名叫冯·伦特-芬克的人来当“看门狗”,经常监督他的言行。(454)

1944年1月组成的新内阁说明维希已被巴黎的合作分子确切无疑地征服了。赖伐尔仍然是政府首脑——同贝当一样,而且可能动机也并非完全不同,他始终没有想到要自动辞职。这届政府中包括卡塔拉(负责财政)、德·布里农(驻巴黎大使和政府代表)、昂里奥(情报)、达尔南(保安)、阿贝尔·博纳尔(教育)、比歇隆(工业与运输)、马里翁(政府首脑的国务秘书)、格拉塞(卫生)、海军上将布勒奥(海军)、比杜将军(陆军)和勒穆瓦纳(内政),(455)看来是可以保证毫无保留地推行全面合作的政策了。从这时起,贝当便不再出席部长会议。(456)

甚至戴阿也没有被一直排斥在外。2月间,冯·伦特-芬克再次提出要他参加内阁,于是3月16日,他被任命为劳工与民族团结部长。昂里奥和达尔南都以不同的方式对德国政府大为卖力,戴阿却很令人失望。他的热病似的活动在从政中见效不大,虽然他一直不停地鼓吹要增加权力,也一直不停地进行倒赖伐尔的工作。(457)他把极端合作分子都纠集到自己后面,还能利用海军上将普拉通,这时他已经完全陷入合作分子的政治活动中了。但是,普拉通曾被描绘为“简直是天生缺乏政治头脑”的人,赖伐尔轻而易举地便用计谋击败了他和戴阿。(458)

1944年4月,德国人准许贝当去访问巴黎,出席为盟军轰炸死难者举行的一次追悼仪式,这表明德国人确信贝当这时已经完全在他们控制之下了。这次访问虽然没有公布,但是,元帅所受到的热烈欢迎却使德国人惊恐。他们坚持要他在4月28日广播一篇拖延已久的讲话,使法国和德国在反对布尔什维主义的斗争中联系在一起。那段经过多次讨论才商定的实质性措词宣称:“多亏德国和欧洲共同的努力,保卫了我们的大陆,我们的文明肯定已获得保障,不再受布尔什维主义的威胁,等到当前这场悲剧结束了,法国恢复元气,进一步确定它的地位的时刻就将到来。”(459)这篇讲话在法国起了灾难性的影响。德国人显然不能认识到,他们越是迫使贝当和法国内阁公开出面支持他们,他们就越使这些人在法国丧失影响,这些人可能具有的用处也就越小。(460)不过德国人在法国推行的政策的一贯性(这种一贯性始终不是绝对的)迫于形势,已开始完全消失了。德国人拿不定主意,内心十分惊慌,唯恐贝当呆在维希会落入“马基”的手中,因此把他迁移到朗布依埃附近的瓦松城堡去。然后,他又获准作另一次旅行,这次是到鲁昂去庆祝圣女贞德节。这次旅行,像上次访问巴黎那样,在德国主子看来是一次出色的反英宣传。鲁昂给予他的热烈欢迎,像巴黎那样再次使德国人感到惊恐,于是决定把他送回维希。一路上,他仍然受到盛大的接待,并在南锡、厄比纳尔和第戎都临时讲了几句话,大受人们赞扬。

在期待已久的盟军进攻发生前几个月内,维希的历史似乎经历了一段假死的时期,虽然抵抗和镇压之间的斗争并未稍松。1944年5月,一个同抵抗运动有联系的高级官员的组织“超级胜算”被破获了,逮捕了14个县长,4个区行政长官,以及内政部国务秘书勒穆瓦纳。(461)尽管有了这次震动,德国人还是理所当然地认为他们仍旧可以指靠维希。当盟军于6月6日开始登陆时,维希广播了一篇贝当的讲话,这是3月17日在冯·伦特-芬克的压力下录音的。它要求全体官员坚守岗位,要求法国居民服从政府,维护秩序与纪律,并接受德国人在作战地区发布的任何指示。(462)赖伐尔也广播了一篇讲话,他在讲话中宣称:“法国并没有参战”,同时力主法国人保持中立,不要再用内战的恐怖来加重这场外来的战斗。(463)抵抗运动对这项请求的答复上文已经提到了。

盟军发动进攻时,法国确实已处于内战状态中。自从1943年以后,在法国袭击个人的事件据说每天合计大约要发生100起。这些袭击事件的责任何在,并且实在说,它们的动机何在,都并不总是容易搞清楚的。德国人、民团、共产党人、非共产党的“马基”,各有各的敌人,况且私人抢劫的机会也并不缺少。民团杀害了两个比较知名的政治犯——从1940年以后一直被拘禁着的社会党政治家让·泽和芒代尔——对方也暗杀了菲利普·昂里奥,这种日益加剧的紧张气氛从这些事件中有了比较非同一般的表现。德国人在民团的帮助下,加强了恐怖活动,虽然这时候用这种方法来进行统治显然已经没有什么好处了。正像阿贝茨指出的那样:“采用枪毙法国官吏等这类严厉措施并无用处,这只会把居民更快地赶到‘马基’那方面去。”(464)

民团对于昂里奥的遭到暗杀,干出许多新的暴行来进行报复。这次暗杀刺激了极端合作分子,使他们在1944年7月3日发表了一份宣言,极力主张必须使舆论振作起来,因为盟军登陆的威力和俄国攻势的进展已使人心动摇。宣言声称,在德国人以一场决定性的战役击溃盎格鲁撒克逊人以前,必须经过一个时期,在这个时期中法国大有遭到政府彻底崩溃的危险,国家元首和政府首脑(即贝当和赖伐尔)两人都没有表现出应付这种局势所需要的坚定。面对着无政府状态的威胁,法国必须在这场全世界的斗争中立场鲜明。为了使法国的行动有效,极端合作分子要求把政府迁回巴黎,把“没有问题的分子”引入政府——除他们自己外,还会指谁,就搞不清楚了——并对挑起内战或损害法国在欧洲的地位的任何人严加惩办,包括处以死刑。宣言由阿贝尔·博纳尔、比歇隆、德·布里农和戴阿等部长签名,接下去是普拉通、伯努瓦-梅香、吕歇尔、多里奥、迪歇纳将军和比诺将军,以及一群知名的合作分子新闻记者的姓名。(465)这些人都知道他们的赌注已经全部押在德国的胜利上了。

赖伐尔甚至在盟军发动进攻的初期仍然执迷不悟地相信德国的军事实力,(466)还认为自己资本雄厚,甚至在最后一分钟也无意听凭巴黎的合作分子把他赶下台来。他召集内阁成员于7月12日在维希开会。戴阿不来,但是,其他的叛逆分子全都在场。临开会前几分钟,德·布里农递给赖伐尔一张铅笔写的纸条,由博纳尔、戴阿、伯努瓦-梅香和吕歇尔署名,要求改组政府。(467)赖伐尔于是动手把他们搞掉,把他们的纸条撕碎。船舱里的这群侍者竟然要叛变了,妄图控制这艘沉船,赖伐尔在处理这场荒谬的叛乱时的手腕也许最清楚地表明了他个人要比他的这些同僚们棋高一着。(468)达尔南并没有参与这场反赖伐尔的阴谋,他也是德国人所找到的惟一真正得力的同盟者。6月24日,他被提升为内政部长。(469)

事实不断证明德国人的败局已定,面对着这些事实,连赖伐尔也不能一直顽固不化下去了。极端合作分子们猜对了,赖伐尔心里正在盘算,是否有可能在最后关头投靠另一边,把法国带过去,将功折罪。当然,法国并不是他想带就能带走的,不过,他是从来就毫不尊重舆论的。他选来作为他最后的、也是最大的一次计谋的工具的就是被拘禁在南锡附近的爱德华·赫里欧。在阿贝茨的同意下,赖伐尔于8月12日去找赫里欧,通知他已获得自由,并把他带到巴黎去。在巴黎,赖伐尔请赫里欧召集国民大会来接过对法国前途的责任,声称他所采取的步骤是根据华盛顿的建议并得到柏林同意的。赫里欧则回答说,召集国民大会是参议院议长的职权。战前的政治家德蒙齐出来干预,声称他代表大约255名议员发言,他发表了一项声明说,他们只出席以元帅名义召开的国民大会会议,而不出席赖伐尔所召集的会议。我们很难相信这项复杂的阴谋竟会有成功的机会。总而言之,决心不让它成功的极端合作分子把正在进行的事情向德国秘密警察告发了。秘密警察于是重新逮捕了赫里欧,把他押送到德国去,从而结束了这场阴谋。(470)

德国人这时知道,他们对巴黎或维希都不能再控制多久了,但是,他们决心要把那些在法国为他们效劳得很好的人紧紧抓住不放。8月17日,赖伐尔奉命把法国政府迁到贝耳福去。想溜掉是不行的,也不可能找到一个折衷办法:他生平第一次对德国人送给他的一份最后通牒表示拒绝接受。他用书面宣布他不再行使政府职权,把权力全部移交给巴黎市政会议主席泰坦热。赖伐尔办的最后一件公务是,命令各部的秘书长,或者在没有秘书长时由在职的级别最高的官员,负责主持部务。然后,他带领他的政府中剩余的人员启程到贝耳福去向元帅提出辞呈。据德国人说,贝当已经在那里了。事实上,这是捏造。8月17日这天,德国人也向贝当递交了一份照会,要他和跟随他在维希的全体政府人员迁居到法国北部一个未经指明的小镇去。(471)8月20日,只是在德国人的武力逼迫下,贝当才屈服下来,也动身到贝耳福去。瑞士大使是这个场面的目击者,他写道:“元帅当时的镇静给人留下极为深刻的印象。我相信他对当时发生的事情不大了解。”(472)他留下一份给希特勒的抗议书,宣称这一暴力行为使他无法继续行使他作为法国国家元首的特权,还留下一份告法国人民书。(473)

合作分子的队伍现在全部崩溃了。(474)有些人躲藏起来,有些人则慌忙钻进抵抗运动的队伍,在那儿的另一面旗帜下,他们并不是没有继续从事他们的熟练活动的机会。达尔南在法国东部顺利地收集了一支大约6 000人的民团,随带他们的妻子儿女。他从法兰西银行抢走了一笔钱,在盟军向前推进时,带领他的支持者撤退到德国去。他在那里获准组成一支大约有2 000人的“法兰西警备队”。他的另外1/3的队伍被编成查理大帝旅后,被派往俄国前线,而剩下的人则被吸收进了德国各种队伍。(475)

对维希那帮人说来,贝耳福只是一个短暂的休息地。当德国军队被迫后退时,它就不再是一个安全的避难所了,那些法国部长都被仓皇地送到德国境内济克马林根的城堡去。这出悲剧的最后一幕便在那里上演了。由于贝当和赖伐尔以及一些其他的部长拒绝再履行任何政府职责,里宾特洛甫便邀请德·布里农同多里奥和其他的极端合作分子一起组织一个“全国革命”政府。据德·布里农自己说,他拒绝了。(476)然而,在戴阿的鼓动和德·布里农的主持下,(477)一个维护法国在德国的利益的政府委员会以贝当的名义成立起来(不顾贝当拒不承认)。这样,这些合作分子就在一片外国土地上,在一个自身正在作垂死挣扎的政权的卵翼下,实现了他们经过4年野心勃勃的阴谋和倾轧想要取得的那个目标的幻影。

即使到了这个时候,阴谋和倾轧也并没有结束。多里奥在距离济克马林根大约200英里的地方自行建立了一支法兰西人民党党员组成的队伍,他和其他合作分子的斗争仍在继续着。吕歇尔出版了一种名叫《法兰西》的刊物,还主管着一个叫做“这里是法兰西”的电台,多里奥则从他自己的电台“祖国电台”发出广播,同它对抗。阿贝茨支持吕歇尔,但大多数德国人却比较偏袒多里奥。(478)这场冲突到多里奥被击毙后才告结束。据说他是在去会见戴阿、企图使两个阵营达成一项妥协办法的途中,汽车遭到飞机扫射而丧命的。他的对手们则留在那里占有这片被他们征服的战场。他们在济克马林根等待战争结束,等待他们各自的命运。

(1) 关于法国沦陷,停战协定,以及贝当政府的组成的情况,见《概览,1939—1946年:轴心国的初期胜利》。

(2) 《贝当受审记》,第1卷,第243页(勃鲁姆的证词)。

(3) 《印度支那电讯报》(Dépêche d'Indochine),1940年6月24日。

(4) 同上,1940年6月25日。

(5) 见下文,原著第442页,第444页。

(6) 见下文,原著第436页以后。

(7) 乔治·贾德鲁:《地中海之战:埃及—近东—北非,1940—1944年》(Georges Catroux: Dans La bataille de Méditerranée: Égypte-Levant-Afrique du nord, 1940—1944),巴黎,朱利亚尔,1949年版,第30页;《文件,1939—1946年》(皇家国际事务学会),第2卷:《希特勒的欧洲》,第124页。

(8) 见下文,原著第444页,第448页。

(9) 见下文,原著第441—444页。

(10) 费尔内海军中将:《追随贝当元帅回忆录,1940—1944年》(Vice-Admiral Fernet: Aux côtés du Maréchal Pétain: Souvenirs, 1940—1944),巴黎,普隆,1943年版,第4页。

(11) 该部原来的部长波马雷调任工业生产与劳动部长,博杜安仍任外交部长,肖当为副总理。

(12) 吕西安·勒巴特:《瓦砾》(Lucien Rebatet: Les Décombres),巴黎,德诺埃尔,1942年版,第467页。

(13) 《一个法国军官的日记(1939年8月23日至1940年10月1日)》〔A French Officer's Diary(23 August 1939—1 October 1940)〕,剑桥大学出版社,1942年版,第97页;参阅夏尔-鲁:《惨痛的五个月》,第116页。

(14) 马塞尔·西贝尔:《1870年9月4日到1944年8月9日的法国宪法》(Marcel Si-bert: La Constitution de La France du 4 Septembre 1870 au 9 août 1944),巴黎,A·佩东,1946年版,第387—389页。

(15) 阿尔贝·勒伯伦:《铁证》(Albert Lebarun: Témoignage),巴黎,普隆,1946年版,第105页;《弗朗丹在高等法院受审记,1946年7月23—26日》(Le Procès Flandin devant la Haute Cour de Justice, 23—26 juillet 1946),以后简称《弗朗丹受审记》,巴黎,梅迪西书局,1947年版,第121—123页。

(16) 《贝当受审记》,第1卷,第163页,第245页(勒伯伦和勃鲁姆的证词);参阅J·蒙蒂尼:《我国历史中戏剧性的一个月的全部真相》(J.Montigny: Toute la vérité sur un mois dramatique de notre histoire),克勒蒙菲朗,蒙-路易出版社,1940年版,第58页;《加罗纳报》(Garonne),1940年7月12日;勒伯伦,前引书,第104页。

(17) 详见《概览,1939—1946年:轴心国的初期胜利》。

(18) 亨利·迪穆兰·德拉巴尔代特:《幻想的年代:回忆录,1940年7月—1942年4月》(Henri du Moulin de Labarthète: Le Temps des illusions: Souvenirs, juillet 1940—avril 1942),日内瓦,布尔坎,飞马出版社,1946年版,第107页。

(19) 蒙蒂尼:《我国历史中戏剧性的一个月的全部真相》,第147—148页,第153页;《加罗纳报》,1940年7月12日。

(20) 此外,有17人弃权,30人缺席,4人未能参加投票,另有149人因故不参加。人们有些怀疑,不知1875年的制宪法令是否要求两院全体成员的绝对多数,但绝对多数反正也已经取得,而且绰绰有余。

(21) 1884年8月14日的一项制宪法令曾阐明,在任何情况下,不得提出任何计划来修改政府的共和形式。这当然是任何法律所办不到的。但是,维希政府始终不曾废除共和国,尽管“国家”这个词稳步地取代了“共和国”这个词,从1940年1月4日以后,《共和国公报》就成为《国家公报》了。

(22) 王室人员在告示中自称“我们”。——译者

(23) 关于这3个法令,见莱昂·迪吉和亨利·莫尼埃编,罗歇·博纳尔续编的《1789年后的法国宪法与主要政治法规》(Les Constitutions et les principales lois politiques de la France depuis 1789, ed.Léon Duguit and Henry Monnier, and continued by Roger Bonnard),第6版(巴黎,法学书局,1943年版),第544—545页〔本书以后简称迪吉、莫尼埃和博纳尔〕;《文件,1939—1946年》(皇家国际事务学会),第2卷:《希特勒的欧洲》,第120页。

(24) 高级官员:1941年1月27日实行,军队和地方官吏:1941年8月14日实行,低级官吏:1941年10月4日实行。

(25) 迪吉、莫尼埃和博纳尔,第545页;费尔内《追随贝当元帅》,第6页;《文件,1939—1946年》(皇家国际事务学会),第2卷:《希特勒的欧洲》,第121页。

(26) 见下文,原著第371页。

(27) 采用这种两套会议的制度据说是因为贝当在大型集会上听不清讨论的情况,因此喜欢开小会,只有比较重要的部长出席。这个办法实行起来很不方便,因而在1941年2月取消了。布蒂耶否认国务秘书比部长地位低〔见伊夫·布蒂耶:《维希的戏剧》(Yves Bouthillier: Le Drame de Vichy),第2卷:《遭受束缚的财政》(Finances Sous la Constrainte),巴黎,普隆,1951年版,第259—260页〕。

(28) 《时报》(Temps),1941年1月27日。

(29) 迪穆兰·德拉巴尔代特:《幻想的年代》,第268页,第270页。

(30) 《时报》,1941年7月10日。

(31) 布蒂耶:《维希的戏剧》,第2卷,第18页。

(32) 迪穆兰·德拉巴尔代特:《幻想的年代》,第124页,第146—147页,第368页。

(33) 见下文,原著第372页注②(即本书第491页注③。——译者)。

(34) 迪穆兰·德拉巴尔代特,前引书,第124页。

(35) 李海海军上将:《我在现场》(Admiral Leahy: I Was There),伦敦,高兰兹,1950年版,第543页:李海致罗斯福的信,1941年11月22日。

(36) 法国,1933—1945年的法国重大事变调查委员会:《1933—1945年的法国重大事变:证据与文件》(调查委员:夏尔·塞尔)〔France, Commission chargée d'enquêter sur les événements survenus en France de 1933 à 1945: Événements survenus en France de 1933 à 1945: Témoignages et documents(rapporteur, Charles Serre)〕,巴黎,法国大学出版社,1947年版,第6卷,第1616页;参阅同上书,第6卷,第1928页〔本书以后简称塞尔:《事变》〕。

(37) 见下文,原著第359—360页。

(38) 布蒂耶:《维希的戏剧》,第2卷,第360—361页。

(39) P·迪特尔伦和C·里斯特:《法国的货币问题》(P.Dieterlen and C.Rist: The Monetary Problem of France),纽约,卡内基国际和平基金会,1948年版,第4页。

(40) 法国人和德国人就这项问题进行讨论的详情,见皮埃尔·阿尔努:《1940—1944年法国的财政和德国的占领》(Pierre Arnoult: les Finances de la France et l'occupation allemande 1940—1944),巴黎,大学出版社,1951年版,第11—28页。

(41) 1941年5月间准许两区之间使用印有7行空白的明信片通信,以代替印好字句的明信片,内容仅限于写家庭事务。

(42) W·N·梅德利科特:《经济封锁》(《第二次世界大战史:联合王国民政史料》,W·K·汉考克编)〔W.N.Medlicott: The Economic Blockade(History of the Second World War: U.K.Civil Histories, ed. W.K.Hancock)〕,伦敦,英王陛下文书局和朗曼斯,格林,1952年版,第1卷,第549—564页。

(43) 见保罗·博杜安:《在政府任职九个月》,第307—310页。

(44) 同上书,第312页。

(45) 《今日报》(Jour)写道,“新法兰西并不是娇生惯养地、或者是在条约的力量下诞生的。这些条约把我们拉入一个我也不知道是什么样的田园诗式的欧洲,把我们变成爱好和平、听天由命的牛倌和猪倌。”(《今日报》,1941年8月2日)

(46) “农民啊,我当然知道你觉得捐税和监督极其复杂,仿佛有意和你为难似的。你有时会不想到市场去而只想种植你自己绝对需要的农作物。”〔德拉罗克在1941年11月29日的《小报》(Petit Journal)上这样写着〕勤勉奉公的农业部长卡齐奥在1941年12月也不得不抱怨说,谷物通过许多漏洞全丢失了,比如暗中出售和喂牛喂鸡等,不能用于配给制度(《今日报》,1942年1月1日)。

(47) C·贝特兰:《法国经济总结算,1919—1946年》(C.Bettelheim: Bilan de l'économie française,1919—1946),巴黎,大学出版社,1947年版,第201页。

(48) C·贝特兰:《法国经济总结算,1919—1946年》,第203页。

(49) 这些委员会的工作远不能令人满意,这一点从安德烈·西格弗里德的这段评论中便可以看出:“现在,官僚主义如此层出不穷,管制经济如此侵入我们的生产和交换系统,以致出于真正好意地说,人们再也不知道他们还是不是国家官员了。”(《时报》,1941年6月19日)

(50) L·博丹:《德国占领下的法国经济概况》(L.Baudin: Esquisse de l'économie française sous l'occupation allemande),巴黎,梅迪西书局,1945年版,第210页。

(51) 贝特兰:《法国经济总结算,1919—1946年》,第215页。

(52) 迪特尔伦和里斯特:《法国的货币问题》,第7页。

(53) 博丹,前引书,第208页。

(54) 迪特尔伦和里斯特,前引书,第9页;贝特兰,前引书,第227页。

(55) 迪特尔伦和里斯特,前引书,第9页。

(56) 贝特兰,前引书,第228页。

(57) 见下文,原著第406—411页。

(58) 多维尔,法国西北部上流社会的海滨游乐的地方。——译者

(59) 朱安莱潘,法国滨海的游泳和休养的名胜地。——译者

(60) 奥特伊尔,巴黎西郊的风景区。——译者

(61) 帕西区,巴黎的一个区,以美丽的林荫路、花园、喷水井、矿泉水著名。——译者

(62) 伯恩斯坦和让·科克多,前者是现代法国剧作家,后者为现代法国作家。——译者

(63) 勒巴特:《瓦砾》,第481页。

(64) 夏尔-鲁:《惨痛的五个月》,第205—206页。

(65) 博杜安:《在政府任职九个月》,第224—225页;魏刚:《回忆录》,第3卷,第298—299页;塞尔:《事变》,第6卷,第1923页,均转载这份备忘录。

(66) 《费加罗报》(Figaro),1940年11月20日;《小报》,1940年11月14日。

(67) 《时报》,1941年1月29日。

(68) 《贝当受审记》,第1卷,第245页(勃鲁姆的证词)。

(69) 夏尔-鲁:《惨痛的五个月》,第383页;参阅第356页。

(70) 塞尔:《事变》,第6卷,第1617页。

(71) 兰格:《我们对维希的孤注一掷》,第284页。

(72) 1940年6月16日。

(73) 迪穆兰·德拉巴尔代特(《幻想的年代》,第159页)列举了他的许多篇演说词的起草人姓名,不过,他附带说,贝当经常亲自加以修改。参阅塞尔:《事变》,第5卷,第1415—1416页。

(74) 塞尔:《事变》,第5卷,第1415页。

(75) 迪穆兰·德拉巴尔代特,前引书,第120页,第145页。

(76) 维希的这类立法大多只适用于非占领区,但即使在那里,也不是全都适用的。

(77) 《时报》,1941年2月20日。

(78) 盖里大主教:《占领期间的天主教教会》(Mgr Guerry: L'Église Catholique sous l'occupation),巴黎,弗拉马里翁,1947年版,第174页。

(79) 《今日报》,1941年7月28日。

(80) 《新时代》(Nouveaux Temps),1942年4月17日。

(81) 朗热隆:《巴黎,1940年6月》(Langeron: Paris, juin 1940),巴黎,弗拉马里翁,1946年版,第37页。

(82) 见上文,原著第160—161页。

(83) 关于后来的反犹措施,见下文,原著第420—421页。

(84) 贝当认为戴高乐是“一条咬它的豢养人胸膛的毒蛇”(李海:《我在现场》,第56页)。

(85) 见下文,原著第434—435页。

(86) 费尔内:《追随贝当元帅》,第29页。

(87) 《时报》,1940年8月20日。

(88) 迪穆兰·德拉巴尔代特:《幻想的年代》,第374页。

(89) 迪吉、莫尼埃和博纳尔,第547页;《文件,1939—1946年》(皇家国际事务学会),第2卷:《希特勒的欧洲》,第121页。

(90) 让·泽是前人民阵线的教育部长,“马西利阿”号的“逃亡者”之一(关于“马西利阿”号这次航行的详情,见《概览,1939—1946年:轴心国的初期胜利》),他又是犹太人(虽然实际上他并不属于种族法的犹太人定义的范围),所以成了特别恶毒的攻击目标,由军事法庭以擅离职守罪加以审讯,并判处放逐和革除军职。但是,除了他以外,对这些被告的审讯都被无限期地拖延下去了。

(91) 见下文,原著第394—395页。

(92) 从1940年6月15日到1941年7月,先后有过5个内政部长,4个外交部长,5个教育部长和6个工业生产部长。有一份统计表,将维希政权在头15个月里对地方行政部门人事更动的情况表明如下:共有40个县长和29个区长被免职,35个县长和41个区长领养老金退休,9个县长和41个区长调职,321个市长和副市长被免职,1 208个2 000居民以下的基层行政区的行政机构被解散,只有2 000居民以上的行政区的行政机构可以继续存在(《格兰瓜尔》,1941年10月3日)。

(93) 《格兰瓜尔》,1940年8月29日。

(94) 博杜安:《在政府任职九个月》,第288页,第301页,第322页(1940年8月11日、19日和29日)。

(95) 《法兰西行动报》,1940年11月4日。

(96) 《格兰瓜尔》,1940年8月29日。

(97) 见《科德尔·赫尔回忆录》(The Memoirs of Cordell Hull),纽约,麦克米伦,1948年版,第1卷,第799页。它提到1940年7月1日美国驻法大使呈给赫尔的一份报告。

(98) 夏尔-鲁:《惨痛的五个月》,第303—304页。

(99) 《驻德国停战委员会的法国代表团》(La Délégation française auprès de la commission allemande d'armistice),巴黎,A·科斯泰,1947年版,第267—268页。

(100) 塞尔:《事变》,第6卷,第1536页。

(101) 见下文,原著第441页。

(102) 贾德鲁:《地中海之战》,第30页;《文件,1939—1946年》(皇家国际事务学会),第2卷:《希特勒的欧洲》,第124页。

(103) 关于较为详尽的叙述,见《概览,1939—1946年:轴心国的初期胜利》。

(104) 见英国外交部:《1940年秋就联合王国英王陛下政府与维希政府间的关系致驻巴黎大使电文,1945年7月13日》(Great Britain, Foreign Office: Despatches to H.M.Ambassador in Paris regarding relations between H.M.Government in the United Kingdom and the Vichy Government in the autumn of 1940, 13 July 1945),敕令第6662号(伦敦,英王陛下文书局,1945年版,以后简称敕令第6662号),第4页;坦普尔伍德勋爵:《特别使命》(Lord Templewood: Ambassador on Special Mission),伦敦,柯林斯,1946年版,第86页以后。

(105) 夏尔-鲁:《惨痛的五个月》,第347页以后,第354—355页。

(106) 同上书,第356页。

(107) 路易·鲁吉埃:《秘密出使伦敦》(Louis Rougier: Mission secrète à Londres),修订本(布鲁格斯,图书发行公司,1946年版),第63—64页;迪穆兰·德拉巴尔代特:《幻想的年代》,第211—212页。

(108) 敕令第6662号,第17页。

(109) 鲁吉埃,前引书,第4—6章。

(110) 温斯顿·丘吉尔:《第二次世界大战》(Winston Churchill: The Second World War),伦敦,卡斯尔,1949年版,第2卷,第457页;波士顿,霍顿·米夫林,1949年版,第2卷,第516—517页〔本书以后简称丘吉尔,第1卷、第2卷等,并注明英美两种版本的页码〕。

(111) 敕令第6662号,第28页;《文件,1939—1946年》(皇家国际事务学会),第2卷:《希特勒的欧洲》,第128页。

(112) 见下文,原著第366页。

(113) 见下文,原著第371页。

(114) 谢瓦利埃对这些谈判的陈述载《贝当受审记》,第2卷,第694—703页(谢瓦利埃的证词)。又见格扎维埃·德·波旁亲王:《1940年12月法英的秘密协议》(Prince Xavier de Bourbon: Les Accords secrets franco-anglais de décembre 1940),巴黎,普隆,1949年版;博杜安:《在政府任职九个月》,第403页(1940年12月6日)。

(115) 魏刚:《回忆录》,第3卷,第457—458页,第473页,第475—478页。

(116) 《弗朗丹受审记》,第174页。

(117) 《贝当受审记》,第2卷,第628—629页(拉卡伊将军的证词)。

(118) 赫尔:《回忆录》,第2卷,第948页;兰格:《我们对维希的孤注一掷》,第120—121页。

(119) 赫尔:《回忆录》,第1卷,第804页。

(120) 见下文,原著第365—366页。

(121) 赫尔:《回忆录》,第1卷,第850页。

(122) 参阅李海:《我在现场》,第56页。

(123) 参阅李海:《我在现场》,第517—520页。

(124) 赫尔:《回忆录》,第2卷,第949页。

(125) 梅德利科特:《经济封锁》,第1卷,第570—581页。

(126) 兰格:《我们对维希的孤注一掷》,第172页。

(127) 同上书,附录1,第399—401页;《文件,1939—1946年》(皇家国际事务学会),第2卷:《希特勒的欧洲》,第130页。

(128) 赫尔:《回忆录》,第2卷,第951页。

(129) 兰格:《我们对维希的孤注一掷》,第202页。

(130) 关于圣皮埃尔岛事件的叙述,见下文,原著第463—465页。

(131) 罗伯特·E·舍伍德:《罗斯福与霍普金斯:珍闻秘史》(Robert E.Sherwood: Roosevelt and Hopkins: An Intimate History),纽约,哈珀,1948年版,第482页;英国版,两卷集,书名是:《哈里·L·霍普金斯的白宫文件》(The White House Papers of Harry Hopkins),伦敦,艾尔和斯波蒂斯伍德,1949年版,第1卷,第458—459页〔为读者方便起见,凡引用本书时一律注明两种版本的页码〕。

(132) 见温斯顿·S·丘吉尔:《无情的斗争:战时演说集》(Winston S.Churchill: The Unrelenting Struggle: War Speeches),伦敦,卡斯尔,1942年版,第345—346页。

(133) 舍伍德:《罗斯福与霍普金斯》,第484—485页;英国版,第1卷,第461—462页。

(134) 赫尔:《回忆录》,第2卷,第1130页,第1133页。

(135) 赫尔:《回忆录》,第2卷,第1136页。

(136) 兰格:《我们对维希的孤注一掷》,第215页。

(137) 赫尔:《回忆录》,第2卷,第1044页。

(138) 舍伍德:《罗斯福与霍普金斯》,第479—489页;英国版,第1卷,第456—466页。

(139) 《贝当受审记》,第1卷,第539—540页(赖伐尔的证词)。

(140) 塞尔:《事变》,第6卷,第1536页。

(141) 同上书,第4卷,第1147页。

(142) 《驻德国停战委员会的法国代表团》,第1卷,第165页,第268页。

(143) 同上书,第185页。

(144) 这是莱昂·诺埃尔的见解:参阅塞尔:《事变》,第4卷,第1149页。

(145) 夏尔-鲁:《惨痛的五个月》,第172页,第178页。

(146) 《元首会议》(1941年),第2页;《文件,1939—1946年》(皇家国际事务学会),第2卷:《希特勒的欧洲》,第127页。参阅雷德尔呈给希特勒的报告,1940年9月6日〔《元首会议》(1940年),第95页〕。关于希特勒这一时期对北非的意图,见上文,原著第58—59页。

(147) 《元首会议》(1940年),第116—117页,第128页。

(148) 《贝当受审记》,第2卷,第667页(佩鲁通的证词)。

(149) 伊夫·布蒂耶:《维希的戏剧》,第1卷:《面对敌人和面对盟友》(Face à l'ennemi; face à l'allié),巴黎,普隆,1950年版,第171页;塞尔:《事变》,第4卷,第1147页。

(150) 关于指派给阿贝茨的职务,见上文,原著第109页以及《文件,1939—1946年》(皇家国际事务学会),第2卷:《希特勒的欧洲》,第123页。

(151) 塞尔,前引文。

(152) 塞尔:《事变》,第4卷,第1146—1147页。

(153) 同上书,第1147页,第1151页。

(154) 奥托·阿贝茨:《贝当与德国人:关于法德关系的阿贝茨备忘录》,以后简称《阿贝茨备忘录》(Otto Abetz: Pétain et Les Allemands: Mémorandum d'Abetz sur les rapports frano-allemands),巴黎,戈歇出版社,1948年版,第23—25页;《文件,1939—1946年》(皇家国际事务学会),第2卷:《希特勒的欧洲》,第125页。

(155) 《阿贝茨备忘录》,第28页;又见上文,原著第290—291页。

(156) 费尔内:《追随贝当元帅》,第63—64页。

(157) 菲利普·贝当:《执政四年》(Philippe Pétain: Quatre années au pouvoir),第3版(巴黎,桂冠出版社,1949年版),第69—71页;《文件,1939—1946年》(皇家国际事务学会),第2卷:《希特勒的欧洲》,第127页。

(158) 塞尔:《事变》,第6卷,第1617页。

(159) 《赖伐尔说话了,皮埃尔·赖伐尔的札记与回忆录》(Laval parle, notes et mémoires rédigés par Pierre Laval),日内瓦,布尔坎,飞马出版社,1947年版,第69页。

(160) 《时报》,1940年10月30日。

(161) 《希特勒与墨索里尼往来的密函》,安德烈·弗朗索瓦-蓬塞编(Les lettres secrètes échangées par Hitler et Mussolini, ed.André François-Poncet),巴黎,旗帜出版社,1946年版,第99页。

(162) 《元首会议》(1941年),第5页;《文件,1939—1946年》(皇家国际事务学会),第2卷:《希特勒的欧洲》,第128页。

(163) 参阅《希特勒与墨索里尼往来的密函》,第105页(希特勒致墨索里尼的信件,1940年12月31日)。

(164) 从7月到12月间,大约有105 000人被赶出阿尔萨斯,或者不许他们回到该地的家里。这项措施针对的人有:犹太人、吉普赛人及其他异族分子、罪犯、不宜于社会生活的人和疯子,法国人和亲法分子,以及一些讲方言的居民〔《纽伦堡国际军事法庭》,第38卷,第331页(114-R);《纳粹的阴谋与侵略》,第8卷,第122页〕。

(165) 阿贝茨认为驱逐洛林人一事是比尔克尔仓促干出来的,以便在蒙都瓦会谈前造成一种既成事实〔奥托·阿贝茨:《狱中记》,书前附有让·贝尔纳-德罗森校阅的《阿贝茨受审记》(Otto Abetz: D'une prison, précedé du Procès Abetz vu par Jean Bernard-Derosne),巴黎,阿米奥-迪蒙,1949年版,第89—90页〕。

(166) 《贝当受审记》,第2卷,第786页(德·布里农的证词)。

(167) 《贝当受审记》,第1卷,第537页(赖伐尔的证词);《阿贝茨备忘录》,第33页,第37页。

(168) 例如,亨茨格致施蒂尔普纳格尔的信件,1940年9月3日(《驻德国停战委员会的法国代表团》,第239—241页)。

(169) 《时报》,1940年11月15日。

(170) 参阅兰格:《我们对维希的孤注一掷》,第124页;鲁吉埃:《秘密出使伦敦》,第64页;《贝当受审记》,第2卷,第668页(佩鲁通的证词);李海:《我在现场》,第521页。

(171) 《阿贝茨备忘录》,第44—45页,第65页。

(172) 由法国资本投资的南斯拉夫铜矿。

(173) 博尔铜矿的转让是由赖伐尔与戈林的代表阿贝茨商定的。德国偿付的钱当然来自法国缴纳的占领费(阿尔努:《法国的财政和德国的占领》,第276—289页)。比利时银行的黄金储备是1939年存放在法兰西银行的,下一年为安全起见运到了达喀尔。德国人利用一份据称是由比利时银行总裁签字的伪造文件要求归还这笔黄金。法国财政部长根据赖伐尔的命令向德国人的要求屈服,于1940年12月11日签署了一份议定书,同意交出比利时这笔黄金。这笔黄金空运到德国的工作于1942年12月完成(同上书,第235—259页)。解放后,法兰西银行只得向比利时银行赔偿这笔转让出去的黄金(同上书,第267页)。又见布蒂耶:《维希的戏剧》,第1卷,第231页以后,以及附录第4号,第296—297页;第2卷,第121页;阿贝茨:《狱中记》,第204—205页。又见上文,原著第270页。

(174) 亨茨格致斯蒂尔普纳格尔的信件,1940年8月7日(《驻德国停战委员会的法国代表团》,第108页;参阅第283页)。

(175) 参阅1940年12月4日巴黎电台的报道〔J·洛兰:《法国的另一战役》(J.Lorraine: L'Autre Bataille de France),伦敦,牛津大学出版社,1943年版,第77页〕。

(176) 《贝当受审记》,第2卷,第671页(佩鲁通的证词);迪穆兰·德拉巴尔代特:《幻想的年代》,第86页;《阿贝茨备忘录》,第46页。

(177) 《阿贝茨备忘录》,第47页,第48页,第51页。最后一点实际上在10月28日就已经决定了。11月4日的《时报》报道说,根据赖伐尔的提议,委派德·布里农以大使的身份去执行一项使命。报道中并没有说这是一项什么使命。大概派一个法国大使到巴黎去的这种意见要人接受还稍有困难。事实上,德·布里农到1940年12月18日才代替德拉洛朗西将军成为法国政府派驻占领区的总代表〔费尔南·德·布里农:《回忆录》(Fernand de Brinon: Mémoires),巴黎,谢,1944年版,第18页〕。

(178) 《阿贝茨备忘录》,第58页,第61页。

(179) 战败以后在巴黎重新出版的第一份报纸是《晨报》(Matin),开始时是由一个基本上全是德国人的编辑部主办的。后来,该报在让·吕歇尔的主编下奉行一种彻底亲德的方针。发行的第二份报纸是半法西斯主义的《胜利报》(La Victoire)。另一份复刊的报纸是以马尔凯为后台的《小巴黎人》(Petit Parisien)。此外,又出现了许多恶毒的小报——“战败和占领所产生出来的奇怪报刊”,《法兰西行动报》这样描述它们,同时抱怨说,戴高乐主义就是从它们所引起的厌恶中产生出来的,尽管实际上它们似乎是遵循着莫拉斯和莱昂·多代的真正传统。在更加臭名昭著的小报中,有下列这几种:《上枷示众》(Au Pilori),一种法文版的《冲锋报》(Der Stürmer);A·德·夏托布里昂主编的《花束报》(La Gerbe),它吹嘘日耳曼文化并宣扬堕落的塞佩尔·德戈比纳昂的种族主义思想;《无所不在》(Je Suis Partout),停战以前因其亲德方针而遭到取缔,1941年1月在罗贝尔·布拉西拉什主持下再次出版;《新时代》,宣扬吕歇尔的亲德方针的另一份报纸;和德里厄·拉罗歇尔主编的《新法兰西评论》(Nouvelle Revue Française),文学界亲德分子的喉舌。占领区的地方报纸则刊登地方新闻和德军战况的报道。

(180) 蒙面党人(戴头罩的人)是人们给一个地下法西斯组织起的名称,这个组织在1937年已声名狼藉。

(181) 勒巴特:《瓦砾》,第503页。

(182) 《法兰西行动报》,1940年10月23日。

(183) 《奋斗报》(Effort),1941年6月11日。

(184) 《阿贝茨备忘录》,第17页。

(185) 从它在1936年建立起来到法国沦陷时为止,这个党一直通称法兰西社会党。

(186) 《费加罗报》,1941年9月6日。

(187) 《阿贝茨备忘录》,第79页。

(188) 《弗朗丹受审记》,第193页。

(189) 迪穆兰·德拉巴尔代特:《幻想的年代》,第136页,第268页。

(190) 《公报:法律与命令》(Journal Officiel: Lois et décrets),1941年2月14日,第674页;迪吉、莫尼埃和博纳尔,第554页;《文件,1939—1946年》(皇家国际事务学会),第2卷:《希特勒的欧洲》,第130页。

(191) 《阿贝茨备忘录》,第91—92页。

(192) 见下文,原著第391页。

(193) 费尔内:《追随贝当元帅》,第152页,第194页。

(194) 费尔内:《追随贝当元帅》,第194页。

(195) 李海:《我在现场》,第94页。

(196) 兰格:《我们对维希的孤注一掷》,第117页。关于达尔朗对英国人的轻蔑态度,参阅李海,前引书,第23页。在1940年11月8日呈交贝当的一份关于同德国合作的备忘录中,达尔朗写道:“从经济上说,我们应当同轴心国合作,因为今后我们也将被迫进行合作,还因为这是目前惟一可能使国家生存下去的办法。”

“从政治上说,我们应当同轴心国合作,因为我们是欧洲人,而今后将有一个欧洲集团(包括非洲在内)对抗一个美洲集团,因为不论这场战争结果如何,英帝国将陷入四分五裂,得到好处的不是美国就是德国。”(布蒂耶:《维希的戏剧》,第1卷,第303页)

(197) 希特勒给雷德尔的信,1941年4月20日〔《元首会议》(1941年),第48页〕;参阅同上书,第40页,第92页。

(198) 又见《概览,1939—1946年:战时中东》(The Middle East in the War),第250—254页;关于一个维希方面人士的叙述,参阅雅克·莫尔达尔:“吉布提的封锁”,《巴黎杂写》(Jacques Mordal:“le Blocus de Djibouti”, Écrits de Paris),1951年10月,第78—94页。

(199) 夏尔-鲁:《惨痛的五个月》,第70—71页。

(200) 德古海军上将:《统治印度支那,1940—1945年》(Admiral Decoux: A la barre de l'Indochine, 1940—1945),巴黎,普隆,1949年版,第94页,第100页。

(201) 德古海军上将:《统治印度支那,1940—1945年》,第116页。

(202) 关于更为详尽的叙述,见《概览,1939—1946年:战时中东》,第83—91页。

(203) 关于伊拉克的政变,见《概览,1939—1946年:战时中东》,第56—78页。关于近东各国当时的情况、6月8日至7月12日的军事行动,以及近东的停战等比较详尽的叙述,见同上书,第92—104页。关于自由法国参与这次军事行动的情况及其对戴高乐同英国关系的影响,见下文,原著第451—456页。

(204) 见下文,原著第382页。

(205) 乔·伦敦:《埃斯特瓦海军上将与当茨将军在高等法院受审记》(Geo London: L'Amiral Estéva et le général Dentz devant la Haute Cour de Justice),里昂,博纳丰,1945年版,第247页。

(206) 同上书,第206页。

(207) 同上书,第254页。

(208) 同上书,第207页,第214—215页。

(209) 关于贾德鲁对他在盟军攻入叙利亚以前的政策的陈述,见贾德鲁:《地中海之战》,第104—129页。

(210) 见《概览,1939—1946年:战时中东》,第102页。关于近东停战协定的全文,见《泰晤士报》,1941年7月16日;《文件,1939—1946年》(皇家国际事务学会),第2卷:《希特勒的欧洲》,第137页。

(211) 《费加罗报》,1941年9月12日、15日和19日,《马赛电讯》(Dépêche de Marseille),1941年9月19日。

(212) 1940年12月12日的报道(《阿贝茨备忘录》,第42页);R·皮埃尔·戈塞:《阿尔及尔的密谋》(R.Pierre Gosset: Conspiracy in Algiers),纽约,民族周刊,1945年版,第10页,第12—13页;魏刚:《回忆录》,第3卷,第416—417页。

(213) 塞尔:《事变》,第6卷,第1572—1573页。

(214) 魏刚,前引书,第385—405页。

(215) 贾德鲁:《地中海之战》,第70—79页;塞尔:《事变》,第6卷,第1529页,第1623页。

(216) 魏刚在战后宣称,他曾尽力防止把补给品送到隆美尔那里去(塞尔:《事变》,第6卷,第1620—1621页)。

(217) 兰格:《我们对维希的孤注一掷》,第130页,第173页,第233页。

(218) 伯努瓦-梅香以前是私立政治大学的德国史教授和法德委员会的成员。1940年被俘后,德国人不久便释放了他,派他协助组织法国军队的复员工作〔见雅克·伯努瓦-梅香:《四十年的收获》(Jacques Benoist-Méchin: La Moisson de Quarante),巴黎,阿尔班·米歇尔,1941年版〕。1941年6月,他被任命为内阁会议副主席达尔朗之下的国务秘书。

(219) 参阅《阿贝茨备忘录》,第101页。达尔朗在和魏刚的一次通信中把他的观点说得很清楚。他说:“这是我们同德国接近的最后机会……如果我们同德国合作,……我们就能够拯救法兰西民族,使我们的领土、本国和殖民地领土的损失达到最低限度,我们同时也能够在未来的欧洲发挥即使不是重要的,至少也是体面的作用……我已经作出抉择,决不会在一船小麦或者一船石油的许诺面前改变方向。”(魏刚:《回忆录》,第3卷,第422页)

(220) 伦敦:《埃斯特瓦海军上将与当茨将军》,第351—356页;参阅兰格:《我们对维希的孤注一掷》,附录2,第402—412页;《纽伦堡国际军事法庭》,第29卷,第32—35页(1866-PS);《纳粹的阴谋与侵略》,第4卷,第501—504页;《文件,1939—1946年》(皇家国际事务学会),第2卷:《希特勒的欧洲》,第132页。

(221) 《阿贝茨备忘录》,第104—105页。

(222) 布蒂耶把这项削减看成是他高明的财政谈判的一场胜利。我们要是看不出这只是对达尔朗在殖民地所作的让步的一部分报酬,那就未免太老实了(参阅布蒂耶:《维希的戏剧》,第2卷,第67—70页)。即使如此,德国人还是设法把他们答应法国减少付款数同下述提议联系在一起,即今后的付款有1/5应以商品、公债和股票或黄金抵付。法国人的拖延战术使这项要求没能有效地付诸实行(阿尔努:《法国的财政和德国的占领》,第46—74页)。

(223) 《纳粹的阴谋与侵略》,第4卷,第236页,第503页。截至1941年3月12日为止,法国共付1 080亿法郎,其中德国人只支取了一半(同上书,第234页)。

(224) 《国务院公报》,1941年5月17日,第584页;《美国对外关系文件,1940—1941年》,第398页;《文件,1939—1946年》(皇家国际事务学会),第2卷:《希特勒的欧洲》,第132页。参阅科德尔·赫尔1941年6月5日和13日的声明(《美国对外关系文件,1940—1941年》,第402—404页,第406—408页)。

(225) 兰格:《我们对维希的孤注一掷》,第151页。

(226) 迪穆兰·德拉巴尔代特:《幻想的年代》,第221页;《贝当受审记》,第2卷,第701页,第714页,第731页(谢瓦利埃、贝尔热雷将军、贝特洛的证词);魏刚:《回忆录》,第3卷,第430—437页。

(227) 《阿贝茨备忘录》,第116页。

(228) 费尔内:《追随贝当元帅》,第187页。

(229) 据李海说,贝当当时说德国人威胁他们,如果不撤换魏刚,就要占领法国全境,并把法国所有的粮食都征收去供给占领军(参阅李海:《我在现场》,第76页)。

(230) 1941年5月13日里宾特洛甫与墨索里尼会谈的记录,当时齐亚诺也在场〔《纽伦堡国际军事法庭》,第29卷,第36页(1866-PS);《纳粹的阴谋与侵略》,第4卷,第504页〕。

(231) 参阅李海:《我在现场》,第527页。

(232) 《小报》,1941年9月27日。

(233) 《法兰西行动报》,1941年7月3日。

(234) 德·布里农说,法国志愿军团的人数不超过3 000,而且都是质量低劣的(德·布里农:《回忆录》,第78页)。

(235) 《小报》,1941年10月18日。

(236) 《费加罗报》,1942年1月6日。这一期的《费加罗报》遭到没收,该报也因为这篇文章而被勒令停刊。

(237) 《加罗纳报》,1941年11月7日。

(238) 关于共产党反对1939—1940年的战争以及政府采取的对待共产党众议员的行动的叙述,见《概览,1939—1946年:轴心国的初期胜利》。

(239) 《人道报》,1940年5月26日〔引自莫里斯·塞伊拉:《永久的背叛》(Maurice Ceyrat: La Trahison Permanente),巴黎,斯巴达克出版社,1948年版,第89页〕;参阅保罗·雷诺:《在1930—1945年混乱的中心》(Paul Reynaud: Au cœur de la mêlée 1930—1945),巴黎,弗拉马里翁,1951年版,第892页。

(240) 昂热洛·罗西:《法国共产党的生理学》(Angelo Rossi: Physiologie du parti communiste français),巴黎,塞尔弗,1948年版,第15页,第23页,第24页,第81页,第395页。

(241) 雷诺,前引书,第893—894页。塞伊拉(前引书,第93—96页,第165—166页)印出了这项陈述所根据的文件。

(242) 《人道报》,1940年7月4日、24日和27日;《阿尔让特伊的进步》(Le Progrès d'Argenteuil),1940年8月;《法国青年》(Jeunesse de France),1940年9月(塞伊拉曾引用,前引书,第109—110页);昂热洛·罗西:《奇怪的战争中的法国共产党人》(Angelo Rossi: Les Communistes français pendant la drôle de guerre),巴黎,金岛出版社,1951年版,第330页,第331页。

(243) 塞伊拉:《永久的背叛》,第97—100页。

(244) 《人道报》,1941年1月9日(引自罗西:《法国共产党的生理学》,第115页)。

(245) 《人道报》,1940年10月27日(引自罗西,第116页)。

(246) 同上,1940年7月1日,1940年9月26日(引自罗西,第86页;塞伊拉:《永久的背叛》,第117—118页)。

(247) 同上,1941年6月20日(引自塞伊拉,第120页)。

(248) 1940年9月,各地的德国当局奉命,为了维持秩序,在他们认为必要时可以扣押人质(见上文,原著第148页)。

(249) 1941年12月11日《时报》曾引用。

(250) 《时报》,1941年12月16日。

(251) 《法兰西行动报》,1941年9月9日。

(252) 雅克·苏斯戴尔:《无所顾忌》(Jacques Soustelle: Envers et contre tout),第1卷:《从伦敦到阿尔及尔(1940—1942年)》〔De Londres à Alger(1940—1942)〕;第2卷:《从阿尔及尔到巴黎(1942—1944年)》〔D'Alger à Paris(1942—1944)〕,巴黎,罗贝尔·拉丰,1950年版,第1卷,第179—202页,第300—320页。

(253) 帕西上校:《回忆录》(Colonel Passy: Souvenirs),第1卷:《伦敦的第二局》(Deuxième Bureau Londres);第2卷:《伦敦公爵街十号(中央军事情报局)》〔10, Duke Street, Londres(le B.C.R.A.)〕,蒙的卡罗,拉乌尔·索拉尔,1947年版,第2卷,第132页,第136—139页。

(254) 参阅李海:《我在现场》,第61页。

(255) 贝当:《执政四年》,第105—106页,第112页。

(256) 参阅迪穆兰·德拉巴尔代特:《幻想的年代》,第393页。

(257) 《警觉报》(Alerte),1941年12月13日。

(258) 皮舍宣称:“必须采取不触怒工人的行动。……必须把作为莫斯科政治工具的共产党活动分子同工联主义者区别开来。”(《费加罗报》,1941年7月29日)1941年秋天,他还释放了一批在押的工联主义者。

(259) 迪穆兰·德拉巴尔代特:《幻想的年代》,第339页,第342页,第349页。

(260) 布蒂耶:《维希的戏剧》,第2卷,第276—278页和附录17:《关于“共荣社”的文件》(Document concernant la “Synarchie”),第526—528页。

(261) 皮埃尔·尼科尔:《停战五十个月,维希,1940年7月2日—1944年8月26日,一个见证人的日记》(Pierre Nicolle: Cinquante mois d'armistice, Vichy 2 juillet 1940—20 août 1944; journal d'un témoin),巴黎,A·博纳,1947年版,第1卷,第397页,第511—532页。

(262) 《贝当受审记》,第2卷,第859页(拉瓦涅的证词)。

(263) 贝当:《执政四年》,第112页。

(264) 赫尔:《回忆录》,第2卷,第1042页;参阅德·布里农:《回忆录》,第151页。

(265) 雷德尔致希特勒的信件,1941年12月12日,《元首会议》(1941年),第131页。又见海军上将舒尔策致雷德尔的信件,1941年12月4日,其中叙述在一次宴会上达尔朗如何不加掩饰地向德国人大事讨好(同上书,第137—138页)。

(266) 齐亚诺:《日记(1939—1943年)》,1941年12月10日。又见上文,原著第304页和注⑦(即本书第392页注④。——译者)。

(267) 《阿贝茨备忘录》,第121页。

(268) 《新时代》,1941年12月30日。

(269) 贝当:《执政四年》,第120页。

(270) 《阿贝茨备忘录》,第138页。

(271) 让-路易·奥儒尔:《伯努瓦-梅香受审记(1947年5月26日—6月6日):速写记录》〔Jean-Louis Aujol: Le Procès Benoist-Mechin(26 mai — 6 juin 1947):Compte rendu sténographique〕,巴黎,阿尔班·米歇尔,1948年版,第368页。

(272) 同上书,第370页,第372页,第383页,第385页;海军上将T·多特尔:《战争中的一大谜:舰队司令达尔朗》(Admiral T.Docteur: La Grande Énigme de la guerre: Darlan, amiral de la flotte),巴黎,德拉古龙内出版社,1949年版,第141—143页。

(273) 阿贝茨在战后审讯作证时坚持说,达尔朗赞成法德军事合作,而赖伐尔——他承认——却反对〔《通敌分子受审记:费尔南·德·布里农,约瑟夫·达尔南,让·吕歇尔》(Le Procès de collaboration: Fernand de Brinon, Joseph Darnand, Jean Luchaire),巴黎,阿尔班·米歇尔,1948年版,第164页〕。尽管如此,阿贝茨所说的法国部长会议于1942年1月11日召开,通过了军事合作政策这一点,看来几乎肯定是他捏造的〔参阅A·卡梅雷尔:《法国舰队蒙难记》(A.Kammerer: La Passion de La flotte française),巴黎,A·法亚尔,1951年版,第366—369页〕。

(274) 《法国舰队蒙难记》,第355页。

(275) 见上文,原著第356页。

(276) 这次审讯提出的证据充分说明了法国在慕尼黑会议期间对战争毫无准备(见《概览,1938年》,第3卷,第5编,散见各处,尤其是第472—476页,第510—521页,第597—598页)。

(277) 德·布里农:《回忆录》,第99页。

(278) 多特尔:《战争中的一大谜》,第148—150页,第155—156页;迪穆兰·德拉巴尔代特:《幻想的年代》,第410—415页。

(279) 《公报:法律与命令》,1942年4月19日,第1494页;迪吉、莫尼埃和博纳尔,第561页;《文件,1939—1946年》(皇家国际事务学会),第2卷:《希特勒的欧洲》,第140页。

(280) 兰格:《我们对维希的孤注一掷》,第250页。

(281) 《贝当受审记》,第1卷,第559页;《赖伐尔说话了》,第122页。

(282) 兰格:《我们对维希的孤注一掷》,第210—211页;李海:《我在现场》,第95页。

(283) 兰格,前引书,第211页。

(284) 《美国对外关系文件,1941—1942年》,第630—632页;李海,前引书,第97页。

(285) 见上文,原著第363页,又见下文,原著第483—485页。

(286) 见上文,原著第361页。

(287) 参阅赫尔:《回忆录》,第2卷,第1045页。

(288) 见下文,原著第451页以后。

(289) 海军上将保罗·奥方:《为法国人民服役的海军:为生存而斗争(1940—1942年)》〔Admiral Paul Auphan: La Marine au Service des Français: La lutte pour la vie(1940—1942)〕,巴黎,金岛出版社,1947年版,第119页。

(290) 见下文,原著466—469页。

(291) 苏斯戴尔:《无所顾忌》,第2卷,第218页。

(292) 见《概览,1939—1946年:美国、英国和俄国》,第203—209页,第245—261页。

(293) 见亨利·吉罗将军:《惟一的目标,胜利:阿尔及尔(1942—1944年)》(General Henri Giraud: Un Seul But, la victoire: Alger 1942—1944),巴黎,朱利亚尔,1949年版,第15—17页,第336—338页;J·勒梅格尔-迪布勒伊:《法美关系和将军们的策略》(J.Lemaigre-Dubreuil: Les Relations franco-américaines et la politique des généraux),巴黎,爱丽舍出版物,1949年版,第23页。

(294) 吉罗,前引书,第16页,第335页;《文件,1939—1946年》(皇家国际事务学会),第2卷:《希特勒的欧洲》,第140—141页。

(295) 双方商定,由吉罗统率所有的法国部队以及法军人数超过美军的盟军部队。

(296) 丘吉尔:《第二次世界大战》,第4卷,第548页;美国版,第4卷,第610—611页。

(297) 见海军上将保罗·奥方:《历史的丑态》(Admiral Paul Auphan: Les Grimaces de L'histoire),巴黎,金岛出版社,普隆,1951年版,第282页注①;《贝当受审记》,第2卷,第718页,第722页,第830页;阿尔贝·卡梅雷尔:《从非洲登陆到达尔朗被刺》(Albert Kammerer: Du débarquement africain au meurtre de Darlan),巴黎,弗拉马里翁,1949年版,第409—410页,第417页;李海:《我在现场》,第558页;夏曼:《将军们的争吵》(Chamine: La Querelle des généraux),巴黎,阿尔班·米歇尔,1952年版,第53页,第119页。

(298) 夏曼:《将军们的争吵》,第133页。

(299) 同上书,第149页。

(300) 夏曼:《将军们的争吵》,第4章。

(301) 舍伍德:《罗斯福与霍普金斯》,第652页;英国版,第2卷,第648页;《文件,1939—1946年》(皇家国际事务学会),第2卷:《希特勒的欧洲》,第149页。

(302) 坎宁安:《一个水兵的漂流记》,第502页。

(303) 丘吉尔:《第二次世界大战》,第4卷,第571页;美国版,第4卷,第636页。

(304) 《贝当受审记》,第2卷,第719—720页(贝尔热雷的证词)。

(305) 以保密为理由,英美对戴高乐只字没有提及这次进攻,直到进攻开始以后,才由丘吉尔亲自把这消息告诉了他。尽管他对此自然感到愤慨,他还是接受了这种局势,向北非的法国人发表了一篇广播讲话,号召他们投入这场斗争。他还公开否认英美有意把法兰西帝国据为己有的种种传说。

(306) 《国务院公报》,1942年11月14日,第904—905页;《文件,1939—1946年》(皇家国际事务学会),第2卷:《希特勒的欧洲》,第146页。

(307) 同上书,第905页和第148页;卡梅雷尔:《从非洲登陆到达尔朗被刺》,第293页。

(308) 同上书,第292—293页。

(309) 见上文,原著第400页。

(310) 奥方,《历史的丑态》,第290页注①。

(311) 《贝当受审记》,第1卷,第461—462页,第482页,第2卷,第743页;格扎维埃·德·波旁亲王:《1940年12月法英的秘密协议》,第92页;塞尔:《事变》,第6卷,第1667页。

(312) 卡梅雷尔,前引书,第440—441页。

(313) 同上书,第285—286页。

(314) 关于赖伐尔也在场的希特勒和墨索里尼11月9—10日在慕尼黑举行的会议,见上文,原著第308页。

(315) 《通敌分子受审记:德·布里农,达尔南,吕歇尔》,第405—406页。

(316) 奥方:《历史的丑态》,第287页注①。

(317) 据赖伐尔说(《贝当受审记》,第1卷,第561页),这项威胁见于11月8日德国驻维希的公使克鲁格·冯·尼达的一封信中,拉瓦涅也支持这种说法(同上书,第2卷,第861页)。卡梅雷尔在他的书中也提到11月14日由德·布里农带到维希的里宾特洛甫的电报中提出的同样威胁(卡梅雷尔,前引书,第502页)。

(318) 后来,赖伐尔在1943年6月宣布,组成了一支大约有3 000人的法国第一团,这几乎不能认真加以看待。这团人获得了奥韦涅的盾形徽章,从这件事上可以看出,组成这团人仅仅是企图提高赖伐尔的威望。人们有时就称这一团为“奥韦涅长枪党”。

(319) 迪吉、莫尼埃和博纳尔,第563—564页。《文件,1939—1946年》(皇家国际事务学会),第2卷:《希特勒的欧洲》,第150页;参阅卡梅雷尔,前引书,第529页。

(320) 卡梅雷尔,前引书,第435页,第436页。

(321) 卡梅雷尔:《法国舰队蒙难记》,第406—412页。

(322) 同上书,第412页,第472页。

(323) 同上书,第443页。

(324) 卡梅雷尔:《从非洲登陆到达尔朗被刺》,第443—444页;《文件,1939—1946年》(皇家国际事务学会),第2卷:《希特勒的欧洲》,第148页。

(325) 德·布里农:《回忆录》,第147页。

(326) 德·布里农:《回忆录》,第147页;奥托·阿贝茨:《没有解决的问题:二十年来德国对法政策的回顾》(Otto Abetz: Das offene Problem: Ein Rückblick anf zwei Jahrzehnte deutscher Frankreichpolitik),科隆,格雷文,1951年版,第259页。

(327) 卡梅雷尔:《法国舰队蒙难记》,第423—424页,第463—464页。

(328) 同上书,第483—484页。

(329) 同上书,第473页。

(330) 夏曼:《将军们的争吵》,第68页。

(331) 阿尔努:《法国的财政和德国的占领》,第87—104页。

(332) 《纳粹的阴谋与侵略》,第6卷,第324页(3615-PS)。

(333) 皮埃尔·阿尔努:“评德国人怎样为了购买我们的经济而夺取我们的财政”,《战争史月刊》(Pierre Arnoult:“Comment, pour acheter notre économie, les Allemands prirent nos finances”, Cahiers d'Histoire de la Guerre),第2期,1949年10月,第11页。

(334) 阿尔努:《法国的财政和德国的占领》,第110页。

(335) 《纳粹的阴谋与侵略》,第7卷,第266页(EC-86)。负责德国对法经济关系的全权公使黑门在他最后提出的一份报告中把1940年6月25日到1944年9月5日的总数定为6 318亿6 600万法郎(阿尔努:《法国的财政和德国的占领》,第121页)。法国人统计的占领费用总数为8 350亿法郎(迪特尔伦和里斯特:《法国的货币问题》,第5页)。

(336) 1945年9月29日关于德国信贷银行档案的调查报告〔《纳粹的阴谋与侵略》,第6卷,第322—323页(3615-PS)〕。

(337) 阿尔努:“评德国人怎样为了购买我们的经济而夺取我们的财政”,前引刊物,第22页。

(338) P·奥贝:“一个方法,一个总结”(“Une méthode, un bilan”),《战争史月刊》,第4期,1950年5月。法国政府为了自身的利益本来以为可以实行这一政策,但是,1942年以前一直当财政部长的布蒂耶却坚持说,补贴制度是德国人强迫法国政府实行的(布蒂耶:《维希的戏剧》,第2卷,第328页)。

(339) 奥贝,前引书,第35页;X……:“法国的德国黑市”(X…:“Le Marehe noir allemand en France”),《战争史月刊》,第4期,1950年5月,第59—60页。

(340) 同上书,第64页。

(341) 《1939—1946年的法国经济》(La France économique de 1939 à 1946),巴黎,西雷丛刊,1948年版,第66页。

(342) 参阅迪特尔伦和里斯特:《法国的货币问题》。详细数字如下:

(343) 《1939—1946年的法国经济》,第849—851页。

(344) 同上书,第618页。关于法国对德国的输出额超过德国对法国的输出额的另一份估计是:1941年,4亿3 700万德国马克;1942年,8亿5 800万德国马克;1943年(前3个季度),6亿5 700万德国马克〔《纳粹的阴谋与侵略》,附录A,第879页(524-D)〕。

(345) 关于说明这种征用的范围的数字,见上文,原著第197页。

(346) 《1939—1946年的法国经济》,第29页。

(347) 《赖伐尔说话了》,第121—122页。

(348) 《公报:法律与命令》,1943年2月17日,第461页;《文件,1939—1946年》(皇家国际事务学会),第2卷:《希特勒的欧洲》,第153页。

(349) 《纽伦堡国际军事法庭》,第26卷,第5页〔407(Ⅵ)-PS〕;《纳粹的阴谋与侵略》,第3卷,第391页。

(350) 同上书,第35卷,第150页(524-D);《纳粹的阴谋与侵略》,附录A,第874页。

(351) 阿贝茨:《狱中记》,第225页。

(352) 让·特拉库:《链条上的元帅》(Jean Tracou: Le Maréchal aux liens),巴黎,A·博纳,1948年版,第138页,第140—141页。

(353) 法国地下抵抗运动的积极参加者的统称:见下文,原著第423页。

(354) 《纽伦堡国际军事法庭》,第33卷,第183页(3819-PS);《纳粹的阴谋与侵略》,第6卷,第762页。

(355) 《纳粹的阴谋与侵略》,附录A,第873页。

(356) 《1939—1946年的法国经济》,第30页。

(357) 同上书,第27—28页。

(358) 同上书,第30页;罗歇·贝格:《种族的迫害》(Roger Berg: La Persécution raciale),战争史料,法国出版局,1947年版,第292页。

(359) 1942年8月开始实行征兵制(见上文,原著第92页)。

(360) 《1939—1946年的法国经济》,第30页。

(361) 同上书,第59页。

(362) 苏斯戴尔:《无所顾忌》,第2卷,第18—19页,第23页,第31页。

(363) 苏斯戴尔:《无所顾忌》,第2卷,第79页;卡梅雷尔:《从非洲登陆到达尔朗被刺》,第608页,第609页,第614页,第615页以后。

(364) 夏曼:《将军们的争吵》,第530页。

(365) 塞尔:《事变》,第6卷,第1542页。

(366) 卡梅雷尔,前引书,第630页。

(367) 苏斯戴尔,前引书,第2卷,第83页,第89页;《文件,1939—1946年》(皇家国际事务学会),第2卷:《希特勒的欧洲》,第151页。吉罗曾向诺盖保证,不许戴高乐到北非来(卡梅雷尔,前引书,第481—483页)。

(368) 赫尔:《回忆录》,第2卷,第1205页;丘吉尔:《第二次世界大战》,第4卷,第609页;美国版,第680页;《概览,1939—1946年:美国、英国和俄国》,第258页。

(369) 丘吉尔,前引书,第4卷,第610页;美国版,第681页;《文件,1939—1946年》(皇家国际事务学会),第2卷:《希特勒的欧洲》,第152页。

(370) 舍伍德:《罗斯福与霍普金斯》,第675—676页;英国版,第2卷,第672—673页。

(371) 见卡梅雷尔,前引书,第610—615页。

(372) 《美国对外关系文件,1942—1943年》,第571—574页。

(373) 参阅吉罗:《惟一的目标,胜利》,第121—122页。演说全文见《美国对外关系文件,1942—1943年》,第560—565页。

(374) 吉罗,前引书,第122页。关于《克雷米厄法令》,见上文,原著第355页。

(375) 关于科厄尼在比尔哈凯姆的功绩,见下文,原著第469页。

(376) 见下文,原著第464页。

(377) 1942年夏,戴高乐把他的运动的名称从“自由法国”改为“战斗法国”(见下文,原著第470页)。

(378) 其他的委员是:马西格利(外交)、安德烈·菲利普(内政)、莫内(军备)、顾夫·德姆维尔(财政)、普利文(殖民地)、梅耶(交通)、迪特尔姆(生产)、蒂克西埃(劳工)。

(379) 见丘吉尔:《第二次世界大战》,第4卷,第716页;美国版,第4卷,第801页。

(380) 吉罗:《惟一的目标,胜利》,第254页,第261页。

(381) 吉罗:《惟一的目标,胜利》,第282页,第283页。

(382) P·比坦:《皮舍受审记》(P.Buttin: Le Procès Pucheu),巴黎,奥里奥-迪蒙,1947年版,第64页。

(383) 同上书,第309页。

(384) P·比坦:《皮舍受审记》,第331—338页。

(385) 苏斯戴尔:《无所顾忌》,第2卷,第342—345页;吉罗,前引书,第265—280页。

(386) 苏斯戴尔,前引书,第2卷,第347页;H·米歇尔:《抗战史,1940—1944年》(H.Michel: Histoire de la résistance, 1940—1944),巴黎,大学出版社,1950年版,第59页,第104页;贾德鲁:《地中海之战》,第387—388页。

(387) 苏斯戴尔,前引书,第2卷,第348—349页。

(388) 同上书,第301页,第353—355页,第364页;参阅下文,原著第422—423页。

(389) 苏斯戴尔,前引书,第2卷,第116页。

(390) 丘吉尔:《第二次世界大战》,第5卷,第156页;美国版,第5卷,第176页。

(391) 同上书。

(392) 同上书,第5卷,第157—159页(1943年7月13日的备忘录);美国版,第5卷,第177—179页。

(393) 同上书,第5卷,第159—162页;美国版,第5卷,第179—183页。

(394) 赫尔:《回忆录》,第2卷,第1241页。

(395) 同上书,第1241—1242页。

(396) 《战争史月刊》,第2期,1949年10月,第45页。H·米歇尔的《抗战史,1940—1944年》中有一篇关于抵抗运动的概述。

(397) 苏斯戴尔:《无所顾忌》,第1卷,第388—389页。

(398) 《国民日报》,巴塞尔,1942年2月4日。

(399) 苏斯戴尔,前引书,第1卷,第382页;帕西:《回忆录》,第2卷,第103页。

(400) 苏斯戴尔,前引书,第2卷,第137页。

(401) 同上书,第142页。

(402) 保罗·马拉比托:《第四共和国的政党和社会运动》(Paul Marabuto: Les Partis politiques et les mouvements sociaux sous la Ⅳe république),巴黎,西雷丛刊,1948年版,第235页。

(403) 帕西:《回忆录》,第2卷,第136—139页。

(404) 苏斯戴尔,前引书,第2卷,第171页。

(405) 罗歇·贝格:《种族的迫害》,第36—39页。

(406) 见上文,原著第354—355页。

(407) 见上文,原著第355页。

(408) 贝格,前引书,第24—25页。

(409) 罗歇·贝格:《种族的迫害》,第86页。

(410) 同上书,第88页,第91页。

(411) 同上书,第24页。

(412) 同上书,第93页。

(413) 同上书,第93页,第94页。

(414) 德·布里农:《回忆录》,第78页。

(415) 见上文,原著第390页。

(416) 雷米:《一个法国特工人员的回忆录,1940年6月—1943年6月》(Rémy: Mémoires d'un agent secret de la France, juin 1940—juin 1943),巴黎,三色,1945年版,第525页。

(417) 《夏尔·莫拉斯受审记:速写记录》(Le Procès de Charles Maurras: compte rendu sténographique),现代重大案件丛书,巴黎,阿尔班·米歇尔,1946年版,第255—256页。

(418) 在占领区活动的是党卫队保安处,而不是盖世太保。

(419) 《贝当受审记》,第2卷,第800—801页(达尔南的证词)。

(420) 《通敌分子受审记:德·布里农,达尔南,吕歇尔》,第246页。

(421) 《贝当受审记》,第2卷,第801页(达尔南的证词)。

(422) 同上书,第824页(特拉库的证词),第858页(拉瓦涅的证词)。

(423) 特拉库:《链条上的元帅》,第101页。

(424) 苏斯戴尔:《无所顾忌》,第2卷,第311页。

(425) 同上书,第319—320页。

(426) H·W·埃尔曼:《从人民阵线到解放时期的法国工人》(H.W.Ehrmann: French Labor from Popular Front to Liberation),纽约,牛津大学出版社,1947年版,第257—265页。

(427) A·罗西:《奇怪的战争中的法国共产党人》,第309—313页。

(428) 见上文,原著第415页。

(429) “马基”这个词原意为“丛林”,最初指强盗和进行仇杀活动的人用作掩护的科西嘉岛上的小树丛,这里引申为指法国那些秘密抵抗德国人的人。

(430) 见上文,原著第409页。

(431) 苏斯戴尔:《无所顾忌》,第2卷,第390页。

(432) 同上书,第395页。

(433) 赫尔:《回忆录》,第2卷,第1242页;苏斯戴尔,前引书,第2卷,第389页。

(434) 同上书,第2卷,第1433页;苏斯戴尔,前引书,第2卷,第398页。

(435) P·泰坦热:《巴黎没有遭到破坏》(P.Taittinger: Et Paris ne fut pas détruit),巴黎,埃朗,1948年版,第167—168页。

(436) 米歇尔:《抗战史,1940—1944年》,第114页;阿贝茨:《狱中记》,第190—195页。

(437) 塞尔:《事变》,第4卷,第1153页。

(438) 特拉库:《链条上的元帅》,第402—404页。

(439) 《贝当受审记》,第1卷,第495—496页(特罗许的证词)。

(440) 瓦尔特·斯蒂基:《维希政权的结局》(Walter Stucki: La Fin du régime de Vichy),纳沙特尔,巴孔尼埃尔出版社,1947年版,第20—21页。

(441) 参阅特拉库,前引书,第43页。

(442) 参阅斯蒂基,前引书,第33页。

(443) 塔莱朗(1754—1838),法国外交家,曾出席1814—1815年的维也纳会议,以权变多诈著称。——译者

(444) 特拉库,前引书,第123页,第129页,第294页;莫里斯·马丹·迪加尔:《维希编年史,1940—1944年》(Maurice Martin du Gard: La chronique de Vichy, 1940—1944),巴黎,弗拉马里翁,1948年版,第352页;阿贝茨:《没有解决的问题》,第272—273页。

(445) 《通敌分子受审记:德·布里农,达尔南,吕歇尔》,第39—41页。德·布里农否认曾起草过这份报告,但并不否认这份报告的要旨。

(446) 特拉库:《链条上的元帅》,第10—11页。

(447) 斯蒂基,前引书,第12页。

(448) 斯蒂基,前引书,第12—13页;《文件,1939—1946年》(皇家国际事务学会),第2卷:《希特勒的欧洲》,第156页。

(449) 贝当:《执政四年》,第142—143页;《文件,1939—1946年》(皇家国际事务学会),第2卷:《希特勒的欧洲》,第157页。

(450) 特拉库,前引书,第16—23页。

(451) 斯蒂基,前引书,第230—236页;特拉库,前引书,第24—25页;《文件,1939—1946年》(皇家国际事务学会),第2卷:《希特勒的欧洲》,第160页。

(452) 德·布里农:《回忆录》,第165—166页。

(453) 特拉库,前引书,第26—27页。

(454) 斯蒂基,前引书,第12—16页;特拉库,前引书,第57—59页。

(455) 关于政府的改组,必须提到另一个姓名。让·特拉库,以前是海军军官,1941年后是一个县长。他当上元帅的文官内阁的办公厅主任,这个职位即使权力不大,势力却不算小,而且附带还提供了一个令人羡慕的观察所。

(456) 《贝当受审记》,第2卷,第818页(特拉库的证词)。

(457) 特拉库,前引书,第187—192页。德·布里农证实戴阿并不称职,而且甚至对德国人的影响也很微弱。他写道:“赖伐尔有势力,但是不大,始终没有起过作用,戴阿的情况也是如此。”(德·布里农:《回忆录》,第219页)

(458) 马丹·迪加尔:《维希编年史,1940—1944年》,第330页;特拉库,前引书,第35—36页,第254—257页。

(459) 马丹·迪加尔,前引书,第470—471页。

(460) 特拉库,前引书,第205—230页;冯丹·迪加尔,前引文。

(461) 阿贝茨:《狱中记》,书前附有《阿贝茨受审记》(莫里斯·内格尔的证词),第211—214页。

(462) 特拉库:《链条上的元帅》,第147—148页,第284页;斯蒂基:《维希政权的结局》,第39页;《贝当受审记》,第1卷,第618页,第2卷,第817页(特拉库的证词);《文件,1939—1946年》(皇家国际事务学会),第2卷:《希特勒的欧洲》,第161页。

(463) 特拉库,前引书,第285页。

(464) 《纽伦堡国际军事法庭》,第33卷,第191页(3819-PS);《纳粹的阴谋与侵略》,第6卷,第770页(1944年7月11日的会议)。

(465) 皮埃尔·尼科尔:《停战五十个月》,第2卷,第520—523页(附录Ⅲ);《文件,1939—1946年》(皇家国际事务学会),第2卷:《希特勒的欧洲》,第162—165页。

(466) 斯蒂基:《维希政权的结局》,第39页。

(467) 《通敌分子受审记:德·布里农,达尔南,吕歇尔》,第413—414页。

(468) 特拉库,前引书,第329—338页;马丹·迪加尔:《维希编年史,1940—1944年》,第509页。

(469) 日期疑有误。上文述及7月12日开会,这里似应为7月24日提升达尔南为内政部长。——译者

(470) 爱·赫里欧:《插曲,1940—1944年》(É.Herriot: Épisodes, 1940—1944),巴黎,弗拉马里翁,1950年版,第195—205页;特拉库,前引书,第358页,第366—376页;《贝当受审记》,第1卷,第333—334页(赫里欧的证词)。

(471) 斯蒂基:《维希政权的结局》,第89—90页。

(472) 同上书,第123页。

(473) 同上书,第121页,第246页,第248页。

(474) 尼科尔:《停战五十个月》,第2卷,第524—529页;《贝当受审记》,第1卷,第615—616页。

(475) 《通敌分子受审记:德·布里农,达尔南,吕歇尔》,第248页,第275—276页。

(476) 德·布里农:《回忆录》,第241页。

(477) 《贝当受审记》,第2卷,第735页(布勒奥海军上将的证词);《通敌分子受审记》,第45页。

(478) 《通敌分子受审记》,第420页,第505页。