第三章

犹太复国主义者的独立要求

(1943—1945年)

1943年,巴勒斯坦的阿拉伯政界人士认为轴心国对中东的威胁已告解除,注意他们自己的战略已是时候了。他们试图成立一个有聚合力的团体来代表巴勒斯坦阿拉伯人的政治利益;但是由于个人之间的嫉妒、意见分歧以及由于穆夫提和他的一批心腹或被放逐或被拘留而无真正能领导的人,因此他们的努力也无结果。(1)在犹太复国主义者方面,政府认为有必要在1月23日作出规定,控制为促进扩大武装力量而采用的方法,其中包括:

在建筑物内置放炸弹、绑架和囚禁、涂柏油和粘羽毛、灌蓖麻油以及其他较轻的然而也同样应受谴责的威胁方式。除了这些明火执仗的行动外,还有过一次比较不显眼而却同样险恶的恐吓运动,即采用书信、传单、张贴那些据称是不尽义务的人的名单以及各种形式的抵制运动。(2)

这些规定引起了犹太代办处的多次抗议;3月23日,政府宣布委任一名建设专员,他的任务是制订战后工农业发展的协调计划,本-古里安在犹太复国主义核心会议和犹太人代表会议的联席会议上猛烈攻击这些提议。这件事情可以作为那时存在于犹太代办处与政府之间的关系的一个象征。本-古里安说:

我们愿意直率地告诉政府,不论是现在或战后,我们和白皮书当局之间不会有什么合作。对于昨天晚上向我们透露的那些计划,我们不会助其实现,因为那些计划的立足点全是为了阻挠犹太人移居入境,全是为了要把犹太人隔离在一个特别的犹太人生存空间之内,全是为了实现白皮书政策,全是为了要剥夺犹太民族的家园。……我们正在制订我们自己的计划,我们制订计划是基于这一事实,即在1 800万杜那姆(3)的土地上根本没有居民,而另一方面,一个比世界上任何民族蒙受过更大苦难的民族却需要到这里来建立家园。(4)

3月份,从英国军火库中偷窃军火和炸药的次数和规模显著增加。不久以后,一个大规模的军火走私组织被发现了,这个组织与非法的犹太哈加纳(5)有关,其组织网分布于整个中东。(6)8月11日,两名英国逃兵斯托纳和哈里斯在军事法庭被控非法据有枪炮300余件,子弹125 000发。他们承认有罪,供出有一个犹太军火走私集团的头目曾同他们接洽并向他们行贿,要他们设法在军队仓库内窃取枪支弹药。他们和两个海法的犹太人相互勾结,由这两人充当他们和在逃的“大老板”之间的联系人。这个大老板名叫耶胡达·坦南鲍姆,别号阿拉齐,曾任巴勒斯坦警察局的巡官。他们的供词涉及本-古里安的名字,并且还暗示一些犹太组织,如犹太工人总工会和工人体育联合会,都有牵连。(7)为他们辩护的军官维尔丁少校声称,这两名士兵曾

落入一个非常有势力和极其残酷的组织的陷阱中去,他们一旦被它的触须缠住,事实上就无法脱身。……

这是不是意味着由于战争已经远离他们的国境,巴勒斯坦的犹太人已不再面临集中营的威胁,他们的士兵有些人已经陷于这个组织的影响之下,不再为联合国的利益服务了呢?如果是这样的话,这一事态就应当在整个联合国内广为传播。

作为犹太政策泉源的犹太代办处,一直不断地向联合国大喊大叫要求拯救其被蹂躏的人民,要求给他们这个被压迫的民族以和平,如今却在幕后干着既不利于联合国又不利于中东前途的勾当,这是不可能的。

身为犹太代办处执行委员会主席的本-古里安立刻发表下列声明,作为对这一挑战的答复:

犹太代办处执行委员会对昨天维尔丁少校发出的反犹太主义的和污蔑性的攻击向英国政府提出强烈抗议。……犹太代办处认为此次事件是一次赤裸裸的陷害,旨在诽谤犹太人民,贬低犹太人在战争中所作的努力,使犹太士兵在英国战友和高级军事当局面前声名狼藉。

犹太代办处认为这是一个有组织的散布流言蜚语的运动的一部分,这个国家里的一个反犹太团体发动这场诽谤犹太代办处和犹太人社会的运动已经有些时候了,同时,它也企图煽动英美舆论反对犹太人以及损害犹太人在巴勒斯坦的前途。

犹太代办处主持人要求英国政府彻底调查事实真相,并采取必要措施以制止诸如此类的政治阴谋。

本-古里安同时致函驻巴勒斯坦英军总指挥官说:

维尔丁少校滥用了作为辩护军官享有的特权,他对犹太人民、对在中东英国军队中服役的犹太士兵、对犹太代办处进行攻击,出言粗鲁,肆意中伤。……

作为受到恶毒攻击的犹太人民的一个代表,一个本身受到蓄意侮辱的人,我要正式宣布维尔丁少校在本案中的行为是不顾事实真相的,也是有失体统的,其态度十足是最卑劣的反犹太主义的典型,我要求他在任何一个容许我可以在平等的地位上同他对质的独立的调查委员会上证实他的指责。

这两名士兵被判15年徒刑,然后又充当对两个犹太中间人控诉中的王室见证人,两个犹太人中有一个先前是巴勒斯坦的警察,目前是出租汽车司机,另一个是犹太海员工会书记。被告的答辩是前者对于在他的出租汽车内装运非法武器毫不知情,后者则提出不在犯罪现场的证据:这一控诉是“巴勒斯坦刑事调查局的反犹太官员一手策划的第二个德雷菲斯案件(8)”。在宣判的时候(分别判处7年和10年徒刑),世界犹太复国主义执行委员会的一名驻纽约的委员抱怨说:

在战争地带,军火走私是极普通的事。远在战前很久以来,阿拉伯人就在巴勒斯坦干这个行当了,他们的意图则是与民主和联合国家为敌;但是如今巴勒斯坦当局却把一桩涉及两个犹太人的例行审判闹得满城风雨而认为是恰当的。为了将事件夸大,记者们奉召专程前往开罗。这次审判为检察官员们的无比恶毒的反犹太人的狂言谰语提供了一个扩音器,并向全世界广播了这些言论。(9)

在10月4日举行的一次犹太人代表会议的特别会议上,本-古里安攻击法庭的判决为“误判”,并且认为检察人员伪造罪证。会议一致批准了一项决议,其中一段写道:

已往历次骚动和流血事件的煽动者一向认为,在当局人士中,有人赞成采取暴力手段来对待伊休夫和犹太复国主义。伊休夫对发动骚乱的可能,对诽谤诋毁或险恶的用心,都毫不畏惧。在任何条件下,犹太人民重返家园的进程都要继续下去。国家的再生不是通过暴力手段能够达到;惟一的方法是定居、移民和开发。但是如果有必要的话,伊休夫准备同那些阴谋阻碍它将来生存的势力作斗争以保卫自己,并将毫不犹豫地行使自卫权。(10)

有消息说,沿海平原中部的拉马特哈库维奇犹太人集居地窝藏了波兰军队中的犹太逃兵,而且是一个非法武装组织的训练营,根据这个消息,英国军警于11月16日出动去搜查这个定居地。那里的居民,男男女女都进行了激烈的抵抗,他们向“入侵者”掷石头、浇开水。率领军队的一位对世界各地民间骚乱富有经验的英国准将报告说,他从未见过可以同这批凶猛的定居者相比的场面,定居者中有一人被杀。军警没有找到武器,但从一些犹太先锋队居住的帐篷的地下掘出了步枪的容器。(11)继20日在特拉维夫举行的抗议大会后,数达几千人之众的一群犹太人冲击一支强有力的警察部队,闯进了区公署,纵火焚烧;英国国旗被扯了下来,升起了犹太复国主义的旗帜。警察的援兵遭到大量石块的袭击,在英国军队的增援下,才把人群驱散。(12)在为拉马特哈库维奇死去的那名定居者举行的葬礼上,代办处的政治部负责人摩西·谢尔托克讲了话,他威胁说,如果对定居地的搜查继续进行下去,那么就要遇到有组织的反抗,在下一个月,哈加纳的负责人伊拉休·戈隆布(13)也作了同样的讲话;高级专员向总指挥官发出警告说,由于政治上的原因,最重要的是在目前避免采取会引起同犹太居民发生严重冲突的任何行动。我们已经看到,在1941—1942年间,中东的英国军事当局把犹太复国主义者看作是保卫他们的民族之家的热心的同盟者,因此比巴勒斯坦政府对他们更有好感。而今战争已到低潮,犹太复国主义者已经开始为他们自己的未来战斗作准备,中东总司令说:

到1944年1月,犹太代办处对政府的态度已强硬到如此程度,以致任何同比尔特莫尔计划的方针有抵触的行动或者任何实施白皮书的行动,都遭到了反对和阻挠。犹太代办处在某些方面来说,僭取了一个独立的犹太政府的权力和地位。它不再想否认隐藏武器的地窖,而是宣称不仅有权持有武器以备自卫之用,并且有权抗拒合法当局方面对他们进行侦查的任何尝试。事实上,这是公然反抗政府,也可以说到了叛乱已经存在的那种程度。(14)

有人发表过这样的看法,1943年曾经有一个机会可以使犹太复国主义的领导转入温和派之手,然而这个机会是“可悲地”丧失掉了,当时在英国显然有人向韦茨曼提出要求,要他重返巴勒斯坦再度执掌领导大权,但是他对这些要求没有反应:

他有一个儿子在皇家空军作战时死亡,他自己有眼病,又是一个负有重要战争任务的化学家,这一切都加强了他的天生惰性〔原文如此〕,而使以本-古里安为首的政敌有利。韦茨曼在一年后才去巴勒斯坦,那时,本-古里安已经巩固了他充当未来的以色列领导人的地位,而韦茨曼则不过是犹太人派驻英国的大使而已。(15)

在这一时期,本-古里安和韦茨曼之间的确有过一番实力较量,此事首次公诸于世是在1943年10月26日,前者辞去犹太代办处执行委员会主席之职。犹太复国主义总理事会投票结果,在32票中有28票不同意他辞职。结果派了一个代表团到伦敦同韦茨曼商定,本-古里安可以在1944年3月2日收回他的辞呈,这才解决了分歧。本-古里安对韦茨曼施加压力,看来是想迫使他接受比尔特莫尔计划作为他那时对英国政府谈判的基础;(16)当时,成立国家的要求在巴勒斯坦犹太人的政界中已占支配地位,(17)韦茨曼显然是屈服于这一要求。

与此同时,美国政府处在各种压力之下,这种压力来自国内犹太复国主义和修正派两方面的煽动的猛攻,(18)来自军事部门想从沙特阿拉伯更进一步取得石油开采权和飞机降落权,也来自他们在中东的外交代表,这些代表报告说,犹太复国主义者在美国的煽动正在阿拉伯国家引起日益严重的反响。1942年由参谋长联席会议派往中东的一位阿拉伯问题专家哈尔福德·霍斯金斯中校在1943年1月23日报告说,除非采取行动减轻紧张状态,不然他担心在战争结束前巴勒斯坦会发生冲突,从而使整个阿拉伯中东陷入混乱。在4月和5月,国王伊本·沙特通知罗斯福,尽管别人竭力促使他在巴勒斯坦问题上向美国提出抗议,可是他还是克制着,没有这样做,这纯粹是因为他不希望使美国或联合国家在这个时候为难。同时,国务院也已开始同英国讨论霍斯金斯提出的建议,即发表一个联合宣言,保证到战争结束后同阿拉伯人和犹太人双方充分协商后,才对巴勒斯坦问题作出最后决定,但如果在战争结束前双方能取得协议,那就是最理想的了。(19)在这期间,韦茨曼同罗斯福作了一次长时间的政治会谈,当时萨姆纳·韦尔斯也在场(其时任副国务卿,是个热心的亲犹太复国主义者)。他后来写道:在战争发生以前和战争发生以后多次同犹太复国主义领导人的会谈中,他听见总统,“一个坚信理智和自身利益有感染力的人”向他们表明他的希望,一旦巴勒斯坦建成了一个犹太共和国,邻近的阿拉伯国家就会被物质利益诱使同它结成联邦——特别是运用外国资本来开发它们的天然资源——它们将会抛弃它们的民族主义偏见。(20)至于韦茨曼,他说圣约翰·菲尔比在1941年就已向他提出,丘吉尔和罗斯福应该把他们对于犹太复国主义纲领的支持同对伊本·沙特的财政支持和扶植他成为阿拉伯世界“盟主”的打算结合起来;1942年3月11日,丘吉尔曾邀请韦茨曼同罗斯福讨论这个计划,以便在战争结束时付诸实施。(21)韦茨曼现在向总统坚持这样的论点,即如果要谋求阿拉伯人同意犹太人的民族之家(按照犹太复国主义者所作的解释),阿拉伯人当然要拒绝;但一旦他们知道这个犹太民族之家已经得到丘吉尔和罗斯福两人支持时,他们就会默认,但是如果他们察觉到这种支持有点儿漏洞的话,他们的态度就会变得“否定、傲慢和破坏性的”。他说罗斯福叫他不要担心他的同情和要解决问题的愿望,并特别提到伊本·沙特,“他认为此人狂热而执拗”。(22)另一方面,科德尔·赫尔则说,这时总统“为国王伊本·沙特的强有力的性格所吸引,渴望同他缔交”。5月26日,科德尔·赫尔向伊本·沙特转达了总统的口信,“赞赏国王的有益的合作和同情的谅解”,表示希望有关的犹太人和阿拉伯人能在战争结束以前对巴勒斯坦问题达成友好的谅解。他还说,在任何情况下,美国政府的意见是:“未经同犹太人和阿拉伯人充分协商,不能作出改变巴勒斯坦基本情况的决定。”(23)7月,总统指示霍斯金斯向伊本·沙特建议,要他同韦茨曼或犹太代办处的其他代表进行商讨,同时他邀请国王或其王室中的一员在不久的将来访问美国。然而伊本·沙特在8月份拒绝会见韦茨曼,他说未经同其他阿拉伯代表商讨,他不能代表巴勒斯坦说话,更不能把这个国家“交给”犹太人,即使假定他一瞬间愿意对这样一个建议予以考虑。(24)同时关于这些转弯抹角的谈判也已在美国泄露,足以引起犹太复国主义者的反击:纽约市的一位国会议员犹太复国主义者伊曼纽尔·塞勒于8月18日写信给罗斯福,以进行一次国会调查相要挟,“除非国务院不再荒谬地反对巴勒斯坦成为犹太人的安身之处”;他指责霍斯金斯和另外两名官员曾经“为出卖巴勒斯坦效劳”;作为“处于绝境的最后一着”,他呼吁总统在魁北克会议上(8月17—24日)为“巴勒斯坦犹太人的家园”向丘吉尔说项。(25)在美国陆军部的反对下,(26)霍斯金斯建议的关于巴勒斯坦问题的英美联合宣言暂不公布,8月22日,罗斯福和丘吉尔决定双方政府进一步讨论这个问题。9月27日,罗斯福告诉霍斯金斯,他认为巴勒斯坦应置于一名犹太人、一名基督教徒和一名穆斯林的联合托管之下,使它成为所有这三种宗教的一个真正的圣地。在那年的晚些时候,

国务院认真地考虑了这个意见;但由于那时不存在犹太人和阿拉伯人在共同的、友好的基础上携手的可能性,过早地企图解决巴勒斯坦问题有使近东陷入混乱的危险,暂缓采取行动,等待一个更为有利的时机,乃是上策。(27)

然而,对于处境窘困的国务院来说,来年也不可能是“有利的时机”,这也是势所必然;因为1944年11月就要举行总统选举,根据选举制度,只要得到了一个州的哪怕是最微小的多数就可以在选举团里囊括该州的全部选票,这就鼓励了压力集团进行疏通活动。就像下面所说的那样:

纽约占47票,而选举总统只需266票。纽约州投这个或那个党的票(那是1 300多万人口中相对少量的票数就可以决定的)将会在选举团内造成94票上下,这就清楚说明为什么纽约州的政治斗争是总统竞选的关键,而在较小的程度上,像宾夕法尼亚(36票)、伊利诺斯(27票)和俄亥俄(23票)这样的大州,也都具有这样的作用。在过去的3/4世纪中,没有得到纽约州的选票而当选为总统的只有1次。……

纽约、伊利诺斯、俄亥俄以及人口稠密的马萨诸塞和新泽西等州,通常都是“难以逆料”的,也就是说,在一场势均力敌的选举中,它们都可以仅仅由于几千张选票之差而转向这个或那个党,大约90%的美国犹太人都集中在这几个“难以逆料”的州以及密执安和宾夕法尼亚,但后面这两个州在政治上并不是那么难以逆料的。(28)

由于预计选举是势均力敌的,任何一方也担不起风险来让强有力的犹太复国主义压力集团把犹太人的选票投给他的对方;1944年2月1日,国会两议院面临由两党成员发起的决议,这些决议回顾了1922年的一份支持在巴勒斯坦建立犹太人的民族之家的决议等等,然后继续说:

由于欧洲的犹太人遭到残酷迫害,已经清楚地表明有建立一个犹太人家园的必要,以便为大批受迫害而无家可归的人提供避难所:因此,需要通过决议,美国进行斡旋并采取适当的措施,以便达到下列目的:为犹太人自由进入巴勒斯坦打开门户,要有殖民定居的充分机会,以便犹太人能最终把巴勒斯坦重建为一个自由和民主的犹太共和国。(29)

在决议进行辩论前,传来消息说丘吉尔已向犹太复国主义领导人暗示,他将欢迎国会承认他们的要求。这则消息出现在2月4日的纽约《每日新闻》:

阿巴·希莱尔·西尔弗博士今天在华盛顿对坐在午餐席对面的首都记者透露,几天前丘吉尔告诉犹太复国主义领袖钱姆·韦茨曼博士说,他认为他自己是“巴尔福勋爵的政治后嗣”……就个人来讲,他是反对著名的1939年5月的英国白皮书的。但是丘吉尔必须在美国国会认可之后才能在那个布满了宗教和种族偏见、胆怯和古老的帝国观念的政治地雷的危险战场上向他的英国对手们进行交锋。

从2月8日到2月14日,众议院外交委员会举行了对决议的公开意见听取会;但在23日,陆军总参谋长马歇尔将军经陆军部长和国务院同意,在参议院外交委员会的秘密会议上作证。3月4日,据宣布,为了军事上的原因,他已要求议院延期采取行动。(30)为了弥补这一点,罗斯福在3月9日接见了美国犹太复国主义紧急委员会副主席斯蒂芬·怀斯和阿巴·希莱尔·西尔弗两位博士(他们两人都不是本地生的美国人),后来他们发表了如下的声明:

总统授权我们声明,美国政府从来没有对1939年的白皮书表示赞同。对目前把巴勒斯坦的大门向犹太难民打开这件事,总统是感到高兴的。总统也感到高兴,将来达成协议时,那些寻求一个犹太人的民族之家的人将能得到充分公正的待遇,这是我们政府和美国人民一向怀着最深切的同情的一件事,目前,鉴于几十万无家可归的犹太难民的悲惨处境,我们的同情尤为深切。(31)

由于阿拉伯各国政府曾经对国会辩论的决议提出过抗议,现在又对总统和两位犹太复国主义领导人的谈话提出质问,国务院指示它在中东的外交代表指出,总统的声明中提到的是犹太人的民族之家,而不是国会决议中的“犹太共和国”;并且指出,“虽然美国政府从来没有赞成过白皮书,这是事实,但是我们的政府从未对与之有关的问题表过态,这也是事实。”政府的意见是:未经同犹太人和阿拉伯人双方进行充分协商前,巴勒斯坦的基本情况不应变动。“总统受到双方的包围,他通常总是不时同犹太复国主义者和阿拉伯人两方面会谈。怀斯和西尔弗两位博士相信总统已向他们作了保证。国务院并没有作出保证。”(32)

4月24日,英国工党全国执行委员会发表了它要向1944年的年会提出的报告。该党对巴勒斯坦的政策从第一次世界大战以来(1930—1931年执政期间除外)一直是亲犹太复国主义的。下面是报告中的一段:

巴勒斯坦

在这里,我们半途停顿下来了,在相互冲突的政策之间无所适从。除非我们准备让犹太人,如果他们愿意,进入这块小小的土地,进入的数目要能使他们在居民中成为多数,“犹太人的民族之家”肯定是没有希望的,也是没有意义的。在战前,它已有强有力的理由。目前,在出现了灭绝人性、处心积虑的纳粹德国计划要把欧洲犹太人全部杀光的种种无可言状的暴行之后,它就更具有不可抗拒的理由了。这里,在巴勒斯坦,当然是有以人道为根据的理由去促进稳定的定居,以利于人口的转移。在犹太人移入的同时,要鼓励阿拉伯人迁出。要对他们的土地用重价来补偿,对他们在别处的定居要妥善安排并给予慷慨的经费资助。阿拉伯人有他们自己的许多广阔土地;他们不应当要求把犹太人从巴勒斯坦这个小地区排除出去,它的面积比威尔士还小。的确,我们也应当重新考虑通过同埃及、叙利亚或外约旦达成协议以伸展目前的巴勒斯坦边界的可能性。此外,我们应该争取美国和俄国政府对执行此项巴勒斯坦政策的深切同情和支持。(33)

这个声明引起了巴勒斯坦犹太人和阿拉伯人双方的许多评论;在特拉维夫的一次记者招待会上,本-古里安宣布犹太复国主义工人运动对这个声明丝毫没有参加意见:

犹太复国主义的殖民计划毫不涉及任何关于阿拉伯人口转移的方案,没有必要使阿拉伯人迁走;当然由于政治的和经济的理由,伊拉克和叙利亚可能需要增加人口,它们会对鼓励阿拉伯人迁离巴勒斯坦感到兴趣。然而,犹太人移民和犹太人殖民不可在损害阿拉伯人的情况下进行,这仍然是犹太复国主义既定的根本政策。(34)

他们显而易见已作好准备要悍然侵犯巴勒斯坦阿拉伯人在其祖先曾经住了几百年之久的这块土地上居住的基本权利——委任统治和巴尔福宣言本身都对保护阿拉伯人的“公民权利”提出过保证——对于其他部分有政治觉悟的阿拉伯世界的见解,他们也视而不见。这些人再过一年多一点时间就要执掌英王陛下政府,而竟不自觉地表现出对整个中东的政治情况毫不知情,实在令人吃惊。他们无疑已被他们党内的那些富有才华的犹太人的雄辩和顽强不屈引上了歧路。在美国的两个政党内也都有同样情况,共和党(它也曾在政治上乱七八糟)在它的6月份的代表大会的竞选“政纲”中包括了下列“政策要点”:

为了给数以百万计的被暴政逐出家门受苦受难的犹太男人、妇女和儿童一个避难之处,我们要求巴勒斯坦向他们开放,实行不受限制的移民和拥有土地,以便按照1917年巴尔福宣言和1922年共和党国会的决议的整个意图和目的,把巴勒斯坦建成为一个自由和民主的共和国。我们谴责总统未能坚持要求巴勒斯坦的委任统治当局贯彻执行巴尔福宣言和委任统治的规定,而只是在口头上支持那些规定。(35)

据说国务院认为这个宣言是不负责的,不是建设性的;(36)但是民主党人觉得有必要照此办理,所以他们在7月20日通过的竞选纲领上同样也说:“我们赞成开放巴勒斯坦,实行不加限制的犹太移民和殖民,也赞成那种能导致在那里成立一个自由和民主的犹太共和国的政策。”(37)由于伊拉克政府立即表示他们对此深为关心,科德尔·赫尔在7月26日把一份备忘录交给总统,备忘录说,“在竞选中两党领袖实行克制,避免就巴勒斯坦问题发表可能引起阿拉伯人的感情激动或者打破巴勒斯坦本身岌岌可危的均势的声明,那是贤明的”。(38)然而,共和党的总统候选人、纽约州长杜威10月12日会见西尔弗博士后,“衷心赞同”该党政策宣言中关于巴勒斯坦的政策要点,并且重申“赞成按照巴尔福宣言把巴勒斯坦重新建成一个自由和民主的犹太共和国〔原文如此〕”。(39)在同一天,共和党参议员塔夫脱写信给陆军部长史汀生,询问陆军部反对2月份国会两院关于巴勒斯坦问题决议的理由是否还存在。第二天,史汀生回答说:

我觉得在我们部内,很多官员仍有一种强烈的感觉,觉得这一决议的通过会干扰我们的军事努力。然而,我的确觉得导致我以前反对通过这一决议的军事方面的考虑目前已不像当时那样是一个强有力的因素。我认为,目前政治上的考虑要重于军事上的考虑,因此,这个问题应在政治基础上而不是在军事基础上作出决定。(40)

民主党人“处境不妙”;10月15日美国犹太复国主义组织(41)的大会上宣读的一封罗斯福发来的信,引述了民主党纲领中关于巴勒斯坦的政策要点,并补充说:

一旦这项政策可以付诸实施,我们就将努力寻求合适的方式方法使之生效。我知道犹太人曾经在多么长的时间内多么热切地争取并祈求建立一个自由民主的犹太共和国。我相信美国人民支持这个目的,如果我重新当选,我将帮助实现这一目的。(42)

巴勒斯坦问题在盟国圈子内(谢尔托克在纽约《犹太边疆》8月份的一期上这么写)进行讨论这一事实证明,尽管白皮书远没有被放弃,但是它的基础已经动摇。

同阿拉伯人实行妥协是行不通的,因为“阿拉伯人准备提出的最宽的条件还远远及不上我们不得不坚持的最低限度”。(43)犹太复国主义者政治努力的重心必须到别处去寻求,“在我们和大国之间的范围内。……问题的关键是由英国作出决定还是由国际方面作出决定。……我们的责任是坚持我们的要求的国际性,并同每一个与这一问题有关的国家打交道……特别是三大国。”

可是谢尔托克在结束时说:“现实把犹太复国主义者带回到英国,把英国作为他们政治努力的支点。”在1943年7月和8月,一项把巴勒斯坦团的一营犹太士兵调离巴勒斯坦执行任务的决定引起了一些骚动,可能由于这营军队的调动同军火案审判之前的调查碰巧在同时发生,因此犹太报纸把它说成是蓄意削弱国内犹太武装部队的企图。(44)然而,在11月26日,犹太代办处要求英国政府和美国政府及时组织一支犹太队伍以便在进攻欧洲和解放欧洲时发挥作用;(45)第二年4月份,英国各政党的53名议员在下院提出一项动议,要求组织一支由英国或联合国家统辖的犹太志愿兵部队。7月4日,斯特拉博尔吉勋爵作为这个议员集团的发言人,在上院提出这一议案。他在开始时说,“这个问题同巴勒斯坦或巴勒斯坦的政治无关”,他说它的目的是招募无国籍犹太人和犹太难民以及中立国的犹太人;但后来他的发言又表示:

就人数而言,关于适龄入伍的人数的估计……包括尚未动用的巴勒斯坦人力贮备在内,约为10万至15万人之间,或等于10个师。……那些已经编成整营的建制而目前正在意大利服役的巴勒斯坦犹太人……可以扩充……组成师。

陆军次官在答复时指出及时装备如此庞大的一支潜在的兵力的困难,但是他接着说:

组织一支较小的纯粹是犹太人的部队——例如,一个旅或者加强旅——是否行得通,我还不能说。但是我可以说,我们正在仔细研究这个可能性。(46)

9月20日,陆军部宣布:

政府已决定同意犹太代办处的要求……组织一个犹太加强旅开赴前线作战。步兵旅将以巴勒斯坦团的犹太营为基础,在派往战场前,必要的集中训练目前已在进行中。以现有的巴勒斯坦部队中的建制为基础,加强旅所需的支援单位和辅助单位目前正在配备中,一旦就绪,即可编入陆军旅。计划的细节正在同犹太代办处商讨,业已邀请该处进行合作,促其实现。(47)

9月22日,《巴勒斯坦邮报》评论说:

巴勒斯坦的犹太人士兵将……不单是为了目前50多万伊休夫而走上战场,并且也是为了它的未来。……犹太旅的意义还不止此。它向全世界宣布,犹太人是联合国家的一员,它按比例担负起与其他国家同等的责任,并且由于同样原因,和它们享有同等的生存权利。

英国政府赞成组织犹太旅,对犹太代办处来说,正在关键时刻:因为在1943年10月31日至11月1日的夜间,犹太恐怖分子斯特恩集团的20名成员从拘留营中潜逃后,这个集团和它的非法母体组织伊尔贡—兹瓦伊—卢米达成了协议。斯特恩集团是在1940年初伊尔贡决定在战争期间停止它的非法活动时分裂出来的。(48)这两个组织现在又对警察、政府官员和财产发动新的恐怖活动。(49)代办处和哈加纳的领导人都不免觉得尴尬,因为他们仍然怀有希望,能从丘吉尔政府或英国工党得到一个慷慨大度的分治计划,据说他们曾表示确信工党在即将来到的竞选中会取得胜利,也确信工党对犹太复国主义事业的许诺。1944年夏季和秋季,他们向伊尔贡施加压力,要它放弃对英国人的恐怖袭击,但为伊尔贡所拒绝。(50)8月8日,斯特恩集团下决心企图伏击即将任满的高级专员哈罗德·麦克迈克尔爵士,他的侍从副官和司机受了重伤。(51)9月29日,在伊尔贡—兹瓦伊—卢米袭击4个警察局后两天,英国刑警处高级官员大白天在耶路撒冷街上中弹殒命,两个刺客坐上出租汽车逃掉了。(52)10月10日,官方发表声明如下:

经过陛下政府的军队和盟国军队的努力和牺牲,巴勒斯坦实际上得以免受战争的恐怖达5年之久,而这一战争在其他地方则已造成了难以形容的苦难。然而自从1944年初以来,巴勒斯坦已经成为犹太恐怖分子一系列的胡作非为和行凶作乱的场所,他们蓄意如此作为的用心是要以武力来实现有利于他们的政治目的的发展。……

这些事件是同联合国家和纳粹德国之间生死攸关的战争的最艰苦阶段同时并进的,纳粹德国乃是犹太人的长期历史上从未有过的最残忍、最不可饶恕的、最冷酷的迫害者。在巴勒斯坦的罪犯们,连同他们的积极的和消极的同情者,直接阻碍了正在对希特勒斗争中起决定作用的英国的作战努力。他们在帮助敌人。整个文明世界的舆论不可忽视这些事实。……

巴勒斯坦政府的行政长官和中东部队总司令号召全体犹太人尽他们最大的努力协助法律和秩序的力量去根除他们中间的这个坏东西。讲坛上和报刊上对这种暴行的口诛笔伐固然会有作用,但还是不够的:需要的是与法律和秩序的力量进行实际的合作,特别是提供能够导致将杀人犯和同谋犯逮捕归案的情报。

因此行政长官阁下和总司令现在号召巴勒斯坦的犹太人、他们的领袖和代表机构认清和履行他们的责任,不要让伊休夫这一好名声被那种只能给全体犹太人民带来耻辱和不名誉的行为所损害。(53)

《犹太复国主义评论》对这个声明的反应可以说是有代表性的:

不应忽视……压倒多数的伊休夫对恐怖分子的行动表示震惊和愤怒。毫无疑问,今后当局如为消灭罪恶而要得到进一步帮助,我们愿意出力。

巴勒斯坦政府在维持法律与秩序方面证明为极其无能。1936年到1939年的阿拉伯人暴乱就说明了这一点……在对待小小的犹太恐怖集团上又正再度表现出来。在这种情况下,把消灭罪犯的责任放在犹太人身上就称不上公道了。……对公众提醒一下这一事实可能是有益的,即组织反英、反犹暴行的乃是阿拉伯领袖们,而恐怖分子只不过是一个受到巴勒斯坦犹太人所有负责团体谴责的小集团。也应当回忆一下,对穆夫提集团的一贯姑息,白皮书,诸如“佩特里亚”号和“斯特鲁马”号之类的事件,希特勒的受害者要踏上自己民族之家的海岸所遇到的百般阻拦,失去几百万儿女的人民的悲剧,而这些死者中有很多人是巴勒斯坦犹太人的近亲,这种种事件造成了巴勒斯坦的心理气氛。决不能认为这一切事例可以给伊尔贡—兹瓦伊—卢米修正派集团所犯下的罪行稍减罪责,但是有远见的政治家在规划将来时,必须将它们全都考虑在内。(54)

10月23日,在开了一整天秘密会议后,犹太民族会议发表了一项声明,表明各党派一致同意需要采取积极和有系统的步骤同恐怖主义作斗争;两天后,经过了彻夜的秘密会议,犹太复国主义核心会议通过了代办处执行委员会的建议,“如果恐怖分子对停止活动的呼吁拒不接受,就采取激烈的防止措施”。但是两个会议也都对10月10日的英国官方声明提出抗议,他们抱怨说,这是把恐怖活动的责任套在全体伊休夫和犹太人民的头上,而忽视了伊休夫在作战中的巨大贡献。(55)11月6日,两个斯特恩集团分子在开罗枪杀了英国常驻中东大臣莫因勋爵和他的司机。(56)第二天,韦茨曼写信给丘吉尔:

我找不到恰当的词语来表达我在道义上的深切愤怒和震惊。……我知道全世界犹太人都和我有同感。不管犯罪者是不是巴勒斯坦犹太人,他们的行动通向恐怖主义的无底深渊,昭然若揭。这种政治罪行之特别可恶,在于几个人的罪孽竟会使整个社会都受牵连。我可以向你保证,正如他们的代表机构所宣布的那样,巴勒斯坦犹太人将竭尽全力从他们中间连根带枝铲除这个罪恶;

4年后,他评论说:

暗杀莫因勋爵和整个恐怖行动给我们事业带来的危害——且不说它涉及极度的道德堕落——不在于改变英国政府的意图,而在于给我们的敌人提供了一个方便的借口,帮助他们在舆论的裁判面前为他们的方针辩护。(57)

《犹太复国主义评论》宣称:

巴勒斯坦的伊休夫和犹太人民一致强烈谴责一小撮恐怖分子的罪行。本周在耶路撒冷发表一个特别声明的过程中,犹太代办处和犹太民族会议执行委员会号召巴勒斯坦犹太人把这个“破坏集团的成员清除出去,不给他们躲藏之处,对他们的威胁进行反抗,并对当局给予一切帮助”。“斯特恩集团”的卑怯的行为在道义上是站不住脚的,在政治上是愚蠢的。暗杀和犹太教崇高的教义是不相容的。“不可杀人”是十戒之一,也是犹太人道德行为的基本准则。欧洲犹太人的大悲剧和白皮书的方针在伊休夫中间造成了绝望的气氛。少数铤而走险的青年人发了狂;那些疯子想同1936—1939年的阿拉伯恐怖一比高低。……

我们相信英国人是通情达理的。我们相信他们会对犹太人和巴勒斯坦的问题深入一步加以思考,而不急急忙忙就接受我们的敌人所作出的判断。犹太人民已经饱尝这次战争之苦。这一小伙人干下的犯罪勾当已经使他们自己被逐出了以色列之家,为了他们的罪行而企图使身受精神苦难的犹太人的前途再蒙受损害,那不能算是公道的。(58)

上述声明使人得到的印象是,他们的为难处境可以理解,他们要求为自己开脱也是人之常情;但是特别使人印象深刻的则是《犹太复国主义评论》一番枯燥乏味的说教的言不由衷,(59)以及它的弦外之音,即对这些“英国”犹太复国主义者来说,不管他们当时利用的是什么国籍,都仅仅是为了对外的便利,正如他们采用格里历一样。(60)事实上,犹太人为了保持自己宗教礼仪的纯化而自行同非犹太人隔离,(61)这已成为犹太复国主义的忠实信徒们牢不可破的成见了,“这个世世代代受难的种族,皮绽肉露,遍体鳞伤”,(62)遭受东欧和中欧的现代野蛮人的民族主义的打击,特别是纳粹的恐怖是其劫难的极点。

其后半年中,政府在反对恐怖分子运动中得到了犹太代办处的合作,有279名恐怖分子被引渡拘禁。(63)直到战争结束后,恐怖活动才沉寂下来,但是那时犹太人社会和政府之间存在的深深隔阂使双方在较大的问题上无法取得真诚合作。(64)1944年11月15日,韦茨曼到巴勒斯坦作一次16个星期的访问,这是他5年来的第一次访问,他在多次公开和私下谈话中透露出他的政策,其要点是:战后移民数每年约10万名,由联合国善后救济总署提供援助;通过5年到10年的政治演变,建立一个犹太共和国,阿拉伯人享有平等权利,由联合国给予保证;需要同英国保持良好关系;希望美国参与巴勒斯坦的经济建设;向恐怖主义分子和其他想以捷径来取得犹太复国主义胜利的人发出警告。然而,这次访问太短暂了,未能使温和派的力量得到明显的加强,因为极端分子业已牢牢地掌握权力。(65)谢尔托克宣布犹太代办处已于最近向英国政府提交一份备忘录,申明反对分治的理由,宣称它的迫切要求是指定巴勒斯坦为犹太国,把移民控制权移交给代办处。12月6日在犹太人代表会议和犹太复国主义核心会议的联席会议上以压倒多数通过了有关这些方针的决议,(66)惟一有组织的反对来自左翼的哈肖姆尔–哈扎依尔运动党,这个党主张由两个民族组成的社会主义国家,但它只控制了犹太人代表会议席位的12%。(67)

与此同时,美国的总统竞选业已过去,人们熟知的亲犹太复国主义决议案于11月29日再度在参议院外交关系委员会和众议院外交委员会提出。参议院外交关系委员会把这次表决推迟了,后来据报道,国务院曾劝告美国犹太复国主义紧急委员会的领导人不要施加压力,以待一个更为有利的时机。怀斯博士及其支持者虽然准备接受劝告,而西尔弗博士却坚持进行下去。12月11日参议院外交关系委员会讨论这个决议时,国务卿小爱德华·里·斯退丁纽斯本人表示了国务院的意见,为通过这个决议“从总的国际形势的观点来看是不明智的”;尽管委员会20个委员中的12人事后联名发表了一个声明,表示他们个人赞成这个议案,表决的结果则是以12票对8票决定把议案推迟到下一届议会讨论。遭到这一挫折后,美国犹太复国主义紧急委员会在12月20日开会,会上怀斯博士提出辞去其两主席之一的职务,理由是两主席中的另一位主席西尔弗博士“在一件极其重要的事上执意坚持同委员会的决议作对”。亲怀斯派提出的谴责西尔弗的动议和亲西尔弗派提出的要求全体办事人员辞职以便进行改组的动议都未通过,于是西尔弗博士辞职了。(68)

犹太复国主义者,特别是在美国的那些人,把他们的希望寄托在雅尔塔“三大国”会议上(1945年2月4日至2月11日),他们相信这个会议对将来的民族之家会作出共同的政策声明;但会上对此问题显然只是极其笼统地提了一下。(69)接着罗斯福和伊本·沙特在停泊在苏伊士运河的一艘美国战舰上会面。据说,他仍旧希望使国王相信,把欧洲的犹太难民安置在巴勒斯坦是“公道的”,但是后来他对斯退丁纽斯说:

他必须同国会的领袖们举行一次会议,重新审查我们对巴勒斯坦的整个政策。他又说,他目前深信如果听其自然,阿拉伯人和犹太人之间将要流血。他的结论是必须推究出一个目前尚无眉目的方案来防止这场战事。(70)

使犹太复国主义分子大为震惊的是罗斯福回到华盛顿后在3月1日对国会说:

在阿拉伯问题上,我同伊本·沙特谈话5分钟而知道的关于整个问题、穆斯林问题、犹太人问题的情况比双方交换两三打信件所能知道的还要多。(71)

3月9日,美国犹太复国主义组织的主席发表声明说,对于这些漫不经心的话,犹太人不应得出可能使他们陷入悲观的结论;但在3月10日纽约犹太复国主义的《犹太日报》上,一位博士说:“惊愕和辛酸失望的情绪反映在社评和私人谈话中。犹太人因挫折、羞辱和一种失败感而不胜悲愤。”据报道,美国各地有影响的犹太复国主义者发了一份电报要求恢复西尔弗博士领导犹太复国主义紧急委员会的职务。16日,《犹太日报》的一篇社论宣称,由于“最近的灾难”,必须重新集结力量;巴勒斯坦的犹太民族会议则在14日宣布,伊休夫自行宣布为期一周的宵禁来哀悼在欧洲受难的犹太人,并以此表示他们呼吁把巴勒斯坦的门户打开,让那些愿意和能够在那里安家的犹太人进来。这两件事情恐怕不是巧合。3月16日,罗斯福接见了斯蒂芬·怀斯博士,使这一阵骚动略为平息了一点;一个官方声明引述了总统的话:“我对犹太复国主义的立场,在10月里已经讲明白了。我没有改变这一立场,我将继续为它的早日实现而努力。”(72)但在4月5日,即罗斯福逝世前的7天,他还给伊本·沙特一封信,答复他关于巴勒斯坦问题的来信:

陛下应还记得,我先前几次把美国政府对巴勒斯坦的态度告诉了您,并且也说明了我们的愿望,即在没有同阿拉伯人和犹太人双方充分协商前,不对有关那个国家的基本形势的问题作出决定。

陛下无疑也会记得在我们之间的最近交谈中,我以我国政府行政部门首脑的身份向您保证,我不会采取任何可能同阿拉伯人民敌对的行动。

我感到高兴能向陛下重申我的政府和我本人以政府首脑的身份在以前曾向您提出过的关于巴勒斯坦问题的态度的保证,并通知您,本政府在这方面的政策没有改变。(73)

从罗斯福同伊本·沙特会晤后向斯退丁纽斯的自白看来,萨姆纳·韦尔斯的说法就显得与事实很不相符,他说总统一点也没有改变以前的看法以及他随即给伊本·沙特的信是“纯粹的客套”。(74)一位美国的犹太复国主义者、历史学家弗兰克·E·曼纽尔对形势作了很客观的总结:

罗斯福面临着曾经使威尔逊迷惑不解的同样无法捉摸的世界,尽管他具有超人慧眼,但是他既是个实用主义者,又是个易动感情的理想主义者,他发动了一场规模宏大、错综复杂、矛盾重重的运动。(75)……杜鲁门总统同任何一个普通人一样,反映了一般美国人的平常感情。他受了他们的伤感情绪和偏见的支配。他有犹太朋友。(76)如果他能帮助欧洲那些受迫害的难民和为那些已经在巴勒斯坦的犹太人谋得生存,他是会为他们插手其事的。这是一个得人心的打算。人民的心愿是这样,这也是一件应该做的好事。(77)

早在4月25日,纽约州民主党众议员伊曼纽尔·塞勒同新总统讨论了犹太复国主义问题后说:“他丝毫也不会偏离他和我帮助民主党大会制定的巴勒斯坦政策要点。”(78)

因此,当纳粹的战争机器再也动弹不得,希特勒和墨索里尼遭到可悲下场的时候,犹太复国主义运动也就迫不及待地要推开正在缓慢地向战后世界开放的大门。在政治上,自从1939年以来,形势业已变得大大地有利于他们。即使处在似乎是世界性屠杀的战争中,欧洲几百万无依无靠的犹太受害者遭到的骇人听闻的大屠杀也震惊了全世界正直的人们;如果要使那些幸存的人有一个机会重新开始生活,那就必须使他们迁离恐怖的现场,这种主张不是轻易可以否定的。很明显,目前的战争大大地加速了世界霸权从英国转向美国,虽然英国在战后的虚弱和对美国的依赖还未在世界上清楚地显露出来。在美国,不但存在着对选举具有很大影响的犹太人有组织地团结在一起拥护犹太复国主义,利用它的宣传人员不遗余力地编造出一套授意散播的谣言和诡计,(79)还有修正派在极端分子的一翼中推波助澜,起着“骨干小组”的作用;不仅是一般美国人(80)的那种虽然不知实情也不知鉴别而却慷慨为怀的人道主义深深地为欧洲犹太人所受的苦难所感动;而且还出现了一个具有新教徒观点的大团体,它是在犹太复国主义的宣传精心培育下,对《旧约全书》作了认真的研究并根据字面予以解释而形成的。(81)而且,在犹太复国主义者原来已经占有的那些巴勒斯坦土地上所表现出来的经济发展的成就,也在自己的“拓荒”时代方才结束不久的美国引起了共鸣;(82)犹太复国主义分子很容易进行宣传,暗示巴勒斯坦的阿拉伯人和美国印第安人同样“落后”,因而不能容许他们成为“新时代”的障碍。(83)哈里·S·杜鲁门之在白宫出现是犹太复国主义者的一个莫大收获,因为杜鲁门同他的卓越的前任罗斯福同样平易近人,但是在同他们和石油代表们或者同那些可能会向他指出还存在着阿拉伯问题的来自贝鲁特美国大学的发言人交谈时,却又不那么像罗斯福那样善于“讲迎合双方心意的话”(科德尔·赫尔直言不讳的说法)。在英国,少数见多识广的人士对于在巴勒斯坦的“双重责任”的理解就要高明得多,他们知道要对“非犹太人”和世界犹太人双方负责;英国人一直关注着对前者承担的责任(他们为此而付出的代价是把一个纯粹的道义问题和自我利益搞得混淆不清),就是因为他们同时也认识到英国在整个中东的战略和经济需要,而在任何一届没有完全同帝国传统决裂的英国政府的政策中,巴勒斯坦问题(别的事情也一样)要从属于这些需要。然而这种对阿拉伯人的关心,从利己主义方面来讲,目前已经不是那么迫切了,在战争结束时,阿拉伯人捣乱的潜力同白皮书时代比起来,已经小得多,他们在战争中的微小贡献和犹太复国主义者相比,也不足以博得丘吉尔的重视。(84)韦茨曼后来宣称,有一个内阁委员会“关注整个巴勒斯坦问题……〔已经〕作出了若干肯定的结论……都与分治有关——出现一个犹太国,占有巴勒斯坦的一部分,也许是巴勒斯坦的一大部分”:(85)1944年11月4日,在契克斯的首相府邸举行的一次人数不多的午宴席上,他得到了丘吉尔的保证,他(首相)将赞成把南巴勒斯坦(内格夫)划入分配给犹太复国主义者的领土之内,并曾劝他在即将去巴勒斯坦访问的途中在开罗逗留一下,会见莫因勋爵,在过去两年中(丘吉尔说)勋爵的看法已有改变和发展。(86)但在韦茨曼离开英国前,莫因勋爵已被斯特恩集团杀害;内阁委员会的建议也被撤回;丘吉尔反而为这个鲁莽的罪行所激怒,向犹太复国主义发出了严厉的警告。(87)然而,在工党方面,除极少数持有异见者外,看来都一致支持犹太复国主义。尽管巴勒斯坦的阿拉伯人最终赞同穆萨·阿拉米作为无党派代表出席关于建立阿拉伯联盟的各次会议,他们依然处于一盘散沙、乏人领导的状态。侯赛因的党以领导者自居,但其他党派不愿予以承认,因此于1937年被巴勒斯坦政府所解散的阿拉伯高级委员会,一直未能重建起来,以资替代。他们征募新兵的成绩很差,这不仅使他们在同盟国中的威望受到损害,而且也不能取得犹太复国主义者在犹太旅及其秘密军事组织中所取得的那种集体纪律和活动方面的实践和精神上的经验。事实上,巴勒斯坦阿拉伯人在1936—1939年的叛乱中损失了大批精锐部队,而那次叛乱又演变成为侯赛因与纳沙希比两族之间自相残杀的争斗,他们至今还没有恢复元气。(88)对于犹太复国主义者来说,留待解决的一个问题,就是争取大战中新兴的强国——苏联——的支持,因为苏联迄今谴责犹太复国主义是资产阶级民族主义运动,是英帝国主义的工具。战争期间,犹太复国主义者竭力试图通过“援助苏俄胜利联盟”,并在伊凡·米海洛维奇·迈斯基1943年访问巴勒斯坦之前和访问期间力求与之交往,以表明他们是在搞实际的社会主义;(89)总之,本-古里安在1945年3月前往英国和美国之前,综观局势,发表下列的见解,可以说是言之有理的:

对于我们的事业,我们企望能够作出积极的决定,因为有许多迹象表明:以往反对我们的某些因素,包括强大的苏联对我们所持的态度,现已不复存在。但我们也务须准备应付由于没有作出什么决定,或由于作出某种具体决定而不利于我们的情况,在这种情况下,我们必须准备彻底地、迅速地战胜它。(90)

(1) 赫尔维茨:《争夺巴勒斯坦》,第182—188页;参阅下文,原著第339页。

(2) 特雷弗:《在白皮书内》,第77页,有这样的评论:“志愿投军的人或他们的家属对那些规避投军的人或者是那些他们认为是规避投军的人怀有敌意,这难道有什么奇怪吗?”“其他国家用征兵来使自己无愧于衷。在巴勒斯坦……没有征兵并不是犹太人的过错”(同上书,第76页)。

(3) 以色列的土地面积单位,1杜那姆约等于1/4英亩。——译者

(4) 《国土报》,1943年3月30日,《巴勒斯坦概览》引用了一部分,第1卷,第67页。本–古里安把巴勒斯坦的总面积(2 600万杜那姆)减去其耕地面积(800万杜那姆),得出了1 800万杜那姆无人居住的土地面积的数字。余下来的这1 800万杜那姆,实际上包括以下几种情况:沙漠,1 100万杜那姆;可供放牧的荒地,450万杜那姆;大部分已毁坏的森林,150万杜那姆;城镇及其他,100万杜那姆〔多琳·沃里纳:《中东的土地与贫困》(Doreen Warriner:Land and Poverty in the Middle East),伦敦,皇家国际事务学会,1948年版,第56页〕。

(5) 犹太复国主义者的地下恐怖组织。——译者

(6) 参阅威尔逊:《海外八年》,第172页。埃及边界附近最初的三个犹太人定居地是在1943年建立的,“主要是作为气象预报站和实验农场”(《犹太复国主义评论》,1950年1月13日,第9页);英国军队内60%的巴勒斯坦犹太人志愿兵属于哈加纳(同上,1948年6月18日,第15页)。

(7) A·C·塞奇威克的报道,载《纽约时报》,1943年8月13日和15日,《泰晤士报》,9月28日。1946年,军事当局搜查了一个犹太人定居地——主要的哈加纳军火库之一,他们从隐蔽得很好的地窖里发现了325支步枪,95门口径2英寸和2门口径3英寸的迫击炮,78支手枪,10挺机关枪,1 404个子弹匣,1支反坦克枪,41支维里式手枪,1 206发维里式手枪子弹,大约425 000发步枪子弹,1 085发无烟火药迫击炮弹和枪榴弹,5 017枚手榴弹,5 267发迫击炮炸弹,26件枪榴弹发射筒,62把刺刀和刀鞘,大约800磅炸药,还有迫击炮瞄准器,武器清洁用具,4箱步枪零件,备用枪托,机关枪零件,W.D.饮水消毒装置,2包英国战地服装和3包钢盔(特雷弗:《在白皮书内》,第221页注⑲)。

(8) 指1894年犹太血统法国陆军军官阿尔弗雷德·德雷菲斯(1859—1935)被诬告犯通敌罪而被捕一事。——译者

(9) 《纽约时报》,1943年9月28日和30日。10月7日军事法庭判决了第3个犹太人。他非法私藏两发子弹,其中一发同前述案件内的美国式的子弹相同,此人在韦茨曼访问巴勒斯坦时,曾担任过他的武装警卫;他被判刑7年(同上,10月8日)。正如一位美国军事情报处的上校所说:“对阿拉伯人说来,军火走私是又一条发财牟利之道。但是犹太人……干这勾当确是神通广大。因此英国人给那些犹太军火走私者处以重刑并非真正不讲公道。犹太人危险得多。”〔哈尔·莱尔曼:“埃及、帝国和阿拉伯”,《评论》(Hal Lehrman:“Egypt,Empire and Araby”,Commentary),1946年11月,第432页〕不管怎样,两个被判刑的犹太人在1946年都被释放了(特雷弗:《在白皮书内》,第91页)。

(10) 《巴科简报》(Palcor Bulletin),伦敦,1943年10月7日;参阅特雷弗:《在白皮书内》,第89—93页。

(11) 《巴勒斯坦概览》,第1卷,第69页;皇家国际事务学会:《英国和巴勒斯坦,1915—1945年》(Great Britain and Palestine,1915—1945),新闻部文件,第20号(伦敦,皇家国际事务学会,1946年版),第137—138页;特雷弗,前引书,第97—105页。

(12) 殖民大臣在下院的发言,1944年1月19日,下院辩论,第5辑,第396卷,第202—203栏。

(13) 他的正式头衔是“犹太民族会议征募新兵和安全活动的负责人”〔本杰明·施瓦德兰:“一年政治评论”,《巴勒斯坦年鉴》(Benjamin Shwadran:“Political Review of the Year”,The Palestine Yearbook),第1卷(华盛顿,美国犹太复国主义组织,1906—1945),第196页〕。

(14) 威尔逊:《战况报告之二》,第323段。1943年10月3日对胡尔达定居地的搜查暴露了犹太复国主义者在秘密制造迫击炮炸弹。

(15) 尊敬的埃德温·塞缪尔为韦茨曼的自传所写的书评,《中东杂志》,1949年4月,第3卷,第223页。

(16) 据说丘吉尔早在1943年9月就把内阁委员会的建议告知韦茨曼,这一建议要在巴勒斯坦实行分治,建立一个有完整主权的犹太国,丘吉尔本人赞同把南部沙漠或内格夫合并入这个国家(赫尔维茨:《争夺巴勒斯坦》,第201页,第204页;韦茨曼:《磨炼与错误》,第436页)。

(17) 参阅韦茨曼在英国犹太复国主义者同盟会会议上的讲话(《犹太复国主义评论》,1944年2月4日,第9—10页):“我以为,在特定的条件下,我们能每年向巴勒斯坦送去10万人。做到这一点,需要某些政治的和经济的先决条件,这就导致我们要谈到向联合国提出的那些要求。巴勒斯坦的发展,无论在农业方面或在工业方面都是基于几个简单的因素。农业发展的基础是水。现在巴勒斯坦的水是在北方,而未经耕种和能够予以灌溉的大片土地则在南方。如果你想用约旦的水来灌溉内格夫的话,你就不能把巴勒斯坦分割为两个部分,因为那样就不可能发展了。……因此,为了国家的利益和居民的利益,最大限度地发展巴勒斯坦的资源的权利乃是大规模移民的主要的先决条件;用我们自己的力量和方法来这么做的权利必然牵涉到这个国家的某些主权。因此我们就合乎逻辑地得出了一个犹太国的概念。我想我们当中没有人是为了一套同国家联系起来的装点门面的东西而需要有一个犹太国。我们需要犹太国,因为它是一种在技术上、法律上、道义上使你具有充分发展这个国家的权利的组织。”

(18) 犹太复国主义在美国的支持者的数目(修正派等除外)在1943年不到25万人,而到1945年就发展到40万人左右(在英国的数字分别为5 400人和26 000人)。“尽管很明显,并不是全部美国犹太人都赞成犹太国,但是看来在迫切要求帮助那些希望战后在巴勒斯坦定居的幸存的欧洲犹太人这一点上是团结的”〔赫尔维茨:《争夺巴勒斯坦》,第208—211页,参阅“美国的犹太复国主义”(“Zionism in America”),《经济学家》,1944年4月1日,第432—433页〕。

(19) 赫尔:《回忆录》,第2卷,第1512页,第1531—1533页。关于韦茨曼对犹太复国主义遭遇的“幕后的和较低级别的”美国官员的,尤其是在国务院里的那种“执拗的、隐晦的、偷偷摸摸的反对”所作的责难,参阅《磨炼与错误》,第431—432页。

(20) 见萨姆纳·韦尔斯:《我们未必失败》,第29—30页。1939年5月罗斯福给赫尔的一份记录〔《罗斯福书信集》(The Roosevelt Letters),埃利奥特·罗斯福编,伦敦,哈拉普,1949—1952年,第3卷,第264页〕说明总统对巴勒斯坦问题的混乱思想。他幻想委任统治旨在“把巴勒斯坦转变为犹太人之家”;他的“从1921年以来阿拉伯人在巴勒斯坦的移民大大超过了犹太人移民”这一说法为官方发表的这一期间的净增加数所否定(388 000阿拉伯人,362 000犹太人)。事实上,他把移民同由于各种原因的人口增长相互混淆起来了,其中包括阿拉伯人明显的较高的自然增长率。像罗斯福那样日理万机的政治家是没有时间,尤其在战争期间,自己去详细研究巴勒斯坦问题的;因此韦茨曼博士就觉得说服这一位“第一流政治家”要比说服那些以详细审查他的计划为职务的“低级人员”要容易得多了。

(21) 见韦茨曼:《磨炼与错误》,第427—428页。据菲尔比更详细的记述,这个计策在韦茨曼、谢尔托克和其他一些人于1939年9月和10月间在伦敦的一次会议上已见端倪,见圣约翰·菲尔比:《阿拉伯五十大庆》(H.St.J.B.Philby:Arabian Jubilee),伦敦,罗伯特·黑尔,1952年版,第211—216页。1943年4月18日,丘吉尔在提到韦茨曼的一封来信时告诉殖民大臣说:“我不能同意1939年的白皮书是现在英王陛下政府的‘确定不移的政策’。我一直把它看作是严重的背信。……我们的立场是,在目前战争的危急关头,我们已经继续执行前任的政策,而且对这个问题也还没有什么新的声明。……我可以肯定现在战时内阁的大多数决不同意对白皮书作出任何肯定的保证,但在废除以前,它仍然有效。”(丘吉尔,第4卷,第849页;美国版,第4卷,第952页)

(22) 韦茨曼:《磨炼与错误》,第435页。

(23) 赫尔:《回忆录》,第2卷,第1512页,第1532页。随后泄露的这次同阿拉伯国家领导人的秘密通信和其他保密信件,都冲淡了对犹太共和国公开表示的同情,使在美国支持犹太复国主义的人感到“深为苦恼”和“大为不快”〔参阅巴特利·C·克鲁姆:《丝幕背后》(Bartley C.Crum:Behind The Silken Curtain),纽约,西蒙和舒斯特,1947年版,第36—42页〕。这种“两面态度”是压力集团干涉对外政策的不可避免的结果。在像克鲁姆那样的犹太复国主义的支持者心目中,毫无疑问,“委任统治的安排主要是对犹太人有利的”,而美国的政策应当“清楚明白地表明,对于巴勒斯坦,阿拉伯国家是没有特殊地位的”(同上书,第294页)。

(24) 菲尔比曾经提议由犹太复国主义者拨付2 000万英镑给伊本·沙特支配,以供重新安置将要迁出的巴勒斯坦阿拉伯人之用,从而把整个巴勒斯坦让出来成为民族之家(《阿拉伯五十大庆》,第412—413页);但是当霍斯金斯向伊本·沙特提出这个建议时,它显然引起国王对犹太复国主义者这个“贿赂”的提议的愤怒反应,并且一时殃及菲尔比,因为他是这一建议的发起人(见韦茨曼:《磨炼与错误》,第423页,以及菲尔比的评论,《阿拉伯五十大庆》,第216页)。莫因勋爵已经在1942年12月代表英国政府向伊本·沙特进行过试探(同上书,第215—216页)。

(25) 德鲁·皮尔逊,《华盛顿邮报》(Washington Post),1943年8月9日;伊曼纽尔·塞勒,《基督教科学箴言报》,8月12日,《纽约先驱论坛报》,8月19日。

(26) 赫尔:《回忆录》,第2卷,第1533页;但这一说法的准确性曾受到怀疑,怀疑的理由是它不合常情。

(27) 赫尔:《回忆录》,第2卷,第1534页;参阅C·L·苏兹贝格发自安卡拉的电讯,《纽约时报》,1943年8月24日。

(28) 伯纳德·A·罗森布拉特法官,《犹太复国主义评论》,1946年11月29日,第3页。

(29) 《国会记录》(Congressional Record),1944年2月1日,第963页。1942年12月4日,已有62个参议员和181个众议员(分别为两院全体议员的65%和42%)向总统递交了一个赞成“犹太民族家园”的声明,这个声明说:“我们的政府可以确信,在继续贯彻赞助如此正义的一项事业的美国传统政策时,它可以依靠我们的个人支持和美国人民的赞许。”(《纽约时报》,1942年12月5日)

(30) 《每日电讯报》,1944年2月24日,《纽约时报》,3月5日;赫尔:《回忆录》,第2卷,第1534—1536页。

(31) 《纽约时报》,1944年3月10日。英国殖民大臣1943年11月10日在下院回答质询时说,由于战争,白皮书批准的75 000个犹太人中只有约44 000人进入巴勒斯坦,白皮书规定未入境的人以1944年3月31日为最后入境日期,政府决定对余下的尚未入境者不实行这项规定(下院辩论,第5辑,第393卷,第1151—1152栏)。几个月后,美国才对这一让步表示赞赏;参阅赫尔:《回忆录》,第2卷,第1534页。

(32) 赫尔:《回忆录》,第2卷,第1535—1536页。

(33) 《战后国际定居地》(The International Postwar Settlement),伦敦,运输出版社,1944年版,第7页。

(34) 《哈马什基夫》(ha-Mashqif),1944年5月11日;但参阅韦茨曼(见上文,原著第244页):“但如有任何不愿留居在犹太国中的阿拉伯人,则将给予他们各种便利,使他们迁移到许多土地广阔的阿拉伯国家中的一个国家。”伊斯雷尔·赞格威尔在1905年同政治上的犹太复国主义决裂前,曾经建议把巴勒斯坦阿拉伯人迁移到“约旦河东岸的广阔地区去”,据弗兰克·E·曼纽尔:《美国与巴勒斯坦关系的现实》(Frank E.Manuel:The Realities of American-Palestine Relations),华盛顿,公共事务出版社,1949年版,第193页。

(35) 原文见《泰晤士报》,1944年6月30日。

(36) 《基督教科学箴言报》,1944年6月28日。

(37) 《泰晤士报》,1944年7月22日。

(38) 赫尔在事后的回顾中写道:“我们对巴勒斯坦的政策是经常保持警惕,不使这一具有爆炸性的地区触及近东这辆炸药列车的导火线。……有战略意义的近东继续供应英国和我们极为需要的石油,同时又继续起着向苏联运送物资的南方大门的作用,而无需我们从欧洲和非洲的重要作战地区向该地区派去任何军队。当英国人被迫撤退到阿拉曼或我们和英国人在北非同德国人奋战的时候,盟国军队因巴勒斯坦而分兵前往近东,可能会给联合国家事业带来严重后果,这是显而易见的。如果犹太人和阿拉伯人之间开战的话,其后果要比德国人策划的导致在伊拉克发生暴乱以及英国和自由法国入侵叙利亚的那种阴谋诡计严重好几倍。”(《回忆录》,第2卷,第1537页)

(39) 《纽约时报》,1944年10月13日。

(40) 《纽约先驱论坛报》,1944年10月14日。

(41) 这个组织“大体上由中产阶级的犹太人组成,他们对犹太复国主义的支持是出于感情的冲动,在宗教、经济或政治方面是没有任何思想基础的。因此,它的不妥协的立场是令人费解的,尤其是鉴于这一事实:很少有‘一般’美国犹太复国主义者自己想住在巴勒斯坦……由于他们对欧洲犹太人所面临的大规模的绝灭无能为力,因此产生了一种极度沮丧的情绪,也许他们的态度就是由此而引起的结果”,据西德尼·赫茨伯格:“历史上的一个月”(Sidney Hertzberg:“The Month in History”),《评论》,1946年10月,第349页。

(42) 《犹太复国主义评论》,1944年10月20日,第1页。

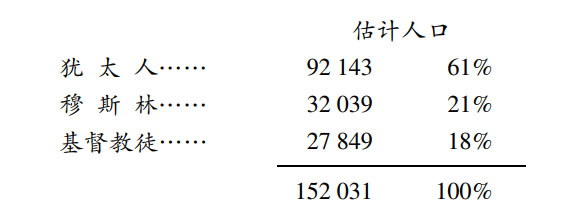

(43) 在任命耶路撒冷市长这一问题上产生的争议是这一判断的一个例证,过去一直由1个穆斯林担任市长,1个犹太人和1个基督教徒担任副市长,一个有6个犹太人和6个阿拉伯人组成的市政会议,他们都是根据1934年的市政机构法令选出来的。目前犹太人占市区人口的绝对多数:

他们声称犹太人有权担任市长。另一方面,穆斯林声称自从根据1877年的奥斯曼市政法建市以来历任市长都是穆斯林,自公元638年该城向穆斯林投降以来(1099年至1187年十字军控制时期除外),该城的权力也一直为穆斯林所有,这些都是有约束力的先例。因此,1945年3月21日高级专员(戈特勋爵)经殖民大臣批准,谕令地区专员敦请市政会议同意市长由穆斯林、犹太人和基督教徒每年轮流担任(后者不需要一定是巴勒斯坦人)。为了对这次“新的违背白皮书行为”表示抗议,巴勒斯坦阿拉伯人(侯赛因)一方安排在3月24日举行总罢工。23日,市政会议的犹太议员向地区专员建议,第一个市长应是犹太人,任期应当延长,因为一年轮换一次会使主动性和责任心无从发挥。双方继续在报刊上论战。阿拉伯议员从3月21日开始就停止出席一切会议,他们的行动持续了3个月,这就使他们失去了议员身份,从而使市政会议达不到市政机构法令所规定的法定人数。因此,地区专员在7月11日根据同一法令受权任命6名英国官员组成一个管理市政的委员会;同时首席法官也奉命对耶路撒冷的地方政府进行调查并作出建议(《巴勒斯坦概览》,第2卷,第933—938页)。

(44) 《巴勒斯坦概览》,第1卷,第68页;威尔逊:《海外八年》,第171—172页和《战况报告之二》,第324段。

(45) 在下院答复质询,1947年7月1日,下院辩论,第5辑,第439卷,第1127栏。

(46) 上院辩论,第5辑,第132卷,第636—645栏;参阅《纽约时报》,1944年3月21日,《每日电讯报》,4月21日。

(47) 《泰晤士报》,1944年9月20日。

(48) 参阅《巴勒斯坦概览》,第1卷,第71—72页;第2卷,第604—605页;赫尔维茨:《争夺巴勒斯坦》,第126—127页,第164—166页,第198—199页。关于犹太复国主义者暗示警方对恐怖分子潜逃采取纵容的态度(同1948年伯纳多特伯爵被谋杀后以色列当局所采取的态度一样),参阅特雷弗:《在白皮书内》,第124—125页。

(49) 1944年10月18日,殖民大臣在下院说,从年初开始,恐怖主义分子已杀死10个英国人、3个阿拉伯人和2个犹太警察(下院辩论,第5辑,第403卷,第2397栏)。

(50) 关于这些谈判的惟一权威人士是伊尔贡的领袖梅纳赫姆·贝京〔《起义》(The Revolt),伦敦,W·H·艾伦,1951年版,第135—143页〕。哈加纳的发言人是它的领导人伊拉休·戈隆布和年轻的摩西·斯内博士,斯内在戈隆布死后不久就接替其领导地位。贝京和斯内二人都是在战争爆发后才从波兰到巴勒斯坦来的。

(51) 根据官方公报,有人看见有7个人从出事地点逃跑,进入了犹太人定居地吉瓦特–沙乌勒。这事后来被警犬跟踪他们的足迹所证实。警察立刻在定居地设了警戒线,但是那里没有一个人自愿协助或提供任何有用的消息(《曼彻斯特卫报》,1944年8月11日;参阅1944年9月27日殖民大臣在下院对质询的答复,下院辩论,第5辑,第403卷,第206—207栏)。该定居地因拒绝协助警察,被科集体罚款500英镑。

(52) 犹太工人党报纸《话报》(Davar)的一篇社论中说:“伊休夫没有可供使用的手段来结束这种疯狂行为,但令人不理解的是为什么当局无法肃清这一小股人。”它指出“这些罪行给犹太人的巴勒斯坦带来了灾难”,这给“敌人提供武器来反对我们”,接着又说,犹太人所能做的是“谴责和孤立罪犯,协助当局同他们战斗”。它劝告政府“考验一下它自己的机构的效能”和查明警方未能抓到罪犯的原因,“而不该嫁祸于犹太人并使之蒙受嫌疑”(据《犹太复国主义评论》的引文,1944年10月6日,第1页)。

据《哈马什基夫》1944年5月22—24日报道,5月份精神中心党(宗教犹太复国主义者)的一次会议上,菲什曼(后名梅蒙)博士曾批评犹太复国主义者官方为恐怖主义而表示的歉意,他说这种现象各国都有,过分地提出抗议是不必要的,尤其是在由于绝望而造成这种现象的时候;他已经告诉殖民大臣说,这是他的看法。

(53) 《泰晤士报》,1944年10月12日。

(54) 《犹太复国主义评论》,1944年10月13日,第1页。

(55) 《纽约时报》,1944年10月24日和26日。

(56) 据说殖民大臣(1941—1942年)莫因勋爵与哈罗德·麦克迈克尔爵士两人都因为由于亲阿拉伯的态度而遭到了犹太复国主义极端分子的憎恨;参阅E·基思–罗奇:“巴勒斯坦:参战而不打仗”(E.Keith-Roach:“Palestine:Into War but not into Battle”),《皇家中亚洲学会季刊》,1946年4月,第33卷,第142页,第147—148页。1944年11月16日在特拉维夫流传的一张斯特恩集团的传单,谴责莫因是“要求在他们的国家里争取自由的犹太人民的头号敌人”,并特别宣称“他作为英国驻开罗的大臣,企图挑唆阿拉伯居民攻击犹太居民,其目的是为英国的敌对政策辩护。……莫因勋爵的代理人开始在阿拉伯人中分发武器,以便让他们向犹太人进攻。”凯斯特勒说(《许诺和兑现》,第60—61页),当1940年11月犹太极端分子炸毁了刚要被用来驱逐非法移民的“佩特里亚”号时,谋杀莫因的凶手之一,当时还是个孩子,“从他的望远镜中看见尸体在水中浮漂,没有头臂的女人被用鱼钩捞上小船”。杰罗尔德·弗兰克(Gerold Frank)在他的“莫因案件:悲惨的历史”(“The Moyne Case:a Tragic History”,《评论》,1945年12月,第64—71页)一文中并没有提及这个可以减轻罪责的情况。这一说法带有因果报应的神话色彩。

在验明两名凶手的身份时,所报年龄分别是25岁和23岁;弗兰克(前引文)说他们是22岁和18岁,而凯斯特勒则说(《许诺和兑现》,第94页)两人都不到20岁。犹太复国主义者经常把青年恐怖分子的年龄报小,希望从轻判刑。在一件恐怖分子的案例中,军队证明文件表明他是23岁,而一个英军放射学家说他肯定超过21岁,可能是23到25岁,在辩护时,提出了一张出生证明和一个犹太放射学家的证明,想证实被告只有17岁半。但这个出生日期只是在前一天才首次报请登记的,那个放射学家因病没有应传到庭;当法院要求提供被告的出生医院登记册作证明时,据说有关部分已不见了(《巴勒斯坦邮报》,1947年4月2日)。

(57) 韦茨曼:《磨炼与错误》,第437—438页。

(58) 《犹太复国主义评论》,1944年11月10日,第1页。

(59) 参阅自由主义的《国土报》(1944年11月17日):“如果我们一味地夸夸其谈,那就不免要做错,我们还是保持缄默好”;它补充说,我们的老师们丝毫也不向我们提出告诫,通常在政治问题上他们是畅所欲言的,希伯来作家协会或拉比们也都没有提出什么告诫。

(60) 参阅卡尔·鲍姆:“犹太复国主义,散居在外的犹太人和以色列”(Karl Baum:“Zionism,Diaspora and Israel”),《犹太复国主义评论》,1951年7月13日,第10页:“犹太复国主义运动必须继续以肃清散居在外的犹太人为目标和必须做好工作使犹太人接受这一过程,一步一步地来。……同时,世界犹太复国主义组织必须认识,它不能一面进行战斗和说教,以肃清散居在外的犹太人,一面又在它的纲领里面包含有捍卫犹太人的权利,也就是打一场反歧视战争的内容。这一斗争必须由世界犹太人代表大会通过在整个自由世界的犹太人中进行的组织工作而动员起来的建设性力量去完成。”这一段话把下述指责的真实性表明得再好不过了,即犹太复国主义蓄意强调犹太人在其居住国的外来性,分散他们的效忠;但是,犹太复国主义一只手要使他们成为外国人,另一只手却又独特地设法要确保他们的公民权利。

(61) “犹太人区的自我牺牲,他们由于本身小心翼翼地保护宗教传统,也由于邻居的心怀敌意而高筑壁垒。”(伊曼纽尔·李维诺夫,《犹太复国主义评论》,1949年12月30日,第25页)

(62) 凯斯特勒:《许诺和兑现》,第9页。以G·L·阿诺德(G.L.Arnold)为笔名的作者对这一段文字的批评〔“国外的先知”(“A Prophet Abroad”),《十九世纪以来》,1949年10月,第225—228页〕,把1933年以后犹太复国主义的病态心理缩小到最轻微的程度;但参阅一篇题为“灵魂的腐蚀”(“Soul-Erosion”)的动人文章,作者所著《中东简史》第223页引自《巴勒斯坦邮报》。

(63) 见贝京:《起义》,第145—148页,第151页。这种可能发生的同政府合作后来引起了犹太复国主义者毫无根据的说法:“当谋杀莫因勋爵的邪恶行为发生时,追踪罪犯加以逮捕并交付法庭的是哈加纳”〔西德尼·西尔弗曼在下院的发言,1946年7月1日,下院辩论,第5辑,第424卷,第1863栏;关于这点,还需参阅理查德·克罗斯曼(Richard Crossman)在《新政治家与民族》周刊(New Statesman and Nation)上的文章,1946年5月11日,第331页和《巴勒斯坦使命》,第241页〕。事实上,两个凶手在犯罪后几分钟,就被开罗警察局的一个苏丹籍警察所捕获(见弗兰克:“莫因案件”,前引文)。他们被埃及军事法庭判处绞刑。

(64) 赫尔维茨:《争夺巴勒斯坦》,第199—201页;参阅凯斯特勒:《许诺和兑现》,第94—98页;《巴勒斯坦概览》,第1卷,第74—75页。

(65) 赫尔维茨,前引书,第206—207页。

(66) 全文见《曼彻斯特卫报》,1944年12月23日。

(67) 选举在1944年8月1日举行,采取比例代表制,把整个地区的全体居民作为一个选举单位,这样就有利于组织得很好的工人政党,而其他党派则抱怨“对中央党部的卑躬屈膝”。只有67%的选民前往投票,他们面对着24个党派的名单而“不知所措”,本–古里安的工党获得的席位比最接近它的对手还要大3倍,这样,他们就取得了议会中37%的席位而重新获得了议会控制权。详情参阅赫尔维茨:《争夺巴勒斯坦》,第202—204页。

(68) 《纽约时报》,1944年11月30日,《纽约先驱论坛报》,12月12日和15日,《纽约时报》,12月26日。

(69) 小爱德华·斯退丁纽斯:《罗斯福与俄国人:雅尔塔会议》(Edward Stettinius,jr:Roosevelt and the Russians: the Yalta Conference),伦敦,凯普,1950年版,第245—246页。

(70) 同上书,第256页。据说罗斯福曾向伯纳德·巴鲁克承认,他发觉伊本·沙特在这一方面是寸步不让的〔埃利奥特·罗斯福:《见闻录》(Elliott Roosevelt:As He Saw It),纽约,迪尤尔、斯隆和皮尔斯,1946年版,第245页〕。

(71) 《纽约时报》,1945年3月2日;参阅丘吉尔在下议院的发言,1945年2月27日,下院辩论,第5辑,第408卷,第1289栏。

(72) 《纽约时报》,1945年3月17日。

(73) 《纽约时报》,1945年10月19日。

(74) 萨姆纳·韦尔斯:《我们走向何处?》(Sumner Welles:Where Are We Heading?),伦敦,哈米什·汉密尔顿,1947年版,第224页;《我们未必失败》,第30页。

(75) 马丁·怀特(Martin Wight)在《关于哈里·L·霍普金斯的白宫文件》(The White House Papers of Harry L.Hopkins)第2卷的书评中说,“罗斯福的悲剧是,他为了尽力避免威尔逊所犯的错误,却陷入了他自己的更为严重和不可避免的错误”(《国际事务》,1950年7月,第26卷,第402页)。

(76) 特别是埃迪·雅各布森,他是杜鲁门“战时的伙伴,后来又是他经营服饰用品店的合伙人”〔詹姆斯·G·麦克唐纳:《我在以色列的使命》(James G.McDonald:My Mission in Israel),伦敦,高兰兹,1951年版,第170页;参阅乔纳森·丹尼尔斯:《独立城的人》(Jonathan Daniels:The Man of Independence),伦敦,高兰兹,1950年版,第93页,第105—109页,第318—319页〕。

(77) 曼纽尔:《美国与巴勒斯坦关系的现实》,第317—319页;又见上文,原著第247页。

(78) 《纽约时报》,1945年4月26日。英国殖民事务次官(德文郡公爵)3月29日在上议院反对斯特拉博尔吉勋爵提出的一项要求,即为罗马尼亚的5万名犹太人、保加利亚的3万名犹太人以及比利时和法国的“好几万”犹太人发放额外移民证,据说这些犹太人都希望进入巴勒斯坦(上院辩论,第5辑,第135卷,第894—903栏)。《犹太日报》(1945年4月5日)在社论中评论说:“丘吉尔与罗斯福都曾有过明确的诺言,现在应由他们来对德文郡勋爵〔原文如此〕施加影响。如果不这样做,如果不是做得既迅速,又毫不含糊,我就无法想象在这场灾难之后犹太人怎能继续保持他们的信仰与希望。人的忍受和耐心是有限度的,就我们而言,即使尚未超过这个限度,至少也已达到这个限度了。”

(79) “巴勒斯坦执行委员会……派来的30名宣传机构官员涌进整个美洲大陆,并使犹太舆论界相信在当前情况下,正需要这种独特的路线。这一股宣传的洪流并未遭到阻挡。韦茨曼博士在战争期间保持沉默”〔罗伯特·韦尔奇:“比尔特莫尔之路的终点”(Robert Weltsch:“The End of the Biltmore Road”),《评论》,1947年2月,第108页〕。

(80) “在美国舆论界一大部分人的心目中,宗主国与无自治权的人民发生冲突时,前者总归是不对的。”(《泰晤士报》驻华盛顿记者,1949年4月4日关于印度尼西亚的报道)

(81) 参阅例如诺曼·麦克莱恩博士强烈的亲犹太复国主义,他曾担任苏格兰教会会议的主席〔《他的可怕的利剑》(His Terrible Swift Sword),伦敦,高兰兹,1942年版〕;在1947年的教会年会上,某些同海外与殖民地事务有关的教会领袖据说曾被召集在一起开了一次特别会议,聆听一位犹太代办处执行委员会人员的讲话(《犹太复国主义评论》,1947年6月6日,第3页)。当英国国教会的主教们表示犹太复国主义者的政治要求并不能使他们信服时,《犹太复国主义评论》发表了一篇文章,讥讽地写道,“犹太人只要对此不作答复,就是……对英国的主教大人没有表示起码的礼节而应受到申斥,这些大人们在一个以笃信基督自命并以此自勉的国家里据有如此崇高的职位”(1946年9月27日,第9页)。

(82) 早在19世纪70年代,两位新上任的美国驻耶路撒冷领事所见到的是“正在拓展的疆域……而自然界的物质障碍只不过是小小的困难”;呆了几年之后,他们才充分了解到治理的腐败和因循苟且、不知进取的习性这些人为的障碍(曼纽尔:《美国与巴勒斯坦关系的现实》,第14—16页)。亲犹太复国主义的巴特利·克鲁姆曾于1946年设法启发来自得克萨斯的法官哈奇森(英美调查委员会的美方主席),为了使他明白犹太人与阿拉伯人之间的利害冲突而把它同1821年至1848年期间得克萨斯州的美国人与墨西哥人之间的利害冲突相比(克鲁姆:《丝幕背后》,第277页)。

(83) 1944年沃尔特·C·洛德米尔克(Walter C.Lowdermilk)的《想望之地——巴勒斯坦》(Palestine,Land of Promise)一书的出版(伦敦,高兰兹;纽约,哈珀),象征着美国人与犹太复国主义者的创业精神之间的共鸣。这位土壤保护专家1939年春曾在巴勒斯坦和外约旦呆过3个多月,他在书中提出了一项非常笼统的为约旦河流域与南方沙漠(内格夫)提供灌溉与发电水源的计划,其目的是“至少使400万来自欧洲的犹太难民,加上本来居住在巴勒斯坦和外约旦的180万阿拉伯人和犹太人,能够获得农田、工业与安全”(第122页)。作者把这本书献给他的妻子洛德米尔克夫人,在题词中称她为“我的同志与灵感”,后来洛德米尔克夫人在伦敦举行的一次犹太复国主义者的会议上说,虽然她是一个卫理公会牧师的女儿,可是她生来是个犹太复国主义者,并受到犹太复国主义的教养〔《犹太巴勒斯坦呼吁报》(Jewish Palestine Appeal News),1948年3月5日和12日〕。

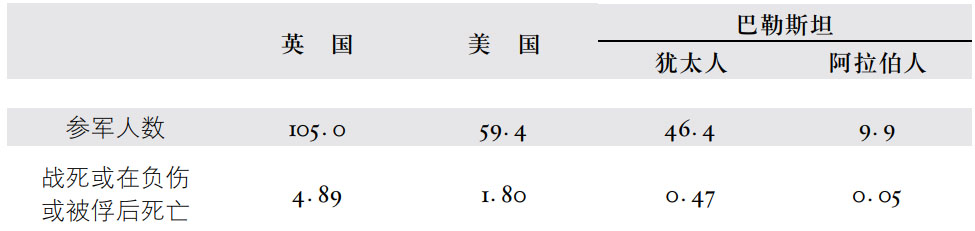

(84) 根据1945年的估计人口,每千人中:

〔来源:《巴勒斯坦概览》,第3卷,第1316—1322页;《惠特克年鉴》(Whitaker's,Almanack),1946年,第204页;《政治家年鉴》(Statesman's Yearbook),1946年,第510—511页〕。

到1944年8月底,英国国防军中有25 825名巴勒斯坦犹太志愿人员,其中包括4 000名妇女参加陆军运输部队以及空军妇女辅助队,而阿拉伯人却只有9 200人。许多犹太作家对于犹太人从军效劳,作出许多勇敢作战和坚忍不拔的功绩,而竟得不到报偿,为之抱怨〔若干受到表彰的事迹见伊斯雷尔·科恩:《当代犹太人》(Israel Cohen:Contemporary Jewry),伦敦,梅休因,1950年版,第238—239页和第241页;以及皮埃尔·范帕森:《被遗忘的盟国》(Pierre van Paasen:The Forgotten Ally),纽约,戴尔出版社,1943年版〕。

(85) 在犹太复国主义世界代表大会上的讲话,1946年12月(《新犹太》,1946年12月—1947年1月,第23卷,第65页)。

(86) 韦茨曼:《磨炼与错误》,第436—437页。

(87) 1944年11月17日在下院的声明。丘吉尔声称,他过去是犹太人的始终不渝的朋友,是他们前途的坚持不懈的缔造者,并继续说道:“如果我们对犹太复国主义的美好的理想将在暗杀者的手枪的硝烟中破灭,如果我们为犹太复国主义所作的努力最终将产生出一批犹如纳粹德国那样的新的暴徒,那么许多像我这样的人必然要考虑我们以往一贯地、长期地所坚持的立场。如果对犹太复国主义的和平和美好的前景尚寄予任何希望的话,那就必须制止那些卑鄙可耻的活动,并须连根带枝铲除掉那些对这些活动应负责任的人。”(下院辩论,第5辑,第404卷,第2242栏)

丘吉尔自诩为犹太国的缔造者,但犹太复国主义者认为他未免言过其实。一位在纽约的拉比就丘吉尔的讲话评论说:“一个凡人……把自己说成是一个永生民族前途的缔造者,若不是对上帝的亵渎,也未免有点狂妄自大”(《纽约时报》,1944年11月23日);后来,一位作家借这位政治家75寿辰之机,在《犹太复国主义评论》上评论说:“丘吉尔是盼望犹太国创建的英国最早一批政治家之一,因为早在1920年2月……他就曾设想‘在我们有生之年,沿约旦河两岸,建立一个由英国政府保护的,拥有三四百万犹太人的犹太国’。不过,一般说来,丘吉尔在野时支持犹太复国主义比之他执政时期更为坚定。……我有幸两次会见丘吉尔先生。……第一次在1906年,那时他是曼彻斯特西北部一个犹太区的自由党的候选人……”(《犹太复国主义评论》,1949年12月2日,第24页)。同年“在曼彻斯特东部选举的过程中”,韦茨曼博士促使保守党的巴尔福改变过来,转向犹太复国主义,据赫伯特·赛德博坦:《英国和巴勒斯坦》(Herbert Sidebotham:Great Britain and Palestine),伦敦,麦克米伦,1937年版,第54页。

(88) 参阅约翰·马洛:《巴勒斯坦的叛乱》(John Marlowe:Rebellion in Palestine),伦敦,克雷西特出版社,1946年版,第236页。

(89) 赫尔维茨:《争夺巴勒斯坦》,第145页。“伊休夫仍有许多人把爱好俄罗斯民族及其文学视为他们文化传统的一部分。归根到底,大部分犹太复国主义者的首领出生于俄国……而且俄国的犹太复国主义者对运动的发展有着惊人的影响。……犹太工人总工会中的若干领导人早在青年时代就受到俄国革命运动的熏陶,并从伟大的俄国思想家、作家、诗人的作品中得到启发。巴勒斯坦集体定居地的创建者们对于过去六七十年中在俄国历史上曾起重大作用的社会思想,深表同感。”(《犹太复国主义评论》社论,1942年8月28日)在同一期中还作了令人作呕的报道,说什么苏联驻土耳其大使馆的一个代表团曾访问过第一个巴勒斯坦“集体农庄”〔原文如此〕,那里的人特地用希伯来语歌唱《国标歌》,以示对他们的敬意。

(90) 《犹太复国主义评论》,1945年3月23日,第3页。