第二编

土耳其、波斯和苏联

第一章

土耳其

第一节 从“神经战”到杜鲁门主义(1945—1947年)

本《概览》(1)前面一卷中曾以一部分篇幅追溯第二次世界大战期间苏土关系的经过,并继续写到1945年3月19日苏联政府致土耳其政府的照会为止。该照会说,土苏中立和互不侵犯条约(即将满期)已“不再适应新的形势”而需作“重大的修改”。按照战后情况,作某些调整其实是很自然的;但是在6月,苏联政府发表声明(2)说,如缔结一项新的条约,则应允许他们在黑海海峡建立一个基地,除俄国和土耳其外,该海峡对一切国家的军舰均不开放,并要求归还卡尔斯和阿尔达汉地区(俄国在1877—1878年的战争中曾将该两地并入外高加索,并于1921年重新割让给土耳其(3))。安卡拉电台说,苏联政府也曾要求成立一个更民主和更有代议制性质的土耳其政府,(4)并声称作为交还卡尔斯和阿尔达汉的报酬,土耳其应从叙利亚收回阿勒颇城及其铁路枢纽站。(5)在此期间,苏军机关报《红星报》抓住了土耳其政论家的抗议——即土耳其不能牺牲其独立和荣誉以博取俄国的友谊,而且也不希望像巴尔干一些国家那样布尔什维克化——谴责他们利用苏联与英国之间的意见分歧,并希望因而发生一场新的战争,最后还威胁着说:“这种疯狂的见解有可能产生令人最不愉快的后果。”(6)7月10日,土耳其外交部长哈桑·萨卡在其参加旧金山会议后的归国途中,在伦敦停了下来,与艾登讨论苏联的要求。第二天,他在记者招待会上指出,1936年的蒙特勒公约,即目前黑海海峡制度所依据的公约,是一个多边协定,因此,它不能单独由土耳其和苏联来作出修改。(7)与此同时,土耳其官方的安纳托利亚通讯社否认“外国谣传”,申明土耳其没有收复阿勒颇地区的任何打算;但是叙利亚和黎巴嫩共产党立即宣称,他们支持叙利亚收复亚历山大勒塔(哈塔伊)州的民族要求。委任统治国法国曾把该州于1939年割让给土耳其。(8)

很显然,蒙特勒公约第19条和第20条所规定的在战时禁止通过海峡的限制,对苏联已不再能维持下去。7月17日,在有杜鲁门、斯大林和丘吉尔参加的波茨坦会议上,丘吉尔首先发言说,英国愿意参加一个保证苏联海军和商船自由使用海峡的新的协定;但关于苏联在海峡建立基地和对卡尔斯与阿尔达汉的要求,他却极力主张,土耳其应不必“过分担心”。据说,斯大林作了回答说,这些要求中的第一个要求是基于土耳其太弱,不能有效地保证自由通航的权利——这无疑是同苏联指责的、土耳其在战时曾允许轴心国的海军舰只通过海峡一事有关。(9)杜鲁门把海峡问题与欧洲内陆国际水道(诸如多瑙河问题)联系起来,并提出自由和不受限制通航的建议;但斯大林拒绝讨论此事,也不同意在发表的公报中有任何提及此事之处。(10)三国政府只同意(见于该会议议定书的一项条款中,而该项条款在1947年前始终未曾发表)蒙特勒公约“由于其不适合现状”,应加以修改,以及三国政府中每一政府应与土耳其政府进行直接会谈。(11)

看来,在波茨坦会议上,斯大林和莫洛托夫提出收复卡尔斯和阿尔达汉地区的要求,是从两个方面出发的:一是恢复到1921年以前的原状,二是俄国有权享有一个更巩固的边界,作为它与土耳其缔结一项新条约的代价。(12)这种要求受到各国(包括美国在内)的亚美尼亚人团体的支持,(13)而他们所宣布的归还卡尔斯和阿尔达汉的宣言曾受到苏联的广泛宣传。来自世界各国的亚美尼亚教派的主教和大主教们,在1945年6月曾应邀赴苏维埃亚美尼亚,去选举一位埃奇米阿德津的亚美尼亚教长(大主教);在苏维埃政权统治下,这项职务早已被废除。新的亚美尼亚教长要求“被土耳其强行夺去的土地应从它手中拿出来,退还给已加入苏维埃亚美尼亚的合法原主”,这一要求是与12月2日莫斯科人民委员会所公布的决议一道发表的,该决议声称正在做好准备以接纳被驱逐出境而希望回到苏维埃亚美尼亚的亚美尼亚人。(14)土耳其总理说“没有一个亚美尼亚人”在那些地区生活,并据以驳斥苏维埃亚美尼亚对卡尔斯和阿尔达汉的要求;一位苏联政论家反驳说,在第一次世界大战期间,在土耳其放逐亚美尼亚人之前,仅在卡尔斯地区就曾有近10万人在那里居住,并自以为是地说道:“在国际法的记录中,从来没有把杀尽当地居民一事作为杀人者有权占有被杀者的土地之理由。”(15)然而,正如早在14年以前一位历史学家所指出的那样,在1914—1921年之间,“亚美尼亚民族的大部分被屠杀和被消灭”是从16世纪末以来,俄国、奥斯曼和波斯帝国之间对高加索的基督教徒和穆斯林居民所进行的一种“阴谋、煽动和引诱同反阴谋和屠杀的游戏”的“合乎逻辑的和令人毛骨悚然的结果”;(16)而后来一位记者注意到:彻尔克斯族的穆斯林,在他们对俄国的吞并所进行的抵抗终于在1864年被打垮之后,被屠杀或者放逐的人数,与50年以后在土耳其人手中遭难的亚美尼亚人的人数几乎相等。(17)

1945年11月2日,美国驻土耳其大使递交了一份美国政府对海峡有所建议的照会,该建议企图让海峡主权完全归于土耳其人手中;与此同时,与蒙特勒公约相比,对黑海海峡国家也作出一些实质性的让步。海峡国家的军舰(像一切国家的商船一样)在任何时候都能在海峡自由通航,而不受战时的限制;反之,其他国家的军舰将禁止通航,但是,在共同议定的和平时期吨位限额以内的,或者经黑海国家的特许的,或者征得联合国当局同意的,仍可通航。(18)11月21日,英国大使送交了一份备忘录,支持美国建议,但同时说明蒙特勒公约的修改并非当务之急。(19)12月5日,土耳其总理秀克留·萨拉若卢在记者招待会上声称,他的政府接受美国建议作为进行讨论的一个基础,在3个有利害关系的国家都发表其意见后,将提出自己的建议;美国参加修改蒙特勒公约的会议,不仅是“合适的,而且是必要的”。(20)12月27日,《泰晤士报》上发表了该报驻土耳其记者所写的报道,该报道可以被认作是半官方“授意的”。它评述说,假定在土耳其与苏联交战的情况下,美国所提出的黑海国家的军舰在“任何时候”应自由使用海峡的建议,将使土耳其的地位“无法防守,荒唐可笑”;在那种情况下,难道会期望其他缔约国迫使土耳其对俄国军舰保持海峡开放吗?何况美国的建议是否能满足苏联政府的要求,也使人大为怀疑,因为后者的要求是:只有在取得海峡上永久性或暂时性的防御基地时,苏联才能应付由于土耳其的弱点所出现的那种可能情况,才能应付土耳其默许侵略者反苏的那种可能情况。但是,这一要求不管其提出的形式何等婉转,肯定会被认为是对土耳其主权的侵犯而遭到断然的拒绝。

最近,土耳其政府由于限制民主自由而受到来自本国以及苏联集团的不友好宣传的尖锐批评。这种对民主自由的限制是奥斯曼帝国时代的一个遗留物,而在阿塔图克的一党制政权统治下并未完全被取消,或许在第二次世界大战中因实行紧急措施而不可避免地加强起来了。(21)早在1945年11月,土耳其政府就曾废除了严厉限制出版和集会自由的法律。然而,这就鼓励了伊斯坦布尔许多新的出版物采取的路线带上了苏联宣传的味道;例如,有一家报纸要求知道土耳其是否已经变成了英国的一个殖民地。土耳其政府反对这种对其加强1939年英土同盟政策的含蓄的批评,并继续重视民族的团结,这就不能与受到内战威胁的希腊和波斯同日而语了。(22)但是,如果重新制定出版法,只会使他们遭受苏联反土宣传的另一次正面的攻击。因此,土耳其国会的许多代表,煽动了伊斯坦布尔大学和中学的学生去领导12月4日的示威游行,这次示威游行袭击了那些敢于提出这类问题的出版物的办公室和印刷厂,以及被断定是亲苏的两家书店。(23)

苏土彼此互不客气的照会和宣传接踵而来,土耳其官方叙述说,这次示威游行是由“民主的”土耳其青年“自发组织的”,但这话却遭到莫斯科电台的回击,后者宣称土耳其成了“希姆莱和戈培尔民主的一个忠实的翻版”。(24)两周以后(12月20日,当“三强”的外长们在莫斯科会晤时),莫斯科报纸和电台转载并广播了由两位格鲁吉亚历史学家在第比利斯的一家报纸上所写的一封信,要求把大片地方归还给(苏维埃)格鲁吉亚,即安纳托利亚的东北部沿海地区(西至离今苏土边界180英里的吉雷孙,直到深达70英里的内地),换句话说,也就是位于早已是苏联要求归还的卡尔斯和阿尔达汉地区以西的那么一大块领土。该信声称,“在远古时代,格鲁吉亚人民就在这块土地上生活、耕种与斗争……创建新的文明中心和政府”,而奥斯曼土耳其人所进行的征服“仅仅带来了死亡和毁灭”,而这却是还不到500年的事。(25)实际上,威尔逊总统1920年11月22日的裁决,就建议把现在所要求的整个地区事实上都包括了进去,而且还包括了流产的“大亚美尼亚”的大部分地方。(26)但是,格鲁吉亚和拉兹两地情况并不相同:格鲁吉亚的王公们,由于请求俄国的保护,避免了被奥斯曼和波斯帝国的吞并,并保全了他们的基督教信仰(至少直到其国家合并于苏联为止);而格鲁吉亚两位教授现在所要求的拉兹,则由于奥斯曼征服的结果,当地人民已改信伊斯兰教,他们的封建酋长被允许有相当程度的自治,直到19世纪。(27)正如D·J·达林所指出,(28)这一类凭借捏造的历史所提出的要求,迄今在苏联已成为笑柄,由于土耳其报纸斩钉截铁地说整个民族宁可“赴汤蹈火”也不愿割让“寸土”,所以双方接着就照老样子彼此谩骂起来。《红星报》抨击了土耳其“好战的演说家”,说他们在“爱好自由的民族”同希特勒奋战时一声不吭,于是土耳其总理萨拉若卢在电台中反驳说,两位格鲁吉亚教授不是“希特勒哲学”附了体,就是患了“嗜血狂”。(29)毫无疑问,1946年1月12日在伦敦《工人日报》上发表的一篇重要文章不是偶然的,它在反复讲述了第二次世界大战已表明土耳其不宜控制海峡,接着就进行公开的威胁:

土耳其反动派似乎非常喜欢炫耀自己的力量。或许它们不久就会知道,1946年已非1939年,而剑拔弩张的做法早已是过了时的玩意儿。

这是缔造和平的一年,也是挖掉战争老根的一年。首先,中东必须成为和平与民主的一个真正的堡垒。

在战争结束之后才6个月,苏联就想按照共产党的模样努力把土耳其变成“和平和民主的堡垒”一事,竟成了衡量第二次世界大战中同盟国彼此日渐分道扬镳的尺度,这对非共产主义世界来说,特别是对英国工党政府的外交大臣来说,看来应像是“一场……双方的报刊都参加摇旗呐喊的……神经战”。1946年2月21日,欧内斯特·贝文向下院提出保证说,他和他的同僚们一直在密切地注视着有关控制海峡问题的国际方面的情况,认为“纵然是这一个特定的大国而不是那一个特定的大国,在一个特定的地方建立基地”,(30)也不会对世界和平有什么贡献。但,就是这种谨慎的意见,以及温斯顿·丘吉尔(他作为反对党领袖享有较大的自由)(31)在3月15日于纽约所提出的主张,同样都招致了反驳:苏联希望控制被内陆包围的黑海的惟一入海口一事,英国加以反对是不合乎逻辑的;英国本身一直在世界通路——地中海——的两端集中武力,可以任意把它加以封闭:“这个,对丘吉尔先生是天经地义的,而苏联如在海峡上有了要塞,则就会意味着基督教文明的没落了。”(32)

大家知道,(33)美国1945年11月2日照会所提出的关于海峡的建议,可以被认为会使土耳其在万一与苏联冲突时处于难以防守的地位。然而,美国海军部长(詹姆斯·G·福雷斯特尔)早在1945年6月24日就注意到苏联把“土耳其从英国势力范围内拉出来”的目的;(34)1945—1946年冬天,苏联对波斯施加军事和外交压力,特别是在规定的日子(1946年3月2日)红军没有从波斯的阿塞拜疆撤退(三强事前曾同意在这一天从波斯国土上完全撤出其各自的部队),(35)这在美国舆论界看来,无疑是一个危险的信号。3月5日,海军部宣称,16个月以前死于美国的土耳其大使的遗体将由世界上最强大的军舰、美国军舰“密苏里”号护送回国,而按照外交礼节,通常派一艘巡洋舰进行护送也就够了。后来发现,这个决定是一种妥协方案,原来美国国务院不希望刺激苏联,(36)美国海军则希望派遣实力雄厚的舰队到东地中海巡逻,(37)而这种示威又是总统早已核准的。事实上,一个像沃尔特·李普曼那样有地位的政治家仍把中东争夺权力的斗争看作是“英俄冲突”。在这场冲突中“虽有工党领导人的种种好听的辞令,而伦敦的外交政策与克里米亚战争时期帕默斯顿的外交政策,仍是不容易区别清楚的”。李普曼请苏联领导人研究美国人对丘吉尔的富尔顿演说的反应:“他们将发现美国人民并没有接受丘吉尔先生的加入反苏联盟的建议……它是一种悲观绝望的意见……等于承认调解已经失败。”李普曼试图为俄国在中近东的“合法的和可以接受的利益的外围边缘”加以规定——即沿着“的里雅斯特、萨洛尼卡和多德卡尼斯群岛(38)以及希腊其他岛屿……红海……波斯湾”形成一个半圆。但是,他又继续写道,俄国人不应试图把他们在巴尔干、土耳其和波斯的合法利益扩大成为排他性的利益。“这里,一定要进行合作,并尊重他们和我们共同制定的原则和义务,然后才能有解决办法,否则对我们大家的结果——对他们和我们自己的结果,都会比那些目光短浅的人们所想象的要坏得多。”美国军舰“密苏里”号及其随行舰队的巡游“将使莫斯科毫不含糊地懂得,我们认为他们对外扩张的限度正是在什么地方”。接着,他又说,自从第二次世界大战以来一直不曾受到过损伤的美国人民在导致和平方面虽然没有准备承认失败,但“却到了承认有失败的可能性的地步”。(39)要在世界上美国人民心目中过去一直是很疏远的地方承担保持权力平衡的新义务,为了在美国国内作好负责的舆论准备,他的这种论证也许是必要的。英国权力的没落,美国权力的上升,使这个义务成为绝对必要的了。但是莫洛托夫和维辛斯基则极力想使美国不在中东扩大其权力和责任;在为招待出席4月25日召开的巴黎会议的美国代表团所举行的宴会上,他们谴责美国在土耳其、埃及和波斯寻找基地。(40)

1945年11月,土耳其出版法的放宽,是共和人民党内部所进行的个人倾轧和原则冲突的部分结果,该党在当时仍是土耳其惟一合法的政治组织。起而反对伊诺努总统以及该党的领导的,是以杰拉尔·拜亚尔为首的人士;1918年阿塔图克去世时,拜亚尔曾任总理。反对的理由是各种各样的。战时的经济严重情况导致贪污事件的增加和工作效率的低落,这一切都在当权者身上反映出来了。人们日益感到:共和国的某些理想依然只是一纸空文的期望,这些理想,现在应当付诸实施,“或者作为一个原则问题,或者甚至只作为一个权宜之计,因为土耳其现在当然是自觉和不自觉地更急于接近它心目中的英、美两国的国家形式,也只有这两个国家支持它反对俄国”。(41)共和人民党的领导顺应局势的要求,于1945年11月废除了禁止任何有组织的反对党的法律,持不同政见的人士在第二个月就正式成立了民主党,主张放宽政府对土耳其经济和政治生活的控制。(42)由于反对党(民主党)的要求,政府于1946年5月制定法律,第一次规定了直接和秘密的选举。民主党抵制5月26日的市政选举,并抗议没有给他们充裕时间以建立自己的组织。随后举行的7月大选,据一位美国观察家说,其特点是:执政党采取了某种“恐怖主义和高压政治(特别是农民选民的)”,“而在统计选票一事上,又发生了大量和广泛的舞弊行为”,结果使民主党在这次选举中仅拿到65个席位,而执政党则拿到396个席位——“这个结果决不能反映前者在一个公正政府下所能拿到的总票数”。(43)然而,这却是民主党的一个检验实力的大好机会,他们除了在其他重要城镇干得十分出色外,在仍然是土耳其知识分子中心的现代城市伊斯坦布尔,顺利地使自己在23个席位中赢得19个席位。显然,执政党感到有必要力图缓和普遍流露出来的对昂贵的生活费用的不满情绪;这种昂贵的生活费用从战时以来一直持续着,而且在总动员的基础上,必须维持一支人数达75万的军队以对付苏联的冷战威胁,从而加重了国民经济的沉重负担。(44)秀克留·萨拉若卢内阁被加上了在战争期间不做好事、专做坏事的各种罪名,成了替罪羊,只有其外交部长还留在雷杰普·佩凯尔所领导的新内阁之中。雷杰普·佩凯尔以对苏联抱不妥协态度著称,而在这个问题上,不论政府和反对党都不存在分歧。新政府利用1946年9月的货币贬值来刺激土耳其的出口,但好处也只是昙花一现而已。(45)

苏联反对土耳其和波斯的冷战攻势,引起了土耳其和阿拉伯世界之间试图搞好团结的努力。3月29日,伊拉克政界元老努里·赛义德同土耳其谈判缔结了一项友好与睦邻条约,但直到1947年6月,伊拉克议会才批准该条约。(46)1946年11月28日,土耳其外交部秘书长访问安曼,表达了土耳其政府就约旦哈希姆王国获得独立而致阿卜杜拉国王的祝贺。1947年1月,阿卜杜拉国王访问土耳其,并缔结了一项友好条约。(47)1946年6月,黎巴嫩总统对土耳其进行国事访问,人们把这次访问的目的看作是促进土耳其与叙利亚和解。(48)因为两国过去在亚历山大勒塔州问题上发生争执而疏远了。但叙利亚政府对这两个哈希姆国(伊拉克和约旦)有所猜忌,因而对任何和解横加反对。(49)土耳其表示:埃及要求英军撤出苏伊士运河区是不合时宜的,因而埃土关系随即变得紧张起来。对此,埃及报纸进行反驳说:如果出于战略上的需要,一支英国驻军驻在土耳其要比驻在苏伊士运河区更好:“倘若我们面临两者择其一的情况,那么我们宁可作这样的选择:让你们那里驻有俄国人,而我们摆脱英国人。”有影响的埃及专栏作家阿卜德·卡迪尔·马齐尼则评述说,建议中的中东公约将使阿拉伯世界变成英国和土耳其所利用的工具:“不必要地同俄国作对,会使我们一无所获。”(50)

规定海峡制度的蒙特勒公约,到1946年11月9日满期时得自动延期5年,除非在8月9日前,由某一缔约国宣布该条约作废。苏联政府趁这个时机有选择地公布了它所缴获的关于德国外交部在战争期间处理德土关系的文件;(51)并在8月8日递交了一项照会,重申了他们的不满:说土耳其政府没有在战时对轴心国的海军船舰封闭海峡;说他们采取了美国1945年11月2日的建议,坚决认为控制海峡的责任属于土耳其和其他黑海国家,苏联政府还在结论中提出建议——“土耳其和苏联,作为具有最大利害关系、并能保证商船自由通航和海峡安全的国家,将共同组织海峡的防卫,以防止其他国家利用海峡来达到敌视黑海国家之目的。”(52)8月15日,共产党《人道报》在为俄国人的要求作辩护时指出,海峡的南部是受英国控制的海洋,英国的正当的利益是在大西洋,然而其军队遍布从的里雅斯特通过希腊直到巴勒斯坦一带,而“土耳其的虚假的民主在整个战争期间一直是德国政策的工具”,现在却又变成了英国政策的工具。《人道报》继续写道,可以预期,现在“帝国主义者”会把海峡问题交付给装作是不偏不倚的某种国际大会或者国际会议,而事实上其代表们则“在会议的休息室里,同来自伦敦的乐队指挥,用英国的语言进行谈话”。8月19日,《观察家报》的外交记者,提出了一个可以代表英国方面的局势估计,他指出:俄国鼓励波斯的阿塞拜疆人自治,(53)使土耳其的东翼改了样,所以如果土耳其现在把海峡基地割让给俄国,它就将“很快地变为附属国,而根据滚球游戏中木柱连锁倒下的道理,希腊、叙利亚和伊拉克也将立即面临一种同样的处境”。该记者把英土同盟(土耳其新总理刚刚把它描绘成土耳其外交政策的主要基础),(54)比成1938年希特勒神经战时期的法国与捷克斯洛伐克的同盟:正像没有英国的支持,当时法国就不能维护捷克斯洛伐克的独立一样,所以现在“没有美国的支持,英国也不能维护土耳其的独立。这个问题将取决于美国是否把海峡看作一个生死攸关的问题”。(55)

在较早一些时候,美国政府曾要求土耳其政府偿付450万美元,作为勾销估计约值1.4亿美元的租借法案账目之用。(56)在同一天,8月19日,美国政府答复了苏联的照会说,美国政府注意到苏联照会不曾提到联合国;安全理事会有权处理对海峡的侵略性进攻或进攻的威胁;而其正常管理则应继续主要由土耳其负责。(57)8月21日,英国递交了一份同样宗旨的照会。(58)第二天,土耳其对苏联照会作了答复,为土耳其战时对轴心国舰只使用海峡曾加以控制一事作了相当长的辩护,拒绝了苏联共管的要求,因为这与土耳其“不可剥夺的主权”,与土耳其不受限制的安全,以及与土耳其在海峡中作为一个“均衡与联络因素”所起的作用,都是格格不入的。(59)

3天以后,8月25日,塔斯社发自贝鲁特的一篇报道说:根据“当地某些方面”的消息,英国曾在海峡建立了一个军事供应基地,控制了在伊斯坦布尔附近的耶希尔柯伊的土耳其飞机场,并在色雷斯和黑海海岸建立并指挥反潜水艇的雷达站;英国外交部确认,像对其他若干国家一样,对土耳其也曾供应雷达设备与提供技术人员。(60)9月1日,莫斯科电台又重新指责英国曾在海峡建立一个基地,列举了海军舰只和飞机的数字,高射炮与电台的数量,以及本年内英国曾供给土耳其的其他设备,(61)并断言英国专家们曾就建立海岸要塞问题向土耳其人提供意见。(62)在夏季,苏联对土耳其的军事压力变本加厉了。据说,在土耳其大选和在8月8日苏联提出照会的时候,大批苏军向靠近外高加索的边界移动,据华盛顿估计,俄国人在外高加索驻有19万军队,在保加利亚驻有9万多军队。后来据称,一支由200个苏维埃亚美尼亚人组成的袭击队已深入土耳其领土的卡尔斯—阿尔达汉地区,或许是为了试探土耳其的反应;而据确实可靠的消息,这决不是惟一的这类事件。在6月中旬至8月底,苏联黑海舰队曾在外高加索边境以北45英里的波提基地举行军事演习。这些示威行动,使土耳其总参谋部怀疑苏联可能蓄意发动一场真正的进攻。在9月和10月,土耳其总参谋部举行了佯称为“演习”的总动员,并从难以防卫的卡尔斯阵地秘密撤出其部队,转移到紧挨着埃尔祖鲁姆以东的更坚固的帕辛莱尔峡道。(63)与此同时,在8月28日,莫斯科电台就尖锐地批评了这次土耳其和“反动的”美国报刊所制造的大吹大擂的宣传,即美国航空母舰“富兰克林·D·罗斯福”号与其他7艘军舰驶抵地中海,以及英国两艘驱逐舰行将到伊斯坦布尔进行访问。

正是随着这种“神经战”的准备,9月24日,苏联向土耳其政府递交了一项新照会。它坚持认为:黑海被陆地所包围,与直布罗陀海峡和苏伊士运河那样的国际海道相比,性质是根本不同的,这因为黑海的入海口主要涉及黑海海岸各国,而国际通道则必须有利害关系最大的一些国家参加,形成“一种国际控制”——尽管这种控制并没有得到实现。土耳其对苏联共同管理海峡的建议不分青红皂白地加以反对,这暴露了

它的怀疑是完全没有根据的,而且这有损苏联的尊严。……如果土耳其竟然在拒绝接受苏联建议之后,开始与某些非黑海国家一起在海峡采取军事措施,这种举动当然就与黑海国家的安全利益背道而驰了。(64)

10月9日,美国和英国政府递交的照会对此作了回答,表示的意见是,波茨坦会议建议的苏土之间进行直接会谈,现已达到交换意见的目的,因此,没有理由再继续下去了。美国和英国政府仍准备参加蒙特勒公约缔约国的会议,以考虑该条约的修订。(65)10月18日,土耳其送交的复照大体上重申了土耳其8月22日照会中的论点,并提出新的理由,不承认海峡问题是黑海国家的专有特权,即海峡成了“两个世界”——指黑海北部的苏联世界和地中海与地中海以外的“自由”世界——之间的一个联系,这就使土耳其处于“一种特殊微妙的地理位置”之中。(66)在该照会发表前,《真理报》评论员大卫·萨斯拉夫斯基在10月20日作了评述:“土耳其外交的产品只不过是英美原样的一种翻版。……来自美国的翻译者正在成为土耳其外交中的关键人物”,而土耳其外交所反映出来的美国人讲的话,“与其说是其中一切冠冕堂皇的东西,倒不如说是其中一切蛮横无理的东西。”(67)事实上,在前一天,进出口银行已批准向美国企业家提供2 500万美元的担保,使后者得以把这个数目的信贷借给土耳其政府,作为其购买机车、车皮、修理厂和重建国营工厂设备之用。这些国营工厂在战争期间因无法从德国获得零件而遭受损失,在1939年以前大部分零件是由德国供给的。(68)

据说,在11月,保加利亚对希腊共产党游击队的支持有所增加,不幸,该游击队是在靠近土耳其在色雷斯的西部边界,(69)很显然,这给伊斯坦布尔共产主义进行新的“政治迫害”提供了机会。自从第二次世界大战结束以来,伊斯坦布尔与色雷斯以及海峡海岸一带曾一直处于戒严法管制之下,当12月6日,国民议会投票决议戒严法再延长6个月时,民主党代表反对这个“镇压集会和停止报刊措施”的决议。(70)然而,在12月17日,地方军区的指挥官宣称,已采取严厉措施,以结束共产党人授意的活动,这些活动对扰乱国家的政治和经济生活是个威胁。在被镇压的组织中有社会主义工农党(由曾在莫斯科受训的谢菲克·许斯尼·代格梅尔蒂克博士(71)在上一年内合法地成立的,他原为1920年成立的土耳其共产党总书记,但该党被阿塔图克所镇压);由埃萨德·阿迪尔·米斯泰贾比领导的土耳其社会党;伊斯坦布尔工人工会联合会以及伊斯坦布尔工人俱乐部。8家被认定为颠覆性的刊物被勒令停刊,70多名嫌疑者被捕,其中56名终于受到审判,内有45名被判以1年至5年不等的徒刑,谢菲克·许斯尼·代格梅尔蒂克判刑最重,而埃萨德·阿迪尔·米斯泰贾比则在11个被释者之列。(72)美国评论家斯图尔特·艾尔索普从安卡拉报道说,土耳其人估计苏联在土耳其花费的宣传费,大约从18万美元到五六倍于此数;即使这个数字可能被夸大了,而“有资格的观察家们”确信,苏联正在利用对经济的普遍不满情绪,争取(可能是通过保加利亚)人们倒向共产主义。(73)莫斯科电台对土耳其报纸呼吁“劳资之间的调和”一事进行讽刺性的抨击。此后,土耳其政府于1947年2月20日又公布了一项新法律,允许雇工(但非政府工作人员)和雇主成立工会,但禁止罢工和闭厂以及组织带有政治纲领的工会。(74)

在此期间,由于感到战争已经使国家的经济日益枯竭,战后的英国工党政府试图在国内建立一个福利国家,并减少其所承担的帝国义务。1947年初,英国遇到了煤炭不足的问题,而这恰巧又是66年来最冷的一个冬天,使情况变得更加严重,构成了英国经济生活势将瘫痪的威胁。这次“冬天危机”在2月份达到了顶峰。(75)2月14日,惶惶不安的政府宣称:没有得到解决的巴勒斯坦冲突,应交联合国裁决;(76)又在20日宣称,印度次大陆准备在夏天取得独立。同埃及谈判修改1936年的英埃条约在1月已告中断。(77)英国政府在2月21日的一份照会中通知美国国务院说,从3月31日联合王国的财政年度的最后一天起,他们将不得不取消自战争以来他们所提供给希腊和土耳其的财政、经济和顾问等方面的援助。(78)2月19日,美国评论家斯图尔特·艾尔索普从安卡拉报道说:“在俄国人发动进攻的情况下,最乐观的估计是,土耳其能抵抗6个月。而专家们则更倾向于猜测在1个月和6个星期之间。”与此同时,艾尔索普继续写道,维持土耳其军队动员的费用,“把通货膨胀和财政混乱两个幽灵不断地引得越来越近。这里,在一些观察专家中,没有乐观,只有不同程度的悲观”。(79)于是,3月12日,杜鲁门总统在国会两院的联席会议上,发表了关于地中海局势的演说,历史上称为杜鲁门主义。在这次演说中,杜鲁门要求国会授权,到1948年6月30日为止,给希腊和土耳其的援助拨款达4亿美元,并对这些国家提供技术人员和训练设备。土耳其的一份预计是1亿美元,用之于军事装备和运输系统的现代化,使之有可能实现某种程度的复员,从而使其国民经济减轻负担。当参议员对该议案的辩论临近结束时,外交委员会主席、共和党参议员范登堡用下列赞成的话,总结了这场辩论。

首先,如果本议案通不过……则请求美国援助的英雄的希腊,在几个月之内就将不可避免地成为极权主义的卫星国。

其次,邻近苏俄的土耳其,是苏俄从波罗的海到黑海周围一带剩下来的惟一的独立国家。它曾不屈不挠地抵抗一场“神经战”。如果希腊失去独立,则土耳其就将四面楚歌,其独立可能就是下一个牺牲品。

第三,从这些主要的动机出发,如果本议案通不过,我们就不能忽视,从达达尼尔海峡到中国海,并朝西到大西洋水域,……就会出现一个共产党连锁反应的可能性。

第四,美国……不能逃避根本的自身利益——美国不应在一个极权主义世界中寸步难行。……

第五,如果我们付诸行动,我们就应为联合国“坚守阵地”,直到联合国能够循序渐进地承担这些责任之时——这样一种发展,我们不仅期望而且公开予以鼓励。……(80)

国会中的反对派来自两方面,一来自那些理想主义者,他们害怕美国承担一种更应当由联合国来承担的义务,二来自那些传统地反对从英国失败的手中(81)继承一种“帝国主义”政策的人。然而,该议案于4月22日在参议院以67票对23票、5票缺席通过,并于5月9日在众议院以287票对107票、37票弃权通过。苏联和共产党的宣传却没有多少新的东西可说,只能暗示说美国石油垄断组织赞成援助计划,因为它们希望把希腊和土耳其变成“进攻中东的”基地,(82)但是,英国一位重要的共产党记者写道:

由于受到了杜鲁门和贝文两位先生的支持,土耳其在大吃一惊的世界面前,作为民主与自由的捍卫者,摇摇晃晃地走到舞台前面,鞠躬致谢。……

这是一个有着几百万没有土地的农民国家,农民们在少得可怜的土地上,忍饥挨饿,辛勤劳动,以维持拥有无限财富的地主上层建筑,维持残忍腐败的官僚机器,养活一支60万到80万人的军队,以及维持一个警察机构——其庞大、残忍和无法无天就像佛朗哥西班牙的警察机构一样。……

他们养肥了声名狼藉的本国政府及其按照伦敦和华盛顿的反苏政策所制定的罪恶的侵略计划。现在美国担负起维持这伙危险匪帮的主要责任。(83)

第二节 从杜鲁门主义到朝鲜战争(1947—1950年)

1947年5月,一个专门工作团,其中包括12个美国陆军、6个海军和3个空军军官以及2个美国国务院的经济学家,到了土耳其,同土耳其的武装部队和政府官员进行商谈,作为在土耳其落实杜鲁门主义的第一步。近30年中,特别是在第二次世界大战前不久和第二次世界大战期间,列强的武装部队都在很大程度上实行了机械化,相对说来,使土耳其的武装部队远远落在后面,所以,它较第一次世界大战时期奥斯曼帝国的武装部队更为不如(不管它在第二次世界大战期间和第二次世界大战以来从西方接受了什么样的援助)。(84)此外,它大部分的装备也是过了时的和杂牌的,因此还带来了供应零件和弹药的困难。所以,武装部队的全部现代化一事,远非仍然处于工业化初期阶段的土耳其经济拥有的技术和财政手段所能做到的事,而在经过一段不打仗的时期之后,一个国家的将领职位往往为一些最为保守的分子所把持的情况,在土耳其也不是例外。土耳其参谋部中的高级干部都是些1914年前曾受过德国人训练的一批人,不但对当前的各种缺点倾向于作过低的估计,而且闭着眼对土耳其士兵传统和久经考验的勇气(85)寄予“惊人的信任”。(86)有的人满以为机械化战争的最新式的武器,土耳其还是能自行制造的。(87)至于级别更低的那些军官,上级要求他们去学这种机械化战争新事物的奥秘,他们有时可不愿有失尊严地变成“机械匠这类的粗人”。(88)

介于发展缓慢的奥斯曼帝国的过去和阿塔图克按照西方模式建立一个现代世俗国家的梦想这两者之间的这种过渡情况,正是土耳其整个经济上的特征。(89)对于美国的顾问们来说,各种各样的实际上和心理上必须克服的障碍,很快就一目了然了:

……但是当美国的这一批人和那一批人在土耳其的港口登陆,在土耳其的铁路和公路上旅行,在土耳其的农村和厂矿进行视察的时候,他们才发现:那些港口没有能力装卸计划中要送来的那些物资。那些公路也必须重建,否则就不能适应现代化军队的调动,而在那里也没有一个能够支持正在缔造中的那种高效率战争机器的工业。逐渐地……重点开始从枪炮和卡车转到港口和公路方面了。美国代表团访问了公共工程部和交通部。有人告诉他们说,新的工业化的五年计划不过是若干巨大公共工程计划项目之一,但单单它就能提高公路的运输量估计每年为50万吨。可是,公共工程部公路建设的最近计划却表明,即使只就字面上看,修建和保养12 500英里的公路,以便把土耳其的公路提高到100年前欧洲的平均水平,按照计划中每年支出1.4亿英镑计算,也需要15年的时间。美国人视察了矿石产地,但是看不到熔铁炉;看到了新的鼓风炉,但是却没有炼焦炉;看到了潜在的油田,但是却没有油井。他们带回来的印象是:土耳其是一个不发达国家,辛勤努力但经验不足,虽然有经济潜力和纸面上的计划,可是缺少资本、熟练的劳动力和工程技术能力,而最重要的是缺少经济常识和组织体制。(90)

当时在基本的战略原则问题上出现了一个说法,认为一旦与俄国发生战争,土耳其在海峡和爱琴海的港口不比其在黑海的港口价值大多少,因而对土耳其最方便的港口是距塞得港北部和东北部450英里的伊斯肯德伦(亚历山大勒塔)。然而从这个港口向北的公路和铁路交通远远不能适应现代军事运输的要求(在过去,交通的落后曾构成土耳其防务战略中的一个重要因素),所以美国人作了修筑战略公路的准备——从该港伸向东北到埃尔祖鲁姆(这是防卫苏联从外高加索进行进攻的东安纳托利亚的军事基地),以及伸向西北到安卡拉和伊斯坦布尔。(91)传统上,土耳其防卫俄国进攻的防务,是设在伊斯坦布尔以西30英里的色雷斯的查塔尔贾和埃尔祖鲁姆以东的派辛莱尔峡道的两道防线。(92)但是作为1948年和1949年初的土耳其军事演习的结果,看来(93)美国的军事观察人员已经作出决定,认为这些防线在苏联的全面进攻之下,除非是在一段极短的时间内,不像是能够守住的样子;因而,当前最好的办法就是希望以伊斯肯德伦作为供应基地,用12个到15个土耳其师去守住托罗斯山脉以南地区;然后,从这个桥头堡对南俄罗斯的油田和工业区进行空袭。(94)

根据杜鲁门主义,美国的目标是减轻土耳其武装部队对其国民经济所造成的负担,采用的办法是把武装人员的数目减少30%左右,同时则使部队机械化,以提高其火力和机动性。然而到1947年末,这个计划已经开始执行的时候,土耳其经济上更加普遍的各种需要却迫切地呈现出来了。在第二次世界大战期间,土耳其储存了1.6亿元以上的黄金和美元,以及约6 500万元的不能兑换的货币,但是为了填补战时累积起来的对资金和消费品的需要,战后已经大量支用了这笔储备。这样,它每年从美国的进口额由1936—1939年期间的700万美元至1 400万美元,在1949年已上升到8 100万美元左右。(95)土耳其指望继续从美国购买的东西,价值上大大超过其可能卖给美国的东西,未来的美元逆差也不可能用美国在土耳其私人投资来加以弥补。这因为美国的生意人,凭着他们对成本和效率方面的敏感性,是以批判的态度来看待土耳其工业的效率不高的国家垄断组织的(土耳其产品的生产成本大大高于世界市场的价格,只是由于在国内排挤了与其竞争的外国产品,国内市场才站住了脚)。(96)而且,1942—1943年土耳其政府曾对资本采取高度歧视性的抽税办法,人们也是记忆犹新的。当外国投资上还存在这种种障碍的时候,虽然土耳其政府放松了阿塔图克政权时期实行的那种限制办法——禁止外国公司把资本和利润转移到国外去,(97)但这也不过是一项暂时的权宜之计而已,何况存在于土耳其民族主义中那种对“经济的帝国主义”的猜疑情绪根深蒂固,并不是很容易就可以克服的。

美国政府声称,它在欧洲复兴计划下对土耳其提供“马歇尔援助计划”的目标是:

作为谷物和其他粮食作物的生产国,土耳其的潜力是远远大于其过去的实际产量的。扩大肥料、农业工具和机器的使用,通过排水和灌溉把荒地加以开拓,改善土耳其国内的运输——这些办法结合起来,可以显著地增加产量、避免浪费和改善分配。这些办法可以提高土耳其人民过去的那种低水平的生活标准,同时还可以把更多的粮食作物向其他欧洲复兴计划国家出口。开发土耳其的矿产资源,可以使土耳其有出口的外汇顺差。至少有一种矿产品——铬,对美国的战略目标说来,也是具有重要利益的。(98)这种性质的经济发展,可以在物质上改善土耳其国内和国际的经济地位,而且还带来一个在国民收入较高的水平上大体能保持新的稳定局面那种可以过得去的前景。

至于养活3/4人口的农业,为了增加现有农业的产量和扩大可耕地面积,土耳其最需要的是现代设备和现代农业技术。这样干,结果应当是非常实惠的,因为现有的装备和操作方法,一般都很原始,不管从每人的产量和每亩的产量来说,生产率都是低的。土耳其也有必要改变其农业生产上的重点,这也是重要的。谷物、油料作物和工业用纤维的产量也是可以增加的。提高和改进水果和蔬菜方面的包装能力,将既能促进国内的消费,也能增加出口。包装鱼类出口的可能性,至今还没有充分发掘,但大有可为。

在工业上,看来可能最有前途的是在开采矿产品方面。土耳其已知储藏的煤和褐煤数量不小,但质量如何还没有完全测定。此外,它的铬和铁矿石的储藏量也不小,而铜、锰和铅也有增产的可能性。依靠国外信贷和技术人员的帮助,土耳其应能大大加强这个经济领域的活动。

土耳其正在鼓励通过学校教育以培养领导骨干和管理人员,并派遣学生和专门团体到国外学习,以增加工程师、科学家、医生、农业经济学者以及其他各种专业人员的队伍……(99)土耳其就这样利用了国外的技术援助以加速其国家的发展。有种种迹象说明,国内大搞教育和利用外国的帮助的政策,是会继续下去的。(100)

从1948年4月欧洲复兴计划开始实施到1950年6月30日财政年度结束这个期间,土耳其共获得1.08亿美元的直接援助和相当于7 500万美元的间接援助,主要是用在农业、采煤和交通的现代化方面。(101)在这两年中,供应给土耳其的军事装备的估计数字,名义上约2亿美元,但是美国军事当局声称,其实际价值却是远远超过这个数字的。(102)土耳其政府对于这种援助措施的态度大体上可以从土耳其报纸的评论中看出来,不过土耳其的报纸所享受的出版自由却是有限的,不大可能把报纸的评论和官方的态度之间的分歧完全都揭示出来,传说给土耳其的财政和军事援助不足,报纸上对此一再有过抗议。(103)对照之下,西欧诸国拿到的数目就比它大得多,甚至像希腊这样一个(在土耳其心目中)对国内2万名共产党反抗分子都束手无策的国家,拿到的数目也比土耳其大,而土耳其则是保卫西方自由、抵抗苏联威胁的勇敢前哨,(104)而国内也实际上不存在什么共产主义的问题。(105)有人主张,同美国的国会和人民打交道,要记住土耳其的一句老话:“不哭的孩子吃不上奶。”(106)人们发现,美国的军事援助不仅在数量上不够,而且也不包括同苏联可能用以对付土耳其的武器旗鼓相当的那种最新式武器。(107)

碰上这些心理上如何适应的问题,美国顾问们不得不采取极大耐心的体谅态度。(108)在军事部门中间,由于必须教那些将来可以成为指导员的土耳其人(数目有好几千人)弄懂英文,训练他们掌握新的机械和器材的基本操作知识,情况更是如此。在想要拥有像雷达之类的现代器材一事上,土耳其人表现得永远是那么急不可耐的样子,因为他们把这件事看成不但与他们的名誉地位有关,而且也是他们国家现代化的象征——虽然他们还没训练出来足够数量的人员去使用这些东西。(109)美国人不得不对土耳其政府的最上层施加压力,要求把保守的参谋部的状况来一个大改变。25年前费夫齐·查克马克元帅原是阿塔图克建立土耳其共和国时候忠心耿耿的支持者,当时曾代表军队表示全力支持新政权,条件是他作为总参谋长直接向当共和国总统的阿塔图克负责,而不向内阁负责。结果是:直到查克马克引退的1943年,他的工作是不受政府文官的控制和干预的。“参谋部制定的军队预算送到大国民议会纯粹是为了形式上加以通过。20年来,没有一个议员敢对军队的预算提出任何问题。”然而,在查克马克引退以后,总参谋长总算是对总理负责了。当1949年初议会讨论预算时,“第一次有人对军事问题提出了公开的批评,这件事搞得政府非常窘,因为没有一个政府成员在这个问题上的发言是权威性的。另一方面,美国的军事援助……却使土耳其政府感到需要把军队事务集中在一个负责的政府部门里”。(110)1949年6月,议会因此通过了几项法律,把所有的国防组织都置于国防部长的权力之下,同时建立了一个国防最高委员会来调配战时的国家资源。该委员会除以总理为主席外,包括了国防部长、总参谋长和内阁经济各部的部长。“这样,在土耳其的历史上,武装部队第一次才被置于文官政府的控制之下。”(111)1949年10月,继上述措施而来的是100多名高级将领强制退休,这就为美国人最近培养出来的年轻的技术专家创造了晋升的机会。

有个美国通讯记者的报道,范围更广了,也许还带一点乐观的口气,他说:

由于自身安全的巩固和对美国友谊的坚定信念,土耳其的新信心正在开花结果,使民主倾向强化了,而这种强化,甚至官方的反对党(112)也承认,已从政治上和公民自由方面给土耳其带来了“新面貌”。

新闻法正在重新修订,以保护报纸刊登批评的合法权利,只要这种批评不犯叛国罪。选举法正在重新起草,以保证自由和民主的选举。对少数民族(主要是对希腊人和亚美尼亚人)的歧视,也确实有所改善。

虽然公民权利方面的这些收获,并不是美国援助土耳其的当前的目的,但却是这种援助的直接结果,因而说没有这种援助,就不会有这些收获,也不为过分。(113)

1947年夏,伊诺努总统企图使执政党(共和人民党)同作为反对党的民主党进行和解,或者至少也要缓和一下双方势不两立的局面,但是失败了。7月,他私下透露了他的意图,想放弃他从阿塔图克继承下来的、既是共和人民党领袖又(看来当然)是国家首脑的那种双重身份的地位,并想今后只当共和国总统,不偏不倚地发挥作用。1947年9月,由于内阁阁员的辞职以及共和人民党的议会党团中形成了一个40多个议员(其中大部分是年轻人)所组成的“进步”集团,保守派总理雷杰普·佩凯尔被迫下台,由外交部长哈桑·萨卡组成了新的政府。萨卡换掉了原佩凯尔内阁中的几个“死硬”分子,起用了进步派的几个年轻人物。(114)1948年6月,议会和报纸对某些部长的经济政策的批评,造成了萨卡内阁的改组。改组后的内阁又添了几个原批评政府的人物,使其成员包括了4个45岁以下的部长。但是有关国民经济的各部部长却继续被生活费用上涨问题搞得焦头烂额,(115)而共和人民党内部“进步派”和死硬的“极端派”(116)之间的纠纷却有增无减,直闹到哈桑·萨卡1949年1月被迫下台为止。共和人民党副主席塞姆斯丁·居纳尔塔伊组成了从性质上说是进步力量占优势的新内阁,并在自由选举和出版自由(117)方面提出了保证。可是到了6月,经济部长又辞职了,显然是因为他不能从欧洲复兴计划方面为土耳其捞到更大一笔援助而受到了批评。1948年10月的补选,受到了反对党的抵制。作为它的一部分政策,反对党以抵制来抗议,说它受到排斥,在监督选举行动一事中没有占到一个份儿。这次补选的投票率非常低,是对共和人民党政权日益不满(尤其是在城市里)的一个标志。(118)

内吉梅丁·萨达克当《晚报》编辑的时候,原是共和人民党“进步派”中一个批评雷杰普·佩凯尔政府的人物,现在高升,当上了哈桑·萨卡政府的外交部长。当1948年6月30日美国舰队正在访问伊斯坦布尔时,他在一个招待会上宣称,由于土耳其早已“不止是”美国的“盟国”了,所以,如果美国认为法律上是可能的话,土耳其政府愿意通过同盟的形式把这些关系更加正式地和有效地具体化起来。(119)7月2日,美国国务卿马歇尔在记者招待会上加以评论说,美国正在“大力”援助土耳其,而且对它能保持一个自由和独立的政府一事深感兴趣,但是这样的一个正式同盟则会牵涉到美国整个外交政策方面和美国“事实上同每一个其他国家”的关系方面的种种考虑。(120)在华盛顿的婉言谢绝之后不久,苏联方面就多少带着几分丑态出场了——开始向土耳其递送秋波。过去有18个月,苏联没有向驻土耳其大使馆派遣大使,大使馆的事务只由一个代办来主持;直到1948年2月24日亚历山大·拉夫里谢夫才被任命为驻土大使。(121)美国的一个新闻记者(122)早从这件事上看到了苏联的意图,即想利用土耳其对美国军事和经济援助规模的不满一事乘虚而入。但是这件事给土耳其人留下了什么印象,却看不出来。11月17日,在苏联大使馆为庆祝俄国革命周年所举行的招待会上,拉夫里谢夫也许是公然要使土耳其总理为难。根据这次事件的最详尽的记载:(123)快到午夜的时候,他坚持要为哈桑·萨卡的告别再“干一杯”伏特加。然后,一群新闻记者和其他的人就听到他用不大的声音问道:“究竟是谁把美国人带到了土耳其的呢?你还记得在阿塔图克时候和你们独立战争时候俄土两国的那种友谊吗?”根据某些记载,他接着又说:“你必须知道,苏联军队一天从德国人那里缴获的坦克就比美国人给你们的坦克多一倍。我们有共同的疆界和共同的利益。为什么你们让陌生人介入到我们中间来呢?”土耳其人有一个“鼓舞人心”的传说:他的这一席话使哈桑·萨卡听了有点冒火,回答说:这个责任是在苏联一方,因为苏联威胁了土耳其的独立和领土完整。(124)可是,有许多评论员则认为,另外还有一种传说倒是似乎可能的,即萨卡对他的这种违反外交惯例的挑拨离间手段没有理睬。(125)

第二次世界大战时期,苏联政府对俄国正教教会采取了宽容的政策,为选出新的莫斯科大主教而重新恢复了宗教会议,目的就是以压低君士坦丁堡的普世基督教大主教(126)的职权的办法,来提高莫斯科大主教的职权在俄国以外正教教会中的威望。(127)然而,与此同时,冷战似乎也牵连到普世基督教大主教本人和他所采取的政策。马克西莫斯五世1946年当选为普世基督教大主教时,只有51岁,那么年轻是很不寻常的。据说,苏联政府当时是支持他的,但是后来由于他要保持“严格的中立”态度,也对他失望了。至于土耳其政府(这个政府在共和国初期打退希腊人入侵后的年代里,却使这位代表拜占庭希腊精神的大主教的日子很不好过(128)),也对他有所不满,因为他表现得反共不够积极。据说,这种两面夹攻的压力是他1948年患了神经衰弱症的原因——如果这不是一个借口的话——使他非辞职不可。(129)不管怎么说,他的辞职是推迟了。这时,土耳其期刊《米勒特》就对宗教会议提出警告说:如果它不肯把宗教传统抛在一边,并对大主教施加压力促其辞职,那么,它自身也会有嫌疑。(130)1948年10月18日,他终于辞了职。11月1日,由17个土耳其国内教区的主教组成的宗教会议开始选举马克西莫斯五世的继承人。土耳其政府支持的候选人是全美大主教阿瑟纳戈拉斯。在过去20年中,阿瑟纳戈拉斯一直是一个突出的人物,“做出了一项看来几乎是无法做到的事——把美洲各国的正教团体都团结起来了”。(131)不过要把他选出来,形式上也有困难,因为土耳其共和国历来要求大主教一职应由土耳其人担任,(132)而阿瑟纳戈拉斯则于1938年拿到了美国公民证。不过,他是生在埃皮鲁斯的,而埃皮鲁斯当时却是奥斯曼帝国的一个省。所以,他就合法地拿到了宗教会议的11张选他的票,而其他6张则是空白的。接着,这位新大主教正式被授予了土耳其的国籍。有的报道说,他曾在华盛顿讲过,这件事不过是“顺水推舟”罢了,而在内心深处他还是保留着美国国籍的。(133)在他离开美国时,他宣称,他确信美国将会“给世界带来它在为维护人类自由的尊严而进行的斗争中所需要的精神上和道义上的力量”。遗憾的是他现在正要离开这块“福地”了。不过,他正把“一个希望”带往中东,这就是“你们这里所享有的四大自由就可能成为世界的四大自由了”。杜鲁门最近再次当选为总统后的就职演说,将“为一个新的反对暴政的攻势开辟道路”,而且也是“给铁幕后的世界以希望和鼓舞的一次讲话”。(134)杜鲁门总统还特地为他的这次旅行准备了一架由美国空军人员驾驶的飞机。他的就职仪式于1949年1月27日举行,苏联集团的国家没有派代表参加。但是在庆祝他当大主教而举行的首次礼拜仪式上,美国大西洋和地中海舰队的总司令以及美国、英国和希腊的大使都出席了。(135)1949年7月,他也仿照罗马教皇的例子,发布谕令把所有支持共产主义的人都逐出教门。

1948年9月15日,一年前逃出匈牙利以后寄居在美国的前匈牙利总理费伦茨·纳吉拿着一张美国护照到了伊斯坦布尔,表面上是作为一家美国杂志的通讯记者来的。可是土耳其报纸却报道说,他来的目的是想把巴尔干各国逃出来的难民组织到一个共同反共阵线里面。9月19日,莫斯科电台谴责他说,“在美国特务机关的唆使和怂恿下”,他想煽起铁幕后的恐怖活动和破坏活动。土耳其政府随即也发表了一项公报,说是政府已下令把从事反对别的国家的政治活动的人们都驱逐出境。于是纳吉就悄悄地又溜回到西方去了。(136)1949年4月,《真理报》从一件事里又嗅到了特务活动的臭味。这就是一个退休的美国北卡罗来纳州的传教士和一个伦敦英国皇家地理学会的院士(137)这时候分别组织了两个探险队去调查一份报告中所说的情况。(138)该报告说,在16 900英尺高的阿勒山(即传统所说的阿拉拉特山,位于同苏联和波斯相毗邻的土耳其边界上的斜坡处),有一块地方的积雪反常地完全融化了,一个库尔德人发现了“看来是一条船的化石遗物”。那些相信《旧约全书》中句句话都是真实的人们所作的解释是,它只可能是诺亚方舟,而不可能是别的东西。《纽约先驱论坛报》描绘这件事所用的词句是“多少有点古怪的探险队”和“这桩明明白白异想天开的勾当”。(139)《真理报》的评论员则疑心——或许不无理由——它是心里怀有特务意图而“手里捧着《圣经》的假面舞会”。筹备中的英国探险队的组织者(将由一个19岁的荷兰学生陪同),由于土耳其政府拒绝发给他们到这个战略地区去的护照,最后是屈服了。但是他的那位美国竞争者则比较固执,(140)而且口袋里现钞也多得多。所以尽管国务院加以阻止,E·艾伦·史密斯博士和他4个青年助手还是坐飞机到了土耳其。他们不但消除了土耳其政府的不安,而且后者还派了一个土耳其向导带他到山的斜坡处进行考察。可是不久,他们就从那里筋疲力尽地返回美国去了——只发现了他们从事的工作过于艰巨,他们的身体素质和登山经验不能胜任。

与此同时,在苏土关系史中也出现了更为严重的事件。当苏联驻安卡拉大使馆的一名官员被强迫押解回国的时候,据说该官员的穆斯林出身的妻子跑到土耳其政府那里请求避难。1949年5月,苏联大使馆说收到她的一封信,要求从土耳其警察局的“扣押”中“开释”出来,(141)但是土耳其内政部却拒绝把她引渡给苏联大使馆。5月31日,苏联外交部通知土耳其驻莫斯科大使说,前一天土耳其的一个外交信使单身搭火车从莫斯科往安卡拉途经外高加索时自杀,死于苏联边境内150英里一个叫做索契地方的医院里。至少可以说,这两件事凑在一起显然太巧了。土耳其政府对于这个信使的死亡原因所抱的怀疑态度,在授予死者以英雄称号并派遣9名高级将领参加他的葬礼一事中,表现了出来。(142)

1947年12月,属于全国学生联合会的5 000名安卡拉大学的学生举行了一次激烈的示威游行,要求开除3名在美国受过教育的教师,指控他们搞共产主义活动,并且以同样的罪名从该大学校长那里勒索到一份书面的辞职信,而其罪名显然是以他25年前写的一篇文章作为根据的。当这3个受嫌疑的教师事件提交到大学联席会议上审议时,比较老成持重的伊斯坦布尔大学代表认为控诉的证据不足,而代表安卡拉大学的少数派则认为他们有罪,据说还企图对他们采取停职的行政措施。(143)在土耳其与保加利亚接壤的边界上,双方都有巡逻队严加防守,但对于在两国之间往来的特务或逃亡者来说,仍有可乘之机。(144)1949年6月,土耳其政府加重了对颠覆活动的刑事处分。(145)另一方面,土耳其反共编辑中的一个领导人物发动了一个运动,要求重新审查著名诗人纳津·希克梅特的案什。据说,希克梅特承认是共产党人,他的著作败坏了武装部队的士气,因而在1937年被判处25年徒刑。他的判决不但明显过重,而且对于判决所根据的那项法律是否有效一事,有人也表示了种种怀疑。(146)在经过19天的绝食而他的支持者又同反共学生发动了一场严重冲突之后,(147)他受到了特赦,于1950年7月15日获释。然后于1951年6月,他逃往苏联。(148)

1949年初,西方为缔结北大西洋公约做了许多准备工作。土耳其和希腊政府作为美国军事援助的受援国,自然对此发生兴趣。2月,土耳其外交部长内吉梅丁·萨达克在动身前往伦敦和巴黎前声称,虽然土耳其参加这个筹划中的地区性的大西洋公约是没有问题的,但是它的兴趣却在于建立一个包括土耳其、希腊、意大利、法国和英国在内的地中海安全体系,他还补充一句说,土耳其参加巴勒斯坦调解委员会是由于真诚地希望看到一年多来毒化了中东的阿拉伯—犹太复国主义者的冲突能够解决。(149)希腊外交部长也表示了同样的兴趣;在萨达克与贝文和法国外交部长罗贝尔·舒曼举行会谈之后,《泰晤士报》在一篇重要文章中用同情的口吻评论说,希腊和土耳其政府希望这个新的公约不至于影响对它们两国的供给和援助,这种希望得到保证的心情是很自然的。(150)然而,北大西洋公约的全文公布时,却把意大利以及阿尔及利亚的3个北部省也包括了进去。为此,土耳其执政党的机关报《民族报》于3月26日发表了一篇非常不满的文章。在那篇文章中,佩亚米·萨法声称:“由于西方所组织的安全体系不把我们放在眼里,我们同样也可以不把它放在眼里。这样,我们的外交政策反倒有了自由和灵活性,得以适应我们邻国的谅解。”一旦第三次世界大战在世界其他地区爆发,土耳其是可以避免牵涉进去的。美国答应给土耳其的一切,不过是“两个星期的抵抗”,继之而来的则是“被占领的岁月,在此期间土耳其不得不冒着一半土耳其的城市被摧毁,一半土耳其居民被消灭,而让另一半剩下的居民变成布尔什维克的那种风险,来等待西方盟国的卷土重来”。(151)然而,两天之后,《民族报》又发表了另一篇文章,说:头一篇文章代表的只是个人的观点,而该报也不是直接属于政府或外交部的机构。(152)观察者却不相信最初的这篇文章没有官方的批准居然会刊登了出来。但是土耳其的其他报纸则很快就把《民族报》的这种中立假象揭穿了。土耳其外交部长在动身访问美国之前宣称:关于土耳其的外交政策,“不负责任的意见是不加以考虑的”,他在议会里已对外交政策作了说明:“土耳其如果受到攻击,当用一切手段保卫它自己;但如果受到攻击的是另一个国家,土耳其则将根据其条约上的义务而决定其态度。”(153)当他在美国时,他对美国驻德军政府慕尼黑机构的代表间接地提到上一年7月美国国务卿马歇尔拒绝他要求同美国缔结正式同盟的那件事,(154)他说:

应当认识到,土耳其同美国彼此还没有达成任何明文规定的条约关系……土耳其人不是“条约迷”;诚实的人们满足于握握手就一言为定了;所以,为了使我们自己安心,我们倒不拘泥于要有一个正式的条约……然而我也必须说,土耳其人民对于土耳其还没有被包括在西欧安全体系之内这件事却是关心的……

然后,他作出结论说,虽然土耳其“不参加集体安全体系也完全能够保卫它的自由和独立”,但“如果正式使一个可能从事侵略的国家知道土耳其是受到一个它与其他自由国家所签订的互助公约的支持的”,那么,它“就会在精神上和物质上处于一个更加无可比拟的优越地位”。(155)虽然萨达克把杜鲁门总统的一些安抚的话带回了土耳其,但在7月,美国反对党的两个参议员(参议员辩论北大西洋公约期间)在赞成土耳其进入北约组织时讲的一些话,却重新勾起了土耳其原来在这个问题上的那种不满。(156)无论如何,欧洲委员会在8月初的第一次会议上接纳土耳其和希腊入会一事,(157)是受到了欢迎的,虽然安卡拉一些反对党派的批评者把这事描绘成安慰奖;(158)而过去由于土耳其被排斥于北约组织之外所引起的那种愤懑情绪也暂时消退了。(159)1950年3月初,美国地中海舰队的分舰队对伊斯坦布尔和伊兹密尔进行了访问,这也加强了土耳其的信心。但是在3月23日,即土耳其外交部长准备次日启程赴罗马同意大利签订友好条约的时候,他再次强调了地中海同盟的必要性,而这个同盟不但“一定要建立在有美国参加的基础上,而且当然还有土耳其——由于它所处的关键性战略地位。自然,也要包括英国和法国在内”。(160)5月11日,在美、英、法外交部长会议的前夕,据报道说土耳其政府曾要求把土耳其包括在北约组织之内,同时还加上一段评论说,当阿拉伯诸国同以色列在法律上仍处于战争状态之中、当阿拉伯国家联盟本身由于彼此不和显然四分五裂,而1936年英埃条约还没有一个大家可以接受的替代物的时候,东地中海防御公约的形成是不可能实现的。(161)

土耳其的民主党在1950年5月14日的普选中以压倒的多数取得了胜利,从而取代了土耳其共和国建国以来连续执政27年的共和人民党的统治。这次胜利之来,使几乎所有的外国观察家都大吃一惊,因为他们虽然承认“土耳其人民对于在英雄年代的紧张阶段之后逐渐‘走下坡路’的那个政权所表现的越来越大的不满情绪”,(162)却不相信这个执政党长期建立起来的政治影响甚至在一次真正的自由选举中也不能再次获得成功。(163)很自然,意大利共产党的《团结报》(5月21日)就作了结论说,美国对于这次选举的结果是施加了影响的,以便把土耳其政府“这块政治招牌民主化”,并把一个誓将对经济活动的国家控制(它是即将下台的共和人民党政权的特征)予以自由化的政党推上台。但是一个比较客观的、消息非常灵通的、研究土耳其问题的人则说:

毫无疑问,美国近3年中施加了强大的压力来支持私人企业和反对国家社会主义,而共和人民党政府在这方面的动向无疑大半是根据美国的贷款条件和美国顾问的意见行事的。但是有人说美国因为赞成政治变革而采取了直接行动;对这种议论,我却找不到事实上的根据。顶多也只能说,他们帮助创造了一种有利的气氛。

他指出,使执政党不影响选举的自由“并不是一个孤立的现象,而是5年来走向民主的一系列步骤中的最后一步”,而出版的自由化就是另一个例子。

土耳其的统治者不见得是为了取悦于一个外国而改变其政府形式的,也不会那么幼稚,竟相信土耳其扩大或阻止国内的民主自由,会对华盛顿发生很大的作用,乃至影响其作出帮助或者不帮助土耳其的那种决定。但是在政府仅仅为了有利可图的原因而要想取悦于西方的背景之下,一般说来,土耳其国内也存在有亲西方的因而也是亲民主的种种迹象。这种表现,在最下层,流行的是在博斯普鲁斯的海滩上和伊斯坦布尔的街道上,嚼着口香糖和穿着豹皮花纹衬衫;在最高层,是在大学、学校和家里学习英美的语言、文学和历史……许多不同的因素促成了亲西方感情的增长。一方面,美国取德国而代之,成了主要大国,从而也就成立了抗拒自古以来俄国威胁的标兵。另一方面,西方的胜利的事业以及由此而来的威望,联系到西方的制度和习惯方面,不可避免地也产生了吸引力。不过,这还不是事情的全部。在共和国的学校和大学里,新的一代已经成长起来。他们虽然接受了基马尔革命的主要目标,但是却把这些都看成是早已完成了的东西。他们不再仅仅满足于民族主义了。对于他们来说,西方自由的传统具有浓厚的吸引力;民主也不仅仅是暂时性政治上的整顿或者是改变风尚的问题,而是一种最美好的希望,即在一个自由世界中,立足于平等和自尊的基础之上,实现土耳其文化上和政治上的统一。(164)

朝鲜战争的爆发使已经成为另一次世界大战的威胁的那种国际紧张局势进一步恶化了。在这个时候总结3年来美国援助土耳其的经验教训,美国人和土耳其人双方都知道,土耳其军事和经济机构的现代化过程比“原先预计的要长得多”。(165)对此,一个美国海军中校很快就发表了他的看法:

关于应当作出时间安排和加以计划的援助方案,其期限不是2年,不是5年,而是一代!这是我们可以帮助土耳其人的惟一的办法,以便使其一步步地改变传统的旧观念,并使其获得关于它所生活的技术世界所特有的现代观点。这种趋向确是已经定了下来。完成这个转变,需要的是时间。(166)

同时,群众中有一种强烈倾向,要求实质上恢复穆斯林的传统宗教活动——它虽被阿塔图克的世俗立法“废除”,但并未实际上绝迹,而共和人民党和民主党的新政府都不得不加以同意。阿塔图克当时的意图是:在集体和个人的意识中,对土耳其民族主义的崇拜都应当凌驾于对伊斯兰教的崇拜之上。可是有些敏感的土耳其教育家却开始察觉,不管民族主义受到了多么热情的宣传,但不能填补年轻知识界精神上和伦理上的一片空虚。由于没有更好的东西以资代替,他们可能从共产主义这种假宗教中去寻找满足。无论如何,战后土耳其最热衷于把伊斯兰教恢复到过去那样的地位的人们,看来也像那些波旁王朝人物一样,都是些宗教狂,过去30年来,他们既没有学到任何东西,也没忘掉任何东西。一些老资格的西方观察家(167)对于这一运动可能具有消极的反动性质一事,开始担心起来。事实上,土耳其在当前世界上的立足点问题的实质已经被菲利普·汤因比抓住了,他指出:

西方化还没有触及到基本的社会结构……这种社会结构仍然是顽固的中东式的。比起埃及或伊朗来,它是这种模式的温和的变型,不过政治上的变革并不曾改变了这种模式。……虽然有人会说,土耳其的政治民主在某些方面反倒是好不容易地走到了这个国家的社会结构的前面,但是这种结构决不会使土耳其变成一个没有把握的军事国家。如有必要,土耳其人将下决心艰苦地战斗下去;如果他们竟然被打败,那也决不会是由于任何内部的瓦解或动乱。(168)

(1) 《概览,1939—1946年:战时中东》,第443—466页。

(2) 1945年6月7日莫洛托夫对土耳其驻莫斯科大使的声明,以及6月22日苏联驻土耳其大使对土耳其代理外交部长的声明;见内吉梅丁·萨达克(1947—1950年土耳其外交部长):“土耳其面对苏联”,《外交》季刊(Necmeddin Sadak:“Turkey Faces the Soviets”,Foreign Affairs),1949年4月,第27卷,第458页;《泰晤士报》,1945年6月26日和28日。

(3) 德国在1918年3月所强加于苏维埃政府身上的布列斯特-里托夫斯克条约第4条第2款规定,俄国军队撤出卡尔斯、阿尔达汉和巴统等地区,以及俄国对该地区与邻国特别是与土耳其关系的重新调整应不予干涉。当奥斯曼帝国在那年年底瓦解时,短命的亚美尼亚(埃里温)和格鲁吉亚两个民族共和国曾分别占领过卡尔斯和阿尔达汉地区。但在1920年10月,当再度活跃起来的土耳其民族主义者和苏俄双方都进攻亚美尼亚共和国时,土耳其重新占领了卡尔斯地区,并于1921年2月要求格鲁吉亚归还阿尔达汉。苏联随即把短命的民族共和国的领土重新并入外高加索,根据1921年3月16日的苏土条约,承认土耳其对卡尔斯和阿尔达汉的所有权〔见《概览,1920—1923年》,第361—372页,并参阅V·赫沃斯托夫教授:“事实的真相”,《新时代》(Professor V.Khvostov:“The Facts of the Case”,New Times),1946年2月1日,第24—25页〕。

(4) 苏联宣传机器及其巴尔干卫星国立刻掀起一股攻击土耳其政治领袖与机构的逆流,扣以“法西斯分子”和“反动派”的大帽子。

(5) 1941年12月艾登访问莫斯科时,斯大林曾向他提及,土耳其或许有可能得到叙利亚北部的某些地区,作为让步的报酬,丘吉尔所写的战史中没有详细说明这些地区〔温斯顿·S·丘吉尔:《第二次世界大战》(Winston S.Churchill:The Second World War),伦敦,卡斯尔,1950年版,第3卷,第558页;波士顿,霍顿·米夫林,1950年版,第3卷,第628—629页〕。

(6) 见《新苏黎世报》(Neue Zürcher Zeitung),1945年6月29日,莫斯科与伊斯坦布尔的电讯。

(7) 《纽约时报》(New York Times),1945年7月12日。

(8) 《曼彻斯特卫报》(Manchester Guardian),1945年7月12日;《费加罗报》(Figaro),8月7日。关于割让哈塔伊一事,见《概览,1938年》,第1卷,第479—492页。

(9) 见《概览,1939—1946年:战时中东》,第464页。

(10) 见詹姆斯·F·贝尔纳斯:《坦率的话》(James F.Byrnes:Speaking Frankly),纽约,哈珀;伦敦,海涅曼;1947年版,第77—78页;《国务院公报》(Department of State Bulletin),1945年8月12日,第212页;丘吉尔:《和平的力量》(The Sinews of Peace),伦敦,卡斯尔,1948年版,第118页,1946年3月15日在纽约的演说。

(11) 英国外交部:《柏林会议议定书,柏林,1945年8月2日》(Great Britain,Foreign Office:Protocol of the Proceedings of the Berlin Conference, Berlin, 2nd August, 1945),敕令第7087号(伦敦,英王陛下文书局,1947年版),第16条。

(12) 据约翰·C·梅特卡夫(John C.Metcalfe)报道〔《纽约先驱论坛报》(New York Herald Tribune),1945年10月10日〕,斯大林曾“说明俄国希望把卡尔斯和阿尔达汉归还[苏维埃]亚美尼亚,因为俄国觉得它们合法地属于亚美尼亚”;而曾在外高加索旅行并作过研究的W·E·D·艾伦(W.E.D.Allen)早在20年以前讨论有关1853—1855年高加索战役时说,卡尔斯是土耳其进攻外高加索的“一个良好的前进基地”,但在土耳其军队的防卫上却是一个守不住的据点〔《赛伯邑国》(Beled-es-Siba),伦敦,麦克米伦,1952年版,第155—156页〕。贝尔纳斯的简短引证(前引书,第77页)缺乏准确性。

(13) 见《纽约时报》,1945年7月11日和8月7日。

(14) 《纽约时报》,1945年12月3日;《泰晤士报》,1945年12月4日,引自《苏联广播收听报》(Soviet Monitor)。许多苏联领事馆对要求回国的亚美尼亚人的登记工作在积极地进行,这引起了颇大的响应,特别是在中东各国,那里的亚美尼亚难民团体仍然没有同化,而且害怕出现民族主义的独立政府。《莫斯科新闻》(Moscow News),1948年7月16日估计要求回国的总人数为86 000人。

(15) 赫沃斯托夫在《新时代》上的文章,1946年2月1日,第24—25页。

(16) W·E·D·艾伦:《格鲁吉亚人民史》(History of the Georgian People),伦敦,基根·保罗、特伦奇、特拉比纳,1932年版,第164页。

(17) 《经济学家》(The Economist),1946年10月5日,第547页。令人回忆起苏联政府最近曾镇压了高加索的3个自治共和国,并把其居民迁往西伯利亚,因为他们在1942年曾同德国侵略者站在一边。

(18) 原文载美国国务院:《土耳其海峡问题》(U.S.A.,Department of State:The Problem of the Turkish Straits),出版物编号2752。近东第5辑(华盛顿,美国政府印刷局,1947年版),第47页(以下简称《土耳其海峡问题》)。

(19) 《泰晤士报》,1945年11月26日。

(20) 《世界报》(Monde)和《新苏黎世报》,1945年12月7日。

(21) 见《泰晤士报》驻伊斯坦布尔记者报道,1945年11月1日;刘易斯·V·托马斯和理查德·N·弗赖伊:《美国、土耳其和伊朗》(Lewis V.Thomas and Richard N.Frye:The United States and Turkey and Iran),马萨诸塞州,坎布里奇,哈佛大学出版社,1951年版,第105—106页;伯纳德·刘易斯:“土耳其近况”(Bernard Lewis:“Recent Developments in Turkey”),《国际事务》,1951年7月,第27卷,第320页。

(22) 《曼彻斯特卫报》驻伊斯坦布尔记者报道,1945年12月17日;由于共产党人的授意,这一天在波斯的阿塞拜疆发生了政变,见下文,原著第58页以后。

(23) 内务部长说:“警官们跟随了示戚游行者,但没有进行干预”(安卡拉电台,12月4日傍晚),一周以后,总理评论说,示威游行者的目的是“镇压不爱国的活动”(《纽约时报》,1945年12月13日)。刘易斯·V·托马斯评述说,土耳其报纸中“只有极小部分可以异想天开地没有多少说服力地给扣上亲共的帽子”(《美国、土耳其和伊朗》,第104页,并参阅第111页)。

(24) 1945年12月6日,希腊语广播;照会原文载《纽约时报》,1945年12月17日。

(25) 原文载《纽约时报》,1945年12月21日。

(26) 见H·W·V·坦珀利编:《巴黎和会史》(A History of the Peace Conference of Paris,ed.H.W.V.Temperley),伦敦,牛津大学出版社为英国国际事务学会出版,1924年版(以下简称《和会史》),第6卷,第83—84页;美国,亚美尼亚民族委员会:《根据伍德罗·威尔逊总统的裁决所作出的亚美尼亚和土耳其的边界》(United States,Armenian National Committee:The Frontier between Armenia and Turkey as Decided by President Woodrow Wilson),1945年版,附有地图。

(27) 见《伊斯兰百科全书》(Encyclopaedia of Islam),“拉兹”(Laz)条。

(28) “通往地中海的东方道路”,《自由欧洲》(“The Eastern Road to the Mediterranean”,Free Europe),1946年7月,第13卷,第199页。

(29) 《曼彻斯特卫报》和《纽约时报》,1945年12月28日;《泰晤士报》,1946年1月7日;《纽约时报》,1946年1月13日。

(30) 下院辩论,第5辑,第419卷,第1355—1356栏。

(31) 丘吉尔:《和平的力量》,第118页。

(32) 《工人日报》(Daily Worker),1946年3月19日。

(33) 见上文,原著第24页。

(34) 沃尔特·米利斯编:《福雷斯特尔日记》(The Forrestal Diaries,ed.Walter Millis),纽约,瓦伊金出版社,1951年版,第71页。

(35) 见下文,原著第58—59页,第66—67页。

(36) 据说,后来有人告诉福雷斯特尔,国务院顾问本杰明·科恩(Benjamin Cohen)曾赞成让俄国在海峡建立一个基地(《福雷斯特尔日记》,第181页)。

(37) 1946年3月5日,在密苏里州富尔顿发表著名演说的丘吉尔,在10日告诉福雷斯特尔,整个舰队应当驶入马尔马拉海(《福雷斯特尔日记》,第145页)。

(38) 西方战略家们曾进行争辩说,要控制黑海与爱琴海之间的交通,不仅海峡各基地,而且整个爱琴海地区的空中优势,现在都是必需的了〔见“俄国、土耳其和海峡”(“Russia,Turkey,and the Straits”),《今日世界》,1964年9月,第2卷,第400页〕;苏联驻希腊大使罗迪亚诺夫海军上将,在与希腊首相进行贸易会谈过程中,刚刚建议多德卡尼斯群岛的一个港口应交由俄国人自由处置,以作为其与希腊贸易的商船添加燃料和修理之用〔《曼彻斯特卫报》,1946年2月28日,《每日先驱报》(Daily Herald)外交记者报道,3月1日,《星期日泰晤士报》(Sunday Times)外交记者报道,3月3日,《战斗报》(Combat),3月3—4日(材料来源:希腊驻伦敦大使馆)〕。

(39) 《纽约先驱论坛报》,1946年3月6日和9日。

(40) 贝尔纳斯:《坦率的话》,第128页。

(41) 托马斯和弗赖伊:《美国、土耳其和伊朗》,第103页。又见伯纳德·刘易斯:“土耳其近况”,《国际事务》,1951年7月,第27卷,第321页,论述了富阿德·科普鲁卢教授在组织一个反对党时所起的作用;他是一位著名的历史学家,1950年民主党组成首届政府时,曾任外交部长。

(42) 关于民主党纲领的扼要叙述,见A·C·爱德华兹:“大战对土耳其的影响”(A.C.Edwards:“The Impact of tbe War on Turkey”),《国际事务》,1946年7月,第22卷,第394页。托马斯(前引文)指出,许多具有自由思想的政治家们仍愿继续留在共和人民党内,并力图从内部来影响其发展。

(43) 托马斯和弗赖伊:《美国、土耳其和伊朗》,第104页。

(44) 见下文,原著第43页注①(即本书第73页注①。——译者)。苏联宣传机器曾继续攻击“反动的”土耳其政府并支持亚美尼亚人的要求。现在苏联又支持了一个波斯人的库尔德斯坦“民主政府”(见下文,原著第62—63页);6月15日,工会报纸《劳动报》(Trud)刊登了一篇攻击土耳其的文章,说它虐待其不到200万人的库尔德少数民族。关于库尔德人在土耳其的地位的报道,见“最近在土耳其的一个记者”(“A correspondent recently in Turkey”),《经济学家》,1946年10月5日,第547页,以及托马斯和弗赖伊:《美国、土耳其和伊朗》,第79页,第80页,第115页。

(45) 同上书,第109—110页。

(46) 见马吉德·哈杜里:《独立的伊拉克》(Majid Khadduri:Independent Iraq),伦敦,牛津大学出版社为皇家国际事务学会出版,1951年版,第261—263页,又见下文,原著第150页注①(即本书第248页注①。——译者),第151页;原文载《现代东方季刊》(Cahiers de L'Orient Contemporain),1947年第3—4季度,第11—12期,第149—150页。

(47) 原文载同上,1947年第1—2季度,第9—10期,第25—26页。

(48) 见上文,原著第22页和注③(即本书第39页注①。——译者)。

(49) 见哈杜里,前引文。

(50) 转引自《中东时报》(Middle East Times),耶路撒冷,犹太复国主义者刊物,1946年6月20日;《中东舆论》(Middle East Opinion),开罗,阿拉伯联盟机关报,1946年12月30日。一般情况,见M·科隆贝:“土耳其和中东问题”(M.Colombe:“La Turquie et les problèmes du Moyen-0rient”),《现代东方季刊》,1947年第3—4季度,第11—12期,第140—141页。

(51) 后来由马德莱娜和米歇尔·厄里斯托夫(Madeleine and Michel Eristov)译自俄文,称为《德国外交部秘密文件》(Documents secrets du Ministère des Affaires Étrangères d'Allemagne),第1卷:土耳其(巴黎,保罗·德蓬出版社,1946年版)。对原著的出版说明,见《苏格兰人报》(Scotsman),1946年8月13日。

(52) 原文载《苏联新闻》(Soviet News),1946年8月14日;《土耳其诸州问题》(Problem of the Turkish States),第47—49页。

(53) 见下文,原著第58—59页,第67—68页。

(54) 《泰晤士报》,1946年8月15日。

(55) 《观察家报》(Observer),1946年8月19日。

(56) 《泰晤士报》,1946年5月9日;《纽约时报》,1946年5月10日。

(57) 原文载《土耳其海峡问题》,第49—50页;见《福雷斯特尔日记》,第192页。

(58) 原文载《土耳其海峡问题》,第50页。贝文在1946年10月22日说,尽管英国政府在大战期间关于蒙特勒公约的解释,与土耳其存在某些意见分歧,他们认为,大体上,公约的条件曾经受到诚意的遵守(下院辩论,第5辑,第427卷,第1495栏)。

(59) 原文载《土耳其海峡问题》,第50—55页。

(60) 《纽约时报》,1946年8月25日;《纽约先驱论坛报》,1946年8月27日。

(61) 《纽约先驱论坛报》,1946年9月2日。这些数字是英国国务大臣所证实的,1947年3月17日(下院辩论,第5辑,第435卷,第20栏)。塔斯社曾断言美国在安卡拉、伊斯坦布尔、埃尔祖鲁姆等地正在修建重要国际机场,并为此目的而给了土耳其一笔4 500万美元的贷款〔《雷诺新闻》(Reynolds News),1946年4月28日〕。《新时代》(1947年1月1日,第15页)一再指责美国专家正在积极援助土耳其人。

(62) 参阅《人道报》(L'Humanité),1946年10月22日:“据说……英国控制伊斯坦布尔和查纳卡累飞机场,并在整个土耳其海岸设有许多雷达基地。5 000名英国专家正在土耳其的司令部、军校、空军和海军中服务。”

(63) 关于卡尔斯的战略意义,见上文,原著第23页注②(即本书第40页注②。——译者);关于埃尔祖鲁姆的战略意义,见金罗斯勋爵:“俄国与土耳其相遇的地方”,《听众》周刊(Lord Kinross:“Where Russia and Turkey meet”,Listener),1952年3月6日,第369—370页。这次秘密撤退后来曾透露给C·L·苏兹贝格(C.L.Sulzberger)。对此,他补充说:“苏联在撤退地区——主要是在阿塞拜疆,安插了许多代理人。土耳其曾在该地区重建了自己的兵力,并清除了嫌疑者”(《纽约时报》,1950年3月28日);又见《经济学家》,1948年1月3日,第21页。

(64) 原文载《苏联新闻》,1946年10月1日;参阅《土耳其海峡问题》,第55—58页。

(65) 原文载《苏联新闻》,第59—60页。对于苏联另一次照会所说的直接会谈的作用尚未穷尽的讲法,英国驻莫斯科大使口头答复说,他的政府相信继续会谈是不能达到更有益的目的的(《泰晤士报》外交记者报道,1946年11月22日;《纽约时报》,1946年12月24日)。

(66) 原文载《土耳其海峡问题》,第60—68页。

(67) 1946年10月22日《苏联新闻》报道。

(68) 《纽约时报》,1946年10月20日。当美国军舰“密苏里”号于4月访土期间,伊诺努总统曾说过,土耳其希望美国为此目的而贷款“几亿美元”(同上,1946年4月12日)。

(69) 《泰晤士报》驻安卡拉记者报道,1946年11月26日。

(70) 《纽约时报》,1946年12月6日。

(71) 根据阿塔图克1934年所通过的强制法〔《现代东方》(Oriente Moderno),1934年12月,第577—579页〕而采用的这个姓名,可以译成“土耳其‘普通人’”;参阅波斯共产党人所选用的贬称“杜德”——“人民群众”一词。

(72) 《共和国报》(La République),伊斯坦布尔出版,1948年7月15日。另一方面,一位苏联作家宣称,“成千名进步领袖和工会会员”曾被投入监狱。这种反对民主阵营的过火行动是按照来自华盛顿的直接命令而采取的〔A·库兹明纳:“土耳其的外交政策”(A.Kuzmina:“Turkey's Foreign Policy”),《新时代》,1948年4月14日,第9页〕。

(73) 《纽约先驱论坛报》,1947年2月16日。约在1946年7月大选的时候,社会主义党曾因对保加利亚社会民主党发出贺电而被停止活动。而最近出现的《真言报》(Gerçek)〔与《真理报》(Pravda)同义〕则被看作是接受俄国津贴的,由于刊载“挑衅性”的文章而遭到停刊〔A·C·塞奇威克(A.C.Sedgwick)在《纽约时报》上的文章,1946年7月27日〕。

(74) 第5条规定,此类工会,“不得参加政治活动或政治宣传,或成为任何政治组织活动的工具。工会应为全国性的组织,不得从事任何不爱国的或违反全国利益的活动。经部长会议的同意,工会可以属于任何国际组织”〔转引自国际劳工局:《土耳其劳工问题》(International Labour Office:Labour Problems in Turkey),日内瓦,1950年版,第174页〕。

(75) 见《1947年年鉴》(Annual Register,1947),第4—9页。

(76) 见下文,原著第238页。

(77) 见下文,原著第130页。

(78) 见代理国务卿迪安·艾奇逊1947年3月20日的声明〔美国众议院外交委员会:《关于美国对希腊与土耳其提供援助的第2616号议案的意见听取会》(U.S.A.,House of Representatives,Committee on Foreign Affairs:Hearings ...on H.R.2616, a Bill to Provide for Assistance to Greece and Turkey),以下简称《对希腊与土耳其援助的议案》,华盛顿,美国政府印刷局,1947年版,第1页和第7页〕;《福雷斯特尔日记》,第245—253页。

(79) 《纽约先驱论坛报》,1947年2月19日。

(80) 《国会记录》(Congressional Record),1947年4月22日,第3772—3773页。

(81) 见《概览,1947—1948年》,第15—17页。

(82) “美国外交政策”(“American Foreign Policy”),《新时代》,1947年3月2日,第2页;关于代理国务卿迪安·艾奇逊的否认的话,见《国会记录》,1947年4月22日,第3780页。

(83) 弗兰克·皮凯恩〔Frank Pitcairn,即克劳德·科伯恩(Claude Cockburn)的笔名〕在《工人日报》上的文章,1947年3月17日。

(84) 土耳其之类的国家和技术上最先进的诸国之间日益扩大的差距是各方面的,并不限于武装部队的问题。参阅托马斯和弗赖伊:《美国、土耳其和伊朗》,第102页:“若以1914年土耳其的钢铁工人同1914年美国匹兹堡的钢铁工人相比,逊色还较小,而若以土耳其卡腊比克的钢铁工人同美国橡树岭的技术人员相比,差距就大一些了,这难道不是事实吗?为了保证土耳其的生存,它在培养足够数量新土耳其人方面所作的一切努力……到头来确是完全落了空,这岂不也是事实吗?……就军事力量来说,对于这些尖锐问题的回答,非常可能是毫无保留地一个‘是’字。40年代后期与20年代初期相比,土耳其距世界水平更远。”

(85) 把工具交给土耳其的一般士兵去操作是靠不住的,因为他们的报酬过低(相当于每年4美元),即使由于疏忽而遗失或搞坏一个锤子,他也赔不起罚款。根据《美国新闻与世界报道》(U.S.News and World Report),1950年5月12日。

(86) 约瑟夫·G·哈里森(Joseph G.Harrison)在《基督教科学箴言报》(Christian Science Monitor)上的文章,1949年2月26日。

(87) 土耳其的海军朋友们告诉一个美国海军军官说,他们决心要建造一艘航空母舰。“他终于参观了土耳其希望在其中建造航空母舰的船坞,并提出了坦率但并非不友好的意见。他认为土耳其人即使在那里修理一辆汽车也会是件难事。”(约瑟夫·哈里森在《基督教科学箴言报》上发表的文章)

(88) 本书作者的一位朋友在1939年前曾参观过土耳其的一个农业专科学校,看到一个园艺人员正对一群学生作树木修剪的接枝技术的示范。这位朋友问这群学生是否自己也愿意实习一番,后者带着几分激动回答说,让他们干这类体力劳动的话,那可是太丢脸了。

(89) 见马克斯·韦斯顿·索恩伯格、格雷厄姆·斯普赖和乔治·索尔:《土耳其:一个经济的估价》(Max Weston Thornburg,Graham Spry,and George Soule:Turkey, an Economic Appraisal),纽约,20世纪基金会,1949年版。它是1947年夏的一份调查报告(又见该书的书评,载《中东杂志》,1949年10月,第4卷,第480—482页)。在该书题为“一种畸形经济”(第108—109页)一节中举了一个很好的计划错误的例子,说明它是主观主义和缺少经验结合起来的产物,而缺少经验则表现在“过分地把注意力用到西方化中新奇花哨的皮毛上”〔A·T·斯蒂尔(A.T.Steele)在《纽约先驱论坛报》上的文章,1950年11月19日〕。

(90) 驻安卡拉记者报道,《经济学家》,1948年1月3日,第21页。

(91) 关于这个计划的经济意义以及所遇到的困难,见罗伯特·W·克尔温:“土耳其的公路计划”(Robert W.Kerwin:“The Turkish Roads Program”),《中东杂志》,1950年4月,第4卷,第196—208页。关于共产党人对这个计划的战略意义的看法,见萨米·巴斯里:“中东的战略路线”(Samy el Besry:“Les routes stratégiques du Moyen-Orient”),《中东杂志》,1951年1月,第8—9页。

(92) 见上文,原著第33页。

(93) 见下文,原著第51页所引用的那篇文章,该文章刊登在半官方的《民族报》(Ulus)上,1949年3月26日。见阿斯兰·亨巴拉西(Aslan Humbaraci)在《新政治家与民族》(New Statesman and Nation)上所写的一些文章,1949年6月4日,第579页;《国际论坛》(Tribune des Nations),1949年6月10日;《世界报》,1949年7月12日。这位作家曾于1946年起做过《纽约时报》驻土耳其记者,但于1949年春辞职,表面上是由于他一贯地受到土耳其和美国双方的检查和“恫吓”——两者都阻止他客观地报道土耳其武装部队同美国使团之间的困难〔他的辞职信原文登在《亚美尼亚事务》(Armenian Affairs),1949—1950年冬季,第1卷,第77—79页〕。这时他一度居住在布拉格,但后来显然由于对铁幕后的情况不满,造反后到巴黎避难去了。

(94) 见乔治·菲尔丁·埃利奥特少校(Major George Fielding Eliot)在1948年5月访问土耳其后所写的那本书《仇恨、希望和烈性炸药》(Hate,Hope,and High Explosives),印第安纳波利斯和纽约,鲍勃斯-梅里尔,1948年版,第218页。不管怎么说,直到1951年土耳其政府才事实上肯让美国使用其航空基地,部分是因为它怕激怒苏联,部分是因为它坚持要求加入北大西洋公约组织作为美国使用其空军基地的代价〔见“中东基地和条约”(“Bases and Treaties in the Middle East”),《经济学家》,1951年3月3日,第491页;D.J.K.:“希腊、土耳其和北大西洋公约组织”(D.J.K.:“Greece,Turkey,and N.A.T.O.”),《今日世界》,1952年4月,第8期,第163页;以及下文,原著第53页〕。

(95) 美国经济合作总署:《欧洲复兴计划,土耳其国家研究》(U.S.A.Economic Cooperation Administration:European Recovery Program, Turkey Country Study),华盛顿,美国政府印刷局,1949年版,第12页,第14页(以下简称《欧洲复兴计划:土耳其》)。

(96) 见伊丽莎白·门罗:“对土耳其的美元援助”(Elizabeth Monroe:“Dollar Aid For Turkey”),《苏格兰人报》,1948年1月21日;关于阿塔图克的国家主义政策的历史原因,见厄梅尔·杰拉尔·萨尔克:“新土耳其的经济政策”(Ömer Celal Sarc:“Economic Policy of the New Turkey”),《中东杂志》,1948年10月,第2卷,第430—446页。

大部分的愤懑情绪,是由于美国在德国的占领区一度排斥了土耳其主要出口商品烟叶造成的(因为战前德国是土耳其烟叶的主要市场)。土耳其人抱怨美国推销弗吉尼亚烟叶,对土耳其烟叶采取了歧视的作法,但是土耳其烟叶的定价过高看来也要负部分的责任;参阅“马歇尔计划和我们的烟草问题”一文(“Le Plan Marshall et la question de nos tabacs”),《共和国报》(伊斯坦布尔),1948年5月29日,以及《经济学家》中的有关文章,1948年6月26日,第1053页,以及1948年7月24日,第137—138页。关于1946年9月佩凯尔政府对土耳其货币贬值失败一事,见上文,原著第30页。

(97) 见《纽约时报》,1947年5月26日。1948年7月,土耳其同美国签订一项特别经济合作协定,并于1950年1月31日重加修订〔美国国务院:《条约和其他国际性公约汇编》(Treaties and Other International Acts Series),第1794页,第2037页〕。

(98) 关于土耳其的铬在第二次世界大战时期中的重大战略意义的一个说明,见《概览,1939—1946年:作战中的角逐》。

(99) 在这一点上,有一两句话在公布的原文中被删掉了。

(100) 《欧洲复兴计划:土耳其》,第2—3页。

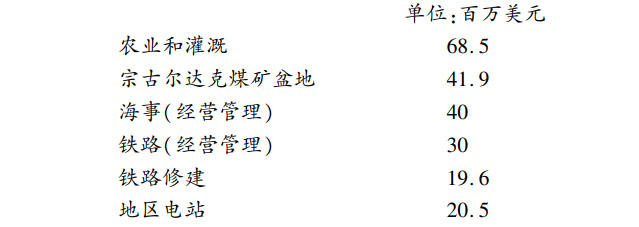

(101) 艾尔弗雷德·米凯利斯:“1950年的中东经济”(Alfred Michaelis:“The Middle East Economy in 1950”),《中东杂志》,1951年春季,第225卷。在1948—1953年期间,土耳其政府要求欧洲经济复兴计划提供援助的主要项目是:

(《欧洲复兴计划:土耳其》,第37页)

(102) 见土耳其外交部长富阿德·科普鲁卢所讲的话,引自《现代东方季刊》,1952年第1季度,第25期,第31页。刘易斯·V·托马斯曾经在1950年12月作过记录,约有7亿美元至少是指定作为对土耳其的军事和经济援助的(托马斯和弗赖伊:《美国、土耳其和伊朗》,第146页)。

(103) 土耳其政府提出的数字表明,在目前的落后状况下,它的食物消费水平是欧洲最低的,但如有适当的发展,它还是能在欧洲复兴中发挥最重要作用的,而且,土耳其虽然有美国的军事援助,但1949年仍然在把总预算的39%用于国防方面〔土耳其政府:《关于土耳其1950—1951年和1951—1952年度计划,致欧洲经济合作组织备忘录汇编》(Turkish Government:General Memorandum for O.E.E.C.,Turkey: 1950—1951 and 1951—1952 Programmes),巴黎,欧洲经济合作组织,1950年,油印本,第25—27页,第54—62页〕。

(104) 见阿比丹·达韦:“美国朋友应当懂得这点!”(Abidin Davér:“L'Amérique amie doit le comprendre!”),《共和国报》,1949年7月15日;“美国的安全和土耳其”(“La Sécurité de l'Amérique et la Turquie”),同上,1949年8月1日。参阅托马斯和弗赖伊:《美国、土耳其和伊朗》,第128页。据报道,当1948年4月希腊和土耳其对两者间的友好条约再度予以肯定时,安卡拉却直截了当地拒绝了希腊人要求缔结军事同盟的建议〔霍默·比加特(Homer Bigart)在《纽约先驱论坛报》上的文章,1949年4月15日〕。

(105) 有人认为土耳其共产党秘密成员的人数——基本上包括伊斯坦布尔的学生和不满的知识分子在内——不像是超过5 000人的样子(C·L·苏兹贝格在《纽约时报》上的文章,1950年3月28日)。

(106) “不哭的孩子吃不上奶”(“Ağlamayan çocuğa meme vermezler”),阿比丹·达韦在《共和国报》上的文章,1946年6月17日。

(107) “要我们接受的装备,是七八年前试制出来的原始的东西,大战最后几年才大量生产,在美国武装部队中这种装备现在已陈旧过时;所以,名义上美国是把2 500万美元的军援给了我们,而事实上则是把这笔钱花在为其武装部队生产新的装备方面了。……麦克·布赖德将军可能满足于这种援助,满足于继续按照同样的缓慢步伐进行下去,但是我们不得不把这件事的真相公开地摊出来……以证明美国的援助是不够的。我们坚决要新武器和新装备。”(《共和国报》,1950年7月26日)

(108) 刘易斯·V·托马斯对国外美国专家的那种倾向提出了警告:不要以为自己是专家就冲昏了头脑。例如,在土耳其工作的美国农业专家(还不要谈那些从未在土耳其工作过的或者仅在那儿呆一两个星期的专家们)就硬说:“如果我们干了甲这件事,那么乙这件事就会随之而来。可是听者却会立刻发现,他的意思究竟是指:(一)如果甲这件事是在衣阿华做的(或者是在乌干达做的,或者在任何其他工作的地方做的,都是一样),那么乙这件事就会随之而来。或者还是指:(二)根据在土耳其的充分经验,我们知道如果我们在那里做了甲这件事,那么乙这件事就会随之而来。只有他的意思是指(二)而言的时候,对土耳其来说这个人才算是真正的专家。”(托马斯和弗赖伊:《美国、土耳其和伊朗》,第149页)

(109) 在经济领域里的问题,参阅《欧洲复兴计划:土耳其》,第40页:“由于[土耳其要求美国供应的]大部分器材……就其用途来说,是包括在土耳其政府所制定的各种各样基本建设计划之内的东西,以及由于这些计划的进行不但目前赶不上进度,而且这些计划的大部分经济合作总署还不曾批准,所以,实际上要用或要买的东西,还不是按照原来估计的那么大的数量……土耳其经济发展中的一项严重缺陷,是几乎完全没有成本会计制度,或者说完全没有成本的概念。”(罗伯特·W·克尔温在《中东杂志》上的文章,1950年4月,第4卷,第207页)

(110) 《泰晤士报》驻伊斯坦布尔记者的文章:“转变中的土耳其”(“Turkey in Transition”),1949年8月17日。

(111) 同上。

(112) 除了一个自由主义的民主党外,1948年7月,又正式成立了一个右翼的国民党,但后者在1950年的选举中只拿到一个席位和24万张选票(见下文,原著第53—54页)。

(113) 约瑟夫·G·哈里森在《基督教科学箴言报》上的文章,1949年4月2日。

(114) 见《泰晤士报》驻土耳其记者的文章:“土耳其的政治斗争:执政党的裂痕”(“Turkish Political Struggle:Cleavage in the Governing Party”),1947年9月30日。

(115) 政府企图在“不低于成本”的基础上规定物价以控制生活费用的上涨,却有时被零售商人巧妙地钻了空子。零售商人暗中勾结起来,只在货物已在零售辛迪加中周转过之后才拿到市面上出售,这样每一个零售商人在其经手过程中就都能拿到一份合法利润〔H·C·霍尼:《土英字典》〔H.C.Hony:Turkish-English Dictionary),牛津,克拉伦登,1947年版,第394页,见“zincirleme”一词的解释〕。

(116) “极端派”一词原文采用的是ifratçi,来自阿拉伯文抽象名词ifrat,有“过分”的意思。另一方面,通常采用的阿拉伯词则是mutatarrif,为派生动词tarraf的分词,意即“走在边上”〔见《现代东方》,1948年1—3月合订本,第12页;伯纳德·刘易斯:《阿拉伯文外交政治用语手册》(Handbook of Diplomatic and Political Arabic),伦敦,卢扎克,1947年版,第15页〕。

(117) 见《格拉斯哥先驱报》(Glasgow Herald),1949年2月21日。

(118) 见“土耳其建国25周年”(“Turkey's Silver Jubilee”),《经济学家》,1948年10月23日,第667页。土耳其的补选并不是由于需要随时举行的,而是每隔一个规定的时候就举行一次,以填补上次选举后出现的空额。

(119) C·L·苏兹贝格在《纽约时报》上的文章,1948年7月1日。

(120) 见《纽约时报》,1948年7月3日。

(121) 拉夫里谢夫曾任苏联驻保加利亚公使,外交部巴尔干事务司司长,并在1947年任联合国关于希腊边界事件调查委员会的苏联首席代表。

(122) A·C·塞奇威克(A.C.Sedgwick)在《纽约时报》上的文章,1948年4月9日。

(123) 阿尔菲奥·鲁索(Alfio Russo)在《晚邮报》(Corriere della Sera)上的文章,1949年1月2日。

(124) 根据1948年11月23日和24日《共和国报》的报道,拉夫里谢夫曾经说过,土耳其从美国获得的500辆坦克和500架飞机,即使仅用之于军事检阅几乎也是不够的。

(125) 鲁索,前引文。

(126) 普世基督教大主教,是土耳其东正教大主教的称谓(天主教认为东正教属于新教系统,而基督教则认为属于天主教系统),亦即自命为东正教之首的意思。俄国、希腊等国东正教都想与其分庭抗礼,其中明争暗斗甚多,本段即其一例。——译者

(127) 见《概览,1939—1946年:战时中东》,第495—496页。

(128) 见《概览,1925年》,第2卷,第266—272页。

(129) 见康斯坦丁·阿吉里斯(Constantine Argyris)在《基督教科学箴言报》上的文章,1948年4月23日;《埃及金融市场报》,1948年7月21日,引自土耳其《最后邮报》;马克·马尔索(Marc Marceau)在《世界报》上的文章,1948年11月24日。

(130) 转引自《埃及金融市场报》,1948年10月7日。

(131) 阿吉里斯,前引文。

(132) 在奥斯曼帝国米勒特制度下,普世基督教大主教当然算是正教米勒特制度下的一个奥斯曼臣民。

(133) 《纽约时报》,1948年12月17日。

(134) 《纽约时报》,1949年1月24日。

(135) 《希腊公报》(Greek Bulletin),伦敦,1949年2月16日。关于“左派”对这件事的讲法,见阿斯兰·亨巴拉西:“巴尔干政治中的土耳其”,《新中欧观察家报》(“Turkey in Balkan Politics”,New Central Europe Observer),1949年5月28日,第2卷,第124—125页。

(136) 《共和国报》,1948年9月17日;《纽约时报》,1948年9月20日。

(137) 这位院士据说在第二次世界大战前当过英国驻华沙公使馆助理商务参赞和英国驻德黑兰公使馆负责交通事务的官员,虽然当时他的名字还不见于《外交部名册》(Foreign Office List)。

(138) 美联社驻伊斯坦布尔记者报道,1948年11月13日。

(139) 《纽约先驱论坛报》,1949年4月14日。

(140) 见《经济学家》,1949年8月6日,第291页。

(141) 《共和国报》,1949年5月29日—6月2日。

(142) 同上书,1949年6月3日和4日;《纽约时报》,1949年6月14日。

(143) 纳迪尔·纳迪(Nadir Nadi)对这件事有一段评论说(《共和国报》,1948年2月25日):“当英国丘吉尔下台由工党取而代之的时候,我们执政党的一个著名作家在报纸上写道:‘我们比英国工党更左,因为我们搞煤矿和铁路的国有化在他们之前。’有一个时期,主张向左靠拢和希望国有化成了一种风尚,尽管肯定不采用这种荒唐可笑的方式。后来,随着尼龙袜子的出现,一种个人主义支配了我们的社会结构。这好像我们从一个极端倒向了另一个极端。”

(144) 土保的摩擦也是由于彼此侵犯领空事件引起的。1948年2月9日,两架土耳其的英制喷火式战斗机在距土耳其边界以北35英里的保加利亚海岸城市索佐波尔的上空被击落。6月底,保加利亚一架客机上的乘客劫持了座机,在土耳其领土上降落。土耳其政府不顾他们的愿望,拒绝把他们遣返回国。关于1950年初保加利亚政府把国内大部分土耳其少数民族驱逐出境一事的决定,见M.P.:“关于土耳其少数民族被逐出保加利亚的事件”(M.P.:“The Expulsion of the Turkish Minority from Bulgaria”),《今日世界》,1951年1月,第7卷,第30—36页。

(145) 如有“任何集团从事一个社会阶级控制或压制另一个社会阶级,或从事颠覆当前的社会和经济秩序……以及如有任何集团反对共和制度,或从事压制或削弱民族情绪等活动”者,将对其成员依法惩处(《伊斯坦布尔报》,1949年6月10日,转引自《现代东方季刊》,1949年第2—3季度合订本,1949年,第18—19期,第167页)。同样,1946年7月伊斯梅尔·西德基政府所颁布的埃及王国法令也对一些“目的在于使一个社会阶级凌驾于另一个社会阶级之上或者目的在于改变国家的经济或社会结构的”组织,给以刑事处分〔《巴勒斯坦邮报》(Palestine Post),1946年7月11日〕。

(146) 《纽约时报》,1949年10月2日。

(147) 《共和国报》,1950年5月16日。刘易斯·V·托马斯评论这种示威说:“这是不是意味着,土耳其大学里的人们……在头两次世界大战之间……也沾染上了许多欧洲国家中大学暴动群众的沙文主义的种种特点呢?……毫无疑问,他们中有些人可能还会沿着这条冒冒失失和灾难性的道路滑下去……成为在政治舞台幕后活动的成年人的工具。……而土耳其的一些好心人,却发现有理由认为这个问题较今日国内其他任何一个征兆更能使人谈虎色变。”(托马斯和弗赖伊:《美国、土耳其和伊朗》,第111—112页)

(148) 《苏联新闻》,1951年7月6日。

(149) 《泰晤士报》,1949年2月10日;《埃及金融市场报》,1949年2月14日;又见“建立一个东方集团的计划”(“Projet de création d'un bloc oriental”),《现代东方季刊》,1949年第1季度,第17期,第37—38页。关于巴勒斯坦调解委员会,见下文,原著第290页。

(150) “地中海”(“The Mediterranean”),《泰晤士报》,1949年2月23日。

(151) 转引自《现代东方季刊》,1949年第2—3季度,第18—19期,第170—171页;并转引自阿斯兰·亨巴拉西在《纽约时报》上的文章,1949年3月28日。

(152) 越来越多的批评迫使《民族报》不得不请这篇文章的作者“加以澄清”。……这位作者则说他的观点被误解了……他的文章……是“由于我们所有的报纸因土耳其被排挤出公约之外而表达出的民族忧虑和愤恨的结果,并不是‘为全面的孤立主义政策作辩护’。然后,他又转到……为自己辩护的方面,‘辛酸地抱怨说’,土耳其已被‘打入孤立主义的冷宫’,而‘我们伟大的西方朋友们对此也不能逃避道义上的责任’”(《基督教科学箴言报》特派记者报道,1949年4月9日)。

(153) 《泰晤士报》,1949年4月2日。此处提到的条约义务只牵涉到1948年4月5日重申有效的土希战前友好公约和1939年10月与英法签订的互助公约;而关于后一个公约,英法政府直到1949年6月才重申继续生效(《共和国报》,1949年6月17日)。

(154) 见上文,原著第46页。

(155) 《新报》(Die Neue Zeitung),1949年4月21日。土耳其希冀从美国获得书面保证一事,的确是像他这里所说的那样;所以有些方面就建议从与英法签订的1939年公约中,删掉规定在战争发生时土耳其不介入对俄战争的那项条款(较全面的说明见《概览,1939—1946年:作战中的角逐》;参阅《世界报》,1949年5月20日;《共和国报》,1949年6月17日)。

(156) 《国会记录》,1949年7月18日,第9624—9625页。“这个问题的最重要方面是:我们的美国朋友日益知道,一个强大的土耳其对美国自身的安全来说也是生死攸关的。……我们对民主阵营的感情将通过这样或那样的公约的形式,成为和平的保证,而一旦战争来临,也将成为胜利的保证。”(阿比丹·达韦在《共和国报》上的文章,1949年7月23日)

(157) 《泰晤士报》(1949年8月10日的社论)对接纳土耳其是否妥当提出了疑问,见卡西姆·居莱克(Kasim Gülek)的反驳,同上,1949年8月18日。

(158) 《纽约时报》驻伊斯坦布尔记者的报道,1949年8月7日。反对党派曾对所谓不公平的选举制度提出抗议,拒绝参加出国代表团,这就使当时土耳其代表团全部由清一色的共和人民党政府人员组成(《泰晤士报》,1949年8月12日)。

对于土耳其,欧洲委员会的某些成员国提出了不少的疑问:土耳其既是一个穆斯林占绝大多数的国家,是否“也享有其他成员国那样的传统,作为其进步工具的土耳其政府的类型,是否符合其他成员国关于法律原则的解释?”(《曼彻斯特卫报》驻斯特拉斯堡记者的报道,1949年8月10日)对于这些疑问,一个身为作家的土耳其领导人深有体会地说:“政教分离、自由和民主”是和欧洲各国同化的三项原则,土耳其必须遵循(纳迪尔·纳迪在《共和国报》上的文章,1949年8月13日)。

(159) 阿比丹·达韦报道了他在访问伦敦期间所获得的保证;土耳其一无所失,也没有对远方的国家承担什么新的义务(《共和国报》,1949年12月9日)。

(160) C·L·苏兹贝格在《纽约时报》上的报道,1950年3月24日;又见萨达克4月7日在记者招待会上的声明,引自《现代东方》,1950年4—6月,第67—68页。

(161) 见阿比丹·达韦:“为了中东的安全”(“Pour la sécurité du Moyen-Orient”),《共和国报》,1950年5月11日。1949年3月,土耳其愚弄了阿拉伯国家联盟,成为第一个承认以色列的穆斯林国家;同年12月,彼此互派了外交代表,接着于1950年7月又签订了一个贸易协定。

(162) 《泰晤士报》社论,1950年5月16日。后来,菲利普·汤因比(Philip Toynbee)写道,共和人民党“已变成腐败不堪、麻木不仁的官僚主义、自鸣得意和用人唯亲了。无人怀疑这个政党早期的成就是巨大的……但是在其掌权的最后几年中,它的地位已经江河日下,它的理想已经荡然无存,它的精力已经消磨殆尽”(《苏格兰人报》,1950年11月11日)。

(163) 显然,只有埃贡·卡斯克利内(Egon Kaskeline)一个人才这么写(《基督教科学箴言报》,1950年5月11日):“某些观察家竟敢预言,共和人民党……会被赶下台。”但是马克·马尔索(《世界报》,5月13日)也代表一般的看法说,共和人民党应能获得300个席位左右。事实上,共和人民党只获得了69个席位,而民主党人和10名其他人士则获得了408个席位。53.6%的选民支持了民主党人,但40%则支持了共和党人;选民的投票率是88.9%(《曼彻斯特卫报》,1950年5月23日)。

(164) 伯纳德·刘易斯:“土耳其近况”,《国际事务》,1951年7月,第27卷,第322—323页。

(165) C·L·苏兹贝格在《纽约时报》上的文章,1950年3月28日。

(166) 哈罗德·G·小鲍恩中校:“从海军方面看赴土耳其的使命”,《美国海军学院学报》(Commander Harold G.Bowen,Jr.:“Naval Aspects of the Mission to Turkey”,United States Naval Institute Proceedings),1951年10月,第77卷,第1049页。

(167) 伯纳德·刘易斯:“土耳其伊斯兰教的复兴”(Bernard Lewis:“Islamic Revival in Turkey”),《国际事务》,1952年1月,第28卷,第38—48页;刘易斯·V·托马斯:“土耳其伊斯兰教的近况”(“Recent Developments in Turkish Islam”),《中东杂志》,1952年冬季,第6卷,第22—24页。另一方面,埃米尔·马默斯坦(Emile Marmorstein)则认为那里的局势提出了更多的问题:“中东的人们受到了一些新的问题的折磨,而这些新的问题则是以下种种相互依存事件凑在一起所造成的结果——诸如民族主义运动的兴起,新技术的引进,交通的手段,管理的方法,垄断资本主义的扩张以及传统生活方式的没落。他们正在寻找对所有他们的问题提供全部答案的解决办法,例如,对他们说来为什么会出现这些事而对于这些事他们又怎么办,等等。对于他们的这个世界,那些希望采取积极态度的人们不得不在民族复兴的哲学、革命的共产主义道路以及忠于他们的祖宗的信仰和习惯三者之间作出自己的决定。”在土耳其伊斯兰教复兴主义者的所谓反动趋势中,作者看到了一个激进教会的复活,它起而反对“人们信奉为存在于人人心中的那个永生的亚玛力”〔“中东民族主义宗教上的反对派”(“Religious Opposition to Nationalism in the Middle East”),《国际事务》,1952年7月,第28卷,第357页〕。

(168) 《苏格兰人报》,1950年11月13日。