Exkurs

Auch im Khotansakischen, Soghdischen und B-Dialekt des Tocharischen findet sich eine verblüffend ähnliche Umwandlung von -am in -o und -u .Im Khotansakischen endet nämlich der Akk.Sing.auf -o oder -u (Altp.-am , Av.-əm ) und der Gen.Plur.auf -ānu , -änu , -inu und -nu (Altp.-ānām , Av.n m ) ; siehe Konow, Khotansakische Grammatik , Leipzig 1941, § 49, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60; H. Reichelt, Indogerm.Jahrb .I, 1914, S.31, 33; H.W.Bailey, Ttaugara, BSOS., VIII, S.893, Anm.2.Auch das auf gewissen Münzen Kāniṣkas erscheinende KOP ANO erklärt A.von Staël-Holstein, KOP ANO und Yüehshih , SBAW., 1914, S.644f., als Gen.Plur.und das Wort kuṣānu wiedergebend.Bei den Pronomen, Zahlwörtern, Adverbien und Verben finden sich ähnliche Erscheinungen: siehe Konow a.a.O.§ 63, 64, 67, 69, 89; Reichelt a.a.O.S.33; ebenso im neuen Saka-Dialekt, siehe Konow, Ein neuer Saka-Dialekt, SBAW., phil.-hist.Kl., 1935, XX, S.14, 22, 23, 24.Im Buddhistisch-Soghdischen kommt als Endung des Akk. Sing. neben -y , -w vor; siehe E.Benveniste, Essai de Grammaire Sogdienne, Deuxième Partie, Paris 1929, § 56.Weitere Beispiele dieser Umwandlung siehe Benveniste a.a.O.§ 60, 61; H.Reichelt, Indogerm. Jahrb. I, S.32.Im B-Dialekt des Tocharischen finden sich ähnliche Beispiele: su =A säm, ceu =A cam, tu =A täm, sāu =A sām usw.; siehe Sieg und Siegling, Tocharische Sprachreste, 1921, S.VI, Anm. 2; W.Couvreur, La désinenceau et le morphème -oy-, -i-du koutchéen, BSL.XXXIX (1938), 243ff.Auch E.Schwentner, KZ.68 (1944), S.188, macht darauf aufmerksam, dass der Übergang von m >w (u ) sich in iranischen und indischen Dialekten belegen lässt und dass auch semitische und indog.Sprachen Kleinasiens einen Wechsel m ∶w zeigen. Er nennt Sakisch, Soghdisch, Singhalesisch und Apabhraṃśa. Sakisch, Soghdisch und Apabhraṃśa habe ich oben behandelt.Ich möchte nur bemerken, dass diese Umwandlung nicht iranisch ist; siehe H.W.Bailey, BSOS., VIII, S.893, Anm.2.Was das Singhalesische betrifft, so zeigt es nur eine inlautende Umwandlung von m>v; siehe Geiger, Literatur und Sprache der Singhalesen , Strassburg 1900, § 25, 4. vgl. dazu Pāli nāvaṃ>nama, MS. Dutreuil de Rhins B 35 a (S.247) ; Pischel, Grammatik § 261; H. Lüders, Textilien im alten Turkistan, Abh.BAW. 1936, Phil.-hist.Kl.3, S. 22, Anm.2.Die inlautende Umwandlung gehört meines Erachtens in eine andere Kategorie als die auslautende (-aṃ>-o oder -u ).

m ) ; siehe Konow, Khotansakische Grammatik , Leipzig 1941, § 49, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60; H. Reichelt, Indogerm.Jahrb .I, 1914, S.31, 33; H.W.Bailey, Ttaugara, BSOS., VIII, S.893, Anm.2.Auch das auf gewissen Münzen Kāniṣkas erscheinende KOP ANO erklärt A.von Staël-Holstein, KOP ANO und Yüehshih , SBAW., 1914, S.644f., als Gen.Plur.und das Wort kuṣānu wiedergebend.Bei den Pronomen, Zahlwörtern, Adverbien und Verben finden sich ähnliche Erscheinungen: siehe Konow a.a.O.§ 63, 64, 67, 69, 89; Reichelt a.a.O.S.33; ebenso im neuen Saka-Dialekt, siehe Konow, Ein neuer Saka-Dialekt, SBAW., phil.-hist.Kl., 1935, XX, S.14, 22, 23, 24.Im Buddhistisch-Soghdischen kommt als Endung des Akk. Sing. neben -y , -w vor; siehe E.Benveniste, Essai de Grammaire Sogdienne, Deuxième Partie, Paris 1929, § 56.Weitere Beispiele dieser Umwandlung siehe Benveniste a.a.O.§ 60, 61; H.Reichelt, Indogerm. Jahrb. I, S.32.Im B-Dialekt des Tocharischen finden sich ähnliche Beispiele: su =A säm, ceu =A cam, tu =A täm, sāu =A sām usw.; siehe Sieg und Siegling, Tocharische Sprachreste, 1921, S.VI, Anm. 2; W.Couvreur, La désinenceau et le morphème -oy-, -i-du koutchéen, BSL.XXXIX (1938), 243ff.Auch E.Schwentner, KZ.68 (1944), S.188, macht darauf aufmerksam, dass der Übergang von m >w (u ) sich in iranischen und indischen Dialekten belegen lässt und dass auch semitische und indog.Sprachen Kleinasiens einen Wechsel m ∶w zeigen. Er nennt Sakisch, Soghdisch, Singhalesisch und Apabhraṃśa. Sakisch, Soghdisch und Apabhraṃśa habe ich oben behandelt.Ich möchte nur bemerken, dass diese Umwandlung nicht iranisch ist; siehe H.W.Bailey, BSOS., VIII, S.893, Anm.2.Was das Singhalesische betrifft, so zeigt es nur eine inlautende Umwandlung von m>v; siehe Geiger, Literatur und Sprache der Singhalesen , Strassburg 1900, § 25, 4. vgl. dazu Pāli nāvaṃ>nama, MS. Dutreuil de Rhins B 35 a (S.247) ; Pischel, Grammatik § 261; H. Lüders, Textilien im alten Turkistan, Abh.BAW. 1936, Phil.-hist.Kl.3, S. 22, Anm.2.Die inlautende Umwandlung gehört meines Erachtens in eine andere Kategorie als die auslautende (-aṃ>-o oder -u ).

Ergebnisse.

Ich habe oben die merkwürdige Umwandlung der Endungen -aṃ in -o und -u in verschiedenen Dialekten und Sprachen verfolgt.Das älteste Denkmal dieser Umwandlung, die Shāhbāzgaṛhī-Version der Aśoka-Inschriften, und die späteren Kharoṣṭhī-Inschriften lassen daran keinen Zweifel, dass die Heimat dieser Erscheinung Nordwestindien, einschliesslich eines Teiles des heutigen Afghanistans, gewesen ist.Da das MS.Dutreuil de Rhins in einem nordwestlichen Dialekt abgefasst ist und auch das Khotan-Prākrit und das Niya-Prākrit ursprünglich in Nordwestindien zuhause waren, darf es also nicht Wunder nehmen, dass wir diese Umwandlung auch in ihnen, wie im westlichen Apabhraṃśa, finden.

Die buddhistischen Schriften im Mischdialekt bieten der Erklärung einige Schwierigkeiten.In einer früheren Abhandlung 〔90〕 glaubte ich zeigen zu können, dass den älteren Bestandteilen des buddhistischen Kanons sowohl im Pāli, als auch im Mischdialekt, und im Sanskrit ein Urkanon in einem östlichen Dialekt, der Alt-Ardhamāgadhī, zugrunde liegt. Dem widerspricht scheinbar, dass sich in zahlreichen Werken im Mischdialekt als auffallende Eigentümlichkeit die nicht seltene Umwandlung des -aṃ in -u findet, die wir als Merkmal des nordwestlichen Dialektes festgestellt haben.Wie ist das zu erklären?

Es ist bekannt, dass der Buddhismus im Gebiet von Nordwestindien bis zum heutigen Afghanistan schon in frühen Zeiten eine grosse Rolle gespielt hat 〔91〕 .Nach der Gründung des Maurya-Reiches setzte ein lebhafter Verkehr nach dem Westen ein.Dabei bot sich auch dem Buddhismus die Möglichkeit zur Ausbreitung, die durch König Aśoka noch wesentlich gefördert wurde.Nach dem Konzil von Pāṭaliputra im Jahre 245 v.Chr.wurde Madhyāntika als buddhistischer Apostel nach Kaschmir und Gandhāra gesandt 〔92〕 .Auch die weitere Verbreitung des Buddhismus nach Zentralasien und dem Fernen Osten muss, mindestens in der ersten Periode 〔93〕 , über Gandhāra stattgefunden haben.Unter diesen Umständen ist von vornherein zu erwarten, dass zahlreiche heilige Schriften der Buddhisten aus dem Urkanon in den nordwestlichen Dialekt 〔94〕 übertragen wurden.Leider ist davon jedoch kaum etwas auf uns gekommen.Eine Ausnahme bildet allein das MS.Dutreuil de Rhins 〔95〕 , doch beweist die Inschrift des Kurram-Schmuckkästchens aus dem Jahre 20 mit einem Zitat, der berühmten pratītya samutpāda-Formel 〔96〕 , aus einem kanonischen Werke in Nordwestdialekt 〔97〕 , dass es mehr derartige Texte gegeben haben muss.

Kaschmir war bekanntlich der Hauptsitz der Sarvāstivāda-Schule. Von hier aus breiteten sich die Sarvāstivādins bis nach Zentralasien und China aus, wie I-tsing in seiner Reisebeschreibung berichtet hat 〔98〕 . Dementsprechend ist auch eine Fülle von Schriften, die der Sarvāstivāda-Schule angehören, in Ostturkistan gefunden worden.Wenn auch die Sarvāstivāda-Schule später, wahrscheinlich nach dem Konzil unter Kaniṣka 〔99〕 , das Sanskrit 〔100〕 als Kirchensprache angenommen hat, wird sie höchstwahrscheinlich zuerst, der geographischen Lage entsprechend, den alten nordwestlichen Dialekt benutzt haben.In der oben erwähnten Schmuckkästchen-Inschrift erscheint der Name Sarvāstivāda, und das kanonische Werk, aus dem das Zitat stammt, gehört nach der Ansicht von Konow der Sarvāstivāda-Schule an, die vor der Einführung des Sanskrit vielleicht schon einen eigenen Kanon in dem alten nordwestlichen Dialekt besessen habe 〔101〕 .Es erscheint mir aber nicht ausgeschlossen, dass neben den Sarvāstivādins noch andere Schulen Schriften in demselben Dialekt verwendeten.

Wenn wir nun zu den buddhistischen Schriften im Mischdialekt zurückkehren, in denen die Umwandlung der Endung -aṃ in -u vorkommt, so liegt es nahe, anzunehmen, dass sie zu einer buddhistischen Schule, die kanonische Schriften in dem alten nordwestlichen Dialekt benutzte, in engerem Verhältnis stehen.Auf alle Fälle dürfen wir behaupten, dass die Abschnitte, die -u für -aṃ enthalten, aus Werken in einem nordwestlichen Dialekt übernommen wurden.In verschiedenen Werken im Mischdialekt 〔102〕 kommen die u -Formen verschieden häufig vor.In einigen erscheinen sie ziemlich gleichmässig durch das ganze Werk, in anderen nur in einigen Abschnitten.

Bezüglich des Lalitavistara habe ich früher festgestellt 〔103〕 , dass er keine einheitliche Dichtung ist, sondern aus verschiedenen Quellen schöpft, und dass das Heranziehen der Pāli-Parallelen allein nicht genügt, einen sicheren Massstab zur Bestimmung des Alters des Textes zu gewinnen.Jetzt glaube ich klar zu sehen, wie das Werk zustande gekommen ist.Zugrunde liegt ihm, wie zahlreichen anderen älteren Werken, der Kanon in Alt-Ardhamāgadhī, der allmählich sanskritisiert wurde.Hier und da hat der Anordner aber noch Abschnitte aus anderen Quellen benutzt.Die Abschnitte, in denen sich die Umwandlung der Endung -aṃ in -u findet, stammen aus nordwestindischen Vorlagen und sind dann im Laufe der Zeit ebenfalls stark sanskritisiert worden 〔104〕 .

Deutlich zeigt das Saddharmapuṇḍarīkasūtra diesen Prozess, denn wir sind hier in der glücklichen Lage, zwei Rezensionen desselben zu besitzen: eine ältere, die Kashgar-Rezension und eine jüngere, die nepalesische Rezension.Ich glaube früher 〔105〕 gezeigt zu haben, dass das Werk ursprünglich in der Alt-Ardhamāgadhī abgefasst worden war, dass die Kashgar-Rezension dem Original viel näher steht als die nepalesische, und schliesslich, dass die Alt-Ardhamāgadhī-Formen der Kashgar-Rezension in der nepalesischen Rezension mit der Sanskritisierung nach und nach beseitigt wurden.Parallel mit der Beseitigung der Alt-Ardhamāgadhī-Formen erscheinen die Endungen auf -u statt -aṃ in der nepalesischen Rezension.Da die an sich unvollständige Kashgar-Rezension noch nicht herausgegeben ist und nur von Kern (und Nanjio) in ihrer Ausgabe (Bibliotheca Buddhica X, St.Pétersbourgh 1912) benutzt wurde, vermag ich nicht festzustellen, wie oft derartige Formen in der Kashgar-Rezension belegt sind. Die Tatsache der Ersetzung der Endungen auf -aṃ (bzw.auf -a für -aṃ ) der Kashgar-Rezension durch solche auf -u in der nepalesischen Rezension lässt sich jedoch an zahlreichen Beispielen feststellen.Ich führe an, was ich an Hand der Anmerkungen von Kern notiert habe: A.B.Ca.Cb.K.W.P: nepalesische Rezension.

O.: Kashgar-Rezension.

S.9, 2: imu 〔106〕 A.Ca.Cb.K.W.iyu B.idaṃ O.

14, 8: satkāru * satkāra O.B.Ca.W.

25, 6: yathāhu bhāṣiṣyi bhāṣiṣyahaṃ O.26, 8: śarīra vaistāriku * śarīru B.vaistārika B.O.

33, 1: ima B.Cb.K.W.imu Ca. 〔107〕 .imi * A.O.

47, 4: sametu A.mayeti B.samaiti Ca.sameti Cb.samatu K.mam-eṣa O. 〔108〕 .

85, 3: bhairavu * K.W.bhairava A.B.Cb.O.

85, 4: durbalam itvaraṃ * bhitvaru A.K.W.

88, 1: nirgati 〔109〕 nirgatu die MSS.ausser O.nirgata O.

90, 9: putrāṇa hu * °nāhu A.K.W.°ṇahu Ca. °ṇaha B. °ṇaha Cb. O.

96, 6: vāsu 〔110〕 dhāsu K.W.vāsaṃ O. 〔110〕 .

10: imu * pāpakaṃ Cb. imam īdṛśaṃ A.B.K.W.idaṃ pāpakaṃ O.

98, 7: dharmu * K.dharma A.B.Cb.W.O.

114, 13: hiraṇyu so mauktiku Ca. hiraṇya mauktika die übrigen MSS.

116, 1: asmākaṃ A.K. asmāku Ca. asmāka * Cb.W.O.P.

4: mārgaṃ K. mārgu Ca. mārga * A.B.Cb.W.O.

6: mārgu Ca.mārga * A.B.Cb.K.W.O.P.

11: imu A.W.ima * Ca.Cb.K.P.O.

117, 6: praṇidhātu asmāka A.Ca.praṇidhāta asmāka W.praṇidhānam asmāku P.praṇidhānam asmāka * Cb.O.

10: asmākaṃ K.asmāka * P.O. asmāku die übrigen MSS.

118, 2: asmāka * Cb.K.P.O.asmāku die übrigen MSS.

125, 13: yathāviṣayu * B.K.yathāviṣayaṃ A.W.yathāviṣaya Cb. 〔111〕 .

130, 7: upāyu * B.upāya A.Cb.K.W.O.

150, 1: pramāṇu * A.K.pramāṇa B.Cb.W.O.

5: saddharmu * A.saddharma B.Cb.K.W.saddharmaṃ O. 〔112〕

5: vimśāntarakalpa * B.Cb.W.°kalpu A.K.

152, 4: satkāru * satkāra B.W. 〔113〕

154, 9: saddharmu * saddharma B.Cb.W.O.

173, 1: darśanaṃ A.darśanu B.darśana * Cb.W.O.darśata K.

192, 8: ekaika* ekaiku Cb.K.ekaiki O.

8: antu * B.anta A.Cb.K.W.antaṃ O.

193, 9: vihāru * B.vihāra A.Cb.K.W.O.

194, 4: adhikāra * adhikāru K.

194, 6: ekaiku * Cb.ekaika A.B.K.W.O.

195, 3: abhyantaru Cb.abhyantara O.abhyantari * die übrigen MSS.

S.198, 3: upāyakauśalyu Cb.°kauśalya * A.B.K.W.O.

203, 10: paripāku * paripāka B.K.W.O.

204, 6: utpādu * A.B.utpādur K.upādu W.utpāda Cb.O. 〔114〕

238, 1: pratibhānu A.Ca.Cb.pratibhāṇa B.K.pratibhāna * W.O.

251, 4: imu draṣṭu draṣṭum imaṃ O.

281, 10: ayu K.ayaṃ * A.Cb.W.aya B.O.

282, 2: ayu K.ayaṃ * A.B.Cb.W.aya O.

283, 6: dharmu * A.dharma B.Cb.W.K.O.

293, 8: imu * mama Cb.ima O.

308, 9: jñānu * jñāna B.Cb.W.O.

365, 4: imu * ida O.

368, 8: viśiṣṭu * viśuddha O.

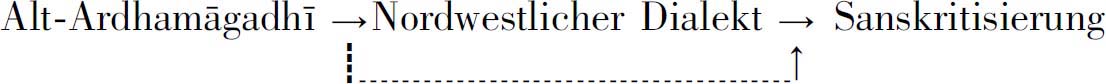

Die Übersicht zeigt, dass die Formen auf -u für -aṃ der Kashgar-Rezension (O) noch ziemlich fremd sind 〔115〕 .In dieser Hinsicht steht unter den nepalesischen MSS.W.der Kashgar-Rezension am nächsten.Wir haben hier ein interessantes Beispiel, wie ein Text in Alt-Ardhamāgadhī 〔116〕 allmählich das Gewand des nordwestlichen Dialektes anlegt.Der Prozess lässt sich in folgendem Schema veranschaulichen:

Dieses Schema gilt nicht nur für Lalitavistara undSaddharmapuṇḍarīkasūtra , sondern auch für alle älteren buddhistischen Schriften, in denen die Endung -u für -aṃ vorkommt.Diese Feststellung ist meines Erachtens für die Untersuchung des buddhistischen Kanons von grosser Bedeutung, obgleich sie, wenn man die Verbreitungsgeschichte des Buddhismus bedenkt, nicht überraschend kommt.Magadha war ja die Heimat und Gandhāra“das zweite heilige Land des Buddhismus” 〔117〕 .Zahlreiche ältere buddhistische Texte durchwanderten daher beide Länder und tragen davon auch die Spuren in sich.

Ich wende mich zu einigen Bemerkungen über den Chinesischen Dīrghāgama, dessen indisches Original leider verloren gegangen ist. Watanabe hat ihn bereits als zur Schule der Dharmaguptas gehörig bestimmt 〔118〕 .Przyluski kommt zu dem gleichen Resultat 〔119〕 .Hinsichtlich der Sprache ist F.Weller der Meinung, dass die Vorlage der chinesischen Übersetzung nicht im Sanskrit abgefasst war.Als Quelle sei aber bisher kein bestimmter Prākritdialekt nachzuweisen und man habe auch kaum an den sogenannten Gāthādialekt zu denken 〔120〕 .Wald schmidt hat sich eingehend mit dem Problem beschäftigt 〔121〕 .Er bezeichnet die Sprache als einen mittelindischen Dialekt von hoher Altertümlichkeit, welcher der Ursprache des Kanons ebenso nahe oder näher steht als das Pāli.Nach seiner Ansicht ist das Auffallendste am Dīrghāgama -Dialekt die Häufigkeit der Endung -u .Als Parallele dafür zieht er u.a.die Sprache des MS.Dutreuil de Rhins heran und stellt auch in anderen Punkten Verwandtschaft zwischen den beiden Sprachen fest.Andererseits macht er auf gewisse Verschiedenheiten aufmerksam.Als erste erwähnt er die e -Endung, die im MS.Dutreuil de Rhins selten ist.

Nach allem, was oben gesagt wurde, glaube ich, dass wir heute einen Schritt weiter zur Bestimmung der Sprache des Dīrghāgama-Originals tun können 〔122〕 .Die Häufigkeit der Endung -u deutet allein schon deutlich darauf hin, dass die Sprache ein alter nordwestlicher Dialekt sein muss.Dies wird durch die Parallelerscheinungen mit dem MS. Dutreuil de Rhins und andere sprachliche Eigentümlichkeiten bestätigt, die Waldschmidt a.a.O.S.231 f.festgestellt hat.Für die Zugehörigkeit der Dīrghāgama-Sprache zu dem alten nordwestlichen Dialekt sprechen z.B. die Erhaltung des r nach Dentalen 〔123〕 und das Erhaltenbleiben der drei Zischlaute, welches eines der auffallendsten Merkmale des alten nordwestlichen Dialekts darstellt 〔124〕 .Sk.kṣa wird bekanntlich im westlichen und nordwestlichen Dialekt zu cha .Waldschmidt meint, kṣa sei in der Sprache des Dīrghāgama erhalten geblieben, doch kann man nicht wissen, ob die drei chinesischen Zeichen mit derselben Aussprache Tscha (Rüdenberg Nr.60, 72, 162) für kṣa stehen oder für cha .Ich würde mich für das Letztere entscheiden.Nach dem Verzeichnis von Waldschmidt a.a.O.S.236 gibt das Zeichen R.Nr.72, das unter den drei Zeichen am meisten belegt ist, u.a. auch Sk.cha wieder.Schliesslich sei hinzugefügt, dass die Sprache des Dīrghāgama-Originals auf der Stufe der von Lüders als Alt-Māgadhī, Alt-Ardhamāgadhī und Alt-Śaurasenī bestimmten Sprachen steht, da Ausfall der Dentale im Allgemeinen nicht stattfindet 〔125〕 .

Konow unterscheidet im nordwestlichen Prākrit zwei Dialekte 〔126〕 : einen östlichen o -Dialekt und einen westlichen e -Dialekt.Er schreibt:“The o -area in the north extends to the Indus, including the Mahāban range beyond the river, and in the south it comprises Mohenjo Daro and Tor Ḍherai.In Panjtār, Yākubi, and probably in Mārguz we have o in the masculine and e in the neuter.The districts to the west of the Indus have, with the above exceptions, e throughout.Only Wardak has o , another indication of an eastern origin.”Er betrachtet ferner die e -Endung als eine Zwischenstufe zwischen dem nordwestlichen Prākrit und den iranischen Endungen wie Sakisch ä , i .Die e -Endung in der Sprache des Dīrghāgama -Originals deutet vielleicht darauf hin, dass die Sprache, wie das Niya-Prākrit 〔127〕 und die Mānsehrā-Edikte , zum e -Dialekt des nordwestlichen Prākrit gehört.Allein hier herrscht ein buntes Durcheinander unter den Endungen.Auch sind die belegten Formen zahlenmässig zu wenig.Es bedarf einer eingehenden Untersuchung unter Heranziehung weiterer Materialien, um über diesen Punkt etwas Endgültiges sagen zu können.

Ich schliesse mit einigen Bemerkungen über das Mahāvastu.Das Werk, das der Lokottaravāda-Schule, einer Unterabteilung der Mahāsāṅghika-Schule, angehört, ist, wegen seiner eigenartigen grammatischen Formen, für die sprachgeschichtliche Untersuchung und, wegen seines umfangreichen Inhalts, für unsere Kenntnis der buddhistischen Legenden, von grosser Bedeutung.Obwohl wir darin auch vereinzelte Formen finden, wie z.B.Optative mit primären Endungen sphaṭeyāti (II, 26, 11) tyajeyāmaḥ (II, 105, 13) parivarjeyāmaḥ (II, 79, 3), bhaṇeyātha (II, 105, 4), die nordwestliche Formen sein könnten 〔128〕 , fehlen die Endungen auf -u für -aṃ , die in den anderen Schriften im Mischdialekt vorkommen.Wir dürfen daraus den Schluss ziehen, dass das Mahāvastu zu Nordwestindien nicht in Beziehung steht und dass es das Zwischenstadium“Nordwestliches prākrit”nicht durchgemacht hat.

Auch im Pāli ist die Umwandlung von -aṃ in -u nicht zu finden 〔129〕 .

Anmerkungen

〔1〕 Nach der Ausgabe von E.Hultzsch: Inscriptions of Aśoka , Corpus Inscriptionum Indicarum, vol.I, Oxford 1925.

〔2〕 praṭivedetavo erscheint zweimal, da E und F (ausser den drei Wörtern savatra savaṃ kala (ṃ) von F) aus Versehen wiederholt wurden; siehe Hultzsch a.a. O.S. 58, Anm.8.

〔3〕 Vgl.F XIII S Sh: dhramaṃ .

〔4〕 Vgl.F IV E u.J Sh: ima (ṃ ) ; F VI N Sh, F IX H Sh, F XI D Sh: imaṃ ; F XIII F Sh; idaṃ ; F VIII E Sh: iyaṃ ; F V N Sh: ayaṃ .

〔5〕 Weitere Beispiele: F I G; F IV B, I; F V D, I; F IX D, H usw.so steht meines Erachtens für se, ṣe der Vorlage, nicht für taṃ (Sk.tad ), wie R.O. Franke, Pāli und Sanskrit , S.105, angenommen hat.Der Akk.Sing Neut.von tad ist im K se, ṣe (Hultzsch a.a.O.S.LXXVIII), im Dh J taṃ, se, sa (a.a. O.S. CVI), in den Säulen-Edikten taṃ, se (a.a.O.S.CXXVIII), in den kleineren Felsen-Inschriften taṃ, se (a.a.O.S.CXVII) und in den Mysore-Edikten se (a.a.O.S.CXXX).Die entsprechende Form im G ist ta .

〔6〕 So nach Bühler.Ebenso R.O.Franke a.a.O.S.105.Hultzsch a.a.O.S.67, 68, 70, 71 liest ayi .

〔7〕 Der Nom.Sing.Neut.wird im östlichen Dialekt meistens auf -e gebildet: Hultzsch a.a.O.S.LXXVI, CIV usw.

〔8〕 R.O.Franke a.a.O.S.105.

〔9〕 Burrow, The Language of the Kharoṣṭhi Documents from Chinese Turkestan , Cambridge 1937, § 53.

〔10〕 Von der Regel, da die Gerundiva im Sh ihre Endung -avyaṃ in -avo umzuwandeln geneigt sind, ausgenommen sind nur: F I B Sh: (p) rayuhotave und F XIII X Sh: vijetav (i) a .

die Gerundiva im Sh ihre Endung -avyaṃ in -avo umzuwandeln geneigt sind, ausgenommen sind nur: F I B Sh: (p) rayuhotave und F XIII X Sh: vijetav (i) a .

〔11〕 Burrow a.a.O.§ 53.

〔12〕 Über die Ausnahme F VIII E G: hiraṃṇa-paṭividhāno siehe Hultzsch a.a. O. S.LXII.Bemerkenswert ist, da auch die Form ayi , neben ayu , für ayaṃ nur in Sh (V L, O; VI M; XIII P, X; XIV A) und M (I A, G; V O) belegt ist; vgl.Franke a.a.O.S.124.Danach kann das u , wie das i , vielleicht nicht den gewöhnlichen Lautwert haben.Beide drücken vielmehr eine Schwächung des -aṃ aus.Man vergleiche die tocharischen Wörter nākäm A=nāki B; wākäm A=wāki B.

auch die Form ayi , neben ayu , für ayaṃ nur in Sh (V L, O; VI M; XIII P, X; XIV A) und M (I A, G; V O) belegt ist; vgl.Franke a.a.O.S.124.Danach kann das u , wie das i , vielleicht nicht den gewöhnlichen Lautwert haben.Beide drücken vielmehr eine Schwächung des -aṃ aus.Man vergleiche die tocharischen Wörter nākäm A=nāki B; wākäm A=wāki B.

〔13〕 Lüders, Philologica Indica , S.276, 287, 308, Anm.3.

〔14〕 R.O.Franke a.a.O.S.122.

〔15〕 Konow a.a.O.S.XIII.

〔16〕 R.O.Franke a.a.O.S.105; Konow a.a.O.S.CXII.Weitere Belege Konow a. a.O.XIX, S.57; XXXIII, S.88; XXXVI, 7, S.96; 8, S.96; 10, S.96; 12, S.97; LXII, S.128; LXXXIII, 4, S.160.daṇamuho : XXXIX 2-3, S.106.

〔17〕 Über die Bedeutung siehe Konow a.a.O.S.22.

〔18〕 R.O.Franke a.a.O.S.105; Konow a.a.O.S.CXII.

〔19〕 imo paḍhravipraṭ (r) eś (r) o entspricht nach Konow a.a.O.S.42 entweder Sk.ayaṃ pṛthivīpradeśaḥ oder imaṃ pṛthivīpradeśam .Siehe weiter R.O.Franke a.a.O.S. 105; Konow a.a.O.S.CXIII.

〔20〕 Siehe Konow a.a.O.S.CXIII.

〔21〕 Siehe Konow a.a.O.S.CXIII, 42 f ..

〔22〕 Vgl.die Bemerkungen von Lüders, Zu und aus den Karoṣṭhī-Urkunden , AO., XVIII, 1, 1939, S.15 ff.

〔23〕 Konow a.a.O.S.86 schreibt:“Yo can be the nominative masculine or neuter of the relative pronoun, Skr.yaḥ or yad , cf.yo cha me bhuya and yo atra aṃtara on the Wardak Vase.I identify it with Skr.yad , used as a conjunction in the sense of‘when’”.Ich meinerseits möchte yo zum Nom.Sing.Neut.yaṃ vom Sh stellen (Hultzsch, a.a.O.S.XCIII).

〔24〕 So nach Konow.Banerji liest hima , Lüders ima , siehe Konow a.a.O.S.164.Vgl.dazu a.a.O.S.CIV:“Yo, imo seem to represent yaṃ, imaṃ , respectively.”

〔25〕 So nach Konow.Pargiter hat zuerst śoca gelesen.Thomas ist geneigt, in śo ca einen Fehler für so ca , Sk.tac ca zu sehen: siehe Konow a.a.O.S.167.

〔26〕 Siehe R.O.Franke a.a.O.S.105.

〔27〕 Le Manuscrit Kharoṣṭhī du Dhammapada , Les Fragments Dutreuil de Rhins, par Émile Senart, JA.Neuvième Série, Tome XII, 1898, S.193 ff.

〔28〕 -u wie -o stehen daneben, wiees sonst im Mittelindischen üblich ist, auch für Sk.-as .Einige Beispiele mögen genügen:

A1 4 b (S.203) khano =Pāli khaṇo .

Cro 31 a (S.276) nako =Pāli nāgo.

A2 4 d (S.208) kuñaru =Pāli kuñjaro .

A3 2d (S.212) magu =Pāli maggo .

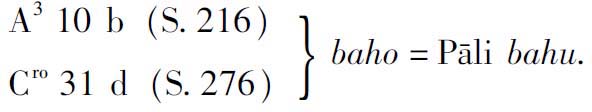

Die entsprechende Endung in Pāli ist -o , während -u überhaupt nicht vorkommt.An einigen Stellen findet sich im MS.o , wo im Pāli u steht:

A3 15 b (S.219) bahojagaru =Pāli bahujāgaro.

B 1 d (S.228) usw.: bromi =Pāli brūmi .

Bezüglich der Prākrit-Sprachen siehe Pischel, Grammatik der Prākrit-Sprachen, § 363.

〔29〕 Vor Vokalen erscheint an einigen Stellen -am :

B 34 d (S.246) : dukham ida =Pāli dukkham idan .

Cvo 37 d (S.296) : nicam eva =Pāli niccam eva .

〔30〕 Vgl.unten Anm.51.

〔31〕 atmano karako sadhu. Im Pāli (Dhammap.217) steht attano kamma kubbānaṃ.

〔32〕 B 23 (S.240) :

dhamaramu dhamaratu dhamu anuvicitao

dhamu anusmaro bhikhu sadharma na parihayati.

Dhammap.364:

dhammārāmo dhammarato dhammaṃ anuvicintayaṃ

dhammaṃ anusmaraṃ bhikkhu saddhammā na parihāyati.

〔33〕 A2 3 c (S.207) : ita loku =Pāli imaṃ lokaṃ .

A3 6 b (S.213) : dhamu sucarita =Pāli dhammaṃ sucaritaṃ .

〔34〕 apramadi pramodia ma gami ratisabhamu

mā pamādam anuyuñjetha mā kāmartisanthavaṃ (Dhammap.27).Vgl.die Anm.von Senart a.a.O.S.202.

〔35〕 An der entsprechenden Stelle im Pāli (Dhammap.267) steht loke , Lok.Sing. Siehe die Anm.von Senart a.a.O.S.243.

〔36〕 Senart liest loke athatha dhiravenea dicha .Lüders, Bemerkungen zu dem Kharoṣṭhī Manuscript des Dhammapada , NGGW., 1899, Heft 4, S.476 liest loke athatha dhira veneati chanu und identifiziert es mit dem Schlu von Saṃyuttanikāya, Sagāthav.I, 4, 4, 3.

von Saṃyuttanikāya, Sagāthav.I, 4, 4, 3.

〔37〕 An der entsprechenden Stelle im Pāli (Dhammap.142) steht samaṃ .

〔38〕 Lüders a.a.O.S.481 identifiziert die Strophe mit Ur.1.

〔39〕 Im Kommentar (The Commentary of the Dhammapada , vol.IV, ed.by Norman PTS., 1914, S.111) steht paṇḍitānaṃ .

〔40〕 Siehe Anm.und Übers.von Senart a.a.O.S.236.

〔41〕 An der entsprechenden Stelle im Pāli (Dhammap.112) steht ekāhaṃ .Cro 18 c (S. 270) und Cro 19 c (S.271) haben muhuta .Cro 18 c liest R.O.Franke, Zum Manuskript Dutreuil de Rhins , ZDMG., LX, 1906, S.510, muhutu .

〔42〕 Cvo 33 d (S.295) : kamasuha .

〔43〕 Cvo 34 d (S.295) : suha .

〔44〕 jai parakata budhu jitavi akatagati .Nach der von Lüders a.a.O.S.476 angeführten Parallele, Dhammap.414: tiṇṇo pāragato jhāyī anejo akathaṃkathī kann budhu auch Nom.Sing.Mask.sein.

〔45〕 utamu pravara vira .An der entsprechenden Stelle im Pāli (Dhammap.403) steht uttamatthaṃ anuppattaṃ.

〔46〕 śudhayivu entspricht genauer Pāli suddhajīvaṃ .

〔47〕 śilamatu suyisacho .An der entsprechenden Stelle im Pāli (Dhammap.217) steht sīladassanasampannaṃ .

〔48〕 Siehe Lüders, Philologica Indica , S.729; AO.XVIII (1939), S.21 ff.; Konow, Notes on the Central Asian Kharoṣṭhī Documents , AO., XIX (1941), S. 67; Note on the Ancient North Western Prakrit , BSOS.VIII, S.607.

〔49〕 An der entsprechenden Stelle im Pāli (Dhammap.27) steht vipulaṃ .

〔50〕 Lüders a.a.O.S.485 vervollständigt die zweite Hälfte von Zeile 27 durch Fragment C III 1 (S.302) und übersetzt sie ins Pāli: mā so vissāsam āpajji idaṃ vidvā samaṃ care .Vgl.Dhammap.142: alaṃkato ce pi samañ careyya und Udānavarga II, 19 (N.P.Chakravarti, L'Udānavarga Sanskrit , Paris 1930) : etaj jñātvā samaṃ caret .

〔51〕 Nach Lüders a.a.O.S.489 gehört sa nica maranato bhayo von Cvo 7 in Cvo 8.Er vervollständigt die so gewonnene Strophe durch Fragment C XV 2 (S.304).

〔52〕 Die Formen iyo usw.der Aśoka-Inschriften und imu , ayu usw.der buddhistischen Schriften im Mischdialekt sind dem MS.Dutreuil de Rhins fremd.Es finden sich hier vielmehr ita =Pāli imaṃ (Cro 1 b, S.263), eta =Pāli imaṃ (Cro 2 b, S.264), ya =Pāli yaṃ (Cro 8 d, S.266; Cro 9 d, S.267), na =Pāli naṃ (Cro 32d, S.276), ida =Pāli idaṃ (Cro 35 a b, S.278) usw.Vor Vokalen behalten die Pronomen das m: tam aho (B 1 d, S.228, B 2 d, S.228 usw.).

〔53〕 Senart schreibt:“La désinence seule surprend; je n'y puis voir en somme qu'un participe présent, pour paḍivijhaṃ .”

〔54〕 Lüders a.a.O., S.488 und Franke, ZDMG., LX.S.487 vervollständigen die zweite Hälfte der Strophe durch Fragment C XVIII 1 (S.305), Lüders ferner durch Fragment C XXXVIII (S.308).Franke identifiziert mit Recht die ganze Strophe mit der 1.Gāthā des J.510.

〔55〕 Senart a.a.O.S.249 schreibt:“Nous avons déjà rencontré plusieurs preuves du penchant de ce dialecte à labialiser l'a en u après m .”

〔56〕 Sk.candramas, candrimā .A2 3 d (S.207) entspricht suriu dem Pāli candimā . Über die Form candimā vgl.Pischel, Grammatik der Prākrit-Sprachen , § 103.

〔57〕 Kharoṣṭhī Inscriptions discovered by Sir Aurel Stein in Chinese Turkestan , I-III, 1920-1929.

〔58〕 The Dialectical Position of the Niya Prakrit , BSOS., VIII, 1935-1937, S.430; The Language of the Kharoṣṭhī Documents from Chinese Turkestan , S.V.

〔59〕 Burrow, The Language S.VIII schlägt vor, diesem Dialekt die Bezeichnung“Krorainic”zu geben.

〔60〕 BSOS., VIII, S.433.

〔61〕 Burrow, BSOS., VIII, S.419; The Language S.VIII; Konow, AO.XVI, II, 1937, S.154.

〔62〕 Burrow findet augenscheinlich die Endungen -o und -u merkwürdig.Er schreibt BSOS., VIII, S.432:“The change -am >-u in the accusative singular is interesting.”und The Language § 78:“The explanation of the -u is difficult.”

〔63〕 Eine ausführliche Behandlung lieferte Burrow, BSOS., VIII, S.430ff.

〔64〕 Über das ȧ siehe Burrow, BSOS., VIII, S.432ff.

〔65〕 Sk.uṣṭāram .

〔66〕 Sk.vivādam .

〔67〕 Sk.daṇḍam .

〔68〕 Siehe dazu Konow, AO., XVI, II, 1937, S.154 f .

〔69〕 Er schreibt a.a.O.§ 12:“Final -as seems to have become -e as in the Mansehra version of Aśoka's edicts.”

〔70〕 373 findet sich -u: toṣu =Sk.doṣam .

〔71〕 Ich halte allerdings für wahrscheinlicher, dass das -o des Nom.Sing.u.das -o des Akk.Sing.verschiedenen Ursprungs sind.Das -o des Nom.Sing.kommt von -as und das -o des Akk. Sing.von -aṃ .Zahlreiche Beispiele für o -Endung im Nom.und Akk.sind von Burrow a.a.O.§ 53 angeführt.Auch die in den Kaufurkunden häufigste Form badho erklärt Lüders, AO.XVIII, S.46 als Akk.des Partizips=Sk.baddham .Über die Gerundiva auf -avo siehe oben S.208 und Burrow a.a.O.§ 19, 53, 116.

〔72〕 399: ahum .

〔73〕 63: tu .Nach Burrow a.a.O.§ 79“careless writing”.

〔74〕 Burrow a.a.O.§ 82.

〔75〕 Burrow a.a.O.§ 85.Er schreibt:“yo is probably out of yam , rather than yaḥ or yad , because the yaṃ is preserved in the combination yaṃ ca , where it was treated as in the interior of a word.”

〔76〕 Schon E.Müller, Der Dialekt der Gāthās des Lalitavistara , Leipziger Dissertation 1874, S.10 hat darauf aufmerksam gemacht.Er vertritt die Ansicht, dass die Umwandlung von -aṃ in -u nur scheinbar geschehe, und dass die Formen auf -u sämtlich Nom.seien, die die Funktion von Akk.übernehmen.Er schreibt weiter:“Daher erklärt es sich auch, dass wir statt des acc.plur.auf ān und der gen.plur.auf ānām zwar a und āna , aber nie u und ānu finden.Die Themen auf an und ant , welche im nom.sing.u zeigen, …..sind sämmtlich als in die a -flexion übergetreten anzusehen.Dem haben sich dann die Pronominalformen ahu, ayu, vayu 477 und imu angeschlossen.”Dass diese Ansicht sich jetzt nicht mehr halten lässt, ist klar.Vgl.Kern und Nanjio, Saddharmapuṇḍarīka , Bibliotheca Buddhica X, St.-Pétersbourgh 1912, S.XI; F.Edgerton, Nouns of the a-Declension in Buddhist Hybrid Sanskrit , Harvard Journal of Asiatic Studies, I, 1936, S.71.

〔77〕 Saddharmapuṇḍarīka , XXIV, Str.5: Saci agnikhadāya pātayet ghātanārthāya praduṣṭamānasaḥ|smarato avalokiṭeśvaraṃ abhisikto iva agni śāmyati ‖Vgl.weiter Str.6.7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.Statt avalokiteśvaraṃ lesen einige MSS.°varo .

〔78〕 Lalitavistara , ed.Lefmann, Halle 1902, 1908.

〔79〕 Saddharmapuṇḍarīka , Bibliotheca Buddhica X.

〔80〕 Die Bhadracarī , untersucht und herausgegeben von Kaikioku Watanabe, Stra burger Dissertation, Leipzig 1912.

burger Dissertation, Leipzig 1912.

〔81〕 Str.53: cakraṃ .

〔82〕 Str.17, 25, 30, 33: nityaṃ .

〔83〕 Śikṣāsamuccaya , ed.Bendall, Bibliotheca Buddhica I.Vgl.ebenda S.XV.

〔84〕 Suvarṇabhāsottamasūtra , herausg.von J.Nobel, Leipzig 1937.

〔85〕 Str.48: imaṃ .

〔86〕 Str.16, 24, 25, 31, 32, 35, 55, 56, 57, 58: ahaṃ .

〔87〕 Pischel, Grammatik der Prākrit-Sprachen § 5; Grierson, Linguistic Survey of India , Vol.I, Calcutta 1927, S.123 ff.

〔88〕 Jacobi, Sanatkumāracaritam , Abhandlungen der Bayer.Akad.d.Wiss., Philos, -philol.und hist.Kl., XXXI, Bd., 2.Abhandlung, 1921, S.XXIV ff.

〔89〕 a.a.O.S.XXVIII; vgl.Waldschmidt, Bruchstücke buddhistischer Sūtras aus dem zentralasiatischen Sanskritkanon I (Kleinere Sanskrit-Texte, Heft IV), Leipzig 1932, S.231; Alsdorf, Der Kumārapālapratibodha , Hamburg 1928, S.57; Alsdorf, Apabhraṃśa-Studien , Leipzig 1937, S.5 ff.; Bloch, L'Indo-Aryen , Paris 1934, S.143.

〔90〕 Die Verwendung des Aorists als Kriterium für Alter und Ursprung buddhistischer Texte, NAWG, Phil.-Hist.Klasse, 1949.

〔91〕 Über die Verbreitung des Buddhismus in West-und Nordindien in der Frühzeit siehe N.Dutt, Early History of the Spread of Buddhism and the Buddhist Schools , London, S.182ff.; siehe weiter Windisch, Über den sprachlichen Charakter des Pāli , Actes du XIVe Congrès Intern.d.Orient.Alger 1905, 1.Partie S.257.

〔92〕 Siehe Waldschmidt, Gandhara/Kutscha/Turfan , Leipzig 1925, S.11 ff.; H. Kern, Der Buddhismus und seine Geschichte in Indien , übers.von H.Jacobi, II, Leipzig 1884, S.340 ff.

〔93〕 Später wurde auch der Seeweg benutzt.

〔94〕 Nach Konow scheint dieser Dialekt die alte Kirchensprache Nordwestindiens gewesen zu sein: Kharoshṭhī-Inscriptions , S.LXXIX.

〔95〕 Konow a.a.O.S.154; Note on the Ancient NorthWestern Prakrit , BSOS., VIII, 1935-1937, S.603.

〔96〕 Die Form in der Inschrift ist praticasaṃmupate .

〔97〕 Konow, Kharoshṭhī-Inscriptions , S.LXXIX, 154.

〔98〕 Siehe J.Takakusu, On the Abhidharma Literature of the Sarvāstivādins , JPTS., 1905, S.70 f .Vgl.auch die Berichte von Fa-hien und Hiuen-tsang (a.a.O.S.70 f. ).

〔99〕 Konow a.a.O.S.LXXIX, 154.

〔100〕 Wassijew, Der Buddhismus S.294; Nalinaksha Dutt a.a.O.S.274.Die Prākritismen und die falschen Sanskritisierungen im Sanskrit-Kanon der Sarvāstivādins lassen die Prākritische Vorlage noch erkennen: Waldschmidt, Bruchstücke des Bhikṣuṇī-prātimokṣa der Sarvāstivādins (Kleinere Sanskrit-Texte, Heft III) Leipzig 1926, S.19, 20, 43.

〔101〕 Konow a.a.O.S.154 schreibt:“We cannot say to which sect this Prākrit canon belonged.Our inscription mentions the Sarvāstivādins, and it seems natural to infer that the Sarvāstivādins had a Prākrit canon in the northwestern language of, say Taxila, before Sanskrit was introduced, probably in connexion with Kanishka's Council.”Vgl.Takakusu a.a.O.S.71.

〔102〕 Das Folgende bezieht sich nur auf die Strophen.In der Prosa kommen die u -Formen nicht vor.

〔103〕 Die Verwendung des Aorists als Kriterium für Alter und Ursprung buddhistischer Texte, NAWG, Phil.-Hist.Klasse, 1949.

〔104〕 Es fehlt bis jetzt noch eine ausführliche Analyse des Lalitavistara .Oldenberg, Über den Lalita Vistara, Verhandlungen des 5.internationalen Orientalisten-Congresses (Berlin 1881), 2.Teil, 2.Hälfte, Berlin 1882, S.107 ff.hat den Anfang gemacht.In Studien zur Geschichte des buddhistischen Kanon , NGGW., Phil.-hist.KI., 1912, Heft 2, S.155 ff.hat er sich nicht mehr damit beschäftigt, denn“eine eingehende Analyse des genannten Textes von andrer Seite steht in Aussicht”(a.a.O.S.156).Soweit ich weiss, ist diese Analyse aber nicht erschienen.Da ich hier auch nicht näher darauf einzugehen vermag, möge das, was ich oben geschrieben habe, nur als Umriss betrachtet werden.

〔105〕 Die Verwendung des Aorists als Kriterium für Alter und Ursprung buddhistischer Texte , NAWG, Phil.-Hist.Klasse, 1949.

〔106〕 Das Sternchen bedeutet die von Kern und Nanjio in ihre Ausgabe aufgenommenen Lesarten.

〔107〕 Ca.zeigt an manchen Stellen eine besondere Vorliebe für die Endung -u .

〔108〕 Kern und Nanjio lesen mametu .

〔109〕 puruṣaśca so nirgati dṛṣṭva dārakān grāmasya madhye sthitu catvarasmin .Nach Kern und Nanjio steht nirgati für nirgate , Sk.nirgatān .

〔110〕 tasyākṣaṇeṣveva hi vāsu bhoti imāṃ kṣipitvā mama buddhanetrīm.vāsu steht hier für vāsas .In O.liegt vielleicht ein Geschlechtswechsel vor.

〔111〕 Die Lesart von O.kennen wir nicht.

〔112〕 so dvādaśo antarakalpa sthāsyati saddharmu viṃśāntarakalpa sthāsyati.Saddharmu steht hier für saddharmas. In O.liegt vielleicht ein Geschlechtswechsel vor.

〔113〕 Wie ist die Lesart von O.?

〔114〕 Kern liest unmāda .Vgl.H.Kern, The Saddharmapuṇḍarīka , SBE., XXI, Oxford 1884, S.196.

〔115〕 Auch für as des Nom.Sing.der mask.a -Stämme steht in der Kashgar-Rezension meist -a , während die nepalesische Rezension -u hat.Beispiele sind: 27, 1; 32, 15; 117, 9; 117, 10; 119, 2; 152, 3; 155, 5; 208, 7; 284, 1; 287, 6.

〔116〕 Die Sprache der Kashgar-Rezension ist natürlich keine reine Alt-Ardhamāgadhī.Vgl.oben S.225.

〔117〕 Waldschmidt, Gandhara , S.12.

〔118〕 Vgl.Hoernle, Manuscript Remains of Buddhist Literature found in Eastern Turkestan, Vol.I, Oxford 1916, S.18.Nach der Angabe von I-Tsing bildet die Dharmagupta-Schule eine Unterabteilung der Sarvāstivāda-Schule.Literaturangaben siehe Winternitz, A History of Indian Literature II, S.231, Anm.2.Vgl.auch Dutt a.a.O.die Tabelle zwischen S.224 und 225.Die Zusammenhänge unter den buddhistischen Schulen sind keineswegs einhellig überliefert; siehe H.Kern, a.a.O.S.551 ff.; Dutt a.a.O.S.197ff.; Jiryo Masuda, Origin and Doctrines of Early Indian Buddhist Schools , Asia Major II, 1, 1925, S.1 ff.Lüders AP.XVIII (1939), S.20, hat gezeigt, da die Dharmaguptas in den ersten Jahrhunderten n.Chr.auch im Nordwesten eine Stätte hatten.

die Dharmaguptas in den ersten Jahrhunderten n.Chr.auch im Nordwesten eine Stätte hatten.

〔119〕 Le Concile Rājagṛha, 1928, S.354ff.

〔120〕 Asia Major Ⅴ., 1928, S.111 ff.

〔121〕 Bruchstücke buddhistischer Sūtras aus dem zentralasiatischen Sanskritkanon I.S.229 ff.

〔122〕 Die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, hat Waldschmidt a.a.O.S.230 auseinandergesetzt.Meine Ausführungen stützen sich ausschlie lich auf die von ihm mit au

lich auf die von ihm mit au erordentlicher Gründlichkeit und Genauigkeit aus dem Chinesischen rekonstruierten Formen.——Es sei mir gestattet, auch an dieser Stelle meinen hochverehrten Lehrern, Herrn Prof.Dr.Sieg und Herrn Prof.Dr.Waldschmidt, meinen aufrichtigen Dank auszusprechen für ihre Mühe, das Manuskript einer sorgfältigen Durchsicht zu unterziehen.

erordentlicher Gründlichkeit und Genauigkeit aus dem Chinesischen rekonstruierten Formen.——Es sei mir gestattet, auch an dieser Stelle meinen hochverehrten Lehrern, Herrn Prof.Dr.Sieg und Herrn Prof.Dr.Waldschmidt, meinen aufrichtigen Dank auszusprechen für ihre Mühe, das Manuskript einer sorgfältigen Durchsicht zu unterziehen.

〔123〕 A.Weber, Indische Studien , III, 1855, S.180; Burrow, The Language § 36, b.

〔124〕 Indische Studien , III, S.180; K.F.Johannson, Der Dialekt der sogenannten Shābāzgarhi-Redaktion der vierzehn Edikte des Königs Açoka , Actes du huitième congrès international des orientalistes (Stockholm und Christiania 1889) 3.Partie, Section II, Leiden 1892, § 14, 48; Truman Michelson, Linguistic Notes on the Shābāzgarhi and Mansehra Redactions of Aśoka's Fourteen-Edicts , The American Journal of Philology, XXX, 1909, S.287 ff.; Lüders, Philologica Indica S.217; Sten Konow, Kharoshṭhī Inscriptions S.CVIII.

〔125〕 Lüders, Bruchstücke buddhistischer Dramen (Kleinere Sanskrit-Texte, Heft I) Berlin 1911, S.36, 39, 48, 61.

〔126〕 Kharoshṭhī Inscriptions S.CXIIf.Vgl.Burrow, BSOS.VIII, S.424ff.

〔127〕 Burrow, BSOS., VIII, S.424 f.

〔128〕 Siehe Aśoka-Inschriften F IX J, F XIV D; Burrow, BSOS., VIII, S.420.

〔129〕 Sten Konow, Festschrift Windisch , S.88 bemerkt richtig, da das Pāli nicht aus dem Nordwesten stammen kann.

das Pāli nicht aus dem Nordwesten stammen kann.