Dasyu

1.59.6: 〔135〕

当阿耆尼毗湿婆那罗打死陀斯由时,

他摇晃栅栏,砍倒了商波罗。

1.78.4:

你杀死了大多数的仇敌,

你摇掉陀斯由,响亮地(向你呼喊)。

4.28.3:

因陀罗打死,阿耆尼烧死陀斯由,

在午前逼迫着他们,啊,汁水呀!

5.4.6:

请你赶走陀斯由,使用兵器,

给你自己的身躯增添精力。

5.14.4:

阿耆尼一生下来,

就杀死了陀斯由;

用光辉照亮了黑暗,

他得到水、太阳和牛。

6.16.15:

弗栗山波提耶也把你点着,

你最伟大的杀陀斯由者!

在一个一个的搏斗中,

你都能把战利品获得。

7.5.6:

阿耆尼!你把陀斯由驱出他们家乡,

你给雅利安人创造了更多的光亮。

7.6.3:

阿耆尼把这些陀斯由越赶越远,

这第一的神让不祭祀者落在最后边。

8.39.8也像6.16.15一样把阿耆尼称为“最伟大的杀陀斯由者”。

Pa i

i

1.93.4:

阿耆尼和苏摩(Soma)把波尼的食品牛抢走。

6.13.3:

呼吁阿耆尼把波尼的战利品分掉。

7.6.3:

他们无知、捆扎着(?) 〔136〕 、胡说八道,

你把这一些波尼们打倒。

V trahan(杀苾力特罗者)

trahan(杀苾力特罗者)

在过去,学者们一般都认为,这个绰号仅限于因陀罗。但是,1.74.3;3.30.4;6.13.3;6.16.14这些颂歌告诉我们,阿耆尼也有这个绰号,他也杀苾力特罗。

在上面引用的颂歌中出现了三个被阿耆尼杀死、摇晃下来、烧死、驱逐出故乡的什么东西的名字:Dasyu,Pa i,V

i,V tra。Dasyu和Pa

tra。Dasyu和Pa i,根据Geldner的意见 〔137〕 ,都有单数与复数之别:单数是一个恶魔的名字,复数则指的是一群恶魔或异端。我看,单复数关系不大,指的都是两种人。这两种人都是雅利安神阿耆尼的敌人,也就是说,是雅利安人的敌人。这些究竟是什么人呢?学者们几乎都认为,陀斯由(还有陀娑D

i,根据Geldner的意见 〔137〕 ,都有单数与复数之别:单数是一个恶魔的名字,复数则指的是一群恶魔或异端。我看,单复数关系不大,指的都是两种人。这两种人都是雅利安神阿耆尼的敌人,也就是说,是雅利安人的敌人。这些究竟是什么人呢?学者们几乎都认为,陀斯由(还有陀娑D sa)和波尼都是印度河流域原始居民的部落名称。至于苾力特罗(V

sa)和波尼都是印度河流域原始居民的部落名称。至于苾力特罗(V tra),Geldner认为是恶魔名,Kosambi 〔138〕 引用了法国学者C. Benveniste和L. Renou的说法,他们俩从纯语言学的角度得出结论,说V

tra),Geldner认为是恶魔名,Kosambi 〔138〕 引用了法国学者C. Benveniste和L. Renou的说法,他们俩从纯语言学的角度得出结论,说V tra意思是“障碍(物)”、“拦河坝”、“堵塞”,而不是恶魔。这意见值得商榷。1.32.4;1.51.4;1.80.1;4.19.2都说V

tra意思是“障碍(物)”、“拦河坝”、“堵塞”,而不是恶魔。这意见值得商榷。1.32.4;1.51.4;1.80.1;4.19.2都说V tra是龙。因而,法国学者和Kosambi的意见,只能说有一部分是正确的。在这里,特别值得注意的是Pa

tra是龙。因而,法国学者和Kosambi的意见,只能说有一部分是正确的。在这里,特别值得注意的是Pa i。Pa

i。Pa i这个字不像是一个雅利安语的字;但是它却给梵文和以后的印度语言留下了重要的派生词。现代语bani

i这个字不像是一个雅利安语的字;但是它却给梵文和以后的印度语言留下了重要的派生词。现代语bani (商人)来自梵文va

(商人)来自梵文va ij,而va

ij,而va ij这个字也只能来自Pa

ij这个字也只能来自Pa i 〔139〕 。至于Pa

i 〔139〕 。至于Pa a(钱币)、Pa

a(钱币)、Pa ya(货物)都不可能有其他的来源。可见贸易活动是雅利安人从印度河流域的土著那里学来的 〔140〕 。

ya(货物)都不可能有其他的来源。可见贸易活动是雅利安人从印度河流域的土著那里学来的 〔140〕 。

Pura dara(城堡的摧毁者)

dara(城堡的摧毁者)

这一个绰号多次出现在《梨俱吠陀》中;绝大部分都与因陀罗相联系。因此就产生了一种错误的看法,认为它只是因陀罗的一个绰号。但是实际上阿耆尼也有这个绰号。或者也有摧毁城堡的行动,6.16.14;6.19.39;7.5.3;7.6.2;10.46.5都是例证。

在这里,我想探讨一个问题:什么叫做“城堡”?雅利安人原是游牧民族,他们不懂得城堡。他们住的地方叫gr ma,后来演变为“乡村”的意思,实际上只是过夜住的帐篷。在另一方面,印度河流域的人是有城堡的,他们就住在城堡中。因此,《梨俱吠陀》中的城堡的摧毁者或摧毁城堡这个行动都是针对印度河流域的原始土著而言的。

ma,后来演变为“乡村”的意思,实际上只是过夜住的帐篷。在另一方面,印度河流域的人是有城堡的,他们就住在城堡中。因此,《梨俱吠陀》中的城堡的摧毁者或摧毁城堡这个行动都是针对印度河流域的原始土著而言的。

3.4.4 下面谈因陀罗

从19世纪的Max Müller起,大多数学者都认为因陀罗是自然现象之神格化者 〔141〕 ,换句话说,就是雷电之神。这不能说毫无道理。因陀罗有时候确实像是雷电之神,手持法宝金刚杵(霹雳),与恶龙搏斗,阻挡雨水的恶龙终于被杀,印度人民切盼的甘霖霈然降落。但是因陀罗还有一副形象,雅利安人部落酋长的形象;他是雅利安人的头子,率领他们同本地土人搏斗。因此,同阿耆尼一样,他的敌人也是陀斯由、陀娑、波尼,他也有一个绰号叫做“城堡的摧毁者”。下面分别谈一谈。

Dasyu和D sa

sa

1.33.4:

因陀罗!你只身带着助手

走出去用锤子打死有钱的陀斯由。

1.33.7:

因陀罗从天上把火焰投向陀斯由。

1.33.9:

因陀罗把陀斯由吹掉。

1.103.3:

他天生有一根支柱,相信自己的力量,

他摧毁陀斯由的城堡,到处游荡;

你携带金刚杵的神!灵巧地打击陀斯由吧!

啊因陀罗!要给雅利安增添力量和荣光。

10.7.5:

因陀罗责问陀斯由。

以上陀斯由都是单数。

1.100.18:

因陀罗应该把陀斯由们射倒。

2.20.7:

杀苾力特罗摧毁城堡者因陀罗,

砸开陀娑的(城堡),黑人隐藏其中。

他给摩奴创造了土地和水流,

祭祀者们的话他完全听信。

2.20.8:

因陀罗打死陀斯由,砸开铁城。

10.47.4:

因陀罗砸开城堡,杀死陀斯由们。

10.48.2:

因陀罗夺走陀斯由的生殖力。

10.55.8:

因陀罗吹掉陀斯由们。

10.99.8:

铁爪因陀罗杀死陀斯由们。

以上陀斯由都是复数。有两首颂:1.51.5和10.99.7只说“在杀死陀斯由的搏斗中”(dasyuhatya),看不出单数或复数。

上面讲的是Dasyu,下面讲D sa。D

sa。D sa意思是雅利安的对立面,“非雅利安人”。在印伊时期已经有了D

sa意思是雅利安的对立面,“非雅利安人”。在印伊时期已经有了D sa这个部落,这个字后来逐渐演变成“奴隶”的意思。它没有单数与复数的区别。

sa这个部落,这个字后来逐渐演变成“奴隶”的意思。它没有单数与复数的区别。

10.22.8:

陀斯由欺负我们,不干好事,

心肠坏,信异端,他不是人。

用诈计战胜他的兵器吧,

你这杀死敌人的大神!

10.23.2:

因陀罗磨掉陀娑的名字。

10.49.6:

像粉碎苾力特罗一样,因陀罗粉碎陀娑。

10.49.7:

因陀罗除掉胜利在望的陀娑。

10.102.3:

呼吁因陀罗把陀娑的箭挡开。

10.120.2:

因陀罗让陀娑恐惧。

值得注意的是,上面举的颂歌都出在《梨俱吠陀》卷十,也就是晚出的一卷。

Pa i

i

10.67.6:

同揩干了汗的人们一起把牛奶寻求;

他(因陀罗)让波尼哭泣;抢走他的牛。

10.92.3:

讲到波尼的诡计(nīth )。

)。

以上是单数。

1.151.9:

这首颂歌是给Mitra和Varu a的。里面讲波尼们的财富比不上这二神。

a的。里面讲波尼们的财富比不上这二神。

6.20.4:

经过100次打击(vadha),波尼们倒下了。

6.33.2:

你因陀罗对付得了波尼吝啬鬼们。

6.45.31:

B bu高踞波尼们之上。

bu高踞波尼们之上。

7.19.9:

由于因陀罗的召唤,同盟者让波尼们花了钱。

8.64.2:

呼吁因陀罗用脚踢倒一毛不拔的吝啬鬼波尼们。

8.66.10:

因陀罗高于一切重利盘剥者,考虑周到高于波尼们。

10.108.4:

被因陀罗打倒,你们这些波尼躺在那里吧!

以上是复数。

V trahan

trahan

关于V tra的含义,我在上面3.4.3中已经详细分析过,这里不再重复。有关因陀罗杀死苾力特罗的颂歌多得不胜枚举,我在下面只举几个例子,并且略加分析。其余请参阅Geldner的索引,见Harvard Oriental Series,Vol. 36,p. 76-77.

tra的含义,我在上面3.4.3中已经详细分析过,这里不再重复。有关因陀罗杀死苾力特罗的颂歌多得不胜枚举,我在下面只举几个例子,并且略加分析。其余请参阅Geldner的索引,见Harvard Oriental Series,Vol. 36,p. 76-77.

1.32.4:

因陀罗愚弄狡猾的苾力特罗。

1.80.11:

因陀罗同风神一起杀苾力特罗。

1.103.2:

他让大地坚固,他让大地展开。

用金刚杵打死苾力特罗,释放江河。

他打死恶龙,劈开罗喜那(Rauhi a)。

a)。

这赠品丰富的神全力打死毗衍娑(Vya sa)。

sa)。

1.121.11:

恶龙苾力特罗躺在河流上。

1.130.4:

因陀罗屠龙。

3.30.8:

因陀罗用金刚杵杀苾力特罗。

4.17.1:

你用全力杀死苾力特罗以后,

你释放了被恶龙锁住的水流。

5.29.2:

因陀罗屠龙。

5.29.3:

因陀罗醉后屠龙。

5.32.6:

因陀罗饮苏摩酒醉杀死苾力特罗。

7.71.6:

因陀罗独力杀苾力特罗。

10.113.2:

因陀罗同伙伴一起杀死苾力特罗。

10.113.8:

因陀罗吃掉恶龙苾力特罗。

上面引的颂歌中有几首明确说,苾力特罗就是龙。因此,我上面说,Kosambi,Benveniste和Renou的意见是片面的,这里又得到证明。

Pura dara(城堡的摧毁者)

dara(城堡的摧毁者)

这一方面的颂歌也是多得不得了。我只举几个例子。

1.51.5:

因陀罗冲破毗朴噜(Pipru)的城堡。

1.54.6:

因陀罗摧毁敌城99座。

1.63.2:

因陀罗把敌人驱入城堡。

1.130.7:

因陀罗为Divod sa摧毁敌城90座。

sa摧毁敌城90座。

2.19.6:

因陀罗摧毁商波罗城堡99座。

2.20.7:

杀苾力特罗摧毁城堡者因陀罗摧毁陀娑的(城堡),黑人隐藏其中。他给摩奴创造了土地和水流,对祭祀者的话他全心全意倾听。

2.20.8:

因陀罗摧毁铁城。

4.30.20:

因陀罗粉碎100座敌人城堡。

4.32.10:

我们愿意昭告你那些英雄行为,

你喝醉了苏摩酒,向前把陀娑城堡摧毁。

7.21.3:

因陀罗摧毁人工的城堡。

9.61.2:

因陀罗在一日之内为Divod sa粉碎敌城和商波罗。

sa粉碎敌城和商波罗。

10.89.7:

他像斧头砍树一样砍倒苾力特罗。

他冲破了城堡,好像破浪前进。

他摧毁城堡,像打碎新罐子。

因陀罗把牛赶进去,同他的同盟军。

10.99.7:

因陀罗在对陀斯由的搏斗中冲破城堡。

从上面引用的少数颂歌中可以看出,因陀罗摧毁的城堡都是属于敌人的:不是陀斯由的,就是陀娑的。值得注意的是2.20.7。这里明确说明,陀娑的城堡中住着黑色的人。足见陀娑是土著黑人。

3.4.5下面谈一谈慷慨好施与贪婪吝啬的问题。这是一个很有意义的问题;可惜前人根本没有注意到,更谈不到讨论。我先举几个例子。

1.130.8:

因陀罗让黑皮肤屈服于摩奴,

像火焰烧焦干草,他烧焦吝啬鬼。

6.33.2:

在这里波尼等于吝啬鬼。

7.21.8:

因陀罗是慷慨好施者的保护神。

7.32.8:

只有慷慨好施者才能给慷慨好施者以喜悦。

8.2.34:

因陀罗只给慷慨好施者胜利品。

8.49.1:

慷慨好施的因陀罗。

8.64.2:

波尼们什么也不布施掉,

请用脚把这些吝啬鬼踢倒。

在上面举出的这几首颂歌中,“慷慨好施”,原文用的不是一个字:有的地方用p

ant,最常用的是maghavan。“贪婪吝啬”,原文也不是一个字,1.130.8用的是tat

ant,最常用的是maghavan。“贪婪吝啬”,原文也不是一个字,1.130.8用的是tat

na(t

na(t t

t

na)。

na)。

从世界上各国的情况来看,游牧民族一般都是慷慨好施的。要说这是一种美德,也未始不可。实际上,这是他们的物质生活环境所造成的。在大沙漠中游牧,如果没有这种美德,有时候谁也难以活下去。而在城市中居住的商人贪婪吝啬,也是生活环境造成的。“商人重利轻别离”,不重利就不成其为商人。他们用不着慷慨好施,只需贪婪吝啬,互相竞争。根据唯物主义的原则,我们只能这样解释。

从这一个角度上来看,我们就很容易理解,为什么雅利安诗人(或者说仙人

i)再三强调,自己是慷慨好施的,自己的神也是慷慨好施的。而印度河流域的商人波尼等则贪婪吝啬。有很多颂歌,比如2.24.6;9.111.2;10.108.2等等,都讲到波尼的财富。可见他们是富人。1.30.8又讲到黑皮肤的吝啬鬼。可见波尼商人是黑皮肤的,又是吝啬鬼。7.6.3又说,波尼不举行祭祀,可见波尼们不信雅利安人崇奉的那一套宗教信条和祭仪。4.51.3干脆把maghonīh(maghavan慷慨好施,这里是阴性复数)与pa

i)再三强调,自己是慷慨好施的,自己的神也是慷慨好施的。而印度河流域的商人波尼等则贪婪吝啬。有很多颂歌,比如2.24.6;9.111.2;10.108.2等等,都讲到波尼的财富。可见他们是富人。1.30.8又讲到黑皮肤的吝啬鬼。可见波尼商人是黑皮肤的,又是吝啬鬼。7.6.3又说,波尼不举行祭祀,可见波尼们不信雅利安人崇奉的那一套宗教信条和祭仪。4.51.3干脆把maghonīh(maghavan慷慨好施,这里是阴性复数)与pa ayah(pa

ayah(pa i的复数,这里的意思是“贪婪吝啬者”)对立起来。可见雅利安人已经把波尼人与贪婪吝啬者等同起来了。他们于是义形于色,大声疾呼,必欲消灭这些黑皮肤的商人而后快。这种思想,虽然后来稍有所改变;但其影响,实深且远,历久不衰。

i的复数,这里的意思是“贪婪吝啬者”)对立起来。可见雅利安人已经把波尼人与贪婪吝啬者等同起来了。他们于是义形于色,大声疾呼,必欲消灭这些黑皮肤的商人而后快。这种思想,虽然后来稍有所改变;但其影响,实深且远,历久不衰。

3.4.6 我在上面讲到了雅利安人的敌人:Dasyu,D sa和Pa

sa和Pa i。这些都是印度河流域的原始土著。是不是雅利安人只有这些敌人呢?不是的。在雅利安人中间,也有朋友与敌人之分。我举几个例子。

i。这些都是印度河流域的原始土著。是不是雅利安人只有这些敌人呢?不是的。在雅利安人中间,也有朋友与敌人之分。我举几个例子。

6.22.10:

雅利安仙人吁请因陀罗杀死陀娑敌人和雅利安敌人。

6.33.3:

同上。

6.60.6:

因陀罗之外又加了一个阿耆尼。

7.83.1:

加了一个婆楼那(Varu a)。

a)。

10.69.6:

雅利安仙人吁请阿耆尼。

所谓“陀娑敌人”,是指印度河流域的土人,这一点是清楚的。而所谓“雅利安敌人”,则肯定是雅利安人内部矛盾斗争产生出来的。我认为,这种内部的矛盾与斗争与雅利安人后来的东迁有关。

3.4.7 我在上面论证了波尼商人是印度河流域住在城堡中的土著。他们的对立面是雅利安人。但是,我们也不能说,雅利安人中完全没有商人。va ij(商人)这个字两次出现在《梨俱吠陀》中:一次在1.112.11,一次在5.45.6 〔142〕 。学者们大都认为,va

ij(商人)这个字两次出现在《梨俱吠陀》中:一次在1.112.11,一次在5.45.6 〔142〕 。学者们大都认为,va ij与Pa

ij与Pa i有关。从语言学的角度来看,va

i有关。从语言学的角度来看,va ij源于Pa

ij源于Pa i,是后者的派生词。可见在《梨俱吠陀》时期,游牧的雅利安人中已经有了商人。贸易活动,雅利安人也是知道的。在4.24.9中,最后一个p

i,是后者的派生词。可见在《梨俱吠陀》时期,游牧的雅利安人中已经有了商人。贸易活动,雅利安人也是知道的。在4.24.9中,最后一个p da是:

da是:

dīna dak

vi duhanti prav

vi duhanti prav

am

am

Geldner译为:松了劲的才智毁灭了贸易活动。他在注中说,v

a与va

a与va ij有关,prav

ij有关,prav

am是否就是prapa

am是否就是prapa am,不敢肯定 〔143〕 。至于5.19.3和5.126.2中出现的ni

am,不敢肯定 〔143〕 。至于5.19.3和5.126.2中出现的ni ka这个字,有一些学者说是“金币”。Geldner译为Goldschmuck(金首饰),是正确的。雅利安人当时还不可能有钱币。

ka这个字,有一些学者说是“金币”。Geldner译为Goldschmuck(金首饰),是正确的。雅利安人当时还不可能有钱币。

总起来看,《梨俱吠陀》中出现了“商人”和“贸易”这样的字,雅利安人中有商人和贸易活动,这只是极个别的现象。一般说来,他们是不从事贸易活动的,他们反对商人,痛恨商人。

3.4.8在这里,我想谈一谈6.27.5这一首颂歌:

在Hariyūpīya城边,在前面的战斗中,

因陀罗杀死V cīvat,使后卫惊慌溃逃;

cīvat,使后卫惊慌溃逃;

他杀死了Vara ikha的后裔,

ikha的后裔,

为了给Cayam na之子Abhy

na之子Abhy vartin效劳。

vartin效劳。

什么是Hariyūpīy 呢?学者们认为,这就是我们现在所说的Harapp

呢?学者们认为,这就是我们现在所说的Harapp 〔144〕 。我认为,这个意见是正确的。我在上面讲到,雅利安人进入印度,首先遇到的敌人就是印度河流域的原始土著。这个说法在这里得到最确凿可靠的证明。

〔144〕 。我认为,这个意见是正确的。我在上面讲到,雅利安人进入印度,首先遇到的敌人就是印度河流域的原始土著。这个说法在这里得到最确凿可靠的证明。

3.4.9 我在上面用了那么多的篇幅,无非是想说明,在《梨俱吠陀》中,阿耆尼和因陀罗是雅利安人的大神,他们代表雅利安人的利益;因陀罗除了有自然神格的某些特征外,还有雅利安人酋长的形象。他们的对立面是印度河流域的两个部落或社会阶层:一个是Dasyu和D sa,一个是Pa

sa,一个是Pa i,这些都是黑皮肤扁鼻子的本地人,是雅利安人的敌人,是他们的眼中钉。雅利安人当时还处在游牧阶段,只住帐篷,没有城堡,几乎没有什么商业活动,如果需要别人的产品的话,则以物易物,还不知道货币。他们的特性同其他游牧民族一样是慷慨好施。他们的对立面那些土著居民则住在城堡中,吃着城外农民生产的剩余粮食,从事贸易活动。特别是Pa

i,这些都是黑皮肤扁鼻子的本地人,是雅利安人的敌人,是他们的眼中钉。雅利安人当时还处在游牧阶段,只住帐篷,没有城堡,几乎没有什么商业活动,如果需要别人的产品的话,则以物易物,还不知道货币。他们的特性同其他游牧民族一样是慷慨好施。他们的对立面那些土著居民则住在城堡中,吃着城外农民生产的剩余粮食,从事贸易活动。特别是Pa i人是专门以经商为职业的。他们的特性是视财如命,一毛不拔。一边是慷慨好施,一边是贪婪吝啬,二者形同水火。在雅利安人眼中,这些土著人简直是罪大恶极。他们把这些人看成恶魔,再三再四地吁请自己的大神把这些人杀掉。这种吁请成了《梨俱吠陀》中的一个十分显著的主题。一个民族的伦理价值和道德观念,是同他们的物质生活环境密不可分的。

i人是专门以经商为职业的。他们的特性是视财如命,一毛不拔。一边是慷慨好施,一边是贪婪吝啬,二者形同水火。在雅利安人眼中,这些土著人简直是罪大恶极。他们把这些人看成恶魔,再三再四地吁请自己的大神把这些人杀掉。这种吁请成了《梨俱吠陀》中的一个十分显著的主题。一个民族的伦理价值和道德观念,是同他们的物质生活环境密不可分的。

(五)雅利安人的东进

3.5.1 我在上面论述了《梨俱吠陀》时期雅利安人同印度河流域的土著斗争的情况。但是,在雅利安人内部,团结也逐渐遇到了困难。上面3.4.6中谈到“雅利安敌人”,明确无误地表明了他们内部的矛盾。矛盾的详细情况,我们不大清楚。在《梨俱吠陀》中有时可以看到pa ca jan

ca jan h或pa

h或pa ca k

ca k stayah等字样,意思是“五个部落,五种人”,与雅利安社会是同义词,可见雅利安人中间已经划分了部落。这种情况起源可能很早,只是没有这样壁垒分明而已。不团结最终导致了分裂。一部分雅利安人留在原地,而另一部分则离开五河地区,继续向东南方向迁徙。

stayah等字样,意思是“五个部落,五种人”,与雅利安社会是同义词,可见雅利安人中间已经划分了部落。这种情况起源可能很早,只是没有这样壁垒分明而已。不团结最终导致了分裂。一部分雅利安人留在原地,而另一部分则离开五河地区,继续向东南方向迁徙。

3.5.2 不团结的原因

原因可能是多方面的。其中之一也许是最重要的是为了争水。《梨俱吠陀》7.18;7.33;7.83等颂歌,讲到Sud s(后来变为Sud

s(后来变为Sud sa)王同十王联盟为了争水而搏斗的情况。7.53.3把Sud

sa)王同十王联盟为了争水而搏斗的情况。7.53.3把Sud s王称为“慷慨好施的”,可见是把他看做雅利安人的。

s王称为“慷慨好施的”,可见是把他看做雅利安人的。

7.83.1:

杀死陀娑敌人和雅利安敌人吧!

帮助Sud s吧!因陀罗和婆楼那!

s吧!因陀罗和婆楼那!

这是一首对雅利安大神因陀罗和婆楼那的颂歌。诗人吁请这两位大神帮助雅利安王(酋长)打败十王。敌人中有“雅利安敌人”,十分值得注意。这一次战争不是发生于雅利安人与土著陀娑或陀斯由之间,而是在雅利安人内部 〔145〕 。

3.5.3 东迁的时间

时间问题,是印度古代史上最困难、几乎无法精确解决的问题。雅利安人东迁的时间,也不是例外。尽管一些研究印度古代史的学者都提出了自己的看法;但是没有哪一个人的看法为大家所接受,所有这一些看法都只是臆测。我现在把印度学者高善必的看法介绍一下供参考。高善必说:“从旁遮普向东方迁徙(不晚于公元前1000年) 〔146〕 的雅利安人,同大约在公元前1750年冲向印度河城市的人有相当大的不同。”至于有什么不同,我们在这里不谈,值得注意的是,在同书的年表(chronological outline)中,他把“第二次雅利安浪潮”(Second Aryan wave)列为“约在公元前1100年” 〔147〕 。好在都是臆测之词,差上100年,无关重要。总之,按照高善必的推算,雅利安人在旁遮普五河地区住了700年左右,终于由于内部矛盾,一部分人又继续长征,向东方迁徙。

3.5.4 迁徙的道路

在公元前1000年左右的时候,从旁遮普向东方迁徙有两条交通大道:一条沿喜马拉雅山南麓,一条从旁遮普到恒河盆地。这两条路都要通过原始大森林。在当时的技术落后的情况下,要想清除前进道路上的森林丛莽,只有一种手段,就是放火烧林。《百道梵书》( atapatha Br

atapatha Br hma

hma a)中有一段讲到放火烧林的情况:1.4.1.14-17:

a)中有一段讲到放火烧林的情况:1.4.1.14-17:

(14)Videgha Mathava当时在萨罗私伐底河(Sarasvatī)岸边上。(阿耆尼)从那里沿着这个大地燃烧着奔向东方;当他(火神阿耆尼)燃烧向前时,(僧侣)Gotama Rahūga a和(国王)Videgha M

a和(国王)Videgha M thava跟在他后面。他把这些河都烧干。现在那一条叫做Sad

thava跟在他后面。他把这些河都烧干。现在那一条叫做Sad nīr

nīr (“永远充满了水”)的河自北方(喜马拉雅)山中流出:这一条河他没有烧干。古时候,婆罗门们不越过这一条河,心里想:“它没有被阿耆尼Vai

(“永远充满了水”)的河自北方(喜马拉雅)山中流出:这一条河他没有烧干。古时候,婆罗门们不越过这一条河,心里想:“它没有被阿耆尼Vai v

v nara烧干。”(15)可是现在在它东边有许多婆罗门。在那时候,(Sad

nara烧干。”(15)可是现在在它东边有许多婆罗门。在那时候,(Sad nīr

nīr 河东边的土地)还没有被开垦过,非常湿软,因为阿耆尼Vai

河东边的土地)还没有被开垦过,非常湿软,因为阿耆尼Vai -v

-v nara还没有尝过它。(16)可是现在它被开垦得很好,因为婆罗门已经通过祭典让阿耆尼尝过它了。甚至在夏末,那条(河)也好像在奔腾咆哮着;它是凉的,它没有被阿耆尼Vai

nara还没有尝过它。(16)可是现在它被开垦得很好,因为婆罗门已经通过祭典让阿耆尼尝过它了。甚至在夏末,那条(河)也好像在奔腾咆哮着;它是凉的,它没有被阿耆尼Vai -v

-v nara烧干。(17)Videgha M

nara烧干。(17)Videgha M thava于是对(阿耆尼)说:“我要住在哪里呢?”“在这条(河)东边有你的住处。”他说。直到现在,这条(河)仍然形成

thava于是对(阿耆尼)说:“我要住在哪里呢?”“在这条(河)东边有你的住处。”他说。直到现在,这条(河)仍然形成 萨罗(Kosala)和毗提诃(Videha)的界限;因为他们是M

萨罗(Kosala)和毗提诃(Videha)的界限;因为他们是M thava的后裔。 〔148〕

thava的后裔。 〔148〕

这一段话,虽然涂上了一层神话的色彩,但是内容是异常清楚的:它讲的是雅利安人(在这里以Videgha M thava为代表)用烈火焚烧原始森林慢慢向东方前进的情况。在这里面,连地理位置都讲得清清楚楚。这是一段十分重要的文献记录。《百道梵书》纂成的年代一般定为公元前600年。上面引用的那一段话所反映的情况当然早于这个年代,可能是公元前8世纪、前7世纪的情况。比这更早的时期的情况,《夜柔吠陀》可以帮助我们去了解。这一部书纂成的时代一般定为公元前800年,它反映的可能是公元前1000年至前800年的情况。此时的雅利安人仍然是游牧部落。但是随着时间的推移,随着生产力的发展,商业活动已逐渐增多。雅利安人本来是反对做生意、不会做生意的,现在有的也学会了做生意,已经有了雅利安商人。

thava为代表)用烈火焚烧原始森林慢慢向东方前进的情况。在这里面,连地理位置都讲得清清楚楚。这是一段十分重要的文献记录。《百道梵书》纂成的年代一般定为公元前600年。上面引用的那一段话所反映的情况当然早于这个年代,可能是公元前8世纪、前7世纪的情况。比这更早的时期的情况,《夜柔吠陀》可以帮助我们去了解。这一部书纂成的时代一般定为公元前800年,它反映的可能是公元前1000年至前800年的情况。此时的雅利安人仍然是游牧部落。但是随着时间的推移,随着生产力的发展,商业活动已逐渐增多。雅利安人本来是反对做生意、不会做生意的,现在有的也学会了做生意,已经有了雅利安商人。

3.5.5 生产技术的进步

在雅利安人东进的过程中,生产技术有了长足的进步。支配印度河流域的是青铜文化。在那些古城中没有发掘出任何铁制的东西。在古代印度,铁的出现原来定为公元前800年左右。高善必定为公元前第1千纪初 〔149〕 。但是根据最新的碳测,公元前1100年铁已经出现了,比原定的时期早300年 〔150〕 。同时,犁也出现了,这当然大大地促进了农业的生产。此时人口激增,游牧远远不能满足人民的生活需要。农业的兴起正好能弥补这个缺陷,它还反过来促进了人口的增长。与此同时,手工业也有了新的发展。陶师、织工、木工和其他工匠,在《梨俱吠陀》时期已具雏形,现在大大地发展了。他们给商业活动提供了商品。所有这一切都要依靠农民生产的剩余粮食;没有剩余粮食,手工业和商业的活动都是不可能的。

3.5.6 社会结构

在另一方面,雅利安人东进的过程,也是一个由部落向有组织的社会过渡的过程;借用印度历史学家Romila Thapar的话 〔151〕 ,是一个由英雄时代进至国王和商人时代的过程。印度河流域雅利安人的文化中心逐渐向东方转移,终于转移到了中印度俱卢国(Kuruk etra)。在转移的过程中,雅利安人尽可能地同化在路上遇到的非雅利安人。这种同化活动并不是从现在才开始的。根据高善必的看法,它在《梨俱吠陀》时期已经开始了。他举的例子是Divod

etra)。在转移的过程中,雅利安人尽可能地同化在路上遇到的非雅利安人。这种同化活动并不是从现在才开始的。根据高善必的看法,它在《梨俱吠陀》时期已经开始了。他举的例子是Divod sa,这是一个著名的雅利安王;但是他的名字却包含着D

sa,这是一个著名的雅利安王;但是他的名字却包含着D sa这个字,D

sa这个字,D sa我们上面已经讲过,是印度河流域一个非雅利安部落的名字,很可能他就出身于这个部落 〔152〕 。在同化非雅利安人的同时,雅利安部落从内部分化瓦解,社会结构变得更复杂起来。同土著部落不断的战斗促成了一些王国的建立,促成了一些城市的兴建。Romila Thapar称此时期为“第二次城市化”(second urbanization) 〔153〕 ,第一次是古代印度河的城市。城市中商业和手工业的行会组织起来了。从部落演变为行会,从行会又演变为种姓的过程正在发展中。

sa我们上面已经讲过,是印度河流域一个非雅利安部落的名字,很可能他就出身于这个部落 〔152〕 。在同化非雅利安人的同时,雅利安部落从内部分化瓦解,社会结构变得更复杂起来。同土著部落不断的战斗促成了一些王国的建立,促成了一些城市的兴建。Romila Thapar称此时期为“第二次城市化”(second urbanization) 〔153〕 ,第一次是古代印度河的城市。城市中商业和手工业的行会组织起来了。从部落演变为行会,从行会又演变为种姓的过程正在发展中。

在这个时期,在社会结构中最重要的、影响最深远的现象就是种姓制度的形成。我在下面就专门谈一谈这个问题。

种姓问题是印度古代史以及以后各时代历史上的一个重要问题。讨论这个问题的书籍和文章真能汗牛充栋;但至今仍然是异说纷纭,莫衷一是。这些我都不详细讨论。我只想着重讲一讲与我们正在探讨的商人有关的一个种姓,这就是吠舍。有时候也顺便讲到首陀罗。其余的种姓我不去一一讨论了。

一讲到种姓起源,有人就会引用古代伊朗的经典Yasna 19.17,这里讲到四个阶级:僧侣、车夫、耕种者、工匠。但这与种姓毫无关联,其间没有高低之分,都同样地受到尊重 〔154〕 。这里面也看不出,哪一个阶级完全与吠舍相当。在《梨俱吠陀》中,吠舍只出现过一次,10.90.12《原人歌》有这样一颂:

他(指原人)的嘴变成了婆罗门,

他的两臂变成了罗阇尼雅(r janya),

janya),

他的双腿变成了吠舍,

首陀罗出于他的脚下。

第10卷最晚出是大家公认的。根本不能认为,种姓制度在《梨俱吠陀》时期已经确立起来。这里的吠舍指的主要是从事畜牧的劳动者,他们间或也从事农业生产;吠舍同商人还沾不上边。到了《阿闼婆吠陀》时期,吠舍和新形成的种姓首陀罗之间的职业差距,变得很小很小了:他们都从事农业、畜牧业和手工业。吠舍为了保持地位巩固往往利用宗教仪式,他们毕竟是再生族,与一生族的首陀罗还有所不同。吠陀时期以后,出现了三种新的情况:一、货币的使用;二、城镇的兴起;三、商业和手工业行会的组织。这三种新情况都与商人有关,同时又促进了商业的发展。结果形成了一个新的有钱的阶级。国家的税收也对商人有利:农产品的税率是六分之一、八分之一、十分之一,而商品只是二十分之一。在吠陀时期,因为技术和手工业比耕种需要更多的技艺,工匠从而获得重要的地位。吠陀以后,新兴的土地所有者和富商出现了,工匠就让位于他们。此时吠舍中有能力有财富的成员鄙视农业而成为商人。其中较穷的人仍然从事农业、畜牧业和手工业 〔155〕 。从这里可以看出吠舍发展的一条直线:牧→农→商。也可以看出从劳力者向劳心者发展的过程。

为了把印度历史上吠舍商人地位的变迁弄出一个清晰的条理来,我在这里还必须谈一谈我们这一章时间下限以后的一些情况,我指的是公元前6世纪、前5世纪以后的情况。这时候佛教已经兴起,佛教与商人的关系是十分密切的,佛典对于商人有明显的偏爱。释迦牟尼(或者他的继承人)说法时也因材施教,有的放矢,针对商人爱发财的心理,动之以发财致富之道,导之以信佛得福之理。最著名的例子还是我在上面1.2.1—1.2.9谈到的给孤独长者。《增壹阿含经》卷四十九,释迦牟尼对他(他在这里的译名是阿那邠祁长者)讲的就是这样一番道理 〔156〕 。与佛教同时兴起的耆那教也有类似的情况。这个教门反对信徒从事农业生产。结果信徒大多成了商人。此风沿袭达两千多年之久,直至今日,耆那教徒中多有大商人、亿万富翁。从地理上来看,佛教和耆那教都兴起于印度偏东地区,这里距离婆罗门教的大本营旁遮普比较远,是鞭长莫及的地方,思想比较激进,可以说是保守的婆罗门教思想的对立面。东西两方成了思想的两极,东方进步,西方保守。这种情况长期影响了印度思想的发展。一直到公元前4世纪,马其顿的亚历山大侵入印度的时候,西方旁遮普一带仍然保守。Strabo记载说(15.1.66):

还有,在别的部落中,土地共同耕种,打了粮食,每个人拿走自己全年吃的那一份。剩下的产品都烧掉。 〔157〕

这说明,他们还不知道,用剩余的粮食来做买卖,或者以物易物。西方仍然是保守的。

在婆罗门的传承(Sm ti,法经自公元前6世纪起至前3世纪止陆续出现,紧接着出现的就是传承)中,商人和农、工都受到鄙视 〔158〕 。最著名的《摩奴法论》原名《摩奴传承》(Manusm

ti,法经自公元前6世纪起至前3世纪止陆续出现,紧接着出现的就是传承)中,商人和农、工都受到鄙视 〔158〕 。最著名的《摩奴法论》原名《摩奴传承》(Manusm ti),其中多有鄙视、歧视吠舍商人的地方,这是众所周知的。Kau

ti),其中多有鄙视、歧视吠舍商人的地方,这是众所周知的。Kau alya的《政事论》(Artha

alya的《政事论》(Artha

stra),虽然可能产生于东方,但代表的是婆罗门正统观点,所以也歧视商人。商业虽然这样遭受到婆罗门种姓在理论上和实践上的敌视,但是当时的环境,其中包括16国的兴起,以及语言的统一、传统的统一、国家的统一等等,都大大有利于商业的发展。摩揭陀国的国王,比如瓶沙王(Bimbisara,亦译影坚王)等等本人就是商人。连孔雀王朝鼎鼎大名的阿育王也与商业有千丝万缕的关系,他岳父是商人,他自己也从事贸易活动。高善必说:“正如我们就要看到的那样,摩揭陀国王们中止或者取消了古老的商业阶级的特权,加以新的国家限制。” 〔159〕 他又说:“在国家直接控制下,第一批大村落兴盛起来,国家同私人企业,特别是商人,进行了一场殊死战。因此,印度的商人阶级看上去沉默下来,一直到了20世纪。” 〔160〕 话虽然这样说,印度商人在几千年的历史上命运有沉有浮,有升有降,并不完全一样。笈多时期,商业成为首陀罗的正规职业之一 〔161〕 。7世纪义净在印度的时候,商人地位很高。义净在《南海寄归内法传》的夹注中写道:“西国时俗,皆以商人为贵,不重农夫,由其耕垦,多伤物命;又养蚕屠杀,深是苦因。” 〔162〕 这说明,ahi

stra),虽然可能产生于东方,但代表的是婆罗门正统观点,所以也歧视商人。商业虽然这样遭受到婆罗门种姓在理论上和实践上的敌视,但是当时的环境,其中包括16国的兴起,以及语言的统一、传统的统一、国家的统一等等,都大大有利于商业的发展。摩揭陀国的国王,比如瓶沙王(Bimbisara,亦译影坚王)等等本人就是商人。连孔雀王朝鼎鼎大名的阿育王也与商业有千丝万缕的关系,他岳父是商人,他自己也从事贸易活动。高善必说:“正如我们就要看到的那样,摩揭陀国王们中止或者取消了古老的商业阶级的特权,加以新的国家限制。” 〔159〕 他又说:“在国家直接控制下,第一批大村落兴盛起来,国家同私人企业,特别是商人,进行了一场殊死战。因此,印度的商人阶级看上去沉默下来,一直到了20世纪。” 〔160〕 话虽然这样说,印度商人在几千年的历史上命运有沉有浮,有升有降,并不完全一样。笈多时期,商业成为首陀罗的正规职业之一 〔161〕 。7世纪义净在印度的时候,商人地位很高。义净在《南海寄归内法传》的夹注中写道:“西国时俗,皆以商人为贵,不重农夫,由其耕垦,多伤物命;又养蚕屠杀,深是苦因。” 〔162〕 这说明,ahi s

s 的信仰当时支配着社会,因而产生了重商贱农的思想。比义净早几十年到印度去的玄奘在《大唐西域记》卷二明确指出:“三曰吠奢(按即吠舍——羡林),商贾也,贸迁有无,逐利远近。”可见此时的商人都属于吠舍种姓。我在这里顺便补充几句。在佛经中有几个地方明确说吠舍是农民。比如《白衣金幢二婆罗门缘起经》卷下:“彼时众中,又一类人,广布田种,施作农事,养活其命。以彼营作田种事故,名为毗舍。” 〔163〕 《中阿含经》卷三十九:“是各各诸方而作田业,谓之鞞舍。” 〔164〕 《梵志

的信仰当时支配着社会,因而产生了重商贱农的思想。比义净早几十年到印度去的玄奘在《大唐西域记》卷二明确指出:“三曰吠奢(按即吠舍——羡林),商贾也,贸迁有无,逐利远近。”可见此时的商人都属于吠舍种姓。我在这里顺便补充几句。在佛经中有几个地方明确说吠舍是农民。比如《白衣金幢二婆罗门缘起经》卷下:“彼时众中,又一类人,广布田种,施作农事,养活其命。以彼营作田种事故,名为毗舍。” 〔163〕 《中阿含经》卷三十九:“是各各诸方而作田业,谓之鞞舍。” 〔164〕 《梵志 波罗延问种尊经》:“若有婆罗门、刹利、田家、工师是四种。” 〔165〕 在这里,按顺序来看,田家是吠舍,工师是首陀罗。说吠舍是农民,只是一个过渡的现象。这一点我们上面已经谈过,这里不再细谈了。

波罗延问种尊经》:“若有婆罗门、刹利、田家、工师是四种。” 〔165〕 在这里,按顺序来看,田家是吠舍,工师是首陀罗。说吠舍是农民,只是一个过渡的现象。这一点我们上面已经谈过,这里不再细谈了。

我在上面简略地回顾了一下吠舍这一个种姓在印度社会发展史上升降沉浮的情况。他们最初是牧民,后来成为农人,最后又成了商人,大体的情况就是这样。即以商人吠舍而论,他们也有一部升沉变化的历史,发展的进程并不是一条直线。社会演变大都如此,不足为怪。至于四姓的排列顺序问题,种姓制度的理论与实践的矛盾问题,我在《〈罗摩衍那〉初探》中已经有所论列,这里也不细谈了。

(六)印度古代的商路

3.6.1 下面谈印度古代商人阶级的发展和印度古代的商路。

公元前6世纪、前5世纪,也就是东迁的雅利安人抵达恒河盆地并在那里定居以后,在印度全部历史上,是一个大变动的时期。在某一些方面,有点像中国的春秋战国时期。此时历史的重心已经自旁遮普移至恒河流域。这一点,不管是唯心主义历史学家,还是唯物主义的历史学家,大家是都一致同意的。雅利安人已经逐渐同本地人混了种,连婆罗门种姓中都出现了非雅利安成分。《梨俱吠陀》时期的那种阶级矛盾改换了内容和形式。在这里产生了一种新类型的国家(a new type of state,借用高善必的说法),产生了一类新人,他们从事商业、商品生产或者生产剩余的粮食,产生了新的生产关系。随着商品流通的增长,随着货币应用范围的日益扩大,商业已经不再被认为是恶魔的事业。商人阶级蓬蓬勃勃地发展起来,他们在社会中所占的地位日趋重要。一种新的阶级随之而产生了。刹帝利同婆罗门的长期的矛盾与斗争,此时达到了一个新阶段。刹帝利终于占了上风。刹帝利征服者和吠舍商人都要求突破部落的藩篱;不突破这藩篱,他们就不能发展。刹帝利国王(还有一些不属于刹帝利种姓的国王)摆脱掉了部落的限制。商人也需要同部落外的人士来往,不然就无法做生意。国王与商人联合起来同婆罗门斗争,同婆罗门所代表的保守思想斗争。国王中间有的人本人就是商人,比如摩揭陀国王就做粮食和金属生意。《政事论》中也强调国家要从事商业活动。与此同时,正规的军队(sen )出现了。国王依靠军队来维护自己的权威,来保卫商路畅通。瓶沙王有一个绰号叫做“有军队的人”(Seniya)。正规军队的建立可能就是从他开始的。军队就其性质来说,也需要摆脱部落的束缚。没有税收,不能养兵;可见此时国家税收也已增加。商人和国王都住在城里,吃城外农村中农民生产的剩余粮食,他们共同构成“城里的人”(paura)。住在城里的商人阶级的头子,被称作

)出现了。国王依靠军队来维护自己的权威,来保卫商路畅通。瓶沙王有一个绰号叫做“有军队的人”(Seniya)。正规军队的建立可能就是从他开始的。军队就其性质来说,也需要摆脱部落的束缚。没有税收,不能养兵;可见此时国家税收也已增加。商人和国王都住在城里,吃城外农村中农民生产的剩余粮食,他们共同构成“城里的人”(paura)。住在城里的商人阶级的头子,被称作 re

re

hin(梵文),setthin(巴利文),意思是“优秀的人”,掌握金融大权,在城里是极其重要的人物,连最独裁的国王对他们也都另眼相待。还有一个名称g

hin(梵文),setthin(巴利文),意思是“优秀的人”,掌握金融大权,在城里是极其重要的人物,连最独裁的国王对他们也都另眼相待。还有一个名称g hapati(梵文),gahapati(巴利文),意思是“家主”、“居士”,主要也是商人。此时计算财富的标准也改变了,不再用牲畜的头数,而用金钱的数目或占有田地的大小(以多少张犁来计算)。总之,商人是城中要人,能自由出入宫廷,结交官府。城市之所以能繁荣兴盛,都与商人以及他们的行会有关。没有商人,城市不能建立,更不能兴盛。

hapati(梵文),gahapati(巴利文),意思是“家主”、“居士”,主要也是商人。此时计算财富的标准也改变了,不再用牲畜的头数,而用金钱的数目或占有田地的大小(以多少张犁来计算)。总之,商人是城中要人,能自由出入宫廷,结交官府。城市之所以能繁荣兴盛,都与商人以及他们的行会有关。没有商人,城市不能建立,更不能兴盛。

在城外广大农村地区,则以耕种为主。农民把剩余的粮食运往城内,供宫廷、官僚、商人和士兵食用。粮食也成了商品。而在同时,在印度西北部,比如说呾叉始罗地区,直到亚历山大入侵时,还仍以畜牧为主。亚历山大打了胜仗,俘获很多士兵和物资,其中就有兽群。希腊人的著作中没有关于农业的记述。这明确说明,当东方恒河、阎牟那河流域已经走上以农为主的发展道路的时候,雅利安人原住地区西北印度仍以畜牧为主。

3.6.2 我现在想选出几个字来,从字源学的角度上加以解释,以说明印度东部商人的起源。

在梵文中,商人这个字有很多说法,上面已经谈过几个。现在再举出三个新字来谈一谈,这就是vaideha或vaidehika、m gadha和negama。vaideha,来源于Videha(毗提诃),而Videha是公元前7世纪、前6世纪印度东部跋祇联盟重要共和国之一。把这个字第一个音节中的单纯元音i变成v

gadha和negama。vaideha,来源于Videha(毗提诃),而Videha是公元前7世纪、前6世纪印度东部跋祇联盟重要共和国之一。把这个字第一个音节中的单纯元音i变成v ddhi ai,意思就是“毗提诃人”。而《政事论》中说vaideha意思是商人。m

ddhi ai,意思就是“毗提诃人”。而《政事论》中说vaideha意思是商人。m gadha,来源于Magadha,而Magadha(摩揭陀)是同时代的东方重要国家。把Magadha经过同样的过程改变为m

gadha,来源于Magadha,而Magadha(摩揭陀)是同时代的东方重要国家。把Magadha经过同样的过程改变为m gadha,《摩奴法论》X,47说是商人,照字面讲是“摩揭陀人”。怎么样来解释这个现象呢?《摩奴法论》X,11说:吠舍男人与刹帝利或婆罗门女人结合生m

gadha,《摩奴法论》X,47说是商人,照字面讲是“摩揭陀人”。怎么样来解释这个现象呢?《摩奴法论》X,11说:吠舍男人与刹帝利或婆罗门女人结合生m gadha和vaideha。同书X,17又说:吠舍男人与高于自己种姓的女人(刹帝利或婆罗门女人)结合生m

gadha和vaideha。同书X,17又说:吠舍男人与高于自己种姓的女人(刹帝利或婆罗门女人)结合生m gadha和vaideha。这说明,m

gadha和vaideha。这说明,m gadha和vaideha都是混合种姓,都不是雅利安人。这些非雅利安的摩揭陀人和毗提诃人从事贸易活动,成了商人,不是偶然的,而是有其历史根源和种族根源。这个道理,我相信,我在上面已经阐述得很明确很详尽了。恐怕一直到了雅利安人东迁恒河盆地以后,此风依然未改,雅利安人,至少是一部分雅利安人,仍然对做生意有抵触。而本地土著同印度河流域的土著一样,因为自己不从事游牧活动,对于当商人无所抵触,于是商业就被他们所垄断了。我在这里举一个中国眼前的例子。新疆个别的过去从事游牧的少数民族一直到今天还不大会做生意,有的刚刚开始学习这一行。拿这个现象来解释印度古代的情况,有些难以理解的问题可以迎刃而解。我前面提到的《摩奴法论》是代表正统的婆罗门观点的,它敌视、鄙视商人,对婆罗门规定,不许他们从事商业活动,只有在艰难困苦万不得已时,才允许他们干这一行。这同对东方土著民族的态度,形成了鲜明的对照。

gadha和vaideha都是混合种姓,都不是雅利安人。这些非雅利安的摩揭陀人和毗提诃人从事贸易活动,成了商人,不是偶然的,而是有其历史根源和种族根源。这个道理,我相信,我在上面已经阐述得很明确很详尽了。恐怕一直到了雅利安人东迁恒河盆地以后,此风依然未改,雅利安人,至少是一部分雅利安人,仍然对做生意有抵触。而本地土著同印度河流域的土著一样,因为自己不从事游牧活动,对于当商人无所抵触,于是商业就被他们所垄断了。我在这里举一个中国眼前的例子。新疆个别的过去从事游牧的少数民族一直到今天还不大会做生意,有的刚刚开始学习这一行。拿这个现象来解释印度古代的情况,有些难以理解的问题可以迎刃而解。我前面提到的《摩奴法论》是代表正统的婆罗门观点的,它敌视、鄙视商人,对婆罗门规定,不许他们从事商业活动,只有在艰难困苦万不得已时,才允许他们干这一行。这同对东方土著民族的态度,形成了鲜明的对照。

最后我还想解释一个字:negama,也有“商人”的意思。这个字来源于nigama(梵文,巴利文同)。nigama意思是“小城镇”。把第一个音节中的简单元音改换成v ddhi ai,意思就变成了“住在城镇里的人”。Monier Williams的A Dictionary,English and Sanskrit,London 1851,在merchant(商人)这个下面列举的梵文字中也有naigama这个字。巴利文字典中negama没有注明有“商人”的意思,我估计这是一个遗漏。为什么这个字有“商人”的意思呢?很明显,就因为商人住在城中。此外再没有别的联系。

ddhi ai,意思就变成了“住在城镇里的人”。Monier Williams的A Dictionary,English and Sanskrit,London 1851,在merchant(商人)这个下面列举的梵文字中也有naigama这个字。巴利文字典中negama没有注明有“商人”的意思,我估计这是一个遗漏。为什么这个字有“商人”的意思呢?很明显,就因为商人住在城中。此外再没有别的联系。

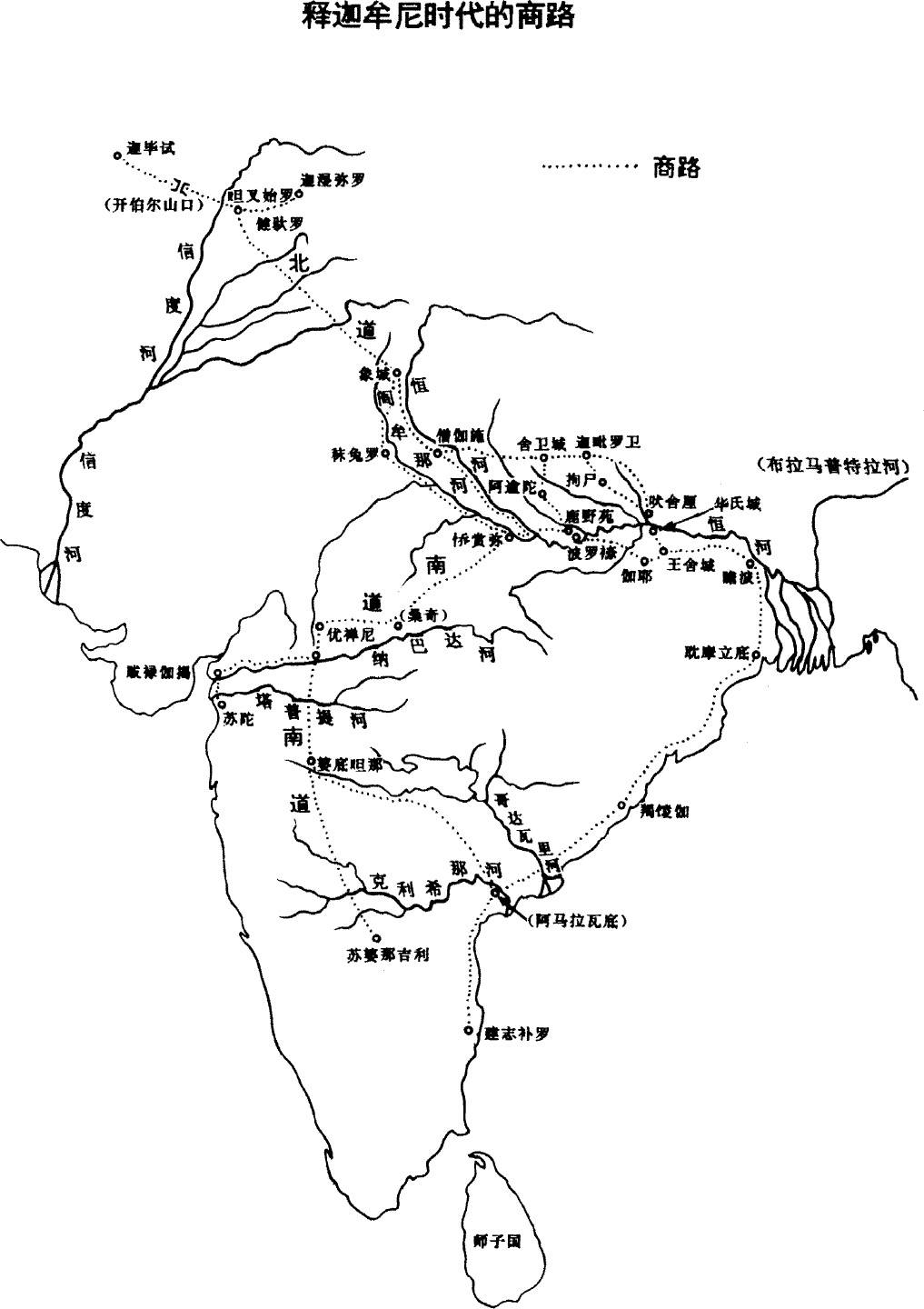

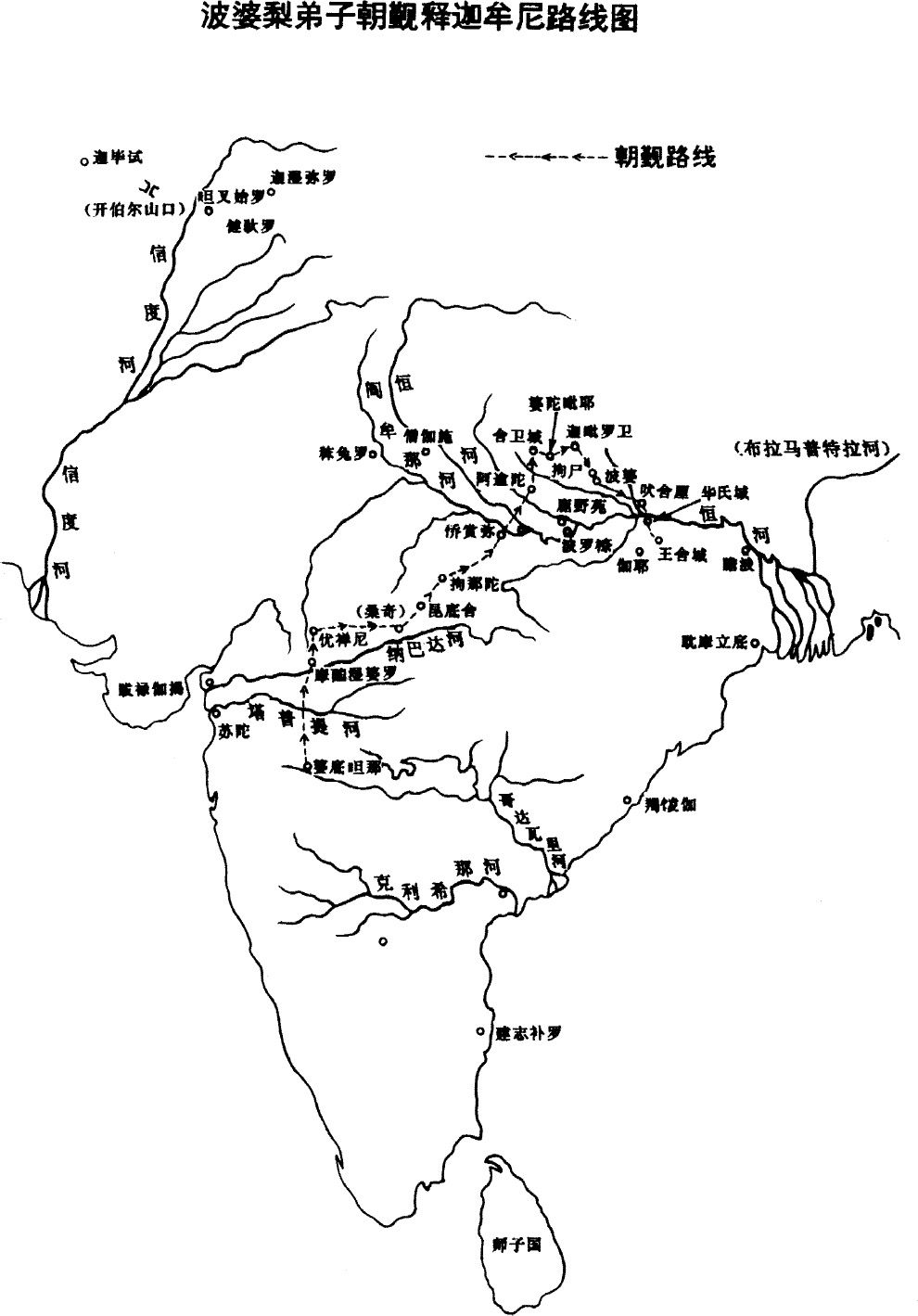

3.6.3 现在谈印度古代的商路 〔166〕 。

十多年前,我开始在读佛经时注意研究释迦牟尼走的道路。佛祖成道以后,经过一番考虑,决心留在人间宣扬自己的福音。于是他四出奔波,跋山涉水。有人对他每年夏坐 〔167〕 的地方做了一个统计,证明他经常改换地方,并不永远停留在一处。我认为,他游行走过什么道路,对研究他的活动范围和活动规律,会有很多启发,对研究佛教的传播也有用处。因此,根据佛典中讲到他游行经过的地方,我写了一些笔记,画过几张草图。现在,我在这里结合印度古代的商路,研究释迦牟尼游行的道路。看看他走的道路同商路的关系如何,从而也从这一方面探讨商人与佛教的关系。我不可能,也没有必要,把他一生所走过的道路统统加以研究。我只选出了两个典型:一个是他出家学道时所走过的道路,一个是他涅槃前游行时所走过的道路。另外附上了婆罗门波婆梨(B vari)的弟子们走过的道路,因为这一条道路牵涉到南方的商路,是非常重要的。现在我就根据上面这个考虑,先提供一张印度古代商路图,再按照三个典型提供三张示意图;最后根据地图中提供的问题,加以必要的解释。有了地图,商人与和尚在行路方面的关系一目了然。至于波婆梨弟子的问题,下面4.4.1中我还要谈到,这里暂且不谈。

vari)的弟子们走过的道路,因为这一条道路牵涉到南方的商路,是非常重要的。现在我就根据上面这个考虑,先提供一张印度古代商路图,再按照三个典型提供三张示意图;最后根据地图中提供的问题,加以必要的解释。有了地图,商人与和尚在行路方面的关系一目了然。至于波婆梨弟子的问题,下面4.4.1中我还要谈到,这里暂且不谈。

先对下面这四张地图做一点解释。第一张图是根据一般历史书描绘下来的,用不着什么解释。第二张《释迦牟尼出家—成道游行路线图》,根据的是释迦牟尼的传记,其中以《佛本行集经》为主。仅仅依靠这一部佛经是远远不够的,因为它讲的并不十分具体、清楚。因此必须参考其他佛经。根据《佛本行集经》,释迦牟尼离开家乡迦毗罗卫城(Kapilavastu),向南方逃遁。从出家、成道,一直到转法轮,他所走的道路大方向是没有问题的。中间经过的地方大城市也是清楚的。可是有一些小地方,有一些叫做什么聚落的村庄,却十分模糊。释迦牟尼离开迦毗罗卫( 3,731c),来到弥尼迦聚落(

3,731c),来到弥尼迦聚落( 3,733c),又到跋伽婆仙人(Bh

3,733c),又到跋伽婆仙人(Bh rgava)住处(

rgava)住处( 3,745c),又到毗耶离城(

3,745c),又到毗耶离城( 3,745a,751c),经阿罗逻居处,渡恒河,来到优陀罗罗摩居处(

3,745a,751c),经阿罗逻居处,渡恒河,来到优陀罗罗摩居处( 3,757b),辞优陀罗罗摩处,来到般荼婆山(

3,757b),辞优陀罗罗摩处,来到般荼婆山( 3,758a),最后到王舍城(

3,758a),最后到王舍城( 3,758b)。他从王舍城来到伽耶,成道后,到了波罗奈鹿野苑,初转法轮。第三张《释迦牟尼涅槃前游行路线图》,根据的是《长阿含经》卷一(二)《游行经》,也参考其他几种《涅槃经》。释迦牟尼离开罗阅城(王舍城,

3,758b)。他从王舍城来到伽耶,成道后,到了波罗奈鹿野苑,初转法轮。第三张《释迦牟尼涅槃前游行路线图》,根据的是《长阿含经》卷一(二)《游行经》,也参考其他几种《涅槃经》。释迦牟尼离开罗阅城(王舍城, 1,11a),他游行的路线是竹园(12a)→巴陵弗城(12a,即华氏城)→渡恒河(12c)→拘利村(13a)→那陀村(13a)→毗舍离国(13b,即吠舍厘)→竹林丛(14c)→遮婆罗塔(15b)→香塔(16c)→菴婆罗村→瞻婆村→揵荼村(17b)→负弥城(17b)→波婆城(18a)→拘夷那竭城(19a,即拘尸城,拘夷城),释迦牟尼在此涅槃 〔168〕 。看样子他是自知病将不起想赶回老家的。第四张图根据的是Sutta Nip

1,11a),他游行的路线是竹园(12a)→巴陵弗城(12a,即华氏城)→渡恒河(12c)→拘利村(13a)→那陀村(13a)→毗舍离国(13b,即吠舍厘)→竹林丛(14c)→遮婆罗塔(15b)→香塔(16c)→菴婆罗村→瞻婆村→揵荼村(17b)→负弥城(17b)→波婆城(18a)→拘夷那竭城(19a,即拘尸城,拘夷城),释迦牟尼在此涅槃 〔168〕 。看样子他是自知病将不起想赶回老家的。第四张图根据的是Sutta Nip ta。

ta。

这四张示意图本身已经非常清楚。只要把第二张、第三张和第四张同第一张对比一下,就可以看出,释迦牟尼出家、成道前后由北向南所走的道路,在涅槃前由南向北所走的道路,以及波婆梨弟子们由南向北所走的道路,基本上都是当时的商路。一些小的村庄可能离开大路,估计也不会太远。不这样也是不可能的。商路是多少千年以来商人们用双脚踏出来的。最初有一个摸索的过程,也可能走一些弯路。后来走得次数多了,时间长了,才找出一条最好走、最安全、最短的道路。这样就形成了古代的所谓商路。除非是笨伯,决不会丢开现成的路不走而独辟蹊径。世界各国莫不如此。释迦牟尼和他的弟子们不是商人;但是既然要出门远行,也必然选择最易走的路,而商路正是这样的路。因此,释迦牟尼本人和他身后的和尚们就在路上同商人结成了伙伴,互相帮助,利害与共;遇到盗贼,共同防御;遇到关卡,合谋偷渡。这样一来,商人与和尚更增加了感情。

(七)《罗摩衍那》中的商人

3.7.1 现在我想谈一谈《罗摩衍那》中的商业活动和商人。印度古代两部大史诗内容丰富,包罗万象,把印度古代社会绘制成了一幅色彩绚丽的画卷。两部史诗有共性,也有特性。《摩诃婆罗多》产生于印度西部,这里是婆罗门保守思想的据点。这情况必然反映在这一部大史诗中。而《罗摩衍那》则产生于印度偏东地区,这里思想进步而活跃,许多反婆罗门保守思想的哲学和宗教派别都源于此地,佛教和耆那教是其中最著名的。基于这种情况,这两部史诗对商业和商人的态度也必然有所不同。《摩诃婆罗多》我们在这里暂且不谈,我只谈一下《罗摩衍那》的情况。

在《罗摩衍那》中,商人占有相当重要的地位。在这里,贸易活动是一种经常的活动,城市是活动的中心。在本书里面,同商业有联系的一些名词和术语都可以找得到,比如:vikraya(贩卖)、mūlya(价格)、pa ya(商品)、pa

ya(商品)、pa yaphala(利润)、n

yaphala(利润)、n n

n panya(各种商品)等等都是。详细情况请参阅Ananda Guruge,The Society of the R

panya(各种商品)等等都是。详细情况请参阅Ananda Guruge,The Society of the R m

m yana,Maharagama,Ceylon 1960中有关的章节,这里不再细谈。

yana,Maharagama,Ceylon 1960中有关的章节,这里不再细谈。

我现在从《罗摩衍那》中选出一些颂来说明商人在当时印度东方的处境:

1.1.79 〔169〕 这一颂讲到四个种姓读了《罗摩衍那》,都会得到好处。四姓的名称和顺序是婆罗门、刹帝利、商人、首陀罗。按照传统的说法,第三位是吠舍,在这里却是商人。可见此时的商人就等于吠舍,这同玄奘《大唐西域记》里的说法完全一样。至于吠舍这名称为何竟不出现,这在巴利文佛典和汉译佛经中是司空见惯的事。在佛典以后的梵文古典文学著作中,也有这个现象,比如在 a

a din的著作中讲到四姓时就没有吠舍 〔170〕 。请参阅上面3.5.6。

din的著作中讲到四姓时就没有吠舍 〔170〕 。请参阅上面3.5.6。

2.1.35 十车王想给罗摩灌顶,邀请的参加典礼的人中间有“各式各样的城镇居民”。这里虽然没有明确点明商人,但是商人必然包括在里面。

2.6.12

在商人们的铺子里,

那里充盈着各种货物。

可见阿逾陀城里商业兴隆的情况。

2.13.2 商人同大臣们和将军们一起来参加罗摩的灌顶典礼,可见商队首领地位之高,他们可以出入宫廷。商队头领算是朝廷官员。

2.77.11 婆罗多到森林中去迎接罗摩回城,同他一起来的有各种各样的人,其中有“受尊敬的城里的商人”。

2.94.35 罗摩在森林中询问婆罗多城里面的情况,他提到婆罗门、刹帝利和吠舍是否都各安其业,没有提到首陀罗。

7.56.3 设睹卢祇那出征时带着货物、商人和优伶。商人可能是随军的同士兵做生意的,也可能是同所到之处的居民做买卖的。

7.65.7 四个种姓完整地提出。

7.66. 17四个种姓也完整地提了出来。之所以这样完整,可能是由于第七篇晚出之故。

3.7.2 从上面简略地介绍中可以看出,商人在《罗摩衍那》中地位是重要的。他们能够同帝师婆罗门、大臣和将军等一起出席宫中的重要典礼,这在当时印度东部是不足怪的。在保守的西部,情况将是另外一种样子。在古和阗文《罗摩衍那》中讲到十车王和儿子与大臣和商人共同统治国家(见Bulletin of the School of Oriental and African Studies,Vol. X,Part 1 and 3,pp. 1939,2801)。在这里,商人的地位更突出。

四 商人与佛教关系密切的原因

4.1.1 上面我用了相当长的篇幅从不同的方面论证了印度古代商人与佛教之间的密切关系,也讲到了印度古代商人的起源问题、印度商人阶级的形成以及形成的特点。现在,我觉得是回答我在本文开始时提出来的问题的时候了:释迦牟尼本人以及他的弟子和再传弟子为什么都同商人有那么密切的关系?其中原因千头万绪,异常复杂。我只能尽上我的力量从以下几个方面来加以论证:(1)经济关系;(2)来源关系;(3)意识形态;(4)共同的历史使命。这些因素发挥的作用,也不能完全一样;其中必然有主有从,有轻有重。我将在论证过程中加以说明。我在这里遵循的原则是马克思的两句话:“我们不把世俗问题化为神学问题。我们要把神学问题化为世俗问题。”(《论犹太人的问题》,《马克思恩格斯全集》第一卷,第425页)我认为,这是最正确的原则。

(一)经济关系

a.商人是施主

4.1.2 要讲商人与佛教的关系,首先要讲经济关系。因为,同世界上其他宗教徒一样,佛教徒也不从事物质生活资料的生产活动,他们在经济上必须依靠信徒,才能维持生活。在这里,关键问题是什么样的信徒,哪一个阶级的信徒?在依靠什么信徒这一点上,世界宗教不尽相同。有的宗教依靠平民老百姓,有的依靠国王、皇亲、贵族,而佛教则是依靠商人,这是它同其他宗教不同的地方,也是值得我们深思的地方。

在佛教典籍中,向僧伽布施的人有一个专门的称呼,梵文和巴利文都是d napati,意译施主,音译陀那钵底、旦那、檀那、檀越等,还有一个意音混合的译名:檀主,檀是d

napati,意译施主,音译陀那钵底、旦那、檀那、檀越等,还有一个意音混合的译名:檀主,檀是d na的音译,主是pati的意译。不管他们在社会上是什么职业,属于什么阶级,佛徒统呼之曰施主。向僧伽布施的人当然不限于商人,其他阶级或阶层的人物也出钱出物,布施僧伽。但是从我搜集到的资料来看,积极在经济上支持佛教的人主要是商人。有的国王也支持佛教,但是从数量上来看远远比不上商人。

na的音译,主是pati的意译。不管他们在社会上是什么职业,属于什么阶级,佛徒统呼之曰施主。向僧伽布施的人当然不限于商人,其他阶级或阶层的人物也出钱出物,布施僧伽。但是从我搜集到的资料来看,积极在经济上支持佛教的人主要是商人。有的国王也支持佛教,但是从数量上来看远远比不上商人。

商人们积极出钱出物,供应僧伽。结果是,佛徒得到衣食之资,商人得到精神上的慰藉,甚至物质上的好处,皆大欢喜,各得其所。我在上面第二节中举了大量的例子,来说明商人向佛徒布施的情况。比如2.1.3,长者烹制了美食,请比丘来吃;2.1.5,估客让自己的老婆给比丘作衣裳;2.1.7,估客供给尼姑食物;2.1.9,比丘把估客们外出经商路上食用的食品吃光;2.1.10,优婆塞设饮食,招请同名的比丘来吃。除了供给佛徒饮食、衣服之外,商人还向他们布施许多别的东西,其中包括蒜(2.4.5)、葡萄(2.4.7)、酥(2.4.8)、垫子(2.4.9)、毛毯(2.4.12)等等。总之,和尚所需的一切食用之物,商人无不布施。没有这些布施,和尚是连一天也活不下去的。

b.二者都以城市为据点

4.1.3 在古代,商人一般都居住在城市中,吃城外农村中农民生产的剩余粮食,他们有时也把农村的粮食当做商品拿来做生意,有一些农产品也是他们买卖的对象。在一些国家的历史上,城市的兴起同商人有密不可分的联系。郭沫若主编的《中国史稿》中说:“大都市是工商业者集中的地方,也是贵族、官僚和大地主聚居的地方。” 〔171〕 这是古代各国共有的现象。我在上面3.6.2中分析了一个字:negama,意思是“住在城镇里的人”,同时也有“商人”的意思,可见商人与住在城镇里的人是二位一体。这里还要补充一句:商人是住在城镇里的人;但是住在城镇里的人并不都是商人。商人住在城镇里,除了做买卖以外,还有一些别的活动。国王要找商人备咨询,商界也需要在朝廷上有自己的人,必要时可以通风报信。因此商界的头子se

hi每日要三进王宫 〔172〕 。朝廷每有大典,被邀请参加的人中就有商人。我在上面3.7.1讲《罗摩衍那》时已经讲到这情况,请参阅。

hi每日要三进王宫 〔172〕 。朝廷每有大典,被邀请参加的人中就有商人。我在上面3.7.1讲《罗摩衍那》时已经讲到这情况,请参阅。

商人是这个样子。佛教徒怎样呢?按理说,和尚们不一定非住在城市中不行。我们甚而可以说,如果真想修身养性,澄心寡欲,还是以住在城外为佳。中国古诗中有一句话:“天下名山僧占多”,透露的就是这个道理。但是,根据我自己多年来读佛经的印象,印度佛教是在城市中成长起来的一个宗教,和尚都住在城市里,同商人住在一起。我在上面2.2.1—2.2.35里举了大量商人同和尚结伴旅行的例子,其中很多讲的都是商人同和尚结伴从一个城市到另一个城市去旅行的故事。他们共同合谋偷税漏税也都发生在城关附近。我读佛经,特别是汉文和巴利文的佛本生经,还得到一个印象,这就是,里面讲的几乎都是城市里的事,很少讲到农村。我多少年来在脑筋里就有一个问号:为什么马克思、恩格斯常常提到的农村公社在佛经里面几乎看不到任何影子呢?我自己对于这个问题的回答是:佛教是以城市为大本营的,对乡村情况不了解,没兴趣。后来当然也到乡村去传教;但是在最初他们传教的对象只是住在城市里的商人。佛祖释迦牟尼的活动场所就是大城市。根据佛典的记载,他每年夏坐的地方都是城市,夏坐和平时停留的地方,所谓什么精舍之类,也都在大城市中,有的就是大商人赠送给他的。他同当时的国王也有深厚的交情 〔173〕 ,同大商人一样,也是出入宫廷,结交官府。总之,有这样一个在大城市中共同居住的背景,商人与佛徒关系密切就又增加了一个条件。在经济上,佛徒有求于商人;在政治上双方互相依靠。于是密切的关系就更加密切起来了。

c.共同合谋偷税漏税

4.1.4 我在上面2.3.1—2.3.17中列举了一些商人同和尚狼狈为奸、走私漏税的事例。在2.7.6中对此事作了一些分析。如果佛经的律部不记载这些事例的话,凭空想是谁也想不出来的。一个看破红尘出家修行的僧尼竟然同商人勾结起来干这些非法的勾当,可见当时僧尼已经堕落到何等地步。在漏税偷越海关的活动中,绝大部分没有说明是什么商品,只说是“物”。这个“物”可能包括很多东西,我们现在已经无法确定。见2.3.2;2.3.3;2.3.4;2.3.6;2.3.7;2.3.8;2.3.11;2.3.12;2.3.13;2.3.14;2.3.16;2.3.17等等。有一个地方讲到 :2.3.5。另一个地方讲到白叠:2.3.9。有两个地方讲到珍珠:2.3.1;2.3.15。我看,什么商品漏税,这无关重要;问题的关键在于漏税这个活动。至于究竟是和尚可以免税,从而商人沾了和尚的光,还是商人可以免税,从而和尚沾了商人的光,这也无关大局。重要的是双方合谋,蒙混过关。这说明了商人同和尚在这方面亲密无间的关系。在上面2.2.1—2.2.35中,我列举了大量双方结伴旅行的事例,结伴的原因当然也是多种多样的,共同合谋偷漏关税,肯定是其中之一。

:2.3.5。另一个地方讲到白叠:2.3.9。有两个地方讲到珍珠:2.3.1;2.3.15。我看,什么商品漏税,这无关重要;问题的关键在于漏税这个活动。至于究竟是和尚可以免税,从而商人沾了和尚的光,还是商人可以免税,从而和尚沾了商人的光,这也无关大局。重要的是双方合谋,蒙混过关。这说明了商人同和尚在这方面亲密无间的关系。在上面2.2.1—2.2.35中,我列举了大量双方结伴旅行的事例,结伴的原因当然也是多种多样的,共同合谋偷漏关税,肯定是其中之一。

d.和尚不许捉金银

4.1.5 释迦牟尼(姑且假定是他吧!)规定,僧尼不许捉金银,不许做买卖。我在上面从佛典律中举出了一些律条。2.5.1:贩卖求利,尼萨耆波逸提;与白衣(俗人)交易,突吉罗;捉金银,尼萨耆波逸提;2.5.3和2.5.7:自手取金银,尼萨耆波逸提;2.5.6:沙门释子不应畜金银;2.5.10:为利而买,买了不卖,突吉罗;卖了不买,突吉罗;买了又卖,尼萨耆波逸提。最后这一个律条疑有错简,但内容还是清楚的。突吉罗和尼萨耆波逸提,表示犯错误的程度和应得的处分。突吉罗,梵文是du k

k ta,巴利文是dukka

ta,巴利文是dukka a:“突吉罗”这三个字显然是从一种与巴利文近似的俗语译过来的,《翻译名义大集》9225,译为“作罪,小过”,是过失中最轻微的。尼萨耆波逸提,梵文是naihsargika-p

a:“突吉罗”这三个字显然是从一种与巴利文近似的俗语译过来的,《翻译名义大集》9225,译为“作罪,小过”,是过失中最轻微的。尼萨耆波逸提,梵文是naihsargika-p yattika,巴利文是nissaggiya-p

yattika,巴利文是nissaggiya-p cittiya,《翻译名义大集》8360,译为“令堕”,显然认为p

cittiya,《翻译名义大集》8360,译为“令堕”,显然认为p yittika(p

yittika(p cittiya)这个字是从字根√pat来的。这种过失共有30种,《翻译名义大集》称之为“三十作弃堕”,是比突吉罗严重的过失。在这30种中,《翻译名义大集》8403:“触金银”,梵文j

cittiya)这个字是从字根√pat来的。这种过失共有30种,《翻译名义大集》称之为“三十作弃堕”,是比突吉罗严重的过失。在这30种中,《翻译名义大集》8403:“触金银”,梵文j tarūparajata-spar

tarūparajata-spar anam,算是一种。根据这两个名词来解释2.5.10,可以看出,为谋利买了不卖或者卖了不买,都只能算是轻微的过失:突吉罗;但是买了又卖,有了买卖两方面的行动,罪过就严重了:尼萨耆波逸提。换句话说,要有赎罪的行动。总起来,我们可以说,僧尼亲自用手拿金子和银子,算是一种不大不小的罪过。

anam,算是一种。根据这两个名词来解释2.5.10,可以看出,为谋利买了不卖或者卖了不买,都只能算是轻微的过失:突吉罗;但是买了又卖,有了买卖两方面的行动,罪过就严重了:尼萨耆波逸提。换句话说,要有赎罪的行动。总起来,我们可以说,僧尼亲自用手拿金子和银子,算是一种不大不小的罪过。

为什么禁止和尚和尼姑拿金银呢?我想,原因并不复杂,无非是想让他们丢掉对尘世的依恋。在这一方面,佛典律中有许多规定,规定僧尼不许有私有财产,规定他们只能占有最少量的生活和宗教行持的必需品:身上穿的袈裟、手里拿的乞食用的钵、脚上穿的鞋、剃头用的剃刀、为了防止饮水时把虫子(生物)喝到肚子里去而用来漉水的漏子等等,超过这一些是绝对不允许的。金银自古以来就是财富的象征,僧尼不但不允许占有,连拿一拿、摸一摸也算是罪过。这就是僧尼不许捉金银这一条戒律产生的根源。佛教在督促僧尼抛弃俗物,潜心静修,誓期涅槃,跳出轮回方面,防微杜渐,煞费苦心。《后汉书》卷六十下记载襄楷于延熹九年(公元166年)上书桓帝说:“浮屠不三宿桑下,不欲久,生恩爱,精之至也。”连在一个地方睡上三宿都不行,生怕他们产生了恋恋难舍之心,金子和银子如何敢让他们捉拿触摸呢?

(二)来源关系

e.二者在思想上同源

4.2.1 我在这里首先要对“来源”二字加以解释。我说“同源”,并不是说商人与佛教徒二者同出于一个地区,或者同出于一个时代,或者同出于一个宗派;也不是说二者同出于任何别的东西。我只是想说,他们之间在思想中,在感情上有某种微妙的、外面难以看得出来的联系。不承认有这种联系,只是从经济关系方面来解释他们之间的关系,有很多现象是难以解释得通的。斯大林在讲到形成一个民族的四个条件时,其中一个条件就是共同的心理状态。我看,商人与佛教徒之间确实有一些共同的心理状态。

我在上面已经详尽地论证了古代印度商人源于印度河流域的情况。他们原先不是雅利安人。随着社会的发展,在雅利安人中后来也出现了商人。但是保守的婆罗门和受婆罗门影响严重的人,始终认为商人“非我族类”,贬低抑压,无所不用其极。按照D. D.Kosambi的说法(参阅上面3.5.7),印度商人阶级在历史上一直受了几千年压抑,到了20世纪才抬起头来。这可能与婆罗门的偏见有关。

新兴的佛教的教徒,在人种方面与印度河流域的人没有关联,在语言和风习方面也没有任何共同之处。但是原出于印度河流域原始居民的印度商人,同后来出现于恒河流域的佛教徒,在思想上,在感情上,确实有某些联系。他们都是受婆罗门歧视的,他们都是非正统的异端,他们对于婆罗门都有对抗情绪。“同声相应,同气相求”,在思想上和感情上,起一些共鸣,这是完全可以理解的。根据对婆罗米字母铭文的统计,商人对婆罗门仍然施舍;但是对佛教的布施远远超过婆罗门。这一个事实同我上面的看法是符合的。

也许会有人认为,我这些想法都只能是主观臆断。我不否认其中有某些臆断的成分,但是,如果不这样“臆断”,有些现象就无论如何也解释不了。比如,上面2.2.7;2.2.8;2.2.9讲到和尚与商人同行,在大便、小便、纵气(放屁)等方面都要照顾商人,这些行动只能在下风进行,不能在上风,免得熏着商人。这样精心的照顾,这样细腻的感情,连想象力丰富的小说家也难以想到和感到,而印度的和尚却非做到不行,其中消息不是十分耐人寻味吗?2.2.18讲到估客关心比丘的安全。2.2.11讲到佛教对商人的无限信任:比丘尼外出必有商人为伴。所有这一切都说明,商人与佛教简直如水乳交融。不从他们的灵魂深处,不从思想上和感情上去探索原因,原因是无法发觉的。

(三)意识形态

f.ahi s

s

4.3.1 ahi s

s ,来源于字根√han,“杀戮”,“打击”,加上前缀a-,“不”,“非”,形成一个名词,意思是“不杀生”,“非暴力”等等。

,来源于字根√han,“杀戮”,“打击”,加上前缀a-,“不”,“非”,形成一个名词,意思是“不杀生”,“非暴力”等等。

这个伦理概念,或伦理价值标准,不是佛教和耆那教的发明创造,虽然在一般人的思想中总是把这个概念同这两个宗教联系在一起。这个概念,在印度哲学宗教史上,由来已久。在奥义书中,比如说Ch ndogya-upnai

ndogya-upnai ad中,已有萌芽;虽然还没有形成这个专名词,但思想内涵是非常清楚的。在大史诗《摩诃婆罗多》中,虽然这部书的基调仍然重视畜牧,重视祭祀,书中的国王几乎没有一个对农业发生兴趣的,但是ahi

ad中,已有萌芽;虽然还没有形成这个专名词,但思想内涵是非常清楚的。在大史诗《摩诃婆罗多》中,虽然这部书的基调仍然重视畜牧,重视祭祀,书中的国王几乎没有一个对农业发生兴趣的,但是ahi s

s paramo dharma

paramo dharma (不杀生或非暴力是至高无上的达磨——法)却在几个地方都可以找到 〔174〕 。在法论(Dharma

(不杀生或非暴力是至高无上的达磨——法)却在几个地方都可以找到 〔174〕 。在法论(Dharma

stra)和古事记(Pur

stra)和古事记(Pur

a)中,一方面允许杀生食肉,杀生祭祀,另一方面又强调ahi

a)中,一方面允许杀生食肉,杀生祭祀,另一方面又强调ahi s

s 。《摩奴法论》X. 63就讲到不杀生,可是这一部法论的基本态度是并不反对祭祀的。所有这一切都是显而易见的矛盾。Ch

。《摩奴法论》X. 63就讲到不杀生,可是这一部法论的基本态度是并不反对祭祀的。所有这一切都是显而易见的矛盾。Ch ndogya-upani

ndogya-upani ad规定,除了在tirtha(朝拜圣地)以外,不许伤害任何生灵。这是否意味着在朝拜圣地允许杀生祭祀而在别的地方则不允许呢?有一些古事记,比如说Brahm

ad规定,除了在tirtha(朝拜圣地)以外,不许伤害任何生灵。这是否意味着在朝拜圣地允许杀生祭祀而在别的地方则不允许呢?有一些古事记,比如说Brahm

a-pur

a-pur

a,一方面宣扬不杀生,同时又反对把不杀生这一条戒律引向极端。Kane又指出,过去所有的法经都允许杀生食肉,杀生祭祀。连比较晚出的《吠檀多经》Ⅲ.1.25都不承认杀生祭祀是不洁的。家庭经和法经有的地方认为,连母牛都是可以杀的 〔175〕 。所有这一切都隐约透露出婆罗门提倡不杀生忸怩作态欲行又止的尴尬情景。看来提倡不杀生是违反他们的意愿的,可是又迫于什么外在的压力不提倡一下又不行。这就是关键之所在。

a,一方面宣扬不杀生,同时又反对把不杀生这一条戒律引向极端。Kane又指出,过去所有的法经都允许杀生食肉,杀生祭祀。连比较晚出的《吠檀多经》Ⅲ.1.25都不承认杀生祭祀是不洁的。家庭经和法经有的地方认为,连母牛都是可以杀的 〔175〕 。所有这一切都隐约透露出婆罗门提倡不杀生忸怩作态欲行又止的尴尬情景。看来提倡不杀生是违反他们的意愿的,可是又迫于什么外在的压力不提倡一下又不行。这就是关键之所在。

外在的压力究竟何在呢?压力产生的原因可能是,雅利安人在五河流域居住的后期,特别是在他们向东方迁徙到了恒河盆地以后,生活环境改变了,生活条件也改变了,人口越来越多,只靠吃牛羊等牲畜难以生活下去,必须转向农业,而杀生与农业是有矛盾的。他们被迫,非改变不行。这一点,连婆罗门中的有识之士也不能视而不见。因此在创作法经、法论和奥义书中就必然留下痕迹。世界上一切伦理概念都与现实的物质生活有联系,古代印度也不能例外。

上面这几段话是想说明,ahi s

s 这个概念是在佛教和耆那教兴起以前婆罗门的一些经典中已经形成。到了公元前6世纪、前5世纪这两个宗教兴起以后把这个概念接了过来,加以发扬光大。我讲公元前6世纪、前5世纪,是讲释迦牟尼和大雄生存的时代。ahi

这个概念是在佛教和耆那教兴起以前婆罗门的一些经典中已经形成。到了公元前6世纪、前5世纪这两个宗教兴起以后把这个概念接了过来,加以发扬光大。我讲公元前6世纪、前5世纪,是讲释迦牟尼和大雄生存的时代。ahi s

s 得到发扬实际上一定比这个时期要晚。不管怎样,他们为了完善自己的学说,达到自己的目的,把ahi

得到发扬实际上一定比这个时期要晚。不管怎样,他们为了完善自己的学说,达到自己的目的,把ahi s

s 纳入自己教义的框框中,好像为他们所垄断了。但是,仔细分析起来,二者纳入的情况又有所不同。大家都知道,ahi

纳入自己教义的框框中,好像为他们所垄断了。但是,仔细分析起来,二者纳入的情况又有所不同。大家都知道,ahi s

s 出现在佛教的“五戒”(pa

出现在佛教的“五戒”(pa ca

ca īla)中。所谓五戒是:不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒。这五戒并不是佛教的发明创造。耆那教也有类似的戒条。据传说,P

īla)中。所谓五戒是:不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒。这五戒并不是佛教的发明创造。耆那教也有类似的戒条。据传说,P r

r va Tīrtha

va Tīrtha kara倡导四戒:不杀生、不妄语、不偷盗、丢弃财富。后来大雄添上了一戒:不邪淫,凑成了五戒 〔176〕 。佛教的五戒和耆那教的五戒,互相因袭,显而易见。但是他不是自我作古,而是因袭婆罗门教的说法。在因袭中不同之处在于,耆那教把不杀生引向极端,范围包括一切生物;他们认为连植物也有灵魂 〔177〕 。因而也不能伤害。而佛教徒则强调在促进或防止暴力时人们的行动的伦理问题,范围只限制在人身上,不像耆那教那样漫无边际。二者间的区别就在这里。

kara倡导四戒:不杀生、不妄语、不偷盗、丢弃财富。后来大雄添上了一戒:不邪淫,凑成了五戒 〔176〕 。佛教的五戒和耆那教的五戒,互相因袭,显而易见。但是他不是自我作古,而是因袭婆罗门教的说法。在因袭中不同之处在于,耆那教把不杀生引向极端,范围包括一切生物;他们认为连植物也有灵魂 〔177〕 。因而也不能伤害。而佛教徒则强调在促进或防止暴力时人们的行动的伦理问题,范围只限制在人身上,不像耆那教那样漫无边际。二者间的区别就在这里。

在几千年的发展过程中,ahi s

s 的含义越变越繁多。根据Romila-Thapar的归纳,约有以下这些不同的含义:一,反对杀生致祭,祭祀是吠陀婆罗门宗教的核心。巴利文A

的含义越变越繁多。根据Romila-Thapar的归纳,约有以下这些不同的含义:一,反对杀生致祭,祭祀是吠陀婆罗门宗教的核心。巴利文A guttara Nik

guttara Nik ya Ⅳ.42—45,反复论证杀生无益。这可能与游牧部落转化为农民的现象相一致的。牲畜可以给农业提供劳动力和肥料,杀生致祭,耗尽牲畜财富,对农业是不利的。

ya Ⅳ.42—45,反复论证杀生无益。这可能与游牧部落转化为农民的现象相一致的。牲畜可以给农业提供劳动力和肥料,杀生致祭,耗尽牲畜财富,对农业是不利的。 atapatha Br

atapatha Br hma

hma a只是顺便提到不应该伤害母牛。主要是由于佛教和耆那教的论辩,才把禁止的范围由禁止杀生扩大到禁止暴力本身。二,新的城市集团反对非城市集团(社会)任意地没有目的地破坏财富的面子经济(prestige economy)。三,反对部落之间的战争,鼓励农业和商业的发展,让刹帝利和se

a只是顺便提到不应该伤害母牛。主要是由于佛教和耆那教的论辩,才把禁止的范围由禁止杀生扩大到禁止暴力本身。二,新的城市集团反对非城市集团(社会)任意地没有目的地破坏财富的面子经济(prestige economy)。三,反对部落之间的战争,鼓励农业和商业的发展,让刹帝利和se

hi都能得到好处。四,反对使用暴力推行极权政治。由janapada转变为王国,国王们力图扩大地盘,因而动用武力,发生战争。受战争之害最严重的是农民和商人。五,不杀生破坏了仪式化的战争(ritualized wars),也就是在举行了马祠(a

hi都能得到好处。四,反对使用暴力推行极权政治。由janapada转变为王国,国王们力图扩大地盘,因而动用武力,发生战争。受战争之害最严重的是农民和商人。五,不杀生破坏了仪式化的战争(ritualized wars),也就是在举行了马祠(a vamedha)之后国王企图吞并祭马所漫游过的国土而引起的战争。六,不杀生非暴力可以缓和常常出现的紧张状态。七,在哲学和伦理学水平上,有意识的非暴力(这与怯懦完全不同)是最高伦理立场的表现。对于非暴力的信赖只能来源于对自己内在道德(正义)的信心。有人说,佛的非暴力主张代表和平主义的消极哲学。佛不宣传革命叛逆,这是解决社会弊端的一种和解的伦理学,在这个意义上来讲,和平主义的消极方面也是未可厚非的 〔178〕 。Romila Thapar的归纳大体上就是这个样子。我们大家都知道,印度民族解放运动的领袖甘地最著名的主张之一就是非暴力。对于这个主张的评价五花八门,我们在这里不去讨论。我个人认为,至少不应该把这个主张全盘否定 〔179〕 。

vamedha)之后国王企图吞并祭马所漫游过的国土而引起的战争。六,不杀生非暴力可以缓和常常出现的紧张状态。七,在哲学和伦理学水平上,有意识的非暴力(这与怯懦完全不同)是最高伦理立场的表现。对于非暴力的信赖只能来源于对自己内在道德(正义)的信心。有人说,佛的非暴力主张代表和平主义的消极哲学。佛不宣传革命叛逆,这是解决社会弊端的一种和解的伦理学,在这个意义上来讲,和平主义的消极方面也是未可厚非的 〔178〕 。Romila Thapar的归纳大体上就是这个样子。我们大家都知道,印度民族解放运动的领袖甘地最著名的主张之一就是非暴力。对于这个主张的评价五花八门,我们在这里不去讨论。我个人认为,至少不应该把这个主张全盘否定 〔179〕 。

在上面列举的这许多含义中,与商人有密切关联的是第四种。不杀生非暴力的学说反对战争,这是很明显的,而最怕战争的是商人和农民。因此,我们可以说,佛教的这一种不杀生非暴力的学说对商人是有利的,商人是拥护这种学说的。在意识形态领域内,不杀生非暴力的学说随即成了密切商人与佛教之间的关系的粘合剂。

g.转轮圣王

4.3.2 转轮圣王,梵文是cakravartin,巴利文是cakkavattin,cakra是轮,vartin是转,意思合起来是大皇帝,最高统治者,他的车轮可以满世界转动,不受阻碍。对cakra这个字,也有不同的解释,比如K īrasv

īrasv min就把cakravartin这个词儿解释为“对一个国王集团行使统治权的人”,把cakra理解为“集团”。他认为,cakravartin也可以理解为“让这个领域(指王国)服从自己的命令的人”,把cakra理解为“领域” 〔180〕 。不管对cakra这个字怎样理解,cakravartin的意思是大皇帝则是没有异议的。

min就把cakravartin这个词儿解释为“对一个国王集团行使统治权的人”,把cakra理解为“集团”。他认为,cakravartin也可以理解为“让这个领域(指王国)服从自己的命令的人”,把cakra理解为“领域” 〔180〕 。不管对cakra这个字怎样理解,cakravartin的意思是大皇帝则是没有异议的。

这样一个世界大皇帝的形象,在印度古代许多教派的典籍中都可以找到。在属于婆罗门思想体系的著作里萌芽较早,比如Maitrī Upani ad讲到15个cakravartin;大史诗《摩诃婆罗多》中也讲到cakravartin。《罗摩衍那》竭力宣扬国王的神圣与权威;3.1.18说,国王是天帝因陀罗的四分之一。Kau

ad讲到15个cakravartin;大史诗《摩诃婆罗多》中也讲到cakravartin。《罗摩衍那》竭力宣扬国王的神圣与权威;3.1.18说,国王是天帝因陀罗的四分之一。Kau alya的Artha

alya的Artha

stra Ⅰ,13让一个密探在城中居民(paura)和乡村居民(j

stra Ⅰ,13让一个密探在城中居民(paura)和乡村居民(j napada)中散布流言,说国王发挥因陀罗和阎摩的作用,因为他们的赏罚是人们看得到的。这部书中(Ⅸ,1)把一个转轮圣王的疆土规定为自南向北,自海洋到喜马拉雅山,用一条直线来量,是1000由旬。Kau

napada)中散布流言,说国王发挥因陀罗和阎摩的作用,因为他们的赏罚是人们看得到的。这部书中(Ⅸ,1)把一个转轮圣王的疆土规定为自南向北,自海洋到喜马拉雅山,用一条直线来量,是1000由旬。Kau alya还使用c

alya还使用c turanto r

turanto r j

j 这个词儿,意思是“统治大地直至四方极限的国王”。在古事记中,比如说在V

这个词儿,意思是“统治大地直至四方极限的国王”。在古事记中,比如说在V yupur

yupur

a 57.72,说在过去和未来的manvantara(一个Manu的时期,等于1.2万天年,432万人年)中,转轮圣王都出现。

a 57.72,说在过去和未来的manvantara(一个Manu的时期,等于1.2万天年,432万人年)中,转轮圣王都出现。

但是,对转轮圣王宣扬得最起劲的是佛教。在各种文字的佛典中,“转轮圣王”这个词儿几乎到处可见。释迦牟尼一降生,预言家就对他作了预言:

《太子瑞应本起经》卷上:

王者生子而有三十二大人相者,处国当为转轮圣王,主四天下,七宝自至,行即能飞,兵仗不用,自然太平。 〔181〕

《普曜经》卷二:

王者生子而有三十二大人相者,处国当为转轮圣王,自然七宝,千子,主四天下,治以正法。 〔182〕

《方广大庄严经》卷三:

王之圣子具此三十二大人之相,分明显著。如是之相,唯诸佛有,非轮王有。 〔183〕

《佛本行集经》卷十:

大王!如是诸相,非是转轮圣王之种。大王!如是相者,皆是诸佛菩萨之相。 〔184〕

以上只是几个例子,这一类的例子还多得很,不一一列举了。

至于以转轮王命名的佛经也可以找到一些。讲到佛经中提到转轮圣王的地方,那就多得不可胜数。我在下面只举几个例子:

《长阿含经》卷六(六)《转轮圣王修行经》 〔185〕 ;

《中阿含经》卷十一(五八)《七宝经》 〔186〕 ;

同上经,卷十五(七〇)《转轮王经》 〔187〕 ;

《轮王七宝经》 〔188〕 ;

《妙法莲华经》卷一 〔189〕 ;

《大方广佛华严经》卷五 〔190〕 ;

《无量寿经》卷下 〔191〕 ;

《十诵律》卷三 〔192〕 ;

《根本说一切有部毗奈耶药事》卷十三 〔193〕 ;

《阿毗达磨俱舍论》卷十二 〔194〕 ;

《瑜伽师地论》卷四十 〔195〕 。

例子就只举这几个,其余的也不一一列举了。

印度古代的教派,特别是佛教,这样不厌其烦地大肆宣扬所谓转轮圣王的威德,好像印度古代历史上真曾有过这样一种人物。但是事实却正相反。印度古代从来没有过统一的大帝国,当然不会有类似转轮圣王的人物。阿育王虽然开疆拓土,征战不休,但也没有能统一全印度。他的疆土,从新近发现的碑铭来看,要比过去历史书上讲的大得多,可也够不上一个c turanto r

turanto r j

j ,其余的帝王更勿论矣。为什么在比阿育王更早的年代里竟然有转轮圣王的形象呢?我认为,这只表达了印度老百姓渴望统一的愿望,他们在现实生活中感觉到小国纷起,连年征战,刀光剑影,民不聊生。他们梦想能出一个转轮圣王,剪除群雄,统一全印,让人民过上太平日子。在老百姓中最厌恶战争的是农民和商人,后者尤甚。国家不统一,小国林立,收税关卡,到处可见,这对于商人是一个极大的负担。比如说,在水路的交叉地带,商人要缴纳双重税:摩揭陀国王的官员收一份,离车人也要收一份,商人怨声载道 〔196〕 。当时的国家在一定程度上控制商业和手工业。国家垄断矿山,垄断造币,控制价格,设立种种名目的税:入口税、出口税、入市税、消费税等等。全国分为许多站,站站收税 〔197〕 。一国如此,其他国家亦然。给商人造成的麻烦,可以想见。而且路上盗匪很多,成伙结队,抢劫行旅。还有林中野人,什么Mleccha,什么Kir

,其余的帝王更勿论矣。为什么在比阿育王更早的年代里竟然有转轮圣王的形象呢?我认为,这只表达了印度老百姓渴望统一的愿望,他们在现实生活中感觉到小国纷起,连年征战,刀光剑影,民不聊生。他们梦想能出一个转轮圣王,剪除群雄,统一全印,让人民过上太平日子。在老百姓中最厌恶战争的是农民和商人,后者尤甚。国家不统一,小国林立,收税关卡,到处可见,这对于商人是一个极大的负担。比如说,在水路的交叉地带,商人要缴纳双重税:摩揭陀国王的官员收一份,离车人也要收一份,商人怨声载道 〔196〕 。当时的国家在一定程度上控制商业和手工业。国家垄断矿山,垄断造币,控制价格,设立种种名目的税:入口税、出口税、入市税、消费税等等。全国分为许多站,站站收税 〔197〕 。一国如此,其他国家亦然。给商人造成的麻烦,可以想见。而且路上盗匪很多,成伙结队,抢劫行旅。还有林中野人,什么Mleccha,什么Kir ta也是神出鬼没,伺机抢劫。因此商人们都希望有一个国王能保证商路畅通 〔198〕 。他们更幻想能有一个转轮圣王,统一大地,直到四方极限。这样一来,缴税可以减少麻烦,商路又能保证安全。商人之乐,莫过此矣。此外,转轮圣王这一个形象总是与ada

ta也是神出鬼没,伺机抢劫。因此商人们都希望有一个国王能保证商路畅通 〔198〕 。他们更幻想能有一个转轮圣王,统一大地,直到四方极限。这样一来,缴税可以减少麻烦,商路又能保证安全。商人之乐,莫过此矣。此外,转轮圣王这一个形象总是与ada da“不使用暴力”相联系,这同上面讲过的ahi

da“不使用暴力”相联系,这同上面讲过的ahi s

s 相似,是很符合商人的愿望的。上面引用的《太子瑞应本起经》中有两句话:“兵仗不用,自然太平”,其含义完全与此相同。总之,佛教着重宣扬转轮圣王,或者是有意投合商人的心意,或者是不谋而合,反正是商人与佛徒“心有灵犀一点通”,一切尽在不言中了。

相似,是很符合商人的愿望的。上面引用的《太子瑞应本起经》中有两句话:“兵仗不用,自然太平”,其含义完全与此相同。总之,佛教着重宣扬转轮圣王,或者是有意投合商人的心意,或者是不谋而合,反正是商人与佛徒“心有灵犀一点通”,一切尽在不言中了。

h. karman

4.3.3 梵文karman,巴利文kamma,汉文音译是羯磨,意译是业,意思是所作所为,是行动。行动一般分为三类:身、口、意。古代印度人认为,行动是因,有因必有果;因有善恶,果有好坏。这表现在轮回转生(punarjanman)上。做善事,来生就转生为比今生要好的个体,或人或神;做恶事,来生就转生为比今生要坏的个体,或人或虫豸动物。没有哪一个人或动物(有的教派连植物都包括在里面)能摆脱这个轮回转生,连神仙也不例外。神仙虽然看来是“终身制”,但并不保证来生。决定来生的就是karman和pu ya(功德)。这种信仰在古代世界几乎所有的国家都有所表现,中国也有。中国的这种信仰可能与印度有千丝万缕的联系。由于这种信仰领域极广,内容又非常吸引人,所以世界上讨论这个问题的学者非常多,讨论的书籍和文章汗牛充栋。请参阅印度学者P. V. Kane的History of Dharma

ya(功德)。这种信仰在古代世界几乎所有的国家都有所表现,中国也有。中国的这种信仰可能与印度有千丝万缕的联系。由于这种信仰领域极广,内容又非常吸引人,所以世界上讨论这个问题的学者非常多,讨论的书籍和文章汗牛充栋。请参阅印度学者P. V. Kane的History of Dharma

stra,Vol. V,PartⅡ,Poona,1962,p. 1530—1612,这里引证繁博,详尽翔实,我不再仔细讨论。

stra,Vol. V,PartⅡ,Poona,1962,p. 1530—1612,这里引证繁博,详尽翔实,我不再仔细讨论。

专就印度而言,这种信仰虽然来源很古,但还不是原始雅利安人的信仰。他们是乐观的,强调现世生活,不大想到死后怎样怎样。在《梨俱吠陀》中,没有这种信仰的痕迹。karman这个字曾多次出现,但不是现在这个含义。其他吠陀中也找不出这个思想。在婆罗门思想体系中追溯来源,最早只能追溯到 atapatha Br

atapatha Br hma

hma a时期。但在这里也只能算是一个萌芽,这里只说,一个人在这一生中做了坏事,在后一生中要受到惩罚。最早的比较系统比较全面的关于业报(karma-vip

a时期。但在这里也只能算是一个萌芽,这里只说,一个人在这一生中做了坏事,在后一生中要受到惩罚。最早的比较系统比较全面的关于业报(karma-vip ka)和轮回转生的学说见于奥义书中,比如说在B

ka)和轮回转生的学说见于奥义书中,比如说在B hadara

hadara yaka Upani

yaka Upani ad Ⅳ. 4.5—7;Ⅲ3.13.A. L. Basham说,这种信仰在公元前7世纪、前6世纪迅速传播开来 〔199〕 ,是有根据的。吠陀时期,人们把大米团子奉献给死去的男性祖先,这种做法同晚出的业报转生说是有矛盾的。但是人们却把二者都保留下来,并行不悖。大史诗《摩诃婆罗多》中讲到,一个人作了恶,子孙要受到报应。被收到《摩诃婆罗多》中的《薄伽梵歌》(Bhagavad-Gīt

ad Ⅳ. 4.5—7;Ⅲ3.13.A. L. Basham说,这种信仰在公元前7世纪、前6世纪迅速传播开来 〔199〕 ,是有根据的。吠陀时期,人们把大米团子奉献给死去的男性祖先,这种做法同晚出的业报转生说是有矛盾的。但是人们却把二者都保留下来,并行不悖。大史诗《摩诃婆罗多》中讲到,一个人作了恶,子孙要受到报应。被收到《摩诃婆罗多》中的《薄伽梵歌》(Bhagavad-Gīt )中隐约透露出业报思想。在《摩奴法论》Ⅲ. 100,

)中隐约透露出业报思想。在《摩奴法论》Ⅲ. 100,

ntiparva,Vi

ntiparva,Vi

u Dharmasūtra和几部古事记中,讲到一个人如果不尊敬(婆罗门)客人,客人将把自己的过失给主人留下,而把主人的功德(pu

u Dharmasūtra和几部古事记中,讲到一个人如果不尊敬(婆罗门)客人,客人将把自己的过失给主人留下,而把主人的功德(pu ya)带走。这让我们立刻想到我在上面3.4.5中谈到的慷慨好施与吝啬鬼的问题。雅利安游牧人自命为慷慨好施,而认为印度河流域的商人是吝啬鬼。在这里,这几本书中讲到的待客的问题,显然是古代雅利安人的遗风。这种遗风同业报转生论的功德问题联系起来了。此外,婆罗门之所以起劲地宣扬要厚待客人,就是因为他们靠别人的施舍为生,不大肆宣扬一番,甚至不惜以带走功德来恫吓,一旦别人不肯施舍,他们就会碰到困难。在《罗摩衍那》中,也可以找到类似业报转生的思想。当罗摩辞别父亲十车王流放去野林的时候,父亲对他说:

ya)带走。这让我们立刻想到我在上面3.4.5中谈到的慷慨好施与吝啬鬼的问题。雅利安游牧人自命为慷慨好施,而认为印度河流域的商人是吝啬鬼。在这里,这几本书中讲到的待客的问题,显然是古代雅利安人的遗风。这种遗风同业报转生论的功德问题联系起来了。此外,婆罗门之所以起劲地宣扬要厚待客人,就是因为他们靠别人的施舍为生,不大肆宣扬一番,甚至不惜以带走功德来恫吓,一旦别人不肯施舍,他们就会碰到困难。在《罗摩衍那》中,也可以找到类似业报转生的思想。当罗摩辞别父亲十车王流放去野林的时候,父亲对他说:

盼望来世和今世的功果,

盼望你重新走上归途。(2.31.26)

这是一个很好的证明。把上面讲的归纳起来,我们可以说,业报轮回转生的思想非雅利安人所固有。它同顽固保守的婆罗门思想体系是矛盾的,比如说同种姓制度就互相排斥。但是,随着时间的推移,环境的改变,这种思想也侵入婆罗门的著作中。它不属于婆罗门思想的核心部分。

到了公元前6世纪、前5世纪,佛教和其他几个新兴的教派,其中包括邪命外道( jīvika) 〔200〕 把业报和轮回转生的学说接了过来而且加以发扬光大。此时这种学说或者信仰在社会上已经根深蒂固,人们认为它是很自然的。佛教最基本的教义之一,十二因缘的核心就是这种思想。不管怎样解释十二因缘的因果关系,是在几次转生中来体现这种因果关系,这种因果关系反正是再清楚不过的。我上面使了“接了过来”这个词儿也许是不恰当的。因为,我认为,这种思想从本质上来看是属于与婆罗门思想体系相对立的思想体系的。婆罗门的种姓制度是同这种新学说无论如何也不能相容的。这种思想同佛教的思想基本是完全一致的。两者本是一家人,说“接了过来”,反而显得有隔阂了。根据我个人肤浅的观察与体会,我觉得,在世界上许多国家(如果不是所有的国家的话)的历史上,某一个阶级或社会集团,当它已经立定了脚跟成为既得利益者时,为了维护自己的既得利益,它不希望变;在哲学上往往倾向保守,主张一切不变。中国汉代的封建地主阶级的思想家董仲舒主张“天不变道亦不变”,是一个鲜明的例证。而在另一方面,新兴阶级或社会集团,为了取得统治地位,必须改变现实情况;在哲学上的反映就是倾向革新,主张一切皆变。共产党的哲学基础是辩证唯物主义,同历史上所有的阶级都不同,千万不能混淆。古代印度的顽固派坚持种姓制度,各种姓成员永远变不了。他们的神仙当然更不能变。佛教是新兴势力,反对种姓制度(当然有其局限性),主张业报轮回学说,说明种姓是可以改变的。连婆罗门教的天老爷因陀罗也要受业报约束,不能永远当天老爷,做了恶事(印度的神仙是能做恶事的),下一生可以转生为猪狗。这种思想低级种姓听得进去,农民和商人也听得进去。农民看到种子能长出粮食,商人看到金钱能产生利润,他们都非常容易接受业报学说。在这一方面,商人与佛教的利益和情感又一致起来了。我还要补充一点,在这样的环境中,连个别的婆罗门也反对杀生祭祀了。巴利文Digha Nik

jīvika) 〔200〕 把业报和轮回转生的学说接了过来而且加以发扬光大。此时这种学说或者信仰在社会上已经根深蒂固,人们认为它是很自然的。佛教最基本的教义之一,十二因缘的核心就是这种思想。不管怎样解释十二因缘的因果关系,是在几次转生中来体现这种因果关系,这种因果关系反正是再清楚不过的。我上面使了“接了过来”这个词儿也许是不恰当的。因为,我认为,这种思想从本质上来看是属于与婆罗门思想体系相对立的思想体系的。婆罗门的种姓制度是同这种新学说无论如何也不能相容的。这种思想同佛教的思想基本是完全一致的。两者本是一家人,说“接了过来”,反而显得有隔阂了。根据我个人肤浅的观察与体会,我觉得,在世界上许多国家(如果不是所有的国家的话)的历史上,某一个阶级或社会集团,当它已经立定了脚跟成为既得利益者时,为了维护自己的既得利益,它不希望变;在哲学上往往倾向保守,主张一切不变。中国汉代的封建地主阶级的思想家董仲舒主张“天不变道亦不变”,是一个鲜明的例证。而在另一方面,新兴阶级或社会集团,为了取得统治地位,必须改变现实情况;在哲学上的反映就是倾向革新,主张一切皆变。共产党的哲学基础是辩证唯物主义,同历史上所有的阶级都不同,千万不能混淆。古代印度的顽固派坚持种姓制度,各种姓成员永远变不了。他们的神仙当然更不能变。佛教是新兴势力,反对种姓制度(当然有其局限性),主张业报轮回学说,说明种姓是可以改变的。连婆罗门教的天老爷因陀罗也要受业报约束,不能永远当天老爷,做了恶事(印度的神仙是能做恶事的),下一生可以转生为猪狗。这种思想低级种姓听得进去,农民和商人也听得进去。农民看到种子能长出粮食,商人看到金钱能产生利润,他们都非常容易接受业报学说。在这一方面,商人与佛教的利益和情感又一致起来了。我还要补充一点,在这样的环境中,连个别的婆罗门也反对杀生祭祀了。巴利文Digha Nik ya V,Kū

ya V,Kū adanta-Sutta,汉译《长阿含经》卷十五〔23〕《究罗檀头经》有下面一段话:

adanta-Sutta,汉译《长阿含经》卷十五〔23〕《究罗檀头经》有下面一段话:

(国王想举行祭祀,大臣说:)“若于此时而为祀者,不成祀法。……诸近王者当给其所须;诸治生者当给其财宝,诸修田业者当给其牛犊、种子,使彼各各自营。”……时王闻诸臣语已,诸亲近者给其衣食,诸有商贾给其财宝,修农田者给牛种子。是时人民各各自营,不相侵恼,养育子孙,共相娱乐。 〔201〕

这个故事很有启发性。婆罗门居然劝国王停止祭祀,而把种子送给农民,把金钱送给商人,可见在当时这是大势所趋,连婆罗门也不得不改弦更张了。

最后我还要谈一谈业报转生学说与图腾的关系。Kosambi指出了其间的关系 〔202〕 ,这是正确的。图腾信仰在几乎所有的原始人民中都可以找到。其内容是,一个人死后转生于一个图腾内。人在这里是被动的,个人主观意志和个人行动不起什么作用。这很有点天不变道亦不变的味道。顽固的婆罗门是能够接受的。而业报说则是对图腾信仰的一种发展。死后转生,不完全被动,个人意志和个人行动在这里起决定性的作用。善业导致善生,恶业导致恶生,而善恶是自己能够操纵的。二者的区别是显而易见的。

i.同属沙门思想体系

4.3.4 在上面4.2.1中我曾讲到商人与佛教思想上同源,我的意思是,从二者思想上和感情上一些迹象来看,二者思想同源,因而感情一致。这里我专讲思想体系的问题。

表面上看起来,商人似乎与什么思想体系毫无关系;但是实际上是不能没有关系的。商人的本质是想发财。想发财必须有创新精神,否则财是发不成的,至少是有局限的。如果商人像保守的婆罗门那样固步自封,相信天命,讲什么天不变道亦不变,他们就不敢进取,不敢摆脱部落的束缚,因循守旧,寸步不行,那就决不会发财。

谈到思想体系,在印度古代佛教及其他新兴教派兴起时,思想界共有两大体系:一个叫婆罗门思想体系,一个叫沙门思想体系。Strabo,XV,1,59把哲学家分为两组:Brachmanes(婆罗门)和Sarmanes(沙门) 〔203〕 。前者隐居苦修,读书37年。后者又分为一些小的集团:1,hylobioi,是苦行者,最受尊敬;2,包括医生、占相者和巫师。R. Fick把婆罗门分为两类:1,udicca,正统的信徒,僧侣,国师;2,s

akalakkha

akalakkha a,世俗的,迷信的,无知的 〔204〕 。这是他根据巴利文本生故事而得出来的结论,是符合当时社会上的实际情况的。Megasthenes把当时的社会分为七个阶级或等级:1,哲学家;2,农人,叫做georgoi;3,牧人;4,手工匠人和零售商人;5,兵士;6,监督官员;7,顾问参议官员 〔205〕 。第一种哲学家显然包括婆罗门和沙门两类人物。Megasthenes为什么不讲四个种姓而讲七个阶级或阶层呢?关于这个问题,有种种不同的意见,我自己宁愿相信这个希腊外交官的观察。无论如何他看到当时社会上存在着婆罗门和沙门,并且把他们排在首位,这一点是丝毫也无可怀疑的。至于婆罗门和沙门这两个思想体系的差别何在,我在上面已有所涉及,这里再简短扼要地归结为两句话:婆罗门思想体系顽固保守,主张一切不变,而沙门思想体系则是革新进步,主张一切皆变。前者的根源在雅利安人中,而后者则一方面与印度河流域原始印度文化有关,另一方面又与恒河流域的原始文化有千丝万缕的联系。在雅利安人中,婆罗门和刹帝利长期斗争的结果是,刹帝利也逐渐掌握了文化。刹帝利一些国王所宣扬的奥义书中渗入了一些沙门思想体系的成分,比如说业报轮回转生的学说。总起来看,沙门思想体系是反婆罗门的,而商人也同婆罗门对立(婆罗门也有成为商人的,那只是例外)。这就给商人与沙门思想体系,其中也包括佛教思想,提供了共同的语言。这就是我在这一节里想阐明的主要内容。

a,世俗的,迷信的,无知的 〔204〕 。这是他根据巴利文本生故事而得出来的结论,是符合当时社会上的实际情况的。Megasthenes把当时的社会分为七个阶级或等级:1,哲学家;2,农人,叫做georgoi;3,牧人;4,手工匠人和零售商人;5,兵士;6,监督官员;7,顾问参议官员 〔205〕 。第一种哲学家显然包括婆罗门和沙门两类人物。Megasthenes为什么不讲四个种姓而讲七个阶级或阶层呢?关于这个问题,有种种不同的意见,我自己宁愿相信这个希腊外交官的观察。无论如何他看到当时社会上存在着婆罗门和沙门,并且把他们排在首位,这一点是丝毫也无可怀疑的。至于婆罗门和沙门这两个思想体系的差别何在,我在上面已有所涉及,这里再简短扼要地归结为两句话:婆罗门思想体系顽固保守,主张一切不变,而沙门思想体系则是革新进步,主张一切皆变。前者的根源在雅利安人中,而后者则一方面与印度河流域原始印度文化有关,另一方面又与恒河流域的原始文化有千丝万缕的联系。在雅利安人中,婆罗门和刹帝利长期斗争的结果是,刹帝利也逐渐掌握了文化。刹帝利一些国王所宣扬的奥义书中渗入了一些沙门思想体系的成分,比如说业报轮回转生的学说。总起来看,沙门思想体系是反婆罗门的,而商人也同婆罗门对立(婆罗门也有成为商人的,那只是例外)。这就给商人与沙门思想体系,其中也包括佛教思想,提供了共同的语言。这就是我在这一节里想阐明的主要内容。

(四)共同的历史使命

j.二者同是历史的不自觉的工具

4.4.1 我在上面列举了三大项九小项原因,说明印度古代商人与佛教关系为什么这样密切。这些原因所起的作用是否完全等同呢?当然不是的。其中经济关系是基础,其重要性是不言自喻的。但是这并不等于说,其他原因都不重要。属于上层建筑的原因所起的作用决不可低估。我现在讲商人同佛教都是历史的不自觉的工具,其用意就是想进一步再把这一点强调一下 〔206〕 。

到了公元前6世纪、前5世纪佛教和其他一些教派兴起的时候,印度雅利安人和一些非雅利安人已经建立了一些王国和一些类似共和国的国家,统治着广大的地区。其中

萨罗和摩揭陀最为强大,互争雄长。不晚于公元前470年,也不会早于这以前的60年,摩揭陀成了恒河盆地的至高无上的统治者。国境以内,行政单位叫做janapada(县、区);在janapada之间,往往横亘着大片的原始森林,里面居住的人叫做

萨罗和摩揭陀最为强大,互争雄长。不晚于公元前470年,也不会早于这以前的60年,摩揭陀成了恒河盆地的至高无上的统治者。国境以内,行政单位叫做janapada(县、区);在janapada之间,往往横亘着大片的原始森林,里面居住的人叫做

avika(林中居民),他们是采集食品为生的“野人”,还不知道耕种。商队来往于janapada之间,通过密林时,往往受到

avika(林中居民),他们是采集食品为生的“野人”,还不知道耕种。商队来往于janapada之间,通过密林时,往往受到

avika的抢劫。国王有义务保护商队。到了一个新的janapada,要缴纳关税 〔207〕 。此外,在一些边远地区的深山野林中,也有一些原始部落,同样靠采集食品为生。这些尚处在比较原始的社会发展阶段的人们,同当时印度广大地区的发展水平相距甚远,不相适应。从当时极权主义的王国来说,国王们要进行征服,同化大林中的非雅利安部落,以扩大自己的疆域,并扫除部落障碍,开垦耕地。林中可能有一些部落已达能生产食品的水平;但是同先进地区比起来,仍处于落后状态。Artha

avika的抢劫。国王有义务保护商队。到了一个新的janapada,要缴纳关税 〔207〕 。此外,在一些边远地区的深山野林中,也有一些原始部落,同样靠采集食品为生。这些尚处在比较原始的社会发展阶段的人们,同当时印度广大地区的发展水平相距甚远,不相适应。从当时极权主义的王国来说,国王们要进行征服,同化大林中的非雅利安部落,以扩大自己的疆域,并扫除部落障碍,开垦耕地。林中可能有一些部落已达能生产食品的水平;但是同先进地区比起来,仍处于落后状态。Artha

stra第11卷专门讲摧毁自由的、有力的、武装的、还没有归入极权王国的部落的手段。这些手段主要是软的,就是不用武力的。一方面利用贿赂、烈性酒等等;另一方面又派遣间谍、密探、星相家、婆罗门、妇女、优伶、妓女等等,伪装潜入,从中制造分裂,以瓦解部落组织。这里只提到婆罗门,没有提到佛教的和尚。原因大概是,当时佛教力量还不大,和尚数目还不多,还没能得到Kau

stra第11卷专门讲摧毁自由的、有力的、武装的、还没有归入极权王国的部落的手段。这些手段主要是软的,就是不用武力的。一方面利用贿赂、烈性酒等等;另一方面又派遣间谍、密探、星相家、婆罗门、妇女、优伶、妓女等等,伪装潜入,从中制造分裂,以瓦解部落组织。这里只提到婆罗门,没有提到佛教的和尚。原因大概是,当时佛教力量还不大,和尚数目还不多,还没能得到Kau alya这位“铁血宰相”的垂青。从以后的一些记载来看,商人和和尚都承担了类似的任务。他们走在军队前面,到部落里刺激以物易物的活动,鼓励人们在处女地上耕种 〔208〕 。

alya这位“铁血宰相”的垂青。从以后的一些记载来看,商人和和尚都承担了类似的任务。他们走在军队前面,到部落里刺激以物易物的活动,鼓励人们在处女地上耕种 〔208〕 。

从历史的发展规律来说,历史总是要前进的,生产力总是要发展的。林中居民的那种食品采集的生产方式,生产力十分低。社会决不能停留在这个水平上,食品采集必须变为食品生产,也就是说,渔猎采集野果的方式必须变为耕种的方式,变为农业;同时接受外面的水平比较高的文化。怎样改变,又怎样接受呢?走出去是一种办法。更简便切实可行的是请进来。商人、婆罗门和佛教和尚就担任了这个被请来的任务,虽然也许根本没有人去请他们,他们是自己走进来的。我看,在这里,请或者不请是不重要的,重要的是他们进来了。

根据Kosambi的看法,摩揭陀国的商人们带着摩揭陀国的货币,一小帮一小帮的和尚伴随着他们,来到了“野蛮人”的地区。商人们当然是来做买卖,而和尚则宣传和平友爱的福音,缓和各阶级人们之间的紧张状态 〔209〕 。勇敢的商人走出比哈尔向南方跋涉,深入“蛮荒”,一直走到God varī河中游地区 〔210〕 。巴利文三藏中有一部经,叫做《经集》(Sutta Nip

varī河中游地区 〔210〕 。巴利文三藏中有一部经,叫做《经集》(Sutta Nip ta),里面讲了一个故事。讲的是

ta),里面讲了一个故事。讲的是

萨罗婆罗门波婆离(B

萨罗婆罗门波婆离(B vari)离开首都舍卫国,带着几个弟子,沿着南方商路,走到Mul

vari)离开首都舍卫国,带着几个弟子,沿着南方商路,走到Mul 河与God

河与God varī河汇流处,定居在那里,采集野果为生。他举行了一个祭祀,施舍财物。一个婆罗门没得到,诅咒了他。此时佛祖出世,只有他能解除诅咒。于是波婆离派弟子16人沿着南方商路去寻佛 〔211〕 。商路我在上面3.6.1已经谈到过。这里想说的是北方婆罗门到南方去传播文化。

varī河汇流处,定居在那里,采集野果为生。他举行了一个祭祀,施舍财物。一个婆罗门没得到,诅咒了他。此时佛祖出世,只有他能解除诅咒。于是波婆离派弟子16人沿着南方商路去寻佛 〔211〕 。商路我在上面3.6.1已经谈到过。这里想说的是北方婆罗门到南方去传播文化。

我在上面主要讲了两点:一点是摩揭陀国的商人同和尚进入国境以内janapada之间的深山密林中,去做生意,去宣传佛教的福音;一点是北方的商人,婆罗门和佛教僧侣远征到南方德干高原以南去干同样的勾当。二者达到的目的是一致的:把先进的生产技术带进去,发展了农业,把食品采集的生产方式改变为食品生产;同时也带来了婆罗门教或佛教的教义,帮助林中居民或边鄙居民从部落中组成新的社会,这样把社会发展向前推进了一步。在这里,商人同和尚(当然还有婆罗门)都成了历史的不自觉的工具。

商人与佛教关系密切的原因,就写到这里为止。我决不敢说,原因只有这样多;但是我目前能想到的,就是这些了。

归纳起来,我想,我们可以这样说:释迦牟尼虽然出身于刹帝利种姓,而且有时候以此自傲,但是他和他的继承者和僧伽所代表的却是商人和农民等吠舍的利益。商人与佛教互相依赖,互相影响,商人靠佛教发财,佛教靠商人传布,二者的关系有点像狼与狈,都是为了适应当时的社会生产力的发展而产生而发展的。

上面我从佛典的律中列举了大量的例证,说明商人与佛教关系之密切。为了从根本上解决这个问题,我追溯了印度商人阶级的起源,以及商人地位的演变。最后我分析了二者关系密切的原因。在探讨这些问题时,我利用前人的一些研究成果,同时——这是主要的一面——我提出了自己的看法。一孔之见,一得之愚,不见得都能符合实际情况。但是,我认为,商人同佛教的关系在印度佛教史上,甚至在印度古代史上,是一个重要而又有趣的问题;不解决这个问题,有许多历史现象就说不清楚。因此,我不揣谫陋,把自己在这一方面的看法提了出来,以求教于通人 〔212〕 。

五 与中国对比

5.1.1 本文的主要任务已经完成了。但是,我无论如何也按捺不住,想把印度古代商人与佛教的关系,特别是商人阶级发展的历史,同中国的比较一下。我在探讨上面提到的那一些问题的过程中,经常不由自主地想到中国。我现在索性把一些零零碎碎的想法,归纳一下,整理一下,写在下面。这一类的工作从前还没有人做过,我这个尝试也许能提供一些参考,引起一些兴趣。

5.1.2 我在下面分两大部分把印度情况同中国情况对比一下:

(1)商人与宗教的关系;

(2)商业与农业的关系,中印两国商人阶级发展的规律。

(一)商人与宗教的关系

5.1.3 在印度古代,商人与宗教,特别是佛教,关系异常密切。这一点我在上面已经用了相当长的篇幅详细论证过了。恩格斯关于商人产生的论述和印度商人产生的特点,我都已谈过,这里不再重复,我只谈中国的情况。

首先,中国没有像印度雅利安人那样的“外来户”,也没有像印度河流域从事商业活动的那样的原始居民。其次,在先秦,中国根本没有自成体系的宗教。以上几点都与印度大不相同。谈到宗教,道教是第一个“中国制造”的宗教。虽然假托老子,实则是东汉末年张鲁、张道陵之流所创。比起印度宗教的起源来,时间晚多了。因此,在先秦,中国虽然早已有了商人,但在当时中国只有百家争鸣,而没有宗教。商人不可能同什么宗教发生关系。这是客观环境所决定的。

汉代佛教传入中国以后,中国开始有了自成体系的宗教。但是,这个宗教是外来的,不是土生土长的。在世界许多国家的历史上,一个外来的宗教进入一个国家,首先必须想方设法立定脚跟。从外面来的最初的传教者往往利用一些科技知识,甚至一些方术,以耸动此国的朝野,然后才慢慢地把教义拿出来。倘若操之过急,轻则被视为异端邪说,重则遭到驱逐,甚至杀身之祸。明末天主教入中国是这样,汉代佛教入中国也是这样。初期来华传教的和尚,像安世高、康僧会等人,都是多才多艺的。慧皎《梁高僧传》卷一《安清传》说:“(安清,即安世高)外国典籍及七曜、五行、医方、异术,乃至鸟兽之声,无不综达。” 〔213〕 同书,《康僧会传》说:“(康僧会)明解三藏,博览六经,天文图纬,多所综涉。” 〔214〕 这样的例子还多得很。这样一批和尚来华以后,靠自己的技艺争取同情与援助。他们争取的对象最初不是,也不可能是人民大众,而是王公大人。同书卷一《摄摩腾传》说:“(摄摩腾)至乎雒邑,明帝甚加赏接。” 〔215〕 同书,《安玄传》说:“以功号曰骑都尉。” 〔216〕 同书,《康僧会传》说:“孙权闻其才慧,召见悦之,拜为博士。” 〔217〕 这是后汉、三国时期的典型事例。到了晋代,同书,卷五《道安传》记载道安的话说:“不依国主,则法事难立。” 〔218〕 这是他的经验总结。虽然讲的情况与佛教初来华时不同,但精神是一致的。《梁高僧传》以外的书籍也证明了同样的情况。我现在从汤用彤《汉魏两晋南北朝佛教史》中引几个例子。第一部分,第四章,《汉代佛法之流布》引鱼豢《魏略·西戎传》:“昔汉哀帝元寿元年,博士弟子景卢受大月氏王使伊存口授浮屠经。”(中华版,上册,第49页)同书,第53页,又引东汉明帝诏楚王英:“楚王尚黄老之微言,尚浮屠之仁祠。”同书,第55页,论桓帝并祭二氏(指黄老与浮屠)。这些例子都说明,佛教初入中国,不是在人民群众中扎根,而是得到皇帝和王公的垂青。这同佛教在印度最初受到商人的支持是完全不同的。在中国,佛教与商人风马牛不相及。因此,要谈中国古代商人与佛教的关系,实在无从谈起,因为二者根本没有关联。

5.1.4 此外,中国古代自黄帝以后,许多少数民族被汉族赶到深山老林中去。他们备受历代封建统治者的压迫与剥削;一直到中华人民共和国成立,才真正获得解放。有的从原始公社后期一跃而进入社会主义社会,成为人类历史上的奇迹。他们在历史上同印度的林中部落不同。他们虽然也间或不同程度地受到山下林外先进生产技术或社会制度的影响;但是,不管是商人还是宗教信徒,都没有能够彻底影响他们,使他们彻底改变生产方式或社会制度。在中国,同在印度不同,商人和佛教和尚都没有,也可以说是没有机会成为历史的不自觉的工具。至于后来传入中国的天主教和基督教,虽然进入了深山密林,挟方术以兜售天国入门券;但是他们居心不良,明目张胆地为殖民主义效劳,即使改变了一点林中人的生活方式,离开马克思所说的历史的不自觉的工具,也相距不可以道里计。

(二)商业与农业的关系,中印两国商人阶级发展的规律

5.2.1 马克思说:“在古代社会和封建社会,耕作居于支配地位,那里连工业、工业的组织以及与工业相应的所有制形式都多少带着土地所有制的性质。”(《马克思恩格斯全集》,第十二卷,第757—758页)我体会,马克思是强调农业在古代社会和封建社会中的重要性。我们在中国和印度都可以看到,农业实际上是封建社会的基础。在农村中,自给自足的自然经济占统治地位。除了偶然地交换一点生产品以及购买一点本地不出产的盐和铁以外,人们根本不需要商品和商人。生产领域受到重视,流通领域则几乎完全被忽视。其结果必然是轻商。中印两国2000多年的封建社会总的倾向是轻商、抑商,这是完全可以理解的。

5.2.2 在中国,自先秦起总是把农商作为一个对立面而并提。许多思想家以农为本而以商为末。这种本末之说首先提出来的似乎是春秋末叶的计然。《史记·货殖列传》引计然的话说:“末病则财不出,农病则草不辟矣。”这虽然可以说是重农主义的滥觞;但是计然并不轻商,与他以后的许多思想家和政治家的本末之辨有别 〔219〕 。在这些思想家和政治家心目中,农真正是本,是基础,而商只是末,是可有可无、无关重要的。这种本末之说在中国一直流行了2000多年。

在印度则根本没有什么农本商末的提法。在古代的法经法论中,农、牧、商经常并提,不成为对立面,三者的地位是完全平等的。谈到畜牧,我在上面已经说过,婆罗门同畜牧的关系特别密切。欧洲封建社会长期保留着畜牧的古老传统 〔220〕 。这一点同印度的婆罗门完全一样。其原因我还没有去探讨。难道是因为他们都保留了原始雅利安人的古老传统吗?这种重畜牧的情况是中国所没有的。总之,无论从农本商末的关系来看,还是从重视畜牧的情况来看,中印两国都是完全不同的。

5.2.3 现在我来谈一谈中印两国商人阶级发展的规律。

印度的规律,我在上面已经谈过,这里专谈中国的。中国的规律同印度不完全相同。郭沫若说:

随着农业、手工业和畜牧业之间的分工,以及各专业部门内部的分工日趋巩固和加强,商品的生产和交换在商代取得了显著的发展。“商人”的名称可能即由此而来。 〔221〕

这是一个一般人都承认的看法。到了周代,商业有了进一步的发展。范文澜说:

工商业者自共和以来益趋兴盛。幽王时,许多贵族破产流落,庶人富有,却可以做官受爵,过着贵族式的生活。当时君子(贵族)也想做买卖,谋取三倍的利息。王叔郑桓公知道周快灭亡,同商人订互助盟约,请商人帮助他建立新郑国。西周末年,商人地位提高,分享政权,旧贵族不平,《诗经》在《小雅》、《大雅》里写下了不少的怨恨诗。 〔222〕

西周末年的情况就是这样。到了春秋时期(公元前770年—公元前476年),商人地位仍然比较高,换句话说,就是仍然重商。此时,虽然周室已衰,列国并立,战争时常发生;但是国与国之间的和平尚可维持;即有战争,亦易结束。政治局面有利于农、工、商业的发展。因之列国一般都有重商的倾向 〔223〕 。这个时期出了不少在中国历史上大名鼎鼎的大商人,比如越国的范蠡、郑国的弦高等等都是。连孔子本人以及他创立的儒家学派也都不鄙薄商人。孔子的大弟子之一子贡就是一个大商人,孔子大概在经济上得到他不少的资助。《论语》记孔子的话说:“赐不受命,而货殖焉,亿则屡中。”语调亲切,毫无贬损之意。只是到了后代,特别是汉武帝罢黜百家、独尊儒术以后,儒家才同历届的王朝一鼻孔出气,起劲地维护小农经济,轻视、抑制商人。这种做法还化为伦理教条,说什么商人不劳而获,所得皆不义之财。商人在社会上没有地位,简直是不齿于士林。这种伦理教条无独有偶,在欧洲封建社会中流行的宗教伦理,就有几乎完全相同的说法;有人甚至说,商人不得进天堂 〔224〕 。连天国入门券都给商人剥夺掉,从事商业活动,简直是罪大恶极了。对比一下中国封建伦理学家,即所谓道学家同欧洲宗教伦理学家的看法,是非常有趣的,也是很有启发的。

到了战国时期(公元前476—公元前221年),客观环境改变了。此时,林立的小国更加强了对周室的独立性,互相勾心斗角,战伐频繁而又激烈。每一个国家的首要任务就是打仗,否则不能生存。要打仗就要养兵,要养兵就要有粮食,要有粮食就要耕种务农。种地与打仗,合称耕战。当时的思想家和政治家几乎都主张耕战。孟子是重视农业的。在《孟子》一书中,很多地方谈到农业。比如:

不违农时,谷不可胜食也。

王如施仁政于民:省刑罚,薄税敛,深耕易耨……

五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。鸡豚狗彘之畜无失其时,七十者可以食肉矣。百亩之田,勿夺其时,八口之家可以无饥矣。

最有趣的是他同梁襄王的一段对话。

(王)猝然问曰:“天下恶乎定?”吾对曰:“定于一。”

“孰能一之?”对曰:“不嗜杀人者能一之。”“孰能与之?”对曰:“天下莫不与也。”

“不嗜杀人者”简直同印度古代的ahi s

s 几乎完全一样。孟子反对杀人,反对战争,主要似乎是反对“不义之战”,这与农民和商人的利益是一致的 〔225〕 。前期法家李悝(克)主张务尽地力,可见他是重视农业的。《韩非子·内储说上》又记载他诱人习射,可见他又是重视战争的。吴起虽然以兵家著称,实则他也是法家,他令贵人出去垦荒,可见他也重农。李悝的学生商鞅以变法著称。重耕战,贱工商,是他变法的主要内容。《韩非子·和氏》说:“(商君)禁游宦之民而显耕战之士。”可见他的主张之一斑。至于法家的集大成者韩非,他更是力主耕战的。他在这方面的言论非常多,我只简略地举几个例子。《五蠹》:“不事力而衣食则谓之能,不战功而尊则谓之贤。贤能之行成,而兵弱,而地荒矣。”“富国以农,距敌恃卒。”最后这两句话简明扼要地说出了耕战的重要性。《显学》:“磐石千里不可谓富,象人百万不可谓强。石非不大,数非不众也,而不可谓富强者,磐石不生粟,象人不可使距敌也。”这也点明了耕战的重要性。韩非的学说在秦国影响极大。李斯、姚贾、秦始皇、秦二世,实际上都实行他的学说。我们甚至可以说,秦之所以终能吞并六国,统一寰宇,建立第一个封建王朝,是与韩非学说的作用分不开的。他以后的吕不韦,虽出身阳翟大贾,本人却是一个重农主义者。至于秦始皇,虽然颇有一些重农的表示,实则有重商的倾向 〔226〕 。

几乎完全一样。孟子反对杀人,反对战争,主要似乎是反对“不义之战”,这与农民和商人的利益是一致的 〔225〕 。前期法家李悝(克)主张务尽地力,可见他是重视农业的。《韩非子·内储说上》又记载他诱人习射,可见他又是重视战争的。吴起虽然以兵家著称,实则他也是法家,他令贵人出去垦荒,可见他也重农。李悝的学生商鞅以变法著称。重耕战,贱工商,是他变法的主要内容。《韩非子·和氏》说:“(商君)禁游宦之民而显耕战之士。”可见他的主张之一斑。至于法家的集大成者韩非,他更是力主耕战的。他在这方面的言论非常多,我只简略地举几个例子。《五蠹》:“不事力而衣食则谓之能,不战功而尊则谓之贤。贤能之行成,而兵弱,而地荒矣。”“富国以农,距敌恃卒。”最后这两句话简明扼要地说出了耕战的重要性。《显学》:“磐石千里不可谓富,象人百万不可谓强。石非不大,数非不众也,而不可谓富强者,磐石不生粟,象人不可使距敌也。”这也点明了耕战的重要性。韩非的学说在秦国影响极大。李斯、姚贾、秦始皇、秦二世,实际上都实行他的学说。我们甚至可以说,秦之所以终能吞并六国,统一寰宇,建立第一个封建王朝,是与韩非学说的作用分不开的。他以后的吕不韦,虽出身阳翟大贾,本人却是一个重农主义者。至于秦始皇,虽然颇有一些重农的表示,实则有重商的倾向 〔226〕 。

我在上面写了这样一大篇,无非是想说明,在中国古代,春秋重商;春秋之末本末之说起,渐渐向重农发展;战国重农轻商;吕不韦身为大贾,却似重农;而秦始皇貌似重农,实则并不轻商。到了汉代,自高祖起,直到文帝、武帝以及他们的继承人,都是重农轻商。这种风气,虽然中间也有起伏波动,一直延续了2000多年。详细情况,可参阅谷霁光论文,这里不再缕述了。

5.2.4 同中国的情况对比一下,印度的情况有所不同。在同中国的春秋后期到战国前期相当的时期内,也就是公元前6世纪至公元前4世纪,印度北部也是小国林立,通常称之为十六国( o

o a

a -amah

-amah janapad

janapad )。既然国家众多,必然会有战争。但是,印度此时的战争有点像中国春秋时期的战争,规模不大,时间不长,不甚激烈,容易结束。不像中国战国时期的战争那样,既频繁,又激烈,有时还旷日持久,久战不决。因此,印度的思想家和政治家没有必要主张耕战,而鄙视商业。一般说起来,商人在朝廷上和社会上的地位是很高的。这一点,我在上面3.6.1和3.7.1—3.7.2中已经谈到,这里不再重复。此外,印度这个时期的宗教家和思想家,像释迦牟尼、耆那教的大雄,以及邪命外道(

)。既然国家众多,必然会有战争。但是,印度此时的战争有点像中国春秋时期的战争,规模不大,时间不长,不甚激烈,容易结束。不像中国战国时期的战争那样,既频繁,又激烈,有时还旷日持久,久战不决。因此,印度的思想家和政治家没有必要主张耕战,而鄙视商业。一般说起来,商人在朝廷上和社会上的地位是很高的。这一点,我在上面3.6.1和3.7.1—3.7.2中已经谈到,这里不再重复。此外,印度这个时期的宗教家和思想家,像释迦牟尼、耆那教的大雄,以及邪命外道( jīvika),特别是释迦牟尼及其弟子们,大力宣扬ahi

jīvika),特别是释迦牟尼及其弟子们,大力宣扬ahi s

s ,cakravartin,karman等等新学说,投合了商人和农民的心意。他们在中国的同行们则宣传的完全是另一套东西:前期投合商人的心意,后期代表农民的利益,除少数的例外以外,整个漫长的封建主义统治时期,始终没有改变。这一点与印度完全不同。我在这里还要着重谈一下佛家的思想。印度佛教的律中翻来复去、不厌其烦地创立戒条,禁止僧尼捉金银。为什么这样做呢?这同中国六朝的王夷甫口不言阿堵物是完全不同的。王夷甫口不言钱,是认为钱脏。佛教不让僧尼手拿金银,丝毫也没有鄙薄金钱、轻视商业活动的意思,而是表示不与商争利。佛教也没有欧洲那种宗教伦理,认为商人所得全是不义之财,不许商人进天堂。原始佛教没有创建天堂乐园,否则,我相信,释迦牟尼对给商人颁发天国入门券,是决不会吝惜的。到了更晚一点的时期,公元前3世纪阿育王等孔雀王朝的大王们登极御宇,他们有的就是商人,阿育王的岳父也是商人,他们更不会鄙视商人了。但是好景不长,婆罗门教的思想影响既深且远。婆罗门鄙视、敌视商人,这影响了印度商人的命运至数千年之久。这个问题与我目前要谈的题目无关,这里不去谈了。

,cakravartin,karman等等新学说,投合了商人和农民的心意。他们在中国的同行们则宣传的完全是另一套东西:前期投合商人的心意,后期代表农民的利益,除少数的例外以外,整个漫长的封建主义统治时期,始终没有改变。这一点与印度完全不同。我在这里还要着重谈一下佛家的思想。印度佛教的律中翻来复去、不厌其烦地创立戒条,禁止僧尼捉金银。为什么这样做呢?这同中国六朝的王夷甫口不言阿堵物是完全不同的。王夷甫口不言钱,是认为钱脏。佛教不让僧尼手拿金银,丝毫也没有鄙薄金钱、轻视商业活动的意思,而是表示不与商争利。佛教也没有欧洲那种宗教伦理,认为商人所得全是不义之财,不许商人进天堂。原始佛教没有创建天堂乐园,否则,我相信,释迦牟尼对给商人颁发天国入门券,是决不会吝惜的。到了更晚一点的时期,公元前3世纪阿育王等孔雀王朝的大王们登极御宇,他们有的就是商人,阿育王的岳父也是商人,他们更不会鄙视商人了。但是好景不长,婆罗门教的思想影响既深且远。婆罗门鄙视、敌视商人,这影响了印度商人的命运至数千年之久。这个问题与我目前要谈的题目无关,这里不去谈了。

同中国的对比就写到这里。

我对印度古代商人与佛教关系的论述,也就到此为止。我再重复一遍:像印度商人与佛教这样的关系,在世界宗教史上是绝无仅有的,加以探讨,意义重大。我把印度情况同中国情况做了对比。我也希望精通其他国家历史的学人们也把印度商人与佛教的关系同他们所熟悉的国家的商人与宗教的关系加以对比,看看能抽绎出一些什么规律来。我认为,这是一件有意义的工作。对于这个问题,我自己虽然考虑了多年;但是限于水平,我的看法必有偏颇、片面甚至错误之处。我热切期望志同道合者能继续探讨,以期取得更加切实可靠的结论,从而丰富印度佛教史的研究内容。

1984年7月17日

注释:

〔1〕 《大正新修大藏经》(下面缩写为 ),3,526b。

),3,526b。

〔2〕  3,601c。

3,601c。

〔3〕 Lalita Vistara,herausgegeben von Dr. S. Lefmann,第一部分,本文,Halle 1902,p. 381—382。

〔4〕  3,643b。

3,643b。

〔5〕  4,28c。

4,28c。

〔6〕  4,87b—c。

4,87b—c。

〔7〕  4,147c。

4,147c。

〔8〕  22,103a。

22,103a。

〔9〕  22,781c。

22,781c。

〔10〕  24,125a—b。

24,125a—b。

〔11〕  24,788a—b。

24,788a—b。

〔12〕  1,458b—459c。

1,458b—459c。

〔13〕  2,819b—820b。

2,819b—820b。

〔14〕  2,157b—158b。

2,157b—158b。

〔15〕  2,158b—c。

2,158b—c。

〔16〕  2,818b—c。

2,818b—c。

〔17〕  22,166c—167b。

22,166c—167b。

〔18〕  3,528c—529a。

3,528c—529a。

〔19〕  3,530b。

3,530b。

〔20〕  3,605c。

3,605c。

〔21〕 国外研究印度佛教史的学者在他们的著作中都讲到第一次说法。我举出几本书,请参阅:H. Oldenberg,Buddha,Stuttgart und Berlin,1923,p. 142 ff.;E. Frauwallner,Die Philosophie des Buddhismus,Berlin 1956,p. 10 ff. ; tienne Lamotte,Histoire du Bouddhisme Indien,Louvain-la-Neuve,1976,p. 28 f. ;A. K. Warder,Indian Buddhism,Delhi,Varanasi,Patna,1980,p. 50 f.

tienne Lamotte,Histoire du Bouddhisme Indien,Louvain-la-Neuve,1976,p. 28 f. ;A. K. Warder,Indian Buddhism,Delhi,Varanasi,Patna,1980,p. 50 f.

〔22〕  22,2b。这一个门类同下面“商人支持佛祖与僧伽”这一门类的界限,颇难截然划分,见佛后出家的故事一般都归入此门类。

22,2b。这一个门类同下面“商人支持佛祖与僧伽”这一门类的界限,颇难截然划分,见佛后出家的故事一般都归入此门类。

〔23〕  22,15b。

22,15b。

〔24〕  22,27a。

22,27a。

〔25〕  22,29b。

22,29b。

〔26〕  22,34a。

22,34a。

〔27〕  22,80c。

22,80c。

〔28〕  22,229a。这与上面的2.1.2是同一故事。

22,229a。这与上面的2.1.2是同一故事。

〔29〕  22,361a。参阅《五分律》卷七

22,361a。参阅《五分律》卷七 22,51c。

22,51c。

〔30〕  22,486a—b。

22,486a—b。

〔31〕  23,467c—468a。

23,467c—468a。

〔32〕  23,878a。粆刍即比丘,译音译法不同。

23,878a。粆刍即比丘,译音译法不同。

〔33〕  22,80a。

22,80a。

〔34〕  22,245b。

22,245b。

〔35〕  22,296c。

22,296c。

〔36〕  22,359a。

22,359a。

〔37〕  22,450a。

22,450a。

〔38〕  22,456a。

22,456a。

〔39〕  22,504c。

22,504c。

〔40〕  22,505a。

22,505a。

〔41〕  22,514a。

22,514a。

〔42〕  22,518b。

22,518b。

〔43〕  22,539b。

22,539b。

〔44〕  23,49c—50a。

23,49c—50a。

〔45〕  23,104b—c。

23,104b—c。

〔46〕  23,351a。

23,351a。

〔47〕  23,457b。

23,457b。

〔48〕  23,458c—459a。

23,458c—459a。

〔49〕  23,459c。

23,459c。

〔50〕  23,587c。

23,587c。

〔51〕  23,644b。参阅

23,644b。参阅 23,644b—645a。

23,644b—645a。

〔52〕  23,780a—b。

23,780a—b。

〔53〕  23,784abc。

23,784abc。

〔54〕  23,785a。

23,785a。

〔55〕  23,806c。

23,806c。

〔56〕  23,807a。参阅

23,807a。参阅 24,582c。

24,582c。

〔57〕  23,835c—836a。参阅《大唐西域记》健驮逻国。

23,835c—836a。参阅《大唐西域记》健驮逻国。

〔58〕  23,976a。

23,976a。

〔59〕  23,984a。

23,984a。

〔60〕  23,1035b。

23,1035b。

〔61〕  24,223c—224a。

24,223c—224a。

〔62〕  24,226c—227a。

24,226c—227a。

〔63〕  24,437a—b。“褒洒陀”即上面的“布萨”。

24,437a—b。“褒洒陀”即上面的“布萨”。

〔64〕  24,447b。

24,447b。

〔65〕  24,451a—b。

24,451a—b。

〔66〕  24,530a。

24,530a。

〔67〕  24,882a。

24,882a。

〔68〕  22,184a。

22,184a。

〔69〕  22,252b。

22,252b。

〔70〕  22,253a。

22,253a。

〔71〕  22,681b。参阅《四分律》卷一,

22,681b。参阅《四分律》卷一, 22,573c:“若私度关塞不输税。”

22,573c:“若私度关塞不输税。”

〔72〕  22,976a。

22,976a。

〔73〕  23,570a。

23,570a。

〔74〕  23,612a。与2.4.6相差无几。

23,612a。与2.4.6相差无几。

〔75〕  23,641a—c。

23,641a—c。

〔76〕  23,643a—644a。

23,643a—644a。

〔77〕  23,645a—646b。

23,645a—646b。

〔78〕  23,852c。参阅

23,852c。参阅 23,853a。

23,853a。

〔79〕  23,991c。

23,991c。

〔80〕  24,597b。

24,597b。

〔81〕  24,830c。

24,830c。

〔82〕  24,840c。

24,840c。

〔83〕  24,853c。

24,853c。

〔84〕  24,942b。

24,942b。

〔85〕  22,33b。

22,33b。

〔86〕  22,72c。

22,72c。

〔87〕  22,140b。

22,140b。

〔88〕  22,276b—c。

22,276b—c。

〔89〕  22,530b。

22,530b。

〔90〕  22,664a。

22,664a。

〔91〕  23,468c。

23,468c。

〔92〕  23,589a。

23,589a。

〔93〕  23,737a—b。

23,737a—b。

〔94〕  23,741c—743a。参阅

23,741c—743a。参阅 23,959a—960b。

23,959a—960b。

〔95〕  23,751a。

23,751a。

〔96〕  23,819b—c。参阅

23,819b—c。参阅 23,978b。

23,978b。

〔97〕  23,823c。

23,823c。

〔98〕  23,829b—c。参阅

23,829b—c。参阅 23,982a—b。

23,982a—b。

〔99〕  23,874c。

23,874c。

〔100〕  24,46a。

24,46a。

〔101〕  24,193c。

24,193c。

〔102〕  24,231a—b。

24,231a—b。

〔103〕  24,452b。

24,452b。

〔104〕  22,36c—37b。

22,36c—37b。

〔105〕  22,117a。

22,117a。

〔106〕  22,202b。

22,202b。

〔107〕  22,225c。

22,225c。

〔108〕  22,309c。

22,309c。

〔109〕  22,310c。

22,310c。

〔110〕  22,311b。

22,311b。

〔111〕  22,314a。

22,314a。

〔112〕  22,527a。

22,527a。

〔113〕  23,536b。

23,536b。

〔114〕  24,69c。

24,69c。

〔115〕  24,70c。

24,70c。

〔116〕  24,74b。

24,74b。

〔117〕  24,83a。

24,83a。

〔118〕 W. Geiger,P li Literatur und Sprache,Strassburg 1916,§66.

li Literatur und Sprache,Strassburg 1916,§66.

〔119〕 恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》,《马克思恩格斯选集》第四卷,人民出版社,1972年版,第161—162页。

〔120〕 同上书,第172页。参阅恩格斯《自然辩证法》,人民出版社,1971年版,第156页。

〔121〕 D. D. Kosambi,The Culture and Civilisation of Ancient India in Historical Outline(下面略称Kosambi Ⅰ),5th impression 1977,p. 72.参阅同作者,An Introduction to the Study of Indian History(下面略称Kosambi Ⅱ),Bombay,1956,p. 75.

〔122〕 Kosambi Ⅰ,p. 75.参阅Kosambi Ⅱ,p. 75—76.

〔123〕 Kosambi Ⅰ,p. 77.

〔124〕 W. Geiger und E. Kuhn,Grundriss der Iranischen Philologie,Strassburg,1895—1901,lster Band,1.Abteilung,chr. Bartholomae, orgeschichte der Iranischen Sprache,p. Ⅰ.

orgeschichte der Iranischen Sprache,p. Ⅰ.

〔125〕 Kosambi Ⅰ,p. 32.

〔126〕 Ananda Guruge,The Society of the R m

m yana,Maharagama,Ceylon,1960,p. 115

yana,Maharagama,Ceylon,1960,p. 115

〔127〕 下面的叙述基本上根据Kosambi Ⅰ,p. 53—71和Kosambi Ⅱ,p. 49—74.

〔128〕 Kosambi Ⅰ,p. 69—70.

〔129〕 KosambiⅡ,p. 52.

〔130〕 KosambiⅡ,p. 131.

〔131〕 KosambiⅡ,p. 55.

〔132〕 Der Fremdling im  gveda.

gveda.

〔133〕 参阅John Brough,The Early Brahmanical System of Gotra and Pravara,Cambridge,1953.

〔134〕 Kosambi I,p. 78.高楠顺次郎、木村泰贤著,高观庐译《印度哲学宗教史》,商务印书馆,1935年,第86页,认为阿耆尼赞歌数目次于因陀罗,不确。

〔135〕 下面引诗,如不特别注明,都引自《梨俱吠陀》。

〔136〕 原文grathinah,含义不明。Geldner认为,意思或是“把自己的财宝捆扎起来”,或是“把自己封锁在堡垒内”。

〔137〕 Karl Friedrich Geldner,Der Rig-Veda,Harvard Oriental Series,Vol. 36,1957,p. 50,Dasyu;p. 108,Pani.

〔138〕 KosambiⅡ,p. 70.

〔139〕 Kosambi Ⅰ,p. 80.参阅Kosambi Ⅱ,p. 86—87.

〔140〕 有人主张,Pa i就是腓尼基人。我无法否认这种可能性,聊记于此,以备一说。

i就是腓尼基人。我无法否认这种可能性,聊记于此,以备一说。

〔141〕 过去日本学者多从此说,比如高楠顺次郎、木村泰贤著《印度哲学宗教史》,高观庐译,商务印书馆,1935年,第79—82页。

〔142〕 Kosambi Ⅱ,p. 86说只出现一次,误。

〔143〕 Geldner,Der Rig-veda,Harvard Oriental Series,Vol. 33,1954,p. 452.

〔144〕 Kosambi Ⅰ,p. 79;Ⅱ,p. 68.

〔145〕 关于十王之战,参阅Kosambi Ⅰ,p. 82—83.

〔146〕 KosambiⅡ,p. 91.

〔147〕 同上书,p. XVii.

〔148〕 转译自KosambiⅡ,p. 116.

〔149〕 Kosambi Ⅰ,p. 90.

〔150〕 Romila Thapar,Ancient Indian Social History,Orient Longman,New Delhi,1978,p. 19.

〔151〕 同上书,p. 42.

〔152〕 KosambiⅡ,p. 88—89.

〔153〕 注〔150〕引书,p. 41。关于建立王国的问题,参阅Hermann Oldenberg,Buddha,Stuttgart und Berlin,1923,p. 10.

〔154〕 KosambiⅡ,p. 95.

〔155〕 参阅《吠陀时期以后吠舍社会地位的变动》,《南亚译丛》1982年第4期。

〔156〕  2,818b ff..

2,818b ff..

〔157〕 转引自Kosambi Ⅱ,p. 92;参阅Kosambi Ⅰ,p. 85.

〔158〕 参阅History and Culture of the Indian People,Vol. Ⅱ,The Age of Imperial Unity,Bombay,1953,p. 609.

〔159〕 KosambiⅡ,p. 172.

〔160〕 同上书,p. 176.

〔161〕 Ram Sharan Sharma,Sūdras in Ancient India,Delhi,Varanasi,Patna,1980,p. 267.

〔162〕  54,230a。

54,230a。

〔163〕  1,221a。

1,221a。

〔164〕  1,676b。

1,676b。

〔165〕  1,877a。

1,877a。

〔166〕 在为写这一节做准备工作时,我曾在几年前画过几张草图。此次写定时,王邦维同志帮助我画成详图,核定地名,做了大量烦琐细致的工作。谨志于此,以表谢意。

〔167〕 亦称夏安居。每年到了雨季,和尚们就停留一个地方,不再游行。理由是怕踏死草木和小虫。实际上是泥泞载途,无法活动。故有时亦称雨安居。

〔168〕 这些地名,Ernst Waldschmidt,Die  berlieferung vom Lebensende des Buddha,Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in G

berlieferung vom Lebensende des Buddha,Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in G ttingen,Phil. -Hist. Kl. ,dritte Folge,Nr. 29,30,G

ttingen,Phil. -Hist. Kl. ,dritte Folge,Nr. 29,30,G ttingen 1944,1948,都做了分析、对比,请参阅。

ttingen 1944,1948,都做了分析、对比,请参阅。

〔169〕 都根据Baroda东方研究所的精校本,参阅季羡林译本,人民文学出版社。

〔170〕 见D. K. Gupta,Society and Culture in the Time of Da

in,New Delhi 1972,p. 205.

in,New Delhi 1972,p. 205.

〔171〕 第二册,人民出版社,1963年,第23页。

〔172〕 Richard Fick,The Social Organisation in North-East India in Buddha's Time,Calcutta 1920,p. 258,259.

〔173〕 见季羡林《论释迦牟尼》,《世界宗教研究》,1982年,第2期。

〔174〕 参阅P. V. Kane,History of Dharma

stra,Vol. V,Part Ⅱ,Poona,1962,p. 945.在同书p. 1028,Kane大有感慨,对佛教狠狠地射了几支冷箭。他认为,法论和古事记的ahi

stra,Vol. V,Part Ⅱ,Poona,1962,p. 945.在同书p. 1028,Kane大有感慨,对佛教狠狠地射了几支冷箭。他认为,法论和古事记的ahi s

s 学说影响深远。一直到今天,印度还有千百万人吃素,其中不但有婆罗门,而且也有吠舍、首陀罗。而全世界的佛教徒有的并不严格素食。

学说影响深远。一直到今天,印度还有千百万人吃素,其中不但有婆罗门,而且也有吠舍、首陀罗。而全世界的佛教徒有的并不严格素食。

〔175〕 P. V. Kane,同上书,Vol. Ⅱ,Part Ⅱ,Poona 1946,p. 776.

〔176〕 参阅Kosambi Ⅰ,p. 105.

〔177〕 R. C. Majumdar,An Advanced History of India,Part I,London 1955,p. 86;Romila Thapar,Ancient Indian Social History,New Delhi 1978,p. 54.

〔178〕 Romila Thapar,上引书,p. 54—56.

〔179〕 参阅A. L. Basham,The Wonder That Was India,Calcutta,Allahabad,Bombay,Delhi,p. 124。Basham还指出来,同佛教和耆那教一样, jīvika也相信ahi

jīvika也相信ahi s

s ,见所著History and Doctrines of the

,见所著History and Doctrines of the  jīvikas,Delhi,Varanasi,Patna,1981,p. 123.

jīvikas,Delhi,Varanasi,Patna,1981,p. 123.

〔180〕 P. V. Kane,前引书,Vol. Ⅲ,Poona 1946,p. 66.

〔181〕  3,474a。

3,474a。

〔182〕  3,496b。

3,496b。

〔183〕  3,557a—b。

3,557a—b。

〔184〕  3,697b。

3,697b。

〔185〕  1,39ff..

1,39ff..

〔186〕  1,493ff..

1,493ff..

〔187〕  1,520ff..

1,520ff..

〔188〕  1,821ff..

1,821ff..

〔189〕  9,2b。

9,2b。

〔190〕  9,427c。

9,427c。

〔191〕  12,278b。

12,278b。

〔192〕  23,14c。

23,14c。

〔193〕  24,57a。

24,57a。

〔194〕  29,64b—c。

29,64b—c。

〔195〕  30,511c。

30,511c。

〔196〕 Kosambi Ⅱ,p. 152.

〔197〕 The History and Culture of the Indian People,Vol. Ⅱ,The Age of Imperial Unity,Bombay 1953,p. 605.

〔198〕 KosambiⅡ,p. 151.

〔199〕 A. L. Basham,The Wonder That Was India,p. 244.

〔200〕 参阅A. L Basham,History and Doctrines of the  jīvikas,p. 8.

jīvikas,p. 8.

〔201〕  1,98c。参阅KosambiⅡ,p. 161.

1,98c。参阅KosambiⅡ,p. 161.

〔202〕 KosambiⅡ,p. 123,158.

〔203〕 转引自Romila Thapar,A oka and the Decline of the Mauryans,Delhi 1980,p. 59.

oka and the Decline of the Mauryans,Delhi 1980,p. 59.

〔204〕 Richard Fick,The Social Organisation in North-East India in Buddha's Time,p. 212.

〔205〕 KosambiⅡ,p. 184.参阅Romila Thapar,A oka,p. 57.

oka,p. 57.

〔206〕 在论证过程中,我采纳了Kosambi和Romila Thapar的一些看法。但是历史的不自觉的工具这个看法是我提出来的。这个词儿马克思曾使用过。

〔207〕 Kosambi Ⅰ,p. 147.

〔208〕 Kosambi Ⅰ,p. 140.

〔209〕 KosambiⅡ,p. 172.参阅同书P. 126;Romila Thapar,Ancient Indian Social History,p. 59.

〔210〕 KosambiⅡ,p. 137.

〔211〕 Kosambi Ⅰ,p. 111—112.

〔212〕 佛教以外的个别宗教,比如说回教,在某一方面也同商人有某些联系,参阅《陈垣学术论文集》第一集,《回回教入中国史略》,第558页,回教势力传播之原因,第一就是商贾之远征;丝绸之路既是交流商品、交流文化的大动脉,也是宗教传播的主要通道。

〔213〕  50,323a。

50,323a。

〔214〕  50,325a。

50,325a。

〔215〕  50,322c。

50,322c。

〔216〕  50,324b。

50,324b。

〔217〕  50,325a。

50,325a。

〔218〕  50,352a。

50,352a。

〔219〕 参阅谷霁光《战国秦汉间重农轻商之理论与实际》,第4页,第21页,见《中国社会经济史集刊》,1944年,第七卷,第一期。

〔220〕 参阅吴于廑《世界历史上的农本与重商》,《历史研究》,1984年,第一期,第8—9页。

〔221〕 《中国史稿》第一册,第199页。

〔222〕 《中国通史》第一册,1978年5月第五版,人民出版社,第96—97页。

〔223〕 参阅谷霁光,上引文,第2页。

〔224〕 参阅吴于廑,上引文,第5—6页。

〔225〕 这一段是受到刘大年同志的启发而增添上的,向他致谢。

〔226〕 参阅郭沫若《十批判书》中的《前期法家的批判》、《韩非子的批判》、《吕不韦与秦王政的批判》