为Śaṅkha王之子Siṃha王授记。

根据吐火罗语本,有三十二相的记述。

第二十七幕

场景:可能是三十三天。

弥勒佛诸妻子成为清信女。其母Brahmāvatī来见佛,听法。弥勒说法,讲“四圣谛”、“八正道”等等。

全剧到此结束。

由于回鹘语本残卷发现的比较多,所以还能据以勉强整理出全剧的情节线索。至于吐火罗语残卷则发现的还很不够,只靠它,全剧的情节是搞不清的。

吐火罗语本残卷欧洲所藏者已经在上面介绍过了。我现在介绍一下中国所藏新博本的具体情况。新博本共有44张,88页。这个本子不像回鹘语本那样,几乎每一幕都或多或少地保留了一些残余。 就我解读过的36张,72页来看,主要集中在一、二、三、五四幕[20] 。我在下面列一个表。先写幕数,后列顺序,顺序是根据剧情的发展排定的,页码则按照新疆博物馆的编码,这个编码完全是按照出土时残卷摞在一起的顺序编定的。从我这个表一眼就能看出来,真正的顺序同出土时的顺序是完全不一样的,原因不详。所谓集中在某一幕,并不是说这一幕就完整无缺,中间也有不少缺漏。此外,有一些张的译释结果已经发表,我也注明,没有注明的是还没有发表的。

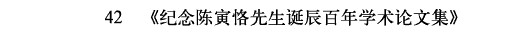

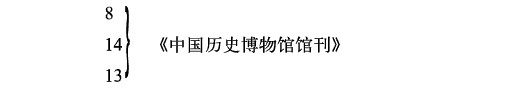

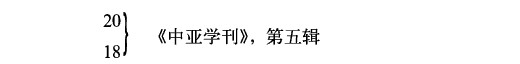

新博本页码 发表刊物

第一幕

第二幕

第三幕

第五幕

新博本A残卷就介绍到这里[21] 。

II 吐火罗语B残卷

B方言残卷,德国、法国、英国等等国家都有收藏;据推测,法国收藏的比较多。残卷的出土地点不在一处;有的来自库车附近的克孜尔,有的来自吐鲁番的硕尔楚克,有的来自吐鲁番的胜金峪。研究这些残卷的学者不限于一国,某一国家所藏的残卷的研究者也不限于本国人。我在下面不分国家先按时间顺序介绍一下研究B残卷的一般情况,然后再集中介绍收残卷最集中的几本书,主要是作为资料来介绍。

B残卷研究进展情况

吐火罗语残卷一被发现,B方言同A方言一样,立即引起了学者们的注意。1892年,俄国学者S.von Oldenburg刊布了Petrovski在新疆买到的一张吐火罗语B方言残卷:

Zapiski Vostočnago Otdělenija,Imp.Russkago Archeologičeskago Obščestva 7 (St.Petersburg 1892), 82 (Veröffentlichung der Photographie eines aus Kaschgar stammenden Papierblattes in Toch. B aus der Sammlung Petrovski).

第二年,英国学者A.F.R.Hoernle刊布了这同一张残卷:

The Weber Manuscripts, another Collection of Ancient Manuscripts from Central Asia, JASB.62 (1893), 1—40. Veröffentlichung des gleichen Blattes wie in Nr.68, s.S.39f.

1900年,德国学者E.Leumann谈到他所谓的“不知名的文学语言”:

Über eine von den unbekannten Literatursprachen Mittelasiens (s.L Nr.5), 16f.

1902年,Hoernle又刊布了一些残卷:[22]

Weber MSS.Part IX and Macartney MSS., Set I, JASB.70 (1901),I,Extra Number 1, Appendix 1—31; reimpr.in Facsimile Reproduction of Weber-Manuscripts, Part IX and Macartney-Manuscripts, Set I, Calcutta 1902.

1909年,俄国学者N.D.Mironow刊布了Petrovski在库车买到的一些残卷:

Iz rukopisnych materialov ekspedicii M. M.Berezov-skago v kuǒu (Aus den Handschriftenmaterialien der Expedition des M. M.Berezovski nach Kutschā), Bulletin de l’Académie des Sciences de St.-Pétersbourg 1909, 547ff.

1911年,法国学者S.Lévi发表了研究伯希和残卷的成果:

Étude des documents tokhariens de la mission Pelliot.I.Les bilingues, JA.1911, 1, tome 17, 431—449; 1911, 2, tome 18, 119—144.Vgl.auch L Nr.11.

1912年,Lévi发表了《悲华经》(Kāruṇāpuṇdarīka)的一个故事和说一切有部律的一个断片:

Une légende du Karuṇāpuṇḍarīka en langue tokharienne, Festschrift Vilhelm Thomsen (Leipzig 1912), 155—165.

Un fragment tokharien du Vinaya des Sarvāstivādins (Collection Hoernle Nr.149.4), JA.1912, 1, 101—111.

1913年,Lévi发表了一个Prātimokṣa断片,写了把B定名为“龟兹语”的文章:

Tokharian Prātimokṣa fragment, JRAS, 1913, 109—120.

Le "Tokharien B", langue de Koutcha (s.L Nr.28),

313—318 (sechs Karawanenpässe aus der Sammlung Pelliot).

1915年,日本学者香川默识写了一本《西域考古图谱》,出版于日本东京,有大谷光瑞的序。

1916年,Lévi刊布了一些残片:

Kuchean fragments (of Prātimokṣa, Prāyascittika and Pratideśanīya) in Hoernle, Manuscript Remains of Buddhist Literature found in Eastern Turkestan I (Oxford 1916). 357—376. Plates XI, No.2; XIX, No.2 and 3 (Facsimiles).

1921年,Lévi刊布了A.Stein的一些残片:

Kuchean Manuscript Remains in A. Stein, Serindia II(Oxford 1921), 915 und Facsimiles in Serindia IV, Plate CLII.

1924年,德国学者A.von Le Coq刊布了佛像上的B方言的题记:

Drei Buddhabilder auf Holztäfelchen, mit tocharischen Aufschriften, OLZ.27 (1924), 586—588.

1925年,Lévi刊布伯希和的两个断片:

Le sūtra du Sage et du Fou dans la littérature de l’Asie Centrale, JA.1925, 2, tome 207, 305—332 (zwei Fragmente aus der Sammlung Pelliot aus Duldur-Aqur).

同一年,德国学者E.Sieg和W.Siegling刊布了一张断片:

Die Speisung des Bodhisattva vor der Erleuchtung, nach einem in Turfan gefundenen Handschriftenblantt in der B-Mundart des Tocharischen, Asia Major 2 (=Festschrift für F. W.K.Müller) (1925), 277 bis 283.

1926年,W.Siegling刊布了一段注释:

Probe eines tocharischen (B) metrischen Kommentars zu Udānavarga 10, 2 in H. Lüders, Bruchstücke der Kalpanāmaṇḍitikā des Kumāralāta, Königl.Preussische Turfan-Expeditionen, Kleine Sanskrit-Texte 2 (Leipzig 1926), 27f.

1928年,Lévi又刊布了Stein的一些断片:

Notes on Manuscript Remains in Kuchean in A. Stein, Innermost Asia II (Oxford 1928).1029f.; dazu Facsimiles in Bd.III, Plate CXXIII.

1931年,Sieg和Siegling刊布了Udānavarga的译文:

Udānavarga-Übersetzungen in "Kucischer Sprache" aus den Sammlungen des India Office in London, BSOS.6 (1931), 483—499.

1933年,Lévi刊布了一些残片:

Fragments de textes koutchéens (Udānavarga, Udānastotra, Udānālaṃkāra et Karmavibhaṇga) publiés et traduits avec un vocabulaire et une introduction sur le "Tokharien", Paris 1933, 163 S.

1933年,德国学者H.Lüders在论十二生肖时引用了B方言:

Zur Geschichte des Ostasiatischen Tierkreises, SBAW.1933, 998—1022=Philologica Indica (Göttingen 1940), 727—751.

1936年,Lévi刊布了一个密宗残片:

On a Tantrik Fragment from Kucha (Central Asia), IHQ.12, 2(1936), 197—214.

1938年,Sieg评正Lévi的Karmavibhaṇga(见上面1933年):

Die Kutschischen Karmavibhaṇga-Texte der Bibliothèque Nationale in Paris (zu Prof.Sylvain Lévi’s Ausgabe und Übersetzung), KZ.65 (1938), 1—54.

1940年至1948年,出现了下列的文章:

De Indo-Europeesche bestanddeelen in de Tocharische declinatie (s.L Nr.130), Bijlage II.

Tochaars.Overzicht van de Tochaarse Letterkunde (s.L Nr.20), 564—571.

Het Eenhoornmotief in de Tochaarse B-Literatuur, Miscellanea Gessleriana (Antwerpen 1948), 325—330.

1948年,法国学者J.Filliozat出版了医药残卷:

Fragments de textes koutchéens de médecine et de magie.

Texte, parallèles sanskrits et tibétains, traduction et glossaire, Paris 1948, 155 S.

1949年, W. Couvreur写了论爪哇波罗浮图的吐火罗语Karmavibhaṇga:

De Tochaarse Karmavibhaṇga en de Baraboedoer (op Java), Handelingen van het XVIIIe Vlaamse Filologencongres, Gent 1949, 74—80.

同一年,Sieg和Siegling出版了:

Tocharische Sprachreste, Sprache B, Heft 1: Die Udānālaṇkāra-Fragmente, Text, Übersetzung und Glossar, Göttingen 1949, 80+196 S.

下面有专题介绍。

1950年,Sieg发表了贸易文书:

Geschäftliche Aufzeichnungen in Tocharisch B aus der Berliner Sammlung, Miscellanea Academica Berolinensia (Berlin 1950), 208—223.

1953年,Couvreur发表了寺庙账簿和商队护照的残卷:

Tochaarse kloosterrekeningen en karavaanpassen van de Bibliothèque Nationale te Parijs, Handelingen van het Twintigste Vlaams Philologencongres (Antwerpen 1953), 90—96.

同年,Sieg和Siegling出版了:

Tocharische Sprachreste, Sprache B, Heft 2: Fragmente Nr.71—633, aus dem Nachlass hrsg.von W. Thomas, Göttingen 1953, 408.S.

下面有专题介绍。

1954年,Couvreur发表了律和Prātimokṣa残片:

Kutschische Vinaya-und Prātimokṣa-Fragmente aus der sammlung Hoernle, Asiatica, Festschrift Friedrich Weller (Leipzig 1954), 43—52.

还有柏林收藏的残片:

Koetsjische Literaire Fragmenten uit de Berlijnse Verzameling (naar aanleiding van Sieg & Siegling’s Tocharische Sprachreste), Handelingen VIII der Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal-en Letterkunde en Geschiedenis 1954, 97—117.

同年,德国学者W.Thomas发表一封爱情书简:

Ein tocharischer Liebesbrief, KZ.71 (1954), 78—80.

1955年,Couvreur发表了两篇文章:

Die Fragmente Stein Ch.00316a2 und Hoernle H 149.47 und 231, KZ.72 (1955), 222—226.

Nieuwe Koetsjische fragmenten van de Bibliothèque Nationale te Parijs, Handelingen van het Eenentwintigste Vlaams Filologencongres (Leuven 1955), 110—116.

同年,出版了Sieg评Filliozat医药残卷的文章:

Die medizinischen und tantrischen Texte der Pariser Sammlung in Tocharisch B, Bemerkungen zu Prof. J.Filliozats Textausgabe und Übersetzung (Nachgelassenes Manuskript, hrsg.von W. Thomas), KZ.72 (1955), 63—83.

同年,德国学者E.Waldschmidt发表了几个双语残卷:

Zu einigen Bilinguen aus den Turfan-Funden, NGAW., phil.-hist.K1.,Jg.1955,Nr.1, 1—20.

1958年,德国学者A.von Gabain和W.Winter出版了《突厥语残卷》,其中有一首B方言颂歌:

Türkische Turfantexte IX.Ein Hymnus an den Vater Mani auf "Tocharisch" B, mit alttürkischer Übersetzung, ADAW., Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst.Jg.1956, Nr.2, Berlin 1958, 46 S.

1958年,中国(社会)科学院考古研究所出版了黄文弼《塔里木盆地考古记》。

同年,苏联科学院出版了:

V.S.Vorob' ev-Desjatovskij, Pamjatniki central’noaziatskoj pis' mennosti, Učenye zapiski instituta vostokovedenija (Akademija nauk SSSR, institut vostokovedenija) tom XVI, Moskau/Leningrad 1958, 304—308.

上面介绍的是B方言残卷原文和译文研究和刊布的情况。一直介绍到1958年。这一年以后一直到今天的情况,以及语法方面研究和刊布的情况,请参阅下面的研究书目。有些文章中,A和B相间杂,严格分开,反而会浪费篇幅。

B残卷资料情况

下面集中介绍作为资料(狭义资料)的B残卷的情况。上面我两次对Sieg和Siegling的《吐火罗语残卷 B方言》注明,要作“专题介绍”。因为这一本书比较集中地把B残卷搜集在一起,介绍资料,必须介绍这一本书。但是,这一本书有一个发展过程:1949年出了第一册。1953年出了第二册。在这两册的基础上,W.Thomas于1983年重新校订、加注出版了《吐火罗语残卷 B方言》,第一部:原文,第一卷:收柏林藏卷1—116,以后还要继续出第二卷和第三卷。我现在就根据这一个校订本来介绍,第二、三卷资料出版后,当立即介绍。

I Nr.1—70

Udānālaṅkāra残卷

这是一本书。根据残卷Nr.8a7,28a4,33a2,64b7,68a3的题记,这本书名叫dharmasomaññe udānalaṅkār。第一个字是人名(形容词),第二个字是书名,合起来意思是“Dharmasoma的Udānālaṅ-kāra”。人名和书名,都不见于佛教文学史中。可是,吐火罗语A和B两种方言中都有这一部书的翻译。

Udānālaṅkāra是由两个字组合成的:Udāna+alaṅkāra。 Udāna在梵语和巴利语中都是一个常见的字。它有两层意思:一是佛典的名称,在巴利语大藏经《经藏》(Suttapiṭaka)的第五部 Khuddaka-Nikāya中的第三部;一是佛典的一类,是十二部经之一,一般译为《不问自说经》。此字有很多汉文音译:嗢柁南,邬柁南,忧陀那,优陀那,郁陀那,缊驮南等等。有一部经叫Udānavarga,梵本在新疆出土,内容同我们常见的《法句经》非常相似。因此,德国梵语学者R.Pischel把它误认为《法句经》(Dharmapada)。Udāna确实与《法句经》极为相似。汉译《长阿含经》(《大正新修大藏经》1,16下)就把Udāna译为《法句经》。《法句经》同Udānavarga都把佛教最基本的教义用颂来表述,都分为若干“品”(varga),二者的颂有不少是 相同的。中国最早的《四十二章经》也很可能就是《法句经》的翻译[23] 。

第二个字alaṅkāra,旧译“庄严”,用现在的话来说就是“修饰”。同udāna放在一起,意思是“udāna的装饰”。

这一部书原文是梵语,没有吐火罗语译者的名字,他可能是新疆本地人。

这一部书形式上是kāvya(诗歌),格律因品而异。从内容上来看,它是Dharmatrāta的Udānavarga的一种辅导书。对选出来的颂加以说明:是由于什么原因,或在什么情况下,说这一颂的,这在佛典中是一种非常习见的形式。Dharmasoma所写的注释,同藏文Udānavarga的注释不同。

柏林收藏的吐火罗语B方言Udānālaṅkāra残卷,共有五个手抄本,都写在相当大的纸上。每页八行,形式是印度的pothī,每张左边有穿绳洞。这五个手抄本都是第三次普鲁士考察队带回去的。其中ABC三个手抄本在硕尔楚克城洞出土。E在硕尔楚克星座洞出土,D在库车附近的克孜尔出土。

Udānavarga[24] 共有三十三品(varga),而吐火罗语B残卷Udānālaṅkāra只有前十五品,共有七十个号(Nr.1—70)。对每一号都加以介绍,没有必要,对读者也没有多大用处。Werner Thomas把在Udānāla ṅkāra中能找到的Udānavarga中的颂列了一个对照表[25] ,这个表对读者查阅是非常方便的,我现在抄在下面。左边是Udānavarga的品名,下面的数字是原书颂的编号。右边是B方言Udānālaṅkāra的编号:

I Anityavarga | |

| 7 sāyam eke na dṛśyante |

Nr.2 a4 |

| 8 tatra ko viśvasen martyo |

Nr.1 b2+2 a6 |

10 ye ca vṛddhā ye ca dahrā |

Nr.2 a5 |

| (11 yathā phalānāṃ pakvānāṃ |

Nr.2 a7—8+1 b3) |

| 12 yathāpi kumbhakāreṇa |

Nr.3 a2—3 |

| 13 yathāpi tantre vitate |

Nr.3 b5 |

14 梵文Pāda a只剩下了yathāpiva, |

Nr.3 b5—6 |

| 15 yathā nadī pārvatīyā |

Nr.3 a4 |

| 16 kisaraṃ ca parittaṃ ca |

Nr.3 b6—7 |

| 17 yathā daṇḍena gopālo |

Nr.3 a3—4 |

| 22 sarve kṣayantā nicayāḥ |

Nr.4 a1 |

| 23 sarve satvā mariṣyanti |

Nr.4 b1 |

| 24 narakaṃ pāpakarmāṇaḥ |

Nr.4 b2 |

| 25 naivāntarīkṣe na samudramadhye |

Nr.4 b4f. |

| 27 jīrṇaṃ ca dṛṣṭveha tathaive rogiṇaṃ |

Nr.5 a1 |

| 28 jīryanti vai rājarathāḥ sucitrā |

Nr.5 a8—b1 |

| 29 dhik tvām astu jare grāmye |

Nr.5 b8 |

| 36 kim anena śarīreṇa |

Nr.6 a2 |

II Kāmavarga | |

| (4 madhurāgrā vipāke tu |

Nr.8 a5?) |

| 9 chandajāto hy avasrāvī |

Nr.7 a4 |

| 10 anupūrveṇa medhāvī |

Nr.7 b2 |

III Tṛṣṇāvarga | |

| 1 vitarkapramathitasya jantunas |

Nr.8 b6 |

| 2 vitarkavyupaśame tu yo rato |

Nr.8 b7 |

| 14 yayā devā manuṣyāś ca |

Nr.11 a3—4 |

| 15 tṛṣṇā hi hetuḥ saritā viṣaktikā |

Nr.11 a4—5 |

| 16 yathāpi mūlair anupadrutaiḥsadā |

Nr.11 a6—7 |

| 17 yathāpi śalyo dṛḍham ātmanākṛtas |

Nr.11 a7—8 |

IV Apramādavarga | |

| 4 pramādam apramādena |

Nr.12 a6—7 |

| 5 utthānenāpramādena |

Nr.12 b7 |

| 6 utthānavataḥ smṛtātmanaḥ |

Nr.12 b8 |

| 16 pratiyatyeva tat kuryād |

Nr.13 a3 |

| 17 yathā śākaṭiko mārgaṃ |

Nr.13 a4 |

VI Śīlavarga | |

| 1 śīlaṃ rakṣeta medhāvī |

Nr.14 a6 |

| 2 sthānāny etāni saṃpaśyaṃ |

Nr.14 a7 |

3 sukhaṃ śīlasamādānaṃ |

Nr.14 b3 |

| 4 śīlaṃ yāvaj jarā sādhu |

Nr.14 b7—8 |

| (16 na puṣpagandhaḥ prativātam eti |

Nr.51 a2) |

| 18 alpamātro hy ayaṃ gandho |

Nr.51.a7 |

VIII Vācavarga | |

| 1 abhūtavādī narakān upaiti |

Nr.16 a4—5 |

| 2 puruṣasya hi jātasya |

Nr.16 a5 |

| 3 yo nindiyāṃ praśaṃsati |

Nr.16 a6—7 |

| 4 alpamātro hy ayaṃ kalir |

Nr.16 a7 |

| 5 śataṃ sahasrāṇi nirarbudāni |

Nr.16 a8 |

| 8 kalyāṇikāṃ vimuñceta |

Nr.19 b3—4 |

| 9 na ca mukte pramuñcet tāṃ |

Nr.19 b8 |

| 10 mukhena saṃyato bhikṣur |

Nr.20 a3 |

| 11 subhāṣitaṃ hy uttamamāhur āryā |

Nr.20 b1—2 |

| 12 tām eva vācaṃ bhāseta |

Nr.20 b2 |

| 13 priyodyam eva bhāṣeta |

Nr.20 b4—5 |

IX Karmavarga | |

| 8 yat karoti naraḥ karma |

Nr.21 a1—2 |

| 9 vilumpate hi puruṣo |

Nr.22 a2—3 |

X Śraddhāvarga | |

| 1 śraddhātha hrīśīlaṃ athāpidānaṃ |

Nr.23 a2—3 |

| (10 āryāṇāṃ darśanaḥ kāmaḥ |

Nr.23 a6—7) |

| 2 na vai kadaryā devalokaṃvrajanti |

Nr.23 b7—8 |

| 3 śraddhā hi vittaṃ puruṣásyaśreṣṭhaṃ |

Nr.24 b5—6 |

8 śraddhaḥ śīlena saṃpannas |

Nr.50 a2 |

| 9 yo jīvaloke labhate |

Nr.50 a8 |

| 10 āryāṇāṃ darśanaḥ kāmaḥ |

Nr.50 b6 |

XII Mārgavarga | |

| 9 ākhyāto vo mayā mārgas |

Nr.27 b2—3 |

| 10 deśito vo mayā mārgas |

Nr.27 b4—5 |

| 11 eṣo hi mārgo nāsty anyo |

Nr.27 b6 |

12 eṣo’ ñjaso hy eṣa ca vaiparākramas |

Nr.29 a3 |

| 13 ekāyanaṃ jātijarāntadarśī |

Nr.29 a4—5 |

| 14 atyantaniṣ ṭhāya damāyaśuddhaye |

Nr.30 a2—4 |

| 15 gaṇgāgataṃ yadvad apetadoṣaṃ |

Nr.30 a4—5 |

16 yo dharmacakraṃ hy ana-nuśrutaṃ purā |

Nr.30 b3—4 |

XIII Satkāravarga | |

12 alpajñato’pi ced bhavati |

Nr.31 a4—5 |

13 traividyaḥ syāt sa ced bhik-ṣur |

Nr.31 a6—7 |

| 14 sa cet tv ihānnapānasya |

Nr.31 a7 |

| 15 bahūn amitrāṃ labhate |

Nr.32 b4 |

| 16 etad ādīnavaṃ jñātvā |

Nr.32 b5 |

| (17 nāyam anaśanena jīvate |

Nr.32 b8) |

XIV Drohavarga | |

| 3 hantāraṃ labhate hantā |

Nr.34 b2 |

| 5 pṛthakchabdāḥ samutpannas |

Nr.36 b1 |

XV Smṛtivarga | |

| 1 ānāpānasmṛtir yasya |

Nr.41 a4—5 |

参阅B方言残卷到此为止。

II Nr.71—106

Araṇemi残卷

出土地点:硕尔楚克。

每页六行,每行约有45akṣara。页面大小为8×37cm,纸色褐黄,由两层纸黏成。书法颇佳,但有错误,n t不分。

内容是Araṇemi本生故事。Araṇemi,亦作Aranemi,巴利语和佛教混合梵语中都有,是一个婆罗门仙人的名字。开头是一首Buddhastotra。从Nr.77开始才是故事本身。

Nr.99—103是Subhāṣitagaveṣin的故事。

Nr.104似乎是全书的结束颂。

Nr.105和106排列顺序,不清楚。

III Nr.107—116

出土地点:吐鲁番胜金峪。是德国第二次吐鲁番考察队找到的。

页码106是唯一的一张完整的。从这一张的规模来看,这一组手抄本大概格局很大。每张十行,大小为11.3×42cm,是pothī的形式,写得很稠密,每行有65—75akṣara。在这里,n t也无区别。穿绳洞距左端约11cm。

内容是讲佛陀生平故事的。散文与韵文交互出现。

Nr.107范围约相当于页码第106张。

内容讲的是释迦牟尼在成佛以前最后一次进餐的故事。这个故事见于许许多多的佛传中,凡讲佛的生平,必讲这个故事。巴利文Jātaka-Nidānakathā p. 68说向菩萨献上食品(乳糜)者是Sujātā(善生)和她的女仆Pūs ṇā。在北传佛教经典中,是Su jātā和她的女仆Uttarā[26] ;或者只有S ujātā[27] ;或者是Nandā 和Nandabalā姊妹[28] ;或者只有Nandabalā [29] 。汉译佛典中,《佛所行赞》卷三,是难陀(Nandā)[30] ;《方广大庄严 经》卷七,是善生女(Sujātā)和优多 罗女(Uttarā)[31] ;《佛本行 集经》,是善生村主二女[32] ;《佛本行经》卷三,只说是二女[33] 。名字混乱,是传说故事中的正常现象。在吐火罗语B方言中,是Nandā与Nandabalā,这与Divyāvadāna和西藏文典籍中完全一样。

Sieg和Siegling把第106张译为德文[34] 。

Nr.108由许多碎片凑成。

内容是讲释迦牟尼成佛以后度三个迦叶兄弟的故事。两个年轻的迦叶,学他们长兄的榜样,不再拜火,各自带领二百五十名徒弟,皈依佛祖。这个故事,在巴利语和梵语以及汉译的佛典中,也是非常流行的。

Nr.109一个整张的结尾处,约占全张的三分之一。所缺部分,可以通过同一个异本的对比加以补充。这个异本见于梵语《根本说一切有部破僧事》中。

内容是讲释迦牟尼的妻子耶输陀罗(Yaśodharā)企图用酒饭来引诱丈夫再回到自己身边来。僧众询问根由,佛祖讲了一个前世的故事:妓女Śāntā引诱独角仙人(Ekaśṛṇga)。这个故事也常见于佛典中。

Nr.110出土地点:木头沟。

内容讲的是舍利弗(Śāriputra,Upatiṣya)和目连(Maudgalyāyana,Kolita)的故事。参阅A.Schiefner, Eine tibetische Lebensbeschreibung Çākjamuni’s, p.225 ff.;W.W.Rockhill, The Life of the Buddha, p.44;É.Chavannes, Cing cents contes et apologues, tomeIII, p.291.

Nr.111 只剩下八行字,正面和反面不易确定。

文中有三个国王名:Brahmadatta,Naradeva,Mūrdhāgata。

Nr.112只剩下六行字,正反面无法确定。

Nr.113只剩下五行字,正反面不易确定。

Nr.114只剩下三行字,正反面不易确定。

Nr.115只剩下三行字,第四行有痕迹,正反面无法确定。

Nr.116是属于同一手抄本的许多碎片。

已经出版的B方言残卷就这样多。其余的只好等第二卷出版后再介绍了。

法国出版B方言资料情况(其他国家也包括在内)

上面介绍的是德国出版的B方言资料的情况。在德国之外,法国收藏有不少的B方言残卷。但是,此邦学者没有像德国学者那样,把残卷转写为拉丁字母,附以原件影印照片,整理出版。只有个别学者做过部分这样的工作,譬如上面已经提到过的J.Filliozat的Fragments de textes koutchéens de medecine et de magie(《龟兹文医药及巫术残卷》),附有梵语和藏文对照以及法文译文。这部书是非常有用的。在新疆出土了不少梵语医药残卷。这对研究中国和印度以及一些古代中亚民族和国家在医药方面的交流史,是必不可少的。但是,像这样的书在法国是非常少的。

我现在再在这些非常少的书中选出一种,加以介绍。这就是Sylvain Lévi 的Fragments de textes koutchéens,Udānavarga Udānastotra,Udānālaṃkāra et Karmavibhaṇga,publiés et traduits avec un vocabulaire et une introduction sur le“Tokharien”,Paris,Imprimerie Nationale,1933。这一部书我在上面也已经提到过。我在下面按照书名副标题的顺序加以简略的介绍。

Udānavarga(U)

梵语吐火罗语B双语。

U(1) varga I

H.[35] Add.149—109

(27—37颂) U(2) varga I—II

P.[36] FM 8a(=J.as.1911,I,440)

(I,41—42颂—II,1—2颂) U(3) varga II

P. 882

(11—14颂) U(4) varga II

H. 149/Add.105

(13—20颂) U(5) varga II

H. 150/106

(18—20颂) U(6) varga IV

H. Add.119/94

(1—5颂) U(7) varga IV

O[37]

(10—15颂) U(8) varga VIII—IX

H. Add.149—96

(VIII,12—13颂;IX,2—4颂) U(9) varga X

H. 149/112

(13—16颂) U(10) varga XII

H. 149/331

(9—13颂) U(11) varga XVI

H. 150/114

(4—7颂) U(12) varga XVII—XVIII

H. 149/198

(XVII,7—12颂;XVIII,1—2颂) U(13) varga XIX—XX

O.

(XIX.11—14颂;XX,1—4颂)

U(14) varga XXII

H. 149/236

(2—9颂) U(15) varga XXVIII[38]

O. 张CXIX

(31—36颂) U(16) varga XXVIII

O. 张CXX

(37—40颂) U(17) varga XXIX

O. 张CXXI

(1—5颂) U(18) varga XXIX

O. (Minorov )

(45—51颂) U(19) varga XXX

H. 149/215

(22—24颂) U(20) varga XXXI

O. 张CIX

(25—31颂) U(21) varga XXXI

H. 149/245

(23—29颂) U(22) varga XXXI

H. Add.149/85

(25—31颂) U(23) varga XXXI

O.

(32—39颂) U(24) varga XXXII

H. 149/148

(49—55颂) U(25) varga XXXII

H. 149/Add.124

(12—21颂) U(26) varga XXXIII

H. 149—165

(20—33颂)

Udānastotra(S)

S(1) |

彼得堡残卷 |

S(2) |

伯希和卷3510.42 |

S(3) |

Stein13(敦煌) |

S(4) |

伯希和卷500.6和500.7 |

S(5) |

伯希和卷3510.43 |

S(6) |

伯希和卷3510.44 |

(以882.2之尾及列宁格勒残卷补全) | |

S(7) |

伯希和3510.45 |

S(8) |

500.1和500.3接续部分 |

Udānālaṅkāra

德国收藏的B方言Udānālaṅkāra残卷,我在上面已经介绍过了。Lévi在这部书里又介绍了(转写和翻译带词汇表)一些颂,数量不多。这些是 Cittavarga XXXI,第九颂和下面的颂,A(1),A(2),A(3)是Cittavarga的结尾和Bhikṣuvarga的开始。这些与德国残卷都不重复。读者可以参看。

Karmavibhaṇga

1932年,S.Lévi出版了一本梵语的Mahākarmavibhaṅga,后面页243—257附有这部书的吐火罗语B方言的残卷。Lévi声言要将龟兹语本译为法文。到了1933年,他的诺言实现了。他重新刊布了原文,附有法文译文,就收在他的Fragments de textes koutchéens中(页85—107)。原文他标为K(1)至K(1 4),译文在后面。1938年,E.Sieg写了一篇极长的书评[39] ,对Lévi书中大量的读错和译错的地方,一一加以检查和纠正。这里不详细介绍。

除了上面介绍的以外,法国学者还刊布了一些零碎的B方言残卷,无法一一叙述。在德国和法国以外,其他国家,譬如比利时、英国等等,也整理、刊布了一些资料,也不可能一一叙述。这些专著和论文,都见于上面和下面列举的书目中,请读者自行参考。

广义的资料——书目

上面介绍的是我名之为“狭义的资料”的东西。是指语言本身,是指吐火罗语A和B方言残卷。这些是研究吐火罗语最基本的、必不可缺的资料,没有这些资料,研究工作是绝对无法进行的。

现在来介绍“广义的资料”。我在上面已经说到过,“广义的资料”应该把过去的研究成果包括在里面。这是辅助性的资料。虽然不是语言本身,但与语言本身有密切联系,也是研究工作所必不可缺少的。任何研究工作都像是一条历史的长河。过去的研究成果,今天看起来,不可避免地会有这样或那样的不足之处。但是,它们的历史意义不容抹煞。今天的研究工作必须在过去的基础上进行。到了将来,今天的研究工作也必然会呈现出这样或那样的不足之处。要由将来的研究工作来补充、纠正。所以,所有的研究工作都只是过渡性的,是这条长河中的一层波浪。我们在任何时候都必须了解过去的研究成果。而“广义的资料”尚矣。这就是我必须介绍广义资料的理论根据。

介绍广义资料的办法主要是开列书目。

吐火罗语是新发现的一种语言,研究时间只有七八十年,不像那一些老学科,书目多得汗牛充栋,无法全部介绍。研究这种语言的书目是能够全部介绍的。对B方言的研究书目,我在上面已经介绍了一部分,请参看。

书目主要是根据Werner Thomas的两本书。这两本书是:W.Krause和Thomas的Tocharisches Elementarbuch和Thomas的Die Erforschung des Tocharischen (1960—1984)。详细书目,这里从略,读者可以参阅这两本书。

广义的资料——汉文资料

在广义的资料中,除了书目以外,汉文资料实在非常重要。我在本书中许多地方都讲到这个问题,在下面的“五 研究要点”中,我还要谈到,并要引征更多的实例。

但是,我在这里介绍汉文资料,又异常困难。在浩如烟海的汉译佛典中,有很多资料都与吐火罗语的研究有关。有的现在看起来无关,一旦新材料发现——这种可能是无可置疑的,立刻就觉得有关了。因此,介绍汉文资料,简直无从下手。我现在正从事《弥勒会见记剧本》的译释工作。我想把汉译佛典中有关弥勒的一些经典介绍一下,以备一格。但是这样做又与我下面在“五 研究要点”中要谈的东西有点冲突。我考虑再三,为了避免重复起见,还是放在那里谈为佳,这里就不介绍了。

与吐火罗语研究有关的汉文资料,当然不限于汉译佛典。在汗牛充栋的中国古代典籍中,有数不清的这样的资料,在历史、地理、文学、艺术、宗教、哲学、语言、文字等等许多方面都有。想一一加以介绍,是办不到的。而且读者们所关心和想探讨的问题,又是多种多样的。读者如有需要,要靠他们自己根据研究范围在汪洋的书海中去爬罗剔抉了。

注释:

[1] 与印欧语系其他语言基本相同,但也稍有不同之处。婆罗米字母把复合辅音,不管是几个,都写在一起,成为一个形体,不像拉丁字母这样,一个占一个格。有复合辅音的音节,与单一辅音的音节,完全一样,即只占一个格。

[2] 在佛典中,这是一个流行颇广的故事,在许多种语言中,有许多不同的异本。参阅季羡林的Parallelversionen zur tocharischen Rezension des Puṇyavanta -Jātaka (《吐火罗文本〈福力太子因缘经〉之诸异本》),见《印度古代语言论集》1982年,中国社会科学出版社,页133—187。

[3] Divyāvadāna ,有Cowell 和Neil 校刊本。

[4] Jātaka , 有V .Fausböll 校刊本:The Jātaka , together with its Commentary , being Tales of the Anterior Births of Gotama Buddha , vols .I —VII , London 1877—1897。

[5] 见Uigurica II , Abhandlungen der K . Preuss Akad .d .Wiss ., Berlin 1911。

[6] 意思是第127页,正面,第二行。

[7] 吐火罗语的书名和章名都写在原文的最后面,跟梵文典籍一样,不像汉籍那样写在前面。

[8] 吐火罗语残卷中保留了不少剧本,足征当年新疆一带戏剧颇为流行。

[9] 原因是我们已习惯于欧洲和中国汉族的戏剧。新疆剧本属于另外一个体系。在这里,图画与表演同时并举,有点看图表演故事的味道。参阅季羡林《吐火罗语A (焉耆语)〈弥勒会见记剧本〉译释》。

[10] 《大正新修大藏经》卷十一,《大宝积经》卷五十五,《佛为阿难说处胎会》,页322a —326b ;卷五十六,卷五十七,《佛为难陀说出家入胎经》,页326b —336c 。Bunyin Nanjio (南条文雄): Catalogue of the Buddhist Tripiṭ - aka , Oxford 1883.No .23, No .13和14, No .32,可参阅。

[11] 两位编者原来认为是诗韵(Metrum ),但是后来Winter 认为是词牌。

[12] 比如用śa,以代替常见的śä。

[13] 两位编者对二者的异同没有说任何话。但对《弥勒会见记剧本》以前弄错了的地方,却根据回鹘语本做了纠正。见Tocharische Sprachreste 的“补遗”。

[14] 所有这一些洞名都是德国探险家们杜撰出来的,并非原名。

[15] 《文物》,1983年第1期。

[16] 我根据的是Annemarie von Gabain , Maitrisimit , Faksimile der alttürkischen Version eines Werkes der buddhistischen Vaibhā śika -Schule , 1957, Wiesbaden , S .37—57。

[17] von Gabain 的书没有专门列出“序幕”这个名称。根据伊斯拉菲尔·玉素甫、多鲁坤·阚白尔、阿不都克由木·霍加的《回鹘文弥勒会见记》,新疆人民出版社,1987年,补充。

[18] 印度古代相信轮回转生。

[19] 四生,指胎生、卵生、湿生、化生。五道,指地狱、饿鬼、畜生、人间、天上。

[20] 德国所藏残卷,涉及的幕数较多,但不像新博本这样集中。

[21] 德国还可能有一些A 方言的残卷,尚无人整理。

[22] 这里和下面的“残卷”,指的都是B 方言的,不一一注出。

[23] 林梅村先生的意见。

[24] Udānavarga , herausgegeben von Franz Bernhard , Sanskrittexte aus den Turfan funden X . Band I , AGAW , Philologisch -Historische Klasse , dritte Folge , Nr .54, 1965, Göttingen . 参阅Étīenne Lamotte , Histoire du Boudhisme Indien , des Origines á l ’Ére Śaka , Louvain -la -Neuve , 1976, pp .172, 178, 227, 630, 637。

[25] Tocharische Sprachreste , Sprache B , Teil I , Band 1, S .267—269.

[26] Lalita Vistara , Kap .XVIII .

[27] Mahāvastu II .pp .264, 299.

[28] Divyāvadāna p . 392.

[29] Buddhacarita XII , 106.

[30] 《大正新修大藏经》4,24C .

[31] 同上书,3,583 b .

[32] 同上书,3,771 c .

[33] 同上书,4,75a .

[34] Asia Major II ,Festchrift für F . W .K .Müller ,1925.

[35] Hoernle 之缩写。

[36] Pelliot 之缩写。

[37] 指俄国圣彼得堡藏卷。

[38] Lévi 原书作XXIII ,误,今改正。书中这样的错误还不少,我已一一改正,不再注明

[39] Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung , 65 1/2 1-54:Die Kutschischen Karmavibhaṇga -Texte der Bibliothèque Nationale in Paris .

三 资料特色

在这里,“资料”专指“狭义的资料”。因为“广义的资料”,比如论文、专著等等,同其他学科一样,根本谈不到什么“特色”的。

狭义的资料包括吐火罗语A、B两个方言的残卷,已如上述。这两种方言的残卷的特色,绝大部分是相同的,但也稍有不同之处。我在下面笼统地谈特色,不同之处随时指出。

我认为,吐火罗语资料有如下的特色:

佛 典

A方言残卷几乎只有佛典,没有任何世俗文书。这情况可以清清楚楚地从上面对Tocharische Sprachreste的介绍中看到。B方言残卷,绝大部分是佛典,但有少量的世俗文书,如情书、护照之类。

A、B两方言的佛典覆盖面很小,几乎只有小乘佛典,大乘的著名经典一部也没有。在A方言的小乘佛典中关于弥勒的很多,《会见记》与《授记经》都有。B方言中,既无《会见记》,也无《授记经》。同是一种语言而竟有这样的分歧,这个事实很值得注意。从吐火罗语的佛典可以看出当时新疆佛教信仰大小二乘分野的情况。当时新疆并非没有大乘。有的地方大乘颇为流行,譬如于阗就是。而且著名大乘佛典的残卷也在这里发现,譬如《妙法莲华经》就是。一般认为倾向大乘的马鸣菩萨,他的几部梵剧残卷也在这里发现。

讲到马鸣的剧本,我在这里对吐火罗语资料再增添一个特色,这就是,戏剧多。我在本书的另几个地方曾经说到过,《弥勒会见记剧本》,既然自称是“剧本”,当然是戏剧无疑。有一些表面上看上去不像是戏剧的佛经,因为其中有丑角等等戏剧特有的标志,事实上也是戏剧。再加上马鸣的梵剧,这可以充分证明,当时在新疆戏剧是非常流行的。这一点自来没有人提到过,对中国戏剧史的研究有非常重要的意义。

手 抄 本

手抄本占绝对优势。A方言资料都是手抄本,没有铭文,没有实物,没有壁上的粗刻(graffites)。B方言资料,除了手抄本——这占绝大多数——以外,还有其他的东西。

我在上面“一 绪论”中曾讲到新疆古代书写用的材料,棕榈叶、桦树皮、纸等等。专就吐火罗语而论,这里用的几乎只有纸,是手制的比较粗糙的纸。

AB两个方言比较起来,B方言在这方面花样多了一点。它除了手抄本以外,还有许 多别的东西。法国学者Georges Pinault有一部专著[1] 介绍B方言——龟兹语商队通行护照和壁上粗刻(graffites)以及铭文(inscriptions)的情况。护照一般是写在木板上的。粗刻和铭文则是刻在石头上的或者写在壁画上的。字母(下面有一节专门谈这个问题)绝大部分是婆罗米字母,间或也有个别用佉卢字母的。这些东西在新疆克孜尔、库木图拉等地都有发现。

pothū

这些手抄本的装订(?)形式是当时流行于中亚的pothū形式。具体地说就是,用长条的纸,两面书写,然后叠放在一起,在偏左端的地方弄一个圆洞,用以穿绳索,把整叠的经固定在一起,以便诵读,而不至凌乱。以Tocharische Sprachreste No.1—54为例。纸张大小是12.7×42厘米,长度为宽度的三倍多。其余的残页不完全一样,但是长宽比例相差无几。

没有印刷品

吐火罗语残卷都是手书的,当时印刷术还没有发明,不可能有别的形式。

字 母

这一段专谈字母。

吐火罗语使用的是印度婆罗米字母中亚斜体。在漫长的时间内,印度发展了一系列的字母。大体上可以分为两大类:一类是从左到右横行书写,婆 罗米字母属于这一类;一类是从右到左横行书写,佉卢文属于这一类[2] 。这两类字母都传到了中亚,包括中国新疆。这里的一些古代语言,除了一些别的字母以外,就使用这两种字母。吐火罗语两种方言使用的是婆罗米字母,同印度的稍有改变。除了吐火罗语以外,还有别的语言使用同一字母,譬如回鹘语。

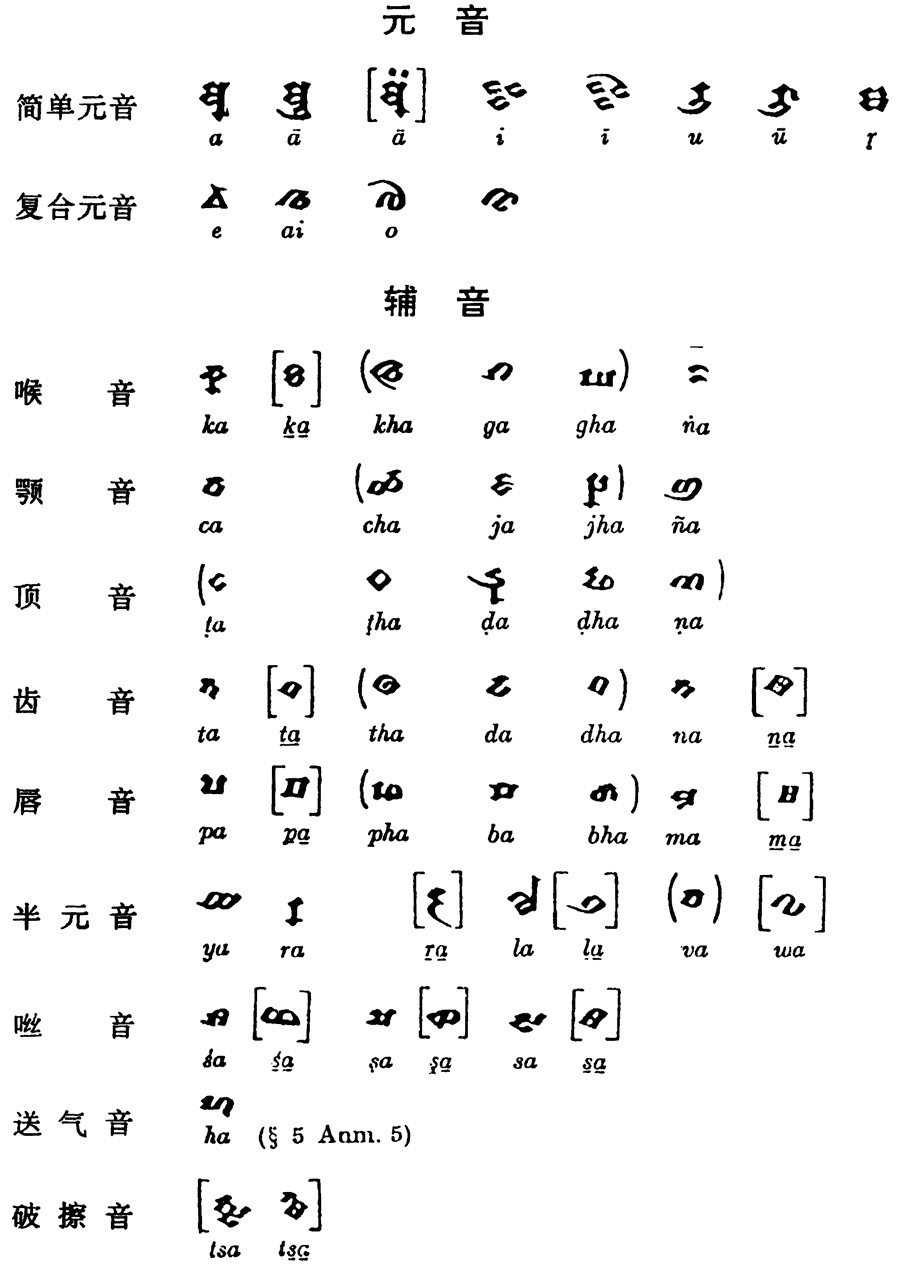

下面先介绍吐火罗语婆罗米字母[3] :

首先解释几点:

1 吐火罗语的语音成分,同梵语有极大的差别。这表现在下列几个方面:

a 吐火罗语残卷中,一方面出现了许多新字母,上面字母表中用来表示这些字母,其中一部分可以看做是印度字母的书写变形,譬如ä,ḵa,na,pa,ma,wa,śa,ṣa,sa等;另一方面,许多印度字母在真正的吐火罗语单词中失踪,只出现在梵语借词中,用( )来表示。

b 梵语字母ṛ,ḷ,dha,在真正的吐火罗语单词中用ṛa,la,ṯa来表示。在梵语借词中,dha保留书写原形,譬如A B dharma_。

c 字母v一般只见于梵语借词中,在真正的吐火罗语单词中极为罕见。

d 复合元音e和o,在字母表中,其使用意义只与梵语相同。

2 印度字母,每一个辅音符号(akṣara,音节)都包含着一个元音a。如果后面跟的是其他元音,则必须另加符号来表示。吐火罗语字母也是这样。但是,下面加—号的字母,譬如ḵa等等,则所包含的不是a,而是ä,辅音符号用不着再用附加成分来表示。这样的辅音并没有什么特别的音值。ḵa,有时候作kä(在极少的情况下,也作ḵä),也说明同样一个事实。Virāma(涅槃点)一般只加在新字母后,譬如A ṣtām\,但也有ṣtām\。

上面讲的是吐火罗语使用印度婆罗米字母的情况。但是在新疆古代民族语言中使用这种字母的不限于吐火罗语一家。 回鹘文除了使用别的字母外,也使用婆罗米字母。我在下面介绍一下[4] (见第88页)。

数字符号也附上了,这些符号,吐火罗语和回鹘文共同使用。

上面在介绍吐火罗语字母时,我没有介绍辅音字母后元音不是a的书写方法,我也在这里加以介绍;另外介绍连字(见第90页)。

对照吐火罗语和回鹘文两个字母表,一眼就能看出,两者基本上是一样的。最突出的不同之处在于,拉丁字母转写的ä,在两种语言里来源不同。在吐火罗语中,ä出现在新字母后面,或者是a上面加上··符号。而在回鹘文中,ä代表的是ya,譬如mya读若mä,等等。这是为了适应属于土耳其(突厥)语系的回鹘文的发音特点而采用的办法。

吐火罗语和回鹘文的字母就介绍到这里[5] 。

粗刻和碑铭

在新疆的粗刻(Graffites)和碑铭中,有B方言。法国学者Georges Pina ult在他的著作Épigraphie Koutch éenne[6] 中,共列出下列一些项:

Soubachi |

81 |

Qoumtoura (库木图拉) |

40 |

Douldour _ âqour |

3 |

Qyzyl Qargha |

15 |

Qyzyl Sairam |

17 |

Yar |

10 |

敦煌 |

27 |

内容旅行题记居大多数。往往是先写日期,接着 是旅行者的名字、旅行的情况、其他活动(旅行目标之类)、结束语[7] 。

护 照

除粗刻和碑铭外,B方言还有商队的护照[8] 。A方言没有。

注释:

[1] Georges Pinault, Épigraphie Koutch éenne , I, Laissez-passer de caravanes, II. Graffites et inscriptions.

[2] 关于印度字母,参阅Georg Bühler, Indische Palaeographie , Grundriss der Indoarischen Philologie und Altertumskunde, Strassburg 1896。

[3] 见W.Krause和W.Thomas, Tocharisches Elementarbuch , Band I, Grammatik, Heidelberg 1960。

[4] 见A.von Gabain, Alttürkische Grammatik , 1941, Otto Harrassowitz, Leipzig。

[5] 有几本专门谈新疆婆罗米字母的书附记于此,供参考:L.Sander: Paläographisches zu den Sanskrithandschriften der Berliner Turfansammlung , Wiesbaden 1968.此外,请参阅Sprachen des Buddhismus in Zentralasien , 1983, in Kommission bei Otto Harrassowitz, Wiesbaden.D.Hitch的Kharoṣṭhī Influences on the Saka Brāhmī Scripts , Middle Iranian Studies, Orientalia Lovanensia Analecta 16, 1984, pp.187—202, 也可以参考。

[6] Mission Paul Pelliot, Documents Arch éologiques , VIII, Sites Divers de la Région de Koutcha, chapitre IV, Paris, 1987.

[7] 上引书,页127。

[8] 上引书,页65—121。

四 资料价值

一部人类学术史证明了一个历史事实:学术总是不断前进的。促进学术前进的动力是多种多样的,但有两点是非常突出的:一是新理论的出现,一是新资料的发现。我现在这一部书的目的主要是谈资料,吐火罗语的发现其意义也主要在资料方面,与理论无关,因此,理论一方面我就不谈了。我现在只谈资料。

在世界学术史上,新资料的发现产生巨大影响的例子是颇有一些的。阿拉伯人保存古希腊文献影响了欧洲文明的发展进程,是众所周知的历史事实。

专就中国而论,近代几个大学者都充分注意到新资料的发现对于学术研究的重要性。王国维说:

古来新学问起,大都由于新发见。有孔子壁中书出,而后有汉以来古文家之学。有赵宋古器出,而后有宋以来古器物、古文字之学。惟晋时汲冢竹简出土后,即继以永嘉之乱,故其结果不甚著。然同时杜元凯注《左传》,稍后郭璞注《山海经》,已用其说,而《纪年》所记禹、益、伊尹事,至今成为历史上之问题。然则中国纸上之学问赖于地下之学问者,固不自今日始矣。自汉以来,中国学问上之最大发现有三:一为孔子壁中书,二为汲冢书,三则今之殷虚甲骨文字、敦煌塞上及西域各处之汉晋木简、敦煌千佛洞之六朝及唐人写本书卷、内阁大库之元明以来书籍档册,此四者之一已足当孔壁、汲冢所出,而各地零星发见之金石、书籍于学术有大关系者,尚不与焉。故今日之时代可谓之发见时代,自来未有 能比者也。今将此二三十年发见之材料并学者研究之结果分五项说之[1] 。

这五项是:(一)殷虚甲骨文字;(二)敦煌塞上及西域各地之简牍;(三)敦煌千佛洞之六朝唐人所书卷轴;(四)内阁大库之书籍档案;(五)中国境内之古外族遗文。

在这五项中,同本书关系最密切的是第五项,吐火罗语就属于这一项。其他四项我现在先不谈,只把王国维对于第五项的介绍抄在下面,以资参考:

中国境内,古今所居外族甚多。古代匈奴、鲜卑、突厥、回纥、契丹、西夏诸国均立国于中国北陲,其遗物颇有存者;然世罕知之。惟元时耶律铸见突厥阙特勤碑及辽太祖碑。当光绪己丑俄人拉特禄夫访古于蒙古,于元和林故城北,访得突厥阙特勤碑、苾伽可汗碑、回鹘九姓可汗三碑。突厥二碑皆有中国、突厥二种文字,回鹘碑并有粟特文字。及光绪之季,英、法、德、俄四国探险队入新疆,所得外族文字写本尤夥。其中除梵文、佉卢文、回鹘文外,更有三种不可识之文字。旋发见,其一种为粟特语,而他二种则西人假名之曰第一言语、第二言语。后亦渐知为吐火罗语及东伊兰语。此正与玄奘《西域记》所记三种语言相合。粟特语即玄奘之所谓窣利,吐火罗即玄奘之睹货逻。其东伊兰语则其所谓葱岭以东诸国语也。当时粟特、吐火罗人多出入于我新疆,故今日犹有其遗物。惜我国人尚未有研究此种古代语者,而欲研究之,势不可不求之英法德诸国。惟宣统庚戌俄人柯智禄夫大佐于甘州古塔得西夏文字书,而元时所刻河西文大藏经后亦出于京师。上虞罗福苌乃始通西夏文之读。今苏俄使馆参赞伊凤 阁博士Ivanoff,更为西夏语音之研究,其结果尚未发表也。[2]

王国维的介绍距今已六十余年,其后的新发现当然不可能包括进去。但是,他于此道是内行,而且亲身参加了研究工作,所以他的介绍虽简略,但具体而有条理,至今仍有参考价值。

王国维以后,另一位注意这个问题的大学者是陈寅恪。他同王国维一脉相承,在理论上和实践上,弘扬了中国敦煌吐鲁番之学。他写道:

自昔大师巨子,其关系于民族盛衰学术兴废者,不仅在能承续先哲将坠之业,为其托命之人,而尤在能开拓学术之区宇,补前修所未逮。故其著作可以转移一时之风气,而示来者以轨则也。先生之学博矣、精矣,几若无涯岸之可望,辙迹之可寻。然详绎遗书,其学术内容及治学方法,殆可举三目以概括之者。一曰取地下之实物与纸上之遗文互相释证。凡属于考古学及上古史之作,如《殷卜辞中所见先公先王考》及《鬼方昆夷狁考》等是也。二曰取异族之故书与吾国之旧籍互相补正。凡属于辽金元史事及边疆地理之作,如《萌古》及《元朝秘史之主因亦儿坚考》等是也。三曰取外来之观念,与固有之材料互相参证。凡属于文艺批评及小说戏曲之作,如《红楼梦评论》及《宋元戏曲考》、《唐宋大曲考》等是也。此三类之著作,其学术性质固有异同,所用方法亦不尽符会,要皆足以转移一时之风气,而示来者以轨则。吾国他日文史考据之学,范围纵广,途径纵多,恐亦无以 远出三类之外。此先生之书所以为吾国近代学术界最重要之产物也。[3]

在另外一篇文章里,陈寅恪写道:

一时代之学术,必有其新材料与新问题。取用此材料,以研求问题,则为此时代学术之新潮流。治学之士,得预于此潮流者,谓之预流(借用佛教初果之名)。其未得预者,谓之 未入流。此古今学术史之通义,非彼闭门造车之徒,所能同喻者也。[4]

两位大师把中国学术史上新资料发现的重要性,说得十分透辟,而且意见完全一致。所有这些意见都是实事求是的,因而是颠扑不破的。尤其重要的是,两位大师不但说出了这样的认识,而且亲自参加实践,他们利用新资料写了不少的文章,发古人未发之覆,为我们树立了榜样,把这方面的研究工作向前推进了一大步。

中国历史上新资料发现的情况及其影响大体上就是这个样子。最近几十年来,地不爱宝,新资料的发现屡见不鲜。我现在按年代先后的顺序简略地介绍一下。

商殷时代

殷代甲骨文的发现继续进行。出土的地域扩大了。除小屯及后岗继续有所发现外,在四盘磨、大司空村、苗圃北地以及郑州二里岗等地都发现了殷 代的甲骨文。内容当然也有所扩大,对商史的研究提供了宝贵的资料[5] 。

秦汉时代

我只讲同我们关系比较密切的秦简、汉简、帛画、竹简、竹木简牍等。

70年代,考古工作者发掘了云梦秦汉墓二十三座,发现了大批的各种各样的器物,漆器、木器、竹器、陶器、铜器等等都有。著名的云梦秦简发现于睡虎地十一号墓中。这批竹简总共一千一百多枚,经过整理编纂,分为《编年纪》、《语书》、《秦律十八种》、《效律》、《秦律杂抄》、《法律答问》、《封诊式》、《为吏之道》、《日书》,共九种。光看题名就能知道,这是一批关于政治、 法律、历史等的重要典籍,对于研究中国古代史具有极其重大的意义[6] 。

1972—1976年,在甘肃北部额济纳河流域古代泛称“居延”或“弱水流沙”的地方发掘。此地在1930—1931年间曾进行发掘,获得汉代木简一万多枚。这次发掘又新获得二万多枚,绝大多数是木简。简册的内容非常广泛,涉及汉代社会的政治、军事、经济、文化、科技、法律、哲学、宗教 、民族等各个领域。它保存了一批从西汉中期到东汉初年的官方文献[7] 。

山东临沂银雀山、金雀山出土了大量的汉代简牍,共有四千九百多枚,内容包括《孙子兵法》、《孙膑兵法》、《六韬》、《尉缭子》、《管子》、 《晏子》、《墨子》等书。光看书名,就能知道这些简牍的重要意义[8] 。

1972年年初—1973年冬,在长沙马王堆发掘汉墓,结果震动了国内外的学术界。一号墓墓主尸体完整,为古墓所仅见。随葬器物很多,有漆器、纺织衣物、陶器、竹器、木器、木俑、乐器、兵器、农畜产品、食品、瓜果、中草药、竹简、印章等等,对了解当时人民生活情况,有极大帮助。

其中对中国学术史具有重大意义的是竹简和帛书、帛画。一号墓出竹简三百一十二枚。三号墓出“遣策”竹简四百零三枚,医书竹简二百枚(内木简十枚),另有木牍七枚。医书简分为两卷,其中一卷的内容与《黄帝内经》相似。帛书是马王堆汉墓随葬器物中具有特殊价值的东西。帛书可分为两种:一种写在通高四十八厘米的宽幅帛上,折叠成长方形;一种通高二十四厘米,卷在长条形的木片上。这一些帛书一般没有篇题。经拼复编纂,大致可以确定为二十六件:(1)《周易》;(2)《丧服图》;(3)《春秋事语》;(4)《战国纵横家书》(以上属“六艺”);(5)《老子》甲本附佚书三种;(6)《九主图》;(7)《黄帝书》和《老子》乙本(以上属“诸子”);(8)《刑德》甲、乙种;(9)《刑德》丙种(以上属“兵书”);(10)《五星占》;(11)《天文气象杂占》;(12)《篆书阴阳五行》;(13)《木人占》;(14)《符箓》;(15)《神图》;(16)《筑城图》;(17)《园寝图》;(18)《相马经》(以上属“数术”);(19)《五十二病方》附佚书四种;(20)《胎产图》;(21)《养生图》;(22)《杂疗方》;(23)《导引图》附佚书二种(以上属“方术”);(24)《长沙国南 部图》;(25)《驻军图》。光看这些书名,也能知道其重要意义[9] 。

1973—1975年,在湖北江陵纪南城东南隅的凤凰山,先后发掘了八座西汉文景时期的墓葬。出土了大量随葬物,其中最引人注目的是竹、木简牍,全部隶体墨书。内容以“遣策”为大宗。与“遣策”相近的是“告地策”。此外还 有文书、契约、账目。所有这些东西对研究当时的社会情况都有帮助[10] 。

最近几十年来,在新疆沿着“丝绸之路”进行的考古发掘工作,一直没有断。大批的古代中外文物、古代语言残卷等等出土了。为中外文化交流史的研究工作开辟了一个新天地。东西各国学者从事这项研究工作的大有人在。虽然已经进行了八九十年,但是看来仍在方兴未艾,前途未可限量。

上面的介绍并不求全,这只是非常简略的介绍。但是,仅从这个简略的介绍中已经可以看出,新资料的发现对于学术研究具有何等重要的价值。一些在中国流行了几千年的古籍,譬如《周易》、《老子》等等,人们对它的文句已经熟悉了,现在却忽然有了新本子,文句结构之间颇多不同之处。这当然会给学者们提出了不少的新问题,促使他们从新的角度上再进行深入的探讨,从而取得崭新的成果。这岂不能大大地推动学术前进吗?

新疆吐火罗语残卷的发现也属于新资料发现这个范畴。它的重要意义还不限于中国,而是世界性的。

以上讲的是中国方面的情况。西方学者和探险家也参加了中国新疆的考古发掘工作。他们对研究和考释工作,作出了重大的贡献。我现在介绍一位德国大梵语学家Heinrich Lüders对于新疆考古发掘工作的意见。1914年1月他在德国普鲁士科学院 做了一个关于新疆考古发现的报告:《论东土耳其斯坦的文献发现》[11] 。他讲了新疆考古发掘的经过,讲了Bower残卷,讲了Dutreuil de Rhins残卷,后者就是著名的用佉卢字母写的犍陀罗语的《法句经》(Gāndhārī Dharmapada )。1897年,世界东方学家大会在巴黎举行。他回忆当时的情景说,人们已经习惯于听到来自中国新疆的惊人的新发现的消息。但是,当法国梵语学家Senart在大会上报告关于新发现的犍陀罗语(这是后来的名称,当时还没有)《法句经》时,仍然引起大会雅利安组的极大的轰动。从这一件事也可以看出,新疆 新发现的古代民族语言的资料,在西方学者心中占有何等重要的地位[12] 。

关于吐火罗语,Lüders在他的报告中是这样说的:在新疆发现的第一批古代语言残卷送至印度加尔各答。这是用印度婆罗米字母写成的,基本上能读。英国学者Hoernle发现其中有印度名字和佛教术语,以及一些医药名称。德国学者E.Leumann又进一步断定,这里有两种语言,他名之为第一种语言和第二种语言。以后进展的情况,我在本书“一 绪论”中已经谈过,请参阅,这里不再重复。我在这里想强调的只是通过Lüders的报告透露出来的这位梵语学者自己以及欧洲其他国家的学者对新疆新发现的资料的重视与评价。

除了吐火罗语以外,Lüders在他的报告中用了很长的篇幅谈到了其他几个在新疆新发现的语言,譬如于阗塞种语等,以及这些语言残卷所代表的宗教。他也讲到在这里发现的梵语古典文学名著,譬如马鸣菩萨的几部梵剧。这一些我在这里都不去详细叙述了。

上面我讲了中国学术史上新资料发现的重要意义,讲了最近几十年来新资料的发现及其影响,讲了欧洲学者的意见。我的重点是放在新疆古代民族语言,特别是吐火罗语上,意在说明吐火罗语残卷的发现对中国和世界学术的影响和重大意义。在说明中,我讲的空洞的理论多,几乎没有举什么具体的例子。我现在做一点补充。

吐火罗语被发现以后,引起了中外学者的认真的思考:它提出了一些过去从没有人想到的问题,譬如印度欧罗巴人的原始的发源地问题 等等。有人提出了亚洲发源说。虽然Lüders对此说提出了怀疑[13] ,但是他也未能提出确凿可靠的证据,加以反驳。看来这仍然是一个悬而未决的问题,有待于学者们进一步的探索。此外,吐火罗语残卷数量虽还不大,但是它的出现已经改变了,具体地讲是扩大了比较语言学的内容和学者们的视野。新疆古代民族史、佛教在中亚的传播史、佛教传入中国的经过,尤其是新疆古代戏剧对内地汉剧的影响等等问题,都要重新考虑。这都是今后的工作,这里先不谈了。

注释:

[1] 《王国维遗书》五,上海古籍书店,1983年第一版,《静庵文集续编》,《最近二三十年中中国新发见之学问》。

[2] 同上书,册。

[3] 陈寅恪:《金明馆丛稿二编》,上海古籍出版社,1980年,页219。

[4] 《陈垣敦煌劫馀录序》,同上书,页236。

[5] 《新中国的考古发现和研究》,《考古学专刊》,甲种第十七号,1984年,文物出版社,页244—245。

[6] 同上书,页389—393。

[7] 同上书,页406—409。

[8] 同上书,页419—421。

[9] 同上书,页427—429。

[10] 同上书,页434—436。

[11] Heinrich Lüders, Kleine Schriften, herausg.von Oskar von Hinüber, Franz Steiner Verlag GMBH, Wiesbaden, 1973, S.1—21.

[12] 同上书,页5。

[13] 〔13〕 同上书,页7—9。

〔14〕 同上书,页8。

五 研究要点 确定要点的原则

任何一门学问研究要点的确定,总离不开它目前的研究水平。也就是目前的形势,研究要点——任务是要根据形势来安排的。

此外,确定研究要点,必须从每一个国家的具体情况出发。同样一个研究要点,中国同欧美国家,安排就不能完全相同。

专就中国而言,确定吐火罗语的研究要点,首先必须弄清全世界的研究形势:研究已经达到了什么水平?已经解决了哪些主要问题?还有哪些主要问题没有解决?将来的发展趋势如何?我们目前在方法论方面有什么优点与缺点?有什么经验与教训?这些都是全世界吐火罗语学者所必须共同关心的问题,我们当然予以充分的注意。但是,我认为,全世界在这方面又必须有所分工。我们中国的吐火罗语学者应该考虑我们的具体情况,我们的客观存在着的优势与劣势。根据这种考虑来确定我们的研究任务,表现形式就是确定若干研究要点。否则,如果脱离客观实际而泛泛地谈什么研究要点,其结果必然会南辕北辙,得不到预期的效果,事倍而功半。

那么,什么是我们的优势,什么又是我们的劣势呢?先谈我们的劣势。利用吐火罗语来进行印欧语系比较语言学的研究,这是当今世界上比较流行的做法。然而,这却是我们的劣势。不是我们无能,而是历史环境造成的。欧洲许多国家从中学就开设古希腊语和拉丁语。到了大学再学一点梵语和巴利语。这几种语言是比较语言学必不可缺的基础。在这个基础上再学习一些其他印欧语系古代或现代语言,然后开展比较研究,就会得心应手,驾轻就熟,左右逢源,无往而不利了。

但是,在中国,我们从来就没有学习古希腊语和拉丁语的传统。一直到今天,只有在个别的大学里才有这样的课程。即使有机会学了,也没有余力再学梵语和巴利语。而且我们的母语同印欧语系的语言迥乎不同。只有这样薄弱的基础而想搞比较语言学,岂非有点痴心妄想,其不能搞出成绩,不卜可知了。

这是我们的劣势,是明明白白的。在这方面,我们无力同欧美竞争,绝难搞出什么惊人的成绩。不承认这一点,是非常不明智的。

但是,就吐火罗语的研究而论,我们也是有我们的优势的。这优势也是明摆着的,不容丝毫置疑。我个人认为,我们的优势集中起来说就在我们的语言文字上,首先是汉文和藏文。藏文我在这里先不谈,我只谈汉文。众所周知,汉文有无比丰富的历史资料。中华民族在世界民族之林中是对历史有偏爱的民族,是任何民族都比不上的。我们有浩如烟海的历史典籍。其中不但记载着中华民族本身活动的情况,而且还兼及其他民族和国家,特别是古代东方以及南亚、东南亚和中亚的民族和国家。现在这些地区的一些国家,研究本民族本国的历史,离不开中国史料。吐火罗语的研究早就是一门世界性的学科。研究吐火罗人的历史背景,主要依靠的是汉文史籍。

其次,汉文中有汗牛充栋的佛典译文。这是在一千多年的漫长的历史时期中,通过几个朝代的接力赛似的努力的结晶。到了今天,佛典原文,不管是梵语、巴利语,还是印度古代的方言俗语以及中亚古代民族语言,绝大部分都已佚失。要想研究这些佛典,必须通过汉文。吐火罗语佛典也不例外。

但是,汉文并不是很容易掌握的语言。许多欧美的汉学家利用汉籍,做了大量的工作,取得了辉煌的成绩。这一点无论如何也是必须承认的。但是,了解内情的人们都会知道,外国汉学家是怎样工作的,他们遇到了多少困难。我们中国学者在这方面有近水楼台先得月的先天的优越条件。尽管对中国学者来说,掌握古典汉语,特别是汉译佛典,也决非轻而易举的,掌握水平也是参差不齐的;但是,同外国学者比较起来,我们究竟有一日之长。因此,从国际分工这个角度来考虑,我们给自己定任务,应该多在这方面打主意。

就是根据上述这些想法,我在下面提出我们目前的研究要点。

确定残卷的内容,特别是一些单词的含义

吐火罗语是突然出现在人们的视野中的一种古代“死语言”,当然没有任何语法,也不会有任何词典。学者们最初只认识书写这种文字的字母,面对一些出土的残卷,对其内容往往茫然无所措手。这时候,我们只有乞灵于其他文字,特别是汉译佛典。至于残卷中的一些单词和语法结构,有时候更难以确定。我们也只能利用极少数的双语残卷和印欧语系其他语言,通过缜密的对比,摸索,推测,假定,推翻,再假定,终至于逐渐弄清楚其含义和相互关系。到了今天,对吐火罗语两个方言的基本语法结构,对一些残卷的内容,我们大体上有了基本的了解。我们也基本上认识了一批单词,但是数目不算太大。而且还有一些生词,学者们认为已经认识了其含义,实则未必,elā就是一个很好的例子。因此,确定一些残卷的内容,扩大词汇的认识量,就成了当务之急。

但是,这两件工作都是极为困难的。一件不知其内容的残卷,一些不知其含义的生词,怎样才能知道呢?我认为,最可靠的办法就是通过其他语言中的平行对应异本(Parallelversion)。这种平行对应异本在佛典中大量存在。这种现象在其他学科中同样可以找到,比如比较文学、民间文学等等。原因是,一个原始的本子(Urtext)在流传过程中,随时随地随人而有各种的变化。这几乎成为一个规律,是不以人们意志为转移的。在各种异本中,故事细节可能有变化,但根本骨干故事则往往保留下来。我们正好利用这样的我们已经认识了的语言中的异本,来同我们还不能完全认识的语言中的异本对勘,从而既能确定其基本内容,又能确定某一些我们还不知其含义的生词的确切含义。这种异本几乎在所有语言中都能够找到。但是,专就数量之多和历史之悠久而言,汉译佛典不能不说是群龙之首。

上面说的这些话过于空泛,让我举一些具体的例子。

I 确定内容的例子一:吐火罗语A《国王五人经》

我先举确定内容的例子,确定词义也在内。

Tocharische Sprachreste中第一至二十五号是所有吐火罗语残卷中保留最完好的,残缺极少。Sieg教授和其他吐火罗语学者经常称之为“最精美的样品”(Prachtstück)。但是,不管怎样“精美”,专靠自身,仍然不能确定自身的内容。我在1943年——当时我还在德国,从Sieg师读这个精美的样品,曾下过一番工夫,在许多语言的佛典中,特别是在汉译佛典中,找到了大量的异本,或是整个故事的异本,或是其中个别小故事的异本。这样一来,这部作品的真相才大白于天下。为了给读者一个明确具体的印象,我在下面费一些篇幅,翻译、抄录几种有关的佛典。

我先翻译几段吐火罗语原文[1] :

精进者的令名流布世界大方,

有了精进能从每个人得到尊敬、重视、礼拜、阿谀赞扬,能立即打败敌人,得到荣华富贵。

精进者有很多财富,有很多依附者在身旁,

敌人向精进者低头,荣誉归于精进者,

精进者是生物的保卫者,精进者没有恐惧惊惶。[2]

因此,精进是好的,我认为是超越一切的。古时候,国王悉达多的儿子一切义成菩萨,由于自己的精进,走下大海,来到宝岛上。他用珍珠(装满了船),把商队遣回阎浮提以后,自己(只身)在达到脖颈的深水中走了七天,用胳臂(游了)七天,在淤泥中跋涉了七天。在他在长满千叶莲花的水中从一棵莲花爬到另一棵莲花走了七天之后,他在布满蛇的土地上走了五里路。然后他来到了罗刹岛上,又来到了夜叉岛上,又来到了Baladvīpa。然后他越过了满是毒蛇的七重壕沟。在他越过了四重(玻璃)网和守卫Sāgara龙王的宫殿的可怕的大蛇之后,他最终从Sāgara龙王那里得到了如意 宝,从而使整个阎浮提摆脱了贫困。有诗为证:ṣāmnernaṃ[3] :

精进者越过难以逾越的大海,

善人们用精进把三分世界越过。

坚强者最终成了佛作了祖,

精进一点也不能轻视忽略。

在全世界上,没有任何别的东西像怠惰那样有害。因为,从前,人们的食品是不用种植而自然生长的没有秕糠的大米,在如意树上有缝好了的衣服和首饰,人们可以穿戴。(但是),由于一个怠惰的人积攒稻米,如意宝树不见了,出现了棉花树(劫贝)。自然生长的没有秕糠的稻米也不见了,出现了努力耕种的而且带有秕糠的稻米。精进不懈是怠惰的反面,因此,我认为,精进高于一切。

下面一段是讲工巧者的,我略去不译。紧接着讲智慧者。这里面有几个小故事。第一个是Krośavatī的故事,我也不译。我翻译后面的机关木人的故事:

如果一个人长得端正美好,看上去怡情悦目,而独独没有智慧,他不过是完全像一个雕成的或者画成的木人那样美好端正而已。他能唤起爱欲,而不会带来任何好处。正如有一次一个外地的画师到一个工巧师家里来那样。工巧师招待这位画师在任何方面都礼敬有加,夜里在他的房子里特为客人铺设一床,(给)他香油……在床头上为他安置一个机关少女。她,仿佛是带着(工巧师)的敬意,兼有美艳与恭顺二者,服侍画师。怎么样呢?有诗为证:ṣāmnernaṃ:

羞答答低视地上看上去可爱,

胆怯怯她不说话也不笑,

但却含情脉脉举起胳臂服侍他,

画师全身的燥热都被驱掉。

而画师却愚蠢之极,把这个机关木女当成一个真女子,心里想:哎呀,这个漂亮劲!哎呀,这种女子的忸怩羞答答的劲!Soktaṃ:

这尊贵女子不像钟情不管我的举动,

她伸出胳臂服侍我仿佛把我拉入怀中,

乳房上的饰品动也不动只是鼓起来,

她虽然忸忸怩怩却拨动我心中爱情。

她可是谁呀?她是工巧师的妹妹、女儿、老婆还是婢女?也或许她同我一样,是偶尔来作客的?但是,一个客人不会用来侍候另一个客人的。可是工巧师对我非常信任……他才把这样一个漂亮的少女单独留给我。画师(心里想):“我可千万不要痴心妄想(伤害)于她!”他打呵欠,样子好像是要伸出手去。他立刻又(在心里想),同时注视着那女子。Aptsaradarśnaṃ:

且慢!爱神降临,用她的面庞迷惑我。

她能不能够在我家里对我表示敬意。

我用不着这样对她表露我的倾心,

不干扰我的清梦而这少女又服侍我呢?

他又想道:看到巨大的 危险,聪明人在这里不允许对十类女子表露爱情。人们说:“爱惜自己性命的人不要走向国王的老婆、父亲的老婆、军队统帅(?)的老婆、亲属的老婆、老师的老婆、一个过分甜言蜜语的女人、一心想捞钱的女人、一个同很多男人乱搞的女人,主要是一个漂亮的女人。因此,这个女子要算是我的亲属,不要让她那漂亮的外表同爱情混在一起。可是他又想到:“在这样的地方,在这样的时候,碰到这样一个漂亮女子,怎么能缩手不前呢?为什么我不能出于爱情同她说上几句话呢?是否我先抓一抓她的手?”

这个画师满怀柔情蜜意刚一想抓机关木女的手,她那些布片、绳子、木榫一下子散落开来,她根本不是(少女)。这个画师看到以后,仿佛是惊惶失措一般,从床上站了起来,仔细观察了一番之后,(说道):“哎呀!我上了工巧师的当了,啊,情欲的力量!啊,愚蠢的力量!一个人对一些破布片竟然如此挚爱!可是,聪明人说得真对呀,他们说:‘没有自我,自我是人们捏造出来的。’实际上没有自我。Ylaṃ:

正如这用布片、绳索、木榫凑起来的东西让我迷惘,

人们把用骨头、肉、筋凑成的东西当作是我也一样。

当我检查每一个肢体时,根本没有叫自我的东西。

正如我爱上了破布片,人们爱躯体,呸,盲目的痴情妄想!

可是,这一件东西是工巧师有意向我夸耀他的本领。我为什么不向他也露一手呢?”于是画师飞快地抽出笔(?)和墨(?),就在当天夜里把自己的形象画在墙上,像吊死的样子,脖子上缠着绳子,对着门吊在那里。怎么样呢?(有诗为证)。ṣaḍap devadattenaṃ:

头有点歪……眼睛僵滞,舌头(?)从口腔里耷拉出来。

双手双脚垂下,肚子袒露着,脖子上有绳索,自缢对门挂悬,

身上的金色皮肤发了灰……

把自己画得栩栩如生,收起了画笔,躲藏在门扇后边。

一大早工巧师来到画师这里,看到那个机关女子散落了,也看到画师自缢,对着门悬挂在那里。他惊慌失措,垂头丧气,说道:“哎呀,多么可惜!哎呀,多么可惜!”邻居们立刻聚拢过来,还有许多别的人,说道:“他是谁呀?”工巧师垂头丧气地说道:“你们请看这个灾难,先生们!Śuriṣinaṃ:

画师群中的画师魁首,我的朋友,

来此作客,我的机关木女服侍他。

他爱这女子,摸她,机关散落,害羞。

这画师自缢身死,好人请看!对门悬挂。”看到这幅画的人们也信以为真,说道:“哎呀!真正可惜呀!”

工巧师于是走到国王那里,禀报了这件事:“陛下!外地的一个画师来到了我的家里。他现在羞愧自杀了。谨报告陛下知悉。”国王相信了他的话,派大臣来察看。于是大臣和本地的人们,看到那幅画的都认为真是画师本身。他们大家齐声哭了起来。工巧师于是对众人说道:“你们哭也是白搭了,给我拿一把斧子来!把绳索砍断了,把他拖出去。”于是工巧师打算下手用斧子砍绳索,画师站了出来,对工巧师说道:Kuswaṃ:

不要下手,不要下手!不要难过,工巧师!

不要砍坏墙,不要无缘无故砍坏我的画!

你仔细瞅一瞅,傻瓜!首先要看准真情:

画是别一幅,画师是别一人,你不知道吗?

所有看到这件事的人都吃惊,大笑。

就这样,连木头玩意儿和画的形象都能逗起人们的爱情,但是缺少智慧它决不能给自己给别人证明出有优越性。

吐火罗语原文就翻译这样多。这个故事共有五个主人公:智慧者、工巧者、端正者、精进者、福德者。我只翻译了智慧和精进的故事。在汉译佛典中,整个大故事还有一些平行异本。它们能够帮助我们了解整个故事的内容和框架,也帮助我们了解其中小故事的内容。这些小故事也在汉译佛典中有一些平行异本。

大故事的平行异本

我现在抄一个整个大故事的平行异本:西晋竺法护译《生经》,卷三。《佛说国王五人经》第二十四:

闻如是:一时佛游舍卫祇树给孤独园,与大比丘众千二百五十人俱。尔时,诸尊比丘各发心言:贤者舍利弗,贤者阿那律、贤者阿难、输轮,及诸弟子五百之众,本俱一时弃家为道,无所贪慕,不志世荣,悉为沙门。时舍利弗嗟叹智慧最为第一。断众狐疑,和解斗诤,分别道义,无所不通,如冥中有炬火,多所炤曜。时阿那律嗟叹巧便,为众人匠,多所成就,现若干术,令人喜悦,工巧第一。于时阿难叹嗟端正,色像第一,颜貌殊妙,见莫不欣,众人爱重,一切尊敬,叹为佛有三十二相。于时输轮既勤修习,未曾有懈,嗟叹精进,世间无伦,又能入海,多所成办。如来世尊,现生释种,弃国捐王,得成佛道,端正无比,色像第一,如星中月,光明超日,体长丈六,三十二相,八十种好,其声八部,出万亿音。所讲说法,天龙鬼神人物之类,各得开解,皆得其所。佛诸兄弟,伯叔之子,虽各自誉,皆归命佛,以为弟子。佛之功德不可称限。从无数百千亿劫积累功德,自致得佛,为一切人示其道路。俱往诣佛,问其本末:“谁为第一?我等聚会,各各自叹己之所长。”佛告比丘:此诸人等,不但今世各自称誉,常叹己身第一无双。前世亦然。生生所归,皆伏吾所。吾尊无极。所以者何?乃往过去无数久远世时,有一国王,名曰大船。国土广大,群僚大臣普亦具足。其土丰熟,人民炽盛。王有五子:第一智慧,第二工巧,第三端正,第四精进,第五福德。各自嗟叹己之所长。其智慧者嗟叹智慧天下第一,以偈颂曰:

智慧最第一 能决众狐疑

分别难解义 和解久怨结

能以权方便 令人得其所

众庶睹欢喜 悉共等称誉

第二者嗟叹工巧,以偈颂曰:

工巧有技术 多所能成就

机关作木人 正能似人形

举动而屈伸 观者莫不欣

皆共归遗之 所技可依因

第三人嗟叹端正,以偈颂曰:

端正最第一 色像难比伦

众人观颜貌 远近莫不闻

皆来尊敬之 慎事普殷勤

家人奉若天 如日出浮云

第四人嗟叹精进,以偈颂曰:

精进为第一 精进入大海

能越诸患难 多致珍宝财

勇猛多所能 由是无所碍

家业皆成办 亲里敬欣戴

第五人嗟叹福德,以偈颂曰:

福德为第一 所在得自然

富乐无有极 生生为福田

福为天帝释 梵天转轮王

亦得成佛道 具足道法王

各各自说己之所长,各谓第一,无能决者。各自立意,不相为伏。转相谓言:“吾等各当自试功德,现丈夫之相,远游诸国,诣他土地,尔乃别知殊异之德,谁为第一。”时智慧者入他国土,推问其国人民善恶,谷米贵贱,豪富下劣。闻其国中有两长者,豪富难及。旧共亲亲,中共相失。众人构狡,斗使成怨。积有年岁,无能和解者。其智慧者设权方便,赍好馈遗百种饮食,诣长者门,求索奉现,长者即见。进其所赍馈遗之具,以其长者名,辞谢问讯:“前者相失,以意不及。众人构狡,遂成怨结。积年违旷,不得言会。思一侍面叙其辛苦,故遣饮食馈遗之物,唯见纳受,无见讥责。亦无父怨母仇,故遣吾来,以相喻意。”其长者闻,欣然大悦:“吾欲和解,其日久矣。但无亲亲,以相喻意。乃复辱信,枉屈相喻。诚非所望。同念厚意,便顺来旨,不敢违命。”其智慧者解长者意,霍然无疑,辞出而退,诣第二长者,亦复如是解喻其意,如前所言。便共克期,共会其(某)处,聚合众人,和解仇怨。应时宴饮,作诸伎乐,共相娱乐,各各相问本末和解意,乃知此人以善权和解两怨,令亲如故。各自念言:“吾久相失,一国中人不能和解,乃使此人远来相闻和解,其恩难量,非辞所尽。”各出百千两金而奉遗之。即持此宝与诸兄弟,以偈颂曰:

言辞所具足 辩能造经典

正士能博闻 安隐至究竟

观我以智慧 致此若干宝

衣食自具足 并及布施人

时第二工巧者转行至它国。应时国王喜诸技术。即以材木作机关木人,形貌端正,生人无异,衣服颜色,黠慧无比,能工歌舞,举动如人。辞言:“我子生若干年。”国中恭敬,多所馈遗。国王闻之,命使作技。王及夫人升阁而观。作伎歌舞若干方便,跪拜进止,胜于生人。王及夫人欢喜无量。便角䁯(眨)眼,色视夫人。王遥见之,心怀忿怒,促勅侍者,斩其头来。“何以䁯眼视吾夫人?”谓有恶意,色视不疑。其父啼泣,泪出数行,长跪请命:“吾有一子甚重爱之,坐起进退,以解忧思。愚意不及,有是失耳。假使杀者,我当共死。唯以加哀,原其罪亹。”时王恚甚,不肯听之。复白王言:“若不活者,愿自手杀,勿使馀人。”王便可之。则拔一肩榍。机关解落,碎散在地。王乃惊愕:“吾身云何嗔于材木!此人工巧,天下无双。作此机关三百六十节,胜于生人。”即以赏赐亿万两金。即持金出,与诸兄弟,令饮食之。以偈颂曰:

观此工巧者 多所而成就

机关为木人 过踰于生者

歌舞现伎乐 令尊者欢喜

得赏若干宝 谁为最第一

第三端正者转诣他国。人民闻有端正者从远方来,色像第一,世间希有。人民皆往奉迎,饮食百味,金银珍宝,用上遗之。其人作伎,众庶益悦。瞻戴光颜如星中月。骄贵之女多有财宝,众藏盈满,献致珍异无数亿宝。得此宝已,与诸兄弟,以偈颂曰:

善哉色如花 端正颜貌足

女人所尊敬 又得常安隐

众人所观察 犹如星中月

今致若干宝 自食并施人

第四精进者转诣他国,到一江边,见一栴檀树随流来下。脱衣入水,泅截接取。国王家急求栴檀,即载送上。金得百万。所得之宝不可称计,与诸兄弟,以偈颂曰:

精进最第一 勇猛能入海

致于众珍宝 以给家亲属

赖我浮江水 接得妙栴檀

致金若干数 自食及施人

第五福德者转诣大国。时天暑热,卧于树下,日时昳中,馀树荫移。此人所卧树荫不动。威神巍巍,端正姝好,犹如日月。彼国王薨,无有太子可嗣立者。众人议言,当求贤士以为国主。募人四出,选择国内可应立者。使者按行,见一树下有此一人,于世希有,卧于树下,树荫不移。心自念言:“此非凡人,应为国主。”寻往遍启国之大臣,具说本末。于时群臣即严威仪,导从骑乘,印绶冠帻,车驾衣服,则往奉迎。洗沐涂香,衣冠被服佩带毕讫,皆拜谒称臣。升车入宫,南面立诏。国即太平,风雨时节。即时勅外诏有四人:一者智慧,二者工巧,三者端正,四者精进,召至中阁,一时俱集,令住侍卫。时福德王以偈颂曰:

有福功德者 得为天帝释

帝王转轮王 亦得为梵王

智慧及工巧 端正并精进

皆诣福德门 侍立为臣仆

时福德王遂以高位署诸兄弟,各令得所。[4]

上面是《国王五人经》。这个汉译本,还有几个平行异本告诉我们,吐火罗语本的整个故事是《国王五人经》或类似的名称。这一点,没有汉译本,我们是不会知道的。但是,仔细一对比,吐汉两本内容又不完全一样。比如,在吐火罗语本子,机关木女是归在智慧者项下,汉文本则归工巧者,而且一是女,一是男,不完全相同。在吐火罗语本中,精进者入海采宝,而在汉文本中,他只从水中捞起了一段栴檀木,只在颂中还保留“入海”的字样。这些变化,在民间故事流传中是常见现象,毫无可怪之处。

小故事的平行异本

我现在再从汉译佛典中抄三个与吐火罗语本中对应的平行异本,都是整体故事中的小故事:一个是菩萨入海求如意宝珠,一个是人类原始期的饮食情况,一个是机关木人。

- 入海求如意宝

第一个见于鸠摩罗什译《大智度论》,卷十二,谈到布施时,讲了这个故事。内容是大国王子能施好布施。但是人间财富有限,他听说龙王头上有如意宝珠,“随心所索,无不必得”。于是决定入海采宝:

行事都集,断第七绳,船去如驼,到众宝渚。众贾竞取七宝,各各已足,语菩萨言:“何以不取?”菩萨报言:“我所求者如意宝珠。此有尽物,我不须也。汝等各当知足知量,无令船重不自免也。”是时众贾白菩萨言:“大德!为我咒愿,令得安隐。”于是辞去。陀舍是时语菩萨言:“别留艇舟,当随是别道而去。待风七日,抟海南岸至一险处。当有绝崖枣林,枝皆覆水。大风吹船,船当摧覆。汝当仰攀枣枝,可以自济。我身无目,于此当死。过此隘岸,当有金沙洲。可以我身置此沙中。金沙清净,是我愿也。”即如其言,风至而去。既到绝崖,如陀舍语。菩萨仰攀枣枝,得以自免。置陀舍尸,安厝金地。于是独去,如其先教。深水中浮七日。至齐咽水中行七日,齐腰水中行七日,齐膝水中行七日,泥中行七日。见好莲华鲜洁柔软。自思惟言:“此华软脆,当入虚空三昧,自轻其身。”行莲华上七日。见诸毒蛇,念言:“含毒之虫甚可畏也。”即入慈心三昧,行毒蛇头上七日。蛇皆擎头授与菩萨,令蹈上而过。过此难已,见有七重宝城,有七重堑,堑中皆满毒蛇。有三大龙守门。龙见菩萨形容端正,相好严仪,能度众难,得来至此,念言:“此非凡夫,必是菩萨大功德人。”即听令前,径得入宫。龙王夫妇丧儿未久,犹故哀泣。见菩萨来,龙王妇有神通,知是其子,两乳汁流出,命之令坐,而问之言:“汝是我子,舍我命终,生在何处?”菩萨亦自识宿命,知是父母,而答母言:“我生阎浮提上,为大国王太子,怜愍贫人饥寒勤苦不得自在故,来至此,欲求如意宝珠。”母言:“汝父头上有此宝珠,以为首饰,难可得也。必当将汝入珠(诸)宝藏,随汝所欲,必欲与汝,汝当报言:‘其馀杂宝我不须也。唯欲大王头上宝珠。若见怜愍,愿以与我。’如此可得。”即往见父,父大悲喜,欢庆无量。愍念其子远涉艰难,乃来至此。指示妙宝:“随意与汝,须者取之。”菩萨言:“我从远来,愿见大王,求王头上如意宝珠。若见怜愍,当以与我。若不见与,不须馀物。”龙王报言:“我唯有此一珠,常为首饰,阎浮提人薄福下贱,不应见也。”菩萨白言:“我以此故,远涉艰难,冒死远来。为阎浮提人薄福贫贱,欲以如意宝珠济其所愿,然后以佛道因缘而教化之。”龙王与珠而要之言:“今以此珠与汝。汝既去世,当以还我。”答 曰:“敬如王言。”菩萨得珠,飞腾虚空,如屈伸臂,顷到阎浮提。[5]

下面故事还没有完。因为同我要研究的问题无关,不再抄录了。

《大智度论》的这个故事,同我上面翻译的吐火罗语本的那个精进者的故事几乎完全一样,除了姓名略有改变之外,只有繁简之别。但是这个汉译本却能帮助我们解决一些吐火罗语中的疑难问题。比如TS No.la5 sāmudraṃ kārp\ ñemi ṣissṃ praṅkā,原来不知何意。Gr.§ 84把praṅk解释为Mine(矿)。根据上面抄录的《大智度论》,确切含义是“船去如驼,到众宝渚”,乘船下海,来到宝岛上。TS No.1a6 sārthjambudvipacpe yāmuṟaṣ\,原稿残缺,原来也不知何意。根据《大智度论》:“是时众贾白菩萨言:‘大德!为我咒愿,令得安隐。’于是辞去。”是菩萨把众商人遣返阎浮提。TS No.1b3 śtwar wäknā ārṣlās lo rarkuñcäṣ'iṣanaṣcäḳ\,原来不知所云。Gr.§ 83把ārṣal解释为“毒虫”。《大智度论》:“有七重堑,堑中皆满毒蛇”,吐火罗语的意思是:“他越过了四重充满了毒蛇的濠沟。”iṣanas原来根本不知道是甚么意思。TS No.1 b 3 śtwar wäknā spe_,下面残缺,b 4 sakluṃtsäsyo sopis\,因为 残缺过甚,原来不知所云。根据《大智度论》和《大方便佛报恩经》[6] :“过是华已,应有一七宝城,纯以黄金而为却敌,白银以为楼橹,以赤珊瑚为其障板,硨渠、玛瑙杂厕间错,真珠罗网而覆其上。”Sieg在译为德文时,修正了原来的读法,译为“玻璃网”。

- 人类原始期的饮食

第二个小故事见于佛陀耶舍共竺佛念译《长阿含经》,卷六《小缘经》。讲的是原始人类食品发展改换的历史。人类最初“自然化生,以念为食。光明自照,神足飞空”。其后此地甘泉涌出,状如酥蜜。人们就吃这东西。“食之不已,其身转粗”。后来甘泉自然枯涸,又生出了自然地肥,“色味具足,香洁可食”:

是时众生复取食之,久住世间。其食多者颜色粗丑。其食少者色犹悦泽。其端正者生㤭慢心,轻丑陋者。其丑陋者生嫉恶心,憎端正者。众生于是各共诤讼。是时地肥遂不复生。其后此地复生粗厚地肥,亦香美可食,不如前者。是时众生复取食之,久住世间。其食多者色转粗丑。其食少者色犹悦泽。端正、丑陋迭相是非,遂生诤讼。地肥于是遂不复生。其后此地生自然粳米,无有糠,色味具足,香洁可食。是时众 生复取食之,久住于世。便有男女互共相视,渐有情欲,转相亲近。[7]

故事远没有完,总之是人类越变越坏,食品越变越粗。人类原来没有男女,有了男女以后,就有了性行为。自然粳米不再生了。“粳米荒秽,转生糠 ”。人们又分割田地,别立幖帜,发生了偷禾稼的行为,等而下之,越来越坏。因为同我要研究的问题不相干,不再抄录了。

”。人们又分割田地,别立幖帜,发生了偷禾稼的行为,等而下之,越来越坏。因为同我要研究的问题不相干,不再抄录了。

汉译本在这里帮助我们解决了一个吐火罗语中的疑难问题。TS No.2a3:kyalte neṣ wrasaśśi sne wāwleṣu sne psal\kluśwātsi ṣeṣ\。Gr.§ 9收了psäl这个字,没有解释。wāwleṣu来自字根wles“制造”,wāwleṣu是 过去分词。这一句话含义说不清楚。现在找到了汉译本《长阿含经》[8] 。我们才知道,这句话就是汉译本中的“自然粳米,无有糠 ”,sne wāwleṣu,直译是“没有经过制造的”,也就是“自然”。klu是“粳米”。sne psäl是“无有(sne)糠

”,sne wāwleṣu,直译是“没有经过制造的”,也就是“自然”。klu是“粳米”。sne psäl是“无有(sne)糠 ”。

”。

- 机关木人

第三个小故事,机关木人的故事[9] ,见于唐义净译《根本说一切有部毗奈耶药事》,卷十六,我现在把它抄在下面:

乃往 古昔,于中天国有一画师。其人因事往诣馀国。至已,还向画师家停[10] 。然而主人作一转关木女,彩色庄严,令其供给看侍,对前而住。客便唤曰:“来于此眠卧!”其木女默然而立。斯人念曰:“主人发遣此女,看侍于我。”即以手挽,其索即断,身手俱散。极生羞耻。便作是念:“今者被其私里辱我,我应对众而为耻辱。”斯人即于当门墙上画自己身,犹如自绞,入门扇后,隐身而住。主人怪晚日高不起。即往看之,开门乃见自绞而死。便作是念:“彼人何故自勒咽喉?”复见木人聚在地上。“缘我胜彼,由斯致死。”其国立法:有人死者,先奏王知,然后殡葬。主人急告王曰:“中天竺国有一画师,来居我家。我作转关木女供给。彼为是人,手挽索断。斯人羞耻,自悬而死。愿王检看!我愿殡葬。”王即敕使往看。使者告曰:“汝且斫索令断,然后检看:为是自悬而死?为是主人勒杀?”是时主人即以 斧斫,唯加斫壁。客便告曰:“为死活耶?”既对王臣,深怀愧耻。[11]

这一个故事同吐火罗语中的那个故事,几乎完全一样,只不过稍稍简略而已。

这个平行异本帮助我们解开了一个在吐火罗文学者中长期存在的谜。TS No.8 b 1:ḵaḵ\elā,elā这个字在Gr.§ 389中没有解释。三位作者想把它同el(赠品)联系起来 ,说他可能是el的 _ā格。1943年,我的德文译 文刊布以后[12] ,1944年,Sieg翻译这一段吐火罗语时[13] ,把这两个字译为“ging hinter den Türflügel”(走到门扇后面去)。他在注中说明是根据我的译文,并且指出,把elā同el联系起来,是不可能的。我的德文译文是Dann trat er hinter den Türflügel,verbarg sich und wartete,关键是verbarg sich(隐身)这两个字。Sieg显然没有注意到。到了1964年,Werner Thomas在他著的Tocharisches Elementarbuch 中把elā解释为hinaus(出去)。显然也没有注意我的德译 文。1982年,我发表了一篇文章:《吐火罗文A中的三十二相》[14] 。我在这里面谈到,三十二相中有一相,《大般若波罗蜜多经》是“诸佛阴相,势峰藏密,其犹龙马,亦如象王”。《长阿含经》是“阴马藏”。《大方便佛报恩经》是“阴藏相如象马王”。梵文是kośopagata-vasti-guhyaḥ258 (23)]。巴利文是kosohita-vattha-guyho hoti (Dighanikāya 10)。吐火罗文是////nä〔kai〕(?) oṅḵalyme oki elāḵalko gośagaṯ\ (《新博本》一8 1/1 7)。这里出现了elā这个字。因为有汉文、梵文、巴利文多种本子相对应,这个字的含义清清楚楚。它等于汉文的“藏”,梵文的guhya,巴利文的guyha。这同我上面抄的《根本说一切有部毗奈耶药事》的“隐身而住”的“隐”字完全相当,没有丝毫 可以怀疑的余地。这样一来,一个拖了几十年的谜终于圆满地解破了[15] 。

我在上面翻译了吐火罗语《国王五人经》中的一小部分,从汉译佛典中抄录了一个对应整个故事的大故事,三个对应其中三个小故事的故事。这只是一个例子,用来说明,汉译佛典既能帮助我们确定吐火罗语残卷的宏观内容,又能帮助我们确定或认识一些吐火罗语单词的含义。其用处是显而易见的。我们甚至可以说,倘没有汉译佛典,则上面提到的那一些谜至今仍然笼罩在一团迷雾中。类似的例子还可以举出一些来,我在这里举一反三,不再抄录别的例子了。

II 例子二:《法句经》

我想再从汉译佛典中举一个性质不同的例子,说明汉译佛典能帮助我们对已经详知其内容的吐火罗语佛典进行研究工作。我想举《法句经》这个例子。

我在上面“二 资料概叙”中,多次提到吐火罗语A、B两个方言中都有《法句经》——或者其他名称而内容实际相同。这一部经是佛教早期极其重要的经典,巴利文、梵文、犍陀罗文中都有。研究这一部经对于探讨佛教根本教义及佛教史都有重要意义。但因流传异本过多,研究工作也有困难。吐火罗语本子的发现,即使残缺不全,也有其重要性。上面列举的那些不同语言的异本,能帮助我们探索吐火罗语本,吐火罗语本也能帮助了解《法句经》演变过程。汉译本在这里对二者都有帮助。

在汉译佛典中,《法句经》共有四个异本,列举如下:

吴维衹难等译《法句经》,《大正新修大藏经》210,卷四。

晋法炬共法立译《法句譬喻经》,同上。

姚秦竺佛念译《出曜经》,同上。

宋天息灾译《法集要颂经》,同上。

此外,在许多汉译佛典中,还零零碎碎地有《法句经》中的颂,都可以拿来对比研究。总之,在《法句经》研究中,汉译佛典会起很大的作用。

III 例子三:吐火罗语A《弥勒会见记剧本》

我在上面介绍资料时曾说到,在A方言中《弥勒会见记剧本》占很大的比重。因此,研究阐释这一个吐火罗语剧本就不言自喻地有其异常的重要性。但是,要做到这一步,又要乞灵于汉译佛典和其他语言的佛典。我在这里想介绍以下几个问题:

汉译佛典中吐火罗语《弥勒会见记剧本》的平行对应异本

弥勒信仰在古代印度、中亚和中国新疆,以及中国内地,都极为流行,所以有关弥勒的经典就非常多。有的是弥勒的传记,有的用文学作品形式叙述弥勒的生平,着重点都强调他是未来佛。《弥勒会见记剧本》是属于后一个范畴的。这一部作品的平行异本很多,巴利文、梵文、于阗文、粟特文、回鹘文等等中都有。汉译佛典中也有不少。从表面上看起来,内容基本是一致的。因此,在过去,中西各国的学者都笼统地混为一谈。这是不对的。

- 《授记经》与《会见记》的区别

仔细分析起来,关于弥勒的著作可以分为两大类:一类可以名之为《弥勒授记经》(Maitreyavyākaraṇa ),一类是《弥勒会见记》(Maitreyasamiti )。二者的内容绝大部分都是相同的。但是,后者在讲述弥勒的生平之前,加上了一顶帽子:讲波婆离婆罗门的故事。又在中间加上了几幕,叙述地狱中的情况。这几幕地狱品有的异本中没有。

- 汉译佛典中的平行异本

我在下面谈一谈汉译佛典中的平行异本,其他语言暂时不谈。

我先介绍异本的名字。汤用彤先生曾介绍过隋以前的主要本子:

《大乘方等要慧经》 后汉安世高译 现存

《弥勒菩萨所问本愿经》 西晋竺法护译 现存

《弥勒成佛经》 法护译

《佛说弥勒下生经》 法护译 现存

《弥勒当来生经》 两晋失译

《弥勒作佛时事经》 东晋失译

《弥勒来时经》 东晋失译

《弥勒所问本愿经》 东晋衹多蜜译

《弥勒大成佛经》 后秦鸠摩罗什译 现存

《弥勒下生成佛经》 罗什译 现存

《观弥勒上生兜率天经》 凉沮渠京声译 现存

《弥勒成佛经》 后秦道标译

《弥勒下生经》 陈真谛译

《弥勒菩萨所问经》 后魏菩提留支译

《弥勒菩萨所问经论》 留支译 现存 弥勒所问经释论[16]

以上这些佛经有存有佚。按照我在上面提到的分类来说,这些经都属于《弥勒授记经》这一类。

我现在做一点补充。补充的范围是:1.隋以后的佛典;2.经名虽有“弥勒”字样,但既不属于《授记经》体系,也不属于《会见记》体系;3.属于《会见记》的佛典:

1 唐义净译《弥勒下生成佛经》[17] ;

2 唐菩提流 志译《弥勒菩萨问八法会》[18] ,同上译人《弥勒菩萨所问会》[19] ;以上二书见唐菩提流志译并合《大宝经》,前者为41,后者为42。

3 元魏慧觉等译《贤愚经》,57《波婆离(梨)品》[20] 。

我还要补充几部经名中没有“弥勒”字样,实则属于《授记经》体系的佛典:

1 《长阿含经》,6《转轮圣王修行经》[21] ;

2 《中阿含经》,15《转轮王经》[22] ;

3 《增壹阿含经》,44[23] ;

4 《根本说一切有部毗奈耶药事》,6[24] ;

5 《根本说一切有部毗奈耶杂事》,21[25] 。

除了以上这些完整的或比较完整的经典以外,“弥勒”、“梅怛丽耶”、“慈氏”(三者同指一个菩萨或佛,前二者是音译,最后一个是意译)等词儿在汉译佛典中频繁出现,简直可以说是俯拾即是,我无法一一列举。

所有这一些有关弥勒的经典和单独出现的词儿,对研究、译释吐火罗语A《弥勒会见记剧本》,以及探索弥勒信仰在古代印度、中亚和中国新疆与内地流转传布的情况,有异常重要的意义,是显而易见的。我们甚至可以说,如果没有汉译佛典中的这些资料,进行那样的研究是完全不可能的。

为了给读者,特别是有志于研究吐火罗语A《弥勒会见记剧本》的学者一个具体鲜明的印象,我在下面从汉译佛典中抄录两个标本,一个代表《授记经》,一个代表《会见记》。

(1)《授记经》的标本

代表《授记经》的是后秦鸠摩罗什译《佛说弥勒下生成佛经》,原文如下:

尔时佛告舍利弗:我今广为汝说,当一心听!舍利弗!四大海水以渐减少三千由旬。是时阎浮提地长十千由旬,广八千由旬。平坦如镜,名华软草遍覆其地。种种树木,华果茂盛。其树悉皆高三十里。城邑次比,鸡飞相及。人寿八万四千岁,智慧、威德、色力具足,安隐快乐。唯有三病:一者便利,二者饮食,三者衰老。女人年五百岁,尔乃行嫁。

是时有一大城,名翅头末,长十二由旬,广七由旬,端严殊妙,庄严清净。福德之人充满其中。以福德人故丰乐安隐。其城七宝,上有楼阁。户牖轩窗皆是众宝。真珠罗网弥覆其上。街巷道陌广十二里。扫洒清净,有大力龙王,名曰多罗尸弃。其池近城,龙王宫殿在此池中。常于夜半降微细雨,用淹尘土。其地润泽譬若油涂。行人来往,无有尘坌。时世人民福德所致。巷陌处处有明珠柱,皆高十里,其光明曜,昼夜无异。灯烛之明不复为用。城邑舍宅及诸里巷,乃至无有细微土块,纯以金沙覆地。处处皆有金银之聚。有大夜叉神名跋陀波罗赊塞迦秦言善教,常护此城,扫除清净。若有便利不净,地裂受之,受已还合。人命将终,自然行诣冢间而死。时世安乐,无有怨贼劫窃之患。城邑聚落无闭门者。亦无衰恼水火刀兵及诸饥馑毒害之难。人常慈心恭敬和顺,调伏诸根,语言谦逊。舍利弗!我今为汝粗略说彼国界城邑富乐之事。其诸园林池泉之中,自然而有八功德水。青红赤白杂色莲花遍覆其上。其池四边四宝阶道。众鸟和集,鹅、鸭、鸳鸯、孔雀、翡翠、鹦鹉、舍利、鸠那罗、耆婆耆婆等诸妙音鸟,常在其中。复有异类妙音之鸟,不可称数。果树香树充满国内。尔时阎浮提中常有好香,譬如香山。流水美好,味甘除患。雨泽随时,谷稼滋茂。不生草秽,一种七获。用功甚少,所收甚多。食之香美,气力充实。

其国尔时有转轮王,名曰蠰佉。有四种兵,不以威武治四天下。其王千子,勇健多力,能破怨敌。王有七宝:金轮宝、象宝、马宝、珠宝、女宝、主藏宝、主兵宝。又其国土有七宝台,举高千丈,千头,千轮,广六十丈。又有四大藏,一一大藏各有四亿小藏围绕。伊勒钵大藏在乾陀罗国。般轴迦大藏在弥缇罗国。宾伽罗大藏在须罗吒国。蠰佉大藏在波罗捺国。此四大藏纵广千由旬,满中珍宝。各有四亿小藏附之。有四大龙王各自守护。此四大藏及诸小藏自然踊出,形如莲华。无央数人皆共往观。是时众宝无守护者。众人见之,心不贪著,弃之于地,犹如瓦石草木土块。时人见者皆生厌心而作是念:往昔众生为此宝故共相残害,更相偷劫欺诳妄语,令生死罪缘展转增长。翅头末城众宝罗网弥覆其上。宝铃庄严,微风吹动,其声和雅,如扣钟磬。

其城中有大婆罗门主,名曰妙梵;婆罗门女名曰梵摩波提。弥勒托生以为父母,身紫金色,三十二相。众生视之,无有厌足。身力无量,不可思议。光明照曜,无所障碍。日月火珠都不复现。身长千尺,胸广三十丈,面长十二丈四尺。身体具足,端正无比。成就相好,如铸金像,肉眼清净,见十由旬。常光四照,面百由旬,日月火珠光不复现。但有佛光微妙第一。

弥勒菩萨观世五欲致患甚多,众生沉没在大生死,甚可怜愍。自以如是正念观故,不乐在家。时蠰佉王共诸大臣。持此宝台,奉上弥勒。弥勒受已,施诸婆罗门。婆罗门受已,即便毁坏,各共分之。弥勒菩萨见此妙台须臾无常,知一切法皆亦磨灭,修无常想,出家学道。坐于龙华菩提树下。树茎枝叶高五十里。即以出家日得阿耨多罗三藐三菩提。尔时诸天龙神王不现其身而雨华香,供养于佛。三千大千世界皆大震动。佛身出光照无量国。应可度者皆得见佛。

尔时人民各作是念:虽复千万亿岁受五欲乐,不能得免三恶道苦。妻子财产所不能救。世间无常,命难久保。我等今者宜于佛法修行梵行,作是念已,出家学道。时蠰佉王亦共八万四千大臣恭敬围绕,出家学道。复有八万四千诸婆罗门,聪明大智,于佛法中亦共出家。复有长者名须达那,今须达长者是。是人亦与八万四千人俱共出家。复有梨师达多富兰那兄弟,亦与八万四千人出家。复有二大臣,一名栴檀,二名须曼,王所爱重,亦与八万四千人俱于佛法中出家。蠰佉王宝女名舍弥婆帝,今之毗舍佉是也,亦与八万四千婇女俱共出家。蠰佉王太子名曰天色,今提婆娑那是,亦与八万四千人俱共出家。弥勒佛亲族婆罗门子名须摩提,利根智慧,今郁多罗是,亦与八万四千人俱于佛法中出家。如是等无量千万亿众见世苦恼,皆于弥勒佛法中出家。

尔时弥勒佛见诸大众,作是念言:今诸人等不以生天乐故,亦复不为今世乐故,来至我所,但为涅槃常乐因缘。是诸人等皆于佛法中种诸善根,释迦牟尼佛遣来付我。是故今者皆至我所。我今受之。是诸人等或以诵读分别决定修妬路、毗尼、阿毗昙藏,修诸功德,来至我所。或以衣食施人持戒智慧,修此功德,来至我所。或以幡盖华香供养于佛,修此功德,来至我所。或以布施持斋修习慈心,行此功德,来至我所。或为苦恼众生令其得乐,修此功德,来至我所。或以持戒忍辱修清净慈,以此功德,来至我所。或以施僧常食斋讲设会供养饭食,修此功德,来至我所。或以持戒多闻修行禅定无漏智慧,以此功德,来至我所。或以起塔供养舍利,以此功德,来至我所。善哉,释迦牟尼佛!能善教化如是等百千万亿众生,令至我所。弥勒佛如是三称赞释迦牟尼佛,然后说法而作是言:“汝等众生能为难事,于彼恶世贪欲嗔恚愚痴迷惑短命人中,能修持戒作诸功德,甚为希有。尔时众生不识父母沙门婆罗门,不知道法,互相恼害,近刀兵劫,深著五欲,嫉妒谄曲,佞浊邪伪,无怜愍心,更相杀害,食肉饮血。汝等能于其中修行善事,是为希有。善哉,释迦牟尼佛!以大悲心能于苦恼众生之中说诚实语,示我当来度脱汝等。如是之师甚为难遇。深心怜愍恶世众生,救拔苦恼,令得安隐。释迦牟尼佛为汝等故,以头布施,割截耳鼻手足支体,受诸苦恼,以利汝等。”弥勒佛如是开导安慰无量众生,令其欢喜,然后说法。福德之人充满其中,恭敬信受渴仰大师,各欲闻法,皆作是念:五欲不净,众苦之本。又能除舍忧戚愁恼,知苦乐法皆是无常。弥勒佛观察时会大众心净调柔,为说四谛,闻者同时得涅槃道。

尔时弥勒佛于华林园,其园纵广一百由旬,大众满中。初会说法,九十六亿人得阿罗汉。第二大会说法,九十四亿人得阿罗汉。第三大会说法,九十二亿人得阿罗汉。弥勒佛既转法轮度天人已,将诸弟子入城乞食。无量净居天众恭敬从佛入翅头末城。当入城时,现种种神力无量变现。释提桓因与欲界诸天,梵天王与色界诸天,作百千伎乐,歌咏佛德,雨诸天华、栴檀末香,供养于佛。街巷道陌竖诸幡盖。烧众名香,其烟如云。世尊入城时,大梵天王释提桓因合掌恭敬,以偈赞曰:

正遍知者两足尊 天人世间无与等

十力世尊甚希有 无上最胜良福田

其供养者生天上 稽首无比大精进

尔时天人罗刹等见大力魔佛降伏之,千万亿无量众生皆大欢喜,合掌唱言:“甚为希有,甚为希有!如来神力功德具足不可思议。”是时天人以种种杂色莲花及曼陀罗花,散佛前地,积至于膝。诸天空中作百千伎乐,歌叹佛德。尔时魔王于初夜后夜觉诸人民,作如是言:“汝等既得人身,值遇好时,不应竟夜眠睡覆心。汝等若立若坐,常(当)勤精进正念,谛观五阴、无常、苦、空、无我。汝等勿为放逸,不行佛教。若起恶业,后必致悔。当勤方便,精进求道。莫失法利而徒生徒死也。如是大师拔苦恼者,甚为难遇。坚固精进,当得常乐涅槃。”尔时弥勒佛诸弟子,普皆端正,威仪具足,厌生老病死,多闻广学,守法法藏,行于禅定,得离诸欲,如鸟出卵。尔时弥勒佛欲往长老大迦叶所,即与四众俱就耆阇崛山。于山顶上见大迦叶。时男女大众心皆惊怪。弥勒佛赞言:“大迦叶比丘是释迦牟尼佛大弟子。释迦牟尼佛于大众中常所赞叹头陀第一,通达禅定解脱三昧。是人虽有大神力而无高心,能令众生得大欢喜,常愍下贱贫恼众生,救拔苦恼,令得安隐。”弥勒佛赞大迦叶骨身言:“善哉,大神德释师子大弟子大迦叶!于彼恶世能修其心。”尔时人众见大迦叶为弥勒佛所赞。百千亿人因是事已厌世得道。是诸人等念释迦牟尼佛于恶世中教化无量众生,令得具六神通成阿罗汉。尔时说法之处广八十由旬,长百由旬。其中人众若坐若立若近若远,各各自见佛在其前,独为说法。弥勒佛住世六万岁,怜愍众生,令得法眼。灭度之后,法住于世亦六万岁。汝等宜应精进发清净心,起诸善业,得见 世间灯明弥勒佛身,必无疑也。”佛说是经已,舍利弗等欢喜受持。[26]

上面抄录得似乎长了一点。但这是非常必要的。因为这一部经极具典型意义。想研究弥勒问题,必须深通这一部经,而在吐火罗语A方言残卷中,弥勒又占重要地位。因此,我们可以说,想研究吐火罗语,必须深通这一部经。有几部佛经,像竺法护译的《佛说弥勒下生经》、义净译的《佛说弥勒下生成佛经》等,同本经内容基本一致,只有一点详略之不同,他们可以视为同一来源。

本经所讲到的这些情况,对于了解梵文、巴利文、于阗文、回鹘文等等的平行异本,有极大的帮助。对了解吐火罗语A《弥勒授记经》和《弥勒会见记剧本》当然更是绝不可缺少的。所以,德国学 者Ernst Leumann在他的于阗文《弥勒授记经》精校本[27] 中把本经的德文译本,以及义净本、竺法护本和鸠摩罗什译的《佛说弥勒大成佛经》的德文译本,都完整无缺地收进去。可见他对这几部汉译佛经的重视。

上面抄录的罗什译《佛说弥勒下生成佛经》中所讲到的一些情况,在其他汉译本中几乎都能找到。在吐火罗语A《授记经》和《会见记》也都能找到。因为《授记经》和《会见记》都残缺不全,所以我们还不能说,都能百分之百对上号。本经一开头讲到的人寿八万四千岁时阎浮提的情况,什么“女人年五百岁,尔乃行嫁”就几乎见于所有的本子中。至于对弥勒诞生地翅头末(Ketumatī)的描绘,在所有的本子中都有。此外,它还成了一个样板,佛经中凡是描绘净土或极乐世界的地方,都与此有某些相似之处。国王蠰佉(Śaṅkha),弥勒的父亲妙梵(Subrahman),母亲梵摩波提(Brahmāvatī)、长者须达那(Sudhana善财)、梨师达(ṛṣidatta)和富兰那(Purāṇa)兄弟、大臣栴(Candana)和须曼(Sumanas)、国王女宝舍弥婆帝(Śyāmavatī)、太子天色(Devarūpa)等等一系列的名字,在各本中都能找到。此外,还有一些细节,看似微末不足道,实则非常 重要,也是各本都有,譬如龙王洒扫城市街道,蠰佉王奉献弥勒宝台[28] ,弥勒三会说法,以及最后的弥勒会见大迦叶,等等,都有意义,都不是可有可无的细节。

总之,这一部汉译佛经,对于进一步研究、阐释吐火罗语弥勒残卷,有极大意义。

上面是代表《弥勒授记经》的标本。

(2)《会见记》的标本——《贤愚经》

下面我再找一个代表《弥勒会见记》的标本。

我选的是元魏慧觉等译的《贤愚经》卷十二,(57)《波婆离(梨)品》第五十。这一部佛 经内容奇特,译出的地方也不同寻常,早就引起了西方学者们的注意[29] 。《波婆离品》是专讲弥勒的,内容不是《授记经》,而是《会见记》,这在汉译佛经中几乎是仅有的一部。二者的区别我在上面已经谈过了:二者都是讲弥勒的,但是,《会见记》多了一顶弥勒的老师波婆离婆罗门的帽子。这顶帽子是非常重要的,没有它的《授记经》重点在“授记”,有它的《会见记》重点在“会见”。《贤愚经》的这一品非常重要。它的结构同吐火罗语A和回鹘语的《弥勒会见记》有显著的类似之处。探索它们的共同来源,将会引出一系列的新问题。本应全部抄录;但是,篇幅究竟过长,只好割爱。可是如果一点都不抄录,又会对读者作比较研究极为不利,斟酌再三,我决定把帽子抄出来,其余情节我只简要地介绍几句,以利读者理解吐火罗语《弥勒授记经》和《弥勒会见记剧本》。帽子原文如下:

如是我闻:一时佛在王舍城鹫头山中,与尊弟子千二百五十人俱。尔时波罗柰王名波罗摩达,王有辅相,生一男儿,三十二相众好备满,身色紫金,姿容挺特。辅相见子,倍增怡悦。即召相师,令占相之。相师披看,叹言:“奇哉!相好毕满,功德殊备,智辩通达,出踰人表。”辅相益喜,因为立字。相师复问:“自从生来,有何异事?”辅相答言:“甚怪异常。其母素性不能良善。怀妊已来,悲矜苦厄,慈润黎元,等心护养。”相师喜言:“此是儿志。”因为立字,号曰弥勒。父母喜庆,心无有量。其儿殊称合土宣闻。国王闻之,怀惧言曰:“念此小儿名相显美。傥有高德,必夺我位。及其未长,当豫除灭,久必为患。”作是计已,即敕辅相:“闻汝有子,容相有异。汝可将来,吾欲得见。”时宫内人闻儿晖问,知王欲图,甚怀汤火。其儿有舅,名波婆梨,在波梨弗多罗国,为彼国师,聪明高博,智达(远)殊才。五百弟子恒逐咨禀。于时辅相怜爱其子,惧被其害,复作密计,遣人乘象送之与舅。舅见弥勒,睹其色好,加意爱养,敬视在怀。其年渐大,教使学问。一日咨受,胜馀终年。学未经岁,普通经书。时波婆梨见其甥儿学既不久,通达诸书,欲为作会,显扬其美。遣一弟子至波罗柰,语于辅相,说儿所学,索于珍宝,欲为设会。其弟子往至于中道,闻人说佛无量德行,思慕欲见,即往趣佛。未到中间,为虎所啖。乘其善心,生第一四天。波婆梨自竭所有,合集财贿,为设大会,请婆罗门。一切都集,供办肴膳,种种甘美。设会已讫,大施哒嚫,一人各得五百金钱。布施讫竟,财物罄尽。有一婆罗门,名劳度差,最于后至,见波婆梨:“我从后来,虽不得食,当如比例与我五百金钱。”波婆梨答言:“我物已尽,实不从汝有所爱也。”劳度差言:“闻汝设施,有望相投。云何空见,不垂施惠?若必拒逆不见给者,汝更七日,头破七段。”时波婆梨闻是语已,自思惟言:“世有恶咒及馀蛊道,事不可轻,傥能有是,财物悉尽。”卒无方计,念是愁忧,深以为惧。前使弟子终生天者,遥见其师愁悴无赖,即从天下,来到其前,问其师言:“何故愁忧?”师具以事广说因缘。天闻其语,寻白师言:“劳度差者未识顶法,愚痴迷网恶邪之人,竟何所能?而乃忧此。今唯有佛最解顶法。无极法王,特可归依。”时波婆梨闻天说佛,即重问之:“佛是何人?”天即说:“佛生迦毗罗卫净饭王家,右胁而生,寻行七步,称天人尊。三十二相,八十妙好,光照天地,梵释侍御。三十二瑞振动显发。相师观见,记其两处:在家当作转轮圣王,出家成佛。睹老病死,不乐国位,逾宫出国,六年苦行。菩提树下破十八亿魔。于后夜中普具佛法。三明、六通、十力、无畏、十八不共,悉皆满备,至波罗柰,初转法轮。阿若㤭陈如五人漏尽。八万诸天得法眼净。无数天人发大道意。复到摩竭,度郁毗罗并舍利弗、目犍连等。出千二百五十比丘,以为徒类,号曰众僧。功德智能不可称计。总而言之,名为佛也。今在王舍鹫头山中。”时波婆梨闻叹佛德,自思惟言:“必当有佛,我书所记,佛(沸)星下现,天地大动,当生圣人。今悉有此,似当是也。”即敕弥勒等十六人往见瞿昙,看其相好:“众相若备,心念难之:我师波婆梨为有几相?如我今者身有两相:一发绀青,二广长舌。若其识之,复更心难:我师波婆梨年今几许?如我年者今百二十。若其知之,复更心念:我师波婆梨是何种姓?欲知我种是婆罗门。若其答识,复更心难:我师波婆梨有几弟子?如我今者有五百弟子。若答知数,斯必是佛。汝等必当为其弟子。令遣一人语我消息。”时弥勒等进趣王舍,近到鹫头山。见佛足迹千辐轮相,眪然如画。即问人言:“此是谁迹?”有人答言:“斯是佛迹。”时弥勒等遂怀慕仰,徘徊迹侧,豫钦渴仰。时有比丘尼刹罗,持一死虫,著佛迹处,示弥勒等:“各共看此!汝等钦羡叹慕斯迹。蹑杀众生,有何奇哉!”弥勒之等各共前看,谛观形相,是自死虫。即问比丘尼:“汝谁弟子?”比丘尼答言:“是佛弟子。”时弥勒等各自说言:“佛弟子中乃有是人!”渐进佛所,遥见世尊,光明显照,众相赫然。即数其相,不见其二。佛即为其出舌覆面。复以神力,令见阴藏。见相数满,益以欢喜。即奉师敕,遥以心难:“我师波婆梨为有几相?”佛即遥答:“汝师波婆梨唯有二相:一发绀青,二广长舌。”闻是语已,复更心难:“我师波婆梨年今几许?”佛遥答言:“汝师波婆梨年百二十。”既闻是已,复心念难:“我师波婆梨是何种姓?”佛即遥答:“汝师波婆梨是婆罗门种。”得闻是已,复更心难:“我师波婆梨有几弟子?”佛即遥答:“汝师波婆梨有五百弟子。”于时会者闻佛所说,甚怪如来独说此语。时诸弟子长跪问佛:“世尊何故而说是言?”佛告比丘:“有波婆梨在波梨弗多罗国,遗十六弟子来至我所,试观我相。因心念难,是以一一还以答之。”时弥勒等闻佛答难,事事如实,一无差违,深生敬仰,往至佛所,头面礼讫,却坐一面。佛为说法。其十六人得法眼净。各从座起,求索出家。佛言:“善来!”须发自堕 ,法衣在身,寻成沙门。重以方便,为其说法,其十五人成阿罗汉。[30]

抄录就到此为止。下面的情节我简略介绍一下。弥勒等出家以后,派宾祈奇还报波婆梨。波婆梨想面见世尊,世尊以神通力来到他面前,会面以后,又回到鹫头山。然后应父王净饭王之请回到迦毗罗卫,住尼拘庐陀僧伽蓝。佛姨母摩诃波阇波提向佛献金色之 。佛劝她施给僧伽。但是众僧之中,无欲取者。最后弥勒接受了。他穿上金色

。佛劝她施给僧伽。但是众僧之中,无欲取者。最后弥勒接受了。他穿上金色 衣,入波罗柰城乞食,遇一穿珠师。穿珠师款待了他,听他说法,耽误了一宗能赚十万钱的生意。弥勒带他到精舍中来,听㤭陈如、舍利弗、目犍连等议论请一净戒沙门就舍供养所得盈利。此时阿那律讲了一个泪吒和阿泪吒的故事,企图证明,“请一净戒比丘于舍供养,得利多彼四天下宝”。

衣,入波罗柰城乞食,遇一穿珠师。穿珠师款待了他,听他说法,耽误了一宗能赚十万钱的生意。弥勒带他到精舍中来,听㤭陈如、舍利弗、目犍连等议论请一净戒沙门就舍供养所得盈利。此时阿那律讲了一个泪吒和阿泪吒的故事,企图证明,“请一净戒比丘于舍供养,得利多彼四天下宝”。

我上面说的区别《授记经》与《会见记》的帽子,应该到这里才完。下面接着是所有的《授记经》开头的那一部分:人民寿八万四千岁,阎浮提“土地方正,平坦广博,无有山川”。此时有转轮圣王,名曰胜伽(即上面的蠰佉)。弥勒在此时降生,等等,等等。

《贤愚经》与吐火罗语本之比较

对研究、阐释吐火罗语A《弥勒会见记剧本》来说,上面这一些内容都是非常重要的。吐火罗语A本残卷残缺得非常厉害,回鹘语本残卷虽然稍好,但也不全。汉译本《贤愚经》故事情节是完整无缺的,因此,它的价值极高,这是完全可以理解的。拿吐火罗语本与汉语本对比一下,其间有相同之处,也有不同之处。有的相同中又有不同。我举两个例子。

- 波婆梨与弥勒的关系

吐火罗语本(回鹘语本也一样)说是师徒关系,而《贤愚经》则说是甥舅关系。这不但与吐、回两本不同,而且与巴利文本也不一样。至于不同的原因何在,我现在还无法解释。但是最令人吃惊的是,在汉文中越来越强调波婆梨是老师的一面。波婆梨派弥勒等十六人去觐见佛祖的时候,文中屡屡出现“我师”的字样。到了这里,吐汉就完全一样了。甥舅关系连一点影子都没有了。我怀疑,这是把两个故事嫁接在一起的。至于这两个故事的来源如何,那就不是我现在能够回答的问题了。

- 劳度差

第二个例子是劳度差。波婆梨行祭布施的故事,见于吐、回本的第一幕。布施完了以后,来求乞的婆罗门,名字叫Nirdhana(无钱 者)。这个名字是有意义的。但是《贤愚经》中却变成了“劳度差”[31] 。在佛教艺术中,劳度差是一个颇有一点名气的人物。他是一个外道,一个婆罗门,他擅长魔术。他同如来佛大弟子之一的舍利弗斗法的故事,是极有名的。在敦煌石窟的壁画上有很多“劳度差斗圣变”,画的就是劳度差同舍利弗斗法的故事。这样一个人为什么竟然代替Nirdhana出现在《弥勒会见记剧本》的汉译平行异本的《贤愚经》中,目前还没有令人满意的解释。这个第一幕,除了“劳度差”这个名字以外,吐、回语本与汉文本却是惊人地相似的。《贤愚经》中的“顶法”这个词儿本来是非常难以理解的。但是,在巴利文本Suttanipāta中,在吐火罗语本中,在回鹘语本中,这个词儿都出现了,而且同汉文“顶法”完全相当,其相同的程度真是令人吃惊了。

- 金色袈娑

此外,《贤愚经》还有很多地方同吐、回本子一致。譬如《贤愚经》讲到佛姨母摩诃波阇波提(Mahāprajāpatī)“手自纺织,预作一端金色之 ”,想献给佛祖。这个故事见于吐、回本的第二幕中,情节几乎完全相同。在佛典中,这是一个颇为习见的故事,见于许多佛经中。

”,想献给佛祖。这个故事见于吐、回本的第二幕中,情节几乎完全相同。在佛典中,这是一个颇为习见的故事,见于许多佛经中。

类似的例子还可以举出一些来,我不一一列举了。

上面我在汉译佛典中举了几个吐火罗语A本《弥勒会见记剧本》的平行对应异本,说明汉译佛典对研究吐火罗语A本《弥勒会见记剧本》的重要意义。《贤愚经·波婆梨品》是一个取之不尽的宝库。除了同吐火罗语本有一些惊人的类似之处以外,它那些不同之处,也向我们提出来了一些很值得思考的问题,有待于进一步的探讨。

IV 汉译佛典中有关研究弥勒的资料

汉译佛典,除了能帮助我们准确理解吐火罗语本《弥勒会见记》的内容情节和确定一些新词的含义之外,还能提供大量研究弥勒的资料。在整个佛教史上,不管是印度佛教史,还是中亚、中国、东南亚和东北亚的佛教史,弥勒都是非常突出的一位佛爷。他已经引起了世界各国的佛教学者极大的兴趣。最近几十年以来,出版了不少的专著和论文。可惜的是,绝大多数的国外学者无法利用汉译佛典,而正是在汉译佛典中蕴藏大量这方面的资料。除了上面讲到的成本、成段的佛典以外,弥勒这位佛爷在大量的佛典中都出现了。这些佛典的原文绝大多数都已经佚失,仅仅保留在中国的汉译和藏译佛典中。连研究印度佛教史,也必须乞灵于中国。这是尽人皆知的事实。

梅呾利耶、弥勒、慈氏

在我写的《吐火罗语A(焉耆文)本〈弥勒会见记剧本〉译释》的《导言》中, 我曾对“弥勒”这个词儿在汉译佛典中的出现,做过一番细致的调查[32] 。梵文Maitreya,巴利文Metteya,吐火罗文Metrak,在汉文中有三种译法:

- Maitreya的音译

梅怛俪药 梅怛丽药 梅呾利末那

梅怛利耶 梅呾丽曳 梅呾利曳那

梅呾利耶 梅呾丽耶 每怛哩

梅怛利曳 梅怛丽耶

- Metrak的音译

弥勒

- 两者的意译

慈氏

后汉、三国时期的,也就是中国最早的译经中,“弥勒”与“慈氏”并出;“梅呾利耶”出现得相当晚,到了唐朝才开始出现,而且绝大部分是在注疏中,经文中出现的绝少。这种现象的背后隐藏着一个很重要的历史事实,因为与我现在要谈的问题无关,我略而不谈。

我现在要谈的是以上三种译法在汉译大藏经中出现得惊人地频繁。在小乘佛典中他出现,在几乎每一部大乘佛典中都有他。这一方面充分说明了,弥勒菩萨或弥勒佛在佛典中,也就是在佛教中的重要性。另一方面,出现的这许多地方能帮助我们研究有关弥勒的问题。在佛教史上,弥勒是一个很有趣很重要的人物。他实际上并无其人。为什么单单他能战胜所有的实有其人的和虚构的佛祖弟子而成为唯一的一个未来佛呢?这个问题牵涉到佛教发展问题、民族宗教心理问题和一系列的其他的问题,要想研究佛教史,是决不能回避的。但是,帮助我们探讨这些问题的,主要是来自汉译佛典的资料。其他任何语言都望尘莫及。这一点是世界学者所公认的。

我在上面用了那样多的篇幅,抄录了一些汉译佛经,加上了必要的解释,同时还翻译了一段吐火罗语佛经,以资对比,其目的无非是想说明,我们中国学者利用汉译佛典,不但能够确定吐火罗语残卷的内容,认识一些此外无法认识的生词,而且还能对吐火罗语残卷中提出来的问题——我举的例子是弥勒问题——进行摸索、探讨。这是我们中国学者得天独厚之处,这是我们“先得月”的“近水楼台”。因此我把它列为研究要点的第一点。

对一个中国学者来说,为了达到上述目的而利用的中国语言,还不仅仅是汉语。我们还可以利用回鹘语。我把这个列为研究要点的第二点。

利用回鹘语《弥勒会见记》来解释吐火罗语本

我在上面已经讲过多次,吐火罗语本的《弥勒会见记剧本》和《弥勒授记经》残卷欧洲都有。原件影印和拉丁字母转写都见于Sieg和Siegling的Tocharische Sprachreste 中。但是,由于对全书的内容不完全清楚,连残卷的顺序都搞不清,所以无从翻译。在这样漫长的时间内,翻译成西方文字的微乎其微。只有Sieg尝试着译过几个片段。在《会见记》和《授记经》之外,Sieg译过一些东西,例如:

Tocharische Sprachreste Nr.1—25.基本上是《国王五人经》或《福力太子因缘经》[33]

ṣaḍdanta-Jātaka

Mūga-pakkha-Jātaka