论梵文本《圣胜慧到彼岸功德宝集偈》

《功德宝集偈》是印度佛典般若部这一大家族的成员之一,是用所谓“混合梵语”写成的。研究印度佛教史,研究般若部,这部佛典是重要经典之一。

在语言变化方面,《功德宝集偈》有许多特点,其中最主要的是语尾-aṃ变为-o或-u。根据阿育王碑,这是印度古代西北方言的特点。这一点,我在其他一系列的论文中都做了充分而有说服力的论证。既然此经有此特点,它必然会同印度西北部有某种关连,因此,对般若部的起源问题的研究也必须推翻过去的结论,重新加以考虑。

这牵涉到印度佛教史上最重大的问题:大乘佛教起源问题。过去大家都认为,大乘佛教起源于南印度,几乎已成定论。多年以前我就认为,这个结论值得怀疑。我认为,大乘起源应分为两个阶段:原始大乘和古典大乘。这两个阶段使用的语言不同,内容亦不相同。原始大乘使用的是混合梵语,内容是处于由小乘思想渐渐向大乘过渡的阶段。古典大乘则使用梵语,内容几乎是纯粹的大乘思想。

原始大乘起源地应该是东印度,时间应该上溯到公元前2、3世纪,滥觞于阿育王统治时期。般若部包括许多经,纂成时期不同。从某种意义上来看,般若经可以说是大乘佛教的一个象征,它的起源(包括时间与地点)与传布隐涵着大乘佛教的起源与传布的路线。《大智度论》卷六十七说,般若部源于东方,传至南方,又从南方传至西方,从西方传至北方。

一 般若部的一般情况

1.1 在整个大乘佛教的经典中,般若部经典是一个比较大的家族。它在佛教经典中享有很高的声誉,产生了极大的影响,至今不衰。它的支派比较多,头绪比较复杂,形成的时间不一,形成的地点不同,语言也五花八门。有梵语、混合梵语(或佛教梵语)、汉语、藏语、蒙语、西夏语等语言的本子。估计梵语或混合梵语本是最根本、最原始的本子,其余的本子都是从这个本子中直接或间接产生出来的。

1.2 从种类上来看,属于般若部的经典有下列的21种,这仅仅是一个概数,详细数目还不清楚:

1.《八千颂般若波罗蜜多经》(Aṣṭasāhasrikāprajñāpāramitā )

2.《圣胜慧到彼岸功德宝集偈》(Prajñāpāramitāratnaguṇasaṃcayagāthā )汉译大藏经中译名为《佛说佛母宝德藏般若波罗蜜经》 [1]

3.《十万颂般若波罗蜜多经》

4.《两万五千颂般若波罗蜜多经》

5.《一万八千颂般若波罗蜜多经》

6.《一万颂般若波罗蜜多经》

7.《二千五百颂般若波罗蜜多经》

8.《七百颂般若波罗蜜多经》

9.《五百颂般若波罗蜜多经》

10.《三百颂般若波罗蜜多经》

11.《一百五十颂般若波罗蜜多经》

12.《胜天王般若波罗蜜多经》(Devarājapravaraparipṛcchā )

Nāgaśrī

Svalpākṣarā

Kauśika

Hṛdaya

17.《佛说五十颂圣般若波罗蜜经》

Pañcaviṃśatikāprajñāpāramitāmukha

Ekākṣarī

20.《四千颂般若波罗蜜多经》

- Pañcapāramitānirdeśa [2]

1.3 按照Warder的分类法,上面的1和2属于早期大乘(Early Mahāyāna),而3至21则属于般若部较晚的本子(The Later Versions of the Prajñāpāramitā)。理由大概是根据Ed. Conze的研究成果,Conze详细比较了《圣胜慧到彼岸功德宝集偈》和《八千颂般若波罗蜜多经》的内容,得到的结论是前者的前二章代表了般若波罗蜜多思想的开始阶段,可能回溯到公元前100年。 [3]

1.4 在般若部的大家族中,《圣胜慧到彼岸功德宝集偈》占有独特的地位。从量上来看它比较短。从语言上来看,它是这个大家族中唯一的一部用所谓佛教梵文或混合梵文写成的经。关于《般若波罗蜜多经》最初使用的文字问题,有种种不同的意见,请参阅下面(第四章),这里不谈。总之,研究这一部般若经,把此经的梵文原文同汉译本加以对比研究,尤其是对原文语言特点的探讨,有着极大的意义,它可以帮助从事印度佛教史研究工作的学者们解决一些佛教史上的问题。

1.5 前几年,日本著名的梵文学者汤山明博士(Dr. Akira Yuyama)写了一部A Grammar of the Prajñāpāramitāratnaguṇa- saṃcayagāthā (Sanskrit Recension A),Faculty of Asian Studies in Association with Australian National University Press,Canberra,1973。他又出版了一部原文精校本:Prajñā-pāramita-ratnaguṇasaṃcayagāthā (Sanskrit Recension A),Cambridge University press,1976。此外,他还写了一些与此经有关的论文, [4] 探讨此经的语法特点、格律等等问题。我们可以说,汤山明博士对此经的研究做出了重要的、突出的贡献。一切将要进行的研究工作都必须在他研究的基础上展开。

1.6 1981年,中国年轻的印度佛教史学者罗炤在北京市房山县云居寺发现了1000多卷藏文经卷。其中一种是藏、汉文合璧形式,是西夏仁宗仁孝(1140—1193)时所译、明代正统十二年(1447)重刊本《圣胜慧到彼岸功德宝集偈》。 [5] 根据原书的《题记》,译者中有一个和尚“梵译”,有“天竺大钵弥怛、五明显密国师、讲经律论、功德司正、 乃将沙门、

乃将沙门、 也阿难

也阿难 亲执梵本证义。” [6] “证义”这个职位在中国译经史上,在译场中是经常有的,正像在这里一样,多半由印度梵僧担任。罗炤指出,西夏文佛经绝大多数译自汉文《开宝藏》,也有从藏文转译的,一直没有见到过直接译自梵文者,这一部《圣胜慧到彼岸功德宝集偈》是直接自梵文译为西夏文的第一个确证。他写道:“(此经)每句11个汉字,在汉译佛典中极为罕见,但西夏文佛典的偈颂则有11字一句的形式。此经的藏译文也是每句11个音节。从这些情况判断,此经应首先自梵文译为西夏文,然后又仿照西夏译文的格式译为藏文和汉文。” [7] 从上面所说的这一些情况来看,这一部般若经的发现具有十分重要的意义,它丰富了中国翻译佛经的历史,它丰富了中国各兄弟民族之间互相学习的历史。

亲执梵本证义。” [6] “证义”这个职位在中国译经史上,在译场中是经常有的,正像在这里一样,多半由印度梵僧担任。罗炤指出,西夏文佛经绝大多数译自汉文《开宝藏》,也有从藏文转译的,一直没有见到过直接译自梵文者,这一部《圣胜慧到彼岸功德宝集偈》是直接自梵文译为西夏文的第一个确证。他写道:“(此经)每句11个汉字,在汉译佛典中极为罕见,但西夏文佛典的偈颂则有11字一句的形式。此经的藏译文也是每句11个音节。从这些情况判断,此经应首先自梵文译为西夏文,然后又仿照西夏译文的格式译为藏文和汉文。” [7] 从上面所说的这一些情况来看,这一部般若经的发现具有十分重要的意义,它丰富了中国翻译佛经的历史,它丰富了中国各兄弟民族之间互相学习的历史。

1.7 最近罗炤在西藏访古,调查梵文贝叶经存佚的情况,已经有了惊人的发现,取得了辉煌的成绩。在他检查过的众多的梵文贝叶经中,他发现了两个《圣胜慧到彼岸功德宝集偈》的梵文原本。其中之一的书末题记非常有趣。全书原名是Bhagavatyāṃ Prajñāpāramitāratnaguṇasañcaya gāthā 。这本书的抄写人是Cīna-deśiyabhikṣupuṇyakīrtti,译为汉文是“支那比丘功德称”,他是一个中国和尚。书末题记是Sarvaikatvena 303 Bhagavatyā ṣṭasāhasrikāyāḥ parivarttānusāreṇa ratnaguṇasañcayagāthā samantabhadrasūtrāni sūtrataḥsamāpta [8] 。这里说明了,这一部经是《八千颂般若波罗蜜多经》的缩写本。这个事实是人所熟知的。 [9] 至于这个本子究竟怎样?它同已知诸本的关系如何?因为目前还没看到原件,无从臆测,只有留待以后了。

1.8 到此为止,对《圣胜慧到彼岸功德宝集偈》的研究和梵文原本的调查工作已经取得了很好的成绩。但是,研究工作还远远没有结束。汤山明博士表达了一个愿望:“我准备在一本将来的著作中,把它同其他中世印度语言做一个对比研究,看看是否有可能找出一个作为《圣胜慧到彼岸功德宝集偈》语言基础的语言,以期对这种文献的来源地问题做出贡献。” [10] 从研究的基础和功力来看,最有可能实现这个愿望的还是汤山明自己。但是,我对此经的语法特点之一——aṃ>u的现象一向特别感到兴趣,在40多年以前我曾写过一篇文章论述这个现象。 [11] 那一篇文章曾遭到一些学者反驳。可是我并不认为他们的反驳意见具有多大的说服力,有的甚至十分轻率地下了结论,而且在那篇文章发表后几十年中出版的资料,只能证实我的结论,而不是相反。因此我不能放弃我的看法。现在想不揣冒昧,利用此经中这一方面的语音特点,进行一些分析,重申我的看法,写成这一篇论文,以求教于汤山明博士和其他各国的学者们。如果能对汤山明博士愿望的实现尽上点绵薄之力,那就是我的最大的幸福了。

二 梵汉对比研究

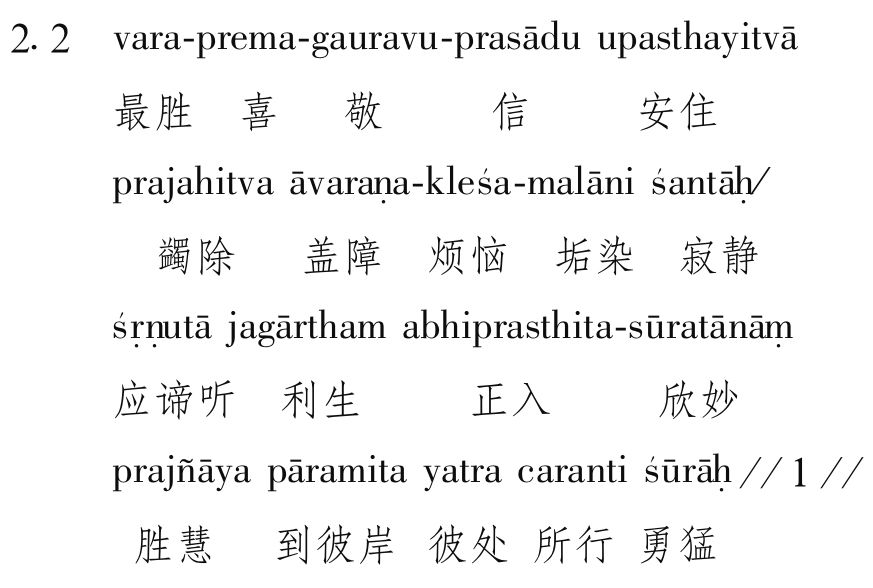

2.1 这个题目颇大,我却只能小做。我不可能,也没有必要把全书都加以对比。我只想选出第一品的前九颂,把梵文原本和两个汉译本并列起来,在梵文下面逐字注上汉字意译,让不懂梵文的读者也能约略看出原文的语序和大体上的含义,看出汉译文哪一个本子省略了什么。我的目的是探讨三个本子之间的关系究竟如何。

宋法贤译《佛说佛母宝德藏般若波罗蜜经》:

所有菩萨为世间

灭除盖障烦恼垢

发净信心住寂静

当行智度彼岸行 [12]

《圣胜慧到彼岸功德宝集偈》:

以最胜喜敬信现前安住时

蠲除烦恼超出障盖垢染中

正入利生欣妙胜慧到彼岸

于彼诸有勇猛所行应谛听

在这里,值得注意的是,《圣胜慧到彼岸功德宝集偈》(以下简称“云居寺本”)不像其他本子将prajñā音译为“般若”,而意译为“胜慧”,将pāramitā音译为“波罗蜜(多)”,而意译为“到彼岸”。

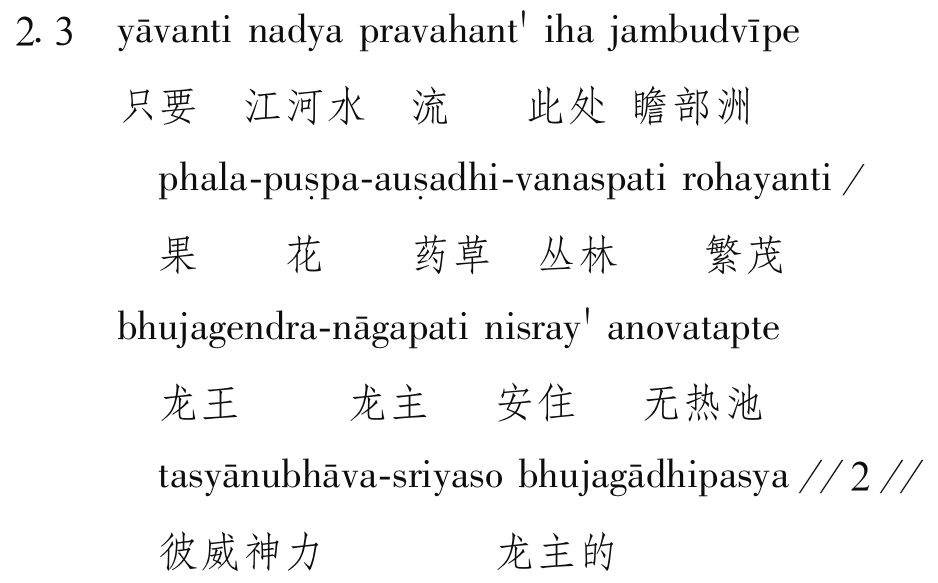

法贤译本:

诸江河流阎浮提

花果药草皆得润

龙王主住无热池

彼龙威力流江河 [13]

云居寺本:

于瞻部洲所流一切江河水

诸有花果药草丛林繁茂者

皆因龙王龙主安住无热池

此即是彼龙主安住无热池

此即是彼龙主威神力所致在这里,值得注意的是,云居寺本译文为五行,而非四行。

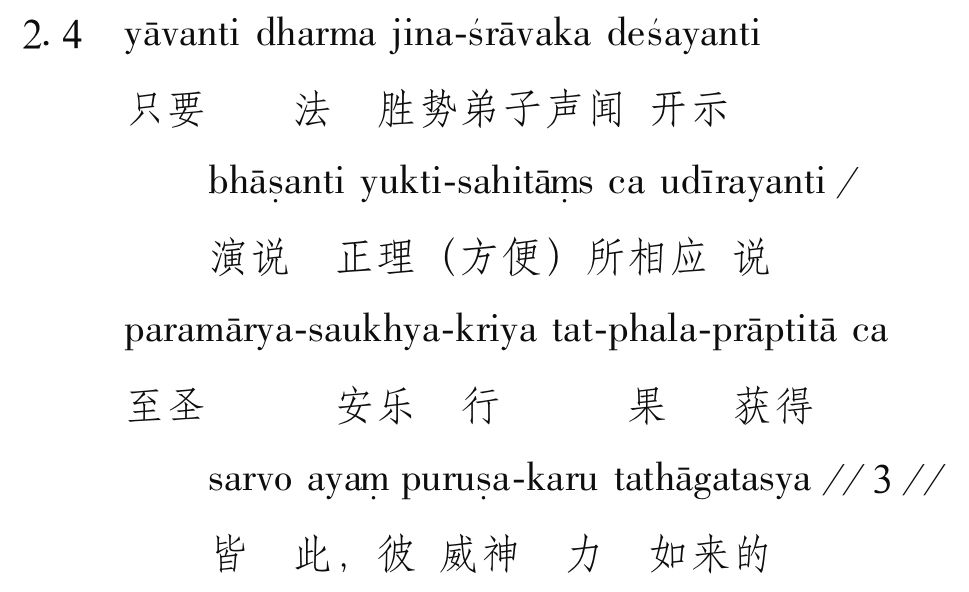

法贤译本:

亦如佛子声闻等

说法教化(他)方便说

乐最圣行求果报

此诸如来胜威德 [14]

云居寺本:

胜势弟子声闻开示种种法

善能演说及与正理所相应

今彼获得至圣安乐之果者

彼亦皆是如来大师威神力

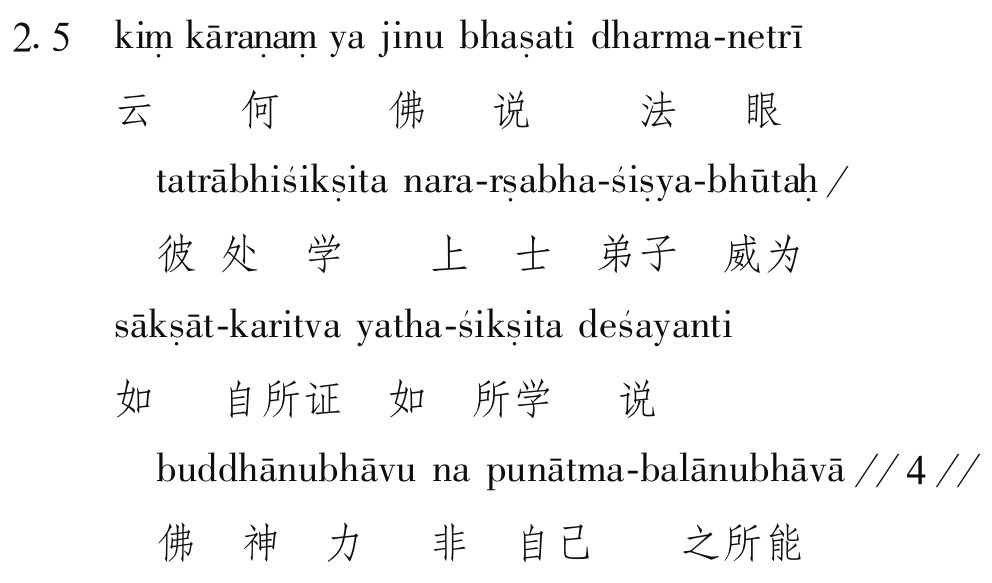

法贤译本:

云何佛说此法眼

令诸弟子如佛学

自证教他及方便

此亦佛力非自力 [15]

云居寺本:

云何如是诸有能说世尊教

于彼上士弟子依之亲己学

如自所证所学之法为他说

是佛神力皆非自己之所能

法贤译本有“法眼”,与梵本同。云居寺本之“世尊教”,似与此相当。从语法方面来看,dharma-netrī这个字的语尾颇怪。根据法贤译本,“法眼”是业格,那么dharma-netrī也应该是业格。但是语尾-ī作业格,很难解释。在汤山明的A Grammar of the Prajñāpāramitāratnaguṇa-saṃcaya-gathā 中,我也没能找到满意的解释。netra在梵文中一般是中性,间有阳性者。中性双数业格语尾是-e:netre。巴利文中没有双数,但有双数残痕,比如dve,duve等 [16] 。难道这里的netri(netre>i>ī)也是双数的残痕吗?

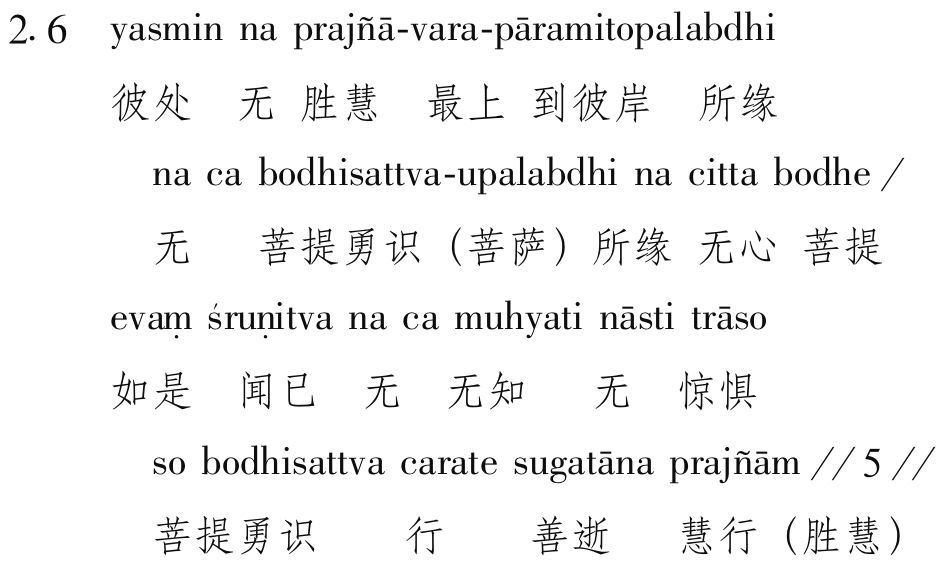

法贤译本:

最上般若不可知

非心可知非菩提

如是闻已不惊怖

彼菩萨行知佛智 [17]

云居寺本:

若于最上胜慧彼岸无所缘

菩提勇识及菩提心无所缘

如是闻已无无知者不惊惧

菩提勇识是行善逝之慧行

在这里,值得注意的是,云居寺本把bodhisattva这个字不像平常那样译为“菩萨”,而译为“菩提勇识”。这是否与西夏文有关?

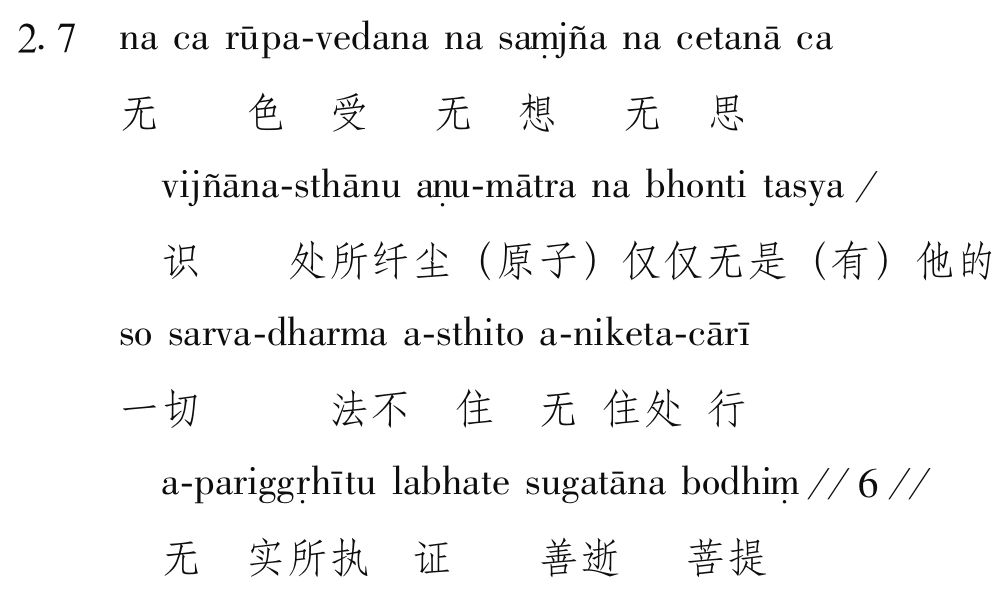

法贤译本:

色受想行识皆无

不著纤尘无处所

彼若不住一切法

行无受想得菩提 [18]

云居寺本:

无色无受亦复无想及行识

于彼无有所著纤尘之处所

即于诸法不住是名无处行

无实所执能证善逝之菩提

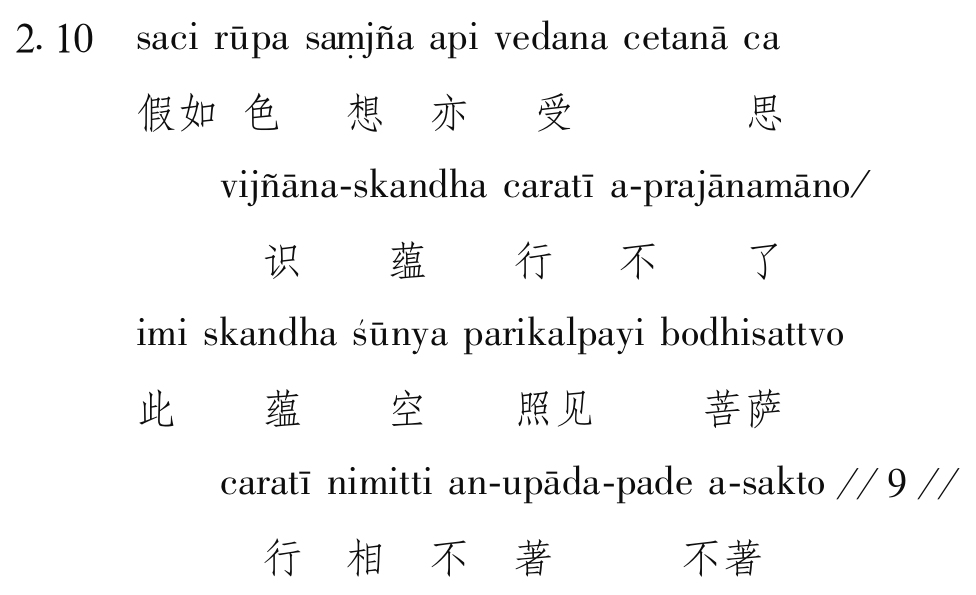

有一点值得注意,佛家所谓五阴(蕴)是:色(rūpa)、受(vedenā)、想(saṃjñā)、行(saṃskāra)、识(vijñāna)。这里缺少saṃskāra,而代之以cetanā,而cetanā,根据 亮三郎《翻译名义大集·1927》译为“思”。可是两个汉文译本都译为“行”,不知何故。下面第九颂同。

亮三郎《翻译名义大集·1927》译为“思”。可是两个汉文译本都译为“行”,不知何故。下面第九颂同。

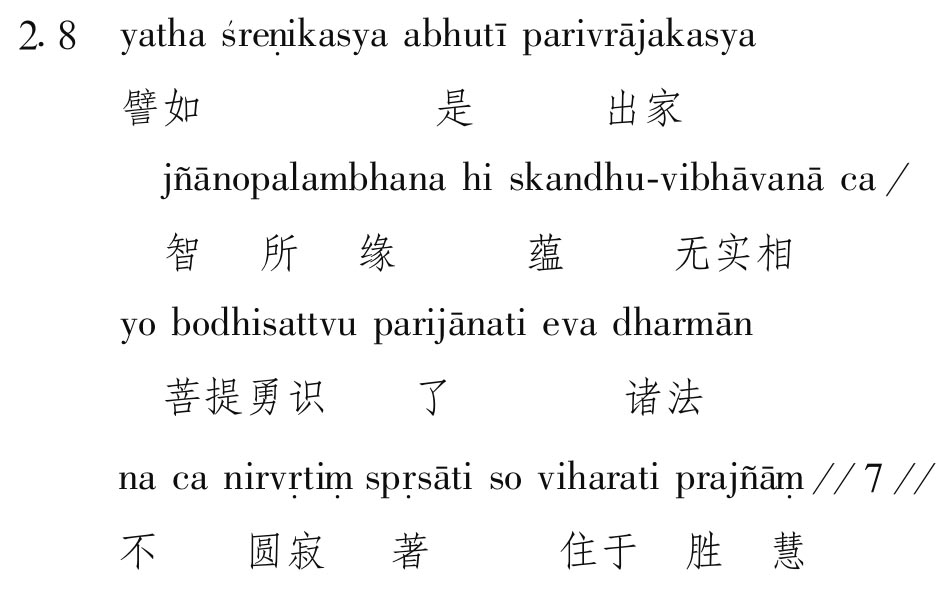

法贤译本:

菩萨若求出家智

照见五蕴无实相

知此不求于寂静

彼是菩萨之行智 [19]

云居寺本:

譬如了解苦行弃入遍行鬘

照见五蕴无所缘故得解脱

菩提勇识若能如是了诸法

不著圆寂彼即是住于胜慧

梵本śreṇika这个字两个汉译本都没翻译出来。梵文中有这样一个字,但是含义对此处都不适合。F. Edgerton说它是一种非佛教徒托钵僧的名称。 [20]

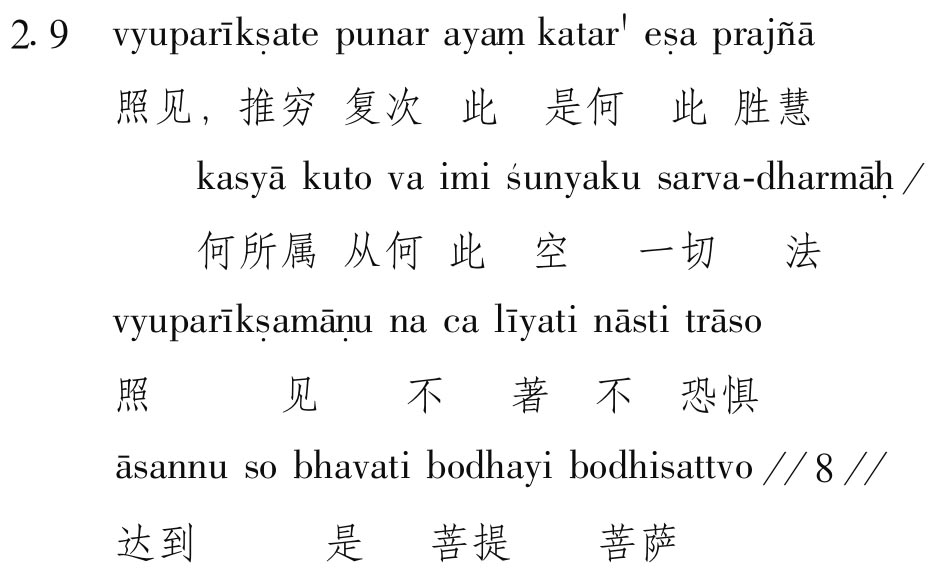

法贤译本:

复次云何智所得

照见一切法皆空

不著不惊照见时

自觉觉他诸菩萨 [21]

云居寺本:

又此胜慧从何是何何所属

如是推穷照见一切法皆空

心无退屈亦复不惊不恐惧

菩提勇识如是不久证菩提

法贤译本:

色受想行及识蕴

是蕴见行而不知

菩萨照见蕴皆空

行无相化不著句 [22]

云居寺本:

或由不了计度如是之作意

执是色蕴受想行识依彼修

谓此蕴空如是菩提勇识者

即是着相不能信解无生处

梵文最后一字asakto,一异读为asaddho,这与云居寺本之“不能信解”正相适应。

例子就举这样多。常言道,鼎尝一脔,豹窥一斑,表面上看起来虽不全面,实际上全面即在其中了。从这些例子中可以看出:

2.11① 两个汉文译本同梵文原本比起来,虽然都不完全一致;但是两者比较起来,云居寺本同梵文要接近得多。梵文有的字,这里几乎都有。从这里可以推测,西夏文译本一定是非常忠实于原文的。

2.12② 从第一品颂的数目来看,也可以得到同样的结论,因为梵文原本有28颂,云居寺本同,而法贤译本则有29颂,最后一颂梵文原本缺。

2.13③ 法贤译本所根据的梵文原本,同我们现有的梵文本有差别。但是西夏文译本所根据的梵本,同现有的梵本差别极小。

2.14④ 如果没有梵文原文,云居寺本简直是无法理解的。估计西夏文(西藏文)译本也必然是一个字对一个字地翻译的。

2.15⑤ 云居寺本许多译名,比如说“胜慧”、“到彼岸”、“菩提勇识”等等,同通常的汉译名不同。这些问题,如果加以探讨,可能在某一方面丰富中国的翻译史。

2.16⑥ 梵文原文语言混乱,讹误极多。这一点汤山明在他的Grammar p. 2中已经指出来过。在名词、形容词的形态变化中,语尾-a几乎是万能的,它能代替梵文的许多语尾。这种情况在Gāndhārī Dharmapada 中已经存在。最值得注意的是语尾-aṃ变为-u的现象。这个问题将在下面讨论(4.13)。

三《般若经》起源地的问题

3.1 在这里,我想谈一谈般若部经典起源地的问题。对于这个问题,佛教研究者过去有不同的看法。他们根据的主要是汉译佛经,因为只有中国译经中材料最多,也最翔实可靠。归纳起来,关于《般若经》起源有两种说法:一是起源于印度南方;一是起源于印度北方。南方起源说论据多,似乎是占了上风。我在下面先给南方起源说引一些论据,次序是按照汉译佛经译出的先后排列的。

3.2 后汉月支国三藏支娄迦谶译《道行般若经》卷四:

如是,舍利弗!怛萨阿竭去后,是般若波罗蜜当在南天竺。其有学已,从南天竺当转至西天竺。其有学已,当从西天竺转至到北天竺。其有学者当学之。 [23]

3.3 吴月氏国居士支谦译《大明度经》卷三:

如来去后,是法当在释氏国。彼贤学已,转至会多尼国。在中学已,复到郁单曰国。 [24]

3.4 西晋于阗国三藏无罗叉译《放光般若经》卷十:

舍利弗!如来去之后,是般若波罗蜜当在南方。……舍利弗!是般若波罗蜜当转北去。 [25]

3.5 后秦龟兹国三藏鸠摩罗什译《小品般若波罗蜜经》卷四:

舍利弗!如来灭后,般若波罗蜜当流布南方,从南方流布西方,从西方流布北方。我法盛时,无有灭相。北方若有乃至书写、受持、供养般若波罗蜜者,是人亦为佛眼所见、所知、所念。 [26]

3.6 后秦龟兹国三藏鸠摩罗什译《摩诃般若波罗蜜经》卷十三:

舍利弗!是深般若波罗蜜佛般涅槃后,当至南方国土。……舍利弗!是深般若波罗蜜从南方当转至西方。……舍利弗!是深般若波罗蜜从西方当转至北方。……舍利弗白佛言:“世尊!是深般若波罗蜜后时当在北方广行耶?”佛言:“如是!如是!舍利弗!是深般若波罗蜜后时在北方当广行。” [27]

3.7 圣者龙树造、后秦龟兹国三藏鸠摩罗什译《大智度论》卷六十七:

〔经〕舍利弗!是深般若波罗蜜佛般涅槃后,当至南方国土。……舍利弗!是深般若波罗蜜从南方当转至西方。……舍利弗!是深般若波罗蜜从西方当转至北方。……舍利弗白佛言:“世尊!是深般若波罗蜜后时当在北方广行耶?”佛言:“如是!如是!舍利弗!是深般若波罗蜜后时当在北方广行。” [28]

3.8 唐三藏法师玄奘译《大般若波罗蜜多经》卷三百零二:

尔时舍利子白佛言:“世尊!甚深般若波罗蜜多佛灭度后何方兴盛?”佛言:“舍利子!甚深般若波罗蜜多我灭度后从东南方,当渐兴盛。……舍利子!甚深般若波蜜多我灭度后至东南方转至南方,渐当兴盛。……复从南方至西南方,当渐兴盛。……从西南方至西北方,当渐兴盛。……从西北方转至北方,当渐兴盛。……复从北方至东北方,当渐兴盛。”……尔时舍利子白佛言:“世尊!甚深般若波罗蜜多佛灭度已后时后分后五百岁于东北方广流布耶?”佛言:“舍利子!如是!如是!甚深般若波罗蜜多我灭度已后时后分后五百岁于东北方当广流布。” [29]

3.9 宋施护译《佛母出生三法藏般若波罗蜜多经》卷十:

复次,舍利子!此般若波罗蜜多相应法门,如来应供正等正觉以威神力加持护念,后末世中先于南方广大流布。从是南方流布西方。复从西方流布北方。如是展转流布诸方。……舍利子!后末世中,此法亦当流布北方。 [30]

3.10 引证就到此为止。在分析阐释这些引证之前,先做几点解释。3.3支谦的“释氏国”,按照通常的解释应该是“释迦族的国家”。“释迦”,梵文是Śākya,指的是释迦牟尼的家族。但是,日本学者山田龙城却解释为Śaka的国家。 [31] Śaka,中国书上叫做“塞种”,原是北方民族。山田龙城认为,这个种族此时住在南印度。释迦族住的地方应该是东印度摩揭陀国。支谦的“会多尼”,梵文是Vartani。通常的说法是Avaragodānīya,中国旧译是“西牛货洲”,是在西印度。至于“郁单曰国”,梵文是Uttarakuru,中国旧译是“北俱卢洲”,是在北印度。 [32]

3.11 我现在把上面八条引证中提到的《般若经》流布的路线列一个表:

3.2 南天竺→西天竺→北天竺

3.3 南天竺→西天竺→北天竺

3.4 南方→北方

3.5 南方→西方→北方

3.6 南方→西方→北方

3.7 南方→西方→北方

3.8 东南方→南方→西南方→西北方→北方→东北方

3.9 南方→西方→北方

3.12 从上面的表来看,八部汉译佛典关于《般若经》流布路线的记述,基本上是一样的。只有3.8玄奘译的《大般若波罗蜜多经》稍有不同,是从东南方开始,到东北方止。总的结论是:《般若经》流布的路线是南→西→北。我想先在这里提出自己的一个看法,然后再进一步对路线问题加以论证。我认为,这里讲的虽然只是《般若经》一部经典,它实际上有象征意义,它象征的是新兴的大乘思潮流布的情况。

3.13 我逐渐发现,所有研究这个问题的学者都有一个共同的疏忽,他们都没有注意到一个关键性的问题:《般若经》在南方流布之前是在什么地方呢?难道它就产生在南方吗?我们先仔细玩味一下以上八部经典的口气:

3.2 “怛萨阿竭去后,是般若波罗蜜当在南天竺。”

3.3 “如来去后……”

3.4 “如来去之后……”

3.5 “如来灭后……”

3.6 “佛般涅槃后……”

3.7 “佛般涅槃后……”

3.8 “佛灭度后……”

3.9 “后末世中……”

3.14 这八部经典都讲的是,如来涅槃以后如何如何。那么,如来活着的时候又当如何呢?答案是现成的:就在如来那里。如来是在东天竺,《般若经》首先也就应该在东天竺了,是从东天竺流布到南天竺去的。3.8玄奘译的《大般若波罗蜜多经》说得十分清楚:“甚深般若波罗蜜多我灭度后至东南方,当渐兴盛。”一个“至”字点明了流布的关键。总而言之,《般若经》流布的起点是在东方,而不是在南方。根据我在上面3.12中提出的看法,也可以说,大乘最早的萌芽是在东天竺,而不是在南天竺。由于学者们疏忽了这一点,有的主张大乘起源于南方,因而引起了大乘起源于南方论和北方论之争,我在下面还将谈这个问题。

3.15 我在这里引一个中国佛教学者的看法。吕澂在他所著的《印度佛教史略》 [33] 第47页写道:

尝由地理上考当时大乘思想分布之状况,以南印度为古来大众部之根据地,而《般若》法性皆空之思想即起于此地,盖为佛教之重智主义,亦可谓为主智的大乘教也,以地方言则印度的大乘教也。印度北方由阿育王以后与希腊、波斯交通,而佛教学者辈出,不无受希腊等宗教思想之影响,故有主张崇拜祷他力往生等思想之大乘教,由其主张可名主情的大乘教,由其地方则可名西域的大乘教也。

吕澂的意思是说,大乘佛教的起源分为两个阶段:首先是重智主义的大乘教,兴起于南方;其次是主情的大乘教,兴起于北方。

3.16 在《印度佛教史略》出版后44年,吕澂在另一部著作《印度佛学源流略讲》中 [34] 又谈到《般若经》的问题。他认为,《般若经》较先出现(第85页)。在经过一番考察以后,在众多的《般若经》中,先简后详(第86页)。《般若》类最早出现的是略本(第87页)。在谈到《般若经》在什么地方编纂的问题时,他引证了上面3.8引证的玄奘的译本,他同意那里面的关于《般若经》流布的路线(第88页)。他在这里提出了一个新看法:混合梵语写成的大乘经典制作地点是东印一带。这本来是我的看法,我多年来一贯这样主张, [35] 现在也没有变。

3.17 吕澂把大乘的起源分为两个阶段。我也想把大乘的起源分为两个阶段。但是,我根据的资料完全不同,我的分法也完全不同。我想根据佛经的语言把大乘分为原始的大乘和古典的大乘,前者的语言是混合梵语,后者的是古典梵语。《般若经》的起源与发展大体上也遵循这个规律。在《般若经》这个大家族中,《圣胜慧到彼岸功德宝集偈》是唯一的一部用混合梵语写成的经典,分量比较少,属于简本一类。关于这个问题,我在下面还将详细地加以论证。

四 梵本《圣胜慧到彼岸功德宝集偈》的语法特点

4.1 我在这一章里不想广泛地论证这一部佛典中所有的语法特点。这一件工作日本著名梵文学者汤山明博士已经胜任愉快地、深入细致地完成了。 [36] 他认为,这部佛典的语言比《大事》(Mahāvastu)还要混乱错讹(corrupt)。 [37] 我认为,他这意见是完全正确的。我在这里只想谈三个问题:1.《圣胜慧到彼岸功德宝集偈》 [38] 中没有东部方言的特点;2.《宝德藏》中有西北部方言的特点;3.在-aṃ>-o,-u中-o和-u是否“相等”(equivalent)?

4.2 在阐述这三个问题以前,我觉得,必须先讨论一个美国梵文学者Franklin Edgerton教授提出来的问题:所谓“佛教混合梵语”(Buddhist Hybrid Sanskrit,这是Edgerton教授使用的名词),或者说,作为它的基础的印度中世方言是否是一个“统一的”(unique)语言?如果我们承认它是一个统一的语言,那就用不着谈什么东部方言或西北方言。Edgerton教授正是承认它是一个统一的语言的。我们先看他是怎样说的。在探讨了佛教混合梵语的语法之后,他对作为基础的方言的方言关系总结出以下数点:

1. 在相当多的情况下,混合梵语的特征是统一的(也可以译为“独一无二的”),或者实质上(virtually)是这样的。

2. 虽然与巴利文有某些共同之处,总起来看,它的形态变化在许多重要的方面与巴利文不同。

3. 它同Apabhraṃśa有少数共同之处,从总的性质来看,早于Apabhraṃśa。它基本上还是属于俗语(Prakrit)阶段。

4. 据Edgerton所知,没有人把混合梵语与Apabhraṃśa等同起来。

5. 作为混合梵语基础的方言确实是同我们已经知道的任何中世印度方言都不完全相同。

4.3 在以上几项中最关键的一点是,Edgerton主张作为混合梵语基础的方言是“统一的”,或者“独一无二的”。这个说法是完全站不住脚的。连同Edgerton观点一致的学者们也都否认这个说法。只要研究过一些用混合梵语写成的佛典,就不难发现,这些佛典的语言只有一点是统一的,那就是,它既与古典梵语不同,又与任何方言俗语不同;此外则是五花八门,纷纭错乱。拿Mahāvastu与《妙法莲华经》相比,或者同犍陀罗语《法句经》相比,都不一样,说明这些佛典在梵文化之前原文都是不一样的,哪里有什么“独一无二的”方言呢?Edgerton等似乎根本不承认,方言俗语,特别是混合梵语,有地区性的差别。俗语有地区性的差别,这是一个大家公认的事实。作为混合梵语基础的某一些方言俗语又怎么会忽然没有了呢?这方面最危险的一点是,Edgerton既然主张混合梵语的基础方言是统一的或独一无二的,可是事实上摆在他面前的语言资料又确有差别。怎么办呢?为了维护自己的学说,就只好把并非“独一无二的”语言现象来加以歪曲解释,好像要把有棱角的东西上的棱角一一磨平,磨成一个圆圆的东西,模棱两可,然后就大功告成,成为“独一无二的”了。以这个先入之见指引工作,不管工作得多么细致,多么周到,引证的材料多么繁多,其结果必然南辕而北辙。因此,我们必须以最大的怀疑态度来对待Edgerton的论证和结论。

在说明了Edgerton的混合梵语是统一的语言的说法完全不能成立之后,我现在来谈我提出的三个问题。

(一)《宝德藏》中没有东部方言的特点

4.4 有没有一种东部方言?东部方言的特点是什么?这是一个有争论的问题。在俗语中是没有争论的,争论主要发生在混合梵语上。

德国梵文学者Heinrich Lüders教授认为,混合梵文佛典是从古代半摩揭陀语原始佛典中逐步翻译过来的。其中不可避免地保留了一些东部方言的残余形态 [39] 。他举出了不少的东部方言特点的例子,其中包括以-a收尾的阳性名词复数体格的语尾-āni。我认为,Lüders的意见是完全正确的。我在Die Verwendung des Aorists als Kriterium für Alter und Ursprung buddhistischer Texte [40] 那篇论文中论证了不定过去时(Aorist)是东部方言的一个特点。在这篇论文中,我还列举了东部方言的六个特点(是在众所周知的三个主要特点以外的,Edgerton,Lamotte只讲我列举了五个,是不准确的)。我列举的特点中就有-āni。Lüders和我的看法遭到了Edgerton的反对。Lamotte追随其后,也提出了同样的反对意见。对于Edgerton的反对意见,我在《再论原始佛教的语言问题》 [41] 这篇论文中进行了分析,作出了答复,这里不再重复。去年,我又在《三论原始佛教的语言问题》 [42] 这篇论文中十分详尽地论证了许多有关的问题,论证了确实存在着一部使用东部方言的原始佛典。总之,我经过了几十年的探讨与研究,认为Edgerton,Lamotte等的论点是不能接受的,是不正确的。我原来的观点一个也不改变。

4.5 为了给读者提供方便,我在这里把东部方言的六个特点再简略重述一下。

1. 阳性以-a收尾的呼格多数语尾是-āho(u)。

2. 在eva这个字前面常常插入一个y字,成为yeva。

3. 主动语态现在时希求语气(祈愿语气)单数第一人称的语尾是-eham。

4. y>v。

5. 主动语态现在时陈述语气单数第三人称字根√bhū的形式是hoti(梵文bhavati,巴利文或俗语bhoti) [43] 。

6. 阳性以-a收尾的字体格多数的语尾是-ā,业格多数的语尾是-āni。在正规的梵语中,前者是-āḥ,后者是-ān。 [44]

4.6 对上述六个特点,我自己觉得在许多篇文章里已经论证得够详尽了,现在没有必要再在这里完全重复了。但是,为了加深读者的印象起见,我还是选出了第三和第六再来谈上一谈。关于第三,我认为-eham是一个完整的语尾,而Edgerton则不然。他举了dadeha这个字,他把它分解为dade' hā(aham)。 [45] aham是人称代词的单数第一人称,汉文的“我”字。孤立地来看这个分解,不能说没有道理,甚至可以说是顺理成章的。但是,我曾举出很多例子,证明这个分解是完全错误的;例子都出于Mahāvastu:

yaṃ nūnāhaṃ kalpānāṃ śatasahasraṃ tiṣṭhehaṃ(Ⅰ.51.7—8) [46]

tasmiṃ samaye aham anuttāraṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhyehaṃ(Ⅰ.61.5)

yan nūnāhaṃ……āpadyehaṃ(Ⅱ. 73.16—17)

sa khalu ahaṃ bhikṣavaḥ sādhu ca suṣṭhu ca abhisaṃskāreṇa ucchretvā pāṃśukṛtān gātrāṃ pāṇinā parimārjehaṃ(Ⅱ. 126.7—8)

这样的例子还可以举出一些来,为了避免烦琐,就举这样多了。 [47] 这些例子中都有-eham这个语尾,同时还有第一人称单数代名词aham。按照Edgerton的理论,岂不是每一句中都有了两个aham吗?世界上哪有这样的语言呢?他的说法之不能成立,是非常显而易见的。

4.7 但是,不要慌,Edgerton还有拥护者哩。对我提出的前五种特点,其中当然也包括-eham在内,他都反对。他的反对声受到比利时梵文学者Étienne Lamotte的喝采。Lamotte写道:

但是,正如Edgerton正确地(justement)指出的那样,这些现象在摩揭陀语以外也能碰到,它们决不能(nullement)证明混合方言源于东方。 [48]

Edgerton的意见真正“正确”吗?我在上面已经作出了答复。有一些现象在东部方言以外确实是能够碰到,我认为,这些只能算是例外。我们都知道,自然现象,比如说物理现象和化学现象,是不能有例外的,而语言则是属于社会现象的范畴的,其演变同自然现象一样是有规律的。但是,这种规律要比自然现象复杂得多,起作用的因素也多得多,难免有个别的例外。每一种例外都有其原因,其中有的甚至是出于偶然性。因此,分析语言演变的现象首先要作量的分析,少数例外不能作定性的根据。hoti和bhoti就是如此;其余的现象也是如此。

4.8 现在谈一谈第六个特点。这个现象是Lüders指出来的。 [49] 后来我在Mahāvastu中发现了大量的这种现象, [50] 我因此认为,Lüders的意见是完全能站得住脚的。但是,Edgerton又加以反对。他写道:

我认为,这整个理论连对阿育王碑铭来说都是不能接受的,对混合梵语更不用说。正在讨论的语尾只不过是中性复数,由于这里谈到的语尾混乱(confusion)而产生出来的。……而且词性的形式上的混乱不限于复数,在单数中也可以发现。 [51]

在下面,他一再用“混乱”这个词儿,最后他说:

Lüders的困难产生于他的假设:必须假设在这里是词性变换,这违反了他自己的理论。那不是一种“词性变换”,而是词性的形式上的区分开始“崩溃”(break-down)。

原来如此!按照Edgerton的逻辑,Lüders的词性变换说是不行的,只有他的崩溃说才最“有根”(借用一句天津话)。在他的心目中,混合梵语是一团混乱,没有规律可循;“混乱”得没有办法,最后只好“崩溃”了。世界上哪里有这样一团混乱的语言呢?这样的语言还能够完成传递信息的使命吗?

其实,倘若仔细阅读一下Lüders的文章,他并不完全主张这是词性变换。他写道:

自然,在上面引用的例子中,这一个或那一个真正是词性变换(Geschlechtswechsel),这并不是不可能的,比如cakkhu-patha可能是在cakkhu的影响下变成了中性,或者vananta在vana的影响下这样改换。但是,这种解释只能适用于微不足道的少数例子。在绝大多数的例子中不可能是词性变换;下列事实可以证明:表面上看起来是中性的形式只限于复数;我怀疑能够找到像kāma,gāma,pābbata,pāda,bandhava,samudda等等的字单数体格的语尾是-aṃ的例证。 [52]

事情就是如此地清楚!Edgerton似乎并没有认真阅读Lüders的文章,把词性变换论强加于Lüders,这种工作方法为我们所不应取。

4.9 我在上面谈了第三和第六个特点,其余的我就不谈了。总之,我认为,Edgerton的说法是完全站不住脚的。所有这一些东部方言的特点都是清清楚楚的。至于那极少数的例外,那是不可避免的,参阅上面4.7。可是为什么Lamotte又那样肯定地说Edgerton是“正确的”呢?其原因颇令人费解,我将研究而且探索。

4.10 把上面讲的归纳起来,我们可以这样说:一部使用东部方言的原始佛教经典确实是存在的。我说是“一部”当然决不会像后来的大藏经那样系统而完整。最初可能像中国的《论语》那样,弟子们回忆释迦牟尼的一些话,记录下来,形成一本佛典。随着时间的推移,弟子和弟子的弟子们逐渐增添上一些新东西,经典数目逐渐多了起来。但是,无论如何也决不会成为一部包罗万象的真正的经典。有的学者竟拿这个理由来反对所谓“原始佛典”(Urkanon),这不是实事求是的做法。这样一部原始经典的语言最初是东部方言:古代半摩揭陀语,这样推测是顺理成章的。以后随着佛教的发展与传布,这部经典逐渐梵文化起来。但是,东部方言的一些语法特点在梵文化的过程中保留了下来。各种经典梵文化的程度有深有浅(时间愈晚,梵文化的程度愈深),保留的东部方言的特点也有多有少。也并不是所有的混合梵文佛典都是从东部方言经过梵文化而形成的。有的佛典有这种东部方言的残余,有的就没有。说明它们的来源不同。《宝德藏》属于后者。我上面举出的几种东部方言的特点,《宝德藏》都没有。因此,它的原生地不可能是东天竺,它的原本不可能是用东部方言写成的佛典。关于原始佛典问题,是有争论的。我在《三论原始佛教的语言问题》中已有详细论证,请参阅。 [53]

4.11 有一个问题我还没有能够解决。从前我国西藏学者Bu-ston在他所著的《佛教史》中对《宝德藏》有一个说法。我在上面已经谈到,这一部佛典中没有东部方言的痕迹。但是Bu-ston却说:

谈到《宝德藏》,我们在它的一部注疏中读到:它后来被使用摩揭陀方言来宣讲,以便给四众以满足。 [54]

这增加了问题的复杂性。什么叫“后来”(subsequently)呢?为什么用东部方言摩揭陀语来宣讲呢?这样为什么就会给四众以满足呢?这些问题我目前都无法解答。但是,我认为,这是一个极为重要的问题,我将继续探讨。

4.12 Edgerton在Grammar§1.30中引用了林藜光的论点:原始佛教多中心、多语言论,并且表示赞同。林的学说我以前曾作过评论, [55] 请参阅。我认为,这个学说是无法讲通的,这里不再重复了。

(二)《宝德藏》中有西北部方言的特点

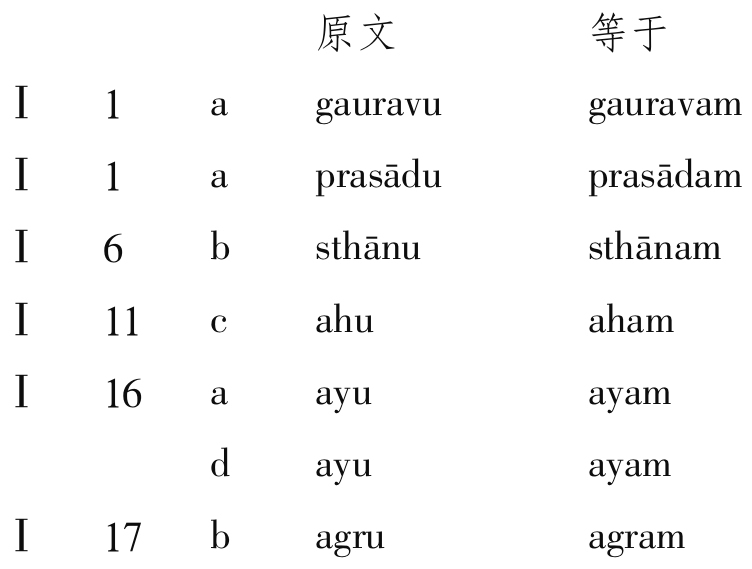

4.13 我在这里讲的西北部方言的特点指的就是-aṃ>-o或-u。对于这个问题是有争论的。真正明确地提出-aṃ>-o或-u是印度古代西北部方言的特点的,是我在1944年发表的一篇论文:Die Umwandlung der Endung -aṃin -o und -u im Mittelindischen。 [56] 在那以后,我曾多次论证这个问题。 [57] 我自己认为,我的论据是充分的,是可靠的。但是,有一些学者却提出反对意见。Bechert先是赞成, [58] 后又反对。 [59] 也或许是,先是反对,后又赞成,因为按照出版年代,反对在先,赞成在后。至于论文写成的年代,则无法确知。这是一个我以前没有发现的问题。 [60] 不管怎样,他提出在Gāndhārī方言中没有这个变化,是不符合事实的。

4.14 Lamotte论述了西北部俗语(Le prākrit du Nord-Ouest)。他讲到阿育王把佛教传播到了克什米尔—犍陀罗。他讲到这地区的方言——中世西北部俗语或犍陀罗语(Gāndhārī)。他讲到使用这种方言的碑铭和佛典,共有五项之多。他最后又讲到西北部方言的语言特点。我认为,这些特点大都是无关重要的。他唯独没有讲到最显而易见的特点——-aṃ>-o和-u。他显然是根本不承认,这是一个特点。 [61] 我的那一篇论文他是读到过的。他在后面 [62] 讲到了它;但是对我的主要论证不置一词。Edgerton是反对我的论点的,参阅下面(三)。

4.15 在汤山明的《宝德藏》原文精校本中,有大量的-aṃ>-u的现象,极其个别的是>-o。我在下面举一些例子。我只举前五章中的例子,对于说明问题,这已经足够了。大写的数字标明章数,小写的数字标明颂数,a b c d标明行数:

4.16 例子就举这样多。这只是前五章中的例子,数量已经很可观了。这些都是-aṃ>-u的。-aṃ>-o的例子,汤山明在《语法》§8.20—1中举了两个:pramāṇo XXVI1c;bodhi-yāno I 21a。汤山明对这个现象是怎样解释呢?他好像也不认为,这是西北部方言的特点。他对此没有系统的阐述。我的那一篇文章,我想,他是看到过的。但是,同Lamotte一样,不置一词。同他的谈话中,他好像是不同意我的论点。在《语法》§1.5中,他讲到他想通过同其他印度中世语言的比较,找到一个作为《宝德藏》语言基础的方言,从而确定这部经典的来源地。以他的学术造诣之深,方法之精密,他是胜任愉快的。但是我认为是西北部方言明确的特点的,他却不接受,殊为费解。

4.17 我们现在看一看,汤山明在他的《语法》中是怎样处理这个问题的。他倾向于“词性变换”(change of gender)。从§6.2到§6.39,他举了大量的词性变换的例子。但是有时候他似乎又有点举棋不定,比如§8.21他说:“非常可能地是词性变换”(most probably with change of gender)。”在这一点上,他有点像Edgerton。我的印象是,对Edgerton的说法,他基本上都是同意的。在佛教混合梵语中,词性变换非不可能。在《宝德藏》中也是如此。但是决不可能漫无边际,或者混乱一团。专就我们讨论的-aṃ>-u(-o)而论,这是一个音变现象。这样的现象的根源应该是统一的。我们不应该使用多种解释来对待同一个音变现象。名词和形容词可能有词性变换。难道代名词也能有词性变换吗?第一人称代名词aham变成ahu,指示代名词ayam变成ayu,imam变成imu,这里怎么能谈到词性变换呢?非人称副词śakyam变为śakyu,复数属格-ānām变为-ānu,更难谈什么词性变换了。同一个音变现象,我们不能在一个地方解释为词性变换,而在另一个地方则无法解释。勉强这样去作,就难免牵强附会、捉襟见肘。我感觉到,不承认-aṃ>-u(-o)是西北部方言特点的学者们,哪一个也没有拿出真正充分理由来为自己的说法辩护,我颇认为遗憾。

我在这里再举两部以前没有举过的著作,来证明我的看法。Sukumar Sen的A Comparative Grammar of Middle Indo-Aryan ,第77页说,在Avahaṭṭha中,-aṃ变成了-u;第81页,他列举了一些-aṃ>-u的例子,他一方面说:“体格有时候会扩展到业格”,意思是说是格变;但是他接着又说:“以-u收尾的字可能是真正的业格”,意思是说是音变,接着他说,在犍陀罗语中和Apabhraṃśa-Avahaṭṭha中的-am>-um就是这样。M. A. Mehendale的Historical Grammar of Inscriptional Prakrits 在第七章:形态变化中举出了在西北方言中名词和形容词阳性单数业格和中性单数体格和业格的语尾是-o的情况(第238页)。古代印度方言的实际情况就是这样。有人硬是不承认-aṃ>-u的音变现象,理由究竟何在呢?

4.18 至于Edgerton,他同其他学者还有点不同。上面§4.2中,我已经谈到,Edgerton主张佛教混合梵语是一种统一的语言。既然语言是统一的,那就不允许还有什么地区的特点。因此,-aṃ>-u(-o)的现象必须想方设法把它的特点解释掉。否则他的学说的整个架子就会塌落。对他来说,这是非常危险的,绝对不允许发生的。我那篇论文的主要依据是阿育王碑,这在文章中说得一清二楚。然而在Edg. Grammar§1.97中,他却说我追随Jacobi,而Jacobi的-aṃ>-u的现象不存在于东部Apabhraṃśa的主张已经不能成立(untenable)了,于是季羡林也就不行了。其实我只举了Jacobi的说法作为例子之一;即使他的说法不能成立,也无损于我的说法,也决不会影响-aṃ>-u(-o)是西北部方言特点的这一个论断。

4.19 总之,我在40年前提出的-aṃ>-u(-o)是西北部方言特点的看法,尽管遭到了一些学者的反对,我今天不但不想放弃,而且更加坚持。因为,一直到今天,反对的学者没有哪一个提出了坚实可靠的证据来说服我,而且在这一段时间内出现的新书证明了我的看法并没有错。Brough的Gāndhārī Dharmapada 中有大量的-aṃ>-o和-u的例子。我在下面还要讲到这一部书。

(三)在-aṃ>-o,-u中-o和-u是否相等(equivalent)?

4.20 说老实话,当年我写那一篇论文的时候,我根本没有想到这个问题,没有想到这能成为问题。我认为-o与-u等同,是很自然的。但是,Edgerton却提出了异议。有人提出异议,总是一件好事情,它能促使我进一步考虑。我在下面就谈一谈我考虑的结果。

4.21 Edgerton在Grammar §1.97中先引用了我在1944年发表的那一篇论文,然后写道:

他(指季羡林——羡林注)认为o u是等同的。这对佛教混合梵语是讲不通的(他认为,在这里o几乎完全消逝了,p. 133,意思是说,它曾存在过),这对阿育王碑也讲不通(Shahbazgarhi在这里只有o,而没有u)。……可是,他相信,u代替aṃ是西北部中世方言的一个特点。他追随Jacobi的假设,说它(aṃ>u)不存在于东部Apabhraṃśa中,这假设今天已经不能成立了。

他在下面又讲到,aṃ>u在佛教混合梵语经典中绝大多数的韵文部分里是常见的。他还在他的Grammar 中很多地方都谈到与此相关的问题。参阅§1.96;§3.58;§8.30;§8.86。地方虽多,但支离破碎,让人捉不住他的中心思想,有时候还自相矛盾。

4.22 要想从Edgerton的混乱的思路中理出一个头绪来,是非常困难的。虽然如此,我仍然不能不做这一件“艰巨的”工作,否则要评论他的论点,就有无从下手之感。我在下面分五大项来谈这个问题。

4.23(1)我仔细研究了Edgerton提出的论点,其中之一是:阿育王Shahbazgarhi碑铭中只有o,没有u;因此他就断言,我把o和u等同起来,是讲不通的;而他也就断言,o和u不能等同。我觉得,这种理由非常滑稽可笑。阿育王碑只有o,如何同u来等同呢?我把o和u等同起来,不是专看某一个时期,而是从整个历史发展来看的。我在下面列一个表:

阿育王碑 o

佉卢文碑 o

佉卢文《法句经》o u

佉卢文Niya俗语 o u

佛教混合梵语 u(极个别的o)

这个表基本上是按年代排列的。由o到u的发展,脉络分明:最早是-aṃ>o,中间o u并存,最后是u。按照这个顺序,《宝德藏》应该属于最后一类。

4.24(2)Edgerton认为,aṃ>u在佛教混合梵语经典中绝大部分的诗歌中是常见的,是受到韵律的制约(m.c.)而形成的。Grammar§1.97,他提出这个看法。§3.58,他说:“这个语音变化似乎限于诗歌,是由于韵律的缘故。”§8.30,他又重申这一层意思。这个说法是讲不通的。阿育王碑并非韵文,可是也有这个现象。这是一个正常的音变,用不着作其他的解释。即使我们退一步承认它是受韵律的制约而产生的,aṃ能够变为o或u这一个事实终归是必须承认的。

4.25(3)Edgerton强调,o与u不同。他在Grammar § 1.96中说:“u不是o的缩小(reduction),也与o没有任何联系。”从语音变化来讲,o是u的guṇa(二合元音),二者只有量的不同,而没有质的不同。怎么能说没有任何联系呢?Edgerton一定要这样来解释:以-a收尾的字阳性单数的体格的语尾是-aḥ,在某一些字母前变为-o,由于变格,体格变成业格,业格的正规语尾是-aṃ,于是o就顶替了-aṃ;又由于变性,中性变成阳性,中性单数体格和业格的语尾是-aṃ,o在这里又顶替了-aṃ。o的来源就是如此地复杂。 [63] 中国俗语说:“天下本无事,庸人自扰之。”只需承认一个音变——aṃ>o,这个问题就简洁明了地解决了。Edgerton却非把问题弄得这样混乱复杂不行,称之为庸人自扰,难道还算是过分吗?

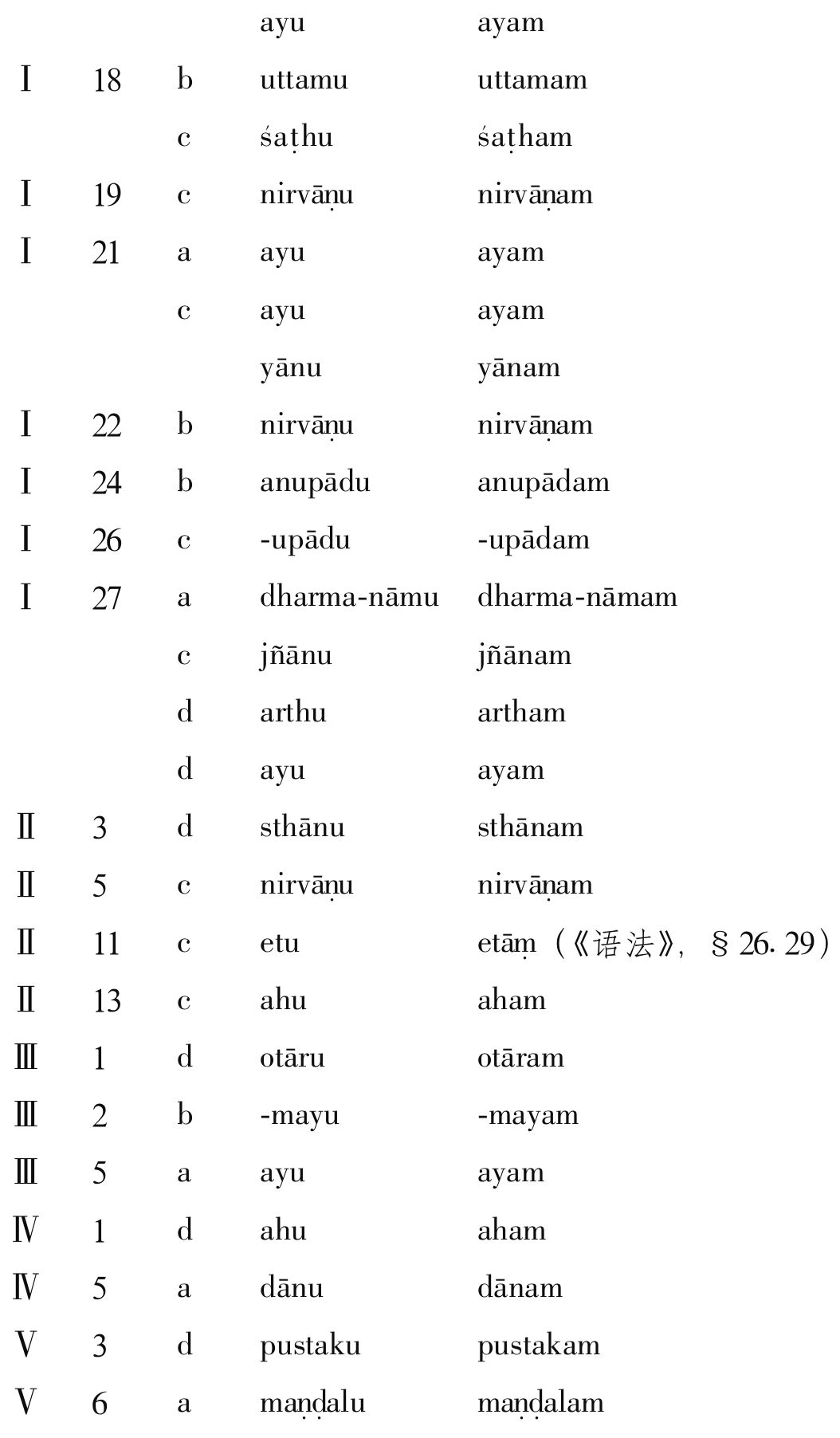

4.26 此外,我们还有证据,证明aṃ>o和aṃ>u是完全可以等同的。在John Brough校订的《犍陀罗语法句经》 [64] 中,以-a收尾的字干有这种音变现象:-o,-u,-a并存。Brough作过一个统计,列了一个表:

| -o | -u | -a | |

| 阳性单数体格 | 118 | 98 | 19 |

| 阳性单数业格 | 4 | 35 | 107 |

| 中性单数体格 | 6 | 23 | 71 |

| 中性单数业格 | 4 | 45 | 84 [65] |

除了第一种以外,其他三种的语尾都应该是-aṃ;但在这里代替-aṃ的共有三种情况:-o,-u,-a。-o与-u是同时出现在同一部佛典中的,怎么能说-o与-u不能等同呢?甚至在同一颂中,-o和-u也并肩存在。《犍陀罗语法句经》64:

巴利文 dhammārāmo dhāmma-rato

dhammaṃ anuvicintayaṃ

dhammaṃ anussaraṃ bhikkhu

saddhammā na parihāyati

犍陀罗 dhamaramu dhama-radu

dhamu aṇuvicida'o

dhamu aṇusvaro bhikhu

sadharma na parihayadi

犍陀罗语的dhamu相当于巴利文的dhammaṃ。anuvicintayaṃ和anussaraṃ都是现在分词阳性单数体格,在犍陀罗语中变成了aṇuvicida'o和aṇusvaro。-aṃ在西北部方言中既变成-o,也变成-u,在同一颂中都是如此,o与u之不同究竟何在呢?Edgerton显然不能自圆其说。

4.27(4)Edgerton强调形态混乱(Morphological confusion),但又自相矛盾。关于“混乱”的问题,上面4.8已经谈过一些。现在再从另一个角度来谈一谈。Edgerton在§8.36中写道:

阳性单数体格的语尾-o似乎也出现于业格和中性单数体格和业格。

在§1.96中他写道:

在佛教混合梵语中,我们仅在极少数的以-a收尾的语干的阳性单数业格或中性单数体格和业格中找到o代替aṃ的现象,这显然是由于形态混乱的缘故(体格代替业格,阳性代替中性)。因此,这种情况似乎和尼雅同和阗文献的西北部俗语以及俗语《法句经》(Dutreuil de Rhins残卷)十分不同,在这里,一般说来,o和u代替语尾aṃ似乎都出现了。

我觉得非常奇怪,在佛教混合梵语中是“形态混乱”,到了这里怎么竟“十分不同”了呢?为什么“十分不同”,Edgerton没有解释,实际上是不了了之。其实,只要承认-aṃ既变成-o,也变成-u这个极其简单的事实,这些困难都可以迎刃而解。然而Edgerton先生却偏偏不肯承认,以致弄得左右支绌,窘态毕露了。

4.28(5)同一个音变现象,却要多种解释。除了上面讲的那一些情况以外,-aṃ>u的现象还见于其他语法形式中。Edgerton在Grammar § 3.5;§8.125;§20.7;§20.38;§21.40等处提到了-ānām>ānu;teṣām>teṣu;aham>ahu;vayam>vayu;ayam>ayu等现象。在这里,他那一套“形态混乱”的法宝完全失去用武之地了。在§8.30,他被迫写道:

因此,我们大概必须同Pischel 351和季羡林,§1.97一样,承认这是-aṃ,-aṃ的一个语音发展。显然,这只是由于韵律的限制m.c.

好了,绕了好多弯子,Edgerton终于承认了。但是,他在这里仍然加上了一个“韵律限制”的尾巴(这一条尾巴也是站不住的,参阅上面4.24),而且并不想改正自己那些自相矛盾的说法。 [66]

五 《宝德藏》的起源地问题

5.1 根据我上面的论述,读者或许已经相信了,-aṃ>-o,-u是西北部方言最突出的特点。既然《宝德藏》中有大量这样的音变现象,同时又没有东部方言的特点,那么,我们就可以推测,这一部佛典的最原始的形态,不像有一些佛典那样,源于东天竺,而是源于天竺西北部。我在上面第三章中曾说到,《般若经》流布的起点是释迦牟尼所在的地方——东印度。因此,《宝德藏》在般若部大家族中不是最早的成员。这个问题十分复杂。就我们目前所能掌握的资料来看,我自己现在还不具备解决这个问题的能力。我今后将继续探讨。

六 《宝德藏》的产生时间问题

6.1 根据我现在掌握的资料,对于《宝德藏》产生的时间,有两种截然不同的看法:一个认为最早,一个认为最晚。我现在先谈一谈主张产生早的学者们的意见,大体上按照论文或者专著发表时间的先后来谈。第一位是Edward Conze。他详细对比了《宝德藏》与Aṣṭasāhasrikāprajñāpāramitā (《八千颂般若波罗蜜多经》)。他的结论是:《宝德藏》的前两章代表般若部最初的思想,可能产生于公元前100年。 [67]

6.2 第二位是汤山明。他在很多论文中都强调《宝德藏》的语言是处在“最早的发展阶段”(at its earliest stage)的佛教梵语。在Some Glossarial Notes on the Prajñāpāramitāratnaguṇa-saṃcayagāthā ,Proceedings and Papers of the Fourteenth Congress of the Australian Universities Language and Literature Association Held 19—26 January 1972 at the University of Otago,Dunedin,New Zealand,ed.by K. I. D. Maslen(Dunedin 1972)pp. 30—37他写道:

《般若波罗蜜多宝德藏伽陀》是处在最早发展阶段的佛教梵语文学的一个美妙的典型。

在Some Grammatical Peculiarities in the Prajñāpāramitāratnaguṇa-saṃcayagāthā ,Proceedings of the 28 International Congress of Orientalists,Canberra,6—12 January 1971,p. 95,他写道:

在般若部中,《宝德藏》好像是唯一的一部已知的用处在最早发展阶段上的所谓佛教梵语写成的经典。

在The First Two Chapters of the Prajñāpāramitāratnaguṇa-saṃcayagāthā (Rgs),Prajñāpāramitā and Related Systems Studies in Honor of Edward Conze ,Berkeley Buddhist Studies Series,I,1977,p. 203,他引用了Conze的意见(参阅上面6.2)。

6.3 第三位是Lal Mani Joshi。他在他所著的Studies in the Buddhistic Culture of India,Motilal Banarsidass ,2nd.revised ed. Delhi 1977,p. 3写道:

大乘的基本教义概念在般若部经典中有详尽的叙述。大乘经典的这一部类中最早的是《八千颂般若波罗蜜多经》,人们认为这一部经典产生于公元前1世纪。

他在这里的依据是N. Dutt,Aspects of Mahāyāna Buddhism and its Relation to Hīnayāna ,London,Luzac & co.,1930;Ed. Conze,The Oldest Prajñāpāramitā,The Middle Way,Vol. XXXII,No.4,1957。他又接着写道:

根据这一部经典的说法,般若波罗蜜多学说(也就是大乘)出现于南方,流布到东方,繁荣于北方。这种说法,从历史上来看,似乎是正确的,其他资料也支持这种说法。西藏传说认为,势罗部(śaila)是大众部的支部,根据玄奘的记载,他们有一部独立的经藏,叫做《禁咒藏》(Dhāraṇī-Piṭaka )。

《大唐西域记》卷十,驮那羯磔迦国说:

城东据山有弗婆势(Pūrva Śaila)僧伽蓝,城西据山有阿伐罗势

(Avara Śaila)。

同书,卷九,摩揭陀国下讲到第一结集时说:

于是凡、圣咸会,贤智毕萃,复集《素呾缆藏》、《毗奈耶藏》、《阿毗达磨藏》、《杂集藏》、《禁咒藏》,别为五藏。而此结集,凡、圣同会,因而谓之大众部。

这就是Lal Mani Joshi的根据。 [68]

6.4 第四位是吕澂。他在《印度佛学源流略讲》(上海人民出版社,1979年)第85—86页,讲到《般若经》,他认为《法华》、《华严》的主要思想都建立在般若的基础上,理应先有《般若经》。《般若经》一出现,就采取“方广”的形式,从而证明了般若类是最早出现的大乘经。般若诸经,有详有略。在第86页上,他写道:

既然有详有略,就有两种可能:一个可能由详到略,而详本在先;一个可能由略发展到详,而略本较早。按实际情况分析,先略后详,先有小本而后发展为大本,还是合理一些。

下面,他讲了八个理由:第一,开始的分量不能与部派公认的诸经分量相差太多。第二,部派诸经全凭口传,大乘一上来就有文字记录。开始不可能太详、太大。第三,从中国翻译史来看,翻译的般若部是先简后详。根据以上说的理由,简本的《宝德藏》似应早出。

6.5 第五位是A. K. Warder。他在Indian Buddhism,Motilal Banarsidass ,lst.ed. Delhi 1970,第546—549页按年代顺序把大乘经典列了一个表。在“早期大乘”(The Early Mahāyāna)这个标题下列上了《大宝积经》等等,其中有《八千颂般若波罗蜜多经》和《宝德藏》。在“般若波罗蜜多经较晚的本子”(The Later Versions of the Prajñāpāramitā)这个标题下,他开列了:《十万颂》、《二万五千颂》、《一万八千颂》、《一万颂》、《二千五百颂》、《七百颂》、《五百颂》、《三百颂》、《一百五十颂》、《胜天王般若波罗蜜经》、Nāgaśrī (在《大般若波罗蜜多经》中)、《佛说圣佛母小字般若波罗蜜多经》、《佛说帝释般若波罗蜜多心经》、《般若波罗蜜多心经》、《五十颂》、Pañcaviṃśatikāprajñāpāramitāmukha、Ekākṣarī 、《四千颂》、Pañcapāramitānirdeśa 等般若部经典。他说,还有一些短小的经典,多数只见于西藏文中。在“晚期大乘”(The Later Mahāyāna)这个标题下,他列了《法华经》等等。Warder把《宝德藏》排在《八千颂》后面,无疑是完全正确的。汤山明的精校本 [69] 最后的题署是śatasāhasrikāyā bhagavatyā<ḥ>prajñā-pāramitāyāḥ saṃcayagāthā-parivartaś caturaśītitamaḥ samāptaḥ(《十万颂圣般若波罗蜜多经》第84章《集偈章》终)。但是,我国西藏所藏贝叶经中有《宝德藏》的原本。根据罗炤同志的来信,其中之一的正文结尾处的题署明确说明,《宝德藏》是《八千颂》的缩写本(anusāreṇa)(请参阅上面1.7)。汤山明的精校本最后也有题署,但与此处不同。请参阅精校本第XVI页,第XXIV页,第131页。总之,根据上面谈到的这种情况,Warder把《宝德藏》排在《八千颂》后面,是很恰当的。

6.6 Warder在同一部书中,第365页,写道:

根据一个西藏记录的传说,弗婆势罗和阿伐罗势罗学派(参阅上面6.3引用的《大唐西域记》)有一部《般若波罗蜜多经》(用俗语写成,现存的本子或多或少是用梵文写成的,较古的本子可能是“梵文化的”,较晚的本子用梵文写成;最少梵文化的是唯一的一部用诗歌组成的——《宝德藏》,它与《八千颂》关系密切,可能保存了部分的古代势罗本,虽然后来窜入了一些东西)。

Warder在这里引用了Lamotte的看法(Sur la Formation du Mahāyānā ,Asiatica[Weller],387)。我认为,Warder的意见值得参考。

6.7 以上五家都主张,在般若部大家族中,《宝德藏》是早期经典。但是,也有不同的意见。罗炤认为:“《圣胜慧到彼岸功德宝集偈》当属般若部晚期经典,在《大般若经》中找不到与其形式相同的部分。” [70] 据罗炤告诉我,写这一篇文章时,他还没有看到我上面引用的那一些资料。他之所以认为《宝德藏》晚出,是因为此经在中国译出较晚,而且在玄奘搜集并编纂《大般若经》时,他搜集得相当齐全,但却没有《宝德藏》。罗炤的意见我认为是值得重视的。我虽然主张《宝德藏》早出,但是对罗炤提出的意见,我还无法解答。学术上不能少数服从多数,看来这个问题还要继续探索下去。

七 《宝德藏》的起源与原始大乘的起源问题

7.1 限于目前我能掌握的资料,我在这里只能简单地谈一下这个问题。

大乘佛教的起源问题争论很多。有关这方面的文章也已很多。我自己多年以来就始终在考虑这个问题,已经积累了不少的资料,早想写成一篇文章。但是,我总觉得,自己的看法同别人不同,怕别人认为是奇谈怪论。我也曾考虑放弃自己的看法。可是别人的论点对我也根本没有说服力。我决心仍然保留自己的看法。我在这里结合《宝德藏》把我的看法讲一个大体的轮廓。我认为,早期的大乘佛教可以区分为两个发展阶段:原始大乘和古典大乘 [71] 。所谓原始大乘,是指刚刚萌芽的大乘。已经有了个别的佛典,都使用俗语,但逐渐梵文化起来。所谓古典大乘,是指比较成熟的大乘,佛典的数目增多了,使用的基本上是梵文。这是大乘发展的两个阶段。吕澂在地理上考察当时大乘思想分布的情况,认为南印度是古来大众部的根据地,般若法性皆空之思想即源于此地,这是佛教的重智主义,可称之为主智的大乘教,或印度的大乘教。印度北方自阿育王后,受希腊宗教影响,主张崇拜祈祷、他力往生。这可以称之为主情的大乘教,或西域的大乘教。 [72] 情况恐非如此,下面还将谈到。

7.2 宗教是历史和社会现象,它是在人类社会一定的发展阶段上产生的,在一定的时期也将消亡。它随着社会的发展而发展,顺应社会需要的改变而改变。世界上众多宗教的发展趋势或规律是:它让信徒们用越来越少的个人精神上和身体上的努力,得到越来越广泛的宗教满足;满足宗教需要而又不影响生产力的发展。顺乎这个规律则昌;反之则亡。佛教小乘产生于北印度小国林立的时代。它强调个人苦修,以求得解脱。它对个人精神上和身体上的要求都很高。这种作法是能满足那个时代的需要的。但是,随着时间的推移,新的情况出现了:北印度形成了孔雀王朝的大帝国。时代环境的变化必然反映到佛教上来,它必须减少个人的努力,以顺应时代的要求,必须在形式和内容上都加以改革,以适应生产力的发展。大乘佛教最主要的特点,我认为,就是否定个人苦修,提倡虔心归依,只需拜佛念经,即可获得解脱,甚至还能成佛作祖。这种倾向发展到了极端,就成了“放下屠刀,立地成佛”,天国的入门券便宜到无以复加了,天国人人有份了。这样的意识形态正是大帝国所要求的。大乘产生不是完全由于外来影响,首先是出于内部需要。由小乘到大乘的转变是渐进的,有一个从量变到质变的过程。因此,我想,原始大乘的萌芽应该说是在孔雀王朝时期,萌芽的地方应该说是东天竺。一般学者都主张,大乘源于迦腻色迦时期,地点是印度西北部。这个说法不能说是错误的;但这是我称之为“古典大乘”的思想,与原始大乘应该区分开来。在这里,大乘之所以能繁荣昌盛,其原因是:已有东部摩揭陀国的发展基础,又受到了外国,比如说希腊和波斯等国宗教思想的影响,同时还能满足迦腻色迦大帝国的需要。主情的大乘教应该在前,地点也不限于印度西北部;主智的大乘教不限于南印度,而且主智中也有主情。二者在内容上只有轻重之分,而没有根本的差别;时间上有先后之分,而不是截然对立。

7.3 我已经在几篇论文中谈到,我同意H. Lüders的意见,在一些佛典中有东部古代半摩揭陀语的残余(Māgadhismus)。《妙法莲华经》就是其中之一。我认为,《法华经》的产生地是摩揭陀,时间是公元前2世纪左右。Warder把这一部经排在晚期大乘佛典中,值得怀疑。我在上面4.4—4.10中已经比较详尽地分析了Edgerton等反对佛经中有东部方言特点的说法,他们的论点无论如何也难以使人心服。从语言特点方面来看,《法华经》应该属于原始佛教这一范畴。

7.4 般若部同原始大乘有什么关系呢?般若部中唯一的一部用佛教混合梵文写成的《宝德藏》中没有东部方言的特点,这一点我在上面第四章中已经详细谈过了。它在语言方面最惹人注目的特点是西北部方言-aṃ>-u(-o)。这一件简单的事实告诉我们,《宝德藏》必然同西北部有某种联系。只要-aṃ>-u(-o)是西北部方言的特点这个说法驳不倒,我这一番结论也就无法驳倒。

大乘与印度北部和西北部有密切的联系,这一点过去已经有很多学者讨论过了。上面7.2中我谈到迦腻色迦与大乘的关系,也证明了这一点。上面3.1—3.14我谈了般若部流布的情况。八部汉译佛典几乎都承认,般若部最后流传到了北天竺,从中也可以看出,大乘与北印度的密切关系是无可怀疑的。

7.5 般若部同东方有没有关系呢?现有的般若经,除了《宝德藏》以外,都是用梵文写成的。利用语言特点来确定地域的办法在这里无法应用。从上面3.11所归纳的《般若经》的流布路线来看,也看不出它与东方的关系。在引用的八部佛典中,有七部的路线是南方→西方→北方。只有3.8是东南方→南方→西南方→西北方→北方→东北方,这里有东南方和东北方,似乎与东方有点瓜葛,但也难以十分肯定。实际上,般若部与东方是有联系的。大乘经典都自称是如来亲口所说,这种例子不胜枚举。我只举一个龙树菩萨的说法。龙树自己出生于南印度 [73] 。但是,他并不相信,大乘起源于南印度。在《大智度论》卷四, [74] 他说:“佛法有二种:一秘密,二现(显)示。”所谓“秘密”,指的是大乘。所谓“显示”,指的是小乘。两种都是如来所说,但是有先有后,完全根据信徒的觉悟水平而定。总之,龙树的意思是说,大乘同小乘一样,也来源于东天竺。我们知道,在事实上,这是绝对不可能的,为了提高大乘的身价,不得不尔。 [75] 我之所谓“绝对不可能”,是指如来同时说小乘和大乘。但是,大乘思想萌芽于东印度,则恐怕是一个历史事实。仍然引龙树的说法。在《大智度论》卷六十七,他说:

是深般若波罗蜜,佛灭度后当至南方国土者 [76] ,佛出东方,于中说般若波罗蜜,破魔及魔民外道,度无量众生,然后于拘夷那竭双树下灭度。后般若波罗蜜从东方至南方,如日月五星二十八宿,常从东方至南方,从南方至西方,从西方至北方,围绕须弥山。 [77]

我上面曾说到,般若波罗蜜在这里是大乘的象征。龙树隐约道破了大乘思想起源和流布的情况。 [78]

7.6 般若部与印度东部有联系,这一点已无可置疑。大乘佛教典型的(就其与小乘佛教有区别而言)思想,般若部中也可以找到。我指的是虔诚拜祷、他力往生的学说。这种思想我在上面7.2中已经谈到,这里再补充几点:

《道行般若经》卷四《叹品》第七:

说法时得功德,不可复计。 [79]

同上书,卷一:

皆持佛威神。 [80]

《摩诃般若钞经》卷一:

佛弟子所说法所成法皆承佛威神。 [81]

同上书,卷二:

若(有)书般若波罗蜜持经卷自归作礼承事,供养名花、好香、捣香、杂香、泽香、烧香、缯、华盖、幢幡,复书经卷,分与他人令供养之,其福甚大。 [82]

《小品般若波罗蜜经》卷三:

不如善男子善女人以般若波罗蜜经卷与他人,令得书写、读诵,其福甚多。 [83]

《大般若波罗蜜多经》第五百三十八:

世尊弟子敢有宣说显了开示,皆承如来威神之力(buddhā—

nubhāvena)。 [84]

这种例子多得不胜枚举。我们现在研究的《宝德藏》中也有类似的说法。参阅上面2.4:“此诸如来胜威德”,“彼亦皆是如来大师威神力”。以上引用的这些《般若经》里面讲的是,诵读佛经,书写佛经可以积福,以香花等供佛可以积德;强调要仗恃佛的威神力,而不是个人苦修。这些举动对信徒在身体和精神两个方面的要求都非常低。只要虔信,即可获福,实在是再简单不过了。龙树说,大乘“广大”,“益一切”。什么是“广大”呢?广大就是气派大,格局大,一讲就是“益一切”,普渡众生。相比之下,小乘只讲个人苦修,气派和格局都太渺小了。小乘这种作法实际上是与社会对立。这种信仰笼络不了很多人。一个大帝国决不欣赏和提倡这样的信仰,这是很容易理解的。上面7.1我引了吕澂的说法,他认为般若部是重智主义。但是我举的这些例子是典型“主情的”的信仰。足见吕澂的说法(可能来自日本的什么人)是不完全正确的。

7.7 最后,我想谈一谈关于大乘起源的两种说法:南方起源说与北方起源说。上面我已经说过,大乘南方起源说几乎为所有的学者所承认。因此,我在这里不再细谈。我只着重介绍一下北方起源说,主张这个学说的是Lamotte。他的主要论点基本上都写在Sur la Formation du Māhāyana 中,请参阅。我在这里只引用他的几个论点。他引用了萨陀波伦(Sadāprarudita)菩萨的故事,这个故事见于许多《般若经》中,比如《道行般若经》卷九 [85] ;《大明度经》卷六 [86] ;《小品般若波罗蜜经》卷十 [87] ;《佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经》卷二十五 [88] ;《放光般若经》卷二十 [89] ;《摩诃般若波罗蜜经》卷二十七 [90] ;《大般若波罗蜜多经》卷三百九十九 [91] ;Aṣṭasāhasrika ,ed. Mitra,p. 507等等。故事的内容大体上是这样的:萨陀波伦(在《大般若波罗蜜多经》中作“常啼”,意译)菩萨想学习般若波罗蜜多,他得到无量三昧门。佛告诉他,法上(Dharmodgata)菩萨世世常以阿耨多罗三耶三菩提教授他,让他感恩戴德。萨陀波伦从三昧起,他想卖身供养般若波罗蜜多和老师。他最后在香氏(Gandhavatī)找到了般若波罗蜜多。Gandhavatī,据古事记说是在印度西北部。这个故事明确暗示般若部与西北部的密切关系。Lamotte又引用了西藏佛教史家多罗那它(Tāranātha)的记载,说文殊菩萨化身为一比丘,来到欧提毗舍国(Oḍiviśa)月护王(Candrarakṣita,Candragupta)那里,留下了一部《八千颂般若波罗蜜多经》。Lamotte引用了Mañjuśrīmūlakalpa LIII,V.574:

Mahāyānāgradharmaṃ tu buddhānāṃ jananīs tathā Prajñāparamitā loke tasmiṃ deśe pratiṣṭhitā

大乘最妙法 诸佛 [92] 之生母

般若波罗蜜 在此地生出

“此地”,指印度西北部。Lamotte还引用了《大悲经》(Mahākaruṇāpuṇḍarīka )。世尊告诉阿难说:“汝莫忧悲!我之梵行当广流布,各能增益诸天人众。”流布的路线是:1. 摩偷罗城(即《大唐西域记》卷四之秣兔罗国)优楼蔓荼山;2. 波离弗城(即华氏城);3. 鸯伽国(Aṇga);4. 金钵悉陀城(Suvarṇadroṇa);5. 娑鸡多城(即阿踰陀城);6. 北天竺国罽宾川;7. 北天竺乾陀罗国(Gandhāra);8. 北天竺国得叉尸罗(即《大唐西域记》卷三之罽叉始罗国);9. 北天竺国富迦罗跋帝(Puṣkaravatī);10. 北天竺国;11. 边国舍摩(Śāmaprāntadeśa);12. 北天竺国兴渠末但那城(Hiṇgumardana),总共12处。Lamotte说11处,是错误的。在这12处大乘堡垒中有7处(5至12)是在贵霜王朝领土的印度西北部,可见大乘与西北部关系之密切。Lamotte总的意见是:

贵霜时期,特别是在迦腻色迦统治时期,大乘自发地(spontanément)出现在印度许多地区,特别是在西北地区和和阗地区,在那里取得了惊人的胜利。 [93]

大乘的兴起自然有其社会根源,是政治和经济的发展所促成的,哪里有什么“自发地”呢?总之,Lamotte列举了大量例证,在反对de la Vallée Poussin和Tucci等的大乘南方起源论方面,他有正确的一面。但并不完全正确。de Jong就说过:完全接受他的观点是困难的 [94] 。他只能证明,大乘确实与北部和西北部有密切的关系。至于大乘真正的起源地 [95] ,南方不是,北方和西北方也不是,它同小乘一样,萌芽于东天竺摩揭陀国一带地区,只是时代环境完全不同,因而表现形式和内容也不相同。此地是孔雀王朝大帝国统治的中心,是发号施令的地方,是政治、经济、宗教、文化的中枢地区。般若部源于东天竺,大乘(原始大乘)也源于东天竺。这就是我的结论。

1986年5月

注释:

[1] 《大正新修大藏经》(下面缩写为 ),229号。

),229号。

[2] 材料来源:A. K. Warder,Indian Buddhism ,Delhi,Varanasi,Patna. 1970,p. 547—548.

[3] Ed. Conze,The Development of the Prajñāpāramitā Thought,Buddhism and Culture (D. T. Suzuki Volume,Kyoto-Tokyo 1960,p. 24—45).

[4] 见精校本p. 213—214。

[5] 罗炤《藏汉合壁〈圣胜慧到彼岸功德宝集偈〉考略》,《世界宗教研究》,1983年,第4期p. 4—36。

[6] 罗炤《藏汉合壁〈圣胜慧到彼岸功德宝集偈〉考略》,《世界宗教研究》,1983年,第4期,p. 5。

[7] 罗炤《藏汉合壁〈圣胜慧到彼岸功德宝集偈〉考略》,《世界宗教研究》,1983年,第4期,p. 7。

[8] 见1984年10月21日罗炤给季羡林的信。

[9] History of Buddhism ,by Bu-ston,transl.by E. Obermiller,Heidelberg 1932,Ⅱ. Part,p. 49.

[10] Grammar 1.5(p. 3).

[11] Die Umwandlung der Endung -aṃ in -o und -u im Mittelindischen,Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen ,Phil-Hist. Klasse,1944,Nr. 6,见《印度古代语言论集》,北京,1982年,第188—222页。

[12]  ,8,676c。

,8,676c。

[13]  ,8,676c。

,8,676c。

[14]  ,8,677a。

,8,677a。

[15]  ,8,677a。

,8,677a。

[16] W. Geiger,Pāli ,Literatur und Sprache,§77. 1.

[17]  ,8,677a。

,8,677a。

[18]  ,8,677a。

,8,677a。

[19]  ,8,677a。

,8,677a。

[20] The Prajñāpāramitāratnaguṇa-saṃcaya-gathā,Indo-Iranian Journal ,vol. V,1961,Nr,1,P. 11.

[21]  ,8,677a。

,8,677a。

[22]  ,8,677a。

,8,677a。

[23]  8,446a—b。

8,446a—b。

[24]  8,490a。

8,490a。

[25]  8,72a。

8,72a。

[26]  8,555a—b。

8,555a—b。

[27]  8,317b—c。

8,317b—c。

[28]  25,530c—531a。

25,530c—531a。

[29]  6,538b—539b。

6,538b—539b。

[30]  8,623b。

8,623b。

[31] 山田龙城《大乘佛教成立论序说》,第173—174页。

[32] 参阅J. W.de Jong,Buddhist Studies ,Berkeley,California,1979. p. 385—387.

[33] 1935年,商务印书馆。

[34] 1979年,中华书局。

[35] 请参阅拙作《印度古代语言论集》,第228—334页。

[36] A Grammar of the Prajñāpāramitāratnaguṇa-saṃcayagāthā(Sanskrit Recension A ),Faculty of Asian Studies in association with Australian National University Press,Canberra 1973.下面引用时略为《语法》。

[37] 《语法》Ⅰ,3。

[38] 下面略称《宝德藏》。

[39] Lüders在很多地方讲到这个问题,比如说Philologica Indica ,Göttingen,1940,s. 280 ff.;Beobachtungen über die Sprache des buddhistischen Urkanons,Akademie Verlag ,Berlin,1954。

[40] 见《印度古代语言论集》,第228—333页。

[41] 见《印度古代语言论集》,第412页。

[42] 见《季羡林学术论著自选集》,第362页。

[43] 我已经多次谈到这个问题,参阅《印度古代语言论集》,第272—277页,第428—431页。

[44] 参阅《印度古代语言论集》,第279—294页,第432—435页。

[45] Franklin Edgerton,Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary ,New Haven,Yale University Press,1953(以下引用Grammar 时,略称Edg.Grammar ),p. 3,§1.27.

[46] Senart校刊本。

[47] 参阅《再论原始佛教的语言问题》(见《印度古代语言论集》,第412页)。

[48] Étinne Lamotte:Histoire du Bouddhisme Indien des Origines à l' Ére Śaka ,Louvain-la-Neuve,1976,p. 644.

[49] Philologica Indica ,p. 280 ff..

[50] 参阅《印度古代语言论集》第279—294页。

[51] Edg. Grammar ,p. 39,§ 6.4.

[52] Philoiogica Indica ,S,291.

[53] 见《三论原始佛教的语言问题》(《季羡林学术论著自选集》第362页)。

[54] Bu-ston,History of Buddhism ,translated by E. Obermiller,Ⅱ Part,Heidelberg,1932,p. 51.

[55] 见《再论原始佛教的语言问题》(《印度古代语言论集》第412页)。

[56] 见《再论原始佛教的语言问题》,第188—222页。

[57] 参阅蒋忠新西藏藏本贝叶经《妙法莲华经》拉丁字母转写本《序言》,中国社科出版社,1988年。

[58] Notes on the Formation of Buddhist Sects and the Origins of Mahāyāna,见German Scholars on India,vol. 1,Varanasi(India),1973,p. 12.

[59] Über die“Marburger Fragmente”des Saddharmapuṇḍarīka,《哥廷根科学院集刊·语言学历史学类》,1972年,第一号,第79页。

[60] 参阅《中世印度雅利安语二题》(见《季羡林学术论著自选集》第343页)。

[61] Histoire du Bouddhisme ,p. 626—632.

[62] Histoire du Bouddhisme ,p. 643。

[63] 参阅Edg.Grammar ,§8.30;§ 8.36等等。

[64] John Brough,The Gāndhārī Dharmapada ,London,Oxford University Press,1962.

[65] John Brough,The Gāndhārī Dharmapada ,London,Oxford University Press,1962,p. 113。

[66] 参阅Edg.Grammar ,§1.96,在这里Edgerton承认了是语音变化,但也没有忘记m.c.这一条尾巴。

[67] Ed. Conze,The Composition of Aṣṭa ,BSOAS XIV,London 1952,pp. 251—262=Conze,Thirty Years of Buddhist Studies ,Oxford 1967,pp. 168—184;Ed. Conze,The Development of the Prajñāpāramitā Thought,Buddhism and Culture (D. T. Suzuki Volume)Kyoto-Tokyo,1960,pp. 24—45=Conze,Thirty Years of Buddhist Studies ,pp,123—147.

[68] Lal Mani Joshi在他那一部书中,第166页,谈到Haribhadra给Sañcaya写了一部注释,叫Subodhinī。他认为,Sañcaya可能就是《宝德藏》。

[69] Prajñāpāramitāratnaguṇa-saṃcayagāthā ,ed.by Akira Yuyama,Cambridge University Press,1976.

[70] 《藏汉合璧〈圣胜慧到彼岸功德宝集偈〉考略》,《世界宗教研究》1983年,第四期,第14页。Winternitz,Geschichte der indischen Literatur ,Ⅱ. Bd. S. 247—250,早出晚出两种说法都提到了。

[71] 参阅上面3.17。

[72] 《印度佛教史略》,商务印书馆,1924年,第47页。

[73] 见《龙树菩萨传》, 50,184c。

50,184c。

[74]  25,84—85。

25,84—85。

[75] 龙树在这里讲到大小乘的区别,很有意思。他说:“欲辨二乘义故:佛乘及声闻乘。声闻乘狭小,佛乘广大。声闻乘自利自为,佛乘益一切。复次,声闻乘多说众生空。佛乘说众生空、法空。”

[76] 参阅我在上面3.14和3.15提出的看法。龙树在这里所说的意见,证明我的看法是完全正确的。

[77]  25,531 b. Haribhadra认为:《宝德藏》,根据Bu-ston的说法,使用的是中印度或摩揭陀方言。

25,531 b. Haribhadra认为:《宝德藏》,根据Bu-ston的说法,使用的是中印度或摩揭陀方言。

[78] 参阅Lamotte,Sur la Formation du Mahāyāna ,p. 386。

[79]  8,443c。

8,443c。

[80]  8,425c。

8,425c。

[81]  8,508c。

8,508c。

[82]  8,518b。参阅8,516b。

8,518b。参阅8,516b。

[83]  8,546b。

8,546b。

[84]  7,763b。

7,763b。

[85]  8,473a。

8,473a。

[86]  8,505b。

8,505b。

[87]  8,583b。

8,583b。

[88]  8,673a。

8,673a。

[89]  8,144c。

8,144c。

[90]  8,420c。

8,420c。

[91]  6,1066a。

6,1066a。

[92] Lamotte译为du Buddha,单数,误。

[93] Sur la Formation du Mahāyāna ,p. 389.

[94] Buddhist Studies ,p. 346.

[95] 参阅汤山明,精校本《宝德藏》。