玄奘《大唐西域记》中“四十七言”问题

《大唐西域记》卷二“印度总述”谈到印度文字,玄奘写道:

详其文字,梵天所制,原始垂则,四十七言。遇物合成,随事转用,流演枝派,其源浸广。因地随人,微有改变,语其大较,未异本源。而中印度特为详正,辞调和雅,与天同音,气韵清亮,为人轨则。邻境异国,习谬成训,竞趋浇俗,莫守淳风。

“四十七言”,就是47个字母。字母不过是字母而已,有什么奇怪的呢?我们校注这部书时,掉以轻心,没有仔细探讨,就把梵文现有的字母——元音14个,辅音33个——一古脑都抄上了。14+33=47,这还能有什么问题?其余中外注释家,情况也差不多。水谷真成也是抄的现在的梵文字母表,总共47个字母,而且注明:ṃ和ḥ不包括在里面 [1] 。足立喜六在他的注中谈到12摩多(元音),35体文(辅音),但是没有说明是哪几个 [2] 。Thomas Watters认为,10个元音符号,再加上anusvāra(ṃ)和visarga(ḥ),共12个,再加上35个辅音,构成了47个字母。但是,哪些是10个元音符号,哪些又是35个辅音,他没有说明 [3] 。总之,都没有真正搔着痒处。看来这个问题看似微末,实极重要,很有进一步探讨的必要。

最近半年多以来,我对印度悉昙产生了兴趣,阅读了不少古今中外僧人和学者的文章。我越是深入钻研,便越觉得里面问题多,而且还决不是微末细节,它牵涉到佛教的一些重大问题。我在这里力求简单明了,只谈47个字母问题,与此有牵涉的问题暂不深入涉及,只像蜻蜓点水似地一点而过。

在古代印度、中国和日本,梵文究竟有多少字母,是一个争论剧烈分歧极大的大问题。我在下面列举几种说法:

| 字母数目 | 主张者 |

| 42言 | 慧均、僧正、《华严经》、《大般若》; |

| 46言 | 《方广大庄严经·示书品》; |

| 49言 | 《大正大藏经》,84,373b; |

| 50言 | 《大般涅槃经》、《金刚顶》、《大日经·字轮品》、《文殊问经》、《次第记》、《吉藏疏》; |

| 51言 | 《字纪》; |

| 52言 | 《慧远疏》、《裴家》 |

在此专谈47言说。《大正大藏经》,84,369c:“劫初之时,世无法教。梵王下来,授以此悉昙章,根源四十七言。”同上,370b引《大唐西域记》之言。同上,372a:“故知般若菩提所传南天祖承摩醯首罗者,是大梵王制四十七言者是也。”同上,372c又引《大唐西域记》之言。同上,373a:“此中劫初梵天垂轨,唯有四十七言。”同上,374a:“《字母释义》云:根原四十七言。”类似的说法还多得很,不必再引用了。总之,47言说是最为流行的也是最有权威的说法,玄奘如此说,决非偶然 [4] 。

为什么对字母的数目竟有这样大的分歧意见呢?问题的关键大体有二,一是元音数目,二是辅音数目。这二者又与下面三个问题有关:一,四个流音元音 是否计算在元音之内?二,aṃ(庵)和aḥ(痾)是否计算在元音之内?三,-llaṃ(蓝)和kṣa(乞叉)是否计算在辅音之内?

是否计算在元音之内?二,aṃ(庵)和aḥ(痾)是否计算在元音之内?三,-llaṃ(蓝)和kṣa(乞叉)是否计算在辅音之内?

为了答复这些问题,我先引《大正大藏经》,84,372c中的一段话:

《字纪》云:悉昙,天竺文字也。《西域记》云:梵王所创,原始垂则,四十七言。又云:其始曰悉昙,而韵有六,长短两分,字十有二。将冠下章之首,对声呼而发韵,声合韵而字生焉。即等是也。其中有纥里二合等四文,悉昙有之,非生字所用,今略也。其次体文三十有五,通前悉昙,四十七言明矣。声之所发,则牙、齿、舌、喉、唇等,合于(原作干字,误——羡林注)宫商。其文各五。遍口之声,文有十也。文列阿(a)等十二,迦(ka)等五五,野(ya)等十字,乃以蓝(llaṃ)字加乞叉(kṣa)上,而除纥哩(ṛ)、纥梨

、哩(ḷ)、梨

四字。

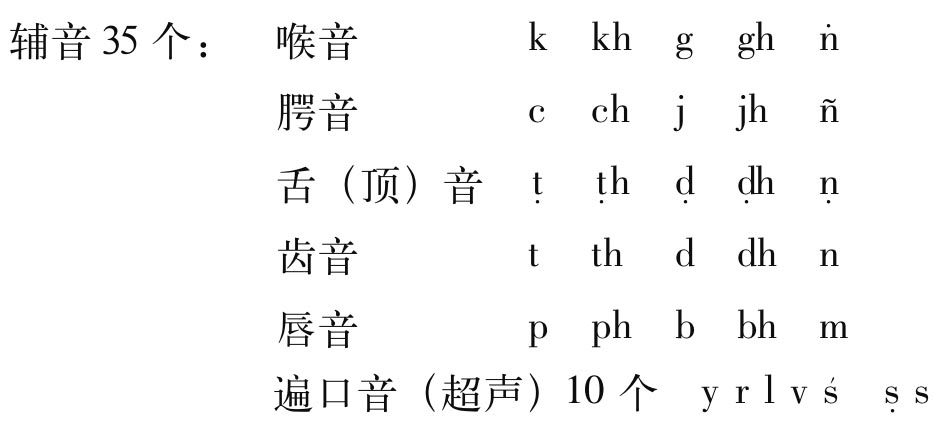

现在对这段引文稍加解释。“悉昙”本来是字母的意思,这里似乎专指元音。“冠下章之首,对声呼而发韵”,指的是把元音同辅音配合起来,比如辅音之首的k配上元音之首的a(阿),就成了ka。前一个“阿”字指短a,第二个“阿”字指长ā。“纥里等四文”指的是四流音 ,因为“非生字所用”,故略去。“体文”是辅音,牙、齿、舌、喉、唇,每系列五个,共25个,再加“遍口之声”10个,辅音共35个,加上元音12个,总共47个字母,即所谓47言。

,因为“非生字所用”,故略去。“体文”是辅音,牙、齿、舌、喉、唇,每系列五个,共25个,再加“遍口之声”10个,辅音共35个,加上元音12个,总共47个字母,即所谓47言。

什么是“遍口之声”呢?《大正大藏经·悉昙藏》2,382c说:

后九字有野(ya)、罗(ra)、(la)字,先从喉腭舌发,然后遍口;

(va)、舍(śa)、洒(ṣa)、娑(sa)、诃(ha)字,先从唇齿舌腭喉发,然后遍口。其乞叉(kṣa)字先从喉发,然后遍口。”

再加上一个llaṃ,成为10个。

上面引的这一段话,解释47言已经非常清楚了。但是,问题却远比这复杂得多。

我先引一段唐代慧琳《一切经音义》(见《大正大藏经》,54,470c)的话:

此经(按指《大般涅槃经》)是北凉小国玄始四年岁次乙卯,当东晋义熙十一年(415),昙无谶法师于姑臧依龟兹国胡本文字翻译。此经遂与中天音旨不同,取舍差别,言十四音,错之甚矣。误除暗(aṃ)恶(aḥ)两声,错取鲁留卢娄为数,所以言其十四。未审如何用此翻字。龟兹与中天相去隔远,又不承师训,未解用中天文字,所以乖违,故有斯错。哀哉!已经三百八十余年,竟无一人能正此失!

这一段话,同上面第一段《悉昙藏》引文,写的时间不同,地点不同,但是谈的问题却基本相同,这就是aṃ和aḥ的存废问题,四流音元音的取不取问题。差别之处在于,第一段话讲到llaṃ和kṣa,这里没有讲,二者可以互相补充。最大的差别是,这里讲到“中天音旨”,讲到“师训”,而第一段没有。据我看,“中天音旨”是一个重要关键,慧琳之所以大呼“哀哉”,怒气冲冲,形于楮墨之间,其原因就在这里。

因此,我在这里必须把“中天音旨”交待明白。“中天”指的是“中天竺”,也就是中印度。印度虔诚的佛教徒认为,中天是神圣之地,历代的佛都诞生在这里。但是,印度和尚也是有派系的,并不都是中天派。根据《悉昙三密钞》(见《大正大藏经》,84,721b)卷上之上的介绍,派系分野大体如下:

中天 龙树 龙智 善无畏 金刚智 不空 真谛 义净 慧果 全雅 大师 一行 难陀 全真 宗睿 慈恩 慈觉 智澄

东天 僧睿 慧均 日照三藏

南天 智广 宝 大师 传教 慈觉

大师 传教 慈觉

西天

北天 健驮罗国喜多迦文

胡地 慧远传牟尼三藏胡地十二章,根本五十二字,大日五十字加siddham(悉昙)二字,亦为三十六章。

先要解释几句:名单中有印度和尚,也有中国和尚。名单很不全。间有“跨派分子”,如大师和慈觉,跨中、南两派。玄奘属于中天派,自在意中。慧琳当然也属此派。昙无谶的系属不明,根据慧琳的口气,似属胡地一派。无论如何,二人不是一派。因此,慧琳才大发雷霆。

这些派系之间,当然有许多争论的问题。他们之间的主要分歧,似在发音方面。我在这里暂不细谈。谈到“误除”二字、“错取”四字的问题,同一派系也似乎有不同的意见,不能以此为确定派系的标准。反正慧琳与昙无谶在这一点上针锋相对,是非常明确的。玄奘对中天文字大肆吹嘘,关键也似在发音。什么“特为详正”,什么“辞调和雅,与天同音,气韵清亮”,更是确指发音。

大家也许对同是唐代高僧、又与玄奘同属中天派的义净感兴趣。我现在介绍一下他的看法:

《道暹记》云:今据义净三藏《寄归传》云:阿(a)等十六皆是声韵,向余字上配之,凡一一字便有十六之别;迦(ka)等五五,野(ya)等八字,更有蓝(llaṃ)乞叉(kṣa),末后二字不入其数,总有三十三字,皆有十六之别。然今当今时俗始教童蒙,多以不道颉里(ṛ)一字、蹊梨一字、里(ḷ)一字、离

一字四字;所以但有十二之殊。若有十六者,亦成无过,以其四韵用处不多,是以义皆不存。(《大正大藏经》,84,373a)

义净的说法比较活:四字存也可以,不存也可以。llaṃ和kṣa则不计算在内。照他的说法,无论如何也凑不成四十七言,所以我不能遵循。

我在上面已经说过,47个字母决非微末小节,但是它牵涉的面太广,我的论述只能简而再简。《大唐西域记》是一部非常重要的书,我们应当彻底地了解其内容。有什么东西作梗,我们就该清除什么东西。47个字母具体指的是哪些个,我们也必须弄清楚。我现在根据上面的论述,列出玄奘所说的47言:

元音12个 [5] :a ā i ī u ū e ai o au aṃ aḥ

总共47个字母。

1990年8月

注释:

[1] 《大唐西域记》,《中国古典大系》22,昭和47年,页63。

[2] 《大唐西域記の 研究》,昭和17年,法藏馆,上卷,页139—140。

[3] On Yuan Chwang's Travels in India 629—645 A. D. ,London 1904,pp. 153—154.

[4] 上面引用的,都不求全。如有兴趣,请参阅《大正大藏经》,84,日僧安然的《悉昙藏》、日僧净的《悉昙三密钞》,还有其他日本僧人的大量著作。还可以参阅近人著作:饶宗颐:《中印文化关系史论集·语文篇》,1990年,香港中文大学;日本马渊和夫:《日本韵学史研究》;W. S. Allen,Phonetics in Ancient India 等等。

[5] 主张12元音说者,中国僧人中大有人在;而且在唐以前已有。这里不详细叙述,请参阅饶宗颐先生上引书以及日僧安然《悉昙藏》等书。因为多次出现,无法写出卷数、页数。