梵文《妙法莲华经》写本(拉丁字母转写本)序言(附英文)

在所有的佛典中,小乘和大乘佛典都包括在内,属于大乘的《妙法莲华经》(简称《法华经》)可以说是影响最大传播最广的一部,在尼泊尔有所谓“大乘九宝”的说法。《妙法莲华经》就是九宝之一,在亚洲与佛教有关联的各国中保存下来的写本和印本数量非常大,此外还有许多从地下发掘出来的断简残篇,再加上译成许多不同语言的本子,数量更是十分可观。这一切都说明,《妙法莲华经》的流传之广和影响之大。

我们已经影印出版现在又转写出版的这一部梵文《妙法莲华经》写本是中国西藏地区保存下来的,现收藏于民族文化宫图书馆内。研究印度佛教的学者都知道,梵文原本的佛典在印度由于种种原因,几乎已经绝迹。在过去,保留最多的是尼泊尔。有一段时间尼泊尔被看做是梵文贝叶佛经的宝库。这座宝库在过去一百多年内,逐渐经佛教学者的探索与整理,内容已经大白于天下,给梵文学者增加了很多宝贵的研究资料。在这以后,据了解情况的学者们的估计,全世界,包括印度在内,还只有一个贝叶佛典的宝库,这就是中国的西藏。这一座宝库虽然间或也有外人闯入过,例如印度学者罗 罗(Rāhula Sāṇkṛtyāyana)和意大利学者图奇(Giuseppe Tucci),他们抄走了一些梵本,编过一些书目,但他们所探讨的仅占这座宝库的很小的一部分;宝库的全貌究竟怎样,还没有人能完全说得清楚。一直到今天,我们也还没有做过详细的了解,更不用说编纂详细的目录了。应该说,这对于世界梵文学的研究是一件很不利的事情。各国梵文学者更是感到万分遗憾。

罗(Rāhula Sāṇkṛtyāyana)和意大利学者图奇(Giuseppe Tucci),他们抄走了一些梵本,编过一些书目,但他们所探讨的仅占这座宝库的很小的一部分;宝库的全貌究竟怎样,还没有人能完全说得清楚。一直到今天,我们也还没有做过详细的了解,更不用说编纂详细的目录了。应该说,这对于世界梵文学的研究是一件很不利的事情。各国梵文学者更是感到万分遗憾。

现在,在中国梵藏学者中间已经有不少人注意到这个问题了。我们正在着手组织人力物力,以期能对西藏贝叶佛典这个当今世界上唯一的宝库做些必要的调查与研究工作。我们将精选一些海内外的孤本和虽然不是孤本而原文比较有价值的佛典或其他梵文经典,甚至包括一些印度教经典和印度古代自然科学著作在内,逐步加以编纂、影印、整理、校刊,公诸于世,让全世界研究印度古代文化和宗教的学者能有机会利用,想必为全世界同行学者所欢迎的吧!现在出版的这一部梵文《妙法莲华经》是其中的第一部。

这个本子不是孤本,也不是最古的本子;但同其他本子比较起来,自有其不同之处和优越之处,因而也就有它的价值。有的学者曾经建议,像《妙法莲华经》这样广泛流传的佛经,应该有一个精校本;过去所有的本子,包括Kern和Nanjio的校勘本在内,都达不到精校本的水平。如果有人承担这项工作的话,我相信,我们这个本子对他会起到非常有益的作用。

关于民族文化宫所藏贝叶梵文原本《妙法莲华经》的介绍我写到这里。详情请参阅蒋忠新同志所写的本书引论。

我想在这里顺便谈一个问题,就是关于梵本《妙法莲华经》中的语言特点的问题。我曾经在1941年写过一篇论文Die Umwandlung der Endung -aṃ in -o und -u im Mittelindischen(德国哥廷根科学院集刊,1944年)。我讲到,《妙法莲华经》最早可能是用古代东部方言半摩揭陀语(Ardhamāgadhī)写成的,以后逐渐梵文化,同时出现一些西北部方言的特点,譬如-aṃ>-o和-u。语言方面的这个特点对研究梵本《妙法莲华经》的演变有很大的帮助。

这意见遭到了德国著名梵文学者Heinz Bechert教授的反对。他说:“大概用不着长篇大论就足以证明,季这个理论是不再能站得住脚了,Gilgit卷子W. Baruch校勘的那几页没有以-u为语尾的形式。因此这种现象很可能是后来在原本流转中才窜入进来的。我们离开中古印度语原本已经远到一个程度,我们不能根据晚出的现象对更古的时期抽绎出甚么结论来。”(über die…“Marburger Fragmente”des Saddharmapuṇḍarīka,Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. I. Philologisch-Historische Klasse Jahrgang 1972. Nr. 1. S.79)

说老实话,我对于Bechert教授这个结论,确实感到非常吃惊。因为他的唯一的根据就是Baruch校勘的那几页Gilgit《妙法莲华经》残卷,他说这里面没有-aṃ>-o或-u的现象。然而事实却是,就在Baruch校订的那几页中,第一行第一个字(i)mu就有-aṃ>-u的现象。 [1] 日本学者渡边照宏在1975年刊印了一本梵本《妙法莲华经》,在这里面,他把Baruch校刊的那几页也包括进来。 [2] 我现在就根据渡边照宏的本子举出几个例子。这全都属于《妙法莲华经》第Ⅺ品Stūpasaṃdarśana-parivartaḥ [3] :

imu<imam〔3〕〔4〕

dharmaparyāyu<dharmaparyāyam〔10〕

sūtru<sūtram [4] 〔31〕

因此,不管我多么不愿意,我只能说,Bechert教授下的结论未免有点太仓促、太轻率了。至于他说我们离开中古印度语原本已经很远的问题,从《妙法莲华经》语言演变史来看,-aṃ>-o或-u,确实是比较晚的。但是在印度语言史上,这个现象不但不晚,而且是相当地早。我在那篇论文一开始就讲到-aṃ>-o或-u是阿育王碑西北方言的音变特点。这个特点是千真万确,丝毫无可怀疑。这种现象并不晚出,而且阿育王碑之所以出现这种现象与韵律也毫无关系。Bechert教授的解释在这里统统用不上。此外,在《妙法莲华经》中也没有办法证明它是特别晚出。总之,Bechert教授的说法是站不住脚的。

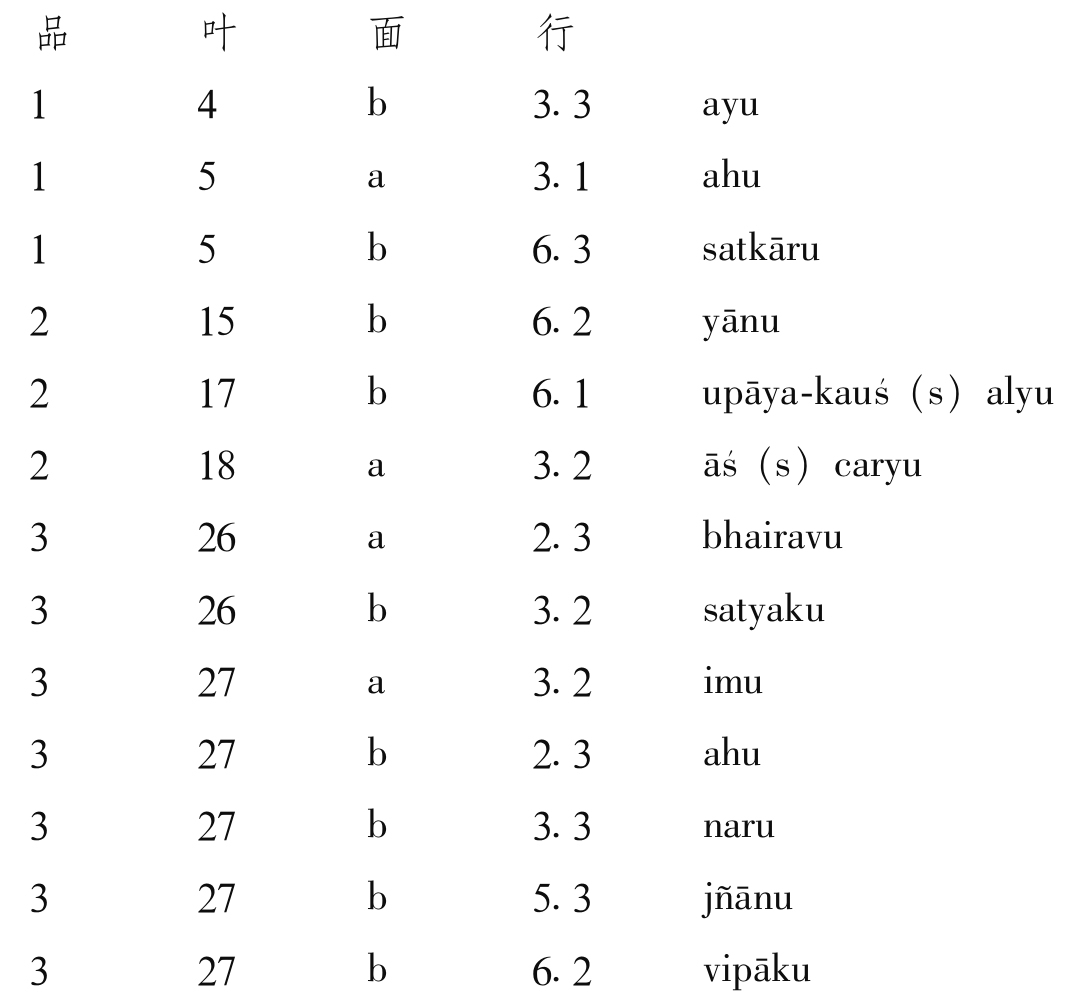

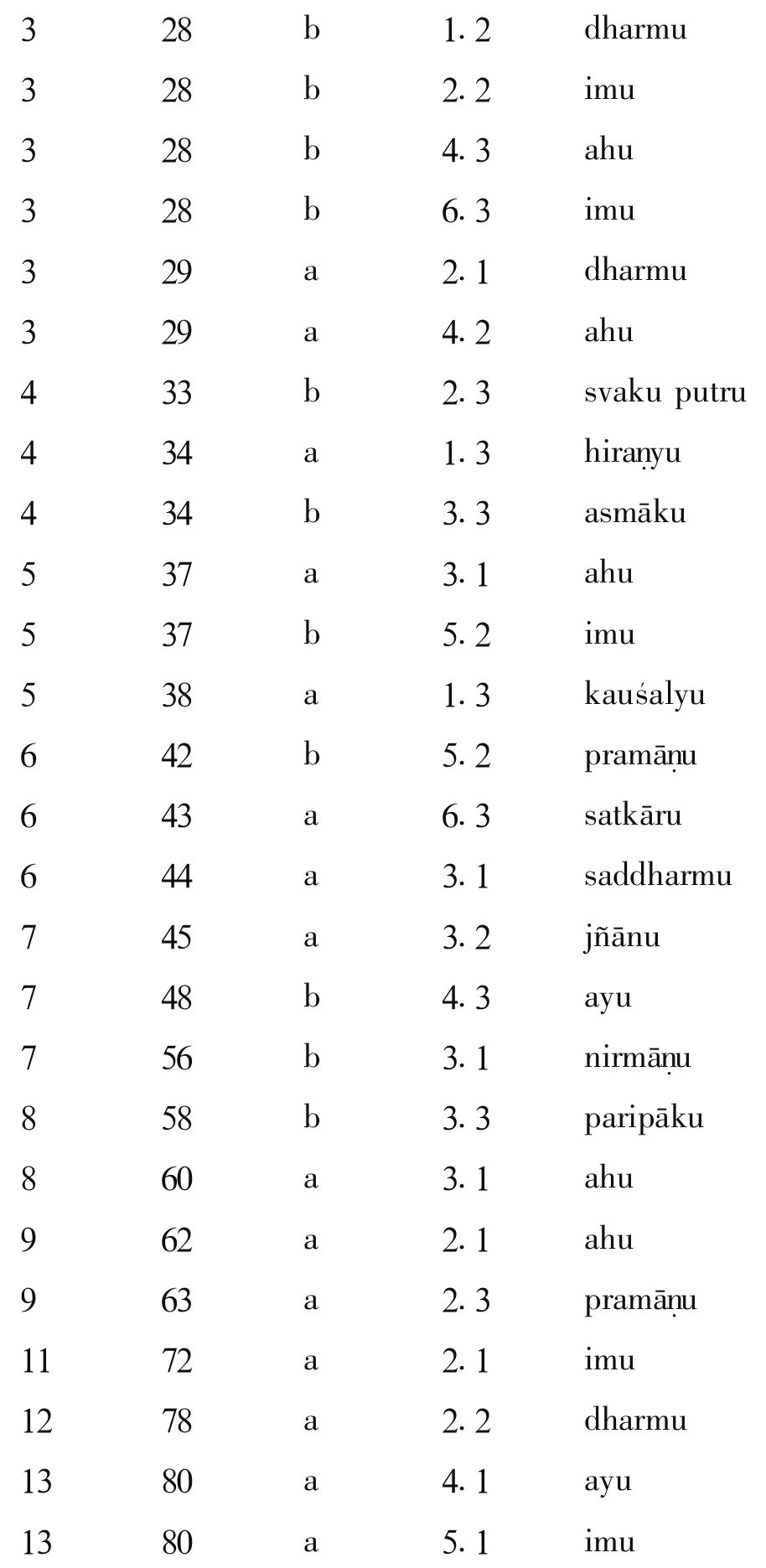

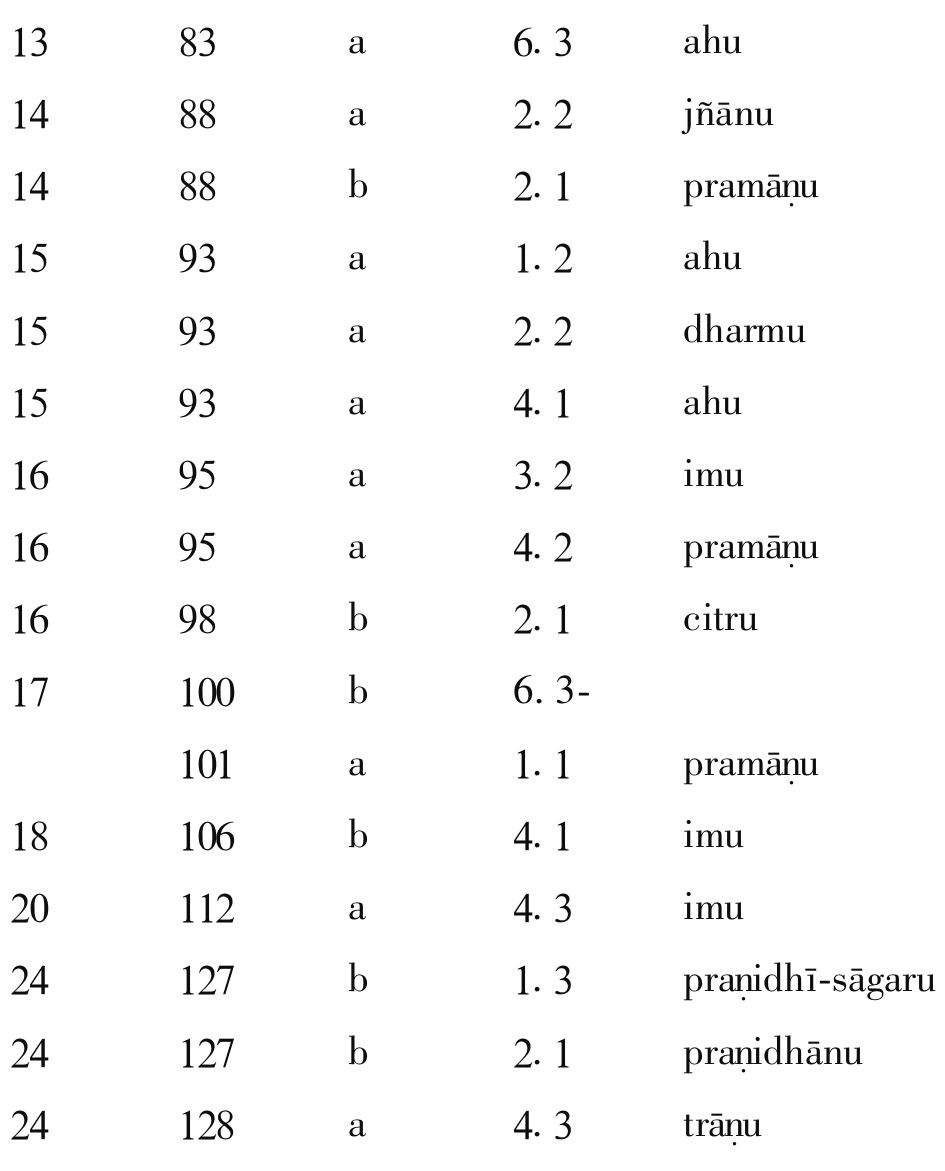

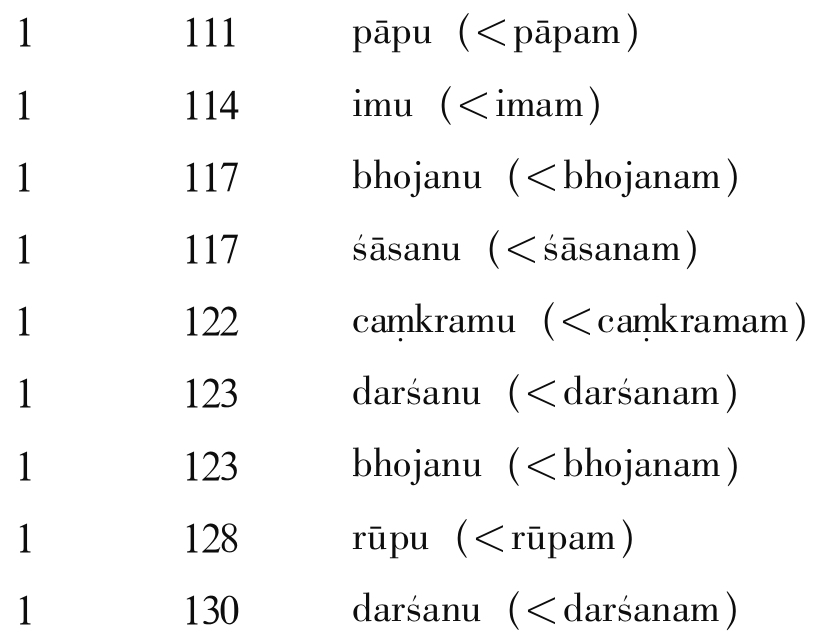

我们现在这个西藏本的《妙法莲华经》同尼泊尔本(二者是同源的)一样,也有不少-aṃ>-o或-u的现象,以下是从各品中挑选出来的一部分例子。 [5]

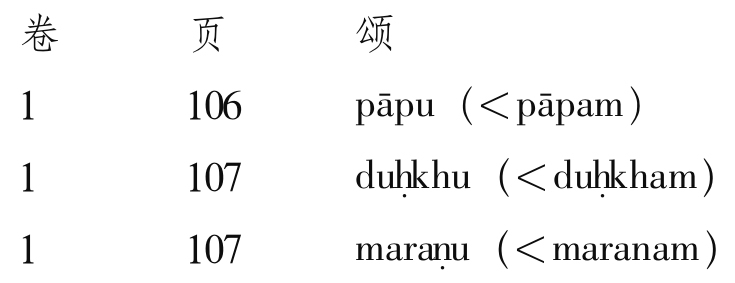

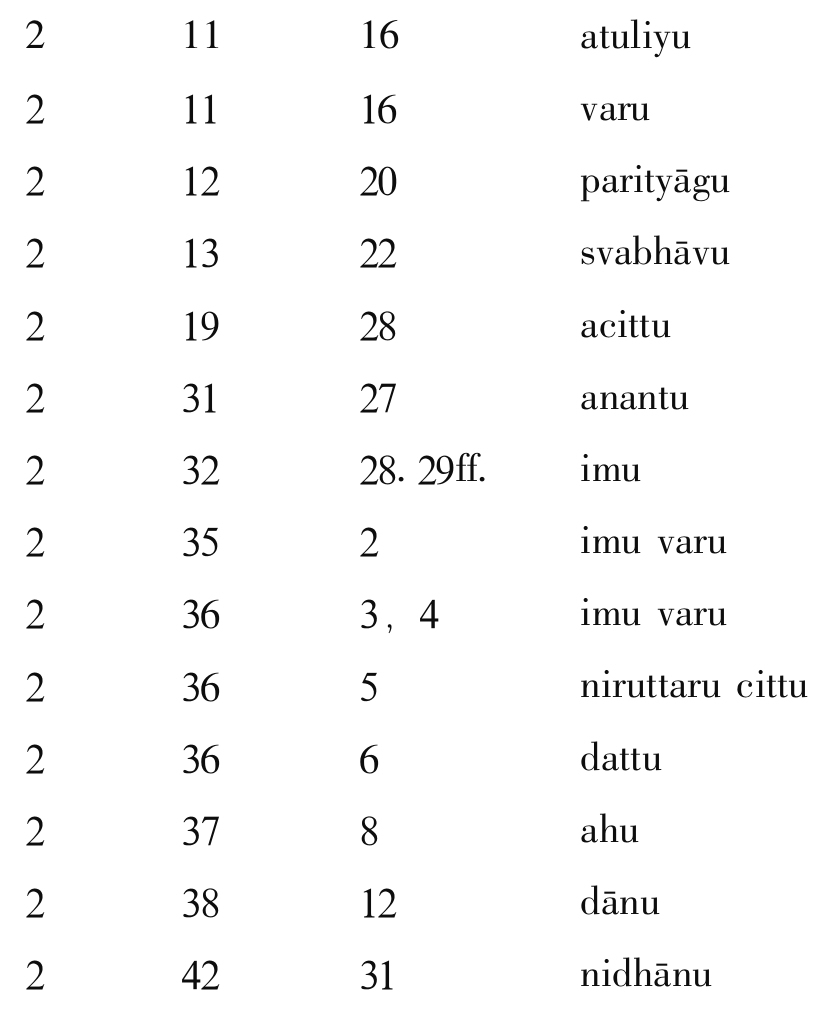

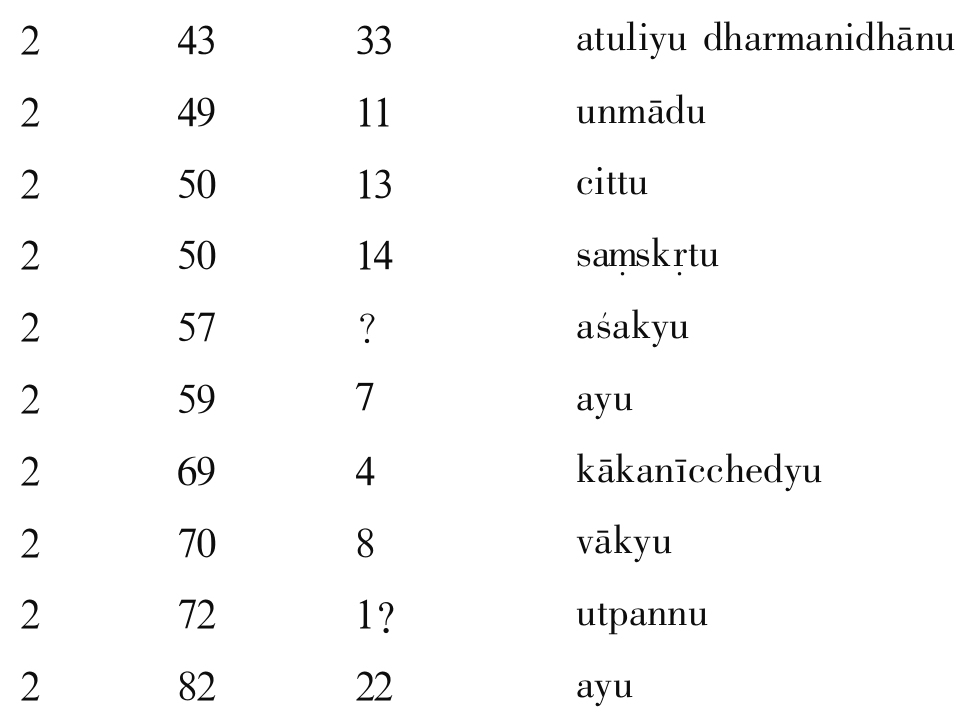

除了《妙法莲华经》以外,其他Gilgit佛典中在伽陀部分也有不少的-aṃ>-u的现象。我在下面举几个例子。

一 Ajitasenavyākāraṇam

二 Samādhirājasutram

我在上面举了这样多的例子,无非是想说明一个问题:-aṃ>-u的现象是古代印度西北部的方言特点。在Gilgit出土的佛典中在伽陀部分有很多这样的现象。在很多《妙法莲华经》的抄本里,-aṃ>-u的现象是普遍存在的。而《妙法莲华经》的原本是用东部方言写成的。因此,我现在的结论仍然同四十年前一样:用东部方言写成的《妙法莲华经》的原本在流传过程中,逐渐出现了-aṃ>-o或-u的现象,也就是说,受到西北部方言的影响。

1981年11月4日

注释:

[1] Willy Baruch,Beiträge zum Saddharmapuṇḍarīkasūtra. 1937. Bonner Universitäts-Buchdruckerei. p. 16.

[2] Saddharmapuṇḍarīka Manuscripts Found in Gilgit ;ed. by Shōkō Watanabe. Pt. Ⅱ. Romanized Text,Tokyo,the Reiyukai. 1975. 书首插页及页297—307.

[3] Saddharmapuṇḍarīka Manuscripts Found in Gilgit ;ed. by Shōkō Watanabe. Pt. Ⅱ. Romanized Text,Tokyo,the Reiyukai. 1975,页297。

[4] Willy Baruch读作sūtrā。

[5] 这一部分例子是蒋忠新同志提供的。

附: