吐火罗语与尼雅俗语[1]

——1979年8月29日在乌鲁木齐学术报告会上的报告

同志们,今天讲的题目是《吐火罗语与尼雅俗语》。

过去几十年,我自己研究的范围,有的是同新疆有直接的关系,有的是同新疆有间接的关系。所以,我过去看了许多关于新疆的文章,不管是历史的,政治经济的,看了许多。所以形成一个概念,感到新疆整个地方是个宝地。在中国只有这么一个地方,在全世界也只有这么一个地方。说这话是什么意思呢?同志们听完以后,便可以找到答案。

新疆这个地方为什么是个宝地?世界的文明,中国的、古代希腊的、古代印度的,统称世界三大文明。这三大文明碰头的地方,汇合的地方,就在新疆。

各种语言,即印欧语系的语言,塞姆系的语言,同许多别的语言,在新疆汇合。在别的地方也找不到,只有这么一个地方。

文学、艺术、宗教,也是这种情况。世界三大宗教,伊斯兰教、佛教、基督教,也都在新疆汇合,互相影响。这样一种情况,在世界各地也是找不到的。所以,我感到新疆这个地方对于研究中国和其他国家的文化交流关系,材料非常丰富,当然不只限于新疆,还有日本和南亚,可是新疆这个地方是一个非常重要的地方,是一个关键的地方。

最近,我感觉到,从整个世界来讲,社会科学的研究有两个主要的倾向:一个叫做综合的研究,就不是一门的学问。语言学是一门,艺术文学是一门,政治经济学是一门,历史是一门。所以谓之为综合。

最近在国际上兴起了两门新的学科。一个叫敦煌学,一个叫丝绸之路学。这敦煌,同志们知道,跟新疆也有关系。丝绸之路,一大段是通过我们新疆的。这个学科是综合的。它既包括政治经济,又包括历史、宗教、文学艺术和语言。这种学科,当今在世界上,特别是在社会科学方面,比较突出。再一个就是比较的研究。是比较语言学,是比较宗教学,比较神话学,比较文学。这种比较的研究,现在在世界上也是一个重要的趋势。一个综合的研究,一个比较的研究,这是当前世界上社会科学两大主要潮流。可是呢,要讲条件,不论是进行综合研究,还是进行比较研究,新疆是最好的地方。什么原因呢?就是刚才讲的。各种宗教,各种艺术,各种思想,各种语言,在古代,在新疆就有汇合。过去,我没来过新疆,这是第一次到这里来。感受到新疆确实是一个好地方。这个地方大有发展前途。我们回去以后,要给新疆鼓吹鼓吹,让更多的同志到新疆来,看看这里四个现代化的建设,看看这里的考古工作、社会科学研究。现在我就从语言方面,选两种语言,来和大家谈谈。

一个叫吐火罗语,一个叫尼雅俗语。这两种语言都与新疆有关系。不过这两种语言,过去谁也不知道。80年代以前,世界上不知道有这种语言。我们新疆在地底下掘出很多残卷就是用这种文字写的。因此,人们才知道,世界上有这种语言,以前是不知道的。这两种语言都是世界上任何其他地方没有的,它出现在我们新疆。因此,我就把这两种语言选出来,把大概的情况给同志们讲讲。最多只是一些常识吧,也没什么了不起的内容。

第一部分讲吐火罗语。

先讲名称问题。吐火罗的名字对不对?同志们知道,我们这个世纪,也就是20世纪的初年,外国人,欧洲人在新疆进行发掘,找出许多东西。吐火罗语用的字母,就是婆罗米字母。从左向右撰写的,字母大家认识,可是语言呢?大家不懂。同志们知道,现在的拉丁字母,英文使用拉丁字母,法文、德文也都是用拉丁字母。我们认识字母,不一定懂语言。对于吐火罗语呢?字母认识了,不懂这个语言。所以,当时,德国人劳于曼Ernst Leumann,他给这种语言一个名称,叫第一种语言,但并不知道是什么语言。到了1907年,德国的一个学者叫缪勒(F.W.K.Müller),他把这种语言叫做吐火罗语。1908年,另外两位德国学者西克(E.Sieg)、西克灵(W.Siegling),他们同意这个名称,叫做吐火罗语。到了1913年,法国的一个学者叫列维(Sylvain Lévi),他认为吐火罗语B,应该叫做龟兹语。到了1921年,西克、西克灵就把吐火罗语A,照了照片出版了,出版了婆罗米原文,还用拉丁字母标音。到了1931年,西克与西克灵出版了吐火罗语语法。这中间,从1907年,到1931年,才出版了吐火罗语的语法。所谓吐火罗语法,实际上是吐火罗语A,吐火罗语B很少。这是为什么呢?因为吐火罗语A的残卷的大部分,是保存在德国的柏林。B的残卷,即列维称做B的残卷,就是列维称做龟兹语的残卷,基本上在巴黎。德国人和法国人各霸一方,而且封锁资料,不给对方看。到1936年,英国一个学者叫白雷(H.W.Bailey),他认为,A应该叫做“焉耆语”,B应该叫做“龟兹语”,主张不要吐火罗语这个名称。结果引起一场笔墨官司。西克、西克灵坚持用吐火罗语。其他国家,特别是法国和英国则认为吐火罗语的叫法是不对的,应该把A叫焉耆语。把B叫龟兹语。到了最近,又过了几十年了。看来吐火罗语这个名称不恰当。为什么呢?因为它讲的情况,跟《大唐西域记》里讲的,不大符合。所以呢,现在究竟应该怎么样呢?还不敢说。我自己倾向A叫焉耆语,因为残卷在我们的焉耆县发现的。龟兹语,是在库车发现的。根据地方,起这个名字比较恰当。但是,这里也有个问题。是个什么问题呢?因为这两种语言确实很相像。叫做吐火罗语A、B,人一看,就知道都是吐火罗语。它们很相像,很相似,差别不是那么大。叫做焉耆语或龟兹语呢,就看不出这样的关系了。这个问题究竟怎么解决呢,现在还不清楚。这里主要把吐火罗语的名称的来源稍微地给同志们讲了讲。

第二个问题呢,讲讲吐火罗语的发现对我们中国、对世界科学研究有什么意义,也就是吐火罗语发现的重要性。这里我要讲两个问题:一个问题呢,是从比较语言学来看这个问题。我们平常讲的比较语言学,实际上是印欧语系的比较语言学。

印度在东方,欧洲在西方。最初,无论是印度人,还是英国人,德国人,法国人都没有想到他们之间有什么关系。而且西方人瞧不起印度人,以为他们皮肤颜色是黑的,说,你们是被我们征服的,是殖民地,是瞧不起的。后来呢,一些欧洲人发现,从语言来看,印度的语言同欧洲的语言,是有亲属关系。这个例子,我不必举了,那很多。英文、德文、法文、俄文、西班牙文、意大利文、葡萄牙文,这种语言,跟印度语言有亲属关系。这一点对英国来讲,特别是对英国殖民主义者来讲,是很尴尬的。他们原来瞧不起印度人,说,你这是低等人,你们不能跟我们相提并论。结果呢?发现他们原来是亲戚,原来是一家人。所以英国人很尴尬。这个没办法,事实就是这个事实。

语言和民族是不是一码事?这是有争论的。我的看法是,语言和民族不能划等号。有的民族它就改用别的语言,这很少,不能划等号。不过,就印欧语系来讲,它这个语言和民族,应该划等号。有过这么个过程。这个过程最早在16世纪,一个意大利牧师在印度果阿传教,他就发现了印度语言跟意大利语言,跟欧洲语言有亲属关系。

到1786年,一个英国人叫詹姆斯,他认为二者处于同源,印度语言和欧洲语言是一个来源。他正式提出来了。到了19世纪,整个世界,兴起了一个新的学科,就是比较语言学。刚才讲了,比较语言学,实际上是印欧语言的比较语言学。所以,后来别的语系就反对,说这个有点霸道。说一个印欧语系怎么能叫做比较语言学呢?应该叫印欧语系比较语言学。赛姆语系也可以叫做比较语言学。现在一般讲,比较语言学,都指的是印欧语系。

19世纪整个世纪,德国人、法国人、英国人、美国人,一方面,对印度语言,另一方面,对于欧洲语言,进行了大量的工作,明确无误地证明,这两种语言,确实是一个来源。毫无问题。他们发现一些规律,整个19世纪,这方面很突出。恩格斯当时跟马克思有一个默契,说我们两个分工,马克思专搞政治经济,恩格斯搞军事和语言。恩格斯对19世纪当时发展起来的比较语言学是重视的,作过些研究。而且我看他的日记和信上都讲到,恩格斯学过梵文。

当时呢,大约得到这么个结果。就是,印欧语系的很多民族:法国人、德国人、意大利人来源于一个共同的始祖,来源于共同的祖宗。可是经过长期的研究呢,发现有这么一种情况,就是,有一支是西支,还有一支是东支:欧罗巴是西支,印度是东支。发现东支和西支是不一样的。他们用一百这个词,西支的叫它为Centum,东支的叫它Satem。他们从音变规律归纳出这么几点来。他们认为这个S和C是来源于一个共同的,就是原始印欧语系的一个音,后来呢,就发展成了这么两派。它作为一种代表,并不像我说的那么简单。当然它有它的音变规律。结果呢,是这样的。比方说在东方,在印度,一百叫Sida,或者Cida,俄文也是东支的,叫Com。当时,在19世纪研究的结果,好像东、西分得很清楚,音变规律分得很清楚。在我们看起来,也很自然的。那么这种语言的起源地在什么地方呢?曾引起很大的争论,这里不必详细讲了。就是印欧,一个印度,一个欧洲。它原来是一个来源。这个来源在什么地方,争得很厉害,现在也没有结论。到现在将近一百年了,没有结论,不知道在什么地方。但是到了希特勒,他说印欧语系的老家就是德国,那时胡扯八扯,人们一笑置之。因为他希特勒讲的不是什么学术,所以这个争执得很厉害。各有各的一说,而且写得很多,汗牛充栋,到现在还没有结论。我不详细讲了。

原来呢,这个结论被认为没有问题。因为在西方,都属于Centum这个系统,在东方的呢,都属于Satem这个系统。没有问题,好像天下太平了。可是吐火罗语出来以后,麻烦了。吐火罗语出现于我们新疆,这是东方,这不成问题吧?出在我们新疆。吐火罗语称一百为Känt ,这样一来,用旧小说的话,就叫做阵法错乱,讲不通了。可原来很清楚,条条有理,头头是道,很清楚。当然,阵法混乱不是个坏事情。科学研究跟世界上的万事万物一样,不能要求不动。它的变动是必然的。所以一提出这些问题来,当时欧美的跟东方的学术界有点陷于混乱。这是不成问题的。因为解释不清楚。这问题提出来以后呢,深入钻研。这问题到现在并没有解释清楚。什么时候解释清楚呢?不敢说。不过我感觉一统天下、天下太平并不是好事情。

所以,我讲吐火罗语发现以后,影响了很多,提出了许多新问题。一个最大的问题,就是把印欧语系过去的分法给冲乱了。这个问题怎么解决?到现在也没有解决。这问题跟印欧语系的老家到底在什么地方连在一起。这个问题没法解决。越钻这个问题越复杂。可是越复杂呢,越深入。不是坏事,是好事情。即吐火罗语的发现对我们的学术有促进作用。要不要提出这个问题呢?大家以为已经解决了,泾渭分明,清清楚楚,实际上没有那么简单。这是第一个问题。

第二个问题呢,就想讲一讲吐火罗语发现以后,就是我们新疆的焉耆语、龟兹语发现以后,对中国跟印度的文化交流关系,对佛教的传布有什么影响。

就我自己的看法,也是有很大的影响,可以说是决定性的影响了。过去大家都习惯于这样讲,说佛教是汉明帝时传入的。现在,一般研究中国佛教史的人,都不承认那是事实。汉明帝夜梦金人,于是派人到西方去学习。那是不能成立的。可是有一个问题,始终也不很清楚。就是佛教什么时候传到中国来的,通过什么途径,是直接传来的呢,还是间接传来的?这个过去有不同的意见。根据我自己的看法,根据最近几十年的发现,特别是新疆的发现,看来最初,中国有一个媒介。这个媒介,就现在来讲,就现在的知识面所达到的范围来讲,可能就是说吐火罗语的人。

在这里,我再插两句。新疆古代究竟有多少语言,我们现在也说不清楚。从20世纪初年到今天,快八十年了。欧洲人,日本人,美国人,从我们新疆弄走了不少东西。解放以后,我们自己也进行了一些研究,材料很不少。研究的结果是不是已经差不多了呢?八十年,够长的了。据我的看法,差的很远。刚才我讲的,新疆这个地方的科学研究大有发展前途。八十年解决不了,再来个八十年,还解决不了。就是我们今天在座的孙子辈,也是解决不了。所以,我说新疆的科学研究,大有发展前途。二三百年间,我们的工作有得做。我相信将来我们的发现会越来越多,这是不成问题的。前些年, 在柏林,我到他们的民族博物馆去看过。有些他们已经认识了,比如吐火罗语已经搞出来了,基本上知道是什么意思。还有一部分残卷,也是从新疆搞去的,到现在还不知道是什么语言。字母认识了,是婆罗米字母,语言不清楚。《大唐西域记》里边讲的,跟我们现在所知道的水平,也对不上。《大唐西域记》里讲的语言,比我们现在知道的要多。所以,很可能还有新的语言发现。有的是已经挖掘出来的,我们不认识,不知道是什么语言,有的还没有挖掘出来,所以,新疆这个地方,从科学研究来讲。大有发展前途。一百年、二百年,问题搞不清楚,而且越搞,问题越多,越多越提高。基本就是这么一个情况。

现在,我再回过头来讲,就是佛教传入中国,据我的认识,有一个媒介。可能就是这个吐火罗人。当然,我刚才已经讲了,还可能有别的,我们现在不知道。我们只能根据我们现在的水平来讲话。有什么证明呢?这里我举几个例子。

第一个,佛字。我们现在叫佛,它的原文呢,是Boud。这是梵文字,用拉丁字母写的。关于这个字,解放以前,我们原来的师范大学校长陈垣陈老先生,跟胡适打了一场激烈的笔墨官司,就关于这个字。按中国的习惯,按汉语的习惯,缩写在汉语里多极了。如落实政策办公室,叫落办。这种缩写多极了,我们喜欢这个。过去也这样,过去认为菩萨、活菩萨,原文是bodhisatlva译作菩提萨埵。结果,我们给它省略了。有一个特殊的规律,把第二个字和第四个字给省掉了。光剩下一个“菩萨”。无论怎么样罢,我们总是喜欢省略。“僧”,原文为“僧伽”,“伽”字省掉,留一个。四个字的留两个,或者留前两个,或者留第一、第三。这种事情是多极了。现在也是很喜欢省略。一些美籍华人,回来以后,中国话还能讲,就是看报纸看不懂。省略字太多了。我们每天都在看,他们不懂,多极了。什么“三反”、“五反”。现在当翻译很困难,遇到这种词,你没法翻。“三反”、“五反”,反什么东西?你得给他们讲。不讲明,说不清楚。所以,有一种规律,就是原来字多的,后来就把它们省略掉。那么这个佛呢?是不是也就是这样的?

我刚才讲的陈垣跟胡适争论的,就是这么个问题。“佛陀”是佛的延长么?或者,“佛”是“佛陀”和Buoda是对应的,两个音节,后来省略掉了,陀字省掉,光剩一个佛字。结论是佛陀的省略。

还有一个可能呢,就是佛陀是佛的延长。原来就是佛,后来因为缀了梵文,加了个“陀”。究竟是个什么问题呢?按一般人的看法,中国的习惯就认为佛是佛陀的省略。因为合乎我们的规律。我们习惯于省略些字,只留一个,或者只留两个,看起来毫无问题。可是,问题也不那么简单。就这个问题,我写过一篇东西,还是解放前写的。写《佛陀与佛》,讲这个问题,看起来证据还过得去。就是,佛陀是佛的延长,不是佛是佛陀的省略。从哪里来的呢?就是从吐火罗语。焉耆语,佛是Pit,龟兹语是Put,是一个音节,我们的“佛”也是一个音节。所以我的意思,佛字不是直接从梵文直接翻译过来的,而是从焉耆语或者龟兹语来的。至于详细情况,我这里就不讲了。同志们如果有兴趣,可以看看《佛陀与佛》,那里边我讲了这个问题。

这问题,看起来是一个小问题。可是问题并不小。就是,汉语中最早的佛教名词,都不是从梵文翻译过去的,例子可以举出很多来。最早关于佛教的名词,关于印度的地名,都不是从梵文翻译过去的,而是通过焉耆文、龟兹文。

后来,唐僧,即唐玄奘,他是一个很伟大的学者,一个旅行家。不过他也有点主观主义。他在《大唐西域记》里,常常对某一名词,说是“讹也”,错了。实际上不是,他大概没有研究过焉耆语。

自从焉耆语和龟兹语发现以后,我们就有了科学的证明、科学的依据,说明佛教到中国来,不是直接的,最初不是的(后来直接了),而是通过媒介。这媒介,在今天我们知识水平允许的范围内,就是吐火罗语,或者焉耆语,或者龟兹语。这种说法,不知道同志们同意不同意?这种例子,我还可以举那么几十个。不要再举了。

上面,从两个方面我解答了一个问题,就是吐火罗语的发现,就是焉耆语和龟兹语的发现,对于我们学术界,对中国,对世界产生了什么影响?我们为什么要对这个问题必须进一步进行研究?我想从这两个方面说明,这当然可能还有更多的,今天就讲这么两个。同志们有不同的意见,我们还可以讨论。

由于时间关系,吐火罗语就讲这么多。

现在讲第二部分,就是尼雅俗语。

尼雅俗语是用佉卢文,是由右往左写的。前边讲的焉耆语和龟兹语是用婆罗米文写的,是从左往右写的。为什么叫做尼雅俗语,因为尼雅是个地方的名字,目前有关这种语言的大部分资料都是发现于这个地方的。因此,西方的学者们就给这种语言,定了个“尼雅”的名字,加上俗语。尼雅这个地方就不必说了。什么叫俗语呢?这里给同志们说一说。这种语言和吐火罗语不一样。吐火罗语是印欧语系的一个独立的语言,尼雅俗语呢?是印欧语系印度语言里边的一种。它们不一样。

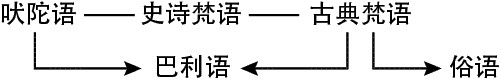

下边再稍微地讲一讲印度的语言。大家可以看这个表:

我给大家解释一下最早的吠陀语。吠陀语之后呢,叫做史诗梵语,再往下是古典梵语,也就是我们今天学的梵语了。下来以后呢,就是俗语。

俗语是与雅语相对立的。什么叫雅语呢?从雅语这个字本身来研究,它的意思是弄在一起的。它不是一种口语,像是人为的,是弄在一起的。这是雅语。

俗语是老百姓讲的话,巴利语属于俗语这个阶段。我为什么把它分开呢?我认为,从这种语言的成分上来看,它比俗语要老一点,年纪大一点。我为什么又要划这么个东西呢?就是因为巴利语跟俗语一样,不是直接从梵文来的。

现在我们教学生,在欧洲也是这样,学巴利语呢,不要单独学。你只要学会了梵文,掌握这个规律,就行啦。因此,给学生一个印象,好像这个巴利语是从梵文来的。

为什么又说不是直接从梵语来的呢?这巴利语从总的来讲,它的发展阶段,晚于梵文。可是,它里边的一些形式,梵文里没有,古典梵语里没有,只有吠陀语里才有。所以,我们说,它跟梵文不是父子关系,或者母子关系,好像是兄弟关系、姐妹关系。巴利语是妹妹,梵文老一点,是这么个关系。因此,我划了这么一个杠杠。

我现在再讲尼雅俗语。尼雅俗语就属于这个阶段,所以,就把它跟巴利文摆在一个阶段。

刚才我讲了这么一句话,说这种语言是世界上任何地方都没有的。印度语里有没有呢?俗语印度当然有了。可是俗语呢,不是一种,分几十种。印度的俗语有很多特点。印度戏剧里,神仙,都是男子。这也是封建主义了。神仙和国王,讲话的时候讲梵文。戏剧里低级的男性不准讲梵语,要讲俗语。如果变成中国戏,一个讲的是之乎者也,一个讲的是白话。就这么情况。过去,有人讲,这个梵语呀,好像不是一种口头语,可是,为什么演剧能听懂呢?国王和皇帝在那里讲梵语,下边的公民就讲俗语。两个人对答如流。当然他们都懂了。这怎么解释呢?这没有什么好解释的,就是这么个情况。

俗语分好多种。但是在我们新疆发现这种俗语,在印度的任何地方都没有。只有我们这里有。这种语言从发展规律、语法结构来讲,很有些特点。这些特点告诉我们一个情况,一个什么情况呢?就是尼雅俗语,属于印度俗语里的西北方言。怎么知道是西北方言呢?大家知道阿育王,他是印度比较出名的大王。佛教里对他评价很高,说他是护法大王。这个人究竟护不护法,那是另外一个问题,反正阿育王在印度历史上影响很大。讲这个人是什么意思呢?他出过一个布告,当然得有一个草本子。他这个草本是东方方言,是摩揭陀方言,然后散发到印度各地。根据这个本子翻译,翻译成当地的语言,然后刻在石头上。草本所用的语言到了南部和西北部,人们就不懂了。只好翻译,翻译成当地语言。这种现象,即Am变成Om在阿育王的布告中,只出现在西北部翻译的文本中。这个事实说明了一个什么问题呢?说明这个现象只限于印度西北部。

这个现象跟别的现象结合在一起,是一致的。这种佉卢语、佉卢文就流行在印度的西北部。就是现在的旁遮普、巴基斯坦、克什米尔,一直到阿富汗,然后从那里到了我们中国。最近北京大学派了些学生,学乌尔都语的,到巴基斯坦,给援巴筑路的中国人当翻译。修公路中间,掘出好多碑来,碑上刻的就是佉卢文。

我在黑板上写了驴唇两个字,为什么要写这两个字呢?

驴唇两个字是佉卢文的意译。意思是说,这种字像驴的嘴唇。而佉卢文三个字是音译,这种语言本身不是很难的,只要掌握了梵文,只要掌握了巴利文,一些字你可以猜得出来。当然一般的字都能猜出来,也不可能。只是说,绝大部分字是可以猜出来的,其中有它的规律。我说的不是很难,就是这个意思。

一种语言,别的地方都没有,既没有语法,也没有辞典,而且这个字很难人。一种写法有十几种念法,认起来,比较难。

这种语言的另一个特点是,焉耆语、龟兹语中间,佛教的内容比较多。当然佛教里边也有些文学,其中很多是佛教的故事。

可是,这个尼雅俗语里,据我们目前看到的,它们的开头都写有“奉天承运皇帝诏曰”,下边就是具体事项,如到什么地方,干什么事情,一头驴,又是什么的。讲的都是政治经济。我看到的佉卢文东西当然有局限性,但是其中的许多都是这样的内容。也许出土的地方是国王的一个档案馆,正好被掘出来了,里面存放的全是档案。

从这个佉卢文的残卷中,我们多少还是能够看出当时新疆的政治经济情况,人民的生活情况。比焉耆语、龟兹语里要看到的多,因为这两种语言留下的东西所讲的全都是宗教的内容。所以尼雅俗语中反映出来的政治经济情况是难能可贵的。

还有,这里边的许多现象,在印度俗语里,是没有的。

俗语在印度常常受周围语言的影响。但是,最多不过是印度的一个俗语里借一些字到另一个俗语里边来。可是,尼雅俗语不同,它周围不是说印度语言的,周围是说焉耆语、龟兹语的,波斯语的。结果,周围的语言必然地反映到尼雅俗语里边来。这样,尼雅俗语里边,好多字是吐火罗语,或者焉耆语,或者是龟兹语。例子就不举啦。

这种现象不是很容易理解的。因为这么一批人,就是古代的鄯善国,它的官方语言是印度的一种俗语,周围呢,是说别的一些语言的民族。结果是必然互相影响,发生互相借用。这种现象是印度俗语里没有的,不可能有的。

尼雅俗语的情况,大体就是这个样子。

这个语言,就我自己的看法来讲,还是很重要的。

我在上边讲到,当前就世界社会科学研究的趋势而言,一个是综合的研究,一个是比较的研究。同志们根据我刚才讲的,也就是极简单的一个介绍,可以看出,就焉耆语、龟兹语或尼雅俗语来讲,这里面的很多东西,值得我们综合研究,或者比较研究。搞印欧比较语言学,不会吐火罗语是不行的。

刚才我讲了,19世纪起,将近一百年,人们进行了比较语言学的研究,但基本上是搞的印欧语系的比较语言学。限于拉丁文、古代斯拉夫文、斯拉夫语,就限于这个范围。到了20世纪,就开始新东西了。首先发现的叫赫梯语。这是在小亚细亚一带发现的。这种语言当时被发现以后,大家都不认识,经过很长时期的钻研,才认识。认识以后,发现这种语言是印欧语言,是印欧语系的。有了新材料,对印欧语系的研究,大大地促进了一步。人们的视野放大了,过去不知道的,现在知道了。这是20世纪初年。20世纪以后呢,就发现了焉耆语和龟兹语。发现了这些以后,大家的视野又扩大了。19世纪,一个比较语言学家在欧洲,他只要会希腊文、拉丁文或者斯拉夫文、立陶宛文,再会几种现代语言,就差不多了。后来呢,情况就变了。今天,在欧洲,在美国,在日本,一个比较语言学家,要是不会点赫梯语,会点焉耆语、龟兹语,他就根本不能上讲台,落后了,这些语言非知道一些不行。

从比较语言学来讲,我们新疆有那么多的宝贝,确实是宝贝。比如在我们这里的博物馆里,有许多一片片的东西。在我们这里,也许不觉得这一片有什么了不起,可是这些如果拿到外国语言学家的手里边,它就成了宝贝一样。他要封锁的,他不能给你看,照片也不能给你看。等他写了文章以后,发表了以后,才允许你看。所以从比较语言学来讲,焉耆语和龟兹语十分重要。今天,你不会这两种语言,就不能从事比较语言学,没有资格,上不了讲台。像比较文学、比较宗教学所能使用的材料就更多了。

同志们可能要问,你讲的这个比较文学、比较语言学有什么用处呢?我们是不是为比较而比较?我们不是这样的。我们的目的,是通过比较语言学、比较文学、比较宗教学,找出规律性的东西,然后发展我们自己的文学、艺术。我们从事比较研究,不是目的,它只是一种手段,可是这个手段过于粗糙是不行的。目前科学已经发展到了今天的水平,不跟上是不行的。而这些东西就在我们身边,就在我们新疆,就在我们中国,世界任何国家都没有。因此,我就感觉到,我们的任务是既艰巨又光荣。回北京后,我们要宣传新疆是个宝地,是个好地方,到这里是大有作为,前途非常光明。在座的同志们,有的是新疆本地的同志,有的是关内来的同志。我希望大家扎根边疆,把我们的科学研究、考古工作更向前促进一步。

讲的不对的地方,请同志们提出批评。

原载《新疆史学》1979年创刊号

[1] 此稿由刘志霄同志根据录音记录稿整理,未经作者本人审阅。

吐火罗语研究导论

羡林按:

这本是一本独立的专著,原名是《敦煌吐鲁番吐火罗语研究导论》,是台湾林聪明教授主编的《敦煌学导论丛刊》之一种,1993年台湾新文丰出版公司出版。吐火罗语实与敦煌关系不大;但为了求得与整个丛书的名称一致起见,所以加上了“敦煌”二字。现在收入《文集》,特将“敦煌”连同“吐鲁番”一并删除,还它一个本来面目。又因在原书中引用参考论文数量过大,对读者虽不无裨益,但对本书来说,则难免有过于繁琐之弊,因此我删除了极大一部分参考书目。好在原书俱在,真正有兴趣的读者完全可以自行参考的。

一 绪论 吐火罗语发现的经过

我国新疆地区有几个古代少数民族的语文,这个事实在八九十年以前,是没有人知道的。因为当时这些语文的残卷还埋在古城或古庙的废墟中,没有被人发现,当然不会有人知道。后来由于一些偶然的机会,残卷被人发现,经过时间长短不同的探索与研究,真相逐渐大白于天下。这些所谓“死语言”又活了过来。它们立即闪出了耀眼的光芒,在哲学、宗教、文学、语言、历史、地理、民俗、考古、艺术、音乐,甚至天文、历算等等方面,掀起了巨大的探索研究的波浪,有的简直可以说是开辟了一个新纪元,在世界学术史上写下了辉煌的一章。研究工作虽然已经进行了八九十年,但看来还是方兴未艾,更辉煌的未来还在我们前面。

吐火罗语就是这些语言中的一个。

要想给吐火罗语写一个研究导论,同其他世人所熟知的语言不一样,必须先写吐火罗语发现的历史。否则这样一种从地下钻出来的语言会让人如丈二和尚摸不着头脑,大大不利于对本语言的理解。

这一章绪论就是要完成这个任务的。

研究和发现的历史

要谈这个问题的来龙去脉,必须往前追溯一段历史。对西北史地之学的研究,我国在清朝,特别是清朝后期,已见端倪。清朝的一些文人学士写了一些讲西北史地的书,对蒙古史—元朝历史的研究,也滥觞于此时。为什么出现这个情况呢?其原因有必然性,也有偶然性。所谓必然性,是从中国学术史的发展线索来看的。清儒力矫前代学者的空疏之病,好考古,嗜考证。对《汉书·西域传》等书的研究,导致整个西北史地的研究。所谓偶然性,指的是当时颇有一些学人,由于种种原因,被遣戍新疆。流放生活,穷愁无聊,遂发而为文,或就当地之史地探索研究,写成学术著作。我在下面把这些著作列一个简明的表,由于篇幅限制,详细说明,一概从略:

梁质人:《西陲今略》

洪北江:《伊犁日记》、《天山客话》

祁韵士:《蒙古王公表》、《西陲总统事略》、《西域释地》、《藩部要略》、《西陲要略》

徐松:《新疆识略》、《新疆赋》、《西域水道记》、《〈汉书·西域传〉补注》、《元史西北地理考》、《西夏地理考》

李光廷:《汉西域图考》

张穆:《蒙古游牧记》、《北魏地形志》

龚自珍:《蒙古图志》、《北路安插议》、《西域置行省议》

魏源:《新元史》

何秋涛:《北徼汇编》(《朔方备乘》)

李文田:《元秘史注》

洪钧:《元史译文证补》

丁谦:《蓬莱轩舆地丛书》

吴承志:《唐贾耽记边州入四夷道里考实》

除以上诸人外,还有俞正燮 、沈垚、蒋湘南等等,人材辈出,蔚成风气,遂成为“道光间显学”[1] 。

在国外,在比中国稍晚一点的一段时期内(在光绪、宣统年间),也掀起了一股探究新疆(他们叫做中亚或东土耳其斯坦)的热潮。横亘亚洲、西连欧洲的“丝绸之路”,欧洲学者是熟悉的。17世纪初,欧洲旅行家和宗教信徒已经把新疆的信息带回欧洲。但是,总起来看,他们对新疆所知不多。他们之所以突然对这一块他们本来陌生的地方热了起来,完全是由偶然来决定的。我在下面分几个方面来介绍一下。

首先介绍所谓考察队(Expedition)。我不按照国家,而按照时间顺序,来介绍各国派出考察队的情况。当然有的国家只派出个别的人,没有用考察队或者类似的名称。不管派考察队还是派个别的人,这些国家同新疆就这样产生了联系。事情要从1890年谈起。在这一年,有两个新疆维吾尔族人在库木图拉附近的一座塔中找到了一摞桦树皮,上面有用手抄的经卷。他们把这个卖给了英国少尉Bower,他当时正停留在库车。他把这一批东西转交给加尔各答亚洲学会。在第二年,学会的语言学秘书Hoernle发表了一篇报告,立即引起了极大的轰动。首先,这一批手抄本之古老使人们吃惊。由于气候关系,印度本土没有太古的手抄本。印度西部和尼泊尔保存的手抄本,最古老的也不过到11世纪初叶。现在,眼前居然有这样一大摞手抄本,用笈多字母写成,来源于天竺西北部,年代是4世纪后半叶。人们又惊又喜,不是很自然的吗?

这一个发现当然大大地提高了人们研究新疆的兴趣。于是俄国的考古学会请求沙俄驻疏勒的总领事,搜求类似的手抄本。英国政府委托驻克什米尔、拉达克、疏勒的政治专员,干同样的事。一个住在列(Leh)的传教士自己单枪匹马,搜求手抄本。不久,所谓Petr ovski手抄本、Macartney手抄本、Weber手抄本[2] 等,就分别运到了圣彼得堡和加尔各答。Bower手抄本发现以后,库车的维族农民又继续发现了一些手抄本。

在此期间,又有一个几乎同样重要的新发现。1892年春天,法国游人Dutreuil de Rhins在和阗得到了三本长方形的小册子,送到了巴黎。1897年,法国学者Senart在巴黎召开的国际东方学会上展示出来,又 引起了强烈的反响。这个手抄本是写在桦树皮上的,用的是佉卢字母[3] 。年代是公元2世纪。内容是《法句经》(Dharmapada )。语言是古代印度西北方言,现在定名为犍陀罗文(Gāndhārī)。法国得到的是本书的一半,另一半为俄国人弄走,藏于圣彼得堡。一直到了1962年,也就是在这个手抄本被发现以后七十年,英国学者 John Brough才得以把这两半璧合为一,出了一个精校本[4] 。

在这样的情况下,对新疆探索的兴趣更加高昂。许多国家争先恐后,派出考察队。我在下面按时代顺序列一个表:

1898年 俄国派Klementz到新疆北部考察。

1899年 俄国学者Radloff倡议组织国际中亚和东亚勘察协会。

1900—1901年 英国斯坦因(Stein)在和阗发掘。

1902年 德国派遣王家普鲁士吐鲁番考察队赴新疆,领队是Grünwedel和Huth。这是第一次。

1902年 日本大谷光瑞在库车发掘。

1904年 德国第二次派遣考察队,领队是von Le Coq和Grünwedel。

1906—1907年 法国伯希和(Pelliot)赴新疆。

1906—1907年 德国第三次派遣考察队,领队是Grünwedel和von Le Coq。

1906—1908年 斯坦因第二次赴新疆,越过和阗向东搜探,横穿塔克拉玛干大沙漠。在敦煌千佛洞,从王道士手中买走大批敦煌石室贮藏的异常珍贵的典籍和文物。伯希和也买走了一大批。

1908—1910年 日本橘瑞超赴新疆。

约1910年 俄国Oldenburg赴新疆。

1913年 德国第四次派遣考察队,领队是von Le Coq。

第一次世界大战于1914年爆发,欧洲和日本的考察队活动,被迫停止。中国一直到1927年才有人参加新疆考察队,进行考古发掘活动。此是后话,与我眼前要谈的问题无关,不去细谈了。

这样频繁的考察活动不可能没有极其丰富的收获。这种收获是多方面的。论细节简直如汪洋大海,渺无涯涘。我在这里只能极其简要地概括一下。

在收获物中,最显而易见的是手抄残卷和文物——包括雕塑、壁画、古代遗物,如丝、丝织品、古代货币、纸张,等等。所有这一些东西能运走的,这一群外国“考察家”都运走了。不能运走的,则临摹、拍照。现在,这些东西充斥圣彼得堡(现在叫列宁格勒)、伦敦、牛津、剑桥、加尔各答、巴黎、东京、京都等等城市的图书馆和博物馆中。中国北京等地的图书馆和博物馆中也有收藏,美国也有。这是人类文化史上最重大的发现。虽然经过各国学者七八十年的辛勤研究,但是直到现在,尚未解决的问题要比已经解决了的多到不知多少倍。很多残卷还根本没有整理,连一个简单的目录都没有编出来。有一些古文字还没有解读,连字母都不认识。看来要弄通这些问题还需要极长的时间。这一点我在上面已经涉及,这里不再细谈了。

古代新疆的语言文字

我现在专门谈一谈与我目前要谈的问题有密切联系的语言文字问题。我们古代对新疆语言文字是有所了解的。唐代高僧玄奘在他的名著《大唐西域记》中对当时的新疆语言文字有虽极简略但却确实可靠的记录:

阿耆尼国 “文字取则印度,微有增损。”

屈支国(龟兹国) “文字取则印度,粗有改变。”

跋禄迦国 “文字法则,同屈支国,语言少异。”

窣利 “文字语言,即随称矣。字源简略,本三(二)十余言,转而相生,其流浸广。粗有书记,竖读其文。”

㤄捍国 “语异诸国。”

货利习弥伽国 “土宜风俗同伐地国,语言稍异。”

睹货逻国(吐火罗国) “语言去就,稍异诸国。字源二十五言,转而相生,用之备物。书以横读,自左向右,文记渐多,逾广窣利。”

梵衍那国 “文字风教,货币之用,同睹货逻国,语言少异。”

迦毕试国 “文字大同睹货逻国,习俗语言风教颇异。”

漕矩吒国 “文字言辞,异于诸国。”

弗栗恃萨傥那国 “土宜风俗,同漕矩吒国,语言有异。”

淫薄健国(睹货逻故地) “土地所产,气序所宜,人性之差,同钵铎创那,但言语少异。”

尸弃尼国 “文字同睹货逻国,语言有异。”

商弥国 “文字同睹货逻国,语言别异。”

朅盘陁国 “文字语言大同佉沙国。”

乌铩国 “文字语言少同佉沙国。”

佉沙国 “而其文字,取则印度,虽有删讹,颇存体势。语言辞调,异于诸国。”

斫句迦国 “文字同瞿萨旦那国,言语有异。”

瞿萨旦那国(和阗) “文字宪章,聿遵印度。微改体势,粗有沿革。语异诸国。”

玄奘笔下的新疆一带的语言文字的情况,就是这个样子。拿来同今天在新疆发现的古代文字残卷相比,有的能对上号,有的还不能。看来在这方面我们还有大量的工作要做。

摆在我们眼前的新疆出土的古代文字残卷,五光十色,光怪陆离。书写材料多种多样。几乎所有的能用笔和墨书写的东西都用上了。其中有棕榈叶、桦树皮、木板、竹子、皮革、丝绸、纸等等。现在我们用纸写字,似乎是理所当然的;但在当年,纸却是很珍贵的东西,所以在书写材料中,纸并不能占垄断地位。书写使用的字母,也是多种多样。其中有婆罗米字母、笈多字母、佉卢字母、窣利字母等等。用这种字母拼写成的语言,同样是多种多样的。其中有梵语、印度古代俗语(prakrit)、于阗语、窣利语、吐火罗语A(焉耆语)、吐火罗语B(龟兹语)、回鹘语等等。敦煌还发现了古藏文卷子。用这些文字写成的典籍也是多种多样的。其中有佛经、文学作品、政府文书、旅行执照等等。至于汉文典籍,更占敦煌石室藏书的绝大部分。对于中国文化史、文学史、经学史、小学史、经济史、政治史、音乐史、绘画史、雕塑史、建筑史、哲学史、宗教史等等方面的研究,有极其重大的意义。

新疆和敦煌一带所发现古代语言文字残卷的情况,就是这个样子。

最后,我想比较详尽地谈一谈本书主要的介绍对象吐火罗语的情况,重点是这种语言发现的经过和解读过程。

本世纪初在新疆出土的有关语言的材料运送到印度加尔各答以后,Hoernle就开始做解读工作。这件工作的难度是异常大的。摆在眼前的,几乎都是陌生的东西。幸亏其中有一些卷子是用印度婆罗米字母的一种变体写成的,勉强能够读得出来。Hoernle从中认出来了一些印度名字和佛教术语,以及一些医药名词,知道这不是梵语。可究竟是什么语言呢?最初是没有人说得清楚的。E.Leumann认为,基本上有两种语言,他称之为第一种语言和第二种语言。所谓“第二种语言”,经过Hoernle、v.Staël-Holstein(钢和泰)、Konow、Pelliot、Gauthiot,特别是Leumann的努力,最终认定是于阗语。后来又发现,曾在印度西北部以及中亚 一些地方建国的塞种人使用的也是这种语言,所以名之为于阗塞种语[5] 。玄奘《大唐西域记》中的瞿萨旦那国的语言就是这个语言。用这种语言写成或者翻译的佛典以大乘为主。因为同我要谈的问题关系不大,我不再详谈了。

吐火罗语解读过程

至于所谓“第一种语言”,则给学者们制造了极大的困难。在相当长的时间内,人们对它毫无所知。有人猜想,它同古突厥语有联系。这种语言是用印度婆罗米字母中亚斜体来拼写的,是能读的。但是这种字母,除了按照规律必须分开写的以外,都是连在一起的。如果不熟悉内容,则无法把一个个的单字分开,更谈不到了解语法结构了。1907年,F.W.K. Müller根据一个回鹘文的题记把这种语言定名为“吐火罗语”[6] 。19 08年,E.Sieg和W.Siegling发表文章,表示赞同[7] 。从此以后,这两位德国学者就锲而不舍,焚膏继晷,从事对这个语言的探索工作,终于把它读通,成为世界语言学史上的一件大事。

Sieg和Siegling首先明确无误地弄清楚了这种语言的性质:它属于印度欧罗巴(德国学者习惯称之为印度日耳曼)语系。数词、亲属名称、家畜名称和人体各部分的名称,同印欧语系其他语言完全能对上号。这一点已丝毫无可怀疑了。令人吃惊的是,从地理位置上来看,吐火罗语本应属于印欧语系的东支;但是,一些语言特点却指明,它属于西支。这就给语言学家、历史学家和人类学家提出了一些一时难以解答的问题。印欧语系原始部落起源地的问题,本来就是一个异说纷纭、莫衷一是的问题。吐火罗语的发现,有如火上加油,使问题变得更加复杂化了。原来有一种学说,主张起源地在亚洲。吐火罗语的出现,似乎给了它某种支持。但是,问题远不是如此简单。一直到今天,学者们在这方面也还没有得到比较一致的结论。看样子,这个问题还要长期争论下去。

Sieg和Siegling经过细致的分析,指出:吐火罗语有两种方言,两者的基本词汇和语法结构,基本相同或者相似,同属一种语言。我举数词作一个例子:

A方言 |

B方言 |

1 sas m. säṃ f. |

ṣe m. sana f. |

2 wu m. we f. |

wi m. f. |

3 tre m. tri f. |

trai(trey)m.tarya f. |

4 śtwar m. f. |

śtwer m. śtwāra f. |

| 5 päñ |

piś |

| 6 ṣäk |

ṣkas |

| 7 ṣpät |

ṣukt |

| 8 okät |

okt |

| 9 ñu |

ñu |

| 10 śäk |

śak |

100 känt(lat.centum) |

kante |

| 1000 wälts |

yaltse |

| 10000 tmāṃ |

tmāne(tumane) |

注意:100 känt和kante,等于拉丁语的centum,说明吐火罗语属于centum语言(西支)。

我再举几个单词:

A |

B | |

名字 |

ñom |

ñem |

生 |

cmol |

cmel |

字 |

rake |

reki |

世界 |

śoṣi |

śaiṣṣe |

房子 |

waṣt |

ost |

手 |

tsar |

ṣar |

原因 |

ṣurm |

ṣarm |

山 |

ṣul |

ṣale |

从上面这一些例子中可以清楚地看出来,二者之间有不同之处,但又基本相同,它们是一种语言的两个方言。

再进一步研究,对两种方言的流行的地区弄清楚了。A方言残卷出土的地点几乎只限于焉耆,而B方言残卷则几乎集中在库车。因此,到了19 13年,法国学者S.Lévi(列维)主张把B方言定名为龟兹语[8] 。至于A方言,也按照残卷出土的地点,定名为焉耆语。

但是,“吐火罗”三个字却引起了人们不同的考虑。我在上面已经提到过,是F.W.K.Müller根据一个回鹘文题记中Toxri这一个字把这种语言定名为“吐火罗语”的。他根据的书是回鹘文《弥勒会见记》(Maitrisamiti )。这一部书原文是“印度文”,译为吐火罗语,又从吐火罗语译为回鹘文。Toxri对“吐火罗”,从对音方面来看,是完全站得住脚的。问题是:Sieg和Siegling称这种语言为Indoskythen语,而Indoskythen在汉文中是月氏。那么,吐火罗和月氏还有大夏三者间究竟是什么关系呢?我想从司马迁《史记》谈起。《史记》卷一二三《大宛传》:

张骞,汉中人,建元中为郎。是时天子问匈奴降者,皆言匈奴破月氏王,以其头为饮器。月氏遁逃而常怨仇匈奴……大宛以为然,遣骞,为发导绎,抵康居。康居传致大月氏。大月氏王已为胡所杀,立其太子为王。既臣大夏而居……骞从月氏至大夏,竟不能得月氏要领。

《汉书》卷九六上《西域传》:

大月氏国,治监氏城……大月氏本行国也。随畜移徙,与匈奴同俗。控弦十余万,故强轻匈奴。本居敦煌、祁连间。至冒顿单于攻破月氏,而老上单于杀月氏,以其头为饮器。月氏乃远去,过大宛,西击大夏而臣之。都妫水北为王庭。其余小众不能去者,保南山羌,号小月氏。大夏本无大君长,城邑往往置小长。民弱畏战,故月氏徙来,皆臣畜之。

月氏与大夏的关系,这里说得非常清楚。后来统治印度等地的贵霜王朝,本是大月氏五翕侯之一。

吐火罗又是怎么一回事呢?《新唐书》卷二二一下《西域传》:

吐火罗,或曰吐豁罗,曰睹货逻,元魏谓吐呼罗者,居葱岭西,乌浒河之南,古大夏地,与挹怛杂处……挹怛国,汉大月氏之种。大月氏为乌孙所夺,西过大宛,击大夏,臣之。治蓝氏城。大夏,即吐火罗也。哒,王姓也。后裔以姓为国,讹为挹怛,亦曰挹阗,俗类突厥。

定名问题的争论

从上面的几条引文中可以看出来,吐火罗和大月氏以及大夏的关系,既简单明确,但又颇为复杂。我不准备在这里详细讨论这个问题,所以引文就到此为止。三者间的关系既然比较复杂,定名为“吐火罗语”,就引起争论。德国学者H.Lüders说:“吐火罗这个名字,在土耳其斯坦境界以内,在7世纪,还附着在和阗以东沙埋的绿洲上。值得怀疑的是,吐火罗人同那一个民族同一到什么程度,这个民族在公元前2世纪占领了大夏(Baktrien),从这里一直统治到印度内 部,中国人称之为月氏,欧洲作家称之为Indoskythen”[9] 。Lüders的意见,以及以后参加争论的学者们的意见,不是没有根据的。

吐火罗文定名的争论,几乎是一定名就开始了。我想,大家都会同意,定名问题对一种新发现的语言是有重要意义的。因此我想在这里把有关这个问题的文献介绍一下,这些文献本来也可以归入本书“二 资料概叙”中去介绍的。我把论文的名称和发表的地方按时间的顺序写在下面:

A. von Staël-Holstein, Tocharisch und die SpracheII , Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St. -Pétersbourg 1908, 1367—1372.

A. von Staël-Holstein, Tocharisch und die Sprache I , Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St. -Pétersbourg 1909, 447—484.

S. Lévi, Le "Tokharien B " , langue de Koutcha, JA. 1913, 2, 311—380.

F. W. K. Müller/E. Sieg, Maitrisimit und "Tocharisch " , SBAW. 1916, 395—417.

J. Charpentier, Die ethnographische Stellung der Tocharer , ZDMG. 71 (1917), 347—388.

F. W. K. Müller, Toxrï und Kuišan (Küšän ), SBAW. 1918, 566—586.

E. Sieg, Ein einheimischer Name für Toxri , SBAW. 1918, 560—565.

J. Pokorny, Die Stellung des Tocharischen im Kreise der indogermanischen Sprachen , Berichte des Forschungs-Institutes für Osten und Orient 3 (Wien 1919), 24—57.

O. Franke, Das alte Ta -hia der Chinesen , Ein Beitrag zur Tocharer-Frage, Festschrift für Friedrich Hirth=Ostasiatische Zeitschrift 8 (1920), 117—136.

Sten Konow, Beitrag zur Kenntnis der Indoskythen , Festschrift für Friedrich Hirth=Ostasiatische Zeitschrift 8 (1920), 220—237.

W. Schulze, Die Stellung des Tocharischen im Kreis der indogermanischen Sprachen , SBAW. 1924, 164=Kleine Schriften (Göttingen 1934), 239.

H. Pedersen, Le groupement des dialectes indo -europ éens , Det Kgl. Danske Vid. Selsk. , hist. -fil. medd. , Bd, 11, Nr. 3 (Kopenhagen 1925), 57 S.

Sten Konow, War "Tocharisch " die Sprache der Tocharer ?, Asia Major 9 (1933), 455—466.

W. Petersen, Hittite and Tocharian , Lg. 9 (1933), 12—34.

P. Pelliot, Tokharien et Koutch éen , JA. 224 (1934), 23—106.

N. Fukushima (福岛), On the designation -problem of the so -called Tokharian language , Memorial volume dedicated to the late professor Katsuji Fujioka, Tokio 1935, 72 S.

H. W. Bailey, Ttaugara , BSOS. 8 (1936), 883—921.

E. Benveniste, Tokharien et Indo -Europ éen , Festschrift für Hermann HirtII (Heidelberg 1936), 227—240.

A. Herrmann, Artikel "Tocharoi " in :Pauly -Wissowa -Kroll , Real-Encyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft VI A (1936), Sp. 1632—1641.

P. Pelliot, A propos du "Tokharien " , T'oung Pao 32 (1936), 259—284.

E. Sapir, Tibetan influences on Tocharian , I, Lg. 12 (1936), 259—271.

G. Haloun, Zur Üe-tṣï -Frage , ZDMG. 91 (1937), 243—318.

E. Sieg, Und dennoch "Tocharisch " , SBAW. 1937, 130—139.

W. B. Henning, Argi and the "Tokharians " , BSOS. 9, 3 (1938), 545—571.

A. J. van Windekens, Huns blancs et Ārçi . Essai sur les appellations du "tokharien" , Le MusVon 54 (1941), 161—186.

P. Poucha, Die synchronische Stellung des Tocharischen und die Frage nach der idg . Urheimat, KZ. 68 (1944), 83—98.

E. Schwentner, Zur Stellung des Tocharischen im Kreise der übrigen idg . Sprachen, KZ. 68 (1944), 33—35.

Sten Konow, Notes concerning Khotanese , NTS. 13 (1945), 199—224.

Sten Konow, Indoeurop æiske Sprog i det gamle Østtūrkestan. Østog Vest, Afhandlinger tilegnede Prof. Dr. phil. Arthur Christensen (Kopenhagen 1945), 44—49.

O. Szemerényi, A "tokhar " n épn év eredete 〔L 'origine du nom du peuple tokharien 〕, Magyar Nyelvör 70 (1946), 56—60.

Sten Konow, The White Huns and Tokharian , Festskrift til Prof. Olaf Broch=Avhandlinger utg. av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. II. hist. -fil. Klasse 1947, 77—82.

A. J. van Windekens, Le problème tokharien et l ′hypothèse de M . Sten Konow , NTS. 14 (1948), 305—312.

W. B. Henning, The name of the "Tokharian " language , Asia Major (New Series)1 (1949), 158—163.

R. Heine-Geldern, Das Tocharer -Problem und die Pontische Wanderung , Saeculum 2 (1951), 225—255.

W. Krause, Zur Frage nach dem nichtindogermanischen Substrat des Tocharischen , KZ. 69 (1951), 185—203.

W. Krause, Sprachliche Beziehungen des Tocharischen zu Nachbarvölkern , ZDMG. 105=N. F. 30 (1955), 68—69.

T. Lehr-Splawiński, Zur Frage nach der Stellung des Slavischen und des Tocharischen innerhalb der indoeuropäischen Sprachenwelt , Wiener Slavistisches Jahrbuch, 6. Bd. (1957/58), 138—146.

H. W. Bailey, Tokharika , JRAS 1970, 2 (1972)121—122. W. B. Henning, The First Indo-Europeans in History. Society and History. Essays in Honor of Karl August Wittfogel, The Hague 1978, 215—230.

V. V. Ivanov, Jazykovye dannye o proischo ždenii Kušanskoj dinastii i tocharskaja problema 〔engl . Zusammenfassung :Linguistic data on the origin of the Kushan dynasty and the Tocharian problem 〕, NAA 1967, Nr. 3, 106—118;234—235.

W. Thomas, Zu skt . tokharika und seiner Entsprechung im Tocharischen , KZ 95, 1 (1981〔82〕)126—133.

A. J. Van Windekens, Les noms des ārçi-tokhares (A )et des aïnous , BzN 1, 3 (1966〔67〕)323—326. W. Winter, Tocharians and Turks, Uralic and Altaic Studies 23 (1963), 239—251=Studia Tocharica, Pornan 1984, 27—38.

—, Zur tocharischen Entsprechung von skt . tokha rika , KZ 97, 1 (1984) 31—134. [10]

上面介绍了很多论文题目。不知道这些论文,是不行的。但是,我不可能把论文的内容都一一详细介绍。读者如有兴趣,可以自行参阅。

可是,如果我一点线索也不提示,对一般读者又会极为不利。因此我在这里略讲一讲定名引起的争端。几乎与“吐火罗语”定名的同时,争论就随之而起。1918年,定名者Sieg发表了上面引的第7号论文,主张把A方言称做Ārśi语。响应者不多,后来连Sieg自己也不再提起了。

到了1936年,H.W.Bailey发表了上面引的第17号论文,说Ārśi这个字等于Ārya(圣),不是吐火罗语的名称。他主张称A方言为焉耆语(Agnean),B方言为龟兹(库车)语(Kuchean)。Sieg发表了上面引的第23号论文,反驳了Bailey的说法,仍然坚持用“吐火罗”这个词儿。这个争论的问题到现在也还没有结论。德国学者承认其中有问题,但认为这已是既成事实,他们称A方言为“东吐火罗语”,B方言为“西吐火罗语”。

注释:

[1] 参阅梁启超:《中国近三百年学术史》,北京市中国书店,1985年,页314—315;321—323;《清代学术概论》,十五,专讲地理;十四,讲到元史。

[2] 皆以搜集者的名字命名。

[3] 一种由右向左横写的字母。

[4] The Gāndhārī Dharmapada , London Oriental Series , vol .7, Oxford University Press .

[5] H . Lüders , Philologica Indica , Göttingen , 1940, S . 236—255.

[6] Beitrag zur genaueren Bestimmung der unbekannten Sprachen Mittelasiens , SBAW . 1907, 958—960.

[7] Tocharisch , die Sprache der Indoskythen , SBAW . 1908, 915—932.

[8] S . L évi , Le "Tokharien B " , langue de Koutcha , JA . 1913, 2, 311—380;汉译文,冯承钧译:《所谓乙种吐火罗语即龟兹国语考》,女师大《学术季刊》第一卷,第四期。

[9] Über die literarischen Funde von Ostturkistan , 《谈东土耳其斯坦出土的文献》, 见Heinrich Lüders , Kleine Schriften , herausgegeben von Oskar von Hinüber , Franz Steiner Verlag GMBH . Wiesbaden , 1973, S .8. 在上面的叙述,不少材料来自此文。在叙述时我还参考了旧作“吐火罗语的发现与考释及其在中印文化交流中的作用”,见季羡林《中印文化关系史论文集》,三联书店,1982年,页97—112。我在这里补充一点:玄奘在《大唐西域记》中曾使用“睹货逻故地”这一个说法。足征唐初吐火罗人已经离开了新疆。我再补充一点:贵霜王朝使用的官方语言不是吐火罗语。大夏也有自己的语言:大夏语(Bactrian ),属于伊朗语族。

[10] 这个书目取材来源是:Wolfgang Krause und Werner Thomas , Tocharisches Elementarbuch , Band I . Grammatik , Heidelberg 1960, S .22—23; erner Thomas , Die Erforschung des Tocharischen , Franz Steiner Verlag , Wiesbaden GMBH , Stuttgart 1985, S .160.

二 资料概叙

资料是进行科学研究必不可少的物质的东西。拿工厂来做比喻,生产产品必须用某一些原料,动、植、矿物都可以当原料。没有这种原料,产品是无论如何也生产不出来的。

按照我的想法,资料可以有两类:一类是狭义的资料,一类是广义的资料。拿吐火罗语的研究来说,狭义的资料指的是新疆出土的残卷。而广义的资料则应该把过去的研究成果也包括在里面。因为这些研究成果也是进一步研究必不可少的资料。不利用这些资料,进一步研究几乎是不可能的。

因此,我在下面就把资料分为两类来加以叙述。

狭义的资料 新疆出土残卷

这里又可以分为两类:I.吐火罗语A(焉耆语)残卷;II.吐火罗语B(龟兹语)残卷。

I 吐火罗语A残卷

因为德国探险家们在新疆活动,发掘的重点地区是吐鲁番,而此地正是当年吐火罗语A流行的地区,所以A方言的残卷多为德国人携走,现贮存在德国博物馆中。

1974年冬天,在新疆焉耆县七个星千佛洞附近,农场工人发现了一批A方言残卷,检视内容,是《弥勒会见记剧本》,共有八十八页之多,为A 方言残卷宝库增添了一批光辉灿烂的珍宝。这些残卷现藏于乌鲁木齐新疆博物馆中。

现在全世界已经发现的A 方言残卷就是这东西两批。

《吐火罗语残卷》内容简介

在德国的残卷,经过E.Sieg和W.Siegling穷年累月精勤不懈的探索解读,于1921年刊布,书名叫Tocharische Sprachreste (《吐火罗语残卷》),第一卷 本文 A. 转写 B. 原件影印,Berlin und Leipzig 1921,Vereinigung Wissenschaftlicher Verleger。这时解读工作还处在初级阶段,书中排列顺序还不能说是毫无问题,内容解释也间有不妥之处,这是非常自然的事情。

我现在就根据《吐火罗语残卷》介绍一下欧洲收藏的资料的详细情况。完全按照原书的顺序。我认为不妥处,则另外说明。

No.1—54

出土地点为硕尔楚克( orčuq)“城洞”。

No.1—25 出土时摞 在一起。右端被火焚毁,每行一般缺1—2 akṣara(音节)[1] 。左端为土中湿气所伤,漫漶不清。纸张有的地方破碎断裂。No.22缺开头部分,一直到穿绳洞。许多页成为碎片,经过整理、核对、排比,才得以找到一起。这些残页出土时的顺序,衡之以内容情节,完全正确。No.1—13左端有页码标号,完全井然有序。

No.26—54 是一些不连贯的残页。

残卷原来大小约12.7×42cm,距左端10.5cm处有穿绳洞,中亚的pothī形式就是如此。每一页六行,每行约有三十二个akṣara。

这一部著作可能有数百页之多,书名不悉,从现存残卷的内容来看,它属于Avadāna(阿波陀那,譬喻经)一类,与Mahāvastu(《大事》)相似。No.1—17包含着几乎 全部《福力太子因缘经》(Puṇyavanta-jātaka)[2] ,《大事》中和Bhadrakalpāvadāna中有这个故事,但内容差别极大。在那里,五个王子各以一颂赞美自己的能耐,然后举事实为证。在吐火罗语里,福力太子(Puṇyavān)和其他四王子:色相具足者(Rūpavān)、精进具足者(Vīryavān)、工巧具足者(śilpavān)、智慧具足者(Prajñāvān)各自赞美自己的本领,然后讲述自己的故事,引以为证。五个人各自吹嘘以后,无从判定优劣,于是决定到另外一个国家中,用行动来一决胜负。最后,福力太子以其道德威力成为此国国王。于是胜负乃见。

这个故事在No.17结束。下面的那许多页就再没有连贯的故事了。

No.55—88

出土地点也是硕尔楚克“城洞”。

因为没有一页是完整的,所以纸张大小只能根据把许多页拼凑起来的结果来推测:13×49cm,穿绳洞距左端约12cm。每页六行,每行约42akṣara。

内容大概也属于Avadāna,书名已佚。

No.55—61出土时摞在一起,但内容并不连属,足征不是属于同一本书。详细的内容目前无法弄清楚。

No.59是Unmādayantī-Jātaka译文的残余,这个本生故事见于Jātakamālā。No.85也属于这个故事。

No.75和63是Rupyāvate故事的残余,这 个故事与Divyāvadāna XXXII(页469 ff)[3] 的Rūp(y)āvatyavadāna相似。

No.58,66,67,75,77—80,88,讲的是“六牙白象” (Ṣaḍdanta)的故事,巴利文《本生经》(Jātaka)[4] 中有这个故事。但这个吐火罗语本要详细得多,叙述的艺术性也强得多,比如Bhādrā(或Subhādrā)选婿的故事,在吐火罗语中叙述得颇为细致动人,而巴利文中却没有。这个扩大了的 文本被译为回鹘语,F.W.K. Müller刊布了回鹘语残卷[5] 。

No.56,64,65,71,74,81,83属于一个故事。这个故事讲的是一个太子,他被父王Brahmadatta送给了一个旃荼罗(Cāṇḍāla)。Brahmadatta这个名字也见于No.61,68,72。

在No.73和84中,有一个王子名叫Mukaphalku。这个名字让我们想到巴利文《本生经》第538个故事:Mūgapakkha-Jātaka。但是,这些页残卷残缺过多,我们无法知道故事的内容。

No.55,60,62,69,70,76,82,86,87内容无从窥测。

No.89—143

出土地点也是硕尔楚克“城洞”。

从大小和外貌来看,与上面介绍的相似。使用的是用两层薄纸黏在一起的纸。因为一张完整的纸页也没有,推测每页大小约为12.5×49cm。穿绳洞距左端12cm。每页六行,每行约有42akṣara。

No.127a,2[6] 残片中保留下来了一部书某一章的名称[7] :nandapravrājaṃ,这一部书自称是一个剧本 (Nāṭaka),但是书名前半全残,只剩下°rita两个音节[8] 。

No.89—95残损情况完全相同,出土时摞在一起,内容顺序也井然无讹。纸页左面被火焚毁约三分之二,现在存留的只有右面的约三分之一。

绝大部分的残卷讲的是Nanda和他的妻子Sundarī的故事。全部书名可能是Nanda- 或Sundarananda-) arita。佛教梵文大诗人马鸣(Aśvaghoṣa)用这个题材写成了一部Saundarananda Kāvya,残卷在新疆发现。吐火罗语残卷是一个剧本,散文和韵文间杂出现。从表现看上 去,毫无剧本的样子。因此《吐火罗残卷》的两位编者有点难以理解[9] 。在这些残片里,除了Nanda和Sundarī两个人名以外,还有一些其他的人名:No.90 Hetuwati,此名还见于No.100,106,115;No.119,120 Hārita,Dharmavare,Bhādrā;No.110,111 Vyāse,Brahmadatte;No 112,126 Yāyāti;No.112 Ajāti (?);No.104 Udāyin;No.123,134,135 Mā (n) dri,Pāṇḍu;No.130 Machādeve;No.131 Priyavādīni (!)。No.118有一张佛陀的家谱。No.120有一段常见的Avadāna的结尾,叫Samavadhāna。No.89和后面的几页在内容上与Saundarananda-Kāvya的第五章,bhāryāvilāpa和第六章,nandavilāpa相当。

No.144—211

出土地点为硕尔楚克“城洞”。

这一组残卷破损特甚,纸张脆薄,有的只剩下极小的残片,无法一一拍照、转写。两位编者有时候努力把比较大一点的残片找到一起。其中甘苦,没有亲身经历者是完全无法体会的。

这批残卷的大小是12.5×49cm。No.147从长度来看是完整的。穿绳洞距左端约12cm。每页六行,每行约42akṣara。这批残卷,如果完整的话,将是一部巨大的著作,页码至少一直到500号,参阅No.196。

No.156a,4有一个章节的名字,是第六章(sarga),破碎不全,只剩下°ndavihārapālaṃ,也许可以补充为nandavihārapālanaṃ,这不是书名。No.171 a,4也有一个章节的名字,也是残缺不全,只剩下saundara°。Nanda和Sundarī的故事在这一组残卷中也有,但与上一组残卷没有相同之处。

在这个故事中,Garbhāvakrānti-Sūtra占了相当多的篇幅。No.195 b,1残留了这一部经的名字(Ga)rbhāvakrāntisūṯaryo。这一部经的译文,汉文和藏 文大藏经中都有。汉文译文见《大宝积经》,藏文译文见《甘珠尔》[10] 。No.146,148,150—152,166—168,195,203—204是这部经的吐火罗语译文的残余。

人名,除了Nanda和Sundarī以外,还有No.147 Hārite;No.153,可能还有No.156,Viśākhā;No.157ff Iśvaradatte;No.163,Viśvarate;No.182—183,可能还有181,Mūrdhāgate。

No.212—216

出土地点为硕尔楚克“城洞”。

No.212—215,所余不多的No.216也属于这一组,伤损情况完全一样。

整页大小是15.5×约60cm。每页七行,每行约有45akṣara。

内容是《弥勒会见记剧本》的一部分。当年资料发现得还很不够,尽管两位编者都是吐火罗语大师,但是对内容还不完全理解。因此,他们的说明就不完全靠得住。我们不能苛求于前人。

《弥勒会见记》(Maitreyasamiti)有很多文字的异本,在汉译大藏经中也有一个,见《大正新修大藏经》卷四,《贤愚经》第五十七品:《波婆离(梨)品》。吐火罗语的《弥勒会见记剧本》,来自一个“印度文”的本子,后来又从吐火罗语译为回鹘语,是一个非常长的剧本,共有二十七幕之多。

在这一组吐火罗残卷里出现了波婆离(Bādhari)这个名字。夜里,天神告诉他,佛祖释迦牟尼已经降生人间。他很想亲身去礼拜世尊,无奈年已一百二十岁,老迈龙钟,不能如愿,只好派弟子弥勒等十六人前往。他告诉他们,如来有三十二大人相(Mahāpuruṣalakṣana),只要看到有这样三十二相的人,那就必然是如来无疑了。

在这里,No.212,213讲到大人相。No.214有波婆离、弥勒、Māgharāia等名字。No.215讲到Nirdhana向波婆离索取五百金币(tināri)。这里见到的人名和神名有Pūrṇabhadra,Manibhadra,Vaiśravaṇa和Indra(因陀罗,天帝)。

No.217,218

出土地点为硕尔楚克“城洞”。

大小约为19.5×62cm。穿绳洞距左端约有18cm。每页八行,每行约有48 akṣara。

这两页内容是颂,词牌[11] 是4×25音节。颂的数码是7—19。颂的内容是释迦牟尼传的一部分,讲的是他成为正等觉以后的经历,特别是他同Upaka(在这里写成Upage)相遇。这个故事见于巴利文律藏(Vinaya-Piṭaka)的Mahāvagga,I,5.4ff.,也见于马鸣的Buddhacarita(《佛所行赞》)第四章末和第五章开头部分,但是吐火罗语本并非马鸣著作的译本。

No.219—238

出土地点为硕尔楚克“城洞”。

共同特点是纸张颜色暗黑,书法特有的情况相同[12] 。大小为13×19cm,穿绳洞距左端15cm。每页七行,每行约55 akṣara。

内容是用诗体(Kāvya)写成的著作,著作名称见于No.226 b,3—4和238,6,书名是Maitreyāvadānavyākaraṇa(《弥勒授记譬喻经》)。全部手稿应该有130张。这一部书共有23章,“章”在梵语中是bhāga,这里是pāk。每一章长短不同,词牌也不一样。

这一部Maitreyāvadānavyākaraṇa与Maitreyasamiti(《弥勒会见记》),内容大部分相同,但又有显著的差异。欧洲吐火罗语和梵语学者一直没能弄清楚二者的异同,他们以意为之,时有张冠李戴的笑话。我是第一个弄清楚这个问题的。参阅前面注〔9〕提到的《导言》。

两位编者说:连续的思路弄不清楚。我们现在却是一清二楚了[13] 。

No.239—242

出土地点为硕尔楚克“城洞”。

大小大约为9×40—42cm。穿绳洞距左端10cm。每页六行,每行约有42 akṣara。纸张是两层薄纸黏在一起的。

内容仍然是Maitreyāvadānavyākaraṇa。书名未见,但是No.239与No.222在字句和颂的数码方面,完全一致,可以证明二者同是一书。

No.243—250

出土地点为硕尔楚克“城洞”。

大小为5.5×22cm。穿绳洞距左端6cm。每页四行,每行约有32 akṣara。没有标明张数的数码。

内容是许多颂,词牌是4×25音节,保留下来的颂的数目是9—33颂。这些颂好像是分属两章,因为No.245上的颂的数码是13,同No.244上的颂的数码12相距过远。

颂都是颂佛的,经常出现的叠句是:“我礼敬你……”这一定是一部Buddhastotra,但是同Mātṛceṭa著名的Buddhastotra不同。

No.251—294

出土地点为硕尔楚克“城洞”。

No.288—294,字体较小,看上去似乎同其余的那些页不属于同一手稿。但仔细探究,才发现,这些都属于同一手稿,只不过书写这几页用的笔比较尖细而已,书写手是同一个人。

No.253—256出土时摞在一起,被火焚烧的情况完全相同。但是,这四张实际上并不连属。

残卷的绝大部分大小为16.5×60cm。每页八行,每行约有52 akṣara。穿绳洞距左端15cm。

有一些页上留有书名,是Maitreyasamitināṭaka,作者Vaibhāṣika Āryacandra。此书另外还有两部手稿:一部No.295—305;一部No.306—310。从吐火罗语本译出了一部回鹘语本。

这里我们又遇到了Nāṭaka(剧本)这一个词儿。在说明中,两位编者又提出了像不像戏剧的问题。他们说,在这里,有一些迹象表明它是戏剧。比如在No.288 b,5有praveśakk ār,相当于梵文的praveśakaḥ samāptaḥ,意思是“插曲终”;又比如在很多地方,其中包括No.288 b,5,有lcär poñśä这样的字眼,相当于梵语的niṣkrāntāḥ sarve,意思是“全体下”。这些都是舞台术语,证明它是剧本无疑。但是,两位编者说,内容方面却丝毫也不能给人戏剧的印象,叙述是韵文散文相间出现,与印度其他叙事文学毫无二致。在这里,一章叫做nipāt或nipānt,相当于梵语的nipāta,意思是“一幕”。这当然也表明它是戏剧。这些都让两位编者大惑不解。这个问题我在注〔9〕中已经稍加解释。产生这样困惑的原因,就是不理解古代新疆戏剧的特点。我请大家参考一本书,美国学者Victor H. Mair(梅维恒)著的Painting and Performance (《图画与表演》),1988,University of Hawaii Press。

残卷内容是《弥勒会见记剧本》。这一部书我在上面已经稍稍谈过一点。全剧共有二十七幕,现在通过保存得比较多的回鹘语本,我们对全剧情节大体了解。但在当时是绝对办不到的。因此两位编者的说明就有很大的局限性。在这一组残卷里,有很多幕的残片。在这里,我们看到弥勒的名字,此外还有他的父母:Brahmāyu和Brahmavātī,后者的五梦见于No.299 b,No.274也可能有。他的儿子Sumane见于No.260。Brahmāyu是国王Śaṇkha的Purohita。国王也出场了。No.253说他等候弥勒离开城市Ketumatī。No.266说他成了Parivrājaka,同他老婆Yaśovatī一起(No.276)。Śaṇkha的儿子Si-ṃha也出了场。他把自己的儿子Udrāyaṇa扶上宝座以后,到弥勒那里出了家,赞颂弥勒(No.254)。他当了和尚,得到授记。No.301讲Mahāpraṇada和yupa(柱子)的故事。No.257讲弥勒的诞生。No.275讲他遇到老人,No.304讲他遇到和尚。No.269讲魔王对他的诱惑。No.255讲过去七佛和对弥勒的预言。No.256有一个众佛表。No.291—292讲三十二相。No.295讲到许多经典,有18个śāstra(论)。No.261有一个Pādhari,就是Bādhari,后者见于288—289。No.288—290有下列诸名:Sātāgiri,Pūrṇake,Haimavati No.295—305

出土地点为硕尔楚克“城洞”。

内容是《弥勒会见记》。

纸页大小是18×58cm。每页八行,每行约有50 akṣara。穿绳洞距左端14.5cm。

内容情节上面已介绍过。

No.306—310

出土地点为硕尔楚克“城洞”。

是Maitreyasamiti的第三个手写稿。其中没有书名的题记。但是只有一页的No.306字句与明显为首页的No.251,252相同,可以证明其为同一著作。No.307有上面已经谈到过的国王Siṃha的名字。

纸页大小约为15.2×60cm。每页六行。

No.311和311A

出土地点为硕尔楚克“城洞”。

内容都是颂,似乎是其中提到的一部著作Ṣaṭsūtra(《六经》)的首颂或末颂。卷子中讲到写此经有功德。第二颂提到弥勒的名字,可见此经属于弥勒文学。有几颂另见于No.303。

No.312—331

出土地点为硕尔楚克“城洞”。

纸页原大小为17×58cm。每页八行,每行约有48 akṣara。穿绳洞距左端14cm。

没有书名,内容的联系不详。No.312—316讲到佛的神通。No.312a,7讲到六个tīrthaka(外道苦行者),可见佛是向这六个外道显示神通的。No.313讲到sūryodgama-prātihārya(旭日东升神通),讲到佛陀与阿难的对话。No.321,322,329也出现了阿难的名字。No.317—319,323,326讲到Vidyādhara(持明),讲到他们的王Jīmūtaketu和他的帝师Vidyādharakīrti,还有下列几个名字:Indra,Praṇāda,Soma。此外,No.327有名字Bodhisaṃśaye和Bodhake,后者还见于No.330;No.331有Haimavati和Bāḍe。

No.332—339

出土地点为硕尔楚克“城洞”。

纸张同上一组一样,有点发黄。书法相似,但不相同。大小也有差异,这一组高18cm,长估计约有54cm。每页九行,每行平均有45 akṣara。穿绳洞距左端15cm。

No.333最后两行没有书写,可能标志着一本书或一大章的结束。书名未出现,内容不详。现在诸张记载的是Codaka和Uddeśaka之间的谈话,Codaka讲佛教经典,讲到三藏:经(Sūtra)、律(vinaya)和论(Abhidharma),还有12个aṇga的划分。No.332讲到佛的预言:正法原本能流传一千年,接受女人出家为尼以后,只有五百年的寿命了。

No.397有Codaka和Uddeśaka这两个名字,在这里,后者向前者解释四禅(dhyāna)。

No.340,341

出土地点为硕尔楚克“城洞”。

纸页原大19.5×62cm。每页九行,每行约有55 akṣara。穿绳洞距左端18cm。

内容是亿耳(Koṭīkarṇa)的故事,参阅梵文Divyāvadāna第一个故事:Koṭīkarṇāvadāna,吐火罗语相当于Cowell和Neil校刊本页7—13。

No.342—344

出土地点为硕尔楚克“城洞”。

纸页大小10.5×40cm。每页五行。穿绳洞距左端约10cm。

内容不详。没有人名。No.342记载着一国王与大臣的谈话,后者拒绝国王驱逐他的师傅。No.343提到的帝师婆罗门可能就是这位师傅。No.344出现了两个睹史多天(tuṣita)神仙,Jñānaprabha和Karuṇaprabha。

No.345,346

出土地点为硕尔楚克“城洞”。

纸页大小为6.5×28cm。纸页完整。

内容讲的是,Nanda看到八万天神走出善见天(Sudarśana),仆从如云,排场辉煌。他询问:天神由于何种功德得以如此尊荣华贵?天帝因陀罗把问题推给了Aurabhripūrva。可能是Nanda皈依的故事。

No.347

纸页跟上面两张一样完整,在一起被发现,但是书法出自另一手笔,内容亦异。有页码3,背面没有写满。全是诗颂。最后三字可能是本书或本章名称。

No.348,349

出土地点为硕尔楚克“城洞”。

纸页高6.5cm。每页五行。是韵文,是向弥勒提出的请求。

No.350

出土地点为硕尔楚克“城洞”。

纸页高约7cm,每页五行。

No.351

出土地点为硕尔楚克“城洞”。

纸页高约18cm,字体大,只写了一页。

No.352

出土地点为硕尔楚克“城洞”。

是一张纸的左边一半,高4.5cm,页码为6。内容讲的是比丘服装,似为梵本Prātimokṣasūtra的吐火罗语译文。梵本由Finot刊布于JA.1913,II,P.465。

No.353,354

出土地点为硕尔楚克“城洞”。

纸张原大约为9×42cm。穿绳洞距左端约11cm。每页六行,每行约有45 akṣara。

内容是Prātimokṣa译文,有的地方与梵本逐字对应,有的地方则有差异。最后几行是梵文本UdānavargaIV,37—38的译文。

No.355

出土地点为硕尔楚克“城洞”。

纸张原大约为8×50cm,右边纸缺6 akṣara。穿绳洞距左端13cm。正面四行,书法细小,漫漶难读。背面原来没有写满,又为其他人涂写。内容是颂佛诗。

No.356

出土地点为硕尔楚克“城洞”。

纸页大小为5.7×23.5cm。正面、背面书法和内容不同。正面参阅No.355a,3—4。背面所写文字又见于No.407。

No.357,358

出土地点为硕尔楚克“城洞”。

纸页大小约为6×32cm。书法草率、不规则,有错误。两张纸的背面原来没有写字,后为别人涂写。No.358描绘佛陀为阿修罗、龙王等所围拥,可能是一幅图画。

No.359—365

出土地点为硕尔楚克“城洞”。

只书写一面,卷成一卷,与中国古书相似。书法也同中国相似,系用毛笔书写,不清晰,极难读。纸是黏贴成的,大小为29×39cm。

此系双语残卷,原文梵文,附吐火罗语译文,内容似系《杂阿含经》。个别颂与散文字句,在巴利文、《法句经》与Udānavarga中有平行字句。

No.366—368

出土地点为硕尔楚克“城洞”。

纸张高6cm,长约40cm。穿绳洞距左端9cm。每页四行。内容有十二因缘释义,nidāna的划分和与五蕴的关系。No.367b有梵语原文和解释。

No.369

出土地点为硕尔楚克“城洞”。

大小为6.8×16cm,纸张原长可能为36cm。只书写一面,可能是原来黏在一起的两层纸的一层。背面是字母书写练习,为后来所写。本文系梵语。附有吐火罗语译文。

No.370

出土地点为硕尔楚克“城洞”。

大小为7×41.5cm,两面各书写五行,背面左端书有页码40。只有背面最后两行为吐火罗语,其余均系梵语。为一个人所书。梵语极拙劣,内容是吁请众佛佑护。

No.371

出土地点为硕尔楚克“城洞”。

大小为7.5×31.5cm,背面左端的一画可能是页码。书法笨拙,不清晰,n与t无法分别。内容系一忏悔辞(deśita)。

No.372

出土地点为硕尔楚克“城洞”。

大小约为10×32cm。可能是一张长纸的中间部分。

No.373

出土地点为硕尔楚克“城洞”。

只有一面书写,纸宽约为14cm,高17cm,有八行,原来可能是纸卷。

No.374

出土地点为硕尔楚克“城洞”。

只有一面书写,可能原系一纸卷。内容是Dhūtaguṇa。

No.375—378

出土地点为硕尔楚克“授圣职洞”[14] 。

纸张薄,暗褐色,由两层黏贴而成。原来大小为8.5×40cm,每页五行,行约40 akṣara。内容系赞佛颂。

No.379

出土地点为硕尔楚克“星座洞”。

原来大小可能为7.5×35cm,残存的只有原纸左边的约2/5。穿绳洞周围画了一个圈。正面写着几个音节:tha,ryo,tha,下面是wa。内容是颂。

No.380

出土地点为硕尔楚克“星座洞”。

是从一张长纸上剪下来的长条,大小为6.5×23cm。只剩下三行,原来可能有六行。

No.381

出土地点为硕尔楚克“手稿洞”。

由一些碎片凑成,缺左边一半,直至穿绳洞。大小为7.5×31cm。背面没有书写,只有第一行,与正面第一行同,内容似为Prātimokṣa或Karmavācā。

No.382

出土地点为硕尔楚克“授圣职洞”。

是一个长条,高9cm,长34cm,原长可能约60cm。左边缺二音节,右边约缺18。背面没有书写,内容系一佛像颂诗,供养人名字不像是吐火罗语。背面或者画有佛像,或者是此长条原来是黏在佛像上的。

No.383

出土地点为硕尔楚克“授圣职洞”。

是一张纸的中间一段,在穿绳洞之右。大小为6.7×12cm。书法拙笨,均匀不够。

No.384—386

出土地点为木头沟附近柏孜克里克庙。

纸页大小为10.8×46.5cm。内容是梵语佛教术语,有吐火罗语译文和释义。梵语败坏,吐火罗语书法也不规范,拙劣。

No.387—390

出土地点为柏孜克里克庙。

都是细长条,大小为7.7×约40cm。内容是梵语,有吐火罗语译文。

No.391,392

出土地点为柏孜克里克庙“第二洞”。

原件大小可能为12.5×约60cm。内容是梵语和吐火罗语译文。No.391是Udānavarga的VargaXII,15—XIII,1。No.392是Mātṛceṭa的Buddhastotra的Pariccheda VII,11-17。

No.393

出土地点为柏孜克里克庙“第一洞”。

仅存的是纸页左半的一个断片,10cm长。纸页约高15cm。

No.394

出土地点:胜金峪一座塔的废墟中。

纸页大小为11×42cm。穿绳洞距左端11cm。有页码28。t和n不分。

本文下面有时有行间夹注。夹注有吐火罗语B和回鹘语译文。内容是一个故事:Mahendradeva王之子想出家,绝食六日,终能如愿。

No.395,396

出土地点与No.394同。

No.395几乎是完整无缺。大小为10.5×43.5cm,页码为49。也是t、n不分,常有书写错误。内容是一个故事:居士之子Priyadatta为波斯匿王所俘,其父母企图使儿子获释。

No.397,398

出土地点与No.394同。

纸页约高19cm,长超过50cm,每页九行。残卷破坏特甚。内容:No.397是Codaka与Uddeśaka讨论四禅的谈话,参阅No.332ff;No.398是佛陀与一妇女的谈话。

No.399—404

出土地点与No.394同。

由许多碎片拼凑而成。纸页高16.5cm,长度无法确定。每页七行。内容为譬喻故事。No.400b,6残存章节标题,书名不得而知。No.399讲的是Padmaprabha,Jvalaprabha,Maṇijvāla.等菩萨和Padmāvatī公主说着话走向弥勒,讲到割掉乳房,令人想到DivyāvadānaXXXII,Rūpāvatyavadāna.No.402、403是六牙白象故事。No.401讲到一个夜叉Gardabhaka。

No.405

出土地点与No.394同。

纸页高8.5cm,原长至少为50cm。每页五行。内容全是颂。

No.406—408

出土地点为胜金。

都是小断片。纸页高约6.5cm,每页五行。No.407与No.356b相同。

No.409—411

出土地点为胜金。

都是碎片。纸页高6cm,每页四行。

No.412

出土地点为胜金。

只有一面书写,剩下三行。第2、3行与No.前面372b,4—5同。

No.413

出土地点为胜金。只剩下三行。

No.414

出土地点为胜金。

纸页大小为7×28.5cm,每页五行。背面左端有页码126。内容为poṣatha-pravāraṇā律规。梵语加上吐火罗语译文。

No.415,416

出土地点为胜金。

每页五行。书法与No.406—408相似。与No.414一样是尼姑仪规。

No.417

出土地点在高昌小塔中。

是纸页的左半,直至穿绳洞。每页四行。内容与No.414、415—416相当,是和尚仪规。

No.418—426

出土地点为胜金。

高度为8.5cm。每页五行。内容为梵语和吐火罗语译文,是Udānavarga和Buddhastotra(Mātṛceṭa)。 No.426是否属于此组,无法确定。

No.427

出土地点为胜金。

是页码36这一张的左半,被火严重烧毁。纸页高约11cm,每页六行。内容为Mātṛceṭa的Buddhastotra,梵语与吐火罗语译文前后排列。此张相当于梵语原文I,8—15。

No.428

出土地点为胜金。

是一张纸的左半,高7.5cm,每页五行。有梵语与吐火罗语译文。

No.429—435

出土地点为高昌。为第一次德国吐鲁番探险队所发现。纸页大,高约19cm,长在50—55cm之间。每页八行。内容为故事,讲的是释迦贵族大名的女仆Mālikā升为波斯匿王后。

No.436—445

出土地点为高昌。高约11cm。No.437有大臣名Durmati,Senake;No.438有Rāṣṭravijaye;No.439有Tīrtha;No.444有Bha(dr)e;No.445有Pim。

No.446

出土地点为高昌。是一张纸的中间一段。b 6有rṣivadaṃ=ṛṣipatana。

No.447

出土地点为高昌。周围完全破损。

No.448

出土地点为高昌。是一张纸的左半,直至穿绳洞。背面边上有页码87。Vaideha常出现。

No.449

出土地点为高昌。只剩下四行。

No.450

出土地点为高昌。只剩下六行。

No.451

出土地点为高昌。是一张的左半或穿绳洞附近部分。只剩下四行。

No.452—456

出土地点为高昌。高10.5cm。每页五行。本文为梵语、吐火罗语双语。内容不详。

No.457—459

出土地点为高昌。高8cm。每页五行。内容为梵语与吐火罗语译文,出自何书,不详。

No.460—466

出土地点为高昌。高约7cm。每页五行。仍是梵语与吐火罗语译文并列。No.463有经名dvitiy〔a〕lokeccasūtraṃ;No.464有piṅkal〔atṛ〕sūtraṃ。

No.467

出土地点为高昌。为第二次吐鲁番探险队所获。只剩下每页三行。

德国藏的A残卷就介绍到这里。下面介绍中国乌鲁木齐新疆博物馆的藏卷。

新疆博物馆本《弥勒会见记剧本》内容简介

新疆博物馆的藏卷实际上指的 就是《弥勒会见记剧本》。我现在先根据李遇春和韩翔二先生的文章[15] 把残卷的情况介绍一下。

1974年冬季,在新疆维吾尔自治区焉耆县七个星千佛洞附近,农场工人取土时发现了一叠婆罗米字母的残卷。次年春,新疆博物馆的工作队对发现地点作了调查。

七个星千佛洞位于焉耆县城西南约三十公里处。其东约六公里有一座“唐王城”;东南约十二公里是古焉耆国都城和唐焉耆都督府所在地——博格达沁古城遗址;西南是一条西北流向东南的古河道。

七个星千佛洞原称锡克沁千佛洞,维吾尔语称为“明屋”,意为“一千间房子”,是自晋至唐宋的佛教遗址。这里的佛教建筑有三类:一类是各种类型的洞窟;一类是佛塔,都用土筑;一类是寺庙,土木结构,夯土筑墙。这些建筑早已倾圮,仅存基础。残存的几处洞窟内尚有少许壁画,泥塑则已荡然无存。

此地地下埋藏还非常丰富,经常有所发现。1907年,英国人斯坦因曾在这一带盗掘。1928年和1957年,黄文弼先生曾两次在此进行考古发掘。当地乡民时常掘出古代文物。但是,这一次残卷的发现,是我国近年来在新疆地区考古工作最重大的发现之一。这批文书现收藏在新疆维吾尔自治区博物馆中。

文书出土于千佛洞内最大的遗址之一北大寺前的一个灰坑内,在距地表0.5米深处成叠放置,已被烧残,上压一彩绘泥塑佛头(取出后破碎,已无法复原)。文书残卷大小共四十四张,每张正反两页都用工整的婆罗米字母墨书书写,共八十八页。每页一般有字八行,少数有六行。字行之间隐约显出似用铅条画的乌丝栏隔线。四十四张中有三十七张左端约三分之一被火烧掉。残页高18.5厘米,长32厘米。还有七张已成碎片,约14×21或6×8.5厘米大小。文书纸张质地较厚,呈赭黄色,两面都很光滑,有横排密布的条状纹饰,颇似帘纹,每张纸角都呈圆弧形。书写后似曾涂抹一层黏质液体(疑是蛋清),以保护字迹,因此至今字迹清晰,墨色如新。

这批文书于80年代初期送到我手里,让我鉴定。我一拿到手,没有费多大力量,在原顺序的第一页(76YQ1.1½ 5)上就发现了书名:《弥勒会见记剧本》,是吐火罗语A(焉耆语)本。

《弥勒会见记剧本》在新疆已经发现了两种回鹘语本。从前,德国人勒柯克从吐鲁番木头沟千佛洞拿走的大批古代文书中,就有回鹘语本《弥勒会见记剧本》。1959年,哈密县天山公社也发现了回鹘语本。

新疆博物馆本吐火罗语A《弥勒会见记剧本》(以下简称“新博本”)的发现经过就是这样。

新博本原件照片送到我手中以后,从1983年起,我在头绪纷繁的工作中抽出一部分时间从事解读工作,由于得到了搞回鹘语的朋友们的帮助,通过同回鹘语本的对比,解读工作比较顺利,现在已经基本完成了。我在下面把解读的结果介绍一下。

上面我已经说过,此剧极长,共有二十七幕之多。回鹘语本残卷留下来的较多,虽也不全,但能显示出全剧大体的结构和故事情节。它能帮助我们更多地了解新博本的内容。此外,此剧的吐火罗语本,除了新博本以外,德国考察队也在新疆找到了至少两个手写本。我在上面介绍Tocharische Sprachreste时已经讲了一些情况。这些残卷也能帮助我们了解新博本。德国残卷同新博本有相同的地方,也有不同的地方。它有时能补充新博本的残缺。

我先根据回鹘语本介绍一下本剧的结构和故事情节的大体轮廓[16] 。

序幕[17]

首先通过一些小故事描绘了天中天佛的神通和全知全能。然后讲了一些佛教基本理论。最后谈到施主使人抄写经文能获得功德。

第一幕

场景:第一场 在摩揭陀国都城王舍城。

第二场 在帝戈沙摩菩提国。

第一场 毘沙门天王的三员大将在天空中驾云赶路,边走边谈,谈到释迦牟尼已经悟道成佛,正在摩揭陀国正觉山上说法。

第二场 波婆离婆罗门夜梦神人相告:佛祖已出现于世间。他本想亲往朝拜,但年老体衰,难以如愿,一直哭了一夜。

第二幕

场景:第一场 在波婆离婆罗门家中。

第二场 在帝戈沙摩菩提国。

第三场 同上。

第四场 在正觉山上。

第一场 弥勒等十六弟子清晨到波婆离家中来恭请晨安。老婆罗门委托弟子前去礼拜佛陀,并告诉他们佛的三十二相。

第二场 帝戈沙摩菩提国民众为弥勒等十六人送行。许多人舍家跟弥勒前往。

第三场 途中,诸城国僧众对弥勒表示敬意。群兽也各表敬意。

第四场 到了正觉山,弥勒等看到佛身躯上的三十二相,虔敬礼拜,都出家为僧。

第三幕

场景:迦毗罗城尼拘卢陀伽蓝。

第一场 乔昙弥夫人的女仆来到伽蓝,探听佛陀的消息。原来夫人亲手织了一件金色袈裟,要献给佛。

第二场 乔昙弥夫人为五百释迦族妇女所簇拥,手捧金色袈裟,前来见佛。佛不收,最后转到弥勒手中。

第四幕

场景:因原卷残缺,不详。

第一场 天中天佛与弟子们谈话。弥勒尊者也在座中。他蒙头沉入禅定。众生不解其意,无法将他从禅定中唤醒。如来传旨,召十方弟子云集阿勒沙禅寺院。

第二场 十方四十万众罗汉聚集,如来放大光明,照亮三千大千世界。梵王、帝释等也都来到。佛祖将金色手臂从袈裟中伸出,手指相弹出声,弥勒于是醒来。他双手恭捧金色袈裟,献上佛祖。佛祖授记弥勒为未来佛。

第五幕

场景 翅头末城(Ketumatī)。

描绘阎浮提洲。

描绘翅头末城的街道、房舍、湖泊、树木等等,简直就是人间天堂。Padmaprabhāsa龙王日雨众宝,Śodhana魔王天天打扫街市,Upośodhana龙王日雨众花。

第六幕

场景:可能仍是翅头末城。

城内民众德行完满,生活幸福。

第七幕

von Gabain没有解释。

第八幕

场景:可能仍是翅头末城。

翅头末城内音乐和鸣,众生从遥远处齐集此城,共享天乐。

根据回鹘语残卷,此幕名《神王大梵天下降人间》。

第九幕

场景:翅头末城。

大梵天下降凡尘后,混杂于城市居民中。他赞扬国王Śaṅkha经常行十善。他邀请国王赴三十三天天宫。

第十幕

场景:不详。

弥勒菩萨居睹史多天,满怀慈悯之情,想到众生。他回顾过去,知道所有众生都 曾经是他的母亲、父亲和朋友;他自己也曾是所有众生的母亲或父亲[18] 。他们对他并不陌生。他决定追随过去七佛,降生翅头末城。

根据回鹘语残卷,此幕名《弥勒菩萨自睹史多天下降人间》。

第十一幕

场景:翅头末城Brahmāyu家中。

Brahmāyu婆罗门劝说夫人Brahmāvatī到游乐园中去。夫人遵命,乘车前往。她在园中生下了弥勒。下生情景与释迦牟尼完全一样。

此幕名叫《菩萨的出现》。

第十二幕

德国所藏回鹘语本完全缺此幕。

根据吐火罗语本(《吐火罗语残卷》Nr.253),此幕描绘弥勒菩萨与夫人Sumanā进入翅头末城。

第十三幕

德国所藏回鹘语本完全缺此幕。

根据吐火罗语本(同书Nr.265),此幕内容是,菩萨进入妇女所居的后宫。在色究竟天上,因陀罗与大梵天考虑到,弥勒菩萨一定要有老婆与儿子。过去诸佛都有老婆与儿子。

第十四幕

过去菩萨不是在同一种树下悟道成佛,而是在各不相同的树种下。

翅头末城的居民想到,菩萨已出家。他们看到车夫驱空车归,车上有菩萨衣饰。

根据吐火罗语本(《吐火罗语残卷》Nr.275),菩萨在出家前遇老人和病人;Nr.304遇僧人。Nr.296菩萨离翅头末城。Nr.297城中居民看到空车驱归,大为惊诧。

第十五幕

场景:翅头末城Supuṣpita 菩提园龙华菩提树下。他回忆过去在无数生中轮回流转,四生、五道[19] ,他行无数功德。他认识到,神仙之乐也有穷尽,众生苦痛无尽,他认识了十二因缘(pratītyasamutpāda)的相互关系,终于成了正等觉。

第十六幕

场景:菩提园。

天帝因陀罗下降人间,虔诚礼佛。弥勒佛决定,首先为天帝及其随从说法。Śaṅkha国王出家为僧,聆听弥勒佛说法,成为阿罗汉。众人不解。弥勒佛讲述Śaṅkha前世因缘。

两位将军也离家为僧。弥勒佛说,他俩是他的两大弟子。Śaṅkha国王的帝师也出了家。弥勒佛的父亲Brahmāyu和儿子Sumana也都出了家。王后Yaśovatī同样遁入空门。

第十七幕

场景:翅头末城。

豪富居士Sudhana听到了许多达官贵妇都出家为僧尼,他就设宴斋僧,弥勒佛也亲临其家,Sudhana买下了Samantapuṣpa园,敬献弥勒佛,自己也出家为僧。

第十八幕

场景:翅头末城。

Jalaprabhāsa龙王斋佛及僧。

为了给无忧无虑的尘世俗人敲警钟,弥勒佛运用神通力化出其他众生,在轮回中受大痛苦。城中居民纷往Samantapuṣpa园拜佛。

根据回鹘语本,此幕名叫《谛视化城及王国而惶恐不安》。

第十九幕

场景:翅头末城Samantapuṣpa园。

描绘鸡足山(Kukkuṭapāda)风光。

讲述大迦叶的故事。释迦牟尼把自己穿着成佛的一件乾闼婆缝制的衣服送给大迦叶。大迦叶与金色袈裟的故事在佛典中颇为流行。这个故事与之似有联系。

释迦牟尼堂弟Nanda和Kokāliya的故事。他们不守清规,毁佛谤僧,前者堕入阿鼻地狱。有人企图害佛,有人企图伤母,佛祖使他们改恶向善。

第二十幕

场景:鸡足山上。

第二十幕至第二十五幕专讲地狱。

为了使凶狠残暴的众生醒悟,弥勒佛运用神通力让他们看到地狱情景。站在Samantavṛkṣa平原鸡足山的观众能够同地狱中饿鬼对话。饿鬼们忏悔自己的罪行。观者大为震惊,获得善果,有的甚至成为罗汉。

根据回鹘语本,此幕名叫《有罪之人摆脱掉小地狱中的受苦身躯》。

第二十一幕

场景:鸡足山上。

地狱中的饿鬼愿意见到弥勒佛,但不愿被他的随从所见。他们祈求从罪孽中解脱出来。

根据吐火罗语本,此幕名叫《向居士、僧、尼显示地狱》。

第二十二幕

场景:Samantavṛkṣa平原。

观众看到地狱中可怕情景,感到自己也受到威胁。饿鬼有的是过去的僧尼,忏悔自己的罪行。弥勒佛放大光芒,照亮地狱。

根据回鹘语本,此幕名叫《观看小地狱中僧尼罪鬼》。

第二十三幕

场景:鸡足山上。

地狱饿鬼中,有不愿忏悔罪行者,被恶行之风吹入大地狱。有祈求消除罪孽者。有为过去的徒弟所折磨者。有犯风流罪的饿鬼,不愿为弥勒所见,被风吹入大地狱。

第二十四幕

场景:鸡足山上。

弥勒佛讲犯罪的五种根源。

第二十五幕

场景:鸡足山上。

弥勒佛敦促Pūrṇa罗汉对人们说清楚,众生为什么堕入八大地狱,在里面住多久,历数地狱的名称。

根据回鹘语本,此幕名叫《弥勒……》(下面残缺)。

第二十六幕

从弥勒佛躯体各部分放出五颜六色的光芒,照亮各种生物的生活领域。