五曰种竹……六曰种樟,樟脑为制炸药所必需……七曰种橡……八曰种烟……加非一物,始于非洲,西人日用必需,销路大广。故各国市肆,俱设加非之馆。近通商口岸,华人俱嗜,与纸烟同。如令各直省添种加非之树,其利较种茶尤厚。……臣部郎中陈炽复编辑《续富国策》一书,内详载种树富民,种桑育蚕,葡萄造酒,种竹造纸,种樟熬脑,种木成材,种橡制胶,种茶制茗,种棉轧花,种蔗制糖,种烟及加非以供食用……此外如轧花、制糖、造纸、熬脑、制胶、烟卷各事,非购买外洋机器,则货物不精……

1611页 古巴物产

地土丰腴,不须肥料而能生产。尤奇者甘蔗一业。一种可留数载或十余载。其始也,将蔗分截平放,或斜插于地。初年下种,次年收割。其收成之丰歉,视雨水之多寡。每年除芟草割蔗外,不用粪草,不须人工。……种植以蔗、烟、架腓、栗、椰子、百果等物为最美,贸易以糖、烟为大宗。……兹就光绪四年(1878年)之出口货物登录,约略测其大数,均以实银申算,以昭划一。糖六十五万八千八百六十七桶(每桶约一千六百磅),共值银四千五百二十六万四千四百四十三员六角 糖二十四万三千三百七十四箱(每箱约五百磅),共值银四百七十四万九千二百二十五员三角 糖三十一万三千四百四十七袋(每袋约二百六十磅),共值银三百八十一万五千二百五十八员一角……(下面还有糖胶、蜜糖等等,略)。大小糖寮按一千八百六十一年册载,共一千三百六十五所。

《商业汇》第七

1624页 檀美糖寮

檀国全岛,共糖寮五十九家,合值银一千八百七十七万四千六百四十四元。近年美国巨商联合公司,共创糖寮三十家,合值银一千二百三十六万九千二百七十六元,可知美国商务之在檀岛者多矣。(华夏报)

1649页 英国商务

英国1897年……今将各项受亏之处胪列于后……六,货件太多,如咖啡、茶、糖、蓝靛等类是也。

羡林按:这些都是英国进口货。

1672页 日货盈绌

日本去年共用糖三百五十万担,值银二十兆员。此糖来自外国者居二百二十六万担,值银一十四兆九十二万七千员。说者谓,日本宜谋振兴糖务,庶免进口之糖搀夺其利。但其未能振兴之故,约有数端:一、初学制糖,制成之货,获利必微,不足以弥补经费。二、土产蔗或别种产糖之料均罕。三、邻国制造糖务,多藉朝廷资助,而日廷无津贴于创办者,故商家不甚鼓舞。坐此不能与外来糖商相竞。幸自中日战后,各商务大兴,而糖务则兴办于台湾。因此岛富产制糖之料也。(二月中外新报载伦敦商务月报。)

1702页 西贡商务

糖果等项食物,均法国运往。(三月时务报译伦敦中国报。)

1711页 西江通商情形

广西又产米、糖、桂、大回香、菜油并林木。

1719—1720页 砂糖产额

世界上制糖一业,近十数年来甚为旺盛。如欧洲诸国政府辄赏金以奖励之。是故制糖之业,比十数年前几倍之。今查其全球年年产出额:1892—3年,产额六百十一万三千吨(原作墩,下同)。1893—4年,七百零四万六千吨。1894—5年,七百八十二万八千吨。1895—6年,九百七十八万八千吨。1896—7年,七百二十万四千吨。而其1896—7年之产额,不及1895—6年者,盖因玖巴(羡林按:当即古巴)岛土匪蜂起,扰乱岛内,而该岛之制糖业因之不振也。若玖巴岛镇定,则产出总额增加,洵可必矣。(三月汉报载法国经济报。)

商业汇第七之二 法国在华商务

法国在中国属地……如东京、越南、西贡等处,并监布打(按即柬埔寨)金边,均可试办。……商务总办又言:中国最富之省莫如四川。计其面积之大,约法国五分之四,人民至少亦有四千万。该地多山,寻常所食谷稻,均是山足低田所种,惟麦则植山上,无须灌溉。他若丝茧、鸦片烟、蔗糖,以及花生、豆、果等类,并有他处不常经见之物。(三月时务报译伦敦中国报。)

1799页 鄂督张之洞创设商务公所札

照得今日阜民之道,自以通商惠工为要策。汉口为南北水陆交冲之地,华洋商贾萃荟之区……各州县所有出产造成各货得以传播流通……查湖北地产所有各物,如……蕲水之蔗……拟于汉口创设商务公所,预备宽敞明洁之屋,将以上各种货物分别陈列,标明出产地方、价值、运本,合华洋商民,均得到局纵观。

1805页 古巴纸税

1821页— 商业汇第七之三

1838页— 汕头商务

英驻汕头领事具报1897年汕头商务云……豆饼销路多在日本一带。因豆饼长价,故糖价亦随之而长。

1848页 飞猎滨(菲律宾)群岛税则

糖 一磅半仙

1849页 宁波商务

进口之糖,不外台湾、汕头两处运来。惟汕头之糖,由香港轮船装运至宁波销售,故可作为洋货出口。

1854页 各国出糖总数

天下所出之糖,约八兆顿(吨)。其五十万顿,系红萝葡所造。三兆五十万顿,系甘蔗所造。甘蔗糖大半由西印度及南洋加弗岛来。萝葡糖首推德国,所奇者沿海各国商舶多,食糖亦多。海各国商船少,食糖亦少。英每年每人约食糖八十六磅,丹国四十五磅,荷国三十一磅,法国三十磅,

威、瑞典二十五磅,俄国十磅,希腊六磅,塞而维四磅。食糖之数,又不相等。奥地利造糖人多,每年每人用糖只十九磅。瑞士造糖人少,每年每人用糖竟四十四磅。(六月国闻报译伦敦中国报。)

1864页 东方商埠考略

汕头 出口以糖为大宗,岁约一兆五十万担。香港某公司于汕头设一炼糖厂,作辍罔文,不能夺其利。(八月工商学报。)

1885页 东洋物价历年比例表 (此表与中国市面商情大有关系,明眼人不可不知。)

1900页 墨西哥糖业

墨西哥国种蔗之务,年盛一年,殊令人钦羡。其白糖味极浓厚,尽由甘蔗制成。此国有多处地土,甚宜于种蔗,收蔗又甚丰。数年不须换种。现在墨西哥未有制炼极净之糖房。所出之糖果带黄色。粗沙之糖亦无大造。将来必有设炼糖房以图利者。今查墨国会城各店零沽之正立方白糖,每磅价银九先士。又其制粗沙糖法,仍恃手工云。(九月知新报译伦敦商务报。)

(4)《大英商馆日志》 〔23〕

(5)《粤海关改正归公规例册》 〔24〕

乾隆二十五年(1760年)刊。两广总督李侍尧粤海关监督尤拔世奏定。

广州府属各税口归公则例

佛山挂号口

— 佛山茶叶、白糖往下路各乡,每百斤收银一分二厘(往上路无收)。

— 佛山茶叶、白糖往香,每百斤收银二分四厘。

江门正税口

— 山货(冷饭颈牛皮皮碎等艮姜砂仁碱砂三籁木耳草仁芝麻蜜糖白糖) 每包捆埕收钱四文。

— 往省佛糖漏,每大船收钱一百二十文,每中船收钱六十文,每小艇收钱三十文。

— 往省佛各乡蔗种甘蔗,每大船收钱一百二十文,每中船收钱五十文,每小艇收钱二十文。

镇口挂号口

— 装甘蔗艇出口收钱四十文。

— 装片糖船进口收钱五十文。

门正税口

— 到上税绅缎、中细磁器、茶叶、白糖、倭铅(此五宗作色货每百斤收担银五分)。

惠州府属各税口归公则例

甲子正税口

— 黄白糖两篓作一担,每担重五拾二三斤。每船免水手每名一担,免神福舵工船户三担外,余数每担毛收十字银一钱零二厘。科饷九折一归八除分黄糖六分,白糖四分。照例科税,火耗加一。每两补水七分。每船除红单银五钱,又每担收银一分九厘,总于一钱银二厘内除算,余剩作余羡,担头归公开报。

— 乌糖两篓作一担,每担九折一归八除。照黄糖例,科火耗加一,每两补水七分,毛重每担收银三分三厘。每船收红单银五钱。又每船出口收银一两一钱五分五厘。

— 路糖往墩头,每担九折收银六分。又领印票,每张收银五钱。

— 葵潭路糖往墩头九折,每担收银五分。又领印票,每张收银五钱。

— 零星乌糖往福潮者,照黄糖例,科饷火耗加一,每担毛重收银一分三厘。

外馆

— 商船载路糖、咸鱼、生猪往墩头,收钱三十文。

— 商船装糖、咸鱼往闽,收钱四十四文。

乌墩正税口

— 黄白糖每担毛收银八分八厘,税耗平水等银在内。

— 乌糖饷耗照例征收,每担毛重收担头银三分。

— 糖水饷耗照例科算,每百斤收担头银二分。

— 往墩头货物

— 路糖九折,二包作一担,银六分。

凡路糖每载收银一两四钱。

以上所收各项归公银两,每两加平余银六分。另收钱六文。惟路糖并单票不计两,加收平余,共止收钱一百文。

平海正税口

商船潮来税过货物

桁条每条收钱八文 纲浮 线面 白面 青竹 竹蔑 蓬斗 油烛 米糖 柑子 黄白藤 草纸 赤果 蒜头 布鞋 茹员 水靛 黄麻 黄白糖 糯米饭干 米粉干 京果等货,以上每百斤收钱五十文。

糖水 竹叶,每百斤收钱三十文 新绸每张收钱二百文。

沙尾正税口

— 路糖装往墩头,每二包作一担,八折每担收银六分六厘,领给印票,每张收银二两五钱。

— 凡黄白糖及虾米等货往惠府本口发卖,惟照例收担银,正税无征。

— 糖水往江南闽浙,每三担折白糖红重一担收税耗。

— 黄白糖两篓作一担,每篓重五十二三斤。每船免水手每名一担,免神福舵工船户三担外,余照数每担收十字银一钱零二厘,科饷九折一归八除,黄糖六分,白糖四分,照则科税加一火耗,每两补水七分,每船除红单银五钱,又除每担一分九厘,总于一钱零二厘内除算,所有余剩作余羡,担头归公开报。

靖海挂号口

— 路糖往墩头,每两包作一担,收银六分六厘。

— 路糖每载收银五钱,钱三百文,不收放关。

神泉正税口

— 黄白糖两篓作一担,每篓五十二三斤。每包作一担。免水手每名一担,又免神福舵工船户共三担,余照收。每担毛收纹银八分一厘,如十字银,每两补水七分,另每担收十字银一分三厘,科饷九折一归八除。

— 黄糖六分,白糖四分,按则征收火耗加一,总于八分一厘内除算,余剩作余羡,担头归公开报。

— 零星乌糖往福建等处,九折一归八除算。每担征税银六分,耗银加一,每担收担头银三分三厘。

— 往上海乌糖,每担收银六分。其余税耗照黄白糖例。

— 路糖往墩头,每二篓每二包作一百斤,不折,每担收银六分六厘。每载收银五钱,另钱三百文。

潮州府属各税口归公则例

府馆正税口

— 黄白糖毛重每百斤收银四分。糖船上海船每只收归公银八钱。

— 白糖每包收红单银二厘 黄糖一厘。

庵埠正税口

— 黄白糖往上海,除饷耗外,每毛重一百斤收府担银四分,本口担银二分。满载收归公银三两一钱,又府馆归公银八钱。如不上五百包及单桅小船者,各项归公银减半,每百包例免五包,免饷不免担。

大锅每口收银一分五厘 中锅每口收银一分 小锅每口收银六厘

大猪每只收银三分 中猪每只收银二分 (生羊小猪)每只收银一分 土碗(大篓收银一分小篓收银六厘) (香米乌烟)每篓收银二厘 草纸每块收银六厘 (竹叶草蔗)每把收银五厘 黄糖每篓收银一分九厘 糖漏每篓收银一分

以上渡船装载,各货九折收钱。如小船装往潮阳、揭阳等处,实收钱不折,另收加一归公钱(以上收银者,正耗、府担、府馆、印票归公银系纹银司平,其余俱十字番银司平基。)

溪东小口

— 商船装载黄白糖往上海,每包收担番银六厘一毫,满载收归公银八钱,又挂号收银六钱。

今将征收归公银钱开后

— 铁船满载收银四钱。

— 糖船及棉花船收银三钱。

— 棉花船大船糖船铁船收船头银二钱。

— 往汕头查棉花大船糖船收银二钱。

— 糖漏船进口,每载收钱六十文 以上俱收十字番银司平。

汕头小口

— 进口空糖漏船每载收钱一百文,半载收钱五十文。

双溪小口

— 糖船棉花船进出口收银三钱,铁向收银四钱。

— 小船驳糖至大船,每载收钱三十文。(按:溪东汕头双溪三小口,此册内俱属庵埠正税口)

澄海正税口

— 糖船往江南,每百包例免五包,作九十五包科税。每百斤收(本府)担(纹番)银(四分二分)。另每包收番银二厘。又每船收番银三两一钱。如载糖不及四百包者,收番银一两六钱五分。

卡路挂号小口

— 商船装糖往上海收银二钱 装上海货进口收银二钱。

东陇正税口

— 商船装黄白糖往江南,每百包例免五包,免税不免担。每糖一包收府担纹银四分,本口担番银二分,及红单白糖每包收银二厘,黄糖每包收银一厘。每载府馆收归公纹银八钱,本口收归公番银二两八钱

— 糖漏每十个收钱七十七文。空糖漏每十个收钱十一文。

— 海山进口糖员,每担收钱三十三文。

樟林小口

— 南澳渡船往来装茶豆牛槁等油土布、干果、水靛、麻布、每担收钱五十文。黄白麻 红曲 咸鱼 篓叶 海山糖员 烟梗 杂货 薯苓(进口八折) 麦芽糖 豆面(进口往省八折) 鱼脯(进口往府八折) 金针菜 灿铁锅(进口) 土碗(过澳) 篷蔑(四捆作一担) 鱼鲑 已上每担收钱三十文。

黄冈正税口

— 柿饼、烟叶、白糖过埠发卖者(每十担作八担,每担钱六十六文,过者收钱一百一十文)。

— 黄糖、苎麻每担收钱三十三文。过者收钱六十六文。

糖漏每漏收钱五文五毫,进口同。无糖空漏每漏收钱一文一毫,进口同。

— 糖水三篓作一担,每担收钱三十三文。

糖船例

每百包例免五包,作九十五包后用一归八除折实科税,免糖免饷不免担。每包红单白糖收银一厘,黄糖收银一厘,免糖包,不收红单银,府担毛算每百斤收担头银四分,米照每张收银二钱,商照每张收银八钱,客二名共一张者,收银一两二钱,以上俱系纹银司平。

乌糖小口归公则例

— 各口进口照车单每张收钱四十四文。(按:乌糖为小口之名)

潮阳正税口

— 糖船往江南双桅满载,收本口银五两。又府馆收纹银八钱。如半载者及单桅船俱减半征收。

— 黄白糖每百包内免神福舵水五包,免饷不免担。

— 黄白糖每一百八十斤作一百斤收饷,其担银仍照一百八十斤收。每百斤收(府担收银四分本担番银二分)。又红单(白糖黄糖)每包收纹银(二厘一厘)。

— 糖水每三百斤作黄糖一百斤收饷,其担银仍照三百斤征收。

— 明瓦每百斤收(府担纹银四分,本担番银二分二厘)。如系糖船载往上海者,收(府担纹银四分本担番银二分)。

渡船小船例

黄糖 鱼脯 墨蹄脯 米糖 烟仔 冰糖 小虾干 以上(渡船装载,每担收钱十七文,小船装载,每担收钱三十三文)。 白糖(渡船每担收钱三十四文,小船每担收钱六十六文)。

达濠口例

— 糖船往江南,每载收银一两七钱。如不满载者及单桅船,俱减半征收。

— 渡船二只,每月共收钱八十文。装(鱼虾米) 每担收钱二百二十文。 (黄糖白糖)每担收钱(二十二文四十四文)。 若潮阳给单,本口每担收钱五文五毫。再庵埠来照单麻皮、桐油、铁钉、铁锅,(十口)作一百斤,收钱五文五毫。

— 小船装糖往潮属口岸,每百斤(收钱三十三文)。菜脯丝蚶每百斤(收钱二十二文)。

海门口例

— 糖船往江南,每载收银一两七钱。如不满载者及单桅船,俱减半征收。

后溪口例

— 糖船往江南,每载收银二两五分。如不满载者及单桅船,俱减半征收。

— 小船出单往潮属等口,装载(黄糖豆油)各货,每担收钱十一文。

— 渡船往庵埠装白糖,每百斤收钱五文五毫,废铁每百斤收钱十一文。

— 油槽、蔗枝每副收钱二百二十文。

北炮台正税口

— 黄白糖每包收担银二分九厘,每船收(青红)单银一两二钱,又收银七钱六分,免担每包收银一分九厘,每百包免神福糖五包,免饷不免担。又每包收银一厘,每船收银一两三钱,又收府饷纹银八钱。

— 蒜头、糖水、豆、麦、菜脯、豆枯、茶枯等货,每担收钱三十三文。

— 油校、蔗校每副收钱四百四十文。旧者收钱二百二十文。

— 糖漏船有糖者,每个收钱十文,无糖空漏,每船照缸瓦船收。

高州府属各税口归公则例

梅菉正税口

— 黑白糖一百八十斤作一百斤征收。

梅菉口外馆

— 黄波墟渡船装载糖碗、柑橙子、烟,每萝收钱五文。

— 往各墟片糖,每篑收钱二十二文。

— 琼来黄蜡、黄白藤碗青、白糖、山马皮等什三百斤作一篑,每篑收钱二十文。

— 海安来白糖,每包收钱十一文。

芷挂号口

—州来片糖,上铺每大篓收钱三十三文,(中小)篓(二十二一十一)文。

阳江正税口

— 白糖、碱、砂土、藤白叶油、米各山货,由内河往省佛,每一河船外馆收钱一百二十文,小船收钱六十文。

晴铺两家滩正税口

—州来片糖,每担收钱三十六文。

— 黑糖往广西,每篓收钱六十文。

麻章墟挂号口

— 黑片糖往各墟村,每篓收钱六十文。往广西每百斤收钱三十六文。

查麻章墟口向系雷州口兼收,雍正十一年十月归并石城两家滩口兼收,理合注明。

雷廉二府属各税口归公则例

海安正税口

— 黄白片糖三项俱以一百八十斤作一斤算饷。

— 糖水以三百斤作黄糖一百斤算饷。

— 黄白糖雇小艇驳往海口上行转搭商船往江南者,每百包上饷之外,向例准免驳载糖五包。

— 黄白片糖、糖水,毛重每百斤收银一分一厘。

又毛重每百斤收钱十八文。又每包件收钱四文。

— 苦糖水每桶收钱十五文。

— 白船来安装载苦糖水,每担收银二分。

— 黄白糖出口每包收钱二文五毫。

— 片糖每篑收钱十文。

雷州正税口

白糖、黄糖、片糖每一百八十斤折算一百斤。

糖水每三百斤折算一百斤。

— 官中渡船载片糖进口及小船载片糖往石城,每篑收钱一百文。

廉州正税口

— 琼雷各处来税过白糖、豆油各项杂货,每百斤收担银七厘,每二百斤作一包,收钱四十文。

钦州正税口

— 税过片糖,每篓约重二百七八十斤,收钱五十文。

— 税过白糖约重一百余斤,收钱二十文。

琼州府属各税口归公则例

海口正税口

— 苦糖水每担收钱十文(往福建、江南等处,每担另收银一分)。

外馆征收

— 苦糖水每百斤收钱五文。

— 糖船放关大船收钱三百文(小者收钱一百五十文)。

铺前正税口

— 黑糖一百八十斤作一百斤,毛收银八分八厘。

乾隆二十四年(1759年)十一月

因为材料难得,所以都抄了下来。从这些“则例”中我们可以看到:一、糖在粤海关税收中所占的重要地位;二、糖的种类颇多,有白糖、片糖、黄糖、乌糖,另外还有糖水和苦糖水;三、广东糖运往的地点,包括福建、上海、江南、广西等;四、广东境内货物交流的情况。此外,与糖有关的还有糖漏,包括空糖漏。其中还提到麦芽糖。另外,税收用的货币也不同,有钱、纹银、番银等等。

(6)《粤海关志》

下面(6)、(7)、(8)三种资料,均系中山大学历史系章文钦教授最近寄到的。现在补抄在这里。

《粤海关志》,上面(1)已列有专条,为什么这里又重列?原因有二:第一,上面(1)中抄的是清末民初的资料,时间颇近,而且没有现在抄的资料。我现在抄的资料是道光时期的。第二,这些资料与(5)中的资料,性质相同,必有重复之处。但(5)是乾隆二十五年(1760年)时的资料,这里是道光十九年(1839年)以前的,二者相距七八十年,后者难免有所增删。互相对比,可能有利于专门研究这个问题的学者。又因为资料来之不易,所以仍不厌其烦,全部抄录。

《粤海关志》,清梁廷柟等纂。章文钦教授在此处加了一个按语:“道光十九年,林则徐至粤,已读到此书。可见在此之前已经成书,叙事至同年林则徐禁烟止。”

卷九 税则二 食物

……蜜糖(蜜糖每百斤税二钱 麦芽糖、白糖、冰糖每斤各税一钱 黄糖、片糖每百斤糖水每三百斤各税六分)

凡琼潮高惠雷廉 白糖、黄糖、片糖 每一百八十斤作一百斤科税,大关仍照百斤实算

同卷 各口税货

乌坎总口(出产黄白糖及咸鱼虾米各货)

神泉口(出产黄白糖及咸鱼虾米等物)

甲子口(出产黄白糖咸鱼虾米各货)

…………

汕尾口(出产黄白糖咸鱼虾米各货)

…………

平海口(出产黄白糖咸鱼虾米各货)

…………

墩头口(出产黄白糖咸鱼虾米各货)

庵埠总口(出产黄白糖各货)

…………

潮阳口(出产黄白糖各货)

…………

澄海口(出产黄白糖各货)

…………

黄冈口(出产黄白糖及棉花瓜子等货)

…………

北炮台口(出产黄白糖各货)

…………

海安总口(出产黄白糖花生豆油油楛各货)

…………

雷州口(出产黄白糖花生豆油油楛各货)

…………

卷一一 税则四 佛山挂号口 (出口澳门等处各货)

……佛山绒线绸缎纱湖丝往香澳(每百斤收银二钱四分) ……佛山茶叶白糖往下路各乡(每百斤收银一分二厘 往上路不收) 佛山茶叶白糖往香澳(每百斤收银二分四厘) 佛山木油往香澳并下路各乡(每桶收银六分 每埕收银一分往上路不收) 佛山磁器往香澳并下路各乡(每子收银一厘 每笠收银二厘每百子收银一钱二分 每桶收银二分四厘 往上路不收) 佛山白铅往香澳(每百斤收银三分六厘 往别处不收) 佛山水银辰砂往香澳(每百斤收银六分 往别处不收) 佛山白矾冷饭颈往香澳(每百斤收银一分二厘 往别处不收) 佛山火腿漆器往香澳(每百斤收银一分八厘 往别处不收) 佛山矾石往香澳(每百斤收银二分四厘往别处不收)

同卷 江门正税口

……往省佛糖漏(每大船收钱一百二十文,中船收钱六十文,小船收钱三十文) 往省佛各乡蔗种甘蔗(每大船收钱一百二十文 中船收钱五十文 小艇收钱二十文)

镇口挂号口

……装柑蔗艇出口(收钱四十文) 装片糖船进口(收钱五十文)

右归公例一

卷一二 税则五 甲子正税口

凡黄白糖(两篓作一担,每篓重五十二三斤。每船免水手每名一担,免神福舵工船户三担外,余数每担毛收十字银一钱零二厘 科饷九折一归八除,黄糖六分白糖四分,照则科税,火耗加一,每两桶水七分,每船除红单银五钱,又每担收银一分九厘,总于一钱零二厘内除算,余剩作余羡担头归公开报) 乌糖(两篓作一担,每担九折一归八除,照黄糖例科饷,火耗加一,每两补水七分,毛重每担收银三分三厘,每船收红单银五钱,又每船出口,收银一两一钱五分五厘)

…………

……路糖往墩头(每担九折收银六分) ……葵潭路糖往墩头(九折每担收银五分)

……零星乌糖往福潮者,照黄糖例科饷(火耗加一,每担毛重收银三分三厘)

外馆

……商船载路糖咸鱼生猪往墩头(收钱三十文) ……商船装糖咸鱼往闽(收钱四十四文,其余空船出口一总不收。以上俱收十字番银,司平正耗,每两补水七分)

…………

乌坎正税口

凡黄白糖(每担毛收银八分八厘税耗平水等银在内) 乌糖饷耗照例征收(每担毛重收担头银三分)

…………

……糖水饷耗照例科算(每百斤收担头银二分)……

凡往墩头货物 路糖(九折二包作一担收银六分)……

凡路糖(每载收银一两四钱 以上所收各项归公银两每两加平余银六分,另收钱六文,惟路糖并单票不计两加收平余共止收钱一百文)……

平海正税口

…………

凡商船潮来税过货物……米糖……黄白糖……京果等项(以上每百斤收钱五十文)

糖水 竹叶(每百斤收钱三十文)……糖油……黄麻(以上每百斤收钱五十文)

凡海丰大鹏贩转进口……

……糖油……黄麻(以上每百斤收钱五十文) 糖水 豆麦(详见大关按语仅及荳麦,不及糖水)

……甘蔗(每把收钱三文)…… 凡省来……甘蔗(每把收钱五文)……

汕尾正税口

……公平渡装糖水(每担收钱十一文) 糖(每篓收钱十一文)……

凡路糖装往墩头(每二包作一担八折每担收银六分六厘) ……黄白糖及虾米等货往惠府本口发卖(惟照例收担银正税不征)……糖水往江南闽浙(每三担折白糖红重一担收税耗)……黄白糖(两篓作一担,每篓重五十二三斤。每船免水手每名一担,免神福舵工船户三担外余照数每担毛收十字银一钱零二厘,科饷九折一归八除,黄糖六分,白糖四分,照则科税,加一火耗,每两补水七分,每船除红单银五钱,又除每担一分九厘,总于一钱零二厘内除算,所有余剩作余羡担头归公开报)

同卷 靖海挂号口

……路糖往墩头(每两包作一担收银六分二厘) 路糖(每载收银五钱,钱三百文不收放关) ……

神泉正税口

凡黄白糖(两篓作一担,每篓重五十二三斤,每包作一担。免水手每名一担。又免神福舵工船户共总三担,余照数每担毛收纹银八分一厘,加十字银每两补水七分,另每担收十字银一分三厘科饷九折,一归八除) 黄糖六分白糖四分(按则征收,火耗加一,总于八分一厘内除算,余剩作余羡,担头归公开报)

零星乌糖往福建等处(九折一归八除算,每担征税银六分,耗银加一,每担收担头银五分三厘) 往上海乌糖(每担收银六分其余税耗照黄白糖例) ……

凡路糖往墩头(每二篓每二包作一百斤不折,每担收银六分六厘每载收银五钱另钱三百文)……

潮州府馆正税口

凡黄白糖(毛重每百斤收担银四分) 糖船上海船(每只收归公银八钱) 白糖(每包收红单银二厘) 黄糖(一厘)

庵埠正税口

凡黄白糖往上海(除饷耗外每毛重一百斤收府担银四分,本口担银二分,满载收归公银三两一钱 又府馆归公银八钱,如不上五百包及单桅小船者,各项归公银减半,每百包例免五百免饷不免担)……

凡渡船往潮阳达濠……白糖大布(以上每百斤收银六分)……黄糖(每篓收银一分九厘) 糖漏(每篓收银一分)

溪东小口

凡商船装载黄白糖往上海(每包收担番银六厘一毫,满载收归公银八钱,又挂号收银六钱)……

……糖船及棉花船(收银三钱)……棉花大船糖船铁船(收船头银二钱)……往汕头查绵花大船糖船(收银二钱)……糖漏船进口(每载收钱六十文)

汕头小口

……糖漏船(每载收钱一百文,半载收钱五十文)……

双溪小口

凡糖船绵花船进出口(收银三钱)……

……小船驳糖至大船(每载收钱三十文)……

澄海正税口

…………

凡糖船往江南(每百包例免五包作九十五包科税,每百斤收府担纹银四分,本担番银二分,另每包收番银二厘,又每船收番银三两一钱如载糖不及四百包者收番银一两六钱五分)……

卡路挂号小口

凡商船装糖往上海(收银二钱)……

东陇正税口

……商船装黄白糖往江南(每百包例免五包,免税不免担,每糖一包收府担纹银四分,本口担番银二分,又红单白糖每包收银二厘,每载府馆收归公纹银八钱,本口收归公番银二两八钱)……

……糖漏(每十个收钱七十七文) 空糖漏(每十个收钱十一文) 海山进口糖员(每担收钱三十三文)……黄麻糖水灰面杂货(每担收钱三十三文)……

樟林小口

……海山糖员……

……柴藤面线香锡薄糖水仙草薯粉鱼鲑薯芩(过(南)澳)……(以上每担各收钱三十文)

黄冈正税口

凡柿饼烟叶白糖(过埠发卖者每十担作八担,收钱六十六文,过澳者收钱一百一十文)

黄糖苎麻(每担收钱三十三文,过澳者收钱六十六文)……蔗木(每副收钱二百二十文)……糖漏(每漏五文五毫进口同)

无糖空漏(每漏收钱一文一毫,进口同)……

……糖水(三篓作一担,每担收钱三十三文)……

凡糖船(每百包例免五包,作九十五包用后用一归八除折实科税,免糖免饷不免担,每包红单白糖收银二厘,红糖收糖一厘,免糖包,不收红单银,府担毛算每百斤收担头银四分,末照每张收银二钱,商照每张收银八钱)……

潮阳正税口

凡糖船往江南(双桅满载,收本口番银五两 又府馆收纹银八钱 如半载者及单桅船俱减半征收)

黄白糖(每百包内免神福舵工五包,免饷不免担,每一百八十斤作一百斤收饷,其担银仍照一百八十斤收,每百斤府担纹银四分,本担番银二分又红单白糖每包收纹银二厘,黄糖每包纹银一厘)

……糖水(每三百斤作黄糖一百斤收饷,其担银,其担起仍照三百斤征收,府担纹银四分,本担番银二分二厘)

……如系糖船载往上海者(收府担纹银四分,本担番银二分)……

……黄糖……末糖……冰糖 小虾干(以上渡船装载,每担收钱三十三文) 白糖(渡船每担收钱三十四文小船每担收钱六十六文)……

达濠口

凡糖船往江南(每载收银一两七钱,如不满者及单桅船,俱减半征收)……渡船二只……装……黄糖(每担收钱二十二文) 白糖(每担收钱四十四文,若潮阳给单,本口每担收钱五文五毫)……

凡小船装糖往潮属口岸(每百斤收钱三十三文)

海门口

凡糖船往江南(每载收银一两七钱,如不满载者及单桅船,俱减半征收)……

后汉口

凡糖船往江南(每载收银二两五分,如不满载者及单桅船俱减半征收)……

……出单往潮属等口装载黄糖豆油各货(每担收钱一十一文)

渡船往庵埠装白糖(每百斤收钱五文五毫)……

北炮台正税口

凡黄白糖(每包收担银二分九厘,每船收青红单银一两二钱,又收银七钱六分。免担每包收银一分九厘,每百包免神福糖五包,免饷不免担,又每包收银一厘,每船收银一两三钱,又收府馆纹银八钱)……

……蒜头糖水豆麦菜脯豆枯茶枯等货(每担收钱三十三文,豆麦详见大关按语)……糖漏船(有糖者每个收钱十文无糖空漏每船照缸瓦船收)

右归公例二

卷一三 税则六 梅菉正税口

……黑白糖(一百八十斤作一百斤征收)

梅菉口外馆

……黄波墟渡船装载糖碗柑橙子烟(每箩收钱五文)

……往各墟片糖(每篑收钱二十二文)……

……琼来黄蜡黄白藤碗青白糖山马皮等(计三百斤作一篑,每篑收钱二十文) 海安来白糖(每包收钱十一文)……

阳江正税口

……白糖咸砂土藤白叶油末各山货由内河往省佛(每一河船外馆收钱一百二十文小船收钱六十文)……

暗铺两家滩正税口

……州来片糖(每担收钱三十六文)……黑糖往广西(每篓收钱六十文)……

麻章墟挂号口

……黑片糖(往各村墟每篓收钱六十文往广西每百斤收钱三十六文)

海安正税口

凡黄白片糖三项(俱以一百八十斤作一百斤算) 糖水(以三百斤作黄糖一百斤算餉) ……黄白糖雇小艇驳往海口上行转搭商船往江南者(每百包上饷之外向例准免驳载糖五包)……凡黄白片糖糖水(毛重每百斤收担银一分一厘又毛重每百斤收钱十八文 又每包件收钱四文)……

……苦糖水(每桶收钱十五文) 白船来安装载苦糖水(每担收银二分)……

东西二乡各小港征收

凡黄白糖出口(每包收钱二文五毫) ……片糖(每篑收钱十文)……

……杂木蔗(每副收钱五十文)……

雷州正税口

……白糖黄糖片糖(每一百八十斤折算一百斤) 糖水(每三百斤折算一百斤)……

凡官中渡船载片糖进口及小船载片糖往石城(每篑收钱一百文)

廉州正税口

凡琼雷各处来税过白糖豆油各项杂货(每百斤收银七厘,每二百斤作一包收钱四十文)……

钦州正税口

……税过白糖(约重一百余斤收钱二十文)……

(海口正税口)外馆征收

……苦糖水(每百斤收钱五文)……糖船放关(大船收钱三百文,小者收十文)

儋州正税口

……蔗木(每副收银一钱六分五厘)……

铺前正税口

……黑糖(一百八十斤作一百斤毛收银八分四厘)……

右归公例三

(7)《中国丛报》(Chinese Repository)

甲Vol.2 1834年2月号 p.471

Samuel W. Williams, Articles of Import and Export of Canton(〔美〕:卫三畏《广州的进出口商品》),又见Andrew Ljungstedt, An Historical Sketch of the Portuguese Settlements in China; And of the Roman Catholic Church and Mission in China(〔瑞典〕龙思泰《在华葡萄牙居留地及罗马天主教布道团简史》)之A Supplementary Chapters, Description of the City of Canton(附篇《广州城概述》),Boston 1836, P.321。

下面是龙思泰书,吴义雄、郭德焱、沈正邦的译文“糖”(《中国丛报》,1834年2月,第471页。中译本尚未出版,蒙章文钦教授抄寄):

糖(sugar)

本品是用甘蔗(Saccharum officinale)的汁加工成的产品。据所有可得到的古代历史记载来看,中国很可能是首先栽培甘蔗的国家。它的原产地为亚洲大陆南部,其特性很久以来已为当地居民所熟知。中国人种植甘蔗的规模之大,除足以供给自己需要之外,还可构成一种出口商品。

甘蔗有好几个不同品种,但本地所产的品种大部分有微红的汁,所制的糖不受买家欢迎。唯一的栽培品种是西印度群岛所种的那一种。加工制作的过程是简单的,劳动强度很大,机械很粗笨,劳动主要靠人力进行。在印度群岛,糖的加工都掌握在华人手中,土人向他们供应甘蔗,但是土人也生产一种粗糖,供他们自己食用,叫做“粗沙糖”(jaggery)。由中国出口的糖主要是结晶状态的糖,所以通常叫做冰糖。本品大量输往印度,其纯净美观长期以来得到公正的评价。

羡林按:这一条记载虽短,然而却含有极重要的资料,下面还要谈到。

乙 Vol.2 1834年4月号 p.532 有关资料翻译如下:

广东省海岸一般外貌被描述为荒芜贫瘠;那里的人被描述为受雇制糖;糖是在访问过的大多数县内的主要产品。

丙 Vol.4 1835年6月号 p.77 有关资料翻译如下:

甘蔗用同样的方式捆绑,为了更加安全,外面的甘蔗用斜捆的甘蔗叶加固,同时还能排成一种篱笆。

丁 Vol.18 1849年12月 p.661—662 《中国丛报》Vol.20索引称此条为“糖不付双倍关税”。内容不具引。

(8)里斯本坡塔国家档案馆所藏有关清代澳门中文档案

甲

嘉庆十四年六月初十日(1809年7月22日)署澳门军民府朱谕夷目唩嚟哆

谕

署澳门军民府朱 为禀明事:现据引水人陈有胜禀称:本月初八日,澳夷自用三板将前贮白糖九十余包至鸡颈洋面等候黄埔港脚洋船出口起卸顺带出洋。于初八日开行,等情到府。据此,查前月内咪唎

国嚜

喱船湾泊鸡颈洋面。先后据引水禀报,将白(羡林按:原作百,误)糖四百余包装运入澳,存贮呞咑夷馆。业经本府报明大宪在案。兹据引水禀报,澳夷将所存白糖九十余包装运搭船出洋。合即谕查。谕到该夷目即便遵照确查,前项白糖是否澳夷得价私行售卖,抑系装运回国。该夷目即日细查明白,星飞禀复本府立等转报。毋得含混率复,致干严谴。速速!特谕。

乙

嘉庆十四年六月九日(1809年7月21日)署香山县左堂郑谕夷目唩嚟哆

谕

署香山县左堂郑 谕夷目 嚟哆等知悉。现据引水人陈有胜禀称:前月咪唎国嚜

喱船所起运入澳存贮呞哒夷馆之白糖,前于本月初八日澳夷自用三板将白糖九十余包装运至鸡颈洋面。交黄埔出口港脚

船顺带出洋,等情到厅。据此查存贮呞哒夷馆白(原文又系“百”,误)糖系奉 大宪委员查核之件,应先行□□转报,听候批示遵行。该夷目等何得擅自起交

船顺带出洋,大干禁令。合行谕饬。谕到该夷目等即速将前贮白糖因何不先行禀报,擅自起交

船缘由刻日禀复,本分县以凭转报 大宪察核办理。毋得违延。速速!特谕。

羡林按:这一件公文乙同上一件公文甲,讲的是同一件事。但其中有一点新信息,又因为此种材料极为难得,故又全文录之。

上面(6)(7)(8)中有非常重要的材料。有的我在本编中就派上了用场,比如(6)《粤海关志》中有关糖的种类的记载,我在下面(三)2.“沙糖的种类”就加以引用。《中国丛报》1834年2月,第471页讲到甘蔗原产地;讲到在印度群岛,糖的加工都掌握在华人手中;讲到土人生产一种粗糖;讲到中国向印度出口冰糖,等等,都是重要的资料,在本书第二编有关的章节中还会提到。

清代糖史资料的搜集,就到此为止。

本书第一编国内资料的搜集,也到此为止。应该指出,我搜集的范围基本上是中国古籍,但是资料却不限于中国蔗和糖,外国的也有。为了省事划一起见,我都抄在这里。到了写第二编国外编的时候,再来分析使用。用不着再重复抄录。

我搜集的资料看上去已经够多了。但是,如果再努一下力,还能够搜集得更多。我没有这样的做,原因是,这些资料已经够用了,间有遗漏,在所难免,但决不会影响大局。

资料既然就中国古籍来说搜集已经告一段落,我想在这里集中讲一讲我搜集资料的情况和原则,否则易滋误会。关于这一方面,上面零零碎碎讲过一点,现在不过是再集中一点,再完全一点,再深刻一点而已。这对于某一些读者还是会有用的。

开宗明义第一句话,我在上面已经点到过,这就是,我搜集资料用的方法是最拙笨、最原始、最吃力、最简单,然而却又最复杂的方法,同时也是唯一可行的方法。没有索引,总的索引没有;中国古籍又决不加索引,电脑更谈不上,托人使用了一次,结果极不理想,反而不如我这原始方法搜集到的多,我就绝了那个念头。最后只有倚靠自己的双眼和双手。

我曾多次勉励自己,也曾多次告诉学生,作文章搜集资料,要有“竭泽而渔”的劲头。然而事实上,有的文章能做到,有的则万难做到,《中国糖史》就属于后者。到了现在,我只能说一句:“我已经尽上了我的力量”,以此安慰自己。说多了,都将会是多余的话。

在我搜集的资料中,有一些显然是没有多少用处的,不搜集,也决不会影响论文的写作。但我为什么又搜集了呢?原因似乎有点天真:我辛辛苦苦找到一本书,即使我那“竭泽而渔”的政策对整个搜集工作来说实在难以贯彻,但是对我拿到手的这一本书来说,我则必须贯彻。于是只要遇上“蔗”、“糖”等字眼,我必然抄录下来。还有对某一些整套的书,我也使用了类似的做法。

另外还有一个原因。我们做学问的人大概都有一个经验。有些资料在此时此地很难说有用没有;但是,在另一个地方,当你遇到有关的问题时,则无用的资料立即变为非常有用。韩文公所说的“牛溲马勃,败鼓之皮”大概指的就是这种情况吧。

最后我还想讲一个至关重要的问题:为什么我先把资料都搜集罗列在一起,然后再进行分析写成文章?有一些学者并不这样做,他们在写文章时在适当的地方使用适当的资料,他们的文章同样可以写得非常精彩。我对这种做法不加评断。我之所以使用现在这种做法,原因并不深奥。在文章中引上一段话,没头没脑,会让读者如见神龙,见首不见尾。而把资料完整抄下来,在论文中只引必要的句子,可以避免这个弊病。如果有读者愿见神龙全貌的话,可以回头去看我抄录的比较完整的资料。

此外,我这样做,有意学习先师陈寅恪先生的做法。有一些文章,陈师往往先罗列资料,然后再对资料进行分析与评断,如剥春笋,愈剥愈细,最后画龙点睛,点出要害。到了此时,读者往往会豁然开朗,或者小吃一惊,如拨云雾而见青天。人们会想,“原来是这样子呀!”顿时得到一种解悟甚至顿悟的快感。陈师在讲课时,往往也采用这种办法:先在黑板上,密密麻麻,写满了资料,然后再开讲,根据的就是黑板上的资料。学生们得到的感受,同读他的文章完全相同。

闲言少叙,书归正传,下面就是资料的分析和使用。

(二)甘蔗种植

上面我尽可能全面地抄录了有关清代甘蔗和糖的原始资料。现在我就根据这些资料来进行叙述。办法仍然同前几章一样,先讲“甘蔗种植”,共分以下几节:

1.甘蔗种植的地区

2.甘蔗种植的技术

3.甘蔗种植的传播

4.甘蔗的种类

在正式叙述以前,有几个问题我要在这里先说明一下。甘蔗和糖有密切的联系。没有甘蔗就制不出蔗糖来,从遥远的地方运蔗来制糖,是难以想象的。因此产蔗区与产糖区往往是一致的。我在上面几章没有专门立产糖区一节,原因就在这里。但是,蔗糖两区又并非完全一致,下面的叙述中就会碰到这种情况。因为有的蔗种只能生吃,不能制糖,可能还有一些别的原因,下面有机会再谈到。

此外,甘蔗,同世界上其他植物一样,它的种植是会传播的。这样的例子俯拾即是,举不胜举。甘蔗的传播,我在上面曾经讲到过,特别是在元代的北传。在下面第二编中还会碰到同样的问题,讲的是国际间的传播。

1.甘蔗种植的地区 〔25〕

仍然按照上面几章的做法:以地方为纲,所见典籍写在后面。为了醒目起见,我想做一点小小的变动:把相当于现在省一级的地区写在前面,省以内较小的地区写在后面。大家都知道,在中国历史上,地区变化颇大,朝分暮合,朝合暮分,都是常见的现象。但在本书中,这种变化影响不大。至于省区的排列先后,没有严格的标准可资遵循,可以说是以意为之。这种排列并不产生什么影响,可以听之任之。

湖南 《清异录》 〔26〕

《御定广群芳谱》

湖北 《光绪二十四年中外大事汇记》

《鄂督张之洞创设商务公所札》:“蕲水之蔗。”

江东 参阅臧励龢:《中国古今地名大辞典》:“谓长江以东之地”,比较含糊,但大概方位不错。

江(苏) 一般指江苏。《御定广群芳谱》:“今江、浙、闽、广、蜀川、湖南所生。”

镇江 《镇江府志》,南唐卢绛的故事,屡次出现,这里也有。他所吃的甘蔗是否本地所产,存疑。

浙(江) 参看上面江(苏)。

《本草衍义》:“石蜜,川浙最佳。”

《浙江通志》 甘蔗通省皆产。

杭州府

宁波府 能作冰糖

绍兴府 《会稽三赋注》 会稽所作乳糖,视蜀更胜。

金华府 能炼糖,但不能为霜。

台州府 近世闽人教以栽蔗。

赤城(山) 《浙江通志》

西安县 很多地方都有西安县,这里指的应是浙江衢州府治的。见《浙江通志》,参阅臧励龢《大辞典》。

龙游

严州府 淳安县。

处州府 龙泉县 均见《浙江通志》。

河南 《植物名实图考》

汝南(郡或县) 很多地方都有此名。从前后文看,这里指河南。

郾(城)

许(昌)

福建(闽) 《御定广群芳谱》、《福建通志》

福州府 《读史方舆纪要》、《大清一统志》、《福建通志》

兴化府 “可为稀糖,即冰糖也。”稀糖即冰糖,很值得注意。《福建通志》,卷一○。

泉州府 晋江、南安、同安、惠安四县俱出糖。《福建通志》卷一○。《泉州府志》、《古今图书集成》

漳州府 《福建通志》

建宁府

邵武府

汀州府

福宁府

永春州 〔27〕 以上皆见《福建通志》。

广东(粤) 《御定广群芳谱》、《广东通志》

肇庆

潮州 均见《广东通志》

番禺 《植物名实图考》、《广东新语》、《古今图书集成》

东莞

增城 均见《广东新语》

广州 《广东新语》

佛山 《粤海关改正归公规例册》、《粤海关志》

羡林按:根据《粤海关改正归公规例册》和《粤海关志》,广东种蔗产糖之地,多不胜数。我在这里不一一列举了。

讲完了福建和广东这两个南方种蔗产糖的重镇,我想讲几句《植物名实图考》的作者吴其濬的话:“但闽粤植于弃地,中原植于良田,红蓝遍畦。昔贤所唏弃本逐末,开其源尤当节其流也。”这段颇值得注意。原因大概是由于天气条件不同。南方气候宜于种蔗,中原气候偏干燥,不植于良田和加以灌溉不可也。

广西 《广西通志》

浔州府 甘蔗各县出

《光绪二十四年中外大事汇记》,p.1711:“广西又产米、糖……”

四川(蜀,蜀川) 《四川通志》、《御定广群芳谱》、《光绪二十四年中外大事汇记》

成都府 《四川通志》、《大清一统志》

潼川州 遂宁县 《四川通志》、《遂宁县志》

资州

绵州 均见《四川通志》

保宁府 《大清一统志》

台湾(原隶福建) 《福建通志》、《台湾使槎录》、《台湾府志》、《重修台湾府志》、《续修台湾府志》、《癸巳类稿》、《光绪二十四年中外大事汇记》

台湾产蔗、制糖,地区极多,请参阅上面所录资料,不再细分。

江西 《江西通志》

庐陵 《植物名实图考》

广信府

饶州府

南安府

赣州府 均见《江西通志》,赣州府又见《大清一统志》

云南 《云南通志》

临安府

安徽 上面(一)材料来源3.地理著作(8)《安徽通志》,我已经讲了这个问题,在卷六四食货志 特产 果之品中有甘蔗。但后面各州府的特产中却没有。

甘蔗(实际上也包括蔗糖)生产地区的表就列到这里。这个表肯定还不够全面。因为我列表,并非抄自什么现成的著作,而是完全根据我亲眼目睹的典籍资料。既然我不可能把一切有关典籍资料都看个净尽,地名表中有所遗漏,也就是不可避免的了。但是,在另一方面,我又相信,这个表虽不中亦不远矣。重要的遗漏是不会有的。

2.甘蔗种植的技术

在前面几章中,我没有让甘蔗种植的技术重点突出。唐代和宋代都没有谈。元代和明代,我也只列举了几部有关的书名,请读者自行参阅。现在,到了本书国内编的最后一章的清代,清代以后就不包括在本书的叙述范围内,这是中国几千年甘蔗种植史的结尾部分,我觉得有必要,即使简短也罢,在上面抄录的资料的基础上,把甘蔗的种植技术集中归纳一下,多说上几句话。

我按照上面资料来源的顺序来谈。

《御定广群芳谱》:

谷雨内于沃土横种之,节间生苗,去其繁冗。至七月,取土封壅其根,加以粪秽,俟长成收获。虽常灌水,但俾水势流满润湿则已,不宜久蓄。

《植物名实图考》:

《番禺县志·物产》:甘蔗,邑人种时,取蔗尾断截二三寸许,二月于吉贝中种之。拔吉贝时,蔗已长数尺。又至十月,取以榨汁,煮为糖。

羡林按:“吉贝”是由梵文kārpāsa辗转而来的音译,意思是“棉花” 〔28〕 。在棉花中种甘蔗,应该说是一种新技术,极值得重视。

《广州府志》:

凡蔗每岁二月必斜其根种之,根斜而后蔗多庶出。根旧者以土培壅,新者以水久浸之,俟出萌芽乃种。种至一月,粪以麻油之麸。已成干,则日夕揩拭其螆。剥其蔓荚而蔗乃畅茂。

《台湾使槎录》:

插蔗之园,必沙土相兼,高下适中,乃宜。每甲栽插,上园六七千,中园七八千,下园八九千(地薄蔗瘦,多栽冀可多硖糖斤)。三春得雨,易于栽插。无雨亦犁种,但戽水灌溉,为力颇艰。

中国方面的甘蔗种植技术,就写这样多。在我上面抄录的资料中,有一段关于这方面的叙述:《光绪二十四年中外大事汇记》,1611页“古巴物产”。按本书的结构,本应到第二编中去叙述。但是,为了便于同中国对比,我也抄在这里:

地土丰腴,不须肥料而能生产。尤奇者甘蔗一业。一种可留数载或十余载。其始也,将蔗分截平放,或斜插于地。初年下种,次年收割。其收成之丰歉,视雨水之多寡。每年除芟草割蔗外,不用粪草,不须人工。

这是气候条件和土质所决定的,中国恐怕很难与之相比。

3.甘蔗种植的传播

我在上面很多地方都曾讲到甘蔗种植的传播问题;但是,讲得都比较笼统,没有立过专节。现在,我觉得有必要立此一节,可也不是普遍地讲,而只讲与福建有关的几种记载:

《植物名实图考》:

闽粤河畔,沙砾不谷,种之(按指甘蔗)弥望。行者拔以疗渴,不较也。章贡间闽人侨居者业之,就其地置灶与磨以煎糖。必主人先芟刈,而后邻里得取其遗秉滞穗焉,否则罚利重,故稍吝之矣。

《浙江通志》卷一○五 台州府:

近世闽人教以栽蔗。秋熟,压其浆,煎之。惟不能取霜,故其利薄。

卷一○六 金华府:

白者种自闽中来,可碾汁炼糖,但土人不知以糖为霜耳。

《广东通志》卷五二

按粤东蔗糖行四方。《肇庆志》云:始于闽人浮连种蔗为之,今利侔于闽矣。

从上面简短的叙述中,我们可以看到,福建种植甘蔗的技术,北传浙江,南传广东,旁传江西。这些都是非常具体的事例。至于其他方面的传播,规模极大,历时极久,我们就不谈了。

4.甘蔗的种类

仍然袭用上面几章的做法,以典籍为基础,按照上面“资料来源”中出现的顺序排列下来,把蔗名写出,不避重复,有时稍加解释。

(1)《花木鸟兽集类》

引《清异录》 湖南有“子母蔗”。

羡林按:此书上面已引过。“子母蔗”,顾名思义,颇为含混,不知是蔗种,还是生长的形状?

(2)《御定广群芳谱》

引宋王灼《糖霜谱》对甘蔗的分类。下面又引上面已经引过的扶风蔗,“一丈三节,见日即消,遇风则折”。

(3)《植物名实图考》

竹蔗 白蔗 红蔗

(4)《广东新语》

雪蔗 屈大均明说,即扶风蔗。

白蔗 “增城白蔗尤美。”

崑蔗 屈大均说:“一名药蔗”,因为能够夹折肱,骨可复接。

竹蔗

荻蔗

(5)《浙江通志》

荻蔗 杭州府

崑蔗 “赤者出会稽,作乳糖。”

(6)《泉州府志》

崑蔗 赤

荻蔗 白

菅蔗 旧志 所谓荻蔗

(7)《遂宁县志》

崑蔗 赤

竹蔗 白,亦曰蜡蔗

荻蔗 可作沙糖(糖霜)

(8)《广州府志》

雪蔗 蔗之珍者。上面《广东新语》中已经提到。后面《南越笔记》中又讲到,是最珍贵的蔗种,可能来自扶南。

(9)《福州府志》

引《三山志》 二种,一短一长。

引《闽书》 崑蔗 赤

荻蔗 白

菅蔗 又名蓬蔗,干小而长。是否即“出泉漳者”?

(10)《台湾通志稿》

引《广志》 皮带红而节短青黄皮者

引《台湾府志》 红白二者,又干小者名曰竹蔗,煮汁成糖

引《噶玛兰厅志》 皮有青红二种

(11)《使滇杂记》

临安甘蔗小而佳,永昌有黑色者。

(12)《南越笔记》

雪蔗 参阅上面(8)。

白蔗 今常用者。

崑蔗 紫,一名药蔗,参阅上面(4)。

竹蔗 小而燥

荻蔗

(13)《分类字锦》

红蔗 艻蔗 西蔗 杜蔗

爪哇蔗 子母蔗

(14)《佩文韵府》

扶南蔗 崑蔗

(15)《读书记数略》

引洪景卢《五笔》 蔗四色

(16)《古今图书集成》

甘蔗部 释名 引陶弘景、孟诜、《糖霜谱》的蔗名,既混杂,又不完整。

上面我罗列了一大批甘蔗的名称,其中许多名字上面已多次出现。这些蔗种中肯定有新的品种;但是,我却无法确定。我没有研究过甘蔗分类学,不敢冒充内行。Deerr在他的书The History of Sugar(《糖史》)中,讲到甘蔗的分类 〔29〕 。他还特别讲到中国甘蔗,没有详细讨论 〔30〕 ,请读者参阅。在目前的情况下,我只能做到这个地步。

(三)沙糖制造和应用

这一节的内容,与上面几章不完全一样。总之是颇为简单。现在我想扩大一下,共分为以下几部分:

1.沙糖制造的技术

2.沙糖的种类

3.沙糖的贩运

4.沙糖的药用

5.沙糖的食用

6.食用沙糖的禁忌

1.沙糖制造的技术

关于产糖地区,因为基本上与蔗区一致,上面一节中已经有所涉及,这里不讲,专讲制造的技术,有时也会涉及地区。现在我按照上面资料抄录的顺序,来加以叙述。

屈大均《广东新语》:

乌糖者,以黑糖烹之成白,又以鸭卵清搅之,使渣滓上浮,精英下结。

这种技术,上面已屡屡言之。

在同一书中,屈大均(卷二七 草语 792蔗)对当时广东的熬糖技术作了详尽的叙述:

榨时,上农一人一寮,中农五六,下农八之十之。以荔支木为两辘,辘辘相比若磨然。长大各三四尺。辘中余以空隙,投蔗其中,驾以三牛之牯,辘旋转则蔗汁洋溢。辘在盘上,汁流槽中,然后煮炼成飴。

《福州府志》:

其法,先取蔗汁煮之,搅以白灰,成黑糖矣。仍置之大瓷漏中,候出水尽时,覆以细滑黄土,凡三遍,其色改白。

台湾的制糖法,很值得重视。《台湾使槎录》引《东宁政事集》:

故硖煮之期,亦以蔗分先后。若早为砍削,则浆不足而糖少。大约十二月正月间,始尽兴工,至初夏止。初硖蔗浆,半多泥土,煎煮一次,滤其渣秽,再煮入于上清,三煮入于下清,始成糖。入,待其凝结,用泥封之,半月一换,三易而后白,始出

晒干,舂击成粉入篓,须半月为期。未尽白者,名曰糖尾,并

再封,盖封久则白,封少则淄,其不封者则红糖也。

下面还有,我不再抄了,请读者参阅上面“材料来源”3.地理著作(54)《台湾使槎录》。

上面“材料来源”6.类书(13)《清稗类钞》中工艺类有一段“制糖秆”的记载,讲的也是榨甘蔗的做法,同台湾的方法差不多,不再抄录,请参阅。

有一件极其重要的事情,必须在这里讲一讲。在写明代糖史时,我曾闪过一个念头,希望在欧风东渐中找到一点欧洲制糖(用机器制糖)的材料。但我立即醒悟过来:这是根本不可能的。欧洲产蔗极少,后来造糖多用糖萝卜。在明末清初时是否已大规模制糖?恐怕未必。我那种想法只能算是一时的幻想。因此,我在上面讲的整个清代的制糖的技术,都是土法制糖。一直到了清代快要结束时,有人才开始想到利用西方的机器制糖,下面我举几个例子:

《光绪二十四年中外大事汇记》,1564页“户部议复各省自辟利源折”:

甘蔗为中国独有之利。西人试种爱尔兰之地(羡林按:指种蔗),而不合土宜,且枯瘦无糖。故中国丝茶而外,蔗糖为西人嗜。虽法人之萝卜糖、美国之枫脂糖,不足比也。惟不用机器提制,色味不洁。

最后一句极为重要。从这句话中,我们可以知道:一、机器制糖可使颜色洁白;二、当时我国还没有使用机器制糖。关于普鲁士造蔓菁糖的技术,参阅《初使泰西记》,第二编再谈。

《粤海关志》中提到的“糖漏”、“糖校”等,可能都是制糖的工具。

2.沙糖的种类

在上面一些章中,我也谈到沙糖的种类,但未立专节。为了醒目起见,我现在立一专节,专谈沙糖的种类。我以典籍为基础,按照它们出现的先后顺序,加以叙述。

(1)《本草约编》(附《本草选余备考》)

引李时珍,上面已有,不赘。

(2)《御定广群芳谱》

石蜜 即白沙糖凝结作块如石者。

糖霜 轻白如霜。

冰糖 坚白如冰。

饗糖 白糖煎化,印成人物之形。

乳糖 以石蜜和牛乳酥酪作成饼块。

糖缠 糖煎 以石蜜和诸色果融成块。

(3)《广东新语》

茧糖 窠丝糖也。

糖通 炼成条子而玲珑者,称广州。

吹糖 吹之使空。

糖粒 实心者。

糖瓜 糖粒之大者。

饗糖 铸成番塔人物鸟兽形者,吉凶之礼多用之。参阅上面(2)。

糖砖 祀灶。

糖果 燕客。

芝麻糖

牛皮糖

秀糖 称东莞。

乌糖 以黑糖烹之成白。

葱糖 称潮阳,极白无滓,入口酥融如沃雪。

上面这些糖中,有的下面还会提到。

同书下面卷二七草语792蔗又提到糖:

黑片糖 蔗汁煮炼成飴,浊而黑者。

黄片糖 清而黄者。

赤沙糖 一清者。

沙糖 双清者。

瀵尾 次清而近黑者。

洋糖 最白者,以日曝之,细若粉雪,售于东西二洋。

请参阅上一章“资料来源”中7.科技专著(1)《天工开物》。这里还有一种次白者,售于天下。

冰糖 凝结成大块者,坚而莹,黄白相间。

(4)《江西通志》

砂糖 蔗汁煎成。

红糖 紫砂糖,蔗汁煎成,各邑俱产。

(5)《浙江通志》

糖冰 惟宁郡能作冰糖,推其法,亦可治霜也。

乳糖 出会稽,用赤崑蔗造,视蜀更胜。

(6)《福建通志》

稀糖 用荻蔗造,即冰糖也。

羡林按:稀糖即冰糖,颇难理解。

(7)《厦门志》

白糖

青糖 这个名称只见于此处。

赤糖

黑糖

乌糖 以上两种,参阅上面《广东新语》。下面也提到乌糖。

糖青 不知何所指。

冰糖

麦芽糖 不属于我研究的范围,录之以资参考。

(8)《泉州府志》

黑砂糖 白砂糖 白糖

羡林按:可见白砂糖与白糖不是一种东西。

白糖有三种:上白曰清糖(是否即糖青?),次白曰官糖,又次曰贩尾(恐即上面《广东新语》中的“瀵尾”)。

響糖 (“響”,恐为“饗”字之讹)。

冰糖

牛皮糖 以上三者皆煮白砂糖为之。

黑糖 盖以溪泥,即成白糖。

(9)《广州府志》

葱糖 参阅上面《广东新语》。

乌糖 参阅上面《厦门志》。

黑糖

黑片糖

黄片糖

赤沙糖

白沙糖

粪尾 当即“瀵尾”,“贩尾”。

洋糖

冰糖 亦曰糖霜

羡林按:以上七种,同《广东新语》中的种类和排列顺序完全一样。《广州府志》或者抄自《广东新语》,只有“糞”字上加水旁。

茧糖 窠丝糖也。

糖通

吹糖

糖粒

糖瓜

饗糖

糖砖 糖果 芝麻糖 牛皮糖 秀糖 葱糖 乌糖

以上统统抄自《广东新语》。

(10)《福州府志》

黑糖

白糖 有双清,有洁白 糖霜,亦曰冰糖 蜜片,亦曰牛皮糖

上白名清糖,中白名官糖,下名奋尾(羡林按:即瀵尾、粪尾、贩尾)。

(11)《广东通志》

引《潮州志》:葱糖极白而无滓。

乌糖 黑糖

(12)《台湾使槎录》

乌糖 白糖

(13)《台湾府志》

黑砂糖 白砂糖 冰糖

(14)《格致镜原》

今之麦牙糖

今之麻糖

洗心糖

这里引用了许多书,其中有很多糖名:泽州餳 花花糖 玉柱糖 琥珀蜜 乌腻糖(即白糖) 打娇惜虾须糖 宜娘打秋 千稠餳(按:上面已见) 缠糖 響糖 糖精(又曰冰糖)

(15)《事物异名录》

有许多糖名,上面已见,不具引。

(16)《清稗类钞》

糖秆 上面已引。

(17)《粤海关改正归公规例册》

这里面出现了许多糖的名字:白糖 黄糖 乌糖 片糖 路糖(?) 糖水 苦糖水 米糖 冰糖 黑糖 黑片糖

(18)《粤海关志》

蜜糖 麦芽糖 白糖 冰糖 黄糖 片糖 冰水 乌糖 路糖 米糖

3.沙糖的贩运

在上面几章中,都没有这样一节。我现在觉得有必要增加上。贩运就等于交流,对国内和国外来说,这都是文化交流的一种形式。在这里,我主要谈国内的贩运,间或也会涉及对国外的贩运,后者我还将在本书第二编中谈到。

(57) 〔31〕 《续修台湾府志》:

台人植蔗为糖,岁产二三十万。商船购之,以贸日本、吕宋诸国。

下面有很长一段话,讲到台湾产糖品种和数量以及贩运的情况。沙糖运到苏州。此外,漳泉商贾的海船来往于很多地区,贩运多种货物,是研究经济贸易史的好材料,请读者参阅,不能尽抄。

《光绪二十四年中外大事汇记》中,有很多关于货物贩运的情况,文长不能再抄,也请读者参阅,比如第1849页,就讲到宁波进口糖,来自台湾和汕头。

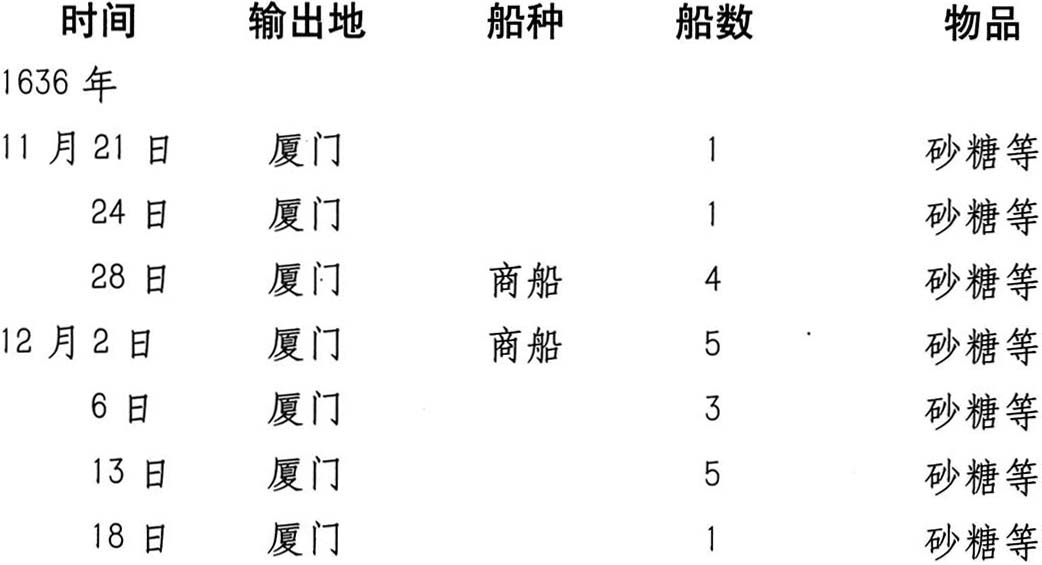

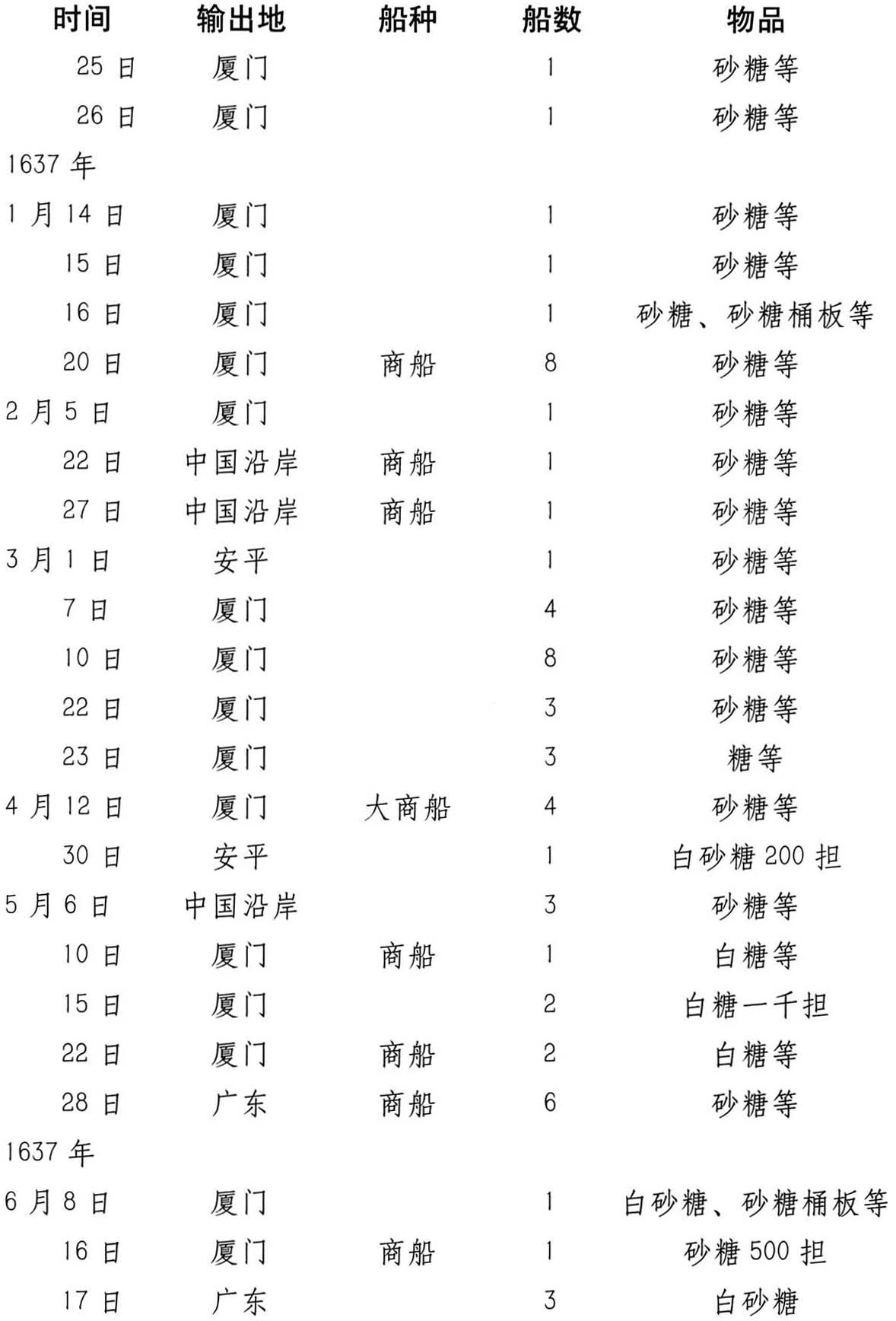

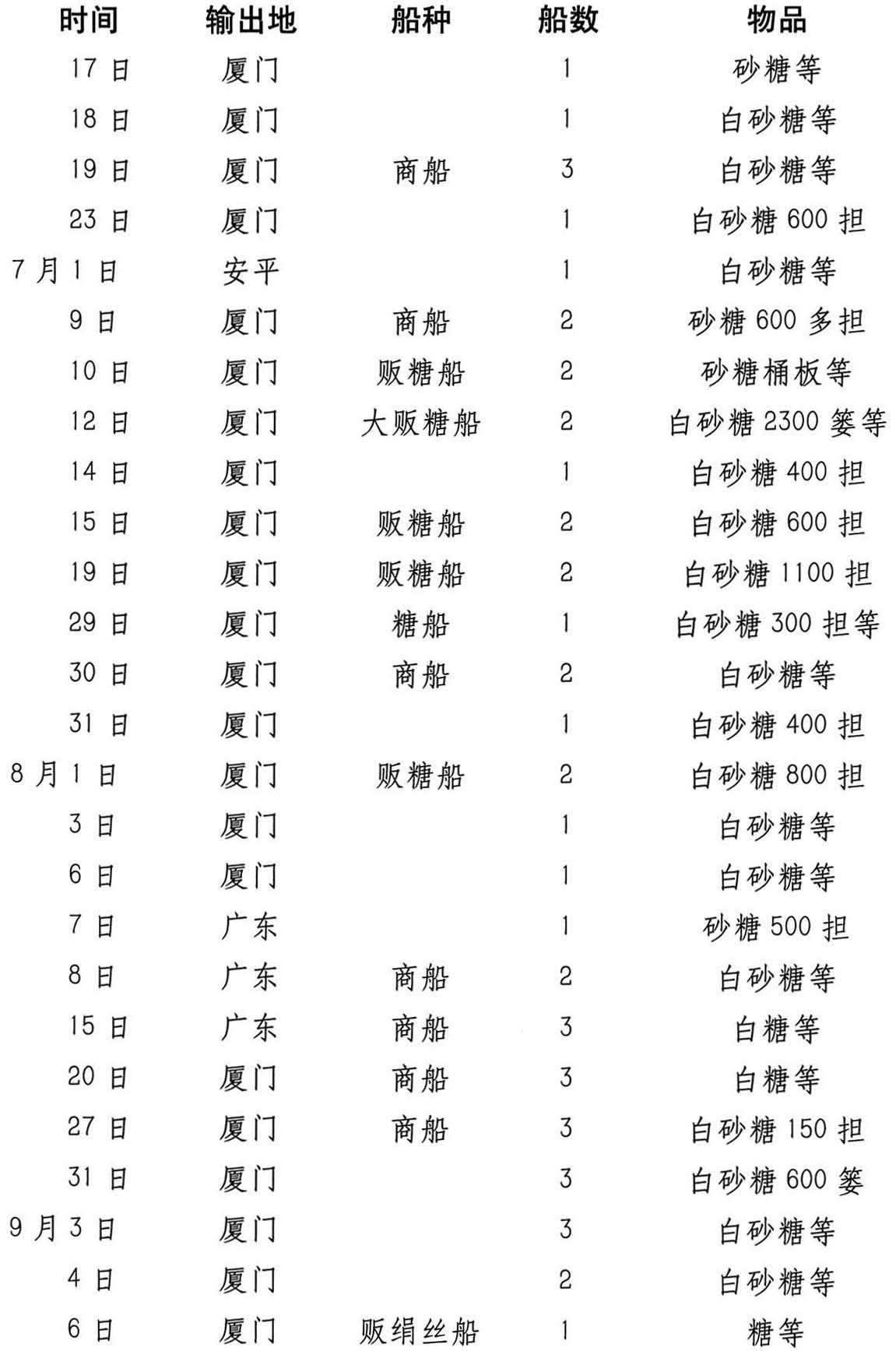

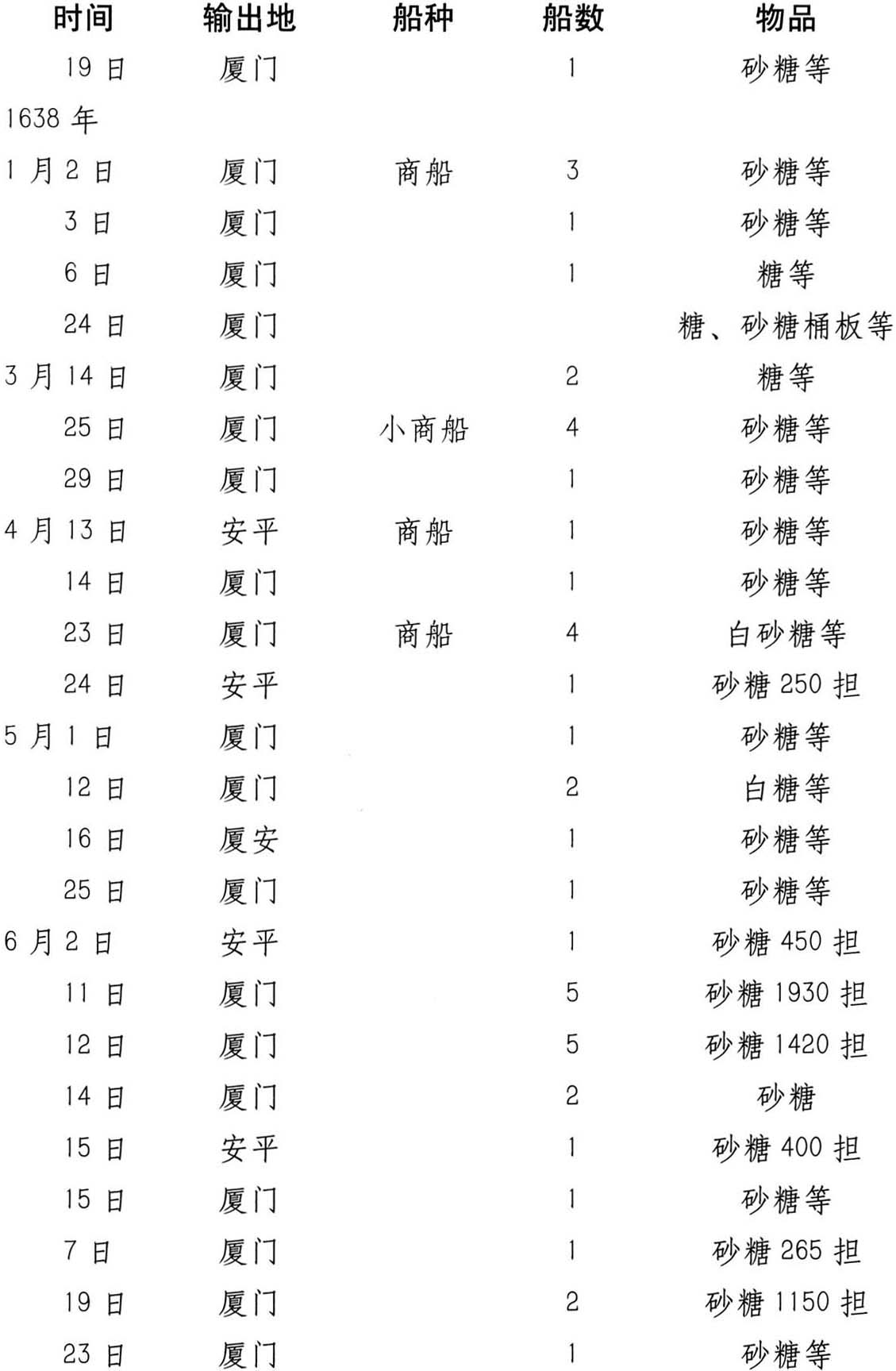

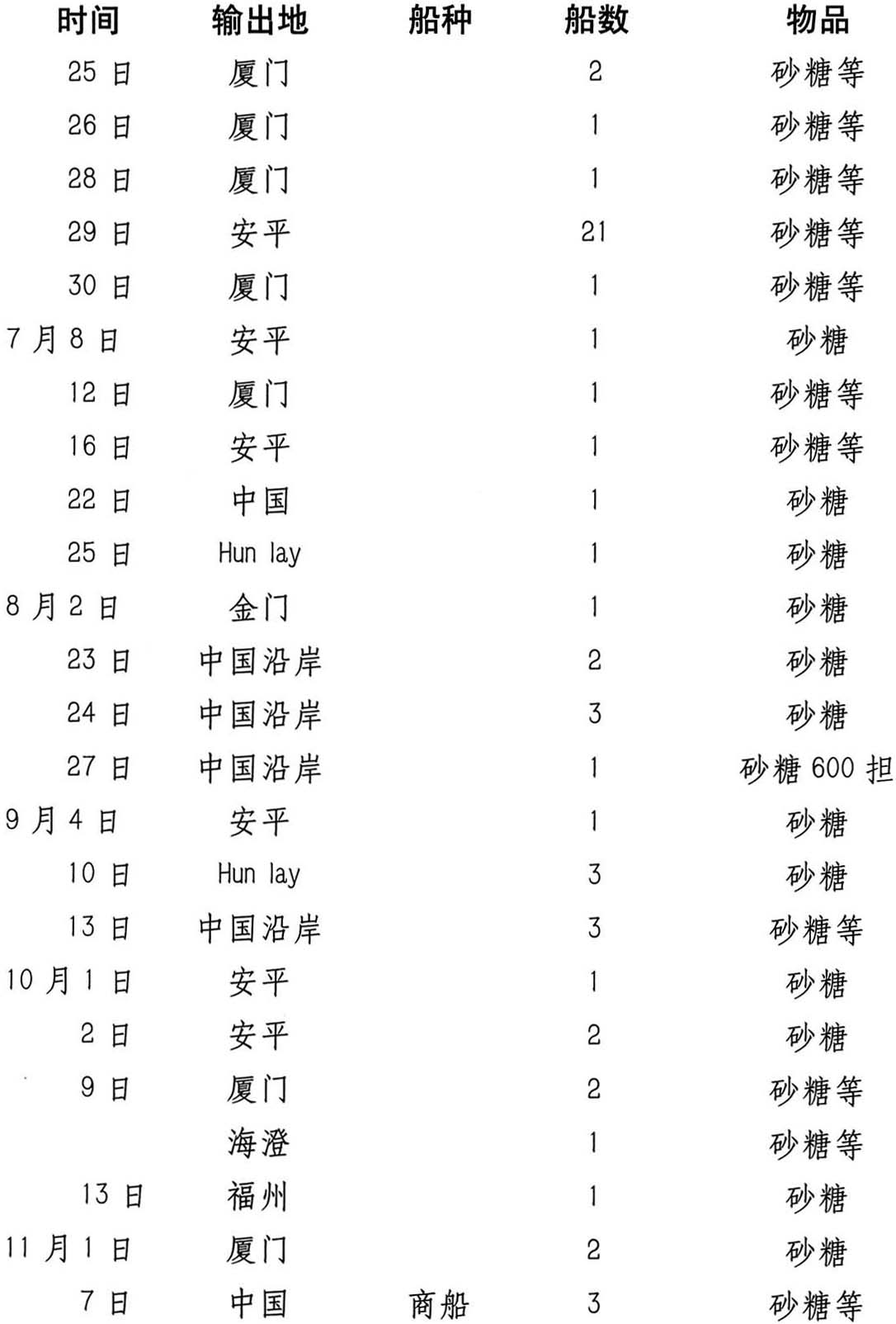

《大英商馆日志》对中国砂糖等的输出地,以及船种、船数和物品等,都有详细的记录,一目了然,不须再抄。这也是十分重要的贸易史的资料。

《粤海关改正归公规例册》和《广州府属各税口归公条例》也是非常重要的贸易史的资料,很值得利用。这里面讲到的要缴税的物品,主要是品种不同的糖,还有制糖用的材料,比如甘蔗和糖水,以及制糖的工具,比如糖漏等等。我在上面已经谈过一些,这里不再重复。

4.沙糖的药用

我在上面曾说到过,沙糖的应用不出两途:一药用,一食用。我先谈药用。

在上面几章内,我处理药用的办法,不尽相同。唐代根本没专门谈。宋代,我把唐代蔗和糖的药用,以书为基础,简略地回顾了一下,目的在于同宋代作对比,对比也写得比较简略。元代,叙述也极简略。明代,我的叙述也不详尽。之所以出现这种情况,在我的思想中恐怕有“避短”的用意。因为自己不是医学家,对于医药少说为妙。我现在并没有突然变成医学家,也没有顿悟。但是,我却想尽量叙述得详细一点。这样对读者,包括内行的医学家读者,会多少有点好处的。然而,外行话恐怕就在所难免了。

办法不想大改,仍然像过去一样,以书籍为基础,按照出现的顺序,把药和病同时开列出来。大多数的地方,甘蔗或糖不占主要的地位,只是众药中之一员,甚至是在众药之外,只起“糖水送下”的作用。只因为毕竟有糖,所以我也记录下来。在叙述中,我还尽量注意一个现象:同样的病,前代使用甘蔗或糖,后代不用了;前代不使用,后代使用了。我认为,这现象表面简单、平常;但内涵却有耐人寻思的意义。

(1)《医学金鉴》

治干呕 没有使用甘蔗或沙糖。

治痈 没有甘蔗或沙糖。

独生散 沙糖和服。

八仙糕 治痈疽等病,有白糖霜。

(2)《医门法律》

化涎散 治热痰,利胸膈,止烦渴。用沙糖水调下。

(3)《绛雪园古方选注》

甘蔗润肺,生津,治春瘟液涸。

(4)《兰台轨范》

治蛟龙病 有硬糖。

(5)《本草约编》

甘蔗 泻火热,下气和中,宽胸膈烦燥,利肠解酒,助脾胃,止干呕与吐食,润咳嗽与燥喉,润心肺,治痁疾疲瘵,治痰喘,去小便赤涩,治疳疮,治眼暴赤肿,治头疡白秃。

沙糖 同甘蔗大同而小异,能落痘痂,治虎伤人疮,去啖韭口臭。

(6)《传家宝》

白糖 润五脏。

(7)《本草述钩元》

甘蔗,助脾气,利大肠,止渴并呕哕,宽胸膈。治天行热,能节蚘虫。

羡林按:甘蔗能节蚘虫,过去没有见过。

蔗浆单服,润大肠,下燥结。同其他一些配合,主治胃脘干枯,噎食,呕吐。又治反胃吐食。

(8)《本草诗》

甘蔗 治内热口燥干,解酒,下气,消痰,宽胸膈。

沙糖 解酒毒,除食韭口臭,治痢疾。

(9)《本草医方合编》

甘蔗 助脾,除热,润燥,止渴,消痰,解酒毒,利二便,治呕哕反胃,大便燥结。

石蜜,即白霜糖 补脾,缓肝,润肺,和中,消痰,治嗽。

紫沙糖 功用略同。

(10)《本草汇》

甘蔗 助脾,利大肠,和中,下逆气,治干呕不息;小儿疳口,用皮烧末掺之。

石蜜 生津解渴,除咳痰,润心肺燥热,助脾气,缓肝。

红沙糖 功用与白者相仿,和血乃红者独长,不逮白者多矣。

(11)《本草纂要稿》

甘蔗 同上面相同,不再重复。

飴糖 和脾,润肺,止渴,消痰,治喉鲠鱼骨。

羡林按:治鱼骨鲠喉,过去皆用蔗糖,这里用飴糖,值得注意。

(12)《植物名实图考》

红蔗 伤跌折骨,捣用醋敷患处,仍断蔗破作片夹之,折骨复续。

关于甘蔗能治伤跌折骨的功用,清代书中颇有一些记载,比如屈大均《广东新语》 〔32〕 :“其紫者曰崑 蔗,以夹折肱,骨可复接。”《广州府志》 〔33〕 :“其紫者曰崑

蔗,以夹折肱,骨可复接。”《广州府志》 〔33〕 :“其紫者曰崑 蔗,以夹折肱,骨可复接。”

蔗,以夹折肱,骨可复接。”

《植物名实图考》引《山家清供》,记载着一种沆瀣浆,其中有甘蔗,能解酒,说是“得之禁苑”,可见其珍稀。

最后,在蔗和糖的药用问题上,我觉得有一件事件极值得一提,杨时泰的《本草述钩元》卷二○说:“其(指甘蔗)浆甘寒,能泻大热,煎炼成糖,则甘温而助湿热。”郭佩兰的《本草汇》卷一四说:

按甘蔗,脾之果也。其浆甘寒,能泻大热。……若煎炼成糖,则甘温而助湿热,所谓积温成热也。

下面还有,请读者自行参阅,不再抄录。另外还有八个地方提到同样的问题。这都说明,中国古代的医学家是有辩证思想的,对蔗浆和由蔗浆而炼成的沙糖的性能,作过细致的分析,这是难能可贵的。

甘蔗和沙糖的药用,就讲到这里。现在我想归纳一下讲几点意见,夸大一点说,就是讲点规律性的东西。从古代中国以及印度和伊朗等国的沙糖药用的情况来看,甘蔗(至少在某一个地区)和沙糖,都是相当贵重的。我在上面谈到的唐代皇帝赐郭子仪甘蔗可以作证。在印度和波斯(伊朗),沙糖最初主要是作药用。不是糖不甜,不好吃,而是制造困难,因而价钱贵,一般人吃不起。以后,大概是因为制糖工艺改进了,产量增加了,价钱降低了,才逐渐扩大到食用。中国的情况也告诉我们,沙糖应用是药用日减,而食用日增。在我上面的叙述中,从唐代和唐代以前一直到清代,沙糖在众多的本草和医书中,其应用范围表现出来的就是上面这个倾向。在唐代,甘蔗和沙糖在药用中充当主力军的地方比较多。到了后来,它们越来越滑向辅佐的地位。这种例子,不胜枚举。我在上面的“资料来源”和后来对资料的分析中,曾举过一些例子,这些例子远远不够。如果能把唐代用蔗和糖治的病同后来同一种病而用其他药品一一加以对比,肯定会有更多的发现。这种工作我没有做,只好留待将来有能力有兴趣的学者去完成了。

我在将近两年来翻阅大量的本草和医书时,上面说的这种倾向越来越觉得明确无误。在明清的本草和医书中,我翻到唐代使用沙糖的疾病,立即心明眼亮,期望在药品中找到沙糖或石蜜、糖霜等,然而往往是失望,嗒然如失掉什么东西。在一些医书中,比如上面“材料来源”1.“本草和医书”(3)《绛雪园古方选注》,把甘蔗列入“中品药”,沙糖根本不见。又如(14)《新镌增补详注本草备要》,全书不见甘蔗和沙糖。在明清许多医书中的药方中,只有“糖水送下”一类的词句,药方中并不见沙糖。可见沙糖作为药用的价值和地位,早已今非昔比了。

但是,我们也不能忽略,天下事物的发展是非常错综复杂的。一方面,蔗和糖的药用价值降低;但是,另一方面,它们又有了新的药用价值,比如,我上面提到的,崑 蔗夹折肱,甘蔗治头疡白秃,等等,都在是前代医书中没有见过的。《本草约编》中讲到,烧蔗皮可治童口之疳疮,也属于这一类。据我看,上面5.笔记(3)《纯常子枝语》册(一)第287页引安徽老人传治咳嗽的药方,也是新发展。

蔗夹折肱,甘蔗治头疡白秃,等等,都在是前代医书中没有见过的。《本草约编》中讲到,烧蔗皮可治童口之疳疮,也属于这一类。据我看,上面5.笔记(3)《纯常子枝语》册(一)第287页引安徽老人传治咳嗽的药方,也是新发展。

5.沙糖的食用

关于沙糖的食用问题,上面唐代根本没有谈。宋、元、明三代,也都谈得很简单,都不足一页,原因并不复杂,沙糖产量增加了以后,人尽可食,我在“材料来源”中引用的一些书中也多有关于食用的记载,读者可以任意参阅,再详细叙述,反而会显得累赘。现在到了清代,更没有详细叙述的必要。“沙糖的种类”中的那许多名称不同的沙糖产品,几乎都是食品。从广东一地的“海关归公规例册”中,就能够看到,沙糖一类的产品在应缴税的物品中占有多么重要的、几乎是垄断的地位。这些糖之所以运来运去,难道不就是为了食用吗?总之,沙糖的食用问题就不再谈了。

6.食用沙糖的禁忌

这种禁忌,过去也有过;但是我没有立专节来谈。现在,我觉得,这也是很有趣的一个题目,因此想说上几句。

(1)《本草约编》

若与鲫鱼并食,生疳虫。同笋共食,生流澼。同葵共食,发而损齿,久则痛心而消肌肉。

(2)《传家宝》

白糖 多食生痰。

红糖 多食损齿,发疳,消肌,心痛,虫生,小儿尤忌。同鲫鱼食,患疳。同笋食,生痔。同葵菜食,生流澼。

(3)《本草诗》

最是笋鱼休共食 生虫更令齿难全。

(4)《本草汇》

甘蔗 多食发虚热。

石蜜,即白沙糖 多食则害心生于脾。西北地高多燥,得之有益。东南地下多湿,得之未有不病者。……若久食,助热损齿,中满者禁用。

红沙糖 多食能损齿生虫,发疳胀满。与鲫鱼同食,成疳虫。与笋同食,不消成症,身重不能行。

(5)《植物名实图考》

沙糖,又名石蜜 小儿多食则损齿,生蛲虫。

(6)《清稗类钞》

黑沙糖 与鲫鱼同食,生虫。

禁忌就写这样多。有些禁忌,过去几代的医书中已有记载。这多是人们经验之谈,有的是可信的,比如多损齿之类。有的则在可信与不可信之间,比如黑沙糖与鲫鱼同食生虫之类。中国有许多食物禁忌,多属此类。

(四)外来影响和对外影响

在上面的几章中,我只讲了“外来影响”。现在我忽然发现,这样做是不全面的,因此增加了“对外影响”这个内容。可是我却碰到了一个难题。在中国历史上,无论是种蔗,还是造糖,从一开始就有涉外问题。有时候内外纠缠在一起,极难处理。我之所以把本书分为国内和国际两编,仅是为了叙述方便不得已而为之的办法。在第一编中,难免讲到第二编中的事情,反之,在第二编中,也会讲到第一编的内容。我的做法是尽量避免重复;但是,少量的重复仍然是难以避免的。

我现在根据我在上面“材料来源”中抄录的材料,把清代种蔗和制糖中的外来影响和对外影响,简要地加以叙述,有的内容要到第二编中去讲。

(1)《花木鸟兽集类》

引《海外志》讲到交趾甘蔗。

羡林按:历代许多书中都讲到交趾甘蔗。

(2)《御定广群芳谱》

引《唐书》讲到阇婆甘蔗。

引《瀛涯胜览》讲到爪哇甘蔗。

(3)《大清一统志》

卷四二四 榜葛剌糖霜。

(4)《广州府志》

卷一六 讲到“洋糖”售于东南二洋。

(5)《续修台湾府志》

卷一七“附考” 台湾糖运往日本、吕宋诸国。

(6)《海国闻见录》

上卷 讲到安南糖。

(7)《清稗类钞》

第五册 科布多商务 至俄罗斯所销之货中有糖。

(8)《粤海关志》

卷二一 “贡舶”中有暹罗国。

卷二四 “市舶”中有呠唎国(孟加拉?)。有噶喇巴国(爪哇)。

(9)薛福成《出使日记续刻》

此书涉及许多国家,留待第二编中去谈。

光绪十七年(1891年)日记,讲到烟台出口土货,其中有糖。(九月二十日记) 九月二十四日记:宁波 洋货由外洋直运宁波者,“煤为大宗,来自日本。其余白糖、靛青、沙藤之属,仅装两轮船”。白糖似乎也来自日本。

淡水、台南 出口土货中有赤白糖。(二十六日记) 二十七日记:汕头出口赤白糖。广州出口土货有赤糖。 二十九日记:九龙出口土货中有赤白糖。

(10)《光绪二十四年中外大事汇记》

p.1649 英国商务 这里,文字似乎很不清楚。“货件太多,如咖啡、茶、糖、蓝靛等类是也。”咖啡对中国来说是进口货,茶和糖是出口货。对英国来说,都是进口货。这里的“糖”,不知道是从哪一国进口的,是否是中国?

最后,我还想讲一个有趣的历史事实。上面引文廷式《纯常子枝语》讲到十字军把东方沙糖带往欧洲,没有讲沙糖的来源,不管怎样,这总是一个以沙糖为载体的文化交流的具体的例子。

(五)几点总结

所谓“总结”,其中也包括一点说明或解释和感觉或观察。这几点总结,虽然在形式上是附在本书第一编最后一章第十章“清代的甘蔗种植和制糖术”之后的,但是总结的范围实际上却连前面几章都包括在里面了。按理说,似乎应该专设一章;但又觉得这样做,必然显得太单薄。因此就附在这里。

我在上面用了三十多万字的篇幅,写了两千多年中国国内种蔗与制糖(时间要晚得多)的历史。其间虽然也时不时地讲点规律性的东西;但主要是叙述事实,少谈理论。这样究竟不能算是完整全面。我觉得,很有必要再对这一段相当漫长的历史进行一番宏观考察,找出几条规律性的线索。这样似乎更有意义,对读者也会更有用。

下面就是我的几点总结。

1.讲中国种植甘蔗和制造沙糖的历史而不讲甘蔗的原生地,似乎有点不够全面。但我是有意这样做的,因为这个问题牵涉到许多国家,必须留待第二编中去解决。这里暂且只好不谈。

在中国,首先出现的不是“蔗”字,而是“柘”字。这就表明,这两个宇都是音译。举一个眼前的例子,现在叫做“咖啡”的东西,是外来的东西,这两个字是音译,现在写法统一了,过去却有一些不同的写法。比如“加非”之类。上面材料中都可以找到。我认为“蔗”“柘”也是如此。至于“甘蔗”,因为“甘”字也有不同的写法。《神异经》中就写作“

”,可见也可能是一个音译字,与“甘甜”的“甘”无关。段玉裁《说文解字注》说:“或作甘蔗,谓其味也。”这只能是想当然尔之词,靠不住的。关于“甘蔗”的各种写法,以及它与“

”,可见也可能是一个音译字,与“甘甜”的“甘”无关。段玉裁《说文解字注》说:“或作甘蔗,谓其味也。”这只能是想当然尔之词,靠不住的。关于“甘蔗”的各种写法,以及它与“ ”字的关系,还有它的来源,下面第二编第二章“甘蔗的原生地问题”中还要谈到。

”字的关系,还有它的来源,下面第二编第二章“甘蔗的原生地问题”中还要谈到。

2.甘蔗是热带或亚热带植物。在中国,它首先出现在南方,这是很自然的。但是,正如其他植物一样,甘蔗也会扩散的。扩散的总方向是由南到北,这是我们中国地理环境所决定的。这一点,我在上面已经在许多地方都已讲过,比如在元代一章,我就特别讲到这个问题。上面在本章(二)甘蔗种植 3.甘蔗种植的传播一节,专讲这个问题,这里不再细说。我只想引《植物名实图考》的一段话:

余尝以讯其邑子,皆以不善植为词。颇诧之。顷过汝南、郾、许,时见薄冰,而原野有葱林立如丛篁密筱满畦被陇者,就视之,乃。衣稍赤,味甘而多汁,不似橘枳画淮为限也。

这一段话,非常具体,又非常生动。汝南、郾、许都在今天河南。天气偏凉,结了薄冰,甘蔗照样生长,可见甘蔗向北移适应环境的能力。这是一个很有意义的例子。

李治寰《中国食糖史稿》第四章甘蔗史略中专门谈甘蔗传播的路线,第60—73页,请参阅。

《御定广群芳谱》中有一句话:“甘蔗所在皆植。”这似乎是过分夸大了,中国的自然环境不会容许甘蔗所在皆植的。

3.在熬炼蔗糖方面技术的进步,主要表现在糖的颜色上,颜色是越炼越白,换句话说,杂质越来越少。关于这个问题,我在上一章“白糖问题”中,已经作了详尽的叙述,不重复了。我只想再补充上几句。我不是技术专家,凭我的臆测,所谓“白”,笼统地可以分为三个层次。中国古代所谓“白沙糖”,只不过是颜色比红糖稍为鲜亮一点接近淡黄而已。这是第一个层次。第二个层次是元代的白沙糖,《马可波罗游记》中讲的是用某一种树的灰炼成,颜色可能比第一个层次更加鲜亮了一点,决不可能是纯白的。第三个层次是明代的白沙糖。《天工开物》称之为“西洋糖”。在这里,“西洋”指的是张燮《东西洋考》的“西洋”,也就是今天的南洋群岛的西半部。从宋代起,这里就向中国进贡“白沙糖”。至于这样的“白沙糖”是怎样生产的,我还没能掌握足够的切实可靠的材料,无法详谈。我怀疑它同阿拉伯国家有联系。但也只是猜想而已。根据Lippmann和Deerr的著作,阿拉伯国家还有波斯并没有用黄泥水淋法造糖的技术。

至于红白沙糖的药用和食用价值,大同而小异,并不是加工越精,价值越高。有时候红糖的价值更高,比如孕妇初生婴儿,往往吃红糖来补养,而不用白沙糖。

4.蔗糖在中国出现比较晚。虽然先秦就已经有了关于甘蔗的记载。但是很长时期只是饮用蔗浆或者生吃甘蔗。在后汉三国时期,中国文献中间有关于“西极(国)石蜜”的记载,中国还不炼造蔗糖。中国开始制造蔗糖以后,总的发展趋势是:产量越来越多,价钱越来越低,药用越来越少,食用越来越增。中国从前有一句话,讲到日用烹调的材料:柴、米、油、盐、酱、醋、茶。实际上本应该把糖也列上。如果再增加一项,那就必然是糖无疑。从经济意义或者国家税收方面来讲,盐、茶占第一二位,第三位恐怕就是糖。我在上面引用的资料中,有不少是讲糖的经济意义的。最显著的是《粤海关改正归公规例册》。从这里完全可以看出糖在国家税收中的重要地位。

5.在写作本书过程中,我征引了大量的《本草》。所谓《本草》,在中国古代典籍中,占有特殊的地位,最早的一部《本草》托名神农,因为有神农尝百草的传说,因而托名,实际上当然不是这样。以后,在一千多年中,出现了许许多多的《本草》。我们的先民对植物,特别是药用植物的观察和研究越来越细致,范围越来越扩大。这是一件好事。

我在过去两年翻阅了大量的《本草》,有一个印象越来越深,这就是:《本草》一类的书籍,因袭者多,而创新者少。像明代李时珍的《本草纲目》,实如凤毛麟角。李时珍本人对每一种药用植物(还有非植物)几乎都亲自观察研究,一方面继承前贤遗说,一方面增添新东西,他的著作之所以成为千古名著,实有因也。

6.最后我还想谈一谈文化交流问题。我在上面几个地方都讲到:本书虽然也谈科技的发展与进步,但这却不是重点,重点是文化交流。我想先对一般人所了解的文化交流,做一点补充或者纠正。现在一般谈文化交流,好像指的就是国与国之间的交流。据我看,在一国范围以内,也有文化交流的问题。就以种蔗制糖而论,种植的扩大和炼糖技术的传播,有关地域的居民首先获得利益,难道这不能算做文化交流吗?我常说,文化交流是推动社会前进的动力之一。征诸甘蔗和沙糖,这个说法也是完全能站得住的。

谈到对外的文化交流,我在上面引用了大量的资料,所谓“西极(国)石蜜”,所谓交趾蔗的传入——广东最优良的蔗种白蔗就是这一种蔗,马可波罗谈到的从埃及或伊拉克引进的炼糖法,以及“西洋糖”之类,都是从外国引进的。见之于中国正史中的唐太宗派人赴摩揭陀取熬糖法的记载,更是众所周知的。关于这些问题,资料虽然引在上面,我也不可避免地谈了一点;但是,从总体上来看,它们都应该是属于本书第二编的。所以,我在这里只好说一句“且听下回分解”了。

注释:

〔1〕 第298—301页。

〔2〕 见《清代稿本百种汇刊》,49,子部,全四册,台湾文海出版社。

〔3〕 天津社会科学院出版社,1992年。

〔4〕 北京大学图书馆藏善本,道光壬寅(1842年)刊本。

〔5〕 清钞本。北京大学图书馆藏。

〔6〕 北京大学图书馆藏善本。

〔7〕 同上。

〔8〕 原书漫漶。下同。

〔9〕 北京大学图书馆善本部藏清抄本。

〔10〕 北京大学图书馆藏善本。

〔11〕 同上。

〔12〕 指王象晋的《群芳谱》,参阅上面第八章《明代的甘蔗和沙糖制造》(一)材料来源,7.科技专著(3)《如亭群芳谱》。下同。

〔13〕 见前面第六章《宋代的甘蔗种植和制糖霜术》。

〔14〕 《万有文库》第二集,317。

〔15〕 主要根据吴枫等《简明中国古籍辞典》。

〔16〕 中华书局《清代史料笔记丛刊》,1985年。

〔17〕 前一卷,卷三二八泉州府土产中没有糖,值得注意。

〔18〕 疑当作“精”。

〔19〕 见上面第六章《宋代的甘蔗种植和制糖霜术》(一)材料来源,7.笔记(10)《老学庵笔记》。

〔20〕 在本书第二编国际编中,在适当的地方,我将叙述Noel Deerr, The History of Sugar,p.74关于十字军与甘蔗的内容。

〔21〕 此书也可以归“类书”一类。《四库全书提要》归之于子部杂家,但又称之为“类书”。

〔22〕 清吴世旃《广事类赋》中没有“甘蔗”。

〔23〕 以下几项资料系广州中山大学历史系章文钦教授提供,都是极其重要的资料,我在这里谨向他表示诚挚的谢意。《大英商馆日志》,引自林仁川《明末清初私人海上贸易》(华东师范大学出版社,1987年4月版),第六章《私人海上贸易的商品、贸易额与利润率》第一节《出口商品及运销地区》,三《糖制品的输出》第237页引曹永和《明代台湾渔业志略补说》。

〔24〕 这是极珍贵的资料,章先生手抄寄来。这资料极为难得,所以我不厌其烦全部抄录。

〔25〕 参阅李治寰《中国食糖史稿》,第73—76页。他讲到的,我基本上不再重复。

〔26〕 此后所列书籍名,指的是出处。

〔27〕 在《福建通志》中,上面有台湾府,因为台湾在当时隶属福建省。

〔28〕 梵文karpāsā,巴利文与之相应的字是kappasa。在中国新疆发现的吐火罗文A(焉耆文)残卷《弥勒会见记剧本》新博本编号1.21第7行有kappas这个字,这就接近了汉文的音译“吉贝”。

〔29〕 Volume One, Chapter Ⅲ。

〔30〕 上引书,第17页。在这里,他引用了王灼的《糖霜谱》。把蔗分为四种。可惜他把这本书的著者写成了李时珍。

〔31〕 指上面“资料来源”3.“地理著作”的编号。

〔32〕 上面3.地理著作(2)。

〔33〕 同上,(44)。

附录一

清代糖史部分资料索引

杨宝霖制

方 志 类

1.蒋毓英〔康熙〕《台湾府志》卷四《物产·货之属》

2.高拱乾〔康熙〕《台湾府志》卷七《风土·土产·货之属》(文字全同蒋志)

3.范咸〔乾隆〕《重修台湾府志》卷一七《物产》(一)《货币》及《附考》(《附考》详)

4.怀荫布〔乾隆〕《泉州府志》卷一九《物产》(详,又引明·陈懋仁《泉南杂志》记煮糖之法颇详)

5.孙尔准〔道光〕《重纂福建通志》卷五六《风俗·漳州府》

6.杨廷璋〔乾隆〕《福建续志》卷九《物产》

7.张汉〔民国〕《上杭县志》卷九《物产》(内有云:“至冰糖、黄糖、白糖、块白,皆来自潮州。”)

8.阮元〔道光〕《广东通志》卷九五《舆地略》(一三)《物产》(二)《果类》

9.吴颖〔顺治〕《潮州府志》卷一《物产》

10.饶宗颐《潮州志》中《实业志·农业》

11.唐文藻〔嘉庆〕《潮阳县志》卷一九《艺文》(下)李文藻《劝农》诗

12.同上书卷一○《物产》

13.卢蔚猷〔光绪〕《海阳县志》卷八《舆地略》(七)《物产》(糖一条,甘蔗一条)

14.李星辉〔光绪〕《揭阳县续志》卷四《物产》(蔗、糖各一条)

15.金廷烈〔乾隆〕《澄海县志》卷一九《生业》

16.李书吉〔嘉庆〕《澄海县志》卷二三《物产》

17.许普济〔光绪〕《丰顺县志》卷七《风土·物产》

18.蔺 〔乾隆〕《大埔县志》卷一○《民风》

〔乾隆〕《大埔县志》卷一○《民风》

19.张珆美〔雍正〕《惠来县志》卷四《物产》

20.郭文炳〔康熙〕《东莞县志》卷四《物产》(周天成〔雍正〕《东莞县志》、彭人杰〔嘉庆〕《东莞县志》同)

21.陈伯陶〔民国〕《东莞县志》(纪事至光绪)卷一三《舆地略》(一一)《物产》(上)《果类》又卷一五《舆地略》(一三)《物产》(下)《货类》(此两条详,有制糖之法及糖之种类)

22.戴肇辰〔光绪〕《广州府志》卷一六《舆地略》(八)《物产·果品》(此条至详,引述各种有叙及蔗与糖之书)

23.佚名〔光绪〕《南海乡土志》(不分卷)中《物产》(〔康熙〕《南海县志》不载蔗与糖)

24.雷学海〔嘉庆〕《雷州府志》卷二《地理·土产》(蔗条、糖条)

25.明谊《琼州府志》卷五《舆地略·物产》

类 书 类

26.《古今图书集成·职方典·广州府部汇考》

27.《中国近代手工业史资料》

笔记、说部类

28.屈大均《广东新语》卷一四《食语·糖》

29.李调元《南越笔记》卷一六《糖》(此条文字全同《广东新语》)

30.钱以垲《岭海见闻》卷三《糖》(此条详)

31.邓淳《岭南丛述》卷三六《饮食·糖》(此条引述多种资料)

32.范端昂《粤中见闻》卷二五《物部》(五)《糖》

专 著 类

33.邹尧年《番禺、增城、东莞、中山糖业调查报告书》(此书成于民国十四年,可以反映清末糖业生产情况,盖其时多沿清代生产方式与技巧也。下面34条同)

其 他

34.《广东农业概况调查报告书续编》上卷(民国十八年出版)

①惠来县(九)作物(6页)

②大埔县(九)作物(20页)

③蕉岭县(九)作物(48页)

④五华县(九)作物(59页)

⑤兴宁县(九)作物(70页)

⑥龙川县(九)作物(85页)

⑦南海县(八)作物(128页)

⑧中山县(六)作物(143页)

⑨东莞县(十六)农产制造(158页)(此条较各县为详,各种糖类生产过程详细记叙)

⑩增城县(九)作物(168页)

⑪龙门县(十)特产(180页)

⑫宝安县(十)作物(189页)

⑬恩平县(十)作物(210页)(记清末之盛,民初之衰)

⑭云浮县(六)作物(228页)

⑮郁南县(六)作物(235页)

⑯始兴县(九)作物(245页)

⑰曲江县(九)作物(257页)

⑱乐昌县(九)作物(273页)

⑲仁化县(九)作物(283页)(记甘蔗栽培特详,但均食用〔当果蔗〕,销江西、湖南)

⑳翁源县(九)作物(297页)

㉑阳山县(九)作物(331页)

㉒阳江县(十)作物(360页)

㉓阳春县(十)作物(383页)

35.《广东农业概况调查报告书续编》下卷(民国二十二年成书)

㉔海丰县(六)作物(4页)

㉕陆丰县(六)作物(10页)

㉖台山县(六)作物(43页)

㉗开平县(六)作物(53页)

㉘新兴县(六)作物(60页)

㉙合浦县(六)作物(122页)

(尚有《广东农业概况调查报告书》一种,出版于民国十四年,内载:惠阳、博罗、河源、紫金、潮安、澄海、揭阳、潮阳、南澳、丰顺等四十三县农业概况,其中粤东诸县为广东糖的重要产区。此书华南农业大学、中山图书馆均无藏本,仅中山大学有一本,藏于历史系)

杂 志 类

36.电白甘蔗状况之调查 谢申(民国十三年九月《农声》第三十期)

(内详叙各种糖类制作方法)

37.本省复兴糖业情形 冯锐(民国二十四年七月《农声》第一八六期)

(内涉及清末广东糖业)

38.潮属蔗糖业调查 郑作励(民国二十四年十一月《农声》第一九○期)

(内涉及清末广东糖业)

补 充

39.叶梦珠《阅世编》卷七

40.黄叔璥《台海使槎录》卷四(此条为武林郁永河《台湾竹枝词》咏榨蔗之诗)

41.《台湾农家要览·特用作物·甘蔗》(第475、480页)(有各种蔗传入年期及清代种蔗面积及产糖量)

42.屈大均《翁山文钞》卷一

附录二

浅述明朝、清前期广东的甘蔗种植业和制糖业 *

杨国儒

我国的甘蔗种植及榨蔗制糖的历史悠久,《汉书》、《离骚》已有“柘”(即“蔗”)的记载,唐代鉴真和尚于唐天宝二年第二次东渡日本时所带去的货物中就有蔗糖及甘蔗八十束。尽管这样,在明以前,甘蔗的种植规模并不大,得糖尚为不易。以糖为例,《春明梦余录》有这样的记载:元朝“廉希宪病笃,或言但须砂糖作饮。是时糖尚难得,其弟求之阿合马,得二斤,希宪屏之曰,吾义不受奸人所遗。世祖闻之,特赐二斤。” 〔1〕 皇帝特赐砂糖,且仅二斤,可见当时糖之难得。到了明、清时期,甘蔗的种植及制糖较前有了很大的发展,是明清两朝主要的商品生产之一。广东的甘蔗种植及制糖业在这个时期也得到了前所未有的发展,清前期尤甚。据材料统计,清前期全国的产糖区以广东为首,故甘蔗种植亦以广东为最。因此,对明朝及清前期广东的甘蔗种植业和制糖业的研究,不仅可以了解这一时期广东的甘蔗种植和制糖的情况,亦有助于我们弄清明朝及清前期商品经济的发展情况及其他一些有关联的问题。

一 明朝、清前期广东的甘蔗种植情况

地方志及笔记是记录地方物产的一种重要史籍。从有关笔记和广东方志中看。明朝及清前期广东的甘蔗种植是相当普遍的。如明人屈大均在《广东新语》中载道:当时广东,“其平阜高冈,亦多有荻蔗” 〔2〕 ,特别是广东东莞的篁林、河田一带,“白紫二蔗,动连千顷” 〔3〕 。又清前期纂修的广东各方志,几乎都有甘蔗种植的记载:东莞“水乡多种白蔗及木蔗”,“山乡多种竹蔗”;增城“多蔗”,“白蔗尤美”;琼州“甘蔗……四时不绝”;阳山“有蔗”,“以蔗出产为大宗”。此外,广州、南海、番禺、肇庆、三水、潮州、澄海、阳春、阳江、海康、徐闻、电白、高州、雷州、韶关、乐昌、仁化等地的府、州、县志都有种植甘蔗的记载。总的来说,这一时期甘蔗的种植遍布全省,有的地区“连冈接阜,一望丛若芦苇”,有的地区“蔗田几与禾田等矣” 〔4〕 ,其种植面积是相当可观的。据史料记载,明后期及清前期广东种植甘蔗最多的地带要数珠江三角洲,但就县份而言,又以阳春、番禺、东莞及增城四县为最,这四个县的甘蔗种植相当普遍,蔗田的面积几乎和禾田的面积相等,甘蔗的种植在这些地方的农业经济中占有相当重要的地位。

甘蔗大面积的种植,必须要占用大量的土地,必然要影响和排斥其他农作物的种植,特别是直接影响到水稻的生产。广东气候暖和,有着优越的自然条件,理应成为全国的重要产粮区,然而实际上并非如此。以清前期为例,这时期广东和长江下游江浙、福建沿海这些手工业、商业性农业都比较发达的地区一样,同属缺粮的省份。当时广东“一岁所产之米石,即丰收之年,仅足支半年有余之食”,“本省所产之米不足供本省之食” 〔5〕 。在这种供不应求的情况下,广东的粮食也只好仰给于广西等地。本省不能解决本省的粮食,反而要依赖外省的支援,这种情况长期下去的话,势必会引起外省的不满,雍正朝就曾经发生了这样的事情。雍正五年,广西巡抚韩良辅鉴于在粮食问题上对广东的负担太重的情况,上奏朝廷,“奏称广东地广人稠,专仰给广西之米。在广东本处之人,惟知贪财重利,将地土多种龙眼、甘蔗……之属,以致民富而米少。广西地瘠人稀,岂能以所产供邻省”等语。对此,清朝廷希望两广总督及巡抚应劝众百姓“各务本业,尽力南亩”。不要“图目前一时之利益而不筹画于养命之源”,并责成广西应以国家为重,救济广东 〔6〕 。就此一事,我们便可看到,清前期广东的经济作物是相当发达的,而甘蔗则是其中的重要一项。甘蔗的大面积种植,直接地,在一定程度上影响了广东的粮食生产。

使用大面积的田地去种植甘蔗,这种生产无疑是属于商品生产,而不是自然经济。

二 明朝、清前期广东的制糖业

甘蔗大面积的种植,必然会推动制糖业的发展。据笔者查阅,凡提到甘蔗方面内容的史籍(包括方志及笔记),或详或略都有制糖的记载,制糖在当时广东农村中是相当普遍的情况。

当时广东的蔗糖大概可分黑片糖、黄片糖、冰糖、赤沙糖、白沙糖等五大类。其实如果细分的话,大类中还可分为若干种类。制糖的季节性很强,“冬至而榨,榨至清明而毕”。

生产工具的发展情况如何,是衡量生产力发展的重要标志之一。因此,有必要搞清楚制糖的机械——糖车的制造情况及其演变。关于糖车的制造,明人宋应星在《天工开物》一书中是这样描述的:“凡造糖车制,用横板二片,长五尺,厚五寸,阔二尺,两头凿眼安柱,上笋出少许,下笋出板二、三尺,埋筑土内,使安稳不摇。上板中凿二眼,并列巨轴两根,(木用至坚重者)轴木大七尺围方妙,两轴一长三尺,一长四尺五寸。其长者出笋安犁担,担用屈木,长一丈五尺,以便驾牛团转走。轴上凿齿,分配雌雄。其合缝处,须直而圆,圆而缝合。夹蔗于中,一轧而过,与棉花赶车同义。……” 〔7〕 从上面这段史料中,我们可以得出:第一,当时糖车是以坚硬的木料制造而成的;第二,做工相当精巧;第三,以牛为动力。宋应星这里所谈到的是明朝时期普遍的情况。至清前期广东仍然存在这种糖车,如清前期人李调元在《南越笔记》一书中记到:广东当时糖车“以荔枝木为两辘,辘辘相比若磨然,长大各三四尺,辘中余一空隙,投蔗其中,驾以三牛之牯,辘旋则蔗汁洋溢,辘在盘上,汁流糟中……” 〔8〕 值得注意的是,清前期广东除了存在上述这种以牛为动力的糖车外,还出现了一种以水为动力的糖车,道光三年(1823年)由陆向荣纂修的《阳山县志》载道:当地“初用牛车榨糖,今改用水车,车轻工捷,而获利尤丰,自淇谭黄佛秀始也”。可惜此书没有谈到这种以水为动力的糖车的具体制造方法。当时广东是否比较普遍使用这种糖车制糖,因材料缺乏,难以断言。以牛作为糖车的动力古已有之,然而以水作为糖车动力的这个问题,从我所接触的材料来看(包括宋应星的《天工开物》),清以前却没发现。以水为动力的糖车,无论在制造技术上,还是在工作效率上都要比以牛为动力的糖车高得多,因此“获利尤丰”。这种糖车的出现,无疑是清前期广东制糖业在明朝的基础上进一步发展的重要标志。

榨蔗制糖在当时来说,是本微利溥的行业。如《广东新语》:“开糖房者,多以致富。” 〔9〕 又《南越笔记》:“糖之利甚溥,粤人开糖房者多以是致富。” 〔10〕 另外,《东莞县志》还记到:“糖户之利亦不逊岷山千亩,芋埒封君也。” 〔11〕 这虽属夸大之词,然而当时如果没有“利甚溥”、“多以是致富”这种情况存在,想必纂修者也不至于下此重墨。

由于从事制糖可以发家致富,故吸引了大批的人来从事这一行业。屈大均在《广东新语》中载道:明朝的广东是“糖户家家晒糖”。至清前期,这种现象有增无减,业糖者甚多,“人竞趋之”。从事制糖的人家在当时称为“糖户”,而制糖的作坊则叫“糖寮”,即“编叶为屋,名糖寮”。由于“人竞趋之”从事制糖,因而糖寮也随之增多。从明朝及清前期的有关材料来看,当时是凡有种蔗之处,必有制糖之寮。有的地方的糖寮之多,是十分惊人的。如明朝东莞篁林、河田一带,每到制糖季节,“遍诸村冈垅,皆闻戛糖之声” 〔12〕 。到处都可以听到制糖的响声,可见糖寮之多。又清前期阳山县的黎埠一乡就有“糖寮三十余间” 〔13〕 。阳山县在当时来说,并不是制糖业最发达的县份,由此可见,当时广东制糖业是非常普遍,相当发达的。

明朝及清前期广东的糖户,一般说来可分为两种类型,一是兼种甘蔗,即自种自榨,这种糖寮规模较小;二是专门经营榨糖,其经营方法一般是“春以糖本分与种蔗之农,冬而收其糖利” 〔14〕 。这里的“糖利”指的是“课收其蔗,复榨为糖” 〔15〕 。这种糖寮规模较大。就糖寮的数量而言,自种自榨的经营方式占多数;但如果按糖的产量来讲,则第二种经营方式占主导,有着举足轻重的地位。

甘蔗种植的发展,榨糖之寮的普遍,随之而来的便是蔗糖产量的增多。据材料统计,鸦片战争前后,广东年产糖量已达到四千万至四千五百万斤 〔16〕 。虽然这个数字远远比不上现在广东出糖县的年产糖量,但在当时的条件下,却是相当可观的。明朝、清前期,在广东一些县份中产糖已经占有很重要的地位。如东莞“出产糖为大宗,而冰糖制法尤为他邑之冠” 〔17〕 。当时,广东产糖最多的县份要数阳春、番禺、东莞、增城四县,而其中又以阳春为最,史称“番禺、东莞、增城糖居十之四,阳春糖居十之六” 〔18〕 。有不少文章在谈到明清时期榨糖问题时都引用了这段史料,我本人认为,在引用这段史料时,决不能望文生义,认为番禺、东莞、增城的糖产量占广东的糖产量的十分之四,而阳春则占十分之六。因为,粤之蔗糖,不止以上四县所产,如前所述,凡有种蔗之处,必有榨糖之寮,有寮即有糖。其实,除以上四县外,广州、南海、潮州、阳山、琼州、海康等地的蔗糖数量也是相当可观的。所以,此段史料的价值观是在于说明当时广东的蔗糖产量要数阳春、番禺、东莞、增城四县较多,而这四县当中又以阳春为最,否则就会使人误认为当时广东产糖仅此四县。阳春地处山区,但甘蔗的种植及榨糖都相当发达,据陆向荣于嘉庆二十五年(1820年)纂修的《阳春县志》来看,当时阳春是“出糖之地,利之所在,人竞趋之”,“邑人多以榨糖为业”,糖寮相当普遍,在这种情况下,产糖位广东之首也是可能的。

三 有关资本主义萌芽的问题

明朝及清前期广东的甘蔗种植业和榨糖业方面究竟是否出现资本主义萌芽?由于掌握史料不够,故明朝难以断言,下面所谈的只是清前期的情况。

按照马克思主义政治经济学的观点,资本主义生产关系在封建社会内部的萌芽,其表现方式一是小商品生产者的分化产生了资本主义性质的企业主与雇佣工人;一是以商人为代表的商业资本直接控制了生产而转化为产业资本。因此,商品经济的高度发展,是资本主义萌芽的历史前提,而商品经济又包括商品生产与发展了的商品流通。清前期广东甘蔗种植业和榨糖业的商品生产情况如前所述是相当发达的,这伴随而来的便是高度发展的商品流通。

鸦片战争前后,广东年产糖量已达四千万至四千五百万斤,这大量的产品,自然需要相当大的销售市场。从材料来看,当时广东蔗糖的贩卖相当活跃,如在甘蔗种植和榨糖都很发达的阳春县,蔗糖商品化的程度很高,贩糖已成为当地的一个专门行业——“糖行”。当时广东所产蔗糖,除在当地或本省市场销售外,还远销其他省份,关于这个问题,许多方志都有记载。兹摘抄如下:

乾隆年修《广州府志》:“按粤东蔗糖行四方,始于闽人,今则利侔于闽矣。”

嘉庆年修《澄海县志》:澄海蔗糖“由海道上苏州、天津”等地贩卖。

嘉庆年修《潮阳县志》:“黄糖白糖,皆竹蔗榨,商船装往嘉、松、苏州,易布及棉花。”

嘉庆年修《雷州府志》:“雷之乌糖,其行不远,白糖则货至苏州、天津等地。”

道光年修《琼州府志》:“琼之糖,其行至远,白糖则货至苏州、天津等处。”

这里只举几例,其余散见于其他方志中的不具引。当时的贩糖,除走海道外,还有通过陆路的,如粤北一些县份所产蔗糖,由陆路进入湖南等地贩卖。不过,当时主要是走海道,这是因为陆路交通不发达的缘故。用大船将收购来的蔗糖运往外省出售这种买卖,非拥有巨额资金不可,故投资者也只能是那些“厚资商人”、“富商大贾”。

此外,当时广东的蔗糖还过海渡洋,远销外国,出口的蔗糖质量都是最好的,曰洋糖。如《东莞县志》载道:“其为糖沙者,以漏滴去其水,清者为赤沙,双清为白沙糖,最白者晒之以日,细若粉雪,售于东西二洋,是为洋糖,次白者售于四方。”李调元在《南越笔记》一书中也有类似记载。

恩格斯曾说:无论在什么时候,“经济发展总是毫无例外地和无情地为自己开辟道路” 〔19〕 。商品经济的高度发展,必然要引起生产关系在某些方面的变化。据有关材料来看,清前期广东的甘蔗种植业和榨糖业都存在资本主义萌芽问题,这种“萌芽”表现在以下两个方面:

1.商业高利贷资本对小生产者的控制。广东的澄海县在当时是一个比较发达的产糖区,又因此县靠海,海上交通方便,故蔗糖商品化的程度也比较高。据嘉庆年修《澄海县志》所载,当地的“富商大贾,当糖盛熟时,持重资往各乡买糖,或先放账糖寮,至期收之。有自行贷者,有居以待价者,候三、四月好南风,租舶艚船装所贷糖包,由海道上苏州、天津,至秋东北风起,贩棉花色布回邑,下通雷琼等府,一往一来,获息几倍。以此起家者甚多” 〔20〕 。从这段史料来看,当时澄海县从事贩糖的商人是非常富有的,否则也就难以“持重资往各乡买糖”。同时,正因为这些富商巨贾有着雄厚的经济力量,于是便凭借着这种经济力量,用放账的形式来控制小生产者——糖户的生产,以此来保证资源。这说明了当时广东的商业高利贷者对从事制糖的小生产者的控制,是商业资本从流通领域向生产领域转化的一个表现。

2.雇工的存在。李调元在《南越笔记》中谈到:当时从事制糖的人家,“上农一人一寮,中农五之,下农八之,十之” 〔21〕 。上农之所以能够一人(即一户)一寮,这主要是由资金而定的,因为如果以耕牛为动力的话,转动一个榨蔗的辘轳要使用三头牛,如果没有一定的资金是不可能独立开寮的。然而,如果是一户人家开一间糖寮的话,那在人手上就成问题了。制糖的生产过程相当复杂,并且还要赶季节,没有许多人的分工协助是不可能的。这样,除非合作经营,否则便要雇佣他人,即雇工。据材料看,这时期广东的制糖业存在着雇工的现象。如乾隆六年,罗定州的“杨仕奕在马栏茜搭寮榨蔗做糖发卖,雇钟亚卯、钟蒂保赴寮榨蔗,言定每人每日工钱二十五文,按五日一次给发工钱,未有写立文约” 〔22〕 。又嘉庆八年,英德县“钟毓化雇吴书城在蔗寮帮工,议明每月钱五百文,未立文契年限,并无主仆名分” 〔23〕 。以上两则材料,雇主一是杨仕奕,一是钟毓化,这两人应该属于那种“一人一寮”,拥有一定资金,所开糖寮具有一定规模的糖寮主。同时,“未有写立文约”,“未立文契年限,并无主仆名分”,都说明了雇主与被雇者的关系——雇佣关系并不牢固,不包括整个人身乃至人格。经济关系在这里占优势,这反映了封建束缚逐渐解体,而雇农的人格隶属——人身依附关系在广东农村有所松弛的表现。

另外,在甘蔗种植业中也存在着同样的问题。如乾隆二年,电白县“冯伴上短雇苏亚养砍蔗,言定每日工钱一十五文” 〔24〕 。又乾隆十九年,东莞“梁占澜受熊国彦雇往大涵头地方挑泥培蔗,言定每担工钱二文” 〔25〕 。

本文在第一、二两部分中曾指出了当时广东的甘蔗种植及制糖要数阳春、番禺、东莞、增城四县为最,而上面四则材料所涉及的县份,除东莞县外,其他三县皆属不甚发达的产糖区。据此,我们可以推断,在其他一些重要的产糖区存在着雇工问题,这是完全可能的。

以上管见,挂一漏万在所难免,恳请专家暨同行们指正。

注释:

* 本文是1983年于广州暨南大学“广东明清经济史学术讨论会”上提交的论文。

〔1〕 《春明梦余录》卷六四。

〔2〕 屈大均《广东新语》卷一四。

〔3〕 屈大均《广东新语》卷二。

〔4〕 屈大均《广东新语》卷二七。

〔5〕 《东华录》雍正五年二月。

〔6〕 《东华录》雍正五年二月。

〔7〕 宋应星《天工开物》卷上“甘嗜”。

〔8〕 李调元《南越笔记》卷一四“蔗”。

〔9〕 屈大均《广东新语》卷二七。

〔10〕 出处同〔8〕。

〔11〕 周天成修《东莞县志》,清雍正四年修成。

〔12〕 屈大均《广东新语》卷二“地语”“茶园”。

〔13〕 陆向荣修《阳山县志》,清道光三年修成。

〔14〕 李调元《南越笔记》卷一六“糖”,又屈大均《广东新语》“货语”“糖”。

〔15〕 出处同〔11〕。

〔16〕 见《中国近代对外贸易史资料》第三册,1503页。

〔17〕 彭人杰修《东莞县志》,嘉庆三年修成。

〔18〕 见屈大均《广东新语》卷二七、李调元《南越笔记》卷一四等。

〔19〕 《马克思恩格斯全集》二十卷,人民出版社1971年版,199页。

〔20〕 蒋继坤等修《澄海县志》卷六。

〔21〕 李调元《南越笔记》卷一四“蔗”。

〔22〕 清代刑部钞档,乾隆六年十一月五日管理广东等处地巡抚事王安国题。转抄于彭泽益《十七世纪末到十九世纪初中国封建社会的工场手工业》一文。

〔23〕 清代刑部钞档,嘉庆八年十二月十六日管理刑部事务董告等题。转抄于彭泽益《十七世纪末到十九世纪初中国封建社会的工场手工业》一文。

〔24〕 转抄于《中国近代农业史资料》第一辑,110页。

〔25〕 转抄于中国人民大学清史研究所档案系、中国政治制度史教研室合编《康雍乾时期城乡人民反抗斗争资料》上册,275页。