Das Sonnenaufgangswunder des Buddha

Araṇemi-Jātaka

Kaṭikarṇa-Avadāna

Unmādayantī-Jātaka

Viśvāntara-jātaka[34]

这一个吐火罗语大师毕生留下来的译文,就这样几篇。其中困难之处概可想见了。

我自80年代初,受新疆博物馆馆长李遇春先生的委托,解读新博本《弥勒会见记剧本》,共四十四张,八十八页。在众多的其他工作的夹缝里,到现在解读工作已经基本完成。转写工作全部结束。翻译工作进行了百分之九十。在国内杂志上发表了一些译文。在国外,发表了两篇英文译文。从量上来看,吐火罗语A的译文还没有人超过我的。难道说我的本领比其他国家的吐火罗语学者要大吗?决不是这样,这一点自知之明我还是有的。我之所以能够翻译,就是因为我有新疆出土的哈密本回鹘语《弥勒会见记》作我的靠山。通过几位回鹘语学者的帮助,我才能进行翻译。我这些精通回鹘语的朋友是:耿世民、李经纬、伊斯拉菲尔·玉素甫、多鲁坤·阚白尔诸位先生。除了回鹘语以外,我还利用了一些汉文佛经译本。如果我没有这一些靠山的话,面对吐火罗语本,我也会无能为力,决不会比欧洲学者高明。

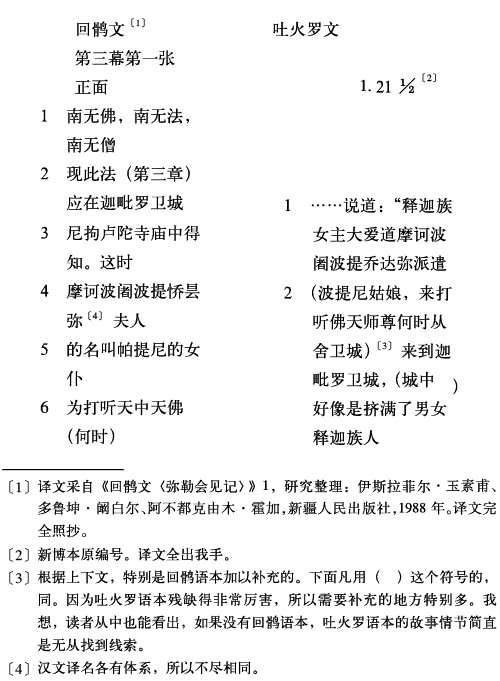

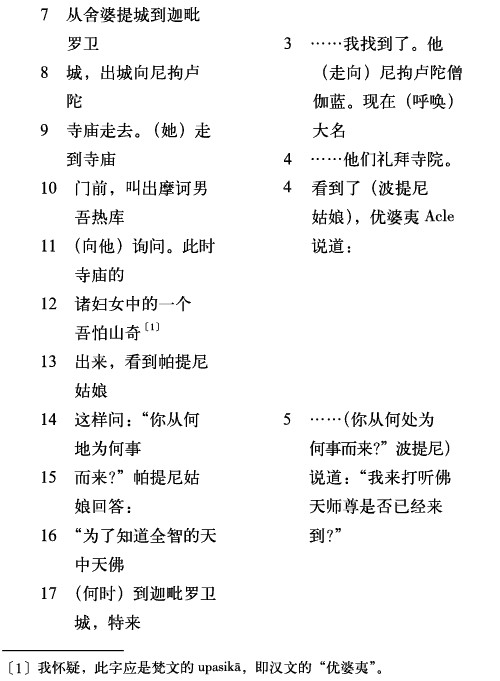

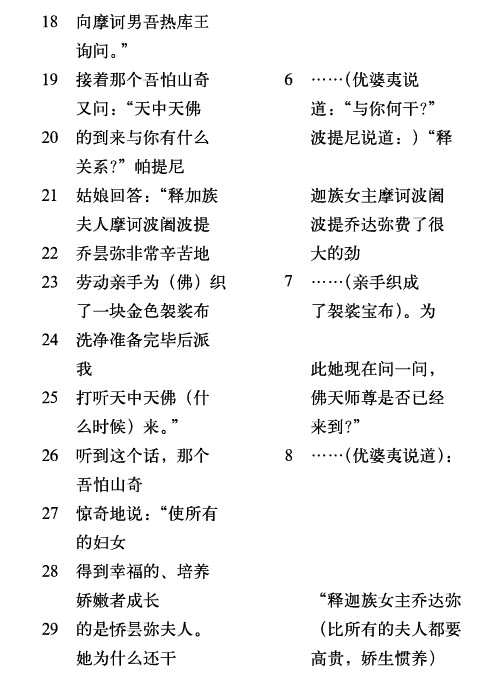

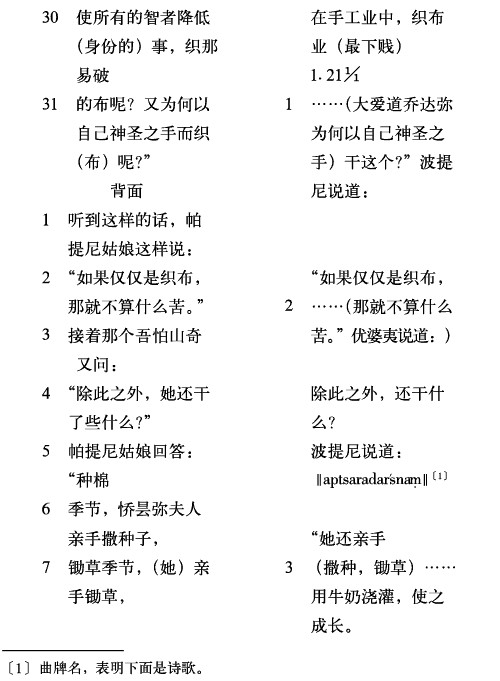

我是怎样利用回鹘语本的呢?为了具体地形象地说明这个情况,我还是先举一个例子,然后再作一些必要的说明。我在上面已经介绍过,新博本《弥勒会见记剧本》残卷集中在第一、二、三、五几幕,剩下的几页幕数还没能找出来。我现在就从第三幕中选出一段前后有联系的原文,译为汉文,把相应的回鹘语本的汉译文与之并列。这样一来,读者诸君一眼就能看出两者关系:同在何处?异又在何处?庶能得一个鲜明的印象。

故事到这里算是告一小段落,下面又是波提尼同优婆夷的谈话。我不再继续抄译了。以上这一段回鹘语和吐火罗语对比的文字,已经足够完成我在上面提出来的使命了。

我在这里先交待一个问题。我在注〔37〕中说过,凡是加( )号的地方,多半是根据回鹘语本作的补充。但是,为什么我补充的有时候又同我引的回鹘语译文不同呢?这是因为,我作补充的时候,根据的是耿世民和李经纬两教授的译文,而我上面抄录的是新疆博物馆几位先生的译文。至于谁是谁非,我自己是没有能力判断的。

交待完毕,书归正传。看到上面并列的回鹘语和吐火罗语的译文对比,我想,读者们一定能够对二者的关系得到一个清晰的具体的印象,用不着再多费言词加以剖析。我在这里只想指出几个必须注意的地方:

第一,回、吐两个本子基本上能互相对应。过去个别欧洲学者所说的关于二者之间的关系的意见,由于没有像我这样把两种文字对照排列,多半让人觉得流于空洞,没有搔着痒处。现在有两者的对比摆在眼前,我们能够明确指出,两者间有的地方十分接近,其渊源关系不容怀疑。但是,从总体上来看,吐火罗语本不会是回鹘语本的母本,二者的差异还是相当大的。

第二,上面引的吐火罗语1.21 1/1 2有一个词牌名:aptsaradarśnaṃ,表示下面是要歌唱的诗歌。所有这样的词牌名,回鹘语本一概没有。记得有人说过,回鹘语本把诗歌统统删掉了。但是,词牌名虽然删掉,诗歌的内容并没有删掉,上面引的两种文字的对比可以为证。因此,这种说法是不正确的,不符合实际情况的。至于回鹘语本为什么删掉词牌名,我目前还无法解释。与吐火罗语诗歌相当的那一部分回鹘语是不是诗歌?我自己没有能力回答这个问题。我现在提出来,希望回鹘语专家学者能考虑并且回答这个问题。

第三,我曾在很多地方说到,我之所以能够译释吐火罗语本《弥勒会见记剧本》,并不是因为我的能力特别强,而是因为我有朋友们提供给我的回鹘语本汉译文。从上面吐回两种文字的对比中完全能够看出来,吐火罗语本由于残损过甚,如果没有另外一种文本与之对比,连故事线索也不会弄清楚,更谈不到译释字句了。

这只是问题的一个方面。在另一方面,回鹘语本也同样有残损,不过残损程度较轻微而已。因此,在这里也有一个对于残损的部分加以补充的需要。吐火罗语本正好能承担这个任务。此外,回鹘语本中有一些译名,从表面上来看,无法还原为梵文。但是,如果有相应的吐火罗语译名,则立刻就能还原为梵文,从而给它一个正确的汉文译名。上面引的例子中,回鹘语本的“吾怕山奇”(第三幕第一张正面第十二行,等等),新博本汉译文注(235)说,回鹘文写作upasanq;根据吐火罗文,此字应是梵文的upasikā,汉译作“优婆夷”,意思是女居士,不是一目了然了吗?

总之,吐、回两本能够互相补充。这对两者都是有好处的。

第四,新博本的吐火罗语《弥勒会见记剧本》,虽然由于回鹘语本的帮助而初步译释完毕,但是吐火罗语本残卷还不限于新博本,仅就Tocharische Sprachreste所载而论,还有不少此剧的残卷,有一些是在第一、二、三、五幕以外的。如果想译释这些残卷,根据我的行之有效的经验,唯一的办法仍然是乞灵于回鹘语本。因此,回鹘语本对吐火罗语学者的帮助,还大有潜力可挖。我们中国的吐火罗文学者——外国的当然也一样,在今后的译释研究工作中,必须充分注意回鹘语译本,一定要同回鹘文学者通力协作,一定能取得更大的成绩。

积累吐火罗语法形式

经过了八九十年对吐火罗语残卷的研究,学者们对这种原来毫无所知的语言已经有了比较全面的深入的了解。语法结构的总体轮廓可以说是已经完全弄清楚了。也已确定了一批单词的含义。在词类中,名词、形容词、数词、代词等的变化,已经基本上弄清楚。即使是这样,仍然需要从新发现的残卷中补充新的以前没有见过的语法变化形式。

吐火罗语名词变化十分复杂。在古代诸语言中,梵文的名词变化算是复杂的。它基本上是以性别的不同——共有阳性、阴性、中性三个性别——再加上语尾的不同来决定变化形式的。吐火罗语名词变化除了性别以外,语尾当然也起作用。但是,同梵文比较起来,这里却似乎复杂得多。同一个性别,同一个语尾,变格的形式却不一样。我总有一个印象,好像吐火罗语名词变化的规律,我们还没有完完全全弄清楚。Sie g、Siegling和Schulze在他们的《吐火罗语语法》[35] 中,把A方言的名词变化列成了许多变化表,他们认为名词和形容词变化是一样的,统统称之为Nominal-Paradig-mata。名词有下列诸词:wram,中性;klop,中性;wkäm,中性;pältsäk,中性;ākär,复数,阴性;lu,复数,阴性;kursär,没有注明性别;waṣt,中性;ype,中性;śol,单数,阳性;ñemi,ārkiśoṣi,pñi,都是中性;śwātsi,中性;oko,中性,pärko,单数,阳性;kāswone,中性;wäl,阳性;cakravartti,Sundari;ri,阴性;ñäkteññā,Nande,kinnareñ;warpiske,kalp,ṣul,阳性;ñkät,lānts,阴性;Bodhisattu,brāmaṃ,ṣāmaṃ,śomiṃ,阴性;oṇkaläm,kayurṣ;oppal,阴性;āśi,阴性;nāsi,阴性;tāpaki,阴性,kapśañi,阴性;riṣak,nātäk,napeṃ,koṃ,阳性;tkaṃ,阴性;pācar,pracar,se,k⌒uli,阴性;śäṃ,阴性。形容词有āṣtär,nasäl,tsopats,wākmats;pänt (wät),omäskeṃ,-ṣi,empele,kaśśi;以-u和-o收尾的形容词;以-u和-o收尾的分词;以-m和-um (om)收尾的形容词;knānmāṃ;puk;kāsu;tsopats(参阅上面的同一个字),复数śāwe;kāwälte,阳性;kräntso,阴性;作为中性名词的形容词。

我之所以不厌其详地列出上面这个表,用意只在给读者一个印象:吐火罗语的名词(含形容词)变化是多么复杂,远不如梵文那样条理清晰。

《语法》出版后几十年,W.Krause和W.Thomas在他们合著的Tocharisches Elementarbuch 中,在Sieg,Siegling和Schulze研究的基础上,把吐火罗语A、B两个方言联合对比,加以探讨,把名词变化归纳为八类:

a 复数,B-a,wa;A -ā,-wā,-u

b 复数,B -na,-nma;A -ṃ,-mnā

c 复数,B -nta,* -ntwa;A -ant,-ntu

d 以-r收尾的亲属名词

e B复数,体格-i,间接格-ṃ;A-i,-s和-ñ-s

f B复数,体格-ñ,间接格-ṃ;A-ñ,-s

g B复数,体格-ñc,间接格-ntäṃ

h 不规则变化[36]

从上面简单的叙述中,可以看出来,吐火罗语名词(含形容词)的变化真够复杂的。但是,已经发现的残卷仍然能够提供一些新的变化形式。

至于动词,情况更是如此。吐火罗语动词变化也是异常复杂的,较之名词,有过之而无不及。Sieg,Siegling,Schulze的A方言《语法》,把动词做了全面详尽的分析。根据他们的分析,A方言有二语态:主动与中间;有三数:单数,复数,双数极少;有四时态:现在时、未完成时、加重过去时、过去时;有三式:虚拟式、愿望式、命令式。此外还有不定式、分词、动名词、动名词抽象词、否定词(pravativum)等等。

Krause和Thomas把A、B两个方言联合在一起,加以分析,基本上沿袭了Sieg,Siegling和Schulze的做法。他们把现在时的动词变化分为十二类:

第一类 非构干的

第二类 构干的

第三类 构干元音贯彻始终地B方言是e,A方言是a

第四类 构干元音贯彻始终地B方言是o,A方言是a

第五类 词干尾音A、B都是-ā-

第六类 词干尾音A、B都是-nä-

第七类 有插入中缀,鼻音

第八类 A、B后缀-s-

第九类 B后缀-sk-

第十类 B后缀-n sk-,-näsk-;A -nās-,-näs-

sk-,-näsk-;A -nās-,-näs-

第十一类 B后缀-sask-,-säsk-;A -sis-

第十二类 A、B后缀-ññ-

其余的时态、式等的变化,又各有其特点,我在这里不讲了[37] 。

关于A方言的动词变化,Sieg,Siegling和Schulze在他们的《吐火罗语语法》中,把所有的当时已知的动词,按照字根字母的排列顺序,纂成了一个Verbalverzeichnis(“动词表”),把所有当时已经出现的变化形式,列举无遗。我们今天读A方言的残卷时,只要牵涉到动词,仍然是时刻离不开这个“动词表”。后来Werner Thomas的Tochari sches Elementarbuch ,第二卷,文选与词汇表[38] ,A方言部分,仍然沿袭三位学者的《语法》,动词则抄“动词表”;B方言部分,由他自己编纂。至于Pavel Poucha的In stitutiones Linguae Tocharicae[39] ,虽然算是一部词典,但是学者们都认为无甚价值,多摒而不用。

我在上面谈了吐火罗语A、B两个方言的名词(含形容词)和动词的变化情况。我为什么只谈这三类呢?这是因为其余的词类,如代名词、数词、副词、前置词、后置词、否定词、感叹词之类,情况已基本清楚,需要补充的微乎其微,不必再详细去论列了。

在名词(含形容词)和动词方面,特别是后者,则需要补充或者扩大的地方还有不少。我因此把它定为一个研究要点,意在告诉人们,这里英雄大有用武之地。为了把问题说得更为具体一点,我在下面根据我译释的A方言的《弥勒会见记剧本》举出一些补充的例子。排列顺序不是根据新博本的编码,而是根据剧本的实际剧情:

第一幕

30 ½ 3[40] tāpäk 此字不见于他处。我怀疑是tāpärk之误。

30 1/1 4 nagni,复数,体格。参阅Gr.§ 158。

30 1/1 4 ajivika,梵文作ājīvika。

30 1/1 7 käṣ,此动词不见于他处。根据前后文,含义应该是“侵扰”,“苦”。

29 ½ 8 krañsäṣ。Gr.§262,kāsu的阳性,复数,间接格是krañcäs。根据上下文,krañsäṣ只能从kāsu变来,是复数,从格,一个新形式。

29 1/1 2 kuc prakṣäl,直译是“还问什么?”我认为译为“何况”是最恰当不过的,相当于英文的let alone,much less,德文的geschweige。1.42 ½ 6:kuc prakṣäl pācräṣ,“(我们爱你胜过自己的母亲),何况父亲呢?”

28 ½ 4 opsi,此字不见于他处。根据回鹘语本,应该是“牛犊”,原字是ops,opsi是复数,体格。参阅Gr.§ 158。

28 1/1 4 ṣālypu,Gr.§82有ṣālypi 248 b2,没有解释。根据上下文,我想译为“讨厌的”“无情的”,殊无把握。

28 1/1 7 ynāsmār,不排除读为ytāsmār的可能。众所周知,在婆罗米字母中n和t有时是无法区分的。从形式上来看,这是中间语态,单数,第一人称。但是字根是什么,目前还说不出来。

17 ½ 8 parnäkk,不见于他处。是否与parno(光辉的)有关?

16 ½ 2 eṃtsālne,eṃts的抽象名词,习见的形式是eṃtsālune。

16 ½ 6 lyutñam,我想把他解释为lut的虚拟语气(Kon-junktiv),第一人称,单数。lut,Gr.没有解释,Krause和Thomas的Tocharisches Elementarbuch ,§ 415,虚拟语气第七类,A、B两方言的附加词缀(suffix)都是-ñ-。此书第二册释lut为entfernen,vertreiben,加上宾语pare(债务),意义完全符合。

16 ½ 7 niṣpaläntu,习见形式是niṣpalntu,参阅Gr.§ 140;Tocharisches Elementarbuch ,第二册。

16 1/1 2 kśāñ,此字在过去已知的残卷中没有出现过。根据回鹘语本,定为“铜板”。

16 1/1 3 pare lutässi,lut的不定式,参阅上面1.16 ½ 6 lyntñam。

16 1/1 8 okäm,Gr.§83没有解释。Tocharisches Elementarbuch ,第二册,解释为Vorsicht(小心),是正确的。原书的?号,可以去掉。

15 1/1 4 warśeṃ,此字不见于他处。根据回鹘语本,可能是“诅咒”的意思。

例子就举到这里。下面可举的例子还多得很,不再一一列举了。我准备将来专文论述这个问题。

从上面这一些例子中已经可以看出来,仅仅新博本A方言《弥勒会见记剧本》这一部书就能对吐火罗语语法形式做出这样多的补充,而且还能补充一些新词汇,这对进一步研究这种语言有极其巨大的意义,是不言自明的。因此我把这一项工作定为研究要点之一。

吐火罗语两个方言之间的关系

我在上面一直用“方言”二字来称呼A、B两种语言。这只是变通的办法,并不是很科学的,也不能算是结论。A、B之间究竟是什么样的关系?学者们并没有完全一致的意见,也没有大家都承认的结论。争论的焦点是:A、B究竟是两个方言呢,还是两种语言?

在 认为是方言的学者中,可以拿Krause和Thomas来作代表[41] 。Krause说:“事实上,二者的语音发展状况几乎完 全一样,以致佛教的传教士毫无困难地把一种字母用于二者之上。”[42] 这两位德国学者通常都使用“方言”这个词儿。他们的意见为一般学者所接受。反对者虽有,但响应者少。

A. J.Van Windekens还想到,有可能在A、B二方言之外另有一种分化,他称之为“楼兰吐火罗语方言”(d ialecte tokharien krorainique)[43] 。

两个方言之间的借用关系也引起了争论。W.Winter说:“没有正面的证据来证明,当我们的卷子写成时,A在两者中的任何一个地方是口头活用语。另一方面,在B中有西部、中部和 东部方言之分这种事实说明,B在所有三个地区都是 一种活语言。”[44] K. T.Schmidt反对这个看法[45] 。Lane认为,在A、B两个方言中,B是给予者,他说,Winter列了一个表,说明A从B借用了四十个单词,而B只从A借用了五个。Lane的说法有人反对。

对于上述的一些问题,学者间意见分歧。看来在这方面还要继续探讨下去。

吐火罗语同其他语言的关系

这个题目是吐火罗语研究中的热门话题。事情是非常容易理解的:吐火罗语是20世纪初叶新发现的语言,它对语言学者,特别是比较语言学者具有天然的吸引力。于是学者们就趋之若鹜了。

下面我分门别类谈一谈。

I 同印欧语系其他语言的关系

19世纪,印欧语系比较语言学成长壮大,名家辈出,成绩辉煌,成为那一世纪中最引人注目的学科之一,有人把它同达尔文的进化论相提并论,决非夸张。

20世纪初,两种新语言继续被发现,一是赫梯语,一是吐火罗语。这更是锦上添花,推动了这门学科向纵深发展。学者们先致力于研究这两种语言的性质与特点。在确定了其印欧语的性质之后,又致力于探讨两种语言之间的关系,以及与其他印欧语和印欧语之间的关系。这样一来,研究工作获得了新资料,注入了新活力,便蓬蓬勃勃地发展起来,渐渐成为一门显学了。

赫梯语我们先不谈,专谈吐火罗语。对于这种语言,学者们有一段时间集中精力研究它在印欧语系诸语言中所处的地位。学者们提出了一些不同的意见。其中有两种是比较有代表性的,这两种都是法国学者提出来的。Meillet认为,吐火罗语在印欧语系中占一个中间地位,一方是意大利—凯尔特语,另一方是斯拉夫语和亚美尼亚语(Une place intermédiare entre l’italo-celtique d'une part, le slave et l'armenien de l'autre)。Benveniste认为吐火罗语是“一个史前语族的古老的成员(赫梯语也可能属于这一语族),它一方面接近波罗的语和斯拉夫语,另一方面接近希腊语、亚美尼亚语和色雷斯—弗里吉亚语”(un membre ancien d'un groupe préhistorique (auquel appartenait peut-être aussi le hittite) qui confi-nait d'une part au baltique et au slave, de l’autre au grec, à l’a rménien et au thraco-phrygien)[46] 。其余的看法还多得很,我不再一一列举了。我们要记住一件事:这个问题还远远没有结论。

至于吐火罗语同其他个别语言的关系,头绪也是纷乱的。我在下面简略地加以介绍。

1 首先是同印度—伊朗语族的关系。研究这个问题几乎都是从借词着眼。我举几个例子。先列出有关的吐火罗语单词,然后引出学者们怀疑与它们有关的印伊语族某一种语言。至于论证,则由于过分复杂,一概从略:

A āṣaṃ, B aṣāṃ“尊严”,塞种语。

A porat, B peret“斧子”,奥塞特语。

B kertte,有人说,不大可能来自大夏语;有人认为来自一种印伊语言,或一种乌拉尔语。

A paräṃ, B perne“尊严”,伊朗语言。

B melte“隆起”, A malto“首先”,来源意见分歧。

B waipecce“财产”,有人认为源于梵文vaipāpṛtya-,巴利文vey (y) āvacca-,有人反对。

A spaltäk, B speltke“热情”,有人认为源于大夏语,有人否认。

A *añcu, B eñcuwo“铁”,有人认为源于伊朗语。

A B amok“艺术”,来源于伊朗语。

A ākāl, B akālk“愿望”,来源于中世伊朗语。

B ādañc,含义尚不明,来源于梵语ādaṃśa-。

A āmāṃ, B amāṃ“傲慢”,来源于印度语或中世伊朗语。

B āsta(复数),“骨头”,来源于塞种语。

A B epe“或者”,来源于奥塞特语。

A oṣke, B oskiye“住房”,来源于于阗语。

A osit“道德行为”,来源于印度语。

A kapyār, B kapyāre“寺庙执事”,来源于佛教梵语kapyāri。

B kāswo“麻疯”,来源于伊朗语。

B kercapo“驴”,来源于梵文gardabha-,有人反对此说。

B koṣkiye,koṣko“茅舍”,来源于中世伊朗语。

A B kritāṃ“娱乐、游戏”,来源于梵文krīdaṇa或中世伊朗语kīrtan<kirtanai。

A niṣpal“财富”,有人认为来源于梵文niṣphala,有人反对。

A noṣpeṃ“倾诉衷情”或“考虑”,有人认为来自伊朗语,有人怀疑此说。

A pare, B peri“债务”,来自伊朗语。

A pākäccāṃ, B pakaccāṃ“夏坐居处”,来自梵语*upagacchāna-。

B pito“(买)价”,来自伊朗语。

B peti“谄媚、恭敬”,来自伊朗语。

A B yap“大麦”,来自梵语yava。

A *lālaṃṣäk B lalaṃṣke“娇嫩”,来自梵语lālana。

A *lāstaṇk, B lastaṇk,“断头台”,来自大夏语。

B witsako,“根”,来自伊朗语。

B wer“仇恨”,来自楼兰俗语。

A ṣotre, B ṣotri,“相”,来自中世伊朗语。

B ṣpakiye“丸”,来自于阗语ṣvaka-,ṣvakyc-。

吐火罗语两个方言中的外来语就举这样多例子。我有意多举了一些例子。因为借词研究是一 门很有吸引力的学问,多举些例子,可以给读者多提供受启发的机会[47] 。

2 其次谈同波罗的—斯拉夫语族的关系。两者间相同或者相似之处是比较明显的。学者们常常提到的有以下几个特点:

吐火罗语ā-过去时,立陶宛语ō-过去时;

吐火罗语动词不定式AB-tsi,波罗的—斯拉夫语-ti;

吐火罗语L后缀,波罗的—斯拉夫语同;

吐火罗语形容词词缀A-ṣi,B-ṣṣe,斯拉夫语-ište<*-išče,阿尔明尼亚语-a i;

i;

吐火罗语命令语气p-(A päklyoṣ, B päklyauṣ),斯拉夫语po-;

吐火罗语颚化现象,波罗的—斯拉夫语同。

此外,二者间还有借词问题,学者们提到的单词有下列这一些:B akartte;A āṣtär,B astare;Akru;B praściye;Bmäṣkwats(ts)e;B mik-;B lesto;B wrauña;A āk,B āke,āśce;A talke,B telki;A wsār,B ysāre;A asäl,B esale等等[48] 。

3 谈同日耳曼语的关系。这也是主要表现在借词方面。学者们在文章中提到的吐火罗语单词有下列这一些:

A praṇk,B preṇke“岛屿”,印度日耳曼语*bhrongo-,古冰岛语brekka。

A praṇk,B prentse“瞬间”,印度日耳曼语bhronqo-,bhroqo。

A pläṇk-“拆开”,古冰岛语flengja,挪威语flengja。

B mape“成熟”,古冰岛语mā<*mawīn。

A B ype“刀”,哥特语wēpn,古冰岛语vāpn。

B leswi(复数),“头晕”,哥特语lasiws,冰岛语lasinn,中世高地德语er-leswen。

B skär“骂”,古代高地德语scerōn。[49]

4 谈同拉丁语文的关系。学者们发现,在动词变化方面,吐火罗语与拉丁语都是现在时字干与过去时字干有对立的情况。还有人想到吐火罗语的动词词尾-mar。此外,在借词方面,两者也有关连,学者们提到的单词有B ewe、B*aiyyer、B kwäs- 、B ñakre、B prām、A ṣal,B ṣale等等[50] 。

5 谈同凯尔特语的关系。有人把这种关系一直追溯到史前时期去,认为吐火罗语和凯尔特语、意大利语、赫梯语属于印欧语系的同一个大语族。当然也有人提 到借词问题,最引人注目的是吐火罗语A、B的动词täm-“生”[51] 。

6 谈同希腊语的关系。在语法变化方面,有人提到吐火罗语A的yo“和”(名词变化单数、具格的语尾-yo)与希腊语有关。同其他语言一样,学者们在借词方面,在两个语言之间,找出了不少的相同或者相似的现象。例子有下列一些:A ekär,B aikare“空虚的”;A B or“木头”;A ortum“友好的,和善的”;A kleps-,B klaiks-“凋谢、萎缩”;B päss-“剥(皮);A B yneś“明显的、亲身的”;A B l yipär“其余的”;A sruk-,只限于致使动词,“杀”[52] 。

7 谈同赫梯语的关系。中心问题依然是借词。有以下一些例子:A kaṣt,B kest“饥饿”;A ya-“做,制”;A B ṣärk-,只限于致使动词,“超过”,赫梯语šärku-。还有一些有争议的例子,例如:A e-,B ai“给与”;A wärkänt,B yerkwantai(间接格)“轮子”[53] 。

最后,关于吐火罗语同上举印欧语系语言以外的其他印欧语言的 关系,例如同亚美尼亚语、阿尔巴尼亚语等等的关系,我不再细谈了[54] 。

II 同非印欧语系语言的关系

吐火罗语虽是一种印欧语系语言,但是根据一些学者的意见,也同非印欧语系语言有关系,其中有非印欧语的成分。这个问题牵涉到原始印欧人的“故乡”问题,也牵涉到原始吐火罗人的“故乡”以及大迁徙问题,异常复杂,众说纷纭,是国际学术界一个著名的“难点”,至今没有为多数人能接受的结论。德国学者W.Krause有一个扼要的论述,既简练,又准确。我现在简略加以介绍:吐火罗语中的非印欧语成分包括两个方面,一是语言结构,一是借词。在语言结构方面,吐火罗语的第二级诸格适用于一切数的只是松弛地挂上去的词缀,让人们想到黏着语(agglutinierende Sprachen)。吐火罗语名词变化两个层次的结构,同今天印度的某些语言极其相似。举一个例子:吐火罗语A käṣṣi“师傅”,单数,体格:käṣṣi,间接格:käṣṣiṃ,依格:käṣṣin-aṃ;复数,体格:käṣṣiñ,间接格:käṣṣis,依格:käṣṣis-aṃ;印度斯坦语(Hindustani)beṭā“儿子”,单数,体格:beṭā,间接格:beṭe,依格:beṭe-meṃ;复数,体格:beṭe,间接格:beṭoṃ,依格:betoṃ-meṃ。由此看来,吐火罗语中底层语言(Substrat)有非印欧语言成分,这一点是十分可能的。吐火罗语还同印度德拉维(达罗毗荼)语有联系。这种语言不但有黏着现象,而且把名词分为两大类:一类是比较高级的一类(神仙、魔鬼和人),一类是低级的一类(牲畜、无生物)。这同吐火罗语相似,它把东西分为两类:一类是有理性的,一类是无理性的,这对间接格的变化有决定的意义。这可能纯粹是类型学的偶合,不一定有历史的联系。此外,吐火罗语还可能同芬兰乌戈尔语族有联系。譬如匈牙利语表示“脸”的单词有orca,orr“鼻子”+száj“嘴”。东雅克语(Ostjakisch)的“脸”,是ńot-sēm(“鼻子”+“眼睛”)。爱沙尼亚语的“脸”,是susilmat(“嘴”+“眼睛”)。吐火罗语A的“脸”,是sk-mal(“眼睛”+“鼻子”)。从这一个 简单的例子中可以看出其间的关系。吐火罗语还同高加索语族有联系[55] 。

上面介绍的Krause的意见,重点显然是放在语言结构方面。在借词方面,Thomas提供了一些例证。他首先提供的是双词组合的例证,上文讲的ak-mal等就属于这一类。此外还有一些类似而又不完全相同的双词组合,譬如吐火罗语A tuṇk ynāñmune“爱、敬”,B maim palsko“虑、思”,这种情况在印欧语系和非印欧语系语言中都能见到。我想在这里离开本题谈一谈中国的汉语。大家都知道,古代汉语单音词占压倒的优势。后来单音词双音化,譬如《论语》“有朋自远方来”的“朋”字,后来变成了“朋友”,“朋”和“友”其实是一个意思,后来却非联合起来不行。这类的词俯拾即是,譬如“思想”等等都是。这在汉语词汇双音化的过程中几乎成为一个规律,很可以拿来同吐火罗语等语言来对比一下。

现在再继续介绍Thomas关于借词的论述。首先他似乎已经充分认识到研究借词问题的难度。他引用了美国学者Lane批评Van Windekens的话说后者的方法有问题,他随便从拿到手的词典之类 的书籍中挑出一些单词,同吐火罗语比附,不管这些单词出现的时代[56] 。Thomas显然是同意这个意见的。他举了许多吐火罗语的借词,都是从其他学者的著作中拿来的,他自己的论断是十分谨慎的。他 列举的例证有下列一些:吐火罗语A koṃ,B kweṃ“犬”[57] ;A kärtkāl,B kärkkālle“池”;A tiri,B teri,tiri“方式”;A akäṃtsune“财富”;A*añce,B añcuwo“铁”;A atär,B etre“英雄”;A āti,B单数间接格atiyai“草”;A B ālp-“掠过”;A ep-,B aīp-“遮盖”;A omäl,B emalle“热”;A kaṣ,B keṣe“寻”(长度单位);A kātsa“近”;A käntu,B kant-wo“舌头”;A kälk-“走”;A kukäṃ,B kukene“脚踵”;A kum“发旋儿”;A B kul-“减少,放松”;B kertte“剑”;A koṃ,B kauṃ“天,日”;B kor“咽喉”;B kwrāṣe“骨骼”;A ñom,B ñem“名字”;A ñomes“犁”;A ñkät,B ñakte“上帝”;A tāp-,B tāp p-“吃”;A tuṇk,B taṇkw“爱”;B pita“(买)价”;A potäk“爪子”;A praṇk,B preṇke“岛屿”;B wītseko“根”。Thomas还举了一些单词,据他说,学者们还没有认真研究,我在这里省略了。另外,他又举出了从吐火罗语借到乌拉尔—阿尔泰语里去的借词,如öküz“牛”(维吾尔语)。吐火罗语Aṣpät,B ṣukt“七”;A wäs,B yasa“金子”等也被借了出去。Thomas 又提到吐火罗语与日本虾夷语的关系,我不引了,请读者自行参考吧[58] 。

III 同新疆其他古代民族语言的关系

不管吐火罗人是从什么地方来的,他们在新疆住了很长的时间,同其他古代民族共同生活,来往密切。他们的语言不可能不同其他民族语言发生关系,有借进,有借出。这种情况我在上面的叙述中已经讲了一些,譬如同于阗塞种语的关系。这是一个十分复杂的问题,现在详细讨论,还非其时。我只提醒读者,这里面大有文章可作,希望大家随时注意。

IV 同汉文的关系

介绍吐火罗语同其他语言的关系,已经到了尾声,好学深思的读者必然会提出一个问题:它同我们的汉文有什么关系?

我现在就来回答这个问题。

中国的汉族在历史上很长的时期内同新疆有过各种各样的关系,不少的汉人在那里定居。新疆本来就是世界上几大文明体系汇流的地方。有名的“丝绸之路”横亘其间,把中国内地同中亚一直到西亚各国联系起来,成为东西文化交流的大动脉。文化交流的内容异常丰富,举凡精神文明和物质文明的创造,无不包含其中:政治的、经济的、宗教的、科技的、文学的、艺术的等等方面都在交流之列,连动、植、矿物也进行交流,很多今天是中国的东西,譬如苜蓿、葡萄、石榴之类,原来都是交流进来的。参加这种交流的民族很多,语言当然也就繁多。交流活动离不开语言,结果连语言也交流起来了。专就吐火罗语和汉语而论,这种交流充分地表现在借词上。汉语中有吐火罗语借词,反之亦然。自从本世纪初吐火罗语发现以来,各国学者注意这个问题的颇不乏人。我现在扼要加以介绍,其中也有我自己研究的成果。

先谈从吐火罗语借入汉语的单词。首先注意这个问题的是法 国学者。烈维(S.lévi)著《所谓乙种吐火罗语即龟兹语考》[59] ,他引用《隋书·音乐志》讲七声的一段:

一曰娑陁力,华言平声,即宫声也;

二曰鸡识,华言长声,即南吕声也;

三曰沙识,华言质直声,即角声也;

四曰沙侯加滥,华言应声,即变徵声也;

五曰沙腊,华言应和声,即徵声也;

六曰般赡,华言五声,即羽声也;

七曰俟利篷,华言斛牛声,即变宫声也。

第一个字是龟兹语,或者是通过龟兹语变来的印度字。下面,烈维又谈到几个借词:

汉文“沙门”,梵文śramaṇa,巴利文samaṇa,混合梵文ś ramaṇaka,龟兹语ṣamāne,焉耆语(A)ṣāmaṃ[60] 。

羡林按:根据这个表,汉文的“沙门”(更早一点的“桑门”)与其说是出自龟兹语,毋宁说是出自焉耆语。

汉文“沙弥”,梵文śrāmaṇera,巴利文sāmaṇera,混合梵文śrāmaṇera,龟兹语ṣanmirśke,焉耆语ṣāmner。

汉文“波逸提”,梵文pātayantika,pāyantika,pāyattika,巴利文pāyantika,混合梵文pāyattika,pāyantika,pātayantika,龟兹语,焉耆语pāyti。

在同一篇文章中,烈维还谈到一些其他的借词,例如“出家”、“外道”、“灭”等。我不再一一论列。我只想指出,“出家”一词,根据我的研究 ,是吐火罗语借自汉语,而不是相反。请参阅拙著:《说“出家”》[61] ,这里也不再谈了。在另外的地方,法国学者还谈到汉译佛典中的“分卫”二字,来自吐火罗语A B pintwāt,梵文piṇḍapāta不是它的来源。这是毫无疑问的。

现在谈一谈我自己在这方面的一些研究成果。我一向认为,在最早期——后汉、三国时期——的汉译佛典中的佛教术语,都不是从梵文或巴利文译过来的,而是通过古代中亚民族语言的媒介,首先是吐火罗语。我在下面举出几个例子:

汉文“佛”字,一般的意见是,“佛”是“佛陀”的省略,我经过细致的研究认为,“佛 陀”是“佛”的延长。1949年,我写过一篇论文:《浮屠与佛》[62] ,其中论证“佛”字译自吐火罗语A焉耆语ptāñkät,B龟兹语pūdñäkte,pät和pūd正与“佛”字相当,这里没有可怀疑的余地。但有一点遗憾:“佛”字古音but,是浊音,而pät和pūd,pud都是清音。此问题耿耿于怀者垂四十余年。在这期间出了一些新资料。去岁(1989年) 末,忽然灵感萌动,立即写了一篇论文:《再谈“浮屠”与“佛”》[63] 。我有十分信心地说,这个问题是完全彻底地解决了。

汉文“恒(河)”“恒”字与“佛”字颇有类似之处。一般认为,“恒”系“恒伽”之略,出现在“恒伽”之后。实则不然。这个字在汉译佛经中的出现,可以分为三个时期:

早期——后汉 恒 后汉支娄迦谶译《道行般若经》[64]

中期——两晋南北朝 恒伽 东晋瞿昙僧伽提婆译《增壹阿含经》[65]

强伽 元魏瞿昙般若流支译《一切法高王经》[66]

后期——唐 殑伽 玄奘《大唐西域记》卷一

弶伽 义净译《根本说一切有部毗奈耶药事》[67]

事情已经非常清楚:“恒”字在前,“恒伽”等在后。再看梵文原文Gaṇga,中、后期的汉语音译的来源,正是这个字,而“恒”字的来源则只能是吐火罗语A的Gaṇk或B的Gaṇk或Gaṇ。汉文“须弥”也按上面的办法分为二个时期,因为早期缺:

中期 须弥 后秦佛陀耶舍共竺佛念译《长阿含经》[68]

晚期 苏迷卢 《大唐西域记》卷一

我在这里引几条注:

《大唐西域记》卷一,夹注:

旧曰须弥,又曰须弥娄,皆讹。

《一切经音义》卷一,慧琳音《大般若波罗蜜多经》:

或云须弥山,或云弥楼山,皆是梵声转不正也[69] 。

同上书卷四七,玄应音《对法论》:旧言须弥者,讹略也[70] 。

你看,谈到“须弥”,不是“讹”。就是“讹略”。原因何在呢?这仍然同“恒(河)”一样,来源不是梵文的Sumeru,而是吐火罗语的Sumer,A、B两方言同。

上面举的“恒(河 )”和“须弥(山)”两个例子,是我在1955年写成的一篇论文[7 1] 中探索的结果。三十四年以后,在1989年,我又在一篇论文[72] 中探讨同一个问题,我在这里研究的是“弥勒”这个词。这个词梵文是Maitreya,巴利文是Metteyya,混合梵语是Maitreya,Maitrīya,Maitraka,Maitrīya等。焉耆语是Metrak,龟兹语是Maitrāk,粟特语是M’ytr’k。汉译除了音译外,还有一个意译:“慈氏”。按照上面的办法分为三个时期:

早期

弥勒 吴康僧会译《六度集经》卷一[73]

后汉支娄迦谶译《杂譬喻经》[74]

慈氏 吴支谦译《大明度经》卷二[75]

中期

音译和义译都沿袭早期的译法,经多不具录。

后期

梅呾利耶、梅呾丽曳等等

唐玄奘译《阿毗达磨大毗婆沙论》卷一百七十七[76]

唐窥基撰《说无垢称经疏》卷三末[77] 。

有关的经还多得很,无法一一引用。“弥勒”一词来自吐火罗语,可无异议。“梅呾利耶”等词来自梵文,也完全可以肯定。

我在上面叙述了法国学者对汉语中吐火罗语借词的意见,也讲了我自己在这方面探讨的成果。我认为,只要展开研究,汉语中吐火罗语的借词数目还会增加。这一点丝毫也用不着怀疑。

吐火罗语中有没有汉语借词呢?回答是肯定的。这方面的研究工作比较困难,因为在吐火罗语中不像汉语那样有现成佛典术语。因此找到的汉语借词数量不大。我现在根据外国学者的研究结果扼要加以介绍:

B cāk“百磅” 汉语

B cāne 汉语“钱”

B tau 汉语“斗”

B śakse 汉语“烧酒”

A ype,B yapoy 汉语“邑”

A kroṇśe,B kroṇ(k)śe[78]

还有一个词,记得有人提过:

A tseṃ 汉语“青”

我认为,吐火罗语中汉语借词,同汉语中的吐火罗语借词一样,只要展开研究,数目还会增加,这同样无可怀疑。

我在上面论述了吐火罗语同许多语言的关系,其中也包括汉语。我的用意是想说明,这种关系极其复杂,有待于进一步的探讨。我之所以把这些问题列入将来的研究要点,是寄希望于未来。

命名问题

这个问题,我在上面《绪论》中已经谈过。在介绍参考书时,特别有一栏介绍命名问题。时至今日,问题仍没有真正解决。德国老一辈学者,例如Sieg等,始终坚持“吐火罗”这个名称。晚一辈的学人,例如W.Thomas,觉得这个名称确实有点问题,但为了方便起见,仍然保留、使用。看来这个问题还有待于进一步深入探讨。因此我把它列为“研究要点”之一。我顺便提 一句:中国西夏文学者王静如曾在1956年对这个问题发表过意见[79] ,请参阅。

吐火罗语第三种方言——跋禄迦语

我在上面“绪论”中引过玄奘《大唐西域记》中的一段话,为了便于讨论,再引如下:

跋禄迦国 文字法则,同屈支国,语言少异。

“屈支国”就是龟兹国,这里使用的是吐火罗语B方言。跋禄迦国的文字,跟龟兹国一样,意思就是都使用婆罗米字母。只是“语言少异”,意思就是语言差不多。这不是一个第三种方言又是甚么呢?学者们的文章中间有涉及这个问题的,但极不具体,极不深入。解决这个问题有待于未来的努力。

以上共列了七项“研究要点”,这只能算是一孔之见,仅供参考。形式上虽然七项并列,但在意义上和重要性上,却不能并列。七项中第一项是重点,从国际分工的角度上,从扬长避短的角度上,对中国学者来说,不能不把第一项列为重点。道理上面已经充分阐述,兹不赘。

全书到这里就完了。对中国海峡两岸的学者来说,吐火罗语的研究还是相当陌生的。但是吐火罗语残卷都是在中国境内发现的,它是我们中国古代的民族语言。研究它是我们的天职。学术尽管是国际性的,我们决不在科学研究上闭关排外;但是,我们也决不能把自己关在自己民族语言研究的大门之外。我们在这方面应该作出至少不低于其他国家学者水平的贡献,这才符合我们国家的地位。

海峡两岸的学者同行们,盍兴乎来!

1990年2月21日写毕

注释:

[1] 〕 没有全译,因为原文过长。我的译文主要根据Sieg的德文译文,见Übersetzungen aus dem Tocharischen I , APAW, 1943, Phil.-hist.Klasse, Nr.16。

[2] 这是一首诗。

[3] 词牌名。

[4] 《大正新修大藏经》,三,87a—88c。

[5] 同上书,二十五,151b—152a。

[6] 同上书,三144b。这一部佛典由于篇幅限制我没有抄录,读者请参阅原书。

[7] 同上书,一,37c—38a。

[8] 这个故事屡见于汉译佛典中,决不止《长阿含经》一处。

[9] 这个故事也见于别的汉译佛典中,内容大同小异。

[10] 要注意:这里是两个画师,而不是一画师,一工巧师。

[11] 《大正新修大藏经》,二十四,77a—b。

[12] Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft , Bd.97, H.2, 1943.

[13] 见注〔1〕。

[14] 《民族语文》,1982年第4期。

[15] 吐火罗语A的《国王五人经》或《福力太子因缘经》(二经故事轮廓基本相同),在汉译佛典中和其他古代语言的佛典中,有无数的或长或短的平行异本。我无法一一列举。请参阅上面注〔12〕举的笔者的那一篇论文:Parallelversionen zur tocharischen Rezension des Puṇyavanta -Jātaka ,现收入笔者的《印度古代语言论集》,1982年,中国社会科学出版社。

[16] 《汉魏两晋南北朝佛教史》,1938年,商务印书馆,下,页799—800。

[17] 《大正新修大藏经》,十四,426—428。

[18] 同上书,十一,627a—c。

[19] 同上书,卷,628a—631c。

[20] 同上书,二,432b—437b。

[21] 同上书,一,41c—42a。

[22] 同上书,卷,524b—c。

[23] 同上书,二,787c—789c。

[24] 同上书,二十四,24c—26a。

[25] 同上书,卷,304b。

[26] 同上书,十四,423c—425c。

[27] Maitreya -samiti , das Zukunftsideal der Buddhisten , Strassburg 1919. Leumann标题《弥勒会见记》是错误的。西方学者始终没有弄清楚二者的区别。

[28] 其他本子多作“宝幢”。德文译者渡边海旭译为Juwelen-Sitz,显然是错误的。“宝台”不是“宝座”。渡边译文删落极多,误译之处也不少。望读者注意。

[29] 法国学者S.lévi, Le Sūtra du Sage de Fou dans la litt érature de l 'Asie Cen -trale , JA.1925, 2.tome 207, 305—332。

[30] 《大正新修大藏经》,四,432b—433b。

[31] S. Lévi注意到了这个问题,但是并没能提出什么合理的解释。他把汉文“劳度差”还原为梵文Raudrākṣa,见Le Sūtra du Sage et du Fou PP.325—326。

[32] 作为一篇论文《梅呾丽耶与弥勒》刊布于《中国社会科学》,1990年,第一期。

[33] 译文见Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften , Jahrgang 1943, Phil.-hist.Klasse.Nr.16。

[34] 以上七篇德文见Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin , Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst, Jahrgang 1951 Nr.1。

[35] § 210—§ 265。

[36] 该书页118—137。

[37] Krause和Thomas: Tocharisches Elementarbuch ,页173—270。

[38] Heidelberg 1964, Carl Winter.Universitätsverlag.

[39] Monografie Archivu Orientálního , vol. XV, 1955, Státní Pedagogické Nakladatetslví, Praha.

[40] 这是新博本的编码。

[41] 参阅W.Krause和W.Thomas, Tocharisches Elementarbuch , Bd.I, Grammatik, Heidelberg 1960, S.37; W.Krause, Tocharisch, Handbuch der Orientalistik , 1.Abt.4, 3.Akchn.Leiden/Köln 1971, S.32。

[42] W. Krause, Tocharisch, Handbuch der Orientalistik S . 32。

[43] 这里和整个一段,参阅Werner Thomas, Die Erforschung des Tocharischen (1960—1984), Franz Steiner Verlag Wiesbaden GMBH, Stuttgart 1985, S. 126—127。

[44] W. Winter, Tocharians and Turks , Ural Altaic Series, 23 (1963), P.243

[45] Vorläufige Bemerkungen zu den in der Staatbibliothek Preussischer Kul -turbesitz in Berlin neu gefundenen tocharischen Handschriftenfragmenten, ZDMG, Suppl.V. (1983〔84〕) S.279.

[46] W. Thomas, Die Erforschung des Tocharischen , S.129.

[47] 参阅上引书,页130—136。

[48] 同上书,页136—140。

[49] 同上书,页140—141。

[50] 同上书,页141—142。

[51] 同上书,页142—143。

[52] 同上书,页143—145。

[53] 同上书,页145—146。

[54] 同上书,页146—147。

[55] W. Krause, Tocharisch, Handbuch der Orientalistik .S.35—37.参阅Thomas上引书,页147—148。

[56] 这种情况在中国也有。一位隋唐史专家,对梵文之类的古代语言缺乏起码的知识,却不知藏拙,最喜欢搞对音,结果有如儿童玩积木,任意拆散,笑话百出。

[57] 有一位印度学者认为,中国“犬”字同这些字有关,他想以此证明中国同印欧语同源,他还举了“牛”、“帝”等字。

[58] Thomas,上引书,页147—153。

[59] 原文见Journal Asiatique 1913年,九、十月刊。汉译文见《吐火罗语考》1957年,中华书局,页11—42。

[60] 上面不都是烈维的原文,有我补充的,有我对烈维的引文错误处的改正。

[61] 见《出土文献研究》,文物出版社,1985年,页184—190。

[62] 原刊《中央研究院历史语言研究所集刊》,第二十本《本院成立第二十周年专号》;后收入《中印文化关系史论文集》,1982年,北京三联书店。

[63] 《历史研究》,1990年第二期。

[64] 《大正新修大藏经》(以下缩写为 )八,439b。

)八,439b。

[65]  二,736b。还有一些经,不具引。

二,736b。还有一些经,不具引。

[66]  十七,854b。

十七,854b。

[67]  二十四,33c。

二十四,33c。

[68]  一,114c。

一,114c。

[69]  五十四,314c。

五十四,314c。

[70]  五十四,622b。

五十四,622b。

[71] 《吐火罗语的发现与考释及其在中印文化交流中的作用》,现收入《中印文化关系史论文集》。

[72] 《梅呾利耶与弥勒》,《中国社会科学》,1990年,第一期。

[73]  三,3b。

三,3b。

[74]  四,499b。

四,499b。

[75]  八,486a。

八,486a。

[76]  二十七,890b。

二十七,890b。

[77]  三十八,1048b。

三十八,1048b。

[78] 以上诸词,见Thomas上引书,页153。最后一词,原文没有列出汉文。

[79] 伯希和、烈维著,冯承钧译《吐火罗语考》序。

跋

书写完了,任务已经完成,本应立即放下笔,休息一会。但是心里还有一些话要说,有几件事情还需要交待,因此再啰嗦几句。

我虽然研究吐火罗语已经颇有些年头,但是从来没想到写甚么“导论”——自己还正在摸索,焉能“导”人?万没有想到,林聪明先生竟来函征稿,并且暗示了题目。我先是一愣,转而为喜,“实获我心”,是我第一个想法。没有他的提示,这样一本书是决不会出现的。我于是立即下手,把自己的一些想法整理了一下,经过几个月的艰苦努力,一部书稿赫然呈现在眼前。即使文章不一定是自己的好,难道还不由衷喜悦吗?“饮水不忘掘井人”,我首先要感谢林聪明先生,还要感谢有眼光有魄力的新文丰出版公司。

这样一部书有没有用处呢?现在全世界专门研究这种“天书”的学者不过二三十人。人数可谓极少了。但是对这种“天书”有兴趣的,譬如比较语言学者、比较文学者、佛教研究者、民间文学者,一般的宗教学者、历史学者、语言学者、考古学者,等等,如果不想“坐井观天”,对这种“天书”必然注意。这样一来,人数就多得不得了啦。因此,费这样大力量来写这本书,决不会徒劳无功。即使不会“洛阳纸贵”,问津者当不乏人。

吐火罗语,严格说是一种中国古代民族语言。尽管学术无国界,现在任何学问都是国际性的;但是,“近水楼台先得月”,我们海峡两岸的中国学者应当承担更多的任务。这一点恐怕大家都会同意的。倘若由于这一部书的出版而引起广大青年学者的注意,对我们国家是大贡献,对我自己是大安慰。

在本书写作过程中,我的助手李铮先生帮我整理、打印资料,谨向他表示谢意。

在今天台湾的教育学术界中,我当年的师友恐怕还有一些,当然都已接近或者超越耄耋之年。通过我这部拙作在台湾的出版,我向他们表示诚挚的敬意和怀念。“但愿人长久,千里共婵娟。”

1990年3月8日

吐火罗文A中的三十二相

所谓三十二相是指印度古代流传的大人物(mahāpuruṣa)特异的生理现象。这是一种民间传说与宗教迷信的混合产物,看上去是非常荒诞而又幼稚可笑的。但是它的影响却不可低估;它也传到了中国,不但影响了中国的相术和小说,比如说《 三国演义》,而且还进入了正史。我以前曾写过一篇文章谈这个问题[1] ,这里不再赘述。

我现在谈吐火罗文A(焉耆文)中的三十二相,并不是因为我对这种特异的生理现象感到兴趣,而是因为这三十二相屡次出现于吐火罗文A和B(龟兹文)中;虽然没有一处是完整的,但有梵文、巴利文、汉文、藏文、回鹘文、粟特文、于阗文等等的译本可资对比,对于确定一些吐火罗文字的涵义很有帮助,而确定字义又是当前研究吐火罗文重要而又艰巨的工作。

释迦牟尼如来佛身上的三十二相(与之并行的还有所谓八十种好anuvyañjana,都讲的是特异的生理现象,二者之间也有重复),散见于许多译本的佛典中,基本上相同,但又有差异:名称的差异、次序的差异、详略的差异,等等。对于这样的问题,这里无需细谈。专就吐火罗文A中的三十二相而言,过去许多国家的研究吐火罗文的学者已经注意到了。比如,德国学者F.W.K.Müller,W.Schulze,E.Sieg,W.Siegling,法国学者S.Lévi,比利时学者W.Couvreur等等都是。此外,还有一些学者研究其他文字中的三十二相,比如,德国学者E.Leumann,Reichelt,F.Weller,法国学者Benveniste,Sénart等等都是。他们所写的有关的书籍和论文,在这里就不加以列举了,在下面引用时再写出。这里只着重指出一点,那就是,他们有一个共同的特点:都是从语言学而不是从宗教学的角度来讨论三十二相。我们在下面也遵循这个原则。

研究吐火罗文A中的三十二相的文章,几乎都与吐火罗文A《弥勒会见记剧本》(Maitreya-Samiti Nāṭaka)有联系。这一部书不是经,而自称是剧。这一部叙述弥勒会见释迦牟尼如来佛的剧本,是圣月菩萨大师自印度语译为吐火罗文,而智护法师又自吐火罗文译为回鹘文的。吐火罗文A的残卷和回鹘文的残卷过去都有所发现,而且还不只一种。古代于阗文也有《弥勒会见记》,E. Leumann于1919年校勘出版,书名是Maitreya-Samiti,Das Zukunftsideal der Buddhisten,共分为三部分:一、北雅利安文(即于阗文);二、印度文;三、汉文。此书不是剧本,与吐火罗文A本及回鹘文本只在内容上有些相似,实则无关。我们在这里不去研究。无论如何,弥勒佛的信仰在古代新疆一带流行极广,这一点是可以肯定的。古代新疆地区佛教大小乘都有,而以大乘为主;弥勒佛信仰大小乘都有。以后当专章讨论这个问题,这里先提一句。

我在上面已经谈到,吐火罗文A本和回鹘文本的《弥勒会见记》残卷久已为人所知,外国学者已经写过一些文章。但是,近二十多年来,在我国新疆,又继续有所发现。虽然还不够全,但其量远远超过外国学者已经知道的那一些。中外学者知道了这情况,都会欢欣鼓舞的。关于回鹘文本发现和考释的情况,请参阅冯家升、耿世民和李经纬等同志的文章:冯家升《1959年哈密新发现的回鹘文佛经》,见《文物》1962年,7期、8期;耿世民《古代维吾尔语佛教原始剧本〈弥勒会见记〉(哈密写本)研究》,见《文史》第12辑;李经纬《〈如来三十二吉相〉回鹘译文浅论》,见新疆喀什师范学院学报,1981年,第2期;我在这里不再去谈。至于吐火罗文A本,1975年3月在新疆焉耆又新发现了44张,每张两面,共88页。每页八行,只有一页是七行,而这一行可能是撕掉的。同以前发现的绝大部分吐火罗文A残卷一样,是用工整的婆罗米字母书写的,也同样有火烧的痕迹,一般是烧掉左端的三分之一左右,有少数几张烧得很厉害,只留下几行字。最初发现时,不知道是什么内容。今年二月,王东明同志和李遇春同志把放大的照片交给我,让我检看内容,确定书名。我把第一页只看了几行,就发现了本书的名称:《弥勒会见记剧本》(Maitreya-Samiti-Nāṭkaṃ ,见新疆博物馆编号76YQ1.1 ½ 5,下面引用时,只写最后的页码)。德国学者校订出版的残卷中,虽然也有这部书的断片,但为数极少;而且从他们的内容介绍来看,他们对本书的内容不甚了然。这是为当时客观条件所限,我们不能苛求于前人。从新发现的残卷的行款来看,与以前发现的几乎都不相同,可见这是一部独立的写本。在文字方面,同旧的有许多相同之处,可以用来互相校对,互相补充,这对于了解内容有很大的帮助。总之,发现这样多而又连贯的残卷,是一次空前的盛举。对吐火罗文的研究来说,这是一件大事。这是我国的博物馆工作者和考古工作者对世界学术的一个很有意义的贡献。

我正在挤出时间,对残卷进行整理、考释的工作。我现在先从中选出三十二相这一段,加以对比研究。原因是三十二相有多种文字的异本可资参照,对确定字义较有把握。可惜残卷原来就已错乱,新疆博物馆的编号不足为凭。我要整理的是8 1/1和14 ½这两页,还有12 1/1和12 ½这两页。8 1/1和14 ½虽然编号相距颇远,实际上应该是相连的。但是核对火烧的痕迹,这两张原来就没有排在一起;所以,对于次序的错乱,新疆博物馆的同志们不能负责。只是这三张的1/1和½应该颠倒过来,因为从8和14以及12这三张上三十二相的排列顺序来看,½应该在前,1/1应该在后。

为了弄清楚三十二相在整个剧本中的地位,有必要先把与三十二相的出现有联系的故事梗概交待一下。《弥勒会见记》,无论是吐火罗文A本,还是回鹘文本,规模都非常巨大,内容都非常丰富。吐火罗文A本,因为发现的残卷相对地说还比较少,现在还无法确定其规模。回鹘文本,虽然也还不能说残卷已全部被发现,但仅就目前已发现的来看,293张,586页是一个很大的数目,故事线索已完全清楚。详细内容请参阅耿世民文章。在吐火罗文本中,同回鹘文本一样,三十二相出现了两次,而且都是在第二幕。第一次是吐火罗文8 1/1和14 ½(简称《吐新博本》一),回鹘文是第二幕第五张(简称《回新博本》一);第二次是吐火罗文12 ½和12 1/1 (简称《吐新博本》二),回鹘文是第二幕第十一张(简称《回新博本》二)。第一次出现时,两个本子都清清楚楚标出了表示顺序的数字,而第二次出现时则都没有数字,顺序大有差异,内容也不完全相同。可是两个本子又基本相同,只有最后几相不同,二者都不够三十二相。值得注意的是,《吐新博本》一与《回新博本》一之间,顺序也不完全相同。《吐新博本》一的第六相,到了《回新博本》一中变成了第三十一相。因此,从前者的第七相后者的第六相起,二者之间就相差一个数字,这样一直到最后一相才又完全相同。我在这里要提一句:在吐火罗文与回鹘文中,故事开始不太久,三十二相就出现了。故事内容大略是:婆罗门波婆离(Bādhari,我借用汉字旧译,与梵音不完全符合),年已120岁,梦中受天神启示,想去拜谒释迦牟尼如来佛。但自己已年迈龙钟,不能亲身前往,遂派弟子弥勒同伙伴16人,代表他谒佛致敬。碰巧弥勒也在梦中受到天神同样的启示,便欣然应命。波婆离告诉弥勒等说:如来身上有三十二大人相,只要看到这些相,那就必然是如来无疑,就可以把疑难问题提出来,以此来考验如来。在这里三十二相第一次出现。等到弥勒等奉师命来到释迦牟尼那里,他仔细观察,果然在佛身上看到了三十二相。在这里三十二相第二次出现。

这并不是一个新故事。汉译《贤愚经》卷十二《波婆离品》第50,讲的就是这个故事(参阅冯家升文章)。可见这故事在印度流传已久,改为剧本大概是以后的事。至于回鹘文残卷跋语中讲到的“印度语”,不知是否指的就是梵文。反正梵文或其他印度语的原本至今并未发现,只能算是阙疑。

我现在就在下面按照吐火罗文A残卷8 1/1和14 ½的顺序把三十二相一一并列出来,辅之以12 ½和12 1/1。我把新发现的《吐新博本》列为正文,《吐新博本》缺而其他吐火罗文A本有的则写在圆括号( )内,字母缺少加以填补的也用圆括号,字母不清楚的则用方括号〔 〕。现在统计起来,只有《吐新博本》有而其他本完全缺的是二(两条)、三、六、七、八、十、十二、十七、二八等,这几条特别值得我们重视。我在下面将引用的书籍和文章有:

Gr.=Sieg, Siegling, und Schulze, Tocharische Grammatik ;

Toch.Spr.=Sieg und Siegling, Tocharische Sprachreste ;

Schulze=Schulze, Kleine Schriften ;

Couvreur=W.Couvreur, Le caractère sarvāstivādinvaibhāṣika des fragments tochariens A d 'après les marques et épithètes du Bouddha , Muséon, tome LIX, 1~4;

MPPŚ=Mahāprajñāpāramitā śāstra (Lamotte);

D=Dīghanikāya (巴利文) III,143~144;

《长阿》=《长阿含经》;

《中阿》=《中阿含经》;

《大般若》=《大般若波罗蜜多经》;

《翻译》=《翻译名义大集》,榊亮三郎编;

《回新博本》=回鹘文《弥勒会见记》;

《吐新博本》=1975年新疆发现的吐火罗文A本《弥勒会见记剧本》,现存新疆博物馆;

《大方便》=《大方便佛报恩经》。

下面引用时,为了避免重复与冗长,我只写前面的缩写。

在8 1/1三十二相出现以前,《吐新博本》有几句话:bādhariṃ raryuṟaṣ\ ptāñktac waṣṯaṣlantseñc\ä brāmnune raryuṟaṣ\ ṣamnune(8 1/1 2<eṃtssantṟa>////-ṃ krop wartsyaṃ lmonṯ\ptāñḵaṯ ḵaṣṣinac kātse śm ā c\ä ṯmak yas cami kapśiññaṃ taryāḵ\ (8 1/1 3) (wepi) ////sne tom yasaṃ śāstṟantwaṃ nṣā ākṣiññunṭ\ ṯam mantne (8 1/1 4)。这几句话也见于Toch.Spr.212 b 4,eṃtssantṟa这个字就是根据Toch.Spr.补上的。但是这里残缺得很厉害,只剩下八个多字。这几句话的意思是:“离开波婆离,出家走向佛天,丢掉婆罗门种姓,加入沙门僧伽……处在随从中间,走向佛天;接着你们在他身上(就能看到)sne tom(意义不清,sne意为“没有”,tom是指示代词复数阴性主格和间接格),像你们经书上那样告诉我的三十二相,其相如下。”“相”字在两个本子中都被烧掉。见于其他地方的“相”,吐火罗文A是lakṣaṃ(梵文lakṣaṇa)或śotre,吐火罗文B是lakṣaṇe或śotri。

下面我们研究三十二相。我把《吐新博本》一按照原书顺序列在前面,把《吐新博本》二的顺序打乱,把有关的相列入前者相应的相下,缺者当然就不列。其他吐火罗文本列入圆括号中,以示区别:

一、lyāḵ'śiraś\ tāpa(《吐新博本》一8 1/1 4)kyis\ānt oki śal(pe)ṃ////(“脚底板像镜面那样光辉四射……”)(Toch.Spr.212 b 6)

相当于《回新博本》一1[2] ;二 29;MPPŚ 1:supratiṣṭhitapāda-

talaḥ[3] ;《大般若》1:“诸佛足下有平满相, 妙善安住,犹如奁底,地虽高下,随足所蹈,皆悉坦然, 无不等触”[4] ; 《长阿》1:“足安平,足下平满,蹈地安稳”[5] ;《中阿》1[6] ;D1,III 143:suppatiṭṭ-

hita-pādo hoti;《翻译》265(30):supratiṣṭhi ta-pādaḥ“足下安平(相)”;《大方便》1:“足下平”[7] 。但是,除吐火罗文A本外,没有任何一个本子用镜面来比脚底板。在吐火罗文中,从所处的位置来看,这显然是第一相。Couvreur把它列为第二相,是错误的。

二、////ālenyo śalaṃ penaṃ (《吐新博本》一8 1/1 5)āleṃ śalaṃ peṃ(《吐新博本》二28,12 1/1 3)

Toch.Spr.没有这一相。但217 b3:〔ā〕len(aṃ)cakḵär“手掌上有轮相”,似与此有关。在《吐新博本》一剩下的三个字中,第一个字ālenyo,原字是āle,意思是“手掌”,这里是双数具格;第二个字śalaṃ,不见于他处,含义不明;第三个字penaṃ,原字是pe,“脚”,这里是依格。在上面第一相中,我们看到一个字:śalpeṃ,意思是“脚底板”。难道这个字就是śalaṃ和penaṃ两个字的复合词吗?如果是的话,śalaṃ的意思就是“底”。这一相,把前面缺的几个字补上,就可以理解为“手掌和脚底板上都有轮相”。《吐新博本》二的那三个字,第一个是āle的自然双数(Paral),第三个是pe的自然双数。意思是“手掌和脚上有轮相”。这在印度古代是一个极为古老又流传广泛的迷信说法。印 度古典名剧《沙恭达罗》第七幕中,国王看到自己儿子手上有轮王相[8] ,讲的也是这个迷信说法。

《吐新博本》二28,12 1/1 3:aṣuḵ\ krañś\ä kuḵaṃ cākṟa lakṣañyo,似乎也应归这一相。aṣuk等于梵文āyata,意思是“宽阔”;krañśä,似与kāsu“好”的单数间接格krañcäṃ相当;kukaṃ,Gr.中没有解释,我们确定它的涵义是“足趺”,下面第四还要谈到这个字;第四个字等于梵文cakralakṣaṇa,这里是具格。全句的意思是“在宽阔在脚上有轮相”。

这一相相当于《回新博本》一2;二28;MPPŚ 2:adhastāt pādatalayoś cakre jāte sahasrāre sanābhike sanemike tryākāraparipūr ṇe;《大般若》2:“诸佛足下千辐轮文,辋毂众相,无 不圆满”[9] ;《长阿》2:“足下相轮,千幅成就,光光相照”[10] ;《中阿》2;D2:ketthā pāda-talesu cakkāni jātāni honti sahassārāni sanemikāni sanabhikāni sabbākāra-paripurāni suvibhatt-antārāni;《翻译》264(29):cakrāṇki-tahast apādaḥ“手足具千辐轮相”;《大方便》2:“足下千辐轮”[11] 。在这些异本中,只有《回新博本》和《翻译》是同《吐新博本》一样,讲到了手和脚,其余都只讲到脚。

三、cokis\slamm oki aṣuk parkraṃ prārū////(《吐新博本》一8 1/1 5)

这一相其他吐火罗文本都没有,意思基本清楚:“手指纤长像cokis的火焰一般。”cokis形式像是具格,含义不明,《回新博本》一3:“像火炬的火焰般的果实一样美好修长的手指”,可参看。

这一相相当于《回新博本》一3;二缺;MPPŚ 3:dīrghāṇgul iḥ;《大般若》4:“诸佛手足指皆纤长,圆妙过 人,以表长寿”[12] ;《长阿》5:“手足指纤长,无能及者”[13] ;《中阿》3;D4:dīghāṇgulī hoṭi;《翻译》263 (28):dīr ghāṇguliḥ“指纤长(相)”;《大方便》3:“指纤长”[14] 。所有这些异本都没有火焰这个比喻。

四、《吐新博本》缺。////(a) ṣuḵ\ kuḵaṃ (Toch.Spr.212b 7)

这一相:《回新博本》一4;二缺;MPPŚ 4:āyatapādapārṣṇ iḥ;《大般若》7:“诸佛足趺修高充满,柔软妙好 ,与跟相称”[15] ;《长阿》1缺;《中阿》4:“足周正直”[16] ,似乎就是这一相;D3:āyata-paṇhī hoti;《翻译》266(41):āyata-pāda- pārṣṇiḥ“足趺高广(相)”;《大方便》8:“踝骨不现”[17] 。似与此相有关。吐火罗文aṣuk等于梵文āyata,kukaṃ等于梵文pādapārṣṇiḥ,语法形式是双数,Gr.84,184没有解释。

五、kośeññ oki wl (y) e (Toch.Spr.212 b 7)。《吐新博本》一缺。《吐新博本》二12 1/1 3只有一个字:wlyepaṃ。

这一相:《回新博本》一5;二26;MPPŚ 6:mṛdutaruṇapāṇi-pād aḥ;《大般若》3:“诸佛手足悉皆柔软,如睹 罗绵,胜过一切”[18] ;《长阿》4:“手足柔软,犹如天衣”[19] ;《中阿》4;D5:mudu-taluṇa-hattha-pāda hoti;《翻译》261(26):mṛdu-taruṇa-hasta-pā datalaḥ“手足柔如兜罗绵”;《大方便》6:“手足柔软”[20] 。吐火罗文剩下的那三个字,意思是“柔软如丝”。根据这些异本来判断,吐火罗文本失掉了“手”、“足”二字。

六、////ñ tsarnā prārwaṃ(《吐新博本》一8 1/1 6)(so) piñprārwaṃ(《吐新博本》二25,12 1/1 3)

Toch.Spr.没有这一相。但217b 3:sopiñ〔pūḵ\〕〔p〕rārwaṃ“手指间有网膜”,似与此有关。与这一相相当的其他本子是:《回新博本》一31;二25;MPPŚ 5:jālāṇgulihastapād aḥ;《大般若》5:“诸佛手足一一指间,犹如 雁王,咸有鞔网”[21] ;《长阿》3:“手足网缦,犹如鹅王”[22] ;《中阿》8;D 6:jāla-hattha-pādo hoti;《翻译》262(27):jālāvanaddha-ha stapādaḥ“手足缦网(相)”;《大方便》5:“指网缦”[23] 。

根据这些异本和Toch.Spr.中的那三个字,《吐新博本》一中的ñ似可补充为sopiñ,全文为sopiñ ts arnā prārwaṃ。tsar,意思是“手”,加ā为ā格[24] ,prār,意思是“手指”,加waṃ为依格。全句的意思是,“在手上手指间有网膜”。《吐新博本》二只有“手指”,没有“手”。只有《大方便》与《吐新博本》一完全相同,其他本则手足并提。

七、tpo kāswesarḵ\ pe(《吐新博本》一8 1/1 6)

《吐新博本》完整无缺。Toch.Spr.291 b 4:(kās)w (e)〔s〕arḵ\ peyu,似乎就是这一相。Couvreur把属于八的pr〔o〕ñcäṃ 置于此处,误。与此相相当的其他异本是:《回新博本》一6,二24;MPPŚ 7:utsaṇgacaraṇ aḥ;《大般若》6:“诸佛足跟广长圆满,与趺 相称,胜于有情”[25] ;《长阿》6:“足跟充满,观视无厌”[26] ;《中阿》5;D7:ussaṇkhapādo hoti;《翻译》260(25):utsa ṇga-pādaḥ“足下不 露踝节”;《大方便》4:“足跟 满”[27] ,8:“踝骨不现”[28] ,都与此相相当。

满”[27] ,8:“踝骨不现”[28] ,都与此相相当。

根据各异本可以大体推定吐火罗文含义。tpo不见于他处,似为√täp之过去分词。kāswe,意思是“好”。sarḵ,Gr.44d,84注明含义是“疾病”,显然不能用于此处。但是,根据整句结构,tpo kāswe sarḵ应该相当于梵文utsaṇga,《吐新博本》的pe“脚”,是单数。Toch.Spr.的peyu是复数。这在解释上没有困难。至于tpo kāswe sarḵ为什么等于utsaṇga,目前尚无满意解释,只好阙疑。

八、aineyä lwāśśi lā ////(《吐新博本》一8 1/1 6)《吐新博本》二只剩下一个字:aineyä////(12 1/1 2)

《吐新博本》一缺后半。Toch.Spr.213 a 1只剩下最后一个字////pr(o)ñcäṃ,可能正好补充《吐新博本》一所缺者。紧跟着这个字有一个“八”字,明确无误地指明,它属于第八相。与这一相相当的异本是:《回新博本》一7;二23;MPPŚ 8:aiṇeyajaṇ gaḥ;《大般若》8:“诸佛双腨渐次纤 圆,如瑿泥耶仙鹿王腨”[29] ;《长阿》7:“鹿膊肠上下 直”[30] ;《中阿》12;D8:eṇijaṇgho hoti;《翻译》267(32):aiṇeya-jaṇ ghaḥ“腨如鹿王(相)”;《大方便》7:“

直”[30] ;《中阿》12;D8:eṇijaṇgho hoti;《翻译》267(32):aiṇeya-jaṇ ghaḥ“腨如鹿王(相)”;《大方便》7:“

肠如伊尼延鹿王”[31] 。

肠如伊尼延鹿王”[31] 。

在吐火罗文中,aineyä是从梵文借过来的,等于梵文aiṇeya,巴利文eṇi,意思是“黑鹿”。lu(复数lwā,复数属格lwāśśi),Gr.82注明是“兽”。但从《吐新博本》一中可以推测,lu也许指的是“鹿”。在《吐新博本》一lā////和Toch.Spr.pr(o)ñcäṃ之间,还缺什么字,缺几个音节,尚无法确定。“pr(o)ñcäṃ”可能与梵文jaṇgha相当,也就是汉译本中的“双腨”。

九、《吐新博本》一缺。二完整无缺:sam kapśañi mā nmo kanweṃ tkālune (12 1/1 2)。 Toch.Spr.213 a1:sne nmālune kapśiñño ā////;同书291b 5:(kä)lymāṃ kanweṃṣinās tāpakyā(s),都与本相相当。

相当于本相的异本条列如下:《回新博本》一8;二22;MPPŚ 9:sthitānavanatājānupralambabā huḥ;《大般若》9:“诸佛双臂修直 圆, 如象王鼻,平立摩膝”[32] ;《长阿》10:“平立垂手过膝”[33] ;《中阿》15;D9:thitako va anonamanto ubhohi pāṇi-talehi jannukāni parimasati parimajjati;《翻译》253(18):sthitānavanata-pralambabāhu tā“正立不屈手过出(相)”;《大方便》9:“平立手摩于膝”[34] 。

圆, 如象王鼻,平立摩膝”[32] ;《长阿》10:“平立垂手过膝”[33] ;《中阿》15;D9:thitako va anonamanto ubhohi pāṇi-talehi jannukāni parimasati parimajjati;《翻译》253(18):sthitānavanata-pralambabāhu tā“正立不屈手过出(相)”;《大方便》9:“平立手摩于膝”[34] 。

根据这些异本,我们可以确定与吐火罗文A本《吐新博本》一相当的Toch.Spr.213a 1的含义。sne nmālune等于梵文anavanata,就是汉文的“不屈”或者“平立”。kapśiñño,意思是“身体”,是单数具格。ā后面不知道应该补充什么字。(kä)lymāṃ,来自√käly“站立”,是Ātm.现在分词。kanweṃṣinās来自kanwe-ṃ,意思是“膝盖”,这个字是形容词的复数间接格。tāpakyā(s)来自tāpaki,意思是“圆盘”,同前一个字连起来,意思是“膝盖骨”。从语法形式来看,这个字是复数间接格。

这里值得特别注意的是《吐新博本》二。它完整无缺,已经极为难得。而且它的表达方式也与他本不同。Toch.Spr.的sne nmālune,在这里变成了mā nmo。mā,意思是“不”;nmo,与nmālune来自同一字根√näm;nmālune是动名词,nmo是过去分词,意思是“鞠躬”、“弯身”。kapśañi是单数体格。这句话的意思同Toch.Spr.完全一样。最后一个字tkālune,来自字根√täk,这里是动名词,意思等于梵文vicāra。

十、////nä oṇḵalyme oki elā ḵalko gośagat\(《吐新博本》一8 1/1 7)//// k m\gośagat ṣotre(《吐新博本》二20,12 1/1 2)

在吐火罗文A的写本中,只有《吐新博本》有这一相,其他本都没有。Toch.Spr.291b 6:////tre śḵan ṯ\ lakṣaṃ,“第十相”,等于没有。《吐新博本》一前面已残缺。第一个音节漫漶不清。其余都是非常清楚的。在其他文字中与这一相相当的是:《回新博本》一9;二20;MPPŚ 10:kośagatavastiguhyaḥ ;《大般若》10:“诸佛阴相,势 峰藏密,其犹龙马,亦如象王”[35] :《长阿》9:“阴成藏”[36] ;《中阿》13;D 10:kosohita-vattha-guyho hoti;《翻译》258(23):kośopagatavastiguhy aḥ“阴藏如马王(相)”;《大方便》10:“阴藏相如象马王”[37] 。

根据这些异本,我们对《吐新博本》一作一些解释。oṇkaläm“象”,单数属格根据Gr.237应作oṇkälme。但是这里却作oṇḵalyme。elā这个字,Toch.Spr.中只出现一次:Toch.Spr.8b1:ḵalḵ\elā。Gr.389 对这个字没有解释。E.Sieg 教授在他的Übersetzungen aus dem Tocharischen(APAW,1943,Phil-hist.Klasse.Nr.16)中(第11页),把这两个字译为ging hinter den Türflügel(?)(走向门后),并加了注,说他这样译是根据我的一篇文章:Parallelversionen zur tocharischen Rezension des Puṇyavanta-Jātaka(ZDMG 97,1943)。Werner Thomas在Tocharisches Elementarbuch第二卷词汇表中把elā解释为“出去”,说它是一个地域副词。现在看来,这些解释都是不正确的。根据《吐新博本》一,elā等梵文guhya,巴利文guyha,意思是“密”,“隐密”,“藏起来”。gośagat等于梵文kośagata,巴利文kosohita。《吐新博本》一缺与梵文vasti和巴利文vattha相当的那个字,在汉文本中就是“阴”字,换句话说,也就是“男根”。但在《吐新博本》二中却补上了缺的这个字:ṣotre。ṣotre等于梵文lakṣaṇa,一般理解为“记号”、“相”。但梵文lakṣaṇa有“生殖器”的意思,在这里ṣotre正是这个意思,它等于梵文的vasti和巴利文vattha。

十一、《吐新博本》一8 1/1 7只剩下半个字nya////。《吐新博本》二21,12 1/1 2,全相压缩成一个字:parimaṇḍal。

其他吐火罗文A本也有这一相。Toch.Spr.213a 2:(nyagrot)ṣṭāmm oki sam parimaṇḍa los ne kaṣyo〔ṯa〕(preṃ)////;291b 6—7,nyagroṯ\ ṣtāmm oki sam parimaṇḍal ka〔pś〕////。与这一相相当的其他文字异本是:《回新博本》一10;二21,这里没有提到尼拘陀树;MPPŚ 11:nyagrodhaparimaṇḍalaḥ ;《大般若》20:“诸佛体相,纵围量等,周匝圆满 ,如诺瞿陀”[38] ;《长阿》19:“身长广等,如尼拘卢树”[39] ;《中阿》14;D19:nigrodha-parimaṇḍalo hoti,yāvatakv assa kāyo tāvatakv assa vyāmo,yāvatakv assa vyāmo tāvatakv assa kāyo;《翻译》255(20):nyagrodha-parimaṇḍalaḥ“身纵广等 如聂卓答树(相)”;《大方便》11:“身圆满足,如尼拘陀树”[40] 。

根据这些异本来对比研究,吐火罗文本的含义非常清楚。但吐火罗文本究竟缺多少字,现在还无法知道,当然更无法补充。仅就目前剩下的这些字来看,nyagrot等于梵文nyagrodha,只是把梵文的浊声送气改为清声不送气。parimaṇḍala也借自梵文。ṣṭāmm意思是“树”,梵文没有。kosne等于梵文yāvat,巴利文yāvataku。täpreṃ等于梵文tāvat,巴利文tāvataku。ka〔pś〕////可以补充为kapśañi的某一个格,意思是“身躯”,等于巴利文kāyo。看来MPPŚ和《翻译》这两个梵文本都过于简单,只有巴利文与吐火罗文最为接近。汉文《大般若》也接近吐火罗文。

十二、orto kap śañi yo kum\(《吐新博本》一8 1/1 8)

《吐新博本》一完整无缺,其他吐火罗文本全缺。与此相相当的其他异本情况如下:《回新博本》一11;二19;MPPŚ 12:ūrdhvāgraromaḥ;《大般若》12: “诸佛发毛端皆上靡,右旋宛转,柔润绀青,严金色 身,甚可爱乐”[41] ;《长阿》12:“毛生右旋,绀色仰靡”[42] ;《中阿》7;D14:uddhagga-lomo hoti,uddhaggāni lomāni jātāni nilāni añjana-vaṇṇāni kuṇḍala-vattāni pada-kkhiṇāvattaka-jātāni;《翻译》257(22):ūrdhavaga -romaḥ“毛向上旋(相)”;《大方便》12:“身毛上靡”[43] 。吐火罗文orto,Gr.35释为“向上”,就等于梵文的ūrdhvāgra或ūrdhavaga,巴利文uddhagga。kapśañiyo是单数具格,Gr.作kapśiñño。kum,Gr.83释为“双眉间的蜷毛”。但既然kum相当于梵文roma,巴利文loma,那么它就泛指全身汗毛,不一定限于双眉间。

十三、ṣom ṣom\(《吐新博本》一8 1/1 8)。只剩下这两个字。

Toch.Spr.213a 3:几乎完整地保留了这一相:ṣ〔om〕ṣom\ yoka ṣi spartu taṯamṣu āpaṯ\ sā(spärtwṣu)。与这一相相当的其他异本是:《回新博本》一12;二18;MPPŚ 13:ekaikaroma ḥ;《大般若》11:“诸佛毛孔各一毛生,柔润绀青,右旋宛转” [44] ;《长阿》11:“一一孔一毛生,其毛右旋,绀琉璃色”[45] ;《中阿》11;D13:ekeka-lomo hoti,ekekāni lomāni lomā-kūpesu jātāni;《翻译》256 (21):ekaika-ro-ma-pradakṣiṇa-var taḥ“一孔一毛右旋(相)”;《大方便》13:“一一毛右旋”[46] 。

对照这些异本,我们可以对吐火罗文作一些解释。ṣom,Gr.327,sas“一”的间接格。ṣomṣoṃ等于梵文ekaika,巴利文ekeka,汉文的“一一”。yokaṣi是yok的单数间接格。yok ,Gr.只注出了“颜色”一个意思。Werner Thomas[47] 释为“毛发”。但是,在这里它显然等于巴利文的lomakūpa,意思是“毛孔”。汉文本亦然。spartu等于梵文roma,巴利文loma,汉文“毛”。tatämṣu,字根√täm,意思是“产生”,这是致使动词的过去分词。āpat,Gr.403没有解释,它显然等于梵文的pradakṣiṇa,巴利文padakkhiṇā。sāspärtwṣu,字根√spärcw意思是“旋转”,这是致使动词的过去分词,等于梵文的varta。

在异本中MPPŚ最简单。巴利文本“右旋”这个说法归入14。

十四、《吐新博本》全缺。Toch.Spr.291 b 8:yok yāmu jambunāt wäss oki āṣṯar lukśanu wsā yok ya(ts)////可以补充。

与这一相相当的异本是:《回新博本》一13;二17;MPPŚ 14:suvarṇavarṇaḥ;《大般若》14: “诸佛身皮皆真金色,光洁晃曜,如妙金 台,众宝庄严,众所乐见”[48] ;《长阿》13:“身黄金色”[49] ;《中阿》16;D 11:suvaṇṇa-vaṇṇo hoti kañcana-sannib ha-ttaco;《翻译》:缺;《大方便》14:“身真金色”[50] 。

根据这些异本,解释一下吐火罗文本。yok义为“颜色”。yāmu,字根√ya,yām,义为“作”,这是过去分词。jambunāt,来自梵文jambūnada,义为“金子”。wäs意思是“金子”。āṣtär,“纯洁”。lukś-anu,“辉耀”。wsā-yok,“金色”。yats,等于梵文chavi,义为“皮肤”。看来《大般若》和D与吐火罗文相接近。其他诸本都过于简单。

十五、////ṣ\ lykälyäts\(《吐新博本》一14 ½ 1)lykälyä////(《吐新博本》二17,12 1/1 1)

《吐新博本》一缺前半;从地位上来看,《吐新博本》二后面似乎缺点什么。Toch.Spr.213a 4也只剩下了几个字:////lyḵalya (ts),下面是一个数目字“15”,表明这是第十五相。与此相相当的异本是:《回新博本》一14;MPPŚ 16:sūkṣmacchaviḥ ;《大般若》13:“诸佛身皮,细薄润滑,尘垢水 等,皆所不住”[51] ;《长阿》14:“皮肤细软,不受尘秽”[52] ;《中阿》10;D12:sukhuma-cchavi hoti sukhumattā chariyā rajojallaṃkāye na upalippati;《翻译》252 (17):sūkṣmasuvarṇa-cchaviḥ“皮肤细 滑,紫摩金色(相)”;《大方便》16:“皮肤细软,尘垢不著”[53] 。

现在再看一看吐火罗文。Gr.19 lykäly A 等于B lykaśke,又等于梵文sūkṣma,“细软”或者“细薄”。《吐新博本》一似乎缺了一个ya,yats意思是“皮肤”,已见上一相。

十六、ṣpaṯ\ paplatkun ṯ\ (《吐新博本》一14 ½ 1;二16,12 1/1 1完全相同)

《吐新博本》完整无缺。Toch.Spr.213a 4:ṣpat paplatkunṯ\与《吐新博本》完全相同。Toch.Spr.292 a2:śäḵ\ṣpat〔tpi〕(nt lakṣaṃ 17);Couvreur把它放在这里,是错误的,应归下面第十七相。

与此相相当的异本是:《回新博本》一15;二16;MPPŚ 17:saptotsadaḥ;《大般若》15: “诸佛两足、二手掌、中颈及双肩七处充 满,光净柔软,甚可爱乐”[54] ;《长阿》18:“七处平满”[55] ;《中阿》17;D16:satt-ussado hoti;《翻译》250(15):sapto tsadaḥ“七处干满(相)”;《大方便》17:“七处干满”[56] 。

现在再看吐火罗文。只有两个字:第一个是“七”,第二个字,Gr.认为它是√plät-k的过去分词。它显然相当于梵文的utsadaḥ,巴利文的ussado。

十七、《吐新博本》一全缺。《吐新博本》二15,12 1/1完整无缺:tsātsekw oky esnaṃ。Toch.Spr.213a 4只剩下前两个字:tsātseku oki////。

与此相相当的异本是:《回新博本》一16;二15;MPPŚ 18:cit āntarāṃsaḥ;《大般若》1 6:“诸佛肩项,圆满殊妙”[57] 和17:“诸佛 腋悉皆充实”[ 58] ,好像都属于此相;《长阿》15:“两肩齐亭,充满圆好”[59] ,似属此相;《中阿》20和21;D18:citāntaraṃso hoti;《翻译》251(16):citāntarāṃsaḥ (cirānta rāṃsaḥ)“两腋圆满(相 )”;《大方便》19:“臂肘

腋悉皆充实”[ 58] ,好像都属于此相;《长阿》15:“两肩齐亭,充满圆好”[59] ,似属此相;《中阿》20和21;D18:citāntaraṃso hoti;《翻译》251(16):citāntarāṃsaḥ (cirānta rāṃsaḥ)“两腋圆满(相 )”;《大方便》19:“臂肘 圆”[60] ,20:“胸骨平满”[61] 。

圆”[60] ,20:“胸骨平满”[61] 。

吐火罗文剩下的那几个字中第一个tsātseku,是√tsek“造形,塑形”的过去分词,等于梵文的cita。(《回新博本》用了类似的字,最接近吐火罗文本在这里最值得注意的是esnaṃ这个字。这个字的原形是es“肩膀”。在迄今发现的残卷中,单数依格是esäm,这里却是esnaṃ,中间加了一个n。这种现象也见于别的字中,比如oṅk“人”,单数间接格是oṇk-n-aṃ。参阅Krause和Thomas:Tocharisches Elementarbuch,Bd.1.S.108。

十八、《吐新博本》二全缺。Toch.Spr.213 a 5 还剩下几个字:////〔w·〕(a) kal kapś〔a〕(ñi),与《吐新博本》一(14 ½ 2)相同。

与此相相当的异本是:《回新博本》一17;二缺;MPPŚ 19:siṃhapūrvardhakāya ḥ;《大般若》21:“诸佛颔臆并身上半,威 容广大,如师子王”[62] ;《长阿》21:“胸膺方整如师子”[63] ;《中阿》18;D17:sīha-pubbaddha-kāyo hoti;《翻译》254 (19):siṃha-pūrvārdha-k āyaḥ“上身如师子(相)”;《大方便》18:“上身如师子”[64] 。

在吐火罗文中wakal等于梵文的ardha。wakal kapśañi就是“半身”,再补充上一个“上”字,就是“上半身”。

十九、(tso) pats kārme kapsiññum\19(《吐新博本》一,14 ½ 2)。《吐新博本》一大概只丢掉一个音节。《吐新博本》二则完整无缺:tsopats\smak kapśño (14,12 1/1 1)。 Toch.Spr 213a5:tsopats kārme (ka) pśiññum\ 19,与《吐新博本》一完全相同。315 a 7:kārme kapsiñño,可以参阅。

与此相相当的其他异本是:《回新博本》一可能是10,二可能是21;MPPŚ 20:bṛh adṛjukāyaḥ;《大般若》18:“诸 佛容仪,洪满端直”[65] ;《长阿》可能是17:“身长倍人”[66] ;《中阿》可能是20;D15:brahm-ujju gatto hoti;《翻译》似乎缺这一相;《大方便》21:“得身 相”[67] 。

相”[67] 。

在《吐新博本》一和二中,第一个字等于梵文的bṛhad,巴利文brahma,意思是“长大”;《吐新博本》一第二个字kārme,Gr.385释为“直,真”,在这里是“直”,等于梵文的ṛju,巴利文ujju,汉文的“端直”;二本第三个字相当于梵文gātra、巴利文gatta,意思是“身体”。《吐新博本》一的kapśiññum是Bahuvrīhi,二的kapśño,完整的形式似应作kapśiñño,是单数具格。Toch.Spr.292 a:kapśañi säkñupinṯ\ la(kṣaṃ)“第十九相”,应该放在这里,而不应像Couvreur那样,放在上一相下面。

二十、kāsu woru esnu (m) (《吐新博本》一14 ½ 2)。《吐新博本》二13,12 1/1 1:(kā) su worku esnaṃ wärts\。Toch.Spr.213 a5:kāsu woru esnum\与《吐新博本》一完全相同。

这一相的异本是:《回新博本》一19;二13;MPPŚ 21:susaṃ-vṛt taskandhaḥ;《大般若》16:“诸佛肩 项,圆满殊妙”[68] ;《长阿》15:“两肩齐亭,充满圆好”[69] ;《中阿》21;D20:samavatta-kkhandho hoti;《翻译》249 (14):su-saṃvṛta-skan dhaḥ“臂头圆满(相)”;《大方便》可能是19:“臂肘 圆”[70] 。

圆”[70] 。

《吐新博本》一的三个字:第一个等于梵文的su,意思是“好”;第二个Gr.认为来自√wär (?),这是它的过去分词,等于梵文的saṃvṛtta或saṃvṛta;《吐新博本》二不是woru,而是worku,似为√wärk的过去分词。第三个字是es“肩”,esnum是复合词Bahuvrīhi惯用的词尾-um形成的。《吐新博本》二esnaṃ,参阅上面第十七相。但这里增加了一个字:wärts,意思是“宽阔”。

二十一、《吐新博本》全缺。Toch.Spr.213 a 5:śtwarāk ka (mañ)////,就是这一相。292a 4:////(wiki ṣa)pin ṯ\lakṣaṃ21,“第二十一相”,应该归这里。但是这只是一个数字,本文全缺。

其他异本是:《回新博本》一20;二11;MPPŚ 22:catvāriṃś ad-dantaḥ;《大般若》23第 一部分:“诸佛齿相四十”[71] ;《长阿》22:“口四十齿”[72] ;《中阿》22第一部分;D23:cattārīsa-danto hoti;《翻译》241(6):catvāriṃśad -dantaḥ“齿相四十具足”;《大方便》22:“口四十齿”[73] 。

吐火罗文的两个字,第一个是“四十”,第二个是“牙齿”。

二十二、《吐新博本》全缺。Toch.Spr.292 a 4只剩下mā a////。

其他异本是:《回新博本》一21;二12a;MPPŚ 23:aviral adantaḥ;《大般若》23c:“ 诸佛齿相……净密,根深”[74] ;《长阿》24:“齿密无间”[75] ;《中阿》226;D 25:avivara-danto hoti;《翻译》243(8):avirala- dantaḥ“齿根密(相)”;《大方便》23a:“齿密不疏”[76] 。

根据这些异本,可以确定,吐火罗文的mā就等于梵文avirala的a-,汉文的“不”。Couvreur把mā a ////放在上一相项下,是错误的。

二十三、《吐新博本》缺。Toch.Spr.292 a5:(lyutār me) m〔a〕ṣsam\ tswoṣ ritwoṣ kamañwikiṯary (āpint lakṣaṃ 23)。

在其他文字中这一相的情况如下:《回新博本》一22;二 12 b;MPPŚ缺;《大般若》23 b:“诸佛齿相……齐平”[77] ;《长阿》23:“方整齐平”[78] ;《中阿》缺;D24:samadanto hoti;《翻译》242(7):samada ntaḥ“齿齐平(相)”;《大方便》23b:“齿……而齐平”[79] 。

吐火罗文lyutār memaṣ,意思“超过限度”。sam等于梵文sama。tswo是√tsu“连接”的过去分词。ritwo是√ritw“连合”的过去分词。

二十四、////āṇkari(《吐新博本》一14 ½ 3)。Toch.Spr.213a6:ṣokyo ā(r)kyṃśāṇkari。

此相其他异本是:《回新博本》一23;二10;MPPŚ 24:śukla -dantaḥ;《大般若》23 d: “诸佛齿相……白逾珂雪”[80] ;《长阿》25:“齿白鲜明”[81] ;《中阿》22c;D26:susukha-daṭho hoti;《翻译》244(9):su-śukl a-dantaḥ“齿白净(相)”;《大方便》24:“齿色白”[82] 。

三个吐火罗字,第一个是副词,相当于梵文的su,意思是“很”。第二个原字是ārki,意思是“白”,这里是复数体格。第三个原字是āṅkar,意思是“长牙”,这里是复数体格。

二十五、《吐新博本》一和二都完整无缺:一是śiśäk śanweṃ 25(14 ½ 3);二是śiśkināñ śa(nweṃ)(12 ½ 8)。Toch.Spr.213a 6与《吐新博本》一完全一样。292 a 6:kesār śiśkiss oki wärtsāñ prākraṃ akri〔t〕raṃ〔śan〕weṃ wikpaipañpinṯ\〔la〕(kṣaṃ 25)。

其他文字的异本是:《回新博本》一24;二9;MPPŚ 25:siṃ-hahanuḥ;《大般 若》21 a,参阅上面第十八相;《长阿》20:“颊车如师子”[83] ;《中阿》19;D 22:sīha-hanu hoti;《翻译》246(11):siṃha-ha nuḥ“颊车如师子(相)”;《大方便》25:“颊车方如师子”[84] 。

同这些异本比起来,吐火罗文本都较详细。kesār等于梵文kesarin“狮子”。śiśkiss是śiśäk的形容词,“狮子的”。wärtsāñ,“宽大”,是wärts的阴性复数体格和间接格。prākrāṃ是prākär“坚实”的阴性复数体格和间接格。akritraṃ“圆”是akritär的阴性复数体格和间接格。 śanweṃ“颊”,Werner Thomas称之为天然双数[85] ,阴性。它相当于梵文和巴利文的hanu。《吐新博本》二的tāñ,目前无法解释。

二十六、tspokats\[86] tspokaṣinā(《吐新博本》一14 ½ 3)yomu wākmats\ tspokṣinās\(《吐新博本》二8,12 ½ 8)。《吐新博本》一,根据Toch.Spr.213a 6可以补充为s wākmanṯ\ yom (u)////。从上下文来看,《吐新博本》二是完整无缺的。

与此相相当的异本是:《回新博本》一25;二8;MPPŚ 26:rasarasāgraprāptaḥ;《大般若》2 5:“诸佛常得味中上味,喉脉直。故能引身中千支节脉所有上 味”[87] ;《长阿》26:“咽喉清净,所食众味,无不称适”[88] ;《中阿》22d;D21:rasaggas-aggī hoti;《翻译》245(10):rasa-rasāgra tā“咽中津液得上味(相)”;《大方便》26:“味中得上味”[89] 。

《吐新博本》一的第一个字是tspok(梵文、巴利文rasa,汉文“味”)的形容词(Gr.36b)。第二个字是tspok+a+ṣi(Gr.44d,属格形容词),阴性复数间接格是tspokaṣinās。Toch.Spr.213 a 6的第一个字,原字是wākām(“优越性”,相当于梵文agra,巴利文aggī,汉文“上”),wākmant是复数(没有特殊的间接格,Gr.131)。《吐新博本》二的wākmats\,根据Gr.36c,是wākam的形容词。至于yomu则是√yom(“达到”,“得到”)的过去分词,相当于梵文的prāpta,汉文的“得”。

二十七、《吐新博本》一全缺。二则完整无缺:wärts knumt s\ḵantu(7,12 ½ 8)。 Toch.Spr。292 a 7:(ṣo) lāraṃ poñcäṃ akmal ṣi mañ walyänṯ\ wär////(补充为wärts或wärtsi käntu)。

其他异本是:《回新博本》一26:二7;MPPŚ 27:prabhūtajihvaḥ ;《大般若》26;“诸佛舌相,薄净广长,能 覆面轮,至耳发际”[90] ;《长阿》27:“广长舌左右舐耳”[91] ;《中阿》24;D 27:pahūtā-jihvo hoti;《翻译》247 (12):prabhūta-tan u-jihvaḥ“广长舌(相)”;《大方便》28:“广长舌”[92] 。

吐火罗文Toch.Spr.292 ṣolāraṃ,后置词,“一直到”。poñcäṃ,原字是pont“整个”,这是阳性间接格。akmal“面孔”,加-ṣi变为形容词属格。mañ,“月亮”。walyänt,动词√ waly (?)或√wāl“遮盖”,这是现在分词主动语态。括号中的两个字,意思是“广长舌”。Toch.Spr.与《大般若》最为接近,mañ就是《大般若》的“面轮”(加上akmalṣi)。《吐新博本》二,从前后文来看,是完整无缺的;但极短,只有三个字。knuṃts涵义不悉。

二十八、《吐新博本》一全缺,只剩下一个数目字28 (14 ½ 4)。二则完整无缺:brahmasvar waḵ\ (12 ½ 8)。Toch.Spr.213a 7只剩下一个字:////waśeṃ“声音”。

其他文字的异本是:《回新博本》一27;二6:MPPŚ 28:brahmasvaraḥ;《大般若》27:“诸佛梵音,词韵弘雅, 随众多少,无不等闻,声音洪震,犹如天 鼓,发言婉约,如频伽音”[93] ;《长阿》28:“梵音清彻”[94] ;《中阿》23;D 28:brahma-ssaro hoti;《翻译》248(13):brah ma-svaraḥ“梵音(相)”;《大方便》29:“梵音声”[95] 。

吐火罗文Toch.Spr.仅余的那个字等于梵文svara,巴利文ssaro,汉文“音”。《吐新博本》二,第一个字是梵文,同MPPŚ、D及《翻译》完全相当,但又增加了第二个字:wak,这个字等于梵文svara。

二十九、《吐新博本》一完整无缺:tseṃ yokāñaśäṃ (14 ½ 4)。Toch.Spr.213a 7亦然。《吐新博本》二5,12 ½ 8只剩下////(k) āñ。

其他异本是:《回新博本》一28;二5;MPPŚ 29:abhinīlanetraḥ ;《大般若》29:“诸佛眼睛,绀青鲜 白,红环间饰,皎洁分明”[96] ;《长阿》29:“眼绀青色”[97] ;《中阿》26;D 30:abhinīla-net-to hoti;《翻译》240 (5):abhinīla-netra-gopakṣmā “眼色绀青而眼睫如牛王(相)”;《大方便》30:“目绀青色”[98] 。

在吐火罗文本中,tseṃ等于梵文和巴利文abhinīla,汉文“绀青”。有人说,tseṃ是借自汉文“青”字,这是可能的。yok,“颜色”,Bahuvrīhi复合词阴性复数yokāñ。asäṃ,ak“眼睛”的双数。《翻译》的“如牛王”,不见于吐火罗文和其他文字,它出现于第三十相。

三十、《吐新博本》一完整无缺:kayurṣis\ oki patkru (14 ½ 4)。Toch.Spr.213a 7同,只是第一个字作kayurṣiss。

其他异本是:《回新博本》一29;二 4;MPPŚ 30:gopakṣmanetraḥ ;《大般若》28:“诸佛眼睫,犹若牛王,绀青齐整 ,不相杂乱”[99] ;《长阿》30:“眼如牛王,眼上下俱眴”[100] ;《中阿》25;D31:go-pakhumo hoti;《翻 译》240(5)b,已见上一相;《大方便》31:“眼如牛王”[101] 。

在吐火罗文本中,kayurṣ,“公牛”,kayurṣis是单数属格。pätkru,意思是“眼睫毛”。

三十一、《吐新博本》一缺,二只剩下一个字:uṣṇi (12 ½ 7)。Toch.Spr.213a 7:uṣṇīr mrācaṃ。

其他异本是:《回新博本》一30;二2;MPPŚ 31:uṣṇīṣaśīrṣaḥ ;《大般若》32:“诸佛顶上,乌瑟腻沙 ,高显周圆,犹如天盖”[102] ;《长阿》32:“顶有肉髻”[103] ;《中阿》27;D缺;《翻译》236(1):uṣṇīṣa- śiraska-tā“顶肉髻相”;《大方便》27:“肉髻相”[104] 。

吐火罗文uṣṇi (?) uṣṇīr 借自梵文uṣṇīṣa,汉文意译“肉髻”,音译“乌瑟腻沙”。mrācaṃ来自mrāc“头”,加aṃ,是单数依格,“在头顶上”。

三十二、《吐新博本》一只剩下一个数目字:32 (14 ½ 5)。Toch.Spr.213a 7:ārki kum parwānaṃ。

其他异本是:《回新博本》一32;二3;MPPŚ 32:ūrṇā;《大般若》31: “诸佛眉间有白毫相,右旋柔软,如睹罗绵,鲜白光净,逾珂雪等”[105] ;《长阿 》31:“眉间白毫,柔软细泽,引长一寻,放则右旋,螺如真珠”[106] ;《中阿》28;D 32:uṇṇā bhamuk-antare jātā hoti odātā mudu-tūla sannibhā;《翻译》4:urṇā -keśaḥ“眉间白毫(相)”;《大方便》32:“眉间白毫”[107] 。

吐火罗文ārki,“白”。kum,参阅上面第十二相。pärwānaṃ,来自pärwāṃ“眉毛”,这里是双数依格。Toch.Spr.292 b 2:lyutār memaṣ\ ārki ciñcär kum\ ā (pat)////,也属于这一相。lyutār memaṣ“超出限度”,已见上面第二十三相。ārki,上面已有。ciñcär,“可爱”。kum,上面已有。āpat,“右旋”。

《吐新博本》三十二相同其他异本的对比情况,就介绍到这里。我还要指出一点:《吐新博本》二的第一相是rājavartyoḵ\ (12 ½ 7),不见于一,也不见于《回新博本》一,而只见于《回新博本》二1。

在《吐新博本》一14 ½ 5中,三十二相一介绍完,接着就出现了下面几句话:kuprene toṣ camī(似应作cami)taryāk wepi ṣotreyäntup⌒ukāḵ\ ypicä salu ka//// (下一行缺前半,根据Toch.Spr.213b 1可以补充为:kapśiññaṃ tākeñcäṃ ṯmaṣ yas cami anap) ṟa ṣtmoṟa ṣ\ sne ṣotre-paltsakyokk ats\tanne wḵanyo sañce pparksācäḷ,译为汉文是:“如果在他身上三十二相完整无缺地存在的话,那么你们站在他面前,心里不要想到那些相,这样把疑问提给他。”(《吐新博本》一14 ½ 5~ 6)以后的故事,同现在我们要研究的问题无关,就不再介绍了。

三十二相散见于许多佛典中,我没有必要一一搜罗。我在上面只选择了其中重要的几种,加以对比研究。Max Müller的Dharmasa -ṃgraha 中也有三十二相,此书尚未见到,姑存而不论。Wilhelm Schulze在他的Kleine Schriften中有一篇文章:Zum Tocharischen ,也讲到三十二相中的许多相,可以参阅。

从我的介绍中可以看到:三十二相的顺序和内容并不完全相同。三十二相本来就出于人为捏造,再加上宗派的分歧,要求它完全一致是不可能的。但在分歧中仍似有规律可循。归纳起来,大体上可以分为两组:一组从足开始,一直到肉髻或眉间白毫,《吐新博本》一、《回新博本》一、MPPŚ、《大般若》、《长阿》、《中阿》、D、《大方便》等属之。一组从肉髻开始,一直到足,《吐新博本》二、《回新博本》二和《翻译》属之。令人奇怪的是:吐火罗文本和回鹘文本都分属两个组,这个现象目前还无法解释。回鹘文本据说是从吐火罗文译过来的,按理它应该同吐火罗文本完全相同。但事实却不是这样。这就有理由让我们得到这样一个结论:现在的吐火罗文A的《弥勒会见记剧本》不可能是回鹘文同书所依据的原本。但是,我现在仅仅有三十二相对比的资料,《吐新博本》其他部分我还没有对比研究。事实真相究竟如何,只有“且听下回分解”了。

本文开始时曾说到:关于三十二相的对比研究对确定字义会很有帮助。上面的分析、对比确实能确定一些过去弄错了的或者模糊不清的字义,我相信,这一看法是会得到大家的同意的。但是这个工作方在筚路蓝缕的阶段,我现在研究的数量仅约占《吐新博本》的二十分之一,其余部分还在钻研。希望能得到研究回鹘文《弥勒会见记》的学者的合作,把全部《吐新博本》整理出来,让这部迄今发现的最长的吐火罗文佛典能够推动吐火罗文的研究。

注释:

[1] 《三国两晋南北朝正史与印度传说》,见《印度古代语言论集》,1982年,中国社会科学出版社。

[2] 《回鹘文本》的三十二相最初是根据库尔班同志抄给我的一张单子加以论列的。后来见到李经纬同志的文章。又蒙李经纬同志把他的第二幕的译文稿本送给我看。没有他们的帮助,我的工作是无法进行的。谨向他们致谢。

[3] 皆见Couvreur论文。

[4] 《大正新修大藏经》(下面缩写为 ),七,726a。

),七,726a。

[5]  一,5a。

一,5a。

[6]  一,686a。参阅

一,686a。参阅 1,493c。

1,493c。

[7]  三,164c。

三,164c。

[8] 迦梨陀娑著、季羡林译《沙恭达罗》,人民文学出版社,1980年版,第103页。

[9] 《大正新修大藏经》(下面缩写为 ),七,726a。

),七,726a。

[10]  一,5a。

一,5a。

[11]  三,164c。

三,164c。

[12] 《大正新修大藏经》(下面缩写为 ),七,726a。

),七,726a。