所谓中天音旨

对于这个题目,必须解释一番。1990年,我写过一篇文章:《梵语佛典及汉译佛典中四流音 问题》,是应韩国东国大学吴亨根教授及李法山教授之邀,为当时校长李智冠教授祝寿而写的,是否已经发表?用什么形式发表?至今未悉。

问题》,是应韩国东国大学吴亨根教授及李法山教授之邀,为当时校长李智冠教授祝寿而写的,是否已经发表?用什么形式发表?至今未悉。

去岁承台湾“中华佛学研究所”创办人圣严法师盛情邀请,要我编选一部《季羡林佛教学术论文集》。我将此文收置其中。年内可望出版。

月前,南京大学哲学系赖永海教授来舍下,看到了这一篇文章,产生了兴趣,要我把文章交给他,在他们新创办的《禅学研究》杂志上去发表。我动了心,觉得应该对他们这一桩在荒漠上开辟绿洲的盛举呐喊两声,尽上绵薄,聊示随喜之微意。但是继而一想,又觉不妥:此文版权已交台湾,一女两嫁,似有违碍。我之进退,实为狼狈。经我再三考虑,忽然灵机一动,豁然开朗,似有天助:此文虽已长达两万余言,实为一“未完成之杰作”。原来的写作计划中实尚有“关于中天音旨”一章。因为字数已超过对方要求,同时我还有其他文章要写;所以毅然决定,把“中天音旨”这一比较重要的需要相当长的篇幅才能写完的一章暂时割爱,准备以后再补上,使整篇论文成为一个完整的体系。然而,时光荏苒,于今三载。我一直忙于其他事务,没能补写,耿耿于怀者屡屡矣。现在永海兄索稿,使我身处夹道之内,何不补成此章,了此宿愿,又能不辜负《禅学研究》之期望?这难道不能说是一举两得之举吗?

但是,如果孤零零就把这一补写的一章呈献到读者面前,没有前后文,一定会让读者“丈二和尚摸不着头脑”。最好的办法是,我多啰嗦几句,把这篇论文的整个框架以及简要的内容解释清楚。这样既能了解“中天音旨”的来龙去脉,又能了解整篇论文的重要意义。这才真叫做“一举两得”。

那篇论梵文四流音的文章最初的写作计划包括下列章节:

一 问题的提出

二 从慧琳谈起

三 四字特点及其发展历史

四 再谈慧琳

五 所谓中天音旨

六 关键所在

七 一个假设

我删掉的是第五章,现在补写的就是此章。

我现在简要地叙述一下各章内容:

第一章 说明梵文四流音在“悉昙章”中的特殊性,它涉及印度语言史、印度佛教史、大小乘的矛盾、梵文与俗语的矛盾、佛教徒与婆罗门的矛盾等等问题,是不可等闲视之的四个梵文字母。

第二章 慧琳在《一切经音义·大般涅槃经音义》中有一段话:

……如上所音梵文,并依中天音旨翻之。只为古译不分明,更加讹谬,疑(贻?)误后学。此经是北凉小国玄始四年岁次乙卯,当东晋义熙十一年(公历415年),昙无谶法师于姑臧,依龟兹国胡本文字翻译此经,遂与中天音旨不同,取舍差别。言十四音者,错之甚矣。……龟兹与中天相去隔远,又不承师训,未解中天文字,所以乖违,故有斯错。哀哉!已经三百八十余年,竟无一人能正此失。

由此可见,在慧琳眼目中,“中天音旨”是何等地意义重大。

第三章 这是本文中最长的一章。我在这里分析了四流音元音在印度发展的过程。我把重点放在分析四流音在中国的译经中的发展与演变上。我讲了梵文字母的数目、四流音在字母中被吸收与被排除问题、四流音的音译以及它们与“暗”(aṃ)和“恶”(aḥ)的关系。我还讲到了四流音音译在中国引起的争论,大文学家谢灵运也参与了争论。这对中国诗歌的创作也产生了影响。

第四章 我又回到了慧琳。我把我探讨的结果同慧琳的慨叹联系在一起,加以合理的解释。

第五章 原缺,今补。

第六章 在论文中作“五”,原因自明。在这里我画龙点睛,点出了关键所在。

我从原始佛教的语言政策讲起。我承认有一个用古代半摩揭陀语写成的(最初还只有口耳相传)“原始佛典”(Urkanon)。从语言角度来看,佛典发展的情况如下:

俗语→梵文化的混合梵语→梵语

而佛教的对立面,包括政府部门、婆罗门等等,从语言角度上来看,则是:

梵语→俗语→梵语。

慧琳与昙无谶的矛盾,从整个佛典发展的情况来看,首先是沙门与婆罗门的矛盾,其次是大乘与小乘的矛盾,最后是俗语与梵语的矛盾。

希望读者读我这篇“所谓中天音旨”时,能密切结合我所作的解释。 [1]

解释告终,正文登场。

上面我在几个地方谈到了“中天”和“中天音旨”。“中天”,是指中天竺,也就是中印度,这没有什么问题。但是,什么是“中天音旨”呢?从上引慧琳的话中,可以看出,他对“中天音旨”是如何地顶礼膜拜。看来这个问题必须答复,尽管这个问题按照德国人的口头语确实是一个“硬核桃”,是非常不容易啃的。原因并不在资料不足,而是在资料过多,有的地方又不那么容易正确理解。

在印度历史上,在印度佛教史上,中印度都占有重要的地位,它长期是印度政治、经济和文化的中心。正如在其他一些国家一样,这样的中心的语言,特别是发音,往往被认为是正宗的,正统的,标准的。玄奘《大唐西域记》卷二,印度总述,八,文字:

详其文字,梵天所制,原始垂则,四十七言。遇物合成,随事转用,流演枝派,其源浸广。因地随人,微有改变,语其大较,未异本源。而中印度特为详正,辞调和雅,与天同音,气韵清亮,为人轨则。邻境异国,习谬成训,竞趋浇俗,莫守淳风。

唐智广在所著《悉昙字记》引言中引用了玄奘这一段话,引文微有差异。引文后,他接着写道:

顷尝诵陀罗尼,访求音旨,多所差舛。会南天竺沙门般若菩提,赍陀罗尼夹挟,自南海而谒五台,寓于山房,因从受焉。与唐书旧翻兼详中天音韵,不无差反。考核源滥,所攸归悉昙。梵僧自云:少字(年字之误)学于先师般若瞿沙。声明文辙,将尽微致。南天祖承摩醯首罗之文,此其是也。而中天兼以龙宫之文,有与南天稍异,而纲骨必同。 [2]

智广在这里讲了中天音和南天音,讲了中南关系。下面我还要回到这个问题上来。

在玄奘和智广心目中,中印度语言“特为详正”,这是全印度最标准的语言,特别是发音。那么,什么叫做“详正”呢?这是一个关键问题。在下面的论述中,我将逐渐把这个问题讲个清楚。

一 中天竺在佛徒心中的地位

1 众佛诞生地

日本淳祐集《悉昙集记》卷中:

然诸佛下时,必诞中天。轮王兴世,托摩伽王舍,以知五天之中,中天为最。中天之外,无有胜处。若以此理唯判优劣,可导中天声韵以为美正。余国清浊而多讹谬。 [3]

“摩伽”,即平常所谓“摩揭陀”,皆为梵语magadha之音译,属中印度。由此可见,不但诸佛,而且连转轮圣王,都诞生在中天竺。

法显《佛国记》,在讲了摩头罗国(Mathurā,玄奘《大唐西域记》卷四作“秣菟罗国”)之后,紧接着说:“从是以南,名为中国”(Madhyadeśa)。中国这地方“寒暑调和,无霜、雪。人民殷乐,无户籍官法”,是一个好得不得了的地方。“中国”显然属于中印度,但同中印度还不是一个概念。

2 神仙说中印度话

日本明觉撰《悉昙要诀》卷一引《俱舍论》:

一切天众皆作圣言,谓彼言词同中印度。 [4]

3 大乘诞生地

佛典中对于这件事叙述得非常曲折,非常隐晦。我先引几段话:

日本安然撰《悉昙藏》卷一:

二承龙宫者,贤劫千佛,四佛已出,各至法尽,皆移龙宫。今我释尊灭后,初五百年,小乘教兴。诸大乘经皆移龙宫。后五百年,大乘教兴。龙树菩萨入海取经,所传中天兼龙宫文者即是也。 [5]

日本明觉撰《悉昙要诀》卷一:

而中天兼以龙宫之文,有与南天小异,而纲骨必同。龙宫之文者,正法五百年后,小乘教兴,大乘教法悉移龙宫。龙树入海,采其教法,传于人间。故中天音兼于龙宫也。 [6]

日本净严撰《 (按即“悉昙”)三密钞》上:

(按即“悉昙”)三密钞》上:

龙宫相承者,释尊灭后,初五百年,小乘教兴,诸大乘经皆移龙宫。后五百年,大乘教兴。龙猛菩萨入海取经。所传字记中天兼以龙宫文者是也。 [7]

很显然,以上三部书讲的是一件事。

对这一段话需要解释一下。真正的印度佛教史表明,先有小乘,后出大乘。但是,在一些大乘信徒中间却说,当年灵山会上,如来拈花,迦叶微笑。这就是所谓大乘心传,是大乘产生在前。这是佛教内部教派之争,我们“槛内人”不去干预,我们只讲历史事实。

根据我个人的看法,佛教大乘的兴起应该划分为两个阶段:一原始大乘,二古典大乘。前者使用的语言,最初是俗语,很可能就是流行于中天竺的古代东部方言。所谓“古代半摩揭陀语”(Ardhamāgadhī)。后来随着时间的推移,它逐渐梵文化,形成了所谓“伽陀俗语”或“佛教混合梵语”。梵文原本的《妙法莲华经》是典型的代表。古典大乘兴起较晚,一般认为是在公元后一二世纪,使用的语言是梵文。龙树可以说是代表。

上面引用的三部讲悉昙的著作中,讲的是古典大乘的起源问题。这些书的作者心中根本没有“原始大乘”,他们也根本不知道什么“混合梵语”。这是近代学人探索的结果。这三部书都提到龙树,这无疑是正确的;因为龙树确可以说是古典大乘的创始人之一。龙树入龙宫取大乘经,只不过是一个披着神话外衣的传说。在这里,值得我们特别注意的是,大乘起源地的龙宫竟与中天竺联系在一起了。这暗示着大乘起源于中天竺。

二 中天竺语发音的特点

我们既然知道了天竺语言有中天、南天、北天、东天、西天、胡地之别,那么,这些语言的特点,特别是发音的特点何在呢?上引玄奘言:“而中印度特为详正,辞调和雅,与天同音,气韵清亮。”这都是什么意思呢?

下面我试着做一些解释。

1 中天音兼于龙宫

上面我已经说到中天同龙宫的密切关系。现在我们来看一看二者在发音方面的关系。

《悉昙要诀》卷一:

问:同习梵文,何其音不同耶?答:《西域记》释此意云:夫人有刚柔异性,言音不同,斯则系风土之气,亦习俗所致也。今案此意云:龙性刚,故其音浊欤?北天风强,故其音亦浊欤?南天风柔气温,故其音柔清欤?中天可中容。本朝北州风强人刚,故其音浊(同粗)矣。 [8]

这一段话,总的意思是说,发音之差异系乎风土和习俗。北天风强,故其音浊。南天风柔,故其音清。中天介乎其中,但受北方影响,故其音变得浊粗。在这一点上,龙有与中天相通之处。龙性刚,故其音浊。

2 鼻音

在中天发音中,最突出的特点,据我看,是鼻音多。我在下面分析一下这个现象。首先抄一个五天和胡地的僧名表:

中天 龙树 龙智 善无畏 金刚智 不空 真谛 义净一行 难陀 全真 宗睿 慈恩 慧果 全雅 大师 慈觉 智证

东天 僧睿 慧均 日照三藏

南天 智广宝思惟 大师 传教 慈觉

西天

北天 健驮罗国憙多迦文

胡地 [9]

表中人名有重复,说明此人分属两地。

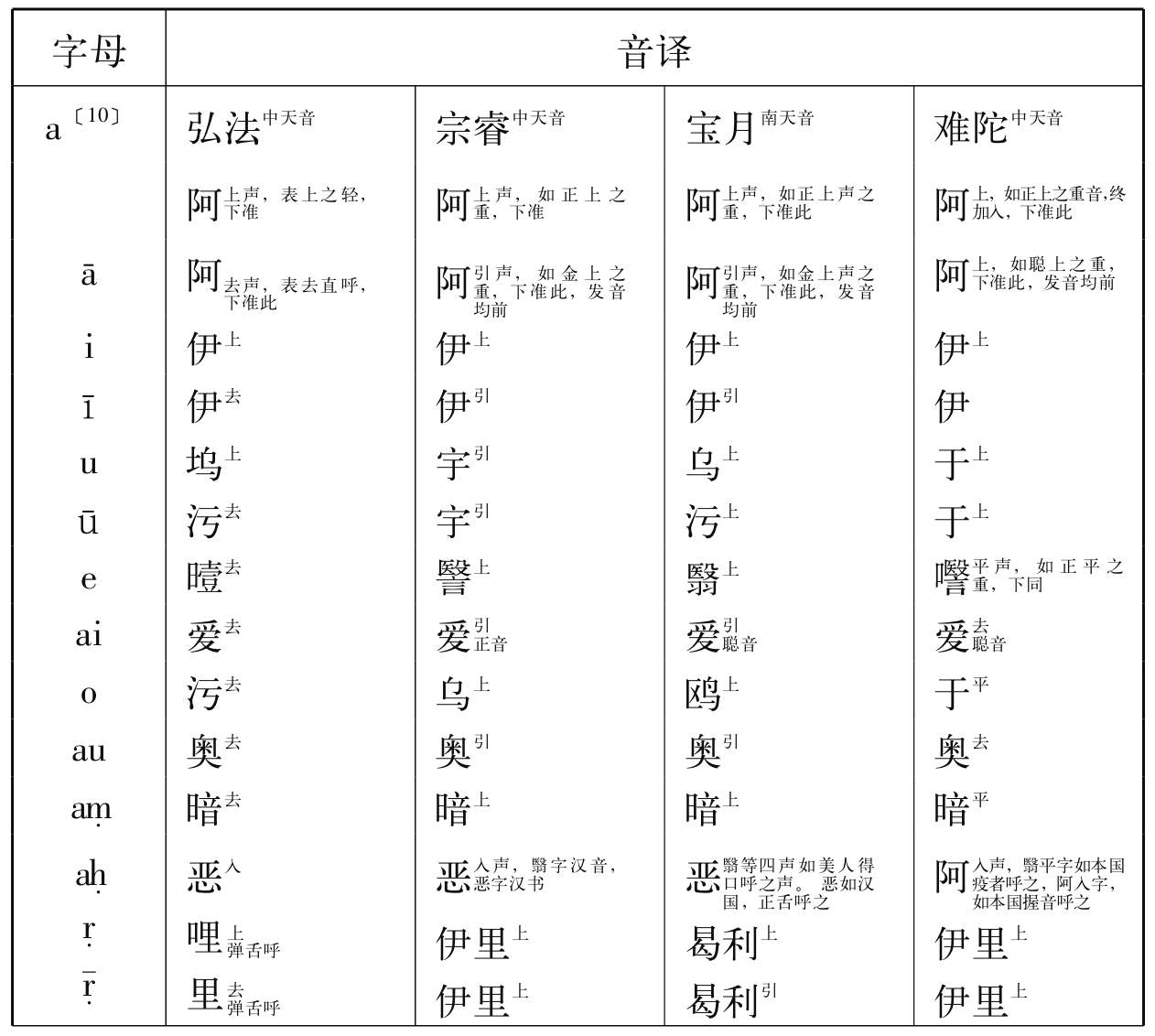

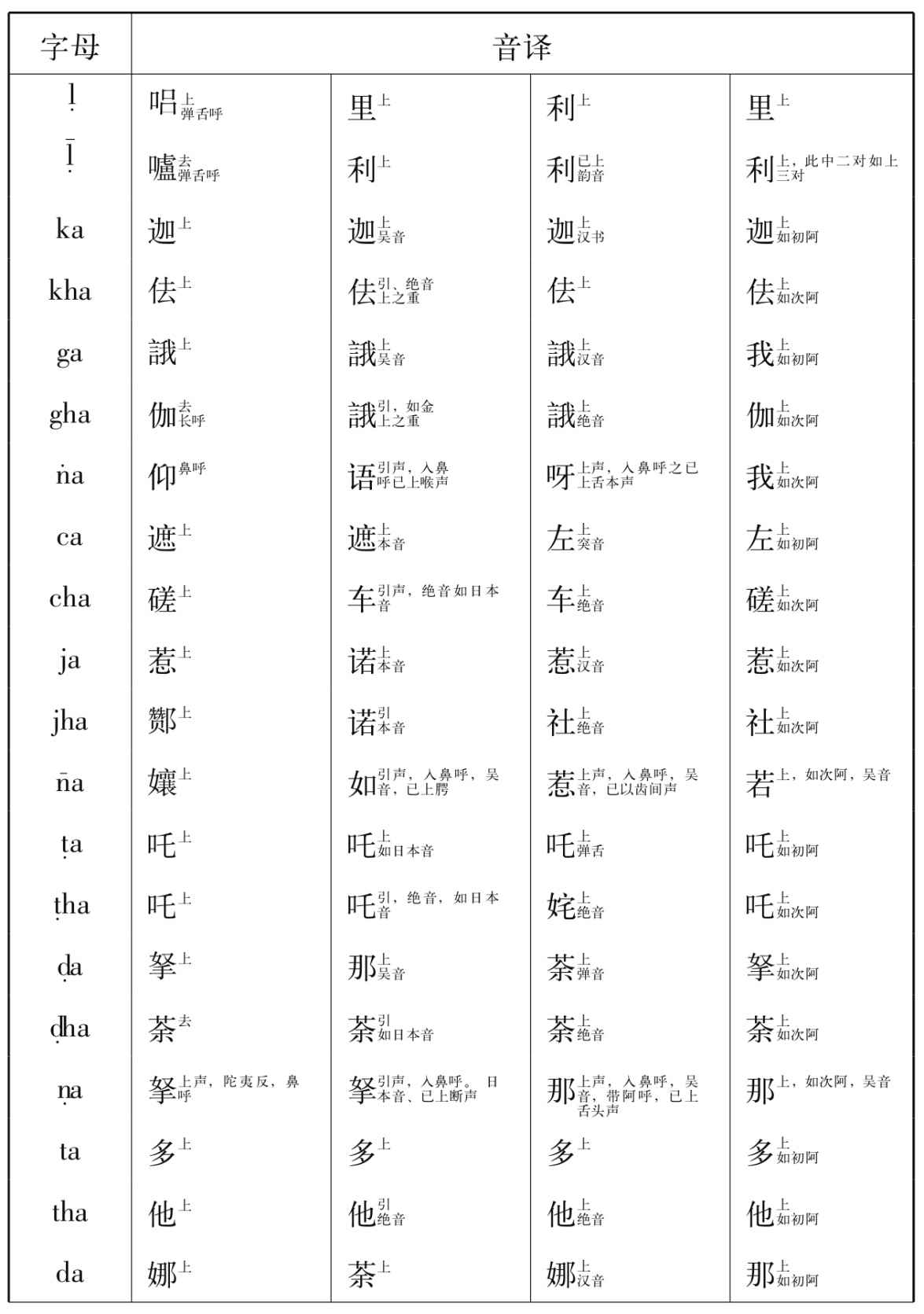

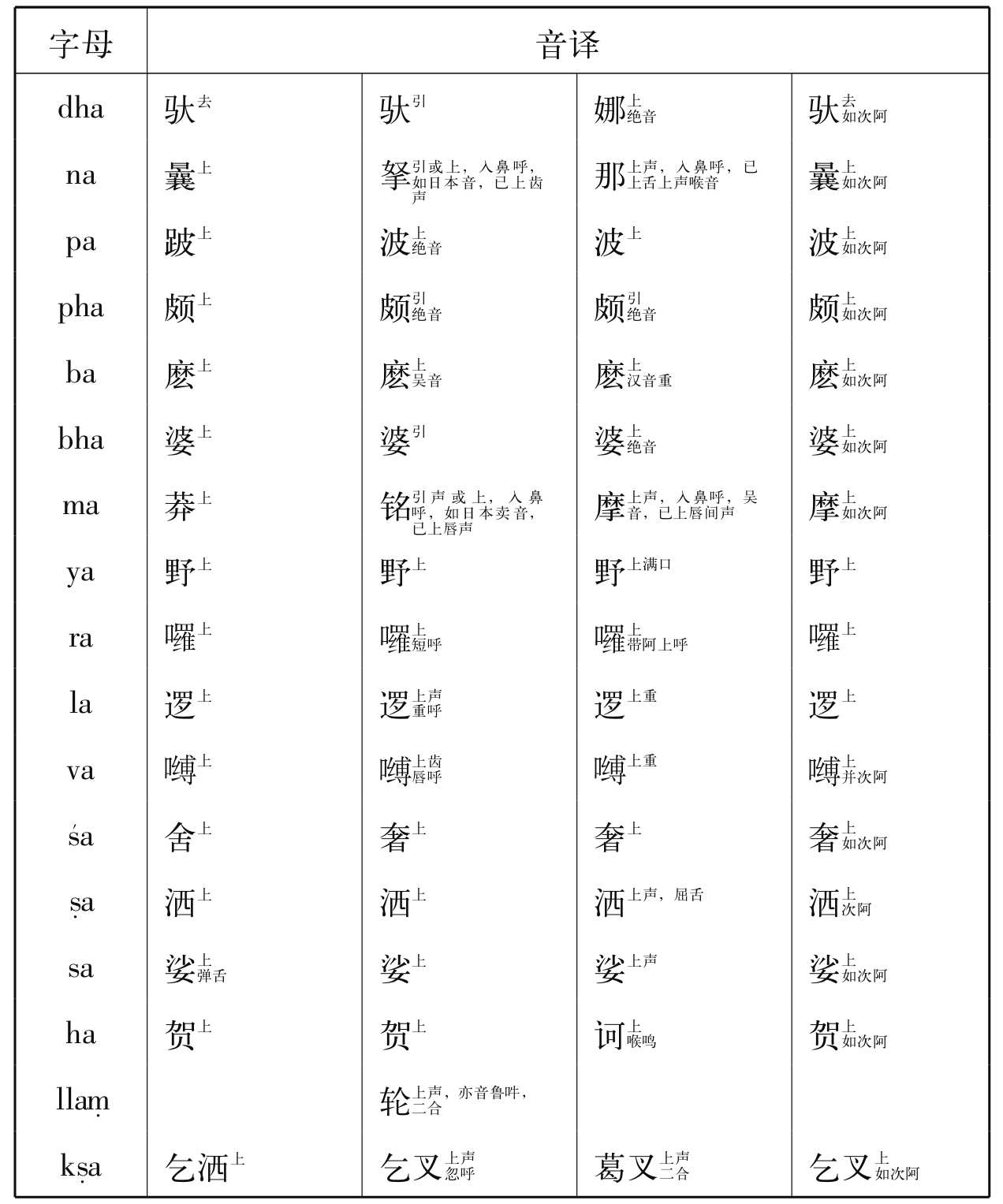

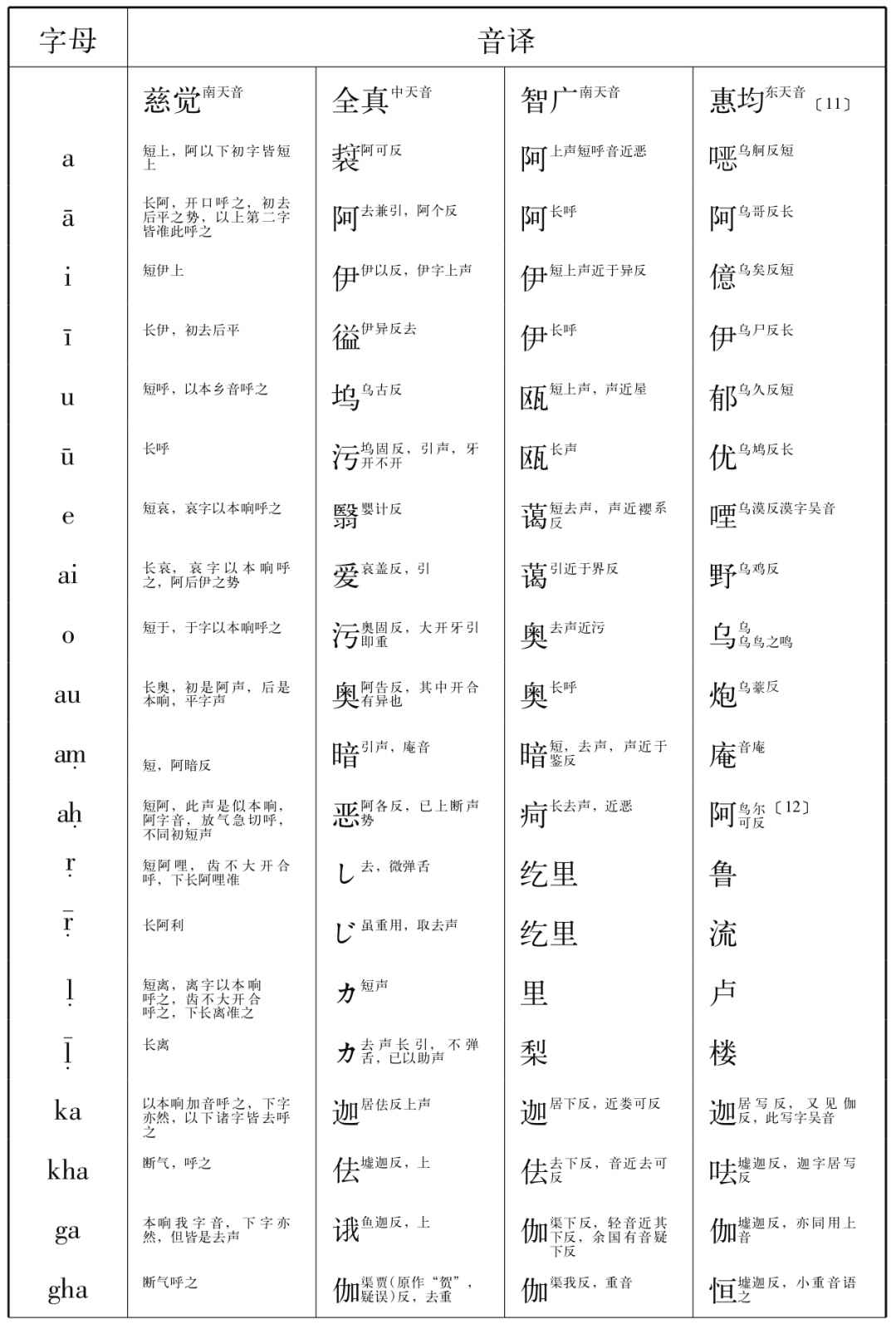

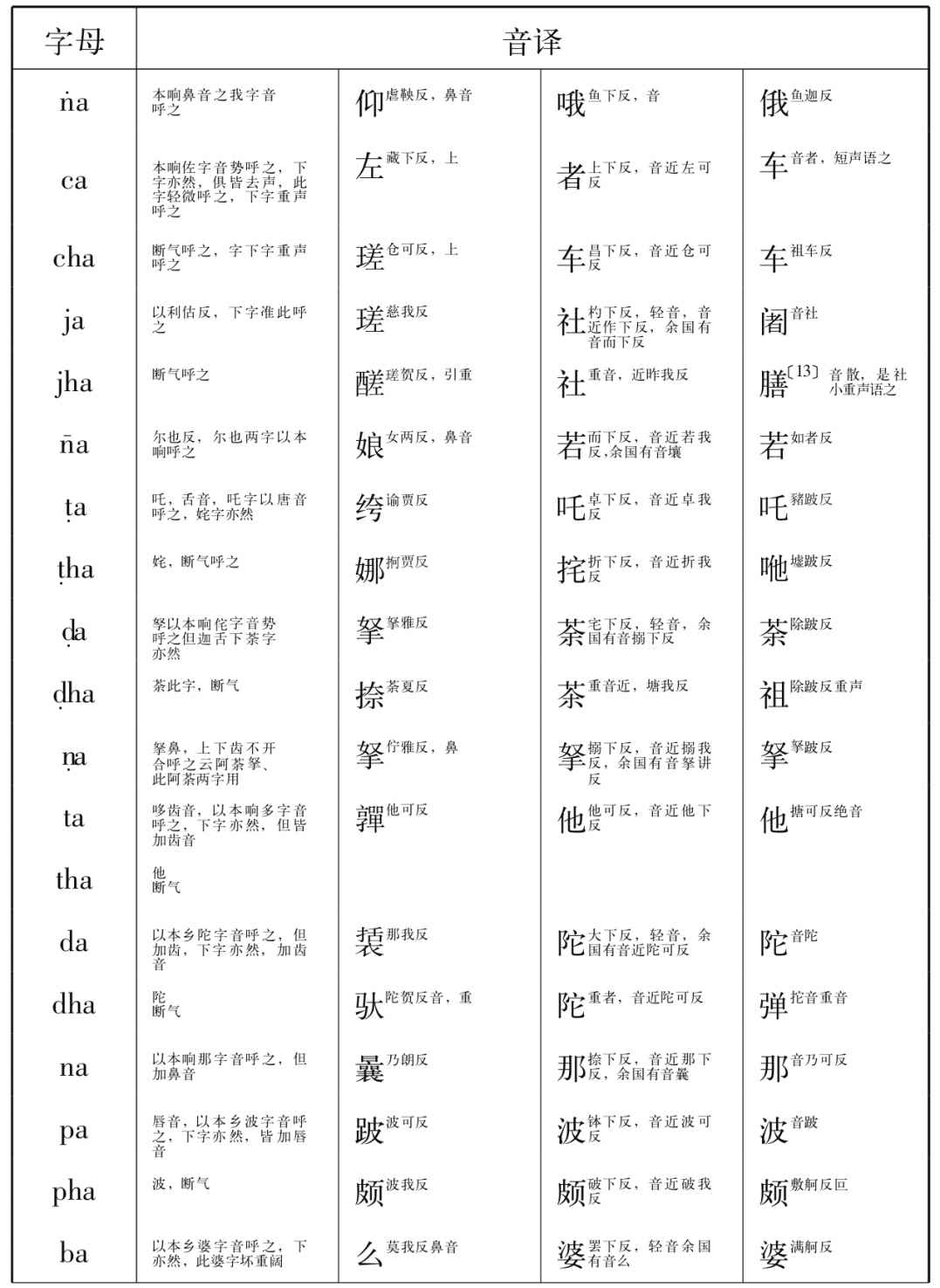

为了详细比较各地发音之差异,我把全部梵文字母表抄在下面,每个字母下面注上汉语音译。共有八位高僧的音译,代表中、南、东三天。同上面抄的那个僧名表一样,缺西天、北天和胡地。这个表是现成的,见于日本玄照撰《悉昙略记》( 84,470a—473a):

84,470a—473a):

续表

续表

[10] 原文是悉昙,我代之以拉丁字母转写,下同。

已上超声

五五字,各第一三如字表上之轻,第二四五如正去之轻,九字并如表上之轻呼之也。

续表

续表

[11] 《悉昙略记》:原缺,今据 84,721b补。

84,721b补。

[12] 原文作“及”,疑误。

[13] 一作“金 ”。

”。

以上字母随南天宝月学得。

以上三十四字,名为字母也。九字是归根本声。

以上大师所学五本,安然口受,不载《悉昙藏》中,依秘藏也。字母表就抄到这里。

在唐代日本僧人关于悉昙的著作中,有大量研究梵文字母与汉语音译的论述,比如净严撰《悉昙三密钞》,见 84,731c—738c,等等,有兴趣者,可参阅。

84,731c—738c,等等,有兴趣者,可参阅。

我之所以抄这样详细,目的是提供一个完整的梵文字母音译资料,供研究者进行对比。印度中世纪的梵文字母尽收表中,一无遗漏,研究者不劳他求了。

我在这里想特别强调一下:这是梵文字母,不是俗语字母,也不是佛教混合梵文字母。

为什么会是这样子呢?

原来佛教语言发展到了印度中世纪(一部分与中国唐代相当),梵文的一统天下已经建立。虽然在文学创作中,有时候还用俗语;在锡兰,佛徒仍然用巴利文写作;但是,在印度次大陆的佛教中,用俗语撰写佛典的现象早已绝迹;所谓“佛教混合梵语”,不是创作的结果,而是俗语佛典逐渐梵文化的结果。所有的佛教僧侣都用梵文撰写。连玄奘这样的大师,似乎都不知道,在印度佛典向中国的传译过程中,中亚古代民族语言和印度俗语曾起过作用。他的所谓“××,讹也”。其实是并不“讹”的。他自己在印度撰写的论文,使用的当然是梵文,这不在话下。

在拼音方面,梵文与俗语最突出的区别,不外以下三点:

(1)流音元音

梵文一应俱全,俗语基本没有,而是用a i u来取代。

(2)三个咝音

梵文一应俱全,俗语不全,巴利文只有s,摩揭陀方言只有ś。

(3)复合辅音

梵文都保留,俗语则进行同化,例如kṣ,梵文保留,俗语则或同化为kkh,或同化为cch,依此类推。

拿这三个尺度来衡量,上面抄的字母表是百分之百的梵文字母。

因此,我在这里讲“中天音旨”,不在拼写,而在发音。从上面抄的字母表的汉语音译中可以看出中天发音的特点很多,我不想一一论述。我觉得其中最突出的是鼻音,所以我在这里只讲鼻音。

我先从智广的《悉昙集记》中引一段话,智广在上抄表中被列为南天竺:

林记云:须先明了反音、清浊、牙、齿、舌、喉、唇等。然犹南天竺音多异于中印度诸三藏所译仪轨等,所谓以恶为痾去。牙声第三字云渠下反,以疑可反为余国音。第五字称为鱼下反,以鱼讲反为余国音也。齿声第三字杓下反,以而下反为余国音。第五字云而下反,以坏为余国音。舌声第三字云宅下反,以搦下反为余国音。第五字云搦下反,以拏讲反为余国音。喉声第五字,中天竺诸三藏皆呼为曩,而今为捺下反,以曩为余国音。故知此为余国多是中天竺。……若以此理准判优劣,可中天声韵以为美正。余国清浊而多讹谬。 [14]

在上面抄的字母表中,智广列第七位,这里说的与上表第七列完全一致。这里值得注意的有两点:第一,“余国”指的多是中天竺。第二,中天竺声韵最“美正”。可以与玄奘的“详正”相比较。

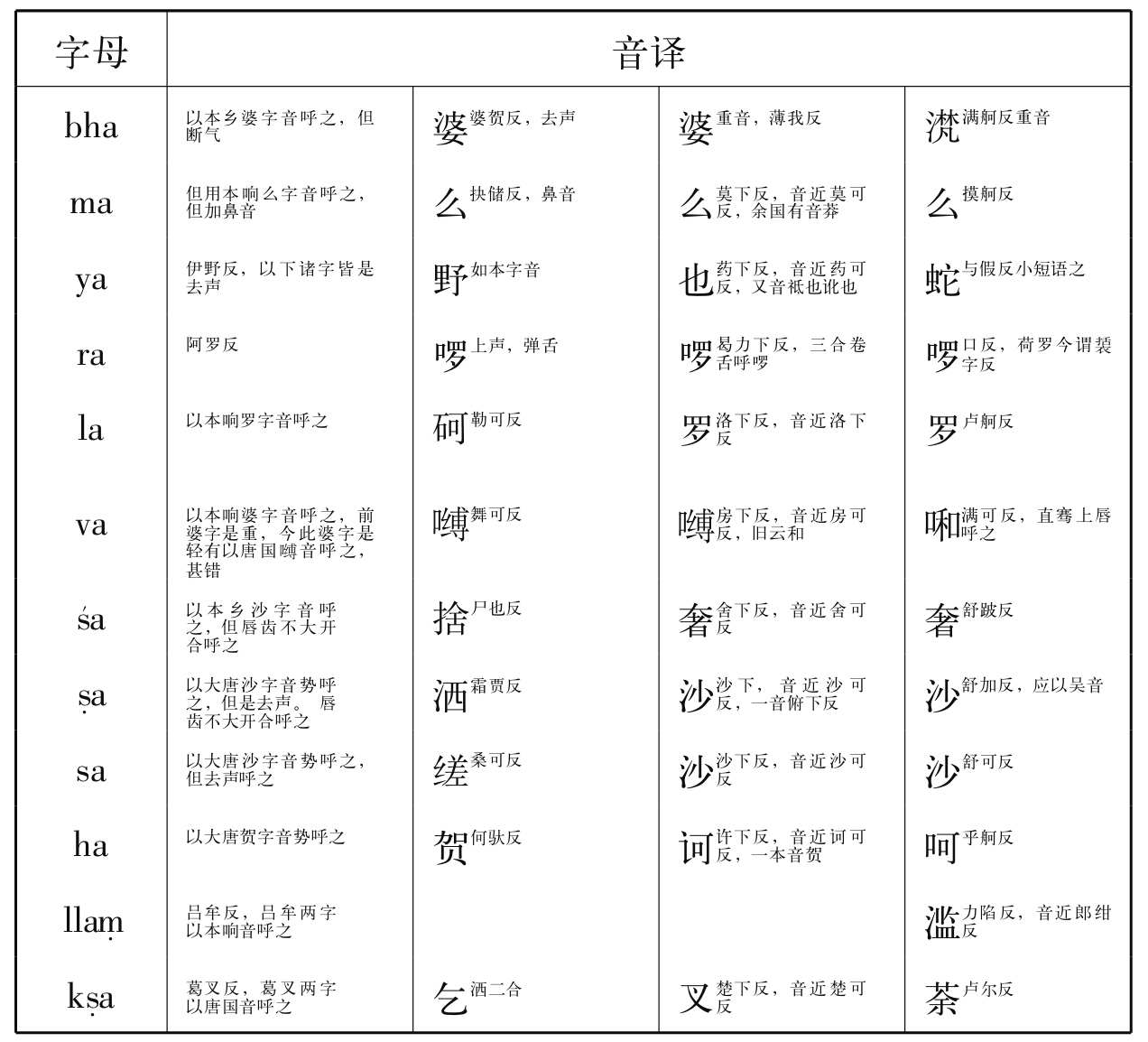

现在专谈鼻音。我把上表中五个鼻音列为一表:

我想补充一个例子。密宗大师不空属于中天范围。他所译的《大方广佛华严经入法界品四十二字观门》,有几个鼻音字:

[15]  19,707c。

19,707c。

[16] 同上书708a。

[17] 同上书页b。

[18] 同上书页c。

不空可以说是与弘法一脉相通的。

以弘法、不空为代表的中天音,鼻音后面多带上了-ang的音。这个特点是很明显的。难道这就显示了中天音的“美正”与“详正”吗?

日本明觉撰《悉昙要诀》卷一:

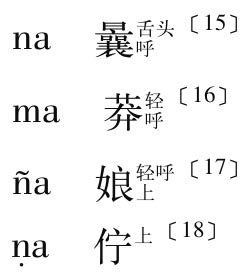

无畏所译ṅa ña ṇa na ma字,或以空点韵呼之,kṣa叉字又用乞叉二合音 ,此等可云中天所兼之音。 [19]

“空点”,一曰“大空点”,即梵文中的anusvāra,于所标字母上加上一·,即成鼻音。比如ña加大空点,变为 ,读为ñaṃ,即成“娘”音。由此也可以看到,鼻音是中天音的特点之一。

,读为ñaṃ,即成“娘”音。由此也可以看到,鼻音是中天音的特点之一。

至于其他特点,日本僧人的著作中没有说清楚,而且有矛盾,比如五毗音中的第三字清,前后矛盾,我在这里不谈了。例子见《悉昙要诀》卷一, 84,518c—519a。

84,518c—519a。

三 四流音在中天的地位及其发音特点

四流音的发音问题,上面(指我在本文解释中提到的那一篇论文)三、(二),2“四字发音问题”中已经作了详尽的分析,这里不再重复。我只谈他们在中天的地位。

我在上面引用慧琳的话中说:

遂与中天音旨不同,取舍差别。言十四音者,错之甚矣。误除暗(aṃ)、恶(aḥ)两声,错取鲁、留、卢、楼(按即指四流音)为数。……未解用中天文字,所以乖违,故有斯错。哀哉!已经三百八十余年,竟无一人能正此失。

可见慧琳排斥四流音之激昂慷慨,大动感情,高呼“哀哉”。

在唐代日本僧人所著的有关悉昙章的书籍中,把四流音打入“另册”的言论随处可见。我只举几个例子。安然《悉昙藏》卷二:

乃知中天多以鲁等四字不为翻字之韵者。……其中纥里二合等四文,悉昙有之,非生字所用,今略也。 [20]

《悉昙三密钞》卷上之上:

说斯四文,梵王不说。 [21]

如此等等,不一而足。

但是,反观我在上面抄的字母表中,四流音元音却与其他毫无争议的元音a ā i ī u ū e ai o au,以及暗(aṃ)恶(aḥ),赫然并列,形成了十六个元音,丝毫也没有被排挤、被贬斥的迹象。而且被列入中天范围的许多密宗大师,如善无畏、金刚智、不空等等所译的密宗经咒中,四流音元音显然是存在的。 [22]

怎样来解释这个现象呢?

我个人认为,原因可能是梵文在此时的佛教中已经取得了正统的垄断的地位。密宗或其他宗的经典都是用梵文写成的。连一些佛教大师,比如玄奘等,对俗语或混合梵语以及中亚古代民族语言在佛典撰写中和传布中所起的作用,不甚了了,因此经常使用“讹也”一类的词句。这一点在上面已经说过,兹不赘。

而四流音元音正是梵文的特点,因此被打入“另册”的命运,就一去不复返了。

四 中天音同余国音的关系

我在上面说到,玄奘认为中天音“最为详正”,“与天同音”;《悉昙集记》认为“中天声韵以为美正”。这都是极高的赞美之词。中天音与余国音的关系怎样呢?

上面抄的字母表中,只有中天、南天、东天之音,缺西天、北天和胡地。原因何在呢?

《悉昙要诀》卷一回答了这个问题:

问:已闻中南二天音,其余三天音何?答:东天音未闻之。伽梵达磨是西天人也,以其所译可知西天音。隋阇那崛北天竺挞达罗国人也。所译《善巧咒经》云:那莫萨婆之言,四处有之,恐是namaḥ sarva欤?又毗脾草反 是bhyaḥ字欤?是非连声。又《杂咒集经》多有纳莫等言,当知aḥ恶音北天所用也。 [23]

我补充一句:字母表中有东天音,这里说“未闻之”,是不准确的。西天音和北天音,上引文中已经说到,我不再讨论。

我现在专门谈一谈中、南关系,二者间的关系似乎密切一点。

我先从玄奘《大唐西域记》中引一段描写南天竺语言的话:

羯伽国,言语轻捷,音调质正、辞旨风则,颇与中印度异焉。(卷十)在玄奘耳中,南天竺语音是“轻捷”,音调是“质正”的。他指出来,这颇与中天竺不同。中天竺是“特为详正,辞调和雅,与天同音”。(《大唐西域记》卷二)

唐代日僧著作中,颇有一些地方讲到中、南差异。我举几个例子。《悉昙藏》卷一:

会南天竺沙门般若菩提赍陀罗尼梵挟,自南海而谒五台…… [24]

这一段引文,同上面引用的智广《悉昙字记》完全一样,请参阅,不具引。

《悉昙藏》卷一:

今据义净三藏《寄归传》云:悉昙总有十八章也。故知中天所用十八章也。山阴沙门智广会南天沙门般若菩提,从受有十八章,与中天不无差反。 [25]

以上讲的都是中、南差异。但是,在诸天之中,中、南关系还是比较密切的。上面引的《悉昙藏》说:与南天小异,而纲骨必同。《悉昙要诀》卷一:

若依此等文,中天可为正音。今取中判之,二天相叶音可为梵天本音。 [26]

什么叫“二天(中天和南天)相叶音”呢?答:a ā i ī u ū e ai o au aṃ aḥ ka kha ga gha ṇa ca cha ja jha ña ṭa ṭha·ḍ a ḍha ṇa ta tha da dha na pa pha ba bha ma ya ra la va śa ṣa sa ha kṣa“是二天相叶音也”。请注意:这个字母表中没有四流音。这同我在上面讲的中天有四流音,有点矛盾。我不想在这里再深入讨论这个问题。

总之,中天音和南天音有异又有同。

五 汉音与吴音 中国与印度

我阅读唐代日本僧人关于悉昙的著作,得到了一个非常鲜明的印象,即:日本僧人非常重视汉音和吴音的区别。几乎每一部著作都提到这个区别。上面抄的字母表也一样。

这样的例子多得不胜枚举,现在我举出几个来,以概其余。《悉昙藏》卷一:

二定异音,则述秦陇则平为入,梁益则平似去。 [27] 我国旧来二家,或无上去之轻重,或无平去之轻重。新来二家,或上去轻重稍近,或平上平去相涉,评为大唐吴汉二音,天竺中边别音。中天之音多用汉音,少用吴音。南天之音多用吴音,少用汉音。北天多用汉音,少用吴音。 [28]

同上书,卷:

捃拾印度斯那(羡林按:即中国)扶桑之群解,陶甄梵国汉地吴人之众音。苟采祖述祖承之正文,非敢穿凿穿削之自作。 [29]

《悉昙藏》卷五:

此两法师共说吴音汉音,且如摩字、那字、泥字、若字、玄字、回字等类,吴似和音,汉如正音。汉士不能呼吴,吴士不能呼汉。又如母字、不字等类,吴如开唇而更聚,汉如开唇而直散。但聪和上说云:前三家音巨唐无矣。 [30]

日本安然记《悉昙十二例》中有大段大段的话,对比汉音和吴音,探究梵汉对注,文长不具录。 [31]

日本信范撰《悉昙秘传记》也大量引用佛典,对比汉音和吴音,并用日本字母注音,请参阅原书。 [32]

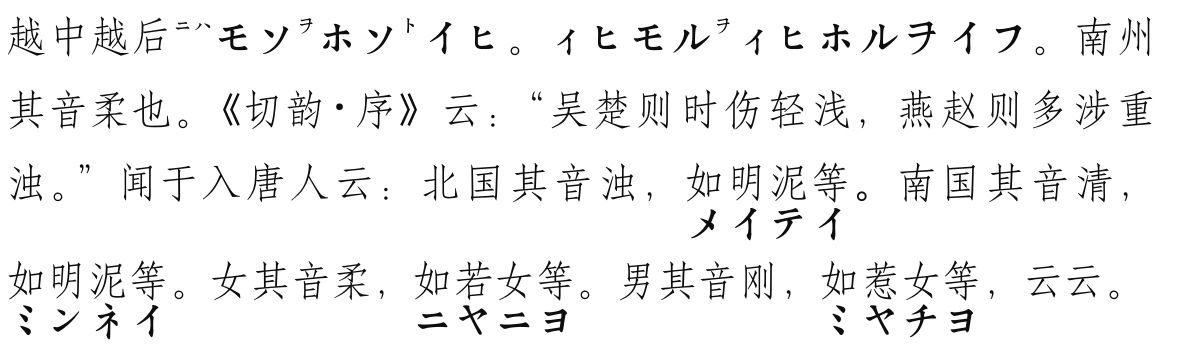

《悉昙三密钞》卷上之下:

次五天音韵者,以唐朝吴汉两音而验知之。然如陆法言《切韵·序》云:古今声调既自有别,诸家取舍,亦复不同。吴楚则时伤轻浅,燕赵多涉重浊,秦陇则平声为入,梁益则平声似。若尔随国逐俗,音声区别,何为楷式?我日本国元传吴汉二音。初,金礼信来留对马国,传于吴音,举国学之,因名曰对马音。次,表信公来筑博多,传于汉音,是曰唐音。承和之末,正法师来。元庆之初,聪法师来。此二法师俱说吴汉两

。或曰吴尼法明始来诵吴音也。然中天音并以汉音得呼梵音,若以吴音不得梵音。其南天音并以吴音得呼梵音,若以汉音不得梵音。唯如da娜字,或依汉音。北天多用汉音,少用吴音。又五句各第五字(按指五毗声最后一字ṅa ña ṇa na ma),中天呼如空点响,南天北天呼如阿字响(按指aḥ)。此事最要,特须审详。 [33]

这一段话异常重要。它说明了汉音和吴音传入日本的过程。它还说明了汉音和中天音的密切关系,吴音和南天音及北天音的密切关系。特别值得注意的是,它点出了我上面说过的中天音鼻音的特点。

为什么会出现上述引文中提到的那种情况呢?为什么和尚们这样重视发音的准确性呢?为什么在中国唐代特别重视汉音和吴音的区别而在那以后则并不重视呢?

我认为,要想正确解答这些问题,必须到中国历史和佛教史中去寻找根源。

首先,在唐代,长安和洛阳一带是当时政治、经济和文化的中心。这里的语言,特别是语音自然就被认为是标准的、高贵的。这就是所谓“汉音”。而偏处江南的吴越一带的语音,则被认为是低级的、庸俗的、轻浮的、不标准的。这就是所谓“吴音”。

其次,这情况并不自唐代始,唐代以前就已经有了相当长的历史了。根据陈寅恪先生的研究 [34] ,东晋南朝时期,在首都金陵,汉音与吴音已经有了鲜明的区别。永嘉之乱,衣冠南渡,南朝的士大夫阶层中北人为多。“东晋南朝官吏接士人则用北语,庶人则用吴语,是士人皆北语阶级,而庶人皆吴语阶级。” [35] “至其作诗押韵,自附风雅,谅必仍用北音。” [36] 所谓“北音”,从种种方面观察,似即洛阳一带之方音及方言。永嘉南渡侨寓建邺之胜流,率皆典午中朝仕居洛下之名士。此类名士,其父若祖,本多为翊成司马氏帝业之功臣,其远祖则又东汉时以经明行修致身通显之儒士也。” [37]

这种汉音、吴音之分,大概到了三百多年以后的唐代仍然存在。日本僧人到中国来学习佛教,耳濡目染,受其影响,学成归国,带了回去。至于是否是金礼信传回吴音,表信公传回汉音,那不是主要的问题。

还有一个最为重要、最带关键性的原因,这就牵涉到印度和中国的佛教史。唐代佛教密宗大盛,诵念咒语,必须十分准确,否则就会影响咒语的神力。因此分辨汉音和吴音,以及汉吴二音与印度梵文原文的关系,就成为至关重要的任务,虔诚的信徒,谁也不敢冒风险掉以轻心。 [38]

连汉音和吴音之所以发音有差异的根源,日本僧人都认真研究过。看来他们主要是根据中国古代的著作,比如说隋陆法言的《切韵》、唐玄奘的《大唐西域记》等书。《悉昙要诀》卷一:

问:同习梵文,何其音不同耶?(从此处起直至“故其音浊矣”,上面(二)1.“中天音兼于龙宫”已引:删。下面紧接此句)

所以《千里音诀》云:南方其音清举而切韵,失在浮浅,其辞多鄙俗。北方其音沈浊而讹钝,得在质直,其辞多古语文其意欤?三朝虽异,依风土语异,其旨一同。 [39]

明觉一方面引用中国典籍,另一方面又提出了自己的解释。其实中国学人早就提出了关于方音差异的学说。《颜氏家训·音辞篇》:

自兹厥后,音韵锋出,各有土风,递向非笑,“指马”之喻,未知孰是。共以帝王都邑,参校方俗,考核古今,为之折衷,榷而量之,独金陵与洛下耳。南方水土和柔,其音清举而切诣,失在浮浅,其辞多鄙俗。北方山川深厚,其音沈浊而讹钝,得其质直,其辞多古语。然冠冕君子,南方为优;闾里小人,北方为愈。易服而与之谈,南方士庶,数言可辩。隔垣而听其语,北方朝野,终日难分。而南染吴越,北杂夷虏,皆有深弊,不可具论。

这一段引文有几件事值得注意。首先,上引日僧《悉昙要诀》的话中提到的《千里音诀》,其中的话原来出自《颜氏家训》。其次,这一段引文明确点出了金陵与洛下,这正是汉吴两音的发源地。足征汉吴两音的矛盾。颜之推时代已经存在了。最后,它提出了语音有差异的根本原因在于“水土”。

到了隋代,陆法言的《切韵·序》中又提出了方音随地域之异而异的理论。上面引用的日僧安然的《悉昙藏》中已加征引,兹不赘。陆法言的意见,同颜之推有一脉相通之处:差异根源在于水土等自然地理环境。唐陆德明《经典释文·序》中说:

方言差别,固自不同。河北江南,最为钜异,或失在浮清,或滞于沈浊。 [40]

这种说法也同颜陆说法几乎完全相同。三百年内,传承未断。

我在上面谈了为什么日僧那样小心翼翼地区分汉音与吴音的原因,谈了这种区分的根源来自中国自东晋南朝直至唐代的传统的二音的区分方法,谈了日僧接受了中国学人对方音产生原因的理论,等等。

但是,我认为最重要的一件事情是,日僧把中国汉吴二音的区分应用到印度中天音与南天音的区分上。在他们心目中,中天等于洛下,而南天则等于金陵;中天音等于汉音,而南天音则等于吴音。上引《悉昙三密钞》卷上之上的一段话中说:“然中天音并以汉音得呼梵音,若以吴音不得梵音。其南天音并以吴音得呼梵音,若以汉音不得梵音。”这说得再清楚不过了。 [41]

最后,我还想讲一个非常有趣的现象。我在上面讲到过中天音的特点鼻音的问题,不意中国史籍中竟有类似的例子。《世说新语·雅量篇》刘注引宋明帝《文章志》曰:

(谢)安能作洛下书生咏,而少有鼻疾,语音浊,后名流多其咏,弗能及,手掩鼻而吟焉。(《晋书》79《谢安传》同)。 [42]

“当日之谢安,为风流之宗主,凡所言行,时多爱慕。” [43] 掩鼻仿效,原因在此。

在这里,我想提出一个问题。在印度,中天音的特点鼻音被认为是标准的,美的。在中国,谢安的鼻音也被认为值得学习的,因而是美的。我不相信,二者之间会有什么互相学习、互相影响的关系。那么,为什么沈浊的鼻音竟被中印双方认为是美的呢?由于谢安的威望,我看不会是原因的全部。二者之间必然有点什么共同的东西。

西哲把美分为两类:阳刚之美和阴柔之美。古代罗马有一位文艺理论家朗吉弩斯(Casius Longinus,213—273)。他的名著《论崇高》(英译名是On Sublime ),在西方有极悠久极深远的影响。有的当代学者认为,所谓“崇高”指的就是阳刚之美,是唯一的美 [44] 。阴柔之美不能算是美。沈浊刚劲的鼻音正是属于阳刚一类的东西;它不但是美,而且是唯一的美。难道我在上面提出的问题可以沿着这一条思路来解决吗?质诸高明,不知以为如何?

1993年1月26日写毕

注释:

[1] “七 一个假设”与我们所谈者无关,没有解释。

[2]  54,1186a。

54,1186a。

[3]  84,485c。

84,485c。

[4]  84,518b—c。

84,518b—c。

[5]  84,372a。

84,372a。

[6]  84,518b。

84,518b。

[7]  84,721b。

84,721b。

[8]  84,519a。

84,519a。

[9]  84,721b。

84,721b。

[14]  84,485bc。

84,485bc。

[19]  84,519a。

84,519a。

[20]  84,381a。

84,381a。

[21]  84,722c。

84,722c。

[22] 密宗经典中有四流音,证据颇多,我在这里举一个。 84,721b《悉昙三密钞》卷上之上说:“大日相承者《大日如来金刚顶瑜伽经》中有《释字母品》说五十

84,721b《悉昙三密钞》卷上之上说:“大日相承者《大日如来金刚顶瑜伽经》中有《释字母品》说五十 。”由此可见,四流音在密教经典中,占有堂堂正正的地位,丝毫也不能怀疑。

。”由此可见,四流音在密教经典中,占有堂堂正正的地位,丝毫也不能怀疑。 84,643ab《悉昙秘传记》说:《大日经》、《金刚顶经》等,字下加

84,643ab《悉昙秘传记》说:《大日经》、《金刚顶经》等,字下加 四字,为十六点。”这证明同一件事。不空弟子日僧空海是将密宗传入日本的一世祖。他在他所著的《梵字悉昙字母释义》中对四流音作了解释,他的读音是哩、哩、

四字,为十六点。”这证明同一件事。不空弟子日僧空海是将密宗传入日本的一世祖。他在他所著的《梵字悉昙字母释义》中对四流音作了解释,他的读音是哩、哩、 、嚧。这与上抄字母表中中天代表弘法的音译几乎完全一样。见

、嚧。这与上抄字母表中中天代表弘法的音译几乎完全一样。见 84,363ab。唐代密宗传的是中天本,而慧琳又是不空的学生,他对四流音的厕入,竟那样愤慨,不知其故何在。

84,363ab。唐代密宗传的是中天本,而慧琳又是不空的学生,他对四流音的厕入,竟那样愤慨,不知其故何在。

[23]  84,519a。

84,519a。

[24]  84,370bc。

84,370bc。

[25]  84,372c。

84,372c。

[26]  84,518c。

84,518c。

[27] 此二语见隋陆法言《切韵·序》。下面还要谈到这个问题。

[28]  84,366c。

84,366c。

[29]  84,367a。

84,367a。

[30]  84,414bc。

84,414bc。

[31] 请参阅 84,462b—466a。

84,462b—466a。

[32]  84,643a—653b。

84,643a—653b。

[33]  84,731bc。

84,731bc。

[34] 《东晋南朝之吴语》,见《金明馆丛稿二编》,页267—272;《从史实论切韵》,见《金明馆丛稿初编》,页342—366。二书均由上海古籍出版社出版,1980年。

[35] 上引文一,页269。

[36] 同上,页270。

[37] 上引文二,页344。

[38] 参阅俞敏《等韵溯源》,《俞敏语言学论文集》,1989年,黑龙江人民出版社,页340。

[39]  84,519ab。

84,519ab。

[40] 以上颜之推,陆法言和陆德明的言论,皆转引自陈寅恪先生的两篇论文。

[41] 鸠摩罗什《通韵》:“或作吴地而唱经,复似婆罗门而诵咒。”与我所谈的问题无关。见饶宗颐《中印文化关系史论集·语文篇》,香港,1990年,页46。中国古籍中间或也有表现汉吴矛盾的例子,比如“悉昙”,吴音作“肆昙”,“鸱尾”呼为“祠尾”,见陈先生上引文二,页344。

[42] 转引自上引寅恪先生文一,页268。

[43] 寅恪先生文二,页346。

[44] 参阅蒋孔阳《论崇高》,见《东方丛刊》,1992年第3辑,广西师范大学出版社。