《糖史》附录

一张有关印度制糖法传入中国的敦煌残卷

法国学者伯希和(Paul Pelliot)在本世纪初曾到中国敦煌一带去“探险”,带走了大量的中国珍贵文物,包括很多敦煌卷子。卷子中佛经写本占大多数,还有相当多的中国古代文献的写本和唐宋文书档案,以及少量的道教、景教、摩尼教的经典。大都是希世奇珍,对研究佛教和其他宗教以及中国唐宋时代的历史有极大的价值。因此国际上兴起了一种新学科,叫做“敦煌学”。

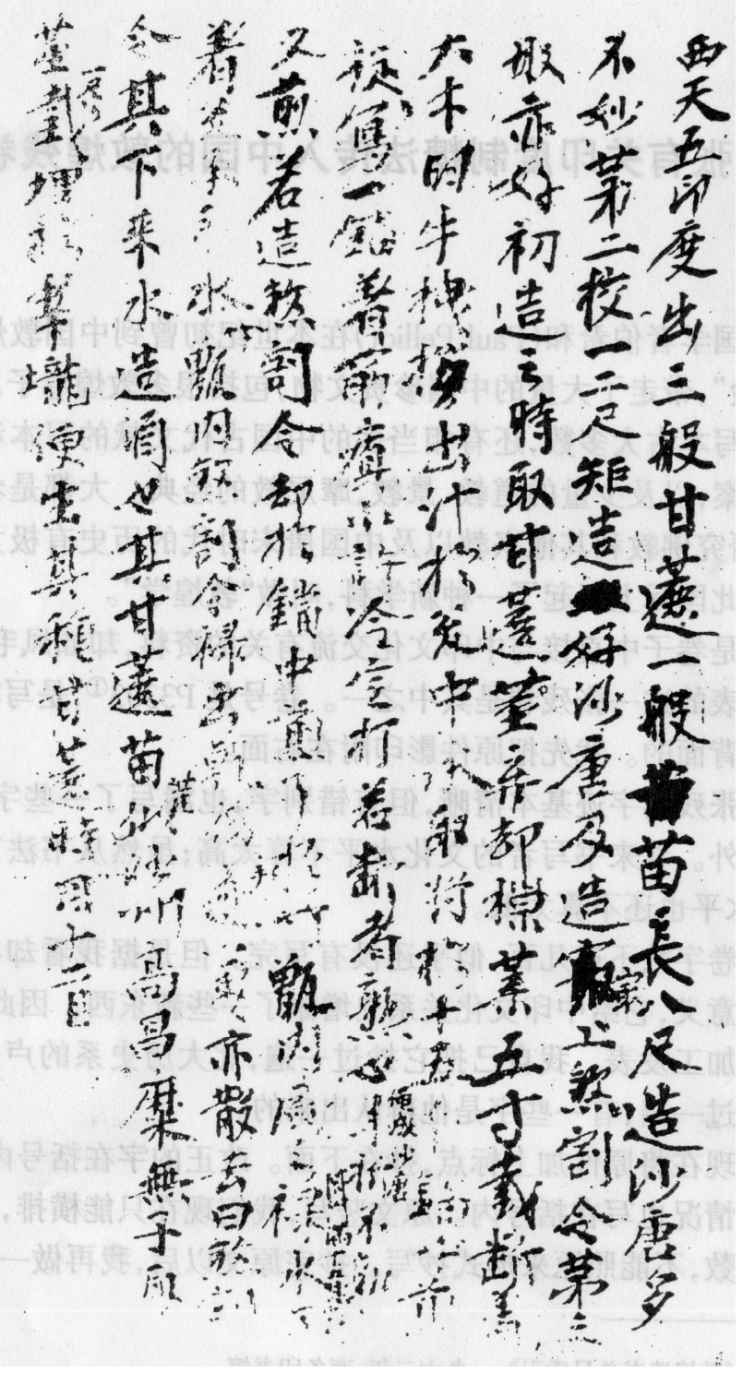

但是卷子中直接与中印文化交流有关的资料,却如凤毛麟角。现在发表的这一张残卷是其中之一。卷号是P.3303 〔1〕 ,是写在一张写经的背面的。我先把原件影印附在下面。

这张残卷字迹基本清晰,但有错别字,也漏写了一些字,又补写在行外。看来书写者的文化水平不算太高;虽然从书法艺术上来看,水平也还不算太低。

残卷字数不过几百,似乎还没有写完。但是据我看却有极其重要的意义,它给中印文化关系史增添了一些新东西。因此,我决意把它加工发表。我自己把它抄过一遍,北大历史系的卢向前同志也抄过一遍,有一些字是他辨认出来的。

残卷P.3303

我现在将原件加上标点,抄在下面。改正的字在括号内标出,书写的情况也写在括号内。原文竖写,我们现在只能横排,又限于每行字数,不能照原来形式抄写。抄完原文以后,我再做一些必要的诠释;在个别地方,我还必须加以改正或补充。错误在所难免,请读者指正。

下面是原文:

西天五印度出三般甘:一般(这里写了一个字又涂掉)苗长八尺,造沙唐(糖)多(以上第一行)不妙;苐(第)二,挍(?)一二尺矩(?),造(这里又涂掉一个字)好沙唐(糖)及造最(写完涂掉,又写在行外)上煞

(割)令;苐(第)三(以上是第二行)般亦好。初造之时,取甘

茎,弃却

(梢)叶,五寸截断,著(以上是第三行)大木臼,牛拽,拶出汗,於(于)瓮中承取,将於(于)十五个铛中煎。(以上第四行)旋写(泻)一铛,著筋(?筯?),瘨(?置)小(少)许。冷定,打。若断者,熟也,便成沙唐(糖,此四字补写于行外)。不折,不熟。(以上第五行)又煎。若造煞

(割)令,却於(于)铛中煎了,於(于)竹甑内盛之。禄(漉)水下,(行外补写闭〔関?闩?〕)门满十五日开却,(以上第六行)着瓮承取水,竹(行外补写)甑内煞

(割)令禄(漉)出后,手(行外补写)遂一处,亦散去,曰煞

(割)(以上第七行)令。其下来水,造酒也。甘

苗茎(行外补写)似沙州、高昌糜,无子。取(以上第八行)茎一尺(此二字行外补写),截埋於(于)犁垅便生。其种甘

时,用十二目(?月?)(以上第九行)。

原卷右上角有藏文字母五。

残卷短短几百字,牵涉到下列几个问题:

一、甘蔗的写法;二、甘蔗的种类;三、造沙糖法与糖的种类;四、造煞割令(石蜜)法;五、沙糖与煞割令的差别;六、甘蔗酿酒;七、甘蔗栽种法;八、结束语。

现在分别诠释如下:

一 甘蔗的写法

甘蔗这种植物,原生地似乎不在中国。“甘蔗”这两个字似乎是音译,因此在中国古代的典籍中写法就五花八门。我先从汉代典籍中引几个例子:

| 司马相如《子虚赋》 | 诸蔗 |

| 刘向《杖铭》 | 都蔗 |

| 东方朔《神异经》(伪托) |   |

我现在再根据唐慧琳《一切经音义》 〔2〕 举出几个简单的例子:

第341页下 甘蔗 注:下之夜反。

第343页中 甘蔗 注:之夜反。《文字释训》云:甘蔗,美草名也。汁可煎为砂糖。《说文》:也。从草从遮,省声也。

第402页上 甘蔗 注:上音甘,下之夜反。或作蚶草,煎汁为糖,即砂糖、蜜

等是也。

第408页下 干蔗 注:经文或作芉柘,亦同。下之夜反。《通俗文》荆州干蔗,或言甘蔗,一物也。经文从辵,作,非也。

第430页下 甘蔗 注:遮舍反。王逸注《楚辞》云:蔗,也。《蜀都赋》所谓甘蔗是也。《说文》云:从草庶声。

第461页上 苷蔗 注:上音甘,下之夜反。《本草》云:能下气治中,利大肠,止渴,去烦热,解酒毒。《说文》:蔗,也。从艸庶声。苷,或作甘也。

第489页上 甘蔗 注:之夜反。诸书有云芋蔗,或云籍柘,或作柘,皆同一物也。

第654页中 于(疑当作干)柘 注:支夜反。或有作甘蔗,或作竽(疑当作竿)蔗。此既西国语,随作无定体也。

第669页中 甘蔗 注:下之夜反。

第701页上 竿蔗 注:音干,下又作柘,同诸夜反。今蜀人谓之竿蔗,甘蔗通语耳。

第734页上 蔗注:上之夜反,考声,甛草名也。《本草》云:蔗味甘,利大肠,止渴,去烦热,解酒毒。下于句反。《本草》:

,味辛,一名土芝,不可多食。

第735页上 蕤蔗 注:上佳反。字书:蕤,草也。《本草》有萎蕤,草也……下之夜反。王逸注《楚辞》:蔗,美草名也。汁甘如蜜也。或作

。

第803页下 甘蔗 注:下遮夜反。

第1237页C 《梵语杂名》把梵文ikṣu音译为壹乞刍(二合),意译为甘。

我在上面引得这样详细,目的是指出“甘蔗”这个词儿写法之多。倘不是音译,就不容易解释。值得注意的是第654页中的两句话:“此既西国语,随作无定体也。”这就充分说明,“甘蔗”是外国传来的词儿。至于究竟是哪个国家,我现在还无法回答。《一切经音义》说:“作 ,非也。”但唐代梵汉字典也作“

,非也。”但唐代梵汉字典也作“ ”,足征不是“非也”。无论如何,残卷中的“

”,足征不是“非也”。无论如何,残卷中的“ ”字,不是俗写,也不是笔误。此外,过去还有人怀疑,《楚辞》中的“柘浆”,指的不是甘蔗。现在看来,这种怀疑也是缺乏根据的。

”字,不是俗写,也不是笔误。此外,过去还有人怀疑,《楚辞》中的“柘浆”,指的不是甘蔗。现在看来,这种怀疑也是缺乏根据的。

二 甘蔗的种类

残卷中说:“西天五印度出三般甘 ”。但是,三并不是一个固定的数目。梵文ikṣu是一个类名,并不单指哪一种甘蔗。不同种类的甘蔗各有自己的特定名称。据说是迦腻色迦大王的御医、约生于公元1、2世纪的竭罗伽(Caraka),在他的著作中讲到两种甘蔗:一是Pauṇḍraka,产生于孟加拉Puṇḍra地区;一是vāṃśaka。公元6至8世纪之间的阿摩罗僧诃(Amarasiṃha)在他的《字典》中讲到Puṇḍra、kāntāra等等,没有讲具体的数目。较竭罗伽稍晚的妙闻(Suśruta)列举了十二种:Pauṇḍraka, bhīruka, vaṃśaka,śataporaka, tāpasekṣu, kāṣṭekṣu, sūcipatraka, naipala, dīrghapatra, nīlapora, kośakṛt等 〔3〕 。在这名称中,有的以产生地命名,有的是形状命名。无论如何,上面引用的这些说法都告诉我们,印度甘蔗品种很多,但不一定是三种。

”。但是,三并不是一个固定的数目。梵文ikṣu是一个类名,并不单指哪一种甘蔗。不同种类的甘蔗各有自己的特定名称。据说是迦腻色迦大王的御医、约生于公元1、2世纪的竭罗伽(Caraka),在他的著作中讲到两种甘蔗:一是Pauṇḍraka,产生于孟加拉Puṇḍra地区;一是vāṃśaka。公元6至8世纪之间的阿摩罗僧诃(Amarasiṃha)在他的《字典》中讲到Puṇḍra、kāntāra等等,没有讲具体的数目。较竭罗伽稍晚的妙闻(Suśruta)列举了十二种:Pauṇḍraka, bhīruka, vaṃśaka,śataporaka, tāpasekṣu, kāṣṭekṣu, sūcipatraka, naipala, dīrghapatra, nīlapora, kośakṛt等 〔3〕 。在这名称中,有的以产生地命名,有的是形状命名。无论如何,上面引用的这些说法都告诉我们,印度甘蔗品种很多,但不一定是三种。

甘蔗传到中国以后,经过长期栽培,品种也多了起来。我在下面举几个例子。

陶弘景《名医别录》:

蔗出江东为胜,庐陵亦有好者。广东一种数年生者。

宋洪迈《糖霜谱》:

蔗有四色:曰杜蔗;曰西蔗;曰艻蔗,《本草》所谓荻蔗也;曰红蔗,《本草》崑蔗也。红蔗只堪生啖。艻蔗可作沙糖。西蔗可作霜,色浅,土人不甚贵。杜蔗,紫嫩,味极厚,专用作霜。

宋陶穀《清异录》卷二:

青灰蔗 甘蔗盛于吴中,亦有精粗,如崑蔗、夹苗蔗、青灰蔗,皆可炼糖。

蔗,乃次品。糖坊中人,盗取未煎蔗液,盈盈啜之。功德浆,即此物也。

明宋应星《天工开物》:

凡甘蔗有二种,产繁闽广间。他方合并,得其十一而已。似竹而大者,为果蔗,截断生啖,取汁适口,不可以造糖。似荻而小者,为糖蔗,口啖即棘伤唇舌,人不敢食,白霜、红砂,皆从此出。

明何乔远《闽书南产志》:

白色名荻蔗,出福州以上。

乾隆《遂宁县志》卷四“土产”:

《通志》:蔗有三种:赤崑蔗;白竹蔗,亦曰蜡蔗,小而燥者;荻蔗,抽叶如芦,可充果食,可作沙糖,色户最佳,号名品,因有糖霜之号。

《嘉庆重修一统志》卷四二八泉州府:

蔗 《府志》:菅蔗,旧志所谓荻蔗。诸县沙园植之,磨以煮糖。甘蔗,不中煮糖,但充果食而已。

现在我们把残卷的记载同中国古书的记载比较一下。残卷的第一种:“苗长,造沙糖多不妙”,大概相当于中国的红蔗、果蔗、甘蔗,顾名思义,颜色是红的。只能生吃,不能造糖。第二种和第三种大概相当于中国的艻蔗、荻蔗、西蔗、菅蔗,可以造糖,西蔗并且可以造糖霜。颜色可能是白或青的。

三 造砂糖法与糖的种类

残卷对造砂糖法讲得很详细:把甘蔗茎拿来,丢掉梢和叶,截成五寸长,放在大木臼中,用牛拽(磨石压榨),拶出汁液,注入瓮中。然后用十五个铛来者炼,再泻于一个铛中,放上竹筷子(?),再加上点灰(?)。冷却后,就敲打,若能打断,就算熟了,这就是砂糖。否则再炼。这是我对残卷中这一段话的解释。为什么这样解释?下面再谈。

印度从古代起就能制糖。在巴利文《本生经》(Jātaka,其最古部分可能产生于公元前3世纪以前)中,比如在第二四〇个故事中,已经讲到用机器榨甘蔗汁。这种机器巴利文叫mahājanta,梵文叫mahāyantra,巴利文还叫kolluka 〔4〕 。竭罗伽也讲到制糖术。他说,制造kṣudra guḍa(低级糖),要蒸煮甘蔗汁,去掉水分,使原来的量减少到一半、三分之一、四分之一。guḍa (糖或砂糖)是精炼过的,所含杂质极少 〔5〕 。

在不同的糖的种类中,guḍa只是其中的一种。印度糖的种类好像是按照炼制的程度而区分的。在这方面,guḍa是比较粗的一种,换句话说,就是还没有十分精炼过。以下按精炼的程度来排列顺序是:matsyaṇḍikā,khaṇḍa,śarkarā,后者精于前者,śarkarā最精、最纯。这是竭罗伽列举的糖的种类。妙闻在竭罗伽列举的四种之前又加上了一种:phāṇita,也就是说,他列举了五种。《政事论》(Arthaśāstra)在叫做kṣāra的项目下列举的名称同妙闻一样。耆那教的经典Nāyādhammakahā中列举的名称是:khaṇḍa, gu a, sakharā(śarkarā),matsyaṇḍikā 〔6〕 。顺序完全不一样,因为只此一家,所以不足为凭。

a, sakharā(śarkarā),matsyaṇḍikā 〔6〕 。顺序完全不一样,因为只此一家,所以不足为凭。

guḍa的原义是“球”,意思是把甘蔗汁煮炼,去掉水分,硬到可以团成球,故名guḍa。这一个字是印欧语系比较古的字,含义是“团成球”。在最古的《梨俱吠陀》中还没有制糖的记载。大概是在印度雅利安人到了印度东部孟加拉一带地区,看到本地人熬甘蔗为糖,团成球状,借用一个现成的guḍa来称呼他们见到的糖,guḍa就逐渐变成了“糖”或“沙糖”的意思。在梵文中Gauḍa是孟加拉的一个地方。印度古代语法学大家波你尼认为,Gauḍa这个字就来源于guḍa,因为此地盛产甘蔗、能造砂糖,因以为名。

在中国唐代的几部梵汉字典中,有关糖的种类的名称只有两个:一个是精炼程度最差的guḍa或gu a,一个是程度最高的śarkarā。各字典记载的情况如下:

a,一个是程度最高的śarkarā。各字典记载的情况如下:

唐义净《梵语千字文》:

guḍa 糖

ikṣu 蔗 〔7〕

唐义净《梵语千字文别本》:

guṇa 糖 〔8〕 。

ikṣu 伊乞刍(二合) 蔗 〔9〕

这里值得注意的是guṇa这个写法。别的书都作gu a或guḍa,独独这里是guṇa。guṇa这个字在梵文里有很多意思,但还没发现有“糖”的意思。究竟如何解释?我现在还没有肯定的意见。

a或guḍa,独独这里是guṇa。guṇa这个字在梵文里有很多意思,但还没发现有“糖”的意思。究竟如何解释?我现在还没有肯定的意见。

唐全真集《唐梵文字》:

guḍa 糖 〔10〕

ikṣu 蔗 〔11〕

唐礼言集《梵语杂名》:

甘壹乞刍(二合) ikṣu 〔12〕

缩砂蜜 素乞史(二合)谜罗sukṣimira 〔13〕

沙磄 遇怒 guḍa 〔14〕

唐僧怛多蘖多波罗瞿那弥舍沙(二合)集《唐梵两语双对集》:

缩砂蜜 素乞史谜啰

石蜜 舍迦啰

沙糖 遇怒 〔15〕

“石蜜”这个词儿只在这里出现,只有汉文译音,而没有梵文原文。但是“舍 迦啰”这个译音,明白无误地告诉我们,原文就是śarkarā,也就是我们残卷中的“煞割令”。前一个译法是传统的译法,是出于有学问的和尚笔下的;后一个译法则显然是出于学问不大或者根本没有学问的老百姓之口。这一点非常值得我们注意。

迦啰”这个译音,明白无误地告诉我们,原文就是śarkarā,也就是我们残卷中的“煞割令”。前一个译法是传统的译法,是出于有学问的和尚笔下的;后一个译法则显然是出于学问不大或者根本没有学问的老百姓之口。这一点非常值得我们注意。

还有一点值得我们注意的是,印度糖的种类很多,有四种五种或者更多的种类。但是残卷只提到两种,而唐代的梵汉字典也仅仅只有两种,难道这只是一个偶合吗?

我在这里还想顺便讲一个情况。今天欧美国家的“糖”字,比如英文的sugar,法文的sucre,德文的Zucker,俄文的Caxap等等,都来自梵文的śarkarā。英文的Candy来自梵文的khaṇḍa。我们汉文,虽然也有过“舍 迦啰”和“煞割令”的译音,但终于还是丢弃了音译而保留了“石蜜”这个词儿。

迦啰”和“煞割令”的译音,但终于还是丢弃了音译而保留了“石蜜”这个词儿。

前面已经谈到了印度的造糖法 〔16〕 ,中国的造糖法怎样呢?从中国古代文献上来看,中国造糖已经有了很长的历史。尽管两国的情况是不同的,但规律却是一样的:都是由简单向复杂发展。我在下面从中国古书中引几个例子:

宋王灼《糖霜谱》第四、第五描写得最详细。

第四说:

糖霜户器用曰蔗削,如破竹刀而稍轻。曰蔗镰,以削蔗,阔四寸,长尺许,势微弯。曰蔗凳,如小杌子,一角凿孔立木义(叉?)。束蔗三五,挺阁义(叉?)上,斜跨凳剉之。曰蔗碾,驾牛以碾所剉之蔗。大硬石为之,高六七尺,重千余斤。下以硬石作槽底,循环丈余。曰榨斗,又名竹袋,以压蔗,高四尺,编当年慈竹为之。曰枣杵,以筑蔗入榨斗。曰榨盘,以安斗,类今酒槽底。曰榨床,以安盘,床上架巨木,下转轴引索压之。曰漆瓮,表裹漆,以收糖水,防津漏。凡治蔗,用十月至一月。先削去皮,次剉如钱。上户削剉至一二十人,两人削供一人剉。次入碾,碾阙则舂。碾讫号曰泊。次烝泊,烝透出甑入榨,取尽糖水,投釜煎。仍上烝生泊。约糖水七分熟权入瓮。则所烝泊亦堪榨。如是煎烝相接,事竟歇三日(过期则酿)。再取所寄收糖水煎,又候(九分)熟,稠如餳(十分太稠则沙脚,沙音嗄)插竹编瓮中,始正入瓮,簸箕覆之。此造糖霜法也。已榨之后,别入生水重榨,作醋极酸。

第五不再抄引。

明宋应星《天工开物》先讲蔗种和蔗品,然后讲到造糖:

凡造糖车,制用横板二片,长五尺,厚五寸,阔二尺,两头凿眼安柱,上筍出少许。下筍出板二三尺,埋筑土内,使安稳不摇。上板中凿二眼,并列巨轴两根(木用至坚重者),轴木大七尺围方妙,两轴一长三尺,一长四尺五寸。其长者出筍安犁担,担用屈木,长一丈五尺,以便驾牛团转走。轴上凿齿,分配雌雄,其合缝处须直而圆,圆而缝合,夹蔗于中,一轧而过,与棉花赶车同义。蔗过浆流,再拾其滓向轴上鸭嘴,扱入再轧,又三轧之,其汁尽矣,其滓为薪。其下板承轴凿眼只深一寸五分,使轴脚不穿透,以便板上受汁也。其轴脚嵌安铁锭于中,以便捩转。凡汁浆流板有槽枧,汁入于缸内,每汁一石,下石灰五合于中。凡取汁煎糖,并列三锅,如品字,先将稠汁聚入一锅,然后逐加稀汁两锅之内,若火力少束薪,其糖即成顽糖,起沫不中用。

明王世懋《闽部疏》:

凡飴蔗捣之入釜,径炼为赤糖。赤糖再炼燥而成霜,为白糖。再煅而凝之,则曰冰糖。

清方以智《物理小识》卷六:

煮甘蔗汁,以石灰少许投调;成赤砂糖。以赤砂糖下锅,炼成白土,劈鸡卵搅之,使渣滓上浮,成白砂糖。

中国在炼糖方面的文献,还多得很,现在不再引用了。就是这样,我的引文也似乎多了一点。但是,为了把残卷诠释清楚,不这样是不行的。

中印两方面关于造糖法的记载,我们都熟悉了一些。现在再来同残卷比较一下。残卷中讲到,把甘蔗茎截断,放在木臼中,用牛拉石滚或者拉机器榨汁,注入瓮中,然后再煮。这一些中国文献中都有,而且非常详尽。可是就遇到一个困难的问题:残卷中“著筋(?筯?),置小(少)许”,究竟是什么意思呢?我在上面的诠释是“放上竹筷子(?),再加上点灰(?)”。残卷漏掉了一个“灰”字。炼糖时,瓮中插上竹筷子,中国文献讲得很清楚。《糖霜谱》说:“插竹编瓮中”,讲的就是这种情况。至于炼糖加石灰,《天工开物》说:“下石灰五合于中”,《物理小识》说:“以石灰少许投调”,说得也很明白 〔17〕 。煮糖加石灰,印度许多文献中也有记载,比如巴利佛典《律藏》(Vin.Ⅰ 210,1—12)就讲到,把面粉(piṭṭham)和灰(chārikam)加入gu a中,“灰”这个字显然给西方的学者造成了不少的困难,他们不了解,制糖为什么要加灰。因此对chārikam这个字的翻译就五花八门 〔18〕 。我们了解了中印的造糖技术,我们就会认为,造糖加灰是必要的事。回头再看残卷那两句话,可能认为,我补上一个“灰”字,是顺理成章的。

a中,“灰”这个字显然给西方的学者造成了不少的困难,他们不了解,制糖为什么要加灰。因此对chārikam这个字的翻译就五花八门 〔18〕 。我们了解了中印的造糖技术,我们就会认为,造糖加灰是必要的事。回头再看残卷那两句话,可能认为,我补上一个“灰”字,是顺理成章的。

四 造煞割令(石蜜)法

残卷中对熬煞割令的程序说得很不清楚。从印度其他典籍中可以看出,砂糖与石蜜之间的区别只在于精炼的程度。把甘蔗汁熬成砂糖以后,再加以熬炼,即成石蜜。但是残卷讲的却似乎不是这样。“却于铛中煎了”,什么意思呢?是煎甘蔗汁呢?还是加水煎砂糖?根据中国记载,这两种办法都可以制造石蜜。下两句“于竹甑内盛之。禄(漉)水下”,在这里行外补的八个字意思大概是,在竹甑内闷上半个月。下面的“着瓮承取水”一句是清楚的。下面几句的含义就不明确。煞割令究竟是软是硬,也没有交代清楚。《政事论》中讲到,śarkarā是半稀的生糖,被放置在编成的草荐上,kaṭaś-arkarā或matsyaṇḍikā和khaṇḍa,才是硬的、发光的、颗粒状的石蜜 〔19〕 。残卷中的煞割令究竟指的是什么呢?

中国古代有所谓“西极石蜜”这种东西,指的是印度、伊朗传进来的乳糖。残卷中的煞割令,指的应该就是印度的石蜜,换句话说,也就是“西极石蜜”。但是在制造过程中没有提到使用牛乳,殊不可解。

五 砂糖与煞割令的差别

砂糖与煞割令的差别是非常清楚的,这里用不着再多说。但是有几个有关的问题,必须在这里交代一下。

首先,我在上面已经讲过,印度糖的种类很多,到了中国就简化为两种:砂糖和石蜜(煞割令)。除了中国文献和唐代梵汉字典之外,我们这个残卷也能证明这一点。中国一些与佛教有关的书籍同样能说明这个情况。比如《唐大和上东征传》讲到鉴真乘舟东渡时携带的东西中,与糖有关的只有石蜜和蔗糖,此外还有甘蔗八十束 〔20〕 。这些都说明,中国在甘蔗汁熬成的糖类中只有砂糖与石蜜。

其次,śarkarā是石蜜,这一点已经很清楚了。但是,还有一个梵文phāṇita(巴利文同),在中国佛典翻译中有时也译为石蜜。这个字我们上面已经谈到。妙闻把它列为糖的第一种,列在首位,说明它熬炼的程度很差。《阿摩罗俱舍》认为phāṇita等于matsyaṇḍikā。竭罗伽还有Nāyādhammakahā则只有Matsyaṇḍikā而没有phāṇita。《政事论》把Phāṇita与matsyaṇḍikā并列,显然认为,它们是两种东西。情况就是这样分歧。在汉译佛典中,一般是把śarkarā译为石蜜。但把phāṇita译为石蜜的也有。我在下面举几个例子:

《弥沙塞部和醯五分律》卷二二:

世人以酥、油、蜜、石蜜为药 〔21〕 。

与这四种东西相当的巴利文是sappi, tala, madhu, phāṇita。

《五分比丘尼戒本》:

若比丘尼无病,自为乞酥食,是比丘尼应诸比丘尼边悔过 〔22〕 。

酥是第一,下面依次是油、蜜、石蜜、乳、酪、鱼、肉。前四种与《五分律》完全相同。

《摩诃僧祇律》卷三〇,我把汉文译文同有关的梵文原文并列在下面,以资对照:

若长得酥、油、蜜、石蜜、生酥及脂,依此三圣种当随顺学 〔23〕 。

atirekalābhaḥ sarpistailaṃ madhuphāṇitaṃ vasānavanītaṃ ime trayo niśrayā āryavaṃśā 〔24〕

这样的例子还多得很,我现在不再列举了。例子举了,只是提出了问题。至于怎样去解决这个问题,怎样去解释这个现象,我目前还没有满意的办法。无论如何,phāṇita这个字有了石蜜的含义,是在含义方面进一步发展的结果。

我在这里附带说一下,phāṇita这个字在汉译佛典中有时候还译为“糖”,比如在《根本说一切有部毗奈耶药事》第一卷,汉译文是:“七日药者:酥、油、糖、蜜、石蜜。” 〔25〕 梵文相当的原文是sāptāhikaṃ sarpis tathā tailaṃ phāṇitaṃ madhu śarkarā 〔26〕 ,糖与phāṇitaṃ相当。从这个例子中可以看出,phāṇita的含义是非常不固定的。其原因也有待于进一步的探讨与研究。

六 甘蔗酿酒

残卷说:“其下来水,造酒也。”关于用甘蔗酿酒的技术,印度大概很早就发展起来了。《摩奴法典》Ⅺ,92、94规定:严禁婆罗门饮用糖酿造的酒gauḍī 〔27〕 。公元4世纪后半叶写成的《包威尔残卷》(Bower Manuscripts)也讲到用甘蔗酿酒 〔28〕 。

中国方面好像还没有甘蔗酿酒的记载。残卷中讲的似乎是印度的情况。但是中国史籍中讲到南洋一带用甘蔗酿酒的地方却是相当多的。我在下面举几个例子:

《隋书》卷八二,赤土:

以甘蔗作酒

元汪大渊《岛夷志略》,苏禄 〔29〕 :

酿蔗浆为酒

同书,尖山,吕宋:

酿蔗浆水米为酒

同书,苏禄:

酿蔗浆为酒

同书,宫郎步:

酿蔗浆为酒

同书,万年港:

酿蔗浆为酒

同书,层摇罗:

酿蔗浆为酒

七 甘蔗栽种法

关于种甘蔗的方法,残卷中也有几句话:“取蔗茎一尺(此二字补写),截埋于犁垄便生。其种甘蔗时,用十二月(?)”。最后一个字不清楚,其他意思是明白的。《政事论》中有一些关于栽种甘蔗的记载。这一部印度古书,总的倾向是不赞成种甘蔗,因为据说种甘蔗不划算:花钱多,手工操作多,成长时要靠泛滥,靠雨水,最好种在洪水常泛滥的地方,可以先在花园中种甘蔗苗。种的方法是,在截断的地方涂上蜜、奶、山羊油和肥料混合成的汁水 〔30〕 。《政事论》讲的这些自然地理条件,敦煌、沙州、高昌一带一点都不具备。这一带人为什么对甘蔗发生兴趣,殊不可解。

八 结束语

甘蔗,估计原生地不是中国。但是,中国早就知道了甘蔗,而且甘蔗制糖的技术也早就有所发展。到了唐初,据《新唐书》卷二二一上《西域列传·摩揭陀》的记载:

贞观二十一年,始遣使者自通于天子,献波罗树,树类白杨。太宗遣使取熬糖法,即诏扬州上诸蔗,拃沈如其剂,色味愈西域远甚。

学习过程和学到后所采取的措施,都是合情合理的。因为在中国,南方是产甘蔗的地区,扬州就是这样的地区之一。所以太宗才派人到这里来要甘蔗,熬出来的糖比印度的还好看好吃。

总起来给人的印象是,这是一次官方的学习。虽然干实际工作的都是人民,但发动这次学习的是官方。

还有另外一个说法。《续高僧传》卷四《玄奘传》:

使既西返,又敕王玄策等二十余人,随往大夏,并赠绫帛千有余段。王及僧等数各有差。并就菩提寺僧召石蜜匠。乃遣匠二人、僧八人,俱到东夏。寻敕往越州,就甘蔗造之,皆得成就。 〔31〕

石蜜匠当然是老百姓,但发动者派遣者也是官方。到了中国以后,奉敕到越州去利用那里的甘蔗造糖,也是合情合理的。

两个记载虽然有所不同,但总之都是官方的。我们过去所知道的仅仅就是这条官方的道路。这当然是很不全面的。

我们眼前的这张只有几百字的残卷告诉我们的却是另外一条道路,一条老百姓的道路。造糖看起来不能算是一件了不起的大事,但是它也关系到国计民生,在中印文化关系史上在科技交流方面自有其重大意义。今天我们得知,中国的老百姓也参预了这件事(官方的交流也离不开老百姓,官方只是发动提倡而已),难道这还不算一件有意义的事情吗?我在本文开始时已经讲到,这个残卷有极其重要的意义,我的理由也不外就是这些。我相信,我的意见会得到大家的同意的。

不过这里也还有没有能解决的问题。我在上面已经指出,敦煌、沙州、高昌一带自然地理条件不宜于甘蔗。这个残卷保留在敦煌,举例子又是“甘蔗苗茎似沙州,高昌糜,无子(不结粮食)”。书写人是这一带的人,这一点毫无疑义。在这沙漠、半沙漠的地带,人们为什么竟然对甘蔗和造糖有这样大的兴趣呢?这一点还有待于进一步的探讨。

1981年10月11日写毕

后 记

此文写完以后,有一个问题还没有解决:“苐二挍(?)一二尺矩(?)”,究竟是什么意思?耿耿于怀,忆念不置。

今天偶读梁永昌同志《〈世说新语〉字词杂记》 〔32〕 。他从《世说新语》中出现的“觉”字,联想到“较”字。他说:

按《广韵》“觉”有“古岳切”、“古孝切”二音,又“较”字亦有“古岳切”、“古孝切”二音,“觉”、“较”字音完全对应,而《广韵》在“古孝切”这个音下释“较”字为“不等”。所谓“不等”就是相差,差别。

我脑中豁然开朗:敦煌残卷中的“挍”字难道不就是“较”字吗?我在文章中已经讲到,残卷中有错别字,“挍”亦其一例。这样一解释,残卷文字完全可通,毫无疑滞。所谓“挍一二尺矩”者,就是这第二种甘蔗,比“苗长八尺”的第一种甘蔗相差(短)一二尺。

1981年12月5日

注释:

〔1〕 《敦煌遗书总目索引》,一九六二年,商务印书馆。

〔2〕 《大正新修大藏经》第五四卷。

〔3〕 李普曼(E.O.v.Lippmann)的《糖史》(Geschichte des Zuckers),柏林1929年,第107页ff.,高帕尔(L.Gopal)的《古印度的造糖法》(Sugar-Making in Ancient India),见Journal of the Economic and Social History of the Orient,V111964年,第59页。

〔4〕 高帕尔,前引书,第61页。

〔5〕 同上书卷。

〔6〕 高帕尔,前引书。参阅李普曼,前引书,第77页ff.。

〔7〕 《大正新修大藏经》第五四卷,第1192页上。

〔8〕 同上书卷,第1203页下。

〔9〕 同上书卷,第1204页上。

〔10〕 《大正新修大藏经》,第五四卷,第1218页下。

〔11〕 同上书卷,第1219页上。

〔12〕 同上书卷,第1239页下。

〔13〕 同上书卷,第1238页上。

〔14〕 《大正新修大藏卷》,第五四卷,第1238页中。

〔15〕 同上书卷,第1243页中。

〔16〕 关于这个问题,除了上面引用的李普曼和高帕尔的两本书外,还可以参阅狄尔(N.Deerr)的《糖史》(The History of Sugar),伦敦1949年;普拉卡士(Om Prakash)的《印度古代的饮食》(Food and Drinks in Ancient India),德里1961年。

〔17〕 参阅李治寰:《从制糖史谈石蜜和冰糖》,《历史研究》,一九八一年第二期,第48页。

〔18〕 参阅辛愚白(Oskar V.Hinüber)的《古代印度的造糖技术》(Zur Technologie der Zuckerherstllung im alten Indien), Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Band 121—Heft 1, 1971,第95页。

〔19〕 李普曼,前引书,第96页。

〔20〕 《大正新修大藏经》第五一卷,第989页中。

〔21〕 《大正新修大藏经》第二二卷,第147页中。

〔22〕 同上书卷,第212页中。

〔23〕 《大正新修大藏经》,第二二卷,第473页上。

〔24〕 Bhikṣuṇi-Vinaya, ed.by Gustav Roth, Patna 1970, p.40。

〔25〕 《大正新修大藏经》第二四卷,第24页中。

〔26〕 Gilgit Manuscripts, vol.Ⅲ, part 1, ed.by Nalinaksha Dutt, Srinagar-Kashmir, p.ⅲ.

〔27〕 李普曼,前引书,第85页。

〔28〕 同上书,第105页。

〔29〕 《大明一统志》有同样记载。

〔30〕 李普曼,前引书,第96页。

〔31〕 《大正新修大藏经》第五〇卷,第545页下。

〔32〕 《华东师范大学学报》(哲学社会科学版)1981年第3期,第47—48页。

附 对《一张有关印度制糖法传入中国的敦煌残卷》的一点补充

在《历史研究》1982年第1期上,我写了一篇论文,解释一张敦煌残卷。对残卷中的一句话“苐(第)二,挍(?)一二尺矩(?)”,我最初有点不懂。论文写成后,看到梁永昌同志的文章,写了一段《后记》,算是补充。现在论文,连同补充都已刊出。中国社会科学院外国文学研究所黄宝生同志告诉我,蒋礼鸿同志著的《敦煌变文字义通释》中有一段讲到“教交校较效觉”等字(第167—169页)。读了以后,胸中又豁然开朗了一番,觉得有必要再对补充作点补充。

我在补充中,根据梁永昌同志的文章指出了,残卷中的“挍”字就是《世说新语》中的“觉”字。我还说,残卷中间有错别字,挍亦其一例。现在看来,我的想法是对的;但说“挍”是错别字,却不正确。既然敦煌变文中教、交、校、较、效、觉等字音义皆同,都可以通借,为什么“挍”字就不行呢?“挍”字不是错别字,这一点是完全可以肯定的。蒋礼鸿同志指出,“教、交”等字都有两个意思:一是差、减;一是病愈。我看,“挍”字完全相同。蒋礼鸿同志还在唐代杜甫等诗人的诗中,以及唐代和唐代前后的著作中引了很多例子,请参阅原书,这里不再引用。关于通借与错别字的界限与关系,这是一个十分复杂的问题,请参阅原书第443—445页的《三版赘记》。

以上就是我对补充的补充。

我不但补充了我自己写的东西,还想补充一下我引用过的那一篇文章和那一本书。对梁永昌同志文章的补充是:除了“较”同“觉”以外,还要加上“挍、教、交、效、校”这几个字。对蒋礼鸿同志的书的补充是:在他举出的“教、交”等字以外,再加上一个“挍”字。在他列举的书籍中加上一部《世说新语》。这样一来,这几个通借字的使用范围,无论是从地理上来说,还是从时间上来讲,都扩大了不少。对研究中国字义演变的历史会有很大的帮助。

我还想借这个机会谈一谈“校”字和“挍”两个字的关系。在中国古书上,二字音义全同。它们究竟是一个字呢,还是两个字?下面我从《大正新修大藏经》中举出几个例子:

东晋佛陀跋陀罗共法显译《摩诃僧祇律》卷三:

谁敢检校(22,252b。一本作捡挍)

同书,卷四:

是名捡挍(22,261b)

若捡校若不捡挍

姚秦佛陀耶舍共竺佛念译《四分律》卷二二:

即敕左右检校求之(22,719b)

同书,卷三四:

捡挍名簿(22,807c)

同书,卷五四:

一一检校(22,917b)

同书,卷五八:

检挍法律(22,999a)

后秦弗若罗多共罗什译《十诵律》卷五〇:

又二非法捡挍(23,370b)

唐义净译《根本说一切有部毗奈耶》卷七:

所有家务令其检挍(23,659a)

我为检校,修营福业(23,663a)

同书,卷八:

是十七人共来捡校(23,665c)

同书,卷一六:

捡挍家室(23,709b)

同书,卷二三:

我等应差能捡挍者(23,751c)

同书,卷四四:

鞍辔装挍,悉皆以金(23,870b)

不可挍量(22,871a)

义净译《根本说一切有部苾刍尼毗奈耶》卷一一:

我妻颇能捡校家事(23,964b)

例子就举这样多。在这里,值得注意的是:一、在同一部经中,“挍”同“校”混用;二、在不同版本中,有的用“挍”,有的用“校”;三、“挍”有时能代替“较”。至于产生这种现象的原因,因为同我要讲的问题无关,不再细究。我只引钱大昕几句话“《说文》手部无‘挍’字,汉碑木旁多作手旁,此隶体之变,非别有‘挍’字”,来结束这个补充。

1982年4月3日

cīnī问题

——中印文化交流的一个例证

我在《中印文化关系史论文集·前言》中写过一段话:

我们是不是可以做如下的推测:中国唐代从印度学习了制糖术以后,加以提高,制成了白糖。同时埃及也在这一方面有所创新,有所前进,并且在元朝派人到中国来教授净糖的方法。实际上中国此时早已经熟悉了这种方法,熬出的白糖,按照白图泰的说法,甚至比埃及还要好。这件事从语言方面也可以得到证明。现代印地语中,白糖、白砂糖叫做cīnī,cīnī的基本含义是“中国的”。可见印度认为白糖是中国来的。

因为我当时对于这个问题还没有深入研究,只是根据个人的理解提出了上面这个看法。

我认为,解决这个问题的关键在于cīnī这一个字。为什么白糖是“中国的”?cīnī这个字产生于何时何地?是否白糖真是从中国去的?近几年来,我脑袋里一直萦回着这样几个问题。但是没能得到满意的答案。1985年我到印度新德里去参加“印度文学在世界”国际讨论会,在我主持的一次大会上,我向印度学者提出了cīnī的问题,可惜没有一个人能答复我。

最近承蒙丹麦哥本哈根大学教授Chr.Lindtner博士的美意,寄给我一篇W.L.Smith写的Chinese Sugar?On the Origin of Hindi cīnī(sugar) 〔1〕 ,这正是我在研究的问题,大有“踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫”之感。但是读完之后,一方面感到高兴,一方面又感到遗憾,或者失望。现在把我自己的想法写出来,以求教于W.L.Smith先生和国内外的同行们。

先介绍一下Smith先生的论点。他引用了不少的词典,这些词典对cīnī这个字的词源解释有一些分歧。其中Hindī śabdsāgar说cīnī可能源于梵文sitā,是完全站不住脚的。其余的词典,尽管解释不同,但基本上都认为它与中国有关,cīnī的意思是“中国的”。Smith还指出了一个很有意义的现象:全世界很多语言表示“糖”的字都来自梵文śarkarā。在西印度近代语言中也多半用一个来源的字来表“糖”,比如马拉提语的sākar/sākhar,古扎拉提语的sākar等等。但是,在印地语等新印度雅利安语言中却用一个非印度来源的字cīnī来表示“糖”。这里面就大有文章了。

Smith先生接着说:“另外还有一个谜:制糖术是印度的发明创造,在公元前800年左右已经有了。而中国则从来没有向印度输出过任何量的糖。正相反,印度一直是糖的主要输出国。因此,糖在任何意义上都决不可能像一些词典学家解释的那样是中国的产品。根据某一些权威的看法,甘蔗的原生地是中国和印度;另一些权威不同意。看来后者的意见很可能是正确的。因为,直到唐代中国人都甘心食用麦芽糖当作甜料,是从发了芽的粮食,特别是大麦制成的,或者食用各种水藻的加过工的汁水,比如Limnanthemum nymphoides,同甘蔗很相似。”(p.227)下面Smith讲到,玄奘在戒日王统治后期到印度去,在犍陀罗看到石蜜。其后不久,中国人自己制糖,又从摩揭陀输入糖,李义表在印度学会了制糖术,如此等等。关于中国糖决不会输入印度,Smith的话说得何等坚决肯定。可惜事实不是这个样子,下面再谈。

Smith又说:“把cīnī同中国联系起来的假设似乎基于这个事实:既然cīnī的意思是‘中国的’,糖在某种意义上也必须来自那里。可是这不一定非是这个样子不行。”(p.228)他又指出,梵文中有足够的字来表示“糖”,创造cīnī这个字一定有其必要性。确定这个字的产生时期,非常困难。杜勒西达斯(Tulsīdās 1532—1623)或Mohammad Jāyasī的著作中没有cīnī这个字。苏尔达斯(Sūrdās约1503—1563)的著作中有。在孟加拉,cīnī这个字16世纪已确立。它最早见于Maithili诗人Jyotirīśvara的Varṇaratnākara中,这一部书成于第14世纪末的第一个25年中。因此可推断,这个字开始出现于13世纪末,如果不是更早的话。

Smith的文章接着又讲到,印度制糖术传入中国以前已经传至西方。公元700年左右,在幼发拉底河流域,景教徒发明精炼白糖的技术,制出来的糖比较干净,比较白。以后几个世纪炼糖中心移至埃及。当时埃及的染色、制玻璃、织丝、金属冶炼的技术高度发达。炼出来的糖色白,成颗粒状,与今日无异。埃及的冰糖(rock sugar或sugar candy)质量极高,甚至输入印度,在印地语和乌尔都语中这种糖叫miṣrī,这个字源于miṣr,意思是古代开罗或埃及。这种新的制糖技术从埃及传至东方。根据马可波罗的记载,蒙古人征服中国的Unguen以前,这个城市的居民不知道什么精糖(zucchero bello);可是一旦这个城市被占领,忽必烈汗把“巴比伦人”送到那里,教中国人炼糖的技艺。所谓巴比伦人Uomini di Bambillonia,不是久已被忘掉的古代巴比伦或伊拉克人,而是来自Bābaljūn,指的是开罗最古的城区,当时意大利称之为Bambillonia d'Egitto。换句话说,他们是埃及的制糖高手。

这种制糖技术似乎也传到了当时被信伊斯兰教的土耳其人所统治的北印度。苏丹们在德里建立了巨大的糖市场,并同埃及争夺中东市场。两个世纪以后,葡萄牙人来到印度,他们发现印度糖质量高,产量大。Duarte Barbosa在1518年写道,在西印度和孟加拉有很好的白糖。

Smith又进一步对比了cīnī等字与从梵文字śarkarā和guḍa派生出来的字,他发现前者指精糖,后者指粗褐色的糖。他说:“为了把颜色比较白的熬炼得很精的糖同传统的糖区分开来,才引进了cīnī这个字,白糖是使用埃及人开创的新技艺制成的。”(p.230)做了许多论证,绕了一个大弯子之后,Smith又强调说:“这种‘新’糖本身与中国毫无关系,但是,既然我们不能另外找出这个字的来源,我们只能假定,它实际上就等于‘中国的’、‘与中国有关的’,如此等等。那么,问题就是要确定,为什么这种白色的糖竟同中国联系起来了。”(p.231)这话说得既坚决又肯定,但也同样地玄虚。什么叫“它实际上就等于‘中国的’”呢?且看他怎样解释。他说,cīnī是印度阔人、贵人食用的,价钱非常昂贵。乡村的土制糖,是老百姓吃的,价钱非常便宜。“为什么印度人,更确切地说是印度阔人,食用cīnī的阔人把它与中国联系起来呢?(p.231)在这里,Smith的幻想充分得到了发挥。他从印度阔人所熟悉的中国东西讲起,他认为就是中国瓷器。在乌尔都语、尼泊尔语、古扎拉提语中,cīnī兼有“瓷器”与“白糖”的意思。印度阔人把瓷器的白颜色转移到糖上边来,这个词很可能原是cīnī śakkar,后来丢掉了śakkar,只剩下cīnī。这个字的来源可能是印度穆斯林阔人所使用的语言。因为印度教徒食物禁忌多如牛毛,他们对于cīnī这种东西怀有戒心。印度北方穆斯林统治者的官方语言是波斯文。cīnī这个字很可能来自波斯文。印度西部方言中cīnī这个字不流行,也可以透露其中消息。在西部,印度教徒占垄断地位。

我个人觉得,Smith先生这种推理方法有点近似猜谜。为了坚决否认中国有白糖传入印度,他费了极大的力气,绕了极大的弯子,提出了自己的论断。但是这种论断可靠不可靠呢?下面我用事实来回答这个问题。Smith先生之所以前后矛盾,闪烁其词,捉襟见肘,削足适履,就是因为没有把事实弄清楚。只要事实一弄清楚,这个貌似繁难的问题就可以迎刃而解了。

Smith说,中国在唐以前只有麦芽糖,这不是事实。《楚辞》已经有“柘(蔗)浆”。从公元2、3世纪后汉后期起,“西极(国)石蜜”已经传入中国。大约到了六朝时期,中国开始利用蔗浆造糖 〔2〕 ,在过去蔗浆是只供饮用的。7世纪时,唐太宗派人到印度摩揭陀去学习熬糖法,结果制出来的糖“色味愈西域远甚”。看来中国人从印度学来了制糖术以后,加以发扬,于是就青出于蓝而胜于蓝。《新唐书》所谓“色味”,“味”比较容易理解,“色”我理解是颜色白了一点。总之是在技术方面前进了一步。这种技术当然又继续发展下去。到了宋代,出了讲制糖的书,比如洪迈的《糖霜谱》等,技术又有了新的进步。到了元代,在13世纪后半马可波罗(1254?—1324)来到中国。此事Smith也已谈到。沙海昂注,冯承钧译《马可波罗行记》 〔3〕 ,第600、603页,讲得比较简略。陈开俊、戴树英、刘贞琼、林键合译《马可波罗游记》 〔4〕 ,第190—191页,讲得比较详细。我现在根据William Marsden的英译本 〔5〕 把有关福建制糖的那一段译在下面。Marsden虽被冯承钧贬为“翻译匠”,可我觉得他这一段译文很全面,值得一译:

此地(福建的Unguen)因大量产糖而引起重视。人们把糖从此地运往汗八里城,供宫廷食用。在归入大汗版图以前,此地居民不懂精炼白糖的手艺,他们只用不完备的办法来煮糖,结果是把糖熬好冷却后,它就变成一堆黑褐色的浆糊。但是,此城成为大汗的附庸后,碰巧朝廷上有几个从巴比伦来的人,精通炼糖术,他们被送到此地来,教本地人用某一些木材的灰来精炼白糖的手艺。(Book Ⅱ,chapter LXXV)

这里面有几个问题要弄清楚。第一,巴比伦是什么地方?Marsden加了一个注,说是巴格达。上面引用的Smith的说法,说是埃及。后者的可能性更大一些。第二,为什么使用木材的灰?木头灰里面含有碱性,能使黑褐色的糖变成白色。这里需要对白色加几句解释。所谓白,是一个相对的概念,用一个模糊数学的术语来表达,白是一个模糊的概念。意思不过是颜色比较白一点,白中带黄,根本不能同今天的白糖相比。现在的白糖是机器生产的结果,过去是完全办不到的。第三,Unguen指的是什么地方?冯承钧,前引书,第603页,注7:“武干一地,似即尤溪”。陈开俊等译《马可波罗游记》,第190页,注3:“似今之尤溪。”

生在14世纪,比马可波罗晚生五十年的摩洛哥旅行家伊本·白图泰(1304—1377年),于元顺帝至正六年(1346年)以印度苏丹使者的身份来到中国,比马可波罗晚几十年。在这不算太长的时间,中国制糖术显然已经有了进步。在《伊本·白图泰游记》 〔6〕 中有这样一段话:“中国出产大量蔗糖,其质量较之埃及蔗糖实有过之而无不及。”(第545页)可见中国学生已经超过埃及老师了。

到了16、17世纪的明代的后半叶,上距马可波罗和伊本·白图泰的时代,已经有二三百年多了。中国的熬糖术又有了新的相当大的提高。此时有不少讲制糖术的书,比如宋应星的《天工开物》、陈懋仁的《泉南杂志》、刘献廷的《广阳杂记》、何乔远的《闽书南产志》、顾炎武的《天下郡国利病书》、王世懋的《闽部疏》,还有《遵生八笺》等等。这些书有一个和从前不同的特点,这就是,几乎都强调白糖的生产。“白糖”一词儿过去不是没有;但是估计所谓“白”只不过是比黑褐色稍微鲜亮一点而已。到了明代后半叶,熬糖的技术更提高了,熬出来的糖的颜色更白了,于是就形成了当时“白糖”的概念。上面已经谈到,马可波罗在中国看到了用木材灰熬炼的白糖。明末的白糖可能比元代更白一点,决不可能同机器生产的白糖相提并论。

明末的白糖是怎样熬炼的呢?刘献廷《广阳杂记》说:

嘉靖(1522年)以前,世无白糖,闽人所熬皆黑糖也。嘉靖中,一糖局偶值屋瓦堕泥于漏斗中,视之,糖之在上者,色白如霜雪,味甘美异于平日,中则黄糖,下则黑糖也。异之,遂取泥压糖上,百试不爽,白糖自此始见于世。

同一个故事或类似的故事,还见于其他书中,不具引。利用泥来熬糖,恐怕同利用木材灰一样,其中的碱性发挥了作用。科学史上一些新的发明创造,有时候出于偶然性,白糖的出现出于偶然,不是不可能的;但也不一定就是事实,有人故神其说,同样也是可能的。明末清初中国许多书中都有关于制造白糖的记载,我将在我准备写的《糖史》中专章论述,这里不再一一征引。至于说到嘉靖以前没有白糖,根据其他史料,这恐怕不是事实。

上面说的是从元到明中国能生产白糖 〔7〕 。

生产的白糖是仅供国内食用呢,还是也输出国外?根据记载,也输出国外,而且输出的范围相当广。日本学者木宫泰彦在他所著的《日中文化交流史》中,在《萨摩和明朝的交通贸易》一章中说,1609年(明万历三十七年)七月,有中国商船十艘到了萨摩。船上装载的东西中有白糖和黑糖 〔8〕 。这说明白糖输出到了日本。韩振华教授讲到,在郑成功时代,中国白糖输出到巴达维亚 〔9〕 。中国白糖不但输出到亚洲一些国家,而且还输出到欧洲。日本学者松浦章在《海事交通研究》杂志(1983年第22集)上发表了《清代前期中、英间海运贸易研究》一文,谈到康熙时期中国白糖输入英国 〔10〕 。康熙距明末不久,所以在此一并论及。

上面说的是中国白糖输出国外。

输出国外,是不是也输出到印度去了呢?是的,中国白糖也输出到了印度。德国学者Lippmann 〔11〕 在讲述了马可波罗在福建尤溪看到了白糖以后,又讲到蒙古统治者重视贸易,发放签证,保护商道;对外国的和异教的手工艺人特别宽容、敬重,不惜重金,加以笼络。“这件事情在精炼白糖方面也得到了最充分的证实,因为中国人从那以后,特别是在炼糖的某一方面,也就是在制造冰糖方面,成为大师,晚一些时候甚至把这种糖输出到印度,不过名字却叫做misri,这一个字的原始含义(埃及糖)已经被遗忘了。”英国马礼逊说:“印度国每年亦有数船到是港(新埠),载布匹,易白糖等货。” 〔12〕 这里谈的可能是中国白糖经过新加坡转口运至印度。无论如何,中国白糖输出到印度已经是无可辩驳的事实了。

我在这里想顺便讲一件事情。《天工开物·甘嗜第六》有一句话:“名曰洋糖。”夹注说:“西洋糖绝白美,故名。”中国人造的白糖竟名之为“洋糖”,可见当时西洋白糖已经输入中国,而且给人们留下了深刻的印象。这情况在清朝末年屡见不鲜,在中国“洋”字号的东西充斥市场,什么“洋面”、“洋布”、“洋油”、“洋火”等等。但这是在19世纪后半叶和20世纪初叶。宋应星《天工开物》序写于明崇祯十年丁丑,公元1637年,是在17世纪前半。这情况恐怕是很多人难以想象的。在这里先提一句,以后还要继续探讨。

我在上面分三个层次论证了中国能生产白糖,中国白糖输出国外,也输出到了印度。我讲的全都是事实。把这些事实同Smith先生的说法一对照,立刻就可以看出,他的说法是完全站不住脚的。根据事实,我们只能说,cīnī的含义就是“中国的”,转弯抹角的解释是徒劳的。印度自古以来就能制造蔗糖。不知什么原因,在一段相当长的时间内,反而从中国输入白糖,而且给了它“中国的”这样一个名称,说明它的来源。不管怎样解释,这个事实是解释不掉的。

Smith先生的文章里不能否定cīnī的意思是“中国的”,但是却坚决否认中国白糖运至印度。他斩钉截铁地说,中国没有任何白糖运至印度。可同时他却又引用Lippmann的那一段说中国白糖运到印度的话,而不加任何解释,没有表示同意,也没有表示不同意,使他自己的论点矛盾可笑,殊不可解。

我觉得,还有几点需要进一步加以说明。第一个是中国白糖输入印度的地点问题。从种种迹象来看,进口地点是东印度。在这里,语言给了我很多启发。在西印度近代语言中,表示“糖”的字来自梵文字śarkarā,我在上面已经说过。这些字的意思是黑褐色的粗糖,是农村制造为穷人食用的,价钱比较便宜。cīnī或和它类似的字流行于中印度和东印度,包括尼泊尔语在内。意思是精细的白糖,是供印度贵人和富人食用的,价钱非常昂贵,最初都是“洋货”。东西和精粗的界限异常分明。所以结论只能是,中国白糖由海路首先运至东印度,可能在孟加拉的某一个港口登岸,然后运入印度内地。西印度路途遥远,所以难以运到,在语言上也就没有留下痕迹。

第二个是中国白糖输入印度的时间问题,这里问题比较复杂一点。我在上面着重讲的是明末清初中国白糖输入印度的情况。明末清初约略相当于16、17世纪。可是Smith在文章中说,cīnī这个字在印度、孟加拉16世纪已经确立。他又推断,这个字开始出现于13世纪末。这就有了矛盾。在孟加拉最早出现的cīnī这个字不可能表示16、17世纪才从中国输入的白糖。这怎样来解释呢?我在上面讲到马可波罗在尤溪看到中国制的白糖,时间是1275年。中国人从埃及人那里学习了制糖术,造出了白糖。这样的白糖从近在咫尺的泉州港装船出口是完全可能的。泉州从宋代起就是中外贸易的著名港口,同印度有频繁的交通关系,至今还保留着不少的印度遗迹。白糖为什么不能从这里运到印度去呢?从时间上来看,这同Smith所说的13世纪末是完全吻合的。因此,我们可以说,孟加拉文中的cīnī最初是指13世纪后半从中国泉州运来的白糖的。

cīnī这个字在印度出现的时间,是我多年来考虑的一个问题。Smith先生的文章至少帮助我初步解决了这个问题,谨向他致谢。

注释:

〔1〕 Indologica Taurinensia, Official Organ of the International Association of Sanskrit Studies, Volume Ⅻ, 1984, Edizioni Jollygrafica, Torino (Italy).

〔2〕 参阅季羡林:《蔗糖的制造始于何时?》,《社会科学战线》,1982年第3期,第144—147页。

〔3〕 1937年,商务印书馆,上、中、下三册。

〔4〕 1982年,福建科学技术出版社。参阅张星烺译本。

〔5〕 The Travels of Macco Polo, translated from the Italian with Notes by William Marsden, London 1918.

〔6〕 马金鹏译,1985年,宁夏人民出版社。

〔7〕 参阅于介:《白糖是何时发明的?》,《重庆师范学院学报》(哲学社会科学版),1980年第4期,第82—84页。

〔8〕 《日本文化交流史》,〔日〕木宫泰彦著,胡锡年译,商务印书馆,1980年,第622页。

〔9〕 韩振华:《1650—1662年郑成功时代的海外贸易和海外贸易商的性质》,《南洋问题文丛》,1981年,第73页。

〔10〕 转引自《中国史研究动态》2,1984年,页30—32。明陈懋仁《泉南杂志》,卷上:“甘蔗干小而长,居民磨以煮糖,泛海售商。”在这里“泛海”,可能指的是用船运往国外。

〔11〕 E.O.v.Lippmann, Geschichte des Zuckers seit den altesten Zeiten bis zum Beginn der Rubenzucker-Fabrikation, Berlin, 1929, p.264.

〔12〕 英国马礼逊著《外国史略》,《小方壶斋舆地丛钞》再补编一五。

再谈cīnī问题

1987年,我写过一篇文章,叫做《cīnī问题——中印文化交流的一个例证》,刊登在《社会科学战线》1987年第4期上。文章的主要内容是针对W.L.Smith一篇文章中的论点的。cīnī在印度的一些语言中有“白沙糖”的意思,而这个字的本义是“中国的”。这就说明,印度的白沙糖,至少是在某一个地区和某一个时代,是从中国输入的,产品和炼制术可能都包括在里面。然而,Smith先生却坚决否认这一点,说中国从来没有把白沙糖输入印度。他说出了许多理由,却又自相矛盾,破绽百出。他的论点是根本不能成立的。

针对Smith先生的论点,我的论点是:中国的白沙糖确曾输入印度。输入的地点是印度东部的孟加拉,输入的道路是海路。至于输入的时间,则问题比较复杂。我经过一番考证,得到了这样的认识:中国的明末清初,也就是公元16、17世纪,中国的炼糖术在从13世纪起学习埃及或伊拉克巴格达的制糖技术的基础上,又有了新的发展,中国的白沙糖大量出口。至迟也就是在这个时候,中国的白沙糖也从泉州登船,运抵印度的孟加拉。这是从中国到印度来的最方便的港口。时间还可能更早一些。这就是cīnī这个涵义为“白沙糖”的字产生的历史背景。

论证是完美无缺的,结论也是能站住脚的,然而并非万事大吉,它还是有缺憾的,而且是致命的缺憾:它没有证据。实物的证据不大可能拿到了,连文献的证明当时也没有。我为此事一直耿耿于怀。

最近写《明代的甘蔗种植和沙糖制造》,翻检《明史》,无意中在卷三二一《外国传》榜葛剌(即孟加拉)这一节中发现了下列诸语:

官司上下亦有行移医卜阴阳百工技艺,悉如中国,盖皆前世所流入也。

我眼前豁然开朗,大喜过望:这不正是我要搜求的证据吗?地点是孟加拉,同我的猜想完全符合。这里的“百工技艺,悉如中国”,紧接着就说“皆前世所流入”,是从前从中国传进来的。“百工技艺”,内容很多。但从各方面的证据来看,其中必然包括炼糖术,是没法否认的。有此一证,我在前文中提出的论点,便立于牢不可破的基础之上。

到明初为止,中印文化交流可能已经有了两千多年的历史;也就是说,在佛教传入中国之前,中印文化已经有了交流。到了明成祖时代,由于政治和经济的发展,孟加拉成了交流的中心。这从当时的许多著作中都可以看到,比如马欢的《瀛涯胜览》、费信的《星槎胜览》、巩珍的《西洋番国志》等等。从明代的“正史”《明史》(清人所修)也可以看到。从《明会典》中也可以看到同样的情况。这些书谈到孟加拉(榜葛剌),往往提到这里产糖霜,有的还谈到贡糖霜,比如《明会典》卷九七。

从表面上来看,白沙糖(cīnī)只不过一个微末不足道的小东西,值不得这样大作文章。然而,夷考其实,却不是这样子。研究中印文化交流史的人,都感到一个困难:既然讲交流,为什么总是讲印度文化如何影响中国呢?印度学者有的甚至称之为one-way traffic(单向交流)。中国文化真正没有影响印度吗?否,决不是这样。由于印度人民不太注意历史,疏于记载,因此,中国文化影响印度的例证不多。我研究中印文化交流史,力矫此弊,过去找到过一些例证,已经写成文章,比如《佛教的倒流》等就是。我这样做,决不是出于狭隘的民族主义,想同印度争一日之长,而完全是出于对科学研究的忠诚。科学研究唯一正确的态度是实事求是,我们追求的是客观真理。

cīnī问题就属于这个范围。所以继前一篇之后,在得到新材料的基础上又写了这一篇。

1993年11月7日