导言

(一)本书的性质

在新疆残卷发现以前,本书不见于任何典籍,发现以后,才大白于天下。学者们都认为,它既是一部佛经,也是一部文学作品。这是一个了不起的发现。它一方面弥补了印度戏剧史和中亚佛教传播史上的一些空白;另一方面又对中国戏剧史的研究做出了重大贡献。

本书的性质究竟怎样呢?

我在下面提出三点看法:

1 本书是一个译本

根据吐火罗文本和回鹘文本的题记,本书原本是用“印度文”写成的。印、吐、回三个本子的关系是:印度文→吐火罗文→回鹘文。至于所谓“印度文”究竟指的是什么语言,则不清楚,可能是梵文 [1] ,也可能是某一种印度俗语。回鹘文本题记说:回鹘文本是智护(prajñārakṣita)自吐火罗文(toxrïtili)译为(ävirmiš)回鹘文的,而吐火罗文对印度文原本的关系则只是编译(yaratmïš) [2] 。也就是说,吐火罗文本并不逐字逐句地忠实于印度文原本。现在,印度文原本还没有发现。两个本子的具体关系,我们还说不清楚,我们也还不能确切知道“编译”的涵义究竟是什么。至于吐、回两本的关系,因为原文俱在,我们能够说得非常清楚。这两个本子,虽然在不少地方有一定的距离,但是在另外一些地方则几乎是字与字句与句都能对得上的。称之为翻译完全符合实际情况。

专就吐火罗文本而论,题记 [3] 写道:vaibhāṣikyāp \ āryacandres raritwunt \ ,后面残缺,但无影响,其他题记,还有回鹘文题记,都能够加以补充。vaibhāṣikyāp是vaibhāṣik(梵文vaibhāsika,毗婆沙师)的单数属格。Āryacandres是Āryacandre(梵文Āryacandra,圣月)的单数属格。raritwunt,字根 ritw,Gr.解释为vereint,verbunden sein,“联结,连接”,等于梵文的yuj;Werner Thomas Ⅱ解释为verbinden,意思相同;raritwunt是这个字致使动词的过去分词。总起来看,这个题记的意思是“由毗婆沙师圣月联结成的”。“联结”这个词儿涵义有点含糊,但无论如何也不是“翻译”,这是可以肯定的。

ritw,Gr.解释为vereint,verbunden sein,“联结,连接”,等于梵文的yuj;Werner Thomas Ⅱ解释为verbinden,意思相同;raritwunt是这个字致使动词的过去分词。总起来看,这个题记的意思是“由毗婆沙师圣月联结成的”。“联结”这个词儿涵义有点含糊,但无论如何也不是“翻译”,这是可以肯定的。

因此,更确切一点说,本书是一个编译本。

2 本书是一个剧本

因为本书戏剧的性质模糊而淡薄,从表面上看起来,同印度其他的叙事文学几乎没有什么区别,所以连续通吐火罗文的两位大师Emil Sieg和Wilhelm Siegling最初也否认它是剧本。TSA p.125,他们写道:“这里我们又碰到自称为‘剧本’(nāṭaka)的一部作品,残卷89等等已经有过了,这里也有几个标明它是戏剧的特征,比如288 b5的‘幕间插曲终’和在大多数情况下在一幕结束时的‘全体下’。可是从内容上来看,这部作品一点也不给人戏剧的印象。它同其他散文夹诗的叙事文章一点也没有区别。”TS p.51,他们写道:“我们的本子是用散文夹杂着韵文写成的,完全是叙事的,一点也不让人想到是戏剧,nāṭaka这个名称标明它应该是戏剧。”根据TS出版于1921年这个事实来判断,以上两段话写成的时间应该是1921年或略前。

尽管这两位大师这样言之凿凿;但是,在大约三十一年以后,在1952年,Sieg的意见来了一个大转变,他承认那些舞台术语是戏剧的标志。此外,他又增添了一个戏剧标志:印度古典戏剧中不可缺少的一个人物丑角(viḍūṣaka)在这里出现了,只要有丑角出现,定必是戏剧无疑 [4] 。现在归纳起来,戏剧有三个标志:(1)有nāṭaka这个词儿;(2)有舞台术语;(3)有丑角。Werner Winter [5] 认为这还不够全面。他对TSB 77—103和TSA 342—344中出现的动词做了细致的分析,他发现,在戏剧作品中,叙述用过去时,向现在时变换,然后又转回到过去时。这种动词时态变换只限于戏剧,因此它也成了戏剧标志之一,是第四个标志。连一般不认为是戏剧的TSA 1—25《福力太子因缘经》(Puṇyavantajātaka )等,虽然前三个标志都缺少,只有这第四个标志,他也认为是戏剧。

为什么有这样的动词时态变换呢?Winter的意见是,这种变换暗示着一种情况:吐火罗文剧本包括叙述(讲故事)和表演(动作)两个部分。一个讲故事者和一些表演者互相配合、交互演出(an interplay between a narrator and a number of actors) [6] 。因为缺少舞台道具,表演的可能范围很小,不得不采用舞蹈。原本韵文开始时都标有一个专门术语,比如TSA 1b 6的ṣāmnunaṃ,5b 6 soktaṃ,等等,Sieg和Siegling一直认为是诗律(Metrum)的名称,而Winter则认为是曲调(tune)的名称 [7] ,这就与舞蹈、朗诵有关。

总之,本书是一个剧本。但是,认清这个事实却是经过了一番周折的。原因是,吐火罗文剧本,无论是在形式方面,还是在技巧方面,都与欧洲的传统剧本不同。带着欧洲的眼光来看吐火罗剧,必然格格不入。

我现在把回鹘文本拿来同吐火罗文本联系在一起来谈一谈。A.von Gabain认为,在所有的异本中,回鹘文本与吐火罗文本最接近,但是在形式上却又异于后者:它的戏剧性较少。这与一种传统有联系。流传下来的写本绝大多数不是为了阅读,而是为了朗诵,伴之以表演。在某种情况下,从中就产生出来了戏剧。在中世中国,中亚的朗诵艺术非常流行,中国的歌唱剧可能受到西面来的影响。中国剧中的帝王或大将的装束同吐鲁番壁画中的金刚手(vajrapāṇi)相同,这也可能是西方的影响 [8] 。A.von Gabain进一步谈到,在回鹘文本的一些后记中甚至在本文中可以看到,这一部书是为了在朔望之日供养弥勒时作为一个剧来朗诵的 [9] 。

A.von Gabain的意见可能是正确的。但是,她显然没有把吐火罗和回鹘两个本子详细对比加以研究。我做了这个工作,我得到的结果是,两个本子基本一致,回鹘文本自称是翻译,这是符合实际情况的。但是,两者也有区别:吐火罗文本中原有的那一些标明曲调的专门术语,在回鹘文本中统统不见了。曲牌名称虽然消失,内容并未改动。根据von Gabain的意见,既然回鹘文本不是为了阅读,而是为了朗诵,为什么对朗诵至关重要的曲调名称反而都删掉了呢?这一点von Gabain没有注意到。我注意到了,但是还无法解释。至于类似戏剧标志的东西,有的回鹘文本有,而吐火罗文本没有,比如回鹘文本在每一幕之前总先标明,这一幕中的故事发生在什么地方,吐火罗文本则没有标明。

还有一点我想在这里指出来。von Gabain原则上承认这是一个剧本,可是她并没有理解:这个剧本同她所熟悉的西方剧本有什么不同?这个剧本处在戏剧发展史上哪一个阶段上?我在上面介绍了Winter关于剧中讲故事与朗诵的看法。von Gabain显然都没有注意到。因此,她对回鹘文本戏剧成分的认识,应该说还是非常肤浅的。

事实上,在Sieg,Siegling和von Gabain以前,法国学者S.Lévi早已承认,这是一部戏剧了 [10] 。他认为,既然有nāṭaka这个词儿,又有一些舞台术语,比如“全体下”,“戏剧插曲终”等,这当然就是剧本无疑了。

前几天,我收到了美国学者Victor H.Mair寄来的他的新著《图画与表演》(Painting and Performance ),副标题是《中国的看图朗诵和它的印度源头》(Chinese Picture Recitation and its Indian Genesis )1988,University of Hawaii Press。在这部书中,Mair先介绍了印度古代的看图讲故事的情况,比如皮影戏之类,接着追踪它在中亚流传的情形,又讲到印度尼西亚,讲到近现代印度,讲到世界各地。这种看图朗诵,解放前北京天桥就有,比如“拉洋片的”。在讲到中亚时,Mair介绍了吐火罗文和回鹘文两个《弥勒会见记》的本子。在本书p.41上Mair说:“吐火罗文本的Maitrisimit ,虽然有梵文字nāṭaka(戏剧)这个名称,看来更多地似乎是为了叙事的朗诵之用。”他这个意见是正确的。

与此同时,我又重新阅读了Heinrich Lüders的著名论文Die Śaubhikas (见Philologica Indica,Göttingen,Vandenhoeck & Ruprecht,1940,pp.391—428)。经过了详细的分析和论证,Lüders认为,śaubhika的含意是“解释者”,是玩皮影戏的人,他的对象是皮影画或者不说话的演员。他的结论是:“因此,我在śaubhikas的表演中只看到后来文学剧本的一个预备阶段,只要它从史诗和神话中汲取材料,通过把朗诵者口中的话送到迄今只用姿态来表演的人物的嘴里去,狭义的nāṭaka(戏剧)就产生出来了。”(本书p.427)。Lüders的意思是,印度戏剧有两个根源:一方面是naṭas,一方面是śaubhikas,两者结合起来就形成了印度戏剧。

上面我介绍了一些关于戏剧的看法,也讲了我们的吐火罗文本在戏剧发展过程中所处的地位。但是,这个问题异常复杂,我掌握的材料也还非常不充分。Winter等人都讲到,吐火罗文本与西藏剧有类似之处。可是我对于藏剧一无通解,详细对比、论证,只有俟诸异日。我目前只能想象,吐火罗文剧本的叙述者是从印度古代看图讲故事者发展出来的。看图者眼前是有图画的,而吐火罗剧则没有。于是原来用图画表述的情节,只能用表演者来表演了。

归纳起来,我们可以说,本书是一个剧本,可是严格说起来,它只是一个羽毛还没有完全丰满、不太成熟的剧本。

3 本书是一部佛典,内容基本上是小乘的,但已有大乘迹象

在本书中,菩萨还没有在大乘中那样的地位。出家的目的是得到阿罗汉果和预流果等等。但是,大乘色彩已见端倪,比如佛受到膜拜,信徒们期望在遥远的未来与弥勒相会。小乘中已有弥勒,但与大乘的作用不同。大乘中空(śūnya)已有所表露 [11] 。

(二)新博本发现的经过

吐火罗文A(焉耆语)本《弥勒会见记剧本》在新疆有很多写本发现。我现在刊布译释的本子,是1974年冬季在焉耆县发现的,是迄今发现的残卷页数最多的本子,现保存于新疆维吾尔自治区博物馆中,故简称“新博本”。这个本子发现的经过,李遇春和韩翔二同志有文章介绍,刊于《文物》1983年第1期上。他们的介绍翔实、准确,我现在把全文抄在这里:

1974年冬季,在新疆维吾尔自治区焉耆县的七个星千佛洞附近,农场工人取土时发现一叠吐火罗文A(焉耆语)文书残卷(图一——四)。次年春,新疆博物馆工作队在该县进行文物普查时,对发现地点作了调查。

七个星千佛洞位于焉耆县城西南约30公里处,地当焉耆——库尔勒公路以北。其东面约6公里有一座“唐王城”,是自治区重点文物保护单位;东南约12公里是古焉耆国都城和唐焉耆都督府的所在地——博格达沁古城遗址 (1) ;西面是一条西北流向东南的古河道。

七个星千佛洞原称锡克沁千佛洞,维吾尔语称为“明屋”,意为一千间房子,是一处晋至唐宋的佛教遗址,现在是自治区重点文物保护单位。这里的佛教建筑有三类:一类是各种类型的洞窟,或依土山崖开凿,或在平地上用土坯垒砌。一类是佛塔,都用土筑。一类是寺庙,土木结构,夯土筑墙。这些建筑,估计在公元八九世纪已被废弃。由于多年的风雨剥蚀,绝大部分洞窟、土塔和寺庙已经倾圮,只有基础尚存。残存的几处洞窟内有少许壁画,泥塑则已荡然无存。

千佛洞地上的文物虽已毁坏,但地下埋藏的文物还很丰富,并且经常有所发现。1907年,英国人斯坦因曾在这一带盗掘 (2) 。1928年和1957年,黄文弼先生曾两次在此进行考古发掘 (3) 。当地老乡在生产劳动中也常掘出文物。但是,这次发现的吐火罗文A本文书残卷,其数量之多和内容之丰富,都是前所未见的。这是建国以来我国新疆地区考古工作的重大发现之一。这批文书现收藏在新疆维吾尔自治区博物馆。

文书出土于千佛洞内最大的遗址之一北大寺前的一个灰坑内,在距地表0.5米深处成叠放置,已被烧残,上压一彩绘泥塑佛头(取出后破碎,已无法复原)。文书残卷大小共44页,每页两面都用工整的婆罗米字母墨书写成,共88面。每面有字8行。字行之间隐约显出似用铅条划的乌丝栏隔线。有一页只有字7行,是被撕去一行的缘故。44页中有37页的左端约1/3被火烧掉,残页高18.5厘米、长32厘米。还有7页已成碎片,约14×21厘米或6×8.5厘米大小。文书纸张质地较厚,呈赭黄色,两面都很光滑,有横排密布的条状纹饰,颇似帘纹,每页纸角都呈圆弧形。书写后似曾涂抹一层黏质液体(疑是蛋清)以保护字迹,因此至今字迹清晰,墨色如新。

七个星千佛洞发现的这批吐火罗文A本文书,经季羡林同志鉴定,除少数几页尚需研究外,绝大部分属于该文书第一页(76 YQ1.1½)上自称的《弥勒会见记剧本》。

《弥勒会见记剧本》在新疆已经发现了两种回鹘文本。解放前,德国人勒柯克从吐鲁番木头沟千佛洞盗走的大批古代文书中,就有回鹘文本《弥勒会见记剧本》。1959年哈密县天山公社发现的回鹘文古文书,经研究也确认为《弥勒会见记剧本》。20世纪初期,欧洲的所谓探险家从新疆盗走一些吐火罗文A本《弥勒会见记剧本》残页,数量虽不大,但至少可以判明属于不同的两种与弥勒有关的书。连同这次发现的吐火罗文A本《弥勒会见记剧本》残卷,迄今在新疆已发现了两种古文字、多种写本的《弥勒会见记剧本》。

焉耆是我国古代西域的重镇之一,地处丝绸之路要冲,东临车师,西接龟兹,经济、文化都曾比较发达。《北史》记其“文字与婆罗门同。俗事天神,并崇信佛法也” (4) 。唐初,仍是“文字取则印度,微有增损” (5) 。这种文字,就是用婆罗米字母书写的吐火罗文A体文字。

吐火罗语文书史料和经卷,20世纪初在新疆地区已有发现。按照发现地点和文字的异同,有关专家们把它们分为吐火罗文A(焉耆语)和吐火罗文B(龟兹语)。吐火罗语属于印欧语系中一个新发现的语族。解读和研究这种文字,至今仍然是语言学家和历史学家需要解决的课题。这次发现吐火罗文A(焉耆语)本《弥勒会见记剧本》残卷,为研究吐火罗语文提供了极有价值的实物资料;对于我国民族史、戏剧史、宗教史等的研究来说,也是弥足珍贵的。

(三)欧洲已有的本子

在中国考古文献工作者发现吐火罗文A本《弥勒会见记剧本》以前六七十年,德国探险家已经在中国新疆发现了这个本子。那时候西方的所谓探险家纷纷到新疆来。英国的Aurel Stein(斯坦因)一马当先。俄、法、日、美探险家接踵而至。1902年至1914年,德国四次派出探险队,所谓普鲁士帝国吐鲁番探险队者就是。第一次队长是A.Grünwedel和G.Huth;第二次队长是A.von Le Coq(勒柯克);第三次队长是Grünwedel和Le Coq;第四次队长是Le Coq。他们弄走了不少的东西,其中就有吐火罗文A佛经残卷。这些残卷经Sieg和Siegling穷年累月的艰苦探索,终于读通,都刊布在TSA中。他们两位还联同W.Schulze写了一本《吐火罗文语法》(Gr.)。TSA中有一些《弥勒会见记剧本》和其他有关弥勒崇拜的残卷,这个《弥勒会见记剧本》残卷,我名之为“德国本”。

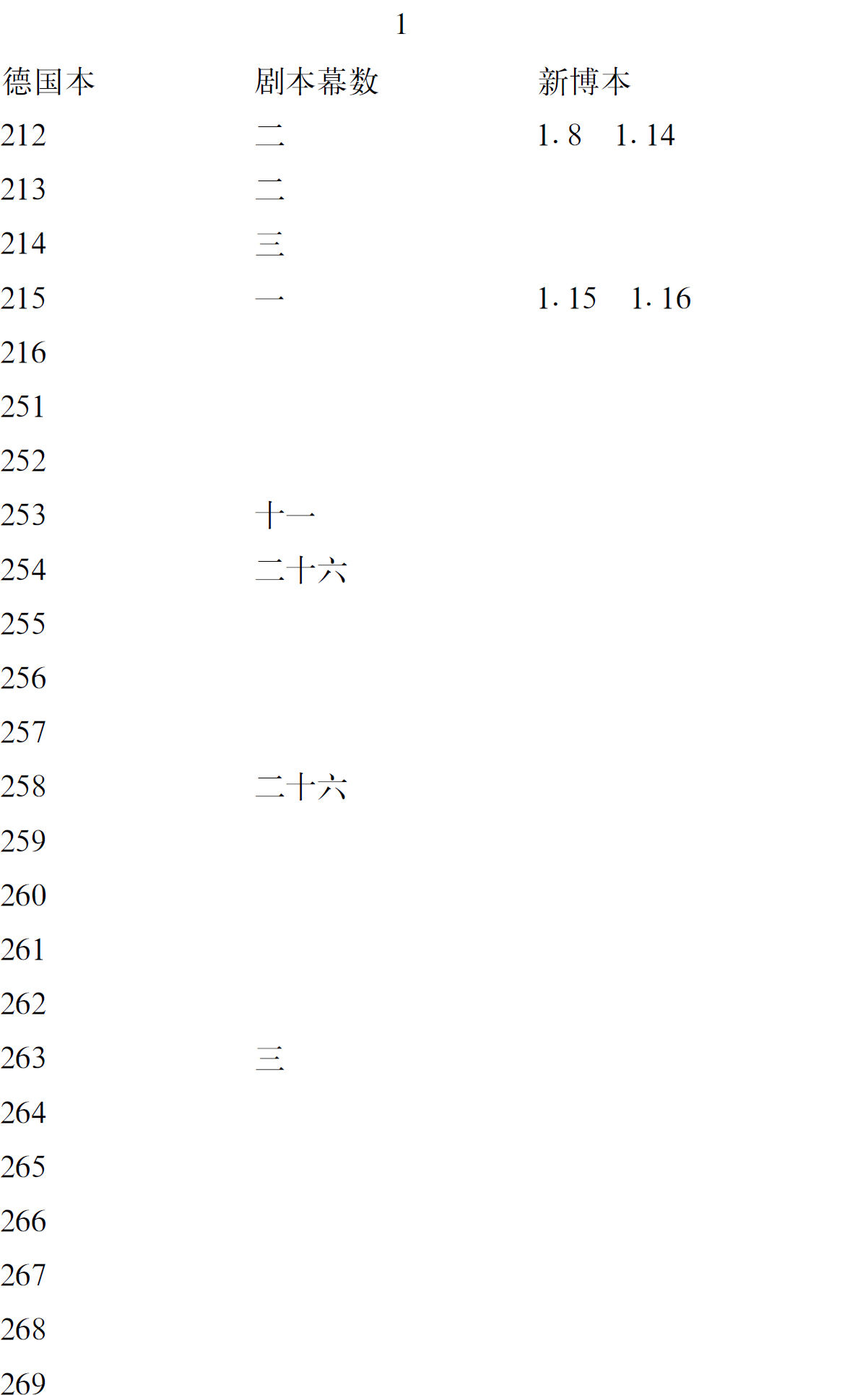

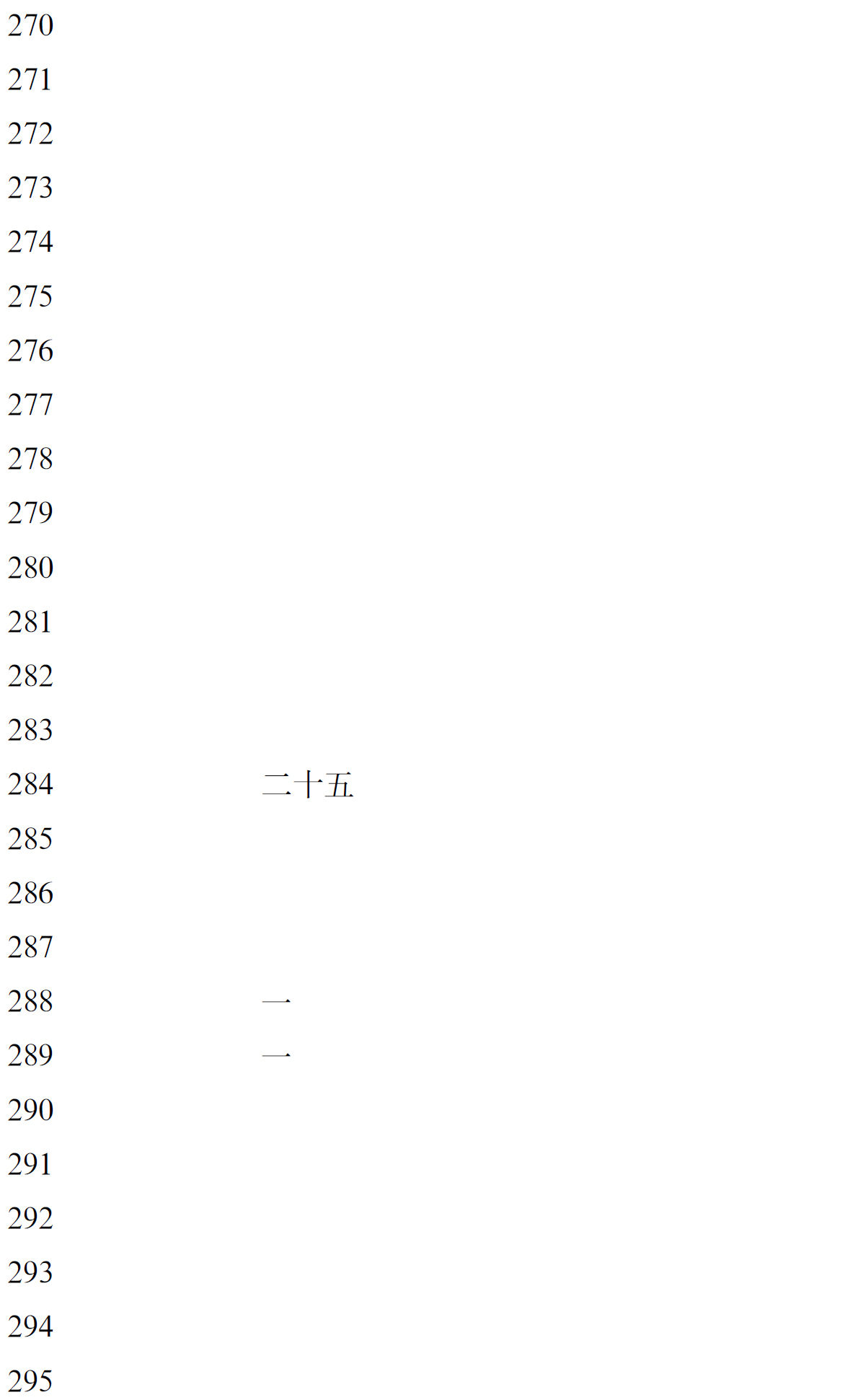

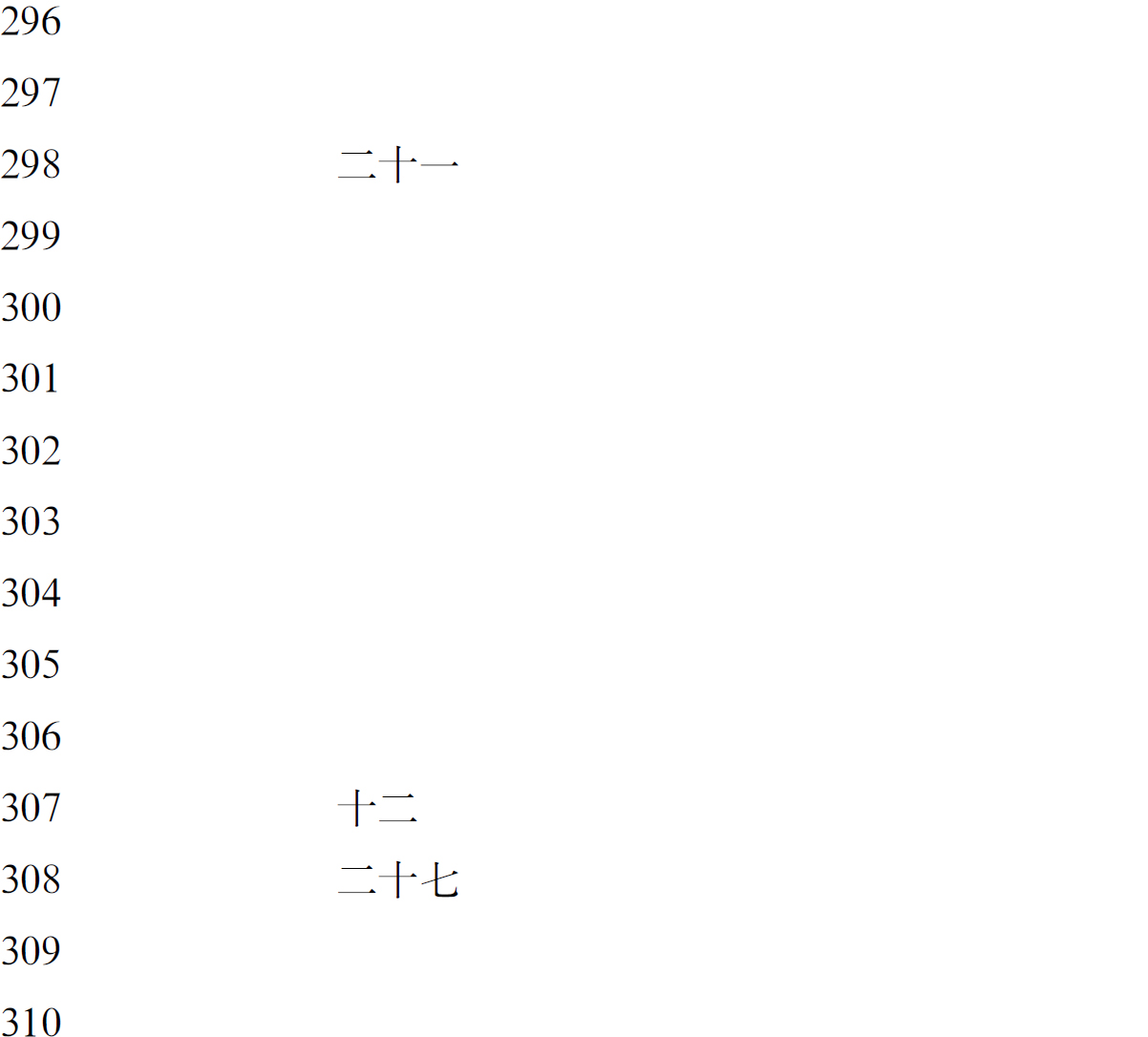

德国本数量并不少,只是很分散,连续在一起的比较少。根据回鹘文本,《弥勒会见记剧本》共有二十七幕之多,也可以说是世界最长的剧本之一。以幕数而论,德国本要比新博本多,但不像新博本这样集中,新博本的绝大部分都集中在第一、二、三、五四幕,而德国本则范围要大,详细的幕数目前尚无法确定。

TSA编纂时,对于这个剧本的整个结构,大概还不十分清楚,从而产生了一些问题:第一,残卷排列顺序极为混乱,并不是按照原剧的幕数,从前到后,依次排列,而是有点以意为之。第二,解说中有错误,比如TSA No.212—216,编者解说时说,波婆离婆罗门由于自己年龄过老,不能亲身去拜谒佛祖,便派了自己的儿子们去。这显然是不正确的。在“改正和补遗”中(本书p.254中),编者根据回鹘文本作了改正。

下面我把TSA中有关弥勒的残卷列举出来。我把它分成两部分:

1 《弥勒会见记剧本》。

2 剧本题记。

2

在德国本中,有几处题记,标明书名、幕数,大都残缺不全。我照原样抄在下面,以资参考:

253 a5—6 maitreyasamiti nā(ṭkaṃ)- - darśaṃ ñomā śäkṣapint \ nipānt ār \

258 b3 vaibhāṣikyā p \ āryacandres raritwu maitreyasamiti nāṭkaṃsiṃhavyaka〔ra〕ṃ

259 b2 maitreyasamit(i)〔nāṭ〕k(aṃ)

263 a6 s [1] raritwunt \ maitreyasamiti nāṭkaṃ aniruddhavadāṃ ño〔mā〕trit \ ni〔pā〕 [2]

265 a1 vaibhāṣik(yā)

297 a8 (vai)〔bh〕(āṣikyā)〔p \ 〕(ārya)candres \ raritwunt \ maitreyasamiti〔n·〕

298 b4 nāṭkaṃ gṛhasta pravrajitanirayanid

299 a7 vaibhāṣikyāp \ āryacandres raritwunt \ mai〔treyasa〕

302 b6 vaibhāṣikyāp \ āryacandres raritwunt \

303 a5 t·(mai)treyasamit \ po s t a k \

(四)Maitreyasamiti 与Maitreyāvadānavyākaraṇa

在TSA中,有关弥勒的经文,除了上面谈到的Maitreyasamiti 以外,还有题名为Maitreyāvadānavyākaraṇa 的一部经文和一些零零碎碎的颂赞弥勒的残卷。这些零星残卷下面再谈。现在只谈前者。

Maitreyāvadānavyākaraṇa 与Maitreyasamiti 有密切的联系,内容绝大部分相同或者相似;但却并非一个本子。古代新疆通晓吐火罗文A的僧侣和居士把它们分标为两部著作,是完全实事求是的。

二者的区别究竟在什么地方呢?我觉得,最好的办法是各拿出一个标准本来,互相参照对比,则区别立见。后者的标准本很多,我在下面一“故事情节”中再谈。前者的标准本也很多,我在下面抄录一个,加以分析,我想抄的是鸠摩罗什译《佛说弥勒下生成佛经》,(见 14,423c—425c):

14,423c—425c):

大智舍利弗能随佛转法轮,佛法之大将。怜愍众生故白佛言:“世尊!如前后经中说,弥勒当下作佛。愿欲广闻弥勒功德神力国土庄严之事。众生以何施何戒何慧得见弥勒?”

尔时佛告舍利弗:“我今广为汝说。当一心听。舍利弗!四大海水以渐减少三千由旬。是时阎浮提地长十千由旬,广八千由旬。平坦如镜,名华软草,遍覆其地。种种树木,华果茂盛。其树悉皆高三十里。城邑次比,鸡飞相及。人寿八万四千岁。智慧威德,色力具足,安隐快乐。唯有三病:一者便利,二者饮食,三者衰老。女人年五百岁,尔乃行嫁。

是时有一大城,名翅头末,长十二由旬,广七由旬。端严殊妙,庄严清净。福德之人,充满其中。以福德人故丰乐安隐。其城七宝,上有楼阁。户牖轩窗,皆是众宝。真珠罗网,弥覆其上。街巷道陌,广十二里,扫洒清净。有大力龙王,名曰多罗尸弃。其池近城,龙王宫殿,在此池中。常于夜半,降微细雨,用淹尘土。其地润泽,譬若池涂。行人来往,无有尘坌。时世人民福德所致。巷陌处处有明珠柱,皆高十里。其光明(照)曜,昼夜无异。灯烛之明不复为用。城邑舍宅及诸里巷,乃至无有细微土块。纯以金沙覆地。处处皆有金银之聚。有大夜叉神,名跋陀波罗赊塞迦(秦言善教) ,常护此城,扫除清净。若有便利不净,地裂受之,受已还合。人命将终,自然行诣冢间而死。时世安乐,无有怨贼劫窃之患。城邑聚落无闭门者。亦无衰恼水火刀兵及诸饥馑毒害之难。人常慈心恭敬和顺,调伏诸根,语言谦逊。舍利弗!我今为汝粗略说彼国界城邑富乐之事。其诸园林池泉之中,自然而有八功德水,青红赤白杂色莲花遍覆其上。其池四边四宝阶道。众鸟和集,鹅、鸭、鸳鸯、孔雀、翡翠、鹦鹉、舍利、鸠那罗、耆婆耆婆等诸妙音鸟,常在其中。复有异类妙音之鸟,不可称数。果树香树充满国内。尔时阎浮提中常有好香,譬如香山。流水美好,味甘除患。雨泽随时,谷稼滋茂。不生草秽,一种七获。用功甚少,所收甚多。食之香美,气力充实。

其国尔时有转轮王,名曰蠰佉。有四种兵,不以威武治四天下。其王千子,勇健多力,能破怨敌。王有七宝:金轮宝、象宝、马宝、珠宝、女宝、主藏宝、兵宝。又其国土有七宝台,举高千丈,千头千轮,广六十丈。又有四大藏。一一大藏各有四亿小藏围绕。伊勒钵大藏在乾陀罗国。般轴迦大藏在弥缇罗国。宾伽罗大藏在须罗吒国。蠰佉大藏在波罗捺国。此四大纵广千由旬,满中珍宝,各有四亿,小藏附之。有四大龙王,各自守护。此四大藏及诸小藏自然踊出,形如莲华。无央数人皆共往观。是时众宝无守护者。众人见之,心不贪著。弃之于地,犹如瓦石草木土块。时人见者皆生厌心,而作是念:‘往昔众生为此宝故共相残害,更相偷劫欺诳妄语,令生死罪缘展转增长。翅头末城众宝罗网弥覆其上。宝铃庄严,微风吹动,其声和雅,如扣钟磬。’

其城中有大婆罗门主,名曰妙梵,婆罗门女,名曰梵摩波提。弥勒托生,以为父母。身紫金色,三十二相,众生视之,无有厌足;身力无量,不可思议;光明照曜,无所障碍;日月火珠,都不复现。身长千尺,胸广三十丈,面长十二丈四尺。身体具足,端正无比。成就相好,如铸金像。肉眼清净,见十由旬。常光四照面百由旬。日月光珠,光不复现。但是佛光,微(殊)妙第一。

弥勒菩萨观世五欲致患甚多。众生沉没在大生死,甚可怜愍。自以如是正念观故不乐在家。时蠰佉共诸大臣,持此宝台,奉上弥勒。弥勒受已,施诸婆罗门。婆罗门受已,即便毁坏,各共分之。弥勒菩萨见此妙台须臾无常,知一切法皆亦磨灭,修无常想,出家学道。坐于龙华菩提树下。树茎枝叶高五十里。即以出家日得阿耨多罗三藐三菩提。尔时诸天龙神王,不现其身,而雨华香,供养于佛。三千大千世界皆大震动。佛身出光照无量国。应可度者皆得见佛。

尔时人民各作是念:‘虽复千万亿岁受五欲乐,不能得免三恶道苦。妻子财产所不能救。世间无常,命难久保。我等今者宜于佛法修行梵行。’作是念己,出家学道。时蠰佉王亦共八万四千大臣恭敬围绕,出家学道。复有八万四千诸婆罗门,聪明大智,于佛法中亦共出家。复有长者,名须达那,今须达长者是。是人亦与八万四千人俱共出家。复有梨师达多富兰那兄弟亦与八万四千人出家。复有二大臣,一名栴檀,二名须曼,王所爱重,亦与八万四千人俱于佛法中出家。蠰佉王宝女名舍弥婆帝,今之毗舍佉是也,亦与八万四千婇女俱共出家。蠰佉王太子名曰天色,今提婆娑那是,亦与八万四千人俱共出家。弥勒佛亲族婆罗门子,名须摩提,利根智慧,今郁多罗是,亦与八万四千人俱于佛法中出家。如是等无量千万亿众见世苦恼,皆于弥勒佛法中出家。

尔时弥勒佛见诸大众,作是念言:‘今诸人等不以生天乐故,亦复不为今世乐故,来至我所,但为涅槃常乐因缘,是诸人等皆于佛法中种种善根,释迦牟尼佛遣来付我。是故今者皆至我所。我今受之。(是诸人等或以读诵分别决定修妒路毗尼阿毗昙藏,修诸功德,来至我所。或以衣食施人,持戒智慧,修此功德,来至我所。或以幡盖华香供养于佛,修此功德,来至我所。或以布施持斋,修习慈心,行此功德,来至我所。或为苦恼众生,令其得乐,修此功德,来至我所。或以持戒忍辱修清净慈,以此功德,来至我所。或以施僧常食斋讲设会供养饭食,修此功德,来至我所。或以持戒多闻修行禅定无漏智慧,以此功德,来至我所。或以起塔供养舍利,以此功德,来至我所。 [1] )善哉释迦牟尼佛!能善教化如是等百千万亿众生,令至我所。’弥勒佛如是三称赞释迦牟尼佛,然后说法,而作是言:‘汝等众生能为难事,于彼恶世贪欲瞋恚愚痴迷惑短命人中,能修持戒作诸功德,甚为希有。尔时众生不识父母、沙门、婆罗门,不知道法,互相恼害,近刀兵劫,深著五欲,嫉妒谄曲,佞浊邪伪,无怜愍心,更相杀害,食肉饮血。汝等能于其中修行善事,是为希有。善哉释迦牟尼佛!以大悲心能于苦恼众生之中说诚实语,示我当来度脱汝等。如是之师甚为难遇。深心怜愍恶世众生,救拔菩恼,令得安隐。释迦牟尼佛为汝等故,以头布施,割截耳鼻、手足、支体,受诸苦恼,以利汝等。’弥勒佛如是开导安慰无量众生,令其欢喜,然后说法。福德之人充满其中,恭敬信受,渴仰大师。各欲闻法,皆作是念:‘五欲不净,众苦之本。又能除舍忧戚愁恼,知苦乐法皆是无常。’弥勒佛观察时会大众心净调柔,为说四谛。闻者同时得涅槃道。

尔时弥勒佛于华林园,其园纵广一百由旬,大众满中。初会说法,九十六亿人得阿罗汉。第二大会说法,九十四亿人得阿罗汉。第三大会说法,九十二亿人得阿罗汉。弥勒既转法轮度天人已,将诸弟子入城乞食。无量净居天众恭敬从佛入翅头末城。当入城时,现种种神力无量变现。释提桓因与欲界诸天,梵天王与色界诸天,作百千伎乐,歌咏佛德。雨诸天华、栴檀末香,供养于佛。街巷道陌竖诸幡盖,烧众名香,其烟如云。世尊入城时,大梵天释提桓因合掌恭敬以偈赞曰:

正遍知者两足尊 天人世间无与等

十力世尊甚希有 无上最胜良福田

其供养者生天上 稽首无比大精进

尔时天人罗刹等见大力魔佛降伏之,千万亿无量众生皆大欢喜,合掌唱言:‘甚为希有,甚为希有!如来神力功德具足,不可思议。’是时天人以种种杂色莲华及曼陀罗花,散佛前地,积至于膝。诸天空中作百千伎乐,歌叹佛德。尔时魔王初夜、后夜觉诸人民,作如是言:‘汝等既得人身,值遇好时,不应竟夜眠睡覆心。汝等若立若坐,当勤精进正念谛观五阴无常苦空无我。汝等勿为放逸,不行佛教。若起恶业,后必致悔。’时街巷男女皆效此语言:‘汝等勿为放逸,不行佛教。若起恶业,后必有悔。当勤方便精进求道。莫失法利而徒生徒死也。如是大师拔苦恼者,甚为难遇。坚固精进,当得常乐涅槃。’尔时弥勒佛诸弟子,普皆端正,威仪具足,厌生老病死,多闻广学,守护法藏,行于禅定,得离诸欲,如鸟出壳。尔时弥勒佛欲往长老大迦叶所。即与四众俱就耆崛山。于山顶上见大迦叶。时男女大众心皆惊怪。弥勒赞言:‘大迦叶比丘是释迦牟尼佛大弟子。释迦牟尼佛于大众中常所赞叹头陀第一,通达禅定解脱三味。是人虽有大神力而无高心,能令众生得大欢喜。常愍下贱贫恼众生,救拔苦恼,令得安隐。’弥勒佛赞大迦叶骨身言:‘善哉大神德大弟子大迦叶!于彼恶世能修其心。’尔时人众见大迦叶为弥勒佛所赞,百千亿人因是事已厌世得道。是诸人等念释迦牟尼佛于恶世中教化无量众生,令得具六神通成阿罗汉。尔时说法之处广八十由旬,长百由旬。其中人众若坐若立若近若远,各各自见佛在其前独为说法。弥勒住世六万岁,怜愍众生令得法眼。灭度之后法住于世亦六万岁。汝等宜应精进发清净心起诸善业,得见世间灯明弥勒佛身,必无疑也。”佛说是经已,舍利弗等欢喜受持。 [2]

上面是罗什译文全文。为了便于比较和探索,我才抄了这样多。

有几个问题先在这里谈一下:

1 与此经同文异本的还有几个。《开元录》说,此经前后六译,现在三存三失 [3] 。存者是:

(1)竺法护译《佛说弥勒下生经》 14,421ff.。

14,421ff.。

(2)义净译《佛说弥勒下生成佛经》 14,426ff.此经全是诗歌。

14,426ff.此经全是诗歌。

(3)即上面抄的鸠摩罗什译文。

实际上,汉译佛经中与弥勒有关还有很多。存失都有。在 中同上列三种排列在一起的还有三种,即:

中同上列三种排列在一起的还有三种,即:

(1)沮渠京声译《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》 14,418ff.

14,418ff.

(2)鸠摩罗什译《佛说弥勒大成佛经》 14,428ff.

14,428ff.

(3)失译《佛说弥勒来时经》 14,434ff.

14,434ff.

没有注明这后三种同前三种有关系,而注明与第三十八卷经疏部六中的第1771—1774有关系。此外还在上面抄的罗什译文《佛说弥勒下生成佛经》下注明参阅第1774,1774是新罗憬兴撰《三弥勒经疏》 [4] 。

没有注明这后三种同前三种有关系,而注明与第三十八卷经疏部六中的第1771—1774有关系。此外还在上面抄的罗什译文《佛说弥勒下生成佛经》下注明参阅第1774,1774是新罗憬兴撰《三弥勒经疏》 [4] 。

2 在鸠摩罗什名下有两部经,名称稍有不同,内容繁简亦小异,但基本上是一致的。

所有这些问题都很有意义,但又十分复杂。我在本章中想要解决的问题只是Maitreyasamiti 与Maitreyāvadānavyākaraṇa 的关系或者区别所在,而且在汉译佛典中与弥勒有关的经典决不限于以上六种,我留待下面(十)“汉文”中再详细讨论,这里就不再谈了。

我在下面分析两者的区别。我先把上面抄引的罗什的译本加以分析,把内容故事的发展分成若干层次或者阶段:

1 舍利弗请佛说弥勒事迹 423c右起5—9(指行数,下同)

2 佛说是时阎浮提情况 423c右起10—左起10

3 大城翅头末 423c左起9—424a左起10

4 转轮王蠰佉 424a左起9—b右起9

5 大婆罗门主妙梵 婆罗门女梵摩波提 弥勒托生以为父母 424b右起10—18

6 弥勒学道,成道 424b左起11—c右起1

7 人民、蠰佉王、婆罗门、须达那等等出家学道 424c右起1—左起10

8 弥勒佛见诸大众于自己法中出家,盛赞释迦牟尼,开导安慰无量众生 424c左起9—425a左起2

9 弥勒佛说法,初会、第二大会、第三大会,共282亿人得阿罗汉 425a左起1—b右起3

10 弥勒佛将诸弟子入翅头末城乞食,诸天歌咏,天雨诸花 425b右起2—14

11 大力魔佛降伏之 425b右起15—左起10

12 魔王劝人民精进勿放逸 425b左起10—1

13 弥勒佛诸弟子得离诸欲 425b左起—c右起2

14 弥勒佛往耆阇崛山长老大迦叶所 425c右起2—左起6

15 弥勒佛住世六万岁,灭度之后法住于世亦六万岁425c左起6—4

以上这些情节,拿来同 认为是同本异译的其他两个本子,即竺法护本和义净本,比较一下,可以看出,三个本子大同小异。开头时对阎浮提和翅头末城的描绘,完全是一幅净土的图景。敦煌及其他石窟中有大量“净土变”壁画,其中情景同这里基本上相同。类似的描绘在汉译佛典中可以找到许多,虽详略不同,但大体无异,中国老百姓梦幻中的天堂乐园大都取材于这里。我在这里特别提出来讲一讲。这一幅净土图景为三个本子所共有。其他地方则多少有点不同。比如人名和地名,我列一个表:

认为是同本异译的其他两个本子,即竺法护本和义净本,比较一下,可以看出,三个本子大同小异。开头时对阎浮提和翅头末城的描绘,完全是一幅净土的图景。敦煌及其他石窟中有大量“净土变”壁画,其中情景同这里基本上相同。类似的描绘在汉译佛典中可以找到许多,虽详略不同,但大体无异,中国老百姓梦幻中的天堂乐园大都取材于这里。我在这里特别提出来讲一讲。这一幅净土图景为三个本子所共有。其他地方则多少有点不同。比如人名和地名,我列一个表:

| 竺法护 | 鸠摩罗什 | 义净 | |

| 城名 | 翅头(鸡头) | 翅头末 | 妙幢相 |

| 国王名 | 蠰佉 | 蠰佉 | 饷佉 |

| 父名 | 修摩梵 | 妙梵 | 善净 |

| 母名 | 梵摩越 | 梵摩波提 | 净妙 |

| 长者名 | 善财 | 须达那 | 善财 |

举一反三,例子就举这几个。翻译的时代不同,地点不同,没有这样的差别,才是不可理解的。至于情节方面的小差别,自在意中。最后关于大迦叶的情节,则三个本子差别比较大一点。竺法护本没有提大迦叶。鸠摩罗什本中弥勒佛赞叹大迦叶的骨身,没有谈到他还活着,也没有提到袈裟。义净本也没有提大迦叶,只说弥勒佛涅槃后,正法住世六万年,聪慧者都希望在龙花会上逢弥勒佛。看来三个本子的差别是相当大的。

把三个 认为是同本异译的本子介绍完以后,我想还有必要谈一谈另一组的三个本子。按理论,这三个本子应该同前三个完全不同。但是,事有出人意料者,前后两组五个本子内容基本相同,情节基本一致。只有沮渠京声本内容特异,可能属于另一个体系。在这个本子里,弥勒名阿逸多(Ajita),世尊说他次当作佛。主要篇幅都用来描绘宝宫等的华丽庄严,描绘弥勒菩萨住的兜率陀天宫,描绘弥勒眉间流出的众光,辞彩丰富,无限夸大,完全是大乘经典的色彩。我在这里不再谈了。

认为是同本异译的本子介绍完以后,我想还有必要谈一谈另一组的三个本子。按理论,这三个本子应该同前三个完全不同。但是,事有出人意料者,前后两组五个本子内容基本相同,情节基本一致。只有沮渠京声本内容特异,可能属于另一个体系。在这个本子里,弥勒名阿逸多(Ajita),世尊说他次当作佛。主要篇幅都用来描绘宝宫等的华丽庄严,描绘弥勒菩萨住的兜率陀天宫,描绘弥勒眉间流出的众光,辞彩丰富,无限夸大,完全是大乘经典的色彩。我在这里不再谈了。

剩下的两个本子,即罗什本和失译本,则同前三个本子显然属于一个体系。只是情节稍有不同,译名稍有不同。罗什的这个本子同上面抄引的本子比较起来,篇幅要长得多,内容丰富得多,情节仍基本一致。我在这里也仿上面的例子列一个译名表:

| 罗什第二译本 | 失译 | |

| 城名 | 翅头末 | 鸡头末 |

| 国王名 | 穰(儴)佉 | 僧罗 |

| 父名 | 修梵摩 | 须凡 |

| 母名 | 梵摩拔提 | 摩诃越题 |

| 长者名 | 须达那 | 须达 |

在这些译名中,其所以不同,有的是翻译问题,有的则显然是原文不同。弥勒之父的名字,吐火罗文和回鹘文都是Brahmāyu,母名都是Brahmāvatī。失译本母名为“摩诃越题”,梵文原文应该是Mahāvatī。母名在罗什的两个译本中,一作“梵摩波提”,一作“梵摩拔提”,也值得注意。

关于大迦叶的问题,沮渠京声本当然没有,不在话下。失译本也没有。只有罗什第二译本有,却又与第一译本不同。第一译本只说弥勒佛赞叹大迦叶骨身。第二译本花样却多了,描绘这一件事用了很长的篇幅。先说弥勒与诸大弟子来到耆阇崛山下,登狼迹山,弥勒以足大指蹑山根,摩诃迦叶即从灭尽定觉,持释迦牟尼僧迦梨授与弥勒。后来他又踊身虚空,作十八变,以梵音声说释迦牟尼佛十二部经,然后退还耆阇崛山本所住处,身上出火,入般涅槃,收身舍利,山顶起塔( 14,433b—434a)。

14,433b—434a)。

关于弥勒佛会见大迦叶的故事,在佛典中流传颇广。《法显传》有一段话:

从此南三里行,到一山,名鸡足。大迦叶今在此山中。劈山下入,入处不容人,下入极远有旁孔,迦叶全身在此中住。孔外有迦叶本洗手土,彼方人若头痛者,以此土涂之即差。此山中即日故有诸罗汉住,彼方诸国道人年年往供养迦叶,心浓至者,夜即有罗汉来,共言论,释其疑已,忽然不现。 [5]

玄奘《大唐西域记》,卷九有一段话:

当来慈氏世尊之兴世也,三会说法之后,余有无量慢众生,将登此山,至迦叶所,慈氏弹指,山峰自开。彼诸众生既见迦叶,更增

慢。时大迦叶授衣致辞,礼敬已毕,身升虚空,示诸神变,化火焚身,遂入寂灭。时众瞻仰,

慢心除,因而感悟,皆证圣果。故今山上建窣堵波,静夜远望,或见明炬。及有登山,遂无所睹。 [6]

法显没有提到弥勒,而玄奘则提到了。由此可见,弥勒会见大迦叶的传说在印度流传久而且广。玄奘的记载,如仔细加以分析、推敲,透露了一个重要信息:这个传说的滥觞可能就是那一些有关弥勒的经典。

在其他一些佛典中也有这个大迦叶传说。比如西晋安法钦译《阿育王传》卷四《摩诃迦叶涅槃因缘》, 50,114a—116b;宋志磐撰《佛祖统纪》卷五,

50,114a—116b;宋志磐撰《佛祖统纪》卷五, 49,170b—c;元念常集《佛祖历代通载》卷三,

49,170b—c;元念常集《佛祖历代通载》卷三, 49,496b—497a;明觉岸编集《释氏稽古略》卷一,

49,496b—497a;明觉岸编集《释氏稽古略》卷一, 49,752b—c等等。这只是几个例子,其余的没有必要再一一列举了。

49,752b—c等等。这只是几个例子,其余的没有必要再一一列举了。

我在上面费了很多篇幅,论证了鸠摩罗什第一译本等五个同本异译的佛典的特点,顺便提到了属于另一个体系的沮渠京声译本。这五个本子,根据我的看法,都属于Maitreyāvadāna vyākaraṇa [7] 这一个范畴。我现在必须谈一谈它们同Maitreyasamiti [8] 的区别究竟何在这个重要问题。按理说,我也应该把后者的一个标准本子全文抄出来,这样才能进行比较。事实上我已经选定了这样一个本子,这就是元魏慧觉等译的《贤愚经》中的《波婆离(梨)品》, 14,432b—436c.但是从全书的结构来看,抄在下面一“故事情节”中更妥当一些,提前抄在这里,将破坏全书的结构。因此,我在这里不抄原文,只指出两者的差别之处。请读者耐心一下,谈到下面一时,再细细比较。

14,432b—436c.但是从全书的结构来看,抄在下面一“故事情节”中更妥当一些,提前抄在这里,将破坏全书的结构。因此,我在这里不抄原文,只指出两者的差别之处。请读者耐心一下,谈到下面一时,再细细比较。

两组佛典内容情节基本上相似。但是《弥勒会见记》内容要丰富得多。《弥勒授记经》从翅头末城开始,而《弥勒会见记》则在翅头末城以前还有几个情节。我们暂且以回鹘文本的《弥勒会见记》为基础来分析一下。为什么舍吐火罗文本而采用回鹘文本呢?因为回鹘文本保留下来的残卷数量大大超过吐火罗文本,便于分析。回鹘文本——我想吐火罗文本也一样——共有二十七幕。第一幕的地点是王舍城,波婆离家中。天上神仙闲谈,说释迦牟尼已经成了佛。波婆离夜梦神仙告诉他这一件事。第二幕的地点仍然是波婆离家中。他哭了一夜,想去见佛,但年已一百二十岁,不能亲往。于是派弟子弥勒等十几人到佛那里去。结果这些弟子见佛后都出家为僧。第三幕的地点不明。如来佛姨母也就是养母亲手缝制了一件金色袈裟,持来献佛。第四幕地点不明。波婆离弟子之一阿逸多(Ajita)哀诉,与弥勒会见无望。佛告大迦叶,弥勒菩萨接受圣职之日即在眼前。众生在幻影中看到非凡美妙的翅头末城。弥勒完成菩萨誓愿,众生皆大欢喜。预言弥勒将来的活动。有人读此经、抄此经、让人抄此经者,将来定能与弥勒会见。在这里有一点十分值得重视:最后这种提法只有在一部佛经的最后才会出现,为什么在这第四幕就出现了呢?据我看,合情合理的解释只有一个:以上四幕原是一部独立的经,后来融入这一部长达二十七幕的巨著中。融入者考虑欠周,所以才留下了这样一条透露真相的尾巴。关于这一点,还有一个非常有力的证据。下一幕,即第五幕开始了对于翅头末的描绘,完全是另一个天地,另一番景象。描绘的也是一个净土似的世界,同《弥勒授记经》基本一样。说明这是另一部经典的开始,这一部经典就是《弥勒授记经》。

这是《弥勒会见记》与《弥勒授记经》的区别之一。此外还有很多小的区别,这里用不着一一叙述。我只谈一个比较大的区别,这就是回鹘文本第二十幕至第二十五幕的von Gabain称之为“地狱篇”(Höllenkapitel) [9] 的六幕。这在《弥勒授记经》中是没有的,只在上引Leumann的那一部书中有一点影子,这在下面(六)于阗文中再谈。值得注意的是,《贤愚经》也没有这地狱篇。看来这又是吐火罗文本和回鹘文本的编纂者硬拉进来的。

我在上面讲了两者的区别。这区别应该说是非常明显的。我的总印象是,《弥勒会见记》是一部七拼八凑的作品。里面许多组成部分来源不一。波婆离的故事已见于巴利文SuttaNipāta (《经集》),时间是比较古的。佛姨母乔达弥献金色袈裟事,在佛经中多次出现。关于地狱的描绘,佛经中更是多得不可胜数。我看,从产生时间来看,《弥勒授记经》似乎在前,巴利三藏中已有这个故事。总之,《弥勒授记经》短而《弥勒会见记》长,后者把前者包括在里面了。这就是二者区别的轮廓。

区别既然这样明显,似乎不应该有什么混淆。然而事实却与此相反。西方一些国家专门探究这个问题的学者没有哪一个把这个问题弄清楚的。我在这里只举几个例子。M.Winternitz在讲到Anāgatavaṃsa时,在书后做了一个补充,他说,根据Leumann的著作(见导言(四)注[2] ),知道汉译佛经中有竺法护、鸠摩罗什、义净等翻译的几部有关弥勒的佛经(就是我在上面介绍的那几种),书名是Maitreyavyākaraṇa或者Maitreyasamiti [10] 。这说明,他认为二者是一码事。他这个看法完全是受了Leumann的影响。Leumann译释的古于阗文本是《弥勒授记经》,他却称之为《弥勒会见记》。

二十七年以后,到了1957年,von Gabain在她的著作中 [11] 引用了Leumann和Winternitz的说法,也把《弥勒授记经》与《弥勒会见记》混淆了起来,她列举了五部与弥勒有关汉译佛典,就是我上面谈的那五部,但根本没有弄清楚二者的区别。这是von Gabain认识这个问题的第一个阶段。

到了第二年,1958年,Étienne Lamotte的大作Histoire du Bouddhisme lndien des Origines à l'Ère Śaka 出版了。这是一位被西方一些学者捧为研究佛教史的权威人物。按理说,而且我们也希望,他能对这个多年混淆但又不能算是复杂的问题,有所澄清。然而事实却正相反,他把这个问题弄得更加混乱了。我现在引用一点他的说法。在Maiteya recevant la prédiction(弥勒授记) [12] 这一段里,他先说到,根据释迦牟尼的授记,普遍承认,未来佛将是弥勒。这一件事在巴利文Nikāya和梵文的Āgama中都有记载。他接着说,《弥勒授记经》长而且详尽地描述了未来佛下凡的故事。《弥勒授记经》版本很多,他列举了六类,并且声明并不求全。这六类是:

1 《增一阿含经》;

2 《根本说一切有部毗奈耶》:Divyāvadāna;

3 梵文、藏文的法译本,指S.Lévi的Maitreya le consolateur;

4 五种汉译本,就是我在上面讲过的;

5 《弥勒会见记剧本》吐火罗文和回鹘文译本;

6 古于阗文《弥勒会见记》。

这个表可以说是极混乱之能事,把不同的东西拿来一锅煮。前几种视为《弥勒授记经》,可以说是正确的。但是第五类“剧本”,就很奇怪。这两种确是剧本,我在上面已经讲过。可是“剧本”(nāṭaka)这个词儿只有吐火罗文本有,而回鹘文本并没有。Lamotte统统称之为“剧本”,至少是考虑不周。他显然根本没有弄清楚,什么叫“剧本”,中亚剧本与他所习见的欧洲剧本有什么区别。最后一类第六类把古于阗文归入《弥勒会见记》(Maitreyasamiti ),显然错了。总之看了他这个表,简直如丈二和尚,摸不着头脑。我看不出,这些书之间有什么关系,当然也看不出《授记经》与《会见记》有什么区别。

然而von Gabain却在她认识这个问题的第二阶段上,在1961年,却根据P.Demiéville对von Gabain Ⅰ的书评和Lamotte的六类,豁然开朗,弄清了《授记经》与《会见记》的区别 [13] 。在“弥勒的各种本子”(Maitreya-Texte)这一个标题下,她分列两大类:一类是《授记经》,一类是《会见记》。在第一类下,她列了梵文、藏文、汉文——包括《增一阿含经》、《根本说一切有部毗奈耶药事》、竺法护译《佛说弥勒下生经》、失译《佛说弥勒来时经》、鸠摩罗什译《佛说弥勒大成佛经》和《佛说弥勒下生成佛经》 [14] 、义净译《佛说弥勒下生成佛经》、沮渠京声译《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》等——、粟特文、吐火罗文——TSA No.219—238,239—242等。在第二类下,她列了于阗文、吐火罗文、回鹘文等本。她自认为分清了《授记经》与《会见记》的区别,这是一大进步。但是她仍然把于阗文本列入《会见记》一类。这是沿袭了前人的错误。由此可见,她也并没有真正弄清楚二者的区别所在。这一点,只要看一看Leumann上引书,第一部分 [15] 那非常详细的情节分解,就可以知道,于阗文本同那几个汉译本、Anāgatavaṃsa、巴利文Nikāya和梵文Āgama(都是长部)中有关章节、Divyāvadāna等,都同属《授记经》一类,光是一个书名Maitreya-samiti [16] 是不能表示本书的实质的。

我上面已经说到,这个问题很复杂。我在下面(十)中还要谈到。

(五)巴利文 梵文 弥勒信仰在印度的萌芽

追本溯源,弥勒信仰萌芽在印度。现在我就来谈印度方面的问题。共分下列七项:

1 巴利文和梵文中《弥勒会见记》与《弥勒授记经》的各种异本;

2 Maitreya这个字的含义;

3 Maitreya与Ajita;

4 Maitreya与伊朗的关系;

5 Maitreya与Metrak;

6 弥勒信仰在印度的萌芽和发展;

7 弥勒与弥陀。

1 巴利文和梵文中《弥勒会见记》与《弥勒授记经》的各种异本

在巴利文和梵文中有不少有关弥勒的记载,这种记载延续的时间很长,流传的地域极广。从公元前几世纪一直到公元后几世纪都有。从印度本土一直到锡兰(斯里兰卡)都有。我在这里只谈那些成本成篇比较有系统的本子。片言只语,一概从略。在这些本子中,《会见记》与《授记经》都有。前者只有一种,就是吐火罗文本和回鹘文本所从来的“印度文”本子 [1] 。这个“印度文”究竟是指的什么语言?现在还无法弄清楚。其余的本子都属于《授记经》这一范畴 [2] 。

有一点必须在这里说明一下。在这些本子中,有的有汉文、藏文的译本,有的没有。汉文本中,有的直接译自梵文,有的则译自与梵文接近的本子,情况比较复杂。在这里讲巴利文、梵文本时,有时难免涉及汉译本。我的原则是:在这里主要讲前者,汉译本则留待下面(十)中去讲。严格说起来,汉译本与印度原本难解难分,因为它们来自印度。但是,在中国起作用的毕竟不是印度本,而是汉译本。所以我还是分开来讲。将来讲汉译本时,也难免涉及印度,在这里先说明几句。

下面谈各种异本。

(1)SuttaNipāta [3] 《经集》

这是巴利文三藏《经藏》(Sutta-Piṭaka )第五种《短部》(Khuddaka-Nikāya )中第五部。写成时间难以确定,但Geiger认为它有“极其古老的样子”。这一部书的第五章Pārāyanavagga,讲了一个故事,内容大体是这样的:住在Assaka地区Godhāvarī河畔的一个婆罗门,名叫波婆梨(Bāvarī),行祭布施。另一个婆罗门 [4] 来行乞,要求五百(金)币。波婆梨说他的财产都已布施光了,再也拿不出钱来。行乞婆罗门大怒,诅咒他说:“再过七天,你的脑袋(顶)将破成七瓣!”波婆梨大为恐怖。一个神仙来告诉他,那个婆罗门是个异端,只懂要钱。他不懂什么叫顶,什么叫顶坠。只有佛陀懂得顶法。波婆梨问,谁是佛陀?佛陀是什么样子?神仙告诉了他。但他自己因年龄太大,不能亲身觐佛。于是就派十六个弟子代表前往。这十六个弟子的名字是:Ajita,Tissametteya,Puṇṇaka,Mettagū,Dhotaka,Upasīva,Nanda,Hemaka,Todeyya,Kappa,Jatukaṇṇī,Bhadrāvuddha,Udaya,Posāla,Moghrarājan,Isi Piṅgiya。他们受师傅之命,记住了他说出的道路和如来身上的三十二相,来到释迦牟尼那里,每个人提出了一个问题,都得到了满意的解答。

这个故事同吐火罗文和回鹘文《弥勒会见记》的第一、第二幕有的地方非常接近,有的地方距离大一些,框架基本相同,只是后者由于晚出,又增加了一些新的内容。这个故事同《弥勒授记》的骨干故事一结合,就形成了《会见记》。结合过程当然要追踪那个“印度文”本。可惜目前还没有发现这个本子,我们说不出什么具体的东西,只好暂时阙疑了。

我在这里提出几点值得注意的地方。首先,婆罗门的名字,巴利文Bāvarī,在吐火罗文中则是Bādhari或Pādhari。汉文的波婆梨显然是从前者译出,而非后者。从中可以看出其间的关系。其次,弥勒的名字,梵文是Maitreya,巴利文是Metteya,而这里却是Tissametteya,Tissa相当梵文Tiṣya。最后,Ajita和Tissametteya在这里是两个人。这是一个很有趣又颇有意义的一个问题。外国有的学者已注意到了。我在下面“3 Maitreya与Ajita”这一节中将讨论这个问题。

(2)Dīghanikāya 《长部》 [5]

《长部》是巴利文三藏中经藏的第一部,共有三十四部比较长的经(sutta)。纂成时间难以确定,也并不划一。总之是公元前几世纪(最古的)。内容驳杂,既讲故事,也说教义,讲故事是为说教服务的。

与巴利文Dīghanikāya 相当的有梵文的Dīrghāgama 《长阿含经》,两者内容基本一致。这就需要说明白,尼迦耶(Nikāya部)与阿含 [6] 之间究竟是什么关系?换句话说,巴利文三藏与梵文三藏之间的关系究竟如何?这个问题,我们现在还不能完全说明白。我们只能说,巴利文三藏早于梵文三藏,但不能说,后者出于前者。二者是否有一个共同的来源呢?目前对这个问题似乎研究还很不够,我们只能阙疑。汉文和藏文都有三藏的区别:经、律、论。但汉文和藏文的三藏中收入了一些经,在巴利文和梵文中不归入三藏之列。巴利文和梵文在经藏方面区分的数目不同,梵文本身也不同。巴利文在经藏项下有五“部”(尼迦耶),而梵文则有的有四“阿含”(“阿笈摩”),有的只有四个。巴利文五“部”的名称是:Dīghanikāya,Majjhimanikāya,Saṃyuttanikāya,Aṅguttaranikāya,Khuddakanikāya。名称和数目都是规定死了的。而在梵文中则不然。僧肇在《长阿含经序》中说:

契经,四阿含藏也。《增一阿含》四分八诵。《中阿含》四分五诵。《杂阿含》四分十诵。此《长阿含》四分四诵。合三十经,以为一部。“阿含”,秦言“法归”。 [7]

这里没有《“小”阿含》(Kṣudrāgama )。但是《大阿罗汉难提蜜多罗所说法住记》却说:

复有声闻三藏,谓素怛缆藏(Sūtrapiṭaka)、毗奈耶藏、阿毗达磨藏。有五阿笈摩,谓《长阿笈摩》、《中阿笈摩》、《增一阿笈摩》、《相应阿笈摩》(Saṃyuktāgama)、《杂类阿笈摩》。 [8]

问题出在最后一项。Kṣudra,有的称之为āgama,有的称之为piṭaka [9] 。所有这些问题同我们现在要讨论的东西关系不大,不再细讲了。

在《长部(尼迦耶)》或《长阿含经》中,与弥勒有关的只有两部经:一部是《长部》中的第26号Cakkavattisīhanāda-Suttanta,相当于《长阿含经》中的第6号:《转轮圣王修行经》;一部是《长部》的Mahāparinibbāna-Sutta(第16号),相当于《长阿含经》的第2号:《游行经》。现在分别谈一谈。

先根据《转轮圣王修行经》谈一谈故事内容 [10] 。我对过一遍,巴利文内容基本相同。过去久远世,有王名坚固念(Daḷhanemi),七宝俱足。后来轮宝忽离本处,王知寿命无几,便传位王子,自己出家修道。轮宝又忽然不现。王子找到父亲。父亲说:“汝但勤行圣王正法。行正法已,于十五日月满时,沐浴香汤,婇女围绕,升正法殿上,金轮神宝自然当现。”已而果然。于是王登金轮,巡行诸国。后来他也立了太子,自己出家学道。新王“自用治国,不承旧法”,为贼反奖以财物。于是天下大乱,人寿渐减。从四万岁减至两万岁,然后递减至一万岁,一千岁,五百岁,三百岁,百岁,最后减至十岁,“女生五月便行嫁”。“时有智者,远逃丛林,依倚坑坎。于七日中怀怖畏心,发慈善言。”过了七天,从山林出。受了他的影响,人们改恶向善。寿命又渐增。从二十岁增到四十岁。行善不息,寿增不已,一直增到八万岁。“八万岁时,人女年五百岁始行出嫁。”时人当有九种病。此时大地坦平,人民炽盛,五谷丰登,快乐无极。“当于尔时有佛出世,名为弥勒如来,至真等正觉,十号具足,如今如来十号具足。” [11] “彼时人民称其弟子号曰慈子,如我弟子号曰释子。” [12] 彼时有王,名曰儴伽(Saṃkha),也有七宝。他建了一座大宝幢。后来坏掉,以施沙门婆罗门和国中贫者,自己剃除须发,出家学道。

这个故事有些典型性,所以我叙述得比较详细。

至于《游行经》,则情况有些特殊。巴利文(Mahāparinibbāna-Sutta中提到“未来佛”,没有指出弥勒的名字 [13] 。但汉文《游行经》没有。

(3)Aṅguttaranikāya [14] 《增一部》

《增一部》是巴利《经藏》的第四部,共分十一个Nipāta。与它相当的汉译本是《增一阿含经》。二者有相同的地方,但差别也不少。梵文本Ekottarāgama增加了不少的巴利文中没有的东西。与我们现在正谈的问题有关的章节是《增一阿含经》第四十四卷《十不善品》第四十八(二) [15] ,巴利文本缺。这一段经文同我在上面(四)提到的竺法护译《佛说弥勒下生经》一字不差,完全一样。这里用不着再细谈了。

(4)Anāgatavaṃsa [16]

在巴利文中,属于藏外的一部经典,作者是Kassapa(迦叶)。出现比较晚,确切日期难定。由一百四十二颂构成,是如来佛对舍利弗讲的。第五颂出现了Metteyyo的名字,衬上了一大串尊号,什么sambuddho(正等觉)、dvipad'uttamo(二足尊)等等。第八颂出现了Ketumatī(翅头末)。第十颂出现了国王Śaṅkho(儴佉)。值得注意的是第四十三颂:Ajito nāma nāmena Metteyyo dvipad' uttamo(Metteyya名叫Ajita,二足尊)。也就是说,在这里,Metteyya和Ajita(阿逸多)是一个人,同Suttanipāta不同。下面3还要谈这个问题。父母的名字出现在第九十六颂:Mātā Brahmavatī nāma Subrahmā nāma so pitā(母名梵摩越,父名妙梵),同上面(四)中讲到的竺法护本和鸠摩罗什本完全一样。这里面也讲到许多本子里都有的国王宝幢。其他本子里有的三会,这里也有。第六十八至七十一颂讲第一会,听法出家者一千亿。第七十二至七十六颂讲第二会,听法出家者九万亿。第七十七和七十八颂讲第三会,听法出家者八万亿。其余的情节没有什么特异之处。

(5)Divyāvadāna [17]

佛教Avadāna(譬喻)文学之一。材料来源颇为庞杂。编纂时间与其说是公元后2世纪,毋宁说是3世纪 [18] 。本书开头时有一段大乘颂辞,但是从总体来看,它属于小乘。它与另一部Avadāna作品Avadānaśataka关系极为密切,有一些故事取自此书,有一些描写常用的套语也与此书相同。Divyāvadāna语言和风格也不一致。有时使用明快简洁的梵语,有时则又堆砌雕琢,是真正的kāvya风格。看来编纂者采用其他书籍材料时,生吞活剥,不加改变。约有一半故事来自说一切有部的律藏。有一些故事在公元3世纪时已译为汉文。但并不能说明全书如此。我现在把这一段梵文全文抄在下面 [19] :

bhaviṣyanti bhikṣavo 'nāgate 'dhvany aśītivarṣasahasrāyuṣo man-uṣyāḥ|aśītivarṣasahasrāyuṣāṃ manuṣyāṇāṃ Śaṅkho nāma rājābhaviṣyati saṃyamanī carkravartī caturantavijetā dhārmiko dharmarājā saptaratnas-amanvāgataḥ|tasyemāny evaṃrūpāṇi sapta ratnāni bhaviṣyanti tad yathā cakraratnaṃ hastiratnam aśvaratnaṃ maṇiratnaṃ strīratnaṃ gṛhapatiratnaṃ pariṇāyakaratnam evaṃ saptamaṃ pūrṇaṃ cāsya bhaviṣyati sahasraṃ putrāṇāṃ śūrāṇāṃ vīrāṇāṃ varāṅgarūpiṇāṃ parasainyapramardakānām|sa imām eva samudraparyantāṃ pṛthivīm akhilām akaṇṭakām anutpīḍām adaṇḍenāśastreṇa dharmeṇa samayenābhinirjityādhyāvasiṣyati |Śaṅkhasya rājño Brahmāyur nāma brāhmaṇaḥ purohito bhaviṣyati | tasya Brahmavatī nāma patnī bhaviṣyati|sā maitreyāṃśena sphuritvā putraṃ janayiṣ-yati Maitreyaṃ nāma| Brahmāyur māṇavo 'śītimāṇavakaśatāni brāhmaṇakān mantrān vācayiṣyati |sa tān māṇavakān Maitreyāyānupradāsyati |Maitreyo māṇavo 'śītimāṇavakasahasrāṇi brāhmaṇakān mantrān vācayiṣyati |atha catvāro mahārājāś caturmahānidhisthāḥ|

Piṅalaśca Kaliṇgeṣu Mithilāyāṃ ca Pāṇḍukaḥ|

Elāpatraś ca Gāndhāre Śaṅkho Vārāṇasīpure ‖

enaṃ ca yūpam ādāya Śaṅkhasya rājña upanāmayiṣyanti | Śaṅkho 'pi rājā Brahmāyuṣe brāhmaṇāyānupradāsyat | Brahmāyur api brāhmaṇo Maitreyāya māṇavāyānupradāsyati | Maitreyo'pi māṇavas teṣāṃ māṇavak-ānām anupradāsyati | tatas te māṇavakās taṃ yūpaṃkhaṇḍaṃ khaṇḍaṃ chittvā bhājayiṣyanti | tato Maitreyo māṇavakas tasya yūpasyānityatāṃ dṛṣṭvā tenaiva saṃvegena vanaṃ saṃśrayiṣyati | yasminn eva divase vanaṃ saṃśrayiṣyati tasminn eva divase Maitreyāṃśena sphuritvā 'nuttaraṃ jñānam adhigamiṣyati | tasya Maitreyaḥ samyaksaṃbuddha iti saṃ jñā bhaviṣyati | yasminn eva divase Maitreyaḥ samyaksaṃbuddho 'nuttarajñānam adhigamiṣyati tasminn eva divase Śaṅkhasya rājñaḥ saptaratnāny antardhāsyante | Śaṇkho 'pi rājā śītikoṭṭarājasahasraparivāro Maitreyaṃ samyaksaṃbuddhaṃ pravrajitam anupravrajiṣyati | yad apy asya strīratnaṃ Viśākhā nāma sāpy aśītistrīsahasraparivārā Maitreyaṃ samyaksaṃbuddhaṃ pravrajitam anupravrajiṣyati | tato Maitreyo samyaksaṃbuddho 'śītibhikṣukoṭīvāro yena Gurupādakaḥ parvatas tenopasaṃkramiṣyati yatra Kāśyapasya bhikṣor asthisaṃghāto 'vikopitas tiṣṭhati | Gurupādakaparvato Maitreyāya samyaksa-ṃbuddhāya vivaram anupradāsyati | yato Maitreyaḥ samyaksaṃbuddhaḥ Kāśyapasya bhikṣor avikopitam asthisaṃghātaṃ dakṣiṇena pāṇinā gṛhītvā[A.21.b]vāme pāṇau pratiṣṭhāpyaivaṃ śrāvakānāṃ dharmaṃ deśayiṣyati | yo 'sau bhikṣavo varṣaśatāyuṣi prajāyaṃ śākyamunir nāma Śāstā loka utpannas tasyāyaṃ śrāvakaḥ Kāśyapo nāmnā 'lpecchānāṃ saṃtuṣṭānāṃ dhūtaguṇavādinām agro nirdiṣṭaḥ | Śākyamuneḥ pariṇirvṛtasyānena śāsa-nasaṃgītiḥ kṛteti | te dṛṣṭvā saṃvegam āpatsyante | katham idānīm īdṛś-enātmabhāvenedṛśā guṇagṇā adhigatā iti | te tenaiva saṃvegenārhattvaṃ sākṣātkariṣyanti | ṣaṇṇavatikoṭyo 'rhatāṃ bhaviṣyanti dhūtaguṇasākṣāt-kṛtā yaṃ ca saṃvegam āpatsyante tatrāsau yūpo vilayaṃ gamiṣyati | ko bhadanta hetuḥ kaḥ pratyayo dvayo ratnayor yugapal loke prādurbhāvāya | Bhagavān āha | praṇidhānavaśāt | kutra Bhagavan praṇidhānaṃ kṛtam |

请读者把这一段同下面(6)的译文比较一下。

(6)Mūlasarvāstivādavinayabhaiṣajyavastu [20]

《根本说一切有部毗奈耶药事》 [21]

义净译的汉译本中有弥勒的故事。但是在Gilgit发现的梵文原本,由于残缺过多,缺弥勒这一段。经学者们仔细核对,汉译本的这一段,同上面“(5)Divyāvadāna”梵文原文字句大体一样。为了便于比较,我把汉译文也抄在下面:

于未来世人寿八万岁时,有转轮圣王,名曰饷佉,如法理世,十善化人。时王具足四种兵军,能降一切,悉皆得胜。常修善品,为大法王。具有七宝,所谓轮宝、象宝、马宝、珠宝、女宝、主藏臣宝、主兵臣宝。王有千子,勇健多力,能破怨敌。遍四洲界,悉皆宾伏。一切人民,无有侵夺。犯罪之者,不行刀杖,以法宣令,自然调伏。时王有婆罗门,名曰善净,是王大臣。善净有妻,名曰净妙,常以慈心,遍覆一切。后时诞子,号为慈氏。时善净大臣常教八万摩纳婆等四薜陀论。以摩纳婆等付与慈氏,令教习读四薜陀论。时四天王各持伏藏及以金幢奉献饷佉,所谓冰竭罗伏藏从羯陵伽国来,般逐伽大藏从密罗国来,伊罗钵藏从揵陀罗国来,饷佉大藏从波罗痆斯城来。时饷佉王持此金幢施与善净。善净受已,施与慈氏。慈氏受已,施与八万摩纳婆等。摩纳受已,各共分之。是时慈氏见此宝幢,须臾无常,知一切法皆悉磨灭,心生忧恼,即趣静林,起大慈悲,以智慧剑截诸烦恼,证得无上菩提智,号曰弥勒应正等觉。既成佛已,即于其日。时饷佉王七宝隐没。既见是已,遂与八万国王,前后围绕,亦随出家。时王女宝名毗舍佉,亦与八万宫人婇女随共出家。时善净大臣与八万摩纳婆等亦随出家。尔时弥勒佛与八万俱胝苾刍,前后围绕,诣尊足山,向迦摄波苾刍骨锁留身之所,指山开门。于时弥勒世尊以其右手擎取迦摄全身骨锁,置左掌中,为诸声闻广说妙法,告诸苾刍:“汝等当知:过去世时,人寿百岁,有佛名释迦牟尼出于世间。此之迦摄是彼声闻。少欲知足,杜多第一。彼佛灭后,能结集释迦牟尼教法。”时弥勒佛诸声闻等,既见迦摄留身之骨,心生忧恼:“如何此身能证如是种种功德?”时弥勒世尊诸弟子等,由生忧恼,俱时现证阿罗汉果。于时有九十六俱胝阿罗汉能证杜多 [22] 而生厌离。时彼金幢便即隐没。诸苾刍等便白佛言:“有何因缘,饷佉轮王今与世尊同时出世?”彼佛告言:“由愿力故。”苾刍复问:“云何愿力?”

下面开始了另一个故事,我们的引文到此为止。把梵汉两本仔细对照一下,可以看出,我在上面说的“字句大体一样”,是符合实际情况的。章节虽短,但是弥勒故事中几个关键问题,这里几乎全都有。特别是关于大迦叶(迦摄)的那一个故事,更会引起读者的兴趣。许多不同文种的本子里都有这个故事。

对于义净的译文,读者对比之后可以加以评断,我在这里不多谈。我只想提出一个问题来谈一谈,这就是“杜多”的问题。义净这里用音译,似乎是一个专门术语。其实梵文dhūta(或dhuta)很难说是一个专门术语。梵文巴利文动词字根√dhū,dhu,意思是“摇动”、“摆脱”,dhūtapāpa,“把罪孽摆脱掉的”。dhūta,dhuta的含义也可以是“净化了的”。dhūtaguṇa,梵文、巴利文和佛教梵文都有此字,意思是“一个净化了的人的品质或德行”。不知为什么义净要译为“杜多”。倘不加解释,中文读者会不知所云 [23] 。

(7)Mahāvastu (《大事》) [24]

《大事》,属于小乘大众部说超世部(Mahāsāṅghika Lokottaravādin),用所谓“佛教梵文”或“混合梵文”写成。内容基本上是小乘的,但已有大乘色彩,比如第一卷,页63—193的《十地经》,就是大乘经典。书中有许多地方宣扬,只要拜佛或绕塔周拜,就能够积累功德,达到涅槃。这都是大乘的东西。本书属于律藏,可以说是律藏的前一部分,讲佛的生平,也只讲前一半,主要是引出僧伽的成立。因为有了僧伽,才能有律。书中有不少的本生故事和其他小故事,有的在巴利藏中能够找到,有的就找不到,因此异常值得重视。至于此书纂成时间,极难确定。它属于说超世部这件事实就可以说明它的古老。佛教梵文早于古典梵文,还有书中有一些与巴利藏共同的东西,也都能说明它的古老。但同时又有不少晚出的东西。因此,学者们推测,此书核心可能形成于公元前2世纪,后来窜入了不少东西,到了公元后4世纪才形成现在这个样子。

在《大事》里面,有一些与弥勒有关的记载。比如I,51,5—7 [25] :“正如我现在这样,阿逸多菩萨将在世上成为佛陀,他的名字是阿逸多,姓是弥勒,地方是首都般杜马。” [26] I,59,1—3,讲到,Suprabhāsa是如来时,弥勒菩萨是转轮王Vairocana。在第三卷有名叫《众佛经》 [27] 的一段经文,里面讲到许多佛。最早的佛叫Indradhvaja,最后一个是弥勒,中间有许多许多佛,各有名称,释迦牟尼是其中之一。他说:“我释迦牟尼如来佛授记弥勒如来佛。” [28] 弥勒出生城市不是上面说的般杜马,而是一般的说法:翅头末。这里也讲到三会(sannipāta)。第一会参加者九十六亿;第二会,九十四亿;第三会,九十二亿。值得注意的是:III,330,8—9,Ajita(阿逸多)有光焰十二由旬长,弥勒也有十二由旬光焰。阿逸多与弥勒似乎又成了两个人 [29] 。

(8)《妙法莲花经》 [30]

在所有的佛教大乘经典中,这是流布最广、威信最高的一部。其中有几个地方讲到弥勒。只提到名字的,我们在这里不谈。有内容的有:鸠摩罗什译本:“有菩萨摩诃萨,名曰弥勒,释迦牟尼佛之所授记,次后作佛……尔时释迦牟尼佛告弥勒菩萨:‘善哉,善哉!阿逸多!乃能问佛如是大事!’” [31] 在这里,阿逸多与弥勒是一个人。关于本书形成的时代,学者们之间的意见分歧。Winternitz [32] 认为,本书原始形式可能形成于公元200年左右。我个人认为,本书最原始部分可能形成于公元前。因为在新疆发现的残卷中佛教梵语形式古老。Kern和南条校刊本中的O本和苏联新刊布的本子可以为证。以后随着梵文化的进展,俗语成分越来越少了。我仍认为,此书一定同印度西北部有密切关系。von Gabain Ⅱ,p.20说,此书形成于迦腻色迦治下,可能也认为与印度西北部有关。

(9)梵文本Maitreyavyākaraṇa [33]

是颂体,与上面引的Divyāvadāna不同。共有102颂,1至25颂半残。第25颂下半Elāpattraś ca Gāndhāre Śaṅkho Vārāṇasīpure,与上面(5)中那一首颂的下半全同。这也就是(6)中的“伊罗钵藏从揵陀罗国来,饷佉大藏从波罗痆斯城来”那一句话。故事与上面(四)中引的《弥勒下生成佛经》基本相同,而较简略。现存的部分内容轮廓如下:饷佉王有帝师婆罗门善净,其妻名净妙。弥勒自兜率天下凡托生净妙腹中。怀胎十月,生下弥勒。诞生的情况完全抄袭释迦牟尼的诞生,不再赘述。弥勒后来看到金幢须臾无常,决定出家(54颂)。龙华树成了他的菩提树(57颂)。他坐在龙华树下成了正等觉。后来饷佉王出了家,弥勒之父出了家,善财居士出了家,饷佉王女宝毗舍佉出了家,基本上都是带领八万四千人同时出家,都成了弥勒的信徒。弥勒在大会中说法,盛赞释迦牟尼。“你们用伞、幢、幡、香、华鬘、香膏供养了释迦牟尼以后,来到我的教法中。”(71颂)下面有一系列这样的句子。汉译文“或以幡盖华香于佛,修此功德,来至我所”,等等,烈维(Lévi)有法文译文附在后面。下面讲到二会、三会,以及得超度的人数,只是没有讲到大迦叶的故事。

对巴利文和梵文各异本的介绍,就在这里结束。零星记载,不胜枚举。我无法求全,也不想求全。如果真求全的话,那就会烦琐到令人难以忍受的程度。

未来佛这个概念,在印度虽然出现比较早,但决不会早到释迦牟尼的时代。最早的佛教是承认佛法也会灭亡的。我只需引用《大唐西域记》一书就足以证明这件事了。比如卷二,那揭罗曷国:“正法隐没,其事无替”;同卷,健驮逻国:“比窣堵波者,如来悬记,七烧七立,佛法方尽”;卷三,迦湿弥罗国:“五百罗汉常受我供,乃至法尽;法尽之后,还取此国”,等等。佛徒认为法是要“尽”的。一些经典中说,释迦牟尼自己说过,大法本来可以延续一千年,收了妇女作尼姑以后,寿命要减半了。这种“法尽”的说法,符合佛教根本教义一切无常,是未可厚非的。但是对许多信徒可能产生消极的影响。于是不知从什么时候起,又出现了大法由盛到衰,又由衰到盛的说法,于是就出现了弥勒这个未来佛。

2 Maitreya这个字的含义

Maitreya,m.c.也作Maitriya,还有Maitraka,可能还有Maitrīya(见F.Edgerton,Buddhist Hybrid Sanskrit Dictionary)。根据Monier-Williams,Sanskrit English Dictionary,Maitreya,形容词来自Maitrī,名词来自Mitrayu。巴利文Metteya,来自Mettā,而Mettā不与梵文Maitrī相当,而是来自佛教梵文Maitrā。不管怎样,以上这些形式都来自吠陀的Mitra。

现在我就来探讨一下Mitra这个字的基本含义。在《梨俱吠陀》中,Mitra不是一个大神,经常与Varuṇa联在一起。我先引几首颂歌:

《梨俱吠陀》3,59,1:

那个自称Mitra的,把人们带到一起来。Mitra保持地与天。Mitra注意着人们,眼睛不眨,把油多的供品给Mitra吧!

同书,3,59,5:

他(Mitra)把人们带到一起来,友好对待歌者。

同书,7,36,2:

你们中的一个(指Mitra)是一个有力量的、可靠的追踪者,他叫Mitra,他把人们带到一起来。

同书,1,156,1《致毗湿奴》:

像Mitra那样和蔼友好吧!

同书,5,40,7:

(Sūrya说:)你是Mitra,你的恩惠是真诚的。你和Varuṇa王,你们俩在这里保卫了我。

例子就引这样多。加以分析,可以看出,Mitra这个字有两个互相密切联系的基本含义:一个是“朋友”——Geldner在德译文 [34] 中把Mitra译为“朋友”;另一个是“太阳神”。太阳以其光加恩人民,所以称为“朋友”。“太阳”与“太阳神”有别。5,40,7中的Sūrya,意思是“太阳”,他对Mitra说话,足征不是同物。太阳神带来白天,人们才能聚集在一起。“眼睛不眨”,形象地指出了太阳的特点。后来,在进一步的发展中,Mitra成了白昼之神,Varuṇa成了黑夜之神。有个别学者过分强调Mitra的太阳含义,从上面的例子中可以知其不尽然。在《梨俱吠陀》中,Mitra两个含义都有,但似以“朋友”为主。《梨俱吠陀》的群神中,颇有几个与太阳有关的。Savitṛ、Āditya等有太阳神的意思。5,81,4,Savitṛ就等于Mitra。Mitra有时是控制太阳行程的神。

A.A.Macdonell [35] 在强调了Mitra的太阳性之后,说Mitra的词源解释不能确定。它同时也有“朋友”的含义,有时又成为“和平之神”。在Avesta中,与Mitra相当的是Mithra。Mithra这个神,在他性格的伦理方面是守信义这种品质的保护神,原来应该有“同盟”或“朋友”之义。

在印度,Mitra由原来含义以“朋友”为主逐渐向以“太阳”为主发展。到了《阿闼婆吠陀》(Atharvaveda)IX.3,18;XIII.3,13,Mitra与太阳等同起来。在大史诗《摩诃婆罗多》(Mahābhārata)Ⅲ,3中,坚战(Yuddhiṣṭhira)祷告,列举了太阳的108个名字,其中有Maitreya。此时Mitra的含义只有“太阳”了 [36] 。

在贵霜王朝时期,从公元后一、二世纪起,伊朗的Mithra开始产生影响。此时的Mithra只有“太阳”一个含义。这影响了Maitreya。贵霜王朝Helios—Mithra—太阳神,三位一体。连佛的概念也受到了影响。太阳是原始因,与佛教的原始佛相比拟 [37] 。专就吐火罗文而论,Metrak根本没有什么“太阳神”的含义。法显和玄奘等都译为“慈氏”,可见其中消息。关于Metrak这个字的来源,参阅下面5 Maitreya与Metrak一节,这里不谈。到了金刚乘里面,Maitreya一点也没有“太阳”的含义了。

3 Maitreya与Ajita

这一节主要讨论的是Maitreya与Ajita是一个人还是两个人的问题。

主张是两个人的有:

(1)SuttaNipāta 这是有关Maitreya文献中最古的一种。详细情况我在上面1(1)中已经谈过,这里不再重复。Ajita与Tissametteya是两个人。

(2)《贤愚经》 [38] 这是一部典型的Maitreya-samiti的经典,我在下面一故事情节 这一章中将详细叙述,这里暂且不谈。在这里面,婆罗门波婆梨有十六个弟子,他派他们去见释迦牟尼。十六人中,只出现了弥勒与宾祈奇这两个名字,Ajita没有出现。他出现在后面,名阿侍多,佛授记作转轮王,下面再谈。

(3)吐火罗文和回鹘文《弥勒会见记》在这里,Maitreya与Ajita都出现了,同为婆罗门波婆梨的弟子。

(4)《出曜经》“二人不取,弥勒、阿耆是也。” [39]

主张是一个人的有:

(1)Mahāvastu 我在上面1(7)中已经谈到过。“名字是阿逸多,姓是弥勒”,是一个人。

(2)《妙法莲花经》我在上面1(8)中已经谈到过。释迦牟尼呼弥勒为阿逸多,是一个人。《大乘悲分陀利经》( 3,238c),世尊呼之为“弥勒阿逸多”,也是一人。下面“4”我还要谈这个问题。

3,238c),世尊呼之为“弥勒阿逸多”,也是一人。下面“4”我还要谈这个问题。

(3)Sukhāvatīvyūha [40] 同《妙法莲花经》一样,释迦牟尼呼弥勒为阿逸多。

(4)《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》 [41]

经里面说:“尔时优波离亦从座起,头面作礼而白佛言:‘世尊!世尊往昔于毗尼中及诸经藏说阿逸多次当作佛。’” [42] 在这里,阿逸多就是弥勒。

(5)《注〈维摩诘经〉》 [43]

弥勒菩萨 什曰:姓也。阿逸多,字也。南天竺婆罗门之子。

(6)Anāgatavaṃsa 我在上面1(4)中已经谈到过。

在另外一些经典中看不出是一人还是二人。从表面上来看,神话传说中是一人是二人,无关重要。但有时又有点有关重要,下面还要谈到这个问题。

在主张是两个人的说法中,还有一个颇为离奇的说法:Ajita是未来的转轮王,Maitreya是未来佛。这个说法见于许多佛经中。我在这里举一个例子。汉译《中阿含经》,卷13,《说本经》讲到如来说法,阿夷哆(Ajita)在众中坐。“世尊告曰:‘阿夷哆!汝于未来久远人寿八万岁时,当得作王,号名曰螺(Śaṅkha)。’” [44] 同时,如来又告诉弥勒说:“弥勒!汝于未来久远人寿八万岁时,当得作佛,名弥勒如来。” [45] 这个故事往往与 昙弥献金色

昙弥献金色 衣连在一起。

衣连在一起。 昙弥献金色

昙弥献金色 衣的故事,在佛经中屡见不鲜,比如《中阿含经》,卷47,

衣的故事,在佛经中屡见不鲜,比如《中阿含经》,卷47, 1,721c—722a;《分别布施经》,

1,721c—722a;《分别布施经》, 1,903c—904b;《五分律》,

1,903c—904b;《五分律》, 22,165b—c;《根本说一切有部毗奈耶杂事》,

22,165b—c;《根本说一切有部毗奈耶杂事》, 24,278b,等等。它也见于《贤愚经》,以及吐火罗文和回鹘文《弥勒会见记》。

24,278b,等等。它也见于《贤愚经》,以及吐火罗文和回鹘文《弥勒会见记》。

关于这一节可参阅Lamotte,页775—783。

4 Maitreya与伊朗的关系

弥勒信仰,虽源于印度,但与伊朗有千丝万缕的关系,自来学者鲜有异议。我在上面的“Maitreya这个字的含义”中已有所论列,下面还要谈到。我在这里只想做一些补充。

梵文Maitreya来自Maitrī。巴利文Metteya来自佛教混合梵文Maitrā。不管是Maitrī,还是Maitrā,都与Mitra有关,这是毫无问题的。而Mitra又与Avesta的Mithra是一个字。Avesta是伊朗最古的圣典,可以说是与印度最古的经典《梨俱吠陀》(ṛgveda )至少一部分是同源。Chr.Bartholomae说,在Avesta中,我们找到整个句子,能够按照音变规律逐字译成古代印度文。他并且举出了例子 [46] 。两者间关系之密切,概可想见了。因此,仅从词源学上来看,Maitreya这个字同伊朗的关系就是密不可分的。

下一阶段伊朗对印度Maitreya的影响是通过公元一、二世纪贵霜王朝全盛时期来实现的。贵霜人的来源说不清楚 [47] 。《后汉书》卷88《西域传》:“大月氏国……初月氏为匈奴所灭,遂迁于大夏。分其国为休密、双靡、贵霜、肹顿、都密,凡五部翕侯。后百余岁,贵霜翕侯丘就却攻灭四翕侯,自立为王,国号贵霜。”西侵安息,东侵印度,成了一个大帝国。它采取文化融合、宗教融合的政策,接受了希腊、伊朗和印度各方面的文化和宗教。这从它的钱币上就可以看到。发展了的Mithra崇拜(Mithraism)影响了印度的弥勒概念。有人主张,未来佛的概念印度原来已有,不需要外来的影响 [48] 。原来已有,与后来接受伊朗影响,并不矛盾。在原有的基础上再接受外来影响;这种例子,文化交流史上屡见不鲜,认为原来已有,就不再需要外来影响,这种看法是错误的。

我们讲伊朗对印度的影响,实际上Mithraism思想所代表的决不限于伊朗,而是更广阔的地域和更久长的历史发展。这要从公元前一千纪的古代东方讲起。所谓古代东方包括西亚北非广大地区,小亚细亚、美索布达米亚、埃及等都包括在里面。那时候,在这一带流行着一种未来救世主的信仰。耶稣教的弥赛亚(Messia)是其中最有代表性的。弥赛亚信仰(Messianism)《旧约》中已有。在这里,弥赛亚指的是真实的国王。到了约际期间(intertestamental period),弥赛亚成了未来的国王,他的任务是恢复以色列王国,拯救黎民百姓。这种信仰在埃及、美索布达米亚等地都有。后来发展成为犹太弥赛亚信仰和伊斯兰弥赛亚信仰。伊斯兰教有类似耶稣复活的想法。这种信仰产生的根源是非常清楚的,它源于被压迫的民族,这些人渴望自由与幸福。

伊朗的Mithra信仰(Mithraism)同这种信仰有千丝万缕的关系。Mithra信仰虽然源于伊朗,却发展壮大于罗马帝国。Mithra本是伊朗古代的神,这我在上面已经谈到过。他与Ahura Mazdā和Anāhitā并称三大神。对他的信仰后来传出了伊朗,传到了罗马帝国。在这里,他成了一个秘密会道门的最高神灵。原来在公元前一千纪,伊朗(波斯)侨民聚居在小亚细亚一带地方,其中有波斯僧侣Magi。在这些人的参与下,这种信仰与本地的宗教杂糅起来,就形成了这一种新的信仰。形成时期约为公元前6—前4世纪的亚契米尼德时期。其中也杂有美索布达米亚的宗教成分。Mithra与苏美尔(Sumerian)太阳神Shamash(Utu)糅合起来。我在上面已经说过,Mithra本来就有光明神的一面。这两个神碰在一起,可以说是一拍即合。但是,在另一方面,他又有救世神的含义。光明之神与救世之神怎样能合在一起呢?只要我们理解为以光明来救世,像太阳那样,则二者的结合就是很自然的了。兴起于差不多同时的——公元前6—前4世纪亚契米尼德时期——祆教(拜火教,Zoroasterianism)同伊朗古代其他宗教一样,宣扬光明与黑暗的斗争,光明战胜黑暗。以后的摩尼教的基本教义二宗,指的也是光明与黑暗。这是古代伊朗宗教的一个共同点。此外,祆教的基本教义之一,是主张有一个未来的救世主,这个救世主的名字是Saoshyant。摩尼自己就是一个Saoshyant。这种学说与我在上面提到的流行于古代东方的救世主信仰,一脉相承,与耶稣教的弥赛亚和印度佛教的弥勒也呼吸相通。

关于印度的弥勒与伊朗有某些联系,过去的学者也有的注意到了。比如H.Kern [49] 就是其中之一。他在英译《妙法莲花经》的注中说:“(阿逸多Ajita)即‘不可战胜的’,invictus。Maitreya Ajita与Mithras Invictus之间明显的联系并不证明,佛教徒从波斯人那里借来了这个形象;如果我们考虑到印度与伊朗神话的密切关系,这种偶合是完全可以理解的。Maitreya并不同Mitra紧密等同,而是可以说是一个较晚的翻版;他是未来的救世主。”他这个意见是正确的。一百年以来,许多学者继承和发展了他这个看法 [50] 。我们今天掌握的材料比H.Kern要丰富得多,论证当然会更有说服力,这是不言自明的。

有一个问题我想在这里提出来:为什么阿逸多这个同伊朗影响有如蛛丝马迹的形象偏偏出现在《妙法莲花经》里呢?几十年前,我曾在一篇文章 [51] 中,根据-aṃ>-u的音变现象推测《妙法莲花经》与印度西北部有某种联系。遭到个别国外学者的反对,但是他们谁也拿不出比较像样的、有点说服力的证据来。我只好至今仍然坚持旧说。阿逸多出现在《妙法莲花经》中,似颇能为我的看法张目。现在先在这里提一下,以后当继续探讨。

在《妙法莲花经》中,还有一种现象似与此有关,也颇为值得注意,我在这里提一提。这里有大量的显然是杜撰的佛和菩萨的名号——我顺便说一句,这是大乘佛经的一个特点——其中颇有一些与光明或者太阳有关,我举几个例子:

日月灯明如来(Candrasūryapradīpa) 9,3c;

9,3c;

妙光菩萨(Varaprabha) 9,4a;

9,4a;

燃灯佛(Dīpaṃkara) 9,4b;

9,4b;

华光如来(Padmaprabha) 9,11b;

9,11b;

阿弥陀佛(Amitābha) 9,25c;《一切经音义》16:“唐言无量光也”。

9,25c;《一切经音义》16:“唐言无量光也”。 54,405b [52] ;

54,405b [52] ;

宝明(Ratnāvabhāsa) 9,28a [53] ;

9,28a [53] ;

普明如来(Samantaprabhāsa) 9,28b;

9,28b;

具足千万光相如来(Raśmiśatasahasra aripūrṇadhvaja) 9,36b。

9,36b。

例子就举这样多。大家都知道,崇拜光明,崇拜火,是伊朗古代宗教的最引人瞩目的特点。《妙法莲花经》中出现了这样多与日、月、光明等有联系的佛菩萨名号,是否也与伊朗影响有关联呢?十分肯定的论证我还拿不出来,至少这可能是有的。现在写在这里,以俟博雅君子之评断。

Dāni [54] 指出:“贵霜时代,太阳神的新概念传入印度,很可能与Mithra的概念联系在一起了。”他引用John M.Rosenfield [55] 的说法,把贵霜和笈多时期发展起来的太阳神的新概念归纳为以下几项:这个太阳神变成了解脱的动力和目标;他是宇宙的创造者、保卫者和破坏者(羡林按:这样他就把印度教三个大神的功能集于一身);他是唯一的能够被看到的,是活力的来源;他能够无量次地作神的显现,而且已化身为佛陀。Rosenfield还指出,释迦牟尼初出家入苦行林时,根据马鸣的Buddhacarita的叙述,林中苦行者想到他系出甘蔗日种王族,他的来临宛如初升的朝阳,并呼之为“太阳之子”(Sūryaputra)。汉译《佛所行赞》 [56] 入苦行林品:

随鹿诸梵志,

端视亦复然。

甘蔗灯重明,

犹如初日光。

……

为日月天子,

而来下此耶?

这些情况,Dāni和Rosenfield都认为是受了伊朗的影响。这样一来,《妙法莲花经》中出现那样多的与日、月、光明有联系的佛菩萨名号,也就不足为怪了。

Har Dayal [57] 发表了几乎完全相同的意见。他说,古代波斯宗教拜火教(Zoroasterianism)可能促进了印度菩萨说的兴起。拜火教通过太阳崇拜直接影响了佛教的发展。它是在公元前3世纪传入印度的。巴利文《长部》和其他一些经典中讲到太阳崇拜,它在Ādiccupathāna-Jātaka中遭到嘲弄。大乘佛教的许多最熟悉的名字暗示出太阳崇拜,比如Amitābha(无量光)、Vairocana(光辉者)、Dīpaṃkara(燃灯)。乔答摩佛陀本人被称为Ādityabandhu(太阳的族人)。印度文学中讲到Magas(Magi)是印度西北部太阳神庙中的僧侣。他们很可能在拜火教和印度本地礼拜太阳仪节的基础上,组成了一个崇拜太阳的教派。太阳神话深入佛教的各个方面,许多菩萨被赋予太阳的特征。Har Dayal这些意见值得注意,可以同Rosenfield的看法加以对比。我在这里顺便讲一下,Heinrich Kern在他的早期著作《佛教和他在印度的历史》 [58] 中把释迦牟尼看成是太阳的化身,进行论证。我觉得,很多地方是牵强附会的。在以后的著作中他自己也似乎放弃了这种看法。但这并不等于说,释迦牟尼与太阳崇拜毫无关系。

还有一个问题,我想在这里顺便提一下。这就是大迦叶(Mahākāśyapa)与弥勒佛的关系的问题。弥勒下凡成佛以后,率领大批徒众到摩揭陀国鸡足山去找大迦叶。在这里,说法有点分歧:一说,大迦叶还活着;一说,他已经死去,只留下全身骨锁。不管怎样,大迦叶在山中已经住了无法计算的年代。这个传说在佛教文献中广为流传。上面“1”中,我引了一些《弥勒会见记》或《弥勒授记经》的巴利文和梵文的异本,其中(5)Divyāvadāna和(6)《根本说一切有部毗奈耶药事》就有这个传说。我在下面再举几个例子:

西晋安法钦译:《阿育王传》卷四《摩诃迦叶涅槃因缘》 50,114a—116b;

50,114a—116b;

宋志磐:《佛祖统纪》,卷五 49,170bc;

49,170bc;

元念常:《佛祖历代通载》,卷三 49,496c—497a;

49,496c—497a;

明觉岸:《释氏稽古略》,卷一 49,752bc。中国高僧的游记中也有这个传说,比如,晋法显的《法显传》、唐玄奘的《大唐西域记》,卷九,摩揭陀国鸡足山,等等。

49,752bc。中国高僧的游记中也有这个传说,比如,晋法显的《法显传》、唐玄奘的《大唐西域记》,卷九,摩揭陀国鸡足山,等等。

为什么在释迦牟尼众多的弟子中单单大迦叶会同弥勒有联系呢?从佛教历史和佛教教义方面来看,这个问题是并不容易解答的。我自己曾百思不得其解。原来在很多年以前已经有人提出了解答的意见,只是我最近才注意到。这就是Spiegel在Awesta-Übersetzung,I.p.37 [59] 中提出的意见。Spiegel认为,Kāśyapa(迦叶)等于Keresaspa,后者是伊朗古代神话中的一位英雄,他帮助伊朗神话中的未来救世主Saośyant对抗黑暗王国。Saośyant我在上面已经谈过,他的地位很像印度的弥勒。Abegg在前引书,页242,注7,反对Spiegel的学说。这并不奇怪,因为Abegg整个否认伊朗的影响。但是,我个人认为,Spiegel的看法,虽然还无法证明其切实可靠性,但不失为一个持之有故的解决办法,我们要认真对待。

我在上面拉拉杂杂地谈了许多问题。我觉得,Maitreya与伊朗有密切的关系,这一点必须肯定。伊朗背后还有辽阔的古代东方世界。Maitreya之所以成为未来佛,也就是未来的救世主,有印度本国的根源,又有国外的根源,是当时流行于古代东方的弥赛亚信仰的一个部分。

5 Maitreya与Metrak

Maitreya与Metrak的问题,表面上看起来很简单。过去研究这个问题的学者也都把它当做一个简单问题来对待。比如,von Gabain在von GabainⅡ.p.20说,中亚文化影响了新生的弥勒概念的发展,因为汉译名“弥勒”不是来自梵文,而是来自于阗塞语mittra,吐火罗语metrak,因此日本语就有了miroku这个词儿。看来von Gabain是把这个问题过分简单化了。实际上,这是一个相当复杂的问题。它至少包括下列三个问题。

(1)Metrak是从Maitreya直接接变过来的吗?

(2)Metrak是独立发展成的吗?

(3)为什么中国汉译佛典中最早出现的是“弥勒”,而不是“梅呾利耶”呢?

我在下面分别谈一谈。

(1)Metrak是从Maitreya直接变过来的吗?

一方面是梵文Maitreya和巴利文Metteya,另一方面是吐火罗文Metrak,二者都有“未来佛”的意思,其间必有联系,这是毫无疑问的。这三个字都与梵文maitrī有关,这也是可以肯定的。但是,从形式上来看,吐火罗文又与梵文和巴利文有所不同。应该怎样来解释这个现象呢?从印度佛教史的角度来看,巴利文和梵文出现在前,吐火罗文在后。最顺理成章的解释似乎就应该是,后者出于前者。

确实有学者这样做了,其中之一就是Franz Bernhard。他在一篇文章:《犍陀罗语和佛教在中亚的传布》 [60] 中讲到,犍陀罗语在佛教向中亚和中国的传播中起过很大的作用。这意见无疑是非常正确的。犍陀罗语是古代印度西北部的方言。在中国新疆发现的《法句经》就是用这种语言写成的。从地理条件来看,犍陀罗语在佛教向中亚传播中起关键性的媒介作用,这是很自然的。

在这篇文章中,Bernhard顺便讲到Metrak与“弥勒”的问题。他引用了von Gabain的意见,用吐火罗语来解释汉译“弥勒”的来源。但是,他认为:“这种想法并不能解决这个问题,只不过把它推移而已,因为在吐火罗语中由y到k的音变是十分陌生的。”他建议,用犍陀罗语来代替吐火罗语。犍陀罗语有成双成对的词尾,比如:

-aya -aǵa

-eya -eǵa

ǵ是浊摩擦音。在犍陀罗语中常常碰到。在这里可以看到这样的形式:metraya/metreya:metraǵa,有时候丢掉词尾辅音,变成了metrae/metre。从这些形式中,不但可以推导出东吐火罗文metrak和汉文“弥勒”的来源,而且还可以直接或间接地推导出于阗塞语、安息语、回鹘语、蒙古语、卡尔美克(Kalmyk)和满洲语有关形式的来源。

在西吐火罗文(龟兹文)中有两种不同的形式:Maitreye和Maitrāk。Bernhard认为,这不但表示出成对的词尾,也表示出两个语言借用的不同的阶段。

在这里,Bernhard又引用了我在几十年前写的一篇文章:《浮屠与佛》 [61] 。我这篇文章的主要论点是,“佛陀”的来源是Buddha,而“佛”字最早的来源却不是梵文,而是吐火罗文。“佛”字不像一般人想象的那样是“佛陀”的缩短,而“佛陀”却可以说是“佛”字的引申。Bernhard承认,“佛”字不是来自Buddha。他构拟出一个所谓古吐火罗文* but,说是“佛”字音译的来源。他最后说,即使“弥勒”不能证明吐火罗文的中介作用,“佛”字也能证明。

我们再回头来看-eǵa的问题。ǵ是浊音,而k却是清音。即使承认吐火罗文不用浊摩擦音收尾,但ǵ变为k在音变规律方面也决非一帆风顺的,还需要进一步探讨与思考。

如果从-eya和-eka的关系上来作文章,我们还可以想另外的办法。在印度古代方言中,ya和ka互转的例子可以举出不少来。Pischel [62] 指出Amg.daga=udaka=udaẏa,posahiẏa=upavasathika等等;还有tumbavīniẏa=tumbhavīṇaka等等。Lüders [63] 列举了一些-ika代替-iya的例子,比如ekavāciya和ekavācika;rathiyā和rathikā;ghātikā和ghātiyā;jāgariyā和jāgarikā等等。K.R.Norman [64] 指出,在阿育王碑铭的基础俗语(Upkt)中,有-k-/-g->-y-的现象,也有-y-变为-k-的现象,比如janī的多数体格janiyo在个别碑铭中变为janiko。

就算是犍陀罗语吧,这里面也可以找到y k互转的现象。John Brough [65] 指出,-y-可以变为-k-。他还指出mṛga>muya,kāka>kaya等,这是g k变为y,也有反转过来的y变为k,比如udaya>udaka等等。在一条注 [66] 中,他谈到了Maitreya变为Metrak [67] 的问题,他举出焉耆语(吐火罗语A或东吐火罗语)Metrak,龟兹语(吐火罗语B或西吐火罗语)Maitrāk,粟特语M'ytr'k。他指出与粟特语这个形式并行的还有mytr'y,这形式含糊不清。参阅:Gershevitch,Grammar of Manichean Sogdian,§ 960。他指出,汉文“弥勒”可能来自metraka。“这些形式可能纯粹是机械转写的书面借用语;但是,那自然也是可能的,甚至在犍陀罗语内部,书面形式可能有随之而来的读作k的诱导读法,如果只是作为一种为文化水平不高的和尚们所采用的朗读经文时的朗读风格。”话说得十分晦涩难解,含义还是清楚的。Brough详细论证了y与k的微妙复杂的关系。这里意思是说,和尚们有时会被引诱着把y读为k。总之,对Metrak这同一个字,Brough(在前)的解释,同Bernhard完全不一样。

上面谈到的这一些意见,不管表面上看起来多么不同,但都主张,Metrak是Maitreya直接变过来的。关于犍陀罗语在佛教向中亚和中国传播中所起的重要作用,在Bernhard之前Brough已经注意到了。他说,很多早期汉译佛教术语的原文是犍陀罗语 [68] 。但这并不等于说,“弥勒”这个词儿也一定来自犍陀罗语。尽管Brough和Bernhard的看法能持之有故,言之成理,仍然有另外的可能是更合理的解决办法。

(2)Metrak是独立发展成的吗?

所谓“独立发展”,是指不通过犍陀罗语或其他任何语言的媒介,在吐火罗语内部,根据构词规律而形成的。

事实上,Sieg,Siegling和Schulze在Gr. [69] 中已有专章讨论与此有关的问题。词尾-ik有下列诸作用:

a 把抽象名词变为具有这个名词所表示的特性的人,一个什么“者”。比如kākmart,意思是“威严”,加上-ik,成为kākmärtik(B kamartike),意思就成为“具有威严的人”,或“威严者”;kāruṃ,意思是“慈悲”,kārunik(参阅梵文kārunika)意思是“慈悲者”;kritāṃ(含义还没有弄清楚),加上-ik,变为kritānik,意思是“作kritāṃ者”;spaktāṃ(A与B相同),意思是“服务”,spaktānik(B spaktanīke)意思是“服务的人”、“供养者”。

b 把形容词名词化。比如A āṣāṃ,B aṣāṃ,意思是“可尊敬的”,加上-ik,变为āṣānik,意思是“阿罗汉”。

c 在外来借词中,情况比较复杂。梵文niraya+pāla(ka)在吐火罗文中变为ñarepālik“地狱守卫者”;梵文piṇḍapāta在吐火罗文中变为piṃnwātik,汉译的“分卫”即从此出。-ik在这里的作用不清楚。梵文ṛṣi“仙人”,在吐火罗文中变为riṣak(B rṣāke)。

“居士”,梵文gṛhin,gṛhastha,吐火罗文kātäk(B kattāke),不是来自梵文,而很可能是来自伊朗语言:Awesta kad,意思是“房子”,新波斯语kat-x-udā,意思是“居士”。这里也是词尾(ä)k起了作用,kātäk指“住在家里的人”。

关于Metrak,三位作者只说,Maitreya经常作Metrak,没有作什么说明。在B是Maitrāk,也有Maitreye这个形式。在注中,作者指出,Andreas通知他们,Metrak这个形式也见于吐鲁番中古波斯文残卷中。我不揣冒昧,想在这里给Metrak,Maitrāk这个形式作一个新的解释。我认为,这个形式与梵文Maitreya无关,而是直接来自梵文Maitrī。Maitrī的意思是“慈爱”,加上词尾-k,成为Metrak,Maitrāk,意思是“慈爱者”。汉文最早的意译“慈氏”就是从这里来的。我看,这个解释是有根有据、合情合理的。因此,我认为Metrak是独立发展成的,不必绕一个弯子硬把它同Maitreya挂上钩 [70] 。

(3)为什么中国汉译佛典中最早出现的是“弥勒”,而不是“梅呾利耶”呢?

Maitreya和Metrak的关系弄清楚以后,下一步就要弄清楚这两个字的汉译在汉译佛典中出现的情况。这对研究佛教从印度向中亚和中国的传播以及中国佛教史都有相当重要的意义。

Maitreya和Metrak在汉译中有三种不同的情况:

a 音译“弥勒”,来自Metrak;

b 音译“梅呾利耶”等,来自Maitreya;

c 意译“慈氏”。

在下面分别加以论述。

a “弥勒”

在汉译大藏经中,“弥勒”出现的次数成百上千,不可能,也没有必要一一列举。对我的探讨有意义的是:最早出现于何时?何经?何人所译?我所谓“最早”是指后汉、三国时期,两晋、南北朝以后历隋、唐以迄宋明出现的一概不录,这对我要探讨的问题没有用处。我在下面按照《大正新修大藏经》排列顺序,把最早出现的“弥勒”辑录一下:

吴康僧会译《六度集经》卷一:“彼国王者弥勒是。” 3,3b;

3,3b;

失译人名在后汉录《大方便佛报恩经》卷一:“弥勒菩萨”。 3,124b;

3,124b;

吴支谦译《佛说月明菩萨经》:“尔时智力王者,今弥勒菩萨是。” 3,411c;

3,411c;

后汉康孟详译《佛说兴起行经》卷下:“尔时病比丘弥勒者,则今弥勒菩萨是。” 4,172b;

4,172b;

吴支谦译《撰集百缘经》卷十:“我及弥勒俱为菩萨。” 4,253c;

4,253c;

后汉支娄迦谶译《杂譬喻经》:“欲睹弥勒佛时三会二百八十亿人得真人时。” 4,499b;

4,499b;

吴康僧会译《旧杂譬喻经》卷上:“弥勒作佛时,当得应真度脱。” 4,512b;

4,512b;

后汉支娄迦谶译《道行般若经》卷一:“弥勒菩萨。” 8,425c;

8,425c;

同上书,卷三:“弥勒菩萨。” 8,438a;

8,438a;

同上书,卷五:“弥勒菩萨。” 8,451b;

8,451b;

吴支谦译《大明度经》卷四:“弥勒闿士。” 8,496c;

8,496c;

吴支谦译《佛说八吉祥神咒经》:“菩萨千人皆弥勒等。” 14,72b;

14,72b;

同上书:“弥勒菩萨。” 14,73a;

14,73a;

吴支谦译《佛说维摩诘经》卷上:“于是佛告弥勒菩萨。” 14,523c;

14,523c;

后汉安世高译《佛说长者子制经》:“我持慈心皆付弥勒佛。” 14,801b;

14,801b;

后汉支娄迦谶译《佛说伅真陀罗所问如来三昧经》卷上:“复有菩萨,名曰弥勒。” 15,349a;

15,349a;

同上书卷下:“佛语弥勒。” 15,367a。

15,367a。

以上是后汉、三国时期汉译佛典中“弥勒”出现的基本情况。这一段时间并不长,但是译者数目不算很少,所从来的地方也不算很少。译者计有康僧会、支谦、康孟详、支娄迦谶、安世高等人。来的地方计有月氏、康居、安息等地。但是他们使用“弥勒”一词则是一致的,这值得我们重视。来自Metrak的音译“弥勒”是后汉、三国时期习见的表示未来佛的词儿。

b 梅呾利耶等

这是梵文Maitreya的音译,与Metrak无关。在汉文佛典中出现的情况如下:

唐玄奘译《阿毗达磨大毗婆沙论》卷一百七十七:“二名梅怛俪药。” 27,890b;

27,890b;

唐玄奘译《阿毗达磨顺正理论》卷四十四:“一名梅怛俪(丽)药。” 29,591c;

29,591c;

唐窥基撰《妙法莲华经玄赞》,卷第十末:“梵云梅怛利末那故。” 34,849c;

34,849c;

新罗憬兴撰《三弥勒经疏》:“今正梵音云梅怛利耶。” 38,305b;

38,305b;

唐窥基撰《说无垢称经疏》卷第三末:“梵云梅呾利耶,此云慈。” 38,1048b;

38,1048b;

同上书卷第四末:“梵云梅呾利耶,翻为慈氏。古云弥帝丽,或云弥勒,皆讹略也。” 38,1057b;

38,1057b;

唐义净译,慧沼撰《金光明最胜王经疏》卷第一:“慈氏,梵音梅呾丽曳,此云慈氏。或云那,即慈姓中生,或本性行慈。或云曳尼,即女声中。” 39,188b;

39,188b;

宋子璿集《首楞严义疏注经》卷第五之二:“具云梅怛利曳那,此云慈氏。” 39,902a;

39,902a;

唐普光述《俱舍论记》卷第十八:“二名梅怛俪药,夹注:梅怛,此云慈;俪药,此云氏。菩萨在慈姓中生,从姓立名,故名慈氏。旧云弥勒,讹也。” 41,282b;

41,282b;

唐法宝撰《俱舍论疏》卷第十八:“二名梅怛俪药。” 41,682a;

41,682a;

唐窥基撰《成唯识论述记》卷第四末:“梵言梅呾利耶,此翻言慈氏。梅呾罗曳尼,此声转之异。婆罗门十八姓中,慈为一姓。氏谓氏族,曾当皆生此种姓家。故以为号。” 43,352b;

43,352b;

唐道世撰《法苑珠林》卷二十九:“又大寺中有刻木梅怛丽耶(旧云弥勒) 菩萨像。” 53,498b;

53,498b;

唐慧琳撰《一切经音义》卷十四:“弥帝隶,梵语,古云弥勒,皆讹略不正也。正梵音云每怛哩,唐言慈氏,菩萨名。” 54,394c;

54,394c;

唐慧琳撰《一切经音义》卷第二十七:“弥勒,梅怛利曳,此云慈氏,慈为本姓,或以心行为姓也。” 54,482c;

54,482c;

宋法云编《翻译名义集》卷第二:“弥勒,《西域记》云梅怛丽耶,唐云慈氏,即姓也。旧曰弥勒,讹也。什曰:‘姓也。阿逸多,字也。南天竺婆罗门子。’《净名疏》云:‘有言从姓立名。今谓非姓,恐是名也。何者?弥勒此翻慈氏。过去为王,名昙摩流支,慈育国人。自尔至今,常名慈氏。始何逸多,此云无能胜。有言阿逸多是名。既不亲见正文,未可定执。观《下生经》云,时修梵摩,即与子立字,名曰弥勒。’” 54,1058b。

54,1058b。

看了上面这一些例子,我认为,我们可以看出下列的情况:

(a)Maitreya的音译梅呾利耶等出现得都相当晚,一直到唐代才出现。

(b)这些音译多出现于注疏和词书中,出现于译经中者极少。

(c)音译使用的汉字大体相同,但也间有分歧。玄奘本人也有矛盾。在上面列举的两个例子中,他使用“梅怛俪药”,但是在《大唐西域记》卷七中,他却译为“梅呾丽耶”。

(d)中国和尚的一些解释有点莫名其妙。比如“梅怛,此云慈;俪药,此云氏。”梵文Maitreya决不能分割为Mait和reya两个部分。又如“梅呾利曳那”,梵文中没有Maitreyaṇa这样的字。“或云那,即慈姓中生”,梵文应作Maitreyaja,ja的意思是“生”。“那”(na)没有“生”的意思。

(e)对弥勒与阿逸多的关系,没搞清楚。

(f)这里讲“弥勒,讹略也”。《大唐西域记》也有类似的话。这说明,中国和尚,包括玄奘大师在内,早已不了解“弥勒”的来源了。

c 慈氏

在汉译佛典中,“慈氏”一词出现的次数同“弥勒”差不多,可能略少一点,总之数量是极为可观的。我在下面略举几个例子。我把重点放在最早的后汉、三国时代,其用意与对“弥勒”的处理相同。后汉、三国以后,每个朝代的译经中都大量出现,与“弥勒”并行,例子就不举了。

吴支谦译《大明度经》:“尔时慈氏闿士语善业:有闿士大士代欢喜最尊分德法。” 8,486a。

8,486a。

在这里,我想把本段文和同经异译本的译文对比一下:

后汉支娄迦谶译《道行般若经·摩诃般若波罗蜜沤惒拘舍罗劝助品》第四:“尔时弥勒菩萨谓须菩提:若有菩萨摩诃萨劝助为福。” 8,438a;

8,438a;

苻秦昙摩蜱共竺佛念译《摩诃般若钞经》,卷三《善权品》第四:“尔时弥勒菩萨谓须菩提:若有菩萨摩诃萨劝助为福。” 8,519c。同一个词“慈氏闿士”、“闿士大士”,后两个本子都译为“弥勒菩萨”、“菩萨摩诃萨”,前者是意译,后者是音译。“闿士”一词在支谦译本中多次出现。“闿士”,在其他经中也作“开士”,甚至有作“阐士”者 [71] 。

8,519c。同一个词“慈氏闿士”、“闿士大士”,后两个本子都译为“弥勒菩萨”、“菩萨摩诃萨”,前者是意译,后者是音译。“闿士”一词在支谦译本中多次出现。“闿士”,在其他经中也作“开士”,甚至有作“阐士”者 [71] 。

接着举例子;

吴支谦译同上书:“慈氏闿士作无上正真平等觉时。” 8,489a;

8,489a;

同上书:“若于兜术天上从慈氏闿士问慧。” 8,492c;

8,492c;

后汉安玄译《法镜经》:“便使慈氏开士及一切行开士听。” 11,22b;

11,22b;

曹魏康僧铠译《佛说无量寿经》卷上:“慈氏菩萨。” 12,265c;

12,265c;

同上书卷下:“慈氏菩萨”。 12,298a。

12,298a。

我在这里想指出来:在同书、卷、页bc,“慈氏菩萨”一变而为“弥勒”。

吴支谦译《佛说无量门微密持经》:“慈氏菩萨。” 19,680b。我在这里想指出,此经有几个异译本。同一个字,有的同支谦一样,译为“慈氏菩萨”,有的则译为“弥勒菩萨”。我只举两个例子:

19,680b。我在这里想指出,此经有几个异译本。同一个字,有的同支谦一样,译为“慈氏菩萨”,有的则译为“弥勒菩萨”。我只举两个例子:

东晋佛陀跋陀罗译《佛说出生无量门持经》:“弥勒菩萨”。 19,682b;

19,682b;

刘宋求那跋陀罗译《阿难陀目佉尼呵离陀经》:“慈氏菩萨。” 19,685a。

19,685a。

其余的例子不举了。

“慈氏”一词在后汉、三国时期汉译佛典中出现的情况大体如上。

从“弥勒”、“梅呾利耶”和“慈氏”三个词儿出现的情况中,我们可以看到:

(a)“弥勒”与“慈氏”同时出现于最早时期——后汉、三国时期。“梅呾利耶”等出现较晚。

(b)在最早的时期,同一译者,甚至在同一部佛经中,随意使用“弥勒”或“慈氏”。译者对于音译和意译无所轩轾。

(c)从后汉、三国以后,直至明代,“弥勒”和“慈氏”并行不悖。

我在本节的标题中提出了一个问题:为什么中国汉译佛典中最早出现的是“弥勒”,而不是“梅呾利耶”呢?现在,在举出这样多的例子以后,我可以确切地来答复了。最早的汉译佛典的原本不是梵文或巴利文,其中可能有少数的犍陀罗文,而主要是中亚古代语言(包括新疆),吐火罗文恐怕最有可能。我在以前的一篇文章中 [72] 说过:“这事实告诉我们,在中印文化交流的初期,我们两国不完全是直接来往,使用吐火罗语的这个部族曾在中间起过桥梁作用。”我当时分析了两个词儿:“恒(河)和须弥(山)。现在又多了一个“弥勒”。我设想,在最早的时期,译者眼前的字是Metrak,而不是Maitreya。他们也能清醒地理解这个字的含义,它与Maitrī有关,意思是“慈爱”,加上词尾-ak,就成为“慈爱者”,他们译之为“慈氏”。事情是如此地明显 [73] 。

最后,我还想谈一个问题:为什么Metrak音译为“弥勒”?过去学者们大概认为这不成问题,所以几乎没有人讨论过这个问题。但是,倘若加以推敲,不能说全无问题。rak音译为“勒”,完全正确,“勒”是以-k收尾的入声字。但是,“弥”却并非以t收尾的入声字,以“弥”对Met就显得不妥。

H.W.Bailey [74] 提出了一个解释。他用tr>dr>1这个公式来解释Metrak中的-tr-变成-l-的现象。他举出了几个例子,比如梵文trāyastriṃśa,音译为“忉利;梵文kṣudra>kṣulla>culla;梵文kṣatriya,音译为“刹利”,等等。我认为,Bailey的说法能自圆其说,至少也可以聊备一格。

6 弥勒信仰在印度的萌芽和发展

弥勒信仰牵涉到全部印度佛教史,小乘有弥勒,大乘也有弥勒,金刚乘仍然有弥勒。所以要谈它在印度的萌芽和发展,必须同整个佛教的发展联系起来。

我先从印度早期佛教对佛的想法谈起。佛教很早就有多数佛的想法 [75] 。佛徒认为,并不是仅有释迦牟尼一个佛,他不过是在无数劫波中降生人间的一系列佛陀之一。巴利文佛典中已有这种想法。有的经中说,在目前我们所处的这个劫波中,已经有四个佛转过法轮,他们是拘留孙佛(Krakucchanda)、拘那含牟尼(Kanakamuni)、迦叶佛(Kāśyapa)和释迦牟尼(Śākyamuni),还有一个将来要来的,这就是弥勒,可见已经有了未来佛的想法。佛教徒最常讲的是七佛,以后又讲二十四佛,佛的数目越来越增多,到了大乘,数目已经是无边无际,“多如恒河沙数”了。这是后话,暂且不谈。

这种多数佛的想法,不但表现在佛典中,也表现艺术上。公元前约3—前2世纪的Bhārhut窣堵波的浮雕上,Sāñchi大塔周围石栏杆上的浮雕上,都有许多株不同的菩提树。当时还没有佛像,一棵菩提树就象征一个佛;许多棵菩提树就是许多佛的象征。

专门谈未来佛弥勒,这个巴利文词儿Metteya的出现,在印度是相当早的。我在上面“1”中已经谈过这个问题。它首先见于Suttanipāta中。这一部经典的确切年代现在还说不出,反正是巴利藏中最早的经典之一,这是大家都承认的。这里面的Tissametteya还没有未来佛的含义,他只不过是波婆梨婆罗门的弟子,与Ajita等并列。后来Metteya和Ajita等都出现在《弥勒会见记剧本》中,情节与Suttanipāta相同,都是波婆梨的弟子,不过此时他已是未来佛了。

从Suttanipāta到巴利文《长部》(Dīghanikāya),中间有多长时间,目前也无法确说,可能有一二百年吧。在属于小乘范畴的Dīghanikāya中,Metteya已经明确地有了未来佛的含义,与Suttanipāta迥乎不同了。

随着佛教的发展,弥勒概念也在不停地发展着。小乘向大乘过渡,是印度佛教史上的一场重大变化,而弥勒信仰也正是在这个时候起了变化。Rosenfield [76] 说:“对于这个神灵(指弥勒)的礼拜(worship),在小乘和大乘圈子里都繁荣,对他狂热的崇拜(cult)是两乘之间的一个重要的过渡步骤。”换句话说,小乘只礼拜弥勒,而大乘则狂热地崇拜,这是两乘之间的一个重要区别。为什么出现这个现象呢?我认为,在这里对大乘的发展必须多说上几句话。

大乘的起源是一个长期的过程。我把大乘的发展分为两个阶段:原始大乘(Primitive Mahāyāna)和古典大乘(Classical Mahāyāna)。两个阶段相距可能有二三百年,原始大乘在前。其特点可以极其简略地归结为三点:使用语言——混合梵文;经典作者——无名无姓;教义内容——在小乘中逐渐孕育,量变到质变。古典大乘的特点是:使用语言——梵文;经典作者一般有名有姓;教义内容——不同程度地成熟的崭新的大乘思想。

原始大乘萌芽于公元前三、前二世纪。这种萌芽有内部原因,也有外部原因,在印度内部,此时统一的大帝国——孔雀王朝已经瓦解,又回到“合久必分”的阶段上。国内小国林立,互相征伐。北方又成为外族入侵的牺牲品。希腊人、塞种人、贵霜人,依次入侵。这在印度历史上又成为一个大变动大震荡的时期 [77] 。在意识形态领域内,过去的宗教,不管是婆罗门教 [78] ,还是佛教,都已经不能满足人们的宗教需要。人们感觉到有必要找一个个人的上帝或者天老爷(personal God),来加以崇奉。我曾再三强调,只有人间有了大帝国大皇帝,天上才能有一个一神的上帝或者天老爷。印度此时正具备这个条件。这样的上帝比非人格化的空洞的原理对有宗教需要的老百姓来说要好一些。在这样的气氛中,婆罗门教预言末日来临,佛教昌言大法沦亡。人心惶惶,朝不虑夕,人们需要一个救世主。

在佛教内部,变化也在酝酿中。小乘的部派对此也做出了贡献。说一切有部逐渐神化释迦牟尼,给他捏造了许多神奇的故事,在他头上放上圣光。大众部则说,释迦牟尼的历史上实有的活动,只不过是虚假的存在而已 [79] 。E.Conze对于这个问题有自己的见解。他认为,佛涅槃后一百年,佛教僧伽分裂成为两部分:一个是“唯理主义者”(rationalist),一个是“神秘的”(mystic)。神秘的这一翼三百年后发展成为大乘 [80] 。他又说:“在小乘内部,在大乘兴起几百年以前,大众部开始采取行动,由于这种行动,历史上的佛变得越来越不重要。他们认为,所有个人的、现世的、暂时的、历史的东西,都是在真佛之外的。佛本身是超验的,完全超出尘世的,没有任何不完全、不纯洁之处,他是全知的、全能的、无限的、永恒的,永远隐入出神状态中,永不分神或者沉睡。就这样,佛成为一个宗教信仰的理想崇拜对象。至于约在公元前500年降生在大地上的历史人物佛陀,他是超验的佛陀幻化出来的,是他送到世界上来教育居民的一个虚假的生物。一方面,大众部努力崇拜佛的非世俗性,同时又试图增加他对平民老百姓的有用性。” [81] Conze的意思是说,类似大乘的这种思想是在小乘大众部内逐渐发展起来的。僧伽以外也有一些力量在促进向大乘思想的发展,这就是佛教居士。近代研究印度佛教史的学者把与居士有关的佛教经典文献,称之为“居士佛教” [82] 。

印度以外,影响也纷至沓来。在北部,通过陆路,入侵的外族带来了希腊和伊朗的影响,特别是流行于古代东方的救世主思想,以及伊朗的Mithraism,对大乘的兴起影响更大。这我在上面4“Maitreya与伊朗的关系”这一节中已有详细的论证,兹不赘述。在南方,通过海路,通过同地中海一带的交通,罗马帝国的影响也传了进来,促进了大乘的发展。

就这样,受到了印度内外,僧伽内外各种的影响,再加上印度人民在这大变动大震荡时期中心灵激动所引起的新的宗教需要,大乘不可避免地终于慢慢地萌芽、发展以至成熟了。要详细介绍大乘思想的各个方面,不是本文的任务。我在下面只把通过大小乘对比而归纳出来的大乘特点极其简要地加以介绍,这与我们要探讨的弥勒礼拜的发展有密切关联。

(1)无神论——一神论的形成

有人也许认为这是怪论:小乘既然是宗教,怎么还能是无神论呢?人们有权利这样怀疑。但是,事实毕竟就是这样。释迦牟尼自己并不承认自己是神,连教主都不是。他遗言,他死后以法(教义)为师。僧侣不礼拜佛,修真养性,全靠自己努力,不假神力,不假外力。早期佛典中讲到一些婆罗门教的神,比如大梵天、天帝释之类,但毫无膜拜之意,不过把他们拉来当做佛祖的侍从而已。

随着我在上面讲到的那些情况的发生,有宗教需要的人们感到需要有神,而且需要一神,一个上帝、一个老天爷什么的。于是一神论就做为大乘佛教的一个特点,随着大乘教而出现了。

这不是佛教大乘所独有的。这是一个时代思潮,婆罗门教的Bhakti也属于这个范畴。兴起于约公元前200年的这种思潮,对佛教大乘的萌芽也产生了影响。在婆罗门教中,人神关系此时与吠陀奥义书时代迥异,过去是通过祭祀求得福佑,现在要通过Bhakti了。

(2)菩萨理想

小乘已有菩萨,比如那许多本生故事中,佛陀在无数的转生中,不管是人是兽,他都是菩萨。大乘又把菩萨理想从而发扬光大。于是菩萨就取代了罗汉的地位,而树立了另外一个迥乎不同的典型。小乘的罗汉是自了汉,自己修行,积累功德,自己成佛作祖。辟支佛更是自了汉,他与罗汉不同之处只在,他不需要佛陀的指导,完全靠自己努力,获得正果后还秘而不宣。与这两种典型对立的菩萨则完全不同。他获得了涅槃成正等觉的资格以后,并不立即涅槃,而是留在世间,普度众生,直至众生都得到救度,他自己才涅槃。这是一个完全彻底地利他的典型,他充分体现了大乘精神。

大乘大肆宣扬菩萨。以《妙法莲华经》为例,这里面的佛有“无量百千万亿”,菩萨也有“无量百千万亿”。大乘佛教中几个最著名的菩萨都出现了:弥勒、观世音、文殊、阿 婆等等。根据Conze [83] 的意见,菩萨为两种力量所支配:一是怜悯(compassion),一是智慧(wisdom)。前者指导他对众生的举动,后者标明他对真如的态度。在所有的菩萨中,弥勒在《法华经》中占有显著的地位。他的本质是“慈爱”,他为各部派所共同接受。

婆等等。根据Conze [83] 的意见,菩萨为两种力量所支配:一是怜悯(compassion),一是智慧(wisdom)。前者指导他对众生的举动,后者标明他对真如的态度。在所有的菩萨中,弥勒在《法华经》中占有显著的地位。他的本质是“慈爱”,他为各部派所共同接受。

菩萨理想很可能受到外来的影响,也就是伊朗的影响。Basham [84] 征引了R.C.Zaehner的意见,认为拜火教的Amesha Spentas可能是菩萨的原型。

至于Conze [85] 引用的梵本《法华经》中礼拜菩萨胜过礼拜佛的说法,汉译文中没有 [86] 。

(3)救世主思想

救世主问题我在上面4“Maitreya与伊朗的关系”中已经谈过,这里不再详细论述。小乘靠自力解脱,因此用不着什么救世主。大乘则是要靠救世主的。最典型的例子无过于《妙法莲华经》中的《观世音菩萨普门品》第二十五。在这里观世音菩萨是被当做一个无所不能的救世主来大肆宣扬的。我举几段话:

若有无量百千万亿众生受诸苦恼,闻是观世音菩萨,一心称名,观世音菩萨即时观其音声,皆得解脱。若有持是观世音菩萨名者,设入大火,火不能烧,由是菩萨威神力故。若为大水所漂,称其名号,即得浅处。若有百千万亿众生,为求金、银、琉璃、车渠、马瑙、珊瑚、虎珀、真珠等宝,入于大海。假使黑风吹其船舫,飘堕罗刹鬼国,其中若有乃至一人称观世音菩萨名者,是诸人等皆得解脱罗刹之难。以是因缘名观世音…… [87]

下面越说越玄,什么灾难都不怕,只要念一声“观世音菩萨”,都能逢凶化吉,奇妙无比。这样一个观世音菩萨后来就同Tārā和阿弥陀成了大乘的三大救世主。弥勒菩萨在这里扮演的也是一个救世主的角色 [88] 。

(4)引进女神

在《梨俱吠陀》中,男神垄断一切。有个别类似女神的神,根本没有地位。早期佛教不崇拜神,当然谈不到什么女神。大乘最主要的革新之一是引进女神 [89] 。有人认为,宗教可以分为两种类型:母系宗教和父系宗教。最初的佛教属于父系类型,大乘则一变而为母系宗教。最著名的女神Tārā上面已经谈过。连那个原来是抽象概念的般若波罗蜜多(Prajñāpāramitā),后来也变成了“佛的母亲”。公元400年以后,随着大乘的发展,女神大量出现。连那个本来是男性的观世音菩萨,到了中国以后,不知怎么一来,也变成女神了。

上面讲了大乘的四个特点。但是特点决不止这四个,我还可以举出四个来:(5)有了佛像;(6)功德可以转让;(7)居士佛教;(8)由自力到他力。如果愿意的话,特点还可以举下去。但是,我现在列举大乘特点的目的,并不是想就这个牵涉面极广的问题进行详尽的探讨,我只不过想借大乘的几个特点来阐明弥勒信仰的特点而已。因此,列举大乘特点到此为止。

仅从我在上面举出的八项特点中,我觉得,我们已经能够对佛教从小乘到大乘的发展理出一条线索来,甚至理出一条规律来。世界上有人有宗教需要,要满足这个需要,就会同生产——生产人和生产物质财富两个生产——发生矛盾。佛教从小乘到大乘的发展就是要,既能满足宗教需要,又能避免同生产发生矛盾。我认为,一切宗教发展的方向都是如此。因此,我就不揣冒昧,给佛教和其他宗教找出一条发展规律,这个规律是:用尽可能越来越小的努力或者劳动达到尽可能越来越大的宗教需要的满足。我在上面长篇大论阐释大乘佛教发展演变的情况,阐释的也就是这一条规律。我们现在谈弥勒信仰在印度的发展,也不能离开这一条规律。

我现在再来谈上面列举的大乘的八项特点与弥勒的关系。一眼就能够看出,弥勒与上列八项都有联系。在某种意义上,他是唯一的神;他在无数的菩萨中是一个特殊的菩萨;在小乘中他只是一个未来佛,通过弥勒cult他成了一个救世主;他有像;他通过自己的功德最终普度众生,使众生皆大欢喜,来了一个最大的大团圆;他是他力的典型代表。总之,大乘特点几乎都体现在他身上。实际上,他就是这些特点的产物。

像弥勒这样一个神,在印度(在其他地方也一样)得到狂热的崇拜,成为一个cult,是很自然的事情。我现在就在下面谈一谈印度弥勒崇拜的具体情况。

首先我想根据中国赴天竺求法的高僧们的巡礼求法的记录来谈。但是,这样的记录很多,无法一一参考。我现在只选两个有代表性的高僧:一个是晋代的法显,一个是唐代的玄奘。法显在印度的时间为公元402年至409年。玄奘在印度的时间为公元628年至642年 [90] 。一在5世纪初,一在7世纪20年代至40年代,都是佛教在印度流行的时代。这时候的弥勒信仰是有典型意义的。

先谈法显。在《法显传》中,法显一入北天竺,走到陀历国,便看到弥勒菩萨的像:

众僧问法显:“佛法东过,其始可知耶?”显云:“访问彼土人,皆云古老相传,自立弥勒菩萨像后,便有天竺沙门赍经、律过此河者。像立在佛泥洹后三百许年,计于周氏平王时。由兹而言,大教宣流,始自此像。非夫弥勒大士继轨释迦,孰能令三宝宣通,边人识法。固知冥运之开,本非人事,则汉明之梦,有由而然矣。”

这里有两点值得注意。第一,印度土人认为,弥勒立像,佛教东传,好像是靠了弥勒的佑护,佛教才能东传。这当然是神话,可置而不论。但是,我在上面“5”中谈过,后汉时期,弥勒的名字已传入中国,印度土人的说法难道同这个历史事实有什么联系吗?第二,关于立像的时间,法显一方面说佛涅槃后约300年,另一方面又说,计在周平王时。这有极大的矛盾。按照现在大家的观点,佛涅槃后300年等于公元前2世纪,而周平王在位年代则是公元前770年至前719年,两者相差600年。法显这个说法显然是不能成立的。

在《法显传》关于鸡足山那一段记载里,法显说:

大迦叶今在此山中,劈山下入,入处不容人,下入极远有旁孔,迦叶金身在此中住。

下面没有讲到弥勒。其实这个传说是与弥勒有联系的。迦叶之所以住此山中,就是为了等候弥勒下凡。我在上面“4”中已经谈过,兹不赘。

《法显传》还记载了师子国(今斯里兰卡)弥勒崇拜的情况。虽与印度无关,但是为了供参考起见,也附记于此。法显在此地听到天竺道人在高座上诵经,讲到佛钵,原在毗舍离,后来辗转到了揵陁卫、西月氏国、于阗国、屈茨国、汉地、师子国,回到中天竺,上兜术天弥勒菩萨处,又回到阎浮提,被龙王持入龙宫。至弥勒成道时,钵还分为四,复本频那山上。可见5世纪初,斯里兰卡有弥勒信仰,很可能还是印度和尚带过去的。

现在谈玄奘。我先根据《大唐西域记》原有的顺序把有关弥勒的资料条列如下:

卷三 北印度境 乌仗那国 达丽罗川:

达丽罗川中大伽蓝侧,有刻木慈氏菩萨像,金色晃煜,灵鉴潜通,高百余尺,末田底迦阿罗汉之所造也。罗汉以神通力,携引匠人升睹史多天,亲观妙相,三返之后,功乃毕焉。自有此像,法流东派。

这同上面讲到的法显看到的是一个像。相隔200年,巍然犹存,可见在这一段时间内,弥勒崇拜有增无已。

同卷 呾叉始罗国:

龙池东南行三十余里,入两山间,有窣堵波,无忧王之所建也,高百余尺。是释迦如来悬记,当来慈氏世尊出兴之时,自然有四大宝藏,即斯胜地,当其一所。

上面1(6)《根本说一切有部毗奈耶药事》提到四天王所献宝藏。

同卷 迦湿弥罗国:

于是世友即掷缕丸,空中诸天接缕丸而请曰:“方证佛果,次补慈氏,三界特尊,四生攸赖,如何于此欲证小果?”

卷五 中印度境 阿逾陀国:

二三贤哲每相谓曰:“凡修行业,愿觐慈氏,若先舍寿,得遂宿心,当相报语,以知所至。”

卷七 中印度境 婆罗痆斯国:

是时慈氏菩萨闻佛此说,从座起,白佛言:“愿我作彼慈氏世尊。”

同卷 战主国:

邻此复有慈氏菩萨像,形量虽小,威神嶷然,灵鉴潜通,奇迹间起。

卷八 中印度境 摩揭陀国 菩提树垣:

左则观自在菩萨像,右则慈氏菩萨像,白银铸成,高十余尺。

卷九 中印度境 摩揭陀国 鸡足山:

如来化缘斯毕,垂将涅槃,告迦叶波曰:“……姨母所献金缕袈裟,慈氏成佛,留以传付。”

下面的故事与《法显传》同而较详,不再见引。

卷十 南印度境 案达罗国:

欲为善利,当广传说慈氏菩萨所制《瑜伽师地论》,导诱后学,为利甚大。

同卷 驮那羯磔迦国:

时历三岁,观自在菩萨乃现妙色身,论师曰:“何所志乎?”对曰:“愿留此身,待见慈氏。”

《大唐西域记》中讲到弥勒的地方,就这样多。玄奘两次用“灵鉴潜通”这样一句话,来形容弥勒的威神,可见弥勒信仰之深入人心。再从地域上来看,北印度、中印度和南印度都有弥勒信仰的纪念物,东印度和西印度虽然没有,但弥勒信仰在中世纪印度也可以说是影响广被了。《大慈恩寺三藏法师传》卷三 [91] 载:玄奘泛恒河,为群贼所执。贼素事突伽天神(Durgā),想杀玄奘,取肉血,祠天祈福:

法师乃专心睹史多宫,念慈氏菩萨,愿得生彼……于是礼十方佛,正念而坐,注心慈氏,无复异缘。于心想中若似登苏迷卢山,越一二三天,见睹史多宫慈氏菩萨处妙宝台,天众围绕。此时身心欢喜,亦不知在坛,不忆有贼。同伴诸人发声号哭。须臾之间,黑风四起,折树飞沙,河流涌浪,船舫漂覆。贼徒大骇。

最后玄奘当然死不了,群贼皆被感化。这故事讲得活灵活现,有多大可靠性,我不敢说。但是它说明了玄奘在当时的印度土地上虔信弥勒,从而也证明了印度当时弥勒信仰之既深且广。玄奘毕生崇奉弥勒,是否与印度影响有关 [92] ?

我现在用另外一些材料,叙述一下印度在玄奘(7世纪前半)以后的弥勒信仰的情况。大家都同意,七八世纪是印度佛教史上的一个关键时期。此时,同法显时代比较起来,大乘逐渐挤掉小乘 [93] 。但是小乘总起来看力量仍比大乘大 [94] 。即使是这样,大乘在印度的发展已经达到顶端,它始终没有能够完全代替小乘。一直到今天,佛教世界仍然是两分天下,一半小乘,一半大乘。佛教发展的规律就是这样,将来也不会有什么改变了。

我们要探讨的弥勒问题,与大乘有密切的联系。对7世纪印度弥勒崇拜的情况专门介绍的著作不多。印度学者Lalmani Joshi [95] 有比较详细的介绍。他介绍乌仗那国、菩提树垣、南印度、摩诃菩提寺 [96] 等地礼拜弥勒的情况。这些材料来源都是《大唐西域记》。上面已经谈过,这里不再赘述。我顺便说一句,中外学者都承认,没有法显、玄奘等中国高僧的记述,研究印度历史几成为不可能,这里又提供了一个证据。

与印度佛教第二阶段大乘发展的同时,第三阶段金刚乘(密宗)也已露出了端倪。到了大乘发展后期,大乘与金刚乘的关系异常密切,简直可以说是你中有我,我中有你,达到难解难分的程度。此时,在印度哲学宗教史上是最活跃的时期之一。各派力量斗争异常激烈。宗教与宗教斗争,在一个宗教内部,教派与教派斗争。在佛教内部,小乘、大乘、金刚乘,鼎足而三。大乘与金刚乘之间,又融合,又矛盾。佛教发展到了金刚乘,实际上已经走向自己的反面,终于导致了佛教的衰微。大乘和金刚乘天国的入门券越卖越便宜,这一方面能扩大佛教的信仰范围,另一方面却又挖了自己存在的墙脚。历史的辩证法就是如此。

至于佛教在印度灭亡的原因,学者们有很多不同的意见。Lalmani Joshi [97] 认为,主要是由于由婆罗门教演变成的印度教一些大师的攻击。与攻击批判的同时,又展开了一些拉拢怀柔的手法。无论如何,这总是主要原因之一。

谈到金刚乘的兴起,学者们的意见也极为分歧。首先关于起源时间,一般认为是7世纪。但有些学者还想往上推 [98] 。至于起源起点,一般认为是东印度,特别是孟加拉和奥里萨。但是,根据Lalmani Joshi [99] 的意见,密宗最早的根据地不是在孟加拉、奥里萨和阿萨姆,而是在乌仗那和安得拉地区(南印度)。这几乎同大乘一样。我在上面说到,大乘与金刚乘难解难分,情况不正是这个样子吗?

现在我来谈弥勒在密宗中的地位。大家都承认,我们对密宗的研究还非常不够。据说,印度的密宗典籍浩如烟海,整理出版的绝无仅有。这对我研究弥勒在其中的地位当然造成了极大的困难。但是,我忽然想到,在中国汉文和藏文中有大量翻译的印度密宗经典。藏文先不谈。专就汉文而言,《大正新修大藏经》第十八、十九、二十、二十一四卷密教部经典中,约有90%是唐代翻译的,正是七八世纪的产物。我们正好利用这些密教经典来探讨弥勒的地位和作用。这些经典,原本来自印度,当然可以表现印度当时的情况。在另一方面,既然已经译为汉文,当然又能表现中国唐代弥勒信仰的情况。我在下面就根据这些材料来做一番探讨。我还想顺便说一句。我在上面谈弥勒在大乘中的地位时,主要根据玄奘的《大唐西域记》,看起来比较单薄。汉译大乘经典是完全可以利用的。我只用了后汉、三国时期的材料,其余的材料,我只说了一句:“‘弥勒’出现的次数成百上千”,没有引用。如果在讲弥勒在印度大乘中的作用时,引用汉译佛典,则不但不显得单薄,而会显得很丰满了。

我现在就根据七八世纪的汉译密宗经典来谈一谈弥勒 [100] 。如果把四巨册都应用上,那将占用过多的篇幅,似乎没有这个必要。我想用一种“优选法”,只用第十八卷中的材料。我相信,从这一卷中归纳出来的特点,也可以应用到其他卷上。我举一隅,希望读者能以三隅反。

Maitreya或Metrak在汉文中有三种译法,我在上面已经说过,这三种就是:(1)弥勒;(2)梅呾利耶;(3)慈氏。我现在就按这个顺序,看一看这三个指同一个菩萨或佛的名字在本卷中(宋人的译经除外)出现的情况,借以推定弥勒所起作用的大小。

(1)弥勒

下面辑录材料完全按照弥勒在本卷中出现的前后顺序,先译者,次经名,最后引文。

善无畏共一行译《大毗卢遮那成佛神变加持经》卷二:“时弥勒菩萨……说自心真言…” 18,14a。 [101]

18,14a。 [101]

善无畏译《大毗卢遮那经广大仪轨》卷中:“尔时弥勒菩萨住发生普遍大慈三昧,观阿字为体,即同弥勒之行。”98c。

《胎藏梵字真言》上卷:“弥勒菩萨真言曰。”165b。

《青龙寺轨记》:“(四字母)变成普贤、文殊、观音、弥勒。”173a。