Kashgar Nepalesisch

mahādvīpāni (mahā) dvipāḥ

stūpāni stūpāḥ

- Akk.Plur.der mask.a - und pronominalen Stämme auf-āni 〔252〕 :

stūpāna paśyāmi sahasrakoṭyo analpakāni 〔253〕 yathariva gaṅg-avālikāḥ (14, 9).

sūtrāni 〔254〕 bhāṣāmi tathaiva gāthā itivṛttakaṃ jātakam adbhutaṃ ca (45, 7).

yannv ahaṃ sarvāṇīmāni 〔255〕 kumārakānyekapiṇḍayitvotsaṅgenādāyāsmād gṛhān nirgamayeyam (73, 2-3).

deśeṣu deśeṣu ca nikṣipanti te potakāny ālayanāni kṛtvā (84, 3).

te capi śvānān parigṛhya pādair uttānakāni 〔256〕 kṛtvā tathaiva bhūmau (84, 9).

sa tādṛśo durmati mahya putraḥ pañcāśa varṣāni 〔257〕 yadā palāyitaḥ (112, 1).

evam avidyāndhās tiṣṭhanti sattvāḥ saṃsāre tathāgatas tu karuṇāṃ janayitvā traidhātukān niḥsṛtaḥ piteva priya ekaputrake karuṇām janayitvā traidhātuke 'vatīrya sattvān saṃsāracakre paribhrama-māṇāni 〔258〕 saṃpaśyati na ca saṃsārān niḥsaranaṃ prajānanti (136, 3-5).

ojasphuṭāni 〔259〕 yatha adya etā adhimātra bhrājanti kim atra kāraṇam (175, 6).

adrākṣīt khalu punar bhagavāṃs te dve śrāvakasahasre śaikṣāśa-ikṣānāṃ śrāvakāṇāṃ bhagavantam avalokayamānāni 〔260〕 'bhimukhaṃ prasannacittāni 〔261〕 mṛducittāni 〔261〕 mārdavacittāni 〔261〕 (221, 1-2).

gandhena so jānati tāni 〔262〕 sarvā anarghanāmaṃ dyutisaṃsthitaṃ ca (364, 6).

- Vok.Plur.der a -Stämme auf -āho :

agacchatha bhagavantaḥ kumārakāho 〔263〕 nirgacchata (73, 6).

cintetha kulaputrāho 〔264〕 sarvasattvānukampayā (253, 1).

bhāṣadhvaṃ kulaputrāho 〔265〕 saṃmukhaṃ vas tathāgatḥ (255, 11).

kathaṃ vayam kulaputrāho 〔266〕 kariṣyāmo (270, 12).

nāhaṃ yuṣmākam avusāho 〔267〕 paribhavāmi (378, 1).

b) Aoriste im Saddarmapuṇḍarīkasūtra:

Auch dieser Text zeigt, dass die Aoriste mit der fortschreitenden Sanskritisierung nach und nach beseitigt wurden. 〔268〕 Nachstehend seien nach Kern a.a.O.S.VI-IX einige Aoriste aus der Kashgar Rezension samt den Entsprechungen in der nepalesischen Rezension aufgeführt. 〔269〕

| Kashgar | Nepalesisch |

| adāsīt | (Perf.) |

| avalokayiṃsu | avalokayāmāsa |

| avocuḥ | avocan |

| asthāsīt | (sthāt oder Perf.) |

| kārapayi (ṃ) su | (kārayāmāsuḥ) |

| parāhaniṃsu | parāhananti sma 〔270〕 |

| babhūva 〔271〕 | abhūt |

| bhāṣayinsu | bhāṣante sma |

Auβerdem habe ich noch folgende Formen gefunden:

| prakāśayī (?25, 8) | prabhāṣate |

| kārāpayīnsu (51, 1) | kārāpayiṣu |

| ālikhinsu (51, 6) | kṛtāsi |

| samādapinsu (51, 8) | samādapentā |

| āsi (58, 13) | āsīt |

| udgṛhṇīṣu (181, 9) | udgṛhṇīta |

| dhārayiṣu (181, 9) | dhāritavanta |

| paryāpuniṣu (181, 9) | paryāptavantaḥ |

| adhimucyiṣuḥ (181, 13) | adhimuktavantas |

| bhraṃśinsu (196, 6) | bhraśyanti 〔272〕 |

| abhāṣiṃsu (270, 2) | abhāṣanta |

| adhyabhāṣiṃsu (271, 6) | adhyabhāṣanta 〔273〕 |

Ein Vergleich der von F.W.Thomas und Lüders herausgegebenen Bruchstücke des Textes, die in Zentralasien gefunden wurden, mit den entsprechenden Stellen in der Ausgabe von Kern und Bunyiu Nanjio ergibt folgende Unterschiede:

| Kashgar | Nepalesisch |

| abhūṣī (133, 3) | 'bhūt (327, 2) |

| avocat (133, 4) | āmantrayate sma (327, 2) |

| abhūṣīt (133, 6) | 'bhūt (327, 5) |

| abhūṣī (134, 7) | 'bhūt (327, 7) |

| prravarttayinsu (134, 9) | pravartayāmāsuḥ (327, 11) |

| abhūṣīt (134, 10) | abhūvann (328, 1) |

| abhūṣīt (135, 1) | abhūvann (328, 3) |

| (a) bhūṣīt (135, 2) | abhūvann (328, 5) |

| abhiprravarṣi (?136, 6) 〔274〕 | abhipravṛṣṭaṃ (328, 13) |

| prrādurbhavinsu (136, 9) | praṇedur (329, 2) |

| prrapatinsu (136, 10) | prapatanti sma (329, 3) |

| avocat (144, Fol.253 Obv.4) | avocat (262, 3) |

| 'shāt (147, Fol.253 Rev.5) | 'shāt (263, 15) |

| avocat (147, Fol.254 Obv.2) | avocat (264, 7) |

| avocat (148, Fol.254 Rev.4) | avocat (264, 17) |

| avocat (149, Fol.259 Obv.1) | avocat (269, 8) |

| abhūd (150, Fol.259 Rev.3) | |

| abhūṣi (150, Fol.259 Rev.6) | |

| bhāṣiṃsu (151, Fol.259 Rev.7) | abhāṣanta (270, 2) |

| avocu (151, Fol.260 Obv.2) | ūcuḥ (270, 5) |

| upasaṃkrraminsu (152, Fol.260 Rev.1) | |

| saṃprakaṃpayiṣu (152, Fol.260 Rev.3) | saṃprakampitāḥ (270, 12) |

| nadinsu (152, Fol, 260 Rev.7) | nadante sma (271, 2) |

An zahlreichen Stellen lässt sich somit der gleiche Vorgang feststellen: Aoriste der Kashgar-Rezension sind in der jüngeren nepalesischen Rezension durch andere Bildungen verdrängt worden 〔275〕 .Die Abneigung gegen den Gebrauch der Aoriste nimmt in der nepalesischen Version zu, doch scheint auch die Kashgar-Rezension nicht alle Aoriste der Vorlage aufgenommen zu haben; denn in vereinzelten Fällen erscheinen in der nepalesischen Rezension Aoriste, wo die Kashgar-Rezension andere Formen hat, wie z.B.:

| Kashgar | Nepalesisch |

| babhūva | abhūt (oben S.319) |

| karonti (208, 3) | kariṃṣu B.karitsu K. |

An diesen Stellen haben im Urtext, auf den die beiden zurückgehen, höchstwahrscheinlich Aoriste gestanden.Die Kashgar-Rezension hat danach auch nicht alle Aoriste der Vorlage aufgenommen.Die Vorlage wird daher noch mehr Aoriste erhalten haben als diese beiden.

Die Feststellung, dass die Vorlage des Saddharmapuṇḍarīkasūtras in Alt-Ardhamāgadhī abgefasst gewesen ist, —vielleicht gilt dasselbe auch für einige andere ältere mahāyānistische Texte—ist entwicklungsgeschichtlich von Bedeutung.Sie lässt vermuten, dass die Ursprünge des Mahāyāna im gleichen Gebiet wie die des Hīnayāna, d.h.in Magadha, im östlichen Indien zu suchen sind, und nicht ausschlieβlich im Nordwesten, wo das Mahāyāna nach Ansicht einiger Gelehrter später besonders geblüht hat 〔276〕 .

Im Mahāvastu hat Oldenberg auβer einem älteren Stil (B) und einem jüngere Stil (A) (siehe oben S.252) noch einen dritten Stil, den älteren B-Stil in jüngerer Handhabung (B1 ) festgestellt 〔277〕 .Die Abschnitte in diesem Stil, deren Diktion zwar in die Sphäre des älteren Stils (B) fällt, haben keine Parallele im Pāli-Kanon.Auf Grund einer Analyse des Avalokitasūtra (II, 257, 6-293, 15) zählt er einige Eigentümlichkeiten des älteren Stils in jüngerer Handhabung (B1 ) auf.Man begegnet hier, wie bei B, der Satzanknüpfung atha khalu .Nirgends findet sich dāni .Der auf S.252 aufgeführte, dem B-Stil geläufige Satzbau kommt vor.Andererseits sind für B1 eine stilistische Weitschweifigkeit und“die Neigung zu überlangen Reihen von Epithetis, zu übergroβen Zahlen, überschwänglicher Entfaltung von Herrlichkeit, Freude, Triumph”kennzeichnend (a.a.O.S.145).Diese Eigentümlichkeiten finden sich teilweise auch im Saddharmapuṇḍarīkasūtra .Der Urtext des Saddharmapuṇḍarīkasūtra kann von der Vorlage der Abschnitte im älteren Stil in jüngerer Handhabung (B1 ) des Mahāvastu stilistisch nicht sehr verschieden und daher zeitlich nicht sehr entfernt gewesen sein.Leider ist das Alter des Mahāvastu 〔278〕 ebenso wie das des Saddharmapuṇḍarīkasūtra 〔279〕 noch nicht mit Sicherheit festzustellen.Sonst würde auf die Zeit der Entstehung des Mahāyāna mehr Licht fallen.

Aoriste in der Ardhamāgadhī der Jainas.

Die Jainas sehen in der Ardhamāgadhī, dem Ārṣa der Grammatiker, die Grundsprache, wie die Buddhisten in der Māgadhī, und behaupten, Mahāvīra habe in dieser Sprache gepredigt, und die alten Suttas seien in ihr verfasst 〔280〕 .Lüders weist mit Recht darauf hin, dass man unter Ardhamāgadhī Alt-Ardhamāgadhī verstehen muβ, da es ausgeschlossen ist, dass zu Zeiten des Mahāvīra die spätere Ardhamāgadhī schon bestanden hat 〔281〕 .Die Sprache des buddhistischen Dramas, die er als Alt-Ardhamāgadhī bestimmt hat, ist später als die Zeit des Mahavīra und die Entstehung des Jaina-Kanons.Der Jaina-Kanon muβ also ursprünglich in Alt-Ardhamāgadhī abgefasst gewesen sein, und die Jainas, wie die Buddhisten, müssen später eine Übertragung ihrer heiligen Schriften aus der Alt-Ardhamāgadhī in die Mittel-Ardhamāgadhī durchgeführt haben 〔282〕 .Obwohl die Mittel-Ardhamāgādhī, die Sprache des Jaina-Kanons, wie sie jetzt uns vorliegt, deutlich die Tendenz zeigt, sich den westlichen Dialekten anzugleichen 〔283〕 , liegen immer noch Formen des östlichen Dialekts vor, wie z.B.die Akk. Plur.der mask.a -Stämme auf-ni 〔284〕 .Wir dürfen demnach erwarten, dass darin noch dieselben Aoriste wie in den Aśoka-Inschriften, im Pāli und in dem nordbuddhistischen Mischdialekt zu finden sind.Und tatsächlich ist die Ardhamāgadhī die einzige Sprache unter den Mittelprākrit-Sprachen, die noch solche Bildungen besitzt 〔285〕 .Schon die Betrachtung der Endungen: -itthā, -ittha, -ās , -i, -ī, -e, -aṃsu, -iṃsu, -isu, -eṃsu, -esu usw 〔286〕 lässt ihren gemeinsamen Ursprung mit dem der Aśoka-Inschriften, des Pāli und des nordbuddhistischen Mischdialekts erkennen.

, -i, -ī, -e, -aṃsu, -iṃsu, -isu, -eṃsu, -esu usw 〔286〕 lässt ihren gemeinsamen Ursprung mit dem der Aśoka-Inschriften, des Pāli und des nordbuddhistischen Mischdialekts erkennen.

Anhang 1.

Über die Endung -ittha .

Über den Ursprung der Endung der 3.Sing.Ātm.des Aorists: -ittha (Pāli und Prākrit) oder -itthā (Aśoka-Inschriften) sind die Ansichten geteilt.Johansson schreibt:“Dass im iṣ -aor.trotz der Entstehung aus ṣṭ immer tth (nicht ṭṭh ) als Assimilationsresultat vorkommt.Dies könnte zur Not aus den impf.-formen auf -attha (atha) erklärt werden.Dies ist an sich unwahrscheinlich, weil eben das impf.die fraglichen Endungen vom aor.bekommen hatte und selbst im Aussterben begriffen ist.Man hätte dann in -attha: ittha zwei contaminationsproducte, ersteres mit gemination vom aor., letzteres ohne Lingualisierung durch impf.-at (h) a. Wahrscheinlicher ist mir jedoch, dass der Grund anderswo zu suchen ist.-ttho, -ttho sind vom einfachen oder s -aor., wo in den meisten Fällen kein ṣṭ vorhanden war, beeinflusst 〔287〕 .”Pischel zweifelt, ob man die Form auf -ittha (-itthā) mit Recht zum s -Aorist zieht 〔288〕 .Geiger ist der Meinung, daβ -ṭṭha statt -ttha zu erwarten ist 〔289〕 .Bloch schreibt:“La dentale est inattendue 〔290〕 .”Gray führt aus:“We should, however, expect -ṭṭh -, not -tth-<-iṣṭ -, just as we should in the Pāli second plural aorist active avatthittha , second singular aorist middle avatthittho , and third singular avatthittha , Prākrit avaṭṭ-hitthā, Asokan vaḍhithā .The presence in Pāli of the types of avattattha beside avattittha , with -tth-<-st- , suggests that in the forms with -itth - either we have a contamination of the -iṣ -aorist with the“thematic”aorist…, or that, as suggested by Mr.Smith…, the termination has been influenced by the second plural of the copula….It is quite possible that both factors were operative simultaneously 〔291〕 .”

So verschieden die Erklärungen dieser Gelehrten auch sind, so sind sie doch darin einig, dass sie Anstoβ an dem Dental nehmen.

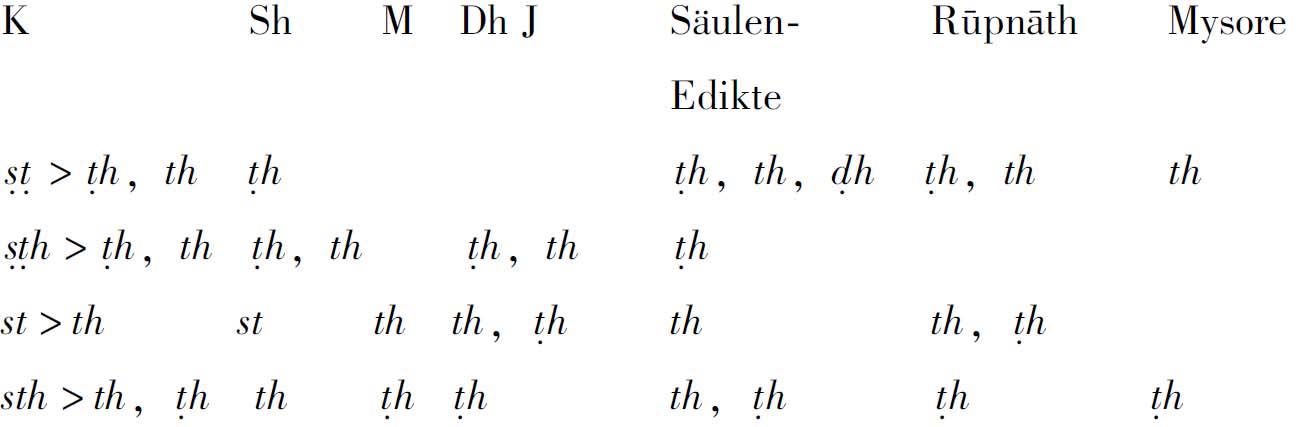

Auf die richtige Spur führt m.E.die Form nikhamithā , neben nikhamiṭha in den Aśoka-Inschriften.In diesen Inschriften sind nämlich th und ṭh (<ṣṭ, ṣṭh, st und sth ) gleichwertig, wie sich an der Vertretung verschiedener Ligaturen mit s zeigt 〔292〕 :

Man kann danach mit Bestimmtheit feststellen, dass -ithā, -iṭha der Aśoka-Inschriften, -ittha, -itthā des Pāli und Prākrits doch aus Sk.-iṣṭa (iṣ -Aorist) entstanden sind und dass die Kontaminationstheorie hier nicht am Platz ist. 〔293〕 Die gebräuchlichere Schreibung der 3.Sing.Ātm.des iṣ -Aorists scheint -ithā zu sein, da wir zwei Formen auf -ithā (nikhamithā und vaḍhithā. vgl.dazu huthā ), dagegen nur eine auf -iṭha haben.

Daβ auch für das Pāli und die Mittel-Ardhamāgadhī 〔294〕 , wo man tth und ṭṭh sonst klar scheidet, die Endung der 3.Sing.Ātm.des iṣ -Aorist immer -ittha (-itthā) , niemals -iṭṭha lautet, scheint beim ersten Blick gewisse Schwierigkeiten zu bereiten.Nachdem wir aber oben festgestellt haben, dass die Aoriste im Pāli und in der Ardhamāgadhī aus der Alt-Ardhamāgadhī übernommen sind, ist verständlich, dass die Endungen auch erhalten bleiben.-ittha (-itthā ) 〔295〕 an Stelle von -ithā ist sicher eine spätere Entwicklung.Der Mischdialekt der Nordbuddhisten kennt fast nur -itha oder ithā .

In den Aśoka-Inschriften hat der Optativ in der 3.Sing.Ātm.die Endung -etha , gegen Sk.-eta .Ich glaube aber nicht, dass sie mit dem Aorist gemeinsamen Ursprungs ist. 〔296〕 Dafür liefert das Pāli einen klaren Beweis.Die Endung der 3.Sing.Ātm.des Aor.lautet nämlich -ttha , die des Opt.aber -tha .Bestätigung findet man auch im Prākrit.Die Endung der 3.Sing.Ātm.des Aor. ist, wie im Pāli, -ttha .Die 3.Sing.Opt.Ātm.kommt nicht vor.Da aber die 2. Plur.Par.im Pāli mit der 3.Sing.Ātm.gleichauslautend sind (-etha ), ist anzunehmen, daβ es auch im Prākrit so ist.Die 2.Plur. Par.des Opt.wird im Prākrit auf -ha gebildet.Ebenso würde auch die 3.Sing. Ātm.gebildet sein, wenn sie vorkäme. 〔297〕 Wir haben dann folgende Entwicklungsreihen:

| Sk. | Aśoka | Mischdialekt | Pāli | Prākrit |

| Aor.-iṣṭa | -ithā | -ithā, | -ittha | -itthā, |

| -itha | -ittha 〔298〕 | |||

| Opt.? | -etha | -eta | -etha | (- ha ) ha ) |

Etwas anders als beim iṣ -Aorist ist die Sachlage beim Wurzel und thematischen Aorist.Sie sind im Pāli verhältnismäβig häufig belegt.Die Endungen lauten:

| Wurzel-Aorist | Thematischer Aorist | |

| 2. Plur.Par. | -ttha | -attha, -atha |

| 3. Sing.Ātm. | -tha, -ttha | -atha, -attha, |

| (Aśoka -thā ) | (Mischdialekt -atha ) |

Die Endungen -ttha und -attha sind, so glaube ich sicher, sowohl in der 2.Plur.Par.als auch in der 3.Sing.Ātm.dem iṣ -Aorist entnommen 〔299〕 .Da die iṣ -Aoriste bei weitem die zahlreichsten sind 〔300〕 , ist das Kennzeichen (i) ṣ auch auf den Wurzel-und thematischen Aorist übertragen worden 〔301〕 .Johansson a.a.O.S.451 ist der Meinung, dass das -attha 〔302〕 der 3.Sing.Ātm.“deutlich durch Einfluss von -i-ttha entstanden ist.”Ebenso die 2.Plur. (a.a.O.S.450).vgl.oben Anm.293.Über das -attha der 2. Plur.schreibt Bloch a.a.O., S.232:“En ce qui concerne la 2e p.du pluriel on trouve encore une analogie plausible: -mha représente également bien -sma et -ṣma : dès lors des formes primaires ont pu agir, en particulier le verbe“être”qu'on rencontre groupé avec des participes passés, p.ex. āgat'attha “vous êtes arrivés”, * āgat' amha “nous sommes arrivés 〔303〕 .”vgl. dazu Gray a.a.O.S.572.Wie soll man aber -ittha erklären?Ich glaube nicht, dass das -ttha des iṣ -Aorists einerseits und des thematischen Aorists andererseits verschiedenen Ursprungs ist.

Die Endungen -tha und -atha machen Schwierigkeiten.Sie kommen im Prākrit nicht vor.Im Pāli erscheinen sie, wie aus der Tabelle oben ersichtlich ist, neben -ttha und -attha .Bloch a.a.O.S.232 fragt, ob -tha der 3.Sing.Ātm.als unter dem Einfluss der 2.sing.Ātm.stehend betrachtet werden darf.Von der 2.Plur.Par.nimmt er an, dass die Primärendung an die Stelle der Sekundärendung getreten ist.Mit dieser Annahme stimmt Gray a. a.O.S.572 überein.Bezüglich -atha der 2.Sing.Ātm., schreibt er a.a.O. S.573:“The only suggestion that I can offer is that we have here a contamination of the“thematic”with the -iṣ -aorist, i.e.avattatha<ávartata~ avattattha< avattasta~ avattiṭṭha< ávartiṣṭa. ”Diese Erklärungen befriedigen nicht.Man könnte denken, dass -tha und -atha die älteren Formen für -ttha und -attha sein können, wie in den Aśoka-Inschriften und dem Mischdialekt.Da sie aber im iṣ -Aorist nicht vorkommen, scheint mir diese Annahme nicht sehr wahrscheinlich zu sein.Etwas Bestimmtes vermag ich darüber noch nicht zu sagen.

Anhang 2

Zu Hemacandra IV, 289-290

Hemacandra behandelt in seiner Grammatik 〔304〕 IV, 287-302 die Māgadhī.Neben den bekannten Merkmalen der Māgadhī wie Nom.Sing.auf -e (IV, 287), r>l (IV, 288) und s>ś (IV, 288) gibt er noch die folgenden zwei Regeln:

saṣoḥ saṃyoge so'grīṣme

“s und ṣ werden zu s , wenn sie in einer Konsonantengruppe vorkommen, ausgenommen in grīṣma .”(IV, 289)

ṭṭaṣṭhayoḥ sṭaḥ

“ṭṭ und ṣṭha werden zu sṭa .”(IV, 290)

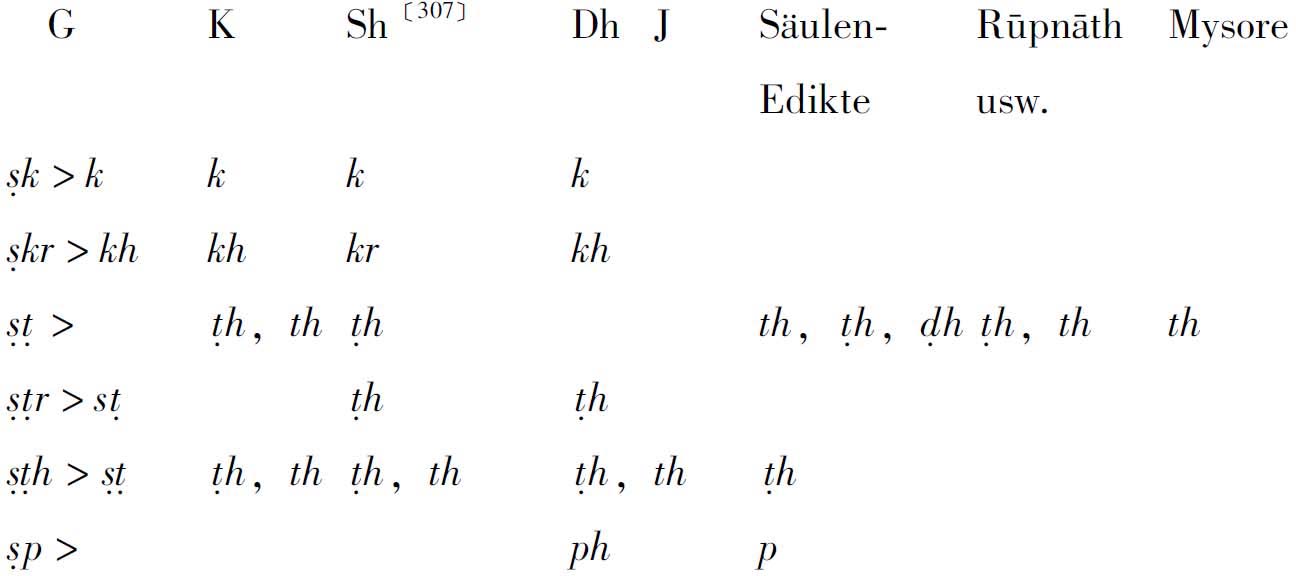

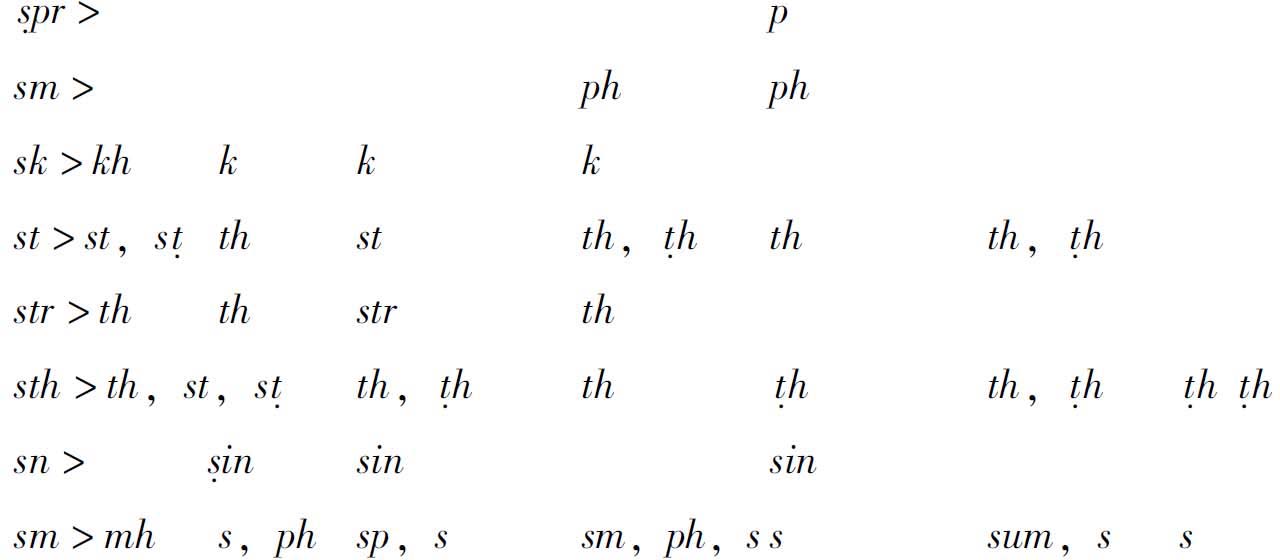

Da entsprechende Regeln bei anderen Grammatikern fehlen, 〔305〕 sind sie höchst auffallend und benötigen nähere Prüfung.Um einen sicheren Vergleich zu ermöglichen, führe ich die in Betracht kommenden Konsonanten der Aśoka-Inschriften an: 〔306〕

Kein Dialekt stimmt mit den beiden Regeln vollständig überein. Hinsichtlich der Konsonantengruppen s oder ṣ +tonlosem Cerebral oder tonlosem Dental, steht allein der Girnār-Dialekt damit in Einklang 〔308〕 .Das ist höchst erstaunlich und von uns am wenigsten erwartet, da die Māgadhī bekanntlich ein östlicher Dialekt und der Girnār-Dialekt ein westlicher ist.Wir stehen nun vor der Alternative, entweder die Autorität des Grammatikers anzuerkennen oder uns auf die Inschriften zu verlassen.Da im allgemeinen die Inschriften als sicherste Quelle gelten, neigen wir zu der Ansicht, dass die beiden Regeln Hemacandras den Tatsachen nicht entsprechen.Die Konsonantengruppen s oder ṣ +tonlosem Cerebral oder tonlosem Dental in der Māgadhī müssen also mit dem östlichen Dialekt der Aśoka-Inschriften zu th oder ṭh später tth, ṭṭh , werden 〔309〕 .Eine Bestätigung glaube ich in Dramenhandschriften finden zu können.Dort ist nämlich meist ṭṭha an Stelle von sṭa oder śṭa getreten. 〔310〕 Ich vermag nicht zu erklären, wie Hemacandra zu seinen Regeln gekommen ist.Es hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass Hemacandra zu der westlichen Schule der Prākritgrammatiker gehört. 〔311〕

Die anscheinend unbedeutende Feststellung ist m.E.von Wichtigkeit, denn sie lehrt erstens, dass wir mit Vorsicht an die Prākritgrammatiker herantreten müssen 〔312〕 und zweitens, dass die Ansicht von Pischel, bei Textausgaben seien die Regeln der Grammatiker gegen die Handschriften durchzuführen, kaum noch haltbar ist. 〔313〕

Anmerkungen

〔1〕 Für eine sorgfältige Durchsicht des Manuskripts schulde ich meinen hochverehrten Lehrern, Herrn Prof.Sieg und Herrn Prof.Waldschmidt, besonderen Dank.

〔2〕 (Dr.Dschi, seit 1947 Professor für Indologie und Leiter des Department of Oriental Languages and Literature an der National Peking University in Peiping, vorher (1936-1945) zuerst Student, später Lektor für Chinesisch an der Universität Göttingen, hinterlieβ mir, als er Ende 1945 aus Deutschland nach China zurückkehrte, die vorliegende Arbeit, die er Zu den mittelindischen Aoristen betitelt hatte.Erst jetzt ist es möglich geworden, sie zum Druck zu bringen, doch musste, da seit dem Sturz der Nationalregierung keine Verbindung mehr mit dem Verfasser besteht, die Korrektur ohne seine Mitwirkung unter Verantwortung des Vorlegenden gelesen werden.Frl.stud.phil.Valentina Rosen hat sich der Mühe unterzogen, die Zitate sorgfältig zu überprüfen, wofür ich ihr meinen besten Dank sage.Um klar hervortreten zu lassen, dass die Problemstellung eine vollkommen andere ist, als in einem die Morphologie behandelnden Aufsatz von Franklin Edgerton, The Aorist in Buddhist Hybrid Sanskrit , JAOS Vol.57 (1937), S.16-34, habe ich dem Titel der Abhandlung die obige neue Fassung gegeben. An einigen Stellen sind in den Anmerkungen in runde Klammer gesetzte Hinweise auf Literatur, die Prof.Dschi aus kriegsbedingten Gründen zur Zeit der Abfassung nicht benützen konnte, aufgenommen.Verf.hatte auf seine hier vorliegende Abhandlung bereits in seinem Artikel Die Umwandlung der Endung -aṃ in -o und -u im Mittelindischen (NGAW, Phil.Hist.Klasse 1944, S.122-144, S.136 und 139) Bezug genommen.Zu den Problemen des buddhistischen Urkanons und seiner Sprache sind jetzt die Ausführungen von Lin Li-Kouang im 2.Bande seines L'aide Mémoire de la Vraie Loi (Saddharmasmṛtyupasthānasūtra), Paris 1949, zu vergleichen.)

〔3〕 Windisch, Māra und Buddha , ASGW., Philol.-hist.K1.Bd.XV, Nr.IV, Leipzig 1895, S.3 ff., S.41 ff., S.43 ff.usw.; Windisch, Buddha's Geburt und die Lehre von der Seelenwanderung , ASGW., Philol.-hist.K1.Bd.XXVI, Nr.II, Leipzig 1908, S.144ff.; Windisch, Die Komposition des Mahāvastu , ASGW., Philol.-hist.Kl.Bd.XXVII, Nr.XIV, Leipzig 1909, S.476 ff.; Oldenberg, Studien zum Mahāvastu , NGGW., Philol.-hist.Kl., 1912, Heft 2, S.124ff.; Oldenberg, Studien zur Geschichte des buddhistischen Kanon , ebenda S.156ff.

〔4〕 Oldenberg, Studien zum Mahāvastu , S.150f.

〔5〕 Auch im Laufe der Sprachentwicklung vom Vedischen zum klassischen Sanskrit hin ist das Zurücktreten des Verbum finitum zugunsten des nominalen Ausdrucks deutlich bemerkbar: Paul Thieme, Das Plusquamperfektum im Veda , Göttingen 1929, S.1, vgl.dazu J.Wackernagel, Altindische Grammatik I, Göttingen 1896, S.XLVIII; W.Wüst, Indisch (GISA), 1929, S.40.

〔6〕 Oldenberg, Studien zum Mahāvastu , S.124f.

〔7〕 (Hingewiesen sei hier auf eine Feststellung Edgerton's a.a.O.S.18“The aorist is extinct in most Prakrits and in Ap.; of all the dialects treated by Pischel it is really alive only in AMg.It is however also fully alive in Pali.In general our language shows great resemblance in grammar to AMg., and, almost none to Pali.In its aorist forms this is less strikingly true; there are points on which it resembles Pali more than AMg.”(Ardhamāgadhī.) Vgl.die Bemerkungen Dschi's unten S.313ff.) 〔8〕 Band-, Seiten-und Zeilenzahl nach der Ausgabe von Senart, Paris 1882-1897.

〔9〕 (Daβ die Vorgeschichte jedoch nicht reine Erfindung des Mahāvastu-Anordners ist, sondern weitverbreitetes Traditionsgut über die Jugend Śāriputras und Maudgalyāyanas enthält, wird erwiesen durch das Vorkommen einer entsprechenden Geschichte im Dhammapada-Kommentar (Bd.1, S.73 ff.).Ältere Tradition steckt nach Ausweis des Mahāvagga auch in Mahāvastu III, 63, 3-67, 6 und 90, 11-17.W.)

〔10〕 āhansuḥ (59, 14; 63, 9) wird von vielen Grammatikern (Geiger, Pāli, Literatur und Sprache , Straβburg 1916, § 171; Pischel, Grammatik der Prākrit-Sprachen , Straβburg 1900, § 518 und The Pali Text Society's Pali-English Dictionary , 1925) als Perfectum erklärt.Die Form ist m.E.vielmehr eine Analogie-Bildung aus der 3.Sing Perf.Par.āha der Wurzel ah mit der üblichen Aoristendung.Vgl.Kuhn, Beiträge zur Pali-Grammatik , Berlin 1875, S.114; E.Müller, A Simplified Grammar of the Pali Language , London 1884, S.116; Seidenstücker, Elementargrammatik der Pāli-Sprache , Leipzig 1916, § 184.

〔11〕 Darauf, daβ unser Text nicht direkt aus dem Pāli, sondern aus einem älteren Dialekt stammt, werde ich unten zurückkommen.

〔12〕 Atha khalu śāriputrasya parivrājakasya tatraiva pṛthivīpradeśe sthitasya virajaṃ vigatamalaṃ dharmeṣu dharmacakṣur viśuddhaṃ (61, 4-6).

〔13〕 Damit hört der Frühstil auf, und es erscheint eine Mischung von Frühund Spätstil, auf die ich, da für unsere Untersuchung nicht von Bedeutung, nicht weiter eingehe.

〔14〕 Wenn gelegentlich auf der einen order der anderen Seite der entsprechende Aorist fehlt, führe ich die Form an, die an dessen Stelle steht.Die Aoriste im Mahāvastu nehme ich sämtlich auf.Dagegen führe ich nur die Formen im Pāli an, die Entsprechungen im Mahāvastu haben.

〔15〕 Band-, Paragraphen-und Seitenzahl nach der Ausgabe von Oldenberg.

〔16〕 Von III, 63, 2 an erscheinen der Frühund Spätsil durcheinander.Ich führe nur noch ein Beispiel an.

〔17〕 In den Aśoka-Inschriften ist āha beinahe der einzige Rest des Perfektums; Hultzsch, Inscriptions of Asoka , Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol.I, New Edition, Oxford 1925, S.LXVIII, S.LXXXIII, S.XCVI, S.CX, S. SXXI, S.CXXVIII und S.CXXXI.Ebenso im Pāli und in den Prākrit-Sprachen; Geiger a.a.O.§ 171; Pischel a.a.O.§ 518.

〔18〕 In älteren Abschnitten oft belegt; siehe unten S.258, 271.

〔19〕 In älteren Abschnitten oft belegt; siehe unten S.258, 266, 272.

〔20〕 Auch in den metrischen Abschnitten, die im allgemeinen der Sanskritisierung mehr Widerstand leisten, sind solche Formen belegt: adrākṣīt (II, 186, 6; 195, 6; 320, 5) avocat (I, 145, 18; 223, 15; 225, 10; 226, 2; 306, 4; II, 26, 10; 28, 11; 29, 5; 38, 2; 38, 17; 40, 17; 401, 2; III, 232, 12; 233, 10; 234, 14; 235, 14; 365, 4).Die mittelindischen Formen sind jedoch an Zahl weit in Überlegenheit.

〔21〕 Oldenberg, Studien zum Mahāvastu , S.127 ff.

〔22〕 Die Geschichte von Yaśoda ist bis hierher ein deutlicher Abklatsch der Buddhalegende.

〔23〕 tasya dāni bhagavato darśanakāmatā udapāsi (407, 15-16).Die Form udapāsi (oft belegt: I, 348, 4; 348, 5; 348, 5-6, 348, 7; 351, 14; 352.5 usw.) ist merkwürdig.Daβ es sich hier um die 3.Sing.Aor von √pad +ud (Sk.udapātsīt ) handelt, ist ganz klar.Das Partizipium Präteriti Passivi von derselben Wurzel ist oft in ähnlicher Verbindung gebraucht: śāriputrasya taṃ janakāyaṃ dṛṣṭvā anityasaṃjñā utpannā (III, 57, 16-17).Die entsprechende Form im Pāli ist udapādi (Dīghanikāya I, 110, 11 usw.) Die Formen udapāsi und udapādi kommen im Mahāvastu manchmal nebeneinander vor:

cirasya caksuṃ udapāsi loke

cirasya utpādo tathāgatānāṃ (1, 237, 16-17).

Statt utpādo liest B udupādi und C udapādi .Ein weiteres Beispiel:

ekāntasaṃsthitasya ekāntasthitasya

nandasya bhikṣavo

devaputrasya nandasya

ayam evarūpo devaputrasya ayam

cetaso parivitarko evarūpo cetaso parivitarko

udapādi udapāsi

(II, 257, 12-13) (II, 258, 10-11)

〔24〕 Ebenso im Pāli.Sk.cetassamādhi .

〔25〕 s.oben, Anm.14.

〔26〕 Der Form nach ist prādurbhavet 3.Sing.Opt.Praes.Par.Die Optative stehen im Mahāvastu oft im Sinne von Aor.Beispiele sind: upasaṃkrameyuḥ (I, 36, 8), abhijvālayet (I, 250, 6), prakāśayet (I, 250, 15), parinirvāyet (I, 267, 18), niṣkramet (I, 303, 11), praviśet (I, 307, 16), preṣayet (I, 329, 12), samudāgacchet (I, 339, 7), prādurbhaveya (I, 340, 12), prādurbhaveyā (I, 342, 1; 345, 16), āharema (I, 344, 15), tiṣṭhema (I, 345, 5; 9; 14; 346, 1), prādurbhavet (I, 345, 11; I, 221, 6 mit C Zu lesen), ādiyeya (I, 346, 11), ādiyet (I, 346, 18), vahet (II, 194, 2), udvīkṣeyaṃ (II, 194, 6), prajñāpayet (III, 53, 16) pravrajet (III, 192, 12; 19.Vgl.III, 191, 6; 192, 6), viyākaret (III, 300, 1) pṛcchet (III, 398, 15).Vgl.Hemacandra III, 177; Pischel a.a.O.§ 466; Senart, Le Mahāvastu , Tome Premier, Paris 1882, S.401.Über Aoriste, die im Sinne von Opt. gebraucht werden, siehe unten, Anm.201.

〔27〕 Oldenberg, Studien zum Mahāvastu , S.128, Anm.2 meint, dass das nominale niṣaṇṇaḥ nach Einfluβ der jüngeren Diktion aussieht.

〔28〕 sā dāni amaṃgalā ti kṛtvā parivrājikāye dinnā (III, 389, 18).

〔29〕 Über āhansuḥ (III, 393, 8; 11) siehe oben, Anm.10.

〔30〕 Siehe oben S.256.

〔31〕 vadensuḥ, paribhavensuḥ und utpādayensuh sind Optative; siehe Oldenberg, Studien zum Mahāvastu , S.129, Anm.4.Darauf werde ich unten, Anm.201 zurückkommen.

〔32〕 Siehe oben S.256f.

〔33〕 Ed.Fausböll P.T.S., London 1884, S.90ff.; Ed.Dines Andersen und Helmer Smith P.T.S., London 1913, S.91ff.

〔34〕 Seiten -und Zeilenzahl nach der Ausgabe von Andersen und Smith.

〔35〕 Die Reihenfolge ist gerade umgekehrt.

〔36〕 Siehe oben, Anm.26.

〔37〕 Über den Grund siehe Oldenberg, Studien zum Mahāvastu , S.131f.

〔38〕 Vgl.Hiän-lin Dschi, ZDMG.97 (1943), S.317ff.; H.Günther, ZDMG, 98 (1944), S.44ff.

〔39〕 Siehe oben, Anm.14.

〔40〕 Fast für jede Form auf -nsuḥ oder -nsu gibt Senart in den Anm.die Lesarten -tsuḥ bzw.-tsu , die ich unten der Einfachheit halber nicht mehr aufführe.

〔41〕 prajñāyante (I, 339, 6) entspricht paññāyanti (III, 85, 8) im Dīghanikāya .Vgl.prajñāyante (I, 340, 4; 340, 5; 344, 5; 344, 6) usw.Im Mahāvastu wie im Dīghanikāya gehen Präsens und Aorist durcheinander.

〔42〕 Siehe oben, Anm.26.

〔43〕 Bmr Sum-Br Kahesuṃ .

〔44〕 bhūmiparpaṭakaṃ (I, 340, 12) ist in° parpaṭako zu verbessern, da es auch nach dem grammatischen Zusammenhang maskulin sein muss (bhūmiparpaṭakaṃ prādurbhaveya sayyathāpi nāma cchātrakaṃ evaṃ varṇapratibhāso ‖so ca abhūd varṇasaṃpanno ca gandhasaṃpanno ca sayyathāpi nāma kṣudro madhu aneḍako evamāsvādo (I, 340, 12-13) ).

〔45〕 Der entsprechende Abschnitt fehlt im Pāli.

〔46〕 Die Dinge, die sie werfen, entsprechen sich nicht genau: te tatra daṇḍaṃ pi kṣipensu leṣṭuṃ pi kṣipensu, pāṃśu pi kṣipensu (1, 342, 12-13)

aññe paṃsuṃ khipanti aññe seṭṭthiṃ khipanti aññe gomayaṃ khipanti (III, 88, 30-89).

Vgl.Dīghanikāya III, 92, 19-20: aññe pāṇinā pahariṃsu aññe leḍḍunā pahariṃsu aññe daṇḍena pahariṃsu.

〔47〕 K pariyonaddhi .

〔48〕 Bm anutthūniṃsu ; K anutthaniṃsu .

〔49〕 K ahumhā .

〔50〕 Der entsprechende Abschnitt fehlt im Pāli.

〔51〕 K upakkamimhā .

〔52〕 Bmr ahesum .

〔53〕 K aṭṭhamhā .

〔54〕 Br bhāvāya .

〔55〕 Vgl.I, 343, 19 (oben S.265) wo anstatt paryavanahe prādurbhavati belegt ist.

〔56〕 Auch im Pāli ist das zweite Mal der Wortlaut wieder ganz aufgeführt.In der P.T.S.-Ausgabe ist der Text gekürzt.

〔57〕 Die Formen, die der Form nach Optative sein könnten, sind nicht mitgezählt.In drei Fällen (I.340, 13; 341, 7; 344, 2) lässt das Mahāvastu die Aoriste weg.

〔58〕 Gelegentliche gröβere Treue der nördlichen Überlieferung stellt für Abschnitte in anderen Texten schon Windisch, Māra und Buddha , S.179-180, fest.

〔59〕 Oldenberg, Studien zum Mahāvastu , S.131, Anm.1, schreibt:“Unserm Text dieses Sutta (Aggaññasutta) bringt das Mahāvastu eine wesentliche Verbesserung.”

〔60〕 Am Anfang erscheint noch kein reiner Spätstil.Man findet ābhūṣi (I, 348, 11, zweimal) und khalu (I, 348, 11).

〔61〕 Über āhansuḥ (I, 350, 19; 351, 2; 351, 5; 351, 7; 351, 11; 351, 18; 352, 1) siehe oben, Anm.10.

〔62〕 Siehe oben S.256, 258.

〔63〕 Siehe oben, Anm.23.

〔64〕 Wir können hier den Frühund Spätstil nur nach stilistischen und inhaltlichen Kriterien unterscheiden, da eine Parallele im Pāli fehlt.In der Version in Prosa ist dāni zur Satzanknüpfung sehr beliebt: so dāni (III, 287, 5; 291, 15; 296, 7; 296, 11), te dāni (III, 287, 6; 290, 9; 297, 16; 298, 11), sā dāni (III, 295, 18).An einigen Stellen (z.B.III, 296) ist substantivisches Prädikat ohne Kopula, Ersetzung des Verbum finitum durch das Verbaladjektiv auf-ta häufig.In der metrischen Version dagegen findet sich kein dāni , sondern nur khalu (abgekürzt: khu ) : yo ca khu (289, 9) na khalu (292, 10), apare khu (293, 1; 293, 6; 293, 17), taṃ khalu (293, 12), taṃ khu (294, 4), khalu (299, 7) und khu (299, 13).Die eiserne Stadt, die in den meisten Rezensionen dieser Legende vorkommt und daher als älterer Bestandteil derselben angesehen werden dürfte, erscheint nur in der metrischen Version:

tato ca vāṇijakā sarvāṃ rākṣasīyo bhayānikā |

āyase nagare ghore pratitiṣṭhe tadanantaraṃ ‖

(294, 9-10)

“Und die schrecklichen Rākṣaṣīs führten dann alle Kaufleute sofort in eine grausige eiserne Stadt.”Bei dem Frühstil handelt es sich hier um einen Stil, den Oldenberg, Studien zum Mahāvastu S.143, als B1 bezeichnet.

〔65〕 Ein Vers ist dazwischen eingeschoben (III, 296, 13-14), der nicht in die metrische Version gehört.

〔66〕 Über āhansuḥ (III, 287, 7; 289, 19; 290, 15) siehe oben, Anm.10.

〔67〕 Siehe oben S.256, 258 und 269.

〔68〕 Geiger a.a.O.§ 162, 4.

〔69〕 Vgl.Windisch, Die Komposition des Mahāvastu , S.478 ff.

〔70〕 3. Sing.Perf.Par.mit Präteritalendung.

〔71〕 paṃcakehi bhadravargīyehi bhagavān dṛṣṭo (III, 329, 2).addasaṃsu kho pañcavaggiyā bhikkhū bhagavantaṃ (I, 6, 10: I, 8, 34-35).Vgl. Lalitavistara (Ed.Lefmann, Halle, 1902) : adrākṣuḥ khalu punaḥ pañcakā bhadravargiyās tathāgataṃ (407, 17).

〔72〕 Wiederholung von III, 332, 141 -332, 15.

〔73〕 Wiederholung von I, 11, 21 -11, 33 .

〔74〕 Speyer, Critical Remarks on the Text of the Divyāvadāna , WZKM.XVI, 1902, S.104.Vgl.Wackernagel, Altindische Grammatik I, S.XLI.

〔75〕 Oldenberg, Studien zur Geschichte des buddhistischen Kanon , S.156ff.

〔76〕 The Divyāvadāna , S.678:“chief of a village”.Vgl.ibid.445, 23.

〔77〕 Nach P.W.kalama m.Siehe Lüders, Philologica Indica .S.557.

〔78〕 tena kho pana samayena rañño udenassa uyyānagatassa antepuraṃ daḍḍhaṃ hoti pañca itthisatāni kālankatāni honti sāmāatipamukhāni (79, 8-10).

〔79〕 Oldenberg, Studien zur Geschichte des buddhistischen Kanon S.157, betrachtet atha khalu (534, 15) auch als Merkmal des Frühstils im Divyāvadāna , aber mit Unrecht.Dies Charakteristikum gilt wohl für das Mahāvastu , aber nicht für andere Werke.Wir finden z.B.auch im Abschnitt des Spätstils im Divyāv.khalu (529, 4).Im Lalitavistara, Vajracchedikā, Daśabhūmikasūtra u.a.ist atha khalu überall belegt.

〔80〕 Die Texte sind von Windisch, Māra und Buddha , S.43 ff., zusammengestellt.

〔81〕 The Dīgha Nikāya , vol.II.

〔82〕 A abhinda ; D abhidhi .

〔83〕 Bm abhinda .

〔84〕 Vgl.unten, Anm.242.

〔85〕 F.Weller, zum Lalita Vistara , I.Über die Prosa des Lal.Vist. Leipzig 1915, S. 53.

〔86〕 Oldenberg, Über den Lalita Vistara , Verhandlungen des fünften internationalen Orientalisten-Congresses (Berlin 1881), 2.Teil, 2.Hälfte, Berlin 1882, S. 114ff; Weber, Indische Studien III, 140; E.Kuhn, Beiträge zur Pali -Grammatik , S.5.vgl.E.J.Thomas, Gandhayukti in the Lalitavistara , BSOS.VI, 1930-1932, S.515.

〔87〕 Oldenberg, Über den Lalita Vistara , S.115 ff.

〔88〕 Die Umwandlung der Endung -aṃ in -o und -u im Mittelindischen , NGAW. Phil.-Hist.K1.1944, Nr.6, S.138.

〔89〕 Windisch, Māra und Buddha , S.19ff.66 f.

〔90〕 Im Lalitavistara sind zahlreiche Aoriste, sowohl in mittelindischen wie Sanskrit-Formen, belegt.Ich gebe nur einige Beispiele: patī (194, 10), addaši (194, 12; 194, 22), adṛśi (194, 13; 194, 14; 194, 16; 195, 1; 197, 5), adṛśi (194, 15; 197, 15; 197, 17), adṛśāti (mit primärer Endung.194, 20; 197, 9), adṛśāsi (2.Sing.: 195, 11; 195, 15; 195, 19.3.Sing.: 196, 12; 196, 15; 196, 19), antaradhāyiṣuḥ (397, 21-22).Vgl.Ed.Müller, Der Dialekt der Gāthās des Lalitavistara S.26-28; F.Weller, Zum Lalita Vistara , I.Über die Prosa des Lal.Vist.S.52.

〔91〕 Seiten-und Zeilenzahl nach der Ausgabe von Andersen und Smith.

〔92〕 abravīt ist im Sanskrit Imperfektum; Geiger, Pāli, Literatur und Sprache , § 159, nimmt abravi in den IV.Typus des Aoristes auf.

〔93〕 The Dīgha Nikāya , Vol.II, London 1903, S.72 ff.

〔94〕 The Saṃyutta-Nikāya of the Sutta-Piṭaka , ed.by Léon Feer, P.T.S.Part I, Sagātha-Vagga, London 1884, S.103ff.

〔95〕 Siehe unten, Anm.270.

〔96〕 The Majjhima-Nikāya , ed.by V.Trenckner, P.T.S.Vol.I, London 1888.Die Parallelen sind von Dutoit zusammengestellt in: Die duṣkaracaryā des Bodhisattva , Strass burg 1905, S.3ff.16ff.

〔97〕 Um einen Verleich zu ermöglichen, habe ich ausnahmsweise die Präsensbildung aufgenommen.

〔98〕 Die Entsprechungen des Pāli ahosi in den buddhistischen Schriften im Mischdialekt und Sanskrit sind fast überall entweder abhūṣi (in mittelindischer Gestalt) oder abhūt (völlig sanskritisiert, mit der Variante abhū ; siehe oben S. 262ff, 272ff.

〔99〕 Siehe oben Anm.97.

〔100〕 Siehe oben, Anm.97.

〔101〕 255, 7ff.: Wiederholung.

〔102〕 II, 126, 13ff.: Wiederholung.

〔103〕 Die Formen āhansuḥ und āhaṃsu habe ich in die Tabelle nicht aufgenommen.Ich führe sie hier an:

Lalitavistara Mahāvastu Majjhima-Nikāya

āhuḥ (252, 5) āhaṃsu (245, 1)

āhuḥ (252, 6) āhaṃsu (245, 2)

saṃjānante sma āhansuḥ āhaṃsu

(255, 4) (II, 126, 10) (246, 13)

Siehe darüber oben, Anm.10.

〔104〕 J.Dutoit, Die duṣkaracaryā des Bodhisattva , S.32.

〔105〕 Wie z.B.1.Jātakamālā.Literatur bei Winternitz, A History of Indian Literature , II, S.274.R.O.Franke IF.V., 1895, Anzeiger, S.31 ff.findet darin eine Anzahl von“Pālismen.”2.Avadānaśataka.Literatur bei Winternitz a. a.O.S.279.Über den allmählichen Aufbau des buddhistischen Kanons siehe Oldenberg, Studien zur Geschichte des buddhistischen Kanon , S.209 ff.

〔106〕 Vgl.oben, Anm.14.

〔107〕 Avadānaçataka , ed.by Speyer, Bibliotheca Buddhica III, St.Petersbourg Vol.I, 1906, Vol.II, 1909.

〔108〕 Kleinere Sanskrit-Texte, Heft IV, herausg, von E.Waldschmidt, Leipzig 1932.

〔109〕 Über Lalitavistara siehe oben S.280ff..Vgl.Oldenberg, Studien zum Mahāvastu S.150ff.; Studien zur Geschichte des buddhistischen Kanon , S.161. Windisch ist gegenteiliger Ansicht.Er schreibt, die Komposition des Mahāvastu , S.476:“Der Hauptbeweis aber dafür, daβ das Mahāvastu aus dem Mahāvagga erwachsen ist, beruht darauf, dass die ersten vierundzwanzig Kapitel des Mahāvagga zu einem groβen Teile wörtlich im Mahāvastu erhalten sind”und a.a.O.S.505:“Dass das Mahāvastu in seinem letzten Teile auf dem Mahāvagga beruht, ist erwiesen”.Nach allem Gesagten ist die Ansicht nicht mehr haltbar.

〔110〕 Vgl.unten, Anm.112; E.J.Thomas, Tathāgata und Tahāgaya , BSOS.VIII, 1935-1937, S.786.

〔111〕 In den Veden sind die Aoriste die geläufigsten Präteritalbildungen (A.A. Macdonell, Vedic Grammar , Strass burg 1910, § 497).In sprachlicher Weiterentwicklung setzt, ebenso wie in den buddhistischen Schriften, eine Abneigung gegen den Aorist ein.Im klassischen Sanskrit ist das Aoristsystem eine selten vorkommende Bildung (W.D.Whitney, A Sanskrit Grammar , Leipzig 1896, § 826; A.Thumb, Handbuch des Sanskrit , 2.Auflage von H.Hirt, Heidelberg 1930, § 534 ff.; J.S.Speijer, Sanskrit Syntax , Leyden 1886, S.254 macht darauf aufmerksam, dass die Aoriste in den Werken von Daṇḍin, Bāṇa und Somadeva öfter belegt sind).

〔112〕 Pischel, Bruchstücke des Sanskritkanons der Buddhisten aus Idykutšari, Chinesisch-Turkestān , SBAW.1904, S.807f.; The Vinaya Piṭaka , vol.I.Mahāvagga , ed.Oldenberg, P.T.S., London 1879, S.XLVIII; Oldenberg, Die Lehre der Upanishaden und die Anfänge des Buddhismus , Göttingen 1915, S.283; Oldenberg, Studien zur Geschichte des buddhistischen Kanon , S.161; Sylvain Lévi, Observations sur une langue précanonique du bouddhisme , JA; dixième série, tome XX, 1912, S.495, ff.; Lüders, Bruchstücke buddhistischer Dramen , S.41; Lüders, Philologica Indica S.288, 553; Lüders, Über die literarischen Funde von Ostturkistan , SBAW.1914, S.102; Lüders, SBAW. 1927, S.123; Winternitz, Geschichte der Indischen Literatur , II, 1.Leipzig 1913, S. 10f (Englische Ausgabe; A History of Indian Literature , vol.II, Calcutta 1933, S.12f.) ; E.J. Thomas, Pre-Pāli terms in the Pātimokkha , Festschrift Moriz Winternitz, Leipzig 1933, S.161; Edgerton, The Prakrit underlying Buddhistic Hybrid Sanskrit , BSOS., 8, 1935-37, S.502, 509; H.von Glasenapp, Der Buddhismus, Berlin/Zürich, 1936, S.25; Winternitz, Kann uns der Pālikanon etwas über den älteren Buddhismus und seine Geschichte lehren?, Studia Indo-Iranica, Ehrengabe für Wilhelm Geiger, Leipzig 1931, S.65; F. Weller, Die Überlieferung des ältesten buddhistischen Schrifttums , Asia Major V, 1930, S. 166.

〔113〕 Stellenangaben ohne Benennung des Werkes beziehen sich auf das Mahāvastu . Die gewöhnliche Methode, hauptsächlich mit Konsonanten oder Konsonantengruppen zu operieren, wende ich nicht an, da die Konsonantengruppen im Mahāvastu meistens sanskritisiert sind.Auch die Formen, die in den Frühstil-Abschnitten in jüngerer Handhabung (B1 ) und in Spätstil-Abschnitten (A) erscheinen, sind angeführt.Sie könnten unter dem Einfluβ des Frühstiles entstanden sein.Darauf gedenke ich später einzugehen.

〔114〕 Siehe Mahāvastu I, S.403.Bemerkenswert ist, daβ der Vok.Plur.der ī-Stämme auf-īho gebildet wird: devīho āgacchatha vāpīsu padumāni gṛhṇīṣyāmaḥ (II, 449, 16-17).

〔115〕 Inzwischen auch vāsiṣṭhā (I, 283, 13; 286, 14-15).

〔116〕 Nach der Ausgabe von Lefmann.

〔117〕 Die Endung -āvo ist merkwürdig.Es unterliegt aber keinem Zweifel, daβ sie für -āyo (-āyaḥ ) steht.Siehe unten, Anm.126.

〔118〕 So nach B.Senart hat die Lesart tāyo aufgenommen.

〔119〕 So nach BM.Senart hat die Lesarten tāyo und° karāyo aufgenommen.Er schreibt in seinem Kommentar dazu:“Je regrette de n'avoir pas conservé dans le texte les désinences tāyo, °karāvo pour tāyo, °karāyo , dont nous trouvons dans notre dialecte des cas assez nombreax pour les protéger, et tout d'abord dans la phrase même qui suit.”

〔120〕 So nach BM.Senart hat die Lesart tāyo aufgenommen.

〔121〕 Es würde zu weit führen, die Zahl der Eigentümlichkeiten noch zu vermehren.Ich bin z.Zt.mit der grammatischen Durchforschung des Mahāvastu beschäftigt und gedenke, in einer späteren Arbeit genauer darauf einzugehen.

〔122〕 Kramadīśvara und Mārkaṇḍeya gehörten selbst zu der Ostschule der Prākritgrammatiker; Jacobi, Sanatkumāracaritam , Abh.d.Bayer.Akad.d.Wiss, Philos.-philol.und hist.Kl., XXXI.Band, 2.Abhandlung, München 1921, S.XXIV.

〔123〕 Pischel, Grammatik der Prākrit-Sprachen , § 372; vgl.jedoch a.a.O.§ 24.Im Apabhraṃśa sind Formen auf -aho und -ahu belegt; Pischel, a.a.O.§ 363, § 372; Jacobi, Bhavisatta Kaha von Dhanavāla , Abh.d.Königl.Bayer.Akad. d.Wiss., Philos.-philol.und hist.Kl., XXIX.Band, 4.Abhandlung, München 1918, S.33; Jacobi, Sanatkumāracaritam , S.12, Alsdorf, Der Kumārapālapratibodha , Alt-und Neu-Indische Studien, Bd.2, Hamburg 1928, S.57; Alsdorf, Harivaṃś-apurāṇa ibid.Bd.5, Hamburg, 1936, S.162.Über die Form kulaputrāho im Saddharmapuṇḍarīkasūtra schreibt Lüders, (Hoernle, Manuscript Remains of Buddhist Literature found in Eastern Turkestan , Oxford 1916, S.162) :“Vocatives in -āho from bases in a are found only in Māgadhī.”Vgl.dazu die Meinung Edgertons, The Prakrit underlying Buddhistic Hybrid Sanskrit , BSOS.8, 1935-37, S.509, 512; Nouns of the a-Declension in Buddhist Hybrid Sanskrit , Harvard Journal of Asiatic Studies, I, 1936, S.78.

〔124〕 Pischel a.a.O.§ 336; Lüders, Bruchstücke buddhistischer Dramen , Kleinere Sanskrit-Texte, Heft 1, Berlin 1911, S.39.Die Aśoka-Inschriften (Inscriptions of Aśoka , Ed.Hultzsch, Oxford 1925) gewähren uns einen klaren) Überblick:

FIG FIVE FIVF FXIVA

G eva ceva eva

K yevā cevā (c) ev (a) yevā

Sh vo ca yo (yo) vo

M y (eva) yeva yo ……

Dh …. ceva yeva ……

J yeva …. (y) e (va) ……

Weitere Belege von yeva oder yevā : Tōp.V, 13; VII, 29: Mīr.V, 7.Vgl. Geiger, Pāli, Literatur und Sprache , § 66, 1.

〔125〕 R.Otto Franke, Pāli und Sanskrit , Strass burg, 1902, S.114; Michelson, Linguistic Notes on the Shāhbāzgarhi and Mansehra Redactions of Asoka's Fourteen-Edicts , The American Journal of Philology, XXX, 1909, S.285; In den östlichen Aśoka-Inschriften sind folgende Formen belegt: yehaṃ K VI, L; M VI, L (übernommen) ; Dh VI, L; J VI, L; ālabhehaṃ , Dh Sep.I, B; II, B; J Sep.I, C; II, C; paṭipādayeham Dh Sep.I, B; paṭipātayehaṃ , J Sep.I, C; II, C; abhyuṃnāmayehaṃ , Top.VII, 19.

〔126〕 Ein Beispiel aus den Felsen-Edikten Aśokas:

F VIIA G Devānaṃpiyo Piyadasi rājā sarvata ichati

K Devānaṃpiye Piyadasi lājā (savat) ā (i) chati

Sh Devanaṃpriyo Priyaśi raja savatra ichati

M Devamapriyo Priyadraśi raja savratra ichati

Dh (D) evānaṃ (p) iye Piy (a) dasī lāiā savata ichat (i)

J ……………da (sī) lājā savata ichati

G save pāsaṃḍā vaseyu

K sara- (pāsa) ṃḍa vas (e) vu

Sh savra- (p) raṣaṃḍa vaseyu

M savra-paṣadaạ vaseyu

Dh sava-pāsaṃ (ḍā) (va) sevūti

J sava-p (ā) saṃḍā va (s) e.. (t) i

“Der Götterliebling, der König Priyadarśin, wünscht, (dass) alle Sekten überall wohnen möchten.”

Es unterliegt also keinem Zweifel, daβ vasev (<vaseyu ) eine östliche Form ist.Nicht jeder östliche Dialekt kennt den Übergang y >v .Formen mit v für y beschränken sich hauptsächlich auf den Dhauli-Dialekt und die Säiulen-Edikte.Im Dhauli-Dialekt sind auβer dem oben angeführten Beispiel noch belegt: desāvutike (Sep.II, J) : J (augaḍa) desā-āy (ut) ike (II, K), asvasevu (Sep.II, G) : J. (a) svaseyu (II, H), ālādhayevū (Sep.II, G) : J. ālādhayey (ū ) (II, H), calevū (Sep.II, G) : J.caley (ū) (II, H), (p) ā (p) unevu (Sep.II.G) : J.pāpuneyu (II, H), …un (e) vū (Sep.II.G) : J.pāpuneyu (II, H) pāpunevū (Sep.II, I) : J.pāpuneyu (II.J), yujevū (Sep.II, E) : J.yu (je ) yū (II, F), y (ūjer) ū (Sep.I, F, Y) : J.y (ū) jeyū (I, G, Z) : yu (j) ey (ū), lahevu (Sep.II, G) : J.lahey (ū ) (II, H), huvev

(<vaseyu ) eine östliche Form ist.Nicht jeder östliche Dialekt kennt den Übergang y >v .Formen mit v für y beschränken sich hauptsächlich auf den Dhauli-Dialekt und die Säiulen-Edikte.Im Dhauli-Dialekt sind auβer dem oben angeführten Beispiel noch belegt: desāvutike (Sep.II, J) : J (augaḍa) desā-āy (ut) ike (II, K), asvasevu (Sep.II, G) : J. (a) svaseyu (II, H), ālādhayevū (Sep.II, G) : J. ālādhayey (ū ) (II, H), calevū (Sep.II, G) : J.caley (ū) (II, H), (p) ā (p) unevu (Sep.II.G) : J.pāpuneyu (II, H), …un (e) vū (Sep.II.G) : J.pāpuneyu (II, H) pāpunevū (Sep.II, I) : J.pāpuneyu (II.J), yujevū (Sep.II, E) : J.yu (je ) yū (II, F), y (ūjer) ū (Sep.I, F, Y) : J.y (ū) jeyū (I, G, Z) : yu (j) ey (ū), lahevu (Sep.II, G) : J.lahey (ū ) (II, H), huvev (Sep.I.N, II, G) : J hveyū (I, O, II, H), nikhamāvū (F.III, C.Die Form ist ausnahmsweise in J erhalten geblieben) und in Säulen-Edikten: āvuti (Tōp.IV, 15) visavesu (Sār.10), socave (Tōp.VIII, 28), pāpova (Ar.VI, 2), pāpovā (Tōp.VI, 3), yāvu (Sār.7), anugahinevu (Tōp.IV.6), ālādhayevu (Ar.IV, 4; All.IV, 4).ālādhayevū (Tōp.IV, 8, 19) upadahevu (Ar.IV, 3), upadahevū (Tōp.IV, 5), pavatayevū (Tōp.IV, 5, 13).In den kleineren Felsen-Inschriften ist di (gh ) āvuse (Brah.12; Sidd.19; Jat.19) belegt.Siehe Hultzsch a.a. O.S.C I, CXIII, CXXIX und R.O.Franke, Pāli und Sanskrit , S.126.Der Dh-Dialekt stimmt sonst mit dem J.Dialekt genau überein.Die Abweichung ist bemerkenswert.Im K ist auβer dem oben angeführten vasevu noch vaśavaṣi (F XIII R.SK.viṣaya ) belegt.In Sh und M ist an der entsprechenden Stelle (F III R) die Form viṣava - (Sh viṣavaspi , M viṣava (si ) ) vom östlichen Dialekt übernommen, während wir in G die Form vi (sa) yamhi haben.FVGM liest Hultzsch supadarave (Bühler liest supadare v (a ) K Dh J: supadalāye , Sh: sukaraṃ ), und er schreibt a.a.O.S.XCVIII:“In supadarave (V, 21) we seem to have r for l and v for y ”, a.a.O.S.33, Anm.3:“perhaps padālaye is formed from pada ,‘a step’, as mahālaka (1.16) =Prākṛit mahālaya from mahat ”und a.a.O.S.LⅦ, Anm.2:“If my explanation of supadālaye at Kālsī, Dhauli and Jaugaḍa (Text, p.33, n, 3) is right, supadarave at Mānsehrā would be another wrong translation from the Māgadha dialect.”Der Übergang von y in v ist wahrscheinlich durch das nachfolgende u oder ū hervorgerufen, da ya , yā und yi im Dhauli-Dialekt erhalten geblieben sind.Im MS Dutreuil de Rhins wird v gelegentlich durch y vertreten, wie z.B.vaḥ >yu , Senart, Le Manuscrit kharoṣṭhī du Dhammapada.Les Fragments Dutreuil de Rhins, A1 4, JA.VII, 1898, S.203.Der Austausch zwischen y und v ist dem Sanskrit, dem Pāli und den Prākrit-Sprachen bekannt: Wackernagel, Altindische Grammatik , I, § 188, C; Geiger, Pāli § 46; Pischel, Grammatik der Prākrit-Sprachen, § 254.Die Endung -āo für Nom.Akk.Plur.der ā -Stämme in den Prākrit-Sprachen (Pischel a.a.O.§ 376) und die Form tāo für Akk.Plur.Fem des Pronomen ta -, die sich auf die AMg beschränkt (Pischel a.a.O.§ 425) können sowohl auf -āyaḥ , bzw.tāyaḥ , wie auf -āvaḥ , bzw.tāyaḥ , zurückgehen.

(Sep.I.N, II, G) : J hveyū (I, O, II, H), nikhamāvū (F.III, C.Die Form ist ausnahmsweise in J erhalten geblieben) und in Säulen-Edikten: āvuti (Tōp.IV, 15) visavesu (Sār.10), socave (Tōp.VIII, 28), pāpova (Ar.VI, 2), pāpovā (Tōp.VI, 3), yāvu (Sār.7), anugahinevu (Tōp.IV.6), ālādhayevu (Ar.IV, 4; All.IV, 4).ālādhayevū (Tōp.IV, 8, 19) upadahevu (Ar.IV, 3), upadahevū (Tōp.IV, 5), pavatayevū (Tōp.IV, 5, 13).In den kleineren Felsen-Inschriften ist di (gh ) āvuse (Brah.12; Sidd.19; Jat.19) belegt.Siehe Hultzsch a.a. O.S.C I, CXIII, CXXIX und R.O.Franke, Pāli und Sanskrit , S.126.Der Dh-Dialekt stimmt sonst mit dem J.Dialekt genau überein.Die Abweichung ist bemerkenswert.Im K ist auβer dem oben angeführten vasevu noch vaśavaṣi (F XIII R.SK.viṣaya ) belegt.In Sh und M ist an der entsprechenden Stelle (F III R) die Form viṣava - (Sh viṣavaspi , M viṣava (si ) ) vom östlichen Dialekt übernommen, während wir in G die Form vi (sa) yamhi haben.FVGM liest Hultzsch supadarave (Bühler liest supadare v (a ) K Dh J: supadalāye , Sh: sukaraṃ ), und er schreibt a.a.O.S.XCVIII:“In supadarave (V, 21) we seem to have r for l and v for y ”, a.a.O.S.33, Anm.3:“perhaps padālaye is formed from pada ,‘a step’, as mahālaka (1.16) =Prākṛit mahālaya from mahat ”und a.a.O.S.LⅦ, Anm.2:“If my explanation of supadālaye at Kālsī, Dhauli and Jaugaḍa (Text, p.33, n, 3) is right, supadarave at Mānsehrā would be another wrong translation from the Māgadha dialect.”Der Übergang von y in v ist wahrscheinlich durch das nachfolgende u oder ū hervorgerufen, da ya , yā und yi im Dhauli-Dialekt erhalten geblieben sind.Im MS Dutreuil de Rhins wird v gelegentlich durch y vertreten, wie z.B.vaḥ >yu , Senart, Le Manuscrit kharoṣṭhī du Dhammapada.Les Fragments Dutreuil de Rhins, A1 4, JA.VII, 1898, S.203.Der Austausch zwischen y und v ist dem Sanskrit, dem Pāli und den Prākrit-Sprachen bekannt: Wackernagel, Altindische Grammatik , I, § 188, C; Geiger, Pāli § 46; Pischel, Grammatik der Prākrit-Sprachen, § 254.Die Endung -āo für Nom.Akk.Plur.der ā -Stämme in den Prākrit-Sprachen (Pischel a.a.O.§ 376) und die Form tāo für Akk.Plur.Fem des Pronomen ta -, die sich auf die AMg beschränkt (Pischel a.a.O.§ 425) können sowohl auf -āyaḥ , bzw.tāyaḥ , wie auf -āvaḥ , bzw.tāyaḥ , zurückgehen.

〔127〕 Michelson a.a.O.S.287.Vgl.Hultzsch, Inscriptions of Asoka , S.258 (Index).

〔128〕 Lüders, Bruchstücke buddhistischer Dramen , S.41.Oldenberg, Studien zur Geschichte des buddhistischen Kanon , S.206, Anm.2, scheint die Bezeichnung Māgadhī vorzuziehen.Dass die Sprache des buddhistischen Urkanons nicht reines Māgadhī sein kann, hat Lüders a.a.O.auseinandergesetzt.Vgl.Windisch.Actes du XIV.e Congrès intern.des Orientalistes , Paris 1906.Bd.I, S.283; Edgerton a.a.O.S.509.

〔129〕 Lüders, Philologica Indica , S.280ff.Diese Bildungsweise des Akk.Plur.des Maskulinums ist nicht auf das Nomen beschränkt.Sie findet sich ebenso bei dem Pronominalstamm ka ; a.a.O.S.282.Sie erstreckt sich vielleicht sogar auf die Feminina; a.a.O.S.285.

〔130〕 Vgl.Hultzsch, Inscriptions of Asoka, S.LXXVI: Nom.Plur.der mask.a -Stämme, Putā usw.

〔131〕 Vgl.F.Weller.Zum Lalita Vistara I, Leipzig 1915, S.44.

〔132〕 Die Liste macht auf Vollständigkeit keinen Anspruch.Viele Formen befinden sich in den Abschnitten, die im allgemeinen den Spätstil aufweisen.Im Band I und II des Mahāvastu finden sich ebenfalls zahlreiche Belege, wie z.B.: yehi iha jivantakā prāṇakā śaktīhi vijjhitā bhavanti vā gadāsihi bādhyante vā yehi saṃprajvalitehi sajīvāni prāṇakāni vyāpādya udūkhale muśalehi saṃkliṣṭā bhavanti (I, 22, 5-7) udakam āneti kāṣṭhāni ānteti tṛṇakuṭiparṇakutīni saṃ-sthāpeti (II, 211, 15-16) ; śyāmakāśirisya mātāpitarau tāni bhūtāni śrutvā mṛgapakṣiravāṇi śrutvā cintām āpannā (II, 215, 13-14).

〔133〕 Pāli antepurikā .

〔134〕 Weiterer Beleg: III, 15, 4.

〔135〕 Vgl.santarpayitvā ṛṣayo paścād bhuṃjati ātmanā (III, 45, 4).

〔136〕 Weitere Belege: III, 427, 11; 427, 13; 427, 15.

〔137〕 Pāli kappāni ; Lüders a.a.O.S.289.Weitere Belege: III, 249, 12; 396, 4.

〔138〕 Weiterer Beleg: III, 216, 17.

〔139〕 Weiterer Beleg: III, 428, 6.

〔140〕 Weitere Belege: III, 179, 10; 11; 12; 14; 15; 18; 19.

〔141〕 SuttaNipāta, 525: kosāni viceyya kevalāni.

〔142〕 Weitere Belege: III, 157, 6; 161, 18.

〔143〕 Pāli gāmavarāni ; Lüders a.a.O.S.289.Weiterer Beleg: III, 441, 9 (Siehe unter ratha .).

〔144〕 Weiterer Beleg: III, 100, 18.celakṣepāni (III, 312, 13).

〔145〕 Sk.nau und nāvā , Pāli nāvā.

〔146〕 Pāli pabbatāni; Lüders, a.a.O.S.289-290.

〔147〕 Ebenso im Pāli; Lüders a.a.O.S.290.Weitere Belege: III, 9, 15; 380, 10.

〔148〕 Sk.paurāṇa , nur Adj.Im Pāli ist auβer porāṇā (Adj.) noch porāṇa (Plur.) belegt, das nach The Pali Text Society's Pali-English Dictionary “The ancients, ancient authorities or writers”bedeutet.

〔149〕 Pāli pañhāni: Lüders a.a.O.S.289.Weiterer Beleg: III, 368, 11.

〔150〕 SuttaNipāta, 526: dubhayāni viceyya paṇḍ arāni ajjhattaṃ bahiddhā ca suddhipañño.

〔151〕 Sk.pāduka (metrisch) und pādukā f.Pāli pādukā.

〔152〕 māsa kann nach Siddhānta-Kaumudī auch neut.sein: siehe Monier-Williams, A Sanskrit-English Dictionary , Oxford 1899.

〔153〕 Weiterer Beleg: III, 219, 11.

〔154〕 Weiterer Beleg: III, 29, 14.

〔155〕 Ebenso im Pāli; Lüders a.a.O.S.290.Weiterer Beleg: III, 397, 17, Vgl.dazu SuttaNipāta, 529: vedāni viceyya kevalāni.

〔156〕 Sk.śalāka (ausnahmsweise) und śalākā ; Pāli salākā .

〔157〕 Nach dem PW.m.; nach Monier-Williams, A Sanskrit-English Dictionary m. oder n.Pāli sāṇa , nach The Pali Text Society's Pāli-English Dictionary n.

〔158〕 Sk.samidh f.; Pāli samidhā f.

〔159〕 Zu erwarten wäre imān (°mś) caturo mahādvīpān. Ähnliche Beispiele (Nom. Plur.Fem.) führt Geiger, Pāli.Literatur und Sprache, § 76 an: sakhiyo tīṇi janiyo “Wir drei Freundinnen”(Therīgāthā, 518), tīṇi steht statt tisso .Den Grund sieht er darin,“dass der Sinn für die Unterscheidung des grammatischen Geschlechts im Schwinden begriffen ist.”Vgl.Ed.Müller, Der Dialekt der Gāthās des Lalitavistara, § 13.M.E.handelt es sich im Pāli, wie auch im Mahāvastu , um eine unvollkommene Pālisierung, bzw.Sanskritisierung aus dem Urtext in Alt-Ardhamāgadhī.Vgl.oben S.291 f.und unten S.313f.Im Mahāvastu an den angeführten Stellen würden im Urtext imāni cattāni mahādīpāni gestanden haben.Ein Beispiel aus dem Saddharmapuṇḍarīkasūtra veranschaulicht deutlich diesen Prozeβ: yannv ahaṃ sarvānimāni kumārakāny ekapiṇḍayitvotsangenādāyāsmād gṛhān nirgamayeyaṃ (73, 2-3).So nach der Kashgar-Rezension.Die nepalesischen MSS.haben sarvān imāṃ kumārakāni (von Kern und Nanjio zu kumārākān verbessert).

〔160〕 Vgl.oben Anm.159, Weiterer Beleg: 220, 3.

〔161〕 Weitere Belege: 210, 10; 220, 2.Siehe oben unter idam .

〔162〕 210, 7: Yaṃ nūndāhaṃ catvāri vārṣ ikāni māsāni pratisaṃlīnaḥ karuṇaṃ dhyānaṃ dhyāyeyaṃ.

〔163〕 Vom Akk.Plur.in den Nom.Plur.eingedrängt: Lüders, a.a.O.S.284.

〔164〕 Es gibt Dvandva-Komposita, die die von ihren einzelnen Gliedern bezeichneten Personen oder Dinge zu einer Einheit zusammenfassen und neutrale Endung erhalten.Sie können jedoch nur im Singular stehen: Wackernagel, Altindische Grammatik II , 1, Göttingen, 1905, § 68.

〔165〕 Über Zahlwörter vgl.die zentralasiatischen Sanskrittexte (Zentralasiatische Sanskrittexte in Brāhmīschrift aus Idikutšahri, Chinesisch-Turkistān .I von H.Stönner SBAW.1904.S.1285).

〔166〕 Schreibfehler für ca ?B und M haben ca .Vgl.188, 1: ete ca dve māṣā taṃ ca tṛtīyaṃ bhaviṣyati.

〔167〕 Siehe oben, Anm.158.

〔168〕 Über Akk.Plur.siehe unten S.302.

〔169〕 Siehe oben S.292.

〔170〕 kumāraśataṃ yajñadattasya iṣuṃ kṣipaṃti (III, 362, 8-9).Die Endung des Akk.Sing.der neutralen u-Stämme ist im Sk.-u , im Pāli-uṃ und in den Prākrit Sprachen -uṃ und -u ; Geiger, Pāli, Literatur und Sprache , § 85; Pischel, Grammatik der Prākrit-Sprachen , § 378.

〔171〕 antaḥpurikāṃ (III, 163, 12; 164, 9-10; 165, 15; 193, 4 (°ān ) ).Der Form nach kann es nur Akk.Sing.sein.Ich möchte es jedoch als Akk.Plur.ansehen, da antaḥpurikā sonst immer im Plur.vorkommt.Auch der Zusammenhang erweist es als Akk.Plur.

〔172〕 māṣā : III, 187, 16; 188, 1; 3; 9; 11.sace te artho māṣehi duve māṣā dadāmi te (III, 187, 16).Der Akk.Plur.ist im Mischdialekt oft auf-ā gebildet, wie z.B.muṇḍa usw. (III, 102, 13), śākyā (III, 108, 7), pādā (III, 154, 17) und kramā (III, 155, 4).

〔173〕 atha khalu bhavanto mahāgovindo catvāri vār ṣikāṃ māsāṃ pratisaṃlinaḥ karuṇaṃ dhyānaṃ dhyāye (III, 210, 10-11).Vgl oben S.297.māsā : 219, 15 (B M lesen māsāṃ. Vgl.Anm.172.

〔174〕 Die folgende Liste soll nur einige Beispiele geben.Vgl.F.Weller, Zum Lalita Vistara S.42; E.Müller, Der Dialekt der Gāthās des Lalitavistara , Weimar 1874, S.16.

〔175〕 Es kommt sogar vor, dass die neutralen a -Stämme den Akk.Plur.auf-ān bilden: tṛṇāṃ (48, 9) padān (93, 11; 14.Vgl.padāni : 84, 16).

〔176〕 Vgl.oben S.294.

〔177〕 Vgl.oben, Anm.158.

〔178〕 Sk.apsaras f.und apsarā f.Pāli accharā .

〔179〕 H.Stönner, Zentralasiatische Sanskrittexte in Brāhmīschrift aus Idikutšahri, Chinesisch-Turkistān. I.SBAW., 1904, S.1283.Vgl.ibid.S.1285.

〔180〕 Vgl.Dharmasaṃgraha . (ed.F.Max Müller u.Wenzel, Anecdota Oxoniensia, Aryan Series, vol.I, Part V, Oxford 1885) : XVI maitrī karuṇā muditopekṣā ceti; Mahāvyutpatti (ed.Mironov, Bibliotheca Buddhica XIII, Sanktpeterburg 1911) : 73 maitrī karuṇā muditā upekṣā; Pāli: mettā karuṇā muditā upekkā.

〔181〕 Lüders, Bruchstücke buddhistischer Dramen , S.40; Philologica Indica , S.275, 280.

〔182〕 Das Aorist-System ist fast die einzige Vergangenheitsform in den Aśoka-Inschriften.Vom Perfektum, das dem Mittelindischen überhaupt fremd ist (Wackernagel, Altindische Grammatik I, Göttingen, 1896, S.XXXI), bleibt nur noch āha (mit den Varianten āhā, ahā und aha .Sk.Pāli āha ), vom Imperfektum aho (Sk. abhavat ) erhalten.Über die Form ayāya (F VIII GA) siehe unten Anm.211.

〔183〕 Truman Michelson, Linguistic Notes on the Shāhbāzgarhi and Mansehra Redactions of Asoka's Fourteen Edicts , The American Journal of Philology, XXX, 1909, S.284.

〔184〕 Sk.mahānasa , Pāli mahānas und mahānasa.

〔185〕 Sk.artha , Pāli attha , aṭṭha , Aśoka-Inschriften atha, aṭha, athra .

〔186〕 Sk.vṛddhi , Pāli vaḍḍhi .

〔187〕 Sk.und Pāli hīna .

〔188〕 Sk.atikrānta , Pāli atikkanta .

〔189〕 Sk.und Pāli yātrā .

〔190〕 Sk.mṛgayā, Pāli migavā .

〔191〕 Sk.anya , Pāli añña .

〔192〕 Sk.abhiramaṇa, Pāli abhiramana .

〔193〕 saṃtaṃ ist hier absolute Konstruktion; Lüders, Philologica Indica, S.295.ff.

〔194〕 L.de la Vallée Poussin, L'Inde au temps des Mauryas et des Barbares, Grecs, Scythes, Parthes et Yue-tchi , Paris 1930, S.104ff; Lüders, Bhārhut und die buddhistische Literatur, Leipzig 1941, S.26.

〔195〕 kiti=kimiti.

〔196〕 Sk.praputra, Pāli paputta.

〔197〕 asu= Pāli assu , Sk.* asyuḥ , Hultzsch a.a.O.S.LXⅦ.

〔198〕 Das Bombay-Sopārā-Fragment hat nikhamṭha (Hultzsch a.a.O.S.118).Pāli nikkhamittha .Die Aspiration in kh und kkh erweist das geschwundene ṣ ; Weber, Über ein Fragment der Bhagavatī , I, Teil, Abhandlungen der Königl.Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1865, S.404; Geiger.Pāli , Literatur und Sprache, § 52, 2.Über die Endung-ittha s.Anhang 1.

〔199〕 Vgl.Pāli pakkamiṃsu , Geiger a.a.O.§ 166.

〔200〕 Vgl.Pāli ahesuṃ , Geiger a.a.O.§ 168, 3; 167.

〔201〕 Vgl.Pāli amaññisuṃ , Geiger a.a.O.§ 168, 3, das nur als Indikativ gebraucht wird, da das Pāli, sowie das klassische Sanskrit, keinen Subjunktiv des Aorists kennt.Derartige Bildungen sind im Mahāvastu zahlreich belegt, wie z. B.manyensu (I, 330, 7) saṃmilāyensuḥ (II, 178, 8), ghātensuḥ (III, 20, 7) usw.Oldenberg (siehe oben Anm.31) betrachtet sie als Opt. (vgl. dazu Senart.Le Mahāvastu, I, S.401).Er hat insofern Recht, als sie tatsächlich im opt. (nicht selten fut.) Sinn gebraucht werden.Sie sind meines Erachtens Reste des Injunktivs des Aorists.Ich gedenke, in einer späteren Abhandlung näher darauf einzugehen.

〔202〕 Bemerkenswert ist, dass die Aorist-Endung -iṣu einfach an den Passivstamm auf ya gehängt worden ist.Ebenso im Pāli; Geiger a.a.O.§ 159, IV. Typus, § 168, 3; § 177.Ein Aorist des Passiv-Stammes findet sich unter den Prākrit-Dialekten nur in AMg.; Pischel a.a.O.§ 549; Geiger a.a.O.§ 177, Anm.1.ya dient im Vedischen und klassischen Sanskrit nur zur Bildung des Passivstammes des Präsens und Imperfektum.Über-iya vgl.Geiger a.a.O.§ 176, Pischel a.a.O.§ 543, ya nach Kons.wird im Kālsī-Dialekt häufig zu iya : Hultzsch a.a.O.S.LXXV unter ḍy, ṇy, ty, dhy, bhy, ry, vy, śy ; S.LXXVI unter sy .Über die Einführung eines Nasals siehe Hultzsch a.a.O.S.LXXX III, Anm.2.

〔203〕 FIVJJ findet sich eine Lücke, die wir jedoch mit Sicherheit zu sū ergänzen dürfen, also alocayisū.

〔204〕 FVIIIJA fehlt der ganze Satz.Da aber nikhamisu in der entsprechenden Stelle in Dhauli steht, dürfen wir auch in J.dasselbe erwarten.

〔205〕 =Sk.bhavanti nanu in der Bedeutung von Aor.nach PāṇiniIII, 2, 120; siehe Bühler ZDMG.XXXVII, 422f.und K.F.Johanssen, Der Dialekt der sogenannten Shāhbāzgarhi-Redaktion der vierzehn Edikte des Königs Açoka, II, Teil, Upsala, 1893, S.87, Anm.2.

〔206〕 Siehe oben Anm.204.

〔207〕 Das XIII.Edikt fehlt in Dh und J.

〔208〕 Lüders, Philologica Indica, S.286:“Übereinstimmungen zwischen den Dialekten dieser Versionen und der Alt-Ardhamāgadhī können daher nur dann als beweiskräftig für die Gleichheit der Sprache angesehen werden, wenn sie ausnahmslos sind; jede Abweichung dagegen spricht für Verschiedenheit in der Sprache.”

〔209〕 Die Wurzel kram+niṣ wird im westlichen Dialekt überall durch√ yā ersetzt. Ich führe ein weiteres Beispiel an:

F IIIG C (n) iyātu

K nikham (aṃ) tu

Sh nik (r) amatu

M nikramatu

Dh nikhamāvū

J nikhamāvū

〔210〕 Für die 3.Plur.Paras.des Aor.kennen die Aśoka-Inschriften sonst die Endungen -su, -isu, -isū und -iṣu ohne den eingeschobenen Nasal.ṃsu im Girnār-Dialekt ist eine Ausnahme.Das Pāli kennt die Endungen -u, -ū, -uṃ (Wurzel-und thematischer Aorist), -iṃsu, -isuṃ, -uṃ (i-Aor.), -suṃ, -ṃsu, -siṃsu, -sisuṃ (Sibilant-Aor.).Der Mischdialekt besitzt folgende Endungen: -u, -ū (thematischer Aor.), -ensuḥ (reduplizierter Aor.), -īsu, -iṃsu, -iṣu, -iṃsuḥ, -isu, -iṣuh, -īnsu (i-Aor.), -ensu, -ensuḥ, -ansu, -āsu, -nsu, -nsuḥ, -esu ( Sibilant-Aor.) (Siehe Hiän-lin Dschi, Die Konjugation des finiten Verbums in den Gāthās des Mahāvastu, Göttinger Dissertation 1941, § 63, 66, 67, 70).In der Ardhamāgadhī finden sich die Endungen -u, aṃsu, -eṃsu, -esu, -iṃsu und -isu . Pischel a.a.O.§ 516 setzt -iṃsu gleich -iṣuḥ. L.H.Gray, Observations on Middle Indian Morphology , BSOS., VIII, 1935-1937, S.572-573, schreibt:“but it seems, rather, to be a contamination of avattuṃ and avattisuṃ (cf.Skt.áv-ṛtan: ávartiṣur), i.e.of the -a -aorist and the -iṣ -aorist.”Obwohl ich den Anusvāra-Einschub nicht zu erklären weiβ, halte ich die Kontaminations-Theorie für durchaus unwahrscheinlich.

〔211〕 Über ayāya Schreibt Hultzsch a.a.O.S.LXVIII:“The form ayāya (VIII, 2) has been generally explained as an imperfect of root yā .It may be as well as perfect of root i= Skt.iyāya, but with modified reduplication.”Da aber√kram+niṣ überall durch√ yā ersetzt ist (ñayāsu erklärt Hultzsch als von √ yā ), scheint es mir, dass die allgemeine Erklärung doch richtig ist.Ich möchte nebenbei bemerken, dass die Wurzel kram sonst dem westlichen Dialekt nicht unbekannt ist.

〔212〕 Hultzsch a.a.O.S.LXVII.

〔213〕 Bühler liest FIVJ Sh statt nipistaṃ (so nach Hultzsch) und F V O; VI M; XIII W Sh statt nipista (so nach Hultzsch) dipista .K.F.Johansson, Der Dialekt der sogenannten Shāhbāzgarhi-Redaktion der vierzehn Edikte des Königs Açoka , II.Teil, Upsala 1893, S.86 stellt die Form dipista zu den Pāli-Aoristen abhavittha usw.und Jainaprākrit-Aoristen Samuppajjithā usw.Vgl.dazu Bühler, ZDMG.XLIII, 143.Da in den östlichen Vorlagen an den betreffenden Stellen likhite , bzw.likhitā (F V O K; lekhitā ) also Part.prät., steht, ist die Lesart von Hultzsch sicherlich richtig.Er hat mit Recht auf das altpersische ni—piṣ und das russische пиcaтъ hingewiesen (Inscriptions of Asoka , S. XLII, S.54, Anm.9)

〔214〕 Lüders, Philologica Indica , S.276, 287, 308, Anm.3.

〔215〕 Konow, Kharoshthī Inscriptions , Corpus Inscriptionum Indicarum, vol.II, part.I; Calcutta 1929, S.CXV.17.

〔216〕 Herausgegeben von Senart: Le Manuscrit Kharoṣṭhī du Dhammapada, Les Fragments Dutreuil de Rhins , JA., Neuvième Série.Tome XII.1898, S. 193-308, mit 5 Photokopien zwischen S.360.u.361, Ergänzung: 545-548.Diese Arbeit bildet die Grundlage für die neue Ausgabe von Benimadhab Barua und Sailendranath Mitra, Calcutta 1921.Vgl.Lüders, Bemerkungen zu dem Kharoṣṭhī-Manuscript des Dhammapada (MS.Dutreuil de Rhins). NGGW.Philologisch-historische Klasse, 1899, Heft 4.S.474ff.; Rhys Davids, JRAS.1899, S. 426-428; R.O.Franke, Zum Manuskript Dutreuil de Rhins , ZDMG.LX, 1906, S.477ff.Weitere Literatur: Winternitz, A.History of Indian Literature , vol.II, Calcutta 1933, S.238, Anm.1.Ein Teil des MS.Petroffsky ist herausgegeben von S.F.Oldenburg, Sanktpeterburg 1897. Siehe Sten Konow. The Oldenburg folio of the Kharoṣṭhī Dhammapada , Acta Orientalia, XIX, I, 1941.S.7-20.

〔217〕 J.Bloch, Le dialecte des fragments Dutreuil de Rhins .J.A.Xe Série, Tome XIX, 1912, S.331 ff.; Sten Konow, Bemerkungen über die Kharoṣṭhī -Handschrift des Dhammapada , Festschrift für Ernst Windisch, Leipzig 1914, S.85 ff.; Note on the Ancient NorthWestern Prakrit, BSOS.VIII, 1935-1937S. 603 ff.; T.Burrow, The Dialectical Position of the Niya Prakrit BSOS.VIII 1935-1937, S.419 ff.

〔218〕 Den Kharoṣṭhī-Inschriften, die von Sir Aurel Stein in Chinesisch-Turkistan gefunden sind (Kharoṣṭhī Inscriptions discovered by Sir Aurel Stein in Chinese Turkestan , Part I, transcribed and edited by Boyer, Rapson and Senart, Oxford 1927; Part II, transcribed and edited by Boyer, Rapson and Senart, Oxford 1927; Part III, transcribed and edited by Rapson and Noble.Oxford 1929) und sprachlich auch zum nordwestlichen Prākrit gehören, (T.Burrow a.a. O.S.419) ist der Aorist gleichfalls nicht fremd.

〔219〕 (Text revidiert nach H.W.Bailey, The Khotan Dharmapada, in BSOAS Vol.XI, part 3 (1945), p.488ff.W.) 〔220〕 Senart a.a.O.S.246-247 schreibt:“La construction du nominatif pamādo n'est pas heureuse, et le verbe fini serait plus en situation; mais il me paraît difficile de prendre pramadi , comme pourrait être pramiji , pour le potentiel, et j'incline à n'y voir que la contrepartie exacte du pāli avec un māgadhisme dans la désinence i=e .”Lüders a.a.O.S.479 dagegen meint mit Recht, dass pramadi sicherlich der im Pāli belegte s-Aorist pamādi ist.Auch pamādo ist keine Nominalform, sondern Aorist: E.Kuhn, Beiträge zu Pali-Grammatik, Berlin 1875, S.109; E.Müller, A Simplified Grammar of the Pali Language, London 1884, S.112; Geiger a.a.O.§ 161.

〔221〕 Senart a.a.O.S.247 behauptet mit Recht, dass das MS.Dutreuil de Rhins dem Pāli-Text gegenüber eine Verbesserung bringt.Im Urtext würde bhaveṃsu gestanden haben. (v wird im nordwestlichen Dialekt manchmal zu m , wie z.B nama , B 35=Pāli nāvaṃ .Dhammap.369, Vgl.dazu Sten Konow, Bemerkungen über dis Kharoṣṭhi-Handschrift der Dhammapada , Festschrift Ernst Windisch, S.93f; T.Burrow, BSOS., VIII, S.427).Der Pāli-Übersetzer verwandelt die 3.Plur.Aor.Par.bhaveṃsu zu 2.Sing.Imp.Ātm.bhavassu. Damit gerät die Konstruktion in Unordnung.Die späteren MSS.sind augenscheinlich in groβer Verlegenheit.Es finden sich nämlich verschiedene Lesarten; keine von ihnen jedoch befriedigt.Die siamesische gedruckte Ausgabe liest bhavassu .Ebenso Fausböll in seiner ersten Ausgabe.Sūriyago ḍa Sumaṅgala Thera hat in die PTS.-Ausgabe (1914) bhamassu aufgenommen.Norman bringt in seiner Ausgabe des Dhammapada-Kommentars, PTS., Vol IV (1914), S.109 ebenfalls bhamassū und notiert folgende Lesarten: K.°ssa ; B.ramassū .Auch der Kommentar weiβ mit bhamassu nichts anzufangen und verbessert zu bhamatu: mā bhamassū ti pañcavidhe ca te kāmaguṇe cittaṃ mā bhamatu (B.ramassu ).

〔222〕 Auch hier glaube ich, dass das MS.Dutreuil de Rhins dem Pāli-Text gegenüber eine Verbesserung bringt.Der Pāli-Text lautet in Übersetzung: Schlucke nicht leichtsinnig eine (glühende) eiserne Kugel!Schreie nicht:“(O welche) Pein ist das!”, wenn du dich (an ihr) verbrennst!

Einen besseren Sinn gibt die Lesart des MS.Dutreuil de Rhins: Schlucke nicht leichtsinnig eine (glühende) eiserne Kugel, indem du schreist:“(welche) Pein ist das!”, wenn du dich (an ihr) verbrennst!

kana nach Senart=kanda , Sk.krandan. In dem Urtext würde kandaṃ gestanden haben.Der Pāli-Übersetzer macht kandaṃ nach dem Muster von gilī zu kandi und setzt ein mā davor.Ein Vergleich mit dem Sanskrit-Text:

mā lohaguḍaṃ gileḥ pramattaḥ

krandan vai narakeṣu pacyamānaḥ

(Udānavarga XXXI, 31) bestätigt diese Annahme.In den kutschischen Bruchstücken des Udānavarga (Sylvain Lévi, Fragments de Textes Koutchéens, Paris 1933, S.52) ist von dem Sanskrit-Text nur noch kranda (n) erhalten geblieben.Der kutschische Text ist verloren gegangen.Vgl.auch die tibetische Rezension: Delight not thy mind in seeking what is dazzling; keep thy mind diligent and pure, that thou mayest not for thy wicked deeds, being born in hell, have to weep on swallowing the iron ball . (Nach der Übersetzung von Rockhill, Udānavarga, London 1892, S.168).

〔223〕 Fragment de C Iro (S.301).

〔224〕 Lüders a.a.O.S.485, vervollständigt diese Verse durch Fragment de C IIIro (S.302).

〔225〕 Nach dem von Lüders a.a.O.S.485 rekonstruierten Text.Vgl.Dhammap., 272: bhikkhu vissāsam āpādi und 142: alaṃkato ce pi saṃañ careyya und Udānavarga, II, Kāmavarga 19 (N.P.Chakravarti, L'Udānavarga Sanskrit, Paris, 1930, S.29) : etaj jñātvā samaṃ caret.

〔226〕 Vgl.die Anm.von Senart.a.a.O.S.297.

〔227〕 Ergänzt durch Fragment de C XVIvo , 3 (S.305).

〔228〕 T.Burrow, The Dialectical Position of the Niya Prakrit, BSOS.VIII, S, 426, schreibt:“Obviously the original text from which this was adapted cannot have been Pali, but, if not Ardha Magadhi, at any rate something connected with or influenced by it.”Franke, Pāli und Sanskrit , S.116.Über den Charakter der MS.-Anthologie vgl.Franke, Zum Manuskript Dutreuil de Rhins , ZDMG, IX, 1906, S.500f.

〔229〕 Darauf kann ich hier nicht näher eingehen.Ich möchte nur auf eine Bildung aufmerksam machen, die den Lautstand angibt.Das kṣ von bhikṣu wird im östlichen Dialekt zu kkh , im westlichen und nordwestlichen zu cch (Franke, Pāli und Sanskrit, S.66, 86, 98, 118-119; Hans Reichelt, Indisch, Stand und Aufgaben der Sprachwissenschaft , Festschrift für Wilhelm Streitberg, Heidelberg 1924, S.243f.; Lüders, Bhārhut und die buddhistische Literatur, S.173-174).Während im Pāli-Dhammap. nur die Form bhikkhu belegt ist, finden sich neben zahlreichen bhikhu im MS.Dutreuil de Rhins die Formen bhichave (S.260) und bhichati (S.242).

〔230〕 Ich muβ allerdings bemerken, daβ der Fall 5 (d) unsicher ist.Vgl.oben, Anm.222.

〔231〕 Literatur bei Geiger, Pāli, Literatur und Sprache, S.3; K.F.Johansson, Der Dialekt der sogenannten Shāhbāzgarhi-Redaktion der vierzehn Edikte des Königs Açōka, Actes du huitième congrès international des orientalistes, 1889, Stockholm und Christiania, troisème partie, section II, Leiden, 1893, S.119, Anm.3; Hans Reichelt.Indisch, Stand und Aufgaben der Sprachwissenschaft, Festschrift für Wilhelm Streitberg.Heidelberg 1924, S. 245; Lüders, Philologica Indica.S.276, 288, betont auch die nahe Verwandtschaft des westlichen Dialekts mit dem Pāli.Vgl.Lüders, Bhārhut und die buddhistische Literatur. S.173.Er behauptet weiter, Philologica Indica , S.508, dass die Übereinstimmung des Pāli mit den Dialekten der nördlichen Inschriften in dem Wort für Tochter für die Ansetzung des Pāli nördlich der Narmadā entscheidend ist.Sten Konow, Die Kharoṣṭhīhandschrift des Dhammapada , Festschrift Ernst Windisch, Leipzig 1914, S.88, schlieβt das Pāli aus dem Nordwesten aus.T.Burrow, The Dialectical Position of the Niya Prakrit , BSOS, VIII, S.420, schreibt auch, dass der westliche Dialekt dem Pāli mutmaβlich zugrunde liegt.Oldenberg, Die Lehre der Upanishaden und die Anfänge des Buddhismus, Göttingen 1915, S.283, bezeichnet (allerdings mit einem Fragezeichen) das Pāli als“Vorstufe der Marāthī”.

〔232〕 Das Impf.ist wenig gebräuchlich.Es berührt sich aufs Engste mit dem thematischen Aorist; in manchen Fällen ist eine scharfe Grenze nicht mehr zu ziehen: Seidenstücker, Elementargrammatik der Pāli-Sprache. § 163; Geiger stellt die Formen die auf Impf.zurückgehen, unter Aorist, Geiger a.a.O.§ 158, 159, II, IV.Das Perfektum ist bis auf wenige Reste verschwunden, Geiger a.a.O.§ 171.Siehe auch K.F.Johansson Eine analoge Neubildung der Verbalflexion im aind. und balt.-slavischen KZ XXXII, 1893, S.451.

〔233〕 Observations sur une langue précanonique du bouddhisme, JA., sér.10, t.XX, 1912, S.495ff.Vgl.E.J.Thomas, Pre-Pāli terms in the Pātimokkha, Festschrift Moriz Winternitz, Leipzig 1933, S.161ff.

〔234〕 Mag sein, dass seine Etymologien nicht alle überzeugend sind.Das Ergebnis ist richtig; vgl.Lüders, SBAW.1927, S.123.

〔235〕 A.a.O.S.4 f.

〔236〕 Über den sprachlichen Charakter des Pāli , Actes du XIVe Congrès International des Orientalistes, Alger 1905, prem.Partie, Paris 1906, S.252 ff.

〔237〕 A.a.O.S.4.weitere Literatur s.W.Wüst, Grundriss der indogermanischen Sprach-und Altertumskunde, 41 , Indisch , S.44f.und Winternitz, A History of Indian Literature , vol.II, S.601-605.

〔238〕 Vgl.oben, Anm.127; E.J.Thomas, Tathāgata and Tahāgaya , BSOS.VIII S.786.In einer seiner letzten Arbeiten (Bhārhut und die buddhistische Literatur, S.173) schreibt Lüders:“Ich gedenke sie bei anderer Gelegenheit zu liefern und hoffe zeigen zu können, dass die Texte des Pāli-Kanons aus einem in der Volkssprache des östlichen Indiens abgefassten Kanon übersetzt sind.Bei dieser Übertragung in die westliche Sprache, die wir als Pāli zu bezeichen gewohnt sind, sind nicht nur zahlreiche Fehler unterlaufen, sondern auch vielfach die östlichen Formen beibehalten worden.”Weiter stellt er a.a.O.S.174 fest,“dass im 2.Jahrhundert v.Chr.der Text des Pāli-Kanons noch mehr östliche Formenaufwies als heute.”

〔239〕 Oldenberg, Studien zur Geschichte des Buddhistischen Kanon, S.161, Anm.1.

〔240〕 Ich brauche wohl hier keine Beispiele anzuführen, da es allgemein bekannt ist, dass im Pāli eine grosse Menge von östlichen Formen zu finden ist.Vgl. Geiger a.a.O.§ 66, 2a; 80; 82; 5; 98, 3; 105, 2; 110, 2; Lüders a.a.O.S.174, Anm.1.

〔241〕 Geiger a.a.O.S.1.

〔242〕 Der Lalitavistara bezeichnet sich selbst zwar als ein Vaipulyasūtra (Winternitz, A History of Indian Literature , II.1933, S.248).Er weist jedoch soviel auffallende Parallelstellen mit dem Pāli auf, dass man ihn unbedingt zum Übergangsgebiet zwischen Hīnayāna und Mahāyāna rechnen muβ.Auch die Tatsache, dass er nach der chinesischen Überlieferung ursprünglich die Lebensbeschreibung des Buddha für die zum Hīnayāna gehörigen Sarvāstivādins enthielt, ist bemerkenswert. (Winternitz, a.a.O.S.248).

〔243〕 Die Ausgabe von H.Kern und Bunyiu Nanjio in der Bibliotheca Buddhica stützt sich hauptsächlich auf die nepalesischen MSS., da das Kashgar-Manuskript, das Kern durchgesehen hat, unvollständig ist.Gelegentlich sind Lesarten daraus aufgenommen.Bruchstücke der Kashgar-Rezension sind herausgegeben von: a) A.F.Rudolf Hoernle, An Early Text of the Saddharmpuṇḍarīka, JRAS, 1916, S.269 ff.; b) F W Thomas in A.F.Rudolf Hoernle, Manuscript Remains of Buddhist-Literature found in Eastern Turkestan , S.132-138 und c) von Lüders a.a O.S.139-166.Die neue Ausgabe des Textes von U.Wogihara und C.Tsuchida (Tokyo 1934-1935) war mir nicht zugänglich. (Dem Verf. entging: W.Baruch, Beiträge zum Saddharmapuṇḍarīkasūtra, Leiden 1938, mit Wiedergabe von Textteilen nach einer Gilgit Handschrift.W.)

〔244〕 Kern a.a.O.S.VI.Auch einige scheinbar unbedeutende Erscheinungen erweisen die Kashgar-Rezension als älter: z.B.statt vigatanivaraṇo (75, 2) liest die Kashgar-Rezension °nīvaraṇo, das in Pāli und Mahāvastu belegt ist.

〔245〕 Lüders, a.a.O.S.161, schreibt:“From these facts we may safely conclude that the text of the Saddharmapuṇḍarīka to which both the Central-Asian and the Nepalese MSS.go back, was written in a language that had far more prākritisms than either of the two versions.I am even inclined to believe that the original was written in a pure Prākrit dialect which was afterwards gradually put into Sanskrit.”Vgl.darüber Edgerton, The Prākrit underlying Buddhistic Hybrid Sanskrit , BSOS., 8, 1935-1937, S.508 f.und Nouns of the a-Declension in Buddhist Hybrid Sanskrit, Harvard Journal of Asiatic Studies, I, 1936, S.78.Edgerton, BSOS., 8, S.508, schreibt:“I cannot, however, agree with Professor Lüders when he goes on to say that he is‘inclined to believe that the original was written in a pure Prākrit dialect which was afterwards gradually put into Sanskrit.’This hypothesis makes it difficult to explain the many correct Sanskrit forms, often quite foreign to all known Prākrits, which occur side by side with Prākrit or semi-Prākrit forms, in all manuscripts and frequently guaranteed by the metre.”Er führt dann das Perfektum als Beispiel an und meint, ausgenommen āhu und āhaṃsu sei es den Prākrit Sprachen und dem Pāli (auβer der Kunstsprache) fremd.Aber dem Saddharmapuṇḍarīka seien die Perfektbildungen“quite familiar.”Er zieht daraus die Schlussfolgerung:“I cannot doubt, that they belong to the original language of our work, which was not a pure Prakrit but a hybrid dialect, based on a Prakrit, but partially sanskritized from the start.”Es leuchtet mir durchaus nicht ein, warum die Perfektbildungen der“original language”angehören müβten.Wir haben oben oft gesehen, dass die Aoriste der älteren Texte (Pāli) in den jüngeren durch Perfekta ersetzt worden sind, wie avoca durch uvāca (S.255, 265, 272), avoca durch āha (S.258, 273) apucchi durch vuāca (S. 260), avocuṃ durch āha (S.267) und avocuṃ durch āhuḥ (S.282).Im Saddharmapuṇḍarīka finden wir dieselbe Erscheinung: die Aoriste der Kashgar-Rezension sind nämlich durch Perf.der nepalesischen Rezension ersetzt worden, wie adāsīt durch Perf. (S.318) avalokayiṃsu durch avalokayāmāsa (S.318) asthāsīt durch asthāt oder Perf. (S.318), kārapayiṃsu durch kārayāmāsuḥ (S.318), avocu durch ūcuḥ (S.319) prravarttayinsu durch pravartayāsuḥ (S.319).und prrādurbhavinsu durch praṇedur (S.319).Die einzige Ausnahme ist babhūva der Kashgar-Rezension.Was das Saddharmapuṇḍarīka betrifft, so gibt Edgerton selbst zu (a.a.O.S.508), dass das Manuskript, das mehr Prākritismen aufweist, älter sein muss als dasjenige mit richtigen Sanskritformen.Die Kashgar-Rezension hat mehr Prākritformen und muss also älter sein.Demnach gehören solche Formen wie adāsīt, avalokayiṃsu, asthāsīt, kārapayiṃsu, avocu, prravarttayinsu, und prrādurbhavinsu eher zu der“original language”als die entsprechenden Perfekta.Man findet auch Fälle, wo Präsensbildungen der Kashgar-Rezension durch Perf.in der nepalesischen Rezension ersetzt worden sind:

āmantrayate sma āmantryāmāsa

(ed.Kern und Nanjio S.39, 3)

avalokayati sma avalokayāsa

(151, Fol.260 Obv.6-7) (270, 9)

cintayaty cintayāsuḥ

(152, Fol.260 Rev.2) (270, 11)

Man darf wohl annehmen, dass im Urtext Aoriste gestanden haben.

〔246〕 Lüders, Manuscript Remains of Buddhist Literature S.162, schreibt:“We may therefore assert that the original text of the Saddharmapuṇḍarīka was written, if not in pure Māgadhi, in a‘mixed Sanskrit’which was based on that dialect.”

〔247〕 Die nepalesischen MSS: anantakāḥ.

〔248〕 Die nepalesischen MSS: adhyeṣitāḥ .

〔249〕 Die nepalesischen MSS: mahāntāḥ .

〔250〕 Die Anmerkung der Herausgeber ist nicht klar: “yuktā°tāśca the rest.”Man weiβ nicht, ob °tāś sich auf yuktā bezieht oder auf samalaṃkṛtā .

〔251〕 Siehe oben S.298 f.Einige Beispiele aus Suvarṇabhāsottamasūtra (herausgegeben von J.Nobel, Leipzig 1939) : buddhaguṇāni anantam atulyā (51, 11).naśyantite dhātubhujaṃgamāni (58, 10).

〔252〕 Derartige Formen sind auch in anderen mahāyānistischen Texten zu finden.Einige Beispiele aus Suvarṇabhāsottama: ettakāni ca kalpāni kalpakoṭiśatāni ca|ettakā stheyuḥ sambuddhāḥ saṃkhyā tu na hi labhyate ‖ (11, 7-8).Weitere Belege kalpāni : 36, 11; 37, 11 usw.Auch die Form kalpāñ ist belegt (44, 6).jihvāśatair api buddhaguṇāni kalpasahasra na śakya hi vaktuṃ | (50, 3-4).Weiterer Beleg von buddhaguṇāni: 36, 12.varmitāni ca puruṣāni catvāri tatra sthāpayet (106, 1).

〔253〕 So nach der Kashgar-Rezension.°kāṃ A.W.°kā B.Ca.Cb.

〔254〕 So nach der Kashgar-Rezension.sūtrāṃśca Cb.sūtrānta die übrigen nepalesischen MSS.Das Wort sūtra ist gewöhnlich neutral, kann aber nach PW.auch mask.sein.